Праздники Древней Греции.

История

массовых праздников восходит к античным

временам, и поэтому прежде всего обратимся

к богатейшим культурным традициям

Древней Греции.

Праздники

Древней Греции возникли на основе

мифических сказаний.

Греки

боялись грозных сил окружающей их

природы и не понимали их. Греки верили,

что природой управляют многочисленные

боги.

Богов

греки представляли себе в виде людей,

но более могущественных.

Греки

верили, что всю природу их окружающую

населяют боги и богини. Лесных богов

греки называли сатирами и представляли

их себе в виде людей, обросших шерстью

и с козлиными ногами. Богинь источников

изображали в виде девушек и называли

нимфами-невестами. Считалось, что у

каждой отрасли хозяйства – земледелия,

скотоводства, охоты, ткацкого и других

ремесел – есть свой бог-покровитель.

Так

из простых религиозных обрядов и ритуалов

возникали традиции праздников, которые

впоследствии становились общенародными.

В

Древней Греции не существовало мощных

жреческих организаций, сковывающих

свободное мифотворчество народа и этим

обстоятельством объясняется то, что

почти в каждом городе-государстве Греции

были свое божество для поклонения и

свои обряды.

С

богами связаны все древнегреческие

праздники и спортивные игры. Знаменитые

Олимпийские игры, которые Древняя Греция

подарила миру, были в эпоху античности

не единственными. Истоки первых олимпиад

теряются в древности, но в 776 г, до н. э.

на мраморной доске впервые было записано

имя победителя в беге, поэтому принято

считать именно этот год началом

исторического периода Олимпийских игр.

Местом Олнминйскйх празднеств была

священная роща Альтис в Олимпии.

В

храме Зевса Олимпийского находилась

статуя бога, созданная скульптором

Фидием, которая считалась одним из семи

чудес света. В священную рощу съезжались

тысячи зрителей. Помимо зрелищ состязаний

атлетов, здесь заключались торговые

сделки, проходили публичные выступления

поэтов и музыкантов, выставки работ

скульпторов и художников. Здесь оглашались

новые законы, договоры, обсуждались

важные документы. С момента объявления

священного месяца игр все враждующие

стороны прекращали военные действия.

Известно, что в спортивных играх принимали

участие лишь мужчины из числа свободных

граждан, никогда не привлекавшиеся к

суду и никогда не уличенные в бесчестных

поступках. Женщины не допускались даже

в качестве зрителей под страхом смерти.

Для них существовал и свои состязания

— в беге.

Благодаря

мгочисленным текстам и росписям по

керамике мы сейчас знаем, какие виды

спорта существовали в Древней Греции:

борьба, состязания бегунов на различные

дистанции, метание копья, молота, диска,

плаванье, кулачный бой, бег в полном

вооружении, состязание колесниц, подъем

тяжестей, панкратий (комбинация бокса

и борьбы). Атлеты соревновались только

обнаженными, чтобы продемонстрировать

красоту своего тела. Правила запрещали

убивать противника, прибегать к

недозволенным приемам, спорить с судьями.

Помимо

Олимпийских, в Древней Греции проходили

Пифийские игры в Дельфах, посвященные

Аполлону, Истмейские игры в честь бога

Посейдона, Немейские игры, прославляющие

Зевса. Игры давали религиозную санкцию

физическим достоинствам — «аретэ», и

моральное право властвований над людьми.

В них как нигде проявлялась такая черта

древнегреческая культуры, как

состязательность.

Греческим

aгoн (борьба) олицетворял характерную

черту свободного грека: он мог проявить

себя прежде всего как гражданин полиса,

его личные заслуги и качества ценились

только тогда, когда выражали идеи и

ценности полиса, городского коллектива.

В этом смысле греческая культура была

безлична.

Раз

в четыре года отмечался праздник в честь

богиня Афины — покровительницы города

Афин — Большие Панафиней.

Большое

распространение имели в Греции древние

празднества плодородия.

Наиболее

распространенный, общий для многих

племен и государств-городов Греции был

культ Диониса, наиболее почитаемого

бога.

Дионис-бог

виноделия. Ему посвящались праздники

весной, перед началом работ на

виноградниках, и в декабре, когда

поспевало молодое вино.

В

дни этих праздников из деревни в деревню

и по городам ходили толпы земледельцев,

распевая песни и танцуя. Изображая

сатиров, они надевали на себя козлиные

шкуры. Нараспев, они рассказывали миф

о Дионисе: будто бы Дионис умер, а с ним

умерла и природа, но весной он воскрес,

а с ним воскресла и природа. В этом мифе

древние греки пытались объяснить себе,

почему осенью растения увядают, а весной

вновь пробуждаются.

До

нас дошло пять праздников Диониса –

Осхофории, Малый Дионисий, Линнеи,

Амфистерий, Великий Дионисий.

Раз

в четыре года устраивался праздник,

равного которому античность не знала:

праздник духовного общения лучших умов

и блестящих талантов. Афинская Академия

— это название священной рощи, посвященной

афинскому герою — Академу. Это место

прославилось тем, что отсюда позднее

начинались интересные состязания

бегунов — бег с факелами.

В

состязаниях умов ораторов берет свое

начало диалектика — умение вести беседу,

опровергая рассуждения и аргументы

соперника, выдвигая и доказывая

собственные доводы. В таком случае

«внимать Логосу» означало «быть

убедимым». Отсюда преклонение перед

словом и особое почитание богини

убеждения Пейто.

Список

празднеств Древней Греции:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Обновлено: 30.01.2023

Содержание

Вложенные файлы: 1 файл

КР — Праздники и зрелища в древнем Риме. doc

- Введение. ………………………………………………………………….. 2

- Древнеримские праздненства. Общая характеристика. ………………. 2

- Луперкалии. …………………………………………………………….… 3

- Сатурналии. ….………………………………………………………. . 3

- Вакханалии. …………………………………………………………….… 4

- Матроналии. …………………………………………………………….… 4

- Квинкватрии. ………………………………………………………….…. 5

- Терминалии. ………………………………………………………….…. . 5

- Флоралии. …………………………………………………………….…… 5

- Нептуналии. ………………………………………………………….…… 6

- Марс. ………………………………………………………………….…… 6

- Теллурии. …………………………………………………………………. 6

- Цереалии. …………………………………………………………………. 7

- Либералии. ………………………………………………………….…….. 8

- Вертумн и Помона. ………………………………………………………. 8

- Вулканалии. ………………………………………………………………. 9

- Роль театра в проведении праздников. …………………………………. 9

- Римские игры. …………………………………………………………… 10

- Бои гладиаторов и состязания. …………………………………………. 11

- Гладиаторский бой глазами римлян. …………………………………… 14

- Триумфальные праздники. ……………………………………………… 14

- Приложение.

- Календарь римских праздников. …………………………….. 16

- Важнейшие Римские религиозные празники ………….……. 20

- Список источников и литературы. ……………………………….…….. 22

С раннего времени различные празднества и представления играли важную роль в общественной жизни Рима. На первых порах общественные представления были вместе с тем и религиозными церемониями, они были непременной частью религиозных праздников. В VI в. до н. э. стали устраивать представления светского (не религиозного) характера, а за их проведение стали отвечать не жрецы, а должностные лица. Местом их проведения стал не алтарь того или иного бога, а цирк, расположенный в низине между Палатинским и Авентинским холмами.

В древнейшем Риме все знания о богах сводились в сущности к тому, как их следует почитать и в какую минуту просить у них помощи. Обстоятельно и точно разработанная система жертвоприношений и обрядов составляла всю религиоз-ную жизнь римлян. В честь своих богов римляне устраивали праздники. Важнейшими из них были:

Виналии – посвящены Юпитеру, праздновались дважды – в апреле и в августе.

Весталии – праздники, проводившиеся в честь богини Весты. Справлялись 9 июня.

Квинкватрии – праздники в честь Минервы. Большие устраивались во второй половине марта и длились пять дней, малые квинкватрии проходили с 13 июня и длились три дня. В первый день больших праздненств прерывались военные действия, учащиеся освобождались от занятий и приносили плату за обучение, затем проводились гладиаторские игры.

Консуалии – августовский праздник жатвы.

Либералии – праздники в честь Бахуса (Либера) и его супруги Либеры. Проводились 17 марта. В городах проходили театральные представления, в сельской местности – веселые шествия и пирушки.

Луперкалии – праздники в честь бога Фавна (Луперка). Проходили 15 февраля в святилище бога (Луперкале), находившемся у грота на Палатинском холме. Были учреждены Ромулом и Рэмом, выросшими среди пастухов.

Матроналии – праздники в честь богини Юноны. Праздновались замужними женщинами 1 марта.

Сатурналии – праздники в честь бога Сатурна и его супруги Опс. Устраивались 17 декабря и длились неделю.

Терминалии – праздники в честь бога государственных границ Термина, отмечались в феврале

Фавналии – праздники в честь бога Фавна (Луперка). Отмечались земледельцами и пастухами 5 декабря под открытым небом.

Флоралии – праздники в честь богини Флоры. Проводились с 28 апреля по 3 мая. Женщинам разрешалось надевать разноцветные платья, что было строго запрещено в обычные дни.

Фонтиналии – праздники в честь бога фонтанов Фонса. Устраивались в октябре. Колодцы украшались гирляндами цветов, а в родники бросали венки.

Цереалии – праздники в честь Цереры. Проводились с 11 апреля и продолжались восемь дней.

В античной Греции этот праздник назывался Панургии – ритуальные игрища в честь бога Пана (в римской традиции – Фавн) – покровителя стад, лесов, полей и их плодородия. Пан – весельчак и повеса, прекрасно играет на свирели и вечно преследует нимф своей любовью. Все вышесказанное можно считать языческим вкладом в традицию Дня Всех Влюбленных.

Праздник приходился на последнюю половину декабря – время, когда приходили к концу земледельческие работы и все стремились к отдыху и веселью в связи с окончанием жатвы. Во время сатурналий общественные дела приостанавливались, школьники освобождались от занятий, преступников возбранялось наказывать. Рабы получали в эти дни особые льготы: они освобождались от обычного труда, имели право носить pilleus (символ освобождения), получали разрешение есть за общим столом в одежде господ и даже принимали от них услуги. Общественное празднество начиналось жертвоприношением перед храмом Сатурна на форуме; затем устраивалось религиозное пиршество, в котором принимали участие сенаторы и всадники, одетые в особые костюмы. В семьях день начинался с жертвоприношения (закалывали свинью) и проходил в веселье, причём друзья и родственники обменивались подарками. Улицы были запружены народными толпами; всюду раздавались восклицания Jo Saturnalia (это называлось clamare Saturnalia). Обрядовая сторона празднества имела исконно римский характер, хотя с 217 г. были введены лектистернии и обычай стоять с непокрытой головой во время жертвоприношения. По мнению Марквардта, праздник рабов, которые в эти дни как бы уравнивались в правах с господами в воспоминание существовавшего при Сатурне всеобщего равенства, был освящен тем же предписанием Сивиллиных книг, что и учреждение лектистерний. Праздничные развлечения продолжались в течение нескольких дней (в заключительный период Республики – семи). Среди праздничных подарков фигурировали, в числе прочего, cerei (восковые свечи) и sigillaria (сделанные из терракоты или теста фигурки). Первые служили символом того, что праздник сатурналий приходился на время зимнего солнцестояния (bruma); вторые являлись пережитком обряда жертвоприношения Сатурну.

Вакханалии (лат. Bacchanalia)

В Древнем Риме мистерии в честь Диониса (Вакха), со II в. до н. э. приобретшие характер оргий. В Вакханалии первоначально участвовали только женщины, потом были допущены и мужчины. В 186 до н. э. специальным постановлением сената Вакханалии были запрещены в Италии под страхом уголовного преследования. Однако тайно устраивались в некоторых областях Южной Италии вплоть до времён империи.

Божественная супруга Юпитера царица неба Юнона, так же, как и он, дарующая людям благоприятную погоду, грозы, дожди и урожаи, ниспосылающая успех и победы, почиталась, кроме того, и в качестве покровительницы женщин, в особенности замужних. Юнона была хранительницей брачных союзов, помощницей при родах. Ее чтили и как великую богиню плодородия. Культом Юпитера ведал жрец – фламин, а культом Юноны – жена фламина (фламиника). Замужние женщины ежегодно праздновали первого марта в честь Юноны так называемые матроналии. С венками в руках они шествовали к храму Юноны на Эсквилинском холме и вместе с молениями о счастье в семейной жизни приносили в жертву богине цветы. При этом в празднестве принимали участие и рабыни.

Богиней, покровительствовавшей городами и мирным занятиям их жителей, была дочь Юпитера Минерва. Ее особым расположением пользовались ремесленники, художники и скульпторы, поэты и музыканты, врачи, учителя и искусные рукодельницы. Празднества в честь прекрасной и мудрой богини проводились во второй половине марта, назывались квинкватрами и продолжались пять дней. Учащиеся в первый день квинквартий освобождались от занятий и приносили своим учителям плату за ученье. На этот день прерывались военные действия, если они имели место, и происходило общее бескровное жертвоприношение лепешками, медом и маслом. Затем устраивались гладиаторские игры, а в последний день приносились жертвы Минерве в специальном помещении сапожников и происходило торжественное освящение труб, состоявших под особым покровительством богини, поскольку сословие трубачей играло большую роль в городской жизни, участвуя в торжественных церемониях, похоронах и различных обрядах. Флейтисты же считали своими главными праздниками малые квинкватрии в честь Минервы, праздновавшиеся с 13 июня и продолжавшиеся в течение трех дней.

Возле Капитолийского холма находилось святилище бога Термина, покровителя межи, пограничных камней между земельными участками и границ города и государства. Священные церемонии по установлению границ и межевых камней были введены царем Нумой Помпилием. В яме, вырытой для межевого камня, разводили огонь; над ним закладывали жертвенное животное так, что бы его кровь, стекая в яму, не тушила огня. Туда же лили мед, благовония и вино, бросали плоды и, наконец, ставили камень, украшенный венком. В день праздника Терминалий владельцы смежный полей собирались у своих межевых камней, украшая их цветами, и приносили в жертву богу Термину лепешку, мед и вино. Затем начинался веселый и дружный пир. Самым главным воплощением бога Термина был священный камень, находившийся у Капитолийского храма.

Флора, в древнеримской мифологии богиня цветов, юности и весеннего цветения. В честь Флоралии праздновались флоралии, во время которых происходили игры, принимавшие иногда разнузданный характер. длились с 28 апреля по 3 мая. В эти дни двери всех домов были украшены цветочными гирляндами и венками, женщины в разноцветных пестрых платьях (что было строго запрещено в обычные дни), в душистых венках предавались веселым пляскам и шуткам. Весь народ на празднествах в честь прекрасной и дарующей радость богини веселился и пировал. В один из дней флорарий устраивались игры и состязания.

Нептун, в древнеримской мифологии бог источников и рек. Отождествленный впоследствии с древнегреческим Посейдоном, Нептун стал почитаться как бог морей, приводящий их в волнение и усмиряющий своим трезубцем. В Риме был воздвигнут храм Нептуна в цирке Фламиния; древний праздник в честь Нептуна (нептуналии) справлялся 23 июля.

Яростный и неукротимый бог войны Марс почитался как отец великого и воинственного римского народа, чья слава началась с основания города Рима – Ромула (Ромул со своим братом-близнецом Ремом, согласно преданию, были сыновьями Марса). У Марса были два прозвища – Марс Шествующий в бой (Градивус) и Марс Копьеносный (Квиринус). После смерти Ромула и его обожествления появился бог Квирин, в которого обратился Ромул, став таким образом двойником Марса. Троице богов – покровителей воинской доблести и охранителей римского государства – Юпитеру, Марсу и Квирину посвящались специальные жертвоприношения, к ним взывали о победе в сражениях. Именем Марса был назван третий месяц года (март), и в первые его числа проводились конные состязания, поскольку кони – верная опора воину в бою, были посвящены богу Марсу. Первого марта в честь воинственного бога происходило шествие его жрецов – салиев, которые со священными плясками и песнопениями двигались, ударяя копьями в щиты, один из которых, согласно преданию, упал прямо с неба при царе Нуме Помпилии. Слова этих гимнов, распеваемых салиями, были непонятны уже самим жрецам, что, конечно, указывало на магический смысл всего обряда, уходившего, по-видимому, в глубокую древность. В этот день мужчины дарили своим женам подарки, а женщины – рабыням. Поэтому Марсу приносили жертвы земледельцы и пастухи, а посвящены ему были дятел и волк.

Для блогов — Информеры праздников, курсов валют на каждый день + лунный календарь ухода за растен.

Все браузеры интернета. .

Доброе субботнее утро всем! -А вы сегодня были счастливы? -Еще нет. -Тогда пото.

Лишь себе доверяю. и точка! .

Карусель Сыпятся снежные звезды Кружит зимы карусель Зацеловала шальная Нас озорница метел.

-Ссылки

-Рубрики

- живопись (87)

- зарубежные художники (41)

- история и терминология (8)

- русские художники (36)

- каталог рубрик (10)

- кулинария (244)

- второе блюдо (56)

- выпечка (86)

- десерт (8)

- заготовки (6)

- кулинарные сайты (3)

- кулинарные секреты (8)

- мультиварка (4)

- напитки (5)

- первое блюдо (15)

- полезные продукты (9)

- соусы (3)

- специи, приправы (2)

- холодное блюдо (39)

- литература (440)

- аудиокниги (188)

- зарубежная литература (11)

- литературный каталог (105)

- поэзия (99)

- русская литература (19)

- цитата (3)

- электронная библиотека (9)

- юмор (6)

- миф или реальность (54)

- cны и сноведения (4)

- астрология (1)

- гипотезы (10)

- мистика (10)

- мифы и легенды (16)

- приметы (6)

- тесты (1)

- фантастика и фэнтази (2)

- экзотерика (4)

- музыка (73)

- «Helloween» (26)

- rock & metal (10)

- классическая музыка (2)

- музыкальные сайты (6)

- популярная музыка (29)

- наука и техника (141)

- изобретения (6)

- компьютер (51)

- космос (16)

- математика (2)

- медицина (54)

- философия (4)

- энциклопедии и словари (3)

- языкознание (6)

- скульптура (8)

- зарубежные скульпторы (7)

- русские скульпторы (1)

-Метки

-Фотоальбом

ФАНТАСТИКА И ФЭНТАЗИ 14:48 11.12.2016 Фотографий: 73 КОСМОС 13:02 07.08.2016 Фотографий: 17 ГЕОРГ ЯКОБ ИОГАНН ВАН ОС 09:11 23.04.2016 Фотографий: 20

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Друзья

-Сообщества

-Статистика

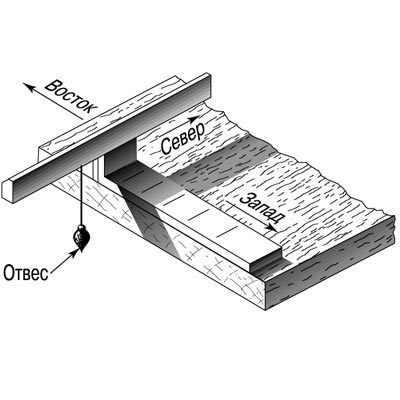

Историю принято измерять временем. Факт считается историческим, если он может быть определен не только в пространстве, но и во времени. Факт помещается во временное измерение путем отсчета его удаленности от настоящего момента. Хронология, вспомогательная дисциплина истории, позволяет нам установить временной промежуток между историческим фактом и нами, преобразуя хронологические указания источников в единицы нашего летоисчисления.

Календарь

День

Месяц.

Почти все народы на земле пользовались фазами Луны для измерения времени. Даже греческое, русское и английское слово, обозначающее месяц, связаны с названием Луны. Почти все народы начинали отсчитывать месяц с момента появления в небе нового полумесяца, поэтому месяцы у них совпадали. Но лунный месяц неудобное средство для измерения времени. Смену времен года и ритм человеческой жизни определяет солнце. Солнечный год длиннее 12 лунных месяцев примерно на 11 дней, поэтому за 32 года набегает отставание в 1 год. Таким образом, как говорит Гемин, перед древними людьми стояла задача счислять месяцы по Луне, а годы по Солнцу. Эволюция календаря происходит три этапа: 1. Отделение начала месяца от появления новой Луны. 2. Постепенное приспособление счисления месяцев по Луне к смене времен года. 3. Циклический счет лунных месяцев.

Первый этап пройден большинством народов. Греки не смогли и не захотели пройти дальше второго. Вавилоняне и египтяне справились и с 3 проблемой. Римляне также не пользовались лунными месяцами для счисления времени.

Лунно-солнечный год

Греческие календари

Афинский календарь

Македонский календарь в Египте

Римский календарь

Все те, кто умеет читать, уже понял, что в этой работе пойдет речь об особенностях времяисчисления некоторых древних (и частично по сей день существующих) культур. Во время повествования автор обязуется избежать напыщенной научности

Все те, кто умеет читать, уже понял, что в этой работе пойдет речь об особенностях времяисчисления некоторых древних (и частично по сей день существующих) культур. Во время повествования автор обязуется избежать напыщенной научности. Так что в этой статье вы не найдете никаких каббалистических таблиц и вычислений, кроулианских мракобесий, библейской откровенности и резких революционных выводов

Древние египтяне

Именно они создали самый древний солнечный календарь в 4236 до нашей эры. Впрочем, при этом они одновременно и радостно пользовались сразу тремя календарями – звездным (по которому вели сельское хозяйство), солнечным (гражданским) и лунным (для религиозных праздников).

Точно высчитать количество дней в году им помогала планета Сириус: египтяне заметили, что она становится видной аккурат за пару дней до разлива Нила. Сезоны у уроженцев Нила под Нил и были заточены – Наводнение, Посев, Низкая Вода — итого всего три времени года.

Египтяне изобрели первые солнечные часы (отбрасывающий тень обелиск). Солнечный день делился на 12 частей (10 плюс 2 на закат/рассвет), однако в начале никто не удосужился установить длину часа, то есть египтяне, как в последствие и римляне, имели часы разной продолжительности. Тем не менее, именно древним египтянам принадлежит изначальная идея разделения суток на 24 часа.

Дело в том, что считали они не десятками, а дюжинами. Впрочем, это ничуть не помешало им жить декадами – неделями длиною в 10 дней. Египтяне так же придумали способ измерения ночных часов с помощью прибора под названием меркет, который позволял определить переход звездой меридиана, а так же с помощью водных часов.

Большинство современных (западных) праздников имеют в основе древнеримские. Флориалия – первомай, Луперкалия – Св. Валентин, День Дураков – 1 апреля, Появление Дерева — вербное воскресенье, Праздник Радости – Пасха, Сатурналия – Рождество и Праздник Марса – (на минуточку) Марди Гра.

Римляне заимствовали у греков 10-месячную систему и благополучно игнорировали 61 пустопорожний день в конце зимы.

Позже эти дни были организованы в 2 дополнительных месяца – Интеркаларис и Марседониус. До Юлия Цезаря Новый год начинался 1 марта. Само летоисчисление велось с года создания Рима (753 год до н.э.). Римские годы не нумеровались, а получали имя 2-х консулов, которые во время него правили (на выборном посту consules ordinarii). Понятное дело, что возможность попасть в историю только усиливала конкуренцию за это доходное место.

Как уже упоминалось, ранне-римский календарь был безнадежно запутан. Позже римляне стали использовать более точный календарь, в котором количество лишних дней было доведено до 5. До 321 года до Рождества Христова римская неделя состояла из 8 дней, представленных на календаре латинскими буквами от А до Н. Эту идею римляне взяли у евреев, хотя не понятно, что им мешало сразу научиться у вавилонян, которые первыми установили правильные размеры недели – 7 дней.

Римский день, как, впрочем, и у других средиземноморских народов, делился на часы — 12 ночи и 12 дня. Правда, начинался день в ту далекую эпоху не в полночь, а на рассвете. В зависимости от времени года римский час мог состоять из 76 минут (в июне) до 44 в декабре. В те времена не существовало механизма, который мог точно отсчитывать минуты и часы.

О том, что час состоит из 60 минут, люди договорились лишь в XII-XIV веках, когда были созданы первые часы. А современное деление часа на 60 минут пошло, в конечном счете, от астрономов древнего Вавилона. Просто число 60 крайне удобно в употреблении – круглое и без остатка делится на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30.

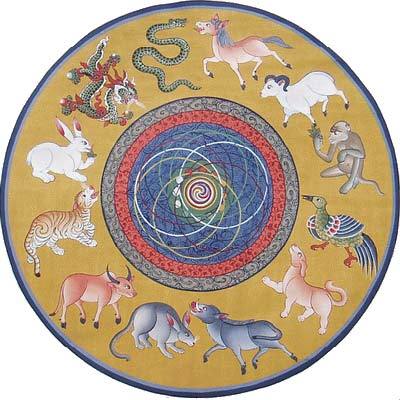

Ацтеки

Круглый календарь ацтеков стал всемирно распространенным символом не только их исчезнувшей цивилизации, но и всей Мексики в целом. Многие видели изображение круглого каменного календаря, который сейчас трепетно хранится в музее, но мало кто знает, что этот колосс весит целых 24 тонны.

Майя

Имели несколько способов летоисчисления. Один год (божественный) состоял из 365 дней, другой (человеческий) из 260-ти. Причина – майя считали, что человеческий мир находится на грани постоянной катастрофы по причине борьбы сил добра и зла, и поэтому очень уважали богов, которые выступали на стороне добра.

Кроме этого у них существовало 3 календаря – длинный счет, тзолкин и хааб. Чем они отличались друг от друга, писать не хочу и не буду, поскольку по этому поводу современные ученые спорят с пеной у рта и по сей день. Богатая была цивилизация: и испанцев накормила, теперь вот ученых кормит. А тем того и надо. Знай пиши себе диссертации про майя и их календари: благо правду узнать не у кого. Хороший оппонент – это мертвый оппонент.

Месяц у арабов начинается с того дня, когда можно увидеть серп молодой луны. Так как заранее непонятно, в какую ночь этот серп будет виден, все печатные арабские календари по определению точными быть не могут. Тем не менее, именно они и являются официальными календарями в Саудовской Аравии и некоторых других странах.

Бонус

Из относительно современных календарей наиболее интересен французский республиканский, введенный в 1793 году. С рвением, которое выделяет их даже из среды импульсивных по определению революционеров, республиканцы изменили не только календарь, но и время. Их день состоял из 10 часов по 100 минут в каждом, а в каждой минуте было 100 секунд. (По мнению автора столь волюнтаристкое отношение к времени в какой-то мере доказывает определенную надуманность сего понятия в целом.)

Месяцы революционеры называли в честь деревьев, цветов и орудий труда. Год состоял из 36 декад, а 5 последних дней получили свои специальные названия – День Добродетели, Гения, Труда, Разума и Наград. Год начинался в день осеннего солнцестояния 22 сентября, а летоисчисление – с года революции (откуда же еще?). И хотя декады заменили недели, выходным остался последний день.

Стоит ли говорить, что даже радикально настроенным французам не понравилось отдыхать раз в 10 дней. Поэтому немудрено, что этот календарь Наполеон благополучно отменил в 1805 году, чем значительно увеличил свой, как принято выражаться в наши дни, рейтинг.

История объективации временных представлений восходит к глубокой древности, выраженная в названиях временных периодов и знаках Зодиака. Развиваясь и обогащаясь с течением времени, традиция визуального воплощения календарных циклов насчитывает тысячелетия истории, даже если считать с месопотамских изображения Зодиака до литографий А. Мухи.

Цель данной статьи обозрение истории изображений временных циклов в живописи, графике, скульптуре преимущественно западноевропейской традиции.

Календарные и временные циклы в искусстве уже с древности становятся универсальными символами рождения, роста, смерти и возрождения.

Нужна помощь в написании статьи?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Что касается философского осмысления времени, то в этом направлении значительные достижения существовали уже в античной мысли. Первые формулировки парадоксов времени принадлежат Зенону Элейскому, а Платон противопоставляет время вечности как категорию сотворенную — миру идей, прообразу. Аристотель ставит вопрос о соотношении времени и движения, осмысливает время как космическую категорию.

После слабой упорядоченности календарного цикла в течение античной эпохи поворотным стало открытие Метона, выведшего в 432 г. до н.э. соотношение тропического года с синодическим месяцем, а также рассчитавшего смену годичных восходов и заходов звезд с изменением фаз луны в 19-летнем цикле. Его расчеты легли в основу парапегм, однако впоследствии афинская хронология оставалась крайне неупорядоченной [5, с. 131—132]

Парапегма, астрономическая таблица с изображением неба, восхода и захода светил, с обозначением времен года, стала одной из первых разновидностей визуальных календарей, в которых таблица сопровождалась изображениями [17]. В римской парапегме III—IV в., в частности, кольцевое изображение годичного цикла разделено на 12 секторов, в которых схематично изображены знаки Зодиака, а наверху грубо вырезаны в камне боги-покровители семи дней недели. В Эквадоре обнаружена каменная пластина, представляющая схожее по устройству изображение календарных циклов.

Характеристика календарных циклов через соответствующие им виды полевых работ восходит к античности. Первичной формой счисления времени у древних римлян служил аграрный год, непосредственно связанный с циклом полевых работ. В ранние периоды римской истории этот аграрный год начинался с марта; он состоял из 10 месяцев, носивших привычные для нас названия, кроме 5-го и 6-го месяцев (лат. quintilis от quintus — пятый и sextilis от sextus — шестой). Около 700 до н. э. число месяцев было увеличено двумя, вставленными перед мартом (январь и февраль).

Юлианская реформа календаря в 46 г. стала основой для формирования единого летоисчисления будущей Европы, и реформа папы Григория XIII (1582) также служила унификации годичного цикла, сведению юлианского календаря с лунно-солнечным календарем определения пасхи.

В это время сложилась иконография Зодиака, в основных чертах остающаяся неизменной на протяжении последующих веков.

Нужна помощь в написании статьи?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Молитвенники XII и XIII веков, содержащие в себе эти календарные циклы, очень многочисленны [19, с. 69], что говорит, в частности, о силе изобразительной традиции.

Часословами, или часовниками, назывались широко распространенные в XIII—XVI веках в европейских странах рукописные книги. Они содержали тексты некоторых церковных служб (часов), календари и украшались миниатюрами. Часослов герцога Беррийского является одним из самых выдающихся памятников такого рода. Часослов был выполнен братьями Лимбург для Жана Французского, герцога Беррийского, известного государственного деятеля, мецената, страстного любителя и коллекционера произведений искусства.

Нужна помощь в написании статьи?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Что касается развития темы Зодиака в искусстве XV—XVI вв., то здесь нужно упомянуть в первую очередь иллюстрации к астрономическим трактатам — например, североитальянскую рукопись Астрономии Гагина середины XV в., где изображения Зодиака приобретают натуралистическую красоту; карты неба, а также уникальный образец монументального изображения неба — Капрарольская фреска авторства неизвестного мастера на вилле Фарнезе в Капрароле (ок. 1575), где изображения Зодиака близки к античной традиции.

Краткий обзор воплощений календарных циклов в творчестве художников от Ренессанса до модерна показал тенденцию к символизации бывших аллегорий. Вместе с тем средневековая традиция, несомненно, служила точкой отталкивания и объектом творческого переосмысления для любого художника, обращавшегося к теме.

Список литературы:

1. Гайденко П. П. Время // Философская энциклопедия в 4-х томах. — М, 2001.

2. Гуревич А. Я. Время // Словарь средневековой культуры / Под ред. А. Я. Гуревича. — М.: РОСПЭН, 2003.

3. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М.: Искусство, 1984. — 350 с.

4. Добиаш-Рождественская О. А. OPPLETUM OPPIDUM EST SOLARIIS (По вопросу о часах в раннем средневековье) // Добиаш-Рождественская О. А. Культура западно-европейского средневековья. — М.: Наука, 1987.

5. Климишин И. А. Календарь и хронология. — М: Наука, 1985.

Нужна помощь в написании статьи?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

6. Кононенко Е. И. Изображения скорпиона в месопотамской глиптике III тыс. до н. э. // Вестник Московского университета. — 1997. — Сер. 8, № 2. — С. 88—101.

7. Кусак Д., Кадлечикова М. Альфонс Муха. — М.: Принтэкс, 2000.

8. Куртик Г. Е. О происхождении названий греческих созвездий. — ВИЕТ — 2002 — Т. 23., № 1. — С. 76—106.

9. Лушникова А. В. Модель универсума древних календарей (на материале языков разных семей): автореферат дисс. …доктора филол. наук. — М., 2006.

10. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х томах. — Т. 1.

11. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х томах. — Т. 2.

12. Небо, наука, поэзия / Пер. и комм. А. А. Россиуса. Вступ. ст. Г. М. Дашевского. Под ред. Н. А. Федорова и П. В. Щеглова. — М., 1992.

13. Пантелеев А. Д. Греческая астрономия и астрология. — М., 2000.

14. Шуб М. Л. Специфика изучения времени на материалах средневекового искусства // Вестник Челябинского государственного университета. — 2009. — № 29 (167). Философия. Социология. Культурология. — Вып. 15.

Нужна помощь в написании статьи?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

15. Gundel H. G. Zodiakos. Tierkreisbilder im Altertum. — Mainz am Rein, 1992.

16. Hannah R. Time in antiquity. — Taylor & Francis, 2009.

17. Lehoux D. Parapegmata or Astrology, Weather, and Calendars in the Ancient World. — University of Toronto, 2000. — 247 p.

18. Levi В. The Allegories of the Months in Classical Art // Art Bulletin. — 1941. — № 23.Male E. Religious Art in France: XIII century. — P. 69.

19. Steer C. The Season of Winter in Art and Literature from Roman North Africa to Medieval France. — Univ. of Manitoba, 2000. — P. 137

20. Time in the medieval world: occupations of the months and signs of the zodiac in the Index of Christian Art / Ed. C. Hourihane — Princeton: Penn State Press, 2007. — 346 p

21. Time in the medieval world / Ed. C. Humphrey, W. M. Ormrod/ Suffolk: St. Edmundsbury Press Ltd, 2001. — 176 p.

22. Wallenfels R. Zodiacal Signs among the Seal Impressions from Hellenistic Uruk // The Tablet and the Scroll. Near Eastern Studies in Honor of W. W. Hallo. Ed. M. E. Cohen, D. C. Snell, D. B. Weisberg.

23. Webster J. C. The Labors of the Months in Antique and Mediaeval Art to the End of the Twelfth Century. — Princeton: Princeton University Press, 1938. — 185 p.

Читайте также:

- Правовой режим отдельных видов информации составляющей профессиональную тайну реферат

- Роль центрального комитета по управлению архивами реферат

- Уголовная ответственность за мошенничество реферат

- Реферат на тему классификация механизмов

- Социальные функции малого бизнеса реферат

метки: Зрелище, Исторический, Возникнуть, Древность, Праздник, Культура, Олимпийский, Богиня

В истории мировой культуры Античности принадлежит особое, и бесспорно, выдающееся место, в нее уходит корнями европейская цивилизация.

Термин «античность» (лат. antiquus) в широком смысле означает древний, в узком — это культура Древней Греции и Древнего Рима, ее временные рамки — от III-II тысячелетия до н.э. до V века н.э., когда произошло крушение Римской империи. Становление античности как органического целого сложно и противоречиво. Обе ее составляющие (древнегреческая и древнеримская культуры) формировались на базе гражданской общины, которая и определила основную шкалу ценностей. В рамках античного мира сформировалась особая, специфическая форма государственности — полисная, и особая форма культуры, которая ярко отличается от всех предыдущих и последующих культур.

«Хлеба и зрелищ!» — знаменитый лозунг римской толпы. Именно этого народ требовал от государства. И, если с первым случались перебои, то со вторым никогда. Хлеб и зрелища — два условия возможности существования величайшего государства Античности.

Исторически зрелище может возникнуть только там, где складываются культурные традиции. Всей античной культуре присущ дух борьбы и состязания, испытания. И римляне, и греки обожали всякие соревнования. Не было ничего почетнее, чем стать победителем в каком-либо соревновании и получить в награду венок. Театральные представления в Риме устраивались во время праздников. Особенным успехом пользовались грандиозные зрелища, когда на сцене появлялись отряды конницы, пехоты, включались в действие шествия пленных, выступления редкостных зверей. Большую популярность имели сольные пантомимы (обычно на мифологический сюжет) под музыку и пение хора, комедии, представления в цирках, бои гладиаторов в амфитеатрах. Античный философ Геродот считал праздники, наряду с расой и языком, третьим элементом, объединяющим греков.

Следовательно, актуальность темы сомнений не вызывает.

Цель работы: всестороннее изучение и характеристика зрелищных мероприятий античности.

1. Праздники и зрелища Античности

Зрелище — это то, на чем всегда «сосредоточено внимание людей», и то, что вызывает «их активный интерес». История развития культуры наглядно свидетельствует о том, что зрелище всегда являлось своеобразным зеркалом эпохи. По создаваемым праздничным формам можно судить о политической, исторической и духовной жизни общественно-экономической формации, определить идеи, интересы и стремления различных социальных слоев.

8 стр., 3614 слов

Художественная культура как особая форма эстетической культуры

… видов деятельности. Отражаясь в сознании людей, художественная культура формирует эстетическое сознание и его культурные формы. Становление и развитие эстетической культуры личности — процесс поэтапный, протекающий … Чем раньше она попадает в сферу целенаправленного эстетического воздействия, тем больше оснований надеяться на его результативность. Так каким же должно быть эстетическое воспитание, …

Античная культура Средиземноморья считается величайшим творением человечества. Ограниченная пространством (побережье и острова Эгейского и Ионического морей) и временем (от II тысячелетия до н.э. до первых веков христианства), античная культура раздвинула рамки исторического существования, по праву заявив о себе общечеловеческой значимостью архитектуры и скульптуры, эпической поэзии и драматургии, естественнонаучного и философского знания. Античная культура заставляет обратить внимание еще на одну свою черту — она празднична, внешне красочна и зрелищна.

1.1 Праздники античной культуры

Праздники занимали важное место в античной культуре, составляя важную сторону культа. Праздники были очень разнообразны не только из-за местных различий, но и в зависимости от характера богов, их функций, цели празднества. Они связывались с земледельческим календарем, началом и окончанием работ, сменой времен года (весеннее, летнее солнцестояние), посвящались различным богам, и общегреческим и местным и даже историческим событиям.

Древние римляне отмечали в году более 50 праздников. Они составляли важную часть жизни римлян. Их традиции сохранялись веками, некоторые дошли до наших дней. Большинство праздников совершалось в честь главных общегреческих богов: Зевса, Афины, Аполлона, Диониса и пр. и в значительной мере они были связаны с религиозными ритуалами, обрядами, где на первый план выходят культовые действа, жертвоприношения, искупительные церемонии, торжественные процессии. На них происходили состязания и игры, мистические посвящения, оргиастические торжества.

Так, обычай празднования начала Нового года был закреплен в середине II в. до н.э. государством. Римские новогодние торжества 1 марта, а позднее 1 января открывались многолюдным шествием к Капитолийскому холму, где находились главные святилища Рима, там приносили жертвы покровителю города богу Юпитеру. Затем начинались праздничные пиры и приемы. Римляне, как и мы, верили, что весь год будет таким, каким окажется первый новогодний день. Они ходили друг к другу в гости, обменивались подарками, дарили сладости, украшения, позже — деньги, желали другу счастья и благосклонности богов.

Из сельских древних земледельческих праздников, которых было множество, особенно пышно справлялись февральские Луперкалии — праздники, посвященные богам — покровителям стад и пастухов. Очистительные жертвы приносили у подножия Палатинского холма, где жила некогда легендарная волчица (lupa), вскормившая основателей Рима — Ромула и Рема. А 21 апреля в годовщину основания Рима наступал еще один праздник пастухов в честь древней богини Палее. Богине жертвовали ветки лавра, лепешки, хлеб.

Считались необходимыми ритуалы очищения. Скот, дабы уберечь от заразных болезней, прогоняли сквозь костры. Пастухи и сельская молодежь, соревнуясь, устраивали веселые игры, состязались, кто удачнее прыгнет через костер. Обычай этот долго существовал у других народов. Речь о нем идет и в русской народной сказке о Снегурочке.

Самыми веселыми и любимыми в народе были декабрьские Сатурналии, их справляли и горожане, и сельские жители. Посвящены они были древне-италийскому земледельческому богу Сатурну, которого римляне отождествили с греческим Кроном и считали отцом Юпитера, Юноны и Нептуна. По преданию, Сатурн стал царем в Лации и царствование его было временем добра и справедливости, всеобщего благоденствия, любви и братства. В «золотой век» — aurea aetas — не было хозяев и рабов, люди были равны и счастливы. Сатурналии продолжались пять дней. Люди веселились на улицах, ходили в гости, устраивали пиршества для богов и людей. Рабы в это время получали временную свободу, и на шутливых застольях рабам прислуживали хозяева.

12 стр., 5710 слов

Театр классической эпохи а театр диониса в афинах

… ТЕАТР ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ТЕАТРА Древнегреческий театр возник из сельских празднеств в честь бога Диониса. Вначале Дионис считался богом … театра , т 1 , стр.14 ** История зарубежного театра , т 1 , стр.14. Феспид был первым афинским трагическим поэтом. Первая постановка его трагедии состоялась весной 534 г. до н.э. на празднике … высшие государственные должности в Афинах и отправлять в …

С тех далеких дней сохранился обычай дарить в декабрьские праздники друг другу восковые свечи. Возжигание их было жертвоприношением богу. Следовало обязательно в эти дни дарить подарки. Существовали даже своего Рода законы проведения Сатурналий, согласно которым не дозволялось произносить никаких речей, кроме веселых и насмешливых, полагалось заранее приготовить деньги, одежду, серебро, чтобы разослать их друзьям. Причем богач не должен, был одаривать богача, а людям ученым все нужно было посылать в двойном размере, «ибо они достойны получать двойную долю. Бедняк же, если он человек ученый, пусть пошлет в ответ богачу или книгу одного из древних писателей, или собственное сочинение, какое сможет. Богач же обязан этот подарок принять со светлым лицом, а принявши, немедленно прочесть», — так писал великий сатирик античности Лукиан. С зимними веселыми Сатурналиями схожи знакомые нам святочные, рождественские праздники.

Праздники эти виделись как возможность отдыха от трудов. Тогда приостанавливались общественные и частные дела, судебная и политическая деятельность.

Свои праздники были в каждом полисе и были связаны с регулярными шествиями и соревнованиями в честь богов — покровителей полиса.

В Афинах праздновали день Марафонской победы над персами (490 год до н.э.), Великие и Малые Дионисии — праздники в честь бога плодоносящих сил земли, вина и веселья Диониса; Большие Панафинеи — в честь богини Афины, Элевсинии (Элевсинские мистерии) связанны с культом богини плодородия Деметры в Греции; В Риме — это цериалии в честь древнеримской богини плодородия Цереры; флоралии, посвященные богине цветов, садов, юности Флоре и пр. В Риме получили распространение и такие массовые зрелища, как гладиаторские бои, схватки хищников, устраиваемые для развлечения многотысячной толпы. Праздники включали торжественные шествия, музыкально-драматические представления, хореографию, яркое оформление. Они сопровождались жертвоприношениями, состязаниями (атлетическими, музыкальными), награждением победителей.

Помимо, отмечались 4 общенациональных праздника: в Олимпии, Дельфах, Немее, Истме.

Раз в четыре года отмечался праздник в честь богини города Афин — Большие Панафинеи. Обязательно включались в празднование факельные шествия, музыкальные и танцевальные представления, большая процессия с жертвенными животными и новыми одеждами для статуи Афины в Эрехтейоне. Жертвоприношения, затем — музыкальные и атлетические состязания—— увенчивали праздник. Праздник завершался пиром. Победитель награждался дарами Афины (по преданию именно она подарила грекам оливковое дерево) — венком из священной оливы и замечательной амфорой с оливковым маслом.

Широкую известность получают и Великие Дионисии — аттический праздник в честь бога Диониса в марте, когда его чествовали как бога весны и освободителя. Великие Дионисии праздновались пять дней и включали яркие шествия, сопровождавшиеся культовыми песнями, танцами и драматическими представлениями. Город Дельфы наполнялся союзниками и чужеземцами, как уже говорилось, бога прославляли дифирамбами, театрализованными действами оргиастического характера, ряжением, маскарадом, состязаниями поэтов, актеров с вручением наград, постановками трагедий и комедий и т.д. Все завершалось богатым пиршеством за счет государства.

10 стр., 4516 слов

Культ Диониса в Античном искусстве Греции

… густо увитая на одном конце плющом). Согласно легендам, на свадебном пире в честь бракосочетания Диониса и Ариадны невесте был преподнесен лучезарный венец. (Рельеф «Свадебная процессия»). Но … из бедра. На картине Ктесилоха Зевс, рожающий Диониса, был изображен в митре и по-женски стонущим в окружении богинь. Вот почему Диониса называют «дважды рожденный» или «дитя двойных …

В Дионисийских празднествах образ «многошумного», «многопетого», «венчанного хмелем» Диониса представят в сопровождении ряженых: менад (вакханок), сатиров (полулюдей с козьим хвостом, копытами), музыкантов, танцоров. В этих песнях-плясках, по словам Ницше, звучит нечто сверхприродное, человек «готов в пляске взлететь в воздушные выси».

В сельской местности праздновали Малые Дионисии. Здесь наслаждались свежевыжатым вином, устраивали шествия, приносили в дар богу вино, а в жертву — козла. Всюду слышались шутки, насмешки, устраивались игры, танцы на скользком бурдюке с вином, качание на ветвях деревьев.

Величественные были празднества в честь Аполлона — это торжество радости, духовного просветления, погружения в иллюзорный мир сновидений.

В праздниках в честь Аполлона с процессиями, во время которых несли оливковые ветви в городе Дельфы, происходили Пифийские игры в честь победы Аполлона над драконом Пифоном. В них, начиная примерно с 590 года до н.э., ведущую роль играли музыкальные состязания. Они заключались в пении с инструментальным сопровождением, позднее в исполнении самостоятельных инструментальных произведений, исполнении хоровых песен и плясок. Они содействовали развитию музыкально-поэтического творчества, в частности хорового пения и танцев. Со временем они дополнились спортивными состязаниями — гимнастическими, конными и пр. Но главное место оставалось за музыкальными агонами (состязаниями): кифаредов, которые исполняли под аккомпанемент кифары пеан (гимн) в честь Аполлона, потом авлодов, певших в сопровождении авлоса (вид свирели или гобоя), авлетов и кифаристов — собственно музыкантов, игравших на кифаре и авлосе соло. Победители (пифионики) награждались лавровым венком и получали ряд почетных привилегий: право гостеприимства в Дельфах, право убежища, право первовопрошения Дельфийского оракула, право почетного места на состязаниях.

1.2 Театр в Древней Греции

Древняя Греция — это родина европейского театра. Основное представление о мире у греков сводилось к тому, что мир — это театральная сцена, а люди — актеры, которые появляются на этой сцене, играют свою роль и уходят. Приходят с неба уходят туда же, там растворяются. Земля — лишь сцена, где они исполняют свою предназначенную роль. Поэтому древнегреческий театр органичен: в нем проявляется возвышенный, высокий и торжественный космологизм.

В конце 5 — начало 4 вв. до н.э. театры были уже во все больших греческих городах. «Театр» — в гр. переводе обозначает «Место для зрелищ».

Греки очень любили театры. Они устраивали спектакли 2-3 раза в год. Спектакли начинались утром и длились до самого вечера несколько дней подряд. Каждый день показывали несколько пьес. Пьесы были веселыми или грустными (трагедии или комедии).

10 стр., 4963 слов

Древняя Греция и Рим. Общее и особенное в культуре

… друг на друга. Цивилизации Древней Греции и Древнего Рима позднее стали основой для возникновения европейской цивилизации, и оказали огромное влияние на развитие средневекового, а, следовательно, и современного мира. Конечно, греческая и римская культуры очень похожи. «И …

Древнегреческий театр, возникший из религиозного культа бога природы Диониса, развивался очень быстро. Великие Дионисии включали яркие шествия, сопровождавшиеся культовыми песнями, танцами, драматическими представлениями. Из хоровых песен — дифирамбов богу Дионису и возник жанр трагедии. Трагедиос — «песнь козлов» или козлопение — сложился из культовых песен хором мужчин — Сатиров, одетых в козлиные шкуры и сопровождавших актера, изображавшего Диониса. Комедия родилась из песен, полных обрядовой разнузданности и исполнявшихся толпой поселян во время сельских Дионисий. Шествие в этот праздник называлось комос. Комедия — песни во время комоса. Комедия отличалась большой вольностью в выборе выражений и сцен, поэтому на такие праздники не допускались женщины и дети. Комедия эпохи классики была в основном политической.

Сюжеты для трагедий и комедий стали брать не только из жизни Диониса. История сохранила пьесы трех великих трагиков древности. Очень популярны были трагедии Эсхила («Персы»).

Большую популярность имела трагедия Софокла «Антигона». А знаменитым автором комедий в середине 5 веке до н.э. был афинянин Аристофан (пъеса «Птицы»).

В трагедиях рассказывалось о героических событиях, происходивших в незапамятные времена. В их основе лежали древние предания, мифы. Боги в трагедиях выступали как грозная сила. Герои вступали, с ними в борьбу, иногда погибали, но стойко переносили удары судьбы.

Герои комедий — не легендарные личности, а жители современных Аристофану Афин: торговцы, ремесленники, рабы. В комедиях нет такого почтения к богам, как в трагедиях. Их иногда даже высмеивали.

Особенно славились театральными представлениями и праздниками Афины. В Афинах театр был устроен на склонах Акрополя. Это был один из наиболее крупных театров Эллады — на 17 тыс. зрителей. В греческих театрах была чудесная акустика. Все, что говорилось на сцене было хорошо слышно даже в последних рядах.

Постановка трагедий и комедий была важным государственным делом

Организация театральных представлений была почетной гражданской обязанностью и поручалась первому лицу города (архонту-эпониму).

В Афинах они происходили первоначально раз в год (потом дважды) и приурочивалась к праздникам Великих Дионисий (это праздник начала весны и начала навигации), когда в течение трех дней с утра до вечера шли спектакли, о которых потом говорили весь год.

Раз в четыре года устраивался праздник, равного которому античность не знала: праздник духовного общения лучших умов и блестящих талантов. Афинская Академия — это название священной рощи, посвященной афинскому герою — Академу. Это место прославилось тем, что отсюда позднее начинались интересные состязания бегунов — бег с факелами.

В состязаниях умов ораторов берет свое начало диалектика — умение вести беседу, опровергая рассуждения и аргументы соперника, выдвигая и доказывая собственные доводы. В таком случае «внимать Логосу» означало «быть убедимым». Отсюда преклонение перед словом и особое почитание богини убеждения Пейто.

Постановка трагедий обращена в отличие от лирики ко всему демосу, театр стал трибуной для распространения значимых идей, воспитателем народа, т. к. формировал взгляды и убеждения свободных граждан полиса. Он стал общественным институтом, включенным в систему общественных праздников. Это было массовое зрелище, на котором присутствовали все жители полиса. Театральные представления носили агонистичный (состязательный) характер, где жюри, избранное из граждан, выделяло и награждало победителя.

14 стр., 6557 слов

Олимпийские игры

… истории Древней Греции, чтобы ответить на поставленный мною вопрос. Я считаю, что Олимпийские Игры не случайно появились именно в Древней Греции. Древняя Греция уникальна тем, что … На хранившемся в Олимпии в храме Геры бронзовом диске Ифита с правилами Олимпийских игр был записан соответствующий пункт. «На диске Ифита написан текст того перемирия, которое элейцы объявляют на время Олимпийских игр; …

Театральные представления являли собой пышное и красочное зрелище, когда статуя Диониса в сопровождении девушек в белом, двигалась вместе с гражданами, которым выпала честь ставить спектакли, и хором к амфитеатру, вмещавшему от 20 до 40 тыс. зрителей, размещавшихся на скамейках.

Орхестра — место хора, в ее глубине устроена сцена (вначале она использовалась для переодевания актеров).

Актеры располагались перед сценой. Чтобы выделиться из хора, актер надевал обувь на высоких подставках — котурнах. Они играли в масках, определявших характер персонажа — реликт архаических маскарадов.

Вначале все роли в пьесе исполнял один актер. Эсхил ввел второе действующее лицо, сделав действие динамичным; ввел декорации, маски, котурны, летательные и громоносные машины. Софокл ввел третье действующее лицо. Но и трем актерам приходилось играть много ролей, перевоплощаться в разных лиц. Позади орхестры находилось небольшое деревянное строение — «скена» («палатка»), где актеры готовились к выступлению в новой роли. Перевоплощение осуществлялось просто: актеры меняли маски в которых выступали. Маски делались из глины. Каждому определенному характеру и настроению соответствовала «своя» маска. Так, силу и здоровье представлял смуглый цвет лика маски, болезненность — желтый, хитрость — красный, а гнев — багровый. Гладкий лоб выражал веселое настроение, а крутой — мрачное. Выразительность масок была необходима для наглядности, кроме того, маска выполняла и роль рупора, усиливавшего голос актера. Театральные представления начинались утром, а заканчивались с заходом солнца. В один день ставили и трагедию, и драму, и комедию. Театральные зрелища были особенно любимы эллинами. Социальные, этические, политические проблемы, вопросы воспитания, глубокая обрисовка героических характеров, тема гражданского сознания составляют жизнеутверждающую основу древнегреческого театра. Играли только мужчины, в т.ч. и женские роли, один актер нередко мог играть разные роли в одном и том же представлении, декорации носили условный характер.

слово, текст, диалоги, сольные номера, хор лежали в основе театрального действа

театров и амфитеатров

И, конечно, самая большая, самая богатая, самая-самая по всем параметрам — в столице — наиболее величественным был амфитеатр Флавиев или Колизей (colosseos — колоссальный).

Колизей стал символом Вечного города. Символом славы империи. Здесь воины и звери сражались на потеху толпе, устраивались игры гладиаторов, морские бои. Хотя порой на арене можно было видеть и императора. Например, эксцентричный правитель Рима император Коммодус периодически участвовал в представлениях, наслаждаясь «ролями» легендарных героев.

Колизей представляет собой эллипс с длиной в 188 м., шириной — 156 м. Стена высотой в 48,5 м состоит из трех ярусов сводчатых арок, украшенных полуколоннами разных ордеров: дорического, ионического и коринфского. Строительство амфитеатра начал первый император династии Флавиев, Веспасиан — военачальник, выигравший битву за трон после смерти Нерона. Открыт амфитеатр был менее чем через 10 лет после начала строительства (хотя работы по его благоустройству и отделке продолжались еще четверть века), но уже другим императором, Титом сыном Веспасиана. Произошло памятное событие в 80 году нашей эры. Сто дней Рим праздновал открытие Колизея. Гладиаторские бои, реконструкции великих битв прошлого, гонки на колесницах. Дабы представить его масштаб достаточно сказать, что единовременно его трибуны могли вместить до 50 000 зрителей (это по современным оценкам — ученые начала ХХ века писали о 90 000 зрителей).

9 стр., 4249 слов

Античная колыбель европейской культуры

… Грецию называют родиной философии, европейского театра, демократии западного типа, Олимпийских игр. В Греции … и героизма, которое с большой художественной силой выразила древнегреческая трагедия. Фатализм … одновременно слабый психологизм. Дохристианская античность не открыла «внутреннего человека», … этапы развития культуры Древней Греции В истории древнегреческой культуры обычно выделяют следующие …

Пока стоит Колизей, будет стоять и Рим, исчезнет Колизей — исчезнет Рим, а вместе с ним весь мир. Так говорили древние. Ведь представления, разыгрываемые на аренах цирков — дар римлян богам. И дар обожествляемого императора своим подданным. Если греки, предшественники римлян на троне властителей Античного мира, предпочитали театральные представления и спортивные игры, то римляне жаждали иных спектаклей. Более острых и кровавых. Гладиаторские бои — вот их излюбленное шоу.

Ощущение суровой мощи достигается здесь не столько огромными масштабами, сколько его конструктивностью, простотой, целесообразностью. Он как бы воплощает образ мира и принципы жизни римлян начала I тыс. н.э., т.е. императорского Рима периода его заката.

2. Античные Олимпийские игры, Олимпийские игры

Их возникновение относят к 776 году до н.э. Они проходили в священной роще у подножия горы Олимп раз в четыре года, сначала включая только спортивные состязания, позднее превратились в грандиозный праздник, где собирались лучшие умы и блестящие таланты.

Помимо зрелищ состязаний атлетов, здесь заключались торговые сделки, проходили публичные выступления поэтов и музыкантов, выставки работ скульпторов и художников. Здесь оглашались новые законы, договоры, обсуждались важные документы.

С момента объявления священного месяца игр все враждующие стороны прекращали военные действия и заключалось перемирие — экехерия, а представители враждующих полисов проводили в Олимпии мирные переговоры с целью уладить конфликты. На хранившемся в Олимпии в храме Геры бронзовом диске Ифита с правилами Олимпийских игр был записан соответствующий пункт. «На диске Ифита написан текст того перемирия, которое элейцы объявляют на время Олимпийских игр; он написан не прямыми строчками, но слова идут по диску в виде круга» (Павсаний, Описание Эллады).

На торжественное открытие игр стекался народ из разных областей Греции. Полисы посылали специальные делегации. Для подготовки участников организовывали специальные школы. Каждый свободный грек мог принять в них участие, в чем проявлялся демократизм древнегреческой культуры. На время игр прекращались раздоры и междоусобицы.

Природа в Олимпии как бы проникнута духом мира и благоденствия, который устанавливался на время Олимпийских игр. В храме Зевса Олимпийского находилась статуя бога, созданная скульптором Фидием, которая считалась одним из семи чудес света.

Обязательной частью античных Олимпийских игр были религиозные церемонии. По установившемуся обычаю, первый день Игр отводился для жертвоприношений: атлеты проводили этот день у жертвенников и алтарей своих богов-покровителей. Подобный обряд повторялся и в заключительный день Олимпийских игр, когда вручались награды победителям.

7 стр., 3246 слов

Культура мусульманского мира

… в Медине — городе пророка. Его могила — важнейшая святыня ислама. 2. Язык Существенным элементом мусульманской культуры является арабский язык, который неразрывно связан с Кораном. Ведь … другие соединения, а также дистилляцию и кристаллизацию. Весьма высокий уровень в мусульманском мире имела медицина, ее достижения в различных областях длительное время питали европейскую медицину. …

Олимпийские игры оказывали существенное влияние на развитие греческой культуры. При этом можно выделить два аспекта.

Во-первых, в Элладе сложился культ прекрасного обнаженного тела. Атлеты тренировались и состязались обнаженными, чтобы продемонстрировать красоту своего тела. В этом наглядно проявлялась телесность древнегреческой культуры. Культ тела был настолько велик, что нагота не вызывала чувства стыдливости. Стыд наготы считался признаком варварства. Греки почитали загорелое, тренированное обнаженное тело выражением высокого уровня культуры.

Во-вторых, во время Игр съезжались со всех уголков Эллады выдающиеся философы, поэты и ученые, что содействовало дальнейшему развитию поразительного феномена греческой культуры. Перед многочисленной аудиторией выступали великие философы Платон, Сократ, Диоген, Гераклит, отцы истории Геродот и Фукидид, основоположник медицины Гиппократ, классики древнегреческой поэзии и драматургии Софокл, Пиндар, Еврепид. Философские беседы, поэтические и ораторские выступления, созерцание шедевров архитектуры и скульптуры, восхищение красотой и физическим совершенством атлетов формировали и развивали единую греческую культуру.

При сохранении специфики развития и своеобразия различных греческих полисов, без давления какой-либо централизованной власти именно здесь, на празднествах, естественным образом формировалось национальное самосознание греков. Это было сознание высокой общественной цивилизации, духовной и физической культуры, сознание превосходства над рабами и соседними варварскими народами.

Торжественно происходило и награждение победителей. Победителей, получивших почетный титул олимпионика, награждали венками из оливковых ветвей, имена их прославлялись по всей Греции, в городе Олимпии им ставились при жизни памятники, прославленные поэты сочиняли эпиникии — хвалебные гимны. В последний день праздника устраивалась торжественная процессия в честь победителей, а возвращение олимпионика в родной город превращалось в настоящий триумф. Весь город выходил ему навстречу, городские власти устраивали пир, а на площади возводили статую победителя. На своей родине олимпионик становился героем и важной политической фигурой и в течение всей жизни пользовался уважением.

В период расцвета Античной Греции Олимпийские игры выполняли целый ряд социальных функций: религиозную, культурную, воспитательную, экономическую, политическую, зрелищную. Однако большая социальная значимость Олимпийских игр этого периода определялась, в первую очередь, их влиянием на объединение греческого мира и формирование единого национального самосознания. Неслучайно самые пышные и красочные игры древности состоялись в 476 г. до н.э., когда объединенные греческие войска сначала в Марафоне, а затем и в морском сражении при Саламинах разгромили персидские войска и этим сохранили свободу и независимость Греции. Олимпийские игры тогда стали грандиозным праздником в честь победы над грозным врагом.

Атлеты этого периода отражали с одной стороны силу и мощь родного города, а с другой — общеэллинский идеал всестороннего развития и физического совершенства личности. И глубоко символично, что за долгую и напряженную подготовку, тяжелые испытания в состязаниях победитель в Олимпии удостаивался лишь венка из оливковой ветви. Это был символ бескорыстной спортивной борьбы. Почести и слава приходили к победителю как знак благодарности и любви соотечественников, то есть являлись результатом общественного признания.

7 стр., 3314 слов

Олимпийские игры в Древней Греции

… национальным героем и в течение всей жизни пользовался уважением. 1. История Олимпийских игр Олимпийские игры — древнейшие и наиболее популярные спортивные мероприятия в Древней Греции. Впервые состоялись они в 776 году до … допущены все жители материковой Греции, а через 10 игр (40 лет) в Олимпиадах стали принимать участие и жители греческих колоний. Олимпийские игры завоевали широкую популярность, …

В IV веке до н.э. наблюдаются постепенные изменения характера и содержания Олимпийских игр. Все больше внимания уделяется зрелищности состязаний. Политический хаос и постоянные войны, особенно Пелопоннесская война (431-404 г.г. до н.э.), вели к огрублению греческих вкусов. Гармоническая красота тела не вызывала, былого восхищения. Зрителей все больше привлекала борьба, кулачный бой и панкратион, богатые острыми, драматическими моментами. Да и в этих видах происходят перемены, если раньше исход схватки решало преимущественно быстрота, ловкость, то в этот период решающим качеством становится физическая сила.

Города, стремясь продемонстрировать свою мощь и завоевать расположение богов, привлекают наиболее известных бойцов, даже если они живут в других местах или не соответствуют олимпийским правилам. В связи с этим в состязаниях впервые принимают участие атлеты-профессионалы.

С VI века до н.э. по примеру Олимпийских Игр стали проводиться другие общегреческие соревнования атлетов: Пифийские игры, Истмийские игры и Немейские игры, тоже посвященные различным древнегреческим богам. Но Олимпиады были самыми престижными среди этих состязаний. Олимпийские Игры упоминаются в произведениях Плутарха, Геродота, Пиндара, Лукиана, Павсания, Симонида и других античных авторов.

Таким образом, проведение Олимпийских игр с 776 г. до н.э. до 394 г. н.э., т. е. сохранение традиций по организации состязаний на протяжении более одиннадцати веков, несмотря на войны, эпидемии и другие общественные потрясения, само по себе говорит о той огромной социальной значимости, которую играли Игры в Древней Греции.

Греческие полисы, раздираемые междоусобицами, могли сохранять единство и противостоять внешним врагам только благодаря единой религии и культуре, тесным экономическим и политическим связям.

Олимпийские игры включали в себя все эти объединяющие элементы., Заключение

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что культура греко-римской античности внесла огромный вклад в развитие мировой культуры, особенно западно-европейской.

Это и памятники различных видов искусства, и античная философия, и наука, мифология.

Огромное место в жизни широчайших народных масс античности занимали массовые зрелища и праздники, ведущие свою родословную от календарных обрядов. В древности верили, что миром управляют боги, что они вершат судьбы человека, руководят его действиями, насылают на него беды, приносят радость. Божественными силами обладает природа. Горы, реки, рощи, поля населены демонами и божествами, от которых зависят урожай, плодородие земель, рост посевов, обилие рыб и птиц и т.д. Главным богам-покровителям и мелким божествам воздавали почести, приносили жертвы, устраивали празднества, на которых совершали ритуальные обряды, сопровождаемые торжественными шествиями, песнями, танцами и заклинаниями.

Именно на таких праздниках зародились основы современного театра. Греческие торжества, посвященные богу Дионису, положили начало трагедии; из шутливых, насмешливых песенок, исполняемых на праздничных деревенских шествиях, родилась комедия.

Крупнейшие спортивные соревнования древности — Олимпийские игры Древней Греции, зародились как часть религиозного культа. Олимпийские игры были значимым для всей Древней Греции событием, выходившим за рамки сугубо спортивного мероприятия. Победа на Олимпиаде считалась чрезвычайно почетной и для атлета, и для полиса, который он представлял. Олимпийские и другие Игры имели важнейшее значение в сохранении национального самосознания, исторических и культурных традиций.

Список использованной литературы

[Электронный ресурс]//URL: https://liarte.ru/referat/istoricheskoena-temu-zrelische-voznikshie-v-drevnosti/

1. Античность. Энциклопедия. — М.: АСТ, 2002. — 500 с.

2. Буланова-Топоркова М.В. Культурология для технических вузов / М.В. Буланова-Топоркова и др. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. — 448 с.

3. Быкова Э.В. Культурология. Античная культура: социальные и духовные основы / Э.В.Быкова. — М.: Фортуна Лимитед, 2003. — С.122.

4. Гиро П. Быт и нравы Древних греков / П. Гиро. — Смоленск: ООО «Изд-во Ассоциация ХХI век». — 2002. — 618 с.

5. Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян / П.Гиро. — М.: Культура, 2001. — 515 с.

6. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры / Ред. и прим. С.П. Заикина. 2-е изд. — СПб.: Марс, 1995. — 380 с.

7. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира / А.Н. Чанышев. — М.: Академический проект, 2005. — 608 с.