Общая характеристика базового сценария социально-экономического развития

Научно-технологическое развитие Российской Федерации является одним из основных приоритетов государственной политики в долгосрочной перспективе, в этой связи прогнозом социально-экономического развития России предполагается существенное увеличение роли научно-технологического развития и его влияния на экономический рост.

В ближайшие 10 — 15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации следует считать те направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке.

Научно-технологическое развитие Российской Федерации на прогнозный период определено Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 1 декабря 2016 г. N 642, а на реализацию будут направлены в том числе мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов «Наука» и «Цифровая экономика Российской Федерации».

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития разработан с учетом ожидаемых тенденций в мировой экономике, на товарных и финансовых рынках на период до 2036 года. Одновременно долгосрочный прогноз учитывает реализацию и влияние на основные макроэкономические параметры комплекса мер, реализованных в период 2018 — 2024 гг., направленных на достижение национальных целей развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» <1>.

———————————

<1> Прогноз на период до 2024 г. соответствует прогнозу социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 20 сентября 2018 г.

Темпы роста мировой экономики на протяжении прогнозного периода будут постепенно замедляться под воздействием структурных ограничений в развитых странах и накопленных дисбалансов в развивающихся. С точки зрения структуры мирового спроса по мере роста среднего уровня благосостояния в мире будет происходить дальнейшее смещение структуры в сторону услуг. Этому также будет способствовать тенденция старения населения, в результате которой в структуре мирового спроса будет возрастать доля расходов на здравоохранение и новые формы образования за счет снижения доли расходов на товары длительного пользования.

Замедление мирового экономического роста приведет к постепенному охлаждению спроса на энергоресурсы. Дополнительное сдерживающее воздействие на спрос на энергоносители будет оказывать распространение энергосберегающих технологий, а также технологий, использующих альтернативные источники энергии.

С учетом вышеизложенного в базовый сценарий Минэкономразвития России заложена предпосылка о постепенном снижении цен на нефть марки «Юралс» до уровня 52 — 53 доллара за баррель в 2025 — 2030 гг. с последующим ростом в номинальном выражении темпом долларовой инфляции.

В части внутренних условий социально-экономического развития в базовый сценарий заложены следующие предпосылки. На прогнозном горизонте продолжится реализация денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования. Особое внимание Банк России продолжит уделять мониторингу рисков финансовой стабильности и ее поддержанию. Бюджетная политика продолжит проводиться в рамках бюджетных правил, направленных прежде всего на изоляцию ключевых внутренних экономических параметров от волатильной внешнеэкономической конъюнктуры и создание условий для устойчивого экономического роста. Тарифная политика будет проводиться в соответствии с долгосрочными принципами тарифного регулирования, приоритетом которых сохранится ограничение темпов роста цен на услуги естественных монополий уровнем инфляции.

В этих условиях не прогнозируется каких-либо существенных колебаний обменного курса рубля. За пределами среднесрочного периода ослабление рубля будет происходить темпами ниже инфляционного дифференциала, что будет обеспечиваться сравнительно высокими (по сравнению со странами — торговыми партнерами) темпами роста производительности труда.

Комплекс мер экономической политики, реализованный в 2018 — 2024 гг. (включающий национальные проекты, реформу пенсионной системы, а также ряд других мероприятий, направленных на достижение национальных целей, в том числе — План по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%) обеспечит ускорение потенциальных темпов роста российской экономики до уровня около 3%.

Это будет достигнуто за счет следующих факторов:

— Постоянный рост численности рабочей силы в результате увеличения продолжительности жизни, роста продолжительности здоровой жизни и, соответственно, повышения уровня экономической активности населения;

— Модернизация основных фондов, достигнутая за счет более высокого уровня и эффективности инвестиций в основной капитал;

— Более высокая производительность труда, обусловленная технологической модернизацией, цифровизацией экономических процессов, использованием инновационных технологий, а также повышением эффективности бизнес-процессов. Важную роль здесь также будет играть донастройка системы образования;

— Ростом совокупной факторной производительности, что представляет собой синергетический эффект от вышеперечисленных структурных изменений.

В этих условиях темпы роста ВВП стабилизируются на уровне около 3% при сохранении инфляции на целевом уровне. Изменения в структуре спроса, которые произойдут в 2019 — 2024 гг. окажутся устойчивыми и в долгосрочном периоде. Доля инвестиций в ВВП сохранится на уровне 26 — 27%, обеспечивая постоянное технологическое обновление основных средств. После опережающего роста в среднем на 5,7% в реальном выражении в 2018 — 2024 гг. темпы роста инвестиций в основной капитал постепенно замедлятся до 3% и стабилизируются на этом уровне.

По мере введения в эксплуатацию нового оборудования, распространения новых технологических процессов и повышения эффективности управления рост производительности труда в целом по экономике будет ускоряться в период до 2024 г. (в первую очередь за счет опережающего роста производительности труда в базовых несырьевых секторах). В дальнейшем рост производительности труда будет постепенно замедляться по мере приближения по уровню благосостояния к развитым странам.

Постепенное увеличение рабочей силы будет трансформироваться в рост численности занятых также благодаря некоторому снижению естественного уровня безработицы, который будет достигаться благодаря расширению возможностей по оперативному поиску работы (в том числе благодаря массовому распространению цифровых технологий), а также структурному снижению уровня безработицы в отдельных регионах, в которых в настоящее время этот показатель превышает среднероссийский уровень.

Ожидается, что рынок труда будет находиться преимущественно в равновесии. В результате реальный темп роста заработных плат будет в течение прогнозного периода близок к темпам роста производительности труда. Устойчивый рост заработных плат в реальном выражении (наряду с индексацией страховых пенсий по старости выше инфляции) создадут основу для устойчивого темпа роста потребления домашних хозяйств. В результате расходы домашних хозяйств на конечное потребление, начиная с 2025 г., будут расти темпом не ниже 3% в реальном выражении.

В течение прогнозного периода будет возрастать вовлеченность России в мировую экономическую систему (в том числе — в международную торговлю). При относительно стабильных долях в структуре ВВП экспорта и импорта товаров возрастет торговля услугами. Так, доля экспорта услуг в ВВП вырастет с 3,7% в 2017 г. до 5,3% в 2036 г., а доля импорта услуг в ВВП вырастет с 5,6% в 2017 г. до 8,6% в 2036 году.

В структуре товарного экспорта произойдут серьезные структурные сдвиги. Доля экспорта топливно-энергетических ресурсов снизится более чем вдвое (с 54,1% в 2017 году до 26,5% к 2036 году) в пользу продукции химической и пищевой промышленности и отрасли машиностроения.

Соответствующие изменения произойдут и в структуре произведенного ВВП. Возрастет доля сектора услуг. При снижении доли добычи полезных ископаемых возрастет доля обрабатывающей промышленности, строительного сектора.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

О ситуации в российской экономике

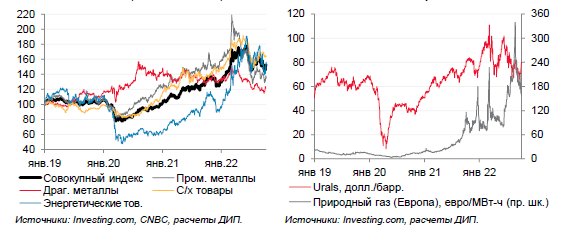

В начале 2018 г. ситуация на мировых товарных рынках складывалась позитивно. Цена на нефть марки «Юралс» в первой половине года демонстрировала повышательную тенденцию, главным образом под воздействием произошедшего и ожидаемого снижения предложения со стороны ряда крупных нефтеэкспортеров. В начале октября цены на нефть марки «Юралс» достигли четырехлетнего максимума (почти 85 долл. США за баррель), после чего началось их снижение. Понижательное давление на котировки нефти оказывали более мягкие, чем ожидалось, санкции США в отношении Ирана, а также признаки замедления роста мировой экономики. К середине ноября цена на нефть марки «Юралс» упала до уровней около 65 долл. США за баррель.

Ухудшение ожиданий участников рынка относительно роста мировой экономики также оказывало негативное влияние на цены других сырьевых товаров. Цены на уголь и цветные металлы, которые в первой половине года устойчиво росли, в последние месяцы стабилизировались либо демонстрировали отрицательную динамику.

|

Рис. 1. Страны ОПЕК нарастили добычу нефти |

Рис. 2. Во второй половине 2018 г. волатильность на сырьевых рынках усилилась |

|

|

Рисунок (не приводится) |

Рисунок (не приводится) |

Рост волатильности в текущем году наблюдался и на мировых финансовых рынках. Колебания цен на активы как развитых, так и развивающихся стран были обусловлены ростом процентных ставок в США, усилением торговых противоречий между крупнейшими мировыми экономиками, а также опасениями инвесторов относительно финансовой стабильности в отдельных странах (прежде всего в Турции и Аргентине). В этих условиях наблюдалось снижение склонности к риску, которое привело к ослаблению большинства валют стран с формирующимися рынками, в том числе и рубля.

Еще одним фактором ослабления рубля в текущем году стала санкционная политика США. После введения в апреле новых ограничений в отношении российских компаний и бизнесменов наблюдался рост российской премии за риск и отток иностранного капитала с рынка облигаций федерального займа (ОФЗ). За апрель — сентябрь нерезиденты продали ОФЗ на сумму 498 млрд. рублей, а доля их участия на данном рынке сократилась на 8,7 п.п. (до 25,8% на 1 октября). Начиная с августа, дополнительное давление на цены российских активов оказывали опасения участников рынка относительно возможного введения США новых санкций против России.

В этих условиях в январе — октябре ослабление рубля составило 6,2% в номинальном эффективном выражении. В целях обеспечения финансовой стабильности на валютном рынке Банк России приостановил операции по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 9 по 16 августа и с 23 августа до конца текущего года (за период с начала года по 22 августа объем указанных операций составил 35,4 млрд. долл. США).

При этом решение Банка России не влечет за собой нарушения реализации бюджетной политики в соответствии с бюджетным правилом, которое определяет использование нефтегазовых доходов в бюджетной системе. Параметры бюджетного правила (в частности, объемы накопления дополнительных нефтегазовых доходов в Фонде национального благосостояния) рассчитываются в соответствии с нормативно закрепленным алгоритмом, основанном на динамике цен на энергоносители и не допускающем дискретности при определении объемов операций.

|

Рис. 3. С апреля доля нерезидентов на рынке ОФЗ снижалась |

Рис. 4. Валюты развивающихся стран в текущем году продемонстрировали ослабление |

|

|

Рисунок (не приводится) |

Рисунок (не приводится) |

Вместе с тем фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (состояние платежного баланса, показатели государственных финансов, экономическая динамика), остаются благоприятными. Так, несмотря на снижение в последние месяцы, цены на основные товары российского экспорта в текущем году в целом оставались выше, чем в 2017 году. Эти тенденции на мировых рынках в совокупности с увеличением физических объемов отдельных товарных групп ненефтегазового экспорта привели к существенному расширению профицита текущего счета, который в январе — октябре достиг 87,9 млрд. долл. США, четырехкратно превысив значение за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, действующая конструкция макроэкономической политики ограничивает чувствительность основных макроэкономических показателей к изменениям внешней конъюнктуры. Одним из свидетельств возросшей устойчивости российской экономики к внешним шокам является динамика курса рубля в октябре — ноябре. Цена на нефть марки «Юралс» с начала октября снизилась более чем на 25% — с четырехлетнего пика около 85 долларов за баррель до уровней ниже 62 долл. США за баррель на 22 ноября. При этом курс рубля оставался достаточно стабильным — 65 — 66 рублей за доллар, диапазон колебаний не превышал 5%. Для сравнения: в 4кв14 при сопоставимом по масштабу снижении цен на нефть рубль ослаб примерно на треть в номинальном выражении относительно доллара США. Наблюдаемая динамика говорит о возросшем доверии российских компаний и домохозяйств к национальной валюте.

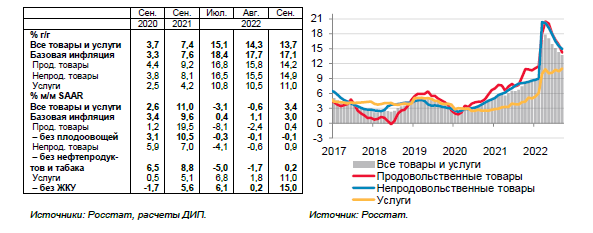

В то время как произошедшее с начала года ослабление рубля внесло вклад в ускорение инфляции, темпы роста потребительских цен остаются умеренными. В октябре инфляция составила 3,5% г/г, по итогам года она не превысит целевой ориентир Банка России 4%.

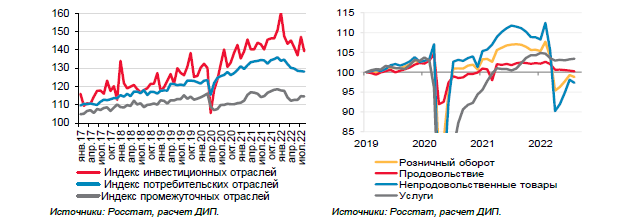

В то же время динамика обменного курса рубля в последние месяцы создает благоприятные условия для предприятий обрабатывающей промышленности с точки зрения их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Темп роста выпуска обрабатывающих производств за январь — октябрь 2018 г. составил 3,2% г/г. Ключевыми драйверами роста остаются пищевая и химическая отрасли, деревообработка. Кроме того, с начала текущего года значительный рост объемов производства наблюдается в машиностроении.

Добыча полезных ископаемых за январь — октябрь 2018 г. увеличилась на 3,3% г/г, при этом в сентябре и октябре она показала максимальные темпы роста с 2014 года (6,9% г/г и 7,4% г/г соответственно). Продолжающееся ускорение в добывающей промышленности обусловлено в первую очередь наращиванием выпуска нефтяной отраслью в результате изменения параметров соглашения ОПЕК+. По данным Минэнерго России, в октябре добыча нефти обновила постсоветский максимум (11,41 млн. барр./сутки). Позитивная динамика наблюдается и в других отраслях сырьевого комплекса — добыче природного газа и газового конденсата, металлических руд, угля.

|

Рис. 5. Годовые темпы потребительской инфляции остаются ниже целевого уровня Банка России |

Рис. 6. Обрабатывающие производства в январе — октябре демонстрируют уверенный рост |

|

|

Рисунок (не приводится) |

Рисунок (не приводится) |

По оценке Минэкономразвития России, ВВП в январе — октябре увеличился на 1,7% г/г. Положительный вклад в экономический рост внесли промышленные виды деятельности (0,5 п.п.), финансовая и торговая деятельность (по 0,3 п.п.), транспорт (0,2 п.п.). На фоне продолжающейся стагнации в строительной отрасли ее вклад в экономический рост в январе — октябре был околонулевым. Сельское хозяйство в текущем году демонстрирует слабую динамику (-1,3% г/г в январе — октябре) в результате снижения урожая основных культур (в первую очередь зерновых и зернобобовых, сбор которых в прошлом году поставил исторический рекорд).

В разрезе компонент совокупного спроса в течение текущего года происходит изменение структуры экономического роста, характеризующееся перебалансировкой его источников от внутренних к внешним. Чистый экспорт, по оценке, в апреле — июле внес положительный вклад в рост ВВП впервые с 4кв16. Темп роста экспорта товаров и услуг в реальном выражении ускорился до 7,4% г/г во 2кв18 при замедлении импорта товаров и услуг до 2,8% г/г.

Темпы роста инвестиций в основной капитал в первой половине года снизились — до 3,6% г/г в 1кв18 и до 2,8% г/г во 2кв18 после 4,4% в 2017 году. Начиная с апреля на рост инвестиций в основной капитал оказывало негативное влияние ухудшение настроений бизнеса, обусловленное повышенной волатильностью на финансовых рынках. Вместе с тем в 3кв18 рост инвестиций в основной капитал ускорился до 5,2% г/г.

|

Рис. 7. ВВП в январе — октябре, по оценке, вырос на 1,7% г/г |

Рис. 8. Рост инвестиций в основной капитал в текущем году продолжается |

|

|

Рисунок (не приводится) |

Рисунок (не приводится) |

В текущем году наметилась тенденция к стабилизации динамики показателей потребительского спроса. Темп роста расходов домашних хозяйств на конечное потребление, рассчитанный по методологии национальных счетов, снизился до 2,7% г/г в 1кв18 и до 2,5% во 2кв18 по сравнению с 3,4% в 2017 году. В июле — сентябре показатели потребительского спроса продолжили замедление. Темп роста оборота розничной торговли снизился до 2,6% г/г в 3кв18 с 2,9% г/г во 2кв18. В октябре годовые темпы роста розничного товарооборота опустились до 1,9% г/г. В частности, сохраняется тенденция к замедлению роста продаж легковых автомобилей.

|

Рис. 9. На потребительском рынке наметилась тенденция к замедлению роста… |

Рис. 10. …несмотря на динамичный рост заработных плат |

|

|

Рисунок (не приводится) |

Рисунок (не приводится) |

В то же время ситуация на рынке труда характеризуется рекордно низкими уровнями безработицы и активным ростом заработных плат. Уровень безработицы в среднем за период с начала года составил 4,8% (с устранением сезонности). Темп роста реальной заработной платы в январе — октябре 2018 г., по предварительным данным Росстата, составил 7,6% г/г (в 2017 г. — 2,9%).

Существенное увеличение темпов роста заработных плат в текущем году связано в первую очередь с достижением соотношений, установленных указами Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Дополнительными факторами роста заработных плат в 2018 г. стали индексация оплаты труда других работников бюджетной сферы и повышение минимального размера оплаты труда с 1 января и с 1 мая 2018 года. Вместе с тем все более явно проявляющийся дефицит трудовых ресурсов обусловливает и быстрый рост заработных плат в частном секторе, который, по оценке Минэкономразвития России, составил около 7% г/г в реальном выражении в январе — сентябре 2018 года.

|

Рис. 11. В социальном секторе номинальные заработные платы растут опережающими темпами |

Рис. 12. Безработица находится на исторически минимальных уровнях |

|

|

Рисунок (не приводится) |

Рисунок (не приводится) |

Основные показатели развития мировой экономики на долгосрочный период

В 2017 г. и в первой половине 2018 г. ситуация в мировой экономике складывалась позитивно. Рост мирового ВВП последовательно ускорялся на фоне расширения инвестиционной активности, промышленного производства и торговли. При этом увеличение темпов экономического роста наблюдалось в широком круге развитых и развивающихся стран.

Однако, начиная со второй половины 2018 г., наметилась тенденция к замедлению глобальной экономической активности. В октябре Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту мирового ВВП до 3,7% в 2018 и 2019 гг. с 3,9% ранее. При этом аналитики МВФ указывают, что глобальный рост стал менее сбалансированным, а негативные риски для прогноза возросли. Пересмотр участниками рынка ожиданий относительно развития экономической динамики стал одним из факторов коррекции цен на финансовые активы во второй половине 2018 года.

В среднесрочной перспективе на рост мировой экономики будут оказывать сдерживающее влияние циклические факторы. Его ускорение в 2017 — первой половине 2018 гг. в значительной степени было обусловлено восстановлением после периода слабой экономической динамики. По оценке МВФ, глобальный разрыв выпуска может перейти в положительную область уже в текущем году. Таким образом, потенциал дальнейшего восстановительного роста мировой экономики практически исчерпан.

По мере перехода разрыва выпуска в положительную область ожидается постепенное усиление инфляционного давления в развитых экономиках. В этих условиях мировые центральные банки продолжат нормализацию денежно-кредитной политики. Ужесточение глобальных финансовых условий будет сопровождаться увеличением волатильности потоков капитала, что может оказать негативное влияние на развивающиеся страны. При этом в группе повышенного риска находятся те страны, которые не реализовали структурные макроэкономические реформы, направленные на обеспечение устойчивости к колебаниям внешней конъюнктуры.

В долгосрочной перспективе на рост мировой экономики будут по-прежнему оказывать сдерживающее воздействие нерешенные структурные проблемы. Так, в развитых странах старение населения и медленный рост производительности труда обусловят сохранение темпов потенциального роста на уровнях ниже докризисных. Дополнительным ограничением для роста в данной группе стран является по-прежнему высокое неравенство, которое ведет к стагнации доходов в наименее обеспеченных группах населения и ведет к недоинвестированию в человеческий капитал.

Развивающиеся страны в долгосрочной перспективе по-прежнему будут расти опережающими темпами, а их доля в мировом ВВП продолжит увеличиваться. Вместе с тем на прогнозном горизонте ожидается замедление роста в данной группе стран на фоне исчерпания возможностей для догоняющего развития. В частности, в долгосрочной перспективе ожидается дальнейшее замедление экономики Китая по мере дальнейшей переориентации внутреннего спроса с инвестиций на потребление, а также ужесточения регулирования в финансовой сфере и в области защиты окружающей среды. Вместе с тем сохраняются риски более существенного замедления роста китайской экономики, связанные с накопленными дисбалансами, в том числе высокой долговой нагрузкой корпоративного сектора и избыточными инфраструктурными инвестициями в предшествующие годы.

Существенным источником рисков для роста развивающихся стран и мировой экономики в целом является замедление глобальных интеграционных процессов, которое в настоящее время выражается в усилении торговых противоречий между крупнейшими странами. В то время как уже введенные торговые ограничения пока не оказывают выраженного негативного влияния на рост, дальнейшее разворачивание «торговых войн» приведет к замедлению глобального инвестиционного спроса из-за роста неопределенности, нарушит сложившиеся цепочки добавленной стоимости, а также негативно скажется на производительности труда из-за барьеров для распространения новых технологий.

Влияние новых технологий на рост глобальной экономики в долгосрочной перспективе не поддается однозначной оценке. С одной стороны, в настоящее время одним из ключевых трендов технологического развития является беспрецедентное расширение и ускорение инновационных процессов. Вместе с тем наблюдаемый инновационный бум пока не привел к сопоставимому ускорению мирового экономического роста. Международные эксперты называют различные причины такой ситуации. В частности, нередко указывается, что современные инновации в меньшей степени влияют на производственные процессы и технологический уклад, чем «прорывные» технологии прошлого (двигатель внутреннего сгорания, электричество, телефонная связь и т.д.). В качестве других причин упоминаются недостаточно активная диффузия новых технологий, а также сложности в измерении их вклада в благосостояние.

С учетом описанных тенденций прогнозируется снижение темпов роста мирового ВВП до 3,2% к 2024 году. В дальнейшем глобальная экономика продолжит расти темпом чуть ниже 3%, что ниже долгосрочных средних уровней (за последние 30 лет — 3,6%).

Замедление глобального роста в средне- и долгосрочной перспективах будет сдерживать спрос на сырьевые товары. В частности, снижение темпов роста китайской экономики негативно скажется на конъюнктуре рынков базовых металлов и угля, где Китай является крупнейшим потребителем. Вместе с тем реализация рядом стран мер по снижению доли угля в электрогенерации будет оказывать поддержку конъюнктуре рынка природного газа.

На рынке нефти ключевую роль в формировании цен в ближайшие годы будет играть динамика предложения. Производство сланцевой нефти в США продолжит расти, при этом в 2019 году будут устранены инфраструктурные ограничения на ее транспортировку. Увеличению предложения нефти на мировом рынке будет также способствовать наращивание добычи Саудовской Аравией, Россией и другими странами ОПЕК+ в результате изменения параметров соглашения в июне 2018 года. В этих условиях ожидается постепенное снижение цен на нефть марки «Юралс» с 69,6 долларов США за баррель в 2018 г. до 63,4 долларов США за баррель в 2019 году и 53,5 долларов США за баррель к 2024 году.

В более длительной перспективе ценовая динамика на рынке нефти будет также сдерживаться такими тенденциями, как ужесточение экологического регулирования в развитых странах, увеличение доли сектора услуг в ВВП развивающихся стран, развитие энергосберегающих технологий и более широкое распространение возобновляемых источников энергии. Вместе с тем на прогнозном горизонте нефть продолжит играть важную роль в мировом энергобалансе, в особенности в транспортном секторе. В связи с этим ожидается стабилизация цен на нефть на уровне 52 — 53 долл. США за баррель в 2025 — 2030 гг. с последующим умеренным ростом темпами долларовой инфляции.

Общая характеристика базового сценария социально-экономического развития

Научно-технологическое развитие Российской Федерации является одним из основных приоритетов государственной политики в долгосрочной перспективе, в этой связи прогнозом социально-экономического развития России предполагается существенное увеличение роли научно-технологического развития и его влияния на экономический рост.

В ближайшие 10 — 15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации следует считать те направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке.

Научно-технологическое развитие Российской Федерации на прогнозный период определено Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 1 декабря 2016 г. N 642, а на реализацию будут направлены в том числе мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов «Наука» и «Цифровая экономика Российской Федерации».

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития разработан с учетом ожидаемых тенденций в мировой экономике, на товарных и финансовых рынках на период до 2036 года. Одновременно долгосрочный прогноз учитывает реализацию и влияние на основные макроэкономические параметры комплекса мер, реализованных в период 2018 — 2024 гг., направленных на достижение национальных целей развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» «1».

———————————

«1» Прогноз на период до 2024 г. соответствует прогнозу социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 20 сентября 2018 г.

Темпы роста мировой экономики на протяжении прогнозного периода будут постепенно замедляться под воздействием структурных ограничений в развитых странах и накопленных дисбалансов в развивающихся. С точки зрения структуры мирового спроса по мере роста среднего уровня благосостояния в мире будет происходить дальнейшее смещение структуры в сторону услуг. Этому также будет способствовать тенденция старения населения, в результате которой в структуре мирового спроса будет возрастать доля расходов на здравоохранение и новые формы образования за счет снижения доли расходов на товары длительного пользования.

Замедление мирового экономического роста приведет к постепенному охлаждению спроса на энергоресурсы. Дополнительное сдерживающее воздействие на спрос на энергоносители будет оказывать распространение энергосберегающих технологий, а также технологий, использующих альтернативные источники энергии.

С учетом вышеизложенного в базовый сценарий Минэкономразвития России заложена предпосылка о постепенном снижении цен на нефть марки «Юралс» до уровня 52 — 53 доллара за баррель в 2025 — 2030 гг. с последующим ростом в номинальном выражении темпом долларовой инфляции.

В части внутренних условий социально-экономического развития в базовый сценарий заложены следующие предпосылки. На прогнозном горизонте продолжится реализация денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования. Особое внимание Банк России продолжит уделять мониторингу рисков финансовой стабильности и ее поддержанию. Бюджетная политика продолжит проводиться в рамках бюджетных правил, направленных прежде всего на изоляцию ключевых внутренних экономических параметров от волатильной внешнеэкономической конъюнктуры и создание условий для устойчивого экономического роста. Тарифная политика будет проводиться в соответствии с долгосрочными принципами тарифного регулирования, приоритетом которых сохранится ограничение темпов роста цен на услуги естественных монополий уровнем инфляции.

В этих условиях не прогнозируется каких-либо существенных колебаний обменного курса рубля. За пределами среднесрочного периода ослабление рубля будет происходить темпами ниже инфляционного дифференциала, что будет обеспечиваться сравнительно высокими (по сравнению со странами — торговыми партнерами) темпами роста производительности труда.

Комплекс мер экономической политики, реализованный в 2018 — 2024 гг. (включающий национальные проекты, реформу пенсионной системы, а также ряд других мероприятий, направленных на достижение национальных целей, в том числе — План по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%) обеспечит ускорение потенциальных темпов роста российской экономики до уровня около 3%.

Это будет достигнуто за счет следующих факторов:

— Постоянный рост численности рабочей силы в результате увеличения продолжительности жизни, роста продолжительности здоровой жизни и, соответственно, повышения уровня экономической активности населения;

— Модернизация основных фондов, достигнутая за счет более высокого уровня и эффективности инвестиций в основной капитал;

— Более высокая производительность труда, обусловленная технологической модернизацией, цифровизацией экономических процессов, использованием инновационных технологий, а также повышением эффективности бизнес-процессов. Важную роль здесь также будет играть донастройка системы образования;

— Ростом совокупной факторной производительности, что представляет собой синергетический эффект от вышеперечисленных структурных изменений.

В этих условиях темпы роста ВВП стабилизируются на уровне около 3% при сохранении инфляции на целевом уровне. Изменения в структуре спроса, которые произойдут в 2019 — 2024 гг. окажутся устойчивыми и в долгосрочном периоде. Доля инвестиций в ВВП сохранится на уровне 26 — 27%, обеспечивая постоянное технологическое обновление основных средств. После опережающего роста в среднем на 5,7% в реальном выражении в 2018 — 2024 гг. темпы роста инвестиций в основной капитал постепенно замедлятся до 3% и стабилизируются на этом уровне.

По мере введения в эксплуатацию нового оборудования, распространения новых технологических процессов и повышения эффективности управления рост производительности труда в целом по экономике будет ускоряться в период до 2024 г. (в первую очередь за счет опережающего роста производительности труда в базовых несырьевых секторах). В дальнейшем рост производительности труда будет постепенно замедляться по мере приближения по уровню благосостояния к развитым странам.

Постепенное увеличение рабочей силы будет трансформироваться в рост численности занятых также благодаря некоторому снижению естественного уровня безработицы, который будет достигаться благодаря расширению возможностей по оперативному поиску работы (в том числе благодаря массовому распространению цифровых технологий), а также структурному снижению уровня безработицы в отдельных регионах, в которых в настоящее время этот показатель превышает среднероссийский уровень.

Ожидается, что рынок труда будет находиться преимущественно в равновесии. В результате реальный темп роста заработных плат будет в течение прогнозного периода близок к темпам роста производительности труда. Устойчивый рост заработных плат в реальном выражении (наряду с индексацией страховых пенсий по старости выше инфляции) создадут основу для устойчивого темпа роста потребления домашних хозяйств. В результате расходы домашних хозяйств на конечное потребление, начиная с 2025 г., будут расти темпом не ниже 3% в реальном выражении.

В течение прогнозного периода будет возрастать вовлеченность России в мировую экономическую систему (в том числе — в международную торговлю). При относительно стабильных долях в структуре ВВП экспорта и импорта товаров возрастет торговля услугами. Так, доля экспорта услуг в ВВП вырастет с 3,7% в 2017 г. до 5,3% в 2036 г., а доля импорта услуг в ВВП вырастет с 5,6% в 2017 г. до 8,6% в 2036 году.

В структуре товарного экспорта произойдут серьезные структурные сдвиги. Доля экспорта топливно-энергетических ресурсов снизится более чем вдвое (с 54,1% в 2017 году до 26,5% к 2036 году) в пользу продукции химической и пищевой промышленности и отрасли машиностроения.

Соответствующие изменения произойдут и в структуре произведенного ВВП. Возрастет доля сектора услуг. При снижении доли добычи полезных ископаемых возрастет доля обрабатывающей промышленности, строительного сектора.

Таблица 1. Сценарии прогноза социально-экономического развития

|

к соотв. периоду предыдущего года |

2018 |

2019 — 2024 |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

2036 к 2018 |

|

Цена на нефть марки «Юралс» (мировые), долларов США за баррель |

|||||

|

базовый |

69,6 |

57,6 |

52,2 |

55,5 |

— |

|

Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю |

|||||

|

базовый |

3,4 |

4,0 |

4,0 |

4,0 |

— |

|

Валовой внутренний продукт, |

|||||

|

базовый |

1,8 |

2,7 |

3,2 |

3,0 |

в 1,7 раза |

|

Инвестиции в основной капитал, % |

|||||

|

базовый |

2,9 |

6,1 |

4,1 |

3,0 |

в 2,2 раза |

|

Промышленность, % |

|||||

|

базовый |

3,0 |

3,0 |

3,0 |

2,8 |

в 1,7 раза |

|

Реальные располагаемые доходы населения, % |

|||||

|

базовый |

3,4 |

2,0 |

2,5 |

2,7 |

в 1,5 раза |

|

Реальная заработная плата, % |

|||||

|

базовый |

6,9 |

2,4 |

2,7 |

2,6 |

в 1,6 раза |

|

Оборот розничной торговли, % |

|||||

|

базовый |

2,9 |

2,4 |

2,9 |

3,1 |

в 1,6 раза |

|

Экспорт товаров, млрд. долларов США |

|||||

|

базовый |

439,4 |

461,0 |

610,5 |

834,9 |

— |

|

Импорт товаров, млрд. долл. США |

|||||

|

базовый |

257,7 |

318,1 |

454,0 |

643,9 |

— |

Источник: расчеты Минэкономразвития России.

Структура экономического роста

ВВП по источникам доходов

С учетом обеспечения устойчивого и эффективного функционирования рынка труда, а также приоритета цели по увеличению благосостояния населения в структуре ВВП по источникам формирования доходов в период до 2036 года доля оплаты труда и смешанных доходов будет постепенно увеличиваться с 48,1% в 2018 году до 48,4% в 2036 году. Доля налогов в ВВП будет относительно стабильной в диапазоне 10,5 — 11,0%. Доля валовой прибыли в ВВП останется достаточно стабильной и будет составлять около 40,6 — 40,8% на всем прогнозном периоде.

Таблица 2. Структура ВВП по источникам доходов

|

в % |

2018 |

2019 — 2024 |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

|

Валовой внутренний продукт |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Оплата труда |

48,1 |

48,4 |

48,9 |

48,7 |

|

Чистые налоги на производство и импорт |

11,1 |

10,8 |

10,6 |

10,6 |

|

Валовая прибыль экономики |

40,8 |

40,8 |

40,5 |

40,7 |

ВВП по счету использования

В результате реализации комплекса мер по повышению инвестиционной активности доля валового накопления основного капитала (без учета ценностей) возрастет с 21,0% в 2017 г. до 26,4% в 2024 г. и долгосрочно продолжит незначительно возрастать до 26,9% к 2031 — 2036 годам.

Инвестиционный спрос является импортоемким, что обусловит рост импорта товаров темпами, превышающими темпы роста ВВП в среднесрочной перспективе. В результате доля импорта товаров в ВВП возрастет с 15,1% в 2017 г. до 17,0% в 2024 году. В долгосрочном периоде импорт товаров будет расти темпами, близкими к темпам роста ВВП, что обеспечит сохранение его доли на уровне близком к 17,5%. В то же время активный рост экспорта товаров и услуг обусловит сохранение положительного вклада чистого экспорта в темпы роста ВВП.

Вслед за повышением доли оплаты труда в структуре ВВП по источникам доходов, вызванного существенным ростом доходов населения, доля расходов на конечное потребление домашних хозяйств также постепенно увеличится с 50,1% в 2018 году до 53,6% в 2036 г., превысив докризисные значения. Рост доли будет обусловлен возрастанием значимости конечного потребления отечественных услуг, а также зарубежных товаров и услуг как реакции на повышение благосостояния населения.

Таблица 3. Структура компонентов использования ВВП

|

в % |

2018 |

2019 — 2024 |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

|

Валовой внутренний продукт |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Расходы на конечное потребление |

67,2 |

68,2 |

67,9 |

69,0 |

|

Домашних хозяйств |

50,1 |

51,2 |

51,4 |

53,0 |

|

товары |

30,0 |

30,4 |

30,1 |

30,4 |

|

услуги |

10,8 |

11,1 |

11,3 |

11,8 |

|

покупка товаров и услуг резидентов за рубежом за вычетом покупок нерезидентами на территории России |

1,4 |

1,7 |

2,5 |

3,4 |

|

Государственного управления |

16,8 |

16,8 |

16,3 |

15,8 |

|

Некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,2 |

|

Валовое накопление |

23,2 |

25,8 |

28,3 |

28,6 |

|

Основного капитала |

21,3 |

24,9 |

27,2 |

27,8 |

|

Изменение запасов материальных оборотных средств |

1,9 |

0,9 |

1,0 |

0,8 |

|

Чистый экспорт |

9,2 |

5,5 |

3,4 |

2,0 |

|

Экспорт |

30,7 |

28,7 |

28,2 |

27,7 |

|

товары |

26,8 |

24,3 |

23,3 |

22,5 |

|

услуги |

3,9 |

4,5 |

4,9 |

5,2 |

|

Импорт |

21,5 |

23,2 |

24,8 |

25,7 |

|

товары |

15,7 |

16,7 |

17,4 |

17,4 |

|

услуги |

5,8 |

6,5 |

7,4 |

8,3 |

|

Статистическое расхождение |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

ВВП по счету производства

Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение достижения национальных целей, обусловит сдвиги в структуре производства. В течение прогнозного периода будет возрастать вклад в рост обрабатывающих производств, транспорта, строительства и операций с недвижимым имуществом, деятельности профессиональной, научной и технической. При этом снизится вклад таких видов деятельности как добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля. В условиях дальнейшего развития и модернизации экономики в долгосрочной перспективе эти тенденции получат продолжение.

Таблица 4. Структура компонентов производства ВВП

|

в % |

2018 |

2019 — 2024 |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

|

Валовой внутренний продукт |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Добыча полезных ископаемых |

3,7 |

3,6 |

3,4 |

3,3 |

|

10,8 |

10,6 |

9,8 |

8,7 |

|

|

Обрабатывающие производства |

12,3 |

12,7 |

13,1 |

13,4 |

|

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |

2,5 |

2,5 |

2,4 |

2,2 |

|

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |

0,5 |

0,4 |

0,4 |

0,3 |

|

Строительство |

5,6 |

6,6 |

7,7 |

8,2 |

|

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |

12,5 |

12,5 |

11,8 |

11,0 |

|

Транспортировка и хранение |

6,2 |

6,4 |

6,4 |

6,3 |

|

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |

0,8 |

0,7 |

0,7 |

0,7 |

|

Деятельность в области информации и связи |

2,2 |

2,1 |

2,5 |

3,5 |

|

Деятельность финансовая и страховая |

3,9 |

4,0 |

4,3 |

4,8 |

|

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |

8,7 |

8,5 |

8,5 |

8,6 |

|

Деятельность профессиональная, научная и техническая |

4,5 |

4,6 |

5,0 |

5,4 |

|

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |

2,4 |

2,2 |

2,2 |

2,2 |

|

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |

6,5 |

6,0 |

5,5 |

5,2 |

|

Образование |

2,2 |

2,0 |

1,9 |

1,9 |

|

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |

3,1 |

3,1 |

3,1 |

3,1 |

|

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |

0,8 |

0,8 |

0,8 |

0,8 |

|

Предоставление прочих видов услуг |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

|

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

Итого в основных ценах по видам деятельности |

89,9 |

90,2 |

90,4 |

90,4 |

|

Чистые налоги на продукты и импорт |

10,1 |

9,8 |

9,6 |

9,6 |

|

Промышленность |

29,3 |

29,4 |

28,7 |

27,6 |

Тарифная политика в инфраструктурном секторе

Целью государственного регулирования инфраструктурных отраслей на долгосрочную перспективу будет устойчивое функционирование инфраструктуры, ее технологическое обновление, снижение энергоемкости ВВП, повышение конкурентоспособности российских производителей, создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктурный сектор.

Долгосрочный подход к регулированию тарифов нацелен на формирование устойчивой предсказуемой среды для развития экономики, роста инвестиций в основной капитал. Сбалансированные, стабильные цены и тарифы на услуги инфраструктурного сектора рассматриваются как один из ключевых инструментов государственного регулирования, серьезно влияя на снижение макроэкономической неопределенности.

На основе одобренных прогнозов социально-экономического развития страны (начиная с прогноза на 2017 год и на период 2018 — 2019 гг.) органами регулирования принимаются решения, ограничивающие рост тарифов уровнем прогнозной (целевой) инфляции. Такая тарифная политика в отношении всех отраслей инфраструктурного сектора должна сохраниться и в долгосрочном периоде. Исключение составит тариф на электроэнергию для населения (включая и сетевую компоненту данного тарифа), который будет расти несколько более высокими темпами в целях постепенного снижения перекрестного субсидирования. Индексация портовых сборов будет производиться с учетом динамики судозаходов.

Что касается конкретных параметров изменения регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2036 года по сферам регулирования, то на период до 2024 года в долгосрочном прогнозе учитываются параметры индексации, определенные в одобренных Правительством Российской Федерации среднесрочных прогнозах на 2019 — 2021 гг. и на период до 2024 года.

Таблица 5. Долгосрочный прогноз индексации регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2025 — 2036 гг.

|

% |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

|

Газ |

||

|

индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения |

июль 2 — 3% |

июль 1 — 3% |

|

индексация оптовых цен для населения |

июль 2 — 3% |

июль 1 — 3% |

|

индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям |

июль 2 — 3% |

июль 1 — 3% |

|

Электроэнергия |

||

|

индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население |

июль 2 — 3% |

июль 1 — 3% |

|

индексация тарифов для населения |

июль 5,0% |

июль 5,0% |

|

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги |

||

|

размеры индексации |

июль 3 — 4% |

июль 2 — 4% |

|

Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе |

||

|

индексация тарифов |

январь 3 — 3,9% |

январь 2 — 3,9% |

|

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе |

||

|

индексация тарифов |

январь 3 — 3,9% |

январь 2 — 3,9% |

|

Услуги в морских портах Российской Федерации |

||

|

индексация ставок портовых сборов |

январь 3 — 3,9% |

январь 2 — 3,9% |

Демографическая ситуация

Современная демографическая ситуация обусловлена замещением поколений: выбытием из возраста 15 — 64 лет многочисленного послевоенного поколения и притоком малочисленного поколения людей, рожденных в нестабильные 90-е годы. Кроме того, серьезными демографическими проблемами являются высокий уровень смертности в экономически активных возрастах и снижение рождаемости.

|

Рис. 13. Доля населения в возрасте 15 — 64 года |

Рис. 14. Ожидаемая продолжительность жизни |

|

|

Рисунок (не приводится) |

Рисунок (не приводится) |

Государственная политика Российской Федерации в сфере демографии на период до 2036 года будет направлена на стабилизацию и дальнейший рост численности населения Российской Федерации, в том числе на обеспечение устойчивого естественного прироста численности населения Российской Федерации, увеличение числа родившихся и уменьшение смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, а также повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении и продолжительности здоровой жизни.

Важнейшим направлением демографической политики по обеспечению естественного роста населения Российской Федерации в долгосрочной перспективе будут являться меры, направленные на повышение рождаемости.

Росту рождаемости в прогнозируемый период будет способствовать оказание финансовой поддержки семей при рождении детей, предусматривающей дифференцированную поддержку при рождении первых, вторых, третьих и последующих детей, например, повышение доступности жилья семьям с детьми, а также предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома при рождении третьего и последующего ребенка.

Сохранит свою актуальность такое направление демографической политики, направленной на повышение рождаемости, как обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет сохранения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Совершенствование системы мер государственной поддержки, предоставляемых семьям с детьми, будет осуществляться с учетом мониторинга и оценки результативности действующих мер демографической направленности, в том числе планируется реализация специальных мер стимулирования рождаемости в субъектах Российской Федерации с низкими показателями рождаемости. Возможные дополнительные меры, направленные на стимулирование рождаемости, будут дифференцированы в зависимости от очередности рождений.

Дополнительные стимулирующие меры могут потребоваться прежде всего в субъектах Российской Федерации со значением суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского значения, а также в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Снижение смертности населения в долгосрочной перспективе продолжит оставаться одним из важнейших факторов улучшения и стабилизации демографической ситуации, оказывающим существенное влияние на обеспечение естественного роста численности населения.

Снижение смертности и увеличение продолжительности жизни будет реализовано через мероприятия, направленные на сокращение возрастных коэффициентов смертности, а также смертности от конкретных причин — болезней системы кровообращения, новообразований, в том числе злокачественных, младенческой смертности, смертности от внешних причин, например, в результате дорожно-транспортных происшествий.

Одним из основных источников увеличения населения Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспективах останется миграционный прирост населения.

В целях увеличения миграционного прироста будут реализованы меры, направленные на совершенствование механизмов привлечения иностранных квалифицированных работников и высококвалифицированных специалистов и других категорий иностранных граждан, наиболее востребованных российской экономикой, на создание условий по стимулированию отдельных категорий иностранных граждан к обучению в образовательных организациях профессионального образования Российской Федерации и последующему их трудоустройству, на модернизацию институтов получения разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской Федерации, на упрощение получения гражданства Российской Федерации наиболее востребованными категориями иностранных граждан, в том числе выпускниками российских образовательных организаций профессионального образования, зарубежными учеными, на привлечение на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом.

Важнейшим направлением миграционной политики Российской Федерации в долгосрочной перспективе станет совершенствование условий въезда, пребывания и привлечения к трудовой деятельности иностранных квалифицированных и высококвалифицированных кадров с учетом потребностей рынка труда.

Сохранит свою актуальность разработка мер, направленных на адаптацию и интеграцию в российское общество мигрантов, формирование их конструктивного взаимодействия с принимающим сообществом.

Указанные мероприятия позволят обеспечить рост численности населения Российской Федерации на протяжении всего прогнозного периода.

Рынок труда, доходы и потребление населения

Основные параметры развития рынка труда в прогнозируемом периоде будут складываться в зависимости от основных социально-экономических, демографических факторов, реализации мер инвестиционной политики, сохранения социальной стабильности.

В прогнозный период до 2036 года на рынке труда ситуация будет определяться развитием экономики России в условиях перехода на инновационный путь развития, внедрения инноваций, роста производительности труда, повышения уровня кооперации среди предприятий и организаций, будут внедряться новые технологии и форматы взаимодействия.

В условиях дальнейшего развития и модернизации экономики высокую актуальность сохраняют создание условий для повышения уровня участия населения в составе рабочей силы, обновление структуры занятости и снижение уровня естественной безработицы.

Уровень конкурентоспособности инновационной экономики будет все в большей степени определяться качеством профессиональных кадров. Улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности будет обеспечиваться за счет реформирования системы профессионального образования всех уровней, повышения гибкости трудовых отношений, развития системы непрерывного профессионального образования, системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом определения государственных приоритетов развития экономики.

Кроме того, в связи с повышением общеустановленного пенсионного возраста Правительством Российской Федерации будет реализован комплекс мероприятий, направленных на защиту социально-трудовых прав граждан, в частности граждан предпенсионного возраста, что создаст условия для их активного участия в жизни общества, продолжения трудовой деятельности.

Переходный период к новым границам пенсионного возраста закончится в 2028 году. При этом численность рабочей силы в течение всего прогнозного периода будет постепенно увеличивается с 75,8 млн. человек в 2018 году до 79,2 млн. человек в 2036 году.

Наряду с постепенным увеличением предложения труда спрос на труд также продолжит расти в условиях динамичного экономического роста. В результате увеличение численности рабочей силы не приведет к росту безработицы, напротив тренд на ее снижение будет сохраняться в течение всего прогнозного периода. Уровень безработицы может снизиться с 5,2% в 2017 году до 4,3% в 2034 — 2036 годах.

Ожидается, что в долгосрочном периоде будут сохранены все действующие гарантии на рынке труда со стороны государства:

— Минимальный размер оплаты труда будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года;

— Достигнутые уровни заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации будут поддерживаться в долгосрочной перспективе;

— Также будет сохранена практика проведения ежегодной индексации заработной платы прочих категорий работников организаций бюджетной сферы.

Кроме того, росту заработной платы будут способствовать устойчивый экономический рост и увеличение производительности труда. В результате рост реальной заработной платы в долгосрочной перспективе стабилизируется уровне 2,6%, а в целом за 2019 — 2036 гг. увеличение составит 1,6 раза.

В части пенсионного обеспечения целевым ориентиром для Правительства Российской Федерации является ежегодное увеличение страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию предшествующего года.

Кроме того, в части институциональных мер по развитию пенсионной системы предусматривается:

— Формирование дополнительных пенсионных средств граждан в рамках пенсионного плана индивидуального пенсионного капитала негосударственного пенсионного обеспечения, что будет способствовать повышению материального обеспечения пожилых граждан за счет формирования добровольных пенсионных накоплений;

— Совершенствование механизмов стимулирования создания и развития корпоративных пенсионных систем, предоставляющих дополнительные возможности формирования накоплений граждан со средним и высоким уровнями доходов.

Повышению реальных располагаемых доходов населения одновременно будет способствовать устойчивый и динамичный экономический рост, стабильный и низкий уровень инфляции, а также постепенное увеличение наиболее весомых доходных компонентов за счет мер государственной политики (оплата труда, пенсионное обеспечение, социальные выплаты) и снижение расходных компонентов (процентная ставка по ипотечному кредитованию). Так, по оценке Минэкономразвития России, рост реальных располагаемых денежных доходов населения в прогнозном периоде будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2,0 в 2019 — 2024 гг., 2,5% в 2025 — 2030 гг., в 2031 — 2036 гг. увеличится до 2,7 процентов.

Динамика потребительского спроса будет в целом соответствовать траектории доходных показателей: постепенное ускорение с 1,7% в 2019 году до 3,2% в 2036 г., в целом за 2019 — 2036 гг. ожидается рост розничного товарооборота на 64 процента.

В долгосрочной перспективе не потеряет актуальность цель по обеспечению устойчивого роста качества жизни населения и снижению уровня бедности. В среднесрочной перспективе достижению указанной цели будут способствовать:

— Совершенствование механизмов адресной социальной защиты и системы социального обслуживания граждан;

— Расширение мер поддержки, предоставляемых на основе оценки нуждаемости с использованием данных государственной информационной системы социального обеспечения и единого ресурса сведений о населении;

— Предоставление гражданам пособий, выплат и других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством;

— Ежегодная индексация социальных выплат с 1 февраля соответствующего года с учетом уровня инфляции;

— Развитие практики применения социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей социальной помощи.

Обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения граждан и эффективное распределение социальных выплат будут способствовать сокращению доли бедного населения.

Важную роль в снижении бедности в долгосрочном периоде также будет играть региональная политика — ускоренное социально-экономическое развитие регионов, в том числе сельских территорий, небольших городских поселений и моногородов, кардинальное улучшение качества жизни сельского населения, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, поддержка фермеров и развитие сельской кооперации, содействие росту правовой, цифровой и финансовой грамотности населения.

Промышленность

В период 2018 — 2036 гг. в базовом варианте развития экономики Российской Федерации темпы прироста промышленного производства составят ежегодно в среднем 2,9 процента.

В базовом варианте в 2018 — 2036 годах ожидается рост производства товаров инвестиционного спроса. Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на развитие машиностроительного комплекса. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах: топливно-энергетическом комплексе, металлургии, химическом производстве. Реализация государственных инфраструктурных проектов будет обеспечивать спрос на услуги строительного сектора. Рост в пищевой промышленности продолжится высокими темпами с учетом продолжения реализации программы импортозамещения и развития отечественных производственных мощностей. Позитивная динамика также ожидается в отраслях легкой промышленности.

По прогнозу Минэкономразвития России, к 2036 году промышленное производство увеличится на 67,5% по сравнению с 2018 годом (42,2% к 2030 году), опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства — прирост за период 2019 — 2036 годов составит 81,5% (51,3% к 2030 году). Рост инвестиционного спроса определит высокие темпы роста отраслей машиностроения (производство компьютеров, электронных и оптических изделий возрастет на 72,5% (41,1% к 2030 году), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 163,7% (101,9% к 2030 году)).

Из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного назначения (производство химических веществ и химических продуктов увеличится на 159,2% (96,4% к 2030 году), производство резиновых и пластмассовых изделий — на 178,1% (93,5% к 2030 году), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения — на 35,9% (25,3% к 2030 году), производство прочей неметаллической минеральной продукции — на 44,8% (29,6% к 2030 году).

Таблица 6. Динамика промышленного производства в 2017 — 2036 годах

|

в % к соотв. периоду предыдущего года |

2018 |

среднее значение за период |

2036 к 2018, % |

||

|

2019 — 2024 |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

|||

|

Промышленность — всего |

3,0 |

3,0 |

3,0 |

2,8 |

67,5 |

|

Добыча полезных ископаемых |

1,9 |

2,1 |

2,0 |

2,2 |

45,7 |

|

Обрабатывающие производства |

3,7 |

3,6 |

3,4 |

3,1 |

81,5 |

|

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздух |

1,6 |

2,1 |

2,0 |

1,6 |

40,1 |

|

Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |

-0,5 |

0,5 |

0,9 |

0,9 |

14,6 |

В долгосрочной перспективе в структуре промышленного производства доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства к 2036 году возрастет на 8,2% (5,5% к 2030 г.), доля добычи полезных ископаемых сократится на 7,1% (5,2% к 2030 г.). Из обрабатывающих производств к 2036 году наиболее сильно возрастет доля машиностроительного комплекса на 1,9% (1,2% к 2030 г.), химического производства на 1,8% (1,2%) при сокращении доли производства кокса и нефтепродуктов на 0,2 процентов.

Топливно-энергетический комплекс

Добыча нефти, включая газовый конденсат

В прогнозе развития нефтяной отрасли заложен устойчивый уровень добычи нефти на весь долгосрочный период, что позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка и обеспечить экономически оправданный экспорт нефти и нефтепродуктов.

Основными регионами добычи нефти останутся Западная Сибирь и Урало-Поволжье, где стабилизация добычи осуществляется за счет нового бурения и геолого-технических мероприятий на действующих месторождениях. В Восточной Сибири продолжается освоение уже введенных в разработку Верхнечонского и Талаканского месторождений. Кроме того, началась промышленная добыча нефти на Сузунском и Тагульском месторождениях. Наращивается добыча нефти на месторождении им. В. Филановского, Приразломном и Новопортовском месторождениях.

Увеличение добычи нефти в Восточной Сибири позволяет нивелировать эффект стабилизации и постепенного снижения добычи в Западной Сибири. Ожидается прирост добычи за счет бурения новых эксплуатационных скважин, повышения эффективности геолого-технических мероприятий, разработки трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых коллекторах и высоковязкой нефти. Вместе с тем основной прирост ожидается за счет ввода в разработку новых месторождений.

В долгосрочной перспективе, после незначительных изменений объемов добычи нефти в среднесрочной перспективе, прогнозируется сохранение добычи нефти на уровне 555 млн. т. в период 2025 — 2036 годов (562 млн. т. к 2021 году). В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличении глубины переработки экспорт нефти к 2024 году составит 253,9 млн. т. (257,3 млн. т к 2021 году). Прогнозируется рост экспорта нефти в страны дальнего зарубежья до 235,5 млн. т. к 2024 г. (238,9 млн. т к 2021 году) в основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Экспорт в страны СНГ сохранится на текущем уровне на протяжении всего прогнозного периода.

Таблица 7. Динамика добычи нефти

|

в % к соотв. периоду предыдущего года |

2018 |

среднее значение за период |

2036 к 2018, % |

||

|

2019 — 2024 |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

|||

|

Добыча нефти, включая газовый конденсат |

0,5 |

0,2 |

-0,1 |

0,0 |

1,1 |

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения широкого спектра технологий для увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН). Повышение КИН на 1% в целом по России позволит добывать больше на 20 млн. т. нефти в год.

Прогноз развития нефтедобывающей отрасли учитывает основные положения государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» и основан на проектах добычи и экспорта нефтедобывающих компаний.

Добыча газа

Прогнозируемый рост добычи газа (до 897,3 млрд. куб. м. в 2030 году и до 912,3 млрд. куб. м. в 2036 году) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ПАО «Газпром», а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом спрос на внутреннем рынке газа не претерпит сильных колебаний и к 2036 году составит 510,9 млрд. куб. м. (505,2 млрд. куб. м. в 2030 г.), а сохранение спроса на внешнем рынке позволит обеспечить экспорт газа на уровне 414,1 млрд. куб. метров (402,5 млрд. куб. м. в 2030 году).

Таблица 8. Динамика добычи газа

|

в % к соотв. периоду предыдущего года |

2018 |

среднее значение за период |

2036 к 2018, % |

||

|

2019 — 2024 |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

|||

|

Добыча газа |

2,5 |

1,1 |

2,9 |

0,3 |

28,7 |

Основные объемы газа будут поставлены на внутренний рынок, который в долгосрочной перспективе будет характеризоваться стабилизацией темпов роста и снижением газоемкости промышленности. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с развитием газохимии, увеличением использования газа в качестве моторного топлива, а также продолжающейся реализацией программ газификации регионов.

Прогнозная динамика роста объемов добычи газа к 2036 году обусловлена ростом экспорта трубопроводного и сжиженного природных газов. Увеличение объемов экспорта газа прогнозируется за счет роста объемов поставок в дальнее зарубежье.

Прогноз развития газодобывающей отрасли учитывает основные положения государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» и основан на проектах добычи и экспорта газодобывающих компаний.

Добыча угля

На долгосрочный период прогнозируется положительная динамика объемов добычи угля. Прогнозируемый объем добычи угля в 2036 году составляет 602,0 млн. тонн.

В последние годы основным условием роста объемов добычи угля является рост его экспортных поставок. Поставки угля на внутренний рынок на протяжении длительного периода колеблются примерно на одном уровне ввиду конкуренции его с газом. Экспортная направленность угольного бизнеса выступает ключевым фактором развития угольной отрасли России.

Таблица 9. Динамика добычи угля

|

в % к соотв. периоду предыдущего года |

2018 |

среднее значение за период |

2036 к 2018, % |

||

|

2019 — 2024 |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

|||

|

Добыча угля |

3,5 |

1,0 |

2,3 |

2,6 |

41,6 |

Благодаря проводимой политике по развитию морской портовой инфраструктуры России, объем экспорта угля к 2036 году увеличится до 296,5 млн. т. (250,5 млн. тонн к 2030 г.).

Производство нефтепродуктов

В долгосрочной перспективе ожидается продолжение динамики замещения «темных» нефтепродуктов «светлыми» и, как следствие, увеличение глубины переработки нефтяного сырья.

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение глубины переработки нефти, к 2036 году объем нефтяного сырья, направленного на первичную переработку, ожидается на уровне 291,8 млн. тонн.

При этом в среднесрочной перспективе предусмотрен ввод ряда новых мощностей по первичной переработке нефти на отечественных НПЗ, а также продолжится закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным требованиям в техническом регламенте к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

Таблица 10. Динамика первичной переработки нефтяного сырья

|

в % к соотв. периоду предыдущего года |

2018 |

среднее значение за период |

2036 к 2018, % |

||

|

2019 — 2024 |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

|||

|

Первичная переработка нефтяного сырья |

0,9 |

0,3 |

0,0 |

0,0 |

1,7 |

|

Производство автомобильного бензина |

3,3 |

3,4 |

1,1 |

1,6 |

43,0 |

|

Производство дизельного топлива |

2,6 |

2,4 |

2,2 |

2,6 |

52,0 |

В прогнозный период спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо будет иметь тенденцию к увеличению и в 2036 году прирост внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит соответственно 26,4% и 70,6% по отношению к их внутреннему потреблению в 2018 году.

Производство электроэнергии

С учетом прогнозируемого развития экономики страны производство электроэнергии в 2030 году намечается в объеме 1 241,6 млрд. киловатт-часов, электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 229,0 млрд. киловатт-часов (рост на 12,4% к 2018 году). При этом, в 2036 году производство электроэнергии оценивается в объеме 1 316,1 млрд. киловатт-часов, электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 303,4 млрд. киловатт-часов (рост на 19,2% к 2018 году).

Таблица 11. Рост (снижение) производства электроэнергии

|

в % к соотв. периоду предыдущего года |

2018 |

среднее значение за период |

2036 к 2018, % |

||

|

2019 — 2024 |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

|||

|

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ИПП) |

1,6 |

2,1 |

2,0 |

1,6 |

40,1 |

|

Производство электроэнергии (млрд. кВт*ч, в %) |

0,7 |

0,9 |

1,1 |

1,0 |

19,4 |

Прогноз развития электроэнергетики учитывает основные положения государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», государственной программы Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» и других программных документов.

В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3 — 0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.

Экспорт электроэнергии к 2030 году уменьшится до 13,7 млрд. киловатт-часов (-13,0% к 2018 году), в 2036 году также составит 13,7 млрд. киловатт-часов (-13,0% к 2018 году) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран — торговых партнеров. В Республику Беларусь с 2018 года ежегодно заложены поставки в рамках параллельной работы энергосистем — это обусловлено вводом в эксплуатацию в Белоруссии эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.

Основную нагрузку по производству электроэнергии в 2030 году продолжат нести тепловые электростанции, на ТЭС предполагается увеличение производства электроэнергии на 12,8% к 2018 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС не изменится и составит 64,4%. Производство на АЭС увеличится на 11,4% к 2018 году при уменьшении доли с 18,3% до 18,1 процентов. На ГЭС производство увеличится на 11,3 %, при уменьшении доли с 17,2% до 17,0 процентов. В 2036 году на ТЭС увеличится производство электроэнергии на 19,4%, при неизменении доли в структуре производства электроэнергии. Производство на АЭС увеличится на 22,0% к 2018 году при увеличении доли до 18,7 процентов. На ГЭС производство увеличится на 13,6%, доля уменьшится до 16,4 процентов.

Машиностроение

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики сдерживающее влияние оказывает ряд ограничений, в том числе технологическое отставание отдельных производств, введение секторальных санкций, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих.

Продукция машиностроительного комплекса является продукцией высокого передела. В связи с этим в долгосрочной перспективе влияние на развитие комплекса окажут перспективные фундаментальные и прикладные научные исследования, в том числе в части использования новых материалов и способов конструирования, увеличения возможностей беспилотной и автоматизированной техники, искусственного интеллекта, роботизированных систем. Вместе с тем перспективное развитие машиностроения будет связано с большим вовлечением техники в сферу услуг (высокотехнологичная персонализированная медицина, образование, досуг). Также прорывному развитию отечественного машиностроения будет способствовать передача технологий между оборонным и гражданским секторами экономики.

Таблица 12. Динамика производства отраслей машиностроительного комплекса

|

в % к соотв. периоду предыдущего года |

2018 |

среднее значение за период |

2036 к 2018, % |

||

|

2019 — 2024 |

2025 — 2030 |

2031 — 2036 |

|||

|

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |

-1,1 |

2,9 |

2,9 |

3,4 |

72,5 |

|

Производство электрического оборудования |

1,9 |

2,6 |

2,7 |

2,2 |

56,9 |

|

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |

0,2 |

3,3 |

2,5 |

2,0 |

58,9 |

|

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |

11,2 |

6,8 |

5,3 |

4,6 |

163,7 |

|

Производство прочих транспортных средств и оборудования |

8,0 |

3,1 |

3,0 |

2,0 |

62,1 |

В 2030 году по сравнению с 2018 годом ожидается увеличение производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 41,6%, в 2036 году по сравнению с 2018 годом производство увеличится на 72,5 процента.

В частности, развитию производства компьютеров, электронных и оптических изделий будет способствовать развитие цифровизации экономики (включая промышленные производства и сферу услуг), в том числе в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

В 2030 году по сравнению с 2018 годом ожидается увеличение производства электрического оборудования на 37,1%, в 2036 году по сравнению с 2018 годом производство увеличится на 56,9 процентов.

В 2030 году ожидается увеличение производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки по сравнению с 2018 годом на 40,9%, в 2036 году по сравнению с 2018 годом производство увеличится на 58,9 процентов.

Увеличению производства электрического оборудования, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, будет способствовать масштабная реализация инфраструктурных проектов (в том числе в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), модернизация изношенного оборудования компаний сельского хозяйства, добывающих, обрабатывающих отраслей промышленности, производства электроэнергии и сферы услуг.

В 2030 году ожидается увеличение производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов по сравнению с 2018 годом на 101,9%, в 2036 году по сравнению с 2018 годом производство увеличится на 163,7 процента. В 2030 году ожидается увеличение производства прочих транспортных средств и оборудования по сравнению с 2018 годом на 43,6%, в 2036 году по сравнению с 2018 годом производство увеличится на 62,1 процента.

Росту производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и прочих транспортных средств и оборудования будет способствовать увеличение экспортных поставок транспортных средств и сервисного обслуживания на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья. Также значительное влияние окажут программы пусков космических аппаратов, строительства ледокольного флота, флота для транспортировки топливных энергоресурсов, развитие региональной и малой авиации.

Металлургия

Черная металлургия

В прогнозном периоде в черной металлургии инвестиционная деятельность компаний будет сфокусирована на ключевых направлениях — дальнейшем сокращении издержек, увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью и повышении уровня клиентоориентированности. Ужесточение требований к материалам будет стимулировать производителей улучшать эксплуатационные свойства металлов и осваивать новые виды продукции. Также производители черных металлов продолжат реализацию программы импортозамещения.

Перспективы развития черной металлургии связываются с позитивными ожиданиями в отношении инвестиционного спроса в отраслях — потребителях металлопродукции: строительстве, машиностроении, трубной отрасли, производящей стальные трубы для строительства магистральных трубопроводов.

В долгосрочной перспективе предполагается, что развитие черной металлургии будет характеризоваться:

— Расширением внутреннего спроса на металлопродукцию;

— Импортозамещением;

— Совершенствованием сортаментной структуры производства и увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью;

— Развитием малотоннажных производств;

— Повышением качества и конкурентоспособности металлопродукции посредством технического перевооружения производств;

— Усилением контроля за соблюдением нормативов срока службы металлопродукции (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.);

— Увеличением доли экологических проектов;

— Повышением уровня участия государства в формировании спроса (госзаказы, реализация крупномасштабных проектов, стимулирование развития важнейших металлопотребляющих отраслей: трубопроводный транспорт, судо- и авиастроение, реализация инвестиционных программ отраслей — естественных монополий).

Таблица 13. Динамика темпов роста производства основных видов продукции черной металлургии

|

в % к соотв. периоду предыдущего года |

2018 |