4 августа 1995 года хорватские войска начали операцию «Буря» против Республики Сербская Краина. Её результатом стало изгнание нескольких сотен тысяч сербов и ликвидация непризнанного государственного образования, возникшего в ответ на отделение Хорватии от Югославии. Точные данные о погибших в ходе этнических чисток неизвестны до сих пор. Сербские источники указывают цифру примерно в 2 тысячи человек. Мысль о том, чтобы использовать этот опыт в конфликте с самопровозглашёнными республиками юго-востока Украины, уже не раз возникала у нынешних киевских властей. Может ли трагический балканский сценарий повториться в Донбассе?

Вслед за «Молнией» — «Буря»

22 года назад, 4 августа 1995 года, войска Республики Хорватия начали массированный обстрел позиций сербов на территории непризнанной Республики Сербская Краина. Затем хорваты перешли в наступление практически по всей линии фронта. Так началась военная операция «Буря», которую командование Хорватии разрабатывало с декабря 1994 года.

«Перед этим, в мае, была проведена операция, которая зачищала от сербов Западную Славонию (операция «Молния». — RT) при молчаливом согласии Европы, — отметила в беседе с RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. — Никакой реакции международной общественности на убийства, которые совершили хорваты, не было». Такое поведение Запада Хорватия расценила как карт-бланш на уничтожение всей Республики Сербская Краина, утверждает эксперт.

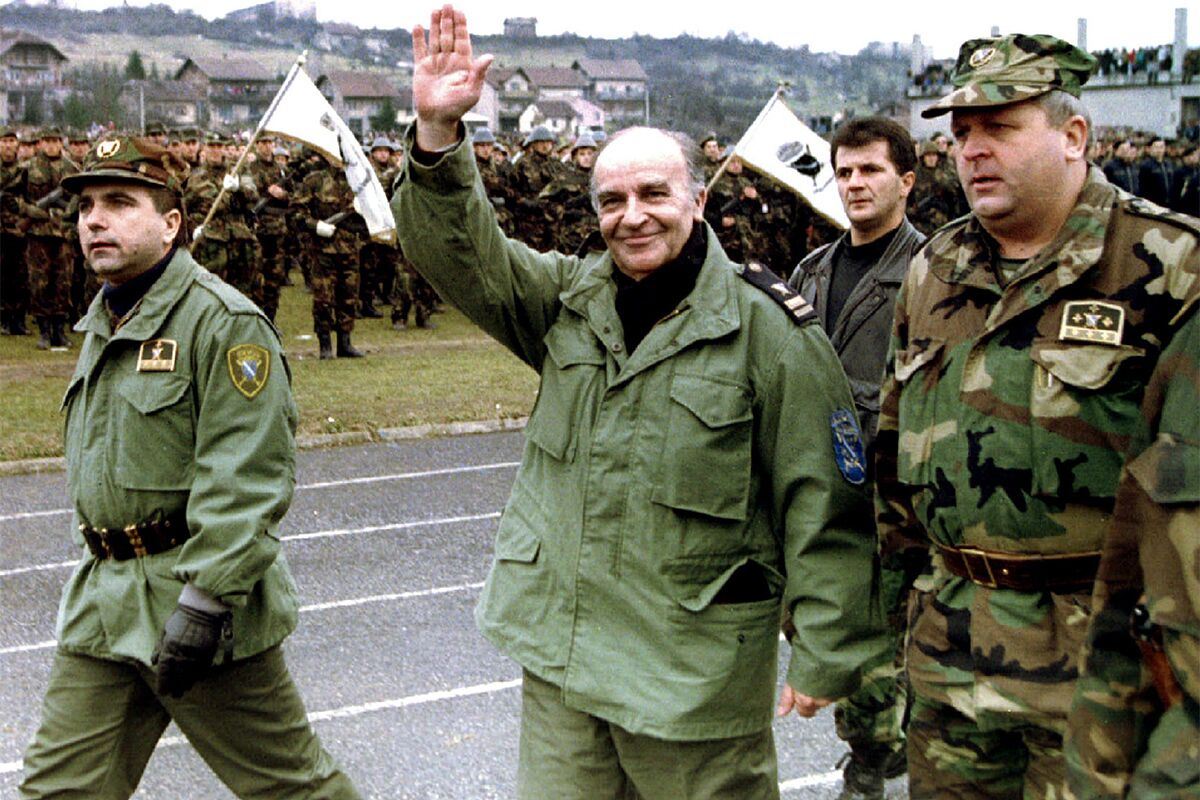

Боевые действия развивались стремительно. Уже 5 августа был взят Книн — столица Сербской Краины. 7 августа, когда сербы были разбиты, а хорваты заняли основную часть территории страны, министр обороны Хорватии Гойко Шушак объявил об окончании операции «Буря». 8 и 9 августа капитулировали последние сербские подразделения.

Помимо превосходства в живой силе (130 тыс. хорватов против 40 тыс. солдат в армии Сербской Краины) в пользу Хорватии сыграли ещё несколько факторов.

Хорватские войска наступали не только со своей территории, но и из Боснии. В июле 1995 года они заняли прилегающие к Краине города Грахово и Гламоча, отрезав Книн от Республики Сербской. Именно отсюда хорваты и развернули наступление на краинскую столицу. «Они планировали нападать на Книн — столицу Республики Сербская Краина не из Хорватии, а из Боснии и Герцеговины. Даже боснийские сербы не верили, что сербы будут наступать с их собственной территории, и не уделили никакого внимания концентрации хорватских войск в районах Грахово и Гламоча», — рассказывает Елена Гуськова.

Поддержку хорватам оказал и 5-й корпус Армии Боснии и Герцеговины — вооружённых сил боснийских мусульман. В ходе боевых действий они ликвидировали ещё одно непризнанное государственное образование на территории бывшей Югославии — союзную краинским сербам мусульманскую Автономную Республику Западная Босния.

Другой фактор, предрешивший падение Сербской Краины, — внутренний конфликт в руководстве республики накануне нападения хорватов. «В самый разгар напряжённой и активной подготовки Хорватии к войне начались внеочередные разборки в Республике Сербская Краина», — отмечает Елена Гуськова. Было назначено новое правительство, на посты министров обороны и внутренних дел пришли новые люди, часть руководства республики склонялась к мирному вхождению в состав Хорватии. В Загребе об этом знали и обрушились всей своей мощью именно в момент наибольших противоречий в краинском руководстве.

Внешний фактор

Накануне начала операции Министерство обороны Хорватии проводило консультации с Пентагоном и структурами НАТО.

В планировании и подготовке боевых действий участвовали специалисты американской частной военной компании Military Professional Resources Incorporated (MPRI). НАТО предоставляло хорватам разведывательную информацию и снабжало их оружием.

Ещё один фактор, предопределивший падение непризнанного сербского государства, — отсутствие военной помощи со стороны других сербских сил. Союзная республика Югославия была гарантом безопасности Сербской Краины. Между Сербской Краиной, Югославией и Республикой Сербской в Боснии было подписано соглашение о взаимной помощи и координации военных действий. Однако на помощь Краине не пришли ни президент Югославии Слободан Милошевич, ни лидер боснийских сербов Радован Караджич.

Несмотря на просьбы о помощи, Милошевич ограничился дипломатическими протестами и организацией вывода сербских беженцев из Краины.

Позже югославского лидера обвиняли в том, что главную роль в отказе от помощи братьям-сербам сыграли обещания Запада снять с Югославии санкции в случае невмешательства Белграда. В итоге их отменили лишь в 2001 году — после свержения, ареста и передачи Гаагскому трибуналу самого Милошевича.

США и Германия поддержали военную операцию хорватской армии. Россия выступила с протестом и даже попыталась организовать встречу Милошевича и президента Хорватии Франьо Туджмана на территории РФ для мирного решения вопроса, однако хорватский лидер ответил российскому коллеге Борису Ельцину отказом.

«Без одобрения Соединённых Штатов Америки, без одобрения руководства «голубых касок» (миротворцев ООН. — RT) провести эту операцию было невозможно», — утверждает Елена Гуськова. Она отмечает, что ранее, ещё в 1994 году, вооружённые силы Хорватии проводили разведку боем, нанося пробные удары по позициям миротворцев. «Всякий раз, как наступали хорваты, миротворцы ООН перед ними расступались», — замечает эксперт.

Впрочем, в одном случае наличие «голубых касок» остановило хорватские войска — эти миротворцы были русскими.

«Единственный, кто мог противостоять, — это был русский батальон, расквартированный в районе Вуковара. Этот кусочек хорваты даже не планировали занимать. Они планировали занимать те районы, где стояли миротворцы не российские», — отмечает Гуськова.

Отрезанный от остальной Краины район Вуковара так и не подвергся нападению хорватской армии и позже был мирно реинтегрирован в состав Хорватии.

Окончательное решение сербского вопроса

Точное число жертв операции «Буря» со стороны сербского гражданского населения неизвестно до сих пор.

По сведениям сербских источников, погибли и пропали без вести не менее 2 тыс. мирных жителей.

По разным данным, в результате операции и последовавших затем этнических чисток с территории бывшей Сербской Краины были изгнаны до 200 тыс. сербов. По информации Международного комитета Красного Креста, «Буря» вымела большую часть населения территории. Достаточно сказать, что в октябре 1995 года в бывшей Сербской Краине проживали только 5 тыс. человек.

«Хорваты очень тщательно защищали территорию, которую захватывали. Они уничтожали и ровняли с землёй все сёла, населённые сербами, — рассказывает Елена Гуськова. — Если там оставались неподвижные старики и старухи, они их убивали. Туда не пускали ни миротворцев, ни гуманитарные организации. Сербы бежали колоннами в сторону Югославии, длина этих колонн составляла до 10 км, и когда они ещё не добрались до территории Югославии, их бомбили на бреющем полёте».

По заявлениям хорватских властей, после войны часть сербского населения вернулась в свои дома, однако массовый исход сербов в 1995-м навсегда изменил этнический состав этих территорий. В Книне до войны сербы составляли 79% населения. В начале 2000-х их было лишь 23%. «По предварительным оценкам (окончательных до сих пор нет), около 91% сербов из Хорватии ушло или было убито», — отмечает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН.

Бывший шведский премьер-министр Карл Бильдт, в тот период посредник от ЕС в урегулировании конфликта в бывшей Югославии, утверждал, что хорваты целенаправленно выселяли сербское население из Краины. «От министров Хорватии я слышал, что они планируют вытеснить из Сербской Краины 99% сербов», — утверждал Бильдт.

За этнические чистки в Сербской Краине не понёс ответственности никто из их организаторов. В 2008 году перед Гаагским трибуналом по обвинениям в совершении военных преступлений против сербов в ходе операции «Буря» предстали три хорватских генерала — Анте Готовина, Младен Маркач и Иван Чермак. Все подсудимые были оправданы и приняты на родине как герои.

«Многочисленные военные преступления хорватов были зафиксированы международными наблюдателями, однако они не вызвали практически никакого осуждения на Западе. Второй по счёту в XX веке геноцид сербского меньшинства в Хорватии (предыдущий в годы Второй мировой войны был организован пронацистским хорватским режимом усташей. — RT) до сих пор не получил ни правовую, ни политическую оценку международного сообщества», — отметил в интервью RT доцент кафедры международной безопасности РГГУ Евсей Васильев.

«Фактически Хорватия с молчаливого согласия НАТО, если не при поддержке альянса, провела масштабную военную операцию против собственного населения», — констатирует политолог.

Припомнили старое

Восточная Славония с центром в Вуковаре стала единственной частью Сербской Краины, которую не затронула операция «Буря». Хорватия получила контроль над Восточной Славонией после 1998 года. Процесс мирной реинтеграции контролировался ООН и включал в себя демилитаризацию территории, разоружение местного сербского ополчения, формирование полицейских сил под контролем ООН и постепенную передачу административных функций хорватским властям.

Впрочем, и мирная реинтеграция не спасла сербских жителей Вуковара от дискриминации. Значительная их часть покинула город после его передачи Хорватии. В 2015 году власти распорядились снять с государственных учреждений в Вуковаре таблички на кириллице — видимом символе сербского присутствия.

«Когда Хорватия стала готовиться к вступлению в Евросоюз и НАТО, вопрос о возвращении сербов поднимался. И хорваты всячески говорили, что они приняли и примут всех сербов, что хотят вернуться, и даже попросили у Евросоюза денег на восстановление их домов. Но из всех, кто вернулся, прижилось очень мало», — отмечает Елена Гуськова. Не решена проблема отобранной у сербов недвижимости. Те из них, кто остался в Хорватии, сталкиваются с проблемами бытовой ксенофобии и агрессивного антисербского национализма.

«Если вы спросите хорватов, был ли успешен тот опыт, они четырьмя восклицательными знаками скажут: «Да. Только так мы могли вернуть свою землю», — утверждает политолог. — Если вы спросите сербов, которых уже нет там, многие из которых до сих пор живут в лагерях для беженцев, то они скажут, что так поступать с людьми нельзя».

Примерные ученики

Однако именно об использовании хорватского опыта «реинтеграции» отделившихся территорий с самого начала военного конфликта на Украине говорят некоторые украинские политические деятели. Разные чиновники время от времени призывают учиться у Хорватии. Первопроходцем в этом отношении выступил в 2014 году советник Петра Порошенко Юрий Луценко.

«Примером может служить Хорватия. <…> Три года они не просто терпели, а развивали экономику и армию. А затем за часы танковой атакой смели сепаратистов с земли», — написал тогда в своём Facebook украинский политик.

В 2016 году была создана украинско-хорватская рабочая группа, одной из целей которой называлась «мирная реинтеграция оккупированных территорий». В поддержку использования опыта передачи Хорватии Вуковара выступил, как ни странно, и Карл Бильдт, свидетельствовавший ранее о целенаправленной политике хорватов по вытеснению сербов из Краины. Тогдашний премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждал, что его страна готова поделиться опытом возвращения утраченных территорий.

Россия выступила с резкой критикой этих идей.

«Хорошо известно, какими жертвами и вынужденным исходом из Хорватии порядка 250 тыс. постоянно проживавших там сербов обошлись масштабные войсковые операции «Молния» и «Буря» в 1995 году. Убеждены, что советы иностранных «консультантов», способные создать у киевских властей опасную иллюзию допустимости в Донбассе силовых сценариев, отнюдь не будут способствовать укреплению безопасности на юго-востоке Украины», — прокомментировал 22 ноября 2016 года сообщения о создании украино-хорватской рабочей группы департамент информации и печати МИД России.

Впрочем, российская критика не остановила Украину. В июне 2017 года идею использования хорватского опыта озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «В пример чиновники должны взять Хорватию, которая после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича, вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе», — заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что действующая украино-хорватская межправительственная комиссия продолжает работать над планами по «реинтеграции» Донбасса. МИД России в ответ на заявления об активизации деятельности этой комиссии подчеркнул непродуктивность и неуместность подобных шагов.

Соблазн повторения

«Украина ссылается на опыт Хорватии только для того, чтобы именно его военную составляющую применить к непослушным украинцам на Востоке», — утверждает Елена Гуськова. С этой точкой зрения солидарен и Евсей Васильев.

«Привлекательность хорватской модели для киевских властей можно объяснить двумя причинами, — отмечает Васильев. — Решением проблемы с помощью масштабной военной операции без учёта потерь среди гражданского населения и отсутствием какой-либо ответственности за содеянное по принципу «победитель получает всё».

«Этот опыт является исключительно положительным с точки зрения американцев и их союзников, потому что они уничтожили политические образования, подавили местные сообщества, которые были некомфортны для США и которые не хотели включать в структуры политической власти», — пояснил RT эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

«Очевидно, что с подачи западных методистов и натовских советчиков украинские власти видят в «хорватском сценарии» возможность упразднения Донецкой и Луганской народных республик и возвращения Донбасса под контроль Киева, как это произошло с Республикой Сербская Краина и её возвратом в состав Хорватии в 1995-1998 годах», — утверждает Евсей Васильев.

Эксперт поясняет, что между Хорватией 1990-х и современной Украиной много похожего: в обоих государствах господствует идеология национализма, обращающегося к опыту пронацистских коллаборантов 1940-х (усташи в Хорватии и бандеровцы на Украине), оба опираются на Запад в противостоянии его противникам (Югославия и Россия).

«Однако между Хорватией образца 1995 года и Украиной образца 2017 года всё же есть немало отличий», — полагает Евсей Васильев. Главное отличие — это то, что «нынешняя Россия — это не растерзанная Югославия, хотя, возможно, на каком-то этапе мы могли повторить её судьбу. Сегодня наша страна больше не допустит реализации придуманных на Западе сценариев, предполагающих военные преступления против мирного населения, тем более на своих границах».

Источник: RT на русский

Призрак бродит по Украине. Призрак балканизации! Это не кремлевская пропаганда, уверяю вас. Это германская Tagesspiegel нагнетает про замаячивший призрак раскола страны.

Вполне возможно, что «Минск II» станет предвестием конца Украины в ее нынешних границах, а мирная балканизация — самым лучшим из всех плохих и оставшихся вариантов, — констатирует немецкое издание. Статья так и озаглавлена — «Балканизация как последний шанс для Украины».

ЛОСКУТНОЕ ГОСУДАРСТВО

— Этот «призрак» замелькал сейчас и в других западных СМИ, — говорит известный специалист по балканскому кризису, доктор политических наук Елена Пономарева, автор книг «Политическое развитие пост-югославского пространства», «Новые государства на Балканах». — Хотя сербские аналитики и российские балканисты еще год назад предупреждали о балканизации «незалежной». Сразу после госпереворота в Киеве. Уже тогда в сербской печати пошли публикации о «югославизации» и даже «сомализации» Украины. Первое появление таких сравнений именно на Балканах понятно. Народы единого югославского государства совсем недавно, в конце ХХ века, сами пережили все прелести далеко не цивилизованного развода. Сегодня на месте СФРЮ — уже семь стран! Но процесс распада не завершен.

— После этого «развода» и родился термин «балканизация»?

— Да что вы! Впервые он появился в политическом лексиконе еще в ХIХ в. Как характеристика процессов суверенизации этнически и культурно неоднородного политического пространства юго-восточной Европы (Балкан), входившего в зоны влияния Австро-Венгрии, Османской Турции, Италии. Российская империя не имела на полуострове собственных владений. Но влияла на политическое и культурное развитие православных народов, прежде всего болгар, греков, сербов. И таким образом была включена в разворачивающиеся там процессы. Яркий пример — русско-турецкая война 1877-1878 гг. После нее Болгария получила права административной автономии в составе Османской Турции.

Еще один результат первой волны балканизации, завершившейся с окончанием Первой мировой войны — создание в 1918 г. югославского государства.

Ныне термин «балканизация» — уже внерегиональная характеристика. Означает не только объективный и закономерный процесс создания новых государственных и/или протогосударственных образований на определенном типе территорий, но и метод управления политическим пространством внешними игроками.

Назову лишь самые знаковые черты современной балканизации.

В пределах четко локализованного региона, имеющего стабильную внешнюю границу, может возникать неопределенное количество государств. Процесс распада во многом обусловлен спорностью (исторической, этнолингвистической, политической, экономической) внутренних административных границ, которые некогда провели волюнтаристским способом в общем государстве.

— И заложили мину под общий дом!

— При создании социалистической Югославии в 1946 г. нарезали шесть республик. В том числе те, что ранее не имели собственной государственности в рамках выделенных им территорий. Самый яркий пример — республики Босния и Герцеговина, Македония. Зато разделили Сербию.

Аналогичная ситуация была и в СССР. Современную Украину можно сравнить с лоскутным одеялом, которое шили великие державы весь ХХ век.

— Что за «лоскуты»?

— Очень разные территории с собственным историческим и культурным развитием. В 1920-е годы в состав УССР ввели русские земли — Луганскую станицу Донской области, части Донецкого округа Северо-Кавказского края, Белгородской и Воронежской областей. В 1926-м — земли Гомельской губернии (Белоруссия). В 1939-1945 гг. к УССР отошли территории Западной Украины, часть Бессарабии, северная Буковина, Подкарпатская Русь (Закарпатская Украина), на разных исторических периодах входившие в Австро-Венгрию, Польшу, Венгрию, Румынию и Чехословакию. Это современные Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская, Хмельницкая, Волынская и Ровенские области. В 1954 г. в нарушение советского законодательства Хрущев подарил Украине Крымскую область.

— Но ведь все же было тихо-спокойно поначалу и в Югославии, и на Украине.

— До поры, до времени! Формирование в зоне балканизации новых государств зависит от очередного (этно)политического конфликта, а также интересов и силы великих мировых держав. Развалился СССР, изменился баланс сил на мировой арене, следом посыпалась Югославия. Теперь очередь Украины.

НЕТ У МАЙДАНА КОНЦА

— Пока гражданская война ограничилась Юго-Востоком.

— Это не должно успокаивать. Регион балканизации, как правило, не является сплошной зоной конфликта в активной фазе. Вспомним ту же бывшую Югославию. Полыхнуло не разом по всей стране. Этапы — Сербская Краина (Хорватия), Республика Сербская (Босния), Косово (Сербия), Македония, опять Косово…Раскол может длиться от нескольких лет до десяти и более.

— Поподробнее, пожалуйста, на примере несчастной Югославии.

— В 1991 — 1992 гг. социалистическая Югославия разделилась на пять государств: Босния и Герцеговина (БиГ), Македония, Словения, Хорватия и Союзная республика Югославия (Сербия и Черногория). Вооруженные конфликты в БиГ и Хорватии продолжались до 1995 г. В июне 2006 г. на основании референдума о независимости в Черногории, проходившего с огромными нарушениями под бдительным контролем западных кураторов, прекратил свое существование Государственный Союз Сербии и Черногории. В феврале 2008 г. независимость провозгласил автономный край Сербии — Косово и Метохия (так его называют сербы, албанцы же — просто Косово). После вооруженной агрессии НАТО Косово с 1999 г. поделили на пять оккупационных зон, создали крупнейшие военные базы США — Кэмп Бондстил и Кэмп ФилмСити. Сербия, Россия и еще более 60 государств, в том числе Украина, до сих пор не признают независимость Косова.

— И порошенковская Украина не признает?

— Нет. Сейчас с подачи западных политтехнологов активизируются процессы суверенизации еще одного автономного края Сербии — Воеводины.

Очень сложная ситуация в Македонии. После вооруженного конфликта 2001 г. фактически это албано-македонская федерация. Ее разделение — лишь дело времени. Не менее проблематично и будущее юга Сербии, где проживают албанцы, не исключающие возможность объединения всех населенных ими земель в рамках Великой Албании.

Сегодня на месте общего югославского государства — уже семь стран, но процесс распада, повторяю, далеко не завершен.

И тому есть как внутренние, так и внешние причины. Среди внутренних – ущемленное самосознание сербов. Сербы, например, не могут смириться, да и вряд ли когда-нибудь на ментальном уровне согласятся с тем, что Дубровник – территория Хорватии. В их сознании это сербский город. И таких примеров ущемления там на самом деле великое множество.

Растут и сепаратистские настроения албанцев. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Разговоры о Великой Албании — вовсе не сказки. Среди внешних факторов – не только интересы западных игроков. Не стоит забывать о Турции с ее имперским прошлым. В Сербии внимательно изучают идеи неоосманизма. Это для них очень проблемная тема. И, думаю, не без оснований. На Македонию посматривают болгарские и греческие националисты. У меня дома даже есть карта (привезли коллеги из Софии), на которой территория Болгарии расширена не только за счет Македонии, но и Сербии. Иными словами, Балканы были и остаются пороховым погребом Европы. Малой искры достаточно, чтобы вновь заполыхал пожар войны. Вот о чем на самом деле нужно думать европейцам, а не санкции против России усиливать.

Именно искусственные внутренние границы привели к таким последствиям. В результате политики коммунистического правительства сербские земли были разделены и прирезаны к другим республикам Югославии.

— Зачем отрезали у сербов?

— Первая версия — идеалистическая. Ради торжества идеи интернационализма, построения общества будущего. Вершился социалистический эксперимент, в том числе и по созданию новых государственных образований, наций.

| «Очевидно, что Украина — искусственное образование. Появившееся благодаря большевикам, щедро нарезавшим ей русские территории.» Фото: REUTERS |

— В СССР создавали советского человека.

— А в Боснии и Герцеговине появилась нация «мусульмане».

— Это ж религия!

— Да, нигде в мире больше нет такой нации. Это религиозная принадлежность. А здесь писали в анкетах: «вероисповедание – атеист, национальность – мусульманин». По переписи 1971 г. мусульмане получили статус народности, а по конституции 1974 г. – нации. Таким образом, именно в социалистический период была сформирована государствообразующая нация этой республики – мусульмане.

Вторая версия – реалистическая. Путем создания новых национальных образований – республик, автономных краев – происходило дробление единого организма сербского и русского народов, ослабление государственности. Вообще, судьбы сербов и русских очень похожи. Недаром сербов часто называют балканские русские.

Очевидно, что Украина — искусственное образование. Появившееся благодаря большевикам, щедро нарезавшим ей русские территории. Как Тито сербские — Боснии и Герцеговине, Хорватии (таким образом он боролся с традицией, сознанием и практикой сербской государственности). Призрак балканизации здесь маячит не зря. Действительно возможно скорое появление на месте незалежной мягкой конфедерации либо серии отдельных государств.

— Какие сценарии рисуют эксперты?

— Оптимистичный — Центральная Украина вокруг Киева, Новороссия и Галиция. Пессимистичный — образование помимо уже существующих ДНР и ЛНР еще десятка республик — Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ровенской и т.д., а также «вольных» городов типа Одессы.

— Н-да, как в популярной советской песне. Есть у революции начало (Майдан), нет у революции конца…

— История Балкан (в сравнении с другими подверженными балканизации территориями) позволяет выявить определенную закономерность. Конфликт в этом регионе удается лишь приостановить, но не урегулировать окончательно. Победы в балканских конфликтах носят временный и ненадежный характер. Стороны дожидаются нового конфликта, чтобы пересмотреть итоги и результаты предыдущего.

ЯЗЫК ДО РАЗВАЛА КИЕВА ДОВЕДЕТ

— Балканизация предполагает наличие потенциальной готовности к конфликту внутри государства, как правило, основанной на религиозной, национальной и культурной принадлежности. Пожалуй, самое первое и болезненное проявление потенциальной конфликтности — вопрос о языке. Ведь сразу после 1991 г. стало ясно — украинская нация не является тождественной сообществу, имеющему гражданство новой страны, родившейся на развалинах СССР.

— Демократические власти Киева нашли простой выход — ускоренную украинизацию.

— С апреля 2004 г там решили сопровождать украинскими субтитрами русскоязычные телепередачи, с 2007 г — переводить на украинский все иностранные фильмы, в том числе русские.

— Понятно, что именно против наших фильмов и был направлен закон.

— Стали закрывать русскоязычные школы и т.д. Все это не способствовало сглаживанию противоречий внутри незалежной, а лишь усиливало их. Последняя капля в обострении внутреннего конфликта — отмена в 2014 г новой киевской властью принятого при Януковиче закона о языке, разрешавшего использование «языка меньшинств» при условии 10% представительства его носителей на территории, где он распространен. Это было воспринято не только как наступление на русский язык, но и как угроза безопасности жителей Юго-Востока. Дальнейшие действия киевских властей железом и кровью подтвердили эти опасения.

— А что же Европа, куда стремится войти новый киевский режим?

— В Швейцарии, где всего лишь 6,5% населения говорят на итальянском, а 0,5% — на ретороманском (группа архаичных романских языков), они являются государственными. Также и в Бельгии, где 0,4% населения пользуются государственным немецким языком. Аналогичная ситуация и в других европейских странах. Но только не на «демократической» Украине, где доля русскоязычных граждан более 30% , а в отдельных областях – более 70%.

БИТВА ИНТЕРЕСОВ

— Еще одна важная черта балканизации (будь то сами Балканы, Кавказ, Ближний Восток, современная Украина) — вовлечение в конфликт большого количества внешних участников. У каждого — свои интересы.

— Назовите «украинских» интересантов.

— США, Евросоюз как наднациональный орган. Великобритания, Германия, Франция, Польша… Даже прибалтийские страны и Болгария имеют свою выгоду — могут выслужиться перед натовскими генералами, сделать гешефт (мелкая спекуляция — Е.Ч.) на торговле оружием и своими солдатами. Международные финансовые структуры (МВФ, Всемирный банк и т.д.). Транснациональные компании — как военные, так и иного назначения, начиная от энергетических гигантов и заканчивая машиностроением, легкой промышленностью. У России как государства тоже есть свои интересы. Прежде всего, установление мира, прекращение массовых убийств и остановка тотальных разрушений. В то же время мы заинтересованы в сохранении и развитии торгово-экономических отношений с Украиной, в установлении цивилизованных политических контактов. Но, к сожалению, одного нашего желания для этого не достаточно. Необходимо аналогичное стремление и с противоположной стороны.

Как видите, современная балканизация регионов мира отнюдь не случайность, а результат усиления борьбы за власть (на глобальном уровне), территории и ресурсы. В то же время для ее старта необходимы внутренние причины конфликта. Все это мы видим сейчас на Украине. Рассуждения о балканизации «незалежной» основаны на конкретных исторических, этно-религиозных и геополитических факторах.

— Есть ли способы разрулить ситуацию, чтобы не допустить повторения здесь югославского варианта?

— Современная конфликтология выделяет, как минимум, четыре условия, необходимые для предотвращения любого столкновения.

1. Единая система политико-идеологических ценностей у участников конфликта.

2. Общий отказ участников и посредников от использования силы.

3. Должны существовать и работать механизмы мирного урегулирования.

4. Наличие многосторонних торговых, политических, экономических и других связей между конфликтующими сторонами.

На Украине, как в свое время и на Балканах, ни одно из этих условий не работает в полной мере. Более того, западные контрагенты стараются всячески поддерживать и поощрять стремление Киева любыми, в том числе силовыми способами (поставка вооружений, обучающие центры под руководством натовских и американских военных, бомбардировка мирных жителей) создать жестко националистическое образование, не учитывающее интересы русскоязычного населения.

— Опять нацизм, как в случае с Гитлером?

— Свежий пример успешной, с точки зрения Запада, реализации такой модели государства — современная Хорватия. Напомню, что конфликт между сербами и хорватами вокруг Республики Сербская Краина завершился в 1995 г военными операциями «Молния» и «Буря». Были совершены многочисленные преступления против гражданского сербского населения. По данным международных организаций, погибло более 2500 человек, в том числе дети. Из страны бежали почти 250 тысяч сербов! Хорватия стала второй после Косово моноэтничной страной на пространстве бывшей Югославии. Очевидно, что такой итог балканизации неприемлем и недопустим на юго-востоке Украины.

ОСТАНОВИТЬ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ!

— Мудрый Бисмарк в свое время сказал: «если начнется мировая война, то обязательно из-за какой-нибудь глупости на Балканах». Первая мировая вскоре доказала верность этого предположения.

— Она действительно началась из-за балканской «глупости» — убийства в Сараево 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом из Боснии Гаврилой Принципом. Проигравшая в Первой мировой Германия была придушена Версальским договором стран-победителей. Ее обкарнали, наложили огромную контрибуцию. На волне реваншизма обиженной нации к власти пришел Гитлер. Началась Вторая мировая…

— Аншлюс Австрии как и раздел Чехословакии, начавшийся с Мюнхенского сговора 1938 г. и передачи Германии Судет, можно рассматривать как разновидность балканизации. Внешние игроки стали перекраивать границы, делить карту Европы…Финал известен.

| «Пожалуй, самое первое и болезненное проявление потенциальной конфликтности — вопрос о языке. Ведь сразу после 1991 г. стало ясно — украинская нация не является тождественной сообществу, имеющему гражданство новой страны, родившейся на развалинах СССР.» Фото: REUTERS |

Мы сегодня тоже живем в очень тревожное время. Границы, установленные Ялтинско-Потсдамской системой после Второй мировой войны, вновь перекраиваются с 1989 г. В некоторых случаях процесс происходит мирно. Но чаще мы видим конфликты и войны, которые порождают реваншизм. Об этом нужно помнить.

Вирус балканизации поразил многие страны далеко от очага возникновения этого явления. Пожалуй, самые яркие примеры — Ливия, которая фактически разделена на пять зон, и т.н. Исламское государство (ИГИЛ), действующее в Сирии и Ираке. У него очень большие аппетиты.

— Вернемся к пророчеству Бисмарка. В прошлом году пробило 100 лет начала Первой мировой. Печальный юбилей совпал с военным кризисом на Украине. Пугали нас роковым совпадением, мол, спустя век может вспыхнуть новая Мировая. Даже на Лермонтова кивали астрологи, родившегося ровно 200 лет назад. Дескать, в юбилеи поэта происходят роковые вещи в России и мире. К счастью, тогда обошлось. Магия цифр не сработала. Сейчас же вырисовываются более тревожные, отнюдь не мистические параллели: Первая мировая началась из-за Балкан, Третья может разгореться из-за Балкан 21 века — Украины.

— События на Украине стали крупнейшим с начала нового столетия геополитическим кризисом на евразийском пространстве, уже породившем две мировые войны. Он привел к коллапсу украинскую экономику и государственную систему, но чреват балканизацией — территориальным распадом страны. Эта, без преувеличения, трагическая ситуация может привести к очередному пересмотру всей системы международных отношений. Поэтому «нормандский диалог» следует рассматривать не только как попытку урегулировать украинский кризис, дать старт процессу замирения сторон, поиску компромисса. Но и предотвратить более глубокий — общемировой — кризис. Трагедия Югославии — прекрасное доказательство роли и значения внешних игроков. Россия в 1990-е годы фактически самоустранилась от процесса разрешения югославского кризиса.

— «Царь» Борис не смел перечить лучшему заокеанскому другу Биллу. Кремль тогда бросил сербов на произвол судьбы, точнее, в жертву Западу. Вся «поддержка» братского народа ограничилась демонстративным разворотом над Атлантическим океаном самолета премьера РФ Примакова.

— Результаты всем хорошо известны. Поэтому урегулирование украинского кризиса невозможно без России. Это вселяет уверенность в победе здравого смысла и торжество исторической справедливости.

Комсомольская Правда

З.Ы. Киев должен отказаться от востока Украины и смириться с потерей этой территории, равно как и с присоединением Крыма к России. Только в этом случае, считает известный немецкий международный аналитик Штефан Майстер, можно предотвратить дальнейшую дестабилизацию ситуации в стране.

Свою «украинскую концепцию» эксперт по Восточной Европе и России в Германском обществе внешней политики (DGAP) изложил в авторской статье для газеты Die Zeit.

Только что-то мне подсказывает, что отделением Крыма, ДНР, ЛНР дело не закончится…

Ограничительные экономические меры, примененные Советом Безопасности ООН сначала в отношении СФРЮ, а затем и Союзной Республики Югославии 25 сентября 1991 г. и частично действовавшие до 10 сентября 2001 г., представляют собой один из немногих примеров внешнеторговых рестрикций, сопоставимых с коллективными международными санкциями, введенными США, ЕС, Великобританией и еще рядом стран в отношении Российской Федерации в феврале-марте 2022 г. Югославский опыт ценен еще и тем, что экономика этой страны столкнулась с трудностями не только во время введения и действия санкций, но и после их отмены.

Анализ экономической динамики Югославии в 1991–2001 гг. подтверждает, что при всей важности стабилизации макроэкономической ситуации, проведения в условиях санкций устойчивой консервативной монетарной и бюджетной политики для возобновления экономического роста этого недостаточно – запустить полноценный экономический рост могут лишь структурные реформы. В балканском государстве такие преобразования (в том числе дерегулирование экономики, приватизация и политическая либерализация) стали возможны только после урегулирования военно-политического конфликта.

Финансовые и внешнеторговые рестрикции неизбежно будут подталкивать предпринимателей к поиску способов их обхода, в том числе и не вполне легальными путями. В краткосрочной перспективе это делает адаптацию к новым условиям менее болезненной. Однако, как свидетельствует опыт Югославии, системный обход санкций способствует формированию теневого сектора экономики и обслуживающих его неформальных институтов (силового посредничества, искусственной монополизации рынка, масштабной коррупции). Первичная адаптация достигается ценой увеличения влияния прослойки силовых предпринимателей, что ухудшает инвестиционный климат в долгосрочном плане.

Югославский адаптационный кейс показал, что за отменой санкций не обязательно следует быстрое восстановление экономики: последствия санкций (от длящейся макроэкономической нестабильности до ухудшения качества институтов) продолжают угнетать экономический рост. Особенно негативная ситуация складывается в том случае, когда инвесторы ожидают повторного введения санкций. Если экономические агенты будут уверены, что их повторное введение возможно, они не станут спешить возобновлять свою деятельность в подсанкционной стране.

Последствия санкций, введенных в отношении России в 2022 г., в среднесрочном и долгосрочном периоде остаются неопределенными, поскольку примеров столь жестких и всеобъемлющих ограничений в современной истории не так много. Тем интереснее для нас опыт Союзной Республики Югославия, находившейся под подобными жесткими санкциями и внешнеторговыми ограничениями большую часть 1990-х годов.

К 1991 г. длительная экономическая стагнация и рост межнациональной напряженности привели к провозглашению независимости четырьмя из шести республик, входивших в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии. Оставшиеся две (Сербия и Черногория) де-юре признали распад СФРЮ и образовали новое государство – Союзную Республику Югославию. Новое государство стало поддерживать сербских сепаратистов, проживающих на территории бывших югославских республик. Осенью 1991 г. началась война за независимость Хорватии, в рамках которой Югославия оказывала военную и финансовую помощь Сербской Краине, а в 1992 г. разразилась гражданская война в Боснии и Герцеговине, где югославские власти также активно помогали сербским сепаратистам.

Первые торговые санкции были введены Европейским союзом еще осенью 1991 г., в самом начале войны в Хорватии; они выразились среди прочего в запрете на экспорт текстиля (в том числе и произведенного западными компаниями, активно открывавшими в 1970-х годах в Югославии свои производства) и свертывании экономической помощи Белграду. В мае 1992 г. на фоне гуманитарной катастрофы в г. Сараево, вызванной осадой боснийской столицы сербской армией, значительно более жесткий пакет санкций был введен уже решением Совета Безопасности ООН. Он предусматривал полный запрет экспорта и импорта (кроме гуманитарной помощи), запрет на инвестиционную деятельность в Югославии, закрытие неба для югославских самолетов и свертывание совместных культурных, научных и спортивных мероприятий. Содержательное сопоставление перечисленных санкций с антироссийскими санкциями 2022 г. представлено в табл. 1.

Сопоставление санкции в отношении России и Югославии

Описанные выше санкции, которые были даже более жесткими, чем действующие в настоящий момент в отношении России, совпали с распадом Югославии и разрушением связей между балканскими государствами и нанесли значительный удар по югославской экономике. Если в 1991 г. ВВП Югославии на душу населения по ППС составлял около 18500 долл., то уже в 1992 г. – чуть более 9000 долл., а в 1993 г. – 6700 долл. Такое существенное падение выпуска связано с несколькими причинами.

Распад государства и запрет практически на всю внешнеторговую деятельность привели к разрушению существовавших экономических связей с остальным миром, которые в силу нейтрального статуса социалистической Югославии были весьма обширны. Это имело своим следствием исчезновение импортных комплектующих, использовавшихся в производстве, а также к существенному снижению спроса на югославскую продукцию. Более того, иностранные корпорации, открывшие еще в социалистической Югославии свои представительства, спешно их закрывали, из-за чего часть производств остановилась. Все это привело к снижению покупательной способности граждан (импортные товары стало возможно купить лишь по завышенным ценам на черном рынке) и к росту уровня безработицы – с 14% в 1991 г. до 39% в 1993 г. Большая часть работников, сохранивших занятость, была вынуждена трудиться неполный рабочий день.

Безответственная макроэкономическая политика государства привела к гиперинфляции и фактическому разрушению финансовой системы. Социалистическое правительство С. Милошевича не решилось ни на приватизацию, ни на сокращение социальных расходов, ни на снижение поддержки сербских сепаратистов в сопредельных странах, что вынудило руководство страны запустить печатный станок. К 1993 г. ситуация обострилась – доверие к динару (национальной валюте) было подорвано, в стране началась гиперинфляция, а вместо динара в расчетах стали использоваться немецкие марки (к чему государство относилось толерантно). Кроме того, стремительное обесценение валюты подталкивало граждан к инвестициям в финансовые пирамиды, в результате чего многие сбережения граждан сгорели. В 1994 г. власти объявили о запуске «нового динара», курс которого был привязан к немецкой валюте. Это решение остановило гиперинфляцию и стабилизировало курс валюты, однако не смогло заставить граждан доверять банковской системе после цепочки банкротств и тем самым ограничивало возможности заимствований для бизнеса.

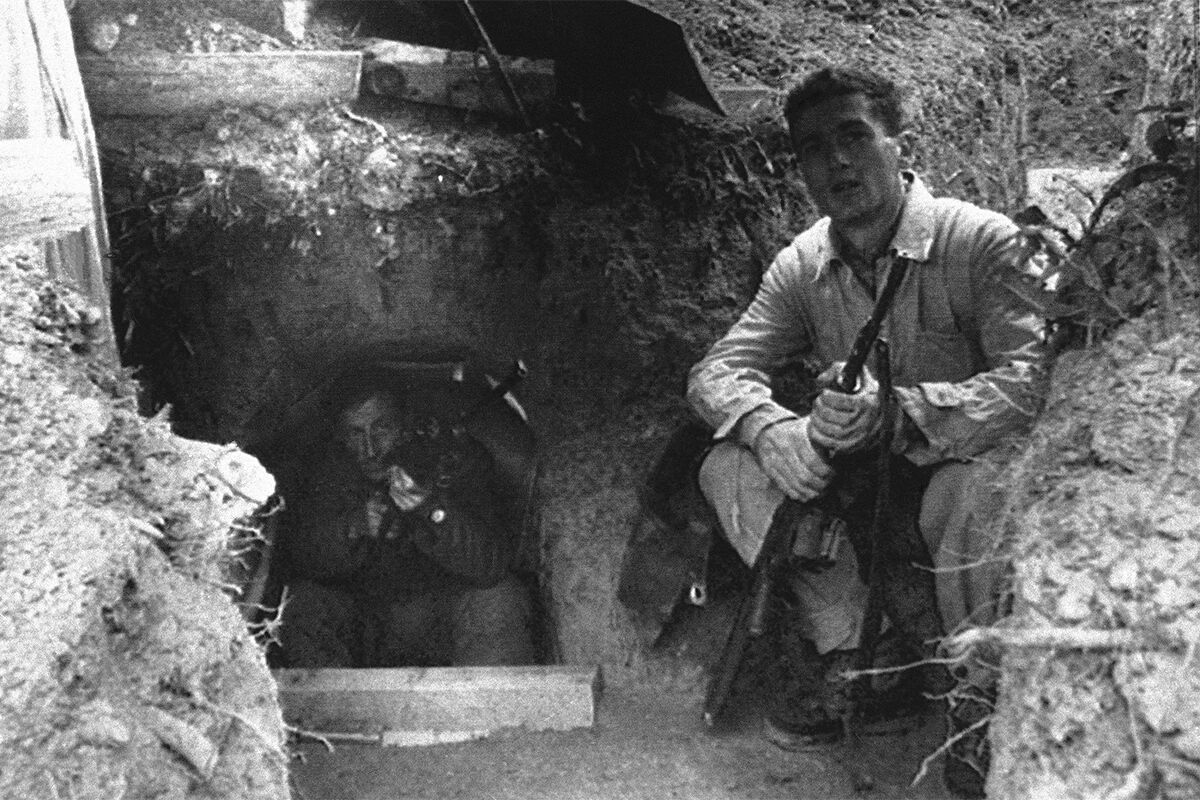

В условиях санкций наилучшим образом выживала теневая экономика, которая для экспорта и импорта товаров пользовалась лазейками в ограничениях и коррумпированностью бюрократии. Уже в 1992 г. в стране возникли схемы нелегального ввоза и вывоза продукции. Многие товары, которые формально ввозились в Югославию транзитом, по факту оставались в стране, а сами транзитные грузовики и корабли использовались для контрабанды из Югославии. Высокая прибыльность теневой деятельности создавала питательную среду для «силовых предпринимателей» – организованной преступности (в основном бывших участников вооруженных конфликтов в Боснии и Хорватии) и коррумпированных силовых служб, способных обеспечивать и гарантировать неформальные контракты. Распад формальных институтов и распространение дорогостоящих неформальных создали дополнительные издержки для частного бизнеса и необоснованные преференции для менее эффективных компаний (вплоть до неформальных монополий на ввоз товаров), связанных с представителями власти.

В 1995 г. боснийские сербы, столкнувшиеся с перспективной военного поражения, были вынуждены пойти на соглашение с властями Боснии. Заключение мира обусловило снятие большей части санкций. Однако это не привело к быстрому восстановлению экономики. К концу 1990-х годов ВВП на душу населения в Югославии достиг лишь уровня 1992 г. Разрушенные торговые связи с бывшими югославскими республиками так и не восстановились; преференции квазигосударственным компаниям сохранились, а организованная преступность лишь наращивала свое давление на частный бизнес, занимаясь вымогательством не только у нелегальных, но и у легальных импортеров. Иностранные инвесторы опасались введения новых санкций против режима Милошевича. Эти опасения оказались небезосновательными – возвратные санкции обсуждались Евросоюзом уже в ходе политического кризиса в Сербии в 1997 г., а в 1999 г., когда разразилась война в Косово, санкции были возвращены практически в прежнем объеме.

Реальное восстановление экономики и внешнеторговых связей началось лишь после ухода С. Милошевича в отставку осенью 2000 г., прекращения боевых действий в Косово и проведения новых выборов, на которых победили более умеренные политики. Новые власти стали проводить более либеральную и рыночную, чем социалист Милошевич, экономическую политику, и более миролюбивую, направленную на взаимодействие с ЕС внешнюю политику. Это способствовало привлечению иностранных инвесторов и открыло внешние рынки для сербских производителей. Восстановление шло быстрыми темпами: к 2004 г. экономика Сербии превзошла досанкционные показатели, а в 2012 г., несмотря на общеевропейский кризис, достигла максимальных показателей середины 1980-х (рис. 1).

Рис. 1. ВВП на душу населения по ППС, 1980–2020 гг., Сербия и Черногория

https://www.ranepa.ru/ (C)

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Поддержите нас — ссылаясь на материалы и приводя новых читателей

Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter

В девяностых годах 20 века на территории Европы бушевала гражданская война в бывших республиках Югославии. Для деэскалации конфликта Запад ввел санкции против экономического сектора СРЮ, однако режим Милошевича пал лишь спустя 10 лет после введения санкций.

Санкции за агрессию

В конце восьмидесятых годов 20 века начался постепенный крах социалистического блока в Европе. Видя реформы соседних стран, граждане Югославии тоже захотели перемен, а некоторые республики еще и независимости. Однако, в Белграде думали иначе, и за выход из состава СРЮ отвечали агрессией.

Первые санкции против Югославии были введены еще в 1991 году, когда началась война в Хорватии. Ограничения вводились Евросоюзом и США. Они выражались в сворачивании финансовой помощи югославскому правительству, страдавшему от дефицита бюджета и эмбарго на поставки нефти из ЕС (хотя основную часть нефти страна получала от Ливии и СССР).

Куда более серьезные санкции появились в 1992 г, когда еще более кровавая война разразилась в Боснии и Герцеговине. Югославия, выступавшая на стороне боснийских сербов, активно им помогала вернуть Боснию обратно в союз. После чисток в Сребренице, и блокады Сараево, Совбез ООН ввел жесткие санкции против Югославии.

Введенные ограничения полностью отрезали Югославию от внешнего мира. Был запрещен вывоз и ввоз в страну любых товаров и услуг (кроме гуманитарной помощи), любые инвестиции в страну, практически к нулю сводилось авиасообщение между Югославией и остальным миром, югославские спортсмены, ученые и деятели искусства были изолированы от мирового сообщества. В дополнение к этому были свернуты все программы финансовой поддержки Югославии, а сама страна исключена из международных организаций.

Были ли санкции против Югославии эффективными?

До введения санкций, Югославия спокойно торговала с капиталистическими и социалистическими странами, оставаясь во внеблоковом статусе. Удар от ограничений оказался значительным, тем более к санкциям присоединились бывшие члены СРЮ — Словения, Хорватия, Северная Македония и БиГ.

Это привело к краху югославской экономики и резкому падению уровня жизни. Так, по оценкам ООН, с 1989 по 1993 г. ВВП Югославии на душу населения сократился в 3 раза. Уровень безработицы на пике экономического спада составил почти 40%. При этом те, кто не потерял работу, трудились в основном неполный рабочий день и получали вознаграждение, недостаточное для обеспечения базовых потребностей. Средняя зарплата в стране в конце 1993 г. составляла всего лишь $15, и многим людям приходилось рассчитывать лишь на собственные приусадебные хозяйства и переводы от родственников из-за рубежа.

Сильно обесценилась местная валюта — динар. Еще до начала распада страны и введения санкций, в Югославии была высокая инфляция, из-за чего в 1990 г. правительству пришлось пойти на деноминацию. Однако после введения запрета на кредитование югославского правительства бесперебойная работа печатного станка стала основным рецептом борьбы с бюджетным дефицитом, вызванным расходами на войну. В результате Югославия столкнулась с гиперинфляцией, на пике которой во второй половине 1993 г. цены ежедневно росли вдвое. За скоростью обесценивания валюты не поспевал даже центральный банк. Если в 1993 г. минимальный номинал новой серии банкнот в октябре составлял 5000 динар, то уже к декабрю 1993 г. регулятору пришлось печатать банкноты в 500 миллиардов динар.

Из-за быстрого обесценивания динара, в Югославии распространился бартер, а основной валютой стала немецкая марка. Лишь введение «нового динара», привязанного к немецкой марке, смогло остановить гиперинфляцию, однако доверие к национальной валюте было уже подорвано.

Другое важное последствие санкций – распространение теневой экономики. Достаточно быстро в санкциях были обнаружены лазейки – и в виде возможностей для «челноков», привозивших импортные товары, и в виде возможности ввозить товары в Югославию с целью «транзита», и в форме контрабанды. Однако в эти лазейки предпринимателей просто так не пускали – ведение полулегальной внешнеторговой деятельности было возможно либо за счет связей с представителями власти, либо среди организованной преступности. В результате преступные группировки увеличили свое влияние на экономику, а государство стало еще более коррумпированным.

Однако, санкции не добились одной из главных целей — свержение президента Сербии Слободана Милошевича. Это лишь помогло сплотить граждан вокруг правительства.

Снятие санкций

21 ноября 1995 года были подписаны Дейтонские соглашения, которые ознаменовали окончание Боснийской Войны. Спустя день Совбез ООН принял резолюцию 1074 об отмене санкций. Однако, США отказались включить в резолюцию пункт, предусматривавший автоматическое восстановление Союзной Республики Югославии в ООН и других международных организациях. США также помешали установлению связей СРЮ с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми институтами. Югославские счета в западных банках оставались замороженными.

Однако экономика за три года сильно упала, и не вернулась даже к показателям 1992 года. На это было несколько причин:

- Производственные цепочки и внешнеторговые связи были разрушены, и их пришлось восстанавливать с нуля.

- Гиперинфляция и затяжной экономический кризис подорвали платежеспособный спрос, из-за чего югославский рынок стал менее привлекательным для иностранных компаний.

- После снятия санкций никуда не делись ни теневые импортеры, ни поддерживавшие их деятельность преступность и коррупция.

- Легальный бизнес, сталкивался со сложившимся за годы действия санкций симбиозом бюрократии и мафии, который создавал проблемы для прихода западных компаний.

- Широкое участии государства во внутреннем рынке, что приводил к неэффективной трате средств еще до распада Югославии.

- Сохранение внутриполитической и внешнеполитической нестабильности.

Спустя два года были санкции были введены вновь, из-за начавшегося конфликта в Косово. И были сняты полностью лишь в 2001 году, когда Запад и правительство Сербии совершили сделку: снятие санкций в обмен на сдачу Милошевича и другой элиты Югославии под международный трибунал.

Как санкции сказались на экономике Сербии

К началу 90-х годов Югославия была относительно успешной страной, которая по уровню благосостояния опережала страны Варшавского договора. Однако даже по прошествии двух десятков лет тот ущерб, который был нанесен санкциями сербской экономике, так и не был до конца преодолен: к 2020 г. Сербия по ВВП на душу населения сильно отставала от бывшей республики СРЮ — Словении (38.634$ против 18.566$). После смены правительства, западные компании стали возвращаться на рынок Сербии, однако страна остается одной из самых бедных в Восточной Европе.

На прошлом уроке мы проходили тему «Как Россия совершила агрессию, была за это наказана и потерпела унизительное поражение в Крымской войне». Идиоты-поцреоты, конечно, изошли на говно, пытаясь убедить себя, что поражения не было, была ничья. Напрягались они совершенно зря. Напомню критерии, по которым можно сказать, победила страна в войне, или проиграла. Цель войны – мир лучше предвоенного. Результаты Крымской войны были следующие:

— Россия потеряла только убитыми 143 тыс. человек.

— Россия лишилась не только Черноморского флота, но и самого права иметь военный флот в Черном море, укрепления Севастополя были срыты;

— Россия лишилась протектората над Молдавией и Валахией и исключительного покровительства России над христианскими подданными Османской империи;

— Россия была принуждена к отказу от возведения укреплений на Аландских островах в Балтике;

— Россия потеряла территории, лишилась контроля над устьем Дуная;

— Война привела к длительному расстройству финансовой системы, финансовые последствия военной авантюры сказывались еще 40 лет;

— Великобритания получила льготные условия для доступа на российский рынок своих товаров.

Я в упор не вижу здесь ничего, что можно было бы считать улучшением предвоенного положения. Впрочем, именно поражение в войне вынудило правительство пойти на давно назревшие экономические, политические и военные реформы, которые, впрочем, были осуществлены в лучших российских традициях либо половинчато, либо вообще через жопу. То же освобождение крестьян от крепостной зависимости не решило главный вопрос России – вопрос о земле, а лишь отсрочило развязку: крестьян освободили от юридической зависимости от помещиков, но усилили их экономическую зависимость от последних. Окончательно земельный вопрос был решен лишь через 70 лет в ходе сталинской модернизации 30-х годов.

Как ни абсурдно это звучит, поражение в войне принесло больше выгод России, нежели победа. К сожалению, русская элита так и не избавилась от маниакальной «византийской» химеры, что привело к новым бессмысленным для России войнам и, в конечном итоге, к гибели Российской империи.

Ключевым вопросом для России в противостоянии с Турцией был славянский вопрос. Хотела ли Россия независимости балканских славян? Да срать она хотела и на славян и на их свободы. Защита христиан – это был всего лишь пропагандистский повод для агрессии, и не более того. Элитой владела труднообъяснимая для современников мания – захватить у турок Стамбул, расчленить Османскую империю и создать на Балканах то Славию – славянскую империю, желательно с русским царем на троне, то конфедерацию княжеств, вассальных по отношению к России. Рационального объяснения эта мания, как и любое другое психическое заболевание, не имела. Это был в высшей степени иррациональный психоз, подогреваемый церковью и пропагандой. Элитой владело чувство национальной неполноценности: мол, белые люди (англичане и французы) нагибают весь мир, а нам не дают нагнуть даже Турцию.

Попытки подвести под «византийскую» идею экономический базис даже не предпринимались. В самом деле, никаких экономических выгод контроль над Босфором и захват Стамбула России не давали. Торговля? А, простите, чем и с кем Россия собиралась торговать – пенькой, воском и зерном? Так, во-первых, для этого надо было захватывать рынки, а не крест над Святой Софией водружать; во-вторых, проход через черноморские проливы русских торговых судов был совершенно свободным; наконец, русская торговля, включая торговлю зерном, была отнюдь не в русских руках.

Вот и осталось раздувать истерию о якобы угнетаемых османами балканских славянах, поддерживая в обществе готовность к немедленному возобновлению войны с Турцией. На месте европейских держав было бы глупо не развести русских лохов на очередную бойню. Поэтому европейская (прежде всего английская дипломатия) постоянно поддерживали у Петербурга иллюзию, что вот-вот придет время совместно разделить наследство Оттоманской империи, и если русские будут вести себя правильно и станут слушаться своих «партнеров», то не исключено, что они получат-таки вожделенный Стамбул.

В итоге раз за разом происходило следующее: русские, поощряемые Западом, затеивали бойню с турками то ради греков, то ради сербов, то ради болгар и румын, а когда крах турок был неминуем, европейские державы предлагали султану: давай мы спасем тебя от русских, а ты отдай нам территории. Тот, естественно, соглашался: так в Крымской войне турки были в числе победителей, но почему-то потеряли территории, как побежденные – они отдали Великобритании Кипр. Далее «партнеры» предъявляли России ультиматум и тем самым останавливали войну. В итоге территориальные приращения были у австрийцев, англичан и французов, греки, сербы и прочие румыны с болгарами, которым политическую независимость завоевали русские, подпадали под влияние европейских держав и занимали антирусские позиции, а русским в очередной раз приходилось скрежетать зубами и плеваться в сторону западных «друзей», которые «украли у них победу».

И такое происходило не раз, не два и даже не три. Стоит ли осуждать австрийцев, англичан и французов за то, что они укрепляли мощь своих империй, пользуясь русским мясом? Нет, они виноваты не больше, чем грабли, на которые русские наступали примерно раз в 20 лет с фанатичным упрямством. Тупость русской элиты в постекатерининские времена была просто феноменальна. Стоило только западным дипломатам поманить ее царьградской костью, разум отключался полностью. В Петербурге были одержимы манией захвата Балкан, но при этом ревностно следили за тем, чтобы Кто-то другой не победил турок.

Так, в ходе войны за независимость Греции в 1827 г. русская эскадра в составе объединенного англо-франко-русского флота внесла основной вклад в победу над турками и египтянами в Наваринском сражении, но уже в 1831 г. Россия сама предложила туркам помощь в спасении империи, когда бывший турецкий вассал Мухаммед Али Египетский взбунтовался против сулатана, разгромил турецкую армию и готовился захватить Стамбул. Если бы это произошло, Османская империя распалась бы, и балканские славяне получили бы независимость, как говорится, явочным порядком. И не надо было бы проливать русскую кровь за братушек-славян.

Но, как я говорил выше, срать в Петербурге хотели на братушек, царь Николай жаждал захватить Стамбул. Именно поэтому он поддержал 30-тысячным войском сулатана в пику англичанам, которые поддерживали Мухаммеда Али. Мухаммед Али вынужден был отступить, а между Россией и Турцией в 1833 г. был заключен Ункяр-Искелесийский договор о дружбе и военном союзе. Россия по нему обязывалась оказать военную помощь туркам в случае войны с арабами. Ну, не идиотизм ли?

В 1839 г. Мухаммед Али Египетский вновь затеял войну с турками и вновь наголову разгромил их армию. В этот раз Турцию спасали от неминуемого краха Англия, Австрия, Пруссия и Россия. Через два года «союзники» России по антиегипетской коалиции заставили Россию подписать Лондонскую конвенцию о черноморских проливах, лишившую ее права блокировать ввод в Черное море военных кораблей третьих стран и право русских военных кораблей выходить в Средиземное море. Ну а чо, русские лохи сделали свое дело, русским лохам пора указать их место. Русские лохи привычно утерлись.

Через 12 лет Россия попыталась решить Восточный вопрос с позиции силы и получила жесточайший отлуп со стороны фактически всей Европы, о чем я писал тут. Казалось бы, пора успокоиться и отказаться от захватнической политики, поглощавшей массу ресурсов и ничего не дававшей взамен. Но одержимость «византийской» идеей зашла уже в необратимую фазу. В итоге в 1877 г. разразилась очередная русско-турецкая война.

В общем и целом все прошло по шаблону: Англия поощряла турок в резне греков и славян, которых вероятно она же и поощряла к восстанию. Тем самым Россия, где пропаганда неистово раздувала ставянофильские настроения, провоцировалась на войну. При этом Лондон как бы демонстрировал свой нейтралитет, хотя согласно ст. 8 Парижского договора, завершившего Крымскую войну, Великобритания и Австрия имели право выступить на стороне Турции в случае русско-турецкой войны. Но для этого ведь надо было для начала втянуть в войну саму Россию, что и было сделано.

Весь пафос 1877-1878 г. сводился к защите балканских славян. То есть цель была все той же – захват Стамбула, но, как известно, для всякой захватнической войны агрессор выбирает очень благовидный предлог. В этот раз решили позащищать славян. Да пропади они пропадом! Хуже нет для России, чем кого-то там защищать. Собственно, эти «угнетаемые» славяне сами же и напали на Турцию. Сербия и Черногория объявили войну Турции и вторглись в ее владения. На что эти карлики рассчитывали? Исключительно на помощь России. Но русский император Александр II, помня о крымском позоре своего папеньки, был категорическим противником войны, он вполне здраво считал, что для того, чтобы вести захвтнические войны, надо быть сильной страной, а Россия таковой еще не стала. Но общественное мнение было охвачено милитаристским угаром. В Сербию и Черногорию хлынули русские добровольцы, чтобы поддержать братушек. Но братушки оказались трусливыми и нерешительными, воевать они были неспособны даже против совершенно отсталых в военном отношении турок, которые сербско-черногорских интервентов быстро разбили.

Тут на стороне славян неожиданно вмешался Запад. Впрочем, ничего неожиданного. Европейские державы были заинтересованы в том, чтобы втравить в войну Россию на стороне Сербии и Черногории, а потому они добились перемирия. Сербо-черногорские войска были пополнены русскими добровольцами, военспецами-«отпускниками» и накачаны «военторгом». Однако попытки продолжить боевые действия привели к полному разгрому славянских какбэ армий, больше похожих наразбойничьи шайки. А это уже был удар по престижу России, которая объявила себя покровителем балканских славян. Петербург в октябре 1876 г. предъявил Стамбулу ультиматум в течение 48 часов заключить с Сербией и Черногорией перемирие, в противном случае угрожая вторжением 200-тысячной армии. Турки вынуждены были согласиться. По мирному договору они возвращали проигравшим Сербии и Черногории все утерянные ими территории.

Впрочем, вопрос войны уже был решен. Еще в июле, до фатального поражения сербов, Александр II и австрийский император Франц-Иосиф заключили в Рейхштадте секретное соглашение, по которому Россия соглашается на оккупацию Австрией Боснии и Герцеговины взамен австрийской поддержки автономии болгар и нейтралитета в русско-турецкой войне. Уже одно это показывает, насколько фиолетовы были российскому правительству интересы балканских славян. Контроль над Болгарией нужен был русским для продвижения к Стамбулу, а Босния и Герцеговина им нафиг не нужны была, и потому ее легко отдали Австрии. Мнение тамошнего населения никого не интересовало.

Далее Петербург пытался склонить Великобританию к совместному давлению на Турцию, причем ключевым условием было выставлена оккупация Россией Болгарии. Но англичане на сговор не пошли, предпочитая извлекать выгоду дипломатическими маневрами, давя то на одну сторону, то на другую. Дипломатические маневры Петербурга с целью разрешить балканский кризис успеха не имели. Туркии, поощряемые из Лондона, не шли ни на какие уступки. В итоге в апреле 1877 г. Россия объявила Турции войну, рассчитывая завершить ее в одну кампанию, чтобы не дать возможности европейским державам вмешаться на стороне своего врага.

Оптимистические расклады посыпались довольно быстро. Вместо быстрой и решительной победы над отсталой турецкой армией после успешного форсирования Дуная русские войска постиг ряд неудач. Весь мир наблюдал, как 125-тысячная русско-румынская армия почти полгода не могла взять Плевну, обороняемую 50 тысячами турок. Три неудачных штурма и затянувшаяся осада отнюдь не способствовали укреплению престижа русской армии, которая потеряла в боях за город 40 тысяч убитыми и раненными! Генералиссимус Суворов в гробу не раз перевернулся от таких феерических «успехов».

Наконец Плевна пала, кровопролитные зимние бои за Шипкинский перевал завершились успехом наступающих и русская армия вышла к вожделенному Царьграду. Но поскольку все сроки, на которые планировалась компания, были безбожно просраны, в Босфоре уже ошивалась английская эскадра. Французы тоже послали свои корабли поддержать турок. Пришло время Лондону привычно продиктовать свои условия проигравшим. Проигравшими там считали все стороны, что повелись на британскую разводку и увлеченно уничтожали друг друга.

В этой связи требования России были весьма умеренными, фактически она стремилась лишь закрепиться на достигнутых рубежах. 3 марта был заключен Сан-Стефанский мирный договор, который признавал независимость Сербии, Черногории и Румынии, а их территория увеличивалась. Босния и Герцеговина должны были образовать автономную область. Создавалось новое автономное славянское княжество на Балканах — Болгария в весьма обширных границах и с выходом в Средиземное море.

Но не тут-то было Европейские державы решили, что Россия слишком дофига получила и возразили против реализации сан-стефанского договора. А теперь внимание: к протестам Англии, Франции и Австрии присоединились Сербия и Румыния. Да, та самая Сербия, из-за которой Россия влезла в эту войну (и которая в ходе войны вела себя пассивно, формально вмешавшись лишь под конец кампании), и та самая Румыния, которой Россия, как «союзнице», передала территории, полученные от турок в Европе. Они, видите ли, посчитали себя обделенными. Румыния повела себя настолько враждебно по отношению к России, что России пришлось ввести туда армейский корпус и оккупировать Бухарест. Румынские войска без боя отошли в Валахию.

Одновременно Великобритания и Россия начали готовиться к войне друг с другом. Это ободрило турок, которые тоже начали военные приготовления. В общем, все шло к повторению сценария Крымской войны, только с более катастрофическими последствиями для России. Поэтому Александр II решил капитулировать без боя и принял предложение Германии о посредничестве. В июне 1878 г. состоялся Берлинский конгресс, пересмотревший условия Сен-Стефанского договора в пользу Австро-Венгрии, которая, напомню, в войне не участвовала.

Территория Болгарии была сокращена в три раза: южная часть возвращалась Турции, центральная образовывала автономную область Восточная Румелия в составе Порты, и лишь северная часть получала автономию под именем Болгарии (объединение Болгарии и Восточной Румелией произошло в 1885 г.). Причем Болгария должна была платить Турции дань, а выборный глава ее утверждался султаном с согласия европейских держав. Территориальные приобретения Сербии, Черногории и Румынии были в Берлине урезаны (ага, довыйопывались). Правда, Сербия получила в качестве небольшой компенсации часть территории Болгарии. Россия вынуждена была отказаться на Кавказе от Баязета и Алашкертской долины.

Можно, конечно, возмущаться коварством западных «партнеров», которые «украли победу» у русских. Но разве Россия вела себя по отношению к ним честно и благородно? Россия заключила с Австрией секретное рейхштадтское соглашение о том, что Босния и Герцеговина передаются Вене в качестве платы за лояльность, а при заключении Сан-Стефанского договора с турками русские дипломаты об этом почему-то «забыли». На что они рассчитывали– на то, что Франц-Иосиф утрется? Эта неуклюжая попытка кидалова чуть не закончилась войной.

Итак, война закончилась «победой» России, а ее все равно наказали. Неужели десятки тысяч трупов и расстроенные войной финансы — это плата за Батум и Южную Бессарабию, утраченную в предыдущую войну? Ах да, Россия же добилась независимости балканских народов, из-за которых формально весь сыр-бор и разгорелся. Но это не принесло России ничего, кроме вреда. Как румыны и братушки-славяне отплатили России, единственно благодаря которой их страны и появились на карте? Болгария после объединения с Восточной Румелией повела настолько ярую антироссийскую политику, что на 10 лет это привело к разрыву между ними дипломатических отношений в результате того, что Болгария заключила военный союз… с Турцией. Сербия в период болгарского кризиса 1885-1886 г. напала на Болгарию, подстрекаемая Австро-Венгрией, что нанесло сильнейший удар по престижу России. С трудом удалось умиротворить сербов на переговорах в Бухаресте. Болгарский кризис до предела обострил российско-германские и российско-австрийские отношения.

Русское влияние на Балканах было сведено на нет, восстановить его удалось лишь в начале XX века. Ох, лучше бы вообще не лезла Россия на эти долбаные Балканы, но «византийская» химера все так же довлела над умами русской элиты. Далее последовали две Балканских войны 1912-1913 гг.. В ходе первой Балканский союз в составе Сербии, Греции, Черногории и Болгарии, созданный Россией, напал на Турцию и разгромили ее. Давайте вспомним, что Российская империя как бы враждовала с Турцией, но как только кто-то иной грозил ей разгромом, приходила последней на помощь, позабыв о славянской солидарности, православном единстве и прочей лабуде. Тут же получилось все просто феерично. Балканский союз создавался Россией как бы для противодействия экспансионистской политике Австро-Венгрии — мол, пусть славяне обеспечивают правый фланг, пока Россия будет громить османов. Однако Вена и Берлин умело развели балканские страны на войну с Турцией, что вызвало в Петербурге просто-таки внешнеполитическую кому. При этом возникшее новое государство – Албания фактически стало протекторатом Австро-Венгрии и Италии.

Потом бывшие союзники передрались между собой за раздел турецкого наследства. Сербия, Черногория и Греция предъявили Болгарии территориальные претензии. Однако Болгария, ставшая фактически марионеткой Германии, напала (!!!) без объявления войны на эти страны, однако была быстро разгромлена. Особую пикантность ситуации придавало то, что Болгария развязала войну в то время, когда ее противники уповали на то, что спор будет урегулирован на переговорах в Петербурге. К антиболгарской коалиции на этот раз примкнула Турция и Румыния. Вторая Балканская война символизировала собой полнейший, абсолютнейший крах всей вековой балканской политики России, направленной на создание там независимых от Турции дружественных государств. В результате независимые государства там появились, однако они почему-то тут же попали под влияние Вены и Берлина и проводили либо политику откровенно враждебную России, либо вредную ей.

Румыния в ходе Первой мировой войны не смотря на уговоры Петербурга не стала сохранять нейтральную позицию и выступила против центральных держав, что привело к быстрому ее разгрому и овладению немцами нефтепромыслов Плоешти, что имело для них стратегически важное значение. Вскоре Румыния вообще выступила на Стороне Германии и Австро-Венгрии против России. В 1918 г. Румыния оккупировала и удерживала за собой 22 года Бессарабию. В ходе Второй мировой войны Румыния выступила союзником нацистской Германии. Сегодня отношения между РФ и Румынией, мягко говоря, далеки от идеала.

Болгария в обоих мировых войнах выступала на стороне Германии. Кстати, во время войны за независимость Болгарии 1877-1878 гг. сами болгары почему-то приняли участие лишь символическое – на стороне России воевали лишь несколько тысяч болгарских ополченцев.

С Сербией отношения так же не задались. Из-за нее Российская империя ввязалась в Первую мировую войну (об этом расскажу в следующий раз), фактически совершив самоубийство. Кто осмелится сказать, что независимость Сербии стоила двух миллионов русских трупов? В войне 877-1878 гг., напомню, Сербия практически не участвовала, надеясь воспользоваться плодами победы нахаляву, а когда не получила желаемого, сорвала реализацию Сен-Стефанского мирного договора, подыгрывая Австрии и Великобритании. Уже одно это стоило того, чтобы забить на сербов болт навечно – нехай сами разбираются и с австрийцами и с турками. Далее алчность сербов, их агрессивная политика сербизации на завоеванных территориях привела к развалу Балканского союза. В ходе гражданской войны в России сербы отметились в составе сил интервентов. Спасибо, братушки! Отдельное спасибо за это же самое грекам, за независимость которых Россия воевала с турками в 20-е года XIX столетия.

В ходе Второй мировой войны Югославия формально была жертвой агрессии Германии и как бы союзником СССР. Правда, Хорватия, отколовшаяся от Югославии, была нацистским вассалом. Но при этом очень интересна статистика военнопленных в советских лагерях. Итак, хорваты воевали на стороне Гитлера, и потому 956 пленных хорватов удивления не вызывают. Но откуда в числе военнопленных взялись 2176 сербов, 2529 словенцев и 4473 военнопленных, обозначенные в документах ГУПВИ, как югославы (боснийцы, македонцы, косовары и прочие)? Кстати, 287 болгар тоже попали в советский плен на Восточном фронте, хотя формально болгарские войска в боевых действиях против СССР не участвовали, их немцы задействовали в операциях против югославских партизан. Если кому интересно – полная статистика тут (в списке пленных воинов рейха десятки тысяч словаков, чехов, поляков и прочих славянских «братьев»). У сербов с болгарами была, как мы понимаем, давняя вражда и резали они друг друга с превеликим энтузиазмом. После развала СССР и соцлагеря Болгария тут же поспешила занять антироссийскую позицию – вступила в НАТО, например.

Итак, в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Россия не добилась фактически ничего, кроме независимости ряда балканских народов. В результате эти народцы только то и делали, что самозабвенно гадили России (СССР) при первой же возможности. И на кой это говно надо было спасать? Да нехай бы их всех турки перерезали! Нам до этого никакого дела быть не должно.

Напоминаю для тех, у кого память короткая: идеи панславянизма и все, что с этим связно – это лишь побочная линия 300-летней захватнической политики России, направленной на овладение Стамбулом. Предполагалось, что балканские славяне станут союзниками Российской империи в осуществлении этой безумной идеи-фикс. О «византийском» проекте дано уже позабыли, а вот западных славян русские по инерции почему-то считают православными братьями.

Помните, в 1999 г. РФ даже десантников в Приштину отправила, чтобы поддержать сербских братушек. А нахрена? Сербия сильно ли поддерживала РФ, например в ходе войны с Грузией? Нет, речь не о военной поддержке, а хотя бы о дипломатической. Что стоило Белграду, например, признать Абхазию и Южную Осетию? Основной вектор политики Белграда направлен на запад, сегодня Сербия уже практически одной ногой в ЕС, и это означает, что договор о зоне свободной торговле со странами таможенного союза вскоре будет разорван. То же самое касается и вопроса антироссийских санкций. Брюссель непреклонен: если Сербия проводит самостоятельную внешнюю политику, она должна забыть о членстве в ЕС. Сербия официально выбрала ЕС, что делает неизбежным присоединение к антироссийским санкциям, наложенным ЕС за «крымнаш». И кто при этом вспомнит в Белграде про «дружбу» и «исторические связи» с русскими?

Итак, что же получается: если поражение в Крымской войне имело громадный позитивный результат в виде внутренних реформ в России, то победа в войне 1877-1878 гг. привела лишь к внутреннему кризису, вызвала всплеск революционного движения (Александра II шлепнули народовольцы, хотя это был, пожалуй, самый либеральный монарх из всех Романовых), а внешнеполитические «достижения» Петербурга на Балканах следует однозначно оценить со знаком «минус»: вместо усиления позиций России она практически полностью утратила контроль над своими бывшими вассалами. Судьбу «победителя» решали в Берлине державы, не принимавшие участия в войне.

Мораль сей басни такова: агрессивная внешняя политика может быть успешной, если ее проводит сильная страна. Например, СССР был сильной страной. Поэтому результаты, скажем, дальневосточной политики Николашки Кровавого и Сталина отличаются, как небо и земля. Первый просрал флот в Цусиме, Порт-Артур, Маньчжурию и пол-Сахалина; Второй разгромил Японию за 24 дня, вернул Сахалин и отобрал у нее Курилы. При этом ни у кого не поворачивается язык назвать Сталина агрессором, хотя советско-японская война была захватнической в чистом виде, поскольку Япония в целом не нарушала пакт о нейтралитете от апреля 1941 г., денонсированный по инициативе советской стороны. Победителя не судят, если он силен. А если он слаб, то судят и победителя, как это произошло с Россией на Берлинском конгрессе в 1878 г.

P. S. Результаты балканской политики России, на мой взгляд, лучше всего отражает картина Верещагина «Апофеоз войны» (см. выше), написанная, как предостережение в 1871 г. На раме художник сделал надпись: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим». Предостережению никто не внял.

P. P. S. Специально никаких параллелей с «крымнашем» и «донбаснашем» не проводил. Дебилов хоть носом тычь – бесполезно, а умные и так увидят аналогии и даже, надеюсь, дополнят мои соображения в коментах.

4 августа 1995 года хорватские войска начали операцию «Буря» против Республики Сербская Краина. Её результатом стало изгнание нескольких сотен тысяч сербов и ликвидация непризнанного государственного образования, возникшего в ответ на отделение Хорватии от Югославии. Точные данные о погибших в ходе этнических чисток неизвестны до сих пор. Сербские источники указывают цифру примерно в 2 тысячи человек. Мысль о том, чтобы использовать этот опыт в конфликте с самопровозглашёнными республиками юго-востока Украины, уже не раз возникала у нынешних киевских властей. Может ли трагический балканский сценарий повториться в Донбассе — разбирался RT.

Вслед за «Молнией» — «Буря»

22 года назад, 4 августа 1995 года, войска Республики Хорватия начали массированный обстрел позиций сербов на территории непризнанной Республики Сербская Краина. Затем хорваты перешли в наступление практически по всей линии фронта. Так началась военная операция «Буря», которую командование Хорватии разрабатывало с декабря 1994 года.

«Перед этим, в мае, была проведена операция, которая зачищала от сербов Западную Славонию (операция «Молния». — RT) при молчаливом согласии Европы, — отметила в беседе с RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. — Никакой реакции международной общественности на убийства, которые совершили хорваты, не было». Такое поведение Запада Хорватия расценила как карт-бланш на уничтожение всей Республики Сербская Краина, утверждает эксперт.

Боевые действия развивались стремительно. Уже 5 августа был взят Книн — столица Сербской Краины. 7 августа, когда сербы были разбиты, а хорваты заняли основную часть территории страны, министр обороны Хорватии Гойко Шушак объявил об окончании операции «Буря». 8 и 9 августа капитулировали последние сербские подразделения.

Помимо превосходства в живой силе (130 тыс. хорватов против 40 тыс. солдат в армии Сербской Краины) в пользу Хорватии сыграли ещё несколько факторов.

Также по теме

Эксперимент над Югославией: почему нельзя забывать уроки Боснийской войны

В первые дни весны 1992 года на территории Боснии и Герцеговины разгорелся самый кровопролитный в послевоенной Европе конфликт….

Хорватские войска наступали не только со своей территории, но и из Боснии. В июле 1995 года они заняли прилегающие к Краине города Грахово и Гламоча, отрезав Книн от Республики Сербской. Именно отсюда хорваты и развернули наступление на краинскую столицу. «Они планировали нападать на Книн — столицу Республики Сербская Краина не из Хорватии, а из Боснии и Герцеговины. Даже боснийские сербы не верили, что сербы будут наступать с их собственной территории, и не уделили никакого внимания концентрации хорватских войск в районах Грахово и Гламоча», — рассказывает Елена Гуськова.

Поддержку хорватам оказал и 5-й корпус Армии Боснии и Герцеговины — вооружённых сил боснийских мусульман. В ходе боевых действий они ликвидировали ещё одно непризнанное государственное образование на территории бывшей Югославии — союзную краинским сербам мусульманскую Автономную Республику Западная Босния.