В какие дни на Руси не могли ходить в баню

Банные процедуры на Руси всегда были популярны и играли значительную роль в жизни наших предков. Однако существовал ряд табу, касавшихся мытья и походов в баню. Одни были связаны с религиозной сферой, другие – с магическими поверьями. Итак, когда же русским не рекомендовалось мыться?

В церковные праздники

Бытовала поговорка: «Не мойся в праздник, а то будешь потом воду пить на том свете». Священники говорят, что в церковные праздники, а также в воскресенье необходимо посвящать себя Богу: в эти дни рекомендуется читать молитвы, посещать храм, помогать ближнему.

В связи с этим мирские дела лучше либо закончить заранее, либо отложить на потом. Поэтому мыться и убираться, лучше еще до наступления праздника, чтобы встретить его в чистоте. Если уж вы с этим не успели, то помыться можно вечером после богослужения.

В XVII столетии, например, царским указом все бани накануне всенощной закрывались, чтобы христиане отправлялись в храм, а не в другое место. Запрет на «праздничное» мытье был также, вероятно, связан с запретом на физический труд: ведь чтобы истопить баньку, надо было наколоть дров, наносить воды и протопить печь. А это являлось серьезной работой.

Есть и дни, когда мытье и уборка считаются обязательными в православной традиции. Например, Чистый Четверг на Страстной неделе перед Пасхой, или Крещение, когда православные окунаются в прорубь, а те, у кого нет такой возможности, должны принять водные процедуры хотя бы в домашних условиях.

В «не банные» дни

Наши предки старались ходить в баню только по определенным дням недели. Это было связано с верой в банника – мифическое существо вроде домового, которое якобы обитало в каждой бане и устанавливало для людей свои правила. Если моющиеся мешали баннику, он мог осерчать и наказать человека – например, содрать с него заживо кожу, облить кипятком и даже задушить.

К запретным дням относился понедельник – в этот день баня находилась в распоряжении «хозяина», и людям там было не место. Лучше всего было посещать баню в четверг или субботу. В крайнем случае можно было помыться во вторник. В воскресенье делать это не рекомендовалось сразу по двум причинам: первая – та, что воскресенье считается церковным праздником, а вторая заключалась в поверье: тот, кто рискнул вымыться в воскресенье, будет болеть.

После полуночи

Нельзя было мыться в бане после полуночи: по поверью, в этот час в гости к баннику жалует нечистая сила и они вместе парятся.

В «третий пар»

Когда народу было много, то в бане обычно мылись в несколько заходов. Так вот, третий заход, или так называемый «третий пар», для человека был опасен. Считалось, что в «третий пар» моется сам банник. Надо было обойтись двумя заходами или уж отложить мытье на другой раз.

Мужчины вперед

Поверье гласило, что тогда на тех, кто войдет в баню в следующий заход, перейдут все грехи и болезни предшественниц. Поэтому женщины шли париться уже после мужчин.

Если отбросить все суеверия, то можно предположить, что мужчины шли мыться первыми, потому что были главными в семье, и таким образом им выказывался почет.

В нетрезвом состоянии

Человеку, который отправился мыться, будучи под хмельком, также грозили всяческие кары со стороны банника. Но думается, дело в том, что пьяный мог не уследить и либо угореть, либо обжечься, либо, скажем, упасть головой на камни.

Кстати, и в наше время категорически не рекомендуется употреблять спиртные напитки ни перед походом в баню, ни во время него, и связано это с физиологическими особенностями организма: так, от выпивки сосуды расширяются, и если при этом еще и париться, то может резко подскочить давление.

Читайте наши статьи

на Дзен

Содержание

- 1 История русской бани

- 2 Славянский вариант бани

- 3 Традиционная русская баня

- 4 Баня «по-черному» и «по-белому»

- 5 Ключевые отличительные черты русской бани

- 6 Русские банные традиции и обычаи

- 7 Баня и свадебные традиции

- 8 Роды

- 9 Целебное воздействие русской бани

- 10 Потусторонние обитатели бани и старинные обычаи

- 11 Православная церковь и баня

- 12 Поташный промысел и гигиенические средства в бане

- 13 Заключение

Баня давно и прочно вошла в повседневную жизнь русского человека. Но мало кто догадывается, насколько «древней» является эта постройка. Правда, ранее она обладала другим наименованием – «мовня» или «мыльня». Современное название встречается в летописях, датированных одиннадцатым веком. Баня издревле считалась местом, где проводят не только гигиенические процедуры, но и избавляются от сглаза. В наши дни ее чаще всего используют для восстановления душевного здоровья.

История русской бани

Постройка считается одной из древнейших на Руси. По заверениям историков, ее появление совпадает по времени с возникновением славян, как отдельного этноса. Считается, что баня объединяет в себя все четыре стихии: воду, землю, огонь и воздух. По преданиям наших предков, после посещения «мовни», человек становился сильнее духом и телом. Славян свято верили в целебные и очистительные «таланты» бани.

Перед принятием важного решения или перед отправкой в дальний путь, человек обязательно отправлялся попариться. Предложение посетить жаркую баньку впоследствии стало символом русского гостеприимства.

Баня на Руси – это любимое времяпрепровождение у всех слоев населения, попариться были не прочь аристократы и простые крестьяне. Возвести постройку мог каждый желающий, кто имел в своем распоряжении кусочек свободной земли. В середине семнадцатого века был издан указ о том, что строительство бань должно проводиться на удалении от жилых домов. Скорей всего это была своеобразная мера противопожарной безопасности.

Со временем помимо частных бань начали строить и общественные, где за определенную сумму помыться мог любой человек. Самыми популярными «мыльнями» считаются Сандуновские бани, возведенные в 1808 году и функционирующие до сих пор.

Славянский вариант бани

Строение наших предков представляло собой сруб небольшого размера внутри которого был установлен очаг, где накаливались камни. На булыжники периодически подливали водицу, чтобы образовался пар. За воздухообмен отвечали распахнутые двери.

Согласно славянским преданиям в «мыльне» обитал банник. Это странный старичок, у которого из вещей имелись только прилипшие к телу листики от березового веника. Считалось, что дедуля способен запарить неугодного ему человека до самой смерти.

Чтобы улучшить настроение старичка в новую баню в первую очередь вносили хлеб и соль, чтобы задобрить банника. Люди искренне верили, что это убережет их от проделок дедули. Даже после появления на Руси христианства славян продолжали чтить традиции, оставляли баннику ведерко с водой и веник, покидая парилку.

Языческие корни обрядов, связанных с «мыльником», находятся в дохристианском культе воды и огня. Славяне поклонялись божеству рода, олицетворением которого был домашний очаг. Местом его обитания считалась баня. Также её использовали для очищения тела и проведения лечебных процедур.

Традиционная русская баня

«Мовня» наши предков – это образец минимализма и максимальной эргономичности. Частная баня представляла собой обычный сруб из дерева, оснащенный небольшим окошечком, которое располагалось практически под потолком.

Щели между бревнами конопатили, используя мох и древесную смолу. С помощью таких манипуляций удавалось добиться в помещении относительной герметичности и теплоизоляции.

В углу баньки выстраивали огромную печь-каменку, которая считалась основным элементом интерьера. Сверху на нее выкладывали камни, с помощью них на протяжении длительного времени поддерживалась оптимальная температура.

Также в помещении располагалась ёмкость, наполненная чистой водой. После того как булыжники раскалялись, огонь тушили, а на камни из деревянного ковша плескали водицу. Вдоль одной из стен высились полки, их выбирали в зависимости от желаемого температурного режима. Чем выше, тем более раскаленный воздух. На самые верхние рисковали взбираться только опытные парильщики, ведь температура там могла достигать ста градусов.

Обычно бани возводили неподалеку от водоемов, после парилки люди выбегали на улицу и прыгали в озеро или речку. Максимального эффекта можно было добиться в зимний период благодаря большой разнице в температуре. Если отсутствовала возможность поставить сруб неподалеку от водоема, то для обливания применяли воду из колодца.

Для возведения бань использовали только дерево, причем разный сорт. Каждый тип древесины издавал чудесный аромат, добавляя банными процедурами особого шика.

Баня «по-черному» и «по-белому»

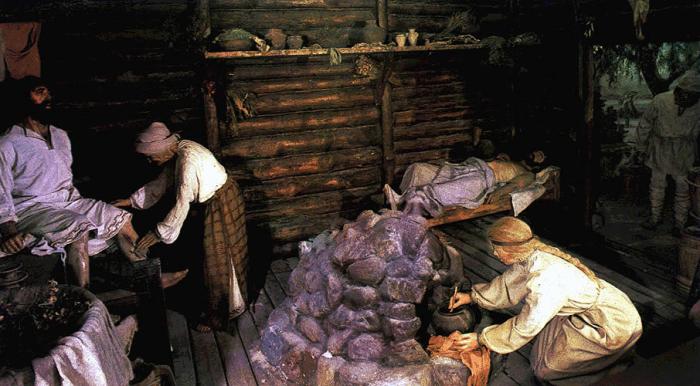

Помещения, которые строили во времена наших предков, не были оснащены системой вывода дыма. Очаг находился непосредственно в бане. «Мовня» практически мгновенно заполнялась дымом, на стенах оседала копоть, а глаза нестерпимо жгло. Поэтому подобный способ топки называли «по-чёрному».

Постепенно конструкция видоизменилась, появилась печка из камня с дымоходом. Баня стала белой. Со временем подобные помещения вытеснили «черные», хотя их продолжали применять до конца девятнадцатого века. Зажиточные крестьяне возводили на участке оба типа «мыльни».

Вернуться к оглавлению

Ключевые отличительные черты русской бани

Основная разница заключается в конструкции помещения. Классический вариант выглядит следующим образом: комната для мытья; парилка, оснащенная печкой; предбанник. Последний использовали для отдыха между парениями, там находились емкости с водой и осуществляли сеансы массажа. В моечной комнате тело обмывают перед посещением парилки, там же человек отдыхал в перерывах между визитом в самую жаркую комнату «мыльни».

Входная дверь в парную имеет необычную конструкцию, она невысокая, маленькая и оснащена большим порогом. Это необходимо для того, чтобы горячий пар не покидал пределы комнаты.

Внутри парилки сохраняется средняя температура и такая же влажность, что способствует быстрому образованию раскаленного и влажного воздуха. Средние показатели температурного режима в классической бане варьируется от пятидесяти до девяноста градусов. Влажность составляет от двадцати до шестидесяти пяти процентов. Именно из-за этих показателей банные традиции России существенно отличаются от аналогичных ритуалов в Европе.

Из-за экстремальных условий ко времени нахождения в бане предъявляются строгие требования. Даже закаленному человеку не стоит пребывать в парилке более двадцати минут, а новичку достаточно и пяти. Например, в турецких хаммамах, отличающихся невысокой температурой и низкой влажностью, можно находиться сколько душе угодно.

Также русская баня отличается применением в парилке веников. Их сплетают из веточек кустов или деревьев с добавлением лечебных трав. Однако ради справедливости стоит отметить, что подобный «аксессуар» активно используют и в банях Финляндии. Жители северной страны применяют березовые веники для массажа. А вот русский народ уделяет данному предмету особое внимание, да и их ассортимент способен поразить любого человека.

Чаще всего наши парильщики используют веники из ветвей липы, березы или дуба.

- Вязанки из «русской красавицы» обладают противовоспалительными свойствами и помогают вылечить ранки на теле;

- Веник из дубовых веточек при высоких температурах выделяет особое масло. Проникая через раскрытые поры в организм, оно очищает его от шлаков;

- Липовый «аксессуар» успокаивает возбужденную нервную систему, помогает бороться с патологиями почек и печени.

С помощью веника можно провести самомассаж, после которого кожные покровы становятся гладкими и шелковистыми на ощупь. Правильная «обработка» вязанкой поможет справиться с болями в суставах.

Русские банные традиции и обычаи

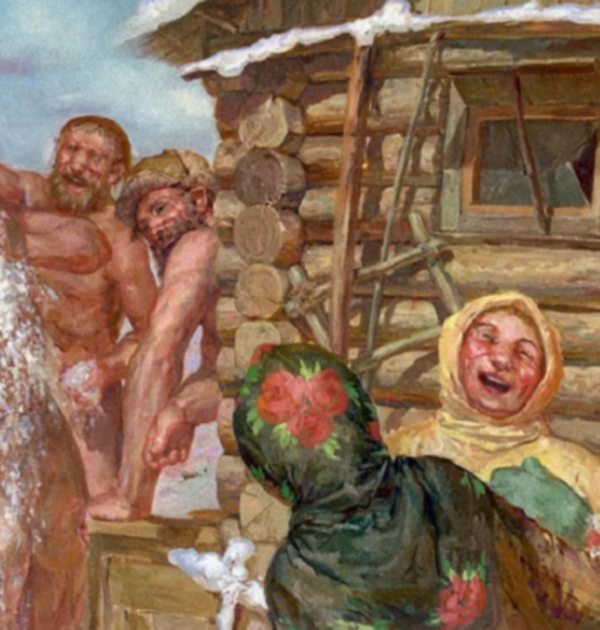

На Руси было принято топить «мовню» по субботам, поэтому его называли «банным днём». В частных парилках гигиенические процедуры принимали сразу всей семьей, независимо от пола и возраста. Естественным считалось нахождение в помещении мужчин и женщин.

В общественных банях было введено разделение на две половины. В одно парились парни, в другой девушки. Подобная «классификация» была введена в 1743 году. Именно тогда издан указ, согласно которому мужчины старше семи лет не имели права заходить на женскую половину, а девочки не могли посещать часть для парней.

Русская баня тесно переплетена с традициями и обрядами славян. Например, было принято посещать парилку в ночь перед венчанием и на следующий день после бракосочетания. «Мыльня» играла огромную роль в лечении, порой ее считали единственным вариантом избавления от той или иной хвори.

На Руси широко использовалась пословица: «Помылся – будто заново родился!». Наши предки считали, если недужному человеку не полегчало после бани, то иные способы врачевания бессильны.

Вернуться к оглавлению

Баня и свадебные традиции

Ни одно бракосочетание не обходилось без «мыльни». Накануне торжества жених с друзьями и невеста с подружками отправлялись париться. Также посещение бани предписывалось после первой брачной ночи.

Особое значение «мовня» играла и в супружеской жизни. Муж и жена всегда мылись вместе, чтобы отношения были гармоничными.

Роды

Баню использовали не только в терапевтических целях, она выполняла роль родильного отделения. Здесь же девушка проводила первое время после появления ребенка. Это объяснялось тем, что парилка считалась самым стерильным помещением по сравнению с иными постройками.

Целебное воздействие русской бани

Лечебные свойства парилки известны с древних времен. Если мытьё длится более тридцати минут, то активируется рост кровяных телец на двенадцать процентов, повышается уровень гемоглобина в крови.

Парилка способствует улучшению метаболизма. Если составлять список патологий, с которыми помогает справиться баня, то получится весьма внушительный перечень. Посещение «мыльни» рекомендовано при подагре, ревматизме, золотухе. Хорошо помогает бороться с лишним весом.

Регулярное посещение бани врачи советуют тем, кто мучается от застоев крови в печени и селезенке. Помогает парилка и при костных патологиях, недугах кишечника. Это лишь минимальный перечень.

Существуют и противопоказания к посещению бани. Не стоит наведываться в «мыльню» при туберкулезе, пороках сердца. Также отказаться от парилки придется беременным девушкам с угрозой выкидыша.

Поскольку при высоких температурах снижается выработка желудочного сока, то не стоит ходить в баню на протяжении четырех часов после приема пищи.

Парилка очищает от шлаков. В организме человека регулярно скапливаются вредные вещества, которые выходят при высоких температурах.

Потусторонние обитатели бани и старинные обычаи

Парилку использовали не только для очищения тела и души, считалось, что именно здесь обитает нечистая сила. Наверное, не зря бытует подобное мнение. Ведь даже в наши дни слишком назойливого человека посылают в баню. Славяне считали, что в помещении жил банник со своим семейством.

Обитателя парилки старались задобрить любыми способами. После строительства помещения под порог закапывали тушку курицы черного окраса. Это был своеобразный дар баннику. При активном использовании парилки, хозяин, натопив баню, прежде чем перешагнуть порог, спрашивал разрешения у духа. С собой нужно было иметь что-то из еды.

Покидая парилку, требовалось сказать «спасибо» баннику за хороший пар. Все вещи, которые использовали в «мовне» было запрещено заносить в жилое помещение. Также на стенах в бане нельзя вешать иконы. Перед входом в парилку нужно было снять нательный крестик.

Вернуться к оглавлению

Православная церковь и баня

Духовенство в начале второго тысячелетия по-разному относилось к «мовне». Католики категорически не принимали подобной традиции. А вот средневековое православие положительно относилось к парилке. В Киево-Печерском монастыре принятие банных процедур считалось обязательным элементом лечения.

Пациенты, лежащие в госпитале при храме, два раза в месяц посещали парилку.

Поташный промысел и гигиенические средства в бане

Подобным образом называли мыловарение, которым занимались целыми поселениями. В качестве исходного сырья использовали жир растительного или животного происхождения. Производством мыла занимались в домашних условиях.

Также для мытья в бане применяли щёлок, его создавали из соломенной или древесной золы. Первую использовали при проведении гигиенических процедур у младенцев.

Для ухода за кожей лица и тела девушки применяли молочные продукты, мед, квас. В обязательном порядке по стенам бани развешивали сушеные пучки зверобоя, крапива и мяты.

Заключение

Банные традиции Руси уходят глубоко в древность. Основываясь на опыт наших предков, можно с уверенностью утверждать, что парилка оказывает благоприятное психофизиологическое воздействие на организм. Многие традиции славян в наши дни вызывают лишь улыбку, но основные особенности «мовни» дожили и до современности, что служит доказательством их высокой эффективности.

Из видеоролика вы узнаете о традициях и обычаях, связанных с баней.

Вернуться к оглавлению

В какие дни на Руси было запрещено ходить в баню

5 лет назад · 39057 просмотров

Попариться в русской баньке можно было не в течение всей неделе, для этого важного гигиенического мероприятия были отведены определенные дни.

Значение бани на Руси трудно переоценить — это был своеобразный ритуал очищения души и тела. В старые времена люди верили, что жаркая банька может бороться со многими телесными недугами. Перед всеми праздниками и торжественными событиями люди посещали парную. Дорогих гостей, прежде чем сажать за стол, в обязательном порядке приглашали попариться в баньке.

Но при этом существовала масса запретов на поход в баню. Связаны такие табу были как с древними языческими верованиями, так и с христианскими обычаями.

Не банные дни

Источник:

Не во все дни недели люди могли истопить баню, потому что существовали так называемые не банные дни. Немалую роль здесь играла вера в банника — сказочное существо, который являлся хозяином бани. Никто не отваживался шутить с таким «домовым». Поговаривали, что нрав у этого хозяина отнюдь не кроткий. Понедельник был днем, когда баня находилась в полном распоряжении банника. Ослушавшегося могло ждать страшное наказание. Считалось, что банник мог содрать с человека кожу живьем, а также облить бедолагу кипятком, если тот осмелится потревожить «домового» в не банный понедельник.

Церковные праздники и воскресенье

Источник:

В церковные праздники было строго запрещено париться в бане. Считалось, что наведение чистоты во всех сферах должно предшествовать празднику. В такие дни верующие должны были много молиться, ходить в церковь и подавать милостыню. Кроме того, в праздничные дни нельзя было работать, а ведь истопить баньку без физических усилий – задача не из простых. Исключением были только «чистые дни», когда наведение порядка или купание считалось неотъемлемой частью церковного праздника: Чистый четверг, Крещение, Страстная неделя.

Ночью

Источник:

После 12:00 на Руси никто не ходил в баню, потому что считалось, что к баннику приходит попариться нечистая сила. Банник представался в славянской мифологии во многих образах: голого старичка, огромного чудовища, кота или лягушки. В бане не было охранительных икон (а сама баня считалась местом нечистым, несмотря на мытье), нательный крест тоже должен был снят при входе, поэтому люди очень боялись жестокого духа бани.

Третий пар

Источник:

Третий пар — это не что иное, как третий заход в баню, так как порой в одной бане парилась чуть ли не половина деревни. В третий пар в бане парился сам хозяин, поэтому люди старались помыться в два захода.

Навеселе

Источник:

Париться пьяными в бане было категорически запрещено! Банник не любил подобных гостей. Хотя тут были и практические причины: пьяные частенько угорали или получали серьезные ожоги. Кроме того, уже тогда люди знали о резких скачках артериального давления.

Первые мужчины

Источник:

Считалось, что войдя в баню за кем-то, к тебе непременно перейдут болезни и грехи твоих предшественников. Поэтому женщины шли после мужчин… В те времена мужчина считался добытчиком, поэтому ему высказывалось особое почтение.

Источник:

Традиции русской бани имеют многовековую историю. Первые упоминания о ней встречаются в рукописных исторических документах датируемых первой половиной X века, однако в устном народном творчестве баня упоминалась еще в те далекие времена, когда письменности на Руси просто не существовало. Правда, тогда русскую баню было принято называть другими словами: мовь, мовня, влазня или мыльня. Само слово баня встречается в письменных источниках начиная с XI века.

Для наших предков баня являлась не просто способом поддержания личной гигиены и укрепления здоровья, древние славяне верили, что она способствует очищению не только тела, но и души. Банные процедуры использовали для избавления от сглаза, порчи, наговора и других напастей. Впрочем, в наши дни такая практика тоже не совсем забыта, проверенные веками способы восстановления душевного здоровья при помощи русской бани используются до сих пор.

Как все начиналось: история русской бани

Русская баня является одной из самых древних, некоторые историки считают, что ее появление почти совпадает по времени с самим возникновением славян как этнической общности. Издревле считалось, что баня объединяет в себе четыре главные природные стихии: воду, огонь, воздух и землю. По представлениям древних славян, посещая баню, человек вбирает в себя мощь этих стихий и становится сильнее как телом, так и духом. Наши далекие предки свято верили в очистительную и целебную силу бань, париться в бане было принято перед принятием важных решений и после дальней дороги. Со временем предложение посетить истопленную баньку стало отличительным признаком русского гостеприимства.

Русская баня пользовалась большой популярностью среди всех социальных слоев: в баньке парилась как аристократия, так и простой народ. Построить баню мог любой, кто имел для этого достаточно земли. В середине XVII века вышел указ, позволяющий строить бани только на удалении от жилых домов; скорее всего причиной данного правила послужили соображения противопожарной безопасности. Постепенно наряду с частными банями стали появляться бани общественные, где за определенную плату мог попариться каждый желающий. Наиболее знаменитыми русскими банями с полным правом можно назвать Сандуновские бани, основанные 1808 году и функционирующие по сей день.

Русские банные традиции и обычаи

Баню на Руси традиционно было принято топить по субботам, по этой причине субботу называли банным днем. В домашних банях парились совместно всей семьей: женщины парились вместе с мужчинами, и это не считалось чем-то предосудительным. Основное отличие общественных бань заключалось в том, что мужчины занимали одну половину помещения, а женщины другую. Разделение бань на женские и мужские началось с 1743 года, именно тогда специальным указом мужчинам старше 7 лет было запрещено входить в женскую баню, а женщинам — в мужскую.

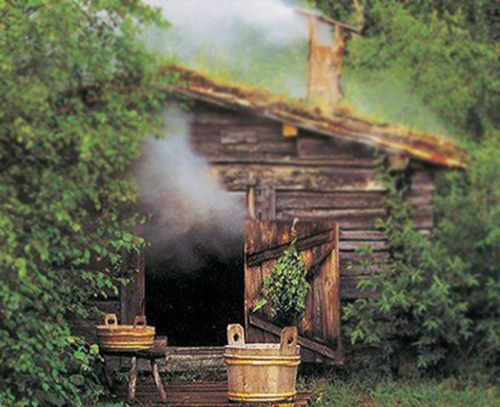

(Банька топится по-черному)

В русской культуре баня имеет большое значение, на протяжении веков она была тесно сопряжена со многими другими традициями и обычаями. Так, например, баню было принято посещать накануне венчания, а также на следующий день после свадьбы.

Русская баня играла важную роль в народной медицине, она считалась надежным, а часто и единственным средством против многих хворей и недугов. В связи с этим на Руси бытовала общеизвестная поговорка: “Помылся — будто заново родился!” В старинные времена даже считалось, что если больному не помогла парилка, то ему вряд ли помогут другие методы врачевания.

Традиционная русская баня

В старину русская баня представляла собой образец минимализма и эргономичности. Если говорить о частных банях, то обычно это был деревянный сруб с одним небольшим окошком, расположенным под самым потолком. Зазоры и щели между бревнами конопатили мхом и древесной смолой: таким образом достигалась относительная герметичность и теплоизоляция помещения. Угол бани занимала большая печь-каменка, которая и была главным элементом интерьера парилки. Сверху на печи были сложены камни, позволяющие дольше удерживать нужный уровень температуры.

(Банька часто топящаяся по черному внутри)

В помещении бани обязательно стояла бочка или чан, наполненные водой. После того как камни накалялись, огонь в печи тушили, а раскаленные камни начинали поливать водой, используя для этого специальные деревянные ковши. Вдоль одной из стен бани на разной высоте были расположены несколько полок, выбирая одну из которых можно было варьировать желаемую температуру воздуха. На верхней полке решались париться только самые опытные и выносливые парильщики, так как температура под потолком могла достигать 100 ˚С.

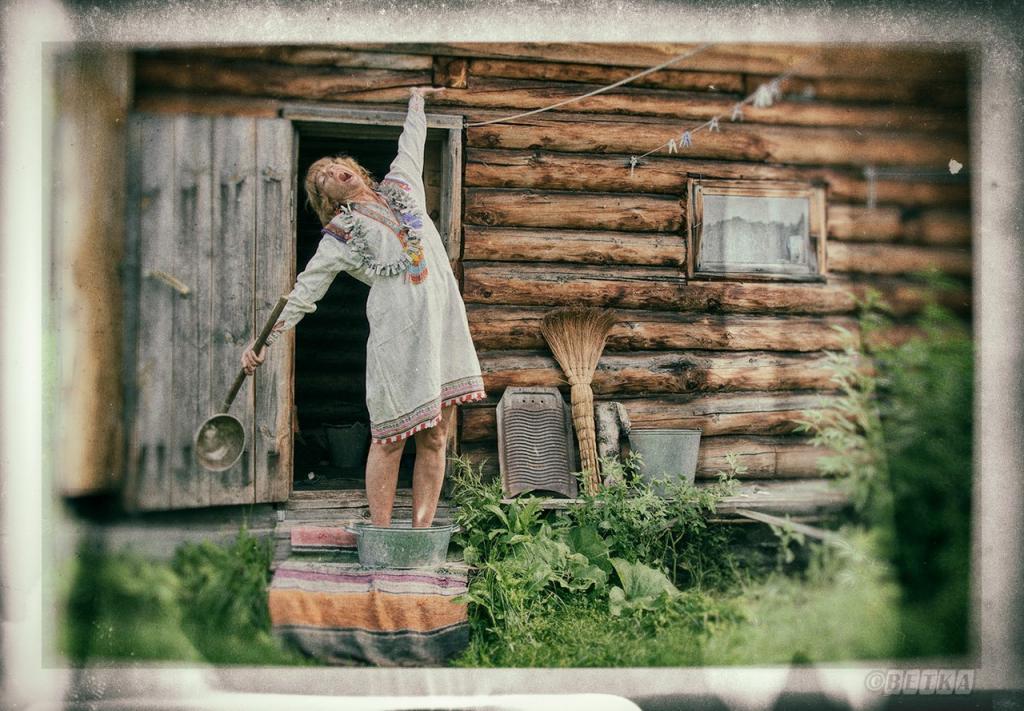

Баню обычно строили неподалеку от водоемов, после парилки люди нагишом выбегали наружу и бросались в воду, наиболее ощутимый эффект при этом достигался в зимний период благодаря большей разнице температур. Если возможности поставить баню рядом с естественным водоемом не было, то купание заменяли обливанием холодной водой из колодца. Первые русские бани строились исключительно из бревен, причем каждый сорт дерева источал особый аромат, придававший банным процедурам особую прелесть.

Содержание

- Праздники на носу: день Ивана Купалы, Аграфены Купальщицы, день банщика в России

- Банный день: по каким соображениям на Руси все мылись только по субботам

- Запретные дни

- В день Агафены по традиции следует обязательно посетить баню.

Праздники на носу: день Ивана Купалы, Аграфены Купальщицы, день банщика в России

|

| На сегодняшний день банщик считается одной из самых древних профессий в России |

Официально профессиональный праздник банных работников в нашей стране пока не утвержден правительством, но несмотря на это любители бани и специалисты в этой области находят возможность его отметить. Когда же принято поздравлять российских банщиков и какие традиции празднования даты нужно соблюдать?

Почему в России нет официального Дня банщика

Об официальном праздновании дня банного работника в России говорится уже давно. Союзом банщиков в 2007 году было написано обращение в Госдуму, с просьбой учредить общероссийский банный день. Труженики шайки и березового веника в своем письме справедливо отметили: «В стране существует множество официальных профессиональных праздников, почему же тогда нет дня банщика?» Такая несправедливость не просто удивляет, но даже несколько обижает, ведь парильщик – одна из наидревнейших профессий на Руси, а хороший специалист банного дела всегда ценился на вес золота.

В обращении к государственным деятелям банщики написали, что народ сейчас слишком занят процессом заработка, напрочь забыв о духовности. Общегосударственный день банщика напомнит россиянам о том, что заботясь о материальном, не стоит все-таки совсем забывать о духовном.

И ведь просят-то банщики немного – им вовсе не нужно, чтобы дата стала выходным днем и была выделена в календаре красным цветом. Пусть этот праздник каждый отмечает, как считает нужным: чистота тела и духа, радость и веселье – вот что главное!

Под петицией поставили подпись 11 профессиональных банщиков – специалистов, признанных в России асами в своем деле. Они подчеркнули, что баня для русского человека является не только лишь возможностью избавиться от телесной грязи. Это целый культ, включающий в себя массаж, очищение организма, терапию, косметологию и т. д.

Идею поддержал Владимир Жириновский. Около четырех лет назад к лидеру ЛДПР обратились работники московских саун и бань с просьбой поддержки их инициативы на общем государственном уровне. Банщики вопрошают и по нынешний день: испокон веков на Руси на Аграфену Купальщицу отмечали банный день, почему же сейчас нельзя возобновить традицию наших предков? История свидетельствует о том факте, что издревле женщины заготавливали в этот день лекарственные травы, вязали березовые, дубовые банные веники, а потом шли в мыльню, чтобы изгнать из себя болезни и злых духов.

На лето приходится много праздников, среди которых день Ивана Купалы, Аграфены Купальщицы и день банщика, который любители банного отдыха самозабвенно отмечают.

Поклонники русской бани вышли из этого положения, негласно и самозабвенно отмечая свой праздник 6 июля – в день Аграфены Купальщицы. Таким образом, невзирая на то, что праздник банщика не зарегистрирован официально как общегосударственный, поклонники банного отдыха каждый год 6 июля собираются в банях и отмечают свой душевный, чистый праздник. Это отличный повод поздравить друг друга, пожелать здоровья, отдать дань профессионалам, заботящимся о нашем хорошем физическом и душевном самоощущении.

День Ивана Купалы: ищем папоротник!

После окончания дня Аграфены Купальщицы празднуется Иван Купала (Купайла). Праздник совпадает с датой именин Иоанна Крестителя (7.07). Это день, когда проходят массовые гуляния, гадания, обливания водой, обряды на удачу, включающие сбор целебных растений, плетение веников.

Разжигают кострища, через которые, взяв друг друга за руки, прыгает молодежь. Если парень с девушкой легко перепрыгнули пламя и при этом не возникло искр, это значит, что их ждет удача и счастье в семейной жизни.

Со времен язычества, в дохристианскую пору, праздник являлся чествованием солнца, зрелого лета, покоса. Изначально он являлся одним из способов поклонения Солнцу, который после синтеза традиций христиан и язычников стал днем Ивана Купалы.

|

| В День Ивана Купалы можно развернуть массовые гулянья, гадать и «кликать удачу» |

В ночь с 6.07 на 7.07 спать не должен никто, особенно молодые незамужние барышни и парни! Девушкам, мечтающим встретить суженого, надо трижды обежать вокруг ржаного поля. Есть поверье, что он увидит свою избранницу во сне и сделает все, чтобы потом ее найти и быть рядом с ней наяву.

Девки гадают, бросая венки в реку – так можно точно узнать свое будущее. Если венок тонет – это к болезни, горю; плывет – в этом году гадальщица выйдет замуж; к берегу волной прибьет– быть ей пока что незамужней.

Еще один древнерусский обычай на Ивана Купалу – исцеление купальской росой. Если пройтись по ней на рассвете босиком, то избавление от всякого рода недугов гарантировано.

Травы, сорванные в эту ночь, обладают мощными свойствами. Сначала их высушивают, а потом окуривают больных, изгоняют из домов нечистую силу, применяют для укрепления супружеского союза и т. д.

Праздник по новому стилю наступает в ночь с 6.07 на 7.07. В странах Европы Иванов день празднуется по старому календарю (20.06-26.06).

Источник

Банный день: по каким соображениям на Руси все мылись только по субботам

Банные процедуры любят многие русские и заграничные гости. Несмотря на появление новомодных спа-салонов и финских саун, баню ничем не заменить. Только в русской бане можно получить тот оздоровительный эффект, который так необходим в конце рабочей недели.

Как правило, походы в баню осуществляются в субботу. По крайней мере именно так было ранее на Руси. Причин тому было несколько.

Сначала носили воду, подготавливали дрова, веники. А затем начинали париться. Пока пар не вступал в полную силу, запускали малышей. За ними шли женщины. И когда уже баня растапливалась на всю мощь заходили мужики. Они распаривали свои натруженные от работы тела и обсуждали планы на следующую неделю.

После бани всех непременно ждал накрытый стол. Попить чаю с самовара с баранками и пирогами считалось чуть ли не обязательным действием. И только потом можно было уже отходить ко сну.

Ну а во-вторых, суббота шла перед воскресеньем. А седьмой день недели люди отдавали церкви. Они ходили на причастие и на службу. К тому же на второй день после принятия банных процедур и тело, и душа находятся в спокойствии и чистоте. И именно такими и должны быть те, кто приходит в церковь.

Запретные дни

Но были для бани и дни запретные, когда мыться и париться было строго запрещено. Такими днями считались воскресенье и понедельник.

Воскресенье по религиозным правилом считалось выходным и мыться в этот день было строжайше запрещено. Тех, кто осмеливался работать в бане в такой день, ждало суровое наказание.

А понедельник принадлежал по суеверным понятиям хозяину бани. Звали его Банник. И ни в коем случае нельзя было нарушать это правило. Иначе рисковали быть обваренными или задушенными Банником.

Источник

В день Агафены по традиции следует обязательно посетить баню.

Добрый день, дорогой читатель! Предлагаю вновь окунуться в прекрасные традиции нашего народа и узнать о забытых праздниках наших предков. В этой статье речь пойдет про праздник Агафены Купальщицы, который празднуется каждый год 6 июля (по новому календарю).

Чем интересна эта дата для любителей бани?

Тем, что именно этот день негласно считают днем Бани и банщиков! Официального дня, почему то у банщиков нет… Это очень странно, что у древнейшей и почитаемой профессии на Руси нет своего дня! Но негласно все же он отмечается 6 июля. В день, когда по всем повериям и традициям в баню должен сходит каждый человек на Руси!

Традиций в этот день наш народ имеет много или имел, ведь сейчас праздник забыт. Первая и самая основная традиция это поход в этот день в баню! Обязательный поход!! Он должен сопровождаться свежими травами и свежим веником.

Отсюда вытекает вторая немаловажная традиция, сбор веников и трав на весь год! После обеда девушки и мужчины отправлялись в лес, где заготавливали веники и запасали лекарственные травы на весь год! Не расстраивайтесь те, кто еще не заготовил себе веники))) Время у нас еще есть))

Тут кстати есть интересный факт! Веники заготавливали не только классические (березовые, дубовые и тд), но и «целительные». «Целительные» веники делали из всех деревьев, вкладывая в веник только одну веточку от одного дерева (некая сборная солянка из деревьев) или в центр классических веников укладывали цветок, его так же считали благоприятным для любви.

Так же следует знать, что данный праздник является подготовкой к празднику Ивана Купалы. Праздник, который как и масленица дошли до нас с самых давних времен. В эту ночь все, особенно молодые, должны были праздновать у воды, разведя огромные костры. Считалось, что именно в эти дни вода имеет особую силу, а все растения накапливают свою максимальную пользу.

В некоторых областях нашей страны в день Агафены парни набирали самую грязную воду, а иногда и просто грязь и бегали по селению, пачкая всех. Особенно это касалось молодых девушек, которые в отместку занимались тем же.

После обоюдного поливания грязной водой, молодые бежали подальше от всех где и купались совместно в реке. По мнению историков, данное купание происходило в одежде, поэтому искать в этом интимную составляющую не стоит.

Источник