Каргатуй, карга боткасы — традиционный татаро-башкирский праздник. Проводится также и у других тюркских народов.

Каргатуй является традиционным башкирским и татарским праздником, посвященным встрече весны, проводится в весенне-летний период и приурочен к окончанию весенних полевых работ. Праздник издавна отмечался в каждом татарском и башкирском поселении.

До принятия ислама праздник был посвящён культу птицы, что было связано с представлениями о способности душ умерших превращаться в птиц и животных. Элементы этого культа остались в празднике до настоящего времени.

В некоторых местах Башкортостана праздник назывался Карга-буткаhы и являлся детским праздником.

Во время проведения праздника женщины и молодёжь собирались на поляне или на возвышенном месте, приносили с собой угощения (сметана, творог, сдобный хлеб, кумыс, масло нескольких видов: сливочное, топленое, с вишней, из пахты).

Окружающие деревья и кустарники украшали в зависимости от района проведения праздника цветными лентами, платками, серебряными браслетами, бусами, кольцами, цветами, яркими шалями, иногда подвешивали посуду с квашеным молоком (ойотҡан, оеткы) или выставляли её у дерева.

Выбиралась распорядительница праздника (алсабыр, юлбарсы), которая наряжалась в праздничную одежду с жестяными бляхами и ракушками, головным убором, сшитым как башкейем (каркас — из бересты, тулья и полость из красной ткани). Для угощения готовили ритуальную кашу из ячменя, пшена или пшеницы, символизирующую плодородие или бишбармак. Для чаепития приносили балеш, баурсак, блины, губадию, мёд, чак-чак, эремсек.

После окончания трапезы проводился ритуал угощения птиц (карга ашату, ҡарға һыйлау): на пнях, камнях, деревьях ракладывалась каша. Произносились благопожелания, обращенные к природе, птицам и предкам с просьбами об изобилии и благополучии, урожае и плодородии.

Мальчики забирались на деревья и громко кричали, имитируя карканье ворон и других птичьих голосов.

На празднике Куратуй устраивались и состязания. Женщины и молодёжь показывали своё мастерство, талант, ловкость, силу. Водились хороводы, исполнялись танцы, песни, такмаки. Веселье сопровождалось игрой на думбыре, дунгуре, кубызе, народных инструментах. Проводились соревнования и игры: «ҡарға уйыны» («игра в ворон»), «аҡ тирәк» («белый тополь»), «дөйә» («верблюд»), «гөргөлдәк» («прятки»), «йүгереш» («бег наперегонки»), «әбәк» («догонялки»), прыжки через вырытую яму («ырғыуыс»), перетягивание каната или полотенца («арҡан тартышыу», «таҫтамал тартышыу»), катание на качелях («әүһәләй эйеү»), проводился турнир по борьбе.

На празднике трижды исполнялся клич (һөрән, сөрән) как приглашение на трапезу, к угощению птиц и сигнал об окончании праздника. На Юго-Востоке Башкортостана праздник сопровождался чтением молитв и жертвоприношением.

В настоящее время праздник проводится во Дворцах культуры, стадионах, местах отдыха, на природе.

Навруз – время встречи весны

Навруз – один из древних календарных праздников у многих народов. Отмечают его и в Башкортостане в день весеннего равноденствия – 21 марта. Солнце входит в созвездие Овна, а долгота дня сравнивается с долготой ночи. В переводе с иранского языка «нау руз» означает «новый день», и праздник символизирует начало нового года, наступление весны. «Каков будет год – по Наврузу видать», – говорят люди и стараются провести праздник весело, дружно, изобильно. Сегодня Навруз называют праздником радости и добрых дел, и его участники обращаются друг к другу с призывом сохранения единства, дружбы и мира.

Навруз известен с глубокой древности – его отмечали еще в VII веке до нашей эры. Некоторые считают Навруз мусульманским праздником, но корни его далеки от ислама. История праздника восходит к одной из древнейших религий мира – зороастризму, Навруз упоминается в священной книге зороастрийцев – Авесте. Согласно этому учению, каждую весну люди должны отмечать возрождение жизни на земле. Если изначально обряды Навруза строились на основе культа Солнца и оживания природы, позже праздник вобрал в себя традиции земледельчества и скотоводства.

Распространение Навруза у башкир

Как считают ученые, появление праздника Навруз у башкир связано с тем, что в долинах реки Яик (Урал) в VII веке до н. э. обитали ираноязычные племена. Зороастризм, распространенный в их среде, повлиял и на развитие культуры башкирского этноса, что прослеживается в эпосе «Урал батыр».

Один из главных исследователей башкирских праздников, доктор филологических наук, заслуженный работник культуры Башкортостана, сэсэния Розалия Султангареева отмечает, что Навруз был более распространён в юго-восточной и восточной части Башкирии.

“

«Традиции Навруза сохранились главным образом в Учалинском, Белорецком, Абзелиловском районах, – говорит фольклорист. – Башкиры Зауралья этот праздник называют «Новый год» и временем, когда солнце близко и слышит человека».

Языческие обряды башкир, поклоняющихся Солнцу и совершающих ему жертвоприношения, описывал ученый конца ХVIII века Иоганн Георги. Башкиры воспринимали Солнце как одушевленный персонаж, и в основе некоторых обрядов Навруза есть мотив об освобождении Солнца от злых чар. Впоследствии в связи с распространением ислама на многие языческие обряды был наложен запрет, и воспоминания о многих языческих традициях не дошли до наших дней.

Возможно, в этом кроется причина того, что древний праздник под названием «Навруз» не так широко распространен среди башкир. Многие отрицают его бытование в нашем народе, считают привнесенным из Средней Азии позже. С периодом проведения Навруза – временем прихода весны и пробуждения природы – у башкир совпадал праздник Каргатуй (Воронья каша).

“

«Тот же обряд встречи весны, проращивания пшеницы. Только праздник назывался по-разному – где-то «Тупракка басыу», где-то «Каргатуй», но по срокам они совпадали, – говорит Розалия Султангареева. – Название «Навруз» сохранилось только в определенном ареале, в генетической и языковой памяти отложилось не везде».

Розалия Султангареева на празднике

Как башкиры отмечали Навруз в старину?

У башкир обряды Навруза имели свои черты. Праздник начинался в день весеннего равноденствия и продолжался 3–7 дней

(по другим сведениям, до конца месяца навруз).

В праздновании Навруза были основные этапы:

хождение молодежи по домам за получением от стариков благословения (фатиха),

приготовление обрядовой каши, блюд из мяса и пророщенной пшеницы,

чтение шакирдами баитов с описанием событий за прошедший год,

обильные угощения из мучных и мясных блюд.

За неделю до праздника пшеницу или ячмень, залитые водой, помещали в теплое место и проращивали, а потом пророщенными побегами угощали всю семью и гостей. В Навруз готовились кушанья из пшеницы, так как она считалась символом достатка, изобилия. Во время варки каши приговаривали:

Навруз – году голова,

Пшеница – пище голова,

Хлеб уродится – будет еда,

Не уродится – камень станет едой.

Накануне праздника приводили в порядок жилища, прибирались. Утром праздничного дня дети, молодежь нарядно одевались и ходили по домам пожилых людей и тех, кто вернулся из дальних странствий. Пели песни и танцевали. Старики благословляли детей и молодежь, одаривали угощением или деньгами, могли подарить ткань или платок. Дети, юноши и девушки произносили пожелания Навруза (Нәүруз теләге):

“

Побережье Агидели – сплошной тополь,

Листва у него очень редкая,

В горле пересохло, дай масла –

Получи благословение навруза.

Цена навруза — один алтын,

Не смотри по сторонам,

Если смотришь – дай два алтына –

Получи благословение навруза.

Одним из традиционных обрядов Навруза стало пение баитов. Шакирды (ученики медресе), импровизируя, сочиняли баиты о самых значительных событиях года. Приходя в дом к односельчанам, читали их под речитативную мелодию. Чтение баитов приравнивалось к чтению молитвы, считалось делом, достойным божьей благодати (сауап). Тексты полюбившихся баитов включались затем в ежегодные летописи деревни или города. Они сохранились как тетради «Баитов Навруза». Одну из таких тетрадей во время фольклорной экспедиции в Учалинском районе обнаружил ученый-филолог Гайса Хусаинов. Каждая строфа одного из таких баитов завершается фразой:

«Есть у Навруза благодать!»

Навруз, как и многие другие древние праздники, – это время гаданий. Из самых красивых и умных девушек выбирали красавицу праздника – Наврузбику. Символизирующая наступившую Весну девушка должна была ответить на вопросы о предстоящем лете и урожае. Ее предсказания создавали позитивный настрой и уверенность в завтрашнем дне. Старики, сидевшие рядом с ней, поддакивали ее словам, сулящим добро:

«Пусть будет так, как ты сказала! Пусть слова твои добром обернутся, Наврузбика!»

По информации, собранной учеными во время фольклорных экспедиций, во время Навруза также проводились спортивные соревнования – скачки бэйге, борьба курэш, погоня за девушкой (ҡыҙ ҡыуыу), состязания певцов, сэсэнов, кураистов, игры. Излюбленным зрелищем была погоня за бараном или козлом: ловкий всадник на ходу подхватывал животное с земли и скакал с ним во всю прыть, за ним гнались остальные конники. Сегодня нам трудно представить, что в холодном климате башкирского края, когда в марте еще бушуют бураны, лежит снег, могли проводиться такие спортивные и культурные состязания на природе. Такие развлечения более характерны для праздников конца весны-начала лета. Однако, по словам Розалии Султангареевой, древние люди не думали об удобствах, а игры могли проводиться на снегу и на льду.

По описанию фольклорных источников, проводился во время Навруза еще один обряд, который перекликается с традиционным восточнославянским праздником Масленицей, – сжигание чучела. Большую куклу – символ всего негативного, болезней и бед – делали из соломы, украшали бахромой, лоскутками, а потом сжигали, произнося пожелания добра.

Во время праздника Навруз все должны были проявлять щедрость и великодушие, раздавать подаяния неимущим. Люди считали, что это помогает умилостивить силы природы. Особо счастливыми становились те, кто во время Навруза женился или проводил семейное торжество.

Иногда детей, которые появились на свет в эти дни, нарекали именами Наврузбай или Наврузбика, впоследствии на карте башкирского края по именам основателей селений появились и деревни с названием Наврузово.

Отметим, что в башкирском Наврузе нет традиции разжигания костров, не используются в оформлении обрядов тюльпаны, розы, ветви 7 деревьев, не обязательна пища из 7 злаков, почти не сохранилась традиция приготовления блюда сумаляк. Эти и другие особенности проведения праздника Навруз можно наблюдать у других тюркских народов.

Республиканский праздник Навруз

Первый Республиканский праздник «Навруз» в Башкортостане отмечался 24 марта 2001 года на площади около Уфимского татарского театра «Нур». С тех пор, на протяжении почти 20 лет, праздник проводится в Уфе ежегодно в день весеннего равноденствия или в ближайшие к нему даты. Организуют мероприятие Министерство культуры Республики Башкортостан, республиканский Дом дружбы народов, Ассамблея народов Республики Башкортостан и национально-культурные общественные объединения региона. Межнациональный праздник Навруз проводится для сохранения народных традиций и объединения народов республики.

Праздничные народные гуляния собирают на одной площадке представителей самых разных национальностей, проживающих в республике. Ежегодно активное участие в проведении Навруза принимают филиалы Дома дружбы народов РБ – Башкирский историко-культурный центр «Саитбаба», Татарский историко-культурный центр «Килимово», таджикская, казахская, узбекская, туркменская, азербайджанская, дагестанская национально-культурные общественные организации. Каждая организация оформляет красиво украшенную юрту или подворье. В них встречают гостей песнями и танцами, проводят народные игры, демонстрируют предметы народного ремесла, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

На праздник принято приходить в национальных костюмах, обмениваться поздравлениями на родном языке и подарками. Рядом с юртами гостей приветствуют творческие коллективы, всех желающих угощают национальными блюдами: здесь и ароматный плов, и дымящийся шашлык, и сочная самса.

Замерзшие гости согреваются горячим чаем со сладким чак-чаком и другой национальной выпечкой. Народы Средней Азии и Кавказа приносят сэмэни – побеги проросшей пшеницы, символизирующие жизнь, богатство, здоровье и благополучие. В праздничном концерте, состоящем из национальных песен и танцев разных народов, принимают участие профессиональные и самодеятельные артисты и творческие коллективы. Собравшихся приветствуют почетные гости – представители республиканской власти, духовенства.

«Навруз – олицетворение наступающей весны, обновления жизни и человеческих чувств, мирного неба, доброго урожая, достатка в наших семьях и умиротворения в наших душах, – говорит председатель Ассамблеи народов РБ Зугура Рахматуллина. – В нашей многонациональной республике и большой стране «Навруз» давно стал общенациональным праздником, символом мира, взаимопонимания и уважительного отношения к своему соседу».

В разные годы праздник проводился на площади им. Салавата Юлаева, в саду им. С.Т. Аксакова, в парке им. И. Якутова, в парке «Кашкадан», на площади у Дворца спорта. С 2019 года республиканский праздник «Навруз» было решено проводить на площадке агропарка «ЕврАзия» в микрорайоне Затон. Это место планировалось сделать традиционной площадкой для проведения Навруза в Уфе. Однако, в 2020 году планам по проведению праздника помешала объявленная в связи с пандемией коронавируса самоизоляция. Отменился и запланированный Полномочным представительством Башкортостана при Президенте РФ праздник в Москве.

В 2019 году в рамках празднования Навруза провели Первый Чемпионат г. Уфы по плову. Было заготовлено 10 казанов по 100 литров. На улице на глазах у гостей готовили самаркандский, таджикский, узбекский, бухарский, азербайджанский плов. Каждый плов имел свой фирменный секрет, с желающими делились рецептами. Жюри оценивало плов по номинациям: «Самый ароматный плов», «Самый рассыпчатый плов», «Самый старинный рецепт», «Плов зрительских симпатий», «Плов журналистских симпатий», «Самая оригинальная подача», «Самый весенний плов», «Плов «Навруз» – 2019», «Самый мужской плов», «Плов Дружбы народов».

Кроме того, гостям провели мастер-класс по приготовлению национального узбекского блюда «сумаляк». Национальное блюдо среднеазиатских народов представляет собой солодовую халву. Сумаляк готовить не быстро, почти 10 часов. Варят его из сока пророщенных зерен пшеницы с добавлением сахара и муки. В давние времена сумаляк готовили перед посевными работами, чтобы урожай был богатым. Считается, что сладость из проросшей пшеницы придаёт человеку сил, как физических, так и духовных. Совместное поедание блюда символизирует приобщение к возрождению всего живого.

Праздник Навруз проводится не только в Уфе, но и в других городах и районах многонационального Башкортостана. Сценарии праздника различаются тем, что где-то воссоздаются аутентичные народные традиции, где-то праздник проводится в духе современных народных гуляний.

“

Вот строки из репортажа о празднике, прошедшем в Аургазинском районе в 2017 году: «Жители деревни Тюбяково от мала до велика собрались на праздник. Детвора и подростки ходили по домам, пели песни, шутили и веселили людей. Зрители стали непосредственными участниками всего действа и вместе с артистами Тюбяковского СДК приняли участие в театрализованном представлении. Баба-яга (Мэскэй эбей) и ее друг Шурэле всячески пытались помешать наступлению весны, но дружные зрители побеждали их в каждом конкурсе, отгадывали загадки, отвечали на каверзные вопросы, и потом все вместе встретили Наврузбику (Весну). Она поздравила всех с наступлением весны, пожелала здоровья, благополучия, богатого урожая и добра, угощала всех блинами и конфетами. Непременным атрибутом праздника является священный огонь, поэтому и в Тюбяково сказочные герои сожгли чучело, символизирующее холодную и снежную зиму».

Интересно, что в СССР праздник Навруз долгое время был под запретом. В 1926 году жителям Советского Союза запретили отмечать и Пасху, и Навруз. Только спустя более 40 лет, в 1967 году, Москва неожиданно разрешила его празднование. Историки связывают это с политикой на Ближнем Востоке, в частности, с укреплением культурных отношений с Ираном. В 2009 году Навруз был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в 2010 году Генассамблея ООН провозгласила его Международным праздником.

Большой вклад в широкое празднование Навруза в разных странах мира вносит организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ. Сегодня Навруз – самый любимый на Востоке, самый яркий и долгожданный праздник, который отмечается многими тюркоязычными и ираноязычными народами. Во многих мусульманских странах его запрещают, считая наследием огнепоклонников, и осуждают празднующих. В ряде стран Навруз является государственным праздником и официальным выходным днем. 21 марта Навруз отмечают в Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Албании, Иракском Курдистане, Индии, Киргизии, Македонии, Турции, Туркменистане, Узбекистане, а также с 21 по 23 марта – в Казахстане.

Список литературы:

Султангареева Р. А. Сезонные (календарные) праздники // Башкирское народное творчество, том 12. Уфа: Китап, 2010.

Султангареева Р. А. Башкирский фольклор: семантика, функции и традиции. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2019.

Чекулаева Е. О. Навруз // Сто великих праздников. М.: Вече, 2007.

В электронных изданиях:

Аралбаева Л. К. Башкирская фольклорная группа «Ак тирмэ» принимает участие в празднике Навруз в Турции // Башинформ. 2018. 21 марта.

Аралбаева Л. К. В Уфе отметят праздник весеннего равноденствия «Навруз» // Башинформ, 2018. 16 марта

Аралбаева Л. К. Из Уфы в Туркестан за весной и солнцем // Общественная электронная газета. 2017. 31 марта.

Аралбаева Л. К. Башкирские артисты примут участие в международном праздновании Навруза в Европе // Башинформ. 2015. 11 марта.

© Аралбаева Л.К., автор-составитель, 2020

Фото: Олег Яровиков, Андрей Старостин, Лейла Аралбаева, Альфия Аглиуллина

Верстка: Рената Вахитова

14 Апреля 2021

Для жителей Башкирии праздники — самая красочная и увлекательная часть истории, традиций и культуры. Наибольшую ценность из них имеют те, корни которых уходят далеко в прошлое. Они несут в себе след памятных событий, вековых исторических свершений, а также демонстрируют менталитет и традиции этноса. Сегодня национальные праздники не просто сохраняют свою значимость, объединяют народ и делают его единым целым, но и претворяются в новых форматах.

Цифры и даты

В текущем году в Башкирии насчитывается 244 рабочих дня, выходных, соответственно, 121 день. В отличие от ряда других регионов страны в республике на три праздника больше. Так, 13 мая будет отмечаться Ураза-байрам, 20 июля — Курбан-байрам, 11 октября – День Республики Башкортостан.

Все официальные праздники Республики Башкортостан правительство региона утверждает в производственном календаре, в 2021 году он выглядит следующим образом:

Национальная культура Башкирии в других праздниках

Йыйын — один из древнейших башкирских праздников, который сохранился до нашего времени. Его название переводится как «сход», «сбор». Нетрудно догадаться, в чем была главная идея этого мероприятия: представители родов собирались вместе, чтобы обсудить решение насущных вопросов. Йыйын проводился вне зависимости от времени года, а также не входил в календарь традиционных праздничных дат. Он проходил, когда это было необходимо.

Что обсуждалось? В произведении «Башкиры» Рима Янгузина и Фирдаус Хисамитдиновой говорится, что йыйын был своего рода органом родоплеменного самоуправления общины. Его задачами называли решение вопросов войны и мира, уточнения границ территорий, проведения перекочевок и многое другое. На йыйынах поднимались вопросы земельных отношений. Также на мероприятии подводили итоги каких-либо событий, определяли лидеров родов, устраивали пир. Порой даже свадьба становилась центральным событием и поводом для йыйына. Но при условии, если ее проводил какой-нибудь знатный человек.

Получается, этот праздник был и общественно-политическим, и в то же время имел развлекательный характер. Сначала решались важные дела, а затем наступала торжественная часть.

Для его проведения выбирали просторную и красивую местность. Ученые утверждают, что праздничная площадь была оформлена в образе круга, символизирующего равенство членов рода. Важным составляющим мероприятия была совместная трапеза, сохранившая штрихи первобытного уклада.

На празднике проводились соревнования, которые определяли самых сильных батыров. Победивших юношей уважали и выдвигали в число выдающихся людей. Если начиналась война, их ставили возглавлять отряд воинов своего рода.

Йыйын сохранил свои традиции празднования и по сей день. Сейчас название праздника принято переводить как «форум, съезд». Его организуют представители различных родов: тамьянцы, катайцы, минцы и др. Популярный праздник проводится и в честь Салавата Юлаева. «Салауат йыйыны» собирает на одной площадке представителей руководства Республики Башкортостан, известных личностей, почетных гостей и включает в себя большую культурную и спортивную программы, множество интересных состязаний.

Самый любимый башкирский праздник

Говоря о башкирских праздниках, невозможно не упомянуть Сабантуй — он знаменует конец посевных работ и начало лета. Проводится, как правило, в первой половине июня. Название состоит из двух слов «һабан» («сабан»), что означает «плуг», и «туй» — «праздник». Это праздник в честь окончания весенних полевых работ. В прошлые века он помогал сохранять целостность и единение башкирской общины, укреплять межродовые связи.

Празднование Сабантуя всегда считалось масштабным событием, к нему тщательно готовились. Целую зиму девушки и женщины подготавливали подарки, ткали, вышивали. А в весенний период, когда праздник уже был на носу, молодые люди собирали дары для будущих победителей в состязаниях и народных забавах по всей деревне. Это могли быть и вышитые платки, и рубашки и даже куриные яйца. А самым ценным и почетным считалось полотенце, на котором был вышит национальный узор.

Праздник охватывал каждую деревню, соседи приходили друг к другу в гости. Открытую площадь около населенных пунктов застилали паласами разного цвета и ткаными скатертями, собирали навесы и шатры, деревья украшались разноцветными лентами, а в самом центре вколачивали столб.

Конечно, к 2021 году торжество утратило свое сельскохозяйственное значение, однако Сабантуй стал крепкой и доброй традицией. Он помогает сохранить национальные корни и ценности. Сегодня торжество сопровождается всеобщим весельем, обилием угощений, музыкой и спортивными соревнованиями. Чем больше Сабантуя, тем лучше — в Уфе регулярно проводятся мероприятия, навеянные этим древним праздником. Свой Сабантуй есть у начинающих бизнесменов, байкеров, молодежи и детей.

В жизни каждого народа значительное место занимают празднества. В них выражены образ жизни народа, специфика его быта и своеобразие культуры. Сущность социальных институтов и социальной жизни у пародов, находящихся на одной или примерно одинаковой стадии исторического развития, однотипна. Но конкретные формы проявления этих институтов в зависимости от условий исторического развития, географической среды, форм хозяйственной деятельности и культурно-бытовых традиций народа всегда разнообразны. В этом плане общественная жизнь так же неповторима, как и национальный язык и культура.

В прошлом характернейшим народным праздником башкир были весенне-летние торжества, сопровождавшиеся массовыми спортивными состязаниями, играми и пиршеством. Было известно несколько видов таких празднеств.

Празднества, общие для населения одной волости или группы деревень, объединенных между собой в прошлом принадлежностью к одной родоплеменной общности, назывались во внутренних районах Башкирии, в ее северо-западной окраине и Пермской области джнин (йы-йын), в северо-восточной Башкирии, Свердловской, Челябинской и Курганской областях — майдан (мащап), а в южных районах — байге (бэйге)[1]. Праздники этого типа проводились один раз в год в промежутках между весенним севом и сенокосом. В далеком прошлом, в условиях безраздельного господства в хозяйственном укладе башкир кочевого или полукочевого скотоводства, проведение джиииов приурочивалось ко времени, когда скот для убоя достигал нужной упитанности. Круг деревень, объединенных традицией совместного празднования джи- ина, а также место проведения джиина были строго определенными. Так, у башкир-гайнинцев, насчитывающих в настоящее время около 40 довольно крупных деревень, было два центра, где проводились «Традиционные джиины, — села· Барда и Сараши. Часть деревень группировалась вокруг села Барда, другая — вокруг села Сараши.

Сначала джиин проходил в Бардымском округе (бардащиен), через несколько времени — в Сарашском (сарашщиен). Население каждого округа участвовало в обоих празднествах, но в одном случае — в роли хозяев, устроителей праздника, в другом — в роли гостей.

Для джиннов выбиралась красивая и ровная поляна у реки или озера. На подводах и пешком со всем домашним скарбом сюда перекочевывало все население округи. Каждая семья устраивалась в шалаше или переносной юрте. Здесь прятались от жары и потчевали гостей.

Программа состязаний включала национальную борьбу, скачки и бег взапуски. Большой популярностью пользовались также состязания, рассчитанные на юмористический эффект: бег в мешках, бег мужчин, связанных попарно за ноги, перетягивание друг друга веревкой, бег с ложкой с яйцом в зубах (женщины), бой горшков с завязанными глазами и т. д. После состязаний молодежь устраивала массовые игры, водила хороводы.

На джиннах, майданах и байге юноши и девушки разных деревень заводили знакомство друг с другом, которое впоследствии поддерживалось перепиской и редкими встречами. Родители встречались с друзьями и родственниками, сговаривались о бракосочетании своих детей и заключали торговые и иные сделки. Нередко к этим массовым праздникам приурочивались и свадебные торжества (туй).

В северо-западных районах во время джиннов устраивались ярмарки, на которые съезжались торговцы с отдаленных мост.

Надо думать, что праздники типа джинн берут начало с народных собрании племени и восходят к глубочайшей древности. Об этом говорит как название праздника (иыйыи — собрание, сборище), так и содержание самих праздников. По-видимому, на джиннах члены племени, выявляя наиболее сильных, смелых н ловких представителей, выбирали своих военачальников и вождей, подводили итоги минувшим делам и в ознаменование побед устраивали пиршества, свадьбы, игры.

Позднее, но мере утраты этими институтами своих первоначальных функций, они постепенно превращались в обычные, правда яркие и самобытные, формы массовых развлечений. Празднества эти настолько тесно сплелись в течение веков с образом жизни и психологией народа, что их не могли вытеснить ни последующие изменения в политических, экономических и правовых отношениях, ни вторжение и многовековое господство ислама. И эпоха капитализма не смогла разрушить эти традиции, ограничившись лишь тем, что внесла в эти праздники элементы торговли и деловых сделок.

Торжества, проводимые населением одной деревин были известны под пазванием TiapFarijü (северо-восточная часть Башкирской республики, Челябинская и Курганская области), парта буткакы (южные и западные районы), кабантуй (северо-западные районы). Если джинн, байге π майдан были более пли менее однородны по содержанию, то рассматриваемые празднества имели заметные местные различия. Сабантуй и отчасти тіаргатуй, повторяя в основных чертах джиины, майданы или байге, отличались от них, главным образом, по масштабам. Карта бутъакы, а в ряде районов и тгартатуй выступали как празднества женщин и детей.

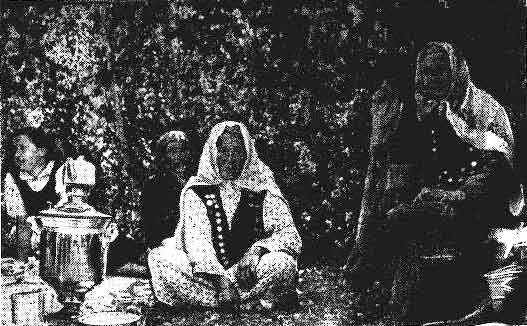

На традиционном женском празднике карга туй. Кунашакскийрайон, Челябинская область. 1959г.

Существовал также целый ряд традиционных массовых игрищ и развлечений девушек и молодых женщин. На северо-востоке они назывались ъъц?ар тауы, на юго-западе — ъы$$ар уйы- ны, в бывшем Юмагузинском районе —Гквнгэк- кэ сытыу и т. д. В летние месяцы молодые женщины и девушки деревни собирались на берегу реки Тили на склоне горы, сообща готовили традиционные кушанья, пели, веселились, устраивали игры. Выходили на игрища также и пожилые женщины с детьми, но в массовых развлечениях они не участвовали, а занимались прядением, вязкой и т. д. Обычно к концу дня к развлекающимся девушкам присоединялись юноши, и день заканчивался совместными играми девушек и юношей. На празднества приглашались девушки из других деревень. Гостить у родственников в других деревнях, ездить на каргатуй и игрища поощрялось обычаем, и девушкам родители в этом не отказывали.

На традиционном женском празднике карга туй. На переднем плане — распорядительница праздника. Кунашакскнй район, Челябинская область. 1959 г.

По всей вероятности, в более отдаленные времена у башкир была четко разграниченная система родовых и племенных торжеств, особое место среди которых занимали женские праздники. Определенным образом вплетались в эти празднества и свадебные торжества — туй, которые, очевидно, были и оставались в течение продолжительного периода не семейным, а общественным праздником. Убедительно свидетельствует об этом как сама свадебная обрядность, насыщенная массовыми сценами и проникнутая духом родовой солидарности, так н двоякий смысл термина туй (свадьба, праздник). Постепенно социальная и идеологическая подоплека этих праздников и вытекающие отсюда функциональные их различия были забыты и в период, предшествующий Октябрьской революции, мы уже не обнаруживаем в их проведении прежней четко организованной системы. Более того, в XIX — начале XX в. выявилась и прокладывала себе дорогу тенденция к унификации и слиянию разнородных праздников. Широкое распространение, очевидно, иод влиянием татар, получил и из года в год расширял сферу употребления термин Иабантуй (праздник плуга), хотя сами празднества продолжали сохранять специфику скотоводческого быта (выезд на поляну со всем семейством и домашним скарбом, сильно напоминающий перекочевку на летние пастбища, большая ролі, в состязаниях конных скачек и т. д.). Мусульманское духовенство делало попытки придать этим древним праздникам религиозную направленность (в частности, внести сцены публичных молений об урожае и плодородии скота) и привести организационные принципы их проведения в соответствие с нормами и установлениями шариата (запретить женщинам участие в состязаниях и пресечь совместные игры юношей и девушек). В какой-то мере духовенству это удалось, но празднества в целом сохраняли первоначальную народную основу. Женщины по-прежнему проявляли в них большую активность, принимали деятельное участие как в сценах массовых развлечений, так и в состязаниях, особенно в беге. В Курганской и отчасти в Челябинской области еще в первые десятилетия нашего века можно было наблюдать борьбу среди женщин. Что касается молений, то эти религиозные нововведения соблюдались лишь эпизодически и далеко не всюду.

Однако в течение столетий ислам влиял на дореволюционный общественный быт башкирского села. Праздники мусульманского календаря — корбан байрамы, ура$а байрамы, мэулет байрамы и другие — соблюдались башкирами, правда не с фанатической приверженностью, но довольно исправно. Праздники мусульманского календаря, будучи, как и всякая религиозная обрядность, явлением общественным, проникли в сферу семейной жизни и стали одновременно семейными торжествами. В сущности, сугубо общественный официальный момент в этих празднествах сводился в основном к публичным молениям п проповеди (вдтэз) в мечети. Основное содержание мусульманских праздников у башкир заключалось в том, что каждая семья забивала скот и принимала гостей, делала подношения представителям духовенства, а также людям пожилым и бедным. Поэтому все праздники сопровождались массовым убоем скота. За день одни и те же лица успевали побывать в гостях у 5—7 хозяев и так в течение нескольких дней, иногда недели. Муллы, муэдзины и другие духовные лица были обязательными и постоянными участниками трапез, хотя сами они гостей у себя не принимали.

Если лето было временем ярких и многолюдных народных празднеств, игрищ и состязаний на лоне природы, проводимых в промежутки между отдельными циклами сельскохозяйственных работ, то зимой, особенно в ее второй половине, в жизни деревни наступало относительное затишье. Правда, в начале зимы после уборки и обмолота хлебов, после перевода скота в зимние загоны, наблюдалось заметное оживление в общественной жизни села. Каждый забивал скот и птицу, делал запасы мяса, муки и других продуктов на зиму, приглашал своих родственников и друзей; последние отвечали тем же. Это был сезон взаимных визитов (‘кунакла- шыу), твердо вошедших в обычай. Не составляли исключения и бедняки, поскольку существовало поверье, что человека, пренебрегшего законом гостеприимства, постигнет разорение и несчастье. И лишь батраки не могли приглашать. А их, однако, приглашали, но приглашали для того, чтобы они помогали хозяевам на кухне, присмотреть за скотом и т. д. В условиях капитализма, резкого социального и имущественного расслоения и ослабления родственных связей среди крестьянства каждый звал ft себе только равных себе и ходил в гости к ним же. Небольшие отклонения от этого неписаного пра7 вила не меняли общей’жартины. Поэтому в сезон nynaTtAauibiy, как и во время религиозных праздников, деревня разбивалась на несколько групп, по-своему отражающих социальную градацию ее населения.

С началом зимы связано и такое общественное явление, как ка? вмэке. На разделывание птиц, главным образом гусей, каждая более или менее состоятельная семья собирала девушек и отчасти молодых женщин и это, в конечном счете, выливалось в своеобразный праздник с песнями и шутками, со смехом и весельем. Весь день девушки ощипывали и потрошили гусей, шумной ватагой ходили к речке, а хозяева угощали их праздничным ужином. Заканчивались такие помочи совместными развлечениями девушек и юношей.

Были известны также специальные сборы молодежи — аулатг и урнаш. Для проведения этих сборов выбирался какой-либо свободный в деревне дом. Договорившись об устройстве ау- лак, девушки собирали продукты: яйца, масло, сметану, муку, крупу и т. д. — и готовили кушанья. Собравшись вечером, они угощали друг друга, пели, плясали и веселились. Довольно широко была распространена игра в кости (ашыъ сагыу). Обычай запрещал участвовать юношам в таких вечеринках. Для соблюдения приличий присутствовала на вечеринке одна из пожилых женщин, но молодежь, однако, умудрялась тем или иным способом усыпить ее бдительность и пропустить в избу юношей; в иных случаях во время таких вечеринок происходили знакомства, встречи и свидания молодежи.

Урнаш отличался от аулатг менее строгими запретами и большей свободой нравов. После урнаша девушки обычно оставались ночевать в доме, где происходили игры. Такая особенность этого института, по-видимому, отражена и в его названии.

Временем, удобным для обора молодежи, считался период религиозных празднеств, или взаимных визитов, когда старшее поколение, будучи в гостях или занятым приемом гостей, мало обращало внимания на молодежь.

Классическим сезоном свадеб у башкир было лето, но в связи с упадком скотоводства и постепенным превращением земледелия в основное занятие башкир в XIX и особенно в XX в. наблюдалась тенденция устраивать свадьбы в зимний период. В ряде районов, главным образом на севере, где традиции земледельческого хозяйства успели пустить более глубокие корни, такая тенденция постепенно становилась правилом. Поэтому первая половина зимы, характеризующаяся относительным достатком, изобиловала в этих районах свадьбами, которые сопровождались публичными торжествами, играми и состязаниями.

Немалую роль в общественной жизни дореволюционной деревни играли осенне-зимние ярмарки и базары. Удовлетворение потребностей сельского населения в XIX — начале XX в. зависело в значительной мере от рынка. Каждый глава семьи часть хлеба и скота продав’ал на рынке и на вырученные деньги покупал чай, сахар, одежду и предметы хозяйственного и бытового обихода. Ярмарки, рынки были местом не только купли и продажи, но также встреч и свиданий, во время которых совершались сделки и сговоры, завязывались товарищеские и деловые связи. Заканчивались эти встречи взаимными угощениями и порою попойками, а иные незадачливые хозяева на ярмарках и по пути домой проматывали чуть ли не все свое состояние. Так или иначе поездки на ярмарки и базары и связанные с ними события составляют характерные штрихи в картине зимней жизни дореволюционного села.

Примерно с середины зимы в деревне устанавливалась размеренная жизнь. Размеренность эта нарушалась, если какой-либо религиозный праздник, меняющий свое место в течение года по скользящему лунному календарю, приходился на конец зимы или раннюю весну. Но это было сущим разорением для населения, так как способствовало уничтожению и без того скудных запасов продовольствия.. С нетерпением дожидался народ каждый год прихода лета, вместе с которым наступала нора относительного благополучия, оздоровляющего труда и шумных праздников.

* * *

Встреча Нового года — праздник новый для башкир. В школах и отчасти в клубах новогодние елки начали устраиваться уже в 20—30-е годы. В этом нельзя не видеть влияние гррода и русского населения края. С провозглашением первого дня января нерабочим днем Новый год окончательно утвердился как общенародный праздник. Сейчас в каждом клубе, Доме культуры проводятся новогодние вечера, балы-маскарады и утренники с елкой, а Дед-Мороз (Кыш бабай) стал у башкирских детей таким же любимым и желанным гостем, как и у русских.

Клубные и школьные новогодние вечера проводятся по типу городских и мало чем отличаются от них, ибо проводниками этих новшеств являются учителя, культурно-просветительные работники и другие представители интеллигенции, получившие воспитание в условиях города, на городских культурных традициях. Стали очень популярны на вечерах конкурсы на оригинальные и остроумные костюмы, на лучшую пляску или танец, на лучшее исполнение песни, чтение стихотворения или рассказа и т. д. Широкое распространение получают состязания в остроумии, находчивости и смекалке. Местный колорит придают этим вечерам костюмы, местная речь, местная обстановка, местные особенности культуры в целом.

Новый год празднуют и дома. Во многих семьях, особенно среди интеллигенции, встречают Новый год за праздничным столом у елки. В таких семьях детям делают подарки от имени Деда-Мороза, нередко обмениваются подарками и взрослые. Входит в обычай обмен поздравительными открытками и телеграммами. Однако в большинстве сельских семей Новый год встречают без специфических атрибутов этого своеобразного праздника (елки, Деда-Мороза, подарков), а ограничиваются лишь праздничной трапезой и приемом гостей. Как и Октябрьский праздник, Новый год считается в народе удобным временем для свадебных и иных семейных торжеств. На эти дни назначаются бракосочетания и свадьбы, приглашаются родственники и друзья. В таких случаях празднества длятся несколько дней и сопровождаются многолюдными увеселениями.

Одновременно и старым, и новым праздником деревни является сабантуй. Старым потому, что он связан своим происхождением с традиционными торжествами типа джиин-май- дан-байге. Сформировавшись на основе древних праздников, он вобрал в себя все те их элементы, которые соответствуют духу нашего времени и образу жизни народа; но современный сабантуй в то же время существенно отличается от старых праздников.

Во-первых, он синкретичен, он заменил собой целую систему массовых сборищ и увеселений, соответствовавшую в прошлом многоступенчатой родоплеменной организации кочевников и полукочевников; во-вторых, освободившись от религиозного налета, образовавшегося в народных празднествах в результате вековых усилий мусульманского духовенства, сабаптуй обогатился совершенно новыми элементами, проникшими в жизнь деревни в советский период. Иными словами, сабантуй —.это трансформированный в соответствии с новыми условиями жизни деревни, традиционный народный праздник башкир. Формирование сабантуя было процессом в известной мере стихийным, происходившим, главным образом, в силу глубокой и прочной связи летних празднеств с народным бытом и народной психологией. В пылу борьбы со старыми обычаями были сделаны попытки отказаться от старых названий, переименовать эти массовые летние торжества в спартакиаду или массовое гулянье. Но ни то, ни другое не привилось, ибо под новыми неудачными названиями слишком четко -вырисовывались контуры древнего народного праздника, включающего громадный комплекс игр и развлечений. В настоящее время процесс вживания сабантуя в общественную жизнь современной социалистической деревни вполне завершился. Он хорошо гармонирует с новыми общественными празднествами и мало чем отличается по своему характеру от таких праздников у других народов, как праздник урожая, праздник Песни и т. д. Нельзя не отметить, что всюду утверждается название сабантуй, вытеснив такие старые наименования, как джиин, майдан и другие. Правда, местами наблюдается параллельное существование и старых названий, но наметившаяся тенденция к унификации термина пробивает сопе дорогу довольно решительно. В частности, башкиры-гайнинцы Пермской области районный сабантуй по старой привычке называют бардадзинн (по наименованию райцентра Барда), а колхозные — сабантуй. В Челябинской области сабантуй малого масштаба обычно, именуют тгаргатуй, а общеколхозные и районные — Набантуй, реже майдан.

Примечательно и другое. Сабантуй утвердился в быту и небашкирского населения республики и края: русских, марийцев, мордвы и других. Этому способствовало и способствует смешанное расселение и давние культурные контакты башкир с пришлым населением, многонациональный характер населения современных крупных хозяйственных коллективов — колхозов и совхозов. Случается, что местом проведения сабантуя выбирается нередко село со смешанным или даже преимущественно русским или иным* небашкирским населением — центральная усадьба колхоза или совхоза, райцентр. Проводятся сабантуи и в городах Урала, в том числе в таких крупных промышленных центрах, как Челябинск, Свердловск.

Как видно, сабантуй превратился ныне в наиболее массовый межнациональный летний праздник народов Урало-Волжского региона.

К настоящему времени вполне выработались и окрепли организационные формы сабантуя: всюду празднуют его почти по одному образцу.

Сезон сабантуев — это время между весенним севом и сенокосом. Собственно и праздник- то посвящается окончанию весенних работ. Предпринимая в июне поездку в любой район Южного Урала, можно безошибочно попасть на сабантуй какого-либо колхоза, совхоза или района. Наблюдаются небольшие различия и сроках проведения сабантуя между южными и западными районами, с одной стороны, и северными и северо-восточными — с другой. Но различия эти продиктованы особенностями климатических условий этих районов; на юге и западе весна наступает несколько раньше, чем на севере и востоке.

Выбирается для сабантуя красивая и ровная местность у реки или озера. Сюда в день праздника стекается все население окрестных сел. Пестрый и шумцый поток людей, машин и повозок, велосипедов и мотоциклов в солнечное июньское утро представляет запоминающуюся картину. На площади, в центре которой уже возвышается длинный шест с· развевающимся флагом сабантуя, людей встречают транспаранты с надписями «Добро пожаловать на сабантуй!», «Праздничного настроения, дорогие товарищи!». Торговые павильоны, палатки и автолавки уже с вечера перебрались сюда. Веселая музыка, многоголосый гомон, смех…

Люди устраиваются группами или отдельными семьями на участке, отведенном для их бригады или деревни, и вливаются в толпу развлекающихся. Молодежь затевает игры, старики находят себе собеседников, своих ровесников — приятелей или слушателей, а повара ставят самовары, устанавливают котлы и начинают готовить традиционный бишбармак. Для каждой бригады или аула обед готовится отдельно. Кроме того, каждая хозяйка берет с собой прнго- товленпые заранее кушанья и напитки, самовар и необходимую утварь.

Современный сабантуй заметно модернизирован. Установлены громкоговорители, извещающие о распорядке праздника, оборудованы трибуны и эстрада для артистов — самодеятельных или профессиональных, площадки для соревнований по волейболу, прыжкам в высоту и длину и т. д. Где-то в стороне виден ровный ряд автомашин и мотоциклов, внушительно напоминающих о характере нашего века. В толйе можно увидеть людей с красными повязками — распорядителей праздника и блюстителей порядка и в белых халатах — медицинских работников.

Праздник открывается торжественным митингом. Председатель колхоза или директор совхоза оглашает итоги весенних работ и вручает премии победителям социалистического соревнования. Премии даются как отдельным лицам, так и целым коллективам: бригадам, отделениям, фермам. Митинг — одно из новшеств в распорядке сабантуя, вызванных к жизни характером общественных отношений нашего времени и потому — вполне оправданных. Но нередко люди, подверженные бюрократизму, охотники до длинных докладов и словесных прений, стремятся выхолостить колорит народного праздника, проявляют недопонимание игрового начала в нем и стараются превратить его в очередное мероприятие. К счастью, таких противников сабантуя с каждым годом становится все меньше, и народный праздник, не изменив своей природы, входит в полную свою силу.

Самовар — почетный приз на сабантуях. Налаирский совхоз. 1961 г.

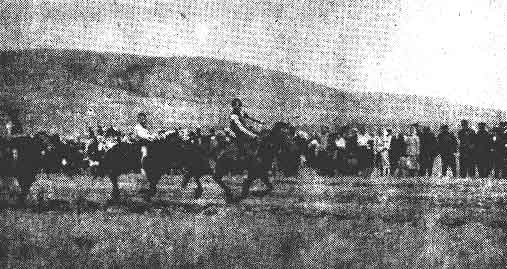

Сабантуй наших дней, как и старый, — праздник преимущественно спортивный, в программе которого большое место занимают традиционные состязания, особенно конные скачки и национальная борьба.

На скачки, которыми начинается спортивная часть праздника, собираются все участники сабантуя. Для башкир это не только занимательное зрелище,. 5десь каждый заинтересован в исходе: чей конь будет самым быстрым и выносливым, и кто окажется его достойным наездником? Заинтересованность эта имеет свою извилистую историю. В далеком прошлом в основе ее лежало чувство родовой солидарности, а в эпоху капитализма на первый план выступали соображения материальной выгоды, наживы. В ход были пущены подкупы, угрозы, драки. Древняя традиция теряла породившую ее почву и смысл. Лучший конь уже не был самым лучшим, а батырами становились не самые ловкие и сильные. Решали деньги и власть. Советское время избавило эту народную традицию от насилия. Основой заинтересованности в спортивных соревнованиях — скачках, борьбе и т. д. — снова стала солидарность людей — на этот раз солидарность трудовых коллективов.

Из разных аулов набирается до двух десятков и более скакунов. Наездниками, как правило, выступают подростки. В зависимости от особенностей местности выбирается дистанция — круговая пли прямая. Лошадей пускают всех сразу, и потому скачки с самого начала приобретают характер острой и напряженной борьбы. Многие копи, особенно при круговой дистанции, не выдерживают напряжения и сходят с дорожки. Сразу после финиша радио объявляет победителей (кличку лошади, имя наездника, название колхоза) и присуждаемые награды. В прошлом джигитов встречала у финиша девушка или самая молодая в деревне замужняя женщина. Всадник, который первым заканчивал дистанцию, на скаку вырывал из ее рук вышитый. їїлаток, тканое или вышитое полотенце Кое-где сейчас устраивают соревнования в упряжках.

Скачки, как и борьба, привлекают всеобщее внимание на сабантуе. Зилаирский совхоз. 1964 г.

После традиционного бега начинается борьба. О башкирской борьбе писалось много и до революции, и в наше время. Приемы борьбы остались прежними, и, очевидно, потому судьями являются обычно пожилые. Этот народный вид спорта хотя и несколько утратил прежнее значение, но и ныне он очень популярен. Борьба, так Hie как скачки, привлекает наибольшее число зрителей. Самые ценные призы присуждаются борцам; лучшие борцы пользуются известностью и славой.

Арена представляет круг, возле которого плотным кольцом устраиваются зрители и будущие участники. Внутри круга располагаются двое-трое судей, около них — сложенные в кучу поощрительные призы-подарки. В середину выходит один из желающих побороться и берет у судьи кушак или полотенце. За ним выходит второй, который уже успел присмотреться к противнику и мысленно оценил его силу. Противники обхватывают друг друга полотенцами по талии так, чтобы правая рука одного проходила под левой другого, и начинают борьбу. Победителя усаживают на особо отведенное место в круге, а побежденный получает поощрительный подарок и выбывает из круга. Выходят вторая, третья, четвертая пары борцов и каждый раз побежденный, получив положенный поощрительный приз, выбывает из числа борцов, а победители устраиваются внутри круга. И так до тех пор, пока не испытают свои силы все желающие принять участие в соревновании. По такой же системе устраиваются встречи между победителями и призы вручаются только тем, кто терпит поражение. Число туров зависит от числа участников и с каждым туром возрастает ценность приза. Лишь последний приз, наиболее ценный и почетный, присуждается победителю финала.

По традиции, мелкие призы для участников соревнования, особенно для борцов, в значительной своей части собираются у населения. Это — вышитые карманные платки, кисеты, полотенца с тканым или вышитым узором и т. д. Ценность призов для победителей борьбы и других видов состязаний зависит от масштабов сабантуя и состоятельности его организаторов — предприятий и учреждений. Для борцов это может быть баран, самовар, часы, велосипед, что-нибудь из одежды, приемник и т. д. Предметы эти приобретаются на средства, выделенные колхозами, совхозами или другими предприятиями и учреждениями.

Отборочная система в организации борьбы утвердилась недавно, очевидно под влиянием официальных спортивных соревнований. Расширение программы сабантуя (включение новых видов спорта, митинг, концерты художественной самодеятельности и артистов) потребовало сократить время, отводимое для борьбы. ^ прошлом же борьба устраивалась но принципу «выходить на победителя». Каждый боролся не переставая до тех пор, пока ого не победят, поэтому наиболее опытные п сильные борцы выступали только в конце. Правда, случалось и так, что уверенный в своих силах известный борец выходил на арену одним из первых и, свалив с десяток людей, не находил себе противника; ему вручали премию и этим заканчивал осі, состязание.

В организации башкирской борьбы проявляется еще одна современная черта — кое-где на сабантуях борцов начинают разбивать на категории по их весу. Пока трудно скачать, насколько это явление понравится народу, но оно имеет сейчас весьма ограниченное распространение.

Борьба, скачки, бег взапуски представляют основные традиционные состязания башкир. Начиная с прошлого века они составляют стержень спортивной программы сабантуя. В более отдаленные времена, как свидетельствуют об этом многочисленные предания и фольклорные сюжеты, такое же значение имела стрельба из лука. Целыо служил перстень знатной и красивой девушки, па руку которой претендовали батыры-джигиты и моргены.

Остальные виды состязаний были с шуточно-юмористическим акцентом π носили характер занимательных зрелищ, развлечений. Эту природу они сохраняют и в наши дни. Таковы бой мешками, наполненными сеном; бег в мешках; бег мужчин, попарно связанных за ноги; бой горшков с завязанными глазами; бег с ложкой в зубах, в которой находится сырое яйцо; перетягивание друг друга канатом (группами и в одиночку); лазание по качающемуся наклонному бревну; лазание на шест и т. д.

Сцена для сабантуя. Нязенетровский район, Челябинская область. 1959 г.

Спортивная программа современного сабантуя стала шире: она включает ряд новых для башкир видов спорта: прыжки в длину и в высоту, поднятие тяжестей (гири, штанги), волейбол и т. д. Заметно пополняется также арсенал шуточных состязаний. В частности, кое- где практикуется соревнование велосипедов на самый тихий ход.

Составной частью сабантуя становятся концерты художественной самодеятельности и выступления артистов. Разумеется, это новшество, но оно имеет своего предшественника. Прообразом этих концертов в прошлом были состязания импровизаторов-острословов и музыкантов.

После праздничного обеда взрослые и дети разъезжаются по домам. Но долго еще, до позднего вечера, в долине не умолкают громкий смех, шутки и песни молодеяш.

Таково основное содержание современного башкирского сабантуя. В нем сохранилось то, что не противоречит духу нашего времени, соответствует сложившимся общественным привычкам и представлениям. Спортивно-игровое начало в нем, освобожденное от религиозных ограничений и торгово-деляческих сделок, зазвучало по-новому. В структуру этого народного праздника общественность ввела немало новшеств. Примечательно, что эти нововведения в своей подавляющей части, вытекая из‘ самой сущности современной общественной жизни, в то же время являются органическим продолжением традиций.

К настоящему времени вполне окрепли организационные формы сабантуя. Но это еще не значит, что процесс совершенствования праздника исчерпал себя и должен прекратиться. Этот поистине народный праздник как сложный и единый комплекс различных спортивноигровых и общественно-бытовых действий является продуктом многовекового коллективного творчества народа. И в каждом отдельном случае конкретные условия жизни ставили и впредь будут ставить перед организаторами сабантуя все новые и новые вопросы, которые нужно решать в процессе проведения праздника. Отсюда живучесть сабантуя, его удивительное соответствие на каждом новом этапе образу жизни и психологии народа. В этом же заключается одна из гарантий его совершенствования в будущем.

Кроме того, в настоящее время наметился определенный круг общих вопросов, возникших в связи с включением в распорядок праздника новых видов спорта и художественной самодеятельности. Программа сабантуя, как отмечалось выше, значительно расширилась, и это обстоятельство привело к многоплановости праздника, к параллельному проведению соревнований одновременно по нескольким видам спорта. В свою очередь, это в заметной мере нарушило прежнюю стройность и целеустремленность праздника, обусловило некоторую рыхлость его организационного строения, особенно к концу торжеств. Не случайно, что вторая половина сабантуя, начиная с борьбы, проходит менее организованно, чем начало. Общественности, вероятно, предстоит решить вопрос о некотором ограничении программы в целях обеспечения ее организационной компактности, о целесообразности или нецелесообразности включения в нее тех или иных видов спорта, о месте и роли художественной самодеятельности, о соотношении спортивного и культурного, официально-делового и игрового начал.

* * *

В процессе культурного сотрудничества народов в жизнь башкирской деревни проникают новые традиции, новые обряды и праздники. К числу их относится праздник Урожая, ставший сейчас общесоветским сельским праздником. Инициаторами этого праздника являются общественные организации, в первую очередь партийная и комсомольская. Они прилагают большие усилия к тому, чтобы праздник как можно был ярче, торжественнее. Вот как проходил этот праздник, в частности, в колхозе им. Кирова Кумертауского района. Дом культуры колхоза празднично убран. Обширное светлое фойе вместило все богатство красок. В центре внимания большая выставка урожая, на которой представлены экспонаты всех выращиваемых в колхозе культур: тучные снопы пшеницы, ячменя, проса, овса и т. д. Рядом с выставкой — Доска почета, украшенная букетами полевых цветов. На трибуну поднимается секретарь парткома, который рассказывает о заслуженных людях колхоза. Председатель колхоза вручает Почетные грамоты и премии ветеранам колхозного труда. Под звуки горна и дробь барабана по центру зала торжественно проходят со знаменем пионеры и приветствуют своих родителей. Они благодарят взрослых за их героический труд, за свое счастливое детство и вручают цветы членам президиума.

После небольшого перерыва в зале гаснет свет. На экране световая сатирическая газета «Чаян». Она отражает итоги рейда, проведенного по· животноводческим фермам и лагерям. В конце торжества выступают самодеятельные артисты.

В крупных населенных пунктах и в районных центрах во время праздника Урожая устраиваются гулянья и массовые развлечения в парке культуры или на поляне, спортивные состязания и пгрнща.

Указом Президиума Верховного Совета СССР введено празднование Дня работника сельского хозяйства. 7 октября НИН) г., когда впервые отмечался этот праздник, в клубах л Дворцах культуры, в парках и на стадионах состоялись массовые торжества трудящихся деревни. Передовики сельскохозяйственного производства были награждены премиями и грамотами, в их честі, были устроены концерты. В ряде районов к лтому дню были приурочены смотры-фестивали художественной самодеятельности. Местами, следуя старому обычаю, были организованы традиционные скачки, соревнования по национальной борьбе и другим видам спорта.

Есть все основания верить, что День работников сельского хозяйства станет в скором будущем всенародным традиционным праздником осени в деревне, который вберет в себя наиболее удачные элементы ранее существовавших, но еще не успевших превратиться в народную традицию осенних праздников — Урожая, Золотой осени. Тот опыт, который накоплен партийно-советскими органами и комсомольскими организациями. по устройству этих праздников, поможет быстрому оформлению организационных принципов нового праздника. Будет способствовать этому и тот факт, что осенний праздник села получил отныне юридическое оформление.

Становятся традицией профессиональные праздники: День механизаторов, День животноводов. В праздничной обстановке отмечают свой день учителя, работники кооперации, медицинские работники и т. д. Обычно все эти праздники, в том числе и регламентируемые государственным законодательством (День учителя, День рыбака) приурочиваются к окончанию или началу цикла работ по данным профессиям. Каждый из этих профессиональных праздников состоит из двух частей: первой — официально-деловой, во время которой подводятся итоги прошедшего сезона (учебного года, отчетного периода, хозяйственного года и т. д.), происходит обмен опытом и мнениями, и второй — развлечени й. Вторая часть включает концерт, праздничный обед, часто гулянья, спортивные состязапия и игры.

Как видно, бытующие в современных условиях общественные праздники деревни весьма разнообразны. Это разнообразие соответствует многогранности народного быта, сложности и многоплановости общественной жизни. Они различаются не только по своему содержанию и назначению, но и по своей общественной значимости, по степени проникновения их в народный быт, по маоштабам и степени воздействия на людей, на ик образ жизни, психологию. Одни праздники опираются на вековые традиции и проходят по установившимся канонам, другие — такие, как например, общесоюзные торжества, хотя и не имеют столь длительной истории, но благодаря своей значимости прочно утвердились в народной жизни и украсили ее. В то же время большая часть празднеств переживает стадию первоначального оформления, становления, еще не успев обрасти необходимой обрядностью, не успев стать общественной привычкой, потребностью. Это относится прежде всего к профессиональным праздникам и праздникам-мероприятиям, которые пока еще устраиваются по почину общественных организаций.

Такие различия в степени внедрения праздников свидетельствуют о подвижности совремейного быта. В наши дпи народный быт стал намного динамичнее, хотя относительный его консерватизм, в сравнении с темпами производственной и политической жизни, остался в силе. Общественный быт, в том числе общественные празднества, составляют наиболее чуткую на внешние и внутренние возбудители, наиболее живую и изменчивую часть пародного быта.

Н. В. Бикбулатов

Из книги «Башкирский аул», Уфа, Башкнигоиздат, 1969

[1] Бэйге называются также всюду у башкир состязания по верховой езде, проводившиеся во время общественных и свадебных праздников.