Свадебные традиции и обряды Башкирии

В Башкирии размышлять и строить планы свадебного торжества родители начинают еще тогда, когда их дети совсем в юном возрасте. По достижении положенного возраста, молодым людям устраивают помолвку сыргатуй. Задолго до назначенного дня праздника родственники и родители начинают скрупулезную и серьезную подготовку. Родные убирают и вычищают дом, приусадебную территорию, шьют национальные костюмы, собирают невесте приданое. Свадебный обряд башкирского народа весьма многоэтапен и включает в себя следующие моменты:

- Одобрение родителей на свадьбу с двух сторон.

- Обсуждение технических моментов свадьбы: подарков, калыма, угощения.

- Религиозное бракосочетание «Никах».

- Старинные традиционные послесвадебные ритуалы.

Сговор родителей о свадьбе детей

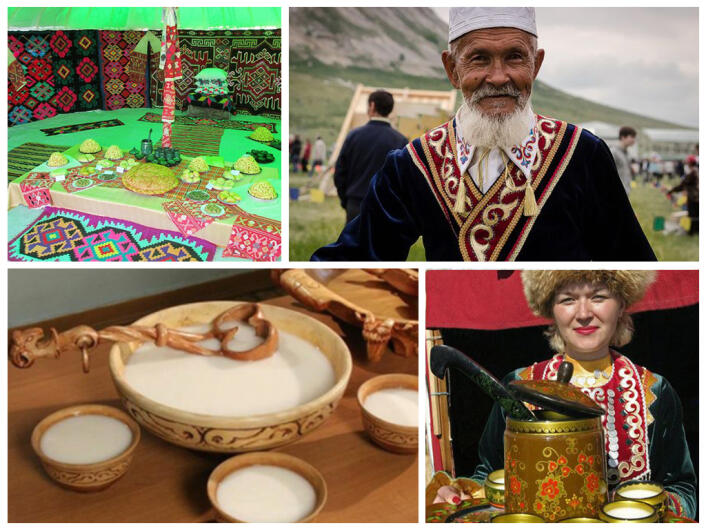

У башкиров главой семьи считается мужчина, отец жениха. По древним обычаям именно он принимал решение о свадьбе, и за ним оставалось последнее слово. Мать и жениха отец спрашивал лишь символически, так как перечить главе дома было не принято. Затем организовывалась встреча с отцом будущей невесты. Если сватовство принималось благосклонно, начинался, пожалуй, самый сложный момент башкирской свадьбы — обсуждение калыма. В знак глубокого уважения к новым родственникам договаривающиеся стороны пили мед и кумыс из одной чаши.

Такой Сговор считается священным, и отказ от свадьбы после него практически невозможен. Если по каким-либо серьезным причинам торжество должно отмениться, калым следует вернуть в полном объеме, а нередко и в повышенном, в качестве компенсации морального ущерба.

Переговоры о калыме

Размеры выкупа на башкирской свадьбе не лимитируются и зависят только от финансового благополучия родителей. Красивая знатная невеста может получить огромный калым в виде поголовья разнообразного скота, транспорта, дорогой посуды, украшений, ковров, изысканных тканей, денег. Весь этот скарб составляет предметы будущей жизни молодых. Исключением могут стать лошади. Одно животное по традиции должно преподносится отцу невесты в качестве благодарности за хорошее воспитание дочери. Вторая лошадь используется как часть свадебного стола, так как конина — исконная башкирская еда. Нельзя оставлять без внимания и мать невесты, как правило, ее одаривают щедрым и красивым подарком: богатой лисьей дохой или шубой.

Родители невесты также должны преподнести молодым дорогие подарки, деньги или скот. Хорошим знаком считается личный презент от жениха невесте. Это может дорогое украшение, национальный халат или сапоги. После приятных хлопот с двухсторонними подношениями даров следует небольшое застолье.

Посещение дома невесты

Перед религиозным бракосочетанием родители невесты принимают у себя семью жениха. По традиции в доме девушки собирались все будущие родственники со стороны жениха. После вручения подарков, начинались обязательные приготовления к башкирской свадьбе. Отец жениха привозил лошадь, которую следовало заколоть и приготовить. Для этого отводился второй день торжества. После знакомства и ночевки родственники всей гурьбой резали животное. Для этого нужно было облачиться в обычную одежду, чтобы не испачкать праздничный наряд. В процессе активно участвовали и женщины, помогали, придирчиво оценивали конину на жирность. Интересной и веселой традицией была шуточная потасовка будущих родичей. Родственникам жениха приходилось в шутку отбиваться от сватов.

Приезд тестя с тещей к отцу жениха

По традиции башкирской свадьбы, через несколько дней после приезда сватов, тесть и теща наносят ответный визит дружбы в дом жениха. При этом гостей размещают раздельно, каждая половина дома должна быть поделена на мужскую и женскую.

Раньше проводился еще один самобытный ритуал. Мать невесты брала в дорогу сундук с таинственным содержимым. После угощения и беседы все гости шли на женскую половину, где требовалось открыть сундук, непременно посторонней женщине. В сундуке оказывались нитки, символические лоскуты ткани, этническая рубаха. Рубашка с поклоном вручалась отцу молодого жениха, нитки передавали старшему поколению женщин. Пожилые бабушки принимали дар с определенными молитвами, чтобы сберечь его в знак долгой супружеской жизни молодых. Лоскуты служили своеобразным предметом для дополнительного сбора денег, так как сваха продавала их гостям, а деньги отдавала молодой семье. Мать невесты вручала девушке мелкую птицу — символ перелета в другое гнездо. Затем все душевно прощались и разъезжались до следующего обряда.

Малая свадьба

Так называемая малая свадьба, то есть строгий религиозный ритуал при участии муллы традиционно проводится в доме невесты. Обычно на таком обряде присутствует все старшее поколение. Приглашенный священник торжественно спрашивает новобрачного о согласии на брак. Получив утвердительный ответ, начинают возноситься мусульманские молитвы. Окончательным этапом обряда должна стать запись о заключенном браке в документе. За свои услуги мулла получает плату в размере одного процента от стоимости калыма. Священная запись дает жениху полное право видеться с новобрачной в ее доме под присмотром пожилых родственниц.

Празднество Туй

Следующий шаг планомерного праздника — праздник Туй, во время которого тесть устраивает грандиозное торжество для новых родичей у себя дома. Праздник может затянуться на несколько дней, во время которых родители невесты накрывают стол богатыми угощениями. В перерывах между застольями устраиваются состязания по национальной борьбе, скачки на лошадях, веселые игры. Если доход родителей невесты более скромный, можно вполне ограничиться праздничной трапезой.

Отъезд невесты в дом своего мужа

Отъезд мужа и жены в свое жилье — не менее интересное событие. Башкирская свадьба богата различными оригинальными традициями и забавами. Например, чтобы не расставаться с любимой подругой, девушки-родственницы, сестры устраивают молодому мужу разнообразные препятствия. Невесту могут спрятать в лесу или привязать ее постель к дереву веревкой. Вокруг девушки разворачиваются настоящие баталии, частенько сопровождающиеся порчей одежды. Но таковы древние традиции, и их уважали.

Трогательным моментом считается всеобщее прощание родственников с юной новобрачной. Женщины с плачем обнимаются с девушкой, которая обходит все дома в деревне. Раньше над головой будущей супруги был растянут платок, который несли подруги. Юная жена одаривала на прощание подружек и родственников полотенцами, платками, бусами. Родственницы давали ей деньги в дорогу и подарки на память.

На башкирской свадьбе с невестой всегда должна быть близкая родственница, которая провожает ее до будущего дома. Там женщина может устроить шуточную продажу невестки свекру и получить денежный выкуп. После обряда молодая жена была обязана встать перед новыми родителями на колени, трижды преодолевая их сопротивление. Затем следовал обмен мелкими подарками с двух сторон.

Следующий день после свадьбы

Если вспомнить самые древние обычаи, то после первой брачной ночи в новом доме, поутру, молодая жена в сопровождении родственников и детей должна была сходить по воду с коромыслом и ведрами. Набрав студеной воды, девушка бросала в воду монетку из серебра, прикрепленную к нитке. Этот обряд является поклонением древнему духу воды. Если кому-то из детей удавалось выловить ценный приз, юная жена могла открывать лик законному супругу.

Что принято одевать молодым в Башкирии на свадьбу

Башкирская свадьба — серьезное и хлопотное мероприятие, которое требует хорошей подготовки. Отдельно стоит описать красочный национальный костюм для торжества. Башкиры любят яркие насыщенные цвета, с вышивкой тамбурным швом. Свадебное платье по своей фактуре достаточно сложное. Пышная юбка украшается атласной тесьмой разных цветов, оборками, причудливыми узорами. Поверх основного наряда набрасывается богато украшенный халат.

Во время башкирской свадьбы происходит еще один увлекательный обряд перевоплощения невесты в жену путем переодевания. Под плач и причитание с невесты снимают свадебный убор и меняют на символический женский. После этого молодая жена может переступить порог дома мужа. Свадебный убор выбирается в виде платка, как в Юго-Восточной Башкирии или в форме колпака, расшитого камнями, серебром, кораллами, бисером.

Важную роль в свадебном одеянии играют цвета. Палитра башкирской свадьбы — это алый, насыщенный синий, ярко-зеленый. Для жениха шьется красный кушак на пояс, образ невесты украшают разноцветным пояском. Раньше башкирская одежда возводилась в культ, ее месяцами расшивали и украшали, и такие элементы гардероба служили хорошими подарками. Молодая невеста перед таинством может подарить суженному рубашку, сшитую и украшенную собственноручно или национальный головной убор.

Свадьба башкир как уникальное явление в научной литературе характеризуется с XVIII в. с историко-этнографической, фольклористической, культурологической точек зрения.

Свадебные обряды разных этнографических групп башкир имели локальные особенности, но объединялись единой структурой. В предсвадебный период проходили переговоры родственников (родителей и доверенных лиц) об условиях предстоящего брака (выбор невесты, сватовство, сговор). Собственно свадьба представляла собой народное гуляние туй и сопровождалась мусульманским обрядом бракосочетания никах. Послесвадебные обряды знаменовали окончательную смену статуса молодых, переезд невесты в дом мужа. Сначала обряды проводились в доме невесты, затем многие из них повторялись у жениха (в южных районах Башкирии иногда через несколько лет).

Продолжительность свадебных обрядов зависела от местных традиций и вида брака. Порой они растягивались на десятилетие и более. Речь идет об обычном для кочевников и практиковавшемся с древнейших времен до конца XIX в. «колыбельном сватовстве», которое могли справлять еще до рождения детей. Две семьи заранее договаривались о том, что в случае рождения у них мальчика и девочки, по достижении определенного возраста они должны будут вступить в брак. Такой сговор был выгоден, как для отдельных семей, так и для башкирских родов в целом, так как, во-первых, обеспечивал постепенную уплату калыма, нередко достигавшего очень больших размеров, во-вторых, на длительное время гарантировал мир и взаимопомощь двух башкирских общин. Как правило, родители заключали такой договор, когда малышам исполнялось 40 дней, после завершения так называемого «опасного периода». Благоприятным знаком считалось рождение девочки и мальчика в один или почти в один день.

М.А. Бурангуловым (НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 215) описан локальный вариант совмещения обрядов наречения имени и обручения под названием бишек туйы («праздник колыбели»). Его проводили в доме девочки при участии родителей с обеих сторон, кроме того приглашались две супружеские пары в качестве посаженных родителей малышей – әхирәтлек атай / әсәй, боронтоҡ инәй / әтәй, друзья, сваты-посредники. Родная мать брала на руки свою дочь и передавала посаженному отцу, аналогично поступал родной отец с сыном. Посаженные отцы подбирали имена младенцам и отдавали посаженным матерям. Те, в свою очередь, с благопожеланиями, называя имена, клали детей рядом в одну колыбель. Присутствующие дарили подарки, среди которых обязательно было одеяло, которым накрывали детей. Мать девочки подносила гостям кумыс или кислый мед. Завершалось торжество пиршеством и песнями в честь «новобрачных».

По материалам Ш.Х. Сюнчелея (НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 200), при обручении мальчика подводили к девочке и заставляли укусить мочку ее уха, либо оба младенца кусали ушки друг друга. Обычай получил название ҡолаҡ тешләтеү (букв. «уши кусать»). А Б.М. Юлуев в 1892 г. описывал свадьбу сережек или продевание серег – сыргатуй (һырға туйы, һырға һабаҡ), которая проводилась по достижении детьми 8–12 лет. Торжество сопровождалось благопожеланиями, угощениями и подарками. Мальчик, укусив девочку за ухо, вдевал ей серьги и дарил шаль, а сам получал вышитый пояс и тюбетейку. С этого времени за невесту начинали вносить калым. Отец девочки давал обязательство не выдавать ее замуж за другого. Нарушение договора грозило солидным откупом (скот, деньги), взаимной враждой родов и имущественными тяжбами. Когда невесте исполнялось 11–12 лет, родителями жениха назначалась свадьба.

При умыкании (ҡыҙ урлау) свадебные обряды, напротив, проводились по сокращенной схеме, что уменьшало расходы. Эта форма заключения брака практиковалась у башкир с давних времен и была особенно частой в тяжелые послевоенные голы XX столетия, в период репрессий. Обычай не осуждался мусульманской моралью, так как брак все равно оформлялся по шариату.

В XIX и XX вв. традиционный свадебный ритуал большей частью умещался в несколько месяцев. При этом, если в деревнях еще в середине прошлого столетия свадебное гуляние (туй) могло растягиваться от одной недели до месяца, то в городе оно, чаще всего, занимало всего один день. То есть, городская башкирская свадьба значительно упростилась, а также, в результате межэтнических взаимодействий, включила в себя множество инокультурных элементов.

Сговор и сватовство. В документах и художественной литературе XIX – начала XX в. приведены примеры, когда молодые у башкир ни разу не видели друг друга до бракосочетания. Подобная ситуация описана Б.М. Юлуевым на примере башкир Орского уезда 4-й Усерганской волости (Юлуев, 1892. С. 222). Однако в основном молодые люди сами делали выбор, знакомясь на Сабантуях или других общественных праздниках, куда съезжалась молодежь из нескольких соседних деревень, а также на посиделках, ярмарках и базарах. Существовал обычай отправлять девушек на выданье в другие аулы к родственникам специально для общения с молодежью. Называлось это ултырма или ултырма барыу. Девушка брала с собой необходимые вещи для рукоделия, её водили на посиделки, игры, сбор ягод, сенокос и т.п. Юноши также высматривали невест в других селениях (ҡыҙ карарға барыу), вызывая недовольство местных парней.

Вопрос о проведении свадьбы обсуждался на большом семейном совете в доме жениха с приглашением всех его женатых братьев и замужних сестер, а также братьев и сестер родителей. Еще до семейного совета начинались переговоры с родней невесты через посредника – димсе – человека, который был в дружественных отношениях с обеими семьями, часто специализировался в этом деле и имел от этого некоторую материальную выгоду. Затем к родителям девушки направлялись сваты – яусы. В XX в. услугами димсе пользовались редко.

В некоторых районах сваты ехали не прямо в дом невесты, а останавливались у родственников, снаряжая к отцу девушки кого-то другого, например, хозяина дома. Такого свата называли «коротким» – ҡыҫҡа яусы, в отличие от приезжих «длинных сватов» – оҙон яусы.

О приезде свата становилось известно всему селению: он шел, опираясь на палку, хотя не хромал и не был стар, в разной обуви, например, сапоге и калоше, с выпушенной правой штаниной и подпоясанный матерчатым кушаком, иногда ехал верхом на лошади, хотя дом был совсем рядом. Зайдя в дом непременно с правой ноги, сваты садились и издалека начинали разговор о цели визита: расспрашивали о здоровье, о видах на урожай, хозяйственных делах, и лишь затем сообщали о главном. Некоторые яусы вплоть до 1990-х гг. использовали типизированные формулы сватовства: «Мы зашли к вам с делом, не стойте с вилами», «Мы пришли к вам со спущенной штаниной» (Пермский край), «Потерял я то, чего не было, помогите мне найти это». В ответ хозяева со словами: «Если то, чего не было у вас, находится у нас, оно найдется» приглашали сватов на почетное место, подавали угощение, и за трапезой начинались переговоры (Сюнчелей. Л. 51, 53). Сват расхваливал жениха и его родителей. Даже если партия была подходящей, соглашаться сразу считалось неприличным, поэтому отец и мать девушки отвечали, что их дочь почти дитя, они еще не собрали приданого, не приготовили одежды, последние годы были неблагоприятными для хозяйства и т.д.

Невеста, а часто и жених, при разговоре не участвовали и о сватовстве узнавали позднее, иногда даже от посторонних людей. Но бывало и так, что мать потихоньку выходила к дочери и спрашивала её мнение о женихе. Нередко яусе приходилось приезжать по 3–4 раза, если девушка не хотела выходить замуж, и родители её поддерживали. А в середине XX в. девушка уже могла открыто заявить отцу, не дававшему согласия на свадьбу, о твердости намерения выйти замуж именно за своего избранника.

Когда договоренность между родителями была достигнута, переходили к обсуждению вопросов о калыме, подарках, расходах с той и другой стороны, о ходе проведения свадьбы. Интересная деталь: в некоторых районах яусы приходил в дом родителей невесты с посохом с раздвоенным верхним концом, с которым не расставался даже во время трапезы. Исследователи наделяют этот атрибут множеством символических смыслов: «защита от злых сил», «рудимент мирового Дерева жизни, символ плодородия» (Султангареева, 2006. С. 108–112). При успешном завершении перговоров яуса ломал одну из веток на посохе. В других случаях о состоявшемся договоре символизировало подаренное родней невесты домотканное, а с 1960-х гг. – фабричное махровое полотенце, перекинутое через шею свата. В Баймакском районе вплоть до сегодняшних дней для такого случая невеста готовила собственноручно вышитое изделие. В Челябинской области в первые десятилетия прошлого столетия в честь сватовства отцу жениха дарили вышитую скатерть или платок. Другие участники события получали полотенца, рубашки, пуховые вязаные перчатки (мужчины), платки, шарфы (женщины) и пр. (Карпухин, 2009. С. 304). В XX в. сватать ездили отец жениха с каким-нибудь родственником, либо его брат с женой, а в северо-восточных районах – жених с матерью. Число сватов, чтобы способствовать созданию новой пары, обычно было четным.

Посещение яусы в ряде районов сопровождалось театрализованными действиями. Девушки и молодые женщины, взяв за узду его лошадь, дразнили и высмеивали свата в песенных куплетах, которые заканчивались вопросом: «За старого ли ты сватаешь, за молодого ли?». Они не отпускали свата, пока тот не произносил имя жениха. В Курганской и Челябинской областях все время, пока сваты находились в доме, к ним обращались через окно или дверь с сатирическими куплетами.

На северо-востоке Башкирии обязательным обрядом считался һыйһен. Его проводили также в Курганской и Челябинской областях спустя 20–30 дней после сговора. Отец жениха приезжал к родителям невесты и привозил живого барана для угощения. Девушка с приездом будущего свекра незаметно удалялась к подругам и родственникам. После отъезда свата молодые жены старших братьев и дядей возвращали сопротивлявшуюся невесту в родной дом. Они переносили девушку на руках или перевозили на санях. Н.В. Бикбулатов и Ф.Ф. Фатыхова делают предположение, что первоначально после обряда һыйһен брак вступал в силу, иначе нельзя объяснить незаметный уход невесты.

В Курганской области, в бассейне р. Инзер и в Южном Приуралье через несколько месяцев после сговора и һыйһен проводили еще обряд ҡоҙалыҡ (ҡоҙа – сват), когда 10–15 молодых и средних лет мужчин-родственников со стороны невесты ехали к родне жениха, где гостили 2–3 дня, угощались мясом и медовухой, ходили в гости к родственникам.

У северо-восточных башкир визит родни невесты к родне жениха получил название мал алырға барыу («поездка для получения скота»). Участвовало 3–5 мужчин-родственников невесты. Они верхом направлялись в гости с гостинцами (бауырһаҡ, сладости) и подарками (головные платки, полотенца, куски ткани). Приезжих разбирали по домам, угощали и одаривали. Затем они возвращались домой, прихватив часть калыма (Бикбулатов, Фатыхова, 1991. С. 26).

В Челябинской области обряд назывался ҡалым. За скотом ездило около 20 человек, включая отца и мать невесты. Для встречи гостей родственники жениха выезжали на дорогу за версту от деревни, где угощали приезжих медовухой, а затем мчались на лошадях до дома, стараясь перегнать друг друга. Те гостили три дня, в разных домах родствеников жениха, угощаясь вином, хмельным медом, мясом и чаем. К вечеру третьего дня жених передавал будущему тестю скот, назначенный за ҡалың, и гостей провожали за деревню с гиком и пением.

В наши дни решение о браке принимают сами молодые и сообщают об этом родителям. Затем в заранее обговоренный сторонами день близкие родственники жениха, приехав в дом девушки, напрямую говорят: «Мы к вам с добрым делом – сватовством!». При этом присутствуют и жених, и невеста. Обговариваются вопросы предстоящей свадьбы.

Подготовка приданого (бирнә, инсе мал) и выплата калыма (ҡалың, ҡалым) была своего рода компенсацией семьям жениха и невесты за понесенные расходы, а отцу и матери девушки за потерю работницы, а также вкладом в формирование общего имущества новой семьи. Приданое оставалось собственностью женщины даже в случае расторжения брака. Оно включало скот, деньги, нередко в большем размере, чем составлял калым, предметы быта. В первой половине и третьей четверти XX столетия в приданое башкирской невесты входило множество предметов, которые позволяли «одеть» ее новый дом: дорожки, войлок, посуду, занавески, перину, две подушки с наволочками, одеяло, полотенца, накидки на комод и пр. Из отреза ткани, подаренного женихом, она шила занавес (шаршау), у курганских башкир верх шаршау изготавливался в лоскутной технике, как и сумка-кошель муҡса.

Приданое невесты включало скот, домашний текстиль и постель, хозяйственные принадлежности. В наши дни традиция собирать приданое сохранилась, в одних районах – заблаговременно (по исполнению дочери 40 дней), в других – накануне торжества, распределив нагрузку между родственниками (Архангельский район, д. Тирякле). Для приданого невесты повсеместно, в том числе и в городах, в последние десятилетия готовится сундук ручной работы. (В 1950-х – 1960-х годах в ряде селений, особенно в центральных и западных районах, эта традиция была прервана, было принято приданое переносить в чемоданах.) Мастера по изготовлению сундуков есть во многих башкирских селениях. Сохранились поверья, что, если по какой-нибудь причине свадьба не состоится, предназначенный для девушки сундук нельзя передать другому человеку, надо готовить новый (Архангельский район, д. Азово). Помимо приданого, в сундук складываются подарки и гостинцы для семейной пары, которая после торжественного заноса сундука в дом жениха получит право его открыть в ходе ритуала һандыҡ асыу (букв. «открывание сундука»). В сундук также складываются вещи для раздачи детям после приезда невестки в дом мужа.

Содержимое калыма в прошлом также составляли различные вещи (одежда, домашний текстиль, хозяйственные предметы и т.д.) и скот. Например, сохранилось такое описание калыма, о котором договорились стороны при колыбельном сватовстве в Бурзянской волости Орского уезда в конце XIX в.: скот (2 лошади, рогатый и мелкий скот, от 5 до 20 голов каждого рода), одежда и обувь (3 рубашки, пара сапог, халат из черной китайки, обшитый по краям подола, фалдов и рукавов красным сукном и галуном), ситцевый занавес, головные уборы (кашмау и платок). Все это пошло в пользу невесты, кроме лошадей, из которых одна досталась отцу девушки, а одна была заколота на свадьбе. Кроме того, матери невесты отец жениха подарил лисью шубу.

Подарок матери невесты назывался у башкир һөт хаҡы, т.е. «плата за молоко». Это могла быть шуба (лисья или овечья) или просто халат. Сам же калым состоял из собственно калыма, туйлыҡ (продукты питания – мед, масло, крупа, мука, сладости) и мәһәр (предусмотренная шариатом сумма или имущество, которые должен выплатить муж для обеспечения жены при разводе по инициативе мужа или в случае его смерти). Иногда родители невесты сами обращались с просьбой к родне жениха в счет калыма помочь деньгами, зерном, скотом, чтобы поправить материальное положение семьи.

Основная доля калыма у башкир-кочевников приходилась на скот. Со временем стала преобладать его денежная часть, что являлось показателем развития товарно-денежных отношений в башкирском обществе. Размер зависел от социального и материального положения сторон и на рубеже XIX и XX в. мог быть от 50 до 1500 руб. Например, за уроженку д. Муртазино Стерлитамакского уезда Хабибу Ишкинину, просватанную башкиром д. Бабаларово Оренбургского уезда, был установлен калым в 600 руб. И сегодня башкирские семьи хотя бы символически выплачивают денежную часть калыма. Интересно, что за девушку с высшим образованием плата вдвое выше и, например, в Белорецком районе РБ составляет 10 тыс. руб. Для совершения бракосочетания раньше было достаточно внести определенную часть калыма, оговоренную при сватовстве и необходимую для проведения свадьбы, но до уплаты всего калыма молодая жена оставалась в доме своего отца. По обоюдному согласию сторон бывали и исключения, когда муж забирал жену, внеся половину положенного.

В период между сватовством и свадьбой невеста занималась подготовкой подарков для будущих родственников. Вышивала намаҙлыҡи (молельные коврики), скатерти для женщин и полотенца – для мужчин, вязала из шерсти носки, перчатки, шарфы. Особое внимание уделялось дарам для жениха. Так, на северо-востоке Башкирии невеста дарила жениху вышитую или с браным узором рубашку, узорные домотканые штаны, расшитую канителью тюбетейку, перчатки рельефной узорной вязки, а отцу жениха – рубаху и штаны. А в Курганской области практически до наших дней невеста преподносила жениху кушак и белую вышитую рубашку, которые надевались с черными брюками и тюбетейкой на второй день свадьбы. Невеста также наряжалась в традиционную народную одежду: платье, камзол, головное покрывало ҡушьяулыҡ с вышивкой и атласными лентами, украшениями из серебра и кораллов. В 1950-е гг. в большинстве районов девушки шили на свадьбу новое платье современного покроя, часто зеленого или синего цвета, из отреза, подаренного женихом. Голову повязывали фабричным платком. А с 1970-х гг. у большинства башкир свадебная одежда уже ничем не отличалась от таковой у других народов.

Бракосочетание (никах) – форма юридического оформления брака по шариату. На рубеже XIX и XX вв. его могли проводить как до свадьбы, так и в первый день пира, и значительно позже (Бикбулатов, Фатыхова, 1991.С. 27), в наши дни – строго до свадьбы. По традиции считается, что совместная жизнь пары без никах невозможна. Предпочтительным днем для обряда считается пятница, в зауральских районах – в первых числах лунного календаря, при возрастающей луне. На никах принято приглашать пожилых родственников (родителей, бабушек, дедушек), старшего брата и дядю невесты, замужнюю сестру с зятем и других. Раньше мулла спрашивал отца невесты: «Отдал ли ты по доброй воле свою дочь?» (называлось имя). Тот отвечал: «Отдал». Если присутствовал жених, спрашивали его желание взять указанную девушку. К невесте, которая находилась за печью, в другой комнате, или пряталась где-то на улице вместе с подругами, направлялись свидетели, обычно братья или дяди, чтобы осведомиться о ее согласии, чаще они лишь делали вид, что идут к невесте и неизменно возвращались с ответом: «Сказала, что согласна идти за того, за кого выдает отец». Мулла спрашивал: «Взял ли ты в законные жены своему сыну дочь (такого-то, имя такое-то)». Тот отвечал: «Да, взял». Свидетели каждый раз подтверждали: «Да, он взял». Мулла справлялся о сумме мәһәр и читал молитву, благословляющую брак. Если жених и невеста были совершеннолетними, мулла в своей тетради делал запись о заключенном браке. В других случаях обряд письменно не фиксировался и назывался ижап-ҡабул (название молитвы при помолвке) или бата (Баймакский, Зилаирский и другие юго-восточные районы). Ижап-ҡабул (бата) мог совершить не обязательно мулла, это мог сделать любой человек, знающий формулу бракосочетания.

Угощение на никах состояло из мясного супа (бишбармаҡ) и чая со сладостями; на стол ставились также гостинцы сватов – мясо, кумыс, чай, печенье. Количество гостей в среднем составляло 20 человек, но могло достигать и четырех десятков. Наиболее почетные пожилые гости сидели на нарах, остальные – за столом, порой образовывая по три-четыре круга. Еще в 1960-х гг. ни жених, ни невеста не участвовали в трапезе по случаю никах. Более того, старшие женщины контролировали, чтобы в то время, когда идет торжество, они не находились рядом друг с другом. В ряде районов право на уединение они получали лишь после народного гуляния туй и переезда молодой в дом жениха (Куюргазинский район), в Челябинской области – после никах, поисков спрятавшеся невесты и выкупа брачного ложа.

В настоящее время никах проводят, как и раньше, в доме невесты и все чаще в мечети, где молодым выдается документ о заключении брака. Жених в тюбетейке и невеста в мусульманском платье и платке, приобретенных в специализированных отделах торговых комплексов, в присутствии свидетелей (шаһит) – родителей, родственников, друзей, знакомых – становятся перед Аллахом мужем и женой, выслушивают наставления священнослужителя, принимают поздравления родных и близких. Допускается присутствие на никах, кроме молодых, лишь двух-трех свидетелей (минимальное количество, разрешенное по шариату – двое мужчин, либо один мужчина и две женщины).

В прошлом мулла за проведение обряда никах получал вознаграждение в размере одного процента стоимости калыма, либо подарки, например, рубашку. В Челябинской области мулла забирал себе платок, которым прикрывали чашку воды с разведенным сахаром. Такой заговоренной водой мулла опрыскивал всех присутствующих, ее пили, смачивали глаза. Жених в качестве мәһәр давал деньги, дарил невесте одежду. Сегодня мәһәр составляют, как правило, золотые украшения, которые в ряде мест кладут на поднос. В одном из постановочных вариантов национальной свадьбы были подарены традиционная одежда (елән), головной убор (ҡашмау), нагрудное и другие украшения (Фатима Янбаева). Гости обычно одаривают молодых и говорят благопожелания, вообще подарки получают все участники торжества. Принято дарить парное количество подарков одному человеку («чтобы жить в паре»), например, мужчинам – рубашку и носовой платок, женщинам – дорогой платок с кистями и полотенце, либо домашний халат и платок.

Приезд жениха к невесте. С момента проведения обряда бракосочетания в большинстве случаев жених мог посещать свою невесту в доме ее отца на правах мужа. По материалам М.А. Бурангулова, жених появлялся у молодой жены три месяца спустя после никах. По народным представлениям, если жених приехал раньше, он не будет иметь власти над ней, а если позднее – не любит ее. По исследованиям Н.В. Бикбулатова, в конце XIX в. в большей части Башкирии жених был у невесты сразу после или в непоседственно в день никах. Иногда проведение никах, приезд жениха и начало свадьбы совпадали.

Первый раз жених приезжал к невесте вместе с дружкой (молодым неженатым родственником или другом) верхом на лошади, в телеге или санях. Они останавливались у яусы, родственников или знакомых. А невеста, узнав о приезде парня, покидала родительский дом и пряталась у близкой подруги. Родители девушки приглашали женщину (жену старшего брата или дяди – еңгә), которая должна была устроить встречу жениха с невестой. Сначала она приводила жениха и дружку в свой дом или дом невесты, если там была другая комната или изба. Он оставался там ждать, а еңгә вместе с молодыми невестками и дружкой жениха шла на поиски невесты. Место ее нахождения определить было сложно, это могли быть различные хозяйственные постройки (подвал, чердак, сарай, гумно), лес или поле. Дружка от имени жениха подкупал других женщин села подарками, заигрывал с ними, убеждал, делал все, чтобы скорее найти и привести невесту, потому что искать долго и не находить считалось позором. В ряде районов жених также участвовал в поисках (Абзелиловский, Баймакский, Хайбуллинский, Зианчуринский). Женщины водили жениха и дружку по дворам, при этом упрекали, что они приехали «голые», привезли мало подарков, грозили спустить штаны у дружки. Случалось, что для обнаружения невесты порой требовалось два-три дня.

Обнаруженная невеста должна была убегать от жениха, а тот, настигнув, около десяти сажен нес её на руках или поручал сделать это одной из крепких женщин. Невесту шумной толпой вели в дом, где должна была состояться первая брачная ночь молодых (обычно в избе старшего женатого брата), под руки. Дверь перед женихом не открывали до тех пор, пока дружка не одаривал женщин деньгами или платками. Назывался этот обычай «дверная ручка» (ишек быуыу, ишек бауы). Поперек входной двери две женщины натягивали кусок ситца, а молодой муж, входя в дом, в ряде случаев вместе с женой, должен был ногами разорвать ткань пополам (для чего заранее делали надрезы), и тем самым показать зрелость и силу. Затем две женщины подводили молодую к мужу со словами: «Вот связанная с тобой волосами на всю жизнь пара, держи крепко, не расставайся».

Опекавшая молодых еңгә накрывала на стол и раздавала полученные от жениха или дружки подарки: женщинам, помогавшим в поисках невесты, –головные платки, подругам невесты – лоскутки ткани, мыло, серебряные монеты. После трапезы она уходила последней, и с благопожеланиями запирала дверь снаружи. В постели под войлоком она оставляла шерсть или кусочек бараньей шкуры, иногда – тряпичную куклу (символы плодородия). Существовал обычай, по которому невеста должна была развязать красный кушак жениха, завязанный сложным узлом дедушкой или родным братом жениха, чтобы показать свою сноровку, и снять сапоги мужа, демонстрируя покорность и послушание.

Рано утром еңгә отправляла молодых в баню. Затем она (в некоторых селениях с несколькими женщинами) проверяла постель. Иногда простыня со свидетельством невинности невесты вывешивалась на дерево или забор. После бани еңгә угощала молодую пару чаем с блинами, на стол также подавались масло, мед, печенье, бауырһаҡ, холодное мясо. В случае неверности жены молодой муж возвращал хозяйке блин, проткнув его ножом, рвал ножом занавес, либо за руку подводил жену со словами «Она не моя» и уезжал. Еңгә предпринимала меры, чтобы, не разглашая тайны, уладить конфликт. Хотя подобные случаи были крайне редки.

Как правило, чтобы отблагодарить еңгә, жених оставлял серебряные монеты в разных местах: под подушкой, на столе, в бане – на лавке или подоконнике, мог также привязать их концу полотенца. Некоторые монетки прятались, например, в щелях между бревнами, и предназначались духу бани.

В то же утро, либо погостив несколько дней, жених уезжал. Периодически, обычно по четвергам и пятницам, он навещал молодую жену. Этот обычай назывался кейәүләп йөрөү («ходить в женихах»), продолжительность его зависела от выплаты калыма, а когда калым стал носить формальный характер – от готовности к свадебному торжеству туй. Встречи чаще происходили в доме старшей снохи. Отцу невесты и другим ее родственникам молодой человек вначале старался не показываться, хотя те знали о его регулярных визитах. И только после преподнесения должных подарков он мог обращаться к ним как к родственникам – әбей, ҡәйнәм (матери), бабай, ҡайным (отцу). К началу XX в. период кейәүләп йөрөү не превышал полугода, в Челябинской и Курганской областях жених сразу увозил невесту.

Сегодня специальных обрядов, сязанных с приездом молодого мужа к жене, уже не существует, хотя баню для молодых все равно топят, правда, теперь на следующее утро после никаха. Как и раньше, в этот день невеста раздает девочкам украшения для волос, бижутерию, платки, мальчикам – складные ножички.

В современной башкирской свадьбе также существует ритуал прятания невесты, но уже в родном доме или в доме еңгә. Невесту могут «украсть» после никаха, перед первой брачной ночью или поездкой в ЗАГС, а также в любой момент свадебного туя, а возвращают жениху только после выкупа. В обязаности свидетелей входит охрана места за столом, где сидят молодожены, от ряженых, которые, заняв это место, не освободят его без вознаграждения (Куюргазинский район).

Свадьба (туй, ҙур туй) – основное торжество в свадебной обрядности башкир – проводили в доме (ауле) родителей невесты, но в расходах участвовала, прежде всего, сторона жениха. Туй устраивался после выплаты части калыма, скота и продуктов для свадебного застолья и части мәһәр. В противном случае прием молодого с его родней в доме тестя ограничивался скромным угощением. В наши дни, когда калыма нет, либо он носит символический характер, время туя назначается по договоренности сторон после никаха.

В середине XIX в. в южных и юго-восточных районах Башкирии на туй ездили в основном мужчины, как правило, верхом на лошадях, и лишь одна или две супружеские пары (родители жениха, близкие и почитаемые родственники) отправлялись к месту торжества на санях. В северо-восточных районах (Белокатайский), напротив, на свадьбу сына ездила только мать, отец же оставался дома. В конце XIX – начале XX в. гуляли уже парами, богатство свадьбы оценивалось по количеству дуг или подвод с гостями, у зажиточных семей их могло насчитываться 8-12 и более, у менее состоятельных – 5-7. Бедные семьи ограничивалось приглашением лишь ближайших родственников. В Куюргазинском районе было принято, чтобы родственников невесты присутствовало на гуляниях на одну пару больше, но в большинстве районов приглашали равное количество гостей с обеих сторон. Традиция отправляться на свадебный пир на повозках, разукрашенных красными лентами, узорными полотенцами и платками и с колокольчиками на дугах, в настоящее время сохраняется только у курганских башкир. В остальных случаях пользуются современным транспортом. Количество же гостей на свадьбе может достигать более ста человек.

В первой половине XX в. в скотоводческих районах Башкирии туй предварял особый обряд ҡот сабыу («догонять кот»), или ҡот алыу, ҡот алып ҡасыу («брать кот»). Понятие кот означало благополучие, счастье семьи и рода, оно символически воплощалось в красных лентах, платке, куске такни, которые привязывались к руке выше локтя (Зилаирский район) или к дуге подводы родственников невесты, встречающих сватов (Белорецкий район). В Баймакском районе встречающие привязывали к дуге около 2 м ситца. Задача гостей была сорвать ҡот, а тот из сватов, который обгонял всех участников обряда во время устраивавшихся тут же состязаний, получал на свадебной трапезе специальный приз.

В Ишимбайском районе родственники невесты поджидали свадебный поезд жениха, заранее перегородив дорогу, требовался выкуп за проезд, после чего выпивалась общая чаша медовухи с серебряной монетой на дне. Монета доставалась тому, кто допивал до конца. Этот обряд назывался килен аяғы эсеү (букв. «испитие в честь ноги невестки») и повторялся при проводах молодой в дом жениха. В настоящее время путь новым родственникам перегораживают веревкой, либо ставят поперек дороги лошадей и машины, а выкупом служит бутылка водки. Угостившихся сватов с песнями и шутками везут дальше, у ворот дома, также с песнями под гармошку, их уже поджидают остальные родственники. Подобно русскому обычаю рассыпаются конфеты и мелкие монетки, а в южных и северо-восточных (Мечетлинский) районах Башкирии по случаю приезда гостей на туй и переезда невесты принято стрелять в воздух из ружей.

После легкой трапезы хозяин дома распределял гостей по домам, учитывая их возраст и степень родства, у себя оставлял главного свата – отца жениха с женой. Сейчас приезжих гостей после приветствия у усадьбы родителей невесты обычно ведут в дом одного из родственников, чтобы они поели и немного отдохнули с дороги, затем, после возвращения молодых с официальной церемонии регистрации брака и сбора всех приглашенных начинается застолье. Раньше оно называлось туй алыу и предварялось символическим омовением рук: один из молодых хозяев подходил к самому старшему гостю с рукомойником, наполненным теплой водой, другой держал до блеска начищенный медный таз, третий – преподносил полотенце. После почетного гостя, группа обходила таким образом всех остальных участников. Сегодня этот обычай сохраняется лишь в ряде мест и главным образом перед трапезой во время религиозной церемонии брака Ҡөрьән ашы.

При рассаживании гостей учитывали степень родственной близости с женихом, общественное положение и ученость, дальность дороги, которую преодолел приглашенный. Самое почетное место занимал главный сват (отец жениха или дед), на северо-востоке Башкирии – мать жениха, сегодня это место отводится молодым, которые раньше вообще не участвовали в трапезе, и их родителям. В наши дни за гостями ухаживает родня невесты, за исключением самых старших. Гости поочередно (парами, семьями) поздравляют молодых стихами и песнями, вручают подарки, в том числе на деревенских свадьбах – скот.

Раньше в структуру свадьбы был включен обряд күрнис, күрнеш, күренес (подарок невесты или жениха, преподносимый при первом знакомстве с новыми родственниками), күренеш таратыу / биреү (раздача этих подарков), когда мать невесты раздавала гостям подарки, привезенные сватами, мужчинам – рубахи и полотенца, женщинам – платья, платки, тастарыили куски ткани. Всем присутствующим демонстрировались подарки зятя и его родителей отцу и матери девушки, а также во всеуслышание объявлялось, чем, в свою очередь, одаривает зятя отец невесты. В Зауралье это традиционно была верховая лошадь в полном убранстве: в богатой сбруе, с дорогим седлом, подхвостником и нагрудником, накрытая узорным чепраком. Встречные подарки делались обычно в последний день свадебных торжеств, а чаще – во время ответного визита к родне жениха.

Башкирский свадебный стол всегда отличался обилием и разнообразием, даже в послевоенные голодные годы свадебное торжество было местом, где вкусной еды было вдоволь. Обычно в большом котле готовится наваристый суп, отдельно подается крупными кусками мясо разных сортов с отварным картофелем, на десерт – бауырһаҡ или сак-сак, мед, пироги и другие сладости. В некоторых районах по традиции чай выносят в больших самоварах, угощают сушеной клубникой и консервированной в масле вишней, у курганских башкир особое место занимала фруктовая и ягодная пастила с медом – символ богатства невесты. В последние десятилетия на башкирском свадебном столе наряду с традиционными блюдами твердо укрепились позаимствованные у других народов блюда и общепринятые напитки. Свадебными напитками у башкир издревле считались кумыс и буза, которые вновь стали популярными в последнее время.

Сакральный смысл придавался угощению новобрачных, когда угощающий, держа чашу на ладони, прежде чем передать ее жениху и невесте, под всеобщие возгласы особенным образом трижды поворачивал ее, делая ловкое движение кистью и поднимая локоть: өс уратып кәсә биреү («три раза повернув, дать чашу»). Вообще подача напитка отдельным гостям сопровождалась посвященными им обрядовыми песнями, а в чашу опускалась предназначенные им монеты. Это называлось йырлап кәсә биреү («подача чаши с песней»). Ритуал сохраняется и в современной свадьбе, только вместо монет используют бумажные денежные купюры.

Традиционная башкирская свадьба длилась, как правило, от трех дней до недели, хотя в ряде случаев торжества могли затягиваться и на более длительный срок, едва не до месяца. В течение этого времени свадебные гости ходили из дома в дом, от одного застолья к другому (иногда до пяти-шести в день). Некоторые хозяева объединялись и сообща принимали гостей у одного из них, но при этом объявляли, кто какие угощения принес. Коренной сват за время свадебных торжеств накрывал стол в своем доме целых три раза: на первый предсвадебный ужин (туй алыу, тәүге аш), собственно свадебное пиршество (туй ашы, туйлыҡ) и прощальный обед (хуш ашы).

На второй день свадьбы проводились обряды, связанные с раздачей подарков со стороны жениха и для обозначения которых бытовало несколько локальных терминов: курнис (Челябинское и Курганское Зауралье), күрнеш сәйе (восточная Башкирия, бассейн р. Демы), йыуаса (Гафурийский район; название обряда совпадает с названием обрядового печенья). В этих обрядах принимали участие исключительно женщины.

Существовала определенная последовательность действий участников ритуала. Родственницы жениха вносили в дом сундук с подарками, мешки со съестным, кадушки с медом и напитками. Накинутую сверху вышитую салфетку снимала и забирала себе старшая сестра или тетя невесты, обещая ответный подарок, например, ягненка, козу, гуся или что-либо из одежды. Затем мать жениха передавала младшей сестре или племяннице невесты обвязанный шелковой лентой ключ от сундука, и та вынимала мешок или сумку с гостинцами и подарками. Лента, при этом, доставалась девушке (там же. С. 47). Одна из женщин со стороны невесты пускалась танцевать по кругу, то перекладывая сумку (мешок) из одной руки в другую, то закидывая за спину, то подбегая к сватам и легонько ударяя их. При этом она распевала шуточные куплеты о жадности гостей, о том, что от гостинцев першит в горле, они несъедобны, их мало и т.д. Чтобы задобрить недовольную родственницу, ей под ноги кидали монеты. В завершение танца со словами «Где моя доля?» танцевавшая доставала из сумки свой подарок, после чего все угощались сладостями. Следует отметить, что подобное действие разыгрывалось и в доме жениха, где недовольство гостинцами приезжих гостей выражала уже его родня (Нагаева, 1978. С. 65–67). На самом дне мешка или сундука находились платье или отрез ткани, которое вынимала мать невесты и передавала одной из своих ближайших замужних родственниц. Принимая подарок, та объявляла, чем, в свою очередь, одарит молодую семью. В настоящее время традиция сохраняется в редуцированном виде, как один из элементов застолья. Также торжественно вносится сундук с подарками, открывший его родственник, кладет деньги и забирает себе самый верхний. Иногда право открыть сундук получает победитель «аукциона».

После раздачи подарков устраивался обряд килен һөйөу («любить / ласкать / ласково похлопывать по спине невестку»), символизировавший включение молодой в круг женщин ее новой семьи. Невестку сажали посередине комнаты и присутствовавшие родственницы, похлопывали ее по плечам, отрывали от своих нагрудников и вручали ей серебряные монеты или набрасывали на голову платки. Описанный обряд был зафиксирован в южных и юго-восточных районах Башкирии. В ряде селений до сих пор совершается ритуал одаривания невесты платками (Зилаирский, Абзелиловский районы).

Кроме того, в в башкирский свадебный комплекс входило множество ритуалов карнавального, инверсивного характера. Например, А М. Баишев применительно к ХIХ в. описывал следующую ситуацию: «сватья собирают «сабу», т.е. ходят по всей деревне, словно побираясь, причем жертвуют им: кто щепотку чаю, кто кусок сахару, кто мяса, кто бочонок кумысу и т.д. Собравши все это, идут в одну из свободных изб и там принимаются этим подаянием угощать самих же хозяев, а именно: ставят пред ними кадки (тәпән) огромнейших размеров, вмещающий в себе почитай по пяти ведер кумыса, около них садятся кумысочерпии, которые наливают кумыс в деревянные чашки сәүәтә, а гости подносят друг другу. Для того, чтобы придать собранию более оживления, просят артистов играть в дудку (ҡурай), а других приглашают плясать под нее <…>. Это веселье продолжается почти до самого утра» (Баишев, 1895. С. 34). Согласно исследованиям Р.А. Султангареевой, этот обряд, называемый һаба йыйыу (һаба – посуда для кумыса, йыйыу – собирать), проводили после заката солнца, то есть в переходное время, считавшееся благоприятным для контакта с духами предков. Мужчины, одевшись в вывернутые наизнанку шубы, а женщины – в мужские костюмы, намазав лица сажей, ходили по домам и собирали продукты, при этом они несли в руках сосуды для кумыса и имитировали процесс взбивания кобыльего молока. Все завершалось коллективной трапезой с шумными играми и плясками.

Различными смеховыми элементами и шуточными сценками сопровождался и процесс приготовления пищи для свадебной трапезы. Так, для проведения торжества башкиры обязательно резали домашний скот туйлыҡ. Богатые семьи могли выделить для туйлыҡ до трех лошадей, семьи победнее ограничивались одной лошадью, телкой или бараном. Освежевав тушу, приезжих гостей приглашали оценить, жирна ли она? Те, заранее ожидая подвоха, снимали нарядные одежды и отправлялись посмотреть мясо, но на них тут же с шумом и криками набрасывались свахи, вооруженные грязными кишками животного. Шуточная потасовка могла перерасти и в более серьезную драку (Юлуев, 1892. С. 218). Кроме того, хозяева и гости могли поменяться ролями, и приезжие сваты, надев фартуки и подпоясавшись кушаками или полотенцами, рубили дрова, разделывали мясо. За водой они шли к источнику, где разыгрывалась веселая сцена һыу һатыу («продажи воды»): местные девушки и молодые женщины становились выше по течению и мутили воду до тех пор, пока сваты не одарят их деньгами или подарками.

В Зауралье уже при разделывании туши производилось распределение самых лакомых кусочков, наиболее аппетитные из них откладывались для жениха, филейную часть с костью получал и муж старшей сестры его будущей тещи, и, наконец, по три последних ребра с обеих сторон туши шли на призы участникам состязаний, устраиваемых на богатых свадьбах. То есть, пока мясо варилось в котлах, на улице разворачивались скачки, соревнования по национальной борьбе куреш, стрельбе из лука, бегу наперегонки с участием жителей со всей округи и из соседних аулов. Победителям помимо кусков мяса доставались и подарки, собранные накануне среди родственников. Получив приз, те вручали его наиболее почитаемому человеку в своей среде, который взамен выдавал вознаграждение батыру деньгами.

Из мяса готовился бишбармаҡ. Участников трапезы рассаживали группами: отдельно женщин и мужчин, пожилых и молодых, близких родственников и односельчан. К концу застолья молодые люди могли заявить отцу невесты: «Сват, свадебного угощения оказалось мало, пришло много народу. Не добавишь ли своего коня?». Гость должен был откупиться приличной суммой денег, на которую молодежь покупала водку и веселилась отдельно от взрослых. Скупых же сватов действительно наказывали, уводя коня. Хотя были и такие случаи, когда родители девушки специально приезжали на паре лошадей, представляя местной молодежи возможность «украсть» пристяжную.

В последний день свадьбы устраивался прощальный обед – хуш ашы, на котором гостям давали понять, что пора разъезжаться по домам. По материалам Н.В. Бикбулатова и Ф.Ф. Фатыховой, в центральной Башкирии на стол ставили пшенную кашу – тәрткәс бутҡа («каша намека»), как бы намекая, что больше ничего не осталось, все съедено. На юго-востоке угощение было обильным, но во время трапезы появлялся ряженый в вывернутой шубе и слегка стукал свата кнутом по спине, заявляя, что гостям пора домой, тот в ответ откупался, привязав к кнуту деньги и раздав сватьям по платку. Этот обычай назывался сыбыртҡы ашы («обед кнута»). Он до сих пор сохраняется в Баймакском районе, мужчина с кнутом, свитом из двух полотенец, одетый клоуном, чертом, бабой ягой или женщина в мужском национальном костюме – обязательные персонажи местной свадьбы. В Пермском крае раньше инсценировали выдворение сватов, их «насильно» сажали в запряженные повозки, те, в свою очередь, прятались, заставляя себя искать. По исследованиям Л.И.Нагаевой, в южных районах (Бурзянский, Абзелиловский, Баймакский) один или несколько родственников, надев «медвежьи» шубы (шубы так назывались независимо от вида меха) и вывернутые наизнанку тулупы, плясали, размахивая плетками и ударяя ими по деревянным предметам, иногда и по гостям, и приговаривали: «Лошади запряжены! Пора и пошевеливаться!». Как отголосок этого ритуала можно рассматривать проводы родителей жениха из дома невесты в знак окончания свадьбы, имитирующие выдворение кнутом.

На другой день, после отъезда большинства сватов, хозяева собирали молодежь и угощали специально оставленными для этого случая кусками мяса и потрохами. Гости одаривали и кормили невесту: положив в ложку с мясом монеты и мелкие украшения, совали её в рот молодой.

Нередко жених после свадьбы несколько дней гостил в доме девушки. К его приезду стелили постель, на которую укладывалось столько перин, сколько ночей он должен был здесь провести. После каждой ночи одну из перин убирали (Пермский край, Челябинская область, Караидельский, Аургазинский районы РБ). Это называлось шаршауға керетеү («заходить зашаршау») или тушәккә һикертеү («запрыгнуть на перину»). В других случаях брачное ложе для молодых устраивалось во время свадьбы в доме невесты. Вход за занавес-щаршау, где она сидела, охраняли две ее родственницы, от которых жених должен был откупиться дорогими подарками. После чего друзья жениха раскачивали и забрасывали его зазанавес. В таких случаях свадебный пир начинался после выхода молодых (Черных, 2007). Обычай выкупать место для новобрачных за шаршау бытовал и в других районах Башкирии.

Проводы невесты. В северо-восточных, центральных районах Башкирии, на севере Башкирского Зауралья, в Курганской и Челябинской областях последний день туй совпадал с переездом молодой жены к мужу, поэтому проводились ритуалы проводов невесты (ҡыҙ оҙатыу). В южной и в значительной мере юго-западной Башкирии туй и проводы невесты проходили в разное время, иногда они были удалены друг от друга во времени до двух и более лет. Н.В. Бикбулатов делает предположение, что слияние двух этапов свадебной обрядности произошло не раньше второй половины XIX в.

Переезд невесты в дом жениха до начала XIX в. предварялся обрядом смены девичьего головного убора таҡыяға болашыу (талашыу) – «спор (схватка) за такию» или таҡыя алыу («взятие такии»). После никаха и встречи с женихом замужние родственницы давали девушке наставления на будущую жизнь и сообща делали головной убор замужней женщины – ҡашмау. Затем разыгрывался своебразный спектакль – словесная перепалка между женщинами и подружками невесты. Первые призывали отдать девичью такию, вторые – отказывались и гнали старших прочь. В конце концов женщины силой забирали девичий венец. Свекровь или старшая сноха надевали ҡашмау на невесту и старшая сноха опоясывала её, трижды обойдя вокруг молодой по движению солнца и произнося заговоры от злых духов.

Смену социального статуса девушки символизировало и изменение прически, когда вместо одной косы заплетались две. Это могли сделать только близкие родственницы или местная повитуха, процедура сопровождалась благопожеланиями и обережными действиями. Подруги дарили невесте накосники и подвески (украшения-обереги).

По сообщению И.Г. Георги, при прощании с родным домом невеста обнимала кумысный мешок, благодарила, что столь долго ее питал, и крепила к нему небольшой подарок. Аналогичный обычай сохраняется у некоторых групп башкир до сегодняшних дней. Так, в Курганской области молодая, уезжая к мужу привязывает к балке на стене шнурок или нитку со словами: «Ниточку, которую я привязала, не отвязывайте, пока не сгниет; еду я не в гости, не ждите меня, не вернусь».

Подруга молодой и другие родственницы, демонстрируя нежелание расставаться с ней, чинили различные символические препятствия. Например, выносили приготовленную на приданое постель в лес и, замотав и перевязав веревкой, концы которой прятали под корни дерева, усаживали сверху невесту. В шуточной борьбе за девушку побеждала сторона жениха, отделавшись потерями в виде порванной одежды. После того, как родственницам будущего мужа удавалось распутать и развязать веревку, молодая считалась принадлежащей его семье. Жених выкупал веревку и компенсировал участникам потасовки ущерб за испорченную одежду.

Обряд прощания невесты с родным домом и исполнявшиеся во время него плачи носили общее название сеңләү. На юге Башкирии для проведения обряда отводился отдельный дом, куда собирались подруги девушки. Взявшись за руки, они вели хоровод против движения солнца и пели прощальные куплеты һамаҡ. В центре круга находилась невеста, обходя круг, она обнимала одну из подружек, покружившись с ней в середине хоровода, переходила к следующей, и таким образом прощалась с каждой из присутствующих. Завидев приближение женщин со стороны жениха, подруги окружали невесту, и все разом обнимали ее. Подошедшие снохи накрывали группу девушек яркой шалью с кистями (ҡушъяулыҡ), и те начинали громко причитать и плакать. Затем девушки, подняв шаль высоко над головой невесты, вели ее к свадебному поезду.

Обряд сеңляу бытовал во множестве локальных вариантов. Например, у башкир, расселяющихся на территории современной Челябинской области, сеңляу устраивался сразу после прощального обеда во дворе родительского дома невесты. Девушка в специальном головном уборе ҡушьяулыҡ с нашитым на него и закрывающем лицо куском белой ткани, плача и причитая, обходила всех родственников, одаривая каждого прощальным подарком. С двух сторон ее поддерживали подруги, они же несли дары, направляли ее движения и подсказывали имена присутствующих. Тем самым подчеркивались символические невидение и недееспособность невесты, маркирующие ее переходный статус. Родственники, принимая дары, обещали принести молодым домашнюю птицу с приплодом и откупались серебряными монетами, которые впоследствии нашивались на невестин платок. В прощальных невестиных плачах пелось об обреченности девушки, звучали упреки в адрес отца, продававшего дочь чужим людям подобно скоту, и обида на старшую сноху, которая в башкирской свадьбе играла роль помощницы жениха. Элементы описанной традиции, например, прощальное одаривание девушки или исполнение песен, осуждающих женихову родню, – фрагментарно сохраняются в различных башкирских селах до сих пор.

Даже после выезда из деревни в сопровождении подруг девушка продолжала демонстрировать свое нежелание покидать отчий дом, она пыталась сбросить с себя свадебный головной убор, стянуть верхнюю одежду, сползала на землю с коня, если ехала верхом, или выпрыгивала с телеги. Ее вновь одевали и возвращали на место. Так продолжалось, пока свадебный поезд не отъезжал довольно далеко, и деревни уже не было видно, тогда подруги возвращались обратно, а молодая продолжала путь уже спокойно. Кстати, в восточных районах Башкирии вплоть до начала XX в. невеста уезжала верхом на лошади, украшенной цветными лентами, серебряными накладками и резьбой на передних луках седла. Под седло клали цветной потник, сверху – красный чепрак с аппликациями и вышивкой.

Определенное место в обрядах сеңляу отводилось мулле, который совершал молитву и, как бы подводя итог, оповещал гостей о свершившемся бракосочетании и отъезде невесты. В целом, сеңляу, являясь переходным свадебным ритуалом, содержал в себе элементы как охранительной, так и продуцирующей магии. Так, во избежание утратыҡот, то есть некой жизненной силы из дома невесты, которая могла покинуть его вместе с отъезжающими новыми родственниками, те при выезде из ворот должны были бросать вслед своему поезду серебряные и медные монеты, сладости, нитки и т.д. Обряд назывался ҡот биреү / ҡот таратыү – отдавание / раздавание ҡот. Сегодня этот элемент несколько поменял смысловое наполнение и направлен, скорее, на пожелание благополучия молодым, чем на защиту покидаемого дома. Новобрачных осыпают конфетами, орехами, монетами, а также, по русскому обычаю, хмелем, на «сладкую и богатую жизнь». Различные предохранительные меры предпринимались и в отношении невесты. До сих пор на башкирской свадьбе можно увидеть, как перед отправлением в дом мужа молодая жена, усевшись на сундук с приданым, разбрасывает гостям монеты, а затем садится в телегу или машину и уезжает, не оглядываясь, чтобы не пришлось вернуться домой, и замужество оказалось удачным. Чтобы дочь не жила в нищете, родители какое-то время после ее отъезда не подметают пол в доме.

Порядок и время отъезда приезжих сватов и молодой пары также имели локальные различия. В Пермском крае на первой телеге ехали молодые, на второй – друзья жениха везли сундук с приданым, затем следовали родители жениха и другие гости (Черных, 2007). В Челябинской области свадебный поезд возглавляли родственники жениха, а замыкали провожавшие молодую близкие, при этом она уезжала вместе со своей матерью, отправлявшейся на несколько дней погостить к зятю, для приданого отводилась отдельная подвода. Вообще в большинстве мест было принято провожать невесту до самого селения жениха. В некоторых западных районах (Илишевский) невеста переезжала к мужу до проведения торжества туй и даже до никах в сопровождении родителей.

Важная роль в башкирской свадьбе отводилась старшему брату или дяде невесты, он мог выносить невесту на руках и усаживать в подводу, ехать рядом с ней всю дорогу до дома родителей мужа и т.д. Исследователи находят аналогии этому моменту в традициях татар-мишарей и финно-угорских народов.

Приезд молодой жены. У околицы деревни невестку (килен) встречали женщины и вели в дом мужа, на юге Башкирии, как и во время сеңляу, под натянутым над ней пологом. По описанию И.И. Лепехина, сопровождающая килен сваха при этом кричала, с каким товаром она приехала и сколько он стоит. Отец молодого или замещающий его близкий родственник, поторговавшись, выкупали невестку.

Тем временем у дома жениха собирался народ. Родственники, соседи, односельчане, все хотели посмотреть на молодую килен, о прибытии которой возвещал ружейный выстрел. Хозяева встречали гостей, кто-то открывал ворота, кто-то заводил под узду коней. Однако невеста не спешила сходить с подводы, продолжая неподвижно сидеть, пока свекровь не подводила к ней телку (овечку, корову) со словами: «Сойди, сноха, вот тебе телочка!». Тогда молодая спускалась, опираясь правой рукой на таянсык мал (мал – «скот», таянсык – «палка», «опора») и ступая, опять же правой ногой,на специально брошенные для нее подушку или коврик. Тут же её угощали медом и маслом, ожидавшие с пиалой в руках свекровь или боронтоҡ иней. Боронтоҡ иней – еще один специфический персонаж башкирской свадьбы,ею была одна из родственниц или друзей со стороны молодого мужа, в чьи обязанности входило помочь килен освоиться в новой семье.

Переступание порога – символической границы – и вход в дом также сопровождались различными ритуализированными действиями, например, выкупом или повторением сцены у ворот, когда невестка, держась за косяк, отказывалась входить, пока свекровь не предлагала ей в даровцу. Как вариант: молодая, войдя и повесив у двери узорное полотенце, хранила безмолвие и не проходила дальше до нового обещания свекрови. Подобное действие с узорным полотенцем в ряде районов повторялось и при первом визите молодоженов к родственникам жениха, когда килен получала в дар ягненка или гусыню.

Далее, в женской половине дома борондоҡ инәй развязывала пояс невестки и перетягивала им талию младшей сестры или племянницы жениха. С этого момента между ней и молодыми родственницами устанавливалась особенная связь, подкрепленная магическим ритуалом. Описанный обычай фиксируются сегодня в Абзелиловском районе РБ, где нарядный невестин пояс с подвязанными платками и бусами, передают сестренкам жениха, желая им семейного счастья.

Как и прежде вслед за молодой в дом вносится сундук с приданым. Однако связанного с этим событием обряда өй кейендереү («наряжание дома») уже не проводится. Раньше же башкирская килен должна была, вынув из сундука полотенца, скатерти, занавесы и прочее, развесить все это по стенам, по полу раскинуть домотканые дорожки, застелить привезенным войлоком нары. В сундуке с приданым среди прочего добра обязательно находился оберег, который со словами «Останься там камнем!» укладывала повивальная бабка, прикасаться к этому дару не разрешалось никому кроме самой девушки.

Прибыв в дом мужа, невестка не принимала участия в общем застолье по этому случаю. Она все время находилась за занавесом, где вместе с другими женщинами готовила еду, а вечером в первый раз замешивала тестов доме свекрови.

В современной свадьбе сохраняются далеко не все описанные элементы, но также, как и раньше, под ноги невесте кидается подушка, обязательно и угощение медом и маслом. Под влиянием советских традиций новобрачных иногда встречают хлебом с солью и каким-нибудь напитком, из русской свадьбы пришел обычай осыпать их хмелем и, как поздняя вариация, – конфетами. Конфеты и мелкие монетки разбрасывают детям и сами молодые. Нередко в знак приветствия новой хозяйке очага вручается особый подарок, например, золотое украшение.

Важным моментом в свадебных торжествах до сих пор остается первый поход невестки за водой :һыу башлау («приступать к воде») у южных и юго-восточных башкир, һыу юлы башлатыу («проложить дорогу к воде») – у северо-западных и һыу күрһәтеү («показ воды») – у зауральских. Девушка шла к реке или роднику в сопровождении золовок и их подруг. Одна из них, обычно младшая, несла узорное коромысло и ведра, зачерпнув воды она предавала ведро килен, а та кидала в воду серебряную монету на нитке– жертву водяному духу. Потом эту монету шумно и весело доставали из источника деревенские ребятишки. На обратном пути коромысло с ведрами невеста несла сама, стараясь не расплескать, ведь от этого, по представлениям башкир, во многом зависело благополучие молодой семьи.

Показ воды, по аналогии с другими элементами свадебного комплекса, содержал в себе, как социальные (включение молодой в новую семью и деревенский социум),так и магические, охранительные функции (получение благосклонности духа воды, одного из хозяев местности). Обряд бытовал во множестве локальных вариантов у разных групп башкир, варьировались как время его проведения (раннее утро, до света или середина дня), так и состав участников (только женщины, близкие родственники или все население деревни вне зависимости от гендерных или возрастных характеристик), ключевые фигуры, например, большая роль борондоҡ инәй. Обязательными были различные манипуляции с монетой,

В настоящее время поход килен за водой представляет собой шумную процессию свадебных гостей по улице деревни к реке или, чаще, к водоразборной колонке. При этом, колонка выбирается подальше от дома жениха, чтобы молодых увидела вся деревня. Процессия движется с песнями под гармошку, иногда ее возглавляют ряженые в вывернутых шубах и с метлой, либо, по традиции, младшая сестра жениха. Всех встречных угощают, преподнося взрослым рюмку водки с закуской, детям – насыпая конфет. У источника разворачивается «продажа воды» (һыу һатыу). У перевязанной ленточкой колонки невесту встречает һыу батшаһе (хозяин воды), эту роль может играть кто-то из родственников или односельчан жениха, через плечо у него – полотенце или красная лента. «Хозяин воды» может представать также в образе медведя или девушки-водяной. Воду выкупают серебряными монетками, раздаются подарки от имени невесты, ее заставляют станцевать. Свидетели или родственники попеременно помогают килен нести разукрашенные ведра и следят, чтобы вода не расплескалась. Ведра должны быть непременно новыми, их привозит с собой невеста, а вот готовить коромысло считается плохой приметой: невестка станет горбатой как коромысло, работая, не разгибая спины. У ворот уже ждут гости, каждый, желающий испить принесенной воды, кладет на поднос или прямо в ведра бумажные деньги и монеты.

Чай из невесткиной воды до сих пор считается целебным, обладающим магическими свойствами, на него раньше собирались женщины со всей деревни. Тут же устраивался күренес (күренеш, килен бүләге — «подарок невесты», бирнә) – специальный обряд, во время которого мать невесты вынимала из сундука и вывешивала на всеобщее обозрение вещи молодой: одежду, вышитые намазлыки, нагрудные повязки, платки, куски ткани, нитки. Это была своеобразная выставка-продажа, самый богатый нагрудник приобретала свекровь, остальные экспонаты – доставались гостям, а вырученные деньги шли невесте. Модификацией традиции являлся обряд йыртыш таратыу («раздача отрезов ткани»). Сваха раздавала гостям отрезы ткани, проговаривая: «Кони буланые у сватов, не смейтесь, что раздаем йыртыш. Это обычай наших предков». Постепенно обряд превращался в поэтические соревнования иобмен шутками в адрес молодых.

В башкирских традиционных семьях соблюдались обычаи избегания, когда молодая невестка долгое время оставалась«немой», общаясь с новой родней, прежде всего, со свекром и остальными мужчинами старше своих родителей, через посредника, собственного мужа. Запрет разговаривать со старшими мужчинами в семье мог сохраняться ею в течение всей жизни, в отношении жещин он был гораздо мягче и снимался уже в первые дни после туя специальным обрядом һөйләшеп биреү («разрешение говорить»). Как бы в обмен на прерывание молчания невестка дарила свекрови и другим женщинам различные подарки (намазлыки, скактерти, полотенца), те также старались отдариться, чаще всего, скотом или домашней птицей.

Переехав в дом мужа, девушка надолго расставалась со своими родителями. Первый визит в отчий дом она наносила лишь через два-три месяца вместе с супругом. Обычай назывался туркен барыу («идти к родне жены»). В следующий раз молодожены отправлялись туда уже на две-три недели, для этой поездки использовался другой термин – ултырмаға барыу / ултырып ҡайтыу («ходить на посиделки»). В Зауралье символическим выражением девичьей тоски по отцу и матери могло стать письмо со связанной в круг веточкой, к которой прикреплялись желтого цвета лоскутки ткани, птичье перо, прядь волос. Девушка как бы говорила: «Согнулась как эта ветка в чужом доме, от горя пожелтела, прилетела бы как птица, да связана крепко».

Традиционно башкирская свадьба являлась действом, растянутым во времени. Так, повторение свадьбы на стороне жениха – ҡалың /ҡалың туй / ҡаршы туй / ҡара-ҡаршы туй («ответная / встречная свадьба») – происходило только после полной выплаты калыма, через несколько месяцев, иногда через 2–3 года после свадьбы у родителей невесты. Хотя были и исключения, например, башкиры-катайцы играли ҡалың туй сразу. Праздник продолжался три дня, в нем активно участвовали ближайшие родственники, они принимали у себя гостей, которые обязательно должны были посетить шесть домов.

К началу XX в. ҡалың не редко выглядел как зеркальное отражение туя на стороне невесты. Главный сват (на этот раз отец жениха) трижды накрывал стол для приезжих гостей. Сохранялся обычай гостевания в разных домах, могли повторяться сцены встречи сватов с символическими преградами и выкупами, устраивались состязания за ҡот. Также привозились гостинцы и продукты для свадебной трапезы, проводился обряд «продажи подарков» по уже описанному сценарию: мать новобрачной вручала одной из близких родственниц жениха ключ от привезенного с собой сундучка с невестиным рукоделием, а та, достав верхний платок (отрез на платье), отдаривалась домашней скотиной или гусем. Вынутые из сундука вещи развешивались на протянутой через всю комнату веревке, и начиналась шуточная торговля. Самый дорогой предмет «покупала» мать жениха, отоваривались и другие родственницы, оставляя «плату» на подносе. Женщины неизменно восхваляли мастерство невесты, хотя всем было известно, что значительная часть вещей либо досталась ей от матери, либо была подобным же образом получена на чужих свадьбах. Однако не обходилось и без шуточных насмешек в адрес невесты и ее матери, которых обвиняли в скупости. Вырученные деньги полностью передавались невесте.

У некоторых групп башкир был известен обряд, названный, как и специально пекущееся для него печенье, йыуаса. Угощение печеньем сопровождалось песнями и плясками. Сольный танец невесты «Киленбейеүе» исполнялся обычно на женской половине, если же девушка танцевала в присутствии мужчин, то обязательно рядом должны были находиться снохи, как бы не давая им засматриваться на молодую. Невеста плавно двигалась по кругу, одной рукой прикрывая шалью лицо и, то щелкая пальцами другой руки, то кладя ее на пояс, играла плечами. По окончании танца она раздавала родственникам мужа вышитые кисеты,и те кричали в ответ: «Дарю невесте корову!» или «Дарю невесте овцу!». После танца невестки в центр круга выходила свекровь, и прохаживаясь вокруг килен пела ей песню-наставление, в которой призывала «не ходить от дома к дому с надутыми губами», не жаловаться и не ругаться, но уметь за себя постоять.

Экономическую и социальную природу ҡалың раскрывает обряд передачи калымного скота. В последний день перед отъездом домой родственники невесты собирались в доме главного свата и напоминали хозяину о калыме. Тот, предварительно угостив родню, вел их смотреть калымный скот. В некоторых селах гости должны были сами поймать предназначенных им животных, в первую очередь, лошадей. Дело осложнялось тем, что гости оказывались перед закрытой дверью помещения со скотом. Прежде чем туда зайти, они должны были станцевать. Проникнув вовнутрь и выбрав скот получше, оказывались запертыми и могли выйти лишь после некоторого торга, заплатив выкуп за свой выход и каждую голову калымного скота.

Таким образом, башкирский традиционный свадебный обряд представляет собой многоактную народную пьесу, насыщенную музыкой, танцами, спортивными состязаниями, драматическими и шуточными сценами. Отдельные элементы свадебного комплекса довольно вариативны и развиваются весьма гибко, сохраняя символические смыслы, они могут меняться в зависимости от этнокультурного окружения, общесоциального контекста и моды.

Башкирская свадьба – это особое событие, которое своими корнями уходит в долговековую историю. Главной особенностью башкирской свадьбы считалось, то, что жених и невеста до момента бракосочетания друг друга не знали и не видели. Родители сами принимали решение о том, кто будет подходящей парой для их ребенка.

При этом планы в отношении свадьбы строились в то время, когда детям было всего 5–6 лет. Сам процесс происходил дома или же в мечети. Башкирская свадьба вмещает в себя множество традиций, обрядов и ритуалов, которые соблюдаются и по сегодняшний день, хотя с течением времени все же приобрели некоторые изменения.

Содержание

- 1 Как проходит сватовство и помолвка

- 2 Подготовка к свадьбе

- 3 Проведение торжества

- 4 После свадьбы

Как проходит сватовство и помолвка

После того, как решение о выборе невесты было принято отцом, он шел к будущему тестю и договаривался с ним о предстоящей свадьбе.

Если отец девушки давал согласие, то следующий этап включал в себя переговоры о калыме. Главная роль в башкирском сватовстве принадлежит отцу жениха, поскольку именно он выбирает невесту для своего сына. Роль матери в этом вопросе второстепенна.

Отец, взяв с собой самых близких родственников, отправлялся сватать молодую девушку. Разумеется, вторая сторона уже знала о том, что к ним едут особые гости и тщательно готовилась к приезду.

Прием сватов проходит очень торжественно, на столы ставятся самые разные угощения.

Атмосфера сватовства имеет праздничный настрой, обе стороны общаются, при этом склоняя беседу к шуткам, дабы придать процессу дружественности.

К концу застолья присутствующие плавно переводят тему разговора непосредственно к главному событию, благодаря которому и состоялся приезд гостей.

Главным образом оговаривается калым (выкуп) и сам процесс свадьбы, в котором будут принимать участие старшие родственники и близкие друзья семьи невесты. В знак решения о женитьбе детей родители пили мед из одной чаши. После такой традиции родители невесты уже не могли рассматривать кого-то другого в качестве жениха для своей дочери.

Если по какой-то причине договор должен был быть разорван, отец девушки должен был платить деньги несостоявшимся сватам или расплачиваться скотом.

Подготовка к свадьбе

В подготовительный процесс к башкирской свадьбе обязательно входит выкуп невесты или, как его традиционно называют, калым. Этот обряд не потерял своей актуальности до сегодняшнего дня. Сразу надо отметить, что все расходы, связанные с проведением свадьбы, ложатся на семью жениха.

Денежные затраты на калым довольно серьезны, по этой причине родители жениха начинают откладывать средства на свадьбу задолго до самого торжества. Выкуп всегда был ориентирован на финансовое благополучие обеих сторон. Плата осуществлялась не только финансами, но и скотом, одеждой и другими ценностями. Все подаренное доставалось невесте.

Отцу в подарок дарили две лошади, одну из которых нужно было зарезать и подать на свадебный стол. Мать невесты также не оставалась в стороне, ей дарилась лисья шуба. Эти подарки должны были быть подарены в обязательном порядке, невзирая на финансовое состояние семьи жениха.

Девушке обязательно дарилась ткань для пошива свадебного платья и денежные средства для приобретения украшений.

Невеста ко дню свадьбы обязательно должна была иметь приданое. В него входили вещи и предметы, которые используются в быту. При этом все планировалось заранее. Девушка самостоятельно готовила свое приданное.

Шилось, ткалось все необходимое для юрты, из которой в день свадьбы и забирали новобрачную родственники будущего супруга. Разумеется, с течением времени приданное невесты стало более обширным. В него входят золотые украшения, дорогие ткани, бытовая техника, текстиль, одежда. Перед свадьбой, уже после сватовства, родители молодой невесты посещают дом будущего жениха.

При этом мать девушки привозила с собой сундук, который вмещал в себя рубаху, платок, лоскутки ткани и нити. Кто-то из присутствующих женщин должен был открыть этот сундук и за это в подарок получить платок. Ткань продавалась мужчинам за небольшую плату. Нити безвозмездно отдавались пожилым женщинам. Рубашка становилась ценным подарком для отца жениха.

В свою очередь семья молодого парня дарила сватам какую-то скотину. На этом все разъезжались по домам.

Проведение торжества

Башкирское торжество традиционно начиналось с малой свадьбы, на которую приглашались старшие родственники, которые встречались в момент сватовства. Сам обряд проводился в доме невесты.

Обрядный процесс проводил мулла, он задавал вопрос отцу невесты, касающийся того, согласен ли он отдать свою дочь замуж. Получив положительный ответ, мулла зачитывал строки из Корана и регистрировал брак в своей метрической книге.

Только после этого процесса жених мог заходить в дом к своей невесте и называться при этом мужем. После всех проведенных обрядов и ритуалов наступало самое главное торжество – празднество Туй. Более состоятельные семьи праздновали данное событие с широким размахом, устраивали скачки, игры, угощали гостей разными национальными блюдами.

Но при отсутствии шикарного застолья все с пониманием относились к скромному празднованию и радовались свадьбе.

Веселье продолжалось на протяжении 3-х дней. После торжества Туй, девушка должна была покинуть свой дом и переехать в дом мужа.

Но по башкирским традициям этот процесс требовал особых усилий от жениха и его родни. Родственники невесты женского пола всячески препятствовали отъезду невесты, устраивая разные «проделки».

По древнему обычаю постель девушки связывалась в узел и уносилась в лес. Связывалась она веревками, концы которой прятались под корни деревьев. Саму невесту усаживали на незастеленную кровать и после этого начиналась активная «борьба» за девушку между родственниками жениха и невесты. Несмотря на то, что этот процесс происходил довольно весело, он приносил некоторые затраты семье, поскольку портилась одежда.

Перед отъездом уже состоявшейся супруги она должна была попрощаться со своей родней.

При этом девушка заходила в каждый дом в компании четырех подруг, которые держали над ее головой платок.

Каждой своей близкой родственнице молодая жена дарила скатерть, полотенце и нити. В знак благодарности девушки одаривали деньгами. В конце этого обряда молодая невеста надевала на себя самое лучшее убранство и садилась в телегу, на которой и отправлялась в дом жениха.

По традиции процесс усаживания молодой жены в телегу должен сопровождаться сопротивлением со стороны девушки. Покорно согласиться она могла только после того, как получит подарок от отца и братьев. Перед тем, как переступить порог дома жениха, девушка должна была три раза стать на колени перед родителями мужа.