Реферат Белорусские народные праздники и обычаи

Работа добавлена на сайт bukvasha.com: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой — мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Белорусские народные праздники и обычаи..

Деды. Димитриевская родительская суббота.

«Чтобы ощутить себя настоящим человеком, почувствовать принадлежность к своему родному, белорусскому, славянскому, понять своё место в этой жизни, необходимо изучать традиции, которые столетиями создавали, использовали и сохраняли наши предки.»

И. В. Казакова.

В современном обществе остро чувствуется потребность больше знать о народных праздниках и обычаях. Общественность старается возродить самобытность, индивидуальность своей национальной культуры.

Некоторые из этих праздников – Рождество, Крещение, Пасха, Деды приобрели статус государственных праздников Республики Беларусь.

|

|

Праздник Деды, как и Радуница, связан с широко распространённым на Беларуси культом предков — почитанием умерших родителей и всех родственников. Этот праздник символизирует не только «смерть» человека, природы, но и неизбежный конец жизненного пути и переход «на тот свет» к предкам каждого человека. Перед смертью человек бессильный. Умершие, по представлению предков(пращуров), не уходят в небытие, а переходят на «тот свет», откуда могут влиять на жизнь кровных родственников. |

Осенним Дедам наши предки придавали гораздо большее значение, чем Радунице. Об этом свидетельствует и название димитриевских Дедов – «великие». Когда на Радуницу на могилках поминают только некоторых умерших предков, могилы которых находятся рядом, то на великие Деды поминают всех без исключения дедов-предков, независимо от места их захоронения. Кроме того, торжественности этого праздника способствовало то, что отмечался он осенью, когда у крестьянина свободного времени было больше, чем весной. Да и разных блюд осенью, после того, как собран урожай, можно было наготовить достаточно. На особенную торжественность этого праздника влияет осень – пора года, когда будто бы «умирает» природа, и человека окутывает грусть, мысли о быстротечности жизни, о умерших родных и близких людях.

Димитриевскими Деды назывались потому, что обычно отмечались в субботу перед праздником Димитрия Солунского. Осенние Деды не имели строгой привязанности к конкретному дню: в разных местах Беларуси они отмечались в период с 26 октября по 2 ноября. Существует легенда о не одновременности празднования осенних Дедов: «Когда царь Дмитрий пошёл на войну с неверными, то он, проезжая по разных местностях, просил православных христиан молится за упокой душ тех воинов, которые по Божьей воле погибли на войне. Вот с того времени установленные поминки проводятся не в одно и то же время, потому что царь Дмитрий не в одно и то же время проезжал по разных сёлах».

С самого утра этот день начинался с подготовки к празднику: мужчины убирали, подметали двор, приводили в надлежащий вид все постройки. Женщины тем временем наводили порядок в доме: мыли пол, лавы, стол, готовили разнообразную еду. «Чистота способствует приходу духов дедов, вкусная еда и напитки склоняют их к исчезновению на минутку с небесного приюта, чтоб спуститься на родную землю», — так толковали люди необходимость наведения чистоты перед праздником. Считалось, что порядок в доме очень понравится душам предков, которые посещают свой родной дом в этот день, и они будут ещё с большим желанием помогать во всём живым.

Обязательной для всех членов семьи была и баня, а также чистая праздничная одежда.

Вечером вся семья (на праздник обычно приезжали или приходили родственники) собирались вокруг праздничного стола. Перед тем как садиться за стол, в доме открывали двери (окна), чтоб заходили умершие предки, которые там жили. Обрядом руководил хозяин – старший член семьи, который прежде всего зажигал большую свечку, которая ставилась в посуду с зерном, как символ памяти о предках. После общей молитвы перечислялись поимённо все деды-предки, которых приглашали на общий ужин (вечерю). Хозяин при этом говорил: «Святые деды! Просим за праздничный стол!» или другие варианты: «Святые деды и бабы и малые детки! Просим к нам на вечерю. Кому не к кому и те к нам заходите!» — трижды произносилось приглашение. И все были уверенны, что тени предков незримо выходят в эту минуту из могил и, восседая с ними за столом, питаются паром, который идёт от еды…

После слов хозяина все присутствующие начинали кушать кутью (ритуальную кашу из ячменной крупы с мёдом), причём, прежде чем съесть ложку каши, каждый с присутствующих откладывал немного еды у «дедовскую миску», что находилась на столе – для дедов. Во время праздничного ужина перед каждым новым блюдом говорили: «Помяни, Боже, наших святых дедов! Пошли им рай пресветлый, царство небесное! Пусть они с святыми отдыхают, а нам хлеб-соль посылают!».

Количество блюд на столе могло быть разным, но обязательно – нечётным и не меньше пяти. Обычно на Деды готовили кутью, клёцки, оладьи, колбасы, разные подливки (рыбную и мясную), сушеные яблоки и груши, варенье на мёде, овсяной кисель с медовой сытой, ячменные коржи и др.

Во время торжественного праздничного ужина разрешалось говорить только о дедах – их жизни, особенных случаях, чертах характера, вспоминались их слова и наказы, мудрые советы и добрые поступки. Начинался этот разговор с рассказа о самом старшем и наиболее известном предке, а заканчивалась воспоминаниями о умерших совсем недавно. При этом господствовала сдержанная уважительная атмосфера, произносились скупые слова, фразы. Скрип дерева, звон стекла, резкий шум последних листов на дереве за окном, воспринимался как присутствие невидимых предков.

После окончания ужина все должны были одновременно встать из-за стола, а хозяин снова обращался к дедам, как бы расставаясь с ними: «Святые деды! Ели и пили, идите к себе!» Стол, за которым ужинала семья, оставляли неубранным на всю ночь, только накрывался скатертью. Еда, которая находилась на «дедовской миске», отдавалась обычно нищим: они воспринимались как посредники между «этим» и «тем» светом.

На второй день утром все члены семьи снова садились за стол и доедали то, что осталось от праздничного ужина, но уже без соответствующих обрядовых действий.

Осенние Деды – это свидетельство не причуды, но высокой моральности белорусов с их устоявшимся чествованием памяти своих предшественников.

Подготовила

преподаватель ___________________ Волчек Т.М.

Традиционная белорусская свадьба

Обряд создания семьи, который корнями уходит в древние времена. Описание основных свадебных этапов и их значение.

Дожинки (Дажынкі)

Фестиваль «Дожинки» («Дажынкі») считается одним из самых ожидаемых ежегодных праздников современной Беларуси. Особенно для тружеников села.

Коляды

Один из самых почитаемых и ожидаемых зимних праздников, символизирующих начало нового года.

Купалье (День Ивана Купала)

Традиционный и один из самых известных белорусских народных праздников, отмечаемых в ночь с 6 на 7 июля.

Масленица

Ежегодный праздник, который проходит перед началом Великого поста. В Беларуси его отмечают в зависимости от даты Пасхи. Едят блины, просят прощения у близких, ходят в гости.

Пасха

Один из самых главных христианских праздников, связанных с Воскресением Христовым

Громницы

Громничные традиции имеют давнюю историю, уходя корнями в период язычества, а нынче соединившись с христрианскими верованиями славян, продолжают оставаться одним из главных зимних праздников.

Гуканне вясны

Веселая традиция призыва весны. Праздник жизни с украшением жилищ и растений яркими ленточками и картонными птицами.

Дзяды

День памяти усопших, который до сих пор почитается белорусами и празднуется несколько раз в год.

Петров день (День Петра и Павла)

Традиционный праздник, ежегодно отмечаемый 12 июля и символизирующий покровительство крестьян и их тяжелого труда на земле.

Семуха (Троица)

Один из самых красивых и любимых летних церковных праздников среди белорусов. Почитание природы и трех святых духов.

Крестины (Крещение)

Крещение в Беларуси — особенности церковного таинства и история религиозного обряда. Крестины детей и взрослых.

Сороки

День весеннего равноденствия, издревле отмечаемый белорусами в качестве символичного перехода зимы в весну.

Спас

Яблочный спас — любимый белорусами праздник, отмечаемый в августе (последний летний месяц).

Юрьев день

Традиционный белорусский деревенский праздник, связанный с приходом настоящей теплой весны.

Интересные традиции белорусского народа

Белорусская культура — одна из древнейших европейских культур. Традиции и обычаи белорусского народа сохранили такие праздники, как Коляды, Купалье, Масленица, Дожинки. В каждом из них заметны элементы древних вероисповеданий. Традиции белорусского народа своими корнями уходят далеко в прошлое. Здесь тесно переплетаются язычество древних предков с христианским верованием. Наглядно это представляется в интересных традициях и праздниках.

Праздник Дожинки

Культура и традиции белорусского народа являются отражением быта простых людей. Культура белорусов сильно связана с землей. Одним из таких проявлений считается праздник Дожинки. Проводится по окончанию посевных работ. В Беларуси довольно плодородные районы, богатые урожаем. Этот древний обычай знают все народы, которые связаны с земледелием. Праздник оказался столь востребованным, что никакие войны не смогли его убить. Народ сохранил его на протяжении многих веков. В России эта красивая традиция нашла свое отражение в ежегодном празднике Сабантуй. На нем выбирают лучших тружеников и дарят им подарки.

Праздник Купалье

Это День Ивана Купалы. Считается, что происходят необычные вещи: звери начинают разговаривать, деревья оживают, а в реках и озерах можно наблюдать, как плавают русалки. День наполнен большим количеством преданий. И никто не может выяснить, что правда, а что ложь. Проводится с шестого на седьмое июля. Этот праздник является самым древнейшим из обычаев. Он имеет языческие корни. Наши прадеды связывали Купалье с поклонением солнцу. «Купало» — означает горячее, яркое создание, кипящее злостью. В давние времена народ благодарил огонь, воду, землю в купальскую ночь. По обычаю, молодые люди прыгали через костер. Так проходил обряд очищения. Язычество и христианство после принятия христианского верования стали тесно связаны. Полагалось, что именно в день летнего солнцестояния и появился на свет Иоанн Креститель. А слово «купало» произошло от слова «купать», так как крещение проводилось в воде. Существует предание, что именно в эту ночь все, что чудилось во сне, становилось явью. Оживали души умерших в виде русалок, купающихся в реке. Их можно было разглядеть в чистой воде.

Одним из обрядов в купальскую ночь был поиск папоротника. Именно он по обычаю имел ключ ко всему происходящему. Хозяин этого цветка понимал речь животных и птиц, глядел на русалок и наблюдал, как перемещаются деревья с места на место. Это растение – не единственный цветок, которому поклонялись наши прадеды. В то время считали, что все цветы наделены невероятной целебной силой. Женщины и дети собирали различные травы, освещали их в церкви и лечились ими целый год. В этот праздник проводился еще один обряд – очищение водой. Если искупаться в эту ночь, то чистым будешь чувствовать себя весь год, так гласило поверье. Утром после праздника все катались по росе. Народ полагал, что роса наделит всех крепким здоровьем и силой. Праздник Купалье отмечали всей деревней, спать в эту ночь не разрешалось

Коляды

Этот праздник у белорусов был самым красивым среди зимних. Сначала он проводился с 25 декабря по 6 января. С принятием христианства этот праздник перенесли на день рождения Христа. Святки длились с 6 января по 19 января. По языческому верованию «коляда» появилось от слова «коло», то есть солнце. Здесь имеется в виду день зимнего солнцестояния и постепенное увеличение дня. Еще «кол-яда» означает «круговая еда». Народ собирается большой компанией и заглядывает в каждый двор с песнями и танцами. За это их благодарили вкусной едой. Затем люди собираются в одном месте и угощают друг друга собранными яствами. Коляды — особый обычай. К его празднованию готовились заранее, хорошенько мылись в бане, проводили уборку дома, вышивали новую одежду. В это день народ был чист душой и телом. В наше время колядуют с 7 по 8 января. Эти традиции белорусского народа больше относят к розыгрышу. Переодеваются в различные наряды и ходят в гости к близким.

Праздник Гуканне вясны

Это самый веселый и радостный из всех праздников. Так белорусы называют проводы зимы. Нужно было красиво проводить зиму и встретить красавицу-весну. Этот обычай уходит своими языческими корнями глубоко в старину. Люди зовут весну, чтобы ускорить ее приход. Празднество проходит в начале апреля. Аист — самая главная птица на нем. Люди делают их из теста, из бумаги, из картона. Украшают птицами деревья. На эту еду из теста слетались все пернатые в округе. Тем самым птицы несут с собой весну на крыльях. Было поверье: на чей дом сядет больше птиц, тот дом и будет самым счастливым. Народ веселился в этот день, плясал, пел, водил хоровод.

Белорусская свадьба

Она схожа со свадьбами других народов восточнославянских племен. Свадьба начинается со сватовства. Сваты от родных жениха приходят свататься к родителям невесты. Всех гостей усаживают за стол и заводят разговор, просят руки и сердца. По окончании разговора родители отвечают согласием или отказывают. Затем проводят смотрины. Родители невесты осматривают дом жениха, где будет жить будущая жена. Далее сватья и кумовья договариваются о приданом и о дате свадьбы. Невеста дарит будущим родственникам подарки, этот обычай называется заручины. Если кто-то против брака, то он оплачивает все расходы. Затем устраивали девичник. Плелись венки, молодые девушки танцевали и пели. И наконец, друзья жениха забирают невесту в дом, и начинается празднование свадьбы.

Белорусы — открытая и гостеприимная нация. Интересные традиции белорусского народа сохранились по сей день. Это делает общение с ними исключительно приятным и непринужденным.

Масленица

Праздник масленицы в некоторых местах Белоруссии называют ещё и маслёнкой, сырницей.

Иноземный путешественник, некто Одеборн, посетивший славян в XVI в., писал: «Масленица названа такпотому, что в продолжение этой недели людям дозволяется есть коровье масло, а в постные дни ониупотребляют чёрное. В это время у русских почти беспрерывно продолжается обжорство и пьянство; онипекут паштеты, то есть оладьи и блины из масла и яиц, зазывают к себе гостей и упиваются медом, пивом иводкою до упаду и до беспамятства».

В отличие от восточных, русских земель масленица на Беларуси была довольно скромным праздником, безособенных гуляний и озорства. Белорусы не делали зимних горок для катанья, не жгли чучел,олицетворявших масленицу, не катались на лошадях. Да и блины, как символ масленицы, пришли к нимлишь в конце XIX в., хотя о них говорится уже в книгах Священного Писания. Соседи-литовцы пекли блины напоминки, и в масленицу, поминая своих покойных предков, приходили на кладбище.

Последнее воскресенье масленицы называют прощеным: люди как бы отпускают друг другу грехи, просятпрощения у близких.

Праздновать масленицу начинают в четверг, выгнав предварительно водки (гарэлки). Пекут толстые блины,стопу которых хозяин разрезает крест-накрест. Блины макают в творог с разогретым коровьим маслом. Вболее богатых хатах подают на стол верещаку — это кусочки жареной свинины и колбасы, рёбрышки смясом. Заправляется она мукой в жиру. Иногда из свиных ножек, ушей делается холодец. В воскресенье,когда масленица кончается, едят только молочное: масло, сыр, творог с молоком. В эти дни особенноусердно моют и чистят посуду, а когда-то в понедельник белили печь, тщательно прибирали в хате, — теперьбы это назвали генеральной уборкой. Парни и девушки вешали на дворовые ворота или на вход в гумноимпровизированные качели (гойданки).

Пасха

Неделя перед Пасхой называется вербной. Каждый из семьи старается встать пораньше и приготовленнымиветочками вербы будить остальных, приговаривая: «Не я б’ю, вярба б’е, за тыдзень вялікдзень» (Не я бью,верба бьет, за неделю пасха). Вербою же выгоняли коров пастись.

Как и громничные свечи, верба играла не последнюю роль в жизни белорусского крестьянина. С началомнедели все отправлялись в церковь, чтобы вербу освятить. Причем некоторые несли чуть ли не целые пуки.

Какие же волшебные свойства признавались за освященной в эти дни вербой? Во-первых, хозяин сразу жесъедал одну пупырышку — чтобы летом уберечься от молнии. Затем, придя из церкви, он стегал вербнымпрутиком каждого члена семьи, говоря: «Верба крест бьет до слез, не я бью, верба бьет, пускай на здоровьеживёт!». То же самое делали и с ним. Потом он обходил хозяйственные пристройки, втыкая в щель каждойпрутик, хлеща легонько по три раза скотину. С другим прутиком обходил огород, озимое поле, опять же потри раза хлеща в разных местах и втыкая после прутик в землю. То же делали на кладбище на могилесвояков.

Оставшиеся веточки хранились до будущей вербницы и лишь тогда сжигались в понедельник перед пасхой.Но всегда этот пучок был под рукой — в красном углу божницы. При грозе его ставили на окно, чтобы отвестимолнию. Когда кто-то заболевал, больного обкуривали вербой, а истолченной веточкой посыпали раны.

Если доводилось перебираться в новый дом, вербный пучок делили пополам и одну часть оставляли. Впервую среду после вербницы мыли в хатах все деревянные вещи — иначе станут гнить. В четверг передпасхой все шли в баню. Этот четверг так и звался в народе — чистый.

Со времен язычества — это праздник встречи тепла, солнечных дней. Потом уже он слился с церковнымпраздником Воскресения Христова, или Пасхи. На Беларуси его в основном называют Вялікдзень, иногдавяличка, В зависимости от календаря выпадает он на разные дни — между 4 апреля и 8 мая. Накануненичего нельзя было делать, иначе год пройдет без пользы. Считалось, что с этого дня до Вознесенья поземле бродят Христос с апостолами в виде нищих, награждая добрых людей и осуждая плохих.

В белорусских деревнях полагали, что в этот день «солнце играет», то есть переливается. Молодежь ходилана пригорки, взбиралась на звонницу, чтобы увидеть восход, ладила качели, водила хороводы.

Обязательно накануне пекли пасху — высокий круглый хлеб из пшеничной муки, на верху его выкладывалииз теста крест. Оставшиеся корки потом сушили, толкли и клали в водку — это оберегало от нечистой силы.

Символом праздника были яйца. Их отваривали в луковой шелухе, потом освящали в церкви. Освященноеяйцо, придя, домой, клали в воду, водой этой после умывались, а девушки яйцом гладили лицо, чтобы бытькрасивыми.

Очень любили в эти дни играть в битки — чье яйцо крепче — и катать яйца: катившееся с бугорка яйцоударялось о чьё-нибудь и играющий забирал его.

В первый пасхальный вечер по селам под окнами пели пасхальные (волочебные, от слова волочиться)песни. Песенников называли волочебниками, а запевал починальниками.

Радуница

<blockquote></blockquote>

<blockquote>

Белорусы справляют радуницу на 9-й день после пасхи.

В Троицкой летописи 1372 года написано:

<blockquote>

«Литва и ляхи и жемоть приедоша изгоном к Переяславлю по Велице дни на другой недели во вторник назаутрие на радунице».

</blockquote>

На радуницу после полудня вся семья шла на кладбище к могилам близких, где катали окрашенные в шелухеяйца, поливали могилы водкой. Яйца отдавали нищим, а сами накрывали могилы рушником, на которыйставили разную еду. Блюд должно быть нечетное число, и все сухие. Сначала говорили: «Святые родители,ходите к нам хлеба-соли поесть». Потом садились. выпивали и закусывали. Вставая, говорили: «Моиродители, простите, не сердитесь, чем хата богата, тем и рада». Как говорит белорусская присказка, «нарадуницу до обеда пашут, после обеда плачут, а вечером скачут».

Троица

У белорусов этот праздник называется называется Сёмухой или Зелёными святками. Понедельник послеТроицы — Духов день, или «Брэзжыны»: именно тогда, по преданию, на апостолов снизошёл Святой Дух,подвинувший их на проповедь христианства. Это богословский смысл праздника. Обрядность же его исходитиз глубин язычества.

Окна и двери хат украшали берёзовыми вениками или аиром. В церковь к обедне тоже несли веточки берез илуговые цветы. Потом их высушивали и хранили за иконами, за печью. Считалось, если на сёмуху походитьбосым по земле — не будут болеть ноги.

Из рощ в деревню приносили берёзки и сажали их на выгоне, где обычно гулял народ, убираяразноцветными лентами.

Происходила, собственно, встреча лета и проводы весны. И берёзовые ветки с почками, ранними листочкамисимволизировали возрождение живого, расцвет природы. Эти берёзки называли «май» и сохраняли их доКупалы, сжигая потом в купальском костре.

</blockquote>

- 1

- 2

Функция «чтения» служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Белорусские народные праздники и обычаи..

Деды. Димитриевская родительская суббота.

«Чтобы ощутить себя настоящим человеком, почувствовать принадлежность к своему родному, белорусскому, славянскому, понять своё место в этой жизни, необходимо изучать традиции, которые столетиями создавали, использовали и сохраняли наши предки.»

И. В. Казакова.

В современном обществе остро чувствуется потребность больше знать о народных праздниках и обычаях. Общественность старается возродить самобытность, индивидуальность своей национальной культуры.

Некоторые из этих праздников – Рождество, Крещение, Пасха, Деды приобрели статус государственных праздников Республики Беларусь.

|

Праздник Деды, как и Радуница, связан с широко распространённым на Беларуси культом предков — почитанием умерших родителей и всех родственников. Этот праздник символизирует не только «смерть» человека, природы, но и неизбежный конец жизненного пути и переход «на тот свет» к предкам каждого человека. Перед смертью человек бессильный. Умершие, по представлению предков(пращуров), не уходят в небытие, а переходят на «тот свет», откуда могут влиять на жизнь кровных родственников. |

Осенним Дедам наши предки придавали гораздо большее значение, чем Радунице. Об этом свидетельствует и название димитриевских Дедов – «великие». Когда на Радуницу на могилках поминают только некоторых умерших предков, могилы которых находятся рядом, то на великие Деды поминают всех без исключения дедов-предков, независимо от места их захоронения. Кроме того, торжественности этого праздника способствовало то, что отмечался он осенью, когда у крестьянина свободного времени было больше, чем весной. Да и разных блюд осенью, после того, как собран урожай, можно было наготовить достаточно. На особенную торжественность этого праздника влияет осень – пора года, когда будто бы «умирает» природа, и человека окутывает грусть, мысли о быстротечности жизни, о умерших родных и близких людях.

Димитриевскими Деды назывались потому, что обычно отмечались в субботу перед праздником Димитрия Солунского. Осенние Деды не имели строгой привязанности к конкретному дню: в разных местах Беларуси они отмечались в период с 26 октября по 2 ноября. Существует легенда о не одновременности празднования осенних Дедов: «Когда царь Дмитрий пошёл на войну с неверными, то он, проезжая по разных местностях, просил православных христиан молится за упокой душ тех воинов, которые по Божьей воле погибли на войне. Вот с того времени установленные поминки проводятся не в одно и то же время, потому что царь Дмитрий не в одно и то же время проезжал по разных сёлах».

С самого утра этот день начинался с подготовки к празднику: мужчины убирали, подметали двор, приводили в надлежащий вид все постройки. Женщины тем временем наводили порядок в доме: мыли пол, лавы, стол, готовили разнообразную еду. «Чистота способствует приходу духов дедов, вкусная еда и напитки склоняют их к исчезновению на минутку с небесного приюта, чтоб спуститься на родную землю», — так толковали люди необходимость наведения чистоты перед праздником. Считалось, что порядок в доме очень понравится душам предков, которые посещают свой родной дом в этот день, и они будут ещё с

- 1

- 2

Интересная статья: Основы написания курсовой работы

Белорусские народные праздники, обряды, традиции

Подготовила ученица 6 класса ГУО «Запольская детский сад – средняя школа Витебского района»

Федорова Екатерина

«Чтобы ощутить себя настоящим человеком, почувствовать принадлежность к своему родному, белорусскому, славянскому, понять своё место в этой жизни, необходимо изучать традиции, которые столетиями создавали, использовали и сохраняли наши предки.»

И. В. Казакова.

Цель: Изучить традиционные белорусские народные праздники, обряды и обычаи, их особенности, происхождение.

Задачи:

Задачи:

* Изучение истории возникновения белорусских народных праздников и обрядов.

*организация совместной деятельности учителей и учащихся по возрождению народных праздников и традиций. *развитие познавательной активности учащихся; *формирование духовно-нравственных ценностей.

Этапы реализации проекта

1.этап. Подготовительный

1. Изучение истории возникновения белорусских народных праздников и обрядов

2.Сбор материала о белорусских народных праздниках и обрядах.

2 этап. Основной

Возрождение и празднование традиционных белорусских праздников: «Колядки», «Масленица» в Запольской школе.

3 этап. Заключительный

Участие в конкурсах.

Ожидаемые результаты :

изучение истории белорусских праздников и обрядов;

возрождение и празднование белорусских праздников «Колядки» и «Масленица» ;

создание сборника «Обряды и обычаи белорусов» .

Коляды (Каляды)

- Коляды (Сьвяты́и вэчори́) — один из самых популярных праздников у белорусов, отмечались с Сочельника до Щедреца. По домам ходили ряженые, распевающие колядки — специальные песни, они водили с собой «козу», иногда и «медведя» — переодетых людей, которые разыгрывали представление возле каждого двора, получая за это различные угощения и мелкие деньги. Хозяева не скупились: одаривали деньгами, пирогами, домашней колбасой . В эту пору наши предки старались совершить благородные дела. Верилось, что будущий год воздаст сторицей.

Громницы (Грамніцы)

- День Громниц — 2 (15) февраля — не совсем обычен, это единственный день зимой, когда может приключиться гроза — можно услышать гром и увидеть молнии

- В этот день в церквях освещали специальные свечи-громницы, которые после службы гасили и приносили в дом.

- Возвращаясь домой, хозяин доставал свечу и держал в руках, пока хозяйка её зажигала. Затем хозяин обжигал свечой крестообразно волосы у себя на голове, потом у всего семейства. Считалось, это помогает от головной боли. После шли в хлев, делали то же со скотиной, крестили свечой пуни, гумно и прочее. Сотворив такой обряд, свечу гасили и прятали, чтобы злые силы её не увидели. Считалось, что громничные свечи под притолокой хлева отгоняют ведьм от коров.

Масленица (Масленіца)

- Известный до сих пор праздник масленица — очень древний, языческий. Масленица напоминала о приходе весны. Сжигание соломенного чучела, олицетворяющего зиму, сопровождалось весельем и состязаниями.

- Масленица — один из самых радостных и светлых праздников. Целую неделю народ провожает надоевшую зиму, печет блины и ходит друг к другу в гости.

Кликанье весны (Гуканне вясны)

- Этот обряд народился в давнюю языческую пору. После революции вспоминали его не часто, но теперь отмечается он довольно широко — обычно в Благовещенье (7 апреля).

- Говорят, что «на Матея дорога потеет, на Сараки деревья отпускаются, на Алексея рыба хвостом лед ломает, а на Благовещенье аист прилетает». Ну а «аист прилетел — весна будет». Аист — птица у белорусов непростая. У хозяев, чей двор он облюбует, год должен быть удачным. Убить посланца весны или разорить его гнездо считалось большим грехом.

- Кличут весну девчата. Они собираются вместе обычно на каком-нибудь возвышенном месте за селом или на высоком берегу реки, стелют солому и, усевшись кружком, поют с полудня до ночи весенние песни-веснянки.

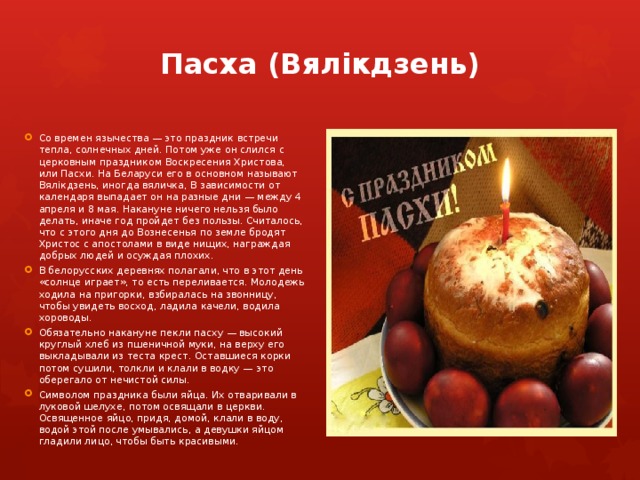

Пасха (Вялікдзень)

- Со времен язычества — это праздник встречи тепла, солнечных дней. Потом уже он слился с церковным праздником Воскресения Христова, или Пасхи. На Беларуси его в основном называют Вялікдзень, иногда вяличка, В зависимости от календаря выпадает он на разные дни — между 4 апреля и 8 мая. Накануне ничего нельзя было делать, иначе год пройдет без пользы. Считалось, что с этого дня до Вознесенья по земле бродят Христос с апостолами в виде нищих, награждая добрых людей и осуждая плохих.

- В белорусских деревнях полагали, что в этот день «солнце играет», то есть переливается. Молодежь ходила на пригорки, взбиралась на звонницу, чтобы увидеть восход, ладила качели, водила хороводы.

- Обязательно накануне пекли пасху — высокий круглый хлеб из пшеничной муки, на верху его выкладывали из теста крест. Оставшиеся корки потом сушили, толкли и клали в водку — это оберегало от нечистой силы.

- Символом праздника были яйца. Их отваривали в луковой шелухе, потом освящали в церкви. Освященное яйцо, придя, домой, клали в воду, водой этой после умывались, а девушки яйцом гладили лицо, чтобы быть красивыми.

Радуница (Радаўніца)

- На радуницу после полудня вся семья шла на кладбище к могилам близких, где катали окрашенные в шелухе яйца, поливали могилы водкой. Яйца отдавали нищим, а сами накрывали могилы рушником, на который ставили разную еду. Блюд должно быть нечетное число, и все сухие. Сначала говорили: «Святые родители, ходите к нам хлеба-соли поесть». Потом садились. выпивали и закусывали. Вставая, говорили: «Мои родители, простите, не сердитесь, чем хата богата, тем и рада». Как говорит белорусская присказка, «на радуницу до обеда пашут, после обеда плачут, а вечером скачут».

Юрьев день (Юр’я)

- Юрьев день выпадает на 6 мая. Все зимние запасы скотина съела, осталось немного дотянуть до первой травы. «До Юрья корми дурня, а после Юрья сам прокормится».

- Средь колдунов и знахарей живёт уверенность, что ранняя роса на Юрьев день очень вредна всем домашним животным: сушит рогатый скот, коров лишает молока, телят ослепляет. Колдуны пропитывают росой холстину и если ею, допустим, накрыть скотину, то от последней уже пользы не будет, Есть единственное спасение от этой напасти — выгнать скот пастись в Юрьев день, хлеща его тихонько освященной перед пасхой вербой. Но «юрьева роса» в народе считалась целебной, помогающей не только скоту, но и людям.

Троица (Сёмуха)

- У белорусов этот праздник называется называется Сёмухой или Зелёными святками. Понедельник после Троицы — Духов день, или «Брэзжыны»: именно тогда, по преданию, на апостолов снизошёл Святой Дух, подвинувший их на проповедь христианства. Это богословский смысл праздника. Обрядность же его исходит из глубин язычества.

- Окна и двери хат украшали берёзовыми вениками или аиром. В церковь к обедне тоже несли веточки берез и луговые цветы. Потом их высушивали и хранили за иконами, за печью. Считалось, если на сёмуху походить босым по земле — не будут болеть ноги.

- Из рощ в деревню приносили берёзки и сажали их на выгоне, где обычно гулял народ, убирая разноцветными лентами.

- Происходила, собственно, встреча лета и проводы весны. И берёзовые ветки с почками, ранними листочками символизировали возрождение живого, расцвет природы. Эти берёзки называли «май» и сохраняли их до Купалы, сжигая потом в купальском костре.

Иван Купала (Купалле)

- Само Купалье праздновалось в ночь с 6 на 7 июля (с 23 на 24 июня по старому стилю). Но уже утром парни и девчата шли на луг собирать цветы, веточки, разные травы — «зелле копать». Считалось, что в это время растения наделяются волшебной силой.

- Вечером молодёжь собиралась на берегу реки и разжигала костры. Парни и девчата плясали вокруг них, взявшись за руки, прыгали через огонь, пели песни. Кое-где в костёр девушки бросали кудель, чтобы лён был погуще. Ещё в костре жгли собранную днём всякую рухлядь.

- Девушки пускали по воде венки.

Петров день (Пятро)

- Петров день (Пятро, Пятрок, Пятроў дзень, Пётра і Паўла) — древний земледельческий праздник, который является как бы продолжением Купалы. Отмечается он 29 июня (12 июля) в честь апостолов Петра и Павла.

- Пётр и Павел представлялись покровителями крестьян в различных земледельческих занятиях летнего периода: в косьбе , в работе на пастбища и в огороде , в подготовке к жатве.

Илья (Ілля)

- Илья (Галляш) — праздник народного календаря в честь ветхозаветного пророка, которому поклонялись как божеству. Отмечается 20 июля (2 августа . Согласно библейскому преданию, Илья творил чудеса и живым вознёсся на небо.

- Илья, согласно поверьям, ездит по небу в золотой колеснице, и от её колёс раздаётся гром, а от ударов конских копыт получаются молнии. Если всё время лил дождь, говорили, что Илья зажёг одежду и заливает огонь водой из туч, а во время засухи — что Илья сушить одежду после пожара. День Ильи считался окончанием сезона у пчеловодов, так как пчёлы уже не роятся.

Зажинки (Зажынкі)

- .Обычно зажинки справляли вечером в субботу. Хозяин ставил на хлеб солонку с солью и, накрыв рушником, окроплял освященной водой. Так хлеб лежал весь завтрашний день. Хозяйка вымывала хату: пол, лавки, окна. Под вечер она одна или с другими женщинами-родственницами, беря хлеб, соль, кусочек сала и громничную свечку, шла в поле. Там она молилась Божией Матери, Миколе-чудотворцу и кланялась ниве: «День добрый, ядреное жито! Я к тебе пришла!». Нажав серпом первый снопик, ставили его отдельно. Затем, нажав снопов десять, хозяйка с первым снопом шла домой. Там перевязывала его красной ниткой и ставила в красный угол под образа. Зерна из первого снопа подмешивали потом к семенному житу. Вечером пили водку, празднично ужинали, пели жнивные песни.

Толока (Талака)

- Обычай совместного добровольного труда.

- Толока — древнее славянское божество, покровительница жатвы и плодородия. Талакой белорусы, сеяли, жали, косили, строили.

- Празднование в честь Талаки, радостное событие. После того, как дожата последняя делянка и связан последний сноп, делают венок, и талачейки кидают жребий, кому быть Талакою. На Талаку надевают венок, хоровод украшает её цветами, и припевая и танцуая дает ей в руки дожинковый сноп, укрывая при этом белой шалью. Затем все идут попарно за Талакой в дом хозяина. Хозяин встречает Талаку хлебом-солью, и кланяется ей в пояс. Талака отдает хозяину дожинковый сноп, затем хозяин и хозяйка ведут Талаку в дом и сажают в угл, после этого начинается праздничный ужин. После ужина Талака снимает венок и оставляет хозяевам дома, а покрывало остается девушке. Девушку бывшую Талакой провожают до дома.

Дожинки (Дажынкі)

- Праздник, называемый также Пе́ршая Прачы́стая, Аспажа́, Вялі́кая Спажа́, Сплённе, особенно почитался у белорусов. Пречистая была настоящим праздником урожая, подводила итог труда крестьянина: «Свята Прачыста — поле ўрачыста». С особым уважением говорили о новом хлеб: «Прачыстая прынясе хлеба чыстага» (Пречистая принесет хлеба чистого), «Спажа — хлеба дзяжа» (Спажа — хлеба дежа). На Пречистую в церквях освящали новый хлеб, разные овощи, фрукты. Осветив в церкви жито, его перемешивали дома с остальным и откладывали до следующего сева, чтобы новое зерно хорошо росло.

Яблочный Спас

- Этот день отмечают 19 августа (6 августа по юлианскому календарю). Христиане отмечают в этот день Преображение Господа Бога. В этот день освящают плоды (яблоки, груши, сливы), мед, и колоски нового урожая. Начиная с этого дня, все можно было употреблять в пищу. После Спаса начинали сеять озимые.

Покров (Пакровы)

- К времени этого праздника на Беларуси завершались работы в поле. Иногда начинались заморозки, и пастухи переставали выгонять коров. «Покрова — замычала в хлеве корова». Хозяйки квасили капусту. Начиналась пора свадеб: «Проходит покрова — ревет девка, как корова».

- Девчата собирались на вечеринки, ворожили о замужестве: «Матушка Покров, покрой землю и меня, молоду!».

Деды (Дзяды)

- На третью неделю после Покрова дня в субботу перед Змитровым днем (8 ноября) начинаются Дзяды — поминальная родительская суббота — осенины.

- В этот день мыли тщательно хату и готовили к ужину множество всякой еды: канун (булка, покрошенная в разбавленную медом воду), суп, клёпки, просяная каша, яичница, мясо. Обязательно подавали проходящим нищим. Все это ели с блинами; причем, количество блюд, было нечетным.

Сорочины

- Обычай, как и у других славянских народов, поминать покойника на 40-й день после смерти. Родственники и близкие умершего устраивают поминки (жалобны стол).

Родины (Радзіны)

- Это семейно-бытовой праздник после рождения ребенка, сопровождавшийся родинными песнями, чествованием бабки — женщины, обычно немолодой, которая купала ребёнка первый раз после родов.

Белорусская свадьба

Белорусская народная свадьба, как обычай, имеет много общего со свадьбами других славянских народов. Все начиналось со сватовства. Родные жениха посылали сватов к родителям невесты с просьбой выйти замуж. Те приглашали их за стол, ставилась выпивка и начинался иносказательный разговор: «У вас красный товар, а у нас купец…». Наконец, родители или соглашались или отказывали. В первом случае призывалась невеста, и её спрашивали о согласии

Далее, спустя одну-две недели после сватовства, следовали смотрины: родители невесты осматривали хату и хозяйство родителей жениха, ибо туда после замужества отправится дочь.

Договоренность о приданом и времени свадьбы согласовывалась на заручинах, которые проводили в доме невесты. Невеста одаривала родителей и родню жениха, потом все садились за стол, выпивали и закусывали, пели песни. Если после заручин одна из сторон отказывалась от брака, она должна была покрыть расходы.

После заручин следовала суборная суббота (девичник). Девичник устраивали у невесты накануне свадьбы: приходили её подруги, родня, невесту наряжали, заплетали ей косу, плели венки и пели песни. В Полесье к суборной субботе приурочивали обряд завивания свадебного деревца: берёзовую, вишневую или еловую ветку — символ девичества — украшали цветами.

Далее ещё один из этапов свадебного действа — посад, во время которого жениха и невесту сажали на дежу, покрытую кожухом (символ достатка), невесте прижигали волосы свечой.

Наконец, за невестой приезжали друзья жениха, начинался праздничный обед в доме невесты, дележ каравая и одаривание молодых. После всего этого свадебный поезд со сватами и дружками отправлялся в дом жениха. Там начиналось застолье. Свадебные чины — кубельники — привозили в кубле или сундуке приданое невесты. Празднование свадьбы сопровождалось величанием молодых, песнями, драматизированными сценками, танцами, шутками.

Собственно свадьба кончалась обрядом «сладкой водки» — восславлением молодой, сберегшей девичью честь. Обряд проходил в доме жениха после брачной ночи. Устраивая застолье, в честь молодой подслащали водку медом, славили невестину родню.

Через неделю после свадьбы молодые навещали родителей невесты. Это называлось перезвы. Некоторые элементы традиционной белорусской свадьбы бытуют и сейчас в деревне.

Праздник Масленицы в нашей школе

Спасибо за внимание !

Беларусь — страна любителей картофеля, большого количества озер, заповедников и парков, за что ее часто называют «легкими Европы». Если говорить кратко, то на особенности менталитета и характера белорусов (потомков дреговичей) повлияли славяне и балты. От первых те унаследовали гостеприимство, доброжелательность, а от других — сдержанность, флегматичность и трудолюбие. Особенность традиций и обрядов Белоруссии кроется в соединении язычества и христианства. Так, на территории страны празднуют Масленицу, Ивана Купала, Дожинки, и в то же время — Рождество, Пасху и ряд других православных дат.

Календарные праздники

Самый популярный праздник зимнего периода у белорусов — Коляды (Сьвяты́я вечары́), который отмечается от Сочельника (канун Рождества 6 января) и длится до Щедреца (накануне Старого Нового года — 13 января) или Крещения Господня (19 января).

К Колядам тщательно готовятся — убирают квартиру, в селах колют свиней. В этот день по домам и квартирам ходят люди, переодетые в библейских персонажей, инсценируя сюжет о рождении Христа. Или одетые в народные одежды дети и молодежь, распевающие колядки — специальные песни, в которых сообщают о рождении Христа, прославляют его, а также желают хозяевам урожая, благополучия в следующем году. Часто колядники водят с собой «козу», иногда и «медведя» — переодетых людей, разыгрывающих представления у каждого двора. За колядки хозяева их щедро одаривают. Когда-то колядникам в Беларуси выносили вкусности, пироги, домашнюю колбасу, сейчас — сладости и деньги.

После появления первой звезды на небе 6 января вся семья собирается на ужин, основным блюдом которого является кутья.

ЭТО ИНТЕРЕСНО! Среди белорусов существует предположение, что слово «коляда» возникло от «круга» и символизирует Солнце (имеется в виду увеличение светового дня). Другая версия трактует происхождение слова «кол-яда» (круговая еда). В древние времена в Беларуси колядникам выносили еду (не деньги), которую они потом съедали вместе.

После Рождества у белорусов отмечается Щедрец (14 января). Как и на Коляды, молодежь ходит по домам и поздравляет хозяев с новым праздником, говоря «Щедрый вечер, добрый вечер». В этот день выбирают девушку (щодру), которая потом ходит в главе щедровников с венком на голове.

Последняя неделя перед Великим постом (февраль — март, за 40 дней до Пасхи) называется Масленичной. В этот период люди пекут блины с разнообразными начинками и угощают ими родственников и близких. Кульминацией празднования последнего дня Масленицы является сожжение чучела Масленицы. В последний день перед Великим постом (Прощеное воскресенье) принято просить прощения у своих родных.

Большое значение придается празднованию Пасхи. Воскресенье перед этим днем называется Вербным. В такой день белорусы ходят на церковную службу, приносят из храма веточку вербы и легонько бьют своих родных нею, произнося «Не я б’ю, вярба б’е, за тыдзень вяликдзень» (Не я бью, а верба бьет, через неделю Пасха). Накануне Пасхи жители этой страны пекут пасху — высокий круглый хлеб из пшеничной муки, который украшают крестом из теста, изделиями в форме цветов, животных, посыпают цветной посыпкой. Символом Пасхи также являются яйца, которые отваривают в луковой шелухе или с разными искусственными красителями, а потом святят в церкви вместе с пасхой. Белорусы любят в этот день играть в битки — чье яйцо крепче или катать яйца — катившееся из бугорка яйцо ударяется в чье-нибудь, играющий забирает его. На 9-й день после Пасхи отмечают Радоницу — день, когда все идут на могилы к умершим родственникам.

Летом популярным праздником белорусского народа (особенно у молодых) является Ивана Купала (Купалле). Купалье отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Еще предки считали, что в этот период травы в лесу приобретают магическую силу, а тот, кто найдет цветок папоротника, получит бесчисленные богатства. В ночь на Ивана Купала молодежь собирается у водоемов, зажигает костры, перепрыгивает через них. Согласно народным верованиям, если парень с девушкой перепрыгнут через огонь, держась за руки, то их союз будет крепким. На Ивана Купала молодежь поет песни, незамужние девушки гадают на судьбу, пуская венки на воду — если тот утонет, то замуж она не выйдет, а парень ее разлюбит, если заплывает далеко, то молодая женщина получит много счастья.

На Купалле люди очищаются водой — ночью купаются, а утром — ходят босиком по росе, ведь верят, что так можно получить силу и здоровье на весь год.

Многие обряды Беларуси связаны с обработкой земли. Сейчас на значительной территории страны, где расположены фермерские хозяйства, отмечают Дожинки — праздник урожая, окончание землеустроительных работ. Отмечается в каждом белорусском городе в разные даты, в большинстве — это период с конца сентября до середины ноября. До 2014 года Дожинки праздновали на республиканском уровне, теперь каждая область самостоятельно организовывает торжество. Сопровождается это развлекательными мероприятиями, награждением лучших фермеров, работников, которые накануне соперничают между собой в количестве собранного урожая.

Последний месяц лета радует еще одним праздником, с которым связано немало обрядов — Яблочный, Медовый и Ореховый Спас. Больше всего почитается среди жителей Беларуси Яблочный Спас (19 августа). Праздник имеет языческие корни, но стал отмечаться церковью с середины IV века как Преображение Господне. В этот день в церковь несут освящать не только яблоки, но и другие фрукты из сада, по приходе из храма разрешается употреблять их в пищу. До этого — запрещается, особенно матерям, у которых умерли дети. Белорусы верят, что на Яблочный Спас в раю Бог раздает детям по яблоку, а тому, чья мама к этому попробовала фрукт, его не дадут.

Семейные традиции в Беларуси

Институт семьи для современного белоруса играет важную роль. Большое внимание уделяется воспитанию ребенка — продолжению рода.

Главой семьи всегда есть отец — «бацька», являющийся защитником и добытчиком. Жена должна идти рука об руку с мужем, быть хозяйкой, заботливой матерью и терпеливой хранительницей семейного очага. Женщина и мужчина имеют равные права.

Свадьба

Самым ярким обрядовым праздником в Белоруссии является свадьба (Вяселле). Важен выбор даты для торжества. Его не отмечают в период любых постов и с 7 по 21 января («кровавые вечера»).

Свадебный обряд имеет три этапа:

- предсвадебный (сватовство, помолвка);

- свадьба (непосредственно само событие);

- послесвадебный (медовый месяц).

У белорусов принято ходить «в сваты» (знакомство с родителями, договоренности о предстоящем торжестве). Сватовства в классическом понимании этого слова уже нет, однако на свадьбах до сих пор есть сваты, которых перевязывают рушником в качестве уважения к старому обряду. Осталось с давних времен помолвочное кольцо, как символ воссоединения молодых. Парни дарят его девушкам на помолвке, делая предложение руки и сердца.

Предсвадебный период сопровождается девичником и холостяцкой вечеринкой.

Интересными свадебными традициями также являлись выпекание каравая невестой, расплетение косы перед венчанием, вождением в «амбар» — проверкой наличия девственности у молодой невесты. Но такие традиции уже устарели.

Также с прошлых времен сохранилось:

- осыпание молодоженов зерном;

- бросание букета невесты незамужним девушкам;

- фата — обязательный атрибут молодой;

- встреча новобрачных с родителями с хлебом-солью перед входом в кафе или ресторан;

- битье бокалов после выпитого шампанского (с давних времен считалось, что битье посуды — к счастью).

Свадебные традиции современной белорусской молодежи включают в себя немало заимствованных из Запада:

- вместо тамады теперь торжество проводит ведущий;

- устраивают «выкуп невесты» перед событием, а во время празднования — «крадут невесту»;

- торжественный обмен кольцами и провозглашение клятв перед гостями;

- украшение молодых, гостей бутоньерками, а автомобилей — ленточками, цветами;

- выпускание белоснежных голубей при выходе из ЗАГСа.

Современные молодожены мало соблюдают традиции прошлых поколений, однако не прочь применить в своем торжестве некоторые элементы. Часто жених и невеста наряжаются в традиционную национальную одежду, вместо классического белого платья и костюма.

Рождение детей

Белорусская традиция крестить детей по своей сути похожа на ту, которая есть в России, поскольку в ее основе — православные догматы. Крестят детей в любом возрасте, чаще всего — в первый год жизни. Накануне родители подбирают малышу крестных (себе — кумовей). Современная молодежь выбирает не только родственников, но и близких друзей, знакомых, которые хорошо знают их семью и будут любить ребенка, нести за него ответственность.

В день крестин малыша одевают в торжественную одежду. Далее с участием священника проводятся церковные таинства. Церемония включает окунание ребенка в воду (3 раза), после чего его берут на руки крестные родители.

Похороны

В Беларуси сформированы аутентичные похоронные обряды. При подготовке и проведении похорон местные жители соблюдают правила, по которым родственники не делают гроб для усопшего, не моют его тело, не одевают и не несут на кладбище. Это поручают чужим людям. Считается, что покойник даже после смерти сохраняет связь с родными и может унести их с собой.

Умершего также одевают в одежду, где все швы являются наружными, таким образом отрезают его от мира живых.

Еда и застолье

Белорусы любят застолья и часто их устраивают, празднуя важные события своей жизни — свадьбу, крестины, юбилеи и т. п. Национальная кухня вобрала в себя нотки русской, украинской, литовской, даже еврейской, но имеет уникальные, ни на кого не похожие элементы.

Первое, что приходит в голову, при упоминании белорусской кухни — это картофель (бульба). В Беларуси она на самом деле особенная — имеет большое содержание крахмала, за счет чего вся еда из этого овоща получается вкусной, сочной. Традиционные картофельные блюда:

- Драники — готовятся из тертого картофеля (драного) с добавлением специй, соли, жарятся на свином жире или масле, иногда добавляют яйца и муку в качестве скрепляющих элементов. Подают в горшочках или на тарелке со сметаной или отдельными соусами.

- Колдуны — приготовленные из муки или картофельного теста небольшого размера блинчики (напоминают деруны) с разной начинкой — мясом, грибами, сыром.

- Картофельная бабка — в основе натертого картофеля шкварки и сметана, все ингредиенты перемешивают и отправляют в духовку.

- Мочанка — название происходит от способа поедания. Толстые или тонкие блинчики обмакивают в соус, который готовят из поджаренных свиных ребер, копченостей, лука и бульона.

- Клецки с душами — готовится на основе картофеля, в середину кладут начинку (душу) — мясной фарш, грибы, подают в бульоне, со шкварками.

Популярными первыми блюдами являются жур, свекольник. Среди напитков выделяют:

- сбитень — местный глинтвейн (безалкогольный/алкогольный) или горячий отвар из пряностей и трав, в который добавляют спирт, пиво;

- белорусская водка (гарэлка) — классическая или с разнообразными добавками.

Традиционными напитками являются разнообразные настойки на основе трав и меда.

Современные традиции Беларуси

В стране важную роль уделяют спорту. Одним из видов, ставшим уже традиционным для жителей этой страны, является хоккей. Ежегодно в период рождественских каникул в стране проходит турнир на приз от Президента Республики. В стране проводится популяризация здорового образа жизни — в городах и поселках строят стадионы, спортивные комплексы, действуют спортивные лагеря.

«Фишкой» современной Беларуси является проведение в середине июля международного фестиваля искусств «Славянский базар» («Славянский базар в Витебске»). Благодаря чему о белорусах — восточнославянском народе знают в Европе, Австралии и других регионах мира. Девиз фестиваля — «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Ежегодно на конкурс съезжаются исполнители из нескольких десятков стран.

Традиции и ритуалы Беларуси формировались столетиями. Всех обрядов современная молодежь не соблюдает, однако многие элементы использует как в повседневной жизни, так и во время празднования важных событий. Белорусы стремятся сохранить свои народные обычаи, поэтому для их популяризации часто устраиваются фестивали, концерты и другие развлекательные, просветительские мероприятия в сфере культуры.