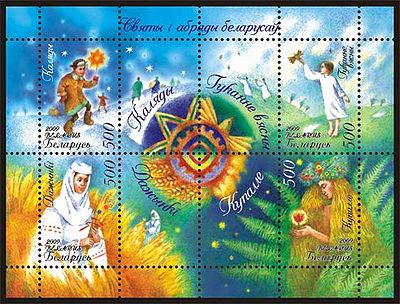

Коляды. С 25 декабря по 6 января. Праздник связан с зимним солнцестоянием и сменой времен года. Во время Коляды принято петь похвальные песни богатым хозяевам, желая им обильный урожай и благополучия.

Громницы. Отмечают 2 и 15 февраля (по католическому и православному календарям). Смысл праздника в том, что после этого праздника можно было услышать первый гром, после которого приходило тепло.

Масленица. Празднуется за восемь недель до Пасхи. Этот праздник всегда проводят весело и шумно. Масленица длится одну неделю. Во время праздника люди делают большие костры, на которых сжигали старую одежду и ненужные вещи. В конце недели на огромном костре сжигают соломенное чучело — которая символизирует всё злое и чужое. В последний день, в Масленичное воскресенье, люди просят друг у друга прощение. Сейчас этот праздник известен как «Прощенное воскресенье».

Кликанье весны. Отмечается в марте. Палят костры, танцуют, водят хороводы и до поздней ночи поют песни. Таким образом, прогоняют зиму и зовут весну.

Юрьев день. Отмечают 6 мая. Это день святого Георгия (Юрия) Победоносца, который считается защитником домашнего скота и засеянных полей.

Купалье. Празднуют в ночь с 6 на 7 июля. В эту ночь идут жители деревень и ищут цветок папоротника. Кто его найдёт, тот станет навсегда счастливым. Девушки делают венки из полевых цветов и бросают их в воду, чтобы узнать свою судьбу. Если два венка столкнутся, значит эти девушки выйдут в этом году замуж. Целую ночь девушки и парни танцуют возле костров, водят хороводы и поют песни. Юноши прыгают через огонь, чтобы показать свою ловкость.

Дожинки. К середине августа заканчивается жатва, уборка и переработка урожая зерновых культур, а также заготовка семян на будущий сезон. Последний сноп жали молча, чтобы не беспокоить дух поля, который переселяется в него.

Приезжайте в Беларусь на празднование этих праздников. Это весело, забавно и очень интересно. Вам выпадает уникальная возможность принять в участие в старинных обрядах.

Посмотреть наши другие туры вы можете здесь: https://belzdrav.com/tury/

У нас осталось много праздников, пришедших, очевидно, из далекого прошлого, из того прошлого, когда предки нынешних белорусов были не христианами, а последователями языческих культов. Какие именно это были традиции и верования, сейчас трудно сказать точно, но некоторые мысли приходят, если пристально приглядеться к народным праздникам. Правда христианство долго старалось «отбить память» к последним, самое интересное, что ему это-таки до конца не удалось, судя по тому, что эти празднования были присоединены или фактически включены в официальные церковные праздники. Последовательно, сначала, более хитрая и гибкая католическая церковь, а затем и православная «сделали вид», что языческие традиции пошли из церкви. Тут нет ничего удивительного — обычные христианские уловки, но, если внимательно всмотреться в саму традицию праздника, послушать песни, которые до сих пор поют в деревнях, становится понятно, что основа праздников очень старая, древняя. Правда — насколько, сказать не берусь, пока, во всяком случае, для этого нужны специальные фольклорные исследования.

Возьмем, например, народный праздник, который в Беларуси именуют Грамнiцами, сейчас его празднуют 2 и 15 февраля (по католическому и православному календарям). В умных фольклорных книжках пишут, что в этот день приносили жертвы богу Перуну, я же в наших деревнях слышала лишь о Громовнике и сильно сомневаюсь, что Перун и Громовник — одно и то же. Скорее, на мой взгляд, так хотелось бы исследователям этого вопроса, может быть это и не столь важно, только я все-таки не понимаю, почему все надо сводить обязательно к Перуну? Это уже прямо тенденция:))

Так вот смысл праздника в том, что после Грамнiц (или Громниц — по-русски), можно услышать первый гром, который предвещает тепло, солнышко, весну. От того, каким будет сам день Грамнiц — теплым, снежным, метельным…, зависело по народным поверьям, какое будет лето — теплое или холодное и дождливое, а это, в свою очередь, было важно для урожая. Кстати, дней пять назад слышала громыхание вечером, думала — ослышалась или самолет, ан нет, метеослужба на следующий день передала, что это действительно был он, Громыч!)) В связи с этим, думаю, что само празднование не было раньше привязано к числу, как сейчас, а очевидно, что к явлению природы.

Сейчас Грамнiцы совпадают с церковным праздником Сретения Господня и по-белорусски называются еще «Стрэчанне». Тут интересно проанализировать народные громничные песенки, которые появились явно поздно, уже после «присоединения» к христианскому празднику. Но и в этой поздней песне нет ни слова о Сретении Господнем)) только о соединении, встрече (стрэчаннi) зимы и лета:

А ў на сёння Стрэчанне, Стрэчанне,

Зіма з летам стрэлася, стрэлася.

Лета зіму піхнула, піхнула

І ножачку звіхнула, звіхнула.

Зіма пайшла плачучы,

Лета пайшло скачучы, скачучы.

Громничные нынешние обряды с освещением свечей и хранением и использованием на все праздники, мне мало интересны, потому что они уже явно не языческие — более поздние, церковные. С этим все ясно. А вот есть какие-то остатки или отголоски языческого в нынешней речи, в частности. Так, у нас до сих пор исход зимы называют «на прадвеснi» — это тяжкое время, когда зима не хочет уступить весне, сыплет снегом и дует колючим ветром. А в день первого грома говорят: «Калi певень вады пад парожкам нап’ецца», то нужно ждать скорой весны. Еще говорят: «Прыйшлi Грамнiцы – скiдай рукавiцы».

Есть и еще один чудесный праздник — Гуканне вясны, можно перевести, как зазывание весны, кликание. Ведь поздняя весна приносила голод, могло не хватить припасов, поэтому весну зазывали. Кто-то может сказать, что это — Масленица, но у нас Масленица появилась в 19 веке, из России, а в западных областях она вообще не прижилась. В Беларуси праздновали именно Гуканне вясны. Собирались молодые девушки и парни, на самом высоком месте в деревне, расстилали солому и девушки пели весенние песни — веснянки, звали весну. Женщины пекли всякие-разные вкусности, угощали. Дети смеялись веселились, бегали по всей деревне — на полную вольницу и тоже пели весенние песенки. Парни раскладывали костры и палили в нем старые вещи, к девушкам присоединялись вечером, когда водили хороводы вокруг костров. А вот образец веснянки:

Благаславі, маці,

Вясну гукаць, у-у!

Вясну гукаць,

цёплага лета

Дажджа…, у-у!

Дажадаць.

-Ой, вясна, вясна

Вясняна…, у-у!

Вообще веснянок в фольклорной литературе очень много, да и сам праздник интересный, яркий, когда-то в 90-х годах мне приходилось в нем участвовать — раздольно и свободно получается))

Как-нибудь надо предпринять этим летом вылазку по Беларуси на машине, поспрашивать люд в деревнях, может у кого осталось еще что в памяти, интересно было бы записать самой.

Представляем вашему вниманию праздники Беларуси.

Белорусский народ отмечает много праздников, но только 8 из них являются официальными днями, когда люди не работают. Это Новый год (1 января), Рождество Христово (25 декабря и 7 января), Женский день (8 марта), Радуница (второй вторник после Пасхи), День Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День Независимости (3 июля) и День Октябрьской революции (7 ноября).

Этим список праздничных дат конечно же не ограничивается. Здесь отмечается большое количество национальных и христианских праздников, а также и памятных дат. В Беларуси языческие праздники и обряды гармонично переплетаются с христианскими традициями. Так, наряду с Пасхой и Рождеством белорусы празднуют Масленицу (перед Великим Постом), Купалле (24 июня и 7 июля), Коляды (между 25 декабря и 7 января), Дзяды (2 ноября) и Дожинки (конец августа — середина сентября).

Заметим, что в Беларуси все христианские праздники отмечаются дважды (по католическому и православному религиозным календарям).

Далее представляем 10 популярных праздников, отмечающихя в Беларуси в настоящее время. Приятного чтения!

1. Новый год (1 января)

Сегодня Новый год в Республике Беларусь считается главным зимним праздником. В преддверии него, улицы, площади, витрины магазинов начинают сверкать иллюминацией. На центральных площадях устанавливаются новогодние ели. Воздух наполнится сказочной атмосферой, а горожане чувствуют себя счастливее.

Повсюду появятся ёлочные базары. Добрые пожеланию от властей с Новым годом появятся в общественном транспорте, различных магазинах и на улицах. Бойко торгуют ёлочные базары и рынки. На них можно пробрести всё необходимое для успешного празднования Нового года. Люди спешат купить подарки своим друзьям и родственникам. Учреждения культуры готовят новогодние спектакли. концерты и весёлые представления для взрослых и детей.

Белорусские базы отдыха, пансионаты, загородные усадьбы готовятся к встрече, как местных жителей, так и иностранных гостей, среди которых много россиян. Их ожидают прогулки по лесу, катание на лошадях, лыжах, коньках, снегоходах, зимняя рыбалка и другие развлечения. Рестораны составляют меню и готовят интересные шоу для самого лучшего празднования Нового года. Уникальным шансом для гостей Беларуси будет также провести новогоднюю ночь в Мирском или Несвижском замках, где их будут ждать увлекательные праздничные программы с участием аниматоров.

Для белорусов обильный, переполненный стол — это обязательное условие новогоднего торжества. В Беларуси, как правило, склонны готовить большое количество блюд для ночных празднеств.

После обильного застолья белорусы выходят навстречу своим соотечественникам, чтобы поприветствовать их в Новом году. Ожидая фейерверков, они распивают бутылки шампанского и считают обременительными меры безопасности, предпринимаемые властями на Новый год.

Традиционно люди собираются в центрах городов около новогодних ёлок. Там обычно проходят организованные государством представления с участием Деда Мороза, певцов и танцоров, там проводятся и фейерверки…

Читать статью: «Новый год в Республике Беларусь»

2. Пасха (не раньше 22 марта и не позднее 25 апреля у католиков, у православных христиан обычно неделей позже)

Республика Беларусь является многоконфессиональным государством, где христианство — господствующая религия. По данным на 2001 год православные верующие составляют 37% от общей численности населения страны. Католики занимают второе место, их 15%. А вот протестантов здесь — 500 тысяч. В Беларуси все христианские праздники отмечаются дважды: по католическому и православному религиозным календарям.

Пасха или Воскресение Христово в Беларуси начинается с варёных яиц и других благословенных блюд, включая мясо, которое теперь разрешается после долгого периода поста. «Христос воскрес!», – традиционное приветствие на Пасху. Ответ также всем знаком: «Воистину воскрес!».

Белорусская детвора на Пасху забавляет себя играми, одна из них называется «битки». Эта знакомое всем сражение с помощью яиц. Тот, чьё яйцо остаётся нетронутым, становится победителем. В Беларуси есть игра, связанная со скатыванием яиц по куску коры. Те игроки, которым удаётся схватить яйцо внизу, могут забрать его себе.

Одним из наиболее интересных обычаев, связанных с Пасхальным циклом, является «Волочебництва», обычно совершаемая мужчинами. Волочебники — это группа людей, бродящих от хаты к хате, поющих песни и играющих на традиционных народных инструментах. Чтобы отблагодарить гостей, семья даёт им несколько крашеных яиц, пасхальную сдобу, домашние колбасы, самогон или немного денег.

Читать статью: «Как отмечается Пасха в Беларуси?»

3. День памяти жертв Чернобыльской аварии (26 апреля)

Ежегодно 26 апреля, жители Белоруссии отмечают памятный день по жертвам чернобыльской катастрофы.Чернобыльская катастрофа случилась 26 апреля 1986 года. От неожиданного скачка мощности на 4-ом энергоблоке АЭС произошёл мощный взрыв. В результате чего в окружающую среду было выброшено 180 тонн радиоактивного урана. Своей мощью этот выброс многократно превзошёл взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму американцами.

Последствия Чернобыльской катастрофы были трагичны для судеб многих людей. Эта авария унесла много жизней и здоровья людей, которые вступили в неравную борьбу с катастрофой, но всё же одержали над ней победу. В целом около 8,4 миллиона граждан Беларуси, России и Украины подверглись воздействию радиации.

В память по жертвам чернобыльской катастрофы Генеральная Ассамблея ООН учредила в 2003 году памятную дату на годовщину этих событий (26 апреля). Памятный день был назван «Международным днём памяти жертв радиационных аварий и катастроф». А в 2016 году название поменялось на «Международный день памяти о чернобыльской катастрофе».

В Беларуси 26 апреля вспоминают жертв Чернобыльской катастрофы. Белорусская оппозиция проводит ежегодный марш под названием «Чернобыльский путь». Марш проводится в белорусской столице с 1988 года. Белорусы вспоминают в этот день катастрофу на соседней Украине, которая также привела к загрязнению больших участков территории Беларуси.

В Республике Беларусь, где четверть территории была загрязнена радиоактивными осадками, реализуется уже шестая государственная программа по ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы XX века. Основное внимание уделяется социально-экономическому развитию пострадавших территорий. Помимо улучшения здоровья населения создаются новые предприятия, увеличивается количество рабочих мест, строится жильё. На возрождение пострадавших белорусских земель уже было потрачено 25 миллиардов долларов.

Читать статью: «Памятный день по жертвам чернобыльской катастрофы»

4. День Победы (9 мая)

С того момента, как Александр Лукашенко (1994 год) стал президентом Республики Беларусь, белорусский народ и его руководство окончательно определили День Победы, как священный для страны праздник.

Для этого было много причин. Одной из них была та цена, которую заплатила Беларусь за победу во II Мировой войне. Каждый третий её житель погиб за годы войны. Неоспоримый факт, что Беларусь внесла существенный вклад в победу, в том числе и партизанское движение, которое было уникальным по масштабу и интенсивности.

По этой и многим другим причинам в середине 1990-х годов новое белорусское руководство безвозвратно включило Великую Победу и всё, что с ней связано, в модель своей национальной государственности.

Каждый год, 9 мая, Республика Беларусь и её столица Минск с размахом празднует День Победы, привлекая многочисленных туристов из дальних и ближних стран. День Победы — это особенно важный и печальный день для Беларуси, где во время Второй мировой войны погибло более 25% населения бывшей советской республики.

Торжества, посвященные Дню Победы, проходят во всех городах и посёлках Беларуси, но в существенном масштабе, конечно, в её столице – Минске. В этот день весь Минск пестрит флагами и транспарантами в честь великой победы. Оформляются тематические банеры, музеи готовят специальные экспозиции, театры представляют спектакли на военную тематику.

День Победы уже много лет открывается шествием ветеранов по проспекту Независимости от Дворца ветеранов до Обелиска на площади Победы. В церемонии принимают участие президент Александр Лукашенко, ветераны, чиновники, молодежь, дипломаты, религиозные деятели и простые белорусы.

Ветераны войны в Беларуси пользуются особым почётом, поэтому торжественные шествия ветеранов являются главным праздничным событием Дня Победы. По всей Беларуси ветераны, нагруженные военными медалями, маршируют под разноцветными воздушными шарами и белорусскими флагами красного, зелёного и белого цветов.

В рамках акции «Беларусь помнит» люди несут портреты героев, членов их семей, которые воевали и освобождали Беларусь.

Ко всем мемориалам и городским памятникам люди будут нести цветы и венки в память о тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом. В их честь проводится минута молчания. Многие также возлагают венки или цветы на могилы близких людей, которые были ветеранами войны.

Читать статью: «День Победы в Республике Беларусь»

5. Купалле (24 июня и 7 июля)

Купальская ночь или Купалье — это самый любимый языческий праздник в современной Беларуси. Эта очень древняя традиция.

В эту ночь люди также благодарили и почитали другие силы, которым они поклонялись, такие, как Огонь, Вода и Земля.

В Беларуси существует целый комплекс традиционных ритуалов, верований, любовной и сельскохозяйственной магии. В древности на Купалу, 6 июля, молодые девушки шли на луга собирать разные «купальские растения» и лекарственные средства — кукурузный цветок, папоротник и др.

Центральной частью Купальской ночи был костёр. Огонь символизировал жизнь и Ярилу, а также изгонял смерть. В течение дня молодые люди готовили место для разведения огня. Они ходили по деревне, собирая старые и ненужные вещи, и выносили их в выбранное для праздника место. Обычно это был луг, лесная поляна, берег реки.

А затем молодёжь ходила по деревне, призывая к празднику своими особыми купальскими песнями.

На костре готовилась особая ритуальная пища. Это могли быть яичница (яйцо символизировало и солнце, и жизнь), кулаха (разновидность пудинга из пшеничного порошка), вареники, фаршированные ягодами (черникой, вишней, малиной). Смазанное маслом деревянное колесо поджигалось, чтобы символизировать «солнце».

Празднование Купалья обычно привлекало молодёжь, идущую в леса и луга, носящую цветочные и травяные гирлянды и венки на головах. Также практиковалось множество ритуалов очищения — прыжки через огонь, купание в реке или перекатывание в траве с росой.

Считалось, что раз в году в Купальскую ночь, около полуночи, у папоротника появляется светящийся цветок — «Папараць-кветка». Счастливая пара, которая найдет этот цветок, будет жить счастливо и получит дар предвидения будущего. Блуждание по лесам в поисках цветка папоротника была одной из загадочных традиций Купалы. Считалось, что в ночь на Купалье «деревья могут светиться, говорить на человеческом языке и даже ходить с места на место».

В настоящее время белорусская Купальская ночь или Купалле празднуется в Беларуси повсеместно. Празднества представляют собой весёлый праздник, устраиваемый на берегах водоёмов, в парках, в дневное, вечернее и ночное время. Здесь древние ритуалы соседствуют с театрализованными концертами и весёлыми играми. Во многих местах Беларуси проводятся Купальские фестивали.

Однако есть места с устоявшимися традициями празднования Купальской ночи. Среди них нужно упомянуть Александрию (Могилёвская область), которая собирает людей на самый большой праздник Купальской ночи. Многочисленные гости из разных стран, таких как Украина, Литва, Россия, приезжают сюда, чтобы присоединиться к торжествам. Помимо концерта и традиционных купальских ритуалов и игр, здесь проводится конкурс на изготовлению лучших сувениров и символов Купалья.

В столице Беларуси, городе Минске, ночные фестивали проходят на территории Лошицкого парка, Центрального ботанического сада и зоопарка. В Минске, в парке Янко Купалы, есть фонтан со скульптурной группой, посвящённой празднику Купалье. Фонтан содержит фигуры двух девушек, которые гадают с помощью венков, кем будут их будущие мужья. Также можно полюбоваться и цветущим папоротником, расположенным внизу скульптурной группы…

Купальская ночь в Глубокском районе (деревня Ивес, берег озера Шо) приглашает гостей на «Купальную ночь в Озёрном крае». Гостей ожидает фольклорный концерт. Различные музеи Белоруссии также организуют свои праздники Купальской ночи.

Читать статью: «Купальская ночь в Республике Беларусь»

6. День независимости (3 июля)

Во многих странах бывшего Советского Союза главные национальные праздники проходят в дни, когда эта страна обрела независимость после распада Советского Союза в начале девяностых годов. В Беларуси это произошло в 1990 году, когда Верховный Совет Беларуси 27 июля 1990 года провозгласил страну суверенным государством, свободным от СССР. До 1996 года эта дата отмечалась как День Независимости Беларуси.

Это изменилось в 1996 году. Александр Лукашенко, первый президент страны, инициировал референдум, на котором почти 90% белорусов проголосовали за празднование главного национального праздника 3 июля. Это день, когда Минск был освобождён в 1944 году от фашистов.

Когда нацистская Германия вторглась в Советский Союз 22 июня 1941 года, Беларусь была первой, кто принял на себя основную тяжесть нападения. 24 июня Минск подвергся массированному артиллерийскому обстрелу и авиаударам почти 150 бомбардировщиков.

Несмотря на сопротивление местных бойцов, 28 июня 1941 года немцы захватили Минск. Не согласившись с оккупацией, жители начали движение сопротивления, которое продолжалось 1100 дней. Усилиями горожан 3 июля 1944 года войска 1-го и 3-го Белорусских фронтов при поддержке партизан освободили белорусскую столицу от оккупантов. Беларусь заплатила высокую цену за свободу, треть населения была убита во время войны.

День независимости — это дань героизму и стойкости минчан в их борьбе за свободу Беларуси. Он отмечается в Беларуси как национальный праздник. День обычно начинается с обращения президента, а затем следует чествование памяти павших героев, которые сражались с фашистскими войсками в 1944 году, чтобы провозгласить свободу для Минска.

Главным событием Дня Независимости является большой военный парад в Минске и праздничное шествие.Вечером в День независимости Белоруссии проводятся множество концертов и других праздничных мероприятий. Праздник завершается показом красочных фейерверков.

Читать статью: «Про День Независимости Беларуси»

7. Дожинки (конеч августа до середины сентября)

На самом деле, фестиваль Дожинки появился на месте древнеславянской традиции. Это был праздник, обряд, символизирующий окончание времени сбора урожая зерновых культур. Он был важнейшим днём национального календаря в Беларуси, который приходился на конец августа — середину сентября. В этот период времени Православная Церковь чтила Успение Пресвятой Богородицы. Праздник включал в себя обряды, связанные с «дожинкой снопа», ритуал «завивки бороды» и праздничную трапезу.

Во время фестиваля Дожинки в разных областях Беларуси стали проводиться множество разных мероприятий для тружеников села и с их участием. Это, например, выставки достижений белорусского агропромышленного комплекса и ярмарки с продукцией сельского хозяйства. Активное участие в фестивале стали принимать участие десятки предприятий концерна «Белорусская лёгкая промышленность».

Программа фестиваля с самого начала также включала чествование работников сельского хозяйства, песни и танцы, конкурсы с сувенирами, которые может получить каждый.

Местные жители полюбили Дожинки, потому что их город становился краше для этого события.

Обычно в течение года в столице фестиваля обустраиваются социальные объекты, обновляются фасады домов, появляется новый асфальт на дорогах. На праздник привозят много дешёвой еды и напитков. Есть большие продажи и низкие цены на местные товары и продукцию лёгкой промышленности. Некоторые товары во время ярмарки продаются вообще без каких-либо наценок. Туристов привлекают аутентичные продукты, тёплая праздничная атмосфера конца лета — начала осени, дружелюбие белорусского народа.

Читать статью: «Фестиваль Дожинки в Республике Беларусь»

8. Дзяды (2 ноября)

Дзяды по официальному белорусскому календарю отмечается 2 ноября, но в разных уголках страны он по-прежнему отмечается в разные дни.

Вечером на Дзяды белорусы садятся ужинать со своей семьей. Тарелка ставится там, где раньше сидели их близкие люди, ушедшие из жизни. На Дзяды готовят особую ритуальную пищу. Обычно любая трапеза, связанная с поминовением усопших, включая поминки, начинается с Куччи (блюдо из зерна, такого как ячмень или пшеница, мёд, ягоды и сухофрукты, такие как яблоки).Обычно произносят тост за усопших. Каждый ест немного Куччи и желает умершим иметь сладкую загробную жизнь, точно такую же, как вкус этого блюда.

По традиции часть еды и питья оставляют в специальной тарелке и стакане для умерших. В конце трапезы тихонько все встают и ложатся спать. Остатки еды в эту ночь не убирают. В старые времена двери и окна оставались приоткрытыми, чтобы впустить духов. В те времена каждый дом в деревне праздновал Дзяды, и ни один вор не осмеливался войти в дом, охраняемый духами предков. Эта традиция долгое время была под запретом, но теперь возродилась.

На следующее утро вся семья прерывает пост и отправляется навестить могилы своих любимых предков. В Беларуси принято ухаживать за могилами, сажать на них красивые цветы, березы или ивы и возлагать цветочные венки. Каждая семья садится и обедает на кладбище. Белорусы всегда ставят рюмку водки и немного еды на надгробие перед отъездом. Это делается для того, чтобы возлюбленные предки присматривали за семьёй.

Читать статью: «Дзяды — праздник предков в Беларуси»

9. День Октябрьской революции (7 ноября)

Белоруссия — это, наверное, единственная страна, которая праздник «День Октябрьской Революции» не отменяла вовсе. До настоящего времени его отмечают здесь 7 ноября, и он является официальным государственным праздником, а следовательно и выходным днём для населения. На предприятиях в праздничный день работают только дежурные специалисты. Отделы продаж принимают заказы автоматически.

В Беларуси в день праздника проходят парады, официальные церемонии, праздничные концерты…

Также ежегодно проводится церемония возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину (Ульянову) коммунистами и Союзом офицеров Беларуси.

Празднование Великого Октября здесь объясняется словами президента Белоруссии Александра Лукашенко, сказанными им в 2007 году: «Октябрьская революция 1917 года не только изменила судьбу огромной страны, но и во многом определила исторический путь развития всего человечества».

В своём обращении к народу белорусский лидер также сказал: «Революция, произошедшая 90 лет назад, вовлекла миллионы людей в процесс построения нового общества, которое не на словах, а на деле свободно от эксплуатации, национального гнета и неравенства. Благодаря торжеству Великого Октября сбылась мечта многих поколений белорусов — мы обрели независимое государство, открытое для друзей.»

Из истории известно, что именно после революции 1917 года (25 марта 1918 года) было объявлено о создании Белорусской народной Республики. Затем она стала Советской Социалистической Республикой Беларусь, войдя в состав СССР (1922 год).

Читать статью: «Про День Великой Октябрьской революции»

10. Рождество (25 декабря и 7 января)

Белоруссия разделились по рождественскому вопросу: некоторые семьи, в основном католические и протестантские, празднуют Рождество 25 декабря, а белорусские православные христиане — 7 января. Отметим, что Республика Беларусь является многоконфессиональным государством, где христианство — господствующая религия. По данным на 2001 год православные верующие составляют 37% от общей численности населения страны. Католики занимают второе место, их 15%. А вот протестантов здесь — 500 тысяч.

Поскольку между этими двумя датами отмечается ещё и Новый год, то подготовка ко всем этим праздникам происходит в один период времени.

Новогодние базары и рождественские ярмарки в Минске появляются на Октябрьской площади и рядом с Дворцом спорта задолго до праздников. Здесь предлагаются разнообразные подарки, сувениры и продукты питания. Эти рынки обслуживают, как празднующих Рождество, так и Новый год. Ремесленники Беларуси продают традиционные ремесла, такие как Соломенные украшения, деревянные статуэтки, тканые льняные ткани, керамику, валенки и многое другое.

Ели, сверкающие огнями, одновременно являются и рождественскими и новогодними. В некоторых местах устанавливаются рождественские вертепы. Обычаи Сочельника, аналогичны обычаям в соседних странах. Стол может быть накрыт сеном до того, как на него накроют скатерть. Это будет напоминать сено, которым были набиты ясли, где родился Иисус.

Традиционно рождественский ужин подается без мяса и состоит, как минимум, из 12 рыбных, грибных и овощных блюд. Число 12 означает «12 апостолов». Хлеб преломляется между членами семьи, а не режется ножом. После того, как обед съеден, стол остается таким, как он есть. Это делается для того, чтобы духи предков могли принимать участие в трапезе ночью.

Колядование также является частью белорусских рождественских традиций. Как и в других странах, эта традиция уходит своими корнями в более древние, языческие традиции, когда группы колядующих переодевались в животных и фантастических зверей, чтобы отпугнуть злых духов и собрать деньги или еду в обмен на свои услуги. Сегодня обычно колядуют только дети, хотя сейчас даже это не так распространено.

Читать статью: «Про Рождество в Беларуси»

Вот так отмечаются праздники Беларуси! Про праздники и фестивали в разных странах мира читайте здесь…

Читать статью: «Праздники и фестивали разных стран мира»

Главные национальные праздники разных стран

Популярные фестивали мира

Уважаемые читатели! Пишите комментарии! Читайте статьи на сайте «Мир праздников»!

Обряды и обычаи белорусов — совокупность установленных обычаем действий, связанных с выполнением религиозных начал или с бытовыми традициями белорусов. Обрядовые праздники жили на территории Белоруссии долгое время. Обрядами отмечались начало сева, сбор урожая, приход весны, дни языческих богов.

Дохристианские обряды произошли из самой жизни народа, который свой уклад строил на природном календаре. К XX веку из славянских народов календарная обрядность более всего сохранилась у белорусов[1].

Содержание

- 1 Коляды (Каляды)

- 1.1 Колядное гадание

- 2 Громницы (Грамніцы)

- 3 Масленица (Масленіца)

- 4 Кликанье весны (Гуканне вясны)

- 5 Пасха (Вялікдзень)

- 6 Радуница (Радаўніца)

- 7 Юрьев день (Юр’я)

- 8 Троица (Сёмуха)

- 9 Иван Купала (Купалле)

- 10 Петров день (Пятро)

- 11 Илья (Ілля)

- 12 Зажинки (Зажынкі)

- 13 Толока (Талака)

- 14 Дожинки (Дажынкі)

- 15 Яблочный Спас

- 16 Покров (Пакровы)

- 17 Деды (Дзяды)

- 18 Сорочины

- 19 Родины (Радзіны)

- 20 Белорусская свадьба (Вяселле)

- 20.1 Традиционная

- 20.2 Современные

- 21 Примечания

- 22 Литература

- 23 Ссылки

- 24 См. также

Коляды (Каляды)

Коляды (Сьвяты́и вэчори́) — один из самых популярных праздников у белорусов, отмечались с Сочельника до Щедреца. По домам ходили ряженые, распевающие колядки — специальные песни, они водили с собой «козу», иногда и «медведя» — переодетых людей, которые разыгрывали представление возле каждого двора, получая за это различные угощения и мелкие деньги. Хозяева не скупились: одаривали деньгами, пирогами, домашней колбасой (ведь к этому времени и кабан был заколот). В эту пору наши предки старались совершить благородные дела. Верилось, что будущий год воздаст сторицей.

Хозяева сидели за столом со специальными колядными блюдами, незамужние девушки гадали на будущее и суженого.

Рождественские кукольные мистерии с XVII века получили распространение в католической Польше, откуда перешли на Белую Русь и Украину. Традиционный кукольный народный театр называется батлейка. Особенным успехом кукольный театр пользовался у детей.

На Щедрец выбирали самую пригожую девушку — щодру, украшали её венком, лентами, и во главе с ней ходили по селу, девушки пели щедровки — те же колядки, но обращенные к хозяевам, величального характера, с припевом-рефреном «щедрый вечер, добрый вечер».

Колядное гадание

На Щедрец обязательно пеклись блины. Первый из них, только что с печи, брала девушка и бежала с ним под окна хаты, где много детей. Она слушала, не крикнет ли кто на ребенка, и если да, то в этом году она замуж не пойдет. За ворота, например, бросали сапожок с левой ноги: куда носок сапога смотрит, там и суженый живёт. Две иглы натирали салом и опускали в чашку с водой. Если они потонут — плохо, если сойдутся вместе — будет скорое замужество.

По обе стороны зеркала ставили две свечи, между ними стакан с водой, в который клали кольцо. Кто появится в зеркале, тот и будет женихом. Девушка брала из поленницы, не глядя, полено. Каким оно окажется, таким и жених будет. Полено с шероховатой корой — некрасивый, с сучками — из большой семьи, кривое — урод, гладкое — красивый собой и т. д.

Гадали на воске, растапливая его и вливая в чашку с холодной водой. Воск принимает форму определенных фигур. Выводили лошадь из сарая через оглоблю, если она зацепит её ногами, муж будет сердитым, если перескочит — тихий и добрый. Наливали воды в рюмку, опускали кольцо и выставляли на крыльцо вечером. Перед сном смотрели: сколько бугорков — столько родится сыновей, сколько ямок — столько дочек. Клали под подушку на рождественскую или щедровскую ночь гребенку. Во сне может появиться жених. Под скатерть стелили сено, солому, после ужина стучали по скатерти руками — «молотили». Затем вытягивали по соломинке и по её длине предполагали, каким вырастет лен, по количеству найденных зерен — каким будет урожай. Собранные зерна ссыпали в семена.

Но самое главное полесское гадание в коляды — на кутье. Зачерпывая первую ложку кутьи, девушка заворачивает её в брюки отца или брата и кладет под подушку. Целый вечер она не должна ни с кем говорить, и во сне увидит будущего мужа.

В эти щедрые вечера с 25 декабря по 6 января старого стиля нельзя было шить, прясть. Вот легенда, записанная на Гродненщине:

- Одна девушка была настолько охоча к работе, что перестала соблюдать святые вечера, И вот пряла она однажды чуть ли не до полуночи. Вдруг слышит, кто-то стукнул в окно. Она спрашивает:

- — Кто там?

- Голос отвечает:

- — Я принес тебе, девушка, работу. Смотри, чтоб за сегодняшнюю ночь напряла двенадцати веретен.

- Испугалась девушка. Волосы дыбом встали — ужас!

- А голос опять:

- — Поспешай, садись и пряди, если не будет готово нынешней ночью, то на другую ночь приготовь себе гроб.

- Все стихло. Девушка, ни жива, ни мертва, перекрестилась три раза и осторожно вышла на крыльцо — никого нет. Лишь лежит ворох льна. Взяла она его, принесла в хату и думает: «Что же я теперь, бедная, делать буду? Воля Божья, нужно прясть».

- Решила она схитрить: обмотала куделю льняными отрёпками, а сверху напряла ниток в два ряда и таким способом все двенадцать веретен готовы.

- А тем временем рассвело, домашние проснулись. Матушка говорит:

- — Ты что, целую ночь пряла? А откуда куделя взялась?

- Молчит девушка, никому ничего не говорит. Вынесла пряжу в кладовую, вынесла и лён, что остался — если его в дело пустить, то прясть надо будет двенадцать дней и вечеров, не меньше.

- И легла спать.

- Встала поздно вечером, помолилась Богу и пошла в комору посмотреть на работу свою. А там нет ничего. Вернулась в хату.

- И тут опять голос раздался:

- — Ну, счастье твое, что работу сделала, не то пришла бы тебе погибель за то, что щедрых вечеров не чтишь. А если ещё будешь прясть, я в три раза больше принесу.

- Испугалась девушка, но все же решилась взглянуть в окно. Ночь была лунной, и увидела от как старик с длинной белой бородой понёс на плечах двенадцать веретен. Упала девушка на пол без чувста, и две недели болела, бредила. Еле-еле выходили.

Громницы (Грамніцы)

День Громниц — 2 (15) февраля — не совсем обычен, это единственный день зимой, когда может приключиться гроза — можно услышать гром и увидеть молнии

В этот день в церквях освещали специальные свечи-громницы, которые после службы гасили и приносили в дом.

Возвращаясь домой, хозяин доставал свечу и держал в руках, пока хозяйка её зажигала. Затем хозяин обжигал свечой крестообразно волосы у себя на голове, потом у всего семейства. Считалось, это помогает от головной боли. После шли в хлев, делали то же со скотиной, крестили свечой пуни, гумно и прочее. Сотворив такой обряд, свечу гасили и прятали, чтобы злые силы её не увидели. Считалось, что громничные свечи под притолокой хлева отгоняют ведьм от коров.

Свеча в дальнейшем зажигалась, когда:

— принимали новорожденного;

— при его крещении;

— при рождении телят, ягнят;v — при кончине человека;

— при разлуке с членом семьи;

— при грозе летом;

— при насыпке семенного хлеба весной и при засыпке в засеку первого обмолоченного хлеба;

— при первом выгоне скотины в поле;

— на кутью и Водокрещенье;

— при разговенье на коляды и Пасху;

— при предтрапезной молитве на Дзяды.

С незажжённой свечой начинали и оканчивали разную работу: пахоту, косьбу, жатву и т. д. Кусочки воска громничной свечи давали как лекарство от испуга, лихорадки. Обкуривали этим воском заболевшую скотину.

В Громницы, как и на коляды, пели свои песни — первое «гуканье весны».

- Жаворонки, прилетите,

- Весну красну принесите,

- Чтобы солнышко светило

- Да снег белый растопило

- И деревья расцветило.

- Жаворонки, прилетите,

- Землю-матушку будите

- И дождями напоите,

- Чтобы травка вырастала,

- И коровка сыта стала.

- Жаворонки, прилетите,

- Лето теплое несите,

- Только зиму заберите,

- Потому что надоела —

- Много хлеба переела!

А вот два рассказа, записанных известным собирателем белорусского фольклора в XIX веке А. К. Сержпутовским в Слуцком уезде:

- Сидим мы раз в корчме, покуриваем люльки да рассуждаем о том, о сём. Только вот приносит Купрея, и начинает он плакаться, что на его конях нечистая сила ездит.

- — Э, да это, видать, та самая, — говорит Микита Хромой. — Прошлый год она как прицепилась к моим лошадям, так чуть живыми остались. Я ведь вы гладил их, как куколок, а за неделю бедных так заездили, что остались шкура да кости.

- — Вот так и моих, — говорит Купрей. — Сегодня ночью слышу — кони волнуются. Зажег я лучину и пошел в хлев. Гляжу, а мои кони в пене, как будто их гнали. Это он тешится. Он любит, когда гладкие кони. Ай-ай, пропали мои хорошие! Не знаю, что и делать. Посоветуй, братка Микитка, может, сыщется какое средство или это уже накрепко заколдовано?

- — Э, Купрей, ты послушай, что я тебе скажу! У меня ещё хуже было, мне и в голову не приходило, что это он на моих конях ездит. Только вижу: как ни кормлю, все равно с тела спадают. Залез я к ночи на сеновал, караулю. Сначала кони стояли тихо, жевали сено, потом же — в заполночь — бросили есть и давай переступать с ноги на ногу, давай фыркать да дрожать всем телом, как будто они бегут стремглав. А вскоре и пена с них повалила.

- На другую ночь пошли мы с соседом вместе. Зажгли громничную свечку, накрыли её горшком, взяли с собой освященной воды, да сидим, ждём. И вот заполночь стали кони биться и копытами стучать. Открыл сосед свечку, глядим, на коне сидит седой старик с длинной бородой. Как брызнул я на него святой водою, так он и сгинул. Назавтра повесили мы в хате чучело сороки, — с тех пор коней не трогает.

- Жила у нас одна солдатка. Её мужика как забрали в солдаты, так и неведомо куда делся. Солдатка сначала нанималась подённо, а потом стала то шептать, то давать зелья разные, с того и жила. И пошёл по селу слух, что стала она ведьмою. Одни говорили, что видели как солдатка на весеннего Юрья расстилала по росе рушник и собирала росу в подойник, чтобы тянуть к себе молоко с коров, проходящих этим местом. Другие — солдатка оборачивается жабою и сосёт коров; говорили, что она крутилась возле них, и с того часа молока не стало или было оно смешано с кровью. Много ещё чего говорили, и стали считать эту женщину ведьмою.

- В то время жил у нас один очень любопытный человек по имени Сымон. Он знал множество всяких примет и суеверий. Вот как-то ведьма, видимо, тронула Сымоновых коров. Разозлился тот и говорит:

- — Ну, постой же, лихорадка твоей матери, я не я буду, если не поймаю эту поганую ведьму.

- Сказал, да и принялся за дело. Во-первых, стал на ночь загонять коров в хлев. Загонит, закроет ворота, заткнёт их затычкой, а затычку ещё и запечатает громничной свечкой. Видит он: ведьма подойдёт к воротам, попробует перегрызть свечку да не получается, только зубы в воск увязнут. Взял однажды Сымон горшок, прикрыл им горящую громничную свечку, и караулит. Вот за полночь, как от ветра, растворяются ворота, и коровы стали неспокойны. Снял Сымон горшок, и видит: меж коров что-то замелькало. Он туда: ведьма обернулась жабой и скачет к воротам. Схватил её Сымон за лапу, и ну жечь огнем! Крутилась-крутилась ведьма и выкрутила себе ногу. Выкинул Сымон жабу за ворота чуть живую. Назавтра видят люди: поганая солдатка лежит с вывихнутой ногой, а тело у неё осмолено, как у свиньи перед колядами. Хотя солдатка и говорила, что она стояла перед печью и на ней внезапно загорелась сорочка, никто не верил отговоркам поганой ведьмы.

См. Громницы

Масленица (Масленіца)

Праздник масленицы в некоторых местах Белоруссии называют ещё и маслёнкой, сырницей.

Иноземный путешественник, некто Одеборн, посетивший славян в XVI в., писал: «Масленица названа так потому, что в продолжение этой недели людям дозволяется есть коровье масло, а в постные дни они употребляют чёрное. В это время у русских почти беспрерывно продолжается обжорство и пьянство; они пекут паштеты, то есть оладьи и блины из масла и яиц, зазывают к себе гостей и упиваются медом, пивом и водкою до упаду и до беспамятства».[источник не указан 1072 дня]

В отличие от восточных, русских земель масленица на Беларуси была довольно скромным праздником, без особенных гуляний и озорства. Белорусы не делали зимних горок для катанья, не жгли чучел, олицетворявших масленицу, не катались на лошадях. Да и блины, как символ масленицы, пришли к ним лишь в конце XIX в., хотя о них говорится уже в книгах Священного Писания. Соседи-литовцы пекли блины на поминки, и в масленицу, поминая своих покойных предков, приходили на кладбище.

Последнее воскресенье масленицы называют прощеным: люди как бы отпускают друг другу грехи, просят прощения у близких.

Праздновать масленицу начинают в четверг, выгнав предварительно водки (гарэлки). Пекут толстые блины, стопу которых хозяин разрезает крест-накрест. Блины макают в творог с разогретым коровьим маслом. В более богатых хатах подают на стол верещаку — это кусочки жареной свинины и колбасы, рёбрышки с мясом. Заправляется она мукой в жиру. Иногда из свиных ножек, ушей делается холодец. В воскресенье, когда масленица кончается, едят только молочное: масло, сыр, творог с молоком. В эти дни особенно усердно моют и чистят посуду, а когда-то в понедельник белили печь, тщательно прибирали в хате, — теперь бы это назвали генеральной уборкой. Парни и девушки вешали на дворовые ворота или на вход в гумно импровизированные качели (гойданки). Качаясь, распевали песни:

Да у нас сегодня масленица!

Да вылетела ластавица!

«Да что ж ты нам вынесла?»

Из коробов жито вытрясла,

Все жито-пшеницу,

На всякую пашницу!

Хлопцы тягали по селу колодку — обрубок дерева на веревке. Подойдя к хате, где есть девушка на выданье, требовали за колодку выкуп. Их звали в хату, угощали водкой с капустой.

В некоторых местах колодку накидывали на шею девушкам, приглашая их на вечеринку. На следующий день это же делали сами девушки, приглашая парней на посиделки и угощение. Все сопровождалось песнями. На Минщине существовал обычай «разуваць молодуху»: шли по хатам, где жили молодожены и угощались. При этом пели:

Ай, выйди, выйди, молодая Валька,

Ты да нас,

Ай, вынесь, вынесь, молодая. Валька,

Белы сыр.

А дай тебе Боже, молодая Валдька,

Первый сын.

Но кончается неделя, кончается и масленица. В понедельник уже великий пост. «Масленка с блинами с грибами». «Масленица — полизуха: сыр и масло полизала».

Масленица — полизуха,

Потянися до духа!

Мы думали: масленицы семь недель,

А оказалось — один день!

Что ж, «пили на масленицу, а крутила на радуницу».

См. Масленица

Кликанье весны (Гуканне вясны)

Этот обряд народился в давнюю языческую пору. После революции вспоминали его не часто, но теперь отмечается он довольно широко — обычно в Благовещенье (7 апреля).

Говорят, что «на Матея дорога потеет, на Сараки деревья отпускаются, на Алексея рыба хвостом лед ломает, а на Благовещенье аист прилетает». Ну а «аист прилетел — весна будет». Аист — птица у белорусов непростая. У хозяев, чей двор он облюбует, год должен быть удачным. Убить посланца весны или разорить его гнездо считалось большим грехом.

Кличут весну девчата. Они собираются вместе обычно на каком-нибудь возвышенном месте за селом или на высоком берегу реки, стелют солому и, усевшись кружком, поют с полудня до ночи весенние песни-веснянки:

Весна-красна, что нам вынесла?

Нам вынесла соху—борону,

Старым бабам пасядённечка,

Молодицам кросенки ткати,

А девчаткам да и погуляти.

С наступлением вечера зажигали костер и пели возле него, водя хоровод.

Кое-где на Могилевщине девушки, увидев прилетающих аистов, влезали на крыши хат и пели там веснянки, заканчивая каждый куплет призывом «гу!».

Слава Богу,

Что весна пришла!

Я, молода, мимо жита пошла.

Расти, жито, коренистое,

Коренистое, лопушистое,

Чтоб под небо закачалося,

Чтоб я, молода, нажалася

И снопочков наносилася!

Очевидец этого праздника в Гомельском уезде в 1880-х годах этнограф З. Радченко вспоминала:

Девушки собираются вечером по окончании своих работ и становятся группами на берегу реки, а если нет реки или озера, то за деревней, на площадке, иногда же на взгорке. Эти группы устанавливаются на далеком расстоянии одна от другой; когда одна группа закончит свой куплет и едва стихает её последняя нота, тогда в отдалении другая группа продолжает свой куплет». Далее этнограф замечает: «Веснянки отличаются от всех других песен со своим припевом, вроде ауканья (в середине песни), что звучит очень красиво, когда песня раздается в лесу, пронесется по весеннему разливу и откликнется далеким эхом. Не указывает ли это на очень старинное происхождение веснянок?»

См. Веснянки

Пасха (Вялікдзень)

Неделя перед Пасхой называется вербной. Каждый из семьи старается встать пораньше и приготовленными веточками вербы будить остальных, приговаривая: «Не я б’ю, вярба б’е, за тыдзень вялікдзень» (Не я бью, верба бьет, за неделю пасха). Вербою же выгоняли коров пастись.

Как и громничные свечи, верба играла не последнюю роль в жизни белорусского крестьянина. С началом недели все отправлялись в церковь, чтобы вербу освятить. Причем некоторые несли чуть ли не целые пуки.

Какие же волшебные свойства признавались за освященной в эти дни вербой? Во-первых, хозяин сразу же съедал одну пупырышку — чтобы летом уберечься от молнии. Затем, придя из церкви, он стегал вербным прутиком каждого члена семьи, говоря: «Верба крест бьет до слез, не я бью, верба бьет, пускай на здоровье живёт!». То же самое делали и с ним. Потом он обходил хозяйственные пристройки, втыкая в щель каждой прутик, хлеща легонько по три раза скотину. С другим прутиком обходил огород, озимое поле, опять же по три раза хлеща в разных местах и втыкая после прутик в землю. То же делали на кладбище на могиле свояков.

Оставшиеся веточки хранились до будущей вербницы и лишь тогда сжигались в понедельник перед пасхой. Но всегда этот пучок был под рукой — в красном углу божницы. При грозе его ставили на окно, чтобы отвести молнию. Когда кто-то заболевал, больного обкуривали вербой, а истолченной веточкой посыпали раны.

Если доводилось перебираться в новый дом, вербный пучок делили пополам и одну часть оставляли. В первую среду после вербницы мыли в хатах все деревянные вещи — иначе станут гнить. В четверг перед пасхой все шли в баню. Этот четверг так и звался в народе — чистый.

Со времен язычества — это праздник встречи тепла, солнечных дней. Потом уже он слился с церковным праздником Воскресения Христова, или Пасхи. На Беларуси его в основном называют Вялікдзень, иногда вяличка, В зависимости от календаря выпадает он на разные дни — между 4 апреля и 8 мая. Накануне ничего нельзя было делать, иначе год пройдет без пользы. Считалось, что с этого дня до Вознесенья по земле бродят Христос с апостолами в виде нищих, награждая добрых людей и осуждая плохих.

В белорусских деревнях полагали, что в этот день «солнце играет», то есть переливается. Молодежь ходила на пригорки, взбиралась на звонницу, чтобы увидеть восход, ладила качели, водила хороводы.

Обязательно накануне пекли пасху — высокий круглый хлеб из пшеничной муки, на верху его выкладывали из теста крест. Оставшиеся корки потом сушили, толкли и клали в водку — это оберегало от нечистой силы.

Символом праздника были яйца. Их отваривали в луковой шелухе, потом освящали в церкви. Освященное яйцо, придя, домой, клали в воду, водой этой после умывались, а девушки яйцом гладили лицо, чтобы быть красивыми.

Очень любили в эти дни играть в битки — чье яйцо крепче — и катать яйца: катившееся с бугорка яйцо ударялось о чьё-нибудь и играющий забирал его.

В первый пасхальный вечер по селам под окнами пели пасхальные (волочебные, от слова волочиться) песни. Песенников называли волочебниками, а запевал починальниками.

Первая песня обычно адресовалась хозяину и хозяйке, в ней восхваляется порядок в хате, достаток, упоминают, что святой Юрья (Георгий) запасает им коров, святой Микола — коней, святой Илья — урожай. После каждого куплета восклицали: «Христос воскресе!». Такие песни похожи на заклинания:

А дай же, Боже, на току умолот, На току умолот, в жернах намол, В жернах намол, у дежи подход, В дежи подход, в печи подрост…

С волочебниками ходил музыкант с гармошкой или с дудой, мехоноша с большим мешком, куда он складывал подарки. А давали в каждой хате пяток яиц, кусок пирога, сыра, сала. Иногда звали в хату выпить водки.

Ой, не шум шумит, не дубровонька, Зелена травка-муравка, То идут, гудут волочебники. Ай ты спишь-лежишь, ласковый пане, Ласковый пане, пане Иване? Коли спишь-лежишь, так Бог с тобой, А не спишь-лежишь — говори с нами. Подойди к окну, погляди на двор, А что на твоем дворе деется…

Далее идут пожелания счастья, богатства, здоровья и хорошего урожая. Заканчивается песня так:

Волочебники — не докучники, Не часто ходят, не докучают, В этот годочек — один разочек. Не докучают, не вымогают: Починальнику — сорок яичек, А подхватничкам — по десяточку, А музыканту — на кварту водочки, Карту водочки, злотый на боты. А мехоноше худая доля, Худая доля — женка не любит, Женка не любит и не голубит. Ласковый пане, пане Иване, Слышишь ли нашу песенку, Песенку волочебную? Или одари, или пригласи, Не можем стоять, ноженьки болят, Ветерок веет, ноженьки млеют, А дождик пойдет — всех обольет. А в горшочке-глячку на правом бочку Стоит водочка, дюже крепкая. День добрый тому, кто в этом дому!

Потом волочебники садились где-нибудь в гумне и делили добычу. Но зачастую все это съедалось под самодельную водку.

Обычай ходить с волочебными песнями исчез к концу XIX в.

Иногда в землю зарывали кости теленка, освященного на пасху — они охраняли посеянный хлеб от града. На Минщине в эти дни на игрищах плясали танцы — метелицу и завейницу. Там же бытовала легенда, подчеркивавшая особенный характер праздника:

Идя из местечка Речки в фольварк Орпы, можно было видеть у дороги небольшое озеро. Говорят, что на этом месте стояла корчма, в которой собрался народ на игрище, между тем как нужно было идти к всенощной перед великоднем, Внезапно земля разверзлась и поглотила корчму и людей. Неподалеку от Несвижа в поле лежали три больших камня, один из которых очертанием напоминал человека. Были эти места владением князя Радзивилла, человека жестокого и безжалостного, выгонявшего людей работать и в праздники. Вот подошел Великдень. Снег сошел, можно пахать. И приказывает войт выходить в поле, а кто не выйдет, тому грозится всякими карами. Таков приказ князя. Плачут люди. На поле вышли, но никто не работает — грех. Бегает войт, лупит бедняг кнутом. Приехал сам князь. Тут войт совсем взбеленился, пану угодить хочет. Люди ему в ответ: — Если такой разумный, сам попробуй. Войт, желая показать себя перед князем, схватился за соху и погнал борозду. Но не успел сделать и десяти шагов, как раздался гром небесный — и войт с волами окаменели. Так и стоят они до Страшного суда.

См. Великдень

Радуница (Радаўніца)

Белорусы справляют радуницу на 9-й день после пасхи.

В Троицкой летописи 1372 года написано:

«Литва и ляхи и жемоть приедоша изгоном к Переяславлю по Велице дни на другой недели во вторник на заутрие на радунице».

На радуницу после полудня вся семья шла на кладбище к могилам близких, где катали окрашенные в шелухе яйца, поливали могилы водкой. Яйца отдавали нищим, а сами накрывали могилы рушником, на который ставили разную еду. Блюд должно быть нечетное число, и все сухие. Сначала говорили: «Святые родители, ходите к нам хлеба-соли поесть». Потом садились. выпивали и закусывали. Вставая, говорили: «Мои родители, простите, не сердитесь, чем хата богата, тем и рада». Как говорит белорусская присказка, «на радуницу до обеда пашут, после обеда плачут, а вечером скачут».

См. Радоница

Юрьев день (Юр’я)

На Гродненщине бытовала легенда как святой Юрий стал опекуном коней.

Однажды Господь созвал всю домашнюю скотину под огромный дуб, стоящий на краю земли. Пришли и все святые, только Юрий припоздал. Здесь же вертелся и нечистый. На этом сходе Господь назначил каждому существу свою еду. Сатана выпросил для себя овес, желая таким образом быть хозяином лошадей. В это время подоспел Юрий и стал просить и ему назначить какую-нибудь пищу. Бог дал ему осот. Юрий попросил чего-нибудь получше. Бог отвечал: — Если отберешь у сатаны овес — твой будет. Юрий, не теряя ни минуты, опередил сатану и засел у дыры, где ходили нечистые. Сатана, чтобы не забыть, шел и повторял: овес, овес, овес… Тут Юрий выскочил из кустов и крикнул неожиданно: «Ага!». Сатана испугался, потом, опомнившись, стал плеваться: «Тьфу, забыл, что говорил!»

— Ты говорил «осот», — подсказал Юрий.

Сатана снова забубнил: — Осот, осот, осот, и отправился в свое царство. Юрий поспешил к Богу и был назначен покровителем скота.

Поэтому пастухи считают большим грехом не побывать на святого Юрия в церкви, а крестьяне не сварить в этот день овсяного киселя.

Юрьев день выпадает на 6 мая. Все зимние запасы скотина съела, осталось немного дотянуть до первой травы. «До Юрья корми дурня, а после Юрья сам прокормится».

Средь колдунов и знахарей живёт уверенность, что ранняя роса на Юрьев день очень вредна всем домашним животным: сушит рогатый скот, коров лишает молока, телят ослепляет. Колдуны пропитывают росой холстину и если ею, допустим, накрыть скотину, то от последней уже пользы не будет, Есть единственное спасение от этой напасти — выгнать скот пастись в Юрьев день, хлеща его тихонько освященной перед пасхой вербой. Но «юрьева роса» в народе считалась целебной, помогающей не только скоту, но и людям.

Святой Юрий, Божий посол,

К Богу пошёл,

Взял ключи золотые,

Отворил землю сырусеньку,

Пустил росу теплюсеньку

На Белую Русь и на весь божий мир.

Правда, выгоняют скот из двора все же вербой.

Целебной роса была потому, что Юрий отпирал взятыми у Господа ключами землю, выпускал в мир жизнетворные соки. Росой мазали больные места, особенно глаза. В Витебском уезде росой омывали коров.

В ночь на Юрьев день коней выгоняли в ночное. Хозяин хаты молился перед иконой св. Георгия о целости лошадей, потом брал по их количеству яйца, обходил хлев три раза и клал яйца под порог. Затем он подходил к своим лошадям, приговаривая: «Пришла юрьева роса, не дам вам овса». Три раза гладил хозяин коней по спине и выводил во двор, где сдавал пастуху Вместе с мешочком муки, парой колбас и яйцами.

Некоторые бросали под хлев замок, чтобы кони перешли через него, втыкали в стену вербу, считая, что это убережет скот от волков и хвори.

В некоторых районах выгон коней и коров превращался в целый обряд. Накрывали стол скатертью, зажигали громничные свечи, клали хлеб с солью. Потом молились святому Георгию, посыпали хлеб солью и шли к скоту, который кропили водой, окружали нитками, и, наконец, гнали в ворота, где лежали запертый замок, на нем сковорода, прикрытая навозом. Глава дома, отвешивая тридцать земных поклонов, произносил: «Хозяин, на тебе хлеб и соль! Паси мою скотину, чтоб не было беды!». На Могилевщине с краюхой хлеба три раза обходили печь, говоря: «Как печь стоит на месте, так и скотина на месте!».

На Гродненщине в дверях хлева стелили кожух вверх мехом, завернув в него хлеб и яйцо. Потом этот кожух надевал пастух и снять его мог только вечером. Пастухи в этот день были главными людьми в селе. Им давали колбасу, сало, яйца, масло. Позже, когда денег у крестьян стало больше-деньги и водку. Выгнав стадо за околицу, пастухи трижды обходили его с иконой святого Георгия, хлебом, яйцами и вербой.

В некоторых местах были обряды посложнее. Например, в Оршанском уезде обходили стадо и вечером, предварительно исжарив на костре яичницу. Потом с ней на сковороде обходили скот. Один из пастухов играл роль зайца, другой -кривого, третий — слепого, четвёртый — колоды… Первый, несущий сковороду, спрашивал: «Заяц, заяц, горька ли осинка?» — «Горька!» — «Пускай же наша скотинка так будет горька волку!» — «Кривой, кривой, дойдешь ли ты?» — «Нет, не дойду, не вижу!» — «Пускай же волк не видит нашей скотинки!» — «Колода, колода, сгнила ли ты?» — «Сгнила!» — «Пускай же у волка зубы будут гнилыми!».

Обойдя все стадо, садились у костра и ели яичницу, бросая после вверх ложки — «чтобы наша скотинка так вверх скакала!».

В Юрьев день обязательно нужно было поглядеть свое поле. Хозяин, завернув в чистую холстину испеченный накануне каравай, приносил его к последней полосе, засеянной житом. Если каравай был выше стебелька, то урожай ожидался хорошим. Потом дома хлеб съедался. Зачастую шла на поле вся семья, неся кроме хлеба колбасы, яйца, сало, водку и кости, оставшиеся от пасхального стола. Катались по всходам, чтобы очиститься «юрьевой росой» и пели:

Здравствуй, нива святая!

Чествуем с хлебом-солью

И со святым Юрьем,

А Бог на небе и святой Юрья

Даруют достаток нам и здоровье!

Хозяину желают:

Пиво варить,

Сына женить,

Водочку гнать,

Дочку замуж отдать!

Кости зарывали на четырёх углах поля. Придя домой, обильно ели, пили самодельную водку. Иногда оставляли немного хлеба, и в ближайшее воскресенье брали с собой в церковь, прося у Бога «стеречь живаков». Если день хмурился, говорили: «Если дождь на Юрья, будет хлеб и у дурня!». Вечером молодежь устраивала гулянья: плясали, пели:

Юрья, Юрья на поле ходит,

Юрья, Юрья у Бога просит.Роди, роди жито-пшеницу,

Побей, побей куколь-метлицу.

См. Юрьев день

Троица (Сёмуха)

У белорусов этот праздник называется называется Сёмухой или Зелёными святками. Понедельник после Троицы — Духов день, или «Брэзжыны»: именно тогда, по преданию, на апостолов снизошёл Святой Дух, подвинувший их на проповедь христианства. Это богословский смысл праздника. Обрядность же его исходит из глубин язычества.

Окна и двери хат украшали берёзовыми вениками или аиром. В церковь к обедне тоже несли веточки берез и луговые цветы. Потом их высушивали и хранили за иконами, за печью. Считалось, если на сёмуху походить босым по земле — не будут болеть ноги.

Из рощ в деревню приносили берёзки и сажали их на выгоне, где обычно гулял народ, убирая разноцветными лентами.

Происходила, собственно, встреча лета и проводы весны. И берёзовые ветки с почками, ранними листочками символизировали возрождение живого, расцвет природы. Эти берёзки называли «май» и сохраняли их до Купалы, сжигая потом в купальском костре.

В Духов день под вечер все девушки шли в рощу завивать веточки берёз в венок. Каждая завивала их по числу своих близких. После этого прыгали вокруг деревьев и пели:

Мы веночки завили,

Мы гарэлочку попили,

И яешню поели!

В воскресенье девушки идут смотреть на свои венки. Радуется та, чей венок не засох — суждена долгая жизнь. Засохшие венки бросают в воду: плывущие обещают минимум год жизни, потонувшие — скорую кончину. Венки развивали, иначе дерево обидится.

На второй день сёмухи во многих местах Беларуси затевался «куст». Самую красивую девушку в деревне убирали в березовые и кленовые веточки с листочками и во главе с нею и с песней шли на панский двор. Им давали денег, еды. Все собранное несли к кому-нибудь в хату, и начиналась вечеринка. В сёмуху заводили свои игрища русалки, живущие в лесах и озёрах. Были они без одежды, с длинными черными волосами и такого же цвета глазами. Русалки бегали по полям, качались на ветках. У видевшего их близко лицо навсегда сводилось гримасой. В народе считалось, что русалки — это девочки, умершие некрещеными.

Был ещё обряд проводов русалок. На Гомельщине красивой девушке распускали волосы, надевали венок и, почти голую, вталкивали в жито. Девушки разбегались, а «русалка» старалась догнать кого-нибудь. В других местах Беларуси, все девушки в венках шли к житу, бросали в него как можно дальше венки и убегали.

См. Троицын день, Семик

Иван Купала (Купалле)

Белорусы говорят, что солнце, как в Громницы и на Пасху, «играет» — переливается красками. Само Купалье праздновалось в ночь с 6 на 7 июля (с 23 на 24 июня по старому стилю). Но уже утром парни и девчата шли на луг собирать цветы, веточки, разные травы — «зелле копать». Считалось, что в это время растения наделяются волшебной силой. Так, полынь, сорванная на Купалу, предохраняла от ведьминых наговоров, корень чернобыльника с земляным углем под ним помогал от чахотки. Знахарки-шептуны набирали разрыв-травы и пр. Из васильков, панского мака, зверобоя, мяты, колокольчиков девушки плели венки.

В ночь на Купалу оживлялась нечистая сила. Ведьмы слетались на шабаш к Лысой горе. У соседей-литовцев такая гора называлась Шатрия. В хлеву запирали лошадей на замок, чтобы ведьмы ими не воспользовались для своего путешествия, Впридачу на воротах вешали громничную свечку. Кроме ведьм опасались русалок — они могли до смерти защекотать купающегося. Вот один из рассказов о ведьмах на Купалье.

Начали как-то в деревне дойные коровы сохнуть, и молока у них совсем не стало. Конечно, колдовство. По всех хатах пошли обиды да подозрения, но никак не дознаться, откуда такое лихо взялось. Случайно сторож из Клишкова, возвращаясь на рассвете домой, увидел как из окна одного дома вылетела белая, что снег, ворона. А дом этот пан приезжей кобете выстроил. Догадался сторож: ведьма там живёт. Стали думать, как бы её изобличить, да все само открылось. В купальский вечер эта ведьма, укрывшись голая в лесу, хватала пригоршнями росу и звала нечистую силу, чтобы та собирала отовсюду молоко для неё. А между тем, её новая служанка, помыв жбаны, ведра и кувшины и прочую посуду, перевернула их вверх дном. Нечистики, нося всю ночь молоко, лили на пол, не замечая этого. И когда солнце взошло, вся деревня увидела, что целая молочная река течёт из-под дома. Не миновать ей смерти, но ведьма тут же оборотилась в ворону и исчезла.

Вечером молодёжь собиралась на берегу реки и разжигала костры. Парни и девчата плясали вокруг них, взявшись за руки, прыгали через огонь, пели песни. Кое-где в костёр девушки бросали кудель, чтобы лён был погуще. Ещё в костре жгли собранную днём всякую рухлядь.

Девушки пускали по воде венки. В некоторый местах их бросали парням через костёр, а те старались венки разорвать. Наиболее смелые купались. Тут же у костра ужинали яичницей, верещакой и прочим, конечно же под самодельную водку.

Особую роль на Купалье играет цветок папоротника.

Вот одна из много численных купальских историй, записанная на Гродненщине этнографом XIX века А. Славутинским.

Давным-давно деды, да, наверное, и прадеды не запомнили, не одна сотня лет прошла, — нашёлся человек, возжелавший сорвать цветок. Старики отговаривали его, твердя, что от сотворения мира этого никому не удавалось. Не послушал парень совета. Молодой был, кровь играла. И пропал ни за что, сгинул. Бес его извел — день и ночь шептал: «Иди, иди! Сорвёшь цветок, кучу денег добудешь. Не только себя, всю деревню озолотишь!» Поддался хлопец бесу. Наступила ночь, и пошёл он в лес. А тихо, темно — в двух шагах ничего не видно. Птицы молчат, по гнездам попрятались. Что с тем молодцем случилось — никто не знает, нашли его утром неподалеку в канаве бездыханным. Видно, черти туда его бросили. Принесли домой, водой стали отливать. Долго он глаз не открывал, думали, уже не встанет. Ан к вечеру очнулся. Собрался народ, расспрашивают. А он хоть бы слово сказал: мычит, что корова да глазами хлопает. А глаза такие страшные, мутные. Дня через три исчез он. И нашли его на том месте, где хлопец цветок надеялся отыскать: висел на осине.

Есть ещё шуточное белорусское предание о мужике, которому цветок папоротника случайно попал в лапоть. Сразу сделался он ясновидящим, и деньги появились. Напился на радостях мужик и потерял лапти, а с ними исчезло и все волшебство.

Отрадно, что теперь не проходит года без этого народного празднества. Новая молодёжь плетёт венки, прыгает с хохотом через костер, как это делали отцы и деды. И звучат те же не угасшие песни:

Ой, пойдзем, сястрыцы,

Пад ясну зарніцу.

Ноч малая, ды купальная!Набярэм, сястрыцы,

Жовтого пясочку.

Играй, сонца, ды з зарою!Пасыплем, сясстрыцы,

У татки пад аконцам.

Ноч малая, ды купальная!Пасеем, сястрыцы,

Белага гарошку.

Играй, сонца, ды з зарою!Гарошку не взысці, —

Мне у татки не быці.

Ноч малая, ды купальная!

См. Иван Купала

Петров день (Пятро)

Петров день (Пятро, Пятрок, Пятроў дзень, Пётра і Паўла) — древний земледельческий праздник, который является как бы продолжением Купалы. Отмечается он 29 июня (12 июля) в честь апостолов Петра и Павла.

Пётр и Павел представлялись покровителями крестьян в различных земледельческих занятиях летнего периода: в косьбе («3 Пятрова дня ў полі пажня [зелёный покос]»; «Святы Пётра ў косы звоніць, святы Паўла граблі робіць»; «Святы Пятро талаку збіраў копы сена вазіць, стагі мятаць»); в работе на пастбища и в огороде («Святы Пятрок папары барануець, поле раўнуець, грунт гатуець»); в подготовке к жатве («Святы Пётра сярпы востра»).

Пётр выступает как покровитель нивы, особенно гречки, которую сеют за несколько дней до праздника и которую он поливает. Он способствует созреванию урожая: «Святы Пятро жытцо спеліць», «Святы Пятро — жыта ядро». С появлением колосьев у злаков связывали в этот день (а также на Купалу) завершение кукавания кукушки, которая якобы «подавились ячменным колосом»:

Оригинал

- Кукуй, зязюлька, не маўчы,

- А нямнога ж табе кукаваці —

- Ад Вялікадня да Пятра,

- Ад цёмнай ночкі аж да дня.

- Як стане ячмень выплываць,

- Кідай, зязюлька, кукаваць.

Перевод[2]

- Кукуй, кукушка, не молчи,

- А немного ж тебе куковать —

- От Велика дня до Петра,

- От тёмной ночки аж до дня.

- Как станет ячмень выплывать,

- Бросай, кукушка, куковать.

На Петра кукушка могла подавиться не только колосом, но и творогом (сыром), так как с праздником заканчивался Петровский пост («Петровка»), и можно было разговеться скоромным: «Жджы Пятра — сыр з’ясі!» Вообще с кукушкой в этот день могут происходить метаморфозы: «Да Пятра куе, а пасля Пятра курэй дзярэ» — в соответствии с народными представлениями, кукушка превращается в коршуна. По более раннему или запоздалому относительно дня Петра замолканию кукушки судили о характере последующих времен года: если она будет куковать и после Петра — надо ждать тёплой, солнечной осени, позднего выпадения снега; когда же она замолчит к Петру — будет холодная осень и ранняя зима.

Предсказания о погоде и урожае делались и на основании наблюдений за погодой в этот день: «На Пятра дождж — будзе жыта, як хвошч, … сенакос мокры, … на Новы год будзе страшная мяцеліца»; «Калі Пётра з Паўлам плачуць, дык людзі праз тыдзень свету не ўбачаць». Аграрно-магическая семантика праздника Пятра сочеталась со свадебной. По окончании Петровки начинали справлять свадьбы: «К Пятру і дачку адбяру» или «Дзеўка хітра да Пятра», то есть старается понравиться парню, чтобы выйти замуж к Петрову дню.

Преимущественно любовным содержанием были наполнены петровские песни, которые звучали во время этого праздника и тематически продолжали купальские. В восточной Белоруссии на Петра происходил обряд кумления, когда девушки обменивались кольцами, серьгами, платками и в течение года считались кумом. Этот обряд сопровождался приготовлением ритуальных блюд, гуляниями с карагодами, с разжиганием костров и качанием на качелях, гаданиями. Девушки шли в рощу «развивать венки», завитые на Троицу, и, поцелававшись через них, кумились, выбирая себе подругу на год. Во многих поверьях, приметах, пословицах Петров день часто сопоставлялся с Ильиным днём: «Святы Пятро ўкаласіўся, а святая Ілля жыта жала»; «Пётр з каласком, Ілля з калабком»; «На Пятра — крышку хлеба напякла, на Іллю — поўну печ хлеба наллю» (то есть уже полну печь хлеба можно испечь). О том, что лето начало идти на спад, говорит примета: «Пётр-Павел час убавіў, Ілля-прарок — два ўвалок». Приближение осени слышится в пословице «Прыйшоў Пятрок — апаў лісток», которая имеет свое дальнейшее развитие в последующих календарных наблюдениях: «Прыйшоў Ілля — апала два», «Прыйшоў Барыс — асыпаўся ўвесь ліст», «Прыйшоў Спас — скіне ўсіх нас!» и др. Как и на Илью, на Петра кое-где опасались купаться. На Гомельщине утверждали, что в этот день Сож (легендарная река) отбирает 25 человек на жертву Богу. На Вилейщине Петров день считался одним из поминальных дней, когда полагается навестить кладбище[3].

См. Петров день

Илья (Ілля)

Илья (Галляш) — праздник народного календаря в честь ветхозаветного пророка, которому поклонялись как божеству. Отмечается 20 июля (2 августа) . Согласно библейскому преданию, Илья творил чудеса и живым вознёсся на небо. После принятия христианства Илья в народном воображении слился с языческим богом Перуном, впитав в себя его черты и функции. В мифологии, древних верованиях и в фольклоре белорусов Илья — распорядитель дождей и гроз, покровитель земледелия, защитник от нечистой силы, но раздосадованный может наслать грозы, град и засуху. Поэтому день Ильи белорусы праздновался повсеместно. В засушливую погоду Илье служили молебны, в качестве жертвы клали яйца в борозды между гряд. Илья, согласно поверьям, ездит по небу в золотой колеснице, и от её колёс раздаётся гром, а от ударов конских копыт получаются молнии. Если всё время лил дождь, говорили, что Илья зажёг одежду и заливает огонь водой из туч, а во время засухи — что Илья сушить одежду после пожара. День Ильи считался окончанием сезона у пчеловодов, так как пчёлы уже не роятся: «Толькі да Іллі паглядай на вуллі». На Илью начинали жать рожь: «Ілля жніво пачынае, а лета канчае». Илья приходит с долгожданным хлебом: «На Іллю поўну печ хлеба наллю», «На Галляша з новых круп каша». В народных пословицах день Ильи представлен как переходный к очередному сезону: «Прыйшоў Ілля, то і лета няма», «На Іллю да абеда лета, а па абедзе восень». Наблюдается начало похолодания, дожди: «Ілля нарабіў гнілля». В природных наблюдениях связывался с праздником Петра: «Прыйшоў Пятрок — апаў лісток, прыйшоў Ілля — апала два»; «Пётр-Павел час убавіў, Ілля-прарок — два ўвалок». После Ильи заканчивали купаться, так как «Ілля ўкінуў у ваду алядня (лёду)»[4].

См. Ильин день

Зажинки (Зажынкі)

«Как придут зажинки — нет хлеба ни осьминки».

Раньше всего из посаженного крестьянином в поле, поспевало жито. С ним-то и связаны обряды зажинок и дожинок.

Обычно зажинки справляли вечером в субботу. Хозяин ставил на хлеб солонку с солью и, накрыв рушником, окроплял освященной водой. Так хлеб лежал весь завтрашний день. Хозяйка вымывала хату: пол, лавки, окна. Под вечер она одна или с другими женщинами-родственницами, беря хлеб, соль, кусочек сала и громничную свечку, шла в поле. Там она молилась Божией Матери, Миколе-чудотворцу и кланялась ниве: «День добрый, ядреное жито! Я к тебе пришла!». Нажав серпом первый снопик, ставили его отдельно. Затем, нажав снопов десять, хозяйка с первым снопом шла домой. Там перевязывала его красной ниткой и ставила в красный угол под образа. Зерна из первого снопа подмешивали потом к семенному житу. Вечером пили водку, празднично ужинали, пели жнивные песни.

См. Казанская летняя

Толока (Талака)

Обычай совместного добровольного труда.

Толока — древнее славянское божество, покровительница жатвы и плодородия. Талакой белорусы, сеяли, жали, косили, строили.

Талачу, талачу — не талочыцца,

Не даюць гарэлкі — выпіць хочацца

Празднование в честь Талаки, радостное событие. После того, как дожата последняя делянка и связан последний сноп, делают венок, и талачейки кидают жребий, кому быть Талакою. На Талаку надевают венок, хоровод украшает её цветами, и припевая и танцуая дает ей в руки дожинковый сноп, укрывая при этом белой шалью. Затем все идут попарно за Талакой в дом хозяина. Хозяин встречает Талаку хлебом-солью, и кланяется ей в пояс. Талака отдает хозяину дожинковый сноп, затем хозяин и хозяйка ведут Талаку в дом и сажают в угл, после этого начинается праздничный ужин. После ужина Талака снимает венок и оставляет хозяевам дома, а покрывало остается девушке. Девушку бывшую Талакой провожают до дома.[5].

См. Толока

Дожинки (Дажынкі)

Праздник, называемый также Пе́ршая Прачы́стая, Аспажа́, Вялі́кая Спажа́, Сплённе, особенно почитался у белорусов. Пречистая была настоящим праздником урожая, подводила итог труда крестьянина: «Свята Прачыста — поле ўрачыста». С особым уважением говорили о новом хлеб: «Прачыстая прынясе хлеба чыстага» (Пречистая принесет хлеба чистого), «Спажа — хлеба дзяжа» (Спажа — хлеба дежа). На Пречистую в церквях освящали новый хлеб, разные овощи, фрукты. Осветив в церкви жито, его перемешивали дома с остальным и откладывали до следующего сева, чтобы новое зерно хорошо росло. На Случчине встречалось такое поверье: если кого донимает на поле осот, его стебли надо связать в букет, освятить, привезти обратно и на поле посадить — он тогда не будет расти. Если кому удавалось до праздника не только успеть убрать злаки, но и начать запахивать, то тому хлеборобу это должно было принести в будущем больший урожай: «Да святка араць — лішнюю капу нажаць» (До праздника вспахать — лишнюю копну нажать). О дыхание осени говорилось: «Прыйшла Прачыстая — зусім паціснула». Сразу после праздника начиналась посев озимых, и хозяин должен быть подготовлен: «Успленне — ці гатова насенне?» На Полесье начинали копать картошку: «Успленне — цягні бульбу за карэнне»[6].

См. Дожинки

Яблочный Спас

Этот день отмечают 19 августа (6 августа по юлианскому календарю). Христиане отмечают в этот день Преображение Господа Бога. В этот день освящают плоды (яблоки, груши, сливы), мед, и колоски нового урожая. Начиная с этого дня, все можно было употреблять в пищу. После Спаса начинали сеять озимые.

В этот день проводился обряд уничтожения клопов.

С этим днем связаны пословицы: «Спас — усяму час», «Прыйшоў Спас, каб не было клапоў у вас!»,

и песня:

Святы Спасік, пільны часік,

Жытцо возіць, Бога просіць:

— Перанясі, Божа, мае жытцо…

Праз гумянцо.

А святы Іспас, старэнькі дзядок,

На восень садзіў, жыта малаціў.

Святы Іспас

Яблыкі свенціць…

Ен гнаі возіць…

Жыта пасвяшчаіць.

См. Яблочный Спас

Покров (Пакровы)

К времени этого праздника на Беларуси завершались работы в поле. Иногда начинались заморозки, и пастухи переставали выгонять коров. «Покрова — замычала в хлеве корова». Хозяйки квасили капусту. Начиналась пора свадеб: «Проходит покрова — ревет девка, как корова».

Девчата собирались на вечеринки, ворожили о замужестве: «Матушка Покров, покрой землю и меня, молоду!».

А в тёмном лесу,

Люли-рано, медведь ревёт.Медведь ревёт,

Люли-рано, девок пугает.Пугай — не пугай,

Люли-рано, мы не боимся.Только боимся

Люли-рано, осенней ночки.Осенняя ночка,

Люли-рано, наша разлука.Ой, разлучает,

Люли-рано, с таткой и с мамкой.Ой, прилучает,

Люли-рано, к свекру, к свекровке.

См. Покров день

Деды (Дзяды)

На третью неделю после Покрова дня в субботу перед Змитровым днем (8 ноября) начинаются Дзяды — поминальная родительская суббота — осенины. Поминали покойных и на радуницу, и на сёмуху, но в осенины, когда вся неотложная работа сделана, поминали родителей широко.

В этот день мыли тщательно хату и готовили к ужину множество всякой еды: канун (булка, покрошенная в разбавленную медом воду), суп, клёпки, просяная каша, яичница, мясо. Обязательно подавали проходящим нищим. Все это ели с блинами; причем, количество блюд, было нечетным. Нечетное число — число живых. Четное — мертвых. Когда мы идем на день рождения, в гости — несем нечетное количество цветов. На похороны, кладбище — четное.

В некоторых местах, например, на Минщине на столе должна быть варёная голова — свиная или куриная. Сходив на кладбище и помолившись о мертвых, идут домой. Там хозяин, открыв двери и окна, обходит хату кругом и, глядя в сторону кладбища, зовет предков на ужин.

Начиная ужинать, в отдельную миску кладут понемножку от каждой еды — невидимым духам или душам покойников. Зажигают громничную свечу. Попробовать нужно обязательно все блюда, иначе «дзяды» рассердятся. Из-за стола поднимаются все сразу, кто припозднится — скоро умрет. На столе не убирают, оставляют на ночь, как есть, в уверенности, что ночью придут перекусить их покойные отцы и деды.

Сорочины

Обычай, как и у других славянских народов, поминать покойника на 40-й день после смерти. Родственники и близкие умершего устраивают поминки (жалобны стол).

Родины (Радзіны)

Это семейно-бытовой праздник после рождения ребенка, сопровождавшийся родинными песнями, чествованием бабки — женщины, обычно немолодой, которая купала ребёнка первый раз после родов.

Белорусская свадьба (Вяселле)

Традиционная

Белорусская народная свадьба, как обычай, имеет много общего со свадьбами других славянских народов. Все начиналось со сватовства. Родные жениха посылали сватов к родителям невесты с просьбой выйти замуж. Те приглашали их за стол, ставилась выпивка и начинался иносказательный разговор: «У вас красный товар, а у нас купец…». Наконец, родители или соглашались или отказывали. В первом случае призывалась невеста, и её спрашивали о согласии.

Далее, спустя одну-две недели после сватовства, следовали смотрины: родители невесты осматривали хату и хозяйство родителей жениха, ибо туда после замужества отправится дочь.

Договоренность о приданом и времени свадьбы согласовывалась на заручинах, которые проводили в доме невесты. Невеста одаривала родителей и родню жениха, потом все садились за стол, выпивали и закусывали, пели песни. Если после заручин одна из сторон отказывалась от брака, она должна была покрыть расходы.