«Своя своих не познаша, своя своих побиваша» — распространенный сюжет, получивший в современной военной терминологии обозначение Friendlyfire — дружественный огонь. Но только на Вятской земле легенда о братоубийственной битве, случившейся по ошибке, породила разгульный праздник с элементами язычества — Свистопляску, или Свистунью.

1

В темноте все враги

Легенда о ночной битве 1418 (дата неточная) звучит так. Вятку осаждали татары, на помощь городу прибыл отряд из Устюга (тогда этот город назывался еще просто Устюгом, не Великим). Устюжане высадились из ладей в темноте и остановились у Вздерихинского оврага (так до XVIII века назывался Раздерихинский овраг). Вятчане, приняв их за противника, совершили вылазку. Началась беспощадная битва, и когда с первыми лучами солнца горожане признали ошибку, уже погибло больше четырех или пяти тысяч человек. С тех пор вятчан называют «слепородами». Именно в этом виде легенду о происхождении Свистуньи записал в 1770 году географ и экономист Петр Рычков. Предполагают, что со слов епископа Вятского Варфоломея, хотя в своей книге Рычков о владыке ничего не писал.

Существует версия, что речь идет не о дружественном кистене (если можно так выразиться, по аналогии с дружественным огнем), а о вполне осознанной битве с противником. Устюжане явились в Вятку, чтобы привести к власти боярина Анфала Никитича и сына его Степана, но проиграли бой. Сторонники версии напоминают, что на плане Хлынова 1759 года (так назывался город до 1781 года, пока Екатерина II не переименовала его в Вятку) есть Вздерихинская улица, от слова «вздираться» — взбираться, поэтому устюжан побили при попытке ворваться в город по стене оврага — природному укреплению. Уже позже и улицу, и овраг, станут называть «Раздерихинскими».

Письменные источники скудны, и вряд ли удастся точно выяснить, что произошло в начале XV века: страшная ошибка или одна из обычных средневековых битв. Но позднейшие легенды появились, чтобы объяснить реально существующий праздник, имитирующий сражение.

2

Шарыши и шишки

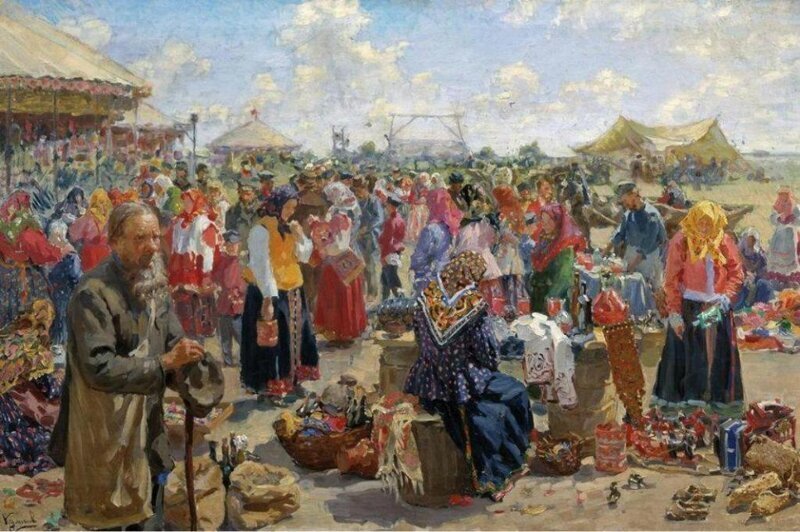

Свистунья проходила в четвертую субботу после Пасхи. Сперва был молебен в раздерихинской часовне, точнее, часовне Михаила Архангела, на краю оврага. После молитвы начиналась непосредственно игровая-веселая часть, сопровождавшаяся выпивкой и закуской.

Особая роль в празднике принадлежала мастерам, точнее мастерицам, из слободы Дымково. Они заранее лепили, обжигали и приносили корзины со своим товаром. В первую очередь — свистульками в виде козлов, баранов, лошадей, других животных и птиц. В свистульки полагалось свистеть, не жалея своих легких и чужих ушей — как на склонах оврага, так и на соседних улицах.

Прежде этим занимались все участники, без различия пола и возраста. К середине XIX века город остепенился, и свистели в основном дети и молодежь. Можно было также купить глиняную фигурку простой бабы или барыни — считалось, что они символизируют вдов погибших воинов.

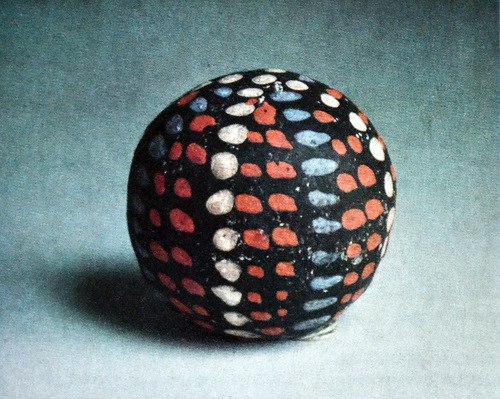

Предлагалась и еще одна глиняная продукция — шарыши, полые глиняные шары, величиной с апельсин, и цельные шарики величиной с грецкий орех. Эти черные, с цветными крапинками шары превращали память о битве в современное побоище. Вот что вспоминал свидетель и участник, семинарист Савва Сычугов:

«Праздник начался киданием шаров сверху и подбиранием их ребятами в овраге. Я уже нахватал шаров целую пазуху, как один из них, попавший в голову, свалил меня с ног, и тогда началась настоящая бомбардировка. Я взмолился, просил пощады, но шары все чаще и чаще сыпались на меня. Встать и бежать я не мог и только руками инстинктивно защищал голову… Я скоро отдышался и стал наблюдать за нарядной публикой. Представьте себе, что не только мужчины, но расфранченные в пух и прах барыни и даже дети с удовольствием целились в головы овражных ребят; каждый меткий удар встречался поощрительным хохотом и восклицаниями. Меня так отхлопали, что картуз нельзя было надеть, так сильно распухла голова. Когда мы вышли из оврага, мой товарищ опорожнил мою пазуху, продал шары и купил мне большую свистульку и булку».

Другие свидетели, в частности учитель вятской гимназии Василий Баженов, сообщают, что шарыши предназначались не столько для обстрела овражных мальчишек, сколько для метания друг в друга, с разных сторон рва. Юные сборщики не долетевших боеприпасов становились более доступной целью.

К началу XIX века кулачные бои и и пьянство прекратились, позже прекратилось и метание шарышей. В послереволюционное время гонений на любые традиции Свистопляска дожила до 1920-х, после чего, казалось, умерла, оставив расписное наследство в виде дымковской игрушки.

Яйца вместо глиняшек

Вятская земля хранит древнюю воинскую славу не только в региональной столице. В городе Котельнич, в «семик» — седьмое воскресенье после Пасхи, были свои поминки над братской могилой, в которой, по местной легенде, лежат земляки, павшие в битве с новгородцами. Когда-то после панихиды начиналось метательное сражение, только вместо шарышей использовались вареные яйца.

3

Молодецкие забавы

В позднесоветское время региональные власти осознали достаточно очевидную вещь: в любви к старине нет ничего крамольного и устоявшийся набор праздников можно разнообразить. Вместо четвертой субботы после Пасхи ярмарку с народными ремеслами и гуляния под гармошку стали проводить в День города. Первая возрожденная ярмарка с элементами Свистуньи прошла в 1979 году (подтвердить этого не могу).

После Перестройки, когда стало проще с частными инициативами, к гуляньям добавились забавы энтузиастов. Вместо метания шарышей в овраге проходили боевые игры. Кроме кулачных боев стенка на стенку, практиковались развлечения, которые вполне могли бытовать у ушкуйников (русских средневековых речных пиратов). Например, сорвать шапку с водящего, у которого были завязаны глаза. Водящий вооружался толстым прутом и наносил круговые удары. Участники игр вспоминают, что удары эти ощущались и под кожаной курткой. Позже, чтобы избежать травм, прут заменили мячиком на веревке.

Помирились с Устюгом

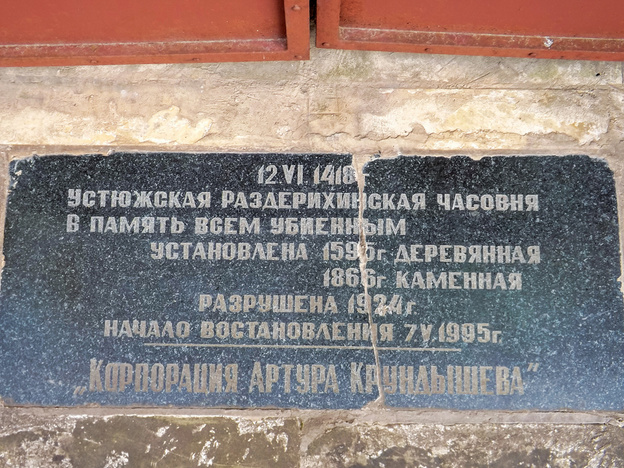

Часовня Михаила Архангела была снесена в советские годы. Ее восстановление надолго затянулось. Когда часовню достроили в 1999 году, на ее освящение прибыла делегация из Великого Устюга.

Сейчас ярмарки с забавами и игрушками проходят в День города, 12 июня, совмещаясь с государственным праздником. Возможно, когда-нибудь Свистунья отделится от него и станет подобием фестиваля Эскалад в Женеве: в 1602 году солдаты герцога Эммануила Савойского приставили лестницы к городской стене, но были отбиты горожанами. Кровавое событие, документированное или легендарное, осталось в прошлом, а ныне является поводом для невинных развлечений и потенциального туристического интереса.

В преддверии Дня города мы рассказываем, какое историческое событие было дореволюционным аналогом современного празднования: масштабным гуляниям в XV веке предшествовала битва в Раздерихинском овраге.

В последние десятилетия празднование Дня города превратились для кировчан в совершенно обыденную традицию, разбавленную лишь приглашёнными звездами эстрады и масштабом салюта. Однако этот праздник довольно молодой, и его привычные нам ритуалы начали формироваться только в 70-80-е годы прошлого века. В то же советское время праздники старой Вятки оказались безвозвратно утрачены, хотя по масштабу торжеств с популярными ныне днями города легко могла бы сравниться Свистопляска – самобытный вятский праздник, имевший глубокие исторические корни, упиравшиеся в легенду о якобы «случайном» убийстве вятчанами своих друзей-устюжан в Раздерихинском овраге в начале XV века. Мы попытаемся разобраться, почему кровавая битва дала городу уникальный весёлый праздник, что на самом деле произошло в овраге, и почему дореволюционное общегородское веселье было настолько жестоким.

Легенда о «случайном» убийстве

Уникальность праздника Свистопляски в том, что она опиралась на довольно известные, хоть и окутанные тайнами, события вятской истории. Кто конкретно был автором легенды о «битве своя своих не познаша» — до сих пор является загадкой. Однако само сказание и по сей день остается самым популярным вятским мифом. В кратком изложении он звучит следующим образом. В начале XV века (в разных источниках фигурирует 1418 либо 1421 годы) отряд устюжан выступил на помощь Хлынову, осаждённому татарами. Союзные войска подошли к городу в ночной темноте. Наши предки не ожидали столь быстрой и решительной помощи и приняли устюжан за врагов. Сделав вылазку, жители Хлынова напали на устюжан, когда те поднимались в гору в районе Раздерихинского оврага, а устюжане решили, что на них напали татары.

Жестокая кровопролитная битва продолжалась всю ночь, и только с первыми лучами солнца и те, и другие увидели, что убивают друзей и союзников, православных людей. Осознав ужас братоубийства, мёртвых похоронили в общей могиле в овраге. Ещё до революции, ссылаясь на разные устные и письменные источники, называлась довольно значительная цифра погибших в несколько тысяч человек (от 4 до 9 тысяч). В дальнейшем в память об этом «несчастном случае» вятчане поставили на краю оврага часовню и учредили поминальный праздник Свистуньи (Свистопляски).

Битва не с врагами, а за власть

У любого рационально мыслящего человека, читающего об обстоятельствах «случайной битвы» в овраге сразу возникает вопрос — как можно всю ночь пребывать в неведении с кем воюешь и не отличить врага от друга? Ввиду очевидных странностей ещё в дореволюционные времена легенду подвергали ревизии вятские краеведы и историки. Так, авторитетный Александр Вештомов указывал, что причина битвы на самом деле — конфликт между Михаилом Россохиным и Анфалом Никитиным. Это были выходцы из Великого Новгорода, боровшиеся за власть внутри Хлынова. Никитин, лишившись политического лидерства и рассорившись с бывшим союзником, решил отомстить и привёл на берега Вятки дружину устюжских наемников. Так и случилась та самая битва в овраге, в которой, по мнению Вештомова, погибло 9000 человек, в том числе жители Устюжского края.

Современным историкам очевидно, что вятчане и устюжане вовсе не были в те времена союзниками, как рассказывает легенда. Отряд устюжан привёл на Вятку Анфал Никитин, бывший вятский наместник, который потерял власть, находясь в ордынском плену. В это же время в Хлынове утвердился другой политический лидер – Михаил Россохин. Освободившийся из плена Анфал предпринял попытку возвращения себе власти: собрав большой отряд устюжан, он двинулся к Вятке, желая изгнать из города Россохина, однако ночной штурм устюжан окончился неудачей: они были наголову разбиты вятским войском, причём сам Анфал и его сын Нестор были жестоко убиты. Таким образом, битва в овраге была всего лишь очередным, но, возможно, самым кровавым эпизодом борьбы за власть в Вятке. Впрочем, столь значительная цифра убитых подвергается сомнению большинством исследователей, несмотря на то, что наш город был тогда одним из самых крупных на северо-востоке страны.

Не печальные поминки, а весёлый праздник

От обросшего легендами эпизода XV века взял свое начало самый самобытный и оригинальный праздник старой Вятки — Свистунья или Свистопляска. Торжество начиналось каждый год в четвёртую субботу после Пасхи. Стартовал праздник в часовне у Раздерихинского оврага с панихиды. Однако на масштабные общегородские поминки это не было похоже, так как после молебна по всей Вятке разворачивалось буйное веселье: люди шумели, пели песни, свистели в свистульки, устраивали кулачные бои, угощались разными лакомствами, пили вино. Тут же была ярмарка: ставились торговые балаганы, а дымковские мастера заранее изготавливали полые глиняные шарики («шарыши») и дымковские игрушки — барыней, кавалеров, медведей, коров, козлов, лошадей, пышнохвостых птиц и дешёвые свистульки.

Раздерихинская часовня. Начало XX в.

Снова битва и опять между своими

Самый важный момент праздника заключался в фактической реконструкции битвы начала XV века. На кромке оврага разыгрывались как бы «шуточные», а на самом деле жестокие драки между двумя командами: одни пытались «штурмовать» овраг, взбираясь снизу, другие не давали им этого сделать и закидывали глиняными шарами величиной с апельсин атакующих. По воспоминаниям врача и мемуариста Савватия Сычугова, иногда такое празднество заканчивалось для одной из команд тяжёлыми травмами и побоями. Вот так Сычугов описывает этот эпизод праздника:

«На берегу была, значит, праздничная и праздная публика; в овраге же помещались мещанские ребята и бурсаки, к которым чуть не насильно потащил меня товарищ. Да и самому мне неловко было толкаться среди франтоватой публики в халате. Праздник начался киданием шаров сверху и подбиранием их ребятами в овраге. Я уже нахватал шаров целую пазуху, как один из них, попавший в голову, свалил меня с ног, и тогда началась настоящая бомбардировка. Я взмолился, просил пощады, но шары все чаще и чаще сыпались на меня. Встать и бежать я не мог и только руками инстинктивно защищал голову. К счастью, на выручку мне явился мой соблазнитель и вытащил меня в относительно безопасное место. Я скоро отдышался и стал наблюдать за нарядной публикой. Представьте себе, что не только мужчины, но расфранченные в пух и прах барыни и даже дети с удовольствием, по-видимому, целились в головы овражных ребят; каждый меткий удар встречался поощрительным хохотом и восклицаниями. Меня так отхлопали, что картуз нельзя было надеть, так сильно распухла голова. Когда мы вышли из оврага, мой товарищ опорожнил мою пазуху, продал шары и купил мне большую свистульку и булку…».

Интересно, что уцелевшие в шуточных (а иногда и не очень потешных) битвах шары можно было за копейки вернуть торговцам, а вырученную мелочь обменять на сладости и лакомства. Во время «боя» стоял чудовищный свист, вятчане болели за одну из команд, а девушки облачались в свои лучшие наряды на праздник Свистуньи.

Савватий Сычугов

Возрождение Свистуньи и еще одна смерть

Свистопляска оставалась самым популярным светским праздником старой Вятки вплоть до конца 1920-х гг. На исходе НЭПа Свистунья была запрещена, а Устюжская часовня взорвана. Вспомнили о старинном вятском обычае только в 1980-е годы. А первые шаги по восстановлению часовни были сделаны в середине 1990-х гг., когда спонсировать ее возведение взялся эпатажный предприниматель Артур Крундышев. Однако 16 октября 1996 г. в 8 часов утра во дворе дома по ул. Волкова бизнесмен и политик был убит выстрелом из ружья. Это стало одним из самых резонансных и до сих пор не раскрытых заказных убийств в новейшей истории города. Его связывали как с предпринимательской, так и с политической деятельностью Крундышева, который являлся одним из лидеров команды баллотировавшегося в губернаторы Геннадия Штина, лишь во втором туре уступившего Владимиру Сергеенкову.

Строительство часовни затянулось и завершилось только в 1999 году к 625-летию Кирова. На мемориальной табличке у ее подножия помимо основных дат в истории праздника Свистуньи и Устюжской часовни указана и фамилия Крундышева. В 2010 г. в часовне был совершен торжественный молебен по погибшим в страшной битве XV в. воинам в присутствии почетных гостей из Великого Устюга. Также состоялась своеобразная акция примирения: вятчане и устюжане по очереди испили воды из общего чана, обнялись и решили забыть былые обиды навсегда. Однако в дальнейшем возрождения праздника Свистуньи в близком к дореволюционному виде не произошло, только часть ее ритуалов (ярмарки, торговля изделиями народных промыслов) вошла в состав программы дней города.

Праздник уничтожен, но легенда остается

Жестокий праздник с почти настоящими боями в сопровождении оглушительного свиста и отсылками к реальной битве XV века был частью вятской самобытности, в отличие от типовых, шаблонных и забюрократизированных торжеств нового времени. Свистопляска вполне сравнима по своему характеру с подобными же средневековыми европейскими торжествами (типа карнавала с апельсиновыми боями в итальянском Ивреа), чьи традиции тщательно сохраняются на протяжении веков. Однако интересно, что хоть и сам праздник в советское время был стёрт из жизни вятчан, но легенда о «случайном» бое все также остается одной из самых ярких, популярных и таинственных в нашем городе.

Фото на главной: Вятчане на склонах Раздерихинского оврага, именно здесь произошла битва 1421 года. Фото сделано во время проводов иконы Николая Чудотворца в Крестный ход. Справа – Александровский сад, слева – дома в начале улицы Раздерихинской (ныне – Труда). Начало XX в.

Фото: Антон Касанов

4

Праздник, благодаря которому развился известный промысел — дымковская игрушка

ЛЕГЕНДА

Согласно легенде, праздник отмечался как день поминовения убитых в братоубийственном «хлыновском побоище» между вятчанами и устюжанами в городе Вятка и по языческим обычаям сопровождался свистом и плясками (Свистунья первоначально называлась «Свистопляска»).

Первые документированные упоминания о «Свистунье» и её описания относятся к началу XIX века.

Праздник

Изначально Свистунья праздновалась в четвертую субботу после Пасхи. Начинался праздник в часовне у Раздерихинского оврага города с панихиды. Затем разворачивалось буйное веселье, которое распространялось и в окрестные городские кварталы: люди шумели, горланили песни, свистели в свистульки, устраивали кулачные бои и завязывали потасовки, угощались разными лакомствами, пили вино.

Тут же была ярмарка: ставились торговые балаганы, а дымковские мастера заранее изготавливали полые глиняные шарики — «шарыши» и дымковские игрушки — барыней, кавалеров, медведей, коров, козлов, лошадей, пышнохвостых птиц и дешевые свистульки.

«Ныне в день сей все утро посвящается молитве, а остальная часть сего достопамятного дня прогулке и увесилениям. Народ собирается с небольшими свистками и целый день свищет, ходя по улицам, и стоя на валу бросает глиняные шарики в ров, куда сходятся городские ребятишки собирать их; часто случается, что шарики попадают им в голову и прошибают до крови; но это не препятствует им продолжать потеху. В честь оставшихся после сражения вдов продаются на тех местах куклы из глины, расписанные разными красками и раззолоченные».

— Отрывок из журнала, писанного в Вятке в 1811 г. Н. Хитрово // Календарь Вятской губернии на 1893 год. Вятка, 1892.

Видоизменение праздника

Постепенно старинный праздник видоизменялся. Прекратились кулачные бои, перестали скатывать шары по оврагу.

Важное значение приобрела ярмарка, забылся древний ритуальный смысл праздника. Продажа свистулек, глиняных, а затем и гипсовых игрушек-статуэток всё расширялась, а дети, забавляясь, свистели в течение двух или трёх праздничных дней.

В 1882 году «Вятские губернские ведомости» для обозначения праздника использовали как само собой разумеющееся новое название «Свистунья».

Последняя Свистунья состоялась на рубеже 1920-х годов.

В наше время

В 1979 году элементы праздника (ярмарка, массовые гуляния) были возрождены ко Дню города Кирова.

От названия праздника происходит одно из прозвищ вятчан — свистоплясы.

Фотогалерея — старые дымковские игрушки

Олень. А.А. Мезрина «Всадники», г. Киров, XX в., (ГМЗ Царицино) «Всадники», нач. XX в., (ГМЗ Царицино) Всадники, XIX в. Старинная дымковская игрушка, «Дама с собачкой» Свистульки — люди Кавалер

Приглашаем приобрести изделия народных художественных промыслов в магазине «Русские ремёсла»!

Магазин «Русские ремёсла» — интернет-магазин единичных и редких изделий, подарков и сувениров народного искусства России. Традиционные произведения русских народных художественных промыслов, изготовленные лучшими авторами и мастерами в разных регионах России.

Гарантируем подлинность народного искусства, эксклюзивность представленных изделий и уникальность каждого предмета.

ЧТО ТАКОЕ СВИСТОПЛЯСКА?

(Праздник свистопляска или вятская свистунья).

«Вятская свистунья» — это очень древний и традиционный Вятский народный праздник. Изначально он носил название «Свистопляска», именно поэтому одно из прозвищ вятчан долгое время было «свистоплясы». Обычно этот праздник отмечался весной.

Истоки возникновения этого праздника уходят в далекий 1418 год. Тогда, глубокой ночью, в известном всем жителям Кирова Раздерихинском овраге, случилась жестокая битва между вятчанами и устюжанами. Легенда гласит, что произошла нелепая ошибка…

Для того, чтобы помочь жителям Вятки выстоять набеги татар, устюжане пришли к ним на помощь. Но, по-видимому, темнота сыграла злую шутку, и случилось так, что свои своих не распознали и свои своих поубивали. Так, список «Летописца старых лет» гласит о том, что в битве при Раздерихинском овраге погибло около 5000 человек. По одной из версий, захоронены воины были на склонах этого оврага. Конечно, с тех пор, сложилось много легенд о битве между вятчанами и устюжанами, вместе с тем, это событие так и осталось одной из самых загадочных страниц в истории Вятского края. Как память об этой битве, у Раздерихинского оврага была выстроена часовня, в которой периодически проводились панихиды в память о погибших в этом бою.

Первые праздники «Свистопляски» носили языческий характер. Во время празднования возле часовни устанавливали шатры для торговли глиняными лошадками, свистками с погремушками, шариками и различными вкусными лакомствами. Собравшаяся на праздник детвора играла в куклы, беспрестанно свистела, плясала и изображала в игровой форме бой вятчан и устюжан. Они занимали позиции по обе стороны оврага и начинали обкидывать друг друга глиняными шариками. Кстати, свист свистульки является символом выражения промаха. Народные гуляния во время «Свистопляски» с песнями под звуки скрипки и балалайки продолжались до позднего вечера.

Самые первые упоминания об этом празднике относятся к началу XIX века, а последняя «свистунья» на Вятке состоялась в 20-е годы XX века. Вообще, в прошлые времена праздник «Вятская свистунья» был посвящен поминовению умерших предков, которых поминали по-особенному – весельем, народными песнями и плясками и, конечно же, свистом в глиняные дымковские игрушки-свистульки.

С тех пор, более восьмидесяти лет, этот веселый и любимый всем Вятским народом праздник, находился в забвении. Вспомнили и заговорили о нем лишь в начале XXI века, а со временем кировчане задумали его возродить и ежегодно проводить на своей земле. Конечно, в наши дни от древнего праздника «Свистопляски» не осталось ни кулачных боев, ни драк мальчишек за глиняные шарики «шарыши» на глубине оврага. Осталась лишь ярмарка, которую так любили дети во все времена за продаваемые на ней игрушки и сладости, а также за традицию свистеть в глиняные уточки. Именно благодаря этому Вятскому празднику сохранилась наша знаменитая дымковская игрушка.

Вя́тская свисту́нья, Свистопля́ска — самобытный вятский (b) народный праздник.

Первые документированные упоминания о празднике и его описания относятся к началу XIX века.

Согласно легенде, праздник отмечался как день поминовения убитых в братоубийственном «хлыновском побоище» между вятчанами и устюжанами (b) в городе Вятка (b) и по языческим обычаям сопровождался свистом и плясками (Свистунья первоначально называлась «Свистопляска»).

Изначально Свистунья праздновалась в четвёртую субботу после Пасхи (b) .

Начинался праздник в часовне у Раздерихинского оврага (b) города с панихиды (b) . Затем разворачивалось буйное веселье, которое распространялось и в окрестные городские кварталы: люди шумели, горланили песни, свистели в свистульки (b) , устраивали кулачные бои и завязывали потасовки, угощались разными лакомствами, пили вино. Тут же была ярмарка: ставились торговые балаганы, а дымковские (b) мастера заранее изготавливали полые глиняные шарики — «шарыши» и дымковские игрушки (b) — барыней, кавалеров, медведей, коров, козлов, лошадей, пышнохвостых птиц и дешёвые свистульки.

Ныне в день сей все утро посвящается молитве, а остальная часть сего достопамятного дня прогулке и увесилениям. Народ собирается с небольшими свистками и целый день свищет, ходя по улицам, и стоя на валу бросает глиняные шарики в ров, куда сходятся городские ребятишки собирать их; часто случается, что шарики попадают им в голову и прошибают до крови; но это не препятствует им продолжать потеху. В честь оставшихся после сражения вдов продаются на тех местах куклы из глины, расписанные разными красками и раззолоченные.

— Отрывок из журнала, писанного в Вятке в 1811 г. Н. Хитрово // Календарь Вятской губернии на 1893 год. Вятка, 1892.

Постепенно старинный праздник видоизменялся. Прекратились кулачные бои (b) , перестали скатывать шары по оврагу. Важное значение приобрела ярмарка, забылся древний ритуальный смысл праздника. Продажа свистулек, глиняных, а затем и гипсовых игрушек-статуэток всё расширялась, а дети, забавляясь, свистели в течение двух или трёх праздничных дней.

В 1882 году «Вятские губернские ведомости» для обозначения праздника использовали как само собой разумеющееся новое название «Свистунья».

Последняя Свистунья состоялась на рубеже 1920-х годов. В 1979 году элементы праздника (ярмарка, массовые гуляния) были возрождены ко Дню города Кирова (b) .

От названия праздника происходит одно из прозвищ вятчан — свистоплясы.

См. также

- Семик (b)

Литература

- Энциклопедия земли Вятской (b) / отв. В. А. Ситников. — Киров: ГИПП «Вятка», 1998. — Т. 8 — Этнография, фольклор. — 640 с. — 12 000 экз. — ISBN 5-85271-103-9.

- Коршунков В. А.Вятская Свистопляска: от коммеморации к городскому празднику // Фольклор и антропология города. 2019. Т. 2. № 1-2. С. 346—359.

- Королёва С.Синодики убиенных во брани в народно-религиозной традиции: локальные культы и тексты // X Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Мат-лы конф. / Отв. ред. Н. Запольская, И. Вернер, М. Обижаева. М.: Индрик, 2020. С. 68-75.

- Рахно К. Ю.Праздник-война: ритуальное пространство вятской Свистопляски // Человек и природа в Восточном Татарстане. Азнакаевский регион: проблемы истории и культуры. Материалы Международной конференции (г. Азнакаево, 22-23 мая 2014 г.). Казань: Отечество; Азнакаево, 2014. С. 86-92. (Восток-Запад: диалог культур Евразии / РАЕН (b) . Вып. 13)

- Рахно К. Ю.Новгородский прототип вятской Свистопляски // Зеленинские чтения: материалы Всероссийской научной конференции (Киров, 12 ноября 2013 г.). Киров: Герценка, 2013. С. 125—129.

Ссылки

- Свистопляска // Виноградов В. В. (b) История слов. Ч. 1.

- Вятская Свистунья в Кирове, ежегодно в июне

- Балыбердин А.О смыслах Вятской свистуньи

- Вятская свистунья, фильм ГТРК Вятка, автор Светлана Вертелецкая, режиссер Алексей Фоминых, 2010 год.

- Свистопляска: смерть, веселье и молебен. История самого популярного праздника старой Вятки // Антон Касанов. Свойкировский, 12 июня 2020

Народные праздники славян (b) |

|---|

|

Культура в Кирове (b) |

|

|---|---|

| Театры |

|

| Кинотеатры |

|

| Музеи |

|

| Библиотеки |

|

| Спорт |

|

| Промыслы |

|

| Прочее |

|

|

КОГБУСО «Мурыгинский детский дом-интернат «Родник»

Сценарий внеклассного мероприятия

«Вятская ярмарка — свистунья»

Подготовила:

воспитатель отд. ППП

О.А. Жданова

Июнь 2018 г.

Цель:

Создание условий для формирования культуры детей, расширения знаний об исторических событиях, происходящих на Вятской земле.

Задачи:

— Познакомить детей с народными промыслами, традициями русских народных праздников.

— Воспитывать любовь к малой Родине, уважение к истории и традициям своего народа.

— Развивать исполнительские способности через использование народных песен, хороводов, игр, малых форм фольклора.

Предварительная работа:

1. Беседа «Дымковская игрушка».

2. Авторская работа – презентация по теме — «Дымковская игрушка».

3. Экскурсия в музей «Дымковская игрушка», г. Киров.

4. Рассматривание инструкционной карты — роспись Дымки.

5. Творческая композиция «Вятская карусель», изготовление объемных дымковских барышень из бумаги.

6. Украшение шаблонов дымковской игрушки нетрадиционной техникой – пластилинография.

Оборудование:

1. Оформление сцены по стилю Русская изба.

2. Русские народные костюмы, костюм скомороха и медведя.

3. Разнообразие дымковской игрушки.

4. Предметы: лотки с товарами для коробейников, мешки для игры, канат.

5. Ноутбук и мультимедиа для презентации, звукозапись.

Действующие лица:

Бабушка

Внучка

Внук

Скоморох Тимошка

Дед

Баба

4 Коробейника

Матушка

2 Дочки

Медведь

Звучит народная музыка. Русская изба. За столом сидит бабушка с внучкой. Забегает внук.

Внук:

Бабушка! Бабушка! Смотри-ка, сколько народу – то привалило!

Бабушка:

Гостей – то, гостей со всех волостей!

Здравствуйте, почтенные господа!

Не смущайтесь, веселитесь, по удобному садитесь!

А чего сбежалися? Ага! Заинтересовалися!

Будем праздник, представлять, который «Вятской ярмаркой — свистуньей» величать!

Слайд № 1.

Звучит первый куплет песни « Расскажи мне сказку бабушка».

Бабушка:

Приготовьте, детки, ушки,

Это интересно знать:

Всё о ярмарке — свистунье

Я хочу вам рассказать.

Слайд № 2.

— У дороги ели спят в инее седом,

Спят деревья. Спит река скованная льдом.

Мягко падает снежок, вьется голубой дымок.

Дым идет из труб столбом. Точно в дыме все кругом.

Голубые дали, и село большое «Дымково» прозвали.

Там любили песни, пляски, в селе рождались чудо – сказки.

Вечера зимою длинны, и лепили там из глины.

Все игрушки не простые, а волшебно – расписные.

Белоснежны как березки, кружочки, клеточки, полоски –

Простой, казалось бы, узор, но отвести не в силах взор.

И пошла о Дымке слава, заслужив на это право,

Говорят о ней повсюду – удивительное чудо!

Дети:

О Дымке мы слышали много, но как бы побывать нам там!?

Бабушка:

Если очень захотеть, что не пожелается,

Все всегда произойдет, все всегда сбывается!

В волшебное зеркало с вами войдем.

В старинное Дымково мы попадем!

Звучит волшебная музыка, крутится шар и перед зрителями открывается село Дымково.

Слайд № 3.

Мальчик: Ух! Как здорово!

Девочка: Это же Дымковская слобода. Здесь народные умельцы глиняные игрушки изготавливали.

Мальчик: Игрушки? Глиняные?

Слайд № 4.

Девочка: Да! Это и Петушки и Барыни с кавалерами – яркие и красочные. Дымковские игрушки продавали на Ярмарке и дарили друг другу.

Мальчик: А мы прославляем талант и мастерство русского народа?

Девочка: Посмотри, сейчас сами всё увидим.

Слайд № 5.

Звучит тихая русская народная мелодия. Русская изба. За столом сидят Баба и Дед. Они расписывают глиняные игрушки.

Баба:

В среду в город я поеду,

Там базар бывает в среду.

А народу много там!

Я игрушки и продам.

Как дадут мне денег груду,

Накидают мне рублей,

На салоп себе добуду

Я сибирских соболей.

Вот обновок накуплю я,

Разных юбок сорок штук.

Шаль в цветочках голубую,

До краев набью сундук.

Дед:

Что ты мелишь небылицы!

Ишь, сыскалась молодица

Наряжаться в разный хлам.

Нет уж, если мы богаты,

Я построю вместо хаты

Трехэтажные палаты

И беседки по углам.

Баба:

Наказанье с глупым мужем!

Что ты, старый, не блажи!

Мы живем других не хуже,

Ни к чему нам этажи!

А за эти за беседки

Засмеют тебя соседки.

Дед:

Пусть смеются, мне не жалко!

Баба:

Да уймись ты, не кричи,

Вон упала на пол скалка,

Чугуны гремят в печи.

Ох, не мил мне белый свет!

Дед:

Я хозяин или нет!

Баба:

Тьфу, как хочешь, Бог с тобой!

Ну, а я-то собираюсь,

В путь-дорогу отправляюсь.

Дед:

Погоди, и я с тобой!

И чего мы разругались?

Открывай, старуха, дверь

И на ярмарку скорей.

Дед и Баба отправляются в дорогу.

Дед:

Что душа твоя желает –

Все на ярмарке найдешь!

Всяк подарки выбирает,

Без покупки не уйдешь.

Баба:

Ну, так что же мы стоим,

Давай с тобою поспешим.

Там ведь народ собирается.

Скоро ярмарка открывается.

Дед и Баба уходят.

Слайд № 6.

Тимошка:

Здравствуйте, гости дорогие,

Малые и большие!

Лохматые и усатые,

Молодые и женатые!

У нас сегодня ярмарка — свистунья – шумный базар.

Здесь найдешь на любой вкус товар!

Прежде всего, как водится,

Давайте познакомимся.

Я – потешник — скоморошка,

А зовут меня Тимошка!

— Дети, вы были когда-нибудь на ярмарке? Что такое ярмарка?

Дети: На ярмарке покупают разные товары, катаются на каруселях, смотрят представления весёлых скоморохов.

Слайд № 7, 8.

— Как вы думаете, почему ярмарка могла называться свистуньей?

Ответы детей: На ярмарке продавались свистульки, их покупали, свистели, веселились.

Слайд № 9.

Тимошка:

А кто хочет посвистеть в большую свистульку?

Дети свистят в свистульку.

Слайд № 10.

Тимошка:

Вятка вздрогнула от свиста –

Всяк свисток к губам прижал.

И пошла базаром сказка,

Вятский праздник – свистопляска!

Ребята хотите побывать на старинной ярмарке?

Ответы детей.

Звучит песня «Коробейники». Выходят Коробейники, на встречу Дед и Баба.

Слайд № 11.

1 Коробейник:

Раздайся народ,

Коробейник идет.

С товарами разными,

Лентами красными,

Да игрушками забавными.

2 Коробейник:

На мой товар полюбуйтесь,

Только не торгуйтесь.

Есть в латке игрушки,

Расписные погремушки!

3 Коробейник:

Есть баранки, бублики,

Приготовьте рублики!

4 Коробейник:

Есть для нашей детворы

Разноцветные шары.

Дед:

Здесь игрушки знатные,

Складные да ладные!

Они повсюду славятся,

Авось и вам понравятся!

Слайд № 12.

Баба:

Наша барышня в прекрасном

В ярком платье расписном,

Краснощека, круглолица,

Полюбуйся-ка, народ!

Тимошка:

Ай да товар! И тот хорош – и другой хорош.

Выбирай, какой хошь!

Чем же торгуют сегодня на нашей ярмарке?

Дети: Игрушками да лентами, баранками, шарами…

Тимошка:

Какие игрушки есть на нашей ярмарке?

Слайд № 13.

Дети: Барышни, кони, индюки, козлики, петухи…

Тимошка:

Если они вылеплены в Дымково, значит, как называется эта игрушка?

Дети: Дымковская.

Тимошка:

А из какого материала вылеплены игрушки?

Дети: Из глины.

Тимошка:

Как вы думаете, для чего нужна Дымковская игрушка?

Ответы детей.

Слайд № 14.

Баба:

Посмотри — как хороша,

Эта девица — душа.

Щёчки алые горят, удивительный наряд.

Сидит кокошник горделиво,

Барышня так красива.

Как лебёдушка плывёт,

Песню тихую поёт.

Предлагает девочкам пройтись, как важные барышни, под музыку.

Тимошка:

Какое настроение создают все эти игрушки?

Дети: Радостное, весёлое.

Тимошка:

На базар идут сестрицы,

Все румяны, белолицы.

Сами пришли и мамашу привели.

Матушка: (входит с двумя дочками)

Приехали мы на ярмарку погулять

И подарки выбирать.

1 Коробейник:

Для молодушек – шали,

Сами вышивали!

Шелк, атлас

Весь девичий припас!

Матушка:

Ай да атлас

Куплю дочкам про запас.

Остались деньги

Куплю Марьюшке серьги.

Остались грошики,

Дарьюшке – ложки.

Аннушке – дочке подарю чулочки.

Катеринушке – платочек

Посередочке цветочек.

А на пятаки

Куплю Дуняше лапотки (башмаки).

2 Коробейник:

Свистульки, трещотки, ложки,

Бубны да балалайки! Кто что хочет — выбирайте.

Слайд № 15.

Тимошка:

Ну что, ребята-молодцы,

Весельчаки да затейники,

Кто из вас, горазды на ложках играть,

Красных девок развлекать.

К нам скорей выходите

И свое мастерство покажите!

Звучит песня «Расписная ложка» муз. М. Суховой., игра на музыкальных инструментах.

Слайд № 16.

Тимошка:

Расступись, народ честной,

Идет медведюшко со мной!

Много знает он потех,

Будет шутка, будет смех!

Ну-ка, Мишка, поклонись честным гостям.

(Медведь кланяется публике.)

— Покажи-ка, Михайло Потапыч, как наши девушки на ярмарку собираются?

(Медведь красит губы, вертится, прихорашивается.)

— А как Дуняша пляшет?

(Медведь выставляет ногу.)

— Да не та Дуняша, что раньше была, а теперешняя!

(Медведь крутит задом.)

— Давай, Мишка, попляши, у тебя ножки хороши.

(Мишка весело пляшет.)

— Молодец!

Слайд № 17.

Тимошка:

Эй, девчата выходите!

Пляску русскую начните.

В этой пляске удалой,

Пусть кружится шар земной.

Вот какой веселый пляс

Начинается у нас.

Танец «Вятский перепляс».

Тимошка:

Во как! Артисты пели, играли

Да мешки потеряли.

А ну-ка: через пень-колоду

Всему честному народу…

Бега! В мешках!

Бег в мешках – не просто гонки.

Мало тут одной силенки.

Тут и сильный упадет

И с дистанции сойдет.

Ну, скачите прыгуны!

Выиграете – молодцы!

Слайд № 18.

Бег в мешках.

Тимошка:

А на нашей ярмарке игр разных — тысячи!

В играх рот не разевай,

Ловкость, смелость проявляй.

Ну что, народ, кто играть пойдет,

Тот все призы заберет.

А кто не хочет играть,

Тому даже бублика не видать!

Канатоходцы.

Натягивается на полу 3-метровая веревка, закрепляют ее. 2 игрока встают на разные концы веревки и по команде, как канатоходцы, начинают двигаться навстречу друг другу. Задача ребят: когда они встретятся, попытаться разойтись так, чтобы не сойти с веревки и перейти на другой конец. При этом нельзя толкать друг друга.

Тимошка:

А ну, народ, кто хочет с Мишкой побороться? Выходи самый смелый, сейчас узнаем, кто у нас на деревне парень первый!

Армрестлинг.

Стол и 2 стула, ребята выходят и борются на руках с Мишкой.

Тимошка:

Эх, добры молодцы да красны девицы! Спасибо за внимание, кончается гулянье! Ярмарка закрывает свои двери.

— Пришло время расставаться, а вам дети пора домой возвращаться!

Дети: Спасибо! До свиданья!

Звучит волшебная музыка Дети через зеркало возвращаются домой. Подбегают к бабушке и радуются.

Дети:

Бабушка, нам очень интересно было побывать в Дымковской слободе!

Внук:

Велика Россия наша, и талантлив наш народ!

Внучка:

О Руси родной и умельцах на весь мир молва идет!

Бабушка:

Это наша Родина. Любите её, восхищайтесь ею, берегите её.

Слайд № 18.

Звучит песня «Я люблю тебя Россия!» муз. Л. Раздобариной.

Список литературы:

1. Богуславская И. Я. «Русская глиняная игрушка» / И. Я. Богуславская, — Л.: Искусство, 1975.

2. Русский фольклор / Сост. и примеч. В. Аникина. – М.: Худож. лит., 1985.

3. Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры. Пособие для воспитателя дет. сада / Под ред. Л. В. Руссковой. — М.: Просвещение, 1986.

4. Скоролупова О.А. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно прикладным искусством».

Вя́тская свисту́нья, Свистопля́ска — самобытный вятский народный праздник.

Первые документированные упоминания о Свистунье и её описания относятся к началу XIX века.

Согласно легенде, праздник отмечался как день поминовения убитых в братоубийственном «хлыновском побоище» между вятчанами и устюжанами в городе Вятка и по языческим обычаям сопровождался свистом и плясками (Свистунья первоначально называлась «Свистопляска»).

Изначально Свистунья праздновалась в четвертую субботу после Пасхи.

Начинался праздник в часовне у Раздерихинского оврага города с панихиды. Затем разворачивалось буйное веселье, которое распространялось и в окрестные городские кварталы: люди шумели, горланили песни, свистели в свистульки, устраивали кулачные бои и завязывали потасовки, угощались разными лакомствами, пили вино. Тут же была ярмарка: ставились торговые балаганы, а дымковские мастера заранее изготавливали полые глиняные шарики — «шарыши» и дымковские игрушки — барыней, кавалеров, медведей, коров, козлов, лошадей, пышнохвостых птиц и дешевых свистулек.

«Ныне в день сей все утро посвящается молитве, а остальная часть сего достопамятного дня прогулке и увесилениям. Народ собирается с небольшими свистками и целый день свищет, ходя по улицам, и стоя на валу бросает глиняные шарики в ров, куда сходятся городские ребятишки собирать их; часто случается, что шарики попадают им в голову и прошибают до крови; но это не препятствует им продолжать потеху. В честь оставшихся после сражения вдов продаются на тех местах куклы из глины, расписанные разными красками и раззолоченные.» Отрывок из журнала, писанного в Вятке в 1811 г. Н.Хитрово // Календарь Вятской губернии на 1893 год. Вятка, 1892.

Постепенно старинный праздник видоизменялся. Прекратились кулачные бои, перестали скатывать шары по оврагу. Важное значение приобрела ярмарка, забылся древний ритуальный смысл праздника. Продажа свистулек, глиняных, а затем и гипсовых игрушек-статуэток всё расширялась, а дети, забавляясь, свистели в течение двух или трёх праздничных дней.

В 1882 году «Вятские губернские ведомости» для обозначения праздника использовали как само собой разумеющееся новое название «Свистунья».

Последняя Свистунья состоялась на рубеже 1920-х годов. В 1979 году элементы праздника (ярмарка, массовые гуляния) были возрождены ко Дню города Кирова.

От названия праздника происходит одно из прозвищ вятчан — свистоплясы.

См. также

- Семик

Ссылки

- Энциклопедия земли Вятской. Том 8. Этнография, фольклор. Киров, 1998.

- Свистопляска // Виноградов В. В. История слов. Ч. 1.

| |

|---|

|

Корочун • Коляда • Васильев вечер / Щедрый вечер / Овсень • Сретенье / Громницы • Власьев день • Масленица • Со́роки • Благовещение • Вербное воскресенье • Страстная неделя • Пасха • Светлая неделя • Красная горка • Радоница • Егорий Вешний • Никола вешний • Вознесение • Семик (Ярилин день / Русалии) • Троицкая суббота • Троица • Русальная неделя • Иван Купала • Петров день • Ильин день • Медовый Спас • Яблочный Спас • Третий Спас • Дожинки • Осенины • Покров • Дмитриевская суббота • Дмитриев день • Кузьминки • Никола зимний |

| |

|

|---|---|

| Кинотеатры | Колизей • Глобус • Дружба • Смена • Октябрь |

| Музеи | Братьев Васнецовых • Краеведческий • Кунсткамера • Диорама • Приказная изба • Природа • К. Э. Циолковского и космонавтики • А. С. Грина • М. Е. Салтыкова-Щедрина |

| Библиотеки | Герценка • Пушкинка |

| Спорт | Родина • Динамо-Киров • Кировский трамплин |

| Парки | Александровский сад • Аполло • Парк Победы • Парк Гагарина |

| Промыслы | Дымковская игрушка • Резьба по капа-корню |

| Прочее | Цирк • Планетарий • Филармония • Детская филармония • Фестиваль «Гринландия» • Вятская свистунья |

Киров • Образование в Кирове • Категории:

Wikimedia Foundation. Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное

|

Автор:

28 марта 2020 18:46

Странное это слово — вроде как танец со свистом. Но вставляют его обычно, когда чем-то недовольны и описывают крайне разнузданное, безудержное проявление каких-нибудь общественных настроений. А вот если покопаться в его этимологии, то оказывается, что за ним скрывается кровавая драма, разыгравшаяся много сотен лет назад в городе Вятке.

Источник:

У И. М. Снегирева в работе «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» есть упоминание своеобразном мероприятии под названием «свистопляска». На 4-тую неделю после Пасхи в Вятке у рва рядом с часовней собирается народ, в шатрах продают разные лакомства и великое множество свистулек, игрушек и полых глиняных шаров. Ребятишки постоянно свистят, и гвалт стоит невероятный.

В определённое время народ становится по разные стороны рва и начинается сражение. Бросают друг в друга глиняные шары и свистят. Таким образом, поминают они воинскую ошибку своих предков.

Источник:

Продолжаем разбираться дальше, что же это за ошибка была. В «Трудах и записках Общества истории» в третьей части первой книги, изданной в 1826 году, есть упоминание о весьма курьёзном сражении. В 1412 году будто бы устюжане пришли на помощь вятичам, но так как дело было ночью «вятские слепороды» приняли их за врагов и поубивали.

И до сих пор расписные глиняные куклы делают в честь вдов, оставшихся после этой битвы.

Источник:

Вятский историк А. Вештомов в совсем труде «История вятчан» за 1807 год пишет, что эта панихида проходит на месте, где было побоище и похоронены воины, а именно у северного глубокого рва. Местные жители по старинным языческим обрядам свистят и пляшут, от этого и название идёт – свистопляска.

Источник:

В мировой истории есть немало примеров, когда совершались подобные ошибки. Но вот вопрос, что же это был за враг такой, против которого так неудачно попытались объединиться вятичи и устюжане?

По одной из версий, устюжане пришли на помощь вятчанам для обороны от татар, по другой, они в союзе с московскими князьями хотели захватить город. А как вы думаете, что же случилось той темной ночью 608 лет назад?

Источник:

Еще крутые истории!

(b)

(b)