Календарь славянских праздников и список языческих обрядов

Древние языческие и славянские традиционные праздники, главные памятные даты и обряды, значение которых важно для всего Рода, находились в календаре определенного числа или месяца не просто так. Все праздники славянских народов и традиции тесно связаны с Природой и ее жизненным ритмом. Мудрые предки понимали – невозможно повернуть ее вспять и бессмысленно переписывать старые стили на новые.

В нашем календаре языческих праздников славян мы указываем для вашего удобства даты по новому стилю. Если Вы хотите праздновать их по старому, просто отнимите от указанного числа и месяца тринадцать дней. Мы будем искренне рады тому, что Вы проникнетесь честностью и полезностью, разумностью и благодатью языческих праздников Древней Руси и Предков-славян, их традиций и поможете возродить и передать их своим Потомкам для укрепления силы всего Рода. Для желающих войти в новый ритм с обережной защитой амулетов, заходите в наш каталог — славянские обереги.

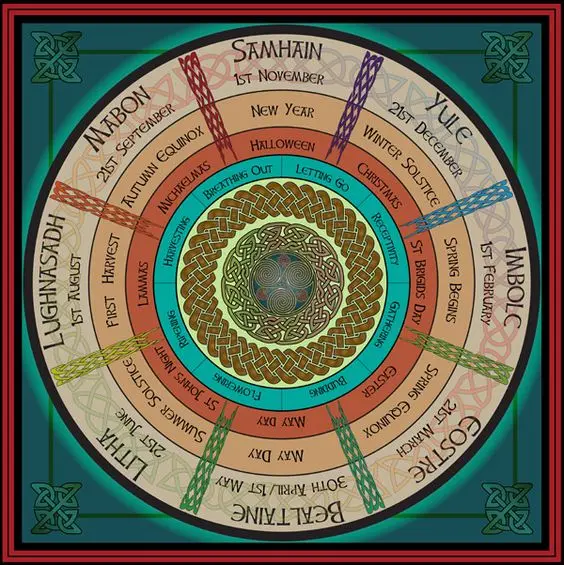

Природный календарь славян основан на четырех главных точках – днях осеннего и весеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. Они определяются астрологическим расположением Солнца относительно земли: возможно смещение в датах от 19 до 25

| Лето (год) | Зимнее солнцестояние | Весеннее равноденствие | Летнее солнцестояние | Осеннее равноденствие |

| 2016 | 22,23,24 декабря (25 — Коляда) | 19 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2017 | 21,22,23 декабря (24 — Коляда) | 18 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2018 | 20,21,22 декабря (23 — Коляда) | 19 марта | 22 июня | 25 сентября |

| 2019 | 22,23,24 декабря (25 — Коляда) | 21 марта | 21 июня | 23 сентября |

| 2020 | 19,20,21 декабря (22 — Коляда) | 20 марта | 22 июня | 22 сентября |

| 2021 | 20,21,22 декабря (23 — Коляда) | 18 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2022 | 21,22,23 декабря (24 — Коляда) | 19 марта | 21-22 июня | 25 сентября |

Само же годовое Колесо – Коло Сварога состоит из двенадцати лучей-месяцев. Силой Богов и Рода она запущено в непрерывное вращение посолонь и образует Круговорот Природы.

Саму любовь славян к своей Земле и Круговороту стихий и времен года отражают древние языческие названия каждого месяца. В одном емком слове отражена суть времени и ласковое обращение к Природе, понимание ее трудной Круглогодичной работы во Благо своих детей.

Вот как называли наши Предки месяцы, в которых справляли главные славянские праздники:

Январь — Просинец, Февраль — Лютень, Март — Березень, Апрель — Цветень, Май — Травень, Июнь — Червень, Июль — Липень, Август — Серпень, Сентябрь — Вересень, Октябрь — Листопад, Ноябрь — Грудень, Декабрь — Студень

Зимние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в декабре

3 декабря День памяти богатыря Святогора

В этот день славянами вспоминается и почитается богатырь-великан Святогор, принесший Руси большую пользу в борьбе с печенегами. Его подвиги описаны наравне с героизмом Ильи Муромца в славянских былинах, жил он на высоких Святых горах, а по преданию его тело захоронено в Гульбище, боярском кургане больших размеров. В такой праздник хорошо рассказать своим Потомкам о великане Святогоре и продлить Память о его наследии, поведать и о Родных Богах славян.

19-25 декабря Карачун

Карачун – второе имя Чернобога, спускающегося на землю в дни зимнего солнцестояния, Коловорота (длится 3 дня в промежутке с 19 по 25 декабря). Карачун является злым подземным духам и имеет при себе слуг в образе медведей – буранов и волков – метелей. Это мороз и холод, укорачивающийся день и беспроглядная ночь. Однако вместе с этим Карачун считается справедливым Богом смерти, не нарушающим земные Порядки просто так. Чтобы защититься от гнева Чернобога достаточно соблюдать Правила и носить славянские амулеты-обереги.

По завершению Карачуна наступает Праздник — Коляда, Солнечное Рождество

Коляда – это молодое Солнце, воплощение начала новогоднего цикла. С этого дня начинались Большие зимние Святки и поворот Солнца на весну. В это время дети и взрослые рядились в сказочных персонажей и зверей и под именем Коляды стувались в избы зажиточных семей. Под задорные песни и пляски они требовали угощений от накрытого стола и желали хозяевам счастья и долголетия. Обидеть колядующих означало навлечь на себя гнев самого Коляды, поэтому накануне Солнечного Рождества начиналась подготовка сладостей и варка кутьи.

31 декабря Щедрый вечер, Щедрец

В этот день Больших зимних Святок, собирались и выходили по улицам играть представления. Собирать угощения, славить и щедрых хозяев и шуточно ругать скупцов. Щедрый, добрый вечер! – кричалось каждому прохожему в приветствие. Отсюда и пошло название этого зимнего славянского праздника со времен языческой веры.

Языческие и славянские праздники в январе

6 января Турицы

Тур – это сын Велеса и Макоши, покровитель пастухов, гусляров и скоморохов, юношей – будущих воинов и кормильцев семей. В этот славянский праздник производился обряд посвящения в мужчины, а также выбирался главный пастух в селенье. Этот праздник закрывает Велесовы Зимние святки и поэтому все спешат погадать последний раз, что же ждет их в будущем, накрывают богатый стол.

8 января Бабьи каши

В этот славянский праздник чествуют повивальных бабок и всех старших женщин Рода. Им преподносятся щедрые дары и славления, а в ответ они обсыпают своих детей и принятых когда-то младенцев зерном с благославлением и пожеланием щедрой Доли и Легкой Судьбы. Символ Рода в славянских оберегах также помогает сохранить связь между поколениями, привить Потомкам уважение к своим Предкам.

12 января День похищений

В этот не славянский праздник, а памятный день Велес похитил супругу Перуна, Додолу или иначе Диву в отместку за отказ на предложение руки и сердца, а позже и Марену, супругу Даждьбога, которая стала женой Кащея и родила ему много дочерей-демониц. Поэтому двенадцатого января остерегаются выпускать девушек гулять одних и работают над усилением личных защит: изготавливают украшения-амулеты, вышивают на женских рубаха обережные орнаменты.

18 января Интра

Это древний языческий праздник славян, в день которого они почитают участника Воинского Триглава Интру. Он, Волх и Перун составляли Свод качеств, необходимых для воина. Интра символизировал Свет и Тьму как борьбу противоположностей и необходимость выбрать верное, порой и жесткое решение. Также Интра, Индрик-зверь является и покровителем колодцев, туч, змей, Навьим Богом, поэтому в такую ночь Ведуны заговаривали на защиту все печные трубы, чтобы темные духи в виде змей не смогли проникнуть в дом.

19 января Водосвет

Можно заметить, что обычаи этого праздника очень напоминают христианский праздник Крещения. Однако христиане заменили название языческого праздника «Водосвет» на «Крещение Господне», а суть и традиции остались прежними хоть это и не христианский праздник и даже католики не отмечают 19 января.

В этот день славяне отмечали языческий праздник Водосвет. Считалось, что собственно в этот день, вода делалась светлой и превращалась в целебную. По традиции в этот день купались в проруби. Если окунуться не было возможности, тогда обливались водой в тёплом месте. После того, как все искупались, собирались гости и желали друг другу здоровья до следующего Водосвета.

Считалось, что такое купание заряжает человека здоровьем на весь год. Славяне верили, что в этот день Солнце, Земля, а также центр Галактики располагаются таким образом, что вода структурируется и открывается канал общения между людьми и центром Галактики, своего рода связь с космосом. Именно поэтому вода и то, что состоит из воды, считалось хорошим проводником. Вода способна «запоминать» как отрицательную, так и положительную информацию. И естественно может либо восстановить человека, либо наоборот разрушить его.

Наши предки верили в целебные свойства воды и понимали, что от качества воды зависит здоровье человека.

21 января Просинец

Этот славянский праздник посвящается славлению Небесной Сварги и возрождению Солнца, смягчению холодов. В древности языческие Ведуны вспоминали и благодарили Крышеня, давшего людям огонь для растопления Великого Льда и пролившего из Небесной Сварги живительную Сурью – воду, которая 21 января делает все источники целебными и омолаживающими.

28 января День угощения домового — Велесичи, Кудесы

В этот день славят детей Велеса – его небесных воинов и благодарят Бога за такую защиту Рода. Также не забывают и про Домового, угощают его самым вкусным в доме и просят не обижаться на что либо, поют ему песни и сказки, стараются задобрить и развлечь. В этот день кудесят все: от духов до людей, поэтому не стоит удивляться происходящим чудесам и подшучиванием Батюшки-Велеса над нами. Если хочется, то можно принести требы под ель или сделанный кумир Родного Бога прямо в лесу.

Языческие и славянские праздники в феврале

2 февраля Громница

В этот зимний славянский праздник можно услышать удивительные единичные раскаты грома – так Перун поздравляет свою супругу Додолю-Маланьицу, Молнию, приглашая и нас славить богиню и просить у нее милости – не сжигать амбары и дворы в гневе, а работать во славу будущего урожая, вызывая дожди. Также в такое время смотрели на погоду и определяли – засушливым будет год или же нет.

15 февраля Сретение

Это древний славянский праздник встречи Весны и Зимы, последних зимних холодов и первых весенних оттепелей. В знак уважения к Солнышку пеклись требные блины, а в полдень сжигали Ерзовку, куклу из соломы, выпуская дух Огня и Солнца на свободу. Любопытно, что все многочисленные, связанные с этим днем приметы довольно точны. Поэтому рекомендуем наблюдать погоду на Сретение и строить планы исходя из предсказанного Природой.

16 февраля Починки

Починки – это важная дата, наступающая сразу же после языческого праздника древних славян Сретения. С этого дня принимались за починку телег, заборов, овинов, амбаров и сельскохозяйственного инвентаря. Готовь телегу зимой – именно с Починок пришла к нам такая мудрая пословица. Также следует не забыть и о Домовом, принести ему угощения и поговорить с ладом да миром для установления контакта и получения поддержки в работе на пользу хозяйства.

18 февраля Троян Зимний, день Стрибожьих внуков», поминовение павших у Троянова Вала

Этот замечательный славянский праздник – день Памяти павших воинов, достойных Сварожьих внуков. В их честь совершались обрядовые реконструкционные бои и приносились щедрые помины, а Потомкам рассказывалось и наглядно показывалось – как много сделали для всего Русского Рода участвовавшие в бою у Троянова Вала воины.

28 февраля Великий Велесов день

Великий Велесов день наши предки праздновали именно 28 февраля, а в високосный год 29 февраля.

Сегодня можно встретить информацию, что день Велеса празднуют 11 февраля, никак при этом не объясняя сей факт и откуда повелось праздновать 11-го. Однако мы же склоняемся строго к 28 или 29 февраля. В этот праздник славили Великого Бога Велеса приносили требы, проводили обряды и игровые забавы, как символ скорого окончания холода, его отступления вместе с Марой.

Весенние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в марте

1 марта День Марены, Вьюницы, Навий день

В этот день славят богиню Зимы и Смерти Марену, владеющую Навьим миром и помогающую людям после жизни дойти до Калинова Моста. По нему можно пройти через черту Яви и Нави, реку Смородину. В ночь перед этим праздником в Яви пробуждались все не усопшие, забытые и незахороненные души умерших. Они могли ходить по дворам, пытаясь получить внимание и даже вселяться в живых. От того в то время люди надевали личины – маски животных, чтобы навьи злые духи не заметили их и не смогли навредить. В последний Навий день принято почитать своих усопших Предков и готовить поминальный стол, приносить требы и воздавать Славу за прожитую жизнь и данных ими Потомков Рода. Угощать своих умерших Родных можно как и на могилах, так и пустив по воде скорлупы от крашеных яиц – если они ушли в другой мир давно и жальника, могилы уже не осталось или она очень далеко.

14 марта Овсень малый

По древнеславянскому обычаю на Малый Овсень приходился Новый Год – начало пробуждения Природы и ее готовность к сельскохозяйственным работам и плодородию. Соответственно, март был ранее первым месяцем года, а не третьим. Овсень, появившийся чуть позже на свет и считающийся младшим брат-близнец Коляды. Именно он доносит до людей знания брата и помогает воплотить их в практический опыт. В этот день принято радоваться новому году и строить планы на будущее, начинать новые дела, славить пробуждение Природы.

19-25 марта Комоедицы или Масленица, Великдень

Языческий праздник Масленица – это не просто славянская встреча весны и веселые проводы зимы. Это день весеннего равноденствия, поворотный момент в календаре и укладе жизни. В христианском празднике Масленицы языческая Комоедица сохранилась практически со всеми ее традициями: сжигания чучела зимы – Марены, угощение блинами – Комами и еда их всю неделю. Первые солнечные блины обычно отдавали в качестве треб Медведю, олицетворению Велеса. Их раскладывали на лесных пеньках, а дальше шли жечь обрядовые костры, в которых сжигали ненужное старье и очищали себя и свою семью от ненужного груза. Начинали праздновать Комоедицы за неделю до дня Равноденствия и продолжали веселиться еще неделю после него.

22 марта Сороки или Жаворонки

Этот славянский праздник является продолжением славления весеннего равноденствия, а называется так из-за того, что по обычаю начинают прилетать сорок новых видов птиц с зимовья, в том числе и первые жаворонки. И даже они в этот раз припозднились, то в каждой семье выпекались свои сдобные жаворонки, которые должны были привлекать настоящих. Обычно это доверялось делать детям, которые с удовольствием бежали закликать весну, а после лакомились вкусной выпечкой. В виде жаворонка делались и деревянные обереги для дома. Они привлекали счастье, здоровье и удачу.

25 марта открытие Сварги или Закликание весны

На последнее, третье закликание весны с ржаными ароматными жаворонками, играми и хороводами происходит Открытие Небесной Сварги и на землю сходит Жива. Наконец-то природ проснется, оживет и начнет свой рост в течение рек и сеянцах, молодых побегах и новых ветках деревьев. В этот славянский праздник чувствуется Живое дыхание Богов, благосклонно относящихся к явьим Потомкам.

30 марта Ладодение

В этот мартовский день славили Ладу: богиню любви и красоты, одну из двух небесных Рожаниц, Богородицу. Этот славянский праздник сопровождался хороводами и плясками, а также выпеканием журавликов из пресного теста для домашних семейных оберегов. Светлый день добра и тепла позволял зарядить и украшения для девушек или замужних женщин – серьги, кулоны и браслеты с ладинцами, символизирующими гармонию женской красоты, здоровья и мудрости.

Языческие и славянские праздники в апреле

1 апреля День Домового или его пробуждение

Этот веселый славянский праздник посвящался Домовому – тому самому духу, что оберегал ваш дом, подворье и закрома. Первого апреля он просыпался от зимней спячки, в течение которой он делал только важные дела – охранял ваше имущество, и начинал активную работу по наведению уюта и привлечения достатка в семью. Чтобы он быстрее проснулся и стал бодрее – его угощали молоком и другими вкусностями, начинали шутить и играть с ним и друг с другом – разыгрывать и рассказывать анекдоты, надевать одежду наизнанку, а носки или обувь порознь.

3 апреля Водопол День водяного

Именно в этот день просыпался Водяной и начинался ледоход и разлив рек. Этот славянский праздник посвящался ему: рыбаки несли щедрые дары для Водяного в надежде, что тот наведет порядок в водном царстве и отблагодарит угощающих щедрым уловом, не порвет их сети, пригонит в них крупную рыбу, а также накажет русалкам не трогать их и их близких. Некоторые артели могли принести в дар и целую лошадь, однако чаще всего требы ограничивались молоком, маслом или хлебом с яйцами. Кидая их в холодную весеннюю воду, славяне надеялись – Водяной дух проснется в хорошем и сытом настроении.

14 апреля день Семаргла

В этот славянский праздник Семаргл-Огнебог топит последние снега, превращаясь в пылающего крылатого волка и летая по полям. Именно этот Бог Солнца и Огня охраняет посевы и дает хорошие урожаи и именно он может сжечь дотла все живое. Говорят, что Семаргла выковал из искры сам Сварог на своей священной кузнице. Каждую ночь он стоит на страже Порядка с огненным мечом и только в день осеннего равноденствия приходит к Купальнице, чтобы у них появились дети – Купало и Кострома. Требы Огнебогу приносят, бросая их в костер, обереги с Семарглом также активируют в его пламени с просьбой Бога о защите.

21 апреля Навий день или Поминовение предков

В этот день весенних святок души умерших Предков спускаются к нам, чтобы навестить и услышать про нашу жизнь, радости и печали. Поэтому производится поминовение родственников на могилах и принесение тризны: угощения в память о них. Более старших в Роду поминают, опуская в воду скорлупки от крашеных яиц, чтобы к Русальему дню они были переданы им как дорогая весточка от близких. Также как и первого апреля, в день Марены, в этот славянский праздник выходя на Явью сторону и не усопшие, не упокоенные, неприкаянные, обиженные покойные души. Именно поэтому многие опять надевают личины для защиты себя от них.

22 апреля Лельник Красная горка

В этот удивительный праздник и еще долго после него славили Лелю, богиню весны, молодости и помощницу в получении будущего урожая. На высокий холм, Красную Горку усаживали самую молодую и красивую девушку, приносили ей всяческие дары: молоко, хлеб, сладости и яйца, водили вокруг нее хороводы и радовались пробудившейся после зимы жизни. Раскрашенные, писаные яйца раздавались родным и близким, а также неслись уже покойным Предкам в качестве помина. Такие цветные, расписные яйца вообще являются частью славянской культуры, некоторые из них следовало приберечь для последующих один за одним других весенних праздников пробуждения ПриРоды и славления Ярилы, Живы, Даждьбога.

23 апреля Ярило вешний

В этот славянский праздник выходят на улицу встречать и благодарить покровителя пастухов и защитника от хищников домашнего скота Ярилу-весеннее Солнышко. С этого периода начинаются первые весенние свадьбы и производится символическое оплодотворение – Отмыкание Ярилой Земли и выпускание первой росы, которая считалась сильной и использовалась при обрядовых катаниях мужчин по земле для увеличения их здоровья и богатырской воли. Ярилина роса бережно собиралась и использовалась впрок как живая вода для лечения многих недугов.

30 апреля Родоница

В этот последний день апреля и Красной Горки заканчиваются весенние холода и люди идут поминать предков, принося им стандартные требы: кутью, блины, овсяный кисель и писаные яйца. Также в этот день устраиваются соревнования: катание с горы писаных яиц. Побеждает тот участник, чье яйцо укатится дальше всех и не разобьется. Такая выкатка земли яйцами символизирует ее будущее плодородие. К полночи все празднующие готовят зачин и собирают огромный большой костер на той же горе для празднования Живина дня.

Языческие и славянские праздники в мае

1 мая Живин день

Сразу в полночь первого мая начинается славянский весенний праздник в честь Живы: богини весны, плодородия, рождения жизни. Дочь Лады и супруга Даждьбога, Живена дает жизнь всему живому и наполняет этой созидательной силой весь Род. При зажженном костре в ее честь женщины и девушки, которым покровительствует богиня, берут в руки метлы и совершают обрядовую пляску-уборку от нечисти, прыгают через Животворящий Огонь, очищаясь от зимнего навьего сна и морока. Жива – это движение природы, первые побеги, первые ручейки, первые цветы и первая любовь.

6 мая День Даждьбога — Овсень большой

В этот день славят Даждьбога, ПраРодителя славян, Бога Плодородия и супруга Живы. Именно в этот день он отрекся от Марены и сделал выбор в пользу дочери Лады, тем самым – став вместе с Живой на защиту Природы и ее Плодов. Шестого мая люди выходят в поле и производят первые ритуальные засевы, выводят скот на свежие поля, а также начинают строительство новых домов, ну и конечно же – приносят щедрые требы дедушке Даждьбогу и радуются жаркому солнышку как символу настоящей весны и будущего обильного урожая.

10 мая Вешнее Макошье

Это день почитания Мать-сырой-Земли и ее покровителей – Макоши и Велеса. В этот день запрещалось ранить землю: копать, боронить или просто втыкать в нее острые предметы – ведь она просыпается после зимнего навьего сна и наполняется живительными соками. Все ведуны и просто чтящие Природу братья-славяне выходили в этот день со щедрыми дарами на поля и выливали Матушке Земле полные чарки, славя ее и прося хорошего урожая, ложились на нее и слушали ее ласковый родительский шепот с советами и наставлениями.

22 мая Ярило мокрый Троян, Трибогов день

В этот день происходит прощание с Ярилой – весенним Солнцем и славятся три летних Бога Сварожьего Триглава, сильных в Прави, Нави и Яви: Сварога, Перуна и Велеса. Считается, что Троян собрал в себе силу каждого из них и ежедневно стоит на страже Природы от нападения Чернобога. На Трояна производили посвящение мальчиков в воины, поминали предков и делали обереги от душ неприкаянных покойников, в том числе и опахивали целые деревни защитным, обережным кругом от злых навьих сил, а женщин и девушек очищали от морока перед свадебными обрядами и деторождением.

31 мая Праздник кукушки или Кумление

Этот очень интересный славянский праздник подразумевает то, что все мы братья и сестры одного Рода. Поэтому желающим покумиться – сродниться, не имея прямого кровного родства, в последний день весны предоставляется такая возможность. Также можно попросить желаемого у Живы – просто расскажите свои надежды и мечты кукушке, она донесет их до Богини и прокует ей о вас. Также в этот древний языческий праздник славяне обменивались подарками-оберегами с дорогими и близкими им по духу людьми.

Летние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в июне

1 июня Духов день или начало Русальей недели

Духов день начинается с первого дня лета и продолжается всю неделю, называемую Русальей. С этого дня Марена выпускает погостить умерших предков в Явь, а их Потомки приглашают их в свои дома, раскладывая по углам березовые ветки, символизирующие Родовые связи. Однако вместе с ними активируются и не упокоенные, самоубивщиеся и утопившиеся люди. Чаще всего это женщины и Русалки. Вода в это время наиболее активно принимает и проводит энергию Прави, Силави и Яви. С помощью нее можно выздороветь, навести порчу или же что-то узнать. В качестве треб на берега рек приносили одежду и рушники для русальих детей, а чтобы духи не смогли проникнуть в тело, носили обереги с Одолень-травой.

19-25 июня Купало

Это главный летний языческий праздник у славян – День Солнцестояния, Коловорота. В этот день совершаются многие обряды – ведь сила такого периода очень большая. Собранные на Купало травы имеют большую ценность. Ярый огонь костра очищает людей, а вода смывает с них все горести и болезни. Пир, игры да хороводы с обрядами продолжаются с зари до зари. Это славянский веселый и жизнерадостный праздник, символом которого на весь год остаются обереги с Одолень-травой, Цветком Папоротника и Коло Года.

23 июня Аграфена Купальница

Этот языческий древнеславянский праздник открывал купальный сезон. В каждом доме начинали заготавливаться целебные банные веники и проводилась ритуальная топка бань для чистки родных – пропаривания, и последующей зарядки – восстановления здоровья при окунании в открытые водоемы. В день Аграфены Купальницы, как и на других святках, девушки всех возрастов ходили со славлениями и прошениями преподнести подарки: славянскую верхнюю одежду, рубахи с вышивкой, украшения из серебра с обережной символикой.

Языческие и славянские праздники в июле

12 июля День Снопа Велеса

С Велесового дня начинает прибывать жара и производится покос сена скоту, завязываются вбирающие в себя плодородный дух полей первые снопы. Поэтому и приносятся требы и славления Велесу, как покровителю земледелия и скотоводства. Также в этот день величали и Алатырь, а Велеса просили пододвинуть его на время и дать душам своих предков пройти в Навь и обрести там свой покой. Чиры Велеса в этот славянский летний праздник наносились на его кумиры, а также личные и домашние амулеты-обереги. Также в этот день приносятся требы в Священном Огне.

Языческие и славянские праздники в августе

2 августа Перунов день

Этот древне языческий славянский праздник посвящался чествованию и славлению Бога грома и молний, Перуна. В такую дату все мужчины освящали свое оружие, чтобы оно служило верой и правдой хозяину, было острым, а также вызывали дождь после длительной засухи для спасения полей и урожай. Перуну приносились жертвы и просто щедрые требы к алтарю с кумиром и символом: выпечка, хлеб, квас. Надетая с благословлением Бога секира Перуна или другой славянский талисман охраняли владельца на чужбине и в трудных ситуациях.

15 августа Спожинки

Спожинки, пожинки или обжимки – это языческий праздник древних славян со славлением Велеса и срезанием последних урожайных снопов зерна. В каждом поле оставляли последний пучок пшеницы и завязывали его в виде бороды Велеса, в знак уважения и понимания всего того подаренного им великого дара земледелия. Также в это время начинали освящать на Великом Огне собранные мед, яблоки и зерно, приносить их в требу вместе с хлебом и кашей Родным Богам.

21 августа День Стрибога

Это славянский праздник в честь Стрибога, повелителя ветра и управляющего смерчами и стихийными бедствиями Бога. В этот день приносят требы для заверения своего уважения: лоскутки, зерно или хлеб и просят снисхождения – хорошего урожая в следующем году и целых крыш над головой. Стрибог является родным братом Перуна и держит в своем кулаке семьдесят семь ветров, живя на острове-Буяне. Именно поэтому предки верят – он может донести просьбу или желание Родным Богам и наказать обидчиков, где бы они не находились.

Осенние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в сентябре

2 сентября День памяти князя Олега

Князь Русский Олег сделал много для своего народа: заключил договор с Византией и наладил торговые пути с беспошлинным сбытом, объединил разрозненные славянские Роды в Единый – Киевскую Русь, дал достойное воспитание сыну Рюрика Игорю, и прибил свой щит как символ победы на ворота Царьграда. Вещий Олег погиб по вине своего коня, как и предсказывали это мудрые Жрецы. Как бы он не старался изменить ход судьбы, это было невозможно.

8 сентября Род и Роженица

Этот славянский праздник посвящен семьи и его благополучию. В такой светлые день Славят Рожаниц: Лелю и Ладу и весь произведенный ими Род. После принесения треб Родным Богиням начинаются обрядовые игры и ритуальные похороны мух, символизирующих скорое оцепенение всех насекомых и впадение в спячку до весны. Кроме пира на весь дом, близкие люди обменивались подарками и оберегами со славянскими символами: Ладинцем, Рожаницей, Родом и Родимичем, а также торжественно вешали и ставили лики и кумиры Богов на Алтарь.

14 сентября Первые Осенины, День Огненного Волха

В этот день земледельцы начинали праздновать Первые Осенины – день Урожая и благодарить матушку Землю за него. Также стоит вспомнить и чествование Огненного Волха – сына Индрика-зверя и Матери Земли, мужа Лели, любовь которых выдержала все преграды и обстоятельства, а мудрый, храбрый и чистый образ Волха четко отражен славянскими сказками в главном герое Финисте Ясном Соколе.

21 сентября День Сварога

В этот сентябрьский день славяне отмечали праздник Сварога и славили его за то, что он снизошел и научил людей ремеслам вместе с Велесом, подарил священный Топор и Кузницу. Тем самым Род Русский мог выжить и заняться делом осенней и зимней порой. В этот день принято резать откормленных за лето кур, и первую из подворья отдать Сварогу в качестве треб. Осенние смотрины и свадьбы также начинались с этого дня, а братины собирали в избах девушек огромное количество молодых парней. В этот день также происходило закрытие Сварги и уход в нее до весны богини Живы.

22 сентября Праздник Лады

Лада, как Богородица и подательница семейного благополучия, покровительница всего живого, заслужила у славян праздник во славу себя. В это время ее благодарили за снятый урожай и достаток, а также за посланную вторую половинку и создание новой семьи, играли свадьбы с обрядовыми обручальными кольцами, а также дарили своим выросшим дочерям обережные украшения с Ладинцами как талисман для красоты и гармонизации женской судьбы.

19-25 сентября Радогощь, Таусень, Овсень или Осеннее Равноденствие (Новолетие)

В этот день подводились итоги и считался убранный урожай и сделанные запасы. Люди славили главного Бога Рода и Рожаниц и приносили им щедрые требы в благодарность за покровительство и помощь. На некоторых территориальных областях славяне начинали праздновать Осеннее равноденствие с закрытия Сварги, Праздника Небесного Кузнеца или Богача и все это время вели щедрые пиры.

Языческие и славянские праздники в октябре

14 октября Покров, с введением христианства этот праздник отмечался в честь пресвятой Богородицы и ее чудесного плата.

В народной традиции в этот день отмечалась встреча Осени с Зимой, и корнями этот праздник уходит очень глубоко. Само название народные верования связывали с первым инеем, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов, хотя точного названия праздника не сохранилось. День Покрова совпадал с полным окончанием полевых работ и серьезной подготовкой к зиме.

30 октября День богини Макоши

В осенний день славили Макошь, ту – что прядет человеческие судьбы, покровительствует семьям и детям в ней, дает счастливый яркий очаг и помогает научиться женским ремеслам: ткачеству, прядению, шитью, вышиванию. Ей приносились требы под кумиры на Алтаре или же на поля и в реки: сладкие булочки, монетки и пшеница как символ зажиточности. Также в этот день активировались заранее вышитые обереги для дома, символы и славянские амулеты-украшения.

Языческие и славянские праздники в ноябре

25 ноября День Марены

В последние дни осени Марена окончательно выгоняет Ярилу и накрывает Явь своим покрывалом холода, снега и льда. Этот языческий праздник славян не содержит в себе радости. Люди примиряются с фактом и в зачине кладут скромные требы Богине, однако все равно стараются показать Маре свое бесстрашие и готовность выжить даже самой лютой зимой. Также в эту дату внимательно относятся к духам умерших Предков, их шепоту в последних оставшихся листьях и стараются принести помин, задобрить навьи Силы.

Просмотры: 132 694

КОЛО ГОДА

СВЯТОДНИ ПОЧИТАТЕЛЕЙ ИСКОННОЙ ТРАДИЦИИ

(праздники Природы, природных сил, Духов – природы, и дни аграрные особливо почитаемые славянами).

КОЛО СВАРОЖЬЕ СВЯТО ВСЕБОЖЬЕ

КРУТИСЯ-ВЕРТИСЯ ДА КОЛОВЕРТИСЯ

КАК РОДОМ ПОРОЖДЕНО ДА ВО ВСЕМИРЬЕ УТВЕРЖДЕНО

КАК СВАРОГОМ СОКОВАНО ДА ВСЕ-СВЕТУ ДАРОВАНО

КАК МАКОШЬЮ ПОВЯЗАНО ДА ПО ПРАВИ УКАЗАНО

КАК ВЕЛЕСОМ ИЗВЕДАНО ДА ПРЕДКАМИ ЗАПОВЕДАНО!

ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

Разум наш обрабатывает жизнь в границах Явного мира, свои понятия о высшем разуме, строит из материалов низшего, понятие о Прави – мире Богов из видимого в Яви. Древние знания Веды отверзают нам дверь в Мир, где Боги и Предки зрят в сердца наши, творя во Всемирьи и в природе деяния свои, великое откровение, сменяя одно время года на другое, из лета в лето , из века в век, и зовётся это октровение Кологод. Кологод – годовой Круг, цикл, который проявляется в Природе, в том, что находится при Роде, Создателе. Божественные проявления в Природе никак не зависят от войн и катаклизмов на земле, от революций и прихода и ухода разных конф ессий. Ни зависимо от того, что делают люди на земле, творят или разрушают, верят или разуверуют, движение Колохода не прекращается. Природные Праздники не придуманы людьми , в отличие от религиозных, либо просто светских, они самоутвердились в жизни Явной, они не прописаны в «священных книгах», но есть наблюдение человеком за Природой в Её божественном проявлении.

Природа Великая наставница Рода людского во Яви живот длящего, ибо Она и есть Великое таинство и откровение от Богов родных.

Чтобы принять и почувствовать силы божественные, которые проявляются в разное время года, славяне отмечают Кологодные Праздники, на которых Жрецы, в местах специально отведённых правят Обряды, неотъемленной частью которых являются мистерии, и всеобщая Братчина – пир во Славу Богов и Предков.

Обряд – есть действо человеческое на коем сила Богова призывается , дабы в себе смертное со не смертным соединить, дабы человекам возможно стало в Божское облечся, Ладом Всемирья сердца свои наполнив отринув от себя суету мирскую. Творится всякий обряд не токмо Жрецами, да ведуньями , но и каждым родовичем, который на Обряд с-Правный пришёл. Дабы прикоснуться к Силе Боговой на Обряде которая через незримый Столп Силы проявленаприбывать должно в триединстве Ума, Мощи(Силы) и Плоти, подвигаемых Собью – Духом тем, что называем мы (АЗ ЕСМЬ), от рождения Сущим в Сердце человечьем. Если человек на обряде к действу сердца своего не приложит, то одной лишь пустой маятой для него Обряд обернётся и Кривды которая есть в жизни его он никак не превозможет.

Само обрядовое действо состоит: из предварительного освящения места и собравшихся

Из речения Кощун Жрецами. Из возжигания священного Огня. Из прославления Силы Боговой и принесения Требы – жертвы Богам. Из принятия Силы Боговой — за круговой Братчиной, из заключительного благодарения Богов за дары их.

Далее в обрядах присутствуют особливые игрища, называемые мистерии.

Мистерии суть обрядовые действа, которые творятся на Святодни в Кологодные Праздники и отображают изменения в Природе, являются священными для понимания сути, в которой отображается раскрытие Божественного проявления в Явном мире.

Мистерия, есть особое действо на Обряде, которое имеет огромное значение для полноты действа.

Люди которые принимают участие в мистерии, получают замещение личности: человек наделяется личностью Бога, героя, предка, повторяя и воспроизводя действия приписываемые ему Традицией.

Мистерия имеет духовное и моральное содержание.

Мистерия очищает Душу. Душа участвующего в Мистерии освобождается и переходит в божественное состояние бытия.

Братчина – совместный пир, веселье, где столы накрываются в складчину. В начале пира Жреч рекёт пящесвятие (освещение напитков и стравы – еды), а далее прославляется чарочка честная, тако же специальными словами. Первую чарку всегда поднимают за Богов, вторую за Предков, а третью за всех сородичей по Прави живущих. Этим единят родовичи Круг свой, чтобы Боги и Предки зрели на нас из Ирия Небесного.

Рекут Мудрые, что Коло Года есть величайшее Откровение Богов Родных в Яви. Едино Коло – как едино Всебожье Родово. Многолико оно – как многолики Сами Родные Боги. Крутится-вертится Коло Сварожье от веку – водят Хоровод Свой Родные Боги, Круговерть Всемирья правя, Коловращение Вечное неустанно верша. А на Земле-Матушке люди добрые на Деяния Божские глядят, Богов Родных исто славят, да сами через те славления Силами Божскими исполняются, Единство Всебожья Родова во Сердцах Вещих радениями восстановляют (радения – духовная практика, трансовая техника, истое славление, усердное моление)… А было тако во пору Древности Седой, а есть тако ныне и будет тако же – пока Солнце светит, пока Земля родит!..

Слава Богам Родным!

………………………………….

О времени, когда должно Святодни Родноверческие отмечать, сказать особо нужно, ибо есть Святодни недвижимые, и есть Святодни «плавающие» – подвижные. Недвижимые Святодни суть оба Солнцеворота (Зимний да Летний) и оба Равноденствия (Вешнее да Осеннее). Их отмечают строго по Солнцу, не взирая на иные явления. «Плавающие» Святодни суть те, кои отмечаются по явлениям Природы да по растущей либо убывающей Луне. Ещё есть памятные даты – дни основания градов и весей Славянских, дни рождения великих людей, какие-либо сугубые местные и сословные праздники, даты основания языческих Общин и прочие, о коих в другой раз речь поведём…

………………………………….

КОЛЯДА

– один из величайших Святодней Кологода, приуроченный к Зимнему Солнцевороту , День Рождения Нового Солнца и Нового Года. Празднуют Коляду обычно с 23 по 25 стуженядекабря. О сию пору творят обряд Обновления – Возрождения Огня и всю ночь жгут на вершинах холмов священные Костры, «помогая» Новому Солнцу появится в Явном мире. В народе говорили: «Зима – за морозы, мужик – за праздники». Примечали: «Коли в этот день снега глубоки – травы и хлеб будут высоки», «Если в этот день тепло – весна будет холодная», «Если метельная ночь – пчёлы хорошо роиться будут», «В ночь звёзд густо – густо и ягод будет». А предтеча Коляде Святодень Корочун – самый короткий день в году, когда Кощный Бог «окорачивает» уходящий год. Отмечают этот день в ночь с 21-го на 22-е стуженя, обращаясь к Богам Темяным оберега у них испрашивая. Ночи с 23 по 25 стуженя хороши для разного рода гаданий, волшбы, переходов Души в другие измерения, что вообщем не безопасно.

Старик Корочун старый год завершает, дни прежние коротит, а Божич Коляда свет новый год младой зачинает, дабы грядущее лето с добром в Явь пришло.

Празднуют Коляду отличая от других Праздников многими мистериями. Молодое поколение ещё до обряда собираются вместе и нарядившись в скоморошье, лица сажей намазав идут коляедовать. Суть коледования в том. Чтобы накрыть праздничный стол не потратив ни копейки денег, взрослые смотрят на что способны молодые. Дале из того, что наколедовали накрывают стол и все идут на Обряд – Богослужение в Храм либо на Капище. После обряда сородичи собираются за общим столом, где находятся в ожидании гостя невиданного из другого мира, которого зовут Полазник (полазник выбирается из взрослых мудрых людей и до времени к гостям не выходит). За столом в ожидании пробуют всего по немногу. Посидев за столом сородичи выходят на улицу «кормить» мороз кашей. В это время и приходит Полазник, который ведёт народ в место заколдованное рубить «Бадняк», чтобы мостить Мост приходящему году Коляде. Дале Бадняк срубали и приносили на обрядовый костёр, «открывали» ему глаза, чтобы уходящий год в последний раз посмотрел на родовичей, «открывали» рот «кормили» кашей, дабы уходящий год не с гневом в душе уходил, благодарили уходящий год за все дары которые он принёс и поджигали костёр. Когда Бадняк разгорался все били по нему палкой выбивая искры, и требуя возвращения утерянного, а ещё считается сколько искр выбьешь из Бадняка, столько счастья в будущем году привалит. Сокральная сотавляющая празднования Коляды – принятие и понимание, что всему тому что имеет начало и рождение приходит окончание и смерть, которые предусматривают новое рождение. Коляда – рождение нового Солнца, не нуждается в специальном описании или в каком либо «святом писании», мы это наблюдаем с вами каждый год, это наблюдали наши предки и будут наблюдать наши дети, потому что это естественное проявление в природе, не относящиеся к творениям человека, но проявление божественное.

ВЕЛЕСОВЫ СВЯТКИ

– череда Святодней, посвящённых Памяти Предков, две недели начиная с Корочуна (кануна Коляды) и до Водокреса (см. далее) – чародейное время, когда Свет Нового Солнца ещё слишком слаб, чтобы разогнать Тьму (как это было во Времена, когда Сварог ещё только ковал Земную Твердь), а Врата, соединяющие Явь и Навь, широко распахнуты. Это пора поминовения Предков , колядования , обрядовых бесчинств, разнообразных гаданий, молодёжных посиделок и проч. Делятся Святки на две части: Святые Вечера, длившиеся от кануна Коляды (24 стуженя/декабря) до Васильева Вечера (Щедреца – Щедрого Вечера – 31 стуженя/декабря), и Страшные (Ворожные) Вечера, продолжавшиеся до Водокреса (6 сеченя/января).

ВОДОКРЕС

– последний день Святочных бесчинств, когда закрываются Врата Нави, а Мир приобретает обычную упорядоченность. О сию пору Искра Небесного Огня (Креса) из Сварожьей Кузни падает в воды Земли, наделяя их чудодейными свойствами. Ещё верят, будто в это время Велес Вещий Бог посылает людям здраву – благословляет все Земные воды, дабы всякий, омывшийся в них в этот день, исцелился от всевозможных недугов… «Православные» христиане отмечали 6 сеченя/января Крещение Господне (иначе называемое Богоявлением), вспоминая о «крещении» Иисуса в водах Иордана в Палестине.

ГРОМНИЦА

– встреча Зимы с Весной на Мироколице Яви, когда силы Юной Весны дают первый бой силам Морены-Зимы, и единственный раз в зимнее время гремит Перунов Гром. В народе говорят: «На Громницу зима с летом (весной) встретились», «На Громницу Солнце на лето, зима на мороз». О сию пору Лесной Хозяин, любимец Велеса, переворачивается в своей берлоге на другой бок, а люди творят различные очистительные и обережные обряды и просят Зимнюю Мать Мару-Морену быть милостивой. Отмечают Громницу 2 лютеня/февраля.

ВЕЛЕСОВ ДЕНЬ – ВЕЛЕС СИВЫЙ (ЗИМНИЙ)

– Велес «сшибает рог Зиме», в деревнях празднуют Коровий Праздник (ибо Велес – «Скотий Бог»), творят обереги на скот и двор, просят у Велеса покровительства да защиты, а скоту да добру всякому – приплоду. Вещие волхвы, вдохновенные сказители, буйные скоморохи чтут Велеса – Премудрого Бога особо: волхованиями да воспеваниями, радениями да славлениями. Отмечают Велесов День 11 лютеня/февраля . О сём в народе говорили: «Велесов День – Коровий Праздник», «У Велеса и борода в масле». Собственно Власию предшествовали: 4 лютеня/февраля Никола Студёный («На Студёного Николу снегу навалит гору») – время «звериных свадеб»; 5 лютеня/февраля Агафья Коровятница («На Агафью Коровья Смерть по сёлам ходит») – в деревнях творили обереги на скот; 6 лютеня/февраля Вукол Телятник («На Вукола телятся жуколы »); 8 лютеня/февраля Захарий Серповидец («На Захария Серповидца гляди серпы на лето», «Захарию Серповидцу молятся бабы-жницы»); 10 лютеня/февраля Прохор («На Прохора Зима заохала», «Пришли Прохор да Влас – никак, скоро весна у нас»). Сразу после Власия отмечали Онисима Зимобора (Онисима Овчара) – 15 лютеня/февраля. В этот день «Зиме время вспять поворотить»; ночью «окликали» звёзды, чтобы овцы лучше телились, а поутру бабы «зорнили пряжу» – выставляли первый моток пряжи «на зорю», дабы вся пряжа (равно как и судьба, которую «прядёт» Богиня Макошь) была бела, чиста и крепка. 16 лютеня/февраля отмечали Маремьяну Праведную или Меремьяну-Кикимору. В этот день особливыми подношениями старались задобрить Кикимору (потворницу Самой Матери Макоши, супругу Домового), чтобы она не путала пряжу и не проказила по ночам.

КОЩЕЕВ ДЕНЬ

– отмечается один раз в четыре года (в високосный год). В этот день Кощный Бог «возвращает» людям в виде всевозможных бедствий сотворённую ими неправду. Но Мудрые учат не бояться этого, а обращаться в Сердце к Родным Богам за вразумлением и силой, дабы возмочь отринуть Кривду и жить по Правде. Отмечают Кощеев День один раз в четыре года 29 лютеня. Високосный год.

СОРОКИ

– Заклички Весны, творимые с вершин холмов, с которых уже начал сходить снег, называемых в народе Ярилиными Плешами. Согласно Славянским верованиям, в этот день из Светлого Ирия прилетают сорок птиц, знаменующих собой приближение Девы-Весны. На чьё поле птицы опустятся первыми, тому Боги пошлют в этот год особую удачу и добрый урожай. Отмечают Сороки 9 березозола/марта День . В народе говорили: «На Сорок, сорок птиц прилетает, сорок печуг на Русь пробирается», «На Сорок прилетел кулик из-за моря, принёс Весну из неволья», «На Сорок – прилёт жаворонков: сколько проталинок, столько и жаворонков». В этот день хозяйки пекли из пресного теста «жаворонков», с которыми и совершались Заклички. При этом считалось, что в полную силу весеннее тепло проявится лишь через сорок дней. В некоторых домах пекли сорок «орехов» из ржаной и овсяной муки, а потом в течение сорока дней бросали их по одному на улицу, «откупаясь» так от Мороза.

МАСЛЕНИЦА, КОМОЕДИЦА

– один из четырёх важнейших Праздников Кологода, приуроченный к Весеннему Равноденствию . Согласно Славянским верованиям, о сию пору «отверзается» Сварга, и Светлые Боги «возвращаются» в Явь – входят в Силу после зимы, а души Предков «прилетают на птичьих крылах» из Ирия Небесного навестить нас – своих потомков . Время возрождения – Весеннего «воскрешения» (от «Крес» – «Огонь») Земли-Матушки и всей Природы. Сразу за Масленичной Неделей следует Комоедица – Медвежий Праздник. По поверьям, о сию пору Медведь (Лесной Хозяин, воплощение Самого Велеса) просыпается в своей берлоге после долгой зимней спячки . Родноверы-мужчины чествуют его особым Медвежьим плясом и Велесовой боротьбой. Комы, которые пекутся старшими в семье женщинами на Комоедицу, суть обрядовые хлебцы, сделанные из нескольких мучных замесов: овса, гороха и ячменя. Часть комов выносят в лес и кладут на пень-колоду, призывая на трапезу самого Лесного Хозяина, которого просят не драть скот и не озрничать на пасеках в течение всего года… Отмечают Масленицу 25 березозола/марта. В народе говорили: «На Масленицу Весна Зиму поборола», чему радуется всё живое: «Красна девка косы не плетёт, птица гнезда не вьёт», и даже само Солнце «играет»; «С Комоедицей медведь из берлоги встаёт». Тако же о сию пору примечали: «На Масленицу гроза (Первый Гром – Вешнее Перунье) – на тёплое лето».

ИМЕНИНЫ ДОМОВОГО

– чествование Домового Хозяина и принесение ему особливых треб. Отмечалют 30 березозола/марта, пекут из теста «лествицы для будущего восхождения на Небо» и старались всячески задобрить «бесившегося» до полуночи (либо до первых петухов) Домового.

ВОДОПОЛ (ДЕНЬ ВОДЯНОГО)

– пробуждение Водяных и Русалок после зимнего сна, начало ледохода и разлива рек. Отмечают 3 цветеня/апреля . В этот день рыбаки приносили требу Водяному, примечали: «Если лёд в этот день не пройдёт , то рыбный лов будет худой». Ему предшествовал Тит и Поликарп Ледолом (2 цветеня/апреля) – собственно начало ледолома: «Загуляла Река-Матушка», «Ворона каркала-каркала да Поликарпов день и накаркала», «Лёд ломается хрястно – ходить по нему опасно». На Акулину (7 цветеня/апреля), по поверьям, Русалки выходят на берег, просят у людей холстины – наготу прикрыть. Потому-то в этот день, ещё на заре, приносили бабы на берега рек и озёр чистые льняные рубашки или просто куски холста, веря, что за это Русалки оберегут от глубокой воды их самих и всё их семейство… Вскоре после Никиты Водопола и Акулины отмечался Антип Половод (11 цветеня/апреля): «Антип воды распустил», «Антиповы водополы – подставляй подолы, жита некуда сыпать будет».

СТРИБОГОВ ДЕНЬ (СТРИБОГ ВЕШНИЙ)

– тёплые ветры, Стрибожьи внуки, приносят весеннее тепло, перемежающееся с ненастьем. Отмечают 5 цветеня/апреля Федула Ветреника и Федору Ветреницу. В народе говорили: «Пришёл Федул – теплом подул», «Федул тепляком подул», «До Федула дует северяк, а с Федула теплынью тянет», «Пришёл Федул, тёплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил». Если же на Федула стояло ненастье, говорили: «Ныне наш Федул с ветра губы надул».

ВОРОНЕЦ (ВОРОНИЙ ПРАЗДНИК)

– Святодень, посвящённый Вещему Ворону. Каркая над домом, где живут не по Прави, Ворон, как вестник Кощного Бога, призывает на нечестивцев Божскую кару. Мудрым же – Ворон, как потворник Велесов, приносит в клюве своём Живую и Мёртвую Воду и открывает тайны Жизни и Смерти… Отмечают 14 цветеня/апреля. По приметам охотников, в этот день лисицы переселяются из старых нор в новые и в первые три дня и три ночи после своего переселения бывают «слепы и глухи». Тако же в этот день замечают, что вороны купают своих детей и отпускают в отдел – на отдельное семейное житьё… В деревнях о сию пору хозяйки варили кашу, клали её на сковородку и выносили во двор. Там переворачивали сковородку вверх дном, предварительно начищенное до блеска дно которой привлекало сих любопытных птиц. После сковородка убиралась, и вороны слетались на трапезу…

ПЕРВЫЕ РУСАЛИИ

– череда Святодней, предшествующих Яриле Вешнему (см. далее), чародейная неделя, посвящённая чествованию Девы-Лели – Юной Богини Весны и Девственной Природы, бурлящих вешних вод и «пробудившихся» женских водяных духов – Русалок-Берегинь. О сию пору девы в длиннорукавках без оберегов, уподобляясь Русалкам, творят «вертимое плясание» на полях, не допуская в свой круг парней… Отмечают 16 цветеня/апреля. Примечали: «Если овражки заиграют и опять замёрзнут – жди помехи на урожай».

ЛЕЛЬНИК

– Девичий Праздник, завершающий Русалью (Русальскую) Неделю – Первые Русалии, отмечаемый 22 цветеня/апреля – накануне Ярилы Вешнего (см. далее). О сию пору расцветает яблоня. По народным поверьям, утром этого дня прилетает в яблоневый сад Птица Сирин – Птица Печали, которая грустит и плачет. А после полудня прилетает в яблоневый сад Птица Алконост, которая радуется и смеётся. Слёзы Птицы Сирин – Мёртвая Вода, роса с крыльев Птицы Алконост – Вода Живая. Если умыть болящего в этот день сначала Мёртвой, а потом Живой Водой, он непременно исцелится… В этот день девушки приносят на берега водоёмов дары Русалкам, а в ночи, непременно в тайне от парней, творят свою девичью ворожбу…

ЯРИЛА ВЕШНИЙ

– Ярила «отмыкает» (оплодотворяет ) Мать Сыру-Землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав. Отмечают 23 цветеня/апреля . В народе говорили: «Ярила Землю отмыкает, весну из-под спуда выпускает, зелёную траву выгоняет», «Ярила Храбрый – зиме ворог лютый». Если благоприятствовала погода, в этот день совершался торжественный выгон скота на пастбище – на Ярилину (Егорьеву) росу. По обычаю скотину подгоняли прутьями вербы. Ударяли слегка вербовыми ветвями скот и ребятишек, приговаривали: «Принесла верба здоровья! Как вербочка растёт, так и ты расти!» Купались в росе, приговаривали: «Будь здоров, как Ярилина роса!», «Ярилина роса от семи недугов», «На Юрия роса – не надо коням овса», «Гони животину на Юрьеву росу». Просили Ярилу (Егория) – Покровителя пастухов, Охранителя домашнего скота и Волчьего Пастыря – оберечь скот от всякого хищного зверя. На Ярилу запахивали пашню, говорили: «На Ярилу выезжает и ленивая соха», «С Ярилы – начало сева яровых». По Ярилину Дню определяли урожай яровых хлебов: «На Ярилу мороз – будет просо и овёс», «На Ярилу мороз – под кустом овёс», «На Ярилу мороз – гречихи воз», «На Ярилу роса – будут добрые проса».

ВЕЛЕСОВА (ЖИВИНА) НОЩЬ

– чародейная ночь с 30 цветеня/апреля на 1 травеня/мая, когда Чернобог окончательно передаёт Коло Года Белобогу, а Врата Нави до первых петухов (либо до самого рассвета) широко распахнуты в Явь.

ВЕШНИЕ ДЕДЫ

– череда Святодней, предшествующих Дню Земли (см. далее), неделя поминовения Предков, когда навии (души умерших) посещают живых. Основным днём Недели почитался вторник, именуемый в народе РОДОНИЦЕЙ (РАДУНИЦЕЙ) , когда родственники умерших отправлялись на кладбище, на могиле устраивалось угощение, во время которого усопших окликали по именам и вежливо приглашали разделить трапезу с живыми. Самым опасным днём Недели считался четверг, именуемый в народе НАВЬИМ ДНЁМ, ибо считалось, что в этот день души умерших приходят в свои дома. Чтобы достойно их встретить, в одной из комнат на ночь оставляли угощение, открывали окна и не входили в неё до рассвета. Самым радостным днём Недели считалось воскресенье, именуемое в народе КРАСНОЙ ГОРКОЙ, когда на возвышенных местах устраивали народные гуляния, водили хороводы и играли в разные весёлые игры. Тако же в этот день по обычаю происходили смотрины будущих невест.

ВЕШНЕЕ МАКОШЬЕ (ДЕНЬ ЗЕМЛИ)

– Святодень, когда пробудившаяся после зимнего сна Мать Сыра-Земля чествуется как «именинница». Считается, что в этот день Земля «отдыхает», поэтому её нельзя пахать, копать, боронить, в неё нельзя втыкать колья и метать ножи. Особливо чтутся во день сей Велес и Макошь – Земные Заступники. Волхвы выходят в поле, ложатся на траву – слушают Землю… Отмечают 9 травеня/мая .

ЖИВИН ДЕНЬ

– Святодень, посвящённый Великой Богине Жизни и торжеству весны . Отмечают 13 травеня/мая Лукерью Комарницу, ибо, по приметам, с этого дня вместе с тёплым ветром появляются комары. В народе примечали: «Много комаров – быть хорошему овсу, комара нет – овса и трав не будет». Согласно народным верованиям, комары перед осенью уносятся ветрами «на тёплые моря», а весною опять приносятся на Русь…

ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ (ВТОРЫЕ РУСАЛИИ)

– череда Святодней, предшествующих Яриле Мокрому (см. далее), чародейная неделя, посвящённая проводам весны и сопутствующих ей женских духов – Русалок-Берегинь. Время, когда на смену Леле-Деве приходит Жена Лада. В народе говорили: «На Русальной Неделе купаться опасно – Русалки защекочут». В Семик девушки ходили в лес – «кумиться», при этом завивали венки на берёзках, через которые затем целовались, сопровождая всё действо соответствующими обрядными песнями . Семицкая суббота называлась Кличальным Днём, когда совершались особливые обряды проводов Русалок и «усмирения» Водяного. О сию пору девы сплетали из трав чучелко Костромы, а затем, кружась в неистовом танце, разрывали и размётывали его по полю…

ЗМЕЙНИК ВЕШНИЙ

– Змеиный Праздник, отмечаемый во время Зелёных Святок; один из Святодней Кологода, посвящённый Велесу. Свадьба Велеса и Живы. По поверьям, о сию пору змеи, потворницы Велесовы, выходят на Белый Свет, принося Земле плодородие. Отмечают 30 травеня/мая Змейник. По поверьям, в этот день змеи «имеют власть» безнаказанно кусать неосторожных людей, каким-либо образом потревоживших их. Считалось, что змеиный укус в этот день « бабка (знахарка) не зашепчет».

ЯРИЛА МОКРЫЙ И ТРОЯН (ТРИБОГОВ ДЕНЬ)

– Праздник конца весны и начала лета, отмечаемый не позднее 3 кресеня/июня, когда на смену Младому Яриле-Весеню приходит Трисветлый Даждьбог. Святодень, посвящённый победе Бога Трояна над Чёрным Змеем. О сию пору Родноверы прославляют Сварожий Триглав – Сварога-Перуна-Велеса, Сильных во Прави, Яви и Нави. По поверьям, Троян явился воплощением Сил Сварога, Перуна и Велеса, соединивших свои Силы в борьбе со Змеем, порождением Чернобога, грозившим некогда уничтожить всё Тремирье. « О сию пору издревле поминали Предков и творили обереги от бесчинств, творимых Русалками и неприкаянными душами «заложных» покойников (умерших неестественной смертью). В ночь на Ярилу — Мокрого девицы и женщины «опахивали» деревню, дабы оберечься от злых сил. Согласно народным поверьям, сего дня как Огня боится всякая нечисть, а перед самым Солнечным восходом на Духов День открывает Мать Сыра-Земля свои тайны, и потому знахари ходят в это время «наслушивать клады». Как и на Ярилу Вешнего, роса в этот день считается священной и целебной.

КУПАЛА

– один из величайших Святодней Кологода, приуроченный к Летнему Солцевороту . Праздник Солнца и Воды, дающих начало всему живому, пора расцвета сил Матушки-Природы. Отмечают 24 кресеня/июня . Издревле в ночь на Купалу (с 23 на 24 кресеня) на берегах водоёмов разжигали священные обрядные Костры, через которые прыгали парами, взявшись за руки, парни и девушки . Пускали венки по воде, собирали волшебные травы и коренья, искали чудодейный Жар-Цвет, а поутру купались в целебной росе… Накануне Купалы отмечался День Агриппины или Аграфены Купальницы (23 кресеня/июня). Этот день считался началом купания, хотя при тёплой погоде, конечно, начинали купаться гораздо раньше, ибо одни лишь пожилые люди избегали купаться до сей поры, о чём и говорили в народе: «На Аграфену Купальницу старики закупываются ».

СВАРОГОВ ДЕНЬ (ЛЕТНЕЕ СВАРОЖЬЕ)

– чествование Небесного (Сварожьего) Огня и Солнца, как правило, приходящееся на самый разгар летней жары. Отмечают 29 кресеня/июня. Летнее Сварожье почитается тако же Днём Лады.

ПЕРУНОВ ДЕНЬ

– великий Святодень всех воинов-защитников Земли Родной, а тако же всех честных радарей-пахарей. Отмечают 20 липеня/июля. В народе говорили: «На Перуна до обеда – лето, а после обеда – осень», «Перун грозы держит, Перун хлебом наделяет», «С Перуна Дня мужику две угоды: ночь длинна да вода холодна», «После Перунова Дня в поле сива коня не увидать – ночи тёмные». После Перунова дня — заканчивается сенокос и начинается жатва. По поверьям, у мчащегося по Поднебесью Перунова Коня в этот день слетела подкова и упала в воду, отчего вода похолодела . Перунов День называли в народе «сердитым днём». Работать в этот день, по обычаю, было нельзя: «На Перунов День снопов не мечут: грозой спалит». В этот день не выгоняли скот за околицу, так как считалось, что в это время в лесу свободно разгуливают дикие звери (особенно волки) и ядовитые змеи. По поверьям, дождём в этот день смываются злые чары и многие болезни… Различали Перунв Мокрого и Перуна Сухого: Мокрым его величали во время молений о ниспослании дождей на ниву, а Сухим – во время молений о прекращении затяжных дождей. Если на Перунов День вовсе не было дождя, опасались скорых лесных пожаров. Готовились к Перунову Дню в течение целой недели. Пекли огромный пирог на всю деревню, приготовляли большой кусок творога, варили обрядное пиво. В самом начале празднества добывали трением Живой Огонь, и уже от него запаливали краду из чистых дубовых поленьев. Само празднество включало в себя две составляющие: воинскую и земледельческую, подробнее о коих см. наши: «СВЯТО ПЕРУНЬЕ» и «ПЕРУНОВ ДЕНЬ».

ВЕТРОГОН (СТРИБОГ ЛЕТНИЙ)

– буйные ветры, Стрибожьи внуки, приносят первые вести о грядущей осени. Отмечают 8 серпеня/августа. По приметам, в этот день дуют сильные ветры. В народе о сём говорили: Стрибоги-ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном летечке стонут», «Ветры-ветрогоны пыль погнали по Белу Свету, зарыдали по красну лету», «Каков Мирон Ветрогон, таков и январь». Вскоре Ветрогона отмечался Михей Тиховей (14 серпеня/августа) – «На Михея дуют ветры тиховеи – к ведренной (погожей) осени», «Михеев День с бабьим летом бурей-ветром перекликается», «Михей с бурей – к ненастному сентябрю».

СПОЖИНКИ

– Праздник окончания жатвы. В этот день благодарят Даждьбога Трисветлого и Мать Сыру-Землю за урожай, приносят требы Макоши (Матери Урожая ) и заплетают на поле из последних колосьев «бороду» Велесу . Отмечают 15 серпеня/августа. Женщины, окончив жатву, катались по стерне и приговаривали: «Жнивка-жнивка, отдай мою силку – на пест, на колотило, на кривое веретено!» – возвращая себе при помощи этого заклинания отданную ими Земле (ниве, жниве) силу…

ИМЕНИНЫ ЛЕШЕГО

– чествование Лесного Хозяина и принесение ему особливых треб. Отмечают 22 серпеня/августа. По поверьям, в ночь под «именины» Леший (если его предварительно не задобрить) раскидывает снопы по гумнам и вообще творит всякие бесчинства, празднуя свои именины. В народе говорили: «Леший из лесу в поле выходит». В некоторых губерниях для предупреждения потехи Лешего крестьяне всю ночь сторожили гумна с кочергою в руках и в тулупах, вывороченных наизнанку, дабы оберечься от творимого Лешим озорства…

ДЕНЬ РОДА И РОЖАНИЦ (ОСЕНИНЫ)

– праздник Рода (сородичей) и семьи, убранного урожая и домашнего благополучия. Время подведения итогов. Встреча осени. В этот день приносят требы Роду Все-Богу и Роду Небесному (Предкам), а также прославляют Род Земной (всех сородичей, по Прави живущих): «Богу (Роду) вовек слава, а нам хвала по делам». Отмечают 8 вересеня/сентября . Осенины праздновались, как правило, у воды и непременно с овсяным хлебом. В народе говорили: «Если погода на Осенины хорошая – осень будет хорошая».

ЗМЕЙНИК ОСЕННИЙ

– осенний Змеиный Праздник; один из Святодней Кологода, посвящённый Велесу. Свадьба Велеса и Мары. Отмечают 14 вересеня/сентября. В народе говорили: «Змейник осень зиме навстречу двигает», «На Воздвиженье птица в отлёт двинулась», «Двинулись над Русью птиц вереницы», «На Змейник змеи сползаются в кучи, по оврагам, и прячутся – уходят под Землю», «На Змейник ни змей, ни гад по Земле Сырой не движется», «На Змейник медведь в берлогу уходит». По поверьям, о сию пору змеи празднуют свадьбу своего Покровителя – «Змеиного Царя», поэтому в этот день запрещается ходить в лес. Тако же в народе верили, что в этот день Лешие бегают по лесам, а потом «проваливаются» сквозь Землю, где спят до будущей весны. О сию пору в деревнях совершался обережный обряд «похорон мух, блох и тараканов», дошедший до наших дней в форме весёлой скоморошины. Из репы или брюквы вырезали маленькие «гробики», в них помещали пойманных насекомых и «хоронили» в огороде. Обряд совершали только девушки. Они притворно причитали, изображая горе: «Ой, таракан наш помер! Ой-ой-ой, наш таракашенька!..» Во многих местностях тараканов и мух подвешивали в «гробиках» к ветке дерева, имитируя таким образом один из древнейших способов захоронения покойников…

ТАУСЕНЬ (РАДОГОЩ)

– один из четырёх важнейших Святодней Кологода, приуроченный к Осеннему Равноденствию . Самый крупный осенний Праздник Урожая, во время коего жрец или старейшина «прячется» за яствами, сложенными горкою на общем столе, и спрашивает всех собравшихся: «Зрите ли мя, детушки?» Если ответ будет: «Не зрим, батюшка!», то это означает богатый урожай, а если: «Зрим!», то худой, после чего жрец благословляет народ словами: «Так дай же вам Боги, чтобы на будущий Год не зрели!», и подаёт знак к началу праздничного «пира горой»… Согласно Славянским верованиям, о сию пору начинает «закрываться» Сварга, куда «уходят» из Яви Светлые Боги до будущей весны , оставаясь, тем не менее, в Сердцах всех, живущих по Прави… До правления Петра Первого на Таусень на Руси встречали Новый год. Отмечают 24 вересеня/сентября. Ещё называли этот день Заревницей. С этого дня крестьяне начинали по утрам молотить хлеб (замолотки), зажигали Огонь в овинах (так называемые «Именины Овина»). Говорили: «На Заревницу хозяину – хлеба ворошок, а молотильщикам – каши горшок». Примечали: «С Заревницы – зори становятся багряными», а день быстро идёт на убыль – «убегает лошадиным скоком»

ПОКРОВ (ОСЕННЕЕ СВАРОЖЬЕ)

– Сварог кличет Светлых Богов на Небо (в Сваргу). На Земле – конец осенних хороводов, начало зимних посиделок. Пора, когда осень «переламывается» на зиму. На Славянской Земле Украины покров празднуют 14 листопадаоктября. Если на покров выпадает снег, то им обязательно нужно умыться, очищая себя от лиха разного и силу Богову принимая. На обрядах жгли загодя заготовленный мох, бросая его в Огнь – обретение и сохранение благ. Также не на обрядовых Огнях сжигали старые вещи и постельное бельё, чтобы в будущем году здоровья прибавилось. В средней полосе отмечают Покров 1 листопада/октября. В народе говорили: «На Покров до обеда осень, а после обеда – зима», «Покров кроет Землю где листком, где снежком», «Не удивляйся снегу на Покров». Примечали: «Какова погода на Покров, такова будет и зима», «Если на Покров ветер дует с севера или востока, то зима будет холодная и многоснежная; если с юга – зима тёплая; если с запада – снежная». С Покрова начиналась пора свадеб. О сём в народе рекли: «Придёт Покров, девке голову покроет », «Если снег Землю покрывает на Покров – счастливое предзнаменование для обручённых». Девушки, кому пришла пора выходить замуж, просили: «Покрой, Сварог, Землю снежком, а меня женишком!» С Покрова крестьяне переходили на зимнее житьё в избах, начинали держать скотину дома – на зимнем корме. Тако же Покров – начало женских работ в избе.

ОСЕННИЕ ДЕДЫ

– череда Святодней, предшествующих Осеннему Макошью (см. далее), неделя поминовения Предков, справления Тризн и иных поминальных обрядов. Проводы душ Предков в Ирий – до будущей весны.

ОСЕННЕЕ МАКОШЬЕ

– Святодень, когда Мать Сыра-Земля и Государыня Вода «засыпают» до будущей весны. О сию пору Им приносят требы и просят у Них прощения за «всё, чем досадили» Им в завершающемся Году. Тако же Святодень сей посвящён Матери Макоши – Владычице Судеб, Держательнице Покутных Нитей всего сущего. В этот день жрицы Макоши расчёсывают Кудели Судеб – распрямляют спутавшиеся нити, а тако же предрекают будущее. Для этого в чару с заговорённой водой бросают дощечки с изображёнными на них чирами и смотрят: как легли чиры? По ним и прорекают Судьбу… Отмечают 28 листопада/октября День Праскевы Пятницы или Праскевы Льняницы. В деревнях о сию пору начинали мять и трепать лён, готовя его для пряжи. Девки и бабы выносили вытрепанный лён на показ, устраивая «Льняные смотрины».

ВЕЛЕСОВА (МАРИНА) НОЩЬ

– чародейная ночь с 31 листопада/октября на 1 груденя/ноября, когда Белобог окончательно передаёт Коло Года Чернобогу, а Врата Нави до первых петухов (либо до самого рассвета) широко распахнуты в Явь. В эту ночь творятся особливые радения Темяным Богам, в спецмально отведённых местах людьми сведующими ( Волхвами, Ведуньями, Навьими Жрецами).

МАРИН ДЕНЬ

– По поверьям, приходит Морена-Зима не позднее 21 груденя/ноября. Всенародно сей день не отмечают, но каждый по разумению своему радеет Темяной Матери, оберга испрашивая. Приносятся Требы в виде головней, которые обрядово тушатся в низинах речек и оврагах. День этот может отмечаться и раньше, а точнее когда снег уже плотно на землю ляжет.

КОРОЧУН

– самый короткий день в Году, когда Кощный Бог «окорачивает» уходящий Год. Отмечается в ночь с 21 го на 22-е стуженя(декабря). Тако же как и Марин День на большим Кругом, но с людьми сведующими.

…………………………………

ДВЕНАДЦАТЬ УДЕЛОВ БОЖСКИХ КОЛОГОДНЫХ, из коих состоит Малое Коло Сварожье :

1. Удел Коляды Сварожича – месяц сечень (январь).

2. Удел Велеса – месяц лютень (февраль).

3. Удел Лели (Весны-Девы) – месяц березозол (март).

4. Удел Макоши Вешней (Матери Сырой Земли) – месяц цветень (апрель).

5. Удел Живы – месяц травень (май).

6. Удел Ярилы – месяц кресень (июнь).

7. Удел Купалы Сварожича – месяц липень (июль).

8. Удел Даждьбога – месяц серпень (август).

9. Удел Рода и Рожаниц – месяц вересень (сентябрь).

10. Удел Макоши-Осенины (Владычицы Судеб) – месяц листопад (октябрь).

11. Удел Мары – месяц грудень (ноябрь).

12. Удел Корочуна (Кощного Бога) – месяц стужень (декабрь).

Удел Самого Рода – поистине весь Кологод, ибо Все-Сущий Все-Бог Род Есть Недвижимый Центр Кологодного Коловрата, Исток всякого Коло-Вращения во Всемирьи.

…………………………………

ЧЕТЫРЕ УДЕЛА БОЖСКИХ КОЛОГОДНЫХ, в соответствии с 4 временами суток, 4 Сторонами Света и 4 Стихиями:

1. Удел Кощного Бога и Мары-Морены: Зима – Ночь – Север – Земля.

2. Удел Ярилы-Весеня и Девы-Лели: Весна – Утро – Восток – Вода.

3. Удел Даждьбога Сварожича и Лады-Матушки: Лето – День – Юг – Огонь.

4. Удел Велеса и Макоши: Осень – Вечер – Запад – Воздух.

…………………………………

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ КОЛОГОДНЫХ:

1. Купала (лето): 24 кресеня/июня – Коляда (зима): 25 стуженя/декабря.

2. Перун: 20 липеня/июля – Велес: 11 лютеня/февраля.

3. Комоедица (весна): 25 березозола/марта – Таусень (осень): 24 вересеня/сентября.

4. Жива: 13 травеня/мая – Мара: 21 груденя/ноября.

…………………………………

Слава Роду!

Писано Велеславом – волхвом Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ» на Родной Земле в листопад-месяц (октябрь) лета 4412 от Основания Словенска Великого (лета 2003 от н.х.л.) – во славу Родных Богов!

Дополнино с изменениями Жрецом Родобором – Вящим Жрецом Храма Всебожья, Купальского Капища под градом Волоком Ламским.

13.06.2014 / Кологодные праздники

Из этой статьи вы узнаете:

-

Праздники Колеса Года

-

Праздник Имболк — день начала весны

-

Праздник Остара — день весеннего равноденствия

-

Праздник Лита — день летнего солнцестояния

-

Лугнасад — праздник урожая и осени

-

Мабон — день осеннего равноденствия

-

Самайн — праздник кельтского нового года

-

Йоль — день зимнего солнцестояния

Колесо Года — это магический календарь современного язычества. Он отражает смену сезонов, а собственно праздники Колеса Года являются важными точками переходов, днями особого напряжения энергий.

Издавна мудрые люди обращали внимание на связь времен года и человеческой жизни. Таким образом, сложились традиции отмечания праздников Колеса Года — точек перехода из сезона в сезон. В основе современного магического календаря, который можно назвать универсальным по той причине, что именно он более всего распространен и применяется колдунами, ведьмами и язычниками на всех континентах, лежат кельтские праздники Колеса Года. Всего их восемь. Четыре связаны с астрономическими событиями — это равноденствия и солнцестояния, остальные четыре являются Праздниками Огня (Костров).

Колесо года у Викки также включает в себя Лунные эсбаты — полнолуния, но мы в этой статье остановимся именно на «общепринятом» колдовском календаре, поскольку он связан с движением звезд и планет, с длиной дня и ночи.

Ниже вы найдете информацию про Колесо Года, о ритуалах и традициях, о том, как отмечаются праздники годового цикла у современных язычников.

Праздники Колеса Года

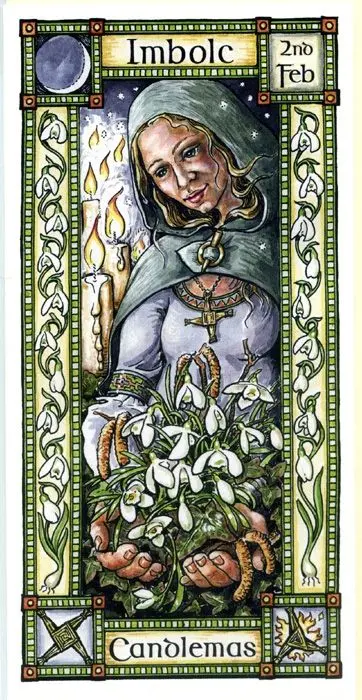

Имболк (Imbolc) — 1-2 февраля

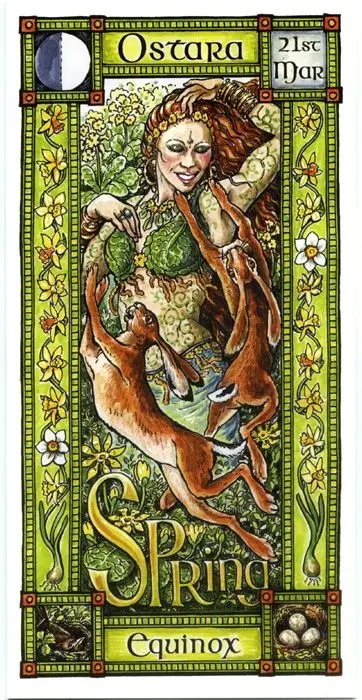

Остара (Ostara) — весеннее равноденствие, 21-22 марта

Белтайн (Bealtaine) — ночь с 30 апреля на 1 мая

Лита (Litha) — летнее солнцестояние, 21-22 июня

Ламмас/Лугнасад (Lughnasadh) — 1-2 августа

Мабон (Mabon) — осеннее равноденствие, 21-22 сентября

Самайн (Samhain) — ночь с 31 октября на 1 ноября

Йоль (Yule) — зимнее солнцестояние, 21-22 декабря

Праздник Имболк — день начала весны

1-2 февраля. Несмотря на то, что Имболк приходится на начало февраля, «волчьего месяца», именно он является праздником порога, перехода от Темного Времени года к новому времени пробуждения природы от зимнего сна. Традиция Викки говорит, что богиня оправилась от родов и кормит грудью маленького бога — и само название праздника, Imbolc, восходит, очевидно, к староирландскому mblek («молоко»). У славян соответствующий праздник назывался Громницы, т.к. в некоторых регионах в феврале уже случались грозы. В последнюю субботу перед Громницей хозяева отливали особую свечу, «громничку», зажигали ее в праздник и после, в грозы, чтобы защитить дом и хозяйство от ударов молний.

Имболк — время очищения. В прежние времена на Имболк вычищали дом и все хозяйственные помещения, мылись сами и окатывали водой скот, чистили домашний очаг и двор. В этот день все было посвящено богине Бригитте, покровительнице дома и семьи, ремесел, домашних животных и всего, что дает человеку силы и средства для жизни.

Цвета Имболка: белый, кремовый, красный, желтый, розовый.

Ритуалы на Имболк: очищение дома, благословение новых инструментов, в том числе колдовских, сотворение талисманов.

ВСЁ ДЛЯ ИМБОЛКА

Праздник Остара — день весеннего равноденствия

21-22 марта. Остара отмечается уже как праздник весны, вступившей в свои права. Это день середины весны, момент равновесия — день равен по длительности ночи, и после Остары день будет удлиняться. Название «Остара» связывают с именем европейской языческой богини рассвета и плодородия Эостры. Судя по всему, европейское название христианской Пасха, Easter, также происходит от ее имени.

День весеннего равноденствия и традиции его празднования плотно связаны с весной, с пробуждением земли от зимнего сна, с «отворением земли» и началом сельскохозяйственных работ. Интересно, что животным Остары является заяц, и поныне это животное является одним из символов Пасхи.

Цвета Остары: белый, красный, зеленый.

Ритуалы на Остару: призывание удачи, ритуалы на привлечение денег.

АТРИБУТЫ ОСТАРЫ

Белтейн — праздник начала лета

С 30 апреля на 1 мая.Бельтейн — это праздник начала лета. История его происхождения теряется во мгле времен, но известно, что в древности он становился началом пастбищного сезона, лето полностью вступает в свои права, и Темная половина года наконец заканчивается. Виккане в это время славят Зеленого человека, бога леса — полную сил ипостась бога, оставившего странствия и присоединяющегося к богине. Это волшебное время, когда граница между мирами тонка и зыбка.

Если позволяет погода, праздновать Бельтайн лучше всего в лесу — в царстве Бога.

Основные символы Бельтайна — костер и майский шест.

Цвета Бельтайна: зеленый, красный, золотой, белый.

Ритуалы на Бельтайн: привлечение любви, все ритуалы плодородия, сексуальная магия.

ТОВАРЫ ДЛЯ БЕЛТАЙНА

Эксперты магазина «Ведьмино Счастье» рекомендуют:

Праздник Лита — день летнего солнцестояния

21-22 июня. Лита — праздник солнечный и теплый. Кельтское колесо года определяло Литу, как день середины лета. В том или ином виде, летнее солнцестояние нашло отражение в культурах всех народов, населяющих землю. Шаманы и колдуны всех народностей осознавали важность этого дня.

В викканской традиции Лита — день бракосочетания бога и богини. Также, как и на Бельтейн, зажигаются костры, и в целом огню, как проявлению солярной энергии, придается большое значение.

Цвета Литы: зеленый, оранжевый, красный, золотой, голубой, белый, желтый.

Ритуалы на Литу: магическое очищение, ритуалы любовной магии, исцеление, денежная магия.

ВСЁ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ЛИТЫ

Лугнасад — праздник урожая и осени

1-2 августа. Лугнасад, или Ламмас — первый праздник урожая, время начала его сбора. Колесо времен года кельтов определяло этот день, как момент конца лета и начало осени. Название «Лугнасад» берет начало у имени бога Луга, покровителя земледелия и ремесел, прекрасный бог творцов всех мастей — от поэта до кузнеца.

Это время радостных пиршеств, время благодарности земле за ее дары. В этот день хорошо печь хлеб и делать расклады на остаток года. Вместе с тем, это и поминальный праздник — то, что нужно, люди берут от земли, остальное же возвращается в ее чрево.

Цвета Лугнасада: все оттенки осени — оранжевый, рыжий, золотой, красный, коричневый, темно-зеленый, темно-синий.

Ритуалы на Лугнасад: создание и посвящение колдовских инструментов, очищение и избавление от отжившего.

МАГИЯ ЛАММАСА

Мабон — день осеннего равноденствия

21-22 сентября. В середине осени, ровно через полгода после Остары, отмечается Мабон. Это момент, когда день равен ночи, точка равновесия. Уже на следующий день светлое время суток станет короче, и мир сделает шаг навстречу Темному Времени. Природа готовится к зиме, и люди вместе с ней. Богиня нисходит в Нижний Мир, и бог остается бродить по земле в одиночестве, чтобы присоединиться в богине, когда наступит Самайн.

Мабон также является праздником второго урожая, подведения итогов, пожинания плодов прошедших дней.

Цвета Мабона: цвета поздней осени — темно-красный, золотой, коричневый, оранжевый, голубой и синий, темно-зеленый.

Ритуалы на Мабон: ритуалы поминовения, освобождения от изжившего и вредного, подведение итогов, формирование желаний и планов на будущее.

ГОТОВИМСЯ К МАБОНУ

Самайн — праздник кельтского нового года

С 31 октября на 1 ноября. Самайн — один из самых главных праздников Колеса Года, и, пожалуй, самый знаменитый. Он известен людям всего мира, как Хеллоуин, и многие ведьмы с радостью отмечают его, не забывая и об истинно колдовской стороне этого праздника. У кельтов он знаменовал окончание сбора урожая и окончание сельскохозяйственных работ.

Самайн тесно связан с почитанием умерших предков и темой угасания, смерти. Дни Самайна еще называют Временем Безвременья. Именно в эти дни граница между мирами истончается максимально, и духи приходят в мир живых.

Цвета Самайна: красный, рыжий, коричневыый, черный, оранжевый, темно-красный и все оттенки пламени.

Ритуалы на Самайн: магия очищения, защита, избавления от негатива, гадание.

ВСТЕЧАЕМ САМАЙН

Эксперты магазина «Ведьмино Счастье» рекомендуют:

Йоль — день зимнего солнцестояния

21-22 декабря. Самая длинная ночь в году. В это время Солнце астрономически наиболее удалено от зенита. Несмотря на то, что это самая длинная и темная ночь, праздник этот радостный и полный надежд. После Йоля день начинает прибавляться, становиться длинней, темнота отступает, чтобы дать дорогу свету. Богиня дает жизнь богу и новому времени.

Этот праздник хорошо отмечать в кругу семьи, при свете свечей или камина, с любимыми людьми.

Цвета Йоля: красный, золотой и зеленый.

Ритуалы на Йоль: привлечение успеха и удачи, благополучия, семейного счастья.

ПОДАРКИ К ЙОЛЮ

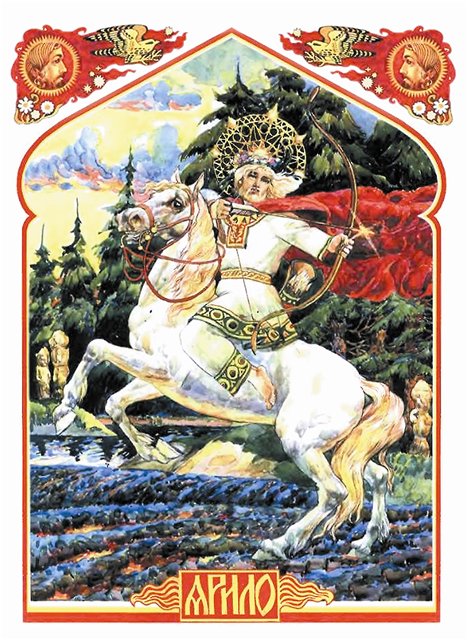

[align=center]Ярилин день (Ярило Вешний)[/align]

В. А. Корольков. Ярило

По поверьям в этот день Ярила «отмыкает» (оплодотворяет) Мать Сыру Землю и выпускает росу, от чего начинается бурный рост трав. Если благоприятствовала погода, в этот день совершался торжественный выгон скота на пастбище — на Ярилину росу. По обычаю скотину подгоняли прутьями вербы. Ударяли слегка вербовыми ветвями скот и ребятишек, приговаривали: «Принесла верба здоровья! Как вербочка растёт, так и ты расти!» А так же: «Не я бью — верба бьёт», «Будь высокий, как верба; будь здоровый, как вода; будь богатый, как земля», «Вербохлёст — бей до слёз!» Купались в росе, приговаривали: «Будь здоров, как Ярилина роса!» Говорили: «Ярилина роса от семи недугов», «Ярилина роса — не надо коням овса», «Гони животину на Ярилину росу». Просили Ярилу— Покровителя пастухов, Охранителя домашнего скота и Волчьего Пастыря — оберечь скот от всякого хищного зверя. На Ярилу запахивали пашню, говорили: «На Ярилу выезжает и ленивая соха», Ярило — начало сева яровых. По Ярилину дню определяли урожай яровых хлебов: «На Ярилу мороз — будет просо и овёс», «На Ярилу мороз — гречихи воз», «На Ярилу роса — будут добрые проса».

Встреча Ярилы:

День Ярилы Вешнего жрец с внешней стороны обходит посолонь Капище с топором (топоромах — оберег места) и мешочком зерна в руках. За ним следует потворник с горящим факелом. Огонь символизирует собой весеннюю Ярую силу, которую Ярило приносит с собою в Явь, а зерно — плодородие Матери Сырой Земли, принимающей в своё лоно семя.

Ярило возроди, возъяри жито, жито яро будет. Гой!

Часть зерна затем разбрасывают по полю, а оставшейся частью благословляют собравшихся.

Затем на капище возжигают огонь.

Перед началом всего действа часть жрецов, предварительно выбрав из всего народа того, кто будет изображать Ярилу, уводит его в лес (либо: за холм, за реку). Оставшийся же на Капище народ что есть мочи в позвонцы да колокольцы звонит, в бубны ударяет, трещотками трещит, в роги гудит, песни весенние воспевает, Землю от зимнего пробуждая. Заводят хоровод посолонь (с права на лево, по часовой стрелке). Заклички Ярилы проводят на вершине холма либо с высокого обрыва. Кликают Ярилу:

« Ярило Сильный, явись в Яви! Гой! Ярило Славный, Стани средь нас! Гой!»

В ответ на заклички появляются уходившие пред тем в лес жрецы, ведущие коня, на котором восседает Ярило, держащий в руках сноп колосьев. Вслед за Ярилой несут большой деревянный столб — зримый образ Ярой оплодотворяющей силы. Жрецы обращаются к народу:

«Приехал к нам Зелен Ярило — Ярый Бог на зелёном коне, Зелёный, как травушка, Росистый, как роса. Привёз жита колос и от Солнца добрую весть! Гой!»

Встречают Ярилу с почестями и весельем.

«Ярило! Вставай рано, Отмыкай землю, Выпускай росу — На тёплое лето, На буйное жито, На колосистое, На ядренистое! Гой!»

Ярило вступает внутрь Капищного круга, трижды обходит посолонь обрядовый Огонь и благословляет собравшихся.