12 главных христианских праздников (двунадесятые праздники) делятся на непереходящие и переходящие. Непереходящие праздники — те, у которых дни празднования не меняются. Например, Рождество Христово и Успение Пресвятой Богородицы. У переходящих праздников нет постоянной даты — каждый год она другая (например, Вознесение Господне). Рассказываем в Слайдах, от чего это зависит и как ее вычислить (но проще посмотреть в календаре).

01

Что такое переходящий праздник?

Переходящий праздник — тот, у которого нет постоянной даты (то есть празднование «переходит» — переносится с одной даты на другую). Это евангельские события, которые случились в определенный день до или после Пасхи, поэтому их даты переносятся (как и сама Пасха, дата которой зависит от лунного календаря). Поскольку Пасха — самый главный христианский праздник, то и все остальные переходящие праздники «зависят» от него. По правилу I Вселенского Собора, Пасха — первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.

Подробнее о Пасхе и дне ее празднования читайте в нашем материале.

02

Какие праздники — переходящие?

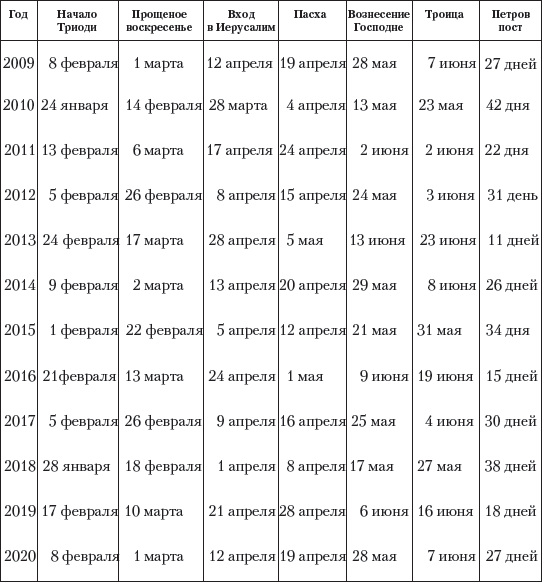

Из двунадесятых праздников (12 главных праздников Церковного года): Вход Господень в Иерусалим (за неделю до Пасхи); Вознесение Господне (40-й день после Пасхи); День Святой Троицы, Пятидесятница (50-й день после Пасхи). Также от даты Пасхи зависит начало Великого (за 48 дней до Пасхи) и Петрова поста (через неделю после Троицы).

03

Почему Петров пост тоже меняет свои даты?

Окончание Петрова поста всегда 12 июля — день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла и никуда не переносится. А вот начинается пост всегда в разное время. Дата начала поста — через неделю после праздника Святой Троицы, который празднуется на 50-й день после Пасхи.

04

А как появились даты непереходящих праздников?

Не все праздники в Церкви соответствуют исторической или даже евангельской хронологии. Устанавливая даты праздников, Церковь иногда преследовала педагогические или миссионерские цели. Так, Преображение Господне, которое, согласно Священному Писанию, произошло до Пасхи, празднуется намного позже нее — 19 августа. Этот праздник был умышленно перенесен на время окончания сбора винограда в Средиземноморских регионах, чтобы вытеснить языческие гуляния — «вакханалии». Рождество Христово также стали праздновать в день языческого праздника Солнца, а не в фактический день рождения Христа (он неизвестен, так как раньше на Востоке дате рождения не придавали большого значения).

А вот уже дату Благовещения установили как день за девять месяцев до Рождества.

Поэтому даты неподвижных двунадесятых праздников нельзя считать исторически верными — так сложилась церковная традиция по тем или иным причинам.

05

Какие праздники — непереходящие?

Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября), Воздвижение Креста Господня (27 сентября), Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), Рождество Христово (7 января), Богоявление, или Крещение Господне (19 января), Сретение Господне (через 40 дней после Рождества — 15 февраля), Благовещение Пресвятой Богородицы (за 9 месяцев до Рождества — 7 апреля), Преображение Господне (19 августа), Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Вопрос священнику. Почему Пасха празднуется в разное время?

Почему праздник Пасхи каждый год празднуется в разное время?

Отвечает священник Михаил Воробьев, настоятель храма

в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня г. Вольска

Праздник Пасхи, или Светлое Христово Воскресение, является основным переходящим праздником церковного календаря. Эта особенность праздника определяется тем, что он привязан к чрезвычайно сложному солнечно-лунному календарю, принятому у евреев. Воскресение Христово произошло в дни, когда иудеи праздновали свою Пасху, которая у них являлась воспоминанием об исходе из Египта. Иудейский праздник Пасхи не является переходящим праздником в еврейском календаре: он всегда праздновался от 14-го до 21-го дня месяца авива (нисана). 14 нисана в еврейском солнечно-лунном календаре по самому смыслу этого календаря было первым полнолунием после дня весеннего равноденствия. В эпоху земной жизни Иисуса Христа день весеннего равноденствия приходился на 21 марта по юлианскому (названному так в честь Юлия Цезаря) календарю. Поэтому иудейский праздник Пасхи, уже в системе юлианского календаря, сделался переходящим: он приходился на первое полнолуние после 21 марта, а христианская Пасха праздновалась в первое воскресенье после этого дня. (Если 21 марта совпадало с полнолунием и воскресеньем, то христианская Пасха праздновалась через неделю, 28 марта.)

Первое после дня весеннего равноденствия полнолуние может приходиться на временной промежуток с 21 марта по 18 апреля. Если полнолуние 18 апреля приходится на воскресенье, то христианская Пасха празднуется через неделю в воскресенье 25 апреля, так как последовательность событий библейской истории требует, чтобы Воскресение Христово праздновалось позже первого дня иудейской Пасхи.

Таким образом, православный праздник Пасхи может праздноваться в любой день от 22 марта до 25 апреля по юлианскому календарю (старому стилю), или (в XX и XXI столетиях, когда разница между юлианским и григорианским календарем составляет 13 дней) от 4 апреля до 8 мая включительно по новому стилю.

Однако чередование дат, в которые празднуется православная Пасха, внутри промежутка от 4 апреля до 8-го мая подчиняется непростым правилам, связанным со сложностью согласования солнечного и лунного года. Минимальный период времени, в который даты праздника Пасхи занимают все возможные положения, составляет 532 года. Этот огромный временной промежуток называется Великим индиктионом. По прошествии Великого индиктиона даты Пасхи начинают чередоваться в том же порядке. Поэтому достаточно иметь одну рассчитанную Пасхалию на период в 532 года, после чего все будет повторяться.

Промежуток времени от 4 апреля до 8 мая определяет праздник Пасхи в Православной церкви. Римо-Католическая Церковь и большинство протестантских конфессий рассчитывает Пасху, ориентируясь на дату весеннего равноденствия 21 марта по григорианскому календарю (новому стилю). Эта отправная точка в пасхальных расчетах дает совершенно другие даты для праздника Пасхи. Поэтому Пасха у римо-католиков и протестантов Запада бывает в промежуток времени от 22 марта до 25 апреля по григорианскому календарю. В редких случаях она совпадает с православной Пасхой. Поскольку евреи, в отличие от западных христиан, не изменили свой исторический календарь, их 14 нисана по прежнему отсчитывается от дня весеннего равноденствия 21 марта по юлианскому (3 апреля по григорианскому) календарю. Таким образом, католическая Пасха в некоторые годы может совпадать с иудейской и даже предшествовать ей, что противоречит последовательности событий земной жизни Иисуса Христа.

Добрый день! Скажите, пожалуйста, почему Рождество Христово имеет постоянную дату 7 января, а праздник Пасхи всегда выпадает на разные числа? С чем это связано? Огромное вам спасибо за все ваши советы и разъяснения! Надежда Николаевна.

Отвечает священник Филипп Парфенов:

Здравствуйте, Надежда Николаевна!

Праздник Рождества, как и большинство других праздников, даты которых приходятся ежегодно на одно и то же число, называются неподвижными праздниками, поскольку отмечаются по общеупотребительному с древних времен в Европе солнечному календарю. Но на азиатском Востоке употреблялся лунный календарь, который имеет свой ритм и в разные годы непостоянен относительно солнечного.

Подробнее почитайте здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лунный_календарь

Пасха как избавление от египетского рабства, согласно установлениям древних евреев, должна была праздноваться с 14 на 15 число первого лунного месяца Нисана (Авива). Эта дата приходилась на полнолуние, следовавшее сразу после весеннего равноденствия. В этот же день был распят Господь наш Иисус Христос, согласно Евангелию от Иоанна (накануне субботы). А на третий день Христос воскрес – этот день стал называться воскресеньем. Соответственно, впоследствии на первом Вселенском соборе 325 г. было постановлено праздновать христианскую Пасху в первое воскресенье, следующее за полнолунием после весеннего равноденствия. Относительно обычных солнечных лет эта дата меняется, поэтому этот праздник, а также связанные с ним Вознесение и Пятидесятница называются подвижными праздниками.

С уважением, священник Филипп Парфенов.

- Почему Пасха всегда приходится на воскресенье?

- Почему мы празднуем Пасху в воскресенье, а не в день воспоминания Тайной Вечери?

- Почему мы постимся в Крещенский Сочельник, если он приходится на субботу?

- Почему в этом году Пасха празднуется 5 мая?

Вячеслав Пономарев

Праздники

Воскресение Христово и его значение для христианина

Основное содержание христианства не укладывается в ограниченные рамки морально-нравственного учения. Ближайшие ученики Христа – апостолы – основывают свою заповеданную Господом деятельность (идите, научите все народы (Мф. 28; 19)) отнюдь не на Нагорной проповеди, открывающей людям высочайшие нравственные идеалы. В основе христианства лежит один факт, по отношению к которому все остальное вторично. Этот факт – Воскресение Христа. Апостол Павел недаром говорит о том, что если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1Кор. 15; 13, 14). Главное в христианстве – Христос, победивший смерть и разрушивший адские оковы, которых не смог избежать ни один представитель ветхозаветного человечества. На этом краеугольном основании строится православное учение о Спасении.

Но какое отношение каждый конкретный христианин имеет к событию, происшедшему две тысячи лет назад? Как повлияло (и влияет) это событие на сегодняшнего последователя Христа? Ответ находим в пасхальном слове святителя Иоанна Златоустого: «Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее Царство. Пусть никто не оплакивает грехов, ибо воссияло прощение из гроба. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас Спасова смерть. <…> Воскрес Христос и Жизнь пребывает!».

Таким образом, все христиане становятся причастными к далекому прошлому человечества, к главному событию его истории, происшедшему в Иерусалиме, «при Понтии Пилате». Именно тогда для того, чтобы освободить человека от вечной смерти Бог пришел на землю и принял смерть. Апостол Павел говорит о результатах этого Божественного «самоистощания» следующие слова: Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его [в крещении], то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним (Рим. 6; 4–6). Воплощение Христово, Его Распятие и смерть, сошествие во ад и Светлое Воскресение восстановили разорванную грехопадением связь человека и Бога. И этот факт положен в основание христианской веры и христианского упования. Именно поэтому Пасха Христова называется «праздников праздником и торжеством из торжеств», резко выделяясь из всех остальных праздников Православной Церкви. Но еще до прихода на землю Спасителя ветхозаветные иудеи праздновали Пасху, имеющую, впрочем, другое содержание.

Ветхозаветная Пасха

Ветхозаветная Пасха (евр. Песах – миновать, обойти, перепрыгнуть) – праздник, установленный пророком Моисеем после избавления еврейского народа от египетского плена. После того как Иаков со своими сыновьями переселяется в Египет, он и в последующем его многочисленные потомки долгие годы проживают в этой стране. Но поскольку израильтяне все-таки оставались чужеземцами среди местного населения, их благополучие зависело от благосклонности к ним египетских фараонов. И наступил момент, когда местные правители стали усматривать в присутствии израильтян скрытую опасность.

Результатом такой перемены мыслей стало жестокое угнетение народа: каторжный труд в каменоломнях, на строительстве пирамид и городов и даже умерщвление всех младенцев мужского пола, рождающихся в еврейских семьях.

Пророк Моисей родился тогда, когда права на жизнь у еврейских мальчиков не существовало. Долго скрывая его от властей, родители вынуждены были, в конце концов, положить его в осмоленную корзинку из тростника и пустить в воды Нила. Господь не оставил младенца, и корзинку выловила купавшаяся неподалеку дочь фараона, которая взяла младенца к себе и дала ему имя Моисей («взятый из воды»). Мальчик жил при дворе фараона и воспитывался как египетский аристократ, зная, впрочем, о своей принадлежности к израильскому народу.

Возмужав, Моисей очень скорбел о неисчислимых тягостях своего народа. Увидев, как надсмотрщик избивает одного из его соплеменников, Моисей в праведном гневе умертвил египтянина. После этого он вынужден был убежать и поселиться в Синайской пустыне, где на горе Хорив глас Божий из горящего, но несгорающего куста, повелел ему вернуться в Египет и вывести свой народ из плена. Он возвратился в Египет и просил фараона отпустить народ на поклонение в пустыню, чему фараон воспротивился. Дальнейшие события, известные в истории под названием «Казни египетские», подробно описаны в книге Исход. Последняя «казнь» состояла в том, что ангел Господень ночью умертвил всех первенцев египетских от «человека до скота». Дома израильтян, дверные косяки которых были отмечены по повелению Божию кровью жертвенного агнца, были пропущены ангелом, и никто из народа израильского не пострадал. Событие это стало именоваться еврейским словом «Песах» – прохождение.

Светлое Христово Воскресение. Пасха

Не выдержав последнего Божиего прещения, фараон и весь Египет сами стали умолять израильтян о том, чтобы они ушли. Но когда это случилось на самом деле, фараон раскаялся и бросился в погоню за отпущенными рабами. Заключительный акт драмы разыгрался на узком перешейке Красного моря, где Господь сотворил одно из величайших чудес – «разделил воды» и израильтяне прошли по морю как по суше на другой берег. Бросившиеся же за ними на колесницах египтяне были покрыты волнами и погибли в пучине вод. Еврейская Пасха – это праздник избавления Израиля из египетского плена.

Новозаветная Пасха

Праздник Новозаветной Пасхи был установлен в апостольской Церкви почти сразу после спасительного события Христова Воскресения. В Древней Церкви пасхальные торжества объединяли собой две седмицы: предшествующую дню Воскресения, называемую Пасхой крестной, или Пасхой страданий, и последующую за ним – Пасху Воскресения. После Никейского собора (325 г.) эти наименования вышли из употребления и были введены новые названия – Страстная и Светлая седмицы, а самому дню Воскресения усвоено название Пасхи.

В первые века христианства Поместные Церкви праздновали Пасху в разное время: Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Кесарийская и Римская – в первое воскресенье после еврейской; Малоазийские же, и в первую очередь, Ефесская, – одновременно с евреями, 14-го нисана. Разная практика празднования Пасхи в Восточных и Западных Поместных Церквах вызвала так называемые пасхалические споры. Попытка установить единый день празднования Пасхи для тех и других была предпринята при святом Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II века, но успехом не увенчалась. Единообразие было установлено лишь на Первом Вселенском Соборе (325 г.), который постановил праздновать христианскую Пасху в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния и не ранее иудейской Пасхи. Послание равноапостольного царя Константина к не присутствующим на Соборе епископам гласит: «Здесь также рассуждаемо было о дне Святейшей Пасхи, и, по общему мнению, признано было лучшим праздновать оную всем и везде в один день…. Спаситель оставил нам один день нашего избавления… Пусть же благоразумие святости вашей размыслит, сколь непохвально и непристойно, чтобы в одни и те же дни иные постились, а другие делали пиршества, и по истечении дней Пасхи, те праздновали и наслаждались покоем, а сии хранили определенные посты…»

Пасха в Новозаветной Церкви имеет иной смысл и значение, чем тот же праздник в ветхозаветные времена. Если древние иудеи в день Пасхи праздновали память освобождения народа из египетского плена, то христианская Церковь посвящает этот день памяти Воскресения Господа Иисуса Христа. Кроме того, в христианстве первый день каждой седмицы также посвящается воспоминанию этого великого события. Последовательность последних дней Страстной Седмицы была такова: Тайная вечеря, суд Пилата, Распятие и Христова смерть происходили в канун дня еврейской Пасхи, а Воскресение Его – в первый день седмицы, следующий за главным ветхозаветным праздником (см. Мк. 16; 9). Седмичным днем празднования ветхозаветной Пасхи мог быть любой день, а в новозаветные времена таким днем стало воскресенье. Поскольку в год Христова Распятия ветхозаветная Пасха пришлась на субботу, а Воскресение Христово произошло на следующий день, последовательность дней недели приобрела тот вид, который сохраняется и сейчас.

Существовал разнобой и в определении времени суток, когда полагалось прекращать пост и начинать празднование Пасхи. В Римской Церкви пасхальная служба начиналась в самую полночь наступающего Воскресения, в некоторых восточных Церквах – около часа ночи, а в других – с четвертого часа утра, то есть незадолго до рассвета15. Связано это было с тем, что в Священном Писании время Христова Воскресения точно не указано.

Каждый из свидетелей описываемой в Евангелии ночи оказался «у гроба» в разные ее моменты. Апостол Матфей в своем повествовании упоминает о том, что когда Ангел, сошедший с небес, отвалил камень от погребальной пещеры, сделалось великое землетрясение. Воины, приставленные ко гробу иудейскими первосвященниками пришли в трепет и стали как мертвые от страха (Мф. 28; 2–4), но сам момент Воскресения был от них скрыт. Мироносицы, пришедшие ко гробу «зело рано» увидели, что камень, которым была закрыта погребальная пещера, отвален от нее и ужаснулись, услышав от Ангела весть о Воскресении своего Учителя. Апостолы, которым вернувшиеся жены-мироносицы рассказали о случившемся, не поверили им и лишь Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему (Лк. 24; 12). Таким образом, никто из живущих не видел воочию Воскресение Христово.

По преданию Церкви, первой о Воскресении своего Сына была извещена Пресвятая Богородица. Весть, принесенная ей ангелом, звучит теперь за каждым пасхальным богослужением: «Чистая Дева, радуйся, и паки реку, радуйся: Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый, людие, веселитеся».

Как вычислить день Православной Пасхи по формуле Гаусса

День Православной Пасхи бывает в строго определенный период: с 22 марта по 25 апреля по старому стилю или с 4 апреля по 8 мая по новому стилю. Провести вычисление дня православной Пасхи можно по так называемой формуле Гаусса. Для этого необходимо произвести ряд несложных предварительных операций. Для удобства присвоим буквенные символы тем переменным величинам, которые необходимо вычислить.

1. Величина «а» – это остаток, получаемый от деления числа года на 19. Например, в 2008 году значение величины «а» вычисляется следующим образом: 2008/19 105 и остаток от деления – 13.

2. Величина «Ь» – это остаток, получаемый от деления числа года на 4. Например, в 2008 году значение величины «Ь» вычисляется следующим образом: 2008/4 502, при этом делении остатка нет, значит, величина «Ь» равна нулю.

3. Величина «с» – это остаток, получаемый от деления числа года на 7. Например, в 2008 году значение величины «с» вычисляется следующим образом: 2008/7 286, при этом делении остаток – 6.

4. Следующая величина «d» вычисляется с использованием уже найденной величины «а» по следующей формуле: (19а†15)/30. Остаток от этого деления и будет составлять величину «d». Так величина «d» в 2008 году будет следующей: (19х13†15)/308 и остаток от этого деления составляет число 22.

5. Величина «е» вычисляется также с использованием найденных величин по следующей формуле: (2b†4c†6d†6)/7. Остаток от этого деления и будет составлять величину »е». Так величина «е» в 2008 году будет следующей: (2х0†4х6†6х22†6)/7162/723. Остаток от этого деления – 1.

6. Найдя все предварительные величины, мы можем вычислить день Пасхи по следующим формулам:

а) (22†d†e) марта по старому стилю. В нашем случае эта формула не подходит, поскольку найденное число будет превышать число дней в календарном месяце: 22†22†145. В этом и подобных случаях день Пасхи вычисляется по иной формуле.

б) (d†e-9) апреля по старому стилю. Таким образом, в 2008 году день Пасхи вычисляется так: 22†1–914 апреля.

7. Поскольку вычисления дня Пасхи дают нам число по старому стилю, к найденной цифре нужно прибавить разницу дней между стилями: 13. В нашем случае день Пасхи по новому стилю найдем, прибавив к 14 апреля еще 13 дней. Таким образом, Светлое Христово Воскресение выпало в 2008 году на 27 апреля.

Календарь празднования Пасхи и переходящих праздников на 2009–2020 годы

(даты указаны по новому стилю)

Канонические правила, регламентирующие время празднования Пасхи

Православная Пасхалия имеет своим предметом определение дня празднования святой Пасхи и зависящих от него подвижных праздников. Канонические правила, определяющие день празднования Пасхи, говорят, что она должна праздноваться:

1) после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия;

2) после иудейской пасхи;

3) в воскресный день.

Условия, которым должен удовлетворять день празднования Православной Пасхи, определены следующими правилами.

1. Седьмым16 и семидесятым Апостольскими правилами.

2. Определением 1-го Вселенского собора.

3. Первым определением Антиохийского поместного собора.

4. Тридцать седьмым определением Лаодикийского поместного собора.

Нарушение этих соборных постановлений о времени празднования святой Пасхи категорически запрещается.

Пасхальное приветствие

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней (до отдания Пасхи) принято приветствовать друг друга

словами: «Христос воскресе!». А отвечать на это следует словами: «Воистину воскресе!». Такое приветствие должно сопровождаться троекратным поцелуем, называемым «христосованием». Этот обычай утвердился уже с апостольских време́н. Приветствуйте друг друга с целованием святым (Рим. 16; 16) – призывал своих единоверцев-римлян апостол Павел.

Пасхальные обычаи

В Великий Четверг после Литургии принято приготавливать угощение к пасхальному столу. Традиционными для этого праздника являются изготовленные по особому рецепту куличи и творожные пасхи. Но главным символом Пасхи с древнейших времен являются крашеные красной краской яйца. По преданию, обычай дарить друг другу яйца утвердился после того, как император Тиберий стал свидетелем невероятного превращения. Мария Магдалина, пришедшая к Тиберию, принесла ему подарок – обыкновенное яйцо, которое и вручила ему со словами: «Христос Воскресе!» Относившийся к иудеям с нескрываемым предубеждением Тиберий ответил: «Как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают». В тот же миг белое яйцо на глазах изумленного императора стало красным.

Пасхальные яйца красят не только в красный, но и в другие цвета, а также расписывают их разнообразными праздничными рисунками. На украшенные глазурью, маком, изюмом и цукатами куличи и пасхи наносятся буквы ХВ, означающие «Христос Воскресе». В Великую Субботу после Литургии начинается освящение яиц, куличей и пасок, приготовленных к праздничному столу для разговения.

В первый день Святой Пасхи после заамвонной молитвы, священник читает молитву на освящение артоса (греч. квасной хлеб). Всю Светлую седмицу этот хлеб цилиндрической формы с изображенным на его верхней крышке крестом, стоит на солее пред образом Спасителя. В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса, после чего он разрезается и раздается народу как святыня. Частицы артоса благоговейно хранятся верующими и употребляются ими в скорбях и болезнях как духовное врачевство.

Праздники и времена церковные

В идеале каждый день жизни православного христианина должен быть посвящен прославлению Господа и служению ему. Но на деле такой идеал достижим для очень немногих. Поэтому Святая Церковь установила праздники (или праздничные дни), которые предназначены для особого прославления Господа, Пресвятой Богородицы, святых ангелов и святых угодников Божиих. Эти дни способствуют тому, чтобы человек смог оставить повседневную суету будничной жизни и обратить свой взор к «единому на потребу» – к Горнему миру и к своему Создателю. Нужно помнить тот факт, что праздники, как Божие установление, были даны человечеству на заре его существования. Священное Писание Ветхого Завета ясно об этом свидетельствует: «Помни день субботний…»17 – гласит 4-я заповедь Божия.

В дни праздников Святая Церковь вспоминает события земной жизни Христа Спасителя и домостроительство Божие о спасении человека. Этим объясняется значение праздников в Церкви: через ша. раскрываются важнейшие историка-догматические и нравственно-религиозные истины Православного вероучения.

Поэтому в праздничные дни, освободившись от обычных житейских занятий, христианин должен стараться провести время в молитве (прежде всего храмовой), чтении Слова Божия и душеспасительных книг, в благотворении ближним. Основание же праздников укоренено в исторической жизни Церкви, которая изобилует священными событиями, происходившими на протяжении многих тысяч лет ее существования. Каждое такое событие отмечается в Церкви более или менее торжественными богослужениями. Степень их торжественности зависит от того, насколько значимым является тот или иной праздник.

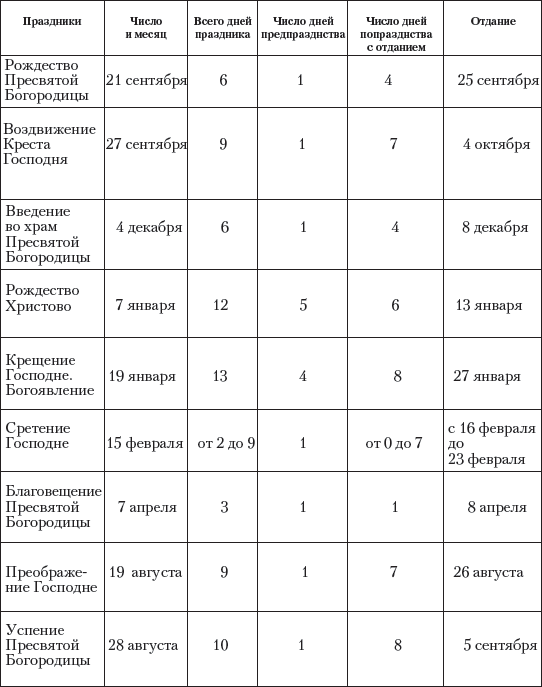

Двунадесятые праздники – главные праздники Православной Церкви. По своему значению их превосходит только один праздник – Пасха, который является «праздников праздником и торжеством из торжеств». Название «двунадесятые» дано этим праздникам потому, что их двенадцать. Двунадесятым праздникам предшествуют подготовительные дни, которыми Православная Церковь приготавливает верующих к тому, чтобы достойно отметить грядущее торжество. Такие подготовительные дни называются предпразднством18

.

После того как отмечен сам праздник, начинаются дни, в которые Церковь продолжает его воспоминание и прославление. Эти дни называются попразднством19

. В эти дни наряду с песнопениями дневному святому Святая Церковь продолжает вспоминать и прославлять события праздника.

Число дней попразднства бывает неодинаковым – от 1 до 8, смотря по тому, насколько праздники календарно близки друг ко другу или к дням поста.

1. Рождество Пресвятой Богородицы – 4 дня.

2. Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 дня.

3. Рождество Христово – 6 дней.

4. Пятидесятница – 6 дней.

5. Преображение Господне – 7 дней.

6. Воздвижение Креста Господня – 7 дней.

7. Крещение Господне – 8 дней.

8. Вознесение Господне – 8 дней.

9. Успение Божией Матери – 9 дней.

10. Сретение Господне – от 7 до 0 дней (в зависимости от той или иной близости праздника к Великому посту).

11. Благовещение Пресвятой Богородицы – от 1 до 0 дней.

12. Двунадесятый праздник Входа Господня во Иерусалим попразднства не имеет.

Кроме того, в последний день попразднства происходит так называемое отдание праздника, служба которого отличается большей торжественностью, имея в себе значительную часть песнопений и молитв самого праздника. Это как бы повторение праздника, своего рода заключительная точка в праздновании.

Таблица дней предпразднств, попразднств и отданий Двунадесятых неподвижных праздников

(даты даны по новому стилю)

20

Двунадесятые подвижные Господские праздники

Существуют Господские праздники, которые предваряются и заключаются особыми субботами и Неделями

(воскресными днями). Так два последних воскресенья Рождественского (Филиппова) поста освящаются особой памятью – о праотцах и об отцах древности. Дню Богоявления (Крещения) Господня предшествуют особая суббота и воскресенье «перед Просвещением21». К некоторым праздникам Церковь подготавливает своих чад постами.

Все вышеперечисленные предшествующие или последующие празднику дни, а также подготовительные к Великому посту Недели (воскресенья) называют временами церковными.

Годичный круг богослужения можно условно разделить на три исторические части.

1. От Рождества Пресвятой Богородицы (или от Новолетия) до Рождества Христова. Этот период охватывает собой все ветхозаветные события и оканчивается моментом пришествия в мир Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа.

2. От Рождества Христова до отдания Вознесения. Этот период охватывает земную жизнь Христа Спасителя.

3. От дня Пятидесятницы до отдания Успения Пресвятой Богородицы. Этот период продолжается и сейчас, охватывая собой все события, происходившие в жизни Церкви после Христова Вознесения.

Соответственно и все праздники годового богослужебного круга имеют то же условное деление.

В последовательности великих праздников есть особенности, причины которых не всегда очевидны. Так, праздник Сретения Господня в последовательности событий земной жизни Спасителя должен предшествовать празднику Крещения Господня. Но, тем не менее, в порядке богослужебного круга Сретение следует за Крещением. Происходит это из-за того, что в древности праздники Рождества Христова и Крещения совершались в один день, а Сретение, естественно, празднуется на сороковой день после Рождества22. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы относится к первой части богослужебного круга, но празднуется 25 марта, которое календарно относится ко второму кругу. Происходит это оттого, что Благовещение – день, в который совершилось непорочное зачатие Христа Спасителя, – естественно, отделен от Рождества девятимесячным промежутком. Преображение Господне относится ко второй части богослужебного круга, но празднуется 6 августа, то есть за 9 дней до праздника Успения.

Деление праздников и времен церковных на различные категории

В зависимости от того, чьей памяти посвящаются те или иные праздники, они могут разделяться на следующие категории:

1) Господские (в честь Спасителя);

2) Богородичные;

3) святоугоднические.

Содержание праздника не всегда позволяет отнести его к той или иной вышеозначенной категории. Так, например, праздник Сретения Господня и праздник Благовещения имеют в современном Уставе двойственный, господско-богородичный, статус.

Праздники и времена церковные разделяются также:

1) на неподвижные (не переходящие), празднование которых установлено в одно определенное число месяца, независимо от дня недели;

2) на подвижные (переходящие), празднование которых совершается в определенные дни недели и зависит от дня празднования Пасхи.

Изменяемые молитвословия и песнопения неподвижных двунадесятых праздников помещены в Минее (под соответствующим месяцем и числом). Чинопоследование «подвижного цикла» содержится в двух книгах: Триоди постной и Триоди цветной. Постная Триодь обнимает собой период приготовления к Пасхе, то есть Великий пост и подготовительные к нему недели, а Цветная – Светлую и послепасхальные седмицы. Эти богослужебные тексты могут помещаться также в «праздничных» богослужебных сборниках и отдельных изданиях.

По важности воспоминаемых Церковью событий праздники разделяются на:

1) Великие;

2) средние;

3) малые.

Они различаются между собою составом богослужения, который регламентируется 47-й главой Устава. Чем «больше» праздник, тем больше песнопений и молитвословий включает в себя богослужение в этот день.

К Великим праздникам относятся, во-первых, все Двунадесятые праздники.

1. Рождество Пресвятой Богородицы 8 (21) сентября.

2. Воздвижение Честнаго Животворящего Креста Господня 14 (27) сентября.

3. Введение во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября (4 декабря).

4. Рождество Христово 25 декабря (7 января).

5. Крещение Господне, или Богоявление 6 (19) января.

6. Сретение Господне 2 (15) февраля.

7. Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта (7 апреля).

8. Вход Господень в Иерусалим – шестое (последнее) воскресенье Великого поста.

9. Вознесение Господне – сороковой день после Пасхи.

10. Пятидесятница, или День Святой Троицы (Сошествие Святого Духа на апостолов) – пятидесятый день от Пасхи.

11. Преображение Господне 6 (19) августа.

12. Успение Пресвятой Богородицы 15 (28) августа.

Как видно из приведенного списка двунадесятые праздники бывают как неподвижными, так и подвижными. Неподвижными являются: Рождество Христово 25 декабря (7 января), Крещение Господне, или Богоявление 6 (19) января, Сретение Господне 2 (15) февраля, Преображение Господне 6 (19) августа, Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта (7 апреля), Успение Пресвятой Богородицы 15 (28) августа, Воздвижение Креста Господня 14 (27) сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 8 (21) сентября, Введение во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября (4 декабря).

Подвижными являются Вход Господень в Иерусалим – шестое (последнее) воскресенье Великого поста, Вознесение Господне – сороковой день от Пасхи, Пятидесятница, или День Святой Троицы (Сошествие Святого Духа на апостолов) – пятидесятый день от Пасхи.

Богородичными Двунадесятыми являются следующие неподвижные праздники:

1) Рождество Пресвятой Богородицы (8 (21) сентября);

2) Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября (4 декабря));

3) Успение Пресвятой Богородицы (15 (28) августа).

Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта (7 апреля)) имеет двойственный, господско-богородичный, статус. То же и с праздником Сретения Господня (2 (15) февраля), который содержательно является Господским, но отнесен к Богородичным по построению (уставу) богослужения.

Господскими Двунадесятыми являются следующие неподвижные праздники:

1) Рождество Христово (25 декабря (7 января));

2) Богоявление (Крещение Господне) (6 (19 января));

3) Преображение Господне (6 (19) августа);

4) Воздвижение Креста Господня (14 (27) сентября).

Подвижные Двунадесятые праздники только Господские:

1. Вход Господень во Иерусалим;

2. Вознесение Господне;

3. Пятидесятница.

Число Великих праздников не ограничивается только Двунадесятыми. Кроме них к Великим праздникам относятся следующие.

1. Обрезание Господне.

2. Рождество Иоанна Предтечи.

3. День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

4. Усекновение главы Иоанна Предтечи.

5. Покров Пресвятой Богородицы (является Великим праздником только в Русской Православной Церкви).

Средние праздники в свою очередь подразделяются еще на две категории:

1) имеющие, как и Великие праздники, бдение (в богослужебных книгах обозначаются красным крестом в полукруге);

2) имеющие полиелей (в богослужебных книгах обозначаются красным крестом).

К средним праздникам первого типа относятся дни празднования памяти святых и икон Пресвятой Богородицы, сугубо чтимых Святой Церковью.

1. Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (5 (18) июля и 25 сентября (8 октября)).

2. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (8 (21) мая и 26 сентября (9 октября)).

3. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (8 (21) ноября).

4. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (9 (22) мая и 6 (19) декабря).

5. Пророка Илии (20 июля (2 августа)).

6. Великомученика и целителя Пантелеймона (27 июля (9 августа)).

7. Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (26 августа (8 сентября)).

8. Казанской иконы Пресвятой Богородицы (8 (21) июля и 22 октября (4 ноября)).

9. Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария Московских и всея России чудотворцев (5 (18) октября).

10. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (30 января (12 февраля)).

11. Преподобного Серафима Саровского чудотворца (2 (15) января и 19 июля (1 августа)).

Существует деление средних праздников на общие, одинаково торжественно отправляемые во всех храмах, и местные, празднуемые только в конкретных епархиях.

К местным праздникам относятся:

1) престольные (храмовые) праздники;

2) праздники в честь местно чтимых икон или святых.

Малые праздники бывают также двух видов и отличаются друг от друга торжественностью богослужения.

1. Малые праздники первого вида обозначаются в Типиконе знаком три красных точки в красной скобке. Их богослужение включает в себя великое славословие, которое поется в конце утрени.

2. Малые праздники второго вида обозначаются знаком черной скобки с тремя черными точками в середине. Служба этих праздников получила название «шестеричной», так как в последовании вечерни по Уставу нужно петь 6 стихир святым на «Господи воззвах» из Минеи.

Дни, не отмеченные в богослужебных книгах никаким знаком, к праздникам не причисляются и имеют буднюю (вседневную) службу.

Подвижные (переходящие) праздники и времена церковные

Все подвижные праздники и времена церковные группируются вокруг дня Пасхи, который и определяет последовательность этого цикла. По отношению к Пасхе, праздники пасхального цикла и времена церковные подразделяются:

1) на предшествующие (то есть те, что предшествуют дню Пасхи, как, например, подготовительные к Великому посту Недели, Святая Четыредесятница, Вход Господень в Иерусалим и Страстная седмица и т. д.).

2) и последующие (то есть те, что бывают после Светлого Христова Воскресения, как, например, попразднство Пасхи, Вознесение Господне, Сошествие Святого Духа, Неделя Всех святых и т. д.).

Последования богослужений предшествующих праздников и времен церковных размещены в Триоди постной, а последующих – в Триоди цветной. Выше было указано, какие из Двунадесятых праздников являются подвижными, а какие неподвижными. Здесь к списку подвижных праздников будут добавлены времена церковные, которые входят в Пасхальный цикл.

Триодь постная

Подготовительные к Великому посту Недели и седмицы

23

1. Неделя (без предшествующей ей седмицы) мытаря и фарисея.

2. Неделя о блудном сыне и предшествующая ей седмица.

3. Суббота мясопустная, родительская (то есть суббота перед Неделей (воскресеньем) мясопустной, масленицей) и предшествующая ей седмица.

4. Неделя о Страшном Суде (мясопустная).

5. Седмица сырная (масленица).

7. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.

Великий пост (Святая Четыредесятница)

1. Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.

2. Неделя 2-я Великого поста. Память святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского.

3. Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.

4. Неделя 4-я Великого поста. Преподобного Иоанна Лествичника.

5. Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии Египетской.

6. Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря (суббота 6-й седмицы Великого поста).

7. Неделя 6-я Великого поста. Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим.

8. Страстная седмица:

а) Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери;

б) Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

в) Великая Суббота. Сошествие Христа во ад.

Триодь цветная

1. Светлое Христово Воскресение – Пасха.

2. Светлая седмица.

3. Неделя 2-я по Пасхе (Аятипасха). Воспоминание уверения апостола Фомы.

4. Радоница, день особого поминовения усопших (вторник 2-й седмицы по Пасхе).

5. Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

6. Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

7. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

8. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

9. Вознесение Господне (40-й день по Пасхе).

10. Неделя 7-я по Пасхе, святых Отцев I Вселенского Собора.

И. Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей).

12. Пятидесятница. День Святой Троицы (50-й день по Пасхе, воскресенье).

13 .День Святого Духа (понедельник после Пятидесятницы).

14. Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых.

К числу служб подвижного годового цикла относится и Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых, в земле Российской просиявших.

* * *

15

VI Вселенский Собор снял разногласия по этому вопросу, определив общее время окончания поста – в полночь.

16

Согласно Седьмому Апостольскому правилу, которое является древнейшим церковным установлением, Пасха Христова должна праздноваться в первый воскресный день за весенним полнолунием, которое может быть либо в самый день весеннего равноденствия, либо непосредственно после него, но ни в коем случае не ранее.

17

Суббота (от евр. шаббат – покой) – первый день недели, он посвящался Богу. После Христова Воскресения таким днем стал следующий после субботы день – воскресенье.

18

8 Двунадесятые праздники имеют по одному дню предпразднства, за исключением Рождества Христова (которое имеет 5 дней предпразднства) и Богоявления (имеющего 4 предпразднственных дня). Пятидесятница предпразднства не имеет, поскольку накануне совершается поминовение усопших.

19

На следующий день после некоторых Господских и Богородичных праздников прославляются участники священного события, в честь которого был установлен праздник: после праздника Рождества Пресвятой Богородицы следует праздник в честь Святых Богоотец Иоакима и Анны; после праздника Рождества Христова – Собор Пресвятой Богородицы; после праздника Крещения Господня – Собор Святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; после праздника Сретения Господня совершается память святых праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны; после Благовещения Пресвятой Богородицы – Собор Архангела Гавриила.

20

Если Благовещение случится в Лазареву субботу, то попразднства не будет, а если случится в Вербное воскресенье, Страстную или Светлую седмицу, то не будет ни предпразднства, ни попразднства, а только один день праздника.

21

Просвещение – еще одно название праздника Богоявления.

22

Поскольку, по обычаю, Иисуса, как первенца, принесли в Иерусалимский храм на сороковой день, с тем чтобы посвятить его Господу. У храма и состоялась Его встреча (Сретенье) с Симеоном Богоприимцем и пророчицей Анной, дочерью Фануиловой.

23

В период Постной Триоди включены следующие времена церковные: Недели (воскресенья), седмицы (собственно дни недели, предваряющие воскресенья), а также Суббота мясопустная.

Источник: Справочник православного человека / [ред.-сост. Пономарев В.]. — Москва : Даниловский благовестник, 2006-. / Ч. 4: Православные посты и праздники. — 2009. — 207 с. ISBN 978-5-89101-363-6

Комментарии для сайта Cackle

Когда в этом году будет Пасха? А когда масленица? Когда начинается Великий пост? Такие вопросы люди задают друг другу из года в год. Многие удивляются: почему одни церковные праздники из года в год отмечаются в один и тот же день, а другие всякий раз выпадают на разные даты? Как определяются эти даты? Давайте разберемся.

Пасха в Ветхом Завете

Празднование Пасхи у евреев было установлено пророком Моисеем в честь исхода евреев из Египта (см. Песах). «Совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце Нисан (Авиве) вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью» (Втор. 16:1). В память о исходе в Пасху предписывалось ритуальное заклание однолетнего ягнёнка мужского пола, без порока, его следовало испечь на огне, и съесть полностью, не преломив костей, с опресноками (пресным, бездрожжевым хлебом) и горькими травами в семейном кругу в течение пасхальной ночи (Исх.12:1-28; Чис.9:1-14). После разрушения храма в Иерусалиме ритуальное заклание стало невозможным, поэтому иудеи в Песах едят только опресноки — мацу.

Пасха у первых христиан

В христианской церкви Пасха праздновалась уже с первых веков, но в силу местных традиций, особенностей календаря и вычислений в общинах разных городов дни празднования Пасхи не совпадали. Поэтому на Первом Вселенском соборе в 325 году было решено принять единый для всего христианского мира способ определения даты Пасхи. Тогда же было решено, что христианам не следует придерживаться обычая иудеев в определении дня этого святейшего празднования. На Соборе было запрещено совершать Пасху «прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями».

Когда в этом году будет Пасха?

В 2019 году православные христиане будут праздновать Пасху 28 апреля. Дату празднования Пасхи определяют по особому исчислению, называемому Православной Пасхалией.

Пасхалия – система расчета, позволяющая по специальным таблицам, определяющим взаимосвязь большого количества календарно-астрономических величин, определить даты празднования Пасхи и переходящих церковных праздников для любого заданного года.

Русская Православная Церковь для вычисления даты празднования Пасхи и переходящих праздников пользуется традиционным юлианским календарем, созданным еще при Юлии Цезаре в 45 г. до н.э. Нередко этот календарь называют «старым стилем». Западные христиане пользуются григорианским календарем, введенным в 1582 г. римским папой Григорием XIII. Он обычно именуется «новым стилем».

Согласно правилам Первого Вселенского собора (325 г., Никея) празднование православной Пасхи совершается в первое воскресение после весеннего полнолуния, которое наступает после или в день весеннего равноденствия, если это воскресение приходится после дня празднования еврейской Пасхи; в противном случае, празднование православной Пасхи переносится на первый воскресный день после дня еврейской Пасхи.

Таким образом, день празднования Пасхи оказывается в пределах от 22 марта до 25 апреля старого стиля, или от 4 апреля до 8 мая нового стиля. После вычисления даты Пасхи составляется календарь остальных переходящих церковных праздников.

Церковные праздники

Каждый день календарного года посвящается Церковью воспоминанию того или иного священного события, празднованию памяти святых или прославлению чудотворных икон Пресвятой Богородицы.

Самый главный день церковного года — праздник Светлого Христова Воскресения, или Пасхи. Следующие по значимости — 12 великих двунадесятых праздников (само название — двунадесятые — указывает на их число). Затем по значению Церковь выделяет 5 великих праздников. Есть и другие праздничные дни, отмечаемые совершением торжественных богослужений. Особо выделяются воскресные дни, которые также посвящаются воспоминанию Воскресения Господа и именуются «Малой Пасхой».

Двунадесятые праздники разделяются на непереходящие и переходящие. Даты непереходящих праздников год от года не изменяются; переходящие праздники каждый год выпадают на разные даты и зависят от того, на какой день в текущем году приходится празднование Пасхи. От даты Пасхи зависят также начало Великого поста, всенародно любимая масленица, Вербное воскресенье, а также Вознесение и день Святой Троицы.

Двунадесятые праздники делятся Господскими (в честь Господа Иисуса Христа) либо Богородичными (посвященными Божией Матери). Некоторые из событий, ставших основанием для праздников, описаны в Евангелии, а некоторые установлены на основании сведений церковного предания.

Двунадесятые переходящие праздники:

- Светлое Христово Воскресение. Пасха

- Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье (за 7 дней до Пасхи)

- Вознесение Господне (на 40-й день после Пасхи)

- День Святой Троицы. Пятидесятница (на 50-й день после Пасхи)

Двунадесятые непереходящие праздники:

- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.

- 27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

- 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

- 7 января — Рождество Христово.

- 19 января — Крещение Господне. Богоявление.

- 15 февраля — Сретение Господне.

- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.

- 19 августа — Преображение Господне.

- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

Великий пост

Пасхе предшествует Великий пост – самый строгий и продолжительный из всех православных постов. Когда начинается Великий пост? Это зависит от даты, на которую приходится в текущем году праздник Пасхи. Пост всегда длится 48 дней: 40 дней собственно Великого поста, называемые Четыредесятницей, и 8 дней Страстной седмицы, начиная с Лазаревой Субботы и до Великой Субботы накануне Пасхи. Поэтому начало поста легко определить, отсчитав 7 недель от даты Пасхи.

Значение Великого поста состоит не только в суровых правилах воздержания от пищи (предписывается вкушение только растительных продуктов, рыба разрешается лишь дважды — на Благовещение и на Вербное Воскресенье), и уклонении от различных развлечений и увеселений, но и в очень глубоком по своему содержанию богослужебном строе. Службы Великого поста совершенно особые, ни на что не похожие. Каждое воскресенье посвящается своей особой теме, а все вместе они настраивают верующих на глубокое смирение перед Богом и покаяние в своих грехах. Подробнее о посте читайте здесь »»

Как вычисляется дата Пасхи?

В эпоху создания Пасхалии (системы расчета дат Пасхи) люди представляли течение времени иначе, чем сейчас. Они считали, что все события происходят по кругу («всё возвращается на круги своя»). А всё разнообразие событий определяется тем, что таких «кругов» («циклов») много и они разных размеров. По кругу сменяется день ночью, лето – зимой, новолуние – полнолунием.

Современному же человеку это трудно представить, так как в своем сознании он выстраивает «прямую линию» исторических событий из прошлого в будущее.

Самый простой и самый известный (и до сих пор используемый) круг – это круг смены дней недели. За Воскресением следует понедельник, за понедельником – вторник и так далее до следующего Воскресенья, за которым обязательно снова наступит понедельник.

В основе расчета даты Пасхи лежат два цикла: солнечный (продолжительностью 28 лет) и лунный (продолжительностью 19 лет). Каждый год имеет свой номер в каждом из этих циклов (эти номера и называются «круг Солнцу» и «круг Луне»), и их сочетание повторяется только раз в 532 года (этот промежуток называется «Великим Индиктионом»).

«Круг Солнцу» связан с Юлианским календарем, в котором 3 года подряд простые (по 365 дней), а четвертый – високосный (366 дней). Чтобы согласовать цикл в 4 года с 7-дневным недельным циклом, и создан цикл в 28 лет (7?4). Через 28 лет дни недели выпадут на те же самые числа месяцев Юлианского календаря (в «новом» «григорианском» календаре всё сложнее…). То есть календарь 1983-го года имел точно такой же вид, как и календарь 2011-го (1983+28=2011). Например, 1-е (14-е по «новому стилю») января 2011-го года – пятница; и 1-го января 1983 года тоже была пятница.

То есть «круг Солнцу» помогает узнать, на какие дни недели выпадают соответствующие числа месяцев года.

«Круг Луне» предназначен для согласования лунных фаз (новолуния, полнолуния и т.д.) с датами Юлианского календаря. Основывается он на том, что 19 солнечных лет почти точно равно 235-и лунным месяцам.

Равноденствие – это момент, когда Солнце в своем видимом движении пересекает «небесный экватор». В это время продолжительность дня равна продолжительности ночи, а Солнце восходит точно на Востоке, а заходит точно на Западе.

Солнечный год (иначе называемый «тропическим») – это промежуток между двумя последовательными весенними равноденствиями. Его продолжительность равна 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд (365,2422 суток). В Юлианском календаре для удобства и простоты принимается продолжительность года, равная 365 суткам 6 часам (365,25 суток). Примерно за 128 лет набирается сдвиг весеннего равноденствия на одни сутки (в 15-м веке «новой эры» равноденствие было 12-го-13-го марта, а в 20-м – 7-го-8-го марта).

Лунный месяц (иначе называемый «синодическим») – это промежуток между двумя новолуниями. Его средняя продолжительность равна 29 суткам 12 часам 44 минутам 3 секундам (29,53059 суток).

Потому-то и получается, что 19 солнечных лет (19365,2422=6939,6018 суток) – это приблизительно 235 лунных месяцев (23529,53059=6939,6887 суток).

Через 19 лет лунные фазы (полнолуния, например) лягут на те же самые числа Юлианского календаря (на длительных промежутках времени это не соблюдается, – накапливается ошибка в одни сутки за приблизительно 310 лет). Речь идет, разумеется, о средних значениях. Реальные даты лунных фаз из-за сложности движения Луны могут отклоняться от средних значений. Например, реальное полнолуние в Москве в апреле 1990-го года было 10-го числа («нового стиля») в 06 ч. 19 м., а в 2009-м году (через 19 лет после 1990-го) – 9 апреля («нового стиля») в 17 ч. 55 м.

На основании полученных таблиц можно определить дату Пасхи на любой год.

Иеромонах Иов (Гумеров) приводит не столь понятный, но более математически простой способ расчета даты православной Пасхи: «Из всех практических способов исчисления самым простым признается метод, предложенный крупнейшим немецким математиком Карлом Гауссом (1777 – 1855). Разделим число года на 19 и остаток назовем «а»; остаток деления числа года на 4 обозначим буквой «b», а через «c» остаток деления числа года на 7. Величину 19 х а + 15 разделим на 30 и назовем остаток буквой «d». Остаток от деления на 7 величины 2 х b + 4 х c + 6 х d + 6 обозначим буквой «е». Число 22 + d + е будет днем Пасхи для марта, а число d + е – 9 для апреля. К примеру, возьмем 1996 год. От деления его на 19 будет остаток 1 (а). При делении на 4 остаток будет нулевым (b). Разделив число года на 7, получим в остатке 1(с). Если продолжить вычисления, то получим: d = 4, а е = 6. Следовательно, 4 + 6 – 9 = 1 апреля (Юлианского календаря – старого стиля – прим. редакции)».

Когда бывает Пасха у католиков?

В 1583 году в Римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В результате перехода к более точным астрономическим датам, католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, и опережает православную Пасху в некоторые года более чем на месяц.

Расхождение между датами православной Пасхи и католической вызвано различием в дате церковных полнолуний, и разницей между солнечными календарями — 13 дней в XXI веке. Западная Пасха в 45 % случаев на неделю раньше православной, в 30 % случаев совпадает, 5 % — разница в 4 недели, и 20 % — разница в 5 недель (больше лунного цикла). Разницы в 2-3 недели не бывает.

Католическую пасху можно рассчитать по следующему алгоритму:

1. G = (Y mod 19) + 1 (G — так называемое «золотое число в метоновом» цикле — 19-летнем цикле полнолуний)

2. C = (Y/100) + 1 (если Y не кратен 100, то С — номер века)

3. X = 3*C/4 – 12 (поправка на то, что три из четырёх лет кратных 100 не високосный)

4. Z = (8*C + 5)/25 – 5 (синхронизация с лунной орбитой, год не кратен лунному месяцу)

5. D = 5*Y/4 – X – 10 (в марте день ?D mod 7 будет воскресенье)

6. E = (10*G + 20 + Z — X) mod 30 (эпакта — указывает на день наступления полнолуния)

7. ЕСЛИ (E = 24) ИЛИ (E = 25 И G > 11) ТО увеличить E на 1

8. N = 44 — E (N-е марта — день календарного полнолуния)

9. ЕСЛИ N < 21 ТО увеличить N на 30

10. N = N + 7 — (D + N) mod 7

11.ЕСЛИ N > 31 ТО дата Пасхи (N ? 31) апреля ИНАЧЕ дата Пасхи N марта

Фото — фотобанк Лори

Прим.Ред. — Дорогие во Христе братья и сестры! Под коронавирусный информационный шум никто не замечает того, что священноначалие РПЦ МП пошло на соглашение со всеми еретиками и, в первую очередь, с папистами, о совместном праздновании Пасхи. Делается все лукаво, но открыто.

Да, скорее всего, гундяевцы не станут изменять расчеты время празднования Пасхи (хотя теперь нужно внимательно за этим следить). По-крайней мере, сегодня такие заявления звучат, но они ведут переговоры с богоотсупниками-еретиками, чтобы они согласились изменить свои схемы расчета времени празднования Пасхи.

Патриархийные экуменисты говорят о несомненном благе совместного празднования Пасхи со всеми еретиками и раскольниками (!), но ставят условие, чтобы это было реализовано на их условиях. Это есть первый, но очень явный шаг к сближению и даже единению православной церкви с еретическими собраниями богоборцев. Имеющий разум, да разумеет!

ОЧЕРЕДНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ХРИСТА…

Общее празднование Пасхи православными и римо-католиками в 2025 году

Новый троянский конь экуменизма для достижения унии между православными и римо-католиками: экуменисты Ватикана и Фанара обсуждают организацию совместного празднования Пасхи в 2025 году!

Первый Вселенский (Никейский) Собор — это символ, остановка, поворотный момент в истории христианства, потому что он издал 20 священных канонов. Таким образом, Никея предлагает уникальную возможность оценить наше общее каноническое наследие первого тысячелетия и изучить важность канона и закона как средства для продвижения экуменического диалога».

За последние несколько дней, по случаю возведения на престол нового митрополита Италии, этот вопрос снова стал предметом активного обсуждения.

Кардинал Римско-Католической церкви и глава Папского совета по содействию христианскому единству Курт Кох заявил, что папе Римскому Франциску понравилось предложение постоянного представителя Константинопольского Патриархата при Всемирном совете Церквей архиепископа Тельмисского Иова (Гечи) о проведении реформы православного календаря для совместного с католиками празднования Пасхи к 2025 году, сообщает издание Katholisch.de.

Иерарх Фанара сказал: «Это хорошая возможность напомнить христианам о необходимости календарной реформы». Кардинал Кох, в свою очередь, отметил, что хотя установить общую дату Пасхи будет нелегко, но сделать это стоит. Напомним, что этот же православный иерарх заявлял, что у православных «нет проблем с признанием примата Папы Римского. Кроме того, Папа Франциск и кардинал Кох надеются на полное общение и «видимое единство» между Римско-Католической церковью и Вселенским Патриархатом!

12 марта 2021 года Папа Римский Франциск направил поздравительное послание новому митрополиту Италии Константинопольского Патриархата, в котором высказал надежду, что РКЦ и Фанар вступят в «полное единство», сообщает официальный сайт Ватикана. Папа полагает, что католики и православные смогут преобразовать, «с Божьей помощью и так уже объединяющее нас общение в полное зримое единство».

Кроме того, кардинал Курт Кох напомнил иерарху Фанара «о важности совместных усилий в провозглашении Слова Божьего, воспитании новых поколений и служении наиболее нуждающимся». По словам кардинала, «это братское сотрудничество призвано внести конкретный и эффективный вклад в полное восстановление общения между нашими Церквами». Новый митрополит Италии сменил на этом посту епископа Геннадия (Зервоса), скончавшегося в октябре 2020 года.

В ответ на переговоры между Ватиканом и Фанаром секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) поддержал идею празднования Пасхи одновременно всеми христианами, правда при соблюдении одного условия.

Празднование Пасхи в одно время для христиан, в том числе католиков и православных, — благо для христианства, эту идею можно реализовать, следуя решениям Первого Вселенского Собора в Никее, — заявил иеромонах Стефан. «Возвращение всех христианских церквей к единообразию в вопросе даты празднования Пасхи было бы большим благом для христианского мира. Однако оно возможно только на тех основаниях, которые были определены Первым Вселенским Собором», — отметил иеромонах Стефан.

«К сожалению, во многих церквах, которые находятся вне общения в таинствах с Православной Церковью (в частности, Римско-Католическая и протестантские церкви – прим. ред.), в силу исторических причин изменились правила, по которым рассчитывается дата празднования Пасхи.

Таким образом, поменялся не только календарь неподвижных церковных праздников, таких как Рождество Христово, но и Пасхалия, то есть календарь церковных праздников, зависящих от времени празднования Пасхи. Но это не повод для Православных Церквей менять древнейшее и священное для нас установление о времени празднования Пасхи», — пояснил отец Стефан.

Он подчеркнул, что Пасхалия — это «догматическое положение. Отступить от него — значит утратить связь с Православным преданием. Для Русской Церкви этот вопрос не может стоять на повестке дня. Мы придерживаемся учения Вселенских Соборов и Святых Отцов. Это и делает нас православными», — подытожил представитель Русской Церкви.

Ранее замуправделами Московской Патриархии епископ Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале отметил, что идею Константинополя реформировать календарь в православной среде воспримут как дезинтеграционный шаг, а подобные инициативы свидетельствуют о том, что «по крайней мере, часть епископата Фанара больше заинтересована в сближении с Ватиканом, чем в сохранении православного единства».

Публикуем календарь православных праздников, поминальных дней и постов на 2023 год.

Январь

7 января — 17 января. Святки (святые дни). Святками называют праздничные дни между Рождеством и Крещением. Первые упоминания о них относятся к IV веку. В этот период греческие христиане устраивали народные гуляния, пели и танцевали, устраивали обряды и гадали, переодевались и ходили по домам. Хозяйки накрывали праздничные столы, угощали родных и друзей. Также было принято ходить в церковь. Не изменились эти обычаи и сегодня.

14 января. Обрезание Господне. Ежегодно этот праздник отмечается на восьмой день после Рождества Христова. Обрезание Господне символизирует, что Иисус Христос, хоть и был Божественным Младенцем, всё же являлся человеком и потому принял обрезание, как обычные люди. Также этот день в честь святителя Василия Великого (IV в.), составителя Божественной Литургии. Многие отмечают Новый год по старому стилю.

18 января. Навечерие Богоявления Господня или Крещенский сочельник. В этот день православные соблюдают пост, установленный церковью. На протяжении дня, не разрешается употреблять пищу, можно только пить воду. В Навечерие Богоявления Господня в храмах проходят праздничные богослужения. В ночь на Крещение совершается Великое водоосвящение.

19 января. Богоявление, или Крещение Господне. Это событие является самым древним праздником в христианском мире. Он опирается на священные писания, которые гласят о событии, произошедшем в период земной жизни Христа. Речь идет о крещении пророка Иоанна Предтечи в реке Иордан. С давних времен считается, что вода в эти сутки может исцелять и смывать все грехи. Именно поэтому делают иордани и погружаются в них, также набирают воду на будущий год.

Февраль

15 февраля. Сретение Господне. Этот праздник установлен в память принесения во храм Христа Спасителя в 40 день после рождения для совершения установленной жертвы. В этот день верующие освящают в храмах свечи и хранят их весь год, сжигая по очереди во время домашней молитвы.

18 февраля. Вселенская родительская суббота. День, когда поминают усопших за всю историю человечества.

20 — 26 февраля. Масленица, или Сырная седмица. Один самых ярких и любимых праздников в народе. Народные гулянья на Масленицу напрямую связаны с поверьями, что в эту неделю веселиться нужно как можно больше — это принесет благополучие и изобилие в дом. В масленичную неделю традиционно пекут блины, устраивают народные гуляния и сжигают чучело. При этом каждый день праздничной недели со временем приобрел свое название и особые традиции.

26 февраля. Прощеное воскресенье. Это последнее воскресенье перед началом Великого поста перед светлым праздником Пасхи. Сразу за ним начинается 40-дневный строгий пост. Церковь призывает верующих перед тем как вступить в Великий пост со всеми помириться и всех простить.

27 февраля — 15 апреля. Великий пост является самым длительным и строгим в церковном календаре. Под полным запретом: мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т. п., под частичный — растительное масло и рыба.

Март

11 и 18 марта. Вселенские родительские субботы 2-й и 3-й недели Великого поста. Дни, когда поминают усопших.

19 марта. 3-я неделя Великого поста, Крестопоклонная. В третье воскресенье Великого поста для поклонения верующим на середину храмов выносят Святой Крест. Делается это для того, чтобы напомнить о страдании и смерти Господней и укрепить людей к продолжению поста.

25 марта. Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста.

Апрель

7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают о возвещении Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же день.

8 апреля. Лазарева суббота (суббота 6-й седмицы Великого поста). Дата праздника зависит от того, в какой день празднуется Пасха. В Лазареву субботу Церковь воспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря через четыре дня после смерти. Именно благодаря этому событию многие уверовали в Спасителя и его удивительные способности. Также праздник именуют «малой Пасхой».

9 апреля. Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим). Этот праздник посвящен въезду Иисуса Христа в Иерусалим после воскрешения Лазаря накануне иудейской Пасхи. День символизирует появление надежды людей на искупление греха, укрепление веры. Вербное воскресенье предшествует Страстной неделе, когда вспоминаются последние дни земной жизни Иисуса.

10 — 15 апреля. Страстная неделя — последняя неделя Великого поста, которая предваряет один из главных христианских праздников — Пасху. Для православных верующих это самый важный период в году, знаменующий последние дни земной жизни Христа.

14 апреля. Великая пятница. Посвящается памяти о страданиях Иисуса Христа, которого распяли в этот день. Вспоминают осуждение на смерть Христа, его крестные страдания и смерть. День самого строгого поста в году.

16 апреля. Светлое Христово Воскресение, Пасха. Один из самых великих религиозных праздников посвящён евангельской истории о чудесном воскрешении Сына Господнего Иисуса Христа из мёртвых. Этот день является центром всей традиции, истории и философии православия. Символизирует победу жизни над смертью в самом широком смысле.

23 апреля. Антипасха или Фомино воскресенье. Этот день назван в честь одного из апостолов Иисуса, который позволил себе усомниться в воскресении своего учителя. Отсюда пошло расхожее выражение «Фома неверующий». С Фомина воскресенья в Церкви начинают венчания (их не совершали с Великого поста).

25 апреля. На девятый день после Пасхи православные христиане празднуют Радоницу. В этот день принято посещать кладбища и поминать усопших.

Май

25 мая. Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Это событие празднуется на 40-й день после Пасхи.

Июнь — июль

3 июня. Троицкая родительская суббота. День, когда поминают усопших накануне Троицы, особо поминают не получивших христианского погребения.

4 июня. День Святой Троицы, Пятидесятница. Один из наиболее почитаемых праздников христианского календаря, когда церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов на горе Синай на 50-й день от воскресения Христова и чествует Святую Троицу.

12 июня — 11 июля. Петров пост. Продолжительность поста всегда разная, она зависит от даты Пасхи. Он не такой строгий, как другие посты. Из рациона исключают мясо, молочные продукты и яйца.

Август

14 августа — 27 августа. Успенский пост. Он связан с одним из важнейших событий христианской истории — Успением Пресвятой Богородицы. Согласно церковному преданию, в этот день Дева Мария окончила свое земное существование. Успенский пост считается самым коротким постом из числа многодневных. Строгий пост, запрещена даже рыба.

19 августа. Преображение Господне относится к двунадесятым праздникам. В народе его называют Яблочным Спасом, освящают яблоки и груши, которые до того не едят.. Он посвящен событию, произошедшему на горе Фавор при земной жизни Иисуса Христа. Считается, что Иисус в этот день явил ученикам свою божественную природу для того, чтобы в час испытаний они не дрогнули и не поколебались в своей вере.

28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Великий христианский праздник, входящий в число двунадесятых. Это день, когда православные верующие вспоминают Успение (усыпание) Божией Матери — Ее переход из земной жизни в мир небесный.

Сентябрь

21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии — большой христианский праздник. Богородица считается покровительницей женщин и семейного очага. В день праздника женщины молятся о продолжении рода, здоровье детей и благополучии семьи.

27 сентября. Воздвижение Креста Господня. Праздник установлен в честь обретения в 326 году распятия Иисуса Христа. Вспоминают, как царица Елена, разрушив языческое капище, обнаружила три креста и узнала тот, на котором был распят Христос.

Октябрь

14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в память явления Богородицы в X веке во Влахернском храме в Константинополе. С тех пор это стало пониматься как знак покровительства Богородицы всем молящим и прибегающим к ее заступничеству.

28 октября. Дмитриевская родительская суббота. День, когда вспоминают и поминают усопших. Народная традиция крепко связала этот день с Куликовской битвой: дескать, благоверный князь Димитрий Донской просил в этот день преподобного Сергия Радонежского отслужить панихиду по воинам, полегшим в Мамаевом побоище.

Ноябрь

18 ноября. Михайловская суббота. День, когда поминают усопших. Названа в честь Архангела Михаила.

28 ноября — 6 января 2023 г. Рождественский пост длится 40 дней и является последним в уходящем году. В период поста нельзя принимать в пищу мясные и молочные продукты, а также яйца.

Декабрь

4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из главных праздников церковного календаря. По преданию, в этот день родители привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский Храм, исполнив свой обет – посвятить долгожданного ребенка Богу.

Фото: из архива редакции

Подписывайтесь на наш канал в Telegram https://t.me/u24ruu