The festival calendar of Classical Athens involved the staging of many festivals each year. This includes festivals held in honor of Athena, Dionysus, Apollo, Artemis, Demeter, Persephone, Hermes, and Herakles. Other Athenian festivals were based around family, citizenship, sacrifice and women. There were at least 120 festival days each year.

Athena[edit]

The Panathenaea (Ancient Greek: Παναθήναια, «all-Athenian festival») was the most important festival for Athens and one of the grandest in the entire ancient Greek world. Except for slaves, all inhabitants of the polis could take part in the festival. This holiday of great antiquity is believed to have been the observance of Athena’s birthday and honoured the goddess as the city’s patron divinity, Athena Polias (‘Athena of the city’). A procession assembled before dawn at the Dipylon Gate in the northern sector of the city. The procession, led by the Kanephoros, made its way to the Areopagus and in front of the Temple of Athena Nike next to the Propylaea. Only Athenian citizens were allowed to pass through the Propylaea and enter the Acropolis. The procession passed the Parthenon and stopped at the great altar of Athena in front of the Erechtheum. Every four years a newly woven peplos was dedicated to Athena.

Dionysus[edit]

The Dionysia was a large religious festival in ancient Athens in honor of the god Dionysus, the central event of which was the performance of tragedies and, from 487 BCE, comedies. It was the second-most important festival after the Panathenaia. The Dionysia actually comprised two related festivals, the Rural Dionysia and the City Dionysia, which took place in different parts of the year. They were also an essential part of the Dionysian Mysteries.

The Lenaia (Ancient Greek: Λήναια) was an annual festival with a dramatic competition but one of the lesser festivals of Athens and Ionia in ancient Greece. The Lenaia took place (in Athens) in the month of Gamelion, roughly corresponding to January. The festival was in honour of Dionysus Lenaius. Lenaia probably comes from lenai, another name for the Maenads, the female worshippers of Dionysus.

The Anthesteria, one of the four Athenian festivals in honour of Dionysus (collectively the Dionysia), was held annually for three days, the eleventh to thirteenth of the month of Anthesterion (the January/February full moon);[1] it was preceded by the Lenaia.[2] At the centre of this wine-drinking festival was the celebration of the maturing of the wine stored at the previous vintage, whose pithoi were now ceremoniously opened, and the beginning of spring. Athenians of the Classical age were aware that the festival was of great antiquity; Walter Burkert points out that the mythic reflection of this is the Attic founder-king Theseus’ release of Ariadne to Dionysus,[3] but this is no longer considered a dependable sign that the festival had been celebrated in the Minoan period. Since the festival was celebrated by Athens and all the Ionian cities, it is assumed that it must have preceded the Ionian migration of the late eleventh or early tenth century BCE.

Apollo and Artemis[edit]

The Boedromia (Ancient Greek: Βοηδρόμια) was an ancient Greek festival held at Athens on the 7th of Boedromion (summer) in the honour of Apollo Boedromios (the helper in distress). The festival had a military connotation, and thanks the god for his assistance to the Athenians during wars. It could also commemorate a specific intervention at the origin of the festival. The event in question, according to the ancient writers, could be the help brought to Theseus in his war against the Amazons, or the assistance provided to the king Erechtheus during his struggle against Eumolpus. During the event, sacrifices were also made to Artemis Agrotera.

The Thargelia (Ancient Greek: Θαργήλια) was one of the chief Athenian festivals in honour of the Delian Apollo and Artemis, held on their birthdays, the 6th and 7th of the month Thargelion (about 24 and 25 May). Essentially an agricultural festival, the Thargelia included a purifying and expiatory ceremony. While the people offered the first-fruits of the earth to the god in token of thankfulness, it was at the same time necessary to propitiate him, lest he might ruin the harvest by excessive heat, possibly accompanied by pestilence. The purificatory preceded the thanksgiving service. On the 6th a sheep was sacrificed to Demeter Chloe on the Acropolis, and perhaps a swine to the Fates, but the most important ritual was the following: Two men, the ugliest that could be found (the Pharmakoi) were chosen to die, one for the men, the other (according to some, a woman) for the women. On the day of the sacrifice they were led round with strings of figs on their necks, and whipped on the genitals with rods of figwood and squills. When they reached the place of sacrifice on the shore, they were stoned to death, their bodies burnt, and the ashes thrown into the sea (or over the land, to act as a fertilizing influence).

Aphrodite and Adonis[edit]

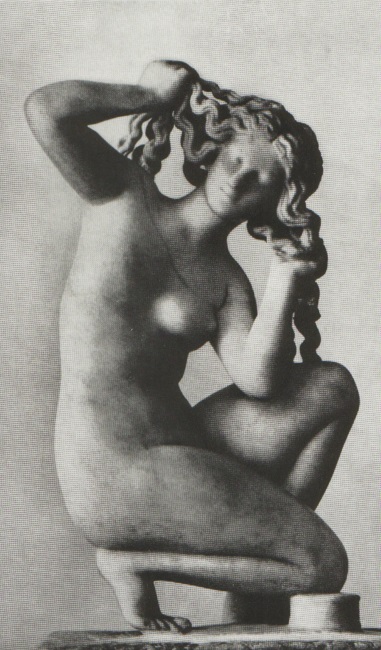

Aphrodite and her mortal lover Adonis

The Adonia (Ἀδώνια), or Adonic feasts, were ancient feasts instituted in honour of Aphrodite and Adonis, and observed with great solemnity among the Greeks, Egyptians, etc. The festival took place in the late summer and lasted between one and eight days. The event was run by women and attended exclusively by them. All Athenian women were allowed to attend, including widows, wives and unmarried women of different social classes.[4] On the first day, they brought into the streets statues of Adonis, which were laid out as corpses; and they observed all the rites customary at funerals, beating themselves and uttering lamentations, in imitation of the cries of Aphrodite for the death of her paramour. The second day was spent in merriment and feasting; because Adonis was allowed to return to life, and spend half of the year with Aphrodite. The Adonis festival was held annually to honor the death of Adonis, Aphrodite’s mortal lover who was killed by a boar. Women would participate in the festival by planting their own gardens of Adonis inside of fractured pottery vessels to transport to the rooftops where the ceremonies took place.[5] The women would march through the city to the sea, where Adonis was born and buried. This was preceded by wailing on the rooftops that could be heard throughout the city. The Adonis was an event where women were allowed unusual freedom and independence, as they could socialize without constraint under their own terms.[6]

Demeter and Persephone[edit]

The Thesmophoria was a festival held in Greek cities, in honour of the goddesses Demeter and her daughter Persephone. The name derives from thesmoi, or laws by which men must work the land.[7] The Thesmophoria were the most widespread festivals and the main expression of the cult of Demeter, aside from the Eleusinian Mysteries. The Thesmophoria commemorated the third of the year when Demeter abstained from her role of goddess of the harvest and growth in mourning for her daughter who was in the realm of the Underworld. Their distinctive feature was the sacrifice of pigs.[8]

The festival of the Skira or Skirophoria in the calendar of ancient Athens, closely associated with the Thesmophoria, marked the dissolution of the old year in May/June.[9] At Athens, the last month of the year was Skirophorion, after the festival. Its most prominent feature was the procession that led out of Athens to a place called Skiron near Eleusis, in which the priestess of Athena and the priest of Poseidon took part, under a ceremonial canopy called the skiron, which was held up by the Eteoboutadai.[10] Their joint temple on the Acropolis was the Erechtheum, where Poseidon embodied as Erechtheus remained a numinous presence.[11]

Hermes[edit]

The Hermaea (Ancient Greek: Ἔρμαια) were ancient Greek festivals held annually in honour of Hermes, notably at Pheneos at the foot of Mt Cyllene in Arcadia. Usually the Hermaea honoured Hermes as patron of sport and gymnastics, often in conjunction with Heracles. They included athletic contests of various kinds and were normally held in gymnasia and palaestrae. The Athenian Hermaea were an occasion for relatively unrestrained and rowdy competitions for the ephebes, and Solon tried to prohibit adults from attending.[12][13]

Heracles[edit]

The Heracleia were ancient festivals honouring the divine hero Heracles. The ancient Athenians celebrated the festival, which commemorated the death of Heracles, on the second day of the month of Metageitnion (which would fall in late July or early August), at the Κυνοσαργες (Kynosarges) gymnasium at the demos Diomeia outside the walls of Athens, in a sanctuary dedicated to Heracles. His priests were drawn from the list of boys who were not full Athenian citizens (nothoi).

Citizenship festivals[edit]

The Apaturia (Greek: Ἀπατούρια) were Ancient Greek festivals held annually by all the Ionian towns, except Ephesus and Colophon who were excluded due to acts of bloodshed. The festivals honored the origins and the families of the men who were sent to Ionia by the kings[clarification needed] and were attended exclusively by the descendants of these men. In these festivals, men would present their sons to the clan to swear an oath of legitimacy. The oath was made to preserve the purity of the bloodline and their connection to the original settlers. The oath was followed by a sacrifice of either a sheep or a goat, and then the sons’ names getting inscribed in the register.[14]

At Athens, the Apaturia, a Greek citizenship festival took place on the 11th, 12th and 13th days of the month Pyanepsion (mid-October to mid-November). At this festival, the various phratries, or clans, of Attica met to discuss their affairs, along with initiating the sons into the clans.[15]

Family festivals[edit]

The Amphidromia was a ceremonial feast celebrated on the fifth or seventh day after the birth of a child. It was a family festival of the Athenians, at which the newly born child was introduced into the family, and children of poorer families received its name. Children of wealthier families held a naming ceremony on the tenth day called dekate. This ceremony, unlike the Amphidromia, was open to the public by invitation. No particular day was fixed for this solemnity; but it did not take place very soon after the birth of the child, for it was believed that most children died before the seventh day, and the solemnity was therefore generally deferred till after that period, that there might be at least some probability of the child remaining alive.

Women in Athenian festivals[edit]

Athenian women were allowed to attend the majority of festivals, but often had limited participation in the festivities or feasts. They would have been escorted by a family member or husband to the male domination festivals, as it would have been seen as inappropriate for an unmarried girl or married woman to go unsupervised. Non-citizen women and slaves would be present as prostitutes or workers for the male guests, but were not included in the actual festival.[16]

Select male festivals would include women in their festivities. Often it was high-born women who were allowed to attend the Panathenaia as basket-bearers, but would not participate in the feast itself. The public festivals of Anthesteria and Dionysia, included women both in attendance and rites of sacrifice.[17] The festival of Argive held in honor of Hera was attended by both men and women. The men and women’s involvement in Argive was close to equal, as they shared rites of feasting and sacrifice.[18]

Athenian women held their own festivals that often excluded men, such as the Thesmophoria, Adonia, and Skira. Festivals hosted by women were not supported by the state and instead were private festivals run and funded by wealthy women. For this reason they were often hosted inside homes and held at night.[19] The Thesmophoria was a major women’s festival held in the honour of Demeter. Women’s festivals were often dedicated to a goddess and were held as a way of social, religious and personal expression for women. Wealthy women would sponsor the events and elect other women to preside over the festival. Common themes of festivals hosted by women were the transitioning from a girl to a woman, as well as signs of fertility.

There were festivals held as a way to protest the power of the men in Athens, and empower the women in the community. The Skira was an example of a woman-only event that was held annually in the summer as an opposition to men. This festival was held in honor of the Goddesses Athena and Demeter, where women would eat garlic as it was linked to sexual abstinence to oppose the men in the community and their husbands.[20]

Sacrifice in Athenian festivals[edit]

Blood sacrifices were a common occurrence in Athenian festivals. Athenians used blood sacrifices to make the accord between gods and men, and it renewed the bonds of the community. Many animals were sacrificed in Athenian festivals, but the most common animals were sheep, lamb, and goat. This is because they were readily available in Athens and the cost of them was minimal. Bigger sacrifices included bulls and oxen. These animals were reserved for larger festivals like Buphonia. Goats were commonly sacrificed at the festivals of Dionysus, Apotropaiso, Lykeios, and Pythois.[21]

Sacrifice in Athenian festivals was very formal, and the act was less focused on violence or aggression, and more focused on ritual. Women and men had very specific roles in sacrifices. Only female virgins, called kanephoroi, could lead the procession as they were required to carry the sacred implements and provisions at the sacrifices. The kanephoroi was also required to raise the ololuge, a screaming howl in which the woman would perform as the man would begin killing the animal. The men were the sacrificers; they would cut their hair as an offering, then butcher the animal on the altar. The animal would be skinned and then cooked over the altar for the participants to consume.[22] Ritual sacrifice in Athens had three main steps: the preparation of the sacrifice, the distribution, and consumption of the sacrificial animal.[23]

Other forms of sacrifice took place at Athenian festivals, such as food and other items. Offerings of agricultural products took place at the Proerosia, the Thargelia, the Pyanospia, the Thalysia and the Pithoigia. These offerings were made to ask for help in the production of crops and the breeding animals from Gods and Goddesses such as Demeter, Apollo, and Artemis. The offerings were more likely to happen in areas prone to frost, drought, rain and hailstorms. The offerings consisted of liquid and solid food, and was usually presented daily or at common feasts.[24]

Number[edit]

Jon D. Mikalson in his book, The Sacred and Civil Calendar of the Athenian Year, states “The total number of positively dated festival days (i.e., the total in the two lists) is 120, which constitutes 33 percent of the days of the year”.[25]

Other known festivals[edit]

- Delphinia

- Haloa

- Pandia (festival)

- Synoikia

References[edit]

- ^ Thucydides (ii.15) noted that «the more ancient Dionysia were celebrated on the twelfth day of the month of Anthesterion in the temple of Dionysus Limnaios («Dionysus in the Marshes»).

- ^ Walter Burkert, Greek Religion 1985 §V.2.4, pp 237–42, offers a concise assessment, with full bibliography.

- ^ Burkert 1985: §II.7.7, p 109.

- ^ Fredal, James (2002). «Herm Choppers, the Adonia, and Rhetorical Action in Ancient Greece». College English. 64 (5): 590–612. doi:10.2307/3250755. JSTOR 3250755.

- ^ Smith, Tyler Jo (June 2017). «The Athenian Adonia in Context: The Adonis Festival as Cultural Practice». Religious Studies Review (2 ed.). 43: 163–164 – via Ebsco.

- ^ Fredal, James (2002). «Herm Choppers, the Adonia, and Rhetorical Action in Ancient Greece». College English. 64 (5): 590–612. doi:10.2307/3250755. JSTOR 3250755.

- ^ For a fuller discussion of the name considering multiple interpretations, cf. A.B. Stallsmith’s article «Interpreting the Thesmophoria» in Classical Bulletin.

- ^ «Pig bones, votive pigs, and terracottas, which show a votary or the goddess herself holding the piglet in her arms, are the archaeological signs of Demeter sanctuaries everywhere.»(Burkert p 242).

- ^ The festival is analysed by Walter Burkert, in Homo Necans (1972, tr. 1983:143-49), with bibliography p 143, note 33.

- ^ L. Deubner, Attische Feste (Berlin 1932:49–50); their accompanier in late descriptions, the priest of Helios, Walter Burkert regards as a Hellenistic innovation rather than an archaic survival (Burkert 1983:)

- ^ See Poseidon#The foundation of Athens; the connection was an early one: in the Odyssey (vii.81), Athena was said to have «entered the house of Erechtheus» (noted by Burkert 1983:144).

- ^ William Smith (editor). «Hermaea» Archived May 29, 2010, at the Wayback Machine, Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1870), p.604.

- ^ C. Daremberg & E. Saglio. «Hermaia», Dictionnaire des antiquités grecques et romaines (1900), tome III, volume 1, pp.134–5.

- ^ Herodotus i. 147.

- ^

One or more of the preceding sentences incorporates text from a publication now in the public domain: Chisholm, Hugh, ed. (1911). «Apaturia». Encyclopædia Britannica. Vol. 2 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 160.

- ^ Burton, Joan (1998). «Women’s Commensality in the Ancient Greek World». Greece and Rome. 45 (2): 148–149. doi:10.1017/S0017383500033659 – via JSTOR.

- ^ Burton, Joan (1998). «Women’s Commensality in the Ancient Greek World». Greece and Rome. 45 (2): 150. doi:10.1017/S0017383500033659 – via JSTOR.

- ^ Burton, Joan (1998). «Women’s Commensality in the Ancient Greek World». Greece and Rome. 45 (2): 157. doi:10.1017/S0017383500033659 – via JSTOR.

- ^ Burton, Joan (1998). «Women’s Commensality in the Ancient Greek World». Greece and Rome. 45 (2): 152. doi:10.1017/S0017383500033659 – via JSTOR.

- ^ Burton, Joan (1998). «Women’s Commensality in the Ancient Greek World». Greece and Rome. 45 (2): 151. doi:10.1017/S0017383500033659 – via JSTOR.

- ^ Osborne, Robin (1993). «Women and Sacrifice in Classical Greece». The Classical Quarterly (2 ed.). 43 (2): 392–405. doi:10.1017/S0009838800039914 – via JSTOR.

- ^ Osborne, Robin (1993). «Women and Sacrifice in Classical Greece». The Classical Quarterly (2 ed.). 43 (2): 392–405. doi:10.1017/S0009838800039914 – via JSTOR.

- ^ Demaris, Richard. E (2013). «Sacrifice, an Ancient Mediterranean Ritual». Biblical Theology Bulletin (2 ed.). 43 (2): 60–73. doi:10.1177/0146107913482279. S2CID 143693807.

- ^ Wagner- Hasel, B (2016). «GIFTS FOR THE GODS». The Classical Review (2 ed.). 66: 468–470 – via ProQuest.

- ^ Mikalson, Jon (1976). The Sacred and Civil Calendar of the Athenian Year. Princeton University Press. ISBN 9780691644691. JSTOR j.ctt13x10wg.

The festival calendar of Classical Athens involved the staging of many festivals each year. This includes festivals held in honor of Athena, Dionysus, Apollo, Artemis, Demeter, Persephone, Hermes, and Herakles. Other Athenian festivals were based around family, citizenship, sacrifice and women. There were at least 120 festival days each year.

Athena[edit]

The Panathenaea (Ancient Greek: Παναθήναια, «all-Athenian festival») was the most important festival for Athens and one of the grandest in the entire ancient Greek world. Except for slaves, all inhabitants of the polis could take part in the festival. This holiday of great antiquity is believed to have been the observance of Athena’s birthday and honoured the goddess as the city’s patron divinity, Athena Polias (‘Athena of the city’). A procession assembled before dawn at the Dipylon Gate in the northern sector of the city. The procession, led by the Kanephoros, made its way to the Areopagus and in front of the Temple of Athena Nike next to the Propylaea. Only Athenian citizens were allowed to pass through the Propylaea and enter the Acropolis. The procession passed the Parthenon and stopped at the great altar of Athena in front of the Erechtheum. Every four years a newly woven peplos was dedicated to Athena.

Dionysus[edit]

The Dionysia was a large religious festival in ancient Athens in honor of the god Dionysus, the central event of which was the performance of tragedies and, from 487 BCE, comedies. It was the second-most important festival after the Panathenaia. The Dionysia actually comprised two related festivals, the Rural Dionysia and the City Dionysia, which took place in different parts of the year. They were also an essential part of the Dionysian Mysteries.

The Lenaia (Ancient Greek: Λήναια) was an annual festival with a dramatic competition but one of the lesser festivals of Athens and Ionia in ancient Greece. The Lenaia took place (in Athens) in the month of Gamelion, roughly corresponding to January. The festival was in honour of Dionysus Lenaius. Lenaia probably comes from lenai, another name for the Maenads, the female worshippers of Dionysus.

The Anthesteria, one of the four Athenian festivals in honour of Dionysus (collectively the Dionysia), was held annually for three days, the eleventh to thirteenth of the month of Anthesterion (the January/February full moon);[1] it was preceded by the Lenaia.[2] At the centre of this wine-drinking festival was the celebration of the maturing of the wine stored at the previous vintage, whose pithoi were now ceremoniously opened, and the beginning of spring. Athenians of the Classical age were aware that the festival was of great antiquity; Walter Burkert points out that the mythic reflection of this is the Attic founder-king Theseus’ release of Ariadne to Dionysus,[3] but this is no longer considered a dependable sign that the festival had been celebrated in the Minoan period. Since the festival was celebrated by Athens and all the Ionian cities, it is assumed that it must have preceded the Ionian migration of the late eleventh or early tenth century BCE.

Apollo and Artemis[edit]

The Boedromia (Ancient Greek: Βοηδρόμια) was an ancient Greek festival held at Athens on the 7th of Boedromion (summer) in the honour of Apollo Boedromios (the helper in distress). The festival had a military connotation, and thanks the god for his assistance to the Athenians during wars. It could also commemorate a specific intervention at the origin of the festival. The event in question, according to the ancient writers, could be the help brought to Theseus in his war against the Amazons, or the assistance provided to the king Erechtheus during his struggle against Eumolpus. During the event, sacrifices were also made to Artemis Agrotera.

The Thargelia (Ancient Greek: Θαργήλια) was one of the chief Athenian festivals in honour of the Delian Apollo and Artemis, held on their birthdays, the 6th and 7th of the month Thargelion (about 24 and 25 May). Essentially an agricultural festival, the Thargelia included a purifying and expiatory ceremony. While the people offered the first-fruits of the earth to the god in token of thankfulness, it was at the same time necessary to propitiate him, lest he might ruin the harvest by excessive heat, possibly accompanied by pestilence. The purificatory preceded the thanksgiving service. On the 6th a sheep was sacrificed to Demeter Chloe on the Acropolis, and perhaps a swine to the Fates, but the most important ritual was the following: Two men, the ugliest that could be found (the Pharmakoi) were chosen to die, one for the men, the other (according to some, a woman) for the women. On the day of the sacrifice they were led round with strings of figs on their necks, and whipped on the genitals with rods of figwood and squills. When they reached the place of sacrifice on the shore, they were stoned to death, their bodies burnt, and the ashes thrown into the sea (or over the land, to act as a fertilizing influence).

Aphrodite and Adonis[edit]

Aphrodite and her mortal lover Adonis

The Adonia (Ἀδώνια), or Adonic feasts, were ancient feasts instituted in honour of Aphrodite and Adonis, and observed with great solemnity among the Greeks, Egyptians, etc. The festival took place in the late summer and lasted between one and eight days. The event was run by women and attended exclusively by them. All Athenian women were allowed to attend, including widows, wives and unmarried women of different social classes.[4] On the first day, they brought into the streets statues of Adonis, which were laid out as corpses; and they observed all the rites customary at funerals, beating themselves and uttering lamentations, in imitation of the cries of Aphrodite for the death of her paramour. The second day was spent in merriment and feasting; because Adonis was allowed to return to life, and spend half of the year with Aphrodite. The Adonis festival was held annually to honor the death of Adonis, Aphrodite’s mortal lover who was killed by a boar. Women would participate in the festival by planting their own gardens of Adonis inside of fractured pottery vessels to transport to the rooftops where the ceremonies took place.[5] The women would march through the city to the sea, where Adonis was born and buried. This was preceded by wailing on the rooftops that could be heard throughout the city. The Adonis was an event where women were allowed unusual freedom and independence, as they could socialize without constraint under their own terms.[6]

Demeter and Persephone[edit]

The Thesmophoria was a festival held in Greek cities, in honour of the goddesses Demeter and her daughter Persephone. The name derives from thesmoi, or laws by which men must work the land.[7] The Thesmophoria were the most widespread festivals and the main expression of the cult of Demeter, aside from the Eleusinian Mysteries. The Thesmophoria commemorated the third of the year when Demeter abstained from her role of goddess of the harvest and growth in mourning for her daughter who was in the realm of the Underworld. Their distinctive feature was the sacrifice of pigs.[8]

The festival of the Skira or Skirophoria in the calendar of ancient Athens, closely associated with the Thesmophoria, marked the dissolution of the old year in May/June.[9] At Athens, the last month of the year was Skirophorion, after the festival. Its most prominent feature was the procession that led out of Athens to a place called Skiron near Eleusis, in which the priestess of Athena and the priest of Poseidon took part, under a ceremonial canopy called the skiron, which was held up by the Eteoboutadai.[10] Their joint temple on the Acropolis was the Erechtheum, where Poseidon embodied as Erechtheus remained a numinous presence.[11]

Hermes[edit]

The Hermaea (Ancient Greek: Ἔρμαια) were ancient Greek festivals held annually in honour of Hermes, notably at Pheneos at the foot of Mt Cyllene in Arcadia. Usually the Hermaea honoured Hermes as patron of sport and gymnastics, often in conjunction with Heracles. They included athletic contests of various kinds and were normally held in gymnasia and palaestrae. The Athenian Hermaea were an occasion for relatively unrestrained and rowdy competitions for the ephebes, and Solon tried to prohibit adults from attending.[12][13]

Heracles[edit]

The Heracleia were ancient festivals honouring the divine hero Heracles. The ancient Athenians celebrated the festival, which commemorated the death of Heracles, on the second day of the month of Metageitnion (which would fall in late July or early August), at the Κυνοσαργες (Kynosarges) gymnasium at the demos Diomeia outside the walls of Athens, in a sanctuary dedicated to Heracles. His priests were drawn from the list of boys who were not full Athenian citizens (nothoi).

Citizenship festivals[edit]

The Apaturia (Greek: Ἀπατούρια) were Ancient Greek festivals held annually by all the Ionian towns, except Ephesus and Colophon who were excluded due to acts of bloodshed. The festivals honored the origins and the families of the men who were sent to Ionia by the kings[clarification needed] and were attended exclusively by the descendants of these men. In these festivals, men would present their sons to the clan to swear an oath of legitimacy. The oath was made to preserve the purity of the bloodline and their connection to the original settlers. The oath was followed by a sacrifice of either a sheep or a goat, and then the sons’ names getting inscribed in the register.[14]

At Athens, the Apaturia, a Greek citizenship festival took place on the 11th, 12th and 13th days of the month Pyanepsion (mid-October to mid-November). At this festival, the various phratries, or clans, of Attica met to discuss their affairs, along with initiating the sons into the clans.[15]

Family festivals[edit]

The Amphidromia was a ceremonial feast celebrated on the fifth or seventh day after the birth of a child. It was a family festival of the Athenians, at which the newly born child was introduced into the family, and children of poorer families received its name. Children of wealthier families held a naming ceremony on the tenth day called dekate. This ceremony, unlike the Amphidromia, was open to the public by invitation. No particular day was fixed for this solemnity; but it did not take place very soon after the birth of the child, for it was believed that most children died before the seventh day, and the solemnity was therefore generally deferred till after that period, that there might be at least some probability of the child remaining alive.

Women in Athenian festivals[edit]

Athenian women were allowed to attend the majority of festivals, but often had limited participation in the festivities or feasts. They would have been escorted by a family member or husband to the male domination festivals, as it would have been seen as inappropriate for an unmarried girl or married woman to go unsupervised. Non-citizen women and slaves would be present as prostitutes or workers for the male guests, but were not included in the actual festival.[16]

Select male festivals would include women in their festivities. Often it was high-born women who were allowed to attend the Panathenaia as basket-bearers, but would not participate in the feast itself. The public festivals of Anthesteria and Dionysia, included women both in attendance and rites of sacrifice.[17] The festival of Argive held in honor of Hera was attended by both men and women. The men and women’s involvement in Argive was close to equal, as they shared rites of feasting and sacrifice.[18]

Athenian women held their own festivals that often excluded men, such as the Thesmophoria, Adonia, and Skira. Festivals hosted by women were not supported by the state and instead were private festivals run and funded by wealthy women. For this reason they were often hosted inside homes and held at night.[19] The Thesmophoria was a major women’s festival held in the honour of Demeter. Women’s festivals were often dedicated to a goddess and were held as a way of social, religious and personal expression for women. Wealthy women would sponsor the events and elect other women to preside over the festival. Common themes of festivals hosted by women were the transitioning from a girl to a woman, as well as signs of fertility.

There were festivals held as a way to protest the power of the men in Athens, and empower the women in the community. The Skira was an example of a woman-only event that was held annually in the summer as an opposition to men. This festival was held in honor of the Goddesses Athena and Demeter, where women would eat garlic as it was linked to sexual abstinence to oppose the men in the community and their husbands.[20]

Sacrifice in Athenian festivals[edit]

Blood sacrifices were a common occurrence in Athenian festivals. Athenians used blood sacrifices to make the accord between gods and men, and it renewed the bonds of the community. Many animals were sacrificed in Athenian festivals, but the most common animals were sheep, lamb, and goat. This is because they were readily available in Athens and the cost of them was minimal. Bigger sacrifices included bulls and oxen. These animals were reserved for larger festivals like Buphonia. Goats were commonly sacrificed at the festivals of Dionysus, Apotropaiso, Lykeios, and Pythois.[21]

Sacrifice in Athenian festivals was very formal, and the act was less focused on violence or aggression, and more focused on ritual. Women and men had very specific roles in sacrifices. Only female virgins, called kanephoroi, could lead the procession as they were required to carry the sacred implements and provisions at the sacrifices. The kanephoroi was also required to raise the ololuge, a screaming howl in which the woman would perform as the man would begin killing the animal. The men were the sacrificers; they would cut their hair as an offering, then butcher the animal on the altar. The animal would be skinned and then cooked over the altar for the participants to consume.[22] Ritual sacrifice in Athens had three main steps: the preparation of the sacrifice, the distribution, and consumption of the sacrificial animal.[23]

Other forms of sacrifice took place at Athenian festivals, such as food and other items. Offerings of agricultural products took place at the Proerosia, the Thargelia, the Pyanospia, the Thalysia and the Pithoigia. These offerings were made to ask for help in the production of crops and the breeding animals from Gods and Goddesses such as Demeter, Apollo, and Artemis. The offerings were more likely to happen in areas prone to frost, drought, rain and hailstorms. The offerings consisted of liquid and solid food, and was usually presented daily or at common feasts.[24]

Number[edit]

Jon D. Mikalson in his book, The Sacred and Civil Calendar of the Athenian Year, states “The total number of positively dated festival days (i.e., the total in the two lists) is 120, which constitutes 33 percent of the days of the year”.[25]

Other known festivals[edit]

- Delphinia

- Haloa

- Pandia (festival)

- Synoikia

References[edit]

- ^ Thucydides (ii.15) noted that «the more ancient Dionysia were celebrated on the twelfth day of the month of Anthesterion in the temple of Dionysus Limnaios («Dionysus in the Marshes»).

- ^ Walter Burkert, Greek Religion 1985 §V.2.4, pp 237–42, offers a concise assessment, with full bibliography.

- ^ Burkert 1985: §II.7.7, p 109.

- ^ Fredal, James (2002). «Herm Choppers, the Adonia, and Rhetorical Action in Ancient Greece». College English. 64 (5): 590–612. doi:10.2307/3250755. JSTOR 3250755.

- ^ Smith, Tyler Jo (June 2017). «The Athenian Adonia in Context: The Adonis Festival as Cultural Practice». Religious Studies Review (2 ed.). 43: 163–164 – via Ebsco.

- ^ Fredal, James (2002). «Herm Choppers, the Adonia, and Rhetorical Action in Ancient Greece». College English. 64 (5): 590–612. doi:10.2307/3250755. JSTOR 3250755.

- ^ For a fuller discussion of the name considering multiple interpretations, cf. A.B. Stallsmith’s article «Interpreting the Thesmophoria» in Classical Bulletin.

- ^ «Pig bones, votive pigs, and terracottas, which show a votary or the goddess herself holding the piglet in her arms, are the archaeological signs of Demeter sanctuaries everywhere.»(Burkert p 242).

- ^ The festival is analysed by Walter Burkert, in Homo Necans (1972, tr. 1983:143-49), with bibliography p 143, note 33.

- ^ L. Deubner, Attische Feste (Berlin 1932:49–50); their accompanier in late descriptions, the priest of Helios, Walter Burkert regards as a Hellenistic innovation rather than an archaic survival (Burkert 1983:)

- ^ See Poseidon#The foundation of Athens; the connection was an early one: in the Odyssey (vii.81), Athena was said to have «entered the house of Erechtheus» (noted by Burkert 1983:144).

- ^ William Smith (editor). «Hermaea» Archived May 29, 2010, at the Wayback Machine, Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1870), p.604.

- ^ C. Daremberg & E. Saglio. «Hermaia», Dictionnaire des antiquités grecques et romaines (1900), tome III, volume 1, pp.134–5.

- ^ Herodotus i. 147.

- ^

One or more of the preceding sentences incorporates text from a publication now in the public domain: Chisholm, Hugh, ed. (1911). «Apaturia». Encyclopædia Britannica. Vol. 2 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 160.

- ^ Burton, Joan (1998). «Women’s Commensality in the Ancient Greek World». Greece and Rome. 45 (2): 148–149. doi:10.1017/S0017383500033659 – via JSTOR.

- ^ Burton, Joan (1998). «Women’s Commensality in the Ancient Greek World». Greece and Rome. 45 (2): 150. doi:10.1017/S0017383500033659 – via JSTOR.

- ^ Burton, Joan (1998). «Women’s Commensality in the Ancient Greek World». Greece and Rome. 45 (2): 157. doi:10.1017/S0017383500033659 – via JSTOR.

- ^ Burton, Joan (1998). «Women’s Commensality in the Ancient Greek World». Greece and Rome. 45 (2): 152. doi:10.1017/S0017383500033659 – via JSTOR.

- ^ Burton, Joan (1998). «Women’s Commensality in the Ancient Greek World». Greece and Rome. 45 (2): 151. doi:10.1017/S0017383500033659 – via JSTOR.

- ^ Osborne, Robin (1993). «Women and Sacrifice in Classical Greece». The Classical Quarterly (2 ed.). 43 (2): 392–405. doi:10.1017/S0009838800039914 – via JSTOR.

- ^ Osborne, Robin (1993). «Women and Sacrifice in Classical Greece». The Classical Quarterly (2 ed.). 43 (2): 392–405. doi:10.1017/S0009838800039914 – via JSTOR.

- ^ Demaris, Richard. E (2013). «Sacrifice, an Ancient Mediterranean Ritual». Biblical Theology Bulletin (2 ed.). 43 (2): 60–73. doi:10.1177/0146107913482279. S2CID 143693807.

- ^ Wagner- Hasel, B (2016). «GIFTS FOR THE GODS». The Classical Review (2 ed.). 66: 468–470 – via ProQuest.

- ^ Mikalson, Jon (1976). The Sacred and Civil Calendar of the Athenian Year. Princeton University Press. ISBN 9780691644691. JSTOR j.ctt13x10wg.

Несмотря на то, что Греция для россиян пока только приоткрыта (добраться можно, но прямых рейсов нет, а также действует ограничение на количество прибывающих россиян), надеемся, что к зиме ситуация чуть улучшится. А зимой (да и вообще в течение года) в стране проходит много интересных праздников, о которых и хотим рассказать. Есть всё: праздники, которые отмечают в тихом семейном кругу, как Пасха, и те, что сопровождаются шумными массовыми гуляньями, например Апокриес перед Великим постом.

Содержание

- Новый год

- Гинайкратия (Фестиваль женщин)

- Апокриес (Масленица)

- Чистый понедельник

- День независимости

- Пасха

- Пировассия (Огнехождение)

- День Успения Пресвятой Богородицы

- День Охи

- Рождество Христово

Что нужно для путешествия

На данный момент россияне могут попасть в Грецию через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Прямых рейсов нет, так что придётся добираться через Стамбул, Лондон или Цюрих. До 5 октября 2020 года действует ограничение — 500 человек в неделю. Для поездки нужно:

- Предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия. Время отсчитывается с момента забора биоматериала, что должно быть зафиксировано в справке. Справка должна быть на английском языке с указанием всех данных (названия и адреса лаборатории, даты сдачи теста, имени и подписи ответственного лица).

- За день до прибытия заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) онлайн, указав контактные данные в Греции (например, адрес отеля).

- Пройти тест по прибытии, если потребуется. Тестирование делают выборочно. Если попросят пройти тест, придётся оставаться в месте проживания (то есть в отеле) до получения результатов.

Новый год

- Когда празднуют: 31 декабря и 1 января.

Новый год в Греции — важный праздник, но с таким размахом, как в России, он не отмечается. Его принято встречать с близкими. Хотя народные гулянья с массовым греческим танцем сиртаки и салютами на городских площадях тоже есть, например на площади Конституции в Афинах. Но это скорее забава для туристов.

Афины

По одной из новогодних традиций принято обмениваться фотиками — небольшими шпажками с нанизанными на них фруктами. Чаще всего используют цитрусовые, яблоки, инжир. Сверху закрепляют свечку как символ света и надежды.

Предсказывают, счастливым ли будет наступающий год, с помощью граната. Ровно в полночь глава семьи выходит на улицу и бросает в стену гранат. Семья не будет знать бед, если зёрна плода разлетятся во все стороны. У традиции есть и сладкое продолжение. Чтобы предсказание сбылось, каждый член семьи должен опустить в мёд палец и облизать его.

Основное блюдо на новогоднем столе зависит от региона, обычно это поросёнок или индейка. В этот праздник греки едят много сладостей, среди которых два вида печенья: сухое курабьедес и сочное меломакарона.

Традиционные греческие сладости

Первое, хоть и созвучно с бакинским курабье, сильно от него отличается. В составе курабьедес молотый миндаль, печенье обычно делают круглой формы, выкладывают друг на друга и обильно посыпают сахарной пудрой — получается заснеженная горка.

Печенье меломакарона чаще всего продолговатой формы, в составе есть апельсиновый сок и цедра, добавляют корицу. Его щедро пропитывают мёдом и посыпают молотыми грецкими орехами.

Василопита

Главный десерт на греческом новогоднем столе — василопита — пирог святого Василия. Тесто пирога достаточно простое, но каждая хозяйка стремится добавить в него свой секретный ингредиент. Важно назначение пирога — он хранит в себе монетку. Сразу после полуночи пирог разрезают на всех членов семьи, раздают куски по старшинству. Кому достанется монетка, будет счастлив и богат весь год, если не сломает зубы, конечно!

Роль Деда Мороза в Греции выполняет святой Василий. Знаменит Василий своей щедростью и добротой. Дети на праздник ждут подарки именно от него и верят, что волшебник попадает в дом через каминную трубу.

Интересно, что в Древней Греции Новый год отмечали 22 июня, в ту эпоху летоисчисление начиналось с первого дня Олимпийских игр в честь Геракла.

Новогодние праздники Греции — отличный повод посетить страну не в сезон, когда купаться ещё некомфортно, но гулять по безлюдным пляжам и ходить по городам без жары — сплошное удовольствие.

Посмотреть отели в Афинах

Гинайкратия (фестиваль женщин)

- Когда празднуют: 8 января.

В Греции 8 Марта не отмечают, зато существует аналог праздника — Гинайкратия, то есть женский фестиваль, который проходит 8 января в городах Неа Петра, Моноклисия и других небольших поселениях на севере страны. Фестивалем празднование назвать сложно, скорее это традиция, согласно которой женщины бросают всю свою домашнюю работу и идут веселиться, а их обязанности берут на себя мужчины.

В Греции кофейни называются кафенио. Их особенность в том, что сидят там в основном мужчины, попивая кофе и беседуя с друзьями. Кафенио обычно располагаются в самых оживлённых или уютных местах деревушек. Официально женщинам не запрещено их посещать, однако это просто не принято, так сложилось. Так вот: в Гинайкратию представительницы женского пола становятся полноправными посетительницами кафенио, причём собираются шумными компаниями, в то время как мужчины стоят за плитой и сидят с детьми.

Апокриес (Масленица)

- Когда празднуют: плавающая дата, в 2020 году — три недели с 9 февраля.

Несмотря на то что в Греции смена сезонов не так заметна, как в России, греки тоже любят провожать зиму. Вместо русских масленичных гуляний в Греции проходят карнавальные. Апокриес — это три недели гуляний до Великого поста. В переводе с греческого «апо креас» означает «без мяса».

Присоединиться к карнавалу может любой. Люди надевают костюмы или просто маски, берут с собой хлопушки и серпантин и выходят на улицы. Проходят и организованные карнавальные шествия, на которых группы людей представляют различные школы, компании и другие организации.

Традиции карнавалов в разных городах и регионах разные. Самый крупный карнавал Греции и третий в мире, после бразильского и венецианского, проходит в Патрах. Он начинается 17 января, в День святого Антония.

Массовый Патрский карнавал со 160-летней историей привлекает на побережье не только греков из других городов, но и туристов со всего мира. В рамках праздника проходят детский маскарад, конкурсы, пантомимы, вечерние танцы и многое другое. Ключевые события — Субботний ночной парад и Большой воскресный парад в последнюю неделю Апокриеса. В конце праздника в порту города сжигают куклу Короля Карнавала.

Кульминацией карнавальных гуляний является праздник Цикнопемпти — день, когда греки повсюду жарят мясо на углях или гриле. Название праздника в переводе с греческого означает «запах жареного мяса в четверг». Это последний день перед Великим постом, когда разрешено есть мясо, молоко и жиры.

Заканчивается Апокриес Чистым понедельником.

Чистый понедельник

- Когда празднуют: плавающая дата, в 2020 году — 2 марта.

Чистый понедельник — первый день Великого поста — официальный выходной в Греции. Чистым он называется потому, что христиане в этот день очищают свою душу от грехов.

Отмечают праздник всей семьёй на природе. На пикнике — только постные блюда, разрешённые Греческой православной церковью: разные овощи, в том числе маринованные; морепродукты, особенно осьминоги и кальмары; розовый соус из рыбной икры — тарамосалата; хлеб в форме лепёшки — лагана; вино.

Фото: CoinUp / Shutterstock.com

Есть традиция запускать воздушных змеев — так греки встречают весну. Особенно радуются этому событию дети. Только в Чистый понедельник небо наполняет множество змеев самой разной формы.

Учти, что в этот праздник не работает почти всё, как в Рождество, так что запасись продуктами накануне.

Встреча весны в Древней Греции

Праздники Древней Греции по датам не совпадают с современными. А некоторые отмечались совсем по-другому. Например, весну встречали праздником Великие Дионисии, который попадал на неделю с 25 марта по 1 апреля. В эти дни чествовали Диониса, бога виноделия и покровителя театра. Празднование состояло из театральных постановок, фаллического шествия, пения хора, танцев и маскарада. Завершались Дионисии богатым пиром за счёт государства.

День независимости

- Когда празднуют: 25 марта.

25 марта 1821 года началось восстание греков против ига Османской империи. Набеги турков на Грецию начались в середине XIV века. В 1453 году пал Константинополь, после этого к 1466 году почти вся континентальная Греция стала подчиняться турецким войскам. Страна погрузилась в военный режим, но свобода вероисповедания осталась.

В 1770 году случилась первая крупная попытка греческого восстания. Успехом она не увенчалась. К концу XVIII века на юге России того времени проживало много греков. В 1814 году в Одессе основали тайную революционную организацию «Филики Этерия» («Дружеское общество»). В числе руководителей был офицер русской службы, приближённый Александра I — Александр Ипсиланти.

В начале марта 1821 года Ипсиланти начал военные действия в Молдавии, что побудило греков к массовому восстанию. 25 марта, в день Благовещения, митрополит Герман Патрский в монастыре Святая Лавра поднял знамя революции. Тогда же впервые прозвучал призыв «Свобода или смерть». Началась восьмилетняя революция, в ходе которой было мобилизовано 100 тысяч солдат, половина из них погибли. Революция закончилась победой: в 1829 году Турция признала независимость Греции.

В День независимости, или День национального возрождения Греции, в городах устраивают торжественные шествия и концерты, организуются выставки. В Афинах проходит военный парад.

Пасха

- Когда празднуют: плавающая дата, в 2020 году — 19 апреля.

Греция — страна религиозная. Более того, православие — государственная религия. Свыше 90% местного населения — православные христиане. Праздники в стране соответствующие. Сложно сказать, что важнее: Пасха или Рождество, в оба праздника взрослые не работают, а у детей в школах двухнедельные каникулы.

Всю неделю до Пасхи греки посещают церковь. В Великий вторник пекут кулураки — сладкое постное печенье на апельсиновом соке. В Великий четверг красят яйца. В Великую пятницу совершают крестный ход, едят суп с кунжутом и чечевицу с уксусом.

В Великую субботу проходит пасхальная служба, во время неё все зажигают свои свечи от Благодатного огня, привезённого специальными рейсами из Иерусалима. В полночь священники говорят: «Христос Анести!» («Христос Воскрес!»), а народ отвечает: «Алитос анести» («Воистину воскрес») в сопровождении шумных фейерверков.

Особенно массово и ярко праздник отмечается на острове Корфу. Крестный ход в Великую пятницу начинается во второй половине дня: из церквей выходят торжественные процессии, которые сливаются в общий поток. Во главе каждой процессии — хор или оркестр с духовными произведениями.

В воскресенье начинается пир после 48 дней Великого поста. На столе стоят традиционные блюда: суп из бараньих потрохов — магирица, жареный ягнёнок, первое вино урожая прошлого года — рецина, пасхальный плетёный хлеб, посыпанный дроблёными орехами, — цуреки.

Как появились праздники Древней Греции

Многие праздники в Древней Греции зародились из любви к богам. Греки считали, что обязаны показывать свои чувства богам. Жрецы — наиболее близкие к богам люди — устраивали шествия через всё поселение к месту жертвоприношения.

Со временем они заметили, что чем ярче и торжественнее шествие, тем больше оно собирает жителей сёл, тем больше они несут даров богам. Жрецы сообщали людям, что боги рады дарам, отчего смертные становились счастливыми, начинали танцевать и пировать. Такой вот древний ритуал был в Греции.

Праздники в Древней Греции люди ценили в том числе за возможность не работать, поскольку в те времена выходных дней, как сейчас суббота и воскресенье, не существовало.

Пировассия (Огнехождение)

- Когда празднуют: 21—23 мая.

На севере Греции живёт небольшой народ — анастенарийцы. Известны они своим Фестивалем огнехождения, который проходит ежегодно три дня с 21 по 23 мая. Греческая православная церковь считает традицию огнехождения языческой, однако сами анастенарийцы убеждены, что во время фестиваля находятся под покровительством святых Константина и Елены.

Праздник начинается с того, что все желающие вместе молятся, каются в грехах, а потом танцуют до состояния транса. Происходит это на центральных площадях, где жгут костры до тлеющих углей. Вечером того же дня во славу Господа верующие босиком идут по углям, держа над головами иконы своих святых, а затем демонстрируют, что ожогов на ступнях не появилось.

Считается, что в 1250 году иконы святой Елены и святого Константина местные жители успели достать из горящей церкви. В благодарность святые наградили анастенарийцев суперспособностью хождения по огню без ожогов.

В следующие два дня фестиваля по древней традиции люди ходят в гости, при этом обходят дома против часовой стрелки. Угощать в этот праздник принято вином и изюмом.

Основное место празднования — деревня Айя Елени, расположенная в 100 км от Салоник.

День Успения Пресвятой Богородицы

- Когда празднуют: 15 августа.

Этот день — ещё один пример религиозного праздника, который является государственным выходным. Подготовка к празднику начинается 1 августа двухнедельным постом.

15 августа боготворят мать Христа как символ надежды и успокоения боли. Греки в этот день идут на церковные торжества. Особой популярностью пользуется церковь Благовещения на острове Тинос. Во многих городах проходят крестные ходы чудотворных икон, в которых принимают участие десятки тысяч верующих.

Церковь на Тиносе

В Сьятисте, расположенной в 100 км на запад от Салоник, сохранилась интересная традиция в праздник Богородицы: паломники преклоняются перед иконой, восседая на лошадях. Так делают со времён османского ига — ритуал позволял выразить храбрость и стремление к свободе греческого народа.

День Охи

- Когда празднуют: 28 октября.

Днём Охи греки отмечают политические события 1940 года. В ночь на 28 октября в кабинет премьер-министра Греции Иоанниса Метаксаса заявился посол Италии с телеграммой от Муссолини, в которой фашистский диктатор предлагал Греции сдаться. На что Метаксас категорично ответил «охи», что в переводе с греческого означает «нет».

Италия была против такого развития события и на следующее утро начала оккупировать греческие территории. Так для Греции началась Вторая мировая война. Грекам удалось отбить атаку итальянцев и начать контрнаступление 14 ноября. В течение следующих пяти месяцев немногочисленной греческой армии удавалось сопротивляться.

Салоники

Однако Муссолини запросил поддержки, и 6 апреля 1941 года в Грецию из уже оккупированной Болгарии вторглись войска Гитлера. 27 апреля немцы захватили Афины. К 20 мая Греция была полностью оккупирована. И только осенью 1944 года благодаря советским и английским войскам немцы покинули Грецию.

Именно то «охи» греческого премьер-министра стало символом решительного отпора фашистам. 28 октября жители Греции посещают военные парады и демонстрации, на свои дома и разного рода учреждения вывешивают национальные флаги. На площадях произносятся благодарственные речи в честь предков, погибших за независимость страны. Если хочешь приобщиться к этому дню, отправляйся в Салоники, там праздник достигает грандиозных масштабов.

Посмотреть отели в Салониках

Рождество Христово

- Когда празднуют: 25 декабря.

Несмотря на то что Греция — страна православная, Рождество её жители отмечают в католическую дату — в ночь на 25 декабря. Новый год для греков менее значимый праздник, чем Рождество.

Ели начали украшать в Греции только в начале XIX века. Кроме рождественских деревьев, на улицах можно встретить и вертепы — изображения вифлеемской пещеры, где родился Иисус Христос. Так как Греция — страна морская, жители под Рождество украшают город иллюминированными моделями парусных кораблей. Владельцы яхт обвешивают свои суда гирляндами. Корабль для греков — символ счастья и безмятежной жизни.

Греция имеет древний обычай: утром накануне Рождества начинаются колядки, в основном колядуют дети, они поют песни об истории Христа, часто сопровождают их звоном музыкальных треугольников, за что получают сладости от тех, кто открыл им двери.

Культурный центр фонда Ставроса Ниархоса, Афины. Фото: smoxx / Shutterstock.com

Богослужение проходит в ночь с 24 на 25 декабря, после которого начинается шумный и вкусный праздник. Повсюду жарят мясо и поют песни, а потом устраивают семейные застолья и вручают друг другу подарки.

Традиционное блюдо на рождественском столе — голубцы (лаханосармадес), которые символизируют Христа, обёрнутого в пелёнки. Также готовят фаршированного поросёнка или индейку. Кроме того, на столе появляется христопсомо — хлеб с орехами, изюмом и оливками. Среди сладостей — те же курабьедес и меломакарона, которые едят и на Новый год.

Праздники современной Греции полны религии, что неудивительно в стране, где церковь неотделима от государства. Но и нерелигиозным людям удастся проникнуться духом праздника — города украшают, повсюду продают национальные лакомства. Возможно, массовых мероприятий ещё долго не будет, но в малых масштабах ты точно поймаешь особое настроение.

Присмотреться к Греции

Подпишись на горячие новинки блога!

Подпишись на обновления блога, и мы откроем для тебя целый мир

вдохновляющих путешествий, тревел-лайфхаков и небанальных

направлений на все случаи и для любых компаний.

Посмотреть на эти чудесные письма

Я согласен с «Политикой по обработке персональных данных».

Ошибка на сервере. Не удалось отправить ваши данные. Пожалуйста, попробуйте еще раз!

Спасибо

Мы уже отправили вам письмо. Проверьте, пожалуйста!

Праздники

Это один из ритуалов, связанных с культом Афины. Предположительно, его проводили 8 Скирофориона. По данным некоторых современных эллинистов, фестиваль

Праздники Диониса

Малые (сельские) дионисии проводились сначала на окраинах Аттики, а потом пришли в Афины. По некоторым данным, это более древний фестиваль, нежели Великие

Праздники

Боэдромия — праздник Аполлона — 7 боэдромиона (02 сентября 2022 года)

Боэдромии — древнеафинский и древнефиванский праздник. Праздновался 7 боэдромиона. Кому посвящен праздник Существует несколько версий: посвящение

Праздники Аполлона

Метагейтинии — праздник Аполлона — 7 Метагейтниона (08 августа 2022 года)

Древнегреческий фестиваль, который проводился в Афинах и во всех других поселениях Аттики. Одной из главных задач фестиваля была поддержка добрососедских

Праздники Афины

Древний фестиваль, который ежегодно устраивался в честь Афины. Согласно древнегреческой легенде, праздник был установлен героем Тесеем. Во время фестиваля

Праздники Зевса

Фестиваль Зевса Градохранителя и Афины Спасительницы. Проводился через день после праздника Скирофории (14 скирофориона). В чем суть праздника Вообще

Праздники

Точных сведений о скирофориях (о скире) немного. Считается, что фестиваль отмечался летом, 12 скирофориона. Месяц получил свое названием именно от этого праздника.

Праздники Афины

Древнегреческий праздник, который ежегодно отмчался в Афинах 25 таргелиона. Фестиваль был посвящен Афине Палладе. Дословно его название переводится как

Праздники Афины

Каллинтерии — праздник Афины — 19 таргелиона (19 мая 2022 года)

Фестиваль был посвящен Афине, защитнице города Эрехтейон. На момент праздника, который отмечался 19 таргелиона, убирался храм божества (в Эрехтейоне).

Праздники Аполлона

Таргелии (Фаргелии) — Праздник Аполлона и Артемиды — 6-7 Таргелиона (06 мая 2022 года)

Таргелии (Фаргелии) – древнегреческий праздник жатвы. Был посвящен Аполлону и Артемиде. Именно это празднество дало название месяцу таргелиону.

Праздники Древней Греции.

История

массовых праздников восходит к античным

временам, и поэтому прежде всего обратимся

к богатейшим культурным традициям

Древней Греции.

Праздники

Древней Греции возникли на основе

мифических сказаний.

Греки

боялись грозных сил окружающей их

природы и не понимали их. Греки верили,

что природой управляют многочисленные

боги.

Богов

греки представляли себе в виде людей,

но более могущественных.

Греки

верили, что всю природу их окружающую

населяют боги и богини. Лесных богов

греки называли сатирами и представляли

их себе в виде людей, обросших шерстью

и с козлиными ногами. Богинь источников

изображали в виде девушек и называли

нимфами-невестами. Считалось, что у

каждой отрасли хозяйства – земледелия,

скотоводства, охоты, ткацкого и других

ремесел – есть свой бог-покровитель.

Так

из простых религиозных обрядов и ритуалов

возникали традиции праздников, которые

впоследствии становились общенародными.

В

Древней Греции не существовало мощных

жреческих организаций, сковывающих

свободное мифотворчество народа и этим

обстоятельством объясняется то, что

почти в каждом городе-государстве Греции

были свое божество для поклонения и

свои обряды.

С

богами связаны все древнегреческие

праздники и спортивные игры. Знаменитые

Олимпийские игры, которые Древняя Греция

подарила миру, были в эпоху античности

не единственными. Истоки первых олимпиад

теряются в древности, но в 776 г, до н. э.

на мраморной доске впервые было записано

имя победителя в беге, поэтому принято

считать именно этот год началом

исторического периода Олимпийских игр.

Местом Олнминйскйх празднеств была

священная роща Альтис в Олимпии.

В

храме Зевса Олимпийского находилась

статуя бога, созданная скульптором

Фидием, которая считалась одним из семи

чудес света. В священную рощу съезжались

тысячи зрителей. Помимо зрелищ состязаний

атлетов, здесь заключались торговые

сделки, проходили публичные выступления

поэтов и музыкантов, выставки работ

скульпторов и художников. Здесь оглашались

новые законы, договоры, обсуждались

важные документы. С момента объявления

священного месяца игр все враждующие

стороны прекращали военные действия.

Известно, что в спортивных играх принимали

участие лишь мужчины из числа свободных

граждан, никогда не привлекавшиеся к

суду и никогда не уличенные в бесчестных

поступках. Женщины не допускались даже

в качестве зрителей под страхом смерти.

Для них существовал и свои состязания

— в беге.

Благодаря

мгочисленным текстам и росписям по

керамике мы сейчас знаем, какие виды

спорта существовали в Древней Греции:

борьба, состязания бегунов на различные

дистанции, метание копья, молота, диска,

плаванье, кулачный бой, бег в полном

вооружении, состязание колесниц, подъем

тяжестей, панкратий (комбинация бокса

и борьбы). Атлеты соревновались только

обнаженными, чтобы продемонстрировать

красоту своего тела. Правила запрещали

убивать противника, прибегать к

недозволенным приемам, спорить с судьями.

Помимо

Олимпийских, в Древней Греции проходили

Пифийские игры в Дельфах, посвященные

Аполлону, Истмейские игры в честь бога

Посейдона, Немейские игры, прославляющие

Зевса. Игры давали религиозную санкцию

физическим достоинствам — «аретэ», и

моральное право властвований над людьми.

В них как нигде проявлялась такая черта

древнегреческая культуры, как

состязательность.

Греческим

aгoн (борьба) олицетворял характерную

черту свободного грека: он мог проявить

себя прежде всего как гражданин полиса,

его личные заслуги и качества ценились

только тогда, когда выражали идеи и

ценности полиса, городского коллектива.

В этом смысле греческая культура была

безлична.

Раз

в четыре года отмечался праздник в честь

богиня Афины — покровительницы города

Афин — Большие Панафиней.

Большое

распространение имели в Греции древние

празднества плодородия.

Наиболее

распространенный, общий для многих

племен и государств-городов Греции был

культ Диониса, наиболее почитаемого

бога.

Дионис-бог

виноделия. Ему посвящались праздники

весной, перед началом работ на

виноградниках, и в декабре, когда

поспевало молодое вино.

В

дни этих праздников из деревни в деревню

и по городам ходили толпы земледельцев,

распевая песни и танцуя. Изображая

сатиров, они надевали на себя козлиные

шкуры. Нараспев, они рассказывали миф

о Дионисе: будто бы Дионис умер, а с ним

умерла и природа, но весной он воскрес,

а с ним воскресла и природа. В этом мифе

древние греки пытались объяснить себе,

почему осенью растения увядают, а весной

вновь пробуждаются.

До

нас дошло пять праздников Диониса –

Осхофории, Малый Дионисий, Линнеи,

Амфистерий, Великий Дионисий.

Раз

в четыре года устраивался праздник,

равного которому античность не знала:

праздник духовного общения лучших умов

и блестящих талантов. Афинская Академия

— это название священной рощи, посвященной

афинскому герою — Академу. Это место

прославилось тем, что отсюда позднее

начинались интересные состязания

бегунов — бег с факелами.

В

состязаниях умов ораторов берет свое

начало диалектика — умение вести беседу,

опровергая рассуждения и аргументы

соперника, выдвигая и доказывая

собственные доводы. В таком случае

«внимать Логосу» означало «быть

убедимым». Отсюда преклонение перед

словом и особое почитание богини

убеждения Пейто.

Список

празднеств Древней Греции:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

1. праздники

Религиозные представления требовали со стороны человека соблюдения религиозных актов ритуальных церемоний, культовых обрядов. Изучение религиозных культовых ритуалов дает возможность собрать богатейший и ценный материал, проливающий свет на сущность религиозных верований, связанных с религиозными и культовыми праздниками почитания божества.

Начиная с архаической эпохи, религиозные культовые праздники становятся постоянными и проводятся из года в год [62, с. 104]. Упоминания о счастливых и несчастливых днях и посвящении божествам определенных дней в году мы находим в источниках древних авторов античности, в частности, у Гесиода [8]. Функциями верховных оракулов в это время по свидетельству Демосфена, был надзор за совершением жертвоприношений и праздников в строго установленные дни месяца и взимание штрафов за несовершенные ритуальные жертвоприношения [16].

В классическую эпоху в Древней Греции количество праздников увеличивается. Значительную их часть составляют праздники, имеющие древнейшую историю своего существования.

Такие праздники посвящались богам, управляющим природными стихиями. По представлению древних людей, смена времен года, фаз небесных светил, атмосферных явлений, урожая или неурожая, одним словом, все благоприятные или неблагоприятные для человека явления природы зависели от воли богов. Как подчеркивал русский дореволюционный историк В.В. Латышев, благорасположение богов, по мнению эллина, можно было заслужить, только угождая им, соблюдать ритуальные обряды, учреждая в честь богов религиозные, культовые праздничества [62, с. 3].

Все праздники, имевшие непосредственное отношение к перемене времен года, состояния погоды и к другим постоянно проявляющимся явлениям природы, совершались в такое время года, когда в природе происходили эти изменения [62 с. 112]. Так, весной почитались божества света и воскрешающей жизни природы, и преимущество отдавалось богу Аполлону и его сестре, богине Артемиде. Пора сбора винограда и разные фазы виноделия в древнегреческом обществе была связана с целым циклом культовых праздников в честь бога Диониса, праздник осенний и зимний.

История древнегреческого общества знала случаи официального установления гражданских праздников. Они были связаны с историческими событиями прошлого и настоящего и проводились в дни, когда, по преданиям, произошли эти события или в ближайшее к ним время. У эллинов встречаются и экстраординарные празднества, не повторяющиеся из года в год, а совершавшиеся только однажды, например, по поводу победы, получения благоприятных известий и т.п. [62, с. 114]. Особенно много поводов к празднованию давали различные события, происходящие в частной жизни каждого человека. К таким праздникам относились день рождения, наречение именем новорожденного ребенка, наступление возмужалости, бракосочетание, благополучное возвращение из продолжительного путешествия, избавление от опасности и т.п.

В религиозных культовых праздниках раскрывается внутренний смысл древнегреческой религии, обнажая неподдельное религиозное чувство человека. В порыве религиозного экстаза эллин изливал свое истинное чувство благоговения к своим богам в надежде заручиться их божественной благодатью. Перед богами и героями преклонялись и трепетали, их чествовали как основателей и покровителей городов.

Число гражданских праздников в разных государствах Эллады было различно. В Афинах, по свидетельству древних авторов, праздники занимали два месяца в году [62, там же].

Первоначально целью любой праздничной церемонии было соприкосновение с божественной силой через поклонение культу божества. Ритуальная церемония сопровождалась торжественным шествием жрецов и жертвоприносителей к храму или к алтарю для жертвоприношения животных божеству. Приносились в дар божествам также и предметы разной утвари – их люди посвящали божествам, прося их о милости к себе и своим близким. Шествие сопровождалось песнями и плясками в честь богов. Так, например, в Афинах в дни Делосского праздника исполнялась архифеория – литургия. Зажиточные граждане на свои денежные средства собирали целые хоры певцов и музыкантов, делали большие жертвоприношения богам.

Первый день месяца в Древней Греции – архаической и классической эпохи – всегда был посвящен всем богам вообще и, кроме этого, нескольким богам в отдельности, а именно богу света Аполлону, богине Луны Гекате и Гермесу, второй день месяца в Афинах посвящался доброму демону Агафосу, третий день – Афине, ей же был посвящен и пятнадцатый день месяца. Четвертый день был посвящен Гермесу или Гераклу. Пятый – хтоническим божествам, шестой – Артемиде, как день ее рождения, а седьмой, по той же причине, – Аполлону. Восьмой день принадлежал Посейдону, а в Афинах, кроме того, еще и Тесею, легендарному герою, основателю их города. Девятый день посвящался богу солнца Гелиосу и Рее, двадцатый – снова Аполлону, последний – богине Луны Гекате.

Последние дни месяца были специально посвящены усопшим и подземным богам и считались в государстве и в частном быте людей тяжелыми днями месяца [48, с. 30]. В Афинах производился суд только по делам убийств. Название празднества этих дней было «священномесяцее», хотя празднование, посвященное памяти всем усопших, продолжалось несколько дней. Это был общественный праздник. В эти дни было принято прекращать все обыденные дела, соблюдать пост, ограничивать употребление пищи, воздерживаться от увеселительных развлечений.

Задача автора в этой главе более подробно освятить обряды религиозных и культовых праздников в Афинах.

Главным афинским праздником в Древней Греции были Великие Панафинеи, длившиеся пять дней. Праздник был посвящен богине Афине Палладе – покровительнице города и был учрежден, по народным преданиям, легендарным героем, основателем города Тесеем [69, с 408]. В 565 г. до н.э. Писистрат возобновил официальное празднование Великих Панафиней раз в четыре года, в середине лета, в первый месяц года. В Афинах культ Паллады как богини – покровительницы всего государства затмил древний культ почитания маслины. На Панафинейских праздниках оливковое масло являлось символом почетной награды победителям в состязаниях. Оливковое масло дарилось в глиняных чернофигурных амфорах, на которых изображался символический рисунок с надписью: «Я – с афинских состязаний – на вечную память» [62, с. 115].

Первые дни Панафиней были обычно заполнены разного рода состязаниями: на колесницах, легкоатлетическими соревнованиями мужчин, которые, в зависимости от возраста, состязались в одной из трех групп. [42, с. 376]. В дни праздника жители Афин наслаждались и музыкальными конкурсами, выступлениями чтецов-рапсодов – со времен Писистрата. Афиняне справедливо считались во всей Элладе ценителями изящных искусств. В программу праздника Панафинеи входили публичные чтения поэм Гомера. Излюбленным развлечением греков накануне праздника было впечатляющее зрелище – соревнование в беге ночью с факелами – ампедрония – и перриха – танцевальные представления в полном вооружении [42, там же]. Важнейший обрядовый элемент праздника состоял в торжественной процессии, направлявшейся от городских ворот Эрехтейона к афинскому Акрополю, в святилище Афины Паллады. Там богине в дар приносили новый роскошный пеплос, сотканный лучшими афинскими мастерицами. Пеплос представлял собой самое выдающееся в художественном отношении женское ткацкое мастерство [48, с. 32]. На шафрановом поле ткани изображалась битва с гигантами, где Афина является победительницей неистовых, враждебных богам сил, а также славные деяния из отечественной истории, где сыны Афин проявили себя в делах отчизны и стали достойны славы своих предков [62, с. 135]. Центральным актом всего торжества была передача пеплоса храму Афины Паллады. Эта церемония сопровождалась ритуальными жертвоприношениями, закалыванием ста быков в честь богини. Такое жертвоприношение называлось гекатомбой [42, там же]. Торжественная процессия заканчивалась пышным пиром всех участвующих в ней людей.

Другим важным праздником были Великие Мистерии [62, с. 136] в честь богини Деметры и ее дочери Коры, длившиеся в течение двух недель, причем первая половина празднования происходила в городе, а вторая в – Элевсине. Раз в четыре года праздник совершался с особенной пышностью. По свидетельству Павсания, жители Афин стали участвовать в элевсинском культе со времен включения Элевсина в состав афинского государства, которое народное предание относит к царствованию Ерехорея [23], но на самом деле политическое объединение двух городов относится к VII в. до н.э.

Из письменных источников античности мы узнаем, что древние греки, по традиции начала Елевсинских празднеств, совершали жертвоприношение в честь Афины и Демократия [62, с. 219], призывая, таким образом, в свидетели начатого празднества богиню, прося ее заступничества и покровительства.

Ученый Д. Харрисон рассматривал Элевсинские мистерии как церемониал обрядов, который «сопровождается демонстрацией определенных сакральных предметов, скрытых от взора тех, кто не подвергся очищению в какой – либо форме» [73, с. 151]

В отличие, от представлений ученого Д. Харрисона, французский исследователь этнограф А. Геннеп определял мистерии как «совокупность церемоний, которые проводят неофита из профанного мира в сакральный, оформляют его прямую и окончательную связь с последним» [47, с. 85]. Показ святынь во время элевсинских мистерий, по мнению А. Геннепа, являлся кульминационным обрядом, который, однако, не представлял суть самого таинства причастности всех посвященных к мистерии. В описаниях элевсинских мистерий А. Геннеп видел последовательность совершения обрядов инициаций.

Непосредственно перед началом элевсинского празднества каждый кандидат, участник мистерии, по мнению А. Геннепа, должен был получить разрешение у жреца на участие в ней. Жрец имел право наложить табу и отстранить любого кандидата от участия в празднествах. Оповещенные о начале элевсинского празднества жители Афин, участники мистерий, по призыву глашатого, отправлялись к морю для совершения ритуала очищения, омовения себя морской водой [42, с. 378]. Неофитов (новых кандидатов на принятие посвящения) ведут к берегу моря бегом. Этот бег назывался elasis, т.е. «отстранение» или «изгнание». Этот обряд до А. Геннепа интерпретировался только как «устранение дурных влияний, демонов или зла». Исследователь А. Ганнеп комментировал этот обряд ритуального бега как «отделение непосвященного от его прежней жизни» [47, с. 86]. Омовение в море было обрядом очищения неофита, его как бы отмывали от обыденной, суетливой жизни. Каждый неофит приводил с собой свинью, которую мыл одновременно с тем, как купался сам, для того чтобы принести это животное в жертву богам. В последующие три дня в городе приносили в дар богам разного рода жертвоприношения. Мисты – кандидаты, прошедшие ритуальные посвящения в таинства малых мистерий, после ритуального обряда омовения себя в море и принесения жертв богам более не появлялись на людях, а в уединенном месте, соблюдая пищевые и другие табу, ожидали продолжения процессии шествия в Элевсин, в главное святилище почитания богини Деметры и ее дочери Коры. А в это время для всех остальных в городе происходил праздник в честь бога-врачевателя Асклепия [62, с. 219], который по мифическому преданию, прибыл в Афины из Епи-довра, где было его знаменитое святилище, и был посвящен в мистерии. На следующий день совершалась торжественная процессия из Афин в Елевсин, сопровождавшая ранее принесенные из Афин Элевсинские святыни и увенчанную лавром статую божественного Иакха, считающегося, по одной версии, супругом Деметры, по другой – сыном Деметры или Персефо-ны [23, с. I.37.38].

Процессия двигалась по священной дороге и, по пути, останавливалась во всех местах, связанных с культом Деметры, обращаясь с молитвами к богине [42, с. 378]. Путь процессии пролегал через рощу священных смоковниц, мимо дворца Кро-кона, вблизи от места поклонения священному гумну, мимо священного колодца Каллихора, недалеко от камня Деметры. Все эти места были связаны с земледельческими культами поклонения. Прибыв в Элевсин, участники торжественного шествия были обязаны соблюдать пост [42, там же]. На побережье люди собирались, осматривали скалу, на которой некогда сидела Деметра, оплакивая дочь, похищенную властелином подземного царства Аидом. Затем на площади перед храмом свершались обряды, связанные с посвящением в мисты.

Неофитов вводили за ограду Элевсинского святилища, где они должны были себя окропить священной водой из сосуда, помещенного у входа в святилище [47, с. 86]. Совершение обряда посвящения происходило в храме, построенном при Перикле архитектором Иктином [62, с. 220] вместо старинного храма, воздвигнутого, по преданию, еще Келеем по приказанию самой Деметры и сожженного персами в 480 г. до н.э. [23, I.37.38]. В центре храма стояли на возвышении культовые изображения двух богинь – Деметры и Коры (Персефоны). Вход и ограда, окружающая Элевсинское святилище, были выложены в виде высокой каменной стены, наподобие той, которая была воздвигнута на подступах к Афинам. Неприступность стен святилища скрывала от взоров непосвященных все, что происходило в сакральном мире. Приближаться и входить в святилище непосвященным было запрещено под страхом смерти.