Богородичные праздники

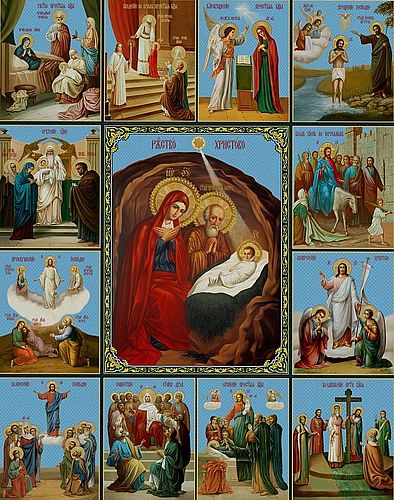

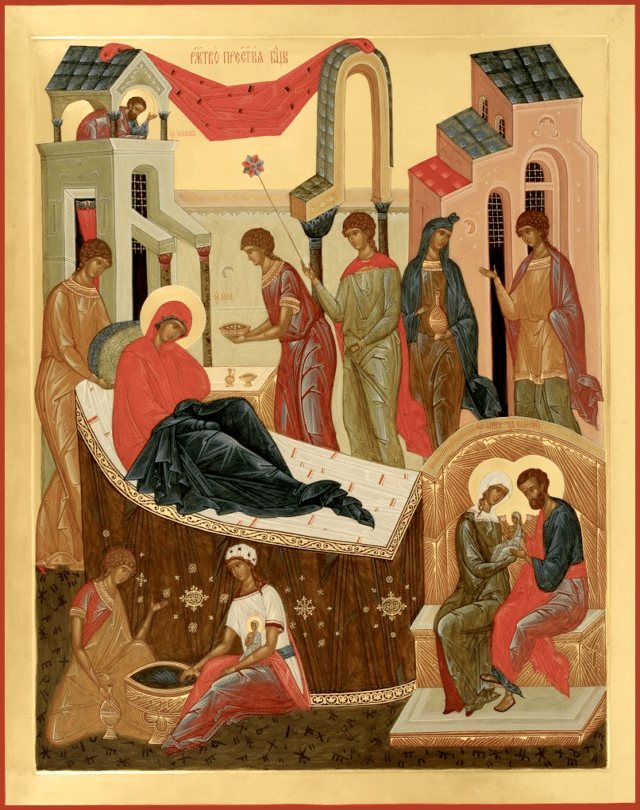

Рождество пресвятой Богородицы (8 сентября)

История праздника

Событие, воспоминаемое в этот праздник, сохранилось только в древнем церковном предании (например, в творениях блаж. Иеронима, Епифания Кипрского и др.).

Св. Андрей Критский в своем слове на день Рождества Пресвятой Богородицы говорит: «Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит дверью к благодати и истине. Ныне создателю всего устроился одушевленный храм, и тварь (в лице Девы Марии) уготовляется в новое жилище Творцу». По словам св. Иоанна Дамаскина, «день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь человеческий род обновится и печаль праматери Евы пременилась в радость»6. «Раждается убо (Дева), и мир с Нею обновляется»7.

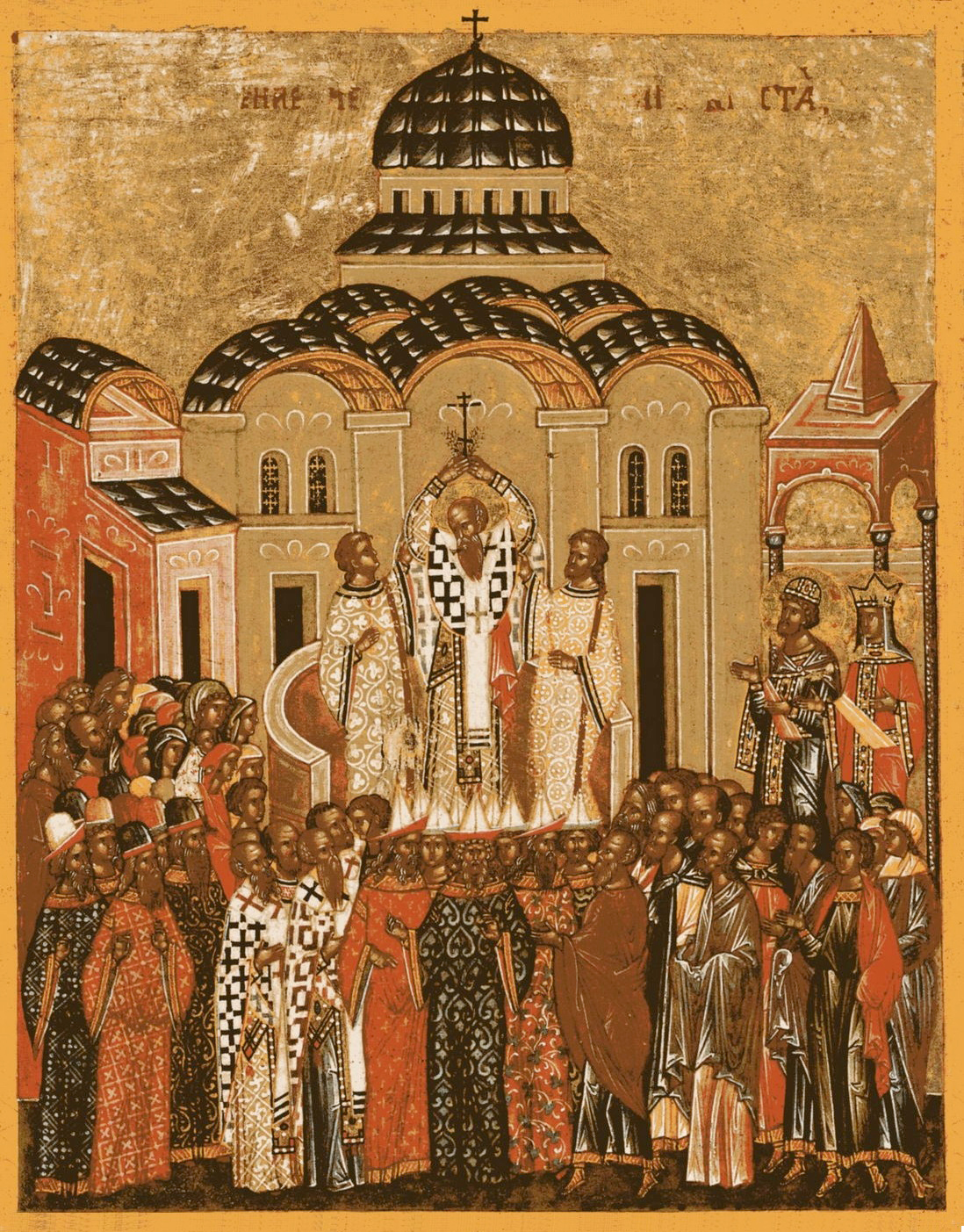

Праздник и воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы установлен Церковью с глубокой древности. Указание на него имеется уже в IV веке. Св. равноапостольная Елена в начале этого века, по свидетельству древнего предания, построила в Палестине храм в честь и память Рождества Богородицы. Другие сведения можно найти в писаниях св. Иоанна Златоуста, св. Прокла, св. Епифания и блаж. Августина. В честь праздника составлены многие песнопения святыми песнотворцами: в V в. – Анатолием, архиеп. Константинопольским, в VI в. – Стефаном Святоградским, в VII в. – св. Андреем Критским, в VIII в. – св. Иоанном Дамаскиным и Германом, патриархом Константинопольским, в IX в. – Иосифом Студитом; их песнопения и теперь поются за богослужением в этот праздник. Так с древних времен «язык всяк православных похваляет и блажит и славит Пречистое Рождество Девы Марии, Богоневесты».

Особенности всенощного бдения праздника

Возглас: «Слава Святей…», предначинательный псалом, «Блажен муж…».

На «Господи, воззвах…» 8 стихир, гл. 6-й. «Слава, и ныне» стихира праздника вместо догматика. Вход. Прокимен дня.

На великой вечерни после входа читаются три паремии, которые часто (но не всегда) читаются в Богородичные праздники.

Первая паремия из кн. Бытия (28, 10–17) – о лестнице, виденной патриархом Иаковом и прообразовавшей Пресвятую Деву, через Которую снисшел на землю и воплотился Сын Божий.

Вторая паремия (Иез. 44, 2–4) – о затворенных вратах, виденных пророком Иезекиилем, через которые никто не проходил, но через них пройдет Господь Бог Израилев, и они будут затворены. Эти затворенные врата есть прообраз Приснодевства Богородицы.

Третья паремия (Притч. 9, 1–11) – о Премудрости, создающей себе дом и ясно указывающей на Пресвятую Деву Марию, от Которой воплотился и родился Спаситель мира.

На литии – пять стихир праздника, гл. 6-й. На Стиховне – 4 стихиры со своими стихами. На благословение хлебов и на «Бог Господь…» (трижды) и в конце утрени (единожды) – тропарь праздника, гл. 4-й: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный».

На утрени, по прочтении положенных кафизм и малой ектении, на полиелее поется величание: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое»8.

После величания, малой ектении и седальна праздника – поется 1-й антифон 4-го гласа9. Прокимен, гл. 4: «Помяну имя Твое…». Стих: «Отрыгну сердце мое слово благо…». Евангелие от Лк., зач. 4. После Евангелия: «Слава» – «Молитвами Богородицы…», «И ныне» – то же. Затем «Помилуй мя, Боже», стихира праздника, гл. 6-й: «Сей день Господень…» и молитва «Спаси, Боже, люди твоя…».

Канонов два: первый – св. Иоанна Дамаскина (VIII в.), второй – св. Андрей Критского (VII в.). Второй канон по содержанию посвящен не только Рождеству, но и Введению во храм Пресвятой Богородицы, как близким между собой событиям, ибо праздник Введения относится к празднику Рождества Пресвятой Богородицы, как Сретение Господне к Рождеству Христову.

По 3-й песни – седален праздника, гл. 4-й. «Слава, и ныне» – тот же. По 6-й – кондак: «Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святом рождестве Твоем. То праздуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и Питательницу жизни нашея».

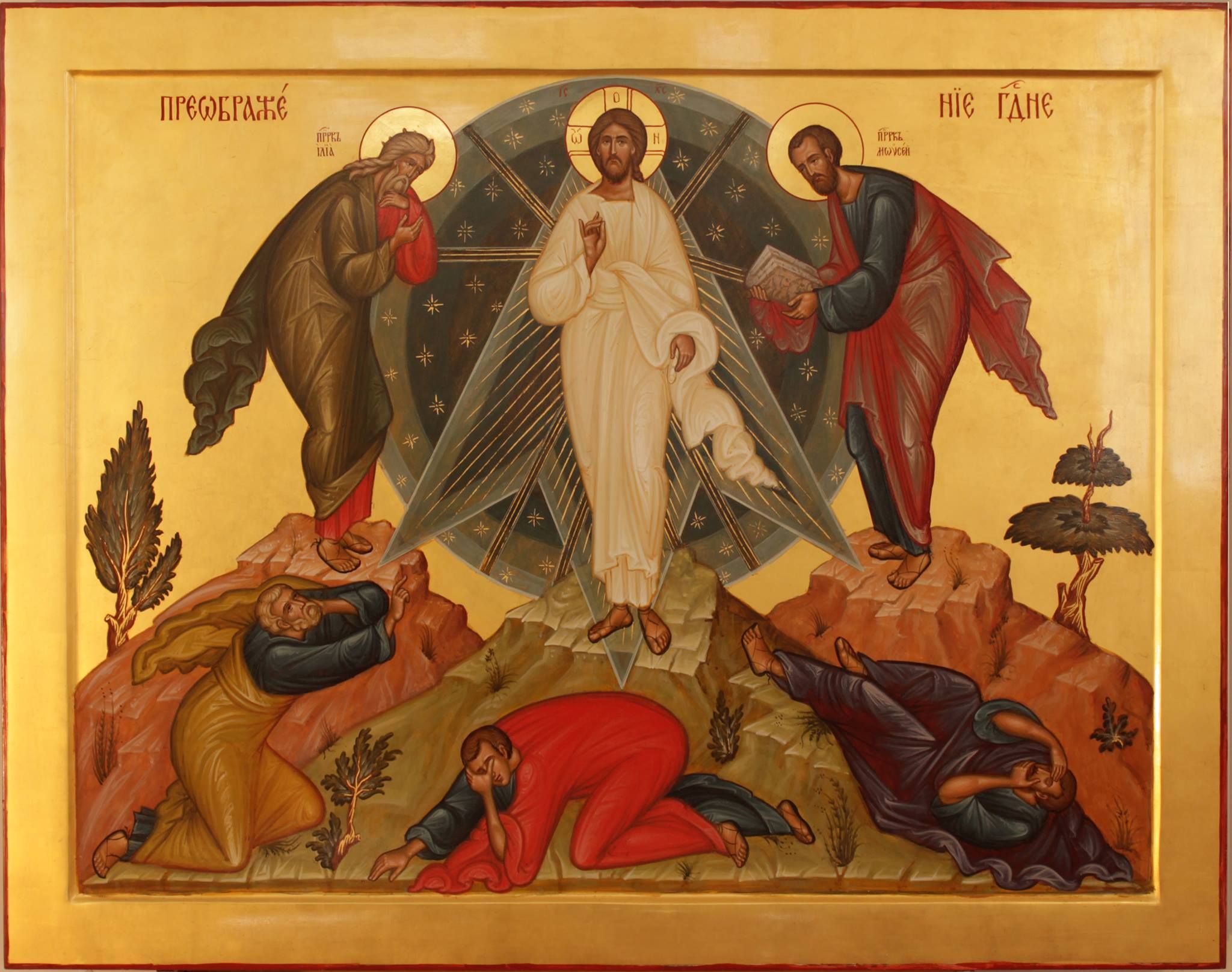

Катавасия – ирмосы ближайшего великого Господского праздника – Воздвижения: «Крест начертав Моисей» (по такому принципу катавасия бывает и в некоторые другие великие Богородичные и Господские праздники: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Преображение Господне, Вознесение и др.). Ирмосы обоих канонов положено по уставу петь дважды.

На 9-й песни «Честнейшую…» не поем, но поем припевы праздника. Обычно вместо «Честнейшую…» поется первый припев: «Величай, душе моя, преславное Рождество Божией Матере» и ирмос 2-го канона: «Чужде матерем девство и странно девам деторождение: на Тебе, Богородице, обоя устроишася. Тем Тя вся племена земная непрестанно величаем».

Затем указанный припев поется к тропарям 1-го канона; к тропарям же второго канона другой припев: «Величай, душе моя, от неплодове рождшуюся Деву Марию».

После 9-й песни – светилен «От неплодныя днесь Анны…», «Слава, и ныне» – «Адаме обновися…».

На хвалитех – стихиры на четыре, гл. 1-й. Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника однажды и ектении: сугубая, просительная и отпуст.

Литургия10

На Блаженны берутся тропари с первого канона песнь 3-я на 4 и с другого канона песнь 6-я на 4.

В Богородичные праздники по малом входе следует петь «Приидите, поклонимся…»; а в Господские –

особо во время Херувимской и вынимает в это время частицы, не приходится, ибо при этом служении в конце проскомидии не читается молитва предложения и не совершается отпуст проскомидии; ее заканчивает, таким образом, сам архиерей. (Это подтверждает и К. Никольский, говоря: «Впрочем архиерей, придя в предложение (к жертвеннику) в то время, когда следует переносить Дары на Престол – во время большого входа, сам вынимает частицы из просфор за здравие и за упокой. И прежде сего архиерей читает молитву предложения: «Боже, Боже наш…», а именно – во время великой ектении». См. К. Никольский. Устав богослужения Православной Церкви. СПб., 1900, с. 375.) Поэтому надо или не говорить отпуста проскомидии и не читать молитвы вплоть до момента Херувимской и тогда уже закончить приготовления к литургии, или строго и безусловно придерживаться восточной традиции, т.е. требований устава и разумного, грамотного отношения к совершающемуся чину. Первое приблизило бы нас к древнему положению проскомидии между литургией оглашенных и литургией верных.

На Востоке также при соборной служении литургии не вынимают частиц все сослужащие иереи, а только один проскомивающий. Он поминает записки и вынимает частицы для сослужащих иереев. Этот обычай, твердо соблюдаемый на Востоке, в сущности предписан и нашим служебником. В конце чина проскомидии находим такое примечание: «Аще же собором служат священнии мнози, действо проскомидии един иерей токмо да творит, и глаголет изображенная: прочии же служителе ничтоже проскомидии особо не глаголют».

Наконец, уже совершенно ничем не оправдано, когда не служащий совсем иерей, а просто находящийся в алтаре, надев на себя епитрахиль, подходит к жертвеннику и вынимает из просфор частицы.

при совершении службы священником (но не архиереем)– «Приидите, поклонимся…» не поется, но сразу после входного стиха хор поет тропарь и кондак праздника11. По входе – тропарь, «Слава, и ныне», кондак праздника. Вместо «Достойно» – Задостойник «Чужде матерем девство…» с припевом. (Так на всех литургиях в попразднство, включая и отдание праздника. Обычно Задостойник праздника поется на литургии до отдания (включительно) и во все другие великие Господские и Богородичные праздники. Задостойником в эти праздники служит обычно ирмос 9-й песни канона с припевом.) Прокимен, гл. 3, песнь Богородицы «Величит душа моя…», стих: «Яко призре на смирение…»; Апостол, Флп., зач. 240; Евангелие от Лк., зач. 54. Причастен: «Чашу спасения прииму, и имя Господне призову».

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы имеет один день предпразднства (7 сентября) и четыре дня попразднста. Отдание его бывает 12 сентября.

Следующий день после праздника (9 сентября) посвящен участникам празднуемого события – праведным Иоакиму и Анне.

Служба Рождества Божией Матери в воскресенье

На малой вечерне: на «Господи, воззвах…» стихиры на 4. «Слава, и ныне» – праздника. На стиховне стихира воскресная одна и праздника стиховна великой вечерни с припевами праздника, т.е. «Слыши, Дщи…», «Слава, и ныне» – праздника. Тропарь воскресный, «Слава, и ныне» – праздника. Ектения малая и отпуст.

На великой вечерне: на «Господи, воззвах…» стихиры на 10: три воскресных, Анатолиева одна, и праздника 6. «Слава, и ныне» – стихира праздника (вместо догматика). Вход. Прокимен дня. Паремии праздника.

На литии: все стихиры праздника.

На стиховне: стихиры воскресные. «Слава, и ныне» – праздника. На благословении хлебов тропарь праздника (трижды).

На утрени: на «Бог Господь…» – тропарь воскресный (дважды), «Слава, и ныне» – праздника. По кафизме – седальны воскресные с Богородичными их. Полиелей и тропари: «Ангельский собор…». Прокимен и Евангелие праздника. «Воскресение Христово…», пс. 50-й, «Слава» – «Молитвами Богородицы…», «И ныне» – то же, «Помилуй мя, Боже…», стихира праздника.

Каноны: воскресный с ирмосами на 4 и Богородицы из Октоиха на 2, праздника оба канона на 8. Катавасия: «Крест начертав…». По 3-й песни – кондак и икос воскресный, и седален праздника (дважды). По 6-й песни– кондак и икос праздника. По 9-й песни припевы не поем, но «Честнейшую…». Светилен воскресный, «Слава, и ныне» – праздника. Далее – «Свят Господь Бог наш»12.

На хвалитех: стихиры воскресные – 4 и праздника – 4 с праздничными припевами. «Слава» – праздника, «И ныне» – «Преблагословенна еси…». Славословие великое. Тропарь только воскресный. После отпуста – «Слава, и ныне» с евангельской стихирой. На 1-м часе – тропарь воскресный, «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен часа. Кондак – воскресный, на следующих часах – попеременно13.

На литургии: «Блаженны» воскресные на 6 и праздника песнь 3-я на 4. При входе поется «Приидите, поклонимся…», «Воскресный из мертвых…», тропарь воскресный и праздника. «Слава» – кондак воскресный, «И ныне» – праздника. Прокимен, Апостол, «Аллилуия», Евангелие читаем прежде Недели пред Воздвижением, затем – рядовой под одно зачало и Богородицы. Прокимен гласа оставляется. Причастен: «Хвалите Господа с небес…» и праздника: «Чашу спасения прииму…».

Особенности попразднства в воскресенье

На великой вечерни: на «Господи, воззвах…» стихиры воскресные – три, Анатолиева – одна, праздника – три и святого Минеи – три. Но если случится память святого, имеющего службу шестиричную или полиелейную, то стихиры поются так: воскресные – три, праздника – три и святого Минеи – четыре. «Слава» – святого, если есть, если же нет, то «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен (т.е. догматик текущего гласа14. Вход. Прокимен дня и ектении по обычаю.

На литии: стихиры – праздника, «Слава» – святого, если есть, «И ныне» – праздника. Если нет стихиры святому на «Слава», то «Слава, и ныне» – праздника.

На стиховне: стихиры воскресные, «Слава» – святому, «И ныне» – праздника. На благословении хлебов тропари: «Богородице Дево, радуйся» (дважды) и праздника (единожды).

На утрени: на «Бог Господь…» – тропарь воскресный (дважды), «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Если тропаря нет святому, то «Слава, и ныне» – праздника. По чтении кафизм – седальны только воскресные с Богородичными. Если служба святому полиелейная, то поется величание, после которого – тропари: «Ангельский собор удивися…». Антифоны – степенны текущего гласа. Евангелие – воскресное. Затем «Воскресение Христово…», пс. 50 и далее воскресное, по обычаю.

Каноны: воскресный – на 4, Богородицы из Октоиха – на 2, праздника – на 4 и святого Минеи – на 4. Если случится память святого с полиелейной службой, то читаются следующие каноны: воскресный – на 4 (Богородицы из Октоиха отпускается), праздника – на 4 и святого – на 6. Катавасия: «Крест начертав». По 3-й песни канона – кондак и икос праздника. Если есть кондак, икос и седален святого, то также читать. «Слава, и ныне» – седален праздника. По 6-й песни читается кондак и икос воскресные. По 9-й песни – «Честнейшую…». Светилен – воскресный, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.

Хвалитные стихиры: воскресные – 4, праздника – 4 (стиховны стихиры того же дня), с их праздничными припевами. Если святой будет иметь свои стихиры на хвалитех, то порядок пения стихир будет следующий: воскресные – 4, святого – 4 с его припевами, «Слава» – стихира евангельская, «И ныне» – «Преблагословаенна еси, Богородице…». После великого славословия – тропарь только воскресный, затем ектений и отпуст.

На 1-м часе: тропарь воскресный, «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен часа. По «Отче наш» – кондак праздника.

На 3-м часе: тропарь воскресный, «Слава» – святого, если нет, то «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен часа. По «Отче наш» – кондак праздника (на 3-м часе) и воскресный (на 6-м), но если есть кондак святого, то и его чередом.

На литургии: «Блаженны» гласа – на 6, тропари праздника – из канона рядовой15 песни (т.е. в понедельник – 1-я, во вторник – 3-я и т.д.). Но если святой имеет канон, то порядок будет иной: воскресные, праздника и святого по четыре тропаря, причем тропари святого берутся из 6-й песни. По входе тропари: воскресный, праздника, храма святого и святого. Далее кондаки: воскресный, храма, святого, «Слава» – святого, если есть, а если нет, то «Слава» – храмового святого, «И ныне» – праздника. Прокимны будут Недели перед Воздвижением и святому полиелейному, Апостол, Аллилуарий и Евангелие будет Недели пред Воздвижением, вместе с рядовым Евангелием под зачало, а затем Евангелие полиелейного святого. Причастен: «Хвалите Господа с небес», затем причастен святого, если есть, а если нет, то второй причастен праздника: «Чашу спасения прииму…».

Отдание праздника в седмичный день

Вся служба совершается только празднику. Стихиры на «Господи, воззвах…» – на 6. «Слава, и ныне» – праздника, но если отдание будет в пятницу, то «Слава» – стихира праздника, «И ныне» – догматик гласа, т.е. в этот день положено отдание его. Прокимен дня. Затем – «Сподоби, Господи» и просительная ектения. По «Ныне отпущаеши» – тропарь праздника (единожды)., далее – ектения сугубая и отпуст.

На утрени: на «Бог Господь…» – тропарь праздника (дважды), «Слава, и ныне» – тот же. После кафизм – седален праздника.

Каноны – праздника: первый – на 8, второй – на 6. Катавасия: «Крест начертав…». По 3-й песни канона – седален праздника (дважды). По 6-й песни – кондак и икос. Вместо «Честнейшую…» – припевы праздника. Славословие великое. Далее – тропарь, ектения и отпуст.

На литургии: на «Блажены» – тропари 9-й песни обоих канонов на 8. По входе – тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак. Прокимен, «Аллилуиа» и причастен праздника. Но Апостол и Евангелие читается сначала дня, а затем праздника.

Отдание праздника в воскресный день

Начало – обычное, воскресное. Стихиры на «Господи, воззвах…»: воскресных – 4 и праздника (которые пелись на самый праздник) – 6. «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен текущего гласа (догматик). На литии стихиры только праздника. На стиховне – воскресные, «Слава, и ныне» – праздника. Тропари по «Ныне отпущаеши» – «Богородице Дево» (дважды) и праздника (единожды).

На утрени: тропари на «Бог Господь…»: воскресный (дважды), «Слава, и ныне» – праздника. Седальны после кафизм воскресные. Тропари по «непорочных»: «Ангельский собор…». Антифоны степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное. Каноны: воскресный – на 4, Богородицы из Октоиха – на 2 и праздника оба канона – на 8. Катавасия – «Крест начертав». По 3-й песни – кондак, икос и седален праздника (дважды). После 6-й песни – кондак и икос воскресные. На 9-й песни поем «Честнейшую…», светилен – воскресный, «Слава, и ныне» – праздника.

Хвалитные стихиры: воскресные – на 4 и праздника и их припевами – на 4. «Слава» – стихира евангельская, «И ныне» – «Преблагословенна еси, Богородице…». Славословие великое. Тропарь только воскресный. Ектении и отпуст.

Тропари на часах: воскресный, «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен часа. Кондаки чередуются, т.е на 1-м часе – праздника, а на 3-м – воскресный и т.д.

На литургии: тропари на «Блаженны» – гласа (т.е. воскресные) – на 6 и праздника (из 9-й песни канона) – на 4. По малом входе – тропарь воскресный и праздника, «Слава» – кондак воскресный, «И ныне» – праздника. Прокимен вначале Недели пред Воздвижением, а затем Богородицы. Рядовой гласа опускается. Апостол, Аллилуарий и Евангелие – Недели пред Воздвижением и рядовой (читаются под одно зачало), затем Богородицы. Причастен: «Хвалите Господа с небес» и праздника – «Чашу спасения прииму…».

Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября)

История праздника

О празднуемом событии известно из древнего церковного предания, которое отражено в церковных песнопениях.

О введении Пресвятой Девы во храм по достижении Ею трехлетнего возраста упоминают, в частности, антиохийский епископ Еводий (I в.)16, блаженный Иероним (IV в.), святой Григорий Нисский (IV в.), Герман и Тарасий, патриархи Константинопольские (VII в.).

Время установления праздника в честь этого события с достоверной точностью неизвестно. На Востоке праздник получил повсеместное распространение уже в VIII–XI в. В IX веке Георгий, митроп. Никомидийский, составил канон праздника («Отверзу уста моя») и ряд стихир, а в X веке Василий Пагариот, архиепископ Кесарийский, составил второй канон праздника («Песнь победную»). Эти стихиры и каноны поются Церковью в настоящее время.

Особенности богослужения праздника

Великая вечерня: «Блажен муж…» – 1-й антифон. На «Господи, воззвах…» – стихиры на 8. «Слава, и ныне» – стихира праздника. Затем – прокимен дня и читаются три паремии.

В первой паремии (Исх. 40, 1–5, 9–10; 16, 34–35) в образе ветхозаветной скинии, которая при освящении исполнилась славы Господней, Церковь созерцает величие Пресвятой Девы Марии: так Дух Святый осенил Пресвятую Деву – скинию воплощения Господа.

Во второй паремии (3Цар. 7, 51; 8, 1, 3–7, 9–11) Церковь видит прообраз Пресвятой Девы в кивоте завета Господня, который, по освящении Соломонова храма, священники внесли во Святая Святых.

В третьей паремии (Иез. 43, 27; 44, 1–4) прообразом Богоизбранной Отроковицы являются виденные пророком Иезекиилем врата.

На благословении хлебов, на «Бог Господь…» и в конце утрени – тропарь праздника (гл. 4-й): «Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание, в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение».

На утрени, по полиелее, величание: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое». Прокимен: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое». Стих: «Отрыгну сердце мое слово благо». Евангелие (Лк., зач. 4). На «Слава» поется стихира: «Днесь храм одушевленный…». «И ныне» – то же. Затем – «Помилуй мя, Боже».

Канонов два: первый – твор. Георгий, митроп. Ни- комидийского, со ирмосом – на 8: ирмос – дважды. Второй канон – Василия Пагариота, архиеп. Кесарийского, со ирмосом на 8: ирмос – дважды. По 3-й песни канона – седален праздника; «Слава, и ныне» – «Непорочная Агница…»; по 6-й песни – кондак и икос.

Кондак: «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи. Яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное».

На 9-й песни «Честнейшую…» не поем, но поются припевы праздника. Припев 1-го канона: «Ангели, вхождение Пречистыя зряще, удивишася, како Дева вниде во святая святых».

И сразу ирмос: «Яко одушевленному Божию Кивоту да никакоже коснется рука скверных (непосвященных – А. И.). Устне же верных Богородице немолчно, глас Ангела воспевающе, с радостию да вопиют: истинно выши всех еси, Дево Чистая». (Этот же припев и ирмос являются Задостойником на литургии.)

Далее к тропарям 2-го канона припев: «Величай, душе моя, приведенную во храм Господень и благословенную рукама иереовыма».

На литургии, как обычно в двунадесятые Богородичные праздники: «Блаженны» с тропарями канона, песнь 3-я и 6-я – на 8. По входе – тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак. Прокимен, гл. 3: «Величит душа…»; стих «Яко призре на смирение…». Апостол (Евр., зач. 320), Евангелие (Лк., зач. 54) и причастен праздника: «Чашу спасения прииму…». Вместо «Достойно» – Задостойник.

Двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы имеет один день предпраднства (20 ноября) и четыре попразднства. Отдание праздника – 25 ноября.

Служба праздника в воскресенье

На малой вечерни: на «Господи, воззвах…» – стихиры воскресные, гл. 4-й, «Слава, и ныне» – праздника. На стиховне – стихира воскресная (одна), также праздника стиховна великой вечерни со стихами, «Слава, и ныне» – праздника. Тропарь воскресный, «Слава, и ныне» – праздника. Малая ектения и отпуст.

На великой вечерни: на «Господи, воззвах…» – стихиры воскресные (4) и праздника – 6, «Слава, и ныне»– праздника. Вход, прокимен дня и паремии праздника (три).

На литии: стихиры и «Слава, и ныне» – праздника: «Возсия день…». На стиховне – стихиры воскресные, «Слава, и ныне» – праздника. На благословении хлебов– тропарь праздника (трижды).

На утрени: на «Бог Господь…» – тропарь воскресный (дважды), «Слава, и ныне» – праздника. По кафизме седален воскресный с их Богородичными. Полиелей, величание и тропари: «Ангельский собор…». Далее ектения малая и возглас: «Яко благословися имя Твое…». Ипакои – гласа, седальны – праздника. Степенны антифоны – гласа. Прокимен и Евангелие – праздника. «Воскресение Христово». Пс. 50. «Слава» – «Днесь храм одушевленный…», «И ныне» – то же. «Помилуй мя, Боже…», стихира праздника. Канон воскресный с ирмосом на 4 и Богородицы на 2 и праздника оба канона на 8. Катавасия – «Христос раждается». По 3-й песни – кондак и икос воскресные и седален праздника (дважды). По 6-й песни – кондак и икос праздника. По 9-й песни припев не поем, но «Честнейшую…». Светилен воскресный, «Слава, и ныне» – праздника. На хвалитех – стихиры воскресные на 4 и праздника на 4 со стихами праздничными. «Слава» – праздника, «И ныне» – «Преблагословенна еси…». Великое славословие. Тропарь воскресный. После отпуста – стихира евангельская.

На часах: тропарь воскресный, «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен часа, кондаки меняются.

На литургии – «Блаженны» воскресные на 6 и праздника – песнь 3-я на 4. По входе – тропарь воскресный и праздника. «Слава» – кондак воскресный, «И ныне» – праздника. Прокимен, Апостол, Аллилуарий, Евангелие – прежде воскресные, затем праздника. Причастен: «Хвалите Господа с небес…» и праздника: «Чашу спасения прииму».

Отдание праздника в седмичный день

После 9-го часа вечерня начинается обычным порядком. На «Господи, воззвах…» – стихиры праздника 3, петые на самый праздник, и св. Климента – 3. «Слава, и ныне» – праздника. Входа и паремий нет. Прокимен дня. На стиховне все стихиры и на «Слава, и ныне» – праздника. По Трисвятом – тропарь святым: «Боже отец наших», «Слава, и ныне» – праздника.

На утрени: на «Бог Господь…» – тропарь праздника (дважды), «Слава» – святых, «И ныне» – праздника. Кафизмы обычные. Седален – праздника. Канон – праздника один, с ирмосами на 6, святых два канона по 4-е – на 8. Катавасия: «Христос раждается…». По 3-й песни – кондаки святых и седален Климента. На «Слава»– седален Петра, на «И ныне» – праздника. По 6-й песни – кондак и икос праздника. На 9-й песни «Честнейшую…» не поем, но поем припевы праздника, как на праздник, но к тропарям святых обычные припевы: «Святые…, молите Бога о нас». В конце 9-й песни, как на празднике, – 1-й припев и катавасия: «Таинство странное вижу…». Светилен – святых, «Слава, и ныне» – праздника. На хвалитех – стихиры праздника 3 и святого Петра 3, «Слава» – святого, а на «И ныне» – праздника. Славословие великое. По Трисвятом – тропарь святых, «Слава, и ныне» – праздника. Ектении. Отпуст. Час 1-й.

На часах – тропарь праздника, «Слава» – святых. Кондак – только праздника.

На литургии – «Блаженны» праздника обоих канонов на 8, песнь 9-я. По входе – тропарь праздника и святых, «Слава» – кондак святых, «И ныне» – праздника. Прокимен – песнь Богородицы, глас 3-й, «Величит душа моя…» и святых, глас 7-й, «Честна пред Господем…». Апостол праздника (Евр., зач. 320) и святых (Флп., зач. 246). Евангелие праздника (Лк., зач. 54) и святых (Мф., зач. 2). Причастен: «Чашу спасения…» и святых: «В память вечную…».

Отдание праздника в воскресный день17

На великой вечерни – «Блажен муж…» кафизма вся. На «Господи, воззвах…» – стихиры воскресные – 4, праздника – 3 и свщмч. Климента – 3. «Слава» – праздника, «И ныне» – догматик текущего гласа. Вход. Прокимен дня.

На литии – стихиры праздника.

На стиховне – стихиры воскресные. «Слава, и ныне» – праздника. По «Ныне отпущаеши…» и Три- святом – тропари: «Богородице Дево» (дважды) и праздника (единожды)18.

На утрени: на «Бог Господь…» – тропарь воскресный (дважды), и «Слава» – свщмч. Климента «Иже от Бога чудодействы…», «И ныне» – праздника. По кафизмах – седальны воскресные с Богородичными их. Полиелей. Тропари: «Ангельский собор…». Все прочее до канона – воскресное. Канон воскресный с ирмосом на 4, Богородицы – на 2, праздника 2-й канон на 4 и свщмч. Климента на 4. Катавасия: «Христос раждается…». По 3-й песни – кондак и икос праздника, кондак и седален свщмч. Климента. «Слава, и ныне» – седален праздника. По 6-й песни – кондак и икос воскресный. По 9-й песни поем «Честнейшую…». Припевы на 9-й песни всех канонов обычные. Праздничные припевы оставляются. По 9-й песни – светилен воскресный. «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. На хвалитех – стихиры воскресные – 4 и праздника со славным – 4 с припевами их (на вечерни). «Слава» – стихира евангельская, «И ныне» – «Преблагословенна еси…». По великом славословии и Трисвятом – тропарь воскресный. Ектении. Отпуст.

На часах – тропарь воскресный. «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен часа. Кондак праздника и воскресный – попеременно (на 1-м часе праздника).

На литургии – «Блаженны» гласа, на 6, и праздника песнь 9-я, на 4. На входе по «Приидите, поклонимся…» поется: «Воскресый из мертвых…». По входе – тропарь воскресный, праздника и свщмч. Климента. Кондак воскресный. «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Прокимен – воскресный гласа и праздника. Апостол воскресный (Еф., зач. 233) и Богородицы (что и в праздник). «Аллилуия» гласа и праздника. Евангелие – воскресное (Лк., зач. 71) и Богородицы (что и в праздник). Причастен: «Хвалите…» и праздника.

Отдание праздника со службой святому, имеющему бдение, или храмовому

На малой вечерни: на «Господи, воззвах…» – стихиры святого, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. На стиховне – стихиры святого, стиховные праздника великой вечерни со своими стихами, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. По Трисвятом – тропарь святого, «Слава, и ныне» – праздника.

На великой вечерни: «Блажен муж…» – первый антифон. «На «Господи, воззвах…» – стихиры праздника– 6 и святого – 4, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Вход. Прокимен дня. Паремии святого. Ектении: «Рцем вси…», «Исполним вечернюю молитву…».

На литии – стихиры храма и святого; если празднуемый святой храмовой, то все стихиры святого, «И ныне» – праздника.

На стиховне – стихиры праздника, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. По «Ныне отпущаеши» – тропарь святого (дважды) и праздника (единожды).

На утрени: на «Бог Господь…» – тропарь праздника (дважды), «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. После кафизм – малые ектении и седальны праздника. Полиелей. Величание святому. И каждение всего храма. После ектении – седальны святого, «Слава, и ныне» – праздника. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен и Евангелие – святого. Псалом 50-й. «Слава» – «Молитвами святого…», «И ныне» – «Молитвами Богородицы…», «Помилуй мя, Боже…» и стихира святого.

Каноны: праздника с ирмосом на 8, ирмосы по дважды, и святого на 6. Катавасия – праздника (или рядовая). Если праздника два канона, то 1-й канон праздника с ирмосом на 6, 2-го канона на 4 и святого на 4. Ирмосы канона по дважды. По 3-й песни – кондак и икос святого и седален (дважды), «Слава, и ныне» – праздника. По 6-й песни – кондак и икос праздника. Если святой храмовой, то по 6-й песни кондак его и икос, а кондак и икос праздника по 3-й песни. На 9-й песни поется не «Честнейшую…», а припевы праздника. Светилен – праздника. «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.

На хвалитех: стихиры праздника на 4 и святого на 4, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Славословие великое. Тропарь святого, «Слава, и ныне» праздника. Ектении и полный праздничный отпуст.

На часах: тропарь праздника. «Слава» святого; кондаки – праздника и святого – чередуются.

На литургии: «Блаженны» – от канона праздника, песнь 9-я на 4 и святого, песнь 6-я на 4. По входе – тропарь: праздника (если праздник Господень), храма Богородицы, празднуемого святого; кондак праздника, «Слава» – святого, «И ныне» – храма Богородицы; если храм святого, то «Слава» – кондак святого, «И ныне» – праздника. Если отдание праздника храма Богородицы, то тропарь храма Христова, праздника, празднуемого святого; кондак храма Христова, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Прокимен, Аллилуарий и причастен праздника и святого; Апостол и Евангелие святого и праздника, если отдается Богородичный праздник. Если же отдается праздник Господень, то Апостол и Евангелие одного святого. Задостойник праздника.

Благовещение пресвятой Богородицы (25 марта)

История праздника

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы посвящается воспоминанию и прославлению события, описанного в Евангелии от Лк. (1, 26–38).

У древних христиан этот праздник носил различное наименование: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение Ангела Марии и только в VII веке ему на Востоке и Западе было присвоено название Благовещение Пресвятой Богородицы.

Этот праздник установлен еще в глубокой древности. О праздновании его известно уже в III веке (см. слова св. Григория Чудотворца на этот день). В своих беседах св. Иоанн Златоуст и б лаж. Августин упоминают об этом празднике как древнем и обычном церковном торжестве. В течение V–VIII в., вследствие ересей, унижавших Лицо Богоматери, праздник был особенно возвеличен в Церкви. В VIII веке св. Иоанн Дамаскин и Феофан, митрополит Никейский, составили праздничные каноны, которые и теперь поются Церковью.

Особенности богослужения

По своим особенностям праздник Благовещения приближается к праздникам Рождества Христова и Богоявления. Он принадлежит к числу двунадесятых Богородичных праздников, но так как часто совпадает с днями Великого поста, то имеет только один день предпразднства и один день попразднства или отдание праздника.

Праздник бывает в дни Великого поста или Светлой седмицы, в промежутке от четверга 3-й седмицы Великого поста до среды Светлой седмицы (включительно).

Предпразднство и попразднство праздника19

Если Благовещение приходится на Лазареву субботу, то не имеет попразднства. А если Благовещение бывает в Неделю ваий или в Страстную или Светлую седмицы, то не имеет ни предпразднства, ни попразднства, а празднуется один день.

Всенощное бдение

Всенощное бдение иногда начинается великим повечерием (как в праздник Р. X.), иногда великой вечерней, а иногда – сразу утреней:

Великим повечерием всенощное бдение праздника начинается тогда, когда в канун его (т.е. 24 марта) была совершена днем вечерня (со входом и паремиями) особо или в соединении с литургией Преждеосвященных Даров (если праздник случается во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу св. Четыредесятницы и во вторник, среду и четверг Страстной седмицы).

Великой вечерней всенощное бдение начинается, если Благовещение случится в Недели (воскресенья) и в понедельники Великого поста и во все дни Светлой седмицы.

Утреней начинается всенощное бдение, если Благовещение случится в Великий Пяток (вечерня была накануне, в четверг перед литургией св. Василия Великого) и в Великую Субботу (вечерня совершалась особо накануне, в пятницу).

На благословении хлебов, на «Бог Господь…» и в конце утрени поется тропарь праздника (гл. 4-й): «Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление; Сын Божий сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». (Кондак: «Взбранной Воеводе победительная…».)

На утрени: полиелей и величание: «Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!» (Евангелие (Лк., зач. 4).)

Канон праздника по обычаю читается двумя чтецами (до 9-й песни)20: один читает тропари Ангела, другой Богородицы. Тропари 9-й песни читаются одним чтецом с припевом, который поет хор.

По 8-й песни канона «Честнейшую…», как правило, не поется, а поется припев и ирмос 9-й песни или одного праздника благовещения (до Недели ваий), или вместе с припевом и ирмосом Триоди (начиная с Недели ваий и в Пасхальную седмицу).

Исключением здесь является празднование Благовещения Недели (воскресенья) 3-й, 4-й и 5-й седмиц Великого поста, когда по 8-й песни поется «Честнейшую…».

Великое славословие, как правило, читается во все дни Великого поста, в которые случится Благовещение, за исключение суббот и воскресений, когда великое славословие не читается, а поется. На Пасхальной седмице, в день Благовещения, великое славословие не положено.

Когда великое славословие читается, то в конце утрени бывает ектения «Помилуй нас, Боже» и три великих поклона с молитвой св. Ефрема Сирина (если они положены в эти дни Великого поста).

Исключения:

1. Если Благовещение случится в Пасху (так называемая Кириопасха), на светлой заутрени, пред великой ектенией, на «Слава» и затем на «И ныне» поется тропарь Благовещения. Полиелея и величания не бывает. Евангелие праздника Благовещения (Лк., зач. 4) на утрени читается после 6-й песни канона (пред этим поется прокимен Благовещения). Канон праздника соединяется с пасхальным каноном. На литургии после пасхального Евангелия читается Евангелие Благовещения (Лк., зач. 3).

2. Если Благовещение случится в Неделю ваий, то на благословении хлебов поется тропарь Благовещения (дважды) и Недели ваий (единожды), после полиелея – величание Благовещения. Прокимен и Евангелие Недели ваий, «Воскресение Христово» не поем. «Слава»– «Днесь Христос входит во град Вифанию…», «И ныне» – то же. «Помилуй мя, Боже…».

3. Если Благовещение случится в Великий Пяток, то на утрени читаются 12 дневных («Страстных») Евангелий. После 7-го Евангелия бывает полиелей и величание праздника, а затем поются степенны – 1-й антифон 4-го гласа, прокимен праздника и читается Евангелие праздника. Канон праздника соединяется с трипеснцем Великого Пятка21.

Часы бывают или вседневные, когда Благовещение случится в субботу и Неделю (воскресенье) Четыредесятницы, а также в Великий Четверг и Великую Субботу, или великопостные – в остальные дни Четыредесяницы и Страстной седмицы. Поклоны на великопостных часах бывают только на 1-м часе и изобразительных (по 3 великих поклона), а на Страстной седмице – на всех часах (тоже по 3 великих поклона).

Если Благовещение случится в Великий Пяток или на Пасхальной седмице, то часы совершаются те, которые положены в эти дни (т.е. соответственно великие часы и пасхальные).

В самый день Благовещения совершается вечерня. Она начинается литургийным возгласом и совершается перед литургией (непосредственно соединяясь с ней) в те дни, когда на Благовещение совершаются великопостные часы (понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу), а также в Четверг, Пятницу и Субботу Страстной седмицы.

Вечерня совершается после литургии, в свое время – вечером, когда праздник бывает в субботу и воскресенье 3-й, 4-й, 5-й и 6-й седмиц Великого поста и на Пасхальной седмице.

Литургия в праздник Благовещения всегда совершается по чинопоследованию св. Иоанна Златоуста или св. Василия Великого. Литургия Преждеосвященных Даров в этот день не совершается.

Литургия св. Василия Великого совершается в том случае, когда праздник случится в Недели (воскресенья) Четыредесятницы (кроме Недели ваий), в Великий Четверг и Великую Пятницу.

Литургия св. Иоанна Златоуста бывает в остальные дни, в том числе и в Великий Пяток (вслед за вечерней).

На литургии в праздник Благовещения вместо «Достойно» поется Задостойник праздника. Но если Благовещение случится в Великий Четверг или Великую Субботу, то на литургии св. Василия Великого поется Задостойник не праздника, а дня (в Великий Четверг – «Странствия Владычня», в Великую Субботу – «Не рыдай Мене, Мати…»). Если же храм Благовещению, то поется Задостойник праздника. Задостойник – припев:

«Благовествуй, земле, радость велию, хвалите небеса Божию славу!» и ирмос: «Яко одушевленному Божию кивоту, да никакоже коснется рука скверных. Устне же верных Богородице немолчно, глас Ангела воспевающе, с радостию да вопиют: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Прокимен: «Благовестите день от дне…», Апостол (Евр., зач. 306), Евангелие (Лк., зач. 3).

Практическое отправление службы праздника

Следует отметить, что служба вечерни, которая находится в Типиконе, под 25 марта, совершается не в самый день праздника, а 24 числа с литургией Преждеосвященных Даров (в среду и пятницу) или же без нее (в понедельник, вторник и четверг). И это потому, что вечерня в дни Великого поста отправляется накануне, но принадлежит она следующему дню.

Кроме того, в Типиконе, под 24 и 25 числом нет указания относительно отправления перед праздничной вечерней часов и изобразительных, тем не менее следует помнить, что весь суточный круг без часов немыслим.

Во время молитвы 9-го часа священнослужители совершают входные молитвы. По окончании 9-го часа поются «Блаженны». Псалмы 102-й: «Благослови, душе моя, Господа…» и 145-й: «Хвали, душе моя, Господа…» опускаются, и хор сразу поет «Во Царствии Твоем…». Все остальные стихи поются с припевом: «Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем». Затем по прочтении «Честнейшую…» священник выходит из алтаря на амвон и произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами, после чего чтец читает молитву: «Всесвятая Троице…». По окончании ее священник произносит: «Премудрость». Хор: «Достойно есть…» до середины. Священник: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Хор: «Честнейшую…». Священник: «Слава Тебе, Христе Боже, упование наше…». Хор: «Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Благослови». И бывает полный отпуст. Священник идет в алтарь и молится у Престола: «Боже, милостив буди мне, грешному. Боже, очисти грехи моя и помилуй мя. Создавый мя, Господи, помилуй. Без числа согреших, Господи, прости мя»22. Затем священник произносит литургийный возглас: «Благословено Царство…», начертывая крест Евангелием над Антиминсом, и начинается вечерня, которая соединяется с литургией Преждеосвященных Даров.

Но если литургия Преждеосвященных Даров не совершается, то переход от изобразительных к вечерне будет таков. Сразу после молитвы св. Ефрема Сирина начинается вечерня со слов: «Приидите, поклонимся…» и т.д.

Если праздник случится в Великий пост, то кафизмы и поклоны на вечерне опускаются. На «Господи, воззвах…»– стихиры на 10: Триоди – 2, подобны – 3 и праздника – 3 (2 из них повторяются), «Слава, и ныне» – праздника. Прокимен дня, паремии дня (2) и праздника (3): 1) Быт. 28; 2) Иез. 43–44; 3) Притч. 9.

Затем «Да исправится молитва моя», великие поклоны (три) и прочее последование литургии Преждеосвященных Даров. Но если литургия не совершается, то на «Господи, воззвах…» – стихиры на 8: Триоди – 3 и праздника – 5, «Слава, и ныне» – праздника. Вход. Прокимен дня, паремии дня (2) и праздника (3). Но если Благовещение случится в одну из суббот поста, то читаются 7 паремий: 2 дневных и 5 праздника, а если праздник случится в воскресенье, то читаются 5 паремий: три, которые читаются на Рождество Богородицы, и две, которые принадлежат только службе Благовещения: 1) Исх. 3 (о купине); 2) Притч. 8 (о вечном бытии Сына Божия).

Затем «Сподоби, Господи». На стиховне – самогласная стихира дня (дважды) и мученичен; «Слава, и ныне» – стихира праздника. По «Ныне отпущаеши» – тропарь праздника, ектения, три великих поклона с молитвой св. Ефрема Сирина и отпуст.

Всенощное бдение начинается по Уставу с великого повечерия. После прочтения славословия совершается лития. Поются стихиры праздника 3, гл. 1. (В субботу и Неделю – на «Слава» – «Да веселятся небеса».) Стихиры на стиховне праздника, с их припевами, т.е. «Благословите день от дне спасение Бога нашего». На благословении хлебов – тропарь праздника (трижды). «Буди имя Господне» и пс. 33.

На утрени: на «Бог Господь…» – тропарь праздника (трижды). По кафизме – седальны праздника. Полиелей, седален праздника, степенны – 1-й антифон, 4 гл. Прокимен, гл. 4: «Благовестите день от дне спасение Бога нашего», «Воспойте Господеви песнь нову», Евангелие от Лк., зач. 4. Затем «Слава» – «Молитвами Богородицы…», на «И ныне» – то же и «Помилуй мя, Боже». Стихира праздника. Канон – праздника, гл. 4, ирмосы по дважды, тропари на 12. Катавасия – праздника. Но в тех песнях канона, где совпадают трипеснцы, т.е. в понедельник 1, 8, 9 и т.д., то канон праздника с ирмосами на 6 и трипеснец на 8. Катавасия – ирмос триоди. По 3-й песни – седальны праздника. По 6-й песни – кондак «Взбранной Воеводе…» и икос. На 9-й песни – припев: «Благовествуй, земле, радость велию, хвалите небеса Божию славу» и ирмос: «Яко одушевленному…». Если есть трипеснец, то припев: «Слава тебе, Боже наш, слава Тебе», а затем ирмос Триоди. Светилен праздника «Ангельских сил…» (дважды). «Слава, и ныне» – «Еже от века днесь познавается». На хвалитех – стихиры на 4, «Слава, и ныне» – «Еже от века таинства». Если праздник случится в субботу или воскресенье, то поем великое славословие, если же в другие дни, то читается вседневное славословие. По прочтении великого славословия произносится ектения: «Исполним утреннюю молитву». Далее поются стихиры на стиховне и читается: «Благо есть…» (единожды). По «Отче наш…» – тропарь праздника, после которого сугубая ектения: «Помилуй нас, Боже…». Затем: «Премудрость». Хор: «Благослови». Священник: «Сый благословен…». Хор: «Аминь». Чтец – молитву: «Небесный Царю…», после которой произносится молитва св. Ефрема Сирина с тремя поклонами и сразу же читается 1-й час и отпуст.

1-й час с кафизмой, тропарь и кондак праздника. В конце часа, после возгласа: «Боже, ущедри ны…», три великих поклона и молитва «Христе, Свете истинный» и отпуст. Часы 3-й, б-й и 9-й тоже с кафизмами, но без поклонов. На 6-м часе – паремии Триоди. Затем «Блаженны», но не с начала, т.е. «Благослови, душе моя, Господа…» (Пс. 102), а прямо «Во Царствии Твоем…» и т.д.23 (скоро, без пения и без поклонов), «Помяни нас, Господи…», «Лик небесный…», «Ослаби, остави…». По «Отче наш…» – кондак праздника, «Господи, помилуй» (40 раз), «Слава, и ныне», «Честнейшую…», возглас «Боже, ущедри…» и три великих поклона с молитвой св. Ефрема Сирина и молитва «Всесвятая Троице…». Далее священник на амвоне: «Премудрость». Хор: «Достойно есть…». Священник: «Пресвятая Богородице, спаси нас…». Хор: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови» и бывает полный отпуст, после которого священник молится у Престола как обычно перед литургией: «Царю небесный…».

Вечерня начинается возгласом: «Благословенно Царство…» Следует отметить, что вечерня, которая предваряет литургию св. Иоанна Златоуста помещена в Типиконе, под 26 числом. Так как служба под 25 марта оканчивается часами с изобразительными.

Вечерня: на «Господи, воззвах…» – стихиры Триоди 2 и подобны Триоди 3, праздника 3 и архангела 3. В это время совершается проскомидия. Вход с Евангелием. «Свете тихий…». Прокимен дня, 4 паремии: 2 дневных и праздника 2: 1) Исх. 3 («Вниде Моисей…»); 2) Притч. 8 («Господь созда мя начало путей Своих…»). Затем ектения малая и возглас: «Яко свят еси…». Поется «Святый Боже…». Затем прокимен, гл. 4: «Благовестите день от дне…», Апостол к Евр., зач. 306. Евангелие от Лк., зач. 3, и прочее последование литургии св. Иоанна Златоуста. Задостойник: «Благовествуй, земле…», «Яко одушевленному…». Причастен: «Избра Господь Сиона и изволи его в жилище Себе» (см. Богослужебные указания на 1949 г.)24.

Отдание праздника Благовещения

В самый день праздника – вечером св. Четыредесятницы службу в седмичные дни (кроме субботних и воскресных дней – вечером, т.к. в эти дни служба начинается с вечерни, а затем малое повечерие и утреня) следует начинать с малого повечерия, на котором по прочтении «Честнейшую…» произносится молитва св. Ефрема Сирина со всеми поклонами. Отпуст малый: «Христос истинный Бог…»25. Далее следует утреня (см. Типикон, 26 марта и Марковы главы). На 9-й песни канона вместо «Честнейшую…» следует петь праздничные запевы26.

Сретение Господне (2 февраля)

История праздника

Праздник Сретения известен на Востоке с IV века, а на Западе – с V века при папе Геласии (494 г.). В 543 году при императоре Юстиниане, по откровению одному угоднику Божию, установлено праздновать праздник с особой торжественностью, с крестным ходом и со свечами в память избавления жителей Константинополя и его окрестностей от моровой язвы и землетрясения в Антиохии. В память этого события в некоторых обителях совершается перед литургией крестный ход и бывает лития с пением стихир праздника и канона.

Празднование Сретения отнесено ко 2 февраля по той причине, что 2 февраля есть сороковой день от Рождества Христова (25 декабря27.

Особенности богослужения

Праздник Сретения по своим особенностям богослужения причислен к двунадесятым, но не Господским, а Богородичным праздникам. Поэтому, если он случится в Неделю (воскресенье), то служба воскресная не отменяется, а поется вместе со службой праздника, как в Богородичные праздники (см. Типикон, 2 февраля). Праздник Сретения и называется иногда праздником Сретения Пресвятой Богородицы, а в Западной Церкви называется «очищением» Пресвятой Девы.

По своему построению служба праздника такая же, как во все Богородничные праздники, но с тем отличием, что, подобно службе Господского праздника, во время литургии на малом входе произносится входной стих, и после него поются тропарь и кондак праздника. В конце же всенощного бдения и литургии бывает особый отпуст праздника (см. Служебник). (Этот отпуст отменяется и заменяется воскресным, если праздник случится в воскресенье.)28

На всенощном бдении читаются три паремии: первая (Исх. 12, 51; 13, 1–3; 10–16; Лев. 12) – об избрании еврейских первенцев на служение Богу и о древнем законе очищения; вторая (Ис. 6) – о духовном очищении от грехов посредством прикосновения горящего угля к устам пророка; третья (Ис. 10, 1–21) – о видении пророком Исаией Египта, куда «придет Господь, и сотрясутся рукотворенная Египетская от лица Его, и ведом будет Господь египтяном», что вскоре после Сретения Господня действительно и исполнилось, когда Он с Марией, Матерью Своей, и Иосифом удалился от Ирода в Египет.

На благословении хлебов, на «Бог Господь…» и в конце утрени, тропарь праздника (гл. 1-й): «Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме: веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение».

На полиелее величание праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень». Прокимен: «Помяну имя Твое…», Евангелие от Лк., зач. 8. На «Слава» – «Молитвами Богородицы…», «И ныне» – то же, «Помилуй мя, Боже…». Канон праздника: «Сушу глубородительную землю», творение св. Космы Маиумского. Ирмосы по дважды, тропари – на 12. Катавасия – праздника. Припев к праздничному канону поется: «Пресвятая Богородице, спаси нас». По 3-й песни – седален, по 6-й песни – канон и икос. Кондак: «Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже: но умири во бранех жительство, Едине Человеколюбче». На 9-й песни «Честнейшую…» не поем, но поем припевы праздника (их всего 14). (После первых двух припевов поется ирмос: «В законе сени и писаний…»; после каждых следующих четырех – читается тропарь песни.) В заключение на катавасию поются первый припев и ирмос, которые являются Задостойником на литургии (до отдания). Припев: «Богородице Дево, упование христианом, покрый, соблюди и спаси на Тя уповающих». Ирмос: «В законе сени и писаний (в тени и букве закона – А. И.) образ видим, вернии: всяк мужеский пол ложесна разверзая, свят (посвящается – А. И.) Богу. Тем перворожденное Слово Отца Безначальна, Сына первородящася Материю неискусомужно, величаем».

На литургии – входной стих: «Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою». Прокимен: «Величит душа Моя…». Апостол к Евр., зач. 316. Евангелие от Лк., зач. 7. Причастен: «Чашу спасения прииму…».

Богослужение Сретения, кроме совпадения с воскресным днем, может иметь еще свои особенности, в зависимости от совпадения с днями подготовительных Недель Великого поста. Это происходит по той причине, что начало Постной Триоди (Недели мытаря и фарисея), в зависимости от дня празднования Пасхи, бывает между 11 января и 15 февраля и праздник Сретения (2 февраля) иногда празднуется уже во время пения Постной Триоди. В таком случае праздничная служба соединяется в эти воскресные дни с Постной Триодью. «Покаяния отверзи…» во все воскресные дни в таком случае не поется, но вместо «Покаяния…» следует петь: «Молитвами Богородицы…», «И ныне» – то же и «Помилуй мя, Боже…». А псалом 136, «На реках Вавилонских…», следует петь в Недели – блудного, мясопустную и сыропустную29.

Во все седмичные дни служба праздника поется по Минее и только в субботу сыропустную соединяется с песнопениями Триоди; в среду же и пяток сыропустные в конце вечерни, утрени и на часах бывает по 3 великих поклона с молитвой св. Ефрема Сирина, на 6-м часе и на вечерни – паремия.

Если случится праздник Сретения в сыропустную седмицу, то стихиры Триоди поются на малой вечерни; а если малая вечерня не совершается, то на великой вечерни праздника поется стихира самогласная Триоди из стиховных стихир на «Слава» и на утрени на хвалитех – тоже на «Слава».

Если праздник Сретения случится в мясопустную субботу, то служба умерших переносится на предыдущую субботу или на четверг мясопустной седмицы.

Если Сретение приходится на Сырную Неделю (воскресенье), т.е. в канун Великого поста, то не имеет попразднства и отдания.

Если праздник случится в понедельник первой седмицы Великого поста (позже не бывает), то служба праздника переносится на Неделю (воскресенье) сыропустную30.

2. Праздник Сретения, как правило, имеет один день предпразднства и семь дней попразднства, а всего празднования 9 дней, если число дней не сократится из-за Великого поста, близко к которому он может случиться. Тогда Сретение празднуется столько дней, сколько остается до начала поста.

3. Предпразднство обычно бывает 1 февраля, но если оно случится в мясопустную субботу, то служба его переносится на мясопустную пятницу.

4. Попразднство имеет обычно 7 дней, отдание 9 февраля, но иногда день отдания смещается ближе к празднику. Как правило, отдание не бывает в субботу и Неделю (воскресенье) мясопустные, в среду и пятницу сыропустные, в этом случае оно переносится на другой день; поэтому, если праздник случится на седмице Недель блудного сына, мясопустной и сыропустной – попразднство (с днем отдания) бывает менее 7 дней.

В воскресенье же сыропустное полагается праздновать отдание только в том случае, когда праздник Сретения случится на Сыропустной седмице близко к Сыропустному воскресенью, а именно – в четверг, пятницу или субботу.

Если праздник Сретения случится:

а) в Неделю блудного сына, понедельник или вторник мясопустной седмицы, то отдание бывает в пятницу той же мясопустной седмицы;

б) в Неделю мясопустную или в понедельник сырной седмицы, то отдание празднуется в сырный четверг;

в) во вторник или среду сырной седмицы – отдание в сырную субботу;

г) в четверг, пятницу или субботу сырной седмицы, то отдание празднуется в Сыропустную Неделю;

д) в Сыропустную Неделю, то празднуется один день и попразднства не имеет.

Второй день праздника – 3 февраля – Церковь посвящает памяти участников события – святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (служба шестеричная).

Успение Божией Матери (15 августа)

История праздника

Праздник Успения Богоматери установлен Церковью с давних времен. О нем упоминается в сочинениях блаженного Иеронима, Августина и Григория, епископа Турского. В IV веке он уже повсеместно праздновался в Византии. По желанию византийского императора Маврикия, одержавшего победу над персами 15 августа, день Успения Богоматери (с 595 г.) сделался праздником общецерковным.

Но первоначально праздник совершался не в одно время: в одних местах – в январе месяце, в других – в августе. Так, на Западе, в Римской Церкви (в VII в.) 18 января праздновалась «кончина Девы Марии», а 14 августа – «взятие на небо». Общее празднование Успения 15 августа в большинстве Восточных и Западных Церквей устанавливается в VIII–IX в.

Основной целью установления праздника было прославление Богоматери и Ее успения. К этой основной цели в IV-V в. присоединяется и другая – обличение заблуждений еретиков, посягавших на достоинство Богоматери, в частности, заблуждения коллиридиан, еретиков IV века, отрицавших человеческую природу Пресвятой Девы (вследствие чего отрицавших и ее телесную кончину).

В V веке написаны стихиры на этот праздник Анатолием, патриархом Константинопольским, а в VIII веке – два канона Космою Маиумским и Иоанном Да маскиным.

Особенности богослужения

Праздник Успения Пресвятой Девы Богородицы принадлежит к числу двунадесятых праздников. К достойнейшему празднованию его верующие приготовляются двухнедельным постом, который называется Успенским, или постом Пресвятой Богородицы, и продолжается с 1 по 15 августа. Этот пост по строгости занимает первое место после Великого поста (запрещается вкушение рыбы, но разрешается вареная пища без масла, кроме суббот и воскресений). Он установлен из подражания Божией Матери, Которая всю жизнь, и особенно перед Своим Успением, проводила в посте и молитве. Пост перед Успением в августе был уже в V веке. В 1166 г. на Константинопольском Соборе постановлено было поститься две недели перед праздником Успения (и только в праздник Преображения разрешать мирянам вкушение рыбы)31.

В Успенском посту, как и в постах Петровом и Рождественском, в дни, не отмеченные никаким праздничным знаком, положено по уставу (Типикон, послед. 3 и 4 августа) петь «Аллилуиа» вместо «Бог Господь…», читать молитву св. Ефрема Сирина с поклонами и совершать часы вместо литургии. «Аллилуиа» и великие поклоны отменяются в дни предпразднства, попразднства, и в самый праздник Преображения (с 5 по 13 августа). В течение поста такое постное богослужение возможно только 2 раза: 3 и 4 августа (см. Типикон).

На всенощном бдении читаются три паремии – те же, что и на Рождество Богородицы (о таинственной лествице, виденной патриархом Иаковом; видение пророком Иезекиилем затворенной восточной двери храма; о доме и трапезе Премудрости).

На благословении хлебов, на «Бог Господь…» и в конце утрени – тропарь праздника (трижды): «В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к Животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавлявши от смерти души наша».

Вынос Плащаницы совершается на всенощном бдении. По одной практике, Плащаницу выносят через царские врата на «Бог Господь…» при пении тропаря праздника, кафизма и малая ектения опускается. Хор сразу поет «Хвалите имя Господне…». По другой практике, Плащаница выносится после прочтения кафизм и малой ектении, при пении «Хвалите имя Господне». Настоятель идет с Евангелием под Плащаницей. Затем поется величание и совершается каждение всего храма, остальное – по обычаю. Величание: «Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим успение Твое».

Прокимен, гл. 4: «Помяну имя Твое…». Евангелие от Лк., зач. 4, «Слава» – «Молитвами Богородицы…», «И ныне» – то же, «Помилуй мя, Боже…» и стихира: «Егда преставление Пречистаго Твоего тела…».

Канонов – два: первый – «Преукрашенная Божественною славою», гл. 1, Космы Маиумского (VIII в.) и второй – «Отверзу уста моя», гл. 4, Иоанна Дамаскина (VIII в.).

По 6-й песни – кондак, гл. 2: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умерщвление не удержаста, якоже бо Живота Матерь, к Животу престави, во утробу вселивыйся приснодевственную».

На 9-й песни вместо «Честнейшую…» поется припев и ирмос 1-го канона (служащие и Задостойником на литургии). Припев: «Ангели, успение Пречистыя видевше, удивишася, како Дева восходит от земли на небо»32. Ирмос: «Побеждаются естества уставы в Тебе, Дево Чистая: действует бо рождество (рождение остается девственным), и живот предобручает смерть (и смерть обручается с жизнью); по рождестве Дева и по смерти жива, спасавши присно, Богородице, наследие Твое».

На литургии: все то же самое, что и на Рождество Божией Матери: прокимен, Апостол, Евангелие и причастен. Задостойник «Побеждаются естества уставы…» с припевом поется до отдания.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы имеет один день предпразднства (14 августа) и 8 дней попразднства. Отдание праздника – 23 августа.

Чин погребения Богоматери в древнем церковном богослужении

В некоторых местах в виде особого чествования праздника Успения совершается отдельная служба погребения Богоматери. Особо торжественно она совершается в Иерусалиме, в Гефсимании (на предполагаемом месте погребения Богоматери). Эта служба погребения Божией Матери в одном из греческих изданий конца XIX века (Иерусалим, 1865 г.) носит название «Священное последование на преставление Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии». Она открыта в рукописях – греческих и славянских – не ранее XV века, составлена греческими песнопевцами, среди которых – великий ритор Еммануил. Служба совершается по подобию утрени Великой Субботы, и основная часть ее – «похвалы», или «непорочны» – представляет собой очень искусное подражание великосубботным «похвалам» В XVI веке она была широко распространена на Руси, а затем почти забыта.

В Синодальный период погребальный чин на Успение совершался у нас в немногих местах: в Московском Успенском соборе, в Киево-Печерской Лавре, в костромском Богоявленском монастыре и в Гефсиманском скиту, близ Троице-Сергиевой Лавры.

В Киево-Печерской Лавре он не составлял отдельной службы, а совершался на всенощном бдении праздника перед полиелеем.

В Гефсиманском же скиту, недалеко от Троице- Сергиевой Лавры, при митрополите Московском Филарете совершалось празднование, кроме Успения, и воскрешения и взятия на небо (с телом) Богоматери (17 августа); накануне на всенощном бдении совершалось Иерусалимское последование.

В Троице-Сергиевой Лавре (согласно рукописному Уставу Лавры 1645 г.) этот чин в древности совершался на бдении праздника (после 6-й песни): читались статии, а затем следовали антифоны, прокимен и Евангелие.

В Иерусалиме же, в Гефсимании, эта служба погребения совершается и в наши дни патриархом накануне праздника, утром 14 августа33.

В настоящее время Иерусалимское «Последование на преставление Пресвятой Богородицы», или «Похвалы», получило снова распространение у нас во многих кафедральных и приходских храмах. Служба эта совершается обычно на 2-й или 3-й день праздника.

Полный чин погребения Богоматери по Иерусалимскому «Последованию» помещен в книге «Служба на Успение» 34 в виде всенощного бдения (великая вечерня и утреня), на котором не поются лишь полиелей и величание. В Богослужебных указаниях на 1950 г. также помещен «Чин погребения», но в нем вместо великой вечерни перед утреней дано последование малого повечерия (по подобию службы Великой Субботы). Последование утрени с «Похвалами» в Богослужебных указаниях напечатано полностью (по Иерусалимскому последованию).

Особенности всенощного бдения погребения

Возглас: «Слава Святей…», псалом 103, «Блажен муж…». На «Господи, воззвах…» – 8 стихир: 3 из Минеи и 5 из Иерусалимского устава. «Слава, и ныне» – стихира праздника. Если погребение совершается в субботу, то на «Слава» – стихира праздника, а на «И ныне» – догматик текущего гласа, т.е. отдание гласа. Вход. Прокимен, гл. 2: «Воскресни, Господи, в покой Твой…». Стих: «Клятся Господь Давиду…». Паремии три, которые читались на самый праздник.

На литии – шесть стихир (из Минеи).

На стиховне – четыре стихиры со своими стихами (из Минеи).

На благословение хлебов – тропарь праздника (трижды.)

Стихира: «Тебе одеющуюся светом, яко ризою» – составлена в подражание подобной же стихире в Великий Пяток на вечерни.

Погребение Божией Матери в современной церковной практике

Погребение в храме Московской Духовной академии по благословению Святейшего Патриарха совершается в тот же день вечером, но по Уставу положено на третий день. Богослужение начинается с бдения. Вначале праздничная вечерня, а затем утреня. На «Бог Господь…» при пении особых тропарей из Иерусалимского последования «Благообразных ученик лик», «Слава» – «Егда снизшла еси к смерти, Живота Мати бессмертная», «И ныне» – «Священным учеником в Гефсиманию тело Матери Божия носящим…», поющихся распевом на подобен «Благообразный Иосиф…», духовенство выходит к Плащанице, и читаются статии «непорочны». Перед 1-й статией совершается полное каждение, перед 2-й – малое, после 3-й статии поются особые тропари: «Архангельский собор удивися, зря Тебе в мертвых вменившуюся…» с припевом «Благословенная Владычица, просвети мя светом Сына Твоего». В это время совершается каждение всего храма. Затем малая ектения, антифон 4 гласа: «От юности моея…» (полиелей и величание не поются), прокимен: «Помяну имя Твое…» и Евангелие Лк., зач. 4. Потом – «Слава» – «Молитвами Богородицы…», «И ныне» – то же, «Помилуй мя, Боже…» и стихира праздника. Далее «Спаси, Боже, люди Твоя…», возглас и каноны 2, читаемые из Минеи. Они же помещены и в Иерусалимском последовании.

В это время не помазывают. Духовенство уходит в алтарь, а на великом славословии вновь выходит к Плащанице. Совершается трижды каждение вокруг Плащаницы, земной поклон и обнесение Плащаницы вокруг храма. Предстоятель идет с Евангелием под Плащаницей в полном облачении. В это время хор поет «Святый Боже…», После обнесения Плащаница полагается на свое место при пении тропаря праздника («Премудрость, прости» не говорится). Затем трижды каждение вокруг Плащаницы и совершается помазание елеем, ектении и отпуст.

Воскресное всенощное бдение в соединении с чином погребения Божией Матери в храме Московской Духовной академии

На «Господи, воззвах…»: 3 стихиры воскресные, одна – Анатолиева и 6 стихир праздника Успения (из Иерусалимского последования). «Слава» – стихира праздника, «И ныне» – догматик гласа. Прокимен: «Господь воцарися». Лития праздника (из Минеи). Стиховны стихиры Октоиха, «Слава, и ныне» – праздника. По «Ныне отпущаеши» – тропарь «Богородице Дево…» (дважды) и праздника (единожды).

На утрени: «Бог Господь…», тропарь воскресный (дважды), «Слава» – «Благообразных ученик лик…», «И ныне» – «Священным учеником…». 17-я кафизма с Похвалами Божией Матери. По окончании третьей статьи35 сразу же поются воскресные тропари но «непорочных» (из чина последования «Благословенная Владычице» опускается). Ипакои, степенны – гласа, прокимен, Евангелие – воскресные. «Воскресение Христово…», «Слава» – «Молитвами Апостолов…», .«И ныне» – «Молитвами Богородицы…», «Помилуй мя, Боже…», «Воскрес Иисус из гроба…». Далее стихира праздника. Молитва «Спаси, Господи, люди Твоя…» и возглас. Канон воскресный на 4, Богородичен Октоиха на 2 и праздника из Минеи оба канона на 8. По 3-й песни – кондак и икос праздника, 6-й – кондак и икос воскресный, по 8-й песни – «Честнейшую…», по 9-й песни – эксапостиларий воскресный, «Слава, и ныне» – праздника. На хвалитех – 4 стихиры Октоиха, 4 стихиры праздника, «Слава» – стихира Евангельская, «И ныне» – «Преблагословенна еси…». Великое славословие. При пении Трисвятого – крестный ход. Тропарь «В Рождестве…». Окончание праздничное.

На литургии: «Блаженны» из Октоиха на 6 и праздника песнь 3-я на 4 (из Минеи). При входе поется «Приидите, поклонимся…», «Воскресый из мертвых…», тропари – воскресный и праздника. «Слава» – кондак воскресный, «И ныне» – праздника. Прокимен, Апостол, «Аллилуиа», Евангелия читаем прежде воскресные, а затем Богородицы, те, которые читаются на Рождество Божией Матери. Причастен: «Хвалите Господа с небес…» и праздника: «Чашу спасения прииму…».

* * *

6

Слово в день Рождества Богородицы.

7

Великая вечерня, стиховная стихира на «Слава, и ныне». Срав. 1 к. п. 1,3.

8

Примечание: Практическое отправление полиелея следующее. При пении «Хвалите имя Господне…» священник выходит на середину храма и по окончании хвалитных псалмов поет величание праздника, после чего совершает полное каждение храма. Затем канонарх произносит стих одного из избранных псалмов, которые помещены в Ирмологии и Следованной Псалтири; хор пропевает его, а за ним и величание. Это повторяется до тех пор, пока священник не закончит каждение. Далее хор поет: «Слава, и ныне» и дважды «Аллилуиа». Третий раз «Аллилуиа» и заключительное величание поет священник. Далее следует малая ектения и прочее последование.

Но если праздник совпадает с воскресным днем, то порядок отправления полиелея будет иной, а именно: после псалма «Хвалите имя Господне…» священник поет величание и затем совершает каждение. Хор может повторить величание несколько раз (в зависимости от размера храма), после чего поет воскресные тропари по «непорочных». По окончании их – малая ектения и т.д.

9

Примечание: 1-й антифон 4-го гласа: «От юности моея», как правило, поется на полнел ее во все двунадесятые Господские и Богородичные праздники в седмичные дни. Если Богородичный двунадесятый праздник случится в воскресенье, то поются степенны антифоны текущего гласа. В воскресенье же 1-й антифон 4-го гласа поется только в случившиеся великие Господ-ские праздники: Воздвижение Креста, Рождество Христово, Богоявление, Преображение, Неделю ваий и Пятидесятницу. (Этот же антифон поется еще в Неделю св. апостола Фомы, имеющую во многом богослужебные особенности двунадесятого праздника.)

10

Следует заметить, – говорит проф. архим. Киприан (Евхаристия (из чтений в православной Богословском институте в Париже). Париж, 1947, с. 153–154), – что на Востоке прочно утвердился тот взгляд на проскомидию, что после ее окончания никакого поминовения и вынимания частиц не бывает. Это и правильно, ибо с покровением проскомидии и произнесением отпуста священнослужитель показывает, что эта часть богослужебного чина закончена и возвращаться к ней снова после завершительных действий – значит считать эти действия не бывшими. Отпустом заканчивается определенная часть богослужения и возвращаться к ней в другой части богослужения невозможно. В России установился и постепенно очень прочно утвердился тот взгляд, что проскомидия, хотя и закончена словами литургисающего иерея, но это для мирян не обязательно, и поэтому те, кто не успел подать с вечера или утром до начала проскомидии свои поминания, подают их и после конца проскомидии, в течение всей литургии оглашенных до Херувимской песни, и многие иереи этому не только не противятся, но и поощряют, ибо подача просфор связана всегда с доходом для церкви; а в некоторых храмах, где особенно священнослужители приспособляются к привычкам и требованиям мирян, подача просфор продолжается вплоть до «Верую» и «Тебе поем». Русская практика выработала даже особый способ покровения проскомидии, а именно Дискос покрывается не совершенно, но передняя часть покровца откидывается и подымается, и остается также откинутой передняя часть воздуха, чтобы этим легче было добавлять вынутые частицы на Дискос. Ничего подобного ни греческая, ни сербская практика не допускает. Оправдывать подобное отступление от требований служебника и самого смысла чина тем, что при архиерейском служении епископ совершает свою проскомидию

11

К. Никольский. Устав богослужения Православной церкви. СПб., 1900, с. 396.

12

Но если в воскресные дни поется светилен праздника, как то бывает в Господские праздники, то «Свят Господь…» не поется (С.В. Булгаков. Настольная книга. Харьков, 1900, с. 786).

13

В конце 1-го часа, т.е. после молитвы «Христе свете истинный…», положено петь «Взбранной Воеводе…», но не кондак праздника. И только на Рождество Христово, как исключение, поется кондак «Дева днесь…» (там же. с. 789).

14

В предпразднство и попразднство во все седмичные дни до пятницы включительно на «Слава, и ныне» поется стихира праздника, а в пятницу вечером на «Слава» поется стихира праздника, а на «И ныне» – догматик гласа (отдание его) «Типикон, 7, сентября).

15

Но по уставу В. Розанова, песнь рядовая будет вести свой счет от праздника. Например, если праздник Рождества Богородицы совпадет в среду, то в четверг будет служить рядовой песней 1-я и т.д. (с. 287).

16

Никифор Каллист. Церковная история, кн. 2, гл. 3.

17

«Подобает ведати, яко аще случится Отдание праздника Входа Пресвятыя Богородицы в Неделю, оставляется восследование святого Петра и поется, егда хощет екклесиарх» (Тип., 25 ноября).

18

Но в Типиконе говорится: тропарь «Богородице Дево…» – трижды. Это – опечатка.

19

Примечание: Особенности службы предпразднства см. в Типиконе под 24 марта, а службы попразднства – под 26 марта.

20

Восемь песен канона составил св. Феофан, митроп. Никейский, а девятую – св. Иоанн Дамаскин.

21

Примечание: Совпадение Благовещения с Великим Пятком было в 1950 году. Подробные уставные указания можно найти в Богослужебных указаниях на 1950 г., вып. II. Изд. Моек. Патр., с. 6–46.

22

Следованная Псалтырь, с. 445.

23

В. Розанов. Богослужебный устав Православной Церкви. М., 1902, с. 600; Богослужебные указания на 1954 г., с. 136.

24

Примечание: В день Благовещения, случившийся в св. Четыредесятницу, разрешается рыба (Тип., 26 марта), но в Страстную седмицу, начиная с понедельника, рыба не разрешается (см. К. Никольский. Цит. соч., с. 566).

26

2 Примечание: В 20 и 48 главах Типикона не содержатся указания, чтобы в отдание праздника Благовещения, случившегося в седмичные дни, св. Четыредесятницы (кроме Лазаревой субботы, Вербного воскресенья, Страстной и Светлой седмиц) на 9-й песни канона петь припевы праздника. А это значит, что следует петь «Честнейшую…» (см. также Церковный календарь, 1981 г., с. 16). И тем более в среду 4-й седмицы прямо сказано, что в отдание праздника поем «Честнейшую…». Но в субботы 3-ю и 5-ю Великого поста в отдание праздника поются запевы, вместо «Честнейшую…» (Типикон, 26 марта и Марковы главы; В. Розанов. Цит. Соч., с. 626).

27

П. Лебедев. Наука о богослужении Православной Церкви, ч. 2. М., 1895, с. 57.

29

См. Тип. Если случится Сретение в подгот. Недели; К. Никольский, с. 558.

30

См. Тип. 2 февраля Марковы главы, л. 226.

31

Если праздник Успения придется в среду или пятницу – разрешается на трапезе только рыба, во все другие дни – мирянам разрешение «на вся», монахам – на рыбу.

32

Этот же припев к тропарям 1-го канона. Ко второму канону другой припев: «Величай, душе моя, от земли на небо честное преставление Божия Матере».

33

«Похрала, или священное последование на святое преставление Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии» – под таким названием этот чин был напечатан впервые в Москве в 1872 году, совершался в Иерусалиме, в Гефсимании и на Афоне, – переведен с греческого проф. Холмогоровым в 1846 г., а позднее исправлен митрополитом Филаретом. Это последование совершалось и в Гефсиманском скиту, близ Троице- Сергиевой Лавры.

34

Изд. Московской Патриархии, 1950 г.

35

После третьей статьи можно пропеть «Хвалите имя Господне», без величания.

Источник: Практическое руководство для священно-церковнослужителей при совершении богослужений в двунадесятые праздники, дни Постной и Цветной Триоди / Сост.: архимандрит Иоанн (Маслов). – Киев: Общество любителей православной литературы; Издательство имени святителя Льва, папы Римского, 2007. – 314 с.

Комментарии для сайта Cackle

Богоро́дичные пра́здники – дни церковного календаря, посвященные особенному прославлению Божией Матери. Начало почитания различных событий из жизни Богородицы прослеживается уже в древности. Большое значение для установления литургического почитания Богородицы имели апокрифические памятники, особенно «Протоевангелие Иакова» (2-я пол. II в.), послужившее основой для некоторых праздников. Формирование Богородичных праздников связано также с почитанием мест, где произошли важнейшие события в жизни Пресвятой Богородицы. Надписи II–III вв. и более поздние рассказы паломников свидетельствуют о почитании места Благовещения в Назарете; еще до I Вселенского Собора (325) особенным образом чтилась гробница Пресвятой Девы в Иерусалиме [1].

Важной вехой в истории формирования Богородичных праздников стало повсеместно распространившееся в IV–V вв. празднование 25 декабря Рождества Христова, что явилось литургическим утверждением догмата о Боговоплощении. Воспоминание Рождества тесно сплеталось с прославлением Матери Рожденного – это отражено в проповедях на Рождество Христово мн. древних церковных авторов (Зинона, еп. Веронского (кон. IV в.), Максима, еп. Туринского (V в.), Петра Хрисолога (IV–V вв.), Льва I Великого (+461) и др.), а также в церковных песнопениях, составленных для этого праздника.

Впоследствии 26 декабря был установлен праздник Собора Богоматери; по православной традиции в этот день повторяются песнопения Рождества Христова, но уже в честь Богородицы; служба Собора Богоматери содержит только один собственный текст (если не считать чтений на литургии) – кондак 6-го гласа «Иже прежде денницы родих Тя», но он также повествует о Рождестве Христа. Т.о., Рождество Христово можно назвать первым Богородичным праздником. Во мн. обрядах дни, посвященные прославлению Богородицы, стоят в непосредственной близости к Рождеству [2]. В Иерусалиме в V в. посвященное Божией Матери общее празднество, согласно древнему арм. Лекционарию, совершали 15 августа [3].

Из праздников в честь отдельных событий из жизни Божией Матери на Востоке первыми возникли Благовещение и Успение Пресвятой Богородицы.

Благовещение стали праздновать, как полагают, в IV в. (согласно арм. автору VIII в. Григору Аршаруни, установлен свт. Кириллом I Иерусалимским), что также связано с распространением празднования Рождества Христова.

Успение Пресвятой Богородицы, по свидетельству Никифора Каллиста (XIV в.), было установлено имп. Маврикием (592–602); известно также, что имп. Пульхерия (399–453), не зная, что Христос воскресил Свою Мать и взял Ее на небо на 3-й день после смерти, хотела положить останки Пресвятой Богородицы в одном из храмов Константинополя [4].

Рождество Пресвятой Богородицы отмечено уже в Иерусалимском Лекционарии VII в. [5], где приведен тропарь «Рождество Твое, Богородице Дево» – тот же, что поется на этот праздник и в наст. время.

Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм впервые зафиксирован в греч. месяцесловах VIII в., но в греч. Церкви отмечался с IX в., причем долгое время не имел той торжественности, которая присуща др. богородичным праздникам. Праздник упомянут в Синайском канонаре IX–X вв., в Типиконе Великой Церкви, по ркп. Patm. 266 (IX–X вв.) при нем не дается никакой службы [6], а в рукописи S. Crucis. 40 (X в.) указана служба с литией [7]. В слав. Остромировом Евангелии 1056–1057 гг. служба Введения совмещена со службой св. Иулиании [8]. После XII в. служба Введения уподобляется службам остальных великих Богородичных праздников.

В соврмеменном православном богослужении в число богородичных праздников входят:

- Рождество Пресвятой Богородицы (8 сентября);

- память Ее родителей, св. праведных Иоакима и Анны (9 сентября);

- Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября);

- Зачатие прав. Анной Пресвятой Марии (9 декабря);

- Собор Пресвятой Богородицы (26 декабря);

- Благовещение (25 марта);

- Суббота Акафиста (5-я суббота Великого поста);

- Обновление (т.е. день освящения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе (пятница Светлой седмицы),

- Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (2 июля);

- Успение праведной Анны (25 июля);

- Успение Пресвятой Богородицы (15 августа);

- Положение пояса Пресвятой Богородицы в Халкопратии (31 августа);

а также многочисленные праздники в честь чудотворных икон Божией Матери. Кроме этих праздников в Византии торжественно отмечались дни освящения наиболее известных храмов во имя Богоматери.

4 важнейших богородичных праздника, касающихся основных событий жизни Пресвятой Богородицы (Рождество Богородицы, Введение во храм, Благовещение, Успение), были со временем включены в число двунадесятых праздников (со днем Введения во храм это произошло значительно позже других – в XIV в.).

Прочие богородичные праздники, относящиеся к событиям из жизни родителей Пресвятой Богородицы или посвященные святыням, оставшимся на земле после Успения Пресвятой Девы (поясу, ризе), не имеют статуса двунадесятых. По Типикону, используемому ныне в РПЦ, на эти праздники обычно назначается служба с полиелеем или славословием, иногда со всенощным бдением (см. Знаки праздников месяцеслова). С большой торжественностью в Русской Церкви празднуется Покров Пресвятой Богородицы (1 октября; греч. аналог праздника – 28 октября).

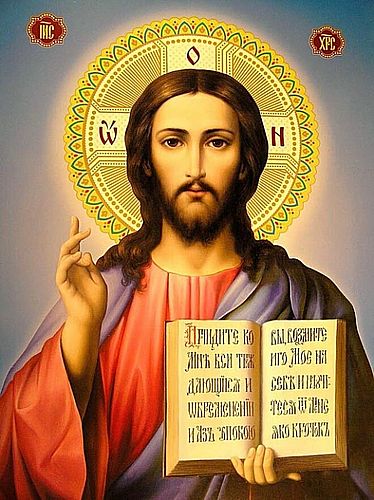

Богослужение

Служба на двунадесятые богородичные праздники имеет следующие характерные черты: совершается всенощное бдение, предваряемое малой вечерней, песнопения Октоиха полностью отменяются, если только праздник не совпадает с воскресным днем. Всенощное бдение включает в себя великую вечерню («Блажен муж» поется), праздничную утреню и первый час. На 9-й песни канона утрени песнь Пресвятой Богородицы («Величит душа моя Господа:») отменяется, а вместо стихов песни прор. Захарии поются праздничные припевы (греч. Megalunaria – величания; полиелейные величания в греческом православном богослужении ныне не используются). На литургии поются изобразительные антифоны, на блаженнах – тропари из канона праздника, но в греч. богослужебной практике на двунадесятые Богородичные праздники, как и на Господские праздники, поются особые праздничные антифоны.

В попразднства двунадесятых Богородичных праздников Октоих не поется (кроме воскресных дней), служба Минеи соединяется со службой праздника; в дни отданий на литургии читаются наряду с дневными и чтения праздника (чего не бывает в отдания Господских праздников).