Церковные службы годовые, то есть совершаемые однажды в год, посвящаются всегда особым воспоминаниям, которые и раскрываются в изменяемых частях богослужения.

Дни годового круга, отмеченные особыми воспоминаниями и предназначением, – это дни праздников и дни Великого поста. Отсюда и годовые службы подразделяются на праздничные и великопостные. В праздничные службы Святая Церковь воспоминает выдающиеся события из земной жизни Спасителя, свидетельствующие о Божественном домостроительстве нашего спасения и спасительных плодах его. Отсюда праздники в Церкви получили значение обширной и разнообразной системы нравственно-религиозного обучения и назидания.

Все церковные праздники по важности соединенных с ними воспоминаний и по торжественности богослужения делятся на великие, средние и малые.

Остановимся на некоторых особенностях великих праздников.

Великие праздники в богослужебных книгах отмечаются знаком красного креста в красном круге – «имже бдение и вся служба праздника совершается по Уставу» (Типикон, л. 60 об.).

Двенадцать из великих праздников установлены во славу Бога и Господа нашего Иисуса Христа и в честь Пресвятой Богородицы; поэтому одни из них называются Господскими, или Господними, а другие – Богородичными двунадесятыми праздниками. Они подразделяются на переходящие и непереходящие (или подвижные и неподвижные). Служба непереходящего праздника совершается в строго определенный день года, а день переходящего праздника устанавливается в зависимости от даты Пасхи. Все Богородичные двунадесятые праздники относятся к непереходящим. Наглядно это можно проследить по следующей таблице:

Двунадесятые неподвижные праздники

(в хронологической последовательности событий)

| Праздники | Число и месяц | Всего дней праздника | Число дней предпраздн. | Число дней попраздн. с отдан. | Отдание |

| Рождество Пресвятой Богородицы | 8 сентября | 6 | 1 | 4 | 12 сентября |

| Введение во храм Пресвятой Богородицы | 21 ноября | 6 | 1 | 4 | 25 ноября |

| Благовещение Пресвятой Богородицы | 25 марта | 3 | 1 | 1 | 26 марта |

| Сретение Господне | 2 февраля |

от 2 до 9 |

1 |

от 0 до 7 |

3 февраля до 9 февраля |

| Успение Пресвятой Богородицы | 15 августа | 10 | 1 | 8 | 23 августа |

| Рождество Христово | 25 декабря | 12 | 5 | 6 | 31 декабря |

| Богоявление | 6 января | 13 | 4 | 8 | 14 января |

| Преображение Господне | 6 августа | 9 | 1 | 7 | 13 августа |

| Воздвижение Креста Господня | 14 сентября | 9 | 1 | 7 | 21 сентября |

Двунадесятые подвижные Господские праздники

| Праздники | Число и месяц | Всего дней праздника | Число дней предпраздн. | Число дней попраздн. с отдан. | Отдание |

| Вход Господень в Иерусалим | – | 1 | – | – | – |

| Вознесение Господне | – | 10 | 1 | 6 |

В пятницу 7-й седмицы |

|

Пятидесятница (День Святой Троицы) |

– | 10 | – | 6 |

В субботу, следующую за праздником |

В приведенной таблице не назван праздник Пасхи на том основании, что праздник Пасхи, как «праздников праздник», имеет особую службу, отличающуюся от служб двунадесятых праздников, и поэтому он не входит в число двунадесятых.

Кроме перечисленных двунадесятых праздников, имеются еще следующие великие (недвунадесятые) праздники:

1. Обрезание Господне (1 января).

2. Рождество святого Иоанна Предтечи (24 июня).

3. Святых апостолов Петра и Павла (29 июня).

4. Усекновение главы святого Иоанна Предтечи (29 августа).

5. День Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября).

Праздники, чтимые святой Церковью

1. Преподобного Сергия Радонежского (5 июля и 25 сентября).

2. Святого апостола Иоанна Богослова (8 мая и 26 сентября).

3. Собор святого Архистратига Михаила (8 ноября).

4. Святителя Николая (9 мая и 6 декабря).

5. Святого пророка Илии (20 июля).

6. Святого великомученика Пантелеимона (27 июля).

7. Владимирской иконы Божией Матери (26 августа).

8. Казанской иконы Божией Матери (8 июля и 22 октября).

9. Пяти святителей Московских (5 октября).

10. Вселенских святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (30 января).

11. Преподобного Серафима Саровского (2 января и 19 июля).

Объяснение служб неподвижных Господских и Богородичных двунадесятых праздников вынесено нами в отдельную часть; праздники же Господские подвижные будут рассмотрены во 2-й и 3-й части при изложении служб Постной Триоди (Вход Господень во Иерусалим) и Цветной Триоди (Вознесение и Пятидесятница).

1. Во все великие праздники положено совершать всенощное бдение. На утрени поются каноны только праздничные. (В средние же праздники, кроме праздничного, читается еще канон Богородице).

Праздники Господские отличаются от двунадесятых Богородичных. Если случится праздник в воскресенье, то в Господский праздник воскресная служба отменяется, а поется только служба праздника по Минее или Триоди (см.: Типикон, последования праздничных служб 14 сентября, 6 августа и др.). Если же в воскресенье случится великий Богородичный праздник, то служба его совершается в соединении со службой воскресной (см.: Типикон, последование 8 сентября). При этом схема обычной воскресной всенощной, а также литургии остается без изменения, только к воскресным стихирам, тропарям и канонам присоединяются стихиры и прочие песнопения Богородичного праздника.

Примечание. Если Богородичный праздник случится в воскресенье, то:

а) на вечерне на входе вместо догматика поется стихира праздника. Паримии праздника и лития. На благословении хлебов – тропарь праздника (трижды).

б) На «Бог Господь» поется тропарь воскресный дважды, «Слава, и ныне» – тропарь праздника Богородицы. После полиелея поется величание праздника, после чего – воскресные тропари «Ангельский собор удивися…».

в) Степенны антифоны поются рядового гласа, но прокимен поется праздника.

г) Евангелие – праздника, а не воскресное утреннее.

д) Поется «Воскресение Христово видевше», но вместо «Воскрес Иисус от гроба» во все двунадесятые Богородичные праздники в воскресенье поется стихира праздника.

е) После воскресного канона (на 4 с ирмосом) поется канон Богородичный из Октоиха (на 2) и затем праздника из Минеи (на 8), а канон Октоиха крестовоскресный оставляется.

ж) По 8-й песни канона поется «Честнейшую Херувим», но на литургии поется задостойник.

з) После великого славословия – тропарь воскресный.

и) Перед первым часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская.

к) На часах – тропарь воскресный и на «Слава» – праздника. Кондаки попеременно.

л) На литургии после малого входа – тропарь воскресный и тропарь Богородичного праздника, «Слава» – кондак воскресный и на «И ныне» праздника. Прокимен воскресный (дважды) и праздника (один раз). Апостол, аллилуиарий, Евангелие и причастен – воскресные и праздника.

2. В отличие от Богородичных праздников в Господский праздник, если он случится во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу, на великой вечерне не стихословится Псалтирь. И лишь в том случае, если Господский праздник совпадает с воскресеньем, стихословится 1-я кафизма, а если случится в понедельник, то на великой вечерне поется 1-й антифон первой кафизмы («Блажен муж»).

3. В двунадесятые праздники – Господские и Богородичные – на великой вечерне стихиры на «Господи, воззвах» обычно поются на 8.

На утрени:

а) по полиелее всегда бывает величание праздника (только в Кириопасху не поется полиелей и не бывает величания праздника Благовещения).

б) Перед чтением Евангелия поются степенны 4-го гласа, 1-й антифон «От юности моея» (за исключением воскресных дней, в которые случится двунадесятый Богородичный праздник, когда поются антифоны рядового гласа).

в) В Господские праздники Вознесения Господня и Воздвижения Креста (с каким бы днем он ни совпал) поем «Воскресение Христово видевше». В Богородичные праздники, случившиеся в воскресенье, после Евангелия поется «Воскресение Христово видевше» один раз.1

г) Каноны праздника, по Уставу, должны петься с ирмосами на 14 или на 16 (например, тропари читаются на 12, ирмосы по дважды, а на катавасии – те же ирмосы каждой песни или же ирмосы, особо указанные в службе праздника).

д) На утрени по 8-й песни канона во все двунадесятые праздники вместо «Честнейшую» поется припев и ирмос 9-й песни (или только один ирмос), за исключением Богородичных праздников, случившихся в воскресенье.

4. Во все двунадесятые Господские праздники (а также на Пасху и в Пасхальную седмицу) на литургии вместо изобразительных поются праздничные антифоны (Типикон, гл. 21). Они поются только в самый день праздника. В попразднство же и отдание поются изобразительны («Благослови, душе…» и «Хвали, душе моя, Господа» и «Блаженны»).

В те праздники, когда поются праздничные антифоны, на малом входе на литургии всегда произносится «входный стих» праздника. (Исключением являются праздники Сретения Господня и День Святого Духа, когда на литургии произносится «входный стих», но праздничные антифоны не поются).

Примечание. При архиерейском служении литургии в день Господского праздника на малом входе после входного стиха хор поет: «Приидите, поклонимся», причем припев берется

из второго литургийного антифона, например, на Рождество Христово:

«Спаси ны, Сыне Божий, рождейся от Девы, поющия Ти. Аллилуиа».

При иерейском служении «Приидите, поклонимся» не поется, а сразу поются тропарь и кондак праздника.

5. В двунадесятые Господские праздники произносится особый праздничный отпуст (указанный в Служебнике), причем седмичные святые (например, Небесных Сил, или святого Предтечи, или Честнаго Креста) на нем не упоминаются. Малый отпуст (например, в конце 1-го часа) – обычный, без праздничного начала.

В воскресные дни отпуст (и великий, и малый) – всегда воскресный, кроме случая, когда Господский праздник совпадает с воскресным днем; тогда великий отпуст произносится с праздничным началом, а малый – как в обычные дни.

6. На литургии во все праздники (даже в воскресные дни) вместо «Достойно» поется задостойник – припев с ирмосом 9-й песни или один ирмос (в Неделю ваий и Пятидесятницу) до отдания.

Примечание. В праздник Пятидесятницы задостойник может петься и с припевом (см. ниже о празднике Пятидесятницы). Припев приводится, например, в Бахметевском «Обиходе».

7. В самый день Господского праздника вечером совершается великая вечерня с входом и пением особого великого прокимна.

Но если двунадесятый Господский праздник случится в субботу, то в субботу вечером поется прокимен воскресный: «Господь воцарися», а великий прокимен поется на праздничном всенощном бдении – «в пяток вечера».

8. Общей особенностью всех двунадесятых праздников является то, что они имеют дни предпразднства, попразднства и отдания праздника (за исключением праздника Входа Господня в Иерусалим, который этих дней не имеет). Предпразднства и попразднства появились в Церкви в глубокой древности. Так, попразднства и отдания были приняты при организации богослужения в IV веке, преимущественно главных праздников Пасхи, Пятидесятницы и Рождества Христова. В последующее время попразднства умножаются, и Церковь для большей торжественности устанавливает их применительно и к другим великим праздникам.

9. Дни предпразднства как бы пророчески предуказывают день великого праздника и своим богослужением подготавливают верующих к достойной встрече и проведению этого праздника.

В последованиях Минеи для дней предпразднства в соединении со службами святым имеются стихиры, тропари и иногда целые каноны в честь наступающего праздника. Октоих в дни предпразднства и попразднства не поется. Песнопениями предстоящего праздника заменяются также Богородичны как Октоиха, так и Минеи.

Все двунадесятые праздники, кроме праздников Рождества Христова, Богоявления и Пятидесятницы, имеют по одному дню предпразднства. Рождество Христово имеет 5 дней, а Богоявление – 4 дня предпразднства. Праздник Пятидесятницы предпразднства не имеет.

10. Дни попразднства – это своеобразное продолжение праздника. На следующий день после многих Господских и Богородичных праздников воспоминаются и прославляются участники события, воспоминаемого в день праздника. Так, после дня Рождества Пресвятой Богородицы, а именно – 9 сентября, совершается празднование в честь святых Богоотец Иоакима и Анны; после Рождества Христова – Собор (т.е. собрание верующих на славословие) Пресвятой Богородицы; после Крещения Господня празднуется Собор святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна; после Сретения Господня совершается память святого праведного Симеона Богоприимца и святой пророчицы Анны; после Благовещения Пресвятой Богородицы празднуется Собор архистратига Гавриила.

В последованиях Минеи в дни попразднства вместе с песнопениями cвятым пoмeщaютcя песнопения самого праздника или попразднственные, прославляющие событие праздника. В дни попразднства, как и в дни предпразднства, Октоих не поется.

Количество дней попразднства вместе с днем отдания бывает разное – от одного до восьми дней. Причиной такого неравномерного назначения Церковью количества дней попразднства служит разное соотношение двунадесятых праздников с другими днями богослужения: то близость к другим праздникам (например, Рождество Пресвятой Богородицы находится вблизи праздника Воздвижения), то пост (например, Благовещение Пресвятой Богородицы).

11. Последний день попразднства называется отданием праздника. Он отличается от дней попразднства более торжественной службой и тем, что в этот день поется последование праздника с большей частью тех молитв и песнопений, которые пелись в самый праздник. Но в отдание, в отличие от службы самого праздника, не положено всенощного бдения, на вечерне нет входа и чтения паримий, на утрени нет полиелея и чтения праздничного Евангелия, вместо «Честнейшую» поется припев и ирмос 9-й песни (кроме воскресных дней), утреня завершается великим славословием.

На литургии в отдание нет праздничных антифонов. Прокимен, аллилуиарий и причастен праздника, а в воскресенье – дня и праздника. В отдание Господских праздников читаются Апостол и Евангелие, чтения дня праздника не бывают. (См. Типикон, 6 августа). Только в отдание Богородичных праздников читаются праздничные Евангелие и Апостол после дневных (в том числе и воскресных) зачал (см.: Типикон, 12 сентября). Вместо «Достойно есть» поется задостойник.

В день отдания праздника поется служба только тем святым Минеи, которым, по Уставу, положено бдение, полиелей или великое славословие. Более подробные сведения о службах предпразднства и попразднства двунадесятых праздников приведены ниже.

Примечание: Укажем более подробно Особенности богослужения в предпразднства, попразднства и отдания двунадесятых праздников, случившихся в седмичные дни (когда нет праздника с бдением, полиелеем или великим славословием)

а) Стихиры на «Господи, воззвах» и на стиховне вечерни, хвалитные и стиховные стихиры утрени поются не по Октоиху, а по Минее – предпразднства обычно в соединении со стихирами святому Минеи. На «Слава, и ныне» – всегда стихира праздника, но в субботу поется догматик текущего гласа (кроме предпразднства и попразднства Рождества Христова, Богоявления, Вознесения и отдания Пятидесятницы).

б) После «Ныне отпущаеши» – тропарь предпразднства или попразднства; иногда первым тропарь святого, на «Слава, и ныне» – тропарь предпразднства или попразднства, (в воскресные дни – «Богородице, Дево, радуйся» (дважды) и затем тропарь предпразднства или попразднства). В отдание праздника в седмичные дни – только тропарь праздника (трижды).

в) На утрени на «Бог Господь» после «И ныне» поется всегда (даже в воскресные дни) тропарь предпразднства или попразднства.

г) Вместо канонов Октоиха (а в воскресные дни вместо канона крестовоскресного из Октоиха) – канон предпразднства или попразднства.

Если же имеется еще и полиелейный святой, то в воскресенье и Богородичный канон из Октоиха не читается, а читается вместо него канон святому.

По 3-й песни канона – кондак и икос предпразднства или попразднства.

д) В предпразднства и попразднства (в седмичные дни) до отдания поется «Честнейшую» (за исключением 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы, 7 января – Собор Предтечи и Крестителя Иоанна и на Духов день, в эти дни поются припевы, а не «Честнейшую»), но в отдание вместо «Честнейшую» поется припев и ирмос 9-й песни, кроме воскресных дней, когда поется «Честнейшую» (Типикон 31 декабря).

Подобает знать: «Честнейшую» поется в воскресенье в течение всего года – и в предпразднства, и попразднства, и в седмичные дни. Не поется же «Честнейшую» в следующие праздники: на Рождество Богородицы и на отдание праздника; на Воздвижение Честнаго Креста и на отдание; на Введение во храм Пресвятой Богородицы и на отдание; на Рождество Христово, на 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы и на отдание; на Обрезание Господне; на Богоявление, на 7 января – Собор Крестителя Господня Иоанна и на отдание; в день памяти святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; на Сретение Господне и на отдание; на Благовещение Пресвятой Богородицы; в период от Лазаревой субботы до Недели Фоминой; во все Недели (воскресенья) Пятидесятницы, кроме Недели святых отец; на Преполовение Пятидесятницы и на отдание; в среду перед Вознесением (отдание Святой Пасхи); на Вознесение Господне и на отдание; на Троицу, на Духов день и на отдание; на Преображение Господне и на отдание; на Успение Пресвятой Богородицы и на отдание. (Если же праздник или отдание праздника случится в воскресенье, то поется «Честнейшую»).

На литургии в попразднство и в отдание прокимен праздника поется (трижды) вместо дневного прокимна. На малом входе в попразднство Господских праздников поется «Приидите, поклонимся» с особым праздничным припевом в конце, который берется из второго антифона литургии праздника, а в попразднство Богородичных праздников – «молитвами Богородицы…» (кроме дней воскресных, когда поется «воскресший из мертвых»).

В отдание Богородичных праздников (но не Господских) на литургии читаются Апостол и Евангелие праздника после рядового зачала. Причастен праздника поется в попразднство (но не в предпразднство) и в отдание. Задостойник поется во все дни попразднства (в том числе и в воскресенье) до отдания включительно.

В дни попразднства до отдания праздника включительно полагается полный отпуст праздника, только без упоминания седмичных святых, например, бесплотных сил и др., так как Октоих в попразднство не поется, но в воскресные дни – отпуст воскресный, а не праздника.

Двунадесятые праздники — это наиболее важные после Пасхи празднества, в которые вспоминаются события земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Двунадесятые праздники, в зависимости от празднуемых событий, различают Господские и Богородичные. Господские имеют отношение к Иисусу Христу, Богородичные — к Пресвятой Богородице.

Память о двунадесятых праздниках хранится даже в среде невоцерковленных людей. Для народа Божьего, живущего по-христиански, регулярно посещающего Церковь, двунадесятые праздники служат духовными вехами, ориентирами в обыденности. Они помогают хранить память о Боге, воскрешают души к покаянию, усилению подвига, укрепляют в несении креста.

Содержание

- Двунадесятые праздники — Господские и Богородичные

- Хронология двунадесятых праздников

- Особенности богослужений Господских и Богородичных праздников

- Рождество Пресвятой Богородицы

- Воздвижение Честнаго Животворящего Креста

- Введение во храм Пресвятой Богородицы

- Рождество Христово

- Богоявление

- Сретение

- Благовещение Пресвятой Богородицы

- Вход Господень в Иерусалим

- Вознесение

- Троица

- Преображение

- Успение Пресвятой Богородицы

- Выводы

Двунадесятые праздники — Господские и Богородичные

Господские праздники в богослужебной практике имеют более высокий статус, чем Богородичные. Это проявляется таким образом: если Господский праздник приходится на воскресенье, то совершают лишь праздничную службу, опуская воскресную. В Богородичные же праздники воскресную и праздничную службы объединяют, причем, главную позицию занимают моления воскресной службы. Помимо этого, богослужения Господских праздников содержат специальные антифоны и входные стихи, а на вечерне в день праздника совершается торжественный вход с кадилом ради провозглашения великого прокимна.

Двунадесятые праздники в богослужебной книге Типикон обозначаются крестом в замкнутом круге. Такие праздники бывают подвижными или неподвижными, или переходящими/непреходящими. Это значит, что одни праздники имеют определенную дату празднования, другие привязаны к Пасхе. Подвижных двунадесятых праздников всего три — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Троица.

Хронология двунадесятых праздников

Богослужебный год начинается 14-го сентября, и в хронологии праздников опираются именно на эту дату.

Перечень двунадесятых праздников в хронологическом порядке богослужебного круга:

- Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября;

- Воздвижение Честнаго Животворящего Креста Господня — 27 сентября;

- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря;

- Рождество Христово — 7 января;

- Крещение Господне (Богоявление) — 19 января;

- Сретение — 15 февраля;

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля;

- Вход Господень в Иерусалим (6-е воскресение Великого Поста);

- Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи;

- Троица (Пятидесятница) — 50-й день после Пасхи;

- Преображение — 19 августа;

- Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.

Перед праздниками принято готовиться, так и Святая Церковь совершает подготовку к празднику за несколько дней. Называются эти подготовительные дни предпразднством. Как в быту иногда праздник продолжается несколько дней, так и в Церкви празднование длится какой-то период под названием попразднство. И, наконец, отдание праздника — последний день празднования, в который повторяются многие из молитв самого праздника.

У большинства двунадесятых праздников один день предпразднства. Исключение составляют следующие праздники:

- Рождество Иисуса Христа — 5 дней предпразднства;

- Крещение Господне — 4 дня;

- Вербное воскресенье — нет предпразднства и попразднства, так как его предваряет Лазарева суббота, а после праздника начинается Страстная седмица;

- Вознесение — предпразднство отсутствует, так как перед Вознесением празднуется отдание Пасхи;

- Троица.

Число дней попразднства зависит от близости праздников между собой или к постам и может составлять от 1 до 8 дней. Заключительный день попразднства называется отданием. В отдание праздника служба более торжественная, чем в другие дни попразднства и содержит больше молений из праздничной службы

Особенности богослужений Господских и Богородичных праздников

Богослужебные тексты служб с фиксированной датой празднования напечатаны в специальных богослужебных книгах — Минеях месячных. Службы переходящих праздников помещены в другие богослужебные книги — Триодь Постную и Цветную. В Цветной Триоди содержатся все пасхальные богослужения.

Чем ближе к празднику, тем больше праздничных молений добавляется к рядовым службам, и количество их увеличивается с приближением праздника, достигая пика в день праздника. В период попразднства количество праздничных молений постепенно сокращается. В день отдания праздника вновь преобладают праздничные песнопения.

Всенощное бдение двунадесятых праздников включает Великую вечерню, но в Рождество Христово, Богоявление и Благовещение служат великое повечерие и утреню.

На всенощном бдении перед двунадесятыми праздниками совершается лития — особенные молитвы, более усиленная мольба к Богу. Лития служится посреди храма, на ней упоминаются святые Православной Церкви, и возносятся молитвенные прошения об избавлении от бедствий. Они сопровождаются повторяющимся пением “Господи помилуй”. На литии благословляются пять хлебцов, пшеница, вино и елей. Хлебцы освящаются в память о чуде насыщения 5 тысяч человек. Это древний обычай благословения “плодов земных”, во время которого молятся о благоденствии, мире и о ниспослании изобилия. При каждении хлебов трижды поется тропарь праздника.

Господские праздники имеют свои богослужебные особенности:

- служба одинакова для всех дней недели;

- “Блажен муж” поется, если праздник приходится на воскресенье или понедельник, в иных случаях опускается;

- на литургии поются праздничные антифоны;

- на Малом входе диакон возглашает входной стих праздника, за которым следуют праздничные тропарь и кондак, “Приидите, поклонимся” опускается;

- пение “Святый Боже” заменяется в Рождество Христово, Крещение и Троицу пением “Елицы во Христа крестистеся”, а на Воздвижение — тропарем “Кресту Твоему, поклоняемся, Владыко”;

- службы оканчиваются праздничными отпустами;

- в отдание праздника на Литургии читают одно рядовое чтение из Апостола и Евангелие дня;

- в день праздника на вечерней совершается торжественный вход с чтением великого прокимна; если праздник приходится на субботу, то великий прокимен переносится на вечерню праздника вместо рядового.

Господские праздники:

- Воздвижение;

- Рождество Христово;

- Крещение;

- Вход Господень в Иерусалим;

- Вознесение;

- Троица;

- Преображение.

Сретение хотя и имеет некоторые схожие моменты с Господскими праздниками, но является Богородичным.

Особенности всенощной Богородичных праздников:

- на “Господи воззвах” поются стихиры праздника;

- на вечерни после прокимна читаются паремии праздника;

- после литии 3 раза поется тропарь праздника;

- после “Бог Господь” 2 раза поется тропарь воскресный, и на “Слава, и ныне” — тропарь праздника;

- поются полиелей, величание праздника с избранным псалмом и тропари воскресные по непорочных;

- антифоны воскресные нужного гласа, прокимен и Евангелие — праздника;

- после евангельского чтения поется “Воскресение Христово видевше”;

- по Евангелии читается стихира праздника (вместо воскресной);

- воскресный канон соединяется с 2-мя канонами праздника (Богородице);

- после 3-ей песни канона читается кондак воскресный, после 6-ой — Богородицы;

- после 8-й песни поется “Честнейшую”;

- читается “Свят Господь Бог”;

- после Великого славословия поется воскресный тропарь гласа.

Богослужебные отличия Литургии, совершаемой в Богородичные праздники:

- на входе поется “Воскресый из мертвых”;

- прокимен, аллилуиарий, апостольское и евангельское чтения, запричастный стих — воскресные и праздника;

- вместо “Достойно есть” — задостойник праздника;

- по заамвонной молитве поются тропарь, кондак и величание праздника.

Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября празднуется первый двунадесятый праздник богослужебного круга. Рождество Пресвятой Богородицы полагает начало делу спасения человеков — Господь приводит в мир Ту, которая станет Богоматерью.

О рождении Богородицы и ее родителях повествует апокрифический текст — Протоевангелие Иакова. Рождество Девы Марии произошло чудесным образом от неплодной матери. Святые праведные Иоаким и Анна были очень благочестивой парой, но не имели детей. Во время молитвы им порознь явился ангел и известил о даровании чада. Престарелые родители дали обет посвятить ребенка Богу.

Зачатие Пресвятой Богоотроковицы не могло быть произвольным событием. Об этом свидетельствуют многочисленные ветхозаветные пророчества и прообразы. Самое первое пророчество приведено в книге Бытия, после событий грехопадения, сам Бог возвестил падшим праотцам о том, что “Семя жены сотрет главу змия”. И затем, на протяжении тысячелетий, следовали пророчества и видения о Пресвятой Богородице как о Таинственной лестнице, соединяющей небо и землю, Неопалимой купине, горящей и не сгорающей, Проросшем жезле, и других.

Родители Богоотроковицы принадлежали к богоизбранному народу, в котором наиболее почитаемые были два рода — царя Давида и архиерея Аарона. Дева Мария по отцу принадлежала к царскому роду, а по матери — к архиерейскому. Так, в Деве Марии соединились благородство царского и высота архиерейского происхождения. Так Бог через богоотцев Иоакима и Анны привел в мир Пресвятую Богородицу, чтобы смог родиться на земле Сын Божий.

Воздвижение Честнаго Животворящего Креста

На Кресте был распят и умер наш Бог. Крестная смерть Иисуса Христа возвела Крест из орудия позорной смерти в символ Победы над Смертью и грехом.

Мы, христиане, хвалимся Крестом Господа и поклоняемся ему. Честный Крест нашел император Константин. Было огромное стечение верующих, и Крест поднимали вверх, осеняя им стороны света. Так и до сих пор в православных храмах праздник Воздвижения Креста Господня происходит в торжественной обстановке. Крест Господень напоминает всем христианам о необходимости несения личного креста.

В народе есть поговорка “Кто не с крестом, тот не Христов”. Христианство — не религия комфорта. Земля — место подвига, это школа, в которой христиане учатся жить так, чтобы наследовать Вечность.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Перед рождением Пречистой Богоотроковицы родители Ее Иоаким и Анна дали обет посвятить свое дитя Богу.

Когда Деве Марии исполнилось 3 года, ее с торжеством, в сопровождении девочек-ровесниц проводили в Иерусалимский храм. Там Пречистую встретил первосвященник и, по наитию Духа Святаго, ввел во Святая Святых.

Ранее во Святая Святых находился Ковчег завета, но во втором Иерусалимском храме, возведенном за 515 лет до Рождества Христова, его уже не было. Вместо Ковчега Завета был положен камень от первого храма. Вот сюда, в самый центр богослужебной жизни иудеев, вошла Дева Мария, как одушевленный Божий Кивот, в котором должен был почивать сам Господь.

Таким образом, праздник Введения полагает конец всему ветхозаветному и свидетельствует о приближении Нового Завета, скором пришествии иерея по чину Мелхиседекову, Иисуса Христа.

Рождество Христово

Праздник Рождества — один из самых любимых в народе. В этот день мир празднует Рождение Бога. Цель воплощения Бога в человеческую плоть состоит в изменении человеческого естества, его духовное и физическое совершенствование.

Таким образом, рожденный Бог показывает своей земной жизнью всему человечеству путь спасения. Духовное возрождение человека должно происходить на протяжении всей его жизни, но кардинальное изменение наступит в день всеобщего воскресения мертвых.

Богоявление

День Крещения Господня — особенный праздник. Это напоминание христианам о данных в крещении обетах, о духовном рождении, которое произошло с нами в крещенской купели. Воды крещения, по слову св. Кирилла Иерусалимского, являются гробом для прошлой греховной жизни и матерью новой жизни во Христе.

На Крещение Господне в церквах поется “Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся”. Крещенные во имя Господа Иисуса Христа уподобляются Богу, получают силы жить христианской жизнью, наследуют от Бога способность любить всех людей — как бы облачаются вместе с Иисусом в одежды праведности, добра, любви.

Крещение Господне называют также Богоявлением. Во время крещения Иисуса Христа в водах Иордана сошел Дух Святый в виде голубя, и раздался голос Бога с небес. Это было явление Бога в трех ипостасях — Бога Отца, Бога Сына и Бога — Духа Святаго.

В праздник Крещения происходит Великое освящение воды. Святая агиасма не портится, не меняет цвет, вкус и запах, остается свежей по несколько лет. Святой Лука Крымский в качестве священника и врача рекомендовал употреблять крещенскую воду натощак как лучшее лекарство. Обычай вкушать с утра крещенскую воду и просфору называют Малым Причастием, и многие святые предлагали это средство для исцеления и предупреждения болезней.

Сретение

На 40-й день после рождения Младенца, Пресвятая Богородица принесла Сына в Иерусалимский храм. Отроча принял в свои руки Симеон, которого Церковь называет Симеон-Богоприимец.

Вдохновленный Духом Святым, Симеон восклицает “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром”. В этот момент Встречаются Ветхий Завет с Новым, и Ветхий Завет рад окончанию времени ожидания прихода в мир Мессии.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Слова архангела Гавриила “Богородице Дево, радуйся” — архангел Гавриил предстал перед Богоотроковицей Марией и возвестил Ей Божественную волю. Господь исподволь создавал Ту, которой предначертано от века стать Богоматерью. И вот настал момент, в который решалась судьба человечества: от слов Девы Марии зависело, придет ли в мир Иисус Христос. “Се раба Господня да будет мне по слову Твоему” — и совершилась Тайна зачатия Господа.

Вход Господень в Иерусалим

Праздник Входа Господня в Иерусалим в Великом посту стоит на особом месте, он соединяет прошедшие дни Святой Четыредесятницы со Страстной седмицей. Праздник известен под названиями Вербное воскресенье, Неделя ваий, Цветоносная неделя. В этот день православный мир чествует Господа Иисуса Христа, воскресившего Лазаря и входящего в Иерусалим на страдания, муки и смерть.

Вербное воскресенье служит напоминанием смертным о бренности и непостоянстве земной славы и успеха. Сегодня — “Осанна в вышних”, а завтра — “Распни Его”, распни. По традиции, в Неделю Ваий освящают ветки вербы. В храмах читаются молитвы на освящение христиан, пришедших с ветками деревьев почтить Иисуса Христа.

Вознесение

40 дней после своего Воскресения Господь являлся ученикам, беседовал с ними и разделял трапезу. Утешив друзей, Иисус Христос взошел на гору Елеонскую и вознесся на небо, пообещав прислать Утешителя. Воплотившийся, умерший и воскресший Бог покинул землю до своего Второго и Страшного пришествия.

Нам, христианам нужно ожидать Его, пребывая в молитве и бдении, подобно апостолам. Как Господни ученики ожидали пришествия Духа Свята, Утешителя, непрестанно молясь и трезвясь, так и нам нужно приложить все усилия к стяжанию Духа Свята.

Троица

В пятидесятый день после Пасхи евреи отмечали Пятидесятницу — земледельческий праздник урожая и жатвы. На праздник принято было приносить в жертву Богу плоды, и Иерусалим был полон паломниками из всех уголков Римской империи.

Апостолы и Пресвятая Богородица по повелению Господа находились вместе, молясь и ожидая исполнения обетования, данного Иисусом Христом при Вознесении. Внезапно горница исполнилась шума, на апостолов и Божию Матерь сошел Дух Святой в виде огненных языков. В подтверждение чуда ученики стали говорить на разных языках, изумляя множество народа.

В этот день Новозаветная Церковь празднует свой День рождения. Исполнимся и мы Духа Свята и последуем за Христом, укрепляясь в духе и совершенствуясь.

Преображение

Преображение Господне — это евангельское событие и праздник. Господь взошел на гору Фавор, чтобы помолиться, позвав с собой троих апостолов. Иаков, Иоанн и Петр стали свидетелями Божества Иисуса Христа. Во время молитвы Господь весь осветился, одежды Его стали белыми, как снег. Иисус Христос беседовал с ветхозаветными пророками Моисеем и Илией. Пораженный Петр, не зная что сказать, предложил сделать три кущи (палатки), причем одну из них — для Иисуса Христа и оставаться на этом месте.

К сожалению, в народе праздник известен лишь как Яблочный Спас — время освящать яблоки. Такой подход сводит на нет духовную суть праздника, которая состоит в духовном преображении христианина. Преображению предшествует подъем на гору — духовное возрастание.

Успение Пресвятой Богородицы

Праздник Успения завершает годовой богослужебный круг. Это поразительный для неверующих праздник — мы празднуем смерть Пресвятой Богородицы. Ведь успение значит — смерть. Однако что для христианина смерть? По слову апостола Павла, жизнь для меня — Христос, и смерть — приобретение. Кто родился, должен умереть. Не избежала участи всех смертных и Божия Матерь. Сам Господь принял Пресвятую душу Пречистой Богородицы и вознес на Небо. После земных трудов настало время перехода в Жизнь Вечную.

Преблагословенная Матерь желала скорейшего встречи с Божественным Сыном, чтобы непрестанно глядеть в Его Сладостное Лицо и слышать Его Голос.

Итогом жизни для христианина должна стать радость от скорой встречи со своим Богом. Известно, что многие праведники, труженики Христовы перед смертью удостаивались видения Пресвятой Богородицы, которая утешала и подбадривала перед смертным часом.

Переход в Вечность — это самый главный экзамен в жизни человека, и готовиться к нему нужно на протяжении всего жизненного пути. Помоги нам, Боже, выдержать его.

Выводы

Каждый праздник богослужебного круга содержит внешнюю, обрядовую и духовную сущность. Очень важно не забывать в бытовой подготовке к празднику о главной его составляющей — упоминаемом событии и о том уроке, который предлагает нам Церковь.

Перед каждым праздником желательно почитать его историю и обязательно — Евангелие праздника. Конечно же, нужно в двунадесятый праздник стремится в храм на праздничные службы — литургию и всенощное бдение. Лишь живое участие, вхождение в жизнь Церкви, открывает для нас Бога и суть христианства.

Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

14, С. 266-269

опубликовано: 28 февраля 2012г.

- Формирование системы Д. п.

- Установление термина «Д. п.»

- Д. п. в православном богослужении

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ

Оклад Евангелия с изображением праздников. Сербия. Нач. XVI в. (МСПЦ)

Оклад Евангелия с изображением праздников. Сербия. Нач. XVI в. (МСПЦ)

[дванадесятые] [греч. Ϫωδεκάορτον], 12 праздников, в правосл. традиции считающихся наиболее важными после праздника Пасхи (к-рый не относится к Д. п.). По содержанию Д. п. разделяются на Господские праздники, посвященные событиям земной жизни Господа Иисуса Христа (сюда же включен и праздник Крестовоздвижения), и на Богородичные праздники, посвященные событиям земной жизни Пресв. Девы Марии; по положению в системе праздников года церковного — на непереходящие, т. е. имеющие фиксированную дату по юлианскому календарю (см. ст. Годовой неподвижный богослужебный круг), и на переходящие, т. е. привязанные к пасхальному циклу (см. ст. Годовой подвижный богослужебный круг).

Выделение 12 из всех годовых праздников, уступающих по значимости только Пасхе («празднику праздников»), имеет символическое значение и характерно только для правосл. традиции — хотя, естественно, и в др. христ. традициях среди праздников те или иные из них признаются наиболее важными (см. ст. Великий праздник; согласно классификации принятого ныне в РПЦ Типикона (см. Знаки праздников месяцеслова), в число великих входят все неподвижные Д. п. (9), а также еще 5 праздников).

Сформировавшаяся к XVI-XVII вв. система Д. п. включала праздники Рождества Пресв. Богородицы (8 сент.), Введения во храм Пресв. Богородицы (21 нояб.), Благовещения Пресв. Богородицы (25 марта), Рождества Христова (25 дек.), Сретения Господня (2 февр.), Крещения Господня (6 янв.), Преображения Господня (6 авг.), Входа Господня в Иерусалим (воскресенье перед Пасхой), Вознесения Господня (четверг 6-й седмицы по Пасхе), Пятидесятницы (8-е воскресенье по Пасхе, считая саму Паcху), Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (14 сент.), Успения Пресв. Богородицы (15 авг.).

Формирование системы Д. п.

С древних времен св. отцами подчеркивалось особенное значение нек-рых праздников, посвященных важнейшим событиям земной жизни Христа. Этих праздников до X в. было меньше 12. Свт. Епифаний Кипрский († 403) в Слове на Вознесение Господне упоминает 4 праздника: Рождество Христово, Богоявление, Воскресение и Вознесение (PG. 43. Col. 477-480). Свт. Прокл К-польский († 446) в Слове о Воплощении Христовом перечисляет 5 главных праздников: Рождество Христово, Богоявление, Воскресение, Вознесение и Сошествие Св. Духа (PG. 65. Col. 705). В гомилии на Вознесение, приписываемой свт. Иоанну Златоусту († 407), но отличающейся по стилю от его творений и имеющей признаки антинесторианской полемики, говорится о 7 наиболее важных событиях домостроительства Христова — по числу дней творения; 6 из них посвящены праздники Рождества Христова, Богоявления, Распятия, Воскресения, Вознесения и Сошествия Св. Духа; 7-м событием и праздником будет грядущее всеобщее воскресение из мертвых (PG. 52. Col. 799-800). Эта гомилия свт. Иоанна Златоуста цитируется в Хронике Георгия Амартола IX в. (PG. 110. Col. 777-779) в составе повествования о том, как при св. имп. Юстиниане (527-565) Сретение было включено в число Господских праздников (ср.: Esbroeck. 1994). В переработанном виде это же сказание содержится в слав. Прологе под 14 нояб.- Сретение здесь не упоминается, в число 7 праздников включено Благовещение (ср. с древней копт. традицией: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 402), а всеобщее воскресение названо 8-м праздником (см., напр.: Пролог. М., 1642. Л. 353 об.). Прп. Иоанн Дамаскин в 1-м Слове об иконах (728), не ставя перед собой цели перечислить все важнейшие праздники, упоминает праздничный ряд икон, посвященных Благовещению («неизреченное Его снисхождение»), Рождеству, Крещению, Преображению и др. евангельским событиям, заканчивает его иконой Вознесения («страдания, доставляющие бесстрастие, чудеса, символы Его Божественной природы, совершаемые через действие плоти, спасительный гроб Избавителя, восшествие на небеса») (PG. 94. Col. 1240).

Крещение, Сошествие Св. Духа, Успение Пресв. Богородицы. Створка тетраптиха. XII в. (мон-рь вмц. Екатерины на Синае)

Крещение, Сошествие Св. Духа, Успение Пресв. Богородицы. Створка тетраптиха. XII в. (мон-рь вмц. Екатерины на Синае)

Перечень не только Господских, но и Богородичных праздников содержится в проповеди Иоанна, еп. Эвбейского, на праздник Зачатия Пресв. Богородицы (744): Зачатие Пресв. Богородицы, Рождество Пресв. Богородицы, Благовещение, Рождество Христово, Крещение, Сретение, Преображение, Распятие и Воскресение, Вознесение, Пятидесятница, Успение Пресв. Богородицы (PG. 96. Col. 1476). Этот перечень уже близок к поздневизант. системе Д. п.

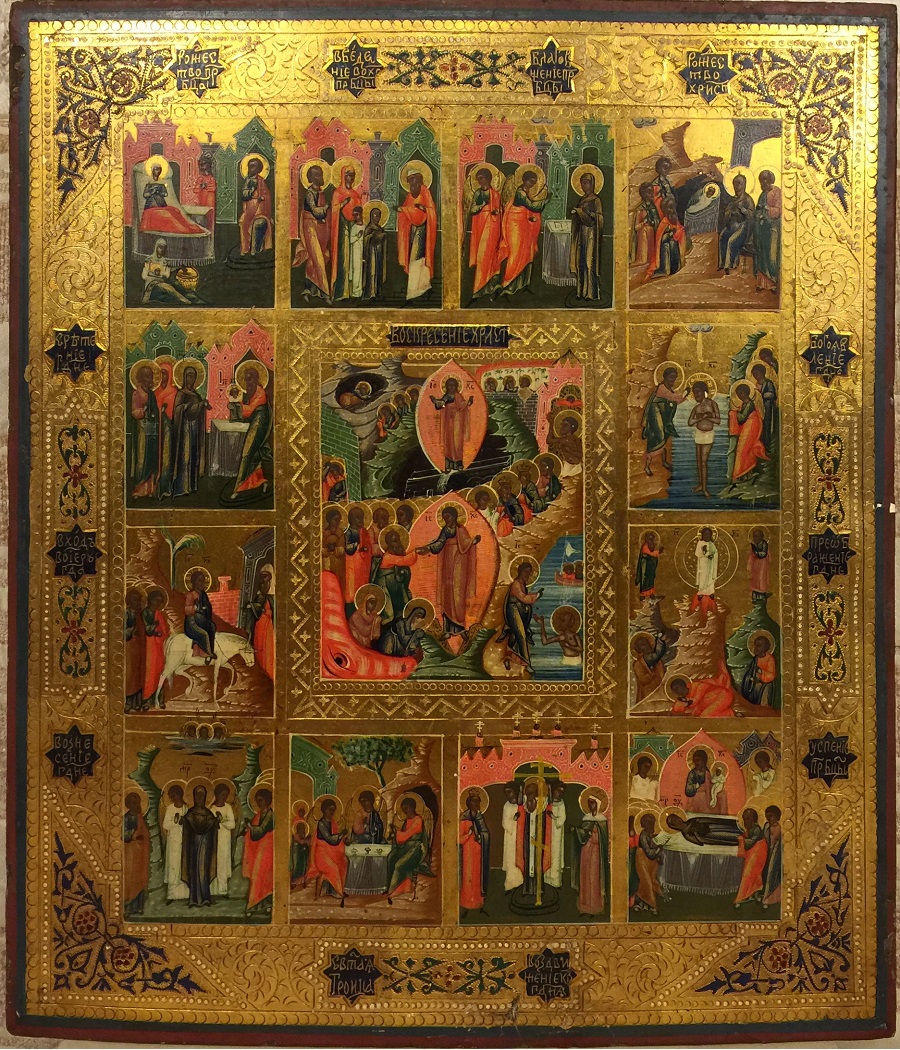

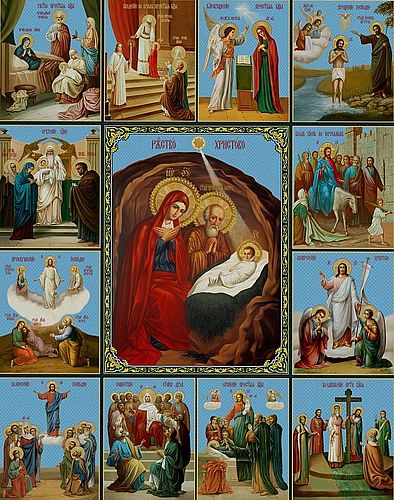

С XI-XII вв. в визант. церковном искусстве получила широкое распространение иконографическая программа, состоящая из 12 праздников (не вполне совпадающая с позднейшей системой Д. п.) и, как правило, включающая Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Богоявление, Преображение, Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Распятие, Воскресение, Вознесение, Сошествие Св. Духа, Успение Пресв. Богородицы (см.: Лазарев. 1960. С. 39-44; он же. 1986. С. 76). С того же времени она получает и название Ϫωδεκάορτον (Walter. P. 222). В этой программе, как и в святоотеческих списках праздничных событий, почти отсутствуют Богородичные праздники — кроме Успения, не сразу вошедшего в этот ряд (Благовещение можно понимать как Господский праздник). Соч. «На Господские праздники» Иоанна, митр. Евхаитского († не позже 1095), начинается четверостишием, в к-ром перечисляются 12 праздников, включая Обрезание Господне, но без Успения Пресв. Богородицы (PG. 120. Col. 1197). В праздничный тетраптих XII в. (мон-рь вмц. Екатерины на Синае) в число 12 изображений входит и Успение Пресв. Богородицы. В диптихе кон. XIII — нач. XIV в. с 12 праздниками (мон-рь св. Павла на Афоне) пропущено изображение Успения, но в него включено Рождество Христово (Dölger, Weigand, Deindl. S. 164-165). С XIV в. Успение постоянно присутствует в праздничных рядах. Возможно, первоначально эта иконографическая программа не была предназначена для иллюстрирования круга годовых праздников, а служила иконографическим выражением Священной истории или же символического толкования Божественной литургии как воспоминания земной жизни Господа (Сорокатый. С. 466).

Сретение, Крещение, Сошествие во ад, Вознесение. Средник гексаптиха. XIV в. (мон-рь вмц. Екатерины на Синае)

Сретение, Крещение, Сошествие во ад, Вознесение. Средник гексаптиха. XIV в. (мон-рь вмц. Екатерины на Синае)

Праздничные ряды икон нередко включали более 12 образов, особенно в позднее время, но ядро ряда оставалось, как правило, неизменным (хотя в ранних перечислениях в число 12 могли включать иконы «Обрезание Господне» и «Уверение Фомы»). 12 праздников помещали в клеймах вокруг иконы Воскресения, иногда — вокруг икон Божией Матери, Распятия. 12 праздников украшали церковные изделия из ткани, могли помещаться на монашеских поясах.

К XIV в. идея 12 праздников зафиксирована в письменных источниках: визант. поэт 1-й пол. XIV в. Мануил Фил пишет о δωδεκάορτον (ΘΗΕ. Τ. 5. Σ. 741); церковный историк XIV в. Никифор Каллист Ксанфопул перечисляет 12 праздников, включая Успение (Сергий (Спасский). Месяцеслов. С. 401). В гроттаферратском Типиконе 1300 г. упоминаются 14 «Господских праздников», в т. ч. Обрезание, Тайная вечеря, Новая неделя (Уверение Фомы), но не Успение Пресв. Богородицы (Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 907).

К XVI в. в праздничную иконографическую программу входили изображения Рождества и Введения во храм Пресв. Богородицы (ранние примеры включения этих праздников в циклы праздничных изображений сохр. на Синае — циклы посл. четв. XII в. и 1200 г., см.: Сорокатый. С. 466), а также Воздвижения Креста Господня (см., напр., икону «Преображение» XVI в. с 24 клеймами праздников — ГРМ. Инв. ДРЖ-1879), хотя и в эту эпоху изображения упомянутых Богородичных праздников могли опускаться. Так, иконостас Благовещенского собора Московского Кремля даже после дополнений XVI в. не содержал праздники Рождества Пресв. Богородицы и Введения (см.: Щенникова. 2004); иконостас Троицкого собора (1425-1427) Троице-Сергиевой лавры с 19 праздничными иконами также не включал изображений этих праздников (см.: Лазарев. 1996. С. 109, 368, № 104).

Вместе с тем необходимо отметить, что гипотеза о влиянии иконографической традиции на возникновение календарного термина «Д. п.» вызывает ряд вопросов. Появление же в нек-рых новооткрытых храмах праздничных рядов иконостаса с расположением образов не по порядку Священной истории, а по календарной последовательности Д. п. не соответствует ни традиции, ни логике иконографической программы правосл. храма.

В XVI-XVII вв. идея Д. п. окончательно устанавливается и в литургической практике — на Руси это проявилось, в частности, в появлении на рубеже XVI и XVII вв. в месячных и постных (триодных) Стихирарях особых разделов, содержащих песнопения тех или иных праздников (Певческий сборник. РГБ. Ф. 37 (собр. Большакова). № 100, 1594 г.; Христофор. Ключ знаменный. 1604 / Публ., пер.: М. Бражников, Г. Никишов; Предисл., коммент. и исслед.: Г. Никишов. М., 1983. С. 10; Сушкевич. 2000), и затем в формировании нотированной кн. «Праздники», куда были включены певч. последования праздников из Стихирарей (самые ранние рукописи «Праздников» относятся к нач. XVII в.; см., напр.: Тихомиров М. Н. Описание Тихомировского собрания рукописей. М., 1968. № 225). После XVII в. «Праздники» продолжали иметь широкое распространение как в старообрядческой среде (преимущественно в виде рукописей; в XIX-XX вв. книга была неск. раз изд.), так и в господствующей Церкви (в 1772 было осуществлено 1-е издание «Праздников» на квадратной ноте, впосл. неоднократно переиздававшееся).

Установление термина «Д. п.»

До XVII в. наиболее важные праздничные дни церковного года называли Господскими праздниками, даже если они не были христологическими или триадологическими,- возможно, это следует связывать с первоначальным пониманием системы праздничных дней как последовательного воспоминания важнейших событий домостроительства Божия. Так, свт. Епифаний Кипрский называл Вознесение «исполнением Господских праздников» (τῶν δεσποτικῶν ορτῶν) (PG. 43. Col. 477). В приписываемой свт. Иоанну Златоусту гомилии на Вознесение говорится о «праздниках Христовых» (τῶν ορτῶν Χριστοῦ) (PG. 52. Col. 799). Георгий Амартол утверждал, что до св. имп. Юстиниана Сретение не считали Господским праздником (ταῖς δεσποτικαῖς ορταῖς) (PG. 110. Col. 777). Этот же термин употребляется в стихотворении Иоанна, митр. Евхаитского (PG. 120. Col. 1197), и в Гроттаферратском Типиконе 1300 г. (Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 907). Тем не менее с включением в число важнейших праздников торжеств в честь Пресв. Богородицы термин «Господские праздники» продолжал употребляться; c XVII в. вместо него обычно употреблялся термин «Господские и Богородичные праздники». Сочетание «Д. п.» в рус. источниках фиксируется после сер. XVII в. (напр., в МДА. П-213 П-23. Инв. 231911, посл. треть XVII в.; см. также: Словарь рус. языка XI-XVII вв. М., 1977. Вып. 4. С. 180 (1673 г.); Шереметьев С. Д. Два упраздненных монастыря над Переяславским озером. М., 2005. С. 10 (опись 1701 г.)). В изданной в 1795 г. в Москве кн. «О служении и чиноположениях Православныя Грекороссийския Церкви» в главе о праздниках перечислено 16 праздников — включая Пасху, все Д. п., а также Великие четверг, пятницу и субботу (Л. 82-82 об.),- но термина «Д. п.» нет. Активно термин начал использоваться в XIX в.; напр., в соч. «Дни богослужения Православной Церкви» прот. Г. Дебольский, описав разделение всех праздников на великие, средние и малые, среди великих указывает 3 разряда: Пасху, Д. п. («дванадесятые»), великие «недванадесятые» (Дебольский. Т. 1. С. 3-4).

Д. п. в православном богослужении

Ни Студийский, ни Иерусалимский уставы (принятый ныне в различных редакциях в правосл. Церкви повсеместно) не знают формального выделения Д. п. В Иерусалимском уставе праздники разделяются на великие, средние и малые; великие праздники, к к-рым относятся все неподвижные Д. п., в слав. рукописях и изданиях Типикона обозначаются знаком ; поскольку подобные знаки используются только в месяцеслове (хотя они есть в нек-рых старопечатных уставах и в главе о Триоди), переходящие Д. п. праздничными знаками не отмечены. Гимнографические последования непереходящих Д. п. находятся в Минее, переходящих — в Постной или Цветной Триоди.

На Д. п. совершается торжественное всенощное бдение (оно должно предваряться малой вечерней, к-рая на практике обычно опускается), состоящее из великой вечерни (со входом, паремиями и литией) и утрени (с полиелеем, величанием и славословием), часы и Божественная литургия; на нек-рые праздники (напр., на Благовещение) устав предписывает предварять литургию крестным ходом. Вечером в дни Господских праздников должна совершаться великая вечерня (хотя утреня следующего дня — славословная) с пением великого прокимна.

Если непереходящие Д. п. попадают на субботу или на будние дни, служба совершается только по Минее; если на воскресенье, то в случае Господских праздников — только по Минее, а в случае Богородичных праздников (включая Сретение) — по Минее и Октоиху (служба Благовещения, а в нек-рых случаях и Сретения соединяется также с дневным последованием Постной Триоди). Служба подвижных Д. п. совершается только по Триоди (впрочем, в случаях совпадений с памятью св. ап. Иоанна Богослова или храмового святого последования Вознесения и Пятидесятницы могут соединяться с минейными службами; в случае совпадения службы Входа Господня в Иерусалим и Благовещения также соединяются). Т. о., служба Господских праздников в отличие от службы Богородичных (включая Сретение) в случае совпадения отменяет собой воскресное последование (по этому признаку и по наличию вечером в день праздника вечерни с великим прокимном к Господским Д. п. с уставной т. зр. следует также отнести Антипасху).

Накануне Богородичных Д. п. на великой вечерне поется «Блажен муж» (1-й антифон 1-й кафизмы Псалтири), тогда как накануне Господских Д. п. кафизмы нет (за исключением совпадения праздника с воскресеньем или с понедельником — в первом случае, включая и Господские и Богородичные праздники, всегда должна исполняться 1-я кафизма целиком; во втором — поется 1-й антифон 1-й кафизмы, в т. ч. и на Господские праздники). На утрене на 9-й песни канона не поются песнь Богородицы (кроме случаев совпадения Богородичных праздников с воскресеньем) и песнь прор. Захарии (см. ст. Библейские песни), к-рая заменяется особыми праздничными припевами (кроме праздников Входа Господня в Иерусалим и Пятидесятницы, для к-рых в офиц. богослужебных книгах нет припевов, хотя в певч. книгах они встречаются). На нек-рые Господские Д. п. (Рождество Христово, Богоявление, Вход Господень в Иерусалим, Преображение) после 50-го псалма утрени вместо обычных поются особые припевы.

На литургии в дни Господских Д. п. поются соответствующие праздничные антифоны, в дни Богородичных — изобразительны (в студийской традиции, сохранявшейся на Руси до XVII в., на Богородичные праздники и в др. торжественные дни, не имевшие праздничных антифонов, должны были петь вседневные антифоны, в совр. греч. традиции Богородичные Д. п., как и Господские, имеют свои праздничные антифоны); следов., на Господские праздники на малом входе литургии возглашается особый входный стих, а на Богородичные поется обычный стих Пс 94. 6a (этот же стих на Богородичные праздники бытует и в греч. традиции, к-рая, т. о., непоследовательно сочетает праздничные антифоны со вседневным стихом). В день Сретения на литургии поются изобразительны, но после входа возглашается особый входный стих. На все Д. п. литургийное «Достойно есть» заменяется задостойником (ирмосом 9-й песни канона утрени, перед к-рым исполняется праздничный припев, если он есть). Дневные апостольское и евангельское чтения, как правило, перенесены на предыдущий день.

Практически все Д. п. празднуются больше одного дня. Многодневное празднование Д. п. имеет следующую структуру: предпразднство (1 день у всех праздников, кроме Рождества Христова и Богоявления, у к-рых 5 и 4 дня соответственно; Вход Господень в Иерусалим и Пятидесятница не имеют предпразднства), сам праздник, попразднство (от 1 до 8 дней; попразднства не имеет Вход Господень в Иерусалим, а также в определенных случаях Сретение и Благовещение), отдание (последний день попразднства; у Входа Господня в Иерусалим отдание праздника совершается на вечерне в день праздника). В дни предпразднства и попразднства статус службы определяется статусом памяти святого, празднуемого в этот день, последование праздника соединяется с рядовым последованием Минеи. Число дней попразднства строго фиксировано (за исключением Сретения, у к-рого длина попразднства определяется близостью Великого поста). В день отдания последование праздника не должно соединяться с др. последованиями (кроме отдания Введения, но при совпадениях с полиелейным или бденным святым последования отдания и святого обычно соединяются) и совершается по чину славословной службы (повторяется все последование праздника, кроме входа и чтений на вечерне и всего полиелейного комплекса на утрене). Отдание Богородичных праздников имеет ту особенность, что на литургии к дневным чтениям прибавляются Богородичные.

Лит.: Дебольский Г., прот. Дни богослужения правосл. Церкви. СПб., 1837. Ч. 1-6. М., 1996р. Т. 1-2; Дмитриевский. Описание; Никольский. Устав; Сергий (Спасский). Месяцеслов; Dölger F., Weigand E., Deindl A. Mönchsland Athos. Münch., 1943; Лазарев В. Н. Фрески Софии Киевской. М., 1960; он же. История визант. живописи. М., 1986; он же. Рус. иконопись от истоков до нач. XVI в. М., 1996; ῾Εορταί, δώδεκα // ΘΗΕ. Τ. 5. Σ. 742-756; Винокурова Э. П. Модель меднолитого складня «Двунадесятые праздники» кон. XVII — нач. XVIII в. // Древнерус. скульптура: Проблемы и атрибуции / Под ред. А. В. Рындиной. М., 1991. С. 128-172; Walter Ch. A New Look at the Byzantine Sanctuary Barrier // RÉB. 1993. Vol. 51. P. 223-228; Esbroeck M., van. La lettere de Justinien pour la fête de l’Hypapante en 562 // AnBoll. 1994. Vol. 112. P. 65-84; Сорокатый В. М. Праздничный ряд рус. иконостаса // Иконостас: Происхождение. Развитие. Символика. М., 2000. С. 465-489; Сушкевич Н. Особенности формирования нотированных сб-ков нач. XVII в. (по ркп. РНБ ОСРК Q I 1408) // Гимнология. Вып. 1. Кн. 1. С. 319-325; Щенникова Л. А. Иконы в Благовещенском соборе Моск. Кремля: Деисусный и праздничный ряды иконостаса: Кат. М., 2004; Яковлева А. И. Визант. додекаортон и рус. праздничные чины рублевской эпохи // ИХМ. 2005. Вып. 9. С. 74-87.

Год церковный, система праздников, постов и рядовых дней, составляющая основу литургической жизни Церкви

Праздники Русской Православной Церкви

Двунадесятые [дванадесятые] праздники, 12 праздников, в православные традиции считающихся наиболее важными после праздника Пасхи

ГОД ЦЕРКОВНЫЙ система праздников, постов и рядовых дней, составляющая основу литургической жизни Церкви

БОГОРОДИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ дни церковного календаря, посвященные особенному прославлению Божией Матери

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ см. Вход Господень в Иерусалим

ВОСКРЕСЕНЬЕ один из дней недели, в христ. Церкви празднуемый как день Воскресения Иисуса Христа

ЗНАКИ ПРАЗДНИКОВ МЕСЯЦЕСЛОВА символы, используемые в правосл. богослужебных книгах для обозначения особенностей совершения службы в связи со степенью значимости того или иного праздника или памяти святого

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ см. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

В статье мы поведаем о том, какие церковные праздники называются двунадесятыми, как подразделяются по своей тематике и по способу исчисления даты.

Наиглавнейшем праздником для христиан является Пасха. Следом за ней по значимости идут церковные праздники, которые называют двунадесятыми (иногда дванадесятыми). По количеству их 12, и посвящены они важнейшим событиям, связанным с земной жизнью Иисуса (такие именуются Господскими) и Богородицы (именуются Богородичными). Также различают переходящие и непереходящие праздники. Непереходящие празднуются всегда в одну и ту же дату. А вот дата переходящих связана с Пасхой.

Господские двунадесятые праздники

Таких в году насчитывается 7. В списке они расположены согласно особенностям православного церковного календаря, год в котором начинается с 14 сентября (1 сентября по старому стилю)

- Воздвижение Креста Господня (27 сентября)

- Рождество Христово (7 января)

- Крещение Господне (19 января)

- Вход Господень в Иерусалим (переходящий, ближайшая дата- 25.04.2021)

- Вознесение Господне (переходящий, ближайшая дата- 10 июня 2021, четверг)

- День Святой Троицы (переходящий, ближайшая дата- 20 июня 2021, воскресенье)

- Преображение Господне (19 августа)

Богородичные двунадесятые праздники

Это церковные события, связанные с жизнью Пресвятой Богородицы Девы Марии. Список в порядке православного календаря:

- Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). Это первый из двунадесятых праздников в православном календаре.

- Введение во храм (4 декабря)

- Благовещение Богородицы (7 апреля)

- Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). Это последний в православном календаре двунадесятый праздник.

- Двенадцатый праздник — Сретение Господне. Его отмечают ежегодно 15 февраля. Он уникален тем, что имеет признаки и Господского и Богородичного.

Непереходящие двунадесятые праздники

- Рождество Пресвятой Богородицы (Богородичный, 21 сентября)

- Воздвижение Креста Господня (Господский, 27 сентября)

- Введение во храм Пресвятой Богородицы(Богородичный, 4 декабря)

- Рождество Христово (Господский, 7 января)

- Крещение Господне (Господский, 19 января)

- Сретение (15 февраля)

- Благовещение (Богородичный, 7 апреля)

- Преображение Господне (Господский, 19 августа)

- Успение Пресвятой Богородицы (Богородичный, 28 августа)

Переходящие двунадесятые праздники

Таких в православном календаре всего 3, и все они господские. Это:

- Вход Господень в Иерусалим (за неделю перед Пасхой, в воскресенье). Также называется Вербным воскресеньем.

- Вознесение Господне (на сороковой день после Пасхи)

- День Святой Троицы (на пятидесятый день после Пасхи)

Список всех двунадесятых праздников по порядку

- Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября)

- Воздвижение (27 сентября)

- Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря)

- Рождество Христово (7 января)

- Крещение (19 января)

- Сретение (15 февраля)

- Благовещение (7 апреля)

- Вход Господень в Иерусалим (за 7 дней до Пасхи)

- Вознесение (на сороковой день после Пасхи)

- День Святой Троицы (на пятидесятый день после Пасхи)

- Преображение (19 августа)

- Успение Пресвятой Богородицы (28 августа)

Двунадеся́тые праздники — двенадцать важнейших после Пасхи праздников.

Неподвижные (по хронологии церковного года, который начинается 1 сентября):

- Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября (21 сентября н.ст.) — Богородичный

- Воздвижение Креста Господня (или Крестовоздвижение ) — 14 сентября (27 сентября н.ст.) — Господский

- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября (4 декабря н.ст.) — Богородичный

- Рождество Христово — 25 декабря (7 января н.ст.) — Господский

- Крещение Господне — 6 января (19 января н.ст.) — Господский

- Сретение Господне — 2 февраля (15 февраля н.ст.) — Господский (с уставными элементами Богородичного, подробнее см. соотв. статью)

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта (7 апреля н.ст.) — Богородичный

- Преображение Господне — 6 августа (19 августа н.ст.) — Господский

- Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа (28 августа н.ст.) — Богородичный

Подвижные (по хронологии пасхального круга):

- Вход Господень в Иерусалим («Вербное воскресение» — за неделю до Пасхи) — Господский

- Вознесение Господне (40-й день после Пасхи) — Господский

- Пятидесятница (или «Сошествие Святого Духа на апостолов», или «День Пресвятой Троицы) (50-й день после Пасхи) — Господский

Все двунадесятые праздники, как Господские, так и Богородичные, имеют особые дни: предпразднство, попразднство, отдание праздника.

Некоторые из Господских праздников, кроме того, предваряются и заключаются особыми субботами и неделями (воскресными днями).

Двунадесятые праздники имеют по одному дню предпразднства, за исключением Рождества Христова, которое имеет 5 дней предпразднства и Богоявления, имеющего 4 предпразднственных дня.

Число дней попразднства бывает неодинаковым — от 1 до 8 дней, смотря по большей или меньшей близости одних праздников к другим или к дням поста. Последний день попразднства носит название отдания праздника и отличается от остальных дней попразднства бо́льшей торжественностью богослужения, имея в службе большую часть песнопений и молитв самого праздника.

Богослужение

Службы двунадесятых праздников неподвижного круга находятся в Минеях месячных. Службы двунадесятых праздников подвижного круга находятся в Триодях — Постной и Цветной.

На праздничной всенощной всех двунадесятых праздников служится лития.

Двунадесятые праздники — это двенадцать православных праздников, посвященных событиям земной жизни Исуса Христа и Богородицы. Все двунадесятые праздники входят в число великих праздников, однако уступают «празднику праздников и торжеству торжеств» — Пасхе.

По тематике все двунадесятые праздники разделяются на Господские и Богородичные, а по времени празднования — на переходящие (подвижные) и непереходящие (неподвижные). Непереходящих насчитывается девять праздников, переходящих — три. Службы двунадесятых праздников неподвижного круга находятся в Минеях месячных, где расположены службы святым и праздникам на каждый день года. Службы двунадесятых праздников подвижного круга находятся в Триодях Постной и Цветной, где записаны все богослужения пасхального цикла. Все двунадесятые праздники имеют предпразднество, попразднество и отдание.

Значимость двунадесятых праздников в православии

Двунадесятые праздники для каждого верующего человека, регулярно посещающего старообрядческий храм и соблюдающего все посты, имеют важное значение. Данная важность была предопределена еще нашими далекими предками, со времен существования Богородицы и Исуса Христа. В большинстве современных государств традиции культурные, народные и религиозные переплетены между собой довольно тесным образом. Даже несмотря на функциональные возможности электронного века, мы пока не можем отказаться от исторического наследия, хранящего множественные чудеса, секреты и тайны. В России до 1925 года все двунадесятые праздники были также и государственными. Торжественность и соблюдение значимости таких праздников не утратило актуальности и в наше время. Некоторые из них официально отмечаются в большинстве стран мира, когда граждане освобождены от трудов и работ. Утверждение на законодательном уровне взаимодействия Государства и Церкви в очередной раз подтверждает эту теорию.

Двунадесятые непереходящие праздники

Непереходящие, то есть неподвижные праздники из года в год, вот уже на протяжении многих столетий, имеют неизменную дату. Стоит отметить, что практически во всех православных календарях праздники отмечаются по новому и по старому стилю (пишется в скобках). Рождество Пресвятой Богородицы принято почитать 21 сентября. Почему упоминаем этот праздник в первую очередь? Просто потому, что по старому стилю исчисление церковного календаря начинается именно с 1 сентября. Так гласит предание, ведь утверждение этого праздника произошло еще в далеком четвертом веке. Пресвятая Богородица, она же Дева Мария, родилась в семье бедных и довольно престарелых, но от этого не менее счастливых супругов, 8 сентября (по старому стилю), то есть 21 сентября по новому, в далеком Назарете. Девица стала матерью Исуса Христа в результате непорочного зачатия, и поэтому не могло быть иначе, как причисление ее к лику Святых.

Воздвижение Креста Господня отмечается 27 сентября. Посвящение в определенном смысле кресту, как символу вечной и райской жизни, известно не только в христианстве, но и во многих других религиях. С крестом ознаменовывается великая жертва Исуса Христа, как искупление грехов всего человечества.

Следующую иерархическую ступень занимает праздник Введение Во Храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря. В этот день, впервые и особенно торжественно, в храм в городе Иерусалиме была введена трехлетняя Мария.

Рождество Христово, самый светлый, добрый и от этого не менее торжественный праздник, принято отмечать 7 января. Сверхъестественное рождение Богомладенца от непорочной Девы Марии делает его по-особенному благодатным и необычным.

Праздник Крещения Господня, или Богоявление, отмечается 19 января. В этот день происходит чудо явления Ликов Святой Троицы. Исус Христос был крещен в водах реки Иордан. Бог Отец голосом с небес, в присутствии множества людей, его благословляет. В это же время Святой Дух спускается к Исусу в образе белого голубя.

Православная Церковь, согласно евангельской истории, утвердила 15 февраля (по новому стилю) как праздник Сретение Господне. Старцу Симеону сам Бог, возвестившись в образе Святого Духа, пообещал жизнь на Земле, пока он не увидит Исуса Христа.

Неожиданную и чудодейственную Благую весть, по преданию Церкви, получает Дева Мария в день 7 апреля. Ее известил Святой Дух о непорочном зачатии и рождении Богомладенца Христа. С этим днем связано много традиций и обычаев. В этот день празднуется Благовещение.

Преображение Господне (19 августа) связано с очередным знаменательным событием в истории Рождения и Воскрешения Исуса Христа. В этот день он явился своим ученикам в сияющем образе, как солнце, в белых одеждах, подтверждая тем самым, что есть конец каждому страданию, и жизнь вечная ожидает каждого уверовавшего в нее.

Особенно строгим является пост перед Успением Пресвятой Богородицы (28 августа). Скорбный день принято поминать жалобными молитвами, с целью утешения и назидания для всех христиан.

Двунадесятые переходящие праздники

За одну неделю перед празднованием Пасхи принято отмечать переходящий праздник Вход Господень в Иерусалим, то есть Вербное воскресенье. В этот день Исуса Христа принимали как Спасителя и Мессию, приветствуя и признавая его как прообраз Бога. Перед ним стелили одежды, ожидая благословения и спасения от мирских страданий.

Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Пасхи. Согласно преданию, возносится Исус Христос на небо, к Богу Отцу, закончив тем самым служение земной жизни. Всегда праздник выпадает на четверг и отражает священность вхождения Сына в небесный храм к Своему отцу.

Святая Троица выпадает на воскресенье, на 50-й день после праздника Пасхи. Перед этим днем принято отмечать Троицкую Родительскую субботу и поминать усопших.

Православный календарь

Календарь на Руси называли месяцесловом. Он охватывал и описывал абсолютно весь год жизни крестьян, в нем каждому дню соответствовали определенные праздники или будни, народные приметы, всевозможные погодные явления. Православный календарь подразделяется на две части по принципу подвижной и неподвижной его частей. Наиболее значимые для христианина дни празднований и постов определяются пасхалией. Именно учитывая все факторы лунно-солнечного календаря, сначала высчитывается праздник Пасхи — самый важный и главный праздник по всех смыслах. Исчисление первого весеннего полнолуния следует сразу же за днем весеннего равноденствия. Передвижение точной даты самой Пасхи происходит в пределах 35 дней, то есть в период с 4 апреля до 8 мая. Таким образом, дата этого праздника передвигается, а день недели, то есть воскресенье, остается неизменным. Периоды постов и другие традиционно религиозные дни, связанные с празднованием этого уникального для верующих праздника, отсчитываются именно опираясь на этот принцип.

Двунадесятые праздники по хронологии церковного года

- Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября (8 сентября по старому стилю);

- Воздвижение Креста Господня — 27 сентября (14 сентября по старому стилю);

- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря (21 ноября по старому стилю);

- Рождество Христово — 7 января (25 декабря по старому стилю);

- Крещение Господне — 19 января (6 января по старому стилю);

- Сретение Господне — 15 февраля (2 февраля по старому стилю);

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля (25 марта по старому стилю);

- Вербное воскресенье — ближайшее воскресенье перед Пасхой, переходящий праздник;

- Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи, всегда в четверг, переходящий праздник;

- Праздник Святой Троицы (Пятидесятница) — 50-й день после Пасхи, всегда в воскресенье, переходящий праздник;

- Преображение Господне — 19 августа (6 августа по старому стилю);

- Успение Богородицы — 28 августа (15 августа по старому стилю).