В Православной Церкви каждый день отмечен памятным событием. Наверняка каждый крещеный человек однажды в жизни слышал фразу «двунадесятые праздники». Что это значит? К каким церковным датам относится это название? И что за странное слово – «двунадесятый»?

Что такое двунадесятый праздник?

Название это возникло от славянского «двунадесять» – то есть «двенадцать». В церковной классификации эти праздники являются самыми значимыми после Пасхи, а отмечают их с особым торжеством. Все двунадесятые праздники посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. В Типиконе (уставном документе Церкви, регламентирующим правила и порядок совершения богослужений) отмечены красным крестом в полном круге, что также подчеркивает их значение.

Существуют такие даты, касающиеся двунадесятых праздников, как предпразднества, попразднества и отдания. В первом случае верующие люди готовятся к великому событию, начинают праздновать заранее. В светской традиции, кстати, сложилась негласная примета о том, что отмечать заранее праздник нельзя, также как и поздравлять с ним. В Православии предпразднество готовит человека к торжеству, напоминает о событиях, помогает настроить себя на духовную волну, с которой он, может быть, слетел в силу занятости повседневными делами.

Попразднество – это продолжение праздника, которое бывает обычно через несколько дней. А отдание, как вы догадались, – это «прощание» с праздником до следующего его наступления. Растянутость торжеств во времени, пусть даже человек и не всегда может попадать на богослужение, помогает благодаря наличию календаря вспоминать и вместе со всей Церковью проживать события праздника, задумываться о своей душе, смысле жизни, сопоставлять мысленно себя с «героями» памятных дат. Это позволяет верующему заниматься духовным саморазвитием, ведь сравнение со святым обязательно покажет собственное несовершенство.

Какие православные праздники относятся к двунадесятым?

Вот они, многие из них вам, наверняка, знакомы:

- Рождество Пресвятой Богородицы

- Воздвижение Креста Господня

- Введение во храм Пресвятой Богородицы

- Рождество Христово

- Крещение Господне

- Сретение Господне

- Благовещение Пресвятой Богородицы

- Вход Господень в Иерусалим

- Вознесение Господне

- День Святой Троицы

- Преображение Господне

- Успение Пресвятой Богородицы.

Почему Пасха не входит в число двунадесятых праздников?

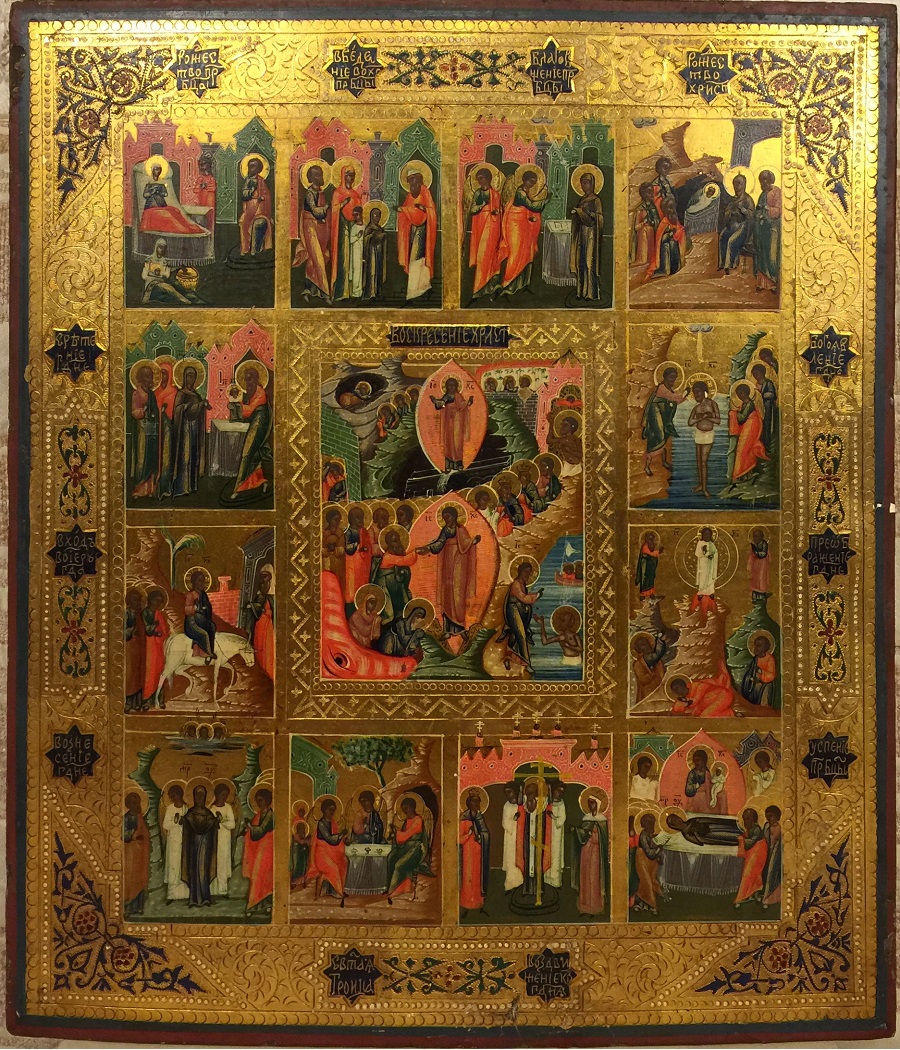

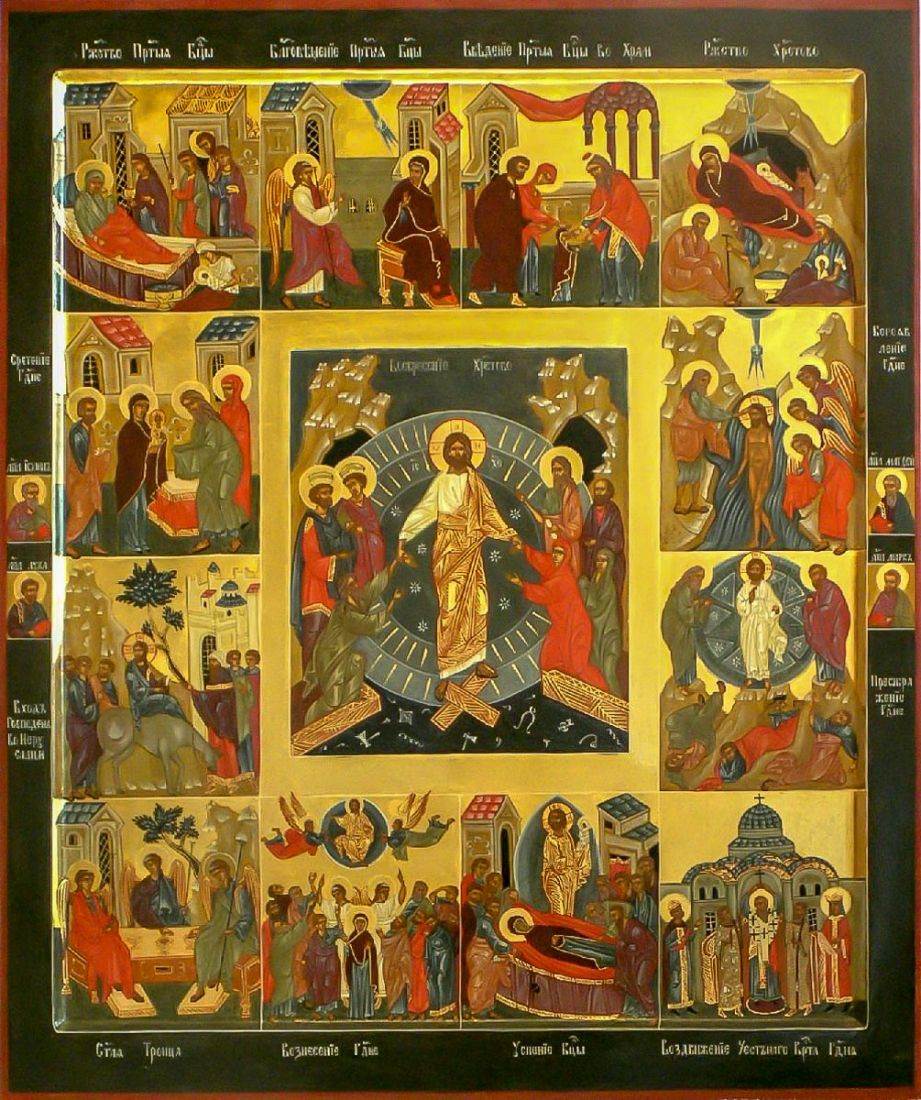

Но вас наверняка гложет вопрос: почему среди этих праздником нет всеми любимой Пасхи, дня Светлого Воскресения Христова? Величие и значимость событий Пасхи для православных христиан настолько велико, что эту дату, день, в который Распятый Иисус Христос воскрес из мертвых, встал из гроба после мучительной смерти, принято ставить выше двунадесятых праздников. Воскресение Христово как бы венчает эти важные памятные даты. Кстати, на иконе двенадцать праздников фрагмент, посвященный Пасхе, традиционно изображается в середине, тогда как события двунадесятых праздников помещены по периметру иконы.

Переходящие и непереходящие праздники

В основу богослужения Православной Церкви положен годовой календарь. Именно он определяет даты торжеств и порядок службы. Двунадесятые праздники бывают переходящими (то есть дата их всегда меняется в зависимости от указаний календаря) и непереходящими (то есть они имеют строго фиксированную дату).

К переходящим праздникам относятся:

- Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресение). Празднуется за неделю до Пасхи, и всегда отмечается в разные числа, поскольку Пасха – также подвижная дата календаря.

- Вознесение Господне Церковь вспоминает на 40-й день после праздника Светлого Христова Воскресения, и, как мы видим, также полностью зависит от этой даты.

- День Святой Троицы выпадает на 50-й же день после Пасхи.

Непереходящие праздники составляют большинство среди двунадесятх (в скобках – даты по новому, современному стилю):

- Рождество Пресвятой Богородицы — 8 (21) сентября;

- Воздвижение Креста Господня — 14 (27) сентября;

- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября (4 декабря);

- Рождество Христово — 25 декабря (7 января);

- Крещение Господне — 6 (19) января

- Сретение Господне — 2 (15) февраля;

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта (7 апреля);

- Преображение Господне — 6 (19) августа;

- Успение Пресвятой Богородицы — 15 (28) августа.

Господские и Богородичные праздники

Еще одна классификация двунадесятых праздников касается их содержания. Выше уже было сказано, что праздники посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Поэтому еще одно их деление получило название Господских и Богородичных.

Господские праздники:

- Воздвижение Креста Господня;

- Рождество Христово;

- Крещение Господне;

- Преображение Господне;

- Вход Господень в Иерусалим;

- Вознесение Господне;

- День Святой Троицы.

Богородичные праздники:

- Рождество Пресвятой Богородицы;

- Введение во храм Пресвятой Богородицы;

- Благовещение Пресвятой Богородицы;

- Успение Пресвятой богородицы;

- Сретение Господне.

Чем двунадесятые праздники отличаются, кроме того кому они посвящены? Особенностями богослужения при выпадении на ту или иную дату, день недели или же совпадение по дате друг с другом. Господские праздники, а также воскресный день – малая Пасха – всегда будут пользоваться приоритетом по сравнению с Богородичным праздником в чине богослужения.

Смысл и значение двунадесятых праздников

Говоря о двунадесятых праздниках, их названии, посвященности и классификации, не нужно забывать и о их смысле. Именно так станет понятно, почему именно эти 12 событий имеют особое почитание среди православных христиан.

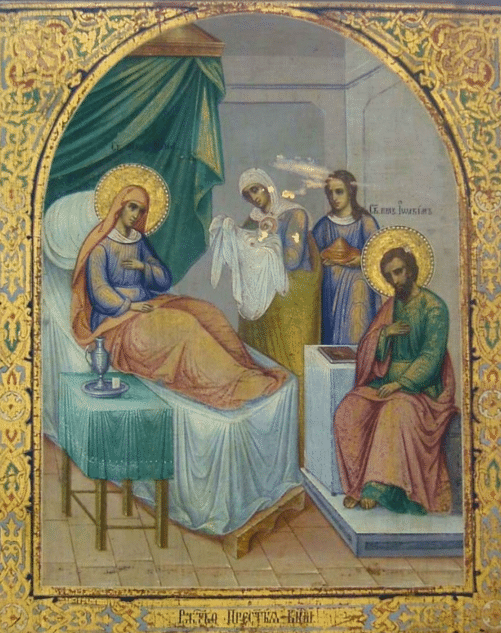

1. Рождество Пресвятой Богородицы

Пресвятой Богородице была отведена важная миссия по спасению от рабства греха падшего человечества. Именно через непорочную Деву, рожденную от праведных родителей, Иоакима и Анны, в мир должен был прийти Иисус Христос. Так и случилось. О рождении Богородицы предупреждали ветхозаветные пророчества и Ее появление было заранее предопределено. Она стала Вратами, через Которые Бог пришел к людям, став внешне подобным им.

2. Воздвижение Креста Господня

В 326 году в Палестине во время раскопок константинопольской императрицей Екатериной и иерусалимским епископом Макарием было обнаружено три креста, тех самых, на которых был распят Иисус Христос и двое разбойников. По преданию, когда один из крестов возложили на больную женщину, та получила исцеление. Так была определена значимая христианская святыня. Крест в древнем мире считался орудием позорной казни, а благодаря Господу стал символом спасения души, показывающим, что духовное саморазвитие, стремление к богоподобию не будет простым, но связанным с непрестанным трудом и даже страданиями. Название «Воздвижение» связано с тем, что во время богослужения, посвященного празднику, Крест поднимается для обозрения всем молящимся. Традиция это восходит как раз к временам, когда святыня была найдена.

3. Введение во храм Пресвятой Богородицы

Когда Святой Марии исполнилось 3 года, ее родители исполнили данный при рождении обет: посвятить ребенка Богу. Когда Девочку привели в храм и поставили на первую ступень, Она внезапно самостоятельно их преодолела, чем вызвала немалое удивление. А первосвященник Захария это удивление усилил: ввел маленькую Богородицу в самое святое место Иерусалимского храма, Святая святых, куда мог заходить только он и всего лишь раз в году. С тех пор Святая Мария до 12 лет, когда ее выдали замуж, жила в сокровенном храмовом помещении. Это событие также показывает роль Матери Христа в судьбе всего человечества.

4. Рождество Христово

Праздник Рождества знаком многим, и все прекрасно понимают, что 7 января считается датой рождения две тысячи лет назад Иисуса Христа. Именно так, в этот день вспоминается уже приход в человеческую цивилизацию Спасителя, который должен был Своей жизнью показать, как погрязший в грехе человек, зараженный ужасной болезнью смерти, может исцелиться и стать подобным Богу. Праведный Иосиф, муж Богородицы, должен был прийти в город Вифлеем для объявленной римским императором переписи населения. Возможности остановиться в гостинице у семьи не оказалось, поэтому заночевали они в пещере. Там и родился у Марии Младенец Иисус. Поклониться Господу пришли сначала местные пастухи, а затем с подарками волхвы. О рождении Христа узнал иудейский царь Ирод. Боясь, что событие стало самым настоящим посягательством на его власть, он послал воинов перебить всех младенцев в Вифлееме. Чудесным образом праведный Иосиф с Марией и Иисусом были предупреждены и сбежали в Египет.

5. Крещение Господне

Когда в России говорят о празднике Крещения, в Церкви также называемом Богоявлением Господним, неизменно вспоминаются проруби на водоемах, крещенская вода и купания в морозную стужу. На самом деле 19 января вспоминаются события древности, когда в водах реки Иордан Иоанн Предтеча, больше известный как Креститель, совершил обряд крещения над Иисусом Христом. В тот день, кстати, крещение было установлено как таинство и теперь к нему прибегают все православные христиане для того, чтобы стать членами Церкви. По преданию, на Христа с небес сошел Дух Святой в виде голубя, а с неба был слышен голос, провозгласивший: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17).

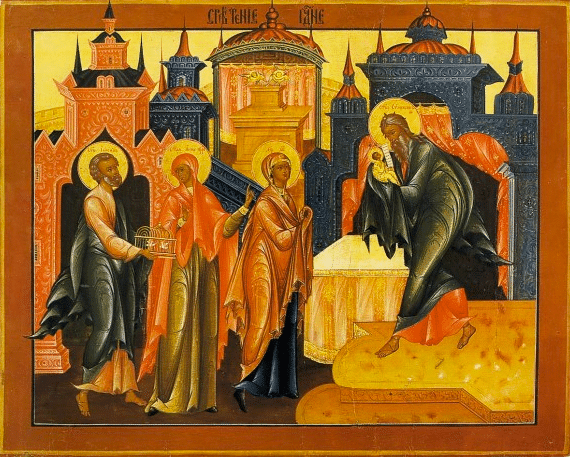

6. Сретение Господне

Неизвестное слово «сретение» со славянского буквально переводится как «встреча». Кто с кем встретился? Как уже говорилось, иудейская традиция предписывала приносить своих детей-первенцев в храм для посвящения последних Богу. Как и в случае с Пресвятой Богородицей, родители Христа поступили также. Встретил праведного Иосифа и Марию вместе с Младенцем Христом Симеон, уважаемый богослов-переводчик, который жил, согласно преданию, более 300 лет. Симеон взял Иисуса на руки, благословил и произнес слова, которые впоследствии стали известной молитвой «Ныне отпущаеши…». Встреча Богомладенца со старым представителем ветхозаветной Церкви символизирует встречу человечества с Богом.

7. Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник Благовещения сообщает нам о событиях, связанных с «благой вестью». Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и сообщил, что именно Она станет теми Вратами, через Которые в человеческую цивилизацию придет Спаситель. Ангел сказал, что называть Сына нужно будет Иисусом, а Святая Мария выразила согласие с предстоящей Ей высокой миссией.

8. Вход Господень в Иерусалим

Этот день в народе принято называть Вербным Воскресением, а ветви дерева нести в храм, освящать и потом целый день держать где-то в доме… В Израиле вербы не была, зато была пальма, и именно ветви этого дерева изначально были символами праздника. За неделю до Своей крестной смерти Иисус Христос, уже прославившийся Своей проповедью, чудесами и добрыми делами, направлялся в Иерусалим. В город Он въезжал на осленке (хотя мог сделать это верхом на красивом коне и в составе целой колонны), чем подал людям пример скромности. Жители города встречали Иисуса как царя: дорогу на пути его следования усыпали как раз-таки пальмовыми ветвями и прославляли самыми восторженными словами. В Иерусалимском храме Христос разогнал торговцев, которые превратили Дом Бога в настоящий базар, совершил исцеления больных людей и удалился в город Вифанию. Можно сказать, что события Вербного Воскресения стали своего рода предпразднеством Пасхи.

9. Вознесение Господне

Вознесение относится к праздникам, отмечаемым уже после Воскресения Христова. Воскресший Иисус на протяжении 40 дней являлся своим ученикам и рассказывал о Небесном Царстве. В завершении этого периода Господь поднялся к небесам, сказав удивленным апостолам знаменитые жизнеутверждающие слова: «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20). Этот праздник говорит об обожении, показывает, какой участи удостоится человек, живущий по заповедям Божьим.

10. День Святой Троицы

Днем рождения Православной Церкви можно считать этот праздник. Уже на 50-й день после пасхи на апостолов, учеников Христа, сошел с небес Святой Дух, сверхъестественным образом сделав их способными проповедовать веру, разговаривать на других языках, учить людей.

11. Преображение Господне

В России народная традиция окрестила праздник «Яблочным Спасом». Иисус Христос поднялся на гору Фавор, куда позвал с собой на молитву апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Во время молитвы лицо Христа внезапно просияло ярким светом, а одежда также стала светлой. Перед апостолами явились пророки Моисей и Илья и начали беседовать с Господом! После этих событий Иисус запретил апостолам говорить об увиденном до Своего воскресения. Но этот случай показал божественность происхождения Христа, хотя до самого конца Его земной жизни близкие люди могли об этом только догадываться.

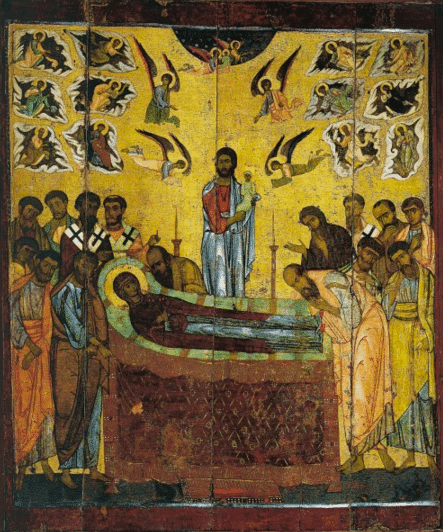

12. Успение Пресвятой Богородицы

Наступил день и Святая Мария умерла. Жила Она у апостола Иоанна, которого усыновила по указанию Христа. Ученики Иисуса собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Матерью Спасителя. Согласно преданию, Тело Пресвятой Богородицы было погребено в одной гробнице с родителями и супругом. А позже – Она воскресла, явилась в тот же день за ужином апостолам и подобно Своему Сыну, вознеслась на небо.

Как провести день, на который выпал двунадесятый праздник?

Конечно, приложить все усилия, чтобы попасть на праздничное богослужение. Надо помнить, что служба каждого праздника в Православной Церкви начинается накануне вечером, а после перерыва продолжается утром.

Если есть возможность и желание, необходимо исповедоваться и причаститься, таким образом происходит невидимое соединение с Богом и событиями праздника, лучше понимается их смысл, появляется возможность как бы их пережить.

Конечно же, каждый праздник требует понимания, поэтому заранее и после богослужения стоит посвятить время, лучше в кругу семьи, близких или друзей, чтению описания и истории праздника. Неплохо, особенно если попасть на богослужение не получается, подать записку с именами родственников и знакомых, дорогих вам людей, для поминовения их на литургии или молебне.

От светских развлечений лучше воздержаться, посвятить время семье, размышлениям, доброму общению. Если вдруг посетить богослужение не получается из-за работы или по другим причинам, неплохо бы все же сходить на службы, посвященные предпразднеству, попразднеству или отданию праздника.

Двунадесятые праздники имеют огромное значение в жизни православного христианина. В эти дни небеса становятся ближе, а мы получаем еще один шанс для духовного совершенствования и получения просимой у Бога помощи.

Двунадесятые праздники

- Проповеди на двунадесятые праздники митр. Николай (Ярушевич)

- Календарь. Церковные праздники

- Двунадесятые праздники Православной Церкви В. Чернов

- Двунадесятые праздники (историко-литург. описание) Г.С. Битбунов

- Двунадесятые праздники в литургическом освещении Еп. Вениамин (Милов)

- Песнопения на двунадесятые праздники

- Тропари и кондаки двунадесятых праздников

- Двунадесятые праздники и поминовение усопших свт. Афанасий (Сахаров)

- Размышления о Двунадесятых праздниках митр. Вениамин (Федченков)

- Праздничные проповеди свящ. Даниил Сысоев

- Двунадесятые праздники и Святая Пасха прот. Павел Матвеевский

- Практическое руководство при совершении богослужений в двунадесятые праздники, дни Постной и Цветной Триоди схиархим. Иоанн (Маслов)

- Праздники

- Двунадесятые праздники и Пасха в годовом круге

- Праздничные кроссворды

- Праздники церковные. Тесты

Двунадеся́тые пра́здники – 12-ть важнейших (после Пасхи) годовых церковных праздников, связанных с Евангельской историей и историей Церкви.

Почему двунадесятые праздники получили такое название?

Впервые понятие двунадесятые праздники в современном смысле появилось в 19 веке в русской Литургике в книге прот. Г. Дебольского.

В Типиконе используется термин великие праздники.

Определение «двунадесятые» происходит от церковнославянского количественного числительного «дванадесять» – «двенадцать». Отсюда: дванадесятый, двунадесятый.

Как классифицируются двунадесятые праздники?

А) По содержанию двунадесятые праздники разделяются на Господские и Богородичные.

Господские праздники установлены Церковью во славу Господа Иисуса Христа и отражают важнейшие события из Его земной жизни. К ним относятся:

- Рождество Христово (25 декабря / 7 января),

- Крещение Господне (6 января / 19 янв.),

- Преображение Господне (6 августа / 19 авг.),

- Воздвижение Креста Господня (14 сентября / 27 сент.),

- Вход Господень в Иерусалим (дата празднования зависит от даты Пасхи),

- Вознесение Господне (дата празднования зависит от даты Пасхи),

- Пятидесятница (День Святой Троицы) (дата празднования зависит от даты Пасхи).

В свою очередь Богородичные праздники посвящены прославлению Божьей Матери и отражают события из земной жизни Пресвятой Девы Марии:

- Рождество Пресвятой Богородицы (8 / 21 сентября),

- Введение во Храм Пресвятой Богородицы (21 ноября / 4 декабря),

- Благовещение Пресвятой Богородицы (25 мар. / 7 апр.),

- Сретение Господне (2 / 15 фев.),

- Успение Пресвятой Богородицы (15 / 28 авг.).

Заметим, что праздник Сретения Господня и праздник Благовещения нередко интерпретируются как Господско-Богородичные.

Б) По положению в системе праздников церковного года двунадесятые праздники разделяются на «неподвижные» (непереходящие), то есть имеющие фиксированную дату, и на «подвижные» (переходящие), то есть привязанные к пасхальному циклу.

Какие двунадесятые праздники входят в число неподвижных (непереходящих)?

- Рождество Пресвятой Богородицы (8 / 21 сент.),

- Воздвижение Креста Господня (14 / 27 сент.),

- Введение во Храм Пресвятой Богородицы (21 ноябр. / 4 дек.),

- Рождество Христово (25 декабря / 7 января),

- Богоявление, или Крещение Господне (6 / 19 янв.),

- Сретение Господне (2 / 15 фев.),

- Благовещение Пресвятой Богородицы (25 мар. / 7 апр.),

- Преображение Господне (6 / 19 авг.) и

- Успение Пресвятой Богородицы (15 / 28 авг.).

Какие двунадесятые праздники входят в число подвижных (переходящих)?

«Подвижными» именуются 3 праздника:

- Вход Господень в Иерусалим (в воскр., предшествующее Пасхе),

- Вознесение Господне (40‑й день от Пасхи, всегда в чт.) и

- День Святой Троицы (50‑й день от Пасхи, всегда в воскр.).

Когда в Церкви сформировалась система двунадесятых праздников?

С древних времен святые отцы особенно выделяли некоторые праздники, посвященные важнейшим событиям земной жизни Иисуса Христа. До X в. таких праздников было меньше 12. В более поздние времена называлось 12 и более праздников (в частности, праздник Тайной вечери, праздник Новой недели – Уверения Фомы), причем их состав менялся. Окончательно система двунадесятых праздников сформировалась в литургической практике Православной Церкви к XVI–XVII векам.

Какова богослужебная особенность двунадесятых праздников?

Богослужение, связанное с двунадесятыми праздниками, отличается особой торжественностью.

В каких богослужебных книгах находятся последования двунадесятых праздников?

Гимнографические последования непереходящих двунадесятых праздников содержатся в Минее, переходящих – в Триодях Постной и Цветной, а также в отдельных изданиях.

Каковы богослужебные особенности двунадесятых праздников?

Богослужение, связанное с двунадесятыми праздниками, отличается особой торжественностью. Во-первых, необходимо выделить особенности, которые характерны для всех двунадесятых праздников (и Господских, и Богородичных):

- Всегда совершается всенощное бдение. Чтобы понять смысл этого правила, нужно учесть, что настоящее бдение – торжественная служба, которая длится всю ночь (наше «бдение» в сравнении с такой службой – не более чем схема, своего рода «лайт-версия»). Устав достаточно часто по воскресным дням разрешает настоятелю ради немощи братии служить вечерню и утреню раздельно; однако в дни двунадесятых праздников такое послабление не позволяется.

- На 9‑й песни канона отменяется Песнь Богородицы («Честнейшую…»), достаточно часто поются мегаллинарии (припевы) праздника);

- На литургии полагается задостойник;

- Есть предпразднство (Рождество Христово – 5 дней, Богоявление – 4 дня, остальные праздники – 1 день) и попразднство (от 4 до 8 дней).

Кроме того, есть особенности, характерные только для Господских праздников:

- При совпадении с воскресным днем отменяется служба Октоиха (то есть не совершается воскресное богослужение);

- На великой вечерне со вторника по субботу отменяется «Блажен муж…»;

- На литургии поются праздничные антифоны;

- По малом входе на литургии диакон говорит особый входный стих (например, на Рождество Христово «Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается: Ты иерей во век по чину Мелхиседекову»)

- Отпуст начинается особой вводной фразой (например, «Иже в вертепе родивыйся и в яслех возлегий….»);

- В день праздника вечером на вечерне поется великий прокимен («Кто Бог велий…» или «Бог наш на небеси и на земли…»).

Двунадесятые праздники — это двенадцать православных праздников, посвященных событиям земной жизни Исуса Христа и Богородицы. Все двунадесятые праздники входят в число великих праздников, однако уступают «празднику праздников и торжеству торжеств» — Пасхе.

По тематике все двунадесятые праздники разделяются на Господские и Богородичные, а по времени празднования — на переходящие (подвижные) и непереходящие (неподвижные). Непереходящих насчитывается девять праздников, переходящих — три. Службы двунадесятых праздников неподвижного круга находятся в Минеях месячных, где расположены службы святым и праздникам на каждый день года. Службы двунадесятых праздников подвижного круга находятся в Триодях Постной и Цветной, где записаны все богослужения пасхального цикла. Все двунадесятые праздники имеют предпразднество, попразднество и отдание.

Значимость двунадесятых праздников в православии

Двунадесятые праздники для каждого верующего человека, регулярно посещающего старообрядческий храм и соблюдающего все посты, имеют важное значение. Данная важность была предопределена еще нашими далекими предками, со времен существования Богородицы и Исуса Христа. В большинстве современных государств традиции культурные, народные и религиозные переплетены между собой довольно тесным образом. Даже несмотря на функциональные возможности электронного века, мы пока не можем отказаться от исторического наследия, хранящего множественные чудеса, секреты и тайны. В России до 1925 года все двунадесятые праздники были также и государственными. Торжественность и соблюдение значимости таких праздников не утратило актуальности и в наше время. Некоторые из них официально отмечаются в большинстве стран мира, когда граждане освобождены от трудов и работ. Утверждение на законодательном уровне взаимодействия Государства и Церкви в очередной раз подтверждает эту теорию.

Двунадесятые непереходящие праздники

Непереходящие, то есть неподвижные праздники из года в год, вот уже на протяжении многих столетий, имеют неизменную дату. Стоит отметить, что практически во всех православных календарях праздники отмечаются по новому и по старому стилю (пишется в скобках). Рождество Пресвятой Богородицы принято почитать 21 сентября. Почему упоминаем этот праздник в первую очередь? Просто потому, что по старому стилю исчисление церковного календаря начинается именно с 1 сентября. Так гласит предание, ведь утверждение этого праздника произошло еще в далеком четвертом веке. Пресвятая Богородица, она же Дева Мария, родилась в семье бедных и довольно престарелых, но от этого не менее счастливых супругов, 8 сентября (по старому стилю), то есть 21 сентября по новому, в далеком Назарете. Девица стала матерью Исуса Христа в результате непорочного зачатия, и поэтому не могло быть иначе, как причисление ее к лику Святых.

Воздвижение Креста Господня отмечается 27 сентября. Посвящение в определенном смысле кресту, как символу вечной и райской жизни, известно не только в христианстве, но и во многих других религиях. С крестом ознаменовывается великая жертва Исуса Христа, как искупление грехов всего человечества.

Следующую иерархическую ступень занимает праздник Введение Во Храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря. В этот день, впервые и особенно торжественно, в храм в городе Иерусалиме была введена трехлетняя Мария.

Рождество Христово, самый светлый, добрый и от этого не менее торжественный праздник, принято отмечать 7 января. Сверхъестественное рождение Богомладенца от непорочной Девы Марии делает его по-особенному благодатным и необычным.

Праздник Крещения Господня, или Богоявление, отмечается 19 января. В этот день происходит чудо явления Ликов Святой Троицы. Исус Христос был крещен в водах реки Иордан. Бог Отец голосом с небес, в присутствии множества людей, его благословляет. В это же время Святой Дух спускается к Исусу в образе белого голубя.

Православная Церковь, согласно евангельской истории, утвердила 15 февраля (по новому стилю) как праздник Сретение Господне. Старцу Симеону сам Бог, возвестившись в образе Святого Духа, пообещал жизнь на Земле, пока он не увидит Исуса Христа.

Неожиданную и чудодейственную Благую весть, по преданию Церкви, получает Дева Мария в день 7 апреля. Ее известил Святой Дух о непорочном зачатии и рождении Богомладенца Христа. С этим днем связано много традиций и обычаев. В этот день празднуется Благовещение.

Преображение Господне (19 августа) связано с очередным знаменательным событием в истории Рождения и Воскрешения Исуса Христа. В этот день он явился своим ученикам в сияющем образе, как солнце, в белых одеждах, подтверждая тем самым, что есть конец каждому страданию, и жизнь вечная ожидает каждого уверовавшего в нее.

Особенно строгим является пост перед Успением Пресвятой Богородицы (28 августа). Скорбный день принято поминать жалобными молитвами, с целью утешения и назидания для всех христиан.

Двунадесятые переходящие праздники

За одну неделю перед празднованием Пасхи принято отмечать переходящий праздник Вход Господень в Иерусалим, то есть Вербное воскресенье. В этот день Исуса Христа принимали как Спасителя и Мессию, приветствуя и признавая его как прообраз Бога. Перед ним стелили одежды, ожидая благословения и спасения от мирских страданий.

Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Пасхи. Согласно преданию, возносится Исус Христос на небо, к Богу Отцу, закончив тем самым служение земной жизни. Всегда праздник выпадает на четверг и отражает священность вхождения Сына в небесный храм к Своему отцу.

Святая Троица выпадает на воскресенье, на 50-й день после праздника Пасхи. Перед этим днем принято отмечать Троицкую Родительскую субботу и поминать усопших.

Православный календарь

Календарь на Руси называли месяцесловом. Он охватывал и описывал абсолютно весь год жизни крестьян, в нем каждому дню соответствовали определенные праздники или будни, народные приметы, всевозможные погодные явления. Православный календарь подразделяется на две части по принципу подвижной и неподвижной его частей. Наиболее значимые для христианина дни празднований и постов определяются пасхалией. Именно учитывая все факторы лунно-солнечного календаря, сначала высчитывается праздник Пасхи — самый важный и главный праздник по всех смыслах. Исчисление первого весеннего полнолуния следует сразу же за днем весеннего равноденствия. Передвижение точной даты самой Пасхи происходит в пределах 35 дней, то есть в период с 4 апреля до 8 мая. Таким образом, дата этого праздника передвигается, а день недели, то есть воскресенье, остается неизменным. Периоды постов и другие традиционно религиозные дни, связанные с празднованием этого уникального для верующих праздника, отсчитываются именно опираясь на этот принцип.

Двунадесятые праздники по хронологии церковного года

- Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября (8 сентября по старому стилю);

- Воздвижение Креста Господня — 27 сентября (14 сентября по старому стилю);

- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря (21 ноября по старому стилю);

- Рождество Христово — 7 января (25 декабря по старому стилю);

- Крещение Господне — 19 января (6 января по старому стилю);

- Сретение Господне — 15 февраля (2 февраля по старому стилю);

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля (25 марта по старому стилю);

- Вербное воскресенье — ближайшее воскресенье перед Пасхой, переходящий праздник;

- Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи, всегда в четверг, переходящий праздник;

- Праздник Святой Троицы (Пятидесятница) — 50-й день после Пасхи, всегда в воскресенье, переходящий праздник;

- Преображение Господне — 19 августа (6 августа по старому стилю);

- Успение Богородицы — 28 августа (15 августа по старому стилю).

1. 25 декабря (7 января) — Рождество Христово

2. 6(19) января — Крещение Господне (Богоявление)

3. 2(15) февраля — Сретение Господне

4. 25 марта (7 апреля) — Благовещение Пресвятой Богородицы

5. за неделю до Пасхи — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

6. 40-й день после Пасхи — Вознесение Господне

7. 50-й день после Пасхи — День Святой Троицы (Пятидесятница)

8. 6(19) августа — Преображение Господне (Спас)

9. 15(28) августа — Успение Богородицы

10. 8(21) сентября — Рождество Богородицы

11. 14(27) сентября — Воздвижение Креста Господня

12. 21 ноября (4 декабря) — Введение во храм Пресвятой Богородицы

1. Рождество Пресвятой Богородицы. (1-ый двунадесятый праздник). В городе Назарете жили праведные Иоаким и Анна. Оба они дожили до старости, но детей не имели. Они усердно молились, чтобы Господь дал им сына или дочь, и дали обещание, — если родится у них ребенок, посвятить его на служение Богу при храме. Господь услышал их молитву: у них родилась дочь, которую они назвали Марией.

Рождество Пресвятой Богородицы празднуется 8/21 сентября. Тропарь, глас 4-й: Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Кондак, глас 4-й: Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем. То празднуют и Людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни нашея.

2. Введение во храм Пресвятой Девы Марии. (2-й дв. пр.). Когда Деве Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна исполнили свое обещание и привели Ее в Иерусалимский храм. Первосвященник встретил Деву Марию при входе и, по внушению Святого Духа, ввел Ее в особенное место, во святое святых, куда и сам мог входить только один раз в год. Дева Мария осталась жить при храме и большую часть времени проводила в молитве и чтении священных книг. Пресвятая Дева Мария жила при храме до 14-ти лет. После этого, по закону, Она должна была вернуться к родителям или выйти замуж. Но Иоаким и Анна к этому времени уже умерли, замуж же Дева Мария не хотела выходить, так как дала обещание остаться девой. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесяти- летнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней как о своей дочери. Иосиф жил в Назарете: он был человек небогатый и занимался плотничеством. Введение во храм Пресвятой Богородицы празднуется 21 ноября/4 декабря.

Тропарь, глас 4-й: Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает, Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Кондак, глас 4-й: Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественнем, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение небесное.

3. Благовещение Пресвятой Девы Марии. (3-й дв. пр.) (Луки 1:26-38). Когда Дева Мария жила у Иосифа, к Ней послан был от Бога Архангел Гавриил сообщить благую новость о рождении от Нее Спасителя мира. Он явился к Ней с такими словами: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах». Дева Мария смутилась и подумала: что значит это приветствие? Архангел продолжал: «Не бойся, Мария, Ты обрела благодать у Бога; Ты родишь Сына и назовешь Его Иисус». Дева Мария в недоумении спросила: «Как это может быть, когда я не замужем»? Архангел ответил Ей: «Дух Святой найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, поэтому и рождаемое Святое назовется Сыном Божиим». Дева Мария со смирением сказала: «Я раба Господня, пусть будет Мне по слову Твоему». И ангел отошел от Нее. Благовещение Пресвятой Богородицы празднуется 25 марта/7 апреля.

Тропарь, глас 4-й: Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление, Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак, глас 8-й: Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

4. Рождество Христово. (4-й дв. пр.). (Луки 2:1-21). Римский император Август приказал сделать в подчиненной ему Иудейской земле народную перепись. Для этого каждый иудей должен был идти записаться в том городе, где жили его предки. Иосиф и Мария отправились для записи в город Вифлеем. Здесь они не могли найти место в доме, так как по случаю переписи в Вифлееме собралось очень много народа, и остановились за городом в пещере, куда пастухи загоняли скот в плохую пагоду. Здесь ночью Пресвятая Дева родила Младенца, спеленала Его и положила в ясли. В ночь Рождества Христова пастухи вифлиемские пасли свои стада в поле. Вдруг явился им ангел. Пастухи испугались. Но ангел сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость: в эту ночь родился Спаситель мира и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». В это время на небе появилось много ангелов, которые славили Бога и пели: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Когда ангелы скрылись, пастухи стали говорить: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, о чем возвестил нам Господь». Они пришли в пещеру и нашли Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Они поклонились Ему и рассказали Иосифу и Марии, что видели и слышали от ангелов. На восьмой день после рождения Ему было дано имя Иисус. Рождество Христово празднуется 25 декабря/7 января.

Тропарь, глас 4-й: Рождество Твое, Христе Боже наш, Возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе!

Кондак, глас 3-й: Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог.

5. Сретение Господне. (5-й дв. пр.). (Луки 2:22-39). У евреев был закон, чтобы первого сына в сороковой день по его рождении приносить в храм для посвящения Богу. В этом случае приносили в жертву: богатые — ягненка и голубя, а бедные двух птенцов голубиных. Когда Иисусу Христу исполнилось сорок дней, Дева Мария и Иосиф принесли Его в Иерусалимский храм и так как они были бедные, то принесли в жертву двух голубей. В этот же день пришел в храм старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. Он встретил Марию с Младенцем и, взяв Его на руки, сказал: «Теперь я могу умереть спокойно, потому что мои глаза увидели Спасителя мира». В храме была вдова Анна пророчица, 84 лет, которая сказала присутствующим, что этот Младенец есть Спаситель мира. Сретение Господне празднуется 2/15 февраля. Молитва св. Симеона Богоприимца, (поется на Вечерни, 1-ая часть Всенощной):

Ныне отпущаеши раба Твоего Владыко, по глаголу Твоему с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. (Луки 2:29-32).

6. Крещение Господне. (6-й дв. пр.). (Матфея 3:13-17; Марка 1:9-11; Луки 3:21-22; Иоанна 1:32-34). Когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, Он пошел на реку Иордан к Иоанну Крестителю, чтобы креститься от него. Иоанн сначала отказывался, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь, нам нужно исполнить всякую правду». Тогда Иоанн крестил Его. Когда Иисус Христос вышел из воды, вдруг отверзлись над Ним небеса и Дух Божий сошел на Него в виде голубя и послышался с неба голос Бога Отца: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Так как во время Крещения Господня явилась Святая Троица, этот праздник называется еще Богоявлением. Крещение Господне празднуется 6/19 января. На этот праздник, в церкви, освящается вода два раза. Первый раз после Литургии которая служится в день до праздника (5/18 января). Эта вода называется «Вечерняя Вода». Второй раз в день праздника после Литургии, совершается Крестный ход, который называется «Хождение на Иордань». Во время этого Крестного хода освящается вода, которая называется «Крещенская вода».

Тропарь, глас 1-й: В Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя сына именуя: и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение: явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Кондак, глас 4-й: Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и явился еси Свет неприступный.

7. Преображение Господне. (7-й дв. пр.). (Матфея 17:1-13; Марка 9:2-13; Луки 9:28-36). Незадолго до Своих страданий, Иисус Христос взял с Собою троих из учеников Своих: Петра, Иакова и Иоанна и взошел с ними на гору Фавор помолиться. Пока Он молился ученики заснули. Когда они проснулись, то увидели, что Иисус Христос преобразился: Лицо Его сияло как солнце, а одежда была белая, как снег, и к Нему явились во славе Моисей и Илья и беседовали с Ним о страданиях и смерти, которые Ему надлежало претерпеть в Иерусалиме. Когда Моисей и Илья отходили от Иисуса Христа, Петр воскликнул: «Господи! хорошо нам здесь; сделаем три палатки: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». Вдруг светлое облако осенило их, и они услышали из облака голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Ученики в страхе бросились на землю. Иисус Христос подошел к ним, коснулся их и сказал: «встаньте, не бойтесь»! Ученики встали и увидели Иисуса Христа в обыкновенном виде. Преображение Господне празднуется 6/19 августа.

Тропарь, глас 7-й: Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху: да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Кондак, глас 7-й: На горе пеобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние.

8. Вход Господень в Иерусалим. (8-й дв. пр.). (Матфея 21:1-17; Марка 11:1-19; Луки 19:29-48; Иоанна 12:12-19). За шесть дней до Пасхи, Иисус Христос отправился из Вифании в Иерусалим. На половине дороги, по его просьбе, ученики привели к нему ослицу с осленком, чтобы Ему ехать на них. Они покрыли их своими одеждами и Иисус Христос сел и поехал в Иерусалим. И когда Он ехал, множество народа вышло навстречу из Иерусалима. Одни снимали с себя одежду и постилали по дороге; другие срезали пальмовые ветки, несли их в руках или бросали по дороге и все громко восклицали: «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в Вышних»! Особенно дети усердно и радостно приветствовали Спасителя и даже в храме кричали Ему: «Осанна Сыну Давидову»! Вход Господень в Иерусалим празднуется в воскресенье, неделю до Пасхи. Во время богослужения освящается и раздается верба (вместо пальмовых веток). Это бывает во время Великого поста, до Страстной недели. В этот день обыкновенно причащаются ученики с родителями и преподавателями.

9. Воздвижение Креста Господня. Преследования христиан продолжались около трехсот лет, и окончились только при императоре Костантине Великом, который сам принял христианскую веру. Мать его благочестивая царица Елена, отправилась в Иерусалим чтобы найти крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Царице указали, что крест Христов зарыт в землю, и на том месте построен языческий храм. Когда, по приказанию Елены, сломали здание и стали рыть землю, то нашли три креста и возле них дощечку с надписью: «Иисус Христос Назарянин, Царь Иудейский.» Чтобы узнать, который из трех Крестов Господень, стали возлагать их на умершего. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, умерший воскрес, и таким образом узнали крест Господень. Всем, бывшим при этом, хотелось видеть святой крест. Тогда патриарх иерусалимский Макарий и царица Елена стали на возвышенном месте и воздвигали крест, а народ покланялся ему и восклицал: «Господи, помилуй!»

Тропарь (Глас 1-й) Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, * победы православным христианом * на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

По русски: Спаси Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на врагов даруй, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Кондак (Глас 4-й) Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительство щедроты Твои даруй, Христе Боже: возвесели силою Твоею православныя христианы, победы дая им на сопостаты, пособие имущым Твое оружие мира, непобедимую победу.

По русски: Вознесся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительство щедроты Твои даруй, Христе Боже: возвесели силою Твоей православных христиан, победы дай им на врагов, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу.

10. Вознесение Господне. (9-й дв. пр.). (Марка 16:15-19; Луки 24:46-53; Деяния 1:2;4-26). В сороковой день после воскресения из мертвых, Господь Иисус Христос явился ученикам Своим и сказал им оставаться в Иерусалиме, пока они не получат Духа Святого. Затем Он вывел их из города на гору Елеонскую и, подняв руки, благословил и когда благословлял, стал возноситься на небо. Наконец, светлое облако скрыло Иисуса Христа из вида учеников. Они долго смотрели на небо. Вдруг явились им два ангела в белых одеждах и сказали: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся на небо, придет таким же образом, как вы видели Его возносящимся на небо». Ученики поклонились вознесшемуся Господу и с радостью вернулись в Иерусалим. Вознесение Господне празднуется в сороковой день после Пасхи, всегда в четверг.

Тропарь, глас 4-й: Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением: яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Кондак, глас 6-й: Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: аз есмь с вами, и никтоже на вы.

11. Сошествие Святого Духа на апостолов, Троица или Пятидесятница. (10-й дв. пр.). (Деяния 2;14:23). В пятидесятый день по воскресении Иисуса Христа, апостолы с Божией Матерью и другими верующими были вместе и молились. В третьем часу от начала дня вдруг послышался с неба шум, как бы от сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились огненные языки и почили на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран, по случаю праздника Пятидесятницы. Услышав шум, они собрались окола дома, где были апостолы, и удивлялись, что простые, неученые люди говорят на разных языках. Тогда выступил апостол Петр и объяснил народу, что они получили Духа Святого от Иисуса Христа, Который был распят, но воскрес из мертвых. Слышавшие эту проповедь умилились сердцем и спрашивали Петра: «Что нам делать»? Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Господа Иисуса Христа, и вы получите дар Святого Духа. И в тот день крестились около трех тысяч человек. Сошествие Святого Духа на апостолов означает конец Нового Завета и начало апостольской проповеди и истории Христианской Церкви. Происшествия до Сошествия Святого Духа описаны в Евангелии, а само Сошествие и после в книге Апостол. Сошествие Святого Духа на апостолов празднуется на пятидесятый день после Пасхи и называется днем Святой Троицы или Пятидесятницей. Святая Троица всегда бывает в воскресенье и празднуется три дня. В течение всей недели нет поста, то есть среда и пятница не постные; поэтому она называется «сплошная».

Тропарь, глас 8-й: Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.

Кондак, глас 8-й: Егда снишед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва: и согласно славим Всесвятаго Духа.

12. Успение Божией Матери. (11-й дв. пр.). После распятия Господа Иисуса Христа, Матерь Божия жила в Иерусалиме в доме святого апостола Иоанна Богослова. О своем успении Она была за три дня извещена архангелом Гавриилом. Тогда, по Ее желанию, были чудесно собраны в Иерусалим силою Божиею все апостолы, кроме Фомы. В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где находилась Божия Матерь; Сам Господь Иисус Христос явился и принял Ее пречистую душу, а тело Ее апостолы погребли в саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела Ее родителей и праведного Иосифа. Через три дня прибыл и апостол Фома и пожелал поклониться телу Богоматери. Но когда открыли пещеру, то не нашли там тела. Апостолы стояли в недоумении. Вдруг им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я всегда буду вашею молитвенницею перед Богом». Успение Божией Матери празднуется 15/28 августа.

Тропарь, глас 1-й: В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти душы нашя.

Кондак, глас 2-й: В молитвах неусыпающую Богородицу, и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь, к Животу престави во утробу Вселивыйся приснодевственную.

Источник: http://www.rspp.su/pravoslavie/library/12_holydays.html

(1258)

Праздники двунадесятые — это двенадцать важнейших праздников в православии после Пасхи. Подробнее о них Вы сможете узнать из нашей познавательной статьи.

1

О двунадесятых праздниках в православии

Архимандрит Афанасий (Нечаев), духовный отец митрополита Антония Сурожского, родился около 1892 г. в Пензенской губернии в семье священника. Окончил духовную семинарию. После периода духовных сомнений и исканий был послушником на Старом Валааме. Оттуда был направлен в Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже (1926). Постриг принял от митрополита Евлогия (Георгиевского). Остался в немногочисленной группе русских верующих, под руководством митрополита Вениамина (Федченкова) сохранивших каноническую верность Московскому Патриархату. После отъезда митрополита Вениамина в США был настоятелем патриаршего Трехсвятительского подворья в Париже. Во время немецкой оккупации помогал Сопротивлению, укрывал от гестапо евреев. Скончался в 1943 году. О нем см. воспоминания митрополита Антония в книге: Проповеди и беседы. М., 1991, и монахини Геновефы (Лавровой) в Журнале Московской Патриархии, 1985, № 11. Воспоминания самого отца Афанасия о пребывании на Валааме см. в журнале “Русский паломник”, 1990, №№ 1, 2 и 3.

Воздвижение Честного Животворящего Креста Господня

(Синаксарь — описание праздника)

Неописуемая радость охватила всех верующих, когда найден был и опознан Крест Христов на Голгофе. Триста с лишним лет хранился он под спудом, и никому не дано было найти его. А теперь Господь удостоил сей чести царицу Елену, мать Константина Великого, прибывшую для сей цели из Константинополя в Иерусалим. Почему же Крест не был найден ранее, и почему именно теперь Господь показал его всему миру? Для ответа на эти вопросы надо сначала рассмотреть, какими знамениями сопровождалось сие радостное для всякого христианского сердца событие.

Константин Великий вел войну с Максентием, правителем западной части Римской империи, — в то время как Константин правил восточной ее частью. Уже тогда Константин терпимо относился к христианству, что было драгоценно после трехвекового гонения на него. И вот, Господь избрал Константина как орудие Свое для торжества христианства. В 312 году, 28 октября, Константин и все его войско, находясь в походе, после полудня увидели на небе крест, составленный из света, превосходящего солнечный, и на кресте надпись из звезд: “Сим победиши”. А в следующую ночь явился Константину Сам Христос и, показав ему то же знамение, велел по подобию его устроить военное знамя и дать его войскам для защиты от врагов. И Константин так и сделал. Знамя состояло из копья, пересеченного вверху перекладиной и образующего крест. На самом верху его золотой венец с тремя первыми буквами имени Христа: I. Х. и Р., а на перекладине — шелковый плат с драгоценными камнями и портретами царя и его сыновей. Невыразимое вдохновение охватило войска при виде Креста.

Вскоре Максентий был разбит и сам утонул в реке Тибр, на которой стоит Рим. Константин воздвиг тогда в Риме сей крест с надписью: “Сим спасительным знамением, истинным свидетельством мужества, я спас и освободил город наш от ига мучителя и возвратил римскому сенату и народу свободу, прежний блеск и знаменитость”. — С тех пор Крест Христов всегда сопутствовал войскам Константина, и его силою он победил еще два раза. Тогда в благодарность Кресту царица Елена и решила ехать в Иерусалим и искать Крест Господень на Голгофе.

По преданию, иудеи по воскресении Спасителя, желая лишить Его последователей всего относящегося к Нему, зарыли в землю три креста, гвозди и дощечку с надписью. И зарыли на месте казни, как был у них обычай. И вот, когда по царскому повелению разрыли сии места, то обнаружили три креста и дощечку с надписью. Оставалось определить, который именно крест — Господень. И тогда решили положить мертвого на крест. От соприкосновения с одним из крестов он воскрес. И тогда все с великой радостью пали и поклонились Кресту Христову, а Патриарх Иерусалимский Макарий поднял Крест и благословил им народ на четыре стороны. Таков обычай воздвижения Креста, который сохранился и доселе.

Значит мы видим, что время обретения Креста Господня совпадает с моментом торжества христианства после трехвекового гонения его. Пока все христианство находилось в катакомбах, и Крест Христов был под спудом. Прежние цари явно не допустили бы торжества по случаю обретения Креста Христова, Которого они гнали. Но теперь сами цари, в лице Константина и Елены, поклоняются Кресту и Распятому на нем Царю царствующих и Господу господствующих. Теперь дощечка с надписью “Царь Иудейский” уже не есть предмет насмешек, а предмет величайшего преклонения. Так кровь мучеников соединилась с Кровью Христовой на Голгофе. Христианство, трехсотлетним мучением пройдя свою Голгофу, удостоено соединиться с Голгофою Христа. Крест Христов выстрадан был всею Церковью Его. Когда вся Церковь могла сказать: “Аз раны Его на теле моем ношу”, — тогда ей дан был символ победы — Крест. Так и каждый из нас тогда только достойно поклоняется Кресту, когда принимает страдания в мире сем безропотно, как соучастие в страданиях Христовых. В наши дни весь мир, можно сказать, распят на кресте, — со Христом. Не только воины на фронтах, но население многих стран обречено на катастрофу. И вот — в такое-то время пред нами воздвигается Крест, чтобы поддержать наш дух примером Самого Распятого на нем Бога. Да, Христос распял с Собою весь мир и сегодня, как и тогда на Голгофе. И как тогда был соблазн — “Сойди со Креста”, — кричали Ему, — так и ныне для каждого из нас есть соблазн: уйти от своего креста, оставить Одного Христа страдать за нас, — без нас. Нет, не уйдем со креста, иначе как с Самим Христом, ибо тогда, если распяты с Ним, то с Ним и воскреснем. Аминь.

Проповедь на Воздвижение Креста Господня

Когда Ева срывала запретное яблоко, казавшееся ей “вожделенным и дающим знание”, — она, конечно, не понимала, что тем самым она возводила Христа на крест, — на ДРЕВО ЖИЗНИ, заменившее собою древо смерти. Зато теперь мы, потомки Евы по плоти и родившиеся по духу от второго Адама — Христа, — можем вкушать обильные плоды Его крестного древа жизни. Адам и Ева изгнаны были из рая, чтобы они не вкусили от древа жизни и не стали жить вечно. Ибо вечно жить в том извращенном виде, в какой они пришли после грехопадения, было бы слишком жестоко, и Господь, по милосердию Своему, лишил их возможности вкусить древа жизни. Но теперь второй Адам, — Христос, — дает нам право вкусить от древа жизни. И что же? останемся ли мы вечно такими, какие мы есть? Нет, да не будет этого, как и не случилось тогда с первым Адамом. Христос вводит нас снова в рай, но только при условии, если мы возродимся, родимся свыше, изменим самую свою природу, если мы, причащаясь Христовых Таин, сделаемся подобными Ему.

Вот, с разбойником произошла моментальная перемена, и он первым вошел в рай. Вот, апостол Павел сразу из гонителя сделался Апостолом. Вот, Матфей мытарь бросил свои деньги — подати и, не думая, пошел за Христом. — А мы, — проходят долгие годы, как мы живем со Христом и не замечаем никакой перемены к лучшему. И закрадывается мысль — не напрасно ли все это, не бесплоден ли наш путь?

Нет, не напрасно, но в этом-то и есть ТАЙНА КРЕСТА. Ты должен всю жизнь свою провисеть на кресте. А когда человек на кресте, — думает ли он достичь совершенства? Конечно, нет. Он только страдает от созерцания своих страстей, кои распинаются на Кресте Христовом. Если же ты подумаешь, что уже умертвил какую-то страсть в себе, то в тот же момент как бы сходишь со креста. А с креста сходить самому нельзя: с креста снимают замертво. И снять тебя с креста может только Сам Христос. Как Его сняли Иосиф с Никодимом, обвивши плащаницею чистою и помазав ароматами, так и тебя некогда Сам Христос придет снять с креста и тоже обвяжет твои раны плащаницею, и помажет елеем милосердия, и даст тебе Самого Себя вместо гроба, Тело Свое даст нетленное вместо твоего — тленного, и введет тебя в брачный чертог, ибо тогда душа твоя уже перестанет быть невестой, — невеста она, когда на кресте, где и Жених ее, — Христос, — а там, в небесах, кончится крест, начнется вечеря брачная, вечный духовный пир, торжество во имя Агнца, закланного от создания мира.

А теперь ты страждешь с Женихом, вкушаешь жизнь от Его КРЕСТНОГО древа. Как пророк Исаия съел данный ему Ангелом свиток, и в устах его он был горек, а во чреве сладок, так и нам горек крестный плод вначале, но потом становится он сладок. — Так Израиль в пустыне нашел источник горький, но когда Моисей, по слову Господню, бросил туда частицу дерева, источник сделался сладким. Так Крест Христов и рождает горечь, и утоляет ее сладостным сознанием неизмеримой последующей славы. — Кусали змеи евреев в пустыне, а когда они смотрели на медного змия — на кресте, — укусы не вредили им. Так и наши укусы диавольских искушений утоляются зрением Христа, висящего на древе.

Итак, вот процесс новой жизни в тебе. Он — горько-сладкий; в нем одновременно печаль и радость, веселие и слезы, страдание и утешение, как и сам Крест содержит в себе два противоположных начала — позор и славу. Не жди же одной только отрады во Христе. Вкушай с благодарностью горько-сладкий плод крестный и не завидуй Еве, которая потянулась за красивым плодом и впала в обман. А мы не обманемся никогда, если будем принимать горечь жизни как залог истинной Христовой жизни. У Евы сначала сладость плода, потом горечь и позор греха; у нас — наоборот: сначала горечь крестоношения, а потом райская сладость победы над грехом во Христе. И потому Ева возвела Христа на Крест, а ты умаляешь Ему тяжесть Креста своим соучастием в Его страданиях, утешаешь Его на Кресте своим послушанием Ему.

Итак, мы, христиане, будем же и “крестьянами” — крестоносителями. Сегодня поклоняемся страстям Христовым, которые подъял Он ради нас, — и нам не подобает в присутствии Его страстей искать легкой и веселой жизни. Да, наша жизнь тяжела теперь, но не на пользу ли нам это? Авраам сказал в аду богачу: “Друг, ты в своей жизни утешался, а теперь страдаешь, а Лазарь наоборот”. — Что же, неужели мы изберем участь богача? На наших глазах гибнут не только богачи, но и целые богатые народы. Не Господь ли отнимает богатство, чтобы оно не отяготило души до ада? Ева тоже хотела обогатиться познанием добра и зла и потеряла первобытную чистоту души. Сделаем же сегодня выбор: не последуем примеру Евы, распявшей Христа, а последуем примеру Христа, спасшего и Еву Своими крестными страданиями. Предпочтем лучше страдать со Христом, чем услаждаться запретным плодом с потерявшею рай Евою. Будем лучше вкушать от крестного древа жизни, чем от древа познания добра и зла.

Христос — Солнце

(Проповедь на Рождество)

“Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в Нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу Правды…”.

Как и где Он воссиял, — свет разума, — и что такое этот свет? И почему Христос — Солнце? В Символе Веры мы поем: “Света от Света, Бога истинна от Бога истинна”. Как свечки, зажигаясь одна от другой, имеют один и тот же свет, так и Сын от Отца, Бог от Бога — одного Существа. Как свечки равны, так и Сын равен с Отцом.

Но вот и в рождественских церковных песнях поется: “Свет от Света, Отчее Сияние”, “Сын сый Отчий и Сияние”, “Возсиял еси Христос от Девы”, “Приводя всех к Свету живоносному”… — Значит, Сын Божий и в Рождестве Своем от Девы не перестал быть Светом от Света. Значит, не в переносном смысле Он называется Солнцем, а в буквальном. Он называется “Огнь Божества”, не опаливший Девы. Иоанн Богослов говорит: “В Нем была жизнь, и жизнь была СВЕТ человеков”. И первые христиане говорили, что они ходят во свете. Как же можно видеть этот свет, если Он не сотворенный, а исходит из Самого Божества? Мы знаем, что этот свет во Христе воссиял на Фаворе в момент Его Преображения так, что три ученика закрыли лица и пали на землю, а потом рассказали о сем: “И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет” (Мф 17:2). — Но в яслях Младенец, — не сиял ли Он подобным светом? Церковные песни отвечают: “Возсиял еси Христе от Девы, разумное СОЛНЦЕ правды”. “И звезда показует Христа — СОЛНЦЕ сущим во тьме”. И про пастухов сказано, что “и слава Господня осия их”, когда явился им Ангел, и затем “и внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение”. — Как иначе можно видеть Славу Божию, как не в виде света и Ангелов световидных? И более того, как можно видеть сей свет, и не просветиться им самому? Так несомненно и пастухи просияли сим Фаворским светом. А далее, — вот звезда привела волхвов к яслям, — и мы знаем уже, что это не была обыкновенная звезда, — тело небесное, — а явление Божественного Света, того же самого, который осиял пастухов и который несомненно просветлел и в волхвах. Итак, “Свет от Света” не только возлежал в яслях, но тот же Свет привел к яслям и пастухов, и волхвов. Лежа в яслях, Младенец-Христос, Сын Божий, оставался в недрах Отчих и продолжал управлять как Бог всем миром, и явился в образе Славы Света тем, кого восхотел сотворить первыми свидетелями Своего воплощения. “От неискусобрачныя Матери прошед, не преложение претерпев; еже бо бе пребысть, Бог Сый истинен; и еже не беприят”. “Господу Иисусу рождшуся от Святыя Девы, просветишася всяческая” (Стихира на Господи воззвах, 25 декабря). “Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей <…> воcсел одесную престола величия на высоте” (Евр 1:3).

Итак, когда является Бог Человеком, Он являет Себя в образеСвета. Так было, когда Он явился Адаму по грехопадении и поставил херувима с огненным мечом, преградившим доступ в рай. Этот огненный меч — явление того же света, но устрашающего человека. Но ныне свет сей принимает образ Самого Человека-Христа, и потому преграда сия падает. Тот свет, который запрещал вход в рай, ныне, напротив, открывает доступ туда человеку: “Пламенное оружие плещи дает и Херувим отступает от древа жизни”, — поется в нынешних церковных песнопениях. А чрево Девы Марии называется мысленным раем.

Этот же пламенный Огонь явился Моисею в виде несгораемого куста (неопалимой купины). Потом шел этот Свет Божественный впереди стана Израилева по пустыне, в виде столпа облачного днем и огненного ночью. Потом Он явился на Синае, когда Бог говорил с Моисеем, отчего лицо Моисея просияло так, что люди не могли смотреть на него и просили его покрыться покрывалом. Мы знаем также, что Свет этот сошел на Апостолов в виде огненных языков. Посему все святые изображаются в ореоле сего Божественного Света. И тогда понятно, что про Христа сказано, что Он есть Свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. И наконец, Апокалипсис говорит, что будет новое небо и новая земля и те, кто будет обитать там, не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их (Откр 22:5). И еще: “И город [небесный Иерусалим] не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец” (Откр 21:23). А ныне мы видим сего Агнца, лежащего в яслях — Свет разума, Солнце правды, а над Ним — звезду, про которую в Апокалипсисе сказано: “Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя” (Откр 22:16). И про ту же звезду говорит апостол Петр: “И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших” (2 Пет 1:19). — И каждый из нас должен иметь свою Вифлеемскую звезду, ибо она — не что иное как Сам Христос, просвещающий всякого человека грядущего в мир. Тогда она привела волхвов ко Христу, ныне она приводит каждого из нас к Нему, — и каждый знает свой длинный путь, но не каждый видит эту чудесную звезду, управляющую его путем. Узри же теперь твою личную Вифлеемскую звезду и иди уже не вслепую, а руководимый ее светом.

Вавилонское действо

В церковных Рождественских песнопениях много места уделяется восхвалению дивного Промысла Божия, Который приготовил языческие народы ко встрече рожденного на земле Спасителя мира. Так, “ипакои” 2 говорят: “Начаток языков, небо Тебе принесе, лежащему Младенцу во яслях, звездою волхвы призвавый”. Здесь волхвы-цари называются “начатком” или избранными из язычников как удостоенные первыми из людей поклониться Спасителю. — Как мы знаем, эти волхвы приготовлялись к сему, начиная за 1700 лет до Р. X. — И вот, в числе событий приготовительных Церковь особое внимание уделяет истории с тремя вавилонскими отроками. Так, тропарь 8-й песни канона гласит: “Влечет Вавилоня дщи отроки плененные Давидовы от Сиона к себе, дароносцы же слет волхвы дети, Давидове Богоприятней Дщери молящияся”. То есть Вавилонский народ влечет себев плен отроков-потомков царя Давида, а взамен их посылает своих отроков — трех волхвов — для поклонения Отрасли Давидовой, происшедшей от богоприявшей Дочери Давида (Марии). Так произошел обмен трех еврейских отроков на трех языческих волхвов. Но это было куплено дорогою ценою. Со стороны еврейских отроков потребовалось напряжение всей веры, на какую был способен тогдашний еврейской народ. Это выражено в тропаре 8-й песни так: “Органы уклониша плачевныя песни, не пояху бо в земли чуждей отроцы Сионовы: Вавилонскую же разрешает лесть всю и мусикийския составы, в Вифлееме возсияв Христос”. Здесь иными словами выражена мысль псалма: “На реках Вавилонских, тамо седохом и плакохом <…> Воспойте нам от песней Сионских. Како воспоем песнь Господню на земли чуждей”. Значит, — народ еврейский, плененный, отказывался петь свои песни в земле плена. Тем более отроки отказались участвовать в восхвалении золотого истукана, сооруженного царем Навуходоносором, при помощи музыкальных инструментов (мусикийских составов — по-славянски). И за это были брошены в пещь огненную. Но к ним в эту пещь сошел тотчас некто “подобный Сыну Божию”, как засвидетельствовал сам Навуходоносор. И отроки остались невредимы от огня, ибо Божественный свет Сына Божия погасил, как бы небесною росою, огонь земной. — В Вифлееме воссиявший Христос тогда в Вавилонской пещи воссиял небесным светом, и Навуходоносор увидел Его, подобно волхву Валааму, и уверовал в израильского Истинного Бога.

И далее Церковь еще более сближает события плена Вавилонского с Рождеством. “Корысти Вавилон, царства Сионя, и плененное богатство прият, сокровища же Христос в Сион сего и цари, звездою наставляя звездоблюстители, влечет”. Это значит: Как тогда Вавилон пленил богатства Сиона, так теперь Христос привлек к Себецарей Вавилонских, которые сами принесли Ему дары; как бы возместили тогдашний ущерб. Теперь нам становится понятно, что и сам-то плен Вавилонский для евреев был средством обучения языческих народов познанию Истинного Бога. Язычники увидели, что огонь, всепожирающий, по их мнению, был бессилен пред Тем, Кто сошел в раскаленную пещь и вид Коего был подобен Сыну Божию. Отселе они познали, что есть иной свет, более сильный, чем их огонь, свет, в который был по виду облечен Четвертый в пещи. — И тогда совершилось первое поклонение Богу со стороны языческих царей. Дарий и Навуходоносор и Кир исповедали веру в Истинного Бога. Их примеру последовали и другие, менее значительные цари, к которым принадлежали и волхвы-звездочеты. Так Церковь видит в трех отроках в пещи как бы прообраз трех волхвов. ЦАРИ–ВОЛХВЫ КАК БЫ РОДИЛИСЬ В ПЕЩИ ВАВИЛОНСКОЙ.

Но Церковь еще больше сближает пещь Вавилонскую с Самой Девой Марией. А именно, как в Вавилонскую пещь сошел Сын Божий в виде блистающего Ангела, так и в Деву Марию сошел Сын Божий для рождения. Как три отрока не были опалены огнем, так и Святая Дева не опалилась от воплощенного в Ней Света Божества. “Просветительную Тя и златозарную, всельшийся в Тя Свет неприступный, Дево, показа свещу во вся веки” (Тропарь 9-й песни 6-го гласа). — “Утробу неопально образуют Отроковицы, иже в ветсем опаляеми юноши, преестественно раждающую, запечатленну; обоя же содевающи чудодейство едино” (Ирмос канона Рождества). Значит: пещь Вавилонская прообразует собою Девичью утробу, “преестественно раждающую”.

Теперь нам станет понятно, почему в предрождественских песнопениях так много места уделяется Вавилонскому действу. А в древности совершался обряд, так и называемый “Вавилонское действо”, в котором участвовал сам Патриарх; и обряд этот воспроизводил во всех подробностях это событие, подобно тому, как у нас доселе существует обряд омовения ног. Пещь — это равно означало и пещеру Рождества, огонь пещный — Деву, из Которой рождается Сын Божий, озаряя мир Божественным Светом, три отрока — это три волхва, цари Дарий, Навуходоносор и Кир, и три волхва при Рождении присутствовавших: Мельхиор, Гаспар и Валтасар 3. Аминь.

Крещение Господне

(Синаксарь)

В дикой пустыне на Иордане произошло величайшее событие, имевшее значение второго потопа. Тогда род человеческий нельзя было очистить от пропитавшего его насквозь нечестия, иначе как потопив его в воде, из которой, по откровению апостола Петра, был создан первый, допотопный мир. Теперь нечестие всего мира очищается тою же водою, но уже приобретающей новое свойство — не топить, а спасать, — ибо и сама вода через погружение в нее пречистого Тела Спасителя становится святой. И с тех пор Иорданские струи разлились по всему миру, наводнили и потопили его. И всякий, кто погрузится в них с верою во имя Отца и Сына и Святаго Духа приобщается к насельникам нового Ноева ковчега, к Церкви Христовой. Если перед потопом “всякая плоть извратила стези свои”, иссяк дух в ней и возобладала всецело плоть, то теперь наоборот, второй Адам — Христос — погружает весь мир в силу Духа, крестит его Духом Святым и Огнем. Он низводит с неба огонь, как провещал потом: “Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся”. Низвел Он Божественный огонь во время крещения Своего, но он возгорается в душах верующих по мере приобщения их к Нему, по мере крещения и “огнем”. Посему Крещение Господне называется “праздником светов”, — “просвещением“.

Церковь почитает праздник Крещения большим, чем Рождество. “Светел убо мимошедший праздник, светлейший же, Спасе, приходящий”, — поет церковная стихира. И поясняет: там звезда волхвов возвестила о явлении Бога во плоти, а ныне в Крещении Сам Отец показал Своего Сына. Да, воистину так. Крещение есть явление Бога во Святой Троице. В Рождестве Сын Божий явился во плоти, а в Крещении и Отец издал глас: “Сей Сын Мой возлюбленный”, и Дух Святый сниде в виде голубином. В Рождестве пастухи и волхвы поклонились, в Крещении “больший среди рожденных женами” — Предтеча — опознает Бога во плоти. При Рождестве избиваются младенцы, а в Крещении духовно рождается множество новых младенцев — душ человеческих от купели Иорданской воды. В Рождестве Сын Божий облекся в человека, в Крещении Он облекается еще и в стыд человека, обнажаясь подобно Адаму. В Рождестве Он принял плоть человечу, кроме греха, в Крещении Он и грех человека принимает на Себя, ибо крестятся только грешники, а на Нем не было Его личного греха, и значит, Он омывает именно наш грех водами крещения. В Рождестве Он спасается от диавола в Египет, а в Крещении потопляет в водах древнего змия, “гнездящего в них”. Второй Адам поражает в голову змия, который погубил первого Адама. В Рождестве воссияло Солнце Правды, Сын Божий, — в Крещении просиял Трисолнечный Свет Божества, — вся Пресвятая Троица. В Рождестве Бог одевается пеленами, в Крещении Он одевает человека одеждами нетления.

Крещение есть последствие рождения. Родившись Человеком, Сын Божий взял на Себя и все последствия сего. Посему говорит Предтече, отказывавшемуся Его крестить: “Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду”. Он во всем уподобился братии: становится в длинную очередь пред Иоанном Крестителем в числечающих крещения, освобождения от греха, не имея в том нужды для Себя. Как вписал Он Свое небесное имя при рождении в перепись имен человеческих, так ныне вписал его безгрешное, в перепись грешных имен. Как та цепь мирских имен порвалась от того, что одно звено в ней оказалось не от мира сего — имя Христа Спасителя, так ныне цепь грешников порвалась от вписания в нее одного только сего безгрешного имени Христа.

Посему Он и нас зовет к купели крещения, дабы и мы обнажились от греха и облеклись в нетление Христово. И тогда и наш грех переходит на Него и с Ним потопляется в воде вместе с древним змием, гнездящимся в воде. Во Христовом крещении мы все крестились разом; как в первом Адаме мы все разом родились по плоти, так во втором Адаме все христиане родились от Духа в крещении Его. Ибо мы созданы в Нем на добрые дела, и крещение есть обетование Богу доброй совести. “Тебе же выю преклоняю, на сие бо приидох, Мене крести, ВО МНЕ очищающа человеков прегрешения”. Посему наше крещение есть лишь воспроизведение Крещения Христова. Мы крестились Крещением Христовым. И освящая воду на Крещение, и приобщаясь ей, мы приобщаемся Крещению Христову; возобновляем как бы свое крещение — обещание Богу доброй совести.

Богоявление

Тридцать лет молчал Христос. А потом стал действовать и говорить. Весь мир, затаив дыхание, ждал Его первого поступка, первого слова. Но один только Иоанн удостоен был зреть этот момент. Ибо Иоанн — больший всех, рожденных женами. В лице его встречает Христа весь род человеческий и столь высоко это назначение — встретить Христа и признать Его Спасителем мира, что потребовалось совершенно исключительное воспитание Иоанна. Он с младенчества отделен был от всех людей: мать унесла его в пустыню, спасая от рук Ирода, повелевшего избивать Вифлеемских младенцев. Иоанн — сродник Христа, и всего на шесть месяцев старше Его. И конечно Иоанн знал Его, живущего в Назарете Иисуса, но никогда не встречался с Ним. И знал как Человека совершенно исключительной праведности. Посему и был поражен так, когда Иисус тоже пришел для крещения: “Тебе надлежит крестить меня”. — Но Иоанну было особое откровение от Бога: “на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть Крестящий Духом Святым”. И вот разверзлись небеса, и Дух Святый сошел в виде голубя, в телесном виде. И глас Отчий провозгласил: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. Был момент, когда Отец отнял Свое благоволение от человека в раю, теперь Он его возвращает ему. Был момент, когда Бог перестал говорить с человеком в раю, — теперь Он опять заговорил с ним. То было с первым Адамом, теперь — Второй Адам занял место первого. Адам скрылся от Бога, устыдился, почувствовал себя нагим, — а Второй Адам, напротив, обнажился и не устыдился Своей наготы пред Отцем и Ангелами и человеком. Так Христос восстанавливает Адама и через то открывает доступ и Духу Святому, Который нисходит в отверстые небеса. Ибо небо закрылось от преступления первого Адама и отверзлось вновь для Второго Адама — Христа.

Вот каково первое дело Христа после тридцатилетнего молчания. То, что было принесено Им для рода человеческого в Рождество, лежало под спудом, а теперь открылось. Тогда было возвещено: “Слава в вышних Богу”; теперь эта слава обнаруживается гласом Отца, сошествием Духа и явлением Сына — Слава в явлении Троичного Бога. Посему и праздник называется Богоявлением. Явилось скрываемое под спудом Божество Сына. В чем явилось Божество Его? — в крещении огнем. Что значит крещение огнем? Известны три действия огня: огонь сжигает, очищает и сохраняет. Огонь Божества в крещении сжигает грехи рода человеческого, очищает от проклятия природу человека и тем сохраняет ее нерастленной для вечности.

В Рождество был возвещен мир на земле, примирение Бога с человеком; теперь, в Крещении, он обнаружился. Сам Отец явился примириться с человеком и в Лице Христа называет все человечество — возлюбленным. И дается залог примирения — крещение во оставление грехов. Все человечество крестится в Лице Сына Божия и через то становится снова возлюбленным Богу. — В Рождество было возвещено благоволение в человецех; ныне — в Крещение, оно исполняется на деле: Дух Божий нисходит в виде голубя и освящает всю тварь. Освящает мир животных в образе голубя. Освящает воду — эту кровь земли. Освящается земля стопами Сына Божия. Освящается воздух — явлением Святого Духа в воздухе. Наконец, освящается человеческое естество в купели Иорданской. Полное благоволение Божие воцарилось на земле.

В Крещении вся тварь встретилась со своим Творцом — и вся тварь обновилась, освятилась. Проклятие снято с нее и даны ей новые силы от Бога для новой жизни. Богоявление принесло просвещение всей твари, — все просветлело Троическим светом. Ликуют небо и земля, ликуют Адам и Ева, ликует вся тварь. Лежащее тридцать лет под спудом сокровище — Божество — явилось и обогатило Божественными дарами и человеков, и все создание Божие. Все падшее восстановлено и возвращено к Богу. Отныне Бог будет ходить по земле и жить с человеком, как раньше в раю. Адам, где ты? не бойся, выходи из-за дерева, надень одежды Христовы — и торжествуй день своего спасения. А с тобою и мы все — дети твои не убоимся коснуться, будучи сеном, огня Божества, креститься во Христа и облечься в Его нетление для вечной жизни. Аминь.

Проповедь на литургии Входа Господня в Иерусалим

Господь грядет на страдания. Приближаясь к Иерусалиму на осляти, Он издали видит Голгофу. Видит и плачет; плачет не над Собою, а над теми, кто будут кричать, вместо “Осанна” — “распни Его”. Сколько чудес Он явил, вот и Лазаря только что воскресил! И отверзлись уста народные, и стихийно несется: “Осанна”, — ибо если они умолкнут, то камни возопиют. Но как же случится, что вход в Иерусалим сменится входом на Голгофу? Никто этого не понимает и доселе. Только Один Он понимал и плакал, когда кричали “Осанна”.

Пред Его взором предстал весь род человеческий. Он пришел заменить ветхого Адама, который был создан прекраснее всех творений, взятых вместе — образ и подобие Божие. И такой совершенный человек пал в одно мгновение. Тоже кричал “Осанна” Богу и потом расторгнул свой союз любви с Богом в угоду жене своей, уговорившей его преслушать заповедь Божию. — Был создан ангел Денница, сын зари, создан бесплотным, свободным от праха земного, — и пал он в одно мгновение; и низринут от Престола Божия в самую преисподнюю.

Познай и ты, человече, кто ты есть и на что способен. Познай, что тварь, самая совершенная, без своего Творца есть нуль, ничтожество, небытие, ибо создана она из “ничто”. Познай, что Бог создал тебя для того, чтобы Он Сам мог обитать в тебе. Он создал тебя для Самого Себя, для Своей радости о тебе, чтобы заниматься тобою, чтобы излить Свою любовь на тебя, как мать на ребенка, чтобы питать, греть, лелеять тебя, беречь как зеницу ока, чтобы носить тебя на руках и ласкать, чтобы вдохновлять тебя познанием Себя Самого, чтобы разделить с тобою блаженство Свое, силу, власть, всемогущество.

А ты, ползая на земле, стараешься удержаться от падения, не понимая, что ниже, чем ты пал, пасть уже нельзя, что тебе надо смотреть не вниз, а вверх, что тебе надо подниматься не самому, а цепляясь за руку Божию, Вседержителеву.

Вот Он и сегодня грядет пред тобою на осляти. Чему ты радуешься и поешь “Осанна”? Его чудесам, воскрешению Лазаря? Или радуешься, что и сам ты с Ним вместе восходишь в небесный Иерусалим? Если радуешься чудесам, то что тебе они, если ты продолжаешь быть прахом? Воссядь лучше на сей прах твоего тела, как на дикого осла, и следуй вместе с Господом на Голгофу. И только взойдя на Голгофу, увидишь небесный Иерусалим. Да, увидишь, но не войдешь еще. Ибо чтобы войти туда, надо и самое тело свое оставить у порога Царства Небесного. Совлекись же от тела и предай дух свой Христу. Он Сам внесет тебя на Своих руках в небесный Иерусалим. И вот сегодня ты понял, где твое место, понял, что оно на руках Христовых. Сегодня кричи громко “Осанна” от радости, что и ты входишь вместе со Христом в небесный Иерусалим, а завтра кричи “Распни, распни” — но не Христа, а себя… Тогда поймешь ты, о чем плакал Христос, — о тебе, чтобы научить тебя плакать о себе самом, чтобы ты понял сегодня, что значит для тебя Христос, и тем осушил слезы Христа, дал бы повод Ему радоваться, глядя на тебя… Сие и буди, буди. Аминь.

Проповедь на Вознесение Господне

Это праздник небесный. Мы его мало можем и понять. Праздник для ангелов. Они встречают своего Царя в человеческом теле. Церковные песнопения в этот день заполнены ангельскими восклицаниями: “возьмите врата князи ваша” — поднимайте, врата небесные, свои затворы выше, принимайте Царя славы. Ликуйте, ангельские чины, передавайте из рук в руки Победителя смерти на щитах победных “дориносима чинми, Аллилуя”.