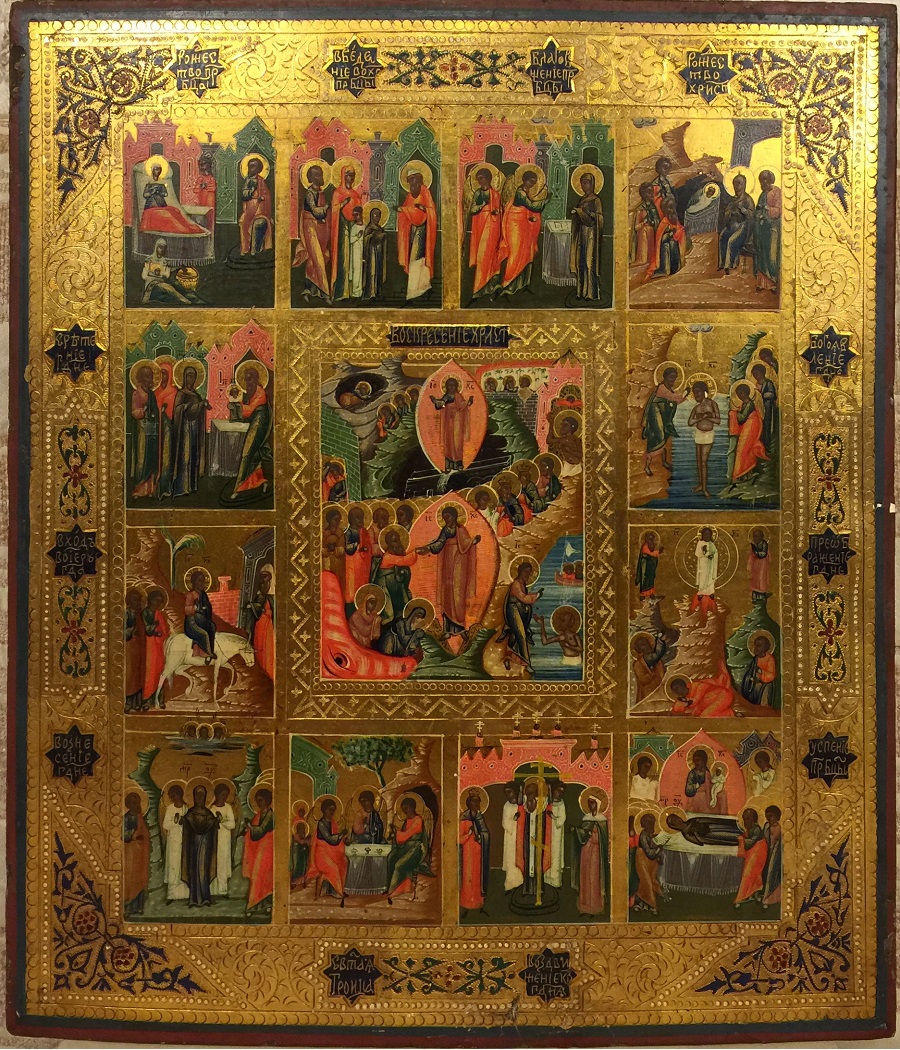

В статье мы поведаем о том, какие церковные праздники называются двунадесятыми, как подразделяются по своей тематике и по способу исчисления даты.

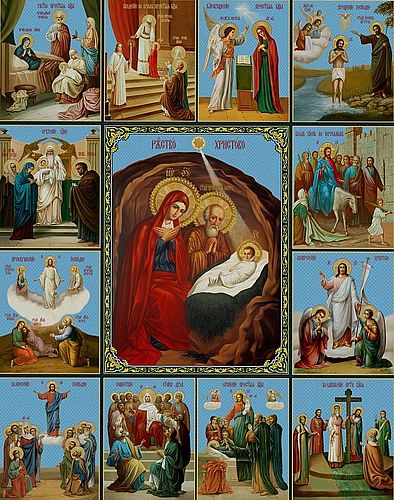

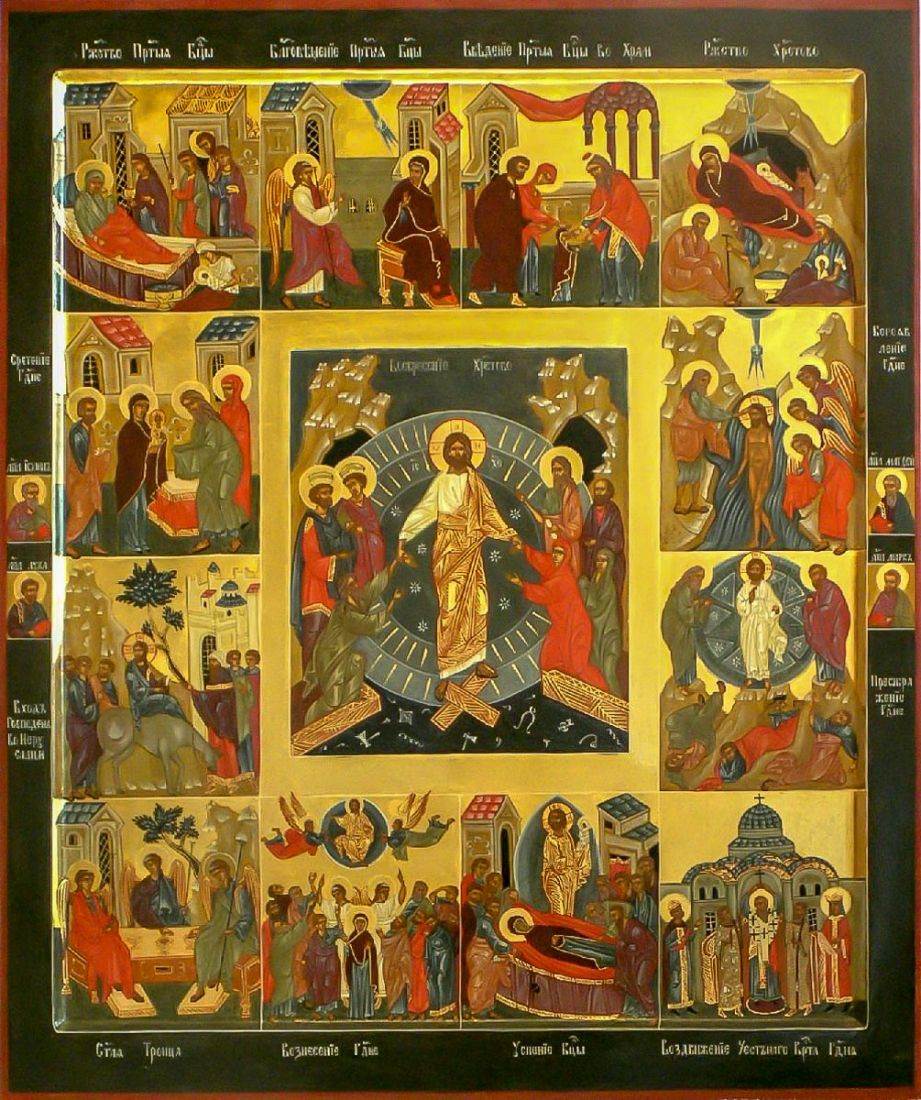

Наиглавнейшем праздником для христиан является Пасха. Следом за ней по значимости идут церковные праздники, которые называют двунадесятыми (иногда дванадесятыми). По количеству их 12, и посвящены они важнейшим событиям, связанным с земной жизнью Иисуса (такие именуются Господскими) и Богородицы (именуются Богородичными). Также различают переходящие и непереходящие праздники. Непереходящие празднуются всегда в одну и ту же дату. А вот дата переходящих связана с Пасхой.

Господские двунадесятые праздники

Таких в году насчитывается 7. В списке они расположены согласно особенностям православного церковного календаря, год в котором начинается с 14 сентября (1 сентября по старому стилю)

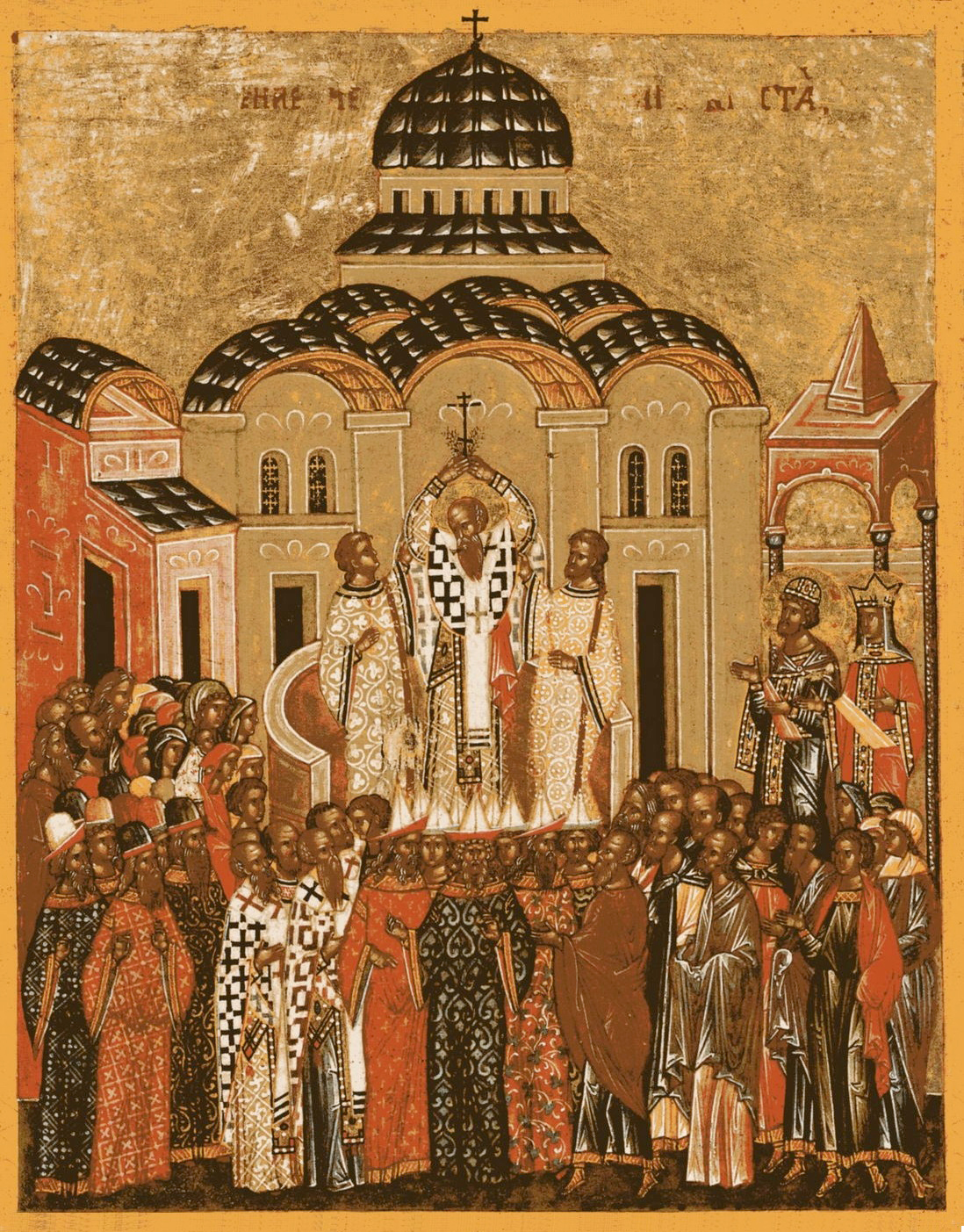

- Воздвижение Креста Господня (27 сентября)

- Рождество Христово (7 января)

- Крещение Господне (19 января)

- Вход Господень в Иерусалим (переходящий, ближайшая дата- 25.04.2021)

- Вознесение Господне (переходящий, ближайшая дата- 10 июня 2021, четверг)

- День Святой Троицы (переходящий, ближайшая дата- 20 июня 2021, воскресенье)

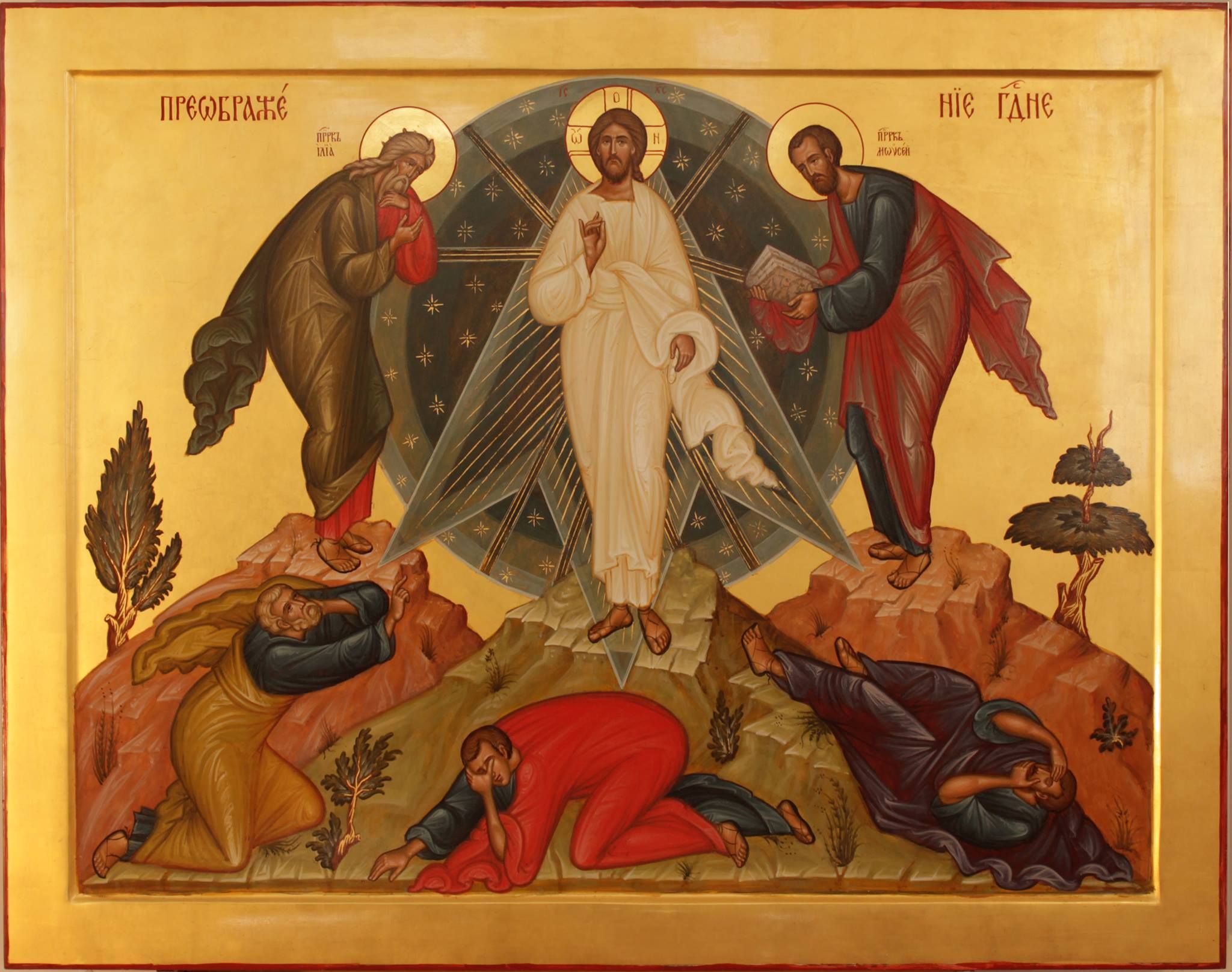

- Преображение Господне (19 августа)

Богородичные двунадесятые праздники

Это церковные события, связанные с жизнью Пресвятой Богородицы Девы Марии. Список в порядке православного календаря:

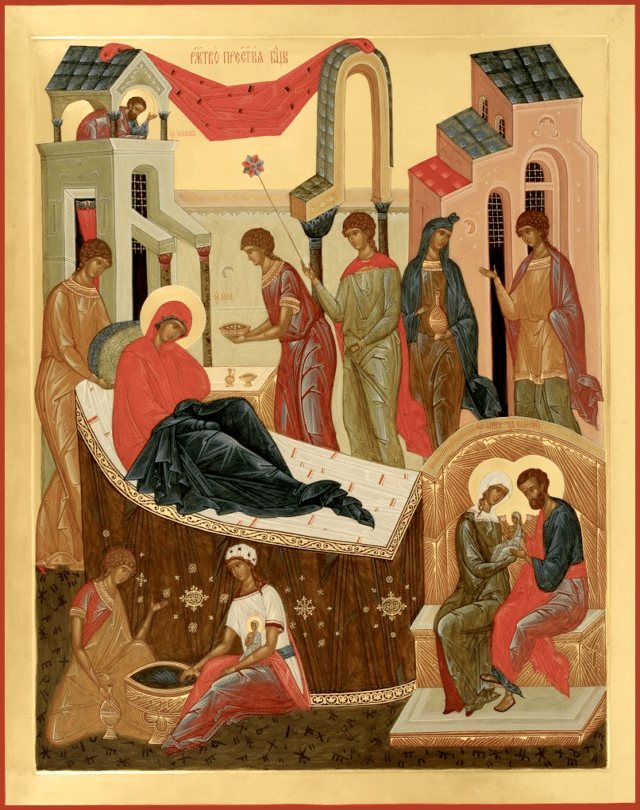

- Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). Это первый из двунадесятых праздников в православном календаре.

- Введение во храм (4 декабря)

- Благовещение Богородицы (7 апреля)

- Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). Это последний в православном календаре двунадесятый праздник.

- Двенадцатый праздник — Сретение Господне. Его отмечают ежегодно 15 февраля. Он уникален тем, что имеет признаки и Господского и Богородичного.

Непереходящие двунадесятые праздники

- Рождество Пресвятой Богородицы (Богородичный, 21 сентября)

- Воздвижение Креста Господня (Господский, 27 сентября)

- Введение во храм Пресвятой Богородицы(Богородичный, 4 декабря)

- Рождество Христово (Господский, 7 января)

- Крещение Господне (Господский, 19 января)

- Сретение (15 февраля)

- Благовещение (Богородичный, 7 апреля)

- Преображение Господне (Господский, 19 августа)

- Успение Пресвятой Богородицы (Богородичный, 28 августа)

Переходящие двунадесятые праздники

Таких в православном календаре всего 3, и все они господские. Это:

- Вход Господень в Иерусалим (за неделю перед Пасхой, в воскресенье). Также называется Вербным воскресеньем.

- Вознесение Господне (на сороковой день после Пасхи)

- День Святой Троицы (на пятидесятый день после Пасхи)

Список всех двунадесятых праздников по порядку

- Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября)

- Воздвижение (27 сентября)

- Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря)

- Рождество Христово (7 января)

- Крещение (19 января)

- Сретение (15 февраля)

- Благовещение (7 апреля)

- Вход Господень в Иерусалим (за 7 дней до Пасхи)

- Вознесение (на сороковой день после Пасхи)

- День Святой Троицы (на пятидесятый день после Пасхи)

- Преображение (19 августа)

- Успение Пресвятой Богородицы (28 августа)

ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Святая Церковь с древних времен прославляет Божию Матерь, величает Ее высшею без сравнения всех ангелов и святых и воздает Ей особенную честь. Слава Ее была предвозвещена пророками (Ис. 7, 14; Пс. 44; 67, 16–18; 71, 6) и началась еще с младенчества. После благовещения Архангела о рождении от Нее Сына Божия праведная Елисавета, исполнившись Духа Святого, первая нарекла Ее Матерью Господа. При этой встрече Сама Богоневеста, движимая Духом Святым, прорекла о Себе: «Се бо от ныне ублажат Мя вси роди» (Лк. 1, 41–48).

Величие Богоматери, явленное при Ее жизни и по Успении, распространилось в мире с расширением пределов Церкви Христовой. На III Вселенском Соборе отцы Церкви, осудив лжеучение Нестория, торжественно исповедали Пресвятую Деву Богородицею.

Христиане с первых времен обращались с молитвой к Пресвятой Богородице, посвящали Ей храмы и устанавливали в честь Ее праздники. Земная жизнь Богородицы прославляется в следующих двунадесятых праздниках:

1. Рождество Пресвятой Богородицы.

2. Введение во храм Пресвятой Богородицы.

3. Благовещение Пресвятой Богородицы.

4. Успение Пресвятой Богородицы.

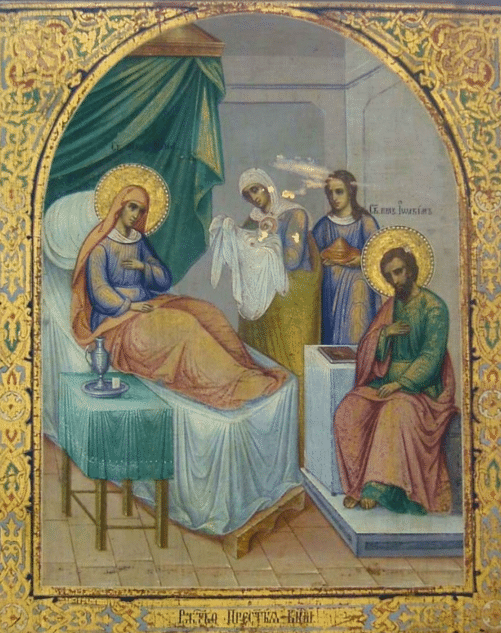

Рождество Пресвятой Богородицы

Событие праздника, его смысл и значение (8 сентября)

Житийное сказание о Рождестве Пресвятой Богородицы.

Пречистая Богородица Мария родилась в галилейском городе Назарете и по линии отца происходила из царского рода, по матери – из рода архиерейского.

Отец Ее, святой и праведный Иоаким, происходил от Нафана, сына Давидова. Нафан родил Левия, Левий родил Мелхия и Панфира, Панфир родил Варпанфира. Варпанфир родил Иоакима – отца Пресвятой Богородицы. Супруга Иоакима – Анна – происходила из рода Аарона и была младшей дочерью священника Матфана.

Матфан имел трех дочерей: Марию, Совию и Анну. Мария, выйдя замуж, родила Саломию, мать апостола Иоанна Богослова. Совия в замужестве родила Елисавету – мать Иоанна Предтечи, святая Анна была матерью Пресвятой Богородицы.

Супруги Иоаким и Анна обладали и вещественным богатством, состоявшим преимущественно из крупного и мелкого скота, и богатством добродетелей. Они жили непорочно, во всем следуя заповедям Господним. На каждый праздник святая супружеская чета имела обыкновение выделять часть имения для раздачи бедным и часть жертвовала на храм для церковных нужд.

За исключительное благочестие Господь удостоил Иоакима и Анну быть родителями Божией Матери. Но этого счастья они удостоились лишь в конце своей земной праведной жизни. Проходил уже пятидесятый год их совместной супружеской жизни, Анна же продолжала оставаться неплодной. Оба супруга в душевной горести не переставали умолять Бога о даровании им чада.

В один великий праздник Иоаким, по обыкновению, принес в Иерусалимский храм богатые дары. И каково было его огорчение, когда первосвященник Иссахар не захотел принять его даров. Укоряя Иоакима за неплодие, он говорил ему: «Твоих даров не следует и принимать, так как ты бесчаден. Из-за каких-то тайных грехов ты не имеешь Божьего благословения».

Подобно первосвященнику, на Иоакима тогда же обрушился с укорами некий еврей из колена Рувимова, говоря: «Зачем ты спешишь прежде меня приносить дар Богу? Разве ты не сознаешь того, что недостоин с нами приносить даров, поскольку ты не оставил семени во Израиле?»

Услышанные упреки до глубины души опечалили и уязвили Иоакима. В крайней скорби он вышел из храма, тяжело переживая унижение и оскорбление. Всеобщая радость того праздника превратилась для него в болезненный плач. Полный горечи, он не возвратился в свой дом, но из храма пошел в пустынные места, где паслись его стада. Там пред Господом ему удобнее было изливать в молитвенных слезах накопившуюся горечь. Находясь в уединении, Иоаким невольно вспоминал разрешение Богом Авраамова неплодия в старости и горячо просил себе такого же чуда свыше. «Господи Боже! – молитвенно взывал он. – Удостой меня назваться отцом чаду, как некогда Ты удостоил Авраама, чтобы люди не считали меня отринутым Тобою и не презирали».

К молитве Иоаким присоединил строгий пост и сорок дней не хотел вкушать хлеба. На многократное предложение пастухов подкрепиться хлебом он неизменно отвечал одно и то же: «Не вложу пищи в мои уста и не возвращусь в мой дом. Пусть пищей будут мне слезы мои и домом – эта пустыня до тех пор, пока не услышит меня и не посетит милостию Господь Бог Израилев».

Между тем, слух об иерусалимском оскорблении Иоакима за бесчадие в храме и о безутешном его плаче дошел до праведной Анны. Трудно описать ее волнение и горе при вести о позоре супруга. «Ныне, – воскликнула она, – я окаяннее всех людей: Богом отвержена, людьми поносима, мужем оставлена. О чем прежде восплачу: о моем вдовстве или о бесчадии; о моем ли сиротстве, или о том, что недостойна была назваться матерью?». И горько рыдала Анна все те 40 дней в отсутствие Иоакима. Служанка ее Иудифь пыталась было ее утешить, но не могла. Кто мог утешить ту, печаль которой была глубока, как море?

Однажды Анна, удрученная скорбью, вышла из дома в свой сад и села под лавровым деревом. Вздохнув из глубины сердца и подняв свои очи, полные слез, на небо, она увидела на вершине дерева птичье гнездо с малыми птенцами. Эта картина еще более растравила ее сердечную рану. «Горе мне бесчадной! -воскликнула она, с трудом сдерживая рыдания. – Я одна грешнейшая всех израильских дочерей и униженная пред всеми женами! Все они на своих руках носят детей, все утешаются своими чадами. Одна я лишена такой утехи. Всех их Церковь Божия принимает с дарами за чадородие. Одна я отринута от Церкви Бога моего. Я не уподобилась ни птицам, ни зверям, имеющим плод, ни земле, приносящей семена. Увы мне, Господи, Господи! Одна я, грешная, обнищала от плодотворения. Адонаи Саваоф! Ты Сарре дал в старости сына Исаака, разверз утробу Анны, матери Самуила пророка. Призри ныне на меня и услышь мои молитвы. Разреши болезнь моего сердца, разверзи мою утробу и покажи плодоносной. Рождаемое я приведу в дар Тебе».

Во время плача Анны вдруг предстал перед ней Архангел Гавриил и сказал: «Анна, Анна! Твоя молитва услышана, Твои воздыхания прошли облака, и слезы твои пали пред Богом. Вот, ты зачнешь и родишь Преблагословенную Дочь. Чрез Нее возблагословятся все земные колена и дастся спасение миру. Ей наречется имя – Мария». Сказав это, Архангел сделался невидим. При слышании небесного благовестия Анна поклонилась Богу и воскликнула: «Жив Господь Бог! Если я рожду дитя, то отдам его на служение Ему. Пусть оно служит Богу и хвалит Его святое имя во все годы своей жизни день и ночь».

Полная несказанной радости, Анна спешно пошла в Иерусалим, чтобы там в храме возблагодарить Бога за милостивое посещение.

Между тем, Архангел Гавриил в тот же час после явления Анне внезапно предстал в пустыне Иоакиму со словами: «Иоаким, Иоаким! Бог услышал твою молитву и изволил дать тебе Свою благодать. Жена твоя Анна зачнет и родит тебе Дочь. Ее рождение будет радостью всему миру. И вот тебе знак истины моего благовещения. Иди в Иерусалим к Церкви Божией. Там, у Золотых ворот, встретишь твою супругу Анну. Ей возвещено то же, что и тебе».

Пораженный и обрадованный явлением Архистратига Господня, Иоаким быстро пошел по направлению к Иерусалимскому храму. У Золотых ворот он действительно повстречался с Анной, молившейся здесь. Радостные супруги обменялись рассказами о Божием благовещении им через Небесного Посланника, поблагодарили Бога в храме и возвратились в свой назаретский дом.

По Ангельскому благовестию, святая Анна в девятый день декабря месяца зачала Пречистую Дочь Марию Богородицу и родила Ее 8 сентября следующего года.

Неописанной была радость Иоакима и Анны по случаю рождения Преблагословенной Дочери, нареченной именем Мария. В связи с разрешением неплодия Анны Иоаким принес обильнейшие дары в храм, а также вознес жертвы и всесожжения. Благословляемый первосвященником, он с ликующей душой возвратился в свой дом и здесь устроил семейное торжество, пригласив на него родных и знакомых.

О Богоданном Младенце-Дочери Иоаким и Анна заботились со всей тщательностью, зная по откровению об Её будущем предназначении. В Ней они видели не только свою Дочь, но и Свою Госпожу. Богоотроковица Мария в трехлетнем возрасте была помещена родителями на жительство в Иерусалимский храм.

По введении Ее во храм праведные супруги жили недолго. Иоаким преставился в Назарете 80 лет, Анна же почила в Иерусалиме 79 лет, прожив здесь близ Пресвятой Дочери всего два года.

Литургическое освещение праздника

Стихиры и каноны на праздник Рождества Пресвятой Богородицы составлены несколькими церковными песнопевцами. В числе авторов стихир упоминаются имена Константинопольских Патриархов: святых Анатолия, Германа и Сергия; святого Андрея, архиепископа Критского, Стефана святоградца. Каноны подписаны именами преподобного Иоанна Дамаскина и святого Андрея Критского. Упомянутые авторы в своих творениях раскрывают историю и общецерковное значение Рождества Богородицы. История праздника у них передается сжато.

Литургическое изложение истории Рождества Пресвятой Богородицы изобилует библейскими терминами, сопоставлениями исторических сведений с ветхозаветными пророчествами.

Младенец Мария была чисто небесным даром от Бога праведникам. Неплодные ложесна Анны отверз именно Сын Божий и повелел изойти из бесчадной утробы Источнику Жизни. Так, Богосыновним мановением святая Анна соделалась плодоносной бороздой, произведшей добрый колос – Богородицу.

Можно себе представить радость праведных родителей, осчастливленных чадородием. Иоаким, ликуя, говорил всем: «Мне родился жезл, от которого прорастет цвет – Христос». Праведная же Анна, кормя младенца своим млеком, была готова от радости плескать руками и говорила мысленно: «Я, неплодная, родила Божию Матерь, ради Которой разрешится осуждение Евы…. Сорадуйтесь мне, вси сыны Израиля, ибо вот Господь дал мне Одушевленную Палату Его Божественной славы, в общее веселие, радость и спасение».

Счастливые родители обещали посвятить свою Дочь на служение Богу. По достижении Ею трехлетнего возраста они действительно отвели Ее на жительство в Иерусалимский храм для воспитания и вскормления рукою Ангела.

Говоря библейски, от Анны – малого чертога – родилась Мария, Божий град, имеющий выход от утробной двери, но не знающий входа плотского общения.

Рождество Пресвятой Богородицы, многозначительное для всего человеческого рода, торжественно чтится во Вселенской Церкви по устроению Сына Божия. Иоакиму и Анне, высшим всех земных родителей, сорадуется мир ангельский и человеческий не без глубокого основания.

Рождение Пресвятой Богородицы Марии служило преддверием явления на землю во плоти Солнца правды – Христа. Оно означало приближение времени разрушения греха, осуждения и смерти, тяготевших над людьми, указывало на скорое воссияние Божьего благословения и вечной жизни на земле.

В Лице Пресвятой Девы Марии Благодать родила Предызбранную из всех родов в жилище Христу Богу, начаток человеческого спасения и Ходатаицу о нем.

Всецарица Богородица есть по своему достоинству Матерь Жизни, Скиния всечеловеческого примирения грешных с Богом, Божий одушевленный престол, Чертог неприступного света Божества и Книга Слова жизни. Пророк Иезекииль назвал Ее Божественной Девической Дверью, обращенной к востоку и ожидающей входа чрез Нее во вселенную великого Святителя Христа. Как Дверь Единородного Сына Божия, Пресвятая Мария превзошла сиянием плоды чрева всех светлых жен на земле. Ввиду этого Ее рождение, предвозвещающее начало спасения людей от духовного бесплодия, вызывает «шум празднующих» и созидает церковное благолепное торжество.

Весть о рождении Богоматери, по словам песнопевцев, достигает прародителей Адама и Евы. Отлагая печаль, они побуждаются говорить:

«Чрез Тебя, Пречистая, мы с явлением Христа избавимся от клятвы». Праматерь же Ева ублажает свою Внучку приветственным восклицанием: «Мне родилось ныне избавление. Ради Девы я освобожусь от адских уз».

Подобно Адаму и Еве, о рождении Пресвятой Девы Марии радуется и праотец Ее Давид и объявляет всем: «Бог мне клялся и исполнил клятву, дав мне от плода моего чрева Девицу. Из Нее родится на Моем престоле Царь Христос, имеющий вечно незыблемое Царство».

К приведенным общим упоминаниям о значении Рождества Богородицы церковные песнопевцы присоединяют еще ряд замечаний об участии Богоматери в восстановлении человеческого рода из состояния падения.

В богослужебных песнях и тропарях канонов праздника, например, высказывается мысль, что Чистая Богоматерь и Раба Христа Бога непрерывно ходатайствует пред Ним о даровании людям первого блаженства. Для склоняющихся к аду Она – мост жизни. Ею попран бесстыдный ад, а всеродная Ева введена в твердую жизнь. Она отверзла вход в рай, затворенный древним преступлением и, как непорочная Агница, привела в наше существо Агнца Христа. От Неё родился Богомладенец – Огнь по Божеству и Отчее Слово – и в Ее чреве из всечеловеческой персти создал тело, не всеянное земным отцом.

Некогда уста Патриарха Иакова, благословляющего сына своего Иуду, назвали Богородицу Летораслью, произращающей Сына Божия действием Святого Духа.

Пречистая Дева действительно была посредницей Боговоплощения. Во время Архангельского благовещения, по благоволению Бога Отца, Её осенил Божественный Дух и вселилось в Нее Слово Отчее. Рождением воплотившегося Сына Божия Она облагоухала миром благодати концы мира.

После всего сказанного выше становится понятною причина всемирного почитания зачатия и рождения Пресвятой Богородицы. Верующие люди по всей земле достойно чтут песнями и хвалами Ту, Которая рассеяла в мире тьму безблагодатности и принесла человечеству избавление от вечной смерти и дарование обожения.

История праздника

Событие, воспоминаемое в этот праздник, сохранилось только в древнем церковном предании (см. в книгах блаженного Иеронима, св. Епифания Кипрского и др.).

Святой Андрей Критский в своем слове в день Рождества Пресвятой Богородицы говорит: «Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит дверью к благодати и истине. Ныне Создателю всего устроился одушевленный храм, и тварь (в лице Девы Марии) уготовляется в новое жилище Творцу». По словам святого Иоанна Дамаскина, «день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь человеческий род обновился и печаль праматери Евы пременилась в радость». «Раждается убо (Дева), и мир с Нею обновляется».

Праздник в воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы установлен Церковью в глубокой древности. Указание на него имеется уже в IV веке. Св. равноапостольная Елена в начале этого века, по свидетельству древнего предания, построила в Палестине храм в честь Рождества Божией Матери. Другие сведения можно найти в творениях святого Иоанна Златоуста, св. Прокла, св. Епифания и блаж. Августина. В честь праздника составлены многие песнопения святыми песнотворцами (в V в. – Анатолием, архиепископом Константинопольским, в VI в. – Стефаном Святоградским, в VII в. – святым Андреем Критским, в VIII в. – святым Иоанном Дамаскиным и Германом, патриархом Константинопольским, в IX в. – преп. Иосифом Студитом). Их песнопения и теперь поются за богослужением в этот праздник. Так с древних времен «язык всяк православных похваляет и блажит и славит Пречистое Рождество Девы Марии, Богоневесты».

Особенности богослужения праздника

Возглас: «Слава Святей…», предначинательный псалом, «Блажен муж…». На «Господи, воззвах» – 8 стихир, глас 6-й. «Слава, и ныне» – стихира праздника вместо догматика. Вход. Прокимен дня. На великой вечерне после входа читаются три паремии, которые часто (но не всегда) читаются в Богородичные праздники.

Первая паримия из книги Бытия (28, 10–17) – о лествице, виденной патриархом Иаковом и прообразовавшей Пресвятую Деву, через Которую снизшел на землю и воплотился Сын Божий.

Вторая паримия (Иез. 44, 2–4) – о затворенных вратах, виденных пророком Иезекиилем, через которые никто не проходил, но через них пройдет Господь Бог Израилев, и они будут затворены. Эти затворенные врата есть прообраз Приснодевства Богородицы.

Третья паримия (Притч. 9, 1–11) – о Премудрости, создавшей себе дом и ясно указывающей на Пресвятую Деву Марию, от Которой воплотился и родился Спаситель мира.

На литии – 5 стихир праздника, глас 6-й. На стиховне – 4 стихиры со своими стихами.

На благословении хлебов и на «Бог Господь…» (трижды) в конце утрени (единожды) – тропарь праздника, глас 4-й: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш и, разрушив клятву, даде благословение и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный». На утрени, по прочтении положенных кафизм и малой ектении, на полиелее поется величание:

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое».

После величания, малой ектении и седальна праздника поется 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, гл. 4: «Помяну имя Твое…». Стих: «Отрыгну сердце мое слово благо…». Евангелие от Луки, зач. 4-е. После Евангелия – псалом 50-й, «Слава: Молитвами Богородицы…», «И ныне» – то же. Затем «Помилуй мя, Боже», стихира праздника, гл. 6-й: «Сей день Господень…» и молитва «Спаси, Боже, люди Твоя…».

Примечание: 1-й антифон 4-го гласа: «От юности моея», как правило, поется по полиелее во все двунадесятые Господские и Богородичные праздники в седмичные дни. Если Богородичный двунадесятый праздник случится в воскресенье, то поются степенны антифоны текущего гласа. В воскресенье же 1-й антифон 4-го гласа поется только в случившиеся Господские праздники: Воздвижение Креста, Рождество Христово, Богоявление, Преображение, Вход Господень во Иерусалим и Пятидесятницу. (В воскресенье первый антифон 4-го гласа поется еще в Неделю Фомину, имеющую во многом особенности богослужения двунадесятого праздника).

Канонов два. Тропари на 12. Первый канон – святого Иоанна Дамаскина (VIII в.), второй – святого Андрея Критского (VII в.). Второй канон по своему содержанию посвящен не только Рождеству, но и Введению во храм Пресвятой Богородицы как близким между собою событиям, ибо праздник Введения относится к празднику Рождества Пресвятой Богородицы, как Сретение Господне к Рождеству Христову.

По 3-й песни – седален праздника, гл. 4-й. «Слава, и ныне» – то же. По 6-й – кондак: «Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и Питательницу жизни нашея» и икос.

Катавасия – ирмосы ближайшего великого праздника – Воздвижения: «Крест начертав Моисей» (по такому принципу катавасия бывает и в некоторые другие двунадесятые Богородичные и Господские праздники: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Преображение, Вознесение и др.). Ирмосы обоих канонов положено по Уставу петь по дважды.

На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника.

1-й припев: «Величай, душе моя, преславное Рождество Божией Матери».

Ирмос: «Чужде матерем девство и странно девам деторождение: на Тебе, Богородице, обоя устроишася. Тем Тя вся племена земная непрестанно величаем».

Затем указанный припев поется к тропарям 1-го канона; к тропарям же второго канона другой припев: «Величай, душе моя, от неплодове рождшуюся Деву Марию».

После 9-й песни светилен «От неплодныя днесь Анны…» (дважды), «Слава, и ныне» – «Адаме обновися…».

На хвалитех стихиры на 4, глас 1-й. Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника (единожды), ектении сугубая и просительная и отпуст.

На литургии тропари на «Блаженны» берутся из 1-го канона, песнь 3-я, на 4 и из второго канона, песнь 6-я, на 4. После малого входа (как и во все другие двунадесятые Богородичные праздники) поется «Приидите, поклонимся». (В Господские двунадесятые праздники при священническом служении «Приидите, поклонимся» не поется, но сразу после входного стиха хор поет тропарь и кондак. (См.: Никольский. С. 396). Затем – тропарь, «Слава, и ныне» – кондак праздника.

Прокимен, глас 3-й, песнь Богородицы: «Величит душа Моя…». Апостол – Флп., зач. 240; Евангелие от Луки, зач. 54. Вместо «Достойно» – задостойник – ирмос 9-й песни: «Чужде матерем девство» с припевом. Обычно задостойник праздника поется на литургии до отдания (включительно) и во все другие великие Господские и богородичные праздники. Задостойником в эти праздники служит обычно ирмос 9-й песни канона с припевом.

Причастен: «Чашу спасения прииму, и имя Господне призову».

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы имеет один день предпразднства (7 сентября) и четыре дня попразднства. Отдание его бывает 12 сентября.

Следующий день после праздника (9 сентября) посвящен участникам празднуемого события – праведным Иоакиму и Анне.

Порядок службы праздника в воскресенье

Малая вечерня. На «Господи, воззвах» – стихиры на 4. «Слава, и ныне» – праздника. На стиховне – стихира воскресная одна и праздника стиховня стихира великой вечерни с припевами праздника (то есть «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо…»), «Слава, и ныне» – праздника. Тропарь воскресный, «Слава, и ныне» – праздника. Ектения малая и отпуст.

Великая вечерня. На «Господи, воззвах» – стихиры на 10: воскресные три, Анатолиева одна и праздника 6. «Слава, и ныне» – стихира праздника (вместо догматика). Вход. Прокимен дня. Паримии праздника.

На литии – все стихиры праздника. На стиховне – стихиры воскресные, «Слава, и ныне» – праздника. На благословении хлебов тропарь праздника – трижды.

На утрени. На «Бог Господь» – тропарь воскресный дважды, «Слава, и ныне» – праздника. После кафизм – седальны только воскресные с Богородичными их. Полиелей и тропари «Ангельский собор». Степенные антифоны – текущего гласа. Прокимен и Евангелие праздника. «Воскресение Христово…», псалом 50-й, «Слава: Молитвами Богородицы…», «И ныне» – то же. «Помилуй мя Боже…». Стихира праздника.

Канон воскресный с ирмосами на 4 и Богородицы из Октоиха на 2; оба канона праздника на 8. Катавасия – «Крест начертав…». По 3-й песни – кондак и икос воскресный, седален праздника дважды. По 6-й песни – кондак и икос праздника. По 9-ой песни припевы не поем, но «Честнейшую». Светилен воскресный, «Слава, и ныне» – праздника. На хвалитех – стихиры воскресные 4 и праздника 4 с праздничными припевами. «Слава» – стихира праздника, «И ныне» – «Преблагословенна еси…». Славословие великое. По Трисвятом – тропарь только один воскресный. После отпуста – «Слава, и ныне», поется стихира Евангельская. На 1-м часе – тропарь воскресный, «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен часа. Кондак воскресный, а на следующих часах – кондаки воскресный и праздника попеременно.

После молитвы: «Христе, Свете истинный…» положено петь «Взбранной Воеводе» (но на праздник Рождества Христова, как исключение, поется кондак «Дева днесь…».

На литургии. «Блаженны» воскресны на 64 и праздника, песнь 3-я, на 4. По входе – «Приидите, поклонимся» с концовкой «воскресый из мертвых…», но не «Молитвами Богородицы…». Тропари воскресный и праздника. «Слава» – кондак воскресный, «И ныне» – праздника.

Прокимен, Апостол, Аллилуиа и Евангелие – прежде Недели пред Воздвижением, затем рядовые Апостол и Евангелие под зачало и Богородицы. Прокимен гласа оставляется.

Причастен: «Хвалите Господа с небес…» и праздника: «Чашу спасения прииму…».

Примечание: о том, что на входе на литургии Евангелием начертывается крест, см. книгу Никольского, стр. 395; Архиерейский Чиновник.

Если случится попразднство Рождества Божией Матери в воскресенье, то: на великой вечерне: на «Господи, воззвах» – стихиры воскресные три, Анато-лиева – одна, праздника – три и святого Минеи – три. Но если случится память святого, имеющего службу шестеричную или полиелейную, то стихиры поются так: воскресные три, праздника три и святого Минеи на четыре. «Слава» – стихира святого, если есть; если нет, то «Слава» – стихира праздника, на «И ныне» – Богородичен (то есть Догматик) гласа. Вход. Прокимен дня и ектении по обычаю. На литии – стихиры праздника. «Слава» – стихира святого, если есть, на «И ныне» – праздника; если нет стихиры святого, то на «Слава, и ныне» – стихира праздника. На стиховне – стихиры воскресные. «Слава» – святого, на «И ныне» – праздника. На благословении хлебов – тропари: «Богородице Дево, радуйся» – дважды и праздника единожды.

На утрени: на «Бог Господь» – тропарь воскресный дважды. «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Если нет на «Слава» стихиры святого, то на «Слава, и ныне» – праздника.

По чтении кафизм – седальны только воскресные с Богородичными их.

Если служба святому полиелейная, то по полиелее поется величание, после которого – тропари воскресные: «Ангельский собор удивися…». Степенны антифоны – текущего гласа. Евангелие воскресное. Затем – «Воскресение Христово…», псалом 50-й и далее – по обычаю воскресной службы.

Каноны: воскресный, на 4, Богородичен Октоиха, на 2, праздника, на 4 и святому Минеи, на 4. Но если случится память святого с полиелейной службой, то чтение канонов меняется, а именно: воскресный, на 4, Богородичен Октоиха опускается, праздника, на 4, и святого, на 6. Катавасия – «Крест начертав…». По 3-й песни канона – кондак и икос праздника. Если есть кондак, икос и седален святого, то также читать, а на «Слава, и ныне» – седален праздника. По 6-й песни читается кондак и икос воскресные. По 9-й песни поется «Честнейшую». Светилен – воскресный, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.

Хвалитные стихиры: 4 воскресные, 4 праздника (стиховны того же дня с их праздничными припевами). Но если святой имеет стихиры на хвалитех, то порядок пения стихир следующий: воскресные, 4, святого, 4, с его припевами, «Слава» – стихира Евангельская, «И ныне» – «Преблагословенна еси, Богородице…». После великого славословия поется тропарь только воскресный, затем ектении и отпуст.

На 1-м часе: тропарь воскресный, «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен часа. По «Отче наш» читается кондак праздника.

На 3-м часе: тропарь воскресный, «Слава» – святого; если нет, то «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен часа. По «Отче наш» читаются кондаки на 3-м, 6-м и 9-м часе праздника, воскресный и полиелейного святого попеременно.

На литургии: «Блаженны» гласа, на 6, тропари праздника из рядовой песни канона, на 4 (то есть в понедельник – из 1-й песни, во вторник – из 3-й и т.д.). Но если святой имеет канон, то порядок будет иной: воскресный, праздника и святого, по 4 тропаря, причем тропаря святого берутся из 6-й песни канона.

По входе – тропари поются следующие: воскресный, праздника, храма святого и святого дня. Далее кондаки воскресный, храма святого, «Слава» – святого дня, если есть, а если нет, то «Слава» – храмового святого, «И ныне» – праздника.

Прокимны – Недели пред Воздвижением и святого полиелейного, а воскресный прокимен оставляется. Апостол, Аллилуиарий и Евангелие – Недели пред Воздвижением вместе с рядовым Евангелием под зачало, затем – Евангелие полиелейного святого.

Причастен: «Хвалите Господа с небес», но если есть причастен святого, то и его, если нет, то второй причастен – праздника «Чашу спасения прииму…».

Отдание праздника в седмичный день

Вся служба совершается только празднику. Стихиры на «Господи, воззвах» – на 6, «Слава, и ныне» – праздника, но если отдание в субботу, то в пятницу вечером на «Слава» – стихира праздника, а на «И ныне» – догматик гласа, то есть в этот день положено отдание гласа. Прокимен дня. Паримий и входа нет. Затем – «Сподоби, Господи» и просительная ектения.

По «Ныне отпущаеши» – тропарь праздника один раз. Далее – ектения сугубая и отпуст.

На утрени: на «Бог Господь» – тропарь праздника дважды, а также «Слава и ныне» – тот же. После кафизм седальны праздника.

Каноны – праздника: первый – на 8 и второй – на 6. Катавасия – «Крест начертав…». По 3-й песни – седален праздника (дважды). По 6-й песни – кондак и икос. Вместо «Честнейшую» – поют припевы праздника. Славословие великое. Далее – тропарь, ектении сугубая и просительная и отпуст.

На литургии: на «Блаженны» – тропари 9-й песни обоих канонов, на 8. По входе – тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак. Прокимен, Аллилуиарий и причастен праздника. Но Апостол и Евангелие – сначала дня, затем праздника.

Отдание праздника в воскресный день

Начало обычное, воскресное. Стихиры на «Господи, воззвах» – стихиры воскресные – 3, Анатолиева – одна и праздника – 6 (которые пелись на самый праздник). «Слава» – праздника, «И ныне» – догматик гласа. На литии – стихиры только праздника. На стиховне – стихиры воскресные, «Слава, и ныне» – праздника. Тропари на благословении хлебов: «Богородице Дево» (дважды) и праздника (один раз).

На утрени: На «Бог Господь» тропарь воскресный (дважды), «Слава, и ныне» – праздника. После кафизм – седальны воскресные. Тропари по «Непорочных»: «Ангельский собор». Степенны антифоны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное. Каноны: воскресный – на 4, Богородицы из Октоиха – на 2 и праздника (оба канона) – на 8. Катавасия – «Крест начертав». По 3-й песни – кондак, икос и седален (дважды) праздника. После 6-й песни – кондак и икос воскресные. На 9-й песни поётся «Честнейшую», светилен – воскресный, «Слава и ныне» – праздника.

На хвалитех – стихиры воскресные – на 4 и праздника (с их припевами) – на 4. На «Слава» – стихира Евангельская, на «И ныне» – «Преблагословенна еси, Богородице…». Славословие великое. Затем Трисвятое и тропарь только воскресный. Ектении и отпуст.

На часах тропари: воскресный, «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен часа. Кондаки чередуются, то есть на 1-м часе – праздника, на 3-м – воскресный и т.д.

На литургии: на «Блаженны» тропари – гласа, т.е. воскресные, на 6, и праздника из 9-й песни канона, на 4.

По малом входе – тропари воскресный и праздника, «Слава» – кондак воскресный, «И ныне» – праздника.

Прокимны – сначала Недели пред Воздвижением, затем – праздника, воскресный гласа опускается. Апостол и Евангелие – Недели пред Воздвижением, рядовое – воскресное (читаются под одно зачало), затем – праздника.

Причастные стихи – «Хвалите Господа с небес» и праздника – «Чашу спасения прииму…».

Порядок службы в предпразднство или попразднство святого, имеющего бдение, или храмового святого

На малой вечерне: на «Господи, воззвах» – стихиры святого, «Слава» – его же, «И ныне» – предпразднства или попразднства. На стиховне – стихиры предпразднства или попразднства (стиховные великой вечерни), «Слава» – святого, «И ныне» – праздника (стиховная стихира утрени). По «Ныне отпущаеши» – тропарь святого, «Слава, и ныне» – предпразднства или попразднства. Ектения: «Помилуй нас, Боже» (краткая). Малый отпуст.

На великой вечерне: «Блажен муж» (1-й антифон 1-й кафизмы). На «Господи, воззвах» – стихиры праздника – 3 и святого – 5. «Слава» – святого, «И ныне» – предпразднства или попразднства. Вход. Прокимен дня. Паримии святого – 3. Ектения: «Рцем вси», «Сподоби, Господи», ектения: «Исполним вечернюю молитву».

На литии – стихиры храма (1) и святого; если святой храмовой, то стихиры только его; «Слава» – святого, «И ныне» – предпразднства или попразднства.

На стиховне – стихиры святого, «Слава» – его же, «И ныне» – предпразднства или попразднства. На благословении хлебов – тропарь святого (дважды) и предпразднства праздника (один раз).

На утрени: на «Бог Господь» – тропарь предпразднства или праздника (дважды), «Слава» – святого, «И ныне» – предпразднства или праздника. После кафизм – малые ектении и седальны святого, «Слава, и ныне» – предпразднства или попразднства. Полиелей. Величание святого и обычное каждение. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен и Евангелие – святого. Псалом 50-й. «Слава»: «Молитвами святаго…», «И ныне»: «Молитвами Богородицы…». «Помилуй мя, Боже…» и стихира святого. «Спаси, Боже, люди Твоя…».

Каноны: предпразднства или попразднства – с ирмосом (ирмосы по дважды) на 6 и святого на 8. Катавасия праздника или рядовая. По 3-й песни – кондак и икос праздника, «Слава» – седален святого, «И ныне» – предпразднства или попразднства. По 6-й песни – кондак и икос святого. Поется «Честнейшую». По 9-й песни – светилен святого, «Слава, и ныне» – предпразднства или попразднства.

На хвалитех – стихиры предпразднства или попразднства – 3, которые положены на стиховне утрени, и святого – 3, «Слава» – святого, «И ныне» – предпразднства или попразднства. Ектении и отпуст. Великое славословие. Тропарь: святого, «Слава, и ныне» – предпразднства или праздника. Час 1-й. На часах тропарь предпразднства или праздника, «Слава» – святого, «И ныне» – Богородичен часа; кондаки – праздника и святого попеременно.

На литургии: на «Блаженны» тропари канона предпразднства, песнь 3-я на 4 или попразднства, песнь рядовая на 4 и святого, песнь 6-я на 6. По входе – тропарь храма Христова или Богородицы, если им храм посвящен; но если храм посвящен святому, то сначала тропарь предпразднства или праздника и святого, «Слава» – кондак святого, «И ныне» – предпразднства или праздника.

Примечание: Если празднуется предпразднство или попразднство праздника Христова и храм Христов, то тропарь и кондак храма Христова в сия дни не поются по входе; равным образом и в предпразднство или попразднство праздника Богородицы в храме Богородицы по входе тропарь и кондак храма не поются. Тропарь и кондак храма святого в сей день тоже не поются.

Прокимен, Аллилуиарий и причастен, Апостол и Евангелие (в предпразднство) – святого; в попразднство же – прокимен, Аллилуиарий и причастен – праздника и святого; Апостол и Евангелие только празднуемого святого. В попразднство – задостойник праздника.

Порядок службы в предпразднство или попразднство святого, имеющего полиелей

9-й час – по обычаю. На вечерне – возглас: «Благословен Бог…». «Блажен муж» (1-й антифон 1-й кафизмы).

На «Господи, воззвах» – стихиры предпразднства или попразднства – 3 и святого – 5, «Слава» – святого, «И ныне» – предпразднства или попразднства (в пятницу вечером на «И ныне» – догматик гласа). Вход. Прокимен дня. Паримии святого – 3. Ектения: «Рцем вси». «Сподоби, Господи». Ектения: «Исполним вечернюю молитву».

На стиховне – стихиры предпразднства или попразднства, «Слава» – святого, «И ныне» – предпразднства или попразднства.

По «Ныне отпущаеши» – тропарь святого, «Слава, и ныне» – предпразднства или праздника. Далее возглас: «Премудрость» (при закрытых царских вратах). Хор: «Святейший Владыко, благослови». Священник: «Сый благословен». Хор: «Аминь. Утверди, Боже». «Возглас священника: «Слава Святей…», и читается шестопсалмие. Но по Уставу после тропарей положен отпуст, после чего сразу малое повечерие, на котором читается канон или трипеснец праздника (если есть на ряду). По «Достойно» (в попразднство поется вместо «Достойно» – задостойник) – Трисвятое по «Отче наш», кондак святого, «Слава, и ныне» – предпразднства или праздника и прочее малого повечерия по обычаю.

Полунощница вседневная, в субботу же – субботняя.

На утрени: на «Бог Господь» – тропарь предпразднства или праздника (дважды), «Слава» – святого, «И ныне» – предпразднства или праздника. После кафизм и малых ектений – седальны предпразднства или попразднства. Полиелей. Величание святого. По ектении – седальны все святого. «От юности моея», глас 4-й. Прокимен, Евангелие и стихира – святого. «Спаси, Боже, люди Твоя…».

Каноны: предпразднства или попразднства, с ирмосом (ирмосы по дважды) на 6, и святого на 8. Катавасия – праздника или рядовая. По 3-й песни – кондак и икос предпразднства или попразднства, седален – святого, «Слава, и ныне» – седален праздника. По 6-й песни – кондак и икос святого. На 9-й – «Честнейшую». Светилен – святого, «Слава, и ныне» – предпразднства или попразднства.

На хвалитех – стихиры предпразднства или попразднства (что на стиховне утрени), и святого, «Слава» – святого, «И ныне» – предпразднства или попразднства. По великом славословии – тропарь святого, «Слава, и ныне» – праздника. Ектении и отпуст полный при открытых царских вратах. На часах – тропарь предпразднства или попразднства, «Слава» – святого, «И ныне» – Богородичен часов. Кондаки чередуются – праздника и святого.

На литургии: на «Блаженны» тропари канона предпразднства, песнь 3-я на 4, в попразднство – песнь рядовая на 4 и святого, песнь 6-я на 4. По входе – порядок пения тропарей соблюдается тот же, что и в предпразднство или попразднство с бдением святого, только в сей день присоединяется тропарь и кондак храмового святого. Прокимен, Аллилуиарий, причастен, Апостол и Евангелие в предпразднство – дню и святого; в попразднство же – прокимен, Аллилуиарий и причастен – праздника и святого, Апостол и Евангелие дня и празднуемого святого. В попразднство – задостойник праздника.

Порядок службы в предпразднство или попразднство с малым святым (одним и двумя)

По 9-ом часе начинается вседневная вечерня. Ектения великая. Стихословится рядовая кафизма (если было бдение, то кафизмы не бывает).

На «Господи, воззвах» – стихиры предпразднства или попразднства – 3 и святого – 3; если два святых, то стихиры предпразднства или попразднства опускаются, а поются только стихиры святых по три; «Слава» – стихира святого, если есть, «И ныне» – предпразднства или попразднства. Входа не бывает. Прокимен дня. «Сподоби, Господи». Ектения: «Исполним вечернюю…».

Примечание. На вечерне в самый день Господского праздника бывает прокимен великий, ради которого бывает вход. По прокимне – ектения: «Рцем вси…», «Сподоби, Господи…», ектения: «Исполним вечернюю молитву…».

На стиховне – стихиры предпразднства или попразднства со своими стихами, «Слава» – стихира святого, если есть, «И ныне» – предпразднства или попразднства.

По «Ныне отпущаеши» – тропарь святого, «Слава, и ныне» – предпразднства или праздника. Если два святых, то тропарь первого святого, «Слава» – второго, «И ныне» – праздника. Если святой не имеет тропаря, то поется тропарь только предпразднства или праздника один раз. Ектения: «Помилуй нас, Боже…».

Отпуст вседневный, только в попразднство Господского праздника начало отпуста праздничное (до отдания), а в воскресенье – отпуст воскресный. Далее повечерие малое (без канона Октоиха), так как Октоих не поется.

Примечание. В дни предпразднства праздников: Рождества Христова, Богоявления и Преображения, а именно: 20-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24-го декабря, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го января и 5-го августа, если они не случатся в воскресенье, вместо канонов Октоиха поются трипеснцы или каноны праздников. По Трисвятом – кондак предпразднства или праздника.

Полунощница вседневная.

На утрени: на «Бог Господь» – тропарь предпразднства или праздника (дважды), «Слава» – святого, «И ныне» – предпразднства или праздника. Если два святых, то тропарь предпразднства (один раз), первого святого, «Слава» – второго святого, «И ныне» – предпразднства или праздника. Далее -рядовые две кафизмы. По каждой кафизме – ектения малая и седальны предпразднства или праздника. Псалом 50-й. Молитва «Спаси, Боже, люди Твоя…» – не произносится.

Каноны: предпразднства или попразднства с ирмосами (ирмосы по дважды) на 6 и святого на 6. Вместо катавасии по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песни поется ирмос канона святого. Если два святых, то поется канон предпразднства или праздника с ирмосом на 6, а святых на 8 (по 4, без ирмосов). По 3-й песни – кондак и икос предпразднства или попразднства, седален святого (дважды); «Слава, и ныне» – седален предпразднства или попразднства. По 6-й песни – кондак и икос святого. По 8-й песни поется «Честнейшую». По 9-й песни – светилен святого (дважды), «Слава, и ныне» – предпразднства или попразднства. Затем – хвалитные псалмы со вседневным славословием и просительная ектения.

На стиховне – стихиры предпразднства или попразднства, «Слава» – святого, если есть, «И ныне» – предпразднства или праздника. По «Благо есть…» – тропарь святого, «Слава, и ныне» – предпразднства или праздника. Ектения: «Помилуй нас, Боже» и прочее последование вседневной утрени.

На часах – тропарь предпразднства или праздника, «Слава» – святого; если два святых, то их тропари чередуются. Кондак на всех часах – предпразднства или праздника.

На литургии: на «Блаженны» – тропари канона в предпразднство, песнь 3-я на 4, а в попразднство – рядовая песнь, на 4, и святого песнь 6-я, на 4.

По входе – тропари: если Господский праздник, – предпразднства или праздника, храма Богородицы или святого, рядового святого или святых. Кондаки: предпразднства или праздника, храма святого, «Слава» – рядового святого, «И ныне» – храма Богородицы. В храме Христовом тропарь и кондак храма не поются.

Если же предпразднство или попразднство Богородичного праздника, то по входе тропари: праздника, храма святого и рядового святого, «Слава» – кондак рядового святого, «И ныне» – праздника. В храме же Христовом тропари: храма, праздника Богородицы, рядового святого; кондаки: храма, «Слава» – рядового святого, «И ныне» – праздника. Прокимен, причастен, Апостол и Евангелие в предпразднство – дня и святого (если есть). В попразднство прокимен, причастен праздника (до отдания) и святого (если есть); Апостол и Евангелие дня и святого (если есть). В попразднство – задостойник праздника (до отдания).

Порядок службы в день отдания праздника (со святым, имеющим бдение, или святым храма)

На малой вечерне: на «Господи, воззвах» – стихиры святого, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. На стиховне – стихиры святого (стиховные великой вечерни со своими стихами), «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. По Трисвятом – тропарь святого, «Слава, и ныне» – праздника.

На великой вечерне: «Блажен муж…». На «Господи, воззвах» – стихиры праздника – 6 и святого – 4, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Вход. Прокимен дня. Паримии святого. Ектении: «Рцем вси…», «Исполним вечернюю молитву…».

На литии: стихиры храма и святого (если святой празднуемый храмовой, то все стихиры его), «Слава» – стихира святого, «И ныне» -праздника.

На стиховне – стихиры праздника, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.

По «Ныне отпущаеши» – тропарь святого (дважды) и праздника (один раз).

На утрени: на «Бог Господь» – тропарь праздника (дважды), «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. После кафизм – малые ектении и седальны праздника. Полиелей. Величание святого и каждение всего храма. После малой ектении – седальны святого, «Слава, и ныне» – праздника. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен и Евангелие святого. Псалом 50-й. «Слава»: «Молитвами святаго…», «И ныне»: «Молитвами Богородицы…». «Помилуй мя, Боже…» и стихира святого. Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя…».

Каноны: праздника с ирмосами (ирмосы по дважды) на 8 и святого на 6. Катавасия – праздника или рядовая. Если праздника два канона, то 1-й канон праздника с ирмосом (по дважды) на 6, 2-й канон на 4 и святого на 4. По 3-й песни – кондак и икос святого и седален (дважды), «Слава, и ныне» – праздника, по 6-й песни – кондак и икос праздника. Если святой храмовой, по 6-й песни – кондак и икос святого, а праздника – по 3-й песни. На 9-й песни поются припевы праздника. Светилен – праздника, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.

На хвалитех – стихиры праздника на 4 и святого на 4, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Славословие великое. По Трисвятом – тропарь святого, «Слава, и ныне» – праздника. Ектении и полный праздничный отпуст.

На часах – тропари: праздника, «Слава» – святого; кондаки праздника и святого чередуются.

На литургии: на «Блаженны» – тропарь канона праздника, песнь 9-я, на 4, и святого, песнь 6-я, на 4.

По входе – тропари: праздника (если праздник Господский), храма Богородицы, празднуемого святого; кондаки: праздника, «Слава» – святого, «И ныне» – храма Богородицы; если храм святого, то на «Слава» – кондак празднуемого святого, «И ныне» – праздника.

В отдание праздника Богородицы – тропари: храма Христова, праздника, празднуемого святого; кондаки: храма Христова, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Прокимен, Аллилуиарий и причастен – праздника и святого; Апостол и Евангелие – святого и праздника, если отдается праздник Богородичный. Если же отдается Господский праздник, то Апостол и Евангелие только святого. Задостойник праздника.

Источник: Лекции по литургике / Схиархимандрит Иоанн (Маслов), магистр богословия. — Москва : Самшит-издат, 2007. — 318 с., [1] л. портр. : табл.

Комментарии для сайта Cackle

Богоро́дичные пра́здники – дни церковного календаря, посвященные особенному прославлению Божией Матери. Начало почитания различных событий из жизни Богородицы прослеживается уже в древности. Большое значение для установления литургического почитания Богородицы имели апокрифические памятники, особенно «Протоевангелие Иакова» (2-я пол. II в.), послужившее основой для некоторых праздников. Формирование Богородичных праздников связано также с почитанием мест, где произошли важнейшие события в жизни Пресвятой Богородицы. Надписи II–III вв. и более поздние рассказы паломников свидетельствуют о почитании места Благовещения в Назарете; еще до I Вселенского Собора (325) особенным образом чтилась гробница Пресвятой Девы в Иерусалиме [1].

Важной вехой в истории формирования Богородичных праздников стало повсеместно распространившееся в IV–V вв. празднование 25 декабря Рождества Христова, что явилось литургическим утверждением догмата о Боговоплощении. Воспоминание Рождества тесно сплеталось с прославлением Матери Рожденного – это отражено в проповедях на Рождество Христово мн. древних церковных авторов (Зинона, еп. Веронского (кон. IV в.), Максима, еп. Туринского (V в.), Петра Хрисолога (IV–V вв.), Льва I Великого (+461) и др.), а также в церковных песнопениях, составленных для этого праздника.

Впоследствии 26 декабря был установлен праздник Собора Богоматери; по православной традиции в этот день повторяются песнопения Рождества Христова, но уже в честь Богородицы; служба Собора Богоматери содержит только один собственный текст (если не считать чтений на литургии) – кондак 6-го гласа «Иже прежде денницы родих Тя», но он также повествует о Рождестве Христа. Т.о., Рождество Христово можно назвать первым Богородичным праздником. Во мн. обрядах дни, посвященные прославлению Богородицы, стоят в непосредственной близости к Рождеству [2]. В Иерусалиме в V в. посвященное Божией Матери общее празднество, согласно древнему арм. Лекционарию, совершали 15 августа [3].

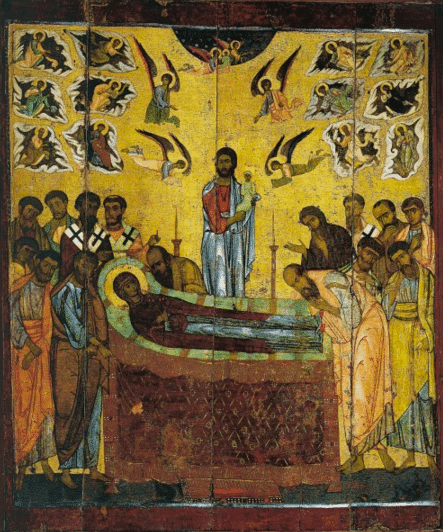

Из праздников в честь отдельных событий из жизни Божией Матери на Востоке первыми возникли Благовещение и Успение Пресвятой Богородицы.

Благовещение стали праздновать, как полагают, в IV в. (согласно арм. автору VIII в. Григору Аршаруни, установлен свт. Кириллом I Иерусалимским), что также связано с распространением празднования Рождества Христова.

Успение Пресвятой Богородицы, по свидетельству Никифора Каллиста (XIV в.), было установлено имп. Маврикием (592–602); известно также, что имп. Пульхерия (399–453), не зная, что Христос воскресил Свою Мать и взял Ее на небо на 3-й день после смерти, хотела положить останки Пресвятой Богородицы в одном из храмов Константинополя [4].

Рождество Пресвятой Богородицы отмечено уже в Иерусалимском Лекционарии VII в. [5], где приведен тропарь «Рождество Твое, Богородице Дево» – тот же, что поется на этот праздник и в наст. время.

Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм впервые зафиксирован в греч. месяцесловах VIII в., но в греч. Церкви отмечался с IX в., причем долгое время не имел той торжественности, которая присуща др. богородичным праздникам. Праздник упомянут в Синайском канонаре IX–X вв., в Типиконе Великой Церкви, по ркп. Patm. 266 (IX–X вв.) при нем не дается никакой службы [6], а в рукописи S. Crucis. 40 (X в.) указана служба с литией [7]. В слав. Остромировом Евангелии 1056–1057 гг. служба Введения совмещена со службой св. Иулиании [8]. После XII в. служба Введения уподобляется службам остальных великих Богородичных праздников.

В соврмеменном православном богослужении в число богородичных праздников входят:

- Рождество Пресвятой Богородицы (8 сентября);

- память Ее родителей, св. праведных Иоакима и Анны (9 сентября);

- Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября);

- Зачатие прав. Анной Пресвятой Марии (9 декабря);

- Собор Пресвятой Богородицы (26 декабря);

- Благовещение (25 марта);

- Суббота Акафиста (5-я суббота Великого поста);

- Обновление (т.е. день освящения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе (пятница Светлой седмицы),

- Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (2 июля);

- Успение праведной Анны (25 июля);

- Успение Пресвятой Богородицы (15 августа);

- Положение пояса Пресвятой Богородицы в Халкопратии (31 августа);

а также многочисленные праздники в честь чудотворных икон Божией Матери. Кроме этих праздников в Византии торжественно отмечались дни освящения наиболее известных храмов во имя Богоматери.

4 важнейших богородичных праздника, касающихся основных событий жизни Пресвятой Богородицы (Рождество Богородицы, Введение во храм, Благовещение, Успение), были со временем включены в число двунадесятых праздников (со днем Введения во храм это произошло значительно позже других – в XIV в.).

Прочие богородичные праздники, относящиеся к событиям из жизни родителей Пресвятой Богородицы или посвященные святыням, оставшимся на земле после Успения Пресвятой Девы (поясу, ризе), не имеют статуса двунадесятых. По Типикону, используемому ныне в РПЦ, на эти праздники обычно назначается служба с полиелеем или славословием, иногда со всенощным бдением (см. Знаки праздников месяцеслова). С большой торжественностью в Русской Церкви празднуется Покров Пресвятой Богородицы (1 октября; греч. аналог праздника – 28 октября).

Богослужение

Служба на двунадесятые богородичные праздники имеет следующие характерные черты: совершается всенощное бдение, предваряемое малой вечерней, песнопения Октоиха полностью отменяются, если только праздник не совпадает с воскресным днем. Всенощное бдение включает в себя великую вечерню («Блажен муж» поется), праздничную утреню и первый час. На 9-й песни канона утрени песнь Пресвятой Богородицы («Величит душа моя Господа:») отменяется, а вместо стихов песни прор. Захарии поются праздничные припевы (греч. Megalunaria – величания; полиелейные величания в греческом православном богослужении ныне не используются). На литургии поются изобразительные антифоны, на блаженнах – тропари из канона праздника, но в греч. богослужебной практике на двунадесятые Богородичные праздники, как и на Господские праздники, поются особые праздничные антифоны.

В попразднства двунадесятых Богородичных праздников Октоих не поется (кроме воскресных дней), служба Минеи соединяется со службой праздника; в дни отданий на литургии читаются наряду с дневными и чтения праздника (чего не бывает в отдания Господских праздников).

При совпадении двунадесятого Богородичного праздника с воскресеньем службы Октоиха и Минеи соединяются, причем воскресные песнопения Октоиха предваряют песнопения праздника, но воскресная служба теряет некоторые из своих неотъемлемых элементов: на «Господи, воззвах» не поется догматик гласа, а вместо воскресного утреннего Евангелия читается праздничное. В состав канона утрени входит песнь Пресвятой Богородицы, а праздничные припевы отменяются. Евангельская стихира поется не на своем обычном месте (на «Слава:» на хвалитех – ее место занимает самогласен праздника), а перед 1-м часом. То, что парафразирующие воскресное утреннее Евангелие евангельская стихира и ексапостиларий, несмотря на отмену самого чтения, оставлены в службе, объясняется древней практикой, отраженной в старопечатных рус. книгах, когда воскресное утреннее евангельское чтение все же прочитывалось,– после великого славословия совершался вход с Евангелием, в качестве входного пелся один из 2 воскресных тропарей («Днесь спасение:» или «Воскрес Иисус от гроба:»), «Слава:» – конец того же тропаря, «И ныне:» – тропарь целиком; далее следовали воскресные прокимен и Евангелие [9]. Служба праздника Благовещения, выпадающего на период пения Триоди, имеет особый устав (см. ст. Благовещенские главы).

Общая служба Божией Матери

В Общей Минее, во 2-й главе, помещена общая служба Богородичных праздников. Она имеет тот же состав, что и др. службы Общей Минеи: 3 цикла стихир (на «Господи, воззвах», на стиховне и на хвалитех), ряд самогласнов, полный корпус седальнов, канон 8-го гласа (ирмос: «Воду прошед яко сушу», нач.: «Божиею силою в благочестии укрепи мя»), 2 кондака (1-го гласа, нач.: «Честное жилище бывшее неизреченнаго естества божественнаго», и 6-го гласа, нач.: «Не имамы иныя помощи») с икосом к 1-му, светилен; в конце книги указаны библейские чтения вечерни, утрени и литургии. Тропари службы взяты из последования молебна («К Богородице прилежно ныне притецем» и «Не умолчим никогда, Богородице», глас 4). Избранный псалом: «Помяни, Господи, Давида, и всю кротость его:» (из службы Рождества Богородицы), величание: «Песнь всяку духовную принесем Богородице». Др. книги указывают в качестве общего величание: «Достойно есть величати тя, Богородице, честнейшую херувим и славнейшую без сравненея серафим»; в праздники икон Божией Матери обычно поют: «Величаем тя, пресвятая Дево, и чтим образ твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим». Все двунадесятые Богородичные праздники и Покров имеют особые величания и избранные псалмы; особое величание Божией Матери есть и в службе Всех святых, в земле Российской просиявших.

Библейские чтения на Богородичные праздники

На вечерне в Богородичные праздники, при совершении полиелейной или бденной службы, есть 3 паремии: Быт 28. 10–17 (где говорится о прообразе Божией Матери – лестнице на Небо, которую видел Иаков во сне), Иез 43. 27 – 44. 4 (описание затворенных врат, которые остались закрытыми и после прохождения Бога, указывает на Приснодевство Богоматери), Притч 9. 1–11 (чтение начинается с указания на Боговоплощение). Иные паремии употребляются на праздник Введения; Благовещение кроме указанных 3 имеет еще 2 особые паремии для чтения на праздничных вечерне и литургии. На утрене Богородичных праздников (кроме Благовещения) читается Евангелие от Луки (1. 39–49, 56), содержащее песнь Пресвятой Богородицы; часть стихов (50–55) пропускается, потому что, во-первых, речь в них идет о Мессии, а не о Богородице (в отличие от остальных стихов), а во-вторых, эта песнь постоянно звучит за богослужением и необязательно ее повторение целиком в составе утреннего Евангелия. На литургии Богородичных праздников обычно читаются: Флп 2. 5–11 (где повествуется о воплощении Бога Слова; по мнению большинства современных исследователей Нового Завета, этот фрагмент является богослужебным песнопением апостольских времен) или Евр 9. 1–7 (где говорится о Скинии Завета – вероятно потому, что в Богородицу, как в скинию, вселился Господь), Лк 10. 38–42, 11. 27–28 (Пресвятой Дева сопоставляется с Марией, сестрой Лазаря, «избравшей благую часть»; в 11-й гл. приводится свидетельство о блаженстве Матери Христа, а также верующих); прокимнами служат Лк 1. 40 (стих: Лк 1. 41) или Пс 44. 18a (стих: Пс 44. 2); стихи аллилуиария, как правило, берутся из Пс 44, причастен – из Пс 115. 4.

В системе Октоиха особенное воспоминание Божией Матери присутствует в службах среды и пятницы. Согласно Никифору Каллисту, имп. Пульхерия учредила совершать бдение и литийную процессию в честь Девы Марии каждую среду, а Патриарх Тимофей I (511–518) – шествие каждую пятницу из Влахерны в Халкопратию; в Октоихе на эти дни положены стихиры и каноны Богородице вместе с песнопениями Кресту. В воскресный день в Октоихе наряду с песнопениями в честь Креста и Воскресения Христовых положены стихиры и канон Богородице. Т. о., в седмичном круге богослужения сохранился древний принцип совместного прославления Христа и Божией Матери.

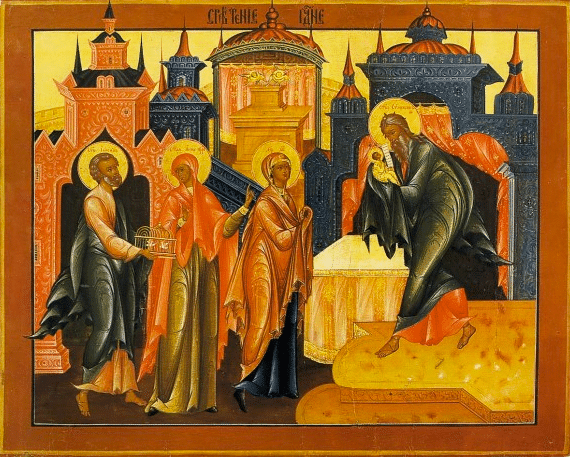

Богослужение на Сретение Господне

Сретение Господне иногда считается Богородичным праздником как по содержанию, так и по уставным особенностям – совр. Типикон в случае совпадения с воскресным днем не отменяет службу Октоиха; Сретение не имеет праздничных антифонов на литургии (в поздней греч. практике такие антифоны есть). Нередко в рукописных и печатных иерусалимских Типиконах праздник Сретения Господня упоминается в числе Богородичных праздников в главе о совершении службы этих праздников в воскресный день [10]. Однако несоответствие устава службы образцу Господского двунадесятого праздника не может свидетельствовать о том, что это праздник Богородичный. Можно сравнить особый устав этого дня с уставом др. недвунадесятых Господских праздников (Обрезания Господня 1 янв., Новолетия 1 сент., Изнесения Древ Честного Креста 1 авг., Перенесения Убруса Господня 16 авг.), которые допускают соединение с воскресной службой; на литургии Сретения, как и в Господские праздники, поется входный стих. Но, безусловно, в этот день особенно прославляются и те, кто имел отношение к празднуемому событию,– Пресвятая Богородица и прав. Симеон Богоприимец, упоминаемые, в частности, в тропаре и кондаке (1-й обращен к Божией Матери, а 2-й – ко Господу), в литургийных прокимне (песнь Богородицы) и аллилуиарии (песнь Симеона) и мн. др. песнопениях праздника.

Западная традиция

В Западной Церкви Богородичные праздники (кроме, возможно, Благовещения) установлены неск. позднее, чем на Востоке, часто под вост. влиянием. 1-й Богородичный праздник – Рождество Св. Марии – был введен в Риме во 2-й пол. VI в. и праздновался 1 янв., в день октавы (западный аналог византийского отдания) Рождества Христова [11]; с VII в. в этот день празднуется Обрезание Господне. В совр. католич. месяцеслове присутствуют все Богородичные праздники, относящиеся в византийском обряде к двунадесятым, но не все празднуются одинаково торжественно: Рождество Богородицы 8 сент. не относится к великим, а Введение (празднуется только с XIV в.) вообще считается малым праздником. Есть и ряд др. Богородичных праздников: на следующий день после Воздвижения – память Пресвятой Девы Марии Скорбящей; 1 янв. (в день октавы Рождества Христова) – общая память Пресвятой Девы Марии, аналогичная празднику Собора Богородицы в византийском обряде; 31 мая – память Посещения Пресвятой Девой Марией прав. Елисаветы (память иногда встречается и в вост. месяцесловах под 25 сент.). Также отмечается ряд праздников, отражающих особенности католической догматики: в субботу после праздника Сердца Иисусова – память Пренепорочного Сердца Пресвятой Девы; 22 авг.– праздник Пресвятой Девы Марии Царицы (праздник относится к разряду малых); 7 окт.– память Пресвятой Девы Марии Розария. Великим праздником считается Непорочное зачатие Пресвятой Девы Марии 9 дек. (в Православной Церкви, не признающей догмата о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы, в этот день празднуется событие естественного зачатия праведными Иоакимом и Анной Пресвятой Богородицы; в Типиконе, используемом ныне в РПЦ, этот праздник относится к разряду славословных). Сретение Господне до 1969 г. называлось Очищением св. Марии и относилось к Богородичным праздникам; с 1970 г. в Миссале принято новое название праздника – Представление [во храм] Господа (Praesentatio Domini).

Литература

- «История Иакова о рождении Марии» (Цит. по кн.: Apocrifi del Nuovo Testamento / Ed. L. Moraldi. Turin, 1994. Vol. 1. P. 37–139;

- Peretto L. M. La mariologia del Protovangelo di Giacomo. R., 1995;

- Дебольский Г. С. Дни богослужения Православной Церкви. СПб., 1901; М., 1996р. Т. 1;

- Скабалланович М. Рождество Пресвятыя Богородицы. К., 1915 (Христианские праздники. Кн. 1); он же. Введение во храм Пресвятыя Богородицы. К., 1916 (Христианские праздники. Кн. 3);

- он же. Успение Пресвятыя Богородицы. К., 1916 (Христианские праздники. Кн. 6);

- Bagatti B. Nuove scoperte alla tomba della Vergine a Getsemani // Studii Biblici Francescani Liber Annuus. Jerusalem, 1972. 22. P. 236–290;

- Idem. Ricerche sulle tradizioni della morte della Vergine // Sacra Doctrina. Bologna, 1973. № 18. P. 185–214);

- Рубан Ю. Сретение Господне. СПб., 1994.

Использованные материалы

- А. А. Ткаченко, А. А. Лукашевич. Богородичные праздники (Статья из V тома «Православной энциклопедии»).

[1] Bagatti B.P. 185–214

[2] Скабалланович. Успение. С. 84

[3] проповедь Хрисиппа Иерусалимского (V в.); см. подробнее: Capelle B. La fete de la Vierge a Jerusalem au V siecle // Le Museon. Louvain, 1943. № 56. P. 1–33

[4] Скабалланович. Успение. С. 85–86

[5] Tarchnishvili. Grand Lectionnaire. T. 2. [Pars. 1.] P. 40

[6] Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 25, 203

[7] Mateos. Typicon. T. 1. P. 110

[8] Скабалланович. Введение. С. 110

[9] Типикон. М., 1610. Л. 26–26 об.

[10] так в Типиконах БАН. Арх. Д. 3, 1422–1425 гг., Арх. Д. 20, 1549 г.– Рубан. С. 55

[11] Botte B. La premiere fete mariale de la liturgie romaine // Ephemerides Liturgicae. R., 1933. № 47. P. 425–430

Двунадесятые праздники — это наиболее важные после Пасхи празднества, в которые вспоминаются события земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Двунадесятые праздники, в зависимости от празднуемых событий, различают Господские и Богородичные. Господские имеют отношение к Иисусу Христу, Богородичные — к Пресвятой Богородице.

Память о двунадесятых праздниках хранится даже в среде невоцерковленных людей. Для народа Божьего, живущего по-христиански, регулярно посещающего Церковь, двунадесятые праздники служат духовными вехами, ориентирами в обыденности. Они помогают хранить память о Боге, воскрешают души к покаянию, усилению подвига, укрепляют в несении креста.

Содержание

- Двунадесятые праздники — Господские и Богородичные

- Хронология двунадесятых праздников

- Особенности богослужений Господских и Богородичных праздников

- Рождество Пресвятой Богородицы

- Воздвижение Честнаго Животворящего Креста

- Введение во храм Пресвятой Богородицы

- Рождество Христово

- Богоявление

- Сретение

- Благовещение Пресвятой Богородицы

- Вход Господень в Иерусалим

- Вознесение

- Троица

- Преображение

- Успение Пресвятой Богородицы

- Выводы

Двунадесятые праздники — Господские и Богородичные

Господские праздники в богослужебной практике имеют более высокий статус, чем Богородичные. Это проявляется таким образом: если Господский праздник приходится на воскресенье, то совершают лишь праздничную службу, опуская воскресную. В Богородичные же праздники воскресную и праздничную службы объединяют, причем, главную позицию занимают моления воскресной службы. Помимо этого, богослужения Господских праздников содержат специальные антифоны и входные стихи, а на вечерне в день праздника совершается торжественный вход с кадилом ради провозглашения великого прокимна.

Двунадесятые праздники в богослужебной книге Типикон обозначаются крестом в замкнутом круге. Такие праздники бывают подвижными или неподвижными, или переходящими/непреходящими. Это значит, что одни праздники имеют определенную дату празднования, другие привязаны к Пасхе. Подвижных двунадесятых праздников всего три — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Троица.

Хронология двунадесятых праздников

Богослужебный год начинается 14-го сентября, и в хронологии праздников опираются именно на эту дату.

Перечень двунадесятых праздников в хронологическом порядке богослужебного круга:

- Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября;

- Воздвижение Честнаго Животворящего Креста Господня — 27 сентября;

- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря;

- Рождество Христово — 7 января;

- Крещение Господне (Богоявление) — 19 января;

- Сретение — 15 февраля;

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля;

- Вход Господень в Иерусалим (6-е воскресение Великого Поста);

- Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи;

- Троица (Пятидесятница) — 50-й день после Пасхи;

- Преображение — 19 августа;

- Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.

Перед праздниками принято готовиться, так и Святая Церковь совершает подготовку к празднику за несколько дней. Называются эти подготовительные дни предпразднством. Как в быту иногда праздник продолжается несколько дней, так и в Церкви празднование длится какой-то период под названием попразднство. И, наконец, отдание праздника — последний день празднования, в который повторяются многие из молитв самого праздника.

У большинства двунадесятых праздников один день предпразднства. Исключение составляют следующие праздники:

- Рождество Иисуса Христа — 5 дней предпразднства;

- Крещение Господне — 4 дня;

- Вербное воскресенье — нет предпразднства и попразднства, так как его предваряет Лазарева суббота, а после праздника начинается Страстная седмица;

- Вознесение — предпразднство отсутствует, так как перед Вознесением празднуется отдание Пасхи;

- Троица.

Число дней попразднства зависит от близости праздников между собой или к постам и может составлять от 1 до 8 дней. Заключительный день попразднства называется отданием. В отдание праздника служба более торжественная, чем в другие дни попразднства и содержит больше молений из праздничной службы

Особенности богослужений Господских и Богородичных праздников

Богослужебные тексты служб с фиксированной датой празднования напечатаны в специальных богослужебных книгах — Минеях месячных. Службы переходящих праздников помещены в другие богослужебные книги — Триодь Постную и Цветную. В Цветной Триоди содержатся все пасхальные богослужения.

Чем ближе к празднику, тем больше праздничных молений добавляется к рядовым службам, и количество их увеличивается с приближением праздника, достигая пика в день праздника. В период попразднства количество праздничных молений постепенно сокращается. В день отдания праздника вновь преобладают праздничные песнопения.

Всенощное бдение двунадесятых праздников включает Великую вечерню, но в Рождество Христово, Богоявление и Благовещение служат великое повечерие и утреню.

На всенощном бдении перед двунадесятыми праздниками совершается лития — особенные молитвы, более усиленная мольба к Богу. Лития служится посреди храма, на ней упоминаются святые Православной Церкви, и возносятся молитвенные прошения об избавлении от бедствий. Они сопровождаются повторяющимся пением “Господи помилуй”. На литии благословляются пять хлебцов, пшеница, вино и елей. Хлебцы освящаются в память о чуде насыщения 5 тысяч человек. Это древний обычай благословения “плодов земных”, во время которого молятся о благоденствии, мире и о ниспослании изобилия. При каждении хлебов трижды поется тропарь праздника.

Господские праздники имеют свои богослужебные особенности:

- служба одинакова для всех дней недели;

- “Блажен муж” поется, если праздник приходится на воскресенье или понедельник, в иных случаях опускается;

- на литургии поются праздничные антифоны;

- на Малом входе диакон возглашает входной стих праздника, за которым следуют праздничные тропарь и кондак, “Приидите, поклонимся” опускается;

- пение “Святый Боже” заменяется в Рождество Христово, Крещение и Троицу пением “Елицы во Христа крестистеся”, а на Воздвижение — тропарем “Кресту Твоему, поклоняемся, Владыко”;

- службы оканчиваются праздничными отпустами;

- в отдание праздника на Литургии читают одно рядовое чтение из Апостола и Евангелие дня;

- в день праздника на вечерней совершается торжественный вход с чтением великого прокимна; если праздник приходится на субботу, то великий прокимен переносится на вечерню праздника вместо рядового.

Господские праздники:

- Воздвижение;

- Рождество Христово;

- Крещение;

- Вход Господень в Иерусалим;

- Вознесение;

- Троица;

- Преображение.

Сретение хотя и имеет некоторые схожие моменты с Господскими праздниками, но является Богородичным.

Особенности всенощной Богородичных праздников:

- на “Господи воззвах” поются стихиры праздника;

- на вечерни после прокимна читаются паремии праздника;

- после литии 3 раза поется тропарь праздника;

- после “Бог Господь” 2 раза поется тропарь воскресный, и на “Слава, и ныне” — тропарь праздника;

- поются полиелей, величание праздника с избранным псалмом и тропари воскресные по непорочных;

- антифоны воскресные нужного гласа, прокимен и Евангелие — праздника;

- после евангельского чтения поется “Воскресение Христово видевше”;

- по Евангелии читается стихира праздника (вместо воскресной);

- воскресный канон соединяется с 2-мя канонами праздника (Богородице);

- после 3-ей песни канона читается кондак воскресный, после 6-ой — Богородицы;

- после 8-й песни поется “Честнейшую”;

- читается “Свят Господь Бог”;

- после Великого славословия поется воскресный тропарь гласа.

Богослужебные отличия Литургии, совершаемой в Богородичные праздники:

- на входе поется “Воскресый из мертвых”;

- прокимен, аллилуиарий, апостольское и евангельское чтения, запричастный стих — воскресные и праздника;

- вместо “Достойно есть” — задостойник праздника;

- по заамвонной молитве поются тропарь, кондак и величание праздника.

Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября празднуется первый двунадесятый праздник богослужебного круга. Рождество Пресвятой Богородицы полагает начало делу спасения человеков — Господь приводит в мир Ту, которая станет Богоматерью.

О рождении Богородицы и ее родителях повествует апокрифический текст — Протоевангелие Иакова. Рождество Девы Марии произошло чудесным образом от неплодной матери. Святые праведные Иоаким и Анна были очень благочестивой парой, но не имели детей. Во время молитвы им порознь явился ангел и известил о даровании чада. Престарелые родители дали обет посвятить ребенка Богу.

Зачатие Пресвятой Богоотроковицы не могло быть произвольным событием. Об этом свидетельствуют многочисленные ветхозаветные пророчества и прообразы. Самое первое пророчество приведено в книге Бытия, после событий грехопадения, сам Бог возвестил падшим праотцам о том, что “Семя жены сотрет главу змия”. И затем, на протяжении тысячелетий, следовали пророчества и видения о Пресвятой Богородице как о Таинственной лестнице, соединяющей небо и землю, Неопалимой купине, горящей и не сгорающей, Проросшем жезле, и других.

Родители Богоотроковицы принадлежали к богоизбранному народу, в котором наиболее почитаемые были два рода — царя Давида и архиерея Аарона. Дева Мария по отцу принадлежала к царскому роду, а по матери — к архиерейскому. Так, в Деве Марии соединились благородство царского и высота архиерейского происхождения. Так Бог через богоотцев Иоакима и Анны привел в мир Пресвятую Богородицу, чтобы смог родиться на земле Сын Божий.

Воздвижение Честнаго Животворящего Креста

На Кресте был распят и умер наш Бог. Крестная смерть Иисуса Христа возвела Крест из орудия позорной смерти в символ Победы над Смертью и грехом.

Мы, христиане, хвалимся Крестом Господа и поклоняемся ему. Честный Крест нашел император Константин. Было огромное стечение верующих, и Крест поднимали вверх, осеняя им стороны света. Так и до сих пор в православных храмах праздник Воздвижения Креста Господня происходит в торжественной обстановке. Крест Господень напоминает всем христианам о необходимости несения личного креста.

В народе есть поговорка “Кто не с крестом, тот не Христов”. Христианство — не религия комфорта. Земля — место подвига, это школа, в которой христиане учатся жить так, чтобы наследовать Вечность.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Перед рождением Пречистой Богоотроковицы родители Ее Иоаким и Анна дали обет посвятить свое дитя Богу.

Когда Деве Марии исполнилось 3 года, ее с торжеством, в сопровождении девочек-ровесниц проводили в Иерусалимский храм. Там Пречистую встретил первосвященник и, по наитию Духа Святаго, ввел во Святая Святых.

Ранее во Святая Святых находился Ковчег завета, но во втором Иерусалимском храме, возведенном за 515 лет до Рождества Христова, его уже не было. Вместо Ковчега Завета был положен камень от первого храма. Вот сюда, в самый центр богослужебной жизни иудеев, вошла Дева Мария, как одушевленный Божий Кивот, в котором должен был почивать сам Господь.

Таким образом, праздник Введения полагает конец всему ветхозаветному и свидетельствует о приближении Нового Завета, скором пришествии иерея по чину Мелхиседекову, Иисуса Христа.

Рождество Христово

Праздник Рождества — один из самых любимых в народе. В этот день мир празднует Рождение Бога. Цель воплощения Бога в человеческую плоть состоит в изменении человеческого естества, его духовное и физическое совершенствование.

Таким образом, рожденный Бог показывает своей земной жизнью всему человечеству путь спасения. Духовное возрождение человека должно происходить на протяжении всей его жизни, но кардинальное изменение наступит в день всеобщего воскресения мертвых.

Богоявление

День Крещения Господня — особенный праздник. Это напоминание христианам о данных в крещении обетах, о духовном рождении, которое произошло с нами в крещенской купели. Воды крещения, по слову св. Кирилла Иерусалимского, являются гробом для прошлой греховной жизни и матерью новой жизни во Христе.

На Крещение Господне в церквах поется “Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся”. Крещенные во имя Господа Иисуса Христа уподобляются Богу, получают силы жить христианской жизнью, наследуют от Бога способность любить всех людей — как бы облачаются вместе с Иисусом в одежды праведности, добра, любви.

Крещение Господне называют также Богоявлением. Во время крещения Иисуса Христа в водах Иордана сошел Дух Святый в виде голубя, и раздался голос Бога с небес. Это было явление Бога в трех ипостасях — Бога Отца, Бога Сына и Бога — Духа Святаго.

В праздник Крещения происходит Великое освящение воды. Святая агиасма не портится, не меняет цвет, вкус и запах, остается свежей по несколько лет. Святой Лука Крымский в качестве священника и врача рекомендовал употреблять крещенскую воду натощак как лучшее лекарство. Обычай вкушать с утра крещенскую воду и просфору называют Малым Причастием, и многие святые предлагали это средство для исцеления и предупреждения болезней.

Сретение

На 40-й день после рождения Младенца, Пресвятая Богородица принесла Сына в Иерусалимский храм. Отроча принял в свои руки Симеон, которого Церковь называет Симеон-Богоприимец.

Вдохновленный Духом Святым, Симеон восклицает “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром”. В этот момент Встречаются Ветхий Завет с Новым, и Ветхий Завет рад окончанию времени ожидания прихода в мир Мессии.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Слова архангела Гавриила “Богородице Дево, радуйся” — архангел Гавриил предстал перед Богоотроковицей Марией и возвестил Ей Божественную волю. Господь исподволь создавал Ту, которой предначертано от века стать Богоматерью. И вот настал момент, в который решалась судьба человечества: от слов Девы Марии зависело, придет ли в мир Иисус Христос. “Се раба Господня да будет мне по слову Твоему” — и совершилась Тайна зачатия Господа.

Вход Господень в Иерусалим

Праздник Входа Господня в Иерусалим в Великом посту стоит на особом месте, он соединяет прошедшие дни Святой Четыредесятницы со Страстной седмицей. Праздник известен под названиями Вербное воскресенье, Неделя ваий, Цветоносная неделя. В этот день православный мир чествует Господа Иисуса Христа, воскресившего Лазаря и входящего в Иерусалим на страдания, муки и смерть.

Вербное воскресенье служит напоминанием смертным о бренности и непостоянстве земной славы и успеха. Сегодня — “Осанна в вышних”, а завтра — “Распни Его”, распни. По традиции, в Неделю Ваий освящают ветки вербы. В храмах читаются молитвы на освящение христиан, пришедших с ветками деревьев почтить Иисуса Христа.

Вознесение