Приблизительное время чтения: 3 мин.

Что такое двунадесятый праздник? Почему их двенадцать? В чем отличие от великих? Почему именно эти праздники были так названы, что их объединяет?

Церковь каждый день празднует память какого-либо святого или какое-то событие. И любое церковное праздненство имеет глубокий смысл — именно этим, кстати, наши праздники отличаются от светских. Дело в том, что церковные праздники всегда назидательны, они воспитывают человека, настраивают на нужный лад и побуждают к добрым делам.

Скажу словами Иустина Поповича: мы каждый день празднуем память какого-то святого — и они словно передают нас друг другу с рук на руки. Для того чтобы мы возрастали в Боге, от силы в силу, восходили по духовной лестнице.

Чтобы лучше понять, что такое двунадесятые праздники, поищем аналог им в светском календаре. День города может быть таким аналогом? Нет. Совершенно непонятный праздник, веселье с поводом, но без причины — без смысла. Так же и Новый год, к примеру, — праздник всеми любимый, но пустой: ночью пошуметь, посидеть за богатым столом, а на утро подмести с пола посуду, которую побили гости. Пожалуй, единственный праздник, который можно сравнить с двунадесятыми праздниками — 9 мая. День победы тоже вдохновляет, наставляет, дает жизненные ориентиры. Когда мы слышим само его название «День победы», все внутри отзывается. Подобные чувства возникают в душе верующего, когда он слышит словосочетание «двунадесятые праздники». Перечислим их:

- Рождество Богородицы — 8 (21) сентября;

- Воздвижение Креста Господня — 14 (27) сентября;

- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября (4 декабря);

- Рождество Христово — 25 декабря (7 января);

- Крещение Господне — 6 (19) января;

- Сретение Господне — 2 (15) февраля;

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта (7 апреля);

- Вход Господень в Иерусалим — воскресенье перед Пасхой — переходящий;

- Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи, всегда в четверг — переходящий;

- День Святой Троицы — 50-й день после Пасхи, всегда в воскресенье — переходящий;

- Преображение Господне — 6 (19) августа;

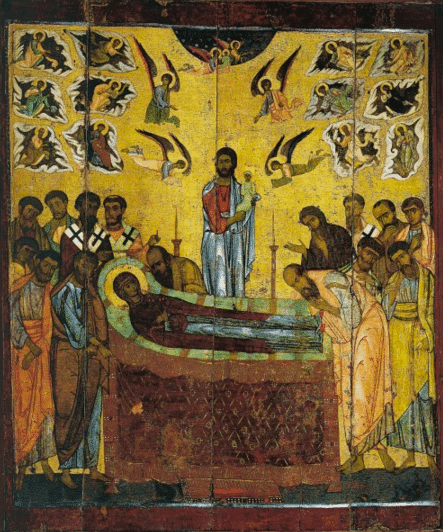

- Успение Богородицы — 15 (28) августа.

Догматически эти праздники тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа, нравственно нас настраивают на позитивный лад, воспитывают. И, главное, через содержание свое приводят нас ко Христу.

Вообще в церковном календаре есть своя иерархия памятных дат. Праздников Праздник — Пасха — не входит в число двенадцати, а стоит как бы во главе всех них. Далее по иерархической лестнице идут двунадесятые, потом Великие, и наконец праздники, связанные с именами святых.

Кроме того, сами двунадесятые праздники делятся на Господские и Богородичные. Они особые и по богослужению, и по символике.

Для нас эти дни — вершины радости в году, вершины ликования, приближения ко Христу, нашего спасения. Мы празднуем то, что на нас обратил внимание Господь. То, что Божия Матерь, такая же, как и мы, будучи человеком, стала в Царствии Небесном той, к кому мы обращаемся «Спаси нас», а не просим о молитве перед престолом Божиим, как других святых.

Мы празднуем в двунадесятые праздники то, что человек уже здесь, на земле, может соединиться с Богом, обожиться. Они дают нам надежду, пробуждают в сердцах любовь и укрепляют веру. Ну, а о мудрости — софии — я и не говорю: в каждом церковном празднике сокрыта чрезвычайная глубина премудрости.

Фото о. Игоря Фомина: www.foma.ru

Фото в анонсе: Ginnyt, photosight.ru

Задать вопрос священнику

Вы хотите задать вопрос священнику? Для начала рекомендуем проверить, нет ли уже опубликованного ответа на аналогичный вопрос. Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, задайте его через форму ниже. Обратите внимание: не все ответы публикуются на сайте. Если вы точно хотите получить ответ на свой вопрос, укажите е-mail — ответ придет вам на почту.

P.S. Священник, отвечающий вам в письме, может дать только общие рекомендации. Если вы хотите получить более подробный ответ по вашей личной ситуации, необходима личная встреча со священником.

Время ожидания ответа может быть различным в зависимости от сложности вопроса и загрузки отвечающих священников. Также в праздничные дни, дни особенной занятости священнослужителей (начало Великого поста, Страстная неделя, двунадесятые праздники и т.д.) ожидание ответа может занять более продолжительное время, чем обычно.

Двунадесятые праздники

- Проповеди на двунадесятые праздники митр. Николай (Ярушевич)

- Календарь. Церковные праздники

- Двунадесятые праздники Православной Церкви В. Чернов

- Двунадесятые праздники (историко-литург. описание) Г.С. Битбунов

- Двунадесятые праздники в литургическом освещении Еп. Вениамин (Милов)

- Песнопения на двунадесятые праздники

- Тропари и кондаки двунадесятых праздников

- Двунадесятые праздники и поминовение усопших свт. Афанасий (Сахаров)

- Размышления о Двунадесятых праздниках митр. Вениамин (Федченков)

- Праздничные проповеди свящ. Даниил Сысоев

- Двунадесятые праздники и Святая Пасха прот. Павел Матвеевский

- Практическое руководство при совершении богослужений в двунадесятые праздники, дни Постной и Цветной Триоди схиархим. Иоанн (Маслов)

- Праздники

- Двунадесятые праздники и Пасха в годовом круге

- Праздничные кроссворды

- Праздники церковные. Тесты

Двунадеся́тые пра́здники – 12-ть важнейших (после Пасхи) годовых церковных праздников, связанных с Евангельской историей и историей Церкви.

Почему двунадесятые праздники получили такое название?

Впервые понятие двунадесятые праздники в современном смысле появилось в 19 веке в русской Литургике в книге прот. Г. Дебольского.

В Типиконе используется термин великие праздники.

Определение «двунадесятые» происходит от церковнославянского количественного числительного «дванадесять» – «двенадцать». Отсюда: дванадесятый, двунадесятый.

Как классифицируются двунадесятые праздники?

А) По содержанию двунадесятые праздники разделяются на Господские и Богородичные.

Господские праздники установлены Церковью во славу Господа Иисуса Христа и отражают важнейшие события из Его земной жизни. К ним относятся:

- Рождество Христово (25 декабря / 7 января),

- Крещение Господне (6 января / 19 янв.),

- Преображение Господне (6 августа / 19 авг.),

- Воздвижение Креста Господня (14 сентября / 27 сент.),

- Вход Господень в Иерусалим (дата празднования зависит от даты Пасхи),

- Вознесение Господне (дата празднования зависит от даты Пасхи),

- Пятидесятница (День Святой Троицы) (дата празднования зависит от даты Пасхи).

В свою очередь Богородичные праздники посвящены прославлению Божьей Матери и отражают события из земной жизни Пресвятой Девы Марии:

- Рождество Пресвятой Богородицы (8 / 21 сентября),

- Введение во Храм Пресвятой Богородицы (21 ноября / 4 декабря),

- Благовещение Пресвятой Богородицы (25 мар. / 7 апр.),

- Сретение Господне (2 / 15 фев.),

- Успение Пресвятой Богородицы (15 / 28 авг.).

Заметим, что праздник Сретения Господня и праздник Благовещения нередко интерпретируются как Господско-Богородичные.

Б) По положению в системе праздников церковного года двунадесятые праздники разделяются на «неподвижные» (непереходящие), то есть имеющие фиксированную дату, и на «подвижные» (переходящие), то есть привязанные к пасхальному циклу.

Какие двунадесятые праздники входят в число неподвижных (непереходящих)?

- Рождество Пресвятой Богородицы (8 / 21 сент.),

- Воздвижение Креста Господня (14 / 27 сент.),

- Введение во Храм Пресвятой Богородицы (21 ноябр. / 4 дек.),

- Рождество Христово (25 декабря / 7 января),

- Богоявление, или Крещение Господне (6 / 19 янв.),

- Сретение Господне (2 / 15 фев.),

- Благовещение Пресвятой Богородицы (25 мар. / 7 апр.),

- Преображение Господне (6 / 19 авг.) и

- Успение Пресвятой Богородицы (15 / 28 авг.).

Какие двунадесятые праздники входят в число подвижных (переходящих)?

«Подвижными» именуются 3 праздника:

- Вход Господень в Иерусалим (в воскр., предшествующее Пасхе),

- Вознесение Господне (40‑й день от Пасхи, всегда в чт.) и

- День Святой Троицы (50‑й день от Пасхи, всегда в воскр.).

Когда в Церкви сформировалась система двунадесятых праздников?

С древних времен святые отцы особенно выделяли некоторые праздники, посвященные важнейшим событиям земной жизни Иисуса Христа. До X в. таких праздников было меньше 12. В более поздние времена называлось 12 и более праздников (в частности, праздник Тайной вечери, праздник Новой недели – Уверения Фомы), причем их состав менялся. Окончательно система двунадесятых праздников сформировалась в литургической практике Православной Церкви к XVI–XVII векам.

Какова богослужебная особенность двунадесятых праздников?

Богослужение, связанное с двунадесятыми праздниками, отличается особой торжественностью.

В каких богослужебных книгах находятся последования двунадесятых праздников?

Гимнографические последования непереходящих двунадесятых праздников содержатся в Минее, переходящих – в Триодях Постной и Цветной, а также в отдельных изданиях.

Каковы богослужебные особенности двунадесятых праздников?

Богослужение, связанное с двунадесятыми праздниками, отличается особой торжественностью. Во-первых, необходимо выделить особенности, которые характерны для всех двунадесятых праздников (и Господских, и Богородичных):

- Всегда совершается всенощное бдение. Чтобы понять смысл этого правила, нужно учесть, что настоящее бдение – торжественная служба, которая длится всю ночь (наше «бдение» в сравнении с такой службой – не более чем схема, своего рода «лайт-версия»). Устав достаточно часто по воскресным дням разрешает настоятелю ради немощи братии служить вечерню и утреню раздельно; однако в дни двунадесятых праздников такое послабление не позволяется.

- На 9‑й песни канона отменяется Песнь Богородицы («Честнейшую…»), достаточно часто поются мегаллинарии (припевы) праздника);

- На литургии полагается задостойник;

- Есть предпразднство (Рождество Христово – 5 дней, Богоявление – 4 дня, остальные праздники – 1 день) и попразднство (от 4 до 8 дней).

Кроме того, есть особенности, характерные только для Господских праздников:

- При совпадении с воскресным днем отменяется служба Октоиха (то есть не совершается воскресное богослужение);

- На великой вечерне со вторника по субботу отменяется «Блажен муж…»;

- На литургии поются праздничные антифоны;

- По малом входе на литургии диакон говорит особый входный стих (например, на Рождество Христово «Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается: Ты иерей во век по чину Мелхиседекову»)

- Отпуст начинается особой вводной фразой (например, «Иже в вертепе родивыйся и в яслех возлегий….»);

- В день праздника вечером на вечерне поется великий прокимен («Кто Бог велий…» или «Бог наш на небеси и на земли…»).

В Православной Церкви каждый день отмечен памятным событием. Наверняка каждый крещеный человек однажды в жизни слышал фразу «двунадесятые праздники». Что это значит? К каким церковным датам относится это название? И что за странное слово – «двунадесятый»?

Что такое двунадесятый праздник?

Название это возникло от славянского «двунадесять» – то есть «двенадцать». В церковной классификации эти праздники являются самыми значимыми после Пасхи, а отмечают их с особым торжеством. Все двунадесятые праздники посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. В Типиконе (уставном документе Церкви, регламентирующим правила и порядок совершения богослужений) отмечены красным крестом в полном круге, что также подчеркивает их значение.

Существуют такие даты, касающиеся двунадесятых праздников, как предпразднества, попразднества и отдания. В первом случае верующие люди готовятся к великому событию, начинают праздновать заранее. В светской традиции, кстати, сложилась негласная примета о том, что отмечать заранее праздник нельзя, также как и поздравлять с ним. В Православии предпразднество готовит человека к торжеству, напоминает о событиях, помогает настроить себя на духовную волну, с которой он, может быть, слетел в силу занятости повседневными делами.

Попразднество – это продолжение праздника, которое бывает обычно через несколько дней. А отдание, как вы догадались, – это «прощание» с праздником до следующего его наступления. Растянутость торжеств во времени, пусть даже человек и не всегда может попадать на богослужение, помогает благодаря наличию календаря вспоминать и вместе со всей Церковью проживать события праздника, задумываться о своей душе, смысле жизни, сопоставлять мысленно себя с «героями» памятных дат. Это позволяет верующему заниматься духовным саморазвитием, ведь сравнение со святым обязательно покажет собственное несовершенство.

Какие православные праздники относятся к двунадесятым?

Вот они, многие из них вам, наверняка, знакомы:

- Рождество Пресвятой Богородицы

- Воздвижение Креста Господня

- Введение во храм Пресвятой Богородицы

- Рождество Христово

- Крещение Господне

- Сретение Господне

- Благовещение Пресвятой Богородицы

- Вход Господень в Иерусалим

- Вознесение Господне

- День Святой Троицы

- Преображение Господне

- Успение Пресвятой Богородицы.

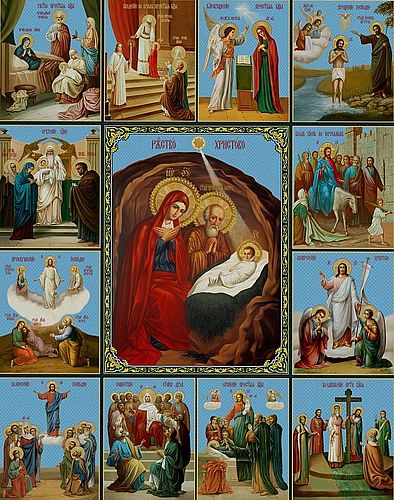

Почему Пасха не входит в число двунадесятых праздников?

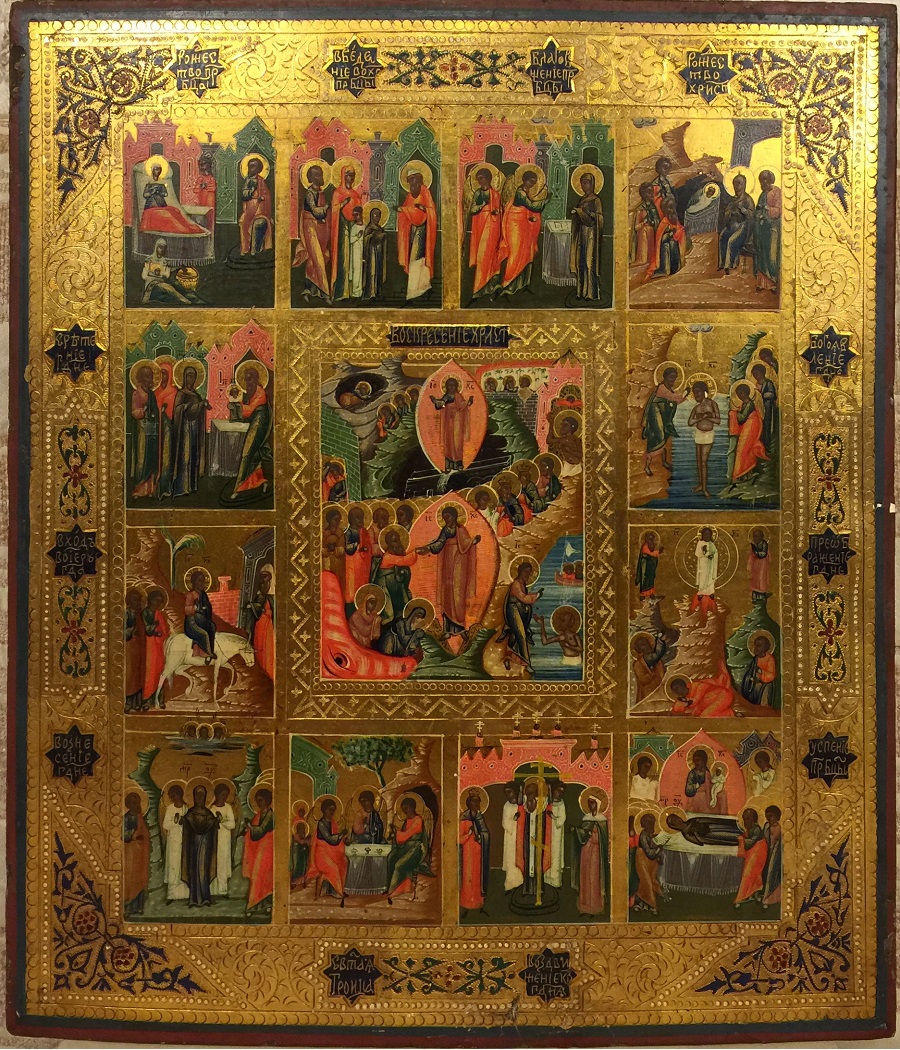

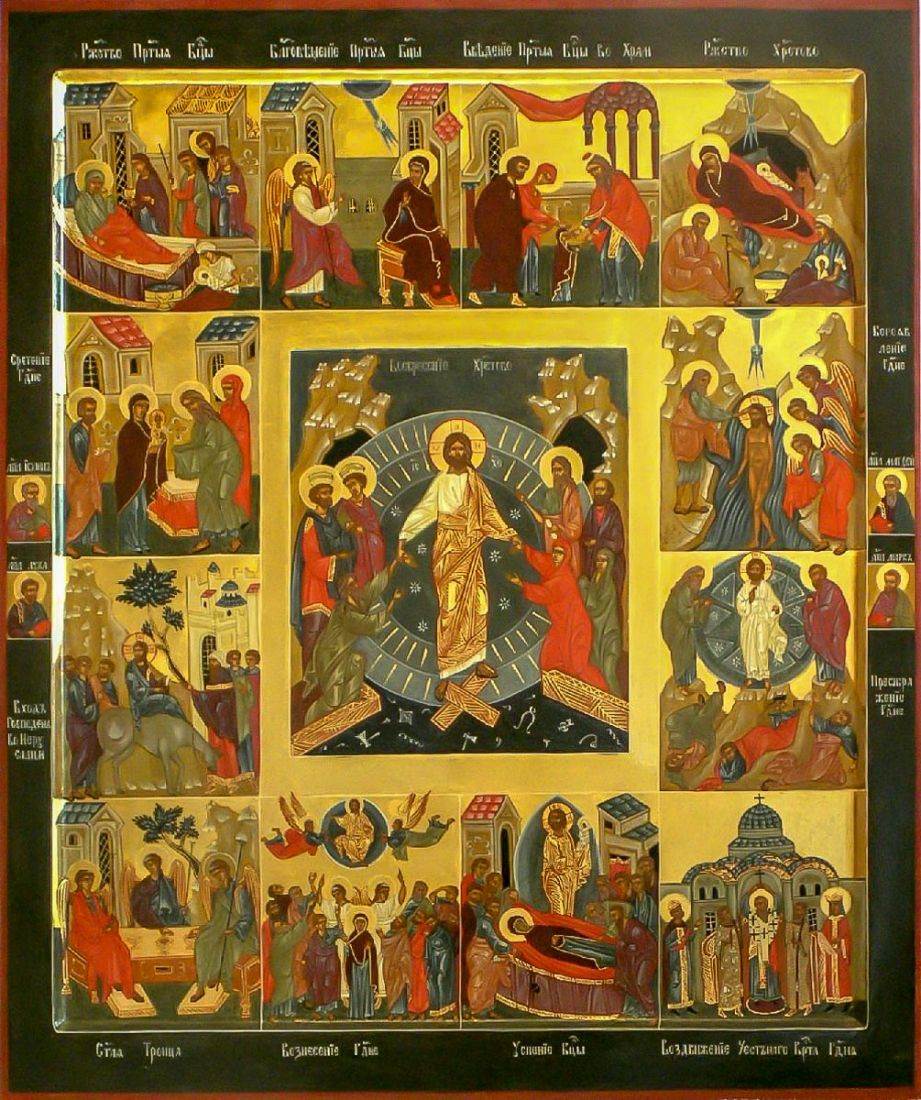

Но вас наверняка гложет вопрос: почему среди этих праздником нет всеми любимой Пасхи, дня Светлого Воскресения Христова? Величие и значимость событий Пасхи для православных христиан настолько велико, что эту дату, день, в который Распятый Иисус Христос воскрес из мертвых, встал из гроба после мучительной смерти, принято ставить выше двунадесятых праздников. Воскресение Христово как бы венчает эти важные памятные даты. Кстати, на иконе двенадцать праздников фрагмент, посвященный Пасхе, традиционно изображается в середине, тогда как события двунадесятых праздников помещены по периметру иконы.

Переходящие и непереходящие праздники

В основу богослужения Православной Церкви положен годовой календарь. Именно он определяет даты торжеств и порядок службы. Двунадесятые праздники бывают переходящими (то есть дата их всегда меняется в зависимости от указаний календаря) и непереходящими (то есть они имеют строго фиксированную дату).

К переходящим праздникам относятся:

- Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресение). Празднуется за неделю до Пасхи, и всегда отмечается в разные числа, поскольку Пасха – также подвижная дата календаря.

- Вознесение Господне Церковь вспоминает на 40-й день после праздника Светлого Христова Воскресения, и, как мы видим, также полностью зависит от этой даты.

- День Святой Троицы выпадает на 50-й же день после Пасхи.

Непереходящие праздники составляют большинство среди двунадесятх (в скобках – даты по новому, современному стилю):

- Рождество Пресвятой Богородицы — 8 (21) сентября;

- Воздвижение Креста Господня — 14 (27) сентября;

- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября (4 декабря);

- Рождество Христово — 25 декабря (7 января);

- Крещение Господне — 6 (19) января

- Сретение Господне — 2 (15) февраля;

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта (7 апреля);

- Преображение Господне — 6 (19) августа;

- Успение Пресвятой Богородицы — 15 (28) августа.

Господские и Богородичные праздники

Еще одна классификация двунадесятых праздников касается их содержания. Выше уже было сказано, что праздники посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Поэтому еще одно их деление получило название Господских и Богородичных.

Господские праздники:

- Воздвижение Креста Господня;

- Рождество Христово;

- Крещение Господне;

- Преображение Господне;

- Вход Господень в Иерусалим;

- Вознесение Господне;

- День Святой Троицы.

Богородичные праздники:

- Рождество Пресвятой Богородицы;

- Введение во храм Пресвятой Богородицы;

- Благовещение Пресвятой Богородицы;

- Успение Пресвятой богородицы;

- Сретение Господне.

Чем двунадесятые праздники отличаются, кроме того кому они посвящены? Особенностями богослужения при выпадении на ту или иную дату, день недели или же совпадение по дате друг с другом. Господские праздники, а также воскресный день – малая Пасха – всегда будут пользоваться приоритетом по сравнению с Богородичным праздником в чине богослужения.

Смысл и значение двунадесятых праздников

Говоря о двунадесятых праздниках, их названии, посвященности и классификации, не нужно забывать и о их смысле. Именно так станет понятно, почему именно эти 12 событий имеют особое почитание среди православных христиан.

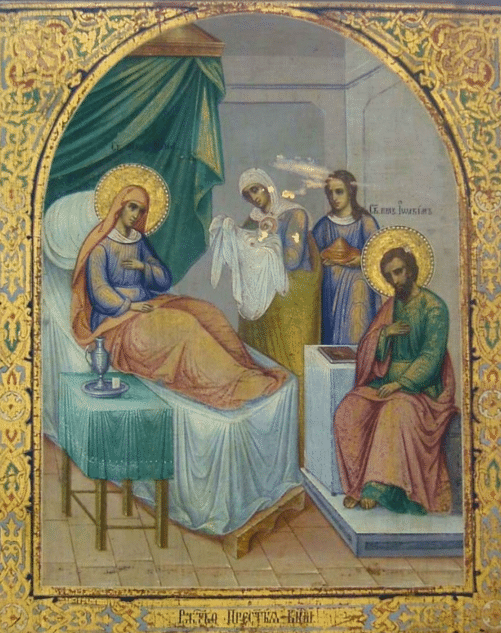

1. Рождество Пресвятой Богородицы

Пресвятой Богородице была отведена важная миссия по спасению от рабства греха падшего человечества. Именно через непорочную Деву, рожденную от праведных родителей, Иоакима и Анны, в мир должен был прийти Иисус Христос. Так и случилось. О рождении Богородицы предупреждали ветхозаветные пророчества и Ее появление было заранее предопределено. Она стала Вратами, через Которые Бог пришел к людям, став внешне подобным им.

2. Воздвижение Креста Господня

В 326 году в Палестине во время раскопок константинопольской императрицей Екатериной и иерусалимским епископом Макарием было обнаружено три креста, тех самых, на которых был распят Иисус Христос и двое разбойников. По преданию, когда один из крестов возложили на больную женщину, та получила исцеление. Так была определена значимая христианская святыня. Крест в древнем мире считался орудием позорной казни, а благодаря Господу стал символом спасения души, показывающим, что духовное саморазвитие, стремление к богоподобию не будет простым, но связанным с непрестанным трудом и даже страданиями. Название «Воздвижение» связано с тем, что во время богослужения, посвященного празднику, Крест поднимается для обозрения всем молящимся. Традиция это восходит как раз к временам, когда святыня была найдена.

3. Введение во храм Пресвятой Богородицы

Когда Святой Марии исполнилось 3 года, ее родители исполнили данный при рождении обет: посвятить ребенка Богу. Когда Девочку привели в храм и поставили на первую ступень, Она внезапно самостоятельно их преодолела, чем вызвала немалое удивление. А первосвященник Захария это удивление усилил: ввел маленькую Богородицу в самое святое место Иерусалимского храма, Святая святых, куда мог заходить только он и всего лишь раз в году. С тех пор Святая Мария до 12 лет, когда ее выдали замуж, жила в сокровенном храмовом помещении. Это событие также показывает роль Матери Христа в судьбе всего человечества.

4. Рождество Христово

Праздник Рождества знаком многим, и все прекрасно понимают, что 7 января считается датой рождения две тысячи лет назад Иисуса Христа. Именно так, в этот день вспоминается уже приход в человеческую цивилизацию Спасителя, который должен был Своей жизнью показать, как погрязший в грехе человек, зараженный ужасной болезнью смерти, может исцелиться и стать подобным Богу. Праведный Иосиф, муж Богородицы, должен был прийти в город Вифлеем для объявленной римским императором переписи населения. Возможности остановиться в гостинице у семьи не оказалось, поэтому заночевали они в пещере. Там и родился у Марии Младенец Иисус. Поклониться Господу пришли сначала местные пастухи, а затем с подарками волхвы. О рождении Христа узнал иудейский царь Ирод. Боясь, что событие стало самым настоящим посягательством на его власть, он послал воинов перебить всех младенцев в Вифлееме. Чудесным образом праведный Иосиф с Марией и Иисусом были предупреждены и сбежали в Египет.

5. Крещение Господне

Когда в России говорят о празднике Крещения, в Церкви также называемом Богоявлением Господним, неизменно вспоминаются проруби на водоемах, крещенская вода и купания в морозную стужу. На самом деле 19 января вспоминаются события древности, когда в водах реки Иордан Иоанн Предтеча, больше известный как Креститель, совершил обряд крещения над Иисусом Христом. В тот день, кстати, крещение было установлено как таинство и теперь к нему прибегают все православные христиане для того, чтобы стать членами Церкви. По преданию, на Христа с небес сошел Дух Святой в виде голубя, а с неба был слышен голос, провозгласивший: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17).

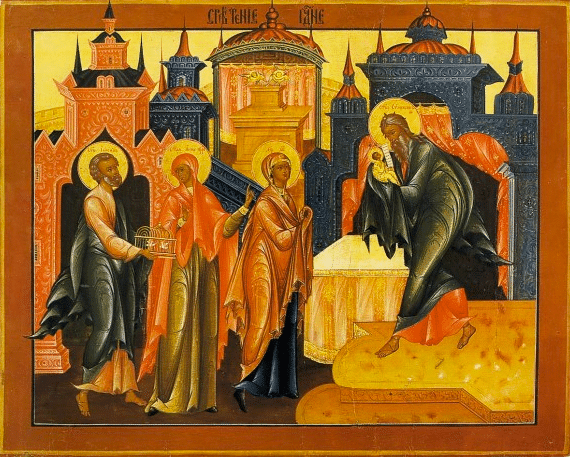

6. Сретение Господне

Неизвестное слово «сретение» со славянского буквально переводится как «встреча». Кто с кем встретился? Как уже говорилось, иудейская традиция предписывала приносить своих детей-первенцев в храм для посвящения последних Богу. Как и в случае с Пресвятой Богородицей, родители Христа поступили также. Встретил праведного Иосифа и Марию вместе с Младенцем Христом Симеон, уважаемый богослов-переводчик, который жил, согласно преданию, более 300 лет. Симеон взял Иисуса на руки, благословил и произнес слова, которые впоследствии стали известной молитвой «Ныне отпущаеши…». Встреча Богомладенца со старым представителем ветхозаветной Церкви символизирует встречу человечества с Богом.

7. Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник Благовещения сообщает нам о событиях, связанных с «благой вестью». Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и сообщил, что именно Она станет теми Вратами, через Которые в человеческую цивилизацию придет Спаситель. Ангел сказал, что называть Сына нужно будет Иисусом, а Святая Мария выразила согласие с предстоящей Ей высокой миссией.

8. Вход Господень в Иерусалим

Этот день в народе принято называть Вербным Воскресением, а ветви дерева нести в храм, освящать и потом целый день держать где-то в доме… В Израиле вербы не была, зато была пальма, и именно ветви этого дерева изначально были символами праздника. За неделю до Своей крестной смерти Иисус Христос, уже прославившийся Своей проповедью, чудесами и добрыми делами, направлялся в Иерусалим. В город Он въезжал на осленке (хотя мог сделать это верхом на красивом коне и в составе целой колонны), чем подал людям пример скромности. Жители города встречали Иисуса как царя: дорогу на пути его следования усыпали как раз-таки пальмовыми ветвями и прославляли самыми восторженными словами. В Иерусалимском храме Христос разогнал торговцев, которые превратили Дом Бога в настоящий базар, совершил исцеления больных людей и удалился в город Вифанию. Можно сказать, что события Вербного Воскресения стали своего рода предпразднеством Пасхи.

9. Вознесение Господне

Вознесение относится к праздникам, отмечаемым уже после Воскресения Христова. Воскресший Иисус на протяжении 40 дней являлся своим ученикам и рассказывал о Небесном Царстве. В завершении этого периода Господь поднялся к небесам, сказав удивленным апостолам знаменитые жизнеутверждающие слова: «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20). Этот праздник говорит об обожении, показывает, какой участи удостоится человек, живущий по заповедям Божьим.

10. День Святой Троицы

Днем рождения Православной Церкви можно считать этот праздник. Уже на 50-й день после пасхи на апостолов, учеников Христа, сошел с небес Святой Дух, сверхъестественным образом сделав их способными проповедовать веру, разговаривать на других языках, учить людей.

11. Преображение Господне

В России народная традиция окрестила праздник «Яблочным Спасом». Иисус Христос поднялся на гору Фавор, куда позвал с собой на молитву апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Во время молитвы лицо Христа внезапно просияло ярким светом, а одежда также стала светлой. Перед апостолами явились пророки Моисей и Илья и начали беседовать с Господом! После этих событий Иисус запретил апостолам говорить об увиденном до Своего воскресения. Но этот случай показал божественность происхождения Христа, хотя до самого конца Его земной жизни близкие люди могли об этом только догадываться.

12. Успение Пресвятой Богородицы

Наступил день и Святая Мария умерла. Жила Она у апостола Иоанна, которого усыновила по указанию Христа. Ученики Иисуса собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Матерью Спасителя. Согласно преданию, Тело Пресвятой Богородицы было погребено в одной гробнице с родителями и супругом. А позже – Она воскресла, явилась в тот же день за ужином апостолам и подобно Своему Сыну, вознеслась на небо.

Как провести день, на который выпал двунадесятый праздник?

Конечно, приложить все усилия, чтобы попасть на праздничное богослужение. Надо помнить, что служба каждого праздника в Православной Церкви начинается накануне вечером, а после перерыва продолжается утром.

Если есть возможность и желание, необходимо исповедоваться и причаститься, таким образом происходит невидимое соединение с Богом и событиями праздника, лучше понимается их смысл, появляется возможность как бы их пережить.

Конечно же, каждый праздник требует понимания, поэтому заранее и после богослужения стоит посвятить время, лучше в кругу семьи, близких или друзей, чтению описания и истории праздника. Неплохо, особенно если попасть на богослужение не получается, подать записку с именами родственников и знакомых, дорогих вам людей, для поминовения их на литургии или молебне.

От светских развлечений лучше воздержаться, посвятить время семье, размышлениям, доброму общению. Если вдруг посетить богослужение не получается из-за работы или по другим причинам, неплохо бы все же сходить на службы, посвященные предпразднеству, попразднеству или отданию праздника.

Двунадесятые праздники имеют огромное значение в жизни православного христианина. В эти дни небеса становятся ближе, а мы получаем еще один шанс для духовного совершенствования и получения просимой у Бога помощи.

Что такое двунадесятый праздник?

Приблизительное время чтения: 3 мин.

Что такое двунадесятый праздник? Почему их двенадцать? В чем отличие от великих? Почему именно эти праздники были так названы, что их объединяет?

Церковь каждый день празднует память какого-либо святого или какое-то событие. И любое церковное праздненство имеет глубокий смысл — именно этим, кстати, наши праздники отличаются от светских. Дело в том, что церковные праздники всегда назидательны, они воспитывают человека, настраивают на нужный лад и побуждают к добрым делам.

Скажу словами Иустина Поповича: мы каждый день празднуем память какого-то святого — и они словно передают нас друг другу с рук на руки. Для того чтобы мы возрастали в Боге, от силы в силу, восходили по духовной лестнице.

Чтобы лучше понять, что такое двунадесятые праздники, поищем аналог им в светском календаре. День города может быть таким аналогом? Нет. Совершенно непонятный праздник, веселье с поводом, но без причины — без смысла. Так же и Новый год, к примеру, — праздник всеми любимый, но пустой: ночью пошуметь, посидеть за богатым столом, а на утро подмести с пола посуду, которую побили гости. Пожалуй, единственный праздник, который можно сравнить с двунадесятыми праздниками — 9 мая. День победы тоже вдохновляет, наставляет, дает жизненные ориентиры. Когда мы слышим само его название «День победы», все внутри отзывается. Подобные чувства возникают в душе верующего, когда он слышит словосочетание «двунадесятые праздники». Перечислим их:

Догматически эти праздники тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа, нравственно нас настраивают на позитивный лад, воспитывают. И, главное, через содержание свое приводят нас ко Христу.

Вообще в церковном календаре есть своя иерархия памятных дат. Праздников Праздник — Пасха — не входит в число двенадцати, а стоит как бы во главе всех них. Далее по иерархической лестнице идут двунадесятые, потом Великие, и наконец праздники, связанные с именами святых.

Кроме того, сами двунадесятые праздники делятся на Господские и Богородичные. Они особые и по богослужению, и по символике.

Для нас эти дни — вершины радости в году, вершины ликования, приближения ко Христу, нашего спасения. Мы празднуем то, что на нас обратил внимание Господь. То, что Божия Матерь, такая же, как и мы, будучи человеком, стала в Царствии Небесном той, к кому мы обращаемся «Спаси нас», а не просим о молитве перед престолом Божиим, как других святых.

Мы празднуем в двунадесятые праздники то, что человек уже здесь, на земле, может соединиться с Богом, обожиться. Они дают нам надежду, пробуждают в сердцах любовь и укрепляют веру. Ну, а о мудрости — софии — я и не говорю: в каждом церковном празднике сокрыта чрезвычайная глубина премудрости.

Источник

О праздниках Православной Церкви

«Празднование и вообще богослужение Православной Церкви, – пишет известный русский пастырь ХIХ века протоиерей Григорий Дебольский, – по заповеди Иисуса Христа состоит главным образом в благодарственном и радостном воспоминании искупительной победы Иисуса Христа, и с Ним всех верующих в Него, над грехом и смертью. Эта победа, восстановившая единение Бога с человекам для нашей вечной блаженной жизни, предизображена в таинстве святого Причащения, которое положено Господом в основание христианского богослужения и с которым соединены вселенской Церковью все священные воспоминания о многоразличных благодеяниях, явленных роду человеческому, или непосредственно от Бога, или через святых его и моления о живущих и умерших. Чем выше воспоминания Церкви, тем важнее, светлее торжественнее праздники».

Происхождение обычая выделять двенадцать главных праздников

С древних времен отцы и учителя Церкви отмечали особенное значение некоторых праздников, посвященных главнейшим событиям земного служения Господа Иисуса Христа. До Х века таковых празднований было меньше двенадцати. Так, святитель Епифаний Кипрский (ум. 403) упоминает четыре праздника: Рождество Христово, Богоявление, Воскресение и Вознесение; святитель Прокл Константинопольский (ум. 446) добавляет к этому числу праздник Пятидесятницы. В проповеди Иоанна, епископа Эвбейского, сказанной в 744 году, перечисляются праздники в честь Господа и Богородицы: Зачатие Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, Благовещение, Рождество Христово, Крещение, Сретение, Преображение, Распятие и Воскресение, Вознесение, Пятидесятница и Успение Пресвятой Богородицы.

С ХI–ХII века в Греции встречаются многочисленные иконы, изображающие двенадцать праздников. Их список несколько отличается от нынешнего и обычно включает Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Богоявление, Преображение, Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Распятие, Воскресение, Вознесение, Пятидесятницу и Успение Пресвятой Богородицы. С того же времени начинает употребляться выражение «двунадесятые праздники», т.е. праздники из числа двенадцати.

К XVI веку среди образов праздничного ряда утвердились иконы праздников Рождества и Введения во храм Богородицы, а также Воздвижени Креста Господня.

В ХVI–ХVII веках обычай выделять двунадесятые праздники окончательно утвердился и в богослужебной практике практически по всему православному Востоку. Тем не менее, в России продолжали употреблять термин «Господские праздники» (даже если речь шла о праздниках не только в честь Спасителя, но и в честь Божией. Матери)‚ а несколько позже – «Господские и Богородичные праздники». В отпечатанной в 1795 году в Москве книге «О служении и чиноположениях Православныя Грекороссийския Церкви» перечислено 16 праздников – включая Пасху, все нынешние двунадесятые праздники, а также четверг, пятницу и субботу Страстной седмицы, однако, само выражение «двунадесятые праздники» всё еще не используется. В активное словоупотребление оно вошло лишь к середине ХIХ века.

В настоящее время в церковном календаре следующие праздники носят именование «двунадесятых»:

Рождество Пресвятой Богородицы – 8 21) сентября;

Воздвижение честного и животворящего Креста – 14 (27) сентября;

Введение во храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (4 декабря);

Рождество Христово – 25 декабря (7 января);

Крещение Господне – 6 (19) января;

Сретение Господне – 2 (15) февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта (7 апреля);

Вход Господень в Иерусалим – воскресенье перед Пасхой;

Вознесение Господне – 40–й день после Пасхи, всегда в четверг;

День Святой Троицы – 50–й день после Пасхи, всегда в воскресенье;

Преображение Господне – 6 (19) августа;

Успение Пресвятой Богородицы – 15 (28)августа.

В это число не входит главный праздник церковного года – Воскресение Господа нашего Иисуса Христа или Пасха Христова. Это связано с тем, что Пасха стоит превыше любого празднования как «торжество торжеств и праздников праздник».

Предпразднства и попразднства

Все двунадесятые праздники, как Господские, так и Богородичные, продолжаются не только один день, но и некоторое число дней до и после самой праздничной даты. Эти дни называются «предпразднство» (дни, подготавливающие праздник), «попразднство» (продолжение праздника), и «отдание» (заключительный день праздничного периода). Некоторые из Господских праздников, кроме того, предваряются и заключаются особыми субботами и неделями (воскресными днями).

Большая часть двунадесятых праздников имеют по одному дню предпразднства, у некоторых же из них в этом есть отличительные особенности. Рождеству Христову предшествует пять предпразднственных дней, поскольку Рождество – самый большой из двунадесятых праздников. У праздника Богоявления, как второго по значению после Рождества, есть четыре предпразднственных дня. У праздника Входа Господня в Иерусалим вообще нет предпразднства, поскольку накануне совершается воспоминание воскрешения Спасителем Лазаря (Лазарева суббота). Нет предпразнства и у Вознесения и Пятидесятнцы, поскольку они составляют часть пасхальной череды торжеств, которая сама служит приготовлением к этим праздникам.

Число дней попразднства бывает неодинаковым – от полного отсутствия до 8 дней, смотря по большей или меньшей близости одних праздников к другим или к дням поста. Например, у праздника Входа Господня в Иерусалим попразднства не бывает вообще, поскольку сразу после него начинается строгий пост Страстной седмицы; у Благовещения Пресвятой Богородицы попразднство может отсутствовать, если сам праздник выпадет на период с Лазаревой субботы по конец Страстной седмицы. Последний день попразднства носит название отдания праздника и отличается от остальных дней попразднства большей торжественностью богослужения, имея в службе большую часть песнопений и молитв самого праздника.

О проведении христианских праздников

«Светло торжествуя в великие праздники, продолжает отец Григорий Дебольский, – Православная Церковь внушает нам иметь непременное участие в ее торжестве – быванием при ее богослужении и вообще поведением, достойным священного времени. В праздники, особенно великие, она внушает нам освобождаться от ежедневных работ и занятий своего звания, для беспрепятственного, радостного общения с Богом, святыми, между собою, и для освящения себя. Если чувство благодарности к благодетелям нашим обязывает нас оставлять свои дела и жилища и являться к ним лично в известные дни для засвидетельствования своей признательности, то не более ли мы, всегда обязанные благодарить верховного своего Благодетеля, призываемся, особенно во дни воспоминания великих Его благодеяний для нас, оставлять свои житейские дела и являться в дом Божий для общего и единодушного славословия Господа и святых и духовного веселия с Церковью? С духовным веселием не совместна ни житейская заботливость, ни телесное утомление, ни зависимость от нужд, а тем более от прихотей плоти: поэтому в праздники мы должны, сколько можно, иметь ослабу и покой от дел житейских, и духовное господство во имя Господа – над всеми телесными трудами, нуждами, заботами, а особенно страстями, отлагая это земное бремя и духом пребывая и успокоиваясь в Боге».

Само слово «праздник» говорит нам о том, что день этот должен быть «праздным», «пустым» – но не от добра, не от служения Богу и ближнему, а от всего второстепенного и наносного. Когда кто-то из наших близких празднует некое важное событие своей жизни, например свадьбу или день рождения, мы оставляем обычные житейские заботы и спешим к нему, чтобы разделить его радость. У нас, быть может, и есть свои дела на это время – но любовь к родственнику или другу становится для нас превыше обычных занятий, так, что мы нисколько не жалеем об упущенных часах. И это если нас в гости позовет кто-то равный нам! Но что, если приглашение поступит от человека высокопоставленного, богатого, властного, и при том очень искреннего и благорасположенного к нам, немало одаривающего нас и постоянно помогающего нам? Конечно, в этом случае мы с еще большей готовностью поспешим в дом своего благодетеля, и даже важные собственные дела покажутся нам незначительными в сравнении со столь почётной возможностью. Что же мы видим в случае с наибольшими церковными праздниками? В эти дни главные события Своей земной жизни отмечают Сам Господь Иисус Христос – наш Создатель, наивысший Наставник, Владыка и Благодетель, Тот, по воле и благости которого мы только и живем, а также Пресвятая Богородица, Матерь Спасителя мира, и наша любящая Защитница и Покровительница. Господь и Божия Матерь зовут нас в свои дома – святые храмы. И зовут не для от того, чтобы Им было потребно наше служение – но чтобы Самим послужить нам, смягчить нашу душу словами священных песнопений и молитв, умудрить наш ум словом Божиим, зрение и слух ублажить торжественностью образов и напевов. Наконец, Господь зовет нас приступить к Его собственному столу, чтобы в таинстве Евхаристии напитать всё наше существо высшим богообщением.

Однако, в дом празднующего не принято приходить без подарка. Что же можем мы подарить Самому Богу, которому уже принадлежит всё сущее, да и мы сами? То, чего Он ждет от нас и чему радуется: чистоту сердца и любовь к ближнему. В древней Церкви, когда христиане таились от гонителей, праздники сопровождались раздачей пищи и одежды неимущим прямо в храме. Сегодня любой из нас может свободно выбрать, где и каким образом он исполнит твердое повеление Божие: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся» ( Ис. 58:7 ). Эти и подобные им слова властно звучат в храмах, в том числе и в праздничные дни, и беда тем из нас, кто, получая от Бога всё, что имеет, не спешит поделиться малой толикой сего со своим ближним, даже когда сам Создатель призывает нас к тому словами Священного Писания. В то же время ничего не подарит нам такой радости, такого праздничного настроения и спокойствия совести, как осознание того, что мы отметили праздник, своими руками исполнив слово Господне, оказав помощь тому, кто в ней нуждается. Именно это делает праздник праздником.

«Да посещаем в праздники храмы, – призывает нас святитель Иннокентий Херсонский, – и да отличаем оные от прочих дней чем-нибудь добрым: ибо без сего праздники будут не что иное, как праздное время; а праздность ведет к пороку. От того-то праздники у нас часто превращаются в празднования плотские и чувственные, и приносят не честь празднуемому, но бесчестье и оскорбление Богу, а празднующим – не пользу, но вред душевный».

«Величайший праздник, – учит святитель Иоанн Златоуст, – добрая совесть. Как во время мирских праздников: кто не может ни одеться в светлую одежду, ни устроить более обильную трапезу, но живет в бедности, в голоде и в крайних бедствиях, – для того и праздник не в праздник, хотя бы весь город он видел ликующим, и даже тем более скорбит и сокрушается, чем более видит других в удовольствии, а себя в бедности; и как, напротив, для богача, живущего в веселии, могущего каждый день переменять одежды и наслаждающегося великим благоденствием, праздник и тогда, когда нет праздника, – так и в делах духовных: кто живет в правде и добродетели, тот и без праздника празднует, получая чистую радость от своей совести; а кто живет в грехах и в пороке, и сознает за собою много злого, тот и в праздник менее всех празднует. Таким образом, можно и нам, если захотим, праздновать каждый день, если будем заботиться о добродетели и хранить в чистоте свою совесть».

Источник

Двунадесятые праздники: все, что нужно знать

В Православной Церкви каждый день отмечен памятным событием. Наверняка каждый крещеный человек однажды в жизни слышал фразу «двунадесятые праздники». Что это значит? К каким церковным датам относится это название? И что за странное слово – «двунадесятый»?

Что такое двунадесятый праздник?

Название это возникло от славянского «двунадесять» – то есть «двенадцать». В церковной классификации эти праздники являются самыми значимыми после Пасхи, а отмечают их с особым торжеством. Все двунадесятые праздники посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. В Типиконе (уставном документе Церкви, регламентирующим правила и порядок совершения богослужений) отмечены красным крестом в полном круге, что также подчеркивает их значение.

Существуют такие даты, касающиеся двунадесятых праздников, как предпразднества, попразднества и отдания. В первом случае верующие люди готовятся к великому событию, начинают праздновать заранее. В светской традиции, кстати, сложилась негласная примета о том, что отмечать заранее праздник нельзя, также как и поздравлять с ним. В Православии предпразднество готовит человека к торжеству, напоминает о событиях, помогает настроить себя на духовную волну, с которой он, может быть, слетел в силу занятости повседневными делами.

Попразднество – это продолжение праздника, которое бывает обычно через несколько дней. А отдание, как вы догадались, – это «прощание» с праздником до следующего его наступления. Растянутость торжеств во времени, пусть даже человек и не всегда может попадать на богослужение, помогает благодаря наличию календаря вспоминать и вместе со всей Церковью проживать события праздника, задумываться о своей душе, смысле жизни, сопоставлять мысленно себя с «героями» памятных дат. Это позволяет верующему заниматься духовным саморазвитием, ведь сравнение со святым обязательно покажет собственное несовершенство.

Какие православные праздники относятся к двунадесятым?

Вот они, многие из них вам, наверняка, знакомы:

Почему Пасха не входит в число двунадесятых праздников?

Но вас наверняка гложет вопрос: почему среди этих праздником нет всеми любимой Пасхи, дня Светлого Воскресения Христова? Величие и значимость событий Пасхи для православных христиан настолько велико, что эту дату, день, в который Распятый Иисус Христос воскрес из мертвых, встал из гроба после мучительной смерти, принято ставить выше двунадесятых праздников. Воскресение Христово как бы венчает эти важные памятные даты. Кстати, на иконе двенадцать праздников фрагмент, посвященный Пасхе, традиционно изображается в середине, тогда как события двунадесятых праздников помещены по периметру иконы.

Переходящие и непереходящие праздники

В основу богослужения Православной Церкви положен годовой календарь. Именно он определяет даты торжеств и порядок службы. Двунадесятые праздники бывают переходящими (то есть дата их всегда меняется в зависимости от указаний календаря) и непереходящими (то есть они имеют строго фиксированную дату).

К переходящим праздникам относятся:

Непереходящие праздники составляют большинство среди двунадесятх (в скобках – даты по новому, современному стилю):

Господские и Богородичные праздники

Еще одна классификация двунадесятых праздников касается их содержания. Выше уже было сказано, что праздники посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Поэтому еще одно их деление получило название Господских и Богородичных.

Господские праздники:

Богородичные праздники:

Чем двунадесятые праздники отличаются, кроме того кому они посвящены? Особенностями богослужения при выпадении на ту или иную дату, день недели или же совпадение по дате друг с другом. Господские праздники, а также воскресный день – малая Пасха – всегда будут пользоваться приоритетом по сравнению с Богородичным праздником в чине богослужения.

Смысл и значение двунадесятых праздников

Говоря о двунадесятых праздниках, их названии, посвященности и классификации, не нужно забывать и о их смысле. Именно так станет понятно, почему именно эти 12 событий имеют особое почитание среди православных христиан.

1. Рождество Пресвятой Богородицы

Пресвятой Богородице была отведена важная миссия по спасению от рабства греха падшего человечества. Именно через непорочную Деву, рожденную от праведных родителей, Иоакима и Анны, в мир должен был прийти Иисус Христос. Так и случилось. О рождении Богородицы предупреждали ветхозаветные пророчества и Ее появление было заранее предопределено. Она стала Вратами, через Которые Бог пришел к людям, став внешне подобным им.

2. Воздвижение Креста Господня

В 326 году в Палестине во время раскопок константинопольской императрицей Екатериной и иерусалимским епископом Макарием было обнаружено три креста, тех самых, на которых был распят Иисус Христос и двое разбойников. По преданию, когда один из крестов возложили на больную женщину, та получила исцеление. Так была определена значимая христианская святыня. Крест в древнем мире считался орудием позорной казни, а благодаря Господу стал символом спасения души, показывающим, что духовное саморазвитие, стремление к богоподобию не будет простым, но связанным с непрестанным трудом и даже страданиями. Название «Воздвижение» связано с тем, что во время богослужения, посвященного празднику, Крест поднимается для обозрения всем молящимся. Традиция это восходит как раз к временам, когда святыня была найдена.

3. Введение во храм Пресвятой Богородицы

Когда Святой Марии исполнилось 3 года, ее родители исполнили данный при рождении обет: посвятить ребенка Богу. Когда Девочку привели в храм и поставили на первую ступень, Она внезапно самостоятельно их преодолела, чем вызвала немалое удивление. А первосвященник Захария это удивление усилил: ввел маленькую Богородицу в самое святое место Иерусалимского храма, Святая святых, куда мог заходить только он и всего лишь раз в году. С тех пор Святая Мария до 12 лет, когда ее выдали замуж, жила в сокровенном храмовом помещении. Это событие также показывает роль Матери Христа в судьбе всего человечества.

4. Рождество Христово

Праздник Рождества знаком многим, и все прекрасно понимают, что 7 января считается датой рождения две тысячи лет назад Иисуса Христа. Именно так, в этот день вспоминается уже приход в человеческую цивилизацию Спасителя, который должен был Своей жизнью показать, как погрязший в грехе человек, зараженный ужасной болезнью смерти, может исцелиться и стать подобным Богу. Праведный Иосиф, муж Богородицы, должен был прийти в город Вифлеем для объявленной римским императором переписи населения. Возможности остановиться в гостинице у семьи не оказалось, поэтому заночевали они в пещере. Там и родился у Марии Младенец Иисус. Поклониться Господу пришли сначала местные пастухи, а затем с подарками волхвы. О рождении Христа узнал иудейский царь Ирод. Боясь, что событие стало самым настоящим посягательством на его власть, он послал воинов перебить всех младенцев в Вифлееме. Чудесным образом праведный Иосиф с Марией и Иисусом были предупреждены и сбежали в Египет.

5. Крещение Господне

Когда в России говорят о празднике Крещения, в Церкви также называемом Богоявлением Господним, неизменно вспоминаются проруби на водоемах, крещенская вода и купания в морозную стужу. На самом деле 19 января вспоминаются события древности, когда в водах реки Иордан Иоанн Предтеча, больше известный как Креститель, совершил обряд крещения над Иисусом Христом. В тот день, кстати, крещение было установлено как таинство и теперь к нему прибегают все православные христиане для того, чтобы стать членами Церкви. По преданию, на Христа с небес сошел Дух Святой в виде голубя, а с неба был слышен голос, провозгласивший: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17).

6. Сретение Господне

Неизвестное слово «сретение» со славянского буквально переводится как «встреча». Кто с кем встретился? Как уже говорилось, иудейская традиция предписывала приносить своих детей-первенцев в храм для посвящения последних Богу. Как и в случае с Пресвятой Богородицей, родители Христа поступили также. Встретил праведного Иосифа и Марию вместе с Младенцем Христом Симеон, уважаемый богослов-переводчик, который жил, согласно преданию, более 300 лет. Симеон взял Иисуса на руки, благословил и произнес слова, которые впоследствии стали известной молитвой «Ныне отпущаеши…». Встреча Богомладенца со старым представителем ветхозаветной Церкви символизирует встречу человечества с Богом.

7. Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник Благовещения сообщает нам о событиях, связанных с «благой вестью». Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и сообщил, что именно Она станет теми Вратами, через Которые в человеческую цивилизацию придет Спаситель. Ангел сказал, что называть Сына нужно будет Иисусом, а Святая Мария выразила согласие с предстоящей Ей высокой миссией.

8. Вход Господень в Иерусалим

Этот день в народе принято называть Вербным Воскресением, а ветви дерева нести в храм, освящать и потом целый день держать где-то в доме… В Израиле вербы не была, зато была пальма, и именно ветви этого дерева изначально были символами праздника. За неделю до Своей крестной смерти Иисус Христос, уже прославившийся Своей проповедью, чудесами и добрыми делами, направлялся в Иерусалим. В город Он въезжал на осленке (хотя мог сделать это верхом на красивом коне и в составе целой колонны), чем подал людям пример скромности. Жители города встречали Иисуса как царя: дорогу на пути его следования усыпали как раз-таки пальмовыми ветвями и прославляли самыми восторженными словами. В Иерусалимском храме Христос разогнал торговцев, которые превратили Дом Бога в настоящий базар, совершил исцеления больных людей и удалился в город Вифанию. Можно сказать, что события Вербного Воскресения стали своего рода предпразднеством Пасхи.

9. Вознесение Господне

Вознесение относится к праздникам, отмечаемым уже после Воскресения Христова. Воскресший Иисус на протяжении 40 дней являлся своим ученикам и рассказывал о Небесном Царстве. В завершении этого периода Господь поднялся к небесам, сказав удивленным апостолам знаменитые жизнеутверждающие слова: «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20). Этот праздник говорит об обожении, показывает, какой участи удостоится человек, живущий по заповедям Божьим.

10. День Святой Троицы

Днем рождения Православной Церкви можно считать этот праздник. Уже на 50-й день после пасхи на апостолов, учеников Христа, сошел с небес Святой Дух, сверхъестественным образом сделав их способными проповедовать веру, разговаривать на других языках, учить людей.

11. Преображение Господне

В России народная традиция окрестила праздник «Яблочным Спасом». Иисус Христос поднялся на гору Фавор, куда позвал с собой на молитву апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Во время молитвы лицо Христа внезапно просияло ярким светом, а одежда также стала светлой. Перед апостолами явились пророки Моисей и Илья и начали беседовать с Господом! После этих событий Иисус запретил апостолам говорить об увиденном до Своего воскресения. Но этот случай показал божественность происхождения Христа, хотя до самого конца Его земной жизни близкие люди могли об этом только догадываться.

12. Успение Пресвятой Богородицы

Наступил день и Святая Мария умерла. Жила Она у апостола Иоанна, которого усыновила по указанию Христа. Ученики Иисуса собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Матерью Спасителя. Согласно преданию, Тело Пресвятой Богородицы было погребено в одной гробнице с родителями и супругом. А позже – Она воскресла, явилась в тот же день за ужином апостолам и подобно Своему Сыну, вознеслась на небо.

Как провести день, на который выпал двунадесятый праздник?

Конечно, приложить все усилия, чтобы попасть на праздничное богослужение. Надо помнить, что служба каждого праздника в Православной Церкви начинается накануне вечером, а после перерыва продолжается утром.

Если есть возможность и желание, необходимо исповедоваться и причаститься, таким образом происходит невидимое соединение с Богом и событиями праздника, лучше понимается их смысл, появляется возможность как бы их пережить.

Конечно же, каждый праздник требует понимания, поэтому заранее и после богослужения стоит посвятить время, лучше в кругу семьи, близких или друзей, чтению описания и истории праздника. Неплохо, особенно если попасть на богослужение не получается, подать записку с именами родственников и знакомых, дорогих вам людей, для поминовения их на литургии или молебне.

От светских развлечений лучше воздержаться, посвятить время семье, размышлениям, доброму общению. Если вдруг посетить богослужение не получается из-за работы или по другим причинам, неплохо бы все же сходить на службы, посвященные предпразднеству, попразднеству или отданию праздника.

Двунадесятые праздники имеют огромное значение в жизни православного христианина. В эти дни небеса становятся ближе, а мы получаем еще один шанс для духовного совершенствования и получения просимой у Бога помощи.

Источник

Двунадесятые праздники — это двенадцать православных праздников, посвященных событиям земной жизни Исуса Христа и Богородицы. Все двунадесятые праздники входят в число великих праздников, однако уступают «празднику праздников и торжеству торжеств» — Пасхе.

По тематике все двунадесятые праздники разделяются на Господские и Богородичные, а по времени празднования — на переходящие (подвижные) и непереходящие (неподвижные). Непереходящих насчитывается девять праздников, переходящих — три. Службы двунадесятых праздников неподвижного круга находятся в Минеях месячных, где расположены службы святым и праздникам на каждый день года. Службы двунадесятых праздников подвижного круга находятся в Триодях Постной и Цветной, где записаны все богослужения пасхального цикла. Все двунадесятые праздники имеют предпразднество, попразднество и отдание.

Значимость двунадесятых праздников в православии

Двунадесятые праздники для каждого верующего человека, регулярно посещающего старообрядческий храм и соблюдающего все посты, имеют важное значение. Данная важность была предопределена еще нашими далекими предками, со времен существования Богородицы и Исуса Христа. В большинстве современных государств традиции культурные, народные и религиозные переплетены между собой довольно тесным образом. Даже несмотря на функциональные возможности электронного века, мы пока не можем отказаться от исторического наследия, хранящего множественные чудеса, секреты и тайны. В России до 1925 года все двунадесятые праздники были также и государственными. Торжественность и соблюдение значимости таких праздников не утратило актуальности и в наше время. Некоторые из них официально отмечаются в большинстве стран мира, когда граждане освобождены от трудов и работ. Утверждение на законодательном уровне взаимодействия Государства и Церкви в очередной раз подтверждает эту теорию.

Двунадесятые непереходящие праздники

Непереходящие, то есть неподвижные праздники из года в год, вот уже на протяжении многих столетий, имеют неизменную дату. Стоит отметить, что практически во всех православных календарях праздники отмечаются по новому и по старому стилю (пишется в скобках). Рождество Пресвятой Богородицы принято почитать 21 сентября. Почему упоминаем этот праздник в первую очередь? Просто потому, что по старому стилю исчисление церковного календаря начинается именно с 1 сентября. Так гласит предание, ведь утверждение этого праздника произошло еще в далеком четвертом веке. Пресвятая Богородица, она же Дева Мария, родилась в семье бедных и довольно престарелых, но от этого не менее счастливых супругов, 8 сентября (по старому стилю), то есть 21 сентября по новому, в далеком Назарете. Девица стала матерью Исуса Христа в результате непорочного зачатия, и поэтому не могло быть иначе, как причисление ее к лику Святых.

Воздвижение Креста Господня отмечается 27 сентября. Посвящение в определенном смысле кресту, как символу вечной и райской жизни, известно не только в христианстве, но и во многих других религиях. С крестом ознаменовывается великая жертва Исуса Христа, как искупление грехов всего человечества.

Следующую иерархическую ступень занимает праздник Введение Во Храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря. В этот день, впервые и особенно торжественно, в храм в городе Иерусалиме была введена трехлетняя Мария.

Рождество Христово, самый светлый, добрый и от этого не менее торжественный праздник, принято отмечать 7 января. Сверхъестественное рождение Богомладенца от непорочной Девы Марии делает его по-особенному благодатным и необычным.

Праздник Крещения Господня, или Богоявление, отмечается 19 января. В этот день происходит чудо явления Ликов Святой Троицы. Исус Христос был крещен в водах реки Иордан. Бог Отец голосом с небес, в присутствии множества людей, его благословляет. В это же время Святой Дух спускается к Исусу в образе белого голубя.

Православная Церковь, согласно евангельской истории, утвердила 15 февраля (по новому стилю) как праздник Сретение Господне. Старцу Симеону сам Бог, возвестившись в образе Святого Духа, пообещал жизнь на Земле, пока он не увидит Исуса Христа.

Неожиданную и чудодейственную Благую весть, по преданию Церкви, получает Дева Мария в день 7 апреля. Ее известил Святой Дух о непорочном зачатии и рождении Богомладенца Христа. С этим днем связано много традиций и обычаев. В этот день празднуется Благовещение.

Преображение Господне (19 августа) связано с очередным знаменательным событием в истории Рождения и Воскрешения Исуса Христа. В этот день он явился своим ученикам в сияющем образе, как солнце, в белых одеждах, подтверждая тем самым, что есть конец каждому страданию, и жизнь вечная ожидает каждого уверовавшего в нее.

Особенно строгим является пост перед Успением Пресвятой Богородицы (28 августа). Скорбный день принято поминать жалобными молитвами, с целью утешения и назидания для всех христиан.

Двунадесятые переходящие праздники

За одну неделю перед празднованием Пасхи принято отмечать переходящий праздник Вход Господень в Иерусалим, то есть Вербное воскресенье. В этот день Исуса Христа принимали как Спасителя и Мессию, приветствуя и признавая его как прообраз Бога. Перед ним стелили одежды, ожидая благословения и спасения от мирских страданий.

Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Пасхи. Согласно преданию, возносится Исус Христос на небо, к Богу Отцу, закончив тем самым служение земной жизни. Всегда праздник выпадает на четверг и отражает священность вхождения Сына в небесный храм к Своему отцу.

Святая Троица выпадает на воскресенье, на 50-й день после праздника Пасхи. Перед этим днем принято отмечать Троицкую Родительскую субботу и поминать усопших.

Православный календарь

Календарь на Руси называли месяцесловом. Он охватывал и описывал абсолютно весь год жизни крестьян, в нем каждому дню соответствовали определенные праздники или будни, народные приметы, всевозможные погодные явления. Православный календарь подразделяется на две части по принципу подвижной и неподвижной его частей. Наиболее значимые для христианина дни празднований и постов определяются пасхалией. Именно учитывая все факторы лунно-солнечного календаря, сначала высчитывается праздник Пасхи — самый важный и главный праздник по всех смыслах. Исчисление первого весеннего полнолуния следует сразу же за днем весеннего равноденствия. Передвижение точной даты самой Пасхи происходит в пределах 35 дней, то есть в период с 4 апреля до 8 мая. Таким образом, дата этого праздника передвигается, а день недели, то есть воскресенье, остается неизменным. Периоды постов и другие традиционно религиозные дни, связанные с празднованием этого уникального для верующих праздника, отсчитываются именно опираясь на этот принцип.

Двунадесятые праздники по хронологии церковного года

- Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября (8 сентября по старому стилю);

- Воздвижение Креста Господня — 27 сентября (14 сентября по старому стилю);

- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря (21 ноября по старому стилю);

- Рождество Христово — 7 января (25 декабря по старому стилю);

- Крещение Господне — 19 января (6 января по старому стилю);

- Сретение Господне — 15 февраля (2 февраля по старому стилю);

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля (25 марта по старому стилю);

- Вербное воскресенье — ближайшее воскресенье перед Пасхой, переходящий праздник;

- Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи, всегда в четверг, переходящий праздник;

- Праздник Святой Троицы (Пятидесятница) — 50-й день после Пасхи, всегда в воскресенье, переходящий праздник;

- Преображение Господне — 19 августа (6 августа по старому стилю);

- Успение Богородицы — 28 августа (15 августа по старому стилю).

В православии существует особая классификация религиозных праздников. Представители духовенства различают общие, великие, средние, малые и другие памятные даты. Особое место здесь занимают двунадесятые праздники.

Содержание

- Список двунадесятых праздников

- Что представляют собой двунадесятые праздники

- Важные особенности

- Значение каждого из празднеств

- Рождество Христово (7 января, непереходящий)

- Крещение (19 января, непереходящий)

- Сретение (15 февраля, непереходящий)

- Благовещение (7 апреля, непереходящий)

- Вход Господень в Иерусалим (за 7 дней до Пасхи, переходящий)

- Вознесение (на 40-й день после Пасхи, переходящий)

- День Святой Троицы (спустя 50 дней после Пасхи, переходящий)

- Преображение (19 августа, непереходящий)

- Успение Пресвятой Богородицы (28 августа, непереходящий)

- Рождество Богородицы (непереходящий, 21 сентября)

- Воздвижение (непереходящий, 27 сентября)

- Введение во храм Пресвятой Богородицы (непереходящий, 4 декабря)

- Почему Пасху не относят к двунадесятым праздникам

Список двунадесятых праздников

Что представляют собой двунадесятые праздники

Название «двунадесятый» произошло от слова «двунадесять». В языке древних славян оно означало «двенадцать». Такие праздники отмечаются православной церковью с особой торжественностью. После Пасхи они считаются самыми главными и значительными.

Двунадесятые праздники имеют важную особенность, благодаря которой их удается легко отличить от других церковных дат. Все они относятся ко временам жизни на земле Иисуса Христа и Царицы Небесной. Остальные религиозные празднества рассматриваются как недвунадесятые.

В церковно-богослужебной книге, которая называется Типиконом, двунадесятые праздники отмечают красным цветом. Этим подчеркивается их важнейшая роль в жизни христиан. Такие православные празднования представлены несколькими типами:

- в зависимости от событий, происходивших в период земной жизни Спасителя и Девы Марии, их делят на Господские и Богородичные;

- памятные даты могут быть переходящими и непереходящими (подвижными и неподвижными). Первый вид праздников соответствует хронологии Пасхального круга. Второй рассматривается в хронологическом порядке церковного года, начинающегося 1 сентября.

Богослужебные тексты для проведения переходящих двунадесятых праздников помещены в Триоди, непереходящих – в Минее. Вечером накануне каждой из таких дат в храмах обязательно служат торжественное всенощное бдение.

Важные особенности

Двунадесятые праздники проходят не так, как дни почитания святых или церковных событий. Такие праздники имеют собственную схему и длятся на протяжении трех дней. Они состоят:

- из предпразднества;

- попразднства;

- отдания.

Предпразднество – это подготовка к предстоящему значимому событию. В православии под этим подразумевают правильный настрой на проведение торжества, отвлечение от занятости повседневными делами, активизацию духовной составляющей христианина.

Попразднство является продолжением основного праздника. Суть отдания заключается в «прощании» с памятной датой вплоть до очередного ее наступления, которое состоится в следующем году.

Значение каждого из празднеств

Далее приведен перечень, в котором двунадесятые праздники расположены в календарном порядке.

Рождество Христово (7 января, непереходящий)

Этот январский день является датой прихода Божьего Сына в наш мир с целью спасения человечества. Двунадесятый праздник напоминает верующим о рождении Иисуса Христа, произошедшем более двух тысяч лет назад, а также о сопутствующих обстоятельствах такого чудесного события.

Дева Мария родила Иисуса после непорочного зачатия. Младенец появился не в доме, а в пещере. Именно сюда пришли верующие из числа пастухов и волхвы, желающие поклониться Мессии. Царь Иудеи Ирод счел Его появление на свет опасным для себя, поэтому повелел безжалостно уничтожить всех новорожденных детей в Вифлееме. Для спасения жизни Богомладенца Мария и ее обручник Иосиф вынуждены были бежать. Ссылка на основную статью.

Крещение (19 января, непереходящий)

Крещение, или Богоявление, посвящено свершению христианского обряда над Иисусом в водах Иордана. Христос крестился в возрасте 30 лет от руки Иоанна Предтечи (Крестителя). Также в этот день к Нему сошел Святой Дух, принявший облик голубя, а Господь во всеуслышание назвал Спасителя возлюбленным Сыном.

Считается, что с наступлением крещенского празднества вся вода приобретает чудодейственную силу, помогает избавляться от болезней и других напастей. Для исцеления пить ее необходимо в небольшом количестве перед едой. Многие христиане, несмотря на зимнюю стужу, проводят омовение в купелях. Окунаться в воду полагается троекратно, сотворив при этом крестное знамение и произнеся краткую молитву к Господу. Ссылка на основную статью.

Сретение (15 февраля, непереходящий)

Слово «сретение» означает на старославянском языке «встреча». Праздник посвящен такому событию, как прибытие в храм Богородицы с маленьким Иисусом и праведным Иосифом для посвящения Младенца.

Святое семейство было встречено ветхозаветным церковником Симеоном. Старец, державший Божьего Сына на руках, сказал фразу, которой впоследствии суждено было стать молитвенным текстом. Сама встреча Богомладенца с Сименоном считается символом прихода Бога в человеческий мир. Ссылка на основную статью.

Благовещение (7 апреля, непереходящий)

Данный праздник является напоминанием о событии, известном как «благая весть». Предание сообщает, что однажды перед Девой Марией предстал небесный посланник Гавриил. Архангел раскрыл великую тайну о том, что Ей суждено стать вратами для прихода Спасителя в земной мир. Также ангел передал будущей Богородице Божье повеление назвать Его Сына Иисусом. Ссылка на основную статью.

Вход Господень в Иерусалим (за 7 дней до Пасхи, переходящий)

Незадолго до распятия на кресте Иисус Христос отправился в Иерусалим. Будучи повсеместно известным, Он вел себя очень скромно и въезжал в город на маленьком ослике вместо красивого роскошного коня. Жители Иерусалима были рады Спасителю и встречали Его со многими почестями. Пребывая в городе, Мессия наказал непорядочных торговцев, исцелил многих людей, после чего направился в Вифанию.

Этот день также известен под названием Вербного Воскресенья, поскольку с его приходом полагается освящать ветки дерева в храмах. После этого ими украшают вход в дома и внутреннюю часть жилищ. Поначалу вместо вербы символом праздника были пальмовые ветви. Ссылка на основную статью.

Вознесение (на 40-й день после Пасхи, переходящий)

Вознесение – это праздник, который отмечается после Воскресения Христова. Он напоминает людям о том, какая необыкновенная участь уготована всем, кто следует Божьим заповедям.

В течение 40 дней, последовавших за смертью Спасителя, Он посещал своих учеников. Мессия приходил, чтобы рассказать о Царствии Небесном. Затем Иисус пообещал апостолам оставаться с ними вечно и вознесся на небеса. Ссылка на основную статью.

День Святой Троицы (спустя 50 дней после Пасхи, переходящий)

Среди всех двунадесятых праздников эта дата приравнивается ко дню рождения Православной церкви. По легенде, спустя 50 дней после Пасхи произошло чудо – сошествие Святого Духа на апостолов. Благодаря этому они приобрели необыкновенные способности – заговорили на многих языках и стали повсеместно проповедовать учение Христово. Ссылка на основную статью.

Преображение (19 августа, непереходящий)

У праздника имеется и другое название – Яблочный Спас. В этот день Иисус совершил восхождение на Фавор, позвав за собой троих апостолов. Когда Спаситель с последователями молился, Его лик и одежда стали излучать ярчайший свет, затем перед изумленными учениками предстали пророки Моисей и Илья.

Это случай стал очередным доказательством божественного происхождения Мессии и глубоко поразил Его последователей. Христос запрещал ученикам рассказывать о произошедшем до определенного времени, поэтому эта история стала известной только после Его воскресения. Ссылка на основную статью.

Успение Пресвятой Богородицы (28 августа, непереходящий)

Успением называют день смерти Богоматери. Сведения о Ее жизни после Вознесения Христа сохранились благодаря апостолам. За 3 дня до своей кончины Богородица увидела архангела Гавриила. Небесный посланник сообщил, что вскоре Ей предстоит попасть на небо. Проститься с Пречистой Девой Марией пришли все ученики Иисуса, кроме Фомы.

После кончины Божией Матери последователи Христа похоронили ее в скале. Спустя 3 дня явился Фома, который попросил позволить ему проститься с Богородицей. Когда апостолы открыли гроб Девы Марии, они увидели, что он пуст внутри. После этого ученики Христа поняли, что Мессия забрал Богородицу с собой на Небеса. Ссылка на основную статью.

Рождество Богородицы (непереходящий, 21 сентября)

Пречистая Дева Мария была дочерью пожилых благоверных супругов, долгое время не имевших детей. Рождение Богородицы упоминалось еще в ветхозаветных пророчествах. Марии предназначалась важнейшая миссия – стать вратами, которые позволят Иисусу Христу прийти в физический мир.

В канонической Библии отсутствуют сведения о появлении Богоматери в семье Иоакима и Анны. Об этом событии можно узнать из Евангелия Иакова, увидевшего свет во втором столетии от Рождества Христова. Ссылка на основную статью.

Воздвижение (непереходящий, 27 сентября)

Название празднества связано с тем, что при совершении торжественного богослужения крест поднимают для всеобщего обозрения. В этот день верующие вспоминают о событиях, связанных с обретением древа, на котором распяли Иисуса. На месте, где произошло это событие, поначалу построили храм Венеры. В IV веке император Константин, бывший глубоко верующей личностью, повелел уничтожить все языческие капища и осуществить тщательные раскопки.

Во время этих работ были обнаружены 3 древа в виде креста. Чтобы выяснить, на каком именно умер Спаситель, решили положить на каждое по мертвецу. Одно из них проявило необыкновенную силу, благодаря которой покойник ожил, и оказалось тем самым крестом. Ссылка на основную статью.

Введение во храм Пресвятой Богородицы (непереходящий, 4 декабря)

Чтобы отблагодарить Бога за посланное на старости лет чадо, праведные Иоаким и Анна пообещали со временем отдать Марию в монастырь. Следуя данному обету, они привели девочку в храм в 3-летнем возрасте.

Марию встретил первосвященник Захария, который давно знал о пророчестве, предсказывающем появление Богоматери. Он отвел будущую Богородицу в самое священное церковное место, куда сам заходил однократно на протяжении целого года. Пречистая Дева обитала в этом помещении, пока Ей не исполнилось 12 лет, после чего Марию выдали замуж за праведника Иосифа. Ссылка на основную статью.

Почему Пасху не относят к двунадесятым праздникам

Несмотря на то, что Пасха непосредственно связана с жизнью Спасителя на земле, ее не причисляют к двунадесятым празднествам. Это значит, что день воскресения Христа, в который он восстал после мученической смерти, ставится Церковью гораздо выше остальных праздников.

Пасха является датой, которая венчает собой все 12 вышеописанных торжеств. Об этом говорят и особые православные иконы. На них фрагмент, изображающий воскресение Иисуса, находится в центре, а сцены с событиями двунадесятых празднеств окружают его со всех сторон.

В статье мы поведаем о том, какие церковные праздники называются двунадесятыми, как подразделяются по своей тематике и по способу исчисления даты.

Наиглавнейшем праздником для христиан является Пасха. Следом за ней по значимости идут церковные праздники, которые называют двунадесятыми (иногда дванадесятыми). По количеству их 12, и посвящены они важнейшим событиям, связанным с земной жизнью Иисуса (такие именуются Господскими) и Богородицы (именуются Богородичными). Также различают переходящие и непереходящие праздники. Непереходящие празднуются всегда в одну и ту же дату. А вот дата переходящих связана с Пасхой.

Господские двунадесятые праздники

Таких в году насчитывается 7. В списке они расположены согласно особенностям православного церковного календаря, год в котором начинается с 14 сентября (1 сентября по старому стилю)

- Воздвижение Креста Господня (27 сентября)

- Рождество Христово (7 января)

- Крещение Господне (19 января)

- Вход Господень в Иерусалим (переходящий, ближайшая дата- 25.04.2021)

- Вознесение Господне (переходящий, ближайшая дата- 10 июня 2021, четверг)

- День Святой Троицы (переходящий, ближайшая дата- 20 июня 2021, воскресенье)

- Преображение Господне (19 августа)

Богородичные двунадесятые праздники

Это церковные события, связанные с жизнью Пресвятой Богородицы Девы Марии. Список в порядке православного календаря:

- Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). Это первый из двунадесятых праздников в православном календаре.

- Введение во храм (4 декабря)

- Благовещение Богородицы (7 апреля)

- Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). Это последний в православном календаре двунадесятый праздник.

- Двенадцатый праздник — Сретение Господне. Его отмечают ежегодно 15 февраля. Он уникален тем, что имеет признаки и Господского и Богородичного.

Непереходящие двунадесятые праздники

- Рождество Пресвятой Богородицы (Богородичный, 21 сентября)

- Воздвижение Креста Господня (Господский, 27 сентября)

- Введение во храм Пресвятой Богородицы(Богородичный, 4 декабря)

- Рождество Христово (Господский, 7 января)

- Крещение Господне (Господский, 19 января)

- Сретение (15 февраля)

- Благовещение (Богородичный, 7 апреля)

- Преображение Господне (Господский, 19 августа)

- Успение Пресвятой Богородицы (Богородичный, 28 августа)

Переходящие двунадесятые праздники

Таких в православном календаре всего 3, и все они господские. Это:

- Вход Господень в Иерусалим (за неделю перед Пасхой, в воскресенье). Также называется Вербным воскресеньем.

- Вознесение Господне (на сороковой день после Пасхи)

- День Святой Троицы (на пятидесятый день после Пасхи)

Список всех двунадесятых праздников по порядку

- Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября)

- Воздвижение (27 сентября)

- Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря)

- Рождество Христово (7 января)

- Крещение (19 января)

- Сретение (15 февраля)

- Благовещение (7 апреля)

- Вход Господень в Иерусалим (за 7 дней до Пасхи)

- Вознесение (на сороковой день после Пасхи)

- День Святой Троицы (на пятидесятый день после Пасхи)

- Преображение (19 августа)

- Успение Пресвятой Богородицы (28 августа)

Двунадесятые праздники — это наиболее важные после Пасхи празднества, в которые вспоминаются события земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Двунадесятые праздники, в зависимости от празднуемых событий, различают Господские и Богородичные. Господские имеют отношение к Иисусу Христу, Богородичные — к Пресвятой Богородице.

Память о двунадесятых праздниках хранится даже в среде невоцерковленных людей. Для народа Божьего, живущего по-христиански, регулярно посещающего Церковь, двунадесятые праздники служат духовными вехами, ориентирами в обыденности. Они помогают хранить память о Боге, воскрешают души к покаянию, усилению подвига, укрепляют в несении креста.

Содержание

- Двунадесятые праздники — Господские и Богородичные

- Хронология двунадесятых праздников

- Особенности богослужений Господских и Богородичных праздников

- Рождество Пресвятой Богородицы

- Воздвижение Честнаго Животворящего Креста

- Введение во храм Пресвятой Богородицы

- Рождество Христово

- Богоявление

- Сретение

- Благовещение Пресвятой Богородицы

- Вход Господень в Иерусалим

- Вознесение

- Троица

- Преображение

- Успение Пресвятой Богородицы

- Выводы

Двунадесятые праздники — Господские и Богородичные

Господские праздники в богослужебной практике имеют более высокий статус, чем Богородичные. Это проявляется таким образом: если Господский праздник приходится на воскресенье, то совершают лишь праздничную службу, опуская воскресную. В Богородичные же праздники воскресную и праздничную службы объединяют, причем, главную позицию занимают моления воскресной службы. Помимо этого, богослужения Господских праздников содержат специальные антифоны и входные стихи, а на вечерне в день праздника совершается торжественный вход с кадилом ради провозглашения великого прокимна.

Двунадесятые праздники в богослужебной книге Типикон обозначаются крестом в замкнутом круге. Такие праздники бывают подвижными или неподвижными, или переходящими/непреходящими. Это значит, что одни праздники имеют определенную дату празднования, другие привязаны к Пасхе. Подвижных двунадесятых праздников всего три — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Троица.

Хронология двунадесятых праздников

Богослужебный год начинается 14-го сентября, и в хронологии праздников опираются именно на эту дату.

Перечень двунадесятых праздников в хронологическом порядке богослужебного круга:

- Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября;

- Воздвижение Честнаго Животворящего Креста Господня — 27 сентября;

- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря;

- Рождество Христово — 7 января;

- Крещение Господне (Богоявление) — 19 января;

- Сретение — 15 февраля;

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля;

- Вход Господень в Иерусалим (6-е воскресение Великого Поста);

- Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи;

- Троица (Пятидесятница) — 50-й день после Пасхи;

- Преображение — 19 августа;

- Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.