Г.С. Битбунов

Богоявление Господне

Событие праздника

Богоявлением настоящий праздник называется потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица, о чем сохранились чрезвычайно яркие евангельские свидетельства: Мф.3:13–17; Мк.1:9–11; Лк.3:21–22; Ин.1:33–34. Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился на священной реке Иордане от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. Бог Свет явился просветить седящих во тьме и сени смертней (Мф.4:16) и спасти по благодати падший человеческий род.

Крещение Господа Иисуса Христа находится в самой тесной связи со всем Его Богочеловеческим делом спасения людей, оно составляет решительное и полное начало этого служения. Крещение Господне в деле искупления человеческого рода имеет большое спасительное онтологическое значение. Крещение на Иордане источает смертным оставление, отпущение грехов, просвещение, воссоздание человеческого естества, свет, обновление, исцеление и как бы новое рождение. Крещение Христа в водах Иорданских, таким образом, имело не только значение символа очищения, но и преобразующее, обновляющее действие на естество человеческое. Крещение Христа Спасителя явилось фактически предызображением и основанием данного после Его Воскресения и Вознесения благодатного способа возрождения водою и Духом в Таинстве Крещения. Здесь Господь показывает Себя Основателем нового, благодатного Царства, в которое, по Его учению, нельзя войти без Крещения (Мф.28). Трикратное погружение (каждого верующего во Христа) в Таинстве Крещения изображает смерть Христову, а исхождение из воды – приобщение тридневному Его Воскресению.

При Крещении Господа во Иордане открылось людям истинное Богопочитание, была явлена до тех пор неведомая тайна Троичности Божества, тайна о Боге Едином в трех Лицах, открылось поклонение Пресвятой Троице.

Крестившись от Иоанна, который затрепетал от просьбы Христа, Господь исполнил «правду», то есть верность и послушание заповедям Божиим. Святой Иоанн Предтеча принял от Бога повеление крестить народ в знак очищения грехов. Как человек Христос должен был исполнить эту заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна. Этим Он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а христианам на вечное время дал пример смирения и послушания воле Божией.

Проблемы эортологического синкретизма: праздники Крещения Господня и Рождества Христова.

Динамика празднования Крещения Господня и этимологические переосмысления его названия

В Древней Церкви, по крайней мере к IV веку, определились три главнейших праздника – Пасха, Пятидесятница и Богоявление. И именно последнее празднование напоминало о пришествии в мир Богочеловека Христа. На Востоке оно торжественно отмечалось 6 января. При этом, конечно, оно соотносилось не столько с конкретными историческими моментами из жизни Спасителя, но с самим уникальным фактом Его пришествия в мир, с явлением миру Богочеловека Христа, Младенца, Отрока и тридцатилетнего Мужа, вышедшего на евангельскую проповедь.

В то же самое время отдельные христианские общины могли делать особые акценты, соотнося праздник Богоявления с теми или иными событиями из жизни Спасителя – Рождеством, поклонением волхвов, Крещением. Праздник Богоявления был также праздником «светов», хотя согласно византийской традиции, сложившейся позднее, это именование было усвоено ставшему самостоятельным празднику Крещения Господня.

Известно, что ареал распространения праздника Богоявления, отмечавшегося 6 января, был шире Египта – в древние времена он был распространен не только на востоке, но и в Галлии. А отдельный праздник Рождества Христова 25 декабря стал отмечаться в Римской и Северо-Африканской Церквях. Надо отметить, что на Западе праздник Рождества, длившийся в течение двух недель, завершался поклонением волхвов, знаменовавшим явление воплотившегося Богочеловека языческому миру. Как известно, в латинской традиции празднование Крещения, хотя и было введено после Рождества, не получило такого значения, как на Востоке.

Там же шел обратный процесс: постепенно все в большем числе областей происходило перенесение даты Рождества Христова с 6 января на 25 декабря. Таким образом, в конце концов и на Востоке, и на Западе пришли почти к максимальной унификации в области вероучения и богослужения. Несмотря на разнообразие традиций и неспешность распространения литургической практики в силу приверженности местным обычаям, к середине V столетия в Византии было достигнуто полное единство. Даже в Армянской Церкви, впоследствии ставшей оплотом «единого» праздника, в течение некоторого времени после Халкидонского Собора совершался отдельный праздник Рождества.

Как бы то ни было, но вопрос о дате празднования Крещения Господня до сих пор вызывает серьезные споры. Древнейшее датируемое историческое свидетельство о праздновании Богоявления содержится у языческого историка Аммиана Марцеллина, описавшего участие в торжествах Юлиана Отступника еще до открытого перехода на сторону язычества.

Существует несколько в разной степени достоверных и к тому же не однонаправленных свидетельств, принадлежащих св. Иоанну Кассиану Римлянину (360 – около 432) и сирийскому монофизитскому писателю Дионисию Бар-Салиби, в которых зафиксирована древняя традиция единого праздника Богоявления, отмечавшегося 6 января (19 января по новому стилю). См. также сирийское «Учение апостолов» (не позже начала IV века). Однако данные фиксации не могут стать сколько-нибудь полными ответами на следующие вопросы: 6 января – был по преимуществу праздником Рождества, или, наоборот, Крещения; с какого времени эта дата становится точным временем празднования двух праздников, а также когда Рождество Христово стали отмечать отдельно; как данные даты соотносятся с принятыми в Византии системами летоисчисления и нек.др.

В разделе, где анализировался праздник Рождества Христова, говорилось, что в системе византийских новолетий центральное место занимало 1 января. Неслучайным в связи с этим становится факт хронологического совпадения празднования Крещения с началом годового круга евангельских чтений. В Ефесе, городе святого апостола и евангелиста Иоанна, начинали данный цикл с Евангелия от Иоанна, в котором с наибольшей глубиной передано богословие воплощения. В Иерусалиме в начале читали Евангелие от Матфея с подробным изложением Рождества Христова в Вифлееме, а в Александрии – Евангелие от Марка, которое открывается с описания Крещения на Иордане.

Если принимать рассуждения о том, что Страдание и Воскресение Спасителя происходит в одно время с Его пришествием в мир и Боговоплощением, а значит, 6 апреля – день не только Пасхи, но и благой архангельской вести, а 6 января – день Рождества, Богоявление в данном случае воспринимается как праздник «светов» (по-сирийски «дэнха»), праздник свечей, которые возжигались и на Рождество, и вокруг крещальной купели48.

Кроме того, одни древние авторы писали о празднике Богоявления 6 января как о празднике Крещения, другие – как о празднике Рождества, предлагая разные трактовки его происхождения. К первой группе относятся Ориген, свт. Афанасий Александрийский, свт. Климент Александрийский. Последний утверждал, что последователи гностика Василида праздновали Крещение Иисуса 11 и 15 тиби – соответственно 6 или 10 января, что хорошо укладывалось в систему, согласно которой Божественный Христос впервые явился на земле во время описываемого события49.

У других древних авторов праздник Богоявления 6 января описывается как праздник Рождества, а именно у свт. Епифания Кипрского, прп. Ефрема Сирина, а также и в древнем армянском Лекционарии. Так, Епифаний сообщает о том, что идолослужители 5/6 января праздновали праздник Века (Эон) или Кореум (Coreum). При этом повсеместное распространение данного языческого празднования интерпретируется только как подтверждение силы и величия христианского Рождества Христова. Свт. Епифаний имел весьма оригинальный взгляд на даты Рождества и Крещения: Христос был рожден 6 января, а крещен – 8 ноября. Он писал в связи с чудесным претворением воды в вино в Кане Галилейской, что в первый день – то есть в и день тиби, египетские христиане черпали воду из Нила.

Прп. Ефрем Сирин, несомненно, почитал праздник Рождества Христова 6 января, возможно, соединяя его с Крещением. Однако последующая традиция монофизитской Сирояковитской Церкви, для которой он был одним из основополагающих столпов, предписывала праздновать Рождество и Крещение отдельно друг от друга.

Паломницей Этерией упоминается обычай Иерусалимской Церкви – праздновать Рождество Христово в Вифлеемском храме 6 января50, однако из-за лакун рукописи подробное описание праздника не сохранилось. Отчасти эти пробелы компенсируются в древнем армянском Лекционарии, где упоминаются собрание на месте пастухов, бдение в церкви в Вифлееме, собрание на Богоявление в Мартириуме в Иерусалиме.

Что касается Апостольских постановлений, то в них Богоявление понимается только как торжество, прославляющее Крещение Господне51.

Весьма полемичны и гипотезы, доказывающие совместное празднование Рождества и Крещения в Константинополе начала VII века. Используя обширную научно-богословскую аргументацию, игумен Дионисий (Шленов) приходит к однозначному выводу: «Не остается никаких оснований для неожиданно отпразднованного в Константинополе в начале VII в. единого праздника Богоявления, восстановление которого в те годы могло означать – ни больше, ни меньше – отказ Византии от признания догматических определений»52.

Из обзора ряда данных о праздниках Рождества и Крещения ясно, что древние авторы чаще писали только об одном празднике, а те, кто заявлял о двух, праздновавшихся в один день 6 января, делали это сквозь призму современной им практики – православной или инославной, как правило, монофизитской. Так или иначе, в последующие времена для армян-монофизитов совместное празднование стало символом их искаженной христологии, в то время как раздельное празднование Рождества и Крещения означало для них несторианство. Однако отдельное празднование Рождества Христова 25 декабря, отмечавшееся в Западной Церкви и в североафриканских Церквах (не позже начала IV столетия) и постепенно принятое – еще до монофизитских споров – в Антиохийском, Константинопольском, Александрийском, а позднее и в Иерусалимском Патриархате, стало неотъемлемой частью литургического предания Православной Церкви.

С течением времени праздник Богоявления все более соотносился по смыслу с Крещением и его связь с рождественскими событиями ослабевала. В настоящее время в Православии Богоявление и Крещение – разные названия одного праздника, который является Господским и, празднуясь 6 января, причисляется к непереходящим. В связи с этим появляется и новое – отсутствовавшее в древности – толкование слова Богоявление, как явления Бога во время Крещения в полноте Троицы.

Праздник в православном богослужении

Богоявление входит в число великих двунадесятых праздников. Он в Православной Церкви совершается с величием, равным Рождеству Христову. Оба эти праздника, соединенные Святками (с 25 декабря по 6 января), составляют одно величественное и душеспасительное торжество.

Канун праздника – 5 января – называется Навечерием Богоявления, или Сочельником. Его службы сходны со службой Навечерия Рождества Христова.

В Сочельник Богоявления 5 января (как и в Сочельник Рождества Христова) предписывается Церковью строгий пост: принятие пищи один раз после освящения воды. Если Навечерие случится в субботу и воскресенье, пост облегчается: дозволяется принятие пищи дважды – еще и после Литургии.

Попразднство Крещения Господня длится восемь дней – с 7 по 14 января.

Чин великого освящения воды

Воспоминание иорданского события Церковь ежегодно обновляет чином великого освящения воды, которое осуществляется (в случае если служится Литургия св. Василия Великого) после заамвонной молитвы. Если вечерня совершается обособленно, чин положен на ее окончание, после возгласа: Буди держава: Священник через Царские врата при пении тропарей Глас Господень на водах: выходит к сосудам, наполненным водой, неся на главе Честный Крест, и начинается освящение воды. Оно совершается также и в самый праздник после Литургии (тоже после заамвонной молитвы). Благодать освящения воды в эти два дня подается всегда одна и та же. В Навечерие освящение воды совершалось в воспоминание Крещения Господня, освятившего естество водное, а также крещения оглашенных, которое в древности происходило в Навечерие Богоявления. В самый же праздник освящение воды бывает в воспоминание собственно события Крещения Спасителя.

Данный чин получил свое начало в Иерусалимской Церкви и в IV-V вв. практиковался лишь в ней одной: по обычаю все выходили на реку Иордан для водосвятия в воспоминание Крещения Спасителя: «Вот настал и этот с томительным нетерпением ожидаемый момент крестопогружения. Вся толпа дружно подхватывает пропетый духовенством тропарь праздника и, не дожидаясь троекратного погружения креста в воде, начинает быстро погружаться в священныя струи, пить их пригоршнями и наполнять ими свои фляжки, бутыли, кувшинчики и проч., захватывая из под ног своих со дна реки на память и ее камешки»; «Посредине храма Воскресения для этого водосвятия готовится продолговатый возвышенный помост… Посредине помоста ставится на возвышении в несколько ступенек водосвятный стол, покрытый пеленой и убранный большим воздвизальным крестом с частицей Животворящего Древа Господня, иконами, рипидами и подсвечниками. Под сенью этих святынь ставятся три серебряных сосуда, наполненные водой»53. Поэтому и в Русской Православной Церкви водоосвящение в Навечерие совершается в храмах, а на праздник оно обычно происходит на реках, источниках и в колодцах – в так называемых иорданях, ибо Христос крестился вне храма. Несколько молитв для этого чина написал свт. Прокл Константинопольский. Окончательное оформление чина приписывается свт. Софронию, Патриарху Иерусалимскому. Об освящении воды в праздник упоминают уже Тертуллиан и свт. Киприан Карфагенский. В Постановлениях апостольских содержатся и молитвы, произносившиеся при освящении воды. Во второй половине V века Антиохийский Патриарх Петр Фулон ввел обычай совершать освящение воды не в полночь, а в Навечерие Богоявления. В Русской Церкви Московский Собор 1667 года узаконил совершение двукратного водоосвящения – в Навечерие и в праздник Богоявления. Последование великого освящения воды как в Навечерие, так и в самый праздник, естественно, одно и то же и в некоторых частях имеет сходство с последованием малого освящения воды. Оно состоит в воспоминании пророчеств, относящихся к событию Крещения (паремии), самого события (Апостол и Евангелие) и его значения (ектении и молитвы), в призывании благословения Божия на воды и троекратном погружении в них Животворящего Креста Господня54. В Навечерие после отпуста вечерни или Литургии посреди церкви поставляется светильник (а не аналой с иконой), перед которым духовенство и певчие поют тропарь и (на Слава, и ныне кондак праздника. После этого молящиеся прикладываются ко Кресту, и священник окропляет каждого святой водой.

* * *

48

Подробнее см.: Дионисий (Шленов), игум. Праздник Богоявления по описанию древних христианских авторов (www.bogoslov.ru); Дионисий (Шленов), игум. Празднование Рождества и Крещения согласно древним свидетельствам и памятникам полемической письменности середины XI века (www.bogoslov.ru).

49

Скабалланович М.Н. Толковый Типикон. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2004. – С. 127.

50

Подвижники благочестия Синайской горы. Письма паломницы IV века. – М.: Паломник, 1994. – С. 200–201.

51

Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2004., 2004. – С. 272.

52

Дионисий (Шленов), игум. Празднование Рождества и Крещения согласно древним свидетельствам и памятникам полемической письменности середины XI века (www.bogoslov.ru).

53

Дмитриевский А.А. Праздник Богоявления Господня на Иордане и в Иерусалиме (www.rusdm.ru).

54

См. подробнее: Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по литургике. – М.: ООО «Самшитиздат», 2002. – С. 155–157.

Источник: Двунадесятые праздники : (историко-литургическое описание) / Г.С. Битбунов. — 4-е изд. — Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2014. — 246 с.

Комментарии для сайта Cackle

Приблизительное время чтения: 20 мин.

Крещение Господне, или Богоявление, православные христиане празднуют 19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Мы расскажем об истории, традициях и смысле праздника.

Что такое Крещение Господне

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос — Бог Отец, голубь — Бог Дух Святой, Иисус Христос — Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус — не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Крещение Господне — двунадесятый праздник. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Богоявление — Господский праздник.

Когда празднуется Крещение Господне

Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю (6 января по старому стилю).

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство — такие же дни после праздника.

Отдание праздника совершается 27 января по новому стилю. Отдание праздника — последний день некоторых важных православных праздников, отмечаемый особым богослужением, более торжественным, чем в обычные дни попразднства.

События Крещения Господня

После поста и странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей в водах. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот, однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. В ту пору Ему было тридцать лет. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду». Во время крещения отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-22).

Крещение Господне было первым явлением Христа народу Израиля. Именно после Богоявления за Учителем последовали первые ученики — апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

В двух Евангелиях — от Матфея и Луки — мы читаем, что после Крещения Спаситель удалился в пустыню, где постился сорок дней, чтобы подготовиться к миссии среди людей. Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал (Лк. 4:2). Диавол три раза подступал ко Христу и искушал Его, но Спаситель остался крепок и отринул лукавого (так называют диавола).

Что можно есть на Крещение Господне

Поста в праздник Крещения нет. А вот в Крещенский Сочельник, то есть накануне праздника, православные соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня — сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса), меда и изюма.

Крещение Господне — история праздника

Крещение Господне начали праздновать, еще когда были живы апостолы — упоминание об этом дне мы находим в Постановлениях и Правилах апостольских. Но поначалу Крещение и Рождество были единым праздником, и назывался он Богоявление.

Начиная с конца IV века (в разных местностях по-разному) Крещение Господне стало отдельным праздником. Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества и Крещения — в богослужении. Например, у обоих праздников есть Навечерие — Сочельник, со строгим постом и особыми традициями.

В первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных (их называли оглашенными), поэтому этот день часто называли «днем Просвещения», «праздником Светов», или «святыми Светами» — в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым. Уже тогда была традиция освящать в этот день воды в водоемах.

Подробнее здесь

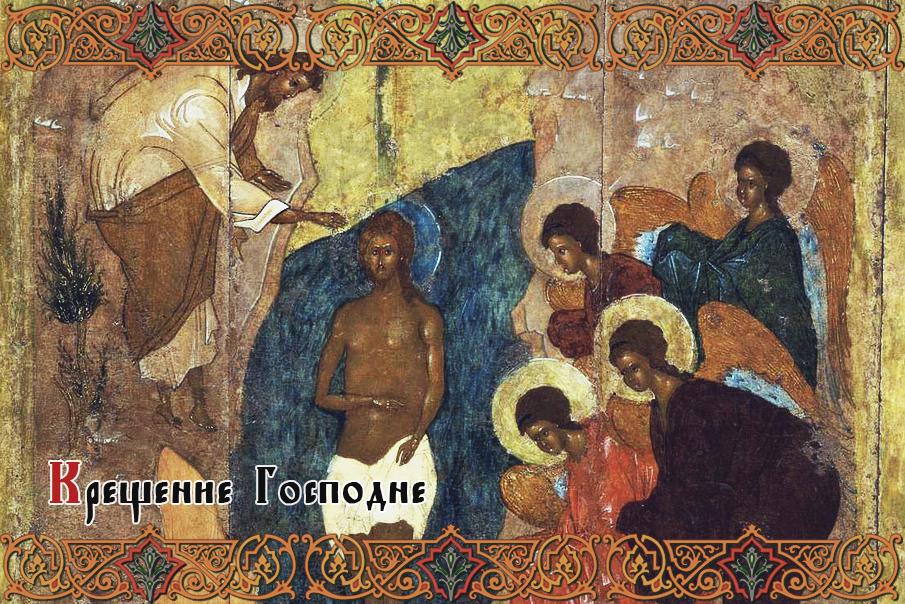

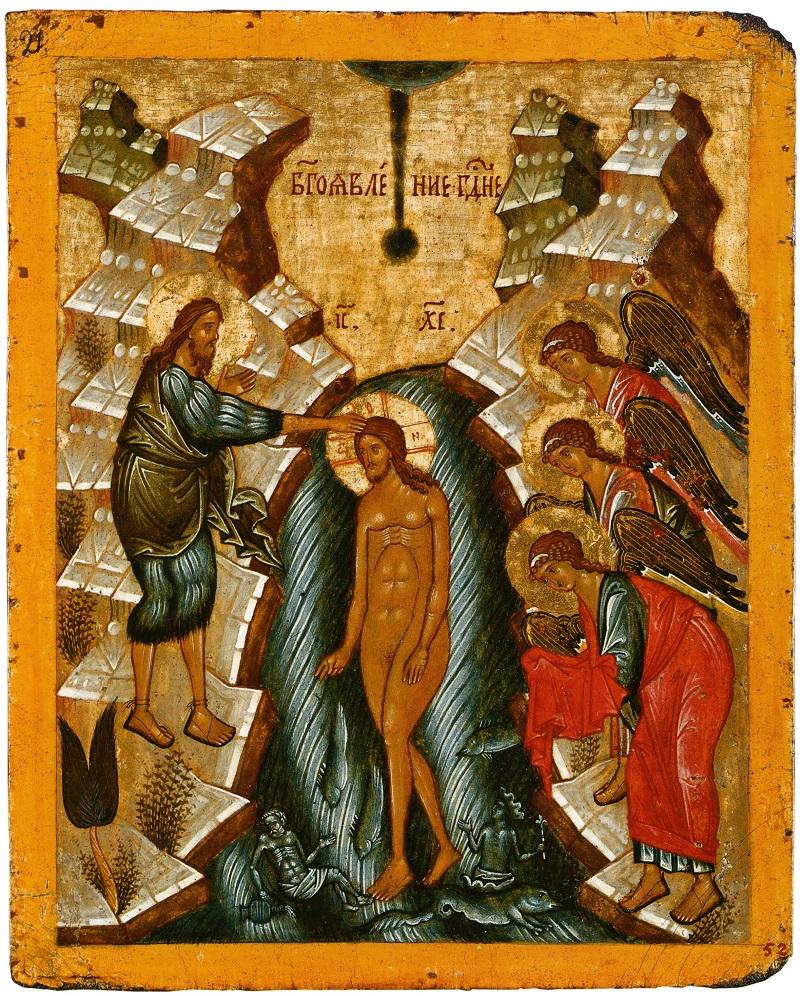

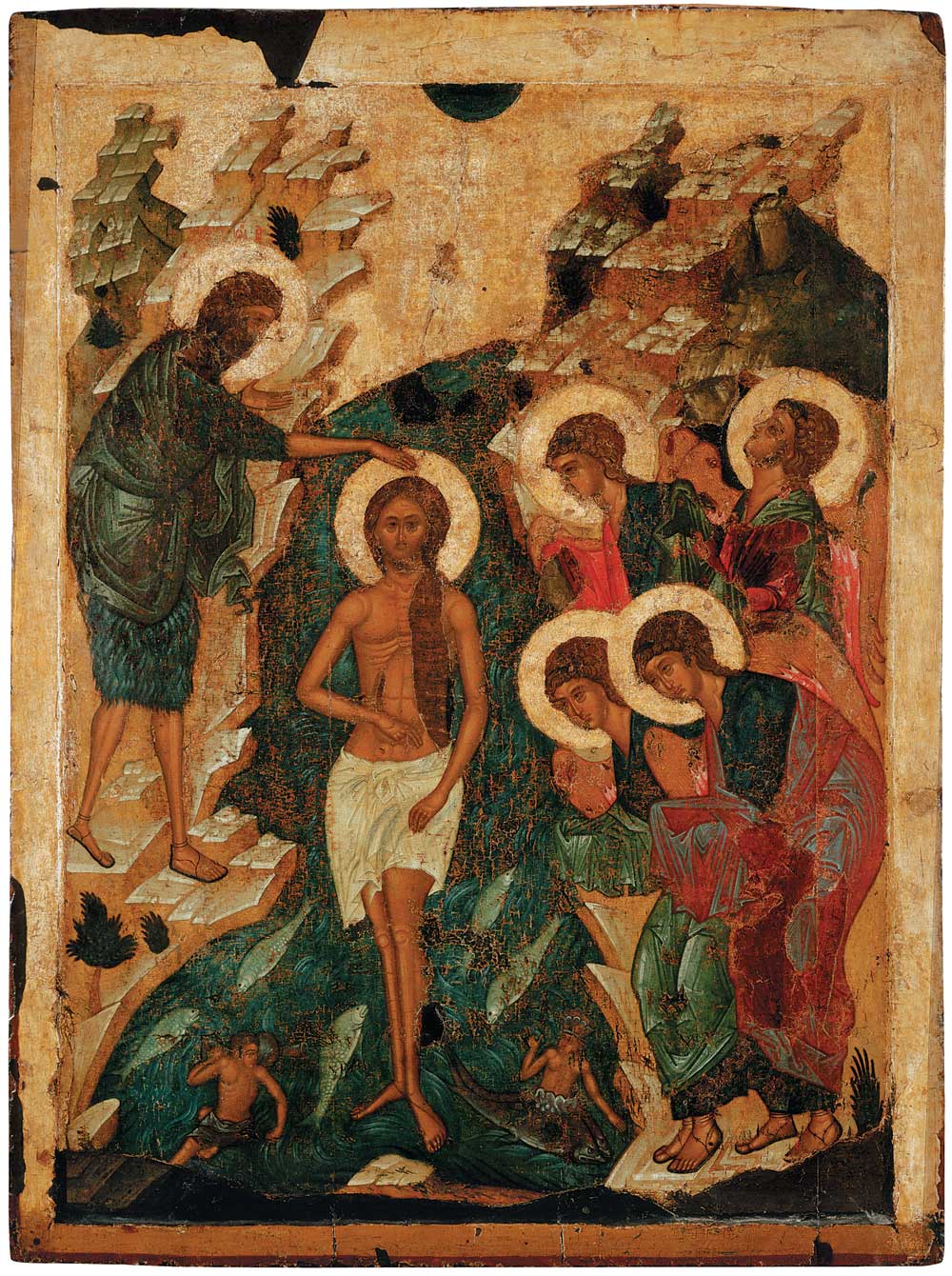

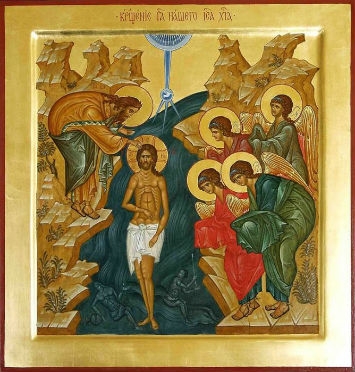

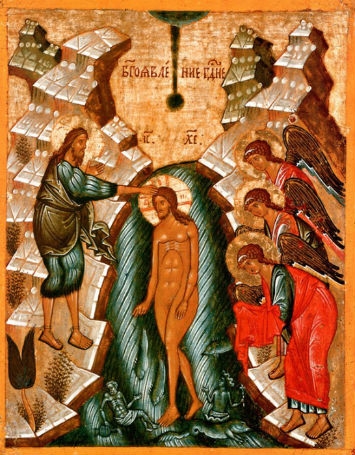

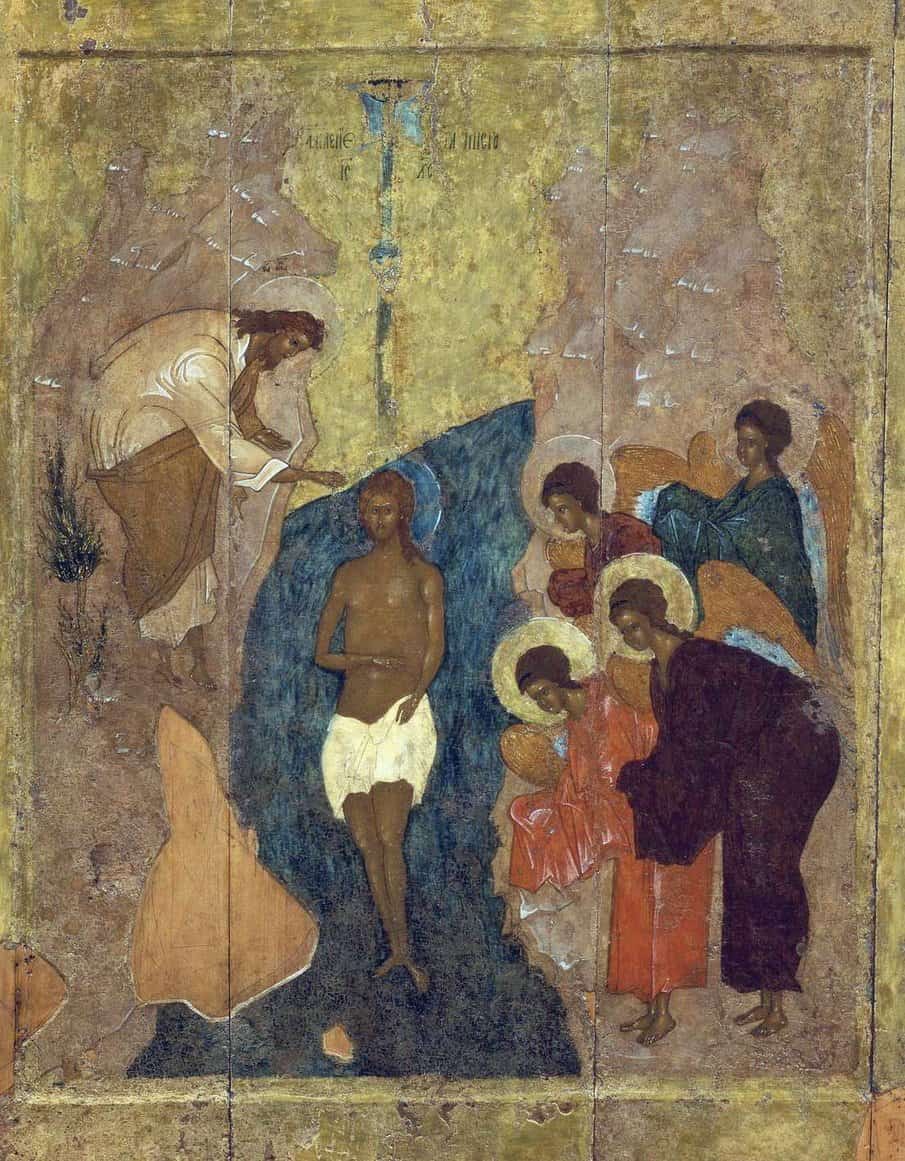

Иконография Крещения Господня

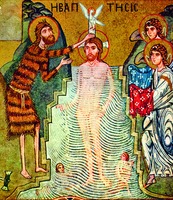

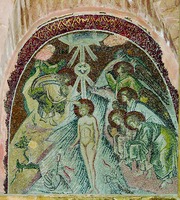

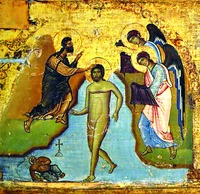

На раннехристианских изображениях событий Крещения Господня Спаситель предстает перед нами юным и без бороды; позднее Его стали изображать взрослым мужчиной.

С VI-VII веков на иконах Крещения появляются изображения ангелов — чаще всего их три и они стоят на противоположном от пророка Иоанна Предтечи берегу Иордана. В память о чуде Богоявления над стоящим в воде Христом изображают островок неба, из которого к Крещаемому нисходит голубь в лучах света — символ Святого Духа.

Центральные фигуры на всех иконах праздника — Христос и Иоанн Креститель, который возлагает десницу (правую руку) на голову Спасителя. Десница же Христа поднята в благословляющем жесте.

Особенности богослужения Крещения Господня

Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые ризы. Главная особенность богоявленского богослужения — это освящение воды. Воду освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Чином Великого освящения воды, который еще называют Великой агиасмой. И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии.

Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А вторая — связана с обычаем палестинских христиан шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

Подробнее здесь

Молитвы Крещения Господня

Тропарь Крещения Господня

глас 1-й

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствовавше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Перевод:

Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение Пресвятой Троице, ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, явившийся в виде голубя, подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!

Кондак Крещения Господня

глас 4-й

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и явился еси Свет неприступный.

Перевод:

Явился Ты ныне всему миру; и Твой свет, Господи, запечатлелся на нас, сознательно воспевающих Тебя: «Ты пришел и явился, Свет неприступный!»

Величание Крещения Господня

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.

Перевод:

Прославляем Тебя, Христе, Податель жизни, за то, что Ты ныне для нас крестился плотию от Иоанна в водах Иордана.

Богоявленский Кафедральный Собор в Елохово

Богоявленский Кафедральный Собор находится в Москве, на Спартаковской улице, 15, недалеко от метро «Бауманская». В XIV-XVII веках здесь располагалось село Елох.

Во второй половине XV века в приходе местной церкви Владимирской иконы Божией Матери родился знаменитый московский святой — Василий Блаженный.

В то время Богоявленский собор был обычной сельской церковью. В 1712-1731 годах его перестроили в камне, кирпич на него пожаловал лично император Петр I. Освятили новое здание в 1731 году.

В конце XVIII века прихожанами Богоявленского храма стала семья Пушкиных. Известно, что великий поэт родился в Немецкой слободе и был крещен в старом Богоявленском соборе в 1799 году. Восприемниками были бабушка, Ольга Сергеевна, урожденная Чичерина, и граф Воронцов, внук замученного при Бироне министра Артемия Волынского.

Старый петровский собор простоял до середины XIX века столетия. В 1830-х годах заказ на его перестройку получил прославленный московский архитектор Евграф Тюрин. Обновленный собор освятили в 1853-ем.

В годы советской власти храм не закрывался. В праздник Сретения в 1925 году торжественную Литургию в нем служил Святейший Патриарх Тихон. В 1935-ом Бауманский райсовет постановил открыть в Богоявленском соборе большой кинотеатр, но решение вскоре отменили.

И еще несколько фактов из истории храма. В Богоявленском соборе покоятся мощи святителя Алексия, митрополита Московского, и погребены Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В 1992 году Богоявленский собор стал кафедральным.

Святыни собора: Чудотворная Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Алексия, митрополита Московского, икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость», частицы мощей святителя Иоанна Златоуста, апостола Андрея Первозванного и святителя Московского Петра.

Народные традиции Крещения Господня

Каждый церковный праздник находит свое отражение в народных традициях. И чем богаче и древнее история народа, тем более сложные и интересные переплетения народного и церковного получаются. Многие обычаи далеки от истинного христианства и близки к язычеству, но они тем не менее интересны с исторической точки зрения — чтобы узнать народ лучше, чтобы суметь отделить суть того или иного Христова праздника от красочного потока народной фантазии.

На Руси Крещение было концом святок, девушки прекращали гадания — сугубо языческое занятие. Простой люд готовился к празднику, который, как считалось, очистит их от грехов, в том числе грехов святочных гаданий.

На Крещение совершали великое водосвятие. Причем два раза. Первый — в Крещенский сочельник. Воду освящали в купели, которая стояла в центре храма. Второй раз воду освящали уже в сам праздник Крещения — в любом местном водоеме: реке, озере, колодце. Во льду прорубали «иордань» — прорубь в виде креста или круга. Рядом ставили аналой и деревянный крест с ледяным голубком — символом Святого Духа.

В день Крещения после литургии люди шли к проруби крестным ходом. Священник служил молебен, три раза опускал в прорубь крест, испрашивая на воду Божие благословение. После этого все сельчане набирали из проруби святую воду и весело обливали ею друг друга. Некоторые удальцы даже купались в ледяной воде, чтобы, согласно народному поверью, очиститься от грехов. Следует отметить, что это поверье к учению Церкви не имеет никакого отношения. Купание в проруби (иордани) не является церковным таинством или обрядом, это именно народная традиция празднования Крещения Господня

Освящали не только сельские водоемы, но и реки в больших городах. Например, вот рассказ, как освящали воду в Москве на реке Неглинной 6 января 1699 года. В обряде принял участие сам император Петр I. А описал событие шведский посланник в Москве Густав Корб:

«Праздник Трех царей (волхвов), или, вернее, Богоявление Господне, ознаменован был благословением реки Неглинной. Процессия двигалась к реке в следующем порядке. Открывал шествие полк генерала де Гордона… Гордонов полк сменил другой, называемый Преображенским и обращавший на себя внимание новой зеленой одеждой. Место капитана занимал царь, внушавший высоким ростом почтение к своему Величеству. …На твердом льду реки была построена ограда (theatrum, иордань). Пятьсот духовных особ, иподьяконы, дьяконы, священники, архимандриты (abbates), епископы и архиепископы, облаченные в одеяния, подобающие их сану и должности и богато украшенные золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями, придавали религиозной церемонии более величественный вид. Перед замечательным золотым крестом двенадцать клириков несли фонарь, в котором горели три свечи. Невероятное количество людей толпилось со всех сторон, улицы были полны, крыши были заняты людьми; зрители стояли и на городских стенах, тесно прижавшись друг к другу. Как только духовенство наполнило обширное пространство ограды, началась священная церемония, зажжено было множество свеч, и прежде всего воспоследовало призывание благодати Божией. После достодолжного призыва милости Божией, митрополит стал ходить с каждением кругом всей ограды, посередине которой лед проломан был пешнем в виде колодца, так что обнаружилась вода. После троекратного каждения ее митрополит освящал ее троекратным погружением горящей свечи и обычным благословением. …Затем патриарх, или в отсутствие его митрополит, выходя из ограды, кропит обычно его Царское Величество и всех солдат. Для конечного завершения праздничного торжества производили залп из орудий всех полков. …Перед началом этой церемонии на шести белых царских лошадях привозили покрытый красным сукном сосуд. В этом сосуде надлежало затем отвезти благословенную воду во дворец его Царского Величества. Точно также клирики отнесли некий сосуд для патриарха и очень много других для бояр и московских вельмож».

Святая Крещенская вода

Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А вторая — связана с обычаем христиан Иерусалимской церкви шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

По традиции, Крещенскую воду хранят год — до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно и с молитвой.

Когда набирать крещенскую воду?

Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Когда освящать воду, совершенно не важно.

Вся ли вода на Крещение святая?

Отвечает протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО:

Помню, в детстве мы выходили из храма на Крещение и выносили с собой трехлитровый бидон крещенской воды, а потом, уже дома, разбавляли ее водой из-под крана. И весь год принимали воду как великую святыню — с благоговением.

В ночь на Крещение Господне, действительно, как говорит Предание, все водное естество освящается. И становится подобным водам Иордана, в которых был крещен Господь. Магия как раз была бы, если бы вода святой становилась только там, где ее батюшка освятил. Дух же Святой дышит, где хочет. И есть такое мнение, что в любой момент Крещения вода святая везде. А освящение воды — это видимый, торжественный церковный чин, который говорит нам о присутствии Бога здесь, на земле.

Крещенские морозы

Время праздника Богоявления на Руси обычно совпадало с крепкими морозами, поэтому их стали называть «крещенскими». Люди приговаривали: «Трещи мороз, не трещи, а минули Водокрещи».

Купание в проруби (иордани) на Крещение

На Руси простые люди называли Богоявление «Водокрещи» или «Иордань». Иордань — прорубь в форме креста или круга, прорубленная в любом водоеме и освященная в день Крещения Господня. После освящения удалые парни и мужики окунались и даже плавали в ледяной воде; считалось, что так можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди. А купание — это просто традиция. И тут, во-первых, важно понимать, что эта традиция совершенно необязательна для исполнения. Во-вторых, следует помнить о благоговейном отношении к святыне — крещенской воде. То есть, если мы все же решились на купание, то должны делать это разумно (учитывая состояние здоровья) и благоговейно — с молитвой. И, конечно, не заменяя купанием присутствие на праздничном богослужении в храме.

Крещенский сочельник

Празднику Богоявления предшествует Крещенский Сочельник, или Навечение Богоявления. Накануне праздника православные христиане соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня — сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса), меда и изюма.

Сочиво

Для приготовления сочива вам понадобится:

— пшеница (зерно) – 200 г

— очищенные орехи – 30 г

— мак – 150 г

— изюм – 50 г

— фрукты или ягоды (яблоко, ежевика, малина и т.п.) или варенье – по вкусу

— ванильный сахар – по вкусу

— мед и сахар – по вкусу.

Пшеницу хорошо промыть, залить горячей водой, покрыв зерно, и варить в кастрюле на медленном огне до мягкости (или в глиняном горшочке, в духовке), периодически доливая горячую воду. Мак промыть, запарить горячей водой на 2-3 часа, слить воду, мак растереть, добавить по вкусу сахар, мед, ванильный сахар или любого варенья, покрошенных орехов, изюма, фрукты или ягоды по вкусу, добавить 1/2 стакана кипячёной воды, и всё это соединить с вареной пшеницей, выложить в керамическую миску и подать на стол в охлажденном состоянии.

Стихотворение о Крещении

Иван Бунин

Крещенская ночь

Темный ельник снегами, как мехом,

Опушили седые морозы,

В блестках инея, точно в алмазах,

Задремали, склонившись березы.

Неподвижно застыли их ветки,

А меж ними на снежное лоно,

Точно сквозь серебро кружевное,

Полный месяц глядит с небосклона.

Высоко он поднялся над лесом,

В ярком свете своем цепенея,

И причудливо стелются тени,

На снегу под ветвями чернея.

Замело чаши леса метелью, —

Только вьются следы и дорожки,

Убегая меж сосен и елок,

Меж березок до ветхой сторожки.

Убаюкала вьюга седая

Дикой песнею лес опустелый,

И заснул он, засыпанный вьюгой,

Весь сквозной, неподвижный и белый.

Спят таинственно стройные чащи,

Спят, одетые снегом глубоким,

И поляны, и луг, и овраги,

Где когда-то шумели потоки.

Тишина, – даже ветка не хрустнет!

А, быть может, за этим оврагом

Пробирается волк по сугробам

Осторожным и вкрадчивым шагом.

Тишина, – а, быть может, он близко…

И стою я, исполнен тревоги,

И гляжу напряженно на чащи,

На следы и кусты вдоль дороги.

В дальних чащах, где ветви как тени

В лунном свете узоры сплетают,

Все мне чудится что-то живое,

Все как будто зверьки пробегают.

Огонек из лесной караулки

Осторожно и робко мерцает,

Точно он притаился под лесом

И чего-то в тиши поджидает.

Бриллиантом лучистым и ярким,

То зеленым, то синим играя,

На востоке, у трона Господня,

Тихо блещет звезда, как живая.

А над лесом все выше и выше

Всходит месяц, – и в дивном покое

Замирает морозная полночь

И хрустальное царство лесное!

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Крещение Господне

19 января 1973 г.

Какие бывают животворящие и какие бывают страшные воды… В начале Книги Бытия мы читаем о том, как над водами носилось дыхание Божие и как из этих вод возникали все живые существа. В течение жизни всего человечества – но так ярко в Ветхом Завете – мы видим воды как образ жизни: они сохраняют жизнь жаждущего в пустыне, они оживотворяют поле и лес, они являются знаком жизни и милости Божией, и в священных книгах Ветхого и Нового Завета воды представляют собой образ очищения, омовения, обновления.

Но какие бывают страшные воды: воды Потопа, в которых погибли все, кто уже не мог устоять перед судом Божиим; и воды, которые мы видим в течение всей нашей жизни, страшные, губительные, темные воды наводнений…

И вот Христос пришел на Иорданские воды; в эти воды уже не безгрешной земли, а нашей земли, до самых недр своих оскверненной человеческим грехом и предательством. В эти воды приходили омываться люди, кающиеся по проповеди Иоанна Предтечи; как тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими омывались! Если бы мы только могли видеть, как омывающие эти воды постепенно тяжелели и становились страшными этим грехом! И в эти воды пришел Христос окунуться в начале Своего подвига проповеди и постепенного восхождения на Крест, погрузиться в эти воды, носящие всю тяжесть человеческого греха – Он, безгрешный.

Этот момент Крещения Господня – один из самых страшных и трагических моментов Его жизни. Рождество – это мгновение, когда Бог, по Своей любви к человеку желающий спасти нас от вечной погибели, облекается в человеческую плоть, когда плоть человеческая пронизывается Божеством, когда обновляется она, делается вечной, чистой, светозарной, той плотью, которая путем Креста, Воскресения, Вознесения сядет одесную Бога и Отца. Но в день Крещения Господня завершается этот подготовительный путь: теперь, созревший уже в Своем человечестве Господь, достигший полной меры Своей зрелости Человек Иисус Христос, соединившийся совершенной любовью и совершенным послушанием с волей Отца, идет вольной волей, свободно исполнить то, что Предвечный Совет предначертал. Теперь Человек Иисус Христос эту плоть приносит в жертву и в дар не только Богу, но всему человечеству, берет на Свои плечи весь ужас человеческого греха, человеческого падения, и окунается в эти воды, которые являются теперь водами смерти, образом погибели, несут в себе все зло, весь яд и всю смерть греховную.

Крещение Господне , в дальнейшем развитии событий, ближе всего походит на ужас Гефсиманского сада, на отлученность крестной смерти и на сошествие во ад. Тут тоже Христос так соединяется с судьбой человеческой, что весь ее ужас ложится на Него, и сошествие во ад является последней мерой Его единства с нами, потерей всего – и победой над злом.

Вот почему так трагичен этот величественный праздник, и вот почему воды иорданские, носящие всю тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу безгрешному, всечистому, бессмертному, пронизанному и сияющему Божеством, телу Богочеловека, очищаются до глубин и вновь делаются первичными, первобытными водами жизни, способными очищать и омывать грех, обновлять человека, возвращать ему нетление, приобщать его Кресту, делать его чадом уже не плоти, а вечной жизни, Царства Божия.

Как трепетен этот праздник! Вот почему, когда мы освящаем воды в этот день, мы с таким изумлением и благоговением на них глядим: эти воды сошествием Святого Духа делаются водами Иорданскими, не только первобытными водами жизни, но водами, способными дать жизнь не временную только, но и вечную; вот почему мы приобщаемся этим водам благоговейно, трепетно; вот почему Церковь называет их великой святыней и призывает нас иметь их в домах на случай болезни, на случай душевной скорби, на случай греха, для очищения и обновления, для приобщения к новизне очищенной жизни. Будем вкушать эти воды, будем прикасаться к ним благоговейно. Началось через эти воды обновление природы, освящение твари, преображение мира. Так же как в Святых Дарах, и тут мы видим начало будущего века, победу Божию и начало вечной жизни, вечной славы – не только человека, но всей природы, когда Бог станет всем во всем.

Слава Богу за Его бесконечную милость, за Его Божественное снисхождение, за подвиг Сына Божия, ставшего Сыном человеческим! Слава Богу, что Он обновляет и человека и судьбы наши, и мир, в котором мы живем, и что жить-то мы все-таки можем надеждой уже одержанной победы и ликованием о том, что мы ждем дня Господня , великого, дивного, страшного, когда воссияет весь мир благодатью принятого, а не только данного Духа Святого! Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Крещение Господне

19 января 1979 г.

С каким чувством благоговения ко Христу и благодарности к родным, которые нас приводят к вере, мы вспоминаем о своем Крещении : как дивно думать, что поскольку наши родители или близкие нам люди открыли веру во Христа, поручились за нас перед Церковью и перед Богом, мы, Таинством Крещения , стали Христовы, мы названы Его именем. Мы это имя носим с таким же благоговением и изумлением, как юная невеста несет имя человека, которого она полюбила на жизнь и на смерть и который дал ей свое имя; как это человеческое имя мы бережем! Как оно нам дорого, как оно нам свято, как нам страшно было бы поступком, образом своим его отдать на хулу недоброжелателям… И именно так соединяемся мы со Христом, Спаситель Христос, Бог наш, ставший Человеком, нам дает носить Свое имя. И как на земле по нашим поступкам судят о всем роде, который носит то же имя, так и тут по нашим поступкам, по нашей жизни судят о Христе.

Какая же это ответственность! Апостол Павел почти две тысячи лет тому назад предупреждал молодую христианскую Церковь, что ради тех из них, которые живут недостойно своего призвания, хулится имя Христово. Разве не так теперь? Разве во всем мире сейчас миллионы людей, которые хотели бы найти смысл жизни, радость, глубину в Боге, не отстраняются от Него, глядя на нас, видя, что мы не являемся, увы, живым образом евангельской жизни – ни лично, ни как общество?

И вот в день Крещения Господня хочется перед Богом сказать от себя и призвать всех сказать, кому было дано креститься во имя Христа: вспомните, что вы стали теперь носителями этого святого и божественного имени, что по вас будут судить Бога, Спасителя вашего, Спасителя всех, что если ваша жизнь – моя жизнь! – будет достойна этого дара Божия, то тысячи вокруг спасутся, а если будет недостойна – пропадут: без веры, без надежды, без радости и без смысла. Христос пришел на Иордан безгрешным, погрузился в эти страшные иорданские воды, которые как бы отяжелели, омывая грех человеческий, образно стали как бы мертвыми водами – Он в них погрузился и приобщился нашей смертности и всем последствиям человеческого падения, греха, унижения для того, чтобы нас сделать способными жить достойно человеческого нашего призвания, достойно Самого Бога, Который нас призвал быть родными Ему, детьми, быть Ему родными и своими…

Отзовемся же на это дело Божие, на этот Божий призыв! Поймем, как высоко, как величественно наше достоинство, как велика наша ответственность, и вступим в теперь уже начавшийся год так, чтобы быть славой Божией и спасением каждого человека, который прикоснется нашей жизни! Аминь.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года — Крещение Господне

Богоявление (Тит 2, 11-14; З, 4-7; Мф З, 13-17). Крещение Господа названо Богоявлением потому что в нем явил Себя так осязательно единый истинный Бог в Троице покланяемый: Бог Отец — гласом с неба, Бог Сын — воплотившийся — крещением. Бог Дух Святый — нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от Отца исходит и в Сыне почивает а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Св. Духа, по благоволению Отца. Все таинства христианские сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца с верою совершающих это великое празднество. Приидите, востечем умно горе, и погрузимся в созерцание этих таин спасения нашего, поя: во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, — спасение тройчески нам устрояющее и нас тройчески спасающее.

Загрузка…

Праздник Крещения Господня (другое название — Святое Богоявление) — это двунадесятый православный праздник, который совершается ежегодно 19 января (6 января по старому стилю). Праздник Крещения Господня установлен в воспоминание события евангельской истории — Крещения Исуса Христа в Иордане от Иоанна Предотечи. Крещению Господню предшествует несколько дней предпразднества, а после него — попразднество. Все знают, что в этот день и накануне, в сочельник, бывает освящение воды. Обычно в эти дни в храм приходят даже те, кто обычно не посещает службы — «за водой».

Содержание:

- Крещение Господне. Событие праздника

- История празднования Крещения Господня

- Крещение Господне. Праздничное Богослужение

- Святая вода, великая Агиасма

- Празднование Крещения Господня. Народные традиции и обычаи

- Крещение Господне. Иконы

- Богоявленские храмы

Крещение Господне. Событие праздника

О событиях Крещения Господня мы узнаем из Евангелий. О жизни Исуса Христа до 30-летнего возраста нам почти ничего не известно. Началу Его общественного служения предшествовала проповедь пророка Иоанна, называемого поэтому Предотечей. Еще до своего рождения великий Пророк и проповедник Иоанн приветствовал Господа: «Взыграся младенец во чреве ея», — говорит евангелист Лука о встрече Богородицы с ее родственницей Елизаветой после Благовещения.

Иоанн Предотеча был на полгода старше Исуса Христа. Предание говорит о том, что во время избиения младенцев Иродом Елизавета скрылась со своим сыном Иоанном в пустыне, а его отец, первосвященник Захария, был убит в храме, поскольку не выдал своего сына воинам Ирода. В память об этом в каждом православном храме из Алтаря, через Царские врата на амвон и вниз по ступеням, расстилается красная ковровая дорожка, как символ пролитой крови праведника.

Библиотека Русской веры

Воспоминание святаго Богоявления Господа и Бога нашего Исуса Христа

Великие Минеи Четьи. Часть 1→

Великие Минеи Четьи. Часть 2→

Читать онлайн в оригинале

История празднования Крещения Господня

Праздник Богоявления Господня известен уже во II-III веках. Тогда одновременно праздновали Рожество Христово и Его Крещение. Начиная с IV века Рожество Христово празднуется 25 декабря, а 6 января — Крещение Господне. Второе название праздника, Богоявление, указывает на явление Троицы. Когда Господь Исус Христос выходил из вод Иордана, все присутствовавшие слышали голос Бога Отца и видели, как Дух Святой сошел в виде голубя. Празднику Крещения Господня, как и Рожеству Христову, предшествует сочельник — день строгого поста. Если сочельник совпадает с воскресеньем, то Царские часы переносятся на предшествующую пятницу, а Литургия Василия Великого совершается в сам день праздника.

Иоанн Предотеча (т.е. идущий впереди) проповедовал в пустыне Иудейской, подготавливая людей к принятию учения Господа Исуса Христа. «Покайтесь, — говорил он пришедшим людям, — приблизилось Царствие Небесное!» Множество народа приходили слушать его проповедь, каялись в своих грехах и принимали крещение в водах Иордана. Исус Христос пришел из Галилеи к Иоанну, прося крещения. Иоанн отвечал ему: «Мне следует креститься от Тебя, а Ты требуешь от меня крещения!» Но Господь повелел Предотече совершить крещение. Когда Исус Христос вышел из воды, раскрылись небеса, и Дух Святой сошел в виде голубя, и слышен был голос Бога Отца:

Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мф. 3, 17).

Крещение Господне. Праздничное Богослужение

Праздничные службы на Богоявление продолжаются несколько дней: накануне — навечерие («сочельник»), затем сам праздник Крещения, на третий день совершается служба собору Иоанна Предотечи. Тексты богослужений содержат в себе не только рассказ о событиях праздника, но и объяснение его значения, а также воспоминание всех прообразов, предсказаний и пророчеств. Так, прообразом Крещения Господа во Иордане было разделение речных вод, которое совершил пророк Елисей милотью (одеждой) пророка Илии. О Крещении пророчествовал Исаия: «Измыйтеся, и чисти будете» (Ис. 1, 16-20). Псалмы царя Давыда, в которых содержатся пророчества о Крещении Господа, также читаются за праздничной службой.

В древности на праздник Богоявления Господня совершалось крещение оглашенных, долгое время готовившихся к принятию Таинства. Об этом обычае напоминают многие моменты службы: бо́льшее, чем обычно, количество паремий, отрывков из пророческих и повествовательных книг Ветхого Завета, во время чтения которых совершалось Таинство крещения, пение «Елицы во Христа крестистеся…» и даже само освящение воды.

Служба празднику Крещения совершается особенно торжественно, в древности она продолжалась всю ночь. Всенощное бдение начинается Великой павечерницей, на которой поется песнь пророка Исаии «С нами Бог!» Затем следует лития — ряд стихер, в которых говорится о событиях, происходивших на Иордане 2000 лет назад. Молящиеся становятся свидетелями Крещения Господня.

Вот Иоанн Предотеча, зная, Кого ему предстоит крестить, не смеет подойти к Нему: «Как может сено прикоснуться огню?» Видя Господа, Предотеча «рaдуетсz дш7eю и3 трепeщетъ рук0ю. показu1етъ є3го2, и3 гlетъ лю1демъ, сeй и4же и3збавлszи ї}лz, свобождaz нaсъ t и3стлёніz».

Другая стихера рассказывает о том, как дрожала рука Крестителя и потекли назад речные воды — они не смели прикоснуться ко Господу: «Трепетaше рукA кrти1телева, є3гдA пречcтому ти верхu2 коснu1сz. во€врати1сz їwрдaн8скаz рэкA в8 спsть, не смёz прибли1житисz тебЁ».

Иоанн Креститель исполняет повеление Божие и крестит Того, чьим вестником, предшественником, Предотечей является. «Е$же t дв7ы сlнца, ви1дz и4же t непл0дове свэти1лникъ свётлыи. во їwрдaнэ просsща кRщeніz. ќжасомъ и3 рaдостію вопіsше к8 немu2, ты2 мz w©ти2 вLко б9eственымъ kвлeніемъ свои1мъ».

(Перевод: Светильник, родившийся от неплодной матери, увидев Солнце, родившееся от Девы, Господа, просящего крещения во Иордане, с ужасом и радостью говорит ему: «Ты мя освяти, Владыко, явлением Своим»).

Каноны празднику написали гимнографы, жившие в VIII веке, — преподобные Козма Маиумский и Иоанн Дамаскин. Тексты канонов довольно сложны для восприятия, они объясняют духовный смысл праздника. В Апостоле (Тит. II, 11-14; III, 4-7) говорится, что с пришествием Спасителя на землю принесена была благодать спасения. В Евангелии (Мф. III, 13-17) повествуется о крещении Спасителя от Иоанна Предотечи.

Библиотека Русской веры

Канон Богоявлению Господню →

Читать онлайн

В праздник Крещения Господня совершается два водоосвящения. Одно совершается в навечерие праздника в воспоминание Крещения Господня, а другое — в сам праздник. Обычно освящение воды совершается в центре храма, но в некоторых приходах, преимущественно сельских, сохранился обычай ходить на ближайший водоем, где заранее подготовлена прорубь — «иордань». Обычай освящения воды в день Крещения известен был уже в III веке. Водоосвящение в навечерие праздника Крещения совершается следующим образом: из алтаря выходят священнослужители, предстоятель держит на голове святой Крест в преднесении светильников. В это время певчие поют: «Глас Господень на водах вопиет, глаголя» и другие тропари. Затем читаются три паремии, Апостол и Евангелие, повествующие о крещении Исуса Христа. После Евангелия диакон произносит ектению; затем священник читает водосвятную молитву, в которой просит Господа даровать всем причащающимся и мажущимся святой водой освящение, здравие, очищение и благословение. После молитвы священник троекратно погружает Крест в воду при пении тропаря: «Во Иордане крещающутися, Господи». Затем священник освященною водой кропит храм, всех присутствующих. В сам праздник водоосвящению предшествует пение канона-молебна празднику, по 6-ой песни которого водоосвящение совершается по тому же чину.

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Во їwрдaнэ крещaющутисz гDи, трbческое kви1сz поклонsніе, роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше ти, во€лю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ в8 видёніи голуби1нэ, и3звёствоваше словеси2 ўтвержeніе. kвлeисz хrте б9е, и3 мjръ просвэщeи, слaва тебЁ.

Русский текст:

Господи, когда Ты крестился во Иордане, явилось поклонение Святой Троице: ибо голос Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, в виде голубя, подтверждал истинность слов (Отца): Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Яви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3 свётъ тв0й гDи знaменасz на нaсъ, и4же в8 рaзумэ пою1щихъ тS, пріи1де и3 kви1сz свётъ неприкосновeнныи.

Русский текст:

Ныне Ты, Господи, явился вселенной, и свет открылся нам, разумно воспевающим Тебе: «Свет неприступный, Ты пришел и явился нам».

Святая вода, великая Агиа́сма

По церковному Уставу освящение воды бывает пять раз в год: накануне и в день праздника Крещения, на праздник Преполовения Пятидесятницы (между Пасхой и Троицей), на праздник происхождения Честнаго Креста («первый Спас», 1/14 августа) и на престольный, храмовый праздник. Конечно, освящение воды может совершаться и чаще, по мере надобности, на требах. Богоявленская же святая вода считается «годовой».

Вода, освященная накануне Богоявления, называется Великой, ею можно кропить во всех, даже нечистых местах дома и хозяйства. Ее разрешается пить даже после вкушения пищи. Но Устав повелевает использовать ее в течение ограниченного времени — три часа после освящения или, за дальностью пути — один час после приезда. После этого времени Великую воду употреблять для каких-либо нужд строго воспрещается. Более того, если она случайно прольется, это место следует выжечь или вырубить, чтобы не попирать его ногами (как и в том случае, если пролилось Причастие). Великой водой издавна причащают тех, кто отлучен от причастия Тела и Крови Христовых по причине каких-либо грехов. Подробнее об этом можно прочитать в статье Глеба Чистякова «Великая вода».

Вода, освященная в день праздника Богоявления, благоговейно хранится христианами. Ее пьют только натощак, после совершения утренних молитв.

Существует ошибочное мнение, что в праздник Богоявления Господня вся вода в реках, озерах и даже в водопроводных кранах становится святой. Это не так! Святой вода становится только после совершения церковного чина, определенных Уставом действий и молитв священника.

Празднование Крещения Господня. Народные традиции и обычаи

Праздничное богослужение и водосвятие в канун Богоявления на Руси совершались особенно торжественно. Это был всенародный праздник. Все шли крестным ходом на «иордани», устроенные на реках и озерах. Особенно торжественно совершалось богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, где молились царь и Патриарх. Водосвятие в сочельник совершалось в соборе, а на сам праздник Крещения совершался крестный ход с пением праздничного канона на Москву-реку, где была подготовлена прорубь в форме креста. Водосвятие совершалось очень торжественно, при большом стечении народа. Эта церемония имела не только церковное, но и государственное значение.

Весь день накануне Богоявления крестьяне проводили в строжайшем посте (даже дети и подростки старались не есть «до звезды»), а во время вечерни маленькие деревенские храмы обыкновенно не могли вместить всей массы молящихся. Особенно велика бывала давка во время водосвятия, так как крестьяне сохраняли убеждение, что чем раньше почерпнуть освященной воды, тем она святее. По возвращении с водосвятия каждый домохозяин со всей своей семьей с благоговением отпивал несколько глотков из принесенной посудины, а затем брал из-за иконы священную вербу и кропил святой водой весь дом, пристройки и все имущество, в полной уверенности, что это предохраняет не только от беды и напасти, но и от дурного глаза. В некоторых губерниях считалось за правило вливать святую воду в колодцы, чтобы нечистые духи не забрались туда и не опоганили воду. При этом строго наблюдали, чтобы никто не брал воды из колодца до утра 6-го января, т. е. до освящения воды после обедни.

По совершении всех этих обрядов святая вода обыкновенно ставилась к образам, так как крестьяне не только веровали в целебную силу этой воды, но точно так же твердо были убеждены, что она не может испортиться, и что если заморозить богоявленскую воду в каком угодно сосуде, то на льду получится явственное изображение креста. Приблизительно такое же священное значение приписывалось крестьянами не только воде, освященной в церкви, но и просто речной воде, которая в канун Крещения получает особую силу. По народному представлению, в ночь с 5 на 6 января в реке купается сам Исус Христос, поэтому во всех речках и озерах вода «колышется», и, чтобы заметить это чудесное явление, необходимо только прийти в самую полночь на реку и ждать у проруби, пока «пройдет волна» (признак, что Христос погрузился в воду). Это общераспространенное верование создало в крестьянской среде обычай, в силу которого считалось большим грехом ранее истечения недели мыть белье в той реке, на которой происходило крещенское водоосвящение.

В день Крещения, лишь только ударит колокол к заутрени, в деревнях начиналось движение: люди спешили зажечь вязанки соломы перед избами (для того чтобы Исус Христос, крестившийся в Иордане, мог погреться у огня), а особые мастера-любители, испросив благословение у священника, хлопотали на реке, устраивая «ердань». С необыкновенным старанием они вырубали во льду крест, подсвечники, лестницу, голубя, полукруглое сияние и вокруг всего этого желобчатое углубление для протока воды в «чашу». Подле чаши во время богослужения становился причт, и при чтении ектений особый знающий человек сильным и ловким ударом пробивал дно этой чаши, и вода фонтаном вырывалась из реки и быстро заполняла сияние (углубление), после чего длинный осьмиконечный крест точно всплывал над водою и матовым серебром блестел на ее поверхности. На это торжество стекалась обыкновенно масса народа, и стар, и млад — все спешат на «ердань», так что толстый лед, в полтора аршина, трещал и гнулся под тяжестью молящихся. Привлекала прихожан не только красота зрелища и торжественность богослужения, но и благочестивое желание помолиться, испить освященной воды и омыть ею лицо. Находились удальцы, которые даже купались в проруби, памятуя, что в освященной воде человек не может простудиться.

К сожалению, кроме благочестивых традиций, в древности и в настоящее время встречается много суеверий и обычаев почти языческих. Из числа таких обычаев можно, например, указать на «освящение скота» самими крестьянами, на особый вид гаданий и на смотрины невест, приуроченные к этому дню.

Есть также люди, относящиеся к святой воде как к о́берегу. Многие приходят в храм не для молитвы, а «за водой». Нередко бывает так, что и служба еще не закончилась, а возле купели со святой водой уже толпится и шумит народ. Нередко бывают и обиды, ссоры.

Многие люди считают, что обязательно нужно на Крещение в проруби искупаться. Не обходится тут и без спиртных напитков. Этот далеко не православный обычай получает все большее распространение. О том, как правильно относиться к святой воде и нужно ли купаться в проруби, подробно рассказывает о. Иоанн Курбацкий в статье «Крещенское купание грехов не смывает!».

Издавна также существовал благочестивый обычай призывать в свои дома священника со святой богоявленской водой в дни попразднества Богоявления. В настоящее время этот обычай, к сожалению, почти утрачен.

Крещение Господне. Иконы

Образы Богоявления появились уже в первые века христианства. Одно из древнейших изображений Крещения сохранилось в римских раннехристианских катакомбах, где крещаемый от Предотечи Христос изображался молодым юношей.

В дальнейшем, в соответствии с церковным преданием, всеобщее распространение получит изображение Крещения Спасителя во взрослом возрасте.

Часто изображались три ангела, склонившиеся ко Христу и, подобно восприемникам от купели, держащие покровы на руках.

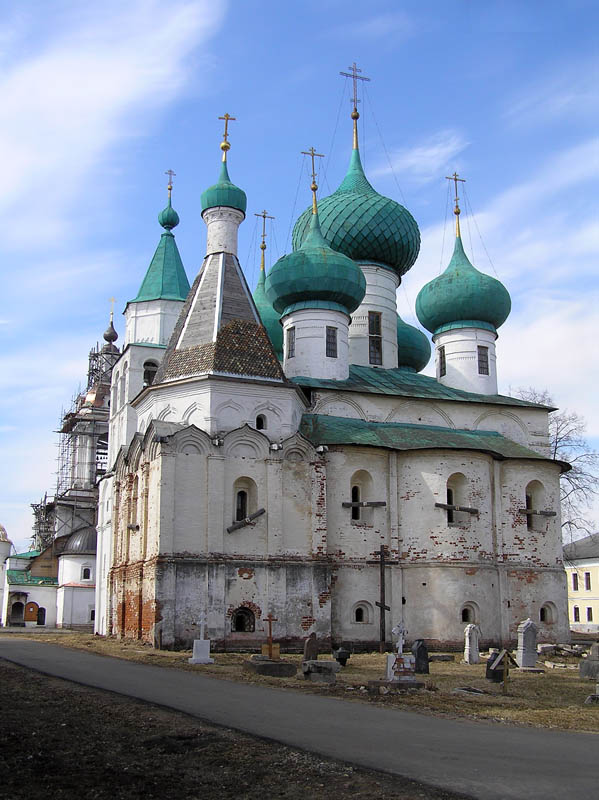

Богоявленские храмы

Храмов, освященных во имя Богоявления Господня, на Руси было сравнительно немного. Возможно, это связано с длинной чередой непрерывных служб до и после праздника.

Известно, что Богоявленским был древнейший монастырь в Москве, в Китай-городе. Он был основан в 1296 г. сыном благоверного великого князя Александра Невского — первым московским князем Даниилом. Одним из его первых игуменов был Стефан — старший родной брат преподобного Сергия Радонежского. Церковь Богоявления сначала была деревянной, каменная построена в 1342 г. тысяцким Протасием. В 1624 г. храм начали перестраивать. Он состоит из двух ярусов. Церковь нижнего яруса самая древняя и датируется 1624 годом, с главным престолом в честь Казанской Божией Матери. Верхняя церковь в честь Богоявления и Спаса Нерукотворенного выстроена в 1693 году. В советское время в соборе находилось общежитие. В начале 1980-х годов начинаются реставрационные работы. Богослужение возобновились в начале 1990-х годов.

Во имя Богоявления Господня освящена церковь в Пскове. Впервые упоминается в 1397 году; нынешний храм поставлен в 1495 г. на месте раннего, как главный храм Богоявленского конца на Запсковье. Интерьер четырехстолпный, крестово-купольный, с повышенными подпружными арками. Северный придел имел бесстолпную конструкцию перекрытия. Фасады храма членятся лопатками, завершаются лопастными арками, апсиды и барабан украшены традиционными, красиво выложенными рядами «псковского ожерелья»: «поребрик — бегунок — поребрик». В древности храм был расписан; ныне обнаружены фрагменты фресковой живописи.

Во имя Богоявления освящена церковь Иосифо-Волоцкого монастыря под Волоколамском. Эта церковь была заложена в 1504 году преподобным Иосифом. Церковь строилась на деньги князя Семена Ивановича Бельского и вельможи Бориса Кутузова, друга детства преподобного Иосифа.

Во имя Богоявления освящен Авраамиев монастырь в Ростове Великом. Богоявленский собор был построен между 1553 и 1554 гг. Восточный фасад собора сохранил свой исторический вид, нетронутые узкие окна (в первом ярусе оформленные своего рода порталами) позволяют оценить толщину стен подцерковья и понять, как выглядели все оконные проемы четверика — часть из них была растесана в ходе ремонтов в XVII и XVIII веках. Собор увенчан тяжеловесным пятиглавием — нынешнюю форму главы получили после поновления 1818 года, вместо шлемовидных. Храм стоит на высоком подклете, посему к трем входным, высоко расположенным порталам изначально вели лестницы. Западный вход в собор пролегал через притвор с пристроенным к нему парадным крыльцом с тремя всходами (не сохранилось). К южному порталу вела каменная галерея, также с крыльцом (не сохранились).

Во имя Богоявления освящен собор Богоявленско-Анастасьинского женского монастыря в Костроме. Богоявленский собор — древнейшее из сохранившихся в Костроме каменных монументальных зданий. Заложен в 1559 г. Представляет собой пример сооружения старого соборного типа, отличаясь величием форм и пропорций.

Церковь Богоявления Господня в пос. Красное-на-Волге Костромской области имеет богатейшую историю. Храм был построен в 1592 году на средства дяди Бориса Годунова — Дмитрия Ивановича, по благословению первого Патриарха Московского и всея Руси Иова. Церковь Богоявления в Красном — это единственный каменный шатровый храм XVI века в Костромской области. В советское время церковь служила складом для зерна, хранилищем овощей, библиотекой и клубом. В конце 1950-х годов под руководством архитектора И. Ш. Шевелева в Богоявленской церкви провели ремонтно-реставрационные работы. В 1990 году церковь отдали Костромской и Галичской епархии РПЦ.

В честь Богоявления освящена церковь в с. Челмужи Республики Карелия. Храм был построен в 1605 г. Церковь имеет необычную композицию: большой шатер располагается не на стенах четверика главного помещения церкви, как обычно, а частично над трапезной, частично над основным помещением храма, то есть ось шатра приходится примерно на внутреннюю стену церкви. Таким образом, наружные стены четверика, западная и восточная, опираются не на стены, а на систему балок, передающих нагрузку от них на южную и северную стены церкви. Очень своеобразно крыльцо с двумя всходами, с резными столбами.

Богоявленская церковь в селе Пянтег Пермской области — самая древняя деревянная постройка Урала. Это уникальный памятник архитектуры, так как шестигранных деревянных церквей больше не сохранилось. Построена в 1617 году. Основу церкви составляет бревенчатый шестигранный сруб. Его верх перекрыт пологой шестискатной крышей с небольшой главкой и крестом. С востока в шестерик врублена прямоугольная алтарная апсида, верх которой расширен повалами и перекрыт двускатной крышей. Для освещения в стенах прорублены квадратные и прямоугольные окна. Описанный вид церкви не является изначальным. Шестерик на подклете (он убран в начале XX века) завершался открытым ярусом звона и высоким шатром.

В д. Кодлозеро Архангельской области существовала Богоявленская церковь. Приход располагался по обоим берегам реки Пуксы, впадающей в Мехреньгу, и по реке Мехреньге, в 200 верстах от Холмогор. Церковь, вероятно, была построена одновременно с возникновением здесь пустыни в 1618 г. В 1933 г. храм был разрушен.

Церковь Богоявления Господня располагалась в г. Мценске Орловской области. Первое упоминание о храме содержится в Писцовой книге писца Василия Васильевича Чернышева и подьячего Осипа Богданова 1625-1626 гг., где упоминаются стоявшие на этом месте две церкви:

Церковь Богоявление Господне да церковь Пятницы Парасковеи деревянные клецки, а в них Божие милосердия образы месныя и книги и ризы и колокола и всякая церковное строенья тое ж церкви попа Еуфимья Иванова.

Позднее в Сметных книгах и Росписных списках г. Мценска второй половины XVII в. здесь упоминается только одна деревянная церковь — Богоявленская. В XVIII столетии деревянный храм заменили каменным. Богоявленская церковь была закрыта в 30-е годы XX в. Храм сильно пострадал во время Великой Отечественной войны, и вскоре после ее окончания руины церкви снесли.

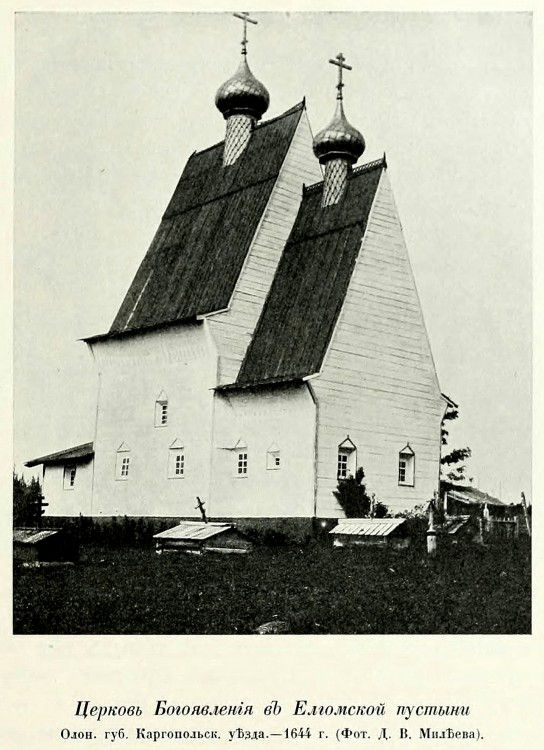

На берегу Елгомского озера в бассейне реки Моша Каргопольского уезда (ныне Няндомский район Архангельской области) при впадении речки Елгома в озеро располагалась Елгомская пустынь. Точное появление обители неизвестно. Первое упоминание относится к середине XVII века и связано со строителем храмов пустыни старцем Тарасием Москвитиным (1631-1642 гг.). В книге «Русское деревянное зодчество» (1942 г.) в Елгомской пустыни среди храмов пустыни упоминается в том числе и Богоявленская церковь, построенная в 1643 г. Позднее церковь была обшита тесом, окна расширены, главы покрыты железом. До наших дней Елгомская пустынь с ее храмами не сохранилась.

Также церковь во имя Богоявления располагалась на Красновском погосте, в д. Труфановская Архангельской области. В состав Красновского погоста, наряду с пятиглавой Богоявленской церковью 1640 года постройки, входила церковь Параскевы Пятницы.

Во имя Богоявления освящен один из храмом Ферапонтова монастыря, который располагается в с. Ферапонтово Вологодской области. Храм датируется 1649 годом. Церковь является типичным образцом шатровых построек XVII века. К ней примыкает церковь св. Ферапонта.

В г. Орше Республики Беларусь в 1623 г. был основан Богоявленский мужской монастырь на землях, подаренных шляхецким родом Стеткевичей. Обитель располагалась в Кутейно — юго-западной окраине Орши при слиянии рек Днепра и Кутеинки. Деревянный Богоявленский собор был построен в 1623-1626 гг. Был пятикупольным, с пятиярусным иконостасом, имел два этажа и усыпальницу под спудом. Стены собора украшали росписи с изображениями 38 сюжетов Нового Завета. Деревянный Богоявленский собор сгорел от удара молнии в 1885 г. и больше не восстанавливался. Богоявленский Кутеинский монастырь возрожден в 1992 г.

Во имя Богоявления освящена церковь в г. Остроге (Украина). Прямых сведений о времени строительства нет. Большинство исследователей относят строительство церкви к первой половине XV в., другие — к первой половине XVI в. На каменных обрамлениях четырех амбразур северной оборонной стены сооружения имеются резные надписи, указывающие дату 1521 г. Одними исследователями эта дата связывается со временем приспособления церкви под оборону, другие считают ее временем основания. В 1887-1891 гг. восстановлена из руин с изменением первоначальных архитектурных форм, представлявших выразительное сочетание традиционных форм древнерусского зодчества с готико-ренессансными чертами. Сегодня это кафедральный собор.

Также во имя Богоявления Господня освящен придел (между 1537 и 1542 гг.) Преображенского собора Спасо-Прилуцкого монастыря в г. Вологде и придел (1648 г.) Вознесенской церкви в г. Великом Устюге.

В честь Богоявления Господня была освящена церковь в с. Хлыстово Тамбовской области. Деревянная церковь была построена в 1617 году. В советское время церковь была закрыта и утрачена.

Выговская обитель, старообрядческий центр поморского согласия, также носила наименование Богоявленской: Всепречестная и богоспасаемая киновия отец и братия Всемилостивого Спаса Господа и Бога нашего Исуса Христа Богоявления. Основанная уцелевшими иноками Соловецкого монастыря, обитель существовала до середины XIX века.

В настоящее время старообрядческих Богоявленских храмов немного. Престольный праздник сегодня в белокриницком приходе с. Новенькое (Румыния). Две поморские общины — Рижская в Латвии и в дер. Ластовичи Витебской области (Беларусь) также отмечают сегодня храмовый праздник.

Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

38, С. 707-723

опубликовано: 18 декабря 2019г.

- Событие в Евангелиях

- К. Г. в апокрифах и гностической литературе

- Ветхозаветные прообразы К. Г.

- К. Г. в экзегезе и богословии древней Церкви

- Происхождение праздника К. Г.

- Проповеди на праздник К. Г.

- Богослужение на праздник К. Г.

- В кафедральном богослужении Иерусалима нач. V-VII в.

- В кафедральном богослужении Константинополя IX-XI вв.

- В византийских монастырских Типиконах IX-XII вв.

- В Иерусалимском уставе

- Песнопения и чтения праздника К. Г.

- Иконография

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ)

[Греч. Τὰ ῞Αγια Θεοφάνεια], один из главных праздников правосл. Церкви (6 янв., в ХХ-XIX вв.- 19 янв. н. с.), посвященный воспоминанию одного из центральных событий новозаветной истории — Крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей.

Событие в Евангелиях

Согласно евангельскому повествованию, в возрасте ок. 30 лет Иисус Христос пришел к Иоанну Предтече, проповедовавшему и крестившему народ в р. Иордан. Приняв крещение от Иоанна, Иисус вышел из вод реки и в этот момент произошло Богоявление — был глас с небес, объявивший Иисуса Сыном Божиим, после чего на Спасителя сошел Св. Дух в виде голубя, указав тем самым на обещанного избранному народу Мессию (Мф 3. 13-17; Мк 1. 9-11; Лк 3. 21-22; Ин 1. 29-34). После крещения Иисус, ведомый Духом, удалился в пустыню.

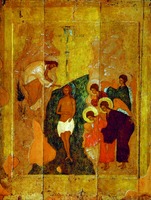

Крещение Господне. Икона из Кашинского чина. 30–40-е гг. XV в. (ГРМ)

Крещение Господне. Икона из Кашинского чина. 30–40-е гг. XV в. (ГРМ)

Т. о., в рассказах евангелистов К. Г. предстает двучастным событием, включающим собственно крещение, совершённое Иоанном Предтечей, и Богоявление и сошествие Св. Духа на Иисуса Христа после Его выхода из вод р. Иордан. При этом во всех 4 Евангелиях рассказ о проповеди Иоанна Предтечи служит предысторией описания К. Г., а между Иоанновым крещением и последовавшей за ним теофанией (глас с небес и сошествие Духа в виде голубя) проводится четкое различие.

Одну из основных богословско-экзегетических сложностей в рассказе о К. Г. представляет сам факт принятия безгрешным Спасителем Иоаннова крещения, к-рое совершалось «для прощения грехов» (Mф 3. 13-15; Mк 1. 4; Лк 3. 3). Но именно этот неудобный для понимания момент является для библейских исследователей одним из признаков историчности евангельского рассказа (см.: Meier. 1994; Ferguson. 2009. P. 99-100).

Сошествие Св. Духа в виде голубя рассматривается евангелистами как знак посвящения (помазания) Мессии, а К. Г. в целом знаменует начало публичного служения Иисуса как Мессии и становится отправной точкой изложения Его благой вести (см. также наиболее ранние формулы евангельской керигмы — Деян 1. 22; 10. 37-38). Отраженное в описании события участие всех трех Лиц Пресв. Троицы стало одним из исходных моментов формирования христологии и триадологии в богословии ранней Церкви.

Каждый из евангелистов по-разному освещает историю К. Г., акцентируя внимание на отдельных подробностях.

В Евангелии от Марка рассказ о К. Г. помещен в самом начале повествования о служении Спасителя (Мк 1. 9-11), поскольку для евангелиста Марка важно сконцентрировать внимание читателя на чудесном пришествии к людям мессианского Царя — Сына Божия. В Мк 1. 4 говорится, что Иоанн Креститель проповедовал «крещение покаяния для прощения грехов», но дальше к этой теме евангелист не обращается (Мк 1. 9-10). Многие исследователи считают греч. слово ἐβαπτίσθη [

Он был крещен] аналогом арам. глагола

Текст Мк 1. 10 на лексическом уровне представляет собой гармонично выстроенное повествование: когда Иисус выходит (букв. «восходит» — ἀναβαίνων) из воды, Св. Дух нисходит (букв. «спускается» — καταβαῖνον) на (букв. «в» — εἰς) Него. Использование при описании способа схождения Св. Духа предлога εἰς (в, внутрь) является особенностью этого Евангелия. Чтение во мн. рукописях ἐπ («на» — Nestle-Aland. NTG. S. 89) можно рассматривать как попытку гармонизации этого отрывка со свидетельствами Евангелий от Матфея и Луки (Мф 3. 16; Лк 3. 22). Слова о схождении Св. Духа на Христа «как голубя» (ὡς περιστερὰν), аналогично др. Евангелиям, напоминают слова из Быт 1. 2, где действие Духа Божия над первозданными водами в соответствии со значением использованного в евр. тексте глагола

В словах небесного гласа представлены 2 важные ветхозаветные аллюзии. Фраза «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк 1. 11) отсылает одновременно к мессианским словам в Пс 2. 7 («Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя») и к пророчеству о божественном Отроке, слуге Господа, в Ис 42. 1 («Вот, Отрок Мой… избранный Мой, к которому благоволит душа Моя»). Последние слова Ис 42. 1 («Положу дух Мой на Него») получают исполнение в событии схождения Св. Духа на Иисуса. Т. о., у евангелиста Марка, как и у других евангелистов-синоптиков, фраза божественного гласа предстает комбинированной цитатой, к-рая указывает на Иисуса одновременно как на мессианского Царя и страдающего раба Господня. Однако некоторые исследователи отдают предпочтение аллюзии на Ис 42. 1, считая, что использованное в ней выражение ὁ παῖς μου получает христологическое прочтение в Мк 1. 11 — ὁ υἱός μου (Иеремиас И. Богословие НЗ. М., 1999. Ч. 1. С. 73). Прилагательное «возлюбленный» (ἀγαπητός), использованное по отношению к Сыну, носит уже в греческом языке ВЗ оттенок «единственный» (см., напр.: Быт 22. 2, где этот эпитет употребляется в рассказе о жертвоприношении Авраамом своего единственного сына Исаака — Muraoka T. A Greek-English Lexicon of the Septuagint. Louvain, 2009. P. 4). Это прилагательное встречается в Евангелии от Марка в рассказе о Преображении, также содержащем откровение о божественной природе Спасителя (Мк 9. 7). Нек-рое сходство с этой сценой можно усмотреть в пророческих словах о принятии Богом Израиля как Своего сына в событии Исхода (Ос 11. 1).

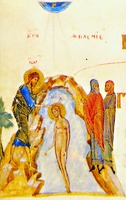

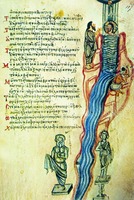

Крещение Господне. Миниатюра из Киевской Псалтири. 1397 г. (РНБ. ОЛДП. F. 6. Л. 36 об.)

Крещение Господне. Миниатюра из Киевской Псалтири. 1397 г. (РНБ. ОЛДП. F. 6. Л. 36 об.)

Образ разверзающихся небес (Мк 1. 10) позволяет трактовать сцену К. Г. как традиц. описание эсхатологического откровения (Ис 64. 1; Иез 1. 1; Агг 2. 6, 21; ср.: Откр 6. 14; 11. 19; 19. 11). Использованное только в связи с К. Г. выражение «τὸ πνεῦμα… καταβαῖνον» служит отсылкой к пророчеству из Ис 63. 14 (в переводе LXX: κατέβη πνεῦμα).

В Мк 10. 38 Сам Иисус сопоставляет принятое Им крещение с принятием «чаши», т. е. К. Г. выступает как метафора спасительных страданий.

В Евангелии от Луки служению Иоанна Предтечи посвящен самый подробный рассказ по сравнению с др. Евангелиями, при этом К. Г. удостоилось лишь краткого упоминания (Лк 3. 21-22). Сцена К. Г. представлена не как совместное действие Иисуса и Иоанна Предтечи, она подразумевает участие всего народа (Лк 3. 21). В отличие от др. евангелистов Лука не упоминает о том, что Иисус пришел принимать крещение из Галилеи (см.: Мф 3. 13; в варианте Мк 1. 14 — «из Назарета»). Евангелист Лука единственный, кто сообщает о том, что Иисус молился во время крещения. Когда Спаситель молился, «раскрылось небо» и сошел на Него (ἐπ᾿ αὐτόν) Дух Святой «в телесном виде» голубя (σωματικῷ εἴδει)» (Лк 3. 22; хотя в Безы кодексе сошествие Духа описывается с помощью предлога εἰς, т. е. «в Него» — Nestle-Aland. NTG. S. 162). Только у евангелиста Луки на лексическом уровне показано, что уподобление Духа голубю связано именно с его внешним видом, а не с более пространной метафорой полета птицы как образа действия божественной благодати.

Выражение «возлюбленный Сын» у Луки соотносится с ранее встречавшимся в его тексте описанием Иисуса как «Сына Божия» (Лк 1. 35). Кодекс Безы и наиболее авторитетные рукописи древнего латинского перевода Vetus latina вместо слов «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» представляют божественный глас с неба цитатой из Пс 2. 7 «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (Itala: Das NT in Altlateinischer Überlieferung / Hrsg. A. Julicher, K. Aland. B., 19762. Bd. 3. S. 33). Такой же вариант слов небесного гласа зафиксирован в ряде раннехрист. текстов II-III вв. (см., напр.: Iust. Martyr. Dial. 88. 8; Clem. Alex. Paed. I 6. 25), что служит свидетельством существования иной традиции для Лк 3. 22.

Только у Луки описание сошествия Св. Духа дополняется рассказом о чтении Спасителем в Назаретской синагоге мессианского пророчества о помазании Духом из Ис 61. 1-2 («Дух Господень на [ἐπ] Мне…»), которое Он относит к Своему призванию (Лк 4. 16-21). После помазания (Лк 3. 22) Иисус, «исполненный Духа Святого», уводится Духом в пустыню (Лк 4. 1; ср.: Мк 1. 12; Мф 4. 1).

О мессианском помазании Христа говорится и в Деян 10. 38. К. Г. знаменует собой наступление эсхатологической эпохи, когда Св. Дух будет пребывать с народом Божиим (Деян 2. 17-21; ср.: Иоил 2. 28-32).