По-церковнославянски правильно: Рожество Христово

Рождество Христово — один из главных православных господских двунадесятых праздников, по значимости считается вторым после Пасхи. Этот праздник установлен в воспоминание Рождества Исуса Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейском и отмечается всегда в один и тот же день — 7 января (25 декабря по старому стилю). В этот день заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки — время от Рождества до Крещения Господня.

Содержание:

- О правильном названии праздника: Рождество или Рожество

- Рождество Христово. Событие праздника

- История празднования Рождества Христова

- Рождество Христово. Устав и Богослужение

- Празднование Рождества Христова. Народные традиции и обычаи

- Иконы Рождеству Христову

- Храмы Рождества Христова на Руси

- Старообрядческие храмы Рождества Христова

О правильном названии праздника: Рождество или Рожество

Написание и произношение слова «Рождество» разнится в древнерусской и современной традициях. В старой дораскольной богослужебной традиции и у старообрядцев в наши дни принято наименование «Рожество» (без буквы «д»). В старопечатных книгах начало праздничного тропаря читается так:

Ржcтво твоE хrтE б9е нaшъ

В то же время, в современном русском языке и послераскольной (никонианской) церкви добавился звук д и стало общеупотребительным название «Рождество». Приводим комментарии старообрядческих священников по этому вопросу:

Поясняет иерей Иоанн Севастьянов, настоятель старообрядческого храма в г. Ростове-на-Дону:

Рожество — церковно-славянская традиция написания этого слова. Среди старообрядцев есть определенная тенденция сохранять именно такую транскрипцию. Хотя она и необязательна. Соединенные, чередующиеся, сдвоенные согласные в корне слова — это влияние западно-славянской традиции.

Комментирует иерей Иоанн Курбацкий, настоятель старообрядческого храма в г. Калуге:

Слово «Рожество» пишется под титлой, как и другие сакральные слова (Бог, Господь, Богородица и др.). На богослужении мы произносим его так, как написано в книгах и как принято в древнерусской традиции, без «д». В то же время «д» мы произносим во многих других случаях: «Девая днесь Пресущественнаго раждает…», «Исусу рождьшуся в Вифлееме Июдейстем…», «От Девы раждается…» и т.п.

Интересно, что «д» в церковно-славянском языке произносится иногда там, где в современном русском языке его нет. В каноне Благовещению читаем слова, вложенные в уста Богородицы: «Како рожду Сына?». Помимо «Рожества» можно привести примеры иных слов с сочетанием букв «жд» (утверждение, надежда, прежде, осуждение). В богослужебных книгах можно встретить их написание по-разному: и с буквой «д» и без нее. Мы читаем так, как написано в книге. Итак, мы смело можем поздравлять людей с Рождеством Христовым, а на молитве произносить «Рожество» согласно древнерусской традиции. Новообрядцы же совсем отказались от этой архаичной фонетической формы, равно как и изменили произнесение многих других слов (Предтеча вместо Предотеча, Николай вместо Никола и т.д.)».

В этой и других статьях нашего сайта мы будем придерживаться общепринятого в современном русском языке наименования «Рождество», потому что в ином случае, к большому сожалению, наша статья просто выпадет из поисковых систем и не сможет быть найдена читателями по соответствующему запросу.

Рождество Христово. Событие праздника

Христос рождается — славите! Подробный рассказ о рождении Исуса Христа приводится только у евангелистов Луки и Матфея. Все праведники Ветхого завета жили верой и надеждой, что придет Мессия, который исправит последствия грехопадения Адама, примирит человечество с Богом и спасет погибающего от греха человека. Все книги Ветхого завета содержат пророчества о Христе. И вот наступило время, когда все они исполнились. В то время Иудея была под властью Рима. Император Август (Октавий) объявил всенародную, вернее, всемирную перепись. По обычаю иудеев, с которым считались римские власти, каждый должен был записаться в том городе, откуда происходил его род. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица были потомками царя Давыда, и потому пошли в Вифлеем, город Давыдов. Все гостиницы и дома в Вифлееме были переполнены. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица, ожидавшая скорого рождения Ребенка, были вынуждены остановиться на ночлег за городом, в пещере (вертепе), куда в ненастную погоду пастухи загоняли скот.

Наступило время рождения Христа. Спаситель Мира, Царь Царей, которого мир ждал на протяжении тысячелетий, родился в убогой пещере, лишенной даже скромных удобств. Он родился глубокой ночью. Пресвятая Богородица спеленала Его и положила в ясли — кормушку для скота. Исполнилось многовековое пророчество о пришествии Спасителя, но мир спал. Только пастухи, стерегущие стада, узнали дивную весть — им явился Ангел с радостными словами о рождении Христа. Затем пастухи услышали ангельское пение:

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!

Первыми поклонились Господу простые пастухи. А за ними пришли вавилонские мудрецы — волхвы. Со времен вавилонского плена, когда Навуходоносор увел евреев в рабство, персидские язычники узнали пророчества о Христе: «Восходит звезда от Иякова и восстает жезл от Израиля» (Числа 24:17). Увидев на небе необычно яркую звезду, волхвы поняли, что пророчество совершилось, и пошли поклониться Рожденному. Придя в Иерусалим, они спрашивали:

Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф. 2:1).

Об этом сразу стало известно царю Ироду. По происхождению он был из Идумеи, т.е. был чужеземцем. Ирод получил корону из рук римлян. Крайне мнительный и подозрительный, нелюбимый народом, он очень боялся лишиться власти. Он даже убил собственных детей и жену, подозревая их в заговоре. Узнав, что восточные мудрецы ищут новорожденного Царя Иудейского, Ирод немедленно призвал их к себе и стал расспрашивать, о каком Царе они говорят? Где он находится Но волхвы и сами не знали, куда им идти, чтобы поклониться Младенцу. Тогда Ирод собрал книжников — людей, хорошо знавших Священное Писание, и спросил, где должен родиться Христос? Они ответили, что в книге пророка Михея говорится о Вифлееме Иудейском:

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение изначала, от дней вечных (Михей 5:2).

Ирод послал волхвов в Вифлеем, расспросив у них о времени появления звезды. Он просил волхвов на обратном пути вернуться к нему и рассказать о Младенце, чтобы и самому пойти и поклониться Ему. На самом же деле Ирод желал избавиться от претендента на свой трон. Волхвы пришли в Вифлеем, нашли дом, где к тому времени находилось святое семейство. Они поклонились Господу и вручили свои дары: золото, ладан и смирну. Это были не просто драгоценные подарки, но символы: золото означало царское достоинство Младенца, употреблявшийся для богослужений ладан — Божество, а смирна символизировала Его будущее погребение — умерших в те времена помазывали маслом, смешанным с благовонной смирной.

Волхвы не стали возвращаться в Иерусалим — им явился Ангел и сказал о злом замысле Ирода. Мудрецы вернулись в свою страну другим путем. Предание говорит о том, что волхвов звали Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Считается, что они стали христианами, приняв крещение от апостола Фомы. Ирод, так и не дождавшись волхвов, повелел убить всех младенцев до двухлетнего возраста в Вифлееме и его окрестностях. Так исполнилось еще одно древнее пророчество:

Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Иер. 31:15).

Иосиф Обручник был заранее предупрежден явившимся Ангелом о готовящемся убийстве младенцев и увел Богородицу и Младенца в Египет. Вскоре Ирод умер, и святое семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Спасителя.

История празднования Рождества Христова

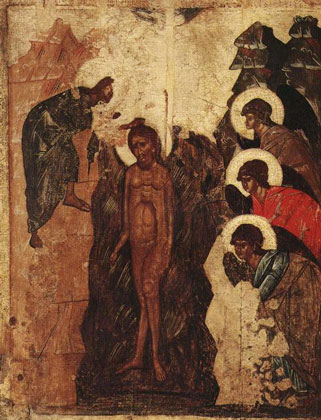

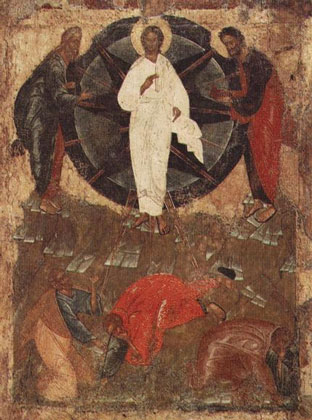

Точный день, когда родился Христос, неизвестен. Начало празднования относится к I веку, но до IV века Рождество Христово и Его Крещение праздновали одновременно, 6 января. Этот праздник назывался Богоявлением. Отдельный праздник Рождества Христова впервые был установлен в Римской церкви в начале IV века. Возможно, дата 25 декабря была выбрана потому, что в этот день отмечался языческий праздник бога Солнца, в честь зимнего солнцеворота. Языческому празднику было противопоставлено Рождество Христа — Солнца Правды.

В восточной Церкви обычай отдельного празднования Рождества Христова 25 декабря установился несколько позднее, к концу IV века. По мнению церковных историков, раздельное празднование Рождества и Крещения Господня в Константинополе относится к 377 году и связано с императором Аркадием. Но еще в V–VI веках в некоторых Церквях Востока Рождество Христово продолжали праздновать вместе с Богоявлением. Постепенно отдельный праздник Рождества распространился повсеместно, но до сих пор богослужение Рождества Христова и Крещения Господня совершается по одному образцу. Тому и другому празднику предшествует сочельник — день строгого поста, когда Уставом положено совершать Царские часы, а вечерняя служба празднику начинается с Великой павечерницы, называемой «Нефимон», во время которой поется песнь пророка Исаии «С нами Бог!». Исаия, который жил за 700 лет до Рождества Христова, пророчествовал о Христе. Его слова ясно свидетельствуют о Божестве Того, кто придет спасти мир от греха и смерти.

С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог! Яко Отроча родися нам Сын, и дастся нам, яко с нами Бог!

В России с 1991 года праздник Рождества Христова является государственным выходным, нерабочим днем.

Рождество Христово. Устав и Богослужение

Церковь приготовляет верующих к достойному празднованию Рождества Христова сорокадневным постом. Канун или навечерие Рождества Христова православные христиане проводят в особо строгом посте. По церковному уставу в этот день полагается вкушать сочиво, обварную пшеницу с медом, отсюда этот день называется сочевником или сочельником. В навечерие Рождества Христова совершаются отдельно от литургии «Царские часы». Царские часы отличаются от обыкновенных часов тем, что на них читаются особые, соответствующие празднику паремии, Апостол и Евангелие, поются особые стихеры. После полудня совершается литургия св. Василия Великого с вечерней. На этой вечерне поются стихеры на «Господи воззвах», в которых, с одной стороны, раскрывается смысл воплощения Сына Божия, с другой стороны — изображается самое событие Рождества Христова: славословие ангелов, смятение Ирода и объединение всех людей под властию римских императоров, закончившееся торжеством христианства и уничтожением многобожия.

В восьми паремиях говорится: в 1-й (Быт. I, 1–13) о сотворении Богом человека; во 2-й паремии (Числ. XXIV, 2–9, 17–18) содержится пророчество о звезде от Иакова и рождении Человека, Которому покорятся все люди; в 3-й паремии (пророчество Михея IV, 6–7, 2–4) — о рождении Исуса Христа в городе Вифлееме; в 4-й (прор. Исаии IX, 1–10) — о жезле, т.е. владыке из корене Иессеева (т.е. об Исусе Христе); в 5-й паремии (прор. Варуха III, 36–38; IV, 1–4) — о явлении на земле Отрока Божия, о жизни Его на земле; в 6-й паремии (прор. Даниила II, 31–36, 44–45) — о восстановлении Богом небесного царствия; в 7-й (Ис. IX, 6–7) — о рождении Младенца, Которому нарекут имя Бога крепкого и князя мира; в 8-й — о рождении от Девы Эммануила.

В сам праздник Рождества Христова торжественная всенощная начинается великой павечерницей (вместо вечерни) с пением ветхозаветных стихов «С нами Бог», содержащих пророчество об Исусе Христе, и включением литии. После чего всенощная совершается обыкновенным порядком. В стихерах на литии и стиховных высказываются мысли о торжестве неба и земли, ангелов и человеков, радующихся сошествию Бога на землю, и о нравственном перевороте в грешном человечестве через родившегося Христа. В Апостоле (Гал. IV, 4–7) излагается учение, что через воплощение Исуса Христа мы сделались детьми Отца Небесного. В Евангелии (Mф.II, 1–12) повествуется о поклонении волхвов родившемуся Господу.

Песнопения, исполняемые во время праздничной службы, были составлены в разное время. Так, тропарь и кондак составлены Романом Сладкопевцем в VI веке. Преподобный Иоанн Дамаскин (VIII век) написал канон и стихеры, второй канон написан преподобным Козмой Маиумским (VIII век). Праздничные стихеры написали Анатолий, Константинопольский патриарх (V век), Софроний и Андрей Иерусалимские (VII век), Герман, патриарх Константинопольский (VIII век).

Библиотека Русской веры

Канон Рожеству Христову →

Читать онлайн

Интересно, что одна из праздничных стихер написана единственной женщиной-гимнографом! Это монахиня Кассия, жившая в Константинополе в IX веке. Она родилась в знатной семье. Воспитанная в благочестии, девушка была известна своей красотой и умом, получила хорошее образование. В 821 году Феофил, сын императора Михаила II, выбирал невесту. Самые знатные и красивые девушки Византии были приглашены во дворец, в их числе была и Кассия. Подойдя к ней, будущий император подал ей золотое яблоко со словами: «Не через жену ли произошло зло?», — намекая на грех Евы. Кассия ответила: «Но через жену пришло и спасение», — имея в виду Богородицу. Слишком умная девушка не понравилась царевичу, и он выбрал другую невесту, а Кассия на собственные средства построила монастырь и приняла там постриг. Она составила множество богослужебных песнопений, в том числе и стихеру празднику Рождества Христова:

Ѓвгусту є3диноначaльствующу на земли2, многоначaліе человёкwмъ престA. и3 тебЁ въчеловёчшусz t чи1стыz, многоб0жіе и4доломъ ўпраздни1сz. под8 є3ди1нэмъ цrтвомъ ми1рским, грaди бhша. и3 въ є3ди1но вLчество бжcтвA, kзhцы вёроваша. њписaшасz лю1діе, повелёніемъ кесарeвымъ, написaхомсz вёрніи и4менемъ бжcтвA, тебE въчеловёчшасz бGа нaшегw. вeліz твоS млcть, гDи слaва тебЁ.

Русский перевод:

Когда единственным владыкой всей земли стал Август, прекратилось человеческое многоначалие. И когда Ты, Господи, принял человеческую плоть от Чистой Богородицы, прекратилось языческое, идольское многобожие. Как все люди были под властью одного царства, так и все народы уверовали в Единого Бога. Все люди были описаны по повелению Кесаря (перепись населения), и мы, верные, написались именем Божества, Тебя, вочеловечившегося Бога нашего. Велика Твоя милость, Господи, слава Тебе!

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Ржcтво2 твоE хrтE б9е нaшъ, восіS ми1рови свётъ разyмныи. в8 нeмъ бо и4же ѕвэздaмъ служaщіи, ѕвэзд0ю поучaхусz. тебЁ клaнzтисz сlнцу прaведному. и3 тебЁ вёдэти свhше вост0къ, гDи слaва тебЁ.

Русский текст:

Рожество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом разумения: потому что тогда люди, служившие звездам, через звезду научились поклоняться Тебе, Солнцу правды, и познавать Тебя, Восток, с высоты; Господи, слава Тебе.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Дв7аz днeсь, пресyщественагw раждaетъ, и3 землS вертeпъ неприкосновeнному прин0ситъ. ѓнGли съ пaстыри славосл0вzтъ. волсви1 же со ѕвэзд0ю путьшeствуютъ. нaсъ бо рaди роди1сz, nтрочA млaдо превёчныи бGъ.

Русский текст:

Сегодня Дева рождает Того, Кто выше всего существующего, и земля приносит пещеру Неприступному; Ангелы славословят с пастухами, волхвы же путешествуют за звездою, потому что ради нас родился Младенец, Превечный Бог.

Библиотека Русской веры

Поучение на Рождество Христово. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

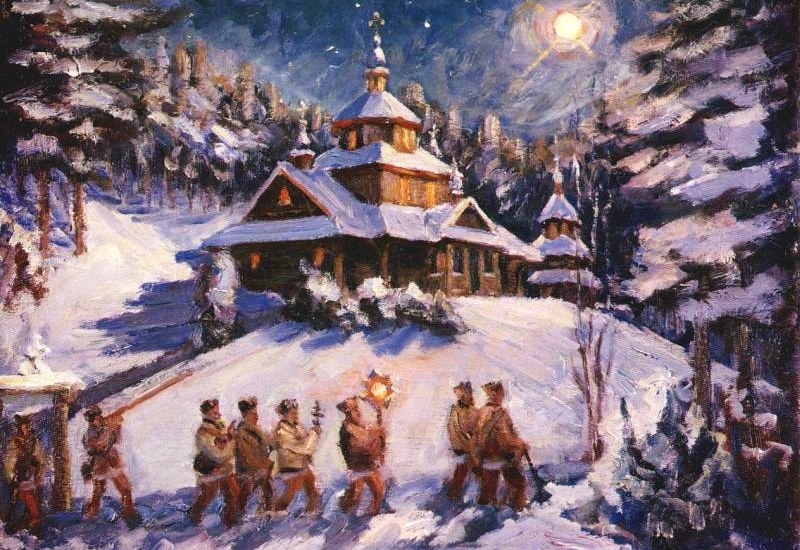

Празднование Рождества Христова. Народные традиции и обычаи

Рождественский сочельник повсеместно проводился крестьянами в самом строгом посте. Ели только после первой звезды, причем самая еда в этот день обставлялась особыми символическими обрядами, к которым приготовлялись заранее. Обычно перед закатом солнца хозяин со всеми домочадцами становился на молитву, потом зажигали восковую свечу, прилепляли ее к одному из хлебов, лежащих на столе. Затем со двора приносили вязанку соломы или сена, застилали им передний угол и прилавок, покрывали чистой скатертью или полотенцем, и на приготовленном месте, под самыми образами, ставили необмолоченный сноп ржи и кутью. Когда все было приготовлено, семья снова становилась на молитву, и затем уже начиналась трапеза.

Солома и необмолоченный сноп составляли непременную принадлежность праздника. Они знаменуют собой пробуждение и оживленнее творческих сил природы, которые просыпаются с поворотом солнца с зимы на лето. Кутья, или каша, разведенная медом, также имеет символическое значение. Она знаменует собой плодородие и употребляется не только в сочельник, но и на похоронах и даже на родинах и крестинах (в последних двух случаях она подается с маслом).

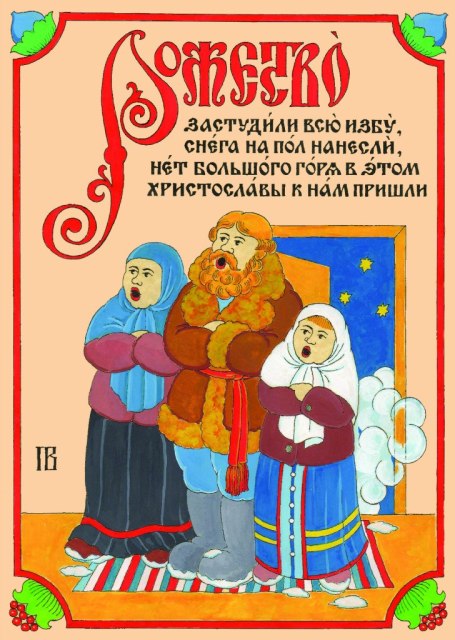

Самая трапеза в рождественский сочельник совершалась среди благоговейной тишины и почти молитвенного настроения, что, однако, не мешало крестьянам тут же, во время трапезы, гадать о будущем урожае, выдергивая из снопа соломинки, и заставлять ребят лазить под стол и «цыкать» там цыпленком, чтобы хорошо водились куры. По окончании вечери часть оставшейся кутьи дети разносили по домам бедняков, чтобы и им дать возможность отпраздновать «богатую кутью», и затем в деревнях начинались колядки. Коляда состоит в том, что парни, девушки и мальчики собираются группами и, переходя от одного двора к другому, поют под окошками, а иногда и в избах, песни, то в честь праздника, то как поздравление хозяев, то просто ради потехи и развлечения. За это им дают копейки, хлеб, а иногда потчуют водкой. Обычаи колядок очень разнились по разным губерниям Руси.

День Рождества Христова, как почитаемый одним из самых великих праздников, крестьяне начинали самым благочестивым образом — отстоят литургию, разговеются, и только потом уже начинаются бесшабашные празднества. А деревенская детвора, парни и девушки в это время ходят по дворам и славят Христа. Славильщики обыкновенно поют тропари и кондаки празднику и лишь в конце вставляют так называемые присказки. Вот для образца одна из таких присказок:

Пречистая Дева Мария

Исуса Христа породила,

В яслях положила.

Звезда ясно сияла,

Трем царям путь показала —

Три царя приходили,

Богу дары приносили,

На колени припадали,

Христа величали.

Христославов крестьяне принимали очень ласково и радушно. Младшего из них обыкновенно усаживали на шубу, постланную в переднем углу мехом вверх (делалось это для того, чтобы наседки сидели спокойно на гнездах и выводили больше цыплят), а всех остальных оделяя мелкими деньгами, пирогами, мукой и баранками. На вырученные деньги ребята нанимали обыкновенно избу для бесед, куда, кроме девушек и парней, ходили молодухи, вдовушки, солдатки и пожилые люди из числа непьющих. Среди девушек также были распространены Рождественские гадания.

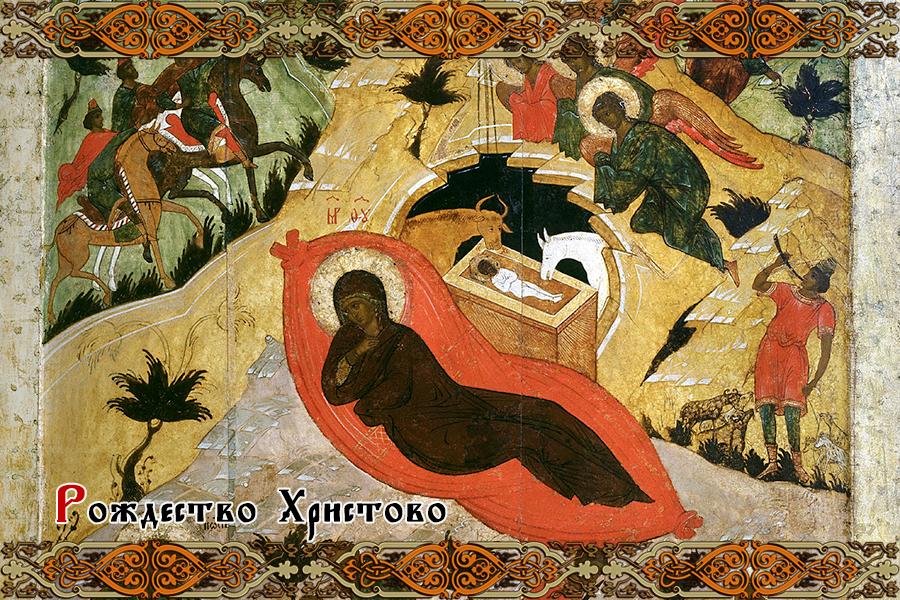

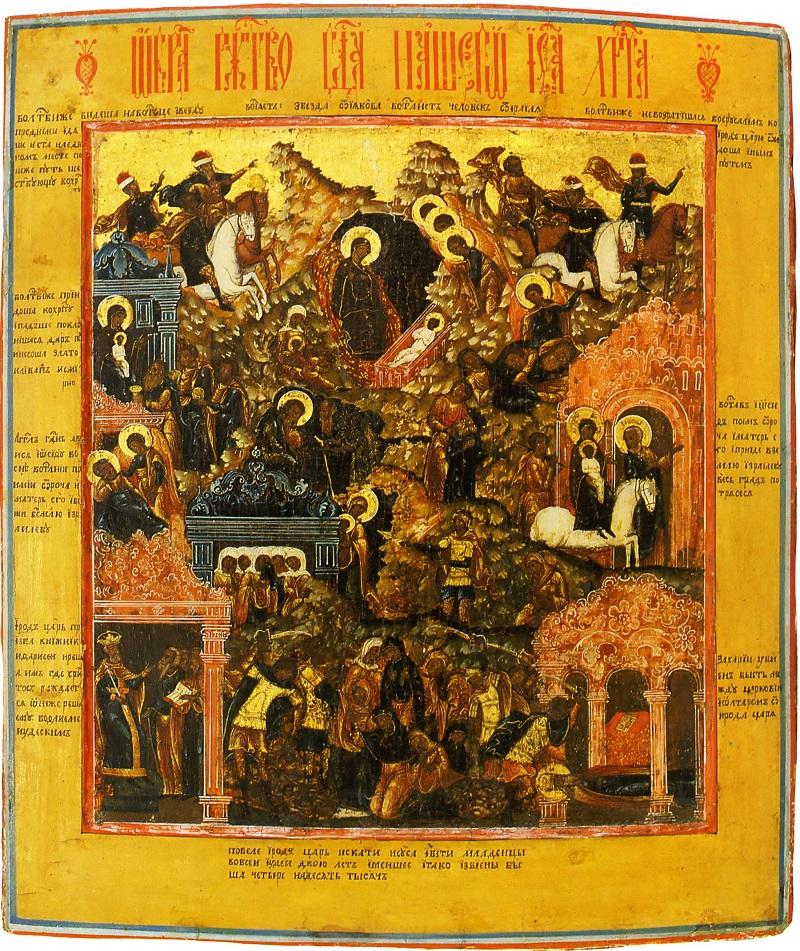

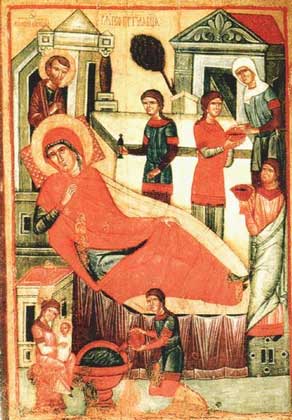

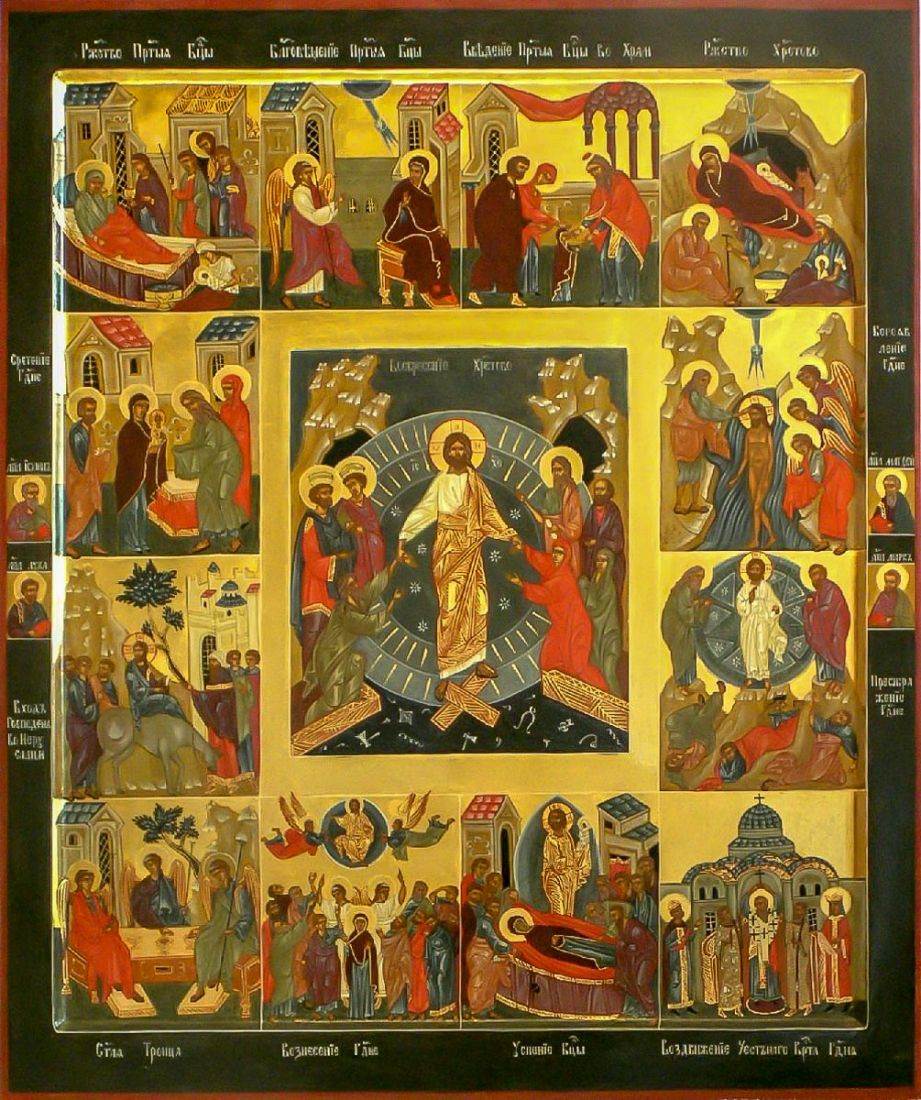

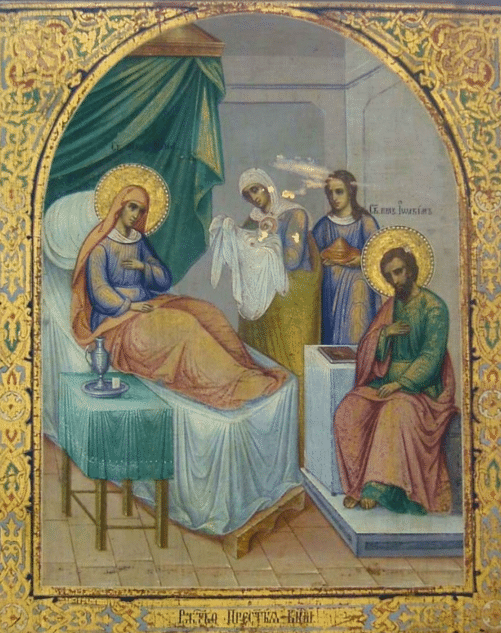

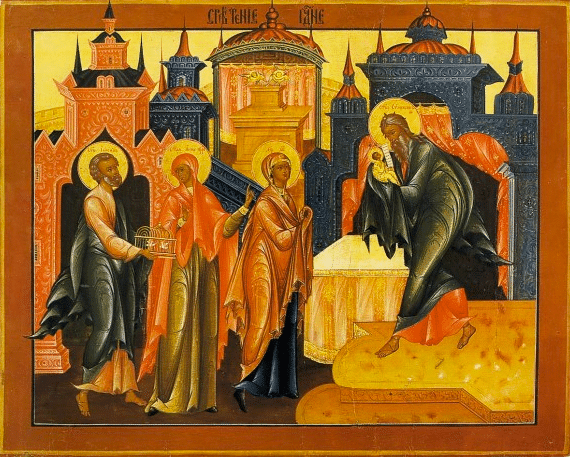

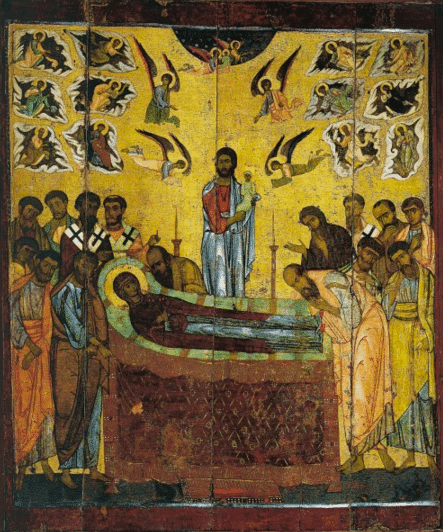

Иконы Рождеству Христову

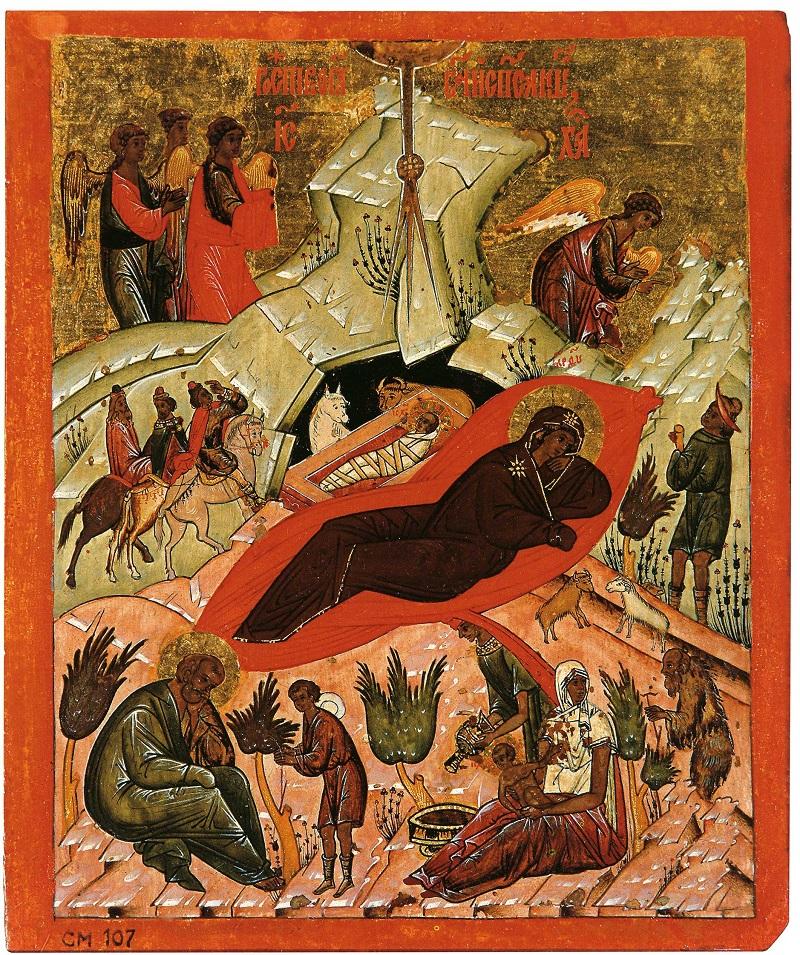

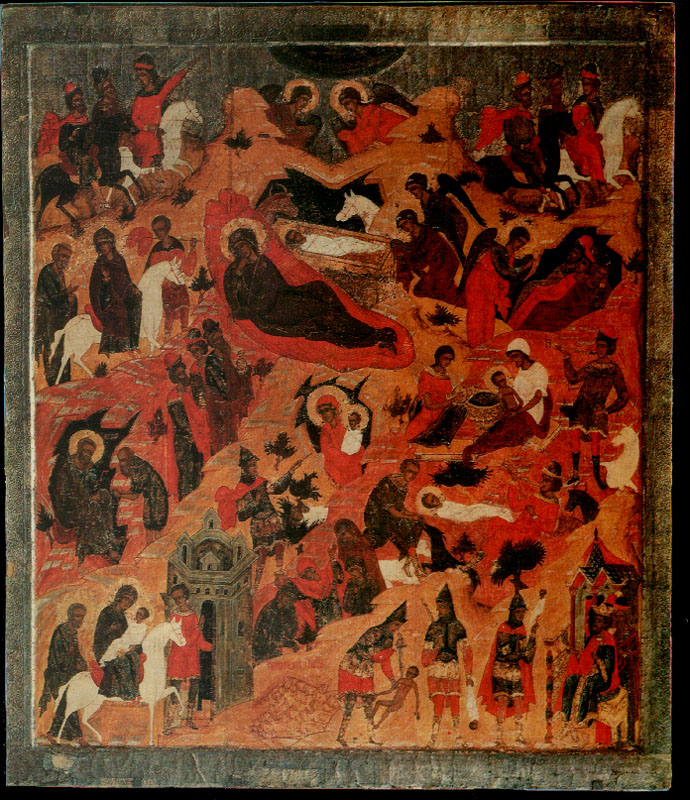

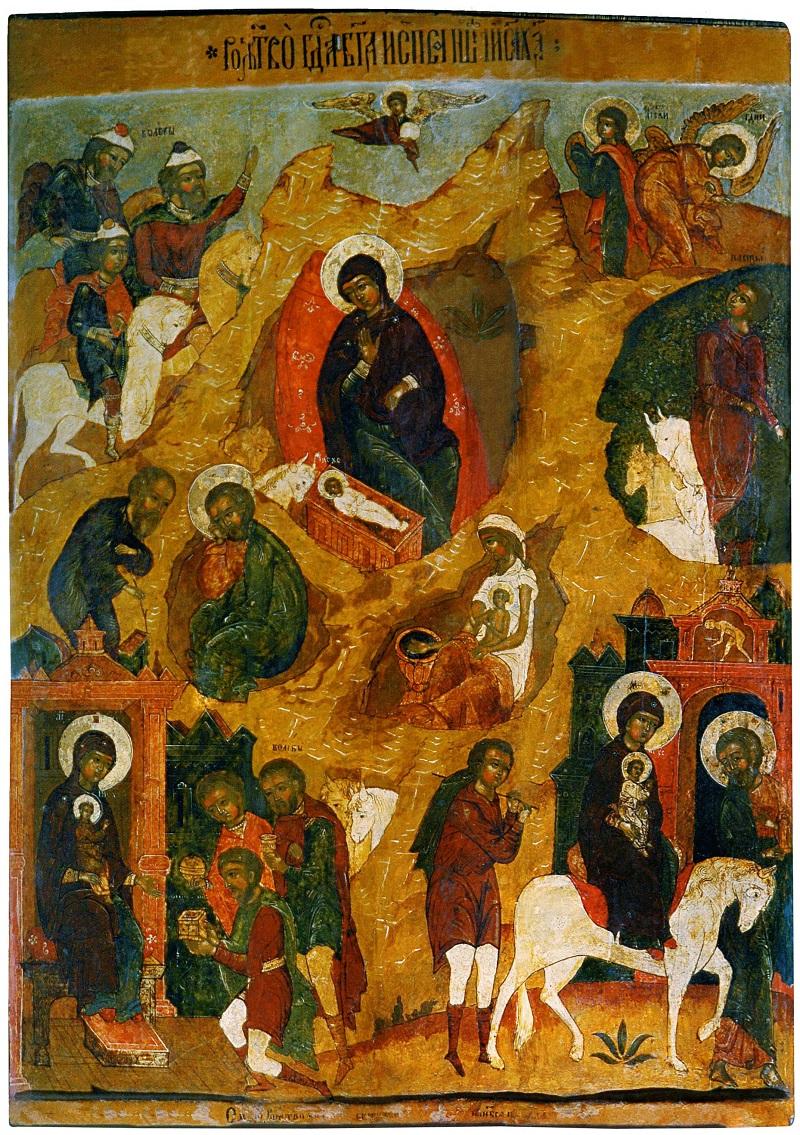

Ранние изображения Рождества Христова были сделаны еще первыми христианами в римских катакомбах. Постепенно византийское искусство вырабатывало иконографию Рождества Христова, которая затем пришла на Русь. Центральным изображением на иконе Рождества Христова являются фигуры Богородицы и Богомладенца: Исус Христос лежит в яслях — кормушке для скота, в пещере, где согласно Евангелию Он родился.

Перед Господом склоняются волхвы, пришедшие по зову Вифлеемской звезды поклониться Мессии и принести Ему свои дары. В правом верхнем углу иконы по традиции пишутся образы ангелов, которые славословят рождение Христа. В правом нижнем углу иконы изображается сюжет омовения Богомладенца Христа после родов.

Храмы Рождества Христова на Руси

В честь Рождества Христова была освящена церковь на Красном поле в Великом Новгороде. Согласно летописным сведениям, церковь была построена в 1381 году при архиепископе Алексие. Ранее она являлась главным храмом одноименного монастыря. В качестве ее основателя в синодике церкви упоминается имя великого князя Дмитрия Донского. Особенностью Рождественского монастыря было существование при нем скудельницы для погребения умерших от эпидемий. Церковь Рождества Христова в основных чертах сохранила свой первоначальный облик и в настоящее время является памятником-музеем Новгородского музея-заповедника.

Первое документальное упоминание о церкви Рождества Христова в г. Галиче Костромской области относится к 1550 г. При этом некоторые исследователи датируют сооружение концом XIV — началом XV вв.

Ко времени правления Ивана IV относится возведение древнейшего архитектурного памятника — Христорождественского собора (1552-1562 гг.) в г. Каргополе. Изначально собор был двухэтажным, но за четыре века он значительно «врос» в землю, так что окна нижнего этажа приходятся почти в уровень земли — это нарушило пропорции здания, усилило впечатление грузности, массивности. Собор отреставрирован внутри. Шесть мощных столпов поддерживают своды.

В честь Рождества Христова была освящена церковь в Москве, в Палашах. Храм был основан в начале XVI в., вновь выстроен в 1573 г. Каменная церковь освящена в феврале 1692 г. В 1935 г. храм начали разрушать, на его месте было выстроено школьное здание. В 1980-1990 гг. в нем помещалась средняя школа № 122 Фрунзенского района и московская капелла мальчиков всероссийского хорового общества, затем Музей революции.

Во имя Рождества Христова освящена трапезная церковь Пафнутиева Боровского монастыря. Церковь была выстроена в 1511 г. Одностолпная трапезная палата, церковь и келарская были заключены в общий прямоугольник наружных стен.

В деревне Юркино Истринского района Московской области, в усадьбе боярина Я. Голохвастова, в самом начале XVI века была возведена и освящена церковь во имя Рождества Христова. Необычен декор фасадов Христорождественской церкви и особенно керамический фриз, который опоясывает стены здания под трехлопастными их завершениями. Его детали напоминают декор итальянских храмов эпохи Возрождения. В советское время храм был закрыт и разорен.

После победы в Куликовской битве князь Димитрий Донской повелел на месте «беседы» (ныне село в Ленинском районе Московской области) поставить деревянную церковь в честь Рождества Христова. Каменная церковь в честь Рождества Христова была построена в Беседах в 1598-1599 гг. Годуновыми. Храм схож с церковью Вознесения в Коломенском. Его кирпичный шатровый верх, украшенный теремками и бочками, увенчан маленьким куполом и восьмиконечным позолоченным крестом на полумесяце. Белый камень для постройки был доставлен из ближней Мячковской каменоломни. Первоначально основание здания храма окружала каменная открытая ходовая паперть с одним задним входом, над которым высилась шатровая звонница. В 1930-е гг. храм был закрыт и нижнее его помещение, где находилась церковь и прилегающая к ней обширная площадь, было превращено в овощехранилище. В 1943 г. храм Рождества Христова был передан в пользование верующим и восстановлен.

В г. Верее Московской области в 1552 г. была заложена соборная церковь Рождества Христова. Церковь построена по личному указу царя Ивана IV в честь взятия Казани, а также в знак отличия верейских ратников под руководством кн. Старицкого при штурме города. В 1730 г. и 1802-1812 гг. храм значительно реконструировался, что полностью изменило его внешний облик: пристроена трапезная и колокольня, возобновлены соборные иконостасы, стены украшены живописью венецианского стиля. В 1924 г. храм закрыли. В 1999 г. храм возвращен верующим и возобновлен.

Во имя Рождества Христова освящен храм Спасо-Преображенского монастыря в г. Старой Руссе Новгородской области. Храм отличается широким притвором. Простота и рациональность его устройства дают основание предполагать, что в каменном храме повторена композиция деревянной церкви, вероятно, его предшественницы 1620 года.

В деревне Малы Печорского района Псковской области в 1490 г. был построен Христорождественский храм. По преданию, на этом месте когда-то был древний одноименный мужской монастырь, при котором жило множество иноков, но который был разрушен во время литовских набегов на псковские земли.

Христорождественская церковь в г. Ярославле была построена на средства купеческой династии Гурьевых-Назарьевых. Время основания деревянной церкви неизвестно, но в 1609 году она существовала. Каменная церковь была построена, как и большинство ярославских посадских храмов XVII века, на месте деревянной. Имена жертвователей сохранились в храмовой летописи на изразцовом фризе под арками закомар: «Лета 7152 (1644) поставлена сия церковь во имя Рождества Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа при державе государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея России самодержца и при митрополите Варлааме ростовском и ярославском, а воздвигнули сию церковь Анкиндин по прозванию Дружина да Гурей Назарьевы дети по своим душам и по своих родителях, а совершали церковь сию после отца своего Гурья Назарьева дети его Михайло да Андрей да Иван по своих душах и родителях на воспоминание вечных благ и совершена сия церковь и освящена осьмые тысячи 152 году месяца августа в 28 день на память Моисея Мурина».

В 1546 г. во имя Рождества Христова был освящен придел церкви Жен-Мироносиц на Завеличье в Пскове. Храм стоит на невысоком холме посреди равнинного Завеличья и окружен кладбищем. Церковь была возведена на средства известного Московского (прежде — Новгородского) митрополита Макария. В 1-й Псковской летописи можно встретить сведения и о заказчиках храма: «…церковь поставиша на скудельницах святых Жен-Мироносиц приказщик Богдан Ковырин да Григореи Иванов Титова Кирилла мыльника да и придел в него имя святого Кирила поставиша, да и о слоужбу вседневноую учиниша и попов и дьякона, да общее житие составиша…» С основанием каменного храма здесь был учрежден общежительный монастырь, церковь сделана соборной. Мироносицкий монастырь был упразднен в 1764 г., а церковь была обращена в приходскую и кладбищенскую, действовавшую до 1930-х годов, затем здесь поместился склад «Росбакалеи». Ныне храм передан Псковской епархии РПЦ.

Также церкви, освященные в честь Рождества Христова, есть в Украине (г. Тернополь, храм 1602 г. постройки), Болгарии (с. Арбанаси, церковь 1550 г. основания), Грузии (г. Тбилиси, 1500 г. постройки; с. Мацхвариши, 1000 г. постройки; г. Мартвили, 900 г. постройки) и Израиле (между 327 и 535 гг. постройки).

Старообрядческие храмы Рождества Христова

В древности на все великие праздники службы совершали особенно торжественно, в течение всей ночи, т.е. всенощным бдением. В настоящее время в большинстве старообрядческих приходов всю ночь молятся только на Пасху, а в остальные праздники совершают положенную по Уставу службу с перерывом — накануне вечером и утром. Но в некоторых общинах начинают возрождать традицию молиться ночью и службу Рождеству Христову, например, в Екатеринбурге, Коломне, Гомеле, Рязани. Особенно торжественно, с молебном после Литургии, отмечают Рождество в храмах, освященных во имя этого праздника. Это приходы Русской Православной старообрядческой Церкви Москвы (собор Рожества Христова Рогожской общины), Екатеринбурга, д. Андроново Московской области и д. Павликово Ярославской области. Во имя Рождества Христова освящены белокриницкие приходы в Сиднее (Австралия) и Журиловке (Румыния).

Храмы Русской Древлеправославной Церкви, освященные во имя Рождества Христова, находятся в г. Улан-Удэ (Бурятия) и с. Сосновка (Украина, Полтавская область).

Во имя Рождества Христова была освящена моленная 1-й Московской общины Поморского законобрачного согласия. Храм был двухэтажным. На первом этаже находилась раздевалка и помещение для заседаний Совета общины. Весь второй этаж занимало храмовое помещение в виде большой длинной залы без колонн и перегородок высотой в семь аршин. Иконостас был трехъярусным. Снаружи храм был украшен одной главой с крестом. Здание было снесено в 1970-х годах.

Полезное по теме:

- Зачем родился Христос? Проповедь иерея Константина Литвякова на Рождество Христово;

- Како подобает Христа славити: православные традиции праздника («Христос раждается славите», текст);

- Рождество на Руси. Традиции праздника

В. Чернов

Рождество Христово

События праздника

Православная Церковь празднует Рождество Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа 25 декабря/7 января. Этому празднику предшествует пост, который хотя и не так строг, как пост Великий, однако так же продолжается сорок дней. По словам блаженного Симеона Солунского (ум. 1429), «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».

О рождении Христа Спасителя и о событиях, связанных с ним, повествуют только два евангелиста: Матфей и Лука. Матфей сообщает об откровении тайны воплощения праведному Иосифу, о поклонении волхвов и бегстве святого семейства в Египет и об избиении вифлеемских младенцев, а Лука более подробно описывает обстоятельства, при которых родился Христос Спаситель в Вифлееме, и рассказывает о поклонении пастырей.

Откровение Иосифу тайны Воплощения

Евангелист Матфей (Мф. 1:18–25) сообщает о том, что вскоре после обручения Пресвятой Девы со старцем Иосифом, «прежде, нежели сочетались они», то есть прежде заключения полноценного брака между ними, Иосифу стало ясно, что Обрученная ему Девушка носит в Себе Дитя. Будучи праведным, то есть справедливым и милосердным, Иосиф не захотел обличить мнимого Ее преступления перед всеми, чтобы не подвергать Ее позорной и мучительной смерти согласно закону Моисея (Втор. 22:23–24), а намеревался тайно отпустить Ее от себя без оглашения причины. Но когда он помыслил это, явился ему ангел Господень и объяснил, что «Родившееся в Ней есть от Духа Святого», а не плод тайного греха. Далее ангел сказал: «Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их»; имя Иисус, по–еврейски Йешуа, значит – Спаситель. Чтобы Иосиф не сомневался в истинности сказанного, ангел указал на древнее пророчество Исайи: «Се, Дева во чреве примет, и родит Сына» (Ис. 7:14). Не следует думать, что пророчество не исполнилось, если пророк говорит «нарекут Ему имя Эммануил», а

Рожденного от Девы Марии нарекли Иисусом. Эммануил – имя не собственное, а символическое, означающее «с нами Бог», ибо в Господе Иисусе Христе Бог явился на земле и стал жить с людьми. Убежденный словами ангела, Иосиф «принял жену свою», то есть отказался от намерения отослать Ее от себя, оставил жить в своем доме как жену, и «не знал Ее, как, наконец, Она родила Сына Своего первенца». Написанное значит, будто после рождения Иисуса он стал жить с Ней как с супругой. «Первенцем» же Иисус называется не потому, что Пресвятая Дева имела после Него других детей, а потому, что Он родился первым и притом единственным. В Ветхом Завете, например, Бог повелевает освятить Себе «всякого первенца», независимо от того, будут ли после него в семье другие дети или нет. Иосиф знал о намерениии Марии сохранить девство. Кроме того, он был в преклонном возрасте, его первая супруга к тому времени умерла, а дети от первого брака повзрослели. Именно они упоминаются в Евангелии как «братья Иисуса Христа» (Мф. 13:55, Ин. 2:12 и др.).

Обстоятельства и время Рождества Христова

Подробнее всего об обстоятельствах Рождества Христова и о времени, когда оно произошло, говорит евангелист Лука (Лк. 2:1–20). Рождество Христово он приурочивает к переписи всех жителей Римской империи, проведенной по велению «кесаря Августа», то есть римского императора Октавиана, который получил от римского сената титул Августа – «священного». К сожалению, точной даты этой переписи не сохранилось, но время правления Октавиана Август, личности, хорошо известной в истории, а также при помощи других данных, о которых будет сказано дальше, дает нам возможность хотя бы приблизительно, с точностью до нескольких лет определить год Рождества Христова. Принятое у нас теперь летоисчисление «от Рождества Христова» было введено в VI веке римским монахом Дионисием, названным Малым. В основание своих исчислений Дионисий поставил тот расчет, что Господь Иисус Христос родился в 754 году от основания Рима, но, как показали более тщательные исследования, расчет его оказался ошибочным: Дионисий указал год, по крайней мере, на пять лет позже действительного.

Каждый должен был записаться «в своем городе». Римская политика всегда примерялась к обычаям побежденных, а еврейские обычаи требовали, чтобы запись велась по коленам, родам и племенам, для чего каждому требовалось явиться на перепись в тот город, где некогда жил глава его рода. Поскольку Иосиф был из рода царя Давида, он должен был отправиться в Вифлеем – в город, где родился Давид. В этом виден замечательный промысел Божий: согласно предсказанию древнего пророка Михея (Мих. 5:2), Мессии надлежало родиться в этом городе. По римским законам в побежденных странах наравне с мужчинами и женщины подлежали поголовной переписи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Пресвятая Дева Мария, в Ее положении, сопутствовала хранителю Своей девственности – старцу Иосифу.

«И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Из–за множества путешественников, приехавших раньше, а также из–за своей бедности, святое семейство вынуждено было поселиться в одной из пещер, какими богата Палестина и куда пастухи сгоняли скот в ненастную погоду. Здесь–то и родился Божественный Мессия, положенный, вместо детской колыбели, в ясли, приняв тем самым от самого Своего рождения крест унижений и страданий для искупления человечества.

Поклонение пастухов

Однако рождение и всю земную жизнь Спасителя сопровождало не только унижение, но и отблески Его божественной славы. Пастухам – может быть, тем самым, которым принадлежала пещера и которые, благодаря хорошей погоде, ночевали в поле, – явился ангел Господень, осиянный божественной славой, и возвестил «великую радость» о рождении во граде Давидовом Спасителя, «Который есть Христос Господь». Здесь важно отметить слова ангела о том, что эта «великая радость» будет «всем людям», то есть что Мессия пришел не для одних евреев, но для всего человеческого рода. Ангел при этом дал пастухом «знамение», то есть знак, по которому они могут узнать Его: «Найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». И как бы в подтверждение истинности слов ангела явилось «многочисленное воинство небесное», целый сонм ангелов, воспевавших дивную хвалу новорожденному Богомладенцу: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».

Пастухи, люди, видимо, благочестивые, тотчас поспешили туда, куда указал им ангел, и первыми удостоились чести поклониться Христу – Младенцу. Они разглашали повсюду, куда только ни заглядывали, о явлении им ангелов и об услышанном ими небесном славословии, и все, слышавшие их, дивились. Пресвятая Дева Мария, полная глубокого смирения, запоминала все это, «слагая в сердце Своем».

Поклонение волхвов

О поклонении родившемуся Спасителю волхвов рассказывает евангелист Матфей (Мф. 2:1–12). Когда родился Иисус «в Вифлееме Иудейском», пришли в Иерусалим волхвы с востока. Иудейским Вифлеем называется здесь потому, что был и другой Вифлеем, в Галилее, в колене Завулоновом. Волхвы, пришедшие поклониться Христу, были ученые, тайновидцы, обладавшие большими знаниями, подобные тем, над которыми начальствовал Даниил в стране Вавилонской(Дан. 2:48). Подобные волхвы в Вавилоне и Персии пользовались большим уважением, бывали жрецами и советниками царей. Евангелист говорит, что они пришли «с востока», не называя, из какой именно страны. Но употребленное Евангелистом слово «магос» – персидское, поэтому

наиболее вероятно, что пришли они из Персии или же из страны, составлявшей прежде Вавилонское царство, так как там во время семидесятилетнего пленения иудеев предки этих волхвов могли слышать от иудеев, что они ждут великого Царя, Избавителя, Который покорит весь мир; там же жил пророк Даниил, предсказывавший о времени пришествия этого Царя.

Изучение звездного неба было одним из главных занятий персидских мудрецов. Поэтому Господь призвал их к поклонению Родившемуся Спасителю мира через явление необыкновенной звезды. На Востоке в это время было широко распространено убеждение, что в Иудее должен явиться Владыка мира, Которому подобает поклонение от всех народов. Поэтому, придя в Иерусалим, волхвы стали уверенно спрашивать: «Где родившийся Царь Иудейский?»

Эти слова вызвали тревогу у тогдашнего правителя Иудеи, Ирода Великого, который не имел никаких законных прав на престол и вызвал ненависть своих подданных. С ним встревожился и весь Иерусалим, опасаясь, может быть, новых репрессий со стороны напуганного необычайным известием Ирода.

Ирод, решивший уничтожить своего новорожденного, как он думал, соперника, созвал первосвященников и книжников и прямо задал им вопрос о месте рождения Царя Иудейского, Мессии: «Где должно родиться Христу?» Книжники тотчас же указали ему на всем известное пророчество Михея, приводя его не буквально, но сходно по смыслу о том, что Мессия должен родиться в Вифлееме. Вифлеем значит – дом хлеба, а Ефрафа – плодоносное поле; названия, характеризующие особенное плодородие земли. В подлинном пророчестве Михея замечательно указание, что Мессия только «произойдет» из Вифлеема, но не будет жить там, и что действительное Его происхождение – «от начала, от дней вечных» (Мих. 5:2). Ироду для верного исполнения его кровавого замысла хотелось также знать и время рождения Царя Иудейского. Потому он пригласил к себе волхвов, чтобы тайно допросить их о времени явления звезды, а затем отправил их в Вифлеем с тем, чтобы они, вернувшись, рассказали все, что узнают о Новорожденном. Когда волхвы отправились в Вифлееем, то звезда, которую они увидели, шла перед ними, указывая верный путь.

Что это была за звезда? Было ли это какое-то необычное природное явление, или иносказание, или сверхъестественный знак – доподлинно неизвестно. Однако именно она вела волхвов, и под конец «остановилась над тем местом, где был Младенец». Далее сказано о волхвах, что они «падши, поклонились» Новорожденному и «открывши сокровища свои, принесли Ему дары»: золото, как Царю, ладан, как Богу, и смирну, как человеку, имеющему вкусить смерть. Получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, замыслившему умертвить Иисуса, волхвы иным путем, то есть не через Иерусалим, ушли в свою страну, вероятно, на юг от Вифлеема.

Бегство в Египет, избиение младенцев и возвращение святого Семейства

После ухода волхвов ангел Господень, явившись во сне Иосифу, повелел ему, взяв Младенца и Матерь Его, бежать в Египет, что тот и исполнил, отправившись туда ночью. Египет находится на юго-западе от Иудеи, и до границы с ним надо было идти около 120 км. Он тоже был тогда римской провинцией, в которой жило много иудеев; они имели там свои синагоги, но туда не простиралась власть Ирода, и святое семейство, остановившись у своих соотечественников, могло чувствовать себя в безопасности. О путешествии святого семейства в Египет сохранилось множество замечательных преданий. Одно из них гласит, что, когда Иосиф с Иисусом и Его Матерью вошли в языческий храм, то находившиеся там идолы пали на землю и разбились: так исполнилось над ними слово пророческое «Господь воссядет на облаке легком» (на руках Пречистой Девы Марии), «и потрясутся от лица Его идолы Египетские» (Ис. 19:1). В том, что Младенец – Иисус должен был бежать именно в Египет и затем вернуться оттуда, евангелист видит исполнение пророчества Осии: «Из Египта вызвал Сына Моего» (Ос. 11:1). У пророка слова эти относятся, собственно, к исходу еврейского народа из Египта, но так как избранный Богом народ еврейский был прообразом истинного первородного и единственного Сына Божия Иисуса Христа, то вывод еврейского народа из Египта послужил прообразом воззвания из Египта же Иисуса Христа. Ирод разгневался, когда волхвы не вернулись в Иерусалим, и счел себя «поруганным», осмеянным ими. Это привело его в еще большую ярость. Узнав от волхвов, что звезда явилась им больше года назад, он сделал вывод, что Младенец теперь если и старше года, то моложе двух лет‚ а потому издал жестокий указ избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев «от двух лет и ниже», в расчете, что в числе их окажется и Иисус Христос. Подобная жестокость была совершенно в характере Ирода, о котором, по свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, известно, что он из пустой подозрительности велел задушить свою жену и умертвить трех своих сыновей.

Святое семейство пробыло в Египте не более года. Царь Ирод умер, и Иосиф получил во сне откровение, призывавшее его возвратиться в Израильскую землю. Там Иосиф решил было жить в Вифлееме, но когда услышал, что в Иудее воцарился худший из сыновей Ирода – Архелай, кровожадный и жестокий, подобно отцу, то «убоялся туда идти» и, получив во сне новый знак, направился в пределы Галилеи, где и поселился в городе Назарет, в котором жил он и прежде, занимаясь ремеслом плотника.

Из богослужения праздника Рождества Христова

На великой вечерне на «Господи, воззвах» стихиры, глас 2:

Приид́ите, возрадуемся Го́сподеви, настоящую тайну сказ́ующе:/средост́ение гр́адежа разрушися‚/пламенное оружие плещ́и да́ет‚/и херувим отступает от древа жизни,/и аз райския пищи причащаюся‚/от негоже произгнан бых преслуш́ания ради;/неизменный бо образ От́ечь‚/образ приснос́ущия Его,/зрак раба при́емлет,/от неискусобр́ачныя М́атере прош́ед,/не преложение претерпев,/еже бо бе преб́ысть, Бог Сый ́истинен‚/и еже не бе прият, Человек быв человеколюбия ради./Тому возопи́им:/рожд́ейся от Девы Боже, помилуй нас.

Придите, возрадуемся о Господе‚/изъясняя нынешнее Таинство/разделявшая нас с Богом стена разрушена‚/пламенный меч обращается вспять/и херувимы отступают от древа жизни/и я приобщаюсь к блаженствам рая,/из которого был изгнан за ослушание./Ибо неизменный образ Отца/и начертание вечности Его/облик раба принимает,/от не испытавшей брака Матери произойдя/не потерпев при этом изменения./Ибо Он остался, чем был – Богом истинным‚/и принял на Себя то, чем не был,/человеком сделавшись по человеколюбию./Воскликнем Ему:/»Боже, рожденный от Девы, помилуй нас!»

Господу Иисусу р́одшуся от Святыя Девы,/просвет́ишася всяческая:/пастырем бо свир́яющим и волхвом поклан́яющимся/́ангелом воспев́ающим, Ирод мятяшеся‚/яко Бог во плоти явися,/ Спас душ наших.

С рождением Господа Иисуса от святой Девы,/просветился весь мир:/пастухи играли на свирелях и волхвы поклонялись‚/а́́нгелы воспевали – но Ирод тревожился‚/что Бог во плоти явился‚/Спаситель душ наших.

Царство Твое, Христе Боже‚/Царство всех веко́в‚/и владычество Твое во всяком р́оде и р́оде,/воплот́ивыйся от Духа Свят́аго/и от Приснод́евы Марии вочелов́ечивыйся‚/свет нам возсия, Христе Боже‚/Твое приш́ествие;/Свет от Света, Отчее сияние‚/всю тварь просвет́ил еси‚/всякое дыхание хвалит Тя./Образ славы ́Отчия,/Сый‚ и прежде Сый‚/и возси́явый от Девы, Боже, помилуй нас.

Царство Твое, Христе Боже‚/– Царство всех веков,/и владычество Твое во всяком роде и роде./ Воплотившийся от Духа Святого/и от вечно девственной Марии вочеловечившийся‚/свет возжег Ты нам, Христе Боже, Твоим пришествием./Свет от Света, Отчее сияние‚/ все творение Ты озарил./ Все что дышит восхваляет Тебя, / начертание славы Отчей./ Существующий и предсуществовавший/и воссиявший от Девы, помилуй нас!

Что Тебе принес́ем, Христе,/яко явился еси на земл́и/ яко Человек нас р́ади?/ Ќаяждо бо от Тебе бывших тварей благодар́ение Тебе прин́осит:/ангели – пение; небес́а – звезд́у;/волсв́и – д́ары; п́астырие – ч́удо;/земл́я – верт́еп; пустыня – ясли;/ мы же – Матерь Деву./ Иже прежде век, Боже, помилуй нас.

Что принесем Тебе в дар, Христе‚/за то, что Ты ради нас явился на земле как человек?/Ибо каждое из творений, Тобою созданных,/благодарность Тебе приносит:/ангелы – песнь, небеса – звезду‚/волхвы – дары, пастухи – удивление‚/земля – пещеру, пустыня – ясли‚/мы же – Матерь–Деву./Предвечный Боже, помилуй нас!

́Августу единонач́альствующу на земл́и‚/многоначалие человеков прест́а;/и Тебе вочелов́ечшуся от Ч́истыя,/многоб́ожие идолов упраздн́ися‚/под ед́инем царством мирским гр́ади быша‚/и во едино влад́ычество Божества яз́ыцы в́ероваша./Напис́ашася людие повел́ением ќесаревым‚/напис́ахомся‚ в́ернии, ́именем Божества‚/Тебе, вочелов́ечшагося Бога нашего./Велия Твоя милость, Господи, слава Тебе.

Когда Август стал единовластным на земле‚/прекратилось многовластие среди людей;/и с Твоим вочеловечением от Девы чистой/идольское многобожие упразднилось./Одному мирскому царству подчинились страны‚/и в единое владычество Божества племена уверовали./Переписаны были народы по указу Кесаря‚/записялись и мы, верные, во имя Божества/– Тебя, вочеловечившегося Бога нашего./Велика Твоя милость, Господи, слава Тебе!

На утрене тропарь, глас 4:

Рождество Твое, Христе Боже наш‚/возси́я м́ирови свет разума‚/в нем бо звездам служ́ащии/ звездою уч́ахуся/ Тебе кл́анятися, Солнцу правды,/и Тебе в́едети с высоты вост́ока./Господи, слава Тебе.

Рождество Твое, Христе Боже наш‚/ озарило мир светом знания‚/ибо чрез него звездам служащие/звездою были научаемы/Тебе поклоняться, Солнцу правды,/и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило./Господи, слава Тебе!

Седален, глас 1:

Во ́яслех нас р́ади безслов́есных положился еси‚/долготерпеливе Спасе, млад́енствовав волею;/п́астырие же Тя восп́еша со ангелы, зов́уще:/слава и хвала на земли рожд́енному/и об́ожившему земнородных существо/Христу Богу нашему.

В яслях животных бессловесных/ нас ради Ты был положен,/долготерпеливый Спаситель,/став младенцем по Своей воле./Но пастухи Тебя воспели, вместе с ангелами взывая:/«Слава и хвала на земле рожденному/и обожившему природу земнородных‚/Христу Богу нашему!»

Седален, глас 3:

Прев́ечнаго и непостиж́имаго,/соприснос́ущнаго невидимому Отцу‚/во утробе

пл́отски нос́ила еси, Богородице,/ед́ино и несли́янное Троицы Божеств́о./Проси́я благодать Твоя в мире, Всеп́етая./Темже непрестанно вопием:/радуйся, чистая Дево

Мати.

Предвечного и Непостижимого,/вечно существующего с невидимым Отцом,/Ты по плоти носила во чреве, Богородица‚/Единого от неслиянной Троицы по Божеству./Благодать Твоя просияла в мире, всеми воспеваемая;/потому мы взываем непрестанно:/»Радуйся, чистая Дева – Матерь!»

Ирмосы канона, глас 1:

Песнь 1. Христос ражд́ается – сл́авите,/Христос с небес – ср́ящите/ Христос на земли – вознос́итеся./Пойте Го́сподеви, вся земля,/и веселием воспойте, л́юдие,/яко просл́авися.

Христос рождается – славьте/Христос с небес – встречайте!/Христос на земле – воспряньте!/Пой Господу, вся земля/и с веселием воспойте, люди‚/ибо Он прославился!

Песнь 3. Прежде век от Отца рожд́енному нетленно Сыну/и в посл́едняя от Девы/воплощенному безс́еменно,/Христу Богу возопиим:/вознес́ый рог наш‚/ свят еси, Господи.

Прежде веков от Отца рожденному/не по земным законам Сыну/и в последние времена от Девы/воплощенному без семени‚/Христу Богу воззовем:/»Возвысивший наше достоинство‚/свят Ты, Господи! »

Песнь 4. Жезл из коре́не Иесс́еева/ и цвет от него, Христе‚/от Д́евы прозябл еси‚/ из горы, Хв́альный, приосен́енныя ч́ащи,/пришел еси, вопл́ощся от неискусом́ужныя,/невещ́ественный и Боже:/слава силе Твоей, Господи.

Отрасль от корня Иессеева/и Цвет от него‚/от Девы Ты произошел, Христе;/Ты пришел, достойный хвалы,/от горы, осененной чащей‚/воплотившись от не знавшей мужа‚/Невещественный и Бог./Слава силе Твоей, Господи!

Песнь 5. Бог сый мира, Отец щедр́от,/великаго сов́ета Твоего Ангела‚/мир подав́ающа, послал еси нам:/тем‚ богораз́умия к свету наставльшеся‚/от н́ощи ́утренююще‚/славословим Тя, Человекол́юбче.

Ты, Бог мира и Отец милосердия‚/послал нам Вестника великого Твоего замысла‚/дарующего мир./Потому‚ приведенные к свету Богопознания‚/после ночи рассвет встречая, /славословим Тебя, Человеколюбец.

Песнь 6. Из утр́обы И́ону млад́енца изблев́а морски́й зверь‚/яков́а при́ят‚/в Деву же вс́ельшееся Слово/и плоть при́емшее пройде сохр́аншее нетл́енну./Егоже бо не

пострад́а истл́ения‚/Р́ождшую сохран́и неврежд́енну.

Из утробы Иону, как младенца, изверг морской 3верь‚/таким‚ каким и принял‚/а Слово, вселившись в Деву и плоть приняв‚/прошло через Нее, сохранив Её неповрежденной;/ведь Само не подвергшись плотскому зачатию/и Родившую уберегло от страданий.

Кондак, глас 3:

Дева днесь Прес́ущественнаго раждает‚/и земля вертеп Неприст́упному приносит./Ангели с пастырьми славословят,/волсв́и же со звездою путешествуют:/нас бо ради родися/Отроча Младо, Превечный Бог.

Дева в сей день Сверхсущественного рождает‚/и земля пещеру Неприступному приносит;/Ангелы с пастухами славословят,/волхвы же за звездою путешествуют,/ибо ради нас родилось/Дитя младое, предвечный Бог!

Песнь 7. ́Отроцы, благочестию совосп́итани‚/злочест́иваго ведения небр́егше, /́огненнаго прещения не убо́яшася,/но, посред́е пламени сто́яще, по́яху:/отцев Боже, благословен еси.

Отроки, воспитанные в благочестии‚/повелением нечестивым пренебрегши,/угрожавшего огня не устрашились‚/но‚ стоя посреди пламени, пели:/«Боже Отцов, благословен Ты!»

Песнь 8. Чуда преест́ественнаго/росод́ательная изобраз́и пещь образ:/не бо, яже при́ят, п́алит ́юныя‚/яко ниж́е огнь Божеств́а Девы‚/ в Н́юже вн́иде утробу./Тем воспевающе, воспо́ем/да благослов́ит тварь вся Господа/и превозн́осит во вся веки.

Окропляющая росою печь/представила образ сверхъестественного чуда/ибо она не опаляет юношей, которых приняла в себя‚/как и огонь Божества утробы Девы‚/в которую нисшел./Поэтому воспоем песнь:/»Да благословляет все творение Господа/и превозносит во все века!»

Песнь 9. Т́аинство странное вижу и пресл́авное:/небо – вертеп, престол херув́имский – Деву‚/ясли – вмест́илище,/в нихже возлеж́е невмест́имый – Христос Бог, / Его-же, воспевающе, величием.

Таинство вижу/необычайное и чудное/пещера – небо, престол Херувимский – Дева,/ясли – вместилище,/где возлег невместимый Христос Бог/Которого мы в песнях величаем.

Светилен. Посет́ил ны есть свыше Спас наш, Вост́ок вост́оков,/и сущии во тьме и сени обрет́охом истину‚/ ибо от Девы род́ися Господь.

Посетил нас с высоты Спаситель наш‚/прежде солнца восшедшее Светило;/и мы, пребывавшие во тьме и тени обрели истину‚/ибо от Девы родился Господь.

Стихиры на хвалитех, глас 4:

Весел́итеся, пр́аведнии,/Небеса, радуйтеся‚/взыгр́айте, горы, Христу рождшуся/Дева седит, херувимов под́обящися‚/нос́ящи в н́едрех Бога Слова воплощенна;/пастырие рожд́енному див́ятся;/волсви Влад́ыце д́ары приносят,/ангели, воспев́ающе, глаголют:/непостижиме Го́споди, слава Тебе.

Веселитесь праведные, небеса, радуйтесь;/играйте горы, ибо родился Христос!/Восседает Дева, Херувимам подобная‚/нося на лоне Бога – Слово воплощенное./Пастухи Рожденного славят‚/волхвы Владыке дары приносят./Ангелы возглашают хвалу:/«Непостижимый Господи, слава Тебе!»

Богородице Дево, рождшая Спаса‚/ упраздн́ила еси первую клятву Евину‚/яко Матибыла еси благовол́ения Отча‚/нос́ящи в н́едрех Божие Слово воплощенное./Не т́ерпит тайна испытания./Верою единою Сию вси славим,/зовуще с Тобою и глаго́люще:/неизреченне Господи, слава Тебе.

Богородица-Дева, родившая Спасителя‚/Ты древнее проклятие Евы упразднила,/ибо стала Матерью по благоволению Отца‚/нося в лоне Бога – Слово воплощенное./Невозможно это таинство исследовать,/только верою его все мы славим,/восклицая с Тобою и возглашая:/»Неизъяснимый Господи, слава Тебе!»

Приид́ите, воспоим Матерь Спасову,/по Рождестве паки ́явльшуюся Деву:/радуйся, граде одушевл́енный Царя и Бога,/в немже Христос пожив, спасение содела./С Гаври́илом воспоем‚/с п́астырьми прославим, зов́уще:/Богородице‚ моли из Тебе воплощеннаго спастися нам.

Придите, воспоем Матерь Спасителя‚/после рождения Его по-прежнему оставшуюся Девой:/«Радуйся, Град одушевленный Царя и Бога,–/Христос, в Него вселившись, совершил спасение»/С Гавриилом воспеваем Тебя‚/с пастухами славим, восклицая:/»Богородица, ходатайствуй пред Воплотившимся из Тебя/о нашем спасении!»

Отец благоизв́оли,/Слово плоть бысть‚/и Дева роди Бога вочелов́ечшася;/ звезда возвещает, волсви покланяются/пастырие чуд́ятся, и тварь радуется.

Отец благоволил –/Слово стало плотию‚/и Дева родила Бога вочеловечившегося./ Звезда возвещает, волхвы поклоняются‚/пастухи удивляются и все творение радуется.

Глас 6: Егд́а время еже на землю пришествия Твоеѓо/первое напис́ание вселенней бысть‚/тогда восхотел еси человеков напис́ати имен́а‚/верующих Рождеств́у Твоему./Сего ради таковое повеление от Ќесаря возглас́ися,/вечнаго бо Твоего Царствия безнач́альное/Рождеством Твоим обнов́ися./Тем Тебе прин́осим и мы паче именн́аго данносл́овия/православнаго богатства богословия‚/яко Богу и Спасу душ наших.

Когда настало время на землю Твоего пришествия‚/первая перепись вселенной совершилась;/тогда Ты намеревался записать и имена людей, / верующих рождеству Твоему./Потому такой указ был Кесарем провозглашен:/ведь безначальное, вечное Твое Царство обновилось./Вот почему и мы сверх дани вещественной приносим Тебе/православного богословия богатство‚/как Богу и Спасителю душ наших.

Глас 2: Днесь Христос в Вифлееме ражд́ается от Девы; днесь Безнач́альный начин́ается‚/и Слово воплощ́ается;/силы небесныя радуются,/и земля с челов́еки веселится;/волсв́и Владыце д́ары прин́осят/п́астырие Рожденному див́ятся./Мы же непрестанно вопием:/слава в Вышних Богу, и на земли мир‚/в человецех благоволение.

В сей день Христос в Вифлееме рождается от Девы,/в сей день Безначальный начинается/и Слово воплощается./Силы небесные радуются,/и земля с людьми веселится./Волхвы дары приносят‚/пастухи о чуде провозглашают‚/мы же непрестанно будем взывать: «Слава в вышних Богу и на земле мир‚/среди людей благоволение!»

Слово Божие

Рождество Христово и поклонение пастухов

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.

В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую

радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем. И возвратились пастухи, славя и хваля

Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было.

Лк. 2:1–20 (зач. 5)

Поклонение волхвов

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, который упасет народ Мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.

Мф. 2:1–12(30ч.3)

Пастырское наставление

Таинство Боговоплощения

Великое и чудное таинство видим мы, братия. Пастыри с радостными восклицаниями являются вестниками к сынам человеческим, не на холмах полевых со стадами своими беседуя и не с овцами на поле играя, но во граде Давидовом Вифлееме духовные песни возглашая. В вышних поют ангелы, возглашают гимны архангелы; небесные херувимы и серафимы воспевают хвалы во славу Бога: свят, свят, свят… Все вместе совершают радостный праздник, видя Бога на земле и человека, вземлемого к небесам, дольние божественным провидением воздымаются до вышних, вышние, по любви Божией к людям, склоняются к дольним, ибо Высочайший, по смирению Своему, вознес смиренных. В этот день великою торжества Вифлеем становится подобным небу, вместо блистающих звезд восприемлет ангелов, поющих славу, и вместо видимого солнца – беспредельное и неизмеримое Солнце Правды, творящее все сущее. Но кто дерзнет исследовать столь великое таинство? Идеже хощет Бог, там побеждается естества чин, и не может препятствовать природа. Итак, немощи людей непричастны. Бог восхотел и снисшел, совершая спасение людей, ибо в воле Божией – жизнь всех людей.

В настоящий радостный день Бог пришел родиться; в этот день великого пришествия Бог соделался Тем, Кем не был: будучи Богом, стал человеком, так сказать отрешился от Божества (хотя Своей природы не совлекся); сделавшись человеком, остался Богом. Ибо, хотя Он возрастал и преуспевал, однако же не так, как будто бы человеческой силой достиг Божественности и из человека соделался Богом; но как был Словом, чуждым страдания, так воплотился и явился, не изменившийся‚ не сделавшийся другим, не утратив той Природы, какой обладал до этою. Родился в Иудее новый Царь; но это новое и чудное рождение, в которое уверовали язычники, отвергли иудеи. Закона и пророков не понимали правильно фарисеи; то, что в них противоречило им, толковали превратно. Новое, полное таинства, рождение старался узнать Ирод, но не для того, чтобы воздать почесть родившемуся Царю, а чтобы отнять у Него жизнь.

Тот, Кто оставил ангелов, архангелов, престолы, господства, силы, неусыпающих и огненосных всех духов, один, шествуя новым путем, исходит из ненарушенной семенем девственной утробы. Творец всех шествует просветить мир да, не оставив сирыми ангелов, явится и человеком, происшедшим из Божества.

И я, хотя не вижу при Родившемся ни трубы, ни другого музыкального орудия, ни меча, ни украшений телесных, ни лампад, ни сопутствующих светильников, видя хор Христа из безгласных и худородных, побуждаюсь к хвале Ему. Вижу бессловесных животных и хоры отроков, как бы некую трубу, песненно звучащую, как бы заступающих место лампад и как бы освещающих Господа. Но что я говорю о лампадах? Он – сама надежда и жизнь, само спасение, сама благость, залог Царства Небесного. Его Самого нося принесу, чтобы последовать силе слов небесных ангелов: слава в вышних Богу, и с Вифлеемскими пастырями произнести радостную песнь: и на земли мир, в человецех благоволение! Рожденный от Отца, в Своем лице и в Своем бытии бесстрастный, ныне образом бесстрастным и непостижимым рождается для нас. Предвечное рождение, бесстрастное ведает один Сам Рожденный; рождение настоящее, сверхъестественное ведает только благодать Духа Святого; но и первое рождение истинно, и настоящее рождение, в уничижении, действительно и непреложно. Бог родился от Бога, но Он – и Человек, от Девы воспринявший плоть. В вышних от единого Отца – единый, единородный Сын единого Отца; в уничижении Единственный из единственной Девы, единой Девы единородный Сын… Бог не испытал страданий, рождая Бога по Божеству; и Дева не потерпела повреждения, ибо духовным образом родила Духовного. Первое рождение – неизъяснимо и второе – неисследимо; первое рождение совершилось не по страсти и второе не причастно было нечистоты… Мы знаем, что ныне родила Дева, и веруем, что родила Того, Кто рожден от Отца предвечно. Но каков образ рождения, изъяснить не надеюсь: ни словами сказать того не старался я, ни мыслию коснуться не дерзаю, ибо Природа Божества не подлежит наблюдению, не касается мысли, не объемлется бедным разумом; должно лишь веровать силе дел Его. Известны законы природы телесной: замужняя жена зачинает и рождает сына по закону брака; но когда неискусобрачная Дева рождает Сына чудесно, и по рождении пребывая Девою, – явление, высшее природы телесной. Что бывает по законам природы телесной – мы постигаем, но

перед тем, что выше законов естества, умолкаем, не по страху, но поелику непогрешимо; умолчать мы должны, чтобы молчанием почтить достойную почтения добродетель, и, не выходя за должные пределы (слова), сподобиться небесных даров.

Святитель Григорий Чудотворец

Обновление вселенной

Круг лета спокойно и неумолимо Божиим велением идет по жизни, и яркой звездой вспыхивают в нем напоминания о Божественной любви – праздники Господни. И ныне Рождество Христово! И в этот великий праздник мы от лица отца наместника и всех насельников нашей древней святой обители обращаемся со словами сердечного поздравления и привета к дорогому владыке и архипастырю нашему, к дорогим отцам и всем вам, чадам Божиим, собравшимся почтить этот день.

Придем же ныне все и склонимся к смиренным яслям, осиянным Божественной славой, ибо Младенец Христос здесь начинает Свой крестный путь по лицу земли. Склонимся, ибо здесь начало нашего спасения, начало нашей вечности. Путь, Истина и Жизнь – Христос Бог явился в мир. И мир Свой принес Богомладенец на землю, и Божий мир даровал людям Христос Спаситель подвигом краткой земной жизни Своей. Но подвигом веры нашей входит в жизнь нашу этот Божий мир – Божественная любовь и Божественное милосердие. И не потому ли, что истощилась вера наша, мерещатся теперь в смятенном мире, ожидающем бедствий, два противоположных образа – образ поруганной Божией любви и торжествующий смех диавольской злобы. И не эта ли вражья злоба исторгает теперь из среды Церкви оскудевших любовью, и брат перестает понимать брата, и сын забывает отца, и образ поруганной Божией любви возвещает смерть.

Други наши, устрашимся видения, приникнем к Богомладенцу Христу в покаянии и мольбе, изливая пред Ним тихие молитвы. И Он, Господь наш и Бог, вразумит, и обновит, и сохранит нас всех, в бедствии припавших к Нему. Сегодня – Рождество Христово, день начала подвига Спасителя мира. Сегодня – день испытания нашей любви и верности Ему. И пусть услышит мир нашей жизнью возвещенную истину: «С нами Бог, разумейте язы́цы… яко с нами Бог!» С радостью величайшего праздника Рождества Христова вас всех поздравляем!

Бог Господь Христос Младенцем, пеленами повитым, явился в мир. И Матерь-Дева склонилась над Ним в изумлении перед необъятностью явленной миру тайны. И Матерь Непорочная Дева Мария, послужившая «велией благочестия тайне», в этот миг позвала всю высоту радости, потому что Человек и Бог явился в мир. И это знала пока только Она одна. И Она одна в этот же миг трепетно предощутила и всю глубину горя крестного пути, на который вступала сейчас с Младенцем на руках.

И сегодня день достойного почитания Матери Божией, Непорочной Девы Марии, послужившей тайне воплощения Сына Божия. Мало слов сказано о Ней в Священном Писании‚ мало событий Ее личной жизни сохранило Предание. Но за каждым шагом Ее Божественного Сына зримо стоит Она, начиная от Его рождения и кончая Крестом на Голгофе. И нам нетрудно представить величие Ее исключительного материнского подвига по человечеству, но сложнее постигнуть ту высшую степень чистоты и святости, всецелой преданности Себя воле Божией, которые и сделали Ее «зарею таинственного дня» и которыми Она вошла в близость с Самой Пресущественной Троицей, став Дочерью Богу Отцу, Матерью Сыну Божию и Невестой Духу Святому.

Обещание Божие, данное еще первым людям, что придет время и родится на земле Спаситель мира и «семя жены сотрет главу змия» – диавола, исполнилось не вдруг. Человечество прошло длительный путь приготовительного очищения и освящения, пока, наконец, не явилась Богоизбранная Отроковица, и Ангелы воспели Воплотившемуся божественный гимн, небеса предвозвестили великое событие чудесной звездой, земля предоставила пещеру, род же человеческий дал Матерь–Деву, исполнившую Божественный Совет Всевышнего Бога.

И та свобода от греха, которой достигла Приснодева, была, прежде всего, великим даром Божиим и Ее личным подвигом любви к Богу. Ибо сердце Ее от младенчества всегда было обращено к Нему. И обет Ее родителей, данный при рождении Дщери, посвятить Ее Богу, стал и обетом Ее сердца. И подвиг Ее жизни питался молитвами Ее родителей, молитвами и чаяниями всего ветхозаветного человечества, всего сонма патриархов и праведников.

И цель воплощения Сына Божия – возрождение и обновление мира, устранение из него всех последствий грехопадения, восстановление первозданного Царства Божия. И этой великой цели послужила Пресвятая Дева. Ее подвигом жизни, молитвы и любви мы обрели вечное спасение. И «Бог (теперь) именуется нашим Отцом, потому что Слово приобщилось нашей плоти, ибо Сын делает так, что Его Отец становится и нашим Отцом», – как говорит святой Афанасий Александрийский. А воля Ее Божественного Сына и Спасителя мира усыновила весь род человеческий Божией Матери.

Такое поистине безмерное богатство обретаем мы верой, такой неоценимый дар получаем – Отца и Мать. И как не восклицать из глубины верующих сердец хвалебные песни и гимны Матери Божией, Пресвятой и Пренепорочной Деве Марии: «Радуйся же, свет человеческого спасения, утро благодати, вечер греха, первородный луч счастливого дня, зерцало святости, сокровенный образ совершенства, полный идеал девства. Радуйся, исполнение пророчеств, общее чаяние людей, которым Ты принесла радость».

О Богомати! О Всепетая! О Владычица! Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицом к лицу поклониться Тебе. Аминь.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Источник: Двунадесятые праздники Православной Церкви / сост. Василий Чернов. — М.: Николин день, 2015. — 512 с.

Комментарии для сайта Cackle

Приблизительное время чтения: 14 мин.

История Рождества

По сравнению с другими великими событиями из жизни Христа, Его День Рождения христиане стали отмечать очень поздно. Например, достоверно известно, что Воскресение Спасителя праздновали уже сами апостолы. Первые христиане праздновали также Вознесение Господне, Крещение, День сошествия Святого Духа на апостолов. Однако упоминание о Рождестве Христовом впервые встречается лишь в III веке. Чем же объяснить эту «забывчивость»? Как можно не помнить, не отмечать такую дату?!

О причине этой странной «забывчивости» христиан и многом другом можно узнать в материале «К Кому нас ведет звезда: история Рождества».

Где родился Христос

Чтобы увидеть место, где, согласно Преданию, родился Спаситель, нужно прийти в базилику Рождества Христова в Вифлееме. Место Рождества Спасителя находится у восточной стены крипты базилики в небольшой полукруглой нише и отмечено звездой с четырнадцатью лучами. Подробнее узнать о месте рождения Христа и посмотреть фото из базилики можно в материале «Где родился Христос?».

Доказательства Рождества

Многие неверующие и сомневающиеся люди спорят: а существовал ли Христос в действительности? Одно из неоспоримых доказательств земной жизни Спасителя — научное изучение обстоятельств Его рождения и святынь, связанных с Рождеством. Об этом — материал «Рождество Христово: вещественные доказательства».

Когда родился Христос

Как это когда? — удивится неискушенный читатель, — разумеется, 7 января… первого года от Рождества Христова. Или точнее, 25 декабря по старому стилю… тогда, стало быть, предыдущего года. Нулевого. А нулевого года ведь не было, значит… значит, первого года до Рождества. Или что-то тут не так? Тайну о том, когда действительно родился Спаситель, приоткроет Андрей Десницкий в материале «Когда родился Христос?».

Пророчества о Христе

Количество сбывшихся библейских пророчеств исчисляется сотнями, но сегодня мы почти ничего не знаем о них. Но есть одна категория библейских пророчеств, которую можно считать исключением. Правда, сами по себе они тоже известны главным образом специалистам по библеистике. Зато о том, как они сбылись, знают сотни миллионов наших современников. Это ветхозаветные пророчества о Христе.

О том, что предсказывали ветхозаветные святые и каким образом это сбылось, вы узнаете из статьи «Пророчества о Христе».

Смысл Рождества

В день Рождества христиане вспоминают событие, случившееся в Вифлееме более двух тысяч лет назад. Что изменило это событие в мире и в людях, почему и зачем Бог даровал нам Самого Себя и как нам правильно принять этот высший дар?

«Фома» не раз писал о смысле этого великого праздника, например, в очерке известного современного богослова протодиакона Андрея Кураева: «Андрей Кураев: Дары Рождества». Или в материале Сергея Худиева «О смысле праздника Рождества Христова».

Традиции Рождества в разных странах

Христиане всего мира празднуют Рождество как один из самых главных и долгожданных дней в церковном году. И у каждого народа, у каждой страны, у каждой ветви христианства — свои уникальные традиции.

Журнал «Фома» собрал богатую подборку материалов о том, как «Как встречали Рождество на Руси», «Как празднуют Рождество в Африке», «Как празднуют Рождество в Греции», «Как празднуют Рождество в Индонезии и Японии», «Как празднуют Рождество в Армении», «Как празднуют Рождество в Германии», «Как празднуют Рождество на Кипре», «Рождество в Якутии».

Молитвы Рождества

Тропарь Рождества Христова

глас 4:

Рождество Твое, Христе Боже наш, / возсия мирови свет разума, / в нем бо звездам служащии / звездою учахуся / Тебе кланятися, Солнцу Правды, / и Тебе ведети, с высоты Востока. / Господи, слава Тебе.

Перевод:

Рождество Твое, Христе Боже наш, / озарило мир светом знания, / ибо чрез него звездам служащие / звездою были научаемы / Тебе поклоняться, Солнцу правды, / и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. / Господи, слава Тебе!

Кондак Рождества Христова

глас 3:

Дева днесь Пресущественнаго раждает, / и земля вертеп Неприступному приносит. / Ангели с пастырьми славословят, / волсви же со звездою путешествуют: / нас бо ради родися / Oтроча Младо, Превечный Бог.

Перевод:

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, / и земля пещеру Неприступному приносит; / Ангелы с пастухами славословят, / волхвы же за звездою путешествуют, / ибо ради нас родилось / Дитя младое, предвечный Бог!

Иконография Рождества Христова

Рождество Христово, приход в наш мир Спасителя — важнейшее событие Священной Истории. Ранние изображения праздника были сделаны еще первыми христианами в римских катакомбах. Уже позднее, постепенно византийское искусство вырабатывало иконографию Рождества Христов. За ее основу были взяты Евангелия (о Рождестве рассказывается в Евангелии от Матфея и от Луки) и церковное Предание.

О том, каким мы видим Христа на иконах Рождества, и о том, как менялаясь иконография праздника в течение многих веков, можно узнать в материале «Иконография Рождества Христова».

Рождественский сочельник

Рождественский сочельник — это канун, или, как его еще называют, навечерие, Рождества Христова. В этот день православные христиане готовятся к великому празднику, читают особые молитвы в храме и дома, готовят традиционное блюдо из зерен пшеницы и меда — Сочиво (рецепт вы найдете в материале «Сочиво»).

Что такое вертеп

Вертеп (вьртьпъ) в переводе со старославянского — пещера. И хотя у слова немало других значений, как правило, им обозначают ту единственную пещеру, в которой родился Христос. Пещера Рождества, или Святой Вертеп, находится под амвоном храма Рождества Христова в Вифлееме. Место рождения Спасителя отмечено на полу серебряной звездой и надписью на латыни: «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии». Этот Вертеп и стал первообразом для последующих вертепов, созданных искусством людей.

Подробнее об истории Святого Вертепа и о том, как во всем мире развивалась прекрасная семейная и театральная традиция мастерить вертепы, вы прочтете в материале «Искусство, рожденное верой: о рождественском вертепе» с прекрасными фотографиями Владимира Ештокина.

Рождественские и святочные рассказы

Рождественский или святочный рассказ — это особый литературный жанр, который берет начало в средневековых религиозных мистериях. Чаще всего это волшебная история, полная чудес, рассказывающая о событиях, которые происходят с героем или героями в период святок, то есть между Рождеством и Крещением. Сюжет святочного рассказа — преображение души путем испытаний и необыкновенных событий. У традиционного святочного рассказа — чаще всего добрый и радостный финал.

На сайте журнала «Фома» можно прочитать замечательные современные рождественские рассказы: «Так и промычали мы свое первое Рождество», «Рождество, мама…», «Лимон на ёлке», «Калямка».

Рождественские колядки

Одна из старинных народных традиций Рождества Христова — петь колядки. Этот обычай раньше был языческим, но после того, как Русь стала христианской, стал одним из добрых способов прославлять Господа Иисуса Христа.

Подробности о традиции колядования вы найдете в статье «Украинские колядки», а тексты некоторых колядок есть по ссылкам: «Как в Иерусалиме…», «Небо и земля», «Рождество Христово — Ангел прилетел», «Ночь тиха, ночь светла».

Кроме того вы можете узнать, что протоиерей Игорь Фомин отвечает на вопрос читателей, правда ли, что «Рождественские колядки — это язычество?».

Рождество с детьми

«Что сделать, чтобы детям понравилось Рождество» — вопрос, который журнал «Фома» задал совершенно разным людям, от народной артистки России Екатерины Васильевой до директора школы-интерната для детей-сирот Людмилы Соболевой.

Тайна Рождества

Рождество Христово — что говорят эти слова современному человеку? Казалось бы, весь мир отмечает это событие. И даже в книгах про Гарри Поттера время Рождества — самое желанное в году. И не только потому, что к нему приурочены пиры и балы — просто это время, когда ликует душа. К примеру, в пятом томе читаем: в канун Рождества Гаррин «крестный, по-детски радуясь тому, что встречает праздник не один, распевал рождественские гимны». Иеромонах Димитрий (Першин) рассуждает о празднике в материале: «Рождество как Альфа и Омега».

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума», — поют в эти святочные дни в Церкви. О каком разуме идет речь? Мы привыкли видеть, как вера и разум разделяются, иногда даже противопоставляются. Было бы понятно, если бы Церковь пела о том, что миру воссиял свет веры. Но разума? Библеист Сергей Худиев отвечает на самые трудные вопросы сомневающихся в материале «Свет разума».

Рожественская елка

Традиция украшать рождественскую ель пришла в Россию из Европы, точнее, из земли Эльзас. Там в начале XVII века практически повсеместно устанавливали к Рождеству это вечнозеленое дерево. Ель символизировала эдемское древо жизни, доступ к которому Адам и Ева утратили после изгнания из Рая. Но с Рождением Христа у людей снова появился шанс приобщиться вечности.

Подробно о традиции украшать елку читайте в иллюстрированном очерке «Рождественская ёлка».

Стихи о Рождестве

Рождество Христово во все времена вдохновляло лучших поэтов и писателей на создание литературных произведений. На нашем сайте собрана «Большая подборка стихов о Рождестве», а еще есть материал о том, какие стихи о Рождестве подойдут для семейного чтения и рождественских спектаклей: «Что разучивать с ребенком?»

Есть у нас также интересный аудио- и видеоархив: «Сергей Безруков читает Сергея Есенина (видео)», «Андрей Финягин читает стихи Валерия Брюсова „Рождество Христово“ (видео)», «Николай Шатохин декламирует стихотворение Михаила Кузмина „Ёлка“ (видео)», «Евгений Стеблов читает стихотворение Алексея Плещеева „Зимний вечер“».

Рассказы о Рождестве

«Письма о Рождестве» — подборка писем известных писателей и наших современников.

«Рождественские элегии» — пронзительный рассказ Владимира Гурболикова о жизни и смерти, о великой тайне Рождества и обретении веры.

Фильмы о Рождестве

Рождественские истории, которые каждый год рассказывают нам кинофильмы, — довольно добропорядочный, давний и консервативный жанр со своими законами и традициями. Это истории о любви и чудесах, которые случаются в отведенный для них отрезок времени, когда один год сменяет другой и силы зла, пусть ненадолго, но должны уступить силам добра.

В материале «Что смотреть в рождественские дни» Валерия Ефанова специально для «Фомы» составила список из 11 фильмов и четырех анимационных картин, которые помогут нам под разными углами зрения взглянуть на то, как отражается Евангельская история в кинематографической оптике.

«Рождество дядюшки Скруджа» и «Нарисованый добрый мир — Рождество мультипликатора Михаила Алдашина» раскроют нам другие грани кинотрадиции Рождества.

Открытки к Рождеству

Почему-то именно бумажная, красиво оформленная открытка может передать ту душевную теплоту, которую хочется донести адресату. Электронным это не удается. Первая открытка к Рождеству появилась в 1794 году в Англии.

О том, кто ее нарисовал и как дальше развивалась «открыточная» рождественская традиция, вы узнаете в материале «История рождественской открытки» и богато иллюстрированном старинными открытками очерке «Рождественская открытка: как все начиналось».

Вопросы о Рождестве

Протоиерей Игорь Фомин отвечает на вопросы читателей: Можно ли православному праздновать католическое Рождество? Можно ли праздновать Рождество, если я не постился? Можно ли в Рождественский пост ходить на каток?

О том, откуда на Руси пошла традиция праздновать Новый год, и можно ли праздновать его верующим людям, рассуждает православный публицист Александр Ткаченко: «Новый Год и Рождество: можно ли праздновать Новый год, откуда взялась ёлка?»

Рождественские блюда

Если следовать народным поверьям, на рождественском столе должно присутствовать 12 блюд. Традиционно ими должны быть: блины, рыба, заливное, студень, молочный поросенок, жареная курица, свиная голова с хреном, домашняя колбаса, жаркое, колядки, медовые пряники, хлебцы с маком и медом. Но содержание современного рождественского стола со временем приобрело не столь традиционный характер — многие блюда со временем у простых людей нашли свою замену более дешёвым или удобным в приготовлении вариантом.

Но все же есть самый традиционный вид рождественского меню, которое мы и хотим предоставить вашему вниманию в статье «Рождественское меню».

Сочиво

В Сочельник, вечер накануне Рождества, православные христиане готовят особенное блюдо — сочиво. Это вареные зерна пшеницы, риса или чечевицы, заправленные медом.