Поиск ответов на кроссворды и сканворды

Ответ на вопрос «Летний праздник у славян (неделя перед Троицей) (этнографическое) «, 5 (пять) букв:

семик

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова семик

Примеры употребления слова семик в литературе.

Празднование Семика и народный обычай завивать в сей день венки в рощах суть также остаток древнего суеверия, коего обряды наблюдались в Богемии и по введении Христианства, так что Герцог Брячислав в 1093 году решился предать огню все мнимо-святые дубравы своего народа.

Перво-наперво, как сговорились и свадьбу близь Семика назначили, молодую невестушку в последний день перед свадьбою, что девишником прозывается, в баньку сводили — такой обычай был в Перехватове.

Так пережили тысячелетия многие архаичные праздники: Коляда, Святки, Масленица, Ярило, Купало, Семик и др.

Мордовские праздники, большие моляны, приурочивались к русским народным или церковным празднествам, семику, троицыну дню, рождеству, новому году.

Огарев гомеопатически вышибал клин клином, допивая какие-то остатки не только после праздника, но и после фуражировки Петра Федоровича, который уже с пением, присвистом и дробью играл на кухне у Сатина, В роще Марьиной гулянье В самой тот день семика.

Четвертый — доктор Элветт Семик, преподаватель физики в университете, морщинистый и сухой, заполняющий костюм лишь наполовину.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Уважаемый пользователь, сайт развивается и существует только на доходы от рекламы — пожалуйста, отключите блокировщик рекламы.

Ответов: 1 шт.

Буквы:

1

2

3

4

5

Описание:

Yandex

ДУХОВ

Все пожелания и предложения можно отправлять на почту: support@poncy.ru.

Ответы на кроссворды и сканворды

выберите длину слова

Все

выберите первую букву слова

Все

Ответы на вопрос Троицын день 5 букв, на букву С

- Среда — Середина недели у славян. В месяце 30 ден, 5 недель, состоящих из пяти трудовых ден (буден) и 6-й ден – отдых, неделя (не делаю) (историческое) 5 букв

- Разгадывать кроссворды

- Среда — Третий день недели 5 букв

- Среда — День недели 5 букв

- Судья — — А мой дед заранее знал, в какой день умрет. И даже час приблизительно.- Экстрасенс, что ли, был- Какой к черту экстрасенс!… ему сказал 5 букв

- Скука — Она охватывала Онегина, когда он сидел у постели больного дяди «и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь! 5 букв

- Среда — День недели, находящийся между вторником и четвергом 5 букв

- Среда — День недели, предшествующий четвергу 5 букв

- Среда — День недели, следующий за вторником 5 букв

- Среда — День недели; совокупность природных условий 5 букв

- Среда — Если вам третий день влом работать, значит сегодня- 5 букв

- Среда — И день недели, и место обитания 5 букв

- Среда — Тот «бедлам», в котором мы существуем не только в одноименный день недели 5 букв

- Спать — Что человек хочет почти каждый день и без чего жить не может 5 букв

- Свеча — Источник света на черный день 5 букв

- Стога — Наставший день встает с ночлега с трухой и сеном в волосах» (стихотворение Пастернака) 5 букв

- Среда — Дальний от уик-энда день 5 букв

- Среда — Центральный день рабочей недели 5 букв

- Среда — «Окружающий» день недели 5 букв

- Среда — Пепельный день 5 букв

- Смена — Рабочий день 5 букв

- Среда — День после вторника 5 букв

- Сутки — День и ночь… прочь 5 букв

- Сутки — День да ночь — … прочь 5 букв

- Сутки — День и ночь 5 букв

- Сутки — День да ночь 5 букв

- Сутки — Полный день 5 букв

- Среда — Будний день 5 букв

- Среда — День, следующий после вторника 5 букв

- Сутки — День и ночь одним словом 5 букв

wordparts.ru

Разгадываешь кроссворд и не знаешь что такое летний праздник у славян (неделя перед троицей) (этнографическое)? Вот подсказка и ответ на данный вопрос:

Первая буква «с», вторая буква «е», третья буква «м», четвертая буква «и», пятая буква «к». Всего 5 букв.

Ответ на вопрос «летний праздник у славян (неделя перед троицей) (этнографическое)» в сканворде

Если вам не помогла подсказка, то вот вам готовый ответ: слово из 5 букв – семик.

семик

Альтернативные вопросы для слова «семик»

- Русальная неделя среди языческих праздников Руси

- Народный праздник поклонения душам умерших, отмечающийся на седьмой неделе после Пасхи и сопровождающийся завиванием венков, гаданием

- Старинный русский праздник, русальная неделя

- Народный праздник, чвязанный с культом мертвых и с весенней земледельческой обрядностью, справляемый на седьмой неделе после Пасхи

А вы знаете, что означает слово «семик»?

Семик

Семи́к («Русалчин Велик день, Троица умерших») — восточнославянский праздник весенне-летнего календарного периода; отмечается на седьмой четверг после Пасхи, за три дня до Троицы. Отличительной чертой Семика было поминовение «заложных» покойников, предшествующий поминовению предков в троицкую субботу (см. (Википедия)

- Статья — о народной обрядности. О церковном праздновании см. статью День Святой Троицы

| Троицын день | |

|---|---|

|

|

| Е. А. Елисеев. «Невесты. Троицын день». 1907. | |

| Тип | народно-православный |

| иначе | Троица, Троица-Богородица, Венки (воронеж.), Гулино (костром.) |

| также | День Святой Троицы, Пятидесятница (христ.) |

| Значение | проводы весны, встреча пролетья |

| Отмечается | славянами, христианами |

| В 2012 году | 21 мая (3 июня) в РПЦ |

| В 2013 году | 10 июня (23 июня) в РПЦ |

| Традиции | последние весенне-летние хороводы, обряд кумления, смотрины невест, сбор лекарственных трав |

| Связан с | 10-й день по Вознесению и 50-й по Пасхе (Велик-дню) |

Тро́ицын день (Троица) — день народного календаря, отмечаемый в 10-й день с Вознесенья или в 50-й день с Пасхи (Велик-дня). Праздник всегда приходится на воскресенье. В некоторых местах, вопреки церковному календарю, Троицу отмечали после Духова дня — во вторник.

Содержание

- 1 Другие названия дня

- 2 Церковные традиции

- 3 Обряды восточных славян

- 4 Троицкие короли у словаков

- 5 Вождение быка у поляков

- 6 Поговорки и приметы

- 7 См. также

- 8 Примечания

- 9 Литература

Другие названия дня

Троица, Троица-Богородица, Венки (воронеж.), Веношник (воронеж.), Семик (воронеж.), Гулино (костром.), День берёзки[1] (сиб.), «Клечальна недiля» (укр.), «Клечанье» (полесье), «Зелянец» (белорус.), «Духаў дзень»[2] (белорус.), Турица (галиц.), «Turice» (словац.) — Турица, «Letnice» (чеш.) — Летница, Духов день (серб.), «Palinocki» (подляш.), «Sobótki» (ю.-польск.), «Богородица Русалија» (серб.), «Rusalii» (рум.), Пятидесятница.

Церковные традиции

В этот день в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. После литургии служится великая вечерня, на которой поются стихиры, прославляющие сошествие Святого Духа, а священник читает три специальных пространных молитвы о Церкви, о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших (в том числе и «во аде держимых»). Во время чтения этих молитв все (в том числе и священнослужители) стоят на коленях — этим завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов. На утрене поются два канона этого праздника: первый написан Космой Маюмским, второй Иоанном Дамаскиным.

По русской традиции, пол храма и домов селян в этот день устилается свежескошенной травой, иконы украшаются берёзовыми или кленовыми ветвями, а цвет облачений — зелёный, изображающий животворящую и обновляющую силу Святого Духа. На следующий день, в понедельник отмечается Духов день.

Обряды восточных славян

Троицын день — один из самых важных праздников у восточных славян, особенно любимый девушками. В народной традиции Троицын день входит в Семицко-Троицкий праздничный комплекс, включавший Семик, Троицкую субботу, Троицын день[3]. Нередко Троицей называли весь праздничный промежуток времени от Семика до Духова дня[4] или с Троицыного дня до Дня воды[1]. В целом праздники назывались «Зелёными святками»[5]. Иногда Зелёными святками называли только Семик[6], а местами — Троицкую неделю[7].

Считается, что праздник Троицы был введен Русской Православной Церковью в начале XV в. Сергием Радонежским. В течение длительного времени древние обряды семицкой недели постепенно переносились на Троицу. В многих местах этот процесс к XIX в. полностью завершился. В других местах часть обрядовых действий осталась за Семиком[8], в иных случаях сам Семик сместился на воскресенье[9]. В некоторых случаях на Троицу перемещались первомайские и вознесенские обряды («майское дерево», «встреча русалок»). «До принятия христианства этот праздник отмечался на протяжении шести дней — три дня перед седьмым после Пасхи воскресеньем и столько же на следующей неделе»[10].

Проводы весны. «Троицкий обрядовый комплекс в большинстве случаев осознаётся как пограничный между весной и летом, так как он приходится на пик расцвета природы»[11]. Основными составляюшими празднеств Семика-Троицы были ритуалы, связанные с культом растительности, девичьи гулянья, девические инициации, поминание утопленников или всех умерших. На Украине верили, что на Зелёные святки покойники вторично (после Пасхи) выходят на свет из земли[10].

В народе Троица почиталась за большой праздник, к нему тщательно готовились: мыли и убирали дом и двор, ставили тесто для приготовления блюд для праздничного стола, заготавливали зелень. В этот день пекли пироги и караваи, завивали венки из берёзы (на юге из клёна) и цветов, приглашали гостей, молодёжь устраивала гулянье в лесах и на лугах.

Девушки одевали самые лучшие свои наряды, нередко сшитые специально к этим праздникам. В Белгородской области на каждый день троицкого цикла полагалось особое платье: в троицкую субботу одевали красные рубахи, в воскресенье — старинные белые, в понедельник — сшитые из фабричной ткани. Повсеместно головы украшали венками из трав и цветов; на Севере их заменяли головные уборы, вышитые золотыми нитями и металлическими пластинами, которые не носили в иные праздники. Нарядные девушки обычно прогуливались при всеобщем собрании народа вдоль главной деревенской улицы, или присаживались, старались показать себя со всех сторон — так называемые «невестины смотрины»[12].

В степных селениях троицкое гулянье считается последним весенним праздником (в иных местах на Еремея-запрягальника, 1-го мая по ст. ст.). Кумы посылают в гостинцы своим крестницам грешневые караваи и жёлтые яйца. Девицы дарят друг друга лентами и меняются кольцами. Меновые венки хранят на память дружбы, перевязывая их лентами.

Арка из берёзок для кумления на девичьих гуляньях. 2008

Обычно в дни Семика-Троицы исполнялись девичьи инициационные обряды[13]. Их принимали в род и признавали полноправными членами девушек, достигших брачного возраста. Кумовство-посестримство скрепляло половозрастной женский союз. Это подчёркивало и сбрасывание венка — символа девичества[14].

В Белоруссии одна из самых уважаемых на селе женщин, хорошо знающая обряд, собирала девушек, желавших вступить в девичью компанию, участвовать в девичьих посиделках с парнями и принять хозяйственные обязанности взрослого члена семьи. Какого-то определенного возраста не было, но мнение родителей обязательно учитывалось[15]. В берёзовой роще девушки пели заклички, завивали в виде арки вершины или ветви берёз, водили хороводы и проводили обряд кумления: две подружки на пару проходили под берёзовой аркой, целовались, обменивались подарками (колечками, лентами и др.) и называли друг друга кумой. Там же проводили ритуальную трапезу — жарили яичницу[16].

Белорусы, сохранявшие нередко более древние традиции, кумились два раза: на Троицу — только девушки, а на Петров день — девушки с парнями. В южно-русских районах (Калужская, Орловская, Курская, Костромская, Тульская, Брянская губернии) кумление девушек сопровождалось «крещением кукушки»[14].

Суть обряда состояла в том, что девушки и молодки, часто под руководством пожилой опытной женщины, делали «кукушку» из травы, одевали в сорочку, сарафан и покрывали платком. Иногда кукушкой называли украшенную лентами ветку берёзы или черёмухи, воткнутую в землю. Причём в некоторых местах ветку черёмухи надо было срезать именно накануне Николы вешнего. «Крещение кукушки» состояло в том, что на неё надевали крестик или вешали на ветки, под которые клали «кукушку», и тут кумились. За этим могли следовать и «похороны»: «кукушку» клали в маленький гробик и зарывали, а на другой день вырывали; кукушку оставляли, а гробик, кое-где и одежду, хранили до следующего года[14].

В России «завивали венки» в разных местах на Вознесение[4], Семик, Троицу, Духов день или Петра-Павла.

Обычаями Троицына дня завершались весенние девичьи и женские праздники, начинавшиеся со дня весеннего равноденствия. В некоторых местах они заканчиваются через неделю в день заговен (то есть накануне Петровского поста)[17].

Считалось, что в ночь на Троицу русалки выходят из реки, леса и бегают во ржи. Всю семицкую неделю они рыщут по полям и берегам, залучая неосторожных путников, чтобы защекотать их до смерти и увлечь за собой в подводное царство «дедушки Водяного». В некоторых местах в троицкую ночь с берёзками в руках молодые парни и девушки бегают по полям, гоняя русалок, а на восходе все вместе купаются в водах, уже безопасных от ухищрений водяниц.

Существовало поверье о том, что растения на Троицу наделяются особой магической силой, что отразилось в локальном обычае собирать в ночь на Троицу лекарственные травы.

На Троицын день белорусские поселяне, празднуя приход пролетья, сплетают коровам на рога зелёные венки[18].

Икона «Троица смесоипостасная». 1729

Троица являлась своеобразным разделом между весной и летом. В Полесье говорили: «У нас вэсна восемь нэдиль, до Трийцы»[19]. Во многих местах к Троице заканчивались все весенние сельскохозяйственные работы. Как и в другие пограничные дни в Троицу, по поверьям, активизировались потусторонние силы. В некоторых локальных традициях она осмысливалась как последний день разгула русалок, в других — как последний день перед выходом русалок на землю. Олицетворением нечисти, разгуливавшей по земле, были ряженые, которых называли «дяды». Чтобы защитить свои дома от влияний нечистой силы крестьяне некоторых губерний в Троицу мелом ставили над окнами и дверьми кресты.

В Верхне-Омской волости Томской губернии у сибиряков были свои понятия о праздничных днях Троицы: 1-й день Троицы считался «для Леса» и назывался «лесным» (воскресенье), 2-ой день создан «для Земли» (понедельник), 3-й день был предназначен «для Воды» (вторник) и включал соответствующие запреты на стирку, полив и пр.[1]

В белорусском Полесье на Троицкой неделе обливают друг друга водой (белор. Абливаха на траецкай неделе, у святках, абливалися вадой, шчоб дошч шоў[20]). Также поступали и в Воронежской области: «Обливались водой. Это делали для того, чтобы пошёл дождь»[21].

Троицкие короли у словаков

В Словакии выбирались троицкие короли (в западной части Словакии и в Чехии это происходило 1 мая) и троицкие королевы (словацк. Turíčna kráľovná, Kvetná kráľovná), первое свидетельство о которых относится к XVI столетию. В XVII в. игра была запрещена повсюду. За нарушение запрета взимались большие денежные штрафы, и в XVIII столетии она исчезла совсем. Сохранившиеся краткие свидетельства говорят о том, что в первый день Троицы парни выбирали себе так называемого короля. На голову ему надевалась корона, а в руку давалась украшенная палка, изображавшая скипетр. На протяжении трёх дней праздника сельское начальство лишилось своих полномочий и судебная исполнительная власть переходила в руки короля. Последний назначал себе «адъютанта» из своих товарищей, в обязанности которого входило передавать его повеления. Ликующая толпа вела избранника по улицам села. Устраивались танцы. Короля сажали на возвышение и подавали ему лучшие блюда. Когда он танцевал, его сопровождал адъютант, который держал королевский жезл. Время от времени король брал жезл и кидал одному из ребят. Если тот не успевал его поймать, его награждали тумаками. После Троицы власти короля приходил конец, но весь год затем он пользовался большим уваженнем со стороны односельчан[22].

Вождение быка у поляков

В некоторых польских зонах центральный персонаж троицких обрядов — бык. В Мазовии его покрывали старой сетью и обряжали цветами и ветками, вешали на рога берёзовый венок и гнали впереди стада, либо сажали на быка чучело «рыцаря» из ольховой коры и затем сбрасывали его наземь, называя этот обряд wolowe wesele — воловьей свадьбой. В Куявии бык, покрытый попоной, с цветами на рогах участвовал в торжественном шествии в сопровождении дюжины пастухов, дюжины девушек с цветами и музыкантов, которых встречала вся деревня[23].

Поговорки и приметы

Троица с кормом. Троица тремя праздниками богата: цветами, травами и румяным летом. Бог Троицу любит[1] (сиб.). Троица — три дня строится[1] (сиб.). В этот день завершались весенние девичьи и женские праздники, начинавшиеся со дня весеннего равноденствия. От Троицы до Успения хороводов не водят. Хороводы прекращаются с Троицы до Успенья. «Плыви мой венок на тот бережок, кто поймая мой венок — то будя женишок» (воронеж.). На Троицу девушки спрашивали у кукующей кукушки, долго ли ещё им быть в доме отца — сколько раз прокукует птица, столько лет и ждать ещё замужества. На первую майскую росу бросай горсть яровины на полосу. На Троице дождь — много грибов. Если на Троицын день идёт дождь, то в продолжение лета будет много мышей. В этот день освящают колодцы. Молодой месяц пологий — весь лунный месяц (до следующего новолуния) — дождь. «На Зелянец вясны канец» (белорус.). «На Зелянец — хлебу канец» (белорус.). «Иди, зима, до Кучева, ужэ ты нам докучила. Иди, зима, до Кракова, придёш до нас однакова» (белорус.). «Трийца жывэ так: сим ныдиль посту, высим ныдиль высны» (полесье). Семик и Троица одно и тоже (воронеж.). Семицкая неделя после Троицы, Семик на третий день бывает (воронеж.). Троица троицей, а трёх свечей на стол не ставят.

См. также

| Троицын день на Викискладе? |

- Семик

- Троицкая суббота

- Духов день

- День воды

- Русальная неделя

- Кумление

- Майское дерево

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 Фурсова, 2003

- ↑ Катовiч, Крук, 2009, с. 105

- ↑ Виноградова, 2001, с. 540

- ↑ 1 2 Пухова, Христова, 2005, с. 103

- ↑ Чистов, Чистова, 1984, с. 126

- ↑ Максимович, 1856, с. 89

- ↑ Агапкина, 2002, с. 345

- ↑ Александров и др., 1999, с. 636

- ↑ В некоторых селах Староосколького района Белгородской области праздника «Троица» не отмечали, а в Троицкое воскресенье справляли «Семик»

- ↑ 1 2 Скуратівський, 1995

- ↑ Пашина, 1998

- ↑ Зимина

- ↑ Шангина, 2003, с. 128

- ↑ 1 2 3 Соколова, 1979, с. 200

- ↑ Котович, 2010

- ↑ Катовiч, Крук, 2009, с. 106

- ↑ Громыко, 1991, с. 345

- ↑ Афанасьев, 1995, с. 366

- ↑ Толстая, 2005, с. 51

- ↑ Толстая, 2005, с. 159

- ↑ Пухова, Христова, 2005, с. 106

- ↑ Хорватова, 1989, с. 166

- ↑ Толстой, 1995, с. 273

Литература

- Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. Институт славяноведения РАН. — М.: Индрик, 2002. — 816 с. — ISBN 5857591420

- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. — М.: Современный писатель, 1995. — Т. 1. — 1221 с. — ISBN 5857591420

- Виноградова Л. Н. Тројице // Словенска митологија. Енциклопедијски речник / Редактори Светлана M. Толстој, Љубинко Раденковић. — Београд: Zepter book world, 2001. — 695 с. — ISBN 86-7494-025-0 (серб.)

- Громыко М. М. Мир русской деревни. — М.: Молодая гвардия, 1991. — 446 с. — ISBN 5-235-01030-2

- Зимина Т. А. Троица. Русские праздники и обряды. Российский Этнографический музей. Архивировано из первоисточника 27 мая 2012.

- Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. — Вып. III / Сост. Пухова Т. Ф., Христова Г. П. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. — 249 с.

- Катовiч А., Крук Я. Летнiя святы. Книга 1. Навуковае выданне. — Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2009. — 368 с. — ISBN 978-985-6029-99-1 (белор.)

- Котович Оксана Кольца судеб: Как правильно выбрать дату свадьбы?/ TUT.BY, 26.04.2010

- Максимович М. А. Дни и месяцы украинского поселянина (III. Май) // Русская беседа, том 3. — М.: Типография Александра Семена, 1856.

- Пашина О. А. Календарно-песенный цикл у восточных славян. — М.: Государственный институт искусствознания, 1998. — 56 с.

- Русская народная поэзия: обрядовая поэзия / Сост. и подгот. текста: К. В. Чистов, Б. Е. Чистова. — Л.: Художественная литература, 1984. — 526 с.

- Русские / В. А. Александров, И. В. Власова, Н. С. Полищук. — М.: Наука, 1999. — 828 с. — (Народы и культуры). — ISBN 5-02-009558-3

- Русский народ. Будни и праздники. энциклопедия / Сост. И. И. Шангина. — СПб.: Азбука-классика, 2003. — 558 с. — ISBN 5-352-00650-6

- Скуратівський В. Т. Дiдух. — К.: Освiта, 1995. — 272 с. — ISBN 5-330-02487-0 (укр.)

- Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX — начало XX в. Академия наук СССР, Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М.: Наука, 1979. — 286 с.

- Толстая С. М. Полесский народный календарь. — М.: Индрик, 2005. — 600 с. — (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования). — ISBN 5-85759-300-X

- Толстой H. И. Бык // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М.: Международные отношения, 1995. — Т. 1. — С. 272—274. — ISBN 5-7133-0704-2.

- Фурсова Е. Ф. Календарные обряды. Ч. 2: Обычаи и обряды летне-осеннего периода. — Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 2003. — 267 с. — (Этнография Сибири). — ISBN 5-7803-0116-6

- Хорватова Э. Традиционные юношеские союзы и инициационные обряды у западных славян // Славянский и балканский фольклор. Институт славяноведения и балканистики Академии наук СССР / Отв. ред. Н. И. Толстой. — М.: Наука, 1989. — 272 с. — ISBN 5-02-011351-4

| |

|---|

|

Коляда • Васильев вечер / Щедрый вечер / Овсень • Сретенье / Громницы • Власьев день • Масленица • Со́роки • Благовещение • Вербное воскресенье • Страстная неделя • Пасха • Светлая неделя • Красная горка • Радоница • Егорий Вешний • Никола вешний • Вознесение • Семик (Ярилин день / Русалии) • Троицкая суббота • Троица • Русальная неделя • Иван Купала • Петров день • Ильин день • Медовый Спас • Яблочный Спас • Третий Спас • Обжинки • Осенины • Покров • Дмитриевская суббота • Дмитриев день • Кузьминки • Никола зимний |

В Пятидесятницу – пятидесятый день после Воскресения Христова – в Иерусалиме случилось знаменательное событие – на апостолов сошёл Святой Дух, чудесным образом указуя на триединство Бога. Люди узрели, что Бог Един, но Един в трёх Лицах. А ученики Господни обрели «дар языков», чтобы проповедовать всем народам правду Божию, и это стало днём рождением Новозаветной Церкви – торжеством Святой Троицы и одним из самых любимых народных праздников на Руси. В этом году он отмечается 16 июня. В рубрике «Народный календарь» мы в очередной раз вспоминаем о наших дорогих предках.

Обычно Пятидесятница приходится на конец мая или начало июня, когда природа на среднерусских равнинах наполняется свежими соками, и мир Божий облачается в пышную зелень. Неслучайно седьмую по Пасхе Семицкую неделю – последнюю перед праздником Святой Троицы – наши предки почитали «Зелёными Святками». Иван Бунин запечатлел эту пору в своих строках:

Гудящий благовест к молитве призывает,

На солнечных лучах над нивами звенит;

Даль заливных лугов в лазури утопает,

И речка на лугах сверкает и горит.А на селе с утра идет обедня в храме;

Зеленою травой усыпан весь амвон,

Алтарь, сияющий и убранный цветами,

Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

Троицкое древо

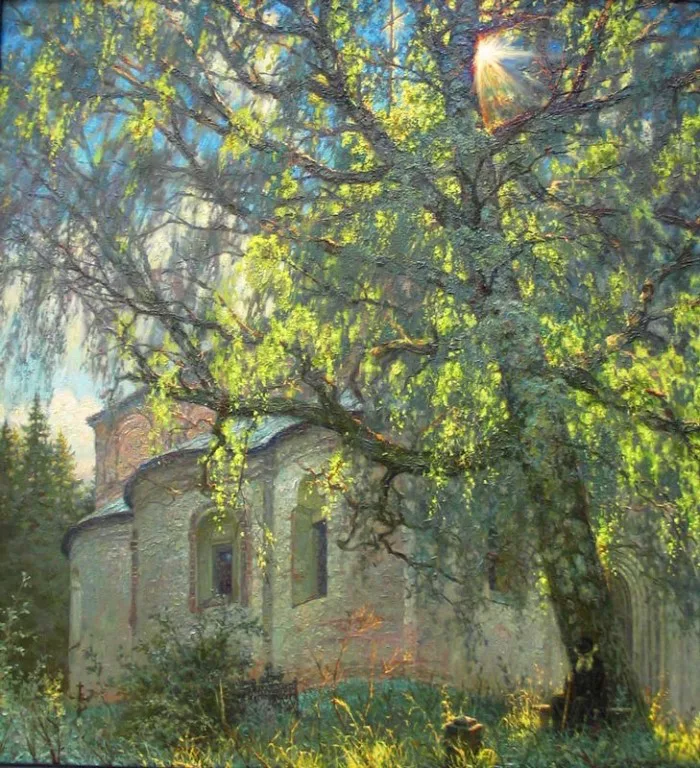

Зелёные ветки, которыми в этот день принято украшать храмы и

жилища, напоминает крещённым народам о ветхозаветной Мамврийской дубраве, где

возвышался дуб, под которым Святая Троица явилась в образе трёх ангелов

первоотцу Аврааму.

На Руси «троицким древом» стала белая берёзка, которую на

Пятидесятницу наши предки наряжали пёстрыми лентами и лоскутами. К молодому

заломленному (то есть срубленному) деревцу каждая крестьянская девушка

подвязывала свой кусочек материи или одевала на его ветви цветочные венки и плетёные

бусы. Такую берёзку в разных губерниях именовали на свой лад: кума,

красота, сад, семик, столб, кустик. «Срубим берёзку, нарядим цветочками,

принесем в деревню, крутимся хороводом с песнями. Хороводы кончили —

березку в реку забросим», – говорили поселяне.

Зелёный Семик

В некоторых губерниях с незапамятных языческих времён Семицкую седмицу называли не только «зелёной», но и «русальной», «клечальной», «проводной», «разгарой» и даже «задушными поминками». В простонародье считали, что

«Честная Масленица в гости Семик зовёт. Честь ей за то и хвала!»

«Семиком» или «седмиком» называли четверг накануне Троицына

дня, который почитался на селе девичьим праздником. В Поволжье к этому дню девицы

заранее собирали в складчину нехитрую трапезу с лакомствами и шли в берёзовую

рощу завивать берёзки, водить хороводы и «песни играть». Будущие невестушки

плели венки и вешали их на молодые деревца, загадывая сердечные желания. А на

сам Троицын день выходили к реке и бросали их в воду.

А бывало в эту пору устраивали смотрины невест: девушки

собирались на лугу в один большой круг и медленно двигались, запевая песни. Молодые

парни-женихи обступали девичий хоровод и высматривали себе приглянувшуюся пару.

В иных губерниях на Семик хороводили вокруг наряженной берёзы,

растущей на живописном берегу реки и пели ей старинную песню: «Берёза моя, берёзонька,

берёза моя белая, берёза моя кудрявая!..» В Сибири, на Енисее молодые крестьянки

рубили в этот четверг молодое деревце, облачали её в своё самое нарядное платьице

и ставили в клеть до Троицы. А на сам праздник после обедни уносили её к реке и

бросали в воду.

В городах семицкие торжества устраивали до начала XIX века.

Так же, как и в деревнях, невесты плели венки из полевых цветов, водили

хороводы, распевали разгульные песни и носили по улицам увитую разноцветными

лоскутами молодую берёзку.

И всюду на Руси наши красны девицы убегали в рощи «кумиться» – связывали берёзовые ветви и проходили под ними с поцелуями: «Покумимся, кума, покумимся! Нам с тобою не браниться — дружиться!» Кумления сопровождались песнями:

Благослови, Троица,

Богородица,

Нам в лес пойти,

Венок сплести!

Семицкие хороводы молодёжь водила строго до Пятидесятницы, и прекращала их на всю страдную пору – до Успения.

В обход языческих русальных чествований на Зелёные Святки,

древние отцы-христиане на русской земле заповедали православному люду поминать в

Семик почившую во Христе убогую братию, погребённую во все времена в

скудельницах – погостах для сирых, нищих и странных людей. Их также поминали на

Троицкую вселенскую родительскую субботу, предшествующую Пятидесятнице. В этот

день молились не только за сродников по крови, но и за всех усопших христиан во

Вселенной.

Троицын день

К Пятидесятнице праздничная Русь преображалась всеми

оттенками зелени – «матушки-церкви», жилища, дворы, площади и улицы в городах и

сёлах обряжались луговыми цветами, разнотравьем и ветвями молодых деревьев –

берёзы, клёна, дуба, рябины, осины.

Великий русский писатель Иван Шмелёв в своей

бессмертной повести «Лето Господне» оставил такие строки:

«Я жмурюсь радостно: Троицын День сегодня! Над моей головой зелёная берёзка, дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута берёзка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней». И всем этим живым – Божиим – наполнялась вся Русь.

На Троицу наши предки в особицу старались украшать храмы. Честной

народ приходил на праздничную службу с букетами цветов и берёзовых веток,

который означали полноту и красоту жизни, посланную христианам животворящим Святым

Духом. И поныне церкви на Пятидесятницу становятся похожи на душистые солнечные

рощи, где пахнет молодым лесом и сухим разнотравьем.

Цветы, листья и травы, побывавшие в храме, засушивали и

хранили в красных углах за иконами для разных надобностей. Например, на

посельщине искренне верили, что, если такую зелень уложить под свежее сено и в

житницу, то там не будут водиться зловредные мыши. Борясь с грызунами,

крестьяне забивали сушёной троицкой травой норы землероек на полях и грядках,

а, усыпая её на чердачный пол, наши предки хранили свои избы от пожаров. Из

листьев деревьев, украшавших церкви, вили венки, чтобы положить их в горшки при

рассаде капусты. Не зря сказывали в простонародье: «На Троицу каждая веточка —

помощник и лекарь».

В Орловской губернии в Троицын день крестьяне «молили каравай»,

испечённый из муки, которую девицы собирали вскладчину. Несли этот каравай в

рощу, пели над ним песни и водили хороводы.

В иных местах троицкий каравай ломали на кусочки и раздавали тем семействам, где были девушки на выданье. Такое угощение не спешили вкушать – его засушивали и использовали при изготовлении свадебного каравая, который подносили молодым. Считалось, что это принесёт новой семье счастье и любовь. Кое-где хранился обычай беречь скатерть из-под троицкого каравая, чтобы на смотринах постелить её на стол с надеждой на помощь Святой Троицы в сердечных делах.

Так и жили наши предки с твёрдым разумением, что «без Троицы никакой дом не строится».

Денис Халфин

Журналист, культуролог, автор исторического блога.