- Потеря традиции

- О значении имени в жизни человека

- Имя человека в Древнем мире

- Имя в Православии

- Происхождение русского православного именослова

- Старые традиции празднования именин

- Обязанности крестных

- О праздновании именин сегодня

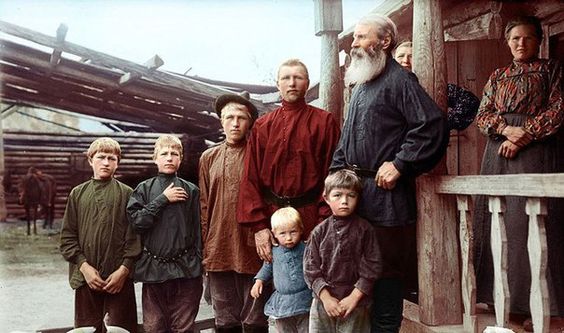

Потеря традиции

Наверное, многим из нас была знакома такая картина: день рождения, вносится праздничный торт со множеством свечей и все гости поют: «Как на чьи-то именины испекли мы каравай, вот такой вышины, вот такой ширины… Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай…».

Эти незамысловатые слова детской песенки, которую еще и по сей день можно услышать на праздновании дня рождения, напоминают нам о позабытой традиции празднования именин.

Что же это за праздник?

Часто именинами называют день рождения человека, считая, что это одно и то же. На самом деле это не так, хотя в старину (а часто и в наши дни), выбирая имя для новорожденного, было принято называть детей именем того святого, почитание которого выпадало на день рождения ребенка. Таким образом, считалось, что ребенок будет под покровительством этого святого, а день рождения действительно совпадал с именинами.

Именины — это день памяти святого, чьё имя было дано человеку при крещении. Иначе сказать, это День Ангела, день памяти своего небесного покровителя, дня святого, имя которого мы носим.

В прошлом именины считались более важным праздником, чем день «телесного» рождения. Кроме того, во многих случаях эти праздники практически совпадали, т. к. традиционно ребенка несли крестить на восьмой день после рождения: восьмой день — это символ Небесного Царства, к которому приобщается крещаемый человек, в то время как число семь — древнее сакральное число, обозначающее сотворенный земной мир.

Крестильные имена выбирались по церковному календарю (святцам). По старому обычаю выбор имени был ограничен именами святых, память которых праздновалась в день крещения. Позднее (особенно в городском обществе) от этого строгого обычая отошли и стали выбирать имена, руководствуясь личным вкусом и иными соображениями — в честь родственников, например.

Но именно при Крещении мы получаем свое церковное имя, с которым подходим к Таинствам Православной Церкви, с которым мы и отходим в вечность.

Это имя не всегда может совпадать с тем именем, которым нас назвали родители. Например, Анджела — это «паспортное», светское имя, которое родители по сентиментальным побуждениям дали малышке, а Ангелина — церковное имя, принятое при Крещении в честь прославленной Церковью преподобной жене — т. е. сербской королеве, ставшей монахиней.

Но как быть, если мы носим «приличное» православное имя, но крестили нас давно и неизвестно в честь кого? Как нам определить своего святого?

Если неизвестно, имя какого из одноименных святых мы носим, то согласно традиции, следует считать «своим» того святого, чья память в календаре приходится на сам день рождения или следует за днём рождения. Поэтому, несмотря на большое количество дат именин для некоторых имен, у каждого конкретного носителя имени могут быть всего одни именины в году, которые определяются датой его дня рождения. Хотя это и не мешает молитвенно отмечать и другие дни памяти своего святого Причащением святых Христовых Таин и благолепным застольем в кругу семьи.

Также в православном календаре существуют несколько дней в году, когда именины бывают всеобщими. Это, например, Неделя памяти всех святых (первое воскресенье после Дня Святой Троицы), и Неделя всех русских святых (второе воскресенье после Дня Святой Троицы), если мы носим имена русских подвижников благочестия.

Но в наши дни детей редко называют в честь святых, имя которых празднуется в день Крещения. Поэтому именины часто становятся отдельным праздником и их можно назвать духовным днём рождения, вхождения в Православную Церковь при особом покровительстве святого, имя которого ты носишь.

Это особенная греко-русская традиция, которой не знают, например, грузинская и болгарская православные церкви. Там человека называют не именем святого, а традиционными национальными именами, имеющими то или иное определенное положительное значение.

Тем более надо бы нам, жителям Великой России, ценить этот редкий обычай и возможность иметь, помимо ангела-хранителя нашего, еще и особого молитвенника за нас на Небесах перед Престолом Всевышнего. Надо бы повсеместно восстанавливать этот семейный и духовный праздник, как нить благородного преемства связывающий нас с благочестивыми обычаями многих поколений наших прославленных предшественников.

Надо бы, да не ценим. Казалось бы, в семье с празднованием именин появляется дополнительный к дню рождения праздник. Есть повод собраться за праздничной трапезой всей семьей, пригласить родных и близких, подарить и получить подарки, повысить культурный уровень семьи и приготовить программу торжеств — стихи, песни и пр.

Но… с сожалением приходится признать, что даже вечная склонность наших соотечественников праздновать всё что угодно, не «сработала» в этом случае, и истинная традиция празднования именин среди невоцерковленных россиян почти утеряна.

Мало того, при этом само понятие именин обросло целым ворохом суеверий, предрассудков и просто глупостей.

Например, рассуждают о «магии имени». Дескать, как и в честь кого назовут, так и проживешь.

В подрастерявшем за последние десятилетия веру народе считается, что если человека назвали, например, в честь великомученицы — будет всю жизнь мучиться и т. п., если преподобного — быть человеку бедным и так далее. А вот уж если в честь царя или великого князя — судьба малыша просто обязана быть блестящей, хоть и не делай для этого ничего! И листает лихорадочно будущая мама вместе с «опытными» родственниками православный календарь, читает краткие жития святых и с ужасом видит, что судьба её чаду уготована просто «катастрофическая»! Потому что то, что мы желаем себе и своим детям, резко отличается от того, что предлагает нам Церковь и что воплотили в своем жизненном подвиге многочисленные святые, имена которых мы, недостойные и ленивые, носим.

Как будто есть в православном календаре святые, жизнь которых «не годится» нам, дерзающим называть себя православными?! Как будто не к Богу ведет подражание жизни любого святого, в том числе и своего небесного покровителя?!

Хоть и называем мы себя православными, и дружно презираем иноверцев и сектантов, но как же отличаются наши личные, собственные ценности от церковных!

Чего желает большинство из нас? На словах да, конечно, Царства Небесного. А на деле?

Нам бы побольше денег и счастья, а «Царство Небесное» приложится нам! Святости же мы недостойны, зато вполне, по собственному мнению, достойны благ земных.

Так вот отличие святых от нас не в особом устроении организма и свечении вокруг головы, а в том, что святые думали преимущественно о том, как бы в их жизни было «побольше Бога»!

Нам бы тихой и спокойной смерти, и ради этого мы готовы к вечным компромиссам со своей совестью, а святые не боялись идти на смерть, лишь бы только не отречься от Бога.

Мы боремся за свою правду всеми правдами и неправдами, а святые боролись за Правду Божию, а свои нужды и свою правду постоянно оставляли «на потом».

Конечно, имя оказывает определенное влияние на жизнь человека, дает ему некоторые жизненные ориентиры. Но это влияние никогда не заменит дар свободной воли человека, возможность самому устраивать свою жизнь и самому искать пути богообщения.

При всем разнообразии путей святости в христианстве подвиг всех святых по сути одинаков — они возлюбили больше Бога, чем суету этого мира. Не все они отказались полностью от «благ земных», но все они имели правильную иерархию ценностей — прежде всего Бог, Его Церковь, потом Отечество, семья, а уж потом и личные нужды.

Поэтому не столько наше имя влияет на нашу праведность или греховность, на нашу любовь к Богу и ближним, сколько наше личное стремление.

Будем искать Бога — станем подражать святым, именами которых нас назвали и тем прославим свое имя не суетной человеческой славой, а Славой Божией, Славой вечной. Если же будем искать только собственных удобств и наслаждений — все наши «царские» имена, в том числе и великое звание христианина, станут лишь нашим обличением и осуждением!

О значении имени в жизни человека

Конечно, имя в первую очередь служит простому различению людей. Но есть в наших именах и более глубокий смысл, несводимый к простой функциональности различения.

Действительно, имя неотделимо от человека. Оно индикатор нашей культуры, нашей веры, наших жизненных ценностей. Имя — спутник, который сопровождает каждого из нас на долгой дороге жизни.

В прошлом имя могло быть определенным социальным знаком и указывать на место в обществе. Сейчас ситуация изменилась и, пожалуй, лишь монашеские (иноческие) имена резко выделяются из привычного нам русского именослова. Но есть еще и почти забытый ныне, таинственный смысл имени.

В древности люди придавали имени гораздо большее значение, чем сейчас. Имя всегда было значительной составляющей частью личности человека. Содержание имени соотносилось с внутренним смыслом человека, оно как бы вкладывалось ему внутрь. Имя управляло судьбой («хорошее имя — хороший знак»). Удачно выбранное для человека или самим человеком имя становилось источником силы и процветания, стимулом для самосовершенствования. Наречение считалось высоким актом со-творения, то есть человеческим участием в тайне творения, призыванием на нового человека благодати Божией.

В первобытном обществе к имени относились как к части тела, подобно глазам, зубам и т. д. Слитность души и имени казалась несомненной. Более того, считалось, что сколько существует имен — столько и душ, поэтому в некоторых племенах перед тем, как убить противника, полагалось выведать его имя с тем, чтобы использовать его в родном племени. Часто имена скрывались, чтобы не дать оружия врагу.

С произнесением имени обращались бережно, иначе жди неприятностей. В некоторых племенах категорически воспрещалось произносить имя вождя. В других — практиковался обычай присваивать старцам новые имена, придававшие новые силы. Считалось, что больному ребенку силу сообщало имя отца, которое кричали в ухо. Иногда даже называли дитя именем отца (матери), полагая, что часть жизненной энергии родителей поможет победить болезнь. Если же ребенок слишком много плакал, то это так же приписывали неверно выбранному имени.

У разных народностей долго сохранялась традиция наречения «обманных», ложных имен: истинное имя не произносилось в надежде, что смерть и злые духи, не знающие имени дезориентированы, и не смогут найти младенца.

Существовал у язычников и другой вариант защиты ребенка от нечистых сил. При рождении родители специально давали малышу непривлекательные, отпугивающие имена, такие как Некрас, Нелюба и даже Мертвой, которые, по мнению наших языческих предков, отвращали невзгоды и несчастья. Отсюда и многие наши необычные, «некрасивые» фамилии, например Некрасов. Отсюда и вечная привычка «прибедняться», постоянно жаловаться на жизнь, скрывать своё истинное положение дел, чтобы не «накликать беду».

Имя человека в Древнем мире

Особенно, благоговейное отношение к имени, издревле было присуще человеку.

Общеизвестно, что в Древнем Египте личное имя тщательно оберегалось. Египтяне имели «малое» имя, известное всем, и «большое», которое считалось истинным: оно хранилось в тайне и произносилось лишь во время важных обрядов.

Особым почтением пользовались имена фараонов — в иероглифических текстах их выделяли специальной рамочкой — «картушем». С огромным уважением египтяне относились к именам умерших — неправильное обращение с которыми, по мнению древних, наносило непоправимый вред потустороннему бытию усопшего.

Имя и его носитель составляли одно целое. Характерен египетский миф, по которому «бог» Ра скрывал свое имя, но «богине» Исиде удалось-таки его выведать, вскрыв ему грудь — имя буквальным образом оказалось внутри тела!

Издавна изменение имени соответствовало изменению человеческой сути. Новые имена давались подросткам при инициации, т. е. при вступлении во взрослые члены общины. В Китае до сих пор существуют детские «молочные» имена, от которых отказываются при взрослении. В античной Греции люди, становясь жрецами, отрекались от старых имен, вырезали их на металлических дощечках и топили в море.

Условно говоря, отдаленные отзвуки этих представлений можно увидеть и в христианской традиции наречения новоначальных монахов иноческими именами, когда принявший монашеский постриг оставляет мир и свое прежнее мирское имя. В этом обычае запечатлено изначальное убеждение человека о необходимости кардинального изменения жизни при посвящении себя Богу вплоть до смены такой важной составляющей личности, как имени.

У многих народов запрещалось произносить имена языческих богов и духов, чтобы не привлекать их внимание, не впускать их разрушительное влияние в свою жизнь. Особенно опасно было называть злых духов, то есть «чертыхаться», и таким образом призывать «недобрую силу». До сих пор крайне неприлично для православного христианина является само употребление, особенно устное, слова «чёрт» и производных от него.

В этом есть определенный смысл. Если телесное существо не становится к нам ближе от произнесения его имени, то бесплотные силы, не имеющие четкого ограниченного пребывания и легко перемещающиеся в пространстве, через призывание их имени, быстро вступают с нами в контакт. И этот контакт, в случае общения с бесами, может быть для нас опасен. И наоборот, постоянное призывание в молитве Имени Божия вносит в нашу жизнь элемент освящения. На этом основана, например, практика непрестанного чтения Иисусовой молитвы, которая при правильном применении позволяет человеку достичь большой духовной высоты и богообщения.

Кстати, не во всех культурах называть Бога по имени считалось допустимым. Древние евреи из чувства особого благоговения не смели произносить Имя Божие: Ягве (Иегова) в Ветхом Завете — это «неизреченное Имя», священная тетраграмма (то есть сокращение из четырех букв), которую можно перевести как «Я есть Тот, Кто подлинно существует и является источником Своего существования «.

Согласно Библии переименования становятся знаком особого преображения, изменения цели существования. Так Господь дал особо значащие имена Аврааму, Сарре, Исааку, Измаилу, Соломону, переименовал Иакова в Израиль. Особый религиозный дар еврейского народа проявился во множестве имен, которые называют «теофорными», то есть «богоносными». Так через свое личное имя человек таинственным образом приобщался к Богу.

Имя в Православии

В Православии мы дерзаем с благоговением призывать имя Божие, но помним, что недопустимо делать это всуе, то есть в пустых разговорах и клятвах.

Очевидно, что христианство, как проявление высшего религиозного опыта человечества, со всей серьезностью относится к личным именам. Это корениться в исповедании нашего Бога совершенной Личностью, Существом мыслящим, разумным. Поэтому, при всем понимании абсолютной неприменимости к Богу любых человеческих имен, мы с уважением относимся к тайне личности и к имени, являющимся отображением, символом этой тайны.

Тем более имя христианина отображает таинство неповторимой личности человека, вошедшего в Церковь Христову, оно предполагает личное общение с Богом. Именно в таинстве Крещения христианская Церковь принимает в свое лоно новую душу, связывает ее через личное имя с именем Божиим, называя нового воина Церкви христианином.

«Имя Твое именуем…», поём мы в воскресном гимне, то есть называемся Твоим именем. Именно это имя — «христианин» связывало воедино христиан первых веков перед лицом гонений языческого Рима. При этом мученики даже отказывались называть судьям свои прежние имена, ассоциирующиеся с суетной языческой жизнью.

Как писал протоиерей Сергий Булгаков, «человеческое именование и имявоплощение существует по образу и подобию божественного боговоплощения и наименования… всякий человек есть воплощенное слово, осуществленное имя, ибо сам Господь есть воплощенное Имя и Слово».

Примечательно, что долгое время православные иконы освящались не особым молитвенным чинопоследованием, как сейчас, а надписанием имени Христа или святого, изображенного на доске и начертанием круглого нимба, характерного для наших икон. Для этого даже существовал специальный священнослужитель при храме святой Софии в Константинополе и краска с добавлением святой воды.

***

Конечная цель христианского подвига подразумевает стремление к святости, поэтому и все имена христиан — святы.

Тем более нарекая младенца или иного входящего в Церковь человека именем уже канонизированного святого, Церковь старается направить его на истинный путь спасения и богопознания: ведь это имя уже «реализовалось» в жизни другого человека, освятилось его подвигом и молитвами. Поэтому естественно для носящего святое имя всегда хранить в себе образ жизни своего небесного покровителя, помощника и молитвенника и с благоговением почитать его икону и день его молитвенной памяти.

Но не всеми именами принято нарекать младенцем. Почтением к святым именам Господа и Богородицы объясняется то, что в православной традиции не принято давать имена «Иисус» и «Мария» в честь своих божественных носителей. Всех православных «Марий» до сих пор называют в честь св. Марии Магдалины, а редкое монашеское имя «Иисус» присваивается не в память Господа нашего Иисуса Христа, а ветхозаветного праведника Иисуса Навина.

Справедливости ради отметим, что многие канонические имена, естественно звучащие на греческом, например, языке, тоже вряд ли желательны для современных русских детей по причине их неблагозвучия, даже если они попадают на день рождения или крещения ребенка.

Такие примеры многочисленны: мужские — Варадат, Горазд, Евпроб, Екзуперанций, Епафродит, Иакисхол, Истукарий, Каздой, Кастрихий, Кукша, Мардарий, Медула, Мелхиседек, Павсикакий, Памфалон, Парфагапа, Примитив, Сасоний, Сосипатр, Соссий, Тиранн, Усфазан, Фармуфий, Худион, Хуздазат и другие. Женские — Андропелагия, Денеготия, Дросида, Екзуперия, Каздоя, Мартирия, Мастридия, Проскудия, Сосипатра, Феопистия, Хрисоплока, Христодула, Яздундокта и другие.

Родители должны помнить, что для их ребенка экзотически звучащее имя может стать тяжелым бременем, определяющим чрезмерную замкнутость или напротив, вынужденно агрессивный образ жизни. Поэтому при выборе неожиданно звучащего имени стоит проявить мудрость и осмотрительность, посоветоваться с родными и священником.

Как ласково звать малыша, нареченного, например, Гордием? «Горя» или «Гадя»?

***

Будет несправедливо вспоминая о имени Бога не упомянуть об одном важном моменте, связанном с этим именем.

Мы уже говорили о молитве Иисусовой, как о постоянном и благодатном повторении обращения ко Господу. В начале XX века в православном монашестве возникло характерное течение — имяславцы, которые утверждали, что в Имени Божием скрыто присутствие Бога, сила и энергия, исходящая от Самого Господа. В краткой форме это положение выражалось словами: «Имя Божие есть Бог». В имяславии Имя мыслилось как мост, соединяющий небесное и земное.

Это учение в крайних своих формах было официально осуждено Церковью, но, тем не менее, имяславцы успели оказать сильное влияние на русскую философию начала века. Например А.Ф.Лосев в 20‑х годах написал работу «Философия имени», где дал глубокий анализ «мира как имени». Лосев пишет: «В любви мы повторяем имя и взываем к любимому через имя. В ненависти мы хулим и унижаем ненавидимое через его имя. И молимся мы и проклинаем через имена, через произнесение имени… Именем и словами создан и держится мир. Имя носит на себе каждое живое существо. Именем и словами живут народы, сдвигаются с места миллионы людей».

Происхождение русского православного именослова

Первый обширный пласт русских имен возник в дохристианскую эпоху, то есть до X века.

Так же, как и в других культурах, причины возникновения того или иного имени могли быть самыми различными. Помимо религиозных мотивов, играли роль обстоятельства рождения, внешний облик, характер и т. д.

Имена со славянским корнями прославляли солнце (Ярослав — славящий солнце, т.е. Ярилу), мир (Владимир — т. е. владеющим миром), свет, силу и прочие доминанты духовного мира дохристианских язычников.

Скандинавские имена (Ольга — Хельга) также напоминали их носителям о грозных силах природы, определяющих жизнь человека.

Позднее, после Крещения Руси, эти имена, порой трудно отличимые от прозвищ, сосуществовали с христианскими календарными именами (вплоть до XVII века). Например, равноапостольный князь Владимир принял в Святом Крещении имя Василий, однако широко известен он именно под своим прежним именем.

Помимо основного имени у людей часто бывали и прозвища, которые имели даже священники. Бывало, что один человек мог иметь целых три личных имени: «прозвищное» и два крестильных имени (одно — явное, другое — потаенное, известное лишь духовнику).

Когда христианский именослов полностью вытеснил дохристианские «прозвищные» имена, они не ушли от нас насовсем, перейдя в другой класс имен — в фамилии (напр. Некрасов, Жданов, Найденов). Некоторые дохристианские имена канонизированных русских святых впоследствии стали календарными (напр. Ярослав, Вячеслав, Владимир).

С принятием христианства Русь обогатилась именословом всей человеческой цивилизации: с византийскими святцами к нам пришли греческие, еврейские, римские и иные имена. Со временем эти имена обрусели, да так сильно, что самими русскими именами стали древнееврейские — Иван да Марья. Вместе с тем следует иметь в виду высокую мысль о. Павла Флоренского: «нет имен ни еврейских, ни греческих, ни латинских, ни русских — есть только имена общечеловеческие, общее достояние человечества».

Каждой дате месяцеслова соответствует празднование памяти тех или иных святых. Основание выбора даты могут быть различными: день кончины, канонизации, обретения мощей, посвящения храма и проч.

Формирование месяцеслова, начавшееся с первых веков христианства, продолжается и доныне канонизационными актами Православной Церкви.

Каноническое написание имен иногда подвергалось исправлению. Самые значительные исправления произошли во время реформы патриарха Никона в 1670‑х годах.

***

Послереволюционная история русских имен складывалась драматично: в соответствии с общей кампанией по борьбе с религией во всех её проявлениях проводилась массовая кампания «дехристианизации» именослова.

Революционное мракобесие некоторых слоев общества, сочетаемое с жесткой государственной политикой, было направлено на переустройство, а значит — и на переименование мира. Вместе с переименованием страны, ее городов и улиц, переименовывались и люди. Составлялись «красные святцы», выдумывались новые, «революционные» имена, многие из которых теперь звучат просто как курьезы (напр. «Малентро», т.е. Маркс, Ленин, Троцкий; «Даздраперма», т.е. Да здравствует Первомай, «Вилен» т.е. В.И. Ленин и т.д.).

Справедливости ради надо отметить, что процесс революционного имятворчества, характерный для идеологических революций вообще (он был известен и во Франции в конце XVIII века, и в республиканской Испании, и в странах бывшего «социалистического лагеря») продолжался в Советской России недолго, около десятилетия (20–30‑е годы). Вскоре эти имена стали достоянием истории — здесь уместно вспомнить другую мысль о.Павла Флоренского: «имена не придумаешь», в том смысле, что они «наиболее устойчивый факт культуры и важнейший из ее устоев».

Но, тем не менее, советская десакрализация имен сделала свое дело. И в наши дни мало кто из носителей имен даже великих святых что либо знает о своих небесных покровителях или в той или иной степени чтит их память.

Разделение звучания имени, его поверхностного смысла и смыслового наполнения, то есть благоговейного соотнесения своей жизни с жизнью святого, привело и к широкому заимствованию имен из других культур — западно-европейских (напр. Альберт, Виктория, Жанна) и общеславянских христианских имен (напр. Станислав, Бронислава), имен из греческой и римской мифологии и истории (напр. Аврелий, Афродита, Венера) и т.д.

Имя перестало быть глубоким, стало носить лишь характер бирки. И хотя русское общество опять возвращается к календарным именам, но «дехристианизация» и перерыв в традиции привели к необычайному оскудению современного именослова, состоящего ныне всего лишь из нескольких десятков имен. Конечно, не обошлось тут и без естественного стремления «массовых культур» к усреднению и стандартизации.

Старые традиции празднования именин

Как мы уже говорили, на Руси обычай давать второе — крещальное имя, восходит к X веку, ко времени Крещения Руси.

Несмотря на то, что день памяти своего святого с древности отмечался молитвой в храме и причащением святых Христовых Таин, что отражено и в различных летописях и даже Катихизисах, широкое празднование именин началось на Руси примерно с XVII века.

По обычаю, семья варила пиво, пекла имениннику калачи, караваи. С утра именинник с родными ходил в церковь, причащался, ставил свечи, прикладывался к иконе с ликом своего небесного покровителя и заказывал молебен за здравие. Днем друзьям и родственникам разносились именинные пироги, причем часто начинка и величина пирога имела особый смысл, определяемый характером отношений именинника и его близких. А вечером приходили гости, и устраивался праздничный ужин с песнями.

Особенно пышно справлялись царские именины (день Тезоименитства), которые считались государственным праздником. В этот день бояре и придворные являлись к царскому двору с тем, чтобы поднести подарки и принять участие в праздничном пире, за которым пели многолетие. Иногда царь самолично раздавал пироги. Народу разносились огромные именинные калачи. Позднее появились другие традиции: военные парады, фейерверки, иллюминация, щиты с императорскими вензелями.

***

После революции с именинами начали серьезную и планомерную идеологическую борьбу: обряд крещения был признан контрреволюционным, более того, в 20–30‑х годах празднование именин подвергалось официальному гонению.

Диавол лишен дара творчества, поэтому вместо создания чего либо собственного советская власть лишь извратили церковные обычаи. Вселенские соборы были спародированы съездами коммунистической партии, иконы — повсеместными портретами вождей, погребение — гражданской панихидой. Также и Крещение попытались заменить на особый ритуал — «октябрины» и «звездины», при котором новорожденного в строгой последовательности поздравляли октябренок, пионер, комсомолец, коммунист, «почетные родители». Иногда младенца символически зачисляли в профсоюз и проч.

Борьба с «пережитками» доходила до анекдотических крайностей: так, в 20‑х годах цензура запретила «Муху-Цокотуху» К. Чуковского за «пропаганду именин».

Как и многие другие культурные традиции, последние десятилетия находилось в забвении, Правда, искоренить вековые народные привычки оказалось трудно: до сих пор на день рождения поздравляют именинника, а если виновник торжества совсем юн, поют песенку: «как на … именины испекли мы каравай».

Но все возвращается на круги своя, и мы вновь поздравляем наших родных и знакомых с Днем Ангела (это название именин напоминает о том, что в старину небесных покровителей иногда называли Ангелами их земных тезок; нельзя, однако, смешивать святых покровителей с Ангелами-Хранителями, посылаемыми для попечения и охранения людей). Традиционно День Ангела относят на тот день памяти соименного (тезоименитого) святого, который следует непосредственно за днем рождения, хотя существует и традиция празднования именин в день памяти самого прославленного соименного святого, например, Св. Николая Чудотворца, апостола Петра, Св. Александра Невского и т. д.

Обязанности крестных

Во время таинства Крещения младенец не может самостоятельно обещать оставаться верным Богу в течение всей своей жизни. Поэтому крещальные обеты дают за него его крестные родители. Эти люди (как правила совершеннолетние мужчина и женщина) должны быть достаточно воцерковленными людьми, искренне и осмысленно верующими.

В их задачу входит воспитание младенца в вере и благочестии, любви к Храму Божию. Они должны следить за регулярным причащением младенца, дарить на День Ангела подарки, иным образом участвовать в жизни семьи ребенка. Иными словами в лице крестных семья получает новых родственников по духу. Это родство может быть и крепче уз плотского родства.

Отсюда видно, какие высокие требования предлагает Церковь для крестных родителей. Но всегда ли мы руководствуемся этими требованиями при выборе крестных родителей для своих детей? Не часто ли крестными становятся случайные, практически неверующие люди, которые ни себе ни тем более наших детей не способны воспитать духовно и достойно?

Постоянно крестные забывают даже о том, что надо дарить подарки на день рождения, день Ангела и самое главное — при этом надо за крестников молиться, давать наставления в духовной жизни.

Родня, выбирая крестных, часто думает о материальной выгоде, совершенно не понимая, что крестный — это духовный наставник, который будет за ребенка молиться.

Но сегодня приходя крестить ребенка, мало кто интересуется, в честь какого святого назван ребенок, отсюда даже и не знают, когда у него День Ангела, когда отмечать именины, и как это делать.

О праздновании именин сегодня

Мы сегодня много говорим о возрождении семьи. Это насущная проблема, коренящаяся не только в финансовых и материальных трудностях. Очень важна духовная составляющая мировоззрения молодых людей, отнять которую сегодня так стремятся разномастные «борцы за права и свободу человека». Не секрет, что много детей в малообеспеченных семьях, а богатые люди презрительно предпочитают «не плодить нищету».

Необходимо напомнить обществу, что жизнь человека, зацикленная только на удовлетворение собственных потребностей, обречена на забвение, потому что не привита к вечности.

Необходимо осмыслить духовное значение нашей жизни, вернуть благодатный смысл нашим именам. И возрождение традиции праздновать крещенным людям именины — прекрасный повод, идеальный праздник для укрепления семьи, замечательная традиция, которую надо вспомнить и насаждать.

Ведь история семьи в отличие от истории нашего Отечества, пишется такими небольшими и неприметными вещами и событиями. Куда более мелкие традиции бережно хранятся и отмечаются в семьях. А это — повод самый торжественный, самый святой. Это особый детский праздник, своеобразный Новый Год ребенка. Уж куда лучше, чем мнимые и чрезмерно политизированные праздники 1 мая, 8 марта.

Если мы хоть по факту крещения признаем себя православными, то надо приучать ребенка с детства молиться своему святому, отмечать день памяти этих святых прилично случаю, благочестиво подражая нашим предкам.

В этот день обязательно надо причаститься, да и вообще взять за обычай всякое празднование и всякое доброе дело начинать молитвой в храме и причащением. А затем в удобное время собрать родных и близких за праздничным столом, за которым должно быть много веселья, но мало пьянства.

Бесценной семейной реликвией должны быть крещальная одежда и крестильный крестик, который надо бережно хранить всю жизнь.

***

Задумывались ли Вы, как много в жизни зависит от Вашего имени? Оно как зерно дается нам в надежде, что мы вырастем в меру наших славных предков или даже превысим их свершения.

Наше имя через употребление в Таинствах привязывает нас к вечности, если только мы осознаем это и стремимся своей жизнью это показать.

Наше имя свидетельствует о надежде на преображение нашей жизни, пока так далекой от данных нами при крещении обещаний.

Оно дает нам эти важные качества, определяет наши стремления и свершения. Оно звучит для нас с рождения всю жизнь. Оно часть нашей личности. Берегите его и почитайте Того и тех, в честь кого мы, христиане, названы.

http://osiluan.ru

— С Днем ангела, Настя! Сегодня Анастасии Узорешительницы, вот.

— Спасибо, Екатерина Петровна, но нет.

Когда и с чем поздравлять верующего человека? Часто люди путают понятия День ангела и именины — разбираемся, что это такое, в Слайдах «Фомы». Теперь не ошибетесь.

01

Что такое День ангела?

Изначально в церковной традиции День ангела — это день крещения человека. По церковной преданию, у каждого крещеного человека есть свой ангел (ангел-хранитель), который «приставляется» к человеку, молится о нем перед Богом. Считается, что этот ангел приставляется к человеку именно в день его крещения.

02

Почему тогда в день именины поздравляют “С днем ангела”?

Действительно, сейчас такой обычай очень распространен. Вероятно, день именин называют днем ангела в связи с тем, что святые, в честь которых мы получили имя, как и ангелы-хранители, считаются нашими небесными покровителями. И их также иногда называли раньше ангелами. Однако не стоит путать святых и ангелов-хранителей.

03

Что такое именины?

Именины (от слова имя) — день памяти святого, чье имя дали человеку при крещении. Например, если Сашу назвали в честь святого Александра Невского, то его именины, скорее всего, приходятся на 6 декабря.

04

Как это «скорее всего»? Это что, не точно?

Нет, не точно. Память Александра Невского празднуется по церковному календарю 9 раз. И святых с именем Александр тоже много. В честь какого Александра его назвали и когда у него именины – нужно узнавать у него самого (может быть, его святой — Александр Свирский). Если человек не знает, выбирают дату, ближайшую после дня рождения. Либо он сам выбирает святого, который кажется ему наиболее близким.

05

А если в году празднуется несколько раз память святого?

Можно праздновать именины несколько раз, ничего страшного. Но обычно выбирается одна дата. Либо опять же в ближайший день памяти святого после вашего дня рождения, либо наиболее известный день памяти этого святого. Например, патриарх Кирилл празднует свои именины 24 мая, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. При этом 27 февраля есть отдельный день памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

06

Так, а можно проще?

«С именинами тебя!» — когда праздник святого, в честь которого его назвали.

«С Днем ангела тебя!» — когда дата крещения человека.

Но никто не обидится, если вы поздравите «С Днем ангела!» в день именин.

Содержание статьи

- Именины

- Как определить день именин?

- Как определить свой день именин, если святых с этим именем несколько?

- Мужские и женские имена

- Мужские православные имена

- Женские православные имена

- Как подражать своему святому?

Именинами называется день памяти святого, в честь которого назван христианин. Другие названия этого дня – день Ангела, день тезоименитства.

Каждый православный христианин носит имя святого, в честь которого он назван. Имя выбирается по церковному календарю, каждый день которого посвящен памяти того или иного святого. День памяти святого, имя которого носит православный христианин и называется: День ангела, или Именины.

Именины

После совершения Таинства крещения святой, имя которого выбрано ребенку или крещаемому взрослому, становится его небесным покровителем.

Читайте также: Как узнать дату своих именин

Вы сами можете из нескольких святых выбрать того, кто Вам особенно близок. Если Вы ничего не знаете ни о ком из них, считайте своим небесным покровителем того, чей день памяти в календаре находится ближе всего к дню Вашего рождения.

«Господь каждому из нас дает двух Ангелов,- учит нас Федор Едесский,- один из которых – Ангел хранитель – хранит нас от всякого зла, от разных несчастий и помогает делать добро, а другой Ангел – святой угодник Божий, имя которого мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. Его молитвы, как более достойные, угодные Богу, скорее приемлются, чем наши, грешные.

Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем покаянии и преуспеянии в доброделании, стараются наполнить нас духовным созерцанием (по мере нашей восприимчивости) и содействуют нам во всяком добре».

«Святые, — писал преподобный Силуан Афонский, — в Духе Святом видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы… Святые не забывают нас и молятся за нас… Они видят и страдания людей на земле. Господь дал им столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Они видят и знают, как изнемогаем мы от скорбей, как иссохли души наши, как уныние сковало их, и, не преставая, ходатайствуют за нас пред Богом».

Имя, данное человеку при крещении, уже не меняется, кроме немногих, очень редких, случаев, как, например, при пострижении в монашество. С именем, данным человеку при крещении, человек остается во всей дальнейшей жизни, с ним переходит на тот свет; имя его, после его смерти повторяется Церковью, когда возносятся молитвы о упокоении его души.

Если человек крещен в детстве и рос в православной среде, то ему с детства известен и день своих именин. Но часто случается так, что люди, крещенные в детстве, сознательную жизнь прожили вне Церкви и даже не знают, в честь какого святого были названы. К тому же святые с одинаковым именем встречаются в церковном календаре не один раз. Так святых с именем Александр встречается около тридцати, Иоанн — более восьмидесяти; кроме того, у одного святого может быть несколько дней памяти.

Читайте также: Православный календарь именин

Как определить день именин?

Чтобы определить день именин, в Церкви сложилась следующая практика: если в церковном календаре встречаются несколько дней памяти святым, тезоименитых с вами (тезоименитый – соименный, с тем же именем), то вашим днём Ангела будет ближайший из этих дней после вашего дня рождения вперёд по календарю.

Святой же, память которому совершается в этот день, и будет вашим небесным покровителем.

Если вашему святому совершается в течении года несколько дней памяти, то ближайший день после вашего дня рождения – это день ваших именин, остальные же дни его памяти называются малыми именинами. Правила эти рекомендательны, но не обязательны. По желанию каждый может выбрать своим небесным покровителем любого соимённого с ним святого и праздновать именины в день его памяти. Если ребёнок назван неправославным именем, то при крещении обычно выбирается созвучное православное имя и именины у него определяются по православному имени.

Святые имеют разные наименования: пророки, апостолы, мученики, исповедники, святители, преподобные, бессребреники, блаженные, праведные.

Пророки – святые, которые, по внушению Святого Духа, предсказывали будущее, преимущественно пророчествуя о пришествии, смерти и Воскресении Спасителя. Они жили до пришествия Спасителя на землю.

Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа, которых Он во время Своей земной жизни посылал на проповедь, а после сошествия на них Святого Духа они проповедовали христианскую веру по всем странам. Сначала их было двенадцать, потом к ним прибавилось ещё семьдесят. Двое из апостолов, Пётр и Павел, называются первоверховными, так как они больше других потрудились в проповеди Христовой веры.

Святые, которые подобно апостолам распространяли веру Христову в разных странах, называются равноапостольными. Это, например, благоверные цари Константин и Елена, святая великая княгиня Ольга, благоверный великий князь Владимир, святая просветительница Грузии Нина, святая Мария Магдалина, первомученица Фёкла и другие.

Мученики – это христиане, которые за веру во Иисуса Христа приняла жестокие мучения и даже смерть. Если же после перенесённых ими мучений они позже скончались мирно, то их называют исповедниками. Раньше других пострадали за Христову веру архидиакон Стефан и святая Фёкла, поэтому их называют первомученниками.

Умершие за святую веру после особенно тяжёлых (великих) страданий, каким подверглись не все мученики, называются великомучениками: например, святой великомученик Георгий Победоносец, святые великомученицы Варвара, Екатерина и другие.

Святители – епископы, угодившие Богу своею праведной жизнью и послужившие Церкви Христовой, как, например, святитель Николай Чудотворец, святитель Алексий, митрополит Московский, и другие.

Святители и священники, претерпевшие мучения за Христа, называются священномучениками.

Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст называются вселенскими учителями, то есть учителями всей Христианской Церкви.

Преподобные – праведные люди, которые удалялись от мирской жизни в обществе и угодили Богу, пребывая в целомудрии, посте и молитве, живя в пустынях и монастырях. Таковы, например, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Мария Египетская и многие другие.

Преподобные, которые претерпели мучения за Христа, называются преподобномучениками.

Праведные проводили богоугодную жизнь в миру, будучи семейными людьми, как, например, святые праведные Иоаким и Анна и другие.

Первые праведники на земле, родоначальники (патриархи) человеческого рода, называются праотцами. Например, Адам, Ной, Авраам и другие.

Бессребреники безвозмездно, то есть без всякой мзды, не требуя за свои труды вознаграждения, исцеляли болезни, как телесные, так и душевные. Таковы, например, Косма и Дамиан, Кир и Иоанн и другие.

Юродивые Христа ради – люди, которые ради Христа представляются миру по наружным поступкам безумными, но на самом деле исполнены духовной мудрости. Таких людей ещё называют блаженными.

Как определить свой день именин, если святых с этим именем несколько?

Имя святого, чья память следует за Вашем днем рождения определяется по святцам, например по православному календарю. Как правило, днем именин является следующий за днем рождения день памяти святого, чье имя носит христианин. Так например, у Анны, родившейся 20 ноября, день Ангела придется на 3 декабря – следующий за днем рождения день, когда вспоминается св. Анна, и ее святой будет св. мц. Анна Персидская.

Следует помнить такой нюанс: в 2000 году на Архиерейском соборе были прославлены новомученики и исповедники Российские: если вы крестились до 2000 года, то Ваш святой выбирается из святых прославленных до 2000 года. Например, если Ваше имя Екатерина, и Вас крестили до прославления новомучеников, то ваша святая – св. великомученица Екатерина, если Вы крестились после Собора, то можете выбрать святую Екатерину, чья дата памяти ближе к Вашему дню рождения.

Если имени, которым вас назвали, нет в святцах, то при крещении выбирается имя, наиболее близкое по звучанию. Например, Дина – Евдокия, Лилия – Лия, Анжелика – Ангелина, Жанна – Иоанна, Милана – Милица. По традиции, Алиса получает в крещении имя Александры, в честь св. страстотерпицы Александры Феодоровны Романовой, до принятия православия носившей имя Алиса. Некоторые имена в церковной традиции имеют иное звучание, например, Светлана – это Фотиния (от греческого photos – свет), а Виктория – Ника, оба имени в латинском и греческом означают «победу».

Как праздновать именины? В день Ангела православные стараются исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин. Если день ангела приходится на постный день или пост, то празднование и застолья как правило переносятся на непостные дни. В непостные дни многие зовут гостей, чтобы разделить с родственниками и друзьями светлую радость праздника.

Мужские и женские имена

Внимание: даты приведены по старому стилю. Для получения даты по новому стилю, нужно прибавить к дате 13.

Мужские православные имена

А Б В Г Е З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ш Э Ю Я

Женские православные имена

А В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ш Ю Я

Как подражать своему святому?

Каждый христианин должен знать житие своего святого, подражать ему, своей благочестивой жизнью показывать себя достойным святого имени, являть себя подражателем тем подвигам, которыми отличался святой, имя которого он носит. «По имени и житие твое да будет», — писал преподобный Амвросий Оптинский.

Каждый из нас носит имя святого, данное при крещении (и празднует именины): одни называются именами Ангелов, другие именами угодников Божиих, ветхозаветных и новозаветных. Эти имена даются христианам в знак того духовного союза, который существует между именами Церкви Небесной и именами Церкви земной, ибо они составляют как бы одно тело под одною главою – Господом Иисусом Христом – и находятся в тесном общении между собой. Святые, обитающие на небесах, принимают по любви к земным своим братьям живое участие в их судьбе: радуются, взирая на их богоугодную жизнь, скорбят при виде грехов их, заблуждений и несчастий, молитвенно ходатайствуют за них пред Богом, невидимо помогают прибегающим к ним с сердечной верой и ограждают их от искушений и напастей своим заступлением, а жизнью своей представляют поучительный пример для подражания и руководства. Такое близкое участие святых в судьбе нашей возлагает и на нас обязанность любить их и подражать, по мере сил наших, их подвигам и совершенствам. Особенно обязаны мы так поступать по отношению к тем святым, имена которых носим, ибо с той целью и нарекаются нам Церковью имена их.

Подобно тому, как в житейском быту было бы знаком неблагодарности и неуважения к предкам, если бы их память, их славные дела и заслуги забывались потомками, унаследовавшими их славные имена и прозвания, так и в жизни духовной ещё большего порицания заслуживают те, кто без должного внимания и сердечного участия относится к подвигам святых своих.

Как же мы можем подражать святым?

Во-первых, мы должны хорошо знать жизнь и подвиги тех святых, имена которых мы носим. Кто не знает этого, тот не может чтить и любить своего святого как должно.

Во-вторых, мы должны с благоговением и живою верою обращаться к нашим святым, как постоянным ходатаям и молитвенникам за нас пред Богом. Глубокого смысла полно наименование наших святых нашими Ангелами, а дня именин – днём Ангела. Подобно Ангелам хранителям они – наши покровители и защитники от врагов видимых и невидимых.

В-третьих, мы должны всегда иметь в уме и сердце жизнь святых наших как высокий образец для подражания; имя святого обязывает уподобляться этому святому в добродетелях и подвигах. Но можно ли мирянину подрожать подвигам, например, преподобного, то есть монаха? Или подвигам исповедника, мученика или святителя?

Подражание преподобному состоит для мирянина не в удалении от мира, но в самоотвержении. Спаситель заповедал всем: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя (Мк. 8, 34). Инок для угождения Богу подвигами самоотвержения налагает на себя обеты безбрачия, нестяжательности и послушания; мирянин не даёт этих обетов, но то, что лежит в основании их, и для него обязательно: хранить чистоту помыслов, чувств и поступков, не привязываться к земным благам, а искать благ душевных, повиноваться закону и властям.

Носящий имя исповедника или мученика может явить сходные подвиги: безбоязненно исповедовать свои христианские убеждения, поступать по-христиански всегда и во всякое время, угождая Богу, а не людям, хотя б за то ожидали его насмешки, нарекания, угрозы и преследования.

Носящие имена святителей могут подражать их ревности в обличении заблуждений и пороков и в распространении истинного учения Церкви, в споспешествовании спасению ближнего словом и примером жизни, по заповеди апостольской: увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем (1Фес. 5, 11-14).

Как можно подражать Христа ради юродивому? Вникая глубже в жизнь этих святых, мы видим в них высокие духовные совершенства – самоотвержение, смирение, полную нестяжательность, твердость духа. Они безбоязненно говорили правду всем нуждавшимся в обличении и вразумлении. С каким терпением переносили они голод и жажду, стужу и зной, и все лишения, соединённые с их многотрудною жизнью! Можно и должно подражать этим совершенствам, не принимая на себя того, как они проявлялись у юродивых: искоренять в себе гордость, самолюбие, корысть, приучать себя к терпению, кротко сносить обиды. Кто последует по этому пути, тот, и, не будучи юродивым, будет достойным подражателем святых, ублажаемых Церковию за подвиг юродства о Христе.

Поступая так, мы приблизимся к подвигам святых наших и покажем себя достойными тех славных имён, которые нарекла нам Церковь при крещении.

Как праздновать день своего Ангела

День Ангела – особый день. Мы празднуем здесь, на земле, память своего святого, чтобы, как пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, и наши святые «вспомнили и ходатайствовали за нас пред Богом… Дни рождения и именин наших должны быть преимущественно пред всеми другими днями будними. Обращать сердца и очи наши к небу, с благодарными чувствами к Творцу, Промыслителю и Спасителю, с мыслию, что там наше отечество и Отец, что земля не отечество, а место пришествия и странствия, что прилепляться к тленным вещам безрассудно, грешно… богопротивно, что к Богу надо прилепляться всем сердцем».

Именины не должны отмечаться только дружеским застольем. Православные люди в дни своих именин посещают храм и, заранее подготовившись, исповедуются и причащаются Святых Христовых Тайн.

В день, когда наступают именины, дома среди близких людей совершается праздничная трапеза. Следует помнить, что если именины приходятся на постный день, то праздничное угощение должно быть постным. В Великий пост именины, случившиеся в будний день, переносятся на ближайшую субботу или воскресенье, или же, вообще на Светлую седмицу.

Дни «малых именин» не так торжественны для именинника, но храм посетить в этот день нужно обязательно.

«Молящийся Господу, Божией Матери, Ангелам и святым должен прежде всего заботиться об исправлении своего сердца и своей жизни, а потом подражать им, как написано: будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6,36); будьте святы, потому что Я свят (1 Пет. 1, 16).

Молящиеся Божией Матери должны подражать Её смирению, невообразимой чистоте, преданности в волю Божию (например, когда видишь неправды) и терпению. Молящиеся Ангелам должны помышлять о горнем житии и стараться о духовности, отлагая постепенно плотяность и страсти плотские, также о пламенной любви к Богу и ближнему. Молящиеся святым да подражают их любви к Богу и призрению мира или суетных его благ, их молитве, воздержанию, нестяжанию, терпению болезней, скорбей и напастей, их любви к ближнему. В противном случае молитва будет воздухобиением», — пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский.

«Молитвы святых имеют великую силу, но только когда мы сами раскаиваемся (в грехах) и исправляемся…Впрочем, говорю это не для того, чтобы не призывать святых на молитвах, но для того, чтобы не ленились и, предавшись беспечности и сну, не возлагали на других того, что должны делать сами» (святитель Иоанн Златоуст).

Самая простая молитва своему святому:

«Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей».

«Мы обращаемся к святым с просьбой помолится за нас перед Богом, но более всего мы должны обращаться к тому святому, имя которого мы носим. Он любит нас и всегда спешит на помощь в наших нуждах, потому мы называем его нашим молитвенником. Поэтому обязательно нужно знать тропарь (песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется священное лицо) своему святому…Помни: подобный подобного ищет» (святой праведный Иоанн Кронштадтский).

Кроме тропаря хорошо выучить молитву своему святому, кондак. Кондак – это короткое православное песнопение, в котором изложено догматическое или историческое значение празднуемого события или лица.

В молитвах святым мы испрашиваем у них прежде всего помощи духовной, по слову Божию: Ищите…прежде Царствия Божия и правды Его, и это всё приложится вам (Мф. 6, 33). Это «всё» — и телесное здравие, и семейное благополучие, и материальный достаток. Мы просим у Бога о том, чтобы Он исполнил моление наше, если оно не явно греховно, но мы не можем свои человеческие желания и домыслы делать волей Божией. Ко всякому своему человеческому прошению должны мы присовокуплять в сердце своём: обаче же не яко аз хочу, но яко же Ты хочеши.

Надо стремиться к тому, чтобы в сердце искренно звучала эта наша молитва, иначе мы молимся как язычники во многоглаголании своём.

Источник: Как праздновать день ангела (именины). Издание Сретенского монастыря, Издательский дом «Новая книга».

Вы прочитали статью Именины, день ангела: как определить день именин. Читайте также:

- Ангелы: День ангелов

- Словарь «Правмира» — Ангелы

Наталия Евгеньевна Сухинина

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Именины и День ангела – важные праздники в жизни каждого христианина, но мало кто помнит эти даты и чтит их. Давайте разберемся, что это за праздники и чем они отличаются.

Именины

Именины (образуется от слова «имя») – день памяти святого, в честь которого дают (нарекают) имя ребенку.

Раньше детей называли по святцам (месяцеслову – церковному календарю, где на каждый день года указаны почитаемые святые и праздники).

Обычно имя для ребенка выбиралось из имен святых, чьи даты памяти приходились:

- в день его рождения;

- на восьмой день от появления на свет, когда по традиции ребенка приносили в храм и священник, читая специальную молитву, нарекал имя младенцу;

- на сороковой день при крещении малыша.

Например, если Лешу, родившегося в конце весны или начале лета, назвали (нарекли) в честь святителя Алексия, митрополита Московского, то его именины 2 июня.

На практике часто называли в честь святого (святой), которого особо почитали в семье. (Например, если в семье рождались девочки, а супруги молились о ребенке мужского пола преподобному Александру Свирскому, то новорожденного мальчика могли назвать Сашей).

Святой или святая, чьим именем был назван человек, после совершения Таинства Крещения становится ходатаем (молитвенником) за него перед Господом. Он (она) покровительствует человеку, оберегая тезку (поэтому именины также называют днем тезоименитства) от несчастий всю его земную жизнь.

Преподобный Силуан Афонский писал, что святые наблюдают за жизнью людей, видят их скорби, слышат их молитвы. Они «не переставая, ходатайствуют за нас пред Богом».

Имя, которое человек получает при Крещении, меняется в редчайших случаях (например, принятие монашеского пострига). После физической смерти раба Божия поминают в Церкви, молясь об упокоении души, со святым (крестильным) именем.

День ангела

Во время Крещения Бог посылает защитника – ангела-хранителя, дата совершения таинства – это день духовного рождения личности. Следовательно, День ангела – это дата Крещения.

Святой Феодор, епископ Едесский учил, что каждому человеку Бог дает двух Ангелов. Один – Ангел-хранитель, а другой – святой угодник Божий, чье имя носит человек. Они помогают людям во всех добрых делах, радуются их возрастанию в духовной жизни.

В чем же разница между именинами и Днем ангела?

Часто бывает, что, путая понятия, именинника поздравляют с Днем ангела. Вероятно, это происходит по двум причинам:

- Раньше день крестин совпадал с именинами (сейчас в основном ребенка называют понравившимся именем, поэтому именины и День ангела могут не совпадать);

- Святых тезок, как и Ангелов-хранителей, почитают как покровителей и нередко называют Ангелами.

Протоиерей Александр Лебедев считает, что если именины не совпадают с днем Крещения, то правильнее отличать один праздник от другого.

Анекдот: Три бабушки умирают и возносятся на Небеса

29 марта 2021 г.

Чем отличаются именины от дня ангела на самом деле

Обычай отмечать день рождения установился в нашей стране в годы советской власти. До революции все праздновали именины и день ангела, которые далеко не всегда совпадали по датам. Почему же так получалось?

День ангела

В дореволюционной России день рождения не считался таким большим праздником, как именины или день ангела. Поэтому раньше было не найти ни одного русского, который бы не знал, чем отличаются эти праздники друг от друга. Одной из наиболее важных дат в жизни наших предков был день, когда они проходили таинство крещения, которое обычно назначалось всего через несколько суток после появления младенца на свет. Число, месяц и год крещения фиксировались в церковных книгах. Этот день и назывался днем ангела.

Понятно, что день ангела в большинстве своем не совпадал с днем рождения. Хотя были исключительные случаи, когда новорожденный, например, находился на грани жизни и смерти. В этом случае ребенка необходимо было крестить как можно скорее. Иначе, согласно религиозным верованиям, душа умершего, но некрещеного младенца рисковала оказаться в аду. При таком развитии событий, если новорожденный был крещен в день своего появления на свет, день ангела, конечно, совпадал с днем рождения.

Именины

Именины же, как указано в сборнике научных статей «Антропология и этнология» под редакцией А. В. Головнева, тоже могут не совпадать с датой крещения, то есть днем ангела. Дело в том, что именины – это день памяти святого, именем которого назван человек. В царской России имена младенцам давали, руководствуясь святцами. Поэтому, в отличие от современных имен, которые не всегда фигурируют в святцах, в прежние века каждый русский знал, какого числа празднуются его именины.

Примечательно, что Анна Печерская в своей книге «Православные имена» пишет о том, что в старину, нарекая младенца по святцам, родители или священники обычно выбирали имя святого, день памяти которого приходился на 8-й день после рождения ребенка. В наши же дни молитва имянаречения совершается в тот день, когда человека крестят, и не выделяется в отдельное богослужебное действие.

Два разных праздника

Несмотря на то, что именины и день ангела – это два разных праздника, нельзя ставить вопрос о том, какой из них важнее. Так, обряд имянаречения имел огромное значение в прошлом, так как считалось, что он представляет собой «вписывание имени новорожденного в книгу жизни Царства Небесного». Недаром человек обзаводился именем святого, день памяти которого приходился на 8-й день после появления младенца на свет. День 8-й ассоциировался с наступлением Царства Небесного, потому что за 7 дней Господь создал мир, а теперь, как писал апостол Павел, верующие ожидают наступления дня 8-го, когда придет Иисус Христос.

В день ангела же, как думали русские, каждый человек обретал своего ангела-хранителя, несмотря на то, что имя этого ангела для любого православного человека оставалось и остается сегодня тайной. Между тем именины и день ангела были связанными между собой праздниками хотя бы потому, что эти две даты были запечатлены в биографии каждого члена Русской Православной церкви.

Читайте наши статьи

на Дзен

Сколько в твоей жизни настоящих праздников — когда душа радуется и сердце поет? Если ты честно пересчитаешь, получится не так много, как хотелось бы. Тем более что некоторые общеизвестные праздники постепенно исчезают из нашего обихода. Так, становится формальностью ранее так любимый всеми Международный женский день. Или так и не прижившийся День народного единства. А ведь у каждого из нас есть отличный повод для семейного торжества, о котором мы попросту забыли. Именины — этот день раньше отмечался гораздо пышнее, чем день рождения. А сегодня ты наверняка и не знаешь, когда точно твои именины. Попробуем разобраться.

Подписывайся на наши группы в социальных сетях — там еще больше полезных советов, идей, а еще вдохновляющие картинки и интересные видеоролики.

— Яндекс Дзен

— Телеграм

— ВКонтакте

Почувствуй разницу

Наши предки часто не знали свою точную дату рождения. Сам день, когда младенец появлялся на свет, не считался таким уж большим поводом для торжества. Настоящий праздник для родителей и родственников наступал, когда на восьмой день после появления на свет младенца крестили. Это и было настоящим рождением человека — не только для мира людей, но и для мира Горнего. В этот день ребенок получал имя — в честь христианского святого, которого Церковь вспоминала в этот день согласно Месяцеслову. По православной традиции этот святой заступник молится за своего подопечного перед Богом всю его жизнь.

Также считалось, что именно в этот день к новорожденному приставляется Ангел-хранитель, который защищает его от бед и предостерегает от ошибок. То есть святого покровителя и Ангела-хранителя человек получал в один день — день своего крещения. Поэтому раньше понятия «именины» и «День ангела» означали практически одно и то же и отмечались в один день. Имя носило сакральный смысл и символизировало тесную связь с божественным миром.

С поправкой на время

После революции, когда началась борьба с Церковью и православными традициями, крестины попытались заменить всевозможными «октябринами» и «звездинами». Детям давали странные неблагозвучные имена, которые чаще всего представляли собой аббревиатуры — Даздраперма (Да здравствует Первое Мая!), Арлен (Армия Ленина), Больжедор (Большевистская железная дорога) и т. п.

К счастью, этот эксперимент продлился недолго — всего лет 10. И потом ввели в обиход практику называть детей в честь родственников или просто понравившимися именами. Из-за этого наш «банк имен» во многом оскудел: в одном поколении были сплошные Вали и Веры, в другом – Марины и Анжелики. Была утрачена сакральность имени, оно превратилось лишь в способ отличать одного человека от другого. Дата рождения точно фиксировалась в документах, и день рождения стал единственным личным праздником человека. Об именинах и Дне ангела просто забыли. Хотя литература и фольклор постоянно напоминали об этом. «Как на Машины именины испекли мы каравай…», — пели в день рождения, не понимая смысла этих слов.

Возврат традиции

В последние десятилетия с возвращением в нашу жизнь православных традиций вернулись и именины. Но с поправкой на современные реалии. Многие люди крестились уже взрослыми и получили новые христианские имена по святцам. Таким образом, у них теперь есть два имени — официальное, записанное в документах, и тайное, христианское, которое используется при совершении христианских таинств (и которое, к примеру, нужно писать в церковных записках).

Но часто священники во время крестин поступали следующим образом: смотрели по святцам, когда в будущем ближайшая дата святого с таким же именем и называли в его честь. Например, женщина по имени Ирина, родившаяся 1 марта, принимает крещение 10 мая. Ближайшая дата, когда поминается святая с таким именем — 18 мая, день памяти великомученицы Ирины Македонской. Таким образом, у Ирины помимо дня рождения по паспорту будет еще два праздника: День ангела (Крещение) — 10 мая и именины – 18 мая. А как быть, если тебя крестили в далеком детстве, и ты не знаешь, какого числа? Тогда просто посмотри по святцам ближайший к твоему дню рождения день памяти святого, чье имя ты носишь, — причем, смотреть нужно только предстоящие даты, не прошедшие.

Как отмечать

Это нам тоже подсказывает фольклор. «Испекли мы каравай» — не случайная фраза. В старину пироги, калачи, булочки с изюмом и караваи были главным блюдом на столе каждого именинника. А еще в семье обязательно варили пиво и квас. Утром ходили в храм, исповедовались и причащались, молились своему святому. А затем навещали родственников и раздавали выпечку с приглашением на торжество. Собирались всей семьей за большим столом, ели каравай со сладкой начинкой (он потом превратился в торт со свечками), дарили имениннику подарки. В общем, все как в день рождения. Почему бы и тебе не обзавестись вторым личным праздником?