День воинской славы России — День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции (1941).

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси — периода со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский престол взошел первый из династии Романовых.

Смутное время — эпоха глубокого кризиса Московского государства, когда единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.

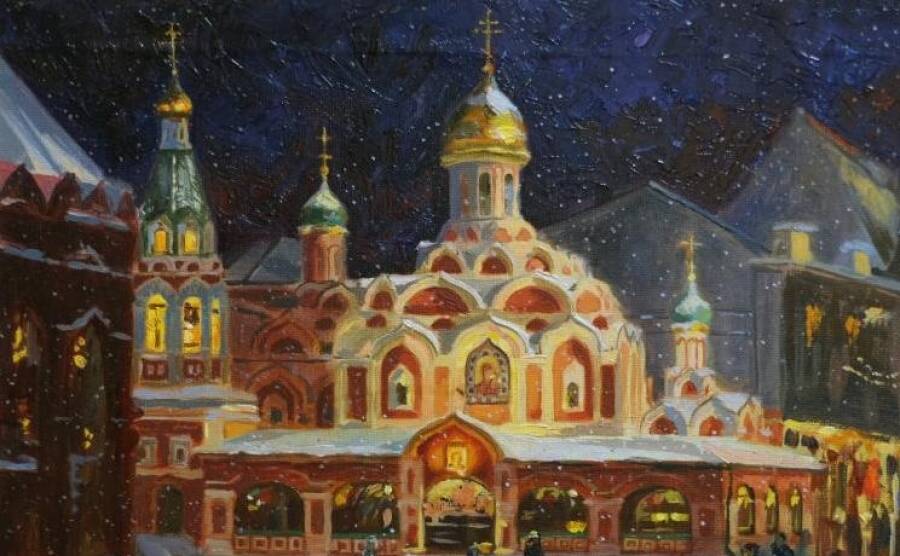

В это тяжелое для страны время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту Родины, своей веры и изгнать польских захватчиков. Русские люди подхватили призыв, и вскоре началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы. Народное ополчение возглавили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения русского государства, а икона стала предметом особого почитания.

Надо сказать, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным праздником в России. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества».

Позже, из-за революции 1917 года и последовавших за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась.

Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции.

В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия. В преддверии праздника организуются различные просветительские и культурно-образовательные акции. В российских городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные акции. Главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в сердце праздника — Нижнем Новгороде, и на Красной площади в Москве.

Материалы по теме в Журнале Calend.ru:

Инфографика – постер «4 ноября — День народного единства России»

Реставрацию памятника Минину и Пожарскому в Москве завершили к празднику

Поделиться

4 ноября в России ежегодно отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2004 году, но до сих пор не все знают, что именно отмечается в этот день.

Что произошло 4 ноября и почему это важная дата для нашей страны? Мы собрали несколько фактов об истории Дня народного единства.

Что произошло в этот день?

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Тем самым был положен конец Смутному времени — периоду в истории России от смерти Ивана Грозного до того, как престол занял Михаил Федорович Романов — первый из царской династии.

В период смуты Россия переживала тяжелый кризис: государство практически распалось, а борьбу за трон, кроме истинных наследников, вели самозванцы, которые довели страну до состояния гражданской войны, а позже втянули ее в русско-польскую войну. День освобождения от польских захватчиков, когда народное ополчение взяло штурмом Китай-город, и празднуется каждый год 4 ноября.

Свое название День народного единства получил благодаря тому, что история народного ополчения — это яркий пример того, на что способны россияне, объединившиеся для общей цели.

Наряду с российским флагом символом Дня народного единства стали образы Минина и Пожарского. Их роль в освобождении Москвы нельзя недооценить.

Нижегородский земский староста Кузьма Минин создал народное ополчение, призвав москвичей дать отпор врагу. На его зов собралось огромное по тем временам войско — более 10 тысяч человек. Воеводой был избран новгородский князь Дмитрий Пожарский, а Минин стал его помощником и казначеем.

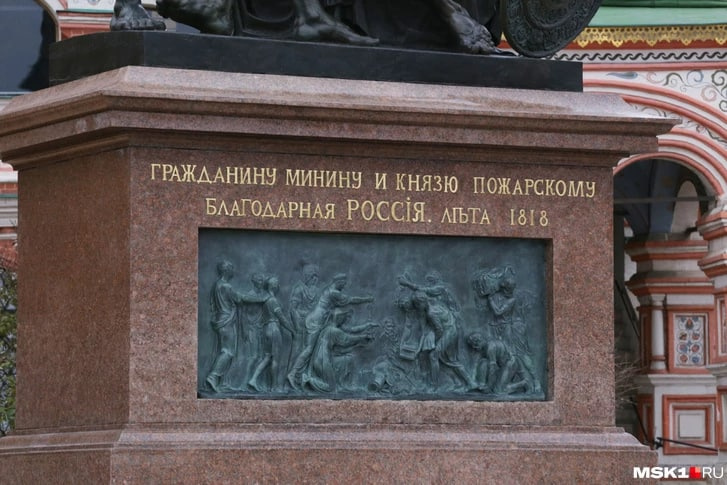

В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса. С 2020 года памятник реставрировали, и сейчас, наконец, его снова можно увидеть.

Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Поделиться

В 1613 году царь Михаил Федорович постановил праздновать 4 ноября День очищения Москвы от польских интервентов. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником — в этот день также чествуют икону Казанской Божией матери.

В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было выходным. Праздничным днем считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.

В 1996 году праздник переименовали в День примирения и согласия. В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 ноября, который получил статус памятной даты.

День национального единства – так был назван учрежденный в 2005 году новый государственный праздник, который отмечается 4 ноября в честь освобождения Москвы от поляков в 1612 году. Всем понятно, что учреждение нового праздника было вызвано в первую очередь политическим мотивом – в сознании людей заменить им праздник 7 Ноября – годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. А поскольку современная Россия перешла на рыночные отношения, то и в отношении праздников нынешняя власть соблюдает рыночный принцип: мы у вас забрали один праздник, но взамен сразу даем другой и почти в то же самое время. Вот по этому поводу – когда Москва была освобождена от интервентов – хотелось бы сделать существенное замечание.

В 1904 году в Санкт-Петербурге вышла книга известного историка Н.И.Костомарова «Смутное время Московского государства в начале XVII столетия». Следом за другими историками, в частности Соловьевым и Ключевским, Костомаров пишет, что «22 октября Трубецкой, стоявший станом на восточной стороне Китай-города, ударил на приступ. Голодные (поляки – Б.С.) не могли защищаться, и ушли в Кремль. Русские вошли в Китай-город».

Таким образом, 4 ноября – 22 октября по старому стилю – Москва вовсе не была освобождена от поляков – в руках у них еще оставался Кремль. Причем Кремль – не просто как крепость, а как символ российской государственности со всеми его атрибутами: главными храмами, историческими реликвиями и т. д. А Китай-город – всего лишь один из районов Москвы. В придачу, если верить Костомарову, освобожденный не земским войском, а казацкими отрядами князя Трубецкого.

Ни в коем случае нельзя преуменьшить роль в освобождении Москвы Минина и Пожарского – эти люди действительно достойны вечной признательности россиян. Однако, возлагая цветы к их памятнику на Красной площади 4 ноября, мы невольно нарушаем историческую корректность. Другое дело – если отмечать знаменательное событие освобождения Москвы от интервентов 7 ноября. Опять обратимся к Костомарову:

«25 октября отворились все ворота Кремля. Русские хотели ознаменовать вступление в свою столицу религиозной торжественностью. Земское войско собралось у Иоанна Милостивого на Арбате; войско Трубецкого – за Покровскими воротами. И оттуда, и отсюда пошли архимандриты, игумены, священники в облачении, с крестами и иконами, в Китай-город; за ними двигалось войско. Оба шествия сошлись в Китай-городе на Лобном месте. Здесь запели молебен… Соединившись, духовенство вошло в Кремль к Успенскому собору и там совершило литургию и благодарственный молебен».

Таким образом, и Русская православная церковь, и русское воинство отметили освобождение Москвы от интервентов не 22-го, а 25 октября, как это и соответствовало событиям. Почему же нынешняя российская власть решила переписать историю и объявить праздником не 7 ноября, как бы это должно быть, а 4 ноября? Ответ простой – тут опять верх одержал не здравый смысл, а политические соображения: ведь 7 ноября, как говорится в известном детском стихотворении, «красный день календаря». Видимо, посчитали, что нельзя в один день отмечать и социалистическую революцию, и освобождение Москвы от поляков – «как бы чего не вышло». Придут люди на праздничные митинги – и не поймешь, кто чего пришел отмечать, где «наши», а где «не наши». Между тем нет ничего крамольного в том, чтобы отмечать 7 ноября не только освобождение Москвы от польских интервентов, но и праздник в честь государства, разгромившего фашизм, причем во многом благодаря подлинному чувству национального единства.

Можно предположить, что новый праздник «привязали» к 4 ноября еще и потому, что на этот день приходится праздник Казанской Божьей матери. Но как это соотносится с многоконфессиональным составом России? Опять получается неувязка – мусульманам и представителям других религий как бы навязывают отмечать православный праздник.

В ситуации с учреждением нового праздника вызывает недоумение и другое. Вдумайтесь – при всей важности освобождения Москвы от поляков почти за 400 лет никому и в голову не приходило отмечать эту дату как государственный праздник. Почему? Возможно, потому, что в русской истории были и более значимые события, такие как избавление от ордынского ига или изгнание армии Наполеона, до этого покорившего всю Европу. На этом глобальном фоне поход на Москву, занятой польскими авантюристами, 10-ти тысячного русского войска представлялся событием значимым, но более скромным по своим масштабам. Конечно, в освобождении Москвы ополчение сыграло немалую роль, но нельзя забывать и о вкладе в победу казацких отрядов. Освобождение Москвы от поляков – это такое событие, в котором отразились все противоречия Смутного времени.

Обидно за освободителей Москвы, что о них вспомнили (да и то не обо всех), когда потребовалось выкинуть из календаря советский праздник. А в придачу привязали это событие к дате, не имеющей ни логического, ни исторического обоснования. По крайней мере, так следует из тех фактов, которые привел Костомаров. Обвинять его в некомпетентности не приходится. Скорее, не компетентны те, кто этот праздник привязал к 4 ноябрю. Исторические события – не шарики, которыми можно жонглировать на политической арене, чтобы угодить тем, кто платит. Угодишь – и окажешься в неловком положении.

И еще одно замечание. В День национального единства в этом году в Москве состоялось сразу несколько митингов различных политических сил. Спрашивается – что же это за праздник единства, если столичной милиции стоило большого труда, чтобы участники разных митингов не оказались лицом к лицу? Увы, это напоминает анекдот про непутевого Вовочку, который пришел с синяком под глазом со школьного Дня здоровья.

В 1612 году важных событий в этот день не произошло

День народного единства, отмечается в России с 2005 года. По замыслу законодателей, праздник был приурочен к этой дате не случайно, но дело в том, что 4 ноября 1612 года ни одного заметного события в России не произошло. Об этом журнал «Вокруг света» писал в 2005 году.

Что мы отмечаем 4 ноября? По официальной версии — День народного единства. По замыслу тех, кто готовил и принимал поправки к Трудовому кодексу (речь идет о перечне праздничных и нерабочих дней), — «годовщину освобождения Москвы от польских интервентов и фактического окончания Смутного времени (1612 год)». Если полистать школьные и вузовские учебники, недавние и «пенсионного возраста», то мы не найдем в них подобной характеристики событий этого дня. Из каких же источников черпали сведения наши законодатели?

Князь Пожарский воодушевляет войско. 1850

Отыскать их довольно просто. Заглянем в православные справочные издания и календари. В статье о Казанской иконе Божией Матери православного энциклопедического словаря начала XX века сообщается: «В 1612 году установлено празднование этой иконе и назначено на 22 октября, то есть на день избавления русских от поляков».

Современные православные месяцесловы дают под 22 октября по старому стилю и 4 ноября по новому немаловажные уточнения: «Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)». Таким образом, ничего не говорится о том, когда было принято решение об учреждении этого праздника. К тому же подчеркнуто символическое значение даты: «в память избавления…»

Традиционные представления верующих, однако, требуют внимательного изучения. В основании вековой традиции вовсе не обязательно лежат именно те события, к которым ее возводят. И, конечно, нельзя безоглядно доверять связанным с нею историческим оценкам.

Итак, ключевые слова сказаны — «…освобождения Москвы от польских интервентов и фактического окончания Смутного времени (1612 год)». А так ли это? Освободили ли Москву именно 4 ноября этого года? И стало ли это концом Смуты?

За фактами — путешествие в Россию начала XVII века

Определимся сначала с терминами. Смутой современники назвали тяжелейшие бедствия, постигшие страну в первые два десятилетия XVII века. Нынешние историки практически единодушны в оценках: это была первая в истории России гражданская война, осложненная поначалу скрытой, а затем открытой интервенцией со стороны польско-литовского государства и Швеции. Небывалый социальный катаклизм был порожден системным кризисом, поразившим в конце XVI — начале XVII века все сферы жизни общества и государства.

Теперь о другом. В приведенных цитатах Москву, да и всю Россию, «освобождают от поляков». Так называть интервентов неприемлемо. Это прямиком ведет нас к тяжким наслоениям в польско-русских отношениях, омраченных многовековой взаимной враждебностью. И, что еще более важно, не соответствует реалиям 1611–1612 годов.

Московский гарнизон Речи Посполитой, точнее, Польского королевства и Великого княжества Литовского, объединенных в 1569 году унией, был очень пестрым. Этнические поляки в нем, скорее всего, не преобладали. Среди шляхтичей и солдат было много литовцев, украинцев и «русских», живших на территории современной Белоруссии, наемников из Западной и Центральной Европы — немцев, французов, венгров и т. п.

Русские авторы XVII века, писавшие о Смуте, гораздо чаще говорили о литовцах, чем о поляках. Это позднее в традиционном сознании образ поляка-католика стал олицетворением всего враждебного православной Руси начала XVII века.

Но когда, почему и как интервенты оказались в столице Российского государства? Начало в далеком 1603 году, когда на Украине, то есть в Великом княжестве Литовском, объявился самозванец, выдававший себя за младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия.

По инициативе ряда магнатов, особенно Юрия Мнишека, польский король Сигизмунд III оказал ему негласную поддержку. Бесперспективная, казалось бы, авантюра имела успех, впрочем, уже без участия покровителей Самозванца. Его обеспечили мощные антигодуновские выступления населения юга России. Имя «царевича» или «царя Дмитрия» на многие годы стало знаменем антиправительственных восстаний.

Самозванец был убит боярами в мае 1606 года, когда москвичи ополчились против знатных гостей и шляхтичей, тысячами прибывших из Речи Посполитой на свадьбу «царя Дмитрия Ивановича» и Марины Мнишек. Близких к Самозванцу особ, а заодно и официальных послов польско-литовского государства новый царь Василий Шуйский отправил в ссылку. Так появился повод для вмешательства Речи Посполитой. Но в то время у Сигизмунда III были другие проблемы: он воевал с восставшей шляхтой, с рокошанами.

Лжедмитрий I, портрет начала XVII века. Холст, масло. Под его правой рукой — Московская корона

Вмешательство внешних сил в русские междоусобия стало наглядным к началу 1608 года. Еще летом 1607-го на Северщине объявился Лжедмитрий II — в последние месяцы восстания Болотникова, расколовшего страну на два лагеря. Для его подавления Шуйский мобилизовал абсолютно все ресурсы страны.

На нового Самозванца сил поначалу не хватило. Под его знаменами собрались бывшие болотниковцы, русские и украинские казаки. Но преобладали знатные персоны, рядовые шляхтичи и солдаты из рокошан, их предводители и возглавили движение. Летом 1608 года войска Лжедмитрия II осадили столицу, устроив главный лагерь в подмосковном Тушине. К концу осени едва ли не большая часть страны оказалась в их власти.

Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский

Вскоре дворяне, купцы, сельский податной люд в полной мере ощутили тяжесть реквизиций новой власти. Уже в первые месяцы 1609 года от тушинцев отпадают многие северные и верхневолжские города и уезды. Там создаются местные ополчения, не имевшие поначалу единого командования и стержня. Им стала армия во главе с юным князем Михаилом Скопиным-Шуйским, сформировавшаяся в Новгороде.

Помимо русских стрельцов, дворян из Новгорода и соседних областей, в нее вошел корпус наемников из Швеции в обмен на территориальные уступки по февральскому договору 1609 года. Весной 1610-го, очистив от тушинцев север и центр страны и сняв осаду со столицы, армия князя на-Шуйского торжественно вступила в Москву.

Еще осенью 1609 года началась открытая интервенция Речи Посполитой. Предлогом для нее Сигизмунд посчитал русско-шведский договор. На самом же деле он спешил воспользоваться слабостью России. Рассчитывал он и на поддержку польско-литовских отрядов из Тушина.

Хотя Сигизмунд не получил одобрения сейма на войну, он во главе большой армии вторгся в пределы России и осадил Смоленск. К лету 1610 года в стране было уже три политических центра: Лжедмитрий II с частью тушинских отрядов в Калуге, Сигизмунд III под Смоленском и Василий Шуйский в Москве.

Все изменилось 24 июня, когда армия во главе с бездарным Дмитрием Шуйским (младшим братом царя) потерпела полное поражение от наспех собранного походного корпуса гетмана Жолкевского. Мятеж москвичей, возмущение дворян из разбитой рати, заговор бояр привели к неизбежному: 17 июля 1610-го Василий Шуйский был свергнут.

К Москве устремились отряды Самозванца из Калуги и корпус Жолкевского из-под Можайска. Перед Боярской думой — а именно она стала временной верховной властью — встал выбор. Колебались бояре недолго: 17 августа (по старому стилю) они подписали договор с гетманом. Московским царем становился королевич Владислав — при условии его перехода в православие и сохранения российского суверенитета и государственно-политического устройства.

В сентябре для решения спорных вопросов к королю под Смоленск было отправлено «великое посольство», состоявшее из представителей всех ведущих сословий во главе с ростовским митрополитом Филаретом (в миру Федор Романов) и князем Василием Васильевичем Голицыным.

В ночь на 21 сентября в столицу под ложным предлогом защиты от Тушинского вора (он давно уже вернулся в Калугу) вошли войска Речи Посполитой. Вскоре выяснилось, что Сигизмунд видит на московском троне себя, а не сына; что августовский договор его не устраивает; что реальные переговоры с «великим посольством» ему не нужны (кстати, оно вскоре распалось, а главные послы несколько лет провели в заточении); что он не хочет прекращать военных действий под Смоленском, воюя земли своего же сына!

Управление страной и Москвой оказалось в руках командования гарнизона и немногих королевских сторонников среди русских (Салтыков, Андронов и др.). Боярская же дума превратилась в ширму. В октябре—ноябре 1610 года режим приобрел оккупационный характер. Вся артиллерийская обслуга, все караулы на башнях, стенах и у ворот Кремля, Китай-города и Белого города Москвы формировались только из солдат гарнизона, включая европейских наемников. Все арсеналы перешли под контроль интервентов. Стрельцы были разосланы в другие города. Москвичам запрещалось носить оружие, ходить ночью по городу, «порядок» наводили патрули гарнизона. Так армия Речи Посполитой утвердилась в Москве, пытаясь управлять оттуда всей страной.

Ответная реакция была неизбежной. В первые же месяцы 1611 года родилось мощное национально-освободительное движение. Отряды ратных людей из разных городов спешат к столице. Они не успели поддержать мартовское восстание москвичей, жестоко подавленное интервентами. Первое ополчение занимает частью сохранившиеся укрепления Белого города и окружает польско-литовский гарнизон в Китай-городе и Кремле.

С весны 1611 года действия под Москвой свелись к блокаде города. У ополченцев не хватало сил для штурма мощных укреплений, ставка делалась на истощение ресурсов польско-литовских войск в Москве. С июня 1611 года они испытывали постоянную нужду в провианте и боеприпасах.

На картине Сергея Иванова «В Смутное время» изображен лагерь Лжедмитрия II в Тушино

Смоленск пал летом 1611 года, но у Сигизмунда не было ни денег, ни военных возможностей для завоевания России, а оппозиция его «московской» политике усиливалась. Двум корпусам интервентов, действовавшим в России, до весны 1612-го с огромным трудом и перебоями удавалось обеспечивать столичный гарнизон необходимым. К лету же его положение стало критическим.

К этому времени Второе (земское) ополчение, сформированное осенью 1611-го в Нижнем Новгороде князем Дмитрием Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым, установило контроль над большей частью территории Российского государства.

Правда, Первое ополчение под Москвой из-за разногласий между его воеводами теряло силу (отряды Заруцкого вообще ушли из лагеря), и казалось, что гетман Ходкевич, спешивший с обозами на подмогу осажденным, выполнит свою миссию. Однако 20 августа к Москве подошли основные силы Пожарского. Тяжелейшее сражение длилось с перерывами два дня, с 22 по 24 августа (по старому стилю). В решающий момент воины обоих ополчений бились вместе. Победа была на стороне россиян: Ходкевич понес чувствительные потери и был вынужден отступить. Большая часть его обоза досталась русским ополченцам. А главное, гарнизон в Москве не получил ни продовольствия, ни боеприпасов.

Именно эта битва, по мнению всех специалистов, стала решающей в кампании 1612 года. Судьба интервентов в Москве была предрешена, лишь время и погода определяли дату капитуляции. Переговоры о ней постоянно возобновлялись. Шли они и 22 октября (по старому стилю), когда отряды уже объединенного ополчения ворвались в Китай-город и выдавили интервентов в Кремль. Так были взяты вторые по значимости укрепления российской столицы. Был ли этот эпизод решающим военным событием для «очищения» Москвы? Предопределил ли он «окончание Смутного времени в 1612 году»? Очевидно, нет.

Взятие Китай-города 22 октября приблизило и то, и другое, но вовсе не этот штурм был кульминацией. Доверимся современникам. В «Новом летописце» (его писали в окружении патриарха Филарета) рассказ о взятии Китай-города занимает всего одну строку. Для сравнения: описание боя с Ходкевичем изложено на 71-й строке, а капитуляция и вступление в Кремль — на 17. Такие же пропорции у Авраамия Палицына в его «Сказании о Смуте». Автор «Повести о победах Московского государства», какой-то смоленский дворянин (а их корпорация стала ядром Второго ополчения), вообще не говорит о взятии Китай-города. Может, поверим современникам событий?

26 октября (5 ноября по новому стилю) командование интервентов подписало капитуляцию, выпустив из Кремля московских бояр и знатных лиц. На следующий день один из полков гарнизона вышел в лагерь князя Трубецкого (вопреки условиям капитуляции казаки убили большинство солдат), другой — в лагерь Пожарского.

Подчеркнем: именно освобождение Кремля стало для русских знаковым событием. Ведь в Кремле находилась резиденция московских государей, там заседала Дума и размещались приказы, там расположен кафедральный Успенский собор Московской патриархии, где хранилась тогда главная святыня страны — Владимирская икона Божией Матери. Московский Кремль для тогдашних россиян — материализованный символ верховной светской и духовной власти, олицетворение суверенной государственности России.

Потому-то они восприняли именно «очищение» Кремля как освобождение и столицы, и страны, отпраздновав его 1 (11) ноября крестным ходом из Успенского собора с Владимирской иконой Богоматери.

Закончилась ли на этом Смута? Отнюдь нет. И даже не потому, что Земский собор избрал новым царем Михаила Романова только в конце февраля 1613 года. Важнее другое. Вооруженная борьба разных сословий российского общества в 1613 году не завершилась. В 1612–1614 годах юг и юго-восток страны охватило движение Ивана Заруцкого. В 1614—1615-м в центральных уездах вспыхнуло восстанием казаков под водительством М. Баловня, едва не захвативших Кремль. «Великое казачье войско» в разных обличьях в 1616–1618 годах появлялось в разных регионах под антиправительственными лозунгами, а в 1618-м создало особую территорию в центре страны.

Разоренная до предела страна продолжала воевать со Швецией (оккупировавшей летом 1611-го Новгородскую землю и осаждавшую Псков) и Речью Посполитой. Столбовский мир со Швецией (с территориальными утратами и выплатой крупной контрибуции) был заключен только в 1617 году. В декабре 1612-го — январе 1613 года в Москве боялись нового прихода Сигизмунда. Его небольшие отряды застряли тогда под Волоколамском. Армия Речи Посполитой удерживала Смоленск и вновь двинулась в Россию в 1617-м — королевич шел за «своим троном» царя.

Только в декабре 1618-го стороны подписали Деулинское перемирие. Условия его были крайне тяжелыми: Россия отдавала Речи Посполитой Смоленскую (без Вязьмы) и Чернигово-Северскую земли, около тридцати городов, а Владислав вовсе не отказывался от претензий на московский престол. Такова была цена за долгую «войну всех против всех».

Но вернемся в осень 1612 года. Действительно, в самом конце сентября оба ополчения объединились, создав правительство. Но означает ли это, что в штурме 22 октября проявилось «народное единство»? Навряд ли. В соединенной рати отсутствовали отряды из целого ряда городов и уездов страны. По словам руководителей ополчения, «Казанское и Астраханское царства, Северские городы» не признавали их власти. Не говоря уже о районах, где в конце 1612-го — начале 1613 года шло восстание Заруцкого, а также об оккупированных в 1611-м Швецией новгородских землях, Смоленщине, захваченной Сигизмундом.

И еще: в ополчении Пожарского было всего лишь 20 татарских князей и мурз из Казанского края, прибывших к нему в Ярославль и остававшихся с ним до конца. Военный же контингент служилых татар, черемис (марийцев), чувашей, мордвы только Казанского края, не оказавшихся под Москвой, исчислялся тысячами. Кстати, мы не знаем конфессиональной принадлежности знатных лиц из Казани в армии Пожарского. Но в любом случае их участие никак не было связано с исламом. «Очищение Москвы» в плане веры было для современников борьбой православных с «еретиками — католиками, литовскими и польскими людьми».

Эрнест Лисснер. «Изгнание поляков из Кремля». 1938

Сказанное не отменяет оценки Земского ополчения. Без сомнения, в своих лозунгах и целях оно выражало волю и желания большей части россиян — особенно после соединения под Москвой с отрядами Первого ополчения. Но «народное единство» рождалось и кристаллизовалось в муках и противоречиях на протяжении всего периода 1610–1618 годов. Его жесткая «привязка» к принятой дате — насилие над реальными фактами истории. Мы убеждены, что не слишком значимые события 22 октября (1 ноября) 1612 года не оправдывают наделения этой даты столь высоким смыслом.

По тропам церковно-народной хронологии

Но все же: почему по традиции, восходящей к XVII веку, с этим днем связывается «очищение» Москвы и заступничество Богородицы за русских людей?

Впервые о чуде в ночь на 22 октября (по старому стилю) поведал в «Сказании о Смуте» Авраамий Палицын. Келарь Троице-Сергиева монастыря, в 1608–1613 годах он был заметной фигурой, знал многое и многих.

Чудо было явлено Арсению Елассонскому, греческому иерарху, обосновавшемуся в России в 1589 году и получившему титульный сан Архангельского архиепископа (по одноименному кремлевскому собору). Этот «кремлевский долгожитель» «всеконечно» пострадал от интервентов: они опустошили его резиденцию и погреба.

Картина Василия Верещагина «Защитники Троицы». (Осада Троице-Сергиева монастыря поляками продолжалась с сентября 1609 по январь 1611 года)

Долгий голод, болезнь, преклонный возраст до крайности ослабили владыку. Так что Арсений прошептал себе отходную… Но вдруг он и его келейник услышали, как кто-то прочел за дверями кельи молитву. У Арсения едва хватило сил ответить «Аминь». Явившийся в келье старец, в котором оба узнали Сергия Радонежского, предрек «предание» Китай-города «в руки христиан заутра» и скорое «извержение врагов из града», то есть Кремля.

На следующий день, 22 октября, по словам Авраамия, все произошло так, как было предсказано, а вскоре и Кремль был «очищен». Легко заметить, что явление Сергия Арсению не связано с Казанской иконой. Повествуя о чуде, Авраамий называет среди заступников и покровителей русских людей Богородицу, московских святителей (митрополитов Петра, Алексея и Иону) и Сергия.

О чуде знали многие: «Сказание» Палицына было самым читаемым сочинением о Смуте. Сам Арсений также способствовал распространению своего «видения». Текст об этом чуде был включен в печатные Прологи (в изданиях 1641 и 1643 годов и позднее), о нем знали повсеместно. Так через богослужебную практику на века закрепилась в годовом цикле праздников связь дня 22 октября по юлианскому календарю с памятью об «избавлении русских людей от литовских и польских».

Когда и как это празднование соединилось с «осенней Казанской» (вспомним, что в 1612 году, сразу по освобождении Москвы, был совершен крестный ход с Владимирской иконой Богоматери)? Поищем ответы в источниках, соединив летопись с сухими документальными записями.

Автор «Нового летописца», самого обширного повествования о Смуте, говорит о Казанской иконе дважды. В первый раз сообщается, что в лагерь Первого ополчения был принесен из Казани неким протопопом список (копия) чудотворного образа (икона была явлена 8 июля 1579 года в Казани девочке Матрене; «Сказание» об этом зафиксировало множество чудес). Во время встречи иконы казаки вели себя непотребно: они не спешились перед образом, угрожая смертью дворянам. Затем повествуется о взятии ополченцами Новодевичьего монастыря под Москвой. Но нет сведений ни о последующей судьбе списка, ни о его чудотворениях.

Более обширный текст помещен среди статей 1613 года. Это сюжетно выстроенный рассказ о событиях десятка лет, составленный, как и памятник в целом, около 1630-го и почти наверняка записанный со слов князя Пожарского.

Икона оставалась в таборах Первого ополчения до зимы 1611/12 года, а затем протопоп перенес ее в Ярославль, куда в конце марта 1612-го привел свою рать князь Пожарский. Тогда-то в умах воевод Земского ополчения возникла мысль о ее «помощи» при взятии Новодевичьей обители под Москвой. С нее был сделан список, который, «украсив», отправили в Казань. Согласно «Летописцу», почитание образа ополченцами началось в Ярославле. Икона стала палладиумом рати, она сопровождала ополчение в походе к столице, сотворив «многия чудеса» «в етманской же бой и въ Московское взятье».

После освобождения Кремля князь Пожарский установил икону в церкви Введения Богородицы, «въ своемъ приходе», и летом 1613 года сообщил о чудотворениях от нее новому царю Михаилу Романову и его матери. Те «повелеша празновати дважды въ годъ и ходъ уставиша со кресты» 8 июля и 22 октября («како очистися Московское государство»). В 1624–1625 годах по распоряжению царя и отца его, патриарха Филарета, Пожарский «украси многою утварию» икону «по обету своему».

Что важно — отсутствие отдельных рассказов о чудотворениях от иконы: они упомянуты в общем виде. Второе — особая роль князя Дмитрия в ее почитании. Он поместил ее в своей церкви, сообщает царю о чудесах, а через 11 лет (!) украшает по своему обету. Носило ли распоряжение царя о праздновании иконы общегосударственный характер? Почти наверняка нет. Об этом ничего не знают документальные источники, все сочинения о Смуте, кроме «Нового летописца», вообще молчат об образе.

К примеру, в рассказе Палицына о взятии Новодевичьего монастыря, да и во всей его «Истории», нет ни слова об иконе. Итак, почитание «ополченческой» Казанской иконы Богоматери в 1610–1620-е годы было местным, ограничиваясь в Москве приходом храма Введения Богородицы на Сретенке. Отдельные следы ее культа позднее заметны в Нижегородском крае (мы говорим именно об «ополченческом списке», а не о подлиннике или так называемом романовском — по имени города — списке).

Ладанные книги из патриаршего архива уточняют наблюдения. Впервые ладан в церковь на Сретенке поступил 22 октября 1613 года. Но только с лета 1619-го выдача ладана сопровождается указанием на «празднование» иконы, а в 1620-м образ впервые назван чудотворным.

В июне 1619 года в Москву из плена вернулся Филарет, сразу избранный патриархом. Его острая неприязнь к католичеству и Речи Посполитой повлияла и на канцелярские формулы. Но пока это все. Устройство придела в храме на Сретенке в 1624 году, конечно же, прямо связано с обетным украшением образа князем Пожарским и было осуществлено, скорее всего, в основном на его средства.

Ситуация изменилась к концу 1620-х — началу 1630-х. В апреле 1632 года в Москве побывала старица Мавра — та самая Матрена, которой явилась Казанская икона Богоматери в 1579 году. В октябре 1632-го «осенняя Казанская» праздновалась в церкви Введения Богородицы «златоверхия», поблизости от старого подворья Романовых на Варварке. В ту же осень был спешно построен храм для иконы — 17 декабря состоялось его освящение. Деревянная церковь Богородицы Казанской «в Китае-городе у стены» сразу получила соборный статус.

Церковь Введения Пресвятой Богородицы была снесена в 1924 году

Возведение каменного собора завершилось в сентябре 1636-го. Так «ополченческая» Казанская, совершив «шествие» по храмам столицы, обретает отдельный, посвященный ей храм. Происходит это явно по инициативе царя Михаила и патриарха Филарета: соборы строились на царские деньги. Почитание иконы приобретает государственный характер.

Побудительные мотивы понятны. В августе 1632-го началась война с Речью Посполитой. Казанская Одигитрия, то есть Путеводительница, должна была «привести» русские войска к победе, к возвращению отторгнутых земель. Увы: 1 октября (по старому стилю) 1633 года умер Филарет. Плохо подготовленная, начатая с большим промедлением война кончилась полным поражением в 1634 году.

Но на почитании Казанской иконы Богоматери это вряд ли сказалось. Оно еще более утвердилось с рождением у девятнадцатилетнего царя Алексея Михайловича в ночь на 22 октября 1648 года первенца, царевича Дмитрия. Это важнейшее для династии событие было воспринято как знак особого покровительства Царицы Небесной царской семье, явленного через Казанский ее образ. Собор получил большие вклады, в ноябре 1649-го в Коломенском, любимой резиденции царя под Москвой, освятили храм Казанской Богоматери с двумя приделами.

Окружной грамотой от 29 сентября 1649 года устанавливалось повсеместное празднование Казанской иконы Богоматери: «во всех городех, по вся годы». При этом упоминались два события: «очищение» Московского государства «от литовских людей» и рождение наследника. Так установилось общегосударственное празднование «осенней Казанской» 22 октября, так оформилась связь этого праздника с памятью об освобождении столицы и всей страны от интервентов. Так Казанская стала семейной защитницей Романовской династии. Даже ранняя смерть царевича, который не прожил и двух лет, ничего не изменила: почитание Казанской иконы Богоматери укреплялось и ширилось.

Конечно, ни в раскаленные дни восстания москвичей и дворян в 1648 году, ни в трудном 1649-м царь никому не поручал проверку подлинности и значимости даты 22 октября по старому стилю. Так было принято в царской семье (он почти наверняка участвовал в крестных ходах с Казанской), так повелось в церковной традиции (и «очищались», напомним, от «литовских людей», а не от поляков). И не ему было менять традицию.

Но действительно ли, как полагают наши законодатели, ополченцы взяли Китай-город 4 ноября по новому стилю?

В гости к численникам — «все врут календари»?

Эта бессмертная сентенция все же не подрывает доверия к главному назначению календарей — последовательно вести счет дней, недель, месяцев. Но в нашем случае ошиблись не календари.

Русские источники, как документальные, так и повествовательные, не расходятся в датировке взятия Китай-города, хотя по-разному обозначают дату: иногда называют месяц и день, иногда —только день недели или день памяти святого равноапостольного Аверкия. Но речь в них всегда идет о четверге 22 октября 1612 года. Причем по юлианскому календарю: именно по нему жила Россия до февраля 1918-го.

Католические же, а затем и протестантские страны Европы с конца XVI века или позднее перешли на другой, «григорианский», календарь: булла папы Григория XIII предписывала считать следующим после 4 октября 1582 года днем 15-е, а не 5 октября. Именно поэтому в дневнике одного из осажденных о сдаче Китай-города рассказывается под 1 ноября.

Итак, современники интересующего нас события датировали его 22 октября и 1 ноября — соответственно по юлианскому и григорианскому календарям. Совершенно законно: в конце XVI и на протяжении всего XVII столетия разница между юлианским и григорианским календарями составляла 10 суток.

С 1918 года в нашей стране используется григорианский календарь. Так почему же Дума утвердила в качестве праздничного и нерабочего дня четвертое, а не первое ноября? Ответ до смешного прост: потому, что она полностью доверилась православному церковному календарю, в основе которого лежит годовой цикл повторяющихся на протяжении столетий праздников и дней памяти.

Нетрудно догадаться, что после февраля 1918 года месяцеслов приобрел современный вид с указанием дат по старому и по новому стилям. Напомним, что переход на григорианский календарь был сделан с учетом накопившейся к XX века разницы: в прошлом столетии (как, впрочем, и в нынешнем) она равнялась 13 суткам.

Русская церковь отмечала «осеннюю Казанскую» 22 октября по юлианскому календарю и в XVII, и в XVIII, и в XIX столетиях. Когда понадобилось привести параллельные даты, то она оказалась (вполне законно) сдвинутой на 4 ноября. Такие календарные подвижки неизбежны, пока Русская православная церковь следует в своей внутренней жизни юлианскому календарю. В XXII столетии, к примеру, «осенняя Казанская» переместится уже на 5 ноября по новому стилю. Сближаясь, между прочим, с отмененным праздничным днем 7 ноября.

Подчеркнем, что 22 октября (4 ноября) православные христиане празднуют не годовщину взятия ополченцами московского Китай-города — события однократного, не передвигающегося в зависимости от столетия, а чудотворения Казанской иконы Божией Матери, их символическую связь с освобождением Москвы и всей страны от интервентов. Связь, закрепившуюся, как мы видели, в сознании русских людей к середине XVII века значительно позднее интересующего нас события и окончания Смуты. Так что, с точки зрения людей Церкви и воцерковленных православных, тут нет хронологической ошибки.

Но почему законодатели государства, по Конституции отделенного от Церкви, утвердили, придав ему светскую словесную обертку, церковный по сути праздник? Или мы что-то упустили? Может быть, в 1612 году что-то важное случилось именно 4 ноября по новому стилю, или 25 октября по юлианскому календарю? Нет, русские источники дружно молчат об этом дне. В упомянутом дневнике есть под 4 ноября краткая запись о незначительной попытке отбитой атаки. Доверимся ей, хотя она и вызывает большие сомнения. Но никаких других свидетельств о воскресном дне 25 октября (4 ноября) 1612-го современники нам не оставили.

Такая вот незадача! Получается, строго говоря, что 4 ноября мы празднуем годовщину 4 ноября 1612-го, дня, когда ни одного сколько-нибудь заметного события, связанного с «освобождением Москвы от польских интервентов» или с «окончанием Смутного времени», не произошло.

Вот итог наших путешествий в историю, церковные предания, календарные системы. Праздничным, нерабочим стал день, определенный с календарной ошибкой и с той мифологической оценкой событий, которая сложилась у князя Пожарского, первых царей из Романовых, в годовом праздничном цикле Церкви к середине XVII века и, меняясь стилистически, сохранилась в позднейших месяцесловах.

И к слову: в императорской России «осенняя Казанская» была государственным праздником лишь в той мере, что и все остальные церковные, причитавшиеся к «неприсутственным дням» праздники (таковых в начале XX века было более 30). Собственно государственными и «неприсутственными» были дни восшествия на престол и коронации, а также дни рождения, именины императора, императрицы, в том числе вдовствующей, и наследника.

Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 11, ноябрь 2005, частично обновлен в ноябре 2022

4 ноября в нашей стране празднуется День народного единства

«При раздоре и великое распадается»

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этому событию предшествовали годы Смуты – тяжелого, кризисного периода в истории России, наступившего в конце XVI века. После смерти сына Ивана Грозного Федора Иоанновича династия Рюриковичей пресеклась. Страну охватили политические распри, ударил экономический кризис. Несколько раз за «чудом спасшегося» наследника – Дмитрия Ивановича – выдавали себя самозванцы, которых активно поддерживали поляки. Увы, Лжедмитрии были не единственной проблемой Смутного времени. Народ нищал, боярские группировки боролись за власть, шведские и польские интервенты пользовались слабостью страны и захватывали русские земли. Ценность человеческой жизни резко снизилась – всюду процветали грабежи и разбои.

Многие современники Смуты утратили веру в то, что русский народ сможет собраться с силами и преодолеть беспрецедентные трудности. «Пресветлому Московскому царству» пришел конец – это печальное утверждение казалось тогда свершившимся фактом. В 1610 году власть захватила «Семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским. Бояре пустили в Кремль польские войска и планировали передать престол королевичу Владиславу – сыну Сигизмунда III. Чем это грозило России, догадаться нетрудно. Утратив независимость, она фактически вошла бы в состав Речи Посполитой или находилась бы в статусе вассального государства. Находившиеся в Москве поляки ясно давали понять, какая незавидная судьба ждет русский народ.

Когда надежда на избавление от интервентов была почти утеряна, к людям обратился патриарх Гермоген. Он призвал русских встать на защиту православной веры и изгнать захватчиков из столицы. Поляки заключили Гермогена под стражу в Чудовом монастыре и требовали отказаться от дерзких слов, но патриарх твердо стоял на своем. Освобождения Москвы от врага он, к сожалению, не дождался: в феврале 1612 года патриарх Гермоген скончался от голода в заточении. Однако его самоотверженный призыв был услышан соотечественниками. Началась подготовка к изгнанию интервентов из столицы.

«Не пожалеем животов наших!»

Первая попытка побороть интервентов потерпела неудачу. Народное ополчение 1611 года под командованием Прокопия Ляпунова распалось из-за конфликта между дворянами и казаками. Тогда нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать новое ополчение. «Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов – дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело», – сказал он. На пост главного воеводы пригласили князя Дмитрия Пожарского. Так у Второго ополчения появилось два достойных предводителя, избранных народом: Пожарский отвечал за военное дело, Минин – за казну.

Под знаменами Второго ополчения выступило войско. Служилые люди, казаки, стрельцы и крестьяне собирались вместе выбить противника из Первопрестольной. По тем временам их общие силы считались весьма внушительными: на Москву двигались десятки тысяч вооруженных людей, готовых отдать жизнь за Родину. «Они шли с нижегородцами не для того, чтобы перестроить государство на новый лад, а, напротив, шли с одной мыслью и с одним желанием восстановить прежний порядок, расшатавшийся от неправды правительства», – писал историк XIX века Иван Забелин. К Москве войско подступило 20 августа 1612 года. Началась битва с поляками. Враг отчаянно сопротивлялся; на помощь Сигизмунду III пришел гетман Ходкевич, но был разбит за пять дней. Тем не менее борьба продолжалась еще на протяжении двух месяцев. Воины Дмитрия Пожарского заняли Китай-город в 20-х числах октября. Официальной датой освобождения Москвы от польских интервентов считается 4 ноября (по новому стилю) 1612 года.

«Минину и Пожарскому – благодарная Россия»

Победа над поляками стала первым и самым важным шагом на пути возрождения российской государственности. Зимой 1613 года состоялся Земский собор с участием представителей всех сословий. В столицу прибыли дворяне, бояре, духовенство, казаки, стрельцы и черносошные крестьяне. Предстояло избрать нового царя. Среди предложенных кандидатур значился, между прочим, и Дмитрий Пожарский, однако он отказался от такой чести. Кандидатурой, наиболее приемлемой для всех, стал Михаил Федорович Романов – сын митрополита Филарета и дальний родственник Рюриковичей. Так началась история правления новой династии российских царей. Молодому государю еще немало предстояло сделать. Экономика нуждалась в скорейшем восстановлении, на границах было неспокойно. И все же внутри страны междоусобицы и распри прекратились. Осознав их губительность, народ объединился ради счастливого будущего России. В память о героических событиях 1612 года в Москве был заложен храм Казанской иконы Божией Матери. Действует он и в наши дни. По распоряжению Михаила Федоровича в день изгнания интервентов из столицы провели крестный ход.

Впервые нерабочим днем праздник Народного единства стал в годы правления Павла I. Этот день внесли в число «табельных». При Александре I в 1818 году состоялось торжественное открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Установить его планировалось к двухсотлетнему юбилею изгнания из России поляков, но планы нарушила Отечественная война 1812 года. Памятник создавался на народные деньги – их собирали, как и в Смутное время собирали средства на ополчение. Скульптор Иван Мартос был твердо уверен, что монумент следует поставить в самом сердце столицы, лицом к Красной площади. У подножия памятника установлена надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодарная Россия». На открытие собрался весь город. По воспоминаниям современников, деревья, крыши и даже кремлевские башни были усыпаны народом, когда под барабанную дробь с монумента сняли покрывало.

День народного единства ежегодно отмечали вплоть до Октябрьской революции. Вновь к славной традиции обратились уже в современной истории: семнадцать лет назад праздник был учрежден на официальном уровне соответствующим федеральным законом. С 2005 года День народного единства празднуется по всей России в память о далеком, но на многие столетия определившем ход отечественной истории подвиге наших предков из XVII века.

12:21 срд, 03 ноября, 2021

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник учредили в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Им удалось собрать огромное по тем временам войско — более 10 тысяч человек, среди них были поместные люди, крестьяне, казаки, стрельцы и дворяне. В ополчение вошли не только русские, но и марийцы, чуваши, коми и другие народы Поволжья и Севера.

Город+ рассказывает об истории появления праздника, почему он важен для России и при чем тут Казанская икона Божией Матери.

Окончание Смутного времени

Исторически День народного единства связан с окончанием Смутного времени в России. Оно длилось со смерти царя Ивана Грозного в 1584 году до 1613 года.

Через несколько месяцев после изгнания поляков из Кремля в Москве провели Земской собор. В него вошли представители всех сословий страны: дворяне, бояре, духовенство, казаки, стрельцы, крестьяне и делегаты от русских городов. В ходе собрания избрали нового царя — представителя династии Романовых Михаила Федоровича.

В 1613 году Михаил Федорович утвердил праздник — День очищения Москвы от польских интервентов. Он отмечался 4 ноября.

Покровительница народного ополчения

В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дату объявили церковно-государственным праздником. Представители Русской православной церкви в этот день чтят память Казанской иконы Божией матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года». По преданию, икону прислали из Казани Дмитрию Пожарскому. С ней ополчение вошло в Москву.

Сейчас на Красной площади находится собор Казанской иконы Божией Матери. Его освятили в 1637 году в память об освободителях столицы.

Возвращение к старой традиции

После революции 1917 года отмечать День освобождения Москвы от польских интервентов прекратили. В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил вновь сделать 4 ноября праздничным днем, инициативу тогда поддержали в Государственной думе.

В пояснительной записке к законопроекту о введении нового праздника сообщалось, что «4 ноября 1612 года воины народного ополчения (…) штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Таким образом День народного единства стал выходным днем вместо 7 ноября — Дня Октябрьской революции 1917 года.

Праздник в онлайн-формате

Первый раз День народного единства в России отметили 4 ноября 2004 года. Обычно в эту дату в городах России проходят митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные события. Их проводят политические партии и общественные движения.

В этом году из-за ситуации с распространением COVID-19 мероприятия в честь праздника в Петербурге пройдут в онлайн в онлайн-формате. Например, в рамках фестиваля «НацЛитФест» состоится четырехчасовой эфир с хранителями национальных языков и литературных традиций коренных народов Северо-Запада. Зрители смогут побывать в тундре, послушать выступление карельский рэп, а также познакомиться с поэзией на вепсском и песнями на саамском.

Комитет по культуре Петербурга проведет трансляцию концерта #МЫВМЕСТЕ. На сцене выступят национальные творческие коллективы Северо-Запада и звезды российской эстрады.

Отличный день для того, чтобы освежить нашу память. Всякий раз, когда мы начинаем праздновать «нечто», что произошло в истории нашего государства, мы стараемся соотнести миф об этом событии с реальностью. Ну, вроде как принято считать, что Бородинское сражение это победа, а 23 февраля 1918 новосозданная Красная Армия остановила немцев, и лучше не копаться в деталях, чтобы не выяснить неприятные вещи.

Люди привыкают к преданию. А уж что касается событий Смутного времени начала XVII в., то преданий и мифов о том периоде — пруд пруди и ещё останется. Собственно, мифы уже тогда шли рука об руку с фактами.

Сегодня же тем более становятся непонятны попытки возвести мифы в факты, когда уже и источники доступны с разных сторон, и политическая подоплёка, казалось бы, отошла в столетия. Но, как оказалось, не навсегда.

Как и почему наши власти в 2005 году вдруг вспомнили про события 1612 года — известно. Всё вполне очевидно — 7 ноября слишком одиозен, не нравится, но отдыхать в ноябре народ привык, так что давайте, господа историки, найдите нам заменитель. Историки репу почесали и нашли. А тут и нацики всех расцветок подоспели — раз день народного единства, то значит русского. Русские вперёд! И не важно, что под знамёнами, отдалённо напоминающие символ уничтожения людей в XX в. по расовому признаку (в т. ч. наших граждан) — русские, и всё тут. Ну, это ладно — пусть ходят на здоровье. Мне же больше интересно «откуда есть пошла» вся эта историческая возня.

1. Давайте посмотрим, что мы знаем как историки, а не как творцы мифов или верующие люди, привыкшие к некоему преданию – что происходило в эти дни в Москве? А знаем мы это достаточно чётко, ибо источников много, как с нашей, так и польской стороны. Итак, 4 ноября, или 25 октября по Юлианскому календарю в военных действиях между Вторым ополчением Пожарского и польским гарнизоном в Кремле ничего не случилось. Абсолютно. Единственно что, есть запись в одном из польских дневников о том, что была небольшая попытка штурма Кремля, которая была отбита. Все.

2. А ещё это был праздник Казанской иконы Божьей матери Одигитрии. Вопрос — как она была связана со Ополчением Пожарского? Изначально она была привезена в Первое Ополчение Ляпунова из Казани, что Ляпунову совсем не помогло — он был убит казаками в 1611 г. Уже ненужную икону повезли обратно в Казань и застряли в Ярославле, но тут и случился Пожарский с Ополчением, пришедший из Нижнего Новгорода. Дальше с неё был сделан список, и одну икону отправили в Казань, другую взяли с собой. Потом уже появились легенды о разных чудесах и исцелениях, но ни одной записи тех лет ни о каких чудесах не имеется. Уже после утверждения Михаила Романова в 1613 г. Пожарский настоятельно втолковывает юному Мише о важности этой иконы. Празднование было таки учинено, но сугубо местное, в приходской церкви рядом с домом Пожарского. И только в 1620 году, когда уже вернулся Филарет внезапно нашлись очевидцы, что икона то оказывается чудотворная! Но было откровенно не до неё. И вот опять вмешалась политика — 1629 г, готовиться война с Польшей и икону вспоминают, как символ, помогающей в борьбе с вражьими латинянами. Для неё строят храм и праздник становится государственным.

Но и это ещё не всё. В 1648 г. у царя Алексея рождается сын. Обратите внимание на дату — 22 октября. В сентябре 1649 г. и выходит постановление — Праздновать Казанскую Богоматерь 22 октября.

3. В далёком 1649-м году этот праздник имел два мотива. Первый — освобождение Москвы, это правда. Но не от поляков, а от «литвы» («поляки» стали в ходу гораздо позже). Второе — рождение царевича. Праздник и был государственным и православным, т. к. государственной религией в России до 1905 г. формально было Православие, да и потом Конституционные акты не особо выполнялись. Но что тут важно? Не было привязки по дате к освобождению Москвы. Просто не было. По сути, не родись царевич в такой удачный день — не было бы праздника.

4. Пока не наступило 7 ноября 1917 года, которое после 1991 года никак не давало покоя нашим властям. Левый электорат и просто люди, привыкшие к этому дню, как к празднику, упрямо выходили на улицы. Ельцин, очень осторожно относившийся к коммунистическому прошлому страны, назвал день Днём Согласия и Примирения, но не помогло. Кстати, французов совершенно не беспокоит 14 июля. День взятия Бастилии независимо от идеологических и политических предпочтений — государственный праздник, символ народной борьбы и т. п. И праздновался он во всех республиках Франции от Первой до Пятой. У нас решили проще — давайте сделаем Казанскую и подверстаем исторические события. Кстати, я ничуть не удивился, когда узнал, что идею с 22 октября, переформировавшимся в 4 ноября активно форсировал Отдет внешних сношений РПЦ. Заведовал им тогда… митрополит Кирилл. Ныне Патриарх.

5. Как принимали этот закон в Думе — без слёз и смеха не вспомнишь. Уж и речи говорили о важности сего дня для истории России, «олицетворяющего героическую преемственность российского народа«… Кстати, говорили же про взятие Китай-Города, а никак не Кремля, но что то я не помню, чтобы символом власти и величия в России был Китай-город, а не Кремль (кстати, Кремль и «город» тогда были идентичными понятиями). «Победа наложила основу для строительства фундамента независимого государства…»» Щито? О_о. Да Россия как стала независимой в 1480-и году, так и была дальше. И Владислав I на престоле вовсе не означал потерю независимости — нормальная практика того времени. Но зачем нам знать историю, правда? Русские, вперёд же ж!

6. В XVII веке 4 ноября было 25 октября. Вы спросите — а как же тогда праздник Иконы? А шут его знает. Историю знать вредно. Ещё один вопрос — почему было не сделать праздник 4 ноября обычным религиозным праздником вышеназваной Иконы? А шут его знает. Потребовались пафосные слова о «Единстве», государственном значении и прочем. И вовсе не равнозначен этот праздник 9 мая, как бы ни хотел этого Патриарх Кирилл. Даже такое сравнение — это просто кощунство.

7. А что получили? День народного единства, а на улицы выползают националисты. Им уже и не важно, что там было 4 ноября. У них эта дата ассоциируется только с одной фразой — «русский марш», и никому уже не интересны ни богослужения в этот день, ни что там скажет Президент. Это всё обсуждать никому не интересно. Но Русский марш — это да. Вспомните Татарский марш в этот день с лозунгом «Долой русский (московский) тоталитаризм!» Это к вопросу о единстве.

8. А что же было в том далёком 1612-м году? 26 октября, то есть 5 ноября по новому стилю, гарнизон Речи Посполитой в Кремле подписал договор о капитуляции и выпустил бояр. А 27-го ополченцы вошли в Кремль. Несколько дней пришлось убираться, ибо во время осады у поляков творился полный треш. 1 ноября состоялась торжественная процессия, во главе которой находилась икона «Умиление» Владимирской Божьей Матери из Успенского собора. Это была главная святыня России в главном храме России. Про Казанскую никто тогда не вспомнил, потому что и значимость была соответствующей.

Я считаю, что праздник обязан пройти

тяжелую историю. При всей моей «любви» к событиям 7 ноября 1917 г. должен сказать, что очень многие его пронесли через Вторую мировую (Великую Отечественную), и он куда ближе и роднее, чем то, что празднуют сегодня.

Уж простите, если кого обидел.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Мы на связи Viber или WhatsApp +79201501000