Порой эмоциональность и импульсивность не имеют ничего общего с чертами характера. Их крайняя степень становится психической патологией, которую нужно корректировать уже медицинскими способами. Сегодняшняя статья — это попытка объяснить, что такое ПРЛ, какие бывают виды пограничного поведения, а также желание рассказать о том, лечится ли данное расстройство личности.

Что такое пограничное расстройство личности

Термину “пограничное состояние” больше века. Прежде, чем оформиться в современном понятии, он проделал большой и нелегкий путь. Сегодня диагноз подразумевает под собой психическое расстройство, с характерными особенностями продолжительного действия: эмоциональной нестабильностью, импульсивностью, высокой степенью тревожности, с частичным отсутствием самоконтроля и трудностями в социализации.

В МКБ-10 обозначается как эмоционально неустойчивое расстройство личности и зашифровывается кодом F60.3. Также диагноз включен в руководство по диагностике и статистике психических расстройств DSM-5.

Люди с синдромом пограничного расстройства личности очень зависимы от мнения окружающих, их главный страх — одиночество.

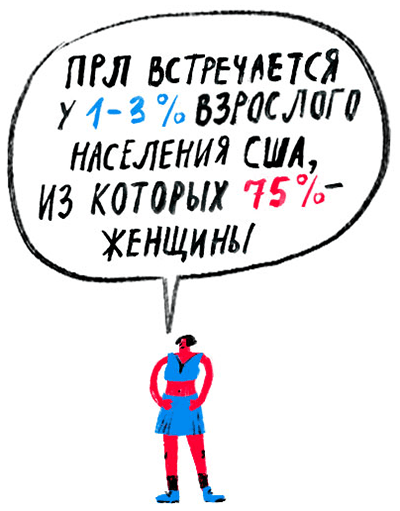

По статистике, от ПРЛ страдает до 2% населения Земли. Очень часто патология встречается в дисгармоничных семьях, где активно практикуется критика, неуважение и отсутствуют тёплые отношения. Также ученые заметили, что у женщин пограничные состояния психики наблюдаются в три раза чаще, чем у мужчин.

Из-за чего появляются психические расстройства

Как и в случае со многими другими психическими расстройствами, истинные причины возникновения ПРЛ до сих пор остаются неизвестными. Однако, учёные выделяют ряд факторов, которые могут спровоцировать эмоционально нестабильное расстройство личности:

- наследственность – большинство проблем с психикой передаётся по наследству от кровных родственников;

- психологические травмы – сюда можно отнести все случаи насилия над ребёнком – физические и эмоциональные – а также любые сильно ранящие душу события;

- особенности характера – у “пограничников”, как правило, занижена самооценка, плохая стрессоустойчивость, повышен уровень тревожности и достаточно пессимистический взгляд на мир;

- взаимоотношения в семье – здесь идёт речь о том, что ребёнку не хватает родительского внимания, ласки, заботы, эмоциональной привязанности, а также об элементах воспитания: например, подавление эмоций или завышенные ожидания от чада могут очень негативно сказаться на его психике;

- физиологические причины – есть исследования, где утверждается взаимосвязь ПРЛ и повышенной активности лимбической системы мозга.

Обратите внимание! Что бы не являлось причинами возникновения диагноза, люди с пограничным расстройством личности нуждаются в серьезной медицинской помощи!

Симптомы и признаки ПЛР

Психическое состояние под названием пограничное расстройство личности начинает проявлять себя ещё в детстве и подростковом возрасте. Вот несколько признаков, по которым можно заподозрить диагноз:

- постоянные перепады настроения;

- видение мира только в чёрно-белых красках, т. е. либо всё хорошо, либо всё плохо, каких-то промежуточных вариантов просто нет;

- категоричность по отношению к людям и событиям, неспособность оценить ситуацию с разных точек зрения;

- трудности с выстраиванием романтических и дружеских отношений;

- страх и избегание любых форм отказа;

- искаженная самооценка;

- импульсивность;

- рискованные поступки – человек склонен совершать необдуманные, опасные действия, из-за чего может подвергнуть опасности и себя, и окружающих;

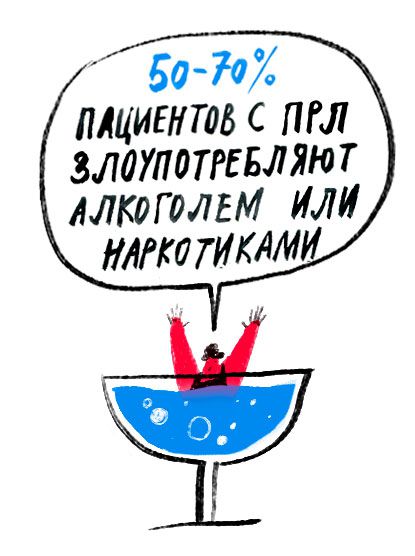

- склонность к алкоголю, курению и разным видам наркотиков;

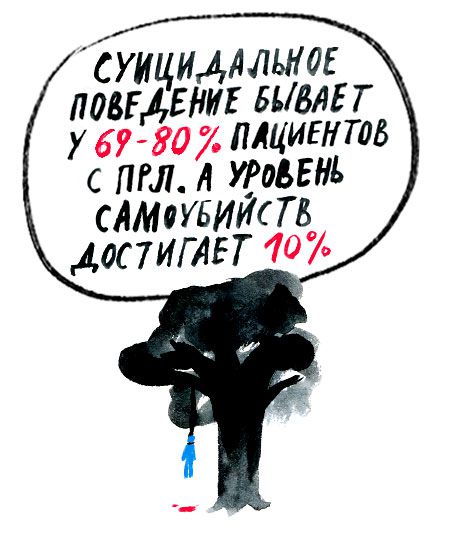

- суицидальные наклонности;

- иногда неконтролируемое поведение;

- жалобы на чувство пустоты и одиночества;

- социофобия и проблемы с доверием к людям;

- разговоры о том, что человек в буквальном смысле слова видит себя со стороны либо испытывает ощущение нереальности происходящего.

Агишев Дамир Адгемович

врач – невролог

Нестабильная психика может проявляться лишь несколькими из вышеперечисленных признаков, но самое главное, на что стоит обратить внимание, – все они затяжные и могут длиться до нескольких недель. Наши психологи проведут необходимые консультации по телефону или видеосвязи, помогут интерпретировать симптомы и запишут на детальное обследование.

Online консультация

Из-за чего возникает нарушение

Из-за недостаточных сведений о причинах развития патологии, выстроить схему формирования патогенеза невозможно. Есть много версий на этот счёт, но большинство ученых склоняется к версии, что главная роль в ПРЛ принадлежит генетической предрасположенности.

Классификация патологии

Интересную классификацию разработал американский психолог Теодор Миллон, который долгое время изучал расстройства личности. Он выделил четыре вида пограничного расстройства:

Унылое

Для него характерны скромность, покладистость, верность, уступчивость, ранимость. Люди ощущают постоянную тревогу и отовсюду ждут опасность. Они настроены весьма пессимистично, часто беспомощны и чем-то угнетены.

Обидчивое

Для него характерны беспокойство, упрямство, демонстративное поведение, нетерпеливость, пессимизм, постоянное чувство разочарования и полное противодействие всему. Такие люди редко улыбаются и выглядят достаточно угрюмыми.

Импульсивное

Люди с таким диагнозом достаточно капризны, поверхностны и ветрены. Они очень легко выходят из равновесия и начинают волноваться по любому поводу. По отношению к противоположному полу часто ведут себя в роли соблазнителей, но при этом они раздражительны, нервозны и периодически имеют суицидальные настроения.

Самоповреждающее

Характерные особенности таких людей: они замкнуты, не любят общение, стараются уединиться, часто сердиты и угрюмы, могут заниматься самобичеванием и самонаказанием. Вместе с тем, они обходительны и вежливы по отношению к некоторым людям, склонны к заискиванию. Есть суицидальные наклонности.

Эмоционально неустойчивое расстройство личности пограничного типа делят на три степени тяжести:

|

Степень тяжести |

Характеристика |

|

Легкая степень |

При этой разновидности человеку немного трудно выстраивать отношения с окружающими, больной не всегда способен быть хорошим сотрудником и семьянином; он практически безопасен как для себя, так и для посторонних. |

|

Средняя степень |

Тмеет все признаки легкой степени, но в более выраженном проявлении; способны навредить себе и окружающим без угрозы жизни. |

|

Тяжелая степень |

У человека серьёзные проблемы с коммуникацией, которые сказываются на всех сферах жизни; есть большой риск того, что такой «пограничник» может стать опасным для себя и окружающих, угрожая жизни и имуществу. |

Пример из практики: Девушка обратилась за консультацией к нашему психиатру. Она познакомилась с молодым человеком, но боится его «странностей»: постоянные разговоры про то, что в случае расставания он выбросится из окна; отсутствие друзей; получение удовольствия от уколов себя булавками и игр с ножом. Парень часто меняет место работы и нигде долго не задерживается. Описанные симптомы подходили под признаки ПРЛ.

Осложнения ПРЛ

Практически всегда пограничное расстройство личности сопровождается смежными проблемами:

- паническими и тревожными расстройствами,

- депрессией,

- навязчивыми состояниями,

- маниакально-депрессивным психозом,

- прочими расстройствами личности,

- алкоголизмом,

- наркоманией,

- мазохизмом и суицидальными наклонностями.

Непосредственно к осложнениям можно отнести следующие патологии:

- суицид,

- травмы себя и окружающих,

- материальный ущерб,

- алкоголизм и наркомания,

- лишний вес,

- зависимость от азартных игр,

- расстройства пищевого поведения,

- бродяжничество,

- хронические стрессы.

Агишев Дамир Адгемович

врач – невролог

Суициды людей с ПРЛ связаны не с желанием умереть, а с желанием привлечь к себе внимание. Как только вы стали замечать проблемы у близкого человека, нужно не теряя времени обращаться к специалистам. Первичную консультацию психолога вы можете получить дистанционно в любое удобное для вас время — врачи на связи с вами круглосуточно.

Online консультация

Диагностика патологии

Если вы заметили признаки пограничного расстройства личности у себя или у своих близких, как можно раньше нанесите визит врачу. Диагноз должен поставить психиатр. Чтобы сделать соответствующее заключение, специалисту потребуется:

- опросить родственников пациента и его окружение – это необходимо для установления времени начала заболевания;

- изучить семейный анамнез пациента – чтобы понять, были ли похожие случаи в роду;

- беседа с заболевшим и наблюдение за ним – через них врач сможет заметить симптомы диагноза;

- провести специальное психологическое тестирование – чтобы составить полную картину о состоянии пациента.

Психологическое тестирование – является комплексным и призвано выявить все особенности личности пациента.

Лечение пограничного расстройства личности

Несмотря на то, что диагноз должен поставить психиатр, заниматься лечением, с большой долей вероятности, будет психотерапевт либо клинический психолог, т. е. люди, имеющие право назначать лекарственные препараты.

Медикаментозные средства, применяемые в лечении пациентов с ПРЛ, призваны снять симптоматику заболевания и избавить человека от сопутствующих патологий и осложнений.

Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства личности призвана отрегулировать эмоциональные проявления пациента и научить его жизни в социуме. Делается это через диалектическую поведенческую терапию, а также системный тренинг по эмоциональной предсказуемости и решению проблем.

Прогноз. Профилактика от заболевания

Согласно многим исследованиям, при качественном и своевременном лечении, прогноз по заболеванию достаточно благоприятный. Но важно понимать, что процесс ремиссии не будет быстрым — в среднем требуется не менее двух лет, чтобы человек выздоровел.

Что касается мер профилактики, то, как и в случае с другими психическими расстройствами, их выработать невозможно.

Не всегда странности в поведении означают психические отклонения, но есть признаки, на которые всё-таки стоит обратить внимание. Пограничное расстройство личности сегодня успешно корректируется. Важно относиться к нему как к диагнозу, потому что сама по себе проблема не исчезнет.

Частые вопросы

Что такое синдром бордерлайн?

+

Это аналог названия “пограничное расстройство личности”. “Borderline” в переводе с английского означает “пограничный”

Бывает ли пограничное расстройство личности у подростков?

+

Да. Это не приобретённое нарушение, а врождённое. Первые симптомы могут появиться либо в детстве, либо в подростковом возрасте.

Можно добиться стойкой ремиссии патологии. Но для этого потребуется много времени и сил.

Нужно ли пить лекарства при пограничном расстройстве личности?

+

Схему терапии должен разрабатывать лечащий врач на основе имеющихся у него данных о пациенте. Очень часто медикаментозное лечение позволяет устранить сопутствующие симптомы и облегчить состояние человека.

Заключение эксперта

Пограничное расстройство личности — это психическое расстройство, с характерными симптомами и проявлениями, которые длятся достаточно продолжительное время. Человек с ПРЛ эмоционально нестабилен, импульсивен, тревожен, у него искажена самооценка, он склонен совершать рискованные поступки.

Лекарства назначает только психиатр. Медикаментозное лечение должно снимать тревожные симптомы, уменьшать осложнения и помогать человеку вести нормальный образ жизни.

10 октября — Всемирный день психического здоровья. Антипрививочные кампании, узкие пищевые предпочтения, неспособность строить отношения: почему все это может быть признаками пограничных расстройств личности, что может стать причиной развития ПРЛ и как это лечат — разговор с психиатром Игорем Симаковым, главным врачом медицинского центра «Здоровье», г. Азов Ростовской области.

«Пограничники» – люди с нарушенной системой адаптации в социуме. Затруднена способность усваивать информацию, адекватно ее перерабатывать и реагировать в соответствии с социальными нормами. Сбой наблюдается сразу в нескольких важных системах – как правило, не менее чем в двух. «Пограничник» испытывает проблемы с самим собой, со своим «я», какой он — сильно зависит от обстоятельств, от ближайшего окружения: сегодня один, завтра другой. Эти люди часто весьма инфантильны, испытывают проблемы в отношениях, в трудовой деятельности.

«Пограничники» существуют

— Тема пограничного расстройства личности сегодня на слуху. В Сети кочуют статьи научно-популярного формата, весьма обстоятельно рассказывающие о том, что это такое и как с этим жить. Существуют сетевые сообщества «пограничников». Недавно открыт информационный портал для людей, страдающих ПРЛ. При этом официально такого диагноза в России не существует.

Игорь Симаков

— В России такой диагноз перестали ставить в середине прошлого века. Сегодня и в мире не существует диагноза «пограничное расстройство личности». Связано это с общей спецификой современного диагностирования. Действующая МКБ-10 (Международная классификация болезней 10-го пересмотра. В государствах-членах ВОЗ начала внедряться с 1994 года, на территории России – с 1997 года – ред.) построена по синдромальному принципу. Несколько симптомов образуют синдром, ряд синдромов позволяет поставить тот или иной диагноз. Поясню на примере алкоголизма. Кирилл Афанасьевич много выпивает – это симптом. Кирилл Афанасьевич много выпивает, у него утреннее похмелье, проблемы в семье и на работе – это синдромокомплекс, который, однако, ещё не позволяет диагностировать алкоголизм. А вот когда Кирилл Афанасьевич много выпивает, у него утреннее похмелье, проблемы в семье и на работе, это циклично и развивается по нарастающей – это уже диагноз «алкогольная зависимость».

Кроме того, из МКБ-10 исчезли неврозы, которые как раз и маркировали некое пограничное состояние: еще не «большая психиатрия», но и здоровым человека уже не назовёшь. Сегодня то, что попадает в довольно размытую переходную зону между здоровой психикой и психическим заболеванием, описывается на языке синдромов: синдром пограничных эмоционально-личностных расстройств, тревожно-депрессивный синдром, генерализованное тревожное расстройство. Многое из того, о чём мы сегодня говорим как о ПРЛ, Фрейд когда-то загонял в свою излюбленную категорию – истерию.

— Диагноза нет, но термин прижился и, похоже, ушёл в народ.

— Потому, что он понятный. И, что немаловажно, звучит успокаивающе. В разговоре с пациентами или их близкими я часто его использую. «Эмоционально-личностное расстройство» малопонятно даже для профессионалов. Каждая школа – французская, американская, российско-немецкая – вкладывает в него что-то свое. А «пограничное» — понятно всем.

«Граница» — то, что еще не перейдено, «пограничник» — тот, кто уже не здоров, но еще и не совсем болен.

Фото: unsplash

— Итак, «пограничники» существуют.

— Существуют. Наиболее распространённая оценка – около 3% людей на Земле страдают от тех или иных проявлений ПРЛ. Психиатр Сергей Корсаков в позапрошлом веке считал, что их значительно больше. Некоторые специалисты утверждают, что около 45% хронических пациентов в поликлиниках – это «пограничники», больные с психосоматическими расстройствами, вызванными ПРЛ.

Макароны с сыром, или дурной характер

— По каким признакам человек, страдающий ПРЛ, или его родные могут понять, что состояние психики – пограничное, балансирующее между здоровьем и нездоровьем?

— «Пограничники» – люди с нарушенной системой адаптации, главным образом – психической адаптации в социуме. У пациента «большой психиатрии» система адаптации либо полностью разрушена, как наблюдается при деменциях, либо извращена, как при шизофрении. У «пограничника» нарушенная адаптация. Затруднена способность усваивать информацию, адекватно ее перерабатывать и реагировать в соответствии с социальными нормами. Сбой наблюдается сразу в нескольких важных системах – как правило, не менее чем в двух.

«Пограничник» испытывает проблемы прежде всего с самим собой, со своим «я» – идентификация самого себя как личности, неспособность ответить себе на вопрос, какой я. Объективно то, каков человек, сильно зависит от обстоятельств, от ближайшего окружения: сегодня — один, завтра — другой. Эти люди часто весьма инфантильны. Им крайне сложно выстраивать взаимодействие с другими. Сюжеты, в которых «все не правы», для «пограничника» — обычное дело.

К слову, антипрививочные кампании, которые время от времени вспыхивают среди наших мамочек (последняя привела к вспышке кори), по мне — косвенное свидетельство того, что ПРЛ – довольно распространённое явление. Для «антипрививочных» мамаш все эпидемиологи либо некомпетентны, либо состоят в заговоре против их детей.

Очень часты для «пограничников» проблемы в трудовой сфере, даже если работа не подразумевает включенность в коллектив.

Социальные нормы важны, я недаром с них начал. Но когда мы берёмся судить о состоянии психики человека, необходимо учитывать во всей полноте социально-культурный контекст, в который он погружен. Если девушка с зелёными волосами, в жёлтых колготках, обильно украшенная пирсингом и татуировками, гуляет по Москве, вряд ли стоит искать за этим серьёзные проблемы психологического порядка. Потому что настоящего бунта в этом нет. Максимум, на что это тянет в Москве – имитация бунта, молодёжный выпендрёж. Если же это происходит где-нибудь в Семикаракорске, с большой долей вероятности можно предполагать у девушки с зелёными волосами пограничное расстройство. В Семикаракорске такое поведение – бунт реальный. Потому что – ну как это, волосы зелёные, железки в бровях… и где, скажи, твой кокошник? Налицо открытое предъявление социуму своих проблем с адаптацией.

Опознавательный знак «пограничника» — узкие пищевые предпочтения. Например: ем только макароны с сыром, от запаха солений падаю в обморок.

Наконец, ПРЛ – это неизбежные проблемы в семье – неспособность стабильно взаимодействовать с партнером, строить долгосрочные отношения. Партнеры «пограничников» всегда сталкиваются с неоправданными ожиданиями самого разного плана. Часты эмоциональные срывы, что называется, на ровном месте. Вы собираетесь в гости и вдруг ваша половина, страдающая ПРЛ, устраивает скандал из-за какой-нибудь незначительной мелочи – весьма характерная ситуация.

— Но как понять, что это пограничное расстройство, а не дурной характер?

— А это по сути одно и то же. Если иметь в виду те проявления, которые мы обсуждаем. Дурной характер и есть стандартное амплуа «пограничника». Мы ведь говорим о случаях, когда проблемы повторяются, мешают человеку жить, дезадаптируют, не позволяют находиться в комфорте с самим собой – и в общем-то очевидно, что они носят системный характер. Наступая в разных ситуациях на одни и те же грабли, многие рано или поздно сами начинают задумываться: а все ли со мной в порядке? Кто-то это игнорирует, смиряется. Другие решают, что нужно что-то менять, начинают работать с собой, со своей психикой. Человек лезет в Интернет, читает, примеряет полученную информацию к себе любимому, покупает в аптеке валерьянку, пустырник, корвалол с афобазолом.

Фото: unsplash

— Это помогает?

— Кому-то помогает.

— Из того, что вы говорите, следует, что ПРЛ несовместимо с успешной карьерой.

— Я бы не обобщал так широко. Один из крупных ростовских предпринимателей известен своей привычкой кидаться в подчинённых пепельницами. Яркий пример «пограничника», преуспевшего в бизнесе.

Если брать в среднем по больнице, то «пограничники» тревожные, как правило, эффективней депрессивных.

Очень часто «тревожные» дети, чтобы справиться с тревогой – из страха оказаться несостоятельными, выучивают домашние задания на пять с плюсом. Повзрослев, они и работают лучше окружающих, только бы не услышать в свой адрес «неудачник». Эффективными бывают и алкоголики – из чувства вины. Но у большинства «пограничников» карьера действительно не складывается. Им всегда очень сложно поверить в себя, мешает заниженная самооценка – которая вполне может совмещаться с повышенным требованием внимания, предъявляемым к партнёру, к родственникам.

— Как на практике человек узнает, что он «пограничник»?

— Если это человек младше 45-50 лет, то нередко он сам себя идентифицирует как «пограничника», прочитав статьи в Интернете, пообщавшись с собратьями по несчастью в чате какого-нибудь сообщества. Часть этих людей отправляются за подтверждением диагноза к врачу.

Гормональный сбой и токсикоз

— Непроста жизнь человека с пограничным расстройством – похоже на одиночную одиссею в дырявой лодке без компаса и с одним веслом. Что нарушает нашу способность к психической адаптации, что делает нас «пограничниками»?

— Причины разные. Прежде всего наследственность. По статистике, от 62% до 70% родственников пациентов с генерализованно-тревожным расстройством страдают похожими состояниями. Активно наследуются депрессивные расстройства, алкогольная зависимость. Вторая по важности причина – биохимический дефект. Те же депрессии сегодня принято рассматривать именно с этих позиций. Не исключено, что по наследству передается специфичный биохимический паспорт человека, предопределяющий его гражданство в стране «пограничников».

— Вы говорите о сбое в гормональной системе или в работе мозга?

— Когда мы рассуждаем о том, что в человеческом организме всё очень тесно связано, мы зачастую не представляем – насколько тесно. Гиперфункция щитовидной железы, к примеру, вызывает тревогу. Иными словами, неправильная работа щитовидной железы может имитировать пограничное расстройство. Для Ростовской области это особенно актуально, поскольку мы — зона эндемичная по дефициту йода. Можно долго и упорно лечить тревожное расстройство, не проверив работу щитовидной железы – и с недоумением наблюдать, как пациенту становится хуже.

Гормональная система действительно определяет многое не то что в поведении, в складе характера – но и в самом мировоззрении человека, в его отношении к себе и к миру.

Все знают о четырёх важнейших нейромедиаторах: серотонин, норадреналин, дофамин, мелатонин. Депрессию или тревогу может вызывать сбой по одному или нескольким из них. Здесь тоже часто виновата наследственность, но проблема бывает и приобретенной.

— Предположим, что с наследственным нарушением всё более или менее понятно – оно наследуется. Чем может быть вызвано приобретенное?

— Банальным дефицитом солнечной активности, например. Депрессиями чаще страдают на севере – известный факт.

Сегодня признается, что алкогольные проблемы чаще всего вызваны дефицитом серотонина, так называемого «гормона счастья». Для человека пьющего алкоголь выступает заменителем серотонина. Повторюсь, мы сложно устроены – и в этой сложности наша уязвимость.

Фото: unsplash

Сильный стресс, угрожающая жизни ситуация может нарушить нормальную работу системы нейромедиации. А именно её, бывает, проверяют в последнюю очередь. Скажем, человек, переживший автокатастрофу, не может заставить себя снова сесть за руль. Проблемы такого рода принято относить к тонкой психологической сфере – дескать, сформировался панический страх перед автомобилем. Но с фундаментальной, академической точки зрения следует поискать биохимическую причину, дефект в балансе нейромедиаторов. И скорей всего со временем мы выйдем на такое понимание – сформируем подробную картину того, как стресс ломает биохимию организма. Просто на нынешнем этапе развития науки у нас нет методик, инструментов, чтобы это разглядеть. Все-таки мы материальны, как ни крути. И общий исторический тренд состоит в том, что с развитием науки утверждаются материальные объяснения явлений – и сфера человеческой психики не исключение. Дедушка Фрейд связывал депрессии с нереализованным либидо, с неизжитыми конфликтами, с воспитанием, с детскими травмами. А потом был открыт серотонин. И многие проблемы были напрямую связаны с дефицитом или избытком серотонина.

— В большинстве статей о «пограничниках», которые мне довелось читать, нелюбовь родителей на этапе взросления прямо называется главной, едва ли не наиболее распространённой причиной ПРЛ. Вы же говорите – если я правильно понял, что современная наука не склонна увязывать недолюбленность в детстве с пограничным расстройством взрослой личности.

— Некая сермяжная правда в этом есть. Но ведь никто и никогда не проводил статистических исследований: а сколько вообще в популяции людей, которых не любили родители? И сколькие из них при этом успешно адаптировались и не испытывают характерных для «пограничников» проблем?

У истоков исследования ПРЛ стоял всё тот же Фрейд, отчасти Ницше. Про Ницше говорили, что единственный человек, которого он знает, и на основании этого знания размышляет о человеческом – композитор Вагнер. Теория Фрейда, перевернувшая мир, создана на описании 14-ти пациентов, плюс сам Фрейд. Глубина его мысли впечатляет. Но сегодня нам доступны исследования, в которых могут быть сведены данные, скажем, 5000 пациентов со сходной симптоматикой, взятые за 15-20 лет. К примеру, не так давно были проанализированы 30000 историй болезней и было выявлено, например, что у людей с депрессивным расстройством чаще развивается болезнь Альцгеймера.

Словом, отношение родителей к ребёнку, атмосфера в семье могут оказывать глубокое негативное влияние на формирование психики. Но все ложится на какую-то почву. И при общих вводных бывает по-разному. Лично я в шкале вредоносности отдаю приоритет материальным факторам. К примеру, токсикоз первой половины беременности всегда оставляет следы в мозге ребёнка. Это то, что мы сегодня определяем как синдром минимальной мозговой дисфункции (ММД-синдром). По подсчетам американцев, таких детей в популяции около 12% и они дают 80-90% совершеннолетних, находящихся в тюрьмах. Это те, кто ведет рискованный образ жизни, те, кто плохо адаптируется в семье, коллективе, склонен к химической и нехимической зависимости.

— Для формирования здоровой психики важнее, как протекает беременность, чем отношение родителей к ребенку, атмосфера в семье?

— Уверен. Одна из работ на эту тему была проведена в Институте работы мозга в Санкт-Петербурге. Исследователи нашли нарушения обмена глюкозы в правой лобной доле, определяющей нашу способность планировать, у так называемых детей индиго – точности ради замечу, что речь идет о правшах. Грубо говоря, это участок, правильная работа которого гарантирует, что на красный сигнал светофора мы остановимся, а не продолжим идти, игнорируя перспективу угодить под колёса. А дети индиго, или гиперактивные, не способны выстроить такую зависимость: пойду на красный свет – меня собьет машина. Они не осознают ответственности за своё поведение. Поэтому и нарушают запреты. Для них будущее наказание не является стимулом изменить свое поведение, они этого не сопоставляют в принципе. Их наказывать поэтому бессмысленно.

Вырастая, эти дети – с СДВ (синдром дефицита внимания) и с СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью) – создают целую группу «пограничников». А причина – нарушения в кровообращении мозга и обмене глюкозы.

Мы даже на энцефалограмме можем наблюдать эти отклонения. Многие из этих детей, вырастая, адаптируются, но адаптация эта проходит сложно и не всегда в полной мере. В мире детей индиго уже лечат медикаментозно. В России тоже начинают, хотя с препаратами, как говорили в Советском Союзе, напряжёнка.

Но несмотря на весь этот научный материализм, проблемы семейных отношений наряду с наследственностью и биохимией остаются в числе базовых причин, формирующих контингент «пограничников». Ослабленная психика плюс жестокое отношение к ребенку – и пограничное расстройство, считайте, гарантировано.

Фото: unsplash

«Мой ребенок лучше всех» — когда нужна помощь

— Давайте попробуем разобраться последовательно: сначала — как избежать ПРЛ, затем – как с этим жить. Прежде всего, что нужно знать родителям, чтобы не вырастить «пограничника»?

— В вопросах народосбережения, наблюдения за развитием детей мы не такая уж плохая страна. В первый год жизни ребёнка он проходит определенную группу обследований. Отклонения в развитии могут выявить там. В возрасте до года о будущих психологических проблемах могут сигнализировать постоянные отрыжки, нарушения пищеварения, высыпания – какие-то непонятные пищевые реакции.

— То есть, высыпает на попе – ищите проблему с психикой?

— Если это происходит постоянно и без видимых причин и вписывается в целый симптомокомплекс: ребенок много плачет, не успокаивается, спит беспокойно, не переносит базовых продуктов, часто срыгивает, его преследуют непонятные высыпания, — это повод серьёзно озаботиться развитием ребёнка, в том числе развитием психики. В таких случаях, кстати, очень часто выясняется, что и токсикоз был, и роды неспокойные. Функционирование нервной системы предопределяет и работу желудка, и реакцию на аллергены. Поэтому, да, комплекс нерешаемых проблем с пищеварением и сном – повод обратиться к неврологу.

Далее ребенок попадает в детский сад. Как только начинают поступать жалобы воспитателей, нянечек, бабушек и родители видят, что не справляются с ребенком, с его реакциями – в этот момент тоже стоит задуматься о посещении специалиста.

Перед школой дети проходят обязательное психологическое тестирование, в школах работают психологи. На этих этапах они могут выявить проблему и дать рекомендации. К сожалению, сегодня распространилось пренебрежительное отношение к профессиональному мнению. Чаще всего мамочки любые попытки того же школьного психолога обсудить проблемы ребёнка встречают в штыки: вы ничего не понимаете, мой ребёнок лучше всех. Это порочная практика. Не нужно игнорировать профессионалов.

— В школе моего сына психологом работала дама, которая сама остро нуждалась в психологической помощи. Дважды добивалась замены в классе преподавателей, инициировала исключение из класса неблагополучных, на её взгляд, детей. Вместо того чтобы распутывать проблемные узлы, она их рубила на манер Македонского.

— Всё-таки непрофессионализм отдельных представителей системы не дискредитирует её как таковую. К тому же, если возникают сомнения относительно одного специалиста, всегда можно обратиться к другому, хотя бы просто для того, чтобы подстраховаться.

— Что может указать на пограничное расстройство в подростковом возрасте, как отличить его от пресловутого подросткового бунта?

— В массовом сознании этот самый бунт давно считается нормой. Однако половое созревание далеко не у всех сопровождается бунтом. Многие дети проходят этот этап без эксцессов. Но период, безусловно, ответственный. И если симптоматика неблагоприятная, то именно в это время решается, останется человек «пограничником» или уйдёт в большую психиатрию.

Пока бунт укладывается в зону психологической понятности без нарушения социальных норм и, тем более, закона, это нормально. Идет гормональная перестройка.

Причина для волнения возникает, когда подросток выходит за границы нормы. Которую мы определяем, исходя из исторического и социального контекста: в какой семье рос, какое образование успел получить, какая картина мира у него сложилась. Ростов в последние годы становится зоной медицинского туризма – на лечение к нам стали приезжать жители кавказских республик. Так вот, применять к ним те же критерии оценки, что и к среднему ростовчанину, не имеет смысла. Они живут в другом социальном контексте.

Но бывает и так, что всё очевидно. К примеру, подросток вступает в сообщества, в которых прямо культивируется насилие. Один из моих клинических случаев: подростки обливали горючей жидкостью бомжей на улицах и поджигали, наблюдая за тем, как они мечутся, пытаясь сорвать горящую одежду. Ясно, что с психикой тут беда.

Универсальное средство вытащить ребёнка или подростка из лабиринта ПРЛ – найти у него талант и постараться его развить.

Реализация в творчестве, успешность в любой деятельности, укладывающейся в социальные нормы, помогает собрать личность, дать ей основу для выздоровления.

Как жить с «пограничником»

— Что нужно знать партнеру человека, страдающего ПРЛ? Как жить с такими людьми, чтобы не было мучительно больно?

— Если вы решили строить долгосрочные отношения с «пограничником», вам следует ясно осознавать, что вы рискуете. Во-первых, дети могут это унаследовать. Во-вторых, это дополнительные трудности практически по всем направлениям. В том числе в финансовом вопросе: того, кто не приспособлен к самореализации в профессии, придётся содержать. Это трудности взаимопонимания и перспектив будущего. Такие пары часто балансируют на грани разрыва.

Зачастую партнеру не остается ничего иного, как смириться с проявлениями ПРЛ – с характером «пограничника», снизить свои ожидания. Опрометчиво, живя с «пограничником», ожидать исполнения семейного договора — он будет нарушаться раз за разом. Если «пограничница» она, пары чаще всего распадаются, мужчина уходит. Женщина в качестве партнера «пограничника» более стабильна. При этом мужчины гораздо чаще страдают от ПРЛ. В силу своей генетической структуры. Природа вообще предпочитает экспериментировать на мужчинах. И это отражается не только в гендерном распределении лауреатства Нобелевской премии.

Если намерения сохранить отношения, семью осмыслены и тверды, но смириться с проявлениями ПРЛ не получается, нужно искать способы их сгладить. Либо самостоятельно, стараясь исподволь помочь партнеру уйти от срывов, приступов тревожного состояния, депрессий. Либо обратиться к врачу. Тут тоже возможны два варианта: медикаментозная помощь и психотерапевтическая. В последнем случае нужно быть готовым на серьёзные траты. Психотерапия может длиться год, два, три. Это специфика психотерапевтического лечения – оно всегда длительное. К примеру, популярная телесно-ориентированная психотерапия в клинике «Blue Oak Therapy Center» в Калифорнии подразумевает, что на год пациент пропадает из жизни, его лечат. Методик много, общее в них то, что человек с пограничным расстройством при помощи специалистов учится жить со своей проблемой, выстраивает здоровые модели адаптации.

Обращение к друзьям и подругам в поиске утешения может помочь, но может и навредить. Само по себе средство «поплакаться в жилетку» — проверенное и действенное. Успокоиться всегда полезно. Но, случается, во время этих сеансов поступают совершенно не реализуемые, а то и вредные с психотерапевтической точки зрения советы типа «забей» или «клин клином вышибают».

Чего никак нельзя делать с «пограничником» — так это игнорировать или пытаться сломать. Эти люди и так изломаны, и ни к чему хорошему такое поведение не приведёт.

Людям верующим может помочь Церковь. Церковная жизнь – посещение храма, служба, исповедь — гасит всплески негативных эмоций. Общение с прихожанами даёт опыт не травматичной социализации. Не говоря уже о том, что умный отзывчивый священник способен давать правильные советы. В силу и житейского опыта, и погруженности в психологические проблемы обращающихся к нему прихожан. Если говорить о приходах в крупных городах, то чисто статистически на исповеди через священника проходит столько людей, сколько не застанешь на приёме у практикующего психотерапевта. Да и тысячелетняя история делает своё дело. Ведь до того как психиатрия выделилась в 19 веке в качестве отдельной дисциплины, людьми с психическими расстройствами и недугами занималась Церковь. Всё в том же условном Семикаракорске – с учётом реального уровня медицинских услуг – священник, возможно, окажется единственным, кто поможет «пограничнику» или его семье.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

На грани: как жить с пограничным расстройством личности

От пограничного расстройства личности страдают 3 % людей на Земле. Казалось бы, 3 % — совсем не много, но речь идёт о нескольких сотнях миллионов людей, а это в два раза больше, чем всё население России. Что такое ПРЛ и откуда оно берётся, как жить «пограничнику» самим с собой и что делать его близким, можно ли вылечиться и чем можно помочь себе самостоятельно — всё это в нашем новом большом материале о расстройствах. В исследовании вопроса нам помогал ПРЛ Ресурсный Центр и психиатр Международного медицинского центра Анна Ушкалова. Отдельно благодарим Катю Новикову за сбор комментариев людей с ПРЛ.

Пограничное расстройство личности (ПРЛ, Borderline personality disorder) — психиатрическое заболевание, характерное для людей, которым свойственны нестабильность межличностных отношений, образа Я, эмоциональная неустойчивость, импульсивность. Эти симптомы возникают в молодом возрасте, проявляются регулярно во многих жизненных ситуациях и приводят к дезадаптации в обществе.

К сожалению, в нашей стране проблемам людей с ПРЛ уделяется мало внимания. Неправильная постановка диагноза часто усложняет сам процесс лечения.

«Часто люди с ПРЛ получают некорректно назначенную лекарственную терапию, из-за которой их состояние только ухудшается. Но в большинстве случаев „пограничники“ не подозревают о своём диагнозе и, соответственно, не знают, что их состояние поддаётся коррекции.

В России только начинается знакомство с распространёнными на Западе методами психотерапии пограничного расстройства, опытных специалистов — единицы. Но уже открываются первые психотерапевтические сообщества, где люди с ПРЛ могут получить помощь», — рассказывают в Ресурсном Центре — инфopмaциoнном портале для людeй, cтpaдaющих пoгpaничным paccтpoйcтвoм.

Психиатрия относит ПРЛ к расстройствам личности — группе заболеваний, в которую входят разные патологии характера, от диссоциативных расстройств до нарциссических.

Несмотря на схожесть названия, «пограничное расстройство личности» не имеет ничего общего с «пограничным состоянием». Пограничным состоянием психологи называют степень выраженности черт характера на грани нормы и патологии.

Для постановки диагноза «ПРЛ» необходимо наличие, кроме общих симптомов, ещё минимум пяти признаков из следующего списка:

1. Сильный страх одиночества. Склонность прилагать чрезмерные усилия, чтобы избежать реальной или воображаемой участи быть покинутым.

2. Склонность к интенсивным, напряжённым и нестабильным отношениям, в которых чередуются крайности — идеализация и обесценивание партнёра.

3. Расстройство идентичности: неустойчивость образа или чувства Я. Взлёты и падения самооценки. Нечёткие представления о себе (кто я? что мне нравится? чего я хочу?).

4. Импульсивность, которая проявляется как минимум в двух сферах опасного поведения, таких как растрата денег, сексуальное поведение, злоупотребление психоактивными веществами, рискованное вождение, переедание.

5. Повторяющееся суицидальное поведение, угрозы самоубийства, повторяющиеся акты самоповреждения. Мазохистические тенденции в поведении и отношениях с людьми.

6. Аффективная неустойчивость, крайне переменчивое настроение. При этом периоды интенсивной дисфории, раздражительности или тревоги обычно коротки и длятся от нескольких минут до нескольких дней.

7. Постоянно испытываемое чувство опустошённости, бессмысленности, скуки.

8. Неадекватные проявления сильного гнева или трудности с контролированием гнева (например, частая раздражительность, повторяющиеся драки).

9. В условиях сильного стресса могут возникать параноидные идеи и подозрительность, диссоциативные симптомы, дереализация, деперсонализация.

10. Нарушения ментализации, то есть понимания мотивов своих и чужих поступков, затруднения в понимании эмоций и реакций других людей.

11. Хаотичные межличностные отношения.

Чтобы понять, как выглядит мир «пограничника» изнутри, я опросила более десяти человек с диагнозом «пограничное расстройство личности». Они рассказали об основных симптомах ПРЛ сквозь призму личного и очень болезненного опыта.

Особенности «пограничников»

Особенности «пограничников»

Психиатры называют это расстройством идентичности, психопатией, вялотекущей шизофренией — потому что диагноз «ПРЛ» существует только в иностранной классификации болезней DSM-4. «Пограничники» настолько зависят от отношения к ним других людей и собственных эмоциональных всплесков, что с трудом понимают, какие же они на самом деле и чего хотят от жизни. Это солипсисты наоборот: те считают окружающий мир плодом своего воображения, в то время как люди с ПРЛ часто сомневаются в собственной реальности.

Аня: «Самое тяжёлое — это полная раздробленность мира и самой себя. Каждый день или по нескольку раз в день ты абсолютно другой человек, причём на тебя сильнейшим образом влияют окружающие люди, события. То ты жёсткая и отстранённая, то глубоко зависимая и запредельно эмоциональная, то ты гетеро, то лесби, то вообще асексуальна. На одно и то же ты можешь отреагировать радикально по-разному, в зависимости от того, в каком из кусочков своей личности в этот момент оказываешься. И каждое из состояний кажется абсолютным, вспомнить себя другой ты в этот момент не способна.

Получается почти полное расщепление личности, и твои части едва соединены между собой. Тяжелее всего ощущение, что тебя на самом деле нет. Будто ты существуешь только пока кто-то то смотрит на тебя и говорит с тобой, пока другой отражает тебя. Иногда из-за этих перепадов ты оказываешься в такой изоляции, что хочется выходить на улицу и приставать к прохожим, спрашивая, видят ли они меня вообще».

Анастасия, 18 лет, актриса в экспериментальном театре и студент-физик: «Я до сих пор чётко не понимаю, кто я. Прогрессирующее с детства чувство внутренней опустошённости, крайне нестабильная самооценка. Но это ещё не так настораживает. Вот после того, как меня посетили деперсонализация и диссоциация, стало совсем не весело. А когда появилось постоянное желание навредить себе, испугалась не только я. Отравления, порезы, удары, потери сознания, булимия — неполный список моих приключений».

Существование с таким раздробленным самовосприятием очень болезненно. Жизнь «пограничника» в периоды ухудшений — это постоянный страх быть отвергнутым и душевная боль; то, что Фрейд называл словом «Angst».

Лоис, 23 года: «У меня болит мозг. Каждый раз я переживаю ад, как в первый раз. Во время очередного эпизода всегда кажется, что хуже не бывало, теперь-то точно апокалипсис. Исчезает память о том, что раньше было плохо и потом прошло.

Даже отвечать на вопрос „Как дела?“ проблематично. Сразу возникает рой вопросов: как дела когда? сейчас или за сегодня? а может быть, своим вопросом ты намекаешь на то, что я тебе неприятна? а какой ответ ты хочешь получить?

Страх меня отправляет в замкнутый круг, когда все варианты действий — плохие: не говорить о том, что чувствую, держать всё в себе — плохо мне. Высказываюсь — люди воспринимают на свой счёт, даже если уточняю, что это только мои чувства. Знакомые злятся и расстраиваются, от этого мне становится ещё хуже. А говорить в плохом состоянии я могу бесконечно. Чем больше я говорю, тем больше жалею о том, что сказала».

Но несколько человек отметили в своём состоянии и положительные стороны. Например, способность к эмпатии (хотя другие люди говорили об обратном: что зацикленность на своих чувствах мешает им встать на место другого).

Ксения, 25 лет, СММ-менеджер: «Мне кажется, я ощущаю всё намного ярче и глубже, чем другие. Мне очень сложно в одиночку на улицах и особенно в метро, где большое скопление людей. Бабушки, просящие милостыню, грустная девочка, бездомная собака, уставший машинист — все они вызывают у меня неконтролируемый приступ жалости и чувство сопереживания, с которыми практически невозможно совладать. Расплакаться раза три по дороге от дома до работы — привычное дело.

Болезнь расширила границы моего восприятия, вырастив такой огромный спектр испытываемых чувств, что позволяет мне легко входить в положение других. Мой молодой человек говорит, что сам иногда не успевает разобраться в себе и понять какие-то свои внутренние переживания, как я уже чувствую малейшие перемены в нём и предвосхищаю события».

Важно понимать, что состояние пограничника — это не сплошная череда страданий. Бывают периоды улучшений, и довольно долгие. В это время они могут испытывать «более яркие, богатые и интересные чувства, обострённость в восприятии, умение замечать и наслаждаться такими вещами в окружающем мире, мимо которых обычные люди просто проходят».

Макс: «Во время эпизодов хорошего настроения хочется общаться со всеми, становишься очень дружелюбным и появляется куча энергии, которую легко направить на любое дело, дай только толчок. Но всё хорошо только до тех пор, пока что-то не заденет переключатель. Даже одна нелепая вещь — допустим, смерть голубя — может заставить мир резко сменить тон на чёрный».

Не покидай меня — уходи немедленно!

Не покидай меня — уходи немедленно!

Пустоту необходимо чем-то заполнить, а раздробленное сознание — склеить. Чаще всего — сильными чувствами и эмоциями других людей, которые «пограничнику» нужны, как воздух.

Черта, которая отличает всех людей с ПРЛ — трудности в построении стабильных отношений. С одной стороны, они стремятся к зависимости и полному слиянию, но одновременно боятся близости, чувствуя в ней опасность. Ведь если близкий человек тебя отвергнет, это будет равносильно потере себя. Потому такие люди стараются уйти первыми, часто внезапно и без видимых причин.

Ксения: «У людей с ПРЛ есть такое понятие, как Favorite Person (FP). Это тот, кто заменяет тебе всех и всё. В какой-то степени это напоминает отношение собаки и хозяина, когда пёсика оставили дома одного, а он разгромил всю квартиру и несколько часов скулил у двери в ожидании хозяина. Большую часть времени я не могу находиться наедине с собой, меня разъедает пустота и одновременно буря эмоций».

Рина, 25 лет, филолог: «Я постоянно жду отвержения. Ты можешь это не осознавать, спокойно жить, а потом кто-то из друзей неправильно выразится, скажет, например, „Давай попрощаемся“ — и твой мир тут же рушится. Ты начинаешь думать, что человек не хочет тебя больше никогда видеть. Копаешься в себе, пытаясь понять, что же сделала не так, до тех пор, пока не погружаешься в пучины печали и размышлений о смерти. А друг просто хотел сказать, что ему сейчас нужно домой, завтра встретимся. И так всегда».

Быть близким «пограничника» — рискованно. В его любви идеализация всегда сменяется обесцениванием, и тот, кто ещё вчера был «прекрасным принцем», после пары неудачных фраз может превратиться в «ужасного тирана».

Н.: «Из-за того, что мне страшно, что меня оставят и бросят, я всегда разрушал все отношения. Я начал ходить к психотерапевту потому, что был не способен доверять девушкам, с которыми встречался. Если мы не виделись день, а иногда — несколько часов, я был абсолютно уверен, что она мне изменила, что все вокруг меня обманывают».

Многие не верят в глубину и тяжесть переживаний страдающих ПРЛ. Их громкие страдания со стороны могут казаться лишь способом привлечь к себе внимание и манипулировать. Но все эти чувства, даже если они объективно неадекватны, в сознании больного совершенно реальны. Их игнорирование и обесценивание может закончиться настоящей катастрофой.

До 10 % «пограничников» погибают от самоубийства. Это крайние случаи. То, что случается гораздо чаще, в какой-то период жизни — практически с каждым, это селфхарм, то есть самоповреждение. Хаос внутри и душевная боль становятся настолько сильны, что боль физическая кажется приемлемее.

Мои собеседники называли разные мотивы причинения себе физического вреда: это может быть «наказание» за плохое поведение, способ заглушить вину и стыд за свою «ненормальность» и даже попытка уничтожить «монстра» внутри, который разрушает всё вокруг и отравляет жизнь любимых людей. Это может быть и крик о помощи, отчаянная попытка добиться поддержки, чаще всего — от равнодушных родителей.

Для подавления боли идут в ход и алкоголь, и психотропные вещества, потому пограничное расстройство даёт склонность к зависимостям и созависимостям.

Ксения: «Многие причиняют себе вред спонтанно, необдуманно. Но бывают и те, кто специально, по-особенному к этому готовятся: точат нож, стерилизуют кожу, готовят бинты. Таким людям иногда недостаточно нанести себе рану, ведь она всё равно заживёт. Они поливают порезы лимонным соком и засыпают солью».

Д., 20 лет, студентка: «В пять утра в туалете общежития я стояла с ножом в руке. По ноге хлестала кровища. Тогда самоповреждения были единственным надёжным способом справляться с эмоциями, не теряя при этом работоспособности. Тогда я носила нож в сумке, держала его на столе рядом с ноутбуком дома и даже иногда спала с ним, пряча под подушку или под кровать. Только тогда я поняла, что это болезнь».

Наибольший риск суицида при ПРЛ — в молодом возрасте (13-15 лет)

© Berman A.L., 1985; Friedman R.C., 1987

Агрессия может быть обращена не только на себя, но и на другого. Не так давно интернет обошло видео школьниц, которые избивали друг друга на пустыре, пока приятели это снимали. Зрителей шокировала девичья агрессия: они пытались списать вину за неё на телевидение, компьютерные игры. Кажется, никому тогда не пришло в голову, что это может быть способ побороть душевную боль: «Аня (примечание автора: лучшая подруга героини) наотмашь била меня по лицу. Мы дрались: молотили кулаками и ногами, таскали друг друга за волосы, царапались, старались свалить друг друга на землю и посильнее пришибить. Мы разбивали носы и рассекали губы, рвали одежду и пытались высвободить свою душевную боль, как в „Бойцовском клубе“».

Некоторым удаётся направить эту потребность в физической боли в более приемлемое русло. Среди пограничников немало поклонников пирсинга, татуировок, БДСМ.

Не все люди с ПРЛ режут себя и злоупотребляют алкоголем или другими веществами: пограничное расстройство может проявляться и относительно «лёгкими» нарушениями. При пограничном расстройстве могут преобладать или импульсивность, суицидальные попытки — или нарушения непосредственно межличностных отношений, когда из-за эмоциональной нестабильности отношения с окружающими приобретают негативный характер. Бывают более тяжёлые нарушения, как при осуществлённых попытках суицида, когда необходимы консультации психиатра. Бывают такие нарушения, при которых можно наладить жизнь с помощью регулярной психотерапии и работы над собой. То есть градации симптомов при проявлении ПРЛ бывают очень разные! Иногда люди вроде бы на первый взгляд адаптированы, всё у них «вроде бы всё хорошо»: работают, неплохо живут — но при стрессовых ситуациях могут проявлять импульсивное деструктивное поведение. Возможна сто пятьдесят одна различная комбинация симптомов в клинической картине пациентов с диагнозом ПРЛ (а некоторые авторы приводят число двести пятьдесят шесть как возможное число комбинаций симптомов)!

Пограничное расстройство — ни в коем случае не приговор. Почти все мои собеседники смогли осознать свою проблему и найти конструктивные способы справляться с эмоциональными крайностями. Для того, чтобы воспринимать мир таким, какой он есть, а не как диктует больное воображение, «пограничнику» требуется прилагать огромные усилия.

Д.: «У меня целый список способов самопомощи: медитация, упражнения по осознанности, отстранение от ситуации (я физически прерываю разговор, покидаю квартиру и так далее). Ну и, конечно, у меня в голове всегда фоновым процессом идёт отслеживание своих мыслей и корректировка ошибок восприятия. Регулярно провожу „проверку реальностью“:

1.

в уме строю „линию защиты“ в пользу человека, которого подозреваю в плохом;

2.

спрашиваю постороннего, как бы он отреагировал на ситуацию;

3.

отстраняюсь, жду, пока эмоции схлынут, и только тогда принимаю решение;

4.

стараюсь соблюдать режим труда и отдыха: я особенно нестабильна во время сессий и дедлайнов, поэтому стараюсь готовиться заранее и всегда высыпаться»..

Дарья, 34 года, психотерапевт: «Мне помогла разобраться в себе психотерапия. С помощью терапевта я научилась понимать, что такое мои границы. Потом выясняла, что именно я чувствую, чего я в этот момент хочу и что с этим делать. Научилась себя утешать. Человек с ПРЛ горюет о потерянной любви родителей, и это горе скрыто под огромным пластом ярости, потому что в семье горевать не разрешалось. Потом пришлось научиться брать на себя ответственность за собственные потребности и не мстить близким за грехи родителей».

Н.: «Психотерапевт дал мне упражнение на основе медитации: внутренним голосом, который выражает заботу к себе, признать свои чувства, признать, что прямо сейчас больно и неприятно, и затем представить жест, который бы выражал заботу о себе (например, крепкое объятие). Это очень-очень помогает. Мне стало невероятно легче жить, когда я понял, что происходит, что все эти вещи (смена смысла жизни каждые десять минут, срывы и истерики) — не совсем я, а моя болезнь».

Лоис: «Нам крайне важен адекватный взгляд со стороны. Недавно друг рассказал мне, как выглядит моя „пограничная“ часть. И это была самая полезная информация, которую я получила за месяцы. Она помогла мне закончить тяжёлый эпизод. Без друга я бы никогда не додумалась, что это выглядит так.

Она (моя пограничная сторона):

1.

требует постоянного внимания;

3.

её мысли нужно угадывать;

4.

она ведёт себя, как ребёнок.

Я учусь ловить и распутывать „пограничные“ мысли, делать их абсурдными, стараюсь делиться ими с близкими, чтобы совместно опровергнуть. Это очень полезная практика».

Полина: «Я перфекционист и всегда стремилась быть лучшей. Но если я чему-то и научилась за время болезни, так это тому, что мир и люди вокруг уже и так достаточно требовательны, поэтому важно быть добрым и нежным по отношению к себе. Теперь я просто позволяю себе быть слабой. Я разрешаю себе слушать грустную музыку, плакать и ныть. Я разрешаю себе делать перерывы в работе. Потому что знаю, что, если не позволять себе слабости, будет ещё хуже».

Александр, поэт, журналист: «Всегда ищу новые, конструктивные способы. Например, приложение People Skills To Go, ориентированное на людей с ПРЛ. В кризисные периоды без психотерапевтов и психиатров я бы не справился. Порой люди устают от меня и перестают общаться, но многие сохраняют отношения на протяжении долгих лет, и я думаю, что любовь преодолевает боль».

У многих страдающих ПРЛ есть стремление к творчеству, самовыражению через него. И это тоже вид терапии.

Анастасия: «Меня спасает театр. Если нет репетиций, — танцую, сливаюсь с музыкой. Если нет физических сил, то лежу на полу и слушаю записи виолончели с фортепиано».

Ксения: «Меня спасал канал в Telegram, я писала туда всё, что чувствовала, стараясь выплёвывать все строчки пучком себе между глаз. Буквы плыли передо мной, на какое-то время заслоняя собою боль. Хоровод из несказанных слов, которые полотнами улетали в интернет к тысячам людей».

Многие люди с ПРЛ вполне благополучно устраивают социальную и личную жизнь, но это как раз тот случай, когда нельзя полагаться на одни чувства и волю судьбы. Необходима огромная работа над собой и отношениями, причём с обеих сторон. «Пограничнику» нужно осознавать и проговаривать каждый конфликтный момент, а, главное — учиться выражать свои чувства без агрессии. Партнёру, соответственно — поддерживать его и спокойно отвечать даже на самые странные вопросы.

Расхожий в народе совет по обращению с «истеричками» — уйти подальше и подождать, пока сама успокоится — не применим ни в коем случае, потому что закончиться всё может очень плохо.

Дарья: «Раньше у меня было больше друзей, но это была созависимость по принципу „поешь моих отходов умственной деятельности, а я в ответ поем твоих“. Сейчас я заново определяю для себя понятие дружбы.

Тяжело пришлось второму мужу, с которым мы встретились в разгар моего лечения. Он говорит, что успокаивать меня приходилось по два-три раза в сутки. Меня штормило от внезапного появления ценного человека, которого я пыталась одновременно идеализировать и полностью присвоить, и полностью обесценить — то есть навсегда изгнать от ужаса перед близостью. Сейчас, спустя три года, когда меня иногда начинает шатать от усталости и перенапряжения, я „повисаю“ на муже — описываю ему свои чувства, он мягко рассказывает, что в реальности всё не так, а намного лучше, и мне становится легче».

Рина: «Мои друзья знают мой диагноз. Приятели и коллеги считают меня интересным и весьма эксцентричным человеком. Я изучила такое количество литературы о ПЛР, что научилась читать друзьям лекции, объясняя происходящее со мной. Теперь они едва ли не лучше меня видят, когда меня несёт, и могут вовремя подстраховать».

Полина: «Я ни от кого не скрываю своё состояние: не так давно опубликовала в „Фейсбуке“ длинный пост, подробно объясняющий мой диагноз, и получила очень много поддержки. Многие родственники тоже в курсе, но не все понимают, как себя правильно вести. Даже мой отец, когда я ему рассказала о том, что такое ПРЛ, пошутил: „В деревню, доить коров в пять утра“. Не очень удачная шутка, мне кажется.

Считаю, что скрываться бессмысленно, ведь моё состояние рано или поздно станет достоянием общественности — я ведь не железная. Так я пытаюсь избежать слухов, обсуждений за спиной и обвинений в дурном характере. Мне действительно повезло, что меня принимают, потому что, пожалуй, сама бы я не хотела быть себе другом».

Лоис: «Раньше я не умела определять, что что-то происходит, сейчас могу новому знакомому сказать: „Иногда я нелогично реагирую на то, что происходит вокруг. Если я спрашиваю: ты точно не ненавидишь меня сейчас? — это значит, что я действительно боюсь услышать: да, ненавижу и не хочу тебя никогда видеть“».

Случаи, описанные выше — скорее исключение, чем правило. Большинство людей с пограничным расстройством не знают своего диагноза и никак не лечатся.

Поскольку у ПРЛ почти нет очевидных психиатрических проявлений вроде галлюцинаций и психозов, ни самому пациенту, ни его близким не приходит в голову обратиться к врачу. Самоповреждения — самое очевидное проявление ПРЛ — больные тщательно скрывают.

Знакомые считают такого человека истеричным, эгоцентричным, капризным, с дурным характером и не верят, что его можно изменить. Сам же он из-за специфики болезни не способен проанализировать и оценить своё состояние, а в своих проблемах искренне считает виновными других или внешние обстоятельства.

Анна Ушкалова, психиатр: «Трудности в диагностике ПРЛ — как и других расстройств личности — заключаются в том, что исторически система психиатрической помощи в России ориентировалась на стационарное лечение с акцентом на острые и неотложные состояния. Российская психиатрия обращала недостаточно внимания на расстройства личности в целом. Кроме того, психотерапевтическое образование в нашей стране не включено в базовый курс психиатрии. Тем не менее интерес к данной проблеме растёт, как и число специалистов, имеющих навыки и опыт работы с такими расстройствами».

Ситуацию усложняет то, что в принятой в России Международной классификации болезней (МКБ-10) диагноза «пограничное расстройство личности» и вовсе не существует. Есть близкое, но не идентичное ему понятие — «эмоционально-неустойчивое расстройство личности» (код болезни — F60.3).

Дарья: «Я поняла, что со мной происходит, ближе к двадцати пяти годам, когда о ПРЛ начали писать в интернете. Я осознала, что я не ленивая, непоследовательная, безответственная истеричка, а что у происходящего в моём теле и голове есть объективные причины».

До трети всех завершённых суицидов совершают люди с ПРЛ

© Kullgren G. et al., 1986; Runesson B. et al., 1991; Links, 2003

К сожалению, часто имеющие ПРЛ впервые попадают к врачу только после попытки самоубийства. Если же до такой крайности не доходит, постановка диагноза может превратиться в целое расследование.

Полина: «Предпосылки были ещё в раннем детстве, а тревожные звоночки стали раздаваться в старшей школе, когда я неожиданно для самой себя начала резать себя, потом — морить голодом и лишать себя сна. Выясняла, что же со мной не так, я довольно долго. Сначала обратилась к частному психотерапевту, но заподозрила в ней шарлатанку. Начались долгие походы по врачам. Ничего путного мне не говорили, советовали пить глицин. Я тем временем заподозрила у себя биполярное расстройство, мне казалось, что с врачами я теряю время — в общем-то, так оно и было. Мама знакомой однажды рассказала, что та успешно лечилась в Клинике неврозов. Уже дома, в Петербурге, невролог в районной поликлинике выписал мне направление. В клинике мне сначала поставили диагноз „биполярное расстройство“, но он не подтвердился. Психиатр стала называть меня „пограничницей“».

Часть симптомов у пограничного расстройства действительно схожа с биполярным (резкие перемены настроения, чередования взвинченности и подавленности, депрессии), и неверная диагностика — нередкий случай.

Важно помнить различия: при ПРЛ, в отличие от биполярного аффективного расстройства, перемены настроения мгновенны и могут происходить десятки раз в день, и чаще всего они вызваны внешними событиями, а не внутренними процессами.

Но есть и пациенты, у которых два этих заболевания сочетаются: по ряду исследований таких случаев — больше 10 %.

Анна Ушкалова, психиатр: «В новой, одиннадцатой редакции Международной классификации болезней планируется переход к совсем другим критериям всех личностных расстройств, включая ПРЛ. Будет учитываться прежде всего степень дезадаптации человека. Если врач в общедоступной системе помощи сможет определить хотя бы само наличие расстройства и отправить пациента к психотерапевту, это будет уже прорыв в лечении».

Постановка диагноза, как тяжело бы это ни звучало, меняет жизнь пациентов к лучшему. Понимание того, что именно с тобой происходит, и что на это можно влиять, даёт чувство контроля, которого так не хватает людям с пограничным расстройством.

Ксения: «Раньше я постоянно думала, что другие люди просто не хотят меня понять, что я мало стараюсь, что я должна стать такой, как все, или наоборот, все должны стать такой, как я. До двадцати четырёх лет во мне пребывала полная уверенность, что я особенная, что обладаю совершенно уникальным набором качеств, совершаю только мне свойственные поступки. А потом прочитала статью о ПРЛ и поняла, что всю жизнь жила словно по учебнику».

Причины пограничного расстройства

Причины пограничного расстройства

Однозначного понимания причин пограничного расстройства нет.

Как и в большинстве психических заболеваний, похоже, играют роль и врождённая предрасположенность, и психические травмы в раннем возрасте. Почти в каждой истории болезни есть эмоциональное потрясение: потеря очень близкого человека, физическое или сексуальное насилие, в целом неадекватное поведение родителей.

Если в положенное время ребёнка не научили ценить себя как личность и понимать, где проходит граница между его интересами и интересами окружающих, он не сможет в будущем доверять ни другим, ни себе самому.

Анна Ушкалова, психиатр: «В настоящее время наибольшее признание получила биосоциальная модель. Патогенез ПРЛ можно представить следующим образом: на фоне генетической предрасположенности возникает „уязвимость“ отдельных биологических структур (гиперактивность лимбической системы, снижение регуляторной функции префронтальной коры). Это приводит к усилению возбуждения и замедлению торможения в ответ на стресс. Сочетание этих факторов с неблагоприятными условиями, особенно в детском возрасте (такими, как сексуальное или физическое насилие, пренебрежительное отношение) приводит к тому, что у больного формируется дисфункциональная модель эмоционального реагирования и поведения».

Самой распространённой причиной пограничного расстройства считается прямое насилие над ребёнком в семье и хронические психические травмы детства.

Ксения: «В четыре года я подверглась сексуальному насилию со стороны пожилого человека. Эта ситуация преследует меня до сих пор и явно имела большое влияние на формирование моей личности. Конкретно сорвало крышу у меня лет в тринадцать-пятнадцать: алкоголь, наркотики, не те компании, драки, хулиганство, побег из дома, неконтролируемое сексуальное поведение».

Лоис: «В двенадцать лет отчим признался мне в „любви“. Первый „поцелуй“ был с ним. Я тогда настолько не понимала, что происходит, что застыла физически, отключилась от всех эмоций и ещё двое суток ни с кем не разговаривала. Дальше была череда случаев насилия психологического и физического, и он постоянно говорил, что любит меня и страдает из-за такой сложной ситуации. Кроме того, он следил за всеми моими действиями, читал переписки с моими друзьями, общался с ними, если ему что-то не нравилось. Я вообще не понимала, что происходит, но он угрожал, и я ничего не рассказывала родителям до сих пор».

Однако чаще всего достаточно неблагополучной эмоциональной обстановки: нередко «пограничность» воспитывают родители с собственными психическими расстройствами.

Аня: «У мамы психическое расстройство, хотя она никогда не обращалась к психиатру. У неё явно нарушен контакт с реальностью, она всегда жила в воображаемых мирах, и с раннего моего детства я была предоставлена себе, общения внутри семьи практически не было».

Дарья: «Семья была со средним достатком, никто не бил, не насиловал, и я долго не могла понять, что же меня так разрушило. У нас с братом были холодные, тревожные, агрессивные, требовательные родители, депрессия у матери, сочетание пограничности и нарциссизма у отца. Выглядело это так: на кого-то из родителей что-то накатывало, и они начинали забрасывать нас с братом требованиями, обвинениями, претензиями друг к другу — „твоя неухоженная мать“ и „твой сумасшедший отец“. Предсказать, когда и кого замкнёт, было довольно сложно, так что мы росли в атмосфере полного хаоса, который приписывали не родителям, а себе. В результате такого воспитания я считала себя практически сумасшедшей и честно думала, что закончу жизнь на помойке, где мне и место».

Часть людей описала свои семьи как внешне вполне нормальные и, по мнению окружающих, благополучные. Часто насилие бывает исключительно эмоциональным и остаётся незаметным для посторонних.

Рина: «Всё детство я старательно выполняла возложенную на меня функцию — мирила родителей, когда они устраивали скандалы».

В., специалист по IT: «Конфликтная обстановка была в семье. Я был очень поздним ребёнком и… не знаю, как это объяснить — это огромная пропасть между взглядом родителей на жизнь, на то, какой она должна быть, и взглядами других людей. Я был „тем самым странным ребёнком“, которого и одевали не так, и относились к нему не так. В итоге в восемнадцать лет попал в терапевтическое отделение психиатрии с истерикой».

Полина: «Самое раннее детство было практически идеальным. Но в начальной школе отец потерял бизнес и впал в глубокую депрессию. Чтобы я не видела этого, меня отправили жить к бабушке. Бабушка же — воцерковлённый человек, что она прививала и мне. Это довольно сильно повлияло: к каждой своей ошибке я отношусь, как к страшному греху, чувствую себя виноватой во всём. На исповеди ты проговариваешь свои грехи священнику, и он их тебе отпускает. Мои же „грехи“ никогда не отпускали меня, я не чувствовала себя прощённой никем».

Медики обнаружили нарушения в функционировании мозга людей с пограничным расстройством.

Склонность к депрессии, тревожности и страх быть покинутыми объяснили нарушениями в работе рецепторов серотонина. Из-за стресса в детстве эти рецепторы становятся менее чувствительны к раздражителям. То есть импульсивность, слабые воля и самоконтроль — это не результат распущенности: она имеет конкретные биологические причины.

Благодаря методам мозгового картирования исследователи определили ключевые причины неспособности пациентов с ПРЛ регулировать свою агрессию. У страдающих ПРЛ наблюдается сильная активация миндалевидного тела, которое отвечает за эмоции, что может вызывать ошибки восприятия нейтрального выражения лиц других людей, когда они кажутся недоброжелательными. Причём врачи отмечают, что искажения в психическом мире могут быть не только следствием, но и причиной нарушения активности в миндалине. Кроме того, у пациентов с ПРЛ активнее вырабатывается гормон стресса кортизол — поэтому они находятся в постоянном состоянии сверхнастороженности. Префронтальная кора, отвечающая за самоконтроль, наоборот, у таких пациентов слишком слабо активируется: это мешает им оценивать свои поступки со стороны. Также у многих «пограничников» обнаружили уменьшение объёма гиппокампа, который отвечает за память: предполагают, что это затрудняет осознание истории отношений с другими людьми. Гормон дофамин, вызывающий у нас удовольствие от приятных вещей и побуждающий нас эти удовольствия искать, у страдающих ПРЛ вырабатывается часто от приносящих негативные эмоции отношений — отсюда и появляется стремление повторить неприятные схемы отношений.

В 2017 году откpылcя пepвый в России Pecypcный Цeнтp — инфopмaциoнный пopтaл для людeй, cтpaдaющих пoгpaничным paccтpoйcтвoм личнocти, сoздaнный на основе oпыта кoллeг из СШA и Aвcтpaлии. У центра есть группы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Центр когнитивно-бихевиоральной терапии:

здесь можно записаться на практический тренинг по противодействию стрессам и контролю эмоций.

Группы в сети «ВКонтакте»:

психотерапия пограничных расстройств личности и группа для общения «пограничников» и группа поддержки в сети Facebook.

Ресурсы на английском языке:

сайт Ренди Крегер о ПРЛ и раздел о ПРЛ на сайте mind.com.uk.

Текст

Москва

Текст

Нижний Новгород

Иллюстрации

Москва

Пограничное расстройство личности (ПРЛ) в последнее время довольно бурно обсуждается в СМИ и соцсетях, но экспертные мнения о том, что же это такое на самом деле, часто диаметрально противоположны.

По мнению одних экспертов, ПРЛ представляет собой относительно новое и довольно сложное явление в психопатологии, по словам других, речь – о старых добрых и хорошо изученных психопатах, описанных в книге «Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика» еще в 1933 году психиатром П. Б.Ганнушкиным. Так или иначе, по оценкам экспертов, «пограничников» вокруг довольно много, а потому к ним стоит приглядеться внимательнее.

«Опасны, но вменяемы»

Согласно МКБ-10 (Международной классификации болезней), это состояние входит в подвид эмоционально неустойчивого расстройства личности, которое подразделяется на два типа: импульсивный («импульсивное расстройство личности», ранее известное как эксплозивная психопатия) и пограничный («пограничное расстройство личности»). Первому типу свойственна эмоциональная неуравновешенность, несдержанность, импульсивность, низкий самоконтроль, агрессивность. Второй, помимо всего перечисленного, отличается высокой тревожностью и сильным уровнем десоциализации. Люди с ПРЛ часто ведут асоциальный и рискованный образ жизни, чувствуют себя опустошенными, злоупотребляют психоактивными веществами.

Психотерапевт, член Российской Академии медико-технических наук Александр Теслер поясняет: данное состояние было переименовано из психопатии в расстройство личности исключительно из политкорректности. По одной версии, это состояние врожденное, по другой, приобретенное. Как заявил эксперт «МИР 24», психопатические черты могут или обостряться воспитанием, или компенсироваться, но психопатами-таки рождаются.

Впрочем, если раньше психопатии действительно объясняли, в основном, дурной наследственностью или родовыми травмами, то сегодня версии разнообразились и варьируются от генетической предрасположенности до пережитых психотравм, включая психическое, физическое и сексуальное насилие в детстве.

Справедливости ради стоит отметить, что вообще человеческая натура отличается завидным многообразием всевозможных личностных расстройств, не являющихся заболеванием в полном смысле этого слова. В МКБ-10 их спектр перечисляется в разделе F60-F68. Это и диссоциальное расстройство личности, и истерическое, и ананкастное, и тревожное, и многие прочие. Существуют расстройство зависимой личности и стойкое изменение после переживания катастрофы. Отдельные пункты – расстройства привычек и влечений (например, патологическое влечение к азартным играм – лудомания), к воровству (клептомания) и тп. Там же перечисляются расстройства половой идентификации – транссексуализм, трансвестизм двойной роли, расстройство половой идентификации в детском возрасте, расстройства сексуального предпочтения (фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм и пр.).

Обычно расстройства личности представляют собой не строго описанные параноидные, шизоидные, астенические состояния, а некую мозаику. Существует даже термин «мозаичная психопатия» (мозаичное расстройство личности). Это свойства, которые в спокойном состоянии компенсированы какими-то тормозами, пограничны, но стресс может выбить их из колеи, говорит Теслер. Декомпенсация – снятие тормозных механизмов – обостряет все эти специфические черты, и тогда грань остается позади, а человек превращается в психопата.

«У каждого в той или иной мере присутствуют и те, и другие черты – и истерические, и асоциальные, и тревожные. Мы все мозаичны, поэтому чистую психопатию выявить сложно. Просто есть превалирующие черты характера, а есть второстепенные. Но в период обострения человек не полностью взаимодействует с окружающим миром, социумом, законом, самим собой, может стать агрессивным или погрузиться в себя, прервать контакты с социумом. В судебно-психиатрической практике люди с расстройствами личности, если они были не в состоянии аффекта, признаются вменяемыми, т.е. отвечающими за свои действия», – поясняет врач.

В то же время, другие исследователи полагают, что для психопатов «пограничники» слишком хорошо адаптированы к реальности. Однако серьезные проблемы у них, безусловно, есть. Психоаналитик Адольф Штерн, впервые использовавший в 1938 году термин «пограничный», отмечал, что данное состояние может включать нарциссизм (одновременную идеализацию и уничижение значимых лиц), бессилие в кризисных ситуациях, обостренную реакцию на критику, меланхолию или инфантильный тип личности, мазохизм, часто сопровождающийся глубокой депрессией, неспособность переносить сильный стресс.

Другие исследователи наблюдали за «пограничниками» хроническое ощущение внутренней пустоты, инертность аффекта (устойчивость, залипание эмоций), неспособность выносить однообразие и постоянство, склонность нарушать традиционные социальные правила, опоздания, сложность в установлении эмоциональных контактов, вспышки ярости, безответственность, возбудимость, паразитизм, приступы депрессии, гнев как преобладающий или единственный тип аффекта, эмоциональную уязвимость, тенденцию предъявлять к себе нереалистично высокие стандарты и ожидания.

Еще одна проблема «пограничника» – расстройство самовосприятия, сложности с пониманием себя и границ внутренней и внешней реальности. «Индивиды с ПРЛ нередко утверждают, что они совсем не ощущают своего «Я», жалуются на чувство пустоты и не знают, кто они», – пишет психолог Екатерина Тарасова.

Психоаналитик Отто Кернберг обращал внимание на то, что пограничная личность не ощущает себя непрерывной. Человек не чувствует четко, кто он есть, может совершенно по-разному оценивать себя в разных ситуациях и из-за этого нечеткого «я» вынужден защищаться, поясняет психиатр Наталья Стилсон. «Я» в прошлом, настоящем и будущем у «пограничников» не связаны, поэтому в приступе гнева они могут полностью утратить чувство любви к кому-то – теряется связь с прошлыми положительными переживаниями. А приступ гнева у «пограничника» может спровоцировать даже самый незначительный эпизод: «не дал конфетку – плохой».

Иногда ПРЛ связывают с биполярным аффективным расстройством личности (БАР), подразумевающим резкие перепады от депрессии до гипомании. Раньше БАР называлось маниакально-депрессивным психозом. Однако большинство исследователей утверждает: все же «пограничники» – другая история.

Идеализация и обесценивание

Как показывают клинические наблюдения, поскольку «пограничники» плохо осознают себя, они любят неосознанно «зеркалить» партнера, усваивая его черты, интересы, взгляды и части личности. А вот дальше наступает разочарование в «заимствованном», и, как следствие, агрессия, направленная на донора этих частей.

Первое время высокофункционирующий «пограничник» может производить приятное впечатление на окружающих, пока не разочаруется в них и не впадет в фазу агрессивного отторжения чужеродных «частей». «Психическая жизнь ПРЛ – бурное море со своими законами. Так что не отдавайте себя во власть волн. Тут даже не все хорошие пловцы справляются», – предупреждает потенциальных партнеров «пограничников» Наталья Стилсон.

В своих отношениях с окружающими «пограничник» проходит несколько фаз: идеализации, разочарования и обесценивания. Поэтому и партнеры ему, как правило, попадаются соответствующие.

Как отмечает Стилсон, типичный партнер «пограничника» – это нарцисс. Последнему нужен «отражатель» собственной фальшивой личности, первому же хочется присвоить чужие хорошие качества и части. «Нарцисс предоставляет свою яркую ложную личность, которую отражает и присваивает пограничник, – пишет психиатр. – Так кто из них влип? Нарцисс. Но он действительно крепко влип, потому что против пограничника ему не устоять. В определенный момент все достижения нарцисса переворачиваются с ног на голову, и это фактически макает нарцисса в грязь лицом. Это нарциссу пережить трудно».

«Пограничник» использует против нарцисса перфекционизм последнего – объясняет, что нарцисс не дотягивает до идеала и должен стараться лучше. Далее, обесценив нарцисса и разрушив его самооценку, пограничник чувствует себя глубоко удовлетворенным, нарцисс же вынужден бороться до последнего, чтобы вернуть себе былое восхищение партнера. Но так как «пограничник» видит все в черно-белых тонах (партнер может быть либо идеален, либо ничтожен), партнер, единожды утративший для него привлекательность, вряд ли сможет вернуть все назад. В то же время, как отмечают другие исследователи, по уровню интегрированности пограничники сами наиболее близки к нарциссам.

В свою очередь, практический психолог Елена Буркова считает, что часто «пограничники» ждут от партнера исполнения роли безусловно любящего родителя. Однако, поскольку отношения с собственными родителями у них были непростыми (ребенок никогда не чувствовал себя с ними в безопасности и не позволял себе быть собой из страха непонимания и осуждения), у «пограничника» формируется двойственное отношение к близкому – любовь-ненависть. Поэтому, ожидая от партнера безусловной любви, недополученной от матери, сам «пограничник» реализует стратегию избегания и на равную любовь не способен.

Детские травмы