«Своя своих не познаша, своя своих побиваша» — распространенный сюжет, получивший в современной военной терминологии обозначение Friendlyfire — дружественный огонь. Но только на Вятской земле легенда о братоубийственной битве, случившейся по ошибке, породила разгульный праздник с элементами язычества — Свистопляску, или Свистунью.

1

В темноте все враги

Легенда о ночной битве 1418 (дата неточная) звучит так. Вятку осаждали татары, на помощь городу прибыл отряд из Устюга (тогда этот город назывался еще просто Устюгом, не Великим). Устюжане высадились из ладей в темноте и остановились у Вздерихинского оврага (так до XVIII века назывался Раздерихинский овраг). Вятчане, приняв их за противника, совершили вылазку. Началась беспощадная битва, и когда с первыми лучами солнца горожане признали ошибку, уже погибло больше четырех или пяти тысяч человек. С тех пор вятчан называют «слепородами». Именно в этом виде легенду о происхождении Свистуньи записал в 1770 году географ и экономист Петр Рычков. Предполагают, что со слов епископа Вятского Варфоломея, хотя в своей книге Рычков о владыке ничего не писал.

Существует версия, что речь идет не о дружественном кистене (если можно так выразиться, по аналогии с дружественным огнем), а о вполне осознанной битве с противником. Устюжане явились в Вятку, чтобы привести к власти боярина Анфала Никитича и сына его Степана, но проиграли бой. Сторонники версии напоминают, что на плане Хлынова 1759 года (так назывался город до 1781 года, пока Екатерина II не переименовала его в Вятку) есть Вздерихинская улица, от слова «вздираться» — взбираться, поэтому устюжан побили при попытке ворваться в город по стене оврага — природному укреплению. Уже позже и улицу, и овраг, станут называть «Раздерихинскими».

Письменные источники скудны, и вряд ли удастся точно выяснить, что произошло в начале XV века: страшная ошибка или одна из обычных средневековых битв. Но позднейшие легенды появились, чтобы объяснить реально существующий праздник, имитирующий сражение.

2

Шарыши и шишки

Свистунья проходила в четвертую субботу после Пасхи. Сперва был молебен в раздерихинской часовне, точнее, часовне Михаила Архангела, на краю оврага. После молитвы начиналась непосредственно игровая-веселая часть, сопровождавшаяся выпивкой и закуской.

Особая роль в празднике принадлежала мастерам, точнее мастерицам, из слободы Дымково. Они заранее лепили, обжигали и приносили корзины со своим товаром. В первую очередь — свистульками в виде козлов, баранов, лошадей, других животных и птиц. В свистульки полагалось свистеть, не жалея своих легких и чужих ушей — как на склонах оврага, так и на соседних улицах.

Прежде этим занимались все участники, без различия пола и возраста. К середине XIX века город остепенился, и свистели в основном дети и молодежь. Можно было также купить глиняную фигурку простой бабы или барыни — считалось, что они символизируют вдов погибших воинов.

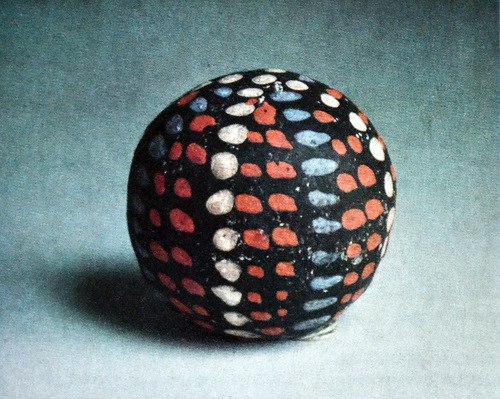

Предлагалась и еще одна глиняная продукция — шарыши, полые глиняные шары, величиной с апельсин, и цельные шарики величиной с грецкий орех. Эти черные, с цветными крапинками шары превращали память о битве в современное побоище. Вот что вспоминал свидетель и участник, семинарист Савва Сычугов:

«Праздник начался киданием шаров сверху и подбиранием их ребятами в овраге. Я уже нахватал шаров целую пазуху, как один из них, попавший в голову, свалил меня с ног, и тогда началась настоящая бомбардировка. Я взмолился, просил пощады, но шары все чаще и чаще сыпались на меня. Встать и бежать я не мог и только руками инстинктивно защищал голову… Я скоро отдышался и стал наблюдать за нарядной публикой. Представьте себе, что не только мужчины, но расфранченные в пух и прах барыни и даже дети с удовольствием целились в головы овражных ребят; каждый меткий удар встречался поощрительным хохотом и восклицаниями. Меня так отхлопали, что картуз нельзя было надеть, так сильно распухла голова. Когда мы вышли из оврага, мой товарищ опорожнил мою пазуху, продал шары и купил мне большую свистульку и булку».

Другие свидетели, в частности учитель вятской гимназии Василий Баженов, сообщают, что шарыши предназначались не столько для обстрела овражных мальчишек, сколько для метания друг в друга, с разных сторон рва. Юные сборщики не долетевших боеприпасов становились более доступной целью.

К началу XIX века кулачные бои и и пьянство прекратились, позже прекратилось и метание шарышей. В послереволюционное время гонений на любые традиции Свистопляска дожила до 1920-х, после чего, казалось, умерла, оставив расписное наследство в виде дымковской игрушки.

Яйца вместо глиняшек

Вятская земля хранит древнюю воинскую славу не только в региональной столице. В городе Котельнич, в «семик» — седьмое воскресенье после Пасхи, были свои поминки над братской могилой, в которой, по местной легенде, лежат земляки, павшие в битве с новгородцами. Когда-то после панихиды начиналось метательное сражение, только вместо шарышей использовались вареные яйца.

3

Молодецкие забавы

В позднесоветское время региональные власти осознали достаточно очевидную вещь: в любви к старине нет ничего крамольного и устоявшийся набор праздников можно разнообразить. Вместо четвертой субботы после Пасхи ярмарку с народными ремеслами и гуляния под гармошку стали проводить в День города. Первая возрожденная ярмарка с элементами Свистуньи прошла в 1979 году (подтвердить этого не могу).

После Перестройки, когда стало проще с частными инициативами, к гуляньям добавились забавы энтузиастов. Вместо метания шарышей в овраге проходили боевые игры. Кроме кулачных боев стенка на стенку, практиковались развлечения, которые вполне могли бытовать у ушкуйников (русских средневековых речных пиратов). Например, сорвать шапку с водящего, у которого были завязаны глаза. Водящий вооружался толстым прутом и наносил круговые удары. Участники игр вспоминают, что удары эти ощущались и под кожаной курткой. Позже, чтобы избежать травм, прут заменили мячиком на веревке.

Помирились с Устюгом

Часовня Михаила Архангела была снесена в советские годы. Ее восстановление надолго затянулось. Когда часовню достроили в 1999 году, на ее освящение прибыла делегация из Великого Устюга.

Сейчас ярмарки с забавами и игрушками проходят в День города, 12 июня, совмещаясь с государственным праздником. Возможно, когда-нибудь Свистунья отделится от него и станет подобием фестиваля Эскалад в Женеве: в 1602 году солдаты герцога Эммануила Савойского приставили лестницы к городской стене, но были отбиты горожанами. Кровавое событие, документированное или легендарное, осталось в прошлом, а ныне является поводом для невинных развлечений и потенциального туристического интереса.

Праздник, благодаря которому развился известный промысел — дымковская игрушка

ЛЕГЕНДА

Согласно легенде, праздник отмечался как день поминовения убитых в братоубийственном «хлыновском побоище» между вятчанами и устюжанами в городе Вятка и по языческим обычаям сопровождался свистом и плясками (Свистунья первоначально называлась «Свистопляска»).

Первые документированные упоминания о «Свистунье» и её описания относятся к началу XIX века.

Праздник

Изначально Свистунья праздновалась в четвертую субботу после Пасхи. Начинался праздник в часовне у Раздерихинского оврага города с панихиды. Затем разворачивалось буйное веселье, которое распространялось и в окрестные городские кварталы: люди шумели, горланили песни, свистели в свистульки, устраивали кулачные бои и завязывали потасовки, угощались разными лакомствами, пили вино.

Тут же была ярмарка: ставились торговые балаганы, а дымковские мастера заранее изготавливали полые глиняные шарики — «шарыши» и дымковские игрушки — барыней, кавалеров, медведей, коров, козлов, лошадей, пышнохвостых птиц и дешевые свистульки.

«Ныне в день сей все утро посвящается молитве, а остальная часть сего достопамятного дня прогулке и увесилениям. Народ собирается с небольшими свистками и целый день свищет, ходя по улицам, и стоя на валу бросает глиняные шарики в ров, куда сходятся городские ребятишки собирать их; часто случается, что шарики попадают им в голову и прошибают до крови; но это не препятствует им продолжать потеху. В честь оставшихся после сражения вдов продаются на тех местах куклы из глины, расписанные разными красками и раззолоченные».

— Отрывок из журнала, писанного в Вятке в 1811 г. Н. Хитрово // Календарь Вятской губернии на 1893 год. Вятка, 1892.

Видоизменение праздника

Постепенно старинный праздник видоизменялся. Прекратились кулачные бои, перестали скатывать шары по оврагу.

Важное значение приобрела ярмарка, забылся древний ритуальный смысл праздника. Продажа свистулек, глиняных, а затем и гипсовых игрушек-статуэток всё расширялась, а дети, забавляясь, свистели в течение двух или трёх праздничных дней.

В 1882 году «Вятские губернские ведомости» для обозначения праздника использовали как само собой разумеющееся новое название «Свистунья».

Последняя Свистунья состоялась на рубеже 1920-х годов.

В наше время

В 1979 году элементы праздника (ярмарка, массовые гуляния) были возрождены ко Дню города Кирова.

От названия праздника происходит одно из прозвищ вятчан — свистоплясы.

Фотогалерея — старые дымковские игрушки

Олень. А.А. Мезрина «Всадники», г. Киров, XX в., (ГМЗ Царицино) «Всадники», нач. XX в., (ГМЗ Царицино) Всадники, XIX в. Старинная дымковская игрушка, «Дама с собачкой» Свистульки — люди Кавалер

Приглашаем приобрести изделия народных художественных промыслов в магазине «Русские ремёсла»!

Магазин «Русские ремёсла» — интернет-магазин единичных и редких изделий, подарков и сувениров народного искусства России. Традиционные произведения русских народных художественных промыслов, изготовленные лучшими авторами и мастерами в разных регионах России.

Гарантируем подлинность народного искусства, эксклюзивность представленных изделий и уникальность каждого предмета.

Перейти к контенту

«Вятская свистунья» – это очень древний и традиционный Вятский народный праздник. Изначально он носил название «Свистопляска», именно поэтому одно из прозвищ вятчан долгое время было «свистоплясы». Обычно этот праздник отмечался в четвертую субботу после Пасхи. Истоки возникновения этого праздника уходят в далекий 1418 год. Тогда, глубокой ночью, в известном всем жителям Кирова Раздерихинском овраге, случилась жестокая битва между вятчанами и устюжанами.

Ответ: Свистопляска (12 букв).

Вятская свистунья, Свистопляска — самобытный вятский народный праздник. Первые документированные упоминания о Свистунье и её описания относятся к началу XIX века. Согласно легенде, праздник отмечался как день поминовения убитых в братоубийственном «хлыновском побоище» между вятчанами и устюжанами в городе Вятка и по языческим обычаям сопровождался свистом и плясками (Свистунья первоначально называлась «Свистопляска»)

В 2010 г. старинный праздник Свистопляски был возрождён под названием «Фольклорный праздник «Вятская Свистунья». Отмечается он в День города – 12 июня. Глиняные расписные игрушки и свистульки – самый ходкий товар на веселой ярмарке. И конечно, непременным атрибутом Вятской Свистуньи является ежегодная красочная реконструкция «Битвы вятчан с устюжанами в Раздерихинском овраге», которую разыгрывают участники исторических клубов.

История промысла

Секрет мастерства

Чем раскрашивали свистульки

Узоры и орнаменты

Жизнь как она есть

Эти яркие забавные фигурки, словно раскрашенные детской рукой, стали узнаваемым символом русской национальной культуры. Во время церемонии открытия сочинской зимней олимпиады стадион «Фишт» был украшен именно дымковским орнаментом. Но мало кто знает, что простые, незамысловатые узоры и мотивы дымковской росписи не только радуют глаз, но и несут в себе глубокий мистический смысл.

История дымковской игрушки

Все началось больше 600 лет назад с досадного недоразумения. В 1418 году жители Вятки (сегодня это город Киров) готовились отразить нападение татар. За поддержкой вятчане обратились за помощью к своим союзникам — устюжанам. Подмога прибыла глубокой ночью. Но из-за кромешной темноты вятчане приняли союзников за врагов и вступили в бой. К тому времени, когда ошибка стала очевидной, от «дружеского огня» и дружеской же руки погибло немало воинов с обеих сторон. За что вятчан еще много лет спустя соседи дразнили слепородами и свистоплясами.

Жители Вятки не обижались на прозвища. Обознались, так и есть — что тут скажешь? И даже ввели в память о случившемся традицию — ежегодно отмечать Хлыново побоище, как официально назвали это печальное событие. День поминовения убиенных приходился на четвертое воскресенье после Пасхи. Сначала проводили панихиду по погибшим воинам, а затем устраивали странный праздник. Вокруг оврага, где все случилось, устанавливали столы с пирогами, сладостями и специально сделанными для этого торжества глиняными свистульками. Считалось, что свист отгоняет нечистую силу, которая в роковую ночь навела слепой морок на вятчан.

Свистели все — взрослые, дети, старики. Это была настоящая какофония. Больше других громкое развлечение любили местные женщины. Поэтому праздник назвали Днем вятской свистуньи или Свистопляской. Со временем обычай исчез, а в русской культуре остались слово «свистопляска» как символ чего-то безудержного, хаотичного и дымковская игрушка — наследница той самой глиняной свистульки. Название она получила в честь слободы Дымково, где возникли первые промыслы.

Секрет мастерства

Если внимательно рассмотреть фото дымковской игрушки или покрутить в руках настоящую фигурку, первое, что удивляет и покоряет, — ее простота. Кажется, что это доступно любому. И тут же хочется попробовать самой. На самом деле это иллюзия, и искусству внешней простоты тоже нужно учиться. Традиционно для создания дымковской игрушки использовалась вятская ярко-красная глина, которую перемешивали с мелким коричневым речным песком. Получалась пластичная масса, напоминающая пластилин, которая очень хорошо лепилась. Глину используют и сегодня, но часто применяют и более современные пластические массы.

Главные персонажи — бараны, индюшки, петухи, олени. Утки и кони — любимые герои из мира животных. И обязательно люди — няньки с детьми, румяные барыни, добрые молодцы, скоморохи. Они едут на тройках, сидят у самовара, катаются на санках. Все детали фигурок лепятся отдельно, затем скрепляются с помощью той же глины, а швы затираются влажной тряпочкой. На фигурки наносится рельеф — острой палочкой прорисовываются рот, глаза, ожерелье, перья и т. п. Для более сложных заглублений используют рельефные штампики, которые тоже изготавливаются из глины. Особенно много декоративных деталей бывает на женских фигурках. Всевозможные нарядные оборки, пелеринки, замысловатые головные уборы, кокошники, зонтики, сумочки — в зависимости от того, кто перед нами, барышня или крестьянка.

Чем раскрашивали свистульки

Следующий этап — сушка и обжиг в горячей печи. Этот процесс может быть довольно долгим, в зависимости от материала — от нескольких дней до трех недель. Затем на фигурки наносится несколько слоев белил, раньше их покрывали мелом, разведенным в молоке. В детском творчестве для побелки применяется белая гуашь. А далее начинается самое интересное — роспись, создание оригинального орнамента. В старину для этого применяли темперные краски, замешанные на яйце с перекисшим квасом, сейчас используют анилиновые красители. Вместо кисточки первые мастера брали деревянную палочку и обматывали ее лоскутом. Для мелких элементов, пятнышек использовали ровно срезанный прутик. Одинаковых поделок не встретишь — у каждой мастерицы свой почерк, авторский стиль рисования, уникальные рисунки. При этом есть общие принципы и правила.

Узоры дымковской игрушки

Важную роль играют цвета — как и в знаменитой городецкой росписи, они чистые и нарочито яркие, без полутонов. Черный и коричневый используются по минимуму — только для подчеркивания деталей. Основные оттенки имеют глубинный символический смысл. Зеленый — это буйство природы. Красный в славянской традиции означает красоту и здоровье. Синий уносит воображение в небесные просторы. Белый фон напоминает о чистоте, добре и правде. А желтый сияет как солнечный свет. Тем более что его принято подчеркивать сусальным золотом, кусочки которого в форме ромбиков в старину приклеивались с помощью яичного белка. Цвета не должны гармонировать между собой. Наоборот — чем пестрее, тем лучше.

Другой важный элемент дымковской росписи — декоративный узор, орнамент. Он очень простой — чередование ромбиков, зигзагов, точек, кругов, прямоугольников, различных линий. Так обычно рисуют дети, но в дымковской традиции каждая деталь орнамента имеет смысл. Как правило, он связан с природой. Волнистая линия означает воду, круг со звездой — солнце, полоски крест-накрест — символ колодезного сруба, яблоко — знак жизни и плодородия и т. д. Такие орнаменты можно читать как книгу. При этом встречаются фантастические сочетания, невозможные в реальной жизни. Например, на боках у коня будут красоваться ярко-синие яблоки, индюк поразит поистине павлиньим хвостом, а козел — красными рогами, покрытыми позолотой.

Жизнь как она есть

Еще одна особенность этой старинной традиции — отражение сюжетов из жизни и быта представителей разных сословий. Это игрушечная летопись русской жизни. В глиняном исполнении можно увидеть что угодно — уютное семейное чаепитие, катание на лодке по пруду, поездки верхом или на тройке, нарядных барышень в сопровождении элегантных кавалеров, дам с собачками, крестьянских детей на санках. И все это яркое, веселое, радостное! Жизнь, какой она видится детскими глазами.

Дымковский промысел с самого возникновения служил укреплению семьи. Изготовление игрушек было семейным ремеслом. Долгой зимой, когда заканчивались полевые работы, вятчане не лежали на печи, а создавали глиняные шедевры. Вместе месили руками глину, растирали краски, придумывали сюжеты, лепили свистульки и всевозможные фигурки, обжигали, а потом всей семьей раскрашивали. Процесс приносил радость взрослым и детям и был живительным эликсиром для семейного счастья.