Святая благоверная великая княгиня Анна – дочь Ростовского князя Димитрия Борисовича, правнучка святого благоверного князя Василия (Василько) Ростовского, принявшего мученическую смерть за отказ изменить святой православной вере. Побратимом деда благоверной Анны был святой Петр, царевич Ордынский, крещеный татарин, канонизированный Русской Православной Церковью. В 1294 году благоверная княжна Анна вступила в брак с князем Михаилом Тверским.

Много скорбей выпало на долю святой Анны. В 1294 году скончался ее отец. В 1296 году сгорел дотла великокняжеский терем со всем имуществом. Вскоре после этого сильно заболел молодой князь. Во младенчестве умер первенец великокняжеской четы – дочь Феодора. В 1317 году началась трагическая борьба с князем Юрием Московским. В 1318 году благоверная княгиня прощается навечно со своим супругом, уезжающим в Орду, где он был зверски замучен. В 1325 году старший сын ее, Димитрий Грозные Очи, встретив в Орде князя Юрия Московского – виновника смерти отца, убил его, за что был казнен ханом. Год спустя жители Твери перебили всех татар во главе с двоюродным братом хана Узбека. После этого стихийного восстания вся тверская земля была опустошена огнем и мечом, жители истреблены или угнаны в плен. Такого погрома Тверское княжество не испытывало никогда. В 1339 году в Орде погибают ее второй сын Александр и внук Феодор: им отрубили головы и тела их разняли по суставам.

Благоверная великая княгиня была приуготовлена к монашеству всей своей предыдущей жизнью. По кончине мужа испытания следовали одно за другим и, казалось, их невозможно пережить, не предавшись отчаянию, однако Анна вынесла все. «В женском естестве мужескую крепость имела еси…» – так ублажает Церковь святую Анну Кашинскую за ее душевную стойкость. Вскоре после мученической кончины сына и внука Анна приняла монашество сначала в Твери, а затем по просьбе младшего сына Василия перебралась в специально выстроенный для нее монастырь. Здесь она и преставилась 15 октября (2 октября ст. ст.) 1368 года в схиме, тело ее было погребено в Успенском монастырском храме.

Имя благоверной княгини Анны с течением времени было забыто. В «Чуде о пономаре именем Герасиме» сообщается, что в 1611 году в кашинском Успенском храме было найдено погребение Анны Кашинской. Успенская церковь в то время сильно обветшала, церковный помост обвалился и разрушился; гроб Анны Кашинской, бывший под полом, оказался на поверхности. Однако жители города, не зная, чье это захоронение, относились к нему без должного благоговения: клали на гроб шапки и даже садились на него. В церкви пономарем служил некий Герасим, который был тяжело болен. Однажды ночью ему явилась Анна Кашинская, исцелила его и сказала: «И почто гроб мой ни во что же вменяете и мене презираете? И доколе тако быти ми от вас попираеме ногами?» Анна Кашинская повелела Герасиму рассказать о своем явлении настоятелю храма и зажечь свечу перед ее гробом у Нерукотворного Образа Спасителя. После этого у погребения Анны Кашинской стали происходить многочисленные чудеса и исцеления (до прославления святой было записано 41 чудо).

Одно из чудес случилось с расслабленной Софией Гавреневой, постриженной в монашество с именем Феодосия в кашинском Сретенском монастыре. По ее просьбе в Успенском храме у гроба Анны Кашинской был отслужен молебен празднику Успения Пресвятой Богородицы и лития, после чего инокиня исцелилась. В Кашин привозили больных из Твери, Углича, Переславля-Залесского, Новгорода и других мест.

В 1645 году здесь побывал родственник царя Михаила Феодоровича боярин В. И. Стрешнев. Узнав о почитании Анны Кашинской, он подал челобитную царю о прославлении святой, но в 1647 году царь умер, не успев отдать распоряжений.

Со временем слух о чудесах от мощей благоверной княгини Анны дошел до благочестивого царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. 25 июня (12 июня ст. ст.) 1650 года состоялось перенесение мощей благоверной Анны Кашинской из деревянной Успенской церкви в соборную Воскресенскую. На Соборе в Москве было постановлено открыть ее мощи для всеобщего почитания и причислить княгиню Анну к лику святых.

Однако вскоре святая благоверная Анна Кашинская неожиданно становится символом раскольников, и патриарх Иоаким в 1677 году упраздняет канонизацию святой, запрещает поклонение святым мощам Анны Кашинской.

Хотя церковная развенчанность благоверной княгини Анны длилась 230 лет, благодарная народная память хранила крепкую веру в предстательство пред Господом своей небесной покровительницы. Перед вступлением в брак, на службу, перед постригом, перед началом учебных занятий, принимая какое-нибудь серьезное решение, не говоря уже о всяких бедах, болезнях и скорбях, верующие шли молиться ко гробу благоверной Анны.

В 1899–1901 годах началась негласная подготовка к восстановлению церковного почитания, в частности, возобновилась запись исцелений и иных чудес. В 1908 году на повторную канонизацию было дано согласие Николая II, а в следующем году Синод объявил днем памяти Анны 25 июня (12 июня ст. ст.) – годовщину перенесения мощей в 1650 году.

25 июня 1909 года в Кашине были совершены многолюдные торжества по случаю восстановления почитания святой, на которых присутствовала великая княгиня Елизавета Федоровна. Уже в 1909 году в городе Грозном в области Терского казачества возникла женская община в честь святой благоверной княгини Анны Кашинской. В том же году в честь Анны Кашинской была освящена церковь в Петербурге, ставшая подворьем Кашинского Сретенского монастыря (с 1992 года подворье Введено-Оятского монастыря), а в 1914 году – церковь Серафима Саровского и Анны Кашинской на новом кладбище Донского монастыря в Москве.

В тревожные годы войны и революции образ благоверной княгини Анны стал русским людям даже ближе и понятнее. Вспоминалось, что благоверная Анна тоже провожав мужа и сыновей в ту опасную неизвестность, откуда часто не возвращаются, хоронила и оплакивала их, тоже принуждена была бежать и скрываться, в то время как враги громили и жгли ее землю.

25 июня — Перенесение мощей и второе прославление благоверной великой княгини Анны Кашинской.

3 августа — Обретение мощей благоверной княгини.

Святая Анна Кашинская

В сонме русских святых благоверная княгиня Анна Кашинская занимает особое место. Каждому святому присуща в большей степени та или иная христианская добродетель. Княгиня Анна воплощает в себе добродетель терпения. Это душевное свойство в христианстве имеет настолько высокое значение, что без него невозможно обретение иных, более возвышенных, добродетелей – смирения и кротости. Оно отворяет дверь ко спасению, полагает основание духовному подвигу. Не случайно апостол и евангелист Лука выделяет его как средоточие христианских добродетелей: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк.: 21, 19). В Евангелии на этот счет есть и прямое обетование самого Спасителя: «…претерпевший до конца спасен будет» (Мф.: 10, 22). Значение этих слов раскрывается благодаря связанному с ними пророчеству: «И от умножения беззаконий во многих оскудеет любовь» (Мф.: 24, 12) – то есть способность терпеть оказывается мерой любви в человеческом сердце, мерой зрелости христианского характера.

На долю святой праведной Анны выпало множество скорбей. Она была приуготовлена к монашеству – высшей ступени христианского духовного делания – всей своей предыдущей жизнью. Дочь Ростовского князя Димитрия Борисовича, правнучка святого благоверного князя Василия Ростовского, принявшего мученическую смерть за отказ изменить святой православной вере, она проходила земной путь в обстоятельствах, требовавших от христиан предельно строгого хождения в вере – до готовности в любой момент стать исповедником и мучеником за Христа: Русь в ту пору находилась под игом Орды.

С юности княгине пришлось постичь непрочность земного счастья и скоротечность мирских благ. Удары следовали один за другим. В 1294 году скончался ее отец. В 1296 году сгорел дотла великокняжеский терем со всем имуществом. Вскоре после этого сильно заболел ее супруг – молодой князь Михаил Тверской. Едва миновала опасность, как во младенчестве умерла Феодора – первенец великокняжеской четы. А в 1318 г . княгиню постигло новое горе: за отказ поклониться идолам в Орде был замучен ее муж – князь Михаил. Для православных людей самым прискорбным обстоятельством было то, что этот эпизод был спровоцирован соперничеством единоверного московского князя Юрия. В истории Церкви нередки случаи, когда подвиг одного из супругов, принявших мученический венец, освящает обоих, поскольку для другого бескровным мученичеством становится сама жизнь. Такова история святых мучеников Адриана и Наталии, сохранившей вдовство после исповеднического подвига мужа. Такова история и св. благоверной княгини Анны Кашинской.

Ожесточенный, воинствующий мир отнимал у нее ближних одного за другим: в 1325 г . старший сын ее, Димитрий-Грозные Очи, встретив в Орде князя Юрия Московского, виновника смерти отца, поразил его и был казнен ханом. В 1339 г . в Орде погибают ее второй сын Александр и внук Феодор: им отрубили головы и тела их разняли по суставам. Это была месть Орды за восстание Твери против татар во главе с двоюродным братом хана Узбека.

Вскоре после мученической кончины сына и внука Анна приняла монашество – сначала в Твери, а затем, по просьбе младшего сына Василия, перебралась в специально выстроенный для нее монастырь. Внутренняя монашеская жизнь – тайна; для людей, знавших ее в миру, и для многих поколений верующих открыто только, что княгиня посвятила себя сокровенному подвигу. Ее уделом стала молитва за безвременно усопших близких и за умиротворение Русской земли. Здесь она и преставилась в 1368 г ., удостоившись перед кончиной принять великий ангельский образ – схиму. Тело ее было погребено в Успенском храме монастыря.

Имя благоверной княгини Анны с течением времени было забыто до того, что к гробнице ее относились непочтительно. И только в 1611 году, вследствие явления ее благочестивому клирику, в жителях города Кашина пробудилось особое благоговение к своей небесной покровительнице, невидимо защищавшей их от врагов и спасавшей их город от разорения. Слух о чудесах от мощей благоверной княгини Анны дошел до благочестивого царя Алексея Михайловича и Святейшего Патриарха Никона, и на Московском Соборе постановлено было открыть ее мощи. 21 июня 1649 года состоялось обретение мощей новой святой Русской Православной Церкви. Перенесение их из деревянного Успенского собора в каменный Воскресенский произошло позднее, 12 июня 1650 года. За всю историю Русской Церкви до наших дней ни одна святая не удостоилась столь блистательного и пышного торжества.

Однако вскоре святая княгиня Анна неожиданно становится символом раскольников, пострадав уже после кончины от неразумных ревнителей; и тогда Патриарх Иоаким отменил канонизацию. Это необычайное событие, драматичное и единственное в истории Русской Православной Церкви, произошло в 1677 году.

Хотя церковная развенчанность святой благоверной княгини Анны длилась 230 лет, народ сохранил веру в ее предстательство пред Господом. В бедах и искушениях, перед началом серьезных дел и перед вступлением в брак, перед принятием монашеского пострига верующие шли молиться ко гробу благоверной Анны.

В 1908 г . почитание благоверной княгини Анны было восстановлено, и в 1910 г . в Петербурге был освящен первый храм во имя этой святой. К дню перенесения честных мощей святой благоверной княгини Анны – 12 июня – было приурочено и восстановление ее церковного почитания.

В годы войны и революции образ княгини стал русским людям даже ближе. Претерпевший на земле и удостоенный награды от Бога имеет дерзновение быть молитвенным предстателем за тысячи страждущих душ. И сегодня святая благоверная княгиня Анна Кашинская остается верной спутницей и заступницей вдов и сирот, подавая утешение всякому скорбящему христианскому сердцу.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Приблизительное время чтения: 2 мин.

История жизни и прославления святой благоверной княгини Анны Кашинской (ок. 1280-1368), день памяти которой Русская Православная Церковь отмечает 15 октября, до сих пор обращает на себя взоры многих. Почему ее канонизировали дважды и как к этому относиться верующему человеку, мы спросили управляющую подворьем Введено-Оятского женского монастыря — храма святой Анны Кашинской в Санкт-Петербурге инокиню Софию (Егорову).

— Княгиня Анна Кашинская была канонизирована в лике благоверной при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне в 1649 году. В 1650 году состоялось торжественное перенесение ее мощей из деревянного Успенского собора Кашина в каменный Воскресенский.

Однако, так получилось, что через 27 лет, в 1677 году, на Малом церковном соборе в Москве ее церковное почитание запретили. Княгине Анне нельзя было писать иконы, служить молебны.

Этот запрет во многом был спровоцирован политикой. Старообрядцы указывали на то, что у буквально только что прославленной святой пальцы правой руки были сложены в двуперстном знамении.

Впоследствии церковная комиссия опровергла это утверждение. Однако именно к этому факту апеллировали старообрядцы, пытаясь доказать, что святая княгиня придерживалась старых обрядов, а значит их нельзя и менять. Собор же, который лишил церковного, но не народного почитания святую княгиню Анну, тоже действовал в русле политики, пытаясь противостоять расколу.

Конечно же, в политических целях такие действия совершать нельзя, так как человек, прославленный в чине святого, – это уже человек Божий. Здесь затрагиваются уже совершенно иные сферы взаимоотношения человека с Богом.

Восстановление же церковного почитания святой Анны Кашинской произошло в 1908 году. Надо заметить, что народное почитание святой княгини никогда не прекращалось, даже несмотря на официальный запрет.

В истории со святой Анной Кашинской необходимо просто знать правду о том, что, действительно, в один из исторических моментов была допущена определенная несправедливость по отношению к ней. В итоге же, когда острота момента спала, соборное мнение Церкви, движимое Самим Святым Духом, восстановило то почитание, которое и было установлено изначально в 1649 году.

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская, в монашестве София (ок. 1280 – 2 октября 1368) – тверская княгиня, прославленная Русской Православной Церковью. В своей мирской жизни пережила потерю практически всех своих родственников (мужа — князя Михаила Тверского, детей – дочери Феодоры, сыновей Дмитрия, Александра, внука Федора). Приняла монашеский постриг, была настоятельницей Тверского женского монастыря во имя святого Афанасия, впоследствии приняла схиму. Канонизирована в 1649 году. В 1677 г. была деканонизирована Малым церковным собором в Москве. В 1908 г. Священным Синодом церковное почитание святой благоверной княгини Анны Кашинской было восстановлено. Дни памяти (н. ст.) – 25 июня — перенесение мощей, второе прославление; 3 августа — обретение мощей; 15 октября — преставление.

Период, когда Русь находилась под властью монголо-татарского ига, стал одним из самых кровавых периодов русской истории. Были такие правители, которые запомнились предательствами и неспособностью бороться за интересы народа, а также те, кого православная церковь причислила после смерти к лику святых за праведную жизнь. По разным причинам святыми стали Анна и Михаил Тверские. Кроме того, имя Анны Кашинской связано с прецедентом деканонизации.

Содержание

- 1 Краткое жизнеописание святой княгини

- 1.1 Происхождение

- 1.2 Юные годы

- 1.3 Житие в супружестве

- 1.4 Вдовство

- 1.5 Княгиня-инокиня

- 1.6 Обретение мощей

- 1.7 Запрет на почитание

- 1.8 Народное почитание

- 1.9 Вторая канонизация

- 2 Случаи чудесной помощи

- 3 О чем просят и в чем помогает

- 4 Дни памяти и именины

- 5 Тексты

- 5.1 Молитва

- 5.2 Кондак

- 5.3 Величание

- 5.4 Акафист

- 5.4.1 Кондак 1

- 5.4.2 Икос 1

- 5.4.3 Кондак 2

- 5.4.4 Икос 2

- 5.4.5 Кондак 3

- 5.4.6 Икос 3

- 5.4.7 Кондак 4

- 5.4.8 Икос 4

- 5.4.9 Кондак 5

- 5.4.10 Икос 5

- 5.4.11 Кондак 6

- 5.4.12 Икос 6

- 5.4.13 Кондак 7

- 5.4.14 Икос 7

- 5.4.15 Кондак 8

- 5.4.16 Икос 8

- 5.4.17 Кондак 9

- 5.4.18 Икос 9

- 5.4.19 Кондак 10

- 5.4.20 Икос 10

- 5.4.21 Кондак 11

- 5.4.22 Икос 11

- 5.4.23 Кондак 12

- 5.4.24 Икос 12

- 5.4.25 Кондак 13

- 6 Где можно найти мощи сегодня

- 7 Иконография

- 8 Храмы

Краткое жизнеописание святой княгини

Княгиню любили за мудрость и справедливость. Она придерживалась выбранных принципов до своих последних дней. Жизнь княгини была наполнена трагическими событиями.

Происхождение

Анна родилась в семье ростовского князя. Кашинской ее называют из-за того, что последние годы прошли в городе Кашине, уделе младшего сына княгини.

Юные годы

Воспитанием юной княжны занималась бабка. Вся семья соблюдала православные посты, чтила традиции.

Житие в супружестве

Анну выдали замуж за Михаила Ярославича Тверского. Вскоре после женитьбы он стал обладателем ярлыка, дававшего ему право княжения во Владимирском великом княжестве. У супругов родилось пятеро детей.

Первая дочь умерла, не достигнув годовалого возраста, двое сыновей были убиты на территории своих княжеств из-за междоусобных распрей.

Вдовство

Зверское убийство тверского князя Михаила стало трагедией для всей семьи. Княгиня пожелала стать монахиней после смерти супруга, но осталась, чтобы поддержать сыновей

Княгиня-инокиня

После смерти сыновей и внука она уехала, стала настоятельницей монастыря. За праведную жизнь после смерти инокиня стала называться святой благоверной, это значит, что, оставаясь княгиней, она вела праведную жизнь.

Обретение мощей

Мощи были найдены в XVI веке. После исцеления служителя Герасима останкам был присвоен статус чудотворных.

Запрет на почитание

Церковный раскол, который произошел при Никоне, привел к тому, что тверскую княгиню деканонизировали. Останки были закопаны, могилу забаррикадировали.

Народное почитание

Несмотря на запреты, народ не забывал об Анне. Ей молились, хранили иконы. Несмотря на то, что она прожила в Кашине лишь последние годы жизни, ее считали Кашинской святой.

Вторая канонизация

Повторное причисление и захоронение произошло при правлении Николая II. Мощи были вновь возвращены церкви города Кашин.

Случаи чудесной помощи

Известны случаи исцеления возле мощей. Слепые люди рядом с останками благоверной Кашинской обретали зрение.

О чем просят и в чем помогает

Анну Кашинскую принято просить о выздоровлении, о защите детей от болезней и сглаза. Молодые женщины просят благоверную о скором и удачном замужестве.

Дни памяти и именины

Даты, когда св. Анну Кашинскую вспоминают, были установлены при правлении Николая II.

По новому стилю они приходятся на 15 октября, 25 июня.

Тексты

Перед иконой Анны-схимницы читают молитвы, величания. Без преклонения колен поют акафисты.

Молитва

О преподобная и преблаженная мати Анно! Смиренно припадающе к честным мощем твоим, молимся со слезами прилежно: не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых твоих, благоприятных молитвах к Богу.

О преблаженная великая княгине Анно! Не забуди присещати чад твоих, аще бо телом и преставилася еси от нас, но по смерти жива пребываеши, не отступаеши от нас духом, сохраняющи нас от стрел вражиих, всякия прелести бесовския и козней диавольских.

Молитвеннице наша усердная! Не престай молящися за ны ко Христу, Богу нашему, аще бо мощей твоих рака пред очима нашима выну видима есть, но святая душа твоя, со Ангельскими воинствы у Престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. К тебе убо припадаем, тебе молимся, тебе мили ся деем: молися, преблаженная Анно, Всемилостивому Богу нашему о спасении душ наших, еже испросити нам время на покаяние, невозбранно прейти от земли на Небо, мытарств горьких, вечныя муки избавитися и Небесному Царствию наследником быти со всеми преподобными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже слава, со Безначальным Его Отцем, с Пресвятым, Благим, Животворящим Его Духом, ныне, присно, и во веки веков. Аминь.

Кондак

Яко пресветлая звезда явилася еси в Российстей земли, во граде Кашине, преподобная мати Анно, во всех благочестивых и верных женах, аки крин, процвела еси чистым и непорочным твоим житием, во инокинях же совершенными твоими труды, возшла еси к Вышнему граду, радующися и веселящися, яко добре совершивши твое течение, ныне честныя твоя мощи, аки бисерие драгое, явишася, на исцеление всем, приходящим с верою. Тем вопием ти: радуйся, всекрасная душею, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Величание

Ублажаем тя, преподобная мати, великая княгине Анно, чтим святую память твою, наставнице инокиням и собеседнице Ангелом.

Акафист

Кондак 1

Избранней и предивней угоднице Христове, скорой помощнице и молитвеннице нашей, похвальная воспеваем ти, о нас пред Христом Богом предстательнице. Ты же, яко имущая велие дерзновение ко Господу, молися, да избавит от бед и скорбей ны, зовущия:

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Икос 1

Ангелов Творец честную отрасль благочестиваго корене благоверных Российских князей избра тя во образ всем, сияющую верою, любовию, чистотою, да вси, зряще твое богоугодное житие, со благоговением и радостию глаголем ти сице:

Радуйся, яко от младенства благодати Божия исполнилася еси; радуйся, яко в житии твоем добродетельми многими просветилася еси.

Радуйся, правило веры и благочестия; радуйся, образе кротости и смирения.

Радуйся, светило любве и воздержания; радуйся, даров Святаго Духа честное вместилище.

Радуйся, скорбных утешение; радуйся, княгинь и инокинь Российских похваление.

Радуйся, живущих в мире тихое пристанище; радуйся, благочестивых родителей утешение.

Радуйся, градов Твери и Кашина и всея земли нашея украшение; радуйся, ныне с лики ангельскими на небесех Владыце всех предстоящая.

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 2

Провидев Господь ангелоподобное житие твое, яко святое имя Его прославиши и, якоже заповеда святый апостол, бдительна, святолепна, целомудрена, здрава верою, любовию и терпением пребудеши, от юности твоея призва тя пети Ему: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный тебе даровася, богоизбранная отроковице, непрестанно помышляти о небесных в боголюбивем крове благоверных родителей твоих. Сего ради приими от нас похвалы сия:

Радуйся, родителей благочестивых плод благословенный бывшая; радуйся, добродетели и благочестие их унаследовавшая.

Радуйся, благочестию и молитве от них наученная; радуйся, чтению Божественных Писаний навыкшая.

Радуйся, жития святых и поучения их возлюбившая; радуйся, от святителей ростовских научение приимшая.

Радуйся, с родители твоими благословению и наставлению иереев Господних присно внимавшая; радуйся, аки крин благовонный во Отечествии твоем процветшая.

Радуйся, от младых ногтей твоих страх Божий имевшая; радуйся, от юности твоея горняя мудрствовавшая.

Радуйся, сим путь спасения нам показавшая; радуйся, непоколебимое на Господа Иисуса упование неизменно сохраньшая.

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 3

Сила Вышняго от юности Твоея воистину осеняше тя, и храняше, и возбуждаше на молитвы, пощение и милосердие, во еже благочестивым предком твоим подражати и Господеви воспевати: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи благочестивыя родители, прилежала еси богоугодному житию, благодатию Божиею во всяцем деле блазе всегда подкрепляема сущи. Темже дивящеся таковому от юности твоея рачению, со умилением зовем ти:

Радуйся, яко Господь Бог благоизволи от юности освятити тя; радуйся, яко Богатый милостию обогати тя благодатию Своею.

Радуйся, яко Господь исполни тя страха Божия, премудрости и разума; радуйся, яко от младенчества Господеви прилепилася еси.

Радуйся, яко со страхом Божиим и усердием храму Божию и службам церковным присно прилежала еси; радуйся, яко и в доме неусыпно правило молитвенное исправляла еси.

Радуйся, яко всякое дело твое с молитвою сопрягашеся; радуйся, яко труд твой благодарением Богу скончавашеся.

Радуйся, чистоты душевныя и телесныя хранительнице; радуйся, неустанным благотворением и милостынями верным скорая помощнице.

Радуйся, девам чистым премудрая устроительнице; радуйся, чадом нашим добрая учительнице.

Радуйся, благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 4

Буря бед и напастей утесняше тогда Отечество наше и веру православную, и вси бедствоваху от нашествия иноплеменник и междоусобныя брани. Ты же, юнице, сердцем чистая, во уединении суще, изливала еси в молитве пред Господем душу твою, ангельскую песнь вопиюще: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавши боголюбивая княгиня Ксения, мати святаго князя Тверскаго Михаила, о благочестии твоем, княгине Анно, рече послом своим: слышах, яко есть у Ростовскаго князя дщи зело добродетельна, премудра же и прекрасна; сию убо, Божиим изволением, видети желаю в супружестве за сыном моим. И абие по благодати Божией исполнися желание сердца ея, да тобою Бог прославится и да вси воспевают тебе:

Радуйся, невесто, промыслом Божиим предуказанная; радуйся, голубице чистая и непорочная сердцем.

Радуйся, мудрая евангельская дево, во свете веры и дел благих ходившая; радуйся, яко невозвратным путем по заповедем Владыки твоего шествовала еси.

Радуйся, яко за преславныя добродетели твоя внити в чертог Царя Небеснаго сподобилася еси; радуйся, всем женам российским похвало и утверждение.

Радуйся, чистотою твоею всем родом твердое научение; радуйся, яко согласие супругом, по молитвам к тебе, подавала еси.

Радуйся, неисповедимыми судьбами Божиими от Него прославленная; радуйся, новая чудеса и знамения многа чтущим тя явившая.

Радуйся, яко царя боговенчаннаго и отрасли дома его на поклонение мощем твоим подвигла еси; радуйся, яко и сердца верных к почитанию и воспрославлению твоему привлекла еси.

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 5

Яко светлая звезда, богомудрая невесто, присными твоими сопровождаема, с великою славою во град Тверь во храм Спаса нашего, прибыла еси, князи же и народи, велелепно сретающе тя, радовахуся о тебе, вопиюще Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше тя вельможи, клирики и мирстии людие богоспасаемаго града Твери, на брак честный с возлюбленным князем их Михаилом притекшую, изыдоша в сретение твое и вопияху ти, глаголюще:

Радуйся, от Ливана невесто, во образ единения Христа и Церкве, сочетатися браком со князем нашим грядущая; радуйся, чистая голубице, пришествием твоим мир с Богом и в человецех благоволение знаменующая.

Радуйся, от Бога князю нашему в делех управления помощнице уготованная; радуйся, за невинныя и люте страждущия ходатаице, промыслом Божиим предуказанная.

Радуйся, о нуждах и потребах наших пещися от Бога поставленная; радуйся, сокровище матерняго попечения, от Господа нам данное.

Радуйся, светило милосердия, над градом нашим восходящее; радуйся, звездо утренняя, присно радость нам возвещающая.

Радуйся, облаче всесветлый, дождь любве и помощи всем достойным твоего заступления искапати обещаяй; радуйся, во образ женам христианским свыше пронареченная.

Радуйся, вдовицам и сирым покрове, провидением посланный; радуйся, юным девам и женам прибежище и укрепление.

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 6

Проповедуют о богоугодном житии твоем, блаженная мати, в супружестве и княжении, добродетели твоея: велие благочестие, смиренномудрие, милосердие, истинныя матерняя любы ко всем, поющим о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия богоугодное житие твое, яко красная заря, призывающая всех на богоугождение и на делание свое со усердием, да вси последующе ти зовут:

Радуйся, со князем, супругом твоим, во всяком благочестии и чистоте пожившая; радуйся, и чада твоя во страсе Божии воспитавшая.

Радуйся, Церкве Божией благодеявшая и благолепие храмов Божиих любившая; радуйся, и по кончине твоей любовь многу в душах граждан боголюбивых возжигавшая.

Радуйся, яко от всякаго недуга прибегающия с верою к тебе исцеляеши; радуйся, яко от лютаго насилия диавольскаго молящияся к тебе изымаеши.

Радуйся, яко присно всякое попечение о блазе владомых имевшая; радуйся, в скорбех и страданиих несчастным, сирым и бедным, помощнице теплая.

Радуйся, больных целительнице скорая и чудная; радуйся, ищущим пути ко спасению наставнице благодатная.

Радуйся, яко по преставлении твоем сподобилася еси от Бога дара чудотворений; радуйся, полки иноплеменных молением твоим от града Кашина отгнавшая.

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 7

Хотя Господь истинное благочестие твое явити и в терпении тя укрепити, скорби многи попусти на тя, да просветишася, яко же злато в горниле, и да поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго страстотерпца яви Господь, супруга твоего благовернаго князя Михаила, емуже сострадающи венцем от Бога венчалася еси, благоверная княгине, да прославляюще прославльшаго тя Господа, поем сице:

Радуйся, праведная Анно, носящая дух сокрушен к сильному Богу разумов; радуйся, многия скорби и беды претерпевшая.

Радуйся, молитвою вся побеждавшая; радуйся, терпением и упованием супруга твоего утешавшая.

Радуйся, от единаго Господа помощи ожидавшая; радуйся, к Нему милостивому с горькими слезами припадавшая.

Радуйся, от Господа якоже злато в горниле скорбей очищенная; радуйся, якоже камень драгий чистотою сияющая.

Радуйся, винограде, из точила приносяй вино благовонное; радуйся, манно, питающая и услаждающая всех требующих.

Радуйся, источниче разума, от Бога разумов вся напояй; радуйся, росо, орошающая и оживляющая страну твою, от нашествия иноплеменных пострадавшую.

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 8

Странник в неверней стране явися, благоверный супруг твой, всеблаженная Анно, егда завистию и клеветою сродник своих к безбожному царю ордынскому приведен бысть. Ты же скорбь сердца твоего покрывающи, излиха вопияла еси Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь еси желание мое, весь сладость Сладчайший Иисусе! Сице моляшеся Михаил, князь христолюбивый, и тако глаголаше: аще Бог соизволит, хочу ити сам во Орду ко беззаконному царю, хочу сам дати ответ и душу мою положити за овцы стада Христова по слову Его. Ты же, супружнице князя благочестиваго, вдохновленная благодатию свыше, рекла еси ему: поистине блажен будеши во вся роды. Сего ради вси приглашаху ти сице:

Радуйся, блаженная мати в женстем естестве мужескую крепость имевшая; радуйся, долготерпеливно упованием на Господа укреплявшаяся.

Радуйся, глаголавшая князю: Господь будет твой помощник; радуйся, рекшая ему: за Господа пострадав, воистину блажен будеши.

Радуйся, яко и сама уготовлялася еси пострадати за Спаса Христа; радуйся, спострадавшая супругу твоему в скорби мнозе.

Радуйся, аще и не плотию, обаче сердцем за Христа страдавшая; радуйся, токмо постом, молитвою и благодатию Божиею подкреплявшаяся.

Радуйся, воплем крепким ко Господу взывавшая; радуйся, глаголавшая: изми нас, Господи, от человек лукавых и от мужей неправедных, ополчавших брани, избави нас.

Радуйся, супруга твоего презрети славу и всю сладость мира сего тленнаго увещававшая; радуйся, и нам крепкое упование подающая.

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 9

Все сердце Твое содрогнуся, богомудрая, егда вестник печальную весть принесе, яко благоверный супруг твой Михаил во многих страданиих смерть мученическую претерпе, и абие в скорби велией, преклоньше колена, ко Отцу Небесному, возстенала еси: буди воля Твоя. Ангели же, возносяще душу блаженнаго на Небо, пояху: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии не возмогут изрещи скорби твоя и крепость любве твоея, егда со чады твоими текла еси во сретение мощей блаженнаго князя, супруга твоего. Темже и мы, ублажающе болезни сердца твоего, глаголем сице:

Радуйся, огненное искушение Господа ради претерпевшая; радуйся, приобщитися страстем Христовым удостоившаяся.

Радуйся, с верою и любовию понесшая крест твой и Христу последовавшая; радуйся, прелести мира сего спасения ради презревшая.

Радуйся, яко и во явлении Славы Его возрадуешися и восторжествуеши; радуйся, в бедах и скорбных обстояниих помощнице нам скорая.

Радуйся, яко и сама в житии твоем Христа ради многоскорбная была еси; радуйся, душ смятенных умиротворительнице тихая.

Радуйся, унывающим утешительнице дивная; радуйся, недоумевающим советнице мудрая.

Радуйся, призывающим тя молитвеннице теплая; радуйся, с верою и упованием умирающим споручнице крепкая.

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 10

Спасительнаго подвига ищущи, блаженная многоскорбная княгине Анно, теплыми молитвами непрестанно Бога моляше, да не лишит ю достояния святых и наследия Небеснаго Своего Царствия, поющую Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена нерушимая, пристанище и предстательство к тебе притекающих была еси, блаженная, утешение и веселие. Сего ради зовем ти:

Радуйся, и во вдовстве бывшая правительнице мудрая, Ольге святей подобная и милосердная; радуйся, чада твоя во страсе Божием содержавшая.

Радуйся, ходити в заповедех Господних и являти ко всем милость поучавшая; радуйся, блаженная, нищия питавшая и убогия призиравшая.

Радуйся, странныя в дом твой вводити повелевшая, пищу и одежду им подававшая; радуйся, сирыя и вдовицы заступавшая и всем просящим помощи помогавшая.

Радуйся, много душею за чада твоя поболевшая; радуйся, супружнице добляя.

Радуйся, иноческое строгое житие во вдовстве проводившая; радуйся, печальми земными угнетенным мир вечный раскрывающая.

Радуйся, у Распятаго на Кресте за ны, грешныя, мира и тишины непрестанно просившая; радуйся, в нынешнем житии всем помощнице теплая.

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 11

Пение и молитвы непрестанныя возносити Богу хотящи, блаженная, пришла еси во обитель девичу и тамо, с великим смирением молящися, повелела еси себе пострищи во Ангельский чин, и тако, помощию Всевышняго Бога, в малом времени превзошла еси добродетельми вся бывшая тамо постницы, поющи Господеви: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательный светильник была еси, богоблаженная: князи бо, княгини, чада твоя и вся благочестно живущая во градах Твери и Кашине, обитель твою посещавшия, непрестанно поучала еси Бога боятися, Тому всегда угодная творити и жити в любви друг ко другу. Сего ради вси прославляху тя сице:

Радуйся, мирския суеты отрешившаяся; радуйся, Небеснаго Отечества возжелавшая.

Радуйся, Христа всем сердцем возлюбившая; радуйся, к подножию ног Его присно припадавшая.

Радуйся, великим ангельским образом украсившаяся; радуйся, на иноческия подвиги и борения устремившаяся.

Радуйся, иноческому послушанию всецело предавшаяся; радуйся, всю себе в жертву непорочную принесшая.

Радуйся, ум и сердце твое молитве посвятившая; радуйся, яко Христос во успении твоем в чертог Свой тя всели.

Радуйся, яко и мощи твоя нетленны сохрани, многими чудесы и исцеленьми к тебе приходящих обогати; радуйся, наставнице инокиням и собеседнице Ангелом.

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 12

Благодать и велие дерзновение твое пред Богом ведуще, тебе, преподобная мати, молимся: молися о нас ко Господу, да избавит ны от всех бед и напастей и сохранит и утвердит ны во святей вере, во святом благочестии и чистоте, да тихое и безмолвное житие поживем и поем благодеющему тобою Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твое прославление, ублажаем тя, преподобная, яко многомощную о нас молитвенницу пред Господем, утешительницу и покровительницу, и возглашаем ти сице:

Радуйся, подвигом добрым подвизавшаяся; радуйся, течение скорбное постом, бдением и молитвою непрестанно совершавшая.

Радуйся, носившая на земли венец терновый; радуйся, унаследовавшая на Небеси венец нетленный.

Радуйся, супружнице страстотерпца Христова; радуйся, с ним спострадавшая и венчавшаяся.

Радуйся, молитвами твоими град Кашин от смертоносныя язвы избавившая; радуйся, яко веру к тебе несумненную и надежду известную в любящих тя возгрела еси.

Радуйся, от Господа всех благих нам подательнице; радуйся, во всех скорбех и обстояниих утешительнице.

Радуйся, от враг видимых и невидимых защитнице; радуйся, о нас пред Господем в день праведнаго воздания предстательнице.

Радуйся, святая благоверная княгине, преподобная мати Анно.

Кондак 13

О, преподобная и преблаженная мати Анно! Молися присно Христу Богу нашему даровати людем православным на враги победы и одоление, и миру умирение, и всей Российстей земли великое утверждение, нам же грехов оставление и жития исправление, да тако Небеснаго Царствия наследницы будем, в радости поюще со Ангелы Богу: Аллилуиа.

Где можно найти мощи сегодня

С 1948 года святые мощи находятся в Вознесенской церкви города Кашин. Для отдельного поклонения рака с мощами была привезена в храм Санкт-Петербурга, но затем вновь возвращена на родину. Вход к мощам открыт для всех желающих.

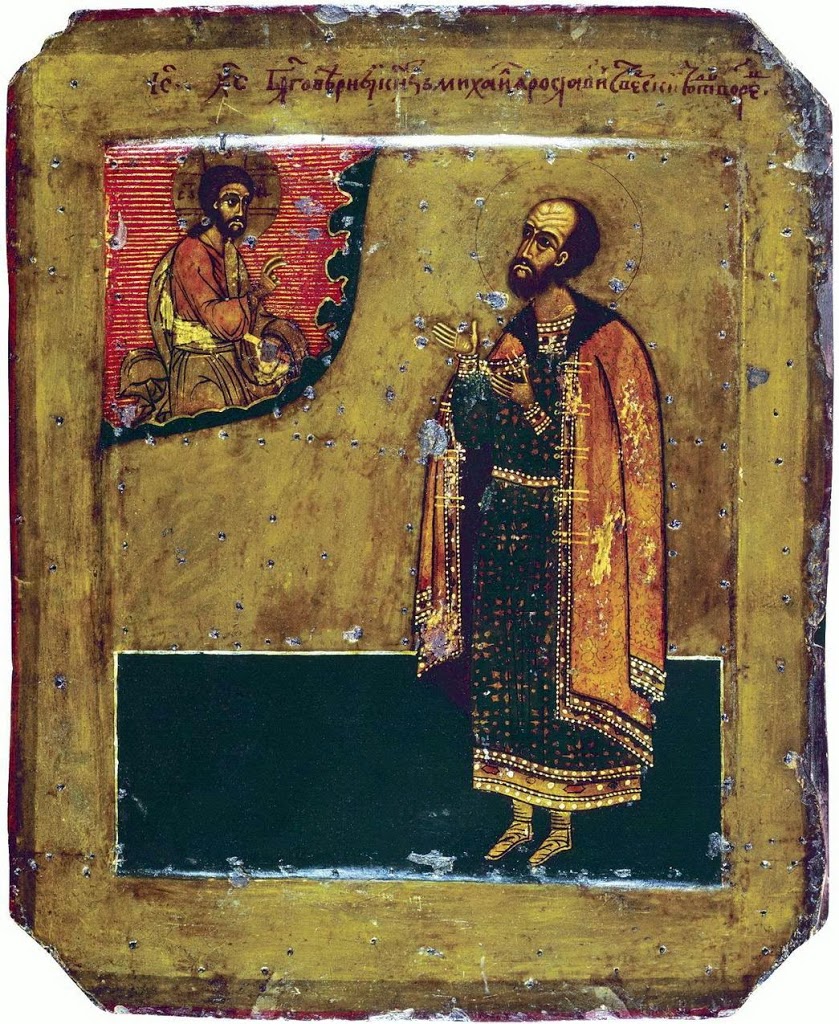

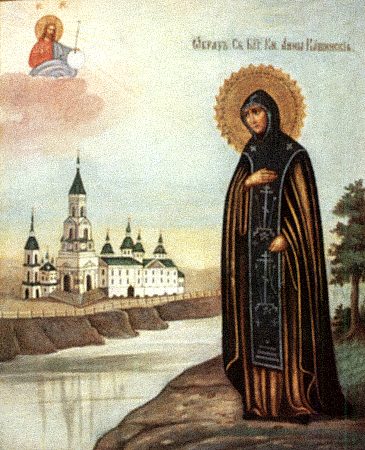

Иконография

На иконах Анну изображают после принятия пострига. Это седовласая благоверная старица в схиме, которая несет перед собой крест. Подлинные списки хранятся во Введенском монастыре города.

Храмы

Церковь Анны Кашинской построена в Санкт-Петербурге, она является собственностью Введено-Оятского монастыря. Единственный храм города Каменск-Шахтинский Ростовской области также носит имя тверской княгини.

Потеря исторической памяти — одна из главных проблем в жизни нашего общества. Люди не только забывают своё родословие, корни, традиции — события и имена исторического масштаба изглаждаются из памяти. К сожалению, иногда потеря исторической памяти и уважения к отеческим святыням становится следствием осознанной политики. В эпоху духовной секуляризации, наступившей после церковного раскола и продолжавшейся с конца XVII до первой половины XIX веков, наблюдалось губительное для национального и народного духа явление пренебрежения древнерусской святостью. Случай с преподобной и благоверной княгиней-инокиней Анной Кашинской явился самым ярким примером такого рода.

Тверская земля всегда славилась талантливыми, умными, светлыми людьми, которые оставили значительный след во всей русской истории. Среди них и благоверные княгини земли русской, такие как равноапостольная княгиня Ольга, преподобная Феврония Муромская, святая благоверная княгиня Василиса, святая благоверная княгиня Анна Кашинская и многие другие.

15 октября по новому стилю (2 октября ст. ст.) — день преставления святой благоверной княгини-инокини Анны Кашинской. Анна Кашинская занимает особое место в истории Церкви. Она жила в сложный период средневековой Руси: во время Ордынского ига над Русской землей, в период борьбы за соперничество между Москвой и Тверью, была дважды канонизирована Русской Православной Церковью.

Об Анне Кашинской упоминали в своих трудах в XVIII в. М.М. Щербатов, А. Щекатов, первый тверской историк Д.И. Карманов. Калязинский мещанин С.П. Соковнин посвятил ей целую статью. В XIX в. о ней писали историки В.О. Ключевский, Н.М. Карамзин, П.М. Строев, Е.Е. Голубинский. Епископ Димитрий (Самбикин) включил статьи об Анне Кашинской в «Месяцеслов святых» и «Тверской патерик». В XX в. о благоверной княгине писали священники С. Архангелов, И. Завьялов, И. Восторгов, старообрядческий исследователь А. Павлов. Исследования агиографических произведений об Анне Кашинской провела С.А. Семячко. Однако особо следует отметить труд Т.И. Манухиной «Святая благоверная княгиня Анна Кашинская», изданный в Париже в 1954 г.

Будущая княгиня увидела своего мужа впервые только на венчании

Княгиня Анна была дочерью Дмитрия Борисовича Ростовского. Летописцы не сообщают точной даты рождения княгини. Однако Т.И. Манухина прибегает к приблизительному расчету: поскольку девушки выходили замуж в 15-17 лет, а брак княгини с Михаилом Тверским состоялся, по ее мнению, в 1294 г., следовательно, Анна могла родиться в 1278 г. или 1279 г. Прадед Анны — князь Василько Ростовский, плененный татарами в 1238 г. на р. Сити, с гневом отверг предложение перейти на их сторону и был убит; дед Борис вместе с братом Глебом мирно правили 40 лет. Дед по матери — князь Михаил Черниговский — героически погиб в Орде за Христианскую веру, отказавшись поклониться монгольским идолам; дочь Михаила, княгиня Мария Ростовская, по мнению Д.С. Лихачева, была первой женщиной-летописцем.

Анна росла в традициях крепкой православной веры, любви к Церкви, в почитании духовенства и «иноческого чина», традиций Ростова. Епископ Игнатий, как глава Ростовской епархии и духовник Анны, был близок княжескому дому. Твердой вере учил Анну живой пример епископа Игнатия.

Можно с уверенностью сказать, что невесту сыну Михаилу подыскала княгиня Ксения, как того требовал обычай. Великая княгиня Ксения, мать Михаила, прослышав о добродетелях Анны, послала в Ростов сватов, которые обо всем договорились.

8 ноября 1294 г. в день архангела Михаила, в день ангела жениха, состоялась свадьба в Спасо-Преображенском соборе, где жених и невеста впервые увидели друг друга. Венчал Михаила и Анну епископ Андрей. В своей книге автор характеризует мужа Анны как человека душевно одаренного, сильного, благородно-отважного. В 1298 г. у княгини Анны родился первенец — сын Дмитрий, В 1299 г. — дочь Феодора (о ней ничего неизвестно и Манухина предполагает, что она скончалась в младенчестве), в 1300 г. — Александр, в 1306 г. — Константин, и потом еще один сын — Василий, дата рождения которого неизвестна.

Трагедия жены и матери

В 1305 г. князь Михаил Тверской получил ярлык на Великое княжение и тем самым нажил себе врага в лице князя Юрия Московского. Кроме этого, семейную жизнь омрачали болезнь князя и детей, природные катаклизмы (мор, засуха). Князь Юрий Московский воспротивился законному наследнику престола. И в 1317 г., расположив к себе хана, женился на его сестре Кончаке и был возведен в достоинство великого князя Владимирского. Князь Юрий Московский решил подчинить себе Тверь. Однако Юрий понимал, что получил ярлык не по законам Древней Руси. В 1317 г. произошла битва возле села Бортенево, но Юрий был разбит и бежал в Новгород, а Михаил, захватил в плен жену Юрия — Кончаку, которая, вероятно, была отравлена монголами и скончалась в Твери. Великий князь Михаил Тверской был оклеветан перед ханом. В августе 1318 г. Михаила вызвали в Орду, где Тверской князь вскоре был казнен.

После трагической кончины супруга княгиня Анна в 1319-1320 гг. женит одного за другим трех своих сыновей. В 1322 г. старший сын Дмитрий получил ярлык на Великое княжение. Однако, встретив в Орде убийцу своего отца, Дмитрий в порыве гнева заколол князя Юрия Московского. Хан, разгневавшись на Дмитрия за его самоуправство, приказал казнить его 15 сентября 1326 г., но ярлык на Великое княжение передал князю Александру Тверскому.

В 1327 г. в Твери произошло восстание и тут же двинулся татарский карательный поход на Тверское княжество. Анна с сыновьями Константином и Василием, с боярами укрылись в Ладоге, а Александр Михайлович с женой и детьми — в Пскове. У Александра и Анастасии было восемь детей. Десять лет прожил Александр с семьей в Пскове. В 1337 г. Александр прибыл в Тверь проездом в Орду, где Анна после десятилетней разлуки увидалась с сыном. В Орде хан простил Александра и вернул ему Тверское княжество.

В 1339 г. Александр с сыном выехал в Орду, где без всякого суда их казнили. Анна, братья, княгиня Анастасия с детьми и весь город плакали о них горько и долго. Таким образом, Анна пережила смерть мужа, дочери, двух сыновей и внука. После трагедии 1339 г. вновь интриги родственников поспособствовали вызову в Орду правившего в это время третьего сына Анны — Константина Михайловича, однако дело до тяжбы не дошло: Константин Михайлович скончался в Орде.

Вместо княжеских хором — иноческая келья

Во время княжения сына Василия Анна участия в тверских событиях не принимала. Историки пишут, что родной Ростов воспитал княгиню в вере и благочестии, научил покоряться воле Божией, т.е. принимать свою земную долю, как дарованную свыше. Княгиня Анна направляется в Девичий Афанасьевский монастырь, именуемый в народе «Софийский».

Житие Анны следует образцу всех монашеских житий, перечисляя подвиги Анны–инокини: молитва, всенощное бдение. Прибегая к расчетам, можно сказать, что доподлинно установить количество лет, проведённых Анной в Софийском монастыре, нельзя. Однако в 1358 году она уже была монахиней. По просьбам сына Василия она решает уехать в Кашин из Твери. Преставилась благоверная Анна 2 (15) октября 1368 г. В год преставления Анны скончался ее сын Василий. Погребли благоверную княгиню под соборной церковью Успения Божией Матери. Исследовательница Манухина замечает, что все, что известно о благоверной княгине Анне, хранит черты древнерусской «благоверной княгини»: целомудрие брака, материнская любовь, безутешность вдовства, иноческие подвиги, покорная своей доле безмерно-терпеливая христианская душа.

Явление таинственной жены

Память о княгине Анне угасла вместе с родом кашинских удельных князей, вместе с потомками ее — князьями тверскими, подпавшими под власть Москвы (в 1485 г.). Имена тверских князей сохранились в летописях, но большинство их из народной памяти исчезло бесследно. В исторической реальности поводом к воскресению забытой памяти о княгине Анне послужило событие, или даже, лучше назвать, сверхъестественное явление, случившееся в 1611 году.

Больному пономарю Успенского собора Герасиму явилась во сне некая жена, в «велицем иноческом образе одеяна» (т. е. в схимне), назвала себя «Анною», обещала ему исцеление, но при этом с упреком сказала:

Я вами небрегома и преобижена. Неужели нет среди вас разумного человека, что никто из вас доселе этого не понимает? И доколе будете вы попирать меня ногами?.. Разве вы не знаете, что я молю Всемилостивого Бога и Богородицу, дабы не предан был город ваш в руки врагов ваших, и что я сохраняю вас от многих зол и напастей?…

Таинственная жена повелела Герасиму сказать священнику собора и всему причту, чтобы возжгли над гробом свечу перед образом Нерукотворного Спаса и не клали шапки на гроб.

Таинственный сон и чудесное исцеление пономаря Герасима всколыхнуло весь город. Люди вспомнили недавние события: в годы 1606-1611, когда поляки и литовцы грабили и жгли русские города, три раза враги подступали к Кашину, однако уходили всякий раз, не причинив самому городу особого вреда. В ту же пору возник в Кашине сильный пожар, но быстро прекратился и город не погорел.

Настоятель собора Василий Михайлов и церковный причт стали приводить гробницу в порядок. Народ повалил в собор. Пробудилась благочестивая ревность, стали допытываться: кто же эта погребенная в соборе схимонахиня Анна?

Неожиданно узнав от соборного священника Василия о явлении великой княгини Тверской Анны и о почитании ее гробницы, родственник царя Михаила Федоровича, Василий Иванович Стрешнев, почел известие столь значительным, что повелел священнику немедленно подать челобитную Государю и известить о случившемся. Но Михаил Федорович умер, а в первые годы царствования Алексея Михайловича было не до них: венчание на царство молодого государя, его бракосочетание, а потом тревожные события — угроза крымских татар, неурожай, голод, сильный пожар в Москве, беспорядки. Во многих городах нарастало общее недовольство. Для умиротворения страны царь спешно созвал Земский Собор в 1649 году. Кашинцы воспользовались относительным затишьем и подали новую челобитную.

В правление Михаила Федоровича были найдены исчезнувшие во время пожара Твери при нашествии литовцев в 1606 г. мощи ее супруга, Михаила Ярославича. Они оказались спрятанными чьей-то попечительной рукою в земле у соборной стены и были торжественно водворены в 1643 г. в новостроенный собор, в придел его имени.

На челобитную последовали распоряжения от патриарха — немедленно направить в Кашин комиссию для освидетельствования мощей. В Кашин прибыл архиепископ Тверской и Кашинский Иона, архимандрит Андрониева монастыря Сильвестр и игумен Данилова монастыря Иоанн. Досмотр оказался благоприятным для судьбы мощей. Была спешно составлена Служба на их обретение. Кашинские ревнители памяти княгини Анны, священник Троицкой церкви Иоанн Наумов и посадский человек Семен Сухоруков, сочинили тропарь, кондак и канон. Акт досмотра с описанием чудес, с тропарем, кондаком и каноном был представлен комиссией патриарху, который, по извещении Государя, собрал архиерейский собор; по рассмотрении материала было поставлено: мощи блаженной княгини Анны, как новой святой Русской Церкви, для общего поклонения — открыть.

Церковное прославление благоверной княгини Анны состоялось 12 июня 1650 года. В тот день святые мощи благоверной княгини Анны были перенесены из деревянного Успенского собора в древний каменный Воскресенский собор. Покрывало для мощей с изображением княгини собственными руками вышила супруга государя царица Мария. В тот же день на глазах у всех совершилось чудо: исцеление снохи кашинского губного старосты Скобеева. Царь привез с собой службу на перенесение мощей, которую по его заказу написал известный киевский ученый Епифаний Славенецкий. Вскоре архиерейский собор оформил канонизацию и установил празднование благоверной княгини Анны дважды в год: 2 октября, в день ее преставления, и 12 июня, в день перенесения ее мощей.

Библиотека Русской веры

Канон преподобной Анне Кашинской →

Читать онлайн

Тропарь, глас 3.

Днесь восхваляем тя преподобная благоверная великая княгиня инокиня Анно. Яко лоза плодовита процвела еси посреде терния. Во всех благочестивых великих княгинях. Во инокинях же, аки крин процвете в винограде, во граде Кашине. Добродетельми своими. И всех удивила еси чюдным своим житием. Тем угодила еси Христу Богу. К Нему же взыде радующеся и веселящися. И ныне пребываеши с лики преподобных жен. Наслаждающися райския красоты и веселия. Молим тя, моли о нас Человеколюбца Христа Бога нашего. Даровати нам мир и велию милость.

Кондак, глас 4:

Яко пресветлая звезда явилася еси в русстей земли во граде Кашине преподобная мати Анно. Во всех благочестивых верных женах, чистым своим и непорочным житием. Во инокинях же аки крин процвела еси, совершенными своими труды и подвиги. И взыде к Вышнему Граду радующеся и веселящися. Яко добре соверши свое течение. И ныне честныя твоя мощи, аки бисерие драгое явишася на исцеление всем приходящим ти с верою. Тем вопием ти, радуися всекрасная душею. И моли Христа Бога о спасении душ наших.

Извержение из святых

24 февраля (1677 г.) случилось невероятное! Неожиданно прибыла в Кашин патриаршая следственная комиссия с чрезвычайными полномочиями — вскрыть гроб княгини Анны, запечатанный царскими печатями в 1650 году, и произвести новый досмотр мощей и новый опрос церковного причта и свидетелей чудес. Канонические обоснования чествования благоверной княгини Анны, не вызывавшие в течение 30-ти лет ни возражений, ни сомнений, подлежали пересмотру.

Очевидно, что комиссии было предписано во что бы то ни стало найти поводы для уничтожения канонизации благоверной княгини Анны. При осмотре 1649 года обнаружились многочисленные расхождения между недавно составленными житиями, летописями и Степенной книгой. Так, в новых текстах утверждалось, что Анна была по происхождению не княжной, а боярыней, и родилась она не в Кашине, как было написано в житии, а в Ростове, и дата её смерти была изменена на 30 лет и т. п.

Малый церковный собор, созванный патриархом Иоакимом, постановил:

- житие и Сказание о чудесах признать недостоверными;

- гроб благоверной княгини Анны с мощами в Воскресенском соборе запечатать архиерейскими печатями;

- покров с образом княгини Анны и иконы взять в Москву и впредь, до рассуждения и подлинного рассмотрения Великого собора, образов не писать;

- празднеств княгине Анне не отправлять, молебнов не петь, а церковь, во имя ее в Успенском соборе построенную и «без известного испытания освященную», до Великого собора запереть и запечатать.

Все же, продолжающие иметь иконы или житие святой княгине, объявлялись подверженными анафеме. Однако реальными причинами извержения были вовсе не ошибки в житии святой. Известный историк и специалист в области агиографии профессор Голубинский прямо пишет:

Давно высказано предположение, что причину пересмотра и уничтожения канонизации святой Анны Кашинской следует видеть в её «благословляющей» руке.

То есть в руке, сложенной двуперстно для совершения крестного знамения. Продолжая свою мысль, Голубинский указывает:

Так вот, желая уничтожить авторитет свидетельства в пользу двоеперстия от святых мощей, патр. Иоаким и прибег к такой решительной мере, как объявить сами мощи как не мощи, и вообще уничтожить канонизацию княгини Анны.

Предание же гласило, что прибывшие по приказу патриарха Иоакима в Кашин священники-новообрядцы стали складывать пальцы усопшей благоверной княгини в троеперстие. Но сколько раз они это ни делали, на следующий день рука княгини вновь изображала двуперстие. Приходящие к мощам княгини видели это чудо и говорили, что княгиня свидетельствует об истинности и святости двуперстного крестного знамения. Особый авторитет этому придавали свидетельства автора первого жития благоверной княгини-инокини Анны — дьячка Никифора, а также священника кашинского Успенского собора Василия и инока Варлаама, имевших непосредственное отношение к обретению мощей княгини в 1648 году.

Все постановления Малого собора были утверждены с некоторыми дополнениями: храм во имя благоверной княгини Анны построенный переименовать во имя «Всех Святых», мощи же ее пусть стоят, как обыкновенная княжеская гробница; княгиню Анну поминать вместе со всеми православными великими князьями и княгинями. Серебряные и золотые украшения, пожертвованные царем Алексеем Михайловичем к мощам преподобной Анны, были отняты и отосланы в подарок монастырю св. вмчц. Екатерины в Египте, где находятся и в наши дни.

Этот же собор наказал свидетелей и участников прославления святой Анны: дьячка Никифора, священника Василия и инока Варлаама. Последний был приговорен к затвору в монастыре «неисходно до смерти».

Старообрядцы и святая Анна

Несмотря на все запреты, анафемы и проклятия почитание благоверной княгини Анны сохранялось у старообрядцев и жителей Кашина. Чудеса и знамения у гробницы преподобной Анны продолжались. Жители города Кашина переписывали житие святой, писали иконы и чтили их как чудотворные. Еще более усилилось почитание святой в XIX веке: ее заступничеством перед Господом объяснили спасение города от эпидемии чумы в XVIII в., а в 1831 г. и в 1844 г. от холеры.

В 1853 г. граждане Кашина ходатайствовали перед Синодом о восстановлении почитания небесной покровительницы города. Подобные прошения последовали и в 1860, и в 1901 годах, но все они остались без внимания. Причина отказов была одна: страх, что официальное признание её святости будет содействовать признанию ошибок реформ патриарха Никона, секулярных деяний времен патр. Иоакима, императора Петра I и последующих.

Фактически господствующая синодальная церковь во второй половине XIX — начале XX века, вопреки распространяемым ныне историческим мифам, чувствовала себя крайне неуверенно, не имела действительной поддержки и опоры в русском народе, который осознанно или бессознательно сочувствовал дониконовской церковной старине.

В начале XX века, особенно после указа императора Николая II «Об укреплениях начал веротерпимости», в старообрядческой среде, журналах и газетах появились публикации о необходимости особенного, нарочитого почитания древнерусских святых и прославления новых. Стали поговаривать о том, что старообрядцы должны получить мощи святой княгини Анны, поскольку святость последней не признается государственной Церковью.

Газеты писали, что укрепляющаяся старообрядческая Церковь может претендовать не только на свою церковно–общественную нишу, но и на все духовное наследие древней Руси.

Не ровен час, — предупреждал в одной из подобных публикаций новообрядческий священник, — старообрядцы добьются получения мощей княгини Анны, почитание которой у нас запрещено.

В монографии Т. Манухиной говорится, что «вторую канонизацию» блг. Анны Кашинской «психологически предрешил закон о старообрядцах, даровавший им вероисповедную свободу и гражданские права».

Исследовательница уточняет:

Пришел конец и остракизму (преследованию — прим.) преподобной Анны. Могла ли господствующая Церковь не вернуть ей отнятого церковного достоинства, если сторонники реформы готовы признать старообрядцев братьями?.

Самим поводом для возбуждения процесса «второй канонизации» стали некоторые публикации в старообрядческих газетах и журналах, в частности, статья в журнале «Церковь» № 6 за 1908 год «На крови мученической. К вопросу канонизации святых». В них указывалось, что господствующая церковь отказывается чтить святую княгиню инокиню Анну и некоторых других святых, поскольку они «служат неоспоримым доказательством святости Церкви старообрядческой».

В ответ на подобные публикации 11 апреля 1909 года новообрядческий Синод поспешил ответить посланием ко всем чадам своей церкви «О восстановлении почитания святой благоверной княгини Анны». К сожалению, в этом послании ничего не было сказано об истинных причинах посмертного гонения на святую Анну, ни о причинах ее второго прославления господствующим исповеданием. Наоборот, деяния патриарха Иоакима оправдывались. Епископ Михаил Семенов в статье «Великий старообрядческий праздник» писал по этому поводу:

Итак, старая ложь защищается и вместо покаянного дара св. княгине приносится явно недобросовестное оправдание… И синод в дни этого великого торжества скрыл истину — не принес покаяния.

Несмотря на это старообрядческая Церковь все же нашла возможным послать делегацию в город Кашин на время торжеств, посвященных второй канонизации княгини в лоне господствующего исповедания. Группу христиан Древлеправославной Церкви Христовой возглавил председатель братства Честнаго и Животворящего Креста, начетчик Михаил Бриллиантов. По благословению епископа Рязанского и Егорьевского Александра (Богатенкова) главной целью этой депутации стало возбуждение ходатайства об отделении части честных мощей святой благоверной княгини Анны для храмов московского старообрядческого Рогожского кладбища. К сожалению, эта просьба старообрядческой делегации была отклонена. Позже частица мощей была передана единоверческому (ныне новобрядческому) Никольскому храму на Рогожском. На празднествах в Кашине было также запрещено распространение старообрядческой литературы. Единственное, чего смогли добиться члены делегации, так это снятия подложной нашивки со старинного покрова на гробе св. благоверной княгини.

Когда нашивка, изображающая троеперстие, была снята, все присутствующие на торжествах увидели двуперстие, вышитое царицей Марией. Эти торжества не остались не замеченными в среде всего староверия.

В некоторых старообрядческих храмах прошли праздничные богослужения. Так, в г. Боровске во Всехсвятской и Покровской общинах были отслужены вечером 11 июля 1909 года всенощные бдения, а утром 12 июля — Божественные литургии. Старообрядческий писатель и публицист Ф.Е. Мельниковна страницах журнала «Церковь» предложил установить ежегодное празднество по этому случаю с крестным ходом и особой молитвой ко Господу Богу, «вразумляющему противныя и просвещающему во тьме и озлоблении сидящих». Интересно, что у соседей г. Кашина, беспоповцев г. Кимры, распространился слух, что отныне по всем церквам империи богослужение будет совершаться по старому обряду.

Кульминацией старообрядческих празднеств, посвященных святой благоверной княгине-инокине Анне Кашинской, стало освящение храма в ее честь в селе Кузнецы Богородского уезда Московской губернии.

Чин освящения этого первого на Руси храма во имя св. Анны Кашинской 16 декабря 1909 года совершил епископ Рязанский и Егорьевский Александр (Богатенков). По окончании торжественного богослужения, обращаясь к собравшимся, владыка Александр сказал:

Возблагодарим, братие, Господа, что он поспешествовал создателям соорудить этот благодатный храм, это хранилище таинств и благодати, Дом молитвы, училище боговедения и благочестия, источник освящения, пристанище обуреваемых, прибежище бедных, утешение скорбящим. Помолимся Ему и благоверной княгине Анне, и да будет сохранен сей храм невредим от огня и бури в долготу дний…

В годы гонений на религию этот храм был отнят у верующих. Долгое время в нем размещался цех трикотажных изделий. Не так давно этот храм был возвращен Русской Православной Старообрядческой Церкви. Однако еще предстоит немало сделать, чтобы восстановить здание церкви. Святая Анна Кашинская по-прежнему почитается в старообрядческой Церкви. Предполагается, что во имя благоверной княгини будет освящен древлеправославный храм в г. Твери.

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская, дочь ростовского князя Димитрия Борисовича, в 1294 году стала супругой святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского.

После страдальческой кончины мужа Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла постриг с именем Евфросиния. По просьбе своего сына кашинского князя Василия Михайловича она перешла на жительство в Кашинский Успенский монастырь, где приняла схиму с прежним именем своим Анна.

Святая Анна имела кроме Василия еще трех сыновей: Димитрия и Александра, повторивших исповеднический подвиг своего отца, и Константина. Димитрий Михайлович (Грозные очи) был убит в Орде в сентябре 1325 года, а Александр Михайлович, князь тверской, вместе с сыном Феодором — в 1339 году. Преподобная скончалась осенью 1338 года и была погребена в Успенском Кашинском монастыре.

Чудеса при гробе святой Анны начались в 1611 году, во время осады Кашина литовскими войсками. Святая княгиня явилась пономарю Успенского собора Герасиму и сказала, что она молит Спасителя и Пресвятую Богородицу об избавлении города от иноплеменников.

На соборе 1649 года было постановлено открыть ее мощи для всеобщего почитания и причислить благоверную княгиню Анну к лику святых Русской Церкви. Но в 1677 году патриарх Иоаким поставил вопрос на Московском Соборе об упразднении ее почитания в связи с обострением старообрядческого раскола, использующего имя Анны Кашинской в своих целях. В 1909 году, 25 июня, произошло вторичное ее прославление и установлено повсеместное празднование.

Святая благоверная великая княгиня Анна — дочь Ростовского князя Димитрия Борисовича, правнучка святого благоверного князя Василия Ростовского, принявшего мученическую смерть за отказ изменить святой православной вере. В 1294 году благоверная княжна Анна вступила в брак с князем Михаилом Тверским.

Много скорбей выпало на долю святой Анны. В 1294 году скончался ее отец. В 1296 году сгорел дотла великокняжеский терем со всем имуществом. Вскоре после этого сильно заболел молодой князь. Во младенчестве умер первенец великокняжеской четы — дочь Феодора. В 1317 году началась трагическая борьба с князем Юрием Московским. В 1318 году благоверная княгиня прощается навечно со своим супругом, уезжающим в Орду, где он был зверски замучен. В 1325 году старший сын ее, Димитрий Грозные Очи, встретив в Орде князя Юрия Московского — виновника смерти отца, убил его, за что был казнен ханом. В 1339 году в Орде погибают ее второй сын Александр и внук Феодор: им отрубили головы и тела их разняли по суставам.

Вскоре после мученической кончины сына и внука Анна приняла монашество сначала в Твери, а затем, по просьбе младшего сына Василия, перебралась в специально выстроенный для нее монастырь. Здесь она и преставилась 2 октября 1368 года в схиме, тело ее было погребено в Успенском монастырском храме.

Святые мощи ее были обретены 21 июля (3 августа по нов.ст.) 1649 года. Перенесение мощей благоверной Анны Кашинской состоялось 12 июня 1650 года. За всю историю Русской Церкви до наших дней ни одна святая не удостоилась столь блистательного и пышного торжества. К дню 12 июня было приурочено и восстановление церковного почитания святой Анны.

Однако вскоре святая благоверная Анна Кашинская неожиданно становится символом раскольников, и Патриарх Иоаким в 1677 году уничтожает канонизацию святой, запрещает поклонение святым мощам Анны Кашинской. Это необычайное событие — единственное в истории Русской Православной Церкви.

В 1908 году почитание благоверной княгини Анны было восстановлено, и уже в 1909 году в городе Грозном в области Терского казачества возникла женская община в честь святой благоверной княгини Анны Кашинской. В 1910 году был освящен храм во имя святой Анны Кашинской в Петербурге.

В тревожные годы войны и революции образ благоверной княгини Анны стал русским людям даже ближе и понятнее. Вспоминалось, что благоверная Анна тоже провожав мужа и сыновей в ту опасную неизвестность, откуда часто не возвращаются, хоронила и оплакивала их, тоже принуждена была бежать и скрываться, в то время как враги громили и жгли ее землю.

Тропарь великой княгини Анны Кашинской, глас 3

Днесь восхваляем тя, преподобная мати,/ великая княгине инокине Анно:/ яко бо лоза плодовита посреде терния,/ процвела еси во граде Кашине твоими добродетельми,/ всех удивила еси чудным твоим житием,/ темже Христу Богу угодила еси,/ и ныне, радующися и веселящися,/ пребывавши с лики преподобных жен,/ наслаждающися райския красоты и веселия./ Молим убо тя:/ моли о нас Человеколюбца, Христа Бога нашего,/ даровати нам мир и велию милость.

Кондак великой княгини Анны Кашинской, глас 4

Яко пресветлая звезда,/ явилася еси в Российстей земли, во граде Кашине,/ преподобная мати Анно,/ во всех благочестивых и верных женах,/ аки крин, процвела еси чистым и непорочным твоим житием,/ во инокинях же совершенными твоими труды и подвиги,/ и возшла еси к Вышнему граду, радующися и веселящися,/ яко добре совершивши твое течение,/ и ныне честныя твоя мощи,/ аки бисерие драгое, явишася,/ на исцеление всем, приходящим с верою./ Тем и вопием ти:/ радуйся, всекрасная душею,/ и моли Христа Бога/ о спасении душ наших.

Молитва благоверной княгине Анне Кашинской

О преподобная и преблаженная мати Анно! Смиренно припадающе к честным мощем твоим, молимся со слезами прилежно: не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых твоих и благоприятных молитвах к Богу. О преблаженная великая княгине Анно! Не забуди присещати чад твоих, аще бо телом и преставилася еси от нас, но и по смерти жива пребывавши и не отступавши от нас духом, сохраняющи нас от стрел вражиих, всякия прелести бесовския и козней диавольских. Молитвеннице наша усердная! Не престай молящися за ны ко Христу, Богу нашему, аще бо мощей твоих рака пред очима нашима выну видима есть, но святая душа твоя, со Ангельскими воинствы у Престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. К тебе убо припадаем, тебе молимся, тебе мили ся деем: молися, преблаженная Анно, Всемилостивому Богу нашему о спасении душ наших, еже испросити нам время на покаяние и невозбранно прейти от земли на Небо, мытарств горьких и вечныя муки избавитися и Небесному Царствию наследником быти со всеми преподобными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже слава, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

From Wikipedia, the free encyclopedia

|

Saint Anna of Kashin |

|

|---|---|

Anna of Kashin praying to the Saviour in Clouds, icon about 1910 |

|

| Venerable | |

| Born | c. 1285 presumably Rostov the Great |

| Died | 2 October 1368 (aged 82–83) borough near Kashin |

| Venerated in | Russian Orthodox Church |

| Canonized | 1650 by Russian Orthodox Church |

| Major shrine | relics in Kashin |

| Feast | 24 June (opening of her relics) |

| Patronage | Town of Kashin |

|

Catholic cult suppressed |

1677 12 June 1909 cultus reestablished |

Saint Anna of Kashin (Russian: Святая [благоверная великая княгиня — инокиня] Анна Кашинская) (1280 – 2 October 1368) was a Russian princess from the Rurik Dynasty, who was canonized in 1650.

Life[edit]

Anna was a daughter of Prince Dmitry Borisovich of Rostov and a great-granddaughter of Prince Vasily of Rostov. From her earliest years, Anna was brought up strictly Christian. She was taught the virtues of humility and obedience. Her teacher was Saint Ignatius, Bishop of Rostov (died 1288), who was noted for strict selflessness and pacifism. Like all royal daughters of her time, Anna learned different kinds of needlework. When the princess grew up, Princess Xenia of Tver, second wife of Grand Prince Yaroslav of Tver sent ambassadors to Rostov with a request to marry Anna to her son Mikhail. The embassy was successful, and Anna became the wife of Prince Mikhail.

Princess Anna’s marriage to Prince Mikhail took place on 8 November 1294 in the Preobrazhensky cathedral of Tver. In celebration of this event, dwellers in the city of Kashin built the Saint Michael Church and the triumphal gates from the local Kremlin to the Tver road, naming the gates also «Mikhaylovsky.» In the Kashin Uspensky cathedral a special Feast was established and celebrated annually on 8 November.

Anna and Mikhail had five children:

- Feodora (died in infancy)

- Prince Dmitry of Tver (1299–1326)

- Prince Alexander of Tver (1301–1339)

- Prince Konstantin of Tver (1306–1346)

- Prince Vasily of Kashin (d. after 1368)

In 1294, her father died, and in 1295 a terrible fire destroyed Tver. Soon after that, Anna and Mikhail’s first-born daughter, Feodora, fell severely ill and died in infancy. In 1296, another fire destroyed their palace, and the prince and princess were barely rescued. In 1317, a war began between her husband and Prince Yury of Moscow.

In 1318 the princess said goodbye to her husband forever, who was summoned to the Horde, where he was brutally tortured to death on 22 November 1318. Only in July of the following year did Anna hear about her husband’s martyrdom. Learning that Mikhail’s remains had been brought to Moscow, she sent an embassy there, and her husband’s body was transferred into Tver and buried in Preobrazhensky cathedral.

In 1325, her eldest son, Dimitry, was tortured in the Horde. In 1327, her second son, Alexander, broke the Tartar army, which devastated the duchy. In revenge Uzbeg Khan gathered a new army and destroyed Tver; Prince Alexander was forced to hide in Pskov. For ten years, Anna did not see her son, and in 1339 Prince Alexander and his son Feodor were killed by the Horde.

After the death of Prince Mikhail, Anna carried out an old desire «in silence to work only for God.» She took vows in Sofia’s monastery in Tver and adopted the name Evfrosiniya. In 1365 the youngest son of the princess, Vasiliy, her only child remaining alive by that time, entreated his mother to move to his principality. The Uspensky monastery was built in Kashin, and there the saint accepted the schema with the name of Anna.

She died of old age on 2 October 1368, and was buried in the cathedral temple of the Blessed Virgin.

Canonization[edit]

Icon of Holy Anna of Kashin

The name of the Princess Anna was forgotten for many centuries. It was during the 1611 siege of Kashin by Lithuanian troops that Anna appeared to Gerasim, Sexton of the Dormition Cathedral, and it is said that she prayed to the Saviour and Our Lady for the deliverance of her city from the foreigners. Her relics were reported to work miracles.

The synod of the Russian Orthodox Church convened in 1649 and declared her relics worthy of a universal homage. The princess was glorified as a saint. Twenty-eight years later, Patriarch Joachim addressed the Moscow Synod with a suggestion to decanonize her because of the uncommon veneration and esteem for Anna among the Old Believers.

It was traditionally thought the Old Believers chose Anna as their palladium because the princess was represented on icons as making the Sign of the Cross with two fingers, as the Old Believers practiced, rather than with three, as official church policy required after Patriarch Nikon in 1656. However, writings used by the Old Believers show that one of the reasons they venerated her so highly was that her incorrupt body, on display, showed her hand in the two-fingered Sign of the Cross favoured by the Old Believers, vindicating their stance. Despite numerous efforts of the Church authorities to «correct» the situation, her hand always went back to the same two-fingered position. In response, Patriarch Joachim removed the relics of Anna from public view.

Grand Council of the Russian Orthodox Church, Patriarch Joachim collected, held in Moscow from January to February 1678 decanonization Anna of Kashin: forbade her to pray, and allowed only pray for her — by her serve memorial service.

It was not until 12 June 1909 that the Russian Orthodox Church glorified Anna again and sanctioned a general celebration of her cult. That year a monastic community was dedicated to her in Grozny. A year later, a church was consecrated in her name in St Petersburg.

Bibliography[edit]

- (in Russian) S. Arkhangelov. Житие и чудеса святой благоверной княгини Анны Кашинской, St Petersburg, 1909

- (in Russian) T. Manukhina. Святая благоверная княгиня Анна Кашинская, Paris, 1954

External links[edit]

- (in Russian) St Anna at the site of the Eparchy of Tver

- (in Russian) Biography

- (in Russian) Biography

- (in Russian) www.anna-kashin.ru