Риза Христова до XVII века хранилась в Патриаршем храме города Мцхета — древней столицы Грузии. В 1617 году Грузия была захвачена персидским шахом Аббасом, солдаты которого разорили храм и передали Ризу шаху. В 1624 году он предложил её царю Михаилу Романову. Вскоре Риза была доставлена в Москву и помещена в Патриарший Успенский собор Кремля.

Краткая историческая справка.

Русская Православная Церковь празднует Положение честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве 23 июля — в память обретения этой святыни в 1625 г. Прежде чем попасть в Россию, чтимая реликвия сменила не одного владельца. История этой святыни восходит ко времени земной жизни Спасителя. Согласно евангельскому повествованию, Его хитон — Риза Господня — по жребию достался одному из воинов: «Итак, сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нём жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: “разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий”» (Ин 19. 24).

По преданию, воин, которому досталась Риза Господня, был грузином и впоследствии перенёс её в Грузию. Согласно другому сказанию, в пределах Иверии (Грузии) ещё со времени вавилонского пленения осела община еврейских переселенцев, потомки которых жили в Мцхете — древней столице Иверии. Мцхетские евреи ежегодно отправляли в Иерусалим своих посланников — для участия в праздновании ветхозаветной Пасхи. Один из них, по имени Елиоз, был очевидцем страданий Иисуса Христа на Голгофе и уверовал в Спасителя. Он сумел приобрести Ризу Господню у того воина, которому она досталась по жребию, и вернулся с ней в Мцхету. Хитон Господень оставался в Грузии до начала XVII столетия.

Дальнейшая судьба Ризы Господней тесно связана с историей взаимоотношений трёх государств: Грузии, Персии и России. Когда в 1616–1617 гг. Грузию завоевал персидский шах Аббас I, русский царь Михаил Фёдорович в ответ на просьбу грузинского царя Теймураза о помощи взял того под защиту. В 1622 г. во время переговоров о дальнейшей судьбе Грузии и царя Теймураза шах заявил русским посланникам о том, что у него находится Хитон Господень, который он будто бы взял в Грузии и намерен послать в Москву царю Михаилу Фёдоровичу и Патриарху Филарету Никитичу.

…Шах Аббас сдержал слово: в марте 1625 г. персидский посол Урусамбек привёз честную Ризу в Москву в дар Святейшему Патриарху Филарету от шаха Аббаса. Святыня была помещена в золотой ковчег, украшенный драгоценными камнями. Вместе с ним посол вручил Патриарху письмо, в котором шах извещал, что, покорив Грузию, он обрёл эту святыню в ризнице митрополита, сокрытую в кресте.

В тот же день Патриарх Филарет со всем священным собором осмотрел ковчег: «И по досмотру в том ковчежце (оказалась) часть некая полотняна, кабы красновата, походила на мели, или будет от давных лет, лице изменила, а тканна во лну, а в длину и поперег пяди».

Поскольку Ризу прислал иноверный царь, а «неверных слово без испытания во свидетельство не приемлется», стали искать доказательства подлинности присланной святыни. Греческие и иерусалимские архиереи и архимандриты, находившиеся в то время в Москве, единогласно подтверждали, что в их Церквах сохраняется предание о том, что Риза Спасителя хранится в Грузии, куда она была перенесена воином, бывшим при распятии Иисуса Христа.

Но Патриарх Филарет пожелал иметь свидетельство свыше. Указом от 22 марта 1625 г. повелевалось: «Во всех монастырях держать семидневный пост и во всех храмах молить Господа Бога, чтобы Он Сам явил Свою волю о той святыне; а самую святыню с пением молебнов в крестных ходах носить по городу и возлагать на больных».

Многие больные после возложения на них Ризы Господней получали исцеление. Было выявлено 14 случаев чудесных исцелений от Ризы Господней в течение Крестопоклонной недели (4-я неделя Великого поста). Это неоспоримо свидетельствовало о подлинности Ризы Господней. 27 марта честная Риза была торжественно положена в Успенском соборе Московского Кремля. Вскоре для хранения «пребогатого сокровища» был устроен медный шатёр в юго-западном углу собора, в приделе св. апостолов Петра и Павла.

Ссылка.

Это православное торжество свершилось в 1625 году при первом государе из рода Романовых – Михаиле Фёдоровиче и его отце – Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Филарете. Тогда же был учрежден и праздник, посвящённый великому событию.

Митрополит Крутицкий Киприан, современник и очевидец этого события, составил специальную торжественную службу, которая до сих пор звучит в храмах и монастырях Русской православной церкви.

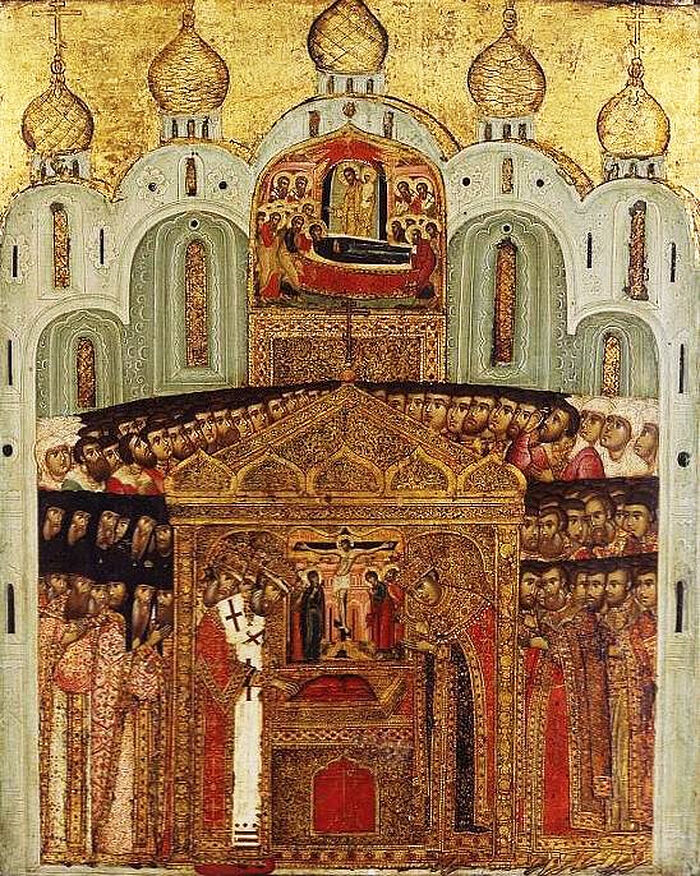

Около 1627 года была написана икона «Положение Ризы Христовой». На иконе изображена Риза Господня в Успенском соборе Московского Кремля. В центре стоит Патриарх Филарет, напротив его сын – государь Михаил Фёдорович. Патриарх собственноручно полагает Ризу Господню в ковчег.

Патриарх и государь окружены святителями и другими духовными лицами, православным народом. И все они узнаваемы, написаны портретно, хотя на иконе около полусотни государственных мужей, духовных лиц и мирян.

…Риза Господня прошла поистине тернистый путь из Иерусалима – через Грузию и Персию! – в Россию. И ныне, слава Богу, эта святыня доступна для поклонения верующим – её частицы хранятся в нескольких храмах и монастырях нашего Отечества. 23 июля 2020 года (10 июля по ст. стилю) Русская православная церковь, продолжая традиции наших благочестивых предков, во всех храмах и монастырях вновь праздновала Положение честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.

* * *

Святыни, связанные с распятием Спасителя, известны как «Страсти Христовы». Те, что сохранились в храмах и монастырях разных стран, почитаются всем христианским миром. Особое место в их ряду занимает Риза Господня – льняной хитон, в который был облачён Христос на Голгофе. Евангелие повествует: «Воины же, когда распяли Христа, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий» (Ин. 19, 23-24; Пс. 21, 19).

Воин, которому досталась Риза Господня, по преданию, был грузином. Он принёс святыню к себе на родину, где она, после принятия в IV веке Иверией христианства, была окружена особенно благоговейным почитанием.

Риза Господня заняла достойное место в Патриаршем соборе во имя Двенадцати апостолов древней столицы Иверии – Мцхеты. Здесь святыня и сохранялась до XVII века.

* * *

Завоевавший и опустошивший в 1616 – 1617 годах Иверию персидский шах Аббас I, вместе с другими сокровищами вывез и эту святыню. Спасаясь от персидского ига, грузины попросили защиты у русского царя Михаила Фёдоровича Романова.

В 1619 году Теймураз I, царь Кахетинский и Карталинский, скончавшийся впоследствии в плену у персов, обратился к Михаилу Фёдоровичу, с мольбой о помощи и поддержке. Он бил челом, чтобы «великий государь, его царское величество, принял его под свою царскую высокую руку и от недруга его от шаха учинил его в обороне».

Теймураз I подтвердил высказанное ещё во дни царствования Фёдора Иоанновича желание грузинского народа жить под «высокой рукой» государей Московских и всея Руси.

И Православная Россия предприняла энергичные меры по облегчению положения единоверной братской державы и её народа. В ответной грамоте Теймуразу от 5 мая 1621 года царь Михаил Фёдорович уведомлял о своём желании держать его «в царском жаловании». А в царской грамоте шаху Аббасу писано, чтобы он, шах, «ведая то, что иверские цари и вся Иверская земля прежде того были под державою великих государей царей и великих князей российских, ныне бы на Иверскую землю наступати и войны и тесноты никакия чинити не велел». Аббас I считался с Россией и не хотел с ней ссориться. А посему, по настоянию русского посла при дворе персов, решил задобрить православного соседа, передав ему в дар святыню – Ризу Господню.

* * *

Посольство прибыло в Москву в марте 1625 года и преподнесло от имени шаха в дар двум «великим государям» царю Михаилу Фёдоровичу и его отцу Святейшему Патриарху Филарету часть Ризы Господней, взятой персами в качестве военного трофея во время похода на Иверию.

11 марта 1625 года посланцев Персии встречали за городской чертой Москвы, на южной окраине русской столицы, неподалеку от основанного в 1591 году Донского монастыря.

Михаил Фёдорович принял от послов золотой, украшенный драгоценными камнями ковчежец с заключенной в нём святыней, но всё же к подарку иноверного правителя и царь, и Патриарх отнеслись с недоверием и крайней осторожностью. Поскольку «неверных слово без испытания во свидетельство не приемлется».

Патриарх Филарет стал осматривать золотой ковчег, украшенный драгоценными камнями. «И по досмотру в том ковчежце (оказалась) часть некая полотняна, кабы красновата, походила на мели, или будет от давных лет, лице изменила, а тканна во лну, а в длину и поперег пяди».

Но как проверить, действительно ли это Риза Господня? Была учреждена специальная комиссия, в задачи которой входил сбор материалов о Ризе Господней и установление подлинности присланной шахом святыни. Так, подлинность святыни была засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, Патриархом Иерусалимским Феофаном, а также несколькими греческими и иерусалимскими архиереями и архимандритами, которые находились в то время в Москве. Они заявляли, что в их Церквах сохраняется предание о том, что Риза Господня хранится в Иверии, куда она была перенесена воином, бывшим при распятии Иисуса Христа. Но сведения, полученные комиссией (ныне в Российском государственном архиве древних актов хранится «Дело о принесении в Москву Ризы Господней при государе Михаиле Феодоровиче в 1625 году»), оказались всё-таки противоречивыми и недостаточными для установления истины.

…Шла третья седмица Великого поста. Патриарх Филарет в своём указе от 22 марта 1625 года обратился с призывом: «Во всех монастырях держать семидневный пост и во всех храмах молить Господа Бога, чтобы Он Сам явил Свою волю о той святыне».

В приходских храмах ежедневно совершались Божественные литургии, и московский люд усердно молился о том, чтобы Господь явил знамение и разрешил терзавшее всех недоумение. Согласно евангельскому преданию, одежда Христа имеет чудодейственное свойство: при возложении её на больных те исцеляются. Совершив всенощное бдение в Крестопоклонную неделю, Святейший Патриарх повелел возлагать Ризу Господню на больных.

Святыню положили в серебряный ковчежец, опечатали его патриаршей печатью и стали носить по домам горожан, возлагая дар из Персии на больных и недужных. Вскоре от святыни последовали чудесные исцеления, подтвердившие, что доставленная в Москву реликвия действительно является Ризой Господней.

Так когда-то и святая равноапостольная царица Елена, мать святого равноапостольного царя Константина Великого, смогла найти Животворящий Крест Господень, возложив его на умершего.

* * *

27 марта Риза Господня была торжественно положена в юго-западном углу Успенского собора Московского Кремля, в приделе святых апостолов Петра и Павла, под сень специально изготовленного и устроенного бронзового шатра, где в настоящее время пребывают мощи священномученика Патриарха Ермогена. Из-за бывшего в марте 1625 года Великого поста, когда Риза Господня была привезена в Москву, ежегодный праздник в честь этого события – Положение Ризы Господней в Москве – был установлен 10 июля по старому стилю (23 июля – по новому), в канун возведения на царство Михаила Фёдоровича. Только в этот день, когда на праздник в Москву съезжалось множество народа, Ризу Господню выносили для поклонения верующим на середину Успенского собора.

…По описи Успенского собора 1627 года, в нём было три части Ризы Господней. Они хранились на кипарисовом Гробе. Одна часть называлась большой, вторая – меньшой, а третья предназначалась для ношения по домам, чтобы к ней могли прикоснуться немощные и болящие.

* * *

Впоследствии фрагмент Ризы Господней был разделен для того, чтобы отправить частицы святыни в крупные города страны. Так, в 1626 году Патриархом Филаретом малая частица Ризы Господней была передана в Кострому – в Ипатьевский монастырь. Часть Ризы Господней хранилась в киевском Софийском соборе, две части – в Санкт-Петербурге (одна – в церкви Спаса Нерукотворенного Образа, находящейся в Зимнем дворце, другая – в соборном храме Петропавловской крепости). По свидетельству, относящемуся к середине ХIХ века, «в Петропавловском соборе почти во всякое время дня можно встретить усердно молящихся близ того аналоя, в котором помещается ковчег с Ризою Господнею».

* * *

Каждый новорожденный наследник Российского престола, представитель Дома Романовых, как благословение по установившейся традиции получал при крещении маленькую частичку Ризы Господней для ношения в нательном кресте.

Дары с частицей Ризы Господней вручались не только царственным младенцам, но и особо достойным людям России. Как следует из открытия пушкинистов, одну из великих святынь Церкви носил на своей груди в ладанке Александр Сергеевич Пушкин.

Из воспоминаний Александры Петровны Араповой – старшей дочери Натальи Николаевны Пушкиной от её второго брака с генералом Ланским: «В роде бояр Пушкиных с незапамятных времён хранилась металлическая ладанка с довольно грубо гравированным на ней Всевидящим Оком и наглухо заключённой в ней частицей Ризы Господней. Она –обязательное достояние старшего сына. Ему вменяется в обязанность 10 июля в день праздника Положения Ризы Господней служить перед этой святыней молебен. А когда наступит время, вручить её старшему сыну, взяв с него обещание никогда не уклоняться от семейного обета… А.С. Пушкин всю свою жизнь это исполнял и завещал жене соблюдать то же самое».

Как же великая христианская святыня оказалась в роду Пушкиных?

«Можно лишь предполагать, – отмечает в своей статье-исследовании “Тайна пушкинской ладанки” Лариса Черкашина («Столетие», 07.08.2019), – что в XVII столетии ею владел прапрадед поэта Петр Петрович Пушкин, затем его сын Александр, после – внук Лев. Лев Александрович Пушкин, он же дед поэта, передал ладанку своему старшему сыну Василию. После кончины дядюшки поэта, Василия Львовича Пушкина, в августе 1830-го фамильная реликвия, вместе с родовым гербом, печатью и пушкинским древом, перешла к его гениальному племяннику».

Именно Ларисе Черкашиной, о чём она и рассказывает в статье, после долгих поисков довелось «найти пушкинскую ладанку (во многих источниках указывается, что святыня была утрачена. – Н.Г.) после всех потрясений и катастроф, случившихся в России в минувшем веке».

Её хранителем был профессор N, который жил в Москве. После его кончины святыню хранит его вдова – «в её воле решать, – оставить ли дорогую реликвию в семье или передать в один из московских храмов, связанный с именем поэта».

«Пожалуй, никто из поклонников русского гения, – размышляет Лариса Черкашина, – не задавался прежде вопросом: почему на памятнике-надгробии поэту изображено Всевидящее Око? Символ всеведения и вездесущия, силы и света. Памятник Пушкину заказала петербургскому мастеру Пермагорову вдова поэта, на ту пору хранительница святой реликвии. Возможно, Наталия Николаевна, исполняя предсмертную просьбу мужа, настояла на изображении христианского символа на кресте, венчающем скромное беломраморное надгробие. Всевидящее Око на серебряной ладанке и Око Господне, взирающее с пушкинского памятника в Святых Горах. Какая зримая и вечная связь!».

…Всего один раз в жизни – в 2003 году – мне довелось побывать в Успенском Святогорском монастыре, поклониться могиле Александра Сергеевича Пушкина. Я уже знал тогда о пушкинской святыне. Но связи между пронизывающим в те мгновения меня Всевидящим Оком – на ладанке и на памятнике поэта, о чём спустя годы убедительно написала Лариса Черкашина, – я тогда не усматривал. Долго стоял тогда, молился, вспоминал бессмертные пушкинские строки:

…Я здесь, от суетных оков освобожденный,

Учуся в истине блаженство находить,

Свободною душой закон боготворить,

Роптанью не внимать толпы непросвещенной,

Участьем отвечать застенчивой мольбе

И не завидовать судьбе

Злодея иль глупца – в величии неправом <…>.

(«Деревня», 1819).

… Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о, Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

(«Отцы пустынники и жены непорочны…», 1836)

* * *

Итак, знаменуя конец Смутного времени и начало царствования Дома Романовых, в 1625 году Риза Господня появилась в нашем Отечестве. Но и в следующие столетия Россию ждало, как мы знаем, немало потрясений.

В 1701 году, накануне предстоявших тяжелых испытаний – войны со Швецией, в которой Россия боролось с грозным северным соседом за выход к Балтийскому морю, Пётр I приказал воздвигнуть каменный храм на месте встречи Ризы Господней, привезённой в Москву персидским посольством. Каменный храм в стиле «московское барокко», сменивший здесь деревянный, был возведён в 1701–1716 годах.

В 1812 году, во время «нашествия галлов», «…более пострадал от неприятелей Успенский собор. Хотя главные его святыни – чудотворные иконы Владимирской Божией Матери, Риза Господня, корсунские кресты и другие священные предметы – своевременно были отправлены вместе с Патриаршей ризницей из Москвы (вся ризница в Вологду, а икона Владимирской Божией Матери вместе с иконою Иверской Божией Матери – во Владимир)», – как явствует из брошюры, выпущенной к 100-летию Отечественной войны 1812 года.

После Победы над Наполеоном Патриаршую ризницу вернули в Москву. Риза Господня вместе с другими святынями заняла своё прежнее место в Успенском соборе.

…Серьёзным испытанием для России стала и реформа 1861 года. О судьбе крестьян в связи с предстоящей реформой размышляет в стихотворении «Над этой тёмною толпой» и Фёдор Тютчев:

Над этой тёмною толпой

Непробуждённого народа

Взойдёшь ли ты когда, Свобода,

Блеснёт ли луч твой золотой?..

Блеснёт твой луч и оживит,

И сон разгонит и туманы…

Но старые, гнилые раны,

Рубцы насилий и обид,

Растленье душ и пустота,

Что гложет ум и в сердце ноет, –

Кто их излечит, кто прикроет?..

Ты, риза чистая Христа…

Завершающее четверостишие – и надежда на чудесное спасение, и вместе с тем крик отчаяния. Потому поэт и поставил после него многоточие. По Тютчеву, Россия – душа человечества. Как и во всякой душе, светлое духовное начало в ней имеет против себя тёмную хаотическую энергию. Её жизнь ещё не определилась окончательно, она ещё движется, двоится, увлекаемая в разные стороны противоборствующими силами. Воплотится ли в России – душе человечества – свет истины?! Сможет ли она соединить все части любовью?! Поэт признает, что Россия не покрыта ещё ризою Христа…

Его побудили написать это стихотворение наблюдения за крестьянами, сделанные 15 августа 1857 года во время престольного праздника в его родовом имении – Овстуге. По Тютчеву, освобождение, не подкрепленное священными ориентирами, бессильно перед решением главной проблемы. Последствия вековых притеснений и душевной опустошённости поэт передаёт мощной метафорой («Но старые, гнилые раны,/ Рубцы насилий и обид…»).

Излечение, по мысли Тютчева, по силам только искренней вере. И её символ в стихотворении – одна из главных святынь Русской православной церкви! – «риза чистая Христа». Только осознав своё духовное призвание, считает поэт, народ сможет ощутить истинное освобождение от непросвещенности, униженности, варварства.

По мысли Тютчева, гармоничное будущее России неразрывно связано с православной верой – главной, определяющей чертой национального характера. Образ Христа у Тютчева – свидетельство причастности светлых сторон народного начала к высоким духовным основам.

* * *

После революции один за другим закрывались храмы и монастыри. Церковные реликвии были изъяты и переданы на хранение в государственные музеи. Так были утеряны и несколько частиц Ризы Господней. Те, что хранились в Успенском соборе, в 1918 году были перенесены в Крестовоздвиженский монастырь на Воздвиженке в Москве, а оттуда, после его закрытия, вместе с золотым ковчегом попали в фонды музеев Московского Кремля.

* * *

После окончания Великой Отечественной войны, когда наше Отечество находилось под незримым покровом Ризы Господней, верующие приходили благодарить Господа за Победу в немногочисленные храмы, которые были открыты в то время. Среди них был и храм Ризоположения на Донской улице в Москве.

В 1951 году в связи с 250-летием со времени основания этого храма Святейший Патриарх Алексий I передал сюда частицу Ризы Господней. Великую святыню Предстоятель нашей Церкви получил в подарок от Патриарха Александрийского.

* * *

После распада СССР Русской православной церкви были возвращены и многие святыни из фондов отечественных музеев. Они были помещены для поклонения верующих в храмы и монастыри.

…В числе избранных городов, получивших в дар частицу Ризы Господней вскоре после появления этой святыни в России, оказался и Ярославль. В 1650 году царь Алексей Михайлович и Патриарх Иосиф передали её ярославским купцам братьям Скрипиным за великие заслуги. Когда во время Смуты ополчение Минина и Пожарского перед освободительным походом на Москву долгое время стояло в Ярославле, оно содержалось на деньги местных купцов, и прежде всего братьев Скрипиных. Для поклонения Ризе Господней братья Скрипины построили в Ярославле церковь Илии Пророка. Для святыни здесь был устроен придел – Ризоположенский, изготовлен драгоценный ковчег.

В 1920-х годах после закрытия Ильинского храма, когда было издано постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей в помощь голодающим Поволжья, ковчег с частицей Ризы Господней исчез. Как оказалось, святыня хранилась в музейных фондах под другим названием и благополучно «дожила» в Ярославском музее-заповеднике «Спасский монастырь» до третьего тысячелетия.

Хранитель фонда драгоценных металлов музея-заповедника Е.В. Бурдакова, готовившая на Пасху 2002 года очередную выставку, обнаружила частицу Ризы Господней в ковчеге, который по документам числился как одна из реликвий из ризницы Спасского монастыря. Она узнала частицу Ризы Господней по описаниям, сохранившимся в музее – в книге 1906 года ярославского мецената Вахромеева.

В серебряном позолоченном ковчеге в виде Гроба Господня, в центре барельефа, изображающего расходящиеся в разные стороны лучи света, лежит восьмигранная серебряная панагия, которая украшена четырьмя драгоценными камнями. В центре панагии под пластинкой слюды находится кусочек льняной ткани, размером с ноготь – частица Ризы Господней.

Ковчег и панагия хранились в фондах Ярославского музея-заповедника под разными номерами просто как церковная утварь. Известно немало случаев, когда работники музеев СССР, как и в Ярославле, намеренно путали легенду церковных предметов, чтобы спасти их от уничтожения. Они надеялись, что рано или поздно истинное значение этих ценностей обнаружится. Так в Ярославле нашлась великая святыня. В Великую Пятницу, 9 апреля 2004 года, святыня была передана Русской православной церкви и положена на поклонение в Спасо-Введенском Толгском женском монастыре.

«Благодарим Тя, Владыко Человеколюбче, Царя веков и Подателя благих, разрушившаго вражды средостение и мир подавшаго роду человеческому. Даруй и нам, рабом Твоим, мир ризою Твоею честною, вкорени во всех страх Твой и друг ко другу любовь утверди, угаси всякую распрю, вся разногласия и соблазны. Яко Ты еси мир наш, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

* * *

19 августа 2000 года, в день великого освящения храма Христа Спасителя, по благословению Святейшего Патриарха Алексия II и с разрешения дирекции музеев Московского Кремля ковчег с частицей Ризы Господней обнесли вокруг храма. Весь день она пребывала в храме Христа Спасителя. После этого святыня была возвращена в музеи Московского Кремля.

На исторической встрече в Кремле 19 ноября 2007 года президент России Владимир Путин вручил Святейшему Патриарху Алексию II ковчег с частицей Ризы Господней. «Мне очень приятно, – отметил Владимир Путин, – что я передаю эту святыню в дни празднования 90-летия восстановления Патриаршества в Русской православной церкви».

Святейший Патриарх Алексий II в ответном слове поблагодарил и подчеркнул, что Церковь «сегодня получила огромный подарок». «Это одна из наиболее значимых христианских святынь, – отметил Первоиерарх. – Она будет находиться в храме Христа Спасителя».

«Риза честная Твоя, Владыко, яже Твое Божественное и Пречистое тело покрывающая, одежду исцелений дарова нам».

ДАРЫ ПЕРСИДСКИХ ШАХОВ

ДАРЫ ПЕРСИДСКИХ ШАХОВ

С ростом могущества Древней Руси устанавливались дипломатические и торговые отношения не только со странами Западной Европы, но и с пограничными южными соседями — Турцией и Персией.

В XVI–XVII вв. постоянных дипломатических представительств в Москве не было, поэтому для разрешения политических и торговых вопросов страны обменивались нерегулярными посольствами.

Добраться на Русь посольствам было очень сложно, поэтому у границы посла и его свиту встречали царские чиновники.

При въезде в столицу посла уже ожидала царская свита, которая сопровождала высоких гостей на Посольский двор в Китай-город.

В Москве в XVI в. было три посольских двора: Английский, Панский (для посольств из Польши и Литвы) и Армянский (для восточных купцов).

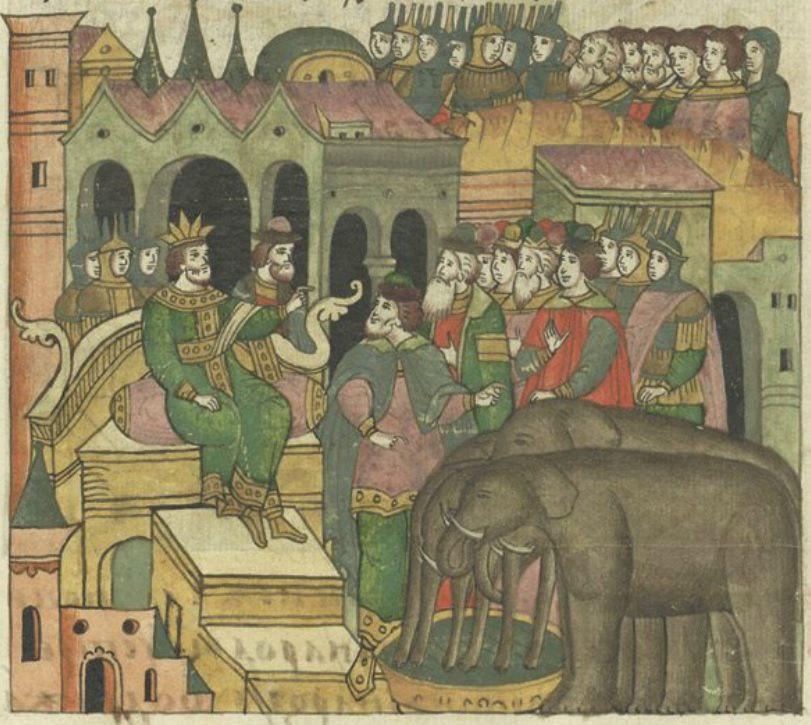

Торжественные приемы иностранных послов проходили в Грановитой палате Кремля. В глубине Грановитой палаты был установлен царский трон.

«Царь сидел на возвышенном троне в золотой диадеме и богатейшей порфире, горевшей золотом. В правой руке у него был золотой скипетр, осыпанный драгоценными камнями. Подобный блеск великолепия мог ослепить хоть кого…» — писал английский купец Ченслер в 1553 г.

Около 150 стольников, разодетых в роскошные одежды, подавали гостям на серебряной и золотой посуде кушанья и напитки.

Послы являлись к царю в Грановитую палату с многочисленными и богатыми подарками, которые думный дьяк передавал царю Ивану Грозному.

Предметы, подносимые царю послом лично от себя или купцов, назывались дарами.

Подарки царю от султана или короля, т. е. равному от равного, носили название «любительских поминок».

Подношение богатых даров определялось не только требованием придворного этикета того времени, но прежде всего здесь преследовались политические цели.

Из стран Западной Европы в качестве даров поступали богатые кареты, военные доспехи, дорогое оружие, серебряные изделия и даже диковинные заморские звери и птицы.

Из восточных стран в дар русским царям привозились драгоценная конская упряжь, холодное оружие, украшенное каменьями, бесценные ткани… и даже царские троны дивной красоты!

Огромную историческую и художественную ценность представляет собой царский трон — дар царю Борису Годунову от шаха Персии Аббаса I в 1604 г.

Трон облицован тонкими золотыми пластинами с тисненым узором и сплошь усыпан крупными турмалинами и яркой бирюзой.

В начале XVII в. царю Михаилу Федоровичу Романову был преподнесен Золотой трон. Выполнен трон в виде старинного кресла с высокой спинкой, отделан топазами, турмалином и крупным жемчугом. На облицовку трона ушло 13 кг золота.

В 1659 г. царь Алексей Михайлович получил в подарок от армянской торговой компании в Персии, заинтересованной в расширении торговли с Московией, «алмазный трон».

Трон украшен ажурными золотыми и серебряными пластинами, выполненными в виде трилистника с чеканным из серебра изображением слонов. Трон сплошь усыпан драгоценными камнями, из них только алмазов насчитывается около 800 штук. По курсу XVII в. трон был оценен в 22 591 рубль золотом.

Вошел трон в историю под названием «Алмазный».

По преданию, царь Алексей Михайлович во время пиршественных приемов восседал на Алмазном троне.

А холодное оружие восточной работы! Здесь предпочтительно сказать о кинжалах, клинки которых сделаны из булатной стали, а ножны из золота или серебра, иногда черного дерева, изукрашенные яркой блестящей эмалью, сливающейся с сиянием алмазов, рубинов, изумрудов. На одном таком кинжале начертано: «Вынь кинжал и раскрой грудь мою, пусть видит свет сердце мое, полное томления и кипящее любовью!»

В Оружейной палате экспонируется драгоценное конское убранство персидской работы. В 1590 г. шах Персии Аббас I прислал царю Федору Иоанновичу[28] седло и лук, окованные золотом, усыпанные сотнями драгоценных камней.

В числе посольских даров непременно привозились персидские ткани, славившиеся во всем мире. Парча, шелк, бархат всегда украшены в традиционным персидским узором: на цветном, нежного сочетания красок сияет изумительная роспись розовых или голубых гвоздик.

На Руси из дорогих персидских тканей шили саккосы для митрополитов и одежды для царей. Русские мастерицы искусно расшивали волоченными золотыми и серебряными нитями изображения различных святых и религиозных праздников.

Вышивальщицы, расшивавшие эти ткани жемчугом или «золотым» кружевом, превращали чепраки, пелена в произведения искусства.

В Оружейной палате сохранилась коллекция старинных церковных облачений из редчайших средневековых тканей Персии.

Большинство изделий безвестных, но искуснейших мастеров Древней Персии превосходно сохранились, тщательно отреставрированы и выставлены на обозрение в Государственной Оружейной палате Кремля.

Эти бесценные дары персидских шахов, послов и купцов русским царям — свидетельство добрососедских отношений двух стран, государи которых, тем не менее, не встречались на протяжении столетий. Но наступил знаменательный день, когда впервые в истории России в Москву прибыл шах Ирана Мохаммед — Реза Пехлеви.

Этот исторический визит окажется первым и последним визитом в Россию последнего шаха Ирана!

Шел 1956 год… Шах Мохаммед-Реза Пехлеви и шахиня Сорейя с многочисленной свитой остановились в Кремле, в резиденции для высоких иностранных гостей.

Резиденция, или здание Апартаментов, примыкает к зданию Оружейной палаты и сообщается с Большим Кремлевским дворцом специальным арочным переходом. После правительственного приема шах и шахиня Ирана изъявили желание посетить Оружейную палату. Несмотря на королевскую сдержанность и строжайший придворный этикет, шах Ирана не мог скрыть своего изумления и, пожалуй, даже восторга, увидев роскошные дары персидских шахов русским царям. Шах и шахиня долго стояли около Алмазного трона и о чем-то тихо переговаривались на фарси. Шахиня Сорейя, ослепительная красавица, как известно, блестяще образованная и вполне светская женщина, увидев древние церковные одежды из персидских тканей, тихо сказала по-французски: «Это чудо!» Затем высокие гости долго осматривали коллекцию холодного оружия персидской работы, уникальные царские троны. Я слышала, как шах Ирана сказал по-английски нашему сопровождающему дипломату: «Это прекрасно! У нас такие древние связи с Россией!»

Затем высокие гости осмотрели достопримечательности Кремля, его древние соборы и площади. Вскоре шах Мохаммед-Реза Пехлеви и шахиня Сорейя покинули Кремль, Москву, Россию, и это навсегда!

В 1978 г. после иранской революции шах покинет и свою страну…

P.S. Высокому гостю очень понравилось холодное оружие, инкрустированное перламутром, а особенно шпаги, сплошь усыпанные бриллиантами. Эти шпаги относились еще к екатерининским временам.

По законам Востока, что нравится гостю — то его! Но Оружейная палата не частный дом, а экспонаты не дарятся и не продаются.

Однако на другой день в полдень (был санитарный час) я работала в одной из витрин, которая была выполнена в виде граненого стакана, а низ был затянут алым бархатом, где в своеобразном хранилище были закрыты некоторые экспонаты. Вдруг в зал вошел Н.Н. Захаров — хранитель Оружейной палаты — и открыл витрину, вид у него был весьма взволнованный.

Он достал три шпаги, и когда он укладывал дрожащими руками эти реликвии в обычный мешок, я успела заметить, что эфесы украшали редкие розовые и белые алмазы. Я молчала… Молчал и Николай Никитович…

Не знаю, отдали эти шпаги шаху или отделались чем-то другим.

Но сегодня хранители Оружейной палаты уверяют, что у них по описи все значится на месте. Дай Бог!..

Читайте также

Кстати, о греко-персидских войнах

Кстати, о греко-персидских войнах

Я надеюсь, что никто из читателей не поверил буквально в греческие подсчеты количества персидских войск. Один военный историк подсчитал, что если бы в войске Ксеркса действительно было пять миллионов, то оно растянулось бы через всю Азию

22. Дары волхвов младенцу Иисусу и дары вавилонского царя Аполлонию. Поклонение волхвов и поклонение магов

22. Дары волхвов младенцу Иисусу и дары вавилонского царя Аполлонию. Поклонение волхвов и поклонение магов

Евангелия, рассказав об избиении младенцев царем Иродом, вскоре расстаются с темой бегства Святого Семейства. Флавий Филострат же более неспешен. И это понятно.

22. Дары волхвов младенцу Иисусу и дары вавилонского царя Аполлонию. Поклонение волхвов и поклонение магов

22. Дары волхвов младенцу Иисусу и дары вавилонского царя Аполлонию. Поклонение волхвов и поклонение магов

Евангелия, рассказав об избиении младенцев царем Иродом, вскоре расстаются с темой бегства Святого Семейства. Флавий Филострат же более неспешен. И это понятно.

Иран под властью первых каджарских шахов

Иран под властью первых каджарских шахов

Провозгласивший себя в 1796 г. новым шахом Ирана Ага Мухаммед-хан был беспощадным тираном, стремившимся восстановить единство Ирана в основном методами грубого насилия. Жестокость шаха и общая атмосфера подозрительности даже в

Значение персидских кампаний Ираклия

Значение персидских кампаний Ираклия

Персидская война Ираклия составляет важную эпоху в истории Византии. Из двух мировых держав, какими в раннее средневековье были Византия и Персия, последняя потеряла окончательно прежнее значение и превратилась в слабое

Греческие имена персидских богов

Греческие имена персидских богов

Древняя религия Ирана имеет отличия от других религий этого региона. Ее называют маздизмом по имени главного бога Агура-Мазды, зороастризмом по имени легендарного основателя этого учения Зороастра (Созерцатель Звезд, по-гречески),

Измены персидских сатрапов

Измены персидских сатрапов

Продолжая мобилизацию войск для возобновления наступательных действий против Некхтенебефа, Датамес узнал, что его враги в Сузах строят против него козни. Снова дворцовые интриги обрушили на голову Артаксеркса еще одного мятежника. Оставив

Влияние персидских верований

Влияние персидских верований

Храмы Анахиты, построенные по всей империи Артаксерксом II, вскоре соединились с культом других богинь плодородия. К концу эллинского периода религия магов стала известна греческим мыслителям. После этого религия персов, возможно, уже

Адаптация персидских методов управления

Адаптация персидских методов управления

Но уже видимость греческого мышления, воспитанного в Александре Аристотелем, начала улетучиваться. Александр уже начал понимать, что его будущие подданные — это, помимо македонцев и греков, еще и жители Востока. Сразу же после

Окончание греко-персидских войн

Окончание греко-персидских войн

После сражений у Саламина и Платей характер войны между Персией и Грецией радикально изменился. Угроза вражеского вторжения перестала тяготеть над Балканской Грецией. Инициатива перешла к грекам. В городах западного побережья Малой Азии

Сокровища иранских шахов

Сокровища иранских шахов

Среди многочисленных достопримечательностей Тегерана музеи занимают особое место. Большинство туристов, посещающих Иран, обязательно включают их в программу своей поездки. Однако особенно интересен для иностранцев Национальный музей

Из персидских источников

Из персидских источников

Рашид ад-Дин. Сборник летописей (фрагменты)[419]Том первыйI. Описание тюркских племен, прозвание которых в древние времена было «монгол» и от которых явилось множество племен, как имеет быть изложено нижеЭти монгольские племена состоят из двух

Начало греко-персидских войн

Начало греко-персидских войн

500 год является началом новой эпохи в истории греческих государств. Сорокалетний мирный период жизни греческих государств Малой Азии под владычеством персидской монархии, во время которого они процветали и некоторые из них, например, Милет

Чудо от персидского шаха: что случилось со слоном, подаренным Ивану Грозному

Налаживать дипломатические отношения с помощью дорогих подарков принято с древнейших времен. В чести у правителей были не только меха, пряности и бриллианты, но и удивительные животные. Так щедрым монаршим подарком нашему царю Ивану Грозному от Марии I Тюдор стали лев и львица, которых царь поселил в Алевизовом рве у кремлевских стен. Желая перещеголять королеву, персидский шах Тахмасп I отправил к московскому двору настоящее диво – живого слона.

Отказавшийся кланяться

История о слоне Ивана Грозного до сих пор остается спорной. Отечественные источники того времени пишут о прибытии иранского посольства в Москву, но ни слова не упоминают о появлении экзотического животного, что довольно странно, поскольку слон, безусловно, должен был привлечь всеобщее внимание. Не найдены и останки того несчастного гиганта, что был послан в далекую и холодную Россию из теплой и солнечной Персии, чтобы безвременно там скончаться. Однако о печальной участи слона Ивана Грозного рассказывают два современника-иностранца: лютеранский пастор Пауль Одерборн, который никогда не был в России, но черпал сведения из доступных ему письменных источников и рассказов очевидцев, и немецкий авантюрист, опричник Ивана Грозного, Генрих фон Штаден, живший при дворе русского царя достаточно долгое время.

Если верить их свидетельствам, шах Тахмасп подарил слона Ивану Грозному в период между 1553 и 1571 годами. Слон был помещен, по разным версиям, то ли у Никитских, то ли у Воскресенских ворот Московского Кремля, по соседству со львами. Поскольку транспортировать слона из Персии на такое огромное расстояние было невозможно, животное отправили пешком вместе с погонщиком-арабом, и им пришлось своим ходом преодолеть несколько тысяч верст. По легенде, прибыв ко двору русского царя, несчастный слон так обессилел, что рухнул перед ним на колени. Ивану Грозному такое почтительное поведение экзотического животного очень понравилось, и он приказал, чтобы со слоном хорошо обращались и кормили «как его самого». Однако уже вскоре манеры слона утратили всякую учтивость, отчего он оказался у Ивана Грозного в опале. Как пишет Пауль Одерборн в своем «Памфлете» 1584 года, «Слон персидский от шаха Тахмаспа должен был изучать придворный церемониал. Ранним утром великий князь начинал обучать слона становиться на колени. Тонким острым железным лезвием он прокалывал кожу на лбу у слона и этой кровавой операцией думал добиться цели». Также бытует версия, что разочарование Ивана Грозного наступило во время празднества на Красной площади, когда опричники не только не смогли заставить слона поклониться царю даже с помощью копий, которыми кололи его под колени, но нахальное животное в знак своего презрения еще и сдуло хоботом с монарха шапку. «Увидя безнадежность попыток, – пишет Пауль Одерборн, – он рассердился на слона и приказал рассечь его на части».

Жертва оговора

Опричник царя Генрих фон Штаден рассказывает эту историю несколько иначе и с большими подробностями. По его версии, виновником печальной участи персидского слона стал конфликт ухаживавшего за слоном араба с «русскими бражниками», «которые в корчмах пьют и [зернью] играют». Позавидовав большому жалованью чужеземца, эти разбойники и пропойцы тайно убили жену араба, а про него самого пустили лживый слух, будто араб со своим слоном занесли в Москву эпидемию чумы. «Тогда араба и его слона сослали в опале в посад Городецкой. Араб умер там, и великий князь послал дворянина с наказом умертвить слона при помощи [крестьян] окрестных сох и посадских», – сообщает Генрих фон Штаден в сочинении «О Москве Ивана Грозного». Прежде чем палачи исполнили свое грязное дело, осиротевшему слону удалось разломать круглый сарай, в котором его держали, и убийцы обнаружили его лежащим на могиле своего единственного друга погонщика, располагавшейся неподалеку. Как пишет немец-опричник, там аравийского гиганта и добили, после чего выбили у него клыки и доставили их Ивану Грозному в качестве доказательства, «что слон действительно околел». Пишут, что могилу для захоронения слона копали целый месяц. По разным версиям, Городецкий посад, где слон Ивана Грозного трагически окончил свои дни, располагался в Бежецком уезде, либо под Звенигородом, либо в Городце Радиловом на Волге.

После этого печального инцидента слоны вновь появились в Москве при царском дворе в 1625 году, уже в период правления Михаила Федоровича Романова, в качестве подарка персидского шаха Аббаса I.

Читайте наши статьи

на Дзен

Т. 42. № 4. С. 19-26 Всеобщая история 2020

Б01: 10.15393Zuchz.art.2020.478 УДК 94(55)+94(47).046

ДИНА ДМИТРИЕВНА КОПАНЕВА

кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории

Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Российская Федерация) st036379@spbu.ru

РУССКО-ПЕРСИДСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ МИХАИЛЕ ФЕДОРОВИЧЕ РОМАНОВЕ: ИСТОРИЯ, ХАРАКТЕР, ИТОГИ*

Статья посвящена примечательному эпизоду русско-персидских отношений XVII века, касающемуся истории финансовой помощи персидского шаха Аббаса I русскому царю Михаилу Федоровичу Романову. На основе изучения иранской и русской историографии, а также анализа источников, сохранившихся в материалах Посольского приказа из фонда 77 Российского государственного архива древних актов, автор исследует историю данного займа. Установлено, что из посольств, отправленных первым Романовым к Аббасу Великому с целью получения денег, частичного успеха добилась лишь миссия Ф. И. Левонтьева. С ответным посольством правителем Ирана были присланы русскому царю слитки серебра на общую сумму около 7000 рублей. Не соглашаясь с встречающейся в литературе трактовкой выделенных средств как подарка, автор, исходя из содержания источников, предлагает рассматривать изучаемый эпизод именно как займ, выделенный на фоне отказа в помощи Михаилу Федоровичу со стороны большинства других государств.

Ключевые слова: Россия, Персия, царь Михаил Федорович, шах Аббас I, XVII век, Посольский приказ, история международных отношений

Для цитирования: Копанева Д. Д. Русско-персидские переговоры о денежной помощи при Михаиле Федоровиче Романове: история, характер, итоги // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42. № 4. С. 19-26. БО!: 10.15393Zuchz.art.2020.478

ВВЕДЕНИЕ

Исторический период, последовавший за воцарением Михаила Федоровича Романова (15961645), был сложным временем для всего Русского государства. Страна с трудом преодолевала последствия сотрясавшей ее многолетней Смуты, продолжая вести затяжную войну с Речью По-сполитой. Перед молодым государем остро стоял вопрос нехватки средств на восстановление страны и ведение военных действий. В сложившихся условиях одним из возможных источников их получения могли стать иностранные займы. Однако этому препятствовала неблагоприятная международная обстановка. По вступлении на престол царь «немедленно обратился ко всем европейским державам с «обвещением» о своем избрании и с просьбами о займе»1. Французский король Людовик XIII отказал ему в помощи2, так же как и Дания3. В августе 1617 года русское посольство с поручением запросить до 400 тысяч рублей было направлено в Англию4. Английский король Яков I ответил отказом, однако торговые английские организации решили предоставить заем в размере 100 тысяч рублей5. Взамен от России требовали уступок в торговле и точного указания срока погашения займа6. Деньги пору© Копанева Д. Д., 2020

чено было доставить посольству Дадли Диггса (Dudley Digges). Прибыв в Архангельск и узнав о наступлении поляков, Диггс бежал обратно в Англию, увезя большую часть денег7. В марте 1619 года английский купец Ульянов Фабин (Фабиан Смит) привез остатки денежной казны8. В результате Москва получила всего 20 тысяч рублей, которые были приняты русским правительством, а затем (по требованию англичан) были возвращены в 1620 году9. Посольство, прибывшее в июне 1617 года в Гаагу, просило Соединенные Нидерланды выделить на войну с польским королем 70000 руб. и военное снаряжение10. После долгих колебаний и обсуждений генеральные штаты Соединенных Нидерландов приняли резолюцию о выделении Московскому государству боеприпасов, стоимость которых не должна была превышать 20000 гульденов11. При этом особо оговаривалось, что Амстердамское адмиралтейство должно держать эту цифру в секрете и после переговоров с амстердамскими купцами отредактировать статьи с просьбой о торговых льготах12. Таким образом, поиск финансовой помощи на Западе не увенчался серьезным успехом. С. М. Соловьев, описывая взаимоотношения русского и австрийского дворов, пришел к выводу, что

последний не был убежден в прочном укреплении на престоле Михаила13. Аналогичную точку зрения высказывали С. В. Бахрушин и С. Д. Сказ-кин, считая, что на результатах переговоров отрицательно сказалось отсутствие уверенности партнеров в прочности нового правительства14.

Поиски денежных средств велись не только в Европе, но и на Востоке. Важным направлением московской внешней политики являлись взаимоотношения с Персией. Внимание исследователей давно привлекал эпизод, связанный с предоставлением займа Михаилу Федоровичу от персидского шаха Аббаса I (1571—1629)15. Однако обстоятельства получения этих денег до сих пор остаются не до конца изученными. В этой связи представляется интересным на материалах Посольского приказа из фонда № 77 Российского государственного архива древних актов (РГАДА) «Сношения России с Персией» рассмотреть историю получения данного займа, его характер и размер, а также изучить российскую и иранскую

историографию, посвященную этому вопросу. ***

При анализе историографии о начале ирано-российских дипломатических контактов прежде всего следует обратиться к фундаментальному труду Н. М. Карамзина, в котором упоминается о посольстве Алексея Позднякова, отправленного в Персию Иваном IV в мае 1569 года. Автор указывает, что сведения «о сих древнейших Персидских Посольствах сохранились только в книге Титулярник16». Как отмечал А. П. Новосельцев, Н. М. Карамзин пользовался «русскими тогда еще не опубликованными архивными документами (некоторые не сохранились и в настоящее время могут быть использованы лишь по работе этого историка)» [5: 444]. Это подтверждают исследования Н. М. Рогожина, посвященные посольским книгам из фондов РГАДА [7: 53]. Вместе с тем «определенный массив посольских книг, в том числе по связям России с Персией, сохранился» [1: 98].

Первая публикация материалов «персидских книг» периода царствования Михаила Романова относится к 1788 году, когда в пятом томе «Древней российской вивлиофики» Н. И. Новиков опубликовал Посольский наказ князю М. П. Барятинскому, отправленному к персидскому шаху в 1618 году17. Оригиналы посольских списков, в том числе посольские дела с Персидским двором, Н. И. Новикову в 1770 году передал князь М. М. Щербатов [4: 285]. В 1890-1898 годах Н. И. Веселовский опубликовал три тома документов из «персидских» посольских книг, относящиеся к истории взаимоотношений России

с Персией за период с 1588 по 1621 год. Среди этих дипломатических документов материалы по посольству Федора Исаковича Левонтьева, а также посольству Михаила Петровича Барятинско-го18. Данный труд не потерял актуальности до настоящего времени и неоднократно использовался в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей.

Дипломатические отношения с Ираном не обошел в своей «Истории России»» С. М. Соловьев. Освещая этот вопрос, он приводит небольшую выдержку из документов посольства Барятинского, кратко излагая историю этого посольства и посольства Коробьина-Кувшинова (1621 год)19. Относительно интересующего нас вопроса о займе историк ограничивается без каких-либо пояснений замечанием, что «царь Михаил начал очень дружеские сношения с Персидским шахом Аббасом, который прислал даже денег ему на помощь»20. Наряду с «Историей России» С. М. Соловьева следует отметить аналогичный труд Д. И. Иловайского, в котором исследователь, не разбирая обстоятельств денежной помощи со стороны шаха Аббаса, указывает, что в 1617 году персидский шах помог Михаилу Федоровичу деньгами, прислав ему «слитков серебра на 7000 рублей»21. Данный эпизод касается посольства Федора Левонтьева и дьяка Богдана Тимофеева к шаху Аббасу в 1616-1617 годах, подробности которого будут рассмотрены ниже.

В работах советских историков и востоковедов, посвященных международным отношениям первой половины XVII века, главные события того времени в истории Европы — Тридцатилетняя война и интересы Москвы на Западе — часто заслоняли значение российско-иранских отношений при Михаиле Федоровиче. Персидский заем упоминался редко, причем особой значимости в общем событийном контексте ему не придавалось [6: 109]. Так, в фундаментальной работе «История внешней политики России. Конец XV-XVII век» финансовая помощь со стороны шаха Аббаса не упоминается вовсе22.

Азербайджанский историк Г. Сеидова, помимо материалов, связанных с посольством Ф. Левонтьева и дьяка Б. Тимофеева (со ссылкой на сборник Н. И. Веселовского), использовала в своей работе документы фонда 138 («Дела о Посольском приказе и служивших в нем») для выяснения условий выдачи кредита от шаха Аббаса. Согласно ее версии, шах обещал дать заем при обязательстве русского царя «на Койсе и в Тар-ках поставить города и людей посадить», обещая снабжать их провиантом [8: 48].

Для иранских историков, изучавших русско-персидские отношения, опубликованные под

редакцией Н. И. Веселовского материалы остаются фактически основным источником. Эпизод с просьбой о финансовой помощи от имени русского царя трактуется ими одинаково. Фактически это один нарратив с небольшими отличиями, и он связан с посольством М. П. Барятинского в 1618-1619 годах. Вероятно, первым из иранских историков, кто упомянул данный эпизод в своей работе, был Сайид Мухаммад ‘Али Джамалза-да. Он правильно назвал фамилию посла, точно описал причины, побудившие царя обратиться за помощью, но ошибочно указал на наличие обещания с российской стороны «заложить Астрахань» [9: 151].

Наджаф Кули Мирза Хисам ад-Даула Му’иззи приводил те же сведения, что и Джамалзада, при этом дополняя их ссылкой на информацию о посольстве М. П. Барятинского из дневника испанского посла дона Гарсия, бывшего тогда также при дворе шаха [11: 292]. Стоит отметить, что указанный Му’иззи западный источник не содержит подробностей дипломатической деятельности посольства, описывая скорее его внешнюю сторону23. Один из крупнейших специалистов по периоду правления Аббаса I Насрулла Фалсафи связывал историю долговых обязательств также только с миссией М. П. Барятинского. Сведения о последней, почерпнутые из указанного сборника документов, автором заметно искажены (сам посол назван ошибочно Воротынским). В частности, Н. Фалсафи писал, что «посол был уполномочен в случае согласия шаха подготовить все необходимые документы, и даже пообещать город Астрахань в качестве залога» [10: 1094]. Затем он добавил, что «в точности неизвестно, какую сумму просил русский царь у шаха, однако посол упомянул о том, что расходы из государственной казны на войну с поляками составляют 400 000 манатов ежегодно» [10: 1094]. Стоит уточнить, что Н. Фалсафи, очевидно, работал с неверным переводом труда Н. И. Веселовского, поскольку в наказе послу М. П. Барятинскому было указано от просьбы заложить Астрахань уклоняться и отвечать, что без ведома государя он не уполномочен решать такие вопросы24. По версии иранского историка, шах Аббас необходимой суммы не выдал, в связи с чем «послы выглядели недовольными» [10: 1095].

Среди работ, затрагивающих в той или иной мере эпизод с персидским займом, следует выделить исследования П. П. Бушева, детально изучившего историю посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1586-1621 годах25[2]. Как указал данный автор, в 1614 году Михаил Романов направил посольство Михаила Никитича Тиханова, принимая которое

Аббас I не скупился на широкие, но расплывчатые обещания, в том числе об оказании материальной помощи. Однако никаких конкретных решений о займе принято не было [2: 41, 55]26.

Рассматривая вопрос о займе, безусловно, нужно максимально подробно исследовать документы, хранящиеся в фонде 77 Российского государственного архива древних актов. В ходе историко-архивной работы в указанном хранилище нами были рассмотрены материалы, связанные с российским направлением дипломатии Сефевидов эпохи шаха Аббаса I. Эти свидетельства наиболее полно отразили историю рассматриваемого вопроса.

Нам известно, что в 1617 году к шаху Абба-су было отправлено русское посольство во главе с Федором Левонтьевым и дьяком Богданом Тимофеевым. Одной из основных целей миссии была передача просьбы о предоставлении шахом Аббасом денежного займа новому царю. Еще П. П. Бушев отмечал, что надежда на получение от шаха столь необходимой правительству Михаила Романова денежной помощи подпитывалась заверениями посланников кизылбашского государя Хаджи Муртазы и Булат-бека [2: 143]. Как подчеркивал автор, ввиду острой нужды в займе посланникам не возбранялся для достижения цели подкуп людей шаха [2: 146].

В царском наказе послу Левонтьеву говорится следующее:

«.. .а однолично бъ вамъ о томъ всего больши радети: казны на вспоможенье у шаха выпросити, хоти четыреста тысечь рублевъ, а по последней мере сто тысечь рублевъ. А будетъ познаете, что шаховы ближние люди будутъ на то подвижны, шаха на то учнутъ наговаривать, а похотятъ отъ васъ за то подарковъ что будетъ пригоже, только бъ вамъ однолично темъ промыслити и намъ темъ послужити, чтобъ шахъ къ намъ ныне казны на вспоможенье съ посломъ своимъ и съ посланникомъ однолично съ вами вместе прислалъ на семъ лете. А какъ вашею службою и радениемъ то у шаха зделаетца, казны къ намъ на вспоможенье пришлетъ, и мы васъ за то пожалуемъ нашимъ царскимъ великимъ жалованьемъ и вамъ однолично о томъ порадети, у шаха казны къ намъ выпросить»27.

Итак, царь рассчитывал на денежную помощь от 100 до 400 тысяч рублей.

Прошение о займе, очевидно, основывалось на данном шахом ранее декларативном обещании оказать Михаилу Федоровичу поддержку ратными людьми и деньгами. В тексте копии царской грамоты шаху прямо указано:

«Присылал к намъ, великому государю, от тебя, брата нашего, з грамотою в прошломъ, во 123 году, гиля-нецъ Хозя Муртоза, и говорил в розговорехъ нашимъ приказнымъ людемъ: «будетъ намъ, великому государю, против нашихъ недрузеи надобно на помочь какие каз-

ны или ратныхъ людеи, и намъ бы, великому государю, к тебе отписати или приказати не стыдяся, и ты, великий государь, братъ нашъ шах-Аббасово величество, намъ, великому государю, ни за что не постоишь — тотчасъ к нам, великому государю, пришлешь»»28.

Напоминая шаху об обещании поддержки, Михаил Федорович давал понять, что рассчитывает на его выполнение: «И вы б, великий государь, какъ к намъ, великому государю, в грамоте своеи писал и речью приказывал, так бы и совер-шалъ — на томъ бы своемъ слове крепко стоял»29. Для обоснования необходимости финансовой помощи Аббасу I описывалось бедственное положение русских земель после их разорения поляками, которые «град Москву разорили, и казну многую неисчетную прежнихъ великих госу-дареи росииских, предки наших, за много лет собранье розграбили»30. Четко была обозначена и цель, на которую пойдут средства: против «недруга польского короля нашему царскому величеству вспоможенье учинити своею казною, а послали есмя к тебе, брату нашему, с сею нашею любительною грамотою просити вспоможе-нья посланниковъ наших»31. Из текста грамоты следует, что имел место запрос Москвы на смешанный займ, так как царь интересуется «каких узорочеи32, что ведетца в наших государствах к вам, брату нашему, за тое казну, что к нам пришлете, послати»33.

До нас дошли также исходящие от Михаила Федоровича письменные наказы послам. Федору Левонтьеву и Богдану Тимофееву было подробно объяснено, как именно изложить царскую просьбу и какие ответы давать на возможные вопросы со стороны шаха и его окружения. Вопрос о займе следовало поднимать после вручения «поминок»34. В остальном устный наказ повторяет содержание письменной грамоты: персидскому правителю также надо было припомнить его обещание прислать «на помочь какие казны или ратных людеи»35 и изложить просьбу «против нашего недруга польского короля нашему царскому величеству вспоможенье учинити своею казною»36. Финансовую помощь Михаил Федорович надеялся получить одним денежным траншем с ответным кизылбашским посольством:

«И вы б, великий государь, брат нашъ, шах-Аббасово величество к намъ, великому государю, начало брат-ственные сердечные любви показал: того нашего посланника Федора да дьяка Богдана к нам отпустил не задержав, и своево большого посла, ближнево человека к нам с ним вместе прислал, и казны денежные к нам с ним, что у вас, великого государя, лучилося к намъ, с нашими посланники и с своимъ послом прислал, чемъ нам против недруга нашего стояти.. ,»37.

Шаху вновь велено сказать, что в счет уплаты долга будут присланы узорочья на его выбор, хотя и признано, что «да и по ся места после того разоренья у великого государя нашего въ его царского величества казне всякихъ узорочеи в собранье мало»38.

На логичный вопрос о сумме предполагаемого займа послам было велено не давать однозначного ответа. Если «учнут их спрашивати, колко государю, царю и великому князю Михаилу Федо-ровичю Всеа Русии на помочь казны надобно»39, послам полагалось отвечать, что

«с нами о том царского величества приказу нетъ, только велел намъ царское величество, брату своему Аб-бас-шахову величеству о том говорить, чтоб его, государя, для брацкие любви ссудил казною, а в том шах волен — чемъ государя нашего ссудит, то государь наш, царское величество, шаху и заплатит. Царское величество ратным своим людемъ, которые стоят против литовского, дает своего государства годового жалованья на год на два срока по 400 000 рублев — то стрельцомъ и казакомъ опричь дворян и детей боярских, толко с нами о том не наказано, чего у шахова величества просити»40.

Предписывалось также уклоняться от определенного ответа и в том случае, если

«шах или шаховы ближние люди учнут говорити, что шах царское величество деньгами ссудитъ, толко б было чему верити, и учнутъ им говорити чтоб они в том дали запись и крестъ на том целовали, что государю те деньги заплатит, и учнутъ приговаривать сроку.»41.

По всей видимости, в Москве опасались, что Аббас, помня ситуацию, сложившуюся во время Смуты, может потребовать в заклад Астрахань42. Поэтому, в случае если будет предложено, чтобы послы «Астарахань в заклад записали и крестным целованьем утвердили», Левонтьеву и Тимофееву следовало отвечать, что без царского повеления они договоренностей заключать не могут, а условия помощи царь будет обсуждать лично с шахскими послами:

«.с нами о томъ не наказано, сколко казны просити и какъ в том крепитца, и нам мимо государя своего наказ собою ничего делать нельзя, а послал бы шахово величество казну с ними вместе с своими болшими послы з ближними людьми, и с ними о томъ наказал какъ в тои казне с царскимъ величествомъ укрепитца, и царское величество велит о томъ с ними своим бояромъ ближнимъ говорити и закрепитца, а царское величество государь праведнои, премудрои — слово ево царское инако, что молвитъ, не бывает. В том с шаховым величеством в нелюбе быти не похочетъ — заплатити шаху тое казну по договору велитъ тотчесъ узорочными товары, которые въ его государстве ведутца»43.

В вопросах об Астрахани послам следовало «отказати накрепко и о томъ, и о иныхъ ни о ка-кихъ делехъ не приговаривал и не закрепляти»44.

В 1617 году миссия Левонтьева вернулась в Москву вместе с посланными от шаха персидскими дипломатами Каем Салтаном и Булатбе-ком, «а с ними к государю поминки многие и денежная казна»45. Федору Левонтьеву и Богдану Тимофееву было велено явиться к царю раньше кизылбашских представителей46. Статейный список от посольства Тимофеева до нас не дошел, однако дело о посольстве Кая Салтана сохранило небольшой отрывок без начала и даты, содержащий некоторые сведения о займе [2: 151]. Этот фрагмент передает часть разговора шаха с московскими послами по вопросу формы долга: «И шах спрашивал какие он казны государю на вспоможение просит — денежные или узорочные? И Федоръ шаху говорил, чтоб ему к государю послать денежныя казна. И шах Федору говорил: пошлет он к государю узорочьями, что у него каких узорочеи в казне есть». Итак, несмотря на просьбу прислать именно денежную казну, Аббас предлагает лишь узорочья. Причина такого ответа раскрывается далее: шах отвечал, что «денежные казны теперь послать ему нечего потому что он стоит против недруга своего и дает жалованье своим служилым людем». Аргументом в пользу отказа от посылки денег со стороны шаха стало утверждение, что персидские деньги «у государя въ его государстве не пригодятца, потому что оне не ходят»47.

Несмотря на, по существу, негативный ответ Аббаса, посольство Кая Салтана и Булатбека, как отмечалось выше, привезло с собой русскому государю «лехкую казну»48. На приеме послов у Михаила Федоровича было сказано, что шах Аббас в бытность у него российского посольства Левонтьева

«грамоту принял и речи у него выслушал любитель-но, и к намъ великому государю отпустил не издержав, и с нимъ вместе прислал к намъ, к великому государю вас, послов твоих Кая Салтана да Булатбека с своими любительными поминки, да с вами ж вместе к нам великому государю прислал в слиткахъ серебра нынешними московскими новыми денгами49, что у брата нашего в то время лучилось, на 7000 рублев, и мы, великий государь, наше царское величество от брата нашего, шах-Аббасова величества те нынешние ево к нам, великому государю, любительные поминки и серебро, что с вами, послы своими, к намъ, великому государю, прислал приымаем.. .»50.

По поводу возврата долга царь отвечал, что

«как наше царское величество с недругом нашим с полскимъ королемъ поуправится и мы великий государь наше царское величество тое казну брату нашему шах аббасову величеству заплатить велимъ какими узо-рочьи из нашего государства шахову величеству будет угодно»51.

Что касается размера присланной «казны», то несколько раз упоминается, что деньги были переданы в виде ста слитков серебра52. Материалы из дела о посольстве Кая Салтана и Булатбека содержат информацию о том, что «во сте слитках серебра весу тысяча шестьсот восемьдесят шесть гривенок дватцать семь золотникъ»53. Уточнена и денежная оценка этих слитков: после переливки из них вышло 6982 рубля 10 алтын 24 золот-ника54. В любом случае, эта сумма была гораздо ниже, чем минимальный запрос, обозначенный в наказе послам.

Итак, попытку посольства Левонтьева получить финансовую помощь от Аббаса Великого нельзя было признать успешной. По всей вероятности, именно поэтому следующее русское посольство, отправившееся в Персию в 1618 году, получает ту же задачу и почти те же указания (например, здесь повторяется наказ уходить от любых решений по закладу Астрахани). Посольство М. П. Барятинского — И. И. Чичерина в 16181620 годах, в отличие от «легкого посольства Левонтьева», было тщательнее подготовлено, многочисленно и представительно [2: 176-177], [3: 17].

Подробно останавливаясь на истории посольства, П. П. Бушев, на наш взгляд, верно резюмирует, что «шах не только не выполнил своих многократных обещаний о займе, но и всячески уклонялся от делового общения с членами посольства» [2: 198]. Миссией Барятинского-Чичерина правительство Михаила Романова «закончило попытки обращаться к иностранным державам с просьбами о финансовой помощи» [2: 238].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное исследование показало, что поиски правительством Михаил Федоровича финансовой помощи у Сефевидов, как и в Европе, не увенчались значительным успехом. Из посольств, направленных в Персию с конкретной целью изыскания денежных средств, лишь миссии Ф. Левонтьева удалось получить «лехкую казну», впрочем, крайне недостаточную. Несмотря на обещание дать денег, шах Аббас в конце концов ответил отказом, сославшись на внутренние трудности. Однако позднее он все же передал России денежные средства в виде слитков серебра на сумму около 7000 рублей. Необычная форма «казны» ставит перед нами вопрос о том, что же все-таки представляли из себя слитки, присланные шахом, — кредит или подарок. Указывая на то, что шах отказал в займе денег, П. П. Бушев трактует выделение средств как «среднего уровня подарок» [2: 152,

154]. По его мнению, из-за незначительности суммы посылка слитков была расценена русской стороной в качестве обычных «поминок» [2: 160]. В самом деле, «казна» в денежном эквиваленте составляла всего 7000 рублей и была слишком незначительна. Никаких дальнейших упоминаний об оплате этого долга или же требования со стороны шаха о его возвращении нам неизвестно. Тем не менее при их получении царь дал обещание вернуть все узорочьями, в связи с чем все же нельзя согласиться с мнением П. П. Бушева о том, что получение этих слитков рассматри-

валось в Москве как подарок. Исходя из текста источников, исследуемых в данной статье, предлагается трактовать изучаемый эпизод именно как небольшой заем в условно денежной форме. Однако его размеры, в особенности в сравнении с запрашиваемой суммой, не позволяют считать этот транш значительным эпизодом в истории внешнего кредитования. Тем не менее сам факт выдачи данного займа, особенно на фоне отказа в помощи со стороны большинства государств, стал примечательным эпизодом русско-персидских отношений XVII века.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РНФ № 18-78-10052 «Документальная история русского направления дипломатии Сефевидов (1501-1722 гг.)».

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Бахрушин С. В., Сказкин С. Д. Дипломатия в XVII веке // История дипломатии / Под ред. В. П. Потемкина. Т. 1. М.: Соцэкгиз, 1941. С. 204-250.

2 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. 2-е изд. СПб.: Обществен. польза, 1896. Кн. 2. Т. 9. 1175 стб.

3 История внешней политики России. Конец XV-XVII век (От свержения ордынского ига до Северной войны). М.: Международные отношения, 1999. С. 220.

4 Посольская книга по связям России с Англией 1614-1617 гг. М.: ИЦ Института российской истории РАН, 2006. С. 90, 96, 101-103.

5 Соловьев С. М. Указ. соч. 1175 стб.; Платонов С. Ф. Москва и Запад в XVI-XVII веках. Л.: Сеятель, 1925. С. 62.

6 Костриков М. С. Русско-английские отношения во второй половине XVI-XVII вв.: Дис. … канд. ист. наук. М., 2009. С. 132-134.

7 Лисейцев Д. В. Английская книга Посольского приказа 1614-1617 гг. как исторический источник // Посольская книга по связям России с Англией 1614-1617 гг. М.: ИЦ Института российской истории РАН, 2006. С. 19; Костриков М. С. Указ. соч. С. 132-134.

8 Посольская книга. С. 102, сноска 253.

9 Соловьев С. М. Указ. соч. 1179 стб.

10 Донесения посланников республики Соединенных Нидерландов при русском дворе. Отчет Альберта Бурха и Иогана фан Фелтдриля о посольстве их в Россию в 1630 и 1631 гг., с приложением Очерка сношений Московского государства с республикой Соединенных Нидерландов до 1631 г. / Под ред. В. А. Кордта // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 116. СПб., 1902. С. CLXI-CLXII.

11 Там же. С. CLXIV-CLXV.

12 Там же.

13 Соловьев С. М. Указ. соч. 1019 стб.

14 Бахрушин С. В., Сказкин С. Д. Указ. соч. С. 227.

15 Шах от Тигра до Инда // Дилетант [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://diletant.media/arti-cles/38985404/ (дата обращения 13.03.2020).

16 Карамзин Н. М. История Государства Российского. СПб.: Тип. Н. Греча, 1821. Т. 9. Примечания. Примеч. 249. С. 79-80; Примеч. 25. С. 81-82.

17 Посольской наказ Дворянину и Наместнику Болховскому Князь Михайлу Петровичу Борятинскому с товарищи, отправленным в Посольство к Персидскому Шаху 7126 (1618) года Маия 18 дня // Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российских касающихся / Изд. Н. И. Новикова. 2-е изд. М.: Тип. Ко тип-ской, 1788. Ч. 5. C. 1-135.

18 Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией / Изд. под ред. Н. И. Весе-ловского. Т. 3: Царствование Михаила Федоровича (продолжение). СПб.: Лештуковская Паровая Печатня, 1898. С. 138-731.

19 Соловьев С. М. Указ. соч. 1186-1189 стб.

20 Там же. 1186 стб.

21 Иловайский Д. И. История России. Т. 4.2: Эпоха Михаила Федоровича Романова. Гл. VII. М.: Типо-литогра-фия Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко, 1899. С. 45.

22 История внешней политики России. Конец XV-XVII век (От свержения ордынского ига до Северной войны). М.: Международные отношения, 1999. 448 с.

23 L’Ambassade de D. Garcias de Silva Figueroa En Perse, Contenant La Politique de ce Grand Empire, les moeurs du Roy Schach Abbas, es une Relation exacte de tous les lieux de Perse es des Indes, ou cet Ambassadeur a esté

l’espace de huit années qu’il y a demeuré. Traduite de l’Espagnol Par Monsieur De Wicqfort. A Paris,Chez Lovis Billaine, au second Pillier de la grand’ Sale du Palais, au grand Cesar. M. DC. LXVII (1667). P. 190, 202.

24 Памятники дипломатических и торговых сношений. С. 248.

25 Бушев П. П. История посольств и дипломатических отношений русского и иранского государств в 1586— 1612 гг. (по русским архивам). М.: Наука, 1976. 479 с.

26 Заметим, что отдельную работу посольству Тиханова посвятил М. В. Моисеев, его трактовка событий совпадает с мнением П. П. Бушева. См.: Моисеев М. В. «Проваленная миссия». Посольство М. Н. Тиханова в Иран 1613-1615 гг. // Мининские чтения: Сб. науч. тр. по истории Смутного времени в России начала XVII века. Н. Новгород: Кварц, 2012. С. 351-358.

27 Веселовский Н. И. Указ. соч. С. 177-178

28 РГАДА. 1616. Ф. 77. Оп. 1. Д. 2. Л. 106-107.

29 Там же. Л. 107-108.

30 Там же. Л. 109.

31 Там же. Л. 109-110.

32 Узорочие и узорочье — драгоценные вещи и ткани с литыми или резными, шитыми или тканевыми узорами, служащие к украшению и великолепию. См.: Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии Наук. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1847. Т. 4. С. 322.

33 РГАДА. 1616. Ф. 77. Оп. 1. Д. 2. Л. 110-111.

34 Там же. Л. 142.

35 Там же. Л. 159.

36 Там же. Л. 150.

37 Там же. Л. 151-152.

38 Там же. Л. 156.

39 Там же. Л. 164.

40 Там же. Л. 165.

41 Там же.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

42 И. Заруцкий, захвативший в 1613 году с мятежными казаками Астрахань, чувствуя непрочность своего с М. Мнишек положения, обратился к Аббасу I с целью получения помощи. В Москве опасались, что результатом этих переговоров может стать захват Астрахани. См.: Отписка Самарского воеводы князя Дмитрия Пожарского Казанским воеводам князьям Ивану Воротынскому и Юрью Ушатому, о вестях про Заруцкаго. 1614 Марта 30 // Акты исторические, собранные и изданные Археографическою коммиссиею. Т. 3. СПб.: Тип. II-го Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1841. № 248. С. 412; Бушев П. П. История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государства в 1613-1621 гг. М.: Наука, 1987. С. 19-20, 42-44, 74, 99-102 и др.

43 РГАДА. 1616. Ф. 77. Оп. 1. Д. 2. Л. 166.

44 Там же. Л. 172.

45 РГАДА. 1617-1618. Ф. 77. Оп. 1. Д. 1. Л. 62.

46 Там же. Л. 71.

47 Там же. Л. 253.

48 Там же. Л. 76.

49 В начале царствования Михаила Федоровича Муравьева монеты стали более легковесными и чеканились не по «старой» трехрублевой, а по «новой» четырехрублевой стопе. См.: Муравьва Л. А. Деньги и денежное обращение в годы правления Михаила Федоровича Романова // Дайджест-финансы. 2005. Вып. 10 (130). С. 54, 60.

50 РГАДА. 1617-1618. Ф. 77. Оп. 1. Д. 1. Л. 73-74.

51 Там же. Л. 86-87.

52 Там же. Л. 123, 225.

53 Там же. Л. 121. Согласно данным литературы о денежном счете в изучаемый период, 1686 гривенок 27 золотников составляют около 345,22 кг серебра. См.: Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. 2-е изд. М., 1975. С. 169-170, 188.

54 РГАДА. 1617-1618. Ф. 77. Оп. 1. Д. 1. Л. 122, 125.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бокарева О. Б. Посольские книги по связям России с Персией первой половины XVII в. // Вестник РГГУ. Сер.: Исторические науки. Историография, источниковедение, методы исторических исследований. 2010. № 7 (50). С. 96-106.

2. Бушев П. П. История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государства в 1613-1621 гг. М.: Наука, 1987. 280 с.

3. Заркешев А., игумен. Русская Православная Церковь в Персии-Иране (1597-2001 гг.). СПб., 2002. 135 с.

4. М о и с е е в а Г. Н . Литературные и исторические памятники Древней Руси в изданиях Н. И. Новикова // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Наука, 1970. Т. 25. С. 276-293.

5. Н о в о с е л ь ц е в А . П . Русско-иранские политические отношения во второй половине XVI в. // Международные связи России до XVII в.: Сборник. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. С. 444-461.

6. Новосельцев А. П. Русско-иранские отношения в первой половине XVII в. // Международные связи России в XVII-XVIII вв. М., 1966. С. 103-121.

7. Рогожин Н. М. Обзор посольских книг из фондов коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV — начало XVIII в.). М.: Институт истории СССР, 1990. 239 с.

8. Сеидова Г. М. Азербайджан в торговых и политических взаимоотношениях Сефевидской империи и Русского государства в XVII в. (по русским источникам). Баку: Нурлан, 2004. 172 с.

9. Djamäl Z ä d a S. M. ‘A. Tärikh-i raväbit-i Rüs va Iran. Ba kusis-i ‘Ali Dihbäsi. Tihrän: Sukhan, 1384. 249 p.

10. Fals af l N. Zindigäni-yi Säh Abbäs-i avval. Mudjallad-i sivvum: Dindäri, siyäsat-i madhabi, siyäsat-i däkhili, ‘adälat, däräyi va amläk. Tihrän: Intisärät-i dänisgäh-i Tihrän, 1353. 341 p.

11. Mu’izzi N. H. Tärikh-i raväbit-i siyäsi-yi Irän bä dunyä, az Hakhämanisi tä tahavvulät-i akhir. Djild-i avval. Tihrän: Cäpkhäna-yi ‘ilmi, 1324. 341 p.

Поступила в редакцию 13.04.2020

Dina D. Kopaneva, PhD in History, Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation)

st036379@spbu.ru

RUSSIAN-PERSIAN NEGOTIATIONS OVER FINANCIAL HELP DURING THE REIGN OF MIKHAIL FYODOROVICH ROMANOV: HISTORY, PATTERNS, OUTCOMES*

The article deals with a notable episode in the Russian-Persian relations in the XVII century regarding the history of a money loan given by the Persian Shah Abbas I to the Russian Tsar Mikhail Fyodorovich Romanov. Research into Iranian and Russian historiography, as well as the analysis of the sources preserved among the files of the Posolsky Prikaz (the Ambassadorial Bureau) from fund 77 of the Russian State Archive of Ancient Acts enables to investigate the history and circumstances of this loan. It is established that out of all the embassies sent by the Russian Tsar to Shah Abbas in order to receive money, only the 1616 mission led by F. I. Levontiev achieved partial success. Shah Abbas sent 7000 rubles in silver ingots to the Russian Tsar. The author dismisses the existing concept that regards this money as a simple gift, but interprets it, judging by the texts of the studied sources, as a loan that was given amid the refusal of many other countries to help the Russian Tsar.

Keywords: Russia, Persia, Mikhail Fyodorovich, Shah Abbas I, XVII century, Posolsky Prikaz, Ambassadorial Bureau, history of international relations

*The study was supported by the Russian Science Foundation research grant No 18-78-10052 «The Documentary History of the Russian Strand of Safavid Diplomacy (1501-1722)». Cite this article as: Kopaneva D. D. Russian-Persian negotiations over financial help during the reign of Mikhail Fyodorovich Romanov: history, patterns, outcomes. Proceedings of Petrozavodsk State University. 2020. Vol. 4. No 4. C. 19-26. DOI: 10.15393/uchz.art.2020.478

REFERENCES

1. Bokareva O. B. Ambassadorial books on connections of Russia with Persia of the 1st half of XVIIth century. RGGU Bulletin. Series: Historical Sciences. Historiography, source study, methods of historical researches. 2010. No 7 (50). P. 96-106. (In Russ.)

2. Bushev P. P. History of embassies and diplomatic relations of the Russian and Iranian states in 1613-1621. Moscow, 1987. 280 p. (In Russ.)

3. Zarkeshev A. The Russian Orthodox Church in Persia and Iran (1597-2001). St. Petersburg, 2002. 135 p. (In Russ.)

4. Moiseeva G. N. Literary and historical monuments of Ancient Russia in the publications of N. I. Novikov. Proceedings of the Department of Ancient Russian Literature. Moscow, Leningrad, 1970. Vol. 25. P. 276-293. (In Russ.)

5. Novosel’tsev A. P. Russian-Iranian political relations in the second half of the XVI century. International relations of Russia before the XVII century. Moscow, 1961. P. 444-461. (In Russ.)

6. Novosel’tsev A. P. Russian-Iranian relations in the first half of the XVII century. International relations of Russia in the XVII and theXVIII centuries. Moscow, 1966. P. 103-121. (In Russ.)

7. Rogozhin N. M. Review of the ambassadorial books from the collections stored in the funds of the Russian State Archive of Ancient Acts (late XV — early XVIII centuries). Moscow, 1990. 239 p. (In Russ.)

8. Seidova G. M. Azerbaijan in trade and political relations of the Safavid Empire and the Russian state in the XVII century (according to Russian sources). Baku, 2004. 172 p. (In Russ.)

9. D j a m a l Z a d a S.M.’A. Tarikh-i ravabit-i Rus va Iran. Ba kusis-i ‘All Dihbasi. Tihran, 1384. 249 p.

10. Fals af l N. Zindigani-yi Sah ‘Abbas-i avval. Mudjallad-i sivvum: Dindari, siyasat-i madhabi, siyasat-i dakhili, ‘adalat, darayi va amlak. Tihran, 1353. 341 p.

11. Mu’izzi N.H. Tarikh-i ravabit-i siyasi-yi Iran ba dunya, az Hakhamanisi ta tahavvulat-i akhir. Djild-i avval. Tihran, 1324. 341 p.

Received: 13 April, 2020

Так называемый «Трон Михаила Фёдоровича» — трон, который хранится в собрании Оружейной палаты Московского кремля[1].

Трон царя Михаила Фёдоровича

ИсторияПравить

Трон впервые упоминается в архивах Оружейной Палаты около 1640 года как вещь ещё царя Ивана IV Васильевича.

Место Царское обложены золотом с камнем с большим и малым и с искрами и с жемчуги большими; на нем влагалище суконное, сверху багрец, а снизу на страфиль червлен; у влагалища по краем снурок шолков червлен; из места из пяти гнезд каменье большие выняты и заверчены в бумашку и привязаны к тому месту; а сказал дьяк Гаврила Облезов, что то каменья вынеты по Государеву имянному приказу для осмотра Государю