-

-

March 24 2012, 15:20

- История

- Cancel

брандмейстерский граф А.Д. Шереметев и его пожарная команда

Граф Александр Дмитриевич Шереметев (27 февраля 1859, Санкт-Петербург — 18 мая 1931, Сент-Женевьев-де-Буа) — русский меценат и музыкант-любитель. Внук Николая Шереметева и певицы Прасковьи Жемчуговой. Владелец усадеб Высокое, Ульянка и Александрино. Потомок древнего боярского рода Александр Дмитриевич Шереметев с молодых лет имел два пристрастия — музыку и пожарное дело.

Он организовал образцовые пожарные команды в своих имениях — Высокое и Ульяновка. За постоянный интерес к пожарному делу его называли «брандмейстерский граф». » Он даже устроил с Государем так, — писал племянник «брандмейстерского графа» Н. С. Шереметев, — что если он был на каком-нибудь приеме или бале в Зимнем Дворце, а где-нибудь в Петербурге был пожар, его сейчас же уведомляли. Он тогда бросал все, переодевался в пожарный костюм и в коляске или автомобиле несся на пожар».

Окончил Пажеский Его Императорского Величества корпус.

В 1889—1894 гг. адъютант главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа, в 1894 г. шталмейстер двора, с 1899 г. офицер для особых поручений при Военном министерстве. Флигель-адъютант (1902). Генерал-майор свиты (1909) Учился музыке у Теодора Лешетицкого (фортепиано), Ивана Мельникова (вокал), Василия Вурма (корнет-а-пистон). В 1882 г. основал частный оркестр, который с 1898 г. начал давать «народные» (общедоступные) симфонические концерты. В 1908 году пожертвовал 20 000 рублей на учреждение стипендий имени Н. А. Римского-Корсакова в Петербургской консерватории. В 1910—1916 гг. возглавлял в Санкт-Петербурге Музыкально-историческое общество, концерты которого составляли заметное дополнение к музыкальной жизни российской столицы: оркестр общества, в частности, познакомил публику с произведениями таких композиторов, как Ян Сибелиус и Рихард Штраус, а 21 декабря 1913 (3 января 1914) в обществе по инициативе Шереметева была представлена российская премьера оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль» с приглашённой из Парижа Фелией Литвин в партии Кундри. По инициативе Шереметева в Петербурге были установлены мемориальные доски Александру Даргомыжскому, Милию Балакиреву, Александру Серову и Модесту Мусоргскому, проводился всероссийский сбор средств на памятник Чайковскому. В 1901—1917 гг. начальник Придворной певческой капеллы.

На костюмированному баллу в Зимнем дворце

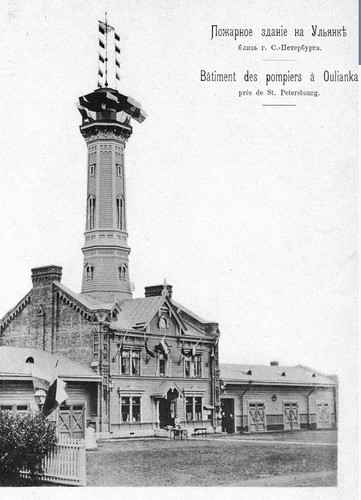

«Брандмейстерский граф» был обеспокоен состоянием пожарного дела в России, особенно тем, что существующие знания о борьбе с огнем слабо распространяются по стране. Именно для распространения этих знаний он в 1892 году затеял издание первого русского профессионального журнала «Пожарный». Как энтузиаст пожарного дела на свои средства основал в 1884 г. и обучил образцовую пожарную команду сначала в имении Ульянка, а у шоссе, на месте старого кабачка, построил депо с высокой каланчой, реконструированное архитектором З. Я. Леви в 1891 году. Затем организовал такую же и в своем имении Высокое. Впоследствии 17 мая 1893 года в его имении в Ульяновке в присутствии представителя Министерства внутренних дел России состоялось торжественное церемония освящения знамени РПО.

Был А. Д. Шереметев среди инициаторов проведения первого съезда российских пожарных деятелей, который открылся 14 июня 1892 года В Санкт- Петербурге. Целью съезда были разработка мер по предупреждению и пресечению пожаров, помощи пожарным и лицам, пострадавшим от пожаров, улучшения противопожарного водоснабжения, издания пожарно-технической литературы, проведения съездов, выставок, конгрессов и пр. на съезде было создано Российское пожарное общество (с 1901 года- Императорское). Он не только принял самое деятельное участие в съезде, но и после отдал много сил созданию Устава Соединенного Российского пожарного общества, текст которого был окончательно составлен к марту 1893 года.. По заслугам граф А. Д. Шереметев был избран первым председателем Главного Совета Российского Пожарного общества, но в 1894 году он сложил с себя председательские полномочия, передав их своему первому помощнику, князю А. Д. Львову. При этом Шереметев не забросил совсем пожарное дело и отдавал много внимания пожарным командам в своих имениях. Пожарная команда графа А.Д. Шереметова называлась пожарная дружина им. Петра Великого и защищала значительную часть территории в окрестностях Санкт-Петербурга.

План района выезда пожарной дружины им. Петра Великого

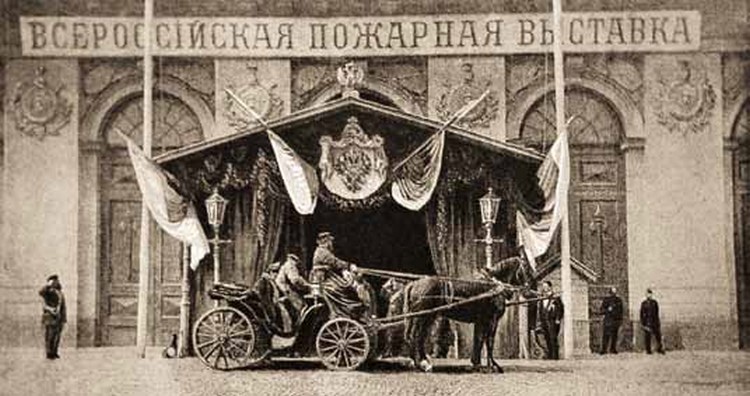

В 1892 году участвовал в устройстве Всероссийской пожарной выставки. Издавал журнал «Пожарный». С 1894 начато издание журнала «Пожарное дело».

С 1917 г. в эмигрировал из России.

Группа пожарных Лиговского резерва с полковником гвардейской кавалерии графом А.Д. Шереметьевым

Здание Лиговского пожарного резерва, созданное на средства графа А.Д. шереметьева, в день его открытия 8 июля 1903г

Дежурный пожарный Лиговсокго резерва пожарной дружины у сигнального колокола

Лиговский резерв пожарной дружины перед выездом на смотр, 1908

Лиговский резерв пожарной дружины им. Петра Великого, 1908, личный состав

Молебен у здания пожарного резерва

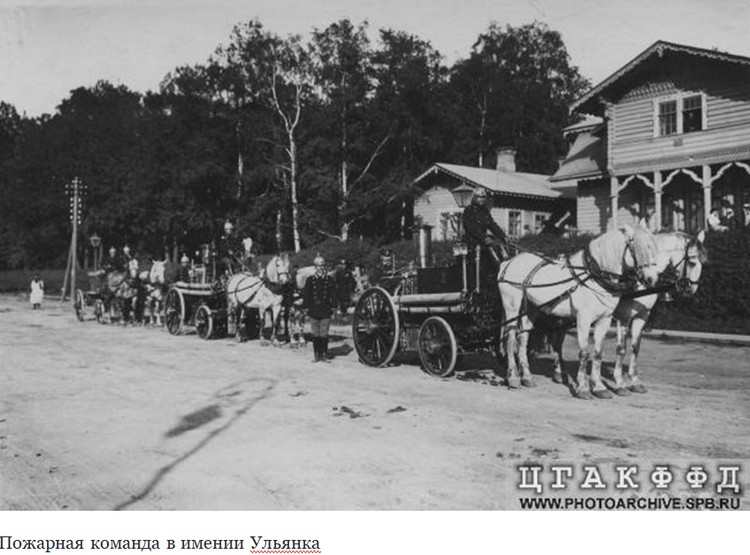

Пожарная команда в имении Ульянка

Пожарная команда Лиговского резерва у здания команды

Пожарная команда с графом А.Д. Шереметевым

Причастие пожарной дружины им. Петра Великого, 1908

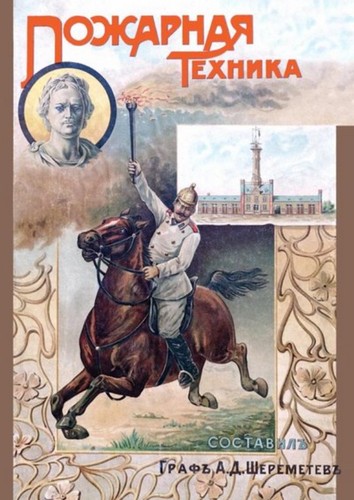

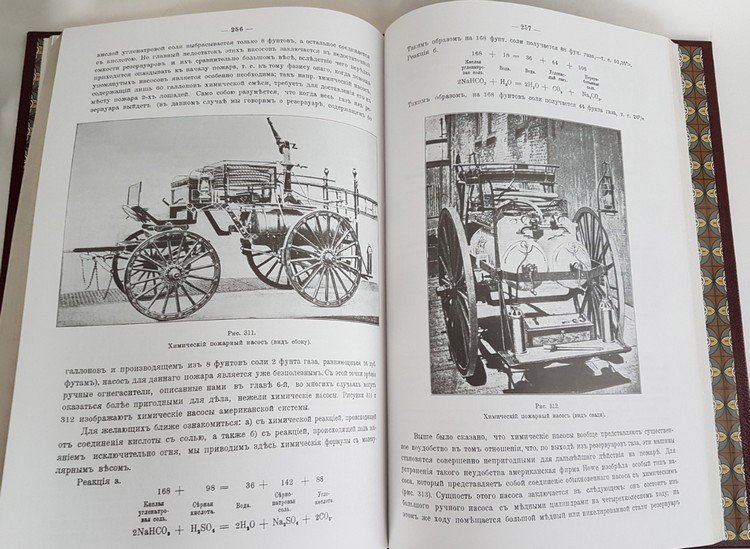

Пожарная техника. Руководство для пожарных команд, обществ и дружин. составил граф А. Д. Шереметьев, старшина пожарной дружины имени Петра Великого, состоящей под Высочайшим покровительством её императорского Величества Государыни императрицы Марии Федоровны. сПб., 1904.

Источники

Википедия

Лигово XIX — начала XX вв. в фотографиях

В процесс развития добровольческого пожарного движения на рубеже XIX- XX веков весомый вклад внес граф Александр Дмитриевич Шереметев. Потомок древнего боярского рода, на протяжении всей своей жизни он имел два увлечения в жизни – музыку и пожарное дело.

Начиная с 1879 года, на собственные средства он создавал и содержал пожарные команды в губерниях, где имелись его родовые имения: Санкт-Петербургской (Высокое и Ульянка), Московской (Останкино), Воронежской, Владимирской, Костромской, Курской, Нижегородской, Саратовской, Смоленской, Харьковской.

Как энтузиаст пожарного дела на свои средства основал в 1884 г. и обучил образцовую пожарную команду в своем имении Ульянка, а у шоссе, на месте старого кабачка, построил депо с высокой каланчой, реконструированное в 1891 г. архитектором З. Я. Леви. Затем организовал такую же команду и в имении Высокое.

Неподдельный интерес к пожарному делу и возможность привлекать значительные денежные средства привели к созданию образцовых пожарных подразделений. Блестящий конный обоз по своему техническому вооружению, подбору лошадей и выучке «пожарных охотников» не имел себе равных даже среди профессиональных частей Санкт-Петербурга. Шереметевские пожарные дружины успешно участвовали в борьбе с крупными пожарами в столице и ее пригородах.

В 1882 г. Стрельнинская пожарная команда князя А.Д. Львова начала использовать телеграфную сеть и 12 электро-сигнальных пожарных аппаратов. Эта телеграфная сеть вскоре была продлена до Ульянки и использовалась шереметевскими пожарными командами.

Важной особенностью деятельности графа А.Д. Шереметева стала успешная пропаганда пожарного добровольчества в высшем свете, в том числе привлечение к нему членов Императорской фамилии.

По воспоминаниям современников «брандмайорского графа» уведомляли о возникшем в столице пожаре, даже если тот находился на балу или приеме в Зимнем Дворце. При полной поддержке императора граф А.Д. Шереметев тот час отправлялся на пожар.

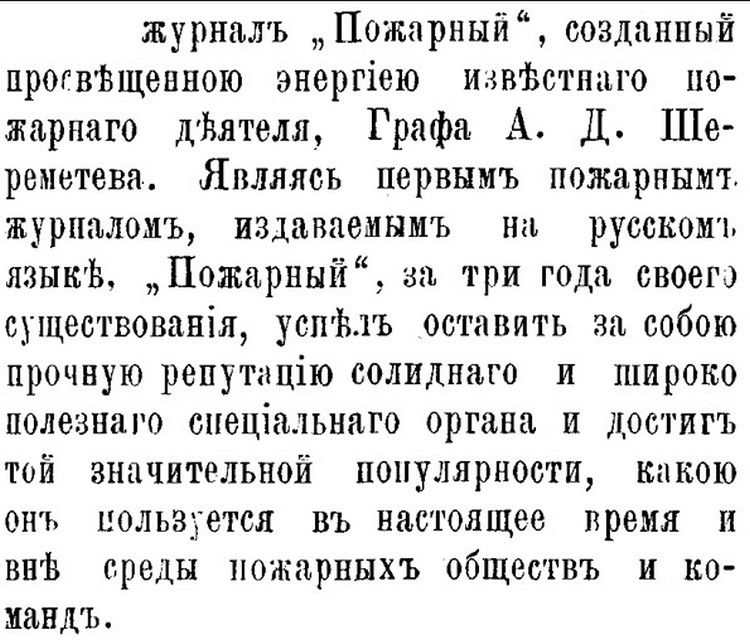

В марте 1892 г. для распространения опыта организации и боевой работы пожарных команд граф А.Д. Шереметев основал журнал «Пожарный» — первый русскоязычный иллюстрированный журнал в России, издававшийся до 1896 г. Главным редактором журнала стал Александр Павлович Чехов.

Являясь видным пожарным деятелем, граф А.Д. Шереметев вошел в состав Организационного комитета 1-й Пожарной выставки в России, открытие которой состоялось 23 мая 1892 г.

15 июня 1892 г. участники 1-го Пожарного Съезда в полном своем составе (269 человек) на смотре, данном Санкт-Петербургской пожарной командой и командой графа А.Д. Шереметева. Представители добровольных пожарных дружин посещали Ульянскую пожарную команду графа А.Д. Шереметева.

Обмен знаниями и мнениями российских пожарных добровольцев подтолкнул многих в необходимости создания организации для постоянного тесного сотрудничества. Для осуществления этой идеи необходим был волевой человек, способный привести замыслы добровольцев к реальной форме. Этим человеком и стал граф А.Д. Шереметев.

Мысль об объединении пожарных организаций давно беспокоила его. Еще при участии в предварительных работах по устройству 1-го Пожарного Съезда граф предложил Организационному комитету тему «О необходимости солидарности всех пожарных команд в России». Вместе с опытными пожарными деятелями К.К. Раупахом и И.Д. Гопфенгаузеном граф А.Д. Шереметев занялся разработкой проекта устава Соединенного Российского Пожарного Общества (СРПО).

Готовый проект устава по предложению А.Д. Шереметева рассмотрели участники особого совещания, которые внесли некоторые поправки в текст.

23 марта 1893 г. устав Соединенного Российского Пожарного Общества был утвержден Министром Внутренних Дел. Всем российским пожарным добровольным организациям были направлены письма с предложением вступить в общество. Организации, откликнувшиеся на призыв, получили наименования и права учредителей Общества.

Основными задачами и целью Соединенного Российского Пожарного Общества являлись «борьба с пожарными бедствиями, опустошающими из года в год наше отечество, путем всестороннего развития и усовершенствования пожарного дела во всех отраслях».

10 мая 1893 г. граф А.Д. Шереметев был избран Председателем Совета СРПО. 17 мая 1893 г. в Ульянке состоялось торжественное открытие действий Соединенного Российского Пожарного Общества. В этот же день граф А.Д. Шереметев сообщил о согласии Великого князя Владимира Александровича принять на себя звание Почетного Председателя СРПО. 27 мая 1893 г. император утвердил Великого князя в этом звании.

На этом посту граф А.Д. Шереметев предпринимает действия, значительно улучшающие состояние общества, его рядовых членов. Так по инициативе графа Шереметева вводится форменная одежда с погонами для добровольных пожарных, доводится до совершенства их снаряжение.

В 1894 году «многочисленные и сложные» служебные занятия вынудили графа сложить с себя председательские полномочия, передав их своему первому помощнику, князю А. Д. Львову.

В 1895 г. граф А.Д. Шереметев организовал в своем имении Ульянка частный Всероссийский пожарный съезд, куда были приглашены наиболее опытные специалисты пожарно-страхового дела. Они разработали весьма дельный проект реорганизации пожарного дела в России, но он был признан несвоевременным и требующим значительных денежных затрат.

В результате А.Д. Шереметев, разочаровавшись и охладев к идее, стал уделять больше внимания музыке. Что, впрочем, не мешало ему приобретать иностранные мощные паровые пожарные трубы (насосы) и лестницы для своих и столичных пожарных команд.

В 1904 г. графом была издана «Пожарная техника. Руководство для пожарных команд, обществ и дружин». Она стала настольной книгой для многих руководителей городских и добровольных пожарных команд.

Воин подвергает свою жизнь опасности на войне,

которая, слава Богу, представляет собою редкое явление

– пожарный и денно и нощно должен быть готов к смерти.

Вскакивая по тревоге, он не знает, вернется ли домой, увидит ли снова свою жену, детей…

В основе службы пожарному делу лежит евангельский тезис:

«Нет больше сея любве, аще кто душу положит за други своя».

Граф. А.Д. Шереметев

Журнал «Пожарный».1892. №2

Александр Дмитриевич Шереметев, «брандмайорский граф», как его называли в обществе появился на свет 27 февраля в 1859 году. Он внук Николая Петровича Шереметева известного государственного деятеля и Прасковьи Ивановны Коваёвой-Жемчуговой, графини Шереметевой русской крепостной певицы и актрисы.

Одним из любимейших занятий Александра Дмитриевича стало пожарное дело. В молодости им были созданы две пожарные команды в собственных имениях Высокое и Ульяновка. Руководство этими командами, возможность привлекать значительные денежные средства, неподдельный интерес к пожарному делу привели к тому, что из увлеченного представителя дворянства, Шереметев стал одним из наиболее выдающихся пожарных деятелей в России.

Важным этапом на пути этого становления стало не только учреждение образцовой пожарной команды, но и пропагандирование ее деятельности в высшем свете, в том числе привлечение к ее деятельности членов Императорской фамилии.

Императрица Мария Федоровна, покровительница Пожарной Дружины имени Петра Великого, привязывает ленты к пожалованному ею знамени для Дружины. Новый Петергоф. 22 июля 1909 г. Фото К. Булла

По воспоминанию племянника Шереметева А.Д., пожарный деятель был настолько вовлечен в дела пожарной охраны, что мог уехать с мероприятия в резиденции российских императоров — в Зимнем Дворце, причем при поддержке главы Российской Империи:

«В 17 верстах от Хмелиты (Хмелита – имение в Вяземском уезде Смоленской губернии),было Высокое, имение дяди Саши Шереметева.

Дядя Саша, у которого были великолепные имения по всей России, включая Останкино под Москвой, отчего-то любил Высокое больше всего.Он там построил великолепный госпиталь на 36 кроватей и пожарную станцию с каланчой. Это, конечно, был его главный интерес. Не даром он назывался «брандмайорский граф».

Он даже устроил с Государем так, что если он был на каком-нибудь приеме или бале в Зимнем дворце, а где-нибудь в Петербурге был пожар, его сейчас же уведомляли. Он тогда бросал все, переодевался в пожарный костюм и в коляске или автомобиле несся на пожар. Когда он приезжал в Хмелиту у него всегда в коляске была каска, мундир и какие-то багры и секиры. Мой отец его дразнил: «Ты, Саша, пожарную лестницу и машину дома забыл»

Результат деятельности графа Шереметева по развитию и укреплению пожарного дела был высоко отмечен не только его соратниками, коллегами, но и первыми лицами Российской Империи.

24-июля Свиты Его Величества генерал-майором графом А.Д. Шереметевым была получена из города Киля следующая высокомилостивая телеграмма от Государя Императора:

«Поручаю вам передать всем собравшимся на юбилей Ульянковской команды Мою искреннюю благодарность за преданность Мне и своему долгу. Высоко ценю доблестное служение ближнему молодцов пожарных и в лице вашем выражаю им Свое сердечное спасибо. НИКОЛАЙ».

Поводом к столь высокознаменательному вниманию к русским пожарным Государя Императора послужили следующия события. 22-го июля в день Тезоименитства Государыни Императрицы Марии Федоровны, Августейшей Покровительницы пожарной дружины имени Петра Великаго, дружина торжественно праздновала двадцатипятилетний юбилей своего перваго отделения и пятнадцатилетие открытия действий всей дружины, учрежденной в 1894 году графом же, в помощь Ульянковской команде.

22 июля 1909 года в 25-летний юбилей Ульянковской пожарной команды, созданной «брандмайорским графом», были организованы грандиозные торжества в которых приняли участие и представители императорской фамилии.

Торжества начались с вручения знамени Пожарной дружине, к древку которого императрица собственноручно привязала ленты.

Рис. 1. Знамя пожарной дружины графа А.Д. Шереметева

Рис 2. Основатель Императорского Российского Пожарного Общества граф А.Д. Шереметев с пожарными своей команды. 22 июля 1909 г. Санкт-Петербург. Фото К. Булла

После вручения знамени состоялся церемониальный марш, который принимал совместно с графом член императорской семьи великий князь Михаил Александрович.

Очевидец описывал это так:

«Все вдруг замерло по одному слову «смирно!». На площадку входил Высокий Гость праздника, почетный член дружины, Михаил Александрович Романов. Мощные звуки преображенскаго марша встретили Высокаго Гостя. Старшина дружины, салютуя шашкой, подошел с рапортом, и Великий Князь в сопровождении графа А.Д. Шереметева обошел ряды дружины. После обхода и церемонии выноса к аналою знамен началось торжественное Богослужение. Во время провозглашения многолетий Государю Императору и Царствующему дому грянул орудийный салют из восьми орудий. После многолетий, при возглашении вечной памяти Великому Петру, раскатился новый залп. По окончании молебна и окропления знамен и рядов добровольцев, отделения дружины перестроились к церемониальному маршу. Великий Князь, в сопровождении графа Шереметева и прочих гостей и депутаций, направился к так называемому Царскому валику, у которого к этому времени на флагштоке уже взвился Великокняжеский флаг.

Рис. 3. Торжественное Богослужение

С разрешения Его Высочества, старшина повел добровольцев церемониальным маршем мимо своего Высокого Гостя. Стройно, вздвоенными рядами шли отделение за отделением добровольцы.

Рис.4. Церемонимальный марш. Во главе парадных колонн граф Александр Дмитриевич Шереметев

Затем по сигналу старшины все отряды пронеслись с посаженными на обоз людьми в карьер.

Рис.5,6 Показной проезд пожарных обозов по команде старшины дружины. Верхом с оголеной шашкой Александр Дмитриевич Шереметев

Проезды закончились общими маневрами на городке, изображавшем горящую постройку (дым). По сигналам, мигом вся башня городка была оцеплена штурмовыми и механическими лестницами, раздались свистки, вниз полетели веревки и по ним заскользили на карабинах добровольцы. Растянуто спасательное полотно; заработала спасательная люлька; но больше всего обращало на себя внимание водяная башня, бьющая на высоте десяти саженей и управляемая одним человеком снизу. С шумом выбрасывалась вода из нескольких стволов от паровых машин, установленных на берегу учебного пруда.

Рис 7.Пожарные маневры.

Наконец «отбой» – и все было без шума собрано и уложено на повозки. Маневры закончились. Перед строем дружины появился столик с традиционной «чаркой». Первый тост – за здравие Государя Императора, Августейшей Покровительницы дружины и Высокого Гостя – был провозглашен старшиною дружины. Затем почетный член Дружины пил за здоровье учредителя и старшины дружины графа Шереметева. Не переставало раскатываться могучее «ура», несшееся из нескольких сот грудей русских пожарных.

Великий Князь отбыл, и началась семейная сторона торжества. Старшина дружины граф Шереметев был приглашен на площадку перед строем дружины и здесь депутации, в строго определенном и заранее выбранном порядке, чествовали юбиляра

.Первыми чествовали своего начальника хозяина чины Ульянковской пожарной команды, брандмейстер которой М.В. Кулаков прочел весьма прочувственно составленный адрес, вложенный в кожаный бюварь цвета и рисунка флага графа. За этою депутациею, в нескольких коротких, но сильных словах, приветствовал графа от лица строя дружины начальник ее, помощник старшины А.Г. Кривошеев.

– «…Рубите, граф, и дальше просеку света в темном, дремучем бору русскаго пожарного дела и Бог вам на помощь»

заключил он, вручая графу массивный серебряный почетный топор – символ труда, власти и пожарного руководительства, подарок дружины. Затем следовали депутации от местных жителей и различных пожарных обществ и страховых учреждений. По окончании приема депутаций, граф Шереметев обратился к присутствующим с словами благодарности, при чем в прекрасной речи все сделанное им было отнесено к заслугам самой дружины и к обязанностям каждого христианина помогать ближнему. Речь была покрыта аплодисментами всех присутствующих, под звуки оркестра.

По миновании этих торжеств гости были приглашены к столам, накрытым здесь же на площадке в особой палатке. Свыше ста человек разместились за почетными столами, роскошно сервированными и утопавшими в массе цветов и зелени. За палаткой, прямо на открытом воздухе были приготовлены обеденные столы на 600 человек добровольцев, в порядке разместившихся за ними.

Следует ли описывать, как протекала братская пожарная трапеза?.. Тосты, пожелания, речи – эти постоянные спутники дружественных настроений, казалось, были бесконечны и за теми и за другими столами. Трудно отличить какой-либо из них, настолько все они были сердечны и дороги русскому пожарному сердцу. Лишь необходимо остановиться и с гордостью и радостью отметить единодушно у всех вылившееся желание повергнуть к стопам Обожаемаго Монарха верноподданнические чувства любви и преданности. Сейчасже была составлена телеграмма на Имя горячо любимаго Царя, и могучее «ура», под звуки гимна, понеслось в догонку нарочному, повезшему пакет на телеграф. С ним же были посланы телеграммы Государыне Императрице и князю Львову Александру Дмитриевичу . В 8 час. 40 мин. вечера раздалась команда добровольцам строиться в одну колонну и с оркестром музыки вся дружина, в сопровождении гостей, двинулась в соседнее имение старшины дружины графа Шереметева – «Александрино» – на фейерверк и факельное шествие.

Красив был бриллиантовый фейерверк, когда мириады разноцветных огней загорелись в красивых фигурах и ракетах; но захватывающе было зрелище, когда ярко вспыхнул разноцветными огнями вензель Государя и Государыни, оркестр грянул гимн и вдруг далеко в темных аллеях парка вспыхнули факелы, заблестели каски, и стройными рядами добровольцы, с оркестром во главе, двинулись вокруг большого пруда, лежащего перед дворцом, на веранде которого были размещены гости.

Казалось, бесконечная блестящая огненная змея (400 факелов) медленно поползла, то собираясь в кольцо, то расползаясь в стороны. Было что-то сказочное в этом зрелище среди ночной темноты. Но вот новый сигнал, и горящая лента парных огней с развевающимися флагами посередине медленно поползла на обширную поляну, где уже были приготовлены столы с ужином для добровольцев.

Так, под псевдонимом Доброволец в журнале 16 номере Журнала «Пожарное дело» за 1909 год, неизвестный очевидец описал празднование пожарной команды, созданной Александром Дмитриевичем.

Подражая Петру Великому, Александр Дмитриевич Шереметев изучает организацию пожарной охраны за рубежами Российской Империи и обобщая полученный опыт в 1892 году основывает журнал «Пожарный» — первое периодическое издание в России, созданный, как отмечал другой великий пожарный деятель — Александр Дмитриевич Львов — «просвещенной энергией» графа Шереметева.

Совместно с другими пожарными деятелями К.К. Раупахом и И.Д. Гопфенгаузеном он разрабатывает в 1892 году устав первого всероссийского добровольного общества, а 10 мая 1893 года избирается председателем высшего органа управления обществом – Главного совета.

В том же году, Александр Дмитриевич принимает активное участие в организации первой в России пожарно-технической выставке, которую описывает в «выставочном» номере журнала пожарный и в которой его отдел занимает одно из центральных мест.

На этом посту граф Шереметев Александр Дмитриевич предпринимает действия значительно улучшающие состояние общества, его рядовых членов. Так по инициативе графа Шереметева вводится форменная одежда с погонами для добровольных пожарных, доводится до совершенства их снаряжение.

Перу Александра Дмитриевича Шереметева принадлежит книга Проект пожарной реформы в России..

Долг государственной службы заставляют Александра Дмитриевича Шереметьева отойти от активного участия и покинуть пост председателя, а события 1917 года вынуждают его покинуть Родину и отправиться в эммиграцию. Вдали от Родины он отдается второй своей страсти — театру и музыке.

Александр Дмитриевич Шереметев скончался во Франции 18 мая 1931 года. Последний покой «брандмайорский граф» обрел на кладбище, где похоронены многие русские эммигранты — Сент- Женевьев де Буа в окрестностях Парижа.

статью подготовил:

инженер пожарной безопасности

Все права на текст статьи принадлежат автору. Копирование, распространение, использование и иные действия, за исключением ознакомления на данной странице сайта ptm01.ru запрещены.

Разрешено: копировать ссылку (url) на данную страницу и направлять скопированную ссылку неограниченному кругу лиц.

В случае сомнений, руководствуйтесь правилом: всё, что не разрешено — запрещено

Граф Александр Дмитриевич Шереметев (1859-1931) — русский меценат и музыкант-любитель. Внук Николая Шереметева и певицы Прасковьи Жемчуговой, владелец усадеб Высокое, Ульянка, Останкино, Шереметев двор в Москве и Шереметевский особняк на Шпалерной в Петербурге.

Потомок древнего боярского рода Александр Дмитриевич Шереметев с молодых лет имел два пристрастия — музыку и пожарное дело.

]Он организовал образцовые пожарные команды в своих имениях — Высокое и Ульяновка. За постоянный интерес к пожарному делу его называли «брандмейстерский граф». » Он даже устроил с Государем так, — писал племянник «брандмейстерского графа» Н. С. Шереметев, — что, если он был на каком-нибудь приеме или бале в Зимнем Дворце, а где-нибудь в Петербурге был пожар, его сейчас же уведомляли. Он тогда бросал все, переодевался в пожарный костюм и в коляске или автомобиле несся на пожар».

«Брандмейстерский граф» был обеспокоен состоянием пожарного дела в России, особенно тем, что существующие знания о борьбе с огнем слабо распространяются по стране. Именно для распространения этих знаний он в 1892 году затеял издание первого русского профессионального журнала «Пожарный».

Как отмечал другой великий пожарный деятель — Александр Дмитриевич Львов — «просвещенной энергией» графа Шереметева.

Как энтузиаст пожарного дела на свои средства основал в 1884 г. и обучил образцовую пожарную команду сначала в имении Ульянка, а у шоссе, на месте старого кабачка, построил депо с высокой каланчой, реконструированное архитектором З. Я. Леви в 1891 году. Затем организовал такую же и в своем имении Высокое. Впоследствии 17 мая 1893 года в его имении в Ульяновке в присутствии представителя Министерства внутренних дел России состоялось торжественное церемония освящения знамени РПО.

Был А. Д. Шереметев среди инициаторов проведения первого съезда российских пожарных деятелей, который открылся 14 июня 1892 года в Санкт- Петербурге. Целью съезда были разработка мер по предупреждению и пресечению пожаров, помощи пожарным и лицам, пострадавшим от пожаров, улучшения противопожарного водоснабжения, издания пожарно-технической литературы, проведения съездов, выставок, конгрессов и пр. на съезде было создано Российское пожарное общество (с 1901 года- Императорское). Он не только принял самое деятельное участие в съезде, но и после отдал много сил созданию Устава Соединенного Российского пожарного общества, текст которого был окончательно составлен к марту 1893 года..

По заслугам граф А. Д. Шереметев был избран первым председателем Главного Совета Российского Пожарного общества, но в 1894 году он сложил с себя председательские полномочия, передав их своему первому помощнику, князю Александру Дмитриевичу Львову. При этом Шереметев не забросил совсем пожарное дело и отдавал много внимания пожарным командам в своих имениях. Пожарная команда графа А.Д. Шереметова называлась пожарная дружина им. Петра Великого и защищала значительную часть территории в окрестностях Санкт-Петербурга.

В 1892 году участвовал в устройстве Всероссийской пожарной выставки. Издавал журнал «Пожарный». С 1894 начато издание журнала «Пожарное дело».

С 1917 г. в эмигрировал из России.

Источники

Не смотря на обилие воды, пожары в нашем городе тоже случались. Особенно часто в 19 веке, потому что многие дачи были деревянными, а дачники — беспечными. Но и здесь наш город имеет собственную гордость, — он снискал славу родины добровольного отечественного пожаротушения. Есть и петергофец, которого можно назвать российским Огнеборцем № 1. Это князь Львов, Александр Дмитриевич, 1863 г. р., родственник Романовых (по незаконнорожденной линии), посвятивший всю свою жизнь делу противопожарной охраны, за что получил почетное прозвище «Огненный Князь».

Надо пояснить, что первые казенные пожарные службы были учреждены ещё при царе Алексее Михайловиче, но когда начинались серьезные бедствия, их усилий порой не хватало. Случайные зеваки, погорельцы, мародеры только под ногами мешались. Другое дело обученные добровольцы, оснащенные специальным инвентарем. Первая добровольная пожарная дружина России была создана в городе Осташков в 1843 году. Но это была провинциальная любительщина с домашними ведрами. Заслуга Князя Львова, заключается в том, что он заложил научные основы организации пожарной службы. А начиналось всё в Петергофе, на стрельненской мызе.

Львов жил в родовом имении «Александровка» Петергофской дороги.

Дворец Львовых был выполнен в стиле неоготического замка, и ещё будучи мальчиком, Саша любил забираться на самую высокую башню с зубцами и осматривать окружающую местность в подаренную ему подзорную трубу. В 1879 и в 1880 годах в Петергофском уезде произошло несколько крупных пожаров, а команда из Петербурга каждый раз опаздывала. Семнадцатилетний Александр задумался и на родительские деньги купил: два насоса, пять бочек, шланги, багры, обмундирование, комплекты медикаментов, шесть упряжных лошадей, одну верховую, несколько специальных телег и, конечно, сигнальную трубу. Более того, мать выделила в усадьбе участок земли для размещения этого пожарного обоза. Многие мальчики мечтают стать пожарными, но такая целеустремленность имеется не у всех. 11 июня 1881 года состоялось первое торжественное построение пожарной команды стрельненских «тушильщиков”.

Поначалу обыватели отнеслись к затее, как к чудачеству молодого барина; но после нескольких успешных пожаротушений, в которых молодой князь бесстрашно лез в самое пекло, прониклись к нему уважением. Потянулись добровольцы. Мужчины домовладельцы и дачники, проходили курсы подготовки и по очереди дежурили в пожарном депо. Членство стало популярным. Те, что физически были не в состоянии держать брандспойнт, делали взносы. Дружина уже за первый год выросла с 8 до 32 человек. Это была общественная пожарная команда, при этом князь Львов был собственником её имущества и бригадиром.

Вскоре постоянное присутствие пожарных на башне дворца стало вызывать неудобство семьи, и Львовы в 1883 году выделили огнеборцам-любителям ещё один участок для строительства настоящей 12-саженной пожарной каланчи.

В 1887 году Львов объединил усилия с соседом графом А. Д.Шереметьевым (внук известной вам крепостной актрисы Жемчуговой), у которого была усадьба рядом в Ульянке, и который стал верным соратником Львова по борьбе с огнем.

Как и все молодые люди, Александры Дмитриевичи, интересовались техническими новинками и соединили две усадьбы телеграфной и телефонной связью. На линии было 12 тревожных точек, с которых можно было подать электрический сигнал в депо о пожаре. Это была первая электрическая пожарная сигнализация России.

За первые 10 лет существования пожарной части, стрельнинские огнеборцы потушили 200 крупных пожаров. В знак признательности благодарные жители Стрельны подарили Александру Дмитриевичу модель пожарной бочки из серебра и позолоченную каску брандмейстера, в которой он любил позировать.

Слава «львовской дружины» шагнула далеко за пределы Петергофа. День основания пожарной дружины (11 июня) стал главным городским праздником Стрельны.

Вот как описывает эти праздники местная газета «Котлин»:

Часто приходится слышать: «В царской России не было гражданского общества». Не знаю, как в других местах, но, судя по газетам, в Петергофе с этим было всё нормально.

В 1892—1895 годах князь Львов был избран председателем Петергофской уездной земской управы. Кроме обычных мероприятий по устройству школ, лекарен и дорог, князь Львов совместно с Шереметьевым создали единую уездную систему пожаротушения, охватывающую территорию от Нарвских ворот до Ораниенбаума, протяженностью более 40 км. Дружина состояла уже из 10 отделений, имела 23 повозки, собственную каланчу, хор и духовой оркестр.

В эти годы у Львова и Шереметьева родилась идея распространить свой успешный опыт на всю Россию. Князь с графом созвали съезд пожарных деятелей России.

15 июня 1892 г. Съезд единодушно одобрило создание центрального органа, на основе Устава Общества, проект кторого подготовили Львов и Шереметьев. Этот день следует считать днем рождения Российского пожарного общества и наиболее корректной датой основания МЧС РФ.

В 1893 г. приступил к практической работе Совет Общества, председателем которого стал граф Шереметев. (Львов был в это время занят на должности Председателя Петергофской уездной земской управы). Освободившегося в 1894 году от земской работы Львова, сразу избрали Председателем общества. На этом посту «Огненный князь» бессменно проработал 25 лет.

В 1898 году Российское пожарное общество стало Императорским (ИРПО). Термин «императорское» не должно вводить в заблуждение. Оно означало, что Император счел это начинание общественно полезным, а основателей — заслуживающими доверия. По прежнему общество не получало из казны ни копейки, существовало, как НКО за счет членских и добровольных взносов, доходов от выпуска журналов, продажи оборудования и консультирования страховых компаний и собственников недвижимости.

Далее случился беспрецендентный рост, — если в первый год своего существования ИРПО объединяло только 70 местных организаций; то в 1914 г. их было 3600, при этом число действительных членов Общества составило около 400 тыс. человек.

Агитационная ладья «Первенец» ИРПО плавала по всей европейской России, создавая новые отделения

Агитпоезд ИРПО

Революцию Князь встретил под лозунгом «Пожары и пожарники вне политики!». Но это не спасло. В 1919 году Всероссийское пожарное общество было ликвидировано, а семья Львова репрессирована.

Жители Петергофа и Стрельны чтят память своего замечательного земляка.

Дворец князя Львова сохранился, хотя и был разграблен в советское время.

Недавно у дворца установили памятник «Огненному Князю.

Пожарная каланча сгорела в годы ВОВ, но её бывшее место нахождения отмечено памятным знаком.

Основанный князем Львовым журнал «Пожарное дело» выходит до сих пор.

Князь умер предположительно в Вологде. Обстоятельства его смерти и захоронения неизвестны.

Имя его навсегда вошло в историю пожарной охраны России. С огромным уважением относятся к нему профессионалы-огнеборцы, но особенно много сделал он для развития общественного движения по борьбе с огнем, стал одним из отцов-создателей Всероссийского добровольного пожарного общества, по сей день сохраняющего позиции крупнейшей в стране общественной организации. Граф Александр Дмитриевич Шереметев…

Продолжение..

Начало — Граф Александр Дмитриевич Шереметев. Часть I.

Владелец усадеб Высокое, Ульянка и Александрино – доставшиеся Александру Дмитриевичу по наследству — он с молодых лет имел два пристрастия — музыку и пожарное дело. Если музыка, так или иначе, была связана с его государственной службой, то вот пожарное дело было, как многие считали, «утехой». И вот этой «одной, но пламенной страсти» он полностью посвятил себя на многие годы.

На суд общественности

XIX век с самого начала стал особенно пожароопасным. И, если Москва в 1812 году горела по причине военной, то многочисленные пожары в стремительно растущих российских городах происходили по самым разным причинам, в том числе и потому, что мы называем сегодня халатным отношением к огню. Такие пожары нашли описание в книге Александра Павловича Чехова (брата великого писателя и драматурга Антона Павловича Чехова) «Исторический очерк пожарного дела в России».

Если в городах еще была хоть какая-то защита, деревни, усадьбы горели, что называется, дотла. Это больше всего беспокоило Шереметева. Энтузиаст пожарного дела, он на свои средства еще в 1884 г. основал и обучил образцовую пожарную команду сначала в имении Ульянка, а затем у дороги, на месте старого кабачка, построил для нее депо с высокой каланчой.

Позже такая же пожарная команда была организована в имении Высокое. «Брандмейстерский граф» был обеспокоен состоянием пожарного дела в России, а особенно тем, что существующие знания о борьбе с огнем слабо распространяются по стране. Именно для распространения этих знаний он в 1892 году затеял издание первого русского профессионального журнала «Пожарный» (об этом читайте статью — «О пожарах по-русски»).

В июле 1894 года в редакционной статье первого номера журнала «Пожарное дело» изданию графа Шереметева была дана высокая оценка.

Редактировать свой журнал Александр Дмитриевич пригласил Александра Павловича Чехова. Однако, будучи издателем, Шереметев, одновременно являлся и автором ряда материалов. Интересна редакционная статья второго номера журнала «Пожарный», вышедшая под заголовком «Два слова о пожарном деле». С болью в сердце пишет граф об отношении общества к пожарным.

«Противниковъ пожарнаго дела нетъ — и быть ихъ не можетъ, оно не нуждается ни въ апологiяхъ, ни въ защите: оно само въ себе уже носитъ по глубине своей высокогуманной идеи свою самозащиту…

Вотъ по поводу этихъ самыхъ пожарныхъ два слова. Юмористическiе журналы такъ изломали и карандаши и перья о пожарную каску, что ужъ прибавлять, кажется, ничего не остается. Более не хватаетъ матерiаловъ для юмора. Все это очень мило, но при этомъ забыта только одна сторона — служебная сторона этого пожарнаго, деятельность котораго заключается въ служенiи своему ближнему. Въ пользу этихъ людей говорятъ ихъ могилы. На нихъ надписей о подвиге нетъ. На кресте команда обыкновенно повеситъ фарфоровую икону, а затемъ все остальное запечатлевается прямо въ сердцахъ. Въ этомъ и вся его награда…

Еще вчера слово «пожарный» было почти что браннымъ словомъ. Достаточно было заикнуться, даже въ интеллигентномъ обществе, о пожарномъ вопросе и о пожарныхъ, вообще, какъ по вашему адресу расточалась весьма недвусмысленная иронiя, а за вашей спиной раздавалось открытое глумленiе. Мы говоримъ объ этомъ, какъ о факте, но верить въ это мы не можемъ. Мы не можемъ допустить мысли, о томъ, чтобы у кого-либо поднялась рука бросить необдуманнымъ камнемъ въ дело, которое въ тысячу разъ святее нашихъ ежедневныхъ самыхъ добрыхъ побужденiй. Делая доброе дело — мы часто эгоисты. А спросите пожарного, какую эгоистическую цель онъ преследуетъ когда лезетъ въ огонъ? На это нетъ ответа, и быть его не можетъ. Самъ о себе можетъ хвастать только тотъ, у кого нетъ серьезныхъ заслугъ за спиною. У кого оне есть, тому нетъ въ этомъ ни малейшей надобности. И пожарному, кто бы онъ ни былъ, этого не надо: за него самыми лучшими свидетелями выступаютъ огонь и дымъ — два фактора безспорно внушительныхъ. Не дай богъ съ ними иметь дела. Воинъ подвергаетъ свою жизнь опасности на войне, которая, слава Богу, представляетъ собою редкое явленiе, — пожарный и денно и нощно долженъ быть готовъ къ смерти. Вотъ его самозащита.

Вскакивая по тревоге, онъ не знаетъ, вернется ли домой, увидитъ ли снова свою жену, детей… Въ основе службы пожарному делу лежитъ евангельский тезисъ: «Нетъ больше сея любве, аще кто душу положитъ за други своя». Онъ выполнялся свято, и безкорыстное самоотверженiе людей этого опаснаго дела, красноречиво отмечено въ исторiи обгорелыми телами пожарныхъ. Мы можемъ только пожелать, чтобы пожарное дело продолжало итти по тому благому пути, на который оно вступило. Это и почетный и христианский, безкорыстный трудъ. Осуждать можно все. На это запретъ немыслимъ. И смеяться тоже можно, но по долговременному опыту известно, что ни одинъ проповедникъ однихъ только предупредительныхъ меръ не откажется отъ услугъ пожарнаго, который, задыхаясь въ дыму и рискуя собственной жизнью, войдетъ въ его квартиру и вытащитъ его на свежий воздухъ. Едва ли въ этотъ моментъ найдется въ душе у кого либо хоть одинъ намекъ на то, что пожарный не нуженъ, а предупредительныя меры ближе къ цели.»

Гр. А.Д. Шереметевъ Журнал «Пожарный», 1892 год №2

На протяжении всего времени издания на страницах журнала публиковалось огромное количество материалов, освещавших не только состояние борьбы с огнем в России, но и зарубежный опыт пожаротушения, достижения в развитии техники. Отечественные авторы находили своим новаторским идеям поддержку у издателя журнала.

Брандмейстерский граф

Начиная со второй половины XIX века, в России активно создаются различные страховые и пожарные организации, направленные, прежде всего, на оказание помощи погорельцам. В пожарном сообществе появилась потребность к их объединению. Неудивительно, что именно Александр Дмитриевич Шереметев вплотную занимается этим вопросом. В журнале «Пожарный» широко освещалась работа первых Всероссийских съезда пожарных деятелей и пожарной выставки.

Отдел Графа А.Д. Шереметева на Всероссийской Пожарной Выставке,1892 год

Приезд Императора на выставку

«Выставка и съезд, — писал журнал, — положили начало единению между тружениками пожарного дела, разбросанными по необъятному пространству нашего отечества».

И вот он уже среди инициаторов проведения первого съезда российских пожарных деятелей, который открылся 14 июня 1892 года в Санкт-Петербурге. Пройдет десять лет и один из сподвижников Шереметева Дмитрий Петрович Струков в историческом очерке «Десятилетие Императорского Российского Пожарного Общества» (СПб., 1903) напишет:

«Новымъ иницiаторомъ, имя котораго безсмертно въ исторiи пожарнаго дела, въ особенности-же въ исторiи Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества, явился граф Александръ Дмитриевичъ Шереметевъ. Горячо отдавшись пожарному делу еще въ молодыхъ годахъ, графъ тогда же учредилъ на свои средства две образцовыя пожарныя команды въ именiяхъ: Высокое и Ульяновка и, руководя ихъ деятельностью, имелъ возможность въ совершенстве ознакомиться съ пожарнымъ вопросомъ. Мысль объ объединенiи пожарныхъ организацiй издавна беспокоила его; еще при участии въ предварительныхъ работахъ по устройству перваго Пожарнаго Съезда имъ была предложена Организацiонному Комитету тема: «О необходимости солидарности всехъ пожарныхъ командъ въ Россiи».

И вотъ, среди общаго оживления и обмена впечатленiями пожарныхъ деятелей, по закрытiи Съезда, графъ Шереметевъ неотложно принялся за осуществленiе своей заветной мысли. Къ сотрудничеству себе, графъ пригласилъ двухъ почтенныхъ и опытныхъ пожарныхъ деятелей: К.К. Раупаха и И.Д. Гопфенгаузена, и съ ними занялся разработкою своей идеи. Вскоре-же былъ готовъ проектъ устава Соединеннаго Россiйскаго Пожарнаго Общества, но, желая проверить его солидность мненiями некоторыхъ другихъ деятелей, графъ замедлилъ представленiемъ проекта на утвержденiе, а передалъ его на разсмотренiе образованнаго имъ особаго совещанiя.

Въ составъ последняго вошли, кроме поименованныхъ лицъ: князь А.Д. Львовъ, члены Лахтинскаго пожарнаго общества: Г.О. Фракманъ и Ф.Ф. Томсонъ, членъ Парголовскаго общества П.М. Поповъ, П.А. Авенарiусъ, Струковъ и др. лица. Совещанiе внесло некоторыя поправки въ проектъ и въ исправленномъ виде последнiй былъ немедленно представленъ графомъ на зависящее утвержденiе. 23 Марта 1893 года, т.е. менее чемъ черезъ годъ после закрытiя Пожарнаго Съезда, уставъ Соединеннаго Россiйскаго Пожарнаго Общества былъ утвержденъ Министромъ Внутреннихъ Делъ.

Порадовавъ членовъ совещания светлымъ известiемъ, графъ Александръ Дмитрiевичъ немедленно оповестилъ о томъ и провинцiальныя пожарныя общества, съ предложенiемъ вступить въ составъ членовъ вновь учрежденнаго Общества. Первыми откликнулись на призывъ: пожарныя общества — Вяземское, Бологовское, Калишское, Лахтинское, Мозырское, Орловское, Парголовское, Псковское, Ревельское, Рижское, Старорусское, Тверское и Юрьевское; пожарныя команды — Невской пригородной конно-железной дороги, Матвеева, князя А.Д. Львова и обе графа Шереметева. Все перечисленныя пожарныя организацiи получили, согласно устава, наименованiя и права учредителей Общества, въ число-же учредителей былъ записанъ и самъ графъ.»

Целью съезда были разработка мер по предупреждению и пресечению пожаров, помощи пожарным и лицам, пострадавшим от пожаров, улучшения противопожарного водоснабжения, издания пожарно-технической литературы, проведения съездов, выставок, конгрессов и пр. На съезде было создано Российское пожарное общество (с 1901 года — Императорское). Граф Шереметев не только принял самое деятельное участие в съезде, но и после отдал много сил созданию Устава Соединенного Российского пожарного общества, текст которого был окончательно составлен к марту 1893 года.. По заслугам граф А. Д. Шереметев был избран и первым председателем Главного Совета Российского Пожарного общества.

Впоследствии 17 мая 1893 года в его имении Ульянка в присутствии представителя Министерства внутренних дел России состоялось торжественное церемония освящения знамени РПО.

В книге нашего современника историка пожарной охраны и педагога Николая Николаевича Шаблова «Пылающая Русь.. Страницы из истории пожарного дела государства Российского» (СпБ, 1996 г.) приводятся воспоминания племянника графа Шереметева — Николая Сергеевича:

«В 17 верстах от Хмелиты было Высокое, имение дяди Саши Шереметева. Дядя Саша, у которого были великолепные имения по всей России, включая Останкино под Москвой, отчего-то любил Высокое больше всего. Он там построил великолепный госпиталь на 36 кроватей и пожарную станцию с каланчой. Это, конечно, был его главный интерес. Недаром он назывался «брандмайорский граф». Он даже устроил с Государем так, что если он был на каком-нибудь приеме или бале в Зимнем дворце, а где-нибудь в Петербурге был пожар, его сейчас же уведомляли. Он тогда бросал все, переодевался в пожарный костюм и в коляске или автомобиле несся на пожар. Когда он приезжал в Хмелиту (Хмелита — имение в Вяземском уезде Смоленской губернии), у него всегда в коляске была каска, мундир и какие-то багры и секиры. Мой отец его дразнил: «Ты, Саша, пожарную лестницу и машину дома забыл».

Далеко не все было гладко в жизни «брандмейстерского графа». Многие его прогрессивные начиная в области пожарной охраны просто тонули в чиновничьем болоте.

В 1894 году Александр Дмитриевич сложил с себя председательские полномочия, передав их своему первому помощнику, князю А. Д. Львову. При этом Шереметев не забросил совсем пожарное дело, и отдавал много внимания пожарным командам в своих имениях. Надо при этом сказать, что команда графа А.Д. Шереметева называлась «Пожарная дружина им. Петра Великого, состоящая по Высочайшим покровительством ее императорского Величества Государыни императрицы Марии Федоровны» и защищала значительную часть территории в окрестностях Санкт-Петербурга. А сам граф был в дружине старшиной.

В эти годы Александр Дмитриевич много работает над общими проблемами борьбы с пожарами. В 1895 году появляется его известный «Проект пожарной реформы в России».

Реформа в его представлении не встретила поддержки и Александр Дмитриевич начал постепенно отходить от общественных пожарных дел, оставив за собой только участие в работе своих пожарных команд.

В 1904 году вышла в свет книга «Пожарная техника. Руководство для пожарных команд, обществ и дружин», составителем которой был граф Шереметев. По-существу, это один из первых учебников для пожарных.

Оставив за собой «одну, но пламенную страсть» к пожарному делу Александр Дмитриевич сосредоточился на музыке. Вот, что пишет о нем Е.Л. Харлова, научный сотрудник Российского национального музея музыки:

«Бескорыстное служение русской культуре, просвещению было свойственно многим представителям рода Шереметевых. Александр Дмитриевич продолжил давнюю семейную традицию. Благодаря его деятельности в XIX веке получила широкое развитие практика проведения так называемых народных или общедоступных симфонических концертов. Концерты предназначались для малоимущего населения, знакомили с лучшими образцами мировой музыки и пользовались огромной популярностью…

Каждый такой концерт, помимо просветительской, имел и благотворительную цель, так как давался в пользу больных, учащихся начальных школ, богаделен и проч. Общедоступные концерты графа А.Д. Шереметева проводились регулярно, вплоть до 1917 года. Они дали импульс к созданию таких творческих организаций, как «Концерты Зилоти», «Исторические концерты Василенко», «Концерты Сергея Кусевицкого».

Последние годы жизни граф Александр Дмитриевич Шереметев, жертвовавший огромные суммы на благо России, провел в приюте для бедствующих русских эмигрантов в деревушке Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Он скончался и похоронен там же, на знаменитом ныне «русском кладбище». Большая часть архива графа А.Д. Шереметева пострадала после 1917 года, но остались многочисленные программы и афиши его знаменитых концертов, которые хранятся в фондах Музея музыки.»

Граф Александр Дмитриевич Шереметев навсегда вошел и в историю российской пожарной охраны. Один из основателей Всероссийского добровольного пожарного общества, он внес неоценимый вклад не только в становление добровольческого движения, но и в решение проблем противопожарной защиты в целом.

Граф Александр Дмитриевич Шереметев (27 февраля 1859, Санкт-Петербург — 18 мая 1931, Сент-Женевьев-де-Буа) — русский меценат и музыкант-любитель. Внук Николая Шереметева и певицы Прасковьи Жемчуговой. Владелец усадеб Высокое, Ульянка и Александрино. Потомок древнего боярского рода Александр Дмитриевич Шереметев с молодых лет имел два пристрастия — музыку и пожарное дело.

Он организовал образцовые пожарные команды в своих имениях — Высокое и Ульяновка. За постоянный интерес к пожарному делу его называли «брандмейстерский граф». » Он даже устроил с Государем так, — писал пле¬мянник «брандмейстерского графа» Н. С. Шереметев, — что если он был на каком-нибудь приеме или бале в Зимнем Дворце, а где-нибудь в Петербурге был пожар, его сейчас же уведомляли. Он тогда бросал все, переодевался в пожарный костюм и в коляске или автомобиле несся на пожар».

Окончил Пажеский Его Императорского Величества корпус.

В 1889—1894 гг. адъютант главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа, в 1894 г. шталмейстер двора, с 1899 г. офицер для особых поручений при Военном министерстве. Флигель-адъютант (1902). Генерал-майор свиты (1909) Учился музыке у Теодора Лешетицкого (фортепиано), Ивана Мельникова (вокал), Василия Вурма (корнет-а-пистон). В 1882 г. основал частный оркестр, который с 1898 г. начал давать «народные» (общедоступные) симфонические концерты. В 1908 году пожертвовал 20 000 рублей на учреждение стипендий имени Н. А. Римского-Корсакова в Петербургской консерватории. В 1910—1916 гг. возглавлял в Санкт-Петербурге Музыкально-историческое общество, концерты которого составляли заметное дополнение к музыкальной жизни российской столицы: оркестр общества, в частности, познакомил публику с произведениями таких композиторов, как Ян Сибелиус и Рихард Штраус, а 21 декабря 1913 (3 января 1914) в обществе по инициативе Шереметева была представлена российская премьера оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль» с приглашённой из Парижа Фелией Литвин в партии Кундри. По инициативе Шереметева в Петербурге были установлены мемориальные доски Александру Даргомыжскому, Милию Балакиреву, Александру Серову и Модесту Мусоргскому, проводился всероссийский сбор средств на памятник Чайковскому. В 1901—1917 гг. начальник Придворной певческой капеллы.

На костюмированному баллу в Зимнем дворце

«Брандмейстерский граф» был обеспокоен состоянием пожарного дела в России, особенно тем, что существующие знания о борьбе с огнем слабо распространяются по стране. Именно для распространения этих знаний он в 1892 году затеял издание первого русского профессионального журнала «Пожарный». Как энтузиаст пожарного дела на свои средства основал в 1884 г. и обучил образцовую пожарную команду сначала в имении Ульянка, а у шоссе, на месте старого кабачка, построил депо с высокой каланчой, реконструированное архитектором З. Я. Леви в 1891 году. Затем организовал такую же и в своем имении Высокое. Впоследствии 17 мая 1893 года в его имении в Ульяновке в присутствии представителя Министерства внутренних дел России состоялось торжественное церемония освящения знамени РПО.

Был А. Д. Шереметев среди инициаторов проведения первого съезда российских пожарных деятелей, который открылся 14 июня 1892 года В Санкт- Петербурге. Целью съезда были разработка мер по предупреждению и пресечению пожаров, помощи пожарным и лицам, пострадавшим от пожаров, улучшения противопожарного водоснабжения, издания пожарно-технической литературы, проведения съездов, выставок, конгрессов и пр. на съезде было создано Российское пожарное общество (с 1901 года- Императорское). Он не только принял самое деятельное участие в съезде, но и после отдал много сил созданию Устава Соединенного Российского пожарного общества, текст которого был окончательно составлен к марту 1893 года.. По заслугам граф А. Д. Шереметев был избран первым председателем Главного Совета Российского Пожарного общества, но в 1894 году он сложил с себя председательские полномочия, передав их своему первому помощнику, князю А. Д. Львову. При этом Шереметев не забросил совсем пожарное дело и отдавал много внимания пожарным командам в своих имениях. Пожарная команда графа А.Д. Шереметова называлась пожарная дружина им. Петра Великого и защищала значительную часть территории в окрестностях Санкт-Петербурга.

План района выезда пожарной дружины им. Петра Великого

В 1892 году участвовал в устройстве Всероссийской пожарной выставки. Издавал журнал «Пожарный». С 1894 начато издание журнала «Пожарное дело».

С 1917 г. в эмигрировал из России.

Группа пожарных Лиговского резерва с полковником гвардейской кавалерии графом А.Д. Шереметьевым

Здание Лиговского пожарного резерва, созданное на средства графа А.Д. шереметьева, в день его открытия 8 июля 1903г

Дежурный пожарный Лиговсокго резерва пожарной дружины у сигнального колокола

Лиговский резерв пожарной дружины перед выездом на смотр, 1908

Лиговский резерв пожарной дружины им. Петра Великого, 1908, личный состав

Молебен у здания пожарного резерва

Пожарная команда в имении Ульянка

Пожарная команда Лиговского резерва у здания команды

Пожарная команда с графом А.Д. Шереметьевым

Причастие пожарной дружины им. Петра Великого, 1908

Пожарная техника. Руководство для пожарных команд, обществ и дружин. составил граф А. Д. Шереметьев, старшина пожарной дружины имени Петра Великого, состоящей под Высочайшим покровительством её императорского Величества Государыни императрицы Марии Федоровны. сПб., 1904.

Источники

Википедия

Лигово XIX — начала XX вв. в фотографиях

Проект пожарной реформы в России. Составлен графом А. Д. Шереметевым при участии Херсонского брандмейстера К. Бессонова. С.-Петербург, 1895 год.

Реформы в России начались у нас еще со времен императора Петра Великого, причем реформы эти коснулись всех сторон Государственного внутреннего строя, не исключая и пожарного дела. Но в то время, как прочие отрасли Государственного хозяйства постепенно совершенствовались, пожарное дело, в силу каких-то непонятных причин, получив, так сказать, первый импульс, вдруг остановилось на пути своего развития.

Проектъ пожарной реформы

Руководящая нить была потеряна и вся деятельность в области пожарного дела была сведена к мелочам и получила, так сказать, местный характер; т. е. в то время, как в некоторых городах и селениях были организованы пожарные команды, в других местностях противопожарная помощь проявлялась в весьма слабой форме, или же вовсе отсутствовала.

Скачать книгу «Проект пожарной реформы в России А.Д. Шереметева» с сайта (PDF, 4.8 Мб) Вы можете по кнопке скачать по кнопке внизу.

-kopiya.jpg)