В 1990 году, идя на уступки Соединённым Штатам, СССР отдал им огромную территорию, богатую промысловой рыбой и залежами природных ресурсов. Произошло это после подписания 1 июня Соглашения, которое определило морские границы между государствами, подарив США гораздо большее территориальное преимущество.

Подписанный Шеварднадзе и Бейкером договор до сих пор не ратифицирован российской стороной, считающей, что процедура прошла с нарушением не только российского, но и международного законодательства.

Как устанавливалась граница между Россией и США, и когда возникла необходимость в «размежевании» морских пространств

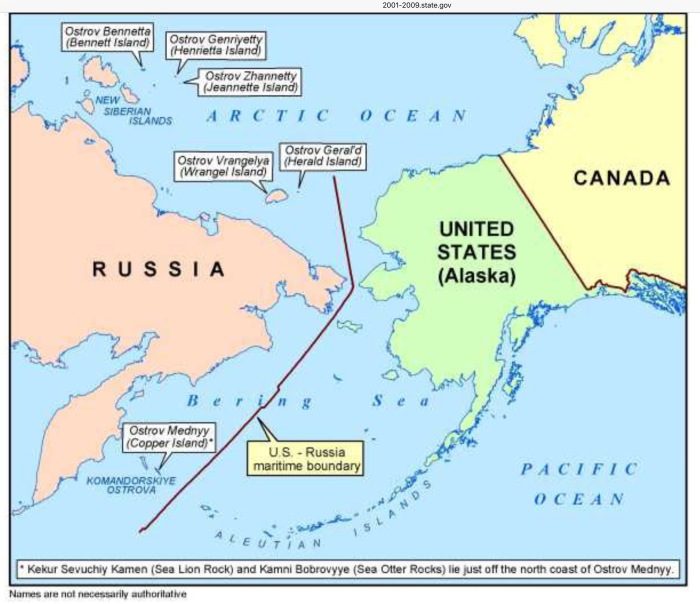

Берингов пролив. /Фото: miningawareness.files.wordpress.com Первая граница между Штатами и Россией появилась в 1867 г. после продажи Америке части Аляски. В результате демаркации пограничной линии на стороне США очутился о. Святого Лаврентия, за Россией же закрепились Командорские острова. Морские пространства оставались общими, так как в то время отсутствовала необходимость в водных границах. В 1926 году постановлением ЦИК СССР территория от материковых земель страны до Северного полюса была объявлена собственностью СССР. Впрочем, решение о «полярных владениях» не создавало чётких морских границ, поэтому акватории де-факто никому не принадлежали.

Потребность в «размежевании» моря появилась в 1976 году с появлением 200-мильных рыболовных зон, организованных прибрежными государствами. Участки в Чукотском и Беринговом море часто накладывались друг на друга. Чтобы избавиться от связанных с этим проблем, Минрыбхоз Союза предложил американцам разграничить Северный Ледовитый океан и Чукотское море по созданной и согласованной линии в 1687 г.; в Беринговом море, для устранения пересекающихся зон, сделать границей срединную линию. Хотя предложенные варианты соответствовали всем международным правовым нормам, американцы ответили отказом – они считали, что при разделе получат недостаточно морской территории. Положительного для себя решения Штаты добились в 1990 г.: после чего министром иностранных дел Э. Шеварднадзе и госсекретарем Д. Бейкером, был подписан договор устанавливающий разграничение акваторий.

Что предусматривали основные положения Соглашения Бейкера-Шеварнадзе

Результатом Соглашения Бейкера-Шеварнадзе стала установка морской границы не по серединной полосе, а по линии Конвенции 1867 года, которая разделила акваторию на две невыгодные Советскому Союзу части. В собственности США оказалось 70% Берингова моря, тогда как Советскому Союзу досталось всего 30% водной поверхности. В частности, Соединённые Штаты получили водные территории исключительной экономической зоны Советского Союза общим размером 31,4 тыс. квадратных километров; материковый шельф размером более 46,5 тыс. квадратных километров, расположенный в Беринговом море.

При этом советской стороне отошла часть материкового шельфа площадью чуть больше 4,5 тыс. км². Если бы разделение произошло по срединной линии, как настаивал СССР раньше, размер шельфа составил бы 78,6 тыс. км². Кроме того, за счёт части «подаренной» исключительной экономической зоны Советского государства, Штаты получили исключительную экономическую зону, которая в отдельных местах превышала 200 морских миль от установленной границы. Подобное отклонение размера является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, в частности, статьи 57 фиксирующей ширину исключительной экономической зоны.

Какой статус Соглашение имеет сегодня

Ратификация Соглашения американским Конгрессом состоялась в рекордно сжатые сроки – уже через 3,5 месяца после подписания документ обрёл в США юридическую силу. Однако в России договор Бейкера-Шеварнадзе с начала его появления не раз подвергался критике, поэтому советские, а позже российские высшие законодательные власти, не ратифицировали Соглашение, придав ему статус временно действующего документа.

Также проблемы возникли и с американской стороны: через 9 лет после подписания парламент штата Аляска сделал заявление о незаконности морских границ между Россией и Соединёнными Штатами. Свои претензии парламентарии обосновали тем, что Бейкер не согласовал условия договора с официальными представителями штата и не пригласил их принять участие в процедуре. Законодательные власти Аляски предложили аннулировать Соглашение, после чего начать новые переговоры уже с учётом мнения и условий арктического американского штата.

Какой ущерб для России принесла уступка США акваторий в Чукотском и Беринговом морях

Осенью 2002 г. представителями российского Совета Федерации (СФ) был направлен запрос в Счётную палату с просьбой, установить финансовые убытки, причинённые Соглашением от 1990 года. Через 4 месяца в ответ на обращение членов СФ Счётная палата представила отчёт, в котором говорилось: «За 11 лет действия договора Россия потеряла от 1,6 до почти 2 миллионов тонн рыбы. В денежном эквиваленте это составило 1,8-2,3 миллиардов американских долларов». Уступив Соединённым Штатам морскую территорию, Россия потеряла возможность получать улов минтая в среднем около 200-210 тыс. тонн ежегодно.

Более того, невыгодно установленная граница усложнила прохождение судов и заблокировала с восточной стороны Северный морской коридор – важную для РФ транспортную коммуникацию. Ещё один минус – российские промысловики не допускаются в этот район для лова, тогда как рыболовецкие компании Канады, Южной Кореи, Японии и Тайваня могут постоянно добывать рыбу по квоте. Более того, на переданных территориях имеются не только значительные рыбные ресурсы, но и обширные запасы газа и нефти.

Зная о месторождениях природного сырья, американское правительство ещё в 1982 году начало продавать участки компаниям США. Количество реализованных ресурсов с отданных территорий, по подсчётам экспертов уже превысило 200 миллиардов кубометров газа и 200 миллионов тонн нефти.

[источники]

https://kulturologia.ru/blogs/140420/46086/

Это копия статьи, находящейся по адресу https://masterokblog.ru/?p=64817.

1 июня 1990 года в Вашингтоне было подписано соглашение между министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером о линии разграничения морских пространств. По условиям этого соглашения Соединенным Штатам отошла часть акватории Берингова моря, ранее находившаяся под советской юрисдикцией. Почему же в этом возникла необходимость?

Проблема Аляски

Дело в том, что в Конвенции о продаже Аляски, которую подписал 1867 году Александр II, отсутствовали положения о делении морских пространств. В 1976 году прибрежные государства стали вводить рыболовные, а затем и исключительные экономические зоны, которые в Беринговом и Чукотском морях перекрывали друг друга. Необходимо было разграничить экономические зоны и континентальный шельф в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальные воды на небольшом участке Берингова пролива между островами Ратманова и Крузенштерна.

Собственно, переговоры по поводу этих морских территорий начались еще в 1977 году. Учитывалось то, что указанные районы богаты не только рыбными ресурсами, но и нефтегазовыми месторождениями. В конце концов за основу разграничения была взята линия, определенная Конвенцией 1867 года. По условиям соглашения, к США отходили: часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысяч кв. километров; часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысяч кв. километров; а также участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи кв. километров в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий. При этом СССР в этой части Берингова моря отошел участок континентального шельфа площадью всего 4,6 тысячи кв. километров. А в некоторых местах исключительная экономическая зона США превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий, что является противоречащим статье 57 Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Тем не менее, договоренность была достигнута и временно вступала в силу с 15 июня 1990 года. 18 сентября 1990 года соглашение ратифицировал Конгресс США, однако вплоть до настоящего времени оно не ратифицировано российским парламентом и пока применяется лишь на временной основе.

Критика соглашения

Соглашение вызвало множество споров. В 1999 году парламент штата Аляска составил резолюцию, в которой была взята под сомнение законность установления границ между США и Россией, поскольку соглашение было подписано Джеймсом Бейкером без участия представителей Аляски.

Обширной критике оно подвергалось и в российских кругах. Так, бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков утверждал, что документ не выносился на рассмотрение ни Политбюро, ни Совмином. А в соответствии с советской Конституцией заниматься определением государственной границы СССР должен был исключительно Съезд народных депутатов.

Сегодня во всем винят экс-министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе. Говорят, что он единолично принял решение о передаче Соединенным Штатам 34 тысяч квадратных миль акватории Берингова моря, а затем провел его через Политбюро. К тому же, у него были свои отношения с Бейкером – как деловые, так и личные…

Оценки, выводы и надежды

Неоднократно российские государственные органы проводили экспертизу соглашения на предмет его соответствия нормам международного морского права, а также интересам России. Кроме того, оценивались возможные последствия в случае нератификации соглашения. Были сделаны выводы, что в принципе интересам нашего государства оно не противоречит, за исключением потери права на ведение морского промысла на участке, расположенном в средней части Берингова моря. 12 февраля 2003 года Счетная палата Российской Федерации представила следующий отчет: «За период действия советско-американского Соглашения о линии разграничения в Беринговом море (1991—2002 года) потери России составили 1,6—1,9 миллионов тонн рыбы, что эквивалентно 1,8—2,2 миллиарда долларов США».

Помимо этого, наличие пограничной линии усложняет торговое судоходство и блокирует с востока Северо-морской путь, который важен для евроазиатских транзитных грузоперевозок.

В связи с этим на протяжении вот уже многих лет российская и американская сторона ведут переговоры с целью заключения всеобъемлющего соглашения о рыболовстве в северной акватории Берингова моря. Хочется надеяться, что рано или поздно будут достигнуты договоренности, отвечающие российским интересам более, чем соглашение, инициированное Шеварднадзе и Бейкером.

Читайте наши статьи

на Дзен

«Самый щедрый подарок»: какую часть территории СССР Горбачёв отдал США

1 июня 1990 года в Вашингтоне было подписано соглашение между министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером о линии разграничения морских пространств. По условиям этого соглашения Соединенным Штатам отошла часть акватории Берингова моря, ранее находившаяся под советской юрисдикцией. Почему же в этом возникла необходимость?

Проблема Аляски

Дело в том, что в Конвенции о продаже Аляски, которую подписал 1867 году Александр II, отсутствовали положения о делении морских пространств. В 1976 году прибрежные государства стали вводить рыболовные, а затем и исключительные экономические зоны, которые в Беринговом и Чукотском морях перекрывали друг друга. Необходимо было разграничить экономические зоны и континентальный шельф в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальные воды на небольшом участке Берингова пролива между островами Ратманова и Крузенштерна.

Собственно, переговоры по поводу этих морских территорий начались еще в 1977 году. Учитывалось то, что указанные районы богаты не только рыбными ресурсами, но и нефтегазовыми месторождениями. В конце концов за основу разграничения была взята линия, определенная Конвенцией 1867 года. По условиям соглашения, к США отходили: часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысяч кв. километров; часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысяч кв. километров; а также участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи кв. километров в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий. При этом СССР в этой части Берингова моря отошел участок континентального шельфа площадью всего 4,6 тысячи кв. километров. А в некоторых местах исключительная экономическая зона США превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий, что является противоречащим статье 57 Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Тем не менее, договоренность была достигнута и временно вступала в силу с 15 июня 1990 года. 18 сентября 1990 года соглашение ратифицировал Конгресс США, однако вплоть до настоящего времени оно не ратифицировано российским парламентом и пока применяется лишь на временной основе.

Критика соглашения

Соглашение вызвало множество споров. В 1999 году парламент штата Аляска составил резолюцию, в которой была взята под сомнение законность установления границ между США и Россией, поскольку соглашение было подписано Джеймсом Бейкером без участия представителей Аляски.

Обширной критике оно подвергалось и в российских кругах. Так, бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков утверждал, что документ не выносился на рассмотрение ни Политбюро, ни Совмином. А в соответствии с советской Конституцией заниматься определением государственной границы СССР должен был исключительно Съезд народных депутатов.

Сегодня во всем винят экс-министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе. Говорят, что он единолично принял решение о передаче Соединенным Штатам 34 тысяч квадратных миль акватории Берингова моря, а затем провел его через Политбюро. К тому же, у него были свои отношения с Бейкером – как деловые, так и личные…

Оценки, выводы и надежды

Неоднократно российские государственные органы проводили экспертизу соглашения на предмет его соответствия нормам международного морского права, а также интересам России. Кроме того, оценивались возможные последствия в случае нератификации соглашения. Были сделаны выводы, что в принципе интересам нашего государства оно не противоречит, за исключением потери права на ведение морского промысла на участке, расположенном в средней части Берингова моря. 12 февраля 2003 года Счетная палата Российской Федерации представила следующий отчет: «За период действия советско-американского Соглашения о линии разграничения в Беринговом море (1991—2002 года) потери России составили 1,6—1,9 миллионов тонн рыбы, что эквивалентно 1,8—2,2 миллиарда долларов США».

Помимо этого, наличие пограничной линии усложняет торговое судоходство и блокирует с востока Северо-морской путь, который важен для евроазиатских транзитных грузоперевозок.

В связи с этим на протяжении вот уже многих лет российская и американская сторона ведут переговоры с целью заключения всеобъемлющего соглашения о рыболовстве в северной акватории Берингова моря. Хочется надеяться, что рано или поздно будут достигнуты договоренности, отвечающие российским интересам более, чем соглашение, инициированное Шеварднадзе и Бейкером.

Мало кто знает, что 1 июня 1990 года, Советский Союз безвозмездно подарил США 46,3 тысяч квадратных километров своей территории в Беринговом море. Точнее, отдал не СССР, а конкретные должностные лица — Горбачев М.С. (Президент СССР) и Шеварднадзе Э.А. (Министр иностранных дел СССР), и формально — не территорию, а акваторию (но сути это не меняет).

В новостях СССР в 1990 году эту новость обошли полным молчанием.

В России и сегодня существует негласный заговор молчания по этому вопросу. Возможно, потому, что некоторые лица, имеющие отношение к этому событию, здравствуют и поныне, и занимают не самые плохие посты, в том числе и в органах власти РФ.

Самое интересное — территории были переданы в нарушение действующего законодательства СССР.

Соглашение о передаче территорий было подписано 1 июня 1990 года в Вашингтоне министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером. Поэтому соглашение еще называют «Шеварднадзе-Бейкер».

Российские моряки называли и называют линию новых границ между СССР (Россией) и США — «линией предательства». Еще она имеет название «линии Шеварднадзе-Бейкера».

Вот она.

Если быть более точными, то по условиям соглашения в Беринговом море США были отданы:

— часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тыс. квадратных километров, фактически переданная Советским Союзом Соединенным Штатам в 1977 году;

— часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тыс. квадратных километров;

— участок континентального шельфа площадью 46,3 тыс. квадратных километров в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий.

То есть по документу Горбачев отдал США в общей сложности 77,7 тыс. квадратных километров.

При этом участок континентального шельфа, отошедший в этой части Берингова моря к СССР (Российской Федерации), составил всего 4,6 тыс. квадратных километров, что на 74 000 кв. км шельфа меньше, чем полагается при традиционном в таких случаях разграничении по срединной линии. В отдельных местах исключительная экономическая зона США за счет неоправданно отданной площади исключительной экономической зоны СССР превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий, что противоречит Конвенции ООН по морскому праву.

Ничейный участок площадью около 46 тысяч квадратных километров, расположенный между островами Прибылова, Святого Матвея, Медным и Атту, американцы называли дыркой от пончика. Пока не получили её в подарок от Шеварднадзе.

Поначалу американцы даже не верили, что им упала в руки территория в четверть Аляски, сказочно богатая рыбными ресурсами, нефтью и газом. Все это тогда преподносилось союзным МИДом, как очередной мост дружбы между народами.

По площади это больше, чем Рязанская или Пензенская области, или больше, чем две Ярославских области.

Изначально предполагалось, что документ будет подписан Горбачевым, но тот благоразумно умыл руки, направив для этого темного дела Шеварднадзе. Хотя понятно, что без санкции Горбачева тут не могло обойтись в принципе. Во время подписания соглашения Горбачев стоял за спиной Шеварднадзе.

Свое расследование провел бывший депутат Верховного Совета СССР Анатолий Чехоев. Согласно его данным, план разграничения северных морских пространств впервые был озвучен на высшем уровне во время встречи Горбачева на Мальте в 1989 году с президентом США Джорджем Бушем-старшим. Окончательный вариант раздела Берингова моря Шеварднадзе обсудил в США в начале апреля 1990 года на встречах с Бушем и Бейкером. Первоначально соглашение должен был подписать Горбачев, но тот перепоручил это Шеварднадзе, тем самым как бы оставаясь в стороне от сомнительной сделки.

Именно как нарушение Основного Закона СССР (Конституции СССР) следует трактовать подпись под договором Шеварднадзе и действия ответственных лиц МИДа того времени. Пункт 3 статьи 108 Основного Закона СССР жестко устанавливал, что определение государственной границы СССР относится к исключительному ведению Съезда народных депутатов СССР. Который, конечно, никакого согласия на это не давал.

В свою очередь, и Верховный Совет СССР, к счастью, отказался ратифицировать документ о передаче территорий в пользу США.

Предвидя это, Шеварднадзе и госсекретарь Бейкер обменялись нотами, на основе которых ввели временный порядок действия документа. Он длится до сих пор, вот уже более 27 лет (!).

Казалось бы, временный порядок действия документа нужно отменить. И даже делаются робкие попытки.

Но каждый раз что-то мешает этому…

Сам Шеварднадзе в 2004 году утверждал, что в данном соглашении им был лишь подведен итог многолетних переговоров, единогласно одобренный Политбюро ЦК КПСС.

Члены Политбюро ЦК КПСС отрицают обсуждение этого вопроса. 3 мая 1990 года состоялось заседание Политбюро, в повестке заседания которого вопроса о соглашении не было, однако в конце протокола заседания появилась запись «одобрить соглашение». Когда она была вписана, сказать нельзя – стенограмма почему-то отсутствует.

Подписанного документа (Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о линии разграничения морских пространств от 01 июня 1990 года) с подписями никто не видел, все должностные лица открещиваются от своего участия в этой сомнительной сделке.

Сам текст Соглашения опубликован в Бюллетене международных договоров лишь в 2008 году (январь 2008 г., N 1).

Однако не указана должность человека, который подписал этот документ. В справочно-правовых системах это выглядит достаточно лаконично — в отличие от остальных подобных документов, где ФИО подписанта указано всегда.

Выглядит эта часть документа вот так:

…

Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Союз Советских Социалистических Республик За Соединенные Штаты Америки

/ подпись / / подпись /

И все…

Вот Соглашение о торговых отношениях между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки (Вашингтон, 1 июня 1990 г.) Горбачев подписал там же лично, а Соглашение о передаче территорий США в Беринговом море почему-то постеснялся…

До 2008 года единственный документ, который ссылался на Соглашение — это Постановление Совета Министров СССР от 30 мая 1990 года № 532 «О разграничении морских пространств с США» (в котором был одобрен проект Соглашения). Однако и этого документа до сих пор никто не видел. Постановление Совета Министров СССР от 30 мая 1990 года № 532 никем не подписано и скреплено печатью общего отдела управления делами Совета министров СССР.

Можно задаться вопросом — а были ли документы вообще в реальности?

В любом случае — фактически территории отошли к США.

Тем не менее Соглашение однозначно было заключено — и подтверждение этому немного ниже.

Объяснение отсутствия подписей на самом деле простое. Еще сильны были воспоминания чиновников о достаточно жесткой системе Советского Союза, где за подобные действия следовало неотвратимое суровое наказание. Расстрел за измену Родине.

В то время существовал серьезный риск возврата к прошлому, и Горбачев реально боялся ответственности. Все заметали следы своих действий.

Соглашение от 01 июня 1990 года было предметом рассмотрения в Государственной Думе РФ в 2002 году.

И об этом уже есть вполне официальный документ — Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 14 июня 2002 г. № 2880-III ГД «О последствиях применения Соглашения между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о линии разграничения морских пространств 1990 года для национальных интересов Российской Федерации», который есть в справочных правовых системах в открытом доступе.

Госдума отмечает, что «имеются основания квалифицировать Соглашение как несбалансированный международный договор, содержание которого ставит под сомнение его соответствие национальным интересам Российской Федерации, в первую очередь в области рыболовства».

Ранее Верховный Совет СССР в 1990 году отказался от ратификации соглашения.

В середине 90-х гг парламент РФ (Государственная Дума и Совет Федерации) рекомендовали Президенту Российской Федерации внести в Государственную Думу проект федерального закона «О ратификации Соглашения между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о линии разграничения морских пространств, подписанного в городе Вашингтоне 1 июня 1990 года».

Это звучит в Постановлении Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 7 апреля 1995 г. N 671-I ГД «О Соглашении между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о линии разграничения морских пространств» и Постановлении Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 5 июля 1995 г. N 524-I СФ «О Соглашении между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о линии разграничения морских пространств, подписанном в Вашингтоне 1 июня 1990 года».

Однако случилось какое-то чудо, и Госдума РФ не ратифицировала это Соглашение в 90-х годах.

США считает спорную территорию своей и активно ее осваивает — как в экономическом, так и в военном плане. Этот район буквально напичкан боевыми кораблями американцев.

А если наши корабли по старой памяти заходят в “подаренные” воды, то их немедленно арестовывают. Такое неоднократно случалось в разные годы. Береговая охрана США задерживала российские промысловые суда якобы за нарушение 200-мильной экономической зоны. Хотя нарушения фактически не было: с российской стороны соглашение не ратифицировано и, следовательно, не признано.

Наличие пограничной линии усложняет свободное торговое судоходство и блокирует с востока Северный морской путь, возрождение которого, в том числе для евроазиатских транзитных грузоперевозок, правительство России объявляло стратегической задачей. Не пускают в этот район и российских рыбопромысловиков; при этом канадские, японские, южнокорейские и тайваньские рыбокомпании имеют там квоты.

Уступка морских владений Америке лишила Россию возможности ежегодно вылавливать 200 тыс. тонн одного только минтая.

12 февраля 2003 года Счетная палата Российской Федерации в соответствии с планом работы и в связи с обращением членов Совета Федерации провела проверку воздействия соглашения на рыбопромысловую отрасль России и подготовила отчет в котором, в частности, давалась такая оценка: «За период действия советско-американского Соглашения о линии разграничения в Беринговом море (1991—2002 года) потери России составили 1,6—1,9 млн тонн рыбы, что эквивалентно 1,8—2,2 млрд долларов США».

Запасы газа в одном только Наваринском бассейне составляют, по оценке самих американцев, более 1,2 млрд. кубометров. Нефть, газ — там много всего на триллионы долларов.

Мы уже не говорим о военной составляющей территориальных уступок — подлодки, наземные корабли, самолеты стран НАТО еще ближе к территории России.

Казалось бы, если Соглашение временное и так ущемляет интересы России — что мешает отменить его?

В 1999 году Госдума РФ повторно отказалась ратифицировать соглашение и приняла решение о восстановлении прав России в акватории Берингова пролива. В 2002 году этот вопрос обсуждался в Совете Федерации, откуда в Генеральную прокуратуру РФ поступил запрос о правомочности действий Шеварднадзе (вскоре после этого береговой охраной США был задержан очередной российский корабль – видимо, в напоминание о том, кто в море хозяин).

Однако Генеральная прокуратура заявила, что у нее нет претензий к бывшему министру иностранных дел СССР Эдуарду Шеварднадзе в связи с соглашением по Берингову морю.

Заместитель генерального прокурора России Константин Чайка сказал, что Шеварднадзе не превысил своих полномочий, поскольку действовал в соответствии с распоряжениями вышестоящих инстанций, в частности – на основании постановления Совета Министров СССР, изданного в мае 1990 года. После этого никаких серьезных попыток вновь поднять вопрос о действии соглашения не предпринималось.

Однако Постановление Совета Министров СССР от 30 мая 1990 года, на которое ссылалась Генеральная прокуратура по итогам своей проверки, существует в виде бланка со следующим текстом: «Министерству иностранных дел СССР оформить с американской стороной договоренность о временном применении указанного Соглашения после его подписания до вступления в силу». Бланк никем не подписан и скреплен печатью общего отдела управления делами Совета министров СССР.

Наверное, многое мог бы пояснить Игорь Иванов, принимавший активное участие в «выпрямлении» границ по этой сделке, если бы он этого захотел. Ему впоследствии был доверен пост главы МИДа РФ (министр иностранных дел РФ в 1998 — 2004 гг). Впоследствии — секретарь Совета Безопасности РФ, до 2007 года.

В свое время Виктор Черномырдин, бывший министр газовой промышленности СССР, подписал для Политбюро справку о бесперспективности (с точки зрения нефтегазоносности) участков шельфа в Беринговом море, уступаемых США. Однако именно там и были вскоре открыты нефтяные месторождения.

Не приходится удивляться, что экспертная комиссия в 1997 году подтвердила обоснованность и самого соглашения, и его временного применения — комиссия работала при правительстве, возглавлял которое Черномырдин, пресекавший любые попытки депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации прекратить временное действие соглашения.

В свое время также вице-спикер Госдумы Владимир Лукин (бывший посол России в США), а затем уполномоченный по правам человека в РФ (2004-2014), член Совета Федерации с 2016 года считает, что Россия не имеет права считать себя не связанной договором лишь на том основании, что он не ратифицирован законодательным органом. Переводим словоблудие: соглашение подписано, наплевать на ратификацию, нехай американцы территорию забирают.

Тем не менее, чувствуя, что Россия намерена вернуться к обсуждению так и не ратифицированного договора (соглашения) Бейкера-Шеварднадзе, американцы со своей стороны взялись оспаривать шесть российских островов. В своей резолюции HJR 27, принятой в июне 1999 года, парламент штата Аляска выразил несогласие с передачей под российскую юрисдикцию островов Врангеля, Геральда, Беннета, Генриетты, Медного, Сивуча, и Калана. Претензии, как ни странно, свзываются с продажей США Аляски Александром II в 1867 году.

Вот о чем идет речь — острова (как они названы на картах США) обозначены на карте.

Претензии США на острова в Северном Ледовитом океане

Не забываем, что речь идет не только об островах. Вокруг каждой отданной «кочки» обведут 12 мильную черту территориальных вод и 200 мильную экономических. Вокруг каждого острова и островка.

Мы уже писали о том, что России как таковой уже не выделено место на политической карте мира. Неужели сдача территорий уже началась? В 1990 году отдали США 46,3 тыс. квадратных километров Берингова моря, в 2008 году подарили Китаю остров Тарабарова и часть острова Большой Уссурийский на Амуре, в 2011 году подарили Норвегии 90 тыс. квадратных километров Баренцева моря…

И это даже мелочи по сравнению с тем, какие территориальные претензии сейчас предъявляются России другими странами. И это не учитывая «мягкий» захват российских территорий теми же китайцами на Дальнем Востоке.

Уступка морских владений Америке лишила Россию возможности ежегодно вылавливать 200 тысяч тонн минтая. Кроме того, наличие пограничной линии усложняет свободное торговое судоходство и блокирует с востока Севморпуть, возрождение которого, в том числе для евроазиатских транзитных грузоперевозок, правительство России объявляло стратегической задачей. Не пускают в этот район и российских рыбопромысловиков; при этом канадские, японские, южнокорейские и тайваньские рыбокомпании имеют там квоты.

Эксперты отмечают, что с самого начала переговоров, которые начались в 1977 году, одним из главных вопросов при разграничении был вопрос о нефти. По данным экспертов, спорные районы богаты не только рыбными ресурсами, но также включают перспективные нефтегазовые месторождения «Наваринское» и «Алеутское».[8]. Об этом свидетельствует и распродажа правительством США участков в спорных районах американским компаниям, которая началась в 1982 году — задолго до подписания соглашения. Ресурсы проданных с тех пор участков, по данным американских экспертов, составляют около 200 млн тонн нефти и 200 млрд м³ газа

отсюда

Сможет ли Россия удержать свою территорию?

Россия и США не могли договориться о разграничении морских пространств в районе Берингова пролива с 1867 года. Вопрос был решён в 1990 году одним росчерком пера министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе. Благодаря ему страна лишилась нефтеносного шельфа и огромной акватории Берингова моря, богатой морскими ресурсами.

Зачем Шеварднадзе отдал часть шельфа США?

Как министр иностранных дел Советского Союза предавал свою страну

Сейчас уже ни у кого нет сомнений — начиная с прихода к власти Михаила Горбачёва партийная номенклатура сделала всё, чтобы добить СССР. Среди могильщиков строя чаше называют самого Горбачёва, первого президента России Бориса Ельцина, «архитектора» перестройки Александра Яковлева и даже Юрия Андропова, который гордился тем, что сумел «задавить» самосознание русского народа.

Дали «порулить» медбрату

Одни действовали по глупости, другие — по неведению или за обещанные Западом преференции. Но среди всех имён всегда отдельно будет стоять имя Эдуарда Шеварднадзе, человека, под шумок лишившего Россию нефтеносного шельфа и богатых морских угодий.

Шеварднадзе родился в Грузии в 1928 году, окончил медтехникум в Тбилиси, по специальности никогда не работал и пошёл сначала по комсомольской, а потом и по партийной линии. В 1957 году он был уже первым секретарём ЦК ЛКСМ Грузии. Именно на этом посту он свёл знакомство с другим «могильщиком» СССР — Горбачёвым, который работал комсомольским функционером в Ставрополье.

В 1961 году Шеварднадзе перешёл на партийную работу: в 37 лет стал министром охраны общественного порядка Грузинской ССР, а затем был назначен министром внутренних дел с присвоением звания генерал-майора внутренней службы.

В 1972 году Шеварднадзе избрали первым секретарём ЦК Компартии Грузии, вместо Василия Мжаванадзе, которого обвиняли во взятках и симпатии к подпольным цеховикам. Шеварднадзе клялся, что наведёт порядок, но криминальный бизнес, наоборот, расцвёл махровым цветом, а Грузия ещё больше погрязла в коррупции.

В 1985 году дорвавшийся до власти Горбачёв расставлял по ключевым постам «своих» людей, и Шеварднадзе ему пригодился — Горбачёв назначил его, не знающего ни одного иностранного языка и не имеющего дипломатического опыта, министром иностранных дел СССР. Горбачёву было неважно, что Шеварднадзе некомпетентен, главным было то, что оба лелеяли мечты о либеральных переменах и любили красивую жизнь.

Господин «Да»

Вот с такими «лидерами» СССР и подошёл к переломному моменту истории. Они на протяжении пяти лет активно сдавали позиции Соединённым Штатам Америки, затем, в 1987 году, Шеварднадзе подписал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по которому СССР уничтожил в 2,5 раза больше носителей и в 3,5 раза больше боеголовок, чем США. А в 1990 году страна получила такой «привет» от министра иностранных дел, от которого она не оправилась до сих пор.

Речь идёт о Соглашении между СССР и США о линии разграничения морских пространств или USA/USSR Maritime Boundary Agreement, то есть о договоре между СССР и США о границах экономических зон и шельфа в Чукотском и Беринговом морях, и между островами Ратманова и Крузенштерна.

США предложили решить вопрос в самый подходящий для них момент: в 1990 году в партийной верхушке царил разброд, «демократия» шагала по стране семимильными шагами, сея разруху и нищету, а номенклатура видела в переменах лишь возможность набить карманы.

Предыстория вопроса уходит корнями в XIX век, когда в 1867 году была подписана конвенция об уступке Российской империей США Аляски. Уже тогда стороны не пришли к единому мнению относительно линии разграничения, и каждая понимала её по-своему.

Это вопрос США снова подняли в 1976 году, но тогда речь шла прежде всего о разграничении рыболовных зон в центре Берингова пролива. Уже тогда Америка получила внушительный участок акватории, а районы промысла СССР сократились. Правда, США компенсировали потери СССР ежегодными квотами на вылов рыбы, но в 1981 году отказали советским рыбакам и в этом, сославшись на то, что СССР ввёл войска в Афганистан и таким образом стал «страной-агрессором».

Страны сразу начали переговоры по этому вопросу, однако к соглашению не пришли. СССР предлагал провести границу чётко по серединной линии, а США надеялись прибрать к рукам месторождения нефти на шельфе. Это удалось лишь в 1990 году, когда к власти в СССР пришли сговорчивые либералы, которые за преференции для себя могли отдать Штатам все что угодно.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что 1 июня 1990 года Шеварднадзе полностью согласился на условия американцев. Со стороны США соглашение подписал госсекретарь Джеймс Бейкер. По нему к США отходили 23700 квадратных километров акватории, 7700 квадратных километров исключительной экономической зоны СССР и 46 300 квадратных километров нефтеносного шельфа, находящегося вне двухсотмильной зоны США.

Советскому Союзу отходили всего 4600 квадратных километров шельфа, то есть страна теряла всё и не получала ничего. В некоторых местах экономическая зона СССР сократилась до 150 миль, а зона США была расширена до 250 миль, что противоречило международному законодательству. Но США было плевать на законы.

Поскольку у Шеварднадзе и у Бейкера были подозрения, что в СССР соглашение не ратифицируют, они тут же, в течение 15 дней обменялись нотами, подтверждающими его «временное» применение!

Забирайте даром!

Позже экс-депутат Верховного совета СССР Анатолий Чехоев провёл расследование, как вообще стало возможным подписание такого договора. Депутат нашёл несколько весьма странных обстоятельств.

Оказывается, на договоре должна была стоять подпись Горбачёва, однако в последний момент тот увильнул от ответственности. Возможно, даже ему этот договор показался актом вопиющей безграмотности и заставлял задуматься о компетентности и даже продажности руководства СССР. Поэтому договор с Бушем-старшим и Бейкером обсуждал именно Шеварднадзе, поэтому он и подписал его.

Соглашение якобы обсуждалось 3 мая 1990 года на заседании Политбюро и им было одобрено. Однако выяснилось, что в повестке заседания ничего подобного не было. Зато в протоколе заседания внизу появилась приписка — «соглашение одобрить». Стенограмма заседания исчезла, а значит, выяснить правду невозможно.

Зато было найдено постановление Совета министров СССР от 30 мая 1990 года, которое гласит следующее: «Министерству иностранных дел СССР оформить с американской стороной договорённость о временном применении указанного Соглашения после его подписания до вступления в силу». Значит, всё в порядке? Политбюро одобрило, Совмин — издал постановление, Шеварднадзе — его подписал?

Не всё так просто — на бланке Совмина есть печать Общего отдела управления делами, но нет ни одной подписи. Более того, председатель Совета министров СССР Николай Рыжков утверждает, что проект договора о разграничении на Политбюро не рассматривался и в Правительстве не утверждался. Тогда вообще непонятно, на каком основании он был подписан Шеварднадзе на следующий день — 1 июня!

К соглашению приложил руку даже Виктор Черномырдин, который до 1989 года был министром газовой промышленности СССР: он подписал для Политбюро справку о бесперспективности шельфов Берингова моря с точки зрения нефте- и газоносности.

Заговор?

Скорее всего, да. Недаром даже в 1997 году экспертная комиссия, работавшая над обоснованностью соглашения, подтвердила его, ведь Правительство в это время возглавлял Черномырдин, который пресекал попытки российских политиков-депутатов повлиять на ситуацию.

С такими «друзьями» враги не нужны

США сразу же ратифицировали соглашение Шеварднадзе-Бейкера, которое в его английском варианте звучало так: «Соглашение о морской границе». Подобные отличия имелись во всех пунктах договора, что позволило США трактовать их в свою пользу. В СССР и в России документ не был ратифицирован и не был опубликован.

В 1999 году вопрос о нём снова всплыл на поверхность, но Госдума РФ снова отказалась ратифицировать соглашение. Более того, она приняла решение о восстановлении прав страны. В 2002 году Генпрокуратура России провела проверку правомочности подписи Шеварднадзе, но претензии политику предъявить не смогли.

По данным Счётной палаты на 2003 год, из-за Шеварднадзе Россия потеряла 2,2 миллиарда долларов. Если он хотел насолить русским «за оккупацию», то в этом он преуспел. Кстати, он же подписывал и ещё одно знаковое соглашение — о выводе войск из Восточной Германии.

Распад СССР не заставил его отказаться от власти: он вернулся в Грузию и возглавил страну, переориентировав её на США. И даже уйдя в отставку, призывал США наказать «злых русских» за то, что посмели принудить грузинскую армию к миру в 2008 году.

Правда, в его правление Грузия почему-то не разбогатела. Видимо, для управления даже такой небольшой страной бывший медбрат был малопригоден.

Источник: издание Загадки истории №40, октябрь 2019 года

Рубрика: Назад в СССР

Автор: Александр Лаврентьев

Метки: Загадки истории, СССР, остров, США, предательство, пролив, Берингов пролив, министр, Горбачёв, Шеварднадзе, Берингово море, Чукотское море

В 1990 году, идя на уступки Соединённым Штатам, СССР отдал им огромную территорию, богатую промысловой рыбой и залежами природных ресурсов. Произошло это после подписания 1 июня Соглашения, которое определило морские границы между государствами, подарив США гораздо большее территориальное преимущество.

Подписанный Шеварднадзе и Бейкером договор до сих пор не ратифицирован российской стороной, считающей, что процедура прошла с нарушением не только российского, но и международного законодательства.

Как устанавливалась граница между Россией и США, и когда возникла необходимость в «размежевании» морских пространств

Берингов пролив

Первая граница между Штатами и Россией появилась в 1867 г. после продажи Америке части Аляски. В результате демаркации пограничной линии на стороне США очутился о. Святого Лаврентия, за Россией же закрепились Командорские острова. Морские пространства оставались общими, так как в то время отсутствовала необходимость в водных границах.

В 1926 году постановлением ЦИК СССР территория от материковых земель страны до Северного полюса была объявлена собственностью СССР. Впрочем, решение о «полярных владениях» не создавало чётких морских границ, поэтому акватории де-факто никому не принадлежали.

Потребность в «размежевании» моря появилась в 1976 году с появлением 200-мильных рыболовных зон, организованных прибрежными государствами. Участки в Чукотском и Беринговом море часто накладывались друг на друга. Чтобы избавиться от связанных с этим проблем, Минрыбхоз Союза предложил американцам разграничить Северный Ледовитый океан и Чукотское море по созданной и согласованной линии в 1687 г.; в Беринговом море, для устранения пересекающихся зон, сделать границей срединную линию.

Хотя предложенные варианты соответствовали всем международным правовым нормам, американцы ответили отказом – они считали, что при разделе получат недостаточно морской территории. Положительного для себя решения Штаты добились в 1990 г.: после чего министром иностранных дел Э. Шеварднадзе и госсекретарем Д. Бейкером, был подписан договор устанавливающий разграничение акваторий.

Что предусматривали основные положения Соглашения Бейкера-Шеварнадзе

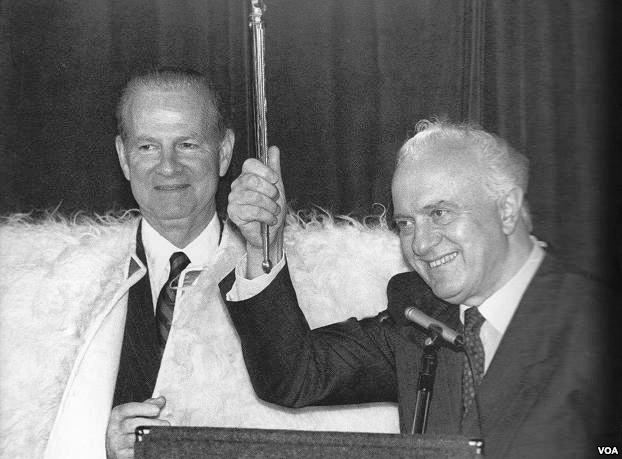

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер

Результатом Соглашения Бейкера-Шеварнадзе стала установка морской границы не по серединной полосе, а по линии Конвенции 1867 года, которая разделила акваторию на две невыгодные Советскому Союзу части. В собственности США оказалось 70% Берингова моря, тогда как Советскому Союзу досталось всего 30% водной поверхности.

В частности, Соединённые Штаты получили водные территории исключительной экономической зоны Советского Союза общим размером 31,4 тыс. квадратных километров; материковый шельф размером более 46,5 тыс. квадратных километров, расположенный в Беринговом море.

При этом советской стороне отошла часть материкового шельфа площадью чуть больше 4,5 тыс. км². Если бы разделение произошло по срединной линии, как настаивал СССР раньше, размер шельфа составил бы 78,6 тыс. км².

Кроме того, за счёт части «подаренной» исключительной экономической зоны Советского государства, Штаты получили исключительную экономическую зону, которая в отдельных местах превышала 200 морских миль от установленной границы. Подобное отклонение размера является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, в частности, статьи 57 фиксирующей ширину исключительной экономической зоны.

Какой статус Соглашение имеет сегодня

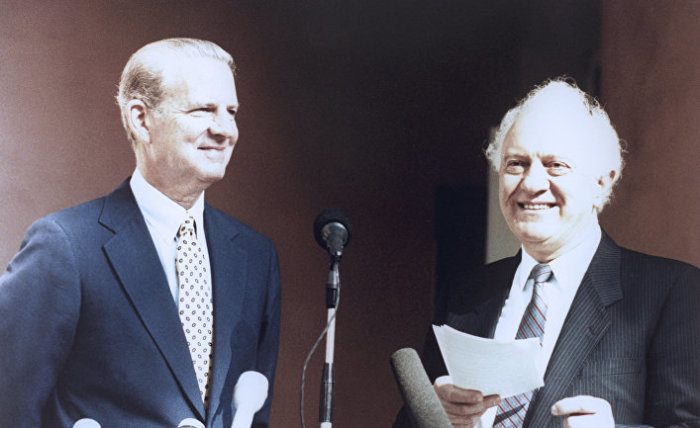

Михаил Горбачёв и Эдуард Шеварнадзе

Ратификация Соглашения американским Конгрессом состоялась в рекордно сжатые сроки – уже через 3,5 месяца после подписания документ обрёл в США юридическую силу. Однако в России договор Бейкера-Шеварнадзе с начала его появления не раз подвергался критике, поэтому советские, а позже российские высшие законодательные власти, не ратифицировали Соглашение, придав ему статус временно действующего документа.

Также проблемы возникли и с американской стороны: через 9 лет после подписания парламент штата Аляска сделал заявление о незаконности морских границ между Россией и Соединёнными Штатами. Свои претензии парламентарии обосновали тем, что Бейкер не согласовал условия договора с официальными представителями штата и не пригласил их принять участие в процедуре. Законодательные власти Аляски предложили аннулировать Соглашение, после чего начать новые переговоры уже с учётом мнения и условий арктического американского штата.

Какой ущерб для России принесла уступка США акваторий в Чукотском и Беринговом морях

Горбачёв подарил США 74000 кв. км шельфа в 1990 году, т.е. 16% мировых запасов углеводородов (нефти и газа)

Осенью 2002 г. представителями российского Совета Федерации (СФ) был направлен запрос в Счётную палату с просьбой, установить финансовые убытки, причинённые Соглашением от 1990 года. Через 4 месяца в ответ на обращение членов СФ Счётная палата представила отчёт, в котором говорилось: «За 11 лет действия договора Россия потеряла от 1,6 до почти 2 миллионов тонн рыбы. В денежном эквиваленте это составило 1,8-2,3 миллиардов американских долларов».

Уступив Соединённым Штатам морскую территорию, Россия потеряла возможность получать улов минтая в среднем около 200-210 тыс. тонн ежегодно. Более того, невыгодно установленная граница усложнила прохождение судов и заблокировала с восточной стороны Северный морской коридор – важную для РФ транспортную коммуникацию. Ещё один минус – российские промысловики не допускаются в этот район для лова, тогда как рыболовецкие компании Канады, Южной Кореи, Японии и Тайваня могут постоянно добывать рыбу по квоте.

Более того, на переданных территориях имеются не только значительные рыбные ресурсы, но и обширные запасы газа и нефти. Зная о месторождениях природного сырья, американское правительство ещё в 1982 году начало продавать участки компаниям США. Количество реализованных ресурсов с отданных территорий, по подсчётам экспертов уже превысило 200 миллиардов кубометров газа и 200 миллионов тонн нефти.