Вещи порою могут поведать о человеке не меньше, чем живые свидетели. История, которую я хочу рассказать, необычайна уже тем, что эти часы Есенин никогда не видел и даже не знал об их существовании. И тем не менее все, с ними случившееся, приоткрывает малоизученную страницу биографии поэта.

В годы первой мировой войны Есенин, призванный в армию, стараниями литературных друзей был зачислен в Петроградский резерв санитаров, а затем переведен в Полевой царскосельский военно-санитарный поезд N 143, перевозивший раненых и больных из районов боевых действий в тыл. Став санитаром, поэт оказался в прямом служебном подчинении штаб-офицера для особых поручений при дворцовом коменданте полковника Ломана, бывшего одновременно главноуполномоченным по этому поезду и ктитором (церковным старостой) Федоровского собора. Ломан несколько раз посылал Есенина в качестве рядового санитара к линии фронта. Затем перевел его в царскосельский лазарет, значительно облегчив Есенину бремя военной службы. «При некотором покровительстве полковника Ломана, – вспоминал впоследствии поэт, – был представлен ко многим льготам»1. Покровительствуя Есенину, Ломан пытался добиться от него верноподданнических стихов. В те дни он часто организовывал в царскосельских лазаретах увеселения, носившие характер стилизованных простонародных празднеств. Оркестр балалаечников сводного пехотного полка, обычно открывавший эти концерты, исполнял официальные патриотические марши. Затем пляски скоморохов и гудочников сменялись цыганскими романсами, частушками, раешниками, нравоучительные сценки чередовались с пением гусляров и чтением стихов. Такое увеселение Ломан организовал и 22 июля, в день именин вдовствующей императрицы Марии Федоровны и одной из царских дочерей. На этом вечере Есенин, по настоянию Ломана, должен был читать стихи, посвященные царицам. Вряд ли стоит распространяться о том сложном положении, в котором оказался поэт. И весьма знаменательно, что в стихотворении, где упоминаются «младые царевны», их «юная кротость», «ласковые сердца», «царственные руки», он сделал центральным образ раненого, заставил услышать его стенания и рыдания:

На ложе белом, в ярком блеске света.

Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть…

(полный текст опубликован в 5-м томе Собрания сочинений поэта). Концерт понравился императрице, что позволило Ломану возбудить ходатайство о награждении некоторых его участников и и их числе санитара С. А. Есенина, которому Ломан просил выдать золотые часы. В ноябре императрица пожаловала Есенину золотые часы с цепочкой. Тогда же они были переданы Ломану»для доставления их по назначению» 2.

Однако часы, «пожалованные» Есенину, Ломан подменил – золотые оставил у себя, а поэту выдал часы столовые. Неизвестно, чем руководствовался Ломан: то ли не устоял перед соблазном иметь даровые золотые часы с золотой цепочкой, то ли подумал, что для нижнего чина золотые часы слишком большая честь, то ли у него были какие-то другие, одному ему известные соображения, но золотые часы он Есенину не вручил. Во всяком случае, в наградном списке «Причта и служащих Федоровского государева собора» против фамилии «писатель Есенин» написано «часы столовые и деньги» 3. Для современного читателя сочетание «часы столовые» может показаться несколько необычным. Но в те годы подобное наименование было распространенным. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, например, в статье «Часы» (т. XXXVIII, стр. 434) термин этот употребляется как общепринятый: «Хорошие пружинные, столовые часы составляют специальность парижских часовщиков» (курсив мой. – В. В.).

- Сергей Есенин, Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5, Гослитиздат, М. 1962, стр. 13.[↩]

- Подробно об этом см.: В. А. Вдовин, Сергей Есенин на военной службе, «Филологические науки», 1964, N 1.[↩]

- ЦГИА СССР, ф. 1328, оп. 4, ед. хр. 22, л. 42.[↩]

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.

Сергей Есенин и Царская семья*

08.02.2021

/

Волею судеб великий русский поэт Сергей Есенин неоднократно встречался с членами царской семьи. Первая встреча состоялась с Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, Матушкой Марфо-Мариинской обители, родной сестрой Императрицы.

Михаил Васильевич Нестеров, художник, который расписывал Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Марфо-Мариинской обители, вспоминал об этой встрече:

«Приближался 1916 год. Он начинался, как и предыдущий, под грохот орудий. Проходили один за другим санитарные поезда с фронта. Неустанно работали госпитали. Открывались всё новые и частные лазареты… В начале месяца мы с женой получили приглашение Великой Княгини послушать «сказителей». В назначенный час мы с нашим мальчиком были на Ордынке. Там собрался небольшой кружок приглашённых. Великая Княгиня с обычной приветливостью принимала своих гостей. Все поместились вокруг большого стола, на одном конце которого сидела Елизавета Федоровна. В противоположном конце комнаты сидели сказители. Их было двое: один молодой, лет 20-ти, кудрявый блондин с каким-то фарфоровым, как у куколки, лицом. Другой – сумрачный, широколицый брюнет лет под сорок. Оба были в поддёвках, в рубахах-косоворотках, в высоких сапогах.

Начал молодой: нежным, слащавым голосом он декламировал свои стихотворения. Содержания не помню, но и голос, и манера, и сами стихи показались мне искусственными. После перерыва стал говорить старший. Его манера была обычной – стилем сказителей… Последние стихи были посвящены воинам, что мне понравилось.

Сказители эти были получившие позднее шумную известность поэты-крестьяне – Есенин и Клюев. После всего был подан чай, гости обменивались впечатлениями, а потом, поблагодарив хозяйку, все разошлись».

Елизавете Фёдоровне стихи очень понравились, и она долго расспрашивала поэтов об их прошлом, заставляя объяснять смысл их сказаний.

С. Есенин и Н. Клюев

Н.В. Есенина, дочь старшей из сестёр поэта Екатерины, в своей книге «В семье родной» (М., 2001) пишет, что этот вечер поэтов состоялся 11 января. Великая Княгиня пожаловала Сергею Есенину за этот вечер Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна с овальной печаткой на обложке «Благословение Великой Княгини Елизаветы Федоровны» и серебряный образок с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и святых Марфы и Марии.

Нестеров подписал Есенину и Клюеву открытку с репродукцией своей картины «Святая Русь».

Позднее Николай Клюев вспоминал:

«Гостил я в Москве, у царицыной сестры Елизаветы Федоровны. Там легче дышалось, и думы светлее были. Нестеров – мой любимый художник, и Васнецов на Ордынке у Княгини запросто собирались. Добрая Елизавета Фёдоровна и простая спросила меня про мать мою, как её звали и любила ли она мои песни. От утончённых писателей я до сих пор вопросов таких не слышал»

«Север», 1992, № 6

Великая княгиня Елисавета Феодоровна в Марфо-Мариинской обители

Как справедливо заметил С.И. Субботин в одной из своих статей, «выступления Есенина и Клюева перед Великой Княгиней были организованы при ближайшем участии Д.Н. Ломана». Последний в то время был назначен главным уполномоченным по полевому Царскосельскому военно-санитарному поезду № 143 Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны и начальником лазарета № 17 Великих Княжон Марии и Анастасии, где с 20 апреля 1916 года по 20 марта 1917 года проходил военную службу санитаром Сергей Есенин.

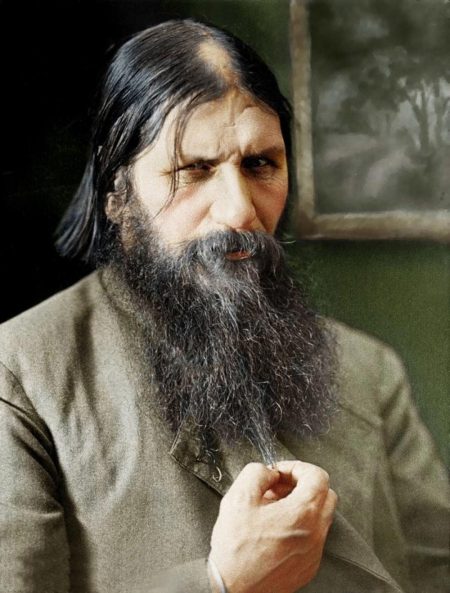

Большое участие в определении судьбы Поэта во время его армейской службы приняли журналист И. Мурашов, поэты Н. Клюев и С. Городецкий, артист В. Сладкопевцев, числящийся в штате военно-санитарного поезда, и даже Григорий Распутин, сын которого служил в этом же поезде.

В архиве Александровского дворца сохранилась расписка Распутина, обнаруженная искусствоведом А. Кучумовым:

«Милой, дорогой, присылаю тебе двух парашков. Будь отцом родным, обогрей. Ребята славные, особливо этот белобрысый. Ей богу, он далеко пойдёт».

Записка не датирована. Она скорее всего адресована полковнику Д.Н. Ломану, с которым Григорий Распутин был знаком, и речь в ней идёт о Есенине («белобрысый») и Клюеве. Наиболее вероятно, что поездка двух поэтов с запиской Распутина в Царское Село состоялась осенью 1915 года. Полковник Д.Н. Ломан мог непосредственно обратиться к Императрице, и ему легко было добиться Высочайшего соизволения о зачислении С. А. Есенина санитаром поезда № 143. Верно заметил литературовед П.Ф. Юшин в письме от 15 апреля 1964 года крестнику Императрицы Ю.Д. Ломану, сыну полковника Д.Н. Ломана, что благодаря последнему «…Есенин не стал кормить вшей в окопах, где поэта легко могла уложить насмерть шальная пуля». В течение почти целого года службы Сергей Есенин только дважды выезжал с санитарным поездом к линии фронта за ранеными.

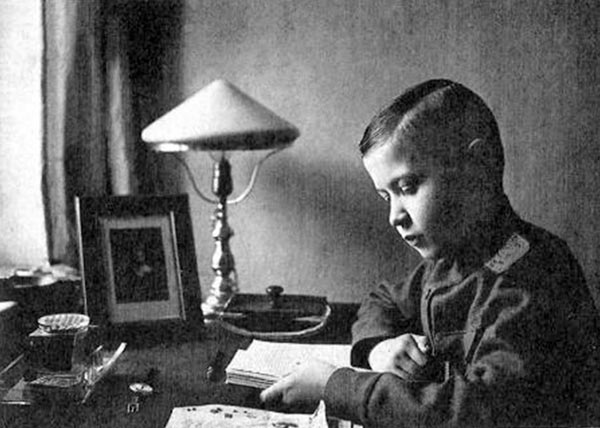

Ю.Д. Ломан в кабинете отца

Литератор С.П. Постников в «Некоторых добавлениях к воспоминаниям о С. Есенине», написанных в 1962 году, считает, что в определении поэта на военную службу в госпиталь в Царском Селе большую роль сыграла княжна В.И. Гедройц, которая была придворным хирургом, старшим ординатором Царскосельского и Павловского госпиталей, и свои беседы с императрицей Александрой Фёдоровной записывала в дневнике. Кроме того, Вера Ивановна сама писала и печатала стихи и прозу под псевдонимом Сергей Гедройц, позаимствовав имя умершего брата. В то время, вероятно, в октябре-ноябре 1915 года, почти каждое воскресенье она бывала у жившего в Царском Селе литературного критика и публициста Иванова-Разумника, где под его аккомпанемент на рояле играла на скрипке. Именно там, очевидно, Сергей Есенин и познакомился с В.И. Гедройц и Р.В. Ивановым-Разумником, и с тех пор поддерживал с ним дружеские отношения. Об этой встрече В.И. Гедройц написала стихи с посвящением «Сергею Есенину», 30 декабря 1925 года, на следующий день после траурной церемонии прощания с поэтом в Ленинградском отделении Союза писателей, где она присутствовала.

…Полковник Д.Н. Ломан прекрасно понимал необходимость иметь у себя на службе такого поэта как Сергей Есенин, творчество которого в то время было политически нейтрально. К тому же, поэтические позиции поэта во многом были близки идеалам «Общества возрождения художественной Руси», чья деятельность с осени 1915 года развернулась в Феодоровском соборе Царского Села, а одним из самых активных его организаторов был Ломан.

Во время службы в армии в Царском Селе Сергей Есенин встречался в Александровском дворце, который с 1905 года был резиденцией Императора Николая II, с вдовствующей Императрицей Марией Фёдоровной. Вот что пишет по этому поводу В.А. Вдовин, изучавший в архивах материалы о С. Есенине:

«В воспоминаниях Л.О. Повицкого (литератор, друг С. Есенина – Б.С.) содержится рассказ о чтении поэтом стихов матери Николая II, вдовствующей Императрице Марии Федоровне. Императрица, прослушав стихи, похвалила их и сказала Есенину, что он настоящий русский поэт, заметив при этом: «Я возлагаю на Вас большие надежды. Вы знаете, что делается у нас в стране. Крамольники, внутренние враги подняли голову и сеют смуту в народе. Вот в такое время патриотические верноподданнические стихи были бы очень полезны. Я жду от Вас таких стихов, и мой сын был бы очень рад. И я прошу Вас об этом серьезно подумать…». – Матушка, – возразил ей Есенин, – да я пишу только про коров, ещё про овец и лошадей. О людях я не умею писать. Императрица недоверчиво покачала головой, но отпустила его с миром…».

На прощанье вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна подарила Сергею Есенину икону Святого Сергия Радонежского, которая хранится в фондах мемориального музея-заповедника в селе Константиново Рязанской области.

Сергей Есенин имел возможность лицезреть вдовствующую Императрицу ещё 9 июня 1916 года, когда она посетила санитарный поезд в Киеве на обратном пути его поездки к линии фронта и «удостоила милостивой беседой раненых господ офицеров и нижних чинов».

22 июня 1916 года в офицерском лазарете № 17 состоялся концерт в честь тезоименитства вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны и Великой Княжны Марии Николаевны. На концерте, как считает большинство мемуаристов, присутствовала Императрица Александра Фёдоровна с дочерьми. Вели концерт Сергей Есенин и Владимир Сладкопевцев. В концерте принимал участие знаменитый оркестр балалаечников под управлением Василия Андреева. Есенин одет был в голубую рубаху, плисовые шаровары и жёлтые сапоги. Он читал приветствие, а затем стихотворение, озаглавленное «Царевнам» (в дальнейшем заглавие было снято), оригинал которого был обнаружен в тридцатых годах сотрудником детско-сельских дворцов-музеев А.И. Иконниковым в архиве Александровского дворца.

Стихотворение было написано чуть ли не золотом, славянской вязью на листе плотной бумаги, по периметру которого художником Гореловым акварелью выполнен орнамент в стиле конца ХVII века. Лист был помещён в папку, обложенную великолепной золотой парчой:

ЦАРЕВНАМ

В багровом зареве закат шипуч и пенен,

Берёзки белые горят в своих венцах,

Приветствует мой стих младых Царевен

И кротость юную в их ласковых сердцах

Где тени бледные и горестные муки,

Они тому, кто шёл страдать за нас,

Протягивают Царственные руки,

Благословляя их к грядущей жизни час.

На ложе белом, в ярком блеске света,

Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть…

И вздрагивают стены лазарета

От жалости, что им сжимает грудь.

Все ближе тянет их рукой неодолимой

Туда, где скорбь кладёт печать на лбу.

О, помолись, святая Магдалина,

За их судьбу.

Они тому, кто шёл страдать за нас,

Протягивают Царственные руки,

Благословляя их к грядущей жизни час.

Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть…

И вздрагивают стены лазарета

От жалости, что им сжимает грудь.

Туда, где скорбь кладёт печать на лбу.

О, помолись, святая Магдалина,

За их судьбу.

19-22.VII.1916, С. Есенин

Ольга (3 ноября 1895), Татьяна (29 мая 1897), Мария (14 июня 1899) и Анастасия (5 июня 1901)

Можно только удивляться прозорливому предвиденью Сергея Есенина трагической гибели «младых царевен», за которых он просил помолиться «святую Магдалину» (22 июля -– день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины). Невольно приходят на память слова Анны Ахматовой:

Но в мире нет власти грозней и страшней,

Чем вещее слово поэта.

После прочтения стихотворения Есенин, по всей вероятности, преподнёс его Великой Княгине Марии Николаевне. Есть предположение, что в ответ она сняла с пальца золотой перстень и отдала его поэту. И действительно, у Сергея Есенина хранилось кольцо, отлитое из червонного золота, в ажурную оправу которого вкраплен изумруд, а на месте пробы выбита золотая корона. Это кольцо Есенин подарил своей двоюродной сестре Марии Ивановне Конотоповой-Кверденевой в день её свадьбы в Константиново.

После концерта, который понравился Императрице и её дочерям, Сергей Есенин и другие ведущие артисты были представлены Александре Фёдоровне и Великим Княжнам. Сергей Есенин преподнёс Императрице первый сборник стихов «Радуница», выполненный в чёрно-белую набойку, который, к сожалению, не сохранился. Вероятно, на книге была дарственная надпись. Ю.Б. Юшкин, есиновед, сумел восстановить условно-реконструированный текст дарственной надписи в стиле инскриптов, написанных Поэтом на книге «Радуница» другим лицам:

«Ея Императорскому Величеству Богохранимой царице-матушке Александре Фёдоровне от бояшника соломенных суемов славомолитвенного раба рязанца Сергея Есенина».

Вероятнее всего, именно об этом концерте Есенин упоминал в автобиографии 1923 года:

«По просьбе Ломана однажды читал стихи Императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и проч.»

Разговор о «грустной России» произошёл потому, что Есенин читал и маленькую поэму «Русь», где есть такие строфы:

Потонула деревня в ухабинах,

Заслонили избёнки леса.

Только видно на кочках и впадинах,

Как синеют кругом небеса.

Воют в сумерки долгие, зимние,

Волки грозные с тощих полей.

По дворам в погорающем инее

Над застрехами храп лошадей.

………………………………….

Запугала нас сила нечистая,

Что ни прорубь – везде колдуны.

В злую заморозь в сумерки мглистые

На берёзах висят галуны.

Как отмечают Станислав и Сергей Куняевы в книге «Жизнь Есенина» (М.,2001 г.), «…выбор чтения был очень удачен…». «Понакаркали чёрные вороны» войну, и вот уже собираются ополченцы. Нет в этом стихотворении прямого «ура-патриотизма», но нет и социал-демократического пацифизма, нет и проклятий «империалистической бойне».

Позднее полковник Д.Н. Ломан выхлопотал подарки для ведущих артистов концерта. В частности, Сергею Есенину в начале ноября 1916 года были «Высочайше пожалованы» золотые часы с государственным гербом и золотой цепочкой, которые были пересланы Д.Н. Ломану «для доставки по назначению». Но к поэту они не попали. После Февральской революции и ареста полковника Д.Н. Ломана в марте 1917 года, при обыске на его квартире в сейфе были обнаружены золотые часы с гербом фирмы «Павел Буре» за номером 451560, пожалованные С. Есенину. Н.В. Есенина пишет, что поэт оставил часы у Ломана, якобы, на сохранение. Представители Временного правительства даже пытались вручить поэту подарок Императрицы, но будто бы не нашли его. В докладной записке было сказано: «Вернуть их (часы – Б.С.) не представилось возможным за не обнаружением местожительства Есенина». Следует отметить, что поэт с конца мая по середину августа выезжал из Петрограда в Константиново, а затем, совместно с поэтом А.А. Ганиным и З.Н. Райх, – на север России (Вологда, где венчался Есенин с Райх, Архангельск, Соловецкие острова, Мурманское побережье). В дальнейшем след есенинских часов затерялся. Во второй половине 1918 года полковник Д.Н. Ломан был расстрелян большевиками.

Вероятно, летом 1918 года состоялся Высочайший смотр санитарной колонны перед отправкой её на фронт на площади Царскосельского Екатерининского дворца. Провожала его Императрица Александра Фёдоровна, одетая в форму сестры милосердия, в сопровождении Великих Княжон. На следующий день санитары, в том числе и Сергей Есенин, выстроились в коридоре Александровского дворца, и Императрица вручила им маленькие нательные образа.

Бывал Есенин и на богослужениях в Фёдоровском соборе, когда там молилась царская семья, на что, естественно, нужно было специальное разрешение. Документально засвидетельствовано, что поэт на подобных богослужениях был 22 и 23 октября, 31 декабря 1916 года, 2, 5 и 6 января 1917 года.

Любопытный эпизод содержится в воспоминаниях поэтессы и близкого друга Есенина Надежды Вольпин, у которой от поэта родился сын Александр, ныне живущий в Америке. Речь идёт о встрече поэта с младшей дочерью Николая II Великой Княжной Анастасией. Вот что она пишет:

«Слушаю рассказ Сергея о том, как он, молодой поэт, сидит на задворках дворца (Зимнего? Царскосельского? Назвал ли он? Не припомню (вероятнее всего речь идёт об Александровском дворце – Б.С.) на «чёрной лестнице» с Настенькой Романовой, царевной! Читает ей стихи. Целуются, потом паренёк признаётся, что отчаянно проголодался. И царевна «сбегала на кухню», раздобыла горшочек сметаны («а вторую-то ложку попросить побоялась»), и вот они едят эту сметану одной ложкой поочередно!»

Интересен комментарий Надежды Вольпин к этому рассказу Сергея Есенина (добавим, что разговор происходил, вероятнее всего, в 1920 году):

«Выдумка? Если и выдумка, в сознании поэта она давно обратилась в действительность, в правду мечты. И мечте не помешало, что в те годы Анастасии Романовой могло быть от силы пятнадцать лет. (Вольпин не ошиблась, но и поэту, кстати, – двадцать один год, а выглядел он восемнадцатилетним. – Б.С.). И не замутила идиллию память о дальнейшей судьбе дома Романовых. Я слушаю и верю. Я не умею просто сказать: «А не привираешь ли, мальчик?». Напротив, я тут же примериваюсь: Не царевна ли та твоя давняя подлинная любовь? Но уже тогда свершившееся в Свердловске не могло бы перекрыть кровавой тенью твой горшочек сметаны!»

Занятно в этой истории и то, что, по многочисленным легендам, публикациям и кинофильму, именно Анастасия Романова не погибла в Екатеринбурге (Свердловске), а спаслась и, якобы, долгие годы жила в Европе под именем Анны Андерсон.

Однажды, вспоминала Е.А. Есенина, Сергей прислал в Константиново посылку из Питера, завёрнутую в головной платок с царским гербом – двуглавым орлом. Как сказал он потом, этот платок подарила ему царевна в баню ходить, когда он служил в Царском Селе. Не Анастасия ли? Кроме того, он рассказывал, что царевны дарили ему книги. Далее она пишет, что «из разговора с отцом, помню, Сергей говорил:

«Тоска, зелёная тоска там. Мы живём куда лучше: мы свободны всегда, а все эти высокопоставленные люди – бестолковые мученики».

В связи с этим интересны воспоминания поэта Вс. Рождественского, впервые напечатанные в первом номере журнала «Звезда» в 1946 году: «Шёл декабрь 1916 года (…). Он (Есенин – Б.С.) рассказал мне, что удалось устроиться в дворцовом госпитале Царского Села. Место неплохое, — добавил он, — беспокойства только много (…). И пуще всего донимают царские дочери – чтоб им пусто было. Приедут с утра, и весь госпиталь вверх дном идёт. Врачи с ног сбились. А они ходят по палатам, умиляются. Образки раздают, как орехи с ёлки. Играют в солдатики, одним словом. Я и «немку» (Императрицу Александру Федоровну – Б.С.) два раза видел. Худая и злющая. Такой только попадись – рад не будешь. Доложил кто-то, что вот есть санитар Есенин, патриотические стихи пишет. Заинтересовались. Велели читать. Я читаю, а они вздыхают: «Ах, это всё о народе, о великом нашем мученике-страдальце…». И платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю: «Что вы об этом народе понимаете?»

Григорий Распутин

По этому поводу Станислав и Сергей Куняевы в книге «Жизнь Есенина» пишут: «Даже если допустить, что слова Есенина в целом переданы Рождественским точно, всё равно за ними не стоит ничего, кроме некоторой выдумки и напускного раздражения. Всё равно Есенин, написавший (да не написавший, а выдохнувший из души) «не расстреливал несчастных по темницам» находится вместе с царевнами на светлом полюсе жизни, а все расстрельщики – Бухарины, Юровские, Урицкие – на другом – там, где вечная тьма, вечный грех и вечное возмездие…». При этом следует учитывать нелюбовь большой части населения России к Императрице из-за её национальности (война с немцами) и поклонения перед Распутиным».

Первая книга «Радуница» вышла в 1916 году (стихи 1910-1915 г. г.), где Есенин писал: «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство родины – основное в моём творчестве».

Во время военной службы, во второй половине 1916 года, Сергей Есенин готовит к печати сборник стихотворений «Голубень», который он, предположительно, намеревался посвятить Императрице. Вот что писал по этому поводу в 1950 году поэт Георгий Иванов, эмигрировавший за границу в 1923 году: «Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и потом подтвердился «чудовищный слух»: «Наш» Есенин, «душка-Есенин», «прелестный мальчик» Есенин представился Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от Императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей книге! (…)

Вторая книга Есенина «Голубень» вышла уже после февральской революции. Посвящение Государыне Есенин успел снять. Некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели, однако, раздобыть несколько корректурных оттисков «Голубени» с роковым «Благоговейно посвящаю…».

В петроградском книжном магазине Соловьёва на Литейном, такой экземпляр с пометой «чрезвычайно курьёзно» значился в каталоге редких книг. Держал её в своих руках и поэт В.Ф. Ходасевич, эмигрировавший в 1922 году за границу. В очерке «Есенин» в 1926 году он писал: «…летом 1918 года один московский издатель, библиофил и любитель книжных редкостей, предлагал мне купить у него или выменять раздобытый окольными путями корректурный оттиск второй есенинской книги «Голубень». Книга эта вышла уже после февральской революции, но в урезанном виде. Набиралась же она ещё в 1916 году, и полная корректура содержала полный цикл стихов, посвящённых императрице…».

Оттиски «Голубени» с посвящением Императрице пока не обнаружены.

По мнению Георгия Иванова, «не произойди революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких «преступлений», как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шёл на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно».

Во время войны монархические устои подтачивались со всех сторон. Либеральная интеллигенция мечтала о демократии. Монархическое «Общество возрождения художественной Руси» пыталось спасти монархию. И не случайно полковник Д.Н. Ломан, после успешных встреч Н. Клюева и особенно С. Есенина с особами царствующего Дома, обращается к поэтам с просьбой написать сборник стихов, восхваляющих монархию. В ответ Николай Клюев от своего имени и от имени Сергея Есенина изложил причины, по которым они не решаются написать подобные стихи. В письме-трактате «Бисер малый от уст мужицких» Клюев писал Д.Н. Ломану: «На желание Ваше издать книгу наших стихов, в которых были бы отражены близкие Вам настроения, запечатлены любимые Вами Фёдоровский собор, лик царя и аромат Храмины государевой, – я отвечу словами древней рукописи:

«Мужие книжны, писцы, золотари заповеди и честь с духовными приемлют от царей и архиереев и да посаждаются на седалищах и вечерях близ святителей с чётными людьми».

Так смотрела древняя церковь и к нему. Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо. Пока же мы дышим воздухом задворок, то, разумеется, задворки и рисуем. Нельзя изображать то, о чём не имеешь никакого представления. Говорить же о чём-либо священном вслепую мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этого, окромя лжи и безобразия не выйдет».

Вот так лукаво и ехидно Клюев и Есенин отказались от предложения полковника Д.Н. Ломана. А вот как описывал предложение написать оду в честь царя в своём «Воспоминании о Есенине» в газете «Русский голос» (Нью-Йорк) в 1926 году писатель и журналист А. Ветлугин, который сопровождал Есенина и Дункан в 1922 году в поездке по США в качестве секретаря. Он записал разговор между Сергеем Есениным и генералом Путятиным, который с 1911 года был начальником царского дворцового управления:

«Подошло 16 декабря 1916 года – именины царя. И здесь снова предоставим слово Есенину и возложим всю ответственность за точность рассказа на Есенина:

«Пришёл князь Путятин и говорит:

– Серёжа… шестое не за горами…»

– Шестое? Это про что?

-– Шестое – именины царя.

– Ну?..

– Оду надо писать. Ждут во дворце…

– Оду? – Есенин ухмыльнулся:

– Найдите кого-нибудь другого…

Князь так и присел.

– Да пойми ты, Серёжа, необходимо… Во что бы то ни стало… Во дворце…

– Во дворце вашем трупом пахнет, не стану я од писать…

Через неделю Есенин был отослан на фронт, в дисциплинарный батальон…».

Следует, конечно, иметь в виду, что разговор Есенина с Ветлугиным, видимо, состоялся в 1922 году, то есть после Октябрьского переворота, и, как отмечает Ветлугин, «Есенину была свойственна страсть к приукрашиванию». Здесь, конечно, больше поэтической фантазии».

Необходимо сказать, что, по убеждению Куняевых, поэт Н. Клюев и критик Р. Иванов-Разумник удерживали Сергея Есенина от «невыгодного», по их мнению, дальнейшего сближения с царским Двором. К их мнению Есенин прислушивался.

Следует ещё раз остановиться на упомянутой выше автобиографии поэта, где он писал: «В 1916 году был призван на военную службу. При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта Императрицы, был представлен ко многим льготам (…). Революция застала меня на фронте, в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя…».

К сказанному Есениным необходим комментарий и уточнения. Во-первых, Ломан никогда не был адъютантом Императрицы. Льготы же выразились в том, что С. Есенин имел возможность часто бывать в увольнении – ездить в командировку в Москву (для встречи с Клюевым), в Петербург и на родину, иметь свободное время для написания стихов. А уверения, что Февральская революция застала его на фронте в дисциплинарном батальоне, судя по имеющимся фактам, не соответствует действительности.

Справедливости ради, следует отметить, что 21 августа 1916 года, в связи с несвоевременным возвращением из увольнения, С. Есенин был подвергнут дисциплинарному взысканию (арест) на 20 дней.

Сергей Есенин 22-23 февраля 1917 года получил направление в Могилев, где находилась ставка Николая II, в распоряжение командира 2 батальона Собственного Его Императорского Величества Сводного пехотного полка полковника Андреева. Как предполагает в своих воспоминаниях сын полковника Ломана, отец направил поэта в Могилев, чтобы он мог увидеть царя в походной обстановке. Но Есенин в Могилев не поехал, и в феврале-марте находился в Петрограде в Царском Селе. 20 марта 1917 года Сергею Есенину был выдан последний документ, связанный с военной службой. В нём, в частности, говорится, что «…возложенные на него обязанности… по 17 марта 1917 года исполнялись им честно и добросовестно, и в настоящее время препятствий к поступлению в школу прапорщиков не встречается».

Однако, в обстановке всеобщей раскрепощённости и свободы, Есенин уклонился от дальнейшей службы в армии Временного правительства.

В 1966 году в книге П.Ф. Юшина «Поэзия Сергея Есенина 1910-1923 годов» было высказано мнение, что

«Есенин после Октябрьской революции вновь оказался в Царском Селе, когда там готовили монархический переворот верные царю слуги. 14 декабря (по старому стилю) поэт принимает … клятвенное обещание на верность царю».

Формально П.Ф. Юшин был прав. Действительно на тексте присяги, хранящейся в архиве, стоит дата «14 декабря 1917 года». Оппонентом выступил В.А. Вдовин. В статье «Документы следует анализировать» («Вопросы литературы», 1967, № 7) показано, что документ «Клятвенное обещание на верность службе», которое П.Ф. Юшин назвал «клятвенное обещание на верность царю», представляет собой обычную воинскую присягу, в дате которой допущена ошибка – вместо «января» записано «декабря». Это подтвердил Центральный государственный исторический архив, где находится документ, в статье «Восстанавливая истину» («Литературная Россия», 8 января 1971 года).

Царская семья

В заключение статьи высказана мысль, что встречи Сергея Есенина со многими членами царской семьи (не случись Февральской революции, возможно, была бы и встреча с Николаем II в ставке) не является чистой случайностью, ибо Есенин – штучное создание Господа Бога.

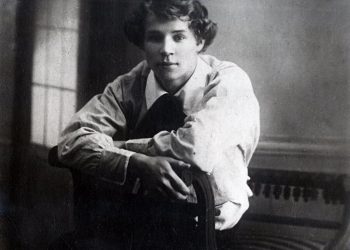

Сергей Есенин

«О себе»

Я, сын крестьянина. Родился в 1895 году 21 сентября в Рязанской губернии, рязанского уезда, Кузьминской волости.

С двух лет, по бедности отца и многочисленности семейства, был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекало почти всё моё детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трёх с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку.

Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня бельё и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлёбывался, он кричал: «Эх, стерва! Ну куда ты гонишься?». «Стерва» у него слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавя по озёрам за подстреленными утками. Очень я был выучен лазить по деревьям. Из мальчишек со мной никто не мог тягаться. Многим, кому грачи в полдень после пахоты мешали спать, я снимал гнёзда с берёз, по гривеннику за штуку. Один раз сорвался, но очень удачно, оцарапав только лицо и живот, да разбив кувшин молока, который нёс на косьбу деду.

Среди мальчишек я всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня дура, его не трожь. Он так будет крепче».

Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности её не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе.

По воскресеньям меня всегда посылали к обедне и, чтобы проверить, что я там был, давали 4 копейки. Две копейки за просфору и две за выемку частей священнику. Я покупал просфору и вместо священника делал на ней перочинным ножом три знака, а на эти две копейки шёл на кладбище играть с ребятами в свинчатку.

Так протекало моё детство. Когда я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в закрытую церковно-учительскую школу, окончив которую шестнадцати лет, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось. Методика и дидактика мне настолько осточертели, что я и слушать не захотел.

Так протекало моё детство. Когда я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в закрытую церковно-учительскую школу, окончив которую шестнадцати лет, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось. Методика и дидактика мне настолько осточертели, что я и слушать не захотел.

Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16-17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в «Радунице».

Восемнадцати лет я был удивлён, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй – Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз я видел живого поэта! Городецкий меня свёл с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. Так вот, с Клюевым у нас завязалась при всей нашей внутренней распре большая дружба.

В эти же годы я поступил в Университет Шанявского, где пробыл 1,5 года, и снова уехал в деревню.

За годы войны и революции судьба меня толкала из стороны в сторону. Россию я исколесил вдоль и поперёк, от Северного Ледовитого океана, до Чёрного и Каспийского моря, от Запада до Китая, Персии и Индии.

Самое лучшее время моей жизни считаю 1919 год. Тогда мы зиму прожили в 5 градусах комнатного холода. Дров у нас не было ни полена. Я с рядом товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом.

Книги моих стихов: «Радуница», «Голубень», «Преображение», «Сельский часослов», «Трерядница», «Исповедь хулигана» и «Пугачёв». Сейчас работаю над большой вещью «Страна негодяев».

С восьми лет бабка таскала меня по разным монастырям, из-за неё у нас вечно ютились всякие странники и странницы. Распевались разные духовные стихи.

Сейчас от многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение как путь поэта до революции.

После, когда я уехал из деревни, мне долго пришлось разбираться в своём укладе. В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал всё по-своему, с крестьянским уклоном.

Раньше любимый писатель был Гоголь. Теперь в смысле формального развития меня тянет всё больше к Пушкину.

Что касается остальных автобиографических сведений, – они в моих стихах.

Октябрь 1925

***

Не жалею, не зову, не плачу,

Всё пройдёт, как с белых яблонь дым,

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна берёзового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты всё реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя! иль ты приснилась мне?

Словно я весенний гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льётся с клёнов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришлось процвесть и умереть.

1921-25

Римма Кошурникова

* — Источники: ЖЗЛ. Станислав Куняев, Сергей Куняев. «Сергей Есенин» (М. «Молодая Гвардия», 1995); Б.В. Стырикович. «Сергей Есенин и царская семья» (быль и легенда); Михаил Нестеров. «О пережитом. Воспоминания» (М. «Молодая Гвардия», 2006); Сергей Есенин. «Клён ты мой опавший…» (М. Эксмо, 2013).

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН (на переднем плане) среди персонала Полевого Царскосельского военно-санитарного поезда № 143. Фото. 7 июня 1916 г. Черновцы Фотограф А. М. Функ

Волею судеб великий русский поэт Сергей Есенин в 1916 году неоднократно встречался с членами царской семьи. Первая встреча состоялась с Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, родной сестрой Императрицы, в начале января (по мнению литературоведа С.И. Субботина, между 7-10 января) в патронируемом ею лазарете для раненых при Марфо-Мариинской общине в Москве, где С. Есенин совместно с поэтом Н. Клюевым в стилизованной русской одежде читал свои стихи-сказания. Вот что, в частности, свидетельствует об этом купец Н.Т. Стулов в своем письме полковнику, штаб-офицеру для особых поручений при дворцовом коменданте, ктитору Федоровского Государственного собора в Царском Селе Д.Н. Ломану: «По их словам (Есенина и Клюева – Б.С.), они очень понравились Великой Княгине, и она долго расспрашивала об их прошлом, заставляя объяснять смысл их сказаний».

Н.В. Есенина, дочь старшей из сестер поэта Екатерины, в своей книге «В семье родной» (М.,2001) пишет, что этот вечер поэтов состоялся 11 января. Великая Княгиня пожаловала С. Есенину за этот вечер Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна с овальной печаткой на обложке «Благословение Великой Княгини Елизаветы Федоровны» и серебряный образок с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и святых Марфы и Марии. В настоящее время они хранятся у Н.В. Есениной.

12 января поэты выступали непосредственно в доме Великой Княгини в новых, типа боярских, костюмах, пошитых в мастерской Н.Т. Стулова по поручению полковника Д.Н. Ломана. Известный художник И.В. Нестеров, который был среди приглашенных на этот поэтический вечер, вспоминал, что «Великая Княгиня с обычной приветливостью принимала своих гостей». Нестеров подписал Есенину и Клюеву открытку с репродукцией своей картины «Святая Русь».

Позднее Н. Клюев вспоминал: «Гостил я в Москве, у царицыной сестры Елизаветы Федоровны. Там легче дышалось, и думы светлее были. Нестеров – мой любимый художник, Васнецов на Ордынке у Княгини запросто собирались. Добрая Елизавета Федоровна и простая спросила меня про мать мою, как ее звали и любила ли она мои песни. От утонченных писателей я до сих пор вопросов таких не слышал» («Север», 1992, № 6).

Справедливо заметил С.И. Субботин в одной из своих статей, что «выступления Есенина и Клюева перед Великой Княгиней были организованы при ближайшем участии Д.Н. Ломана». Последний в то время был назначен главным уполномоченным по полевому Царскосельскому военно-санитарному поезду № 143 Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны и начальником лазарета № 17 Великих Княжон Марии и Анастасии, где с 20 апреля 1916 года по 20 марта 1917 года проходил военную службу санитаром Сергей Есенин.

Большое участие в определении судьбы поэта во время армейской службы С. Есенина приняли журналист И. Мурашов, поэты Н. Клюев и С. Городецкий, артист В. Сладкопевцев, числящийся в штате военно-санитарного поезда, и даже Григорий Распутин, сын которого служил в этом же поезде.

В архиве Александровского дворца сохранилась расписка Г. Распутина, обнаруженная искусствоведом А. Кучумовым: «Милой, дорогой, присылаю тебе двух парашков. Будь отцом родным, обогрей. Ребята славные, особливо этот белобрысый. Ей богу, он далеко пойдет». Записка не датирована. Она скорее всего адресована полковнику Д.Н. Ломану, с которым Григорий Распутин был знаком, и речь в ней идет о Есенине («белобрысый») и Клюеве. Наиболее вероятно, что поездка двух поэтов с запиской Г. Распутина в Царское Село состоялась осенью 1915 года. Полковник Д.Н. Ломан мог непосредственно обратиться к Императрице, и ему легко было добиться Высочайшего соизволения о зачислении С. Есенина санитаром поезда № 143. Верно заметил литературовед П.Ф. Юшин в письме от 15 апреля 1964 года крестнику Императрицы Ю.Д. Ломану, сыну полковника Д.Н. Ломана, что благодаря последнему «…Есенин не стал кормить вшей в окопах, где поэта легко могла уложить насмерть шальная пуля». Во время почти целого года службы С. Есенин только дважды выезжал с санитарным поездом к линии фронта за ранеными.

Литератор С.П. Постников в «Некоторых добавлениях к воспоминаниям о С.Есенине», написанных в 1962 году, считает, что в определении поэта на военную службу в госпиталь в Царском Селе большую роль сыграла В.И.Гедройц, которая была старшим ординатором Царскосельского и Павловского госпиталей, придворным хирургом. Вера Ивановна Гедройц печатала стихи и прозу под псевдонимом Сергей Гедройц, позаимствовав имя умершего брата. О дневниках «молодой княжны Гедройц, в которых она записывала свои беседы с императрицей Александрой Федоровной», упоминает мемуарист А.З. Штейнберг. В.И. Гедройц в то время почти каждое воскресенье бывала у жившего в Царском Селе литературного критика и публициста Р.В. Иванова-Разумника и под его аккомпанемент на рояле играла на скрипке. По мнению Л.Ф. Карохина, С. Есенин познакомился с Р.В. Ивановым-Разумником, вероятно, в октябре-ноябре 1915 года и с тех пор поддерживал с ним дружеские отношения. Был знаком С. Есенин и с В.И. Гедройц. В ее стихотворении «Сергею Есенину», написанном 30 декабря 1925 года, на следующий день после траурной церемонии прощания с поэтом в Ленинградском отделении Союза писателей, на котором она присутствовала, говорится, в частности, об ее встрече с Сергеем Есениным на квартире у Иванова-Разумника. Нам кажется вполне вероятной версия об участии В.И. Гедройц в военной судьбе Есенина, но документальных свидетельств этому, как считает есениновед В.А. Вдовин, до сих пор не выявлено.

Полковник Д.Н. Ломан прекрасно понимал необходимость иметь у себя на службе такого поэта как С. Есенин, творчество которого в то время было нейтрально к политике. Поэтические позиции поэта к тому же во многом были близки к идеалам «Общества возрождения художественной Руси», чья деятельность с осени 1915 года развернулась в Федоровском соборе Царского Села, а одним из самых активных его организаторов был Ломан.

Во время службы в армии в Царском Селе Сергей Есенин встречался в Александровском дворце, который был с 1905 года резиденцией Императора Николая II, с вдовствующей Императрицей Марией Федоровной. Вот что пишет по этому поводу В.А. Вдовин, изучавший в архивах материалы о С. Есенине: «В воспоминаниях Л.О. Повицкого (литератор, друг С.Есенина – Б.С.) содержится рассказ о чтении поэтом стихов для матери Николая II, вдовствующей Императрице Марии Федоровне. Императрица, прослушав стихи, похвалила их и сказала Есенину, что он настоящий русский поэт, заметив при этом: «Я возлагаю на Вас большие надежды. Вы знаете, что делается у нас в стране. Крамольники, внутренние враги подняли голову и сеют смуту в народе. Вот в такое время патриотические верноподданнические стихи были бы очень полезны. Я жду от Вас таких стихов, и мой сын был бы очень рад. И я прошу Вас об этом серьезно подумать…».

— Матушка, — возразил ей Есенин, — да я пишу только про коров, еще про овец и лошадей. О людях я не умею писать. Императрица недоверчиво покачала головой, но отпустила его с миром…».

На прощанье вдовствующая Императрица Мария Федоровна подарила Сергею Есенину икону Святого Сергия Радонежского, которая хранится в фондах мемориального музея-заповедника в селе Константиново Рязанской области.

«Великая княгиня Елизавета Федоровна,- вспоминала Е.А. Есенина, — в день его (С. Есенина – Б.С.) рождения подарила ему серебряную икону с изображением преподобного отца Сергия, крест серебряный и маленькое евангелие», которые «Сергей передал отцу».

Имел возможность С. Есенин лицезреть и вдовствующую Императрицу 9 июня 1916 года, когда она посетила санитарный поезд в Киеве на обратном пути его поездки к линии фронта и «удостоила милостивой беседой раненых г.г. офицеров и нижних чинов».

22 июня 1916 года в офицерском лазарете № 17 состоялся концерт в честь тезоименитства вдовствующей Императрицы Марии Федоровны и Великой Княжны Марии Николаевны. На концерте, как считает большинство мемуаристов, присутствовала Императрица Александра Федоровна с дочерьми. Вели концерт Сергей Есенин и Владимир Сладкопевцев. В концерте принимал участие знаменитый оркестр балалаечников под управлением Василия Андреева. Есенин одет был в голубую рубаху, плисовые шаровары и желтые сапоги. Он читал приветствие, а затем стихотворение, озаглавленное «Царевнам» (в дальнейшем заглавие было снято), оригинал которого был обнаружен в тридцатых годах сотрудником детскосельских дворцов-музеев А.И. Иконниковым в архиве Александровского дворца.

Стихотворение было написано чуть ли не золотом, славянской вязью на листе плотной бумаги, по периметру которого художником Гореловым акварелью выполнен орнамент в стиле конца ХУП века. Лист был помещен в папку, обложенную великолепной золотой парчой. Вот полный текст стихотворения с листа, записанный А.И. Иконниковым (во время войны лист был утерян):

В багровом зареве закат шипуч и пенен,

Березки белые горят в своих вещах,

Приветствует мой стих младых Царевен

И кротость юную в их ласковых сердцах

Где тени бледные и горестные муки,

Они тому, кто шел страдать за нас,

Протягивают Царственные руки,

Благословляя их к грядущей жизни час.

На ложе белом, в ярком блеске света,

Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть…

И вздрагивают стены лазарета

От жалости, что им сжимает грудь.

Все ближе тянет их рукой неодолимой

Туда, где скорбь кладет печать на лбу.

О, помолись, святая Магдалина,

За их судьбу.

(19-22.VII.1916 С. Есенин)

Можно только удивляться прозорливым предвидением Сергея Есенина трагической гибели «младших царевен», за которых он просил помолиться «святую Магдалину» (22 июля — день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины). Невольно приходят на память слова Анны Ахматовой:

Но в мире нет власти грозней и страшней,

Чем вещее слово поэта.

После прочтения стихотворения С. Есенин, по всей вероятности, преподнес его Великой Княгине Марии Николаевне. Есть предположение, что в ответ она сняла с пальца золотой перстень и отдала его поэту. И действительно, у Сергея Есенина хранилось кольцо, отлитое из червонного золота, в ажурную оправу которого вкраплен изумруд, а на месте пробы выбита золотая корона. Это кольцо С. Есенин подарил своей двоюродной сестре Марии Ивановне Конотоповой-Кверденевой в день ее свадьбы в Константиново.

После концерта, который понравился Императрице и ее дочерям, С.Есенин и другие ведущие артисты были представлены Александре Федоровне и Великим Княжнам. Сергей Есенин преподнес Императрице первый сборник своих стихов «Радуница», выполненный в черно-белую набойку, который, к сожалению, не сохранился. Вероятно, на книге была дарственная надпись. Есениновед Ю.Б. Юшкин восстановил условно-реконструированный текст дарственной надписи в стиле инскриптов, написанных поэтом в то время на книге «Радуница» другим лицам: «Ея Императорскому Величеству Богохранимой царице-матушке Александре Федоровне от бояшника соломенных суемов славомолитвенного раба рязанца Сергея Есенина».

Вероятнее всего, что именно об этом концерте С.Есенин писал в автобиографии 1923 года: «По просьбе Ломана однажды читал стихи Императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные, Я ответил ей, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и проч.».

Разговор о «грустной России» произошел потому, что С. Есенин читал и маленькую поэму «Русь», где есть такие строфы:

Потонула деревня в ухабинах,

Заслонили избенки леса.

Только видно на кочках и впадинах,

Как синеют кругом небеса.

Воют в сумерки долгие, зимние,

Волки грозные с тощих полей.

По дворам в погорающем инее

Над застрехами храп лошадей.

………………………………….

Запугала нас сила нечистая,

Что ни прорубь – везде колдуны.

В злую заморозь в сумерки мглистые

На березах висят галуны.

Как отмечают Ст. Ю. и С.С. Куняевы в книге «Жизнь Есенина» (М., 2001 г.), «…выбор чтения был очень удачен…». «Понакаркали черные вороны» войну, и вот уже собираются ополченцы Нет в этом стихотворении прямого «ура-патриотизма», но нет и социал-демократического пацифизма, нет и проклятий «империалистической бойне».

Позднее полковник Д.Н. Ломан выхлопотал подарки для ведущих артистов концерта. В частности, Сергею Есенину в самом начале ноября 1916 года были «Высочайше пожалованы» золотые часы с государственным гербом и золотой цепочкой, которые были пересланы Д.Н. Ломану «для доставки по назначению». Но к поэту они не попали. После Февральской революции и ареста полковника Д.Н. Ломана в марте 1917 года, при обыске на его квартире в сейфе были обнаружены золотые часы с гербом фирмы «Павел Буре» за номером 451560, пожалованные С. Есенину. Н.В. Есенина пишет, что поэт оставил часы у Ломана на сохранение. Представители Временного правительства даже пытались вручить поэту подарок Императрицы, но. якобы, не нашли его. В докладной записке было сказано: «Вернуть их (часы – Б.С.) не представилось возможным за необнаружением местожительства Есенина». Следует отметить, что поэт с конца мая по середину августа выезжал из Петрограда в Константиново, а затем, совместно с поэтом А.А. Ганиным и З.Н. Райх, на север России (Вологда, где венчался Есенин с Райх, Архангельск, Соловецкие острова, Мурманское побережье). В дальнейшем след есенинских часов затерялся. Во второй половине 1918 года полковник Д.Н. Ломан был расстрелян большевиками.

Вероятно, летом 1918 года состоялся Высочайший смотр санитарной колонны перед отправкой ее на фронт на площади Царскосельского Екатерининского дворца. Проводила его Императрица Александра Федоровна, одетая в форму сестры милосердия, в сопровождении Великих Княжон. На следующий день санитары, в том числе и Сергей Есенин, выстроились в коридоре Александровского дворца, и Императрица вручила им маленькие нательные образа.

Бывал С. Есенин и на богослужениях в Федоровском соборе, когда там молилась царская семья, на что, естественно, нужно было специальное разрешение. Документально засвидетельствовано, что поэт на подобных богослужениях был 22 и 23 октября, 31 декабря 1916 года, 2,5 и 6 января 1917 года.

Любопытный эпизод содержится в воспоминаниях поэтессы и близкого друга Есенина Надежды Вольпин, у которой от поэта родился сын Александр, ныне живущий в Америке. Речь идет о встрече поэта с младшей дочерью Николая II Великой Княжной Анастасией. Вот что она пишет: «Слушаю рассказ Сергея о том, как он, молодой поэт, сидит на задворках дворца. (Зимнего? Царскосельского? Назвал ли он? Не припомню) (вероятнее всего речь идет об Александровском дворце – Б.С.) на «черной лестнице» с Настенькой Романовой, царевной! Читает ей стихи. Целуются, потом паренек признается, что отчаянно проголодался. И царевна «сбегала на кухню», раздобыла горшочек сметаны («а вторую-то ложку попросить побоялась»), и вот они едят эту сметану одной ложкой поочередно!»

Интересен комментарий Надежды Вольпин к этому рассказу Сергея Есенина (добавим, что разговор происходил, вероятнее всего, в 1920 году):

«Выдумка? Если и выдумка, в сознании поэта она давно обратилась в действительность, в правду мечты. И мечте не помешало, что в те годы Анастасии Романовой могло быть от силы пятнадцать лет. (Вольпин не ошиблась, но и поэту, кстати, — двадцать один год, а выглядел он восемнадцатилетним.. – Б.С.). И не замутила идиллию память о дальнейшей судьбе дома Романовых. Я слушаю и верю. Я не умею просто сказать: «А не привираешь ли, мальчик?». Напротив, я тут же примериваюсь: Не царевна ли та твоя давняя подлинная любовь? Но уже тогда свершившееся в Свердловске не могло бы перекрыть кровавой тенью твой горшочек сметаны!»

Занятно в этой истории и то, что, по многочисленным легендам, публикациям и кинофильму, именно Анастасия Романова не погибла в Екатеринбурге (Свердловске), а спаслась и, якобы, долгие годы жила в Европе под именем Анны Андерсон.

Однажды, вспоминала Е.А. Есенина, Сергей прислал в Константиново посылку из Питера, завернутую в головной платок с царским гербом – двуглавым орлом. Как сказал он потом, этот платок подарила ему царевна в баню ходить, когда он служил в Царском Селе. Не Анастасия ли? Кроме того, он рассказывал, что царевны дарили ему книги. Далее она пишет, что «из разговора с отцом, помню, Сергей говорил: «Тоска, зеленая тоска там. Мы живем куда лучше: мы свободны всегда, а все эти высокопоставленные люди – бестолковые мученики».

В связи с этим интересны воспоминания поэта Вс. Рождественского, впервые напечатанные в первом номере журнала «Звезда» в 1946 году: «Шел декабрь 1916 года (…). Он (Есенин – Б.С.) рассказал мне, что удалось устроиться в дворцовом госпитале Царского Села. Место неплохое, — добавил он, — беспокойства только много (…). И пуще всего донимают царские дочери – чтоб им пусто было. Приедут с утра, и весь госпиталь вверх дном идет. Врачи с ног сбились. А они ходят по палатам, умиляются. Образки раздают, как орех с елки. Играют в солдатики, одним словом. Я и «немку» (Императрицу Александру Федоровну – Б.С.) два раза видел. Худая и злющая. Такой только попадись – рад не будешь. Доложил кто-то, что вот есть санитар Есенин, патриотические стихи пишет. Заинтересовались. Велели читать. Я читаю, а они вздыхают: «Ах, это все о народе, о великом нашем мученике-страдальце…». И платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю: «Что вы об этом народе понимаете?»

По этому поводу Ст. Ю. и С.С. Куняевы в книге «Жизнь Есенина» пишут: «Даже если допустить, что слова Есенина в целом переданы Рождественским точно, все равно за ними не стоит ничего, кроме некоторой выдумки и напускного раздражения. Все равно Есенин, написавший (да не написавший, а выдохнувший из души) «не расстреливал несчастных по темницам» находится вместе с царевнами на светлом полюсе жизни, а все расстрельщики – Бухарины, Юровские, Урицкие – на другом – там, где вечная тьма, вечный грех и вечное возмездие…». При этом следует учитывать нелюбовь большой части населения России к Императрице из-за ее национальности (война с немцами) и поклонения перед Распутиным»..

Во время военной службы, во второй половине 1916 года, Сергей Есенин готовит к печати сборник стихотворений «Голубень», который он, предположительно, намеревался посвятить Императрице. Вот что писал по этому поводу в 1950 году поэт Георгий Иванов, эмигрировавший за границу в 1923 году: «Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и потом подтвердился «чудовищный слух»: «Наш» Есенин, «душка-Есенин», «прелестный мальчик» Есенин представился Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от Императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей книге! (…) Книга Есенина «Голубень» вышла уже после февральской революции.

Посвящение Государыне Есенин успел снять. Некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели, однако, раздобыть несколько корректурных оттисков «Голубени» с роковым «Благоговейно посвящаю…».

В петроградском книжном магазине Соловьева на Литейном такой экземпляр с пометой «чрезвычайно курьезно» значился в каталоге редких книг. Держал ее в своих руках и поэт В.Ф. Ходосевич, эмигрировавший в 1922 году за границу. В очерке «Есенин» в 1926 году он писал: «…летом 1918 года один московский издатель, библиофил и любитель книжных редкостей, предлагал мне купить у него или выменять раздобытый окольными путями корректурный оттиск второй есенинской книги «Голубень». Книга эта вышла уже после февральской революции , но в урезанном виде. Набиралась же она еще в 1916 году, и полная корректура содержала полный цикл стихов, посвященных императрице…».

Оттиски «Голубени» с посвящением императрице пока не обнаружены.

По мнению Георгия Иванова, «не произойди революции, двери большинства издательств России, при том самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких «преступлений», как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно».

Во время войны монархические устои подтачивались со всех сторон. Либеральная интеллигенция мечтала о демократии. Монархическое «Общество возрождения художественной Руси» пыталось спасти монархию. И не случайно полковник Д.Н. Ломан, после успешных встреч Н. Клюева и особенно С. Есенина с особами царствующего Дома обращается к поэтам с просьбой написать сборник стихов, восхваляющих монархию. В ответ Н. Клюев от своего имени и от имени Сергея Есенина изложил причины, по которым они не решаются написать подобные стихи. В письме-трактате «Бисер малый от уст мужицких» Н. Клюев писал Д.Н. Ломану: «На желание Ваше издать книгу наших стихов, в которых были бы отражены близкие Вам настроения, запечатлены любимые Вами Федоровский собор, лик царя и аромат Храмины государевой, — я отвечу словами древней рукописи: «Мужие книжны, писцы, золотари заповеди и честь с духовными приемлют от царей и архиереев и да посаждаются на седалищах и вечерях близ святителей с четными людьми».

Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самое художество, так и отношение к нему. Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо. Пока же мы дышим воздухом задворок, то, разумеется, задворки и рисуем. Нельзя изображать то, о чем не имеешь никакого представления. Говорить же о чем-либо священном вслепую мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этого, окромя лжи и безобразия не выйдет».

Вот так лукаво и ехидно Н. Клюев и С. Есенин отказались от предложения полковника Д.Н. Ломана.

А вот как описывал предложение написать оду в честь царя в своем «Воспоминании о Есенине» в газете «Русский голос» (Нью-Йорк) в 1926 году писатель и журналист А. Ветлугин, который сопровождал Есенина и Дункан в 1922 году в поездке по США в качестве секретаря. Он записал разговор между С. Есениным и генералом Путятиным, который с 1911 года был начальником царского дворцового управления: «Подошло 16 декабря 1916 года – именины царя. И здесь снова предоставим слово Есенину и возложим всю ответственность за точность рассказа на Есенина: «Пришел князь Путятин и говорит:

— Сережа… шестое не за горами…»

— Шестое? Это про что?

— Шестое — именины царя.

— Ну?…

— Оду надо писать. Ждут во дворце…

— Оду? Есенин ухмыльнулся.

— Найдите кого-нибудь другого…

Князь так и присел.

— Да пойми ты, Сережа, необходимо… Во что бы то ни стало… Во дворце…

— Во дворце вашем трупом пахнет, не стану я од писать…

Через неделю Есенин был отослан на фронт, в дисциплинарный батальон…».

Следует, конечно, иметь в виду, что этот разговор Есенина с Ветлугиным, видимо, состоялся в 1922 году, то есть после Октябрьского переворота, и, как отмечает Ветлугин, «Есенину была свойственна страсть к приукрашиванию». Здесь, конечно, больше поэтической фантазии.

Необходимо сказать, что, по справедливому мнению Куняевых, поэт Н. Клюев и критик Р. Иванов-Разумник удерживали Сергея Есенина от «невыгодного», по их мнению, дальнейшего сближения с царским Двором. К их мнению С. Есенин прислушивался.

Следует еще раз остановиться на упомянутой выше автобиографии поэта, где он писал: «В 1916 году был призван на военную службу. При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта Императрицы, был представлен ко многим льготам (…). Революция застала меня на фронте, в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя…»

К сказанному Есениным необходим комментарий и уточнения. Во-первых, Ломан никогда не был адъютантом Императрицы. Льготы же выразились в том, что С. Есенин имел возможность часто бывать в увольнении – ездить в командировку в Москву (для встречи с Клюевым), в Петербург и на родину, иметь свободное время для написания стихов. А уверения, что Февральская революция застала его на фронте в дисциплинарном батальоне, судя по имеющимся фактам, не соответствует действительности.

Справедливости ради следует отметить, что 21 августа 1916 года, в связи с несвоевременным возвращением из увольнения, С. Есенин был подвергнут дисциплинарному взысканию (арест) на 20 дней.

Сергей Есенин 22-23 февраля 1917 года получил направление в Могилев, где находилась ставка Николая II, в распоряжение командира 2 батальона Собственного Его Императорского Величества Сводного пехотного полка полковника Андреева. Как предполагает в своих воспоминаниях сын полковника Ломана, отец направил поэта в Могилев, чтобы он мог увидеть царя в походной обстановке. Но Есенин в Могилев не поехал, и в феврале-марте находился в Петрограде в Царском Селе. 20 марта 1917 года Сергею Есенину был выдан последний документ, связанный с военной службой. В нем, в частности, говорится, что «…возложенные на него обязанности… по 17 марта 1917 года исполнялись им честно и добросовестно, и в настоящее время препятствий к поступлению в школу прапорщиков не встречается».

Однако, в обстановке всеобщей раскрепощенности и свободы, С. Есенин уклонился от дальнейшей службы в армии Временного правительства.

В 1966 году в книге П.Ф. Юшина «Поэзия Сергея Есенина 1910-1923 годов» было высказано мнение, что «Есенин после Октябрьской революции вновь оказался в Царском Селе, когда там готовили монархический переворот верные царю слуги. 14 декабря (по старому стилю) поэт принимает … клятвенное обещание на верность царю».

Формально П.Ф. Юшин был прав. Действительно на тексте присяги, хранящейся в архиве, стоит дата «14 декабря 1917 года». Оппонентом выступил В.А. Вдовин. В его статье «Документы следует анализировать» («Вопросы литературы», 1967, № 7) показано, что документ «Клятвенное обещание на верность службе», которое П.Ф. Юшин назвал «клятвенное обещание на верность царю», представляет собой обычную воинскую присягу, в дате которой допущена ошибка – вместо «января» записано «декабря». Это подтвердил и Центральный государственный исторический архив, где находится документ, в статье «Восстанавливая истину» («Литературная Россия», 8 января 1971 года).

В заключение статьи приходит мысль, что встречи Сергея Есенина с многими членами царской семьи (не случись Февральской революции, возможно, была бы и встреча с Николаем II в его ставке) не является чистой случайностью, Есенин – штучное изделие Господа Бога.

Императрица Мария Федоровна подарившая Есенину икону Святого Сергея Радонежского.

Княгиня Елизавета Федоровна.

Императрица Александра Федоровна

Дочери Александры Федоровны княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия.

Подарок императрицы

4 августа 1914 года Сергей Есенин читает стихи на встрече с императрицей и членами царской семьи.

В «Автобиографии» 1923 года поэт пишет: «По просьбе Ломана однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и пр.».

Эта историческая встреча проходила в Царскосельском лазарете по случаю именин вдовствующей императрицы Марии Федоровны и великой княжны Марии Николаевны. Организовал концерт адъютант императрицы Александры Федоровны полковник Дмитрий Николаевич Ломан. На встрече, по всей вероятности, помимо двух именинниц присутствовали супруга императора Александра Федоровна со всеми дочерьми, поскольку Есенин читал стихотворение «Русь» и специально написанное стихотворное приветствие царевнам. За выступление на концерте поэта по распоряжению императрицы наградили золотыми часами.

Как выяснили исследователи жизни и творчества поэта, хитроумный Ломан вручил Есенину обычные часы, а золотые оставил себе. Когда после революции его арестовали, эти часы были конфискованы. По некоторым сведениям, уполномоченные Временного правительства попытались найти Есенина, чтобы вручить ему подарок императрицы, но до поэта часы так и не дошли.

Арест Николая Вавилова

6 августа 1940 года был арестован великий биолог, гордость русской науки, ученый Николай Вавилов. Ему инкриминируют вредительство с целью понижения урожайности на колхозных полях. Из заявления ученого на имя Берии: «…6 августа 1940 года я был направлен во Внутреннюю тюрьму НКВД в Москве, 9 июля 1941 года решением Военной Коллегии Верховного Труда СССР я приговорен к высшей мере наказания…» Расстрел отменят, но это не спасет Вавилова – он умрет в Саратовской тюрьме от дистрофии.

О том, что «дело Николая Вавилова» было сфальсифицировано, красноречиво свидетельствует заявление его сокамерника в следственную часть НКВД. В нем, в частности, говорится: «За время совместного восьмимесячного пребывания в одной камере с арестованным Вавиловым Ник. Ив. он выявил себя передо мной как исключительно антисоветски настроенный типичный буржуазный ученый, «условно» принимающий Советскую власть. Особой враждебностью проникнут Вавилов Н.И. к руководителям и вождям партии и правительства, в первую очередь в отношении И.В.Сталина и его ближайшего соратника В.М.Молотова, которых он считает «простыми смертными, как и все люди, а не теми богами, какими их сделали пресмыкающиеся аллилуйщики». Существующий политический режим в стране Вавилов рассматривает как «узурпаторский», когда-де по произволу «правящей кучки» бросаются в тюрьмы и лагеря сотни тысяч «невинных» людей. Не может он примириться никак и с политикой «десятилетнего хождения голышом» – недостатком производства предметов широкого потребления. Болеет он душой и за многомиллионных «тружеников полей» – кулаков, пострадавших в результате коллективизации, хотя самую идею коллективизации признает «правильной и исторически необходимой». Вот об этом убежденном враге Советской власти я и считаю своим долгом довести до сведения следствия на предмет принятия соответствующих мер. Лобов, 21 марта 1941 г. Москва».

Известно, что к аресту и гибели ученого привело противостояние Николая Вавилова и Трофима Лысенко. История науки полна таких аналогов легенды о Моцарте и Сальери.

По информации корреспондентов «Гудка».

В 1915 г. при поддержке Государя Императора Николая II создается «Общество возрождения художественной Руси», которое, согласно принятому Уставу, поставило своей задачей «широкое ознакомление с самобытным древним русским творчеством во всех его проявлениях и дальнейшее преемственное развитие в применении к современным условиям». Одним из первых шагов «Общества» в возрождении национальных традиций в искусстве стало строительство на территории Царского села Федоровского городка. Его название происходило от уже построенного собора в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Этой иконой в 1612 г. рязанский архиепископ Феодорит благословил на царствование Михаила — первого Царя из рода Романовых. Из церкви и нескольких построенных в древнерусском стиле зданий и состоял Федоровский городок, обнесенный кремлевской стеной с живописными башнями. Предполагалось, что он станет своеобразным музеем древнерусского искусства, образцом архитектурных и художественных достижений Древней Руси. В одном из зданий находилась «штаб-квартира» «Общества возрождения художественной Руси». В него входили известные архитекторы, художники, писатели и поэты, в числе которых были В. Васнецов, М. Нестеров, А. Щусев, А. Ремизов, С. Городецкий, И. Билибин. Вступили в «Общество…» и самобытные крестьянские поэты Николай Клюев и Сергей Есенин.

В январе 1916 г. их творчество заметил штаб-офицер для поручений при дворцовом коменданте, полковник Д.Н. Ломан, курировавший строительство Федоровского городка. Он устроил поэтам чтение стихов в Марфо-Мариинской монашеской общине сестер милосердия, основанной Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, которая лично присутствовала на этом выступлении. Творчество Есенина и Клюева ей понравилось, и по окончании вечера она долго беседовала с крестьянскими поэтами.

12 января Великая Княгиня принимала членов «Общества возрождения художественной Руси» Васнецова, Нестерова, Есенина и Клюева в своей московской резиденции. Поэты вновь читали стихи. В благодарность за творчество Елизавета Фёдоровна подарила Есенину и Клюеву «по экземпляру Евангелия и образки с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и св. Марфы и Марии, а Нестеров — открытку с репродукцией своей картины «Святая Русь» и надписью: «Сердечный привет певцам русской были и небыли от Михаила Нестерова». Позднее, в день именин Есенина, Елизавета Фёдоровна сделает ему особый подарок – икону преп. Сергия Радонежского, в честь которого он был назван.

Выступал Сергей Есенин и перед Государыней Императрицей. Вот как об этом вспоминает Г. Иванов, которому Есенин лично рассказывал об этом случае: «Есенин представлялся Александре Феодоровне в Царскосельском лицее, читал ей стихи, просил и получил от Императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге! …Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю «передовую общественность», когда обнаружилось, что «гнусный поступок» Есенина не выдумка, не навет «черной сотни», а непреложный факт». Анна Ахматова, вспоминая о посвящении Есениным сборника стихов Императрице писала: «Он принес сборник, который готовил издать. На этом сборнике он написал посвящение Александре Федоровне (Царице)».

Сборник стихотворений Есенина «Голубень» вышел уже после Февральской революции. Посвящение цензурой было снято, но, как утверждает Г. Иванов «…Некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели, однако, раздобыть несколько корректурных оттисков «Голубеня» с роковым: «Благоговейно посвящаю».

В апреле 1916 г. Сергея Александровича призвали на армейскую службу. По ходатайству полковника Д. Н. Ломана его назначили санитаром в Царскосельский военно-санитарный поезд №143 Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны. Санитарный поезд, в котором он служил, причислялся к Царскосельскому лазарету, который находился на территории уже знакомого поэту Федоровского городка. Здесь в качестве сестер милосердия трудилась сама Императрица и ее дочери – Царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Они перевязывали раненых и ухаживали за ними, а Государыня участвовала даже при оперировании тяжелораненых.

Есенин неоднократно выступал в лазарете с чтением стихов. На одном из выступлений присутствовала Государыня Императрица с детьми. Стихи рязанского поэта понравились им, а младшая из дочерей Императрицы Анастасия по воспоминанию Н. Вольпин, опубликованного к книге Н. Сидориной «Златоглавый», соизволила побеседовать с ним, «гуляя по саду».

Образ царевен взволновал поэта. Короткое знакомство с ними вдохновило Есенина написать стихотворение, в котором Царевны привиделись ему березками в венцах:

В багровом зареве закат шипуч и пенен

Березки белые горят в своих венцах.

Приветствует мой стих младых царевен

И кротость юную в их ласковых сердцах.

…Все ближе тянет их рукой неодолимой

Туда, где скорбь кладет печать на лбу,

О, помолись, святая Магдалина,

За их судьбу.

Трактуя символический смысл этого стихотворения, О. Е. Воронова пишет: “Багровое зарево заката” в данном случае не есть лишь деталь вечернего пейзажа. С ранних христианских времен багряный ( пурпурно-красный) цвет приобрел двойственную семантику: с одной стороны он был символом царской власти, с другой — знаком мученичества…». Образ «младых царевен» в виде горящих березок в венцах оказался пророческим.

Стихотворение «В багровом зареве заката…» Есенин прочел царственным особам 22 июня 1916 г. на вечере в честь тезоименитства матери Государя Императора Николая II вдовствующей Императрицы Марии Федоровны и ее внучки царевны Марии Николаевны.

Надо сказать, что ни поэтический талант, ни выступления со стихами, конечно же, не освобождали Сергея Александровича от обязанностей санитара военного поезда № 143. Есенин участвовал в погрузках и разгрузках раненых, помогал при операциях. В команде санитаров он неоднократно выезжал на линию фронта. По воспоминаниям Ветлугина при выполнении задания на линии фронта он получил контузию.

Последний раз в Царском Селе Есенин выступал 19 февраля 1917 г., во время разгорающейся Февральской революции. Выступление проходило после богослужения в Феодоровском соборе. 24 февраля его послали в Могилев, где находилась Ставка Верховного Главнокомандующего коим являлся сам Государь, на верность которому Есенин присягал во время призыва в армию.

Сергей Александрович в своей жизни публично не выражал своего личного отношения к Царю Николаю II. Однако после свершившейся Февральской революции он не нарушил свою клятву, данную по Уставу того времени «на кресте Спасителя и на святом Евангелии».

Есенин отказался присягать Временному правительству Керенского и дезертировал из армии. Мало того, как утверждает известный советский есениновед П. Ф. Юшин: «Дезертировав из армии… Есенин после Октябрьской революции вновь оказался в Царском селе, когда там не было уже ни Царя ни Царицы, но группировались и готовили монархический переворот верные Царю слуги. 14 декабря (по старому стилю) поэт принимает в Царском Селе в Федоровском городке клятвенное обещание на верность службы Царю».

Документ с подтверждением верности Сергея Александровича Престолу был обнаружен в 1966 г., однако советская архивоведческая экспертиза, проведенная по этому делу в 1970 г., признала стоящую на нем дату ошибочной. И, тем не менее, как следует из статьи «Восстанавливаем истину», опубликованной в газете «Литературная Россия» (№ 2, 1971 г.) «П. Ф. Юшин сохранил свою ошибочную точку зрения об отношении С. Есенина к революции, в обосновании которой клятвенное обещание на верность царю играло не последнюю роль».

Не будем забывать, что все это происходило в годы «коммунистического строительства» в нашей стране и потому вопрос о «клятвенном обещании» до конца не прояснен. Однако Есенин не в восторге был от февральского переворота и в одной из своих заметок с сожалением отметил, что на смену Царской власти «пришло царство хаоса». Как известно на февральские события Есенин откликнулся поэмой «Товарищ». В этом произведении Сергей Александрович не высказывает своего отношения к ней, но пророчески говорит о её первых жертвах – рабочем-революционере, Православной Церкви (в образе сражённого пулей младенца Исуса) и сына погибшего рабочего, для которого Христос был «товарищем». В целом, на примере одной семьи поэт показал трагедию, ставшую впоследствии трагедией всего народа. Впоследствии эмигрантская критика высоко оценила поэму «Товарищ». В. Левин писал: «Только один Есенин заметил в февральские дни, что произошла не «великая безкровная революция», а началось время тёмное и трагическое, так как «Пал сражённый пулей младенец Исус». И эти трагические события развиваясь дошли до Октября».

В 1915 г. при поддержке Государя Императора Николая II создается «Общество возрождения художественной Руси», которое, согласно принятому Уставу, поставило своей задачей «широкое ознакомление с самобытным древним русским творчеством во всех его проявлениях и дальнейшее преемственное развитие в применении к современным условиям». Одним из первых шагов «Общества» в возрождении национальных традиций в искусстве стало строительство на территории Царского села Федоровского городка.

Его название происходило от уже построенного собора в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Этой иконой в 1612 г. рязанский архиепископ Феодорит благословил на царствование Михаила — первого Царя из рода Романовых. Из церкви и нескольких построенных в древнерусском стиле зданий и состоял Федоровский городок, обнесенный кремлевской стеной с живописными башнями. Предполагалось, что он станет своеобразным музеем древнерусского искусства, образцом архитектурных и художественных достижений Древней Руси.

В одном из зданий находилась «штаб-квартира» «Общества возрождения художественной Руси». В него входили известные архитекторы, художники, писатели и поэты, в числе которых были В. Васнецов, М. Нестеров, А. Щусев, А. Ремизов, С. Городецкий, И. Билибин. Вступили в «Общество…» и самобытные крестьянские поэты Николай Клюев и Сергей Есенин.

В январе 1916 г. их творчество заметил штаб-офицер для поручений при дворцовом коменданте, полковник Д. Н. Ломан, курировавший строительство Федоровского городка. Он устроил поэтам чтение стихов в Марфо-Мариинской монашеской общине сестер милосердия, основанной Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, которая лично присутствовала на этом выступлении. Творчество Есенина и Клюева ей понравилось, и по окончании вечера она долго беседовала с крестьянскими поэтами.

12 января Великая Княгиня принимала членов «Общества возрождения художественной Руси» Васнецова, Нестерова, Есенина и Клюева в своей московской резиденции. Поэты вновь читали стихи. В благодарность за творчество Елизавета Фёдоровна подарила Есенину и Клюеву «по экземпляру Евангелия и образки с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и св. Марфы и Марии, а Нестеров — открытку с репродукцией своей картины «Святая Русь» и надписью: «Сердечный привет певцам русской были и небыли от Михаила Нестерова». Позднее, в день именин Есенина, Елизавета Фёдоровна сделает ему особый подарок – икону преп. Сергия Радонежского, в честь которого он был назван.

Выступал Сергей Есенин и перед Государыней Императрицей. Вот как об этом вспоминает Г. Иванов, которому Есенин лично рассказывал об этом случае: «Есенин представлялся Александре Феодоровне в Царскосельском лицее, читал ей стихи, просил и получил от Императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге! …Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю «передовую общественность», когда обнаружилось, что «гнусный поступок» Есенина не выдумка, не навет «черной сотни», а непреложный факт». Анна Ахматова, вспоминая о посвящении Есениным сборника стихов Императрице писала: «Он принес сборник, который готовил издать. На этом сборнике он написал посвящение Александре Федоровне (Царице)».

Сборник стихотворений Есенина «Голубень» вышел уже после Февральской революции. Посвящение цензурой было снято, но, как утверждает Г. Иванов «…Некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели, однако, раздобыть несколько корректурных оттисков «Голубеня» с роковым: «Благоговейно посвящаю».