Латиноамериканская

цивилизация

Содержание.

-

Общая характеристика

-

Цивилизации

доколумбовой Америки. -

Формирование

латиноамериканской цивилизации:

зависимый тип развития. -

Завоевание

независимости и поиски духовного

самообретения -

Латиноамериканская

цивилизация в XX

веке. -

Особенности

латиноамериканской цивилизации и

культуры.

Общая характеристика.

Латинская Америка- общее название стран,

расположенных в южной части Северной

Америки, Центральной и Южной Америке и

на прилегающих островах. Общая площадь

занимаемой территории- 20,5 млн.кв.км.

Население составляет 464 млн. чел (1993). На

территории Латинской Америки находятся

государства: Антигуа и Барбуда, Аргентина,

Багамские острова, Барбадос, Белиз,

Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити,

Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада,

Доминика, Доминиканская Республика,

Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика,

Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу,

Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины,

Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам,

Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор,

Ямайка, а также островные владения

Великобритании, Франции, Нидерландов

и США. Латинская Америка отличается

многообразием национально-этнического

состава: здесь живут переселенцы из

Европы и Африки, мулаты, метисы, индейцы,

китайцы и др. В большинстве государств

(18) официальный язык испанский, в Бразилии

– португальский, в Гаити- французский,

в Суринаме- нидерландский, в остальных

странах- английский.

Название Латинская

Америка отражает общую латинскую

языковую основу большинства стран

региона, преобладающее влияние романских

народов Иберийского полуострова,

колонизировавших эти территории в

XY-ХYI

вв. Исторически было введено Наполеоном

III

как политический термин. Он рассматривал

Латинскую Америку как территорию, на

которую Франция должна распространить

свое влияние, поскольку население этих

стран разговаривает на романских языках.

В США плоть до начала ХХ века использовался

термин «Испанская Америка».

Однако история

Латинской Америки значительно старше

ее современного названия. Уже в ХХ

столетии были открыты многочисленные

памятники культуры, свидетельствующие

о существовании древнейших цивилизаций

на территориях Нового Света. Под

пирамидами ацтеков были обнаружены

строения гораздо более древних народов.

В то время, когда варварская Европа была

покрыта девственным лесом, на территориях

от Чиапас до Гондураса существовали

города, руины которых и сейчас поражают

своей красотой и величием. Таким образом,

история Латинской Америки исчисляется

уже не столетиями, а тысячелетиями.

Цивилизации

доколумбовой Америки.

За длительный период своего существования

территория Америки приняла несколько

волн переселений, претерпела несколько

«открытий». Как показывают исследования

современных археологов, уже 30-25 тыс. лет

тому назад эти земли были заселены

выходцами из северо-восточной Азии,

которые переправлялись по «сухопутному

мосту» Берингию. Кроме того, существовали

также связи между Южной Америкой и

Океанией, Северной Европой и Северной

Америкой, которые вряд ли серьезно

повлияли на формирование этнического

состава и культуры этого региона.

Самые ранние следы

пребывания человека обнаружены здесь

в местечке Пуэбла, долина Мехико. Они

относятся к XXIII

–ХХII

тыс. до н.э. Основным видом занятий людей

в то время была охота. Развитие земледелия

начинается в YII

тыс. до н.э., а завершается формирование

оседлого образа жизни древних земледельцев

во II

тысячелетии до н.э. К этому времени были

освоены основные виды сельскохозяйственных

культур, сохранивших свое значение в

жизни индейских племен вплоть до прихода

колонизаторов.

Уже в I

тыс. до н.э. в Латинской Америке начинают

складываться два основных очага древних

раннеклассовых цивилизаций – Месоамерика

и Андская область. В их развитии можно

выделить три больших этапа: архаический,

классический и постклассический. В

период архаики на территории современной

Мексики сформировались оригинальные

культуры ольмеков и сапотеков,

представители которых первыми вступили

на путь классового развития. В Андской

области наиболее древними и интересными

культурами этого периода были культура

Чавина (1000-300гг. до н.э.), Сан-Агустина и

Паракаса. В 1 тысячелетии н.э в Месаамерике

наблюдается расцвет цивилизации майя,

а в Южной Америке — культур Мочика, Наска

и Тиауанако.

Материальную

основу жизни древнего американского

общества составляло подсечно-огневое

и поливное земледелие, эксплуатация

труда крестьян-общинников. Власть

принадлежала родоплеменной знати,

военным вождям, жрецам. Доминировала

деспотическая форма правления. Царь и

царская власть обожествлялись. Решению

этой задачи было подчинено искусство,

прежде всего, архитектура и скульптура.

Древние зодчие возводили культовые

комплексы (включавшие ступенчатые

пирамиды с храмом или алтарем наверху,

дворцовые постройки, своеобразные

обсерватории» и «стадионы»), а также

оборонительные сооружения. Так, знаменитый

ансамбль города Чавин, построенного

среди снежных вершин и нетающих ледников,

состоял из многочисленных террас,

ритуальных площадок и каменных построек.

Его венец — великолепный четырехэтажный

храм, имевший форму ступенчатой пирамиды.

Весьма интересны также такие образцы

монументальной скульптуры древней

культуры Сан-Агустина как большие

двухголовые статуи. Причем второй всегда

была голова животного — зооморфное

изображение нагуаля – другого «я»

человека.

Раннеклассовые

цивилизации Латинской Америки смело

могут быть названы городскими. Причем

структура типичного города-государства

доколумбовой Америки, Древнего Востока,

и отчасти античного полиса отмечены

поразительным сходством: столица –

основное политико-административное,

культовое и экономическое ядро

города-государства – место пребывания

правителя и его приближенных, храма

главного божества и обслуживающего его

жречества, была связана с сельскохозяйственными

округами, находившимися от города на

расстоянии примерно 15 км. Города были

благоустроены, имели мощеные улицы,

акведуки и т.п.

К числу городских

(среди наиболее крупных — города-государства

Теотиуакан, Трес_Сапотес, Тикаль, Тахин,

и др.) относилась и цивилизация майя,

расцвет которой пришелся на классический

период (1-1Хвв.н.э.). Все «археологические

признаки» города майя – каменные дворцы

и храмы, планировка зданий вокруг

прямоугольных двориков и площадей,

«акрополи», культ стелы-алтаря,

иероглифическая письменность–образуют

единый культурный комплекс. Причем,

постройка маяских городов зачастую

предварялась научными изысканиями.

Так, священный город майя Теутиакан был

спланирован в строгом соответствии с

астрономическими и математическими

данными. В нем находились пирамида

Солнца и пирамида Луны, великолепно

декорированные храмы.

Большое внимание

древние майя уделяли календарю и

летоисчислению. И это вполне понятно:

благополучие, сама жизнь человека в

период перехода от присваивающего

хозяйства к производящему напрямую

зависели от учета природных закономерностей.

Отсюда вытекала важнейшая роль календаря,

дающего земледельцу возможность жить

в согласии с ритмами природы. Двойная

календарная система, существовавшая у

месоамериканских народов, исходила из

существования 260-дневного круга,

отражавшего изменение картины звездного

неба и фазы планеты Венера, и второго,

365-дневный круга соответствовавшего

длине солнечного года.

Но ни у какого

другого народа Древней Америки мы не

найдем столь высоко развитой календарной

системы и осознания ее значения, как у

майя. Даже архитектура и искусство

подчинялись календарю. Достаточно

сказать, что здания, помимо своих прямых

функций выполняли также и функции

календаря.

Кроме того, у майя

имелись серьезные достижения в области

математики — им были известны позиционная

система счета и математическое понятие

нуля; а также в области астрономии,

географии, минералогии, медицины,

фармакологии и т.д. Но все эти области

положительного знания были тесно

переплетены с религиозно-мифологическими

представлениями.

Интересны в этой

связи космогонические представления

древних майя. Вся история Вселенной

делилась на определенные циклы, каждый

из которых заканчивался мировой

катастрофой- пожаром, потопом,

землетрясением, и т.п.. Вселенная состояла

из 13 небес и 9 подземных миров. В центре

земли находилось мировое (зеленое)

дерево, пронизывающее собой все слои

небес. Оно было окружено четырьмя другими

деревьями, символизирующими стороны

света: красное-восток, белое-север,

черное-запад, желтое-юг. Характерно, что

с цветовой и календарной символикой

были связаны и божества майя. Так, Бакабы-

боги-братья Хобниль, Кан-Цик-Наль,

Сак-Кими и Хосан-Эк соотносились с

определенными частями света и

символизирующими их цветами. Эти боги

стоят в четырех углах Вселенной и

поддерживают небо, чтобы оно не упало

на землю. Одним из главных божеств в

мифологии майя было хтоническое божество

Ицамна, голова которого образовывала

землю, а туловище — небесный свод.

Постепенно Ицамна обрел множество

ипостасей, но главная его роль –это

роль творца мироздания. Он также создатель

письменности, основатель жречества,

покровитель правителей маяских

городов-государств. Другим божеством,

относящимся к разряду главных, был

Кукулькан — бог ветра, дождей, планеты

Венера.

В результате

социальных потрясений и варварских

нашествий большинство крупных

раннеклассовых городов –государств

прекратило свое существование. В Х-ХУ1

вв. появились новые культурные центры.

На полуострове Юкатан возникли Майя –

тольтекские города-государства:

Чичен-Ица, Ушмаль, Майяпан. В 1325г.

образовалось Царство Ацтеков, которое

постепенно установило свое господство

на значительных территориях. В 1438г. инки

создали государство Тауантинсуйу.

Произошла перегруппировка классовых

сил: всю полноту власти захватили военные

вожди. Генеалогическая и календарная

символика сменились символикой войны.

В религиях главное место заняли боги

войны и солнца, жаждущие крови и

человеческих жертв.

Следует отметить,

что вообще человеческие жертвоприношения

являлись характерной особенностью

доколумбовых цивилизаций Нового Света.

Древние индейские культуры с особой

силой проявляли свою неповторимую

индивидуальность в тот самый момент,

когда у живого еще человека вырывали

сердце на вершине пирамиды-храма. Это

было связано с господствовавшим

убеждением, что Солнце должно было

получать постоянную пищу — человеческую

кровь. Только кровь могла спасти Вселенную

от катастрофы, а все живое от гибели.

Разумеется, ацтеки, и представители

других месоамериканских культур не

были каким-то зловещим исключением. Они

скорее выступали как типичные представители

в ряду архаических обществ, в жизни

которых жертвоприношения, в том числе

и человеческие, играли исключительно

важную роль.

У ацтеков

Теночтитлана (современный Мехико),

ставшего столицей ацтекского царства,

вплоть до прихода испанских завоевателей

сохранялись родоплеменные традиции.

Одной из них было деление на 4 фратрии

и 20 родов с выборными должностными

лицами. На высшие должности избирались

представители одной семьи. Существовало

рабство, десяток каст. Главный правитель

ацтекского царства формально являлся

выборным вождем, но фактически его

власть была наследственной.

Цивилизация

ацтеков впитала в себя богатые традиции

народов Месоамерики и продолжила их

как в области материальной, так и духовной

культуры. Как и их предшественники,

ацтеки большое внимание уделяли развитию

городов. Города имели правильную

планировку, отчасти связанную с разделом

земли между родами на прямоугольные

участки. Центральная площадь служила

местом народных собраний. Расположенный

на острове посреди озера Тескоко

Теночтитлан был соединен с берегом

многочисленными дамбами и мостами.

Вместо улиц здесь были каналы с пешеходными

дорожками по сторонам. Даже земледелие

ацтеки смогли приспособить к условиям

«озерной» жизни. На озерах они сооружали

«плавучие сады» – искусственные

островки, болота осушали с помощью

каналов. Выращивали разнообразные

сельскохозяйственные культуры. Ремесло

у них уже отделилось от земледелия и

достигло высокого уровня развития

(ткачество, гончарное дело и др.)

Основными

монументальными сооружениями ацтеков

были четырехгранные каменные пирамиды

с храмом или дворцом на усеченной

вершине. Культовые здания украшались

рельефами, росписями. Монументальная

культовая скульптура поражает своей

грандиозностью, а знаменитые каменные

скульптурные изображение голов

(«воин-орел», «печальный индеец» и др.)

— своим реализмом. У ацтеков имелись

зачатки письменности (пиктографическое

письмо с элементами иероглифики), система

летоисчисления и календарь, сходный с

календарем майя; были развиты медицина

и астрономия.

Религиозно-мифологические

представления ацтеков наложились на

местные культы и верования и породили

чрезвычайно интересные формы. Верховным

и наиболее почитаемым божеством ацтеков

был Уицилопочтли («колибри левой

стороны»), сын Коатликуэ и Мишкоатля.

Этому солярному божеству приносились

кровавые человеческие жертвы. Из культуры

завоеванных тольтеков ацтеки позаимствовали

мифологический цикл о Кецалькоатле

(«змее, покрытом зелеными перьями») и

его брате- двойнике Тескатлипоке

(«дымящемся зеркале»). Кецалькоатль

олицетворял для ацтеков идею космической

и социальной упорядоченности. Его же

брат-близнец и антагонист Тескатлипока

выступал как воплощение хаоса и

предвестник перемен. Существует ацтекский

космогонический цикл о сотворении мира

из хаоса и о пяти солнцах, в котором

главными действующими лицами выступают

эти братья-близнецы, а также мифы о

сотворении современного человечества

и о даровании ему маиса и ремесел, героем

которых тоже является Кецалькоатль.

Фактически за

именем Кецалькоатля стоит целый

культурный комплекс, включающий в себя,

во-первых, божество, во-вторых, исторический

персонаж, и, в-третьих, должность в

жреческой иерархии Теночтитлана

Как повествует

легенда, три мага-чародея восстали на

Кецалькоатля за его отказ прибегать в

обрядах к человеческим жертвоприношениям

и обрекли правителя на бегство, а

основанный им процветающий город Толлан

(Тула) — на запустение. Однако правитель

Толлана пообещал вернуться в год Первого

тростника и восстановить тот город,

который был разрушен. И именно в тот же

год на берега Америки ступила нога

Эрнана Кортеса. Легенды и мифы о белокожих

и бородатых богах, которые вернутся на

свои, некогда покинутые ими земли,

восстановят добрые времена, имели

широкое хождение в народной среде. Вот

почему правитель ацтеков Монтесума

11, отличавшийся особой набожностью,

решил, что Кортес был возвратившимся

Кецалькоатлем, пришедшим занять свой

трон, и отдал его практически без

сопротивления.

Другой наиболее

развитой цивилизацией постклассического

периода была цивилизация инков. О

происхождении инков рассказывают

легенды. Согласно одной из них бог Солнца

Инти с печалью наблюдал жизнь людей на

земле: нищета и невежество были их

уделом. И вот Инти послал к людям своих

детей, дав им золотой посох и, повелев

обосноваться там, где посох без труда

войдет в землю. Так был основан город

Куско. Создав государство, сын бога Инти

стал его первым Инкой- властелином, а

дочь- его супругой.

Свое

государство инки называли Тауантинсуйу

— «земля четырех частей». И действительно,

империя инков была разделена на 4

провинции, которые в свою очередь

подразделялись на округа, которыми

управлял назначенный Инкой чиновник.

В округ входило несколько деревень,

каждая из которых была представлена

одним или несколькими родами. Род владел

общинными угодьями, из которых каждый

мужчина получал надел, а женщина его

половину. Вся земля делилась на 3 части:

поля общины, «земля Солнца», поля

государства и Инки. Основу хозяйства

составляли земледелие и животноводство,

было развито и ремесленное производство,

особенно ткачество. Общественный строй

инков представлял собой разновидность

рабовладельческой деспотии с элементами

первобытного коммунизма. На троне мог

находиться только муж королевской

крови. К трудной роли правителя будущий

Инка готовился долго: изучал религию,

различные науки, кипу — узелковое письмо,

этикет и военное дело. Власть Инки была

безграничной, абсолютной. Ее опорой

была армия, насчитывавшая свыше 150 тыс.

человек.

С другой стороны,

на местах имели место элементы демократии

— проводились собрания семей, решавшие

насущные вопросы, в которых женщины и

мужчины участвовали на равных. Уровень

жизни рядовых общинников был примерно

одинаков. Голодающих и бедных не было,

т.к. те, кто не мог работать, обеспечивались

государством всем необходимым. Отношений

купли-продажи не существовало. Их заменял

государственно регулируемый обмен на

деревенских и городских ярмарках,

которые устраивались каждые 10 дней.

Инки внесли весьма

существенный вклад в развитие науки и

искусства. Основой инкской науки была

математика, которая базировалась на

десятеричной системе. Развивались

астрономия, география и картография.

Но наиболее развитой наукой была

медицина, свидетельством эффективности

которой служило долголетие жителей

империи. Инки прославили себя и в области

искусства. Они сочиняли религиозные и

светские гимны, мифы, баллады. Жемчужиной

мировой драматургии называют инкскую

драму в стихах «Апу-Ольянтай».

Подводя итог

рассмотрению раннеклассовых цивилизаций

доколумбовой Америки можно сделать

вывод, что к моменту прихода европейцев

американские народы добились значительных

успехов в самых различных областях.

Развивалось интенсивное земледелие. В

мировую практику в дальнейшем вошли

картофель, кукуруза, подсолнечник,

помидоры, тыква, фасоль, и другие культуры,

которые первыми освоили индейцы. Именно

они открыли каучук. Индейцы знали

разнообразные ремесла. Развивали

естественные науки, астрономию,

мореплавание. Создали систему

летоисчисления (календари майя, ацтеков),

совершенствовали письменность

(пиктографическое, «узелковое»,

иероглифическое письмо). Ацтеки и инки

не только создавали музыку, но и первыми

разработали систему музыкального

образования. Развивались различные

ремесла и искусство – гончарное дело

и искусство керамики, узорное ткачество,

скульптура из драгоценных металлов и

т.д.

Вместе с тем, к

моменту появления на континенте

европейцев, для всех индейских обществ

(при весьма существенных различиях

между ними во многих других аспектах)

были свойственны следующие основные

структурные характеристики: жесткая

подчиненность природным ритмам,

безусловное преобладание тенденции

адаптации к среде над попытками

приспособить ее к собственным потребностям;

доминирование естественно сложившейся

общности над индивидом, полное растворение

в ней личностного начала; господство

общинного архетипа как основы и

системообразующего принципа; качественное

преобладание традиции над инновацией

и вытекающая из всех этих характеристик

особенность исторической динамики

автохтонных цивилизаций — циклическая

форма социального движения и временных

представлений. Вступившие в соприкосновение

с «осевыми» цивилизациями «доосевые»

культуры встали перед жесткой

альтернативой: либо усвоить основные

принципы культур «осевого времени»,

либо остаться на периферии исторического

движения.

Формирование латиноамериканской цивилизации: зависимый тип развития.

Открытие

Нового Света явилось началом всемирной

культурно — политической и культурной

экспансии Европы. Развитие мореплавания

и расширение морских коммуникаций

выдвинули на первые роли в мировой

политике морские державы. Среди них –

Испания и Португалия. В ХУ веке, по

образному выражению Гегеля, мир для

европейцев стал круглым: человечество

открыло для себя земной шар. Тем самым

закончилось изолированное развитие

цивилизаций и культур, и было положено

начало длительному периоду европейского

проникновения в неевропейский мир.

Латинская Америка явилась первым опытом

колониального захвата и владычества,

сопровождавшимся покорением и истреблением

аборигенных народов.

Но европейские

мореплаватели не только неизмеримо

расширили свой географический горизонт.

На новые земли они несли свои ценности,

традиции, обычаи, орудия и образ жизни.

Вопреки логике, когда, казалось бы, после

открытий Колумба и Васко да Гамы Запад

должен был предстать лишь одним из

регионов обширной ойкумены, возникает

европоцентристский мир. Отныне именно

Запад разрабатывает, осуществляет и

диктует магистральные направления,

пути и средства мирового развития,

вовлекая в свою орбиту все новые регионы,

страны и народы. По сути, Конкиста,

евангелизация, последовавшая затем

колонизация Америки, были сменой знаков

культуры, то есть культурно-цивилизационным

травестированием автохтонного индейского

мира.

Превращение

Латинской Америки в объект колониальной

экспансии означало начало нового этапа

в истории ее жизни и культуры. В 1535 году

из испанских владений в Северной и

Центральной Америке было сформировано

вице-королевство Новая Испания, а в 1542

г. вице-королевство Перу. Высшую власть

в колониях осуществляли вице-короли и

генерал-капитаны. Вице-короли в своих

действиях были подотчетны лишь

королевскому правительству и Совету

по делам Индий в Мадриде. Управление

португальской колонией Бразилия

осуществлял первоначально генерал

–губернатор, а затем вице-король.

Вследствие прямого вторжения Наполеона

в Испанию в 1808 году в колониях произошли

серьезные политические реформы. Возникло

огромное государство, которое простиралось

от 43 градуса северной широты до мыса

Горн и 56 градусов южной широты, что на

2000 км. южнее мыса Доброй Надежды на юге

Африки.

Понятно, что

население этого огромного региона не

могло быть однородным. К 1825 г. по подсчетам

немецкого исследователя –путешественника

А.Гумбольдта население Латинской Америки

составляло примерно 16 млн., из которых

19% были белые, 45%- индейцы, 4% черные и 32%-

различные полукровки. По социально-этническому

принципу выстраивалась своеобразная

пирамида. На первом месте был белый,

рожденный в Испании, на втором — белый,

рожденный в Америке, или креол, далее

шли метисы- дети белых и индейцев, далее-

мулаты- дети белых и черных, затем дети

черных и индейцев, индейцы и черные в

той же последовательности. Почти за 350

лет в Америку из Африки было завезено

15 млн. черных рабов. Отмена рабства была

провозглашена Боливаром в Колумбии в

1819 году, На Кубе — в 1878, а в Бразилии — в

1888 году.

Таким образом, в

Латинской Америке проживало население,

получившееся в результате смешения

индейских аборигенов, белых, эмигрировавших

с ХУ века, и черных, силой вывезенных из

Африки и обращенных в рабство. В результате

здесь не сложилось наций в традиционном

европейском смысле слова, но произошла

самая грандиозная в планетарном масштабе

метисация населения. При этом конкретные

народы выступали как бы формой проявления

единого супернационального единства

— латиноамериканской «расы», «народа

–континента», «нового смешанного

маленького рода человеческого»(Боливар).

Это не был народ в европейском смысле

слова, как веками складывающаяся во

взаимодействии с природной средой

психофизическая индивидуальность с

собственным строем языка и претворенным

в формах жизни мироотношением. Такой

народ здесь просто не имел времени

сложиться как в силу краткости

исторического периода времени, едва

хватившего на формирование государственности

и этнотипа, так и в силу отсутствия

такого важнейшего самоидентификационного

инструмента как собственный язык.

Кстати сказать, в

ХУI-ХУIII

веках испанский язык не навязывался

индейским народам, напротив, составлялись

словари и грамматики преобладающих

языков, создавались школы для их изучения,

на них переводились христианские тексты.

Только при Бурбонах политика изменилась

на противоположную: индейские языки

стали преследоваться, а испанский

насильственно насаждаться.

Экономическая

жизнь Латинской Америки этого периода

полностью определялась интересами

монополий, рассматривавших колонии

лишь как источник драгоценных металлов

и продуктов плантационного хозяйства.

Это хозяйство, основанное на труде

негров- рабов, завезенных после истребления

коренного населения, было ориентировано

на мировой рынок и составляло экономическую

основу ряда государств. В других

практиковалась феодально-крепостническая

эксплуатация населения, которое

прикреплялось к поместьям или редукциям

(владениям церкви) якобы для приобщения

к плодам европейской цивилизации и

христианским добродетелям.

Для духовной жизни

латиноамериканских стран огромное

значение имел религиозный фактор,

оказывая решающее влияние на механизмы

формирования философско-мировоззренческих

форм культуры. Католическая религия,

настаивающая на том, что этнические

различия малозначимы перед единством

веры, способствовала интеграции этносов,

сплаву культурно-цивилизационных

факторов. При этом сам испанский

католицизм должен был адаптироваться

к реалиям Латинской Америки, претерпеть

известную трансформацию.

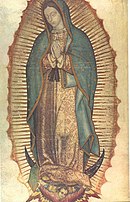

Так, в Мексике

католицизм настолько неразрывно слился

с местными религиозными верованиями,

что подчас невозможно отделить языческих

богов от христианских святых, а ритуалы

доколумбовой эпохи от католических

обрядов. Достаточно вспомнить в этой

связи такие факты, как возникновение и

широкое распространение культа Девы

Гваделупской. Очевидно, что кроме

генетической связи с центральными

женскими божествами мифологической

эры особую роль сыграл и характер образа

Богородицы — всепрощающей, милосердной

матери. Что же касается других святых,

то большое значение для облегчения

восприятия этих персонажей христианской

традиции имело то обстоятельство, что

практически все они были тесно связаны

с практическими потребностями людей,

осуществляли своеобразное «разделение

труда» Так, Святой Петр покровительствовал

рыбакам, Святой Валентин- влюбленным,

Святой Лука — художникам, и т.д.

Значительно

сложнее обстояло дело с восприятием

индейцами образа самого Христа и особенно

догмата о Святой Троице. Представления

о Боге, едином в трех лицах, которые

одновременно неслиянны и нераздельны,

были малопонятны народам с неразвитым

абстрактным мышлением.

Следует обратить

внимание и на некоторые особенности

религиозной жизни аборигенного населения

Нового Света. Существовали ли в ней

моменты, облегчавшие восприятие

христианства? Во-видимому, существовали.

В первую очередь бросается в глаза то,

что главный символ — символ креста

-встречается в обеих культурах и выполняет

сходную функциональную роль. И у

европейцев, и у индейцев крест обозначал

сакральный центр мира, его ось, доминанту,

организующую всю пространственно-временную

структуру мироздания.

Как уже отмечалось,

прослеживается несомненная линия

исторической преемственности между

мифологическими образами Богини-Матери,

Матери-Земли и Богоматерью в христианстве

Конечно, связь здесь скорее косвенная,

чем прямая. Ведь Дева Мария не есть

олицетворение природы как таковой, но

некий прообраз природы, преображенной

Святым Духом.

Хорошо известно

также, какое значение имел культ Солнца

в религиозных системах доколумбовой

Америки. Но следы солярного культа

сохранились и в христианстве: Вспомним

такие характерные явления, как ориентация

храмов и молящихся на восток, празднование

большинством христиан, в том числе

католиками, Рождества Христова в день

зимнего солнцестояния, 25 декабря,

старинные обряды поклонения солнцу у

славянских народов, связанные с

празднованием Иванова Дня и летним

солнцестоянием. Разумеется, в новой

религии спасения элементы древних

солярных ритуалов приобрели совершенно

иное символическое значение. И, тем не

менее, параллели между следами обрядов

поклонения Солнцу в европейской

христианской традиции и солнцепоклонничеством

доколумбовых культур вполне допустимы.

Сказанное можно

отнести и к другим феноменам религиозной

культуры. Культ предков в том виде, в

каком он наличествовал в первобытности

и в древнейших цивилизациях, в

христианстве, конечно, отсутствует. Но

следы этого культа сохранились в таком

явлении, как культ святых, которые были

когда-то людьми, и после своего вознесения

на небо продолжают принимать самое

активное участие в жизни людей. Здесь

прослеживается еще одна черта общности

мифологической подпочвы европейской

традиции с духовным космосом доколумбовой

Америки, в котором культу предков

принадлежит, как известно, одно из

центральных мест.

Следует также

отметить, что в условиях массовой

евангелизации и расширения функций

религии и церкви в Испанской Америке

возникли своеобразные дополнения к

католическим культовым зданиям в виде

капелл «посас», открытых дворов для

участия в литургии еще не приобщенных

к церкви аборигенов и т.п. Для большей

доходчивости религиозной проповеди

художественные европейские образы

интерпретировались с учетом местных

деталей: это мог быть ананас вместо

яблока в руках Евы, шипы кактуса, сменившие

тернии в венце Спасителя, передник из

перьев на бедрах распятого Христа и

т.п.

Таким образом,

католицизм в Латинской Америке не

заменил религий аборигенных народов,

а синтезировал их и тем самым как бы

обрел новую специфическую форму в своей

всемирно-исторической эволюции.

Сходные явления

наблюдались и в сфере искусства. Здесь

процесс стилеобразования на протяжении

пяти веков постоянно определялся и

осложнялся сменявшимися влияниями. В

колониальную эпоху это были европейские

— преимущественно испано-португальские

влияния, а в неоколониальной период-

доминирование художественных и

архитектурных достижений США. Преломление

этих воздействий сквозь призму

латиноамериканских реалий принимало

подчас весьма причудливые формы.

В начальный период

колониальной экспансии искусство

практически не выходит за рамки прямых

подражаний метрополии, огрубляя,

приспосабливая его образцы к местным

условиям. Но в то время как планировка

городов, типы жилых и административных

зданий, католических храмов и монастырей

по структуре и виду были изначально

европейскими, и преимущественно

пиренейскими, в сельской местности на

протяжении веков сохранялись в неизменном

виде индейские хижины, поселки, убогие

жилища рабов, крестьянские дома.

Пиренейские стили,

на которые, как известно, оказала огромное

влияние мавританская архитектура,

объективно были близки эстетическим

идеалам аборигенов (например, обогащение

архитектуры произведениями скульптуры

и монументальной живописи), что

впоследствии позволило местным мастерам

активно участвовать как в строительстве,

так и в украшении зданий. Мавританское

влияние наглядно проявилось, например,

в облике ряда мексиканских церквей, с

их многоярусными башнями-колокольнями,

оконными пролетами необычайных очертаний,

многоцветной облицовкой фасадов,

напоминающей отделку арабо-мусульманских

мечетей. Господствовал тип жилого дома,

заимствованный испанцами у арабов:

окруженный галереями на колоннах, арках,

открытый во внутренний двор — патио. Что

же касается подлинного прорыва местных

форм в искусство, то он происходит позже:

в Мексике во второй половине ХУ11 века,

а в Перу — в начале ХУ111. Этот расцвет

региональных форм был связан с барокко.

Известный кубинский

писатель Алехо Карпентьер считал

барочность воплощением обновленческого

духа «пылающего континента»,

«человеческой константой», стихийным

творческим началом. Карпентьер заявлял:

«Наш мир барочен и в архитектуре… и

благодаря роскоши природы, причудливо

переплетенной растительности, ее

многоцветности, яркости, благодаря еще

живой пульсации земных недр, которой

еще подвержен наш континент». Он

считал, что барокко — это больше, чем

стиль, это барочность, — есть способ

перевоплощения форм, способ упорядочивания

путем создания беспорядка, способ

пересоздания материи». Карпентьер

утверждал, что «всякий симбиоз, всякое

смешение порождает барочность», и

иллюстрировал это положение примерами

из архитектуры колониальной эпохи и

исторически сложившейся архитектурной

среды в странах Латинской Америки.

Существует целый

ряд памятников, которые с полным

основанием могут быть названы барочными.

Это бразильская архитектура XVII-XVIII

вв., архитектура Куско и Лимы, кафедральный

собор в Гаване. Но наиболее сильная и

оригинальная группа памятников — это

перуанское барокко. С ним и подобными

ему местными формами часто связывают

определения «метисного», «колониального»,

барокко, поскольку этот стиль органически

включает в себя мотивы индейского

творчества.

Резное убранство

церковных фасадов, яркие изразцы,

многоцветная лепка были присущи

мексиканскому «ультрабарокко». В

знаменитых скульптурных композициях

Гватемалы и Эквадора барочная экзальтация

святых сочеталась с индейской экспрессией.

Живопись в основном ограничивалась

библейской тематикой. Архитектура и

строительство строго регламентировались

«законами Индий», воплощавшими

ренессансную утопию «идеального города»

в феодально-монархической ее интерпретации:

центральная площадь с кафедральным

собором, прямоугольная сетка улиц,

одинаковость кварталов, номенклатуры

зданий и т.д.

Завоевание

независимости и поиски духовного

самобретения.

В начале Х1Х века под влиянием идей

Просвещения, вдохновляющего примера

североамериканцев, освободившихся от

Англии, Великой французской буржуазной

революции, наполеоновских войн и

буржуазных революций в Испании в колониях

началась война за независимость, которая

длилась более 20 лет. Ее возглавили

помещики- креолы. Креолы составляли

верхушку латиноамериканского общества,

но были лишены политической власти.

Величайшими героями войны за независимость

стали Симон Боливар- Освободитель (1783-

1830), Мигель Идальго (1753-1811), Хосе де Сан-

Мартин (1778-1850), Хосе Антонио Сукре

(1795-1830) Агустин де Итурбиде(1783-1824),

Франсиско Миранда (1750 –1816). Пожалуй,

только Бразилии удалось избегнуть

кровопролития, поскольку здесь лозунг

независимости был провозглашен «сверху»,

наследником престола, который и стал в

1822 году императором Бразилии Педро I.

Новые государства,

образовавшиеся в результате распада

испанской и португальской колониальных

империй, с трудом обретали свое место

в мире, находили пути к внутреннему и

международному порядку. Соперничество

за власть каудильо — военных и гражданских

вождей времен войны — приводило к

непрерывным гражданским войнам и

государственным переворотам в молодых

республиках. К тому же, завоевав

независимость, они стали воевать друг

против друга, чтобы расширить территорию

и захватить как можно больше полезных

ископаемых (1865-1870- война Аргентины,

Бразилии и Уругвая против Парагвая;

1879-1883 – война Чили против Перу и Боливии

и др.). Все это ослабляло возможности

противостояния латиноамериканских

государств агрессивному североамериканскому

соседу, который расширял свои границы

не только путем купли – продажи (в 1819г.

США купили у Испании Флориду и Орегон),

но и методами прямой территориальной

аннексии (в 1845 аннексирован Техас, а в

1848 присоединены Калифорния, Невада,

Юта, Нью-Мексико и Аризона). Широко

практиковались методы так называемой

«цивилизованной», или экономической

аннексии, означавшей глобальную

неоколониальную экспансию США в Латинскую

Америку.

Следует сказать,

что ущерб, причиненный экономике

латиноамериканских государств войной

против колониального господства Испании,

был огромен. В Венесуэле поголовье

крупного рогатого скота сократилось

на 95%; мексиканские золотые и серебряные

рудники в 1820 давали чуть больше половины

ежегодной (до 1805г.) продукции; плантации

повсеместно были опустошены и разграблены;

катастрофически сокращалось народонаселение

– одна только Колумбия между 1800 и 1840

годами потеряла 200 тыс. жителей! Положение

начинает меняться с 1860 года, когда в

экономике латиноамериканских государств

наметился подъем, и вырос экспорт.

Главным образом это был экспорт сырья

в индустриально развитые страны:

маленькая Куба стала мировым экспортером

сахара и табака, Аргентина — шерсти, мяса

и зерна, Мексика и Бразилия – золота,

серебра, кофе; Колумбия- кофе и индиго

и т.д.

Постепенно и,

прежде всего – за счет эмиграции росло

народонаселение. С 1820 по 1900 год оно

увеличилось втрое. Развитие экономики

и эмиграции привело к ускоренной

урбанизации континента. Появились

огромные города-мегаполисы. В 1914 году

в Буэнос-Айресе проживало 2 млн. человек,

а в Сан-Паулу ежегодно прибавлялось по

57 тыс. жителей. Города приобретали

современный облик, подражая планировкой

и стилевыми решениями красивейшим

городам Европы — Мадриду, Парижу, Лондону

и даже Санкт-Петербургу.

После завоевания

независимости и установления буржуазного

строя начинает развиваться национальное

самосознание американцев. При этом

развитие буржуазных отношений

обусловливало решительный поворот

искусства в новое русло. Важную роль в

этом сыграл новый стиль — костумбризм.

Его адепты обратили взоры к бытовым

сценкам, пейзажным зарисовкам в живописи.

Вышедшие на сцены театров персонажи,

одетые в национальные костюмы, говорили

на местных диалектах, демонстрировали

особенности характера и образа жизни

представителей различных социальных

слоев и этносов.

В противовес

несколько приземленному бытописательству

костумбризма в конце Х1Х века возникает

насыщенный культурными реминисценциями

испаноамериканский модернизм, который

Ф.де Онис назвал региональной формой

всемирного кризиса всех сфер сознания.

Но для испаноамериканского модернизма

характерно также и стремление к

преодолению кризиса — через обретение

цивилизационной определенности,

собственного, подлинно национального

духовного облика. И как ни парадоксально,

решается эта задача через травестийный

парафраз, который проявляет себя как

важнейший структурообразующий принцип

модернистской эстетики. Начиная с

модернизма, латиноамериканская литература

идет по пути включения в свои тексты

всей мировой культуры, причем, насыщенность

ее лучших образцов цитатами, ссылками,

аналогиями и параллелями –не столько

игра, сколько принципиально собирательный

подход к культуре. Хосе Марти, Рубен

Дарио, Хосе Энрике Родо и другие в своих

произведениях посредством апелляции

к инородным реальностям утверждали

латиноамериканское единство как новый

универсалистский цивилизационно-культурный

тип, наследующий всю мировую культуру

и обретающий через ее освоение свой

собственный подлинно национальный

духовный образ. Совершенное

испано-американским модернизмом открытие

Старого света означало для Нового Света

открытие самого себя.

Латиноамериканская

цивилизация в XX

веке. Хотя

в начале ХХ века для латиноамериканской

культуры в целом характерен зависимый

тип развития, к 20-м годам она не только

достигает мирового уровня, но и порождает

высочайшие образцы в монументальной

живописи, архитектуре, литературе и

т.д.

Крупнейшим явлением

мирового искусства стала монументальная

мексиканская живопись, основоположниками

которой были Д.Ривера, Х.К. Ороско,

Д.Сикейрос. «Великая тройка» и их

сподвижники назвали свое движение

мурализмом (от исп.murallo

– стена). Гигантские росписи стен

общественных и государственных зданий,

церквей, площадей воплощали темы

прогресса, революции, свободного труда,

и другие, изобличали военщину, фашизм

в условиях их наступления на прогрессивные

завоевания. Перед зрителями предстают

подобные мифологическим могучие герои,

властвующие в мире исторических

катаклизмов. Несомненна не только

художественная, но и пропагандистски-идеологическая

значимость этих росписей.

Что касается

архитектуры, то здесь большую роль в

распространении новых идей сыграл

французский архитектор Ле Корбюзье,

который составил ряд проектов реконструкции

латиноамериканских городов. Под его

руководством сформировалась блестящая

школа современной бразильской архитектуры

(О.Нимейр, Л.Коста, А.Э.Рейди др). Пожалуй,

одним их самых оригинальных был проект

строительства новой столицы Бразилиа

архитектора Л.Косты: город в плане

напоминал самолет, крылья которого —

жилая зона, а фюзеляж –площади в окружении

общественных зданий.

Интереснейшим

феноменом современной мировой культуры

является латиноамериканская литература.

В общекультурном процессе Латинской

Америки литература играет исключительно

важную роль, составляет его духовное

ядро, выражает саму сущность и динамику

становления нового типа культурного

сознания. Ее центральной проблемой

является проблема культурно-цивилизационной

самоидентификации. От модернизма

обозначившего ее в искусстве со всей

отчетливостью («Наша Америка» Марти,

«ариэлизм» и протеизм Родо) — через

«пятую расу» Васконселоса и «Индоамерику»

Айя де ла Торре — были проложены пути ее

решения в «магическом реализме»,

концепции «барочности» Карпьентера,

новом латиноамериканском романе,

«философии освобождения» Дусселя и

Сеа.

«Новый

роман» соединяет, казалось бы, несоединимое:

философскую концептуальность и

традиционную народнопоэтическую

образность. Он связан с выработкой

представлений о латиноамериканской

истории, о возможностях и методах ее

познания, о месте человека в специфически

латиноамериканском пространстве и

времени. Эти идеи в комплексе

сконцентрированы в концепции магической

или чудесной реальности.

Вся

история Латинской Америки, считает

А.Карпьентер, один из основоположников

магического реализма, это хроника

чудесной реальности. Здесь «реальный

мир чудесного вторгается на каждом шагу

в жизнь людей». В отличие от Европы, —

пишет он в «Концерте Барокко», — «в

Америке все сказки: Эльдорадо и Потоси,

города-призраки, говорящие губки, ягнята

с золотым руном, амазонки с одной грудью

и индейцы-орехоны, которые питаются

иезуитами».

Следует

отметить, концепции «чудесной

реальности», «магического реализма»

и т.д., в основе которых лежит идея

соединения и гармонизации принципиально

противоречащих один другому контекстов,

возникли во многом под влиянием «новой

архаики» западноевропейской культуры

(мифологизм, сюрреализм и т.п.), обратившейся

сквозь века к своим истокам. Не случайно,

Карпентьер тоскует по «золотому веку»,

волшебной античной Европе, создавшей

мифы о Сизифе, Прометее, Улиссе и отвергает

Европу Нового времени с ее «чудовищными

плодами разума», а Кортасар в своих

поисках нового рационализма, стремится

разрушить безграничное господство

логики, найти способ осознания целостности

реальности, в которой нашлось бы место

абсурду, суевериям, химерам. В создании

вымышленных миров, по его мнению,

единственное спасение для человека.

Х.Л. Борхес также настаивает на том, что

реконструкция прошлого может быть не

строго научной, а фантастической и

произвольной. Уже в первых своих книгах

«Всемирная история низости» (1935) и «Сад

расходящихся тропок» (1941) Борхес

утверждает, что история- это знание, но

знание колеблющееся между перечислением

фактов и озарением догадки. В целом же

в латиноамериканской исторической

прозе нет противопоставления мысли и

факта, чувства и разума. Ей присуще

стремление сплавить реконструкцию

внутреннего мира чувств и переживаний

героев с поистине энциклопедической

эрудицией авторов.

При

этом общей латиноамериканской

концептуально-метафорической и стилевой

доминантой, своеобразным «кодом»

латиноамериканской культуры остается

культурная оппозиция «Новый Свет –

Старый Свет» и связанные с ней мифологемы

«Рая Америки» и «Ада Америки». В литературе

ХХ века, и особенно в «новом романе»,

эта концептуально- метафорическая

доминанта прорисована особенно ярко.

Она составила глубинную основу творчества

всех крупнейших писателей нашего

столетия — Хосе Эустасио Риверы, Алехо

Карпентьера, Габриэля Гарсиа Маркеса,

Марио Варгаса Льосы и других, создающих

эпические и мифологические образы

латиноамериканского универсума в его

природно-человеческом и историческом

измерениях. При этом важнейшим моментом

является обращение авторов «нового

романа» к самим истокам традиции,

актуализация мифологем «Новой земли»

и «нового человека» Америки в их

классическом, исходном виде. У Габриэля

Гарсиа Маркеса в «Ста годах одиночества»

идея достижения подлинного, т.е.

гармоничного человека, находит выход

через апокалиптическое действо в идее

Нового Града. У Марио Варгаса Льосы

утопия рассматривается уже с иным

знаком. Ей внутренне присущ эсхатологизм,

вполне сопоставимый с эсхатологическим

антиутопизмом Андрея Платонова,

осмысливающего у самых начал строительства

«земного рая» его итоги.

В

80-е годы в латиноамериканской литературе

наметилась новая тенденция – обращение

к тем пластам культуры, которые традиционно

отвергались серьезной, элитарной

романистикой. В современную жизнь прочно

вошла мелодрама и тесно связанные с ней

телероманы. Удивительно было то, что

телероманы (телесериалы) имели колоссальный

успех не только среди людей с невысоким

образовательным и культурным уровнем,

но и среди интеллектуальной элиты. На

вопрос, почему такое стало возможным,

хорошо ответила колумбийская писательница

Марта Боссио, работающая в этом жанре:

«Есть три слова, которые выражают то,

что объединяет всех людей на свете:

любовь, власть и деньги. На это мы и

должны опираться, создавая мелодрамы».

Интересна оценка этого жанра представителями

высокой, элитарной литературы. Так,

Габриэль Гарсиа Маркес восклицал: «Я

всегда хотел писать телероманы, ведь

это настоящее чудо!…А у нас сложилось

ошибочное мнение — будто телероман

является синонимом безвкусицы, пошлости.

Я с этим не согласен». Ему вторит Жоржи

Амаду: «Телероманы – новый литературный

жанр,… использующий такое великое

средство массовой информации, как

телевидение, чтобы передать широкому

кругу людей очень сильные писательские

идеи».

Можно,

таким образом констатировать, что

современная латиноамериканская

романистика переживает период перелома,

резкой смены ориентаций, разрыва с

прежней традицией, для которой было

характерно стремление обрести себя, и

осознав самоценность своего духовного

мира, освоив все богатства мировой

культуры, преодолеть «сто лет одиночества».

Сейчас эта задача решается преимущественно

на путях «массовой культуры».

Особенности

латиноамериканской цивилизации и

культуры. Подводя

итоги краткому рассмотрению долгого

пути развития латиноамериканской

цивилизации, зададимся вопросом: Каковы

основные особенности этого пути? Чем

обусловлен тот неповторимый облик

латиноамериканской цивилизации, который

всегда притягивал к себе взоры ученых

и простых людей?

Прежде всего,

необходимо подчеркнуть: то, что мы

называем латиноамериканской культурой,

является результатом сложнейшего

взаимодействия различных цивилизационных

пластов. Сложность этого взаимодействия

– в неоднородности и неоднозначности

составляющих его тенденций. Обнаруживают

себя такие типы межцивилизационного

взаимодействия как

1)противостояние,

основанное на полном взаимоотторжении

инородной реальности (например, жесткое

противостояние «белых» и индейцев в

Перу);

2)симбиоз, связанный

с противоречивым сочетанием тенденций

взаимопритяжения и взаимоотталкивания

участников контакта (например,

сосуществование европейско-христианских

и индейских элементов в традициях

крестьян Бразилии);

3)синтез, понимаемый

как процесс порождения нового качества

или «порождающее взаимодействие

(например, культ Девы Гваделупской,

«метисное барокко» и др.).

В различных регионах

и странах Латинской Америки, в тех или

иных феноменах культуры наблюдается

своеобразное сочетание и проявление

вышеуказанных тенденций.

Латиноамериканская

культурно-цивилизационная модель может

быть соотнесена с крупнейшими синтезами

мировой истории, например, с римским

освоением древнегреческой культуры, с

новоевропейским переосмыслением

греко-римского синтеза в соединении с

культурной ближневосточной

иудейско-христианской традицией, и др.

В то же время принципиальное отличие

заключается в том, что новоевропейские

культуры формировались в пределах

примерно одного цивилизационно-культурного

«архетипа». В латиноамериканском же

варианте взаимодействующие цивилизационные

архетипы хронологически были разведены

тысячелетиями (непроницаемый мифологизм

индейских культур и начинающийся процесс

рационализации, демифологизации

европейской культуры). Этим разрывом

во многом объясняется специфичность

латиноамериканской традиции.

В результате

сложных и противоречивых многовековых

процессов взаимодействия сформировалась

цивилизация, которая по праву может

быть названа испано-американской. Базой

для нее послужила собственно испанская

цивилизация, перенесенная из метрополии,

а затем принявшая от нее эстафету

креольская цивилизация. Вторым по

важности компонентом стала

маргинализированная часть индейских

цивилизаций, возникших в буферных зонах

межцивилизационного контакта, а затем

и элементы африканских культур.

Нельзя не отметить

и некоторые специфические черты

взаимодействующих компонентов.

Немаловажное значение имело то, что

колониальная экспансия производилась

странами, вытесняемыми в Новое время

на периферию мировой истории, а также

и то, что, лишившись статуса периферии

Европы, Латинская Америка вскоре

превратилась в периферию США. Все это

обусловило периферийность, маргинальность

латиноамериканской культуры.

В качестве

следующего специфического момента

следует указать на то, отмеченное Ж.Лафе

обстоятельство, что сама Испания была

поликультурным, глубоко космополитическим

обществом, где преобладали три религии

— христианство, ислам и иудаизм. Кроме

того, некоторые мировоззренческие

установки испанского католицизма,

настаивавшего на несущественности

этнических различий перед общностью

веры, в немалой степени способствовали

интеграции этносов (индейского,

европейского, африканского), сплаву

культурно-цивилизационных факторов.

Наличие в иберийской

разновидности западной цивилизации

архаического структурного уровня

сознания стало, по-видимому, непосредственной

предпосылкой появления достаточно

устойчивых форм связи европейских и

автохтонных этнокультурных элементов.

В ходе встречи двух миров в западном

полушарии мифологический структурный

уровень европейско-христианской

цивилизации вступил в непосредственный

контакт с мифологическим миром индейцев.

Однако сам характер соединения

классических христианских матриц с

автохтонным материалом был уже отягощен

наслоением форм сознания, порожденных

Новым временем.

Доминантой

латиноамериканской культуры является

проблема, практически неизвестная

Европе: открыть себе самих себя через

сравнение с другими. Для этого типа

культурного сознания характерно

постоянное стремление к самоидентификации

путем построения собственного образа

мира в соотнесении с различными культурами

Европы, Запада и России.

С

того момента, как Латинская Америка

стала объектом колониальной экспансии,

и вопрос самоопределения человека в

новом для него мире приобрел необычайную

актуальность, возникла и основная

культурная оппозиция — «Старый свет —

Новый свет». Зачастую эта оппозиция

воплощалась в мифологемах «Ада» и «Рая».

Их единый источник- первое письмо

Христофора Колумба, где одновременно

возникают мифологемы «индейского Рая»

и «индейского Ада». В словах карпентьеровского

Колумба эта мифологема обрела вид

формулы: «Однажды возле мыса на побережье

Кубы, названного мною Альфа и Омега, я

сказал, что здесь кончается мир и

начинается другой: другое Нечто, другое

качество».

Таким

образом, оппозиции «мое-чужое»,

«варварство-цивилизация», «Америка-Европа»

составляют основу общей латиноамериканской

концептуально-метафорической и стилевой

доминанты от древности до наших дней,

т.е. образуют своеобразный «код»

латиноамериканской культуры.

Соотношение

сторон указанной культурной оппозиции

исторически менялось от этапа к этапу.

Как отмечал видный исследователь

латиноамериканской культуры В.Б.Земсков,

доминантой культуры креольского барокко

XYI-XYII веков являлась мифологема «рая

креольской Америки». В культуре

Просвещения на рубеже XYIII

–XIX

веков ее место заняла мифологема

«естественной Аркадии Америки». XIX

век был представлен противоборствующими

концепциями «варварской, адской Америки»

и «райски — аркадической» концепцией

романтизма. Затем появились новые

вариации в лоне эстетики испано-американского

модернизма, а в ХХ веке — авангардизма,

постмодернизма,- вплоть до «нового

романа», в котором концептуально-

метафорическая доминанта прорисована

особенно ярко.

Особенностью

латиноамериканского сознания и культуры

является то, что они постоянно функционируют

в режиме рассудочного парафразирования

культурных моделей. Явно выраженное

игровое начало, проективность,

карнавальность, компилятивная

комбинаторность и обильное цитирование

различных составляющих приводят к

гетерогенности латиноамериканской

культуры, явно тяготеющей к синкретическим

формам и жанрам. Из этих принципов

исходит и концепция латиноамериканской

«барочности», тесно связанная с

протеизмом Родо. Ее основной тезис —

тотальное и свободное взаимодействие

всего со всем во имя поиска своего

гармонического облика

Таковы в общем,

виде специфические черты латиноамериканской

культурно-цивилизационной модели,

отличающейся от универсальных

цивилизационных образований тем, что

она есть культура становящегося типа,

которая строит себя, вырабатывая

альтернативные самоидентификационные

формы, призванные возместить дефицит

цивилизационной аутентичности.

The term Latin America primarily refers to the Spanish- and Portuguese-speaking countries in the New World.

Before the arrival of Europeans in the late 15th and early 16th centuries, the region was home to many indigenous peoples, a number of which had advanced civilizations, most notably from South; the Olmec, Maya, Muisca and Inca.

A 17th-century map of the Americas

The region came under control of the crowns of Spain and Portugal, which imposed both Roman Catholicism and their respective languages. Both the Spanish and the Portuguese brought African slaves to their colonies, as laborers, particularly in regions where indigenous populations who could be made to work were absent.

In the early nineteenth century nearly all of areas of Spanish America attained independence by armed struggle, with the exceptions of Cuba and Puerto Rico. Brazil, which had become a monarchy separate from Portugal, became a republic in the late nineteenth century. Political independence from European monarchies did not result in the abolition of black slavery in the new sovereign nations. Political independence resulted in political and economic instability in Spanish America immediately after independence. Great Britain and the United States exercised significant influence in the post-independence era, resulting in a form of neo-colonialism, whereby a country’s political sovereignty remained in place, but foreign powers exercised considerable power in the economic sphere.

Origin of the term and definition[edit]

The idea that a part of the Americas has a cultural or racial affinity with all Romance cultures can be traced back to the 1830s, in particular in the writing of the French Saint-Simonian Michel Chevalier, who postulated that this part of the Americas were inhabited by people of a «Latin race,» and that it could, therefore, ally itself with «Latin Europe» in a struggle with «Teutonic Europe,» «Anglo-Saxon America» and «Slavic Europe.»[1] The idea was later taken up by Latin American intellectuals and political leaders of the mid- and late-nineteenth century, who no longer looked to Spain or Portugal as cultural models, but rather to France.[2] The actual term «Latin America» was coined in France under Napoleon III and played a role in his campaign to imply cultural kinship with France, transform France into a cultural and political leader of the area and install Maximilian as emperor of Mexico.[3]

In the mid-twentieth century, especially in the United States, there was a trend to occasionally classify all of the territory south of the United States as «Latin America,» especially when the discussion focused on its contemporary political and economic relations to the rest of the world, rather than solely on its cultural aspects.[4] Concurrently, there has been a move to avoid this oversimplification by talking about «Latin America and the Caribbean,» as in the United Nations geoscheme.

Since, the concept and definitions of Latin American are very modern, going back only to the nineteenth century, it is anachronistic to talk about «a history of Latin America» before the arrival of the Europeans. Nevertheless, the many and varied cultures that did exist in the pre-Columbian period had a strong and direct influence on the societies that emerged as a result of the conquest, and therefore, they cannot be overlooked. They are introduced in the next section.

The Pre-Columbian period[edit]

What is now Latin America has been populated for several millennia, possibly for as long as 30,000 years. There are many models of migration to the New World. Precise dating of many of the early civilizations is difficult because there are few text sources. However, highly developed civilizations flourished at various times and places, such as in the Andes and Mesoamerica.

Sport in Pre-Columbian Period[edit]

As a result of imperialism and colonialism, historians note the diffusion of sports that brought football, baseball, boxing, cricket, and basketball from the empires to its colonies. In the context of Latin America, historians can acknowledge the power imbalances between the colonial elite and those of poorer circumstance by looking at sport history. For instance, dating back to the pre-columbian Mesoamerica, horsemanship contests were an integral part of leisure activity for the individuals of the colonies. However, many colonial official took advantage of their power over the poor people’s accessibility to the game by preventing the poorer individuals from accessing the horses. This attempt to control and manipulate the people of the colony failed as many of the indigenous people needed the horses for labor– labor that would serve to benefit the upper class who exploit the colony.

Furthermore, horses played an important role in the early day of Latin American sport. Such examples include the horsemanship contests mentioned above, the charreada of Mexico, other equestrian activities in the region that would eventually be Argentina and Uruguay, etc. These sport gave the indigenous people the opportunity to practice values of talent, honor, and teamwork. It also was accessible to the poorer indigenous individuals of the colony because horses were affordable and not relatively expensive to the people of a lower class than those colonial elite.[5]

Colonial Era[edit]

Christopher Columbus landed in the Americas in 1492. Subsequently, the major sea powers in Europe sent expeditions to the New World to build trade networks and colonies and to convert the native peoples to Christianity. Spain concentrated on building its empire on the central and southern parts of the Americas allotted to it by the Treaty of Tordesillas, because of presence of large, settled societies like the Aztec, the Inca, the Maya and the Muisca, whose human and material resources it could exploit, and large concentrations of silver and gold. The Portuguese built their empire in Brazil, which fell in their sphere of influence owing to the Treaty of Tordesillas, by developing the land for sugar production since there was a lack of a large, complex society or mineral resources.

During the European colonization of the western hemisphere, most of the native population died, mainly by disease. In what has come to be known as the Columbian exchange, diseases such as smallpox and measles decimated populations with no immunity. The size of the indigenous populations has been studied in the modern era by historians,[6][7][8] but Dominican friar Bartolomé de las Casas raised the alarm in the earliest days of Spanish settlement in the Caribbean in his A Short Account of the Destruction of the Indies.

The conquerors and colonists of Latin America also had a major impact on the population of Latin America. The Spanish conquistadors committed savage acts of violence against the natives. According to Bartolomé de las Casas, the Europeans worked the native population to death, separated the men and the women so they could not reproduce, and hunted down and killed any natives who escaped with dogs. Las Casas claimed that the Spaniards made the natives work day and night in mines and would «test the sharpness of their blades»[9] on the natives. Las Casas estimated that around three million natives died from war, slavery, and overworking. When talking about the cruelty, Las Casas said «Who in future generations will believe this? I myself writing it as a knowledgeable eyewitness can hardly believe it.»

Because the Spanish were now in power, native culture and religion were forbidden. The Spanish even went as far as burning the Maya Codices (like books). These codices contained information about astrology, religion, Gods, and rituals. There are four codices known to exist today; these are the Dresden Codex, Paris Codex, Madrid Codex, and HI Codex.[10] The Spanish also melted down countless pieces of golden artwork so they could bring the gold back to Spain and destroyed countless pieces of art that they viewed as unchristian.

Colonial-era religion[edit]

- Traveling to the New World

The Spanish Crown regulated immigration to its overseas colonies, with travelers required to register with the House of Trade in Seville. Since the crown wished to exclude anyone who was non-Christian (Jews, crypto-Jews, and Muslims) passing as Christian, travelers’ backgrounds were vetted. The ability to regulate the flow of people enabled the Spanish Crown to keep a grip on the religious purity of its overseas empire. The Spanish Crown was rigorous in their attempt to allow only Christians passage to the New World and required proof of religion by way of personal testimonies. Specific examples of individuals dealing with the Crown allow for an understanding of how religion affected passage into the New World.

Francisca de Figueroa, an African-Iberian woman seeking entrance into the Americas, petitioned the Spanish Crown in 1600 in order to gain a license to sail to Cartagena.[11] On her behalf she had a witness attest to her religious purity, Elvira de Medina wrote, «this witness knows that she and parents and her grandparents have been and are Old Christians and of unsullied cast and lineage. They are not of Moorish or Jewish caste or of those recently converted to Our Holy Catholic Faith.»[12] Despite Francisca’s race, she was allowed entrance into the Americas in 1601 when a ‘Decree from His Majesty’ was presented, it read, «My presidents and official judges of the Case de Contraction of Seville. I order you to allow passage to the Province of Cartagena for Francisca de Figueroa …»[13] This example points to the importance of religion, when attempting to travel to the Americas during colonial times. Individuals had to work within the guidelines of Christianity in order to appeal to the Crown and be granted access to travel.

- Religion in Latin America

Once in the New World, religion was still a prevalent issue which had to be considered in everyday life. Many of the laws were based on religious beliefs and traditions and often these laws clashed with the many other cultures throughout colonial Latin America. One of the central clashes was between African and Iberian cultures; this difference in culture resulted in the aggressive prosecution of witches, both African and Iberian, throughout Latin America. According to European tradition «[a] witch – a bruja – was thought to reject God and the sacraments and instead worship the devil and observe the witches’ Sabbath.»[14] This rejection of God was seen as an abomination and was not tolerated by the authorities either in Spain nor Latin America. A specific example, the trial of Paula de Eguiluz, shows how an appeal to Christianity can help to lessen punishment even in the case of a witch trial.

Paula de Eguiluz was a woman of African descent who was born in Santo Domingo and grew up as a slave, sometime in her youth she learned the trade of witches and was publicly known to be a sorceress. «In 1623, Paula was accused of witchcraft (brujeria), divination and apostasy (declarations contrary to Church doctrine).»[15] Paula was tried in 1624 and began her hearings without much knowledge of the Crowns way of conducting legal proceedings. There needed to be appeals to Christianity and announcements of faith if an individual hoped to lessen the sentence. Learning quickly, Paula correctly «recited the Lord’s Prayer, the Creed, the Salve Regina, and the Ten Commandments» before the second hearing of her trial. Finally, in the third hearing of the trial Paula ended her testimony by «ask[ing] Our Lord to forgive [me] for these dreadful sins and errors and requests … a merciful punishment.»[16] The appeals to Christianity and profession of faith allowed Paula to return to her previous life as a slave with minimal punishment. The Spanish Crown placed a high importance on the preservation of Christianity in Latin America, this preservation of Christianity allowed colonialism to rule Latin America for over three hundred years.

Nineteenth-century revolutions: the postcolonial era[edit]

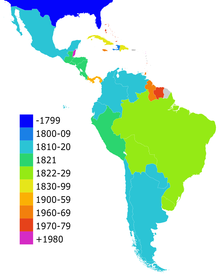

Countries in Latin America by date of independence

Following the model of the American and French revolutions, most of Latin America achieved its independence by 1825. Independence destroyed the old common market that existed under the Spanish Empire after the Bourbon Reforms and created an increased dependence on the financial investment provided by nations, which had already begun to industrialize; therefore, Western European powers, in particular Great Britain and France, and the United States began to play major roles, since the region became economically dependent on these nations. Independence also created a new, self-consciously «Latin American» ruling class and intelligentsia, which at times avoided Spanish and Portuguese models in their quest to reshape their societies. This elite looked towards other Catholic European models—in particular France—for a new Latin American culture, but did not seek input from indigenous peoples.

The failed efforts in Spanish America to keep together most of the initial large states that emerged from independence— Gran Colombia, the Federal Republic of Central America[17] and the United Provinces of South America—resulted a number of domestic and interstate conflicts, which plagued the new countries. Brazil, in contrast to its Hispanic neighbors, remained a united monarchy and avoided the problem of civil and interstate wars. Domestic wars were often fights between federalists and centrists, who ended up asserting themselves through the military repression of their opponents at the expense of civilian political life. The new nations inherited the cultural diversity of the colonial era and strived to create a new identity based around the shared European (Spanish or Portuguese) language and culture. Within each country, however, there were cultural and class divisions that created tension and hurt national unity.

For the next few decades there was a long process to create a sense of nationality. Most of the new national borders were created around the often centuries-old audiencia jurisdictions or the Bourbon intendancies, which had become areas of political identity. In many areas the borders were unstable, since the new states fought wars with each other to gain access to resources, especially in the second half of the nineteenth century. The more important conflicts were the Paraguayan War (1864–70; also known as the War of the Triple Alliance) and the War of the Pacific (1879–84). The Paraguayan War pitted Argentina, Brazil and Uruguay against Paraguay, which was utterly defeated. As a result, Paraguay suffered a demographic collapse: the population went from an estimated 525,000 persons in 1864 to 221,000 in 1871 and out of this last population, only around 28,000 were men. In the War of the Pacific, Chile defeated the combined forces of Bolivia and Peru. Chile gained control of saltpeter-rich areas, previously controlled by Peru and Bolivia, and Bolivia became a land-locked nation. By mid-century the region also confronted a growing United States, seeking to expand on the North American continent and extend its influence in the hemisphere. In Mexican–American War (1846–48), Mexico lost over half of its territory to the United States. In the 1860s France attempted to indirectly control Mexico. In South America, Brazil consolidated its control of large swaths of the Amazon Basin at the expense of its neighbors. In the 1880s the United States implemented an aggressive policy to defend and expand its political and economic interests in all of Latin America, which culminated in the creation of the Pan-American Conference, the successful completion of the Panama Canal and the United States intervention in the final Cuban war of independence.

The export of natural resources provided the basis of most Latin American economies in the nineteenth century, which allowed for the development of wealthy elite. The restructuring of colonial economic and political realities resulted in a sizable gap between rich and poor, with landed elites controlling the vast majority of land and resources. In Brazil, for instance, by 1910 85% of the land belonged to 1% of the population. Gold mining and fruit growing, in particular, were monopolized by these wealthy landowners. These «Great Owners» completely controlled local activity and, furthermore, were the principal employers and the main source of wages. This led to a society of peasants whose connection to larger political realities remained in thrall to farming and mining magnates.

The endemic political instability and the nature of the economy resulted in the emergence of caudillos, military chiefs whose hold on power depended on their military skill and ability to dispense patronage. The political regimes were at least in theory democratic and took the form of either presidential or parliamentary governments. Both were prone to being taken over by a caudillo or an oligarchy. The political landscape was occupied by conservatives, who believed that the preservation of the old social hierarchies served as the best guarantee of national stability and prosperity, and liberals, who sought to bring about progress by freeing up the economy and individual initiative. Popular insurrections were often influential and repressed: 100,000 were killed during the suppression of a Colombian revolt between 1899 and 1902 during the Thousand Days’ War. Some states did manage to have some of democracy: Uruguay, and partially Argentina, Chile, Costa Rica and Colombia. The others were clearly oligarchist or authoritarian, although these oligarchs and caudillos sometimes enjoyed support from a majority in the population. All of these regimes sought to maintain Latin America’s lucrative position in the world economy as a provider of raw materials.

20th century[edit]

1900–1929[edit]