Что студенты Кембриджа подарили Ивану Павлову

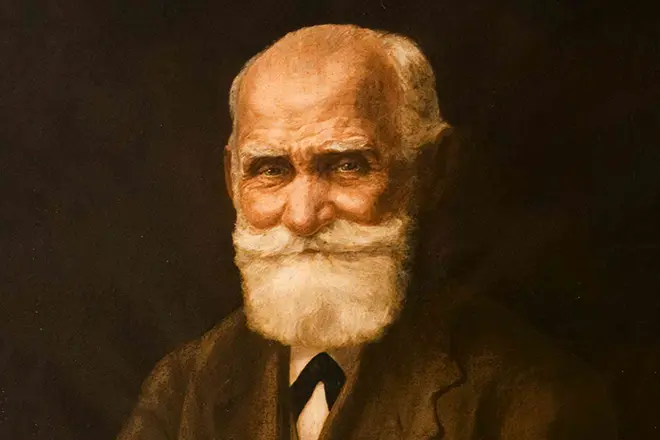

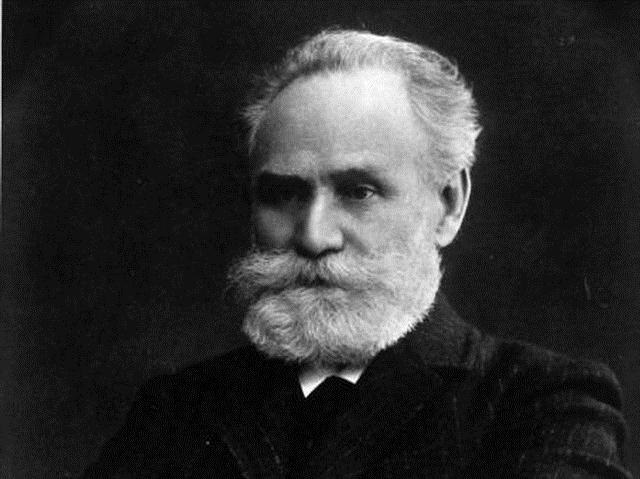

Выдающийся русский ученый-физиолог Иван Петрович Павлов известен не только в России. Его учение о высшей нервной деятельности сыграло решающую роль в развитии физиологии и психологии.

Вклад И. Павлова в развитие науки был по достоинству оценен мировым научным сообществом. В 1904 году исследователь получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии, а в 1912 году Кембриджский университет – один из старейших университетов в мире – избрал русского ученого почетным доктором наук.

1912 год, когда Кембриджский университет оказал высокую честь И. Павлову, был знаменателен и для самого учебного заведения: 250 лет назад король Англии Карл II подписал документ, вновь разрешивший его деятельность.

Церемония чествования иностранных ученых отличалась торжественностью. В числе других исследователей, удостоенных почетного звания, И. Павлов вошел в зал заседаний Кембриджского университета в черном бархатном берете и алой суконной мантии, украшенной золотой цепью, как предписывала университетская традиция. Студенты на заседание не допускались, но никто не запрещал им присутствовать на верхних галереях зала, где они и собрались в большом количестве. Именно выдумка студентов сделала эту церемонию незабываемой.

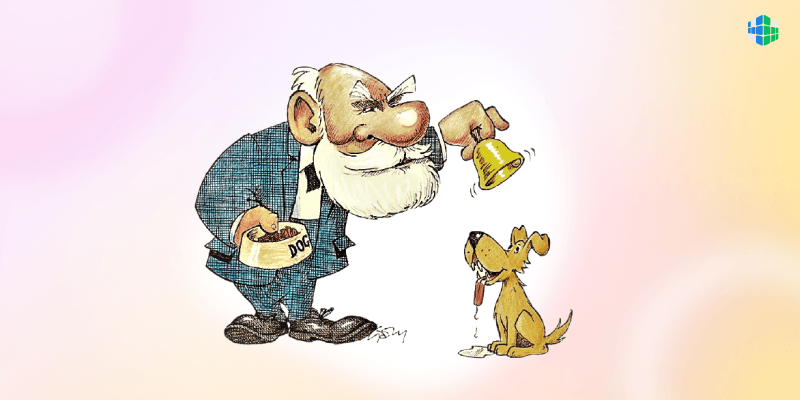

Когда отзвучали торжественные речи, был вручен почетный диплом и торжественная процессия с И. Павловым во главе направилась к выходу, студенты на веревке спустили с галереи в руки ученому мягкую игрушку – собачку, украшенную резиновыми и стеклянными трубочками. Это был намек на трубки-фистулы, которые исследователь использовал в своих экспериментах над собаками, изучая роль условного рефлекса в регуляции пищеварения.

И. Павлов был очень тронут таким подарком, не расставался с ним до конца жизни, а после смерти ученого игрушка было сохранена в его музее-квартире в Санкт-Петербурге.

Дополнение к торжественной церемонии в виде забавного подарка от студентов может показаться оригинальным, но в Кембридже подобное происходило не в первый раз.

В 1877 году в Кембриджском университете звания доктора наук удостоился другой ученый, чье открытие, как и учение И. Павлова, произвело переворот в биологии. Речь идет об основоположнике эволюционной теории происхождения видов – Ч. Дарвине. Во время церемонии студенты спустили с галереи игрушечную обезьянку и перевитое лентой кольцо, символизирующее недостающее звено эволюции между обезьяной и человеком.

Когда в Кембридже чествовали И. Павлова, среди студентов был внук Ч. Дарвина, который, конечно же, знал эту историю из жизни своего знаменитого деда. Именно он предложил преподнести русскому ученому необычный подарок.

Источники:

- Рубин П. Павлов в жизни Капицы

Первый русский нобелевский лауреат, академик Иван Петрович Павлов оставил на Аптекарском острове зримый след. Здесь ученый проводил известные всему миру эксперименты с собаками, здесь находится его мемориальный рабочий кабинет…

Основатель теории условных и безусловных рефлексов, наверное, предстает в глазах многих наших современников «образцовым ученым», положившим самого себя, свои чувства, все личное на алтарь науки.

Она была курсисткою

Большая любовь пришла к нему поздно – в возрасте за тридцать. Они познакомились в 1879 году в Петербурге. Иван Петрович работал на кафедре физиологии ветеринарного отделения Медико-хирургической академии, а Серафима Васильевна Карчевская была слушательницей Педагогических курсов. Черноглазая ростовчанка. Очень милая и обаятельная. Будущий академик тоже не был обижен внешностью – видный, представительный мужчина. Как вспоминала его избранница он «былхорошо сложён, ловок, подвижен, очень силён, говорил горячо, образно и весело. У него были русые кудри, длинная русая борода, румяное лицо, ясные голубые глаза, красные губы с совершенно детской улыбкой и чудесные зубы».

А о знакомстве, которое произошло в кругу друзей она вспоминала так: «Поразил меня чей-то раскатистый смех, совершенно детский. Я подумала, что только чистая душа может так смеяться. Это смеялся Иван Петрович Павлов». «Он был хорошего роста, хорошо сложен, подвижен, очень силен, любил говорить и говорил горячо, образно и весело!»

Смелая и активная, юная курсистка входила в так называемую «депутатскую группу», которая организовывала на курсах творческие встречи и литературные чтения с участием известных писателей, на которых она познакомилась с Гончаровым, Тургеневым, Салтыковым-Щедриным, Достоевским. Федор Михайлович подарил девушке свою фотографию с надписью. Теперь она хранится в доме-музее Павлова.

В «несчастливое число» – 13 июня 1880 года Иван Петрович сделал Серафиме предложение. Она заканчивала тогда Высшие женские курсы.

Девушка была сражена наповал. Почти всю ночь до утра она гуляла с Иваном Петровичем по Марсову полю, а затем вокруг церкви Спаса Преображения.

Предоставим вновь ей слово: «Я вернулась домой. Села на окно, не раздеваясь, в шляпе, в пальто, и задумалась о важной перемене в моей жизни. В таком состоянии утром застал меня крестный и удивился:

-Куда это вы так рано собрались. Я бросилась к нему и сказала:

-Поздравьте меня, я выхожу замуж!

-Ну, поздравлять-то еще рано. Вот приезжайте с Вашим женихом на дачу к нам обедать, тогда я узнаю, стоит ли поздравлять. Я обещала исполнить его желание, и он ушел».

Когда жених узнал о предстоящих «смотринах», наотрез отказался от этой, как ему показалось, совершенно излишней затее. Однако друзьям и брату Ивана Петровича все-таки удалось его уговорить. «Для поддержки» они поехали вместе с ним. «Смотрины» закончились превосходно. Иван Петрович своим естественным поведением, умом, умением ладить с людьми произвел положительное впечатление.

Серафима все более убеждалась, что ее возлюбленный – человек огромного таланта. Она решила посвятить ему всю свою жизнь, отринув свои мечты на задний план. А ведь она с детства тайно мечтала стать актрисой и хотела даже написать роман « Русские женщины».

Родители Павлова как раз тогда подобрали ему невесту – дочь богатого столичного чиновника. Но он был непреклонен. Его отец и мать даже приезжали к Карчевским и умоляли расстроить эту свадьбу.

Чудный вечер

Отгремела свадьба. В родном для Серафимы Ростове-на-Дону 25 мая 1881 года. К этому времени Иван Петрович Павлов уже добился значительных успехов в науке. В 1880 году он удостоился золотой медали за совокупность экспериментальных работ в лаборатории Военно-Медицинской академии.

Серафима писала: «Во время свадьбы Иван Петрович спросил меня: «О чем ты молишься? – О нашем счастье. – А я о твоем, – сказал он». Она вспоминала: «Что за чудный вечер был в день нашей свадьбы. Тихий, лунный, безоблачный! Садик, в который были открыты окна и двери, благоухал розами. Собрались только самые близкие наши друзья. В саду в беседке устроили танцы. Музыку изображал отец Киечки, (подруга Серафимы ударяя ножом по бутылке, а все мы превесело танцевали. Никогда не забыть мне этого вечера. И Иван Петрович всегда вспоминал о нем с удовольствием».

Великий ученый в душе был настоящим романтиком, несмотря на то, что в ту пору ему стукнуло уже тридцать два года.

Вспоминая о том, как проводили свой медовые две недели в Ростове молодожены, Серафима говорила именно о романтической возвышенности их чувств. «…Мы с Иваном Павловичем часто ходили по вечерам гулять на Донской бульвар. Могу сказать, что я чувствовала себя, как в волшебной сказке во время этих прогулок и бесконечных разговоров. Стояли лунные вечера. Внизу серебряной лентой блестел Дон. Цветущие акации наполняли воздух своим ароматом. Свет луны придавал всему таинственное освещение. Речи Ивана Петровича, красочные, яркие, возвышенные уносили меня далеко от земных дел и забот. Он говорил, что мы вечно и дружно будем служить высшим интересам человеческого духа, что наши отношения прежде всего во всем будут правдивы… Наше поколение было увлечено идеей служение народу. Мы считали себя должниками перед ним, и это возбуждало наш энтузиазм».

Семейная лодка

Молодые вернулись в Петербург и поселились на казённой университетской квартире у брата Павлова Дмитрия. Ученый от Бога – Иван Петрович был совершенно беспомощным в бытовом плане. Он презирал все материальное, деньги, да и вообще сам быт. Прибыв на свою свадьбу в Ростов, не взял с собой ни копейки – даже на обратный билет до Петербурга. Супругам часто не хватало денег на простые бытовые мелочи, и чтобы хоть как-то обеспечить семью, ученый вынужден был преподавать на женских курсах фельдшериц. Оплата была скудной. Но и ее он нередко тратил на покупку собак, на которых ставил опыты, принесшие ему впоследствии мировую славу. Было время, когда Павлов разуверился в своих силах. Он даже вознамерился уйти из лаборатории. Но Серафима Васильевна убедила мужа не делать этого, и даже заняться докторской диссертацией, которая принесла ему не только признание в ученом мир, но и славу. В 1883 году он защитил исследование, представлявшее собой описание нервов, контролирующих функции сердца. Доктору медицины в те времена вручали специальный знак. Это был серебряный герб России, обвитый двумя серебряными лентами – дубовой и лавровой, и золотая чаша Гиппократа, над которой склонялись две золотые змеи. В 1890 году Павлов становится профессором. И затем – а долгие 45 лет – переходит на работу в Институт экспериментальной медицины.

Все это время Серафима Васильевна поддерживала супруга. Павловы вырастили четверых детей – троих сыновей и одну дочь. Их брак отличался полным взаимопониманием и гармонией: Серафима Васильевна была не только верным другом в жизни ученого, но и любящей, преданной женой. Она взяла на себя всю тяжесть семейного быта и этим немало способствовала научным успехам Павлова. «Искал в тоʙарищи жизни только хорошего человека, – писал И. П. Павлов, – и нашел его в моей жене Саре Васильевне, урожденной Карчевской, терпеливо переносившей невзгоды нашего допрофессорского житья…».

Трезвость – норма жизни

После свадьбы Сара (а теперь так по семейной традиции Карчевских стал звать ее и Иван Петрович) поставила мужу три главных условия: не употреблять спиртные напитки, не играть в карты, встречаться с друзьями только по субботам. Воскресенье посвящать семье. Своенравный Павлов, который был неуступчив в повседневной жизни, не стал возражать. Отчасти (если не полностью) это прямо соответствовало его приверженности здоровому образу жизни и органичному сочетанию умственного и физического труда.

В 1907 году он стал академиком, получил чин статского советника, а с ним – и потомственное дворянство.

И вот ему под шестьдесят. Он переживает вторую молодость. Здоровье его было превосходным: каждый день он полчаса делал гимнастику, обливался ледяной водой и везде ходил пешком. «Иван Петрович ходил так быстро, что обгонял извозчиков», – вспоминала его жена. Он даже возглавил «Общество врачей – любителей физических упражнений и велосипедной езды», присваивая его членам шуточные звания. Опытные спортсмены получали титул «столпа», те, кто послабее – «подпорки» и так далее, вплоть до «щепки» и «хлама».

На фотографиях, сделанных на их «серебряной» и «золотой» свадьбах, на лицах Ивана и Серафимы Павловых не заметно разницы в возрасте. Так духовное родство сказалось и на физическом облике супругов. Феномен подмечен давно. Расскажем об одной из сторон этой симфонии душ.

Достоевским увлеченные

Серафима Карчевская родилась в Керчи. Ее мать происходила из древнего дворянского рода, она окончила институт и работала преподавателем в гимназии. Отец – военный врач, служил на Черноморском флоте. Рано ушел из жизни. Семья вынуждена была зарабатывать на жизнь уроками. Серафима – младшая из четырех сестер – стала давать их с двенадцати лет. И вот с таким уже достаточно взрослым жизненным опытом, окончив с золотой медалью гимназию в 1877 году, она прибывает в блистательный Санкт-Петербург. Здесь смелая, самостоятельная девушка встретилась с немалыми трудностями, но в силу закаленного характера с успехом их преодолела. Вновь давала уроки. В первый же год обучения заложила свою шубу. Затем делала это не раз даже для того, чтобы лишний раз сходить в театр.

Она (как мы писали выше) была членом литературного кружка, организовывала встречи с «властителями дум». Самые интересные из них были у Серафимы с Федором Михайловичем Достоевским – их описания предмет немалого интереса для его биографов, причем, великий писатель сам приглашал к себе умную и чуткую девушку. Они вели беседы на сложнейшие религиозно-философские темы, говорили о нравственности, смысле жизни…

Именно Достоевский был любимым писателем Павлова и Карчевской. Это один из атомов, составлявших родство их душ…

Малоизвестно поэтическое дарование Павлова. В частности он выступил автором перевода одного из стихотворений Гейне…

На переломе

Роковой 1917-ый… Ощущение радости от пьянящего чувства свободы. Вскоре, что стало происходить в стране, вызывало у Ивана Петровича, год за годом все больше горечи. Расстрелы и аресты… Страх за близких… Голод и разруха… Лишение самых насущных, минимальных условий для ведения научной работы. Не было реактивов, не на что было приобретать собак для опытов… Нечем было платить зарплату сотрудникам. В 1918-1920 годах чекисты несколько раз производили обыски в доме Павлова. Некоторое (правда непродолжительное) время он и его старший сын Владимир были арестованы. В 1924 году по указанию властей из Военно-медицинской академии отчислили детей священнослужителей. Это послужило каплей, переполнившей чашу терпения Павлова и стало поводом для прошения об отставке. Ведь его отец тоже был священником.

Гражданская война… Младший сын академика Всеволод, филолог-пушкинист, в годы Первой мировой стал офицером, потом вступил в Белую армию. Затем – эмиграция. Еще один сын, Виктор, уходил к белым, но в пути умер от тифа. У самого Ивана Петровича с новой властью отношения с самого начала были натянутыми. Однако он обрел покровителя в лице наркома просвещения Луначарского. В частности он спас выдающегося учёного от квартирного «уплотнения»… Ничего не напоминает?..

Прототип

В советские годы Иван Петрович Павлов в публичных лекциях с яростью обличал большевистский режим, «ведущий страну к одичанию» и полной «разрухе» – той самой, которая «не клозетах, но в головах». Литературоведы не сомневаются: именно академик Павлов стал главным прототипом булгаковского профессора Филиппа Филипповича Преображенского.

1860-1864

Учился в Рязанском уездном духовном училище.

1864-1869

Считался одним из первых учеников Рязанской духовной семинарии. Давал уроки. Увлекался Писаревым. Впоследствии отмечал

особую роль в своей жизни «Рефлексов головного мозга» И.М.Сеченова. Добился у отца позволения сдавать экзамены в университет, не заканчивая последнего класса семинарии.

1870

Поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета.

1875

Советом университета удостоен золотой медали за работу «О нервах, заведующих работою в поджелудочной железе. Сдал выпускные экзамены, получил степень кандидата по разряду естественных наук.

1877

Работал в лаборатории одного из ведущих физиологов мира Р.Гейденгайна в Бреславле. Ставил опыты на собаках.

1879

Получил диплом лекаря с отличием. Приступил к работе над докторской диссертацией.

.

1881

В мае обвенчался с Серафимой Васильевной Карчевской, выпускницей Бестужевских курсов.

1883

Защитил фундаментальную диссертационную работу «Центробежные нервы сердца».

1884

Избран Конференцией ВМА приват-доцентом по кафедре физиологии.

Победив в конкурсе среди желающих получить заграничную командировку, выехал на два года в Германию.

Родился сын Владимир (умер в 1954 году)

1885-1886

Работал в Лейпциге.

1888

В качестве приват-доцента с успехом читал лекции «для врачей и всех желающих студентов трех старших курсов ВМА» (приват-доцент жалования не получал и рабочего места не имел).

1889

В многочисленных экспериментах обосновал, впервые в науке, что выделение пищеварительного сока в желудке происходит под влиянием нервной системы, посредством блуждающих нервов. Для этого им был разработан метод «мнимого кормления».

1890

Избран профессором на кафедру фармакологии ВМА. Родилась дочь Вера (умела в 1964 году).

1891

По приглашению принца А.П.Ольденбургского возглавил физиологический отдел в только что основанном в Петербурге Институте экспериментальной медицины (ИЭМ).

Родился сын Всеволод.

1897

Сделал доклад, обобщивший многолетнее изучение последствий перерезки блуждающих нервов.

1900

В июле в составе делегации ВМА выезжал с докладом в Париж, на XIII Медицинский конгресс.

1901-1907

Новые научные достижения и карьерный рост.

1912

Начато строительство «башни молчания» – здания особой конструкции, которая исключает проникновение посторонних шумов и вибраций в помещения для экспериментов. Вместе с Серафимой Васильевной посещает Англию, где присутствует на церемонии по случаю 250-летия Лондонского Королевского общества. При вручении Павлову диплома доктора Кембриджского университета студенты опустили с галереи на длинном шнуре прямо в руки Ивану Петровичу игрушечную собачку, живот которой «украшали» фистулы и трубки. Таким же образом некогда студенты подарили Дарвину обезьянку.

1916

В январе на съезде по экспериментальной педагогике сделал доклад «Рефлекс цели». Перебираясь через канаву, упал, сломал шейку бедра. Это впоследствии привело к укорочению ноги и хромоте.

1917

В октябре начата работа в новой лаборатории ИЭМ (в «башне молчания»). «Октябрьскую революцию Иван Петрович переживал очень тяжело, считал, что Родина погибнет, что воюющие державы раздерут ее на части» (по «Воспоминаниям» Л.А.Орбели).

1920

11 и 12 июня направил в Совнарком и Наркомпрос письмо «О свободном оставлении России» – ввиду невозможности вести научную работу и неприятия производимого в России «социального эксперимента».

В.И.Ленин предложил председателю Петроградского исполкома Зиновьеву «обеспечить И.Павлова решительно всем». Доставленный на его квартиру спецпаек (масло, икру, дичь и т.п.) Павлов отправил обратно. Его позиция во многом определила принятые вскоре меры, направленные на улучшение жизни ученых.

В сентябре встречался с Гербертом Уэллсом, описавшим затем в книге «Россия во мгле», как «Павлов все еще продолжает свои замечательные исследования – в старом пальто, в кабинете, заваленном картофелем и морковью, которые он выращивает в свободное время».

1921

Совет Народных Комиссаров принял постановление, за подписью Ленина, имевшее целью «в кратчайший срок создать наиболее благоприятные условия для обеспечения научной работы академика Павлова и его сотрудников», предоставить ученому спецпаек, «равный по калорийности двум академическим пайкам», и т.п. Были возвращены все шесть конфискованных золотых медалей (судьба национализированной Нобелевской премии – неизвестна).

1923

Увидел свет знаменитый труд «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных».

С мая по июль в сопровождении сына Владимира совершил длительную заграничную поездку. Посетил Париж, научные центры США, где сделал два доклада. Участвовал в работе XI Международного физиологического конгресса в Эдинбурге (Великобритания).

1929

В сопровождении сына Владимира посетил Финляндию, Германию, Францию, США и Канаду, всюду общаясь с коллегами и друзьями. Сделал доклад на XIII Международном физиологическом конгрессе в Бостоне (США).

К 80-летию Павлова правительством ассигновано 100 тыс. руб. на строительство Биостанции в Колтушах.

1931

В сопровождении сына Всеволода выезжал на I Международный неврологический конгресс в Берне (Швейцария), где сделал доклад «Экспериментальные неврозы». С сентября стали проводиться клинические «среды» на базе нервной и психиатрической клиник.

Посетил Данию и Италию, выступал с докладами и лекциями.

1934

С тревогой воспринял события, последовавшие за убийством С.М.Кирова. В

развернутом письме, направленном в Совнарком, высказал свое мнение о серьезной опасности для родины порядков, установленных в стране.

1935

Весной перенес тяжелейшее воспаление легких.

1936

22 февраля Павлов вернулся на своем автомобиле из Колтушей сильно продрогшим (ходил и ездил в любой мороз без шубы). На следующий день было диагностировано воспаление бронхиальных путей.

Утром 26 февраля сам определил у себя отек коры головного мозга.

Смерть наступила в 2 часа 52 минуты 27 февраля 1936 года.

Согласно некоторым сведениям Иван Петрович даже свою смерть сумел обратить в медицинский эксперимент. То есть велел ассистентам записывать все свои «ощущения». На просьбы посетителей те отвечали: Академик Павлов занят – он умирает».

Впервые опубликовано в муниципальной газете «Аптекарский остров»

Иван Павлов: как один человек создал современную физиологию

- Все специальности

Иван Петрович Павлов — первый российский Нобелевский лауреат в сфере медицины. Он совершил открытия, которые полностью перевернули взгляд мирового сообщества на физиологию человека и актуальны по сей день.

Рассказываем, как Павлов шел к Нобелевской премии и какой вклад он внес в развитие современной медицины.

Иван Петрович Павлов 1900-1910 гг.

Первые шаги к великим открытиям

Павлов родился в Рязани, в семье священнослужителей в 1849 году. Учиться он начал в духовной семинарии, но уже там увлекся трудами известных физиологов того времени — Якова Молешотта, Джорджа Льюиса. Наибольшее влияние на интересы и сознание будущего ученого оказал труд Сеченова «Рефлексы головного мозга». Отсюда он взял идеи и вдохновение для своих будущих учений о пищеварении и высшей нервной деятельности.

В 1870 году Павлов поступает на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Его учителями становятся Цион и Овсянников, а основным направлением исследований — физиология животных. Здесь Павлов исследует нервную регуляцию, а Цион помогает ему овладеть оперативными техниками.

И.П. Павлов. 1880-е гг.

В 1875 году он оканчивает университет и поступает сразу на 3 курс Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга. Одновременно он работает в лаборатории кафедры физиологии при этом учреждении. Через два года Иван Петрович отправляется на стажировку в Германию. Там Павлов получает бесценный опыт у физиологов Гейденгайна и Людвига.

Вернувшись на родину, он начинает работать под руководством Боткина в лаборатории при клинике на базе Медико-хирургической академии. За время работы тут Павлов написал около 19 работ. В них он описывал проблему рефлекторной регуляции и саморегуляции кровообращения.

В это же время Иван Петрович научился измерять кровяное давление у животных без наркоза. Именно в этих опытах он заложил основы метода хронического эксперимента.

И.П. Павлов «Центробежные нервы сердца». Обложка диссертации с дарственной надписью автора И.М. Сеченову. 12 мая 1883г.

Боткин становится руководителем его диссертации, и в 1883 году Павлов получает ученую степень доктора медицины за работу «Центробежные нервы сердца».

Исследования физиологии пищеварения

После получения докторской степени Иван Петрович становится заведующим физиологической лаборатории при клинике Боткина. Параллельно его приглашают в только созданный Институт экспериментальной медицины, где с 1891 года он начинает заниматься вопросами пищеварения. В последующие 10 лет Павлов создал современную физиологию пищеварения, которая остается актуальной по сей день.

И.П. Павлов. Тетрадь с записями научных наблюдений над собаками в лаборатории при клинике профессора С.П. Боткина. Автограф. Бумага, чернила, карандаш. 1878–1880 гг.

Эксперименты на животных в Институте были приближены к клинике: операции на животных проводились только под наркозом с соблюдением правил асептики и антисептики. После операции за животными ухаживали, что повысило достоверность исследований и помогло создать новую модель эксперимента — хроническую.

В чем суть метода хронического эксперимента

До Павлова существовал только метод острого опыта. Чтобы провести эксперимент, животное почти всегда приходилось убить. Павлов разработал систему, которая помогала наблюдать за животными длительное время — им делали операции, за ними ухаживали и кормили. Это минимизировало страдания экспериментальных животных, и позволило получать уникальные и достоверные данные. Его методика нашла распространение во всех сферах медицинских исследований и актуальна до сих пор.

И.П. Павлов в аудитории кафедры физиологии Военно-медицинской академии после демонстрации лекционного эксперимента. 1912 г.

Вот какие эксперименты Павлов поставил на животных с помощью метода хронического эксперимента.

Фистулизация органов ЖКТ

Павлов рассматривал пищеварение как цепочку последовательных процессов. Чтобы увидеть все процессы, происходящие во время пищеварения, от ротовой полости до кишечника, он решил создавать «окна» в пищеварительный тракт. Для этого он разработал и реализовал сложнейшую на тот момент операцию — фистулизацию.

Провести фистулизацию было трудно. Желудочный сок изливался и переваривал прилегающие ткани, кишечник и брюшную стенку. Павлову удалось подшить кожу, слизистую и вставить металлическую трубку так, что эрозий не образовывалось, а он мог получать чистый пищеварительный сок на любом участке ЖКТ. Это показало, как состав сока и скорость его выделения меняются в зависимости от характера пищи: преобладания белков, жиров или углеводов, наличия раздражающих веществ.

Павлов и собака во время эксперимента с использованием фистулизации. 1890-е.

Мнимое кормление

В своих опытах на собаках Иван Петрович обнаружил стимулирующее действие блуждающего нерва на секрецию в желудке и тормозное воздействие симпатических нервных волокон. Выяснить первопричины таких нервных воздействий Павлову удалось после того, как он разработал и реализовал методику «мнимого кормления».

В ходе эксперимента пищевод пересекали — пища не попадала из ротовой полости в желудок. Хитрость состояла в том, что пищевод перерезался не полностью. Его рассекали на 2/3 толщины, а развернувшиеся края пришивались к кожным покровам. Так получилось расположить пищевод на поверхности мышц шеи. При таком способе эзофаготомии пищевод не отрывался от послеоперационной раны, когда животных кормили через желудочный зонд.

Также, чтобы изучить секреторную деятельность слюнных желез и получить чистый секрет, Павлов выводил протоки этих желез на кожу.

И.П. Павлов и М.К. Петрова во время опыта по изучению условных рефлексов у собак

В эксперименте с мнимым кормлением он показал, что усиление желудочной секреции происходит под влиянием центральной нервной системы. Она получает сигналы от рецепторов в ротовой полости, а в ответ посылает по блуждающим нервам команды железам слизистой оболочки желудка. Последние в ответ усиливают секрецию сока. Сосуды, питающие желудок и кишечник, также находятся под влиянием симпатических нервных волокон.

И.П. Павлов в присутствии сотрудников Института экспериментальной медицины делает операцию собаке. 1900-е гг.

Введение пищи через фистулы

Павлов также смог установить, что желудочную секрецию можно усилить вводя пищу в желудок или кишечник непосредственно через фистулы. После денервации органов эффект исчезал. Это позволило сделать вывод, что в пищеварительном тракте имеются рецепторы, от которых по чувствительным волокнам в мозг передается информация о наличии или отсутствии пищевого комка.

Собака Павлова

Павлов исследовал еще и то, что до него называлось «психической секрецией».

Сначала он замерял объем слюны и желудочного сока, если предложить собаке съедобную и несъедобную пищу. Однако через время ученый отметил, что секреция слюны начинается, как только ассистент в белом халате входит в комнату. То есть, не вид еды вызывал образование слюны, а понимание того, что ассистент ее принес.

Тогда Павлов выдвинул теорию, о том, что слюноотделение при виде пищи — это безусловный рефлекс, а секреция при виде белого халата — условный или приобретенный. Чтобы подтвердить это, Павлов провел серию экспериментов, которое в наше время известно как «собака Павлова».

Чучело собаки Павлова, представленное в его музее в Рязани

Как проходил эксперимент

Собаку кормили под звук метронома. По началу у животного присутствовал только безусловный рефлекс — слюноотделение при виде еды. Без пищи поблизости метроном секреции не вызывал. Чтобы выработать у собаки условный рефлекс, незадолго до кормления включали метроном, под который собака получала любимую еду. Через время звук метронома начинал ассоциироваться у животного с приемом пищи. Чем дольше длился эксперимент, тем сильнее становился приобретенный рефлекс.

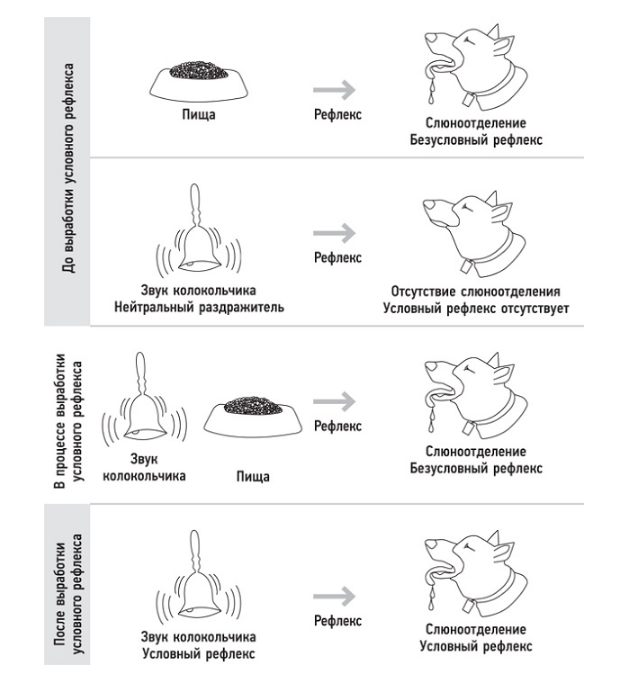

Схема эксперимента по выработки условного рефлекса у собаки

На финальной стадии эксперимента слюна у собаки слюна появлялась, как только включался метроном. Этот процесс больше не зависел от того, сопровождалось ли воздействие нейтрального раздражителя кормлением. Слюноотделение стало частью условного рефлекса, который Павлов выработал у собаки в своем эксперименте.

Нобелевская премия

В 1897 году Павлов опубликовал свой классический труд «Лекции о работе главных пищеварительных желез». Он обобщил знания, полученные в результате экспериментов. Работу моментально перевели на все европейские языки — она быстро нашла признание в международной научной среде.

Опыт с мнимым кормлением И.П. Павлов. Лекции по физиологии пищеварения. СПб., 1908г.

В 1903 году Павлов сделал доклад на XIV Международном медицинском конгрессе в Мадриде. Он рассказал о достижениях в исследовании пищеварения и впервые сформулировал принципы физиологии нервной деятельности.

К 1904 году лабораторию Павлова посетил комитет Нобелевской премии, который хотел лично ознакомиться с работами ученого. В то время было множество достойных кандидатов, номинированных на получение почетной премии.

Номинанты 1901–1904 гг., ставшие Нобелевскими лауреатами.

Конкурентами И.П. Павлова были известнейшие ученые того времени: Росс, Кох, Гольджи, Мечников

Эксперты почти 3 недели знакомились с научной деятельностью лаборатории Павлова. По результатам работы комитета, коллегия профессоров Королевского Каролинского медико-хирургического института 7 октября 1904 года единогласно провозгласила Павлова четвертым лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине. Награду он получил «за работы по физиологии пищеварения, которые изменили и расширили наши представления в этой области».

Диплом лауреата Нобелевской премии, выданный И.П. Павлову Каролинским медико-хирургическим институтом в 1904г.Подлинник на русском языке

Павлов смог полностью изменить существовавшую в то время физиологию пищеварения и описал нервные взаимосвязи желудочно-кишечного тракта с центральной нервной системой.

Диплом лауреата Нобелевской премии, выданный И.П. Павлову Каролинским медико-хирургическим институтом в 1904 г. Подлинник на шведском языке

Исследования и труды Ивана Петровича стали фундаментом для всех современных представлений о работе органов пищеварения, механизмах их регуляции и о том, как может нарушаться работа механизмов управления.

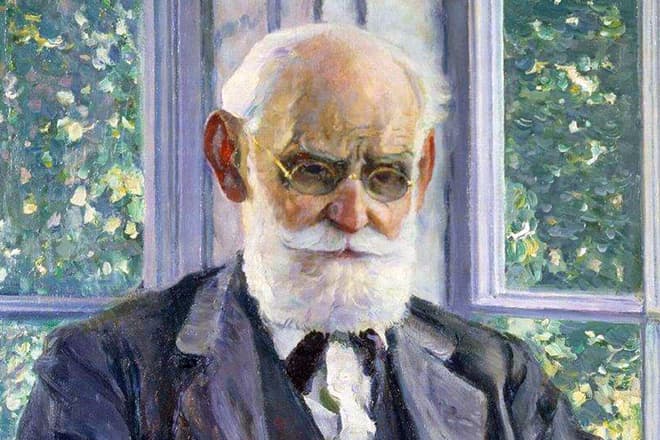

И.П. Павлов в тоге доктора Кембриджского университета в Кембридже (Великобритания). 1912г.

Наследие

Павлов подарил миру не только полноценное представление о работе желудочно-кишечного тракта, за которую был удостоен Нобелевской премии. Последующие 35 лет он исследовал высшую нервную деятельность человека: Павлов изучал физиологию и расстройства сна, создал учение о типах нервной деятельности и заложил теоретические основы для исследования анализаторов и их представительства в коре.

Титульный лист труда «Двадцатилетний опыт объективного исследования высшей нервной деятельности (поведения) животных. Условные рефлексы». 1923г.

Все знания, которые подарил нам Павлов, определили облик физиологии ХХ века во всем мире. Он дал новый вектор для исследований и способствовал бурному развитию смежных отраслей биологии и медицины:

- Учение о 4 типах нервной деятельности (сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик) применяют в психологии и педагогике;

- Знания о высшей нервной деятельности и сне позволили разработать схемы терапии неврозов и расстройств сна;

- Его учение о пищеварении легли в основу современных схем терапии многих заболеваний ЖКТ, в том числе язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Его знания и понимание нормальной физиологии стали фундаментом для успешного развития практической медицины.

Вам может быть интересно

Безопасность пациента

Актуальное

Безопасность пациентов — одно из условий предоставления качественных услуг здравоохранения. Рассказываем в инфографике об основных проблемах и принципах безопасности Ваших пациентов.

Читать статью

10 книг об истории медицины

Ликбез

Книги об истории медицины рассказывают не только о том, чем и как лечили раньше. Занимательный экскурс в прошлое помогает ответить на вопросы «как обстоят дела сейчас» и «что ждет нас в будущем». Предлагаем несколько вариантов к прочтению.

Читать статью

БА и ХОБЛ: как лечить?

Актуальное

В этом году GINA и GOLD обновили свои рекомендации по ведению пациентов с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких.

Читать статью

Меланома. Факты и советы пациентам

Актуальное

В России каждый год диагностируют около 12 000 новых случаев меланомы. Международное агентство по изучению рака (IARC) прогнозирует рост этой цифры в 2 раза. Рассказываем в инфографике, что важно знать про заболевание врачу, чтобы уберечь пациента.

Читать статью

Открытия, которые изменили медицину

Ликбез

Как думаете, какие открытия больше всего повлияли на развитие медицины? Мы собрали главные исследования, без которых невозможно было бы представить современное здравоохранение, в одно видео.

Читать статью

Биография

Иван Павлов – знаменитый российский ученый, труды которого высоко оценены и признаны научным мировым сообществом. Ученому принадлежат важные открытия в области физиологии и психологии. Павлов является создателем науки о высшей нервной деятельности человека.

Иван Петрович родился в 1849 году, 26 сентября, в Рязани. Это был первый ребенок из десяти, родившихся в семье Павловых. Мать Варвара Ивановна (девичья фамилия Успенская) воспитывалась в семье священнослужителей. До замужества была крепкой, жизнерадостной девушкой. Роды, следовавшие одни за другими, отрицательно сказались на здоровье женщины. Она не была образована, но природа наделила ее умом, практичностью и трудолюбием.

Детей молодая мама воспитывала правильно, прививала качества, благодаря которым в будущем они успешно себя реализовали. Петр Дмитриевич, отец Ивана, был правдивым и самостоятельным священником крестьянского происхождения, правил службы в бедном приходе. Частенько вступал в конфликты с руководством, любил жизнь, ничем не болел, охотно ухаживал за садом и огородом.

Благородство и пасторское рвение Петра Дмитриевича со временем сделали из него настоятеля храма в Рязани. Отец был для Ивана примером упорства в достижении целей и стремления к совершенству. Он уважал своего отца и прислушивался к его мнению. По наставлению родителей в 1860 г парень поступает в духовное училище и проходит начальный курс семинарии.

В раннем детстве Иван редко болел, рос веселым и крепким мальчишкой, играл с детьми и помогал родителям по хозяйству. Отец и мать привили детям привычку трудиться, поддерживать порядок в доме, соблюдать аккуратность. Сами много трудились, этого же требовали и от детей. Иван с младшими братьями и сестрами носили воду, кололи дрова, топили печь и выполняли другие домашние дела.

Грамоте мальчика обучали с восьмилетнего возраста, но в школу он пошел в 11. Причиной тому стал сильный ушиб, полученный при падении с лестницы. У мальчика пропал аппетит, сон, он стал худеть и бледнеть. Домашнее лечение не помогало. На поправку дело пошло тогда, когда измученного болезнью ребенка увезли в Троицкий монастырь. Его опекуном стал гостивший в доме у Павловых игумен божьей обители.

Здоровье и жизненные силы удалось вернуть, благодаря гимнастическим упражнениям, хорошей еде и чистому воздуху. Игумен был образованным, начитанным и вел аскетическую жизнь. Книгу, подаренную опекуном, Иван выучил и знал наизусть. Это был томик басен Крылова, который впоследствии стал его настольной книгой.

Семинария

Решение о поступлении в духовную семинарию в 1864 г. принято Иваном под влиянием духовного наставника и родителей. Здесь он изучает естественные науки и другие интересные предметы. Активно участвует в дискуссиях. На протяжении всей жизни он остается заядлым спорщиком, неистово сражается с противником, опровергая любые аргументы оппонента. В семинарии Иван становится лучшим учеником и дополнительно занимается репетиторством.

Знакомится с трудами великих русских мыслителей, проникается их стремлением к борьбе за свободу и лучшую жизнь. Со временем его предпочтения концентрируются на естествознании. В этом большую роль сыграло знакомство с монографией И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга». Приходит осознание того, что карьера священнослужителя ему не интересна. Начинает штудировать предметы, необходимые для поступления в университет.

Физиология

В 1870 г Павлов переезжает в Петербург. Поступает в университет, хорошо учится, сначала без стипендии, так как ему пришлось переводиться с одного факультета на другой. Позже успешный студент удостаивается императорской стипендии. Физиология — его основное увлечение, а с третьего курса – главный приоритет. Под влиянием ученого и экспериментатора И. Ф. Циона юноша окончательно определяется с выбором и посвящает себя науке.

В 1873 г. Павлов приступает к исследовательским работам над легкими лягушки. В соавторстве с одним из студентов, под руководством И. Ф. Циона пишет научную работу о том, как нервы гортани влияют на кровообращение. Вскоре вместе со студентом М. М. Афанасьевым изучает поджелудочную железу. Исследовательской работе присуждается золотая медаль.

Учебное заведение студент Павлов заканчивает на год позже, в 1875-м, так как остается на повторный курс. На исследовательскую работу уходит много времени и сил, поэтому выпускные экзамены он заваливает. По окончании учебного заведения Ивану всего 26 лет, он полон амбиций, его ждут прекрасные перспективы.

С 1876 г Павлов ассистирует профессору К. Н. Устимовичу в Медико-хирургической академии и параллельно изучает физиологию кровообращения. Труды этого периода высоко оценены С. П. Боткиным. Профессор приглашает молодого исследователя поработать в своей лаборатории. Здесь Павлов изучает физиологические особенности крови и пищеварения

В лаборатории С. П. Боткина Иван Петрович проработал 12 лет. Биография ученого этого периода пополнилась событиями и открытиями, которые принесли мировую славу. Настала пора для перемен.

Добиться этого простому, человеку в дореволюционной России было не легко. После неудачных попыток судьба дает шанс. Весной 1890 года Варшавский и Томский университеты избирают его профессором. А в 1891-м ученого приглашают в Университет экспериментальной медицины для организации и создания отдела физиологии.

До конца жизни Павлов бессменно руководил этой структурой. В университете проводит исследования физиологии пищеварительных желез, за что в 1904-м получает Нобелевскую премию, которая стала первой российской премией в области медицины.

Приход к власти большевиков оказался для ученого благом. Его труды оценил В. И. Ленин. Для академика и всех сотрудников создавались благоприятные, способствующие плодотворной работе, условия. Лабораторию при советской власти модернизировали в Физиологический институт. К 80-летнему юбилею ученого был открыт институт-городок под Ленинградом, его труды печатались в лучших издательствах.

При институтах открывались клиники, приобреталось современное оборудование, увеличивался штат сотрудников. Павлов получал средства из бюджета и дополнительные суммы для расходов, испытывал благодарность за такое отношение к науке и собственной персоне.

Собака Павлова

Особенностью методики Павлова было то, что он видел связь между физиологией и психическими процессами. Работы о механизмах пищеварения стали отправной точкой для развития нового направления в науке. Исследованиями в области физиологии Павлов занимается более 35 лет. Ему принадлежит создание методики условных рефлексов.

Эксперимент, названный «собака Павлова», состоял в изучении рефлексов животного на воздействия извне. В ходе него после сигнала метрономом собаке выдавалась еда. После сеансов у собаки начиналась выделяться слюна без еды. Так ученый выводит понятия рефлекса, формирующегося на основе опыта.

В 1923-м вышло первое описание двадцатилетнего опыта над животными. В науке Павловым сделан самый серьезный вклад в познание функций мозга. Результаты исследований, поддержанных советским правительством, оказались ошеломляющими.

Личная жизнь

Первую любовь, будущего педагога Серафиму Карчевскую, талантливый юноша встречает в конце семидесятых. Молодых людей объединяют общие интересы и идеалы. В 1881 году они поженились. В семье Ивана и Серафимы родилось две дочери и четверо сыновей.

Первые годы семейной жизни оказались тяжелыми: не было собственного жилья, не хватало средств на необходимое. Трагические события, связанные с гибелью первенца и еще одного малолетнего ребенка, подорвали здоровье жены. Это выбивало из колеи и приводило в отчаяние. Подбадривая и утешая, Серафима вывела мужа из тяжелейшей меланхолии.

В дальнейшем личная жизнь пары наладилась и не мешала молодому ученому строить карьеру. Этому содействовала и постоянная поддержка жены. В научных кругах Иван Петрович пользовался уважением, а его сердечность и энтузиазм притягивали к нему друзей.

Смерть

С фото, снятых в периоды жизни ученого, на нас смотрит жизнерадостный, привлекательный пышнобородый мужчина. У Ивана Петровича было завидное здоровье. Исключение составляли простудные заболевания, иногда с осложнениями в виде воспаления легких.

Пневмония и стала причиной смерти 87-летнего ученого. Умер Павлов 27 февраля 1936 г, его могила находится на Волковском кладбище.

Библиография

- Центробежные нервы сердца. Диссертация на степень доктора медицины.

- Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных.

- Лекции о работе больших полушарий головного мозга.

- Физиология и патология высшей нервной деятельности.

- Последние сообщения по физиологии и патологии высшей нервной деятельности.

- Полное собрание трудов.

- Статьи по физиологии кровообращения.

- Статьи по физиологии нервной системы.

Помните, как мы, будучи школьниками, изучали на уроках биологии эксперименты Павлова над собаками? И долго смеялись, какие глупые у него собаки, что приступали к еде по сигналу? А потом звенел звонок и мы весело бежали в столовую. И, разумеется, чувствовали себя заметно умнее, чем собаки Павлова, привыкшие питаться после звукового или светового сигнала.

Возможно, это так и есть, а лучше разобраться в хитросплетениях человеческой мысли и научиться анализировать различные ситуации, взглянув на них со стороны, вы научитесь на нашей программе «Когнитивистика».

Пока же мы подробнее поговорим собственно об экспериментах великого российского ученого, первого российского Лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича Павлова (1849-1936), внесшего неоценимый вклад в изучение высшей нервной деятельности, условных и безусловных рефлексов, вдохновившего новое поколение ученых на дальнейшие исследования. И, конечно, скажем пару слов о нем самом.

Исторический экскурс

Сегодня мало кто вспоминает нюансы биографии академика Павлова, однако изначально предполагалось, что Иван Петрович станет… священнослужителем. Предки будущего академика по отцовской и материнской линии посвятили свою жизнь служению русской православной церкви, сам Павлов закончил духовное училище, а затем духовную семинарию в Рязани.

Все бы так и шло по заранее намеченному плану, однако на последнем курсе семинаристу Ивану Павлову попала в руки книга «Рефлексы головного мозга», написанная российским физиологом и естествоиспытателем Иваном Михайловичем Сеченовым (1829-1905) [И. Сеченов, 2014]. Биографы утверждают, что именно эта книга стала поворотным моментом в выборе жизненного пути Павлова.

Так это или не так, сейчас судить сложно, однако по окончании духовной семинарии Павлов отправился не на церковную службу, а в Санкт-Петербургский университет. Изначально выбор у обладателя диплома о церковном образовании был не слишком широк, и Павлову пришлось подать документы на юридический факультет.

Спустя 17 дней после поступления, преодолев все формальности и реально действовавшие ограничения, Павлов перевелся на естественнонаучное отделение физико-математического факультета. Больше никаких колебаний в выборе профессии у Павлова не было, и всю свою научную жизнь он посвятил изучению высшей нервной деятельности млекопитающих, формирования условных и безусловных рефлексов на примере пищеварительной функции.

Поэтому сегодня можно смело считать, что все проведенные Павловым исследования – это один большой эксперимент длиною в жизнь. Наиболее исчерпывающее представление обо всех его достижениях дает «Полное собрание сочинений» в 6 томах, куда вошли все труды академика Павлова, и в их числе описание эксперимента Павлова над собаками [И. Павлов, 1951].

Остается добавить, что до того, как приступить к своим экспериментам, Павлов успел поучиться в Медико-хирургической академии, которая позднее была переименована в Военно-медицинскую, и пройти стажировку в Германии. Везде его наставниками были величайшие ученые своего времени: Константин Устимович, Рудольф Гейденгайн, Сергей Боткин и другие.

С 20-х годов 20-го столетия и до конца своей жизни Павлов работал в специально созданном под его запросы институте физиологии в Колтушах, что в Ленинградской области. В частности, знаменитые эксперименты над собаками он проводил в так называемой «Башне молчания» – полностью изолированном от проникновения внешних звуков здании.

Кроме того, там была создана система помещений, позволяющая наблюдать за поведением подопытных животных так, чтобы они не видели ученых. Если требовали условия исследования, животных можно было зафиксировать в определенном положении или ограничить их свободу перемещения. Итак, что же это были за эксперименты?

Эксперимент Павлова: кратко о сути простыми словами

Мы начали нашу статью с того, что большинство освоивших программу общеобразовательной школы людей помнят в общих чертах суть эксперимента Павлова и знают, что такое «собаки Павлова». К слову, этим словосочетанием часто обозначают не только животных, задействованных в опытах великого ученого.

Частенько называют словами «Собака Павлова» эксперимент, который поставил ученый над животными. В этом смысле словосочетание «собака Павлова» стало именем нарицательным, обозначающим и собак, задействованных в эксперименте, и сам эксперимент, и людей, склонных к слишком уж простым алгоритмам действий на основе очевидных раздражителей. Для того чтобы последний вариант стал понятнее, напомним вкратце суть эксперимента Павлова для тех, кто подзабыл детали.

Изначально ученый взялся за изучение темы пищеварения у млекопитающих, а собаки были выбраны в качестве объекта для опытов как подходящие по размеру и более терпеливые и спокойные, чем большинство других видов животных. В процессе наблюдения за выделением слюны у собак ученый заметил, что слюноотделение усиливается, когда в помещение заходит его ассистент, приносивший животным еду. Причем усиление слюноотделения наблюдалось до того, как собаки начинали поглощать пищу.

Павлов предположил, что собаки «узнают» его ассистента по белому халату, в который тот всегда был одет, и уже запомнили, что визит человека в белом халате означает скорое начало трапезы. Такую реакцию животных Павлов условно назвал «рефлекторной», причем разделил рефлексы на условные и безусловные.

Так, слюноотделение при получении пищи было отнесено к безусловным рефлексам, а отделение слюны при виде белого халата к условным или, другими словами, приобретенным. Чтобы проверить свои предположения, ученый организовал кормление собак с использованием других сопутствующих раздражителей.

Как вариант, началу трапезы предшествовал световой или звуковой сигнал, либо несильный удар электрическим током, а собственно еду подавали в автоматическом режиме без участия ассистента, чтобы исключить влияние нескольких факторов одновременно и облегчить трактовку результатов наблюдений.

Впоследствии из этой цепочки еду убрали и обнаружили, что при подаче привычного для животного сигнала слюна по-прежнему выделяется, даже если после этого никакого угощения не последует. Таким образом, рефлекторная реакция срабатывала при отсутствии еды.

Это наблюдение подтвердило изначальное предположение ученого, что природа рефлекторных реакций неоднородна и все рефлексы можно разделить на условные и безусловные. И, соответственно, его гипотезу, что в условных рефлексах задействован психологический механизм реакции на сигнал вкупе с готовностью собак к получению пищи.

В упрощенном виде эти эксперименты Ивана Павлова можно представить несколькими схематическими картинками, иллюстрирующими взаимосвязь между приемом пищи, сопутствующими внешними раздражителями и рефлекторной реакцией животных:

По ходу исследования встал вопрос о фиксации результатов и точности измерений. Более 10 лет своей научной карьеры Павлов потратил на изобретение и усовершенствование фистулы – особого приспособления, позволяющего выводить наружу все выделения из пищеварительной системы, начиная от слюны и заканчивая желудочным соком.

Изначальная сложность такой идеи заключалась в том, что выделявшийся желудочный сок начинал как бы «переваривать» кишечник и брюшную стенку, вызывая их эрозию. Ушло достаточно много времени прежде, чем удалось найти особый способ сшивать кожу и слизистую оболочку пищеварительной системы так, чтобы избежать повреждения тканей выделяемым соком.

Академику Павлову удалось сшить ткани так, чтобы туда можно было вставить металлические трубки, закрывающиеся пробками. Если вы не слишком брезгливы и впечатлительны, можете посмотреть видео «Собака Павлова» с описанием эксперимента, как это выглядело на практике:

В итоге можно было получить для исследования, например желудочный сок, просто открыв пробку в нужном месте. Выделения из пищеварительной системы нужны были для исследования количественных и качественных параметров: количество, интенсивность, химический состав и прочие данные. И, конечно, для продолжения экспериментов и подробного изучения механизмов взаимосвязи нервной и пищеварительной системы.

Для дальнейших исследований эксперимент усложнили и организовали процедуру так называемого «мнимого кормления». Для этого подопытной собаке хирургическим путем под наркозом перерезали пищевод таким образом, чтобы еда не попадала в желудок. Далее с животным проводили такую же серию экспериментов, как с его обычными сородичами, у которых пищевод не был нарушен, и еда при кормлении, соответственно, попадала в желудок.

Оказалось, что механизм рефлекторных реакций полностью совпадает и в случае, когда еда попадает в желудок, и в случае, когда еда не попадает в желудок. Так, безусловный рефлекс срабатывает, как только пища попадет в пасть собаки, а условный рефлекс начинает работать в ответ на сопутствующий внешний сигнал-раздражитель, звуковой, световой или электрический.

Далее эксперимент Павлова был усложнен еще больше и ученый попытался выяснить, как будет реагировать организм подопытного животного, если еду вводить непосредственно в желудок или кишечник. Как оказалось, и в этом случае у собак начинал выделяться желудочный сок. Сумма полученных результатов укрепила ученого в предположении, что пищеварительная система управляется не сама по себе, а регулятором, находящимся за пределами органов пищеварения, и что таким регулятором может быть нервная система.

Для проверки предположения в ходе дальнейшего эксперимента некоторым особям сделали денервацию органов пищеварения. Проще говоря, заблокировали чувствительные нервные окончания с целью препятствования их проводимости. После этого все ранее наблюдаемые в ходе эксперимента реакции исчезли. Академик Павлов впоследствии описал все свои опыты в книге «Вначале была собака. Двадцать лет экспериментов» [И. Павлов, 2018]. В книге эксперимент Павлова и его итоги описаны более сложным научным языком.

Итак, в чем же суть открытий Павлова, сделанных в ходе вышеописанных исследований? Попытаемся объяснить простыми словами. Для тех, кто пройдет нашу программу «Здоровье человека» это действительно будет несложно. Всем остальным будем пояснять суть научных терминов, которые использованы в описании.

«Собака Павлова» (эксперимент) – кратко об итогах:

- Обнаружено стимулирующее действие блуждающего нерва на желудочную секрецию и тормозное влияние симпатических нервных волокон.

- Удалось выяснить, что секреция желудочного сока усиливается под влиянием центральной нервной системы, которая получает сигналы от рецепторов в пасти собаки и отправляет в ответ по блуждающему нерву команду железам слизистой оболочки желудка.

- Удалось обнаружить, что сосуды, которые отвечают за кровоснабжение желудка и кишечника, находятся под влиянием нервных симпатических волокон.

- Обнаружено, что в пищеварительной системе есть рецепторы, от которых по чувствительным волокнам в мозг передается информация о наличии либо отсутствии еды.

- Удалось выяснить зависимость состава желудочного сока и скорости его выделения от характеристик еды, в частности, таких как соотношение белков, жиров и углеводов, наличия либо отсутствия ингредиентов, раздражающих слизистую желудка.

- Удалось выявить тормозное действие жировых субстанций на процесс секреции желудочного сока.

Теперь предлагаем обещанные пояснения терминов для тех, кто не силен в медицине и физиологии.

Итак, блуждающим нервом называют десятую пару черепных нервов, идущую от мозга по направлению к брюшной полости и иннервирующую («охватывающую») голову, шею, органы в грудной и брюшной полости. Именно поэтому он называется «блуждающим», т.к. он проходит («блуждает») практически через всю основную часть тела. Дополнительно уточним, что блуждающий нерв является самым длинным из всех черепных нервов.

Симпатическая нервная система – это часть вегетативной нервной системы. Симпатические волокна выходят на протяжении от первого-второго грудного сегмента спинного мозга до второго-четвертого поясничного сегмента спинного мозга и иннервируют все органы млекопитающих.

Теперь, когда мы внесли ясность в нюансы и результаты экспериментов академика Павлова, остается вопрос: зачем? Разумеется, цивилизованные люди понимают ценность научных исследований как таковых. И, особенно, исследований, которые, так или иначе, «проливают свет» на функционирование систем и органов млекопитающих, к коим относится и человек.

Однако всегда интересен не только сугубо теоретический, но и прикладной аспект исследований. В этом плане результаты эксперимента академика Павлова весьма значительны, потому что нашли применение в самых разных сферах медицины, экономики и даже шоу-бизнесе.

Значение эксперимента Павлова

В первую очередь исследования, проведенные академиком Павловым за его долгую научную жизнь, оказали огромное влияние на развитие медицины. Павлов настолько расширил знания о высшей нервной деятельности, физиологии пищеварения и взаимодействии нервной и пищеварительной систем, что это дало мощный толчок поиску методов лечения многих заболеваний.

Знание о механизме возникновения различных нервных рефлекторных реакций позволили расширить арсенал воздействия на организм человека с целью излечения. Если ранее лечение сводилось, в основном, к доступным методам воздействия на больной орган, то с открытием закономерностей функционирования центральной нервной системы появились новые возможности поиска первопричин заболевания и, соответственно, нахождения способов их устранения.

Эксперименты Павлова с собаками позволили разобраться, в какой части головного мозга формируется сигнал для запуска той или иной реакции, что стало новым словом в развитии нейрохирургии. Благодаря открытиям академика Павлова, врачи научились лечить пациентов с самыми разными расстройствами функций центральной нервной системы, что помогло и помогает многим больным вернуться к полноценной жизни.

Заметим, что работы Павлова нашли признание не только в России, но и далеко за рубежом. Спустя десятилетия к ним обращаются новые поколения ученых, а его научные методы и сделанные выводы по-прежнему вызывают интерес ученой общественности.

Так, на стыке тысячелетий в зарубежных научных изданиях появилось сразу несколько работ, посвященных экспериментам академика Павлова. Например, обзор Pavlov’s conceptualization of voluntary movements within the framework of the theory of higher nervous activity («Осмысление Павловым произвольных движений в рамках теории высшей нервной деятельности») [G. Windholz, 1998]. Или, к примеру, исследование Pavlov and integrative physiology («Павлов и интегративная физиология») [G. Smith, 2000].

А буквально пару лет назад вышла весьма интересная статья The kingdom of dogs: Understanding Pavlov’s experiments as human–animal relationships («Царство собак: понимание экспериментов Павлова как взаимоотношений человека и животного») [M. Adams, 2019].

А еще выводы, сделанные академиком Павловым, нашли широкое применение в сельском хозяйстве и, в частности, животноводстве для защиты от хищников. Так, возле мест скопления животных сельскохозяйственного назначения (пастбище, животноводческая ферма) на ночь оставляют свежее мясо с такой дозой отравляющего вещества, которое не убивает хищника, однако вызывает у него длительное отравление.

Хищник в полном соответствии со своими инстинктами съедает мясо, после чего у него формируется четкая взаимосвязь между отравлением и поеданием мяса возле места содержания или пребывания животных. Как итог, представители данной популяции хищников, обитающих в окрестностях пастбища или животноводческой фермы, более не посягают на крупный и мелкий рогатый скот и прочих животных сельскохозяйственного назначения.

И, конечно же, исследования академика Павлова бесценны для дрессировки животных в цирке, подготовки служебных собак для силовых структур, полиции, пограничных войск, частей МЧС. Фактически весь процесс дрессировки и влияния на поведение животных как раз и построен на формировании условных рефлексов. После того, как животное в точности выполнило команду, оно получает угощение, и в дальнейшем беспрекословно следует командам, даже если в данный момент нет возможности дать собаке угощение, а нужно задержать, к примеру, опасного преступника.

Более того, механизмы формирования условных рефлексов в той или иной степени задействует каждый владелец домашнего животного, когда пытается, например, приучить щенка к туалету, отучить котенка лазить по шторам или научить говорящего попугайчика каким-то определенным словам.

Конечно же, описание эксперимента Павлова с собаками и рассказ о его значении будет неполным, если не помянуть «добрым тихим словом» критиков методов научных изысканий Павлова. Критика сводится, в основном, к манипулированию темой жестокого обращения с животными. С одной стороны, животных, конечно же, всегда жаль. С другой стороны, людей, которые могут не получить полноценную медицинскую помощь из-за того, что наука не сможет обнаружить какие-то нюансы функционирования организма, тоже жаль.

Так или иначе, тема защиты животных стала мейнстримом отнюдь не сегодня в эпоху гласности и толерантности. Самое первое «Общество защиты животных» было организовано в 1875 году британской феминисткой Фрэнсис Пауэр Кобб. Причем это общество выступало в первую очередь против вивисекции (хирургических операций над животными с целью исследования функций их организма). Впоследствии организация получила название «Национальное общество против вивисекции», однако остановить эру научных экспериментов она не смогла.

Заметим, что академик Павлов вовсе не был бездушным палачом, как его пытаются представить некоторые «гуманисты», которые, кстати, не способны предложить альтернативные методы проведения исследований в научных и медицинских целях. В 1935 году по инициативе ученого на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге был установлен памятник собаке в благодарность за службу на благо человечества:

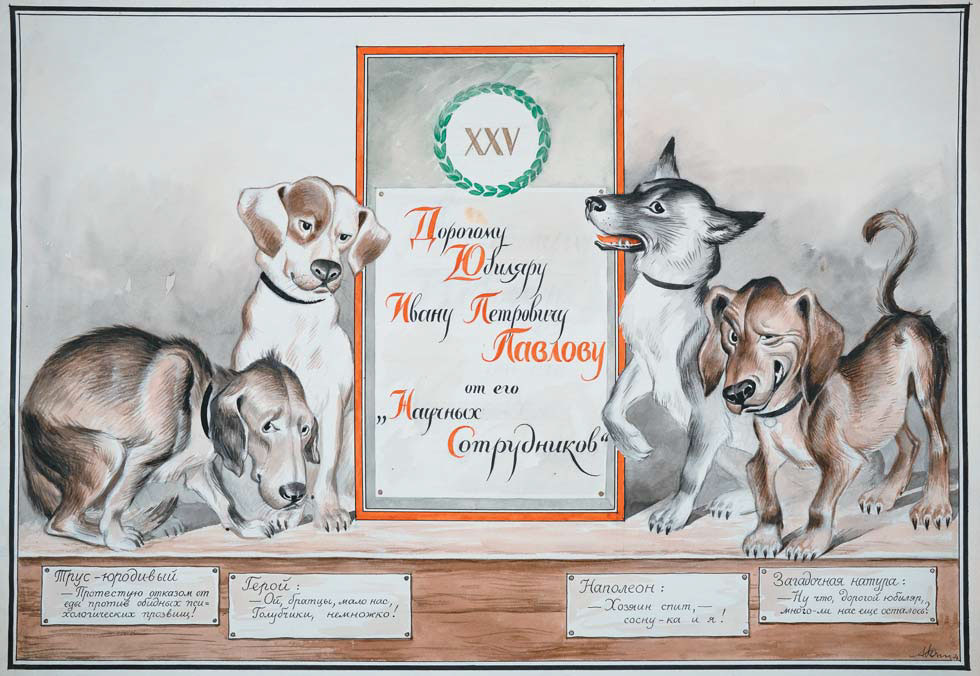

А еще он бережно хранил «Необычный диплом И. П. Павлова и фотоальбом его четвероногих «друзей», подаренный ему коллегами в 1926 году «на 25-летний юбилей условных рефлексов» [Е. Басаргина, Л. Громова, 2018]:

Уточним, что датой открытия условных рефлексов в научной среде считается 1901 год, и Павлов решил отметить такой вот своеобразный юбилей в кругу единомышленников. Помимо поздравительного адреса, диплом содержит акварельный рисунок с изображением четырех собак, в которых угадываются 4 типа темперамента. Ныне эта реликвия хранится в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук.

На самом деле об экспериментах Павлова и их значении можно говорить бесконечно долго. Так, эксперименты Павлова над собаками и описание выявленных с их помощью механизмов условных и безусловных рефлексов получили наибольшую известность среди широких народных масс благодаря их изучению в рамках школьного курса биологии.

Однако Павлов Иван Петрович эксперименты ставил не только с целью разобраться в рефлекторных реакциях млекопитающих. Он изучал физиологию сна, патологии высшей нервной деятельности, типы темперамента у людей и так называемый «рефлекс свободы» у животных.

Поясним, что «рефлекс свободы» в контексте исследований Павлова – это натуральная и стереотипная реакция живого организма на внешние физические ограничители движения. И. П. Павлов, эксперименты великого ученого предопределили развитие науки на долгие годы вперед, а результаты его исследований используются в самых разных сферах человеческой деятельности по сегодняшний день.

Мы желаем, чтобы ваш «рефлекс свободы» вас никогда не подводил, чтобы у вас всегда была свобода выбора, свобода действий, свобода слова и свободный доступ к информации. Извлекать из информации максимум вы научитесь на нашей программе «Когнитивистика», а сейчас мы предлагаем вам ответить на вопрос по теме статьи, выбрав вариант ответа, наиболее полно отражающий вашу ситуацию: