24 ноября 1773 года Григорий Орлов дарит Екатерине II бриллиант весом 190 карат в день ее именин. Это далеко не единственный случай, когда российским правителям преподносили подарки – не только дорогие по стоимости, но и дорогие их сердцу

Щедрость фаворита

Алмаз, привезенный графом Орловым в подарок императрице, имеет индийское происхождение, причем считается самым крупным и качественным из когда-либо существовавших в Индии. До огранки он весил почти 400 карат. Перед тем, как попасть в руки к Екатерине Великой, алмаз проделал долгий путь. Из Индии он попал в Персию, там, возможно, был украден прямо с трона персидского шаха, затем сменил нескольких владельцев и на некоторое время стал собственностью купца Ивана Лазарева. В 1773 году драгоценный камень за четыреста тысяч рублей приобрел Григорий Орлов, а Лазарев в благодарность за ценную находку получил дворянскую грамоту и пожизненную пенсию.

По свидетельствам прусского посла Сольмса, в день именин Екатерине II дарили в основном цветы и припасенные для особого случая сувениры. А вот Григорий Орлов пришел с пустыми руками, чем весьма озадачил всех присутствующих. Затем, подойдя к имениннице, граф вдруг хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Прости, матушка! У тебя ведь сегодня такой праздник, а я, старый дурак, совсем запамятовал. Ну, не сердись, вот тут у меня завалялось кое-что… Может, сгодится… Не откажись принять». После этих слов Орлов достал из кармана небольшую коробочку, в которой и лежал алмаз. Сюрприз определенно удался: государыня осталась довольна и в 1774 году приказала инкрустировать драгоценный камень в свой золотой скипетр.

Алмаз «Орлов» на императорском скипетре

Источник: visualrian.ru

Однако есть и в этой красивой истории некоторые нюансы. Во-первых, известно, что Григорий Орлов приобрел шикарный алмаз в рассрочку и выплачивал его полную стоимость уже тогда, когда камень попал к императрице. Во-вторых, столь щедрый подарок, скорее всего, был ответным жестом фаворита, которому незадолго до этого Екатерина Великая преподнесла наряд стоимостью ни много ни мало один миллион рублей! Наконец, существует версия, что алмаз был впервые замечен именно государыней и понравился ей настолько, что Екатерина купила его на деньги из казны. Чтобы скрыть факт дорогой покупки и не навлечь на себя гнев подданных, правительница попросила графа Орлова представить драгоценность своим подарком. Как бы то ни было, легендарный алмаз сохранился до наших дней, теперь он экспонат Оружейной палаты Московского Кремля и в коллекции Алмазного фонда РФ является самым крупным.

Польский диванчик для российской императрицы

Подарок Григория Орлова был отнюдь не единственной занятной вещицей, находившейся в собственности Екатерины Великой. С приходом просвещенной императрицы к власти начинается новый этап коллекционирования драгоценностей, и чем удивительнее они выглядели, тем благосклоннее принимала их государыня.

Письменный набор в виде дивана, подаренный Екатерине II

Источник: livemaster.ru

В 1764 году при немногочисленном участии шляхты и безоговорочной поддержке Екатерины II последним королем Речи Посполитой стал Станислав-Август Понятовский. Спустя почти двадцать лет после занятия престола Понятовский преподнес российской императрице удивительный дар: письменный набор в виде маленького диванчика. Выдвижные валики этого изделия служили чернильницей, песочницей и ящиком для перьев. Предмет был заказан польским королем специально, и его созданием занимался талантливый французский мастер. Маленькая, но изысканная вещь сочетает в себе сразу несколько техник: резьбу, полировку гелиотропа на лицевой стороне и перламутра – на оборотной, а также тонкую чеканку по золоту. Подарок Станислава Понятовского занял свое место в коллекции драгоценностей Эрмитажа, где находится до сих пор.

За любовь и Отечество

Одним из самых необычных даров, преподнесенных самим правителем, стал орден Святой Екатерины, учрежденный Петром Великим. Он фактически подарил его своей второй супруге Екатерине Алексеевне. Согласно легенде, спутница государя проявила самоотверженность и смелость во время неудачного Прутского похода 1711 года. Когда немногочисленная армия Петра I была окружена, Екатерина подкупила турецкого военачальника собственными драгоценностями. Это позволило русским избежать плена.

Орден Св. Екатерины

Источник: medalirus.ru

Статут нового ордена (официально он учрежден в честь святой великомученицы Екатерины) в 1713 году был опубликован от имени самой Екатерины Алексеевны, однако награду она получила из рук Петра I в день своих именин 24 ноября 1714 года. При жизни первого императора Екатерина оставалась единственной обладательницей ордена, а по вступлении на престол начала жаловать его представительницам знатных фамилий. Следующими после Екатерины I высшую женскую награду получили дочери Петра – Елизавета и Анна, а потом еще семь дам. В годы правления Павла I этот орден стали получать все великие княжны. Орден имел две степени и знаки Большого и Малого креста. Знак высшей степени ордена Святой Екатерины носился на белой ленте, надетой через правое плечо, и к нему полагалась усыпанная бриллиантами восьмиконечная звезда. Кавалерственные дамы носили награду на белом банте с вышитым девизом «За любовь и Отечество».

Тот самый Фаберже

Знаменитые на весь мир украшения, созданные компанией под управлением Петера Карла Фаберже, тесно связаны с историей российской императорской фамилии. В период правления Александра III с 1885 по 1893 год было изготовлено десять ювелирных пасхальных яиц. Русский император стал основоположником традиции преподносить их в подарок царственным особам.

«Ренессанс» – одно из императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже

Источник: pinterest.ru

Первое яйцо из пасхальной коллекции называется «Курочка». Внутри покрытой эмалью скорлупы находится сюрприз: открыв яйцо, можно увидеть золотой желток, а в желтке – эмалированную золотую птицу. Заказать драгоценность император поручил своему брату, великому князю Владимиру Александровичу. Тот подошел к делу основательно, а после даже приложил к посылке записку с предостережением о хрупкости изделия. Императору он советовал брать подарок аккуратно, «четырьмя перстами». В 1885 году Александр III преподнес пасхальное яйцо своей супруге Марии Федоровне. Видимо, подарок настолько понравился императрице, что в 1894 году государь вручил ей новое украшение – ювелирное яйцо под названием «Ренессанс». Оно изготовлено из матового агата, украшено бриллиантами, рубинами, а также решеткой из золота и белой эмали.

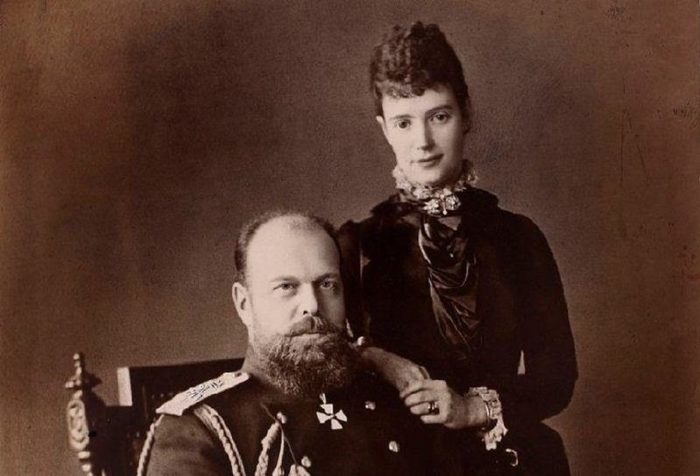

Александр III и его супруга Мария Федоровна

Источник: pinterest.ru

Лучший друг самого русского царя

Второе место после драгоценностей занимали живые подарки, правда, оценить их по достоинству было дано не всем. Например, Ивану Грозному английская королева Елизавета I прислала настоящих львов, а царь велел их держать во рву у стен Кремля. Побывал в это время в Российском государстве и слон: его пожаловал персидский шах в надежде обрести союзника в войне с Османской империей. К сожалению, правильно ухаживать за животным никто не умел, и дни его были сочтены.

Конечно, более желанным подарком являлись не экзотические звери, а вполне привычные питомцы – например, собаки. В 1883 году матросы крейсера «Африка» вернулись на Балтику после трехлетнего перехода из Кронштадта на Дальний Восток и подарили Александру III пса по кличке Камчатка. Питомец поселился в императорской резиденции и был настолько дорог императору, что он позволял псу даже ночевать в своей спальне. Камчатка стал и непременным спутником царя на встречах с делегациями, в дни официальных визитов и во время отдыха. Несмотря на то, что собаку обожала вся семья, хозяин у Камчатки был один: пес все время находился у ног императора.

Камчатка – любимый питомец императорской семьи

Источник: pinterest.ru

Четвероногому другу суждено было радовать императорскую семью всего пять лет. В 1888 году Камчатка погиб во время крушения поезда. Тело питомца похоронили в садике у Гатчинского дворца. В 1892 году Александр III делился с Марией Федоровной своими переживаниями: «Разве из людей у меня есть хоть один бескорыстный друг? Нет, и быть не может. А пес может быть, и Камчатка был такой». В дальнейшем император так и не решился завести новую собаку, а ошейник Камчатки сохранил на память.

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

«В свободное от работы время…» Чем увлекались русские цари?

«Оценили по достоинству»: самые необычные награды в истории России

Сделано в России: топ-5 отечественных изобретений для науки, быта и развлечений

Любимые игры Екатерины Великой

«Когда Русский Царь удит рыбу, Европа может подождать». Каким был самый могущественный Русский Царь?

Портрет из волос, пуховый платок и котик. Что дарили и получали в дар российские монархи

Фото: музей-заповедник «Царицыно»

В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца», представляющая подарки, которые делали и получали представители нескольких поколений Романовых. Из музея-заповедника «Павловск» в «Царицыно» привезли почти 250 подарков разных лет. Самые интересные из тех, что выставлены в царицынском Хлебном доме, — в совместном материале mos.ru и агентства «Мосгортур».

Токарная мастерица голубых кровей

Резиденция Павловск возникла неподалеку от Санкт-Петербурга в конце XVIII века как подарок Екатерины II своему сыну и наследнику великому князю Павлу Петровичу и его супруге Марии Федоровне по случаю рождения у них первенца Александра. Экспозиция начинается с супружеской четы первых хозяев Павловского дворца и их многочисленных детей.

Почти половина выставки имеет отношение к Марии Федоровне, урожденной принцессе Софии Марии Доротее Августе Луизе Вюртембергской, которая в 1776 году стала второй женой будущего Павла I. В этом браке родились десять детей, поэтому поводов для подарков было предостаточно — дни рождения, тезоименитства (именины члена царской фамилии), православные праздники.

Мария Федоровна предпочитала дарить вещи, сделанные своими руками. Она прекрасно рисовала, любила копировать гравюры с картин модных художников, занималась гравировкой и глиптикой — резьбой по камню, не гнушалась подойти к токарному станку, следуя моде на художественную обработку слоновой кости, янтаря или дерева, введенной среди русской аристократии Петром I. Чертежи для ее работ часто готовили придворные архитекторы Винченцо Бренна и Карло Росси.

В 1790 году Мария Федоровна преподнесла Екатерине II на день рождения портрет своих детей — профили, изображенные на молочном стекле. Императрица была впечатлена изящным подарком. Вскоре мастерица повторила портрет ко дню рождения мужа, присовокупив надпись на французском: «Нарисовано их матерью и поднесено драгоценнейшему супругу и любимейшему отцу».

Название выставки — отсылка к еще одному подарку Екатерине II, сделанному ее невесткой. В том же году Мария Федоровна подарила императрице камею с изображением цесаревича Павла Петровича. «Благодарю Вас, моя любезная дочь, за великую и прекрасную резьбу, которую Вы мне прислали. Я нахожу, что это изображение очень похоже на моего дорогого сына, и во всех отношениях этот камень драгоценен моему сердцу», — написала Екатерина в ответ.

Среди других произведений Марии Федоровны — два гарнитура письменных принадлежностей для мужа и его матери. Детали она собственноручно выточила на токарном станке, который стоял у нее в Павловском дворце.

Императорский фарфор

Среди самых ранних по времени экспонатов — предметы фарфоровых сервизов, подаренных европейскими монархами Павлу Петровичу и Марии Федоровне по случаю бракосочетания. Сервиз с изображением двуглавого орла на фоне российского и голштинского гербов, сделанный на Берлинской королевской мануфактуре в 1776 году, — подарок прусского короля Фридриха II. Другой сервиз был создан на Севрской мануфактуре и преподнесен французскими монархами Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой в Париже между 1781 и 1782 годами. Тогда русская великокняжеская чета путешествовала по Европе под видом графа и графини Северных.

В 1814 году уже вдовствующая императрица Мария Федоровна получила эффектный service déjeuner (в переводе с французского — сервиз для завтрака) от своего родного брата, короля Вюртемберга Фридриха I. Сервиз, сделанный в Людвигсбурге, выполнен в модном в то время египетском стиле: кофейник и молочник имеют форму канопы — сосуда для хранения бальзамированных внутренностей, ручки сделаны в виде крокодилов, сфинкса, совы. На каждом предмете — портреты семьи Фридриха.

Российские правители тоже любили дарить фарфор. Для этих целей еще в 1744 году в Петербурге был открыт Императорский фарфоровый завод, который работал исключительно для нужд монаршей семьи. На выставке представлены предметы из нескольких подарочных сервизов («Золотой», «Гербовый»), изготовленных на этой мануфактуре.

Таинственный портрет

В 1794 году Павел Петрович получил ко дню именин свой портрет, вышитый на ткани. Вместо ниток вышивальщица использовала собственные волосы. Похоже, что за основу она взяла какую-то гравюру, хотя прототип до сих пор неизвестен.

Вместе с изображением Павла вышита надпись, из которой известно имя мастерицы:

«Воззри, Премилосердый! На жертву малу; но от великого усердия на олтарь твой приносимую. В благополучный день 29го июня. Вышивала Катерина Назарова 1794 года».

Вышивка волосами была популярна в конце XVIII — начале XIX веков. Обычно такие подарки дарили очень близким людям. Кем была Катерина Назарова, сделавшая наследнику такой подарок, неизвестно. Известно лишь, что Павел отнесся к подарку очень серьезно — он хранил его в своем Башенном кабинете Гатчинского дворца.

Неживописные копии живописи

Елизавета Алексеевна — супруга императора Александра I, сына Павла Петровича и Марии Федоровны, — находилась в тени вдовствующей императрицы. Современники отмечали: свекровь не могла простить невестке ее грации и красоты. Отношения между ними были натянутыми, но не выходили за рамки приличий. Елизавета Алексеевна старалась делать матери супруга интересные подарки.

В 1822 году императрица преподнесла Марии Федоровне на день ангела шкатулку из черного дерева, украшенную малахитом и золоченой бронзой. В крышку шкатулки вмонтирована мозаичная миниатюрная копия картины итальянского художника позднего Возрождения Сальватора Розы «Блудный сын» — первая работа известного мастера-мозаичиста Георга Веклера. Известно, что мозаичную копию Елизавета Алексеевна приобрела за 700 рублей на отчетной выставке Академии художеств, а вставили ее в шкатулку предположительно в мастерской известного мебельщика Генриха Гамбса.

Котик художника Поленова

В 1870-е годы в Париже образовалась колония русских художников, в основном молодых выпускников Академии художеств, отправившихся в Европу на творческую практику. Для дополнительного дохода они организовали керамическую мастерскую, в которой выполнялась авторская роспись посуды на продажу.

Среди тех, кто занимался такой подработкой, был Василий Поленов. Один из его друзей писал в своем дневнике: «Какие хорошие вещи привез с собой Вася своей работы… Очень хорошие, теперь входящие в моду тарелки и блюда фаянсовые, на которых пишут целые картинки каким-то новым способом и после обжигаются. На одном кот и кругом в бордюре события из кошачьей жизни».

Поленов захватил это блюдо с собой, возвращаясь в Петербург. Вероятно, там, на выставке в Академии художеств, поленовского кота приобрели для будущего Николая II, тогда восьмилетнего мальчика, его родители. Николай этот подарок очень ценил — блюдо висело у него сначала в Аничковом, а потом в Зимнем дворце.

Российский король ювелиров

Во второй половине XIX века в число лучших российских ювелиров вошел Карл Фаберже, который еще при Александре III стал ювелиром Его Императорского Величества. Известность ему принесли подарочные пасхальные яйца, однако у фирмы «Фаберже» были и другие интересные работы. На выставке представлено несколько любопытных экземпляров.

В 1894 году состоялось бракосочетание будущего императора Николая II и принцессы Виктории Алисы Елены Луизы Беатрисы Гессен-Дармштадтской, в православии Александры Федоровны. По этому поводу на венценосных супругов свалилось огромное количество подарков, среди которых было подношение от оренбургских казачек.

В качестве дара невесте казачки выбрали символ своего региона — пуховый платок. Для упаковки у фирмы «Фаберже» была куплена шкатулка в стиле Людовика XV, крышку которой дополнили пластиной синей эмали (цвет Оренбургского казачьего войска) и сложной композицией из военной арматуры. Несмотря на получившееся разностилье, Александра Федоровна хранила подарок при себе в Палисандровой гостиной Александровского дворца.

Икона в память о чудесном спасении

В 1888 году всю Россию потрясло крушение у станции Борки императорского поезда, на котором семья Александра III возвращалась из Крыма в Петербург. Железнодорожный состав сошел с рельсов на полном ходу, погибли два десятка человек.

Вместе с другими был разрушен вагон с императорской столовой, в котором в тот момент находились император, его жена Мария Федоровна, их дети и свита. При крушении никто из них не пострадал. Избавление царской семьи от смертельной опасности было признано чудом.

На выставке об этой истории напоминает двустворчатая икона-складень в виде штандарта лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества государыни императрицы полка, шефом которого была Мария Федоровна. Эту икону императорской чете поднесли офицеры полка. Имена святых на иконе соответствуют именам членов императорской семьи, на ней также изображены святые, память которых приходится на 17 октября — день катастрофы императорского поезда.

Пагубная привычка

У последнего российского императора, страстного курильщика, было множество портсигаров. В экспозиции представлена пара штук, которые он взял с собой в уральскую ссылку после революции и отречения от престола в 1917 году. Вполне вероятно, что какой-то из этих портсигаров был при нем во время расстрела.

С еще одним экземпляром связана менее драматическая история. В день своего рождения будущий император был назначен шефом Московского пехотного полка, одного из старейших в русской армии. Полк дислоцировался в Польше, поэтому наследник престола впервые увидел своих подшефных на больших маневрах, когда ему исполнилось 18 лет. Цесаревич изъявил желание лично участвовать в параде вместе со своим полком. Чтобы Николай не отличался от остальных, ему был предложен ранец одного из офицеров.

Парад удался. А ранец, который надевал будущий император, хранили потом как реликвию в полковом офицерском клубе. Наследнику же в 1887 году преподнесли серебряный портсигар — точную копию офицерского ранца со всеми швами, ремнями и пряжками.

Портсигар исполнил петербургский ювелир Александр Тилландер. На боковинах аксессуара гравированы даты памятных боев, в которых принимал участие полк, дата его формирования и дата назначения шефом великого князя Николая Александровича.

Народные подарки

Со второй половины XIX века сложилась целая система подношения даров императору от частных лиц. Сначала предполагаемый даритель направлял ходатайство в канцелярию Министерства императорского двора, оттуда делался запрос по месту жительства дарителя о его благонадежности. Если выяснялось, что «проситель ни в чем предосудительном не был замечен», прошение передавалось императору. Тот мог как принять, так и отклонить его.

Ассортимент даров был чрезвычайно велик: старинные семейные реликвии, изделия кустарного производства, трофеи охоты и рыбалки, технические изобретения и тому подобное. Если подношение принималось, дарителю передавалась «высочайшая благодарность» и назначался ответный ценный подарок — чаще всего перстень с драгоценным камнем или карманные часы с двуглавым орлом. Императорский подарок должен был быть равноценным стоимости преподнесенного, и по желанию даритель мог получить денежный эквивалент подарка.

Весной 1913 года, когда по всей России широко отмечалось 300-летие дома Романовых, Николай II вместе с семейством предпринял поездку по волжским городам. В Ярославле к приезду императорской фамилии была устроена промышленная и сельскохозяйственная выставка. Газета «Ярославские губернские ведомости» по этому поводу писала: «Его Величество с августейшими дочерьми изволил подробно ознакомиться со всеми отделами выставки… Обзор продолжался около двух часов. Многие экспоненты имели счастье поднести его величеству и августейшим детям продукты своих изделий». Среди подношений были два изделия, сделанные заключенными Ярославской временной каторжной тюрьмы, — медная модель маяка и чернильный прибор в виде парохода. Оба дара экспонируются впервые.

Увидеть выставку «Драгоценен моему сердцу» можно на первом этаже Хлебного дома в музее-заповеднике «Царицыно» до 10 мая 2020 года. Посетить музей бесплатно можно каждую третью среду месяца. Ближайший день бесплатного посещения — 11 декабря.

Фотографии предоставлены музеем-заповедником «Царицыно»

Если подношение принималось, дарителю передавалась «высочайшая благодарность», либо назначался ответный подарок, чаще всего — перстень с драгоценными камнями или карманные золотые часы. Стоимость «подарка от императора» была равноценна предполагаемой стоимости подношения (и по желанию «даритель» мог отказаться от подарка и получить его денежный эквивалент).

Резонно будет заметить, что первым в череде подарков идет сам Павловск: в 1777 году Екатерина II пожаловала село Павловское своему сыну великому князю Павлу Петровичу по случаю рождения его первенца Александра. Наследник вскоре передарил имение своей супруге Марии Федоровне, которая превратила его в одну из красивейших петербургских резиденций.

Первый послереволюционный комиссар-хранитель Павловского дворца Александр Половцов в своей книге «Сокровища России в правление большевиков», изданной в 1919 году, писал: «Чем больше я изучал Павловск, тем больше я понимал, что именно здесь была любимая резиденция Марии Федоровны, и что эта принцесса, немка по рождению, француженка по вкусам и воспитанию и русская по своим идеям и роду деятельности, собрала в Павловске все памятные подарки своей столь обильной на события жизни».

Ворота подарил императрице Марии Федоровне ее сын, император Николай Ι на именины в июле 1826 года. Установлены ворота были в том же году на Царскосельской дороге при въезде в Павловск. Тронутая вниманием, Мария Федоровна дала повеление назвать ворота Николаевскими — в честь «любезного своего сына». Название, однако, не прижилось, поэтому величают и знают ворота не иначе как под названием Чугунные ворота.

Чертежи были выполнены главным архитектором Павловского парка Карлом Росси. Посмотрите внимательно на макет —16 колонн образуют три пролета (два боковых предназначены для пешеходов, а средний — для экипажей). Наверху находится скульптура двуглавого орла с короной на голове, а у его ног — развевающаяся лента. В реальности высота ворот около 11 метров, а длина — 17 метров.

Маяк. (Из собрания музея-заповедник «Павловск»)

21 мая 1913 года в рамках празднования 300-летия Дома Романовых император Николай II с семейством побывал в Ярославле. К приезду гостей в городе была устроена большая юбилейная показательная промышленная и сельскохозяйственная выставка, которая должна была продемонстрировать достижения в разных областях. В павильоне кустарного отдела выставки помещены были экспонаты мастерских тюремного ведомства. Здесь были выставлены изготовленные арестантами железные и деревянные изделия, чугунное литье, слесарные работы, переплетные и картонажные изделия.

Николай II прибыл на выставку вместе с дочерьми. Газета «Ярославские губернские ведомости» сообщала: «Его величество с августейшими дочерьми изволил подробно ознакомиться со всеми отделами выставки… Обзор продолжался около двух часов. Многие экспоненты имели счастье поднести его величеству и августейшим детям продукты своих изделий». Среди подношений были и мы, два изделия мастерских Ярославской временной каторжной тюрьмы — чернильница в виде парохода и маяк.

Если приглядеться, то в правом нижнем углу можно прочитать: «Рисовано их матерью и поднесено драгоценнейшему супругу и любимейшему отцу, 19 сентября 1790. Мария». Рисунок выполнен карандашом и акварелью на молочном стекле самой великой княгиней Марией Федоровной. Она была разносторонне одаренной натурой: занималась глиптикой, резьбой по кости, лепила из воска, писала маслом, брала уроки у известного медальера Карла Либерехта и миниатюриста Анри Виоллье. Как и многие аристократы своего времени, увлекалась работой на токарном станке. И в 1794 году ко дню рождения свекрови великая княгиня собственноручно подготовила письменный прибор из слоновой кости, янтаря и золоченой бронзы.

На рисунке изображены — слева направо — сыновья Александр и Константин и дочери Александра, Елена, Мария и Екатерина. Мария Федоровна выполнила этот рисунок три раза, один из них она подарила своей свекрови ко дню рождения. Получив подарок, Екатерина II писала невестке: «Не могу выразить Вам, любезная дочь, того удовольствия, который доставил мне прелестный и трогательный рисунок Ваших шестерых детей. Нежнейше за него благодарю».

Великий князь Александр Александрович и великая княгиня Мария Федоровна осенью 1876 года посетили выставку в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Они просто не смогли пройти мимо фаянсовой тарелки с изображением кота и событиями из кошачьей жизни. Блюдо приобрели в подарок 8-летнему великому князю Николаю Александровичу (будущему императору Николаю II).

Блюдо было изготовлено в керамической мастерской русских художников в Париже на Рю Фенелон, дом 9. В 1870-е годы в Париже обосновалась много русских художников — в основном это были молодые выпускники Академии художеств. Попечителем их был русский художник-маринист Алексей Боголюбов, который не только знакомил начинающих мастеров с французским искусством, но и помогал устраивать выставки и находить выгодные заказы. Блюдо расписал выдающийся русский живописец Василий Поленов, который был одним из главных реформаторов русского искусства XIX века. Именно благодаря ему пленэрный этюд стал считаться самостоятельным художественным приемом — его картины «Московский дворик» и «Бабушкин сад», сейчас хранящиеся в Третьяковке, в свое время произвели революции в пейзажной живописи.

Николай II взошел на российский престол в 1896 году, и по такому поводу получил огромное количество подарков. Один из них был от китайского императора Гуансюй. Его передал чрезвычайный посол Китая в Российской империи Ван-Джи-Чун. Подарком был нефритовый жезл. Необходимо сказать, что нефрит — минерал, который в Китае считают национальным достоянием и называют «камнем жизни». Нефрит всегда ценился выше золота, и на протяжении веков ему приписывали разные магические свойства и отождествляли с человеческими добродетелями: милосердием, справедливостью, честностью, мудростью и мужеством. По легенде, Конфуций, отзываясь о хорошем человеке, всегда говорил: «Его мораль чиста, как нефрит». Жезлы считались непременными атрибутами власти во многих странах — не только в Китае. И не удивительно, что выбирая подарок для Николая II, император Китая остановил свой выбор именно на этом предмете.

Из воспоминаний Николая Саблина, вахтенного начальника императорской яхты «Штандарт», известно, что в плавание с собой Николай II брал несколько портсигаров, среди которых были и семейные подарки, и полковые подношения. Это была целая коллекция замечательных портсигаров — считалось, что количество их равно количеству дней в месяце. Кто подарил Николаю II именно это портсигар, установить не удалось. Он был обнаружен после расстрела царской семьи в июле 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. В июле 1920 года он вместе с некоторыми другими личными вещами императора и его семьи был сдан коменданту Кремля под номером «27».

Все эти предметы можно увидеть на выставке в Царицыне «Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца». Экспозиция, на которой представлены более 200 предметов, работает в Хлебном доме до 10 мая.

Автор:

10 октября 2022 10:18

Устоявшееся правило – дорог не подарок, а внимание в отношении русских царей и цариц не работало. Ведь властителям земель как-то не с руки преподносить банальную ерунду.

И их старались удивлять. Да так, что теперь удивляются и современники, то есть мы с вами.

Грозные цари зверей

Источник:

Алевизов ров, где жили львы

Королева Мария I Тюдор сделала Ивану Грозному в 1557 году подарок, что называется, с намеком: преподнесла пару царственных и не менее грозных львов. Дар царь оценил, и животные заняли свое место во рву, окружающем Кремль. Лев и львица стали любимой в народе достопримечательностью и довольно долго прожили в Москве. Обнаружены мертвыми после поджога города крымским ханом Девлет-Гиреем.

Тяжелее некуда

Источник:

Тоже живой презент со смыслом однажды получила Елизавета Петровна. Персидский правитель Надир-шах Афшар принес в дар дочери Петра Великого, а также ее близким целых 14 слонов.

Такой щедрый и экзотический дар прилагался к предложению руки и сердца (правитель планировал династический брак с целью укрепления позиций в мире). Исполинов цесаревна приняла, как и немалое количество драгоценностей, но персидского посла к ней даже не пустили. Женщина имела свое видение дальнейшей жизни и вовсю готовилась к перевороту.

Животные прожили свою слоновью жизнь в Петербурге и тоже стали местной достопримечательностью.

Очарование сложности

Источник:

Одним из сложнейших подарков считаются часы-автоматон, которые изготовил для Екатерины II английский инженер Майкл Меддокс.

К сожалению, не весь механизм «Храма Славы» сохранился. Когда механизм был целым, то давал целое представление после исполнения гимна. Вплоть до запуска искусственного водопада. А восседающие на колоннах орлицы роняли своим птенцам в клювы настоящие жемчужины.

Сокровище для сокровища

Источник:

Обладательницей одного из самых дорогих и редких презентов тоже стала Екатерина. Если верить легенде, то крупнейший обнаруженный в Индии алмаз, одним из названий которого было «Великий Могол», преподнес фаворит императрицы Григорий Орлов. Но более правдоподобна менее романтическая версия. В соответствии с ней, камень правительница преподнесла себе сама: купила за 400 тыс. у купца Лазарева, в рассрочку выплачивая долг из средств государственной казны целых 7 лет.

Искусство вечно

Источник:

Самый ценный с позиции искусства подарок – это скульптура «Орел на сосне». Ее японский император Мэйдзи презентовал Николаю II по случаю коронации. Деревянная основа орла покрыта сотнями перьев, вырезанных из слоновой кости. Голова и шея изготовлены из бивня слона, а глаза и когти птицы – из рога.

Выбор образа обусловлен тем, что для японцев орел символизирует власть и силу. К тому же прослеживается очевидная связь с гербом, на котором изображен двуглавый орел.

А какой самый необычный подарок получали вы?

Источник:

Ссылки по теме:

Новости партнёров

реклама

Не так много осталось времени до Рождественских праздников, и скоро мы уже начнем задумываться о подарках. А как поступить, если вдруг нужно сделать подарок монарху? Что им дарят? Что лучше всего им дарить?

Оказывается, все просто: что-то очень-очень ценное или копеечный шутливый сувенир, нечто затейливое, эксцентричное и абсолютно ненужное. Но ничего, что находится между этими двумя пределами.

Подходящий подарок в начале IX века сделал королю Карлу Великому халиф Гаруна аль Рашид. Король франков получил белого слона по имени Абул Аббас. Слон пережил долгое путешествие и прибыл в Аахен, став настоящей сенсацией при дворе. Король Карл пришел в восторг, и часто брал слона с собой в поездки. Годы спустя, Абул Аббас простудился и умер. Жители Аахена и сегодня помнят, что именно в их городе впервые севернее Альп появился слон.

Халиф Гаруна аль Рашид

Примером удачного подарка может быть дар польского короля Сигизмунда II императору Священной Римской империи Фердинанду I. Посетив Вену в 1540 году он преподнес вещь, которую считали самой драгоценной в мире — рог единорога длиной почти в два с половиной метра.

Император Фердинанд I

Считалось, что единороги уединенно живут в волшебных лесах, где есть озеро, в котором животное любуется своим отражением. Фердинанд отправил рог в Инсбруг мастеру Сильвестру Лехнеру, чтобы он богато его украсил. Сегодня рог можно видеть в сокровищнице Хофбурга в Вене.

Король Сигизмунд II

Если у вас нет собственного единорога или яйца Фаберже, то не дарите королям что-то слишком дорогое. Примером неудачного подарка считается золотая миниатюра замка президента Индонезии, которую королеве Елизавете II привезли из Джакарты. Изделие во дворце посчитали ужасным, а этикет все же требовал где-то его разместить, да так, чтобы показать при повторном визите. Ведь презент от главы дружественного государства не выбросишь и не передаришь. Это создавало досадные трудности.

Дарить животных сегодня тоже нежелательно, хотя королева из вежливости не может от них отказаться. Служба протокола Букингемского дворца еще до начала поездки всегда уговаривает не дарить животных, ссылаясь на строгость карантинных законов. Но зулусский король подарил ей симпатичного белого быка, президент Камеруна – слона Джамбо. Королеве дарили медведей-глизли, крокодила, карликового гиппопатама и черепах. Они живут в Лондонском зоопарке.

Один из подаренных сувениров в Букингемском дворце

В 1977 году по случаю 25-летнего юбилея своего царствования Елизавета II получила от тогдашнего премьера Джеймса Каллагэна милый серебряный кофейник – министры заплатили за него по 25 фунтов.

Кофейник так понравился Елизавете II, что она распорядилась выгравировать на нем имена всех членов кабинета министров. Недавно лорд Каллагэн признался, как ему пришла в голову идея с подарком. Один из служащих Букингемского дворца посетовал, что во дворце только один маленький кофейник на всех.

А что дарят сами короли? Подарки, которые делает Елизавета II всегда «личные». Если когда-нибудь вам посчастливется получить от королевы подарок, то скорее всего это будет деревянная шкатулка производства фирмы ее племянника Дэвида Линли или шерстяная шаль с шотландским узором. Это уже стало традицией.

Виконт Дэвид Линли и знаменитые шкатулки

Ответом на очень дорогие подарки всегда бывают подчеркнуто скромные сувениры, и это понимают как прозрачный намек. Однажды саудовский кронпринц Абдулла добился от принца Чарльза, чтобы тот принял от него автомобиль «Аston Martin» стоимостью в 130 000 евро. Ответным подарком наследника британского престола стала собственная акварель.

Принц Чарльз Уэльский. Вид королевской резиденции Хайгроув-хауз. Бумага, акварель.

От Имельды Маркос принц Чарльз вежливо принял быстроходный катер, но после свержения ее мужа с поста президента, продал с аукциона в пользу благотворительной организации.

В британской королевской семье любят делать друг другу шутливые подарки. Однажды на Рождество в замке Сандрингем королева открыла пакет от своего внука Гарри и достала оттуда… шапочку для душа. Своей сестре Маргарет Елизавета II подарила вышитую подушечку с надписью «Нелегко быть принцессой». Маргарет очень любила эту подушку…

Некоторое время назад королева пришла в восторг от поющей рыбы «Билли Басс», велела купить две дюжины и разослала на Рождество своим старым друзьям.

Когда ежегодно в Букингемский дворец присылают десятки тысяч непрошенных, но красиво упакованных предметов, для служащих это означает только одно – работу. Каждый пакет проверяют на отсутствие взрывчатки и т.п., заносят в каталог и где-нибудь размещают, затем один из секретарей садится за вежливые присьма с благодарностью.

Выбор подарка монарху, конечно, редко обусловлен очевидной надобностью, чаще всего — игрой воображения и желанием удивить и порадовать. Но за шестьдесят лет на престоле Елизавета II многое повидала – ее вряд ли что-то удивит. Но бывают и исключения.

Не так давно в Норфолке королева посетила госпиталь Кингс-Линн, где одна из пациенток, Бетти Хайд, подарила ей… банан. Королева восприняла это как знак очень большого внимания.

Дело в том, что в феврале 1943 года 4-летняя раненая во время бомбежки Бетти лежала в больнице Люисхэм на юге Лондона, молодая принцесса Элизабет подарила ей банан из собственного рациона, когда вместе с матерью навещала больных и раненых в госпитале. Бетти таким образом отблагодарила королеву.

Так что подходящие подарки королям все-таки существуют.

К таковым, безусловно, относится и Пасхальное яйцо с партретом Елизаветы II во время ее коронации, созданное одной из художниц «Мастерской раритетов Монаховой» Еленой Шаповаловой. Когда в декабре 2011 года королева увидела свой портрет на Пасхальном яйце, она заплакала. Эксперты дворца признали, что это уникальная вещь. Все европейские газеты облетела новость об этом подарке.

Советская власть отменила празднование христианского Рождества, но взамен предложила масштабно отмечать Новый год. Однако до революции в России Рождество Христово очень любили и охотно праздновали.

Сейчас Русская Православная Церковь отмечает этот день 7 января, но до 1918 года в Российской Империи оно приходилось, как и у других христиан, на 25 декабря.

Особенным этот день был и в царской семье. На подарки детям и домочадцам не жалели никаких денег.

Подарки детям

В XVI-XVII веках цари придавали большое значение церковному празднику, но он не имел особенного семейного характера. В сочельник цари делали богоугодные дела — ездили раздавать богатую милостыню по больницам и домам призрения, посещали тюрьмы и даже миловали осужденных. Потом цари непременно присутствовали на ночной рождественской службе в храме — она и была главным событием.

Уже после богослужений под утро в царские покои в Кремле приглашали церковных иерархов и хор, который пел специальные песнопения во славу Христа и царя. Цари поили их праздничным напитком «медом» и одаривали драгоценными ковшами.

Только после этого подарки получали царские дети — например, узорно-вышитые дорогие ткани (шелк и парчу) и драгоценные чаши с самоцветами. Царевичам дарили игрушечные сабли, а царевнам — украшения всех мастей.

Праздничные подарки до XIX века были приняты только среди богатых и знатных семей.

Первые подарки под елку

Традиции наряжать елку на Рождество в России также долгое время не существовало. Да и вообще елки ассоциировались с покойниками — ведь хвойные ветки разбрасывали по дороге на кладбище во время похорон, символично показывая путь душе умершего. Впервые дома украшать елками велел Петр I, когда в 1700 году ввел празднование Нового года. Поддерживала новогоднюю традицию и немка Екатерина II.

Впервые Рождественскую елку нарядили в Кремле в 1817 году. С 1820-х традиция прижилась и в царских дворцах в Петербурге. При Николае I начали прятать под елку подарки. Считается, что такое домашнее празднование Рождества с елкой и подарками привнесла в царскую семью жена императора Александра Федоровна. Она была немкой, дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III, и у них в семье Рождество всегда отмечали с широким размахом — с пышной елкой и подарками.

Жена Николая I, Александра Федоровна

Джордж Доу, 1826

«В правление императора Николая I Рождество Христово в аристократической, а позднее в городской среде, приобрело черты домашнего семейного праздника, к которому тщательно готовились, не жалея ни времени, ни средств», — пишет Юлия Уварова в книге «Рождество и Новый год в России XVI-XX веков».

Подарков порой было так много, что под елку они не помещались. В 1847 году сын Николая, великий князь Константин, перечислил в своем дневнике многочисленные подарки, которые достались ему: сабля, кинжал, кольчуга, черкесские пистолеты и книги.

Вид Ротонды в Зимнем дворце, где устанавливалась елка

Эдуард Гау

Дочь Николая I, Ольга, вспоминала, что в 1837 ей подарили письменный стол с креслом, а в 1843 «чудесный рояль фирмы Вирта, картины, нарядные платья и от папá — браслет с сапфиром — его любимым камнем».

Одним из самых популярных мест, где император заказывал подарки, был «Английский магазин» фирмы Никольса и Плинке в Санкт-Петербурге. Там продавались изысканные люстры и драгоценности, дорогое красивое оружие, коллекционные вина и много чего еще.

Вот такой чайный сервиз из этого магазина был подарком на Рождество другой дочери Николая — Марии — в 1839 году. А в 1850 император подарил ей набор мебели — шикарные диваны, кресла, консоли.

Чайно-кофейный сервиз фирма «Никольс и Плинке», 1839

Русский музей

Княжнам дарили не только картины, украшения и драгоценности, красивые платья и безделушки (вроде часов с сюрпризом), но также и самые разнообразные нужные вещи — коньки, лыжи, санки, книги.

Дети могли сами составить список желаемых подарков. Известно, что брат Александра III Владимир будучи ребенком попросил на Рождество устрицы, которые очень любил. Оригинален был и сам цесаревич Александр — он просил игрушечную кухню и костюм трубочиста.

В 1883 году Александр III заказал Императорскому фарфоровому заводу парадный Рафаэлевский сервиз на 50 персон — работа над ним заняла 20 лет, и ежегодно завод присылал часть выполненного заказа как раз под Рождество.

Тарелка, икорница и блюдце из Рафаэлевского сервиза

ГМЗ «Царское Село»

Военные подарки для мужчин

Традиционным подарком для царственных особ мужского пола были военные атрибуты. Известно, что наследнику престола, великому князю Александру (будущему Александру II), мать-императрица в разные года дарила то мундир Кавалергардского полка, то турецкую саблю, то фарфоровые тарелки с изображениями русских войск разных родов и видов. Впрочем, дарила она ему и чайный сервиз. А вот от отца-императора Александр получал, например, ящик с пистолетами, бюст Петра I, книги по истории России.

Такой ятаган с ножнами, выполненный в Османской империи в 1803 году, подарила Александру II жена Мария Александровна на Рождество 1849 года (тогда он еще был великим князем).

Ятаган с ножнами, Турция, 1803

ГМЗ «Царское Село»

Известно, что императору Александру III в 1881 году жена подарила револьвер Смита-Вессона с патронами и кобурой.

Сладости, как правило, дарили только детям, но и взрослые могли получить лакомства в качестве подарка — например, ящик дорогого чернослива или кураги, а также мандарины.

Акварель работы Великой Княжны Ольги, дочери императора Александра III

Частное собрание

Праздник с лотереей для придворных

Царская семья непременно проводила на Рождество лотерею с подарками для придворных. Разыгрывали фарфоровые лампы, вазы, чайные сервизы и даже изделия работы Фаберже. Причем устраивать такие лотереи помогали и царские дети — перед началом они часами клеили на подарки этикетки с номерами.

Также члены царской семьи непременно одаривали на праздник всю многочисленную прислугу во дворце. Причем также не скупились. Гувернер мог вполне получить дорогую шкатулку или серебряные столовые приборы, дарили жемчуг и прочие «безделушки».

Последнее Рождество Николая II

Елка для детей царских слуг

Public domain

Николай II праздновал Рождество на удивление скромно. Особенно когда в начале XX века в стране начались сложные времена — революции и войны.

Во дворце в Царском Селе, где жила императорская семья, наряжали три елки — отдельно для взрослых, детей и слуг. Николай II делал отметки о Рождестве у себя в дневнике. Он писал, что всегда после шумных и многолюдных елок, где они часами разбирали подарки, они праздновали отдельно, по-семейному: «Затем у Аликс была наша елка вдвоем».

Портрет царской семьи, 1913

Фотоателье Боассона и Эглера

Хоть каждую Пасху Николай дарил супруге дорогое пасхальное яйцо работы Фаберже, на Рождество подарки были скромнее. Так например, драгоценности он преподносил императрице лишь дважды — бриллиантовое колье в год свадьбы и нефритовые подвески на Рождество после появления на свет их первого ребенка — княжны Ольги.

Скромные подарки последняя царская чета дарила и детям. Так наследнику Алексею, императрица подарила его первый дневник.

На Рождество 1917 года уже в сибирской ссылке императрица Александра сама связала детям шерстяные жилеты. А своей фрейлине и подруге Анне Вырубовой императрица отправила посылку с шарфом и чулками собственной вязки (да еще и вложила в посылку муку, макароны и колбасу — настоящая роскошь для послереволюционного времени).

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Яндекс Дзене

Четвероногие и двуногие, мохнатые и пернатые подарки русским царям, которые ценились на вес золота.

«Пардусом» называли на Руси гепарда, быстроногого зверя, которого приручали для охоты. В русских летописях пардусы упоминаются дважды, и в обоих случаях эти упоминания связаны с дорогими охотничьими подарками Святослава Ольговича, отца князя Игоря Святославича (героя «Слова о Полку Игореве») . В 1147 году Святослав, по сообщению Ипатьевской летописи, подарил пардуса Юрию Долгорукому, послав к нему вначале старшего брата Игоря Олега, который «еха наперед к Гюргови и да е пардус». Более богатого подарка удостоился великий князь киевский Ростислав Мстиславич: «Святослав же дари Ростиславу пардуса и два коня борза у ковану седлу».

Cамый крупный из соколов. Слово «кречет» встречается, по крайней мере, с 12 века (в «Слове о полку Игореве»); в настоящее время сохранилось в живом народном языке на севере европейской России. В 17-18 веках в России охота с кречетами достигла наибольшего расцвета. В это время добывание кречетов было повинностью, которую из года в год выполняли так называемые “помытчики”, ловившие кречетов на европейском севере и в северо-западной Сибири. При Алексее Михайловиче ежегодно в Москву привозили около 200 кречетов, часть которых шла для подарков иноземным правительствам. Русские кречеты особенно славились на востоке — у персидского шаха, крымского хана и турецкого султана. Посылкой кречетов московские цари иногда улаживали такие сложные дела, как вопрос о войне и мире или переговоры о займах.

Так именовали на Руси превосходных коней ахалтекинской породы, выведенных на территории современной Туркмении. Русский купец Афанасий Никитин в своих «хождениях за три моря» описывает, как он привез жеребца, купленного в Северной Персии за 100 рублей, в Индию, где за этого жеребца хан предлагал Афанасию 1000 золотых (15 век). На царской конюшне аргамаки носили серебряные подковы. Аргамаков привозили в подарок и ими «били челом» все посольства и все караваны, прибывавшие в Москву. Так, в 1625 году царю Михаилу Федоровичу были приведены в дар: «от шаха персидского 6 аргамаков и 3 кобылицы аргамачьи, от посла Рустам-Бека 7 аргамаков, от посла Булат-Бека – 3, от купчин персидских – 10 аргамаков». При дворе брата царя Петра Великого, Федора Алексеевича, «лошадей любили паче прочего». Сам же Петр приобрел золотистую кобылу Лизету, за которую он отдал персидским купцам 100 золотых червонцев и отличного верхового коня.

В 1714 году в Санкт-Петербург прибыло персидское посольство и привезло слона, которого шах послал в подарок русскому царю. Для слона выстроен был у почтового двора, близ Троицкой пристани, на Петербургской стороне, «зверовой двор», который вскоре был перенесен на Преображенский плац. Слон этот пал 23 мая 1717 года, и под этим числом в дневнике у Александра Даниловича Меньшикова записано: «Умре слон». В 1733 году, по желанию русской императрицы Анны Иоанновны, в Санкт-Петербург были привезены из Индии двенадцать слонов и размещены с провожавшими их индийцами на площади — самом возвышенном месте города, тогда почти не заселенном. В «Санкт-Петербургских Ведомостях» 1741 года: «Вскоре после прибытия слоны начали буйствовать, осердясь между собой о самках, и некоторые даже сорвались и ушли. Так, например, один прошел через сад и, изломав деревянную изгородь, прошел на Васильевский остров. Там изломал чухонскую деревню».

Посреди обнесенного оградой двора, с надписью «Слоновая ее императорского величества охота», были выстроены специальные большие сараи из дубовых бревен, с камышовой крышей. Около площади шла небольшая улица, названная в честь прибывших четвероногих иностранцев — Слоновой.

Львов привез Ивану Грозному от английских правителей Осип Непея, глава первого русского посольства в Англию (1556—1557). Весной 1556 года в Англию направилось русское посольство во главе с Осипом Непеей. После четырех месяцев плавания в шторм у берегов Шотландии корабль разбился, но Непея и 9 его спутников чудом спаслись и были доставлены в Лондон. Там русскому послу от имени короля Филиппа и королевы Марии подарили чету львов. В 1557 году вместе с английским послом Антони Дженкинсоном Непея вернулся на Русь, и царю передали две английские грамоты и подарки, в числе последних «льва и львицу живы».

В 1842 году английская королева Виктория получила русских псовых в подарок от русского царя Николая I. Позднее этой породой занималась королева Александра (жена Эдуарда VII). Потомки первых русских псовых в Англии жили в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. В результате их скрещивания с местными колли была получена новая изысканная порода — длинношерстная колли с белоснежной шерстью и длинной, изящной мордой.

В Московском государстве попугаи впервые появились, вероятно, в 1490 году: посол от римского короля Максимилиана Юрий Делатор преподнес в подарок великой княгине Софье Фоминичне «птицу попагал и сукно серо». Слово попугай впервые в письменных источниках упоминается в Описи имущества Бориса Годунова в 1589 году. Известно, что император Александр I желал иметь у себя попугая и получил его в подарок от Нарышкина, к которому часто и запросто хаживал некто Гавриков, которому хлебосольный хозяин всегда приказывал подавать пуншу, любимый напиток гостя. Однажды, пред Пасхой, докладчик явился к государю со списком награждаемых и при слове: «статскому советнику Гаврикову»… «Гаврикову пуншу, Гаврикову пуншу!» — заорал смышленый попугай, и в наградных ведомостях государь собственноручно написал против награждаемого чиновника: «Гаврикову пуншу!».

.jpg)