Найти казака в современном мире достаточно трудно, но все же есть люди, которые тем или иным образом связанны с казачеством. Зачастую, это потомки или правопреемники именных русских казаков, так же это могут быть историки, которые всю жизнь занимаются изучением данной тематики.

Как бы там ни было, подарок для таких людей должен быть особенным, и, конечно же, связанным с казачеством. Именно для этого и был создан наш топ, в нем вы обязательно найдете что-то интересное.

Папаха. Если вам удастся найти качественную казачью папаху, то это, без сомнений, станет одним из лучших подарков для казака. Папаха — это меховой убор для мужчин с плоской макушкой. Она должна быть изготовлена из козьего меха. Хорошо, если данный головной убор будет иметь подкладку и специальный шнурок, который регулирует размер изделия. Папаху можно подарить на юбилей боссу, дополнив презент крепким алкогольным напитком.

- Шашка-казашка. Шашка – это длинноклинковое холодное оружие. Дарить шашку считается знаком признательности и голубого уважения. Делают их на территории России, поэтому сделать заказ не составит никакого труда. Разве что доставка будет разниться по времени, к примеру, с Москвы в Нижегородскую область товар придет всего за 1-2 дня, а вот в Березовскую область шашка может идти около недели, учитывайте это, делая заказ.

- Темляк. Так называют ремень, который зачастую служит дополнением к военной форме казака. Он так же может быть знаком отличия на наградном оружии. Отличный вариант презента для дяди или дедушки.

- Бурка. Во времена казаков так называли верхнюю одежду в виде плаща, которая изготовлялась с овчины. Она здорово защищала всадника от ветра и дождя, а еще могла послужить одеялом в холодную ночь. Это очень важный атрибут казацкого образа, поэтому если у виновника торжества нет бурки, то вам, непременно, следует купить ее в качестве подарка.

Кинжал. В качестве презента для отца подберите набор из нескольких кинжалов. Отдайте предпочтение авторской работе. Если покупаете набор, то пусть кинжалы будут выполнены в одном стиле, но отличаются по размеру. Никакой дополнительно упаковки для подобного рода презентов не требуется, так как кинжалы уже продаются в специальном футляре.

- Нагайка. На день рождения брата, который интересуется казачеством можно купить нагайку. Это еще один неотъемлемый аксессуар настоящего казака, она служила средством, которое помогает управлять лошадью. Купить ее можно в любом тематическом интернет-магазине.

- Черкеска. Это национальная одежда кавказских народов, а так же терских и кубанских казаков. И хотя найти черкеску будет не трудно, купить ее смогут далеко не все, так как цена на нее довольно высокая. Получить такой презент будет приятно любому ценителю казацкой тематики, и если вы готовы отдать за костюм около 40тыс. рублей, тогда, будьте уверены, ваш подарок будет самым лучшим.

- Тематическая энциклопедия или книга. Если вы сумеете правильно подобрать книгу, то именинник точно останется доволен. Главное не купить ту книгу или энциклопедию, которая уже есть у виновника торжества.

Сувенирное оружие — памятный и незабываемый презент

2490 руб.

14390 руб.

5200 руб.

12590 руб.

Тематические презенты, безусловно, отличаются от обычных: они креативней, интересней, даже их внешний вид намного необычней, привычных для нас вещей.

А если говорить о людях, которые живут казачеством и эта тема для них наравне с чем-то родным и близким, то им, получить такое подношение будет просто мегаприятно!

Свадьба в казачьем обществе была очень значимым событием, и готовиться к ней начинали практически с рождения ребенка. Женились молодые люди (как правило — из одного социального круга) в 17-19 лет. Торжества обычно справляли после окончания полевых работы или после пасхальных праздников.

До середины 19 века невесту искали для сына родители казака, потом юношам стало позволено выбирать суженую самостоятельно. По традиции, о намерении жениться парень сообщал понравившейся девушке, бросая в ее двор через плетень шапку. Возврат головного убора означал категорический отказ. Если же казак был девице люб, шапка оставалась у нее.

Не дождавшись возвращения головного убора, счастливый молодой человек шел к родителям, рассказывал им о своих намерениях и просил засватать его.

Сватовство

Родители вместе с крестным и свахой отправлялись к родителям невесты. Пока сваха нахваливала жениха, девушка скромно стояла в стороне или вообще уходила в другую комнату.

Если родителям невесты нравился молодой человек, всех приглашали за праздничный стол, за которым и договаривались, когда устаивать своды.

Если жених не подошел, сватов за стол не звали, а казаку выносили тыкву (гарбуз), что означало отказ.

Своды

Угощение для сводного обряда должна была приготовить сама девушка. Приглашали будущего супруга, его друзей, братьев и сестер, а также подруг невесты.

Все девушки прятались в отдельной комнате. Когда приезжал жених, ему нужно было отыскать среди них свою суженую. Дружка подносил молодым рюмку и спрашивал, знают ли они имя и отчество своего избранника.

После этого родители интересовались у пары, готовы ли они жениться. Молодые люди отвечали согласием. Далее отцы молодых в подтверждение уговора били по рукам и договаривались о дате свадьбы.

После сводов девушку называли «пропитой невестою».

Вечеринки

До свадьбы в доме девушки устраивались вечеринки до утра, на которых гостям было запрещено спать. Уснувшего шутливо наказывали. Например, на верхнюю одежду на спине пришивали тряпку.

Праздник подушки

За несколько дней до свадьбы казаками отмечался «праздник подушки». В этот день переносили приданое невесты в дом жениха, в том числе одеяла и подушки. Родственники молодого человека принимали приданое и угощали гостей.

Свадьба и венчание

В этот день будущая супруга вставала рано, обходила свой двор, прощалась со всем, что ей было дорого. Потом она шла в сад и причитала. Вместе с подругами девушка ходила на погост, чтобы получить разрешение на брак уже почивших родственников.

Подругам невесты нужно было отнести невестин подарок казаку — свадебную рубашку. Они торопились застать его в кровати и долго мучили, надевая дар, застегнутый на все пуговицы. Парень откупался от девушек конфетами, цветами или даже духами.

Казак отдавал им платье и туфли для невесты, и девицы бежали обратно.

У казачки обязательным элементом свадебной прически были кудри на челке. Для этого большой гвоздь раскаляли докрасна, смазывали его куском сала и накручивали волосы. Локоны укладывали вокруг лба и закрепляли венком, который символизировал чистоту невесты. Такой венок бережно хранился потом всю жизнь. Остальные волосы заплетали в косу.

Платье у невесты было белое, голубое или розовое, на плече красовался белый цветок — такой же должен был быть и на костюме жениха. Чтобы избежать сглаза, к подолу платья с четырех сторон прикалывали иголки, порой клали за пазуху ладан от злых духов. Жених был одет в военную казачью форму с портупеей, сапоги и шапку-кубанку.

Молодой казак получал благословение родителей и шумной компанией на лошадях, с песнями и стрельбой из ружей отправлялся за избранницей.

Девушка сидела под образами на вывернутой шубе, что означало будущее богатство, и ждала, пока жених выкупит ее у родственников. Потом молодые шли венчаться в церковь.

После церкви свежеиспеченные супруги шли в дом родителей девушки, где их уже ждал праздничный стол. Обязательным атрибутом был каравай, две бутылки с вином и стакан меда. Молодоженов одаривали, затем они выходили во двор, получали от матери невесты икону и благословение, и девушка навсегда покидала отчий дом.

Свадьба же перемещалась в дом жениха. Там на пороге родители встречали молодых, держа икону и хлеб-соль. Супругов осыпали хмелем и монетами. Муж переносил жену на руках через порог, чтобы показать домовому: в семье появился новый человек, которого нужно оберегать.

Затем сваха заводила девушку в отдельную комнату с занавешенным углом, снимала с нее венок и расплетала волосы. Брат девушки отрезал часть волос тупым ножом и торговался за них с дружкой. Потом девушке делали уже две косы и повивали вокруг головы.

После «повивания невесты» супруги принимали поздравления и «шишки».

Тесть вручал зятю плетку и тот делал вид, что якобы бьет жену. После этого молодая супруга трижды до земли кланялась мужу, показывая покорность.

За соблюдением традиций следил дружка — остроумный, шустрый и веселый парень из окружения жениха. Его можно было узнать в толпе гостей по длинной разукрашенной палке-посоху.

Важная роль на свадьбах была и у свахи. Ею назначалась замужняя женщина с детьми, красноречивая, с хорошим чувством юмора. На голове свахи красовался огромный бумажный цветок. Оба были подпоясаны полотенцами.

Гости веселились на свадьбе до утра, а молодые в сопровождении дружка и свахи отправлялись поздним вечером на супружеское ложе.

Второй день

Утром второго дня сваха умывала у колодца невесту. Девушка бросала в колодец монетку, набирала воду и шла к свекру и свекрови, умывала их и вытирала своим полотенцем. Пока она была занята, в спальне молодоженов проверялась «честность» молодой жены.

Потом новоиспеченная жена звала гостей за стол. Мужу предлагалось разделать руками отварную курицу. По тому, как супруг разделывает птицу, смотрели, как он сможет «справиться» с женой.

Свадебное пиршество перемещалось в бывший отчий дом девушки. Гости шли туда веселой гурьбой. Женщины одевались в мужские вещи, мужчины — в платья. Порядок уступал место нарочитому беззаконию. Именно на второй день родителей молодых катали по станице в тачках и могли (якобы случайно) уронить. И хорошо, если не в грязь и не в лужу.

Куры

Но и после «маскарадного» второго дня празднование свадьбы в станице не прекращалось. Был еще третий день — так называемые «куры». В этот день самые загулявшиеся гости воровали на подворьях птицу и варили из нее похлебку. Прихватывали и домашнюю утварь. Вернуть вещь обратно можно было, спев песню или выполнив шуточное здание. После «кур» станица возвращалась к обычной жизни.

Авторы: Анастасия Панькова

Казачья свадьба приобрела стройное целое в начале ХIХ века и состояла из нескольких отдельных частей: смотрины или сватовство, пропой, посиделки, вечеринка, свадьба (выкуп косы, венчание, у невест, у жениха).

Свадьбы проводились, как правило, после уборки урожая ( после Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября н.ст. или Пасхальных праздников — на Красную Горку).

Обычно молодой казак затевал разговор со своими родителями о том, что он хочет жениться и просит их согласия. Родители интересуются, кто его невеста, и если она им люба, начинаются приготовления к сватовству. Собираются все члены семьи и обсуждают вопросы, которые нужно решить перед сватовством. Прежде всего, наводился порядок в хозяйстве, доме, дворе, чтобы не было стыдно перед сватами.

Сватовство.

После того, как мать и отец узнали к кому идти свататься, они одевались по — праздничному, обряжали сына, приглашали с собой знакомого казака или родственника, обладающего речистым разговором, который смог бы расположить к себе будущих сватов и шли к ним.

При входе на смотрины в дом невесты, сваты говорят: «Мы долго охотились за красивой куницей, и она забежала к вам во двор. Вот мы и хотели бы посмотреть, не забежала ли она в ваш дом!» Или: — « У вас мы слышали — есть товар, а у нас купец; у вас невеста, а у нас жених: вот мы и пришли посвататься». Следует ответ: «Милости просим». Если отцу невесты жених приятен, он говорит: «Проходите гости, милости просим». Если жених им не нравится, то сразу следует отказ.

Гостей просят раздеться, на стол ставится закуска, спиртное. За едой происходит беседа в которой договариваются о смотринах, но уже в курене жениха. Примерно через неделю невестины мать и отец едут к родителям жениха, где осматривают хозяйство, комнаты, знакомятся с семейством будущего зятя. Если гости довольны, им предлагается называться сватами на что те отвечают что пока еще раненько. Свекор приглашает их словами: «Ну что ж, сваты не сваты, добрые люди, пожалуйте за стол». Гости садятся за стол. Выпивают по рюмке, другой. «Ну а теперь можно и сваточками зваться», — говорит невестин отец.

Здесь же уговариваются когда быть сводам.

Своды.

Ко дню сводов невеста готовит угощения для гостей — жениха с друзьями, будущих деверя и золовки (брата и сестры жениха), а так же своих подруг.

Во время сводов девчата — подруги невесты выходят в отдельную комнату, а в горнице (большой комнате) остаются и рассаживаются на стульях: ее дед, бабка, дяди, тетки, братья, сестры и званные близкие. На почетном месте под святыми образами садятся крестный отец и мать. На столе два калача, солонка с солью.

Приехавшего жениха (с друзьями) одного приглашают в дом, не- весту прячут в другой комнате среди своих подруг. Приглашают жениха: «А что угадаешь кого и где искать?». Жених идет комнату, где слышен девичий смех и там находит свою избранницу, берет ее за руку и вместе с нею становится в горнице среди комнаты. Входят друзья и друг жениха (дружка, дружок) подносит рюмку водки или вина жениху и говорит: «Кому подносишь?». Жених называет имя отчество невесты. Подавая рюмку невесте, дружка опять спрашивает: «От кого принимаешь?». Невеста называет имя-отчество своего жениха. Затем девушки поют:

Соловушка прилетал, прилетал

Ой-лели, прилетал;

Чечеточку выкликал, вывкликал

Ой-лели выкликал;

Чечеточка, вылетай, вылетай,

Ой-лели, вылетай.

Чисто ряба, выпорхни.

Иванушка, приезжал, приезжал,

Семенович на коне,

Семенович на вороном, на вороном;

Федосьюшка, выступай, выступай,

Иванушке подари, подари…. (В разных станицах поются различные песни). Поется три, четыре песни, а во время пения песен, всех гостей потчуют водкой и вином. некоторые из них начинают капризничать и приговаривают, что-то горька водка и требуют подсладить ее. Молодые целуются.

По окончании песен родители спрашивают детей согласия на брак. Следуют ответы: «Из воли родительской не выходим. Согласны». Теперь, сваточки родимые — предлагает женихов отец, — «давайте ударим по рукам, — детки наши согласны, брак принять». А чтобы сомнений никаких не было предлагает свату руку. Отцы бьют друг друга по рукам. И сразу звучит песня:

По рукам сваты вдарили

У-рано, сваты вдарили

По окончании обеда, гости, поблагодарив сватов за хлеб — соль, договариваются о дне свадьбы. Молодежь выбегает на улицу, катается по станице и поет песню:

Ой плавая селезенюшка Вдоль по речке

Ой лели, ой ля, ой лели..

С этого времени девушка считается «пропитой невестою», «пропитухою.»

Посиделки и вечеринки.

После пропоя до дня венчания в доме невесты начинаются «Вечеринки» или «ночевки» на которых собираются жених, его друзья и ее подруги.

На вечеринках в течение ночи устраиваются различные игры.

Игры сопровождаются пением песен, которые прославляют пары девушек и парней. Та пара, в честь которой поется песня, обязаны в конце пения поцеловаться. Поцеловавшись, они передают поцелуй невесте, а та, в свою очередь, целует жениха. В разных станицах игры проходили по-разному.

На «ночевках» парни и девушки зорко следили за тем, чтобы никто не мог уснуть в течение вечеринок. Уснувших наказывают различными способами. Нередко, спящим, на спину верхней одежды пришивают старую тряпку, а утром их «заботливо» одевают да так, чтобы они не заметили этого подвоха. Провожают «нарушителей» все, присутствующие на вечеринке, желая им добра. Идя по станице с пришитым «товаром», молодой казак не представляет, что в станице уже все знают о том, где он был и за что наказан.

Свадьба и веньчание.

Вечером перед днем свадьбы в дом жениха завозится приданное невесты.

В день бракосочетания невеста рано утром до восхода солнца встает, обходит весь свой двор, мысленно прощаясь со всем, что ей было дорого. Затем идет в сад начинает причитать (голосить):

Вставайте мои любимые подруженьки!

Что не свет белая зорюшка занимается.

Из под гор крутых

Красное солнышко выкатывается

Все пташки, соловушки слетаются.

Все мои советнички советуются,

Все мои разлучники съезжаются.

Я думала мои разлучники

Среди дороженьки.

А они среди батюшкина двора

хотят меня с батюшкой, с матушкой разлучить

Со своей любимой семьею

И с ближними соседушками…

Если невеста сирота, то плачет по матери:

Выйду на свое широкое подворьице,

Покличу родимую мамушку,

расступись, мать-сыра земля,

расколись, гробовая доска

Обратись ты моя мамушка

Белою голубошкою:

Прилети на свое

Широко подворьице.

Погляди ты, родимая мамушка,

На свою, на сиротскую свадебку;

Сядь ты со мною

На правую плечушку

Погляди ты при последе

На меня, на красную девушку

На мою руссу косушку.

Как моя русая косушка

По плечам расстилается,

Вокруг меня горькой горюшечки

Люди добры увиваются…».

Вскоре появляются ее подруги, и она вместе с ними идет на кладбище «испросить» себе благословение от близких умерших. После этого невеста возвращается домой и готовится к встрече жениха.

И вот слышен конский топот, стук экипажей, песни, выстрелы. Это жених со своими гостями подъехал ко двору.

Подруги невесты поют:

Что задумалася, что загадалася,

Молодая, ой Федосьюшка?

Не ходила у девках. Не гуляла,

Рушнички подавала

Рушнички дает раздавает,

Свет себе завязывает.

Думай, думай федосьюшка,

Думай да гадай!

Плыть тебе две реченьки.

А третий Дунай.

Перепльили две реченьки

А третью нет.

Роскошь твоя у батюшки

А у свекора нет.

А у батюшки роскошь,

А у свекора муки.

Ох зачем, зачем ты, Федосьюшка,

Да на себя положила руки?!…

После чего дружка спрашивает разрешения ввести в дом князя. Вошедшего жениха сажают за стол рядом с невестою. Начинаются угощения и выпивка. Молодые не едят ничего, до таинства венчания.

Девушки вновь поют:

По новым по сенечкам Федосьюшка ходила

Золотою цепочкою звонила,

Да все своего батюшку будила

— Устань, проснись, полно спать!

Не взошел светел месяц со звездою,

То приехал Иванушка со боярами.

Хорош, хорош Иванушка на коне

Хорош, хорош Семенович на вороном.

Родители невесты благословляют и напутствуют молодых, они усаживаются на тройку. Раздаются ружейные выстрелы и все экипажи отправляются в церковь.

После венчания жених и невеста едут в дом родителей невесты, где их поздравляют ее отец и мать, за ними крестные, а затем по степени родства остальные присутствующие.

Тем, кто поздравлял молодых подносили спиртное и специально испеченные ими хлеба.

Вскоре сваха приступает к повиванию — “обрезанию косы”, сваха расплетает одну косу и заплетает ее уже на две косы.

Когда сваха расплетает косу, невестин брат берет нож и тупым краем режет косу. Дружка говорит “Постой, постой не режь, мы эту косу выкупим”. Дает несколько копеек. “Нет этого мало”- говорит брат. Торг идет до тех пор, пока брат не будет доволен. Сваха заплетает косы, а девушки поют:

Да не трубили трубочку

Рано на заре

Да сидела и Федосеюшка

В высоком тереме;

да и плакала Ивановна

По русой косе.

Да не свет моя косушка,

Русая коса,

Да ни свет мой шелков укосничек

Недоношенный, нерастрепанный —

Да отдать было

Подружкам в косник

дополнить

да отдать было любимой

Шелков дотрепать

да спасибо Иванушке (жених)

Что прислал свашеньку

Не милостивую,

Не сговорчивую.

Начала мою косушку

И рвать в метать

На двое делить

Косу плесть у две плеточки

Круг головушки

Весть, шлычку надевать

Платком повивать.

После за плетения кос гости опять поздравляют молодых. Поздравляющим вновь подносят спиртное и «шишки» или «тарарушки».

В ряде станиц Кавказской линии молодым давали подарки, при этом поздравляли их шутками да прибаутками.

“Чтобы Бог Вам хлеба родил и детей послал, чтобы люди с вами звались, с добром к Вам отзывались, чтобы в доме Вашем были счастья и доля”. Нередко можно было услышать напутствия: “дарю Вам серебро, чтобы в доме было добро”, “дарю Вам ложки, чтобы рождались Сережки, а еще чашки, чтобы рождались Наташки”, “дарю Вам “руп”, чтобы купили тулуп” и т.д.

Молодые в это время стояли и внимательно слушали наставления. По окончании даров молодых выводили из комнаты во двор. Мать невесты передавала икону (обычно ту с которой сама выходила замуж) и свое родительское благословение.

На пороге дома жениха новобрачных встречали его отец и мать, а сзади дед в бабушка, крестные. Отец обычно держал икону, а мать хлеб-соль. Молодые трижды крестились иконе, целовали ее, а затем хлеб. Мать осыпала молодых хмелем, серебряными монетами, конфетами, орехами. Желая молодым изобилия и счастья. (В некоторых линейных станицах Кавказа существует поверье, что монета доставшаяся кому либо, при осыпании, а затем подложенная весной под наседку. Способствует хорошему выводу цыплят).

Молодые входят в дом так, чтобы не наступить на порог, дабы не потерять суженого и становятся на овчинную шубу, которую предварительно расстилают шерстью вверх.

Хмель и овчинная шуб являлись символом довольства и зажиточности.

Хмель растёт и вьётся по деревьями легко и свободно по этому приговаривают: «пускай у молодых дома произрастает и разводится все так обильно, как хмель в лесу».

Овчинная шуба символизировала о том, чтобы в хозяйстве у молодых всего было густо, как шерсти в овчине.

После этого молодые и гости садились по местам. Начинались поздравления новобрачных, одаривания их подарками. Каждый говорил хорошие слова и дарил от души, что мог, в зависимости от своего материального положения.

Во время даров каждый из поздравляющих, просил подсладить спиртное поцелуем или, бросив крошку хлеба в рюмку заявлял, что там плавает паук и его надо вытащить”. Это было намеком на продолжительный поцелуй.

На дону и в ряде казачьих станиц Кавказской линии существовал обычай дарения отцом невесты плетки, которая после свадьбы вешалась на притолоку двери спальни с левой стороны.

Получив от тестя плетку, зять, шутя бил трижды молодую жену, приговаривая при этом:

“Покидай батькин и материн воров и бери мой”. Молодая жена, при этом трижды кланялась мужу в ноги, выражая свою покорность.

Главным условием казачьей свадьбы считалось веселье, что су- лило молодым счастливую семейную жизнь.

Гости могли сидеть и веселиться до утра, а молодых поздним вечером отправляли в их комнату на брачное ложе, куда их сопровождали дружка и свашка, которые шутливо давали им наставления.

У казаков Терека был широко распространен обычай прохождения молодых под скрещенньими шашками, что защищало их впоследствии от воздействия нечистой силы. В комнате, где молодым предстояло провести брачную ночь, ставили икону, стакан с медом, чашку с зерном, куда помещали свечи, не зажигая их. Гости веселились всю ночь.

Второй день свадьбы начинался с умывания молодой жены. Умывали её свашки. Затем она шла к колодцу, обязательно бросала туда монетку. Почерпнув из колодца воды, она шла к дому, где ее ожидали свекор и свекровь, которым она поочередно сливала воду для умыванияони вытирались полотенцем невестки.

Пока невестка занималась умыванием родин, со стороны молодых проверяли ее “честность”, отыскивая на простыни, где они спали, капельки крови, показывая присутствующим простынь, либо ночную рубашку молодой жены. (Со середины ХХ века честность молодой жены стали узнавать со слов молодого мужа).

Если молодая жена оказывалась честной, то свашки к длинному шесту привязывали красный платок или кусок красной материи, а гостям в петлицы привязывали красные ленточки.

Красный цвет символизировал у казаков целомудрие невесты. У донских казаков вместо красного материала раздавали ягоды калины.

Случалось, что до свадьбы молодая жена утрачивала целомудрие, тогда над домом вывешивали белый флаг.

У черноморских, да и донских казаков от которых перешла эта традиция на Кавказ долговое время бытовал обычай; невесте утратившей целомудрие надевали чепец и ставили ее у печки на второй день свадьбы, а родителям: тестю и теще надевали соломенные хомуты. Эти приемы всенародного посрамления удерживали молодежь от неблаговидных поступков. До сих пор в ряде станиц Верхней Кубани сохранился обычай: на второй день наливать родителям неверной невесты спиртное в рюмки с надколотым дном.

После умывания молодая жена приглашала всех родных гостей за стол. Внимание здесь привлекал молодой муж, который обязан был разломить сваренную курицу. По обычаю он должен вначале отломить (руками) ножку, затем крылышко, далее произвольно все остальное.

По тому, как он расправляется с курицей, судили о его способностях “расправиться” и с женой.

Тех гостей, которые опаздывали к завтраку, разували, обливали водой, катали на тачке. Чтобы избежать этого, опоздавшие откупались деньгами, спиртным, конфетками и т.д.

После завтрака родителей молодого мужа наряжали женихом и невестой сажали на тачку и возили.

Этот обычай сохранился не во всех станицах.

Затем все гости шли к родителям жены. Участники свадебного шествия нередко переодевались: женщины в мужскую, а мужчины в женскую одежду.

Среди них было немало “цыган”, которые приставали к прохожим с предложением «погодать», нередко заходили во дворы «воровать» кур.

В старину свадьбы длились не менее недели, на их проведение затрачивалось 250-ЗОО рублей (конец ХIХ века), что для казачьих семей было обременительно, но к ним готовились много лет, с самого рождения детей.

Сейчас широко распространен обмен кольцами при регистрации браков. Раньше в казачьих семьях кольца носили только казачки. Кольца обычно одевали серебряные, однако развитие моды не обошло стороной и казачьи семьи, и казачки также стали носить золотые кольца. Если молодая казачка носила кольцо на левой руке, то это была девушка на выданье, а если на правой, то просватана. Если кольцо с бирюзой на левой руке, то ее жених или муж находятся на службе, так как камень бирюза является символом грусти и тоски. Если у казачки золотое кольцо на правой руке, это означало, что она замужем, на левой — разведена. Если на левой руке два кольца, значит она вдова, у нее погиб или умер муж, второе кольцо, погибшего или умершего мужа.

НЕ СОВЕРШАЮТСЯ СВАДЬБЫ По вторникам, четвергам и субботам, накануне двунадесятых, храмовых и великих праздников; в продолжении постов Великого, Петрова, Успенского и Рождественского; в продолжении святок — от 7 января (25 декабря ст.ст.) до 20 января (7 января ст. ст.); в течение сырной недели (седмицы, масленицы), начиная с Недели мясопустной, и в Неделю сыропустную; в течение пасхальной (Светлой) седмицы; в дни и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи — 11 сентября (29 августа ст. ст.) и Воздвижения Креста Господня — 27 сентября (14 сентября ст. ст.)

Авторство — не мое

Браки у казаков запрещались среди родни до 4-юродных полностью, 5-юродных – думали женить или нет, а последующие колена родством уже не считались.

Муж с женой, жена с мужем – совет благ. Казаку без жены нельзя вести хорошее хозяйство, жить честно – так считали казаки. И всегда считали, что долго не женятся только плохие люди (за кем грехи водятся – из-за чего за него никого не выдают). В девушках оставались только уродцы или «сами себя потерявшие» (но они часто выходили позже за вдовцов).

Старшие зорко следят за поведением молодежи, жестко, хотя раньше, несмотря на осуждение половой свободы, «грех бывал», молодые казаки и казачки и купались в реке вместе и многое другое… но постепенно это отмерло и стало постыдным – «потому как казак — не хохол: тот и спит с девкой, а до греха не доводит, а казак нешто стерпит…». За дочерьми был глаз да глаз, чем ближе к 20 веку, тем жестче – чуть какое подозрение дочь вообще никуда не пускали. При этом ранние браки у казаков всячески приветствовались (больше у верховых) – «в писании сказано – если мало лет, но в теле, то и отдавай замуж». Иногда даже в12 лет (если удавалось договориться со священником)… Нередко родители засватывали своих детей еще с младенчества. При этом иногда невеста была старше жениха, что выливалось в занятные для нашего времени истории: «на хуторе Попов был случай, женили казака 12 лет на 20-ти летней женщине. Она сначала на него и внимания не обращала, а когда ему пришло время на службу выходить, у него уже оказалось 5 человек детей»… «в другом месте в станичный суд явились муж 14 лет и жена 15 лет, три года как в браке. Отец от имени мужа жаловался, что жена ушла и не живет с ним. Жена отвечала, что муж её бьет и показывала всё лицо, ободранное ногтями. Муж плакал, говоря – не надо мне её, она дюже дерётся. А свекор настаивал, чтобы она жила, а в противном случае заплатила бы свадебные издержки.». Причем была смешная поговорка у казаков – «Корову выбирай по рогам, а девку по грудям» — ценилась не красота, а здоровье, ум и трудолюбие (ну и про достаток семьи не забывали – старались жен брать из богатой семьи, но чаще женились ровни). Хотя в низовых станицах казаки в брак вступали позже, чем в верховых – в 25-30.

Жену раньше казак выбирал сам – часто ясырку (пленницу). Позже с приходом русской церковной традиции – молодых казаков чаще женить стали родители, иногда не спрашивая об этом ни жениха ни невесту (чаще у верховых, низовые давали больше свободы выбора). Хотя с приходом 20 века эта традиция ослабела, т.к. почет (и подчинение) старшим в обществе был заметно поколеблен. При чем вплоть до конца 19 века выбор жены падал почти исключительно на казачек – «казак за бесчестие считал взять за себя русскую (т.е. иногороднюю) или хохлушку: все больше на казачках женились и лишь в крайнем случае, за неимением невесты – народу на Дону тогда мало было – сватали хохлушек. А ныне все смешалось – и русскую берут, и за русского выдают: оно бы и теперь не следовало, потому что мужику с казаком не равняться стать». Русские, украинские крестьяне же брак с казаком считали за честь. С цыганами не женились. С принявшими православие калмыками браки бывали, при чем исстари. Со старообрядцами также браки были без ограничения – либо жена переходит на старый обряд, либо невеста венчается по православному обряду, а жених по старому. Семьи спокойно состояли из православных и старообрядцев – это никакого конфликта у казаков не вызывало. При свадьбах казаки соблюдали черед – чтобы сначала женился старший сын и так далее – по возрасту, тоже самое и по дочерям.

Свадьба. У казаков часто привычные невеста – товар, жених – купец, заменялись невеста крепость, жених – войско. Свадьбы обычно играли осенью и зимой, реже весной, летом крайне редко. Свадьбы принимали характер пира – в не очень больших станицах гуляли всей станицей. Иногда подолгу – до двух недель. При чем считалось – что справить казака было куда как тяжелее чем вырастить казачку. Казаки гутарили, что у них две заботы: первая – справить сына на службу, вторая – довести сына до дела. Казака женить – и кладку дать, и гостей угостить и попу заплатить… всё до последнего гроша достань, но свадьбу справь.

Сватовству предшествует родственный совет, на нем решают кого посватать за казака. В нем принимают участие вся ближайшая родня, крестные родители жениха. Главное слово за матерью: «мать здесь – большой человек». На нем отец просит совета в поиске невесты. Гости дают свои ответы… затем после паузы и чарки для «повышения интенсивности» процесса зовут жениха, спросить есть ли душенька. Жених отвечал. Если ответ мать не устраивал, она решала по-своему – невеста ей по дому помощница и работница. Жениху остается только подчиниться.

Перед тем как засылать сватов производятся смотрины невесты – «не видавши товару — не торгуй». Жених отправлялся с парой-тройкой родственников в дом невесты, вечером, в гости. Там они хвалили будущую невесту и просили поднести её всем по чарке вина. Невеста, одетая по домашнему, выносила вино и ждала пока гости выпьют, а гости медленно пьют – смотрят. Выпив вино, потенциальная невеста забирала чарки и уходила, а вслед за ней и гости – разговоров о свадьбе не ведется (хотя всем сразу понятна причина визита). В других местах родители привозили жениха и сразу говорили о возможной свадьбе, оставив сына в сенях – затем зовут сына, чтобы отец невесты мог поговорить-расспросить его, проверив на смышленость. Если сговариваются – после чарки водки, отец невесты зовет дочь и они оба с женихом, стоя смотрят друг на друга. Потом жених дает невесте монетку, в виде небольшого подарочка. Невеста уходит, и в другой комнате её спрашивают понравился ли жених, которого тоже выводят и спрашивают о том же. И затем начинают сватать.

Сватание происходит с помощью свахи или сватов. Они приходят вечером в дом невесты и начиная издалека, намеками заводят разговор о свадьбе. Отказ не считался бесчестием – отказ происходил сразу, сразу давалось понять, что свадьбы не будет. Для защиты от отказа старались сватами направить людей уважаемых (обязательно выпив по чарке – «чтобы не хромать и не заикаться»). После вопроса о выдаче дочки замуж, отец невесты в случае согласия просит время посовещаться с родней и назначал день ответа. Сам процесс зависел от красноречия и опыта сватов, иногда все происходило очень весело и красочно… В назначенный день сваты приходили за ответом с припасенным хлебом с солью, давали его родителям невесты. В ответ те целовали «хлебный подарок», что считалось согласием. Сваты, получив ответ, начинали требовать руки – мать невесты подавала свою, завернув в полу платья. Это называлось «взять руку». В заключение обряда невеста подносила сватам по стакану меда, а сваты выпивали и поздравляли её с женихом… Либо сваха приходила, узнавала ответ и уже родители жениха сами, вместе с ним и свахой приходили с хлебом-солью и просили руки. В комнату вводят жениха и невесту, ставят рядом и все вместе поднимаются, творят молитву и тройной поклон. На руку жениха кладут платок, на который кладет свою руку невеста, на которую также кладется платок. Сверху свою руку кладет мать невесты, на которую кладутся еще несколько рук присутствующих и все желают добра, и поздравляют жениха с невестой, а невесту с женихом… Иногда (больше в низовых станицах) сначала входит жених — сторона жениха его хвалит, просят посмотреть «товар». Входит невеста, выходит на середину и стоит, опустив глаза в пол. После вопроса жениха и получения согласия невесты о браке их ставят вместе и, помолившись, благословляют хлебом-солью. Затем идет круговая чарка – её всем вместе (обязательно по старшинству родства) подносят жених и невеста и принимают поздравления. Затем жених с невестой выходят в другую комнату и садятся рядом, а подруги поют им песни сватовского содержания…

Иногда (на Донце), вечером придя (сваты, родители и жених) в дом невесты, все рассаживались и после вопроса о «товаре» и согласии отдать, звали невесту. Приглушали свет, ставили жениха и невесту рядом и на свечу смотрели – не кривые, не слепые ли – и потом все в голос соглашались, что друг друга жених и невеста стоят. Затем предлагают им три раза поцеловаться — невеста из скромности начинает отказываться, пока не погасят свечи. Жених и невеста в темноте целуются, а все слушают звуки поцелуев, но недолго — гости и сами начинают шалить и тянуть в темноте к друг другу руки, перешептываться и т.д., шутки и отталкивания длятся до часа… потом зажигают свет. Самый уважаемый из присутствующих (из сватов) желает всем добра и выпивает чарку. Сватание завершается рукобитием (ударить по рукам) – договорить об условиях, на которых будет заключен брак. Отцы молодых спорили о «кладке» на свадьбу – кто что дает, все затраты. Торг и споры длились обычно долго – казаки не спешили брать очень затратный свадебный процесс на себя, и всегда были не против переложить его бОльшую часть на противоположную сторону. Отцам обычно спорить быстро надоедало, и главными подсказчиками выступали матери, наиболее досконально знающие всё необходимое для ведения хозяйства. После заключения договора – жених и невеста угощают друг друга вином – сначала жених подает невесте чарку, та два раза отказывается, а на третий немного отпивает и дарит жениху подарочек. Потом тоже самое наоборот. Потом сваты требуют, чтобы молодые поцеловались – невеста подносит отцу жениха чарку, тот говорит, что «не сладко», жених и невеста под сопутствующие побуждения присутствующих трижды целуются. Отец жениха крестится и дает невесте подарок. Тоже самое происходит и с матерью жениха – ей невеста подносит чарку, и всем остальным присутствующим родственникам жениха. Потом жених разносит вино всем родственникам невесты. Все пьют и желают «делу добром свершиться».

После свершения этих мероприятий выбирают дружка – из женатых родственников, кто «повеселее», «порасторопнее», «поязыкастее», «повыносливее». Дружко обязан распоряжаться на свадьбе всем – угощать гостей, оберегать молодых, следить за порядком и т.д., требовать «чтобы вся беседа слушала его». Если ссора – дружко помирит и рассудит, у казаков не было принято доводить пьяные свадебные ссоры до суда. Дружко мог быть как один так и двое – с невестиной и жениховой сторон (чаще зависит от размаха свадьбы). Выбрав дружка – жених надевал ему «с левого плеча под правое крыло» полотенце, а невеста другое полотенце «с правого плеча под левое крыло» (если дружка два – каждому по одному полотенцу). В его честь пьют три чарки. Затем выбирают подружье (полудружье) – помощника дружки. В его честь пьется чарка. Потом выбирают сваху, которая чаще бывает женой дружки, либо кто из веселых и сметливых языкастых станичниц. Она помогает дружку, находится при невесте, созывает гостей, «убирает» невесту. В её честь пьют по 2 чарки. Свахе помогает подсвашка, которую выбирают следом.

При рукобитии обычно этим всё и заканчивается – больших застолий не бывает. Посидев недолго, родственники жениха, теперь приглашают родню невесты в гости к себе. Путь проделывается обязательно с песнями. В доме жениха устраивается застолье для стариков.

В доме невесты остаются невеста, жених, собирается молодежь – поют песни и пляшут. Под песни молодежи жених и невеста целуются. С этого момента жениху разрешается бывать у невесты и даже ночевать в доме невесты. На рукобитье также договариваются когда должен быть справлен сговор (и быть ли ему). Сговор собой являет примерно тоже самое, только при большем стечении народа, торжественностью и с обязательным большим застольем. На нем прилюдно и торжественно повторяются согласие на брак женихом и невестой и оглашаются предбрачные условия. Сговор происходит за счет жениха и происходит не всегда – часто казаки решали запланированные на проведение этого пира деньги просто передать стороне невесты – и сговор по обоюдному согласию не устраивался.

В назначенный день по две «позыватые» со стороны жениха и невесты с раннего утра ездили из дома в дом с приглашением ко всем родным и близким. Они передавали поклон от отца и матери и звали на сговор. Позыватых в каждом доме угощали сладким вином. Вечером все собирались в доме невесты – молодые девки у невесты, замужние женщины и казаки у родителей. Невеста с подругами была в своей комнате, а остальные гости находились в зале где был большой стол. У жениха собирались все его родные и знакомые. Там готовились от десятка до двух десятков блюд со сладостями и орехами. Все гости отправлялись в дом невесты со своим хлебом-солью – впереди блюда со сладким, затем шли казаки, потом замужние казачки, и затем жених с молодежью. Хозяева (отец и мать невесты) встречали гостей на крыльце, проводили в зал и просили садиться (обязательно по старшинству) – с одной стороны – родня невесты, с другой – жениха. Между ними родители молодых. Жених с молодежью присоединяется к невесте и её подругам. Отца невесты, хозяина, все «честят» особенно. Хозяева угощают всех вином с принесенными сладостями, после чего жених с невестой выходят из своей комнаты на середину зала и кланяются во все стороны, после чего проходят вокруг и целуют всю родню… где-то старики просят у родителей невесты разрешения жениху поцеловать невесту – после разрешения, жених целует невесту и родня подходит к молодым – целует и поздравляет. Затем молодые трижды пригубляют вино и после каждого раза целуются. Где-то после этого родня жениха и невесты обмениваются подарками. Сговор заканчивается подносом женихом и невестой каждому родственнику чарки и принимают поцелуй с поздравлениями. После этого с уходом последнего гостя невеста убегала в свою комнату, где она с подружками садились как можно теснее, чтобы жениху было негде сесть – он должен был выкупить невесту у подружек, сидящих около невесты, чтобы сесть рядом. Невеста же должна была в тот вечер успеть сменить два-три платья. После сговора подруги невесты начинают собираться у неё и шить ей подушки и платья (этих швей называют чиберками). Жених с друзьями приходит к невесте каждый день с подарками-гостинцами и может оставаться ночевать там.

Картина празднования свадьбы в казачьей станице всегда была чрезвычайно красочна, с шумным весельем и хмельным застольем. В зажиточных казачьих семьях свадьбы продолжались по нескольку дней. Поэтому, наиболее ярко традиционность праздников представлена в казачьей свадьбе. Именно здесь проявлялась широта и размашистость казачьей русской души. Все другие этносы, вошедшие в казачье сословие перенимали все традиции и принимали в обрядовости самое широкое участие.

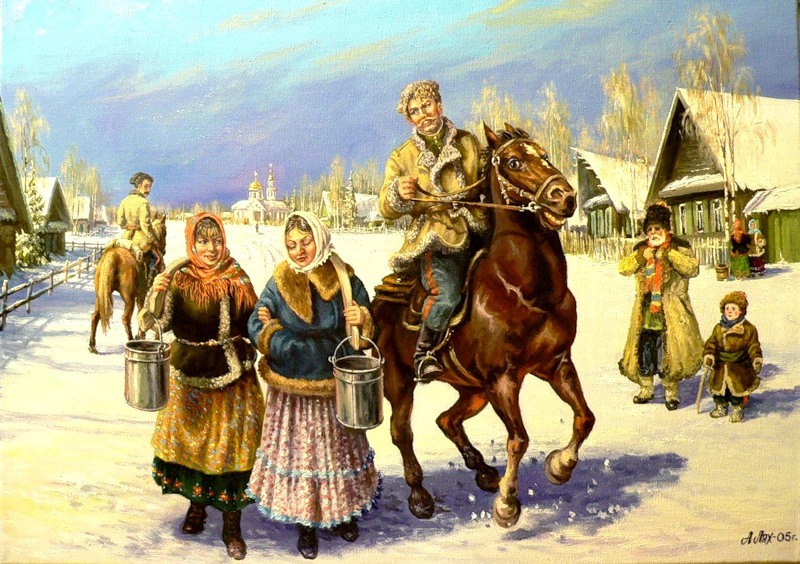

А.П.Лях. Жди сватов

Казачьи семьи были большими. Главой семьи являлся старший по возрасту казак, авторитет его был очень велик. В брак разрешалось вступать юноше с 18, а девушке с 16 лет. Брак заключали довольно рано и обычно по воле и выбору родителей. Нередко случалось, что родители решали судьбу своих детей в пьяном виде. Существовало и такое, что выбор невесты зависел от жениха, родители не препятствовали ему, а вот избрание жениха зависело от воли родителей.

В начале ХХ века невесту выбирал сам жених. Разница в возрасте вступающих в брак мужчин и женщин у казаков составляла в среднем 2—3 года.

Самое ожидаемое, самое волнуемое событие для женщины во все времена – это свадьба. И для оренбургских казачек, конечно же то же.

Свадьбы в казачьем войске проводили зимой и реже весной. Это было связано с сезонными полевыми работами. Приближение рождественского мясоеда ожидалось незамужними казачками с волнением, а замужними с любопытством.

В это время в Оренбургском казачьем войске заключалось самое большое количество браков. Кроме того, свадьбы игрались перед праздником Казанской Божьей матери 4 ноября (22 октября по старому стилю) и весной на Красную горку. Летом свадьбы были редкость. Это были “беглые, воровские” свадьбы, т.е. тайком от родителей. Внимательно следили свахи и девушки-казачки, не заказала ли чья семья для холостого казака пошив “хорошего тулупа”, т.е. шубы, крытой сукном, считалось это верным признаком: будут женить.

Традиционная свадебная обрядность сохранялась во всех казачьих районах, хотя к началу ХХ века наблюдалось отмирание некоторых её звеньев, определённое упрощение ритуала. Не только в разных местностях, но и в различных селениях имели место локальные особенности свадьбы.

У оренбургских казаков жениху обязательно заводили тулуп — меховую шубу, обычно крытую сукном. Тулуп покупали на ярмарке или шили у портного. Из наиболее опытных и речистых родственников выбирали сватовщика и сватовщицу, которые отправлялись в дом невесты обязательно на лошадях ? даже если этот дом находился по соседству.

Между родителями заключался словесный договор. При согласии родителей девушки тут же обсуждался вопрос о “кладке” (или “запросе”) — подарках жениха невесте и её родне. В Троицком уезде Оренбургской губернии, например, в 80-х годах XIX века кладка обычно включала от 40 до 100 рублей серебром денег, суконную на меху шубу, шерстяное платье, шёлковую кофту, шаль, башмаки, мыло (всё это невесте), сапоги деду невесты, платок её бабушке, материю на рубахи её братьям и сестрам, особые дары её отцу и матери. Кроме того, жених обязывался поставить три-четыре ведра сивухи, ведро красного вина, полпуда мёду, по 10 фунтов кишмишу и орехов. В начале ХХ века в список запрашиваемого нередко включались модные ботинки с калошами, цветы для невесты и вуаль.

Переговоры заканчивались “пропоем”, на который жених приходил к невесте со своим спиртным и закусками, которыми угощал гостей невесты.

В доме невесты все обряды до свадьбы носили прощальный характер. В дом приглашались подружки, которые помогали шить приданое. Молодые о приданом отдельно не спрашивали, что дадут родители, тем и довольны, хотя всегда в тайне надеялись, что их наделят достаточно.

У оренбургских казаков приданое играло большую роль, чем кладка — подарки жениха. Приданое являлось одним из немаловажных мотивов в выборе невесты и содержало всевозможные части женского туалета. Поэтому каждая заботливая мать с детства начинала готовить дочери приданое — покупать холст на полотенце, запасаться чулками. Количество скатертей в приданом доходило до 30—60 штук, так что оставалось ещё и внучкам. Запасали побольше платьев, чтобы “надольше” хватило. Из верхней одежды каждая невеста обязательно должна была иметь шубу или сак, в зависимости от достатка. Из постельных принадлежностей в приданое обязательно входили перина, две—четыре подушки, два стеганных ватных одеяла, вместо ваты могла использоваться верблюжья шерсть.

Весь период после сговора до свадьбы назывался «девишник». В девишник сходились к невесте ее подруги и пели ей прощальные песни. Вечерами устраивались посиделки. На них приходили парни и жених. Вечерние сходбища продолжались иногда до полугода. Родители невесты всех угощали. Невеста же в это время ухаживала за женихом: подавала ему тулуп, шапку, шарф, помогала одеться. Молодые пытались получше узнать друг друга, поближе познакомиться.

Накануне венчания совершался обряд «расплетания косы». На него посмотреть приходили все желающие, поэтому в доме невесты было много народа. Мужчины, как правило не ходили смотреть на этот обряд. Родственники невесты расплетали косу по очереди — каждый по прядке. Когда косу полностью расплетали, мать невесты накрывала ей голову шалью. С этого момента она навсегда теряла право заплетать косу, символ девичества.

После этого обряда невесту вели мыться в баню. Баню топила мать, а мыла невесту её близкая подруга. Этот обряд носил как очистительный, так и обережный смысл. Жених также накануне свадьбы мылся, только один. В диссертации Кузнецова В. М. это ещё объясняется и условиями существования: русские мылись в бане перед каждым праздником, и было бы странно, если бы свадьба оказалась исключением.

В день свадьбы перед венчанием невеста одевалась во всё новое. Свою старую “тельную” рубашку невеста разрывала от ворота до пола и сбрасывала её, это символизировало разрыв со старой жизнью, девичьей. Потом, перекрестясь, надевала по очереди все предметы венчального костюма (рубашку, чулки, юбку, кофту). Причём, надевая чулки, невеста старалась ударить или задеть ими одну из своих подруг. Считалось, что та, которую заденет невеста, должна в скором времени выйти замуж. Последними невеста надевала новые купленные женихом ботинки. Причём, в правый ботинок клали серебряную монету, а в левый сыпали мак (чтобы хлеб водился). На голову прикалывали венок из искусственных цветов (бумажных или восковых) и прикалывали фату, волосы подбирались сзади под фатой, чтобы не рассыпались по плечам. Затем родители благословляли дочь: “Слушайся, дочь, свёкра и свекровь, мужа, братьёв его, сестёр и всю родню”. Жених обязательно на свадьбе был в сапогах, как правило в тёмном костюме и рубашке (белой вышитой или светлых тонов). Его также благословляли родители.

В назначенный день “поезда” к венцу невесту провожали ее подруги, а жениха – его хорошие приятели и знакомые. В церковь отправлялись в санях (зимой), повозках или на верховых лошадях. Невеста отправлялась в церковь в сопровождении старшей дружки и свах, а жених в сопровождении своего дружки и поддружьев, и он едет отдельно от нее. Проводив свадебный “поезд”, родители невесты отправляли в дом жениха приданое.

Молодых вводили в храм в торжественной процессии. Над ними молились и их благословляли. Они слушали слово Божие. Их венчали венцами славы Божией, как наследников вечной жизни Его Царства. Они завершали свой брак также, как завершались и все таинства: совместным принятием Святого Причастия.

После венчания невеста ехала в повозке с близкими своими приятельницами; позади нее сидели мать и сваха, последняя должна иметь кольца на всех пальцах. Во время поезда мать и сваха закрывали молодую полотенцем, чтобы нечистый глаз не испортил ее. За повозкой ехал жених, после него тянулись в несколько рядов вершники, и один из них держал на длинном шесте вместо знамени, полосатую плахту (юбку).

Из православной церкви новобрачные ехали в дом молодого мужа. При въезде их во двор приглашённые на “пир” гости-казаки стреляли из ружей. Считалось, что ружейный “гром” отпугивал нечистую силу. Перед крыльцом молодожёнов осыпали отборной пшеницей — “чтобы будущая жизнь их была в полном достатке”.

В доме мужа молодой жене заплетали две косы и покрывали голову бабьим головным убором. “Пир” продолжался весь день. Вечером свахи, тысяцкий или дружки-казачки отводили молодых спать, а утром они же будили их и вели в баню мыться. До обеда гуляние шло в доме мужа, а затем все ехали к тёще на “пир” или “блинный стол”, “на блины”. Это было последним моментом обрядовой стороны праздника, далее начиналась уже настоящая гулянка. Из дома тёщи ехали пировать к родственникам невесты, начиналась так называемая “подворня”.

На следующий день в доме новобрачных устраивался “похмельный стол” с выпивкой и закуской, после которого отправлялись в гости к родственникам жениха. “Гульба” продолжалась несколько дней. Нигде так много не выпивалось спиртного, как на свадьбе: на скромной свадьбе – от 10 до 15 ведер, на богатой – от 20 до 40.

Иногда свадебные гуляния заканчивались только в следующее после венчания воскресенье. В завершение гуляний свадьбу “тушили” — выходили за ворота и устраивали костёр из большой кучи соломы, вокруг него плясали, пели песни и частушки; это считалось финалом: “свадьба сгорела”, огонь тушили и шли в дом «угощаться».

Однако, казаки всегда помнили, что таинство брака (венчание) не совершается по вторникам и четвергам (накануне среды и пятницы), ибо предстоящая ночь постная. Тогда не представляется возможным организация застолья. По этой же причине не совершается венчание в субботу, ибо эта ночь на воскресение посвящена Богу. Обычно венчание совершали в пятницу, после чего могли праздновать свадебное застолье несколько дней подряд. Таинство брака (венчание) не совершается в Великопостный период, начиная с мясопустной субботы, в течение сырной седмицы, самого Великого поста и последующей светлой Пасхальной седмицы. Также венчания не совершаются: в Петровом посту с 12 (25) июня по 29 июня (12 июля); во время Успенского поста с 31 июля (13 августа) по 15 (28) августа; в Рождественский пост и на Святках с 12 (25) ноября по 7 (20) января. Кроме того, браковенчание не совершаются накануне двунадесятых, храмовых и великих праздников и в дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи — 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня — 14 (27) сентября.

Иллюстрации:

- А.П.Лях. Жди сватов

Источники:

- Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска. С приложением статьи о домашнем быте оренбургских казаков, рисунков со знамен и карты / Ф.М. Стариков. – Оренбург: Типография Б. Бреслина, 1891. – 250 с.

- История казачества Азиатской России. Т.2. Вторая половина XIX ? начало XX века. Екатеринбург. 1995.

- Хопко Фома (протоирей). Основы Православия. Минск., 1991.

- Новикова О. В. 1996. С.225.

- Терещенко А.В. История культуры русского народа / А.В. Терещенко. М.: ЭКСМО, 2007. – 730с.

- История казачества Урала / ред. Мамонова В.Ф. – Оренбург, Челябинск, 1992.

Свадьба – очень волнующий и запоминающий в жизни каждого из нас момент. В казачьих краях она проходит со своими необычными обрядами и условиями, которые сильно отличаются от нашей современности.

Женились казаки и казачки в возрасте 17-20 лет. Невесту старались брать из хорошей качественной семьи, чтобы умела управляться по хозяйству, вкусно готовить, уважала стариков. Знакомилась молодежь на вечерних гуляниях (вечерки), хороводах, праздниках: проводы Масленицы, Рождество, Пасха.

Казачьи свадьбы старались играть осенью после уборки урожая, так как свободного времени у казаков становилось гораздо больше. Связанно это еще было и с экономической точки зрения: казаки привыкли гулять несколько дней на широкую ногу, чтобы на праздничных столах было много разнообразных блюд и спиртного.

Как же готовились к свадьбе в казачьих краях?

Прежде всего молодой казак заводил разговор со своими родителями о женитьбе на выбранной им невесте, просил согласия на свадьбу у матери с отцом. Если мать с отцом соглашались, то начинались готовиться к сватовству.

Сватовство

Подготовка к казачьей свадьбе начиналась со сватовства к невесте и ее родителям. Мать и отец со стороны жениха облачались в нарядные одежды, обряжали сына, приглашали с собой уважаемых родственников и шли к будущим сватам с заранее испеченным по этому случаю хлебиной (пирогом). Если жених не понравился родителям девушки, то гостям не предлагали даже присесть. Если им нужно было время подумать над ответом, то родители жениха оставляли хлебину матери невесты. Возвращенный через несколько дней кусок пирога или тыквы обратно жениху, можно было считать, что ответ отрицательный. Если мать с отцом сразу давали согласия на брак, то сватов сажали за стол, выпивали по рюмке и договаривались о сводах.

Своды

Своды представляют собой большое застолье со всеми приглашенными родственниками со стороны жениха и невесты, на котором обсуждались конкретные детали предстоящей казачьей свадьбы, а именно: сколько гостей пригласить, затраты, подарки, приданое, свадебное убранство.

На сводах молодой невесте вплетали в волосы разноцветные ленты и она ходила так до предстоящей свадьбы. За столом гости с обеих сторон били друг друга по рукам, угощались и пили. С этого дня девушка считалась «пропитой» невестой.

Весь период от сводов до свадьбы, который длился от 4-6 недель, молодые казаки и казачки все вечера проводят в доме невесты, так называемые «вечерки» и «ночевки». Во время таких мероприятий друзья и подруги играют в различные игры, поют песни, девушки занимаются рукоделием, парни угощают их сладостями.

В канун свадьбы вечером перевозится приданое невесты (постель, сундуки, подушку, одеяло, зеркальце) в дом жениха. В этом доме пекли большой свадебный пирог. В начинку пирога прятали монетку на счастье.

Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела…

• Подготовка к свадьбе

Рано утром в день свадьбы невеста просыпалась и обходила свой двор, мысленно прощаясь с ним. Если девушка была сиротой, то она добегала до кладбища, плакала на могилке, просила у родителей – покойников благословения, после чего возвращалась обратно и приступала готовиться к визиту жениха и гостей. В этом ей помогали подружки и сваха. Невеста расплетала свои волосы и по яркой ленте, которые были вплетены ей ранее на сводах, дарила незамужним подружкам. Сваха переплетала заново невесте косу, и с лирическими песнями все вместе дожидались приезда молодого жениха.

Встречали гостей за столом: жениха сажали рядом с невестой, родители с иконой благословляли молодых, а затем ехали к церкви.

• Венчание

Сейчас, в наше современное время, свадьбы проходят намного проще. В ЗАГСе молодожены предъявляют свои паспорта, обмениваются кольцами, свидетели уже не так необходимы, да и мало кто венчается. А в середине XIX казачьи свадьбы обязательно проходили этот обряд. Заранее молодожены соблюдали пост и причащались.

Невеста облачалась в скромное длинное до пола платье, плечи были прикрыты легкой накидкой, голова покрыта фатой или просто красивым платком.

На венчании свидетели держали над головами новобрачных венцы, остальные стояли с зажженными свечками. Считалось, если во время обмена кольцами кто – то из молодоженов случайно ронял кольцо, то брак сулил сложную жизнь между брачующимися.

После венчания при выходе из церкви молодожены должны были пройти мимо обнаженных над их головами крест — накрест шашками. Этот обычай символизирует защиту новой семьи от невзгод и бед. Сваха у гостей забирала погасшие свечи и отдавала их на хранение семье. В случае тяжелой болезни или мучительных родов невесты, свечи вновь зажигали.

• Приезд из церкви в дом жениха

Встречали молодоженов радостно: конфетами, орехами, родители жениха благословляли пару и приглашали всех за стол. Здесь начинался настоящий пир с разнообразными блюдами, спиртным, веселыми песнями, играми и шутками, дарами. Кстати, дары на казачьих свадьбах проходили на второй день, когда жених убеждался в «честности» девушки. Молодой казак благодарил отца невесты за хорошую жену. Если девушка была «нечестной», то на следующий день матери с отцом за столом подавали стакан с большой трещиной на дне, и вино проливалось на пол. Была и такая традиция: после новобрачной ночи обнародовали скатерть молодоженов. Ее вешали на телегу, на которой после венчания приехали жених с невестой. В некоторых казачьих районах был такой обычай: во время первой ночи молодоженов под кроватью до самой зари лежал дружок жениха.

Застолье продолжалось еще несколько дней, гости пировали, пели, катались на конях, разбрасывали на улицах монеты, фланкировали шашкой, а в последний день свадьбы топили баню, разводили большой костер и через него прыгали.

Казачьих традиций и свадебных обрядов много и все они, по – своему, интересны. Кое — что сохранилось и до нашей с вами современности. Важно жениться и, тем более, венчаться не потому, что это модно, а подойти к такому вопросу обдуманно и со всей ответственностью.

Папаха. Если вам удастся найти качественную казачью папаху, то это, без сомнений, станет одним из лучших подарков для казака. Папаха — это меховой убор для мужчин с плоской макушкой. Она должна быть изготовлена из козьего меха. Хорошо, если данный головной убор будет иметь подкладку и специальный шнурок, который регулирует размер изделия. Папаху можно подарить на юбилей боссу, дополнив презент крепким алкогольным напитком.

Папаха. Если вам удастся найти качественную казачью папаху, то это, без сомнений, станет одним из лучших подарков для казака. Папаха — это меховой убор для мужчин с плоской макушкой. Она должна быть изготовлена из козьего меха. Хорошо, если данный головной убор будет иметь подкладку и специальный шнурок, который регулирует размер изделия. Папаху можно подарить на юбилей боссу, дополнив презент крепким алкогольным напитком. Кинжал. В качестве презента для отца подберите набор из нескольких кинжалов. Отдайте предпочтение авторской работе. Если покупаете набор, то пусть кинжалы будут выполнены в одном стиле, но отличаются по размеру. Никакой дополнительно упаковки для подобного рода презентов не требуется, так как кинжалы уже продаются в специальном футляре.

Кинжал. В качестве презента для отца подберите набор из нескольких кинжалов. Отдайте предпочтение авторской работе. Если покупаете набор, то пусть кинжалы будут выполнены в одном стиле, но отличаются по размеру. Никакой дополнительно упаковки для подобного рода презентов не требуется, так как кинжалы уже продаются в специальном футляре.