From Wikipedia, the free encyclopedia

| The Color of Pomegranates | |

|---|---|

DVD cover |

|

| Directed by | Sergei Parajanov |

| Screenplay by | Sergei Parajanov |

| Based on | Poems by Sayat-Nova |

| Starring | Sofiko Chiaureli Melkon Aleksanyan Vilen Galstyan Giorgi Gegechkori |

| Narrated by | Armen Dzhigarkhanyan |

| Cinematography | Suren Shakhbazyan |

| Edited by | Sergei Parajanov M. Ponomarenko Sergei Yutkevich |

| Music by | Tigran Mansuryan |

|

Production |

Armenfilm |

| Distributed by | Criterion (US) Cosmos Film (France) Artkino Pictures (US) IFEX (US) |

|

Release date |

|

|

Running time |

78 min. (Armenia) 73 min. (USSR release) |

| Country | Soviet Union |

| Language | Armenian |

The Color of Pomegranates[1] is a 1969 Soviet Armenian art film written and directed by Sergei Parajanov.[2][3] The film is a poetic treatment of the life of 18th-century Armenian poet and troubadour Sayat-Nova.[4] It has appeared in many polls as one of the greatest films ever made[5][6] and was hailed as revolutionary by Mikhail Vartanov. The film is now regarded as a landmark in film history.[7][8]

Overview[edit]

The Color of Pomegranates is a biography of the Armenian ashug Sayat-Nova (King of Song) that attempts to reveal the poet’s life visually and poetically rather than literally. The film is presented with little dialogue using active tableaux which depict the poet’s life in chapters: Childhood, Youth, Prince’s Court (where he falls in love with a tsarina), The Monastery, The Dream, Old Age, The Angel of Death and Death.[7] There are sounds and music and occasional singing but dialogue is rare.[9] Each chapter is indicated by a title card and framed through both Sergei Parajanov’s imagination and Sayat Nova’s poems. Actress Sofiko Chiaureli notably plays six roles in the film, both male and female.[10] According to Frank Williams, Parajanov’s film celebrates the survival of Armenian culture in face of oppression and persecution, «There are specific images that are highly charged—blood-red juice spilling from a cut pomegranate into a cloth and forming a stain in the shape of the boundaries of the ancient Kingdom of Armenia; dyers lifting hanks of wool out of vats in the colours of the national flag, and so on».[11]

Parajanov, the director, said his inspiration was «the Armenian illuminated miniature,» and that he «wanted to create that inner dynamic that comes from inside the picture, the forms and the dramaturgy of colour.»[12] He also described this film as a series of Persian miniatures.[13]

His close friend Mikhail Vartanov has maintained that Parajanov’s misunderstood cinematic language is «simple and only appears to be complex»[14] and he partly demystified it in Parajanov: The Last Spring.[15]

Some Russian versions of The Color of Pomegranates have Special Edition features.[16] The Memories of Sayat Nova, by Levon Grigoryan, is a 30-minute synopsis that explains what is happening in the tableaux and in each chapter of the poet’s life. G. Smalley asserts that every carefully composed image in The Color of Pomegranates is coded to a meaning, but the key to interpreting them is missing. He agrees with Parajanov that «If someone sat down to watch The Color of Pomegranates with no background, they would have no idea what they were seeing.»[17] The making of the film and its different versions are explored in the other special features: «Introduction» by writer and filmmaker Daniel Bird; The World Is A Window: Making The Colour of Pomegranates—a new documentary by Daniel Bird; and «Commentary» by Levon Abrahamyan, moderated by Daniel Bird.

Cast[edit]

- Sofiko Chiaureli – Poet as a Youth/Poet’s Love/Poet’s Muse/Mime/Angel of Resurrection

- Melkon Aleksanyan – Poet as a child (as Melkon Alekyan)

- Vilen Galstyan – Poet in the cloister

- Giorgi Gegechkori – Poet as an old man

- Spartak Bagashvili – Poet’s father

- Medea Japaridze – Poet’s mother

- Hovhannes Minasyan – Prince

- Onik Minasyan – Prince

Crew[edit]

- Mikael Arakelyan – Set decorator

- Stepan Andranikyan – Production designer

- Mikhail Vartanov – Behind-the-scenes documentarian

Locations[edit]

The film was shot at numerous historic sites in Armenia, including the Sanahin Monastery, the Haghpat Monastery, the St. John church at Ardvi, and the Akhtala Monastery. All are medieval churches in the northern province of Lori. Locations in Georgia included the Alaverdi Monastery, the countryside surrounding the David Gareja monastery complex, and the Dzveli Shuamta complex near Telavi. Azerbaijani locations included the Old City of Baku and Nardaran Fortress.[18]

Censorship and release[edit]

Soviet censors and Communist Party officials objected to Parajanov’s stylized, poetic treatment of Sayat-Nova’s life and complained that it failed to educate the public about the poet. As a result, the film’s title was changed from Sayat-Nova to The Color of Pomegranates, and all references to Sayat-Nova’s name were removed from the credits and chapter titles in the original Armenian release version. The Armenian writer Hrant Matevosyan wrote new, abstractly poetic Armenian-language chapter titles. Officials further objected to the film’s abundance of religious imagery, although a great deal of religious imagery still remains in both surviving versions of the film. Initially the State Committee for Cinematography in Moscow refused to allow distribution of the film outside of Armenia. It premiered in Armenia in October 1969, with a running time of 77 minutes.[19]

The filmmaker Sergei Yutkevich, who had served as a reader for the script in the State Committee for Cinematography’s Script Editorial board, recut the film slightly and created new Russian-language chapter titles in order to make the film easier to understand and more palatable to the authorities. In addition to cutting a few minutes’ worth of footage—some of it clearly due to its religious content—he changed the order of some sequences. The film ultimately received only a limited release in the rest of the Soviet Union, in Yutkevich’s 73-minute version.[20]

Reception and legacy[edit]

On review aggregator website Rotten Tomatoes, the film has an approval rating of 93% based on 15 retrospectively collected reviews, with an average rating of 7.09/10.[21] In 1980 Janet Maslin of The New York Times wrote that «the film is elusive in any circumstances. However, anything this purely mysterious has its magic.»[22] The Color of Pomegranates made the Top 10 list for 1982 in Cahiers du cinéma.[23]

Filmmaker Mikhail Vartanov has said, «Besides the film language suggested by Griffith and Eisenstein, the world cinema has not discovered anything revolutionarily new until The Color of Pomegranates, not counting the generally unaccepted language of the Andalusian Dog by Buñuel». According to Michelangelo Antonioni, «Parajanov’s Color of Pomegranates is of a stunningly perfect beauty. Parajanov, in my opinion, is one of the best film directors in the world.»[24]

French filmmaker Jean-Luc Godard said, “In the temple of cinema there are images, light and reality. Sergei Paradjanov was the master of that temple…”[citation needed]

Film critic Gilbert Adair argued that «although in both style and content it gives us the impression, somehow, of predating the invention of the cinema, no historian of the medium who ignores The Color of Pomegranates can ever be taken seriously.»[7] The work ranked 84th in the 2012 Sight & Sound critics’ poll of the world’s greatest films[25] and appeared in another list of the greatest films by Time Out.[26]

Restoration[edit]

In 2014 the film was digitally restored and re-edited to be as close as possible to the director’s original vision and world premiered at the 67th Cannes Film Festival.[27][28] The US premiere took place on 20 September 2014 at The Academy at Los Angeles County Museum of Art (LACMA) and was introduced by Martiros Vartanov. The East Coast premiere took place at the 52nd New York Film Festival on 2 October 2014, and was introduced by Scorsese. The restoration was completed by Martin Scorsese’s Film Foundation in conjunction with Cineteca di Bologna, and was, described by critic and Toronto festival programmer James Quandt as «a cinematic Holy Grail».[7] Martin Scorsese received the 2014 Parajanov-Vartanov Institute Award for the restoration of The Color of Pomegranates.[10]

A Blu-ray of the restoration was released in the UK on 19 February 2018,[29] and an American release by Criterion with Mikhail Vartanov’s 1969 documentary The Color of Armenian Land on 17 April 2018.[30]

Influence in popular culture[edit]

Madonna’s 1995 music video Bedtime Story restages some content from the movie (such as the scene of a young child lying in a fetal position on a pentagram on the floor while an adult covers it with a blanket, and another where a naked foot crushes a bunch of grapes lying on an inscribed tablet), among other artistic inspiration depicting dreams and surrealist artwork in the video.[31][32]

Without permission Nicolas Jaar released, in 2015, the album Pomegranates, described as an «alternative soundtrack» for the movie.[33] A screening of the film with a live performance by Jaar was scheduled at Cinefamily in Los Angeles for February 22, 2017, but the performance was replaced with the original soundtrack due to objections from the Parajanov-Vartanov Institute and The Film Foundation that the live performance would not present the film as Parajanov intended it.[34]

Lady Gaga’s «911» music video released in September 2020 is openly influenced by the movie.[35][36][31][37]

See also[edit]

- Bible of Dreams

- Cinema of Armenia

- List of biographical films

- List of films based on poems

References[edit]

- ^ Armenian: Նռան գույնը, romanized: Nřan guynə; Georgian: ბროწეულის ფერი, romanized: brots’eulis peri; Russian: Цвет граната, romanized: Tsvet granata

- ^ Peter Rollberg (2009). Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema. US: Rowman & Littlefield. pp. 156–157. ISBN 978-0-8108-6072-8.

- ^ Tsui, Curtis. «10 Things I Learned: The Color of Pomegranates». The Criterion Collection.

- ^ «A Feast for the Eyes in Los Angeles». The Criterion Collection.

- ^ «Critics’ top 100 | BFI». www2.bfi.org.uk.

- ^ «Parajanov and the Greatest Films of All Time». January 2, 2017.

- ^ a b c d Paley, Tony (7 October 2014). «The Colour of Pomegranates: a chance to savour a poetic masterpiece». The Guardian. Guardian News and Media. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «Parajanov-Vartanov Institute». Parajanov-Vartanov Institute.

- ^ Galstanian, Nairi (16 January 2014). «A Conversation with Tigran Mansurian». Music & Literature. Retrieved 23 April 2018.

- ^ a b «The Color of Pomegranates (Sayat Nova)». Parajanov.com. Parajanov-Vartanov Institute. Retrieved 23 April 2018.

- ^ Wakeman, John, ed. (1987). World Film Directors. Vol. 2: 1945-1985. H. W. Wilson Company. p. 737. ISBN 978-0824207632.

- ^ Matossian, Nouritza (1999). «Armenian Rhapsody». The Independent. Financial Times. Retrieved 23 April 2018.

- ^ Hamid, Rahul. «The Colour of Pomegranates – Senses of Cinema».

- ^ Golubock, D. Garrison (28 February 2014). «Parajanov’s Influence Still Spreading on 90th Anniversary». The Moscow Times. Retrieved 27 March 2018.

- ^ «Parajanov: The Last Spring». Parajanov.com. Parajanov-Vartanov Institute. Retrieved 23 April 2018.

- ^ Steffen, James (15 October 2010). «The Color of Pomegranates: four DVD editions compared». Dreams and Pomp. Retrieved 23 April 2018.

- ^ Smalley, Gregory J. (11 May 2016). «238. THE COLOR OF POMEGRANATES (1969)». 366 Weird Movies. Retrieved 27 March 2018.

- ^ Steffen, James (2013). The Cinema of Sergei Parajanov. Madison: University of Wisconsin Press. pp. 128–129. OCLC 830992797.

- ^ Steffen, 131-132.

- ^ Steffen, 133.

- ^ «The Color of Pomegranates (1980)». Rotten Tomatoes. Fandango. Retrieved 10 July 2019.

- ^ Maslin, Janet (6 October 1980). «SOVIET POMEGRANTES». The New York Times. Archived from the original on 20 March 2017. Retrieved 20 March 2017.

- ^ Johnson, Eric C. «Cahiers du Cinema: 1951-2011″. Mist Driven Enterprises. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «Main». Parajanov.com. Parajanov-Vartanov Institute. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «Votes for The Colour of Pomegranates (1968)». The Greatest Films of All Time 2012. British Film Institute. Retrieved 20 March 2017.

- ^ Time Out Film Guide. «Top 100 Films (Centenary) (part 4)». Filmsite.org. AMC Networks. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «The Color of Pomegranates». Parajanov.com. Parajanov-Vartanov Institute. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «Sayat Nova». Cannes Film Festival. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «The Color of Pomegranates Blu-ray». Blu-ray.com. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «The Color of Pomegranates». The Criterion Collection. Retrieved 23 April 2018.

- ^ a b «Influences». January 2, 2017.

- ^ Steffen, James (2013). The Cinema of Sergei Parajanov. University of Wisconsin Press. p. 251. ISBN 9780299296537.

- ^ «Nicolas Jaar Releases Free Album Pomegranates» — Pitchfork Media, 24 June 2015. Retrieved 23 December 2015.

- ^ «News». February 9, 2017.

- ^ «Lady Gaga’s «911» Video Inspiration, Explained». W Magazine | Women’s Fashion & Celebrity News. Retrieved 2020-09-26.

- ^ «Lady Gaga + Parajanov’s Pomegranates». November 12, 2020.

- ^ Golubock, D. Garrison (February 27, 2014). «Parajanov’s Influence Still Spreading on 90th Anniversary». The Moscow Times.

External links[edit]

- The Color of Pomegranates at IMDb

- The Color of Pomegranates at AllMovie

- The Color of Pomegranates is available for free download at the Internet Archive (English subtitles)

- The Color of Pomegranates at Reverse Shot Online

- Excerpt from Criterion Collection’s official YouTube channel

- The Color of Pomegranates: Parajanov Unbound an essay by Ian Christie at the Criterion Collection

From Wikipedia, the free encyclopedia

| The Color of Pomegranates | |

|---|---|

DVD cover |

|

| Directed by | Sergei Parajanov |

| Screenplay by | Sergei Parajanov |

| Based on | Poems by Sayat-Nova |

| Starring | Sofiko Chiaureli Melkon Aleksanyan Vilen Galstyan Giorgi Gegechkori |

| Narrated by | Armen Dzhigarkhanyan |

| Cinematography | Suren Shakhbazyan |

| Edited by | Sergei Parajanov M. Ponomarenko Sergei Yutkevich |

| Music by | Tigran Mansuryan |

|

Production |

Armenfilm |

| Distributed by | Criterion (US) Cosmos Film (France) Artkino Pictures (US) IFEX (US) |

|

Release date |

|

|

Running time |

78 min. (Armenia) 73 min. (USSR release) |

| Country | Soviet Union |

| Language | Armenian |

The Color of Pomegranates[1] is a 1969 Soviet Armenian art film written and directed by Sergei Parajanov.[2][3] The film is a poetic treatment of the life of 18th-century Armenian poet and troubadour Sayat-Nova.[4] It has appeared in many polls as one of the greatest films ever made[5][6] and was hailed as revolutionary by Mikhail Vartanov. The film is now regarded as a landmark in film history.[7][8]

Overview[edit]

The Color of Pomegranates is a biography of the Armenian ashug Sayat-Nova (King of Song) that attempts to reveal the poet’s life visually and poetically rather than literally. The film is presented with little dialogue using active tableaux which depict the poet’s life in chapters: Childhood, Youth, Prince’s Court (where he falls in love with a tsarina), The Monastery, The Dream, Old Age, The Angel of Death and Death.[7] There are sounds and music and occasional singing but dialogue is rare.[9] Each chapter is indicated by a title card and framed through both Sergei Parajanov’s imagination and Sayat Nova’s poems. Actress Sofiko Chiaureli notably plays six roles in the film, both male and female.[10] According to Frank Williams, Parajanov’s film celebrates the survival of Armenian culture in face of oppression and persecution, «There are specific images that are highly charged—blood-red juice spilling from a cut pomegranate into a cloth and forming a stain in the shape of the boundaries of the ancient Kingdom of Armenia; dyers lifting hanks of wool out of vats in the colours of the national flag, and so on».[11]

Parajanov, the director, said his inspiration was «the Armenian illuminated miniature,» and that he «wanted to create that inner dynamic that comes from inside the picture, the forms and the dramaturgy of colour.»[12] He also described this film as a series of Persian miniatures.[13]

His close friend Mikhail Vartanov has maintained that Parajanov’s misunderstood cinematic language is «simple and only appears to be complex»[14] and he partly demystified it in Parajanov: The Last Spring.[15]

Some Russian versions of The Color of Pomegranates have Special Edition features.[16] The Memories of Sayat Nova, by Levon Grigoryan, is a 30-minute synopsis that explains what is happening in the tableaux and in each chapter of the poet’s life. G. Smalley asserts that every carefully composed image in The Color of Pomegranates is coded to a meaning, but the key to interpreting them is missing. He agrees with Parajanov that «If someone sat down to watch The Color of Pomegranates with no background, they would have no idea what they were seeing.»[17] The making of the film and its different versions are explored in the other special features: «Introduction» by writer and filmmaker Daniel Bird; The World Is A Window: Making The Colour of Pomegranates—a new documentary by Daniel Bird; and «Commentary» by Levon Abrahamyan, moderated by Daniel Bird.

Cast[edit]

- Sofiko Chiaureli – Poet as a Youth/Poet’s Love/Poet’s Muse/Mime/Angel of Resurrection

- Melkon Aleksanyan – Poet as a child (as Melkon Alekyan)

- Vilen Galstyan – Poet in the cloister

- Giorgi Gegechkori – Poet as an old man

- Spartak Bagashvili – Poet’s father

- Medea Japaridze – Poet’s mother

- Hovhannes Minasyan – Prince

- Onik Minasyan – Prince

Crew[edit]

- Mikael Arakelyan – Set decorator

- Stepan Andranikyan – Production designer

- Mikhail Vartanov – Behind-the-scenes documentarian

Locations[edit]

The film was shot at numerous historic sites in Armenia, including the Sanahin Monastery, the Haghpat Monastery, the St. John church at Ardvi, and the Akhtala Monastery. All are medieval churches in the northern province of Lori. Locations in Georgia included the Alaverdi Monastery, the countryside surrounding the David Gareja monastery complex, and the Dzveli Shuamta complex near Telavi. Azerbaijani locations included the Old City of Baku and Nardaran Fortress.[18]

Censorship and release[edit]

Soviet censors and Communist Party officials objected to Parajanov’s stylized, poetic treatment of Sayat-Nova’s life and complained that it failed to educate the public about the poet. As a result, the film’s title was changed from Sayat-Nova to The Color of Pomegranates, and all references to Sayat-Nova’s name were removed from the credits and chapter titles in the original Armenian release version. The Armenian writer Hrant Matevosyan wrote new, abstractly poetic Armenian-language chapter titles. Officials further objected to the film’s abundance of religious imagery, although a great deal of religious imagery still remains in both surviving versions of the film. Initially the State Committee for Cinematography in Moscow refused to allow distribution of the film outside of Armenia. It premiered in Armenia in October 1969, with a running time of 77 minutes.[19]

The filmmaker Sergei Yutkevich, who had served as a reader for the script in the State Committee for Cinematography’s Script Editorial board, recut the film slightly and created new Russian-language chapter titles in order to make the film easier to understand and more palatable to the authorities. In addition to cutting a few minutes’ worth of footage—some of it clearly due to its religious content—he changed the order of some sequences. The film ultimately received only a limited release in the rest of the Soviet Union, in Yutkevich’s 73-minute version.[20]

Reception and legacy[edit]

On review aggregator website Rotten Tomatoes, the film has an approval rating of 93% based on 15 retrospectively collected reviews, with an average rating of 7.09/10.[21] In 1980 Janet Maslin of The New York Times wrote that «the film is elusive in any circumstances. However, anything this purely mysterious has its magic.»[22] The Color of Pomegranates made the Top 10 list for 1982 in Cahiers du cinéma.[23]

Filmmaker Mikhail Vartanov has said, «Besides the film language suggested by Griffith and Eisenstein, the world cinema has not discovered anything revolutionarily new until The Color of Pomegranates, not counting the generally unaccepted language of the Andalusian Dog by Buñuel». According to Michelangelo Antonioni, «Parajanov’s Color of Pomegranates is of a stunningly perfect beauty. Parajanov, in my opinion, is one of the best film directors in the world.»[24]

French filmmaker Jean-Luc Godard said, “In the temple of cinema there are images, light and reality. Sergei Paradjanov was the master of that temple…”[citation needed]

Film critic Gilbert Adair argued that «although in both style and content it gives us the impression, somehow, of predating the invention of the cinema, no historian of the medium who ignores The Color of Pomegranates can ever be taken seriously.»[7] The work ranked 84th in the 2012 Sight & Sound critics’ poll of the world’s greatest films[25] and appeared in another list of the greatest films by Time Out.[26]

Restoration[edit]

In 2014 the film was digitally restored and re-edited to be as close as possible to the director’s original vision and world premiered at the 67th Cannes Film Festival.[27][28] The US premiere took place on 20 September 2014 at The Academy at Los Angeles County Museum of Art (LACMA) and was introduced by Martiros Vartanov. The East Coast premiere took place at the 52nd New York Film Festival on 2 October 2014, and was introduced by Scorsese. The restoration was completed by Martin Scorsese’s Film Foundation in conjunction with Cineteca di Bologna, and was, described by critic and Toronto festival programmer James Quandt as «a cinematic Holy Grail».[7] Martin Scorsese received the 2014 Parajanov-Vartanov Institute Award for the restoration of The Color of Pomegranates.[10]

A Blu-ray of the restoration was released in the UK on 19 February 2018,[29] and an American release by Criterion with Mikhail Vartanov’s 1969 documentary The Color of Armenian Land on 17 April 2018.[30]

Influence in popular culture[edit]

Madonna’s 1995 music video Bedtime Story restages some content from the movie (such as the scene of a young child lying in a fetal position on a pentagram on the floor while an adult covers it with a blanket, and another where a naked foot crushes a bunch of grapes lying on an inscribed tablet), among other artistic inspiration depicting dreams and surrealist artwork in the video.[31][32]

Without permission Nicolas Jaar released, in 2015, the album Pomegranates, described as an «alternative soundtrack» for the movie.[33] A screening of the film with a live performance by Jaar was scheduled at Cinefamily in Los Angeles for February 22, 2017, but the performance was replaced with the original soundtrack due to objections from the Parajanov-Vartanov Institute and The Film Foundation that the live performance would not present the film as Parajanov intended it.[34]

Lady Gaga’s «911» music video released in September 2020 is openly influenced by the movie.[35][36][31][37]

See also[edit]

- Bible of Dreams

- Cinema of Armenia

- List of biographical films

- List of films based on poems

References[edit]

- ^ Armenian: Նռան գույնը, romanized: Nřan guynə; Georgian: ბროწეულის ფერი, romanized: brots’eulis peri; Russian: Цвет граната, romanized: Tsvet granata

- ^ Peter Rollberg (2009). Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema. US: Rowman & Littlefield. pp. 156–157. ISBN 978-0-8108-6072-8.

- ^ Tsui, Curtis. «10 Things I Learned: The Color of Pomegranates». The Criterion Collection.

- ^ «A Feast for the Eyes in Los Angeles». The Criterion Collection.

- ^ «Critics’ top 100 | BFI». www2.bfi.org.uk.

- ^ «Parajanov and the Greatest Films of All Time». January 2, 2017.

- ^ a b c d Paley, Tony (7 October 2014). «The Colour of Pomegranates: a chance to savour a poetic masterpiece». The Guardian. Guardian News and Media. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «Parajanov-Vartanov Institute». Parajanov-Vartanov Institute.

- ^ Galstanian, Nairi (16 January 2014). «A Conversation with Tigran Mansurian». Music & Literature. Retrieved 23 April 2018.

- ^ a b «The Color of Pomegranates (Sayat Nova)». Parajanov.com. Parajanov-Vartanov Institute. Retrieved 23 April 2018.

- ^ Wakeman, John, ed. (1987). World Film Directors. Vol. 2: 1945-1985. H. W. Wilson Company. p. 737. ISBN 978-0824207632.

- ^ Matossian, Nouritza (1999). «Armenian Rhapsody». The Independent. Financial Times. Retrieved 23 April 2018.

- ^ Hamid, Rahul. «The Colour of Pomegranates – Senses of Cinema».

- ^ Golubock, D. Garrison (28 February 2014). «Parajanov’s Influence Still Spreading on 90th Anniversary». The Moscow Times. Retrieved 27 March 2018.

- ^ «Parajanov: The Last Spring». Parajanov.com. Parajanov-Vartanov Institute. Retrieved 23 April 2018.

- ^ Steffen, James (15 October 2010). «The Color of Pomegranates: four DVD editions compared». Dreams and Pomp. Retrieved 23 April 2018.

- ^ Smalley, Gregory J. (11 May 2016). «238. THE COLOR OF POMEGRANATES (1969)». 366 Weird Movies. Retrieved 27 March 2018.

- ^ Steffen, James (2013). The Cinema of Sergei Parajanov. Madison: University of Wisconsin Press. pp. 128–129. OCLC 830992797.

- ^ Steffen, 131-132.

- ^ Steffen, 133.

- ^ «The Color of Pomegranates (1980)». Rotten Tomatoes. Fandango. Retrieved 10 July 2019.

- ^ Maslin, Janet (6 October 1980). «SOVIET POMEGRANTES». The New York Times. Archived from the original on 20 March 2017. Retrieved 20 March 2017.

- ^ Johnson, Eric C. «Cahiers du Cinema: 1951-2011″. Mist Driven Enterprises. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «Main». Parajanov.com. Parajanov-Vartanov Institute. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «Votes for The Colour of Pomegranates (1968)». The Greatest Films of All Time 2012. British Film Institute. Retrieved 20 March 2017.

- ^ Time Out Film Guide. «Top 100 Films (Centenary) (part 4)». Filmsite.org. AMC Networks. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «The Color of Pomegranates». Parajanov.com. Parajanov-Vartanov Institute. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «Sayat Nova». Cannes Film Festival. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «The Color of Pomegranates Blu-ray». Blu-ray.com. Retrieved 23 April 2018.

- ^ «The Color of Pomegranates». The Criterion Collection. Retrieved 23 April 2018.

- ^ a b «Influences». January 2, 2017.

- ^ Steffen, James (2013). The Cinema of Sergei Parajanov. University of Wisconsin Press. p. 251. ISBN 9780299296537.

- ^ «Nicolas Jaar Releases Free Album Pomegranates» — Pitchfork Media, 24 June 2015. Retrieved 23 December 2015.

- ^ «News». February 9, 2017.

- ^ «Lady Gaga’s «911» Video Inspiration, Explained». W Magazine | Women’s Fashion & Celebrity News. Retrieved 2020-09-26.

- ^ «Lady Gaga + Parajanov’s Pomegranates». November 12, 2020.

- ^ Golubock, D. Garrison (February 27, 2014). «Parajanov’s Influence Still Spreading on 90th Anniversary». The Moscow Times.

External links[edit]

- The Color of Pomegranates at IMDb

- The Color of Pomegranates at AllMovie

- The Color of Pomegranates is available for free download at the Internet Archive (English subtitles)

- The Color of Pomegranates at Reverse Shot Online

- Excerpt from Criterion Collection’s official YouTube channel

- The Color of Pomegranates: Parajanov Unbound an essay by Ian Christie at the Criterion Collection

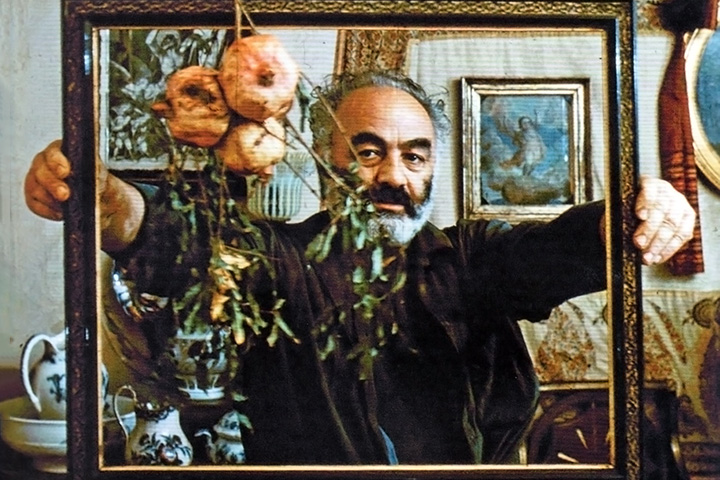

Сергей Параджанов на съёмках фильма «Саят-Нова» («Цвет граната»)

9 января исполняется 91 год со дня рождения Сергея Параджанова, самого загадочного, эпатажного и красочного советского режиссёра. Его сажали, не давали снимать, закрывали уже запущенные фильмы. Не помогло. Его ленты признаны шедеврами.

Многое из давно написанного невозможно прочесть.

Фраза из фильма С. Параджанова «Цвет граната»

На «Киношоке-2014» Параджанову была посвящена специальная программа, в рамках которой документальные фильмы о маэстро представляли люди, знавшие его, работавшие с ним. Левон Григорян как раз такой человек. Он был помощником режиссёра на съёмках «Цвета граната». Сам снял несколько замечательных картин: «В горах моё сердце» (1973, по рассказам У. Сарояна) – об армянских эмигрантах в США, детский фильм «Звёздное лето» (1978) – о путешествии мальчика-француза по Армении, военную драму «Подснежники и эдельвейсы» (1982) – о столкновении советской и немецкой дивизий в горах Кавказа в 1942 году. Десять лет Левон не занимался художественным кино – только наследием Параджанова: снял пять документальных фильмов о нём, написал две книги.

Кадр из фильма «Цвет граната»

Творческий путь Сергея Параджанова удивителен и непостижим. Он снял четыре посредственные картины: «Андриеш» (1954), «Первый парень» (1958), «Украинская рапсодия» (1961) и «Цветок на камне» (1962). Фильмы, на которые ушло несколько лет и которые он сам не любил, понимая всю их слабость. Последний иначе, чем «Цветком на говне», не называл. А потом вдруг начал снимать совсем другое. «Тени забытых предков» (1964) стали шедевром украинского кинематографа, «Цвет граната» (1968) – классикой армянского кино, «Легенда о Сурамской крепости» (1984) – грузинского. Последняя же законченная его картина «Ашик Кериб» (1988) – невероятный мультикультурный синтез: экранизация сказки Лермонтова, написанная на основе азербайджанского фольклора, породившая спустя годы феномен современного иранского кино.

Судьба многих фильмов Сергея Иосифовича такая же трагичная, как жизнь самого режиссёра.

«Киевские фрески» (1966) закрыли и уничтожили. От них остался лишь пятнадцатиминутный фрагмент кинопроб, сохранившийся благодаря оператору Александру Антипенко, представившему их своей дипломной работой. Лента по сказкам Андерсена, в которой на роль самого сказочника был утверждён Юрий Никулин, так и не состоялась. За день до начала съёмок (1973) Параджанова арестовали и посадили на четыре года.

Кадр из фильма «Цвет граната»

Сценарий «Исповеди» он вынашивал всю жизнь и умер на съёмках, успев снять лишь первые сцены. Впоследствии этот материал вошёл в документальный фильм «Параджанов: последняя весна» (М. Вартанов, 1992).

Картина «Саят-Нова» (1966) вызвала настоящий скандал. По цензурным требованиям она была перемонтирована и получила новое название. Миру она известна как «Цвет граната». Две существующие ныне версии монтажа – самого Параджанова и Юрия Юткевича – различаются мало и обе далеки от первоначального замысла. Фильм вышел путаным, непонятным. Многие зрители до сих пор думают, что «Цвет граната» снят нелинейно, что в нём нет сюжета, а есть лишь попытка показать внутренний мир поэта, тем более что об этом же говорят и начальные титры. Почти сорок лет к такому мнению имелись все предпосылки. Но в 1995 году в подвалах «Армянфильма» были обнаружены 35 бобин рабочих материалов ленты «Саят-Нова». Левону Григоряну понадобилось десять лет, чтобы найти спонсора и попытаться восстановить авторский замысел.

Кадр из фильма «Цвет граната»

Эта находка – чудо. Дело в том, что советская плёнка «Свема» не отличалась качеством, хотя на неё сняты многие шедевры («Война и мир», например). Плёнку закрепляли солями серебра, а после монтажа и печати копий все исходники уничтожались. Из них добывали серебро, которое вновь и вновь использовалось для следующих лент.

– Нет, это не «Саят-Нова», – говорит Левон Григорян. – Это видеоверсия, если хотите. Не сохранилось записей параджановского замысла, есть сценарий, но он постоянно менялся, что-то сходу придумывалось на площадке, рождались новые эпизоды, которые вставлялись в ткань существующего сюжета. Есть мои воспоминания, но это тоже не самый надёжный источник. Прошло столько лет…

Поначалу бывший ассистент мэтра хотел вырезать из найденных материалов удалённые сцены, отреставрировать и вставить их в существующий фильм. Оказалось, что это невозможно. Обнаруженные плёнки сильно пострадали от времени, слишком заметен был бы цветовой контраст. К тому же материал был не озвучен. Вышедший в 2005 году фильм «Воспоминания о Саят-Нове» – ключ к пониманию «Цвета граната». Тем, кто хочет разобраться в смысле этого шедевра и понять, как был исковеркан авторский замысел, можно посоветовать посмотреть их подряд: реконструкцию, а затем – оригинал.

Кадр из фильма «Цвет граната»

Здесь надо рассказать, в чём были проблемы этой ленты. Саят-Нова – самый знаменитый армянский поэт. Песни на его стихи стали народными. Армяне его любят так же, как русские – Есенина. Фильм запускался в момент хрущёвской оттепели, но за время съёмок начался процесс закручивания гаек. И тогда за Параджанова взялись цензоры. Говорили, что он исказил биографию легендарного художника слова, а пригласив грузинскую актрису Софико Чиаурели на роль поэта в юности, нанёс серьёзный удар по народной гордости.

– Вы на минуту представьте, как бы среагировала русская публика, если бы молодого Есенина в кино играла, к примеру, польская актриса? – говорит Левон Григорян. – Был бы бум возмущения, даже сейчас. А речь о 1969-м! Как показало время, кастинг был верным, и мы имеем лучший армянский фильм всех времён. Споры же об аутентичности великих личностей на экране всегда были и будут. Достаточно вспомнить резкую критику Солженицына в адрес «Андрея Рублёва». Писатель не принял фильм и возмутился.

Кадр из фильма «Цвет граната»

Итак, что же нам даёт реконструкция? Лента Параджанова была линейна и представляла собой связанные эпизоды из жизни Саят-Новы. Каждый был озаглавлен: «Детство поэта», «Царские бани», «Золотой шар», «Вожделение», «Истинная плащаница»… По структуре фильм схож с «Андреем Рублёвым» Тарковского. На этапе монтажа, под давлением властей, исчезли фрагменты-связки, некоторые были поменяны местами вопреки хронологии. Исчезло закадровое объяснение основных символов. То, что получилось, по сути, примерно то, что было бы, если б мы судили о «Евгении Онегине» только по выброшенным Пушкиным из окончательной редакции лирическим отступлениям. Кроме того, из фильма вырезаны мощнейшие эротические эпизоды и сцены насилия, убраны названия глав, помогающие зрителю уловить суть.

– У советских цензоров был хороший вкус, они вырезали из картины всё самое красивое, – вспоминает Левон Григорян. – Эпизод «Вожделение», или «Поллюция», как его ещё называл Параджанов, был придуман на съёмках. Режиссёр отправил нас искать большое зеркало. Мы сначала не понимали, зачем оно. Потом, уже когда этот кусок был отснят, поразились красоте замысла. В зеркале, сквозь текущее по нему молоко, отражаются монах-поэт и принцесса Анна – его любовь, с которой им пришлось расстаться. Физиологический акт превратился в поэзию.

Кадр из фильма «Цвет граната»

Этот эпизод был полностью убран из окончательного монтажа. Показывать страсть через зеркало, залитое молоком, Параджанов пытался не в первый раз. Схожий эпизод есть в сохранившихся материалах его закрытого фильма «Киевские фрески». Исчезли кадры купания юной принцессы и нашествия Магомед-хана.

Сейчас появилась возможность увидеть авторский замысел и представить, насколько был испорчен чиновниками от культуры один из главных советских фильмов XX века. «Воспоминания о Саят-Нове» Левона Григоряна можно найти в Интернете. Иначе начинают восприниматься слова, вынесенные в эпиграф ленты: «Я человек, чья жизнь – страдания, чья душа полна боли. …Смутно познание этого ошеломительного мира. Они замутили и истощили его задолго до моего прихода!»

Я смотрел реконструкцию «Саят-Новы» на большом экране. Рядом сидел режиссёр, совершивший этот гражданский и культурный подвиг. Приведённые выше строки пульсировали в мозгу во время всего просмотра, особенно на кадрах разбивающегося купола храма и кровоточащих церковных стен…

О XXIII Открытом фестивале кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок» читайте в материале «По следам «Киношока-2014», опубликованном на сайте StrangeFilm.org

Texts on the theme

Tags

Ранние

фильмы

Вплоть до своего сорокалетия Параджанов — это

советский режиссер второго ряда, снимающий на провинциальной Студии Довженко не

особо заметные картины: «Первый парень» (1958), «Украинская рапсодия» (1961) и

др. Самый симпатичный из них — сказочный «Андриеш» (1954), самый странный —

«Цветок на камне» (1962) про секту баптистов, строящую козни в шахтерском

городке. Тем удивительней для всех — и прежде всего для его украинских

коллег-кинематографистов — было появление «Теней забытых предков», совершенно

непохожих на все, что он делал раньше.

«Он сам говорил: «Я вам запрещаю смотреть эти фильмы». Но все-таки надо учитывать контекст. Ему же надо было работать, кормить семью. Ну снял он комедию из колхозной жизни, довольно остроумную, кстати. Потом «Украинскую рапсодию» — сценарий очень слабый, но его написал замдиректора студии, и за этот фильм ему обещали квартиру. А что ему, с молодой женой в общежитии жить? А «Цветок на камне» — вообще не его фильм: его снимал другой режиссер, но там случилась трагедия: сгорела на съемках актриса. Режиссера сажают, а Параджанову дают возможность его закончить. Там есть визуальные решения интересные: на стройку приезжает балет, они танцуют среди конструкций… Но, конечно, после всего этого «Тени» были невероятным прорывом».

Вещи

Параджанов родился в

семье тбилисского антиквара — в его рассказах отец представал то мелким

старьевщиком, перепродающим никелированные спинки от кроватей, то удачливым

авантюристом, тайно сбывающим драгоценные колье. В одной из версий рассказа

юный Параджанов вынужден глотать сапфиры и рубины, чтобы их не нашли во время

обыска. Но любовь к старым вещам Параджанов явно впитал с детства — и провел

жизнь в бесконечном круговороте столиков, ковров, икон и расшитых тканей. Он

блестяще разбирался в антиквариате, азартно скупал его и перепродавал,

обставлял друзьям квартиры, мог встретить гостя фразой: «Что принес? Что

продаешь?» — неслучайно в каждом из его уголовных дел фоном проходило

обвинение в спекуляции. По сей день популярны сдавленные разговоры о каких-то

несметных параджановских богатствах, унаследованных еще от отца, которые

советская милиция хотела, да не смогла найти. Но дело было вовсе не в деньгах:

Параджанов мог подарить музейного уровня вещь совершенно незнакомому человеку и притащить домой, нежно обнимая, ржавое велосипедное колесо — он любил, лелеял

и обживал мир вещей совершенно бескорыстно. Потом все шло в дело – в коллажи,

эскизы костюмов, фильмы. Его приятель-оператор, назвавший «Цвет граната» идеальным комиссионным магазином, шутил лишь отчасти.

«Тряпочки, аппликации, вышивки, камни, старые ковры — это было его страстью. В Голландии он пошел на блошиный рынок и скупил его весь, целиком. Когда он вернулся после поездки, грузовой лифт не мог вместить всех его мешков. Но вот он высыпал покупки: в одной куче оказались серебряные кольца и какие-то дешевые стекляшки — «вы не понимаете, кекелки наши будут думать, что это сапфиры и бриллианты».

Не исключено, что он

мог и продавать эти подделки, и очень дорого продавать. Но в то же время он мог

и дарить настоящие бриллианты совершенно бескорыстно. В этом был весь Сережа». («Тени зазеркалья»)

«Он страстный собиратель антиквариата, который затем перепродает своим друзьям. Армянский режиссер, даже если он хороший режиссер, всегда остается восточным человеком со склонностями к торговым операциям. Он повсюду ищет оставшиеся от дворянских родов раритеты, которые революция разбросала по городским квартирам и деревенским домам. По поводу этих обломков прошлого он вступает в длительные переговоры, после которых ему нередко удается выменять что-то, и он уносит домой ценный для него предмет. Однако в большинстве случаев он ограничивается тем, что снимает поляроидом для своего «музея несуществующего» все, что считает более или менее значительным». («Теплый дождь»)

Тени

забытых предков (1964)

-

-

Фотография: Студия Довженко

2/4

-

Фотография: Студия Довженко

3/4

-

Фотография: Студия Довженко

4/4

Вышедшая в 1964 году экранизация повести

украинского классика Михаила Коцюбинского сделала Параджанова знаменитым. Это

был уже девятый его фильм (если считать документальные) — но первый, с которого

началась его слава. Мрачнейшая история гуцульских Ромео и Джульетты снималась в

закарпатских селах, с участием массовки из селян, и оказалась первой ласточкой

того, что чуть позже назовут поэтическим кинематографом. Что из этого

получится, поначалу не понимала даже съемочная группа; после первого просмотра

отснятого материала исполнительница главной роли Лариса Кадочникова

отказывается сниматься дальше («Ничего не понятно… Просто красивые картинки. Я

в отчаянии… Мы вдвоем с оператором, безумцы, решаем уйти с картины»). В

какой-то момент оператор с режиссером чуть не убили друг друга. В результате

«Тени» оказались единственным фильмом Параджанова со счастливой прокатной

судьбой: в СССР его посмотрело 8,5 миллиона человек (несмотря на то что фильм

шел на гуцульском диалекте украинского — Параджанов отказался его дублировать),

он собрал отличную прессу и призы на Западе, где шел под названием «Огненные

кони». «Никогда со времен триумфа

Эйзенштейна советский режиссер не получал такого международного признания», — писали во влиятельном британском журнале Sight and Sound.

Неожиданно для самого

режиссера «Тени» становятся неофициальным знаменем потаенного украинского

национализма — на премьере фильма в Киеве два диссидента призывают зал встать в

знак протеста против гонений на украинскую интеллигенцию. В 1968 году Параджанов

подпишет письмо 139 деятелей науки и искусства Брежневу, в котором выражался

протест против арестов диссидентов и притеснения украинской культуры. Сам он

считал, что это и стало причиной всех его неприятностей: «Я армянин, рожденный

в Тбилиси и посаженный в русскую тюрьму за украинский национализм».

«Сергей дважды выгонял меня со съемок. Бомбил киностудию телеграммами: ненормальный оператор разрушает концепцию фильма… В общем, я его вызвал стреляться. Терпение лопнуло. Достать оружие в Карпатах не проблема: мы собирались стреляться на гуцульских дуэльных пистолетах, похожих на оружие Пушкина и Дантеса. Договорились встретиться на территории базара, что на правом берегу Черемоша… Но прошел жуткий ливень, вода здорово поднялась, и в тот момент, когда я начал переходить мост, прямо передо мной водой вырвало центральную его секцию, разворотило в щепки и унесло. А Параджанов ждал на противоположном берегу. В общем, и слава богу. Я бы в него не просто попал, а пристрелил насмерть.

А вечером привезли первый проявленный материал фильма. И после просмотра мы с Сергеем молча пошли друг другу навстречу, обнялись и расцеловались». (цит. по «Тонино Гуэрра и Сергей Параджанов» Гагика Карапетяна)

«Эпизод оплакивания Миколы. Положили на стол гроб, посадили местных бабушек-плакальщиц. Начали! Бабушки не плачут. В чем дело? «Гроб пустой». Я говорю ассистенту: «Ложись в гроб». Ассистент ложится. Мотор! Начали! Бабушки молчат. В чем дело? «Он молодой». Нашли деда, положили в гроб, бабуси не плачут: «Он чужой». Привезли деда из их деревни, своего, любимого. Положили в гроб. Тут такой плач поднялся, после съемки остановить не могли». (цит. по «Цена вечного праздника» Василия Катаняна)

Светлана

Первой женой

Параджанова была татарка Нияр Сераева, невероятной красоты продавщица из

обувного отдела ЦУМа, — он женился на ней еще студентом, во время учебы во

ВГИКе. Их любовь кончилась трагически: Нияр убила родня за брак с иноверцем. Сам

Параджанов эту историю пережил с трудом и вспоминать о ней не любил. Главной же

женщиной в его жизни стала Светлана Щербатюк, дочь дипломата, которую он

случайно увидел в театре (ей тогда было 17, ему — 31). Они поженились в 1955 году, и об их совместной жизни ходило много анекдотов — Параджанов относился к

быту так же, как к своим фильмам и коллажам: отказывался есть неэстетично

сервированную еду, мог устроить скандал из-за небрежно сдвинутой вазочки, а

гостей жена должна была развлекать пением и игрой на арфе. Их брак распался в

1962-м, но и до самой смерти важнее человека для Параджанова не было — в письмах

из зоны он даже предлагает ей снова пожениться.

«Они жили своим хозяйством славно, но не всегда согласно. Невозможно было играть так, как того требовал Сережа: котлеты следовало укладывать на блюдо не так, а этак, яблоко чистить только таким макаром, чашку ставить не туда, а сюда… Даже из Светланы он делал модель или часть обстановки — как угодно. То пересаживал ее к окну, то против света, то накидывал на нее шаль, то вплетал жемчуга в волосы. Ласково улыбаясь, она до поры до времени все безропотно терпела, но я уставал даже смотреть на эти бесконечные мизансцены». («Параджанов. Цена вечного праздника»)

Первый суд

О первой судимости

режиссера, случившейся еще в студенческие годы, известно немного. По версии,

изложенной одним из очевидцев в его жезээловской биографии, «приехав в Тбилиси и

зайдя в грузинское общество культурных связей (ГОКС), Параджанов предложил

разрисовать сцены фресками и изобразил на них святых. И они сидели здесь, как в

церкви, и слушали иностранную музыку. Ну и всех, естественно, забрали». Если же

верить данным второго уголовного дела (1974) и допросу самого Параджанова, он

был арестован по делу майора КГБ Николая Микава, «опытного педераста», возглавлявшего

ГОКС, которого судили закрытым военным трибуналом за мужеложество (вплоть до 1993

года в СССР это было уголовным преступлением). Микаве дали 8 лет, Параджанову и

еще семи фигурантам — по пять, но приговор был быстро пересмотрен и Параджанов

вышел на свободу, отсидев всего пару месяцев. Важную роль в его освобождении

сыграло вмешательство режиссера Савченко — его вгиковского учителя, лауреата

трех Сталинских премий.

«Он тогда был ассистентом режиссера у Савченко на фильме «Третий удар» (об освобождении советскими войсками Крыма. — Прим. ред.). Поехал в Тбилиси за реквизитом. А там какая-то группа людей собиралась в грузинском обществе дружбы во главе с известным чекистом. Якобы они слушали «Голос Америки», и гомосексуализм тоже был как-то упомянут. Что там было, точно не известно, дело мутное. Параджанова освободили, потому что он работал на важном фильме, его любили… В Тбилиси его, в общем, тогда отмазали».

Коллажи

-

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

1/7

-

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

2/7

-

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

3/7

-

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

4/7

-

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

5/7

-

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

6/7

-

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

7/7

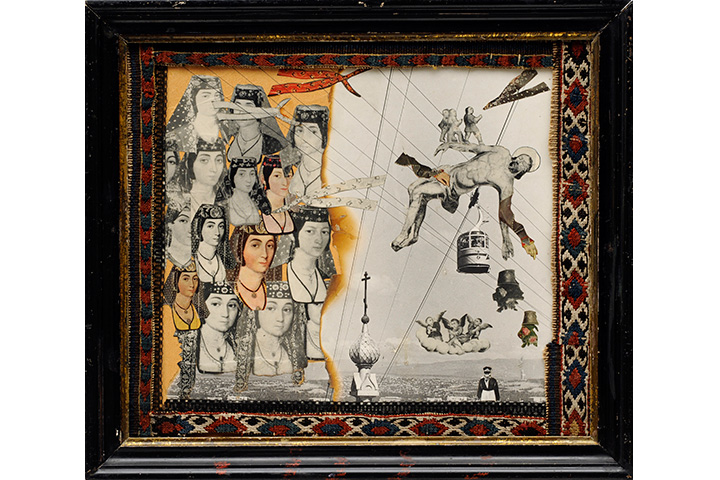

Параджанов делал

коллажи всю жизнь и особенно много в те годы, когда ему не давали снимать.

Он называл их спрессованными фильмами: в них всегда есть движение и особенная

параджановская сверхнасыщенность кадра — каждый легко развернуть в уме до

мизансцены из фильма. И наоборот — многие кадры из его фильмов, по сути, и

являются красочными коллажами.

«Слово «коллаж» я услышал от него впервые, пожалуй, лет тридцать назад, когда у нас им, в сущности, никто не занимался. Материалом ему служило буквально все, от драгоценности до утиля. Если я говорю «утиль», то имею в виду разбитые электролампочки, наклеенные в причудливом сочетании на лист фанеры и вставленные в раму. Назвал он это «Инфаркт». Если я говорю «драгоценность», то имею в виду, например, комплиментарное письмо к нему Федерико Феллини, которое Сережа, инкрустировав осколками перламутра, павлиньим пером и засушенными лепестками лотоса, повесил в старой декадентской рамке под каретным фонарем у себя в изголовье». («Параджанов. Цена вечного праздника»).

«Все, чего бы ни касались его руки, надо вставить в раму, ибо все это — произведения искусства. Этим он, кстати, многих заразил — и Васю Катаняна, и меня. Под влиянием Параджанова мы бесконечно делали коллажи, собирали икебаны, делали лоскутные занавески и наволочки, шили какие-то лоскутные юбки и кофты». («Тени зазеркалья»)

«Сейчас очень много фальшивых коллажей Параджанова. Особенно много по Москве их ходит, иногда попадают на разные западные аукционы. Коллаж ведь гораздо проще подделать, чем живопись. Конечно, если ты видел десятки его работ, то подделку часто заметно с первого взгляда. К тому же есть всякие тонкости: ну слышали люди, что он бусы клеить любил, сухие растения и битую керамику, а как именно — не знают. Или просто он никогда такой-то материал не использовал. Но про ранний его период, киевский, я сам иногда ошибался — думал, что ну точно Параджанов такого не мог сделать, а оказывалось, он».

Тарковский

Единственный русский

режиссер, которого Параджанов боготворил всю жизнь. Они дружили, постоянно

обменивались письмами, а после смерти Тарковского Параджанов посвятит его

памяти свой последний фильм. Апокрифом стала история об их первой встрече на

киевской квартире Параджанова: Сергей, чтобы поразить автора своего любимого

«Иванова детства», притаскивает на лестничную площадку жеребца (в другой версии

рассказа — циркового ишака). Тарковский действительно поражен и, войдя в

квартиру, видит Параджанова, который картинно льет в бокал красное вино. Вино

переливается, льется на белоснежную скатерь. «Но скатерть, Сергей!» — говорит Тарковский. «Вы, Андрей, выше скатерти», — гордо отвечает

Параджанов.

«Сережа Параджанов удивителен! И обаятелен, и умен, и тонок, и деликатен. Живет он в условиях ужасных, и никто из частых его гостей и тех, кто с удовольствием получает от него его подарки, ничего не хочет делать для того, чтобы выхлопотать ему квартиру. У него нет ни воды, ни газа, ни ванны, он болен. Удивительно добрый человек…» (из дневниковой записи 1982 года, «Мартиролог»)

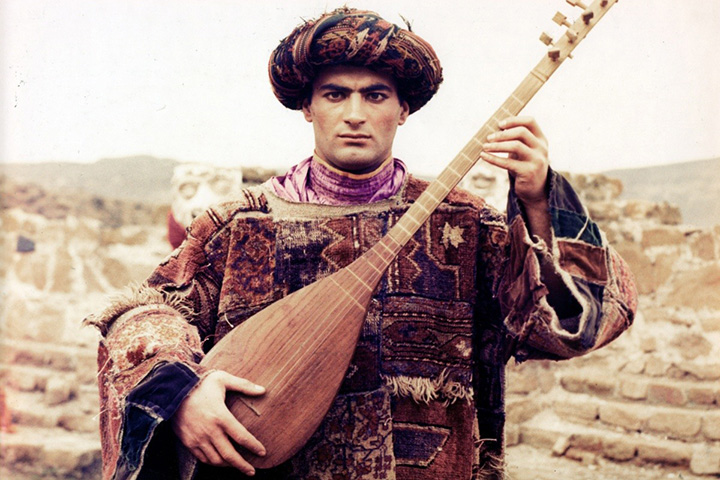

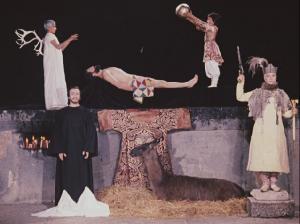

Саян-Нова/Цвет граната (1968)

-

Фотография: Киностудия «Арменфильм»

1/4

-

Фотография: Киностудия «Арменфильм»

2/4

-

Фотография: Киностудия «Арменфильм»

3/4

-

Фотография: Киностудия «Арменфильм»

4/4

После выхода «Теней забытых предков»

Параджанов обнаруживает, что снимать ему на Украине больше не дают — «Киевские

фрески» закрыли, другие предложения торпедируют. По совету Шкловского он пишет

сценарий о жизни армянского поэта Саят-Нова, который с радостью запускают на

«Арменфильме»: об успехе «Теней» там слышали, а о закрытых пробах в Киеве —

нет.

«Саят-Нова» становится главным параджановским

фильмом: это ожившие средневековые армянские фрески, цепочка истекающих цветом

статических мизансцен-метафор, для которых определение «поэтическое кино»

кажется сухой бухгалтерской сводкой. В фильме нет диалогов, едва угадывается

сюжет, поэта в юности играет юная Софико Чиаурели (всего у нее в фильме шесть

ролей).

Параджанов выписывает для картины меха и

каракуль из фондов Союзпушнины, антикварные персидские шали и ковры, ассистенты

скупают старинное серебро по горным селам буквально ведрами, а в финале первого

съемочного дня режиссер посылает в Госкино удивительную телеграмму: «Шестнадцатого августа, после двухмесячной

пролонгации, был назначен съемочный день, который клинически провалился.

Настаиваю закрыть картину последующим уходом из кинематографа вообще.

Достаточно мне «Киевских фресок» и репрессий Тарковского». Причина демарша —

для сцены мытья ковров ему не нашли массовку из настоящих курдиянок; в кадре

видны только пятки, но армянские пятки режиссеру не подходят.

В результате найдены и

правильные пятки, и даже живые ламы, но киночиновники от фильма в ужасе. Фильм

переименовывают в «Цвет граната», присваивают самую низшую, четвертую, категорию

и показывают крохотным количеством копий и только в Армении. Затем, чтобы

отбить долги студии, «Цвет граната» дают переделать автору ленинианы Сергею

Юткевичу — он сокращает и перемонтирует фильм, снабжает поясняющими титрами и

вступлением («Дорогой зритель! Не ищи в этом фильме биографию великого армянского поэта XVIII века Саят-Нова»); в этом виде он выходит в страшно ограниченный союзный прокат.

Ни на какие фестивали

фильм не посылают, мировая публика увидит «Цвет граната» только в начале 80-х. Из чудом сохранившихся рабочих материалов картины в 90-е сделают

«авторскую версию», а режиссер Левон Григорян, работавший ассистентом на

картине, смонтирует свои «Воспоминания о «Саят-Нове».

«Если ты действительно решил говорить на экране скупым языком фресок, если тебя завораживает статичная выразительность египетских барельефов, то тогда передвинь временные рамки своего рассказа. На современном материале, перекликающемся с нашими реалиями, тебе такой фильм не разрешат снимать. Попробуй продолжить свои поиски, прибегнув к архаике. А если сделать не киевские, а армянские фрески? Великолепного материала в армянском Средневековье множество. Взять хотя бы фигуру Саят-Нова» (из письма Параджанову).

«Картина «Саят-Нова» снята с одной точки — просто назло Юрию Ильенко (оператору «Теней». — Прим. ред.), не меняя свет, цвет, не меняя оптику. Картина безумно статична, и этим она мне очень дорога. Сценарий был написан в стихах, он был абсолютно непонятен никому и поэтому не был утвержден. Никто не понимал, на что надо наводить фокус». (из выступления в Минске, 1970 год)

«Авторский вариант картины существовал только десять дней. Среди немногих счастливчиков, успевших посмотреть фильм таким, каким его задумал Параджанов, оказался и я. Картина была еще не озвучена, местами растянута, не очень точно смонтирована, но… она потрясала! Именно потому, что мне удалось посмотреть картину до того, как ее жестоко порезала цензура, после долгожданной премьеры осталось чувство разочарования. И в конце 90-х я узнаю о чуде — нашелся рабочий материал! Сразу родилась мечта увидеть на экране уничтоженные, вырезанные цензурой эпизоды. У советской цензуры был хороший вкус, вырезанные эпизоды были действительно лучшими». («Параджанов»)

«Юткевич не испортил картину, а спас. Спас, понимаете? Левон смонтировал свой фильм из срезок, это кадры, которые сам Параджанов выбросил. О чем тут говорить?»

«Это был страшно новаторский фильм, без диалогов, который как бы повторяет средневековую армянскую фреску: она статична, но содержит внутреннюю динамику. Да, есть много людей, и среди друзей моих тоже, которые считают, что Юткевич его испортил. Но сам Параджанов говорил мне, что он никаких претензий к Юткевичу не имеет. Ну, он стал на 10 минут короче, появились титры… Сергей говорил, что это фильм-мозаика, отрежь кусок — ничего не изменится. Вы же сами можете посмотреть оригинальную армянскую версию и сравнить. Она, кстати, уцелела чудом — оставалось буквально пара копий, страшно выцветших, а после ареста Параджанова все боялись их хранить. И оператор картины отвез ее в Ленинград, подруге, которая была замужем за генералом МВД, — решили, что их-то обыскивать не будут».

Документальный фильм Левона Григоряна «Воспоминания о Саят-Нове», в котором он пытается восстановить логику авторской версии

Подарки

Значительная часть

любых воспоминаний о Параджанове посвящена тому, как он дарил подарки —

кажется, что для него это вообще был один из способов общения с внешним миром.

Подарки от Параджанова получали и близкие, и малознакомые люди, он посылал их с

нарочными, передавал в другие города и мог потратить все деньги на подарок человеку,

которого видел один раз в жизни. К любому подарку прилагалась история, чаще

всего выдуманная от первого до последнего слова.

«Он мог дарить самые что ни на есть дешевые побрякушки и говорить при этом, что это уникальные украшения от принцессы английской. В то же время Параджанов мог подарить уникальные вышивки незнакомым людям, о которых забывал тут же». («Тени зазеркалья»)

«Он мог подарить фамильную вещь, драгоценность, что угодно. Получал подарок и передаривал, мог вообще украсть у вас что-нибудь, передарить другому человеку, а вас потом убедить, что вам она просто не нужна. C 1988 года его вещи хранились у меня, в Ереване, и нередко приезжали люди с письмом от Сергея — мол, подари такому-то что-нибудь. Или даже конкретную вещь. А я уже понимал, что дарить ничего не надо, а надо хранить и собирать, и отказывал. Люди обижались, конечно. Потом меня сам Сергей переспрашивал — ну, был такой-то? Подарил ему? Нет? Ну и правильно».

Речь в

Минске

Творческая встреча Параджанова с белорусской

молодежью 1 декабря 1971 года, которая, как считается, послужила одной из

причин второго уголовного дела. Председатель

КГБ Юрий Андропов лично отсылает полную стенограмму речи в ЦК КПСС, обращая внимание на выступление, «носившее явно демагогический характер». Речь режиссера сохранилась:

Параджанов начинает с того, что в советской режиссуре полный застой и

деградация, один приличный режиссер — Тарковский, про Ленина вообще снимают

какие-то бездари, и дальше понемногу проходится по всем. Долго топчет «Дворянское гнездо» Кончаловского и

бондарчуковскую «Войну и мир», говорит, что абсолютно все экранизации русской

классической литературы — полный провал (кроме «Бесприданницы» и «Попрыгуньи»),

что у Козинцева «пижоны ходят по фанерным стенкам» — и так на 23 листах. В

целом, довольно бесстрашное выступление очень язвительного, невероятно

талантливого (пару гениальных мизансцен он придумывает прямо по ходу беседы) и

при этом страшно уязвленного человека, сделанное совершенно безо всякой оглядки

на время и обстоятельства.

«Я понимаю, насколько я рискованно выступаю. Но меня разозлил вчера этот член ЦК, который мне грозился, что «вы еще шесть лет не будете работать». Ну не буду работать я, найдется другой талантливый человек. Просто обидно, когда я не мог делать картины, мне давали, а вот когда я умею, мне не дают. <…> Когда Бондарчук у меня спросил: «Сергей, почему ты считаешь, что я провалился?»— я говорю, вот давай мне любую склейку, и я тебе докажу, что ты не режиссер. <…> Художники не несут в себе креста поэтического, не несут мира своего, они пусты, декоративны и сыты. В особенности московские художники. Поэтому у них все время провал за провалом». (из выступления в Минске)

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

Второй

суд

Об очевидной срежиссированности второго,

самого шумного суда над Параджановым в 1974 году, говорят и очевидцы, и сами материалы

дела. В основу дела лег анонимный донос («свой дом он превратил в притон разврата,

прошу вас положить конец…»). Следователи ищут повод обвинить Параджанова по

неполитической статье, свидетельства спекуляции или торговли валютой, долго

допрашивают режиссера о спрятанных фамильных ценностях. Наконец находится

«потерпевший», обвиняющий Параджанова в изнасиловании, и режиссеру присуждают 5

лет строгого режима по 121-й статье (за мужеложество), а также 212-й статье — за распространение порнографии

(в доме режиссера нашли три игральные карты с голыми девицами и китайскую

ручку-сувенир). Жесткость приговора поражает всех очевидцев: пять лет — это

максимальный срок, возможный по 212-й статье.

Рассекреченные отчеты украинских кагэбэшников

первому секретарю ЦК Украины довольно откровенно говорят, как и зачем все это

было проделано: «Как лицо,

настроенное враждебно по отношению к советской действительности, Параджанов

оказался в поле зрения органов государственной безопасности еще в 50-х годах… На протяжении ряда лет оказывал

отрицательное воздействие на молодых творческих работников, призывая их «вырыть

могилу соцреализму» и «изгнать красных комиссаров из кино»… При встрече

с кинодеятелями ФРГ в 1967 году утверждал, что в Советском Союзе на

культурном поприще якобы осуществляется политика фашизма над ним и ему подобными… Враждебные действия Параджанова были пресечены

в декабре 1973 года органами прокуратуры с использованием наших материалов

о его аморальном образе жизни и участии в спекулятивных сделках».

В последнем слове Параджанов говорит: «Я свой гомосексуализм не скрывал и не

скрываю, это моя болезнь, я болею с детства… Я не могу благодарить прокурора,

он был жесток. Жесток, но справедлив и от закона не отступил ни на йоту. Я

приношу свои извинения конвою, этим прелестным мальчикам, которые слушали всю

эту грязь. Прошу суд вынести справедливый приговор».

«Сначала ему шили торговлю антиквариатом, потом, когда за рубежом началась волна протестов, в КГБ решили как-нибудь опорочить его имя — мол, ведет аморальный образ жизни, дома хранит порнографию. Ну и еще нашли человека, который встал на суде и сказал, что «он меня изнасиловал». Двухметровый детина такой, представляете? Всем было понятно, что это подставная утка, что все это полный бред. И никто не верил, что Сергея посадят, — все-таки он был знаменит на весь мир, призы получал. Но у него был острый язык, он меры не знал, все время лез на рожон. Например, дарил кинжал сыну друга и говорил: «Будешь им убивать коммунистов». И это тут же докладывали наверх. У нас и за меньшее сажали. Все ждали, что ему дадут год, из которых полгода он уже отсидел, или вообще отпустят из зала суда. И следователь так говорил. И тут встает судья: «Пять лет строгого режима». А прокурор ему говорит, что за пять лет мы вас уничтожим. И ведь могли».

«Мне приписали 340 членов КПСС, будто бы я их изнасиловал. Представляете? Это я могу? Вот сегодня в Италии была напечатана эта статья «Параджанов влюбил в себя 300 коммунистов». Прочтите потом мой приговор! Любимов, когда его прочитал, сказал: «Я поставлю ваш приговор в «Комеди Франсез». (в интервью «Свободе» в Париже, 1988 год)

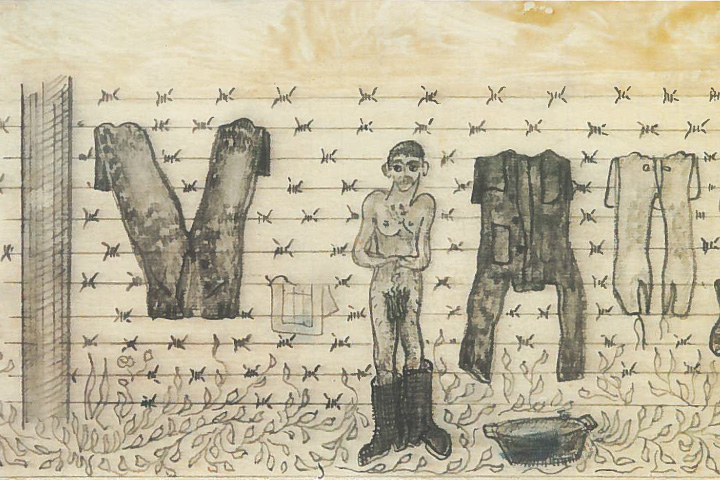

Зона

«Банный день в тюрьме». Карандаш, шариковая ручка. Один из многочисленных лагерных рисунков Параджанова.

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

Из присужденных пяти

лет Параджанов отсидит четыре с лишним — несмотря на невероятную мировую кампанию

по его освобождению, в которой участвовали десятки знаменитостей, от Феллини и

Антониони до Роберта Олтмана и Джона Апдайка. На зоне работает уборщиком. Чтобы

не сойти с ума, он беспрерывно рисует, делает коллажи из всего,

что попадается под руку, и серебряные «талеры» с выдавленными ручкой профилями

— из крышечек от кефирных бутылок (потом один из этих «талеров», отлитый в

серебре, станет призом кинопремии «Амаркорд», учрежденной Феллини и Гуэрро, а

другой — армянской кинопремии «Золотой абрикос»). Из рассказов о лагере,

надиктованных на магнитофон, после освобождения сделает сценарий и подарит его

оператору «Теней забытых предкой» Юрию Ильенко — в 1990 году тот снимет по

нему фильм «Лебединое озеро. Зона».

«Дом мой в Киеве разорен. Картины мои сняты с экрана. Сбриты борода и усы. Я лишен мундира художника и мужчины. Меня оскорбили и плотно замуровали в тоннах колючей проволоки и бетона. И все это было организовано мной самим, так как стиль моего существования напоминал пир во время чумы.

Я попал на строгий режим. В мир рецидивистов, торбочистов, бакланов, убийц, грабителей, развратников, насильников. Всех вместе в загоне со мной… Тоска только по одному — что нет таланта Достоевского. К сожалению. я не Маугли, чтобы в свои годы изучать язык джунглей.

Сейчас холод. Работа унизительная, но все-таки работа. Я познаю мир прокаженных и отверженных. Но это неизбежность и естественность. Как никогда понимаю свое униженное положение, но все-таки хочется выжить и жить. Поэтому тревожность и слабость — как физическая, так и духовная. Я надломлен и беспомощен. Живу загробной жизнью. Чем больше смотрю на среду — тем страшнее». (из писем с зоны)

Пазолини

Беспрекословно главный режиссер для

Параджанова — который, вообще-то, чужие фильмы смотреть не любил, за кинопроцессом

совсем не следил, но на приехавшие в Тбилиси «Царя Эдипа» и «Медею» ходил по

много раз и заставлял друзей делать то же самое. На зоне под впечатлением от

смерти режиссера Параджанов создаст свое «Евангелие от Пазолини» — цикл фресок,

нарисованных шариковой ручкой.

«Когда мне говорят, что ваши картины похожи на Пазолини, я делаюсь выше, мне легче дышать. Потому что Пазолини для меня — бог!» (в интервью немецкому телевидению)

Лиля Брик

С Параджановым Лилю

Брик познакомил ее пасынок Василий Катанян, подружившийся с режиссером в начале

1950-х в Киеве. На первой же встрече Параджанов сообщит ей, что никогда в жизни

не читал Маяковского, они страшно подружатся, и именно Брик в конце концов

вытащит Параджанова из лагеря — задействовав писателя Луи Арагона, женатого на

ее младшей сестре Эльзе Триоле. После освобождения Брик поможет Параджанову

отослать еще одну неожиданную просьбу Брежневу — чтобы ему разрешили выезд на

год в Иран: «Там я надеюсь прожить этот год, используя мою вторую профессию —

художника». На это письмо ответа не последовало.

«Лиля Юрьевна уговорила Луи Арагона приехать в Москву, куда он не ездил уже много лет, и принять орден Дружбы народов, которым его пытались умаслить. Лиля Юрьевна, преодолев недомогание и возраст, согласилась полететь в Париж на открытие выставки Маяковского, чтобы лично поговорить с Арагоном. И убедила его закрыть глаза на орден ради шанса освободить Параджанова. Полуофициальная встреча Арагона с Брежневым состоялась в ложе Большого театра на балете «Анна Каренина». Брежнев к просьбе поэта облегчить участь опального режиссера отнесся благосклонно, хотя фамилию его никогда не слышал и вообще был не в курсе дела». («Параджанов. Цена вечного праздника»)

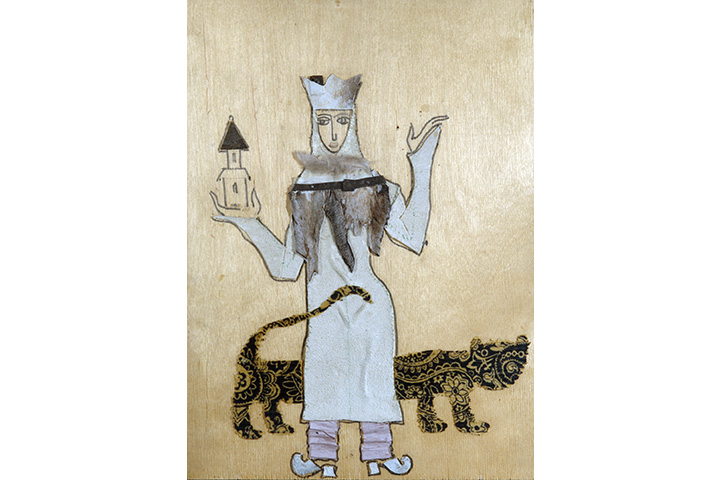

-

Эскизы к фильму «Саят-Нова». 1967 г.

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

1/5

-

Эскизы к фильму «Саят-Нова». 1967 г.

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

2/5

-

Эскизы к фильму «Саят-Нова». 1967 г.

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

3/5

-

Эскизы к фильму «Саят-Нова». 1967 г.

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

4/5

-

Эскизы к фильму «Саят-Нова». 1967 г.

Фотография: предоставлено Государственная галерея на Солянке

5/5

Третий суд

Через пять лет после освобождения

Параджанова опять арестовывают. Поводом для этого, как считается, послужило

выступление Параджанова в Театре на Таганке, на прогоне спектакля «Владимир

Высоцкий», где режиссер в обычной для себя манере утешает Любимова: «Пускай

закрывают! Пускай мучают! Вы не представляете, как мне выгодно ничего не

делать. Я получил бессмертие — меня содержит папа Римский. Он мне посылает

алмазы, драгоценности. Я могу даже каждый день кушать икру». Разговоры о

драгоценностях снова возбуждают давние подозрения республиканского КГБ, расследование

ни к чему не приводит, зато к месту оказываются разговоры о том, что Параджанов

подкупил приемную комиссию Тбилисского театрального института, чтобы обеспечить

поступление своего племянника Гарика. Параджанову передают, что Гарика могут

исключить, но дело можно замять за некоторую сумму, он приносит следователю 500

рублей — и его берут с поличным за дачу взятки должностному лицу.

Но в 1982 году были

уже совсем другие настроения. Суд был открытым, пламенную речь на процессе произнесит Софико

Чиаурели («Как вы вообще можете его судить?!»), в результате Параджанов

отделывается условным наказанием. Считается,

что от нового срока режиссера спас лично Эдуард Шеварнадзе.

«Дело это давнее, вспоминать мне его неприятно. Ну да, я поступал в институт, за меня были сделаны маленькие подарки… Но к моменту суда я уже учился на четвертом курсе. Все это было из-за выступления на Таганке. Дядю вызвали в КГБ, сказали: «Сергей Юрьевич, вот запись вашего выступления, вычеркните, пожалуйста, все, что вы сказали, не подумав, ради эпатажа». Он взял красный карандаш и, наоборот, все подчеркнул. И тогда Андропов отдал приказ его арестовывать. В общем, его спровоцировали. Он принес взятку милиционеру, и его тут же взяли».

«Прочтите мое письмо и не осерчайте. <…> Не гневайтесь. Я о Параджанове. Я очень знаю этого несчастного человека.

Тюрьма его не хочет, но он хочет в тюрьму. Нет, наверное, ни одной статьи Уголовного кодекса, по которой он сам себя не оговорил в моем присутствии, но если бы лишь в моем… Он не находит себе художественного воплощения и неотрывно ставит свой бесконечный фильм на всех улицах среди людей, некоторые из которых плохие. <…> Я знаю, что он всех раздразнил и всем наскучил. Но не меня и не мне. Меня ему не удалось обвести вокруг пальца болтовней о бриллиантах, которые интересуют меня так же мало, как его, и прочим вздором…

Я понимаю, что сейчас речь не об этом, но все его преступления условны. И срок наказания может быть условным. Это единственный юридический способ обойтись с ним без лишних осложнений, иначе это может привести к его неминуемой гибели…» (Из письма Эдуарду Шеварнадзе. цит. по «Параджанов» Левона Григоряна).

«Все-таки это был уже 1982 год и не Украина, а Грузия. Очень многие тогда в республике встали на его защиту. А Тонино Гуэрра тогда случайно встретил Шеварнадзе в санатории в Боржоми и сказал ему: «Москва вашими руками хочет убрать Параджанова, зачем вам это пятно на вашей истории?» Видимо, Шеварнадзе это убедило. В итоге Сергея выпустили из зала суда, 8 месяцев он просидел, и дали снимать «Сурамскую крепость».

Легенда

о Сурамской крепости (1984)

-

Фотография: Грузия-фильм

1/4

-

Фотография: Грузия-фильм

2/4

-

Фотография: Грузия-фильм

3/4

-

Фотография: Грузия-фильм

4/4

Заступничество

Шеварнадзе дает ему возможность снова вернуться к работе — два своих последних художественных

фильма он снимет на «Грузия-фильм» (и еще два документальных: «Арабески на

тему Пиросмани» и «Акоп Овнатанян»). «Легенда о Сурамской крепости» окажется

античной трагедией о юноше, который замуровал себя заживо в крепости, чтобы та

не обрушилась. Представляя фильм зрителям, Параджанов скажет: «Трудно

представить балерину, которая решится танцевать, если пятнадцать лет не

подходила к балетному станку. Я решился вернуться в свою профессию. Хотя уже

пятнадцать лет не подходил к съемочной камере». Юрий Лотман позже назовет

«Легенду» удивительным сплавом кинематографа и книжной иллюстрации.

«Это вообще не было его темой. У него было двадцать с лишним неосуществленных сценариев, «Сурамской крепости» среди них не было. Но ему дали это снимать. Это достаточно красивый фильм, но, мне кажется, это не вполне его творчество. Он свою биографическую «Исповедь» хотел делать».

«Смысловая насыщенность кадров «Легенды» поразительна: символика цвета, символика народных обрядов, символика грузинской поэзии, огромные пласты символических значений, почерпнутых из арсенала мировой культуры, и, что еще важнее, установка на символическую значимость всех деталей, передающаяся зрителю и овевающая дымкой таинственной многозначительности весь текст фильма, делают каждый кадр сложнейшим сгустком смыслов. Многие детали не поддаются (по крайней мере для автора этих строк), однозначной расшифровке. Таковы, например, явно внесюжетные «соглядатаи», мелькающие в некоторых кадрах и как бы остающиеся невидимыми для других персонажей этого кадра» («Новизна легенды». «Искусство кино», 1987, №5).

Куклы

После школы Параджанов

подрабатывал на тбилисской фабрике «Советская игрушка», и с куклами у него

сохранились очень теплые отношения. Для своего дебютного фильма —

короткометражной «Молдавской сказки» — он сделает куклу-мальчика и будет

снимать ее на натуре. Позже узнаваемые параджановские куклы возникнут в

«Легенде о Сурамской крепости», целлулоидные пупсы то и дело появляются в его

коллажах — то в роли Гагарина, то Чингисхана. Параджанов будет делать куклы

даже в тюрьме — см. хрестоматийный коллаж «Вор никогда не станет прачкой», где

из тряпочек, обрывков мешковины и прутьев от веника режиссер сделает самого

себя — грустного тюремного уборщика.

Ашик-кериб

(1988)

-

Фотография: Грузия-фильм

1/4

-

Фотография: Грузия-фильм

2/4

-

Фотография: Грузия-фильм

3/4

-

Фотография: Грузия-фильм

4/4

После молдавского («Андриеш»), украинского

(«Тени забытых предков»), армянского («Саят-Нова») и грузинского («Легенда о

Сурамской крепости») Параджанов снимает азербайджанский фильм — на грузинской

киностудии, но на азербайджанском языке, под нескончаемое пение великого

мугамиста Алима Гасымова. Азербайджанской классикой этот фильм не станет только

из-за национальности режиссера — и из-за того, что в главной роли он снимет

армянина Юрия Мгояна. В широкий прокат фильм не выйдет и даже прокатное

удостоверение в СССР получит с трудом, зато выйдет в Турции и получит спецприз

на Стамбульском кинофестивале, где Параджанов, предваряя показ, скажет: «Я хотел бы умереть после этого фильма, потому

что я его очень люблю».

«Ашик-Кериб» произведет сильное впечатление на

турецких и иранских кинематографистов: это образцовое исламское кино, при этом

самый театрализованный и самый странный фильм Параджанова. Снятый удивительно

небрежно, явно за очень маленькие деньги, он вовсю эксплуатирует стилистику средневекового

кукольного представления, а местами удивительно похож на традиционный индонезийский

театр. Который, правда, уже знает, что такое видеосалоны: подручные султана у

него учатся карате, а наложницы палят из пластмассовых автоматов.

Ив Сен-Лоран

Параджанов всю жизнь был стихийным модельером:

он блестяще разбирался в тканях, сам делал костюмы к своим фильмам, мог за две

секунды декорировать любое пространство (описывают, как в Тбилиси он ворвался в

случайный магазин и переделал им витрину, потому что она резала ему глаз), а на

западных кинофестивалях, куда его в конце жизни стали пускать, любил

появляться, замотанный в невероятные цветные ткани. Неудивительно, что они

нашли общий язык с Ивом Сен-Лораном, тоже не чуждым и театральности, и ярких

этнических мотивов. Их встреча в Союзе моментально обросла мифами, как все, что

связано с Параджановым; воспоминания режиссера Степаняна о ней начинаются словами: «приехав в Тбилиси, Ив Сен-Лоран поднялся на коленях на третий этаж дома, где

жил Сергей», подарил ему «четырехметровую золотую цепь со своей шеи», обменялся

одеждой и проч. Лоран действительно ценил фильмы Параджанова, присылал ему письма

поддержки, когда тот сидел в лагере, и даже приглашение в Париж, но в Тбилиси

никогда не был, а его единственная встреча с Параджановым проходила в номере

Лорана в «Национале» и была очень короткой. Достоверно известно лишь, что

Параджанов подарил Лорану самодельный альбом с посвященными ему коллажами, который

сейчас хранится в его парижской музее-квартире.

«Много было коллажей в этом подарочном альбоме, который Сережа переплел в старинную парчу, украсил лентами и кружевами: «Ив забыл дома зонтик», «Эйфелева башня влюблена в Ива», «Ангелы танцуют с Ивом»… Описать это невозможно, это надо было видеть. И увидев, Сен-Лоран замер от восторга. Рассматривая страницы, он часто смеялся и не уставал повторять: «Манифик! Манифик!» Он не выпускал подарок из рук. <…> Вышло так, что Сен-Лоран приехал к нам внезапно. Я тут же позвонил Сереже, но пока он добирался из-за города от сестры, тот уже уехал.

— Поехали за ним! Ты ведь даже не подписал работы, не подписал альбом!

Помчались. Поднялись. Стучимся, но никто не отвечает. Когда я на минуту отлучился позвонить, Сережа толкнул дверь и увидел Сен-Лорана слева в ванной: стоя у раковины, тот чистил зубы. Сережа гаркнул: «Руки вверх!» — и сделал вид, что стреляет сквозь карманы пальто из двух пистолетов. Сен-Лоран от неожиданности чуть не проглотил зубную щетку, обернулся и в ужасе увидел бородатого террориста…» («Цена вечного праздника»)

Шкловский

Параджанов познакомится с Виктором Шкловским,

когда тому будет глубоко за 70, — и будет страшно гордиться их дружбой и тем,

что Шкловский сравнивает его с Эйзенштейном. Именно Шкловский посоветует ему

идею фильма «Саят-Нова», он же попытается прикрыть его своим авторитетом, чтобы

дать возможность снять «Демона» и «Чудо в Оденсе» — эти сценарии они напишут

вместе. Когда Параджанова посадят, Шкловский напишет письмо католикосу всех

армян («Сергей Параджанов

трудный, колючий, гордый человек. Многие люди искусства его не любят, еще большее

количество ему завидует»), и потом еще одно, вместе с Тарковским, первому секретарю ЦК Компартии Украины Щербицкому («В мировом искусстве мало людей, которые могут заменить Параджанова. Он виноват — виноват в своем одиночестве. А мы виноваты в том, что не думали о нем ежедневно»). Впрочем, безрезультатно.

«У тебя почерк и мысли великого человека. Я знал Хлебникова, Маяковского, Пастернака, Малевича, Эйзенштейна и многих других. Я очень тебе верю! Не задирай людей. Они не виноваты. У тебя еще есть годы…» (из письма Параджанову. цит. по «Параджанов» Левона Григоряна).