| Артикул: | 08-003649 |

| Техника: | резцовая гравюра на меди, офорт |

| Размеры, ШxВ, см: | Лист: 77×59 Изображение: 77×59 |

| Эпоха: | 2-я четверть XVIII века |

| Автор: | Леба, Жак-Филипп (1707—1783) Франция |

| С оригинала: | Тенирс Младший, Давид (1610—1690) Нидерланды |

| Ключевые слова: | веселье, деревня, Жак-Филипп Леба, жанровые сцены, замок, крестьяне, празднество, праздник, танец, Фландрия |

| Также в рубриках: | Жанровые сцены / Развлечения и игры / Европа |

| Музеи, галереи, коллекции / Музеи России / Музей-усадьба Останкино | |

| Мастера гравюры / Французская гравюра / Жак-Филипп Леба |

Давид Тенирс Младший (барокко)

Кроме роскошного и великолепного искусства Рубенса, Ван Дейка, Снейдерса во Фландрии 17-го столетия было и иное искусство — более камерное и скромное, проникнутое интересом к обычаям и нравам своего народа, любовью к фламандской природе. Это направление во фламандской живописи ярче всего выразил Давид Тенирс Младший.

Тенирс родился в Антверпене, в семье живописца. Отец дал ему первоначальное профессиональное обучение. Из-за материальных трудностей Тенирс много работал, и уже в 22 года был принят в антверпенскую гильдию живописцев.

С молодых лет Тенирс работал в самых разных жанрах. Он писал портреты, пейзажи, натюрморты, изображал аллегорические сцены, животных. Однако основную часть его произведений составляют жанровые сцены из жизни простого народа, фламандских крестьян. В этом сказалась и индивидуальная склонность живописца, и влияние мастера бытового жанра Адриана Броувера, с которым Тенирс дружил.

Произведения, выполненные Тенирсом в начальный период своего творчества мало отличались от картин Броувера. Однако картины его никогда не бывают такими мрачными и печальными, как произведения Броувера. Он создает образы более идеализированные, предпочитая не замечать теневых сторон жизни народа. Особенно Тенирс любил изображать крестьян во время их досуга, отдыхающими и веселящимися, любил писать праздники, сельские ярмарки. Лишь изредка он изображал сцены крестьянского труда — жатву, сенокос.

Постепенно влияние Броувера ослабевало, а сцены у Тенирса становились все более беззаботными. Смягчились контуры, менялся колорит, он стал более светлым, золотистым.

Во многих картинах Тенирс выступает в роли рассказчика — из сюжета в сюжет переходят одни и те же персонажи. Многие произведения оказываются как бы в двух жанрах — портрете и бытовом жанре («Пастушка», «Флейтист» и др.).

С большим мастерством Тенирс строил композицию в массовых сценах — и в деревенских праздниках, и в сценах солдатского быта. Иногда в бытовую сцену Тенирс вводит эпизод из священной истории. При этом персонажей священной истории он одевает в костюмы 17-го века, отчего эти истории выглядят как бытовые сцены. Иногда эти священные истории Тенирс пишет с оттенком юмора.

Во фламандском искусстве Тенирс стал и одним из ведущих мастеров пейзажа. Писал скалы, пещеры, водопады, с особой любовью писал и родную фламандскую природу. Пейзаж у Тенирса деятельный, в нем всегда учавствует человек. На фоне пейзажа Тенирс часто изображает животных — коров, овец, свиней, собак и пр.

Наиболее интересны у Тенирса изображения обезьян. В его картинах обезьяны пьют вино и едят, играют в карты, надевают на голову роскошный берет с пышным пером. Картины эти похожи на басню, пародией на человеческие занятия.

Тенирс был необычайно популярен и знаменит среди знати, среди бюргеров. В 1651 году он был назначен придворным художником и хранителем картинной галереи правителя Фландрии эрцгерцога Леопольда Вильгельма. Эту свою деятельность художник выразил в своих картинах, показывающих картинную галерею эрцгерцога. Таким образом, полотна Тенирса представляют собой не только художественный, но и исторический интерес.

Тенирс прожил долгую жизнь и написал свыше семисот произведений. Но умер в возрасте 89-и лет одиноким и забытым. Однако его искусство продолжало жить в творчестве его многочисленных учеников, среди них был и великий Ватто.

Искушение святого Антония

Святой Антоний — отшельник, ставший символом борьбы с искушениями. Родился в Египте, в богатой и благородной семье. В 18 лет все свое имущество раздал бедным и ушел в пустыню, жил отшельником. Всю жизнь он боролся с различными искушениями, посвятив себя молитвам и размышлениям.

На картине пейзаж с руинами замка. Святой Антоний молится в окружении демонов, созданных воображением художника из частей рыб, птиц, человеческих фигур и костей животных.

Старый святой смотрит на женщину в белом одеянии. Эта женщина, олицетворяющая плотскую мирскую любовь, соблазняет Антония, протягивая ему кубок. При внимательном рассмотрении можно увидеть, что вместо ног у нее когтистые птичьи лапы. Слева от святого стоит рогатая старуха, которая указывает на женщину в белом.

За мельтешением причудливых демонов не следует забывать о глубоком религиозном смысле картины. Кусок каменной стены перед Антонием напоминает алтарь, на котором лежат предметы, символизирующие смерть — череп и песочные часы и символы спасения — крест и Библия. Святой, а вместе с ним и зритель должен выбрать между спасением и жизнью во грехе, ведущем к смерти.

Безумная Грета (1640-е)

Картина написана на сюжет притчи о безумной Грете.

Эта притча была чрезвычайно популярна в Нидерландах в XVI веке. Бедная пожилая женщина была доведена до отчаяния бедствиями войны и нищетой. Она покорно сносила пьянство мужа, который затем куда-то исчез, — то ли бросил ее с кучей детей на руках, то ли, упившись до безобразия, окачурился в сточной канаве. Как неизбежный удар судьбы она восприняла и гибель одного за другим — своих детей, сражавшихся с захватчиками-испанцами. Так проходили годы ее жизни, пока одна бытовая, казалось бы, совершенно незначительная мелочь, не вывела ее окончательно из себя. Одинокая, всеми покинутая и опустившаяся, Грета как-то по утру не смогла отыскать сковороду, чтобы приготовить себе поесть. И тут все, что исподволь накапливалось в ее душе многие годы, нашло выход! Она поняла, что мир будто бы перевернулся вверх тормашками. Все было дико, несправедливо, неправильно!

И тогда Грета объявила войну своей судьбе! Она облачилась в латы, вооружилась тем, что было под рукой, чтобы ринуться в сражение за свое. Она слышала в церкви, что черти поджаривают на больших сковородах грешников. Вот туда-то и отправилась Грета — широким размашистым шагом! А поскольку мир перевернулся, верх поменялся с низом, то и достичь преисподни было проще всего. Для этого была нужна только решимость, а ее у Греты не занимать!

Старуху в латах не трогали ни картины адских сражений — в жизни она насмотрелась всякого, ни страшные рожи демонов — ее подвыпивший муж выглядел не лучше! Она высматривала лишь сковороду для жарки грешников. а когда увидела их, то, разбросав в разные стороны визжащих чертей, завладела столь желанной посудой и победоносно вернулась восвояси. Но, увы, испытания не прошли даром — она лишилась остатков разума и мир для нее так и остался перевернутым.

Художник постарался в точности передать образ Греты, ее эмоциональное напряжение, лишь не стал надевать на нее латы, а в руки вложил большой столовый нож.

Встреча святого Антония Великого и Павла Отшельника (1630)

Святой Антоний — родился в Верхнем Египте, а Павел Отшельник, или Павел Фиванский — первый пустынник Египта , обитавший в окрестностях г.Фивы. Оба выросли в богатстве, оба покинули отчий дом, чтобы вести одинокую и богоугодную жизнь.

В возрасте 90 лет святой Антоний, согласно легенде, отправился искать в фиванской пустыне отшельника Павла, которому было уже 113 лет.

Встреча святых Антония и Павла стала распространенным сюжетом в западноевропейском искусстве.

Художник, в отличие от легенды, поместил встречу отшельников не в пустыне, а в лесной местности. Подробно изображены детали пейзажа: зеленые кроны деревьев, увитую плющом хижину, розы за изгородью и многочисленные дары земли (кочаны капусты, артишок, морковь, репа,разрезанные дыня и арбуз). На полотне также видим и разные предметы труда: топор у хижины, нож на земле, тачка, лопата. Художник этим подчеркнул, что Павел долгие годы неустанно трудился как на земле, так и на духовном поприще — об этом говорят священные книги рядом с песочными часами.

Праздник в деревне (1646)

Художник изобразил праздник в честь святого Георгия, изображенного на красном знамени, древко которого вставлено в верхнее окно трактира.

Картина была написана по заказу гентского епископа Антония Триста, которого изобразил справа — он пришел посмотреть народное гулянье. Художник изобразил епископа не в сутане. а в длиннополой одежде простолюдина, с помятой шляпе на голове и посохом в руках.

Деревенский праздник (1646)

Летний погожий день. В деревне отмечают один из религиозных праздников. Деревенская площадь заполнена веселящимися людьми. Вот в центре в бурном танце закружились крестьяне — мужчины и женщины. Неподалеку группа знатных дам и джентльменов беседуют между собой. В правом углу крестьяне сидят за столом. Здесь и дети, и резвящиеся собаки. А в левом темном углу разлегся «усталый» после крепкого возлияния крестьянин отдохнуть прямо на земле.

Картина создает впечатление сытой, спокойной жизни. Это настроение поддерживает и пейзаж — крепкие, добротные дома, церковь неподалеку — все основательно, надежно. А разноцветье одежды гуляющих создает настроение настоящего праздника.

Эрцгерцог Леопольд Вильгельм Австрийский в его галерее в Брюсселе (1639)

Эрцгерцог Леопольд Вильгельм Австрийский был очень талантливым человеком, сочинял стихи на итальянском языке. Однако его самым значительным вкладом в культуру была его коллекция картин, собранная во время его пребывания в Нидерландах. Основу его коллекции составили работы нидерландцев и венецианцев XVI века. В коллекции хранилось множество произведений Давида Тенирса Младшего. Причем Тенирс не только писал картины для эрцгерцога, но и помогал ему в организации коллекции. Значительную часть коллекции составили произведения, купленные у английских роялистов, эмигрировавших из Англии после Английской революции.

В настоящее время основная часть коллекции находится в Вене, в Музее истории искусств.

Караульня (1642)

Сюжет картины отражает идею защиты своей страны, реки Шельды в сражении против французских войск. На заднем плане картины показано и само сражение, закончившееся победой Испанских Нидерландов над французами.

Несмотря на сюжет, картина производит впечатление красочной, декоративной, благодаря сочности ярких красок. Центральное место на картине занимает фигура начальника караула в эффектной позе, одетая в нарядный костюм. Здесь и натюрморт из рыцарских доспехов, флагов. атрибутов военной музыки (барабан, труба, литавры), а также оружия.

Висящий на арке занавес создает впечатление театрального спектакля. Занавес поднимается, открывая пейзажный вид и ландшафт с эпизодами осады крепости военным отрядом.

Кухня (1640-е)

Здесь художник представил самого себя в образе богатого дворянина. Он изобразил себя в нарядном костюме сокольничего на ступенчатом помосте слева. На его левой руке сидит сокол, правой рукой он опирается на трость. У ног — охотничьи собаки. Острый, внимательный взгляд пристально изучает свое отражение в зеркале.

Действие картины происходит, скорее всего не в реальном, а в выдуманном самим художником интерьере. Скорее всего здесь представлена кухня эрцгерцога Леопольда Вильяма. Вероятно, художник трактует так аллегорию четырех стихий. Фигура сокольничего олицетворяет Воздух — художник помещает его под окном, из которого струятся свет и воздух.Огонь символизируют жаровня на столе, очаг печи и изображенные рядом фигуры повара и его помощников. Вода представлена в картине образами рыбаков ( в центре и справа), с рыбой и морскими животными. Сокольничий выполнил здесь двоякую роль — помимо воздуха еще и стихию Земли — охотник окружен собаками и битой дичью, а у его ног размещены всевозможные плоды земли (капуста, коренья, яблоки и др.)

Курильщики (1644)

Изображение курильщиков — популярная тема в голландской и фламандской живописи XVII века. Табак был завезен в Нидерланды из Южной Америки в конце XVI века. Вначале его использовали только в медицинских целях, потом стали нюхать, а потом курить.

Мода на курение охватило все слои общества, хотя курение порицалось церковью как зло и порочное занятие. Поэтому изображение курильщиков всегда носило нравоучительный смысл, намекало на бренность земных удовольствий.

На полотне изображены два персонажа: курильщик на первом плане и второй, у стены в глубине справа, справляет нужду прямо на пол — тоже нравоучительный момент, связывающий курение с нормами поведения — как правило, курение сопровождалось распитием вина или пива.

Пейзаж с башней

Центральное место в композиции занимает высокая круглая башня, у подножия которой видны хозяйственные постройки. Около них расположился пастух со стадом овец. Тишина и умиротворенность летнего дня, когда время, кажется остановившимся, царят в картине.

На переднем плане изображены трое крестьян и маленькая собака, — это придает пейзажу жанровый смысл.

Пейзаж с пастухом и стадом (1650-е)

Художник не стремился изображать социальные ущемления нидерландских крестьян. В его картинах жизнь простых людей спокойная, сытая, благополучная.

Вечер. Пастухи пригнали стадо в деревню — здесь все вместе: коровы, козы, овцы, поросята. пастухи собирают отставших — один зовет сигналом дудочки, другой с помощью палки.

Животные уже расслабились — овцы прилегли отдохнуть, коровы и поросята пьют воду у ручья.

А на крыльце неподалеку толпятся люди — здесь происходит сделка по продаже животных. Одни бурно обсуждают цену, кто советует не продешевить, а кто поднять цену. Двое, покупатель и продавец, уже сговорились о купле-продаже и ударили по рукам.

Картина выдержана в спокойной гамме бежево-коричневых и серо-голубых тонов. Настроение спокойной умиротворенности притягивает зрителя к этой картине.

Дуэт (1645)

Возможно, это любовный дуэт молодой поющей крестьянки и юноши, играющего на дудке. Издавна пение и музицирование считались любовными символами.

Жатва (1644)

Эта картина наполнена дополнительным смыслом, как многие другие картины художника. На полотне запечатлены сцены летнего труда и одновременно отдыха после тяжелой работы с косой — идет жатва. Фоном в картине служит пейзаж с радугой и деревянной церковью.

Радуга неслучайно изображена рядом с церковью и с ее шпилем, устремленным в небо. Радуга является символом, который словно напоминает о завете между Богом и Землею.

Пастушок (1650-е)

Дела Добродетели

Игра в шары

Изволите счет?

Кабачок

Музицирующие крестьяне

Обезьяна — художник

Обезьяны в кухне

Сцена в кабачке

Пастушка (1650-е)

Вид окрестностей Брюсселя (1650-е)

Пейзаж с рыбаками

Пейзаж со служанкой у колодца

«…На острове, где стояли прежде качели и другие игры, происходили разные театральные представления. Гуляя по саду, государыня незаметно вступила в густоту дремучаго леса, в глубине котораго находилась пещера, мхом и дерном обросшая; наверху пещеры лежали плоды и цветы. Вдруг государыня услышала пастушечью свирель. Она подошла, по направлению звуков ея, к холму, покрытому цветами. На верху холма стояла пастушечья хижина, у подножия холма виднелись пастухи с стадами овец и пастушки, собиравшие цветы. С приближением государыни музыка умолкла, и две пастушки – Филлида и Лиза (две дочери хозяина – Наталья и Екатерина Нарышкины), с посохами в руках, увитыми цветами, пороженныя прибытием такой дорогой гостьи, спешили сойти на дол и пригласить царицу в свою хижину. Государыня, вняв усердному их зову, пошла к хижине.

Но тут гора, к которой подходила императрица, вдруг расступилась, и вместо хижины открылся огромный и великолепный храм победы, выстроенный о двух покоях; вход в него был с двух сторон. При дверях каждого входа стояли статуи, представлявшие победы на море и на сухом пути, торжествующим оружием ея величества одержанные. В средине сводов виден был орел с распростертыми крыльями; на груди у него был вензель государыни, а в когтях – свиток с надписью: «Екатерине II – победительнице». Этот храм окружали два перехода, наполненные вооруженными ратниками. Столбы храма были увиты лаврами и пальмами и другими трофеями, глава храма украшена огненными сосудами. Слава, с трубой стоящая на вершине, возглашала вселенной торжество победоносного оружия Екатерины.

В храме государыню встретил гений победы с лавровым венком. Раздался выстрел из пушки, и перед очами Екатерины открылся целый ряд живых картин. Первая картина изображала взятие Хотина 99го сентября 176года; над городом и войском в сиянии гений держал надпись: «Супротивление было бы тщетно». Вторая картина представляла сражение при реке Ларге 79го июля 1770 года; сидящая в облаках Слава гласила: «Не сим одним окончится». Третья картина – сражение и победа при реке Кагуле 219го июля 1770 г. здесь Минерва в небесах держит свиток со словами: «Число преодолено храбростью». Четвертая картина изображала оттоманский флот, сожженный при Чесме 249го июня 1770 года. В воздухе был виден парящий орел, испускавший молнию, со словами на свитке: «Небывалое исполнилось»”. Пятая картина представляла взятие крепости Бендер 169го сентября 1770 года. На тверди небесной видна была испещренная звездами богиня Беллона, мечущая в город стрелы; в одной руке она держала горящий факел, а в другой – хартию с рукописью: «Что может постоять?» Шестая картина изображала покорение Кафы и всего Крыма в 1771 году. В высоте зрится Слава, держащая в руках лавры для увенчания российских героев. Крым, веселящийся владычеством премудрыя обладательницы, изъясняет свою радость сими на свитке написанными словами: «Коль сладок ныне жребий мой». Просмотрев все картины, государыня отправилась в китайский домик, где пила прохладительные напитки и слушала мусикийския игры. Оттуда императрица проследовала в зал, где был сервирован ужин с десертом из редчайших плодов.

Ужинало в комнатах восемьдесят персон, а более двух тысяч лиц угощались по разным беседкам сада.

Все здание, как роща и ограды, были освещены налитыми воском плошками и стеклянными сосудами, а также разноцветными слюдяными и другими фонарями.

По возвращении императрицы в рощу, был сожжен на лугу, на берегу реки “Красной”, фейерверк, щит которого представлял Астрею, возвращающую золотой век: в одной руке держала она весы равенства, а в другой – рог изобилия; внизу были видны пастухи, спокойно веселящиеся и удаляющиеся от них, в виде фурий, Несогласия и Раздоры.

Когда щит сгорел, пущено было несколько тысяч ракет и увеселительных огненных шаров, зажжено несколько огнемечущих колес и т.д. Императрица Екатерина уехала от Нарышкина в 1 час ночи в Петергоф, а наследник Павел Петрович оставался до трех часов утра. При отъезде августейших особ произведена была пушечная пальба».

ВИЖЕ-ЛЕБРЕН И ЕЕ ЖИВЫЕ КАРТИНЫ В ПЕТЕРБУРГЕ КОНЦА XVIII ВЕКА

Первое упоминание о постановке живых картин в России встречается в воспоминаниях французской художницы Елизабеты9Луизы де Лебрен (Виже) и относится к периоду ее пребывания в Санкт9Петербурге в 179591801 годы. В свое время Виже-Лебрен была в милости у королевы Марии Антуанетты, которая дала ей титул своей первой портретистки, пела с нею дуэты, брала на прогулки, сделала едва ли не ближайшим другом. При первых признаках революции Виже-Лебрен перебралась в Италию, оттуда в Вену, Прагу, Берлин и, наконец, в российскую столицу. Везде ее принимали с энтузиазмом. Государи, богатые любители художеств окружали привлекательную француженку вниманием и спешили заказывать ей портреты. Вместе с большими гонорарами она получала и дипломы академий художеств. В Петербурге художница провела шесть лет, только однажды на полгода отлучившись в Москву. Следами ее пребывания в России остались многочисленные портреты (императрицы Марии Федоровны, ее дочерей, цесаревны Елизаветы Алексеевны, гр. Толстого и др.), рассеянные по императорским дворцам и домам высшей аристократии обеих столиц.

Виже-Лебрен сразу же завалили заказами, однако это не мешало ей развлекаться в кругу петербургской знати, прежде всего, в обществе графа А.С. Строганова – покровителя писателей и художников, коллекционера, библиофила, владельца превосходной картинной галереи, сенатора при Екатерине II и при Павле I, президента Академии художеств и директора Публичной библиотеки. Приехавшую летом 1795 года Виже-Лебрен, свою давнюю знакомую, Строганов пригласил погостить на даче («в роде италианского казино») в живописном парке на Каменном острове. Художница была в восторге от своего обиталища, от роговой музыки (изобретения чеха Мареша, заведенного в России в середине века С.К. Нарышкиным), сопровождавшей большие воскресные обеды. Столы сервировались в крытой галерее, из которой можно было любоваться и садом, где хозяин разрешил лотошникам торговлю, и Невою, покрытою нарядными лодками с гостями, направлявшимися к пристани строгановской дачи. Кроме обеда, их ожидали прогулка по парку, катание на лодках, украшенных малиновым бархатом с золотою бахромою в сопровождении хора песенников, которые в скромной простой лодке плыли впереди. Вечером вновь было много музыки, в том числе цыганской, и, конечно, с террасы гости любовались фейерверком, огни которого отражались в Неве, придавая всему волшебный вид.

На следующий день после своего приезда Виже-Лебрен стала зрительницей великосветского спектакля. Давали «Подземелье» Далейрака. Роль ребенка играл юный Александр Рибопьер, будущий обладатель золотого ключа (обер9камергер) и граф Российской империи, а садовника – посол Римского императора граф Кобенцель, который своей бешеной страстью к домашним спектаклям смущал даже Екатерину II, сказавшую однажды, что «он приберегает своей лучший спектакль ко дню вступления французов в Вену».

Вот эта9то домашняя сцена в гостеприимном доме ценителя искусств и заинтересовала французскую портретистку.

«Маленький театр был прелестен, – вспоминает Виже-Лебрен, – мне пришло в голову поставить на нем живые картины. Из Петербурга к нам беспрерывно приезжали гости; я выбрала действующих лиц из самых красивых мужчин и женщин и костюмировала их в кашемировые шали, которых у нас было вдоволь. Сюжеты картин я выбирала преимущественно серьезные и сценам из Библии отдавала предпочтение над всеми прочими; ставила также по памяти картины известных мастеров, например, «Семейство Дария» (из собрания Лувра «Семейство Дария в палатке Александра» ее знаменитого однофамильца Шарля Лебрена – М.Ю.), и эта картина удалась отлично, но больше всего имела успех картина «Ахилл при дворе Ликомеда» (итальянского художника Гвидо Рени – М.Ю.); роль Ахилла я взяла на себя, потому что одевалась по большей части так, что каска да щит были совершенно достаточны, чтобы сделать мой костюм вполне верным исторически. Живые картины чрезвычайно занимали все общество, и потому на следующую зиму оне были перенесены в Петербург и придали разнообразие другим вечерним удовольствиям тамошнего общества».

Надо отметить, что русский двор ни в чем не уступал прусскому благодаря вдовствующей императрице Марии Федоровне. Она не только сама занималась живописью и медальерным искусством, но и любила устраивать шарады, живые картины и спектакли в Павловском и Зимнем дворцах.

4 февраля 1822 года в Эрмитаже в честь приезда своей дочери Марии Павловны, герцогини Саксен9Веймарской, императрица устроила грандиозную шараду «Перистиль» и серию живых картин по произведениям из собрания Эрмитажа. В Белом зале (позже – Золотом) построили бутафорскую стену музея, в которой между колонн раскрывался целый ряд картин в золотых рамах, якобы висящих на стенах, а «в сущности представляющих живые группы, видимые в отверстиях рам» . К этому празднику Плюшаром был издан альбом с литографическими рисунками, посвященный живым картинам, который раздавался во время представления присутствующим.

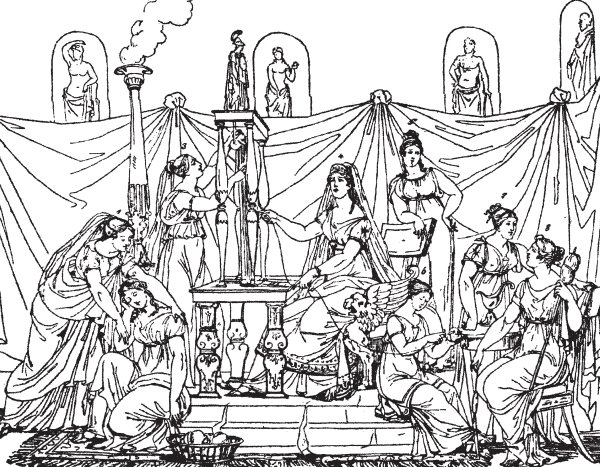

Были показаны две «Сивиллы» Гверчино (Татищева) и Доменикино (княгиня А.Гагарина), «Швеи» (современное название «Юность Марии») Гвидо Рени (княжна Суворова, графиня Потоцкая, баронесса Строганова, княжна Сапега, княгиня Лобанова9Ростовская, урожденная княжна Лопухина), «Воин» (гр. Иван Воронцов9Дашков) и «Воин в польском костюме» (Ласунский) Рембрандта, «Дочери лорда Ф.Уортона» Ван Дейка (девицы Влодек и Горголи) и другие полотна Рембранта, Ван Дейка, Ш. Ванлоо из замечательного собрания Эрмитажа. Картина Д. Тенирса II «Фламандский праздник» была поставлена под руководством балетмейстера Дидло, что свидетельствует о высочайших требованиях к пластической выразительности участников. Чтобы не давать подряд однообразные композиции, после трех камерных портретов в огромной раме раскрыли самую «многонаселенную» картину 9«Великодушие Александра Македонского» Пьера Миньяра, где семейство Дария и других персонажей представляли барон Алексей Строганов, князь Андрей Гагарин,, кн. Любомирская, гр. Ольга Потоцкая, гр. Лобанова, гр. Хрептович, кн. Давид Голицын, кн. Суворова, г9жи Новосильцева и Самарина, девицы Безобразова и Повалишина, кн. Е.Волконская, кн. Оболенская и пажи князья Хилков и Трубецкой. Их дополняли изысканные «композиции» Ансельма9Франсуа Лагрене «Калипсо», «Пенелопа, окруженная прислужницами», «Женщина с ребенком» и другие, которые придворный художник «компоновал» из великосветских красавиц и красавцев.

НА ИМПЕРАТОРСКИХ СЦЕНАХ И КОНЦЕРТНЫХ ЭСТРАДАХ

С конца 18309х годов в недели поста столичная публика валом повалила на концерты виртуозов с живыми картинами, а также на бенефисы декораторов императорских театров. Развитию этой практики русская сцена обязана Андрею Адамовичу Роллеру (180591891) – талантливому декоратору9живописцу, главному машинисту императорских театров (183391879). Он сделал декорации и построил машины для 200 спектаклей, и он же поставил более тысячи живых картин. За право попадания в книгу рекордов с ним могли поспорить только К. Вальц (отец) и Ф. Вальц (сын), главные машинисты и декораторы московских императорских театров, учившиеся у Роллера. Ставили живые картины и балетмейстеры, в частности, Мариус Петипа.

Авдотья Панаева, дочь артиста Я.Г.Брянского, в 309е годы – приходящая ученица Театрального училища в Санкт9Петербурге, вспоминает, как «для поправления сборов в посту стали давать концерты с живыми картинами. Эта новость привлекла много публики в театр. Директор приказал всем артистам участвовать в живых картинах, и если кто не явится, то распорядился высчитывать месячное жалованье». Только В.А.Каратыгину и ее отцу Брянскому удалось отстоять перед дирекцией свое право не участвовать в живых картинах. Однажды Роллеру захотелось непременно поставить миловидную дочку Брянского в свои живые картины. «Я должна была изображать девочку9цыганку с цветком в руке, на который я смотрела улыбаясь. Роллер сам мне придумал костюм и прическу <…> Я ощутила странное чувство, когда раздались аплодисменты. Публика два раза требовала повторения моей картины. Роллер был ужасно доволен».

Художники и машинисты вообще любили возиться с живыми картинами. В первое воскресенье Великого поста К.Ф.Вальц как декоратор получал бенефис в Большом театре, для которого ставил серию живых картин. Он вспоминает о них так, как вспоминают о любимых игрушках детства. Например, Вальц пишет о «Полете Валькирий» Вагнера с участием живых лошадей, «на которых скакали по особо устроенным подмосткам в облаках цирковые наездницы. В другой раз я превратил сцену в фантастический волшебный сад с партером живых цветов, в виде ковра с разнообразными арабесками. Среди этого цветника, через все сценические люки, в такт музыке появлялись танцовщицы в самых замысловатых костюмах» . Здесь по сути речь уже идет о феериях, скромно названных в афишах «живыми картинами». У декораторов императорских сцен объявлялись иногда конкуренты в лице зарубежных гастролирующих трупп. В середине 409х годов, например, в столице выступали труппы Мюллера и Ренно, исполнявшие преимущественно «скульптурные произведения – статуи, барельефы и притом большей частью античные, все самые известные и самые знаменитые по своей красоте» .

О концертах с живыми картинами (по произведениям Тициана и Рафаэля, а позже – передвижников, из которых самыми популярными были «Бурлаки на Волге») интересно написала Э.Фрадкина в своих заметках о концертной жизни Санкт9Петербурга. С 309409х годов до начала ХХ века живые картины служили приманкой для концертной публики, более увлеченной зрелищными, а не слуховыми впечатлениями. Однако иногда живые картины служили целям синтетического искусства. В частности, Э.Фрадкина рассказывает о состоявшемся 20 апреля 1902 года в консерватории вечере памяти Антона Рубинштейна. «По инициативе одной из его учениц, профессора С. Малоземовой, была воплощена в жизнь давняя идея Рубинштейна – театрализация “Карнавала” Шумана, общепризнанного шедевра исполнительского искусства великого пианиста. “Карнавал” был специально оркестрован совместными усилиями Римского9Корсакова и его учеников: Глазунова, Лядова, Калафати и Аренского – и сыгран с участием балета и при использовании “живых картин” на фоне декораций. Включение зрелищных элементов оценивалось в данном случае не как отвлечение от музыки, а как расширение ее ассоциативных возможностей».

ТЕАТРАЛЬНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КРИТИКИ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА О ЖИВЫХ КАРТИНАХ

У публики такие эффектные номера, расходы на которые едва ли равнялись доходам от бенефиса , или благотворительного музыкального вечера, имели оглушительный успех, газеты печатали восторженные отзывы. Но были у живых картин и серьезные рецензенты, например, В.Стасов, Ц.Кюи или московский театральный критик А. Баженов.

В.Стасов, в частности, понимал, что живые картины дают декораторам возможность развернуться их фантазии и блестящим способностям. Но он же сетовал в статье 1847 года, которой дебютировал в «Отечественных записках», что им, мастерам холста, света и машинерии, недостает умения «действовать пластикой людской», «таланта живописца и скульптора вместе». Впрочем, и сами артисты плохо ладят со своей пластикой; «каково же им будет, если нужно размыслить о впечатлении целой картины, рассчитать, может быть, сотни подробностей, как моя рука придется к голове другого лица, случившейся возле, – рассчитать, что если она отойдет на каких9нибудь несколько линий, произойдет уже совсем другое… Какое им до того дело!..»

Стасов подробно разобрал роллеровские живые картины сезона 1847 года: «Последний день Помпеи», «Юдифь и Олоферн», «Ахиллес, влекущий на колеснице Гектора» (всего 14 картин). Они демонстрировались под музыку на черном фоне в рамах, где большей частью люди представлены по грудь, каждая из них показывалась около двух минут (более актеры не могли сохранять неподвижность). Критик заметил, что прославленному декоратору и академику перспективной живописи не удалось в декорационных фонах «заколдовать зрение, обмануть его, заставить принять холст за настоящую уходящую перспективу, за небо, за деревья, за горы и т.д.». Однако романтику Роллеру важно было создать на сцене иллюзию живописного полотна, а не жизни. Иначе, зачем же он, как заметил Стасов, сделал «живых людей похожими не на живых, а на написанные фигуры»?

Михаил Юнисов