Битбунов Г.С. Воздвижение Креста Господня. Событие праздника и его эортологическая динамика

В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит Священное Предание, Крест был найден в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель. И второе событие — возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Оба события объединяет в названии праздника то, что обретенный Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали.

Праздник Воздвижения, посвященный Кресту Христову, выражает литургический (богослужебный) аспект почитания христианами Голгофского Креста как орудия спасения человечества. Название указывает на торжественное поднятие Креста вверх («воздвижение») после обнаружения его в земле. Это единственный двунадесятый праздник (т. е. один из двенадцати величайших праздников годового цикла), исторической основой которого явились не только новозаветные события, но и более поздние – из области церковной истории.

Рождение Богоматери, праздновавшееся шестью днями ранее, – преддверие тайны воплощения Бога на земле, а Крест возвещает о Его будущей жертве. Поэтому праздник Креста тоже стоит в начале церковного года (14/27 сентября).

* * *

С праздником Воздвижения Креста Господня Православная Церковь соединяет благоговейное и благодарное воспоминание о самом Кресте, на котором был распят наш Спаситель, и отрадно-грустное воспоминание событий обретения честного и достопоклоняемого древа этого Креста Господня.

В этот день Православная Церковь приглашает верующих воздать благоговейное поклонение Честному и Животворящему Кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшие страдания ради нашего спасения.

На этом Кресте, по словам церковных песнопений, «смерть умерщвляется и ныне пуста явися», на нем «содела спасение Предвечный Царь посреди земли» и им осуществлена «вечная правда»; для нас же Крест Христов – божественная лестница, «еюже восходим на небеса»; спасительное это древо – «оружие мира, непобедимая победа», которое «вознесе нас на первое блаженство, яже прежде враг сластию украд, изгнаны нас от Бога сотвори», и мы – «земнии обожихомся» и «вси к Богу привлекохомся». Как же нам не благодарить Господа в этот праздник, воздавая поклонение Кресту Христову, который явился для нас «зарями нетленными» нашего спасения, которым открыт для нас доступ в царство Божие, к небесному блаженству, через который мы получили «бессмертную пищу»!

По словам одного великого отца Церкви, «Крест – глава нашего спасения; Крест – причина бесчисленных благ. Через него мы, бывшие прежде бесславными и отверженными Богом, теперь приняты в число сынов; через него мы уже не остаемся в заблуждении, но познали истину; через него мы, прежде покланявшиеся деревьям и камням, теперь познали Спасителя всех; через него мы, бывшие рабами греха, приведены в свободу праведности, через него земля, наконец, сделалась небом». Крест – «твердыня святых, свет всей вселенной. Как в доме, объятом тьмою, кто-нибудь, зажегши светильник и поставив его на возвышении, прогоняет тьму, так и Христос во вселенной, объятой мраком, водрузив Крест, как бы некоторый светильник, и подняв его высоко, рассеял весь мрак на земле. И как светильник содержит свет вверху на своей вершине, так и Крест вверху на своей вершине имел сияющее Солнце правды» – нашего Спасителя1.

Вот чем является для нас Крест Христов, и мы свято и благоговейно должны почитать и почитаем его. Каждый из нас всю жизнь свою освящает крестом и крестным знамением. С раннего детства и до самой смерти каждый христианин носит на себе, на груди своей крест как знамение Христовой победы и нашей защиты и силы; каждое дело мы начинаем и оканчиваем крестным знамением, делая все во славу Христову. Как такую защиту и охрану, мы начертываем знамение креста на всем для нас дорогом и святом, и на своих домах, и на стенах, и на дверях. Крестным знамением мы начинаем день, и с крестным знамением мы погружаемся в сон, заканчиваем день.

Теперь крест – наша величайшая святыня, наша слава, наш духовный всепобеждающий меч, и таким его сделал для нас Христос своей смертью и своими страданиями на Кресте.

Спаситель принял на Кресте мучительнейшую из казней, «грехи наша вознесе на Теле Своем на древо» (1Пет.2:24), «смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя» (Флп.2:8). Какое, в самом деле, поразительное, превышающее человеческое понимание зрелище. «Вот, – воспевает сегодня Церковь, – Владыка твари и Господь славы пригвождается на Кресте и прободается в ребра; Сладость Церкви вкушает желчь и оцет; Покрывающий небо облаками облагается терновым венцом и одевается одеждой поругания; Создавший рукою человека заушается тленною рукою; Одевающий небо облаками принимает удары по плечам, принимает заплевания и раны, поношения и заушения и все терпит ради нас, осужденных» (стихира). Как же мы, облагодетельствованные крестной смертью и страданиями Спасителя, можем не преклоняться в благоговейном трепете перед «треблаженным древом, на немже распяся Христос, Царь и Господь», не чтить свято Крест, – нашу славу, нашу победу во Христе и со Христом.

Такое высокое и священное значение Креста Господня, естественно, делало в глазах христиан величайшей святыней и самое древо Креста Господня, тот самый деревянный крест, на котором был распят Спаситель. Но первоначально этот святой Крест не был сохранен христианами, не был достоянием верующих, в течение целых трех столетий не было даже известно точно место, где эта христианская святыня укрыта. По раввинскому предписанию, «камень, которым кто-нибудь был убит, дерево, на котором кто-либо был повешен, меч, которым кто-нибудь был обезглавлен, и веревка, которой кто-нибудь был задушен, должны быть погребены вместе с казненными»2. Но, не говоря о том, что Спаситель был предан смерти по законам римской казни, это требование раввинского закона не могло быть исполнено в отношении ко Христову Кресту еще и потому, что пречистое тело Спасителя было погребено руками Его учеников и друзей. Во всяком случае, весьма вероятно, что все три креста (Спасителя и двух разбойников) были положены или зарыты вблизи от места распятия и смерти Спасителя. Благоговейная память непосредственных свидетелей и очевидцев распятия Спасителя – Его любящих учеников и учениц, конечно, свято хранила своим почитанием и поклонением это место. Никакие последующие обстоятельства жизни первых христиан, как бы тяжелы для них эти обстоятельства ни были, не могли заставить их забыть места, освященные величайшими событиями жизни Спасителя. Впоследствии хранителями воспоминаний о святых местах смерти и погребения Спасителя были первые иерусалимские епископы и последующие христиане. Уже св. Кирилл Иерусалимский свидетельствует, что со времен апостольских начались путешествия в Иерусалим для поклонения местам, освященным воспоминаниями о разных событиях земной жизни Господа Иисуса Христа3. Взятие и разрушение Иерусалима Титом4 в значительной степени изменили многие места города, – могли подвергнуться изменению, засыпанию мусором и развалинами также и священные места распятия и смерти Спасителя. Кроме того, историк IV в. Евсевий свидетельствует, что враги христиан – язычники – принимали меры к тому, чтобы скрыть и даже осквернить святые для христиан места; что нечестивые люди с нарочитой безумной целью совершенно изменили вид местности Голгофы и святого Гроба. Святую пещеру они засыпали мусором, насыпь сверху вымостили камнем и здесь воздвигли алтарь богини сладострастной любви5. Другие историки свидетельствуют, что особенно старался осквернять все святые места бесовскими идолами и жертвами нечестивый император римский Адриан (117–138 гг. по Р.Х.). Воздвигнув на месте разоренного Титом Иерусалима город, он велел засыпать гроб Господень землей и множеством камней, а на той горе, где был распят Спаситель (на «скале Креста»), он построил храм языческой богине распутства Венере и поставил ее идол, а над Гробом Господним поставил идол Юпитера. Но ни разрушение Иерусалима Титом, ни восстановление его Адрианом не могли так изменить город и святые места, чтобы благоговейно помнившие эти места христиане не узнали бы их, не могли бы их найти. А стремления нечестивцев и язычников осквернить и скрыть эти места достигали совершенно обратной цели: своими насыпями и идольскими сооружениями они прочно отмечали эти места, делали невозможным забвение их верующими и даже самими язычниками. Так разрушает Господь «советы нечестивых» и самое зло людское обращает к благу Церкви своей!

Благоговейно хранимое в памяти верующих и прочно отмеченное язычниками, хотя и оскверненное ими, святое место смерти Господней оставалось в неприкосновенности до времени царя Константина Великого. Этот христолюбивый император, еще будучи внешне язычником, а по деятельности являясь христианским государем, имел основания особенно чтить Крест Христов. Это знамя Христовой победы, по Божественному устроению, трижды послужило для Константина Великого знамением его победы над врагами. В 312 г. Константин воевал против жестокого Максентия, воцарившегося в Риме, преследовавшего и убивавшего христиан, проводившего нечестивую жизнь. По словам тогдашнего историка (Евсевия), Максентий, готовясь к борьбе с Константином, прибегал к разным волшебствам и суеверным обрядам; Константин же, не совсем полагаясь на силу своего войска, чувствовал необходимость в сверхъестественной помощи над врагом, а потому размышлял о том, какому Богу он должен молиться об этой помощи. В эту тяжелую минуту вспомнил Константин о том, что его отец Констанций, оказывавший покровительство христианам, пользовался благосостоянием, тогда как гонители христиан имели бедственную кончину, – и потому решился обратиться с молитвой к Богу Констанция, единому, верховному Существу. И вот, когда он отдался усердной молитве, то около полудня увидел на небе лучезарный крест, сиявший сильнее солнечного света, с надписью на нем: «сим победиши». Это чудесное знамение видели и воины, среди которых был полководец Артемий, впоследствии замученный (при Юлиане Отступнике) за Христа. Пораженный необычайным небесным видением, Константин впал в глубокий сон, и во сне явился ему сам Спаситель, опять показал ему то же знамение креста, повелел ему употреблять изображение креста, как знамя в войсках, и обещал ему победу не только над Максентием, но и над всеми врагами. Проснувшись, Константин повелел сделать Крест Господень, по подобию виденного им знамения, из драгоценных камней, а также начертать изображение креста на знаменах, на оружии, шлемах и щитах воинов. С тех пор войска Константина совершали походы, имея своим знамением крест, соединенный с первыми буквами имени Спасителя. В битве на Мельвийском мосту (через Тибр) Константин одержал блестящую победу над Максентием (28 окт. 312 г.). Сам Максентий утонул с множеством своих воинов в реке, а Константин победоносно вошел в Рим. После этого он воздвиг в Риме статую себе, державшую в правой руке крест, а в надписи на статуе победа над Максентием приписывалась «спасительному знамению» креста. Также в войне с византийцами и скифами еще дважды Константин видел на небе чудесное знамение креста, которое возвестило ему победу над врагами.

Легко понять, каким благоговением к Кресту Господню было преисполнено после этих событий сердце христолюбивого царя Константина. И вот этот император, «не без внушения свыше, но побуждаемый Духом самого Спасителя» решил не только отыскать честное древо Креста Господня, воздать ему поклонение, но и «священнейшее место спасительного воскресения в Иерусалиме сделать предметом всеобщего благоговейного почитания» – построить над ним храм7. Исполнительницей благочестивого намерения императора явилась его мать, блаженная царица Елена, по настояниям самого императора принявшая христианство, отличавшаяся благочестием и пламенной ревностью по вере Христовой. В 326 г. Елена отправилась в святую землю с целью отыскать и посетить места, освященные главнейшими событиями жизни Спасителя. Прибыв в Иерусалим, исполненная благочестивого желания найти пещеру гроба Господня и честное древо Креста, она ревностно принялась искать их. Патриархом в Иерусалиме был в то время Макарий, встретивший царицу с подобающими почестями и оказывавший ей помощь в ее святом деле.

По преданию8, в деле обретения Честного Креста Господня оказал помощь один еврей, по имени Иуда. К евреям, жившим в Иерусалиме, царица Елена обратилась с просьбой указать ей место, где скрыт Крест Господень. Они отказались сделать это, ссылаясь на свое незнание, и только после угроз царицы мучениями и смертью указали на некоего старца Иуду как могущего указать царице это место. Но и Иуда долго не соглашался исполнить требование царицы и только после истязаний привел ее к тому месту, где был насыпан большой холм из земли, мусора и камней и где некогда римский царь Адриан построил капище в честь языческой богини Венеры. Когда разрушили идольский храм, разбросали мусор и раскопали землю, были обретены место Гроба Господня и Воскресения, а также Лобное место – место распятия Христа. Чудесное благоухание указало рывшим землю и присутствовавшим эти места. Вблизи Лобного места нашли три креста, гвозди и ту дощечку с надписью на трех языках, которая была прибита над головой распятого Спасителя.

Однако теперь она лежала отдельно от крестов, и поэтому не было возможности узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель. Велика была радость царицы Елены и патриарха, когда они увидели священнейшие для христианина места и предметы. Но для полноты этой радости не доставало знания, какому из трех крестов воздать благоговейное поклонение, как Кресту нашего Спасителя. Тогда патриарх Макарий предложил произвести испытание: была принесена на место обретения крестов одна находившаяся при смерти женщина; присутствовавшие, с Макарием во главе, вознесли молитвы, чтобы Крест Христов был указан через исцеление этой женщины, – и после этого сначала два креста без успеха были приложены к болящей, а при прикосновении третьего совершилось исцеление больной9.

В полноте благоговейной радости и духовного умиления царица и все бывшие с ней воздали поклонение и целование Кресту. А так как, вследствие множества народа, не все могли поклониться честному древу Креста Господня и даже не все могли видеть его, то патриарх Макарий, став на высоком месте, поднимал – воздвизал св. Крест, показывая его народу. Народ поклонялся Кресту, восклицая: «Господи, помилуй!» Отсюда и получил свое начало и название праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Это событие обретения Честного Креста Господня и чудеса, сопровождавшие его, произвели великое впечатление не только на христиан, но и на иудеев. Иуда, так неохотно указавший нахождение святых мест, вместе с многими евреями уверовал во Христа и крестился, получив в святом крещении имя Кириака. Впоследствии он был патриархом Иерусалимским и претерпел мученическую кончину при императоре Юлиане Отступнике. Сам Константин впоследствии в послании к Иерусалимскому патриарху Макарию писал об обретении Честного Креста Господня: «нет слов для достойного описания этого чуда. Знамение святейших страстей, скрывавшееся так долго под землей и остававшееся в неизвестности в течение целых веков, наконец воссияло»10. Святая царица Елена, при могущественном содействии своего сына царя Константина, начала строить в Иерусалиме и по всей Палестине храмы на местах, освященных событиями из жизни Спасителя. И прежде всего было, по воле царицы и царя, положено основание и приступлено к постройке на месте Гроба Господня и обретения св. Креста церкви Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, освящение которой было совершено 13 сентября 335 г.11 Потом благочестивая царица приказала соорудить храм в Гефсимании на месте, где находился гроб Пресвятой Богородицы, во имя Ее успения и, кроме того, восемнадцать церквей в разных местах святой земли.

Что касается судьбы самого обретенного св. Еленой честного древа Креста Господня, то она, к сожалению, не может быть указана точно и вполне определенно. Это древо Креста Господня представляло для христиан столь великую святыню, что христиане, уже при самом обретении его в большом количестве наполнявшие Иерусалим, не только горели желанием поклониться ему, но, если возможно и удастся, получить от него частичку. Действительно, св. Кирилл Иерусалимский (IV в.) свидетельствует, что уже в его время маленькие части Животворящего Креста были распространены по всей земле12. И св. Иоанн Златоуст (IV в.) свидетельствует, что «многие, как мужи, так и жены, получив малую частицу этого древа и обложив ее золотом, вешают себе на шею»13.

Но не все древо крестное было унесено таким образом из Иерусалима. Часть обретенного древа Креста и гвозди от него царица Елена послала своему сыну Константину, а остальное было заключено в серебряный ковчег и вручено предстоятелю Иерусалимской Церкви с приказанием хранить для грядущих поколений14.

И св. Кирилл Иерусалимский подтверждает, что честное древо Креста Господня в его время хранилось и показывалось народу в Иерусалиме. А в описании богослужения Великой Пятницы в Иерусалиме, сделанном некоей знатной паломницей IV в. (Сильвией, или Етерией), мы находим интересное описание самого обряда поклонения древу Креста Господня с указанием тех мер, какие при этом принимались против расхищения святого древа благочестивыми паломниками. «На Голгофе, – говорится в этом описании, – за Крестом, т.е. за храмом в честь св. Креста, еще до шестого часа утра поставляется епископу кафедра. На эту кафедру садится епископ, перед ним ставится стол, покрытый платком, кругом стола стоят диаконы и приносится серебряный позолоченный ковчег, в котором находится святое древо Креста; открывается и вынимается; кладется на стол как древо Креста, так и дощечка (titulus). Итак, когда положено на стол, епископ сидя придерживает своими руками концы святого древа; диаконы же, которые стоят вокруг, охраняют. Оно охраняется так потому, что существует обычай, по которому весь народ, подходя по одиночке, как верные, так и оглашенные, наклоняются к столу, лобызают святое древо и проходят. И так как, рассказывают, не знаю когда, кто-то отгрыз и украл частицу святого дерева, то поэтому теперь диаконы, стоящие вокруг, так и охраняют, чтобы никто из подходящих не дерзнул сделать того же. И так подходит весь народ поодиночке, все преклоняясь и касаясь сперва челом, потом очами Креста и дощечки и, облобызав Крест, проходят; руку же никто не протягивает для прикосновения»15. Нахождение части древа Креста Господня в Иерусалиме подтверждается и другими историческими данными16. В VII в. в царствование византийского императора Фоки (602–610 гг.) эта великая христианская святыня на время попала в руки персов. Хозрой, царь персидский, вступив в войну с Фокой, покорил Египет, Африку и Палестину, взял Иерусалим, разграбил его сокровища и в числе этих сокровищ взял из Иерусалима и древо Животворящего Креста Господня и отвез его в Персию. Но Господь не попустил неверным долго владеть христианской святыней. Преемник Фоки имп. Ираклий некоторое время не мог победить Хозроя, и тогда он обратился к Богу с молитвой о помощи. Он приказал и всем верующим своего царства совершать молитвы, богослужения и посты, чтобы Господь избавил от врага. Господь даровал Ираклию победу над Хозроем, который сам был убит своим сыном. Ираклий после этого отобрал у персов многоценную святыню христиан – честное древо Креста Господня и решил перенести его торжественно снова в Иерусалим. В 628 г. император Ираклий, достигнув Иерусалима, возложил св. древо на свои плечи, нес его, одетый в свои царские одежды. Но вдруг у ворот, которыми восходили на Лобное место, неожиданно остановился и не мог сделать дальше ни шагу. И тогда Захарии, патриарху константинопольскому, вышедшему вместе с жителями Иерусалима навстречу царю, было откровение от светоносного ангела, что невозможно древо, которое нес Христос в состоянии уничижения, нести в царских одеждах. Тогда царь облекся в простую и бедную одежду и, с босыми ногами, в таком виде внес св. древо в церковь на то место, где оно находилось до взятия Хозроем. Здесь честное древо Креста Господня находилось и в последующее время. По крайней мере, в начале IX в. в числе клира храма Воскресения были два пресвитера стража, на обязанности которых лежало охранять св. Крест и сударий. При крестоносцах св. древо также, несомненно, находилось в Иерусалиме и не раз служило ободрением и охраной их войскам в битвах с неверными17. Однако дальнейшая судьба честного древа Креста Господня в точности не известна. Весьма вероятно, что с течением времени, постепенно уменьшаясь в своем объеме, вследствие благочестивого желания различных обителей и монастырей иметь у себя частицу св. древа, оно совершенно было раздроблено на отдельные частицы, которые и указываются теперь во многих храмах и монастырях. В частности, в Риме в базилике Святого Креста хранится деревянная дощечка, которую выдают за ту дощечку, titulus, которая была прибита над головой Спасителя и после найдена св. Еленой лежащей отдельно от Креста.

И ныне, в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, мы, христиане, можем лишь мысленно воздать благоговейное поклонение честному древу Креста, на котором был распят наш Спаситель. Но этот Крест неизгладимо начертан на благодарных сердцах наших, а вещественный образ его – перед нами в храме и на нас – на нашей груди, в наших жилищах.

«Приидите, вернии, животворящему древу поклонимся, на немже Христос, Царь славы, волею руце распростер, вознесе нас на первое блаженство!» (стихира самогл.).

Значение праздника Воздвижения Креста Господня

Будучи однородным по соединяемому воспоминанию с седмицей страстей Христовых, настоящий праздник по характеру совершенно отличается от тех, исключительных в году по умилительности и величию дней – дней, которым одним справедливо усвоено название «святых и великих». То дни плача над Божественным Страдальцем; это день радости о следствиях Его страдания, о плодах искупления. Это праздник именно в честь самого искупления в лице главного орудия, знамения и проводника его на нас.

Орудие это достойно такого чествования, самостоятельного празднования в честь его не только по тому значению, которое оно имело в самом акте искупления, не только в виду той важности, которую оно с течением времени получило в жизни христиан, но и по тому, чем оно было для самого Христа. «Крест именуется славой Христовой и высотой Христовой», – говорит св. Андрей Критский (слово на Воздвижение), ссылаясь в подтверждение первой мысли на Ин.13:31, 17:5, 12:28, а второй на Ин.12:32: «аще Аз вознесен буду от земли…». «Если же Крест Христов составляет славу Христа, то и в настоящий день крест воздвигается для того, чтобы Христос прославился. Не Христос возвышается, чтобы славился Крест, но возвышается Крест, чтобы прославился Христос».

Будучи Христовым, Его славой и высотой, Крест этот слишком близок нам уже по первоначальной идее своей. Он, собственно, наш Крест. Христос «понес на раменах своих тот самый крест, на каком распяли его, как принявший на себя наказания, определенные согрешившим»; Он «крест понес нам принадлежащий» (св. Кирилл Александрийский на Ин. кн. 12).

Отсюда те неисчислимые блага, которые излиты на нас Крестом. «Сей добрый кормчий, наполнив изобилием всю жизнь нашу и умирив ее, доставил еще нам в будущности вечную жизнь» (св. Ефрем Сирин, слово на Честной Крест). «Крестом избавились мы от вражды и Крестом утвердились в дружбе с Богом. Крест сочетал людей с ликом ангелов, сделав их природу чуждой всякого тленного дела и доставив им возможность проводить нетленную жизнь» (слово на Воздвижение Василия Селевкийского, приписываемое и св. Иоанну Златоусту). «Он сделал чистой землю, возвел наше естество на царский престол» (св. Иоанн Златоуст, слово на поклонение Кресту). «Этот Крест обратил на истинный путь вселенную, изгнал заблуждение, возвратил истину, землю сделал небом» (слово о Кресте, приписываемое св. Иоанну Златоусту). «Он положил конец беззаконным делам мира, пресек его безбожные учения, и мир не угождает уже более диавольским законам и не связывается узами смерти; (Крест) утвердил заповедь целомудрия и искоренил сладострастие; освятил правило воздержания и низложил господство похоти. В самом деле, какое добро получено нами помимо Креста? Какое из благ даровано нам не через Крест? Через Крест мы научились благочестию и познали силу Божественной природы; через Крест мы уразумели правду Божию и постигаем добродетель целомудрия; через Крест мы познали друг друга; через Крест мы познали силу любви и не отказываемся умереть друг за друга; благодаря Кресту мы презрели все блага мира и вменили их ни во что, ожидая будущих благ и невидимое принимая, как видимое. Крест проповедуется – и истина по всей вселенной распространяется, и царство небесное удостоверяется (слово на Воздвижение Василия Селевкийского или Иоанна Златоуста).

Помимо приобретения для человечества этих высших духовных благ, Крест издревле стал проявлять спасительную силу свою и в чисто житейских нуждах христиан. «Это знамение и во времена наших предков, – свидетельствует св. Златоуст или современный ему писатель, – отверзало заключенные двери, оно угашало губительные яды, исцеляло укусы ядовитых зверей. Если оно отверзло врата ада и открыло небесный свод, восстановило вход в рай и сокрушило силу диавола, то что удивительного, если оно преодолевает губительные яды?» (слово на поклонение Кресту, приписываемое св. Златоусту).

Наряду с этим, так сказать, таинственным, мистическим значением для христианина, крест получил для него и чисто моральное значение. Он стал ободрением и поддержкой для него в тягостях личного крестоношения. «Посмотрите, – как бы говорит Христос, – на то, что совершил Мой Крест; сделайте и вы такого рода оружие, и совершите то, что хотите. Пусть (последователь Христов) будет так готов к тому, чтобы претерпеть заклание и быть распятым на кресте, говорит Господь, как готов тот, кто несет крест на своих плечах; пусть считает себя в столь близком соседстве со смертью. Перед таким человеком все приходят в изумление, потому что мы не так боимся вооруженных бесчисленными человеческими орудиями и крепким мужеством, как человека, одаренного такой силой» (слово на поклонение Кресту, приписываемое Златоусту).

«Воззрение на крест вдыхает мужество и изгоняет страх» (св. Андрея Критского слово на Воздвижение).

Наконец, крест получил для христианина и эсхатологическое значение. «Тогда, сказано, явится знамение крестное на небе. Когда „тогда”? Когда силы небесные подвигнутся. Тогда украшенные знамением церковным, стяжавшие себе этот многоценный бисер, хорошо сохранившие этот образ и подобие, восхищены будут на облаках» (Пантолей, пресвитер Византийский, чтение на Воздвижение).

Не удивительно, что крест стал знамением христианина. «Крест дан нам в качестве знамения на челе точно так же, как Израилю обрезание; ибо через него мы верные различаемся и распознаемся от неверных» (св. Иоанн Дамаскин, слово в день Креста).

Постепенно христианство оценило все значение для него этого знамения, этого трофея победы Христовой. И тут промысл пришел на помощь Церкви непосредственным действием своим – изведением Креста от недр земных и явлением его на небе. «Господь не допустил бы оставаться в земле, но извлек его и вознес на небо; с ним Он имеет прийти при втором пришествии Своем». (Св. Иоанн Златоуст, слово о Кресте и распятии). Он обретен при императорах, веровавших во Христа, обретен силой божественной и безыскусственной, единственно силой и твердостью веры. Когда Бог вручил христианам царские скипетры, в это именно время Ему угодно было открыть Крест через жену благочестивую, жену царицу, жену украшавшуюся царской мудростью, умудряя жену, скажем так, божественным богомудрием, дабы она, пользуясь отчасти силой слова, свойственной царственной особе, употребила все, что только могло сдвинуть непреклонное сердце иудеев» (св. Андрей Критский, слово на Воздвижение). «Вышло из сокровищниц земли знамение Владыки, знамение, потрясенные которым адские пещеры освободили содержимые в них души. Вышла духовная жемчужина верных, утвержденная в венце Христовом, дабы озарить целую вселенную. Он явился, чтобы быть воздвигнутым, и воздвигается, чтобы явиться (чтобы его видели). Многократно поднимают его и показывают народу, только что не восклицая: «се обретено утаенное сокровище спасения» (св. Андрей Критский, слово на Воздвижение).

Установленный в память обретения и явления Креста праздник, конечно, имел в душах христиан давно уже подготовленную почву, был ответом на давний запрос их духа. Но он, сразу получив широкое распространение и большую торжественность, без сомнения умножал любовь ко Кресту и почитание его. Крест получает теперь особое значение в борьбе христианина с невидимыми врагами его спасения, особенно в руках подвижников. Теперь оценивают и все значение его не только в деле нашего спасения, совершенном Христом, но и в ветхозаветном приготовлении этого спасения, объясняя и здесь многое его, так сказать, возвратным действием18.

Публикуется по изданию: Скабалланович М.Н. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Киев. Изд. «Пролог». 2004 год. С. 7-18, 45-46, 232-236, 249-250.

Примечания

1 «Творения св. Иоанна Златоуста», изд. Петр. дух. акад., т. II, стр. 435, 447.

2 Так у проф. Н. Маккавейского: «Археология истории страданий Господа Иисуса Христа», Киев, 1891 г., с. 291. Несколько иначе у Н.Переферковича в том же трактате, на который ссылается и проф. Маккавейский («Талмуд», СПб, 1901, т. 4-й, трактат Санхедрин, с. 283): «Меч, которым он (преступник) убит, плат, которым он удушен, камень, которым он убит, и дерево, на котором он повешен, все эти вещи должны быть погребены, но их не погребали вместе с ними (в той же могиле)».

3 Огласительные поучения, XVII, 16.

4 Тит – римский император с 79 по 81 г. Иерусалим завоеван им в 70 г. по Р.Х. при прежнем императоре Веспасиане.

5 О жизни Константина, кн. III, гл. 26.

6 Блаж. Иероним (IV в.). Письмо к Павлину.

7 Евсевий Кесарийский. О жизни Константина, кн. III, гл. 25.

8 Записанному у св. Григория Турского.

9 О самом чуде различные историки (Руфин, Сократ, Созомен, Феодорит, Никифор Каллист и др.) повествуют неодинаково: многие говорят не об исцелении больной женщины, а о воскрешении через возложение Креста Господня на мертвого или мертвую, которых несли невдалеке от места обретения Креста Христова. Наиболее принятое в житиях святых повествование говорит, что силой Креста Господня был воскрешен проносимый мимо места нахождения крестов мертвец. Принятый нами рассказ см. у блаж. Феодорита (Церковная История I, 18), Сократа (I, 17) и у Созомена (II, 1).

10 Евсевий Кесарийский. О жизни Константина, кн. III, гл. 30.

11 Освящение этого храма празднуется и ныне во всей Православной Церкви 13 сентября.

12 Огласительное слово IV, 10; XIII, 4.

13 «Творения св. Иоанна Златоуста», т. I, с. 632.

14 Об этом свидетельствуют историки Феодорит, Сократ, Созомен. См. у проф. Н. Маккавейского «Археология истории страданий Господа Иисуса Христа», Киев, 1891 г., с. 291.

15 Православный Палестинский Сборник.

16 Маккавейский Н., назв. соч., с. 292-293.

17 Там же, с. 294.

18 О той любви и благоговении, которые получил Крест очень скоро после его обретения и установления особого праздника в честь его, свидетельствует апокрифическое сказание о нем, передаваемое уже писателем конца IV в. Северианом Гавальским. Авраам на месте соединения рек Иора и Дана в одну реку встретил человека, рыдавшего о своих грехах, и велел ему, если он хочет умолить Бога, принести ему три полена. Их патриарх воткнул треугольником на расстоянии половины поприща от обеих рек и велел грешнику поливать их 40 дней по 40 мер воды на каждое полено, сказав, что если они вырастут, то Бог помилует грешника. Они выросли, и грешник пришел поблагодарить Авраама. Выросши еще больше, поленья соединились верхушками и образовали чудное дерево. Оно срублено было для храма Соломонова, но когда его поднимали на приготовленное место в потолке, оно все изменялось в длине и поэтому его вынуждены были положить в храме. Царица Савская, увидев его, воскликнула: «О, треблаженное древо, на немже распяся Христос, Царь и Господь». Тогда Соломон поставил это дерево в восточной стороне храма, обвесив его 30 серебряными венками по 30 сребреников каждый. Один из этих венков дан был в плату Иуде. Были сняты заодно и другие венки, и дерево потеряло свой вид; из него и сделали Крест Христов.

Приблизительное время чтения: 13 мин.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

— праздник, который Православная Церковь отмечает 27 сентября. В этот день верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Мы расскажем о событиях, смысле и традициях Крестовоздвижения.

Что такое Воздвижение Креста Господня

Полное название праздника — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день православные христиане вспоминают два события.

Как говорит Священное Предание, Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель.

И второе событие — возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба события объединяло то, что Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

Воздвижение Креста Господня — двунадесятый праздник. Двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Крестовоздвижение — Господский праздник.

Когда отмечается Воздвижение Креста Господня

Русская Православная Церковь вспоминает Воздвижение Креста Господня 27 сентября по новому стилю (14 сентября по старому стилю).

У этого праздника есть один день предпразднства и семь дней попразднства. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство — такие же дни после праздника.

Отдание праздника — 4 октября. Отдание праздника — последний день некоторых важных православных праздников, отмечаемый особым богослужением, более торжественным, чем в обычные дни попразднства.

Что можно есть в праздник Воздвижения Креста Господня

В этот день у православных — строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом.

События Крестовоздвижения

Описание событий Воздвижения Креста Господня, которое произошло в IV веке, мы находим у некоторых христианских историков, например, Евсевия и Феодорита.

В 326 году император Константин Великий решил во что бы то ни стало найти утраченную святыню — Крест Господень. Вместе со своей матерью, царицей Еленой, он отправился в поход на Святую Землю.

Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, так как у иудеев был обычай закапывать орудия казни рядом с местом ее совершения. И, действительно, в земле нашли три креста, гвозди и доску, что была прибита надо головой распятого Спасителя. Как говорит Предание, к одному из крестов прикоснулся болящий человек и исцелился. Так император Константин и царица Елена узнали, какой из крестов — тот самый. Они поклонились святыне, а затем патриарх Иерусалимский Макарий стал показывать ее народу. Для этого он встал на возвышение и поднимал («воздвигал») Крест. Люди поклонялись Кресту и молились: «Господи, помилуй!».

В VII веке с воспоминанием обретения Креста Господня было соединено другое воспоминание — о возвращении Древа Животворящего Креста Господня из Персидского плена.

В 614 году Персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил его. Среди прочих сокровищ он забрал в Персию Древо Животворящего Креста Господня. Святыня пребывала у иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 628 году император Ираклий одержал победу над персами, заключил с ними мир и вернул Крест в Иерусалим.

Как складывалась дальнейшая судьба святыни, историки точно не знают. Кто-то говорит, что Крест находился в Иерусалиме до 1245 года. Кто-то, что его разделили на части и разнесли по всему миру.

Сейчас часть Креста Господня покоится в ковчеге в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме.

История праздника Воздвижения Креста Господня

Как говорит Предание, Крест Господень был обретен перед праздником Пасхи, Светлого Христова Воскресения. Поэтому сначала Крестовоздвижение отмечали на второй день Пасхи.

В 335 году в Иерусалиме освятили храм Воскресения Христова. Произошло это 13 сентября. В честь этого праздник Воздвижения перенесли на 14 сентября (по старому стилю; по новому стилю — 27 сентября). Епископы, которые приехали на освящение со всех концов Римской империи, рассказали о новом празднике всему христианскому миру.

Богослужение Воздвижения Креста Господня

В день Крестовоздвижения положено совершать Всенощное бдение и Литургию. Но сейчас всю ночь редко где служат, поэтому центральным становится праздничное Богослужение накануне праздника — бдение.

Воздвижение — это Господский (посвященный Господу Иисусу Христу) двунадесятый праздник. Поэтому его служба не соединяется ни с какой другой службой. Например, память Иоанна Златоуста переносится на другой день.

Интересно, что во время Утрени на Крестовоздвижение Евангелие читается не на середине храма, а в алтаре.

Кульминационный момент праздника — когда первенствующий священник или епископ, одетый в фиолетовое облачение, выносит Крест. Все молящиеся в храме целуют святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем. Во время общего поклонения Кресту поется тропарь: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Крест лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воздвижения. На отдание священник уносит крест в алтарь.

Молитвы Воздвижения Креста Господня

Тропарь Воздвижения Креста Господня

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Перевод:

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое, победы верным над неприятелями даруя и Крестом Твоим сохраняя народ Твой.

Кондак Воздвижения Креста Господня

Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою Твоею верныя люди Твоя, победы дая нам на сопостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу.

Перевод:

Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая нам победы над врагами, в помощь имеющим от Тебя, оружие мира, непобедимую победу.

Величание Воздвижения Креста Господня

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от работы вражия.

Молитвы Честному и Животворящему Кресту Господню

Молитва первая

Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.

Молитва вторая

О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь.

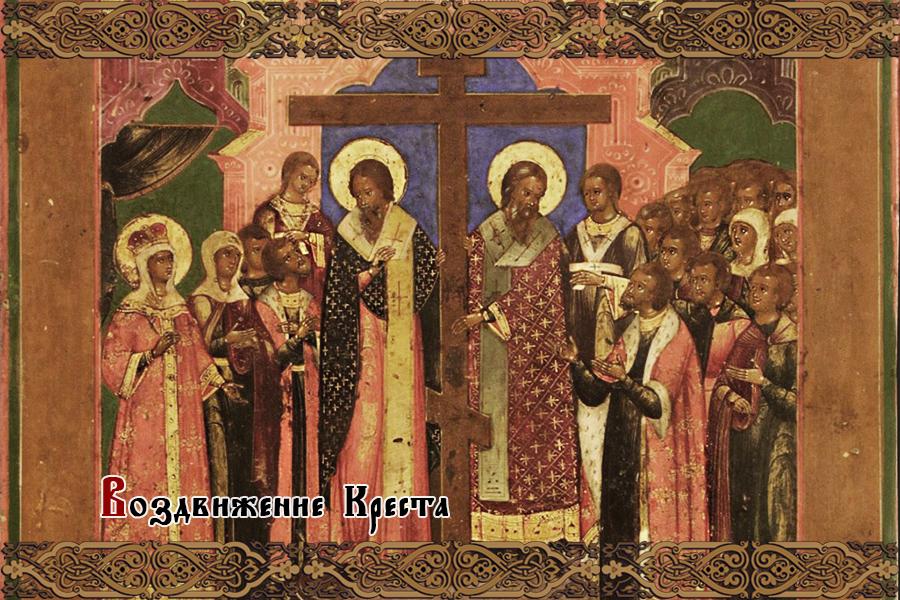

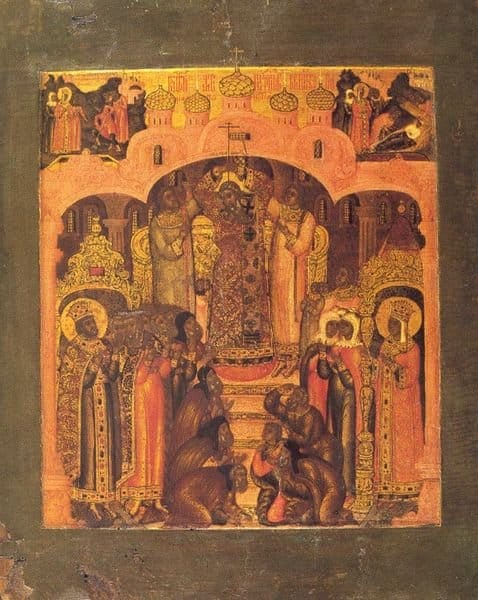

Икона Воздвижения Креста Господня

Самый распространенный сюжет иконы Воздвижения Креста Господня сложился в русской иконописи в XV-XVI веках. Иконописец изображает большое скопление людей на фоне одноглавого храма. В центре на амвоне стоит Патриарх с поднятым над головой Крестом. Под руки его поддерживают диаконы. Крест украшен веточками растений. На первом плане — святители и все, кто пришел поклониться святыне. Справа — фигуры царя Константина и царицы Елены.

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на день Воздвижения Креста Господня

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благодарностью кресту Господню. Как две тысячи лет тому назад, Крест Господень остается для одних соблазном, для других — безумием, но для нас, верующих и спасаемых Крестом Господним, он является силой, он является славой Господней.

Трепетен Крест Господень: это орудие жестокой, мучительной смерти. Самый ужас, который нас охватывает, когда мы взираем на орудие ее, должен нас научить мере любви Господней. Так возлюбил Господь мир, что Он Сына Своего Единородного отдал, для того чтобы спасти мир. И этот мир, после воплощения Слова Божия, после жизни Христовой на земле, после того, как Он провозгласил Божественное учение в слышание всех народов, и после того, как проповедь любви Он подтвердил, доказал смертью без злобы, смертью, к которой не примешалось ни одно мгновение противления, мести, горечи, — после всего этого наш мир уже не прежний. Его судьба не проходит трагически страшно и мучительно перед Божиим судом, потому что Сам Бог вошел в эту судьбу мира, потому что эта судьба наша теперешняя связала вместе Бога и человека.

И Крест нам говорит о том, как дорог человек Богу и как дорого стоит эта любовь. На любовь можно ответить только любовью, — ничем другим нельзя откупиться за любовь.

И вот перед нами стоит вопрос, вопрос совести пока, который в свое время станет вопросом, который Господь на Страшном суде нам поставит, когда Он встанет перед нами не только в славе Своей, но встанет перед нами изъязвленный за грехи наши. Ибо Судья, Который будет стоять перед нами, это Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам придется ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что Крест Его не нужен, что когда мы увидели, как много нас любит Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, и мы ответили Ему, что предпочитаем ходить во тьме, что предпочитаем руководиться страстями, похотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем узкий путь Господень?.. Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть, что есть еще время. Но это неправда, — времени страшно мало. Жизнь наша может оборваться в одно мгновение, и тогда начнется наше стояние перед судом Господним, тогда будет поздно. А теперь время есть: время есть, только если мы каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь; только тогда, если мы каждое мгновение жизни превратим в любовь к Богу и любовь к каждому человеку, нравится он нам или нет, близок он нам или нет, — только тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней.

Всмотримся в Крест. Если близкий нам человек умер бы за нас и из-за нас, разве наша душа не была бы до самых глубин потрясена? Разве мы не изменились бы? И вот: Господь умер — неужели останемся мы безучастны? Поклонимся Кресту, но поклонимся не только на мгновение: поклонимся, склонимся под этот Крест, возьмем, по мере наших сил, этот Крест на свои плечи, и пойдем за Христом, Который нам дал пример, как Он Сам говорит, чтобы мы за Ним последовали. И тогда мы соединимся с Ним в любви, тогда мы оживем страшным Крестом Господним, и тогда Он не будет стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в бесконечную, торжествующую, победную радость вечной жизни. Аминь.

Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево

Адрес храма: Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 147.

Старая церковь была сооружена на средства И.И. Вельяминова в 1760-1763 годах, потому что существовавшая ранее на этом месте «…издавна построенная каменная церковь во имя Софии и дочерей ее Веры, Надежды и Любови пришла в совершенную ветхость, — и от этой ветхости вся разселась…». Новый храм был с колокольней. В конце XVIII веке его перестроили.

Храм закрывался только на короткое время в годы Великой Отечественной войны. Святыни — особо чтимые иконы: список с Казанского образа Божией Матери и преподобного Макария Желтоводского (чудесно явилась у колодца сохранившегося источника на границе сел Алтуфьева, Бибирева и Медведкова).

Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке

Адрес храма: Москва. 1-й Тружеников переулок, дом 8, строение 3.

Храм заложен в 1640 году в начале глубокого оврага на левом берегу Москвы-реки.

Каменный храм на месте деревянного строился 18 лет. Главный престол освятили в 1658 году.

В 1701 году каменный храм впервые перестроили. Композиция церкви продолжала традиции посадского строительства XVII века. В объеме здания, возможно, сохранились части стен предшествующего кирпичного храма, сооруженного в 1658-ом, когда территорию между улицей Плющихой и рекой занимали слободы, принадлежавшие ростовскому архиерейскому дому.

В течение двух столетий храм постоянно перестраивали, свой сегодняшний облик он приобрел в 1894-1895 годах. Большинство прихожан храма на тогдашней окраине города были дворовыми людьми, ремесленниками, солдатами. Однако принадлежали к приходу и представители знаменитых дворянских фамилий Мусиных-Пушкиных, Шереметьевых, Долгоруких. 25 мая 1901 года здесь венчался А. П. Чехов.

В 1918 году храм начали разграблять. Власти вывезли отсюда более 400 пудов серебряной утвари.

В 20-е годы в храме не раз совершал Божественную литургию святитель Тихон, Патриарх Московский. Служил здесь и митрополит Серафим (Чичагов), который был расстрелян в декабре 1937-го на Бутовском полигоне.

В 1930 году храм закрыли, настоятель протоиерей Николай Сарыевский был сослан. Купол и колокольню сломали, снесли богадельню и дом причта, а в помещении храма сделали общежитие. Настенная роспись была закрашена, а когда она начинала проступать сквозь побелку, ее сбивали. Но 70% росписи уцелело. К концу 2000-го, после возвращения Церкви и долгой реставрации, здание вновь приняло прежний архитектурный облик.

Воздвиженка — улица в Москве

Воздвиженка — улица между Моховой и площадью Арбатские ворота. В конце XIII — начале XIV веков по ней шла дорога на Волоколамск и Новгород. В середине XIV века Воздвиженка — часть торговой дороги в Смоленск. В XV — первой половине XVII веков улица называлась Орбата (вероятно, от арабского «рабад» — предместье).

В 1493 начало улицы около стены Кремля было расчищено на 110 саженей, в XVI веке на освобожденном месте уже стояли церковь Николы в Сапожке (снесена в 1838) и мелкие частные дворы. В 1547 впервые упоминается Крестовоздвиженский монастырь. Именно он дал новое название улице. В 1812 году обитель разорила наполеоновская армия. В 1814 году монастырь упразднили, а его соборный храм превратили в приходскую церковь.

В 1935-ом Воздвиженку переименовали в улицу Коминтерна, в 1946 — в улицу Калинина. В 1963—90 годах она стала частью проспекта Калинина. Сейчас улице вернули историческое название.

Крестовоздвиженский монастырь

Крестовоздвиженский монастырь располагался Москве, в Белом городе, на улице Воздвиженке. Первоначальное название — монастырь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, что на Острове. Построили его не позже 1547 года.

Во время нашествия Наполеона обитель была разграблена захватчиками. В 1814 году ее упразднили, а соборный храм превратили в приходскую церковь. Крестовоздвиженскую церковь закрыта после 1929 года, а в 1934 году ее снесли. На месте церкви построили шахту Метростроя. Священника этого храма Александра Сидорова в 1931-ом арестовали. Он погиб в концлагере в Кеми.

Народные традиции праздника Крестовоздвижения

На Руси праздник Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня объединял в себе церковные и народные традиции.

В этот день крестьяне рисовали кресты на дверях домов, клали маленькие деревянные крестики в ясли коровам и лошадям. Если не было крестика, его заменяли перекрещенные ветки рябины.

27 сентября называли также третьи Осенины или Ставров день. Это был заключительный день бабьего лета, третья и последняя встреча осени. «На дворе Воздвиженье, последняя копна с поля движется, последний воз на гумно торопится!». «На Воздвиженье шуба за кафтаном тянется!». «На Воздвиженье зипун с шубой сдвинется!». «Воздвиженье кафтан сымет, шубу наденет!». «Воздвиженье – последний воз сдвинулся с поля, а птица – в отлет!».

День был постным: «Кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится», «Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него – пятница-среда, постная еда!», «Кто не постит Вздвиженью – Кресту Христову – на того семь грехов воздвигнутся!».

Праздник Воздвижения именовали также «капустницами». «Смекай, баба, про капусту – Вздвиженье пришло!», «Вздвиженье-капустницы, капусту рубить пора!», «То и рубить капусту, что с Вздвиженья!», «У доброго мужика на Вздвиженьев день и пироги с капустой!», «На Вздвиженье первая барыня – капуста!». Еще приговаривали: «Ни Воздвиженской, ни благовещенской капусты мороз не бьет!». Молодежь устраивала «Капустенские вечерки»; они длились две недели.

Поговорки о Крестовоздвижении

Все поговорки и пословицы, приуроченные к празднику Воздвижения Креста, посвящены теме приближающейся осени либо строгому посту в этот день. Например: «Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него – пятница-среда, постная еда!», «Кто не постит Вздвиженью – Кресту Христову – на того семь грехов воздвигнутся!», или: » Смекай, баба, про капусту – Вздвиженье пришло!», «На Воздвиженье кафтан с шубой сдвинулся, и шапка надвинулась».

Приметы же, которые тоже связывают с этим праздником, как и любые другие суеверия, не имеют никакого отношения к церковному вероучению и Церковью осуждаются.

Рекомендовано для использования на уроках ОПК.

Загрузка…

https://ria.ru/20220907/krestovozdvizhenie-1815148582.html

Воздвижение Креста Господня: когда и как православные отмечают праздник

Воздвижение Креста Господня 2022: какого числа праздник, история, традиции, храмы

Воздвижение Креста Господня: когда и как православные отмечают праздник

Православные верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 27 сентября. История и традиции праздника, молитвы и богослужения в храме,… РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:50

2022-09-07T15:50

2022-09-07T15:50

религия

иисус христос

иерусалим

сергий радонежский

россия

воздвижение креста господня

русская православная церковь

православие

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815069951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fc3cad824e2bcab0c6ab40545e2b004.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Православные верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 27 сентября. История и традиции праздника, молитвы и богослужения в храме, народные поверья, связанные с этим днем – в материале РИА Новости.Воздвижение Креста ГосподняВоздвижение Креста Господня – это двунадесятый праздник в честь обретения креста, на котором распяли Христа. В этот день церковные установления предписывают православным верующим пребывать в духовной радости по поводу своего искупления и поклониться Честному и Животворящему Кресту, на котором Господь перенес величайшие страдания ради спасения человечества.»Воздвижением праздник называется, потому что по обретении Креста епископ Иерусалимский воздвигал (ставил) его для поклонения верующим. Сейчас в православных храмах крест выносят из алтаря для поклонения верующим, а также совершают крестные ходы», – поясняет Анна Бахтиярова, религиовед и историк.Какого числа27 сентября по новому стилю (14 сентября по старому) русская православная церковь вспоминает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. У праздника Крестовоздвижения есть один день предпразднства, семь дней попразднства и отдание праздника, которое приходится на 4 октября. В эти дни в богослужения входят молитвословия, посвященные празднуемому событию. В последний день (отдание) проходит особо торжественное богослужение.История»История этого праздника уходит корнями в жизнь одного из величайших патриархов Церкви Авраама, который уже тогда продемонстрировал силу Честнаго Креста, показав своему племяннику Лоту то орудие, которого боится сатана и его слуги. Господь Иисус Христос, понеся грехи всего человечества и желая его очистить, добровольно взошел на Голгофский Крест, сотворив его орудием спасения для всех верующих», – говорит Михаил Ухань, художник иконописец, реставратор. Эксперт отмечает, что кресты, на которых распяли Христа и двух разбойников, были сброшены в пустующую цистерну, которую в дальнейшем превратили в свалку. А над свалкой после разрушения Иерусалима по приказу императора Адриана было построено языческое капище богини Венеры.Почитание Креста Господня началось в самом раннем христианстве. «По преданию, впервые он был явлен римскому императору Константину в виде небесного знамения, изображённого звёздами. Воины правителя тоже видели это чудо. Не зная, что оно означало, солдаты, да и сам Константин испугались. Но ночью во сне ему явился Христос, который вновь показал то же знамение и велел изображение креста носить перед войском. Утром император приказал сделать крест и нанести его изображение на оружие, щиты, шлемы и знамёна,– комментирует Анна Бахтиярова. – Константин воевал с Максенцием, царствовавшим в Италии (в IV веке в Римской империи было одновременно четыре государя). В этот день в сражении победил Константин, как и позднее во всей войне, и стал один править в Римской империи. Ещё одно знамение Креста императору было во время сражения со скифами на Дунае».Константин издал эдикт о веротерпимости к христианам, чем прекратил гонения на них по всей Византийской империи. Он сделал христианство государственной религией и велел расчистить место страданий Иисуса Христа на Голгофе. И в 326 году матерью императора Еленой была открыта пещера Гроба Господня, найден Крест Господень. Предание говорит о том, что вместе с ним были обнаружены и орудия казни, на которых распяли разбойников. По преданию, определить Господень Крест помогла царица Елена, которая остановила проходившую мимо похоронную процессию и приказала положить умершего поочередно на все три креста. Когда его положили на третий крест, покойный ожил. Потому крест и назван Животворящим (живот — жизнь) — творящий и дарующий жизнь. По другой версии, подлинность креста установили, приложив к нему больного, который тотчас исцелился.Судьба Животворящего КрестаВсем известно выражение «нести свой крест», происхождение которого совершенно очевидно вытекает из событий, описанных в Новом Завете. Эксперт отмечает, что в Римской империи начала I тысячелетия приговоренный к распятию орудие своей казни до ее места нёс сам.»В древнем Риме смерть на кресте считалась самой жестокой и позорной казнью, которую применяли только к самым отъявленным злодеям и предателям. Размер крестов был 3-4,5 метра, как правило, их делали из кедра или кипариса. В разных частях Римской империи крест был неодинаковой формы: это могло быть просто одно бревно, установленное вертикально, или два сложенных наискосок, буквой Х, или одно более короткое бревно складывались с другим буквой Т, либо, привычный нам четырехконечный крест. Над головой приговоренного иногда прикреплялась табличка с именем и описанием вины распятого», – поясняет Анна Бахтиярова.Некоторые историки считают, что на кресте ещё были седалище (кусок дерева в виде рога, на который распятый садился верхом) и подложие (кусок дерева, на который распятый опирался ногами). Но сегодня учёные опровергают существование этих дощечек, так как в этом случае теряется сам смысл казни на кресте: распятый умирал не от потери крови, не от обезвоживания, а от удушья. «Вес тела казненного приходился на руки, и в таком положении, чтобы сделать вдох, ему приходилось подтягиваться на руках и опираться на пробитые гвоздями ноги, что приносило неимоверные страдания, потерю сил, судороги. Самым стойким перебивали голени, чтоб ускорить кончину (об этом мы читаем и в Новом Завете, когда с началом бури охранники хотели перебить голени Христу, но Он уже был мертв)», – комментирует Анна Бахтиярова.Учёные расходятся во мнении, какой же формы был крест Иисуса. Однако в христианской традиции это четырехконечный, у католиков и четырех-, шести-, но чаще восьмиконечный крест у православных.По словам Анны Бахтияровой, было и второе обретение креста в VII веке. Он хранился у персов, завоевавших Иерусалим и увезших крест. Греческий царь Иракли вернул крест и его вновь воздвигли на Голгофе.Чин воздвижения Креста Господня»Чин празднования воздвижения Креста Господня начался после освящения храма Воскресения Христова 14 сентября 335 г. Крест выносится на аналой в центре храма, и служащий иерей после каждения совершает три земных поклона пред ним, с чего начинается богослужение праздника», – говорит Михаил Ухань.Все присутствующие трижды кладут земной поклон перед святыней под пение праздничного тропаря: «Кресту твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». В течение недели крест остается на аналое, чтобы у каждого верующего была возможность поклониться и приложиться к нему в любое удобное время.БогослужениеВоздвижение — это Господский праздник (посвященный Господу Иисусу Христу) поэтому служба в этот день не соединяется с какой-либо другой. В день Крестовоздвижения церковь совершает:В храмах совершается Всенощное бдение и Литургия. Во время праздничной Утрени Евангелие читается в алтаре. Священник или епископ в фиолетовом облачении в определенный момент выносит символ Животворящего Креста от которого исходит особая благодать. Прихожане прикладываются к святыне, а предстоятель помазывает всех молящихся святым елеем. На аналое святыня остается лежать до 4 октября. В день отдания Воздвижения священник переносит крест в алтарь.МолитвыПравославные христиане читают молитвы, призывающие силу Божию, происходящую от Креста Господня:Иконы и храмыСюжет иконы с одноименным названием праздника «Воздвижение Креста Господня» описывает обретение святыни – Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос. Иконы «Воздвижение» различаются по сюжету и композиционному строению, но Крест остается неизменным. На полотне изображают храм, священнослужителей, фигуры святых равноапостольных царицы Елены и царя Константина и тех, кто пришел преклониться перед чудесной находкой. Для верующих значение и смысл иконы неизменны.Иконы, посвященные Воздвижению, а также частицы Животворящего Креста помещены во многих церквях, монастырях, храмах мира. Самая большая по размерам из частиц находится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В России поклониться святыне можно в следующих храмах:Народные традиции и поверьяНа Руси этот день считался последним днем бабьего лета и знаменовал окончательное вступление осени в свои права. В народе говорили: «Вздвиженье осень зиме навстречу двигает».Анна Бахтиярова говорит, что Воздвижение – постный праздник. Еще его называли «капустницей», так как с этого дня начинали рубить капусту. Варили постные щи, пекли пироги с капустой. На Руси в это время начинались осенние «вечеринки», называвшиеся капустниками. Девушки наряжались и шли из дома в дом – рубить капусту. Девицы пели веселые песни, а хозяева подавали им мёд, разные угощения. Холостые парни высматривали невест. Когда капуста была срублена, молодёжь продолжала веселье. Капустники длились две недели, заканчиваясь к Покрову дню, после которого начинали играть свадьбы.Также, по словам религиоведа, в обычае было воздвигать – поднимать в этот день кресты на новостроящихся храмах, возводить часовенки-обедни, ставить придорожные кресты. «Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него — пятница-середа, постная еда!» — говорят в народе. «Кто не постит Воздвиженью — Кресту Христову, — на того семь грехов воздвигнутся!»»В народе непонятные, сложные слова и пояснения священников упрощались и переиначивались во что-то понятное и применимое к жизни. Таким образом, Воздвижение превратилось в «сдвижение». А идея о том, что воздвигнутый Честной и Животворящий Крест Господень низвергает и отгоняет бесов, защищает от врага рода человеческого (об этом говорится во время богослужения) трансформировалась в поверье, что в этот день «сдвигаются» всякие гады и нечисть», – рассказала Антонина Третьякова, кандидат психологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Под гадами и нечистью, по словам эксперта, имелись в виду и вполне реальные змеи, и некое трансцендентное зло, которое простому человеку не видно, но существует в разных формах (нечисть, одним словом). «Религиозные праздники в народе тесным образом переплелись с природным и хозяйственным календарем. Поэтому «сдвижение» гадов и нечисти связывалось с переходом от летнего вольного житья к зимнему сложному существованию», – поясняет Антонина Третьякова. – Гады искали укрытие на долгую зиму. В этот день во избежание встреч с движущейся нечистью нельзя было ходить в лес, в поле, да и вообще куда-то за пределы поселений. Не приветствовались гуляния и походы в гости, поскольку гады и «нечисть» в поисках укрытий могли пытаться проникнуть и в человеческое жилье».До праздника Воздвижения по поверьям нужно было обязательно закрыть «продухи», отверстия в подполье, которые на лето открывались для проветривания. Гады могли проникнуть в подполье в день «сдвижения». Еще до этого дня желательно было почистить и окурить погреб, избавить его от возможной плесени, гнили и подготовить к закладке на зиму овощей.

https://ria.ru/20220824/prazdniki-1811911508.html

https://ria.ru/20210927/vozdvizhenie-1751917391.html

https://ria.ru/20220414/post-1783383655.html

https://ria.ru/20220120/prazdniki-1768773455.html

иерусалим

россия

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815069951_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1883196e953e6d0123e9b872660142b7.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

иисус христос, иерусалим, сергий радонежский, россия, воздвижение креста господня, русская православная церковь, православие, праздник, религия

Религия, Иисус Христос, Иерусалим, Сергий Радонежский, Россия, Воздвижение Креста Господня, Русская православная церковь, Православие, Праздник, Религия

- Воздвижение Креста Господня

- Какого числа

- История

- Судьба Животворящего Креста

- Чин воздвижения Креста Господня

- Богослужение

- Молитвы

- Иконы и храмы

- Народные традиции и поверья

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Православные верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 27 сентября. История и традиции праздника, молитвы и богослужения в храме, народные поверья, связанные с этим днем – в материале РИА Новости.

Воздвижение Креста Господня

Воздвижение Креста Господня – это двунадесятый праздник в честь обретения креста, на котором распяли Христа. В этот день церковные установления предписывают православным верующим пребывать в духовной радости по поводу своего искупления и поклониться Честному и Животворящему Кресту, на котором Господь перенес величайшие страдания ради спасения человечества.

«Воздвижением праздник называется, потому что по обретении Креста епископ Иерусалимский воздвигал (ставил) его для поклонения верующим. Сейчас в православных храмах крест выносят из алтаря для поклонения верующим, а также совершают крестные ходы», – поясняет Анна Бахтиярова, религиовед и историк.

Какого числа

27 сентября по новому стилю (14 сентября по старому) русская православная церковь вспоминает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. У праздника Крестовоздвижения есть один день предпразднства, семь дней попразднства и отдание праздника, которое приходится на 4 октября. В эти дни в богослужения входят молитвословия, посвященные празднуемому событию. В последний день (отдание) проходит особо торжественное богослужение.

История

«История этого праздника уходит корнями в жизнь одного из величайших патриархов Церкви Авраама, который уже тогда продемонстрировал силу Честнаго Креста, показав своему племяннику Лоту то орудие, которого боится сатана и его слуги. Господь Иисус Христос, понеся грехи всего человечества и желая его очистить, добровольно взошел на Голгофский Крест, сотворив его орудием спасения для всех верующих», – говорит Михаил Ухань, художник иконописец, реставратор. Эксперт отмечает, что кресты, на которых распяли Христа и двух разбойников, были сброшены в пустующую цистерну, которую в дальнейшем превратили в свалку. А над свалкой после разрушения Иерусалима по приказу императора Адриана было построено языческое капище богини Венеры.

Почитание Креста Господня началось в самом раннем христианстве. «По преданию, впервые он был явлен римскому императору Константину в виде небесного знамения, изображённого звёздами. Воины правителя тоже видели это чудо. Не зная, что оно означало, солдаты, да и сам Константин испугались. Но ночью во сне ему явился Христос, который вновь показал то же знамение и велел изображение креста носить перед войском. Утром император приказал сделать крест и нанести его изображение на оружие, щиты, шлемы и знамёна,– комментирует Анна Бахтиярова. – Константин воевал с Максенцием, царствовавшим в Италии (в IV веке в Римской империи было одновременно четыре государя). В этот день в сражении победил Константин, как и позднее во всей войне, и стал один править в Римской империи. Ещё одно знамение Креста императору было во время сражения со скифами на Дунае».

Константин издал эдикт о веротерпимости к христианам, чем прекратил гонения на них по всей Византийской империи. Он сделал христианство государственной религией и велел расчистить место страданий Иисуса Христа на Голгофе. И в 326 году матерью императора Еленой была открыта пещера Гроба Господня, найден Крест Господень. Предание говорит о том, что вместе с ним были обнаружены и орудия казни, на которых распяли разбойников. По преданию, определить Господень Крест помогла царица Елена, которая остановила проходившую мимо похоронную процессию и приказала положить умершего поочередно на все три креста. Когда его положили на третий крест, покойный ожил. Потому крест и назван Животворящим (живот — жизнь) — творящий и дарующий жизнь. По другой версии, подлинность креста установили, приложив к нему больного, который тотчас исцелился.

Судьба Животворящего Креста

Всем известно выражение «нести свой крест», происхождение которого совершенно очевидно вытекает из событий, описанных в Новом Завете. Эксперт отмечает, что в Римской империи начала I тысячелетия приговоренный к распятию орудие своей казни до ее места нёс сам.

«В древнем Риме смерть на кресте считалась самой жестокой и позорной казнью, которую применяли только к самым отъявленным злодеям и предателям. Размер крестов был 3-4,5 метра, как правило, их делали из кедра или кипариса. В разных частях Римской империи крест был неодинаковой формы: это могло быть просто одно бревно, установленное вертикально, или два сложенных наискосок, буквой Х, или одно более короткое бревно складывались с другим буквой Т, либо, привычный нам четырехконечный крест. Над головой приговоренного иногда прикреплялась табличка с именем и описанием вины распятого», – поясняет Анна Бахтиярова.

Некоторые историки считают, что на кресте ещё были седалище (кусок дерева в виде рога, на который распятый садился верхом) и подложие (кусок дерева, на который распятый опирался ногами). Но сегодня учёные опровергают существование этих дощечек, так как в этом случае теряется сам смысл казни на кресте: распятый умирал не от потери крови, не от обезвоживания, а от удушья. «Вес тела казненного приходился на руки, и в таком положении, чтобы сделать вдох, ему приходилось подтягиваться на руках и опираться на пробитые гвоздями ноги, что приносило неимоверные страдания, потерю сил, судороги. Самым стойким перебивали голени, чтоб ускорить кончину (об этом мы читаем и в Новом Завете, когда с началом бури охранники хотели перебить голени Христу, но Он уже был мертв)», – комментирует Анна Бахтиярова.

Учёные расходятся во мнении, какой же формы был крест Иисуса. Однако в христианской традиции это четырехконечный, у католиков и четырех-, шести-, но чаще восьмиконечный крест у православных.

По словам Анны Бахтияровой, было и второе обретение креста в VII веке. Он хранился у персов, завоевавших Иерусалим и увезших крест. Греческий царь Иракли вернул крест и его вновь воздвигли на Голгофе.

Чин воздвижения Креста Господня

«Чин празднования воздвижения Креста Господня начался после освящения храма Воскресения Христова 14 сентября 335 г. Крест выносится на аналой в центре храма, и служащий иерей после каждения совершает три земных поклона пред ним, с чего начинается богослужение праздника», – говорит Михаил Ухань.

Все присутствующие трижды кладут земной поклон перед святыней под пение праздничного тропаря: «Кресту твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». В течение недели крест остается на аналое, чтобы у каждого верующего была возможность поклониться и приложиться к нему в любое удобное время.

Богослужение

Воздвижение — это Господский праздник (посвященный Господу Иисусу Христу) поэтому служба в этот день не соединяется с какой-либо другой. В день Крестовоздвижения церковь совершает:

-

—

торжественное воспоминание чудесного обретения Креста Господня;

-

—

чествование Креста Христова как орудия победы над злом, смертью, сатаной, адом.

В храмах совершается Всенощное бдение и Литургия. Во время праздничной Утрени Евангелие читается в алтаре. Священник или епископ в фиолетовом облачении в определенный момент выносит символ Животворящего Креста от которого исходит особая благодать. Прихожане прикладываются к святыне, а предстоятель помазывает всех молящихся святым елеем. На аналое святыня остается лежать до 4 октября. В день отдания Воздвижения священник переносит крест в алтарь.

Молитвы

Православные христиане читают молитвы, призывающие силу Божию, происходящую от Креста Господня:

-

—

Тропарь (глас 1);

-

—

Кондак (глас 4);

-

—

Молитвы Честному и Животворящему Кресту Господню – первая, вторая, третья;

-

—

Величание Воздвижению Честнаго и Животворящего Креста Господня.

Иконы и храмы

Сюжет иконы с одноименным названием праздника «Воздвижение Креста Господня» описывает обретение святыни – Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос. Иконы «Воздвижение» различаются по сюжету и композиционному строению, но Крест остается неизменным. На полотне изображают храм, священнослужителей, фигуры святых равноапостольных царицы Елены и царя Константина и тех, кто пришел преклониться перед чудесной находкой. Для верующих значение и смысл иконы неизменны.

Иконы, посвященные Воздвижению, а также частицы Животворящего Креста помещены во многих церквях, монастырях, храмах мира. Самая большая по размерам из частиц находится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В России поклониться святыне можно в следующих храмах:

-

—

Александро-Свирский монастырь (Ленинградская область);

-

—

Благовещенский монастырь (Нижний Новгород);

-

—

Крестовоздвиженский монастырь (Нижний Новгород);

-

—

Крестовоздвиженский монастырь (Екатеринбург);

-

—

Покровский Александро-Невский монастырь (посёлок Колывань, Новосибирская область);

-

—

Крестовоздвиженский храм (Смоленск);

-

—

Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры;

-

—

Церковь Анастасии Узорешительницы (Псков);

-

—

Свято-Георгиевский собор (Калуга);

-

—

Свято-Юрьев мужской монастырь (Великий Новгород);

-

—

Храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках;

-

—

Храм Вознесения Господня (Великий Устюг);

-

—

Церковь Воздвижения Креста Господня (деревня Лукино, Псковская область);

-

—

Часовня Воздвижения Креста Господня (деревня Голобово, Тверская область).

Народные традиции и поверья

На Руси этот день считался последним днем бабьего лета и знаменовал окончательное вступление осени в свои права. В народе говорили: «Вздвиженье осень зиме навстречу двигает».

Анна Бахтиярова говорит, что Воздвижение – постный праздник. Еще его называли «капустницей», так как с этого дня начинали рубить капусту. Варили постные щи, пекли пироги с капустой. На Руси в это время начинались осенние «вечеринки», называвшиеся капустниками. Девушки наряжались и шли из дома в дом – рубить капусту. Девицы пели веселые песни, а хозяева подавали им мёд, разные угощения. Холостые парни высматривали невест. Когда капуста была срублена, молодёжь продолжала веселье. Капустники длились две недели, заканчиваясь к Покрову дню, после которого начинали играть свадьбы.

Также, по словам религиоведа, в обычае было воздвигать – поднимать в этот день кресты на новостроящихся храмах, возводить часовенки-обедни, ставить придорожные кресты. «Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него — пятница-середа, постная еда!» — говорят в народе. «Кто не постит Воздвиженью — Кресту Христову, — на того семь грехов воздвигнутся!»

«В народе непонятные, сложные слова и пояснения священников упрощались и переиначивались во что-то понятное и применимое к жизни. Таким образом, Воздвижение превратилось в «сдвижение». А идея о том, что воздвигнутый Честной и Животворящий Крест Господень низвергает и отгоняет бесов, защищает от врага рода человеческого (об этом говорится во время богослужения) трансформировалась в поверье, что в этот день «сдвигаются» всякие гады и нечисть», – рассказала Антонина Третьякова, кандидат психологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Под гадами и нечистью, по словам эксперта, имелись в виду и вполне реальные змеи, и некое трансцендентное зло, которое простому человеку не видно, но существует в разных формах (нечисть, одним словом). «Религиозные праздники в народе тесным образом переплелись с природным и хозяйственным календарем. Поэтому «сдвижение» гадов и нечисти связывалось с переходом от летнего вольного житья к зимнему сложному существованию», – поясняет Антонина Третьякова. – Гады искали укрытие на долгую зиму. В этот день во избежание встреч с движущейся нечистью нельзя было ходить в лес, в поле, да и вообще куда-то за пределы поселений. Не приветствовались гуляния и походы в гости, поскольку гады и «нечисть» в поисках укрытий могли пытаться проникнуть и в человеческое жилье».

До праздника Воздвижения по поверьям нужно было обязательно закрыть «продухи», отверстия в подполье, которые на лето открывались для проветривания. Гады могли проникнуть в подполье в день «сдвижения». Еще до этого дня желательно было почистить и окурить погреб, избавить его от возможной плесени, гнили и подготовить к закладке на зиму овощей.

Всемирное Воздви́жение Честна́го и Животворящего Креста Господня — один из господских двунадесятых (от славянского «дванадесять» — двенадцать), то есть самых больших православных праздников, установленный в воспоминание о том, как равноапостольная царица Елена, мать императора Константина, нашла крест, на котором был распят Господь наш Исус Христос. Это событие, согласно церковному преданию, произошло в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места распятия Христова. Праздник Воздвижения Креста Господня является непереходящим, всегда отмечается 27 сентября (14 сентября по старому стилю). Он имеет один день предпразднества (26 сентября) и семь дней попразднества (с 28 сентября по 4 октября). Отдание праздника — 4 октября. Кроме того, празднику Воздвижения предшествуют суббота и Неделя (воскресенье), называемые субботой и Неделей перед Воздвижением.

Содержание

- Воздвижение Креста Господня. История и событие праздника

- Воздвижение Креста Господня. Богослужение

- Тропарь и кондак празднику Воздвижения Креста

- Чин воздвижения Креста Господня

- Воздвижение Креста Господня. Иконы

- Воздвижение Креста Господня. Народные традиции и поверья на Руси

- Храмы в честь Воздвижения Креста Господня

- Крестовоздвиженский монастырь в Москве

- Старообрядческие храмы в честь праздника Воздвижения

Воздвижение Креста Господня. История и событие праздника