Лейла Аралбаева

Башкирские народные праздники Йыйын и Сабантуй

Праздники – самая яркая, интересная, счастливая часть истории, быта и культуры любого народа, отражающая его мировоззрение. Есть праздники, корни которых уходят в глубокую древность и несут на себе отпечаток памятных событий, исторических решений, показывают менталитет и традиции того или иного этноса. И ценность их не только в том, что они служат богатым материалом для изучения исследователями, но и в том, что в современных условиях они сохраняют свое значение, объединяют людей, развиваются и даже претворяются в новых форматах.

Одним из древних крупных праздников, дошедших до наших дней, является йыйын – в переводе с башкирского языка «сход», «сбор». Как видно уже из самого названия, так башкиры называли событие, на котором собирались представители родов, чтобы решить наиболее важные вопросы. Всеобщий сбор не зависел от времени года и не входил в число традиционных календарных праздников, а проводился в связи с необходимостью решения важных проблем.

Йыйыны были массовыми, на них собиралось гораздо больше народа, чем на другие праздники. Как рассказывается в легендах, проводили йыйыны даже в голодные годы. Главное слово на йыйынах произносили аксакалы (дословно «белобородые») – старейшины рода, способные дать оценку событиям и явлениям, высказать мудрые мысли, взять на себя ответственность за принимаемые решения.

Что обсуждали башкиры, собравшись на йыйын?

“

«Йыйын возник в древности, как орган родоплеменного самоуправления общины, в функции которого входило решение вопросов войны и мира, уточнения границ родоплеменных территорий, порядка перекочевок, улаживания мирным путем межродовых трений, споров. Позднее на йыйынах также решались земельные вопросы, распределялись сенокосные угодья и летние пастбища»,

На йыйынах подводились итоги прошедших событий, выявлялись лидеры из разных родов, наиболее сильные, смелые и ловкие батыры, выбирались военачальники и вожди, устраивались пиршества в связи с каким-либо событием. Иногда даже свадьба становилась поводом для йыйына – конечно, если торжество проводил очень знатный человек, хан или бий. Неудивительно, ведь новое родство сулило новые возможности, новые перспективы.

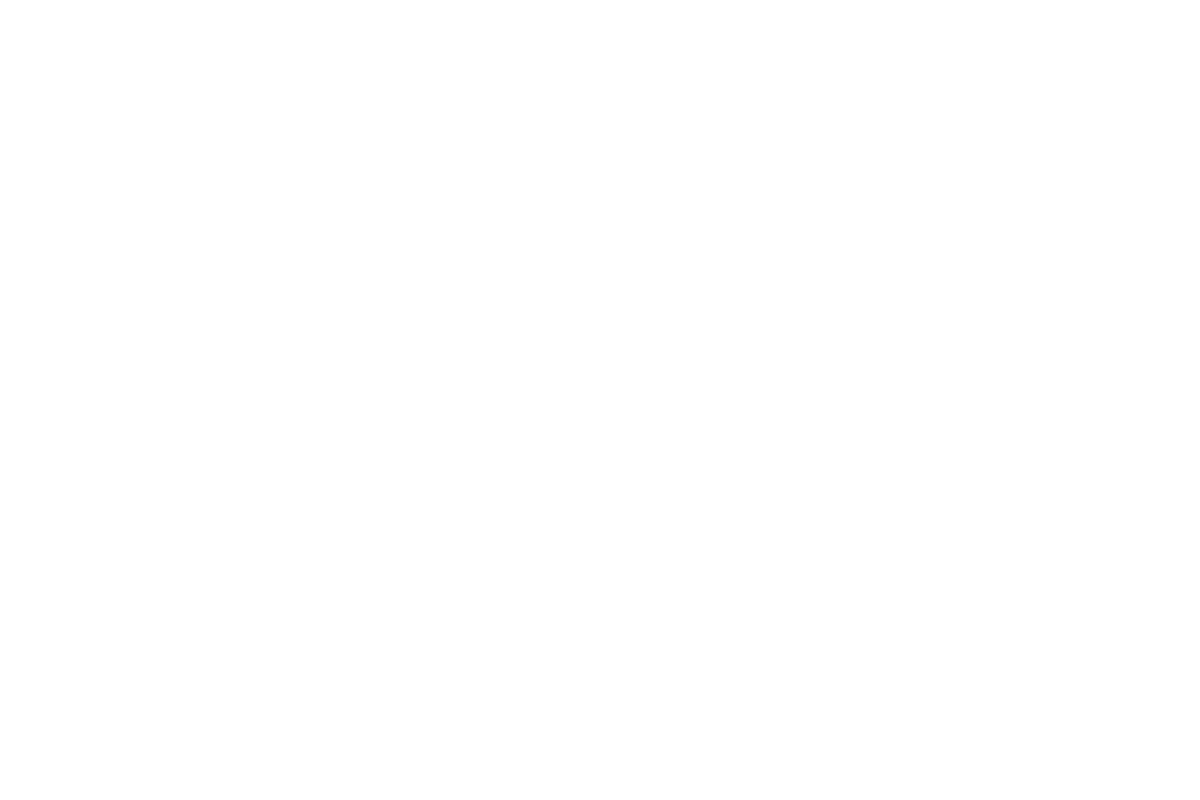

Таким образом, издревле этот праздник имел не только развлекательную, но и общественно-политическую функцию. Выражаясь современным языком, первая часть праздника была деловой, в результате которой достигались определенные договоренности. А вторая часть праздника была творческой – здесь на первый план выдвигались ловкие и сильные батыры, остроумные сэсэны, талантливые музыканты и певцы, народные умельцы.

Яркий пример йыйына описывается в истории башкирской народной песни «Урал», которая по-другому называется «Ете ырыу» («Семирод»). На этом йыйыне, где приняли участие представители семи башкирских родов, обсуждалась вражда разных башкирских племен между собой. На йыйыне был заключен мир на «вечные» времена, а после заключения договора были организованы празднества, скачки, борьба, а также состязания певцов, музыкантов и танцоров.

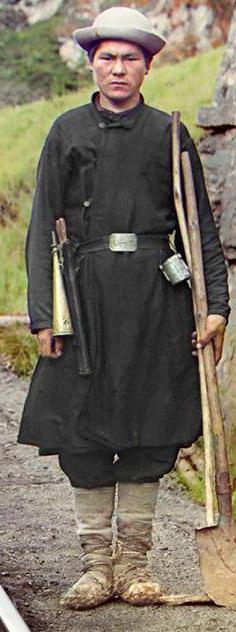

Йыйыны обычно были связаны с названиями родов или определенными территориями. До нас дошли названия башкирских йыйынов: Торатау йыйыны, Барда йыйыны, Кубэлэк йыйыны. Местом для празднества выбиралась красивая, хорошо просматриваемая и удобная для проведения состязаний поляна на ровном месте или на горе. По описанию ученых, праздничная площадь оформлялась в виде круга, который, вероятно, символизировал равенство членов рода. Обязательной частью йыйына становилась и совместная трапеза, сохранившая черты первобытного уклада. Угощение из одного котла, распитие кумыса из одной чаши, пущенной по кругу, paздача мяса тоже подчеркивали равенство собравшихся.

Многие исторические сведения о йыйынах хранятся в эпических произведениях народного творчества. Информацию из них черпают ученые.

“

«Установка в середине майдана шеста (ҡолға) ознаменовывала начало праздника. После чтения муллой намаза начинались состязания: борьба, конные скачки, прыжки, бег, игры на курае, песни, пляски. Популярным видом соревнований на йыйынах была стрельба из лука: с большого расстояния нужно было попасть в движущуюся мишень — колечко. Иногда устраивались и шуточные состязания, например, кто больше выпьет топленого масла или кумыса или кто больше всех съест жирной баранины. Победителям состязаний давали коня, барана, куски мяса (мөсәй, һебә), узорные платки, полотенца. В состязаниях участвовали главным образом взрослые мужчины или юноши-джигиты (егеты). Имеются сведения, что устраивались скачки с участием девушек, но это происходило крайне редко, обычно девушки на йыйынах показывали свое умение петь и танцевать»,

— так описываются йыйыны в очерке Флизы Фатыховой «Народные праздники» в книге «Башкиры: Этническая история и традиционная культура».

Популярными на праздниках были те виды состязаний, которые способствовали физическому развитию подрастающего поколения и выявлению самых сильных и ловких батыров. По традиции молодежь и начинала соревнования. Победа в таких соревнованиях выдвигала юношу в число уважаемых, выдающихся личностей общины. Он получал звание батыра, а в случае войны возглавлял отряд воинов своего рода.

Ученые отмечают, что со временем йыйыны были возрождены в пределах волости или в кругу родственных деревень, но их содержание и характер изменились – вопросы политического и экономического развития перестали на них подниматься, а развлекательная часть выдвинулась на первый план.

Йыйыны башкиры проводят по сей день. Сегодня это слово употребляется в значении «форум, съезд». Свои йыйыны организуют представители разных родов – тамьянцы, катайцы, минцы и другие. Большую популярность в молодежной среде обрел праздник «Йәштәр йыйыны» – «День молодежи». Наиболее известен проводимый летом в Салаватском районе праздник «Салауат йыйыны», посвященный национальному герою башкир Салавату Юлаеву. На празднике выступают представители руководства республики, писатели, известные деятели культуры, почетные гости. «Салауат йыйыны» включает в себя обширную культурную и спортивную программы, множество интересных состязаний, в числе которых конкурс сэсэнов «Салауат әйтеше», конкурс батыров «Салауат йыйыны батыры», конкурс красоты «Красавица Зулейха», турнир по стрельбе из традиционного лука «Салауат уғы», конкурс юрт, конкурс предпринимательской инициативы и ремесел «Серебряное стремя», исторические реконструкции, выставки-ярмарки,

мастер-классы.

Интересно, что в последние годы йыйыны проводятся и башкирскими диаспорами, проживающими за пределами Башкортостана – в регионах России и за рубежом.

В 2019 году в Ишимбайском районе у подножия горы Торатау с большим размахом впервые прошел Республиканский фольклорный праздник «Торатау йыйыны». На мероприятие собралось более 50 тысяч зрителей не только со всей Башкирии, но и из соседних регионов России. Это событие стало настоящим йыйыном башкир, где и обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития и объединения башкирского народа, и были использованы развлекательные традиции, как пришедшие из глубины веков, так и современные. В рамках праздника состоялось заседание исполнительного комитета Всемирного курултая (конгресса) башкир с участием гостей со всего мира. В развлекательной части были организованы театрализованное представление «Наследники сарматов», показательные выступления лучников «Мәргән уҡсы», древняя тюркская конноспортивная игра «Ылак», спортивные состязания, народные игры, конкурс бузоваров, выставки, концерт Toratau-party, лазерное и световое шоу.

Самый распространённый и любимый народный праздник башкир, который известен с глубокой древности, а ныне проводится на государственном уровне, – это Һабантуй –Сабантуй. Название праздника состоит из словосочетания «һабан» («сабан») – плуг и «туй» – праздник, то есть праздник плуга, праздник весеннего сева. Этот праздник знаменует собой окончание посевных работ и традиционно проводится с конца мая по июль. Праздник Сабантуй также широко и на государственном уровне отмечается татарами. Похожие праздники существуют и у народов Поволжья (чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов), и у казахов (чабан-той), и у некоторых тюркских народов Кавказа (балкарцев и ногайцев), однако они имеют свои особенности.

Праздник в древности способствовал сохранению единства башкирской общины и укреплению межродовых связей. Традиционно сабантуи проводились в каждом ауле, приглашались также жители соседних деревень. На поляне около деревни оформляли праздничную площадь – майҙан, которую застилали разноцветными паласами и ткаными скатертями, делали навесы и сооружали шатры, в центре устанавливали столб (ҡолға, бағана), женщины украшали ветви деревьев лентами.

Хотя письменных источников, по которым можно судить об исторических корнях сабантуя, практически не сохранилось, по произведениям устного народного творчества, отдельным записям путешественников и исследователей ученые делают выводы о древности этого праздника. Издревле смысл празднования начала или окончания сева, видимо, заключался в задабривании духов плодородия, чтобы получить хороший урожай в новом году.

“

«Главными действующими лицами на сабантуе были мужчины: подарки для призов собирали юноши, большинство состязаний устраивалось среди мужчин. Посев зерновых, перед которым первоначально и устраивался праздник, считался исключительно мужским делом. Мужчины молились у могил предков с просьбой об урожае»,

Русский писатель XIX века Филипп Нефедов записал башкирскую легенду «Ушкуль». В ней рассказывается о поклонении выставленному на вершине священной горы ритуальному плугу из красной меди во время весеннего праздника сабантуй, перед выходом на летовку. Этот праздник отмечался в конце мая – начале июня. В ходе праздника в честь Тенгри, духов земли-воды приносили жертвы, а также устраивали скачки лошадей и верблюдов.

С внедрением мусульманской религии задабривание духов приняло форму молитв в мечети о будущем урожае. В советское же время появилась традиция чествования и награждения лучших механизаторов, передовиков производства. Сначала сабантуй праздновали по отдельным хозяйствам, а затем в районах и крупных городах Башкортостана. К празднику приводились в порядок личные подворья, готовилось специальное угощение. На этот праздник съезжались многочисленные родственники и гости. Во многих хозяйствах стало традицией проведение смотра-конкурса на лучшее содержание домов и улиц, их озеленение и чистоту, итоги которого объявляются на сабантуе. Эта традиция сохраняется и по сей день.

Ученый-фольклорист Розалия Султангареева в 1983 году записала у жительницы Баймакского района Вахиды Мустафиной порядок проведения сабантуя, который был опубликован в томе «Башкирского народного творчества» «Обрядовый фольклор». По рассказу информатора, сабантуй делится на несколько этапов.

Ер һыҙыу

дословно «очерчивание земли», определение площадки праздника

Зыяратҡа барыу

поход на кладбище (молитва о благословении праздника)

Һабантуй күмәсе йыйыу

сбор подростками продуктов для угощения накануне праздника

Ҡолғасылар үтеүе

проход установщиков майданного столба

Һабантуйҙың барышы

ход сабантуя

• Ҡор башы ҡотлауы – поздравление главы собрания

• Ат сабыш – конные скачки

• Көрәш – борьба на поясах

• Аш бәйгеһе – конкурс приготовления еды

• Атылмаҡ йәки сәңгелдәк уйнау – качели для молодежи

• Аттан тартышыу – игра наездников, пытающихся стащить друг друга с лошади

• Түңәрәк йөрөп, таҡмаҡ әйтешеү – выступления музыкантов, певцов и исполнителей такмаков

• Мәрәкә уйындар – забавные игры

• Мәргәнлекте һынау – испытание меткости в стрельбе из лука

Һабантуйҙан һуңғы йолалар

Основные компоненты развлекательной части праздника, в древности являющиеся обрядовыми действами, остаются неизменными и сегодня. Обязательными в программе сабантуя являются конные скачки бәйге, национальный вид борьбы көрәш; восхождение на вертикальный длинный столб һырғауыл, прохождение по наклонному шатающемуся шесту, один конец которого закопан в землю, а к другому концу привязан приз тому, кто пройдет до конца шеста. На сабантуях распространены и другие состязания и игры: забег (йугереу), разбивание глиняных горшков с завязанными глазами, соревнование в беге в мешках, добывание ртом монет из котла, наполненного водой с отрубями или кумысом, перетягивание каната, бой мешками. Обязательным компонентом общественных праздников (йыйын и сабантуй) являлись молодёжные игры (уйын).

Скачки на лошадях – байга

Одним из главных соревнований на сабантуях и в старину, и сейчас являются скачки на лошадях –ат сабышы, бәйге(байга). Их начинали мальчики 6−12 лет, затем подключались более взрослые участники. Обычно длина дистанции составляла 6−7 километров. Зрители подбадривали всадников криками и приветствиями.

“

«Конные скачки происходят не по линейной, прямой трассе, а вкруговую. В этих конных бегах по кольцевой трассе мы можем усмотреть как имитацию движения солнца по небосводу, так и освящение, сакрализацию своей земли. Двигаясь круговыми движениями, окружая кольцом территорию, наши предки приводили свою землю в безопасное состояние, повторяя при этом действия своего прародителя Урал-батыра, когда тот в борьбе с силами хаоса создавал для башкир землю в момент зарождения жизни, ведь, по их представлениям, место и время проведения сабантуя олицетворяло как бы место и время зарождения жизни на земле»,

— пишет этнограф Закирьян Аминев в своем исследовании «Мифоритуальные основы башкирского праздника Сабантуй».

В «Продолжении Дневных записок путешествия академика и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1770 году» автор рассказывает о скачках на лошадях: «Как только издали покажутся скачущие, все становятся по обе стороны дороги и с волнением следят за приближающимися. На финише молодой парень или красивая молодая женщина держали на древке привязанный белый платок, вышитый по углам разноцветным шелком. Награда доставалась тому, кто всех на своей лошади перегонит и сорвет платок с шеста».

“

«Хотя плат и не дорогой, однако не всяк охотно пожелает и дешевую вещь подарить другому: то у них узаконено, чтобы на сабанном рыцарстве награждение сделано было руками той женщины, которая в деревне моложе всех замужем»,

— описывает Иван Лепехин.

Если финиша достигали одновременно несколько всадников, то главного победителя определяли в дополнительных состязаниях в борьбе или в стрельбе из лука. За первое место вручали жеребенка, за второе — деньги, за третье – полотенце.

Еще одним традиционным спортивным развлечением на сабантуе является борьба көрәш − курэш. Борцы, перекинув через спины друг друга кушак билбау, пытались положить противника на лопатки. Это зрелищное шоу всегда собирает большое количество болельщиков. В центре круга сначала борются мальчики лет 7−8, затем постарше. Распорядитель вручал победителю пару яиц, платок или кусок ткани. Полученный приз победитель передавал отцу, дяде или другому почитаемому пожилому человеку, которые одаривали его деньгами. Оставшиеся один-два самых сильных батыра оспаривали главный приз – обычно самый сильный батыр получал в подарок живого барана. Желая помериться силой, на сабантуй приезжали и победители из разных деревень.

“

«Это ритуальное действие можно интерпретировать как отражение древнего мифологического воззрения башкир, когда во времена оные («борон-борон боронда», «әлмисаҡта»), в начале мира, происходила борьба двух сил: сил Добра и сил Зла, борьба Нового и Старого, Жизни и Смерти. В ходе этой борьбы силы Добра побеждают силы Зла, и в мире воцаряется порядок (по-башкирски «тәртип», «рәт», «ип»)»,

— отмечает исследователь мифологии Закирьян Аминев.

Одним из захватывающих одиночных соревнований является восхождение на вертикальный длинный столб, шест – по-башкирски «һырғауыл». На самой вершине этого шеста вешают подарки (петух, сапоги, гармонь, вышитые полотенца, платки), которые достанутся в награду тому, кто сумеет взойти по шесту до вершины. Нужны невероятные сила и ловкость, многодневные тренировки, чтобы забраться на самую вершину столба, высота которого порой достигает 15 метров.

В мифологии столб первоначально символизировал собой мировой столб (или же мировую опору), по которому первопредок башкир Урал-батыр взбирался на небо.

Развлечения на празднике плуга

Во время сабантуя исполнялись песни и пляски, народные музыканты играли на курае, кубызе, думбыре, кыл-кумызе, дунгуре и других инструментах. Недалеко от площади готовилась еда. Сабантуй заканчивался общей праздничной трапезой, на которой ели бишбармак, казы и другие блюда башкирской кухни. Каждая деревня готовила еду из специально привезенных с собой продуктов, распределяли между юртами гостей. По традиции батыр подносил голову барашка старейшине рода или мулле, который принимал и благодарил, далее пища передавалась на пробу всем пожилым людям.

“

Исследователь Сергей Руденко наблюдал, как готовилось мясное угощение в восточном Зауралье: «В довольно длинной, неглубоко вырытой канаве раскладывался огонь, над которым было поставлено в ряд несколько котлов с водой и мясом. Несколько человек с заострёнными палочками следили за варкой. Тут же рядом другая группа была занята приготовлением конских колбас, бишбармака. Когда бишбармак был готов, весь народ принимался за угощение, после которого уже под вечер расходились и разъезжались по домам».

Сабантуй – праздник труда, спорта и дружбы народов

Ныне сабантуй отмечается как праздник труда, спорта и дружбы народов. Его проведение приурочивают к выходным дням после окончания посевной. В каждом районе есть специально отведенные для ежегодного проведения сабантуя площадки.

Многие писатели и поэты посвятили этому празднику свои произведения. В романах «Сабантуй» Тайфура Сагитова и «Байга» Ахияра Хакимова, в сборнике «Сабантуй» Рамиля Хакимова, в стихах Мустая Карима, Мусы Гали, Булата Рафикова и других авторов народные традиции получают философское осмысление.

Как сообщается в Башкирской энциклопедии, с 1991 года сабантуй имеет статус общереспубликанского праздника. В современном Башкортостане проживают представители более 100 народов. Всенародное празднование сабантуя символизирует преемственность национальных традиций, уважительное отношение к национальной культуре каждого из этносов, проживающих в регионе. Праздник из года в год обогащается новыми формами и содержанием.

С 2019 года в Башкортостане на сабантуях усилилась поддержка здорового образа жизни – запрещены продажа и употребление алкоголя.

Национальный напиток буза

В последние годы сабантуй перешагнул свои исторические границы и широко празднуется в Москве, Санкт-Петербурге, российских регионах, в странах ближнего и дальнего зарубежья, там, где есть башкирская и татарская диаспоры. Национальная самобытность, традиционное гостеприимство, добрый дух этого праздника привлекают к нему людей разных национальностей и веры, объединяя и сближая их. С 2001 года в России проводится Федеральный Сабантуй, в котором активно участвуют профессиональные и самодеятельные артисты и творческие коллективы, спортсмены.

Видео фильма Сабантуй из архива ГУП ТРК «Башкортостан»

На протяжении многих лет Сабантуй как праздник башкир и татар проводится за рубежом – в Стамбуле, в последние годы его проводят также в странах Прибалтики, Европы, Канаде, США. Стоит отметить, что в городах за пределами республики даты сабантуя не привязаны к посевной, он отмечается как красивый праздник с национальным колоритом и проходит в период с мая до начала августа.

“

«Безусловно, для людей, которые живут вне родной страны, сабантуй — больше, чем праздник окончания весенних полевых работ. Это возможность сохранения национальной культуры, укрепления дружественных связей внутри татаро-башкиро-русскоговорящего сообщества. Важная миссия ассоциации «Юлдаш» — с помощью этого праздника познакомить с башкирской и татарской культурами и традициями и объединить все русскоговорящее сообщество. И поэтому безусловным достижением является то, что с каждым годом на швейцарский Сабантуй приезжает все больше людей из других стран Европы»,

— говорит один из организаторов праздника в Женеве Айсылу Янтурина-Дарлес.

Для презентации республики как курортного региона, привлечения туристического потока в регион, развития событийного туризма в Зауралье, создания положительного имиджа республиканского курорта «Якты-Куль» как зоны для полноценного семейного отдыха в Абзелиловском районе Башкирии придумали Курортный сабантуй.

Он впервые состоялся 4 июля 2015 года в Абзелиловском районе Башкортостана, на территории горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск», около озера Якты-Куль (Банное). В программе праздника – состязания по национальной борьбе куреш, конное шоу, ярмарка народного творчества, экспозиция национальных дворов в фольклорно-этнографическом комплексе, костюмированные представления башкирских традиций и обычаев, выставка национальной кухни, эстафета национальных игр.

В программе Детского сабантуя — развлекательные и спортивные игры, творческие мастер-классы, конкурсы и призы. В концертной программе — выступления известных артистов и коллективов. Курортный сабантуй стал брендом и получает награды на туристских фестивалях.

Новую жизнь в современных форматах сабантуй обрел и в различных сообществах. В республике большой популярностью пользуются Журналистский сабантуй «Журфест», с недавних пор проводятся Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье», Театральный сабантуй Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык», Детский сабантуй.

- Лейла Аралбаева, автор-составитель, 2019

Этнокультурная принадлежность: Башкиры

Категория объекта: Земледельческие праздники

Анкета утверждена 29.04.2019

Номер объекта: 02-006

Сабантуй (по-башкирски – «хабантуй», хабан – плуг, туй — праздник). Есть версия, что название идет и от древнекурдского «хаба» — зерно. Праздник, подобный сабантую, связанный с началом сельскохозяйственных работ (сева), известен у многих народов, но у башкир он обладает рядом особенностей, делающим его уникальным башкирским праздником. Общим для башкирского и татарского сабантуя является привязка праздника к началу земледельческого годового цикла. Традиционно сабантуи проводились строго весной или ранним летом, непосредственно перед началом сева. Однако у башкирского сабантуя наблюдаются черты древних праздников (йыйынов, майданов, туев), проводившихся перед началом откочевки на летние пастбища, а также массовых общенародных, общеродовых собраний по решению важнейших вопросов. Современные сабантуи проводятся по советской традиции после окончания сева, как своего рода отчетно-итоговые мероприятия весенней посевной кампании, т.е. утратили полностью свое сакральное значение.

Башкиры как народ представляли собой союз более чем 45-50 родов, состоящих из более мелких родовых подразделений, вплоть до кланов, связанных уже кровными узами. Сабантуй устраивался в каждом роде, в каждой деревне либо в одной наиболее крупной и главной для данного конкретного рода, т.к. на него съезжалась вся округа. За несколько дней до начала праздника дети и подростки объезжали верхом или обходили каждый дом в деревне, объявляя о предстоящем сабантуе и собирая подарки для участников будущих состязаний. На собранные общиной средства покупались крупные призы (лошадь, корова, бараны), свой приз мог выставить какой-нибудь зажиточный башкир (бай) или представитель начальства (туря). Площадка для проведения сабантуя называется «майдан» (у зауральских башкир сам праздник назывался «майдан»), она обычно выбиралась рядом с деревней на открытом месте. Призы в виде полотенцев и платков привязывались на всеобщее обозрение в центре майдана, привлекая людей для участия в состязаниях и для оценки мастерства девушек и молодых снох, которые их сшили. Обязательными состязаниями на сабантуе издревле и поныне считаются: байга (конные скачки), куреш (борьба на кушаках), бег на небольшие дистанции (йүгереү), лазание на столб вертикальный и забегание на наклонный (бағанаға менеү), всевозможные шутливые виды бега (в мешках; с яйцами на ложках, удерживаемых во рту; с коромыслом и полными ведрами), разбивание горшка палкой с закрытыми глазами (көршәк ярыу). Отдельно состязались кураисты, сказители (сэсэны), певцы. Праздник начинался с утра и подчас затягивался до позднего вечера. На нем принимало участие все население, вне зависимости от пола и возраста, социального положения. Каждому хватало место, каждому находилось состязание для проверки своих способностей. Неподалеку в тени деревьев или возле устроенных шалашей, юрт готовилась еда на всех в больших казанах. Праздник завершался принятием пищи, люди рассаживались рядом со своими родственниками возле котлов, читали молитвы и желали благополучия в будущем, здоровья себе и тучности своему скоту, богатого урожая.

Описание

Русские исследователи XVIII века, такие как И.И.Лепехин, И.И.Георги, в своих работах отметили наличие у башкир такого праздника, как Сабантуй. Например, И.И.Георги, описывая башкирские быт и нравы, попутно отметил: «Пахотный их праздник Сабантуй во всем, кроме молитв, творимых муллою, сходствует с Анга Соареном черемисским. Хотя земледелие у них не в чести, однакож в праздник сей съезжается верхом всякая деревня, не исключая ни жен, ни детей, на свои пашни, слушает приносимое муллою моление о плодородии земли и изобилии в траве, и забавляется потом попойкою, пляскою, песнями, ристаниями взапуски и тому подобными». Одним из первых замечательное по своей полноте описание башкирского сабантуя оставил известный исследователь Оренбургской губернии второй половины 18 века В.М. Черемшанский: «Обычай это сохранился у них, вероятно, еще от времен язычества…Ежегодно, перед наступлением пашни, когда земля освободится от зимнего покрова и растительность обнаружит признаки жизни, избирается хороший, ясный день, в который Башкирцы — всех возрастов и полов — собираются на известное место где-нибудь за селением. Старики предварительно в этот день ходят в мечеть молиться Богу об изобилии в настоящий год урожая хлеба, а молодежь обоего пола, разрядившись в лучшее платье, идет на место назначения; охотники-ездоки садятся верхом на коней, объезжают вокруг деревни и потом отправляются от избранного места на несколько верст в степь, и оттуда уже – по известному сигналу – бросаются все как стрела, с визгом и гиком, скакать к назначенному месту, где ожидает их толпа зрителей всех возрастов и полов, а удальца-скакуна и приз в руках одной из прелестниц, избранной для этого по общему голосу. Скаковой приз состоит обыкновенно из бумажного, шелкового или полотняного – вышитого шелком и разноцветными нитками, платка, который привязывается на столб и отдается в руки женщин и детей. Приз этот достается в собственность тому, кто первый, прискакавши к шесту, сорвет его; но случается иногда, что несколько молодцов вдруг достигают шеста, тогда право на приз дается тому, кто всяких прочих превзойдет силою в борьбе или в стрелянии из лука в цель. Затем участвовавшие в скачке отправляются в деревню и разъезжают по домам, поздравляя домохозяев с наступлением весны и желая каждому хорошего урожая хлеба, размножения скота, пчел и т.п., за что получают от них угощение, которое, смотря по зажиточности домохозяина, состоит из крута, конины, бузы, айрана, меда и др. После того вывозят в поле несколько пахотных орудий и начинают веселиться – каждый по своему возрасту. Старики обыкновенно садятся пить кумыз, приготовленный к этому времени, и смотрят на резвящуюся молодежь, которая поет, пляшет, играет на чибизгах (прим.автора — курай), борется, стреляет в цель, скачет верхом и проч. К вечеру вся эта суматоха стихает и на следующий день начинаются обычные занятия. Кочевые башкиры с этого времени начинают перебираться на кочевку».

Несмотря на факт фиксации праздника «сабантуй» у башкир уже в 17-18 вв., этнологам и историкам хорошо известно, что у различных башкирских родов праздник назывался по-разному (майдан, йыйын, зиен, жыйын). Современные формы праздника возникли на основе более древней традиции народных собраний (буквально с башк. «йыйын», «зиен») и праздников («туй»). Исследователями фиксировались схожие праздники у башкир и родственных им тюркоязычных народов с развитой кочевой культурой, которые проводились в день откочевки на летние пастбища.

Есть все основания полагать, что башкирский сабантуй сформировался на основе древних представлений и верований башкир, а не был привнесен из других культур и не появился с массовым земледелием. Последние исследования ученых четко доказали, что древние башкиры и существовавшие до них народы и культуры (саки и скифы) занимались земледелием, что выразилось в наличии культа плуга, поклонении ему. Виды и формы состязаний также не случайны, а служат сакральным целям; обязательное наличие высокого шеста в центре площадки для сабантуя, например, символизирует мировое дерево, древний архетип народного сознания. Борьба на кушаках (куреш) символизирует борьбу двух начал, светлого и темного, добра и зла, зимы и весны. Например, еще в XX веке у якутов борьба открывалась схваткой специально одетых людей и победить должен был именно представитель светлых сил. У башкир до принятия ислама было так же.

Большинство праздников у башкир приходится на весенне-летнее время. В прошлом самым большим праздником у башкир был Йыйын (перевод с баш. «собрание, съезд») – всеобщее собрание, сбор, где решались важные общественные проблемы и спорные вопросы, распределялись пастбища и сенокосы, заключались династийные браки. На общебашкирских йыйынах решались важные геополитические вопросы. Так известно, что решение о присоединении к Русскому государству башкиры каждого рода принимали отдельно на йыйыне и поэтому этот процесс был не одномоментным, а занял почти век. После череды башкирских восстаний XVIII века проведение йыйынов было ограничено, а те, что проводились, были лишены своего политического значения и смешались с весенними праздниками, в первую очередь с сабантуем. Места йыйынов у каждого рода были определены, а некоторые известны и по сей день. Так, каждый год «Барда зиен» проходит на местах йыйынов башкирского рода Гайна у с. Барда в Бардымском районе Пермской области.

Сведения об особенностях

Состояние бытования

Йыйыны и сабантуи проводились до 40-х гг. XX века. В послевоенное время, в 60-е гг. XX века сабантуи начали проводиться по указаниям сверху, как праздники окончания весеннего сева в колхозах и районах, а затем в и некоторых городах Башкортостана и Татарстана. Были полностью переняты древние игры и состязания, но они были лишены своего сакрального значения, а были праздниками советского труженика-колхозника. Именно в советское время сабантуй становится интернациональным праздником, частью массовой культуры двух республик. В новейшее время традиция проведения сабантуев продолжается, ежегодно проходят Федеральные сабантуи, республиканские, районные, иногда проводят отдельные колхозы или фермерские хозяйства.

Исключительность/Ценность

Уникальная ценность башкирского сабантуя состоит в том, что он является наглядным, понятным неподготовленному зрителю свидетельством древних корней башкирского народа, его истории, древней доисламской космогонии. Состязания и их формы не менялись многие тысячелетия и, потеряв во многом сакральное значение, являют, между тем, прекрасный образец трепетного отношения к земле, природе, знания и уважения ее законов и способствуют экологическому воспитанию подрастающего поколения. В рамках сабантуев сохранились и продолжают культивироваться народные виды спорта, особенно куреш, конные скачки (байга). Сабантуи стали общенародными праздниками весны, добра и мира, плодородия и будущих успехов.

Риск исчезновения

Риск исчезнования самого праздника сабантуй не велик. Стоит проблема возрождения традиции народного самоуправления, выражаемой в йыйынах и сабантуях. В последние годы наметилась тенденция возрождения родовых йыйынов и проведения их совместно с сабантуем, что встречает хороший отклик у населения. Массовое проведение сабантуев в последние годы, отчуждение самих людей от состязаний ввиду высокого уровня участников, превращение их в простых зрителей многими оценивается негативно.

Способы передачи традиции

Через проведение образцовых республиканских сабантуев происходит трансляция традиции, в последние годы сабантуи, йыйыны начали проводиться силами и по инициативе местных жителей. Так, ежегодно проводится Йыйын самарских башкир возле реки Иргиз в Самарской области. Элементы сабантуя широко используются при проведении других народных праздников, таких как «Шежере-байрам» (Праздник родословной), «Хаумыхыгыз, ауылдаштар!» (Здраствуйте, односельчане!), Ырыу йыйыны (Съезд рода).

Исторический аспект

Несмотря на то, что первое письменное упоминание о башкирском сабантуе относится к XVIII веку, исследования ученых убедительно доказали древний, хтонический характер происхождения праздника у башкир.

Анализ ритуальных действий башкирского Сабантуя показывает, что корни этого праздника лежат в глуби веков, и в основе его лежат древние мифологические воззрения предков башкир. Празднуя Сабантуй весной во время обновления природы, далекие предки повторяли те же подвиги, действия, которые совершали во времена первотворения их боги, и как бы обновляли свой мир.

Социологический аспект

Сабантуй является самым массовым, веселым праздником, участники готовятся весь год, а зрители приезжают издалека лишь бы увидеть его. Это праздник обновления, начала лета, в нем участвуют всей семьей. Каждому найдётся состязание или зрелище по душе, каждый сможет показать себя или посмотреть на других.

Сведения о действиях над ОНКН

Проведение, популяризация, методическое обеспечение сабантуев – одна из приоритетных задач Министерства культуры Республики Башкортостан. Республиканский центр народного творчества занимается изучением, систематизацией всей информации о сабантуях, выпускает методические рекомендации и пособия по отдельным элементам праздника. Ученые изучают сохранившиеся локальные особенности этого праздника, занимаются анализом сакрального содержания ставших уже традиционными соревнований и состязаний. Работа в этих направлениях будет продолжена.

Место фиксации ОНКН

Современное бытование

Места бытования

Современное место бытования

Российская федерация, Республика Башкортостан

Место распространения: Республика Башкортостан

Сведения о бытовании

Российская федерация-> Республика Башкортостан

Место обнаружения: дер. Идрис и дер. Малый Иткул Иткульской волости Орского уезда Оренбургской области (ныне – Баймакский район)

Даты бытования: 1910 год

Источники сведений

1. Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. М.; Л., 1955.С. 93

2. Башкиры / отв. ред. Р.Г. Кузеев, Е.С. Данилко ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН ; Ин-т этнологических исследований им. РГ. Кузеева Уфимского научного центра РАН ; Ин-т истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН. — М. : Наука, 2015. — 662 с. — (Народы и культуры). — ISBN 978-5-02-039182-6 (в пер.).

3. Янгузин Р.З. Этнография башкир (история изучения). – Уфа: Китап, 2002. – 192 с.:илл.

4. Георги И.И. Описание всех в российском государстве обитающих, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. О народах финского племени. Башкирцы / И.И.Георги. – С.-Пб., 1776. – С.85-103.

5. Аминев З.Г. Мифоритуальные основы башкирского праздника «Сабантуй» // Актуальные проблемы истории Саяно-Алтая и сопредельных территорий: материалы международной научно-практической конференции, 24-26 октября 2007 г., г.Абакан. Выпуск 3. Часть 1 / Отв. ред. И.А.Чеботарева. – Абакан: Издательство Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанаева, 2007. – С.175 – 188.

6. Черемшанский, В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях / В.М. Черемшанский. — Уфа : Тип. Оренбург. Губернского Правления, 1859. — 472 с. — Б. ц.

Лица, имеющие отношение к ОНКН

ФИО: Хусаинова Гульнур Равиловна

Тип ответственности: Исследователь

Место работы/Адрес: доктор филологических наук, заведующая отделом фольклористики Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН/Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450000, г. Уфа, пр. Октября, д. 71

ФИО: Султангареева Розалия Асфандияровна

Тип ответственности: исследователь

Даты жизни: 1950

Место работы/Адрес: доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН/Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450000, г. Уфа, пр. Октября, д. 71

ФИО: Тулыбаева Нафиса Булатовна

Тип ответственности: Ответственное лицо

Место работы/Адрес: Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества/Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450103, г.Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2

ФИО: Алтынбаев Ранис Раисович

Тип ответственности: Ответственное лицо

Место работы/Адрес: Министерство культуры Республики Башкортостан/ Российская Федерация, 450015, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Революционная, 18

Организации, имеющие отношение к ОНКН

Наименование: Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества

Тип ответственности: Ответственный орган управления/учреждение

Местонахождение: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450103, г.Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2

Наименование: Министерство культуры Республики Башкортостан

Тип ответственности: Ответственный орган управления/учреждение

Местонахождение: Российская Федерация, 450015, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Революционная, 18

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук

Тип ответственности: Хранитель

Местонахождение: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, проспект Октября, д. 71, лит. У, У1.

Этнокультурная принадлежность: Башкиры

Категория объекта: Земледельческие праздники

Анкета утверждена 29.04.2019

Номер объекта: 02-006

-

Заседания

Древний тюркский народ, башкиры, смогли за свою многовековую историю сохранить многие традиции, язык, обряды. Башкирские праздники представляют собой сложную смесь языческих и мусульманских истоков. На культуру народа повлияли и годы существования в составе Российской империи и советское прошлое. Расскажем об основных праздничных традициях башкир и их особенностях.

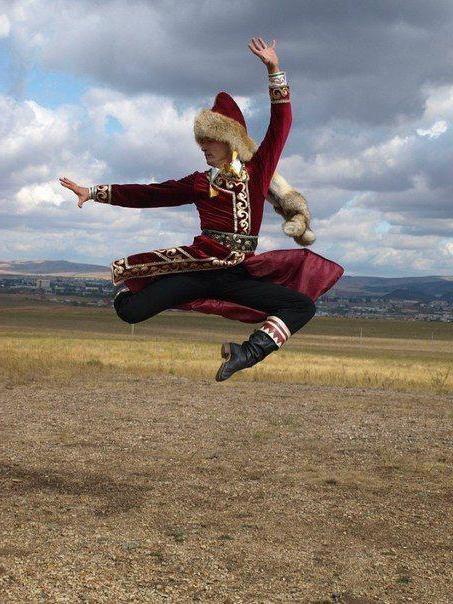

История башкирского народа

Многие древние источники упоминают о народе, проживающем на Южном Урале, занимающемся разведением скота и тщательно охраняющем свои территории. Историки полагают, что это и есть башкиры. Документированные источники подтверждают, что уже в 9 веке на склонах Уральских гор неподалеку от Волги, Камы и Тобола проживал самостоятельный народ. Башкиры говорили на собственном языке, поклонялись силам природы и многочисленным богам, не были агрессивным захватчиками, но яростно охраняли свои земли. К 9 веку началась постепенная исламизация народа, но старые языческие традиции гармонично вплетались в новую религию.

Единого обращения народа в мусульманство не происходило, это была мягкая замена существующих верований новыми правилами и обычаями. В 9 веке часть башкир переселилась в Венгрию и со временем стала частью венгерской народности. Уральские башкиры в 13 веке активно сопротивлялись татаро-монгольскому нашествию и получили право на автономию. После распада Золотой Орды башкиры входили в состав нескольких ханств, а с середины 16 века началось постепенное включение в состав Российской империи.

Сначала башкиры запада и северо-запада стали подданными русского царя, а позже и весь народ принял российское подданство, но сохранил право на свой уклад, язык, веру. Но дальнейшая жизнь народа не была совсем благополучной. Многие русские цари пытались лишить башкир их привилегий, это вызывало ожесточенное сопротивление. Но вся последующая судьба этого народа была связана с Россией.

Культура и традиции

Длительная и сложная история сформировала уникальную башкирскую культуру. Этот народ изначально вел полукочевой образ жизни, и это повлияло на его бытовые привычки. Мусульманство в значительной мере сформировало этические базовые принципы. У башкир главными всегда выступали родственные отношения, они окружены огромным количеством правил и обрядов. Старшее поколение окружается большим почетом и играет важную роль в жизни всего рода. Образ жизни народа повлиял на формирование культуры.

У башкир, которые долгое время существовали как бесписьменная культура, сохранился очень богатый и сложных эпос, который рассказывает о появлении народа и его героях. Башкирские традиции и праздники вобрали в свою структуру и идеологию не только мусульманские обычаи, но и древние языческие, тотемные представления. Башкиры — очень гостеприимные и миролюбивые люди, это стало следствием долгого сосуществования народа с самыми разными соседями, татарами, русскими, булгарами, монголами, казахами и со всеми нужно было наладить отношения. Поэтому башкиры до сих пор считают, что нужно уметь поддерживать мир со всеми и уметь договариваться с ними. При этом народ сохранил свою идентичность и гордость, не уступая никаким давлениям извне.

Праздничные и бытовые обряды

У башкир существует четкое разграничение праздников и повседневности. Если каждый день они ведут очень простую жизнь, довольствуясь самой простой пищей и вещами, то праздники отмечаются широко, с разнообразными традициями. У башкир сохранились подробные сюжетные обряды на все важные случаи жизни: рождение детей, свадьба, похороны, начало и окончание сельскохозяйственного года.

Существуют своеобразные сценарии праздников на башкирском языке, сохранившие описание четкой последовательности действий на все случаи жизни. Сюжетность свойственна танцам и песням, сопровождающим обряды. Даже костюмы башкир наполнены глубокой символичностью и семантикой. Долгий советский период привел к тому, что традиции стали уходить из обихода. Но сегодня происходит возрождение исконных традиций, и в республике шумно и по всем правилам отмечают все знаковые праздники, а их немало.

Ураза-байрам

Как и многие башкирские народные праздники, Ураза-байрам пришел вместе с мусульманством. Это один из важнейших праздников года, в этот день происходит разговение после долгого поста. В Башкирии этот праздник отмечается очень широко. С утра все люди отправляются в мечеть, затем в домах накрываются богатые столы, часть еды обязательно раздается нуждающимся, также бедным нужно дать денег, чтобы им было на что славить Аллаха. Праздник связан с помощью старшим и нуждающимся, с благими делами. Башкиры в этот день обязательно готовят блюда из говядины и конины, надевают праздничные костюмы, много танцуют. В этот день нет места унынию.

Курбан-байрам

Этот мусульманский и башкирский праздник в сентябре отмечается, и связан он с жертвоприношениями и паломничеством в Мекку. Он означает высшую точку пути к святым местам. С утра во всех мечетях Башкортостана проходят праздничные богослужения и особый обряд жертвоприношения. Потом в каждом доме накрываются столы, в этот день обязательно нужно одарить кого-то из нуждающихся. Нередко глава семьи покупает на базаре тушу животного: барана, корову, коня и, разделывая ее часть, отдает бедным. После этого башкиры отправляются друг к другу в гости, где за праздничным столом восхваляют Господа.

Каргатуй

Почти во всех культурах есть праздник, знаменующий завершение зимы. Каргатуй – башкирский праздник, посвященный прилету грачей. В переводе с башкирского этот день так и называется – «Грачиная свадьба». В этот день принято много веселиться. Люди наряжаются в национальные костюмы, выходят на улицу, чтобы всем вместе петь и танцевать. Традиционно башкиры украшают в этот день деревья лентами, серебром, бусами, платками. Также обязательно готовится и раскладывается повсюду пища для птиц. Башкиры в этот день просят природу о благосклонности, хорошем урожае. Народные гулянья в этот день состоят не только из танцев и песен, но и включают различные состязания мужчин в силе и ловкости. Завершается праздник пышной трапезой из национальных блюд.

Сабантуй

Многие башкирские праздники связаны с сезонными сельскохозяйственными циклами, Сабантуй или праздник плуга – один из них. Он обозначает завершение весенних работ в поле. Люди молятся о хорошем урожае и стараются умилостивить богов. Гулянья проводятся на больших площадях, где может собраться все население села. Принято приходить на этот праздник семьями. Веселье включает традиционные песни, обряды и танцы. Также в этот день принято проводить шуточные соревнования по борьбе, бегу в мешках, других видах состязаний. Приз самому ловкому и сильному – живой баран. В этот день обязательно нужно улыбаться и много шутить, у башкир существуют специальные песни, которые призывают милость богов.

Йыйын

Если многие праздники башкирского народа возникли под влиянием других культур, то Йыйын – это исконный, очень древний праздник именно этого народа. Отмечается он в день летнего солнцестояния. Праздник произошел из народного собрания, на котором решались все важные вопросы общины. Участвовали в нем только мужчины, позже эта традиция была ослаблена. Для проведения торжества оформлялась площадка в виде круга, где могли рассесться все уважаемые мужчины села. Сегодня праздник перестал быть своеобразным народным вече, но остался сходом, в ходе которого юноши доказывали свою состоятельность как ловкие, умелые и сильные члены общины. Для них проводятся разнообразные испытания. Нередко в ходе Йыйына принимаются решения о будущих свадьбах.

Государственные праздники

Кроме того что в республике отмечаются башкирские национальные праздники, за годы существования в рамках российской культуры появились традиции отмечать и государственные праздники. Во вполне привычном формате проходит празднование Нового года (1 января), День Защитника Отечества, 8 марта, День Победы, День народного единства. Основное отличие заключается в праздничном меню. Башкиры очень любят свою национальную кухню и поэтому даже в такие светские, гражданские праздники ставят на стол свои излюбленные народные блюда: казы (колбаса), губадия, баурсак, бэлиш с мясом.

Религиозные праздники

Башкиры – мусульмане, поэтому они отмечают события, значимые для этой религии. Так, в Башкортостане празднуют уже упомянутые ураза и курбан-байрам, а также мавлид, сафар, день Арафат и другие. Башкирские праздники во многом сходны с подобными событиями в Татарстане, у культур выработались очень похожие религиозные традиции. Разница состоит больше всего в песнях, костюмах, танцах, которые у башкир сохранили национальный колорит.

Семейные праздники

Так как семья – это самое дорогое и важное, что есть у башкир, здесь существует много сложных и уникальных традиций отмечать родовые события. Семейные башкирские праздники отличаются долгой историей и тщательно прописанными обрядами. Даже современные жители городов в день свадьбы или рождения ребенка возвращаются к своим истокам и повторяют обряды с вековой историей. Свадьбы, рождение детей, похороны всегда отмечаются всем родом, т.е. собирается 3-4 поколения семьи. Каждый праздник связан с поднесением даров, угощениями, восхвалению богов. Для каждого из этих событий существуют специальные костюмы, множество особых песен и строгая последовательность действий.

Йыйын

Йыйын, башкирский традиционный праздник. Восходит к нар. собраниям родоплем. объединений. Проводился летом (после сева до уборки урожая) на поляне или на возвышенном месте. На Й. собирались жители одного или неск. родств. аулов, приглашались и жители соседних деревень. Каждая семья устанавливала юрту или шалаш. В середине майдана устанавливали шест (ҡолға), что обозначало начало праздника. Проводились состязания: мужчины и юноши участвовали в байге, курэше, стрельбе из лука, игре на курае, женщины показывали своё умение петь, танцевать, дети играли в разл. игры народные. Победители состязаний награждались разл. призами (жеребец, баран, мясо, платки, полотенца и др.). На Ю.-В. Башкортостана нередко к Й. приурочивались свадьбы, к-рые, являясь важным обществ. событием для двух родов или племён, нередко приобретали форму большого праздника и назывались «Туй йыйыны (см. Туй). На С. Башкортостана во время Й. проводились ярмарки. Традиционно для праздничной трапезы готовили бишбармак, казы, тултырму, подавали кумыс, бал, бузу, для чаепития приносили с собой балеш, баурсак, блины, губадию, мёд, чак-чак, эремсек и др. Бытовал у мн. тюрк. народов, в т.ч. казахов, татар и др. С нач. 90-х гг. 20 в. в Башкортостане и регионах компактного проживания башкир (см. Зауральские башкиры, Иргизо-камеликские башкиры, Камско-икские башкиры, Оренбургские башкиры, Пермские башкиры) возрождается традиция проведения йыйынов.

Skip to content

ЙЫЙЫН, общественные собрания в праздничной форме, отражают обрядовую культуру и общественные отношения, сложившиеся у башкир-кочевников еще в недрах первобытнообщинного строя. Этот праздник упоминается в произведениях устного народного творчества башкир чаще всего. Йыйын первоначально возник как орган родоплеменного самоуправления общины. В его функции входило решение проблем войны и мира, уточнения фаниц родоплеменных территорий, порядка перекочевок, улаживания межродовых споров, трений. Особую роль на йыйын играли старейшины рода – аксакалы. Их слово было решающим. Они назначали день празднества, совпадающий со временем перекочевки, собирали средства на его проведение, выполняли судейские функции при определении победителей. И позднее, при переходе к оседлому образу жизни, основные черты йыйын сохранились. Празднество начиналось в одной деревне, затем постепенно охватывало целый ряд деревень. Существовала традиция приглашать гостей из дальних аулов с целью общения между родами. Это способствовало завязыванию знакомств молодежи разных родов – брак внутри рода у башкир был запрещен, старики-аксакалы следили за соблюдением этого принципа. Праздничная площадь оформлялась в виде круга, символом равенства членов рода была совместная трапеза, угощение из одного котла. У башкир соблюдался принцип равного распределения угощения: распитие кумыса из одной чаши, пушенной по кругу, раздача мяса равными долями и др. На празднике проводились соревнования среди юношей. Победа выдвигала молодого человека в число уважаемых членов общины. В вечернее время молодежь устраивала «киске уйын» (буквально – «вечерние игры»). Во время них исполнялись песни, танцы, происходила передача художественных традиций от старших к подрастающему поколению.

Лит.: Кузеев Р.Г. Очерки исторической этнографии башкир. – Ч. 1. – Уфа, 1957

Фото Наиля Галеева (Уфа)

КУЛЬТУРА НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА Словарь-справочник

Next Post

-

БАШКИРИЯ

-

История и краеведение

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ БАШКИР

Сб Дек 1 , 2012

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ, народные башкирские песни на историческую тематику, образующие обширную группу музыкальных жанров башкирского фольклора. Среди них тематически выделяют песни о

14 Апреля 2021

Для жителей Башкирии праздники — самая красочная и увлекательная часть истории, традиций и культуры. Наибольшую ценность из них имеют те, корни которых уходят далеко в прошлое. Они несут в себе след памятных событий, вековых исторических свершений, а также демонстрируют менталитет и традиции этноса. Сегодня национальные праздники не просто сохраняют свою значимость, объединяют народ и делают его единым целым, но и претворяются в новых форматах.

Цифры и даты

В текущем году в Башкирии насчитывается 244 рабочих дня, выходных, соответственно, 121 день. В отличие от ряда других регионов страны в республике на три праздника больше. Так, 13 мая будет отмечаться Ураза-байрам, 20 июля — Курбан-байрам, 11 октября – День Республики Башкортостан.

Все официальные праздники Республики Башкортостан правительство региона утверждает в производственном календаре, в 2021 году он выглядит следующим образом:

Национальная культура Башкирии в других праздниках

Йыйын — один из древнейших башкирских праздников, который сохранился до нашего времени. Его название переводится как «сход», «сбор». Нетрудно догадаться, в чем была главная идея этого мероприятия: представители родов собирались вместе, чтобы обсудить решение насущных вопросов. Йыйын проводился вне зависимости от времени года, а также не входил в календарь традиционных праздничных дат. Он проходил, когда это было необходимо.

Что обсуждалось? В произведении «Башкиры» Рима Янгузина и Фирдаус Хисамитдиновой говорится, что йыйын был своего рода органом родоплеменного самоуправления общины. Его задачами называли решение вопросов войны и мира, уточнения границ территорий, проведения перекочевок и многое другое. На йыйынах поднимались вопросы земельных отношений. Также на мероприятии подводили итоги каких-либо событий, определяли лидеров родов, устраивали пир. Порой даже свадьба становилась центральным событием и поводом для йыйына. Но при условии, если ее проводил какой-нибудь знатный человек.

Получается, этот праздник был и общественно-политическим, и в то же время имел развлекательный характер. Сначала решались важные дела, а затем наступала торжественная часть.

Для его проведения выбирали просторную и красивую местность. Ученые утверждают, что праздничная площадь была оформлена в образе круга, символизирующего равенство членов рода. Важным составляющим мероприятия была совместная трапеза, сохранившая штрихи первобытного уклада.

На празднике проводились соревнования, которые определяли самых сильных батыров. Победивших юношей уважали и выдвигали в число выдающихся людей. Если начиналась война, их ставили возглавлять отряд воинов своего рода.

Йыйын сохранил свои традиции празднования и по сей день. Сейчас название праздника принято переводить как «форум, съезд». Его организуют представители различных родов: тамьянцы, катайцы, минцы и др. Популярный праздник проводится и в честь Салавата Юлаева. «Салауат йыйыны» собирает на одной площадке представителей руководства Республики Башкортостан, известных личностей, почетных гостей и включает в себя большую культурную и спортивную программы, множество интересных состязаний.

Самый любимый башкирский праздник

Говоря о башкирских праздниках, невозможно не упомянуть Сабантуй — он знаменует конец посевных работ и начало лета. Проводится, как правило, в первой половине июня. Название состоит из двух слов «һабан» («сабан»), что означает «плуг», и «туй» — «праздник». Это праздник в честь окончания весенних полевых работ. В прошлые века он помогал сохранять целостность и единение башкирской общины, укреплять межродовые связи.

Празднование Сабантуя всегда считалось масштабным событием, к нему тщательно готовились. Целую зиму девушки и женщины подготавливали подарки, ткали, вышивали. А в весенний период, когда праздник уже был на носу, молодые люди собирали дары для будущих победителей в состязаниях и народных забавах по всей деревне. Это могли быть и вышитые платки, и рубашки и даже куриные яйца. А самым ценным и почетным считалось полотенце, на котором был вышит национальный узор.

Праздник охватывал каждую деревню, соседи приходили друг к другу в гости. Открытую площадь около населенных пунктов застилали паласами разного цвета и ткаными скатертями, собирали навесы и шатры, деревья украшались разноцветными лентами, а в самом центре вколачивали столб.

Конечно, к 2021 году торжество утратило свое сельскохозяйственное значение, однако Сабантуй стал крепкой и доброй традицией. Он помогает сохранить национальные корни и ценности. Сегодня торжество сопровождается всеобщим весельем, обилием угощений, музыкой и спортивными соревнованиями. Чем больше Сабантуя, тем лучше — в Уфе регулярно проводятся мероприятия, навеянные этим древним праздником. Свой Сабантуй есть у начинающих бизнесменов, байкеров, молодежи и детей.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

2) У башкир традиц. праздник. Восходит к нар. собраниям родоплем. объединений. Проводился летом (после сева до уборки урожая) на поляне или на возвышенном месте. На Й. собирались жители одного или неск. родств. аулов, приглашались и жители соседних деревень. Каждая семья устанавливала юрту или шалаш. В сер. майдана устанавливали шест (ҡолға), что обозначало начало праздника. Организовывались состязания: мужчины и юноши участвовали в байге, курэше, стрельбе из лука, игре на курае, женщины показывали своё умение петь, танцевать, дети играли в разл. игры. Победители состязаний награждались разл. призами (жеребец, баран, мясо, платки, полотенца и др.). На Ю.‑В. Башкортостана нередко к Й. приурочивались свадьбы, к‑рые, являясь важным обществ. событием для двух родов или племён, нередко приобретали форму большого праздника и назывались “Туй йыйыны”. На С. Башкортостана во время Й. проводились ярмарки. Традиционно для праздничной трапезы готовили бишбармак, казы, тултырму, подавали кумыс, бал, бузу, для чаепития приносили с собой балеш, баурсак, блины, губадию, мёд, чак-чак, эремсек и др. Бытовал у мн. тюрк. народов, в т.ч. казахов, татар и др. С нач. 90‑х гг. 20 в. в Башкортостане и регионах компактного проживания башкир возрождается традиция проведения йыйынов.

А.З.Асфандияров

Традиционные праздники

В этот день жителей и гостей столицы ждет концерт артистов Сибайской филармонии Башкортостана. Во время праздника будут проведены игры, спортивные состязания и различные конкурсы. Для начинающих художников состоятся мастер-классы по живописи и росписи. Посетителей ожидают праздничная ярмарка и демонстрация башкирских национальных костюмов.

Йыйын (народное собрание) – старинный праздник башкирского народа, который занимает особое место в традиционной обрядовой культуре. Отмечается он в день летнего солнцестояния. Праздничная площадь Йыйын оформлялась в виде круга. Символом равенства была совместная трапеза. При этом соблюдался принцип равного распределения угощения. Во время праздника проводились соревнования среди молодых людей, а победитель входил в число уважаемых членов общины.

Как отмечают организаторы праздничного мероприятия, в настоящее время возрождаются традиции проведения древнейшего башкирского праздника.

10.06.2021

19 июня в поселке Южный муниципального района Большеглушицкий пройдет башкирский фольклорный праздник «ЙЫЙЫН – 2021», посвященный 170-летию Самарской губернии и 25-летию создания общественной организации «Курултай (конгресс) башкир» Самарской области.

Начало в 11:00.

Праздник «Йыйын» – одно из значимых событий в культуре башкирского народа, знаменующее собой окончание весенних полевых работ и начало лета. Издревле труд хлебороба у башкир почитали превыше всех остальных. С самых ранних лет родители воспитывали у детей почтение к крестьянскому труду и понимание его значимости. Своим весельем, гостеприимством, азартом спортивных состязаний и жарких схваток батыров «Йыйын» объединял и завоевывал сердца людей разных поколений. И сегодня «Йыйын» остается любимым праздником не только башкир, но и представителей многих других народов, бережно относящихся к своим историческим корням и традициям.

Организаторами мероприятия выступают Самарская областная общественная организация поддержки национальной культуры «Курултай (конгресс) башкир» и Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

В программе мероприятия: спортивные состязания, башкирские народные игры, выставка блюд национальной кухни, демонстрация башкирских юрт, выступления творческих самодеятельных коллективов и артистов Большеглушицкого, Большечерниговского районов, города Самары и Стерлитамакского государственного концертно-театрального объединения Республики Башкортостан.

В мероприятии планируется участие делегации из Республики Башкортостан.

Приглашаем жителей и гостей Самарской области принять участие в мероприятии!