Этнокультурная принадлежность: Башкиры

Категория объекта: Календарно-обрядовые праздники

Анкета утверждена 04.12.2019

Номер объекта: 03-004

Ҡарғатуй (Вороний праздник, свадьба), ҡарға бутҡаһы (воронья каша), башкирский традиционный праздник, посвященый встрече весны. Проводился в весенне-летний период, с конца апреля до середины июня.

Описание

Традиционно праздник устраивали с наступлением весны. В Западной и Юго-Западной части Башкортостана его проводили за день до сабантуя, в нем участвовали главным образом женщины и подростки. Праздник начинался с молений на кладбище, иногда сопровождался жертвоприношениями (ҡорбан салыу). После собирались на горе или на возвышенности, приносили собранные накануне по деревне продукты.

На Юге Башкортостана деревья и кустарники украшали разноцветными лентами, платками, серебрянными браслетами, бусами, кольцами, на Северо‑Востоке – цветами, яркими шалями, иногда соединяли берёзки между собой, на Юго‑Востоке на деревья иногда подвешивали посуду с квашеным молоком (ойотҡан), либо выставляли ее у корней. Назначали ведущую — «алсабыр» (досл.: «впереди идущая») или «юлбарсы» (досл.: «ведущая по дороге»). В контексте обряда алсабыр персонифицирует Дух возрождающейся Природы (божество весны или родовую покровительницу). Эта женщина — ведущая обряда — должна быть мастером слова, умелой плясуньей, отличаться веселым характером, пользоваться уважением и почетом среди односельчан. Наряжали её в бутафорский костюм, основными деталями которого являлись украшенные жестяными бляхами и ракушками головной убор, сшитый как башкейем (каркас делали из бересты, тулью и полость шили из красной хлопчатобумажной ткани) и своеобразный элемент наподобие нагрудного украшения (из 2 красных платков или кусков красной ткани шили нагрудники, соединяли их между собой и украшали жестяными бляхами) .

В западной и юго-западной Башкирии этот праздник известен был под именем «Ҡарға бутҡаһы» и праздновался за день до следующего праздника «Һабантуй». На юге, как и на востоке, в этом празднике деятельное участие принимали девушки и женщины, у западных же башкир это был исключительно детский праздник. Толпа мальчишек ходила там по домам и собирала крупу, яйца и масло; ходили и кричали – «ярма, ярма, ярма» (крупа). Набрав всего вдоволь, они направлялись к реке, где и варили кашу.

Под тем или иным названием весенний праздник праздновался еще в начале ХХ в. почти повсеместно, за исключением башкир Бирского и Осинского уездов. В центральном и восточной Башкирии он, как сказано, был известен под названием Ҡарғатуй, на юге и на западе – как Ҡарға бутҡаһы.

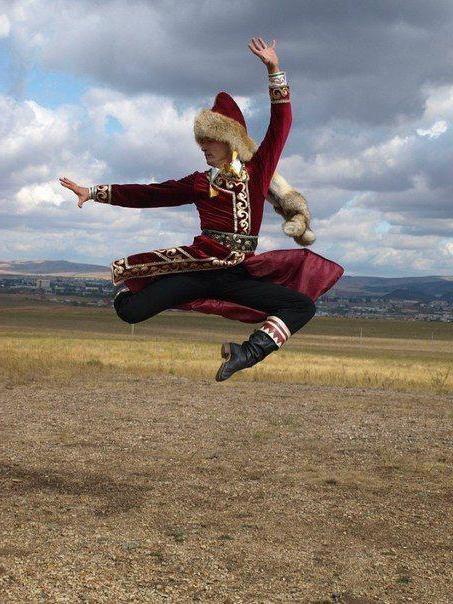

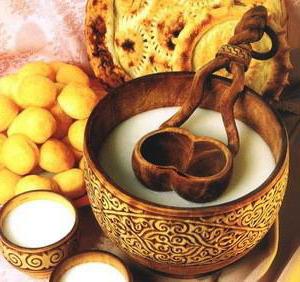

Традиционно готовили ритуальную кашу из злаков (ячменя, пшена, пшеницы), которые символизировали плодородие, иногда варили бишбармак. Для чаепития приносили балеш, баурсак, блины, губадию, мёд, чак-чак, эремсек и др. После трапезы проводили ритуал угощения птиц (ҡарға ашатыу, ҡарға һыйлау): остатки каши раскладывали на пнях, камнях, деревьях, обращаясь к природе, птицам и предкам произносили благопожелания с просьбами об изобилии и благополучии, урожае и плодородии; мальчики, взобравшись на деревья, громко кричали, имитируя карканье ворон и другие птичьи голоса. На празднике устраивали состязания: девушки и молодые женщины должны были показать своё мастерство, талант, ловкость, силу. Водили хороводы, исполняли сольные и парные танцы, песни, такмаки, сопровождая их игрой на думбыре, дунгуре, кубызе и других народных инструментах. Проводились состязания и подвижные игры: «ҡарға уйыны» («игра в ворон»), «аҡ тирәк» («белый тополь»), «дөйә» («верблюд»), «гөргөлдәк» («прятки»), «йүгереш» («бег наперегонки»), «әбәк» («догонялки»), «алырым ҡош» («возьму птенца»), прыжки через яму или другие препятствия («ырғыуыс»), перетягивание каната или полотенца («арҡан тартышыу», «таҫтамал тартышыу»), катание на качелях («әүһәләй эйеү») и др. В ходе праздника обычно трижды исполнялся клич (һөрән): приглашение на трапезу, к угощению птиц и сигнал об окончании праздника. Нередко на Юго‑Востоке Башкортостана Каргатуй сопровождался чтением молитв (ғибәҙәт ҡылыу) и жертвоприношением .

Каргатуй восходит к архаичным доисламским верованиям, связанным с представлениями башкир о способности душ умерших превращаться в птиц и животных. Подобные обрядовые праздники были распространены у многих народов Южного Урала и Среднего Поволжья.

Начало праздника знаменует подворное хождение алсабыр вместе с детворой по селу и собирания угощений, даров. Возле каждого дома, весело припевая, дети произносят заклички «Ҡарға бутҡаһы»:

Ҡарға әйтә: «Ҡар! Ҡар!

Туйым етте, — бар, бар,

Ярма, күкәй алып бар,

Һөт-майыңды hалып бар,

Yҙең ҡупшы кейенеп,

Бала-сагаң эйәртеп,

Ҡасимосҡан биткә бар!»

Ворона кричит: «Кар, Кар!

Праздник настал мой, приходи!

Яйца, крупу неси, давай,

Масло давай, молоко давай,

Сама наряжайся, детей прихвати,

На гору Касима со всеми иди!»

Детальное перечисление названий различных гостинцев акцентирует особую динамику действ праздника; подразумевается магия множества и плодородия, изобилия. В закличках примечательны элементы театрализации — подыгрывается мотив созывания людей на праздник от имени самого ворона, в подворных сборах гостинцев читается забота птицы о своих вороненках. Заклички действуют своего рода памятью локуса проведения: традиционно называются соответствующие места праздника («Девичьи горы», «Таштубэ», «Касимоскан», «Олотау» — «Большая гора» и так далее). В архитектонике символичны мотивы общеродового жертвоприношения ворону: подворное хождение и внесение доли для укрепления мира. Логическая композиция праздника выстраивается таким образом, что время, пространство, особенность события, места происходящего закрепляются действами на фоне высокого эмоционально-экспрессивного пафоса. Последнее достигается громкими скандированиями речитаций, повторами фраз, слов: «На воронью свадьбу иди! Яйцо, яйцо неси! Платочек, полотенце неси!», а также частыми повторами повелений «бар», «бар» (иди, иди!).

К празднику готовили специальную пищу: толкли в ступе зерна пшеницы, просо, пшено для каши, собирали вареные яйца, молоко, готовили творог и пр. Традиционное обрядовое блюдо — каша (каша известна в мировом фольклоре как маркер сытой жизни, благополучия) является центральным звеном в празднествах, и до сих пор устойчиво соблюдаются правила ее приготовления. Оберегают окружение, где готовится каша. Только специально назначенная заранее женщина имеет право готовить обрядовую пищу . Приготовление обрядовой каши сопровождают приговоры:

Бутыр-бутыр бутҡа бешә,

Уртаһына май төшә,

Бутҡа бешергән ҡортҡаның

Фатихаhы мул төшә .

Наша каша варится

В серединку — масло,

У того, кто кашу сварит,

В жизни все свершится!

В закличках заранее предугадывается щедрость и благословение хозяйки. Угощение ею обрядовой кашей действует как умилостивление птиц и как приобщение людей к силам Природы.

Для угощения готовой кашей женщины и дети располагались на принесенных войлоках или на траве вокруг расстеленных скатертей, на которых были разложены угощения. Рядом с чашей, наполненной кашей, ставили растопленное масло, чтобы во время еды окунать в него ложку, наполненную кашей, но чаще масло наливали в ямку в центре выставленной в большой посуде каши . Все хвалили того, кто варил кашу, желая ей долгих лет жизни, здоровья и благополучия:

Лыбыр, лыбыр бутҡаһы,

Етмеш йәшәр ҡортҡаһы.

Бутҡа бешкән дан булып,

Хурламағыҙ ҡортҡаны .

Каша, каша, кашка,

Долго жить кашеварке!

Славная вышла кашка,

Не ругайте бабушку!

Во время трапезы женщины и девушки в шутку стараются выбить друг у друга из рук ложки, приговаривая при этом: «Не тебе кашка, а воронам кашка!». Особым колоритом отличалась игра «Бутҡа урлау» (досл.: «Похищение каши»), когда дети, прикинувшись воронами, похищали котел с кашей.

Обязательный компонент обряда, устойчиво сохраняющийся в течение многих веков – это угощение остатками каши грачей или ворон. После совместной трапезы кашей обмазывают стволы деревьев, кладут под дерево, произнося благопожелания:

Ашағыҙ, туйығыҙ,

Илгә именлек килтерегеҙ!

Бер бойҙайға — ун бойҙай

Ун бойҙайға — мең бойҙай!

Кушайте досыта,

Родимой земле благодать принесите!

За одно зерно — десять зерен,

За десять зерен — тысячу!

В действах проводится позитивное отношение к вещей птице: примечали, что чем больше угощаешь ее, тем лучше, благополучнее будет год.

Позже в эпизоды праздника включались обряды вызывания дождя. После угощения кашей все «обращались к ворону с просьбой даровать дождь» . В заклинаниях дождя подразумевается могущественная сила и влияние ворона на стихию.

Ҡар-ҡар, ҡарғалар,

Ямғыр яу, тип теләгеҙ!

Ашлыҡтар сәселгән саҡ,

Ямғыр яуып үтер саҡ.

Яу, яу, яу ямғырым!

Кар-кар, вороны,

Дождя пожелайте!

Пришла весенних посевов пора,

Пришла веселых дождей пора,

Дождик лей, лей, лей!

Таким образом, проводимый весной обряд «Ҡарғатуй» обнаруживает идею оплодотворения земли, освободившейся после зимней спячки. В обряде прочитывается древнейший культ умирающей и воскресающей Природы.

Сведения об особенностях

Состояние бытования

«Ҡарғатуй» в течение многих веков сохранял элементы синкретичного единства различных культов: ворона, воды, земли, а также обрядовой пищи, увеселений. Умилостивления вещей птицы и культовое почитание ворон трансформируется, и к началу XX в. праздник приобретает зрелищный, игровой характер.

Способы передачи традиции

Передавалось из поколения в поколения, при бытовании в традиционной среде.

Исторический аспект

История изучения башкирских обрядов уходит своими корнями в глубокую древность. Благодаря деятельности путешественников, ученых своего времени Ахмета ибн Фадлана (Х в.), Абу-Хамит Аль Гарнати (XIII в.) до наших дней дошли сведения о языческих обычаях башкир, культовых поклонениях различным божествам природы .

Первые наблюдения о народных праздниках, обрядах башкир, о традициях исполнения на торжествах песен, танцев, игр были сделаны русскими учеными и путешественниками XVIII века П.И. Рычковым , И.И. Лепехиным, П. Палласом , И.Г. Георги .

Интересные сведения о женском празднике «Каргатуй» содержатся в трудах И.И.Лепехина . Среди работ исследователей ХХ века особое место занимают труды выдающегося ученого-этнографа С.И. Руденко. В монографии «Башкиры: историко-этнографический очерк», автор обобщил весь накопленный к тому времени этнографический материал о башкирах, в том числе и о годовом цикле башкирских праздников, представил их как систему жизнедеятельности человека в окружающем мире. В отдельной главе монографии он впервые в этнографической науке дает описание праздников «Ҡарғатуй».

В послевоенные годы в работах А.И. Харисова, Н.В. Бикбулатова, А.Н. Киреева, М.М. Сагитова, Р.Г. Кузеева имеются фрагментарные сведения об обрядовых праздниках башкир. В трудах этнографа Н.В. Бикбулатова семейно-бытовые, календарные праздники рассматриваются в аспекте социально-бытового уклада и культуры современной башкирской деревни, даются описания некоторых правил проведения календарных праздников и их современные формы («Йыйын», «Каргатуй», «Хабантуй») .

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. появляются исследования А.Н. Киреева (Кирəй Мəргəн) о башкирском фольклоре, он отмечает синкретическую структуру обрядов «Ҡарға бутҡаһы» («Воронья каша»), связь с верованиями, «языческими отправлениями», дает классификацию календарных обрядов, по которой дифференцируются календарно-сезонные («Нардуган», «Кукушкин чай», «Воронья каша», заклички дождя, йыйыны) .

Этнологический аспект

Мифологические корни обряда восходят к культовому почитанию ворона и культу умирающей и воскрешающейся природы. Прилет птиц ранней весной древние связывали с началом нового весеннего периода и обновления жизни. Структурно-композиционные, а также словесно-поэтические особенности обнаруживают отражение магических, культовых представлений, реалий традиционной культуры. Анализируются основные компоненты обряда: сборы обрядовых угощений, приготовление «вороньей» каши, заклички дождя, игры и так далее. Функцией весеннего обряда является магическое воздействие на силы природы, получение благословления божеств и обращения с просьбой благополучия, урожая, приплода скота и так далее. Название обряда восходит к культу ворона, имевшему место в архаичной культуре многих народов.

Во многих традициях ворон фигурирует как птица, приносящая несчастье. «Ворон, питающийся падалью, воспринимается как посредник между жизнью и смертью. Как трупная птица черного цвета с зловещим криком, ворон демоничен, связан с Нижним миром, царством мертвых и со смертью, с кровавой битвой, выступает вестником зла» .

В мировоззрении башкир «ворон — птица священная, вещая, которая «выполняет посреднические функции между мирами — небом, землей, загробным царством» . Поныне в сознании народа ворон связан со смертью, бедой: «Ауыл өҫтөндә ҡарға ҡорҡолдаhа, ауылдан мәйет сыға» Если ворон долго каркает над селом – это к смерти, к беде.

В этнографических и фольклорных источниках подчеркивается сугубо женский состав участников праздника. Сакральный замысел таких ограничений, видимо, связан с созидательной, плодородной силой женщины, которой уподоблялась в этот момент расцветающаяся природа. В народных примечаниях прослеживается своеобразное аргументирование таких ограничений. Считалось, что если «допускать мужчин на праздник, то уйдет краса праздника». Существует своеобразное игровое нарушение запрета, когда во время праздника могли появиться мужчины и парни, в шутку переодетые в женские платья .

Хороводные танцы в обряде проводят идею солнцепоклонничества и символизируют солидаризацию родового коллектива, единение и включение в круговорот жизни.

В старину на празднике «Каргатуй» бытовали обязательные раскачивания на больших качелях — «Атылмак уйнау». К двум деревьям привязывалась веревка, к ней крепили деревянное сиденье. Раскачивая качели, женщины произносили хамаки-речитации . «Чем выше раскачивают качели — тем выше будут расти хлеба; чем выше и веселее будет раскачиваться девушка — тем и проворней, рачительный будет муж невесты», — примечали во время игрищ. Мифологические истоки этого развлечения восходят к идее обыгрывания любовной магии и увеличения жизненных потенций.

В этнографии одежды нашли отражение обращенность к высшим силам: пестрое платье, поверх которого — красный камзол без рукавов. Камзол сплошь расшивался монетами или украшался речными ракушками (у северо-восточных башкир). На голову надевалась высокая шапка, поверх которой завязывались два платка: один распускался по спине, другой завязывался треугольником. Платки расшивались блестящими монетами. Особо яркое одеяние с узорами акцентируют функциональный, обрядовый замысел костюма. Мотивы привлечения сил благополучия (блестящие, яркие украшения), а также идеи умилостивления водной стихии и плодородных сил (монеты и ракушки): все они согласуются с общей направленностью весеннего праздника. Костюм, богато орнаментированный, символизирующий единение верхнего и нижнего миров, сложный по композиции, в символике линий проецирует защитные и плодородные функции .

Информанты свидетельствуют, что в старину имелись специальные накидки с перьями ворона. Например, у курганских башкир до сих пор сохраняются игровые хороводы детей, ряженых в черные накидки с перьями.

Лингвистический аспект

В обрядах сибирских, тюрко-монгольских народов ворон выступает связующей силой между временно умирающей (зимой) и воскресающей (весной) природой, с культом предков . В этом контексте прилетающий ранней весной (после зимней временной смерти) ворон осознается как вестник и «причина» прихода нового, теплого времени. Однако архаичные корни обряда восходят зороастрийским традициям наземного захоронения.

Обрядовый праздник, проводившийся в древней сакомассагетской среде на Южном Урале, назывался «каргас той» как праздник грифов (иранское «каргас» — «гриф») . Появление стаи ворон над останками освободившихся из-под снега трупов своей периодичностью дают идейную основу обряду. Такое осознание ворона согласуется с архаичным обрядам человеческих жертвоприношений: в великом эпосе «Урал-батыр» сказано, что на флаге Катила-царя был изображен ворон, и царь ежегодно устраивал в честь хищной птицы человеческие жертвоприношения . В дальнейшей эволюции обрядовую жертву заменяет конь, позднее — каша из зерен, пшена, собранных во время подворного хождения. Эти историко-этнографические реалии, пережив глубокую трансформацию, обусловили функциональную и структурную специфику обрядового праздника «Каргатуй».

Сведения о действиях над ОНКН

Тип действия: Сохранение

Наименование действия: Историко-культурным центром в республике Башкортостан проводятся национальные праздники «Ҡарға бутҡаһы» «Ҡарғатуйы».

Исполнитель: Дом дружбы народов РБ

Метод действия: Мероприятие

Место фиксации ОНКН

Современное бытование

Республика Башкортостан. Передается естественной формой.

Историческое бытование

Республика Башкортостан и регионы РФ с компактным приживанием башкир.

Техники и технологии

После трапезы проводили ритуал угощения птиц (ҡарға ашатыу, ҡарға һыйлау): остатки каши раскладывали на пнях, камнях, деревьях, обращаясь к природе, птицам и предкам произносили благопожелания с просьбами об изобилии и благополучии, урожае и плодородии; мальчики, взобравшись на деревья, громко кричали, имитируя карканье ворон и другие птичьи голоса. На празднике устраивали состязания: девушки и молодые женщины должны были показать своё мастерство, талант, ловкость, силу. Водили хороводы, исполняли сольные и парные танцы, песни, такмаки, сопровождая их игрой на думбыре, дунгуре, кубызе и других народных инструментах. В ходе праздника обычно трижды исполнялся клич (һөрән): приглашение на трапезу, к угощению птиц и сигнал об окончании праздника.

Лица, имеющие отношение к ОНКН

ФИО: Аккужина Филюза Даньяровна

Должность: Аспирант ИИЯЛ УФИЦ РАН

Исследователь

ФИО: Султангареева Розалия Асфандияровна

Заслуженный работник культуры БАССР (1989), Кавалер ордена Салавата Юлаева

Исследователь

ФИО: Тулыбаева Нафиса Булатовна

Заслуженный работник культуры РБ, директор АНО «Центр сэсэнов РБ», зам.директора ГБУК РЦНТ РБ

Исследователь

Организации, имеющие отношение к ОНКН

Наименование: ГБУК РЦНТ РБ «Республиканский центр народного творчества»

Подразделение: Отдел нематериального культурного наследия

Тип ответственности: Исследователь

Местонахождение: Республика Башкортостан, город Уфа, ул. З. Биишевой, 17/2

Этнокультурная принадлежность: Башкиры

Категория объекта: Календарно-обрядовые праздники

Анкета утверждена 04.12.2019

Номер объекта: 03-004

-

Заседания

Древний тюркский народ, башкиры, смогли за свою многовековую историю сохранить многие традиции, язык, обряды. Башкирские праздники представляют собой сложную смесь языческих и мусульманских истоков. На культуру народа повлияли и годы существования в составе Российской империи и советское прошлое. Расскажем об основных праздничных традициях башкир и их особенностях.

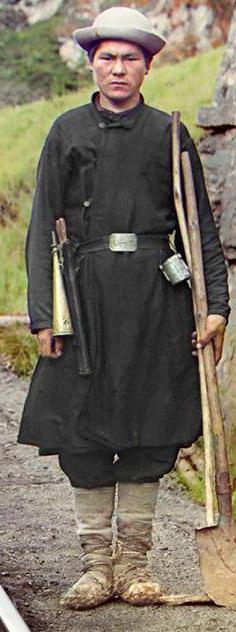

История башкирского народа

Многие древние источники упоминают о народе, проживающем на Южном Урале, занимающемся разведением скота и тщательно охраняющем свои территории. Историки полагают, что это и есть башкиры. Документированные источники подтверждают, что уже в 9 веке на склонах Уральских гор неподалеку от Волги, Камы и Тобола проживал самостоятельный народ. Башкиры говорили на собственном языке, поклонялись силам природы и многочисленным богам, не были агрессивным захватчиками, но яростно охраняли свои земли. К 9 веку началась постепенная исламизация народа, но старые языческие традиции гармонично вплетались в новую религию.

Единого обращения народа в мусульманство не происходило, это была мягкая замена существующих верований новыми правилами и обычаями. В 9 веке часть башкир переселилась в Венгрию и со временем стала частью венгерской народности. Уральские башкиры в 13 веке активно сопротивлялись татаро-монгольскому нашествию и получили право на автономию. После распада Золотой Орды башкиры входили в состав нескольких ханств, а с середины 16 века началось постепенное включение в состав Российской империи.

Сначала башкиры запада и северо-запада стали подданными русского царя, а позже и весь народ принял российское подданство, но сохранил право на свой уклад, язык, веру. Но дальнейшая жизнь народа не была совсем благополучной. Многие русские цари пытались лишить башкир их привилегий, это вызывало ожесточенное сопротивление. Но вся последующая судьба этого народа была связана с Россией.

Культура и традиции

Длительная и сложная история сформировала уникальную башкирскую культуру. Этот народ изначально вел полукочевой образ жизни, и это повлияло на его бытовые привычки. Мусульманство в значительной мере сформировало этические базовые принципы. У башкир главными всегда выступали родственные отношения, они окружены огромным количеством правил и обрядов. Старшее поколение окружается большим почетом и играет важную роль в жизни всего рода. Образ жизни народа повлиял на формирование культуры.

У башкир, которые долгое время существовали как бесписьменная культура, сохранился очень богатый и сложных эпос, который рассказывает о появлении народа и его героях. Башкирские традиции и праздники вобрали в свою структуру и идеологию не только мусульманские обычаи, но и древние языческие, тотемные представления. Башкиры — очень гостеприимные и миролюбивые люди, это стало следствием долгого сосуществования народа с самыми разными соседями, татарами, русскими, булгарами, монголами, казахами и со всеми нужно было наладить отношения. Поэтому башкиры до сих пор считают, что нужно уметь поддерживать мир со всеми и уметь договариваться с ними. При этом народ сохранил свою идентичность и гордость, не уступая никаким давлениям извне.

Праздничные и бытовые обряды

У башкир существует четкое разграничение праздников и повседневности. Если каждый день они ведут очень простую жизнь, довольствуясь самой простой пищей и вещами, то праздники отмечаются широко, с разнообразными традициями. У башкир сохранились подробные сюжетные обряды на все важные случаи жизни: рождение детей, свадьба, похороны, начало и окончание сельскохозяйственного года.

Существуют своеобразные сценарии праздников на башкирском языке, сохранившие описание четкой последовательности действий на все случаи жизни. Сюжетность свойственна танцам и песням, сопровождающим обряды. Даже костюмы башкир наполнены глубокой символичностью и семантикой. Долгий советский период привел к тому, что традиции стали уходить из обихода. Но сегодня происходит возрождение исконных традиций, и в республике шумно и по всем правилам отмечают все знаковые праздники, а их немало.

Ураза-байрам

Как и многие башкирские народные праздники, Ураза-байрам пришел вместе с мусульманством. Это один из важнейших праздников года, в этот день происходит разговение после долгого поста. В Башкирии этот праздник отмечается очень широко. С утра все люди отправляются в мечеть, затем в домах накрываются богатые столы, часть еды обязательно раздается нуждающимся, также бедным нужно дать денег, чтобы им было на что славить Аллаха. Праздник связан с помощью старшим и нуждающимся, с благими делами. Башкиры в этот день обязательно готовят блюда из говядины и конины, надевают праздничные костюмы, много танцуют. В этот день нет места унынию.

Курбан-байрам

Этот мусульманский и башкирский праздник в сентябре отмечается, и связан он с жертвоприношениями и паломничеством в Мекку. Он означает высшую точку пути к святым местам. С утра во всех мечетях Башкортостана проходят праздничные богослужения и особый обряд жертвоприношения. Потом в каждом доме накрываются столы, в этот день обязательно нужно одарить кого-то из нуждающихся. Нередко глава семьи покупает на базаре тушу животного: барана, корову, коня и, разделывая ее часть, отдает бедным. После этого башкиры отправляются друг к другу в гости, где за праздничным столом восхваляют Господа.

Каргатуй

Почти во всех культурах есть праздник, знаменующий завершение зимы. Каргатуй – башкирский праздник, посвященный прилету грачей. В переводе с башкирского этот день так и называется – «Грачиная свадьба». В этот день принято много веселиться. Люди наряжаются в национальные костюмы, выходят на улицу, чтобы всем вместе петь и танцевать. Традиционно башкиры украшают в этот день деревья лентами, серебром, бусами, платками. Также обязательно готовится и раскладывается повсюду пища для птиц. Башкиры в этот день просят природу о благосклонности, хорошем урожае. Народные гулянья в этот день состоят не только из танцев и песен, но и включают различные состязания мужчин в силе и ловкости. Завершается праздник пышной трапезой из национальных блюд.

Сабантуй

Многие башкирские праздники связаны с сезонными сельскохозяйственными циклами, Сабантуй или праздник плуга – один из них. Он обозначает завершение весенних работ в поле. Люди молятся о хорошем урожае и стараются умилостивить богов. Гулянья проводятся на больших площадях, где может собраться все население села. Принято приходить на этот праздник семьями. Веселье включает традиционные песни, обряды и танцы. Также в этот день принято проводить шуточные соревнования по борьбе, бегу в мешках, других видах состязаний. Приз самому ловкому и сильному – живой баран. В этот день обязательно нужно улыбаться и много шутить, у башкир существуют специальные песни, которые призывают милость богов.

Йыйын

Если многие праздники башкирского народа возникли под влиянием других культур, то Йыйын – это исконный, очень древний праздник именно этого народа. Отмечается он в день летнего солнцестояния. Праздник произошел из народного собрания, на котором решались все важные вопросы общины. Участвовали в нем только мужчины, позже эта традиция была ослаблена. Для проведения торжества оформлялась площадка в виде круга, где могли рассесться все уважаемые мужчины села. Сегодня праздник перестал быть своеобразным народным вече, но остался сходом, в ходе которого юноши доказывали свою состоятельность как ловкие, умелые и сильные члены общины. Для них проводятся разнообразные испытания. Нередко в ходе Йыйына принимаются решения о будущих свадьбах.

Государственные праздники

Кроме того что в республике отмечаются башкирские национальные праздники, за годы существования в рамках российской культуры появились традиции отмечать и государственные праздники. Во вполне привычном формате проходит празднование Нового года (1 января), День Защитника Отечества, 8 марта, День Победы, День народного единства. Основное отличие заключается в праздничном меню. Башкиры очень любят свою национальную кухню и поэтому даже в такие светские, гражданские праздники ставят на стол свои излюбленные народные блюда: казы (колбаса), губадия, баурсак, бэлиш с мясом.

Религиозные праздники

Башкиры – мусульмане, поэтому они отмечают события, значимые для этой религии. Так, в Башкортостане празднуют уже упомянутые ураза и курбан-байрам, а также мавлид, сафар, день Арафат и другие. Башкирские праздники во многом сходны с подобными событиями в Татарстане, у культур выработались очень похожие религиозные традиции. Разница состоит больше всего в песнях, костюмах, танцах, которые у башкир сохранили национальный колорит.

Семейные праздники

Так как семья – это самое дорогое и важное, что есть у башкир, здесь существует много сложных и уникальных традиций отмечать родовые события. Семейные башкирские праздники отличаются долгой историей и тщательно прописанными обрядами. Даже современные жители городов в день свадьбы или рождения ребенка возвращаются к своим истокам и повторяют обряды с вековой историей. Свадьбы, рождение детей, похороны всегда отмечаются всем родом, т.е. собирается 3-4 поколения семьи. Каждый праздник связан с поднесением даров, угощениями, восхвалению богов. Для каждого из этих событий существуют специальные костюмы, множество особых песен и строгая последовательность действий.

Каргатуй, карга боткасы — традиционный татаро-башкирский праздник. Проводится также и у других тюркских народов.

Каргатуй является традиционным башкирским и татарским праздником, посвященным встрече весны, проводится в весенне-летний период и приурочен к окончанию весенних полевых работ. Праздник издавна отмечался в каждом татарском и башкирском поселении.

До принятия ислама праздник был посвящён культу птицы, что было связано с представлениями о способности душ умерших превращаться в птиц и животных. Элементы этого культа остались в празднике до настоящего времени.

В некоторых местах Башкортостана праздник назывался Карга-буткаhы и являлся детским праздником.

Во время проведения праздника женщины и молодёжь собирались на поляне или на возвышенном месте, приносили с собой угощения (сметана, творог, сдобный хлеб, кумыс, масло нескольких видов: сливочное, топленое, с вишней, из пахты).

Окружающие деревья и кустарники украшали в зависимости от района проведения праздника цветными лентами, платками, серебряными браслетами, бусами, кольцами, цветами, яркими шалями, иногда подвешивали посуду с квашеным молоком (ойотҡан, оеткы) или выставляли её у дерева.

Выбиралась распорядительница праздника (алсабыр, юлбарсы), которая наряжалась в праздничную одежду с жестяными бляхами и ракушками, головным убором, сшитым как башкейем (каркас — из бересты, тулья и полость из красной ткани). Для угощения готовили ритуальную кашу из ячменя, пшена или пшеницы, символизирующую плодородие или бишбармак. Для чаепития приносили балеш, баурсак, блины, губадию, мёд, чак-чак, эремсек.

После окончания трапезы проводился ритуал угощения птиц (карга ашату, ҡарға һыйлау): на пнях, камнях, деревьях ракладывалась каша. Произносились благопожелания, обращенные к природе, птицам и предкам с просьбами об изобилии и благополучии, урожае и плодородии.

Мальчики забирались на деревья и громко кричали, имитируя карканье ворон и других птичьих голосов.

На празднике Куратуй устраивались и состязания. Женщины и молодёжь показывали своё мастерство, талант, ловкость, силу. Водились хороводы, исполнялись танцы, песни, такмаки. Веселье сопровождалось игрой на думбыре, дунгуре, кубызе, народных инструментах. Проводились соревнования и игры: «ҡарға уйыны» («игра в ворон»), «аҡ тирәк» («белый тополь»), «дөйә» («верблюд»), «гөргөлдәк» («прятки»), «йүгереш» («бег наперегонки»), «әбәк» («догонялки»), прыжки через вырытую яму («ырғыуыс»), перетягивание каната или полотенца («арҡан тартышыу», «таҫтамал тартышыу»), катание на качелях («әүһәләй эйеү»), проводился турнир по борьбе.

На празднике трижды исполнялся клич (һөрән, сөрән) как приглашение на трапезу, к угощению птиц и сигнал об окончании праздника. На Юго-Востоке Башкортостана праздник сопровождался чтением молитв и жертвоприношением.

В настоящее время праздник проводится во Дворцах культуры, стадионах, местах отдыха, на природе.

Каргатуй – это древний башкирский национальный праздник. История его не просто многовековая, а даже тысячелетняя. Наши предки верили, что весну на кончиках своих крыльев приносят вороны, поэтому в этот день старались всячески задобрить крылатых вестников. В наше время традиции языческих гуляний почти забыты, но это не помешало Республиканскому отделению Всероссийского общества инвалидов организовать действие так, чтобы Каргатуй стал настоящим праздником для души.

На поляне играла музыка, было весело и жарко от уже по-летнему припекающего солнца. Люди в красивых праздничных национальных костюмах репетировали музыкальные номера, кто-то устанавливал юрты и оформлял выставку изделий декоративно-прикладного искусства. Здесь было на что полюбоваться: расписная деревянная утварь, украшения, плетеные корзинки, рукоделие, милые игрушки и небольшая портретная выставка. Каждая вещь сделана вручную, с усердием и любовью.

Гостья праздника Татьяна Гилязова восхищается людьми, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, создают нечто прекрасное.

– Вы только посмотрите, какая прелесть! Подумайте только, эту вещь смастерил человек с больными руками. Я прекрасно понимаю, насколько это трудно, – делится она впечатлениями. –Поэтому для меня это не просто красивый предмет, но и чистое вдохновение на творчество.

Приехав на праздник вместе с группой инвалидов, Татьяна встретила своего одноклассника, которого не видела, кажется, уже тысячу лет.

– Каргатуй действительно содействует укреплению дружбы, – смеется она. – Живем в домах напротив, и все как-то не встретимся. Хоть на этом празднике свиделись. А вообще, это прекрасное мероприятие. Культура — универсальная ценность, которая позволяет нам понять друг друга и передать нашим детям понимание дружбы и мира.

Если изначально Каргатуй был праздником поклонения природе, то в этом году фестиваль стал еще и символом единения людей, живущих на территории республики. Народное празднество проходило на территории детского лагеря «Луч» вблизи села Дмитриевка.

Приобщиться к национальному обычаю приехали более 300 инвалидов и волонтеров из различных районов и городов республики.

На то, чтобы спланировать и воплотить мероприятие в жизнь, у организаторов ушло три месяца.

— Знаете, тут объединяются сердца, — говорит Ришат Аллагузин, председатель городского отдела Всероссийского общества инвалидов. – Сотни людей пришли сегодня, и в каждом из них ты видишь близкого человека. Они отдыхают и заодно набираются сил, ведь в суете городов и жизненных ситуаций мы часто забываем о потребностях души. Мы понимаем, что нас много, что мы нужны друг другу. Мы пригласили разные культурные центры. Здесь башкиры и русские, татары и чуваши, марийцы и удмурты, есть и белорусы. Хочется жить в дружбе и согласии. Вне зависимости от религии и национальности. Оглянитесь вокруг – мы большая семья.

Здесь встретились три поколения: бабушки и дедушки, мамы и папы и, разумеется, дети. Ришат Хайретдинович считает, что заставить детей полюбить культуру родного края невозможно, просто посадив их перед скачанной презентацией. Для этого нужен настоящий интерактив.

– Молодежь, если видит что-то интересное и яркое вживую, сразу пытается узнать об этом больше. Задают вопросы с горящими глазами. Если бы были средства, мы бы организовывали и более красочные масштабные проекты. Пока они лежат под сукном, ведь рассчитывать мы можем только на поддержку Благотворительного фонда «УРАЛ», – рассказывает он. – Если бы не он, было бы очень сложно организовать праздник, ведь и транспорт, и еда, и аппаратура стоят немалых денег.

Тем временем на середине поляны уже разгорелось соревнование в дартс, а часть гостей устроила рыбалку, засев в тени раскидистых деревьев у озера. Маргарита Габдулина пришла на праздник с двумя дочерями – Галией и Софьей. Девочки ловко подсекают карасей и наперебой задают вопросы, ведь совсем недавно они слушали увлекательные рассказы матери про Каргатуй, а теперь видят все собственными глазами.

– Мероприятие отличное! Я на такие ходила, когда была младше моих дочерей. Тогда мне было лет шесть. На праздник мы ехали всей школой, у нас его называли Карга боткасы. Наверное, в каждой местности он называется по-своему, – вспоминает Маргарита. – В красивый майский день, на телегах, с огромным самоваром и котлом, выезжали на берег реки, складывали из хвороста огромную звезду. Сжигали ее, варили пшенную кашу и пили чай из смородиновых листьев. Здорово, что традиции не умирают.

Тем временем на сцене уже закружились в калейдоскопе творческие группы. Зажигательные танцы сменялись протяжными песнями, со сцены звучала живая музыка, люди играли на традиционных инструментах. Завершилась программа угощением обрядовой кашей. Все с удовольствием ее пробовали, а те, кто сохранил о празднике Каргатуй теплые воспоминания из детства, клали остатки на землю, приговаривая: «Пусть поедят и вороны, пусть год будет благополучным».

И.А. Ибрагимова

Р.З. Гимранова

МОУ «Коротановская ООШ» д. Коротаново

КАРГАТУЙ (ГРАЧИНЫЙ ПРАЗДНИК)

Многие народы празднуют уход зимы и вступления в права весны. И это не удивительно, ведь зимняя пора – это самая суровая пора. У русского народа таким праздником является Масленица, а, например, у народа Литвы – Казюкас. У каждого из этих праздников свои особенности, однако цель у них одна и та же – отпраздновать приход весны и проводить суровую зиму восвояси. Есть такой праздник и у башкирского народа, а называется он Каргатуй.

Однако Каргатуй не всегда был праздником, посвященным встрече весны. В те далекие времена, когда башкирский народ еще не пришел в ислам и относился к языческим народам, праздник Каргатуй имел совсем другое значение. Карагатуй можно перевести как “грачиная свадьба” или “грачиная каша”, что отсылает нас к тем временам, когда в Башкирии одним из самых распространенных культов был культ птицы. В последствии праздник стали ассоциировать с приходом весны, ведь грач – птица перелетная. Именно в первых числах марта, когда с зимовки возвращается грач, проводится Каргатуй.

Как на востоке, так и на западе Башкирии было широко известно празднество под названием Вороний праздник. Есть и другое название – Грачиный праздник. Этот праздник справлялся по случаю пробуждения природы. Праздновали его в начале весны, как только стает снег, появится свежая трава и прилетят грачи.

Примечательно, что различные приметы русского народа о погоде соотносятся в работе В.Даля со словом «ворона». Приведем некоторые из них: «Ворона каркает к морозу, летом к ненастью». Подобные приметы, основанные на реальных наблюдениях, в природе, были известны многим народам, в том числе и башкирам. Юго-восточные башкиры на вопрос, какая птица подразумевается под словом «карга» в празднике каргатуй, отвечали поговорками: «Ворона и снег, и дождь посылает», «Ворона дождь посылает». Горные башкиры-катайцы также утверждают, что празднество это было посвящено воронам. Празднество проводилось, когда кругом еще пестрели снега, освобождались лишь вершины гор и холмов.

Существует несколько вариантов празднества.

Первый вариант проводился ранней весной, непосредственно перед откочевкой на летнее пастбища. Составные части празднества следующие: 1) сбор крупы (пшенной); 2) приготовление праздничных блюд; 3) украшение деревьев; 4) варка каши; 5) совместная трапеза; 6) игры, пляски; 7) «кормление» ворон;

Второй вариант праздника характерен для северо-восточной Башкирии. Празднество проводилось перед сенокосом в июне. Составными элементами празднества были: 1) сбор крупы (пшенной или пшеничной); 2) приготовление каши и праздничных угощений; 3) совместное угощение; 4) спортивные соревнования в борьбе, беге, прыжках; 5) исполнение игр, плясок; 6) переворачивание казана с остатками каши на возвышенном месте. В северо-восточных районах Башкирии праздник проводился у реки.

Третий вариант праздника отличается от первых двух следующими особенностями: 1) обрядовой пищей служила жидкая каша из дробленой пшеницы, сваренная на сметане; 2) на празднике устраивались импровизированные шалаши из шалей, деревья украшались цветами; 3) сооружались заслоны из берез, возле которых совершалась коллективная трапеза; 4) исполнялись игры, пляски, спортивные соревнования.

Четвертый вариант праздника имеет общие элементы с первым и со вторым вариантами: 1) сбор крупы (пшена); 2) приготовление праздничных блюд; 3) выборы встречающих гостей; 4) варка каши на месте празднества; встреча гостей; 6) совместная трапеза; 7) исполнение игр, плясок;

Пятый вариант резко отличался от первых четырех видов праздника. Составные его части: 1) сбор крупы (любой); 2) приготовление каши; 3) совместное угощение; 4) купание в реке, обливание водой. Праздник проводился перед сенокосом.

Накануне празднования пожилые женщины и старушки собирались на совет, где обсуждали, как провести праздник, назначали место и время, а также согласовывали количество вовлекаемых в празднество деревень. Самых общительных, веселых женщин и невесток посылали приглашать гостей.

На празднике могли участвовать женщины всех возрастов. Все вместе делили меж собой заботы по проведению праздника: варили, пекли, готовили угощения, собирали подарки для вручения победителям различных состязаний.

Организаторов называли «алсабыр» (впереди идущие), ими становились обычно пожилые женщины или старушки, пользующиеся авторитетом, хорошо знающие все обряды и обычаи. Одевались они, как правило, в пестрые платья, в руках у них была разукрашенная палка. К ним присоединялась детвора.

Заводилу праздника называли «юлбарсы» (ведущий по дороге). Для того, чтобы все и везде узнавали его, он одевался в специальную одежду. Мужчина-заводила надевал шапку с отворотом, белую рубашку с кистями на воротнике, опоясывался красным кушаком, концы которого также украшались разноцветными кистями. Женщина-заводила надевала пестрое платье, поверх него – красный камзол без рукавов. Камзол сплошь расшивался монетами. На голову надевалась высокая шапка, поверх которой завязывались два платка: один распускался по спине, другой завязывался треугольником. Платки расшивались блестящими монетами.

О начале праздника всех извещали, как правило, 4 женщины – это всегда были самые уважаемые люди, красноречивые, веселые и общительные.

К празднику всегда готовились основательно: толкли в ступе зерна пшеницы, просо, пшено для каши, заранее собирали яйца, молоко, готовили курут и т.д.

Каждый старался к празднику обновить свою одежду, надевали камзолы, платья с оборками, кашмау, различные украшения. Собравшись все вместе, выбирали юлбарсы, давали обязательства во всем слушаться ее. Она собирала все угощения, толченое зерно, яйца и прочее.

Поздравляя всех соплеменниц с праздником, юлбарсы говорит: «Вот и снова мы живы-здоровы, вот и снова наступили мы на черную землю. Пусть будет мир, покой и радость кругом. С чистой душой веселитесь на празднике, играйте, пойте, танцуйте! Но близко сюда не подпускайте мужчин, берегитесь, иначе уйдет краса праздника». После этого начинаются народные игры, хороводы. Обычно играют в «Прячу платок», «Кольцо вожу» и т.д. После окончания игр все шли плясать, петь, водить хороводы. Девушки разучивали песни, пляски, обряды, пожилые женщины давали им советы для дальнейшей жизни.

Остатки праздничного угощения оставляли воронам, приговаривая при этом: «Пусть еда эта будет воронам. Пусть год будет к нам благосклонным!»

Опустевшие котлы и чугунки опускали в воду вверх дном. Считалось, что это действие способно вызвать дождь.

Под вечер женщина-заводила, объявляя об окончании праздника, говорила: «Пусть и на следующий год суждено будет нам встретиться всем живыми и здоровыми».

В нашей школе мы для гостей решили устроить и показать этот праздник. Время было подходящее – конец марта. Разучили песни и танцы, сделали дерево, приготовили разные угощения: бишбармак, ажегай (желтый творог), талкан, буза, как, казы (колбаса из конины), чак-чак, бауырсак и многое другое.

Во время мероприятия мы пели, танцевали, водили хоровод, играли в различные игры, такие как «Ак тирэк, кук тирэк..» (Белый тополь, синий тополь), «Прячу платок». После с хорошими пожеланиями завязали яркие ленточки на нашем дереве.

По окончанию игр и танцев, отведали вкусной каши. А остатки каши не забыли дать грачам.

О самом популярном весеннем празднике татарского и башкирского народов Карга боткасы («грачиная каша») или Каргатуй (праздник грачей) известно немного. А тем временем в республиках он любим не меньше, чем Сабантуй.

Карга боткасы, или Грачиная каша

О самом популярном весеннем празднике татарского и башкирского народов Карга боткасы («грачиная каша») или Каргатуй (праздник грачей) известно немного. А тем временем в республиках он любим не меньше, чем Сабантуй.

В древние времена люди считали, что весну на кончиках своих крыльев приносят грачи. Поэтому, как только появлялись первые ручьи и прилетали первые птицы – грачи, в их честь устраивался праздник Карга боткасы. Древний обряд проводился перед посевной. Его смысл – задобрить, накормить птиц, чтобы был хороший урожай. Этот обычай сохранился и в наши дни.

В празднике разрешалось участвовать только женщинам, девушкам и детям. Считалось, что если допускать мужчин на праздник, то уйдет краса праздника. Это правило соблюдается и сейчас. Но существует своеобразное игровое нарушение запрета, когда во время праздника могут появиться мужчины и парни, в шутку переодетые в женские платья.

Для проведения Грачиной каши специально назначается ведущая – алсабыр («впереди идущая») или юлбарсы («ведущая по дороге»). Она должна быть мастером слова, умелой плясуньей, отличаться веселым характером, пользоваться уважением и почетом среди односельчан.

Праздник начинается с того, что алсабыр вместе с детворой обходит все дворы. В этот день наряженные ребятишки собирают с каждого дома обязательную «дань» – крупу, молоко, масло, сахар, яйца – и зазывают всех стихами и песнями на праздник. Сельчане приносят с собой угощения: сметану, эремсек (творог), сдобный хлеб, кумыс, масло нескольких видов (сливочное, топленое), балеш, баурсак, блины, губадию, мед, чак-чак. Собираются на самом возвышенном месте села. Окружающие деревья и кустарники украшают в зависимости от района проведения праздника цветными лентами, платками, серебряными браслетами, бусами, кольцами, цветами, яркими шалями, иногда подвешивают или выставляют у дерева посуду с квашеным молоком. Затем разжигают костер и в большом казане (котле) варят кашу.

Традиционное обрядовое блюдо – каша – является центральным звеном в празднествах, и до сих пор соблюдаются правила ее приготовления. Только специально назначенная заранее женщина имеет право готовить обрядовую пищу.

На празднике Каргатуй устраиваются состязания и игры. Женщины и молодежь показывают свое мастерство, талант, ловкость, силу. Водятся хороводы, исполняются танцы, песни, такмаки (частушки). Веселье сопровождается игрой на думбыре, дунгуре, кубызе.

После игрищ присутствующих приглашают к костру и начинают раздавать кашу. Первую порцию отдают земле с пожеланием всем мира, спокойствия и богатого урожая. Вторую – воде (ручью), чтобы вода сохранила живность на земле. Третью – небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертую – грачам с благодарностью за то, что они принесли весну. После этого кашу раздают всем присутствующим. На празднике трижды исполняют клич как приглашение на трапезу, к угощению птиц и сигнал об окончании праздника:

Вкусной каши принесли, Угощайтесь вы, грачи! Пожелайте вы дождя, Чтоб полны были поля!

Когда после праздника люди расходятся, стаи птиц слетаются на кашу, оставленную им.

Россия – общий дом: как башкиры отмечают весенний праздник Каргатуй

11:50, 20 декабря 2021,

ПАИ

В состав Российской Федерации входит 85 регионов. Россия – многонациональное государство, и актуальным вопросом современного мира является формирование культуры межнационального общения. Культурная толерантность является основой сохранения и укрепления межнационального мира и согласия. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам о жизни и традициях различных народов, которые живут на территории России.

Псковское агентство информации узнало, что такое Каргатуй, особенности его празднования у башкир, а также выяснило, какие блюда готовят к этому национальному празднику.

Башкиры – это тюркский народ, исповедуют религию ислам. В России их проживает около 1,6 млн человек. В нашей стране по численности они занимают четвёртое место. Основная часть башкир проживает на территории Республики Башкортостан, в число их исторических мест проживания входят также Тюменская, Саратовская и Свердловская области.

Башкиры – древний народ, они проживают на юге Урала 12 веков, и самое удивительное то, что они до сих пор с любовью отмечают религиозные и семейные праздники, которые почитали их далёкие предки. Отмечают их с таким размахом и широкой душой, что столы ломятся от угощений, а воспоминания греют душу весь следующий год.

Один из самых старейших языческих праздников башкир – Каргатуй, по смыслу он очень похож на русскую Масленицу. Устраивают его в честь наступающей весны и уходящей зимы, ведь весна – это время пробуждения природы и время надежды, в том числе и на хороший урожай. Слово «каргатуй» можно перевести как «праздник птиц». Его проводят в первых числах марта, когда с зимовки возвращается грач. В разных уголках Башкирии Каргатуй отмечается по-разному, да и называют его «грачиной свадьбой» либо «вороньей свадьбой».

В одних городах и деревнях устраивают игры, пляски и хлебосольные застолья, а в некоторых сёлах и в наши дни совершают жертвоприношения. Тем не менее по всей Башкирии люди точно знают, что праздник Каргатуй очень важен, ведь зима – это всегда испытание и, пройдя его, хочется радоваться и дышать полной грудью.

На праздник Каргатуй варят кашу из ячменя, пшена или пшеницы, а потом угощают всех, кто пришел, а остатки угощения башкиры издревле оставляли на камнях или в кустах для грачей. Считалось, что если птицы будут сыты, то год будет урожайным, а жизнь благополучной.

Больше историй о народах читайте в сюжете.