День Святой Троицы: что за праздник и как его отмечать

Троицу в 2022 году празднуют в начале лета: православные — 12 июня, у католиков праздник приходится на 5 июня.

Официально праздник был введен в церковный календарь в четвертом веке. Если углубиться в историю, то праздник Троица был утвержден на Вселенском соборе в Константинополе одновременно с принятием догмы о том, что все Божеские лица единосущны. Событие сопряжено с библейскими писаниями. В соответствии с ними, Иисус предвещал сошествие Святого Духа, что и произошло на 50 день после распятия. Святой Дух спустился к апостолам, непрерывно молящимся в горнице со дня Воскресения Христова. Им было дано священное знание, они научились исцелять и стали проповедовать о жизни Господа.

Праздник входит в число 12 самых важных православных праздников и символизирует единство и равенство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-Сына. Празднуется он три дня и дает возможность каждому верующему человеку спасти свою бессмертную душу.

Почему Троицу называют Пятидесятницей?

Праздник не привязан к конкретной дате, он отмечается на 50 день после Пасхи. Отсюда и название Пятидесятница. Он всегда приходится на воскресенье и начинается с утренней молитвы. Прихожане в церкви совершают коленопреклоненную молитву, освящают веточки березы и после уносят их домой (они выступают в качестве оберега жилища). То есть Пятидесятница в православии – иное название праздника Троица.

Что такое Пятидесятница в православии?

Это важный день в православном календаре, и еще он считается днем рождения церкви. Поэтому он несет в себе двойной смысл и занимает такое важное место в сердцах верующих.

Ввел традицию отмечать эту дату и почитать Святую Троицу преподобный Сергий Радонежский.

Как отмечают Троицу православные?

У католиков и православных несколько различаются обычаи празднования Пятидесятницы.

Православные отмечают ее три дня (начиная с пятницы). Храмы украшают веточками деревьев (исключение – осина), духовенство меняет облачения на одежду зеленого цвета (это символизирует вечную жизнь). В субботу проводят всенощное бдение, а в воскресенье посещают церковь, приглашают близких на обед. Накануне в домах наводят порядок, пекут хлеб, вспоминают покойных родственников. После воскресной службы, как правило, устраивают посиделки дома, уличные гуляния.

Как празднуют Троицу в России?

Так как в нашей стране достаточно большой процент православных, данный праздник носит массовый характер. В каждой 5-6 семье в России праздник Троица отмечают по всем традициям и обычаям. Накрывают на стол, приглашают близких, проводят гуляния в полях и лесах (если позволяет погода), гадают, плетут венки, собирают целительные травы. Религиозный праздник включает проведение Божественной литургии и Великой вечерни.

Следует иметь в виду, что есть церковные каноны, а есть обычаи и обряды, которые не имеют отношения к православию. Но они настолько прочно вошли в жизнь и привычный уклад славян, что для многих отождествляются с Троицей. Церковь не осуждает отклонение от религиозных догм, при этом советует всё же придерживаться традиционного подхода к празднованию.

Народные приметы и обычаи

Основные приметы и обычаи Троицы:

-

Поцелуй влюбленных под березой – быть свадьбе.

-

Если пойдет дождь, ожидается осенью много грибов (эта примета дает возможность грибникам предугадать будущий урожай).

-

По обычаю, многие устраивали сватовство. Именно сватовство, саму свадьбу в праздник не играют.

-

В этот день поют песни и водят хороводы в кругу близких друзей и родственников. В деревнях эта традиция соблюдается в большей мере, чем в городах.

-

Прежде чем отмечать день святой Троицы, многие украшают жилище веточками березы. А также наряжают сами березы: вешают ленточки, цветы, угощения.

-

Если утром будет роса на траве, можно ожидать ранних заморозков.

-

Если на небе не будет облаков, это сулит ненастное лето.

-

Хороший знак – появление радуги. Это сулит здоровье и благополучие.

Как гадать в день Троицы?

Некоторые обряды, которые девушки проводят в Святой церковный день, церковь не приветствует. В частности, это касается девичьих гаданий. Но они испокон веков проводились на Руси на Троицын день, поэтому даже служители смиренно к ним относятся, не ставя жесткого запрета. Исключение – гадания с использованием крови, волос, ногтей, с нотами «бесовщины» (к примеру, если нужно сооружать соломенные куклы, применяются фотографии людей и др.).

Гадания:

-

Девушки собирали зверобой, выкручивали его, произнося имя любимого человека. Если шел красный сок, то любовь будет взаимной. Если прозрачный – мужчина не испытывает чувств к девушке.

-

Пускание по реке плетеных венков. Та, чей венок проплывет дольше, выйдет раньше всех замуж.

-

«Скажи кукушка». Девушки ходили в лес и кликали кукушку. Сколько она кукует, столько лет еще томиться в отчем доме.

Считается, что эти гадания не имеют под собой никаких «черных» смыслов: их можно проводить не только на Троицу, но и в другие православные праздники, предполагающие уличные гуляния.

Что готовят и едят на Троицу?

Что готовить на стол в святую Троицу? Верующие, согласно обычаям и традициям, собираются узким семейным кругом за домашним столом и проводят время за разговорами.

Праздник должен проходить скромно, блюда должны быть легкими. Можно включить в праздничный обед овощи, фрукты, диетическую рыбу, нежирное мясо, блинчики с начинками, пироги с зеленью, творожные блюда. Разрешается выпить бокал красного или белого вина.

Что нельзя делать в Троицу?

Итак, мы с вами разобрались с тем, что нужно делать в Троицын день. А что нельзя делать в этот праздник?

Основные моменты:

-

Не стоит посещать кладбище. Для памятных мероприятий предусмотрена Троицкая родительская суббота, она отмечена в календаре перед Троицей.

-

Не стоит проводить земельные работы и заниматься сельским хозяйством. Считается, что земля «отдыхает» в этот период (допускается покос травы).

-

Не рекомендуется купание в природных водоемах. Согласно поверьям русалки в период праздника зазывают к себе молодых ребят, в связи с этим повышаются риски утопления и других чрезвычайных ситуаций на воде.

-

Не стоит ссориться с близкими, провоцировать конфликты с окружающими.

Не стоит бурно праздновать Пятидесятницу, предаваться пьянству и обжорству, затевать громкие вечеринки.

- Названия праздника

- Еврейская Пятидесятница

- Что произошло в Иерусалиме?

- Мессианское Царство или Церковь Христова?

- Окончательное прозрение апостолов

- История христианского праздника Пятидестяница

- Как Пятидесятница стала днем Святой Троицы?

- Пятидесятница: особенности праздничного богослужения.

Названия праздника

Христианская Пятидесятница имеет свой ветхозаветный прототип — одноименный иудейский праздник Πεντηκοστή — Пятидесятница. Примечательно, что в канонических ветхозаветных книгах и традиционном иудаизме используется другое наименование — праздник Седмиц (евр. «Шавуот»), связанное с тем, что этот праздник совершали через семь седмиц после Пасхи. Привычное нам «Пятидесятница» употребляется только в грекоязычной иудейской литературе: неканонических книгах (Тов.2:1; 2Мак.12:32), трудах Иосифа Флавия и в Новом Завете (Деян.2:1,20:16; 1Кор.16:8). И библейское, и церковное наименование имеют одинаковое объяснение: праздник получил такое название вследствие того, что всегда приходился на 50-й день после празднования Пасхи. Содержанием Пятидесятницы является воспоминание сошествия Святого Духа на апостолов и таинственное рождение в этот день Церкви Христовой. Кроме этого, христианский праздник имеет еще одно название — День Святой Троицы. Это наименование возникло на достаточно позднем этапе развития праздника (примерно с XIV в.) и связано с тем, что к воспоминанию исторического события — сошествия Святого Духа на апостолов — добавляется еще один аспект — прославление Триединого Божества.

Еврейская Пятидесятница

В Древнем Израиле это был земледельческий праздник, который совпадал по времени с началом жатвы нового урожая пшеницы. В день Пятидесятницы в жертву Богу приносили «начатки» нового урожая.

Почему сошествие Святого Духа промыслом Божиим приурочено к дню Пятидесятницы? Довольно часто в богословской литературе встречается такое объяснение: ветхозаветная Пятидесятница была воспоминанием дарования закона на Синае; поэтому как тогда началась история Израиля как народа Божия, жизнь которого регламентировал письменный закон, так и теперь полагается основание Церкви Божией, в которой вместо ветхого закона действует благодать Духа. В результате как Пасха христианская упразднила Пасху ветхую, аналогично этому новозаветная Пятидесятница заменила собой Пятидесятницу ветхозаветную. Это объяснение столь популярно, что его повторяют в разных вариациях и литургисты, и библеисты.

Между тем оно является в корне ошибочным и надуманным. Это замечает и проф. М.Н. Скабалланович, и выражает удивление: «Странно, что нет нигде упоминания, чтобы этот праздник, падавший как раз на день Синайского законодательства, посвящен был этому столь важному событию, положившему начало ветхозаветной Церкви, теократии и заключавшему столько параллелизма с воспоминанием христианской Пятидесятницы». Естественным разрешением этого недоумения как раз и является вывод, что в апостольское время праздник Седмиц имел исключительно земледельческий характер и не был воспоминанием о заключении Синайского завета.

В апостольское время в иудействе праздник Седмиц никак не был связан с дарованием Закона. Да, в Исх.19:1 говорится, что заключение Завета на Синае случилось в начале третьего месяца (примерно в это же время впоследствии и стали праздновать Пятидесятницу), однако нигде не названа точная дата события, так что нет оснований говорить, что это случилось ровно на 50-й день после исхода из Египта. В то же время нигде в Пятикнижии при описании праздника Седмиц не говорится о возможной связи с Синайским Заветом. В Ветхом Завете говорится об исключительно земледельческой природе этого праздника: в этот день совершали «праздник жатвы первых плодов» (Исх.23:16) и приносили в жертву два пшеничных хлеба, испеченных из муки нового урожая (Лев.23:16-17). Так что именно в этих обрядах заключается идейная связь с новозаветной Пятидесятницей. И эта связь достаточно хорошо просматривается: праздник Седмиц был началом жатвы вещественной, а новозаветная Пятидесятница является началом жатвы духовной. Господь в Евангелии называет апостолов «делателями жатвы» (Лк.10:2), и основание Церкви означает начало проповеди христианства, которая является жатвой в духовном смысле. Именно в этом смысле и объясняет актуальность сошествия Святого Духа в праздник Седмиц святитель Иоанн Златоуст: «Что это за пятидесятница? Это — время, когда нужно было серпом срезывать жатву, когда надобно было собирать плоды. Видел образ? Смотри, в свою очередь, и на саму истину. Когда надобно было пустить в дело серп слова, когда нужно было собирать жатву,— тогда, как изощренный серп, прилетает Дух. Послушай, в самом деле, что говорит Христос: “возведите очи ваши и видите нивы, яко плавы суть к жатве уже” (Ин.4:35); и еще: “жатва многа, делателей же мало” (Лк.10:2). Итак, Христос Сам первый наложил серп; Он вознес на небеса начатки плодов, восприяв наше естество; потому-то Он и называет это жатвою».

Что произошло в Иерусалиме?

После Вознесения Господа с горы Елеонской апостолы вернулись в Иерусалим. Прошло десять дней, и наступил праздник Пятидесятницы. Ученики и Богоматерь, как и повелел им Иисус Христос, – пишет евангелист Лука в своем продолжении Евангелия, – «были единодушно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках» (Деян.2:1-4).

Нужно учесть, что в соответствии с Втор.16:16 праздник Седмиц был одним из трех дней, в которые все правоверные иудеи должны были приходить в центральное святилище (т.е. в Иерусалим). И хотя по «популярности» Пятидесятница уступала двум другим праздникам (Пасхе и празднику Кущей), все же и в этот день в Иерусалиме собиралось много паломников с разных концов земли, где проживали иудеи. Кстати, текст стиха 5-го — «В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом» — допускает двоякое толкование: или имеются в виду иудеи диаспоры, пришедшие из разных стран (но тогда следовало бы сказать «из разных стран», а не «из всякого народа»), или же представители других народов (т.е. этнические неевреи), принявшие иудейство (прозелиты, которые также упоминаются в ст. 10-м). Более вероятно первое толкование (этнические иудеи, жившие среди других народов); тот же факт, что эти иудеи говорят о своей принадлежности к другим этносам (ст. 8: «Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?»), можно истолковать в том смысле, что многие иудеи в культурно-языковом отношении почти ассимилировались с народами, среди которых жили. Кроме того, что факт говорения апостолов на языках народов свидетельствовал о принятии ими дара Божия, а пришедшие в Иерусалим иудеи промыслительно подтвердили это, само присутствие представителей других народов в день рождения Церкви знаменательно. Получается, уже в момент рождения Церкви проповедь о Христе является многоязычной и обращенной ко всем народам; это не замкнутое национально-религиозное сообщество (какой была ветхозаветная еврейская община), но христианской Церкви уже с самого ее становления присущи культурное многообразие и богатый этнический состав.

Мессианское Царство или Церковь Христова?

Настало время исполнения древних пророчеств, – обращается к собравшимся апостол Петр, – Мессианское Царство уже основано, а Иисус из Назарета, распятый «руками беззаконных», воскрес. Именно Он, отвергнутый ослепленной националистическим безумием толпой, и есть обетованный Мессия, – цель и смысл всей ветхозаветной истории ожидания. Дух Божий, излившийся в мир, просветит разум каждого, желающего стать «гражданином» Его Царства. Для этого нужно лишь покаяться и принять крещение «во имя Иисуса Христа», получив при этом «дар Святого Духа» (2:38).

Это Мессианское Царство, смысл которого стал понятен самим апостолам лишь в эти минуты, отныне пребывает в мире в образе Церкви Христовой. Само же слово «Церковь» (по гречески – Экклесиа) означает «Собрание», а чудо понимания апостольской проповеди является знамением ее вселенского призвания, так как слушатели происходят из всей Вселенной (Ойкумены, или Экумены), как называли тогда Римскую империю. Трагическое разделение народов, происшедшее некогда у Вавилонской башни, приходит к концу: Бог «всех призвал к единству», – как поется в кондаке праздника. Прочтем его еще раз (слова в квадратных скобках даны для пояснения).

«Когда сошел Всевышний и смешал языки

[в Вавилонском столпотворении],

то этим Он разделил народы.

Когда же Он раздал огненные языки [в день Пятидесятницы],

то всех призвал к единству;

и мы единогласно славим Всесвятого Духа».

«Когда люди солидарны в дерзновенном зле, они теряют дар коммуникации, дар взаимного понимания. Но этот дар восстанавливается ради истины. Языки символического, духовного огня над головами апостолов означают, что языковые и этнические барьеры прорваны: Истина идет к человеку не как к «эллину», «иудею» или «скифу», но именно как к человеку» (Рашковский Е. «С высоты Востока…», с. 60).

Сила проповеди апостола Петра была ни с чем не сравнима: около трех тысяч человек приняли крещение в день Пятидесятницы. Так родилась Новозаветная Церковь.

Окончательное прозрение апостолов

Что же произошло с учениками Христа? Историки не могут дать на это ответа. Бесспорным является лишь то, что в этот день они наконец стали истинными апостолами («посланниками»). В страхе бежавшие из Гефсимании, а в день Вознесения надеявшиеся на воссоздание земного Израильского царства, они обращаются теперь ко всему миру. Мир будет преследовать их, сажать в тюрьмы, бросать на арены Колизея в лапы диких зверей, – но окажется бессильным перед таинственным Даром, полученным в Пятидесятницу. Пройдет три века, и горделивые римские императоры, именовавшиеся «спасителями отечества» и причислявшиеся Сенатом к «сонму богов», признают себя скромными подданными Царства Галилейского Учителя.

История христианского праздника Пятидестяница

Пятидесятница — самый древний из двунадесятых праздников (Пасха в число двунадесятых праздников не входит). Свидетельства о праздновании Пятидесятницы встречаются в трудах учителей Церкви II–III веков: святителя Иринея Лионского, Тертуллиана и Оригена. При этом в сочинениях указанных авторов Пятидесятница упоминается в двух значениях: как собственно праздник и как 50-дневный послепасхальный период (не всегда эти два понятия удается четко разграничить). Святитель Ириней говорит о Пятидесятнице как дне, в который наряду с Пасхой и воскресеньем запрещаются коленопреклонения. Тертуллиан чаще употребляет термин Пятидесятница в значении периода, но однажды говорит: Пасха и Пятидесятница «одни и есть собственно праздничные дни». Ориген также явно называет Пятидесятницу праздником, ставя ее в один ряд с воскресеньем, пятницей и Пасхой. Следовательно, Пятидесятница возникает как отдельный праздник в конце II века, а в III веке уже вместе с Пасхой и воскресным днем составляет совокупность праздничных дней христианской Церкви.

В IV веке Пятидесятница уже приобретает высочайший статус и торжественное богослужение во всех христианских Поместных Церквах. Историк Евсевий Кесарийский называет Пятидесятницу «великим праздником» и «праздником праздников». Святитель Иоанн Златоуст вспоминает ветхозаветное предписание о трех главных праздниках, когда «весь мужеский пол должен являться пред лице Господа» (Втор.16:16), и говорит о том, что христианские праздники Богоявление, Пасха и Пятидесятница имеют аналогичный статус в Церкви.

В «Постановлениях апостольских» сказано: «Отпраздновав Пятидесятницу, празднуйте одну седмицу»; это значит, что в конце IV века уже возникает традиция праздновать седмицу после Пятидесятницы, то есть появляется период попразднства в зачаточном виде.

Древнейшее описание богослужения Пятидесятницы дается в «Паломничестве» Эгерии, которая описывает иерусалимскую традицию IV века. Служба Пятидесятницы отличалась особой торжественностью и по своей природе была наиболее ярким представителем стационального богослужения (стациональное богослужение – буквально «богослужение с остановками» (от лат. statio — “остановка”); в таком богослужении отдельные его части совершались в разных частях города, а переход между ними совершался в формате богослужебного шествия). Само богослужение состояло из шести частей (последований), начиналось оно рано утром, затем с перерывами совершалось в разных местах города и заканчивалось к полуночи. Из интересных особенностей можно отметить чтение евангельского зачала о вознесении Господа, из чего делается вывод, что в конце IV века в Иерусалиме Вознесение Господне еще праздновали вместе с Пятидесятницей.

В VI веке святой Роман Сладкопевец сочинил кондак Пятидесятницы; в изначальном виде он состоял из проимия и 18 икосов (имел такой же акростих, как и кондак Вознесения Господня: ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΎ ΡΩΜΑΝΟΥ — «смиренного Романа»), сейчас же от него остался только проимий (нынешний кондак) и 1-й икос.

В VIII веке преподобные Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин составили каноны праздника, ныне употребляемые за богослужением. Канон святого Космы — более простой по содержанию и внешнему оформлению; он имеет краткий акростих — Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν («Пятидесятницу празднуем»). Канон преподобного Иоанна Дамаскина написан им в той же манере, что и вторые каноны праздников Рождества Христова и Богоявления; ирмосы и тропари написаны греческим шестистопным ямбом, в тексте используется много сложных (состоящих из двух и даже трех корней) слов, акростих канона составляется из начальных букв строк всех ирмосов и тропарей (в каждом тропаре по пять строк) и тоже представляет собой поэтическую строфу. Из-за поэтического характера греческий текст канона весьма сложен для понимания.

В IX веке появляется практика совершать торжественную вечерню в день Пятидесятницы с чтением трех коленопреклонных молитв.

Как Пятидесятница стала днем Святой Троицы?

Наблюдательный и воцерковленный человек наверняка обратит внимание на следующую странность: в церковном обиходе данный праздник мы называем Днем Святой Троицы и настолько уже привыкли к этому, что другое его наименование — Пятидесятница — воспринимается как второстепенное; во всяком случае, оно известно не столь широкому кругу верующих. В то же время в богослужебных книгах именование «День Святой Троицы» отсутствует вовсе и праздник называется или «Пятидесятницей», или просто «Неделей 8-й». Как объяснить такое расхождение Устава с обиходной традицией? Для ответа на этот вопрос необходимо кратко проследить генезис Дня Святой Троицы, или, другими словами, выяснить, как в процессе истории праздник Пятидесятницы становится днем особого прославления Святой Троицы и где и почему этот мотив в итоге занимает первостепенное положение.

Понятно, что изначально данный праздник был связан исключительно с воспоминанием сошествия Духа на апостолов и рождения Церкви, то есть с событиями новозаветной Пятидесятницы. Однако уже на раннем этапе (с VII в.) к основному воспоминанию добавляется новый мотив — прославление Святой Троицы. Первым признаком такой модификации можно считать употребление песнопения «Видехом Свет истинный…», в котором есть слова: «Нераздельней Троице покланяемся, Та бо нас спасла есть». Далее в VIII–IX вв. эта идея получает существенное развитие: появляются многие современные стихиры Пятидесятницы, прославляющие Святую Троицу: «Видехом Свет истинный…», «Троицу Единосущную песнословим…», «Ныне облачатся державою Христовою с высоты апостоли…». В этом же памятнике присутствует и красивейшая стихира «Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся…», которая вообще содержит основные тезисы православной триадологии; в современных книгах она приписывается императору Льву VI (886–912), однако наличие данной стихиры в указанном памятнике демонстрирует ошибочность такой атрибуции (причем в Тропологии текст стихиры дается в рубрике, посвященной празднику Богоявления, тогда как в службе Пятидесятницы помещена отсылка к Богоявленской рубрике). Прославление Триипостасного Бога содержится и в отдельных тропарях обоих канонов праздника, которые также написаны представителями палестинской гимнографии.

В константинопольском богослужении эта идея на раннем этапе как бы отступает на второй план: в богослужении самого праздника в константинопольских Уставах почти не было стихир, посвященных исключительно славословию Святой Троицы, однако таких стихир было немало в службе понедельника, а ведь этот день, особенно совершаемая в Неделю великая вечерня, издревле воспринимается как продолжение праздничной службы. Впоследствии все указанные стихиры (вместе с «Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся…») были перенесены в службу самого праздника. В итоге идея поклонения Пресвятой Троице стала одной из значимых тем праздничного богослужения, хотя и темой не основной, несамостоятельной. В целом прославление Святой Троицы в богослужении праздника Пятидесятницы подобно наличию этой же темы в службе праздника Богоявления: и при крещении Христа, и в сошествии Святого Духа открывается тайна Святой Троицы, потому естественно, осмысляя событие праздника, мы воспеваем Триипостасного Бога, благоволившего явить эту сокровенную истину (кстати, эта общность выражается в Тропологии тем, что для обоих праздников указано петь стихиру «Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся…»).

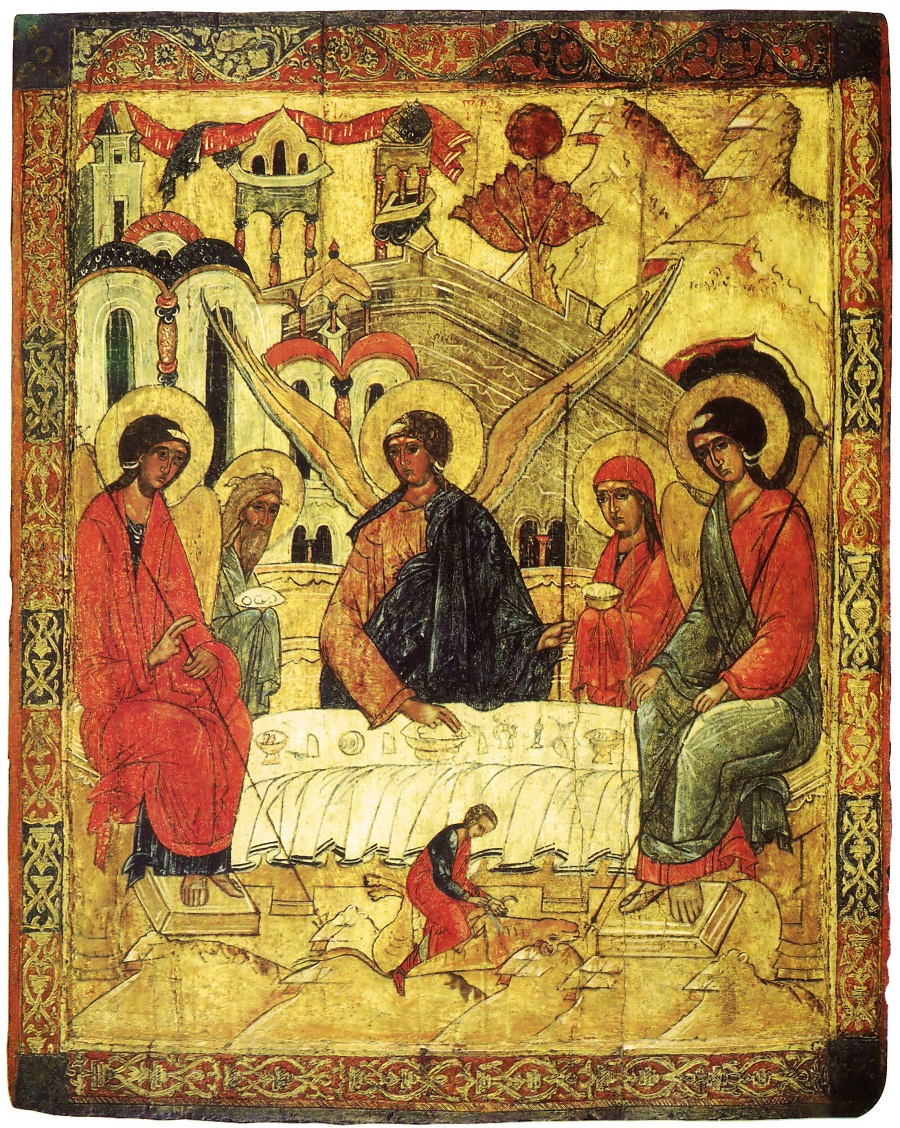

Греческая богослужебная традиция этим и ограничивается, тогда как на Руси развитие идеи продолжается. Здесь второй день праздника — ныне мы его называем День Святого Духа — в XIV веке среди учеников преподобного Сергия Радонежского получает наименование «Троицын день» и праздничной иконой этого дня становится так называемая «Ветхозаветная Троица» (самый известный образ которой написан преподобным Андреем Рублёвым). Идея понятна: в событии Пятидесятницы произошло откровение Святой Троицы, потому и следующий за праздником день стал днем особого прославления Святой Троицы (наподобие Собора Богородицы 26 декабря или Собора Иоанна Крестителя 7 января). К XVII веку наименование «Троицын день» переходит на сам праздник, тогда как следующий день называется Сошествием Святого Духа.

На заключительном этапе (после сер. XVII в.) появляется традиция икону Святой Троицы класть на сам праздник, который все больше воспринимается в народном сознании как день Святой Троицы. И что интересно: сейчас мы в обиходе действительно сам воскресный день преимущественно называем днем Святой Троицы, хотя богослужение обоих дней посвящено воспоминанию сошествия Святого Духа.

Пятидесятница: особенности праздничного богослужения.

Совершается стандартное для Господских двунадесятых праздников всенощное бдение; воскресные песнопения отменяются.

На великой вечерне на стиховне впервые после 50-дневного перерыва поется «Царю Небесный…» (3-я стихира); на практике обычно поют всем храмом.

На утрене: 2 канона праздника, каждый канон по Уставу поется на 8: ирмосы дважды, тропари на 6. Припев на каноне, употребляемый на практике,— «Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе». По каждой песни поется две катавасии.

На 9-й песни канона «Честнейшую…» не поется, но своего мегалинария праздник во время составления Типикона не имел (как и Неделя ваий). Однако в современной практике повсеместно употребляется припев, сконструированный в позднее время: «Апостоли, сошествие Утешителя зрящее, удивишася, како в виде огненных язык явися Дух Святый».

На литургии используется особый припев 2-го антифона: «Спаси ны, Утешителю Благий, поющия Ти: аллилуиа». Уникальность его в том, что во всех других припевах содержится обращение к Богу Сыну, тогда как припев на Пятидесятницу — единственный, в котором мы обращаемся к другому Лицу Пресвятой Троицы — Святому Духу.

Вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся…» — последний раз в году.

После литургии совершается 9-й час (в некоторых храмах опускается) и великая вечерня с чтением коленопреклонных молитв. Великая вечерня в день праздника – самое характерное и уникальное богослужение Пятидесятницы.

На великой вечерне:

- На мирной ектении добавляются особые прошения (после прошения «О плавающих…», текст прошений находится в Триоди).

- Поется великий прокимен «Кто Бог велий…» (впрочем, как и на почти все двунадесятые праздники);

- Читается семь коленопреклонных молитв. Это — самая заметная и самая известная особенность данного богослужения. Молитв (судя по надписаниям Триоди) всего семь, хотя в реальности их восемь, ибо нынешняя 6-я молитва является соединением двух изначально различных молитв (со слов «Твое бо, яко воистинну…» начинается особая молитва, которая в древности читалась отдельно). Молитвы при чтении соединяются в три группы (2 – 2 – 3). Молитвы в чинопоследование вечерни вставляются следующим образом: 1-я и 2-я — после прокимена «Кто Бог велий…», 3-я и 4-я — после сугубой ектении, 5-я, 6-я и 7-я — после «Сподоби, Господи…».

- Отпуст краткий праздничный с особой вводной фразой «Иже от Отчих и Божественных недр…». Данная вводная фраза употребляется только на этом богослужении, то есть один раз в году и она же — самая пространная из всех существующих!

Почему мы украшаем храмы зеленью?

Обычай украшать храмы и дома в день Пятидесятницы ветками зеленых деревьев, а полы устилать зеленой травой хорошо известен всем верующим. Исследователи (профессор М.Н. Скабалланович, С. Ванюков) видят первое упоминание об этом обычае в следующих словах святителя Иоанна Златоуста: «Станем и мы праздновать сообразно с достоинством дарованных нам благ, не венки возлагая на ворота, но, украшая души, не площадь убирая покровами, но просветляя душу одеждами добродетелей». Однако при объективном рассмотрении создается впечатление, что святитель Иоанн вовсе не говорит в буквальном смысле о том, что его современники имели аналогичную практику, но скорее просто делает акцент на необходимости духовного празднования Пятидесятницы. Потому вряд ли мы имеем право датировать возникновение подобной традиции IV веком, скорее всего, это обычай более поздний.

О его значении высказываются различные мнения. М.Н. Скабалланович пишет: «По закону Моисееву в праздник Пятидесятницы полагалось приносить в храм первые плоды жатвы… И в праздник христианской Пятидесятницы ветви и цветы приносятся как начатки Богу от весны, обновляющейся силою Духа животворящего и указуют на духовное плодоносие Церкви Христовой».

Редактор Новгородского Чиновника (памятник 30-х гг. XVII в.) предлагает такое объяснение: зелень в этот момент (конец мая — июнь) — свежая и красивая, вся тварь обновляется, это — период «новолиствия, ликования весны». Украшая этой зеленью храмы, мы не только создаем благолепную атмосферу, но и вспоминаем о том, что всю красоту мира Господь сотворил для человека, что подвигает нас к благодарению и усердной молитве.

Битбунов Г.С. Святая Пятидесятница. Событие праздника, его эортологическая динамика и этимология названия

Так уж повелось, что мы знаем очень многое о Пасхе, Рождестве и Крещении, а вот про праздник Троицы такое не сказать. Не все знают, как правильно праздновать Троицу, какие традиции принято исполнять в этот день, а от чего лучше воздержаться.

Подробные ответы на эти вопросы, мнение церкви, видео-комментарий священника – все это можно найти в статье.

Содержание

- Как отмечают Троицу православные

- Как празднуют Троицу в России

- Троица — что за праздник?

- Что готовят и едят на Троицу в России

- Чего не стоит делать на Троицу

- Как провести Троицу — комментарий церкви

Как отмечают Троицу православные

Но что же это за праздник Троица, и как его отмечают? В России есть довольно много традиций, и большинство из них связано с народной памятью, а не с церковными канонами.

Если говорить о том, как правильно отмечать Троицу с точки зрения православия, то нужно начать, конечно, с посещения богослужения.

Вообще торжество отмечается три дня (Пятидесятница, Духов и Богодухов день). Суть праздника одна – сошествие Святого Духа и наступление благодатного времени, когда каждый человек может спасти свою бессмертную душу. Основная служба проходит утром в воскресенье (это и есть день Пятидесятницы).

Храмы украшают свежей зеленью, выстилают пол травой, ветвями деревьев (березы, клена, дуба), а священники облачаются в красивые одеяния изумрудного оттенка. Во время службы прихожане совершают коленопреклоненную молитву.

Считается, что с Пасхи и вплоть до Пятидесятницы молиться на коленях не следует, потому что это торжественные дни, когда христиане всего мира радуются по случаю воскресения Христа.

Люди приносят на службу с ветками березы, чтобы освятить их, а затем забрать домой. Кладут освященные березовые ветви (символ Троицы) на самое видное место в доме, а затем хранят в уголке рядом с иконой.

Считается, что такой своеобразный букет оберегает дом и приносит счастье. Убрать его можно по наступлению следующей Троицы, причем лучше не выбрасывать, а просто положить на поле или отправить по реке. Одним словом, в такое место, где по ветвям никто не будет топтаться.

Вторую половину дня принято проводить с родными и близкими. Можно ненадолго уединиться, помечтать, наметить планы. Можно также поздравить со Святой Троицей родных, близких и друзей — отправить поздравления-картинки, написать теплые слова поздравлений с Троицей в стихах и в прозе.

Конечно, верующие молятся и читают Библию, в особенности те места, которые непосредственно связаны с праздником (например, 2 глава книги Деяний).

А еще можно навестить родных, друзей, помочь кому-то с делами. Но самое главное – делать все от чистого сердца, а не из корыстных побуждений.

Как празднуют Троицу в России

Конечно, ответ на вопрос, как празднуется Троица в России, был бы неполным, если не упомянуть о народных традициях и обычаях.

Конечно, много народу стремится на природу, старается выехать на пикники в лес и к воде. В этот день стараются собирать и заготовить травы — считается, что они наделены особенной целительной силой.

Молодые девушки плетут венки из полевых цветов и зелени, а затем пускают по реке, чтобы погадать на суженого. Поплывет по течению – брак будет счастливым, останется у берега – нужно немного подождать, утонет – грядет какое-то испытание.

Справедливости ради нужно сказать, что эти обряды хотя и отличаются своей красотой, но к церковным канонам не имеют отношения. Поэтому если говорить о том, как правильно праздновать Троицу именно православным, то конечно, первым делом следует пойти в церковь.

А вторую половину дня нужно постараться провести на той же волне и в том же духе. Не стоит превращать праздник в типичный выходной день.

Троица — что за праздник?

Вообще Троица – это триединый Бог:

- Отец;

- Сын;

- Дух Святой.

А почему же мы отмечаем одноименный праздник каждый год спустя ровно 50 дней после Пасхи? Дело в том, что в этот день Бог направил на землю Утешителя, о котором Христос говорил еще при жизни.

Это был Святой Дух, который подобно шуму ветра сошел на апостолов — учеников Спасителя, собравшихся вместе в одном из домов Иерусалима. Он разделился на несколько язычков пламени, которые загорелись над каждым из собравшихся.

Получается, что именно в этот момент Господь и проявился как триединый, ведь Святой Дух – это третье лицо Бога. Он до сих пор находится среди нас, и благодаря этому каждый человек может в любой момент помолиться к Богу, получить в молитве успокоение и прощение. Вот почему Дух и был назван утешителем.

Что готовят и едят на Троицу в России

Конечно, любой праздник – это еще и вкусный стол, за которым можно не только утолить голод, но еще и приятно пообщаться с родными и близкими. На Руси давно существует такая традиция — хозяйки перед Святой Троицей заранее готовили праздничные блюда и наводили полный порядок в доме.

Дело в том, что в сам праздник с утра отправлялись в церковь всей семьей, а потом уже надо было садиться дома за готовый стол.

Вообще на Троицу подают традиционные блюда. Но есть одно важное условие: все они должны быть достаточно легкими, летними. Не приветствуется жирное, копченое, тяжелое мясо и все в этом духе.

Лучше сделать акцент на овощи и фрукты, злаки, диетическое мясо, рыбу. Никак не обойтись без легких салатов, свежих соков, зелени. Из блюд на Троицу можно приготовить:

- овощную запеканку;

- пироги с луком и яйцом, шпинатом, другой зеленью;

- овощное рагу;

- бигос с курицей;

- запеченную рыбу.

К праздничному столу также можно подать творог, а в качестве закуски – блины со сметаной или любой другой вкусной начинкой. Уместным будет выглядеть хорошее красное вино, а к рыбе отлично подойдет и белое. Что касается крепких напитков, от них лучше воздержаться.

Чего не стоит делать на Троицу

Итак, теперь уже гораздо понятнее, что за день Троица, какова его история, и как его отмечать и праздновать. Но что же нельзя делать в этот день?

Строгих запретов не существует. Однако, как и в случае с любой другой большой православной датой, на Пятидесятницу по традиции не принято:

- Работать, заниматься рутиной, тяжелым физическим трудом.

- Посещать кладбище.

- Выяснять отношения, ссориться.

- Предаваться пьянству и безудержному веселью.

- Планировать сложные дела, которые потребуют слишком много времени (шопинг, оформление документов и т.п.).

Последние 4 пункта, пожалуй, не нуждаются в комментариях. Но почему же нельзя работать? Иными словами – как провести Троицу правильно? Здесь тоже все довольно просто.

Тяжелая работа, генеральная уборка, ремонт в доме, выезд на дачу, починка автомобиля – занятия, на которые уйдет практически весь день. Почувствует ли человек праздник, стоя на огороде с лопатой? Едва ли.

Поэтому лучше так распланировать свою неделю, чтобы в день Троицы уделить больше внимания делам духовным. Ведь у нас еще будет масса возможностей, чтобы заняться насущными вопросами; всему свое время.

Как провести Троицу — комментарий церкви

Таким образом, традиции того, как в России отмечают Троицу, довольно богатые. А вот и обещанный видео-комментарий священника на эту тему.

Сам праздник Святой Пятидесятницы весьма насыщен яркими летними красками. Ведь он отмечается всегда либо в конце весны в мае, либо летом в июне, когда даже в наших широтах обычно наступает теплый сезон. Что и говорить — грядет настоящее новое «лето Господне».

Поэтому торжество Святой Троицы можно без преувеличения назвать добрым, по-настоящему светлым, и значит, встречать и отметить его нужно соответственно.

Троица — это двунадесятый подвижный праздник, который попадает на воскресенье через семь недель после Пасхи и установлен в воспоминание сошествия Св. Духа на апостолов в виде огненных языков. Также называется Пятидесятницею от того, что сошествие Святого Духа совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом и совпало с ветхозаветным праздником Пятидесятницы (в память Синайского законодательства). Праздник называется иначе Троицыным днем, потому что с сошествием Св. Духа на апостолов вполне открылась св. Троица и закончилось дело Ее о спасении людей. Празднование Св. Духу совершается на другой день после Св. Пятидесятницы, в понедельник, который поэтому называется «Духовым днем». Праздник Святой Троицы называют днем рождения Церкви.

Праздник Святой Троицы в 2022 году 12 июня

Содержание:

- Троица. Событие праздника

- Троица. История праздника

- Праздничное богослужение в день Святой Троицы

- Народные обычаи в день Святой Троицы

- Троица. Иконы

- Троицкие храмы на Руси

- Старообрядческие храмы святой Троицы

Троица. Событие праздника

Сошествие Святого Духа на апостолов описано в книге Деяний апостольских, составленной евангелистом Лукой. Части этой книги читаются за Литургией в промежуток от Пасхи до Троицы включительно.

После Вознесения Господня апостолы и Пресвятая Богородица находились вместе, проводя время в молитве. Предание говорит, что они были в Сионской горнице, где Господь совершил Тайную вечерю, когда в третьем часу дня (девятом по современному счету) «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2-4).

Святитель Иоанн Златоуст и Феофилакт, епископ Болгарский, толкуя эти слова Писания, поясняют, что ветра не было, а только шум. Также явились и огненные языки и опустились на голову каждого из апостолов. Шум и пламя — явления духовного, а не материального порядка. Феофилакт Болгарскийподчеркивает:

Хорошо говорить, как бы огненные, как бы от несущегося ветра, чтобы ты не помыслил чего-либо чувственного о Духе.

В Иерусалим на иудейский праздник Пятидесятницы собрались паломники из Месопотамии, Понта, Египта, Рима и многих других стран и городов. Услышав, что апостолы говорят на их родных наречиях, они дивились. Другие, не понимавшие ни слова из апостольской проповеди, насмехались, говоря: «Они пьяны!» Тогда апостол Петр и другие одиннадцать стали говорить:

Мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. (Деян. 2:14-18)

Слушая вдохновенную проповедь апостолов, многие уверовали во Христа, и около трех тысяч человек в тот же день крестились.

В Ветхом завете праздник Пятидесятницы назывался также праздником седьмиц или праздником жатвы (Исх. 34, 32). В этот день иудеи вспоминали, как Моисей на Синайской горе принял от Господа скрижали с десятью заповедями. В Ветхом Завете праздник Пятидесятницы был днем дарования Закона, в Новом мы празднуем сошествие Святого Духа, свершение нового Завета Бога и людей.

Послать Духа Утешителя обещал своим ученикам Исус Христос перед Крестными страданиями, во время последней беседы на пути в Гефсиманию. Мы слышали эти слова Спасителя во время службы Страстей Христовых перед Пасхой, когда читалось первое из двенадцати Евангелий (самое длинное).

Вся́ подае́т Ду́х Святы́й, то́чит проро́чествия, свяще́нники соверша́ет, не кни́жники му́дрости научи́, ры́бари богосло́вцы показа́. Ве́сь собира́ет собо́р церко́вный. Единосу́щне и Единопресто́льне Отцу́ и Сы́ну, Уте́шителю сла́ва Тебе́.

Так поется в праздничной стихере. Не книжники, то есть неграмотные люди, простые рыбаки стали мудрыми богословами. Сошествие Святого Духа преобразило учеников Спасителя. Прежде робкие и несмелые, разбежавшиеся после ареста Господа и скрывавшиеся «страха ради иудейска», теперь они почувствовали в себе силу и дерзновение, так что и жизнь свою положили на дело проповеди Христова учения.

Троица. История праздника

Праздник в честь Святой Троицы установлен апостолами. Они сами ежегодно праздновали день сошествия Святого Духа и заповедали его всем христианам (1 Кор. 16,8; Деян. 20,16). Указание на это есть и в Постановлениях Апостольских. В древности этот праздник совершался торжественно. Существовал обычай крестить в этот день оглашенных, подобно тому, как после проповеди апостольской крестилось три тысячи человек. И в наши дни за праздничной Литургией вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся…».

Уже в первые века христианства праздник Пятидесятницы был общераспространенным. Об этом свидетельствует Тертуллиан, умерший около 220-240 года. Утверждая преимущество христианских праздников над языческими, он писал: «Собери все языческие праздники, расположи их подряд, и они не в состоянии будут наполнить Пятидесятницу».

Историки говорят, что хотя праздник и был распространен повсеместно, официальное установление его произошло в конце IV века, когда на втором Вселенском соборе в Константинополе в 381 году было сформулировано учение о Троице. Вселенский собор утвердил догмат об исхождении Святого Духа от Отца, о равенстве и единосущии всех Лиц Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Символ Веры, принятый на первом Вселенском соборе, был дополнен: «И# въ д¦а с™aго гDа и4стиннаго и3 животворsщаго, и4же t nц7а и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ споклонsема и3 с8слaвима, глаг0лавшаго прор0ки», — читаем мы ежедневно Никео-Цареградский Символ Веры в домашней молитве и в храмах.

Праздничное богослужение в день Святой Троицы

Праздник Святой Троицы заканчивает богослужебный пасхальный цикл. Все последующие недели церковного года до начала следующей Триоди нумеруются «неделями по Пятидесятнице». В понедельник после Троицы празднуется День Святого Духа. В связи с этим богослужение Пятидесятницы несколько отличается от других праздников. Со дня Пасхи во время церковной и домашней молитвы не читается молитва Святому Духу, предваряющая почти все молитвословия. От Пасхи до Вознесения она заменяется пасхальным песнопением «Христос воскресе из мертвых, смертию на́ смерть наступи, и гробным живот дарова». После Вознесения не читается и не поется и это песнопение.

И вот начинается служба празднику Пятидесятницы:

ЦRю нбcныи, ўтёшителю, дш7е и4стинныи, и4же вездЁ сhи, и3 всS и3сполнsz, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz в8ны2. и3 њчи1сти ны t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дш7а нaша.

Весь год, до следующей Пасхи, эта молитва многократно будет повторяться во время церковной службы и предварять домашнюю молитву.

Чин праздничной службы складывался постепенно. Первый полный византийский устав службы Пятидесятницы относится к IX веку. Каноны празднику и многие песнопения сложили в VIII веке преподобные Иоанн Дамаскин и Косма Маиумский.

Библиотека Русской веры

Канон Святой Троице →

Читать онлайн

Вечерняя служба на Троицу похожа с другими двунадесятыми праздниками. Но молящиеся не прикладываются в этот день к праздничной иконе, а только к Евангелию. Воскресная служба в эту неделю уступает свое место праздничной. Только полунощница утром бывает как в обычное воскресенье, ведь на ней всегда читается канон Троице. Утром сразу после Литургии начинается вечерня празднику Святого Духа, на которой читаются молитвы с коленопреклонением. Первые три молитвы составлены св. Василием Великим. В первой молитве мы исповедуем пред Отцем Небесным наши грехи и просим Его помиловать нас ради жертвы Сына Его. Во второй молитве мы просим Господа даровать нам Божественного Духа. В третьей молитве просим Господа, сошедшего во ад и сокрушившего силу диавола, упокоить наших усопших отцев и братьев «в месте светле в месте злачне, в месте покойне». Затем прилагается особая молитва Св. Духу, составленная св. патриархом Филофеем.

По обычаю храмы в этот день украшены зеленью: травой и молодыми ветвями деревьев. Многие верующие держат в руках букеты весенних цветов. Продолжительные молитвы священник читает в алтаре, преклонив колени. Верующие лежат в это время в земном поклоне. После этого поется стиховна — ряд праздничных стихер, поясняющих молящимся смысл праздника.

Нн7е во знaменіе всёмъ ћвэ kзhцы бhша, їюдeи бо t ни1хъ же п0 плоти хrт0съ, невёріемъ болёвше, б9іz блгdти tпад0ша, б9ію же свёту мы2 стрaнніи спод0блени бhхомъ, ўтверди1вшесz словесы2 ўчн7чески, гlющымъ слaву бLгтелz всёхъ бGа. тёмъ с®цA съ колёнми прекл0ньше, вёрою поклони1мсz с™0му д¦у, проповёдану сп7су дш7ъ нaшихъ.

Когда эта стихера исполняется знаменным распевом, сама мелодия помогает молящимся глубже понять смысл. Иудеи, от которых по плоти родился Христос, отпали от Божественной благодати, болея неверием. А мы, происходящие из других, языческих народов, сподобились видеть Божественный свет, утвердившись в вере словами учеников Христовых. Потому, преклоняя сердца и колени, с верой кланяемся Святому Духу, проповеданному Спасителем. На словах «поклонимся» и мелодия идет вниз, как бы делая земной поклон.

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Блгcвeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeи, послaвъ и4мъ д¦ъ с™hи, и3 тёми ўловлeи вселeнную, чlколю1бче слaва тебЁ.

Русский текст:

Благословен Ты, Христе Боже наш, соделавший мудрыми рыбаков (апостолов), ниспослав им Св. Духа и тем помог им уловить (привлечь к вере) вселенную, слава Тебе, Человеколюбец.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Е#гдA сшeдъ kзhки размэси2, раздэлsше племенA вhшніи. є3гдa же џгненыz kзhки раздаS, в8 совокуплeніе всS призвA, є3диноглaсно слaвити всес™hи д¦ъ.

Русский текст:

Когда Вышний, сойдя, смешал языки, то тем разделил народы, а когда ниспослал огненные языки, призвал всех к единению, и вот мы все единодушно прославляем Всесвятого Духа.

Народные обычаи в день Святой Троицы

Троицын день в народе назывался «зелеными святками». В этот день прихожане стояли в церкви с букетами луговых цветов или ветками деревьев, а улицы и дома украшались березками. Полевые цветы, побывавшие в церкви, засушивали и хранили за иконами для разных надобностей: их клали под свежее сено и в житницу, чтобы не водились мыши, в норы на грядах от землероек, и на чердак, чтобы устранить пожарные беды. Деревья свозили на деревенские улицы целыми возами и украшали не только двери, но и косяки окон, а в особенности свою «матушку-церкву», пол которой усыпали свежей травою: ее всякий, при выходе от обедни, старался захватить из-под ног, чтобы примешать к сену, вскипятить с водой и пить, как целебную. Из листьев деревьев, стоявших в церкви, иные вили венки и клали их в горшки при рассаживании капусты.

Народное предание говорит о том, что в понедельник после Троицы, на праздник Святаго Духа, земля — именинница. Очевидно, это простое народное объяснение, почему нельзя в этот день работать, а великий праздник сошествия Святого Духа следует праздновать не только в воскресенье, но и в понедельник. Неделя после Троицы носит название сплошной — все дни скоромные. В следующее воскресенье после Пятидесятницы — Неделя всех святых. В понедельник начинается Петров пост, который закончится 12 июля, на праздник Петра и Павла.

Троица. Иконы

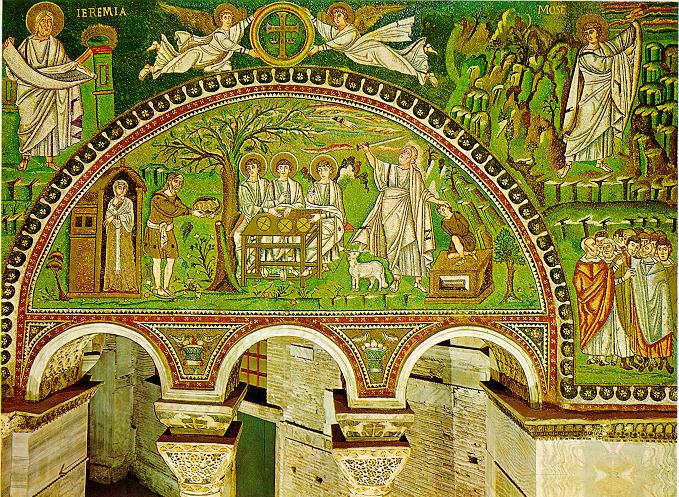

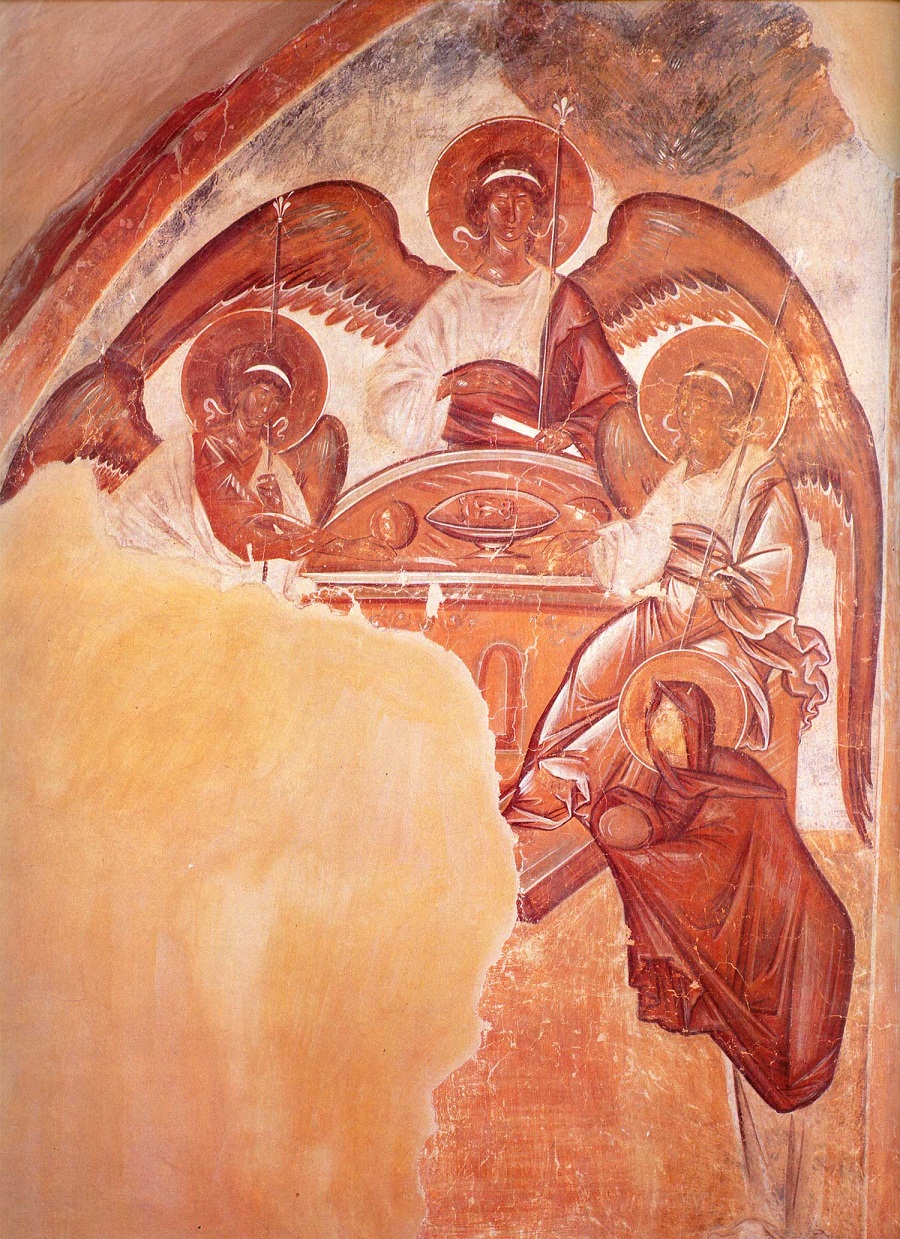

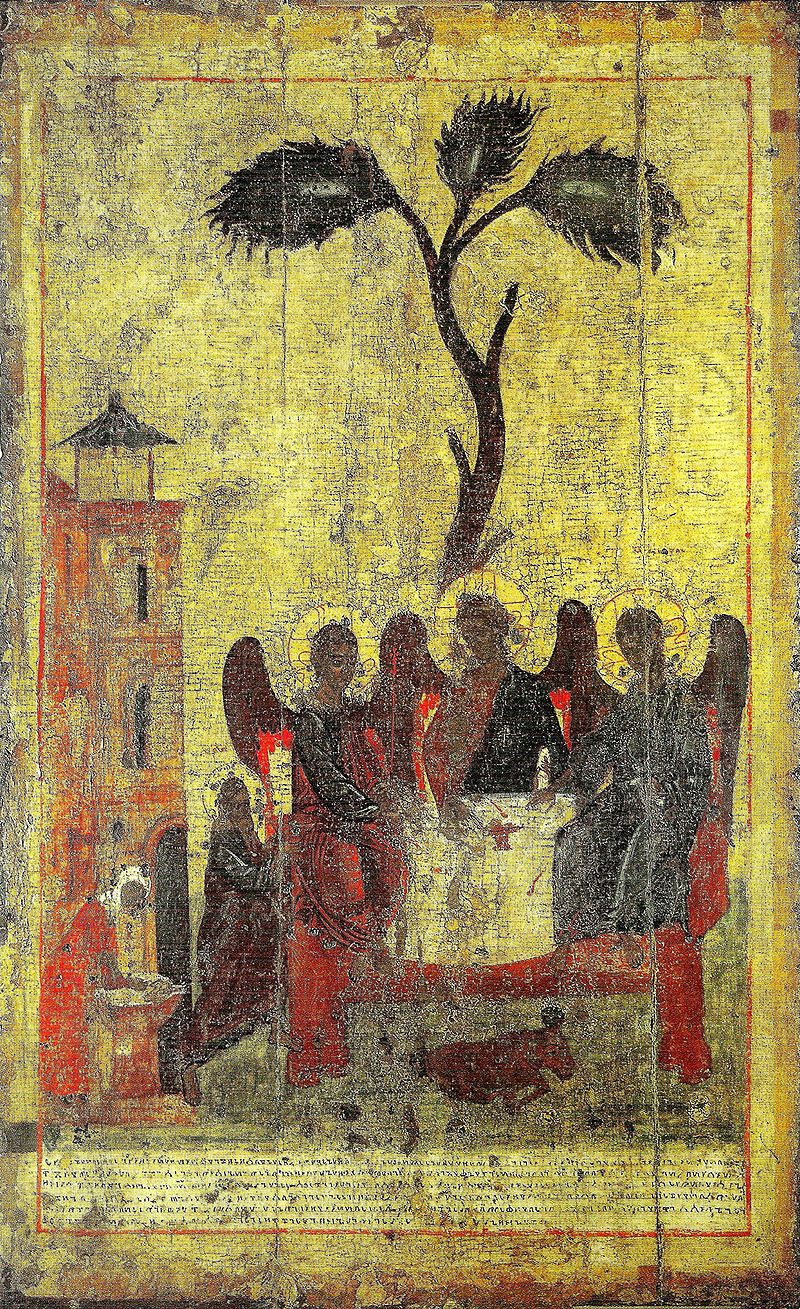

Одним из первых в иконографии Троицы появился сюжет о явлении трех Ангелов Аврааму («Гостеприимство Авраама»), изложенный в восемнадцатой главе библейской книги Бытия. Он повествует о том, как праотец Авраам, родоначальник избранного народа, встретил у дубравы Мамре трех таинственных странников (в следующей главе они были названы ангелами). Во время трапезы в доме Авраама ему было дано обетование о грядущем чудесном рождении сына Исаака. По воле Бога, от Авраама должен был произойти «народ великий и сильный», в котором «благословятся… все народы земли».

Во втором тысячелетии возникает обычай дописывать сюжет «Гостеприимство Авраама» словами «Святая Троица»: такая надпись имеется на одной из миниатюр греческой Псалтыри XI века. На этой миниатюре голова среднего Ангела увенчана крестчатым нимбом: он обращен к зрителю фронтально, тогда как два другие Ангела изображены в трехчетвертном обороте.

Такой же тип изображения встречается на дверях храма Рождества Богородицы в Суздале (ок. 1230) и на фреске Феофана Грека из новгородского храма Спаса Преображения на Ильине улице. Крестчатый нимб указывает на то, что центральный Ангел отождествляется с Христом.

Известно, что иконографический вариант Троицы без праотцев существовал и до Рублева в византийском искусстве. Но все эти композиции не носят самостоятельного характера. Андрей Рублев не только придает изображению цельный и самостоятельный характер, но делает его законченным богословским текстом. На светлом фоне изображены три ангела, сидящие вокруг стола, на котором стоит чаша. Средний ангел возвышается над остальными, за его спиной изображено древо, за правым ангелом — гора, за левым — палаты. Головы ангелов склонены в молчаливой беседе. Их лики похожи, будто изображен один и тот же лик в трех вариантах. Вся композиция вписана в систему концентрических кругов, которые можно провести по нимбам, по абрисам крыльев, по движению ангельских рук, и все эти круги сходятся в эпицентр иконы, где изображена чаша, а в чаше — голова тельца. Перед нами не просто трапеза, но евхаристическая трапеза, в которой совершается искупительная жертва. Троица Андрея Рублева — это символическое изображение троичности Божества, на что указал уже Стоглавый Собор. Ведь и посещение Авраама тремя Ангелами не было явлением Пресвятой Троицы, а было лишь «пророческим видением этой тайны, которая в течение веков будет постепенно открываться верующей мысли Церкви». В соответствии с этим и в иконе Рублева перед нами предстают не Отец, Сын и Святой Дух, а три Ангела, символизирующие Предвечный Совет трех Лиц Святой Троицы. Символизм рублевской иконы в чем-то сродни символизму раннехристианской живописи, скрывавшей глубокие догматические истины под простыми, но духовно значимыми символами.

Троицкие храмы на Руси

Один из первых храмов на Руси был посвящен Троице. Его построила княгиня Ольга на своей родине, в Пскове. Деревянный храм, возведенный в X веке, простоял около 200 лет. Второй храм был каменным. По преданию, его заложил в 1138 году святой благоверный князь Всеволод (в крещении Гавриил). В XIV веке свод храма обрушился и на его основании возвели новый собор. Но до нашего времени и он не сохранился — сильно пострадал в 1609 году во время пожара. До настоящего времени сохранился четвертый собор, построенный на том же месте и по-прежнему носящий название Свято-Троицкого.

Собор Василия Блаженного, что на Красной площади в Москве, построен на месте Троицкого храма, возле которого стояло еще семь деревянных церквей — в память казанских побед освящены они были во имя тех праздников и памятей святых, когда происходили решающие сражения. В 1555-61 гг. на месте этих храмов был построен один каменный — девятипрестольный. Центральный престол освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а один из приделов посвятили Троице. До XVII века собор так и носил народное название Троицкого.

Пресвятой Троице посвящен и самый знаменитый русский монастырь — Троице-Сергиева Лавра. Поселившись на Маковце в 1337 году, преподобный Сергий построил деревянный храм во имя Святой Троицы. В 1422 году на месте прежнего деревянного храма ученик преподобного Сергия, игумен Никон, заложил каменный Троицкий собор. При его строительстве были обретены мощи преподобного Сергия. Расписывали собор знаменитые мастера Андрей Рублев и Даниил Черный. Для иконостаса был написан знаменитый образ Троицы ветхозаветной.

Во имя святой Троицы был основан Свято-Троицкий Марков монастырь в Витебске. Основание Маркова монастыря предположительно относится к XIV–XV векам. Существует легенда об основателе монастыря — некоем Марке, который уединился на принадлежащем ему участке земли и построил там часовню. Вскоре к нему присоединялись единомышленники по духу. Монастырь существовал до 1576 года, после был упразднен, а Троицкий храм превращен в приходской. Монастырь возобновлен в 1633 году князем Львом Огинским, в 1920 году закрыт. На его территории долгое время размещалась милиция и другие учреждения. Все здания, кроме Свято-Казанской церкви, были разрушены (в том числе Троицкий собор — один из лучших образцов деревянного белорусского зодчества). Казанская церковь в период Великой Отечественной войны была повреждена, однако затем частично восстановлена. Это единственная церковь в Витебске, которая в послевоенные годы не закрывалась. Главный престол храма освящен в честь Казанской иконы Божией Матери, а боковой придел — в честь св. Сергия Радонежского. Монастырь возрожден в 2000 году.

В честь святой Троицы был основан Свято-Троицкий (Тройчанский) монастырь в г. Слуцке (Белоруссия). Время основания Свято-Троицкого монастыря неизвестно. Первое упоминание о нем датируется 1445 годом. Стоял монастырь близ города, ниже по течению реки Случь. Вокруг монастыря стали селиться люди, образовалось предместье Тройчаны, а улица от города к монастырю стала зваться Тройчанской. Монастырь имел грамоту польского короля, подтверждавшую его православный статут. С 1560 года при монастыре существует духовная школа, в которой изучались богословие, риторика, славянская и греческая грамматики. Известно и о маленькой библиотеке монастыря: в 1494 году было 45 книг. В 1571 году настоятелем монастыря был архимандрит Михаил Рагоза (ум. 1599 г.), будущий киевский митрополит. При монастыре открывается православная семинария, которой руководил до 1575 года бывший игумен Троице-Сергиевой лавры Артемий (? — начало 1570-х г.). В начале XVII века семинарии уже не было. Снова она возникает в XVIII веке. В Первую Мировую войну в монастыре был лазарет. Летом 1917 года строения монастыря, где жило 13 монахов и 13 послушников, передано Белорусской гимназии, настоятель, архимандрит Афанасий Вечерко, выслан. 21 февраля 1930 года монастырь закрыли, реликвии были переданы в музеи. Окончательно монастырские постройки разрушены в 1950-е годы. Впоследствии на его месте находился военный городок. В 1994 году на месте обители установлен памятный крест.

В 1414 году на берегу реки Нурмы, неподалеку от ее впадения в Обнору, на территории современного Грязовецкого района Вологодской области был основан Троицкий Павло-Обнорский монастырь. Основателем обители являлся ученик преподобного Сергия Радонежского — Павел Обнорский (1317–1429 гг.). В 1489 году монастырь получил от Великого князя Ивана III грамоту о наделении монастыря лесом, деревнями и освобождении от податей. Привилегии монастыря были впоследствии закреплены Василием III, Иваном IV Грозным и их преемниками. В монастыре строится соборный храм Троицы (1505–1516 годы). В середине XIX века в монастыре проживало 12 монахов. В 1909 году монастырь пострадал от сильного пожара. В огне расплавился крест, полученный преподобным Павлом от Сергия Радонежского. Перед революцией в монастыре проживало около 80 насельников. Монастырь закрыт в 1924 году по решению Грязовецкого уездного исполкома РКП(б). В 1920–30-е годы были разрушены Троицкий собор с прилегающими храмовыми постройками, колокольня и ограда. На территории монастыря размещались опытная педагогическая станция, школа, детский дом. В 1945 году открылся детский санаторий, затем областная санаторно-лесная школа. Возвращен РПЦ в 1994 году.

Во имя святой Троицы освящен Ульяновский Троицко-Стефановский монастырь. Расположен в селе Ульяново Усть-Куломского района Республики Коми. По преданию, обитель была основана в 1385 году святителем Стефаном Пермским (1340-е гг. — 1396 гг.) с целью распространения христианства на Верхней Вычегде. Но данное сооружение просуществовало недолго. По местным легендам, Ульяновский монастырь был назван в честь девушки Ульянии, которая, не желая попасть в руки врагу, решила утопиться в реке. Напротив этого места был построен монастырь. В годы советской власти Ульяновский монастырь был закрыт, а его имущество разграблено. Многие монахи были репрессированы. Полностью разрушен Троицкий собор, большинство хозяйственных построек находились в плачевном состоянии. Предметы, изъятые из Ульяновского монастыря, находились в Национальном музее Республики Коми. В 1994 году монастырь был передан РПЦ.

Во имя святой Троицы был основан Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в г. Костроме. Монастырь впервые в летописи упоминается в 1432 году, но основан, возможно, был гораздо раньше. Согласно общепринятой версии, монастырь основан около 1330 года татарским мурзою Четом, родоначальником рода Годуновых и Сабуровых, бежавшим из Золотой Орды к Ивану Калите (ок. 1283/ 1288 — 1340/1341 гг.) и принявшим в Москве крещение под именем Захария. В этом месте ему было видение Божьей Матери с предстоящими апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием Гангрским (ум. 325/326 гг.), результатом которого стало его исцеление от болезни. В благодарность за исцеление на этом месте был основан монастырь. Первоначально был построен храм Святой Троицы, затем храм Рождества Богородицы, несколько келий и мощная дубовая стена. Вокруг располагались жилые и хозяйственные постройки. Все строения были деревянными. После смерти князя Василия и упразднения Костромского княжества монастырь попал под покровительство рода Годуновых, возвысившегося в середине XVI века. В этот период происходит бурное развитие монастыря. После Октябрьской революции, в 1919 году, монастырь был упразднен, а его ценности национализированы. На территории обители долгие годы располагался музей, часть экспозиции которого находится там и ныне. В 2005 году монастырь передан РПЦ.

Во имя Троицы был основан Стефано-Махрищский Свято-Троицкий монастырь. Расположен на реке Молокча в селе Махра Александровского района Владимирской области. Основан в XIV веке Стефаном Махрищским (ум. 14 июля 1406 г.) как мужской монастырь. С 1615 до 1920-х был приписан к Троице-Сергиевой лавре. Закрыт в 1922 году. Вновь открыт в 1995 году как женский монастырь.

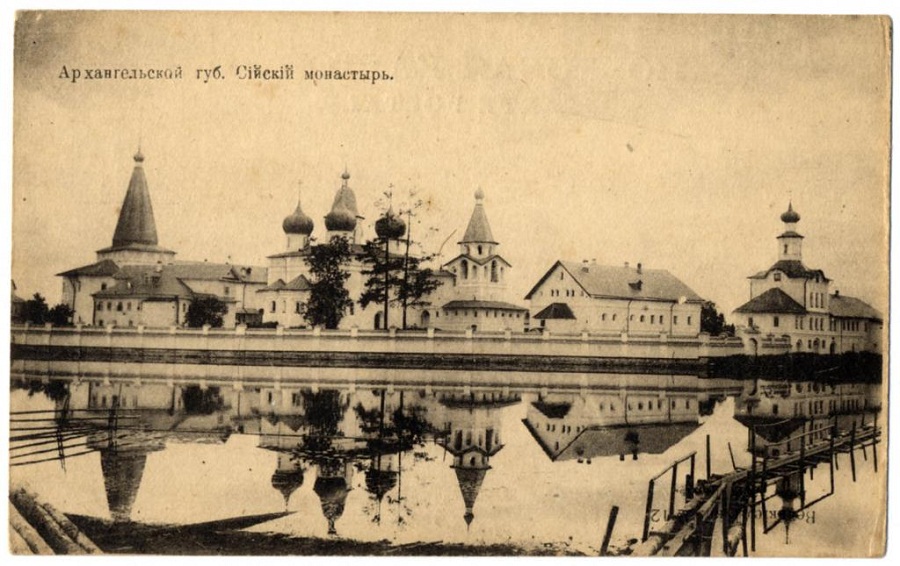

Во имя святой Троицы в 1520 году был основан Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Основал обитель преподобный Антоний Сийский (1477–1556 гг.). В допетровское время Сийский монастырь был одним из крупнейших на Русском Севере центров духовной жизни. Из монастырского книжного собрания происходят такие уникальные рукописи, как Сийское евангелие XVI века и иллюстрированные святцы. После революции старинные документы были у монахов изъяты и переданы в Архангельский областной архив, откуда в 1958 и 1966 годах перевезены в Москву (сейчас — в РГАДА). Монастырь был закрыт постановлением Емецкого уисполкома от 12 июня 1923 года и решением президиума Архангельского губисполкома от 11 июля 1923 года. Территория использовалась для нужд трудовой коммуны, колхоза. В 1992 году монастырь передан РПЦ.

Во имя Троицы был освящен монастырь в Астрахани. История Троицкого монастыря в Астрахани начинается с 1568 года, когда царь Иоанн Грозный, посылая сюда игумена Кирила, повелел ему устроить в городе «Николы Чудотворца монастырь общий». К 1573 году игуменом Кирилом были выстроены: «храм Живоначальной Троицы, к которому была прирублена трапеза о шести сажень, да келарская о трех саженях, 12 келий, две погребицы с сушилами, глебня и поварня». Все постройки были деревянные. Ко времени кончины игумена Кирила в 1576 году им было выстроено в монастыре еще два деревянных храма: в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и Николы Чудотворца. Сам монастырь, первоначально именуемый Никольским, позже получил название Троицкого, в честь соборного храма Живоначальной Троицы. В 90-х годах XVI века новый игумен Феодосий занялся перестройкой монастыря из деревянного в каменный. 13 сентября 1603 года освящен был новый каменный Троицкий собор. Чуть позже к нему был пристроен придел в честь святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба. Кроме того, при игумене Феодосии были построены: каменная колокольня с храмом святителя Николы Чудотворца под ней и деревянный храм Происхождения Честных Древ Креста Господня с приделом в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В советские годы в обители было устроено архивохранилище, а святыни были преданы поруганию.

Во имя Троицы основан монастырь в г. Муроме Владимирской области. Монастырь основан во второй четверти XVII века (1643 год) муромским купцом Тарасием Борисовичем Цветновым, по мнению ряда краеведов — на месте так называемого «старого городища», где первоначально в период XI–XIII веков располагался деревянный кафедральный собор в честь святых Бориса и Глеба, а позднее существовал деревянный Свято-Троицкий храм. В 1923 году монастырь был закрыт. В 1975 году на территорию монастыря был привезен деревянный храм в честь преподобного Сергия Радонежского из соседнего Меленковского района, являющийся памятником деревянного зодчества XVIII века. Открыт в 1991 году. Главной святыней обители являются мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, перевезенные из местного музея 19 сентября 1992 года. До 1921 года мощи почивали в городском Рождественском соборе.

Также во имя святой Троицы освящен Александро-Свирский монастырь, Зеленецкий-Троицкий монастырь, Клопский монастырь, Елецкий Троицкий монастырь, Белопесоцкий и Троицкий Болдин монастыри, монастыри в Казани, Свияжске, Калязине, Переславле-Залесском, Тюмени, Чебоксарах и других городах.

В честь святой Троицы основаны обители в Сербии, Грузии, Греции, Палестине, Финляндии, Швеции.

В честь Троицы освящен храм в Великом Новгороде. Храм датируется 1365 годом. Построен по заказу новгородских купцов, торговавших с Югрой (Приуральем). Наибольший ущерб церковь Троицы получила во время Великой Отечественной войны. Наряду с другими памятниками новгородского зодчества была отреставрирована в 1975–1978 годах, хотя фактически работы продолжаются до сих пор.

Также в честь Троицы освящена церковь Духова монастыря в Великом Новгороде. Церковь Троицы с трапезной палатой построена около 1557 года по заказу игумена Ионы. Она расположена почти в центре территории монастыря. На первом этаже трапезной располагались поварня, хлебня и два квасных погреба; на втором этаже — трапезная и келарская. Церковь серьезно пострадала во время шведской оккупации 1611–1617 гг., а также от сильного пожара, случившегося в 1685 году.

Во имя Троицы Живоначальной освящен храм в Москве — в Полях. Впервые упомянут в 1493 году в Воскресенской летописи. В 1565 году была построена каменная церковь. В 1639 году рядом с каменным Троицким храмом с приделами Николы Чудотворца и Бориса и Глеба, выстроенным боярином М. М. Салтыковым (двоюродный брат царя Михаила Федоровича), был выстроен деревянный храм в честь Сергия Радонежского. Церковь Троицы была разрушена в 1934 году. Быстрота сноса не позволила провести детальное исследование памятника архитектуры. На ее месте был разбит сквер, на место трапезной был поставлен памятник первопечатнику Ивану Федорову.

Во имя Троицы освящен храм в Никитниках (Москва). Еще в XVI веке здесь существовала деревянная церковь во имя святого мученика Никиты (ум ок. 372 г.). В 1620-е годы она сгорела, и по заказу жившего рядом ярославского купца Григория Никитникова в 1628–1651 годы был сооружен новый каменный храм во имя святой Троицы. Источники упоминают о строительных работах в 1631–1634 и 1653 годах. Южный придел храма был посвящен Никите Мученику, в него же была перенесена чтимая икона этого святого из сгоревшей церкви. Он служил усыпальницей храмоздателя и членов его семьи. В 1920 году храм был закрыт для богослужений и в 1934 передан в состав Государственного исторического музея. В 1991 храм вернули РПЦ.

Старообрядческие храмы святой Троицы

В старообрядчестве сохранилась традиция освящать храмы во имя Святой Троицы. Сегодня престольный праздник отмечают общины Русской Православной старообрядческой Церкви в Санкт-Петербурге (Лиговская община), селе Шувое Московской области, селах Глухово и Павлеиха Костромской области, селе Пристань Свердловской области, селе Кумская Долина Ставропольского края. Престол сегодня в украинском приходе РПсЦ в с. Жуковцы Винницкой области. Белокриницкие приходы в Румынии в с. Камень, с. Пашкань (Румыния) и г. Васлуй также отмечают храмовый праздник.

Община Русской Древлеправославной Церкви в г. Тульча (Румыния) отмечает сегодня храмовый праздник.

Много и поморских храмов посвящены Святой Троице: в Уржуме Кировской области, в Беларуси д. Кирилино и д. Кублищено Витебской области и д. Солотин Гомельской области. Поморские Троицкие храмы есть в г. Лиепая (Латвия), в дер. Гурилишки (Латвия), в дер. Данилишки (Литва), г. Муствеэ (Эстония), дер. Водзилки (Польша), г. Ири (США).

Кроме того, праздник Святой Троицы является престольным для женского Николо-Улейминского монастыря РПсЦ и для Свято-Троицкого мужского монастыря РДЦ в пос. Каменка Злынского р-на Брянской области.

Троица — один из двенадцати главных православных праздников. Иногда его еще называют Днем сошествия Святого Духа. Из названия понятно, с каким событием связано торжество — с описанным в Библии сошествием на землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Христос. Это событие продемонстрировало верующим триединство Бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

Есть у Троицы и третье название — Пятидесятница. Это название указывает на дату празднования — пятидесятый день после Пасхи, к которой, как известно, привязаны многие христианские торжества.

Когда отмечается Троица в 2023 году

Точной даты у Светлого Воскресения нет, поэтому и Троица отмечается каждый год в разное время. В 2023 году православные отмечают Пасху 16 апреля. Если отсчитать от этой даты 50 дней, то получится 4 июня — это и будет День Святой Троицы.

У католиков Троица не совпадает с Пятидесятницей (днем сошествия на апостолов Святого Духа). В 2023 году католическая Троица будет отмечаться 28 мая.

История праздника

Считается, что праздник в честь Святой Троицы решили установить апостолы, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Таким образом они хотели закрепить в памяти людей событие, произошедшее на пятидесятый день после Воскрешения Господня. Согласно библейским сказаниям, Святой Дух спустился к апостолам, которые к тому моменту уже пятьдесят дней подряд молились в Сионской горнице, впоследствии ставшей первым христианским храмом.

После сошествия Святого Духа апостолы внезапно научились исцелять и пророчествовать. При этом они еще и заговорили на разных языках: это знание им было дано, чтобы нести Слово Божие по миру. После этого ученики Христа отправились в разные части света, чтобы поведать всем обитателям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

А официальное установление праздника Троицы произошло в 381 году, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Именно тогда утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.

А наши предки славяне стали отмечать Троицу намного позже — только спустя 300 лет после крещения Руси, то есть в конце XIII — начале XIV веков.

Традиции праздника

Так как Троица — религиозный праздник, этот день никогда не обходится без службы в храме, которая по традиции включает в себя Божественную литургию и Великую вечерню.

Храмы на Троицу принято украшать зеленью: на пол кладут свежескошенную траву, иконы обрамляют весенними цветами и молодыми ветвями деревьев. Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы освятить их, а затем поставить дома возле икон. Считается, что таким образом можно защитить свое жилище и себя заодно от всего зла. Вообще, береза — главный атрибут праздника, ее ветви символизируют силу Святого Духа.

Еще одна традиция Троицына дня — устраивать застолье и приглашать на торжество всех родственников, друзей и близких. Пятидесятница — не постный день, поэтому есть возможность продемонстрировать свое кулинарное мастерство и порадовать гостей самыми разнообразными угощениями. Традиционным блюдом на Троицу был и остается каравай.

Раньше в День Святой Троицы устраивались настоящие народные гуляния — вечером в деревнях водили хороводы, пели песни и танцевали. Подобные забавы на Троицу не теряют своей популярности до сих пор.

Кроме того, в Троицын день на Руси было принято свататься. Считалось, если посвататься на Пятидесятницу, а свадьбу сыграть на Покров — день, когда, по мнению наших предков, осень встречается с зимой, — то счастливая совместная жизнь обеспечена.

Существуют традиции, связанные с подготовкой к Троице. К примеру, за пару дней до праздника верующие обычно устраивают генеральную уборку в доме. Дело в том, что в сам День Святой Троицы нельзя убираться, а также шить, стирать и выполнять какую-либо работу по дому. А в родительскую субботу (день, предшествующий Троице) принято посещать кладбища и поминать усопших.

Популярные вопросы и ответы

Как подготовиться к празднованию Троицы?

За 1-2 дня до праздника стоит привести в порядок жилье и двор. Накануне Троицы принято тщательно убраться в доме: не только перемыть все полы, но также избавиться от хлама и ненужных вещей. Приятная часть подготовки проходит на кухне: обычно накануне хозяйки пекут хлеб, готовят праздничные блюда на следующий день. До праздника, в субботу, не забудьте также отнести угощения на могилы близких: помянуть их, а заодно прибраться на захоронениях и украсить их цветами.

Праздник хорошо встречать в компании добрых людей, в доме, украшенном цветами и березовыми ветками. Их предварительно полагается освятить в церкви.

Что нельзя делать на Троицу?

Есть общие ограничения, которые православные привыкли соблюдать — они характерны для любого другого христианского праздника. В Троицу нельзя ругаться, ссориться, использовать в речи мат, запрещено сплетничать и завидовать. Праздничный день не стоит посвящать тяжелому физическому труду, работе в огороде или по дому, даже рукодельничать в Троицу не рекомендуется.

Кроме того, народные традиции запрещают в этот день стричься и красить волосы. И помним: хоть поститься в праздник не нужно, злоупотреблять вином и угощениями все равно не стоит.

Какие молитвы читают на Троицу?

В этот праздник читают молитвы «Ко Пресвятой Троице», «Святому духу», «На сошествие Святого Духа». Тексты легко найти в интернете на специализированных сайтах, причем, как в оригинальном варианте, так и адаптированные (в современной лексике).

Приблизительное время чтения: 9 мин.

Троица, или Пятидесятница, — это день рождения Церкви. На Троицу все православные храмы убраны изумрудной зеленью — травами, ветками берез и цветами. В этот день христиане вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло спустя пятьдесят дней после Воскресения Христова. Мы расскажем о событиях, традициях и смысле Пятидесятницы.

Что такое Пятидесятница

День Святой Троицы — это один из двунадесятых праздников, 12-ти главнейших после Пасхи праздников в Православии. Его также называют Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа.

В этот день мы вспоминаем евангельское событие — сошествие Святого Духа на апостолов. На пятидесятый день после Пасхи апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, где накануне ареста и Распятия Христос совершил Тайную Вечерю. И тут, как мы читаем в Новом Завете, «…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян 2:2-4).

После сошествия Святого Духа апостолы стали говорить на самых разных наречиях, и люди, окружающие их, удивлялись: как простые галилеяне могут знать столько языков? Ведь для каждого из слушателей проповедь Христа Воскресшего звучала на его родном языке.

Сошествие Святого Духа и многоязычная проповедь апостолов стали днем рождения Церкви — сообщества верных Христу, объединенных Таинствами в Единое Тело Христово.

Происхождение названия «Пятидесятница»

«Троица» и «Пятидесятница» — два названия одного христианского праздника. Слово «Пятидесятница» имеет чисто хронологическое значение, т. е. «на пятидесятый день». Двойное название — свидетельство того, что у праздника есть ветхозаветные истоки.

В Израиле Ветхого Завета Пятидесятница была праздником урожая. В этот день иудеи приносили Богу жертву — плоды первого урожая. Потом, в течение веков, значение праздника менялось. Он стал восприниматься как день рождения Ветхозаветной Церкви — на Пятидесятницу вспоминали Завет, который Господь заключил с Моисеем и всем израильским народом приблизительно через пятьдесят дней после исхода евреев из Египта, т. е. иудейской Пасхи. Эти события происходили во второй половине XIII в. до н. э.

И вот, после Пасхи, Воскресения Христова, Пятидесятница стала праздником нового Завета Господа с людьми. Днем рождения христианской Церкви.

Когда празднуется Пятидесятница

Пятидесятница отмечается на пятидесятый день после Пасхи не потому, что христиане просто приняли Ветхозаветный праздник.. Это соответствует новозаветной истории — именно спустя 50 дней после Воскресения Иисуса Христа Святой Дух сошел на апостолов. День Троицы всегда приходится на воскресенье.

События Пятидесятницы

Сошествие Святого Духа на учеников Христа в день Пятидесятницы описано в одной из книг Нового Завета — Деяния святых апостолов.

Событие произошло через десять дней после Вознесения Христова, когда на горе Елеонской Он во плоти вознесся на небо. Наступил праздник ветхозаветной Пятидесятницы. Апостолы и Богородица находились в этот день в Сионской горнице в Иерусалиме — той самой комнате, где совершилась Тайная Вечеря. Именно там, как написано в Новом Завете, произошло Сошествие Святого Духа на учеников Христа:

«…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян 2:2-4).

Чудо не осталось незамеченным. Пятидесятница была общенародным праздником, и столица Израиля наводнилась верующими. Люди приехали из разных городов и даже соседних стран. Каково же было их изумление, когда они, привлеченные шумом, подошли к дому, где собрались апостолы, и услышали, что те говорят на самых разных языках. Сперва народ решил, что ученики Христа просто-напросто пьяны: «говорили: они напились сладкого вина» (Деян 2:13). Но апостол Петр развеял эти домыслы и рассказал людям о смысле чуда, о том, что с этого дня апостолы будут проповедовать Христа Воскресшего всему миру:

«Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». (Деян 2:14-18)

Богослужение Пятидесятницы

На Троицу в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви полны летней зелени: люди приносят полевые травы, ветки березы, цветы. Пол храма устлан свежескошенной травой, запах ее мешается с ароматом ладана. Цвет облачений священнослужителей — зеленый.

Обычно сразу же после Литургии в храме служат великую вечерню (по уставу она должна совершаться вечером, но многие прихожане тогда не смогут на нее прийти). На вечерне поют стихиры, прославляющие сошествие Святого Духа. Священник читает три особых молитвы: о Церкви, о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших, в том числе и «во аде держимых». В это время священнослужители и прихожане стоят на коленях.

Коленнопреклоненной молитвой завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов.

На утрене в храмах поют два канона Троицы, оба написаны знаменитыми древними авторами: первый Космой Маюмским, второй Иоанном Дамаскиным.

Икона Пятидесятницы

На иконах праздника Пятидесятницы по традиции изображают Сионскую горницу, в которой Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков.

Перед нами — двенадцать апостолов, они стоят как бы полукругом — в форме подковы. Вместо Иуды Искариота — избранный на его замену апостол Матфий. В руках учеников Христа — книги и свитки; пальцы апостолов сложены в благословляющем жесте. Есть на иконе и апостол Павел, которого не было в Сионской горнице. Этим подчеркивается, что Дух Святой сходит не только на конкретных лиц, находившихся в Сионской горнице, но дается всей Церкви, которая на тот момент состояла из Двенадцати апостолов. Между Петром и Павлом на иконе — пустое место, которое напоминает нам о присутствии Святого Духа.

Смысл дня Святой Троицы

Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, клирик собора иконы Казанской Божией Матери на Красной площади.

«Пятидесятница — это день рождения Церкви Христовой. Господь объединяет вокруг себя всех верующих людей — тех, кто желает следовать Ему, жить по Его заповедям, побеждать Его смертью свою смерть.

Вавилонское рассеяние народов, о котором мы читаем в Ветхом Завете, преодолевается как раз в дне Пятидесятницы. Господь снова собирает людей думающих, трудящихся над своим спасением. И все для того, чтобы потом ввести их в Царствие Небесное».

Молитвы праздника Святой Троицы

Тропарь Пятидесятницы

глас 8