Не так давно, в одном из постов, посвящённых фильму «Белое солнце пустыни», в комментарии пришла одна барышня, и начала причитать на тему «плохо, что фильм сняли не в полном соответствии с литературным первоисточником», то есть книгой Валентина Ежова, Рустама Ибрагимбекова с одноимённым названием. На все посылы, что книга является новеллизацией фильма и написана была гораздо позже, и все «не вошедшие в фильм эпизоды» были придуманы авторами позднее, я упирался в стену — «нет, книга была написана раньше, просто не издавалась». Поэтому я решил напомнить о том, как создавался сценарий легендарного фильма

в 1967 году, после триумфа «Неуловимых мстителей» руководителям Экспериментальной творческой киностудии пришла идея снять нечто подобное и у себя. В качестве создателя такого кино выбор пал на Андрея Михалкова-Кончаловского, а тот, в свою очередь, взял себе в соавторы сценариста Фридриха Горенштейна. Буквально за считанные недели они написали сценарий под названием «Басмачи». Речь в нем шла о том, как басмачи переманивают на свою сторону милицейский отряд, состоявший преимущественно из дехкан, но командир возвращает своих бойцов обратно, придя в самое логово врага. В ролях красного командира и главаря басмачей авторы сценария видели двух молодых звезд тогдашнего советского кино: Николая Губенко и Болота Бейшеналиева. Но руководителей ЭТК такой сюжет не устроил. В итоге Кончаловскому было дано задание написать новый сценарий на ту же «басмаческую» тему, но уже в соавторстве с другими авторами: титулованным Валентином Ежовым и молодым Рустамом Ибрагимбековым

Чтобы быть в теме, Ежов решил привлечь к работе над сценарием людей, знавших историю борьбы с басмачеством не понаслышке — то бишь героев гражданской войны. Встреч с такими людьми у Ежова было несколько, однако и они мало что ему дали в плане создания нетленного сюжета. Все их рассказы сводились к стандартным атрибутам приключенческого жанра: песчаные барханы, погони, засады, отравленные колодцы и т. д. А если в чьих-то рассказах и всплывало «нечто», то это нельзя было включать в сценарий по цензурным соображениям. Но именно так он нашёл «изюминку» будущего сценария. Уже не надеясь на чудо, Ежов спросил у одного бывшего кавалерийского комбрига, случались ли в его боевой биографии хоть какие-нибудь смешные эпизоды. «Конечно, были! — ответил комбриг. — Иногда преследуемые басмачи бросали в пустыне свои гаремы. Прискачешь к какому-нибудь колодцу, а около него женщины сидят, мужья давно ускакали. Оставить в пустыне — погибнут. Приходилось вместо преследования банды сопровождать «неожиданный подарочек» к ближайшему кишлаку. Намучаешься с ними».

Это было как раз то, что надо. Сопровождение брошенного курбашой гарема могло стать стержнем фильма, все остальные эпизоды можно было уже накручивать вокруг. 7 июня 1967 года в ЭТК поступила сценарная заявка от Ежова и Ибрагимбекова на сценарий «Пустыня». 8-го ее рассмотрела сценарно-редакционная коллегия, а на следующий день со сценаристами был заключен договор на написание сценария. Спустя несколько дней Ежов, Ибрагимбеков и будущий режиссер фильма Михалков-Кончаловский отправились в Коктебель, чтобы в уютном Доме писателей родить на свет хит всех времен и народов. С первых же дней работа заспорилась. Сюжет был выбран такой: красный боец Федор Сухов возвращается домой, но в пути вынужден сделать небольшую остановку, чтобы сопроводить до города гарем главаря басмачей Абдуллы. Однако спустя некоторое время Кончаловский внезапно утратил всякий интерес к басмаческой теме — ему предложили экранизировать «Дворянское гнездо» к 150-летию Тургенева и Ежов с Ибрагимбековым заканчивали сценарий сами. В конце июля 67-го первый вариант сценария под названием «Пустыня» был закончен.

Вот вкратце его сюжет:

Красноармеец Федор Сухов возвращается домой из Средней Азии. По дороге он находит в пустыне закопанного по горло в песок Саида, которого таким образом наказал заклятый враг Джавдет. Сухов его откапывает, и почти что волоком (Саид был ранен) пытается дотащить до ближайшего населенного пункта — захолустного городка Педжента. По дороге они едва не нарываются на банду Абдуллы, который ограбил проезжавший по пустыне караван. Спрятавшись за барханами, Сухов и Саид наблюдают за нападением, и Саид рассказывает красноармейцу, что Абдулла вот уже несколько дней пытается разыскать свой гарем, который он бросил в песках, спасаясь от красноармейцев.

В Педженте Сухов собирается оставить Саида лечиться, а сам сесть на поезд. Однако выясняется, что поезд вот уже несколько дней как вышел из строя. А тут еще Сухова угораздило встретиться с отрядом, в котором он служил. Его командир Чагин уговаривает своего бывшего подчиненного стать комендантом города на те две недели, пока отряд не уничтожит банду Абдуллы. Более того, Сухову передается на попечение и гарем курбаши, который красноармейцы обнаружили несколько дней назад в пустыне. Сухов вынужден подчиниться Чагину, поскольку рассчитывает за эти две недели починить своими силами поезд.

В течение нескольких дней Сухов чинит поезд, привлекая к этой работе и девятерых жен Абдуллы. Те работают с удовольствием, поскольку считают Сухова своим новым господином. Во время пребывания в городе Сухов знакомится с бывшим ротмистром царской армии Верещагиным, который работает телеграфистом, и его женой Ириной. По воле сценаристов, Ирина избалованная светская женщина, увлеченная романтикой Востока. Эта увлеченность приводит ее к тому, что она внезапно… влюбляется в Саида и собирается уйти от мужа. Между мужчинами возникает конфликтная ситуация, которая едва не заканчивается смертоубийством. В дело вовремя вмешивается Сухов — ему удается «разрулить» ситуацию и не допустить кровопролития.

Тем временем к городу подходит банда Абдуллы. Тот еще не знает, что отряд Чагина ушел из Педжента, поэтому присылает парламентера с требованием вернуть ему гарем. Сухов идет за советом к Саиду и Верещагину. Те советуют не связываться с Абдуллой и вернуть ему гарем. Но Сухов иного мнения. Он толкает речь про то, что Советская власть освободила этих женщин и будет защищать до конца. Правда, Сухов рассчитывает в этом деле на поддержку своих друзей, но те отказываются ему помогать. Саиду надо отомстить Джавдету за смерть отца, а Верещагину просто до лампочки конфликт Советской власти с Абдуллой. Сухову, естественно, грустно от такого расклада, но делать нечего — надо принимать бой в одиночку. Но в тот момент когда Абдулла нападает на город, на помощь Сухову приходят его передумавшие друзья. В этой схватке они оба погибают, однако и отряд Абдуллы вместе со своим главарем тоже уничтожен. Сухов передает гарем в распоряжение Чагина, а сам уезжает на поезде навстречу мирной жизни.

Вот такой сюжет придумали в Коктебеле Ежов с Ибрагимбековым. Ну а то что в итоге мы с вами увидели на экранах появилось позднее, во время доработок сценария совместно с режиссёром Владимиром Мотылём

[Источники…]Источники

При подготовке материала использовались кадры из х/ф Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», фотографии со съёмок фильма, раскадровки Владимира Мотыля и фрагменты книги Фёдора Раззакова «Белое солнце пустыни»

www.ria.ru/culture/20090812/180645855.html

www.you-books.com/book/F-Razzakov/Beloe-Solncze-Pustyni

www.m24.ru/galleries/4323

www.istpravda.ru/museums/14849/

www.culture.ru/news/55082

30 марта 1970 года на экраны нашей страны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Рассказывать вам о сюжете этой картины и о том как её полюбили зрители думаю не стоит. Поэтому я решил рассказать о том, каким мог бы быть этот фильм, если бы его снимали по первоначальному сценарию. Ведь сюжет этих набросков мало напоминает то, что позднее превратится в легендарный фильм

Но сначала немного истории.

в 1967 году, после триумфа «Неуловимых мстителей» руководителям Экспериментальной творческой киностудии пришла идея снять нечто подобное и у себя. В качестве создателя такого кино выбор пал на Андрея Михалкова-Кончаловского, а тот, в свою очередь, взял себе в соавторы сценариста Фридриха Горенштейна. Буквально за считанные недели они написали сценарий под названием «Басмачи». Речь в нем шла о том, как басмачи переманивают на свою сторону милицейский отряд, состоявший преимущественно из дехкан, но командир возвращает своих бойцов обратно, придя в самое логово врага. В ролях красного командира и главаря басмачей авторы сценария видели двух молодых звезд тогдашнего советского кино: Николая Губенко и Болота Бейшеналиева. Но руководителей ЭТК такой сюжет не устроил. В итоге Кончаловскому было дано задание написать новый сценарий на ту же «басмаческую» тему, но уже в соавторстве с другими авторами: титулованным Валентином Ежовым и молодым Рустамом Ибрагимбековым

Чтобы быть в теме, Ежов решил привлечь к работе над сценарием людей, знавших историю борьбы с басмачеством не понаслышке — то бишь героев гражданской войны. Встреч с такими людьми у Ежова было несколько, однако и они мало что ему дали в плане создания нетленного сюжета. Все их рассказы сводились к стандартным атрибутам приключенческого жанра: песчаные барханы, погони, засады, отравленные колодцы и т. д. А если в чьих-то рассказах и всплывало «нечто», то это нельзя было включать в сценарий по цензурным соображениям. Но именно так он нашёл «изюминку» будущего сценария. Уже не надеясь на чудо, Ежов спросил у одного бывшего кавалерийского комбрига, случались ли в его боевой биографии хоть какие-нибудь смешные эпизоды. «Конечно, были! — ответил комбриг. — Иногда преследуемые басмачи бросали в пустыне свои гаремы. Прискачешь к какому-нибудь колодцу, а около него женщины сидят, мужья давно ускакали. Оставить в пустыне — погибнут. Приходилось вместо преследования банды сопровождать «неожиданный подарочек» к ближайшему кишлаку. Намучаешься с ними».

Это было как раз то, что надо. Сопровождение брошенного курбашой гарема могло стать стержнем фильма, все остальные эпизоды можно было уже накручивать вокруг. 7 июня 1967 года в ЭТК поступила сценарная заявка от Ежова и Ибрагимбекова на сценарий «Пустыня». 8-го ее рассмотрела сценарно-редакционная коллегия, а на следующий день со сценаристами был заключен договор на написание сценария. Спустя несколько дней Ежов, Ибрагимбеков и будущий режиссер фильма Михалков-Кончаловский отправились в Коктебель, чтобы в уютном Доме писателей родить на свет хит всех времен и народов. С первых же дней работа заспорилась. Сюжет был выбран такой: красный боец Федор Сухов возвращается домой, но в пути вынужден сделать небольшую остановку, чтобы сопроводить до города гарем главаря басмачей Абдуллы. Однако спустя некоторое время Кончаловский внезапно утратил всякий интерес к басмаческой теме — ему предложили экранизировать «Дворянское гнездо» к 150-летию Тургенева и Ежов с Ибрагимбековым заканчивали сценарий сами. В конце июля 67-го первый вариант сценария под названием «Пустыня» был закончен.

Вот вкратце его сюжет:

Красноармеец Федор Сухов возвращается домой из Средней Азии. По дороге он находит в пустыне закопанного по горло в песок Саида, которого таким образом наказал заклятый враг Джавдет. Сухов его откапывает, и почти что волоком (Саид был ранен) пытается дотащить до ближайшего населенного пункта — захолустного городка Педжента. По дороге они едва не нарываются на банду Абдуллы, который ограбил проезжавший по пустыне караван. Спрятавшись за барханами, Сухов и Саид наблюдают за нападением, и Саид рассказывает красноармейцу, что Абдулла вот уже несколько дней пытается разыскать свой гарем, который он бросил в песках, спасаясь от красноармейцев.

В Педженте Сухов собирается оставить Саида лечиться, а сам сесть на поезд. Однако выясняется, что поезд вот уже несколько дней как вышел из строя. А тут еще Сухова угораздило встретиться с отрядом, в котором он служил. Его командир Чагин уговаривает своего бывшего подчиненного стать комендантом города на те две недели, пока отряд не уничтожит банду Абдуллы. Более того, Сухову передается на попечение и гарем курбаши, который красноармейцы обнаружили несколько дней назад в пустыне. Сухов вынужден подчиниться Чагину, поскольку рассчитывает за эти две недели починить своими силами поезд.

В течение нескольких дней Сухов чинит поезд, привлекая к этой работе и девятерых жен Абдуллы. Те работают с удовольствием, поскольку считают Сухова своим новым господином. Во время пребывания в городе Сухов знакомится с бывшим ротмистром царской армии Верещагиным, который работает телеграфистом, и его женой Ириной. По воле сценаристов, Ирина избалованная светская женщина, увлеченная романтикой Востока. Эта увлеченность приводит ее к тому, что она внезапно… влюбляется в Саида и собирается уйти от мужа. Между мужчинами возникает конфликтная ситуация, которая едва не заканчивается смертоубийством. В дело вовремя вмешивается Сухов — ему удается «разрулить» ситуацию и не допустить кровопролития.

Тем временем к городу подходит банда Абдуллы. Тот еще не знает, что отряд Чагина ушел из Педжента, поэтому присылает парламентера с требованием вернуть ему гарем. Сухов идет за советом к Саиду и Верещагину. Те советуют не связываться с Абдуллой и вернуть ему гарем. Но Сухов иного мнения. Он толкает речь про то, что Советская власть освободила этих женщин и будет защищать до конца. Правда, Сухов рассчитывает в этом деле на поддержку своих друзей, но те отказываются ему помогать. Саиду надо отомстить Джавдету за смерть отца, а Верещагину просто до лампочки конфликт Советской власти с Абдуллой. Сухову, естественно, грустно от такого расклада, но делать нечего — надо принимать бой в одиночку. Но в тот момент когда Абдулла нападает на город, на помощь Сухову приходят его передумавшие друзья. В этой схватке они оба погибают, однако и отряд Абдуллы вместе со своим главарем тоже уничтожен. Сухов передает гарем в распоряжение Чагина, а сам уезжает на поезде навстречу мирной жизни.

Вот такой сюжет придумали в Коктебеле Ежов с Ибрагимбековым. Ну а то что в итоге мы с вами увидели на экранах появилось позднее, во время доработок сценария совместно с режиссёром Владимиром Мотылём. Ну а подробный рассказ о съёмках фильма можно почитать в других моих постах о съёмках этого фильма: Как снимали «Белое солнце пустыни» и Съёмки «Белого солнца пустыни»

[Источники…]Источники

При подготовке материала использовались кадры из х/ф Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», фотографии со съёмок фильма, раскадровки Владимира Мотыля и фрагменты книги Фёдора Раззакова «Белое солнце пустыни»

www.ria.ru/culture/20090812/180645855.html

www.you-books.com/book/F-Razzakov/Beloe-Solncze-Pustyni

www.m24.ru/galleries/4323

www.istpravda.ru/museums/14849/

www.culture.ru/news/55082

Смотрите также:

|

|

|

|

|

| «Белое солнце пустыни» Продолжение и предыстория. |

Вырезанная сцена из «Неуловимых мстителей» |

«Гостья из будущего» Сцены не попавшие в фильм |

Вырезанная сцена из «Каникул Петрова и Васечкина» |

Вырезанные сцены из сериала «Ликвидация» |

From Wikipedia, the free encyclopedia

| White Sun of the Desert | |

|---|---|

|

|

| Directed by | Vladimir Motyl[2] |

| Written by | Valentin Yezhov Rustam Ibragimbekov[2] |

| Produced by | Experimental Studio of Mosfilm |

| Starring | Anatoly Kuznetsov Spartak Mishulin Pavel Luspekayev |

| Cinematography | Eduard Rozovsky |

| Music by | Isaac Schwartz (song lyrics by Bulat Okudzhava) |

| Distributed by | Lenfilm Mosfilm |

|

Release date |

[1] |

|

Running time |

85 min[2] |

| Country | Soviet Union |

| Language | Russian |

White Sun of the Desert (Russian: Белое солнце пустыни, romanized: Beloye solntse pustyni) is a 1970 Soviet Ostern film.[1]

Its blend of action, comedy, music and drama, as well as memorable quotes, made it highly successful at the Russian box-office, and it retains high domestic approval. Its main theme song, «Your Noble Highness Lady Fortune» (Ваше благородие, госпожа Удача, music: Isaac Schwartz, lyrics: Bulat Okudzhava, performed by Pavel Luspekayev) became a hit. The film is watched by Russian cosmonauts before most space launches as a good luck ritual.[3]

Plot[edit]

The setting is the east shore of the Caspian Sea (modern Turkmenistan) where the Red Army soldier Fyodor Sukhov has been fighting the Civil War in Russian Asia for a number of years. The movie opens with a panoramic shot of a bucolic Russian countryside. Katerina Matveyevna, Sukhov’s beloved wife, is standing in a field. Awakening from this daydream, Sukhov is walking through the Central Asian desert – a stark contrast to his homeland.[4] He finds Sayid buried in the sand. Sayid, an austere Central Asian, comes to Sukhov’s rescue in sticky situations throughout the movie. Sukhov frees Sayid, and they strike a friendly but reticent relationship. While traveling together they are caught up in a desert fight between a Red Army cavalry unit and Basmachi guerrillas. The cavalry unit commander, Rakhimov, leaves to Sukhov the harem, which was abandoned by the Basmachi leader Abdullah, for temporary protection. He also leaves a young Red Army soldier, Petrukha, to assist Sukhov with the task, and proceeds to pursue the fleeing Abdullah.

Sukhov and women from Abdullah’s harem return to a nearby shore village. There, Sukhov charges the local museum’s curator with protecting the women, and prepares to head home. Sukhov hopes to «modernize» the wives of the harem, and make them part of the modern society. He urges them to take off their burqa and reject polygamy. The wives are loath to do this, though, and as Sukhov takes on the role of protector, the wives declare him their new husband.

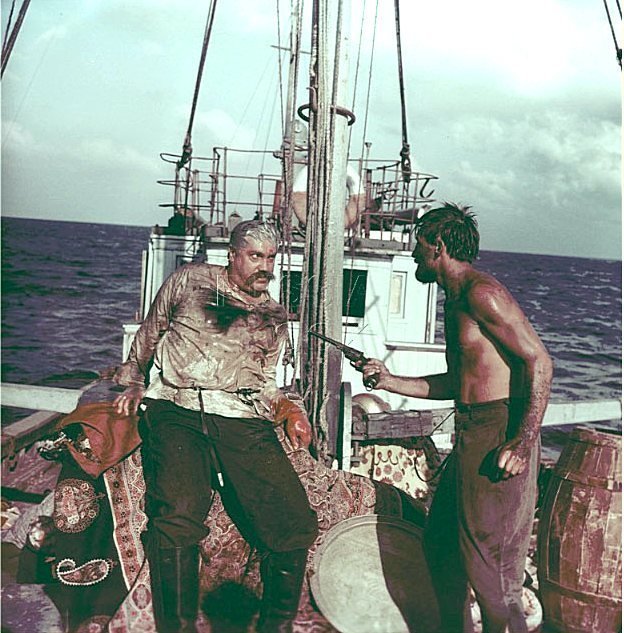

Soon, looking for a seaway across the border, Abdullah and his gang come to the same village and find Abdullah’s wives. Sukhov is bound to stay. Hoping to obtain help and weapons, Sukhov and Petrukha visit Pavel Vereschagin, a former Tsar’s customs official. Vereschagin warms to Petrukha who reminds him of his dead son, but after discussing the matter with his nagging wife, Vereschagin refuses. Sukhov finds a machine gun and a case of dynamite that he plants on Abdullah’s ship. Meanwhile, Abdullah has confronted his wives, and is preparing to punish them for their «dishonor», as they did not kill themselves when Abdullah left them. Sukhov manages to capture and lock Abdullah as a hostage, but after he leaves, Abdullah convinces Gyulchatai, the youngest wife of the harem, to free him and then kills Gyulchatai and Petrukha.

The museum curator shows Sukhov an ancient underground passage that leads to the sea. Sukhov and the women of the harem attempt to escape through the passage, but on arriving at the seashore they are impelled to hide in a large empty oil tank. Abdullah discovers that and plans on setting the oil tank on fire.

Enraged at the cold-hearted murder of Petrukha, Vereschagin decides to help Sukhov and takes Abdullah’s ship. Sayid also helps Sukhov, and together they fend off Abdullah’s gang. Vereschagin, unaware of the dynamite on the ship and not hearing Sukhov’s shouted warnings, tragically dies on the exploding ship.

Sukhov kills Abdullah and his gang, and returns the harem to Rakhimov. He then begins his journey home on foot, having refused a horse since a horse is merely «a nuisance».[5] Whether Sukhov will make it home to his beloved wife is unclear: the revolution is not over in Central Asia, and an exemplary Red Army soldier like Sukhov may well be needed.

Cast[edit]

- Anatoly Kuznetsov as Fyodor Ivanovich Sukhov – a Red Army soldier, who returns home on foot through the desert after recovering in a hospital from wounds sustained in the war. He shows much wisdom and skill in his actions and a gentle human side in his graphical dreams, in which he mentally writes letters to his beloved wife.

- Georgi Yumatov was chosen for the role, but was dismissed for a drunken brawl right before the shooting. Therefore, Motyl called for Kuznetsov, who was the second choice during the selection.[6]

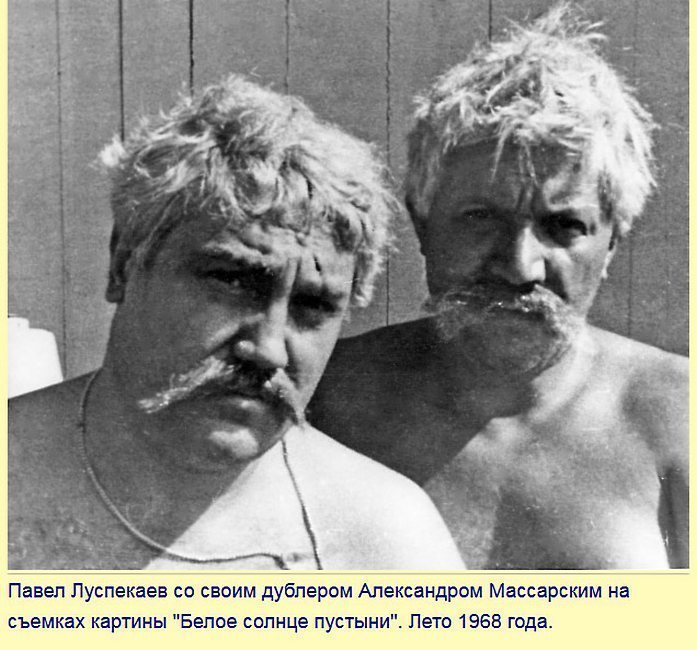

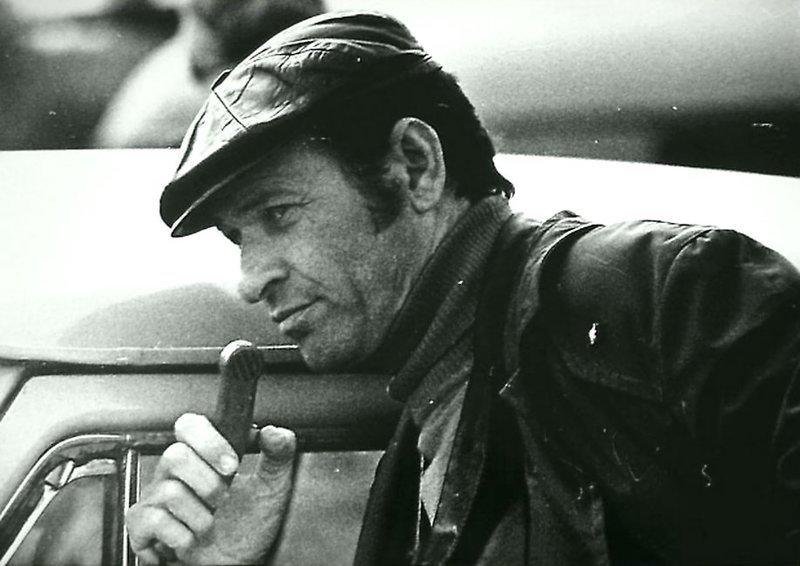

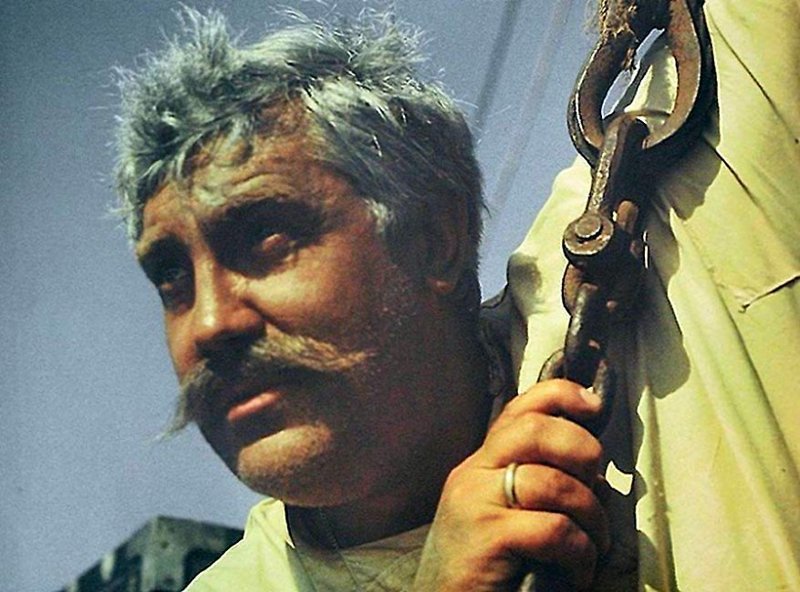

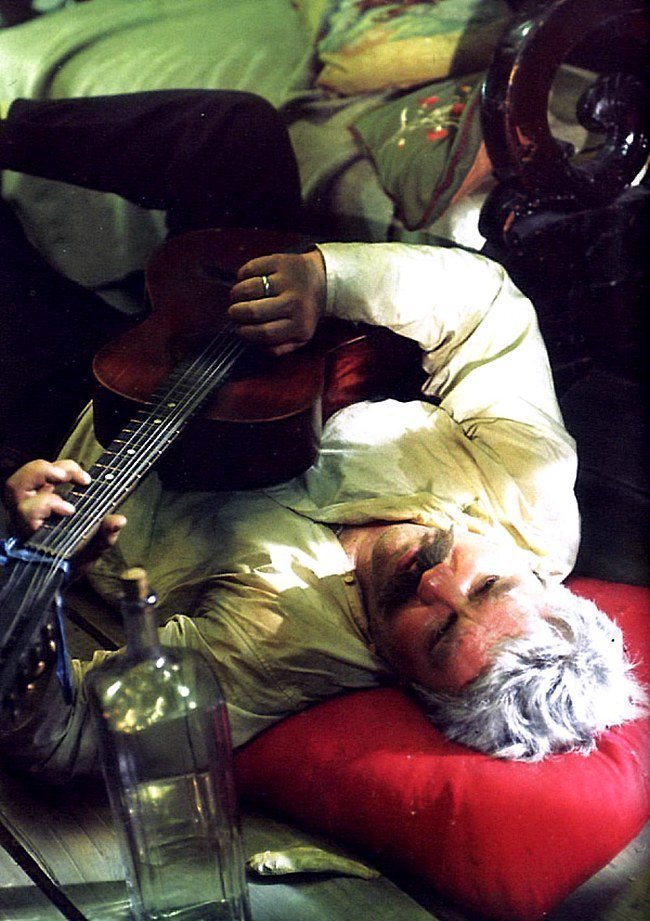

- Pavel Luspekayev as Pavel Vereschagin – a former tsarist customs official. Vereschagin lives a lonely life as the only Russian, along with his wife, in a remote village. The walls of his house are covered with pictures of the military campaigns where he was awarded and wounded. The Civil War has left him without an official job and a place to go. He is a big man and a straightforward person with a tendency for alcoholism due to the nostalgia for his past. He has an arsenal of weapons that brings both conflicting parties (Sukhov and Abdullah’s men) to his house at some point in the film. Initially neutral, he eventually takes the side of Sukhov.

- This was Luspekayev’s last role. A World War II veteran and an experienced stage actor, both of his feet were amputated in the 1960s due to past injuries. Given Luspekayev’s condition, Motyl wrote a script for a man on crutches. Luspekayev refused, arguing that his character should appear not as a cripple, but as a strong person who died prematurely.[6] While filming, he walked on prosthetic legs and had to take regular rests due to pain. He died in 1970.[7][8]

- Spartak Mishulin as Sayid – a skilled man of few words. He seeks revenge on Dzhavdet, a Basmachi gang leader who killed his father, robbed his family and buried him in sand for a slow death; otherwise his motives and reactions are unclear and unexpected. For example, after Sukhov dug him out, Sayid, instead of thanking him, says, «Why did you dig me out? There will be no rest while Dzhavdet is alive.» Sayid suddenly appears every now and then to help Sukhov against bandits, but when asked why, simply replies that he has «heard shooting,»[9] giving an impression that he just seeks Dzhavdet via any armed conflict nearby. His relationship with Sukhov is well described by the following dialogue:[10]

Sayid – Now, leave. You can’t stay alone.

Sukhov – I can’t. Abdullah will kill the women.

Sayid – Abdullah will kill you. These are his wives. In half an hour it will be too late. I must leave.

Sukhov – I counted on you.

Sayid – If I get killed, who will take revenge on Dzhavdet?

Sukhov – I counted on you, Sayid.

- In contrast with Luspekayev, this was one of the first movie roles for Mishulin, although he was previously active as a TV and stage actor.[11]

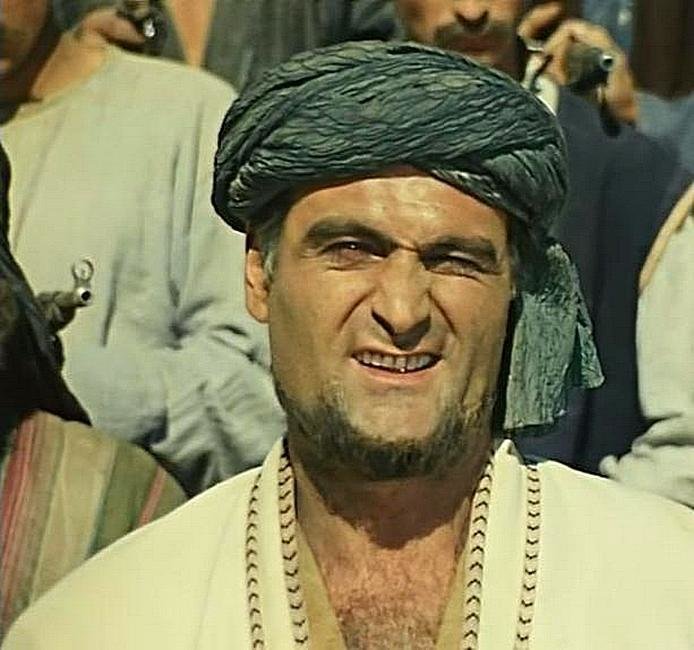

- Kakhi Kavsadze as Abdullah – a cunning Basmachi leader with no respect for human life. Both he and Sayid originate from poor families, and their fathers were friends. However, contrary to Sayid, Abdullah took the path of banditry.[12]

- Kavsadze, a Georgian by nationality, fit very well into the role of an Asian gang leader. However, he had never ridden a horse, while his character was supposed to be a keen horse rider. He never actually rides in the film, but only sits on a horse, or even on the shoulders of an assistant.[11]

- Nikolai Godovikov as Petrukha – a young Red Army soldier. He attempts to court Gyulchatai, aiming to start a family.

- Coincidentally, Godovikov started dating Denisova (one of the actresses who played Gyulchatai) after filming.[6]

- Raisa Kurkina as Nastasia, Vereschagin’s wife – Vereschagin’s life partner, a homemaker who balances his mental instability.

- Galina Luchai as Katerina Matveyevna, Sukhov’s wife – she appears in the film only through Sukhov’s dreams, to elaborate his character.

- Abdullah’s wives[13]

- Alla Limenes – Zarina

- Tatyana Krichevskaya, Galina Dashevskaya and Galina Umpeleva as Dzhamilya

- Zinaida Rakhmatova as Gyuzel

- Svetlana Slivinskaya as Saida

- Velta Chebotarenok (Deglav) as Khafiza

- Tatyana Tkach as Zukhra

- Lidiya Smirnova as Leila

- Zinaida Rachmatova as Zulfia

- Tatiana Fedotova and Tatiana Denisova as Gyulchatai – the youngest and most curious wife of Abdullah. She is the only wife who interacts with outsiders, i.e., Sukhov and Petrukha.

Most of Abdullah’s wives were portrayed by non-professional actors. As they wore burqas most of the time, they were often replaced by other women, and even by male soldiers from the military unit stationed nearby.[14] Motyl shot a few semi-nude scenes involving some of the wives for character development, but those scenes were cut by censors.[6]

- Honorifics

The script makes use of different levels of honorifics in the Russian language. All locals are known only by their first names. Vereschagin is called by his last name by strangers and by his first name «Pasha» (short for Pavel) by his wife. Sukhov is called by his last name, often with an addition of a symbolic title «Krasnoarmeets» (Red Army Soldier) or «Tovarishch» (Comrade). Vereschagin initially also calls him Sukhov, but by the end of the film warms up to the less formal and more respectful «Fyodor Ivanovich»[5] after Sukhov called him «Pavel Artemievich».

Weapons[edit]

Sukhov supposedly uses a Lewis gun (bottom), though in some scenes it is replaced by a Russian DT gun with an attached dummy cooling shroud.[15] Abdullah’s gang members carry rifles similar to the one shown on top.

Weaponry is explicitly used to characterize and develop the characters. Sayid is found barehanded in the beginning; he acquires all his weapons through the film and uses them skillfully. Sukhov gives him a knife, which Sayid later throws to kill an attacker. He shoots a carbine taken from a bandit, whom he strangled using rope as a lasso (while helping Sukhov).[9] His skills in riding are demonstrated when he jumps on a horse, back first, while walking backwards and keeping his enemy at gunpoint. He then slowly rides away, sitting backwards on the horse.

Vereschagin, despite having an arsenal of small arms, fights barehanded, which accentuates his brute force and straightforwardness. Both Sukhov and Abdullah use handguns rather than rifles, as appropriate to their leading, officer-like positions. Sukhov carries a Nagant M1895 revolver, a personal gift from brigade commander M. N. Kovun,[9] whereas Abdullah uses a Mauser C96. To deal with Abdullah’s gang, Sukhov fetches and fixes a machine gun. Petrukha has a rifle that jams and never fires when needed.[10] Abdullah’s gang members carry carbines and long knives characteristic of the time and region.

Development and script[edit]

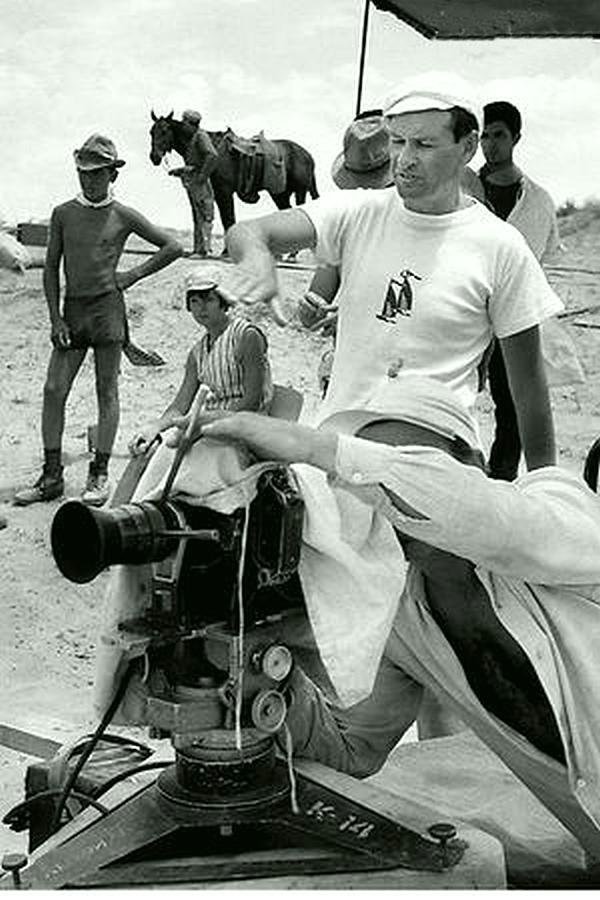

The director, Vladimir Motyl, said such films as Stagecoach and High Noon influenced him and he has described the film as being a «cocktail» of both an adventurous Russian folktale and a western. Initially several directors, including Andrei Tarkovsky and Andrei Konchalovsky, were offered the film but they turned it down, Motyl claims,[16] for two main reasons. Firstly, Konchalovsky thought only American actors could pull off the part of a lead role in a western, and secondly the screenplay was considered weak.[17] Motyl also initially turned down the offer, but then found himself in a no-choice situation, as he would not be given any other film to direct.[14][16]

After the first version of the film was turned down by Mosfilm, Valentin Yezhov and Rustam Ibragimbekov were assigned to improve the script. Ibragimbekov was chosen by his nationality as an expert on the East, though in reality he was raised in Russia and never been in the region.[4] A war veteran told Yezhov a story of a harem abandoned by a Basmachi leader on the run, which became the pivot of the new script.[6][17] Further rewriting came from Motyl after he replaced Konchalovsky as director. Motyl completely reshaped and put forward the character of Vereschagin – all his dialogues, as well as about 60% of the entire script, were rewritten and improvised during the filming. Motyl also came up with the idea of revealing Sukhov’s personality through his dreams, in which he writes letters to his beloved wife. Those letters were composed by Mark Zakharov, a friend of Motyl’s.[16]

Years later, Konchalovsky praised the final script as a masterpiece.[4]

Filming[edit]

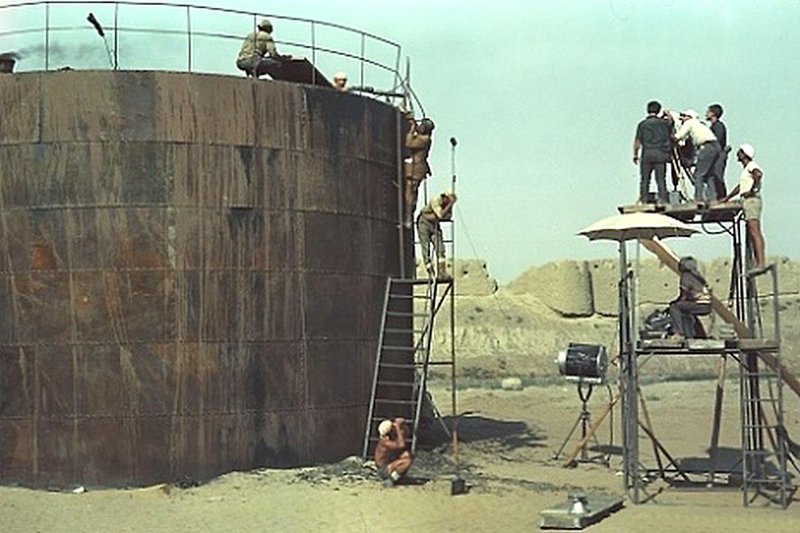

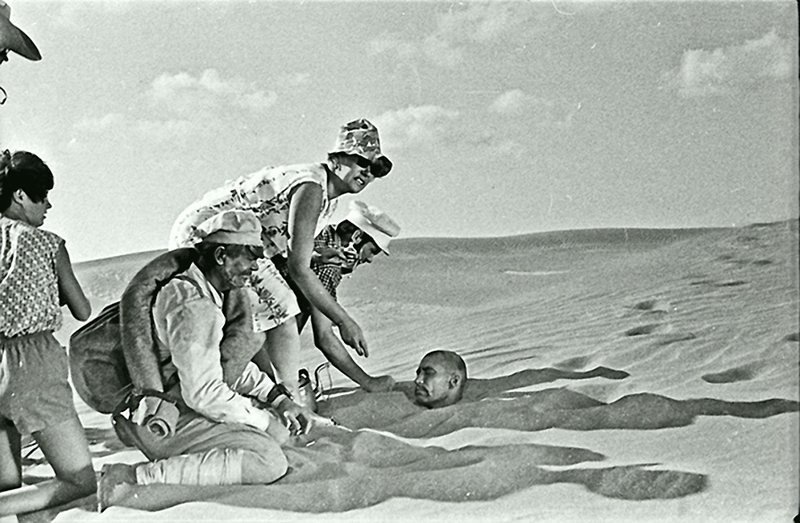

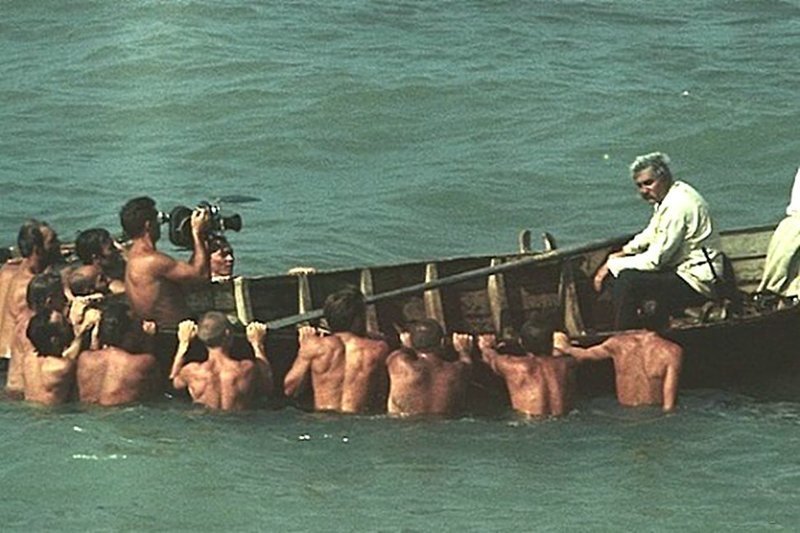

Sukhov’s dream scenes were filmed first, near Luga, Leningrad Oblast, while the bulk of the film was shot on the western shore of the Caspian Sea near Makhachkala, Dagestan. The sand dune scenes were shot in the Karakum Desert near Mary, Turkmenistan, with the museum scenes filmed in the nearby ancient city of Merv.[18] The distinctive Kyz Kala (Gyz Gala) fortress, for example, figures prominently. The dune scenes were demanding for actors, who had to make large circles in the scorching heat to approach the shooting location without leaving telltale traces in the sand. However, the heaviest burden fell on Mishulin, who spent in total several days in a box buried in sand while preparing for several takes of the opening scene.[6][19] The village buildings and Vereschagin’s house were temporary mockups that had to be regularly repaired due to damage from frequent winds.[16]

Horse riding scenes were performed by the special stunt unit formed for the War and Peace film series. Although it did not perform any stunts in this film, one member of the unit died in an accident during filming. Some other accidents occurred due to poor overall discipline and security. For example, a cut is seen on Vereschagin’s face when he fights on the ship. He received this cut in a drunken brawl the day before. Also, some props were stolen by local thieves one night. Security was improved after Motyl hired a local criminal leader for the role of a member of Abdullah’s gang.[6][17]

The film involved two dangerous stunts, the first when Abdullah’s officer, supposedly thrown out by Vereschagin, breaks through a second-floor window and falls to the sand below. The other is when Sukhov jumps from an oil tank set on fire. Both stunts were performed by Valentin Faber.[11]

Soundtrack[edit]

The soundtrack to White Sun of the Desert is one of the most celebrated of Russian film.[citation needed] The score contains guitar music, balalaika and orchestral music. Many of the songs are inspired by the 1960s urban song culture of metropolitan Russia. These songs are often just a voice and guitar, with the music drawing on traditional Russian folk music.[20]

«Your Honor, Lady Luck», sung by Vereschagin accompanied by a guitar, is a musical motif in the film. The lyrics talk about loneliness, humanity’s dependence on luck, and hope for love. These lyrics mirror many of the film’s central themes, including Vereschagin’s sadness and Sukhov’s separation from Katerina. The song was written by Okudzhava on personal request by Motyl, who had worked with him in the past.[16] A line from this song, «Nine grams to your heart, stop, don’t call,» is included as an homage in the script of the 1985 Soviet action film Independent Steaming (Одиночное плавание).

Reception[edit]

White Sun of the Desert became one of the most popular movies of all time in Russia, where it has attained the status of a classic. It helped popularize Eastern movies.[20]

The film received no awards during the Soviet era. With 34.5 million viewers, it was one of the most popular films of 1970, but it lost the 1970 USSR State Prize to By the Lake. Only in 1998 was it awarded the state prize by President Boris Yeltsin, being recognized as culturally significant.[21]

The film received limited attention in the West. It was shown at a Soviet film festival at the little Carnegie Theatre in 1973, meant to tie in with Leonid Brezhnev’s visit to the United States. Other than that, it was not widely released. Roger Greenspun, the New York Times movie critic, referred to it as «escapist entertainment».[22]

Legacy[edit]

In 1998, the creators of the film were awarded the 1997 Russian Federation State Prize in Literature and Arts, nearly 30 years after the film left the silver screen.[21] A Russian computer game was released based on the film.[23] Vereschagin became a symbol of a customs officer, with monuments honoring him erected in Amvrosiivka (2001),[24] Kurgan (2007),[25] Moscow (2008)[7] and Luhansk (2011).[26] Monuments of Sukhov are known in Donetsk (ca. 2009) and Samara (2012)[27]

All crew members boarding Russian space flights are committed to watch «White Sun of the Desert» before the launch,[28][29][30] and the names of Abdullah’s wives are assigned to several craters on Venus.[31][32]

In 2008, Rustam Ibragimbekov announced that he had begun production on a White Sun of the Desert TV spinoff entitled «White Sun of the Desert – Home».[33][34]

Popular quotes[edit]

Many popular sayings have entered the Russian language from the film. The first is by far the best known.

- The Orient is a delicate matter (Восток — дело тонкое); refers to any complicated or difficult matter, not necessarily «oriental» in nature.

- I feel ashamed for the great state (Мне за державу обидно); used in the face of failure of the state or collapse of its institutions. This phrase, among other things, was used as the title of several books by notable writers.[35]

- Are there questions? No, there aren’t! (Вопросы есть? Вопросов нет!); refers to the commanding tone of an officer that will not hear objections to his command. This line was reused in the 2005 Afghanistan war epic The 9th Company.

- Customs gives the green light (Таможня дает добро!); refers to any type of approval, especially reluctant approval.

- His grenades are the wrong caliber (Да гранаты у него не той системы); refers to or to comment upon any kind of excuse, particularly a pathetic one. The line wasn’t scripted, but improvised by the actor.

- Gyulchatai, show your sweet face (Гюльчатай, открой личико); a popular Russian saying for boys to say to girls.

- I’m writing to you again, dear Katerina Matveyevna… (Обратно пишу вам, любезная Катерина Матвеевна…); used as a prelude to a letter humorously emphasizing its unusually high volume of detail or frequency of mail exchange.

- Mahmud, light the fire (Махмуд, поджигай!); used when embarking cheerfully on some difficult potentially dangerous mission.

- I’m unlucky in death, maybe I’ll be lucky in love (Не везёт мне в смерти, повезёт в любви); main song refrain.

References[edit]

- ^ a b Peter Rollberg (2009). Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema. US: Rowman & Littlefield. pp. 745–746. ISBN 978-0-8108-6072-8.

- ^ a b c Белое солнце пустыни. mosfilm.ru

- ^ Heath, Roderick (4 April 2015). «White Sun of the Desert (Beloe Solntse Pustyni, 1970)». Ferdy on Films.

- ^ a b c N. M. Zorkaya. «Белое солнце пустыни» — рейтинг зрителя. portal-slovo.ru

- ^ a b Yezhov and Ibragimbekov, p. 7

- ^ a b c d e f g Белое солнце пустыни. yclop.com.ua

- ^ a b «В Москве будет установлен памятник таможеннику Верещагину из «Белого солнца пустыни». Newsru (10 January 2008).

- ^ Павел Луспекаев. Верещагин – свой среди своих. c-cafe.ru

- ^ a b c Yezhov and Ibragimbekov, p. 2

- ^ a b Yezhov and Ibragimbekov, p. 5

- ^ a b c Я не догадывался, что стал знаменитым… kino-teatr.ru (8 May 2006)

- ^ Yezhov and Ibragimbekov, p. 4

- ^ Белое солнце пустыни. kino-teatr.ru

- ^ a b За год до смерти Владимир Мотыль рассказал о своей непростой кинематографической судьбе. km.ru

- ^ Пулемет товарища Сухова Archived 3 June 2013 at the Wayback Machine. tainy.info

- ^ a b c d e «Владимир Мотыль interview» (in Russian). Retrieved 23 January 2007.

- ^ a b c Федор Раззаков: Гибель советского кино. Интриги и споры. 1918–1972, Эксмо, 2008, ISBN 978-5-699-26846-7

- ^ АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ: «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ» МЕНЯ СОГРЕЛО И ОБОЖГЛО Trud (30 December 2005)

- ^ Как снимали «Белое солнце пустыни». smena.ru (4 February 2005); «.. the heat during the shooting was such that chicken eggs could be cooked in sand within 10 minutes».

- ^ a b David Gillespie (2003). «The Sounds of Music: Soundtrack and Song in Soviet Film». Slavic Review. 62 (3): 477–478. JSTOR 3185802.

- ^ a b Владимир Мотыль: в кино нужна госполитика. Kommersant. №104 (1507) (11 June 1998)

- ^ Roger Greenspun (23 June 1973) «Screen: Simplicity Marks Soviet Films in Festival:Five Premieres Held at Little Carnegie Collective-Farm Tale Is Among Features». The New York Times.

- ^ 1С:Коллекция игрушек «Белое солнце пустыни». zone-x.ru

- ^ ПАМЯТНИК ТЕМ, КОМУ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО. Trud (23 August 2001)

- ^ Курганские таможенники установили памятник Павлу Верещагину из «Белого солнца пустыни». vsesmi.ru (7 August 2007)

- ^ В Луганске открыли памятник Павлу Верещагину. podrobnosti.ua (21 June 2011)

- ^ Памятник товарищу Сухову из «Белого солнца пустыни» появился в Самаре. ria.ru (7 December 2012)

- ^ ESA – 50 years of humans in space – Gagarin’s traditions – printer version. Esa.int. Retrieved on 18 April 2012.

- ^ «Kosmonavtika» (in Russian). Archived from the original on 10 February 2007. Retrieved 21 January 2007.

- ^ American space ‘nerd’ blasts off. BBC (7 April 2007)

- ^ ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ АСТРОНОМИИ. galspace.spb.ru

- ^ Nomenclature Search Results. wr.usgs.gov

- ^ Katerina Migulina (3 October 2008). «РУСТАМ ИБРАГИМБЕКОВ: «ФИЛЬМ ЗАКОНЧИТСЯ ТЕМ, ЧТО СУХОВ НАЙДЕТ В ПЕСКАХ ГОЛОВУ САИДА».» Trud

- ^ Раскроют прошлое красноармейца Сухова. colta.ru (25 September 2008)

- ^ E.g.

- Alexander Lebed (1995). За державу обидно—. Грэгори-Пэйдж. ISBN 9785748200066.

- Yury Mukhin (2006). За державу обидно!. Яуза. ISBN 978-5-87849-198-3.

- Dmitry Puchkov (2008). За державу обидно: вопр. и ответы про СССР. Крылов. ISBN 978-5-9717-0723-3.

- Aleksandr Kontorovich [in Russian] (2014). За Державу обидно!. Яуза : Эксмо. ISBN 978-5-457-26138-9.

Bibliography[edit]

- Yezhov, Valentin and Ibragimbekov, Rustam (2001) Белое солнце пустыни, Vagrius, ISBN 5-264-00694-6

External links[edit]

- Beloe solntse pustyni at IMDb

- White Sun of the Desert at Rotten Tomatoes

- White Sun of the Desert at AllMovie

- Final script (in Russian)

- Watch White Sun of the Desert online on the official Mosfilm YouTube channel (with English subtitles)

- Eric, Berger (8 April 2020). «I was bored, so I watched the movie that astronauts must view before launch». Ars Technica. Retrieved 8 April 2020.

From Wikipedia, the free encyclopedia

| White Sun of the Desert | |

|---|---|

|

|

| Directed by | Vladimir Motyl[2] |

| Written by | Valentin Yezhov Rustam Ibragimbekov[2] |

| Produced by | Experimental Studio of Mosfilm |

| Starring | Anatoly Kuznetsov Spartak Mishulin Pavel Luspekayev |

| Cinematography | Eduard Rozovsky |

| Music by | Isaac Schwartz (song lyrics by Bulat Okudzhava) |

| Distributed by | Lenfilm Mosfilm |

|

Release date |

[1] |

|

Running time |

85 min[2] |

| Country | Soviet Union |

| Language | Russian |

White Sun of the Desert (Russian: Белое солнце пустыни, romanized: Beloye solntse pustyni) is a 1970 Soviet Ostern film.[1]

Its blend of action, comedy, music and drama, as well as memorable quotes, made it highly successful at the Russian box-office, and it retains high domestic approval. Its main theme song, «Your Noble Highness Lady Fortune» (Ваше благородие, госпожа Удача, music: Isaac Schwartz, lyrics: Bulat Okudzhava, performed by Pavel Luspekayev) became a hit. The film is watched by Russian cosmonauts before most space launches as a good luck ritual.[3]

Plot[edit]

The setting is the east shore of the Caspian Sea (modern Turkmenistan) where the Red Army soldier Fyodor Sukhov has been fighting the Civil War in Russian Asia for a number of years. The movie opens with a panoramic shot of a bucolic Russian countryside. Katerina Matveyevna, Sukhov’s beloved wife, is standing in a field. Awakening from this daydream, Sukhov is walking through the Central Asian desert – a stark contrast to his homeland.[4] He finds Sayid buried in the sand. Sayid, an austere Central Asian, comes to Sukhov’s rescue in sticky situations throughout the movie. Sukhov frees Sayid, and they strike a friendly but reticent relationship. While traveling together they are caught up in a desert fight between a Red Army cavalry unit and Basmachi guerrillas. The cavalry unit commander, Rakhimov, leaves to Sukhov the harem, which was abandoned by the Basmachi leader Abdullah, for temporary protection. He also leaves a young Red Army soldier, Petrukha, to assist Sukhov with the task, and proceeds to pursue the fleeing Abdullah.

Sukhov and women from Abdullah’s harem return to a nearby shore village. There, Sukhov charges the local museum’s curator with protecting the women, and prepares to head home. Sukhov hopes to «modernize» the wives of the harem, and make them part of the modern society. He urges them to take off their burqa and reject polygamy. The wives are loath to do this, though, and as Sukhov takes on the role of protector, the wives declare him their new husband.

Soon, looking for a seaway across the border, Abdullah and his gang come to the same village and find Abdullah’s wives. Sukhov is bound to stay. Hoping to obtain help and weapons, Sukhov and Petrukha visit Pavel Vereschagin, a former Tsar’s customs official. Vereschagin warms to Petrukha who reminds him of his dead son, but after discussing the matter with his nagging wife, Vereschagin refuses. Sukhov finds a machine gun and a case of dynamite that he plants on Abdullah’s ship. Meanwhile, Abdullah has confronted his wives, and is preparing to punish them for their «dishonor», as they did not kill themselves when Abdullah left them. Sukhov manages to capture and lock Abdullah as a hostage, but after he leaves, Abdullah convinces Gyulchatai, the youngest wife of the harem, to free him and then kills Gyulchatai and Petrukha.

The museum curator shows Sukhov an ancient underground passage that leads to the sea. Sukhov and the women of the harem attempt to escape through the passage, but on arriving at the seashore they are impelled to hide in a large empty oil tank. Abdullah discovers that and plans on setting the oil tank on fire.

Enraged at the cold-hearted murder of Petrukha, Vereschagin decides to help Sukhov and takes Abdullah’s ship. Sayid also helps Sukhov, and together they fend off Abdullah’s gang. Vereschagin, unaware of the dynamite on the ship and not hearing Sukhov’s shouted warnings, tragically dies on the exploding ship.

Sukhov kills Abdullah and his gang, and returns the harem to Rakhimov. He then begins his journey home on foot, having refused a horse since a horse is merely «a nuisance».[5] Whether Sukhov will make it home to his beloved wife is unclear: the revolution is not over in Central Asia, and an exemplary Red Army soldier like Sukhov may well be needed.

Cast[edit]

- Anatoly Kuznetsov as Fyodor Ivanovich Sukhov – a Red Army soldier, who returns home on foot through the desert after recovering in a hospital from wounds sustained in the war. He shows much wisdom and skill in his actions and a gentle human side in his graphical dreams, in which he mentally writes letters to his beloved wife.

- Georgi Yumatov was chosen for the role, but was dismissed for a drunken brawl right before the shooting. Therefore, Motyl called for Kuznetsov, who was the second choice during the selection.[6]

- Pavel Luspekayev as Pavel Vereschagin – a former tsarist customs official. Vereschagin lives a lonely life as the only Russian, along with his wife, in a remote village. The walls of his house are covered with pictures of the military campaigns where he was awarded and wounded. The Civil War has left him without an official job and a place to go. He is a big man and a straightforward person with a tendency for alcoholism due to the nostalgia for his past. He has an arsenal of weapons that brings both conflicting parties (Sukhov and Abdullah’s men) to his house at some point in the film. Initially neutral, he eventually takes the side of Sukhov.

- This was Luspekayev’s last role. A World War II veteran and an experienced stage actor, both of his feet were amputated in the 1960s due to past injuries. Given Luspekayev’s condition, Motyl wrote a script for a man on crutches. Luspekayev refused, arguing that his character should appear not as a cripple, but as a strong person who died prematurely.[6] While filming, he walked on prosthetic legs and had to take regular rests due to pain. He died in 1970.[7][8]

- Spartak Mishulin as Sayid – a skilled man of few words. He seeks revenge on Dzhavdet, a Basmachi gang leader who killed his father, robbed his family and buried him in sand for a slow death; otherwise his motives and reactions are unclear and unexpected. For example, after Sukhov dug him out, Sayid, instead of thanking him, says, «Why did you dig me out? There will be no rest while Dzhavdet is alive.» Sayid suddenly appears every now and then to help Sukhov against bandits, but when asked why, simply replies that he has «heard shooting,»[9] giving an impression that he just seeks Dzhavdet via any armed conflict nearby. His relationship with Sukhov is well described by the following dialogue:[10]

Sayid – Now, leave. You can’t stay alone.

Sukhov – I can’t. Abdullah will kill the women.

Sayid – Abdullah will kill you. These are his wives. In half an hour it will be too late. I must leave.

Sukhov – I counted on you.

Sayid – If I get killed, who will take revenge on Dzhavdet?

Sukhov – I counted on you, Sayid.

- In contrast with Luspekayev, this was one of the first movie roles for Mishulin, although he was previously active as a TV and stage actor.[11]

- Kakhi Kavsadze as Abdullah – a cunning Basmachi leader with no respect for human life. Both he and Sayid originate from poor families, and their fathers were friends. However, contrary to Sayid, Abdullah took the path of banditry.[12]

- Kavsadze, a Georgian by nationality, fit very well into the role of an Asian gang leader. However, he had never ridden a horse, while his character was supposed to be a keen horse rider. He never actually rides in the film, but only sits on a horse, or even on the shoulders of an assistant.[11]

- Nikolai Godovikov as Petrukha – a young Red Army soldier. He attempts to court Gyulchatai, aiming to start a family.

- Coincidentally, Godovikov started dating Denisova (one of the actresses who played Gyulchatai) after filming.[6]

- Raisa Kurkina as Nastasia, Vereschagin’s wife – Vereschagin’s life partner, a homemaker who balances his mental instability.

- Galina Luchai as Katerina Matveyevna, Sukhov’s wife – she appears in the film only through Sukhov’s dreams, to elaborate his character.

- Abdullah’s wives[13]

- Alla Limenes – Zarina

- Tatyana Krichevskaya, Galina Dashevskaya and Galina Umpeleva as Dzhamilya

- Zinaida Rakhmatova as Gyuzel

- Svetlana Slivinskaya as Saida

- Velta Chebotarenok (Deglav) as Khafiza

- Tatyana Tkach as Zukhra

- Lidiya Smirnova as Leila

- Zinaida Rachmatova as Zulfia

- Tatiana Fedotova and Tatiana Denisova as Gyulchatai – the youngest and most curious wife of Abdullah. She is the only wife who interacts with outsiders, i.e., Sukhov and Petrukha.

Most of Abdullah’s wives were portrayed by non-professional actors. As they wore burqas most of the time, they were often replaced by other women, and even by male soldiers from the military unit stationed nearby.[14] Motyl shot a few semi-nude scenes involving some of the wives for character development, but those scenes were cut by censors.[6]

- Honorifics

The script makes use of different levels of honorifics in the Russian language. All locals are known only by their first names. Vereschagin is called by his last name by strangers and by his first name «Pasha» (short for Pavel) by his wife. Sukhov is called by his last name, often with an addition of a symbolic title «Krasnoarmeets» (Red Army Soldier) or «Tovarishch» (Comrade). Vereschagin initially also calls him Sukhov, but by the end of the film warms up to the less formal and more respectful «Fyodor Ivanovich»[5] after Sukhov called him «Pavel Artemievich».

Weapons[edit]

Sukhov supposedly uses a Lewis gun (bottom), though in some scenes it is replaced by a Russian DT gun with an attached dummy cooling shroud.[15] Abdullah’s gang members carry rifles similar to the one shown on top.

Weaponry is explicitly used to characterize and develop the characters. Sayid is found barehanded in the beginning; he acquires all his weapons through the film and uses them skillfully. Sukhov gives him a knife, which Sayid later throws to kill an attacker. He shoots a carbine taken from a bandit, whom he strangled using rope as a lasso (while helping Sukhov).[9] His skills in riding are demonstrated when he jumps on a horse, back first, while walking backwards and keeping his enemy at gunpoint. He then slowly rides away, sitting backwards on the horse.

Vereschagin, despite having an arsenal of small arms, fights barehanded, which accentuates his brute force and straightforwardness. Both Sukhov and Abdullah use handguns rather than rifles, as appropriate to their leading, officer-like positions. Sukhov carries a Nagant M1895 revolver, a personal gift from brigade commander M. N. Kovun,[9] whereas Abdullah uses a Mauser C96. To deal with Abdullah’s gang, Sukhov fetches and fixes a machine gun. Petrukha has a rifle that jams and never fires when needed.[10] Abdullah’s gang members carry carbines and long knives characteristic of the time and region.

Development and script[edit]

The director, Vladimir Motyl, said such films as Stagecoach and High Noon influenced him and he has described the film as being a «cocktail» of both an adventurous Russian folktale and a western. Initially several directors, including Andrei Tarkovsky and Andrei Konchalovsky, were offered the film but they turned it down, Motyl claims,[16] for two main reasons. Firstly, Konchalovsky thought only American actors could pull off the part of a lead role in a western, and secondly the screenplay was considered weak.[17] Motyl also initially turned down the offer, but then found himself in a no-choice situation, as he would not be given any other film to direct.[14][16]

After the first version of the film was turned down by Mosfilm, Valentin Yezhov and Rustam Ibragimbekov were assigned to improve the script. Ibragimbekov was chosen by his nationality as an expert on the East, though in reality he was raised in Russia and never been in the region.[4] A war veteran told Yezhov a story of a harem abandoned by a Basmachi leader on the run, which became the pivot of the new script.[6][17] Further rewriting came from Motyl after he replaced Konchalovsky as director. Motyl completely reshaped and put forward the character of Vereschagin – all his dialogues, as well as about 60% of the entire script, were rewritten and improvised during the filming. Motyl also came up with the idea of revealing Sukhov’s personality through his dreams, in which he writes letters to his beloved wife. Those letters were composed by Mark Zakharov, a friend of Motyl’s.[16]

Years later, Konchalovsky praised the final script as a masterpiece.[4]

Filming[edit]

Sukhov’s dream scenes were filmed first, near Luga, Leningrad Oblast, while the bulk of the film was shot on the western shore of the Caspian Sea near Makhachkala, Dagestan. The sand dune scenes were shot in the Karakum Desert near Mary, Turkmenistan, with the museum scenes filmed in the nearby ancient city of Merv.[18] The distinctive Kyz Kala (Gyz Gala) fortress, for example, figures prominently. The dune scenes were demanding for actors, who had to make large circles in the scorching heat to approach the shooting location without leaving telltale traces in the sand. However, the heaviest burden fell on Mishulin, who spent in total several days in a box buried in sand while preparing for several takes of the opening scene.[6][19] The village buildings and Vereschagin’s house were temporary mockups that had to be regularly repaired due to damage from frequent winds.[16]

Horse riding scenes were performed by the special stunt unit formed for the War and Peace film series. Although it did not perform any stunts in this film, one member of the unit died in an accident during filming. Some other accidents occurred due to poor overall discipline and security. For example, a cut is seen on Vereschagin’s face when he fights on the ship. He received this cut in a drunken brawl the day before. Also, some props were stolen by local thieves one night. Security was improved after Motyl hired a local criminal leader for the role of a member of Abdullah’s gang.[6][17]

The film involved two dangerous stunts, the first when Abdullah’s officer, supposedly thrown out by Vereschagin, breaks through a second-floor window and falls to the sand below. The other is when Sukhov jumps from an oil tank set on fire. Both stunts were performed by Valentin Faber.[11]

Soundtrack[edit]

The soundtrack to White Sun of the Desert is one of the most celebrated of Russian film.[citation needed] The score contains guitar music, balalaika and orchestral music. Many of the songs are inspired by the 1960s urban song culture of metropolitan Russia. These songs are often just a voice and guitar, with the music drawing on traditional Russian folk music.[20]

«Your Honor, Lady Luck», sung by Vereschagin accompanied by a guitar, is a musical motif in the film. The lyrics talk about loneliness, humanity’s dependence on luck, and hope for love. These lyrics mirror many of the film’s central themes, including Vereschagin’s sadness and Sukhov’s separation from Katerina. The song was written by Okudzhava on personal request by Motyl, who had worked with him in the past.[16] A line from this song, «Nine grams to your heart, stop, don’t call,» is included as an homage in the script of the 1985 Soviet action film Independent Steaming (Одиночное плавание).

Reception[edit]

White Sun of the Desert became one of the most popular movies of all time in Russia, where it has attained the status of a classic. It helped popularize Eastern movies.[20]

The film received no awards during the Soviet era. With 34.5 million viewers, it was one of the most popular films of 1970, but it lost the 1970 USSR State Prize to By the Lake. Only in 1998 was it awarded the state prize by President Boris Yeltsin, being recognized as culturally significant.[21]

The film received limited attention in the West. It was shown at a Soviet film festival at the little Carnegie Theatre in 1973, meant to tie in with Leonid Brezhnev’s visit to the United States. Other than that, it was not widely released. Roger Greenspun, the New York Times movie critic, referred to it as «escapist entertainment».[22]

Legacy[edit]

In 1998, the creators of the film were awarded the 1997 Russian Federation State Prize in Literature and Arts, nearly 30 years after the film left the silver screen.[21] A Russian computer game was released based on the film.[23] Vereschagin became a symbol of a customs officer, with monuments honoring him erected in Amvrosiivka (2001),[24] Kurgan (2007),[25] Moscow (2008)[7] and Luhansk (2011).[26] Monuments of Sukhov are known in Donetsk (ca. 2009) and Samara (2012)[27]

All crew members boarding Russian space flights are committed to watch «White Sun of the Desert» before the launch,[28][29][30] and the names of Abdullah’s wives are assigned to several craters on Venus.[31][32]

In 2008, Rustam Ibragimbekov announced that he had begun production on a White Sun of the Desert TV spinoff entitled «White Sun of the Desert – Home».[33][34]

Popular quotes[edit]

Many popular sayings have entered the Russian language from the film. The first is by far the best known.

- The Orient is a delicate matter (Восток — дело тонкое); refers to any complicated or difficult matter, not necessarily «oriental» in nature.

- I feel ashamed for the great state (Мне за державу обидно); used in the face of failure of the state or collapse of its institutions. This phrase, among other things, was used as the title of several books by notable writers.[35]

- Are there questions? No, there aren’t! (Вопросы есть? Вопросов нет!); refers to the commanding tone of an officer that will not hear objections to his command. This line was reused in the 2005 Afghanistan war epic The 9th Company.

- Customs gives the green light (Таможня дает добро!); refers to any type of approval, especially reluctant approval.

- His grenades are the wrong caliber (Да гранаты у него не той системы); refers to or to comment upon any kind of excuse, particularly a pathetic one. The line wasn’t scripted, but improvised by the actor.

- Gyulchatai, show your sweet face (Гюльчатай, открой личико); a popular Russian saying for boys to say to girls.

- I’m writing to you again, dear Katerina Matveyevna… (Обратно пишу вам, любезная Катерина Матвеевна…); used as a prelude to a letter humorously emphasizing its unusually high volume of detail or frequency of mail exchange.

- Mahmud, light the fire (Махмуд, поджигай!); used when embarking cheerfully on some difficult potentially dangerous mission.

- I’m unlucky in death, maybe I’ll be lucky in love (Не везёт мне в смерти, повезёт в любви); main song refrain.

References[edit]

- ^ a b Peter Rollberg (2009). Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema. US: Rowman & Littlefield. pp. 745–746. ISBN 978-0-8108-6072-8.

- ^ a b c Белое солнце пустыни. mosfilm.ru

- ^ Heath, Roderick (4 April 2015). «White Sun of the Desert (Beloe Solntse Pustyni, 1970)». Ferdy on Films.

- ^ a b c N. M. Zorkaya. «Белое солнце пустыни» — рейтинг зрителя. portal-slovo.ru

- ^ a b Yezhov and Ibragimbekov, p. 7

- ^ a b c d e f g Белое солнце пустыни. yclop.com.ua

- ^ a b «В Москве будет установлен памятник таможеннику Верещагину из «Белого солнца пустыни». Newsru (10 January 2008).

- ^ Павел Луспекаев. Верещагин – свой среди своих. c-cafe.ru

- ^ a b c Yezhov and Ibragimbekov, p. 2

- ^ a b Yezhov and Ibragimbekov, p. 5

- ^ a b c Я не догадывался, что стал знаменитым… kino-teatr.ru (8 May 2006)

- ^ Yezhov and Ibragimbekov, p. 4

- ^ Белое солнце пустыни. kino-teatr.ru

- ^ a b За год до смерти Владимир Мотыль рассказал о своей непростой кинематографической судьбе. km.ru

- ^ Пулемет товарища Сухова Archived 3 June 2013 at the Wayback Machine. tainy.info

- ^ a b c d e «Владимир Мотыль interview» (in Russian). Retrieved 23 January 2007.

- ^ a b c Федор Раззаков: Гибель советского кино. Интриги и споры. 1918–1972, Эксмо, 2008, ISBN 978-5-699-26846-7

- ^ АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ: «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ» МЕНЯ СОГРЕЛО И ОБОЖГЛО Trud (30 December 2005)

- ^ Как снимали «Белое солнце пустыни». smena.ru (4 February 2005); «.. the heat during the shooting was such that chicken eggs could be cooked in sand within 10 minutes».

- ^ a b David Gillespie (2003). «The Sounds of Music: Soundtrack and Song in Soviet Film». Slavic Review. 62 (3): 477–478. JSTOR 3185802.

- ^ a b Владимир Мотыль: в кино нужна госполитика. Kommersant. №104 (1507) (11 June 1998)

- ^ Roger Greenspun (23 June 1973) «Screen: Simplicity Marks Soviet Films in Festival:Five Premieres Held at Little Carnegie Collective-Farm Tale Is Among Features». The New York Times.

- ^ 1С:Коллекция игрушек «Белое солнце пустыни». zone-x.ru

- ^ ПАМЯТНИК ТЕМ, КОМУ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО. Trud (23 August 2001)

- ^ Курганские таможенники установили памятник Павлу Верещагину из «Белого солнца пустыни». vsesmi.ru (7 August 2007)

- ^ В Луганске открыли памятник Павлу Верещагину. podrobnosti.ua (21 June 2011)

- ^ Памятник товарищу Сухову из «Белого солнца пустыни» появился в Самаре. ria.ru (7 December 2012)

- ^ ESA – 50 years of humans in space – Gagarin’s traditions – printer version. Esa.int. Retrieved on 18 April 2012.

- ^ «Kosmonavtika» (in Russian). Archived from the original on 10 February 2007. Retrieved 21 January 2007.

- ^ American space ‘nerd’ blasts off. BBC (7 April 2007)

- ^ ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ АСТРОНОМИИ. galspace.spb.ru

- ^ Nomenclature Search Results. wr.usgs.gov

- ^ Katerina Migulina (3 October 2008). «РУСТАМ ИБРАГИМБЕКОВ: «ФИЛЬМ ЗАКОНЧИТСЯ ТЕМ, ЧТО СУХОВ НАЙДЕТ В ПЕСКАХ ГОЛОВУ САИДА».» Trud

- ^ Раскроют прошлое красноармейца Сухова. colta.ru (25 September 2008)

- ^ E.g.

- Alexander Lebed (1995). За державу обидно—. Грэгори-Пэйдж. ISBN 9785748200066.

- Yury Mukhin (2006). За державу обидно!. Яуза. ISBN 978-5-87849-198-3.

- Dmitry Puchkov (2008). За державу обидно: вопр. и ответы про СССР. Крылов. ISBN 978-5-9717-0723-3.

- Aleksandr Kontorovich [in Russian] (2014). За Державу обидно!. Яуза : Эксмо. ISBN 978-5-457-26138-9.

Bibliography[edit]

- Yezhov, Valentin and Ibragimbekov, Rustam (2001) Белое солнце пустыни, Vagrius, ISBN 5-264-00694-6

External links[edit]

- Beloe solntse pustyni at IMDb

- White Sun of the Desert at Rotten Tomatoes

- White Sun of the Desert at AllMovie

- Final script (in Russian)

- Watch White Sun of the Desert online on the official Mosfilm YouTube channel (with English subtitles)

- Eric, Berger (8 April 2020). «I was bored, so I watched the movie that astronauts must view before launch». Ars Technica. Retrieved 8 April 2020.

Сорок лет назад вышел один из самых популярных отечественных фильмов «Белое солнце пустыни». Юбилей легендарного фильма Владимира Мотыля отметят 12 августа на 17-м фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге.

«Белое солнце пустыни» — советский фильм режиссера Владимира Мотыля, повествующий о приключениях красноармейца Сухова, спасающего от кровожадного бандита Абдуллы его гарем.

Во второй половине 1960-х на волне популярности фильмов о «Неуловимых мстителях» советское кинематографическое руководство обратилось к жанру истерна. С 1966 года в кинематографической системе СССР начала работать ЭТК (Экспериментальная творческая киностудия). Она представляла собой коммерческое предприятие с широкой свободой действий по подбору кадров и выбору творческого материала и могла не согласовывать свои действия с Госкино СССР. В 1967 году руководство ЭТК пригласило к работе над сценарием нового приключенческого фильма Андрея Михалкова Кончаловского и Фридриха Горенштейна. Первоначальный вариант сценария под рабочим названием «Басмачи» руководство киностудии не устроил.

Однако снять картину в этом жанре руководству студии все-таки хотелось, и сценаристу Валентину Ежову (автору «Баллады о солдате») поручили в течение полутора месяцев создать сценарий отечественного истерна.

Местом действия Ежов выбрал среднеазиатскую пустыню. Поскольку сам он в пустыне никогда не был, поэтому в соавторы взял своего товарища по Высшим сценарным курсам Рустама Ибрагимбекова как «знатока Востока».

«Скрыв, что никогда в жизни не был в Средней Азии и в революционных событиях не участвовал, – вспоминал Ибрагимбеков, – я обещал… поделиться своим восточным опытом…».

Собирая материал для сценария, Ежов встречался с ветеранами Гражданской войны, которые в 1920-е годы сражались с басмачами в Средней Азии. Один из них вспомнил, как басмачи, спасаясь от настигавших их красных отрядов, бросали в пустыне свои гаремы. Под конец рассказчик добавил, что эти женщины в паранджах доставляли в пустыне немало хлопот. Так появился новый сценарий с рабочим названием «Пустыня».

В январе 1968 года начались пробы актеров. На роль Федора Сухова пробовалось несколько актеров. В финале остались двое: Анатолий Кузнецов и Георгий Юматов, который и был утвержден на эту роль. Однако буквально накануне съемок Юматов подрался и на какое то время выбыл из строя. Владимир Мотыль вновь обратился к Кузнецову, кандидатуру которого первоначально на пробах отклонили. Актер оказался не занят и согласился принять участие в съемках.

Долго не могли найти исполнителя на роль таможенника Павла Верещагина, неторопливого и обстоятельного, знающего цену жизни и смерти. Мотыль поделился проблемой с режиссером Геннадием Полокой, который тут же показал ему одну из актерских проб Павла Луспекаева. Проба была блестящей.

До «Белого солнца пустыни» Луспекаев как киноактер был малоизвестен, он всегда оставался верен театру. Но в 1967 году актеру сделали операцию по ампутации обеих стоп, и о возвращении в театр не могло быть и речи.

Полока уверил Мотыля, что скоро Луспекаев будет в форме, потом добавил: «Придумай сцены в воде. Он плавает как рыба. И поезжай к нему. Полюбуйся его торсом. Рубцы на плече, на руке — это же биография!»

Мотыль предложил Луспекаеву сняться на костылях и даже хотел соответствующим образом изменить сценарий. Павел Луспекаев отмел все эти варианты и поставил условие, что сниматься будет без каскадеров, и режиссер согласился.

Владимир Мотыль долго думал, кого пригласить на роль Катерины Матвеевны. В коридоре «Ленфильма» он случайно встретил Галину Лучай, тележурналистку из редакции кинопрограмм Центрального телевидения. В Ленинграде ее съемочная группа делала очередной фильм по истории кино. Режиссер сразу понял, что именно она должна сыграть Катерину Матвеевну. Галина Лучай согласилась сыграть роль русской красавицы после долгих уговоров.

Многие из приглашенных на съемки были непрофессиональными актерами. Только три «жены» Абдуллы из девятерых были актрисами. Так как после съемок основных сцен девушкам нужно было срочно возвращаться на работу, в эпизодах отсутствующих «жен» пришлось дублировать солдатами. Местные девушки отказались участвовать в съемках, и «жен» подбирали со всего Союза.

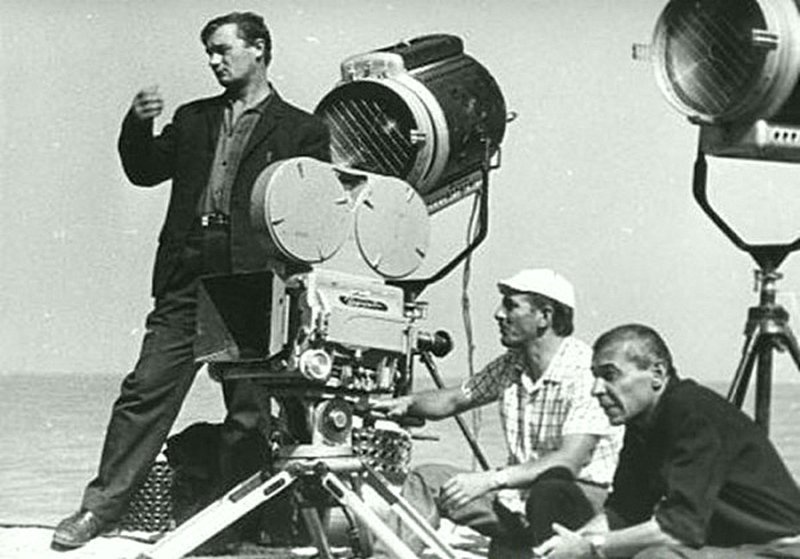

Съемки фильма на производственной базе студии «Ленфильм» начались 24 июля 1968 года. Первые отснятые сцены фильма — сон Сухова, где он кует серп и затем пьет чай вместе с супругой и остальным гаремом, снимались на натуре возле деревни Мистолово под Лугой.

В августе Мотыль продолжил съемки в Дагестане, где на берегу Каспийского моря, в нескольких километрах от города Каспийска были построены декорации — несколько бутафорских домиков, дом Верещагина, сад с виноградником, нефтеналивные баки. К берегу был подогнан старый баркас махачкалинского рабочего порта «Дербент», переименованный на время съемок в «Тверь».

11 ноября 1968 года худсовет Экспериментальной студии отсмотрел проявленный материал фильма «Белое солнце пустыни». Впечатление у присутствующих было неоднозначным. Начальника главной сценарной коллегии «Мосфильма» Марианну Качалову более всего возмутила сцена, где жены Абдуллы выбираются из бака. Сухов ожидает увидеть на их лицах радость спасения, но они пробегают мимо него, падают на колени и рыдают над мертвым мужем — рвут волосы, причитают, как положено по восточному обычаю. Финал пришлось изменить.

Помимо гибели Верещагина и Петрухи, в материале еще была сцена сумасшествия Настасьи, жены Верещагина. От этой сцены в фильме остался лишь маленький кусочек. Сократили драку Верещагина на баркасе и две «эротические сцены» с Катериной Матвеевной, переходящей с задранной юбкой через ручей, и женами Абдуллы, которые разделись во время своего заточения в баке.

Руководство студии попыталось даже сменить Мотыля на Владимира Басова. После отказа Басова и вовсе решили смыть весь отснятый материал. И только на окончательном совещании в Госкино, состоявшемся весной 1969 года, зампред Баскаков вынес решение: «Производство придется завершить. И Мотыля на картине оставить».

Именно благодаря Владимиру Басову появилась реплика Сухова «Восток — дело тонкое». «Восток требует совершенно иного подхода, у них там другое мышление, у мусульман. Должен быть тонкий подход», — напутствовал он Мотыля перед экспедицией.

В мае 1969 года съемочная группа активно занялась выбором мест натурных съемок для нового финала картины, причем уже не в Дагестане, а в Средней Азии. Остановились на Туркмении, на окрестностях города Байрам-Али. В Каракумах выпало так много дождей, что пески скрылись под высокими травами. Мотыль со своими ассистентами облетел на вертолете сотни километров, однако нужной натуры не нашел. На помощь пришла армия: солдаты местного военного округа за считанные недели пропололи десятки квадратных километров пустыни. В результате столь большой паузы в работе группа лишилась актрисы, игравшей Гюльчатай. Артистка цирка Татьяна Денисова, исполнявшая эту роль, получила в цирке свой собственный номер и от съемок отказалась. На роль утвердили 17-летнюю студентку Вагановского училища Татьяну Федотову.

В результате второй съемочной экспедиции фильм сильно изменился, и у него фактически появилась другая концовка. Съемки завершились в сентябре 1969 года.

18 сентября 1969 года фильм лично смотрел генеральный директор «Мосфильма» Владимир Сурин и остался недоволен просмотром. С его подачи акт о приемке картины в Госкино подписывать не стали.

Судьбу картины решил счастливый случай. В один из осенних дней 1969 года руководитель Коммунистической партии Леонид Брежнев решил посмотреть у себя на даче какой нибудь новый отечественный фильм. И дежурный по фильмохранилищу на свой страх и риск отправил к нему «Белое солнце пустыни». Брежневу картина очень понравилась.

В марте 1970 года в Москве состоялась премьера «Белого солнца пустыни». Федор Сухов и его окружение обрели поистине легендарную славу. Отдельные образы, фразы из картины сразу пошли в народ: «За державу обидно», «Таможня дает «добро», «Восток – дело тонкое» и др.

Просмотр «Белого солнца пустыни» стал неотъемлемой частью подготовки советских, а затем и российских космонавтов. Кассета с фильмом есть даже на борту Международной космической станции.

По итогам опроса, посвященного столетию российского кино, фильм «Белое солнце пустыни» был выбран для акции «Последний сеанс тысячелетия». Сеанс этот состоялся 31 декабря 1999 года в московском киноцентре «Дом Ханжонкова».

Материал подготовлен на основе инфорации открытых источников

Парадоксально, но факт: в содержании этого фильма на первый взгляд нет ничего особенного, однако вот уже почти полвека эту картину с неослабевающим вниманием смотрит не одно поколение наших соотечественников.

Закрытая премьера фильма «Белое солнце пустыни» состоялась 14 декабря 1969 года в Ленинградском Доме Кино. В широкий прокат в СССР картина вышла 30 марта 1970 года.

Фильм снят Экспериментальной творческой киностудией (ЭТК) при «Мосфильме», которая появилась на свет в 1965 году благодаря стараниям двух людей: народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии кинорежиссера Григория Чухрая и предпринимателя Владимира Познера (кстати, отца нынешнего телеакадемика). Режиссером фильма после достаточно долгих убеждений стал 40-летний Владимир Мотыль.

30 января авторы сценария ( Андрей Михалков-Кончаловский, Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков) поменяли название сценария «Пустыня» на «Спасите гарем». С начала марта 68-го в 1-м павильоне «Ленфильма» начались интенсивные пробы актеров на главные и второстепенные роли. Заглянем в съемочный журнал фильма:

4 марта — проба с Ломакиным, Кавсадзе (как мы помним, на роль Абдуллы пробуется также известный актер Отар Коберидзе, конкуренцию которому отныне будет составлять никому доселе неизвестный 33-летний актер Тбилисского театра имени Шота Руставели Кахи Кавсадзе).

К. Кавсадзе родился в 1935 году в Грузии. Ему было шесть лет, когда его отец ушел на фронт и не вернулся. Матери, которая работала врачом, пришлось одной поднимать двух сыновей (у Кахи есть брат, который моложе его на два года). После окончания десятилетки Кавсадзе поступил в театральный институт. В кино снимался редко, исключительно в эпизодах на «Грузия-фильме» («Поезд № 13», «Мамлюк», «Песня Этери», «Цветок на снегу»), поэтому роль Абдуллы можно смело считать его первой значительной ролью в большом кинематографе.

7 марта — пробы с Коберидзе, Лосевым (на роль Петрухи).

11 марта — пробы с Мулаевым (на роль Саида), Вахлиным, Логвиновым, Лосевым.

28 марта — пробы с Юматовым.(на роль красноармейца Сухова)

1 апреля — пробы с Юматовым, Зиминым, Шевцовым.

3 апреля — пробы с Ильиным, Мишулиным, Ледогоровым (двое последних пробуются на роль Саида, но победит в этом споре, как мы знаем, Спартак Мишулин).

С. Мишулин родился 22 октября 1926 года в Москве. В конце 30-х его мать, которая занимала пост заместителя наркома золотопромышленности, арестовали как «врага народа», и Спартак остался на попечении отчима. Но с ним у него отношения не сложились, и мальчик уехал в Кемеровскую область, где поступил в 1-ю артиллерийскую школу. Но проучился там недолго — вскоре его арестовали как расхитителя социалистической собственности (он открутил несколько лампочек в сельском клубе, чтобы использовать их во время премьерного спектакля в артшколе) и впаяли несколько лет тюрьмы.

Освободившись в середине 40-х, Мишулин уехал в Тверскую область, где устроился худруком в Дом культуры поселка Удомля. В начале 50-х стал актером сначала Калининского, затем Омского драмтеатра. В 1960 году во время гастролей в Москве его пригласили в труппу Театра сатиры. Однако всесоюзную славу Мишулин обрел благодаря телевидению, а именно — ролью пана Директора в «Кабачке «13 стульев», премьера которого состоялась на ТВ в январе 66-го.

Приглашение Мишулина на роль Саида для многих выглядело неожиданным, но только не для Мотыля. Он давно был знаком с Мишулиным — еще в 50-е ставил в Омском драмтеатре пьесу «Клоп», где Спартак играл сразу несколько ролей. Мотыль был просто очарован актером, поскольку такие трансформации были подвластны в те годы разве только великому Аркадию Райкину. Уже тогда стало понятно, что Мишулин — глубокий актер, которому подвластно все, от эксцентрики до психологического характера.

18 апреля — пробы с Копеляном (Верещагин), Ефимовым (Сухов).

19 апреля — пробы с Ефимовым, Мишулиным.

6 мая — Мотыль вылетает в Махачкалу (Дагестанская АССР) для выбора мест натурных съемок и пробудет там до 15 мая. За три дня до его возвращения в ЭТК придет сообщение из Главного управления художественной кинематографии, что режиссерский сценарий наконец-то принят.

23 мая — пробы с Юматовым(Сухов), Локтевым (Петруха).

20 — 22 мая — пробы с Юматовым (Сухов), Кавсадзе (Абдулла).

Весьма тяжело шел процесс выбора актера на роль Петрухи. Ни один из тех, кто пробовался на эту роль, не устраивал Мотыля, который поначалу и сам, видимо, плохо себе представлял, каким должен быть этот герой: то ли с трагическим оттенком, то ли с комическим. Именно этим можно объяснить тот факт, что на роль Петрухи пробовался даже суперкомик советского экрана Савелий Крамаров. Он приехал в Питер на пробы 17 июня и пробыл там один день. Больше на съемочной площадке он не объявлялся, поскольку через две недели Мотыль вспомнил про молодого питерского актера Николая Годовикова, которого он снял в крохотном эпизоде в собственной «Жене, Женечке…»

Н. Годовиков родился 6 мая 1950 года в Ленинграде. Поскольку его родители не имели никакого отношения к искусству — они работали на заводе «Россия», никаких поводов сниматься в кино у Годовикова не было. Все вышло совершенно случайно: в 15 лет его заметил ассистент режиссера с «Ленфильма» и пригласил сыграть эпизодическую роль в картине «Республика ШКИД» (от роли Годовикова в ней остались два крохотных эпизода, один из них — секунд на пять — в самом конце фильма). После этого фамилия Годовикова попала в картотеку студии, откуда его и вытянул на «Женю…» Мотыль. В новой работе режиссера актеру впервые предстояло сыграть одну из центральных ролей.

С середины июня на берегу Каспийского моря, в нескольких километрах от города Каспийска началась постройка декораций для фильма. Руководил художник-декоратор «Ленфильма» А. Тимофеев. По чертежам главного художника фильма Б. Каплан-Маневич строители начали возводить в песчаных дюнах несколько бутафорских домиков, дом Верещагина, сад с виноградником, нефтеналивные баки.

К берегу был подогнан старый баркас Махачкалинского рабочего порта «Дербент», переименованный на время съемок в «Тверь». Чуть позже сюда же приедет группа комбинированных съемок.

На территории в один квадратный метр художники создадут из пенопласта, красок и фантазии макет среднеазиатского захолустного городка Педжента.

Ассистент режиссера Э. Ясан привезет из Средней Азии двух верблюдов, которые вольются в банду Абдуллы, а из Москвы прибудет конный взвод Московского кавалерийского полка, ветерана кинематографии, участвовавшего в съемках таких фильмов, как: «Война и мир», «Одиночество», «Сергей Лазо» и др.

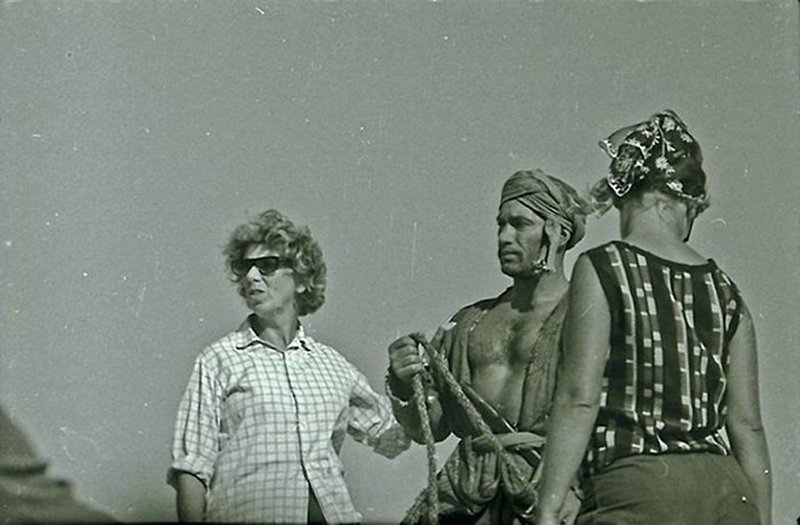

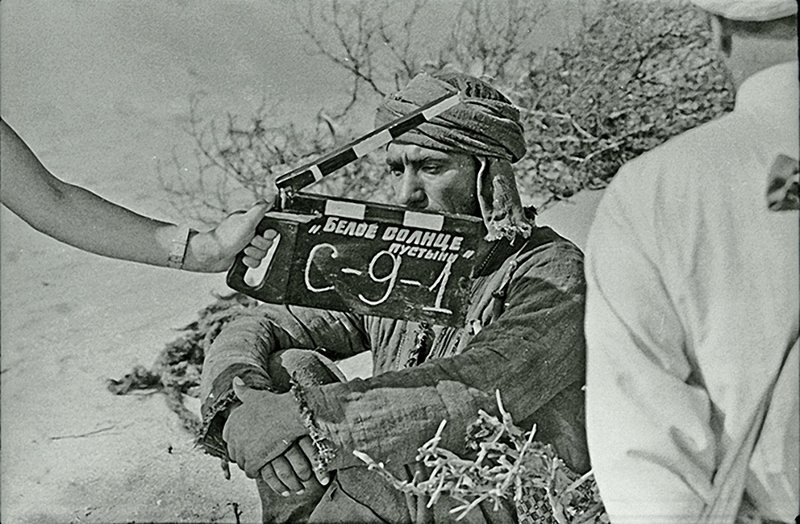

На съемках фильма «Белое солнце пустыни»

В начале июля наконец-то были найдены актеры на роли Верещагина, Катерины Матвеевны и Гюльчатай. Ими стали актеры: Павел Луспекаев из БДТ, Галина Лучай с «ТВ Останкино», Татьяна Денисова из Московского циркового училища.

П. Луспекаев родился 20 апреля 1927 года в Луганске. В начале 40-х окончил Луганское ремесленное училище. Подростком попал в партизанский отряд, неоднократно участвовал в боевых операциях в составе партизанской разведгруппы. Во время одного из боев был ранен. В 44-м оставил военную службу и осел в Ворошиловграде — его зачислили в труппу местного драмтеатра. В 46-м Луспекаев поступил в Театральное училище имени Щепкина. Закончив его, мечтал играть на столичной сцене, но препятствием к этому послужил его южный говор. В итоге Луспекаев был распределен в Тбилисский государственный русский драмтеатр имени Грибоедова. Тогда же дебютировал в кино, снявшись на «Грузия-фильме» в двух картинах: «Они спустились с гор» (1955), «Тайна двух океанов» (1957).

Павел Луспекаев активно снимался в кино в 60-ые годы. Вот некоторые из этих фильмов: «Рожденные жить» (1960), «Балтийское небо» (1961), «Душа зовет» (1962), «Поезд милосердия» (1964), «Иду на грозу» (1965), «Три толстяка», «Залп «Авроры» (оба — 1966), «Республика ШКИД» (1967) и др. Ролей могло бы быть значительно больше, если бы не болезнь ног, которая с начала 60-х все сильнее стала донимать актера (сказывались голодное военное детство и губительное курение еще со школьных лет). В итоге в 62-м Луспекаеву ампутировали сначала пальцы на одной стопе, а через пять лет — на второй. Мотыль был прекрасно осведомлен об этих фактах, поэтому, несмотря на большое желание снимать в роли Верещагина именно Луспекаева, он не решался беспокоить актера до тех пор, пока окончательно не стало ясно, что ни один из пробуемых актеров с этой ролью не справляется. Поэтому в один из тех июльских дней Мотыль лично отправился к Луспекаеву домой, чтобы поговорить с ним о Верещагине. Далее послушаем его собственный рассказ:

«Первое, что меня удивило — Луспекаев был на ногах! Если мне не изменяет память, двери он открыл сам. Никаких костылей. Только в руке палка. И с ходу разговоры — о роли, о сценарии, который он уже прочитал… Я тогда пообещал, что часть сцен на баркасе мы перенесем в павильон, чтобы ему не мучиться в штормовую качку. Однако Луспекаев с этим не согласился, так как, по его мнению, Верещагин должен был выглядеть по-настоящему сильным и здоровым. И от сцены в море он не отказался…»