Наступление Нового года превратилось в едва ли не единственный по-настоящему общий праздник благодаря своему подчеркнуто светскому характеру. Но так было не всегда. Кто придумал Новый год и как праздновали его раньше

Трансформация самого древнего праздника ради полного «очищения» заняла у человечества практически всю историю. Деидеологизация праздника парадоксальным образом сложилась как раз благодаря его постоянному пополнению все новыми идеями, и теперь мы, не задумываясь об этом, отмечаем в ночь с 31 декабря на 1 января буквально день вечности истории.

Изначально празднование Нового года, естественно, не могло не носить религиозный характер — хотя здесь следует выразиться точнее: это ведь древние религии возникли во многом на основе наблюдений человека за природой и стали результатом их толкования. Цикличность всего происходящего вокруг, вероятно, стала одним из первых открытий человека, и это подтолкнуло его к осознанию категории времени. Поэтому создание системы счета времени стало одним из важнейших этапов развития архаического общества.

Слезы царей в дни ликованья

До появления «гражданско-административных» календарей дата наступления нового года, то есть нового сельскохозяйственного цикла, была, естественно, плавающей и наступала, например, с подъемом воды в главной питающей реке. Мы знаем, что в Древнем Египте «ахет», сезон разлива, начинался в июне-июле, а сигналом служил восход Сириуса — звезды, отождествлявшейся с богиней Изидой. Но астрономические наблюдения были уделом жрецов — простые же люди еще раньше догадывались о разливе Нила по прилету священных ибисов и окраске воды в темно-красный цвет (благодаря минеральным частицам, вымываемым дождями с Абиссинского нагорья).

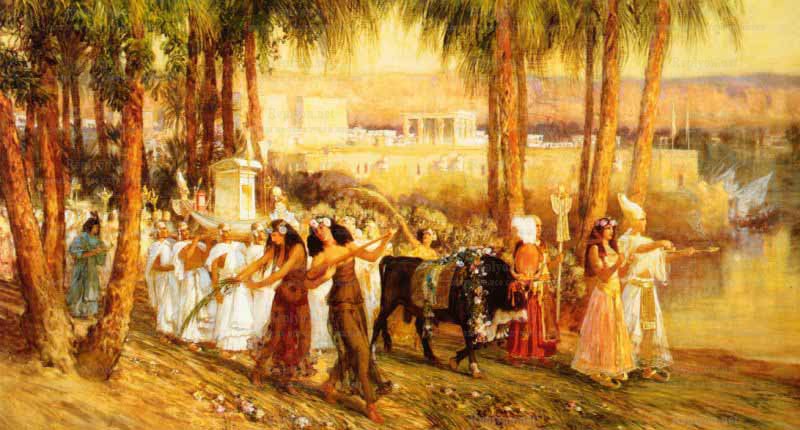

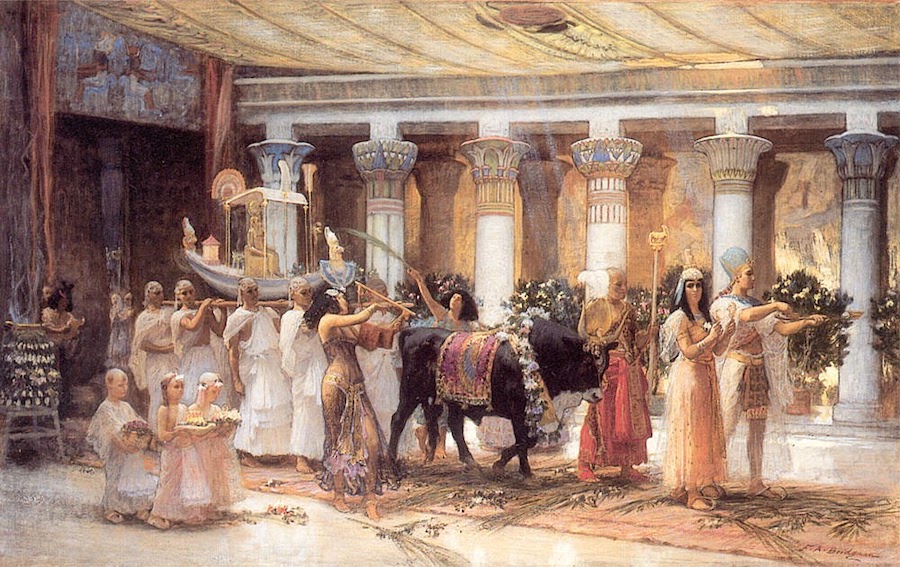

Процессия со священным быком, приносимым в дар Анубису. Фредерик Артур Бриджмен

(Фото: Gallerix)

Древнейший миф о богине-кошке Тефнут, дочери Ра, объясняет это возвращением Тефнут из Нубии после ссоры с отцом; в «день виноградной лозы и полноты Нила» египетские города не только «исполнены ликованья», как гласят древние тексты, но и «залиты хмельным питьем, вином прекрасным». «Красная» вода и есть то вино: Тефнут — богиня не только плодородия, но и опьянения. Фараон в этот день опускал в речные воды папирус с привязанным к нему слитком золота, что, по-видимому, положило начало и традиции праздничных подношений — идея подарков вообще происходит из практики жертвоприношений.

Впоследствии, с открытием периодичности восхода Сириуса в дни разлива Нила, миф о возвращении Тефнут трансформировался в миф о воскрешении Осириса. У других народов новый год тоже как правило начинался с теми же условиями. В Междуречье, например, первый месяц года Нисан — это время половодья Тигра и Евфрата, примерно в марте-апреле. В эти дни уже древние шумеры приносили жертвы богам, без чего весна наступить не могла.

Празднование Нового года в Месопотамии продолжалось 11 дней — существующие в России новогодние каникулы удивительным образом отразили эту древнюю традицию. Праздник все так же символизировал воскрешение умершего мира, ежегодную реконструкцию его божественного создания (герои или боги менялись от эпохи к эпохе, Нинурту сменял Мардук, затем Ашшур, но сюжет в целом сохранялся).

В рамках празднования проходила и символическая интронизация царя, как бы вступавшего в священный брак с богиней плодородия. Дошедшие до нас записи VI—IV вв. до н.э. описывают довольно своеобразный ритуал.

На шестой день празднования царь приходил в храм, где отдавал верховному жрецу свои регалии и горячо молился Мардуку, уверяя, что был хорошим правителем. Затем жрец сильно бил царя по щекам, и если у того выступали от удара слезы, это значило, что Мардук им доволен, если же нет — страну в следующем году ждал неурожай или иное бедствие.

Стоит отметить, что проводился новогодний ритуал к этому времени, судя по источникам, дважды в год, в дни весеннего и осеннего равноденствий.

Древняя Месопотамия

(Фото: «Энциклопедия техники»)

Вообще, традиционным месяцем начала года в древности чаще всего оказывался именно март, на который приходился день весеннего равноденствия. Праздник весны Навруз отражает эту традицию адекватнее всего — его, впрочем, отмечали задолго до возникновения ислама. Главным из семи основных праздников он стал для зороастрийцев в древнем Иране, но был известен даже до них как день поминовения; в дни этих праздников полагалось прекращать раздоры и налаживать дружеские отношения. В эпоху Сасанидов праздник, впрочем, уже стал официальным и приобрел элитарные черты — празднование длилось пять дней и было раздельным: в первые дни полагалось праздновать простым людям и знати, затем наступала очередь жрецов, лишь в самом конце — царской семьи. Так же, как в христианство на Руси оказались потом «встроены» языческие праздники, так и Навруз остался важным элементом «народного ислама», несмотря на свою языческую природу.

Технически, год у мусульман начинается 3 октября, в первый день месяца мухаррам, когда пророк Мухаммед бежал в Мекку из Медины. Но как таковых торжеств в этот день нет (в некоторых мусульманских странах, как, например, в Брунее, Сомали и Таджикистане, публичное празднование Нового года по христианскому или китайскому обычаю вообще запрещено).

Возможен был и альтернативный подход — кельты, например, вели отсчет нового года не с начала аграрного сезона, а с его окончания. В Самайн, пик которого приходится в ночь на 1 ноября, отмечался праздник сбора урожая; главным ритуальным действием было разжигание священного огня — во всех светильниках огонь следовало погасить и символически зажечь снова, причем нужно было дождаться, пока сначала это сделают в королевском дворце. Что-то от этого обычая есть в нашей традиции ждать удара часов именно на кремлевской башне.

Самайн

(Фото: V. David-Martin)

Как и во многих других культурах, Самайн был еще и днем мертвых, днем, когда в мир людей пробирались духи из потустороннего мира — дни праздника не принадлежали ни старому году, ни новому, они как бы выпадали из цикла времени, и поэтому граница между мирами приоткрывалась. В VIII веке папа Григорий III в рамках «христианизации» языческих традиций назначил на 1 ноября День всех святых.

В итоге получился хорошо нам знакомый аттракцион под названием Хеллоуин — христианское название, демоническое содержание, ну, а от сельскохозяйственного значения остались только тыквы со свечкой внутри.

Иудеи тоже имеют собственный взгляд на календарь. Идею Нового года евреи переняли у вавилонян, но использовали при этом не весенний, а осенний праздник, приуроченный к концу сезона, Реш Шаттим, позднее трансформировавшийся в Рош а-Шану. Отмечается он в первый день месяца Тишрей (Ташриту в Вавилоне), то есть примерно в сентябре, дата непостоянна. Праздник Рош а-Шана с течением веков наполнился множеством сложных религиозных смыслов, а также уникальных обычаев, таких как ташлих — выворачивание карманов в реку, море или колодец, что символизирует очищение от грехов.

Вакханалия на века

У каждого народа существовали свои божества, в честь которых с наступлением весны устраивались ритуалы и празднества — у славян, к примеру, Новым годом была Масленица (на границе зимы и весны), связанная в первую очередь с Велесом, а также Мокошью; ее основные ритуалы сохранились в общих чертах и сейчас.

Древние греки отмечали праздник пробуждения природы, Антестерии, в середине одноименного месяца антестериона, примерно в середине февраля, когда подрезалась виноградная лоза. Это был один из дионисийских праздников, так называемые Старые Дионисии (существовали также и малые или сельские Дионисии, отмечавшиеся по окончании сезона сбора винограда), одновременно служивший и днем поминовения усопших.

Если у вавилонян царь в Новый год символически вступал в брак с богиней плодородия, то у греков за Диониса «выходила замуж» супруга архонта. Праздник длился три дня, в первый из которых дома украшались цветами и вскрывались бочки с вином предыдущего года. Граждане устраивали в честь Диониса карнавальные шествия, театральные представления и, конечно, обильные возлияния, в том числе соревнования по скорости и количеству выпитого; традиционным подарком служили кувшины для вина.

Вакханалия перед изваянием Пана

(Фото: Никола Пуссен, около 1634-1635.)

Затем, в IV в. до н.э., тиран Писистрат провозгласил центральным праздником Великие Дионисии, уже пятидневные — отмечались они в конце марта, то есть опять же были приближены к весеннему равноденствию. В эти дни бурно расцветал театр, проводились спортивные состязания; чтобы все могли принять участие в веселье, узников выпускали на поруки, а должников не трогали.

С марта же начинался отсчет первого известного нам римского календаря; он был назван в честь бога Марса, который, с одной стороны, считался отцом основателя города Ромула, а с другой, первоначально был богом земледелия, а уж после — войны. Но по смыслу, главным земледельческим праздником у римлян были скорее Сатурналии, совпадавшие с зимним солнцестоянием, то есть отмечавшиеся в конце декабря по случаю не начала, а окончания аграрного сезона.

В эти дни граждане позволяли себе вакханалию и карнавальные шествия, обменивались подарками, а рабы на время становились равны хозяевам. Именно Сатурналии впоследствии оказали большое влияние на европейские традиции новогодних празднований.

Сатурналии

(Фото: República)

Изначально десятимесячный и 304-дневный древнеримский календарь не был толком ни солнечным, ни лунным; специальные управлявшие им люди, понтифики, имели власть добавлять или убирать лишние дни и даже месяцы. С течением времени календарь оказался невероятно запутан, что создавало проблемы для государственных дел, и Юлий Цезарь, как известно, был вынужден провести тотальную реформу с участием египетских астрономов. Так Новый год переместился на 1 января — в этот день приносили присягу консулы (то есть «бюрократический» Новый год уже начинался здесь), к тому же на него в 45 году до н.э. пришлось новолуние после окончания Сатурналий. «Солнцеворот — это день и последний для солнца, и первый: Тут поднимается Феб, тут начинается год», — объясняет выбор даты Янус в «Фастах» Овидия.

Январь назвали в честь двуликого Януса, символизировавшего взгляд в прошлое и одновременно в будущее. Его молили об удаче в наступающем году — и до сих пор мы в новогоднюю ночь загадываем желания, хоть уже не вспоминая античных богов.

Люди также обменивались подарками, которые в Древнем Риме назывались strenae — по имени богини благоденствия Стрении, ветви из священной рощи которой приносили удачу. Римляне, уже полагая, что «как встретишь Новый год, так его и проведешь», с добрыми пожеланиями дарили друг другу фрукты, лепешки, особые светильники, мелкие монеты «на удачу»; были также традиции гаданий и денежных подношений правителям Рима. А еще, если верить Овидию, на новогодних праздниках было принято хоть символически, но немного поработать — «чтобы бездельным весь год с этим почином не стал».

Империя и скоморохи

Каждому школьнику известно, что празднование Нового года с 1 сентября на 1 января в 1699 году перенес Петр I, но сентябрьская дата на Руси тоже не была чем-то исконным — ее точно таким же директивным образом назначил Иван III всего за двести лет до Петра, в 1492 году (или в 7000 году от сотворения мира). В этом же году Иван впервые был наименован митрополитом Зосимой «государем и самодержцем всея Руси, новым царем Константином» — именно в этот период, после раскола церквей и падения Константинополя зарождается концепция «Третьего Рима», и царь Иван перенимает византийские символы и некоторые обычаи.

Логично, что в первую очередь праздник стали сопровождать пышные церемонии. Центральное «Действо нового лета или многолетнего здравия» проходило, естественно, в Москве, на Ивановской площади: в присутствии большого количества народа — для служилых людей участие было обязательным — проходил парадный поздравительный церемониал с участием всех, как бы сейчас сказали, церковных, военных и гражданских «элит», затем царь обращался к народу, выслушивал ответные поздравления, и все заканчивалось раздачей царской милостыни. Простолюдины в этот день старались посетить как можно больше церквей и сделать пожертвования бедным, больным и убогим.

Причина появления в византийском календаре новогодней даты 1 сентября не вполне ясна — по одной из версий, в этот день всего лишь начинался очередной налоговый период, в околоцерковной литературе также нередко встречается утверждение о том, что эту дату будто бы назначил в 325 году Первый Никейский собор в честь то ли годовщины возвращения Христа в Назарет, то ли победы Константина Великого над узурпатором Максенцием, по легенде, ставшей возможной после явления Константину креста с лозунгом «Сим победиши» (правда, в протоколах собора на этот счет конкретики нет, да и битва состоялась 28 октября, но непреложный факт, что именно после нее император склонился к христианству).

Кроме того, именно на 1 сентября выпала исчисленная при Константине дата сотворения мира — вообще, этих дат было вычислено великое множество, но в Византии, и как следствие в православном мире, прижилась именно эта. И когда западная церковь перешла на летосчисление от рождества Христова, Константинополь упорно продолжал держаться старины.

Хотя «сельскохозяйственное» значение Нового года уже было утеряно, новогодние торжества, как и прежде, имели религиозный характер — только религия была уже другой; христианство активно переваривало язычество, адаптируя и переосмысляя старые ритуалы. Так что январские календы продолжали праздноваться в народе, только теперь их привязывали к рождеству Христа — Новый год, как и тысячи лет назад, означал рождение бога.

Попытки предать «бесовские игрища» анафеме успеха не возымели: жители империи упорно рядились в маски, предавались пьянству и устраивали представления.

Календы сохранились во многих регионах до сих пор под названием коляд. Даже в императорских дворцах в более приличном стиле, но тоже проводили определенные новогодние празднества — так, в ночь на 2 января устраивались «готские игры», во время которых вельможам и артистам полагалось прославлять базилевса.

Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны

(Фото: Валерий Якоби, 1872 год)

Зато древние праздники наступления весны так не были забыты. В марте в Восточной римской империи праздновали русалии, к которым христианство приурочило Пасху (предлагая праздновать все то же воскрешение, но не природы, а бога), однако искоренить скоморошьи забавы это не помогло. Они процветали повсеместно, в том числе на Руси. Церковь не одобряла их: «… дьяволъ льстить и другыми нравы, всякыми льстьми превабляеть ны от Бога: трубами, скомрахы, и гусльми и русальями. Видимъ бо игрища утолочена, и людий множьство на нихъ, яко упихати начнуть другъ друга, позоры дѣюще от бѣса замышленаго дѣла, а церкви стоять», — жалуется летописец.

Древнейший смысл этих праздников — поминовение усопших одновременно с вакхической радостью по поводу возрождения природы — сохранялся, хотя даты в разных местах могли постепенно сдвигаться, например, на май. Вот как, например, в XIX веке наблюдал их историк Александр Веселовский: «Значение зимних и весенних русалий взаимно освещается, как осенние празднества Дионису досказываются весенними. Если в центре майских русалий стоит культ мертвых, то нечто подобное могло лежать в основе январских обрядов, только в другом освещении — как Диониса представляли себе то замирающим узником зимы, то оживающим, обновляющимся весною вместе с природой».

Критические взгляды на праздник, надо заметить, разделяли религиозные фундаменталисты и в других странах. В Англии пуритане со времен своего появления в XVI веке атаковали легкомысленные праздники: Рождество, точнее, манера его отмечать, поощряло, по их мнению, аморальное поведение и тем самым «бесчестие Бога». До их прихода к власти англичане в начале января не только ходили в гости, обменивались подарками и готовили специальные блюда, но и вовсю предавались возлияниям, чревоугодию и разврату.

В 1640-х годах парламент, даже не дожидаясь окончания гражданской войны с Карлом I, издал ряд ордонансов, в итоге вовсе запретивших Рождество, Пасху и Троицу как безнравственные и папистские праздники. Эти дни было предписано проводить в посте и покаянии. Рождество все равно продолжали полускрытным образом отмечать, в его поддержку вспыхнули протесты, во многих городах, включая Лондон, Кентербери, Бери-Сент-Эдмундс и Норвич, дело дошло до ожесточенных столкновений между сторонниками и противниками Рождества, то есть за право пьянствовать и веселиться люди были готовы драться. Но несмотря на явную непопулярность запрета, он все же был отменен только с Реставрацией.

Рождество под запретом пуритан

(Фото: The Economist)

Попытки ограничить праздник по сей день приводят людей в бешенство. Когда осенью 2021 года Еврокомиссия выпустила рекомендации по использованию нового языка равноправия, в том числе предложив воздерживаться от демонстрации характерных религиозных признаков — а стало быть, и Рождества, это вызвало такой шквал возмущения, что евробюрократам пришлось быстро сдать назад и отозвать инструкцию.

Про дураков и большевиков

Формально церковный Новый год у православных и по сей день наступает 1 сентября, но за пределами церкви об этом мало кто знает. Праздника из этой даты толком сделать не получилось, хотя в Эфиопии Новый год так и отмечается в сентябре, причем по юлианскому календарю, то есть в ночь на 12 сентября. Календарь в этой стране не только опирается из-за церковных различий на другие расчеты, так он еще и отстает от стандартного, так что в Эфиопии недавно наступил лишь 2014 год.

В Европе, впрочем, тоже с датой Нового года царил разнобой вплоть до самой календарной реформы папы Григория VIII в XVI веке, в которой на 1 января был назначен день обрезания Господня. До нее Новый год так и отмечали в основном в конце марта, в день, который церковь провозгласила Благовещением. Но где-то, как в Венеции, год отсчитывался с 1 марта, где-то — с Пасхи или Рождества. Летосчисление, кстати, тоже могло отличаться — испанцы, например, до позднего средневековья вели отсчет от 38 г. до н.э., когда Октавиан Август завоевал Иберийский полуостров.

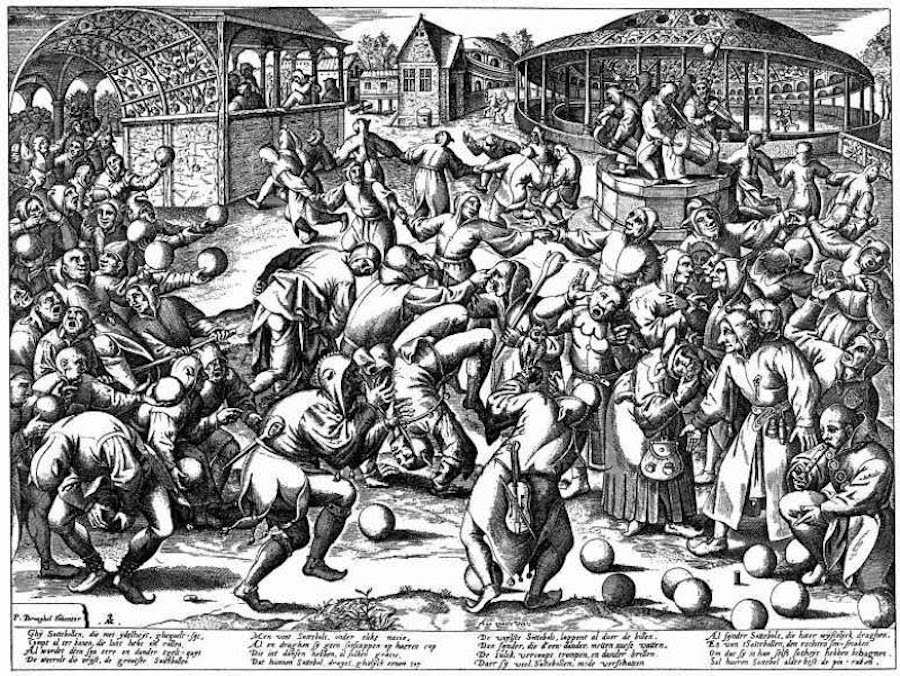

Праздник дураков. Питер Брейгель-ст., 1559 год

(Фото: Atlas Obscura)

А вот ритуалы были живучими. Весьма популярен был устраивавшийся 1 января День дураков, особенно во Франции. Этот праздник очевидно был адаптацией тех самых Сатурналий — участники переодевались, надевали маски, высшие чины менялись местами с низшими, совсем как рабы с хозяевами у римлян, избирали «папу дураков», пародировали церковные обряды и правителей (хорошее описание можно встретить у Гюго в «Соборе парижской Богоматери», как раз там Квазимодо избирают «королем дураков», а затем он встречает Эсмеральду). Во всеобщем веселье принимали участие и священнослужители, и чиновники, и простые горожане.

В общем, в XV веке церковь все-таки запретила эту буффонаду, но ее близнец, День дурака 1 апреля, дожил и до наших дней, хоть уже и без религиозного контекста.

Апрельский «день дурака» точно так же был карнавальным финалом новогодних праздников в тех регионах, где их отмечали в конце марта; по одной из версий, само название было высмеиванием соседей, которые отмечали Новый год в «неправильный» день.

Запрет запретом, но традиция высмеивания религии во Франции укоренилась прочно и прямой дорогой ведет нас из Средневековья к трагическому расстрелу редакции журнала «Шарли Эбдо» в 2015 году. Можно сказать, что в определенном смысле карикатуристы стали жертвой последствий древних новогодних традиций.

В начале XX века большевики прибегали к похожим приемам, когда вели в рамках борьбы с религией антирождественскую, а заодно и антиновогоднюю кампанию — тоже поначалу устраивали оскорбительные для церкви представления и возили ряженых «попов», разве что церковь уже не могла тут ничего запретить. Новый год коммунистов, в принципе, волновал мало — просто они считали, что под видом Нового года несознательные граждане будут отмечать враждебное Рождество, и агитировали против того и другого. Праздники стали рабочими днями, за торговлю елками одно время полагался штраф, а Владимир Маяковский гремел стихами: «Нечего из-за сомнительного рождества Христа миллионы истреблять рожденных елок… Христос — миф, а елка — вещь». Но в итоге Новый год все же пришлось оставить в покое.

Как бы власти ни старались, окончательно искоренить древние традиции не получалось ни у католической церкви, ни у коммунистов. В том или ином виде они все равно просачивались наружу, даже если люди уже забывали их первоначальное значение.

Попытка придания празднику новых смыслов приводила к тому, что они лишь наслаивались друг на друга — ведь все реформаторы так или иначе стремились к обновлению, что всегда и составляло сущность Нового года; поэтому любые реформы только придавали празднику силу; там легко находилось место и элитарному, и маргинальному, а сам он только размножался по календарю. Новый год был и остается удивительно гибким и разнообразным праздником, сохранившим черты сразу множества культур и эпох и готовым повернуться к кому угодно любым из сотни своих лиц.

Как появился праздник «Новый год», почему его начали отмечать? История возникновения в России и в мире

Краткое содержание статьи:

- История возникновения Нового года

- Интересные факты о празднике

- История Нового года в России: кратко

- Советская новогодняя атрибутика

- Где не празднуют Новый год?

- Видео: откуда появились новогодние традиции?

Трудно найти человека, который был бы равнодушен к самому волшебному празднику – Новому году. Многие готовятся к нему еще за пару недель, а некоторые особо нетерпеливые предвкушают аромат мандаринов уже в начале декабря. Между тем, традиция радоваться завершению годового цикла возникла еще много столетий назад у древних цивилизаций.

История возникновения Нового года

В исторических летописях зафиксировано, что люди устраивали гуляния в честь завершения старого года еще в Древней Месопотамии. Это было примерно во втором тысячелетии до н. э.

Есть данные о том, что в Древнем Египте также уделялось внимание данному празднику. Правда, египтяне отмечали его в сентябре.

Насколько значимым праздник был для канувших в прошлое цивилизаций не установлено. В любом случае точно известно, что Новый год имеет языческие корни. Разные народы устраивали гуляния и старались задобрить различных богов и духов, чтобы те даровали им счастливый и плодородный год.

Не оставались в стороне и древние кельты. Кстати, именно они первыми сделали ель символом праздника.

Кельты относились к деревьям с большим почтением и не срубали их. Они собирались вокруг пушистых красавиц семьями прямо в лесу.

Кельты считали, что ель сохраняет свои зеленые иголки зимой благодаря сильному духу, который оберегает ее от холодов. Правда, чтобы задобрить его, использовался не совсем приятный для современных людей ритуал. В жертву приносили животное, вспарывали ему живот, а внутренности развешивали на ветках.

Постепенно кельтская традиция становилась не такой кровавой. Вместо внутренностей животных на дереве размещали яблоки и другие съестные лакомства для духа. Именно отсюда пошла традиция украшать елку.

В Древнем Риме была впервые четко установлена дата народных гуляний – 1 января. Параллельно с этим праздник являлся днем, обозначающим старт полевых работ.

Особо почитался у римлян в данный день бог Янус, которому в изобилии приносили разные жертвы. Он являлся богом выбора, поэтому люди надеялись завоевать его благосклонность и старались в Новый год начинать все важные дела.

Постепенно все больше стран устанавливали 1 января как день, с которого следует отчитывать период нового года. Само собой, такой день сразу воспринимался народом как праздничный.

Быстрее всего торжественная дата прижилась в Венеции и Швеции, а вот в Турции и Греции 1 января стал считаться стартом нового года лишь с начала 20-го века.

Интересные факты о празднике

Существует множество интересных фактов, связанных с Новым годом:

- У некоторых народов Новый год отмечается не так пышно и торжественно. К примеру, в США больше любят Рождество. В отличие от стран СНГ, в которых ребятишки получают заветные подарки 1 января, в США дети находят игрушки и сладости под елкой именно в Рождество, которое отмечается 25 декабря;

- Во Вьетнаме существует замена традиционной новогодней ели. Там в домах ставят на видное место миниатюрные мандариновые деревья. Их можно даже не наряжать. Главное, чтобы на них были созревшие плоды;

- Эскимосы считают, что Новый год правильнее отмечать в день, когда выпадает первый снег;

- В Греции отец семейства выходит из дома в новогоднюю ночь и вдребезги разбивает о его стену сочный гранат. Считается, что разлетевшиеся зерна принесут удачу.

История Нового года в России: кратко

У данного праздника в России была нелегкая судьба. Его учредителем считается Петр I. Известный любовью ко всему европейскому, он в 1699-м году издал указ, по которому с 1 января у русских людей появился Новый год.

Уже спустя несколько лет после кончины Петра праздник справляли все реже и то в основном в питейных заведениях, посетители которых были заинтересованы в лишнем поводе для веселья. Возродить интерес к Новому году с некоторым успехом удалось у Николая I.

К сожалению, после начала Первой мировой войны елку на Красной площади ставить перестали. Все потому, что врагами на фронте были немцы, от которых в свое время Петр I и перенял традиции зимнего праздника.

В 1920-х годах вернулась традиция наряжать новогодние елки для детей. Но уже спустя несколько лет партийная верхушка посчитала, что праздник является напоминанием о «буржуазных пережитках». После чего все официальные торжества в новогоднюю ночь вновь были отменены.

Лишь в 1935-м году в прессе после негласного одобрения Сталина появляются статьи о том, что Новый год следует рассматривать как возможность порадовать всех советских ребятишек.

В школах и детских клубах комсомольцы начинают организовывать веселые новогодние представления. В январском выпуске «Правды» появляется поздравление Сталина, адресованное всем трудящимся.

С 1970-го года новогодние традиции советских граждан пополнились еще одной – прослушивание телевизионного обращения главы государства. Впервые это сделал Брежнев и с тех пор ежегодно перед боем курантов россияне сначала слушали речь генеральных секретарей, а затем и президентов.

Советская новогодняя атрибутика

С новогодним праздником тесно связана религиозная составляющая. К примеру, на елке возвышается Вифлеемская звезда, а на ее ветках размещаются рождественские персонажи.

Разумеется, после возрождения данного праздника в атеистическом государстве от подобного решили отказаться. Поэтому Кремлевскую елку для советских детей украшали красной пятиконечной звездой. Вместо волшебных персонажей на зеленой красавице появилась более приземленная символика, отображавшая стремления ближайшей пятилетки: игрушечные самолеты, тракторы и даже танки.

При Хрущеве появилась мода наряжать елку достижениями советского аграрного хозяйства: кукурузой, снопами пшеницы и т.д. С началом освоения космоса овощные культуры сменились на серебристые миниатюрные спутники и ракеты.

Где не празднуют Новый год?

Есть страны, в которых накануне 1 января совершенно отсутствует праздничное настроение:

- Израиль. Если 1 января не выпадает на субботу, то это будет простой будний день;

- Индия. Страна, в которой в некоторых штатах Новый год вообще отмечают в разные дни. К примеру, в Керале местные жители радуются приходу нового года 12 апреля;

- Саудовская Аравия. В одной из самых консервативных мусульманских стран пошли еще дальше. Новый год здесь под негласным запретом. Религиозная полиция следит, чтобы магазины даже не торговали новогодней атрибутикой. Разумеется, нет запрета на встречу праздника в кругу семьи. Некоторые христиане, приехавшие из других стран, даже приглашают друзей-мусульман к новогоднему столу.

Новый год относится к числу древнейших праздников. Несмотря на то, что у него языческие корни, он обрел множество христианских символов (свечи и хрустальные ангелы на елке) из-за своей близости с Рождеством.

Видео: откуда появились новогодние традиции?

В этом ролике историк Анна Лобачева расскажет, как появились традиции украшать елку к Новому году, почему на этот праздник раньше приносили в жертву животных:

Интересные факты о зимнем празднике.

Древние традиции празднования нового года

Традиция праздновать Новый год очень древняя. Ее зарождение относится ко второму тысячелетию до нашей эры. Оно связано с Месопотамией, где в марте отмечали весеннее пробуждение природы. Праздник длился несколько дней, люди в это время не работали, гуляли и веселились. Позже греки, египтяне и римляне тоже начали отмечать наступление нового года.

В Древнем Риме, примерно в V в. до н.э. появился праздник в честь бога Сатурна — покровителя земледелия, садоводства и обращения времен. Он также считался защитником страждущих. Во время Сатурналий (таково название этого праздника) римляне играли в азартные игры, дарили друг другу подарки, развлекались. На границы в эти дни объявлялось перемирие. Хозяева старались хорошо накормить своих слуг, исполнить их желания, чтобы угодить богу Сатурну. Считается, что Сатурналии положили начало современным новогодним традициям: особым угощениям, подаркам родным и близким, а также стремлению в эти дни помочь нуждающимся.

Считается, что наступление Нового года стали отмечать 1 января только со 153 г. до н.э. Позже эта дата получила свое отражение в календаре, который утвердил Гай Юлий Цезарь.

История Нового года в Китае

Своеобразно отмечали Новый год в Древнем Китае. Этот день назывался Праздником весны и отмечался во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Каждый раз он выпадал на разные числа: между 21 января и 20 февраля. Китайский Новый год до сих пор ассоциируется с красными фонариками, которые развешивают на деревьях, оградах и фейерверками. Издавна считалось, что красный цвет и шум отпугивают чудовище по имени Нянь («Год»). В наши дни китайцы отмечают не только традиционный, но и обычный Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Китайский Новый год сейчас популярен во всем мире.

Новый год на Руси

На Руси наступление нового года в языческие времена связывалось с окончанием зимы. После Крещения Руси приход нового года отмечали 1 марта, что было связано с началом полевых работ, а позже — 1 сентября, когда начинался сбор урожая. Праздновать Новый год 1 января в России начали только в 1699 года. 20 декабря 1699 года царь Петр I издал указ, по которому наступление нового года начали отмечать 1 января по образу и подобию европейских государств. По этому указу полагалось в знак веселья палить из пушек и зажигать «огненные» потехи.

Елки, как новогодняя традиция, также появились в России благодаря новогоднему указу Петра I. В нем было сказано: «По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и мозжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостином Дворе». «Людям скудным» надлежало «хотя по деревцу или по ветке на вороты… поставить, а стоять тому украшению января в первый день».

После смерти Петра I о елках начали забывать. Еловая традиция вновь возродилась благодаря супруге Николая I Александре Федоровне. Теперь елка была уже в первую очередь связана с Рождеством.

Дед Мороз и Снегурочка

Образы Деда Мороза и Снегурочки как символов зимних праздников окончательно оформились в России в XIX веке. Дед Мороз и Снегурочка имели своих прототипов в русском фольклоре:

- Мороз,

- Морозко,

- Трескун,

- Снегурка,

- Снежевиночка.

Эти герои русских сказокпервоначально не связывались ни с Рождеством, ни с Новым годом. Образ же Санта-Клауса связан с именем святого Николая и легендой о его помощи бедной семье.

Сегодня Новый год считается теплым и добрым семейным праздником, предшествующим важному для православных христиан торжеству Рождества Христова.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января появился в России при Петре I. До этого, с принятия христианства в 988 году, его отмечали 1 марта, а в 1492 году датой начала года закрепили 1 сентября. Тогда летоисчисление шло по византийской системе, «от сотворения мира» — то есть от 5508 года до нашей эры. В «первый день года» на соборной площади Московского Кремля проходила церемония «О начатии нового лета» и церковная служба «На летопровождение» при участии патриарха, царя, знати.

В конце декабря 1699 года Петр I издал именной указ № 1736 «О праздновании Нового года». Он ввел новую систему исчисления — от Рождества Христова, и 7208 год «от сотворения мира» стал 1700 годом. А Новый год указ предписывал праздновать по образу и подобию европейских держав, которые впечатлили царя во время Великого посольства в зарубежные страны.

«А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года».

Указ «О праздновании Нового года», 1699 год

Так появилась традиция украшать дома и дворы еловыми и сосновыми ветками. Этот обычай царь перенял у иностранцев, которые жили в Немецкой слободе. Для немцев ель была символом вечной жизни, а у славян испокон веков хвойные ветки соотносились с погребальными обрядами, поэтому многим было сложно принять новые обычаи.

Также «в знак веселия» горожане должны были поздравлять друг друга с Новым годом, а с 1 по 7 января по ночам «огни зажигать из дров, или хворосту, или соломы», или наполненных ими смоляных бочек. Главное действие планировалось проводить на Красной площади: зажигать «огненные потехи», стрелять трижды из мушкетов, а напоследок «выпустить несколько ракет». Говоря современным языком, устраивать фейерверки и взрывать петарды.

Так праздник отошел от церковных традиций и стал светским. 1 января 1700 года в «царствующем граде Москве» царь лично открыл праздник запуском «ракеты». Колокольный звон смешался с пушечной пальбой, а улицы осветились иллюминацией.

После петровского правления массовые гулянья постепенно исчезали из новогодней традиции — масштабные празднества проводились в основном в дворянских и императорских домах. При Елизавете I, любившей роскошь, появилась традиция новогодних балов-маскарадов.

«15 тысяч придворных в роскошных костюмах и платьях прибыли в восьмом часу и танцевали под музыку двух оркестров до 7 часов утра; затем они перешли в зал, где были накрыты столы, на которых поставлено было великое множество пирамид с конфетами, а также холодное и горячее кушанье. Гостей поили разными водками и наилучшими виноградными винами, а также кофеем, шоколадом, чаем, оршадом и лимонадом».

«Петербургские ведомости», 2 января 1751 года

Во времена Екатерины II в новогоднюю традицию вошел обмен подарками и особенный праздничный стол. А в XIX веке появились и другие атрибуты праздника — шампанское, елочные украшения, открытки. В 1852 году в здании петербургского Екатерингофского вокзала — увеселительного павильона — установили первую публичную елку.

После революции в 1918 году большевики перешли на западный, григорианский календарь. Возникла разница между старым и новом стилем времяисчисления в 13 дней — так появился неофициальный праздник старый Новый год. Также они отменили празднование Нового года, посчитав, что это «контрреволюционный, проникнутый идеей буржуазного упадничества и поповского мракобесия» праздник. Вместо него ввели праздник «Красной вьюги» — день начала мировой революции. Только он не прижился: люди «подпольно» ставили елки и дарили детям подарки.

В 1935 году Новый год вернули — по инициативе партийного деятеля Павла Постышева. Спутниками веселья постепенно стали Дед Мороз и его внучка Снегурочка, мандарины и оливье, новогодние огоньки и бой курантов, торжественная речь руководителя страны и праздничные песни.

Сегодня большинство людей придают огромное значение такому великому празднику, как Новый год. И это неудивительно, ведь преддверие нового года, ассоциируется с подарками, морозными вечерами и снегом, а также нарядной ёлкой. Но если спросить у родителей или у бабушки с дедушкой как появился новый год, то никто толком не ответит, потому что сам праздник зародился достаточно давно.

Во многих странах мира Новый год считается одним из старейших праздников. Особенно его любят маленькие дети, так как ожидают получить в этот день какой-нибудь интересный подарок. Для взрослых это хороший повод собраться со своей семьёй или друзьями и весело провести время.

Где впервые появился новый год

Существует множество различных теорий откуда появился новый год. Кто-то считает, что первыми Новый год стали праздновать в Вавилоне, другие — что его придумали в Месопотамии, третьи — в древнем Египте. Многие историки утверждают, что впервые праздновать Новый год начали древние Кельты. Как бы то ни было, надо признать одно: изначально Новый год был сугубо языческим праздником. В этот день люди отдавали должное злым и добрым духам, в которых верили, устраивали гулянья, сопровождаемые едой и весельем.

В древнем Египте Новый год было принято праздновать в сентябре. Именно в это время река Нил выходила из своих берегов, а это означало, что начинался новый сельскохозяйственный сезон, столь важный для земледельцев-египтян. Именно в это время было принято дарить друг другу подарки.

У древних Кельтов началом следующего года считался период зимнего солнцестояния. В этот день они целыми семьями собирались в лесу у ёлки, так как верили, именно это дерево наделено магической силой. Они полагали, что поскольку ель — вечнозелёное дерево, то ей неподвластны никакие разрушительные силы, и в нём обитает дух, которого и надо задобрить, чтобы в будущем году иметь обильный урожай. Чтобы задобрить духа, люди приносили жертвы. В качестве таковой выбирали домашних животных, которых разделывали, а их внутренности развешивали на ветвях ели. Постепенно, спустя годы, животных заменили на более гуманные приношения. Ель украшали кусочками хлеба, яблоками и тому подобным. На верхушку зелёного дерева помещали букет из колосьев пшеницы, чтобы умилостивить богов. Под ёлку ставили фигурки людей, чтобы не было болезней, различные овощи, чтобы новый год был урожайным, и многое другое. Данная традиция закрепилась среди народа, так елка на новый год стала неизменным символом праздника.

Шло время, и постепенно лесную ель стали переносить в тёплые дома, чтобы не ходить в холодный и продуваемый ветрами лес. Выбранную ель выкапывали и аккуратно пересаживали под крышу, чтобы дерево оставалось живым и не погибло. Традиция спиливать ель появилась гораздо позднее. Когда празднования оканчивались, ель бережно пересаживали обратно, так как по-прежнему верили, что в ней обитает дух.

Как появился новый год в России

Принято считать, что появился Новый год в России благодаря Пётру I. Царь любил всё новое и заграничное, и своим указом от 1699 года велел отмечать Новый год первого января, как это было уже установлено у немцев, так официально появился праздник Новый год у нас. После смерти императора о праздновании Нового года стали постепенно забывать, ёлки ставили всё реже и реже, и то в основном в питейных заведениях. И только в конце 1830-х годов царь Николай I снова возродил этот обычай. Но, как оказалось, опять ненадолго. Через восемьдесят лет, в начале Первой мировой войны, ёлку в России снова убрали, так как считали, что это всё немецкие традиции и не хотели иметь ничего общего с враждующей стороной.

Возродить Новый год и ёлку удалось лишь в 1935 году уже советскому правительству. Автором этой идеи выступил секретарь компартии Павел Постышев. Он опирался на тот аргумент, что ранее новогодняя ёлка и праздник в целом был уделом богатых семей, а дети простых рабочих могли лишь, вздыхая, наблюдать за сей роскошью только через окно. Постышев считал, что было бы справедливо сделать празднование Нового года общепринятым праздником, чтобы все дети страны могли наслаждаться тем, что ранее было доступно лишь в богатых буржуазных семьях. Инициатива была поддержана, и благодаря этому вновь появился Новый год в России и дошёл и до наших дней.

Конечно, современная ёлка, игрушки и другие новогодние предметы уже не имеют того значения, которое им придавалось людьми в древности. Обычаи задобрить духов давно ушли в прошлое, и Новый год стал ничем иным, как началом нового календарного года и хорошим поводом дарить подарки и собираться вместе для веселья. Однако и современное празднование этого торжества очень отличается в разных странах и имеет свои, местные традиции, которые не приняты в России и странах бывшего СССР.

Как празднуют новый год в других странах

К примеру, в Англии, когда часы начинают бить в полночь, отворяют двери чёрного хода, как бы выпуская таким образом старый год. Затем, с последним ударом, открываются парадные двери и в дом приглашается новый, наступивший год. В Испании, во время боя часов, каждому надо успеть съест двенадцать виноградных ягод, по числу месяцев уходящего года.

В Шотландии в Новогоднюю ночь устраивают шествия по улицам города: зажжённые бочки с дёгтем катят перед собой. Это символизирует «сжигание» старого года и освещение пути для нового. А вот во Вьетнаме вместо привычной нам ёлки в доме ставят небольшие мандариновые деревья, обязательно с яркими плодами.

В Италии есть своя традиция: перед самым Новым годом из всех окон люди выбрасывают старые и уже ненужные вещи и предметы. Итальянцы считают, что следующий год надо встречать не только с обновлённым домашним интерьером, но и в новой одежде. В Японии же в первую минуту наступившего года все дружно начинают громко смеяться. Японцы уверены, что такой весёлый смех непременно принесёт им удачу в Новом году.

В Индии Новый год празднуют четыре раза на протяжении всего года — вот такая у них национальная особенность. А на Кубе 31 декабря наливают воду во все сосуды, которые только есть в доме. А когда наступает полночь, всю воду начинают выливать из окон, таким образом желая новому году светлого, подобно воде, пути. Это лишь некоторые примеры, но по всему видно, что Новый год — очень разносторонний праздник.

Возможно, кто-то будет удивлён, но есть страны, в которых люди совсем не празднуют Новый год. Например, в Саудовской Аравии первого января царит обычная будничная атмосфера. Такая же картина и в Израиле. Там в это время люди тоже работают, если только этот день не является субботним. В Иране люди живут по-своему, персидскому календарю, и 21 марта отмечают Навруз, или новый день. С этого дня там и отсчитывается следующий год, и подобная картина наблюдается и в некоторых других мусульманских странах.

Впрочем, как праздновать Новый год и праздновать ли вообще — каждый выбирает сам, но рассказав за праздничным столом историю о том, как появился праздник Новый год, вы удивите большинство ваших гостей.

Так или иначе, на сегодняшний день это один из самых популярных праздников, который любят и ждут многие.

Видео о том, как появился Новый год

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Кто придумал отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января и как появился этот обычай, когда праздник стал общенациональным торжеством, традиции для создания новогодней атмосферы в России и других странах, краткая история возникновения Нового года от древней Руси до современности — в материале РИА Новости.

История Нового года

Новый год — любимый праздник не только детей, но и взрослых. В разные эпохи началом Нового года считались разные даты. Отмечали праздник весной, зимой и осенью.

В языческой Руси

Доподлинно неизвестно, как отмечали Новый год в древней Руси. По некоторым летописным источникам, празднование связывали с возрождением природы, торжество совпадало с днем весеннего равноденствия — 22 марта. По другой версии, праздник отмечали в Масленицу: проводы зимы и встреча весны знаменовали начало нового жизненного цикла. Также есть данные, согласно которым язычники на Руси почитали в качестве божества деда Трескуна. А Новый год отмечали в день зимнего солнцеворота в декабре. Он считался самым коротким и холодным днем в году.

После крещения Руси

Система хронологии по Юлианскому календарю предусматривала разделение по месяцам, а официальной датой Нового года было 1 марта. С принятием христианства на Руси в 988 году появилось новое летоисчисление. По византийскому календарю празднование Нового года было перенесено на 1 сентября. Разногласия о том, когда отмечать праздник — весной или осенью продолжались вплоть до ХV века. В 1492 году Иоанн III издал указ, в котором официальной датой празднования Нового года и для церкви и для мирян стало 1 сентября. В Москве проходили пышные торжества, гулянья в полночь сопровождал пушечный выстрел, а церкви звонили в колокола.

Во времена Петра Первого

Привычное сегодня наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января ввел в 1699 году российский император Петр I.

Указ Петра Первого о праздновании Нового года 1 января

По указу Петра I от 20 декабря 1699 года Россия перешла на новое летоисчисление, празднование начала года с 1 сентября официально перенесли на 1 января. В документе были обозначены и первые традиции проведения торжества, схожие с обычаями европейских стран. Так, по царскому указу новый 1700 год в Москве отмечался целую неделю, и каждый вечер возле Кремля гремели пушки. Людям предписывалось украшать дома и ворота еловыми, сосновыми, можжевеловыми деревьями или хвойными ветками и поздравлять друг друга с наступлением Нового года. А во дворах по вечерам жечь солому и хворост, зажигать смоляные бочки, также палить из мушкетов и ружей.

В советское время

По-настоящему общенациональным праздником Новый год стал именно в советское время. Празднование Нового Года официально было признано 1 января в 1948 году, власти сделали этот день выходным для всех. Этому предшествовал запрет на празднование Рождества. Так, в конце 20-х годов прошлого столетия существовали специальные отряды, которые патрулировали улицы и всматривались в окна с целью выяснить, что происходит в домах. А в 30-е годы власти запретили отождествлять елку, подарки и Деда Мороза с религиозными символами.

Застолье по случаю встречи Нового года одним из первых описал Аркадий Гайдар в рассказе «Чук и Гек» в 1939 году. В советское время широкое распространение получили традиционные новогодние песни и появились особые атрибуты праздничного стола — салат «оливье», мандарины и «селедка под шубой». На смену Вифлеемской елочной звезде пришла красная пятиконечная, а восковые свечи заменили электрические гирлянды. С 1954 года для детей и молодежи стали проводить кремлевскую елку, на сказочные представления и по сей день собираются ребята из разных уголков страны.

С 1970-х годов появилась традиция, ставшая ежегодной — слушать торжественное обращение главы государства к народу и загадывать желания под бой курантов.

В современной России

Приготовления к главному празднику года в России начинаются уже с начала зимы. На улицах городов появляются украшенные елки, световые инсталляции, ледяные скульптуры, снеговики и фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года по восточному календарю. На центральных площадях проходят праздничные представления. Традиционно организуют детские утренники, где ребята принимают участие в маскараде, играют, поют песни и танцуют вокруг елки, рассказывают стихи и получают подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Семьи украшают свои дома и квартиры, стараются избавиться от всего старого и ненужного, наряжают елку, готовят подарки. По традиции празднование 31 декабря начинается примерно в 23 часа. За ужином обычно звучит тост за уходящий год, вспоминают все счастливые события, которые он принес. Президент в эфире ТВ подводит итоги года и поздравляет всех граждан России с Новым годом. Под звуки курантов загадывают самые заветные желания и поздравляют друг друга с наступлением Нового года, зажигают бенгальские огни и запускают фейерверки.

Традиции и обычаи

Традиции и обычаи празднования Нового года в России складывались столетиями. Украшать дома хвойными деревьями и ветвями, писать письма Деду Морозу, наряжаться в новую одежду, избавляться от всего ненужного, раздавать долги и прощать обиды, дарить друг другу подарки, собираться вместе за праздничным столом — эти и другие традиции неизменно соблюдаются и сегодня. Главным развлечением у простых людей было катание на санях и ледяных горках. Со времен правления Петра I стал популярным обычай запускать фейерверки.

«Одной из новогодних традиций во многих странах стало дарение поздравительных открыток. Они быстро и точно реагировали на настроения в обществе, — говорит Марина Бочарова, культуролог, преподаватель Московской международной академии. — Золотой век открыток — конец 19-го — начало 20 века. Новогодние почтовые карточки, как называли открытки, появились в 1897 году. Многие знаменитые художники не стеснялись брать заказы на оформление открыток. Иван Шишкин, Илья Репин, Иван Билибин и многие другие рисовали иллюстрации для лицевой стороны карточки. Чаще всего изображали новогодние пейзажи, сценки с детьми, подковы как символ удачи или ангелов. Или рисовали поезда, которые мчались через снег и лес, демонстрируя развитие техники. Какой-либо цензуры не было, и открытки выпускали многие типографии».

Чтобы точно сбылось: как правильно загадать желание на Новый год

По словам эксперта, в советское время выпуск любых открыток был взят под контроль государства. И новогодние открытки оказались под запретом вместе с самими праздниками. Их выпуск возобновился только в 1941 году. Сюжеты иллюстраций, конечно же, были военные. Уже после окончания Великой Отечественной войны они сменились на повседневные. К слову, по темам изображений открыток можно отслеживать политические, социальные и культурные изменения в государстве. Так после полета Юрия Гагарина в космос на поздравительных карточках появляется космонавт с ракетой. В 60-70-е на открытках изображают телевизор и механические детские игрушки. В это время они еще были предметами роскоши. Но самый популярный «политический» сюжет — это Кремль с курантами, изображение выпускалось миллионными тиражами до начала 90-х. В наши дни открытка остается одним из традиционных подарков.

Символика и атрибуты

Существует немало предметов и образов, которые ассоциируются с главным зимним торжеством. Но самые популярные — нарядная елка, добрый Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка, праздничный стол с угощениями. Также согласно китайскому календарю каждый год символизирует тотемное животное.

Новогодняя елка

Символом Нового года ёлка стала не сразу. Дело в том, что в русских погребальных обрядах использовалась ель и сосна, именно поэтому люди не желали нести в дом хвойные деревья. С петровских времен появилась традиция украшать дома ветками хвои. В середине XIX века аристократы наряжали рождественскую елку и соревновались, чья выше и богаче украшена. А вот среди крестьян этот обычай не приживался вплоть до 1930 года.

Сегодня елка, украшенная покупными и самодельными игрушками, мишурой и гирляндами, лакомствами в виде расписных пряников и конфет – неотъемлемый атрибут праздника. Пушистая зеленая красавица занимает почётное место в каждом доме и радует глаз. Вокруг нее дети водят хороводы и, конечно же, под елочкой оставляют презенты.

Дед Мороз и Снегурочка

Несомненно, самые любимые персонажи новогоднего праздника — Дед Мороз и Снегурочка. Новогодний волшебник появился в России к ХХ веку, а прообразом Деда Мороза считаются сразу несколько персонажей: языческий колдун Карачун (Трескун), сказочный персонаж Морозко, Святой Николай Чудотворец. Дедушка Мороз на упряжке с огромным мешком подарков никогда не отправляется в путь без своей помощницы — внучки Снегурочки. Они вместе одаривают детей подарками.

Праздничный стол во время встречи Нового года

Еще наши предки в новогоднюю ночь накрывали на стол щедрое угощение. Сегодня наряду с традиционными яствами — салатами и бутербродами с икрой, шампанским и мандаринами принято накрывать стол с учётом восточного гороскопа и обязательно учитывать, что понравится символу года. Так, наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного Водяного Кролика (Кота). Чтобы задобрить этих тотемных животных, на столе обязательно должны быть кушанья из птицы, рыбы и морепродуктов, а также свежая капуста и морковь.

Старый Новый год

Россия —страна, где Новый год встречают рекордное количество раз за день (по разным часовым поясам). Кроме того, в России в ночь с 13 на 14 января установился обычай праздновать Старый Новый год. Впервые он отмечался 14 января 1919 года.

В 1918 году власти приняли решение следовать примеру прогрессивных стран и издали декрет о новом летоисчислении — вместо юлианского календаря официальным стало григорианское летоисчисление. И начиная с XX века между двумя календарями разница составляет 13 дней. Русская православная церковь отказалась принять новый календарь, так появились две даты торжества — Новый год и старый Новый год (по григорианскому календарю 14 января соответствует 1 января юлианского).