Рождество Христово — что это за праздник? Каковы его традиции? Обо всём, что связано с Рождеством, вы сможете узнать, прочитав нашу статью.

Содержание статьи

- Рождество Христово: история праздника

- Символы Рождества Христова

- Почему различаются даты празднования Рождества в различных церквях

- Праздничное богослужение

- Тропарь и кондак на Рождество

- Тропарь на Рождество

- Кондак на Рождество

- Рождественская ель: православное значение

- Поздравления с Рождеством

- Даты Рождества Христова:

- О Рождестве Христовом на Правмире:

- Фильмы о Рождестве:

Рождество Христово — великий праздник, торжественный день для всех христиан. В этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира. Удивительно, что в Священном Писании нет ни одного указания на то, что день появления Мессии на свет — это церковный праздник или какой-то особенный день. В те времена дни рождения не праздновались в принципе. Да и древняя Церковь не отмечала Рождество. Рождение Христа праздновалось в день Богоявления.

Наверняка, все знают историю о волхвах, которые пришли поклониться Иудейскому Царю, увидев звезду на Востоке. Но сами волхвы не были иудеями. Во что они верили? Почему и для них Рождение Спасителя стало великим праздником? Почему они приготовили особые дары, куда входило масло для бальзамирования усопших — смирна?

Как пост связан с изгнанием бесов в Библии? Постился ли сам Христос?

Когда отмечают Рождество православные — 25 декабря или 7 января? Знали ли вы, что первый Григорианский календарь «упустил» 10 дней намеренно?

Как понять, что происходит на праздничном богослужении в Рождество? Что такое тропарь и кондак? Мы подробно разобрали состав богослужения на Рождество.

Почему на Рождество принято наряжать ель, разве это не светская новогодняя традиция, имеющая корни в язычестве? Стояла ли ель рядом с рождественскими яслями? Кто из христиан первым придумал наряжать ель?

В этой статье мы постарались собрать для вас ответы на самые важные для христианина вопросы о празднично дне Рождества, интересные факты и открытки, с помощью которых вы можете поздравить своих близких.

Рождество Христово: история праздника

Итак, обратимся к истории празднования Рождества Христова. Казалось бы, тут все просто. Этот день описан евангелистами, несомненно, для христианина рождение Царя Небесного, воплощение в человека, возможность просить отпущение грехов и жизнь вечную — великий праздник. Не все так просто. Как мы уже и говорили, о праздновании Рождества в Писании не говорится. И уж тем более нет особо обетования наряжать ель, дарить друг другу подарки.

История Рождества Христова описана в Священном Писании, но празднование этого события появилось позже. Рождество — один из двенадцати великих праздников православной Церкви. В нашей традиции их принято называть двунадесятыми праздниками, это великие торжества Церкви, которые следуют после Пасхи. В иудейской традиции не праздновали дни рождения, во что сложно поверить современным людям, и в Писании нет обетования о специальном праздновании. Первые упоминания о Рождестве относятся к IV веку. В 360 году римский епископ Либерий упоминал праздник Рождества. Во II веке о Рождении Христа говорили в день Богоявления. Праздник Богоявления отмечал сразу три великих события — Рождение Иисуса, принесение даров и Крещение. В старых требниках Рождество называют «Зимней Пасхой», Воскресение Христово было следствием Рождества. Вокруг них формировалась вся церковная практика. Этот праздник посвящен земной жизни Христа. Наш Спаситель родился не в роскошном замке, а в хлеву, где скот укрывался от непогоды. В римском храме Санта-Мария Маджоре хранится, предположительно, частица яслей Иисуса.

Иисус Христос родился в Вифлееме, в тот год император велел провести перепись новорожденных. Богородица и Иосиф были из рода Царя Давида. В городских гостиницах по дороге в Вифлеем места им не нашлось, поэтому Спаситель Мира появился на свет рядом со стойлом, а Богомладенца положили в кормушку для скота — Его первые ясли. О свершившемся чуде первым узнали пастухи, которые охраняли неподалеку свои стада, как гласит Евангелие от Луки. Звездной ночью к ним явился Ангел Господень, чтобы возвестить Великую Радость «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». Вместе с Ангелом явилось и многочисленное воинство небесное, взывающее «Слава в вышних Богу!». Первыми, кто поклонился Господу, были простые люди, и простые люди стали первыми проповедниками Христа. Ангел сказал им: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака». Что же означали эти слова? До Рождения Христа Бог еще никогда прежде не воплощался. Взяв на себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на Спасение, заповедовав своим ученикам прежде всего — любовь. Апостол Павел говорил, что смерть для него стала бы приобретением, потому что в теле он был отлучен от истинного источника жизни — Христа.

***

Волхвы Мельхиор, Бальтазар и Гаспар (в латинской традиции) увидели Вифлеемскую звезду на Востоке и также поняли, что это означает рождение Спасителя мира. Пришли они, скорее всего, из Персии. Несмотря на то, что волхвы были язычниками, ищущими правду, им открылось солнце истины. В те времена астрономия часто сочеталась с астрологией и языческими практиками, поэтому в современном понимании волхвы были кем-то вроде магов. Хотя персы и иудеи считали, что верят Единому Богу и воспринимали друг друга благосклонно, волхвы, конечно, не могли считаться богоизбранным народом. Они принесли Богомладенцу свои дары (золото — знак царской власти, ладан — знак священства и смирну (пряное благовоние) — им умащивали тела усопших, символ того, что Иисусу Христу предстоит умереть и воскреснуть. Зороастрийское учение о о Саошьянтах (трех спасителях, которые научат людей Благой вере) перекликалось с учением о Мессии. Появление волхвов в день праздника означало, что Спаситель пришел не к одному народу, а ко всем людям.

Зачем же вочеловечился Сын Божий? Бог открыл нам пути спасения. Суть человека соединилась с Божественной сутью. Иисус облекся в человека, чтобы исцелить человечество. Он принес нам удивительный дар благодати и от нас требуется только достойно и праведно принять этот дар. Явление Бога во плоти — это жертва, который и искупились все грехи человечества. Причем не только прошлые, но и будущие грехи. Об «усыновлении» Богом Отцом через Бога Сына пишет Феофан Затворник: «Дух Божий делает сынами – возрождая, всех ли? Не всех, а только тех, кои уверовали в Господа, положили следовать Ему во всем, и ради сих расположений приняты в благоволение Божие, как бы преднаречены быть сынами».

На месте, где Бог пришел в мир, сейчас находится базилика Рождества Христова. Базилику заложила равноапостольная императрица Елена. Базилика действует непрерывно, здание базилики страдало от воин и пожаров. Под базиликой находится пещера, ее место отмечено серебряной звездой с четырнадцатью лучами. Это — место Рождения Господа нашего Иисуса Христа.

Игумен Даниил Паломник — первый, кто описал пещеру Рождества на русском языке. Это произошло в начале XII века.

Накануне Рождества Христова предпраздничный день — Сочельник. Сочельник — это «дверь», открывающая врата в Рождество.

До дня Рождества, великого праздника, люди соблюдают Рождественский пост. Посты в жизни христианина занимают одну третью часть года. В эти особые дни христиане пытаются соприкоснуться с безвременьем, Вечностью. Верующие подражают Христу, ведь Христос постился. Пытаться уподобиться Христу надо не только в пище, но и в духовной жизни. Мы сопереживаем даже не самому празднику Рождества, а явлению в мир Христа, тому, что Бог стал человеком. Пост — это время очищения в духовной жизни и одно из основных духовных делании человека. Святые угодники Божии постились, о чем есть многочисленные упоминания в Писании. Многие Святые Подвижники проводили в сугубом посте всю свою жизнь. Иисус говорил о необходимости поста Апостолам. На вопрос Апостолов — почему им удалось изгнать бесов из бесноватого, Иисус ответил, что сей род изгоняется только постом и молитвой. Молитва — для души, а пост для тела — важные дела христианина. Рождественский пост подготовительный. Мы готовимся к Рождеству Господа, дню великого праздника, такой праздник следует встречать с духовной чистотой. Чтобы день Рождества не стал обыденным днем, соблюдается пост, человек кается в грехах, чтобы душа восприняла этот праздник.

Символы Рождества Христова

Накануне рождества, в Сочельник, готовятся праздничные блюда — сочиво и кутья. Слово «сочельник» как раз связано с приготовлением сочива. Это блюда из пропаренных злаков с медом. Едят в Сочельник только один раз, после праздничного богослужения.

Основным символом самого

Символами Рождества и сейчас остаются Священные дары — золото, ладан и смирна.

Еще один важный символ Рождества — Вифлеемская звезда. Люди всегда всматривались в звезды и восхищались видом ночного неба. Но Вифлеемская звезда занимает особое место. Это — та звезда, которая привела к колыбели Иисуса волхвов с дарами. Ее лучи указали путь до места рождения Спасителя. Считается, что после этого волхвы сами приняли христианство и проповедовали Христа. Эту звезду в домах крепят на верхушку Рождественской ели. Восьмиконечная звезда присутствует также на иконе Божией Матери «Неопалимая купина». Раньше ее устанавливали и на купола первых церквей. Историю звезды с Востока описал евангелист Матфей. Волхвы хорошо знали карту звездного неба и считали, чтоб звезды — это не просто космические объекты, но и знамения, которые рассказывают о судьбах людей. В Пятикнижии Моисея содержится предсказание пророка Валаама. Этот человек не относился к израильскому народу, он имел языческое происхождение. Он провозгласил «новую звезду от Иакова», поэтому волхвы ждали появления особой звезды на Востоке. Поклонение Иисус от язычников, волхвов, говорит о том, что все времена и народы, все земные цари рано или поздно преклонятся перед Христом.

Ангел и колокольчики напоминают нам о возвещении Рождения Господа пастухам. Звон колокольчиков прославляет Господа.

Во многих странах на Рождество принято зажигать свечи. Их свет символизирует Божественное сияние радости Рождества Христова.

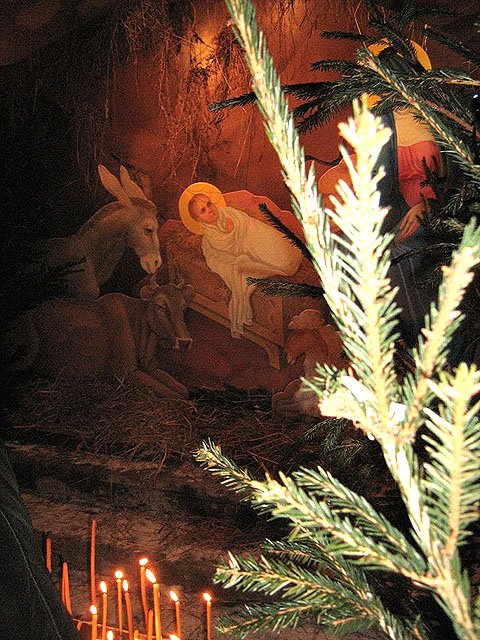

Традиции празднования Рождества отличаются в разных странах. Соответственно и символы Рождества могут быть разными. В России укоренилась традиция Рождественского вертепа. Вертеп — это пещера Рождества, ее делают своими руками и устанавливают в храмах, на площадях города и в домах верующие. Вертеп «приехал» в Россию из средневековой Западной Европы. В те времена активно боролись с языческими традициями и обрядами. Многие христиане по немощи своей участвовали в празднике бога Митры, языческого бога Солнца. Это отсылает нас к истории установления самого праздника Рождества. День Рождества совпадал с днем Солнцестояния, что имело и некий символический подтекст. Церковь начала праздновать Рождество отдельно от дня Богоявления, чтобы заменить христианскими праздниками языческие.

Пусть многие христиане и не организовывали языческие праздники, даже становясь невольными участниками застолья, они наносили вред своей душе. Так можно было подумать, что между почитанием Христа и почитанием других несуществующих богов нет существенной разницы. Церковь должна была или отлучить «наполовину язычников» или придумать способ установить настоящий христианский праздник, напоминающий о том, что к нам пришел Христос Спаситель. Несмотря на то, что в выделении Рождества из праздника Богоявления была и несомненная польза, ряд богословов считает, что в этом нашлись определенные минусы для христиан. Рождество стало не так тесно ассоциироваться с явлением в мир Бога. Блаженный Феодорит Кирский говорил: «…Сущий Бог и Божий Сын, имея невидимое естество, когда вочеловечился, соделался для всех явным».

***

В те времена в праздниках Рождества принимали участие не только певчие церковного хора, но и прихожане. На специальном столике над престолом устанавливали статую Девы Марии. Мальчик из церковного хора, изображавший Ангела, возвещал рождение Мессии. А священники изображали Вифлеемских пастухов. После возвещения они входили в алтарь. Далее следовало небольшое представление на Библейскую тему, которое называлось «Вертепным действом», а в Западной Украине просто «Вертеп».

В Европе XVI века такие мистерии проводили кукольные театры. У таких театров были декорации, напоминающие декорации сегодняшних рождественских вертепов. Их вырезали из бумаги, дерева, лепили из глины. Сейчас вертепы зачастую просто устанавливают у входа в храм или дома.

Католики и протестанты также делают адвент-календари. Адвент — это четыре недели до рождества. Для детей в таких календарях оставляют небольшие подарки.

Почему различаются даты празднования Рождества в различных церквях

Многие задаются вопросом, когда отмечать Рождество Христово — 25 декабря или 7 января? В некоторых странах, например, в Молдове, широко отмечаются оба дня Рождества — по старому и по новому стилю. Это связано с конфессиональным разнообразием на территории страны. В России празднование Рождества по Юлианскому и по Григорианскому календарю тоже становится традицией.

В древнем мире единого календаря не существовало. Юлий Цезарь был одним из самых просвещенных людей своего времени. Он понял, что существует необходимость создания календаря. Юлианский календарь установил Юлий Цезарь, что следует из самого его названия. Греческая наука того времени уже знала, что Земля делает полный оборот вокруг солнца за 365 дней и 6 часов. На самом деле, это не совсем точные цифры — за 365 дней, 5 часов, 49 минут. Юлий Цезарь потребовал, чтобы в календаре сочетались римские названия и греческие научные открытия. В этом календаре также, как и Григорианском, 12 месяцев, високосные года, 365 дней в году. Дополнительный день появляется каждые четыре года. К сожалению, неточность в 11 минут стала критичной. Так за 128 лет в календаря появился бы целый лишний день. В 1582 стало очевидно, что надо разрабатывать новый календарь. Папа Римский Григорий XIII ввел календарь, который называется соответственно Григорианским, в нем меньше високосных годов. Года, которые делятся на 100, но не делятся на 400 стали содержать в себе 365 дней. Почему же возникли споры, если новый календарь был совершенен? В нем намеренно пропустили десять дней. Страны принимали новый календарь в разные периоды, что родило несколько путаниц в важных исторических датах.

Вопрос этот не так однозначен, как кажется, и дело не только в календарях. Сегодня наша Церковь живет по Юлианскому календарю, хотя в некоторых странах Григорианский календарь считается наиболее точным. Разница между этими двумя календарями в исчислении. Юлианский и Григорианский календарь — это вопрос богословия. После Октябрьского переворота Юлианский календарь сочли «мракобесным», все светские праздники отмечаются по Григорианскому календарю, в 1923 году Церковь пытались под давлением перейти на новый стиль, но Русская Православная Церковь осталась верна Юлианскому. Католики и протестанты отмечают Рождество по Григорианскому календарю, как и ряд православных Церквей за рубежом.

Нам достаточно точно известна дата зачатия матери Иоанна Крестителя, Елизаветы (23 сентября по старому стилю). Мы знаем, когда Захарий ушел из Иерусалима, известно, что в шестой месяц после зачатия Иоанна Крестителя ангел явился Пресвятой Богородице. Этот день стал днем Божественного зачатия Иисуса Христа. Мы не можем знать точной даты, но можем рассчитать, что Рождения Христа приходилось на середину зимы.

Праздничное богослужение

Величие праздника отражается в праздничном богослужении на Рождество. В этот день читается молитва «Царю Небесный». Именно так мы называем Христа, почитая Его Господом Богом. Эта молитва не читается только в период от Пасхи до Пятидесятницы и ей открываются многие богослужения, а не только праздничные. Далее идет ектенья и гимн «С нами Бог». Этот гимн напоминает нам о пророке Исайе, который за 700 лет до Рождества Христова возвестил о пришествии Спасителя мира, рожденного от Девы. Он описал события Его земной жизни, смерть и воскрешение. Далее следует песнь Симеона Богоприимца, которая говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм, которое традиционно совершалось на сороковой день жизни. На праздничном богослужении в Рождество поется ирмос — заголовок Рождественского канона. В каноне девять песен, начало девятой песни (ирмос) — это нить, связывающая Ветхий Зовет с Новым Заветом. Он говорит о том, что нам, христианам, лучше любить молчание. Многие проповедники не могут подобрать слов, чтобы передать суть тайны Рождения Христа. Богослужение проходит на церковно славянском-языке. Гимнография Древней Руси и Византии огромна. Как мы знаем, все богослужения идут по суточному кругу. Накануне праздников утреннее и вечернее богослужение сливается в одно «всенощное бдение». Такие богослужения бывают всего лишь дважды в году — на Рождество и на Пасху. В Русской Православной Церкви проходит Патриаршее рождественское богослужение, когда Предстоятель Русской Православной Церкви обращается к пастве.

Утреня Рождества поется ночью. В эту ночь мы слышим Ангельскую песнь: Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Это — благодарность Богу за то, что он воплотился и спас нас. Мы слышим также полиелей, стихи из этих псалмов прославляют милость Господа. Далее идет величие — краткое песнопение, славящее Бога. В состав праздничной утрени входят степенна и степенный антифон. Антифоны подражают хору Ангелов, славящему Господа. Названия обращаются к способу исполнения этих песнопений. Так Антифоны поются попеременно. Далее идет прокимен, предшествующий чтению отрывка из Писания, посвященного Рождеству Христову. После чего следует стихира евангельская, объясняющая слова Писания.

Тропарь и кондак на Рождество

Тропарь и кондак на Рождество — это важнейшие составляющие богослужения. Их создают христианские поэта — гимнографы. Тропарь и кондак — не просто молитвы, но и объяснения сути праздника Рождества.

Тропарь на Рождество

Кондак на Рождество

Рождественская ель: православное значение

Почему же Ирод так испугался? Во времена Иисуса все ждали прихода Мессии. Его ждали как могущественного Царя, враги которого будут повержены. Иисус же, как мы помним, появился на свет не во дворцах, а в хлеву и, Его первыми яслями стала миска для корма скота. Ирод не был глубоко верующим иудеем, поэтому приход Мессии интересовал его только с точки зрения политических амбиций. Мало того, что Ирод не был потомком Давида, а, значит, положение его в качестве официального правителя было и без того шатким, так еще и иудаизм принял не он, а его дед Антипа, потому что Хасмонейское Иудейское царство этого потребовало. Антипар, отец Ирода, захватил царский престол хитростью и силой. Он сам стал жертвой предательства и обмана. Ирод наказал предателей и взошел на царство. Власть переходила из рук в руки. Взяв в жены внучку Гиркана II и реконструировав храм, Ирод пытался укрепить свои позиции. Но, будучи жестоким и подозрительным человеком, он позднее убил свою жену и трех сыновей, заподозрив их в сговоре. На фоне этих событий в Иерусалиме появились волхвы, требующие показать им Иудейского царя, и они явно имели в виду не Ирода. После этого он приказал убить всех младенцев. Это ужасное событие было одним из худших злодеяний Ирода.

***

В Европе долгое время существовала легенда о том, что, когда деревья приносили Богомладенцу свои дары — плоды, ели было нечего предложить ему, и она скромно стояла на пороге хлева, не решаясь приблизиться. Тогда Ииус улыбнулся и протянул к ней руку. Но это история относится, скорее, к добрым сказкам.

Существовала и еще одна версия этой сказки: она гласила о том, что два других дерева пальма и маслина не пускали ель ко Христу, насмехаясь над ней. Услышав это, Ангел Господень украсил скромное дерево, и она вошла к яслям Богомладенца во всем своим величии. Иисус обрадовался ели, но она смутилась, а не возгордилась, потому что помнила — ее нарядил Ангел, и ему она обязана своим преображением. За скромность именно ель стала символом дня Рождества.

В России традиция наряжать ель на Рождество пришла лишь в XVIII веке. Кстати, во многих странах, эта традиция тоже стала поздней: в Англии, во Франции и в Америке лишь в середине XIX века ель на Рождество стала повсеместной практикой.

Ель наряжают и на Новый год, но это — светская традиция. Для православных христиан ель — прежде всего, символ Рождества. В Древней Руси ель не жаловали, она была мрачным деревом, растущим на болоте.

Наряженное дерево — отголосок язычества. В те времена люди наделяли природу человеческими, если не божественными свойствами. В хвойных деревьях по легендам жили лесные духи. Чтобы спасти от злых духов свои дома, люди наряжали лесных красавиц, пытаясь задобрить их. Отношения к хвойным деревьям, к слову, постоянно менялось. Они то хранили в себе злых духов, то охраняли жилище. Однако, во все времена ель наделялась мистическими свойствами.

В Европе XV-XVI века впервые встречаются упоминания об украшении ели. Считается, что обычай наряжать ель в христианской традиции открыл Мартин Лютер, основатель протестантизма. Он поставил свечи на ветки ели, чтобы показать детям символ любви и милосердия Господа — красоту небесных звезд в день, когда Господь воплотился и сошел к людям. В Россию украшенную ель «привез» Петр I, но изначально ее ставили только в питейных заведениях, а в домах нарядное дерево появилось уже в XIX веке. В доме императора Николая I в Петербурге стояла украшенная ель на Рождество.

Чуть позже ель появилась в качестве иллюстрации к книге «Щелкун орехов» («Щелкунчик») Гофмана, что говорило о плотно укоренившейся традиции украшать ель на Рождество. Уже в 1916 году Священный Синод усмотрел в традиции влияние немцев и запретил ее, а в 1927 году, после антирелигиозной кампании, Рождественскую ель отнесли к «пережиткам прошлого»…

Сейчас вечно зеленая ель, напоминающая также о жизни вечной, переживает второе рождение. В 1935 году ель вернулась в государственные учреждения, но вернулась, увы, как светский символ Нового года. Ее украшали красной звездой на верхушке. Известно, что в годы богоборчества люди наряжали ель тайно у себя в домах. Люди стали вспоминать, что это, прежде всего — символ Рождества Христова.

Поздравления с Рождеством

Поздравьте своих близких старинными рождественскими открытками.

Даты Рождества Христова:

Рождество Христово в 2020 году — 7 января

Рождество Христово в 2021 году — 7 января

Рождество Христово в 2022 году — 7 января

О Рождестве Христовом на Правмире:

О Рождестве Христовом: история праздника

- Прот. Андрей Ткачев. В приближении Рождества

- Епископ Александр (Милеант) Для чего Христос пришел в мир? Рождество Христово

- Протодиакон Андрей Кураев Дары Рождества

- Рождественский сочельник и Рождество Христово. Ответы на вопросы

- Архимандрит Ианнуарий (Ивлев) Полнота времени

- Пророчества о Рождестве Христовом

- Рождество Христово. Таинство рождественской звезды

- Прот. Александр Шмеман Преодоление язычества

Календарь Рождества

- Все ли равно, когда праздновать Рождество? Реформа календаря и пасхалии: история и современность

- Рождество: почему мы празднуем его не как все люди?

Песнопения и служба Рождества Христова

- Николай Иванович Державин: Традиции Рождества. Богослужение Рождества Христова и Патриаршая Литургия Рождества Христова

- Ирмосы Рождества: история и перевод

- «Предпразднуем, людие, Христово Рождество…»

- Службы Рождества Христова

Рождественские колядки и песни

- Сербские песни к Рождеству Христову

- Коляда и колядки: О чем поют колядки на Рождество

- Рождественские колядки

- Поздравления с Рождеством Христовым

Видео

- Фильм «Рождество» о Рождестве Христовом

Рождество в семье: традиции и обычаи

- Домашняя радость церковного праздника

- Рождественский пост и Рождество в нашей семье. Матушка Светлана Радаева

- Апология рождественской елки

- Подарки на Рождество

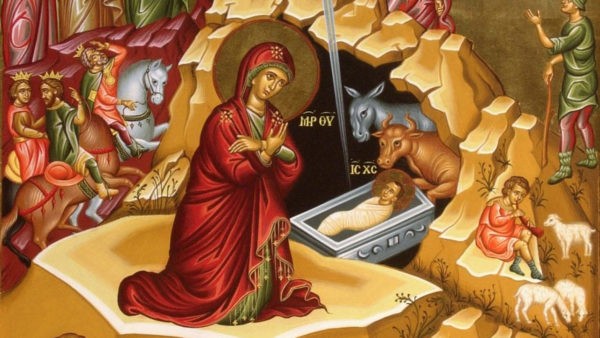

Икона Рождества

- Иеромонах Амвросий (Тимрот) 9 икон Рождества

- Обновился мир. Рождество

Проповеди

- Свт. Василия Великий Гомилия на Святое Рождество Христово

- свт. Иоанн Златоуст Слово на святое Рождество Христово

- Свт. Лев Великий Слово II на Рождество Христово, Слово III на Рождество Христово, Слово IV на Рождество Христово, Слово V на Рождество Христово, Слово седьмое на Рождество Христово, Слово восьмое на Рождество Господне, Слово девятое на Рождество Христово, Слово десятое на Рождество Христово

- Св. Прав. Иоанн Кронштадский: Где же мир на земле, возвещенный Ангелами?

- Митрополит Сурожский Антоний Бога, явившегося в Вифлеемских яслях, человек придумать не мог и Чем мы отзовемся на любовь Божию?

- Свщмч Сергий Мечев Мир или меч?

- Свщмч. Григорий Лебедев. Слово на Рождество Христово

- Протоиерей Алексий Уминский: Господь принес нам богатство любви

- Начаток язычников. Размышления над Рождественским Евангелием

- Протоиерей Сергий Правдолюбов Готовися, Вифлееме! и Рождество Христово: Господи, Ты пришел к нам и все для нас сделал!

Викторины

- Рождество Христово — ВИКТОРИНА

Очерки и рассказы

- Игумен Петр (Мещеринов): И сейчас Христу нет места в мире сем

- Священник Александр Овчаренко: Как мы празднуем Рождество

- Рождество в 20-е годы

- Рождество в Гулаге. «Праздновать величайшее событие человечества в лагере было чрезвычайно опасно»

- Рождество на Соловках

- Протоиерей Александр Авдюгин Гость

- Рождественское чудо. Святочный рассказ

- Рождественская история «Посмотри в окно»

- Зверь. Святочный рассказ

Стихи о Рождестве

- Рождественские стихи

- Под сенью Рождества. Волхвы русской поэзии

- [Видео] Рождественская звезда

- Олеся Николаева. Рождество [ВИДЕО]

Рождество в искусстве

- Рождество в христианском искусстве

- Рождественская история Земекиса: Время, деньги и Рождество

- Открытки к Рождеству Христову

- Старинные рождественские открытки

Рецепты к Рождеству

- Рождественское печенье: пошаговые рецепты, фото, видео

Рождество Христово в мире

- Протоиерей Игорь Пчелинцев: Ёлочка из Хайфы

- Православное Рождество в Японии

- Египет: Антитаранные ворота на Рождество

- Рождество Христово в стране выходных

- Зимняя Пасха

- Кораблик вместо ёлки, свинина вместо гуся… Рождество в Греции (+видео)

О Вифлееме

- Исраэль Шамир Народы Вифлеема

Фильмы о Рождестве:

Больше видео на канале Правмира

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

В сознании западных христиан не Новый год, а Рождество остается главным праздником. Не удивительно, что рождественская тема получила богатейшее развитие не только в европейском искусстве, но и в литературе. Произведения зарубежных авторов — это классика жанра, потому что рождественский, или святочный рассказ впервые появился именно в зарубежной литературе, а не в русской.

Жанр святочного рассказа удивителен в первую очередь тем, что при всей наивности, сказочности и необычайности, он во все времена был любим не только детьми, но и взрослыми. Быть может, потому, что все взрослые — тоже немножко дети? Это здорово, когда люди с возрастом не утрачивают детского восприятия мира и способности верить в чудо!

Итак, давайте совершим небольшой литературный экскурс в историю христианского праздника.

Одри Хепберн

Так с чего же все начиналось? Вернее, с кого?

Попросите жителя английского королевства назвать самого знаменитого британского писателя после Шекспира, и большинство не задумываясь тут же ответит — Диккенс. И не только потому, что он еще при жизни стал звездой читающей публики и солнцем на туманном небосклоне британской литературы. И не потому что за тридцать лет, посвященных писательской деятельности, Чарльз Диккенс сумел выпустить пятнадцать полновесных романов, огромное количество рассказов и журналистских произведений (не каждый плодовитый писатель обретает статус народного любимца), а просто-напросто оттого, что Диккенс подарил британцам Рождество — праздник, любимый с детства.

Именно Диккенс, поддержанный своим великим современником принцем Альбертом, создал и популяризировал образы Рождества, которые кажутся нам сегодня очевидными: умиротворенное семейство, счастливо поедающее индейку возле разряженной елки, Скрудж, рождественский снегопад… А многие другие символы британского Рождества — открытки, венки, снег, салазки, падуб и омела — тоже пришли к нам из диккенсовской эпохи.

Анита Пейдж

Забытый праздник

Рождество не всегда было таким любимым праздником. В начале XIX века рождественские традиции были подзабыты, и многие высказывали мнение о том, что праздник может просто исчезнуть. В своих письмах от 24 и 25 декабря первая леди английской литературы Джейн Остин лишь вскользь упоминает о Рождестве.

«Меня пригласили на ужин, но я не хотела выходить из дома, так как шел дождик, но он прекратился, и я пошла. Ах, да, счастливого Рождества», — пишет она сестре Кассандре.

Никаких тебе стенаний по поводу упущенного редкого шанса провести вечер с родными и близкими, теплых пожеланий и подарков в красно-белых коробках, вместо этого, о вездесущей британской погоде.

В 14-й главе ее романа «Доводы рассудка» есть скромное упоминание о Рождестве: «В одном углу стоял стол, за которым щебечущие девчушки нарезали папиросную и золотую бумагу; а в другом поставец, заставленный подносами, ломился под тяжестью холодцов и пирогов, и там кутили буйные шалуны; вдобавок рождественский огонь ревел так, будто задался целью заглушить весь этот гомон». И хотя настроение сцены довольно веселое, никаких особенных разговоров, игр и традиций не описано.

В Британии начала XIX века простые люди ходили на Рождество в церковь, готовили вкусный обед и занимались благотворительностью. Они украшали дома растением — колючим падубом и нежной омелой. Падуб напоминал им о персонаже английского фольклора — Короле Падубе, который борется с Королем Дубом. Каждому из них принадлежит половина года.

Омела считалась символом жизни еще у друидов, которые срезали ее золотым серпом, собрав вместе людей, прошедших очистительные процедуры и исполнивших ритуальные танцы. Но все эти обычаи были скорее местными, деревенскими, связанными с суевериями и отголосками язычества. Занятых городских жителей красные ягоды падуба и благотворительность занимали мало.

Элизабет Тейлор

Создание имиджа

Первым внимание на подзабытый праздник обратил политический активист левого толка Ли Хант, который в своем журнале «Examiner» пытался нравоучительствовать богатым читателям насчет того, что хотя бы в Рождество бедным надо помогать, а детей отпускать домой на каникулы. Он первым понял объединяющую и очищающую для всего общества силу этого праздника и начал активно продвигать Рождество в густозаселенные дома городских жителей.

Его деятельность имела кое-какой успех. А 21 декабря 1818 года в редакцию даже пришло письмо, подписанное «простая английская женщина». В нем «мать и жена» рассказывала о том, что говяжий фарш, падуб и омела готовы, а она от лица сына, отпущенного из школы, и бедных соседей, которым досталась теплая одежда, благодарит журнал за вдохновение и надеется, что нынешние тяжелые времена будут облагорожены примитивной и чистой простотой праздника рождения Христа.

Несмотря на все эти усилия, к 1840 году рождественской недели у большинства британцев не было. Празднику посвящали всего один день. Остальные шесть дней рождественской недели, традиционно заполненные праздничными хлопотами, они все больше отдавали работе…

И тут пришел Диккенс

Будучи еще начинающим писателем, Чарльз Диккенс не постеснялся начать открыто заявлять о том, что писатель — это не просто посланник чистого искусства, воспевающий красоты жителей белых домов грязного города Лондона, а человек, на которого возложена важная общественная миссия — улучшать и облагораживать аудиторию, но не с помощью радикальных методов искоренения пороков, а путем эмоционального воздействия на человека и читателя. Именно это и должны были сделать задуманные им «Рождественские повести».

В Рождестве Диккенс видел не только яркие образы язычества, когда в самые темные и холодные дни года люди совершали обряды, которые должны были вернуть им солнце, и не только празднование рождения младенца Христа с походом в церковь и праздничным ужином.

Рождественский праздник был для писателя воплощением принципов, проповедью которых он рассчитывал добиться огромных результатов. А именно: что человек всегда должен помнить о ближних и жить не только ради себя, что главная награда человека — душевное спокойствие и любовь других людей.

Сегодня кажется, что множество коренных британцев впитали эти принципы с молоком матери, но на самом деле все дело в невероятно популярных «Рождественских повестях» Диккенса. По задумке издателей, они должны были выходить ежегодно в дни Рождества и служить своеобразной проповедью, обращенной как к бедным, так и к богатым. Ведь богачей надо исправлять, смягчая им сердце, а беднякам — помогать, смягчая их участь.

Джина Лоллобриджида

Скрудж, который украл рождество

В 1843 году Диккенс выпустил свою самую известную «Рождественскую песнь в прозе», главный герой которой — Эбенезер Скрудж. Многим поколениям британцев и нам, россиянам, как по этой рождественской книге, так и по фильмам и мультфильмам знаком этот английский скупердяй. Его фамилия даже стала нарицательной и обозначает скупого и прижимистого нытика. Не зря известный во всем мире диснеевский Скрудж Макдак имеет диккенсовские корни, а вовсе не мольеровского «Скупого» или бальзаковского «Гобсека».

Для замкнутого, как устрица, старика Эбенезера Скруджа Рождество — это всего лишь время подсчитывать долги и «время, когда становишься на год старше, но ни на час богаче». К тому же в Рождество клерки не работают, а платить им надо как за рабочий день. И вообще для него все это Рождество — досадная помеха в деятельности по наращиванию капитала. Скрудж с большим презрением относится к бедным и редко делает что-то доброе для других. Все считают его злобным и гадким стариком.

И вот в канун Рождества со Скруджем приключается история. История эта так поражает Скруджа, что он резко меняется и становится всеобщим любимцем и благодетелем.

Всего Диккенс написал пять рождественских повестей: «Рождественская песнь в прозе», «Колокола», «Сверчок за очагом», «Битва жизни», «Одержимый, или сделка с призраком», последняя из которых вышла в 1848 году. Именно эти рождественские книжки и создали Диккенсу репутацию «создателя» Рождества. Они не только помогали читателям становиться лучше и добрее, но и развлекали детей и взрослых по всей стране, превращая Рождество в поистине магическое и сказочное событие.

А потом в 1841 году принц Альберт привез в Виндзор из Германии рождественскую елку — и вскоре вся страна последовала примеру королевской четы. А уже в 1843 году Генри Коль напечатал первый тираж рождественской открытки, положившей начало процветанию почтовых служб в праздничный период.

Все сказки Диккенса множество раз экранизировались, ведь каждый уважающий себя актер до сих пор стремится попасть в телевизор к дружному семейству, собравшемуся на рождественский ужин.

И когда у сияющей елки, заваленной открытками и подарками, вы будете произносить свои тосты, выпейте за светлую память Чарльза Диккенса — «изобретателя» Рождества. И помните, что главное в Рождество — это не сам подарок в дорогущей упаковке, а внимание и участие.

Подготовила Россинская Светлана Владимировна, гл. библиотекарь библиотеки «Фолиант» МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», руководитель лит. клуба «Прикосновение»; e-mail:rossinskiye@gmail.com

-

-

December 25 2020, 06:04

Подмена праздников. Кто нам придумал Рождество?

Когда начали справлять такой праздник как «Рождество Христово»? Упоминание об этом празднике в литературе появляется лишь в 19 веке. Ничего нет про этот праздник в стихах ни у Пушкина, ни у Лермонтова. Давайте разбираться.

У автора фильма есть некоторые ошибки, например:

— день начинает прибавляться «на воробьиный скок» уже после зимнего Солнцестояния (22 декабря — Коляда), а не с 25 декабря

— современный рождественский Санта Клаус – это не прототип христианского св. Николая Ликийского (св. Николая Угодника), а хранитель голландского народа Синтера Клаас, храм которого на новых землях Сев. Америки был в поселении голландских переселенцев Новый Амстердам , которое позже было переименовано англичанами в город Новый Йорк или по современному Нью-Йорк (США). Место Синтера Клааса не тронули новые хозяева этой земли, а лишь немного переименовали и затем отдали на посмешище, когда впервые, в 1860 году появилась карикатура Т. Наста, изображающая Синтера Клааса под немного искажённым именем «Санта Клаус» – в довольно неприглядном весёло-пьном виде (пьянчуга), в красном колпаке и очках.

Затем, под Рождество 1930-31 года, американская компания Coca—Cola «раскрутила» этого карикатурного Санта Клауса, как свой бренд в красно-белой одежде, резко увеличив объём продаж своего газированного напитка Coca—Cola (ранее в этом напитке присутствовал наркотик – чистый кокаин, из свежевыжатых листьев коки – любимый напиток негров того времени…, а теперь – частично, также в него добавляется пищевая добавка кошениль, добываемая из кошенильных червяков – карминовая кислота.).

За счет этой массированной рекламы, а также кинофабрик Голливуда и иудохристианской Церкви, он со временем и превратился в новоявленного «святого» рождественского Санта Клауса («деда Мороза») с мешком подарков.

У древних римлян, 1 января (январь – януарис, назван в честь двуликого бога Януса) был не праздник, а время, когда полагалось платить налоги, долги и проценты по ним.

Каждый раз, когда приходят новогодние и рождественские праздники, в душе поселяется ожидание чуда – волнующее и трогательное. Это поистине, волшебные дни, когда люди становятся добрее, их лица — веселее, а зимние дни наполняются особым смыслом.

Кто творит эту гармонию? Кто придумал Рождество?

Сегодня никто не может сказать со 100-процентной уверенностью точную дату возникновения Рождества Христова. Историки спорят, приводят свои доводы, религиозные догматики – свои. А истина, как обычно, где посередине.

Факт: Рождество празднуют христиане по всему миру. Это – четвертая часть населения планеты Земля. Получается, что Рождество Христово – самый популярный религиозный праздник на Земле.

Кто придумал Рождество?

В спорах о точной дате рождения Христа сломано не одно копье. Многие религиозные историки опираются на писания Климента Александрийского, жившего в начале нашей эры. Климент обозначил днем рождения Христа 20 мая, а не 25 декабря или 7 января.

Как уверяют обычные историки, рождественская суть 25 декабря – изобретение католического Рима. Это католики ввели в рождественскую традицию служить полуночную мессу в ночь с 24 на 25 декабря.

Дата была взята не из головы, а заимствована у языческих солнцепоклонников, которые 25 декабря праздновали Рождение Солнца, главного бога в божественной когорте язычников. 25 декабря уменьшается ночь, и идет в рост световой день – очень подходящее время, чтобы воспеть хвалу Солнцу.

Рим заменил Солнце на Иисуса Христа. Так появился другой религиозный праздник – Рождество Христово.

Факт: первые христиане были евреями и не отмечали Рождество, так как, по иудейскому понятию, рождение человека – «начало скорбей и болей». Типа, радоваться особо нечему.

Что рассказывает о Рождестве Библия?

Согласно Библии, сомнений в том, что Рождество — именно Христово, нет никаких.

Имя «Иисус» на еврейском означает «спасение». О рождении Спасителя миру известила Вифлеемская звезда – ярко воссиявшая на ночном небосклоне над местом, где Мария родила сына от святого духа.

Этот акт рождения был запрограммирован небесами, и о нем предупреждали ветхозаветные пророки. Мол, будет день, явится спаситель рода людского и искупит его грехи. Предсказание было довольно точным – с указанием времени и места.

Точный адрес Рождества Христова: год 5508 от сотворения мира, Вифлеем.

Традиция празднования Рождества складывалась столетиями. Каждый народ вносил свою лепту, свой яркий штрих. Так получилось Рождество, которое так ценят и любят во всем мире – добрый, сказочный праздник, делающий людей добрее и человечнее.

Факты: — первое упоминание о праздновании Рождества, как дне появления на свет Иисуса Христа, датируется 4 веком.

— До конца шестого века Рождество совпадало с Крещением у жителей Иерусалима, Александрии и острова Кипр. Сегодня Крещение Господне празднуют 6 января только в Армении.

Рождественские традиции

Рождеству предшествует строгий 40-дневный пост – до первой звезды. Последний день поста называется «Сочельник» — от имени единственного кушанья, допустимого до «первой звезды», — сочива. Сочиво готовили просто – замачивали в воде зерна ячменя или пшеницы. Зерна набухали, получалось что-то вроде каши на воде. По другой версии, в сочиве еще присутствовал мед.

В Сочельник начинаются церковные службы – навечерие Рождества Христова – свидетельство особой важности происходящего момента. Навечерие совершаются только по очень важным случаям. Еще на Пасху, например.

В навечерие есть разные службы-часы. Царские из них – заключительные. На них издревле присутствовали цари. Они поклонялись Царю царей, который в этот день родился, то есть Иисусу Христу.

О начале Рождества извещает до сих пор первая звезда, появляющаяся в ночном небе в ночь на 7 января – у православных и в ночь на 25 декабря – у католиков.

Факт: Рождество по новому стилю, то есть 7 января, отмечают Русская, Украинская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви. А также – Украинская греко-католическая церковь.

Католики остались верны старому – Юлианскому — календарю и отмечают Рождество 25 декабря.

Но не зависимо от даты празднования, у католиков, как и у православного мира, есть и Сочельник, и Святки, и традиция праздновать Рождество в семейном кругу за столом, на который ставится ровно 12 блюд – в честь 12 апостолов или 12 месяцев года.

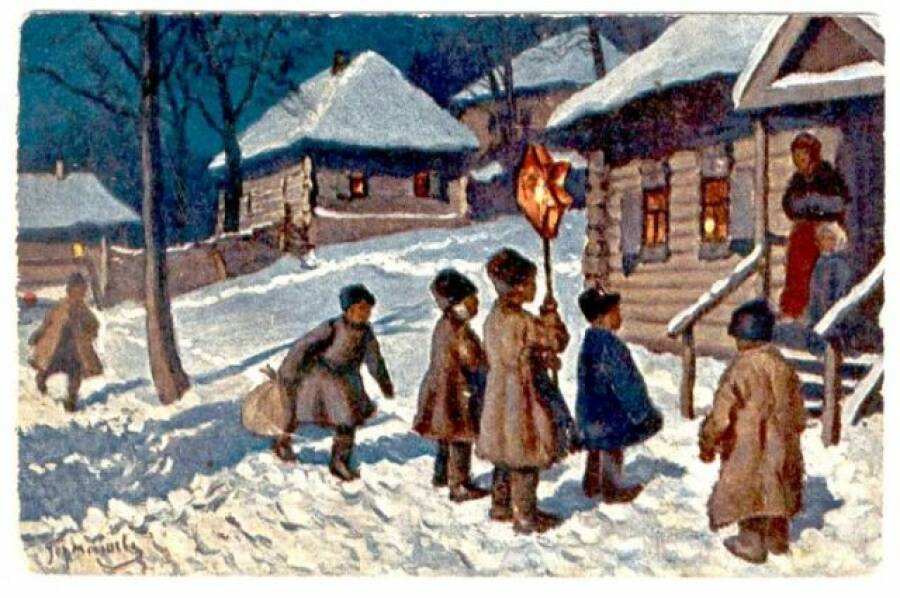

Особой рождественской традицией у православных было колядование: хождение по домам со специальными песнями-колядками и самодельной звездой в руках. Колядующим принято подавать угощение.

А самое веселое время наступало в Святки. Тут и гуляния, и катания с горок, и гадания, и игры с песнями.

Факт: в России Рождество было официально запрещено в 1917 году. Выпустили на свободу этот, любимый народом, праздник лишь в 1991 году.

В настоящее время дух Рождества прослеживается в традиции заниматься благотворительностью – помогать неимущим, творить разные добрые дела. Это также время добрых мыслей и намерений. Рождество призывает простить врагов своих и очистить сердца от черных помыслов.

Традиция дарить подарки тоже — родом из Рождества. В Библии есть указания на волхвов, которые принесли дары маленькому Иисусу. Историки вспоминают про реально жившего святителя Николая, который завел обычай угощать сладостями ребятишек. А современность нам предлагает Деда Мороза и Санта Клауса с большими подарочными мешками.

Сложить подарки под елкой, на макушке которой царит Вифлеемская звезда, повесить венок из вечнозеленой хвои, проявить щедрость к ближнему своему, собрать семью за праздничным столом. Так рождается Рождество – самый светлый и самый добрый праздник на Земле.

С Новым 2017 годом Вас! И с Рождеством Христовым!

Уже более тысячи лет Рождество на Руси почитается как основной праздник. Было время, когда его сочли пережитком старого времени, поскольку Рождество совсем не вписывалось в концепцию нового материалистического понимания мира.

С чего все началось?

Хотели или не хотели рьяные материалисты, но этот праздник всегда возглавлял рейтинг всех праздников у христиан всех конфессий. К нему готовились серьезно – православные шесть недель постились, правда, не так сурово, как перед Пасхой. В сочельник ели сочиво – вареную пшеницу с медом, а уж когда на небе появлялась первая звезда, праздник переходил в кульминационную фазу, все садились за столы и…

На следующий день праздник выливался на улицы, где начинались гулянья, игры и хороводы. Как после этого было не любить Рождество? К сожалению, сегодня у многих наших современников очень непросто со знанием родной истории. Иные не помнят даже, когда была Великая Отечественная война, кто был первым космонавтом, а чтобы знать что-то о Рождестве – это уже из области высшей математики.

Мы не будем подробно рассказывать о происхождении праздника, но вкратце напомним, о чем идет речь. Если вспомнить исторические объяснения Савелия Крамарова из фильма «Большая перемена» об Антонии и Клеопатре, то это будет примерно так. По сведениям, почерпнутым из Евангелия, мы знаем, что дева Мария и ее муж Иосиф ожидали ребенка и, не имея крыши над головой, заночевали в пещере, служившей стойлом для скота, неподалеку от Вифлеема. Здесь и родился Спаситель.

Новость о его рождении быстро распространилась по округе, и первыми поклониться младенцу пришли местные пастухи. Вот тогда-то в небе и засияла Вифлеемская звезда. Позже к Христу пришли волхвы и принесли золото, ладан и смирну. Почему именно эти дары? Золото было данью царю, ладан – подарок Богу, а смирна – человеку, который должен умереть. День Рождества не сразу стал праздником, а вот Вифлеемская звезда стала главным символом, сопровождавшим это событие. Сам праздник был утвержден 25 декабря 337 года папой римским Юлием I, и с тех пор христиане празднуют его в этот день.

24 декабря – сочельник, в этот день служат мессу, а верующие люди украшают дом дубовыми или еловыми ветками, расстилают солому, обсыпают пшеницей – как напоминание о месте, где родился Христос. Именно в этот момент мои оппоненты должны задать вопрос: а почему в нашей стране отмечают Рождество 7 января? Вопрос справедливый, и он неразрывно связан с нашей историей.

В 1582 году папа римский Григорий XIII принял решение перейти на григорианский календарь. При этом православная церковь осталась верной юлианскому календарю. В 1918 году новая власть в Советской России приняла решение идти в ногу со всеми другими странами и перешла на григорианский календарь, а наша церковь все равно осталась при своем мнении. Мы все живем по григорианскому календарю, а церковь – по юлианскому. Вот так наше Рождество и сдвинулось на две недели. Вместе с нами 7 января отмечают Рождество также Грузинская, Сербская, Иерусалимская и еще ряд других церквей.

Рождество на Руси

Главным источником наших знаний о седой старине остаются летописи. Они упоминают о том, что праздновать Рождество на Руси начали еще в Х веке. Все современные атрибуты празднования Нового года и Рождества, а именно наряженные елки, появились в повседневном быту россиян только к середине XIX века. Правда, еще Петр I распорядился, чтобы дома к празднику украшали сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветками и ввели летоисчисление, не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Царь-реформатор ушел из жизни, а его рекомендации соблюдались не очень рьяно. Елка – это не наша народная забава, ее принесли к нам немцы. И нарядные лесные красавицы появились сначала в домах знатных петербуржцев.

Но уже в начале ХХ века зимние праздники без елок было трудно представить. А как вам такой интересный факт: во время Первой мировой войны в 1916 году Святейший Синод запретил рождественскую елку, расценив ее как происки вражеской германской стороны. Через несколько лет эта мысль была подхвачена пришедшими к власти большевиками, которые этот запрет просто продлили. И только в 1936 году елка была реабилитирована, а вместе с ней и другие рождественские атрибуты. Впрочем, Рождество в атеистическом СССР по-прежнему не приветствовалось, а вот его праздничный облик превратился в советский Новый год.

Об истории празднования Нового года, о Деде Морозе, о новогодней елке мы вам не раз рассказывали в наших материалах: «Как нам вернули Новый год», «Как праздновали Новый год в Смольном институте» и др. Поэтому мы на этом останавливаться не будем, а вернемся к Рождеству.

Традиции, которые никто не отменял

Рождество на Руси за долгие века превратилось в самый любимый народный праздник, праздновать его полагалось всей семьей. В ночь перед Рождеством, а именно в сочельник, происходили все самые интересные и подчас волшебные события. Вечером дети наряжались в пастухов, ангелов, ходили по деревням, распевая новогодние рождественские колядки, сами угощались и угощали всех сладкой кутьей.

Господин, госпожа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

И добрый хозяин одаривал их щедрыми подарками, а в отдельных случаях могла перепасть и копеечка. Хозяева заранее готовились к этому празднику, всегда была припасена новая одежда, дом был тщательно убран, а сами всем семейством отправлялись в баню. Непосредственно в сам праздник было не принято заниматься каким-либо трудом – не пилили, не строгали, не шили. Заранее готовилось большое количество пирогов, пирожков, расстегаев, кулебяк, ватрушек, колобков и другой выпечки, а уж начинок было изобилие.

Но прежде для тех, кто настроился на это пищевое изобилие, нужно было выдержать Рождественский пост, который длился 40 дней. Он, правда, был не очень строгим, его основу составляли в основном блюда из зерновых продуктов. Можно было побаловать себя рыбой, но только по вторникам, четвергам, в субботу и воскресенье. В новогоднюю ночь по юлианскому календарю приходилось ограничиваться только постной пищей. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черной одежде.

Русские люди трепетно относились к соблюдению различных обрядов и примет. Например, на Рождество, где-то около 5 часов утра надо было обязательно попросить у Бога прощения за свои грехи и исцеления от болезней. В канун Рождества зажигались свечи в память об умерших, и люди считали, что они помогут привлечь удачу и материальное благополучие. В этот день нельзя забывать о домашних питомцах, их обязательно надо было сытно накормить. На Рождество было не принято ходить в гости, исключением могли воспользоваться только женатые дети, которые во второй половине дня приходили с семьями к родителям.

В заключение обязательно надо отметить, что эти дни всегда были самыми удобными для примирения, добра и милосердия. К сожалению, рождественские дни всегда очень быстро проходят, а мы вновь остаемся с нерешенными прежде проблемами.

С первой звездой: история и традиции Рождества

Елочный торг. Г. Манизер. 1870-е годы. Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Рождество всегда считалось одним из самых важных праздников у христиан разных конфессий. К нему готовились основательно — например, православные шесть недель до Рождества постились (хотя и не так строго, как перед Пасхой). В сочельник ели сочиво — вареную пшеницу с медом. После появления на небе первой звезды садились за праздничный стол. С наступлением Рождества на улицах устраивали гулянья, игры и хороводы.

Что делали на Рождество в царской России, почему гадают в Святки и какие изменения претерпел праздник в советские времена — в материале mos.ru.

История праздника

Согласно описанным в Евангелии событиям, Дева Мария и ее муж Иосиф, ожидавшие появления на свет ребенка, жили в Назарете. В Вифлееме они оказались по приказу кесаря Августа, проводившего перепись населения. Мария и Иосиф не смогли найти места для ночлега в городе, поскольку туда съехалось множество людей, и им пришлось переночевать в пещере, служившей стойлом для скота. Там и появился на свет Христос. Первой колыбелью ему послужили ясли — кормушка для скота.

Новость о рождении Спасителя услышали сторожившие стадо пастухи, они отправились в пещеру и первыми поклонились младенцу. Тогда на небе засияла Вифлеемская звезда. Следуя за ней, к новорожденному Христу пришли волхвы и принесли ему золото, ладан и смирну. Золото было данью царю, ладан — даром Богу, а смирна — человеку, который должен будет умереть (смирной помазывали умерших).

Вифлеемская звезда сразу стала важным символом, но сам праздник Рождества появился несколько позже. До IV века в восточных и западных церквях Рождество объединяли с праздником Крещения и отмечали 6 января. В 337 году папа римский Юлий I утвердил 25 декабря как дату Рождества Христова, и представители многих конфессий празднуют его в этот день. 24 декабря, в сочельник, служат мессу, а в домах на полу и под скатертью раскладывают сено — как напоминание о хлеве и яслях, где родился Иисус.

Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская и ряд других церквей празднуют Рождество 7 января.

Елка на Руси и в СССР

Впервые о праздновании Рождества на Руси упоминается в Х веке, но наряжать елку (то есть делать то, без чего немыслимы праздники — и Рождество, и Новый год — сегодня) стали только в XIX веке. Хотя еще в 1699 году Петр I повелел приносить в дом к празднику сосновые, еловые и можжевеловые ветви, вести летосчисление не от сотворения мира, а от Рождества Христова и день новолетия, по примеру всех христианских народов, отмечать не 1 сентября, а 1 января. Но после смерти императора его рекомендации соблюдали не слишком аккуратно: на протяжении всего XVIII века перед праздником с помощью хвойных деревьев и веток украшали только питейные заведения (по елкам, привязанным к колу, установленным на крышах или воткнутых у ворот, было легко их опознать). Больше нигде ели к празднику не появлялись. Впрочем, приказ Петра I касался больше украшения улиц столицы (тогда еще Москвы), а не интерьера.

Идея наряженного рождественского дерева пришла из Германии: сначала там ели украшали яблоками, свечами и шестиконечной звездой. Позже для украшения стали использовать искусственный декор, сладости и орехи. В 1830-е годы елки появились в домах петербургских немцев, а к 1852 году их стали наряжать повсюду.

К концу XIX века елки превратились в главное украшение и городских, и деревенских домов, а к началу XX века стали обязательным атрибутом зимних праздников.

В 1916 году, когда еще шла Первая мировая война, Святейший синод запретил рождественскую елку как вражескую затею. А пришедшие немногим позже к власти большевики продлили этот запрет (как, впрочем, и на остальные религиозные торжества).

В 1935-м праздник условно реабилитировали, но заменили на семейный светский Новый год, сохранивший при этом ряд рождественских атрибутов: жители Советского Союза наряжали елки, организовывали праздничные представления (которые, разумеется, не касались евангельских событий), дарили друг другу подарки. В частности, в газете «Правда» от 28 декабря 1935 года была опубликована статья, призывающая отказаться от «буржуазной» трактовки и «неправильного осуждения» традиции, а также вернуть детям «прекрасное развлечение» и устроить «хорошую советскую елку во всех городах и колхозах».

Рождественские традиции

Канун Рождества — сочельник — в России отмечали скромно и в императорских дворцах, и в крестьянских избах. За стол садились только вечером — после восхода первой звезды, символа Вифлеемской, знаменующей рождение Христа.

В Рождество начинались Святки, которые длились до Крещения. В народе их называли святым временем: считалось, что в эти дни можно увидеть вещие сны или каким-либо другим образом получить предсказания будущего. Потому их и связывают с гаданиями (в другое время подобного рода развлечения христиане не приветствуют, а в Святки это не возбраняется).

В святочные дни плохой приметой считался пустой стол, поэтому в каждом доме на нем лежал обрядовый калач, которым угощали приходивших колядовать. Колядки — традиция дохристианская, когда люди верили, что при помощи откупа можно отогнать от дома злых духов. Зимой славяне отмечали праздник Коляды, связанный с зимним солнцестоянием, но позднее он был приурочен к Рождеству и началу Святок. Языческие колядки сопровождались карнавальными элементами — переодеваниями с использованием шкур, масок и рогов, песнями, плясками, ярмарочными представлениями и играми.

Особенно весело праздник отмечали в селах. Роль нечисти исполняли девушки и юноши, распевавшие песни-колядки, устраивавшие танцы и игрища под окнами соседей и выпрашивавшие угощения. Этот языческий обычай, некоторыми деталями схожий со славлением, долгое время прочно ассоциировался с Рождеством.

Славление же традиция полностью христианская, зародившаяся в IV веке, при римском правителе Константине Великом. В России с первыми звуками благовеста процессия, возглавляемая патриархом, следовала во дворец славить Христа и поздравлять государя и членов царской семьи с Рождеством. В селах церковнослужители ходили по домам с молитвами и пением. Часто в обряде славления участвовали и простые люди, их называли славильщиками.

В XVII веке к традиционному обряду славления добавилось новшество — вертеп (от старославянского «вертепъ» — пещера). Он представлял собой переносной ящик, украшенный вертящимися плоскими куклами и звездами, в котором воспроизводились рождественские события.

Позже вертеп мог быть кукольным, мог быть и живым, с участием актеров, а мог быть и статичной композицией с использованием фигурок из разных материалов. Последние появлялись, например, на улицах и площадях. Закон жанра запрещал изображать Богородицу и Христа в виде кукол, их могли заменить иконой, а вот в роли волхвов, пастухов и иных персонажей могли выступать и куклы, и актеры.

Рождественские угощения

Среди рождественских традиций и обычаев большое внимание уделялось застолью. Главным блюдом на праздник считалось мясо: к Рождеству солили окорок, коптили ветчину, начиняли колбасу. После постных супов готовили щи с бараниной и говядиной.

В сочельник разговлялись кутьей, а после ели жареного гуся или свиную голову. Пекли блины из овсяной муки — овес считался символом рождественских празднований. К блинам готовили пряженину, густую мясную подливу. На Рождество изготавливали пряники козули. Их лепили руками в виде коров, овечек, козочек и оленей.

Запивали блюда и закуски традиционным сбитнем. Для детей его делали безалкогольным, взрослым же предлагали сбитень с пивом, бренди, водкой или вином.

Приблизительное время чтения: 19 мин.

За три столетия до Рождества в Александрию приехали 72 образованных иудея, которые должны были проделать гигантский труд — перевести с еврейского языка на греческий всю Библию. По Преданию, среди них был человек по имени Симеон. Когда он переводил книгу пророка Исайи и дошел до слов:

«Се, Дева приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (глава 7, стих 14), произошло событие, определившее всю его дальнейшую жизнь.

Вопрос был в слове «дева». В еврейском оригинале стояло «алма». В принципе, на греческий язык его можно перевести и как «девственница», и как «молодая женщина». В последнем случае она не обязательно может быть девственницей — просто женщина замужнего возраста. Симеон, не задумываясь, поставил в греческом тексте «молодая женщина», тем более, что для обозначения девственности еврейская Библия, как правило, использует другие слова. Переводчику явился Ангел и повелел изменить текст и поставить «девственница». Более того, он обещал Симеону, что тот не умрет, пока своими глазами не увидит исполнение этого пророчества…

А через триста лет в маленьком иудейском поселке Вифлеем появился на свет Младенец. И когда на сороковой день Он был принесен Матерью в Иерусалимский Храм, Симеон увидел и Деву, и Еммануила. Хотя Дитя звали Иисус, Симеон понял, почему в пророчестве стояло имя Еммануил, которое означает «с нами Бог» — ведь Симеон держал Его в руках. Бог стал Человеком.

День рождения — грустный праздник?

По сравнению с другими великими событиями из жизни Христа, Его День Рождения христиане стали отмечать очень поздно. Например, достоверно известно, что Воскресение Спасителя праздновали уже сами апостолы. Первые христиане праздновали также Вознесение Господне, Крещение, День сошествия Святого Духа на апостолов. Однако упоминание о Рождестве Христовом впервые встречается лишь в III веке. Чем же объяснить эту «забывчивость»? Как можно не помнить, не отмечать такую дату?

Сейчас такое поведение первых христиан кажется действительно странным, ведь почти для любого человека день рождения — это главный праздник в году. Что же говорить о Дне Рождения Богочеловека, Спасителя мира? Почему дата Его рождения оказалась в «забвении»? Почему евангелисты Матфей и Лука, которые рассказывают о Рождестве, не называют эту дату, хотя, например, в Евангелии от Луки есть много других точных датировок? Была ли логика в этом «умалчивании»? И если да, то какая?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо, во-первых, посмотреть на историко-культурную среду, в которой родился и жил Иисус. А во-вторых, на те условия, в которых проходила проповедь христианства после Его Воскресения — в I — II вв.

У иудеев и язычников было разное отношение ко дню рождения. И если язычники обязательно устраивали широкое и веселое празднование в честь появления на свет нового человека, то евреи попросту не отмечали этот день. Например, в Библии только три раза встречается упоминание о праздновании дня рождения. Сперва — египетский фараон, затем — жестокий гонитель иудеев, правитель Сирии — Антиох, и, наконец, — Ирод Антипа (сын царя Ирода Великого). Последнее «гуляние», кстати, окончилось казнью Иоанна Крестителя (Евангелие от Марка, глава 6, стихи 17-29).

Неужели иудеи настолько равнодушно относились к своим детям, что даже не замечали их рождения? Напротив. Парадокс в том, что из всех древних народов израильтяне наиболее трепетно относились к деторождению. Главный нерв и смысл Ветхого Завета — это ожидание обещанного Богом Мессии-Спасителя. Обещание того, что Он придет, было дано первым людям сразу же после их грехопадения. И потом на страницах Священного Писания много раз подтверждается, что Мессия родится в среде иудейского народа. То есть любая израильтянка рассматривалась как потенциальная мать Мессии. Все девушки в 14 лет обязательно выходили замуж. Несчастной считалась та женщина, которая не могла иметь детей. Если в семье рождался малыш, то славилось не само событие рождения. В ребенке прославлялся израильский Бог именно такой смысл имеют все религиозные обряды, которые совершались над новорожденным в первые сорок дней его жизни.

Казалось бы, одно другому не мешает. Почему нельзя одновременно и праздновать день рождения, и прославлять Бога? Дело в том, что в религиозное сознание израильтян Библией была «вложена» мысль о врожденной греховности человека. Если люди уже рождаются с чем-то, что заставляет их в дальнейшем страдать и грешить, то зачем же отмечать день, который положил начало всех скорбей и страданий?

Евангелисты были иудеями, с молоком матери впитавшими культурные и религиозные традиции Израиля. Этим и объясняется отсутствие в Священном Писании точной даты рождения Христа. Первоначальным ареалом распространения христианства вне Палестины были также иудеи, которых называют иудеями диаспоры, или рассеяния. Поэтому неудивительно, что Рождество отсутствовало в перечне христианских праздников первых двух веков.

Конечно, это не единственная причина, по которой первые христиане не знали такого праздника. Как это было и со многими другими событиями, их волновала не хронология, а сам факт Рождения Спасителя. А если Он родился, значит, был распят, умер и воскрес. И проповедь апостолов — это прежде всего проповедь не о Рождестве (это было очевидно для всех христиан), а о Воскресении. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1-е Послание к Коринфянам, глава 15, стихи 14, 19). Такую лаконичную и жесткую характеристику апостол Павел дал христианству, из которого вымарано Воскресение Христа.

Таким образом, для христиан первых двух веков достаточно было просто факта Рождения Христа. Специального праздника, посвященного этому событию, не было, и основой церковной жизни являлось переживание Воскресения Спасителя. Но вот уже в начале III века христианский писатель Климент Александрийский говорит о том, что он знает людей, которые с тщательностью стараются определить не только год, но и день Рождения Иисуса.

Переживание праздника

Что же произошло? Как ни странно, но у истоков празднования Рождества лежали внешние и совсем не романтичные обстоятельства. Во II веке в церковной среде стали распространяться лжеучения, которые получили название гностических (от греч. «гносис» — знание). Это была попытка совместить христианство, язычество и греческую философию. Составлялись самые фантастические религиозные системы, заимствованные из мифологии, египетских и восточных верований. Гностики — бывшие язычники — считали, что они не обязаны с принятием христианства оставлять свои прежние теории. Напротив, они хотели с их помощью истолковать христианство «в высоком и совершенном смысле». Отсюда утверждение, что они обладают истинным знанием (гносис), в отличие от якобы ложно перетолкованного христианами учения Иисуса.

Все эти системы очень трудно классифицировать. Объединяло их одно — мифологизация образа Иисуса Христа, отрицание того, что Бог реально стал человеком. То есть отрицалась принципиальная идея христианства — уникальность личности Иисуса Христа как единственного пути спасения. Гностицизм явился серьезной опасностью для Церкви. В полемике с ним был установлен праздник, который получил название Явление (греч. — Епифания). Этот праздник был двуединым. Отмечалось и рождение Христа, и Его Крещение. Как писал один из отцов Церкви Иероним Стридонский, «в рождении Своем Сын Божий явился миру сокровенно, а в Крещении совершенно». Действительно, только после Крещения в возрасте тридцати лет Христос начинает Свое общественное служение. Праздник Богоявления отмечался 6 января (по юлианскому календарю).

В IV веке (по разным данным в 336 или в 353 годах) в Римской Церкви Рождество было отделено от Крещения. Соответственно, 25 декабря стали отмечать Рождество, а 6 января — Крещение. Кстати, праздник Крещения Господня не перестал называться Богоявлением. Несколько позже практику раздельного празднования приняла и Восточная Церковь. Это решение было окончательно закреплено на II Вселенском Соборе в 381 году.

Но почему Рождество было перенесено именно на 25 декабря?

В конце декабря, в дни зимнего солнцестояния римляне совершали сатурналии — празднества в честь бога Сатурна (Dies Natalis Solis Invicti — «день рождения солнца непобедимого»). В те же дни по всей Римской империи широко отмечалось рождение солнечного бога Митры. Истоки этих праздников понятны: солнце начинало расти, а день прибавляться. После того, как в начале IV века император Константин Великий прекратил гонения на христианство, Церковь воспользовалась этими празднествами для утверждения веры в Богочеловека. Полемика с языческими культами солнца слышна в песнопениях Рождества Христова, где о Нем говорится как об «Истинном Солнце», «Солнце правды», озарившем Своим рождением затянувшуюся зиму язычества.

Получается, христиан заставили праздновать Рождество внешние обстоятельства, и не будь гностиков, Сатурна и Митры, не было бы и праздника Рождества? Нет. Дело в том, что церковные праздники, в отличие от, скажем, революционных, — это не просто воспоминание о событии, а непосредственное его переживание. В этом смысле можно говорить о праздновании Рождества и первыми христианами, хотя они не интересовались датой рождения Христа и не знали пышного богослужения. Но именно для того, чтобы защитить свое переживание праздника рождения Богочеловека от людей, которые не признавали реальность Боговоплощения, Церкви пришлось вспомнить дату Рождества. А в полемике постепенно развилось и богослужение этого дня, утверждавшее догмат о том, что Бог стал реальным, а не «призрачным» человеком. И главной причиной совмещения Рождества Христова и рождения солнечных языческих богов было не стремление к какому-то внешнему политическому преодолению язычества, а твердая вера христиан в то, что все чаяния язычников, выраженные в культах Сатурна, Митры и любых других, получают свое разрешение только во Христе.

Зачем Бог стал человеком?

Что касается отношения к языческим культам, то христианство пошло здесь проторенным путем. В истории религий существует такой феномен: когда какая-то религиозная традиция хочет укорениться, то как опору она использует более древние религиозные традиции и праздники. Более того, оказывается, что язык веры (культовый, символический) вообще очень схож в различных религиях. Вся разница в содержании. Богослужение Рождества, используя старые культовые формы, утверждает принципиальную новизну произошедшего события. Христиане верят, что в этот день родился не очередной божок, ответственный за движение солнца, а Сам Творец солнца. Во времени родился Творец времени, человеком стал Создатель человека. И что было уж совсем немыслимо для языческой мифологии — для того, чтобы Ему родиться, нужно согласие и участие человека.

Рождение без участия мужчины знали на тот момент практически все религиозные системы. Можно указать на мифы, где говорится о чудесном рождении героев и великих людей, например Диониса, Ромула, египетских фараонов, и т. д. Чем же отличаются эти легенды от Рождества Христова? Тем, что в языческих мифах рождались человекобоги, а христианство утверждает, что в Вифлееме родился Богочеловек. И разница здесь совсем не в словах.

Когда читаешь тексты рождественской службы, то не можешь отделаться от мысли о видимом противоречии. С одной стороны, Неприступный, Невместимый Абсолют — Бог Библии, Которого «нельзя увидеть, чтобы не умереть». И с другой стороны, беззащитный Младенец, Который требует ухода и заботы, Которого пеленает Мария и кладет в ясли (кстати, библейские ясли — это не детская кроватка, а кормушка для скота в хлеву). Но этот Младенец и есть Тот Самый Бог.

Каков же смысл произошедшего? Зачем Бог стал Человеком? Уже во II веке св. Ириней Лионский ответил на этот вопрос так: «Бог соделался человеком, дабы человек смог стать богом». Вот уже почти две тысячи лет Церковь в разных формах повторяет эти слова, чтобы выразить сущность христианства. Апостол Павел назвал вочеловечение Бога — Его «самоуничижением», «самоумалением». Но для того, чтобы человек смог взойти на Небо — Небу надо было опуститься на землю.

Какого числа родился Христос?

Если внимательно читать Священное Писание, то празднование Рождества 25 декабря выглядит не таким уж надуманным. Там есть информация, на основе которой можно приблизительно вычислить день рождения Иисуса. Дело в том, что вместе с Десятью Заповедями Моисей получил от Бога на горе Синай еще много религиозных и гражданских установлений. Одно из них касалось Скинии Завета — помещения, где как раз и хранились скрижали с теми самыми Десятью Заповедями. При Скинии должны были постоянно находиться служители для принесения утренних и вечерних жертв Израильскому Богу, для чтения положенных молитв и т. д. — священники. Так образовалось ветхозаветное священство и богослужение. Причем священство в Ветхом Завете было потомственным, и принадлежало оно исключительно колену Левия.

Царь Давид разделил священников на 24 чреды (смены), чтобы каждая семья могла послужить в Храме. Получается, что каждой чреде доставалось по две недели служения.

Евангелие от Луки начинается с благовещения Ангела священнику Захарии о том, что у его неплодной жены Елисаветы родится мальчик Иоанн — будущий Креститель Господа. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды, именем Захария… Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения…» Дальше следует явление Ангела и благовестие о рождении Иоанна Предтечи (Евангелие от Луки, глава 1, стихи 5-25). Но нас интересует сейчас не это. Захария был из Авиевой чреды, а ей выпал жребий служить восьмой (1-я книга Паралипоменон, глава 24, стих 10). Богослужебный календарь у иудеев (лунный) начинался с месяца нисан, что соответствует марту-апрелю календаря солнечного. Плюс четыре месяца — и получается август.

Итак, в августе Захария начал служить, и две недели он находился в Храме. Далее в Евангелии сказано, что «после сих дней зачала Елисавета, жена его». Эти слова означают, что между возвращением Захарии домой и зачатием Иоанна Предтечи прошел некоторый промежуток времени, но не очень большой. Церковь празднует день зачатия Иоанна Крестителя 23 сентября. Далее. В Евангелии сказано, что Благовещение деве Марии о рождении у Нее Сына Божьего было по прошествии шести месяцев от зачатия Предтечи. Мы получаем 25 марта — день, когда Церковь отмечает праздник Благовещения, когда Архангел Гавриил возвестил деве Марии о рождении от Нее Сына Божьего. Наконец, прибавьте к этому числу девять месяцев — и вот 25 декабря, дата Рождества. Но, празднуя этот день, христиане не просто «отмечали дату», а сопереживали событию Рождения Богочеловека. Для христианина дата сама по себе не столь принципиальна.

Ошибка ученого монаха

В античной Римской империи летосчисление велось «от основания Рима». Что же касается годичного цикла, то здесь до Юлия Цезаря был полный хаос. В 45 году до Р. Х. Цезарь ввел на основе египетского солнечного календаря 365-дневный год с дополнительным днем в високосные годы. Современным же летосчислением мы обязаны скифскому монаху Дионисию по прозвищу Малый, которого Папа Иоанн I в 525 году попросил сделать календарь, ведущий счет от Рождества Христова. По расчетам Дионисия получалось, что Христос родился в 754 году от основания Рима. Однако ученый монах, как выяснилось позже, ошибся. И вот почему.

В Евангелии и нехристианских источниках есть несколько мест, позволяющих вычислить более точно год Рождения Иисуса. Прежде всего, это смерть иудейского царя Ирода Великого. Евангелисты говорят, что Рождество Христово произошло еще до его смерти (причем незадолго). И вот здесь надо обратиться к нехристианским документам. Согласно иудейскому историку Иосифу Флавию, Ирод правил до 750 года от основания Рима. Во-вторых, незадолго до его смерти было лунное затмение. И в-третьих, что Пасху иудеи праздновали, когда он был уже в мире ином. Лунное затмение, действительно, произошло 12/13 марта 750 года от основания Рима. А первый день Пасхи в этот год (она празднуется евреями 8 дней) приходился на 11 апреля. Таким образом, Господь родился не позднее марта-апреля 4 года до Своего Рождества (разумеется, по «эре дионисия»). В этих 4 — 5 годах и состояла ошибка монаха. Фактически, если быть последовательными, мы живем сейчас не в 2004, а в 2008 или 2009 году от Рождества Христова.

Историческая правда

К Х веку «Дионисийская эра», сперва использовавшаяся только для церковных нужд, стала на Западе и гражданской. А в 1582 году Папа Григорий ХIII немного подправил летосчисление Юлия Цезаря (отсюда и название — «григорианский календарь»). Какой логикой он руководствовался? Средняя продолжительность года в юлианском календаре на 11 минут 14 секунд больше тропического года (продолжительность оборота Земли вокруг солнца). За полторы тысячи лет, с момента Рождества Христова, реальные астрономические дни зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия сместились почти на 10 дней назад по сравнению с юлианским календарем, и Григорий ХIII решил поставить их на свои места. Однако Православная Церковь оставила у себя юлианский календарь. Именно поэтому православные и католики празднуют теперь Рождество в разные дни. Однако для удобства верующих на григорианский календарь перешли также и Поместные Православные Церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана, Египта. Разрешение на празднование Рождества по григорианскому календарю, то есть вместе со своими народами, имеют также приходы Русской Православной Церкви в Западной Европе.

Можем ли мы последовать за всем цивилизованным миром? Если уж выверять богослужебный круг по астрономическому календарю, то Рождество давно бы надо было отмечать 21 декабря — именно на этот день уже сместилось зимнее солнцестояние. Зачем же вновь сверять время Рождества Христова с астрономами, если о Сатурне и Митре все уже давно забыли? Ради «исторической правды»? Но тут мы опять возвращаемся к тому, с чего начали — Евангелие ни слова не говорит о дате Рождества. Оно говорит только о том, что Христос родился.

В этом и заключается историческая правда, и одновременно поразительная свобода, данная человеку Богом — принять или не принять этот факт. Ведь чудо Рождества состоит не в том, что Христос появился на свет аккурат в день зимнего солнцестояния, дабы облегчить труд христианских миссионеров по искоренению язычества, а в том, что Бог, став человеком, дал человеку возможность стать другим, измениться. А если не принимать этого факта, то есть ли разница, какого числа родился Христос — в день зимнего солнцестояния или на пару недель позже? Есть ли разница, приходили волхвы с дарами ко Христу или нет?.. Вела ли их Звезда, или они случайно наткнулись на пещеру со Святым Семейством?..

Звездам служащие

Возможно, на первый взгляд история с волхвами и звездой кажется сказкой. Многие критики Евангелия утверждали, что это позднейшая вставка в Священное Писание, сделанная греками, чтобы разукрасить, мифологизировать событие Рождества, о котором очень скупо рассказали евангелисты. Но если принять эту точку зрения, то о жизни Христа вообще ничего нельзя сказать, потому что практически все, что мы знаем о Спасителе, рассказывается именно в Евангелии. Но если все же была Звезда, были волхвы, то каков смысл их появления во время рождения Иисуса?

Кто такие «волхвы»? Кем были эти люди и как к ним относится Евангелие? В греческом тексте они названы магами. Геродот, например, пишет, что так назывались мидийцы, принадлежавшие к касте священников Персидской империи. Возможно, это были зороастрийцы, толковавшие сны; кроме того, они были астрологами, мудрецами, о которых говорили, что они обладают сверхъестественными возможностями. Евангелие рассказывает, что волхвы пришли «с востока». Под это определение могут подходить Персия, Вавилон, Аравия и Египет. Однако древнее церковное предание называет родиной волхвов Персию на том основании, что в этой стране долгое время жил пророк Даниил (VI век до Р. Х.). Причем он был там «главою мудрых». Возможно, он оставил своим подчиненным знание о библейском Боге и об ожидаемом Мессии. И это знание передавалось из поколения в поколение.