Главная

→ Культура и спорт

О тех, кто создает праздник

Сцена, ослепляющий свет софитов и звуки музыки, разносящиеся по всему залу. Блестящие костюмы, расшитые пайетками и стразами, и до автоматизма отлаженные движения… Довольный и счастливый зритель видит конечный результат, и мало кто задает себе вопрос: “Труд и каждодневная работа скольких людей стоит за всем этим великолепием и красотой?”

Все огромное и грандиозное складывается из неотъемлемых малых составляющих… Как дом из кирпичиков или организм из органов. Так и масштабные выступления во Дворце культы создаются из работы всего коллектива в целом и каждого профессионала в отдельности.

Все начинается с уборки, ведь чистота и порядок являются важными условиями любого мероприятия; грязь способна испортить все впечатление об увиденном и перечеркнуть всю проделанную работу. Чтобы ничего не отвлекало и не мешало наслаждаться зрелищем, в холодное время года верхнюю одежду мы сдаем в гардероб. И порой это воспринимается, как само собой разумеющееся, заслоняя ежедневную работу людей.

Необходимой составляющей является и работа швеи, закройщиков и костюмера. Благодаря усилиям и мастерству этих людей на свет появляются удивительной красоты костюмы. Хочется отметить, что головные уборы и сценические костюмы расшиваются и украшаются вручную. Представляете, какой это кропотливый, трудоемкий и длительный процесс!

Качество и высокий уровень мероприятия непосредственно зависит и от того, насколько правильно и грамотно выставлен свет. За тем, как будут озарять сцену софиты, или в какой момент стоит приглушить свет, на протяжении всего выступления следит светооператор. За отличное качество и правильную регулировку звука отвечает также этот человек. Неосведомленному может показаться, что этот сотрудник занимается лишь тем, что включает и выключает песни. Но это мнение в корне неверно! В его работе огромное количество технических тонкостей с аппаратурой, а основная задача — предоставить публике качественный и легко воспринимаемый звук.

И, конечно, неотъемлемой частью любого выступления являются как интересность и правильность постановки, так и каждодневные репетиции. Для успеха необходимо работать в “полную ногу”, не жалея себя добиваться высоких результатов. И здесь все зависит от артистов, а профессионалов среди них нет. Поэтому успех любого концерта или спектакля напрямую “лепят” высокопрофессиональные педагоги, которые в свою работу вкладывают не только все силы, но и душу. Каждый преподаватель ратует и искренне переживает за свой коллектив.

Во Дворце культуры работают и развиваются около тридцати трех культурных формирований — это студии танца и вокального мастерства, а также театральные кружки. В них обучаются более пятисот воспитанников самых разных возрастов: это и малыши от трех лет и активные пенсионеры. Например, в студию эстетического воспитания “Дельфин” мамочки приводят своих малюток от трех лет. В этой группе высококвалифицированные профессионалы помогают раскрыть творческий потенциал малышей и, в зависимости от наклонностей и природных задатков ребенка выбрать то направление, которое подходит именно вашему малышу. Не дают скучать во Дворце культуры и пенсионерам. Специально для них функционирует ансамбль танца “Сударушка”. К слову сказать, самой старшей участнице этого коллектива — семьдесят восемь лет, но ни возраста, ни усталости исполнительницы не чувствуют! Не обделен вниманием и разновозрастный коллектив ансамбля фольклорной песни “Талица”. По словам руководителя Галины Александровны Логиновой, мы должны помнить и чтить свои корни. Исполнять и любить русские песни, наполненные красотой и глубоким смыслом. Мы должны тянуться к своей культуре, ведь она прекрасна!

Хочется сказать и о том, что коллективы Дворца культуры участвуют во многих межрегиональных, российских и даже международных конкурсах. Надежда Ивановна Бобкова с гордостью говорит: “Не было еще ни одного фестиваля, турнира или конкурса, по итогам которого наши коллективы не были награждены!” И действительно, кубков, грамот и дипломов во Дворце культуры огромное множество, и, чтобы перечислить их все, не хватит даже целой статьи!

В этом году нашему Дворцу культуры исполняется 80 лет! И на протяжении этих лет ДК является одним из центров культуры и досуга населения. Тем более, что в этом году восьмидесятилетие Дворца культуры совпало с днем клубного работника Тверской области, а значит, это двойной праздник, и поздравлений и подарков должно быть в два раза больше! “В этот день мы не можем обойти вниманием не только тех, кто “создает праздник”, но и тех, кто поддерживает и помогает — это органы местного самоуправления. Без их внимания мы не смогли бы достичь таких высот! Также хочется отметить и помощь родителей, ведь они всегда откликаются на наши просьбы!” — говорит Надежда Ивановна Бобкова. — Хочется пожелать нашему дружному коллективу творческих побед и постоянного потока вдохновения, чтобы и дальше радовать жителей Озерного!”

Ксения АРУТЮНОВА.

У нашего народа

Есть место для души.

В любое время года

Сюда мы все спешим.

В уютный, теплый дом,

Где дверь всегда открыта,

Где танец зажигает в нем,

Где песня не забыта.

К тебе идут со всех сторон,

От мала до велика.

Ты наша гордость, ты — наш дом,

Твоя заслуга не забыта.

Ты дал дорогу молодым,

Открыв их юные таланты,

Ты греешь всех теплом своим,

Как сцену греют эти рампы.

С тобой живут, с тобой растут,

Сменяет поколенья время,

А ты, как прежде — лучший тут,

Несешь в Озерном свое бремя.

Ты нам давно уже отрада,

Дворца культуры нет родней,

И мы сегодня, как в награду

80-й славим юбилей

Александр Виноградов.

Праздник: история, традиции, обычаи

Актуальность: 17.08.2022

История праздников с древних времён

С древних времен праздник являлся непременным спутником человеческой жизни. Первые значимые признаки формирования праздничных обрядов появились на рубеже 50-30 тысячелетий до нашей эры, приблизительно в этот же период начали формироваться первые зачатки искусства в древнем обществе, такие как наскальные росписи, гравировки на камне и кости. Относимые к этому периоду гибридной неандертало-кроманьонской эпохи (мустьерская эпоха) погребения неандертальцев, найденные при раскопках, могли свидетельствовать о зарождении первых религиозных представлений древних людей, дополнившиеся тотемическими обрядами. Таким образом, первые праздники, появившиеся в древнейшие времена, наиболее вероятно были связаны с погребальным культом.

Вдохновением для человека всегда являлась природа. На следующем этапе развития человеческого общества появились праздники, вытекающие из природно-климатических явлений — чередование дня и ночи, последовательность сезонов, периоды брачных игр у животных, видимые глазу циклы движения небесных тел.

На этапе более высокого уровня развития человеческой цивилизации, праздники получили значительный импульс в своем развитии, хотя и оставались в значительной степени связанными с природно-климатическими циклами. Праздничные обряды четырех основных древних цивилизаций, возникших на рубеже IV-III тысячелетия до нашей эры, а именно Шумерская, древнего Египта, древнего Китая и древней Индии, несмотря на относительную автономность своего существования, имели весьма схожие поводы: праздники весеннего равноденствия, время разлива рек, начала посевного периода и сбора урожая. Однако, все они имели индивидуальные религиозные обряды, свойственные для каждой из перечисленных цивилизаций. Можно с определенностью сказать, что именно в период развития данных цивилизаций и произошло зарождение регулярных праздников.

Постепенно природа праздников усложнялась, и уже в период античных цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима, возникших на рубеже I тысячелетия до нашей эры, к традиционным праздничным дням добавляются новые традиции, отчасти сохранившиеся до наших дней. Стало возникать множество новых праздников, не имевших аналогов в прошлом. К примеру, хронология проведения олимпийских игр в древней Греции относит нас в 776 год до нашей эры, хотя есть свидетельства, что игры проводились и до этого периода, но, к сожалению, точных данных об этом не сохранилось. В этот период возникают традиции назначения индивидуальных праздников национального масштаба.

Надо отметить, что деление праздников на индивидуальные и регулярные существовало на протяжении всего периода существования праздничных обрядов, на различных этапах развития человеческой цивилизации. При этом, к индивидуальным обрядам относились обряды похорон или празднование рождения наследников, а так же празднования отдельных событий, таких как пиры по поводу победы в войне и подобные мероприятия. Такие праздники назначались по поводу отдельного события и иногда, в последствии, переходили из категории индивидуальных в регулярные. Примерами таких праздников, существующих в наше время, являются религиозный праздник Рождества, или же мирской праздник Дня Победы, или Дня города.

Праздничный календарь — история возникновения

Что касается регулярных праздников, то на заре человеческой цивилизации, как уже отмечалось, они обычно возникали в связи с существованием календарного цикла – праздник весны, праздник урожая, праздники весеннего или осеннего равноденствия, а также летнего или зимнего солнцестояния. При этом, момент наступления регулярных праздников чаще определялся на основе лунного календаря, так как людям, в тот период не обладавшим глубокими астрономическими знаниями, было проще отслеживать фазы лунного цикла. К примеру, период наступления нового года в Китае до сих пор отслеживается по лунному календарю. Этапы изменения солнечной активности требовали более внимательного и точного измерения. Тем не менее, продвинутые астрономические знания, уже существовавшие в период шумерской цивилизации, а в последствии развитые в античном мире, привели к возникновению традиционного календаря.

По началу, в период античных цивилизаций, как и в период древних цивилизаций , обнародованием календарных событий, в том числе праздников, обычно заведовали верховные жрецы (понтифики) или верховные правители. Однако, в 304 году до нашей эры в древнем Риме, Гней Флавий впервые объявил календарь Фасти (Fasti) на весь предстоящий год, назначив точные даты праздничных дней, которые отличались от будней тем, что в эти дни не работали суды, и не совершались важные дела (сделки). Текст объявленного календаря выдалбливался на каменных плитах и выставлялся на всеобщее обозрение в общественных местах. Календарь позволил окончательно закрепить традицию регулярных массовых праздников.

Психология праздника

Отдельно следует остановиться на психологической стороне вопроса массовых праздников. К примеру, день рождения или новый год можно отпраздновать в небольшой компании или в семейном кругу, а карнавал в Рио невозможно представить без огромной массы совместно танцующих и веселящихся людей.

У каждого человека в жизни возникают значимые события, но праздниками такие события становятся только при соблюдении правила общности людей. Так уж устроена природа человека, что он не будет радоваться и рассматривать происходящее как праздник, оставшись в момент праздника наедине с самим собой, даже если у него при этом присутствует хорошее настроение. Именно поэтому, зачастую, критерием яркости праздника является количество его участников. Как часто мы слышим вопрос про праздник, будь то вечеринка или масштабный фестиваль: «много ли было людей?».

Читайте другие материалы по теме на сайте Vectorme.ru :

Карнавал в Бразилии

Венецианский карнавал

Психологи отмечают, что при значительных скоплениях люди начинают оказывать влияние друг на друга, как бы заражая друг друга общим настроением, и при этом зарождается так называемая «массовая душа». Чем больше присутствует людей, объединенных общей идеей и настроением праздника, тем сильнее это влияние.

Французский психолог и историк Гюстав Лебон в своей работе, посвященной изучению психологии масс, отмечал, что в толпе, в силу факта присутствия множества подобных себе, человек испытывает чувство неодолимой мощи, позволяющее ему придаться первичным позывам, которые, будучи в одиночестве, он вынужден был бы обуздывать. В большой массе людей, человек в некотором роде на время утрачивает свою индивидуальность. Чем не характеристика атмосферы известных нам карнавалов, концертов и фестивалей? При этом отмечается, что нравственный уровень поведения массы в иных случаях бывает выше, чем уровень нравственности составляющих ее отдельных индивидов. Что, пожалуй, объясняет всеобщее радушие людей друг к другу, позитивный дух, непременно охватывающий всех участников массовых праздников. Хотя, ведь далеко не факт, что все пришедшие на праздник, в обыденной жизни являются столь дружелюбными и добродушными, коими представляются во время фестивалей и карнавалов.

Знаменитый австрийский психолог и психиатр Зигмунд Фрейд, в своей работе «Психология масс и анализ человеческого я», приводя в пример праздники древнего Рима (Сатурналии), отмечает, что периодические праздники являются необходимым элементом нормальной психической жизни любого человека и представляют собой прорыв различных табу и запретов, налагаемых подсознанием на наше сознание в обыденной жизни, являясь по существу своеобразной психологической разрядкой. В момент такого прорыва человек испытывает чувство освобождения, что придаёт любому празднику азарта и веселья.

Тем не менее, для того, чтобы эйфория праздничного веселья не перешла в стадию полного распутства, а сам праздник не превратился в своего рода шабаш или загул, в любом празднике необходимо соблюдать традиции и обряды, которые выступают в роли естественных ограничительных рамок, предотвращающих превращение празднующей массы народа в беснующуюся толпу. Знание этих правил поведения на празднике, соблюдение норм традиционных обрядов, последовательности действий и этапов мероприятия, позволяет массе людей оставаться в рамках приличия даже при самом разудалом веселье.

В качестве иллюстрации степени строгости, такие праздничные нормы могут различаться от уровня крайней зарегулированности, как, например, парад, где у каждого участника есть строго предопределенный регламент действий с четко предписанным маршрутом и временем проведения, без какого-либо права на самодеятельность, либо более мягкой формы — праздничной демонстрации или шествия, когда у участников есть свобода действия, лишь отчасти ограниченная предопределенным маршрутом, временем и лозунгами. Примером абсолютно либерального регламента проведения массового праздника могут являться различные открытые концертные мероприятия (опенэйры), протекающие при большом скоплении народа. На таких мероприятиях люди, по сути, полностью предоставлены самим себе, без каких-либо ограничений, в течение всего времени гуляний.

В завершение стоит упомянуть достаточно подробное, хоть в некоторых моментах относительно спорное, рассмотрение карнавальных традиций содержится в работах русского филолога и философа Михаила Бахтина. Среди прочего, Михаил Бахтин давольно подробно исследует вопрос развития карнавальной лексики, которая безусловно является самостоятельной формой проявления карнавальной культуры. Однако тема народной смеховой языковой культуры является предметом заслуживающим отдельного, самостоятельного рассмотрения.

Надеемся, что изучение традиций и обрядов, существующих в мире всевозможных праздников, позволит вам расширить свой кругозор и получить массу приятных впечатлений. Так что укрепляйте психическое здоровье — празднуйте с удовольствием!

Вопросы для подготовки к экзамену Предмет: История и теория праздничной культуры

1. Праздник, как

социальное явление. Функции праздника.

Классификация. 1

2. Праздники

сельскохозяйственного природного

цикла древней Греции и их характеристики. 3

3. Панафинеи, как

прообраз государственного праздника

древней Греции. 4

4. Олимпийские

игры и систем спортивных игр в древней

Греции. 5

5. Праздники

древнего Рима эпохи Империализма:

Триумфы, Вакханалии, праздник Деметры

их характеристики. 7

6. Праздники

Французского королевского двора,

дворянские праздники. 8

7. Цеховые праздники

эпохи средневековья. 9

8. Европейские

народные, площадные представления и

карнавальные гулянья 12-18 веков. 10

9.Праздники периодов

Французской буржуазной революции. 12

10.Праздничная

культура России 10-17 веков. Виды праздников.

Скоморошество. 13

11. Реформа Петра

1 в праздничной культуре. Петровские

ассамблеи, маскарады, государственные

праздники. 15

13. Государственные

праздники России 20 века: праздник

пролетарской солидарности, праздник

независимости России, день конституции. 17

14. Государственные

праздники России: Красной Армии,

военно-морского флота, день защитника

отечества, день победы. 19

15. Трудовые

праздники и обряды. Сельскохозяйственные

праздники. 21

16. Профессионально-трудовые

праздники. 23

18.Семейно-бытовые

праздники. Культура обряда имянаречения. 26

19. Семейно-бытовые

праздники. Культура свадебной

обрядности. 27

20. Семейно-бытовые

праздники. Обряд новоселья. 31

21. История и

особенности режиссуры спортивных

праздников. 32

22. Народные и

религиозные праздники России 20 века:

масленица, день Ивана Купала, Рождество

Христово, пасха, троица. 34

23. Массовые

праздники, как психолого-педагогическая

система. 39

-

Праздник, как социальное явление. Функции праздника. Классификация.

Праздники и другие

развлечения появились еще в

первобытнообщинном строе. Именно тогда

люди поняли, что необходимо менять свои

занятия, чтобы те не наскучили. Праздники

уже тогда помогали человеку вернуть

радость жизни, наладить позитивное

мышление. Они помогают людям создать

культурную идентичность, так как именно

праздничные события могут сближать

даже целые народы. Такие события

заставляют вспомнить главные события

в жизни, так как все прошлые образы в

моменты празднования наполняются

красками и свежими эмоциями. Даже в наши

дни любому человеку приятно получить

поздравления с Новым годом на сайте

социальных сетей или другие поздравления.

Исходя из вышесказанного, можно сделать

вывод о том, что развлечения являются

самыми древними антидепрессантами.

Этот феномен заметили уже давно, но

только в наши дни ученые пытаются найти

логическое объяснение такому влиянию

праздника на психическое и даже физическое

состояние человека. Врачи пытаются

использовать эти сведения для лечения

некоторых пациентов, для которых все

лечение сводиться к улыбкам и отличному

настроению.

Праздник — период

исполнения особых общественных ролей

открытым, публичным, коллективным

образом. Независимо от того, проявляется

ли публично обычная, нормальная

общественная структура с ее иерархией

или же на время создается иная, даже

обратная структура, праздник всегда

выступает периодом, когда подобные роли

подчеркиваются, выражаются четко, и

недвусмысленно. Президент или ректор

появляются во время праздника в

соответствующих одеждах и регалиях;

как правило, костюм ведущего, руководителя

праздничного развлечения, сатирических

представлений так же, как и его слова,

определяет и подчеркивает его функцию.

В праздники люди заслуженные надевают

ордена, члены корпораций, профессиональных

объединений — специфические формы или

знаки отличия. Поэтому праздник дает

возможность увидеть эти роли в действии.

Функции праздников:

1) торжественное

обновление жизни;

2) коммуникативная

и регулятивная (удовлетворение потребности

в общении и снятии социальных барьеров),

3) компенсаторная

— снятие напряжения и восстановление

физических и психических сил,

4)

эмоционально-психологическая — средство

эмоциональной разрядки, т.е. дополнение

предыдущей функции,

5) идеологическое

и нравственное воспитание,

6) целостная функция,

включающая в себя все предыдущие и

поэтому утрачивающая роль определения

7) идеологическая,

9) художественно-эстетическая,

10) информативно-коммуникативная,

11) интегративная,

12) игровая

13)

рекреационно-компенсаторная

Классификация

В календарь

праздников входят международные

праздники, официальные государственные

праздники, неофициальные и личные

праздники, а также профессиональные и

религиозные. Наибольшее количество

праздников – это международные. Они

отличаются различной степенью значимости

и популярности и имеют в разных странах

свой приоритет.

В России самые

известные международные праздники –

это: Международный женский день 8 марта,

1 июня, когда отмечают День защиты детей,

а также 1 октября – День пожилых людей.

Профессиональные

праздники по своей популярности в России

стоят на втором месте: одни из них хорошо

известны, другие отмечаются в узком

кругу тех, кто имеет к ним отношение.

Самые известные: 12 апреля (после полета

Ю.А. Гагарина отмечается как День

космонавтики), День радио празднуется

7 мая, наши блюстители порядка отмечают

День милиции 10 ноября.

Особо почитаются

в России религиозные праздники, причем

как верующими, так и простыми гражданами

— праздники Рождества Христова, Пасхи.

Кроме того, Россия как многоконфессиональное

государство знает основные неправославные

праздники, например, мусульманский

Навруз (праздник равноденствия) и

Ураза-Байрам (окончание поста в священном

месяце Рамадан).

Личные праздники

– это, разумеется, дни рождения, дни

свадеб и прочие даты, которые касаются

отдельной группы людей. Любой, кто

испытывает недостаток в количестве

официальных праздников, может создать

свои личные и праздновать их столько,

сколько пожелает душа.

Государственные

праздники Российской Федерации могут

быть официальными и являться выходными

днями (День Победы – это 9 мая или День

России – это 12 июня), также официальными

и рабочими днями (Татьянин день –

приходится на 25 января). Но, пожалуй,

особо любимыми являются неофициальные

праздники, которые устанавливает народ

(например, Старый новый год – 14 января).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

До конца XIX — начала XX века Рождество было обычным религиозным праздником. Статус главного события года, которое ждут миллионы людей по всему миру, оно приобрело во многом из-за развития новых технологий и формирования общества потребления. В программе RTVI «Зато честно» кандидат экономических наук, доцент НИУ ВШЭ Денис Мельник рассказывает, как в мире стали отмечать Рождество, кто кроме Чарльза Диккенса имеет к этому прямое отношение, а также почему праздники — это в первую очередь экономика, а уже потом — веселье.

Локомотивы массового потребления

Праздники — это серьезно. Праздники — это не весело. В современном мире праздники — это экономика. А если в экономике что-то происходит, значит, это кому-то выгодно. Современные праздники как отрасль экономики появились вместе с рождением современного потребительского общества. Где родилось современное потребительское общество? Конечно же, в США. Это происходило плюс-минус в последней трети XIX — начале XX веков.

Что стало локомотивом общества массового потребления? Магазины, отрасль ретейла, розничной торговли, которая начала трансформироваться как раз после Гражданской войны в Соединенных Штатах. По результатам этой трансформации преобразовалось и американское потребление, распространяясь затем, уже после Второй мировой войны, по всему миру. Конечно, это не значит, что нигде, кроме Америки, эти процессы не происходили. Но именно эта экономика стала моделью для формирования современного ретейла — а значит, и современного праздника.

Покупатели в канун Рождества в универмаге Mabley & Carew. Цинциннати, штат Огайо, США. 1940-е или 1950-е годы

Cincinnati Museum Center via Getty Images

В США по итогам Гражданской войны победил промышленно развитый Север, продолжилось ускоренное промышленное развитие, а вслед за этим пошел рост городов, урбанизации, географической и социальной мобильности населения. И тогда в 1860-70-е годы откликнулась сфера услуг.

Для начала появились технологии, которые позволяли собирать массу людей в одном месте и продавать им товары. Например, появился лифт. Он позволил строить многоэтажные здания. Первыми местами, где устанавливались лифты, чтобы привлекать внимание, были магазины — уже не маленькие лавочки, а крупные универмаги: многоэтажные, с большими витринами, в которых уже активно применялись технологии строительства на основе стекла и металла, что стало символом архитектуры XX века. Именно эти новые большие магазины стали пионерами современной урбанистики.

Одним из самых первых массовых товаров, которые продавались в этих универмагах и привлекали людей, стала готовая одежда. До этого, с конца XVIII — первой половины XIX века, в Европе и Соединенных Штатах произошла промышленная революция: люди начали промышленно производить ткань, из которой вручную шили одежду — для бедных одни портные, для богатых — другие. В середине XIX века появляется швейная машинка, которая позволяет механизировать производство одежды. Этому также очень сильно поспособствовала гражданская война в Соединенных Штатах, потому что для нее была нужна масса одежды, униформы, то есть чего-то стандартного. Это подстегнуло производство массовой, стандартизированной одежды.

Формированию ретейла способствовала и реклама. Долгое время она была чем-то похожим на газеты с объявлениями, где сплошняком идут несколько строчек. В 1860-е — 1880-е годы в США некоторые типографские новшества соединяются с рыночными, и реклама начинает занимать целые развороты [в газетах]. Одна из крупнейших газет рубежа XIX-XX веков, выходившая вечером в субботу, в начале ХХ века включала порядка 120 страниц, но примерно 60% из них занимала реклама — прежде всего магазинов, торговых сетей, универмагов, которые привлекали людей покупать готовую одежду.

Мужчина c ребёнком у рождественской витрины магазина. Чикаго, штат Иллинойс, США. Около 1910 года

Chicago History Museum via Getty Images

Совокупность этих технологий — лифты, реклама, строительство из стекла и металла, которое позволяло делать огромные привлекательные витрины, и электричество, которое позволяло их освещать, — это все очень сильно трансформировало торговлю сначала в крупных, а затем и в менее крупных городах Америки и не только.

Сюда же надо добавить рост городов, который, в свою очередь, был возможен еще и потому, что нанизывался на логистику. В конце XIX века американские бизнесмены, политики, управленцы, городские менеджеры, мэры активно занимались строительством трамвайных линий. Трамвай позволял приезжать из отдаленных районов в центр, где людей ждали те самые универмаги.

Должна быть какая-то радость

Сама по себе деятельность по потреблению очень быстро приедается. Если мы каждые выходные ездим в торговый центр — это такое себе удовольствие. В торговых центрах помимо приедающегося потребления стандартизированных, однообразных и одинаковых, в общем, товаров должна быть какая-то еще радость. Эту радость людям дает праздник — привлекает в универмаги, торговые центры и побуждает превращать радость праздника в покупки и в прибыль владельцев универмагов.

Соответственно, ответ на вопрос, кто стал первым выгодоприобретателем и в значительной степени изобретателем современной экономики праздников, — универмаги, крупные магазины, торговые сети, которые, конкурируя между собой за покупателя, стали вкладываться в формирование притягательных образов, единомоментно привлекающих массы людей для покупки товаров, праздничных и других, которые цепляются мимоходом.

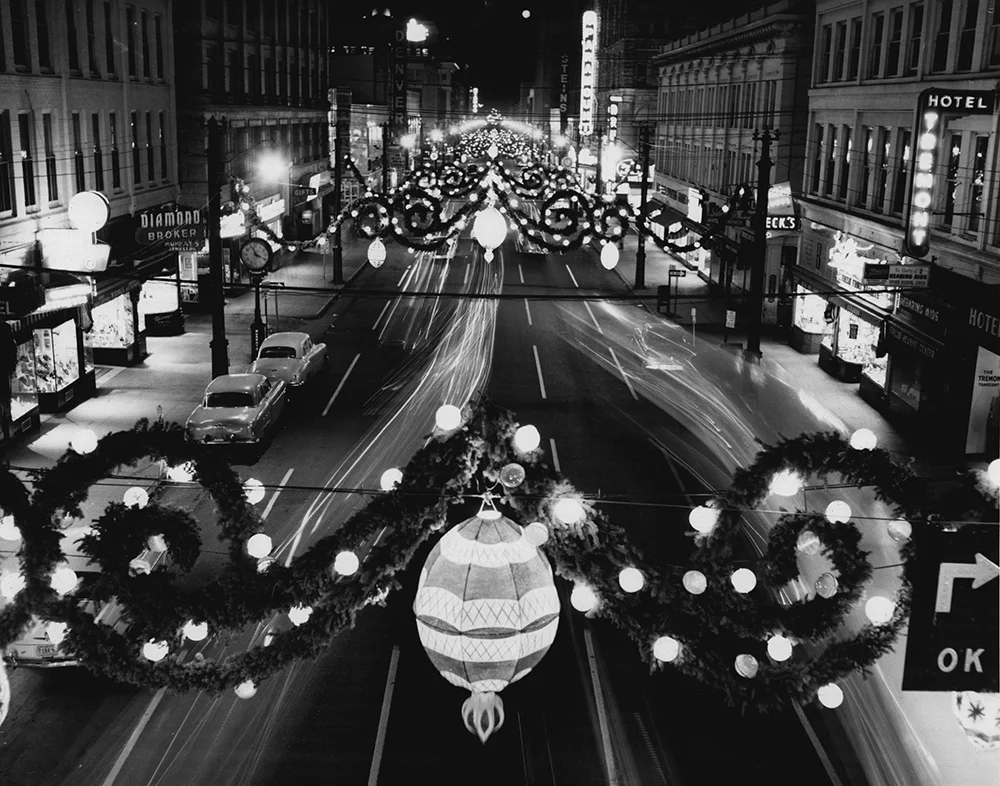

Рождественское освещение 16-й улицы в Денвере, штат Колорадо, США, 1958 год

Denver Post via Getty Images

Двумя первыми праздниками для Соединенных Штатов были Рождество и День благодарения, где приоритет, конечно же, принадлежит Рождеству (хотя очень долгое время оно было просто одним из церковных праздников). Зима — это унылое время. И на фоне этой унылости, серости, грязного снега, мокрых грязных тротуаров очень хорошо смотрятся яркие цвета, красивые витрины — весь тот антураж, который и создает нам атмосферу праздника. Это, наверное, была одна из причин (но не единственная), почему именно зимой стали вкладываться в формирование индустрии праздника. Для этого процесса именно на основе Рождества в англосаксонском мире, конечно, имела значение культура.

Фигура Санта-Клауса — это хорошо известный и почитаемый (в том числе и в России) святой Николай, который никак не был связан с Рождеством. В известной рождественской истории — [повести-сказке «Рождественская песнь»] сверхпопулярного автора Чарльза Диккенса — не было ничего из антуража Рождества, и даже Санта-Клаус там совсем другой — скорее дух Рождества. Но в этой рождественской сказке бедная семья ожидает чуда, и оно связано с подарками. Конечно, в книге важны не подарки, а отношения между людьми, но в архетип англосаксонской культуры очень плотно вошла сама идея того, что Рождество — время подарков, а для тех, у кого нет средств, есть надежда на чудо.

Образы надо визуализировать

Литература дает нам образы, а образы надо визуализировать. И тут мы опять возвращаемся к технологиям. Развитие газет, полиграфии, взрывной рост печатной прессы в Соединенных Штатах вызывал спрос на визуализацию образов.

Одним из создателей образа современного Санта-Клауса считается очень популярный во второй половине XIX века американский художник-карикатурист Томас Наст, который очень много рисовал для газет и журналов. И уже с 1890-х годов, въезжая в ХХ век, созданный им образ бородатого старичка Санта-Клауса начинает обрастать ассоциациями и атрибутами — оленями, подарками, Рождеством, Новым годом, снегом.

«Санта-Клаус с трубкой и игрушками». Иллюстрация Томаса Наста. 1881 год

Nawrocki / ClassicStock via Getty Images

В 1910-х годах в США создаются профессиональные школы для Санта-Клаусов. И в этот период визуализация образа рождественского праздника начинает впитывать многие локальные традиции, а Америка в этом смысле оказалась очень благодатной почвой, потому что она вобрала в себя многие культуры. Оказывается, когда люди подготовлены к ожиданию праздника, когда они визуализируют известные им образы из культуры, на эти ожидания очень хорошо нанизываются блестящие, яркие, привлекательные символы.

Но требовалось, чтобы людей в магазины и торговые центры привлекали не только Рождество и Новый год, но и что-то другое, чтобы череда праздников была больше. Распространение лавины праздников на весь год спровоцировала Великая депрессия. В 1939 году владелец одного из универмагов в Огайо предложил отметить День благодарения пораньше. К тому моменту американский ретейл уже понял: чтобы увеличить период расходов, нужно подключать людей к волшебству праздника не в 20-х числах декабря, а как можно раньше — с конца ноября. День благодарения традиционно служил точкой отсчета для распродаж и рождественского украшения магазинов, привлекавших людей с конца ноября. И тогдашний президент США Теодор Рузвельт издал прокламацию о переносе Дня благодарения на четвертый четверг ноября, сдвинув начало рождественской атмосферы и продаж в стране на неделю.

Здесь мы видим, что вполне циничные расчеты отдельного представителя ретейла совпадают со вполне циничными рациональными расчетами государства. Если мы стимулируем рост спроса, удлиняем его на неделю — мы тем самым помогаем не только ретейлу, а экономике в целом. Это очень хорошо укладывается в современную макроэкономическую политику.

Мы все хотим, чтобы праздник не кончался

Поскольку День благодарения приходился на четверг, именно это, как считается, дало начало традиции проведения «черной пятницы». Ретейл быстро понял, что для генерации выручки важна не только атмосфера праздника, но и другие мощные аттракторы, которые будут звать людей в магазин — как можно быстрее делать покупки по как можно более выгодным ценам. Очень быстро самый передовой ретейл мира (на тот момент американский) осознал: мы все хотим, чтобы праздник не кончался.

Одного Рождества уже мало. Мы хотим продлить праздник. Что изначально привлекало людей к рождественским покупкам? Сама атмосфера Рождества. Но это одна-две недели. Нужно больше праздников — осознавал, считая выручку, ритейл. Нужно уйти от ситуации с одним всплеском, пиком, когда все как сумасшедшие бросаются за покупками, а потом наступает отлив, пустота. И близкое соседство двух важных для Америки праздников — Дня благодарения и Рождества — привело к тому, что на протяжении всего периода между ними (в частности, с подачи Рузвельта) продолжали генерироваться продажи.

Конечно, праздник не бесконечен. За все надо платить. Исторически сложилось так, что в январе атмосферу праздников продлить уже не удалось. Но это же не значит, что праздники заканчиваются. Мы ведь хотим, чтобы волшебство окружало нас как можно больше, как можно чаще.

Франклин Рузвельт во время празднования Дня Благодарения в 1933 году

Bettmann via Getty Images

И поэтому с 1930-1940-х годов эту же модель начинают применять к другим праздникам. В США возникает традиция отмечать религиозные праздники разных конфессий, не только христианских. А затем появляются и особые дни — День матери, День отца, День святого Валентина, которые генерируют всплески выручки уже не только в ноябре-декабре.

Но на январь никакой праздник не приходится. Тут есть чисто экономический расчет: невозможно растянуть траты с двух месяцев на третий. Надо дать возможность людям накопить, собраться, прийти в себя, чтобы уже где-то с середины февраля вступить в новую череду праздников. В целом в экономике люди тратят столько, сколько могут потратить. Но индустрия праздника дает возможность отдельным секторам экономики перенаправить эти траты на себя за счет других секторов и отраслей, которые на протяжении XX и XXI веков стремились так или иначе подключиться к дележу этого сладкого праздничного пирога.

История возникновения праздников и его организация

525

Похожие статьи

-

65

Ивент-менеджер, он же — организатор мероприятий в наши дни стал популярной фигурой в сфере ивент. Почему? Потому что ни одно крупное или частное торжество, где важно тщательно все распланировать и организовать, не обходится без влияния организатора, чей опыт и профессионализм играют важную роль. Подготовка к мероприятию — важная и, пожалуй,…

Tags: организатор, мероприятий, сделать, мероприятие, сценарий, праздника, анна, легенда, праздников

-

64

Юбилей компании — дата, которую нельзя оставить без внимания. Празднование данного мероприятия позволяет реализовать творческий потенциал сотрудников, создать пиар, поднять продажи товара, получить массу впечатлений и новых идей. Это является своеобразным способом выйти за рамки небольшого коллектива и широко заявить о себе. Начинать организацию юбилея компании стоит с составления списка…

Tags: мероприятия, юбилей, ведущего, организация, мероприятий, организатор, легенда, анна, праздника, мероприятие

-

56

Каждое торжество — уникально прежде всего оформлением. Стилизованное помещение, элементы декора, фотозона — создает необходимый антураж вашему мероприятию. Прежде всего, гости запомнят свои ощущения и первые впечатления от места, где проходит праздник, поэтому так важно позаботиться об оформлении.Тематическая фотозона Фотозона — является одной из ключевых зон, привлекающей внимания ваших гостей. Она…

Tags: зала, оформление, мероприятия, гостям, торжество, праздник, мечты, юбилей, анна, легенда

-

55

Думаем, что у вас не вызовет удивление, если вы услышите, что ивент-агентство организовало свадьбу ваших друзей или юбилей вашего дяди. Благодаря им, любое мероприятие становится интересным, насыщенным и запоминающимся! Но только ли свадьбы, юбилеи и корпоративы организуют ивент-агентства? В этой статье мы разберем этот вопрос более подробно. Мероприятия, которые организуют…

Tags: мероприятий, мероприятия, артистов, мероприятие, события, событие, анна, легенда, организатор, организация

-

55

Дорогие друзья! Если вы посещаете мой сайт, то мне, как организатору различных мероприятий и вечеринок, просто необходимо с вами поделиться и рассказать о том, какими они бывают? Тематическая вечеринка — какая она? Начну с того, что такое вечеринка? Это встреча коллектива, друзей или знакомых для отдыха и развлечения. Обычно…

Tags: вечеринки, праздника, праздник, организация, мероприятий, идеи, людей, провести, мероприятия, организатор

Праздник — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое[1]) значение и связанный с культурной или религиозной традицией[2].

Слово также употребляется в иных, схожих по смыслу, значениях[3]:

- официальный день отдыха, установленный в связи с календарным событием, противоположность будням;

- массовые развлекательные мероприятия, весёлое препровождение свободного времени;

- день какого-либо радостного события;

- общее состояние душевного подъёма (обычно в словосочетаниях, таких как «праздник жизни» и т. п.).

Этимология

Слово образовалось как суффиксальное производное от ст.‑слав. праздьнъ, «праздничный». Буквальное значение — «день, не занятый делами, свободный от работы»[4].

Место праздника в культуре

М. М. Бахтин сказал, что праздник является «первичной формой человеческой культуры»[5]. Цивилизационное значение праздника состоит в том, что через праздник определяется объединяющая социум система ценностей. Праздник является универсальной и важнейшей чертой цивилизации[5]; в то же время особенности праздников отражают различия между цивилизациями.

Как отмечали ещё Э. Дюркгейм и М. Элиаде, праздник — это период непосредственного контакта сакральной и мирской сторон существования человека[5], которые практически не соприкасаются в повседневной жизни. Календарная природа праздника согласует ритмы жизни человека и ритмы вселенной, помогает сделать выбор в пользу порядка, смысла, жизни и против хаоса и смерти («утверждение жизни» по Х. Коксу[5]). Праздник связан с идеей существования некоего совершенного бытия, принципиально отличающегося от приземлённых будней, зачастую имеющего черты утопии («временный выход в утопический мир» по Бахтину). Праздничная культура потому зачастую включает временный отказ от принятых в обществе норм поведения, временное стирание или переворачивание социальной иерархии.

Праздники являются важнейшим элементом традиции и в этом качестве играют роль стабилизатора общества, сохраняя и передавая социально значимую информацию от поколения к поколению. Участие в праздниках приобщает людей к принятым нормам и ценностям общества. Поскольку праздник является механизмом социальной интеграции, он неизбежно оказывается втянутым в механизм власти: по замечанию А. И. Мазаева, правительство «оказывается размещенным примерно в тех же местах, что и праздник, — на сакральном участке»[5]. Мазаев указывает здесь на антиномию: мир идеальной утопии в празднике сочетается со стабилизирующим механизмом существующего общественного порядка.

Смех и социализация

Я. Г. Шемякин классифицирует праздники, отмечая наличие в них двух компонент: ритуально-партисипативную (социальную) и ритуально-смеховую (игровую). Преобладание одной или другой компоненты определяет «лицо» праздника.

Например, религиозные праздники (праздник Нового года в Вавилоне (англ.) (рус. , Рождество) являются по преимуществу партисипативными; их отличает «прочувствованная серьёзность», чувство приобщения к высшим ценностям и циклам Вселенной. Партисипативные праздники зачастую институционализированы.

В смеховых праздниках (римские сатурналии, бразильский карнавал) доминирует развлекательная компонента, хотя в этом смехе по-прежнему проявляется, по Бахтину, «ритуальное осмеяние божества древнейших смеховых обрядов»[5]. При этом часто происходит «переворачивание» существующего порядка, временное освобождение от господствующих ценностей.

Смеховой компонент праздника и функция социальной интеграции тесно связаны, так как смех оказывается одним из решающих факторов преодоления дистанций между чуждыми традициями, объединяет противоречащее и несовместимое[5].

Общество и личность

В празднике социальный аспект преобладает над личностным. Исследователи практически единогласны в том, что праздновать в одиночестве невозможно[5]. По словам К. Жигульского (англ.) (рус., «праздник и празднования… всегда требуют присутствия, участия других людей, являются совместным действием, общим переживанием».

Праздник также способствует социализации через синхронизацию свободного времени отдельных индивидов[6].

История праздника

Возникновение праздника связано с появлением у человечества понятия о времени и календаря. Согласно Жигульскому, «счёт времени, одно из величайших достижений человеческой культуры, — календарь — везде в своих истоках выступает как форма упорядочения, закрепления, заблаговременного исчисления праздничных дней и периодов»[5]. Изобретение календаря пришло с осознанием того, что на шкале времени существуют особые точки, соответствующие смене циклов природы или стадий развития общества. Бахтин отмечает: «…празднества на всех этапах своего исторического развития были связаны с крупными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека»[5].

Виды праздников

Исследователи выделяют три типа праздников[7][8]:

- политические;

- религиозные;

- гражданские.

Возможны и другие принципы систематизации, например:

- экономисты, изучающие эффекты эпидемии на экономику, группируют праздники по их воздействию на экономическую активность, выделяя «обычные» праздники и несколько типов дней, расположенных между выходными днями и другими праздниками[9];

- при предсказании потребления электричества выделяются праздники с фиксированной датой — например, Новый Год и с «плавающей» датой, но фиксированным днём недели — например, Пасха (некоторые праздники не укладываются в эту схему, например японский День весеннего равноденствия (англ.) (рус. или китайский Цинмин), а также подгруппы праздников, приходящихся на понедельники, летних и зимних[10].

Примечания

- ↑ Лазарева, Л. Н. История и теория праздников. ЧГАКИ, Челябинск : 2010. 251 с.

- ↑ Праздник // Культурология. XX век. Энциклопедия. — 1998.. // А. И. Пигалев. Культурология XX век. Энциклопедия. М., 1996.

- ↑ Д.Н. Ушаков. Праздник // Толковый словарь Ушакова. — 1935-1940.. // Толковый словарь Ушакова. Д. Н. Ушаков. 1935—1940.

- ↑ Праздник // Шанский Н. М. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов/ Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. — 7-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2004. — 398, [2] с.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Шемякин Яков Георгиевич. Праздник как историко-культурный феномен: мир идеала и реальность власти Архивная копия от 8 июля 2014 на Wayback Machine

- ↑ Joachim Merz, Lars Osberg. Keeping in Touch – A Benefit of Public Holidays Архивная копия от 20 января 2022 на Wayback Machine. FFB-Discussion Paper No. 57. April 2006.

ISSN 0942-2595 (англ.) - ↑ Derocco D., Dundas J., Zimmerman I. Full Blast Productions; Virgil, Ontario: 1996. The International holiday & festival primer: Book 2. (англ.)

- ↑ Qi Yan York, Hanqin Qiu Zhang. The determinants of the 1999 and 2007 Chinese Golden Holiday System: A content analysis of official documentation // Tourism management vol. 31,6 (2010): 881—890. doi:10.1016/j.tourman.2009.10.003 (англ.)

- ↑ arlo Fezzi, Valeria. Fanghella. Real-time tracking of COVID-19 impacts across Europe reveals that seeking «herd immunity» provides no economic benefits Архивная копия от 11 октября 2020 на Wayback Machine // arXiv:2009.09222 (англ.)

- ↑ Ziel, Florian. Modeling public holidays in load forecasting: a German case study // Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 6.2 (2018): 191—207. (англ.)

Литература

- Аничков Е. В. Праздники // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1898. — Т. XXIVa. — С. 940—942.

- Праздник // Словарь античности = Lexikon der Antike / сост. Й. Ирмшер, Р. Йоне ; пер. с нем. В. И. Горбушин, Л. И. Грацианская, И. И. Ковалёва, О. Л. Левинская ; редкол.: В. И. Кузищин (отв. ред.), С. С. Аверинцев, Т. В. Васильева, М. Л. Гаспаров и др. — М.: Прогресс, 1989. — С. 455. — 704 с. — ISBN 5-01-001588-9.

- Л. Н. Лазарева. История и теория праздников Архивная копия от 10 мая 2021 на Wayback Machine. Челябинск, 2010. 251 с.

- Под ред. О. М. Штомпеля. Праздник // Человек и общество: Культурология. Словарь-справочник. — Ростов-на-Дону: Феникс. — 1996.. // Человек и общество: Культурология. Словарь-справочник. — Ростов н/Д.: Феникс. Под ред. О. М. Штомпеля. 1996.

- В. Н. Топоров. Праздник // Энциклопедия мифологии.. // Энциклопедия мифологии.

- И. Н. Лаврикова Краткий экскурс в теорию праздника Архивная копия от 23 апреля 2013 на Wayback Machine. // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 2 (217). Философия. Социология. Культурология. Вып. 20. С. 74-78.

- Яков Георгиевич Шемякин. Праздник как историко-культурный феномен: мир идеала и реальность власти Архивная копия от 8 июля 2014 на Wayback Machine.

- Анатолий Ильич Мазаев. Праздник как социально-художественное явление: опыт историко-теоретического исследования. Наука, 1978. 391 с.

- В. И. Ильин. Потребление как дискурс — СПб.: Интерсоцис, 2008. Глава «Повседневность и праздник». — С. 345—360.

- В. Петрухин. «Праздник» в средневековой Руси // Одиссей: Человек в истории — М.: Наука, 2005, с. 81—88

- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Праздник // Толковый словарь Ожегова. — 1949-1992.. // С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка, 4-е издание, Российская Академия Наук, Институт Русского Языка им. В. В. Виноградова, Москва, 1999.

- К. Жигульский. Праздник и культура. Праздники старые и новые. Размышления социолога. — М., 1985.

Эта страница в последний раз была отредактирована 28 октября 2022 в 15:23.

Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Истоки народной художественной культуры, в том числе праздников и обрядов, необходимо искать в глубокой древности. Они тесно переплетаются с трудом и бытом наших далеких предков, находят свое выражение в мифах, былинах, сказаниях, верованиях, обычаях, традициях и т.д. В том или ином виде они сохранились до наших дней, передаваясь из поколения в поколение.

Народы каждой страны на протяжении многовековой истории создавали свои обычаи, обряды, ритуалы, всегда стремились торжественно отметить наиболее важные события своей жизни.

Обычаи, праздники и обряды уходят своими корнями в глубокую старину и крепко связаны с трудом и укладом жизни народа. Празднества устраивались нашими предками после удачной охоты, перед началом весенних полевых работ, после уборки урожая. Торжествами и особыми, приуроченными к ним обрядами народ встречал весну, лето, осень, зиму, поклоняясь деревьям, цветам, родной природе, заботясь о будущем урожае, благополучии своего рода и т.д.

Что лежит в основе праздников и обрядов? Что определяет их содержание и направленность? Какова их роль в воздействии на личность? Правильно ответить на эти вопросы, понять сущность и смысл обрядности, как и любого другого общественного явления, можно лишь исходя из объективных причин ее возникновения и проследив историю ее развития. Нам важно также определить, какие функции выполняли обряды в прошлом, в каком виде существовали и как видоизменялись, т.е. подойти к вопросу исторически.

Праздник представляет собой значительный общественный акт, который, как пишет М.М. Бахтин является «очень важной первичной формой человеческой культуры». Постепенно сложились и характерные для данных торжеств, ставшие неотъемлемыми их черты. Из них прежде всего следует отметить как необходимый момент коллективное пиршество. Различного рода действия, совершаемые людьми во время праздника, первоначально не имевшие никакого ритуального значения, постепенно приобретали его, превращаясь в магические обряды. Стремлением людей ярко, красиво, торжественно и памятно отметить узловые события своей жизни обусловлено придание этим событиям форм праздников и обрядов. Такие события, как свадьба, рождение ребенка, совершеннолетие и др. являются переломными моментами в жизни людей, меняющими их отношения с окружающими, дающими им новые права и предъявляющими новые требования. И вполне объяснимо стремление людей празднично отметить эти события торжественными, запоминающимися обрядами, которые переходят из поколения в поколение в определенной устоявшейся, закрепленной форме и выражают внутренний смысл, содержание данного события.

Обрядность — составная часть культуры, отражающая духовную сущность народа, его мироощущение в различные периоды исторического развития, сложное и многообразное явление, выполняющее функции передачи последующим поколениям опыта, накопленного в борьбе за существование, своеобразная реакция человека на жизненные условия, специфическая форма выражения народных устремлений и чаяний.

Историческая смена общественных формаций, жизненных условий, потребностей и взаимоотношений людей оказывает влияние и на развитие праздников и о6рядов. Как результат изменения действительности обрядность проходит длинный и сложный путь эволюции. Отмирают одни обряды, вступающие в противоречие с мировоззрением людей, трансформируются другие, в которых новое содержание вкладывается в прежние формы, и, наконец, рождаются новые обряды, отвечающие потребностям и требованиям новой эпохи.

Что же заключается в понятии «обряд»? В чем его сущность? Почему во все времена, начиная с первобытнообщинного строя, люди отмечали торжественными ритуальными действиями наиболее выдающиеся события своей жизни.

Термин «о6ряд» происходит от глагола «обрядить», «обряжать» -украшать. Обряд является своего рода перерывом в обыденной жизни, ярким пятном на фоне повседневности. Он обладает удивительным свойством воздействовать на эмоциональный мир человека и одновременно вызывать у всех присутствующих сходное эмоциональное состояние, способствующее утверждению в сознании той основной идеи, ради которой он совершается.

Первые элементы обрядности возникли задолго до появления христианской религии из потребностей людей в торжественно-радостные и торжественно-скорбные моменты жизни собираться вместе и определенным образом выражать охватившие их чувства. В этом состоит социально-психологическая природа обрядности.

В каждый обряд вкладывается свое содержание, но он всегда представляет собой условное действие, цель которого — выразить в символической форме конкретные представления и определенные социальные идеи. Обряды отражают многообразные связи и взаимоотношения людей в обществе.

«Это символическое и эстетическое выражение (и проявление) коллективных связей общества, коллективной сущности человека, связей, не только соединяющих человека с современниками, но и объединяющих его с предками. Обряд создается как выражение духа, привычек, традиций, уклада жизни общества», в нем получает отражение реальная жизнь человека, его связи и отношения с обществом, с окружающими людьми. Обряд является одним из способов существования традиций.

В комплексе общественных явлений традиции проявляются как одна из форм закрепления, сохранения и передачи определенных общественных отношений от одного поколения к другому. Традиции как прочно установившиеся, ставшие привычными представления людей рождаются в ответ на запросы жизни и существуют до тех пор, пока отвечают нуждам той или иной группы людей.

Традиция — более широкое общественное явление, особая форма закрепления общественных отношений, выражающаяся в устойчивых и наиболее общих действиях и нормах общественного поведения, передаваемых из поколения в поколение. Содержание традиций определяется породившими их общественными отношениями, и потому традиций — продукт определенных исторических условий.

Традиции являются одним из могучих средств воздействия на человека. Развитие общества идет от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему, поэтому в обществе, с одной стороны, всегда живут традиции, в которых сконцентрирован опыт ушедших поколений, с другой — рождаются новые традиции, концентрирующие опыт сегодняшнего дня соответствующие новому мировоззрению.

Между традициями, обычаями и обрядами много общего: все они представляют собой формы передачи новым поколениям социального опыта, накопленного обществом, причем эта передача происходит в яркой образной форме с помощью условно-символических действий.

Традиции охватывают более широкий круг явлений, чем праздники и обряды. Они встречаются во всех сферах общественной жизни, проявляются как одна из форм закрепления, сохранения и передачи определенных общественных отношений от одного поколения к другому. Таким образом, мы остановимся на следующих определениях основных используемых понятий.

Традиция — общественное явление, которое отражает исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядок, нормы поведения, особая форма общественных отношений, выражающихся в общих действиях и сохраняемых силой общественного мнения.

Обычай — более узкое понятие по сравнению с традицией. Это установившееся в той или иной общественной среде правило, регулирующее поведение людей в общественной жизни. Исполнение не обеспечено государством. Он соблюдается благодаря своему неоднократному повторению и применению в течение длительного времени.

Праздник — торжественная форма ознаменования различных событий личной или общественной жизни, основанная на поверьях и обычаях народа, день, свободный от трудов и повседневных будничных забот.

Обряд — общественное явление, представляющее собой совокупность утвердившихся в народе условно-символических действий, выражающее определенный магический смысл, связанный с отмечаемыми событиями личной или общественной жизни; это своеобразный коллективный акт, который строго определяется традицией, а также внешняя сторона религиозной жизни и верований человека.

Ритуал — порядок совершения обряда последовательность условно- символических действий, выражающих основную идею праздника, внешнее проявление верований человека.

Эти понятия в обыденной жизни имеют тенденцию к расширению их объемов и довольно часто подменяются одно другим. Тем не менее их разведение и определение содержания от более широкого к узкому представляется нам правомерным, так как позволяет свободно оперировать ими в ходе наших рассуждений и отличать одно от другого.

Итак, рассмотрим народные традиции празднования Святок.

Один из особо почитаемых на Руси праздников – Зимние Святки. Вот как описывает святочную стихию известный бытописатель, этнограф А.А. Коринфский: «Шумят веселые Святки, от самого дня Рождества Христова до праздника Крещения Господня играми да плясками, да песнями на святорусском просторе привольном потешаются, вещими гаданиями честному люду православному тайные веления судеб открывают. Гудят пиры-беседушки затейные, зеленым вином поливаются, плещут пивом, брагою, медами ставлеными. Что ни день на Святках, то свои поверья, что ни час – новый сказ, корнями живучими приросший к сердцу народному. Гуляет, «святошничает» любящая «веселие» матушка – Русь; положено дедами, прадедами, заповедано гулять – веселиться широкой русской душе по всему святочному обычаю. И словно воскресает на эти дни, сбрасывает с тысячелетних плеч саван векового забвения старина стародавняя…»

Зимние Святки – праздник многослойный, вобравший в себя обряды и обычаи, связанные с мифологическими и религиозными представлениями, сформировавшимися в различные исторические эпохи.

Архаическую основу зимнего цикла праздников составляют ритуализованные формы проявления солярного культа. В день зимнего солнцестояния, когда начиналась новая солнечная фаза – увеличение светового дня, наши далекие предки совершали обряды в честь Дажбога – Бога Солнца, животворного благодетельного существа, дающего тепло, энергию, жизнь.

После утверждения христианства на этот архаичный цикл народного земледельческого календаря наложились даты календаря церковного, посвященные памяти о евангельских событиях рождения Христа и крещения его в Иордане.

В Евангелиях не указана точная дата рождения Иисуса и даже время года. Время празднования Рождества, Богоявления и Крещения было определено христианской церковью в процессе борьбы с языческими культами, которая осуществлялась не внешними принудительными мерами, а «изнутри»: «главным методом здесь стало использование христианами самих языческих верований, их очищение и наполнение христианским смыслом». В соответствии с этой тенденцией в день зимнего солнцестояния христиане стали праздновать Рождество Иисуса Христа «как рождение подлинного солнца, вхождение в мир духовного света».

Праздник Рождества Христова утвердился после того, как его соединили с праздником Богоявления 6 января в один рождественский цикл. (Между 25 декабря и 6 января проходило 12 дней. Число же 12 у многих древних народов считалось священным). В таком виде 12-дневных Святок Рождество Христово вместе с Крещением перешло к русским славянам после принятия ими в 988 году христианства и заменило празднование дня рождения бога Солнца.

В народной традиции к этим датам примыкает и празднование Нового Года, дата которого приходится на середину святочного периода (31. XII). Новый Год в России «официально» начали встречать 1 января с 1700 года по Указу Петра Великого, в котором было также разъяснено, каким образом должна происходить встреча Нового Года: «В знак доброго начинания и нового столетнего века поздравлять друг друга в веселии с Новым Годом. По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторые украшения из дерев и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А людям скудным каждому хотя бы по деревцу или ветви на вороты или над храминою своею поставить». Время исчислялось тогда по юлианскому календарю.

Позже, после декрета от 24 января 1918 года, Россия перешла на григорианский календарь. Но поскольку Русская православная церковь продолжала и продолжает пользоваться юлианским календарем, который отстает от григорианского на 13 дней, в России праздник Рождества Христова передвинулся на 7 января. День же зимнего солнцестояния (25 декабря) совпал с днем памяти святителя Спиридона, в результате в «производственно-бытовых» святцах этот день обозначается как Спиридон – Солнцеворот (Солноворот). («После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», — гласит пословица.

Рождеству Христову предшествовал сорокадневный пост (Филиппов или рождественский), который заканчивался Навечерием Рождеством или Сочельником 24 декабря (6 января).

«Канун Рождества Христова, — пишет А.А. Коринфский,- должен застать люд православный уже вполне готовым к восприятию благочестивой вести о рождении Спаса – Христа, несущего на темную землю светлое благоволение». Великому празднику предшествовала духовная подготовка, «шла уборка в домах, топились бани, все – от мала до велика – мылись и надевали чистую одежду. Сочельник было принято ознаменовывать добрыми делами: помогать страждущим и убогим, раздавать милостыню…».

В этот вечер все ожидали появления на востоке первой звезды. Согласно преданию, перед Рождеством Христовым на востоке от Вифлеема появилась необыкновенная звезда, которая возвещала о рождении Спасителя.

Когда в Навечерие Рождества на небе появлялась первая звезда, можно было приступать к традиционной трапезе. Перед ее началом у образов в избе зажигалась лампада, у икон ставились зажженные свечи, домочадцы во главе с хозяином дома читали молитвы.

«Ужин в рождественский Сочельник всегда был обильным и разнообразным, отчего называли его щедрым вечером или богатою кутьёй. Обязательным блюдом была кутья: она готовилась из зерновой вареной пшеницы, ячменя, риса с медом, а чаще с сытою, т.е. медом с растертым маком. Другим обязательным блюдом был взвар – компот из сухих яблок, груш, слив, вишен, изюма и др.».

Описывая трапезу в канун Рождества, А.А. Коринфский отмечает, что «придерживающиеся старых благочестивых обычаев люди русские не нарушали поста по уставу церковному разрешается вкушать в это время только «сочиво» (взвар рисовый или ячменный с медом, или ягодный и плодовый) с хлебом пшеничным, «оладьи» медовые да пироги постные». Стол в сочельник, символизировал рождение Иисуса Христа. Стол, на котором устанавливались яства, устилался сеном или соломой. Это делало его похожим на те ясли, в которые был положен новорожденный Спаситель. (Иисус Христос родился в пещере, в которую в ненастные дни загоняли скот, в стене этой пещеры было высечено углубление и туда засыпали корм и солому.

Взвар (сочиво) варился обычно при рождении ребенка. «И в то же время напоминалось о неизбежном – земной смерти Спасителя (кутья – принадлежность похоронной и поминальной трапез. Символичны также и компоненты кутьи: зерно, истлевающее в земле, воскресает для нового произрастания, для жизни. Мед же знаменует будущую – не на земле – сладкую, блаженную жизнь».

В преддверии Рождества уже проявлялась зрелищно-игровая традиция народного праздника, идущая из глубины языческих времен: начинали исполнять обряды гаданий, ряженья, колядования. «Эта языческая традиция ведет начало от празднеств, посвященных солнцу: в декабре оно поворачивается на лето, прибавляется день, люди с нетерпением ждут воскресения природы. Вечер рождественского Сочельника называли в народе Колядами».

«Коляда», — слово загадочное. Не только бытописатели, но и сам народ приурочивает к этому слову различные понятия». Наиболее распространенное толкование: коляды – это измененное латинское Kalendae, Календа, первоначально – первое число каждого месяца, позднее — обозначение январских календ (с 14 декабря по 1 января) как точки отсчета года. В средние века это слово обозначало святочные игрища. На русском Севере, — «называют колядою рождественский Сочельник, колядованием – обряд хождения по домам на Рождество с поздравлениями и песнями, со звездою. Чаще праздничный обход дворов совершался после всенощной или заутрени, то есть рано утром уже в день Рождества Христова 25 декабря. Рождественскими колядками величали новорожденного Христа.

В великорусских губерниях, к концу XIX века обычай рождественского колядования, или христославления, «стал исключительным достоянием детворы деревенской, с увлечением выполняющей его за старших». «И теперь еще можно видеть в ночь перед Рождеством,- отмечал в 1901 году бытописатель, — кое-где толпы ребят, один из которых несет на палке зажженный фонарь в виде звезды, а все другие бегут за ним на каждый двор, куда только их пускают хозяева».

Обычай христославления был широко распространен в начале XIX века в Восточной Сибири. Воспоминания о нем часто встречаются в рассказах старожилов, которые еще «застали» прошлую жизнь деревенской общины (записи 70-х – 90–х годов ХХ века).

Христославление было в начале ХХ века универсальной традиционной формой общения – это был ритуальный обход дворов, укрепляющий связи внутри общины, а также это была особая форма почитания младшими старших. Во время совершения этого обряда, как свидетельствуют рассказы, через игру осуществлялось этическое воспиание детей и молодежи («Потешно, и старикам тоже обоженье. Когда споешь: «Здравствуй, хозяин с хозяюшкой!» — приятно же имя!». В ряде рассказов упоминается обычай посещения в первую очередь тех членов общины, которые, согласно церковному обряду крещения, были покровителями славильщика в миру («В первую очередь идешь ко крестному или ко крестне. Это первый дом, первый гость. А потом идешь по всей деревне». Обряд христославления требовал обязательного одаривания славельщиков. Судя по рассказам крестьян-сибиряков, в начале ХХ в. народной средой осознавался скорее не религиозный, а этический смысл одаривания как проявления естественной благодарности за внимание к хозяевам дома. К приходу славельщиков в каждом доме заранее готовились («Вначале, перед праздником, в доме запасут конфет, а нам, детям, не дают, говорят: «Славельщикам». Славельщики из нашей же деревни. Всё парнишки бегают. Пропоют Рождество, бабка их из мешочка конфетами угостит. Они ведь не сидят, пропоют и в другой дом бегут». Мотив ожидания устойчиво повторяется в повествованиях. Стремление ребятишек успеть обежать «до свету» все дома и деятельное ожидание их прихода хозяевами передается в кратком, но выразительном описании («На Рождество бегали, славили. Группа наберется и бежит. Их там уже ждут – пироги пекут. Каждому дадут по пирожку. А они поют: Рождество, Христе Боже наш,Воссияет свет разума…»

Обряд христославления подчинялся законам деревенского праздника – превращался в увлекательную игру для детей. В рассказах он предстает перед слушателем как своего рода вид соревнования: каждая группа старалась посетить как можно больше домов. Обряду сопутствовали азарт и веселье. Именно это ощущение стремятся передать рассказчики. Дети оказывались активно вовлеченными в стихию праздника («Ой, утром так чуть свет – чтоб раньше, всех больше наславить. Ой, туча тучей, партия за партией! Из одного дома выбегают, в другой забегают – в этот уж опять набегает компания»).

В рассказах встречается мотив-описание «славельщики в доме». Здесь также отмечается готовность хозяев к одариванию гостей. Так детей словно «обласкивала» вся община («Вот уж тут наготове всё у хозяина: и деньги, и печеный хлеб дают, и орешки, и конфетки»).

Если хритстославление и посевание были уникальными формами участия детей в жизни сельского коллектива, то колядование, совершаемое под Новый Год (в Васильев вечер) и в последующие святые вечера до Крещения, было формой активного вовлечения в жизнь общины молодежи.

В начале ХХ в. магический смысл обряда почти не осознавался. Согласно обычаю, правда, колядовщики наделялись неограниченной свободой, они вольны были всё в селе «ставить с ног на голову», или «куролесить», «пакостить», как говорили в Забайкалье. А затем, в Крещение, их подвергали испытанию, называемому «купание чертей в Ердани». Эти действия, однако же, не осознавались как магические, они воспринимались лишь как особая форма общения молодежи с другими возрастными группами, прежде всего – со старшим поколением, и как проявление «смеховой» культуры русского крестьянства.

Ряженые представлены в рассказах участниками веселого маскарада, ритуальное значение масок при этом не осознается. В повествованиях упоминается маска гуся, имевшая ранее у славян магическое значение. Отмечается также выворачивание шубы наизнанку как элемент костюма, наиболее часто используемый колядующими. Наличие персонажа в таком одеянии некогда связывалось с культом Велеса и было обязательным в «языческих игрищах ряженых». Судя по рассказам, в первой трети ХХ в. костюм этот применялся с чисто развлекательной целью. («Шубы вывернутые, чтобы не узнали человека, кто он такой», а также были костюмы сугубо карнавальные, являвшиея воплощением личной выдумки («парень с девкой», «цыгане» и т.д.). Маски надевались для того, чтобы «было занятнее».

Наличие маскарадного костюма как обязательное условие для участия в колядовании подчеркивается тем, как именуют колядующих в Восточной Сибири. Их называют «маскировщиками», а более пожилые люди – «машкаровшиками».

Смысловое содержание повествований о ритуальных обходах дворов, совершаемых в Зимние Святки, выражено в таком, например, обобщении: «Было же че-то ить это. Ну, как-то весело было, народ живой, не лени был. А щас ведь неохота – и не пойдут…». Речь здесь идет о таком качестве, которое было присуще крестьянам, живущим по законам соседской территориальной общины, и которое, надо сказать, утрачено современными сельскими жителями, — об умении сообща, в полную силу, по-детски веселиться.

«Приходит Святой Василий Великий в народную Русь на восьмой день Святок, — продолжает А. Коринфский, — в самый разгар гаданий святочных». Твердо верили крестьяне «в силу гадания, приурочиваемого к этому вещему дню».

Святки считались наиболее благоприятным временем для ворожбы. «По русским верованиям, Бог, радуясь рождению сына, выпускает из иного мира» покойников и нечистую силу «гулять по белу свету». Этим и объясняется народная терминология Святок, называемых у восточных славян «страшными вечерами». Незримое присутствие духов среди живых людей обеспечивало, по народным воззрениям, возможность заглянуть в свое будущее, чем и объясняются многочисленные формы святочных гаданий».

Чаще всего ворожили в ночь перед Рождеством, на Новый Год и на Крещение, как правило, в полночь. Каждое гадание требовало своего места: в избе (гадание с курицей или петухом), в подполье или бане (со свечой), в бане (просовывали руку в окошко), во дворе (кидали сапог, валенок или варежку), на росстани (развилке дорог (слушали звон) и др. Особо интересны гадания, вызывающие видения во сне. Множество гаданий знают и современные сельские жители. Приведем некоторые из них.

Гадания во сне

Гребень

Кладут под голову гребень и говорят: «Суженый, ряженый, причеши мне голову».

Мостик

Собрав из веника прутиков, кладут их сложенными вроде мостика под подушку. Ложась спать, приговаривают: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет меня через мостик». Если суженый явится во сне и переведет через мостик, быть замужем в этом году.

Пересол

Едят перед сном что-либо соленое или пересоленную пищу. Ложась спать, говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст»

Далее, рассмотрим народные традиции празднования Масленицы.

Масленица — древнеславянский праздник «проводов зимы», которым отличается переход к весне и весенним земледельческим работам. Из всех древних славянских праздников Масленица — самый древний. Масленица была принята Православной Церковью как религиозный праздник — сырная неделя, сыропустная, когда мяса уже исключается из рациона, но разрешается есть молочную пищу и яйца.

О встрече и проведении Масленицы заботились ещё с субботы предшествующей недели, начиная заранее печь блины. Всю масляную неделю праздновали широко, весело. Ходили друг к другу в гости на блины, катались по улицам на лошадях в разукрашенных санях. Иногда в санный поезд впрягали вместо лошади ватагу ряженых, на сани водружали столб с вертящимся колесом — символ возрождающегося солнца, делали «ледянки», «катушки» — ледяные горы и съезжали с них на санках, бересте, коже и «ледынцах». Гуляли ряженые, плясали вокруг костра из чучела соломенного, обряженного в «бабью лопоть»: сарафан, платок, повязанной по-старушечьи — с низким захватом лба, в руке — блин, в другой — сковородка. В центре внимания на Масленице оказывались молодожены: они одевались в свои лучшие наряды и непременно принимали участие в катаниях.

Для каждого дня Масленичной неделе имелось свое название. Понедельник — встреча. К первому дню Масленицы устраиваются общественные горы — ледянки, каталки, качели, столы со разнообразными яствами.

Вторник — заигрыш. С утра приглашались девушки и парни покататься на горах, поесть блинов. Гостей принимали у ворот или у крыльца. Молодцы высматривали невест, а девицы поглядывали на суженых. Среда — лакомка. В среду тещи приглашали своих зятьёв на блины, а для забавы любимого зятя созывали всех родных. Четверг — широкий четверток, перелом. Начинался масленичный разгул: катались по улицам, совершали различные обряды, в некоторых местах отмечены кулачные бои.

Пятница — тещины вечерки. В этот день зятья угощали блинами своих тещ (иногда со всей родней). Зять обязан был с вечера лично приглашать тещу. Суббота — золовкины посиделки. Молодая невестка приглашала своих родных к себе. Дети строили снежные городки. Воскресенье — проводы, прощанье, целовник. Соломенную куклу. Прощание между родными и знакомыми происходит вечером. Прощание завершалось поцелуем. Встретить весну необходимо было с чистой совестью и телом. По окончании Масленицы все шли в баню.

Отличительная черта Масленицы — катание по улицам на лошадях. «Взад и вперед мчатся однопряжки, пары, тройки, весело позвякивая всяким «вызвоном» (колокольчики, бубенчики), красуясь искусно сделанной сбруей, разноцветными ленточками в заплетенных косичках лошадиных грив. В «кошевках», «кошевнях» сидят разряженные катающиеся «кумпании» — пожилые особо, молодежь особо, громко распевая «проголосны» песни. От поры до времени из общей вереницы кошевок отделяются некоторые и останавливаются перед той или иной избой, где для приглашенных «поежжан» (гостей) давно «собраны столы» с масленичной «ествой», хмельным или «травяным» пивом, а также водкой».С представлениями проходил последний день Масленицы – «прошшонное воскресенье», «целовальник». «… Все больше бабы, — приделает из кудели бороду, верхом на коне задом на перед сядет да и ездит взад-вперед по деревне из конца в конец. То сани двои или трои вместе рядом свяжут, запрягут задом наперед, на сани поставят лавку, на ней сидит старуха с прялкой, куделю прядет, а старик сзади стоит, над ней кормует, кулаками размахивает. Всяко-то, всяко представляются, только бы чуднее было».

Вечером в этот день ездили на кладбище прощаться с родителями, посещали родственников, молодые кланялись пожилым в ноги, да и просто люди кланялись друг другу, просили прощение и обязательно целовались.Выпечка блинов, катание на лошадях, катание с горки, уличные гуляния — важные элементы масленичной обрядности. Старожилы в своих рассказах часто упоминают, что в эти дни деревенская молодежь любила «обряжаться», петь масленичные песни. «На Масленицу коней запрягали, катались на горках, обязательно пекли блины, а как же без них-то».Запрягали лошадей, ставили туда ступку, куделю сделают и песни поют все про Масленицу:

Масленица — белый сыр, Ой, ой, люли — белый сыр, Что ж ты нам принесла? Ой, ой люли, ой люли, И соху, и борону, Ой, ой люли, ой люли, Хлеба горбушку и воды кружку, Ой, ой люли, ой люли, нам принесла»

«Ходили на Масленку, наряжались, даже так наряжались — покойника делали. Ну, вот один человек становится впереди, голову согнет, ровно голова у него согнутая, а второй человек сзади руки свои вытягивает на его вот так, голову откидывает и получается, как покойник, вперед ногами, а первый-то человек руки вытянет туда, как ноги, наденут ему обутки какие-нибудь, обычно надевали катанки обрезанные, а тут накроют простынью, и получится, как покойник. И вот заходили даже в дома, вечером, не днем, а вечером, некоторые даже пугались: заходят, покойника заносят в избу. А вечером опять начинаются какие-то причуды, кто на метле едет, и бабой Ягой наряжались, и этим, вороной наряжались, крылья такие сделают, нос такой, но наряжались так-то по-настоящему…».Отшумела широкая Масленица, и на смену всем весельям и пиршествам приходит Великий пост. Великий пост продолжается семь недель — от прощеного Воскресенья до Пасхи. Чистый понедельник — первый день поста. В этот день, считалось, что женщины не должны стирать, выполнять тяжёлую работу.

Далее рассмотрим народные традиции празднования Пасхи.

Шестая неделя поста – «вербина» (сиверна) неделя. Вербное воскресение — последнее воскресение перед Пасхой. Этот праздник напоминает верующим о входе Иисуса в Иерусалим. Накануне этого события Христос творил чудеса, о которых узнали жители города, и паломники жаждали видеть чудотворца. За шесть дней до Пасхи Христос в окружении учеников двинулся в Иерусалим. Все, кто встречал его на пути, стелили путь пальмовыми ветками. В этот день в церкви совершается обряд освящения вербы, ей приписывают множество магических свойств. Вербой первый раз после зиму выгоняли скот в поле, пучки вербы вешали в хлевах и стойлах. Наши предки заметили, что вода, в которую опущена веточка вербы, сохраняется свежей долгое время. В вербе есть дубильные вещества, препятствующие развитию гнилостных бактерий. Верба – растение, которое первое среди других оживает после зимы. Интересно сообщение А. А. Макаренко: «В Вербино воскресенье идут в церковь с вербой, а после службы, возвратившись домой, «стегают» лозой домашний скот и ребятишек, приговаривая: «Как вербочка растёт, так и ты расти!»… чтобы «здоровьецо у них прибыло». Потом вербу убирают цветными бумажками и ставят к иконам».

Последняя неделя поста — страстная неделя. Эта неделя установлена в память страданий Иисуса Христа. Все дни Страстной недели называются Великими, с каждым днём Страстной недели связаны свои обычаи и приметы. С Великого Понедельника начиналась подготовка к Пасхе. Женщины убирались в домах, а мужчины заготавливали корм для скотины на всю Светлую неделю. В Великий вторник полагалось делать «соченое молоко». С Великой Среды собирали снег по оврагам, натаявшую от него воду солили прошлогодней «четверговой» солью и этой водой обливали всю скотину во дворе. Считалось, что этот обряд предохраняет двор от всякого «напуска» на целый год. В Великий Четверг хозяйка дома, перед тем как лечь спать, ставит на стол в «передней» угол ковригу (хлеба) и соль, а под стол — пепел и смолу; хлеб и соль. Именно этот день, по выражению Г.С. Виноградова, считается «хитрым», и «ворожейным». «В ночь на него колдуньи ходят по дворам и портят скот. В эту ночь можно наблюдать домового, поймать на месте преступления колдуна». В этот день «колдуют» и охотники, и рыболовы, чтобы удачной была охота и рыбалка в этом году. А хозяйки, чтобы предохранить домашний скот, совершали вот такой обряд: «Хорошая то хозяйка в этот день встанет до солнца, чтобы никто не видал, чтобы даже солнце не видало, расплетут волосья, без юбки, в одной станушке, идут во двор с клюкой, там садятся на неё верхом — и то бегом бегают, то шагом ходят (подражая бегу домашних животных), то ржет по-конски, то мычат, как коровы, то клохчут по-куричьи. До солнца успевают накормить всю птицу и всю как есть скотину, намазать смолой лоб и рога рогатому скоту, чтобы не хворал». «Утром запасаются четверожной солью, которая имеет большое применение в народной ветеринарии, в медицине, в хозяйстве. Четверожная соль употребляется как средство против гнуса, когда тот нападает на огород. Эту соль прежде брали с собой мужики в яшулину — на случай заболевания лошадей».