Когда был установлен праздник Покрова Божией Матери? Что означает для христиан Покров Богородицы?

Содержание статьи

- Покровские храмы Руси

- Покров Богородицы. История праздника

- Церковь Покрова на Нерли

- Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе

- Покровский храм в селе Акулово

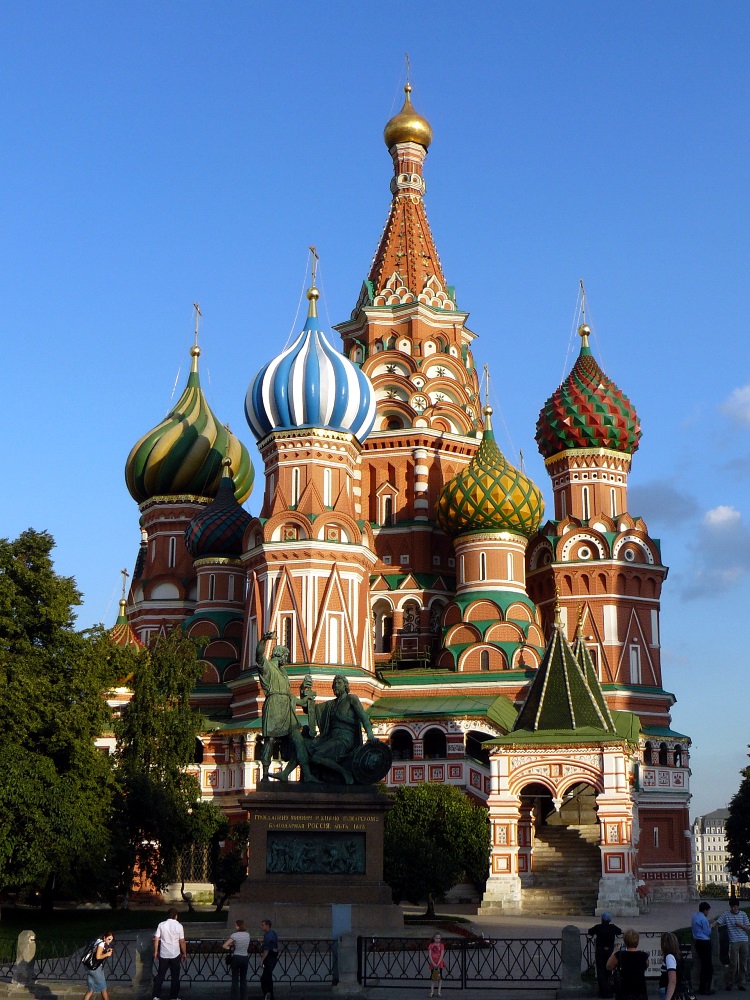

- Чудеса России. Собор Василия Блаженного

- Покров Богородицы — читать статьи по теме:

- Покров Богородицы — видео о празднике:

Праздник Покров Богородицы был установлен на Руси в княжение святого благоверного князя Андрея Юрьевича Боголюбского (1155 – 1174 гг.).

14 октября в 2023 году православные христиане празднуют Покров Божией Матери.

Основанием для праздника послужило константинопольское чудо 910 года, описание которого сохранилось в житии св. Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого.

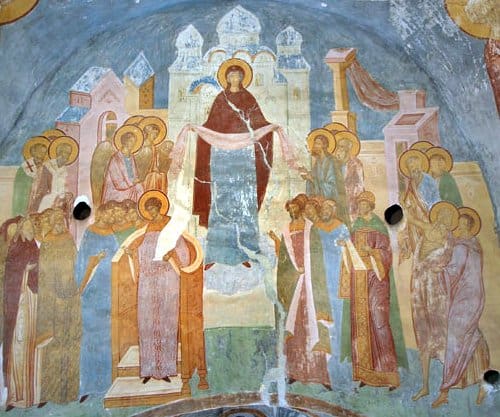

В житии рассказывается, что когда святой Андрей вместе с Епифанием, учеником святого, молились в храме, вдруг как бы раскрылся над ними свод храма, и святой Андрей увидел Пресвятую Деву, окруженную множеством ангелов и святых. Она молилась и простирала над богомольцами храма омофор. «Видишь ли ты Царицу всех?» — спросил Андрей ученика, не веря своим глазам. «Вижу, отче святый, и ужасаюсь», — ответил Епифаний.

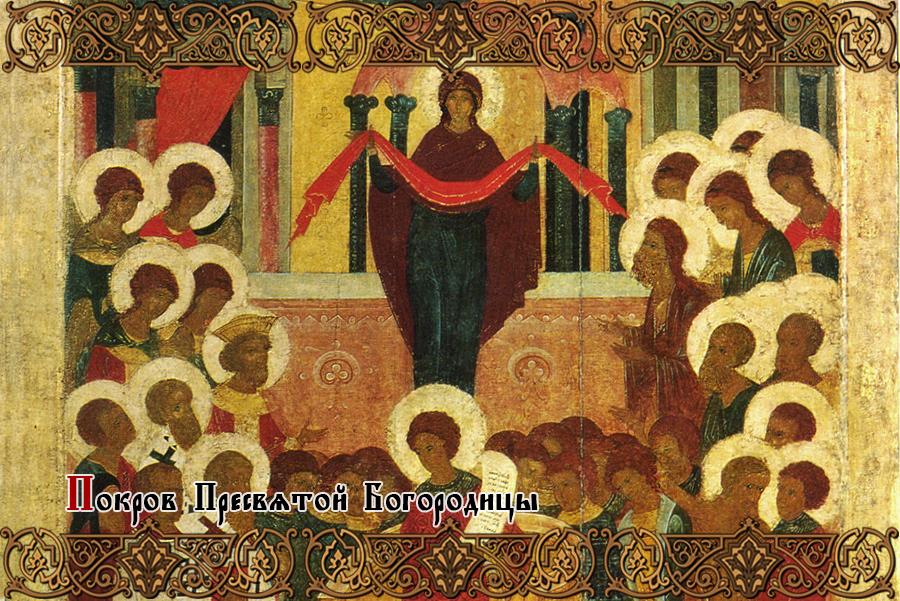

Покров Пресвятой Богородицы

Первым автором жития был священник храма Святой Софии Константинопольской, духовник святого Андрея и его ученика Епифания. Подлинник жития до нас не дошел, а поздние списки и переводы противоречат друг другу. Так, в некоторых говорится о нападении сарацин (арабов) на Константинополь в 910 году, в других видение св. Андрея ни с какими нападениями врагов не связано, в третьих рассказывается о нападении неназванных по имени «врагов» и действие переносится в 911 год. Это совершенно обычное дело – средневековый переписчик часто изменял текст по своему усмотрению, считал своим долгом дополнить содержание тем, что слышал или читал, если, конечно, работал не со Священным Писанием.

Что же происходило в 910 – 911 годах в Ромейской (Византийской) Империи? На престоле второй император Македонской династии Лев VI Философ, прозванный так за любовь к книжной мудрости, ничем особенно не выдающийся правитель: не полководец, не реформатор, не строитель. На патриаршем престоле – Евсевий, сменивший сурового и правильного Николая Мистика, отказавшего императору в благословении на четвертый брак. Дела в Империи идут не то, чтобы плохо, не то, чтобы хорошо. Арабский халифат распался и серьезной угрозы не представлял. Императоры до Льва VI даже отбирали у арабов потихоньку свои земли.

Иногда сарацины контратаковали и отбирали имперские земли, — в общем, шла затяжная вялотекущая война. Империя не слабела, но как-то топталась на перепутье: стратиоты – свободные крестьяне-ополченцы, основа армии – разорялись и теряли способность служить; катафракты – броненосная конница рыцарского типа – еще не стала решающей силой. Столичная аристократия прожигала жизнь – и свою, и чужую. Православная Церковь в это время проводит активную и мудрую миссионерскую деятельность в славянских землях, распространяет и Веру, и культуру.

Современному человеку трудно понять, чем была для остальной Европы византийская культура, не с чем сравнить. Грамотность на территории нынешних Франции или Германии была редким явлением даже среди знати (Карла Великого с трудом научили читать только в сорок лет!), настоящих городов почти не было, дороги и гигиена весьма условные. Восточные славяне, наши с вами предки, вообще были настоящими дикарями, «зверинским обычаем живяху». Приехавший в Ромейскую Империю гость из европейской глубинки всю оставшуюся жизнь не мог придти в себя от изумления. Чистые, ухоженные города с канализацией и водопроводом, сеть удобных и ровных дорог, почта, похожие на дворцы общественные бани, грамотное население и всесторонне образованная аристократия, словом все, что называется «цивилизация».

О событиях 910 – 911 годов рассказывают несколько византийских летописей, по-гречески «хронографов». Перед нами в деталях раскрывается жизнь Влахернского дворца, отношения императора и патриарха, придворные интриги, предательство некоторых царедворцев, перешедших на сторону арабов (одним из них был тот самый патриций Самон, что мучил св. Василия Нового), благочестие монахов… Нет только нападения врагов на Константинополь. Из крупных военных операций этих лет можно отметить только неудачную попытку византийской армии выбить арабов с Крита и из Сирии.

Все-таки было одно событие, которое могло вызвать тревогу в городе и дворце. Где-то около этого времени в Константинополь прибыло посольство из Киева от правителя Олега («Вещего»), незадолго перед тем совершившего дерзкий грабительский набег на Империю. Свирепые викинги Олега и ведомые ими славяне, опустошительные нашествия которых крепко отметились в памяти греков, были гораздо страшнее относительно цивилизованных арабов.

В 911 году мирный договор между Русью и Византией был подписан. Мы не знаем, какие события сопровождали переговоры и подписание, но не исключено, что именно общая тревога греков и послужила причиной явления Божией Матери, из которого следовало, что Она предстательствует перед Господом за греческое православное царство.

Через 78 лет внуки тех, над кем Божия Матерь держала омофор во Влахернском храме, отправились на великий и опасный подвиг – крестить русских дикарей-язычников, учить их читать, писать и просто жить по-человечески, а не «зверинским обычаем». С тех пор и хранит православную Русь простертый над ней Покров Пресвятой Богородицы, а забытый греческой Церковью праздник стал на Руси одним из любимых.

Сергей Марнов

Покровские храмы Руси

Протоиерей Алексий Уминский

Покров Пресвятой Богородицы — один из самых любимых нашим народом праздников. Нам трудно даже себе это представить, но праздника Покрова Пресвятой Богородицы нет в календарях других православных церквей. Его можно считать чисто русским. Но зародился он не в России.

Покров Богородицы. История праздника

В современном Константинополе уже почти ничто не напоминает о событиях тысячелетней давности, связанных с праздником Покрова Богородицы. Как записано в древнем Патерике, эта история произошла в конце IX в., во время царствования императора Льва Мудрого, или Философа.

В храме во Влахернах, на окраине Константинополя, хранилась в драгоценном ковчеге риза Богоматери. Как говорит Церковное Предание, в этом храме молился и блаженный Андрей, родом славянин, бывший рабом у одного из византийских вельмож. Однажды юродивый Андрей и его друг Епифаний несколько часов молились рядом. И вдруг блаженный Андрей увидел Пресвятую Богородицу. Она шла от западных дверей храма в сопровождении святых Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. И Андрей, и Епифаний видели, как Богоматерь преклонила колена и молилась, проливая обильные слезы. Потом вошла в алтарь, снова молилась и, сняв с Себя покрывающий Ее голову омофор (большое головное покрывало), распростерла его над коленопреклоненным перед Ней народом.

Житие блаженного Андрея не говорит, когда произошло это чудо. Позднейшее предание связывает его с походом на Византию русских князей. Тогда Покров Богородицы защитил Константинополь от нападения дружины славян. Их корабли развернулись, и город был спасен. В походе этом участвовал тот самый «вещий» Олег, который прибил «щит на врата Цареграда» и возвратился в родной Киев. До крещения Руси оставалось не больше века.

Теперь событие, которое формально можно назвать военным поражением наших предков, Русская Церковь отмечает как праздник заступничества Божией Матери, ее защиты всех православных христиан. И праздник Покрова Богородицы стал на Руси одним из самых любимых.

Покров, Покровское, Покровские… Сколько городов, деревень, сел, фамилий русских людей связано с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. А сколько всегда строилось на Руси Покровских монастырей и храмов. Сегодня только в Москве и Московской области их более ста. Но начнем мы свой рассказ с самого первого Покровского храма, построенного на Руси более восьмисот лет назад.

Храм Покрова на Нерли. Фото — А.Константинов

Церковь Покрова на Нерли

Церковь Покрова на Нерли называют «белой лебедью» русской архитектуры, красавицей, сравнивают с невестой. Легкая, стройная, будто невесомая, — такое ощущение, что она высечена из единого куска белого камня. Храм Покрова на Нерли самый миниатюрный и в то же время самый грациозный. Общая его ширина чуть более 10 метров, а внутренняя высота около 21.

Каждый фасад украшен резьбой. В самом верху — библейский царь Давид с гуслями. По сторонам симметрично расположены орлы, под ними — фигуры львов. Присмирели хищные звери, что символизирует собой мир и единение под властью князя. Чуть ниже — женские маски. Их считают символами посвящения храма Божией Матери. Основателя храма князя Андрея Боголюбского современники сравнивали с кротким псалмопевцем Давидом и мудрым Соломоном.

Храм Покрова был построен в 1165 году Андреем Боголюбским в память о старшем сыне Изяславе, умершем от ран после похода в Волжскую Булгарию. Сам поход закончился победой. В Лаврентьевской летописи говорится, что от образа Владимирской Божией Матери, который находился в русском войске, исходили огненные лучи. Не тогда ли у Андрея Боголюбского и зародилась мысль, что Русь находится под покровом Пречистой Девы?

От своего деда Владимира Мономаха князь Андрей унаследовал мужество и благородство, а за свое благочестие получил прозвище — Боголюбский. Он выстроил свыше 30 храмов и монастырей и установил праздник Покрова Богородицы в ознаменование того, что Пресвятая Богородица принимает землю Русскую под Свой омофор, Свою защиту.

Боголюбский монастырь

В полутора километрах от храма Покрова находится Боголюбский монастырь, также основанный князем Андреем. Он начинался с храма Рождества Пресвятой Богородицы. По преданию, здесь было чудесное явление Божией Матери Андрею Боголюбскому. Пресвятая Богородица повелела благочестивому князю на месте Ее явления построить храм и святую обитель.

Рядом с вознесшимся храмом князь выстроил свои палаты. В лестничной башне княжеских палат до наших дней сохранилось место мученической кончины святого князя.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы после революции долгие годы был закрыт для богослужений, и вот осенью 2006 года храм снова ожил. Как и во времена Андрея Боголюбского, здесь снова совершается Божественная литургия.

* * *

Ведущий – священник Алексий Уминский: Московскому храму Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в этом году исполняется 310 лет. Он никогда не закрывался. Все эти годы многие поколения верующих приходили сюда помолиться и попросить помощи у Царицы Небесной. И помощь всегда приходила. Сегодня здесь, как и во всех православных храмах, звучит праздничное песнопение: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором».

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе

Московский храм Покрова Пресвятой Богородицы стоит на Лыщиковой горе. Лыщиково происходит от древнерусского слова «лыскать» — блестеть, сверкать, сиять. Вот и сияет этот храм своими святынями более трехсот лет. Главные из святынь храма – две иконы Покрова Пресвятой Богородицы: храмовая и в иконостасе.

Телевизионная съемка в храме на Лыщиковой горе происходила за неделю до престольного праздника. Валентина Заботкина пришла в этот храм в 1941-м, в войну. Да так и осталась.

Валентина Заботкина: Сейчас у нас уборка: готовимся к празднику Покрова. Вся жизнь прошла в этом храме. Я детей своих здесь крестила, и уже одного из них отпевала, и сестру, и мужа… Все были на войне и вернулись. Муж всю войну прошел от Москвы до Берлина и лишь под Берлином был ранен. Только Покров Божией Матери, только Царица Небесная нас спасает, и охраняет, и оберегает, без Ее помощи нельзя прожить.

Еще три образа Пресвятой Богородицы особо почитают в храме: Казанский, Тихвинский, Иерусалимская. А установленное в храме распятие приписывают кисти художника Виктора Васнецова.

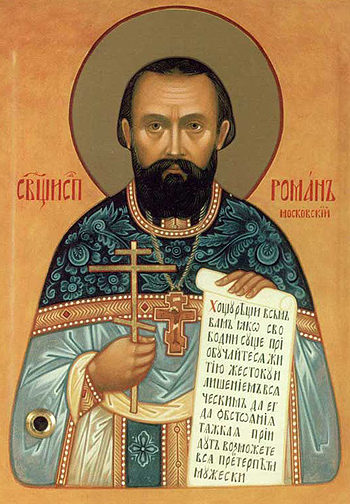

Cвященник Андрей Никольский: В нашем храме почивают мощи священноисповедника Романа. После революционного переворота он бежал из Севастополя, где ему угрожала неминуемая смерть. По приезде в Москву он был назначен Святейшим Патриархом Тихоном настоятелем храма Покрова-на-рву (собора Василия Блаженного). В трудные 30-е гг. у него в храме была единственная на всю Москву православная община. Святой старец Московский Алексий (Мечев) говорил отцу Роману: «У меня – амбулатория, а у тебя — стационар». В те страшные годы священноисповедник Роман, несмотря ни на что, не боясь собирать вокруг себя людей и учить, вел их ко Христу, к Царствию Небесному.

Священноисповедник Роман (Медведь)

Братство ревнителей Православия, которое организовал протоиерей Роман, просуществовало более 10 лет. В 1931 г. его арестовали. Писать письма из тюрьмы разрешали только раз в месяц. Но и в них, как и на воле, отец Роман продолжал поддерживать, утешать и вести людей к Богу.

В этом году к юбилею храм заново побелили, отреставрировали. А вот колокола на колокольне, — все те же, что и 100 и 200 лет назад.

Cвященник Андрей Никольский: Три основных наших колокола удалось сохранить. По преданию, когда люди узнали о том, что сюда идет комиссия снимать колокола, староста и прихожане догадались поставить комиссии обильное угощение, а во-вторых, намазать колокола смолой. После угощения ни у кого не возникло желания пачкаться в этой смоле. Так колокола до наших дней и дожили.

В престольный праздник храма звон этих колоколов поплывет над Москвой, славя и воспевая Пресвятую Богородицу.

* * *

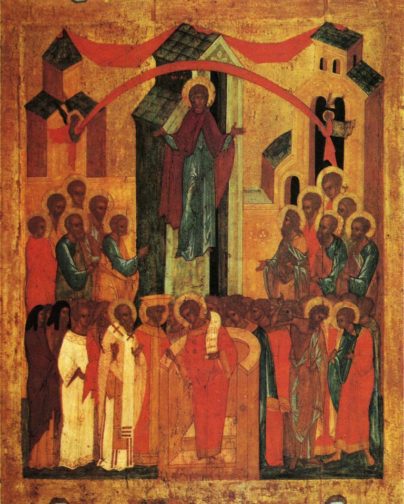

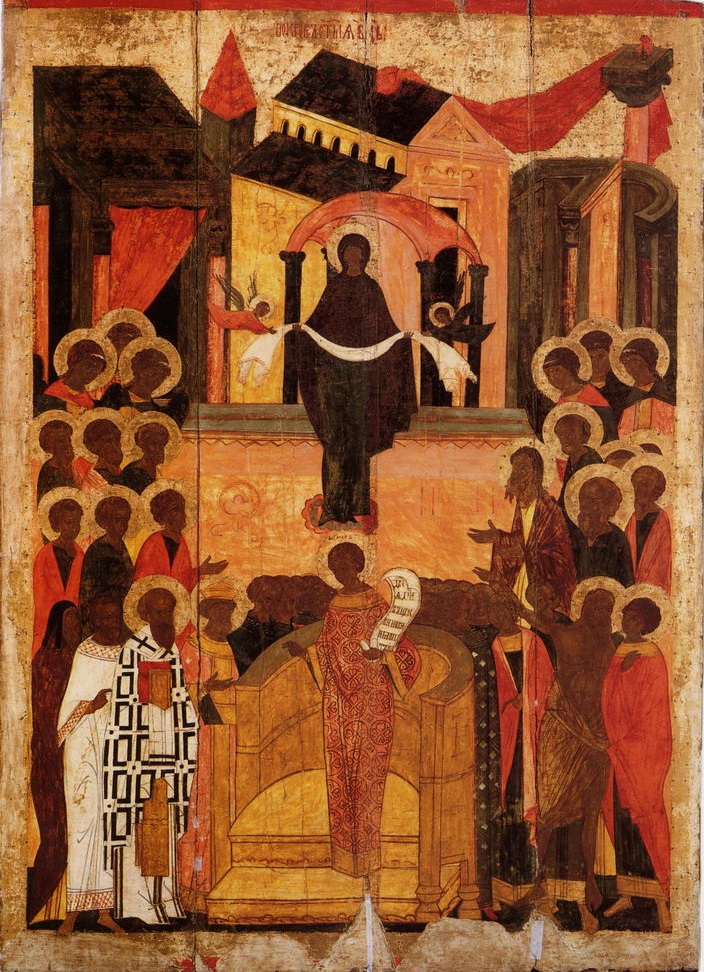

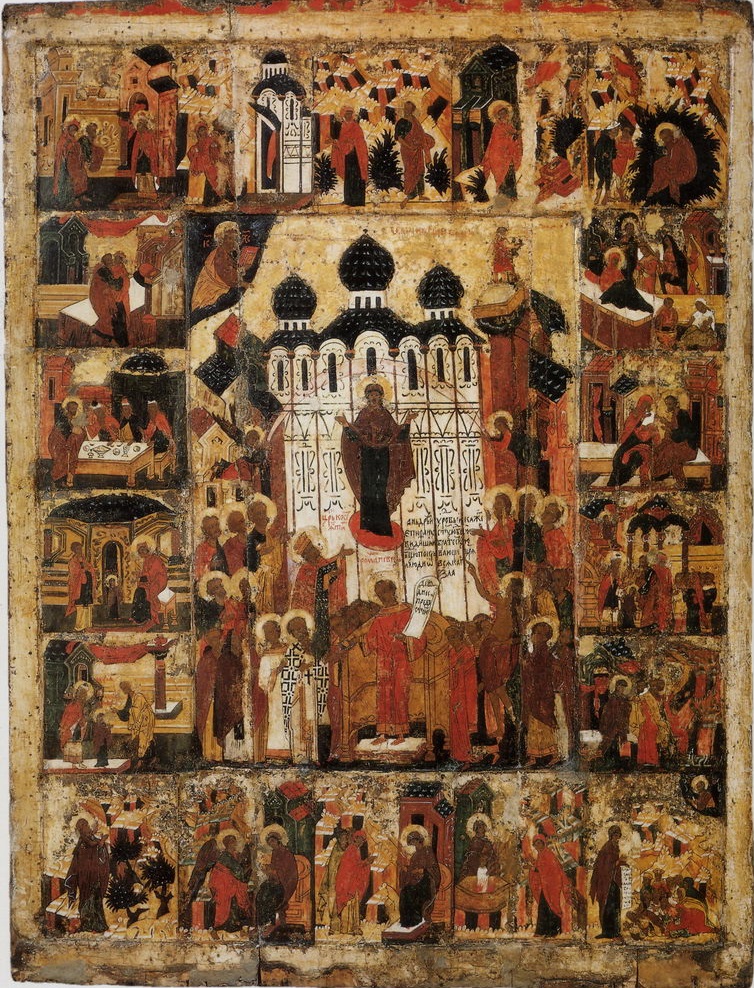

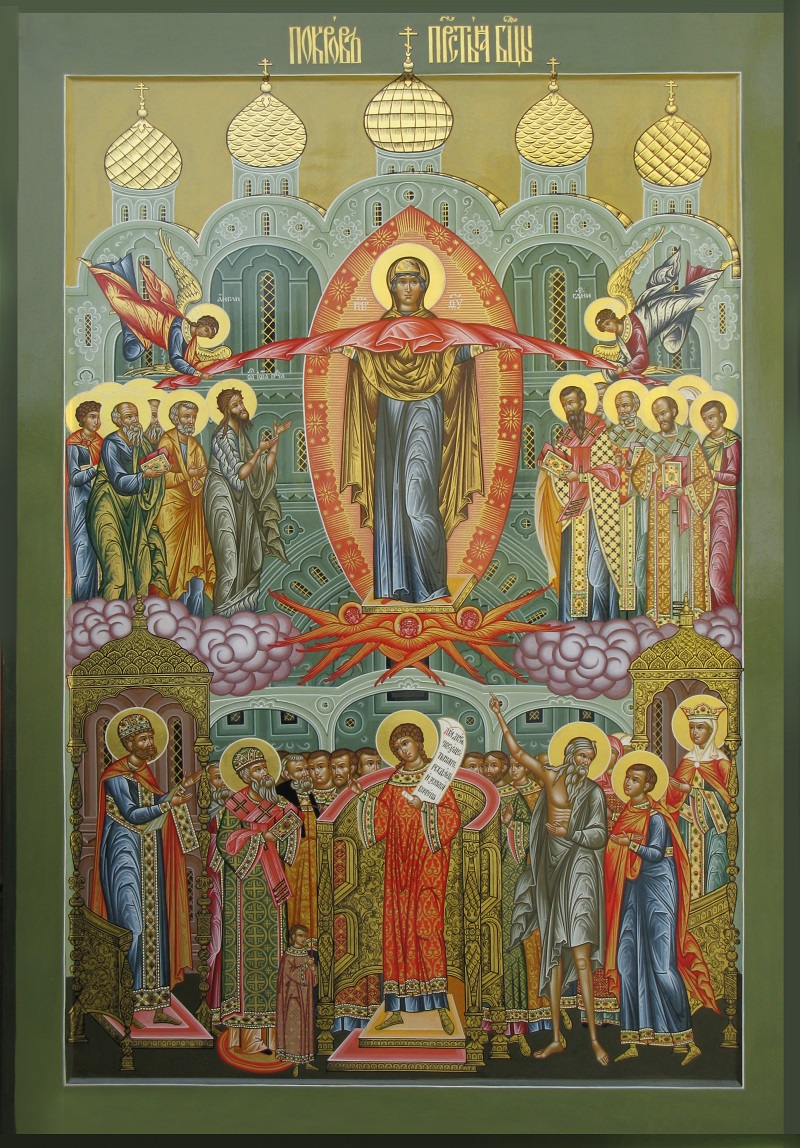

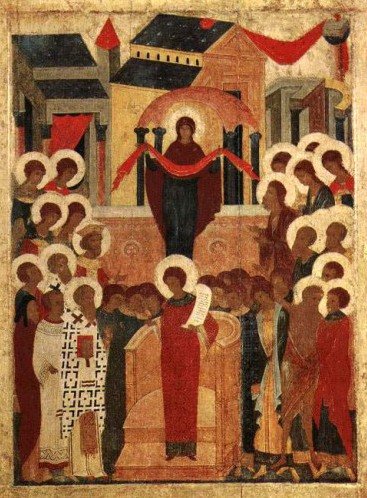

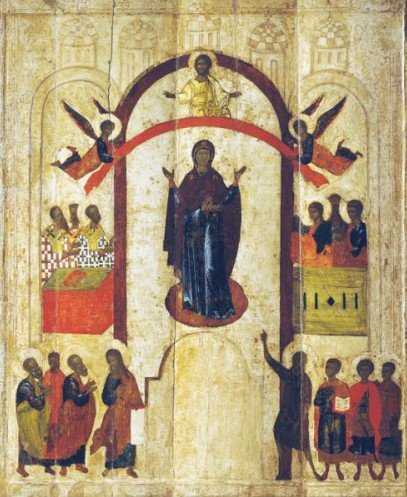

Ведущий – священник Алексий Уминский: В каждом Покровском храме в иконостасе рядом с образом Спасителя вы увидите храмовую икону – Покрова Богородицы. Надо сказать, что первые иконы, посвященные этому празднику, были написаны на Руси.

Покров Пресвятой Богородицы. Икона XV в.

Покровский храм в подмосковном селе Акулово ничем не отличается от тысяч деревенских храмов, — ни архитектурой, ни убранством. Но известен он далеко за пределами Московской области. И слава его – в тех людях, кто строил его, кто служил здесь, кто здесь молился.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Акулово

Покровский храм в селе Акулово

В начале XIX века селом Акулово и окрестностями владела графиня Варвара Петровна Шереметьева-Разумовская. В 1807 году она и построила этот каменный храм на месте старой деревянной церкви, которая простояла здесь более ста лет, но к тому времени уже изрядно обветшала. В 1812 году наполеоновские солдаты почти полностью сожгли село и разграбили церковь: сломали иконостасы всех трех приделов и похитили иконы, в том числе и храмовую — Покрова Пресвятой Богородицы. Но часть церковной утвари удалось спасти — графиня Шереметьева-Разумовская спрятала ее в своем доме. Незадолго до смерти Варвара Петровна пожертвовала 15 тысяч рублей на вечное содержание Покровской церкви. Сама же умерла в бедности.

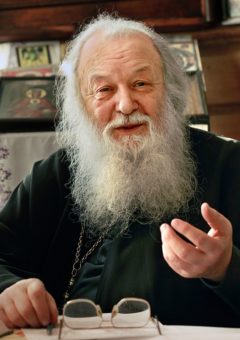

Протоиерей Валериан Кречетов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Акулово: Когда она умерла, то на похоронах даже посуду занимали у соседей. Служил и погребен здесь отец Сергий Орлов. Он и рассказывал мне, какая здесь была жизнь.

Духовник отца Валериана Кречетова протоиерей Сергий Орлов прослужил в этом храме 29 лет. В голодные годы храм кормил всю округу.

Протоиерей Валериан Кречетов: Я застал здесь старушек, которые вспоминали, что детьми они приходили в храм и получали здесь пропитание. Отец Сергий давал им крупы, муки, и этим кормились их семьи. Видимо, эта доброта, благодарность жителей и спасла храм. Он никогда не закрывался. Не поднялась рука у людей сделать недоброе тому, от кого получали добро. Дедушка священника Сергия Орлова отец Петр тоже был очень добрым человеком и усердным служителем. Он посещал больных прихожан во время эпидемии холеры, заразился и скончался.

Близок к их семье был митрополит Харьковский Нафанаил, который в годы гонений жил у них то в подвале, то на чердаке. Это грозило укрывателям тюрьмой и даже смертной казнью. Владыка Нафанаил похоронен на небольшом кладбище за алтарем храма. Здесь же похоронен и протоиерей Тихон Пелех, сохранивший антиминсы Троице-Сергиевой лавры, и один из последних насельников старого Данилова монастыря архимандрит Дорофей.

Протоиерей Валериан Кречетов

Протоиерей Валериан Кречетов: Он прошел лагеря, был истинный аскет и подвижник. Жил в сарае, к нему сбегались коты, ложились рядом и обогревали его. Здесь же погребен один из наших молитвенников и исповедников иеромонах Ефросин (в миру – Василий Андреевич Данилов). Он отсидел 10 лет на Колыме. Однажды зимой их послали на лесоповал, он отстал и заблудился. Это была верная смерть. Он шел, обессилев, упал, написал свои грехи на бумажке и приготовился к смерти. И тут он услышал голос старца Дорофея: «Не лежи, вставай». Он пополз дальше и выполз к трассе. Там его подобрали, по номеру определили – откуда. Отправили обратно в лагерь, там его наказали за побег: три недели карцера на хлебе и воде. Когда его выпустили, он был в полном изнеможении и истощении. Начальник лагеря не верил, что заключенный Данилов выжил. Его бросили в камеру умирать, а он остался жив. Пройдя через все это, он сохранил веру. Незадолго до смерти он сказал мне замечательные слова: «Берегись чувства страха, иначе будешь сдавать все позиции». Здесь Господь собрал истинные светильники православной веры. Видимо, их молитвами храм и сохраняется.

Все эти годы Богородица хранила его. И все эти годы являла и продолжает являть чудо. Каждый год в ночь на четвертое декабря, на Введение во храм Пресвятой Богородицы в любой мороз неподалеку от храма распускается верба и вскоре тут же на глазах закрывается, чтобы снова распуститься уже в преддверии Пасхи.

* * *

Ведущий – священник Алексий Уминский: Наша постоянная рубрика «Чудеса России» началась с того, что газета «Труд» попросила своих читателей назвать семь чудес России. Это очень трудная задача — из всех сокровищ нашей истории и культуры выбрать семь наиболее значительных. Надеюсь, мы вам в этом поможем. Сегодня – рассказ об одном из Покровских храмов.

Чудеса России. Собор Василия Блаженного

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, «что на рву». 450 лет назад его повелел построить царь Иван Грозный в честь победы над Казанским ханством. 1 октября 1552 года, в праздник Покрова Божией Матери, начался штурм Казани, который закончился победой русского войска. Покровский собор — воинский храм. А еще — это воплощение идеи «Москва – Третий Рим». Архитектурный образ библейского Нового Иерусалима, образ Царствия Небесного. В храме не только молились – его считали иконой, запечатленной в камне. Восемь больших куполов – это и восемь побед русского оружия. Это и восьмиконечная путеводная вифлеемская звезда. А главный придел — в честь Покрова Богородицы — объединяет остальные главы, собирает их. Это — символ покровительства и заступничества Божией Матери над Церковью Христовой, над всей Русской землей.

Интерьер собора Василия Блаженного

Летопись сохранила нам имена строителей – это русские зодчие Постник и Барма. Они строили храм шесть лет. А потом Иван Грозный приказал ослепить их. Чтобы больше нигде и никогда они не смогли создать такое чудо.

В народе Покровский храм чаще называют Собором Василия Блаженного. Именно здесь покоится прах знаменитого московского юродивого, святого и провидца.

За многие века собор неоднократно страдал от пожаров, был разграблен французами. Первоначальный облик вернули ему лишь в XX веке. Выдающийся архитектор и реставратор Дмитрий Сухов посвятил этому более сорока лет. Он считал, что Покровский собор — такое же высокое произведение русского гения, как «Слово о полку Игореве» или как живопись Андрея Рублева.

Ведущий – священник Алексий Уминский: Я еще раз поздравляю вас с праздником, желаю, чтобы на протяжении всей своей жизни вы ощущали над собой Покров Пресвятой Богородицы, Ее помощь, Ее заступничество. Всегда обращайтесь к Ней — «теплой заступнице мира холодного».

Наша программа подошла к концу. Ее электронную версию можно прочесть на нашем сайте «Седмица.Ru». Здесь же вы узнаете много интересного о религиозной жизни всего мира. Я прощаюсь с вами. Увидимся через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь!

Покров Богородицы — читать статьи по теме:

- Покров Богородицы — праздник побежденных

- Покров Пресвятой Богородицы: Шартр — Москва (+ ФОТО)

- Покров Богородицы: От чего защищает Она?

- Покров Пресвятой Богородицы — ИКОНЫ праздника

Покров Богородицы — видео о празднике:

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Приблизительное время чтения: 8 мин.

14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси этот праздник называли Покров день. Мы расскажем о событиях и традициях Покрова.

Что такое Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его полное название — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской Церкви.

Когда празднуется Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников. Дата праздника фиксированная — 14 октября по новому стилю (1 октября по старому стилю).

Что можно есть на Покров Пресвятой Богородицы

На Покров Пресвятой Богородицы поста нет. Если же день праздника выпадает на среду или пятницу — разрешается рыба.

События Покрова Пресвятой Богородицы

История самого события, послужившего поводом к установлению праздника, известна достаточно хорошо. К Константинополю подступили войска варваров. В те годы подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней, и жители византийской столицы оправданно ждали, что уже к утру они могут проститься с жизнью.

Священники города молились об избавлении от врагов, и вот в четвертом часу ночи будущем известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину попавшему некогда в византийский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом”.

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невозможно доказать научно, однако о самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений. Вопрос вызвает лишь то, кем были кровожадные покорители византийской столицы? По некоторым данным, это были пришедшие к Константинополю сарацины. Однако, есть и другая версия.

Как полагает ряд ученых, события праздника описывают произошедшее с дружинами русских князей-варягов Аскольда и Дира. Известный историк Церкви Антон Карташов приводит текст патриарха Фотия, который хронологически подтверждает, что события могли иметь место именно в 866 году, а значит нападающими были именно русы, а не сарацины, так как сарацинские нашествия случились на полвека позже. Патриарх пишет: «Помните ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным. Когда море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плаванье, a на нас воздымая свирепые волны брани. Когда они проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов, поднявших мечи и как бы угрожая городу смертью от меча…

Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели врагов наших удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения…»

Так почему же именно на Руси эти события в памяти верующего народа остались глубже, чем даже в памяти потомков чудесно спасшихся византийцев? О князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестоких войнах и разорителях чужих земель. Известно также и то, что после неудачного похода в Константинополь, русы прислали императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера. Воинственным варягам стало интересно: что же это за Бог у греков, способный разметать сильнейшее войско? Некогда воинственные язычники-варвары, Аскольд и Дир к концу жизни приняли крещение, крестились и многие из их дружинников.

Если это действительно так, то значит моментальное поражение в не самой славной военной кампании лишило русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо большее. Недаром, события времен Аскольда и Дира порой называют «первым крещением русов».

История празднования Покрова Пресвятой Богородицы

Мы читаем об установлении праздника в русском Прологе ХII века (древнерусский житийный сборник).

«Се убо, егда слышах — помышлях; како страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества… восхотех, да не без праздника останет Святый Покров Твой, Преблагая».

На Руси церкви в честь Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. Одна из самых древних и красивых — Покрова на Нерли. Ее возвел святой князь Андрей Боголюбский. Есть предположение, что именно он и распространил традицию празднования Покрова Богородицы на Руси.

Икона Покрова Пресвятой Богородицы

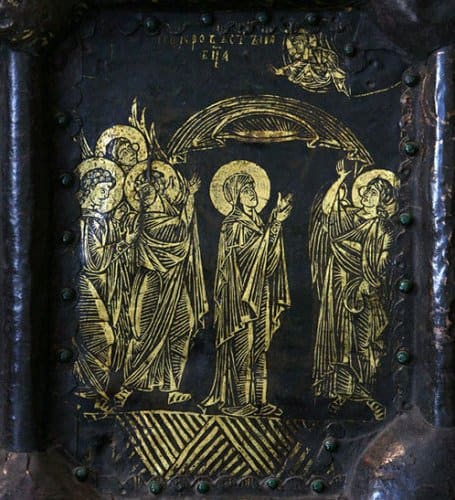

Самые древние на Руси изображения праздника Покрова можно увидеть на вратах Рождественского собора в Суздале и в росписях собора Снетогорского монастыря в Пскове. Относятся они к XIV веку.

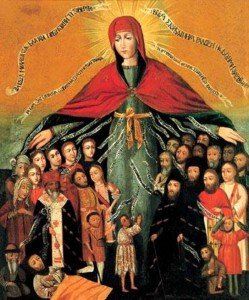

Известны две основные иконографические традиции Покрова – «суздальский» и «новгородский». В первом случае Богородицу изображают перед храмом, она простирает свой омофор (покрывало для головы) над всеми, кто молится в нем. Самый первый известный нам образец «суздальского» типа — храмовая икона Покровского Суздальского монастыря. Она была написана во второй половины XIV века, а сейчас хранится в Государственной Третьяковской галерее.

В «новгородском» типе икон омофор поддерживают ангелы, а не Богородица. Сама Божия Матерь изображается стоящей внутри храма. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из Зверина монастыря и датируется 1399 годом. Сейчас ее можно увидеть в Новгородском музее.

В конце XV века эти две иконографические традиции стали объединяться.

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы

Глас 4

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Перевод:

В сей день мы, православные люди, торжественно празднуем, благословляемые Твоим, Богомати, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, о спасении душ наших»

Кондак Покрова Пресвятой Богородицы

Глас 3

Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу, Ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Перевод:

Ныне Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо молится за нас Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же с пророками ликуют: ибо о нас молит Богородица Предвечного Бога

Величание Покрова Пресвятой Богородицы

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.

Перевод:

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой, ибо видел Тебя святой Андрей на воздухе за нас Христу молящуюся.

Покров день — народные традиции праздника

На Руси праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии называли Покров день, а еще: Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, День Романа Сладкопевца, Покров-Батюшка.

В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, тесно переплелся с сугубо мирскими обычаями. Смена времен года, пережитки языческих верований, бытовые хлопоты — все оказало свое влияние.

В эту пору (1 октября по старому стилю, 14 октября — по новому) заканчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки. А еще это было начало осеннего свадебного сезона.

Покров — «встреча Осени с Зимой». Люди ждали первый иней, который «покрывал» землю и был предзнаменованием надвигающихся холодов. Кроме того крестьяне связывали слово «покров» с обычаем, согласно которому после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой. «Простоволосыми» разрешалось ходить только незамужним девушкам.

Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве

Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы в Москве в 1635 году основал царь Михаил Феодорович. По преданию, в честь Покрова Божией Матери его освятили потому, что отец Михаила Феодоровича, Патриарх Филарет, умер именно в этот праздник.

Сначала монастырь назывался «Покрова на убогих домах», потому что здесь, на окраине столицы, располагалось кладбище для погребения бездомных, бродяг и казненных. Покровская деревянная церковь существовала до основания монастыря и была приходской.

В 1808 году на месте обветшавшего храма возвели каменный монастырский собор, а в последующие годы территорию обители украсил еще один храм — во имя Всех Святых, трехъярусная колокольня, стены и ворота. С 1751-ого по 1776-ой здесь располагалась Духовная семинария, а в XIX-XX веках монастырское кладбище было усыпальницей московского купечества.

В 1812-м обитель разорили французы, но за несколько лет после войны ее восстановили. В 1926 году советские власти взорвали монастырскую колокольню, затем закрыли Покровский храм, снесли часовню и могильные памятники. В 1929-м был закрыт Воскресенский храм. На месте кладбища разбили парк, он существует и по сей день. Около 70-ти лет в зданиях храмов и монастырских корпусах располагались тресты, конторы, банки, спортзал, бильярдная.

В 1998 году сюда с Даниловского кладбища были перенесены мощи праведной старицы Матроны. В 2004-м блаженную Матрону причислили к лику святых. Сейчас Покровский монастырь — место паломничества всех, кто хочет помолиться у мощей старицы.

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Покров Божией Матери

Почему столько боли, если над нами Покров Богородицы?

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. С самого начала христианства на Руси Божия Матерь считалась Покровительницей земли нашей. Под Ее покровом, силой Ее молитвы росла вера православная на нашей земле. И минутами многие спрашивают, задают вопрос себе и другим: каким же это образом, когда земля Русская, Церковь наша родная изначально были под защитой Пречистой Девы Богородицы, – каким образом могла наша Русская история и судьба нашей Церкви порой быть такой страшной и такой трагичной?

Читать далее

Загрузка…

https://ria.ru/20221014/pokrov-1823819162.html

«Взяли у соседей». Кто первым стал отмечать праздник Покрова

«Взяли у соседей». Кто первым стал отмечать праздник Покрова — РИА Новости, 16.11.2022

«Взяли у соседей». Кто первым стал отмечать праздник Покрова

У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Многие верующие считают этот праздник исконно русским. Однако историки до сих пор спорят, где и когда он появился. РИА Новости, 16.11.2022

2022-10-14T08:00

2022-10-14T08:00

2022-11-16T13:54

религия

киев

волхов

московская духовная академия

аналитика — религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754427354_142:453:1931:1459_1920x0_80_0_0_3d6f9276665ac73125eb77274dd6449d.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Никита Бизин. У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Многие верующие считают этот праздник исконно русским. Однако историки до сих пор спорят, где и когда он появился. О версиях ученых — в материале РИА Новости.Чудесное спасениеПокров входит в число восемнадцати великих (самых важных) православных праздников. Но, в отличие от большинства из них, он никак не связан с евангельскими событиями. Его основа — церковное предание о явлении Богородицы святому Андрею Юродивому, некогда жившему в Константинополе.По легенде, произошло это на окраине города во Влахернском храме, где хранились Крест Господень, риза и пояс Богородицы. Там во время всенощного бдения молился с учеником Епифанием святой Андрей.В четвертом часу ночи он обратил взор вверх и увидел Богоматерь. По обе стороны от нее стояли Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Когда Пресвятая Дева приблизилась к амвону, святой подошел к ученику и спросил: «Видишь Владычицу и Царицу мира?» Тот ответил: «Вижу, отец мой, и ужасаюсь».»Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу Господню, продолжала свою молитву, закончив которую, Она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых», — рассказывает предание.Ни капли иностранного»Долгое время в науке преобладала греческая версия происхождения Покрова Пресвятой Богородицы. В начале XX века отечественный исследователь Григорий Георгиевский предположил, что истоки праздника идут из Константинополя», — говорит доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии Владимир Кириллин.Тогда Георгиевский указывал на тот факт, что в Византии 1 октября (14 октября по григорианскому календарю) чтили память Романа Сладкопевца, автора акафиста Богородице. А праздник Покров могли приурочить к этой дате позднее.К тому же в греческом церковном календаре фигурирует слово «покров»: 28 октября отмечают торжество под названием «Агиа Скели» (в переводе — «святое покрывало»).Следовательно, праздник, согласно версии столетней давности, появился в Византии и только спустя два столетия пришел на Русь, где его быстро полюбили и считали «своим». Однако эту точку зрения, по словам Владимира Кириллина, признают далеко не все.»Во-первых, видение святого Андрея не зафиксировано ни в одном из византийских источников. А в греческом уставе нет торжества, посвященного непосредственно этому событию», — поясняет он.А известен был Покров только по русским месяцесловам (церковным календарям). Отсюда еще одна версия — о русском происхождении. Сегодня ее считают самой достоверной.Влиятельный покровительРусская церковь долгое время жила преимущественно по византийскому календарю и своих праздников не имела.Все изменилось в XII веке, когда к власти пришел князь Андрей Боголюбский. Взойдя на престол, он решил исправить досадное недоразумение. Правитель был ревностным почитателем Богоматери и сделал многое для ее культа на Руси.В 1164-м монарх установил два новых торжества — Всемилостивому Спасу (Медовый спас) — в честь победы над волжскими булгарами, и Пресвятой Богородице (Покров) — в честь победы над… русскими. Последнее странно, но вполне объяснимо.На основании анализа «Жития Андрея Юродивого» современные ученые предположили, что святой мог жить во второй половине IX — начале X столетия, когда Константинополь неоднократно осаждали мусульмане. Однако захватить столицу в тот период пытались не только они. В 860-м к городу подступили «племена русов».»Под этим термином имелось в виду войско варягов, которое пришло в Византию из Киева, — поясняет Владимир Кириллин. — В «Повести временных лет» говорится, что командовали ими князья Аскольд и Дир. Однако затем русы отступили. Греческие хроники уточняют: случилось это после того, как горожане совершили крестный ход с ризой Богородицы».Также сказано, что чудо убедило Аскольда и Дира принять христианство. В память об этом событии Андрей Боголюбский и учредил праздник Покрова.»Правда, упоминание о походе на Константинополь в русской письменной традиции появляется довольно поздно — в начале XVI века. Не совсем понятно, откуда почерпнули эту информацию. К тому же ее могли сильно переработать», — добавляет эксперт.По его словам, озадачивает и сам парадокс: Богородица защитила Константинополь от русов. А князь почему-то вводит праздник в честь победы над своими предками. Именно поэтому некоторые исследователи считают, что истоки Покрова следует искать не во владимирских землях.Новгородский грекАльтернативная гипотеза обращается к различным вариантам жития Андрея Юродивого. Из некоторых редакций следует, что родился он в Новгороде. А затем перебрался в Византию, где провел почти всю жизнь.»Любопытно и то, что все ранние рукописи, где упоминаются святой и сведения о Покрове Богородицы, — новгородские», — обращает внимание Кириллин.Согласно этой гипотезе, именно жители города на Волхове первыми стали отмечать праздник. А Боголюбский позднее ввел его у себя в княжестве. Историки предполагают: это случилось после неудачной осады Новгорода в 1170-м. Событие произошло во время разгоревшейся тогда междоусобной войны. Современники называли провал опытного полководца не иначе как «божиим чудом».По словам Кириллина, большинство аргументов пока в пользу второй версии происхождения праздника. Однако древнейший известный науке храм в его честь появился отнюдь не на северо-западе Руси. А во Владимиро-Суздальском княжестве — вотчине Боголюбского. Речь идет о знаменитой церкви Покрова на Нерли.Этот факт еще больше спутывает карты ученым и не дает поставить точку в многолетнем споре.

https://ria.ru/20220828/uspenie-1812321235.html

киев

волхов

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754427354_160:486:1913:1800_1920x0_80_0_0_4d5f1ea90539f7b9e694d56ead885aec.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

киев, волхов, московская духовная академия, аналитика — религия и мировоззрение

Религия, Киев, Волхов, Московская духовная академия, Аналитика — Религия и мировоззрение

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Никита Бизин. У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Многие верующие считают этот праздник исконно русским. Однако историки до сих пор спорят, где и когда он появился. О версиях ученых — в материале РИА Новости.

Чудесное спасение

Покров входит в число восемнадцати великих (самых важных) православных праздников. Но, в отличие от большинства из них, он никак не связан с евангельскими событиями. Его основа — церковное предание о явлении Богородицы святому Андрею Юродивому, некогда жившему в Константинополе.

По легенде, произошло это на окраине города во Влахернском храме, где хранились Крест Господень, риза и пояс Богородицы. Там во время всенощного бдения молился с учеником Епифанием святой Андрей.

В четвертом часу ночи он обратил взор вверх и увидел Богоматерь. По обе стороны от нее стояли Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Когда Пресвятая Дева приблизилась к амвону, святой подошел к ученику и спросил: «Видишь Владычицу и Царицу мира?» Тот ответил: «Вижу, отец мой, и ужасаюсь».

«Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу Господню, продолжала свою молитву, закончив которую, Она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых», — рассказывает предание.

Ни капли иностранного

«Долгое время в науке преобладала греческая версия происхождения Покрова Пресвятой Богородицы. В начале XX века отечественный исследователь Григорий Георгиевский предположил, что истоки праздника идут из Константинополя», — говорит доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии Владимир Кириллин.

Тогда Георгиевский указывал на тот факт, что в Византии 1 октября (14 октября по григорианскому календарю) чтили память Романа Сладкопевца, автора акафиста Богородице. А праздник Покров могли приурочить к этой дате позднее.

К тому же в греческом церковном календаре фигурирует слово «покров»: 28 октября отмечают торжество под названием «Агиа Скели» (в переводе — «святое покрывало»).

Следовательно, праздник, согласно версии столетней давности, появился в Византии и только спустя два столетия пришел на Русь, где его быстро полюбили и считали «своим». Однако эту точку зрения, по словам Владимира Кириллина, признают далеко не все.

«Во-первых, видение святого Андрея не зафиксировано ни в одном из византийских источников. А в греческом уставе нет торжества, посвященного непосредственно этому событию», — поясняет он.

А известен был Покров только по русским месяцесловам (церковным календарям). Отсюда еще одна версия — о русском происхождении. Сегодня ее считают самой достоверной.

Влиятельный покровитель

Русская церковь долгое время жила преимущественно по византийскому календарю и своих праздников не имела.

Все изменилось в XII веке, когда к власти пришел князь Андрей Боголюбский. Взойдя на престол, он решил исправить досадное недоразумение. Правитель был ревностным почитателем Богоматери и сделал многое для ее культа на Руси.

В 1164-м монарх установил два новых торжества — Всемилостивому Спасу (Медовый спас) — в честь победы над волжскими булгарами, и Пресвятой Богородице (Покров) — в честь победы над… русскими. Последнее странно, но вполне объяснимо.

На основании анализа «Жития Андрея Юродивого» современные ученые предположили, что святой мог жить во второй половине IX — начале X столетия, когда Константинополь неоднократно осаждали мусульмане. Однако захватить столицу в тот период пытались не только они. В 860-м к городу подступили «племена русов».

«Под этим термином имелось в виду войско варягов, которое пришло в Византию из Киева, — поясняет Владимир Кириллин. — В «Повести временных лет» говорится, что командовали ими князья Аскольд и Дир. Однако затем русы отступили. Греческие хроники уточняют: случилось это после того, как горожане совершили крестный ход с ризой Богородицы».

Также сказано, что чудо убедило Аскольда и Дира принять христианство. В память об этом событии Андрей Боголюбский и учредил праздник Покрова.

«Правда, упоминание о походе на Константинополь в русской письменной традиции появляется довольно поздно — в начале XVI века. Не совсем понятно, откуда почерпнули эту информацию. К тому же ее могли сильно переработать», — добавляет эксперт.

По его словам, озадачивает и сам парадокс: Богородица защитила Константинополь от русов. А князь почему-то вводит праздник в честь победы над своими предками. Именно поэтому некоторые исследователи считают, что истоки Покрова следует искать не во владимирских землях.

Новгородский грек

Альтернативная гипотеза обращается к различным вариантам жития Андрея Юродивого. Из некоторых редакций следует, что родился он в Новгороде. А затем перебрался в Византию, где провел почти всю жизнь.

«Любопытно и то, что все ранние рукописи, где упоминаются святой и сведения о Покрове Богородицы, — новгородские», — обращает внимание Кириллин.

Согласно этой гипотезе, именно жители города на Волхове первыми стали отмечать праздник. А Боголюбский позднее ввел его у себя в княжестве. Историки предполагают: это случилось после неудачной осады Новгорода в 1170-м. Событие произошло во время разгоревшейся тогда междоусобной войны. Современники называли провал опытного полководца не иначе как «божиим чудом».

По словам Кириллина, большинство аргументов пока в пользу второй версии происхождения праздника. Однако древнейший известный науке храм в его честь появился отнюдь не на северо-западе Руси. А во Владимиро-Суздальском княжестве — вотчине Боголюбского. Речь идет о знаменитой церкви Покрова на Нерли.

Этот факт еще больше спутывает карты ученым и не дает поставить точку в многолетнем споре.

Покро́в Пресвятыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодевы Марии празднуется 14 октября (1 октября по старому стилю). Этот праздник не входит в число двунадесятых, однако является одним из самых необычных и почитаемых. По благочестивому обычаю он относится к великим праздникам. Покров Пресвятой Богородицы известен на Руси со второй половины XII века. По преданию, этот праздник установил князь Андрей Боголюбский.

Содержание

- Покров Пресвятой Богородицы. Событие и история праздника

- Покров Пресвятой Богородицы. Богослужение

- Храмы Покрова Пресвятой Богородицы на Руси

- Старообрядческие храмы Покрова Пресвятой Богородицы

- Покров Пресвятой Богородицы. Иконы

- Народные традиции праздника Покрова Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы. Событие и история праздника

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие вспоминают чудо явления Богородицы известному христианскому святому Андрею, Христа ради Юродивому, и его ученику Епифанию. Описание этого видения приводится в житии Андрея Юродивого, помещенном в Великих четьи-минеях святителя Макария Московского 2 октября по старому стилю, на следующий день после праздника Покрова.

Стра́шно и чу́дно виде́ние честну́ю свя́тцу (т.е. честных святых — в славянском языке кроме единственного и множественного имеется двойственное число — прим. ред.) Андре́я и Епифа́ния, ка́ко ви́деста на возду́се святу́ю Богоро́дицу, прише́дшу Влахе́рну в святу́ю це́рковь с а́нгелы и с Предоте́чею и с Богосло́вцем Иоа́нном и с ине́ми мно́гими святы́ми. Наро́ду стоя́щу в це́ркве, ви́деста моля́щуся с слеза́ми к Сы́ну за ве́сь ми́р. И глаго́ла Андре́й к Епифа́нови: «Ви́диши ли Цари́цу и Госпожу́ все́х, моля́щися за́ мир?» Он же рече́: «Ви́жу, о́тче!» И покры́вши честны́м свои́м омфо́ром, светя́щися па́че еле́ктора лю́ди су́щая в це́ркве.

Согласно описанному видению, Богородица по воздуху пришла царскими вратами во Влахернскую церковь Константинополя в сопровождении ангелов, Иоанна Предотечи, Иоанна Богослова и сонма святых. Остановившись вблизи амвона, перед алтарём, Богородица сняла с головы омфор и держала над молящимися в церкви людьми. Омфор при этом сиял, как електор (от греч. ἤλεκτρον — янтарь, прим. ред.). Андрей Юродивый — будущий известный христианский святой, славянин, попавший некогда в византийский плен. Омфор или покров — женский головной убор, большое покрывало, закрывающее голову и плечи. Святые Андрей и Епифаний видели, как Богородица покрыла своим омфором всех людей, молившихся в храме, защищая их от бед и напастей — зримое выражение молитвенной помощи Богородицы, молящейся «со слезами к Сыну за весь мир». Чувством радости и благодарности проникнуты церковные песнопения этого праздника. Пресвятая Богородица — наша заступница перед Богом, благодатный покров ее молитвы защищает нас от зла и напастей.

Библиотека Русской веры

Поучение на Покров Пресвятой Богородицы. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

Покров Пресвятой Богородицы. Богослужение

Древнейшие русские стихирари (сборники стихер, праздничных песнопений) включают в себя и песнопения Покрову. На сегодняшний день известна самая ранняя служба Покрову Богородицы из минеи XIV века. А первые упоминания об этом празднике имеются в Прологах, сборниках поучительных текстов, которые датируются концом XII — началом XIII века. Уже к XV веку праздник Покрова получил общерусское распространение. В Великих четьих-минеях, составленных святителем Макарием, имеется уже не одно, а несколько похвальных слов на праздник Покрова, написанных в разное время. В XVI веке, при святителе Макарии, митрополите Московском и всея Руси (ок. 1482–1563), и первом русском царе Иване Грозном (1530–1584) праздник становится одним из самых почитаемых в русской Церкви.

Чувством радости и благодарности проникнуты церковные песнопения этого праздника. Пресвятая Богородица — наша заступница перед Богом, благодатный покров ее молитвы защищает нас от зла и напастей. Вот как говорится об этом в праздничном тропаре:

Дне́сь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем, осеня́еми Богома́ти твои́м прише́ствием, и к твоему́ взира́юще пречи́стому О́бразу уми́льно глаго́лем, покры́и на́с честны́м Си амфо́ром, и изба́ви нас от вся́кого зла, моля́щи Сы́на своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да спасе́т душа́ на́ша

Русский текст:

Сегодня мы, православные люди, радостно празднуем, осеняемые, Мати Божия, твоим пришествием, и взирая на твой пречистый Образ с умилением просим, укрой нас честным твоим покровом, и избавь нас от всякого зла, молясь к Сыну своему, Христу Богу нашему о спасении душ наших.

Библиотека Русской веры

Канон Покрову Пресвятой Богородицы →

Читать онлайн

Кондак празднику:

Де́вая дне́сь предстои́т в це́ркви, и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу. А́нгели со святи́тели покланя́ются, апо́столи же с проро́ки ликовству́ют. На́с бо ра́ди Богоро́дица мо́лит Христа́ Преве́чнаго Бо́га.

Русский текст:

Сегодня Девая предстоит в храме и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы со архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют. Потому что за нас молит Богородица Христа Превечного Бога.

Храмы Покрова Пресвятой Богородицы на Руси

На Руси церкви в честь Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. В 1165 году Андрей Боголюбский построил первый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы — церковь Покрова на Нерли. Этот белокаменный храм, всемирно известный памятник архитектуры, возведен на рукотворном холме среди заливного луга при слиянии рек Нерли и Клязьмы. Весной вода поднимается так высоко, что белокаменный храм оказывается стоящим на маленьком островке.

После взятия Казани был построен собор Покрова на Рву, называемый в народе «собор Василия Блаженного». Первый временный, деревянный Покровский собор был построен осенью 1554 года. Строительство каменного собора продолжалось шесть лет, закончилось в 1561 г. До постройки в 1600 г. колокольни Ивана Великого, Покровский собор был самым высоким зданием в Москве.

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы был освящен Покровский монастырь в Суздале. Основание монастыря относится к 1364 году. Активное каменное строительство в обители началось в XVI столетии. В первой четверти XVI века в Покровском монастыре возвели величественный собор, Святые ворота с надвратным Благовещенским храмом, церковь-колокольню во имя Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня и некоторые хозяйственные постройки. К сожалению, Покровский собор не миновали неуместные переделки. В XVIII веке древние своды были заложены четырехскатной кровлей, закрывшей центральный барабан почти на половину высоты. Главки получили нелепую форму вытянутых луковиц и вытянутые барабаны. Сильно пострадал декор стен. В 1923 году монастырь закрыли и разорили. В 1980-е годы в отреставрированных помещениях музейного комплекса разместились гостиничные номера и бары-рестораны. В соборе действовал концертный зал. РПЦ обитель вернули в 1992 году.

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы был освящен Покровский Зверин монастырь в Великом Новгороде. Самой старой из сохранившихся до наших дней построек монастыря является церковь Покрова. Она была заложена в 1335 году новгородским архиепископом Власием. Освящена в 1399 году. В последующие годы храм неоднократно обновлялся и перестраивался. В 1851 году рядом с церковью был похоронен русский писатель, государственный и общественный деятель Иван Матвеевич Муравьев-Апостол. В 1919 году Зверин монастырь был обращен в приходскую церковь. В 1920 году над приходом нависла угроза окончательного закрытия. В январе 1930 года решением властей деятельность прихода была прекращена. Покровский собор был возвращен верующим только в 1989 году.

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы был освящен храм в Великом Новгороде. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы находится в западной части Кремля, вплотную примыкает к восточному фасаду кремлевской стены и Покровской башни. Первое летописное упоминание относится к 1305 году. В 1389 старая церковь была разобрана и на ее месте поставлен новый храм. В конце XVI века церковь Покрова построена заново, так как древняя кладка памятника относится именно к этому времени. В 1692-1693 гг. церковь Покрова была перестроена: сделаны новые барабаны, пробиты новые окна, сделана южная двухэтажная пристройка. С этого времени церковь Покрова становится одной из главных церквей Кремля и домовым храмом новгородских воевод. В конце XVIII века Покровская башня была превращена в тюрьму, а церковь Покрова стала тюремным храмом. В 1860-х годах XIX века Покровская башня и церковь были приспособлены под губернский архив. В 1889 году Покровская башня и церковь были приспособлены под богадельню. Церковь серьезно пострадала в годы Великой Отечественной войны.

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы был освящен храм Никольского Антониева Краснохолмского монастыря в с. Слобода Краснохолмского района Тверской области. Церковь была построена в период между 1590 и 1594 гг. Она была построена вместо трапезной церкви великомученика Димитрия Солунского. Белый камень для фундамента и извести ломали на Мологе своими монастырскими ломами, клиньями жолнами, которые сделаны были в Устюжине. Церковь была теплая, двухэтажная, длиной с полукружием для алтаря около 29 м, шириной около 13 м, толщина стен около 180 см. Длина собственно храма с алтарем, где могли проходить богослужения, составляла всего около 8 м 64 см. Остальное пространство занимала трапезная, келарская с двумя хлебными чуланами и паперть. В XIX веке церковь подверглась некоторой перестройке. Во второй половине 20-х годов XX столетия Антониева обитель прекратила свое существование. Монастырь начал подвергаться разорению: значительная часть церковных ценностей была изъята и вывезена, книжные и архивные коллекции разорены, изысканные, представляющие художественную и историческую ценность предметы культа, культуры и быта Средневековья и Нового времени утрачены, уцелело очень немногое. К 1930 году обитель была закрыта. Храмы и строения монастыря начали разбирать в конце 30-х годов. В 1960 году Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь Постановлением Совета Министров РСФСР как архитектурный объект был взят под охрану государства. В конце 1960-х годов на Никольском соборе проведены первые консервационные работы. В настоящее время храмы и другие строения монастыря нуждаются в срочных реставрационных работах.

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы был освящен Лихвинский монастырь в с. Доброе Тульской области. Обитель основана по одним сведениям в XIV веке, по другим — в 1477 году. Из монастырских записок за 1564 год известно, что монастырь имел две шатровые церкви, одна во имя Зачатия Святой Анны, другая — Покрова Пресвятой Богородицы. В мае 1667 года началось строительство каменной соборной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Деревянная Покровская церковь обветшала и была разобрана для монастырских нужд. Монастырь был закрыт в 1918 году. Сохранился собор и небольшие фрагменты стен. В 2015 принято решение о возобновлении монастыря.

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы был освящен храм в д. Болотово Псковской области. Существовавший в погосте Знахлицах Псковкого уезда каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы, относящийся к XIII веку, был весьма тесен для прихода. В 1898 году к храму был пристроен теплый придел во имя Преображения Господня, а в 1912 году притвор и колокольня из кирпича вместо прежней звонницы. На колокольне висело 4 колокола, самый большой из которых весил около 13 пудов.

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы была освящена церковь в д. Сояла Пинежского района Архангельской области. Деревянная церковь была построена в 1605 году и перестроена в 1786-1790 гг. после разрушения молнией шатра. Церковь представляет восьмерик, завершавшийся шатром, с прямоугольными алтарем и притвором, перекрытыми бочками, охваченный галереей-гульбищем. При перестройках была обшита тесом, в 1879 году была выстроена новая деревянная колокольня. Церковь была закрыта не позже 1930-х гг. Позже разобраны галереи, рухнул шатер. Сейчас идет работа по консервации Покровского храма для последующего восстановления.

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы была освящена церковь в Брянске, на Покровской горе. После упразднения, вероятно, в 1500 году самостоятельной Брянской Епархии Кафедральный Собор был переведен из Спасо-Гробовского храма в древний Покровский храм, находящийся в Брянской крепости. С этого времени он был наименован Покровским собором. На средства брянского помещика Е.Т. Алымова вместо старого деревянного храма в 1626 году был построен новый двухэтажный. Нижний храм был освящен в честь святителя Алексия, Митрополита Московского и всея Руси. Верхний, летний храм, был освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1798 году городским собором стал Преображенский храм Поликарпова монастыря, а Покровский собор стал приходским храмом, который с 1876 года был приписан к Преображенскому собору. В 1896 году Епархиальным начальством храм передан 144-му пехотному Каширскому полку и Богослужения в нем совершали полковые священники. В апреле 1919 года военный храм бывшего Каширского полка был закрыт и передан под школу. После закрытия здание храма неоднократно перестраивалось и приспосабливалось под нужды государственных учреждений. Были снесены глава и колокольня. Богослужения в храме возобновились с 24 мая 1991 года.

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы была освящена церковь в Москве, в Медведкове. После изгнания поляков из Москвы князь Д.М. Пожарский в 1620 году выстроил в своей родовой усадьбе Медведково деревянную Покровскую церковь. Каменный шатровый храм выстроен князем Пожарским в 1634–1635 гг. Храм был построен очень высоким, его подклет имеет четырехугольную форму и окружен арочными галереями. Над ним стоит четверик, выше — восьмерик, завершающийся шатром, окруженным маленькими луковичными главками по углам четверика и над алтарем. Ряды мелких кокошников дважды опоясывают основание восьмерика и основание шатра, что придает всему храму особую стройность и гармоничность. Храм в советское время не закрывался и сохранил свое убранство, святыни и колокола. Сейчас богослужения проводятся в верхнем храме.

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы была освящена церковь в Москве, в Покровском-Стрешневе. Церковь была построена в 1629 году. С этого времени и начинается история села Покровское. По переписной книге 1646 года в нем числится 8 крестьянских дворов. По другим источникам, вначале Покровская церковь была деревянной, каменный храм был построен позже, в 1646 году. Церковь много раз перестраивалась, отражая своим обликом доминирующие архитектурные направления разных времен. В середине XVIII века ей были приданы пышные черты стиля барокко и пристроена трапезная. А c 1822 года храм стоял, перестроенный в стиле ампир. В 1896 году он приобрел эклектические формы. Колокольня построена в 1770-х гг. Церковная ограда с парадным въездом и угловыми башнями была сооружена в конце XVIII в. В 30-е годы XX века церковь была закрыта, колокольня церкви частично разрушена. Богослужения в Покровской церкви возобновлены в 1994 году

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы была освящена церковь в Москве, в Рубцове. Церковь датируется 1618 годом. Храм был дворцовым, с 1761 года стал приходским. Храм имеет подклеть, была открыта ходовая паперть на арках. В 1787 году построена нынешняя колокольня вместо прежней звонницы, открытые паперти обращены в закрытые трапезные для приделов, заложены нижние арки под папертью. При храме была образована епархиальная община сестер милосердия. При общине был детский приют, аптека, амбулатория, дом призрения для престарелых, фельдшерские курсы и школа шелководства. В 1934 году храм был закрыт, разграблен, кладбище при храме разорено, высокая каменная ограда с воротами разрушена. Здание храма передали Метрострою под электромонтажные мастерские. Одно время использовалось под жилые помещения. В 1961-1962 годах была проведена реставрация храма. В 1992 году храм возвращен Церкви. В настоящее время Покровский храм является единоверческим. С 3 июля 2009 года при храме действует Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции.

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы была освящена церковь Авраамиево-Городецкого монастыря в с. Ножкино Костромской области. Покровский собор — первое каменное строение Авраамиево-Городецкого монастыря и древнейшее из сохранившихся его зданий. Заложен он был в эпоху Смуты, в 1608 году, а достроен 23 годами позже. Освятили собор в 1632 году. Собор представлял собой четырёхугольную, одноэтажную, пятиглавую церковь с трапезной. Выполнял функцию летнего храма, в то время как зимой богослужения совершались в теплом храме в честь Рождества Христова, возведенном чуть позже (примерно в середине XVII века) и разобранном в XIX столетии. В советскую эпоху Покровский собор сильно пострадал, в нем размещалась машинно-тракторная станция, и стояли трактора. Ныне Покровский собор восстановлен.

Старообрядческие храмы Покрова Пресвятой Богородицы

Большинство храмов на Руси освящались в честь Богородичных праздников. Эта традиция сохранилась и в старообрядчестве. Особенно много храмов старообрядцы освящали во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Связано это, по-видимому, с тем, что первый храм, построенный после раскола на Ветке, был Покровским.

Главный храм Русской Православной старообрядческой Церкви — Покровский собор на Рогожском кладбище, построенный в 1790-1792 гг. по проекту архитектора М. Ф. Казакова. Первоначально планировалось построить пятиглавый храм в стиле классицизма. Но его внушительные размеры могли затмить Успенский собор Московского Кремля, поэтому по приказанию императрицы Екатерины II проект скорректировали: из пяти глав оставили одну, убрали алтарную абсиду и понизили высоту здания. В результате этих переделок изнутри храм кажется больше, чем снаружи. До восстановления храма Христа Спасителя это был самый большой храм в Москве.

Кроме кафедральных соборов, и во многих приходских храмах сегодня престольный праздник: в общинах Русской Православной старообрядческой Церкви в городах Санкт-Петербурге, Барнауле, Ижевске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Ржеве Тверской области, Миассе Челябинской области, Вереи Московской области и множестве других городов и сел России, Украины, Казахстана, Молдовы, Румынии, Болгарии и Канады.

Кафедральный собор другого старообрядческого согласия, Русской Древлеправославной Церкви, также освящен во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Храм был построен в 1908-1910 годах общиной белокриницкого согласия. В советские годы был закрыт, передан в 1990 году общине Русской Древлеправославной Церкви.

Также Покров является храмовым праздником для общин Русской Древлеправославной Церкви в городах Самаре и Белгороде, селах Новый Заган и Бичуры Республики Бурятия.

Сегодня престольный праздник у поморской общины храма в Токмаковом переулке г. Москвы и множестве приходов России, Белоруссии, Молдовы, Украины и стран Балтии. В США храмовый праздник отмечают одновременно белокриницкая и поморская общины г. Вудбурн (штат Орегон).

Покров Пресвятой Богородицы. Иконы

Иконография Покрова основывается на Житии Андрея, Христа ради юродивого, в котором описывается явление Покрова Богородицы. Самые древние на Руси изображения праздника Покрова XIV веку. Известны две основные иконографические традиции Покрова — «суздальская» и «новгородская». На одних иконах Богородицу изображают перед храмом, она сама простирает свой омфор надмолящимися.

На других иконах Богородица изображается стоящей внутри храма и молящейся вместе с другими людьми, а омофор поддерживают ангелы.

В конце XV века эти две иконографические традиции стали объединяться.

Народные традиции праздника Покрова Богородицы

В народной традиции с Покрова начиналась пора свадеб — после сбора урожая, когда были окончены основные полевые работы, имелось достаточно времени и продуктов для угощения. Поэтому праздник Покрова считается покровителем свадеб, и это был как бы девичий праздник. Девушки-невесты старались в этот день непременно пойти к службе, поставить свечу перед образом Покрова Богородицы, причем была уверенность, что девушка, первая поставившая свечу, и замуж выйдет раньше всех.

Отсюда и народная поговорка: «Покров-праздничек, покрой землю снежком, а мою голову венцом». С этого времени девушки устраивали вечерние посиделки с рукоделием.

Также считалось, что с этого времени начинается зима, выпадает первый снег, покрывая землю. Начинали топить печи, конопатили избы, «закармливали» на зиму скот. В этот день скотине отдавали последний сноп с последней полосы, который назывался «пожинальником». Этот сноп во время уборки хлеба дожинали непременно всей семьей, и потом хранили в переднем углу избы до Покрова. В этот день его скармливали скотине, надеясь тем самым предохранить ее от зимней бескормицы и всех напастей, которые могли подстерегать в самое тяжелое и суровое время года.

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Даты

Историческое содержание

В основу праздника легло событие из византийской истории. Событие это отражено в греческих агиографических источниках, в частности, в житии константинопольского юродивого Андрея, но в византийском богослужении оно следов не оставило. Византия праздника Покрова не знала.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы утвердился на Руси, в середине XII в., при благоверном князе Андрее Боголюбском, который княжил во Владимире и очень почитал своего небесного покровителя — св. Андрея юродивого. Запись об этом содержится в Прологе XII века.

Житие Андрея было хорошо известно на Руси, его перевод на славянский был сделан уже в XI в. В житии рассказывается, как однажды Андрей пришел во Влахернский храм и там во время молитвы увидел Божью Матерь, Которая стояла на воздухе, держа свой мафорий (покрывало, покров) над всеми молящимися в храме.

Влахерны — северо-западный район Константинополя, неподалеку от императорского дворца, здесь была знаменитая церковь Богородицы, построенная императором Львом Великим в 474 г., в этой церкви хранилась риза (мафорий) и пояс Богородицы, найденные царицей Еленой во время раскопок в Св. Земле.

Византийцы очень почитали Божью Матерь, и Она по молитвам верующих не раз спасала Константинополь от вражеских нападений. Один из наиболее известных случаев произошел в царствование императора Ираклия (VII в.), который, отправляясь на войну, поручил охрану столицы чтимой иконе Богородицы, и Пречистая Дева не пропустила врагов в город. В честь этого события был составлен гимн Пресвятой Богородице — Акафист, где Она величается «Взбранной воеводой».

И таких случаев в истории византийской столицы было множество. Один из них связан с поражением русских. В 860 г. русские дружины осадили Константинополь, Св. патриарх Фотий после всенощного бдения вынес из Влахернского храма ризу Богоматери и опустил ее в воды Босфора, тотчас поднялась буря и потопила русские корабли, город был спасен.

Чудо, свидетелем которого стал блаженный Андрей, произошло в 910 г. В ночь с пятницы на субботу, во время всенощного бдения, во Влахернах в этот день совершался особый чин богослужения. Сохранились его подробные описания в позднейших источниках: «Был некогда в Константинополе, в одной церкви, образ Святой Девы, перед которым висел покров, совершенно закрывающий его; но в пятницу, на вечерне, этот покров, без всякого содействия, сам собою и божественным чудом как бы поднимался к небу, так что все это могли ясно и вполне видеть, а в субботу покров нисходил на прежнее место и оставался до следующей пятницы». Это происходило с регулярностью и потому получило название «обычного чуда».

Но блаженный Андрей стал свидетелем чуда вовсе не обычного. В это время Царьград переживал очередную осаду: город был в кольце сарацин (по другой версии — его осаждали войска русского князя Олега). Народ вместе с патриархом Евсевием и императором Львом VI Мудрым собрались во Влахернском храме, чтобы молиться Божьей Матери о заступничестве.

В житии Андрея читаем: «Когда совершалось всенощное бдение в святой гробнице, находящейся во Влахернах, отправился туда и блаженный Андрей… Был там также юноша Епифаний, который всегда молился с особенным рвением. Около 11 часов увидел блаженный Андрей Пресвятую Богородицу, появившуюся со стороны Царских Ворот с грозной свитой. В ее числе были и досточтимый Предтеча, и Сыны Грома, держащие Богородицу под руки с обеих сторон, и многие другие святые, облаченные в белое, шествовали пред Нею, а иные следовали за Нею с гимнами и песнопениями духовными. И вот, когда они приблизились к амвону, подошел блаженный Андрей к Епифанию и говорит: «Видишь ли ты Госпожу и Владычицу мира?» Он же ответил: «Да, отец мой духовный». И они видели, как Богородица, преклонив Свои колени, долго молилась, прося за стоящих вокруг людей. И когда Она окончила молитву, сняла с Себя мафорий, и, взяв его Своими пречистыми руками, распростерла над всеми стоящими в храме. И в течение долгого времени видели Андрей и Епифаний покров Богородицы, который был распростерт над народом и излучал славу Божию».

Князь Андрей Боголюбский, почитавший блаженного Андрея, с особенным вниманием отнесся к этому видению, восприняв его как особый знак для себя и своей земли. Введением праздника Покрова, Андрей, можно сказать, поручал Богородице свой народ, свою землю, русскую Церковь Ее защите и покровительству. И с тех пор Русь осознает себя одним из земных уделов Пресвятой Богородицы, а праздник Покрова становится одним из любимейших в народе.

Развернуть

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы,

глас 4

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод:

В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием; и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим Покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».

Кондак Покрова Пресвятой Богородицы,

глас 3

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Перевод:

Сегодня Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы со архиереями поклоняются, Апостолы же со пророками ликуют: ибо за нас молит Богородица Предвечного Бога.

Молитва Пресвятой Богородице в праздник Покрова

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание Покрова Пресвятой Богородицы

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим Покро́в Твой святы́й:/ Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се,// за ны Христу́ моля́щуюся.

Развернуть

Богословское содержание

В празднуемом событии Богородица предстаёт как ходатаица перед Богом за всех верующих.

Иконография праздника

Формирование иконографии Праздника Покрова Пресвятой Богородицы относят к XII веку. Древнейшие из дошедших до нас изображений датируются XIII столетием – временем, ознаменовавшемся на Руси воздвижением храмов и обителей, посвящённых этому событию.

В древности иконография Покрова имела два самостоятельных направления, Новгородские и Суздальские изводы. Впоследствии образовались новые композиционные схемы, в том числе объединяющие опыт новгородцев и суздальцев.

См.: О чём сообщает иконография Праздника Покрова Пресвятой Богородицы?

Развернуть

Богослужебные (литургические) особенности

Накануне вечером совершается всенощное бдение. См. в Минее на 1/14 окт.

Праздник – стандартный Богородичный, по уставу богослужения похож на Рождество Пресвятой Богородицы, но не имеет специфических особенностей двунадесятого праздника: припевов на 9-й песни канона, задостойника и предпразднства/попразднства.

Интересно, что до XVIII века Уставы (как и наш Типикон) предусматривали соединение службы Богородицы со службами двух рядовых святых: апостола Анании и преподобного Романа Сладкопевца. Традиция совершать только службу Покрова без соединения со службами святых появляется в Синодальный период, в это же время праздник получает статус бденного. Во 2-й половине XVIII века в западнорусских изданиях Типикона, в начале XIX века – в центральных изданиях праздник получает статус великого праздника и соответствующий знак –

В современных изданиях Ирмология приводятся припевы на 9-й песни канона на праздник Покрова Богородицы; они взяты из современных греческих версий этой службы, наш Типикон их не знает.

Развернуть

Каноны и Акафисты

Развернуть

Книги, статьи, стихи, кроссворды, тесты

Случайный тест

Невероятная, почти сказочная легкость, с которой далась победа над сильным врагом, изумила самих победителей. Особенно чудесным казалось то, что сражение с ханом обошлось малой кровью. Русские «иссекоша множество» булгар, а когда стали считать свои потери, то князь с радостью увидел «свою дружину всю сдраву» и стройные ряды «пешцев» (пеших ратников), не потерпевших почти никакого урона. Столь счастливый исход сражения был отнесен на счет помощи и заступничества двух икон — Всемилостивого Спаса и Богородицы Владимирской, взятых Андреем с собой в поход, а также Святого Креста, который несли перед войском два священника.

Андрей использовал эти настроения для того, чтобы по возвращении из Булгарии учредить два новых церковно-государственных праздника, которые должны были теснее сплотить всех его подданных. Первый из них был посвящен Всемилостивому Спасу, Пресвятой Богородице и Животворящему Кресту Господню и отмечался 1 августа — в день, когда была одержана достославная победа над булгарами. Второй, — в честь Покрова Пресвятой Богородицы, — был приурочен к 1 октября. Богословско-литургический смысл этих праздников раскрывал целый цикл появившихся тогда же литературных произведений — «Сказание о победе 1164 года над волжскими болгарами и праздник 1 августа», «Слово Андрея Боголюбского о празднике 1 августа» (название в рукописи: «Слово великого князя Андрея Боголюбского о милости Божией») и «Слова на Покров». Все они были написаны если не самим Андреем, то при его живейшем участии. Трудность определения авторства указанных произведений заключается в том, что они сохранились в более поздних списках, многократно исправленных. Однако наличие в их текстах отдельных ремарок, принадлежащих лично Андрею, не вызывает сомнений у исследователей [см., напр.: Воронин Н. Н. Сказание о победе 1164 г. над болгарами и празднике Спаса. — В кн.: Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран: Сб. статей к 70-летию акад. М. Н. Тихомирова. М., 1963, с. 88–92;Забелин И. Е. Следы литературного труда Андрея Боголюбского. // Археологические известия и заметки, 1895, № 2–3; Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995, с. 25–38, 52–62, 124–144].