Содержание

- 1 История

- 2 Религия

- 3 Национальная одежда и внешность

- 4 Язык и письменность

- 5 Весёлые мордовские праздники

- 6 Свадьба по-мордовски

- 7 Традиции и обычаи мордовского народа

- 8 Заключение

Мордва – это коренные жители России, проживающие в центральной части страны. Под единым наименованием скрываются две народности: эрзя и мокша. Основное количество проживает в Мордовии. На территории Российской Федерации насчитывается примерно восемьсот тысяч человек данной национальности. Традиции мордовского народа тесно переплетаются с культурами иных этносов, сохраняя при этом свою самобытность.

История

Финно-угорские племена поселились в России в середине первого века до нашей эры. В летописях упоминания о народности встречается в записях Иордана, датируемых шестым веком. Нация мокша впервые появилась в тринадцатом веке. В это же время можно встретить документальное подтверждение существования страны Мордии и народности мердас.

В первом тысячелетии нашей эры произошло разделение племенного союза на национальности мокша и эрзю. В древнерусских летописях упоминание о мордовском народе появляется после десятого века. В 11 в. земли национальности занимали обширную территорию, все жители платили дань русским князьям.

Проникновение славян на места обитания мордовской нации провоцировало многочисленные конфликты. К двенадцатому веку борьба достигала своего пика. Разногласия между народностями прекратили во времена татаро-монгольского ига.

Мордву насильно включили в состав воинственно настроенной орды. Этот факт заставил людей забыть про все противоречия и объединиться с русскими, чтобы совместными усилиями дать отпор врагу.

Окончательно Мордовия вошла в состав Древней Руси в процессе казанского похода Ивана Грозного. Начиная с семнадцатого века, запускается движение по христианизации мокши и эрзян. Территории, где проживало мордовское население, начали активно осваиваться славянами. Всё это заставило представителей многочисленной нации покинуть насиженные земли и отправиться на северо-восток.

В двадцатом веке часть Мордовии стала именоваться округом, затем областью. В 1934 году населенный пункт получил звание республики. При этом основная часть земель, ранее принадлежавших этносу, осталась за пределами новой страны.

Религия

До начала христианизации населения мордвы исповедовали язычество и поклонялись природным силам. Материального изображения идолов не было. У нации имелось основное божество, ряд второстепенных богов и многочисленные духи.

Среди магических существ особое значение имело женское начало. Например, покровителя земли, леса, огня, ветра, воды и дома почтительно именовали матерью. Согласно документальным источникам, в те времена имело место многоженство. Тем не менее у мордовского народа женщина и мужчина обладали одинаковыми правами.

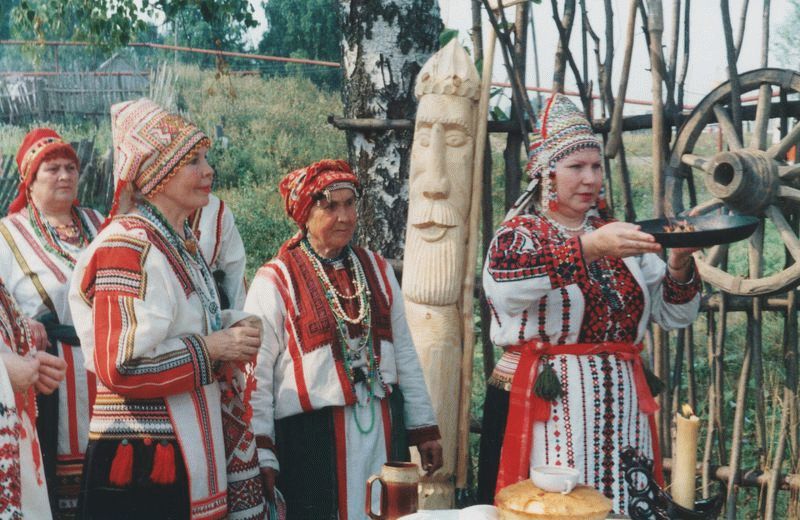

После крещения некоторые языческие традиции сохранились и перемешались с новыми обычаями. Наиболее ярко это прослеживается при праздновании Светлой Пасхи и Рождества. Ряд старинных ритуалов четко выделяется при проведении свадебного торжества или на похоронах.

В древности религия Мордвы предполагала тесное сплетение мира мертвых и живых. При выборе нового погоста первого человека хоронили в вертикальном положении, вручая в руки посох. С этого момента он носил статус старейшины кладбища.

Национальная одежда и внешность

На первые взгляд, одеяния мокши и эрзи абсолютно идентичны, но в реальности между ними имеются существенные различия. Например, представительницы второго этноса носили головной убор, украшенный выступом, который по форме напоминал рог.

Наряд эрзянок включал в себя белоснежную сорочку и расшитый кафтан. Взрослые барышни надевали пояс пулай, декорированный бахромой из шерсти и бисером. Обязательным элементом являлась застежка на груди под названием сюлгамо.

Одежда мокши немного напоминала костюм тюркских племен. Помимо двурогого головного убора, на волосы часто накручивали тюрбан из платка. Пояса пулай у них не было, вместо кафтана люди облачались в яркие платья.

Представители сюлгамо также имели свой национальный наряд. Помимо вышеперечисленных элементов в одежде, они надевали наколенники из шерсти.

Этнос Мордвы отличался и по внешнему виду. Эрзя имели вытянутое лицо, светлые вьющиеся волосы и глаза серо-голубого оттенка. Основная часть представителей мокши – это темноокие брюнеты с широким лицом.

Язык и письменность

Невероятно, но факт: мордовского языка не существует. Зато имеется мокшанский и эрзянский, на которых разговаривают представители одноименного этноса. Оба наречия подразделяются на пять диалектов. Мокшанский также классифицируется на семь говоров.

В национальных языках жителей Мордвы много заимствований из русского. Например, в обоих наречиях существует слово «вечер». Однако значение они имеют разное. У мордвы оно переводится «проведение торжественного мероприятия».

Еще один занятный пример. Слово «доска» означает исключительно школьную доску, которую используют в образовательных учреждениях. А для обозначения строительного материалы в мордовском языке применяется слово «лаз».

Принято считать, что наречие мокши имеет тюркские корни, а у эрзя славянские.

Современный алфавит народности – это кириллица. Творчество населения в основном представляет собой песни и сказки. Сведений о существовании отдельного типа письменности нет.

Вернуться к оглавлению

Весёлые мордовские праздники

Зимней порой у населения начинается период разнообразных торжеств. До появления христианства жители Мордвы отмечали «роштовань кудо». К празднику люди строили с нуля или арендовали домик, где молодежь поселения устраивала пляски и веселье, проводила магические ритуалы и развлекалась многочисленными играми.

На Новый год, до крещения республики, мордовский народ выкладывал на стол разнообразные яства и возносил молитву божествам, прося у них здоровья и хорошего урожая.

С приходом христианства ритуальные процедуры стали целомудренней, но веселья от этого меньше не стало. Рождественский Сочельник народ мордва именовал «калядань-чи» (День Коляды). Праздник ассоциировался с зарождением нового светила после долгой и холодной зимы.

Отмечали «калядань-чи» весело и с размахом. Детки ходили по дворам, голосили задорные песенки. За мини-концерты жители поселения угощали их пирожками, которые каждый этноним именовал по-своему (у мокшан – «пярякат», у эрзя – «калядань прякат»).

На Масленицу парни предлагали девушке, которая им нравилась прокатиться на саночках. Парочками перекидывались между собой шуточками, устраивали бои снежками. Обязательное лакомство праздника – блины с разнообразными начинками.

Весенние празднества мордовского народа также уникальным образом объединили в себе язычество и христианские традиции. На Пасху люди вспоминают о покойных, просят у них счастья и долголетия.

Осенней порой также не обходилось без веселых праздников. В этот период население занималось сбором урожая. Во времена язычества жители Мордовии поклонялись богу плодородия Нороваве. Чтобы «наладить контакт» с мистическим существом люди приносили хлеб и соль, в меже оставляли несжатые полоски ржи.

В октябре отмечали Покров день, торжество предназначалось исключительно для милых барышень. В эту дату проводили ритуал под названием «покров баба». Мордовки облачались в невероятные наряды и ходили по избам, пели веселые песни, танцевали с метелкой.

Подобный ритуал помогал избавиться от домашних вредителей, сверчков и тараканов. За труды женщин награждали вкусными пирогами.

Свадьба по-мордовски

Древней народ России отмечает день бракосочетания с размахом. Их свадебные традиции необычны и разнообразны. В некоторых селениях молодожёнов в первую брачную ночь отправляли в хлев. Конечно, предварительно его тщательно мыли и чистили.

Откуда появилась такая традиция? Одни утверждают, что подобным образом гости хотели спровадить пару из дома, чтобы продолжить веселье. Вторые уверяют, что данный обряд помогает молодухе привыкнуть к мужу, новой обстановке.

Традиции и обычаи мордовского народа

Нация отличается добродушием и гостеприимством. Гостей встречают богато накрытым столом. Не зря на церковные праздники в мордовские поселения приезжали русские, чтобы отведать невероятно вкусные блюда местной кухни и хорошо повеселиться.

Самые популярные кушанья, которые готовят мордовки – это различные каши, квашеная капуста, щи, жареная печень, медовые и хмельные напитки. Местные девушки большие любительницы гаданий. Популярностью пользуются активные игры на свежем воздухе.

Особое внимание мордовская культура уделяет уважению старших, приучению с малых лет к труду и прививанию древних традиций.

Легенда о Хозяине погоста

До шестнадцатого века мокша и эрзя исповедовали язычество. Отголоски прошлых лет порой наблюдаются во время свадебных или погребальных церемоний. Например, символическое вознесение молитвы возле штатола. Это священная свеча из дерева.

До начала двадцатого века в мордовских селениях сохранялась традиция хоронить первого покойника на новом кладбище в вертикальном положении с посохом в руках. После проведения священного обряда усопший становился хозяином погоста.

Вернуться к оглавлению

«Жена – всему голова»

Во времена язычества у жителей Мордвы было бессметное количество богов. Практически на каждый предмет или природное явление имелся собственный «хозяин». Основная часть волшебных существ была женского рода. Например, Чиава – богиня солнца, Кудава – хранительница дома, Вирява оберегала лес.

При этом у каждого божества имелся супруг, являющийся покровителем аналогичной стихии или предмета. Однако мужчины играли второстепенную роль.

Если верить старинным летописям, то в древних мордовских семьях царил матриархат. Иными словами, барышни имели огромное влияние на своих супругов. Не зря в те времена в обиходе была поговорка: «Не верь мужу, спроси у жены».

Ножницы под подушкой

Каким образом в древние времена определяли, мальчик или девочка родится у беременной женщины? Легко и просто. Если на коже появились пигментные пятнышки, значит, нужно готовиться к появлению еще одного мужчины в семье.

После родов девушки обмывали в трех водах. Новорожденного также купали и обязательно добавляли в ванночку деньги. Считалось, что подобный оберег принесет крохе счастье и достаток.

Чтобы младенца не «захватили» злые духи, ему под подушку клали предмет из железа. Это мог быть топор или нож. А чтобы запутать беса, ребенка продавали нищим или первому встречному человеку.

Конечно, процедура носила символический характер. Затем мать обратно забирала малыша за несколько копеек.

Заключение

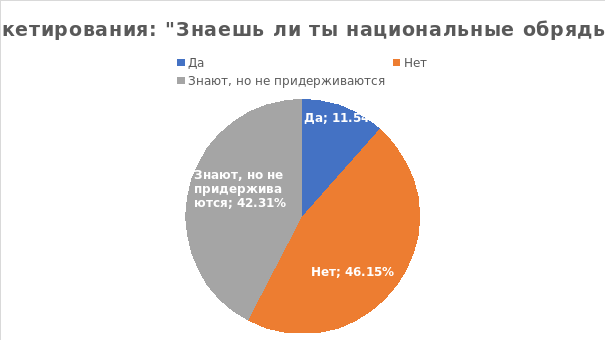

Мордовский народ проживает в России более тысячи лет, а мы очень мало знаем об их традициях и обычаях. Чтобы жить в мире и взаимопонимании с соседями требуется хотя бы поверхности разбираться в культуре народности, чтобы ненароком не обидеть. И если посетите Мордовию не забывайте говорить местным жителям «Шумбрат!» («Здравствуйте!»). Мелочь, а приятно.

Из видеоролика вы узнаете о традициях и обычаях древнего народа.

Вернуться к оглавлению

Мордва стоит на 9 месте по численности среди всех народов, проживающих на территории современной России. Живёт мордовский народ преимущественно в Приволжье и в Центральном федеральном округе. Только 1/3 обитает в Мордовской республике, а остальные расселены по другим регионам РФ. Для туристов и гостей Мордовии часто становятся открытием мордовские традиции, которые снимают покров с глубин истории и обычаев этой этнической группы.

Язык

Мордва состоит из двух основных групп: эрзя и мокшане. У каждой из них есть уникальные языковые черты, но всё же их объединяют в общий мордовский язык. У них есть несколько интересных для русского человека особенностей. Например, полностью отсутствуют префиксы, слова не изменяются по родам, а склонения всего два. В большинстве слов ударение падает на первый слог, что придаёт говору особую ритмику.

Но по слуху заметно, что этот язык не очень далёк от русского, ведь в нём много заимствований из русской речи, а также из иранского и балтийского. Несмотря на то, что мордва бережёт свою языковую среду, здесь все отлично разговаривают на русском, даже официальная документация дублируется на двух языках. Поэтому туристы всегда чувствуют себя комфортно в такой двуязычной среде.

Национальный костюм

Мордовская культура и традиции включает в себя национальные костюмы, которые и сейчас можно видеть в республике во время праздников и проведения народных обрядов.

В прежние века мокшане и эрзяне одевались по-разному. Мокшанки облачались в штаны с широкими удобными штанинами и в рубашку, которую подпоясывали на талии. Головными уборами служили особые шали или платки, их скручивали наподобие черемисской чалмы.

Эрзянки носили рубаху до пола, а сверху надевали особый национальный кафтан, который называется «шушпан». Для торжественных и праздничных случаев его обшивали красной оторочкой. Голову украшали убором, напоминающим кокошник.

В последние десятилетия традиционный наряд мордовского народа переживает бурное возвращение. Его носят не только на праздники, но и на важные мероприятия, приёмы, политические встречи и т.д.

Плетение

Плетение на территории Мордвы остаётся одной из давних традиций, которые дошли до наших дней. Это ремесло совершенствовалось на протяжении веков, поэтому сейчас мордовские мастера очень ценятся во всём мире. Они прославились двумя техниками — лозоплетение и плетение из бересты.

Из лозы изготавливали большинство домашней утвари: короба, корзины, даже крупную мебель. В качестве лозы использовали любые природные материалы, которые способны после обработки хорошо гнуться и не становятся слишком хрупкими. В Мордве изготавливают не просто качественные изделия, но и красивые, изящные, поражающие оригинальным декором.

Плетение из бересты было развито из-за смешанных лесов, которые росли на этих территориях. Техника съёма с дерева, просушки, прессования, отделения солей и нарезки передавалась из поколения в поколение. Сейчас во многих музеях Мордовии можно увидеть плетённые предметы обихода. Они украшались особым орнаментом в центральной части, что отличало их от таких же изделий других народов. Во многих туристических центрах тут продаются берестяные сувениры или поделки из плетёной лозы.

Кухня

Первыми по достоинству любой турист оценит мордовские традиции и обычаи, связанные с национальной кухней. Несмотря на то, что во многом блюда похожи на русские, есть в них свои черты, которые можно распробовать уже при первом знакомстве. В основном рацион состоял из продуктов земледелия. Интересен хлеб, который и сейчас готовят в ресторанах национальной кухни: это кислый хлеб, выпекаемый в печах на капустном листе. У него особый аромат, который особенно любят дети.

Готовили много различных каш, делая их по консистенции как современные каши-размазни, заправляя при этом маслом конопли. Поэтому блюда были не только вкусными, но и полезными. Особое место занимали блины из пшеницы, их выпекали очень толстыми, чтобы заворачивать разную начинку.

Но самая главная роль отводилась творогу. Можно сказать, что творог – это своеобразный белый хлеб в Мордовии, потому что его комбинируют с разными продуктами и добавляют в большинство блюд. Из напитков очень популярными были простокваша и квас, которые до сих пор не утратили актуальность.

Представители этого народа очень любят поесть. И сейчас считается, что вкусное кушанье на праздник порадует любого мордвина больше, чем другие сюрпризы и приятные неожиданности.

Уклад жизни

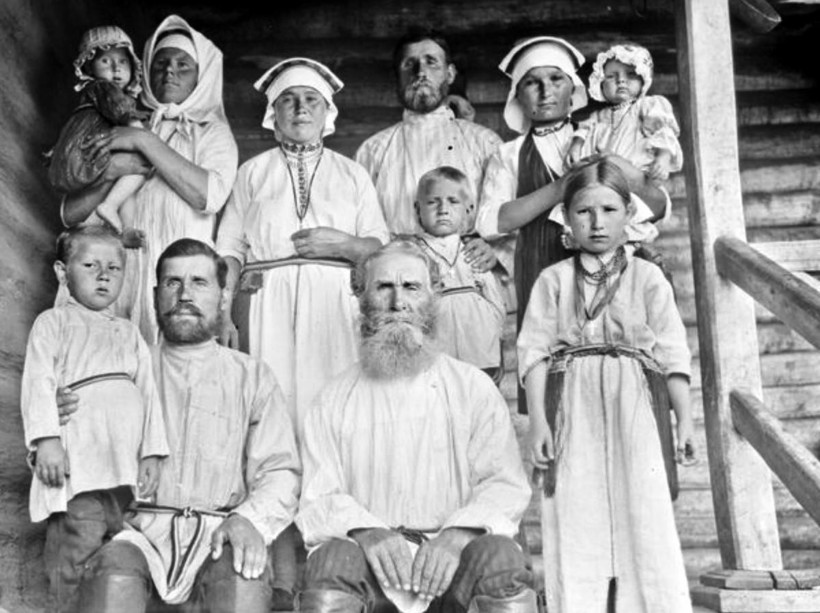

Раньше мордва проживала на берегу рек и по опушкам лесов. В этих деревнях не было улиц, дома строили хаотично по мере захвата свободной земли. Обычно родственники селились рядом со своими родными, так получались небольшие кварталы, состоящие из представителей одного рода. Они объединялись в крупные дворы, внутри которых располагались дома, а периметр обносился плетёным тыном или забором.

В домах были сени и одна большая комната, где жили и спали все члены семьи. Семейства были очень большими, обычно в них насчитывалось до 3-4 десятков человек. Представители разных поколений отлично уживались между собой, каждый из них выполнял свои функции: старики смотрели за детьми, а представители среднего возраста работали в огороде, в садах, занимались промыслом.

Все размещались в нескольких домах, а чуть подальше стояли хозпостройки, где держали животных и птицу. Хозяйство не делилось для каждой семьи, а было общим для всего рода.

Дома отличались от русских изб. В них единственное небольшое окно делали так, чтобы оно смотрело не во двор, а на улицу. Под чердаком всегда прибивали скворечник, и если в нём селились скворцы, считалось, что в доме обязательно будет счастье.

Семейные роли

Историки полагают, что у мордвы долгое время был матриархат, и это сказалось на мордовских традициях и обычаях. Женщины оказывали огромное влияние на мужей даже тогда, когда матриархальный уклад ушёл в прошлое.

Дети, женщины и мужчины садились за обеденный стол в разное время. Но связано это не с дискриминацией, а с тем, что большая семья не могла одновременно разместиться вместе.

Воспитание не было пущено на самотёк. С детьми тут много общались, большое внимание уделяли вопросам уважения к старшим, прививанию любви к труду, духовному развитию.

Трудолюбие

Народы Мордовии всегда были очень трудолюбивыми, и следствием этого было их материальное благополучие. Хлебопашество, пчеловодство, охота на пушных зверей, разведение домашних животных — ко всему этому подходили очень серьёзно и добивались впечатляющих результатов. Культура земледелия здесь была на уровень выше, чем в других регионах России. За это соседние народы часто недолюбливали этих неутомимых «пчёлок», обвиняли их в том, что они привлекают на свою сторону нечистые силы, колдуют и т.д.

На самом деле умение рационально трудиться можно считать народной традицией Мордовии, которая передаётся из поколения в поколение.

Дружелюбие

Радушие и щедрость считаются главными чертами этих людей. Угостить и отменно накормить гостя считалось долгом хозяина не только в том случае, если они знакомы, но и когда в гости забрёл незнакомец. Каждый чувствовал себя желанным и долгожданным в мордовских деревнях. Русские из соседних регионов знали эту особенность мордвы, поэтому с удовольствием приезжали на их территории к праздникам.

Также любой мордвин любит петь песни. Тут звучат песнопения в любых условиях: хоть на праздники, хоть в тяжёлую минуту. Поэтому туристу, попавшему в дом к местным жителям, нужно быть готовому к тому, что большая часть застолья будет отведена песням.

Валяние

Мордовский край известен валенками из шерсти овец. Испокон веков такое мастерство передавалось по мужской линии, так как процесс был очень трудоёмким. В прежние века этим промыслом занимались сезонно — осенью и зимой, когда сельскохозяйственные работы были на паузе. Но потом все инструменты изменились, и валяние уже не привязано в определённому сезону.

Теперь в Мордовии есть три центра валяния: село Жабино, Старое Ардатово и Урусово. Все эти сёла соседствуют между собой, и в них работают потомственные валяльщики. В Урусово функционирует музей валенок Мордовии. Они считаются одним из национальных брендов республики, так как до сих пор изготавливаются по традиционным технологиям.

Свадебные обряды

Мордовские традиции свадьбы — одно из самых самобытных явлений этого народа. Свадебные традиции тут сложны и многочисленны. Скорее их можно охарактеризовать как народную музыкальную драму, в которой горечь прощания с любимой дочерью и её уходом в чужой дом переплетаются со счастьем жениха и его родственников.

Выбор пары был делом родителей жениха. Главные факторы, на которые обращали внимание, это здоровье девушки, богатство её семьи и трудолюбие будущей невесты. В первую очередь шло сватовство. Сначала отец жениха преподносил пожертвования богам, а потом снаряжал свадебный поезд, если вторые родители давали добро. В этом поезде было много участников, каждый выполнял свою роль.

После сватовства шло приготовление к свадьбе. Подготовка была серьёзная, так как само празднество состояло из многих этапов:

- свадьба в семье жениха;

- свадьба в семье невесты;

- переезд свадебного поезда из дома жениха к невесте;

- свадьба после обряда венчания в доме жениха.

Последним был день ряженых, после чего праздник считался завершённым.

Дети

Традиции и обычаи мордовского народа, связанные с детьми и многодетностью, очень интересные. Забота о потомстве начиналась с того момента, как молодые вступали в брак. С первых месяцев беременности все пытались определить пол будущего малыша. Если по лицу беременной появлялись пигментные пятна, значит, стоит ожидать мальчика. Живот немного сдвинут влево – к девочке, вправо – к мальчику.

Две богини считались ответственными за беременность и деторождение. Вирьава помогала забеременеть, поэтому ей несли жертвоприношения молодые семьи. Если у пары не было детей, это считалось происками второй богини — Ведьавы, которая воровала новорожденных и даже нерождённых. Тогда подарки и молитвы устремляли к ней.

И если эти традиции уже ушли в прошлое, то обычай истопить баню для молодой матери с малышом сохраняется до сих пор. Раньше в это вкладывали магический смысл, а теперь остались только соображения гигиены. Первое омовение вместе с мамой происходит намного комфортнее для новорождённого.

Смерть и погребение

С этим моментом было связано много суеверий и страхов. Такие приметы, как треснувшее зеркало, крик совы, нашествие муравьёв или мышей, говорили о возможной скорой кончине кого-то из семейства.

Если в доме кто-то умер, на стол клали хлеб-соль, а на подоконник ставили стакан с водой и полотенце. Мордовцы верили, что душа должна помыться и отдохнуть перед уходом. Ближайшие родственники не должны были участвовать в похоронной процессии, чтобы не уйти на тот свет вместе с усопшим. На прощание являлись все дальние родственники и односельчане, которые приносили продукты и деньги.

Похороны проводили только на третий день, при этом тело укладывали в неглубокую яму на подстилку. Этот обычай плавно перешёл к обычному закапыванию, как и у христиан. Но в зимнее время ещё долго практиковали «небесное захоронение»: гроб вешали на высокие ветви, а весной делали перезахоронение в землю. Интересно, что в боковых стенках гроба делали окошки, чтобы покойник мог наблюдать за тем, что делают его родственники.

Мордва является девятым по численности народом России, большинство его представителей проживают в Республике Мордовия. Традиции мордвы следует рассматривать с учётом разделения народа на два субкультурных этноса – обычаев эрзян и мокшан.

Многие культурные элементы этих народностей схожи, однако есть заметные различия, что выражены в зависимости от территории проживания племён. Традиции морды тесно переплетаются с русскими обычаями, ведь многие годы эти народы тесно сосуществовали и влияли друг на друга, но есть и самобытные элементы. Что же собой представляет мордовская культура?

Мордва – мокша и эрзя

Мордовский народ – хранитель богатой истории и культурного наследия. Если прежде разделение между мокша и эрзя было весьма заметным, то сегодня оно часто выражается лишь по внешним признакам. Темноглазых и темноволосых причисляют к эрзянам, а светлокожих – к мокшанам.

В старину значительную роль в жизни каждого из племён играл и национальный костюм. У мокшанок было принято носить широкие шаровары и рубаху, которую перевязывали на талии поясом.

А вот эрзянские женщины предпочитали длинные рубашки, напоминающие платья. Головные уборы женщин эрзя украшают узоры, некоторые отдаленно напоминают русские кокошники, а вот мокша более тяготели к подобию восточных тюрбанов.

Свадебные традиции мордвы

Даже в наше время мордовский народ придерживается старинных обычаев. Одним из самых главных событий в жизни человека является свадьба. Ещё пару веков назад бракосочетание совершалось разными способами: уходом или самокруткой, сватовством.

Первый вариант подходил для представителей низших социальных слоёв, бедняков, что не могли позволить себя расходы на праздник. Второй вариант у мордвы был более распространён. Он предполагал проведение важных обрядов, отправление сватов, предварительные переговоры между будущими родственниками.

Накануне свадьбы невеста должна была пройти ритуал очищения. Называли его “девичьей баней”. Для мордвы особую священную силу имела вода, почитание которой сохранилось с языческих времён до нашего дня. Перед бракосочетанием невеста должна была очиститься от грехов и недобрых сил, что могли подойти к ней.

Не менее важным обрядом было “причитание над кашей”. Он заключался в подношении родственницами каши (иногда её заменяли лепёшками). Получая их, невеста благодарила и начинала жаловаться на свою судьбу. Да, это было обязательным аспектом подготовки, даже если девушка с нетерпением ждала праздничного дня и была влюблена в своего жениха.

В старину такие причитания могли продолжаться около недели, а позднее сократились до нескольких дней. Сегодня подобной традиции мордвы практически нельзя увидеть, однако путешественники рассказывают, что в отдалённых селениях ещё сохранился однодневный обряд жалоб и плача. По его завершению невеста дарит своей лучшей подруге кольцо или гребень, перевязанный лентой. Такой подарок символизирует прощание с девичеством.

Финальной и самой торжественной частью свадьбы является забирание невесты. В этом обряде участвуют крёстные мать и отец жениха и уредев (человек, который должен охранять повозку). Интересно, что свадьба у мордвы представляет собой сложную структуру, где есть даже свои “чины”.

Праздники мордвы

В мордовском календаре много самых разных праздников, но большинство из них связаны с сезонами и почитанием природы. В зимнюю пору начинали готовиться к празднику “роштовань кудо”. У него нет аналогов в наше время, однако у молодёжи мордвы этот праздник пользовался большой популярностью. Он сопровождался песнями, танцами, играми, а также проведением “магических” ритуалов, некоторые из которых носили весьма фривольный характер.

Также в традиции мордовских эрзя почитаем праздник Раськень Озкс, во времена крестьянской экспансии почти преданный забвению, а сегодня превратившийся в этнический фестиваль. Приход христианства принёс целомудренные обычаи, но от этого веселья меньше не стало. Одним из самых любимых праздников был “калядань-чи”, что проводился в рождественский Сочельник и был аналогом русского Дня Коляды.

Мордовский народ верил, что в этот день происходит рождение нового солнца, что постепенно набирает силу и появляется на небосводе. Вечером накануне праздника дети собирались в группы и отправлялись по дворам. Они исполняли соседям торжественные песни, а те угощали исполнителей конфетами и другими сладостями.

Языческие корни культуры мордвы

Несмотря на то, что большинство представителей мордвы сегодня являются христианами, в их обычаях ярко выражены и языческие отголоски верований далёких предков. Например, весной на праздник Пасхи мокша и эрзяне приносят дары умершим, а также просят у духов представителей своего рода послать хороший урожай и благополучие семьям.

По осени на полях Мордовии можно увидеть несколько несжатых полос ржи. Это также связано с языческими культами. В старину мордовский народ поклонялся богу плодородия Нороваве. Ему приносили хлеб и соль, что раскладывали в меже на поле, а также оставляли несколько полос пшеницы или ржи, что считалось даром божеству.

Мордва – яркий и самобытный народ, что гордится своими богатыми культурой и историей. Традиции мордвы отражают влияние русского и других соседних народов, причём некоторые эрзянские и мокшанские культурные особенности значительно отличаются.

Народы Мордовии – это люди, что с давних времён уважительно относятся к родному краю, природе, старинным обрядам и традициям. Несмотря на это, мы очень мало знаем о культуре мордвы, а потому стоит продолжать её изучение, ведь каждый раз происходит новое открытие.

Мордовия является восхитительной республикой, где живет сильный духом народ, который любит свою родину и хранит ее народные традиции и привычки.

Народ Мордвы – дeвятый по количеству в России, его представители проживают в Поволжье и центральной России. Если взять данные переписи населения, то можно увидеть, что только третья часть этой нации населяет территорию самой Мордовской республики. Большинство представителей расселены по всей России, от Москвы до Тамбова.

Мордовский народ можно поделить на две народности. Это эрзя, их еще называют шокша или терюхане, и мокша (каратаи).

АНОНС СТАТЬИ! В статье описаны традиции и обычаи народов Мордвы: происхождение народа, праздники, поверья, религия, особенность быта, национальные костюмы. Чем отличаются народы эрзя и мокша.

Содержание

- Отличительные черты

- Традиции в одежде

- Национальный язык

- Религия

- Свадьба по-мордовски

- Традиции и обычаи Мордвы

- Праздники Мордовского народа

Отличительные черты

Подобное этническое раздвоение внутри мордовской национальности проявлено, прежде всего, присутствием у каждого из двух субэтносов присущего только им литературного языка. Антропологически эти народности тоже разные.

Интересный факт! Народы эрзя и мокша не используют термин “мордва”, а часть представителей этих народов и вовсе считает его унизительным.

По внешним признакам народы несильно отличаются друг от друга. При массовом же сравнении становится ясно, что мокша имеют несколько более темный цвет кожи и глаз.

Традиции в одежде

Различают их и по традиционным костюмам. Для мокшанок характерно ношение широких, мешковатых брюк, сверху которых надевается ковбойка с кушаком. А вот эрзянки, наоборот, кутаются с головой до пят в рубаху, а сверху еще и накидывают на себя так называемый кафтан – «шушпан». На голову они надевают круглый кокошник.

Мокшанки тоже часто предпочитают необычные платки и шали, они накручивают их к голове, наподобие черемисской чалмы. В последнее время народные мотивы в современной одежде мордовок стали входить в моду. Достаточно часто на торжества и праздники женщины обряжаются в яркие народные костюмы.

Национальный язык

Бытует легенда, что очень давно на мордовской земле был единый язык, из которого позже родились эрзянское и мокшанское наречия. Говорят, что эрзяне позаимствовали свою речь у славян, а мокшане взяли корни своего языка у тюрков.

Интересно, что между двумя мордовскими языками нет единого, «правильного» языкового стиля. В их речи перемешаны разные диалекты, которые используются в каждой конкретной территории.

Религия

Основная часть народа мордвы – люди верущие. Среди них встречаются молокане, старообрядцы и даже лютеране. Однако, разница в верованиях не мешает народу иметь общие традиции, имеющие языческие корни. Те, что сохранились с незапамятных времен.

Почитатели традиций и обрядов язычества, народы мордвы верили в тысячи божеств. Каждая вещь или явление природы у них имели свое отдельное божество. Женских богов было больше всего: Вирява – лесная богиня и муза, Чиава – светлая, солнечная муза, Кудава – нимфа дома и уюта. Каждая богиня обязательно была замужем. Ее супруг покровительствовал той же стихией или явлением.

Интересный факт! Несмотря на религиозное разнообразие народов, на сегодняшний день большинство из них исповедует православие.

Свадьба по-мордовски

Наверное, это самый интересный праздник у мордовского народа. Свадьба в Мордве – это всегда роскошное и необычное мероприятие. Оно может иметь весьма неожиданный финал.

Так, например, есть случаи, когда новобрачные проводили свою первую брачную ночь в свинарнике. Конечно же, там было уютно, чисто и украшено к приходу молодых.

На свадьбе принято молодых отпустить с праздника раньше всех, чтобы дать возможность молодоженам насладиться друг другом наедине. Гости тем временем остаются за столами и продолжают празднество.

Традиции и обычаи Мордвы

Легенда о Хозяине погоста

Время идёт, но и по сей день мокшане и эрзяне являются почитателями языческих ритуалов. Взять, к примеру, моление у штатола. Так в Мордовии называют священную деревянную свечу. Сохранилась также традиция, когда первого умершего закапывали в могилу, стоящим на ногах, вручив в его руки деревянный посох. Считалось, что такой обряд делал покойника «хозяином» на погосте.

Жена – в семье голова

По некоторым данным известно, что в традициях древнего мордовского народа царили матриархальные устои. Женщины имели огромный авторитет и беспрекословное влияние на мужей. У мордовского народа сохранились в речи такие выражения: «Муж скажет, а жена еще подумает», или «Не доверяй мужчине, спроси у женщины».

Ножницы от злых духов

У мордовских женщин есть необычный способ определять, кого должна родить беременная женщина. Если на ее теле вдруг появлялись пигментные пятна – будет мальчик.

Новорожденного и его маму непременно омывали тремя водами. Воду из-под купания младенца не выливали, в нее опускали купюры. Издревле считалось, что так можно призвать к новорожденному духов богатства и изобилия.

Чтобы грудного ребенка не украли злобные духи, ему под подушку обязательно клали острый металлический предмет. Чаще всего это были ножницы. Еще один способ отвести от ребенка дурной глаз – продать малютку незнакомцу. Обряд этот условный. Мать сразу же перекупала дитя за пару монет.

Праздники Мордовского народа

Обычно все торжества у мордовского народа начинаются зимой.

Роштовань кудо

По мнению старожилов, ещё задолго до праздника Крещения у мордовцев появился «роштовань кудо» – зимний обрядовый праздник. Как же отмечает его веселый мордовский народ? Молодёжь снимает отдельный дом, в котором организуются забавные игры, любовные пляски, гадания и магические обряды.

Новый год

Также необычно празднуется и наступление Нового года. Когда-то давно предки современного народа мордвы приносили жертвы языческим богам, выкладывая перед ними в новогоднюю ночь ритуальные продукты. Они просили милости, изобилия, хороших урожаев и здоровья в наступающем году.

Калядань-чи

С той поры, как начало зарождаться христианство, обряды сильно поменялись. Но веселье, характерное для народа мордвы, в обрядах осталось. «Калядань-чи» – это рождественский сочельник, который популярен и до сих пор. Для мокши и эрзя этот день традиционно был связан с солнечным восходом и нес с собой надежду на тепло и богатый урожай. Празднуя «калядань-чи», ребятишки с задорным пением заходили в каждый двор, где их баловали вкусными пирогами.

Интересный факт! Даже национальные пироги у эрзян и мокшан называются по-разному. Одни называют их «калядань прякат», а другие – «пярякат».

Масленица

Интересна в Мордовии масленица. Юноши выбирали себе красивых девиц и катали их на санках. Все это было весело и забавно, молодежь смеялась, бросалась снежками. А потом они угощали друг друга горячими блинами из пшеничной, пшенной или ячменной муки.

Пасха

В весенних праздниках мордовского народа присутствуют как языческие, так и христианские мотивы. Народ мордвы празднует Великую Пасху, поминает своих усопших родственников, обращается к ним за помощью.

Праздник в честь урожая

Осень в Мордовии всегда была отличным поводом для праздника в честь завершения всех работ в поле, сбора урожая зерна. С древних времен в пору сбора урожая мордовский народ много молился, обращаясь к ангелам и богам плодородия. Особые молитвы в это время отводятся Нороваве. Ее любимое место располагается на меже. Поэтому считалось, что межу на поле нужно оставить несжатой. Сюда люди до сих пор приносят свои хлеб и соль для Норовавы.

Покров

Немного позднее, с наступлением октября, празднуется Покров. День, который в Мордовии считается праздником для девушек. В этот день совершается красивый женский обряд, который называется «Покров баба».

Незамужние мордовки, обряженные в огромные балахоны, ходят по дворам, поют запевки, танцуют с метлами, прогоняя из домов злых духов. За это в знак благодарности они получают от хозяев пирожки и сладости.

Дата публикации: 04.11.2020

Мордва — это гордые и гостеприимные люди, которые всегда славились упрямством. Они поклоняются духам-богам женского пола, однако главным в семье все равно остается мужчина. У них нет шаманов, но есть языческие обряды с жертвоприношениями. У них есть литература, но мордовского языка не существует. Такие многогранные и противоречивые: почему так вышло?

Название

Интересно, что сами представители мордвы начали так себя называть лишь с середины XX столетия, когда регион их проживания стали официально именовать Мордовией. Более того, такой народности, как мордва, вовсе не существует: этим словом русские для большей понятности именовали два разных народа, проживавших на одной территории: мокша и эрзя.

Современное толкование определяет мошку и эрзю, как субэтносы мордвы, однако многие исследователи считают, что это абсолютно разные народности. У каждой из них есть свой язык, разные особенности религии, культуры и обрядов, понятия же «мордовский язык» не существует.

Впервые в письменных источниках мордва упоминается в готских записках VI века: историк Иордан словом Mordens обозначал народы мокши и эрзи. Считается, что слово произошло от корня иранского происхождения, означающего «мужчина, человек».

Где живут, численность

По данным переписи 2002 года, численность мордвы в России составило более 843 000 человек. Почти 284 000 из них живут в Мордовии, составляя более 30% населения региона. Большие диаспоры находятся в таких регионах, как:

- Самарская область — 86000

- Пензенская область — 70739

- Оренбургская область — 52458

- Ульяновская область — 50229

- Республика Башкортостан — 26020

- Нижегородская область — 25022

История

В начале и середине первого тысячелетия нашей эры в зоне междуречья Волги и Оки обитали позднегородецкие и пьяноборческие племена, которые и были предками современных народностей мокша и эрзя. Племена активно взаимодействовали с персами, славянами, в раннем Средневековье очутились под влиянием Хазарского каганата.

В IX-XIII веках территория проживания мордвы попала в зону интересов Волжской Булгарии и Руси. В одной из летописей упоминается, что уже в XII столетии мордва платила Владимиру Мономаху дань медом. Однако позже народ захватили татаро-монголы, под влиянием которых мордва находились до XVI столетия, а после падения Казани присоединились к Ивану Грозному.

Активная христианизация и колониальная политика не пришлись по нраву народу, поэтому часть из них мигрировала в соседние, уральские или южные регионы. Оставшаяся же на исторической родине мордва не раз поднимала восстания за независимость, однако все они быстро подавлялись.

Внешность

Однозначно определить антропологический тип мордвы невозможно: внешность отличается как у представителей мокши и эрзи, так и внутри народностей. В целом, мордва относится к европеоидам, среди них встречается субуральский и понтийский типы, часть характеристик сближает народ с древней Пьяноборской культурой.

Одежда

Национальная одежда мордвы была выполнена в основном из белого сукна. Женский наряд состоял из прямой длинной рубахи, присобранной или опоясанной в талии специальным украшением из ткани и монет. Наряд дополнял передник из красной или синей шерсти с нагрудником или без него, поверх надевали кафтан без рукавов. Одежду богато украшали вышивкой, бусами, бисером, монетами, оторачивали мехом.

Головные уборы были разными: от русской сороки до национального подобия чалмы. Интерес представляют высокие головные уборы: для их создания вытянутую заготовку из осины обшивали тканью, после чего украшали вышивкой и бисером, а сзади выпускали полоску ткани.

Семейный уклад

У мордвы господствовал традиционный патриархальный уклад. Жили преимущественно родовыми общинами, позже им на смену пришли соседские по 150-500 дворов. Во главе рода стоял старейшина, который руководил всеми хозяйственными и социальным вопросами.

Брачный возраст у мужчин и женщин отличался, обычно невесты были на 10-15 лет старше женихов. Это объяснялось тем, что родители держали девушек в хозяйстве подольше, лишние руки нужны были и в семьях мальчиков, поэтому часто случалось, что 23-25-летних невест выдавали замуж за 10-12-летних мальчиков.

Муж был главой семьи, однако роль женщины была более значимой, чем у соседских народов. Даже в религии практически все божества были женского пола, поэтому жен уважали и любили, к их мнению прислушивались.

В женщине ценились хозяйственность, бойкий нрав и способность к деторождению. Поэтому, если до брака у женщины появлялся ребенок, это было скорее плюсом и означало, что она способна рожать в будущем: препятствием к браку это не становилось. Привлекательными считались крупные женщины с толстыми ногами, поэтому девушек на выданье старались хорошо кормить, баловали нарядами и украшениями.

Характер

Основная черта характера мордвы, которую отмечают и сами представители нации, и соседние народы — упрямство. Причем отмечалось это с положительной точки зрения: им была свойственна не твердолобость, а желание достигать в любой поставленной задаче результата. Вместе с тем отмечались такие черты характера, как гостеприимство, взаимовыручка, чувство собственного достоинства, вспыльчивость и желание лезть в драку.

Жилище

Традиционное мордовское жилище — двух- или трехсекционная деревянная изба, похожая на русскую. В древности помещение топили по-черному, во время розжига открывая двери или специальные дымовые окошки. Затем в обиход вошла печь, которую устанавливали в передней или задней части избы.

Селения мордвы редко строились по плану, в основном расположение домов было хаотичным. Порой использовалась радиальная структура, когда жилища размещались вокруг озера или другого водоема. Общины в лесу были более скученными, на равнинах размещались на дальних друг от друга расстояниях.

В отличие от русских дворов, у мордвы дома располагались в центре участка. Если же их ставили у забора, то окна были обращены во двор. Среди хозяйственных построек обязательными были сарай, загон для животных, погреб с наземной надстройкой и баня. Летом, во время охоты, рыбалки или полевых работ, часто жили во временных неутепленных домах или зимовках.

Жизнь

Главным занятием мордвы было земледелие. В древности использовали мотыгу, затем перешли на соху, вспахивающую землю не более чем на 5 см, а впоследствии и на тяжелый плуг. Основные культуры — рожь, ячмень, овес, горох, просо, полба, конопля. Большую часть зерна пускали на муку, которую производили на мельницах разного типа: водяных, ручных, ветряных.

Занимались и огородничеством, выращивали чеснок, лук, свеклу, хмель, морковь, огурцы, зелень, однако развито оно было слабо. Охота была дополнительным промыслом, в основном охотились на пушного зверя. Для этого использовали стрелы и лук, порой применяли гончих псов. Рыбная ловля практиковалась лишь в речных поселениях и не была массовым занятием.

С древних времен мордва занималась бортничеством, после пчеловодством. Число ульев у некоторых доходило до 200: мед ели сами, продавали русским купцам, отдавали в качестве дани. Ремесла были связаны с обработкой шерсти и дерева. Славились представители народа и как хорошие ткачи, порой целые деревни специализировались на крашении и набивке сукна.

Религия

Даже после принудительной христианизации мордва долгое время продолжала придерживаться традиционных верований «мокшень-кой». У них было одно верховное божество, которое называли Чам-Пас, Шкай или Нишке. Его антагонистом, повелителем зла, был Шайтан.

Однако культ по большей части строился вокруг множества духов-богов женского пола «ава». Среди них:

- Варма-ава — покровительница ветра

- Вирь-ава — хозяйка леса

- Норов-ава — богиня урожая, поля

- Тол-ава — дух огня

- Ведь-ава — покровительница воды

Шаманов у мордвы не было, а для проведения общинных ритуалов выбирался наиболее уважаемый старец, глава рода. Молились обычно в лесу или на краю деревни в специально отгороженном плетнем месте. Здесь размещались столбы, к которым привязывали жертвенных животных, ниша, куда сливалась их кровь, устанавливались вырезанные из дерева идолы. Была зона с котлами, в которой варилось после жертвоприношения мясо: его по окончании молитвы съедали все присутствующие.

Традиции

Интерес представляют свадебные и погребальные традиции мордвы. Браки обычно осуществлялись по сговору или путем похищения: во втором случае пышные застолья не устраивались. В традиционном варианте брак начинался со сватовства: поздним вечером мужчина из рода жениха приезжал к дому выбранной девушки, кидал в окно хлеб и старался быстро скрыться.

Родные невесты должны были пуститься за ним в погоню: добравшись до дома свата они в ответ стучали в его окно: это означало согласие на переговоры. За день до свадьбы в доме жениха занимались выпечкой, среди изделий был большой пирог в виде фаллического символа и крупные пирожки с начинкой из творога «груди молодушки». Этими блюдами просили богов, чтобы в доме молодых было много детей.

Невеста накануне свадьбы устраивала девичник: вместе с подругами они расшивали рушники для сватов и дружек, плели украшения из искусственных цветов для себя. После все вместе шли в баню, где мыли невесту и заплетали ей вместо одной косы две: такая прическа полагалась замужним.

Интересна традиция организации кладбищ: обычно первого усопшего на новом месте закапывали вертикально, с посохом в руке. Он должен был стать духом погоста и охранять живых от мертвых. Практиковался и культ предков: усопших поминали по христианским традициям, также раз в год устраивали обряд «возвращения и проводов» покойного. Представляли, что умерший вернулся, рассказывали ему новости живых, а затем провожали и просили больше не возвращаться.

Известные представители мордвы

Если говорить про мордву, как обитателей Мордовии, самым знаменитым жителем города Саранска недавно стал Жерар Депардье. После получения российского гражданства он почти сразу обзавелся пропиской в городе Саранске.

Мордовские корни имеют выдающиеся исторические личности: служители церкви Патриарх Никон и Протопоп Аввакум, историк и просветитель Василий Ключевский. Много среди мордвы представителей творческой элиты: актеры Василий Шукшин и Олег Табаков, артисты Лидия Русланова, Надежда Кадышева и солисты группы «Братья Гримм», художник Никас Сафронов.

Много мордовский народ подарил миру и спортсменов. Среди них гимнастка Светлана Хоркина, олимпийские чемпионы по спортивной ходьбе Валерий Борчин и Ольга Каниськина, боксер WBC Олег Маскаев.

Национальными героями стали летчик Алексей Маресьев и защитник Брестской крепости Андрей Кижеватов. Ну а на весь мир прославилась супермодель Наталья Водянова, имеющая эрзянские корни.

Видео

25 окт 2021г.

2023

Мордовский народ является крупнейшим народом финно-угорской языковой семьи, этнически неоднороден и состоит из двух групп: мокша и эрзя. Родные языки мокшанский и эрзянский финно-угорской языковой группы.

Происхождение

Ключевым вопросом происхождения мордвы является проблема соотношения народов мокша и эрзя. Научный спор на эту тему ведётся уже не первый век. Сторонники одной позиции утверждают, что мокша и эрзя – это два разных финно-угорских народа, проживающих на одной территории. Представители второй позиции доказывают, что эти народы являются субэтносами единого народа, который и именуют мордва.

Сами мордовцы начали так себя называть лишь с середины XX столетия, когда регион их проживания стали официально именовать Мордовией. Более того, такой народности, как мордва, вовсе не существует: этим словом русские для большей понятности именовали два разных народа, проживавших на одной территории: мокша и эрзя.

В настоящее время опубликованы многочисленные исследования, доказывающие существование древней мордвы – древнее финно-угорское племя с единым языком и культурой, из которого впоследствии выделились мокша и эрзя.

Сложение единой древнемордовской семьи племен, происходившей на стадии поздней первобытности, можно считать этническим процессом макроконсолидации, наряду с которым наблюдался другой этнический процесс — микроконсолидация, приведшая к формированию в составе этой семьи племен двух ассиметричных соплеменностей, одна из которых вошла в историю под именем эрзи, а другая — мокши. Асимметричность эрзи и мокши проявляется не только в их численности, но и в размерах традиционной территории их расселения, которая у эрзи обширнее, чем у мокши. Отмеченная диспропорция сохраняется поныне, хотя на территории Республики Мордовия численное соотношение тех и других примерно одинаково.

В конце I — начале II тысячелетия н. э. в связи с возникновением раннеклассовых отношений, развивавшихся по пути феодализации, наметилось перерастание древнемордовской семьи племен в отличный от нее принципиально новый тип этнической общности — мордовскую феодальную народность. Параллельно с этим процессом шло сплочение эрзянской и мокшанской соплеменностей в народности вторичного уровня. Существование народностей различных уровней с присущей им иерархичностью этнического самосознания, его вариабельностью было одной из характерных черт развития этносов в эпоху феодализма, обусловленных феодальным способом производства, доиндустриальным уровнем развития общества (натуральностью хозяйства, земляческой раздробленностью, низкой частотностью инфосвязей), что хорошо прослеживается и на примере мордвы. Осознавая себя мордвой по этническому самосознанию высшего (первичного) порядка, эрзя и мокша культивировали и собственно эрзянское и мокшанское самосознание (вторичного порядка), т. е. их этническое самосознание было двойственным, двухступенчатым, бинарным, дихотомическим.

Однако, несмотря на определенные тенденции регионального этноцентризма, идея единства мордвы как народа все более крепла. Ее актуальность обусловливалась в том числе и напряженной международной обстановкой. Передвижения племен и народностей, их столкновения и пертурбации, связанные с так называемым «великим переселением народов», постоянные набеги с юга и юго-востока степняков-кочевников оказывали огромное влияние на этнические процессы, ускоряли этническую консолидацию мордвы, стимулировали осмысление необходимости эрзя-мокшанского симбиоза как кардинального фактора самосохранения этноса, что нашло яркое художественное отражение в мордовском эпосе «Масторава».

В процессе своего развития как мокшане так и эрзяне имели тесные контакты с различными ираноязычными и тюркоязычными племенами на южных границах своего расселения, а на севере и западе — с балтоязычными.

По исследованиям финнологов, основанных на изучении языка, мордва испытывала культурное влияние соседствовавших с ними в разное время сарматов, хантов, гуннов, германцев, литовцев, венгров, тюрок и славян.

С запада в течение последних 1000 лет наиболее сильное влияние мокша и эрзя испытали от славянских племён. Славянизации были подвержены почти все.

В большей степени мордва являются представителями европеоидной расы. В то же время антропологический облик мордвы сильно дифференцирован у различных групп. Среди части мордвы-мокши распространён субуральский тип, характеризующийся относительной длинноголовостью и довольно высоким лицом в пределах уральской расы. Для большей части мордвы-эрзи характерен сурский тип атланто-балтийской расы, для которого характерны мезокефалия, относительно узкое лицо, но не столь высокое, как у скандинавского типа. У некоторых групп мордвы-эрзи и южной мордвы-мокши встречается северопонтийский тип центральноевропейской расы, характерный также для русских Поволжья. Этот тип характеризуется длиной тела средней или выше средней, преобладающей мезокефалией, узким лицом, довольно часто встречаются волнистые волосы. Такие антропологические характеристики сближают мордовское население с населением, оставившим Пьяноборскую археологическую культуру.

И. Н. Смирнов в конце XIX века описывал мордву следующим образом: мокша представляет большее разнообразие типов, чем эрзя; рядом с белокурыми и сероглазыми, преобладающими у эрзян, у мокши встречаются и брюнеты, со смуглым цветом кожи и с более тонкими чертами лица. Рост обоих подразделений мордвы приблизительно одинаковый, но эрзяне, по-видимому, отличаются большею массивностью сложения (особенно женщины).

История (+появление на Южном Урале)

Мордва была последним из финских племён, обозначенной Начальной летописью (XII век) на нижнем течении р. Оки. На юго-востоке с мордвой соседствовали «иранские обитатели южной России», на северо-западе лежали земли готов и литовцев, а на юго-западе — славян.

Мордва испытывала набеги половцев, о чём свидетельствует большое число курганов, разбросанных на территории Тамбовской и Пензенской областей. Примером могут служить курганы по течению реки Пьяны, два из которых были раскопаны Дружининым и дали кочевнические погребения с конём, ориентированные головой на восток. Эти курганы пo обряду погребения принадлежат половцам.

В XII веке происходили столкновения русских княжеств с мордвой, но последние то воюют с русскими князьями Ярославом, а затем Юрием, то вступают с ними в союз. Объяснение в том, что эрзянский князь Пургас пытался сохранить свой город Обран ош, на месте которого теперь стоит Нижний Новгород, и рассчитывал на поддержку булгарского хана в борьбе с экспансией русских княжеств, в то время как мокшанский царь Пуреш являлся союзником князя Юрия, и между ним и Пургасом долгие годы продолжалась непримиримая война. Русские не трогали земли союзника Пуреша и защищали их от Пургаса и булгар, которые не сумели обезопасить своего союзника.

В начале XIII века между Окой и Темниково-Водскими лесами по нижнему течению р. Мокша возникла Пургасова волость, где жили мордва и бежавшие от феодального гнёта русские крестьяне (Пургасова Русь).

К 1226 году относятся походы русских князей на буртасов, союз аланов и мокшан. В 1226—1232 годах Юрий Всеволодович провёл ряд удачных походов в земли буртасов. В 1237—1239 годах эрзянская земля была полностью разорена Батыем. Татарское нашествие значительно ослабило эрзянские земли и подчинило их татарским мурзам, мокшанское царство стало вассалом Золотой Орды и большая часть мужского населения в составе войска Пуреша погибла во время похода монголов в Центральную Европу (1236—1242).

В 1377 году эрзяне помогли ордынскому царевичу Арапше (Араб-шаху) неожиданно напасть на реке Пьяне на нижегородцев и войска московского князя Дмитрия Ивановича, тем самым способствовав их разгрому и разорению татарами Нижнего Новгорода. Вслед за этим эрзяне предприняли грабительский набег на окрестности Нижнего Новгорода, но на пути домой были разбиты городецким князем Борисом Константиновичем. Зимой 1377-1378 годов Борис с суздальской и московской помощью предпринял удачный ответный поход в земли мордвы (эрзян).

В 1444 году объединённое войско рязанцев и мордвы разбило на реке Листань войско татарского царевича Мустафы. До середины XVI века мордва находилась под властью Казанского ханства, а с его падением в 1552 году вошла в состав Российского государства.

В походе Ивана Грозного против Казани участвовал темниковский татарский князь Еникеев с подвластными ему мокшанами и мещеряками. После походов на Казань Ивана IV в 1540-е годы мокшанские, а позднее эрзянские знатные роды присягнули на верность Московскому князю. После завоевания Казани часть эрзянских земель была роздана боярам; остальные временно вошли в состав царских мордовских вотчин, но затем раздавались монастырям и помещикам, главным образом с целью обращения местного населения в христианство. Рядом с русскими помещиками владели землями татарские и мокшанские знатные роды, перешедшие в христианство и сохранившие свой титул (например князья Баюшевы, Разгильдеевы, Еникеевы, Мордвиновы и многие другие). Подчинение Москве выразилось прежде всего в захвате земель и в обложении местного нерусского населения тяжёлыми поборами, что, по-видимому, и было причиной участия мордвы во многих бунтах и восстаниях (начиная с эпохи Лжедмитрия I и до Пугачёв), а также бегства на Восток. Эрзяне принимали активное участие в восстании Степана Разина, а позже, и мокшане и эрзяне — в восстании Емельяна Пугачёва.

Уже в первой половине XVII века мокшане и эрзяне переселяются за Волгу, а в XVIII веке широко расселяются по Самарской, Уфимской и Оренбургской губерниям.

Мордва переселялась на Южный Урал в разное время. Первая волна связана с оттоком на восток страны в связи с «русской экспансией» в XVI веке. Переселялась мордва в Зауралье и Сибирь по столыпинской аграрной реформе. Но, как отмечают ученые, плохо организованное переселение мордовских крестьян к 1912 году привело к возвращению многих из них на свою родину, разоренных, лишенных земли и средств к существованию. Временем массового перемещения мордовских крестьян в наши края была вторая половина 20-х годов XX века. Оно связано с тем, что разоренная после Гражданской войны страна никак не могла встать на ноги. В 30-х годах в область направляли раскулаченных. В то время на Южный Урал попали многие мордовские семьи. В 40-х годах представители мордвы приезжали в область как трудармейцы. После Великой Отечественной войны в республике было голодно. Денег не было, в колхозе на палочки работали, то есть, за отметку в колхозной ведомости. Люди отправлялись на восток, в частности, в Челябинск, где устраивались на ЧТЗ, ЧМК. Много мордвы поселилось в челябинских поселках Малакуль и Партизан (Каслинский район).

Численность

По данным всероссийской переписи населения 2010 года на территории России проживает 744,2 представителей народа, из них 4767 – мокша, а 57008 – эрзя. В самой республике Мордовия проживает 333,1 человек. На территории же Челябинской области проживает 12147 человек, 26 из которых идентифицируют себя только как мокша, а 19 – эрзя.

Подавляющее большинство современного мордовского населения Челябинской области проживает в этнически смешанных поселениях Троицкого, Варненского, Нагайбакского, Верхнеуральского, Чесменского и иных районов. А также в Челябинске, Сатке, Миассе, Троицке и т.д.

|

Год |

Россия |

Челябинская область |

|

1926 |

1335000 |

|

|

1939 |

1375000 |

|

|

1959 |

1211000 |

|

|

1970 |

1177000 |

|

|

1979 |

1111000 |

|

|

1989 |

1073000 |

27095 |

|

2002 |

843000 |

18138 |

|

2010 |

744000 |

12147 |

Язык

По мнению специалистов, когда-то единый мордовский язык функционировал «не менее полутора тысяч лет». Однако со второй половины 1 тыс. н. э. в нем прослеживаются «тенденции образования территориальных диалектов», два из которых, эрзянский и мокшанский, стали «самостоятельными лингвистическими категориями». Такой дуализм дополняется неоднородностью самих этих категорий. Например, в эрзя-мордовском языке (наречии) насчитывается пять диалектных типов, в мокшанском — три-четыре, а говоров — десятки. Если субъекты соседствующих эрзянских и мокшанских диалектов свободно понимают друг друга, то эрзяне и мокшане из разных мест региона могут друг друга и не понять.

Сравнительное изучение эрзя-мордовского и мокша-мордовского языков, проводимое венгерским лингвистом Г. Заицем, показало, что в них более 80 % общего. Как на его, так и на взгляд другого венгерского же лингвиста Л. Керестеша, еще не поздно «приблизить эти два литературных языка друг другу», что способствовало бы «образованию единого национального самосознания», которое в свою очередь стимулировало бы развитие единого национального языка.

Ст. 13 Конституции РМ, принятой в 1995 г., гласит: «Государственными языками Республики Мордовия являются русский и мордовский (мокшанский, эрзянский) языки». Вносившаяся поправка о необходимости вместо «мордовский» написать «мордовские», Конституционным Собранием была отклонена.

Лингвистами подмечено, что в языке эрзя преобладают заимствования из русского языка, а в мокшанском — из тюркских (в основном татарского, чувашского). Оба мордовских языка распадаются на ряд диалектов и смешанных говоров, локализованных в различных районах проживания мордвы. Мордовская письменность существует со второй половины XVIII века, и в настоящее время используют кириллицу, алфавит мордовской письменности совпадает с русским.

По своему происхождению финно-угорские языки не связаны с арийскими, принадлежащими к совершенно иной языковой семье — индоевропейской. Поэтому многочисленные лексические схождения между финно-угорскими и индоиранскими языками свидетельствуют не об их генетическом родстве, а о глубоких, многообразных и длительных контактах финно-угорских и арийских племён.

Современная ситуация

Одну из важных проблем мордовского национального движения на современном этапе составляет борьба за сохранение социально-политического единства мордовского народа. Его многовековое развитие в виде изолированных групп привело к консервации этнических связей на уровне родовых, общинных и клановых общностей, их гипертрофированному преимуществу перед связями общенациональными. Это проявляется не только в стремлении поддерживать «своих» и опираться на них в социально-бытовых вопросах, что нормально для любого общества, но и в необъективном выпячивании «своих» на общекультурном и общенациональном уровне, что иногда доходит до абсурда. Например, «эрзянский» составитель, готовя книгу о выдающихся мордовских деятелях, всячески подчеркивает их преимущественно «эрзянское» происхождение, хотя по документам можно говорить лишь о том, что они мордва.

Одним из способов культивирования единой мордовской национальной идентичности является популяризации различных общенациональных символов. Например, на гербе Республики Мордовия изображены древний солярный символ, связанный с языческой верой древних мордовцев, а также лиса – символ традиционного промысла мордовцев, охоты на пушного зверя.

С другой стороны, «мокшанский» филолог, публикуя в центральной печати статью, на первое место среди мордовских писателей, внесших наибольший вклад в развитие мордовского языка, ставит литератора-мокшанина, который, как хорошо известно в республике, был прежде всего партийным работником, а писателем весьма слабым. Еще один пример: «мокшанский» редактор объявляет «основоположником мордовской литературы» мокшанского поэта, которого можно назвать лишь одним из таковых, и т. д. Разумеется, подобные явления у многих в Мордовии вызывают лишь иронические улыбки, но значительной частью граждан они воспринимаются вполне серьезно причем негативно, и провоцируют ее на ответные реакции. Не будем забывать и о том, что читатели за пределами республики получают отнюдь не объективную информацию о положении в ней.

Однако дело не только в информации. Подобные мнения становятся факторами политики. Несмотря на то что все без исключения съезды мордвы подавляющим большинством своих делегатов неизменно подтверждают единство нашего народа, внутри национального движения существуют группы (например, коллектив газеты «Эрзянь мастор»), которые по тем или иным причинам выступают за его разделение на так называемые эрзянский и мокшанский народы. Деятельность таких групп и вся идея в целом («разделяй и властвуй») латентно поддерживаются шовинистами и активно внедряются ими в общественное сознание. Термины «эрзянский и мокшанский народы, национальности» и т. п. уже заняли место в учебной литературе, печати, документах государственных органов и т. д.

Выдающиеся деятели

30 июня 1891 года в поселке Кулевчи ныне Варненского района родился прозаик, драматург и публицист Александр Завалишин.

Василий Неясов – талантливый советский художник, ученик Федота Сычкова. Учился в МХУ памяти 1905 года. С 1951 года жил и работал в Челябинске. Писал пейзажи Мордовии, Урала, Средней Азии.

Андрей Степанович Алёшкин – Живописец, график, педагог, сценограф, сценарист, писатель. Член Союза художников СССР (1989). Заслуженный художник Республики Мордовия (2007). Лауреат Государственной премии РМ (1995. 2005, 2015). Награжден бронзовой медалью Академии Художеств (1988). Председатель Союза художников Мордовии (1988-1991). Автор флага Республики Мордовия. Родился в 1959 году в Челябинске. Произведения Андрея Степановича Алешкина хранятся в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, российских и зарубежных частных коллекциях.

Татьяна Дементьевна Тимохина — известная детская писательница родилась 2 февраля 1930 года в селе Канаклейка Атяшевского района Республики Мордовия. Училась в Козловском педагогическом училище. В 1947 году переезжает в Саранск. С 1949 года жила в Челябинске.

Традиции и обряды

У мордовцев господствовал традиционный патриархальный уклад. Жили преимущественно родовыми общинами, позже им на смену пришли соседские по 150-500 дворов. Во главе рода стоял старейшина, который руководил всеми хозяйственными и социальным вопросами.

Брачный возраст у мужчин и женщин отличался, обычно невесты были на 10-15 лет старше женихов. Это объяснялось тем, что родители держали девушек в хозяйстве подольше, лишние руки нужны были и в семьях мальчиков, поэтому часто случалось, что 23-25-летних невест выдавали замуж за 10-12-летних мальчиков.

По некоторым данным известно, что в традициях древнего мордовского народа царили матриархальные устои. Женщины имели огромный авторитет и беспрекословное влияние на мужей. У мордовского народа сохранились в речи такие выражения: «Муж скажет, а жена еще подумает», или «Не доверяй мужчине, спроси у женщины».

Муж был главой семьи, однако роль женщины была более значимой, чем у соседских народов. Даже в религии практически все божества были женского пола, поэтому жен уважали и любили, к их мнению прислушивались.

В женщине ценились хозяйственность, бойкий нрав и способность к деторождению. Поэтому, если до брака у женщины появлялся ребенок, это было скорее плюсом и означало, что она способна рожать в будущем: препятствием к браку это не становилось. Привлекательными считались крупные женщины с толстыми ногами, поэтому девушек на выданье старались хорошо кормить, баловали нарядами и украшениями.

Исторически так сложилось, что местом проживания мордвы чаще всего была лесная зона. Это наложило отпечаток на формирование древних верований и представлений. Хозяйственная и трудовая жизнь мордвы (народ земледельческий) зачастую была связана с лесом. В мифологическом представлении мордвы покровительницей леса была Вирява (Вирь-ава – мордовское божество в женской ипостаси (вирь – лес; ава – женщина, мать), которой поклонялись и особо почитали. Вирява (лесной дух, покровительница леса) являлась главным персонажем троицкого обряда весенне-летнего цикла мордвы, упоминание о котором сохранилось и по сей день.

По воспоминаниям жителей посёлка Беловка Чесменского района Челябинской области примерно до 1970-х гг. сохранялся обряд, связанный с почитанием лесного духа Вирявы, проводимый на Троицу. Одного из местных жителей наряжали лесным духом (хозяином), обвешивая его березовыми ветками с головы до ног. Участники обряда, молодежь с лесным духом, ходили по деревне, заходили в каждый дом и желали всех благ: здоровья, приплода скотины и т. д. Хозяина леса и участников обряда угощали, после чего вся процессия переходила в другой дом.

В осеннем цикле самое важное место занимают обряды, посвящённые началу и окончанию уборочных работ. По народным поверьям, боги не всегда охотно расставались с дарами земли. Поэтому перед началом сбора фруктов, овощей и злаков в честь богов устраивали моления.

Яблочный спас — первый осенний праздник. В этот день каждый хозяин нёс в церковь яблоки для освещения, а потом в своём доме совершал моление в честь покровителя яблонь, чтобы тот сохранил зелёные яблоки от бурь и ураганов, от мышей и зайцев, чтобы яблоки уродились сладкие и их было много. Затем все садились за стол и ели яблоки, отделяя кусочки для умерших предков.

Зимние календарные праздники приурочивали к декабрьскому солнцестоянию. Основной темой этих обрядов было предугадывание и обеспечение нового урожая. Для этого в народе практиковали различные способы колдовства, игры, гадания об урожае, о предстоящей судьбе людей.

Масленица — последний зимний праздник в сельскохозяйственном календаре. Масленичная гора называлась масла панда (мокш.), мастя пандо(эрз.). Молодые женщины, вышедшие замуж за последний год,—одирьват (эрз.), одрьват (мокш.) —приносили сюда ячменные и пшённые блины, которыми угощали молодых парней. За это последние катали их на салазках. Молодожёны на Масленицу отправлялись в гости к родственникам. Этот праздник был своеобразным этапом приобщения вновь созданной семьи к родовому коллективу.

Большая группа обрядов связана с Пасхой — одним из главных христианских праздников. На Пасху устраивали поминовение предков, у которых просили содействия в получении хорошего урожая, размножении скота, а также молили оградить людей от болезней и всякого зла.

В субботу накануне Пасхи в одном из родственных домов готовили атяньпуре (пиво предков). Молодушки из каждого родственного дома повязывали в дар покойным белые платочки на штатол(«родовую свечу»). После окончания поминовения, перед закатом солнца, выходили за околицу «провожать» предков.

Традиционный свадебный обряд сопровождался причитаниями невесты, приговорами дружки и других участников. Специфическими обрядами были угощение невесты кашей её родственниками накануне свадьбы, а также наречение молодухи невесткой (мазай, павой, вежей) в семье мужа.

Традиционный быт

Главным занятием мордовцев было земледелие. В древности использовали мотыгу, затем перешли на соху, вспахивающую землю не более чем на 5 см, а впоследствии и на тяжелый плуг. Основные культуры — рожь, ячмень, овес, горох, просо, полба, конопля. Большую часть зерна пускали на муку, которую производили на мельницах разного типа: водяных, ручных, ветряных.

Занимались и огородничеством, выращивали чеснок, лук, свеклу, хмель, морковь, огурцы, зелень, однако развито оно было слабо. Охота была дополнительным промыслом, в основном охотились на пушного зверя. Для этого использовали стрелы и лук, порой применяли гончих псов. Рыбная ловля практиковалась лишь в речных поселениях и не была массовым занятием.

С древних времен мордовцы занимались бортничеством, после пчеловодством. Число ульев у некоторых доходило до 200: мед ели сами, продавали русским купцам, отдавали в качестве дани.

Традиционное мордовское жилище — двух- или трехсекционная деревянная изба, похожая на русскую. В древности помещение топили по-черному, во время розжига открывая двери или специальные дымовые окошки. Затем в обиход вошла печь, которую устанавливали в передней или задней части избы.

Селения мордовцев редко строились по плану, в основном расположение домов было хаотичным. Порой использовалась радиальная структура, когда жилища размещались вокруг озера или другого водоема. Общины в лесу были более скученными, на равнинах размещались на дальних друг от друга расстояниях.

В отличие от русских дворов, у мордвы дома располагались в центре участка. Если же их ставили у забора, то окна были обращены во двор. Среди хозяйственных построек обязательными были сарай, загон для животных, погреб с наземной надстройкой и баня. Летом, во время охоты, рыбалки или полевых работ, часто жили во временных неутепленных домах или зимовках.

Отапливалось русской печью, в простенке между стеной и печью устраивался широкий дощатый настил. Вдоль стен набивались широкие лавки. На юге крыша покрывалась соломой, а на севере – тесом.

Землянки, как наиболее архаичный, частично использовался в первое время расселения мордвы в 1920–30-х гг. в Челябинскую область. По сообщениям информаторов, строили их в качестве временного жилища до постройки сруба ввиду отсутствия материалов, средств и времени.

Декоративно-прикладное искусство

Мордовское декоративно-прикладное искусство занимает значительное место в художественной культуре народов Поволжья. Оно представляет собой яркое, самобытное явление нашей современности. В этом самобытном творчестве отразилось своеобразие двух субэтносов мордвы: мокши и эрзи. Традиции мордовского народного творчества восходят к глубокой древности, в них исток и корень национальной культуры.

С давних пор мордовские мастера умело применяли технику скульптурной резьбы. Широко распространены были «пари» (сундучки округлой формы из части цельного ствола дерева), которые декоративно оформлялись.

Резьба по дереву широко применялась при украшении жилища, предметов домашней утвари, донцов прялок, посуды, сундуков для приданого. В резном орнаменте по дереву использовался треугольник как формообразующий элемент более сложных изображений.

В 70-е годы ХХ века этот вид искусства, почти утративший своё былое значение, возродился в новом качестве благодаря мастерам села Подлесная Тавла Кочкуровского района Мордовии. Здесь возник кружок, в котором дети занимались резьбой по дереву. Впоследствии на его основе была создана экспериментальная детская художественная школа, существующая до настоящего времени. 10 лет назад выпускники школы объединились в творческую организацию Союз тавлинских мастеров «Эрмезь».

Таким образом, в декоративно-прикладном искусстве Мордовии возникло новое явление — так называемая «Тавлинская резьба», для которой характерны брутальные, грубоватые, тяжеловесные формы, идущие от сказочно-былинных наивных представлений о народных силачах и богатырях.

Одним из ведущих тавлинских резчиков является член Союза художников России, председатель Союза тавлинских мастеров П.В. Рябов.

Народное искусство обработки дерева нашло яркое выражение в гениальных работах мордовского скульптора С. Д. Нефедова-Эрьзи (1876 — 1959 гг.). Сын потомственного бурлака-плотогона, Эрьзя уже в раннем детстве начал увлекаться обработкой древесного материала, который потом стал основным для его скульптур в течение всей его жизни. В искусных руках ваятеля причудливые формы, созданные природой, фантазией художника претворялись в реальные образы, необычные по силе замысла и художественной выразительности.

Весь свой большой талант С. Эрьзя отдал своему народу. Значительная часть его работ помещена в художественной галерее г.Саранска.

В прошлом на территории мордовского края повсеместно было распространено берестяное ремесло.

Берестяные изделия бытовали в каждой семье: дети делали свистульки, берестяными ленточками обтягивали глиняные горшки; мужчины мастерили туески и «ложкарницы». Почти забытое ныне, оно возродилось и поднялось на новую ступень развития благодаря творчеству заслуженного художника республики Мордовия А.И. Занкина.

Художественное образование, хороший вкус и чувство материала позволяют ему создавать произведения высокого достоинства, такие как туеса «Берестяное кружево», «Святой Георгий», «Парь».

Первыми керамическими изделиями были остродонные глиняные горшки.

Их делали для удобства помещения в простейший очаг меж трех камней. Потом появляются горшки с плоским дном. Они имели насеченный орнамент по венчику. На отдельных сосудах встречаются изображения животных, человеческих фигур, а также крестовидные знаки – символ соединения небесного и земного огня. Глина применялась и для детских игрушек. Среди наиболее успешных керамистов республики в наши дни можно выделить С.С. Борисову.

Ярким и самобытным явлением народного творчества мордвы является вышивка, которая была основным украшением традиционной одежды. Ею окаймляли рукава, ворот и подол, она располагалась продольными полосами по спине и спереди женских рубах и верхней холщовой одежды.

Женские головные уборы также часто покрывали сплошной вышивкой. В наши дни вышивкой с национальным мордовским орнаментом украшают не только традиционный костюм, но и бытовые предметы: занавески, скатерти, портьеры.

Национальный женский праздничный костюм является шедевром народного искусства. Именно он позволил мордовскому народу войти в золотой фонд мировой художественной культуры. У мордвы костюм насыщен цветом, включает много украшений из металла, бисера, бус, представляет собой красочный, звенящий ансамбль, единый по своему эмоциональному выражению с песенным фольклором.

До настоящего времени мордовский народный костюм является неиссякаемым источником вдохновения не только художников-прикладников, но и живописцев, графиков, дизайнеров и модельеров.

Узорное ткачество не получило у мордвы большого развития. Бранные узоры чаще встречаются на концах полотенец, подолах старинных мужских рубах и женских передниках; это узкие полосы геометрического орнамента, набранного красными хлопчатобумажными нитками.

Национальная одежда

В основе женского традиционного костюма была рубаха из белого холста (панар), богато украшенная вышивкой, в которой преобладали красные, чёрные, синие тона с вкраплениями жёлтого и зелёного. У эрзянок бытовала обрядовая рубаха (покай), сплошь покрытая вышивкой. Её надевали в день совершеннолетия и на свадьбу. Верхняя распашная одежда – типа халата из белого холста (эрзянский – руця, мокшанский – мышкас, плахон). Мокшанки носили белые холщовые штаны (понкст) длинною до щиколоток. Верхняя одежда – род кафтана (сумань), шубы. Женский костюм украшался множеством украшений из металла, бисера, монет, раковин.

В мордовском костюме много красного цвета. Это цвет радости и жизнелюбия. Старинная мордовская вышивка украшала в основном праздничную женскую одежду, придавая ей неповторимый колорит. Особенно красиво вышивалась женская одежда, состоявшая из набора рубах.

Специфическое нагрудное украшение – застёжка, закалывающая ворот панара (сюлгам). У эрзи она имела форму незамкнутого овала, у мокши была трапециевидной. Своеобразно набедренное украшение эрзянок пулагай (пулай, пулакш, пулокаркс), с богатой вышивкой, позументом, шерстяными кистями, металлическими бляхами. Впервые его надевали в день совершеннолетия. Разнообразны женские головные уборы: типа сороки, полотенца, покрывала, высокие, на твёрдой основе. Распространённым головным убором девушек была налобная повязка, вышитая или обшитая бисером и позументом. Старинная обувь – лапти (мокша – карьхть; эрзя – карть) косого плетения. Ноги обёртывали белыми и чёрными онучами.

Некоторые элементы традиционной одежды сохраняются, особенно у мокши: пожилые женщины иногда носят панар, чаще в качестве обрядовой одежды (на свадьбу, похороны, поминки). Модифицированные формы традиционной женской одежды продолжают бытовать.

Мужская народная одежда, основными частями которой были белые рубаха и штаны из холста, вышла из употребления к ХХ веку.

Фольклор

Фольклор мордвы богат, высокохудожественен, имеет свою специфику, которая заключается в его бытовании на двух языках: мокшанском и эрзянском. Особенностью мордовского устного народного творчества является и то, что прозаические произведения (сказки, предания, легенды) могут иметь и свои песенные параллели: песни-сказки, песни-предания и т.д. Это подтверждает его синкретический характер.