Инечи или Пасха

- Мастер-класс 1. Традиционные игры в праздник Пасхи

- Мастер-класс 2. Праздничные пасхальные песни

- Мастер-класс 3. Пасхальные праздничные блюда

- Мастер-класс 4. Секреты народного творчества «Великий праздник Пасхи»

Па́сха является одним из важных и значительных праздников в календаре мордовского народа. В обрядах этого праздника просматривается особенно сильное смешение христианских и языческих элементов.

По-эрзянски Пасха называется Инечи (великий день). В переводе с эрзянского праязыка Пасха может означать следующее: Паз+ка = Бог + Начало; Паз+ки = Бог + Путь.

Инечи — это День Сотворения Земли, символ Земли, этот день связан с Богом-Творцом Инешкипазом: «Инечись сюлмазь Инешкипазонть (Чипазонть) — Модамасторонть теицянзо марто. Инечись — Модамасторонь Чачома Чи (День Сотворения Земли), сонзэ тешкстамс артыть-мазылгавтыть алт — Модамасторонь символ». Поэтому и называют эрзяне этот день ВЕЛИКИМ – ИНЕ ЧИ, именно этот изначальный смысл и несет в себе древний праздник Пазка – зарождение, божественное начало – совокупление мужского и женского начал.

Божеством, олицетворявшимся с данным праздником, являлся Инешкипаз. Инешкипаз (Инешки, Нишке) – это не небесное божество из ряда богов, недостижимых для человека, каким его представляют многие. Инешки является великим прародителем эрзян, притом реально существующим еще в далеком палеолите, и именно от него ведет свой отсчет эрзянский народ. Слово «Инешкипаз» можно разложить на образующие его корневые основы и, раскодировав при помощи эрзянского праязыка, получить его дословный русский перевод. Слово «Нишкепаз» состоит из коротких слов: «Ни» — жена, «Шка» — время, «Паз» — Бог. Таким образом, полное значение имени «Инешкипаз» будет следую-щее: великий прародитель, великий Бог времени плодородия, давший жизнь.

В этот праздник мордва устраивала поминовение предков. У них просили содействия в получении хорошего урожая, размножении скота, молили беречь людей от болезней и всякого зла. Для этого ходили всей семьей на кладбище. Затем приглашали умерших родичей домой, «помыться» в бане и «поесть». В субботу перед Пасхой в одном из родственных домов готовили атянь пуре (пиво предков). Мед для него покупался на общие деньги. Накрывали два стола: в красном углу для Пасхи и прадедов, другой — в противоположном углу — для пра-бабушек. Зажигали атянь штатол (свечу предков), который имелся в каждом роду. Возле него клали атянь шапку (шапку предков), в которую клали в дар покойным деньги и яйца. Пасху и предков просили благословить присутствующих на хорошее житье. После моления в одном доме обходили по порядку все родственные дома. Молодушки в каждом из них повязывали в дар покойным белые платочки на штатол. После окончания поминовения, перед закатом солнца, выходили за околицу «провожать» предков. Вслед им стреляли из ружей, чтобы очистить их «путь» от чертей. Для умерших детей в сторону кладбища катили яйца.

В некоторых местах мужчины на Пасху собирались по родам и варили сообща пасхальное пиво (инечинъ пуре) (э.). На место праздно-вания они приезжали обязательно на лошадях. Они пили пиво, обливали им лошадей, чтобы те были здоровыми и хорошо работали во время пахоты.

Описание обряда моления предкам

Накануне праздничного моления в пятницу топится баня предков, чтобы они попарились. В субботу в Пуре кудо хозяйка печет блины, Шумбракши, каши и расставляет это все на ритуальный стол на восточной стороне. Там же ставится кадка с пуре и Атянь штатол — родовая свеча. Возле входных дверей передней избы, ставят скамейку, на нее стелют постель из войлока, поверх кладут подушку, на нее чистое новое вышитое полотенце. В обед хозяйка дома намазывает несколько блинов медом, хозяин берет ковшик с пуре, приоткрывают входные двери и начинают звать, приглашать предков: «Инешкипаз! Благослови! Прабабушки и Прадедушки! Да, будет с нами ваше благословение! Стряхните с себя земную пыль! Для Вас мы приготовили угощение, пуре, постелили чистую постель, полотенчик. Соберите всех родных, кого мы, может быть, забыли, и их найдите, приведите. Может быть, кто -то из душ несчастлив, некому его пригласить и его приведите! Всем все хватит, пейте все, ешьте все! Устанете, отдохните, пусть постель будет вам мягкой и удобной! Инешкипаз, благослови!».

В воскресенье из Пурень кудо отправляют молодого гонца, который обходит всю родню, приглашая всех на Атянь пуре. Входя в дом, он говорит: «Вам Инечи, а мне крашенное яйцо, приходите в квасной дом пить пуре!».

После приглашения в Пурень кудо собирается весь род, дома остаются только невестки, взятые в этом году. Впереди идет глава семейства с Шумбракши — ритуальном хлебом в руках, за ним следуют остальные члены семьи. Когда весь род собирается, накрываются два стола, первый на восточной стороне избы посвящен Прадедушкам, напротив Прабабушкам, На каждый стол хозяйка дома расставляет ритуальную пищу, блины, мед, каши, мясо, яйца, кадку с брагой. Затем заносят Родовую свечу, ставят ее на восточном столе. Старший рода за-жигает свечу, возле штатола кладут шапку (Атянь шапка), куда опускают яйца и монетки. Начинается моление, лица молящихся обращены на вос-ток. Вслед за старшим молитву повторяют все молящиеся: «Инешкипаз, Благослови! Хозяюшка-матушка! Как благополучно мы дождались тебя, так же благополучно и пройди! Вот для тебя Инечи, мы приготовили Шумбракши-сал (хлеб и соль), чистыми руками, с добрыми помыслами, с чистой душой. Вот тебе каши горшок: сколько в каше крупинок столько дай нам добра. Мы даем тебе, Инечи, одной рукой, ты дай нам двумя. Пусть уродятся хлеба наши на счастье и благополучие всех; на счастье приходящих, на счастье просящих, на счастье детей наших. Инешкипаз, благослови! Инечи, услышь молитвы наши, прими пищу нашу и благослови, помоги!». Все низко кланяются три раза, говоря при этом: «Творец! Благослови, нас! Благослови!».

Затем произносится молитва — призыв – обращение к предкам рода: «Прадедушки, прабабушки, рода нашего! Вот пришла Инечи, мы пьем и едим. И вас приглашаем, и для вас настала Инечи, и вы ешьте с нами и пейте. Вот вам хлеб и соль, пусть он пойдет вам на пользу. Вот вам пуре-пиво, да будет великой водой оно для вас. Дедушка (называется имя самого древнего зачинателя рода), ты — старший среди нас, собери всех наших родных, детей и внучат, всех накорми и напои, чтобы никто не стоял в стороне и не завидовал нам. Вот вам пуд серебра, пуд меди (скоблят ножом монету сначала серебряную затем медную в атянь шапку). Пусть оно пригодится вам. Простите прадедушки-прабабушки, где угодили, где нет! Благословите нас на хорошее житье, на хлеба урожай, на размножение скота, приумножение рода нашего. Храните, охраняйте, нас от всякого зла, и на ходу, и при лежании, и при вставании. Против злодея поднимите свои руки, отведите чары колдовские. Поклонимся Творцу, матушке Инечи, предкам нашим!». Все кланяются сначала перед столом прадедушек, затем перед столом прабабушек, говорят; «Паз, чангодть! Творец, благослови!».

Вся родня приступает к поминальной, праздничной трапезе. Потом проходит обряд обхода родни. В каждом доме хозяйка заранее готовит стол и угощает родню. Обойдя всю родню, все снова возвращаются в Пуре кудо. Принося с собой по окороку, хозяин Пурень кудо отрезает по ломтю от окороков, остальное возвращает владельцам.

Из этих кусков на следующий день будет вариться кучем ям (суп, щи для проводов). В атянь чи (понедельник), он называется кучемямонь чи (день проводов предков), к обеду вновь весь род собирается в Пурень кудо. Хозяйка разливает всем кучем ям, каждый мысленно приглашает предков отобедать с ними перед дальней дорогой. Ближе к вечеру отправляются на околицу провожать предков. Выносят постель предков, Атянь шапку с деньгами и яйцами, ритуальные хлеба, блины и другую выпечку, кадку с пуре. Впереди несут зажженный Атянь штатол. Здесь снова угощают предков, скоблят монету на дорогу. Произносят молитву: «Инешкипаз, благослови! Прадедушки, прабабушки, ну, ступайте теперь, на свои места. Где угодили вам, где нет — не сердитесь! Соберите, и вновь умерших, одни они дорогу не найдут. Прадедушка (называется имя старшего из предков), ты сам постарайся! Ступайте с богом! Творец, благослови!».

Все кланяются и мысленно провожают души предков в сторону кладбища. Дети катят крашенные яйца, чтобы умершим детям рода было чем играть на том свете. Затем все допивают, доедают принесенные пуре и пищу, тихонько расходятся по домам. Родовую свечу заворачивают и отдают на хранение следующему хозяину двора данного рода, где пройдет Атянь пуре- озкс на будущий год.

Необходимо подчеркнуть, что до утверждения христианских традиций мордва в первый день Пасхи молилась и приносила жертвы верховному богу. Главной жертвой был жеребенок, которого покупали за несколько лет до этого и откармливали по очереди в каждом доме. Совершали в этот день и семейное моление. В дар богам хозяин лил под порог немного пуре, бросал на горячие угли печи кусочки еды, а хозяйка оделяла всех присутствующих яйцами.

«Провожали» Пасху всем селом. К этому событию варили много пива, которое распивали прямо на улице. Пасха «уходила» на запад, то есть в противоположную сторону от своего появления. Такое «движение» персонажа, олицетворявшего праздник, было связано с тем, что Пасху в мордовских песнях и молитвах величали сыном (или дочерью) верховного бога Вере паза (э.), который являлся воплощением солнца. Проявлением солярного культа были и обряды, связанные с огнем, которые часто вы-полнялись во время проводов Пасхи.

Таким образом, в праздник Пасхи обряды в большей мере были связаны с поминанием предков, что, несомненно, способствовало укреплению связи между поколениями.

Мастер-класс 1. Традиционные игры в праздник Пасхи

Действующие лица: ведущий, участники мастер — класса

Реквизит: веточки вербы, тексты песен

Ведущий. Добрый день, дорогие наши участники! Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем мастер-классе, посвященном празднику Пасхи.

Веселье и празднование Пасхи начиналось в Вербное воскресенье.

Накануне Вербного воскресения девушки и парни справляли «Эрьбань салмат» («Вербное кушанья»). Собирались в «аштем-кудо». Ближе к полуночи собирали стол. В нескольких местах зажигали свечи. В назначенное время в дом приходила женщина постарше – прявт (ведущая). Во время исполнения праздничной песни она обращалась к Эрьбаве: дай нам здоровья, добрых мыслей – задумок, чтобы не забыли о девичьей красоте.

Молодежь садится за стол, покушав, начинают игру «Эрьбань хлыст». Все встают в два ряда: по одну сторону – девушки, по другую – парни. В руке каждого прутик вербы. Между ними по очереди проходят все, и каждый старается хлестать проходящего как можно чувствительнее, проговаривая при этом пожелания:

«Верба, верба, верба хлёст, Вставай рано, бей до слёз. Вставай рано, молись Богу: За курицу, перьицо, за красное яйцо». «Будь таким же сильным, как верба Таким же здоровым, как её корни, И таким же богатым как земля». «Верба, верба, верба хлёст, Бьёт до слёз. Верба синя, бьёт не сильно, Верба красна, бьёт напрасно, Верба бела, бьёт за дело». «Вай, спите, спите. Не бойтесь, что проснётесь! Вербой мы вас побьём Для хорошего урожая, Для доброго здоровья». «Как вербочка растёт, так и ты расти».

Рано утром в воскресенье, когда солнце только вставало и первые лучи золотили крыши домов, молодежь группами обходила дома и пела у ворот:

«Стяка урькай, стяка Келей ортань панжома Тейтерь тякань нолдама, Иляка пель, урякай, Вербинесэ чавдадызь, Омбонь теиекас прафтадызь!».

Зайдя в дом, молодые люди хлестали веточками вербы спящих детей. При этом пели:

«Эрьрбань хлыст, Эрьба кра! Шумбрачи максозо пазось!» (Вербный хлыст, Вербная почка! Пусть здоровье даст покровитель!)

Хлестали вербой и скот, чтобы был здоров. Хлестали и приговаривали:

«Скалнем, ловцосо андыцям. эйдень кастыцям! Эрьва тельня вазыяк кавтонь, кавтонь вазныть!». (Коровушка, молоком кормящая! Детей растить помощница! В каждую зиму отелись по два теленка!)

Эрзяне верили, что на каждой вершинке вербной веточки таится божья сила, которая помогает от порчи, сглаза, болезней, способствует получению высоких урожаев хлеба, овощей, фруктов.

Ближе к обеду все село собиралось на берегу реки. Одна половина жителей по одну сторону, другая по другую. Начинаются соревнования, состязания в песне.

После выступления ведущего участникам мастер-класса предлагается поиграть в игру «Эрьбань хлыст».

Мастер-класс 2. Праздничные пасхальные песни

Добрый день, дорогие участники! Сегодня мы продолжим рассматривать праздник Пасхи и постараемся вспомнить пасхальные песни и напевы.

Мейле Озавась ды озкссыцятне евтасызь Ине Озолманть ды Покштятнень ливамо Ине Озолманть:

Инешкипаз! Вере-Чипаз! Тон, марицясь, кода тикше касы! Тон, неицясь кода пеште панжи! Неимизь, марямизь, Сюконятяно пильгезеть, Пшкадтяно валдо оймезеть. Верев кепедьсынек кеденек, Масторов нолдасынек сюкпрянок. Ознотано эрицянок кис, Ознотано раськенек кис, Ознотано эйденек кис, Паксясо видезенть кис, Кардазсо ракшанок кис. Инешкипаз!Макст тенек Сэтьме лембе пиземеть, Чачост-касост сюронок, Касост-кепедевест тяканок, Раштыцят, улест аванок, Макст Масторонтень ладямо, Вейкень-вейкеь вечкема, Лисьмакс парот лисезэ, Леекс эрьметь чудезе. Кенкшпряваяк совазо, Кеншалгаяк ютазо. Минь Тонеть- Шумбракши! Тон миненек –шумбрачи! Ванстомизь, идемизь Ятонь ломанде, ормадо-тармодо, Апародо-зыяндо, Даволдо-цярахмандо. Вана пидинек ашо кеднесэ, Вана панинек шожча мельнесэ, Зяро кашасонть ямкстнеде, Зняро макст эрьвантень ули паро. Инешкипаз !Чангодть! Паз Чангодть! Паз Чангодть!

Кудазоравась саи кедезензе медьсэ ваднезь пачалксе, ванозь кенкшенте карми озномасо тердеме кулозтнень оймест.

Инешкипаз! Вере Чипаз! Чангодть! Паз Чангодть! Эрзянь Покшт-Покштинеть, Покштянь-Покшавинеть! Сырк мерезе Покштинеть, Матразь-оймазь киськиненк, Раужо човаля модыненк. Вана тердтядызь Озксов Кши-салонок варчамо Пурень-Брагань корштамо. Ашо кедьсэ панинек Шожча мельсэ пидинек. Садо ваксозонок Човоряводо юткозонок Начтынк коське турвиненк, Пештинк вачонь пекиненк, Таньшкавтынк сэпей кургиненк. Кинь лемезе кундави, Кинь лемезе стувтови, Илядо кежиявто, Веси тынь-седейсэнек, Веси тынь-минек верьсэ. Минь тынк эйсэ лисинек, Минь тыненк велявтано. Садо, весе садо! Илязт уле ве ендо ваныцят, Илястуле сельмень сявадыцят. Пачкодезе, Молезе! Паз, Чангодть! Паз, Чангодть! Паз, Чангодть!

Совадо, минь тыненк ашо тарка ацынек улезе сон чевте, пурнынк веси раськенек, весемене саты, ярсадо каваняводо. Паз чангодть!

— Дорогие участники, давайте вспомним какие песни пели в Вашем селе в праздник Пасхи (Инечи)?

Мастер-класс 3. Пасхальные праздничные блюда

Действующие лица: ведущий, участники мастер — класса

Реквизит: рецепты блюд.

Ведущий. Добрый день! Вам рассказали много интересного о весенних праздниках мордвы: Вербном воскресение и Пасхи. Какие блюда готовили в эти праздники?

Весенний цикл праздников начинался с призыва тепла, солнца, теплого ветра. Для этого выпекались из теста жаворонки или ласточки, с которыми дети поднимались на крыши домов и пели веснянки.

Во время Вербного воскресения справлялся праздник, по сути своей языческий, в честь Варма авы — матери вербы (или богини весеннего ветра), девушки устраивали моление. На нем обязательным блюдом должна была быть рыба или похлебка из рыбы с мукой, или рыбные пироги, которыми девушки угощали взрослых и детей, пришедших к ним «в гости». Возможно, это было связано с тем, что раньше примерно в это же время мордва совершала ашо кал озкс — моление покровительнице рыболовства Белой рыбе.

Предлагаем вам приготовить:

Пидень калт (томленая рыба)

Рецепт:

Крупную речную рыбу чистят, тщательно прополаскивают проточной водой, насухо вытирают. Снаружи и изнутри натирают солью с черным перцем, небольшим количеством муки, обертывают перьями зеленого лука или щавелем, поверх которого оборачивают несколькими (4-5) слоями листьев капусты или молодого лопуха, иногда – клёна. Потом обвязывают для прочности нитками и в таком виде запекают в золе на горячих углях костра. Гарниром к такой рыбе служат печеный лук, отварная или пареная морковь, печеный или отварной картофель.

Похлебка из рыбы с мукой

Рецепт:

Понадобится в первую очередь – рыба 1 кг. (окунь, сиг, судак), 1,5-2 л. воды, головка репчатого лука, 2-3 картофелины, 1 лавровый лист, 4-5 горошин перца, соль по вкусу.

Когда вода с луковичкой закипит, в неё опускается выпотрошенная и тщательно вымытая белая рыба. Рыбу варить минут 15-25, в зависимости от её размера. Перед самым окончанием варки можно добавить несколько лавровых листиков и немного чёрного перца горошком. Как только рыба сварится, её из бульона выкладывают на большое блюдо и крепко присаливают, «чтобы и дальше лучше ловилась». Только после этого в кипящий бульон закладывается нарезанный картофель. Похлебка солится и варится ещё минут 15-20, до готовности картофеля. Для того чтобы сделать похлебку более густой и сытной, за несколько минут до окончания варки в неё добавляют мучную подболтку. Для этого необходимо взять от четверти до половины стакана холодной кипяченой воды, в которой нужно тщательно размешать столовую ложку муки. Чтобы мука разошлась равномерно, взболтайте её в стакане и потихоньку, при постоянном помешивании, вливайте подболтку в кипящий на тихом огне суп. Не прекращая помешивать, поварите похлебку с подболткой ещё минутки две-три. После чего в суп можно влить пол литра молока и снова довести его до кипения. И опять же – помешивать, помешивать. Ещё пара минут и… всё. Если кто не испытывает к молоку тёплых чувств, то его можно и не добавлять. Раскладываем рыбу и разливаем похлебку по тарелкам.

Праздник Пасхи встречают крашеными яйцами, куличами, большим количеством пирогов и специально приготовленным на праздник пивом – инечинь пуре. Все люди красят яйца, пекут куличи и готовят вкусные блюда.

Важное место на пасхальном столе занимали крашенные яйца. Именно яйцо стало символом праздника. Его едят первым, когда садятся за стол. Яйцами обменивались и обмениваются до сих пор, их дарят родным, соседям, всем, кто придёт поздравлять с праздником.

Покраска яиц луковой шелухой

Наши предки красили яйца натуральными красителями. Самым распространенным и доступным способом приготовления пасхальных яиц является покраска луковой шелухой.

Ингредиенты для покраски яиц: яйца в нужном количестве, много луковой шелухи, вода, соль, растительное масло.

Предварительно, чтобы яйца не полопались, их нужно выдержать при комнатной температуре хотя бы один час и добавить в воду, где будут вариться яйца пару чайных ложек соли. Луковую шелуху собрать в широкую кастрюлю. Залить водой так, чтобы кастрюля была неполная. И поставить шелуху вариться на медленном огне 45-50 минут, чтобы получилась тёмная, насыщенная краска. Когда сварилась краска из луковой шелухи, увеличиваем огонь и складываем яйца прямо в кастрюлю. Они варятся вместе с шелухой. Время варки яиц 10-12 минут. Во время варки яйца нужно временами переворачивать, чтобы они рав-номерно окрашивались. И конечно, вода должна полностью покрывать яйца. Варёные покрашенные яйца выложить в кастрюлю с холодной водой и поставить их остывать. Когда яйца остынуть, их нужно вытащить и тщательно протереть досуха. Готовые яйца цветные, но не очень красивые, они матовые. Чтобы яйца блестели, их можно смазать обычным растительным маслом. Получится красивое пасхальное угощение и украшение.

Приятного аппетита!

Итак, сегодня мы познакомились с некоторыми праздничными пасхальными блюдами эрзянской кухни.

В заключение хотелось бы выяснить ваше мнение, что интересного и полезного вы узнали?

Мастер-класс 4. Секреты народного творчества «Великий праздник Пасхи»

Действующие лица: ведущий, участники мастер — класса

Реквизит: заготовка яйца, кисточки разного размера, краски (медовые, гуашь, акриловые), можно также использовать акварельные карандаши, карандаш, губка, ватные палочки, примеры узоров.

Ведущий. Добрый день! Мы продолжаем знакомиться с праздником Пасхи. Остановимся на такой ее важной части как народное творчество, украшение дома и детские игры и забавы.

Эрзянские женщины готовятся к празднику Пасхи задолго. Неделя до светлого Христова Воскресения называется Страстной. Основной день недели — Великий, или Чистый четверг. В это время хозяйки подготавливают себя и свой дом к празднику и большое время проводят в молитве и уборке дома. Женщины мазали и белили стены, убирали в доме, перестирывали все белье. Мужчины наводили порядок во дворе, в хлеву, амбарах и погребе. Они начинали трудиться еще с понедельника, чтобы до восхода солнца четверга закончить все хозяйственные дела, поскольку к этому времени все в доме должно было сверкать чистотой.

В мордовских селениях на Пасху обязательно красят яйца.

С красивыми расписными яичками люди ходят друг к другу в гости и играют в различные игры, и вкусно едят.

Любимой забавой детей и взрослых в праздник было катание яиц. Оно начиналось в первый день Пасхи после обеда и продолжалось целую неделю. Их катали с какого-нибудь бугорочка. Яйцо играющего катится с вершины и ударяется в чьё-либо яйцо, одно из тех, что лежит на земле. Счастливец это яйцо берёт себе.

Но катание яиц было не столько забавой, сколько важным делом. Яйцо – символ зарождения новой жизни. Прикасаясь к земле, оно пробуждало вечную нашу кормилицу ото сна.

Также существовал такой обычай – в каждом дворе устраивать качели для детей, а на деревенской площади выкапывались ямы, вставлялись столбы, навешивались верёвки, прикреплялись доски – возводились общественные качели. Качались все. Пасха длилась целую неделю, она была наполнена различными играми, развлечениями, хождением в гости.

Сегодня мы предлагаем вам и вашим детям расписать пасхальные яйца для своих родных или сделать небольшой сувенир.

Для этого мы будем использовать деревянную, пластмассовую, пенопластовую, гипсовую или иную заготовку яйца. Можно просто взять вареное яйцо.

Азбука росписи пасхальных яиц

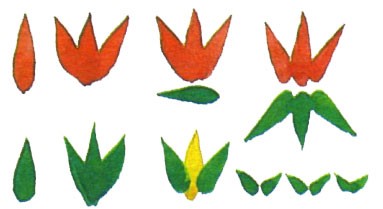

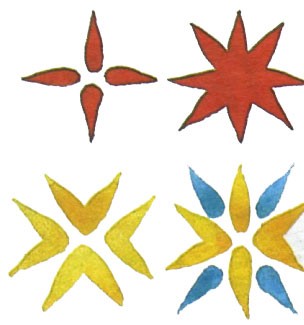

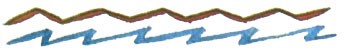

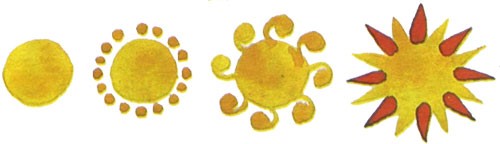

Чаще всего пасхальные яйца расписывают орнаментами. Орнамент (или узор) — это рисунок, в котором чередуются разные элементы (точки, пятнышки, круги, всевозможные линии, листья, цветы, плоды, веточки и т. д.)

Вот самые распространенные элементы орнаментов — от простых к сложным.

ЛИСТОЧКИ И ЦВЕТОЧКИ

ВОЛНЫ

ЗВЁЗДОЧКИ

ЗИГЗАГИ

БЕСКОНЕЧНИК

КРИВУЛЬКИ И ЗАКРУТКИ

«БАРАНЬИ РОЖКИ»

ЖУЧКИ

СОЛНЫШКО

СНЕЖИНКИ

ТРАВА И ЦВЕТОЧКИ

ВЕТОЧКИ И КУСТИКИ С ЯГОДАМИ

Сегодня я вам предлагаю попробовать расписать пасхальное яйцо.

Поделиться публикацией:

Очижи. Инечи. Великий день

Главным православным праздником у мордвы является Пасха «Очижи» (мокша), «Инечи» (эрзя) – Великий день.

Еще задолго до принятия православия мордовские крестьяне весной устраивали общинные поминки, которые в дальнейшем стали проводить на Пасху. К Пасхе специально для поминания умерших предков готовили атянь пуре – медовый напиток. В день праздника ходили всей семьей на кладбище. С собой брали блины, крашеные яйца, вареное мясо, пуре. По возвращении специально для умерших предков топили баню — покштень-бабань баня и приглашали их «помыться». Затем в доме накрывали два стола: в красном углу — для Пасхи и прадедов, другой — в противоположном углу для прабабушек. Зажигали атянь штатол (свечу предков) и просили благословить присутствующих на хорошее житье. После со свечой обходили дома всех родственников. Молодушки в этот день повязывали в дар покойным белые платочки на штатол. После окончания обряда, перед закатом солнца выходили за околицу «провожать» предков. Вслед им стреляли из ружей, чтобы очистить их «путь» от нечисти.

Христианские идеи оказали большое влияние на празднование Пасхи у мордвы. Повсеместно красили яйца, пекли куличи, освещали их в церкви, христосовались. После пасхальной службы хозяйка дома трижды обходила жилище и хозяйственные постройки с иконой Богоматери, праздничным караваем и крашеными яйцами, читая при этом пасхальные молитвы.

Крашеными яйцами обменивались друг с другом в течение всего праздника.

Пасха сопровождалась массовыми гуляниями и играми. Вплоть до конца ХХ в. в мордовских селах и деревнях сооружали качели, на которых катались взрослые и дети.

С Пасхой у мордовских крестьян связаны различные приметы: если в этот день солнце «играет», то оно предвещает хороший урожай, благополучие в хозяйственных делах. Считалось, что освященное пасхальное яйцо способно останавливать пожар, предохранять имущество от воров. Во время сева зерновых пасхальные яйца закапывали в землю, чтобы колос был полным.

В ряде мест в конце второй пасхальной недели устраивали крестные ходы с иконами по деревне, в которых участвовало почти все население.

С.Б. Подгорнова, заведующая музейно-этнографическим комплексом «Мордовское подворье»

Так получилось, что на нашем сайте мы в основном рассказывали про национальные праздники народов, населяющих Поволжье: мари, татар, чувашей, удмуртов, мордвы, кряшен. И как-то совсем забыли про русские праздники, и особенно про главный праздник – Воскресение Христово или Пасха! Так как сейчас этот великий праздник наступил, то хочется рассказать про традиции Пасхи среди регионов Поволжья.

СТАТЬЯ ПРО МАРИЙСКИЙ НАРОД — ТУТ!

СТАТЬЯ ПРО ТАТАРСКИЙ НАРОД — ТУТ!

СТАТЬЯ ПРО ЧУВАШСКИЙ НАРОД — ТУТ!

СТАТЬЯ ПРО УДМУРТСКИЙ НАРОД — ТУТ!

СТАТЬЯ ПРО МОРДОВСКИЙ НАРОД — ТУТ!

СТАТЬЯ ПРО КРЯШЕНСКИЙ НАРОД — ТУТ!

Праздник Воскресения Христова празднуется не только русскими, этот праздник один из главных у марийского народа, даже мари-двоеверы также отмечают Пасху Христову: называется она – Кугече – Великий день. Пасху с размахом отмечают удмурты и чуваши, даже те, кто не верит в Бога. Празднуется Пасха и среди особенной этнической группы татарского народа – кряшен. Даже обычные татары не откажутся разговеться и угоститься куличом, творожными пасхами, пирогами и крашеными яйцами. При этом у каждого народа есть свои обычаи и традиции на праздник Воскресения Христова.

Пасха – это центральный праздник всех христианских конфессий, как про него говорят – «Праздник праздников» — именно на учении о воскресении Иисуса Христа основывается христианская вера и догматы. При этом для «стороннего наблюдателя» — сплошная загадка как земное воплощение Христа, так Его воскресение, поскольку за догмат принимается божественная природа Спасителя, которая бессмертна. Богословы указывают, что во Христе существует и человеческая природа, благодаря которой он смог родиться от Девы Марии и принять мученическую смерть. При воскресении же в Иисусе Христе действовала божественная природа, что является доказательством того, что он Сын Божий.

С учением о Воскресении Христовом связано и то, что Христос своими крестными страданиями «искупил» грехи всего человечества. Само учение об «искуплении» довольно сложное, и некоторые конфессии трактуют это как «оправдание» и даже как «исцеление» страстной человеческой природы. Например, православная церковь указывает на то, что при Воскресении Христос исцелил или исправил человеческую природу, которую Он уже принял при рождении на земле. То есть крестная смерть и Воскресение Христа не снимает грехи со всего человечества, а именно «исцеляет» человеческую природу, и вот теперь, после Воскресения у любого верующего христианина есть возможность исцелить и свою «падшую, страстную» природу через веру во Христа, чтобы потом получить жизнь вечную. То есть главным смыслом праздника Воскресения является то, что и верующего человека в будущем ждет его личное воскресение, то есть человек может победить смерть в духовном плане. Физически (телесно) любой человек должен пройти телесную смерть (как это было у Иисуса Христа), но потом человек имеет надежду на личное воскресение и жизнь вечную со Христом.

Следует отметить, что понятие «воскресение» существуют и в других религиях, например, в исламе, где перед Страшным судом Всевышний воскресит всех живших на земле людей, чтобы судить их по их земной жизни. Однако ислам указывает на то, что в Коране написано: пророк Иса имеет только человеческую природу, и его «крестная смерть» — явилась обычным наваждением для мучителей, а сам пророк Иса смог спастись. То есть идея Воскресения Христова исламом отвергается, как и идея богочеловечества. При этом сам пророк Иса (и его мать — Марьям) почитаются мусульманами как величайшие из людей.

Таким образом, существуют две основные концепции – два взгляда на спасение человека: в христианстве и в исламе, скорее всего, тут и кроется главное отличие этих религий, но это уже сугубо философский и богословский вопрос. А в этой статье хотелось бы рассказать совсем про другое.

Традиции празднования Пасхи у народов Поволжья:

Народ кряшен (или крещеные татары) Воскресение Христово называют «Олы көн», то есть Великий день (Большой день)! Пасха обязательно празднуется во всех кряшенских населенных пунктах. Считалось доброй традицией: залезть до восхода на конек деревенской избы, и там встретить первый луч солнца. Мол, после этого ты будешь счастлив весь год. Также было поверие, что солнышко на восходе в этот Великий день играет разными цветами.

В деревнях сохранилась традиции, когда дети вставали на заре и шли по улицам, чтобы собрать крашеные яйца и прочие угощения. По специально настеленным еловым лапам они входят в избу с возгласом: «Исус Христос терелеп торган», (с кряшенского: «Христос воскресе!»). Хозяева дома радостно отвечают детям: «Чынлап та терелеп торган», то есть: «Воистину воскресе!». Утром вся семья собирается за накрытым столом, чтобы разговеться после долгого поста, как правило, кряшен в этот день похожие «русские» угощения: кулич, творожная пасха, мясные блюда. Днем деревенская молодежь устраивает особое состязание – «катание яиц». Крашеные яйца катают с горы, при этом непременно загадывают желание, чьё яйцо укатилось дальше всех и не разбилось – тот победил, а его желание непременно исполнится. А вечером обязательно устраивали хороводы за околицей деревни, где пели до темноты.

Марийцы:

Как было указано выше, марийцы называют Пасху – Кугече. Этот праздник является одним из основных в весеннем цикле народного календаря. Мари-язычники фактически в одном праздники совместили языческие и христианские традиции и верования (синкретизм). Мари празднуют Кугече в четверг – через семь недель после марийской Масленицы (Уярня), то есть за три дня до православной Пасхи. В образ «воскресения» марийский народ как бы вложил идею вечно воскресающей природы, которая после зимнего сна снова оживает, и готова для сельскохозяйственных работ и будущего урожая. С этим праздником связаны и поминальные традиции усопших предков и прародителей.

.jpg)

В этот день также веселилась молодежь, на особом месте устраивали танцы, игры и песни, обязательно катались на качелях. Катания на качелях – эта традиция появилась в честь дочери бога Юмын Ӱдыр. По марийским легендам: Юмын Ӱдыр каталась на небесных качелях, а потом с небес увидела землю – и спустилась в наш мир. Тут божественная дочь пасла свои огромные стада, а потом встретила и полюбила земного парня. Чтобы не возвращаться в небесный дом, Юмын Ӱдыр отпустила шелковую нить качелей в небеса. Эта пара -божественная дочь и лесной парень — считаются прародителями всего марийского народа.

.jpg)

Чуваши:

Чувашский народ праздник Воскресения называет — «Мǎнкун» — это один из главных чувашских праздников. Накануне чувашки обязательно моют и убираются в избе, моют окна и белят печи. Мужчины специально для праздника варят национальное пиво – в старину чуваши славились этим ремеслом. Ближе к полуночи народ собирался в местном храме на службу под названием — «Автан келли». На сам воскресный день одевают все чистое и нарядное, красят яйца, готовят особенное блюдо под названием: «чǎкǎт», пекут пироги с мясом, готовят различные угощения.

.jpg)

Чувашская Пасха длится всю неделю, и каждый день раньше был чем-нибудь приметен. Молодежь проводила игрища, устраивала танцы и гулянья. Родственники ездили по разным деревням и навещали своих родных.

На Пасху часто выпекали — Йăва (колобок или гнезда) – сладкое ритуальное блюдо у чувашей из дрожжевого теста без сахара. В маленький кусочек теста в виде лепешки кладется дикий мёд, защипывается колобком и выкладывается швом вниз на круглую сковороду в виде пчелиных сот (символ новой жизни). Сверху кружочки смазываются мёдом и запекаются в духовке.

Удмурты:

У язычников-удмуртов годовой аграрный цикл начинался именно с праздника Пасхи, по-удмуртски, этот день назывался — Быдӟынал (в переводе: Великий или Большой день), этот день приходился на православное Воскресение Христово. Общая идея праздника, как и у народа мари, заключалась в вечном цикле пробуждения Матери-Природы после зимней спячки. Удмурты считали, что именно в этот день на землю сходит особая божественная благодать, которая дает всей природе творческую силу, после чего можно вести земледельческие работы, производить сев зерновых, посадку овощей и т.д. в праздник «Быдӟынал», как обрядовый комплекс, обязательно входило представление «Весна – Солнце», проводились торжественные моления в честь верховного бога Инмара, совершались особые хоровые песнопения, готовилось особенное пасхальное угощение. У молодежи были особенные гуляния, игры и скачки на конях. Взрослые ходили из дома в дом, везде угощались и всех поздравляли с праздником весны и обновления.

.jpg)

.jpg)

Мордва:

Мордва также почитала Воскресный день, по-эрзянски он имеет название: Инечи (то есть Большой или Великий день). Аналогичное название этого праздника есть у мокши (вторая подгруппа мордовского народа).

Мордва считает, что Инечи – это день победы весны и солнца над зимой и холодом, также считается, что это день сотворения Земли. Праздник Инечи тесно связан с Творцом Инешкипазом, в молениях произносится: «Инечись сюлмазь Инешкипазонть (Чипазонть) — Модамасторонть теицянзо марто. Инечись — Модамасторонь Чачома Чи (День Сотворения Земли), сонзэ тешкстамс артыть-мазылгавтыть алт — Модамасторонь символ».

Этот праздник у эрзя и мокша был также посвящен поминанию прародителей, которые ушли в загробный мир. Со своими предками они словно советовались и просили благословения на будущий год, просили беречь от болезней и порчи. Часто в этот день посещали кладбище.

.jpg)

В пасхальное меню эрзянского и мокшанского народов часто включалась домашняя колбаса – турбухи. Мясо, внутренности животных, лук пропускали через мясорубку, солили, перчили и набивали в кишки. Варили в подсоленной воде. В начинку иногда добавляли яйца, манку и немного желатина.

катание яиц на Пасху — марийская традиция

Мишари и татары:

У мишарей и казанских татар традиции праздновать Пасху как таковой не было, но был обычай отмечать интересный весенний праздник под названием «Сбор яиц». Этот обычай фактически был приурочен примерно к пасхальной неделе (апрель месяц) и состоял в том, что накануне этого праздника хозяйки красили яйца луковой шелухой, а также выпекали разные «вкусности». А рано утром деревенские ребятишки от 4 до 11 лет ходили по избам и собирали яйца и выпечку, принять таких маленьких гостей считалось хорошей приметой.

.jpg)

Но у большей части мишарей этот праздник назывался «Кызыл йомырка» — «Красное яйцо». В Сергачском уезде – «йомырка бәйрәме» — «праздник яиц».

Касимовские татары сбор яиц проводили накануне Пасхи, стремясь тем самым отмежеваться от христианского (русского) праздника, «отпраздновать прежде русских» — «урыслар ашаганчы бәйрәм итәбез» — как указывали они.

Сельские ребятишки ждали этот день как большой праздник. Для них готовили обновки, в крайнем случае, новые лапти, белые суконные чулки. Матери готовили специальные мешочки для сбора яиц. Как правило, их шили из красных браных концов полотенец.

____________________________________________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

Команда Кочующие.

Праздники народов Поволжья.

Церковный Календарь. Пасха // Православная энциклопедия, т. 29, с. 440—464.

Народы России: Энциклопедия / Глав. ред. В. А. Тишков; Ред. кол.: В. А. Александров, С. И. Брук, Н. Г. Волкова и др.. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — С. 320—331. — 480 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-85270-082-7.

Уразманова Р. К. Современные обряды татарского народа: историко-этнографические исследования. — Казань: Татарское книжное издательство, 1984. — 145 с.

Народы мира: Историко-этнографический справочник / Глав. ред. Ю. В. Бромлей; Ред. кол.: С. А. Арутюнов, С. И. Брук, Т. А. Жданко и др. Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — С. 433—434. — 624, [12] с. — 100 000 экз.

Энциклопедия Марий Эл.

Чуваши: этническая история и традиционная культура Иванов В. П., Николаев В. В., Димитриев В. Д. 1. Прародина Чувашей.

Обряды и традиции удмуртского народа.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| Pasha1 (1).jpg | 145.88 КБ |

| Pasha1 (2).jpg | 208.99 КБ |

| Pasha1 (3).jpg | 217.68 КБ |

| Pasha1 (4).jpg | 480.33 КБ |

| Pasha1 (5).jpg | 235.14 КБ |

| Pasha1 (6).jpg | 628.42 КБ |

| Pasha1 (8).jpg | 211.79 КБ |

| Pasha1 (9).jpg | 160.76 КБ |

| Pasha1 (10).jpg | 389.21 КБ |

| Pasha1 (11).jpg | 325.37 КБ |

| Pasha2 (2).jpg | 89.15 КБ |

| Pasha2 (3).jpg | 152.87 КБ |

Большинство мордовских праздников соответствуют русским православным праздникам. Весенние и летние праздники группировались вокруг христианских, хотя обставлялись явно языческими обрядами, смыслом которых была встреча весны, новой жизни, надежда на благополучие.

В Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи, ранним утром молодежь ходила по селу с ветками вербы и у ворот дома пела:

Вставай невестушка, вставай,

Широкие ворота открывать

Девиц молодых впускать,

Ты не бойся, невестушка,

Вербой мы тебя похлещем,

До другого года здоровья дадим!

Мордовский народ верил, что на каждой вершинки вербной веточки таится божья сила. Помогает она от порчи, сглаза, болезней, способствует получению высоких урожаев хлеба, овощей, фруктов.

Инечи (Ине Чи — Великий день)

Этот праздник в дохристианскую эпоху был сввязан с днем весеннего равноденствия. Отмечали встречу и проводы Инечи, в ее роли выступала нарядно одетая девушка (в некоторых места это был обеленный сединами старик), которая появлялась с восточного края деревни. Вместе с ней шли её подруги. Они всю неделю ходили по деревне, обходили дома, желали хозяевам здоровья, благополучия, большого урожая, много скота. «Провожали» Инечи всем селом. Она уходила на запад. Взрослые провожали её до околицы, а девушки, парни и дети провожали её дальше, до леса, рощи или до речки. Здесь все останавливались, угощали друг друга яйцами, блинами, пирогами, украшали полюбившуюся березку разноцветными ленточками. А потом все возвращались домой.

Во время проводов Инечи часто совершались обряды, связанные с огнем. Сбрасывали в реку копны горящего сена, спускали с гор горящие колеса.

После принятия христианства, праздник Инечи стал ассоциироваться с Пасхой.

Тундонь ильтямо Чи (Проводы весны)

Этот народный праздник также имеет языческие корни, он отмечается в последний день Троицы. В этот день девушки наряжались парнями, парни — девушками, были персонажи, наряжавшиеся в костюмы медведя, коня и т.д. Они ходили вдоль села с песнями и плясками, затем шли к речке или к роднику бросали в воду венки, девушки гадали.

Шумбрат (Здравствуйте)

Шубрат — молодой праздник, отмечается последние 20 лет. Основная идея праздника это демонстрация лучших национальных культурных традиций мордовского народа, развитие самодеятельного художественного творчества. У мордвы сохранилась древняя традиция перед началом всякого важного дела, а также перед началом любого народного праздника проводить обряд священной родовой свечи «Штатол». Именно с зажжения миниатюрной копии такой родовой свечи и начинается праздник «Шумбрат».

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 422 человека из 64 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ МОРДОВСКОГО НАРОДА

Подготовила

Васина Т.И., учитель начальных классов и родного языка -

2 слайд

.

Цель : расширить знания о праздниках, традициях и обычаях мордовского народа.Если я не буду знать, если ты не будешь знать, если он не будет знать ничего о традициях и культуре мордовского народа, то никто ничего не узнает.

-

3 слайд

.

Осмыслить и понять культуру мордовского народа можно лишь тогда, когда поймешь её и ощутишь в самом себе. Всё это будет для тебя бесценно и дорого. Забывая их, мы разрываем связь времен и поколений. Свои национальные праздники есть у каждого народа. Большинство этих праздников зародились еще в древние времена – несколько столетий назад, а некоторые даже и тысячу лет. В нашей жизни меняется все: вещи, города, деревни, профессии, одежда, природа, но не меняются лишь народные праздники, которые продолжают жить, пока живут люди. Национальные праздники – праздники души и сердца народа. -

4 слайд

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору.

«Традиция», «обычай», «обряд» — важнейшие элементы культуры каждого народа . Неоценимая ценность традиций, обычаев и обрядов в том, что они свято хранят и воспроизводят духовный облик того или иного народа, его уникальные особенности, привносят в нашу жизнь всё самое лучшее из духовного наследия народа. Благодаря традициям, обычаям и обрядам народы наиболее всего и отличается один от другого. -

5 слайд

Традиции и обычаи

-

6 слайд

Роштова -Рождество

-

7 слайд

Калядань-чи –День коляды

това -

-

9 слайд

.

МАСТЯ (Масленица)- один из самых радостных праздников. Главный герой этого праздника – блин. Круглый , румяный, горячий – символ Солнца. Считалось, что человек, плохо и скучно проведший праздник Масленицы, будет неудачлив весь следующий год.Согласно легенде , Масленица родилась на севере и отцом ее был Мороз. Человек заметил её за огромными сугробами и пригласил развеселить и накормить народ. Масленица пришла и когда народ ее увидел ,был очень удивлен. Она была похожа на здоровую бабу с румяными щеками, коварным взглядом и громко хохочущей.

-

10 слайд

Троица – Троицянь чи

-

11 слайд

«ТРОИЦЯНЬ ЧИ» (Троица). Праздник березки. Цвет праздника Троицы – изумрудно зеленый. В древние времена мордовские крестьяне совершали моления, которые должны были обеспечить благоприятную погоду, хороший урожай, здоровье людям, приплод скота, благополучие в хозяйстве (атянь озкс, велень озкс, бабань озкс, или бабань каша и др.). Этот праздник впитал дохристианские обычаи, связанные с почитанием растений: ими украшали дома, улицы, церкви. Главным предметом обрядового цикла была нарядная березка, которую проносили по селу. В конце праздника устраивали традиционные гулянья, посвященые проводам весны (тундонь ильтямо). Главным персонажем здесь выступала Весна — девушка с большим венком на голове.

-

-

13 слайд

Христос воскрес! — Воистину воскрес! (Христос вельмес! Алкус вельмесь!)

-

14 слайд

ПАСХА=ПАЗ+КА=БОГ+НАЧАЛО

На Пасху украшали дом срезанной вербой, пекли сдобные хлеба (куличи, пасхи), красили яйца , посещали церковь, ходили друг к другу в гости, обменивались при встрече яйцами, христосовались (целовались) , приветствовали друг друга:

«Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» (Христос вельмес! Алкус вельмесь!)На Пасху водили хороводы, гуляли по улицам, катались на качелях, катали яйца.

После пасхальной недели во вторник отмечали родительский день — посещали кладбища, приносили еду к могилам умерших родственников, в том числе и пасхальную.Яйцо – символ Солнца и зарождения новой жизни.

-

-

-

-

-

-

-

-

22 слайд

Масторавань морот

-

23 слайд

Ярсамопельть

Традиционная пища мордовского народа состоит, в основном, из продуктов земледелия: кислый хлеб, пироги , очень толстые блины из ржаной, пшеничной, пшенной, гороховой муки, разнообразные каши, салма (кусочки теста в форме шариков, сваренные в воде). Из напитков характерны квас, кислое молоко, берёзовый сок, хмельные напитки – пуре (из мёда) и брага поза (из ржаной муки или сахарной свеклы). -

24 слайд

История села уходит далеко вглубь и приобретает особую актуальность сегодня. Живых свидетелей, знающих историю, традиции села, остается все меньше и меньше. Подрастающее поколение не должны забывать культуру, традиции и язык своего народа! Разве мы хуже своих предков? Наоборот! Каждое новое поколение обязательно хоть чуточку лучше, чем предыдущее! Ведь если на лугу кто-то оборвет ромашки, это место потеряет былую красоту. Так и с народами. Пропадут разные языки, традиции, разные обряды — и беднее будем все мы. Только не сразу это заметим. А когда заметим, будет уже поздно. Потерянного не вернуть.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 098 384 материала в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 08.11.2018

- 581

- 4

- 08.11.2018

- 372

- 0

- 08.11.2018

- 210

- 0

- 08.11.2018

- 401

- 0

- 08.11.2018

- 3433

- 20

- 08.11.2018

- 291

- 0

- 08.11.2018

- 215

- 0

- 08.11.2018

- 2073

- 66

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «Маркетинг: теория и методика обучения в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»

-

Курс повышения квалификации «Формирование компетенций межкультурной коммуникации в условиях реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация логистической деятельности на транспорте»

-

Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»

-

Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»

-

Курс повышения квалификации «Психодинамический подход в консультировании»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по водоотведению и очистке сточных вод»

-

Курс профессиональной переподготовки «Гостиничный менеджмент: организация управления текущей деятельностью»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление процессом по предоставлению услуг по кредитному брокериджу»

?

Log in

If this type of authorization does not work for you, convert your account using the link

-

-

April 21 2014, 00:20

- Искусство

- Cancel

Инечи

В эрзянском нет слова «Пасха», т.к. оно ассоциируется с созвучным эрзянским «па…ка». Не будем уточнять перевод…

Эрзяне называют этот Праздник «Инечи». Т.е. Великий(Ине) День(чи). Аналог славянскому «Великдень».

О районе

Администрация

Депутаты

района

Деловая жизнь

Культура и образование

Здравоохранение

Общественные организации

Отдых и туризм

Новости

Мокшень

English

Français

Участники калядования-таусинья на

«старый» Новый год в Зубовой Поляне, 2006 г.

СЕЗОННЫЕ ОБРЯДЫ И ПРАЗДНИКИ МОРДВЫ

Основным занятием мордвы издревле являлось земледелие, поэтому

обряды зем-ледельческого цикла занимали ведущее место в ее культуре.

Основной их целью было достижение плодородия в самом широком понимает

этого слова. Культ плодородия зародился в глубокой древности и прошел

длительный и сложный путь развития. Различным историческим периодам

соответствовали свои прояв-ления этого культа от простейших магических

заклинаний и действий до почи-тания божеств плодородия (Норов

авы, Пакся авы, Мастор авы), которых

по-степенно сменили христианские святые. В земледельческой обрядности

нашли отражение различные формы обожествления плодородия : гадания,

почитание стихий (воды, земли, солнца, огня, ветра, дождя), поклонение

духам предков, вы-ступавших как податели плодородия. Все это

прослеживается в обрядах годового цикла, остатки которого сохранились и до

настоящего времени.

Зимние праздники и обряды. Зимние календарные праздники

приурочивались к декабрьскому солнцестоянию и следующим за ним дням.

Кульминационные его точки — 25 декабря, 1 и 6 января определяются

христианскими праздниками и гражданским календарем. Основной темой этих

обрядов было предугадывание и обеспечение нового урожая. В этих целях

практиковались различные способы колдовства, игры, гадания об урожае, о

предстоящей судьбе людей на будущий год. Гадания переплетались с обрядами,

имевшими значение почина, так назы-ваемая магия первого дня. В первый день

Нового года совершали то, что должно было иметь воздействие

на весь последующий период : сытная еда, с набором ритуальных блюд (каша,

хлеб, пироги, свиная голова). Вера в магию первого дня проявлялась и в

представлениях о том, что первый посетитель или первое встре-ченное в этот

день лицо приносит счастье или несчастье. Сходен с функциями первого

встречного ритуал колядования. Он проводился накануне Рождества.

Этот день у мордвы так и назывался калядань чи (э.),

калядань ши (м.) — день коляды. Он олицетворял рождение солнца, сулил

изобилие в предстоящем году. Днем дети, а вечером молодежь ходили по домам

и исполняли песни, в которых желали хозяевам благополучия и хорошего

урожая.

Коляда ! Коляда !

Посеянная рожь выросла бы !

Коляда ! Коляда !

Расколола бы землю !

Коляда ! Коляда !

С оглоблю бы солома !

Коляда ! Коляда !

С кнутовище бы колос !

Коляда ! Коляда !

С яичный желток бы зерно !

Коляда ! Коляда !

С ореховую скорлупу бы мякина !

Коляда ! Коляда !

Принеси-ка, бабушка, пирожок !

Коляда ! Коляда !

С поймы-поля, с новой земли !

Коляда ! Коляда !

Из зерна урожайного года !

Коляда ! Коляда !

Намазанное масло с него !

Коляда ! Коляда !

По моей корзине текло бы !

Одним из важнейших моментов колядования было одаривание. Для

этого пекли специальные пирожки — калядань прякат (э.)

пярякат (м.) с различной начин-кой : картошкой, горохом, капустой,

калиной, свеклой и т. п. Благополучие семьи представлялось зависимым от

обилия розданных даров. Если колядники обходи-ли вниманием какое-то

хозяйство, это воспринималось хозяевами как тяжелое оскорбление,

неблагоприятный знак. Из их песен видно, что исполнители обряда

осознавали свою роль «подателей» благополучия и поэтому не просили, а

требо-вали вознаграждения, которыми были, как правило, мучные изделия

(хлеб, пиро-ги, орешки) и каша.

|

|

Ф. Сычков «Дети в деревне. |

Участники предрождественского и рождественского обхода домов

совершали так называемый обряд посевания, т. е. обсыпание хозяев и скотины

зерном или рас-сыпание его по дому. Этим имитировались действия,

совершаемые во время се-ва, что должно было вызвать плодовитость людей и

животных, довольство в до-ме. Часто в качестве колядников выступали

пастухи. В некоторых местах они продолжали обходить дома перед

Рождеством даже после того, как молодежь оставила этот обычай. Возможно, что пастух был как бы

«представителем» до-машних животных, которых раньше носили с собой

колядники и первыми пус-кали в дом. Обычно это были петух или курица.

Хозяева этих животных обя-зательно кормили, чтобы их посещение было

добрым.

Следы культа плодородия усматриваются и в приемах ряжения молодежи во

вре-мя рождественских праздников в маски зверей. Особенно часто у мордвы

встре-чались лошадиные и медвежьи маски. Образы этих животных с давних пор

счи-тались носителями доброго начала, они также символизировали активную

жиз-ненную энергию и плодоносящую силу. Делались и устрашающие маски : из

луба или бумаги делали рога, большой нос, лица мазали сажей или делали из

бумаги крашенной в черный цвет личины — чамакс (э.), шамафкс

(м.). Иногда на голову одевали выдолбленную внутри тыкву с прорезями для

глаз и рта. Такую тыкву с зажженной внутри свечой могли нести и в руках.

Подобные маски были персо-нификацией духов умерших. От их благосклонности,

по народным воззрениям, зависело благополучие людей в новом году.

Устрашающие маски как бы сближа-ли одетых в них людей с потусторонними

силами, которые именно накануне Нового года были наиболее

сильны. «Сливаясь» с ними, человек старался таким образом оградить себя

от их дурного влияния.

Группу святочных ряженых возглавляли маски роштува бабат, их

роли испол-няли парень и девушка. На парня надевали женскую рубаху,

пулай (э.), на голову — кокошку (головной убор старой женщины),

а девушка наряжалась парнем. Ря-женые (картъ, хорю,

харятке) вели себя озорно, напористо, даже развязно. Они пугали детей,

обнимали девушек и женщин. Человек в костюме ряженого как бы выводился за

рамки обычных норм поведения, исполняя особую ритуальную функцию. Ряженые

были и своеобразными общественными контролерами : при входе в избу

требовали у хозяев показать, что они сделали за зиму — у хозяина и его

взрослых сыновей лапти, дуги и т. п., у женщин и девушек — пряжу. Если

ряженые считали, что хозяева трудились достаточно, их хвалили. В

противном случае — пели позорящие песни паря(ф)втнемат, а взрослых

девушек в нака-зание за лень валяли в снегу.

На Рождество молодежь устраивала гуляния. В некоторых местах с

Рождества до Крещения она собиралась в специальные

Рождественские дома — Рошту—ванъ

куд(о) или дома плясок — кштимань куд(о), которые были

на каждой улице. Кроме молодых людей;. сюда приходили их родители и

женатые молодые пары, последние также принимали участие в веселье. В играх, песнях часто присут—ствовала идея

плодородия не только земли, но и людей. Это выражалось в боль—шом

количестве эротических игр.

Большое место в рождественском цикле отводилось соломе злаковых растений.

Ею застилали пол в избах. В Рождественском доме молодежь,

остававшаяся там ночевать, спала на соломе. После окончания праздника ее

разбрасывали по по-лям, вешали на ветки плодовых деревьев, относили в

хлев, стелили в гнезда до—машней птице. Ее использовали и во время игр

молодежи. Так, во время игры в «поросят» мужчина, изображавший свиноматку,

подкладывал солому себе под кафтан. Юноши и девушки хлестали друг друга

горящими пучками соломы. Из со-ломы делали куклу или чучело лошади,

которые молодежь носила по селу. Со-лома широко применялась и ряжеными.

Они обвязывались соломенными пояса-ми, набивали её под одежду, делали

соломенные накидки. Эти элементы костю-ма ряженых, а также и куклы из

соломы, сжигались в конце Святок. В этих обы-чаях проявляется культ

плодородия : солома — синоним зерна, хлеба. А церемо-нии сожжения

соломенных чучел символизировали смерть старого года, на сме-ну которому

приходил новый.

|

М. Шанин «Святочные |

|

ей судьбе на предстоящий год,

о возможных событиях. Девушки обычно гадали о суженых, сроках замужества. Для

этого они клали под блюдо различные предме-ты : рожь, кнут, военную

фуражку. Затем девушки по очереди доставали их, уга-дывая таким образом занятия будущего мужа. О цвете волос суженого судили, выдергивая у овец

клок шерсти. Бросали через ворота обувь : в какую сторону она упадет

носом, в ту и замуж выходить. Подобные виды гаданий существовали и у

русских, а также и других народов Поволжья.

Существовало также множество способов «предсказания» урожая. Один из них

состоял в том, что крестьяне под предводительством знахаря или ворожеи без

крестов с распущенными волосами отправлялись на перекресток трех дорог или

к проруби за село. Здесь все ложились на землю и слушали. Если слышали

скрип тяжело навьюченных телег, то считали, что год будет плодородный. А

если слы-шали веселую и скорую скачку лошадей с порожними телегами — это

считалось предвестием неурожая.

Перед Крещением проходили своеобразные проводы Шайтана,

который, по народным поверьям, все Святки находился среди людей.

Для его «изгнания» люди устраивали большой шум, ударяя в сковородки, тазы,

пилы и т. п. Хозяева с пучками горящей соломы обходили жилые и

хозяйственные помещения, изгоняя нечистую силу. Затем все жители с криком

и шумом шли за околицу, откуда по-спешно расходились по домам, уверенные в

действенности своего средства.

|

|

Ф. Сычков «Катание с гор», |

ней. За это последние катали их на салазках.

Молодожёны на Масленицу обяза-тельно ходили или ездили в гости к

родственникам. Фактически этот праздник был своеобразным этапом приобщения

вновь созданной семьи к родственному коллективу.

Весенне-летний цикл праздников. Этот цикл не менее богат обычаями,

чем зимний. Объясняется это тем, что первооснова всех календарных обрядов

— труд древнего земледельца, а весна и лето — самый важный период для

сельских жителей. Именно в это время совершаются главные работы

земледельца — вспашка поля, посев, высадка рассады, от которых зависели

благополучие всей жизни общины в течение года. Поэтому в весенне-летний

период люди еще бо-лее тщательно, чем зимой, наблюдали за явлениями

окружающей их природы, старались приспособиться к ним, чтобы сделать свой

труд более успешным. Чув-ствуя свою зависимость от природной среды,

крестьянин стремился всеми дос-тупными ему средствами обезопасить себя и

свой труд от неожиданных стихий-ных явлений, полагаясь и на магические

действия.

В весенне-летних праздниках особенно отчетливо прослеживаются два пласта :

дохристианский и православный. Языческие моления мордвы, сохранявшиеся

вплоть до начала XX века, постепенно сгруппировались вокруг крупных

хрис-тианских праздников. Весенний цикл начинался с призыва тепла, солнца,

теп-лого ветра. Для этого выпекались из теста жаворонки или ласточки, с

которыми дети поднимались на крыши домов и пели веснянки :

Жаворонки, услышьте нас,

Скорее заметьте нас !

Скорее прилетите,

Весеннее тепло принесите.

Нам зима уж надоела,

Все запасы хлеба съела.

Зимняя одежда износилась.

О вас мы соскучились.

Жаворонки, сюда прилетите,

Здесь гнезда свои свейте.

Много яиц насидите,

Много птенцов вырастите.

По утверждению М. Евсевьева, большая часть

этих песен-веснянок пелась по вечерам молодежью, главным образом

девушками, и назывались они песнями-лияна (лияна—морот),

а остальные — песни—вайханг. (вайхана морот) —

испол-нялись только женщинами. Они представляли собой законченные

произведения, как правило посвященные одному лицу, характеризуя его или

положительно, или отрицательно :

То-ли-ли, то-ли-ли,

То-ли Семенова Авдотья.

Она всегда нарядненькая,

Она беленькая, красивенькая.

Словно светлая звездочка.

То-ли-ли, то-ли-ли,

То-ли Васина Авдотья,

Эта Васина Авдотья,

Как красивый платочек,

Щеки, словно яблочки.

В песнях-веснянках героям чаще давались отрицательные

характеристики. По припеву они назывались еще песни-тояма. Здесь

припев исполнялся хором, а отрицательная или шуточная характеристика

давалась диалогом запевал :

–

Тоя-ли, тоя-ля-ли !

–

Давайте кого-нибудь заденем !

–

Заденем мы Машеньку !

–

Как заденем мы её ?

–

Ходит без прически,

Носит грязные платки.

–

Тоя-ля-ли, тоя-ля-ли !

Ещё кого мы заденем ?

–

Тихона Марусю заденем !

–

Как мы её заденем ?

–

Ходит ночью воровать,

А днём — кресты целовать.

Во время Вербного воскресения справлялся праздник, по сути

своей языческий, в честь Варма авы — матери вербы (или богини

весеннего ветра). Подходя к до-му, девушки пели :

Вставай-ка, невестушка, вставай-ка !

Широкие ворота отворяй-ка !

Девиц-молодиц впускай-ка !

Ты не бойся, невестушка,

Вербой мы тебя похлещем

Для хорошего урожая,

Для доброго здоровья.

Потом входили в дома и

ударяли спящих людей веточками вербы. Это делалось с целью передачи силы

растения человеку, о чём и пели сами исполнители обряда.

О, удодо, удодо !

Илядо пель стямдо !

Вербинесэ чавдадызь,

Омбонте шкас прафтадызь !

О, спите, спите !

Не бойтесь проснуться !

Вербой мы вас побьем,

До другого года здоровья дадим !

|

Ф. Сычков «Ледоход», 1940 г. |

Но |

Ой, Вармава, Вармава !

Пришла, пришла весна,

Пошло весеннее половодье.

И-ва-вась !

В воде частые тальники,

В них водится много птиц,

Они сделали много гнездышек.

И-ва-вась !

В их гнездах уже яички,

Скоро выведутся птенчики,

Вырастут у них перья и крылья.

И-ва-вась !

Затем поочерёдно пелись песни-вийанамат

(уянамат) с припевом «тоя-ли» или «то-ли-ли». В этих

песнях восхвалялись трудолюбие, укорялиь ленивые и нера-дивые.

В честь Варма авы девушки устраивали моление. На нем

обязательным блюдом должна была быть похлебка из рыбы с мукой или рыбные

пироги, которыми де-вушки угощали взрослых и детей, пришедших к ним «в

гости». Возможно, это бы-ло связано с тем, что раньше примерно в это же

время мордва совершала ашо кал озкс — моление

покровительнице рыболовства Белой рыбе.

Большая группа обрядов сосредотачивалась вокруг Пасхи — одного из

главных христианских праздников. По-эрзянски Пасха называется

Инечи, по-мокшански — Очижи или Оцюши (великий день). В

этот праздник мордва устраивала по-миновение предков. У них просили

содействия в получении хорошего урожая, размножении скота, молили беречь

людей от болезней и всякого зла. Для этого ходили всей семьей на кладбище.

Затем приглашали умерших родичей домой, «помыться» в бане и «поесть». В

субботу перед Пасхой одном из родственных домов готовили атянь

пуре (пиво предков). Мед для него покупался на общие деньги.

Накрывали два стола : в красном углу для Пасхи и прадедов, другой —

в противоположном углу — для прабабушек. Зажигали атянь штатол

(свечу предков), который имелся в каждом роду. Возле него клали атянь

шапку (шапку предков), в которую клали в дар покойным деньги и

яйца. Пасху и предков про-сили благословить присутствующих на

хорошее житье. После моления в одном доме обходили по порядку все

родственные дома. Молодушки в каждом из них повязывали в дар покойным

белые платочки на штатол. После окончания по-миновения, перед закатом

солнца, выходили за околицу «провожать» предков. Вслед им стреляли из

ружей, чтобы очистить их «путь» от чертей. Для умерших детей в сторону

кладбища катили яйца.

В некоторых местах мужчины на Пасху собирались по родам и варили

сообща пасхальное пиво инечинъ пуре (э.), очижинь

пуре (м.). На место празднования они приезжали обязательно на лошадях.

Они пили пиво, обливали им лошадей, чтобы те были здоровыми и хорошо

работали во время пахоты.

До утверждения христианских традиций мордва в первый день Пасхи

молилась и приносила жертвы верховному богу. Главной жертвой был

жеребенок, которо-го покупали за несколько лет до этого и откармливали по

очереди в каждом доме. Совершали в этот день и семейное моление. В дар

богам хозяин лил под порог немного пуре, бросал на горячие угли печи

кусочки еды, а хозяйка оделяла всех присутствующих яйцами.

Есть сведения и о том, что мордва устраивала «встречи» и «проводы»

Пасхи. В её роли выступала нарядно одетая девушка или молодой мужчина

на лошади светлой (солнечной) масти, которые «появлялись» с восточного

края деревни. Девушки встречали их с ведром пуре, кланялись. Вместе с

этими персонажами молодежь всю пасхальную неделю обходила дома, совершая

обряд, напоминаю-щий колядование, желая хозяевам здоровья, благополучия,

большого урожая. Хо-зяева угощали их, одаривали яйцами, а иногда и

деньгами. В продолжении всей пасхальной недели молодежь за селом

устраивала гуляния с песнями и под-вижными играми.

«Провожали» Пасху всем селом. К этому событию варили много пива,

которое распивали прямо на улице. Пасха «уходила» на запад, то есть

в противополож-ную сторону от своего появления. Такое «движение»

персонажа, олицетворяв-шего праздник, было связано с тем, что Пасху

в мордовских песнях и молитвах величали сыном (или дочерью) верховного

бога Шкал (м.), Вере паза (э.), кото-рый являлся

воплощением солнца.

Проявлением солярного культа были и обря-ды, связанные с огнем, которые

часто выполнялись во время проводов Пасхи. Так, мокшане

Саратовской губернии сбрасывали в реку копны горящего сена, в

Самарской губернии молодежь в этот день бегала вокруг села с

зажженными факелами в руках или спускала с гор горящие колеса. Эти огни,

как и солнце, яв-лялись олицетворением света, тепла. Поэтому они зажигались

в даты солнечного календаря : зимнего и летнего солнцеворота, весеннего и

осеннего равноденст-вия, а также в начале даты, открывающей новый год как

нынешнего летоисчи-сления, так и старинных. Возможно, что до христианизации

мордва отмечала «великий день» именно во время весеннего равноденствия,

который у многих народов считался также и наступлением нового года.

Именно в этот период на-чинало сильнее греть солнце, несшее благодатное

тепло, расцветала природа, на-чинался сев.

Огню приписывалась и продуцирующая сила, влияющая, в частности, на

уро-жай. С культом огня, как символа плодородия, было связано моление в

честь «хо-зяйки» овина Авонь авы. Его устраивали или на

пасхальной неделе, или в сле-дующую за ней. Хозяева молились хранительнице

зерна о хорошем урожае, про-сили ее беречь хлеб от грозы и огня. Участники

моления, выпив кружку пуре, бросали ее вверх со словами : «Пусть таким

высоким будет хлеб !». Огонь так-же был и очищающей силой.

Предполагалось, что он может уничтожить всякое зло, поэтому его зажигали

перед началом каких-то важных событий. А так как Пасху обычно

праздновали перед началом посевных работ, то, естественно, лю-ди

стремились обезопасить себя, скот, поля от злых сил.

И сейчас в мордовских селениях продолжают праздновать Пасху.

Обязательно красят яйца, которые ходят собирать в основном дети. Ходят

семьями на клад-бище, поминать умерших. В некоторых селах, например в

Исаклинском районе Самарской области, до сих пор

сохраняется и обычай проводов Пасхи. На каж-дом конце села

ленточками, разноцветными лоскутками, бумажными цветами наряжают ветки

дерева {андямо). С ними идут в лес на место бывших пчель-ников, где

устраивают коллективную трапезу и веселятся.

Насыщены обрядами были дни перед началом сева, когда устраивали кереть

(э.), кяряд озкс (м.) — моление плуга. Готовились к нему

обстоятельно : на общест-венные деньги покупали быка, выбранные женщины

варили пиво. В назначен-ный день празднично одетые жители собирались на

околицу села. В чашках нес-ли хлеб, пироги, яйца. Старики резали быка и

варили в большом котле мясо. Каждый хозяин подходил с чашкой к котлу и

получал свою долю. Перед началом трапезы один из стариков обращался к богу

с просьбой дать хороший урожай, благодатную погоду, сохранить посевы от

зноя и слякоти. После этого все при-ступали к угощению. После обеда

назначали день сева и выбирали человека, ко-торый должен был выехать

первым. Этот человек должен был быть трудолю-бивым, добрым, честным, с

«легкой» рукой.

Наряду с общественным молением началу сева посвящались семейные и родовые

озксы. Вечером все члены семьи запирались в избе, хозяин зажигал

свечу и клал под образами горсть зерен, предназначенных для сева. Затем он

усердно молился об успешном севе, просил богов уродить хлеб не только для

себя, но и на долю нищих и безродных стариков. В доме предварительно

затыкались все щели, от-верстия, труба в печи, чтобы не могла уйти

нисшедшая от молитвы на зерна бла-годать. Эту горсть хозяин брал с собой в

карман вместе с лепешкой, куском мяса и яйцом. Все это он зарывал на

загоне. Этот обряд назывался каямс видьж ко-моро

(э.), каямс видьме комор (м.) — бросить семенную

горсть. После него мож-но было начинать сеять в любое время. Иногда

моления и жертвоприношения покровителям поля и урожая проводились перед

началом сева каждого вида зер-новых культур.

В жертву божествам плодородия приносили хлеб, пироги, блины, гуся или

кури-цу (кости, ноги и голову которых зарывали на посевном поле).

Обязательными приношениями были также яйца. Так, в Саранском

уезде после окончания сева на поле оставляли корзину с яйцами. В селе

Кочкурове яйца прямо в скорлупе запекали в хлеб, который делили

между участниками предпосевного моления. Во многих местах перед началом

сева яйцо зарывали около межи, чтобы зерна были такой же величины. Яйца

закапывали в землю и перед посадкой огородных куль-тур, чтобы был обильный

урожай. То есть яйцо воплощало собой идею плодо-родия. Оно играло заметную

обрядовую роль уже в пасхальном цикле : им одари-вали всех приходящих, их

относили на могилы умерших, оно служило предметом игр (катание яиц),

яичница была одним из основных блюд ритуальных трапез во время встречи и

проводов Пасхи.

В день сева соблюдалось множество запретов, которые должны были обеспечить

богатый урожай : съезжая со двора, по мере возможности старались не

огляды-ваться, не возвращаться назад, избегать встреч со скупым человеком,

никому не давать ничего взаймы.

Последним большим праздником весеннего цикла, который знаменовал конец

сева, была Троица. Еще до принятия христианства мордовские

крестьяне в это время совершали ряд молений, которые должны были

обеспечить благоприят-ную погоду, хороший урожай, здоровье людям и скоту,

благополучие в хозяйстве. Эти моления проводились как всей общиной (веленъ

озкс), так и отдельными группами мужчин (отянь озкс)

и женщин (бабань озкс, или бабань каша). Они

проводились у водного источника: реки, ручья или колодца, а также у

почитае-мых деревьев. Например, в селе Торновое Волжского

района Самарской об-ласти девушки после окончания сева

устраивали моление стирь озкс у священ-ной ивы.

Самым главным молением было общесельское моление : веленъ озкс

или веленъ пуре. Оно могло проводиться как на Троицкой

неделе, так и после нее — вплоть до Петрова дня.

Обычно моление длилось трое суток. В первые два дня моли-лись верховному

богу и покровителям различных природных стихий, а на третий день

устраивали солдат озкс — просили здоровья и легкой службы

для солдат. Во время молений совершали ряд магических действий : обливание

участников водой — чтобы вызвать дождь, подбрасывание вверх яиц — чтобы

зерно было с яичный желток и т. п.

Повсеместно проводилось женское моление, в котором участвовали и дети.

Ос-новным ритуальным блюдом на нем была каша, отсюда и название этого

озкса — бабань каша. Это блюдо, как и другие продукты,

отличающиеся множествен-ностью (орехи, бобы, зерна злаков), было

олицетворением изобилия. Если на другие моления кашу обычно приносили уже

сваренной, то здесь ее готовили на месте. Причем для усиления магического

воздействия часто ее делали из зерен разных сортов. Возможно, что это было

отголоском древнего обычая приготов-ления панспермии — каши из всех

злаковых и бобовых культур, которые вы-ращивали в той или иной местности.

Ей приписывалась большая магическая си-ла, которую якобы обеспечивала

именно такая смесь. Обрядовую кашу в качестве жертвы богам зарывали в

землю, бросали в воду, клали в дупло или вешали в лу-кошке на священные

деревья. Мордва Городищенского уезда Пензенской

гу-бернии считала, что чем выше подвесить это лукошко, тем выше

вырастут хлеба. Ритуальную кашу относили домой, где кормили ею семью и

домашний скот, что-бы обеспечить им здоровье и плодовитость.

Во время бабанъ озкс иногда варили и салму, которая

также была множествен-ным продуктом. Над ней молились о размножении овец :

«Сколько клецок в мис-ке, пусть на столько же прибавят в

поголовье серые овцы !». Как и на других молениях приносили в жертву

животных. Причем до конца XIX века во многих местах во время этого обряда

сохранялась имитация принесения человеческой жертвы. Для этого к шее одной

из участниц моления, чаще всего вдовы, несколь-ко раз подносили нож, делая

вид, будто «убивают» ее. Затем одежду «жертвы», как и шкуры животных,

развешивали на дышле повозки. А саму женщину клали в телегу и увозили в

деревню. Возвращаться к месту обряда ей не разрешалось.

После окончания моления женщины шли на поле, где просили верховного бога

не пускать на посевы своих «птиц», под которыми имелась в виду саранча.

Затем все присутствующие снимали пояса, распускали волосы и бегали по

полю, «из-гоняя саранчу».

С течением времени под влиянием христианства функции этих молений —

обес-печение дождей, здоровья людям и скоту, охрана посевов — перешли к

обрядо-вому обходу полей паксянь кругом велявтома,

паксянъ кружама. В этом обходе участвовали все члены общины :

дети, молодежь, взрослые, старики. Он обычно начинало у церкви, а в тех

селениях, где ее не было, — у кладбища. У водного источника (реки, ручья,

родника) совершали молебен о благоприятной погоде, обильном урожае. После

этого все обедали. Как на языческих молениях, всех участников шествия

обливали водой, чтобы не было засухи. Тех, кто сопротив-лялся, бросали в

воду. Бочки с водой привозили и в деревню, чтобы обрызгать животных, а

также людей, не принимавших участие в молении.

Кульминацией всей весенне-летней обрядности был сам праздник Троицы,

впи-тавший прежние дохристианские обычаи, связанные с почитанием

раститель-ности, которая в это время распускалась и цвела. Зеленью и

цветами во время летних праздников украшали дома, улицы, церкви. Девушки

во время всей Тро-ицкой недели ходили на гулянья в венках из

листьев, цветов или просто вты-кали цветы в волосы над ушами и вплетали их

в косу. Центральным предметом Троицкого цикла была

украшенная березка, вокруг которой развивались основ-ные события. За

березкой ходили девушки накануне или рано утром в Троицкий день.

Троицкую березку в песнях называли «летним днем» — кизонь ши

(м.), ки-зэнъ чи (э.), который девушки «приводили» в

деревню. Перед этим березку не-сколько раз окунали в реку, прося Ведь

аву «вымыть летний день». Затем ее про-носили по всему селу.

В конце Троицкой недели устраивался традиционный массовый

карнавал Тун-донь илыпямо (э.), Тунданъ илъхтема,

прважама (м.) — проводы весны, кото-рый и сейчас проводится во

многих мордовских селах. Для него опять же наря-жали березку, её несли

впереди праздничной процессии. Главным ее персона-жем была Весна —

девушка с большим венком на голове. Иногда этот венок или большой букет

несли на шесте или прикрепляли наверху березки. Во многих се-лениях

каждый конец выбирал

свою Весну и наряжал свою березку. Иногда вмес-то

березки впереди процессии несли девочку, наряженную платками, а в некото-рых местах — крест или фигуру из зелени и цветов. Образ Весны,

которая оли-цетворяла дух растительности, изображали и люди (Спужалат,

Калинат, Кук-лат, Вирь ломантъ, ломаттъ).

В костюме этих персонажей обязательно присут-ствовала различная зелень.

Спужалат и Калинат накручивали на голову травы и ветки,

пришивали к костюму листья папоротника, а Вирь ломанть (э.),

ло-матть (м.) (лесные люди) и Вирь ават (лесные

женщины) с ног до головы опу-тывались растительностью. Из ветвей, трав,

цветов изготовлялись и чучела лю-дей, животных — лошадей, женские фигуры —

цветочная и конопляная моло-душки, крапивная

сношенька, потишкат. На

последние надевались женские голов-ные уборы и другие элементы костюма.

В праздничном шествии принимали участие и другие обрядовые персонажи —

жених и невеста, дед и бабка, медведи и т. д. Навстречу им выносили

угощение, обычно пиво. За это ряженые должны были петь и плясать или

разыгрывать сценки, которые часто имитировали трудовые процессы. Во время

движения процессии ее участники совершали разнообразные магические

действия, кото-рые должны были обеспечить здоровье людей и животных, их

плодовитость. Для этого зрителей обливали вином или пивом, хлестали их

ветками, цветами, пучками зелени.

Заканчивался обряд на ржаном поле или у речки. Здесь бросали березку и

ри-туальный венок Весны, ряженые раскидывали цветы и ветви со своих

костю-мов, разрывали на части чучела, чтобы передать посевам и воде

плодоносящую силу растений. На поле девушки разбрасывали и свои кольца.

Таким образом они стремились отдать земле свою молодую силу. Если же

церемония оканчивалась у речки, то полагали, что вода от соприкосновения с

растительностью становится целебной, недаром все участники карнавала

купались в ней. А девушки, войдя в воду, били себя березовыми ветками,

приговаривая : «Келу паз ! Пошли нам гос-тя (то есть ребенка)». В

Нижегородской губернии по окончании праздничного шествия