Роштувань куд — (мокшанское), Роштовань кудо (эрзянское) («Рождественский дом»), национальный земледельческий праздник плодородия, приуроченный к зимнему солнцевороту. Праздник начинался вечером, в сочельник, продолжался 10—14 ночей. Его обрядовые действа посвящались духам-покровителям домашних животных, птиц, пчёл, злаков и священных деревьев (см. Культ деревьев). Колядующим парням и девушкам жители села делали пожертвования в виде продуктов и денег, которыми первые расплачивались за предоставляемый для проведения обряда дом. По народным поверьям, чем больше людей сходилось в нём, тем действеннее становились просьбы к покровителям. Поэтому хозяева считали за честь и хорошим предзнаменованием выбор их дома. Магическое значение придавалось праздничным нарядам. Приходить сюда небрежно одетым было плохой приметой. Во время праздника девушки менялись одеждой. С ним были связаны многие поговорки. О девушке, долго наряжавшейся, говорили: мокшане «срхкай-наряжай кода Роштува кудс», эрзя «пурны-сэрни прок Роштова кудос» («собирается как в Рождественский дом»), о красивой — мокшане «кода Роштува кудонь стирь», эрзяне «прок Роштова кудонь тейтерь» («девушка нарядная, как Рождественский дом»). Праздник начинался с входа в дом стариков и пастухов, которые бросали в сенях по горсти зерна. Затем исполнялись протяжные молебные песни (шкайморот — мокшанские, пазморот — эрзянские), обращенные к духам-покровителям с просьбой о ниспослании обильного урожая, увеличении семьи и приплода домашних животных. Их поэтические тексты представляли собой лаконичные формулы традиционных заговоров. Во многих сёлах первая ночь в доме посвящалась духу — покровителю свиней. Под или после пения молебных песен старикам и пастухам подавали обрядовую еду — варёную свинину, старейшему (озатя — мокшанское, эрзянское) — голову свиньи. Мотивы, связанные с животными (символ обильного плодородия), были распространены в текстах лирических песен, составляли символику плясовых программных наигрышей зооморфной тематики под названием мокшанским «Тува», эрзянским «Туво» («Свинья»), обрядовых игр — мокшанской «Тува лефксонь панема», эрзянской «Тулевксэнь панема» («Гонение поросят»), а также благопожеланий с рефренами «Тавуся» (по мнению исследователей, имеющих прямое отношение к названному животному). После ритуальной еды и пения застольных песен столы убирали, и начинались пляски молодёжи под аккомпанемент мордовских народных музыкальных инструментов.

Все участвовавшие в празднике делились на 2 группы: мокша Роштува кудонь кштийхть, эрзя Роштова кудонь киштицят «плясуны Рождественского дома» и мокша Роштува кудонь ваныхть, эрзя Роштова кудонь ваныцят «зрители Рождественского дома». Плясавшим девушкам оказывали почести и уважение: дома в период праздника их старались кормить лучше, освобождали от работы. Характерными были ритуальные пляски с поднятыми вверх руками, символизировавшие дерево и обращение к солнцу. Для исполнения плясовых наигрышей приглашали за плату музыкантов (мокшанские Роштува кудонь нюдиса морай, эрзянские Роштова кудонь нудейсэ седиця «исполнитель на нюди в Рождественском доме»). Наигрыши и пляски чередовались с плясовыми песнями, загадками стариков на аграрные темы (реликт архаичного обряда инициаций), развёрнутыми диалогами присутствовавших с ряжеными (мокшанскими Офта, эрзянскими Овто «Медведь»; мокшанскими Гаганя, эрзянскими Мацейне «Гусёнок»; мокшанскими Роштува баба, эрзянскими Роштова баба «Рождественская старуха»), которым, по традиции, можно было исполнять песни и разыгрывать сцены эротического характера (функция — плодородие). Обычай снимать избы на время праздника существовал в мордовских сёлах до 1950-х гг. В 1940—50-х гг. этот праздник воспроизводили коллективы художественной самодеятельности, а в некоторых сёлах (Левжа, Перхляй, Сузгарье) — фольклорные ансамбли.

[править] Литература

- Маркелов М.Т. Саратовская мордва (Этнографические материалы) // Саратовский этнографический сб. — Саратов, 1922. — Вып. 1; Маскаев А.И. К вопросу о мордовской народной драматургии// Зап. МНИИЯЛИЭ. — Саранск, 1951. — № 12; Бояркин Н.И. Инструментальная музыка мокша-мордовского календарного праздника «Кштимань куд» // Семейные обряды мордвы: Тр. МНИИЯЛИЭ. — Саранск, 1984. — Вып. 76; Корнишина Г.А. Традиционные обычаи и обряды мордвы: исторические корни, структура, формы бытования. — Саранск, 2000.

[править] Источник

- Энциклопедия Мордовия, Н.И. Бояркин.

-

-

January 4 2014, 15:29

- Праздники

- Музыка

- Животные

- Cancel

«Роштовань кудо» Баганя велесэ

Роштовань кудо — нац земледельческий праздник плодородия, приуроченный к зимнему солнцевороту. Праздник начинался вечером, в сочельник, продолжался 10—14 ночей.

Его обрядовые действа посвящались духам-покровителям домашних животных, птиц, пчёл, злаков и священных деревьев. Колядующим парням и девушкам жители села делали пожертвования в виде продуктов и денег, которыми первые расплачивались за предоставляемый для проведения обряда дом. По народным поверьям, чем больше людей сходилось в нём, тем действеннее становились просьбы к покровителям. Поэтому хозяева считали за честь и хорошим предзнаменованием выбор их дома. Магическое значение придавалось праздничным нарядам. Приходить сюда небрежно одетым было плохой приметой. Во время праздника девушки менялись одеждой. С ним были связаны многие поговорки. О девушке, долго наряжавшейся, говорили: «пурны-сэрни прок Роштова кудос» о красивой — «прок Роштова кудонь тейтерь».

Праздник начинался с входа в дом стариков и пастухов, которые бросали в сенях по горсти зерна. Затем исполнялись протяжные молебные песни (пазморот), обращенные к духам-покровителям с просьбой о ниспослании обильного урожая, увеличении семьи и приплода домашних животных. Их поэтические тексты представляли собой лаконичные формулы традиционных заговоров.

Во многих сёлах первая ночь в доме посвящалась духу — покровителю свиней. Под или после пения молебных песен старикам и пастухам подавали обрядовую еду — варёную свинину, старейшему (озатя) — голову свиньи. Мотивы, связанные с животными (символ обильного плодородия), были распространены в текстах лирических песен, составляли символику плясовых программных наигрышей зооморфной тематики под названием «Туво», обрядовых игр «Тулевксэнь панема», а также благопожеланий с рефренами «Тавуся».

После ритуальной еды и пения застольных песен столы убирали, и начинались пляски молодёжи под аккомпанемент эрзянских народных музыкальных инструментов.

Все участвовавшие в празднике делились на 2 группы: Роштова кудонь киштицят и Роштова кудонь ваныцят. Плясавшим девушкам оказывали почести и уважение: дома в период праздника их старались кормить лучше, освобождали от работы. Характерными были ритуальные пляски с поднятыми вверх руками, символизировавшие дерево и обращение к солнцу. Для исполнения плясовых наигрышей приглашали за плату музыкантов (Роштова кудонь нудейсэ седицят).

Наигрыши и пляски чередовались с плясовыми песнями, загадками стариков на аграрные темы, развёрнутыми диалогами присутствовавших с ряжеными (Овто, Мацейне, Роштова баба), которым, по традиции, можно было исполнять песни и разыгрывать сцены даже эротического характера (функция — плодородие). Обычай снимать избы на время праздника существовал в мордовских сёлах вплоть до 1950-х гг.

Праздник Рождества: традиции народа и семьи

- Мастер-класс 1. Песня зовёт

- Мастер-класс 2. Песни в праздник Масленицы

- Мастер-класс 3. Празднично-обрядовая кухня эрзянского народа в Новый год и Рождество

- Мастер-класс 4. Праздничные игрушки эрзянского народа в Новый год и Рождество

Рождественские святки у мордвы считались одним из самых веселых периодов в году, когда запасы урожая еще не истощились и было много свободного времени.

Весь святочный период был чрезвычайно насыщен разнообразными обрядами и ритуализованными действами, к которым были причастны все члены деревенской общины. С их помощью старались обеспечить благополучие на весь год, выяснить свою судьбу, задобрить «родителей» — умерших предков, обезопасить себя от нечистой силы.

По традиции на Святки принято было ходить в гости к близким и знакомым, дарить подарки, угощать детей сладостями. В эти дни заботились о бедных, подавали милостыню нуждающимся, дарили подарки для детских домов, приютов и больниц.

Существует много традиции и обрядов празднования Святок и Рождества. Одной из интересных традиций данного праздника является традиция коляды. Колядующие наряжаются в костюмы, ходят по домам, поют хозяевам колядки и поздравляют с Рождеством. Хозяева же дарят колядующим сладости или деньги. Как правило, сладостями угощаются дети, которые приходят колядовать к своим крёстным, родственникам или близким знакомым. Для этого накануне детишки усердно учат колядки. Взрослых приглашают за стол, угощают выпивкой и закуской, после чего колядующие отправляются в следующий дом. Считается, что чем больше колядующих посетило дом, тем благополучнее выдастся следующий год. Обойдя деревню, дети собираются в один дом и ужинают собранным. Взрослые не едят этих подачек, но часть их отдается курам, уткам, гусям, телятам, поросятам, ягнятам, но отнюдь не старому скоту.

Другая интересная традиция – приход засевальщика. В каждый дом должен войти посевальщик — мужчина или мальчик, который поёт засевальные колядки и разбрасывает при этом по всему дому зерно. Мальчик вынимает из рукавицы насыпанные туда зерна разного хлеба и бросает на хозяев, приговаривая: «Корминечек-Паз пошлет хлеба на вас!». Хозяева собирают эти зерна и хранят их до посева.

Еще одна традиция — домашнее моление. В Новый год, в самый полдень, хозяин открывает окно и, зажигая перед ним штатол, молится со всеми домашними на коленях, говоря: «Чам-Паз, помилуй нас, Анге-Патяй-Паз, умоли за свиней, за овец, за поросят и за кур (и т. д., перечисляет скот). Таунь-oзаис, береги наших свиней от волка; давай много поросят. Вельки Васяй (то есть Василий Великий, которого мордва отожествляет со своим Таунь-oзаисом) Таунсяй, давай поросят черных и белых, каких сам любишь». После молитвы хозяйка подает мужу на блюде свиную голову (без березовых прутьев, без золотой бороды и без яйца во рту), он с детьми идет к камню «кардо сярко» (хранительницы двора) , в свинарник и по другим хлевам. Впереди идет старший его сын или дочь. При выходе из избы мать дает ему в рот сваренный свиной хвостик; ребенок, держа его в зубах, а в одной руке рукавицу с зерном разного хлеба, ходит перед отцом и осыпает зернами камень кардо сярко, хлева, соху, борону, телеги, бросает зерна в овин, на сенницу, словом, повсюду, а отец, ходя со свиною головой, говорит: «Анге-Патяй-Паз, уроди хлеба и скота, Таунь-oзаис, Вельки Васяй, Таунсяй, береги свиней, чтобы волк не съел». Обойдя двор и хлева, возвращаются в избу и, прочитав трижды молитву, подобную той, которую читают в Рождество, садятся обедать. После обеда свиные уши и кончик рыла хозяйка зарывает под передний угол дома.

Не менее интересен обряд с соломой. Солома, положенная в избе перед Рождеством, остается на полу несколько дней. Затем ее собирают. Хозяйка берет пук её, кладёт на камень кардо сярко и зажигает штатолом. Потом берет другой пук, зажигает его и окуривает курятник. На другой день также окуривает коровник. Остальную солому в крещенский сочельник кладут перед домом и зажигают штатолом. От курева этой соломы, по мнению мордвы, убегают нечистые духи.

Таким образом, все рождественские обрядовые действия проводились с установкой на увеличение плодородия, семейного здоровья и счастья.

Во время Святочных дней очень популярны были уличные гуляния, вечерки с танцами, и гаданиями. Игры на праздниках являлись биологической потребностью организма, и, по мнению специалистов, не только физической тренировкой, но и средством психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. Очевидно, маскарадно преображаясь, люди расслаблялись, освобождались от обычных норм поведения.

Святочный период можно назвать временем активного формирования брачных пар нового года, чему способствовало проведение почти каждый вечер игрищ молодежи. Поэтому зачастую молодежь почти полностью была освобождена от какой-либо трудовой деятельности и все время Святок посвящала разнообразным развлечениям. Здесь парни и девушки имели возможность внимательно присмотреться друг к другу. Своеобразным испытанием готовности к браку, было умение и парней, и девушек правильно вести себя при приходе на игрище ряженых. Одетые в самые разнообразные наряды и маски, ряженые вовлекали в свои многочисленные игры всех, без исключения, кто присутствовал на посиделке.

Одной из ярких особенностей Святок являлись разного рода гадания. В каждой крестьянской семье или всей общиной накануне главных святочных праздников совершались гадания об урожае. Вечерами подблюдные гадания устраивали девушки. Нередко погадать с блюдом собирались все жители деревни, чтобы каждый мог узнать свою судьбу на будущий год. Девушки и, реже, парни на протяжении всех Святок в полночь совершали самые разнообразные гадания, в надежде понять, удастся ли им в новом году выйти замуж или жениться.

Святочные гаданья у мордвы такие же, как и у русских: девушки гадают о суженом, молодые люди о рекрутстве. В святочные вечера, по общему обыкновению, гадают так:

- льют олово и ходят слушать. Если олово, влитое в ковш свежей холодной воды, разбившись, упадет на дно, это принимается за верный признак семейного разлада; олово, слившееся в вид гроба, означает смерть, в виде ранца или ружья — отдачу в рекруты, в виде венца — свадьбу;

- собираются слушать преимущественно на перекрестки, обводят вокруг себя круг березовым веником, помелом или лопатой, в ограждение от злых духов, и, ложась на землю, слушают, а главный в этом сборище, нередко старик, стоит и машет веником во все стороны. Если кому послышится скрип обозов — будет в следующем году изобильный урожай хлеба, если же ничего не слышно — будет недород. Иному слышатся стоны и вопли, из чего заключают, что год будет тяжел для народа;

- накануне Нового года, после ужина, крошки, остающиеся на столе, и сор с лавки сметают в одну кучу и оставляют до утра; рано на заре смотрят, нет ли тут каких зерен: какого хлеба найдут зерно, такого будет урожай в следующем году.

Девушки гадают о суженых следующим образом:

- кладут под подушку первый кусок, взятый за ужином — жених во сне приснится;

- завязывают лошади глаза, девушка садится на нее: если лошадь пойдет к воротам, быть свадьбе, а если к стойлу — оставаться в девках;

- с которой стороны услышит собачий лай, в ту сторону замуж выйдет;

- ходят считать у хлебного амбара бревна, приговаривая к каждому: «кузов, короб, сусек»: если на последнее бревно придется слово «кузов» — быть замужем за бедным; если «короб» — за человеком среднего состояния, а если «сусек» — то за богачом.

- берут в горсть горох и считают теми же словами горошины. Кроме гаданий, девушки хоронят золото, поют подблюдные песни.

В последние Святочные дни люди готовились к проводу Святок , чтобы окончательно избавиться от неприятностей. Люди с криками били метлами по углам, стучали по заборам, скакали на конях вдоль села, стреляли в небо во дворах. А в конце кричали: «Иди уже, колядка, с Богом, а через год снова приходи!».

Мастер-класс 1. Песня зовёт

Действующие лица: ведущий, участники мастер – класса

Реквизит: тексты песен, калядок, музыкальные инструменты.

Ведущий. Здравствуйте! На данном занятии мы поговорим о песнях, которые исполнялись в период Святок.

Конечно, в данный период исполнялись в основном песни-колядки, которые были направлены на пожелание семейного благополучия, здоровья, плодородия земли и приплода скота. Исполнение колядок иногда происходило под аккомпанемент музыкальных инструментов: дуда, палама и кайга (скрипка).

Пример одной из колядок:

Мальчики и девочки ходят по домам со следующею песней:

Таунсяй! Расступись, земля, Уродися, хлеб, Колос с дугу, Зерно с кочедык, А соломушка С оглоблюшку. Таунсяй! Зерно толкай, Пироги пекай, Клади в окно: Прилетит голубок, Возьмет зернушки, А мы пирожок. Таунсяй! Наша подачка В дверь не пролезет, В окошко шлет. Свины ножки, лепешки, В печке сидели, На нас глядели. Таунсяй! Если поющим нескоро подают, они стучат в заслоны, звонят в колокольчики и поют: Подавай пирога!- Не дашь пирога, Замараем ворота; Не дашь каши горшок, Всадим вилы в бок; Подавай пирога, Пшенной каши горшок, Таунсяй! Когда же подадут им в окно лепешек, свиных ножек и пшенной каши, дети величают хозяев: У Денянь Лазунянь Изба светла, Окошки белы, Ворота пестры, Вереи красны, Таунсяй! Денянь Лазунясь Светел месяц, Молода мазай, Красно солнышко; У Деняня детки Частые звездки. Таунсяй! Уродися Денян хлеб - Не провезти в ворота, Уродися поросят, Телят, ягнят, Гусей, лебедей, Серых уточек. Таунсяй!

В ходе Святочных гуляний исполнялись также засевальные колядки во время хождения по домам селян и подблюдные песни во время гаданий.

Далее участникам (дедушкам и бабушкам) предлагается вспомнить и другие тексты песен-колядок, их текст фиксируется. Затем некоторые из участников (внуков) пробуют исполнить колядки, которые были представлены на занятии или предложены участниками занятия.

В конце занятия каждому из участников должна быть сделана копия колядок для разучивания дома.

Мастер-класс 2. Театрально-танцевальная студия

Действующие лица: ведущий, участники мастер – класса

Реквизит: маски зверей, одежда для нарядов, книга В.С. Брыжинского «Детские и молодежные игры мордвы»

Ведущий. Добрый день! На сегодняшней встрече мы попробуем воспроизвести одну из игр-развлечений, которые проводились в старину на Святки. В качестве развлечений для детей и молодежи были популярны катание на санях, игра в снежки, игра в ряженных животных, хождение по домам и славление хозяев, хороводы на улицах и перекрестках.

Наиболее распространенными у мордвы были маски зверей, в частности, медвежьи. Большей частью наряжались парни и мужчины. Мужчины надевали на себя вывороченные шубы, маски, иногда просто мазали лицо сажей, пугали людей, заходили в дома и просили угощение у хозяев.

Далее участникам предлагается ознакомиться и выбрать для репетиции одну или две игры для Святок из книги В.С. Брыжинского «Детские и молодежные игры мордвы»: «Кольцо на счастье», «День Коляды», «Смотрины пряжи», «Огоньки Коляды», либо сами участники могут предложить для репетиции игру-развлечение, которое было принято в их селе.

Мастер-класс 3. Празднично-обрядовая кухня эрзянского народа в Новый год и Рождество

Действующие лица: ведущий, участники мастер – класса

Реквизит: рецепты приготовления блюд.

Ведущий. Добрый день!

Нам уже с Вами известно, что праздничную и обрядовую еду можно разделить на две группы: приуроченные к определенным календарным праздникам и моментам жизненного цикла (рождение, свадьба, похороны).

Календарные праздники у эрзян подразделялись на четыре группы по времени года: зимние, весенние, летние и осенние. Зимние календарные праздники приурочивались к декабрьскому солнцестоянию и следующим за ним дням. Кульминационные его точки — 25 декабря, 1 и 6 января определяются христианскими праздниками и гражданским календарем. Основной темой этих обрядов было предугадывание и обеспечение нового урожая. В этих целях практиковались различные способы колдовства, игры, гадания об урожае, о предстоящей судьбе людей на будущий год. Для того или иного праздника был характерен определенный набор продуктов. Так, например, народные гадания в праздниках зимнего цикла были направлены на угадывание той культуры, которую необходимо посеять, чтобы в достатке содержать семью. Поэтому в рождественский сочельник варили кашу из нескольких сортов зерна.

В первый день Нового года совершали то, что должно было иметь воздействие на весь последующий период: сытная еда с набором ритуальных блюд (каша, хлеб, пироги, свиная голова). Повсеместно в эрзянских селах под Новый год в каждом доме выпекали орешки из пшеничного теста, жарили поросенка, гуся или курицу. Вечером устраивали моление — озкс. Качая жареного поросёнка, домохозяйка просила Юртаву (богиня жилища) о размножении скота. Новый год в некоторых местах заселения эрзян считался днем жертвоприношения в честь свиней («тувонь-озкс»), на котором чествовали божество свиней — «тувонь паз».

А у вас какое главное блюдо на Новый год?

Дохристианские предки мордвы на Новый год раскладывали ритуальную пищу и молились языческим божествам, прося их одарить в новом году богатым урожаем и богатырским здоровьем. Например, хозяйка брала в руки чашку со специально приготовленными из теста орешками и молила Вирьаву (богиня леса) об урожае орехов. В некоторых местах это моление совершалось около водного источника. На берегу раскладывали ритуальную еду и просили верховного бога Верепаза (э.) и богиню урожая Нороваву (э.), а также покойных предков о хорошем урожае и добром здоровье.

Моление – озкс сходно с ритуалом колядования. Он проводился накануне Рождества. Этот день у мордвы так и назывался: «калядань чи» (день каляды). Он олицетворял рождение солнца, сулил изобилие в предстоящем году. Днем дети, а вечером молодежь ходили по домам и исполняли песни, в которых желали хозяевам благополучия и хорошего урожая. Для этого пекли специальные пирожки — калядань прякат (э.) с различной начинкой: картошкой, горохом, капустой, калиной, свеклой и т.п. Благополучие семьи представлялось зависимым от обилия розданных даров.

В вашем селе ходят колядовать? А Вы в этом принимаете участие?

На Рождество обязательно готовили холодец или свиную голову, копченое сало, пшенную кашу, блины, пироги с разной начинкой. В качестве начинки использовали варенье из яблок и смородины, капусту. А еще на Рождество и на Старый Новый год пекли орешки — сладкое мучное изделие из пресного теста (мука, яйца, немного масла, сахар, соль) и делали медовый десерт (ламбамо пель) — мед перемешивали с мукой до пластичной твердой массы (как пластилин), а затем нарезали на кубики.

На Крещенье пекли из теста фигурки лошадок, коров, кур и др.

А в ваших семьях сохранились национальные рецепты праздничных блюд? Расскажите нам о них.

Мы вам предлагаем следующие рецепты новогодних праздничных блюд.

Орешки

Под Старый Новый Год дети ходили по селу с мешочками и собирали орешки. Вкуснятина! Хотите удивить своих детей и внуков, приготовьте по этому рецепту орешки, радость их будет бесконечна!

Необходимо:

- 1 стакан молока,

- 1 стакан растительного масла,

- 1 стакан топлённого свиного сала, сало можно заменить топлёным маслом (натуральным),

- сахар, соль по вкусу.

Замешиваем тесто как на пельмени, раскатываем в жгуты диаметром примерно 1 -1,5 см, затем эти жгуты разрезаем на маленькие кусочки (1 см). Выпекаем в печи или в духовке. Сахара не жалей, хуже не будет. Орешки получатся рассыпчатые, тают во рту.

Пирожки с капустой

Ингредиенты для теста (на 24 пирожка):

- 250 мл воды;

- 10 г свежих дрожжей;

- 2 чайные ложки сахара;

- 0,5 чайной ложки соли;

- 4 столовые ложки растительного масла;

примерно 400 г (2,5 стакана) муки.

Муку просейте. Дрожжи растворите в теплой воде. Из всех ингредиентов замесить тесто в миске, придать форму шара, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час. Расстоявшееся тесто замесить еще один раз, придать форму шара и оставить еще на 30 минут. В промежутках пока тесто расстаивается, приготовить начинку.

Для начинки:

- капуста квашеная;

- 1-2 головки репчатого лука;

- 3-4 яйца при желании;

- 1-2 ст. ложки томатной пасты при необходимости;

- растительное масло, соль, черный молотый перец.

Квашеную капусту пробуем. Если кажется что она слишком кислая или соленая – вкладываем её в дуршлаг и промываем под проточной водой. Репчатый лук чистим, нарезаем четверть кольцами или мельче. Сильнокислую капусту можно еще и проварить в кипящей воде до мягкости, слить воду через дуршлаг и, не отжимая, выложить на сковороду в разогретое растительное масло. Жарьте все вместе до готовности. Попробуйте начинку на вкус и, если надо, посолите и поперчите. Томатную пасту стоит положить, если капуста в конце при-готовления оказалась совсем не кислой. В начинку можно добавить вареные яйца или обжаренные отдельно грибы.

Подошедшее тесто разделить на одинаковые кусочки.

Затем каждый кружочек раскатать лепешками, на каждую лепешку выложить начинку, защипать. Пироги положить на противень, смазать яйцом или сметаной или маслом, оставить в теплом месте, чтобы пироги подошли. После того как пироги подошли, поставить их в нагретую до 180гр духовку, на 20 -25 минут, до зарумянивания.

Поросенок жаренный с гречневой кашей

Продукты:

- поросенок целиком -1500 гр.,

- 55 гр. топленого масла,

- 400 гр. гречки,

- 30 гр. соли.

Хорошо жарить поросенка целиком недельного или полуторанедельного возраста. Поросенка опустить в холодную воду, потом тотчас в кипяток минуты на две, ощипать всю шерсть, отскоблить ножом осторожно, чтобы со щетиной не срезать кожу, натереть мукой, опалить над газовой горелкой или просто зажжённой бумагой, свернутой трубкой. Сделать продольный разрез от шеи, выпотрошить, вымыть снаружи и внутри. Затем заполнить брюшину рассыпчатой гречневой кашей и зашить нитками. Смазать поросенка растопленным маслом, положить на противень и поставить в жарочный шкаф жарить. Когда зарумянится, уменьшить жар и начать поливать поросенка каждые 10 минут стекшим соком. Время жарки примерно 1 час — 1 час. 20 минут. После жарки дать остыть минут 10-15, снять нитки. Кашу использовать на гарнир. Поросенка разрезать на части. Сложив на блюдо в целом виде, подлить соку из-под поросенка и подать.

Далее предлагается обсудить и вспомнить рецепты Рождественских и Святочных праздничных блюд. Рецепты фиксируются, копии рецептов раздаются всем участникам.

В конце занятия между участниками распределяется приготовление тех или иных блюд, дегустация которых планируется на следующее занятие.

Мастер-класс 4. Праздничные игрушки эрзянского народа в Новый год и Рождество

Действующие лица: ведущий, участники мастер — класса

Реквизит: солома (перед работой солому вымочить в теплой воде для ее мягкости и эластичности), клей ПВА, нитки с иголкой, ножницы, тонкий картон или плотная бумага, ткань;

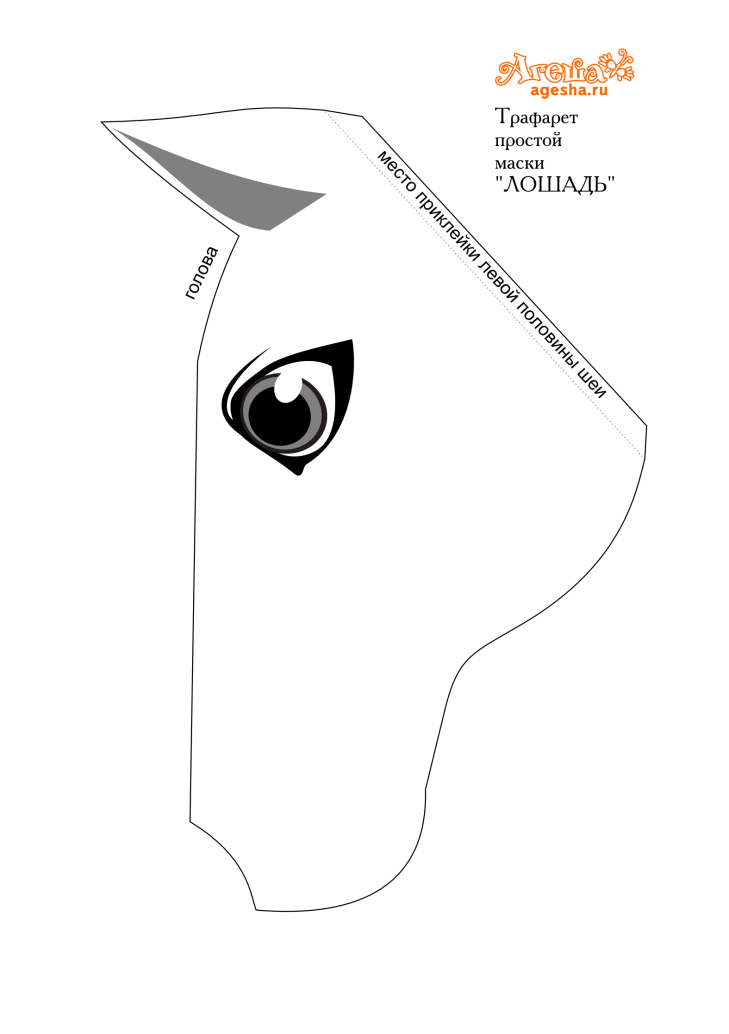

8-10 листов белой бумаги или цветной, карандаш, фломастеры, шаблон/ трафарет маски «Лошадь».

Ведущий. Добрый день!

Сегодня мы с Вами поговорим, как готовились к новогодним праздникам, в какие костюмы наряжались. Попробуем с Вами сделать новогодние маски для детей и взрослых.

Вам уже известно, что обрядово-праздничный цикл всегда начинался зимней порой. Задолго до крещения мордвы, до появления понятия Рождества Христова появился веселый молодежный праздник — Роштовань кудо (рождественский дом), который потом стал связываться с ним по времени и названию. К этому дню строился или снимался специальный дом, где молодёжь устраивала игры, пляски, а также занималась «магическими» обрядами, большая часть из которых носила весьма фривольный характер. Для проведения этого праздника молодежь собирала деньги, девушки приносили продукты и готовили еду. Дом украшали: на пол стелили солому, делали специальные украшения из бумаги, луба, соломы. Когда все было готово, вечером шли девушки по улице и кричали: «Адядо Роштовань кудос!» (Идемте в рождественский дом!).

А сейчас молодежь вашего села собирается отдельно в каком-либо доме на Новый год?

Накануне рождества проводился ритуал колядования или «калядань чи». Этот день ассоциировался у эрзян с нарождением солнца после долгой зимы и сулил рачительным хозяевам благополучие.

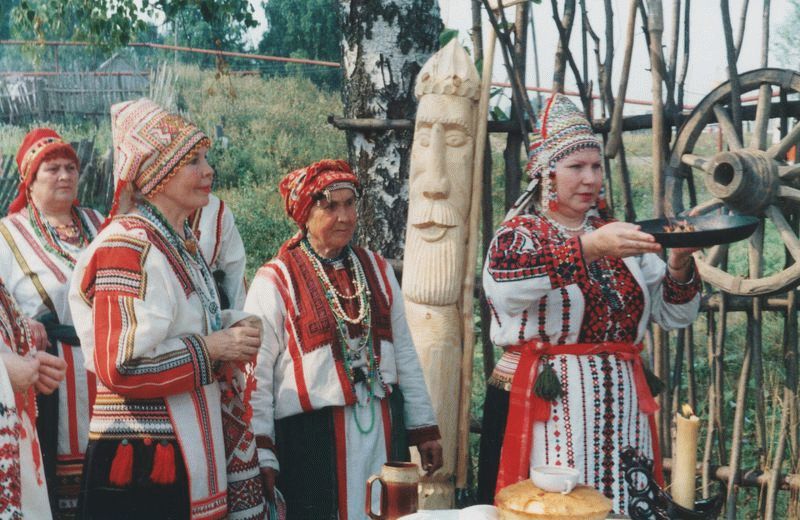

С вхождением в мордовскую обрядовую культуру христианства, обход дворов детьми и молодежью стал проводиться и во время Рождества. Участники предрождественского и рождественского обхода домов совершали так называемый обряд посевания, т.е. обсыпание хозяев и скотины зерном или рассыпание его по дому. Этим имитировались действия, совершаемые во время сева, что должно было вызвать плодовитость людей и животных, довольство в доме. Следы культа плодородия усматриваются и в приемах ряжения молодежи во время рождественских праздников в маски зверей. Особенно часто у мордвы встречались лошадиные и медвежьи маски. Образы этих животных с давних пор считались носителями доброго начала, они также символизировали активную жизненную энергию и плодоносящую силу. Делались и устрашающие маски: из луба или бумаги делали рога, большой нос, лица мазали сажей или делали из бумаги, крашенной в черный цвет, личины — чамакс (э.). Иногда на голову одевали выдолбленную внутри тыкву с прорезями для глаз и рта. Такую тыкву с зажженной внутри свечой могли нести и в руках. Подобные маски, по мнению многих исследователей, были персонификацией духов умерших. От их благосклонности, по народным воззрениям, зависело благополучие людей в новом году. Некоторые ученые полагают, что устрашающие маски как бы сближали одетых в них людей с потусторонними силами, которые именно накануне Нового года были наиболее сильны. «Сливаясь» с ними, человек старался таким образом оградить себя от их дурного влияния.

А как сейчас в вашем селе проходят «калядань чи»? Как наряжаются дети и молодежь?

Большое место в рождественском цикле отводилось соломе злаковых растений. Солому использовали и во время игр молодежи. Так, во время игры в «поросят» мужчина, изображавший свиноматку, подкладывал солому себе под кафтан. Юноши и девушки хлестали друг друга пучками соломы. Из соломы делали куклу или чучело лошади, которые молодежь носила по селу. Солома широко применялась и ряжеными. Они обвязывались соломенными поясами, набивали ее под одежду, делали соломенные накидки. Эти элементы костюма ряженых, а также и куклы из соломы, сжигались в конце Святок. В этих обычаях проявляется культ плодородия: солома — синоним зерна, хлеба. А церемонии сожжения соломенных чучел символизировали смерть старого года, на смену ко-торому приходил новый год.

Перед Крещением проходили своеобразные проводы Шайтана, который, по народным поверьям, все Святки находился среди людей. Для его «изгнания» люди устраивали большой шум, ударяя в сковородки, тазы, пилы и т.п. Хозяева с пучками горящей соломы обходили жилые и хозяйственные помещения, изгоняя нечистую силу. Затем все жители с криком и шумом шли за околицу, откуда поспешно расходились по домам, уверенные в действенности своего средства.

А в вашем селе жгли чучело на Святки? Из чего его делала?

А теперь будем делать рождественские маски и игрушки.

Кукла из соломы

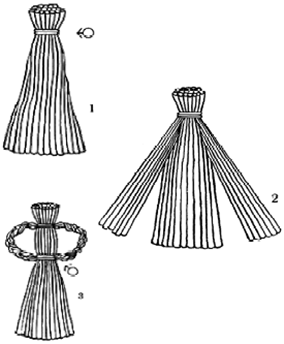

Рис.1

Возьмите пучок из 50–70 соломин и согните его по центру. Концы перекрутите внизу вполоборота так, чтобы они поменялись местами, а в середине жгута образовалась петля. Пучок чуть ниже петли перевяжите туго нитками, концы сожмите рукой и подстригите ножницами, чтобы они стали ровными. Получится фигурка, напоминающая очертание женщины в сарафане (см. схема 1).

Перевяжите сверху пучок соломы на 5-ю часть длины, чтобы получить голову куклы. Можно также взять длинный пучок, сложить его пополам и перевязать, отделив голову. Затем из пучка отделите с обеих сторон по 15 соломин, сплетите из них косички, которые затем выгните полукругом. Перевяжите пучок соломы вместе с заправленными косичками на талии – и кукла готова. Снизу концы соломин также подровняйте (см. схема 2).

Схема 1

Схема 2

Сначала надо сделать «закрытую голову». Возьмите пучок соломы немного по длиннее, чем для изготовления предыдущих кукол. Перевяжите туго верхушку пучка, разделите оставшуюся часть пополам и поднимите вверх, оставив внутри перевязанную верхушку, «спрячьте» ее. Затем крепко сожмите отогнутый пучок руками и снова перевяжите его примерно на уровне окончания «спрятанной» верхушки (см. схема 3). Теперь переверните пучок на 180°.

Схема 3

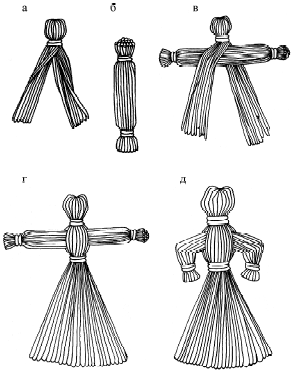

Теперь украшаем куклы.

Волосы делаем из пакли или синтетических ниток. Для начала раскладываем нитки и связываем их посередине. Приклеиваем волосы к голове и заплетаем в косу. Глаза, нос и рот делаем рисованные или намечаем их стежками ниток.

Чтобы сделать юбку, берем плотную бумагу/ ткань и делаем из нее выкройку. На бумажную выкройку наклеиваем солому, предварительно разрезав ее вдоль и прогладив рукой или тупой стороной ножниц. Низ юбки нашей кукла украшаем косичкой из соломы. Также вырезаем из бумаги ведра и наклеиваем на них солому.

Наши куклы готовы!

На рисунке 2 изображены игрушки, которые можно сделать из соломы.

Рис. 2

Маска «Лошадь»

Мы предлагаем Вам сделать совместно со своими внуками и детьми новогоднюю маску.

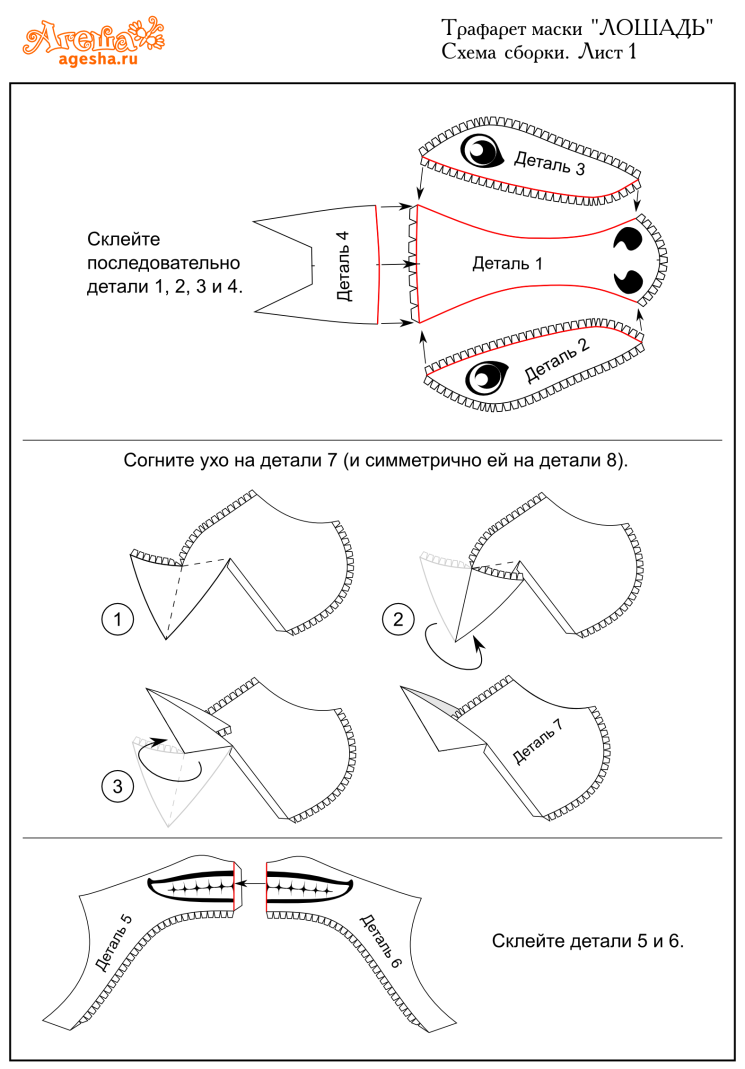

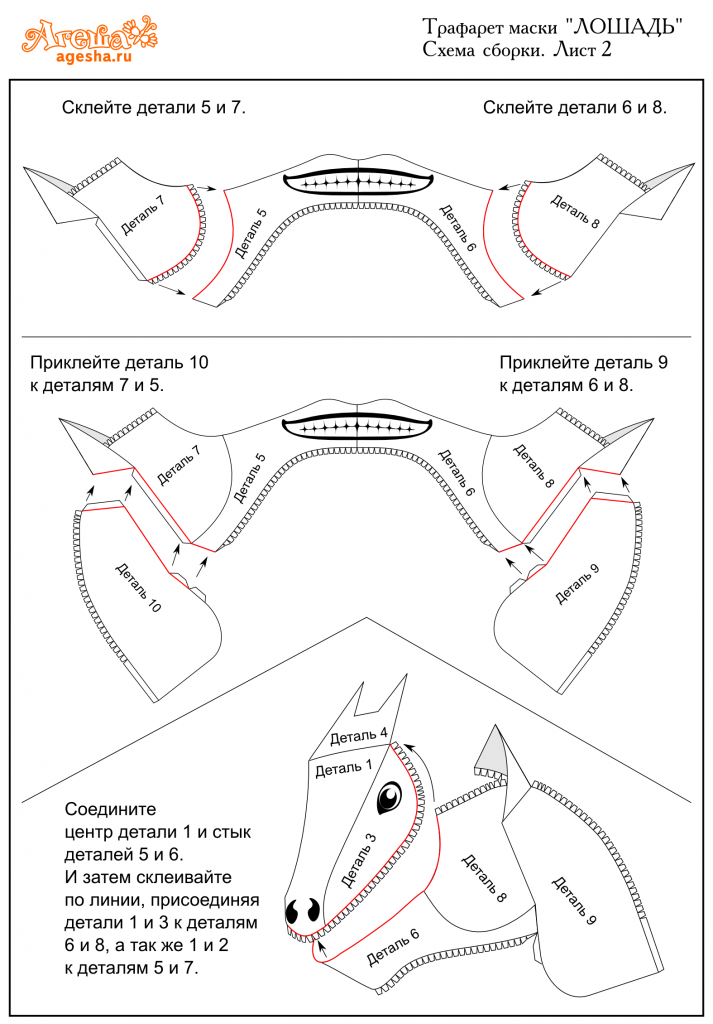

Далее прилагается шаблон/ трафарет маски «Лошадь».

При склеивании деталей маски строго следовать инструкции, содержащейся в трафарете. После того как маска будет склеена, ее можно разрисовать и украсить.

Трафарет маски. Схема сборки. Лист 1.

Трафарет маски. Схема сборки. Лист 2.

Трафарет маски Лист 3.

Теперь можно отправляться на праздник!

На занятии обсуждается вопрос об изготовлении масок и костюмов для святочных игр (кто и какой костюм из участников будет изготовлять).

Поделиться публикацией:

Мордовия является восхитительной республикой, где живет сильный духом народ, который любит свою родину и хранит ее народные традиции и привычки.

Народ Мордвы – дeвятый по количеству в России, его представители проживают в Поволжье и центральной России. Если взять данные переписи населения, то можно увидеть, что только третья часть этой нации населяет территорию самой Мордовской республики. Большинство представителей расселены по всей России, от Москвы до Тамбова.

Мордовский народ можно поделить на две народности. Это эрзя, их еще называют шокша или терюхане, и мокша (каратаи).

АНОНС СТАТЬИ! В статье описаны традиции и обычаи народов Мордвы: происхождение народа, праздники, поверья, религия, особенность быта, национальные костюмы. Чем отличаются народы эрзя и мокша.

Содержание

- Отличительные черты

- Традиции в одежде

- Национальный язык

- Религия

- Свадьба по-мордовски

- Традиции и обычаи Мордвы

- Праздники Мордовского народа

Отличительные черты

Подобное этническое раздвоение внутри мордовской национальности проявлено, прежде всего, присутствием у каждого из двух субэтносов присущего только им литературного языка. Антропологически эти народности тоже разные.

Интересный факт! Народы эрзя и мокша не используют термин “мордва”, а часть представителей этих народов и вовсе считает его унизительным.

По внешним признакам народы несильно отличаются друг от друга. При массовом же сравнении становится ясно, что мокша имеют несколько более темный цвет кожи и глаз.

Традиции в одежде

Различают их и по традиционным костюмам. Для мокшанок характерно ношение широких, мешковатых брюк, сверху которых надевается ковбойка с кушаком. А вот эрзянки, наоборот, кутаются с головой до пят в рубаху, а сверху еще и накидывают на себя так называемый кафтан – «шушпан». На голову они надевают круглый кокошник.

Мокшанки тоже часто предпочитают необычные платки и шали, они накручивают их к голове, наподобие черемисской чалмы. В последнее время народные мотивы в современной одежде мордовок стали входить в моду. Достаточно часто на торжества и праздники женщины обряжаются в яркие народные костюмы.

Национальный язык

Бытует легенда, что очень давно на мордовской земле был единый язык, из которого позже родились эрзянское и мокшанское наречия. Говорят, что эрзяне позаимствовали свою речь у славян, а мокшане взяли корни своего языка у тюрков.

Интересно, что между двумя мордовскими языками нет единого, «правильного» языкового стиля. В их речи перемешаны разные диалекты, которые используются в каждой конкретной территории.

Религия

Основная часть народа мордвы – люди верущие. Среди них встречаются молокане, старообрядцы и даже лютеране. Однако, разница в верованиях не мешает народу иметь общие традиции, имеющие языческие корни. Те, что сохранились с незапамятных времен.

Почитатели традиций и обрядов язычества, народы мордвы верили в тысячи божеств. Каждая вещь или явление природы у них имели свое отдельное божество. Женских богов было больше всего: Вирява – лесная богиня и муза, Чиава – светлая, солнечная муза, Кудава – нимфа дома и уюта. Каждая богиня обязательно была замужем. Ее супруг покровительствовал той же стихией или явлением.

Интересный факт! Несмотря на религиозное разнообразие народов, на сегодняшний день большинство из них исповедует православие.

Свадьба по-мордовски

Наверное, это самый интересный праздник у мордовского народа. Свадьба в Мордве – это всегда роскошное и необычное мероприятие. Оно может иметь весьма неожиданный финал.

Так, например, есть случаи, когда новобрачные проводили свою первую брачную ночь в свинарнике. Конечно же, там было уютно, чисто и украшено к приходу молодых.

На свадьбе принято молодых отпустить с праздника раньше всех, чтобы дать возможность молодоженам насладиться друг другом наедине. Гости тем временем остаются за столами и продолжают празднество.

Традиции и обычаи Мордвы

Легенда о Хозяине погоста

Время идёт, но и по сей день мокшане и эрзяне являются почитателями языческих ритуалов. Взять, к примеру, моление у штатола. Так в Мордовии называют священную деревянную свечу. Сохранилась также традиция, когда первого умершего закапывали в могилу, стоящим на ногах, вручив в его руки деревянный посох. Считалось, что такой обряд делал покойника «хозяином» на погосте.

Жена – в семье голова

По некоторым данным известно, что в традициях древнего мордовского народа царили матриархальные устои. Женщины имели огромный авторитет и беспрекословное влияние на мужей. У мордовского народа сохранились в речи такие выражения: «Муж скажет, а жена еще подумает», или «Не доверяй мужчине, спроси у женщины».

Ножницы от злых духов

У мордовских женщин есть необычный способ определять, кого должна родить беременная женщина. Если на ее теле вдруг появлялись пигментные пятна – будет мальчик.

Новорожденного и его маму непременно омывали тремя водами. Воду из-под купания младенца не выливали, в нее опускали купюры. Издревле считалось, что так можно призвать к новорожденному духов богатства и изобилия.

Чтобы грудного ребенка не украли злобные духи, ему под подушку обязательно клали острый металлический предмет. Чаще всего это были ножницы. Еще один способ отвести от ребенка дурной глаз – продать малютку незнакомцу. Обряд этот условный. Мать сразу же перекупала дитя за пару монет.

Праздники Мордовского народа

Обычно все торжества у мордовского народа начинаются зимой.

Роштовань кудо

По мнению старожилов, ещё задолго до праздника Крещения у мордовцев появился «роштовань кудо» – зимний обрядовый праздник. Как же отмечает его веселый мордовский народ? Молодёжь снимает отдельный дом, в котором организуются забавные игры, любовные пляски, гадания и магические обряды.

Новый год

Также необычно празднуется и наступление Нового года. Когда-то давно предки современного народа мордвы приносили жертвы языческим богам, выкладывая перед ними в новогоднюю ночь ритуальные продукты. Они просили милости, изобилия, хороших урожаев и здоровья в наступающем году.

Калядань-чи

С той поры, как начало зарождаться христианство, обряды сильно поменялись. Но веселье, характерное для народа мордвы, в обрядах осталось. «Калядань-чи» – это рождественский сочельник, который популярен и до сих пор. Для мокши и эрзя этот день традиционно был связан с солнечным восходом и нес с собой надежду на тепло и богатый урожай. Празднуя «калядань-чи», ребятишки с задорным пением заходили в каждый двор, где их баловали вкусными пирогами.

Интересный факт! Даже национальные пироги у эрзян и мокшан называются по-разному. Одни называют их «калядань прякат», а другие – «пярякат».

Масленица

Интересна в Мордовии масленица. Юноши выбирали себе красивых девиц и катали их на санках. Все это было весело и забавно, молодежь смеялась, бросалась снежками. А потом они угощали друг друга горячими блинами из пшеничной, пшенной или ячменной муки.

Пасха

В весенних праздниках мордовского народа присутствуют как языческие, так и христианские мотивы. Народ мордвы празднует Великую Пасху, поминает своих усопших родственников, обращается к ним за помощью.

Праздник в честь урожая

Осень в Мордовии всегда была отличным поводом для праздника в честь завершения всех работ в поле, сбора урожая зерна. С древних времен в пору сбора урожая мордовский народ много молился, обращаясь к ангелам и богам плодородия. Особые молитвы в это время отводятся Нороваве. Ее любимое место располагается на меже. Поэтому считалось, что межу на поле нужно оставить несжатой. Сюда люди до сих пор приносят свои хлеб и соль для Норовавы.

Покров

Немного позднее, с наступлением октября, празднуется Покров. День, который в Мордовии считается праздником для девушек. В этот день совершается красивый женский обряд, который называется «Покров баба».

Незамужние мордовки, обряженные в огромные балахоны, ходят по дворам, поют запевки, танцуют с метлами, прогоняя из домов злых духов. За это в знак благодарности они получают от хозяев пирожки и сладости.

Дата публикации: 04.11.2020

1) Мордовский Новый год – это целая серия праздников

В старину в период с 24 декабря по 6 января считался праздничным временем у мордвы, когда запасы урожая еще не истощились, и было много свободного времени. Взрослые и дети с радостью принимали участие в традиционных обрядах и играх.

2) В рождественский вечер во всех района Мордовии пели колядки

Колядки — это рождественские обрядовые песни. В Мордовии такие песни исполняли на национальных языках: эрзянском и мокшанском.

3) Самым главным новогодним праздником считался «Роштовань куд(о)»

Ежегодно в канун праздника Рождества Христова в мордовских селениях в каждом доме пекли небольшие пирожки. Взрослые посылали своих детей к каждому хозяину дома под окошко, просить через коляду подаяния из пирожков. Собранные пирожки продавались и за вырученные деньги нанимали «Роштувань кудо» (Рождественскую избу), где вечером устраивали увеселительные игры, песни, пляски, исполняли обряды. Во время «Роштовань куд(о) все наряжались в костюмы животных. Маскируясь, люди стремились отогнать злых духов, а также на время отойти от повседневных норм.

4) На праздничном столе мордвы обязательно были сытные блюда

Считалось, что как угостишь ряженых, такого счастья они тебе и пожелают, поэтому на новогоднем столе всегда были свиные ножки, пышные блины — пачат и пироги.

5) Мордва придавала большое значение рождественским приметам и гаданиям

Считалось, что приметы и гадания в этот период покажут, что принесет грядущий год. Наиболее распространенными были гадания среди девушек, стремившихся узнать о своем будущем женихе. Обычно устраивались они в полночь, для них использовали тарелки с водой, зеркала и яйца.

Отметить новый год в мордовском стиле, попробовать блюда национальной кухни по старинным рецептам и принять участие в гаданиях и обрядах вы сможете во время тура «Зима с мордовским акцентом». Даты тура – 2-6 января 2021 года. Забронировать тур можно по ссылке.

Для участников действует специальная цена на фирменный поезд «Мордовия» по маршруту Москва – Саранск – Москва (категория купе). Тур разработан Студией нестандартных путешествий «Ветер Странствий» @veter_stranstviy в рамках кросс-регионального проекта «Яркие выходные в Приволжье» при поддержке Министерства спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия, Куйбышевского филиала АО «ФПК», компаний «РЖД-тур» и «Русский путешественник», PR-агентства ФРОС Region PR.

В Мордовском республиканском краеведческом музее им. И.Д. Воронина с большим успехом проходит интерактивная новогодняя программа «Роштувань куд». По традиции гостей шутками и интересным рассказом встречает хозяйка праздника – «Роштувань баба», которая в прошлом была главным персонажем мордовского Нового года. Затем разыгрывается яркое представление с колядками, ряжением и народными танцами. В завершении программы гости изготавливают эксклюзивный сувенир и делают яркие фото на память.

Программу «Роштувань куд» уже посетили представители туриндустрии Мордовии, а также участники Саранской местной организации Всероссийского общества слепых. Гости получили массу положительных эмоций

Мордовский Новый год – это целая серия праздников. Длился он с 22 декабря по 7 января и сопровождался традиционными обрядами, играми.

Самым главным считался «Роштувань куд» (мокш.) «Роштовань кудо» (эрз.), («Рождественский дом»).

Накануне колядовали. Этот день у мордвы так и назывался «калядань ши» (мокш.), «калядань чи» (эрз.) — день коляды. Он олицетворял рождение солнца, сулил изобилие в предстоящем году. Днем дети, а вечером молодежь ходили по домам и исполняли песни-колядки, в которых желали хозяевам благополучия и хорошего урожая.

Дальнейшие гуляния проходили в так называемых танцевальных домах – «кштимань кудса» (мокш.), «киштимань кудосо» (эрз.). На праздничном столе обязательно присутствовали сытные блюда: мордовские блины – «пачат», холодец, пироги, а главное место на столе занимала свиная голова. Из напитков «поза» (безалкогольный из сахарной свеклы) и «пуре» (хмельной из солода).

В прошлом мордва придавала большое значение рождественским приметам и гаданиям.

Девушки обычно гадали о суженых, сроках замужества. Для этого они клали под блюдо различные предметы: рожь, кнут, военную фуражку. Затем по очереди доставали их, угадывая таким образом занятия будущего мужа. О цвете волос суженого судили, выдергивая клок шерсти у овец. Бросали через ворота обувь: в какую сторону она упадет носом, в ту и замуж выходить.

Все о традициях мордовского Нового года вы узнаете, посетив интерактивную программу «Роштувань куд». Ждем ваших заявок.

С.Б. Подгорнова, заведующая музейно-этнографическим комплексом «Мордовское подворье»

Народный календарь

«Праздники мордовского народа»

ЯНВАРЬ

«Рождественская изба»

( «Роштувань куд» (м.) , Роштовань кудо» (э.) )

Праздник был любим за святочные гуляния. Дни с праздника Рождества до праздника Крещения в народе назывались святками. Большое участие принимали дети. Они наряжались в шкуры, маски зверей, ходили по дворам и колядовали.

Колядка

|

А каляда, каляда, Тячинь шись каляда! Каляда, каляда, Вандынь шись роштува! Каляда, каляда, Лама перякада валяда (м.). Каляда, каляда, Ламо прякат валядо! Коля максат пряка, Чачтат цера тяка (э.) . |

Ой, коляда, коляда, День сегодня коляда! Накануне Рождества! Коляда, коляда, Дайте нам пирожка. Коляда, коляда, Испеките пироги! Если дашь пирожок, Родится у тебя сынок. |

ПРИМЕТЫ:

На Рождество иней – к урожаю на хлеб, метель – пчёлы будут хорошо роиться.

Если звезды редки, то и ягод мало будет.

ФЕВРАЛЬ

«Масленица»

( «Масланця» (м.), «Мастя» (э.))

В конце февраля люди прощаются с зимой и готовятся к встрече весны. На Масленицу мордва всю неделю угощались вкусными блинами, ходили по дворам, веселились, катались на санках с Масленичной горы. Блин – символ возрождённого солнца.

Закличка

|

Мастян чи, паро чи! |

Масленичный день, хороший день! Возьми, возьми холод! Прогони, прогони холод! Вай шубка износилась, Вай шапка износилась, Вай варежки износились, Вай валенки износились! |

Прибаутка

|

Пачкалга, пачкалга, Мес аф пицят пачат? Аяш вайса ваденди. Вайса пачкалгть вадине, Шапакскять каяйне. Ваймонезень идезе – Пачкалгсь пачать пидезе (м.) |

Сковородка, сковородка, Что блинов не печешь? Меня маслом не мажут. Маслом я намазала. Тесто налила. Она меня спасла – Блинчик испекла. |

Заигрыш

|

Чине листь, листь, листь, Пачалкситне пидсть, пидсть! Ожу вайса вадьсайне. Эйкакштненень кандсайне! |

Солнышко, взойди, взойди, Блины уж испеклись, испеклись! Погоди, их маслицем обмажу, И детишкам отнесу! |

ПРИМЕТЫ:

Февраль зиму выдувает, а март ломает.

Если на масленицу снег, лето будет дождливым.

МАРТ

Призыв весны с 22 марта «Жаворонки»

(«Цигунянь ши» (м.), «Норовжорчонь чи» (э.))

В мордовской культуре прилет птиц с юга рассматривали как вестник благодатной весны. По поверью, они являются из райских стран, отпирают облака, замкнутые зимней стужей. Для этого пекли пироги в виде ласточек или жаворонков. Дети влезали на пригорки, на крыши домов, сараев и закликали приход весны пением призывных песен.

Закличка

|

Жаворонкат, кулемасть, Сяда курок няемасть! Сяда курок лиеда, Тундань лямбе тиеда. Тялось мяленьконь ни мольфтьсь, Сон кшибяленьконь ни порьфтьсь. Тялонь щамоньке ни каладсть, Жаворонкат, лиеда, Тяза пизот лиеда, Лама алнят нарвада, Ламонь лефскат касфтода (м.). |

Жаворонки, услышьте нас, Скорее заметьте нас! Скорее прилетайте, Весеннее тепло делайте. Нам зима уж надоела, Все запасы хлеба съела. Зимняя одежда уже износилась, Жаворонки, прилетайте, Гнездышко свивайте, Много яиц насидите, Много птенцов вырастите. |

Потешка

|

Чики-чики, сорока, Очко пеке онока! Шукшт-шукшт толганзо, Карандушка шубазо, Ленчень локшо кедьсэнзэ, Кшнань карькске перьканзо, Сиянь повне песэнзэ (э.). |

Чики-чики, сорока, Гладкие у нее перышки! Искусно сшита ее шуба, Хлыст в руках ее из дуба, Вокруг нее красивая веревка, На конце золотая пуговка. |

ПРИМЕТЫ:

Длинные сосульки – к долгой весне.

Увидел грача – весну встречай.

АПРЕЛЬ

«Пасха»

( «Очижи или Оцюши» (м.), «Инечи» (э.) )

Пасха — Светлое Христово Воскресение. Готовились к нему 7 недель — 49 дней. В этот день принято печь пасхальные куличи, делать творожную пасху и красить яйца. Яйцо — это символ жизни, её возрождения.

Большая группа обрядов проводилась на Пасху. Празднично одетая девушка и молодой человек, олицетворявшие Пасху, обходили село. Хозяева каждого дома выходили им навстречу с угощением.

Закличка

|

Позяра, позяра! Пандо боксо лов солы! Позяра, позяра! Ловонть олга ведь чуди! Позяра, позяра! Блидинесэнть мазы ал! Позяра, позяра! Тюжинесэнть Ине Чи! (э.) |

На горе снег тает! Подо льдом течет ручей! Блидинесэнть мазы ал! В нашем доме пасха! |

Пестушка

|

Тинць, тинць карьседа, Щавань, пяли якада. Щавась максы коку, Батькась максы ляли, Олять пекоц кели (м.). |

Тинць, тинць карьседа, Щавань, пяли якада. Щавась максы коку, Батькась максы ляли, Олять пекоц кели (м.). |

ПРИМЕТЫ:

Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени.

Апрель ленивого не любит, проворного голубит.

МАЙ

«Троица»

( «Троицянь чи» (э.) , «Троцянь ши» (м.) )

Этот праздник впитал дохристианские обычаи, связанные с почитанием растений: ими украшали дома, улицы, церкви. Главным предметом обрядового цикла была нарядная березка, которую проносили по селу. В конце праздника устраивали традиционные гулянья, посвященные проводам весны. До сих пор такие гуляния проводят во многих селениях.

Закличка

|

Кизоня, сак, сак! Лямбе тунда, тук, тук! Сетьме пизем кантт, кантт! Сери сёрот макст, макст! (м.). Лето, приди, приди! Весна, уйди, уйди! Принеси нам теплый дождь! Вырастет густая рожь! |

Лето, приди, приди! Весна, уйди, уйди! Принеси нам теплый дождь! Вырастет густая рожь! Солнышко, выйди, выйди, Получтшь ложку каши! Солнышко, выйди, выйди, Получишь красного петушка! |

ПРИМЕТЫ:

Май холодный – не будет год голодный.

Придет май – о долгом сне не вспоминай.

ИЮНЬ

«Моление на меже»

(«Межань ознома» (э.), «Грань озкс» (м.))

В последующее после Троицы воскресенье мордва проводила игрища: детей возили на ярмарку и покупали им народные игрушки, сладости. Катали их на каруселях. Взрослые состязались в пение частушек и песен. Июнь — начало лета, в народе его называют еще «хлеборостом». В лесу появляются первые ягоды и грибы. Мордва молили богов о сохранности урожая, о здоровье людей и животных.

Загадки

Красненькая, сладенькая,

На солнышко поглядывает.

(Земляника)

Хоть и ясно, хоть и дождь,

Из-под зонтика не выходит.

(Гриб)

Не столяр, не плотник,

А хороший на селе работник.

(Лошадь)

Борода есть, но не старик,

Рога есть, но не корова.

(Коза)

ПРИМЕТЫ:

Пришел июнь — разноцвет – отбою от работы нет.

В июне день – с год.

ИЮЛЬ

«Моление о дожде»

(«Пиземе озкс» (э.), «Пиземонь анама озкс» (м.))

Июль — самый жаркий летний месяц. Наступает время созревания хлебов. В июле обычно начинают косить и заготавливать на зиму сено для скота. Перед началом сенокоса проводились моление «Лаймо озкс». Люди просили богов помочь вовремя скосить сено, сметать его в стога и, чтобы оно пошло на пользу животным. Также просили богиню поля (Пакся-ава) помочь в прополке полей. Но самым важным молением мордвы было моление о дожде («Пиземе озкс»). Проводились моления у родников, рек и озёр. После моления участники обливались водой.

Закличка

|

Пиземня, тук пяконя! Модась ули ляпоня, Модась ули ляпоня! Ласьконттяма кяпоня! (м.) |

Пиземня, тук пяконя! Модась ули ляпоня, Модась ули ляпоня! Ласьконттяма кяпоня! (м.) |

Загадки

Меня приглашают,

Меня ожидают,

Как приду — ругают.

(Дождь)

Меня приглашают,

Меня ожидают,

Как приду — ругают.

(Дождь)

Меня приглашают,

Меня ожидают,

Как приду — ругают.

(Дождь)

ПРИМЕТЫ:

Июль — месяц прибериха, припасиха.

Утром туман стелется по воде – будет хорошая погода.

АВГУСТ

«Яблочный Спас»

(«Умарь Спас» (э.), «Марень спас» (м.) )

Август – последний летний месяц. Красное лето идет на убыль. Дни становятся короче. Август самый щедрый, богатый месяц в году: в садах созревают яблоки, груши, сливы; в огородах – морковь, свекла, лук, картофель. Август – праздник жатвы. Убирают с полей рожь, пшеницу, овес. В деревнях мордва праздновали праздник «Умарь Спас» — Яблочный спас. В этот день хозяин нес яблоки в храм. В храме яблоки освещались. Дома совершали моленья в честь покровителя яблонь, чтобы тот хранил яблони от бурь, ураганов, от мышей и зайцев, чтобы яблоки уродилось сладкие. Яблоки ели всей семьей.

Загадки

Ты этот месяц знаешь

В нем делают запасы,

Попутно отмечая

И три различных спаса.

(Август)

На дереве краснеют девичьи щеки.

(Яблоня)

Не в небесах, не на земле,

А всеми славятся.

( Яблоки)

Пословица:

Кодамо умаринась, истямо умареськак. (э.)

Какова яблоня, таково и яблоко.

ПРИМЕТЫ:

Месяц август яблоком пахнет.

В августе до обеда – лето, а после обеда – осень.

СЕНТЯБРЬ

«Моление серпа»

(«Тарваз озкс» (э.) , «Тарвазонь озондома» (м.) )

Праздник тарваз озкс, посвящен богине поля – Пакся-аве. Пакся-ава, по представлениям мордвы жила во ржи. Поэтому каждый хозяин связывал ржаные колосья на небольшом клочке своего загона, около связки колосьев стелил белое полотенце с хлебом и солью, втыкал в землю серпы, и все присутствующие при этом садились на снопы. Старшая из женщин-жниц благодарила Пакся- аву за хороший урожай:

«Милостивая Пакся-ава

Дала ты нам много зерна.

Не обижай наши сердца.

Колосья ржи полны

Серебряным золотым зерном».

Загадки

Летом в одежде,

Зимой без одежды.

(Поле)

Среди усов золотые зубы.

(Рожь)

Дерево, на нем много гнезд,

В каждом гнезде — яйцо.

(Колос)

ПРИМЕТЫ:

В сентябре огонь и в поле, и в избе.

В сентябре лес реже и птичий голос тише.

ОКТЯБРЬ

«Покров»

(«Покрав» (э.), «Покрусь» (м.) )

Покров день – празднуется 14 октября. Значение праздника – окончательное наступление осени. В народе говорят, что с Покрова перестают бродить по лесам лесные хозяева.

Начиная с праздника Покрова мордва праздновала девичий праздник: «Тейтерень пия кудо» (девичий дом пива). Молодые девушки варили брагу, готовили вкусное угощение, вышивали подарки. Весёлым праздником с песнями, танцами и сценками из девушки благодарили богов за собранный хороший урожай хлеба, овощей.

Прибаутка

|

А Любава, Любава Яки пиже лугава: Сэнь сарафан лангсонзо, Ниленьгемень панксонзо. Ушов лиссь – начтынзе, Кудось совась – костинзе (э.). |

Ах, любушка, Любушка, Ходит Люба по лужку: На ней новый сарафан, На ней платье новое. На улице намочит, Домой зайдёт – высушит. |

ПРИМЕТЫ:

В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печи подбирайся.

Каков Покров – такая зима.

На Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка-зима.

НОЯБРЬ

«Бабушкино моление»

(«Бабань озкс» (э.), «Бабань озондомат» (м.) )

Осенние работы закончились. Опустели поля и сады. В старину в деревнях в ноябре готовили дома к зиме, утепляли, ремонтировали. Вечерами собирались на посиделки – пели песни, пили чай из самоваров, а женщины пряли, ткали, шили, вышивали. В древние времена мордовские крестьяне совершали моления, которые должны были обеспечить благоприятную погоду, здоровье людям, благополучие в хозяйстве. Женщины готовили вкусное угощение и справляли праздник всем селом (общее сельское гуляние).

Потешка

|

Ушеняса вармась вяшки, Якшамсь лямботь эса сяськи. Курок оцюста тон касат, Молят вире – пенгат ускат, Минцень печканяньконь уштат, Сире пакарнянень эждят, Тядяцти тон ведь лездат (м.) . |

Ветер свищет за окном, Пробирается он в дом. Скоро будешь ты большим, В лес поедишь ты один. Нашу печку ты истопишь, Матери во всем поможешь. |

Прибаутка

|

Пянаклангса катоня, Ащи, уды, мторды, Эсь усанзон пстерьфни. Мес, катоня, мтордат, Мес шеернят аф кундат? Пелян, стирня, кельмода, Палы тяштень сельмода. Пянаклангса лямбоня, Лямбось кельговсь сембонди (м.). |

На печке котеночек, Спит себе, мурлыкает И усами шевелит. Что, котик, мурлыкаешь, Что не ловишь мышей? Ой, боюсь я холода, Боюсь ярких звездочек. А на печке тепло, И всем нам хорошо. |

ПРИМЕТЫ:

В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются.

В ноябре зима с осенью борются.

ДЕКАБРЬ

Празднование Нового года, подготовка к Рождеству

На Новый год комплекс рождественских обрядов повторялся. Так, в обряде гадания наряду с молодежью участвовали старики; гадали не только о женихах, но и о приплоде скота, погоде, об урожае. В ночь под Новый год во многих сёлах жгли костры и прыгали через них. Этот обряд связывали с верой в очистительную силу огня. Накануне Рождества проводили обряд колядования (Калядань чи) – день колядок. Пекли специальные пирожки с овощной начинкой (калядань прякат). Чем лучше угощали колядовщиков, тем обильнее были их пожелания для хозяев.

Колядка

|

Ай, каляда, каляда! Конась максы пяшьтенге Тонань, сюро шачозо. Межань троке празо, Капа юрс ёмазо. Сянго сюро сивеза. Таусинь, таусинь, Кишки-лепешки, Просячьи головушки, Свиные ножки. Бабай, давай пяштеньге! (э.) |

Ай, коляда, коляда! Кто (нам) даст орешков, У того хлеб уродится. Сено в стог уложится, Даже вилы от тяжести погнутся. Таусинь, таусинь, Кишки – лепёшки, Поросячьи головушки, Свиные ножки. Бабушка, дай орешков! |

ПРИМЕТЫ:

Декабрь — месяц лютый, спрашивает, как обутый.

Если в декабре большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля —

это к урожаю.