В последнее

время стало модно заниматься

прогнозированием, многие учёные и

экономисты взяли на вооружение такие

термины, как technology

foresight (технологический Форсайт),

business-planning (бизнес-планирование) и

technology roadmapping (построение технологических

дорожных карт), не

всегда до конца представляя, что

скрывается за этими красивыми названиями.

Давайте попробуем разобраться в сущности

этих загадочных терминов, остановившись

подробнее на последнем, а именно, на

дорожном технологическом картировании.

Сущность

дорожного картирования

Дорожная

карта – это наглядное представление

пошагового сценария развития определённого

объекта – отдельного продукта, класса

продуктов, некоторой технологии, группы

смежных технологий, бизнеса, компании,

объединяющей несколько бизнес-единиц,

целой отрасли, индустрии и даже плана

достижения политических, социальных и

т.т. целей, например, урегулирования

международных конфликтов и борьбы с

особо опасными заболеваниями.

Процесс

формирования дорожных карт называют

дорожным картированием, а объект,

эволюция которого представляется на

карте — объектом дорожного картирования.

Дорожное

картирование увязывает между собой

видение, стратегию и план развития

объекта и выстраивает во времени основные

шаги этого процесса по принципу «прошлое

– настоящее – будущее». Дорожные карты

позволяют просматривать не только

вероятные сценарии, но и их потенциальную

рентабельность, а также выбирать

оптимальные пути с точки зрения ресурсной

затратности и экономической эффективности.

Дорожное

картирование опирается на сбор экспертной

информации о продукте, технологии,

отрасли и т.д., позволяющей прогнозировать

варианты их будущего состояния.

Результатом

изысканий в области дорожного картирования

становится план-сценарий развития

объекта с учётом альтернативных путей

и возможной «расшивки» потенциальных

узких мест.

В общем случае

дорожные карты нацелены на информационную

поддержку процесса принятия управленческих

решений по развитию объекта картирования.

Но существуют специфические цели,

которые выделяются некоторыми учёными,

а именно: решение проблемы объекта

(это локальные дорожные карты) или

инновационное развитие объекта (эти

дорожные карты носят, как правило, более

масштабный, междисциплинарный характер).

Отметим также,

что отечественная теория менеджмента

пока не относит дорожные карты к

инструментам стратегического управления,

считая их лишь удобным и наглядным

способом графической интерпретации

вариантов развития объекта картирования,

который облегчает понимание ситуации

и помогает принимать необходимые

решения.

Обычно дорожная

карта представляется в форме графической

схемы, алгоритма, отображающего важнейшие

шаги и ожидаемые результаты этих шагов

в «узлах». «Узел» карты – это этап

развития объекта и одновременно пункт

принятия управленческих решений, а

отрезки между «узлами» – эти

причинно-следственные связи между ними.

Также на этой схеме могут отображаться

необходимые инвестиции, возможные риски

и отдача.

В зависимости

от объекта дорожного картирования

выделяются:

-

Продуктовые

дорожные карты – сценарии развития

продукта или продуктовой линейки во

времени, -

Технологические

дорожные карты – сценарии развития [высоких]

технологий, технологического сектора, -

Отраслевые

(рыночные, промышленные) дорожные карты

– сценарии развития отрасли, индустрии

(отдельного рынка, сектора промышленности), -

Корпоративные

дорожные карты – сценарии развития

отдельной компании и т.д.

Отметим, что

деление дорожных карт на продуктовые,

технологические и отраслевые весьма

условно, поскольку эти объекты настолько

взаимосвязаны и «вложены» друг в друга,

что не совсем корректно выстраивать

сценарий развития одного из них, не

учитывая развития остальных. Однако

пока это деление присутствует в зарубежной

практике дорожного картирования.

Продуктовые,

технологические и отраслевые дорожные

карты объединяют общие подходы к

формированию и внедрению в практику, а

именно:

-

Все дорожные

карты включают прогноз развития своего

объекта на долгосрочную перспективу

– как правило, это около 10 лет – с

разбивкой на более мелкие подпериоды.

Причём, заметим, горизонты дорожного

картирования могут быть самыми различными

в зависимости от специфики объекта –

будь то потребительский продукт,

характеризующийся относительно коротким

жизненным циклом или целая технологическая

сфера или индустрия, развивающаяся

десятилетиями под воздействием самых

разнообразных факторов. При этом

будущее, прогнозное состояние объекта

уже экспертно задано, дорожная карта

только наглядно отражает путь его

достижения. -

Все дорожные

карты вне зависимости от характера

объекта картирования должны чётко

демонстрировать экономический эффект

от их выполнения и обосновывать

оптимальность предлагаемых альтернатив

развития именно с позиций экономической

эффективности использования ресурсов

в каждой точке принятия решений. -

Все дорожные

карты являются достаточно дорогим

инструментом планирования. Поскольку

составление и реализация любого

долгосрочного плана всегда связаны с

рисками самой различной природы, для

создания дорожной карты необходимо

формирование целой рабочей группы, в

которую должны входить специалисты

самого разнообразного профиля –

футурологи, учёные, финансисты, технологи,

социологи, маркетологи и многие другие,

причём в зависимости от масштаба объекта

картирования количество специалистов

может существенно различаться. -

Дорожная

карта является интерактивным инструментом,

позволяющим немедленно вносить

какие-либо изменения и уточнять сценарии

развития объекта.

Иногда дорожное

картирование используется как синоним

бизнес-планирования либо форсайта.

Пробуем разобраться в тонкостях

пересечений этих терминов, имея в виду,

однако, что понятие «дорожная карта»

не имеет достаточно чёткой дефиниции.

Итак, согласно

Современному экономическому словарю

[1], бизнес-план —

план, программа осуществления

бизнес-операции, действий фирмы,

содержащая сведения о фирме, товаре,

его производстве, рынках сбыта, маркетинге,

организации операций и их эффективности.

Нетрудно

видеть, что бизнес-план, по сути,

представляет собой последовательность

шагов, то есть сценарий управляемого

развития организации, позволяющий к

тому же обосновать экономическую

эффективность этого развития. Пожалуй,

это всё, чем он схож с дорожной картой.

В отличие от бизнес – планирования

дорожное картирование подразумевает

вариативность путей развития своего

объекта. К тому же бизнес-план – это

всегда план предпринимательской

деятельности в её классическом понимании,

а дорожная карта может нести сценарии

развития более широкого диапазона

объектов. Поэтому дорожное картирование

по сфере применения и возможностям

прогнозирования несколько шире, нежели

бизнес – планирование.

Форсайт (от

англ.foresight —

предвидение) — методика долгосрочного

прогнозирования научно технологического

и социального развития, основанная на

опросе экспертов. Форсайт представляет

собой систему методов экспертной оценки

стратегических направлений

социально-экономического и инновационного

развития, выявления технологических

прорывов, способных оказать воздействие

на экономику и общество в средне- и

долгосрочной перспективе [2]. Обычно в

каждом из форсайт-проектов применяется

комбинация различных методов, в числе

которых работа с большими экспертными

панелями, Дельфи, SWOT-анализ, мозговой

штурм, построение сценариев, деревья

релевантности, анализ взаимного влияния

и другие инструменты, в том числе,

технологические дорожные карты [3].

Разработка

и представление дорожной карты может

служить частным методом представления

результатов форсайта. Форсайт, как целая

группа методов долгосрочного

прогнозирования научно-технологического

и социального развития, намного шире

дорожного картирования в инструментальном

плане, сосредоточен на глобальных

вопросах того или иного общественного

сектора, а посему более масштабен. Однако

общим свойством рассматриваемых

категорий является их вариативность,

допущение и рассмотрение различных

сценариев и формирование разнообразных

прогнозов.

В России

дорожное картирование пока не очень

распространенный инструмент планирования

[4], поэтому как таковые унифицированные

методические подходы и алгоритмы

формирования дорожных карт еще не

сформированы, структура и форма данного

документа жёстко не заданы, а весь

процесс картирования отличается высокой

степенью творчества.

1. Пример продуктовой дорожной карты

[5]

2. Пример технологической дорожной карты

[6]

Для того чтобы

пояснить, что же такое дорожная карта,

обратимся к наиболее простой из них с

точки зрения наглядности представления.

Это так называемая продуктовая дорожная

карта, отражающая шаги и варианты

развития некоторого продукта во времени

(см. Рисунок 1).

Нетрудно

видеть, что продуктовая дорожная карта

связана с планом эволюции продукта и

является графическим представлением

создания различных вариантов изделия

во времени. На эту карту наносят также

организационные мероприятия, которые

продвигают решения по продуктам,

аннотации, мнения и фиксируют открытые

вопросы.

Технологическая

дорожная карта – это наглядное

представление программы долгосрочного

развития отдельной технологии или

группы технологий. На технологической

дорожной карте начальные и конечные

точки обычно представляют моменты, в

которых технология будет реализована

в конечный продукт.

В ряде случаев

составляются дорожные карты, увязывающие

развитие продуктов и технологий, служащих

для их производства. Иногда технология

удовлетворения той или иной потребности

сама по себе может выступать в роли

картируемого продукта. Некоторые

компании не рассматривают продукт,

рынок, исследования и разработки,

технологии и ресурсы в отдельности, а

прописывают изменение во времени всех

перечисленных объектов, (см. Рисунок

2):

Зачем

создавать дорожные карты?

Дорожные

карты создаются не только для наглядного

представления информации о возможных

альтернативах развития объекта

картирования и упрощения принятия

управленческих решений. Сам по себе

процесс формирования дорожной карты –

это некая ревизия имеющегося потенциала

развития изучаемого объекта, обнаружение

узких мест, угроз и возможностей роста,

потребности в ресурсном обеспечении и

т.д. Причём осуществляется этот анализ

на основании многоаспектного экспертного

обсуждения рассматриваемого объекта

людьми самой разной специализации.

Можно указать

следующие причины, по которым отечественным

производственным компаниям следует

использовать инструментарий дорожного

продуктово – технологического

картирования [7]:

-

Создание

дорожной карты – это, прежде всего,

эффективное планирование всех областей

и факторов, которые задействованы в

развитии продуктовой линии. -

Дорожные

карты включают такую точную характеристику,

как время. Создание дорожных карт

помогает руководителям компании

удостовериться в том, что в нужный

момент они будут обладать технологиями

и мощностями, необходимыми для

осуществления своей стратегии и планов. -

Дорожные

карты являются связующим звеном между

стратегией бизнеса, данными о рынке и

технологическими решениями. -

С помощью

дорожных карт обнаруживаются пробелы

(недочёты) в планах компании, что

позволяет избежать, а не решать возможные

проблемы в будущем. -

На каждом

этапе процесса создания дорожной карты

акцент делается на нескольких самых

важных аспектах: потребность покупателей

и ее динамика, инвестиции в технологии

и т.д. Таким образом, удается использовать

время и ресурсы самым разумным образом.

С помощью дорожных карт удается ставить

более реалистичные цели. -

Дорожная

карта вырабатывает своеобразный

«путеводитель» для руководителей

компании, позволяя, таким образом,

идентифицировать промежуточные

результаты и корректировать направления

деятельности. -

Совместное

использование нескольких дорожных

карт позволяет стратегически использовать

технологии во всей товарной специализации

компании. -

Создание

дорожных карт подразумевает обмен

информацией между представителями

организации, покупателями, поставщиками

и другими заинтересованными в развитии

объекта картирования сторонами.

Используя дорожную карту, можно весьма

доступно объяснить как поставщикам,

так и покупателям, в каком направлении

движется компания. -

Формирование

дорожной карты требует создания группы

разработчиков. Процесс дорожного

картирования формирует внутри группы

общее понимание объекта и владение

планом его развития.

Составление

дорожных продуктово-технологических

карт полезно не только отечественным

производственным компаниям, планирующим

собственное развитие, но и

научно-исследовательским организациям.

Очевидно,

организациям, занимающимся прикладными

разработками, целесообразно спрогнозировать

возможные направления применения

результатов своей научно-технической

деятельности, во-первых, с позиций

удовлетворения человеческих потребностей

(то есть оценить потенциальный конечный

спрос), а во-вторых, с коммерческой точки

зрения (оценить возможную экономическую

эффективность внедрения этой разработки).

Полученная дорожная карта поможет

разъяснить полезность разработки

представителям деловых кругов, которые

перехватят и доведут технологию либо

продукт до стадии массового производства.

Иначе говоря, дорожное картирование

поможет учёным замкнуть инновационную

цепочку высокотехнологического продукта.

В целом, можно отметить, что дорожные

карты в области прикладных наук и

инженерных разработок могут способствовать

снижению риска капиталовложений на

финишной стадии выхода нового продукта

на рынок. Другой возможный эффект

заключается в том, что дорожная карта

разъяснит органам государственной

власти целесообразность финансовой

поддержки данного направления прикладных

исследований и разработок.

Еще более

важную роль дорожные карты играют в

области фундаментальной науки [8],

поскольку в ней цель стратегического

планирования заключается в привлечении

инвестиций, причем решение о вложении

средств обычно принимают люди, не

являющиеся профессиональными учёными.

При естественном недостаточно глубоком

уровне знакомства инвестора с проблематикой

и языком фундаментальных исследований

дорожная карта фактически выступает в

качестве своего рода рекламного

проспекта.

В любом случае,

дорожная карта исследований и разработок

может обеспечить заинтересованность

государства (в случае фундаментальной

науки) и бизнеса (в случае прикладной

науки) в результатах НИОКР и разъяснить

социальное значение и рыночные перспективы

последних.

Дорожное

технологическое картирование как

инструмент государственного планирования

технологического развития

Прогностические

возможности технологического дорожного

картирования [9] могут быть применены в

процессе формирования приоритетов

государственной научно-технической

политики в той или иной сфере, а также

в ходе планирования мероприятий по её

реализации.

Поскольку

технологическая дорожная карта является

по своей сути сценарием, планом действий,

она предоставляет возможность взаимно

увязать во времени государственные

меры по развитию той или иной

научно-технологической области.

В европейской

практике технологического дорожного

картирования отправной точкой являются

потребности человека, удовлетворяемые

при помощи различных технологий. Эти

технологии, наряду с организациями, их

разрабатывающими и использующими,

образуют так называемые технологические

платформы. Так, на начало 2007 года в Европе

насчитывалась 31 технологическая

платформа, утверждённая Европейским

советом. Технологические платформы

сформированы в тех областях, в которых

исследования обеспечивали бы

конкурентоспособность, экономический

рост и благосостояние Европы, как в

среднесрочной, так и в долгосрочной

перспективе. Европейские технологические

платформы образуются с участием крупной

промышленности того или иного

технологического сектора, ведущих

научно-исследовательских институтов

и лабораторий, ключевых компаний среднего

бизнеса. Созданные платформы получают

возможность лоббирования интересов

своего сектора и оказания влияния на

приоритетные исследования в среднесрочном

и долгосрочном периоде.

В нашем

государстве как таковые технологические

платформы не сформированы и не закреплены

законодательно, а неким их аналогом в

части концентрации государственных

ресурсов и усилий являются приоритетные

направления науки, технологий и техники

Российской Федерации, а также перечень

критических технологий Российской

Федерации. Все они утверждаются

Президентом Российской Федерации [10]

по рекомендации Координационного совета

(рабочей группы Минобранауки) не реже

одного раза в четыре года. При этом

формирование и корректировка перечня

критических технологий предусматривается

на основании анализа предварительной

экспертной информации о важнейших

инновационных продуктах [11] и технологиях,

предположительно имеющих решающее

значение для создания этих продуктов

в течение ближайших 10 лет [12]. В число

опрашиваемых экспертов входят

авториртетнейшие представители научного

(академического, образовательного,

отраслевого) и производственного

секторов.

Если учесть

тот факт, что обычно в основе дорожного

технологического картирования лежит

человеческая потребность в том или ином

продукте, а также технологии, при помощи

которой производится этот продукт, то

нетрудно видеть, что процессы отбора

приоритетных направлений развития

науки, технологий и техники и формирования

перечня критических технологий имеют

в основе то же самое ядро, что и дорожное

технологическое картирование.

Если

проиллюстрировать разрабатываемый в

ходе формирования перечня критических

технологий экспертный прогноз развития

человеческих потребностей, удовлетворяющих

их продуктов и технологий, на основе

которых производятся эти продукты,

соответствующими дорожными картами,

можно сформировать новый полноценный

инструмент управления, позволяющий

наделить отечественную государственную

научно-техническую политику наглядностью,

прозрачностью, гибкостью и вариативностью.

Комплексная

программа научно-технологического

развития и технологической модернизации

экономики Российской Федерации до 2015

года выделяет следующие этапы дорожного

технологического картирования:

Этап № 1.

Подготовка исследования

-

Определение

необходимости проведения исследования

— дорожного технологического картирования.

Определение решаемой посредством

технологического картирования проблемы

или реализуемой при его помощи

возможности. -

Формирование

списка субъектов, заинтересованных в

проведении этого исследования, а именно,

представителей государства, науки и

бизнеса. Оценка степени заинтересованности

каждого субъекта в формировании

технологической дорожной карты. -

Формирование

единого руководства исследованием.

Составление дорожной карты является

весьма дорогим мероприятием и требует

значительного времени, поэтому необходим

руководящий орган исследования. -

Постановка

целей исследования и оценка времени,

необходимого для его проведения. -

Определение

необходимых объёмов финансирования.

Этап № 2.

Разработка технологической дорожной

карты

-

Определение

человеческих потребностей и продуктов,

их удовлетворяющих, а также технологий

их производства, представляющих

наибольший интерес в обозримом

будущем.

На этом шаге возможно

использование сценариев технологического

развития. Дорожная карта может

рассматривать несколько технологий и

компонентов в зависимости от сложности

продукта. -

Определение

ключевых качеств, характеристик,

которыми должны обладать продукты и

технологии. -

Проверка

соответствия технологических

характеристик продукта целям исследования

и соотнесение их с выделенными атрибутами. -

Определение

технологических альтернатив и временных

сроков их развития.

Сложная цель может

потребовать определенных прорывов в

нескольких технологиях, или же технология

может оказывать влияние на достижение

нескольких целей. Для каждой из

обозначенных технологических альтернатив

дорожная карта определяет временной

период «созревания» этой технологии

и её вклад в достижение поставленной

цели картирования. Когда параллельно

рассматривается несколько технологических

альтернатив, на дорожной карте должны

быть определены так называемые точки

принятия решения, когда необходимо

решить, стоит ли и дальше рассматривать

эту альтернативу. -

Выработка

рекомендаций по перспективным

технологическим альтернативам.

Выбор

наиболее перспективных технологических

альтернатив осуществляется на основании

оценки их стоимости, сроков разработки,

производительности и иных рыночных и

нерыночных факторов. -

Определение

ресурсного обеспечения реализации

технологической дорожной карты.

Необходимо

определить потребность в материальных,

кадровых, интеллектуальных, временных

и прочих ресурсах. -

Подготовка

итогового отчета по формированию

технологической дорожной карты и

графическое представление результатов

исследования — отражение на графе узлов,

структуры их взаимосвязей и характеристик

путей между узлами, включая, возможное

запаздывание, затраты, неопределенности,

риски и т.п.

В отчетном

документе по дорожным картам должно

содержаться достаточно информации для

осуществления технологического выбора

и принятия инвестиционных решений.

Этап № 3.

Реализация технологической дорожной

карты

-

Экспертиза

и утверждение технологической дорожной

карты.

Для того чтобы дорожная карта

действительно была объективной и

реализуемой, необходима её оценка

широким кругом экспертов от государства,

науки и бизнеса, поэтому отчет по

дорожной карте должен быть распространен

среди представителей указанных

аудиторий, которые могут оценить

документ и предложить определенные

коррективы. -

Разработка

и выполнение плана реализации

технологической дорожной карты.

План

реализации должен включать в себя

рекомендации по инвестиционным решениям,

указывать необходимые средства и

временные рамки их реализации. -

Контроль

реализации технологической дорожной

карты.

Обратная связь. Необходимыми

условиями успешной реализации

технологической дорожной карты является

оценка промежуточных результатов, её

актуализация и модернизация, пересмотр

и обновление, внесение корректив.

В заключение

отметим, что технологическая дорожная

карта является «мягким» инструментом

прогнозирования и государственного

управления развитием технологий. Она

не лишена недостатков, в частности, она

достаточно дорога, сложна, поскольку

требует углублённой экспертизы и

достаточно длительного времени на

разработку, что делает её неприменимой

или ограниченно применимой для динамично

развивающихся технологических областей.

Однако использование данного механизма

позволит сосредоточить усилия государства

на согласованном развитии отечественной

науки, технологий и техники, на укреплении

и реализации отечественного

научно-технического потенциала.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

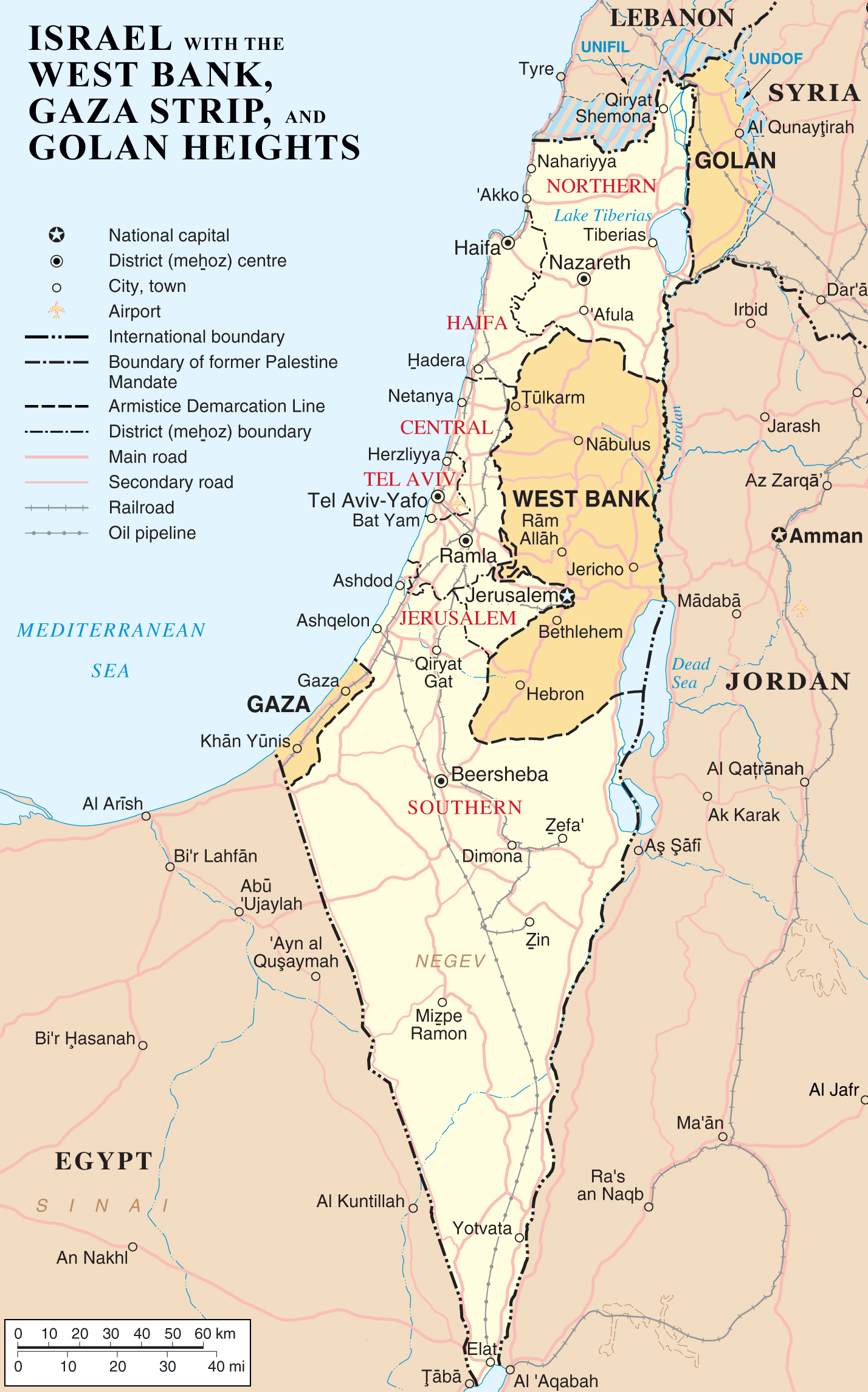

План «Дорожная карта» — план по продвижению к постоянному урегулированию палестино-израильского конфликта в соответствии с принципом сосуществования двух государств на основе оценки выполнения сторонами своих обязательств.

Содержание

- 1 Происхождение названия

- 2 Представители четвёрки

- 3 7 мая 2003 года

- 3.1 План действий по урегулированию конфликта

- 3.2 Этап I

- 3.3 Этап II

- 3.4 Этап III окончание палестино-израильского конфликта

- 4 6 октября 2003 года

- 4.1 Заявление «Четверки». Нью-Йорк, 26 сентября 2003 года

- 5 19 мая 2004 года

- 5.1 Заявление «четверки» Нью-Йорк, 4 мая 2004 года

- 6 Примечания

- 7 Источники

Происхождение названия[править]

В американской культуре термин «Дорожная карта» (Road map) в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Представители четвёрки[править]

- Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций — Кофи Аннан

- Министр иностранных дел Российской Федерации — Сергей Лавров

- Министр иностранных дел Италии — Франко Фраттини

- Государственный секретарь Соединённых Штатов — Колин Пауэлл

- Представитель Европейского союза по внешней политике — Хавьер Солана

- Представитель Комиссии Европейских сообществ и ответственный за внешние связи — Крис Паттен

7 мая 2003 года[править]

Письмо Генерального секретаря от 7 мая 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь препроводить Вам настоящим текст «дорожной карты», направленной на претворение в жизнь идеи о достижении того, чтобы два государства — Израиль и Палестина — жили бок о бок в мире и безопасности, как было подтверждено в резолюции 1397 (2002) Совета Безопасности (см. приложение).

Этот текст был подготовлен «четверкой» — состоящей из представителей Соединенных Штатов Америки, Европейского союза, Российской Федерации и Организации Объединенных Наций — и был представлен правительству Израиля и Палестинской национальной администрации 30 апреля 2003 года.

Буду признателен, если Вы доведете этот текст до сведения членов Совета Безопасности.

Кофи А. Аннан

План действий по урегулированию конфликта[править]

Урегулирование палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств и выполнения сторонами своих обязательств. На основе выполнения сторонами обязательств и достижения заданных целей по критериям в сфере безопасности с четкими этапами их выполнения, охватывающими политическую сферу, сферу безопасности, экономики и гуманитарные сферы, под эгидой «четверки»

- Цель плана «Дорожная карта» — урегулирование палестино-израильского конфликта к 2005 году, это было заявлено в выступлении Джорджа Буша-мл. 24 июня 2003 года и в заявлениях ООН, ЕС, России на министерском уровне встреч 16,17 сентября 2003 года.

Мирное сосуществование двух государств будет достигнуто только после прекращения террористических актов и насилия, решительных действий против террористов и на практическом установлении демократии, основанной на терпимости и свободе, готовности Израиля сделать всё для создания демократического палестинского государства, а также при чётком выполнении обязательств путём переговоров. «Четвёрка» будет участвовать и содействовать реализации плана на всех его этапах.

План «Дорожная карта» подвергся критике. В частности, он не учёл основной проблемы палестино-израильского конфликта — отказа палестинцев признать Израиль еврейским государством.

Этап I[править]

Окончание террора и насилия, нормализация условий жизни палестинцев, формирование палестинских институтов.

Палестина и Израиль без всяких условий прекращают насилие и возобновляют взаимодействие в сфере безопасности на основе рабочего плана Дж. Тенета. Израиль помогает нормализации жизни палестинцев. Израиль выводит войска с оккупированных палестинских территорий после 28 сентября 2000 года.

Этап II[править]

На 2 этапе все усилия концентрируются на создании независимого палестинского государства во временных границах и суверенитете на основе конституции. В случае успешного реформирования гражданских институтов и структур безопасности палестинцы получат поддержку со стороны «Четверки».

Этап III окончание палестино-израильского конфликта[править]

Переход к 3-му этапу на основе консенсусного решения «четвёрки» и результатов действия обеих сторон. Цель — продолжение реформ, укрепление институтов, выполнение обязательств в сфере безопасности.

6 октября 2003 года[править]

Письмо Генерального секретаря от 6 октября 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь препроводить Вам текст заявления «четвёрки», которое было распространено после состоявшейся 26 сентября 2003 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций встречи главных участников «четвёрки», представлявших Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, Российскую Федерацию и Организацию Объединенных Наций. Был бы признателен за доведение настоящего письма и приложения к нему до сведения членов Совета Безопасности.

Кофи А. Аннан

Заявление «Четверки». Нью-Йорк, 26 сентября 2003 года[править]

Представители «четверки» глубоко озабочены ситуацией а Израиле, на Западном берегу Иордана и в Газе, которая пришла к тупику в осуществлении «дорожной карты». «Четверка» призывает как израильтян, так и Палестинцев выполнять свои обязательства по «дорожной карте» и обязательствам перед Президентом Дж. Бушем в ходе саммита в Акаба (Красное море).

Участники «четверки» осуждают террористические акты совершенными в августе и сентябре 2003 года группировками «Хамас», «Исламским джихадом» и «Батальонами мучеников Аль-Акса». Это только подтверждает, что такие действия не имеют морального оправдания и не служат интересам палестинского народа. Призываем все государства положить конец предоставлению убежища и поддержки, включая сбор средств и финансовую помощь, любым группам и лицам, которые используют террор и насилие для достижения своих целей.

Участники «четвёрки» признают законное право Израиля на самооборону перед лицом терактов против его граждан. В этом контексте и следуя международному гуманитарному праву они призывают правительство Израиля приложить максимум усилий с целью избегать жертв среди гражданского населения. Правительство Израиля не должно «предпринимать какие-либо действия, подрывающие доверие, включая депортации, конфискацию и/или разрушение палестинских домов и собственности, разрушение палестинских институтов инфраструктуры, а также другие меры, о которых говорится в рабочем плане Дж. Тенета». Озабоченность вызывает нынешняя и предлагаемая линия «забора», который Израиль строит на Западном берегу реки Иордан потому, что это влечет за собой конфискацию палестинской земли, перекрывает движение людей, товаров и гуманитарной помощи.

19 мая 2004 года[править]

Письмо Генерального секретаря от 19 мая 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь препроводить Вам текст Заявления «четверки», которое было издано после состоявшейся 4 мая 2004 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке встречи главных участников «четверки», представлявших Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, Российскую Федерацию и Организацию Объединенных Наций.

Буду признателен Вам за доведение настоящего текста до сведения членов Совета Безопасности.

Кофи А. Аннан

Заявление «четверки» Нью-Йорк, 4 мая 2004 года[править]

«Четверка» подтверждает свою приверженность общему видению сосуществования двух государств — Израиля и жизнеспособной, демократической, суверенной и граничащей с ним Палестины, и призывает обе стороны выполнять свои обязанности согласно «дорожной карте» как это предусматривается в резолюции 1515 (2003) Совета Безопасности ООН и выполнить обязательства, взятые ими на себя в ходе саммитов на Красном море в Акабе и Шарм-эш-Шейхе.

«Четвёрка» призывает правительство Израиля выполнить определенные обязанности в том числе демонтировать «передовые поселения», созданные с марта 2001 года и добиться прогресса в замораживании поселенческой деятельности.

Участники «четвёрки» проанализировали события за период после их последней встречи 26 сентября 2003 года в Нью-Йорке, и с глубокой обеспокоенностью отметили положение на Ближнем Востоке. «Четвёрка» осуждает непрекращающиеся акты террора в отношении Израиля и призывает Палестину принять меры против террористических группировок, и признают законное право Израиля на самооборону на основе — соблюдения международного гуманитарного права, по облегчению бедственного гуманитарного и экономического положения палестинского народа, в том числе расширить свободу передвижения людей, убрать контрольно-пропускные пункты и принять другие меры по обеспечению уважения достоинства палестинского народа. правительство Израиля не должно совершать никаких подрывающих доверие актов, включая депортацию, нападение на гражданское население; конфискацию или уничтожение палестинских домов и имущества. Более активно добиваться прогресса на пути к установлению мира.

«Четвёрка» принимает к сведению заявление правительства Израиля о том, что Израиль воздвигает «забор» в целях обеспечения безопасности и что воздвигается лишь на время и не будет постоянным. «Четвёрка» с удовлетворением отметила объявленное премьер-министром Израиля Шароном намерение уйти из всех поселений Газы и районов Западного берега.

«Четвёрка» подтверждает призыв президента Буша от 24 июня 2002 года к прекращению израильской оккупации, начавшейся в 1967 году, на основе урегулирования, согласованного между сторонами. Любое окончательное урегулирование вопросов, например вопросов о границах и беженцах, должно быть взаимно согласовано израильтянами и палестинцами на основе резолюций 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) и 1515 (2003),

Мадридского мирного процесса, принципа «земля в обмен на мир», предыдущих соглашений наследного принца Саудовской Аравии Абдаллы на саммите Лиги арабских государств в Бейруте.

«Четвёрка» в срочном порядке взаимодействует с Всемирным банком, Канцелярией Специального координатора Организации Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу (ЮНСКО) и Временным координационным комитетом (ВКК) и на основе оперативного анализа меры по обеспечению гуманитарных потребностей палестинцев, восстановления и развития палестинской инфраструктуры и активизации экономической деятельности.

Примечания[править]

Источники[править]

- w-ru:План_«Дорожная_карта»

О

бзоры

УДК 338.27

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ

М.П. Логинов

Отмечено, что в настоящее время метод дорожного картирования еще не формализован, поэтому актуальны разработка методологических основ и систематизация подходов к применению дорожных карт. Систематизированы основные характеристики метода дорожного картирования, конкретизированы виды дорожных карт и их особенности, предложена классификация и подход к определению уровня зрелости дорожной карты, представлена методика построения дорожной карты.

Ключевые слова: дорожная карта, метод, дорожное картирование, классификация, уровень зрелости; методика построения, форсайт.

ВВЕДЕНИЕ

Бурное развитие проектного управления с середины ХХ в. определило интенсивное внедрение проектных м етодов во все сферы экономики. Можно выделить следующие исторические этапы развития проектного менеджмента: разработка экономико-математических методов (1940-е гг.); появление методов сетевого планирования и управления (1960-е гг.); применение мультипроектного управления и автоматизированных систем управления и проектирования (1970-е гг.); внедрение программно-целевого управления (1980-е гг.) и др.

Проектное управление позволило сделать «прозрачным» процесс достижения результата, обеспечить контроль над сроками исполнения и используемыми ресурсами. Эти достоинства проектного менеджмента достигаются структурной декомпозицией работ (WBS — Work Breakdown Structure), сетевыми и календарными методами (PERT — Program Evaluation and Review Technique), включая м етод критического пути (СРМ — Critical Path Method), а также различными методами оптимизации стоимости проекта, оптимального распределения ресурсов и др.

Метод технологической дорожной карты был формализован в конце 1970-х гг. компанией Motorola Inc. для стимулирования внимания менеджеров к будущему состоянию технологий, а также

предоставления им инструмента организации процесса прогнозирования [1].

Получило развитие применение технологических дорожных карт как инструмента форсайта при стратегическом планировании, разработке сценариев и представлении причинно-следственных связей [2].

В начале XXI в. метод дорожного картирования становится общемировым стандартом при стратегическом планировании и прогнозировании в различных сферах экономики. Дорожные карты начинают активно применяться в обширном круге задач стратегического планирования, включающем компоненты технологий, бизнеса, социального и политического развития.

Наиболее известны следующие организации, развивающие методологию дорожных карт: UNIDO (Австрия), Институт научно-технической политики Манчестерского университета (Великобритания), Институт перспективных технологических исследований (Испания), Институт системных и инновационных исследований (Германия), Институт научно-технической политики (Корея), НИУ-ВШЭ (Россия).

В России с дорожными картами на федеральном уровне начали работать с д екабря 2011 г., когда Президентом России была поставлена задача по реализации проекта Национальной предпринимательской инициативы, который включил в себя разработку дорожных карт, направленных на упрощение, удешевление и ускорение действующих

на территории России процедур по ведению бизнеса [3].

За последующие три года на федеральном уровне дорожные карты развития были разработаны почти всеми министерствами и ведомствами. Однако при разработке д орожных карт органы власти пользуются упрощенным подходом, где под дорожным картированием понимается составление пошагового плана действия или сетевого (календарного) плана мероприятий (работ). Такая ситуация возникла при попытках внедрения проектной методологии в деятельность властных структур и замены термина «сетевой график» термином «дорожная карта».

Применение дорожных карт органами власти стало «своеобразным» методом разработки документов стратегического планирования, когда дорожная карта не является ни проектом, ни программой, в ней не указаны обязательный объем финансирования, мероприятия по управлению рисками и др. Дорожная карта стала декларацией органов власти об их пожеланиях и намерениях, частично или полностью снимая ответственность за недостижение поставленных целей.

Актуальность исследования дорожного картирования обусловлена как отсутствием общепризнанной методологии в России, аналогично проектному управлению, так и необходимостью осмысления возможности и порядка применения д орожных карт органами власти в качестве инструмента стратегического планирования и прогнозирования.

Для разработки методологических основ и систематизации подходов к применению дорожных карт в России необходимо:

— систематизировать основные характеристики метода дорожного картирования;

— выявить и систематизировать основные свойства дорожных карт;

— разработать классификацию дорожных карт;

— предложить методологические положения формирования дорожных карт в зависимости от их вида.

1. МЕТОД ДОРОЖНОГО КАРТИРОВАНИЯ

Одна из методик проектного менеджмента состоит в «управлении по вехам или узловым точкам проекта», где «вехами» выступают промежуточные результаты проекта. Методика включает в себя разработку структурной декомпозиции работ, состоящей из промежуточных результатов (вех), при этом, как правило, планирование ведется от результата проекта к его началу, т. е. осуществляется обратное планирование. Для каждой вехи (уз-

ловой точки) определяется свой временной интервал. Декомпозиция работ по вехам может быть представлена в виде таблицы (мероприятия/сроки), графика (мероприятия/даты), в виде диаграммы Ганта, сетевых графиков, графического изображения, различных диаграмм.

По своей сути структурная декомпозиция работ проекта — это сценарий или стратегия достижения цели, путь или комплекс мероприятий для получения результата. В случае с неявными целями, например, в исследовательских проектах или когда стратегия проекта определяется после достижения промежуточных результатов, стратегия достижения цели может иметь ветвистую или многосценарную форму.

Построение графического изображения плана управления проектом по узловым точкам (вехам) с помощью временной шкалы получило название метода дорожного картирования (гоаётарр^). При дорожном картировании возможно планирование как одного или нескольких проектов с одним или несколькими сценариями, так и только стратегий (сценариев) достижения цели как комплекса мероприятий или задач.

Наиболее эффективен метод дорожного картирования при планировании по вехам для проектов, входящих в программы и портфели проектов, а также для стратегического планирования. Здесь проявляется основное преимущество метода — наглядность связей м ежжду узловыми точками на «дорожной карте».

Метод дорожного картирования характеризуют следующие основные составляющие:

— субъект метода картирования — заказчик или разработчик дорожной карты;

— объект метода картирования — цель картирования, то, что в совокупности элементов изображается на дорожной карте (объектом метода картирования может быть: план управления проектом, программой, портфелем проектов; концепция, стратегия или сценарии развития объекта планирования; планирование решения какой-либо проблемы и др.);

— объект планирования — структурные элементы дорожной карты, изображаемые в виде разделов или слоев.

Методика дорожного картирования заключается в использовании плоскости с временной шкалой, на которую в определенном порядке наносятся графические изображения вех (промежуточных результатов, узлов карты) и взаимодействия между ними в виде стрелок. Способы расположения узлов, число слоев (разделов), порядок разработки и нанесения узлов и стрелок определяются субъектом метода картирования.

Таблица 1

Основные характеристики метода дорожного картирования

Характеристика Содержание

Тип метода Графический

Сущность метода Создание графического плана объекта картирования

Содержание метода Создание графического представления концепции, стратегии, сценария или плана управления объектом планирования на основе экспертных методов с дополнительным применением математико-аналитических методов

Субъект картирования Эксперты, органы власти, менеджмент предприятий и организаций

Объект картирования План управления проектом, программой, портфелем проектов; концепция, стратегия (стратегические документы) или сценарий развития объекта планирования на различных уровнях управления; стратегия или сценарий решения какой-либо проблемы; мультиобъект — комбинация различных объектов планирования по выбору субъекта картирования

Объект планирования Межгосударственные отношения, государство, отрасли, предприятия и организации, территории, территориально-административные образования, районы, законодательство, рынок, технологии, продукты, процессы, НИОКР, проекты, программы, портфели проектов, проблемы, риски, угрозы и др.

Уровень планирования Федеральный, региональный, местный, технологический, социальный, экономический, политический

Результат Графическое изображение плана управления проектом, программой, портфелем проектов; дорожная карта развития объекта планирования на основе вероятностных допущений

Способ применения В качестве инструмента планирования и прогнозирования при разработке объекта картирования (первичный исследовательский инструмент); в качестве графического представления имеющегося плана или сценария объекта картирования (вторичный исследовательский инструмент)

Основные подходы к процессу картирования Создание графической схемы, алгоритма, отображающих вехи (промежуточные результаты) или узловые точки развития объекта планирования с помощью межузловых связей и временной шкалы; от результата (справа налево) — определение конечного результата на временной шкале и после -дующая поэтапная декомпозиция к настоящему времени с определением необходимых ресурсов и промежуточных результатов (вех) — «от будущего к настоящему»; от ресурсов (слева направо) — поэтапная декомпозиция развития объекта планирования на основе имеющихся ресурсов и устанавливаемых сроков — «от настоящего к будущему»

В табл. 1 систематизированы основные характеристики метода дорожного картирования.

Метод дорожного картирования позволяет визуализировать стратегии (сценарии) достижения цели, давая возможность выбрать из них оптимальную. Высокая наглядность и структурированность представляемой информации обеспечиваются доступной и понятной символикой.

Возможности метода дорожного картирования ограничены его субъективным характером, вызванным высокой неопределенностью при экспертном планировании на длительные сроки, что обусловливает необходимость применения сценариев и математико-аналитических методов. В случае проектной методологии дорожное картирование выступает в качестве дополнения для визуали-

зации плана управления проектом, программой или портфелем проектов.

Результатом метода дорожного картирования служат дорожные карты, которые в зависимости от объектов планирования подразделяются на типы и виды, различаются уровнем зрелости.

2. СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ ДОРОЖНЫХ КАРТ

Анализируя определения различных видов дорожных карт, встречающиеся в научной литературе, можно выделить четыре подхода к определению сущности дорожных карт:

— визуализация пошагового сценария, стратегии, комплексного плана развития объекта планирования [4, 5];

— систематический подход, инструмент разработки стратегий, определение тенденций развития объектов планирования [6, 7];

— документ, содержащий требования, показатели, альтернативы и контрольные отметки достижения целей, дающий видение развития объектов планирования [8];

— продукт коллективного знания и предвидения [9].

Указанные подходы характеризуют различные виды рассматриваемых в литературе дорожных карт: технологические, продуктовые, поисковые, социальные, региональные и др. Отметим, что в мировой и отечественной научной литературе присутствуют только элементы систематизации построения дорожных карт[10].

В табл. 2 приведены определения различных видов дорожных карт, встречающиеся в отечественной научной литературе.

Отдельной ветвью метода дорожного картирования стали технологические дорожные карты (Technology Roadmap) ввиду их эффективности при прогнозе технического развития как на на-

циональном, так и на корпоративном уровне. Данные карты представляют развитие рынков, технологий и продуктов для различных внешних и внутренних условий. В методологию технологических дорожных карт дополнительно были включены различные исследовательские подходы, вероятностные оценки времени для перемещения от одного технологического узла до другого и т. д.

Для систематизации дорожных карт предлагается выделить четыре их основных типа: государственные, корпоративные, тематические (экспертные) и дорожные карты проекта (план управления проектом, программой, портфелем проектов). Содержание конкретных видов д орожных карт с учетом их систематизации представлено в табл. 3.

Многообразие видов дорожных карт обусловлено необходимостью развития различных объектов планирования. Однако у всех дорожных карт можно выделить общие характеристики: цель и задачи разработки, функции, формат построения и горизонт планирования. Основные свойства дорожных карт приведены в табл. 4.

Таблица 2

Определения дорожных карт

Вид Определение

Дорожная карта Наглядное представление пошагового сценария развития определенного объекта: отдельного продукта, класса продуктов, некоторой технологии, группы смежных технологий, бизнеса, компании, объединяющего несколько бизнес-единиц, целой отрасли, промышленного кластера, индустрии и даже плана достижения политических, социальных и прочих стратегических целей [4]. Инструмент разработки долгосрочных стратегий, определяющий оптимальные пути достижения цели, применяемый в поисковых исследованиях, не имеющих заданных ориентиров и оценивающих потенциальные направления развития изучаемой области [6]. Комплексный план развития организации или отрасли в среднесрочной или долгосрочной перспективе, основанный на интеграции продуктового, технологического и стратегического планирования [5]. Направленный в будущее взгляд на выбранный круг проблем, представляющий собой продукт коллективного знания и предвидения наиболее авторитетных специалистов [11]

Технологическая дорожная карта Документ, в котором определяются (для какого-либо набора потребностей) критичные требования к системе, целевые показатели продукта и процесса, технологические альтернативы и контрольные отметки достижения этих целей; определяется видение будущего рыночного спроса, а также указываются альтернативные технологические продукты и процессы для удовлетворения этого спроса [8]. Систематический подход, позволяющий выявить критические потребности в технологиях для того, чтобы удовлетворить спрос на них, с целью анализа конкретных производственных секторов в терминах технологий и ресурсов для удовлетворения спроса на новые продукты и услуги. Технологическое картирование включает в себя анализ рыночных или отраслевых тенденций, текущих и будущих технологических возможностей и выявление взаимосвязей между тенденциями, необходимыми продуктами, технологиями и текущими возможностями [7]

Продуктовая дорожная карта Предназначена для идентификации перспективных рынков конечной продукции технологии и определения возможных путей движения к ним

Поисковая дорожная карта Анализируется взаимное влияние различных крупномасштабных процессов, происходящих в отдельных сферах экономики, и выявляются новые возможности и вызовы. Ключевым элементом выступает идентификация знаковых событий в тех или иных сферах, способных радикально трансформировать развитие отдельных предметных направлений комплексного долгосрочного прогноза [6]

ОБЗОРЫ

г-* | Таблица 3 Характеристика видов дорожных карт

Вид дорожной карты Характеристика (сущность)

Тип 1. Государственные дорожные карты

Территориальная Концепция или стратегия развития экономики или другой сферы на уровне нескольких государств, государства, региона или района с учетом выявленных проблем и угроз, интересов, ключевых тенденций развития территорий

Военная Планирование военных, разведывательных и других операций в армейских структурах с учетом как собственных стратегий и планов, так и интересов противодействующих сторон

Федеральная Определение национальных проблем, концепций и стратегии их решения, интегрирование результатов государственных программ и проектов, относящихся к различным сферам национальной экономики; синхронизация и развитие процессов, происходящих в разных сферах деятельности государства

Региональная Определение региональных проблем, проектов и программ для их решения, развитие региональной экономики, социальной и других сфер деятельности; синхронизация региональных и муниципальных процессов в различных сферах деятельности

Муниципальная Определение муниципальных проблем и мероприятий для их решения, развитие муниципальной экономики, социальной, жилищной и других сфер деятельности; синхронизация процессов, происходящих в разных сферах муниципальной деятельности

Отраслевая (рыночная, промышленная, индустриальная, экономическая) Оценка влияния рынков, увязка их с конкретными технологиями, адаптация научно-технических исследований и производств к внешним и внутренним условиям; концепции, стратегии, сценарии развития рынка, отрасли, индустрии (сектора промышленности или экономики)

Политическая Концепции, стратегии государственной политики, направленные на формирование механизмов государственного регулирования, создание благоприятной экономической среды, повышение качества жизни населения, развитие международных отношений и др.

Социальная Концепции, стратегии применения государственных или иных м ер по развитию какой-либо области социальных отношений

Экологическая (природозащитная) Концепции, стратегии защиты окружающей среды, включая определение целей и мероприятий в сфере взаимодействия с природной средой

Тип 2. Корпоративные дорожные карты

Корпоративная Концепция, стратегия, сценарии развития предприятия или организации на основании отраслевой дорожной карты; план развития организации по основным сферам деятельности, интеграция технологических, продуктовых и функционально-корпоративных программ (планов) различных подразделений; оценка возможностей и угроз для ведения или развития бизнеса предприятия (организации)

Функционально-корпоративная Планирование развития производства или услуг с определением необходимых технологий для обеспечения организационных потребностей; планирование знаниевых активов предприятия и их связей с навыками, новыми продуктами, технологиями и способностями, необходимыми для удовлетворения запросов будущего рынка; планирование различных процессов предприятия

Продуктовая Стратегия доведения продукта до планируемого состояния; сценарии развития продукта или продуктовой линейки во времени; идентификация технических процессов, сопровождающих их рисков и возможностей, связанных с развитием определенного продукта или услуги

Продуктово-технологическая Иинтеграция продуктового и технологического планирования, идентификация необходимых технологических улучшений продуктов, наиболее эффективных технологий их производства, устранение существующих технологических пробелов

Маркетинговая Разработка карты в смысле коммерческой перспективы (стратегия маркетинговой ориентации) с акцентом на спецификации перспективных продуктовых направлений, которые будут востребованы на рынке в будущем

Окончание табл. 3

Вид дорожной карты Характеристика (сущность)

Тип 3. Тематические (экспертные) дорожные карты

Бизнес-карта (бизнесовая) Анализ развития потенциала и структуры спроса на продукты, сценарии развития рынков, конкуренции; выявление перспективных продуктов, востребованных рынком, возможности технологий по обеспечению необходимых потребительских свойств; оценка значимости перспективных технологий в различных сегментах рынка

Инновационная Оценка возможностей применения инновационных технологий для достижения целей; выявление возможностей производства и вывода на рынок инновационного продукта/услуги с заданными характеристиками; построение вариантов этапов инновационного цикла

Технологическая Эволюция отдельной технологии или нескольких технологий с требуемыми для них ресурсами; стратегия продвижения новых технологий (технологическая перспектива), спецификация ключевых технологий, факторы технологического развития; анализ рыночных или отраслевых тенденций, существующих и будущих технологических возможностей, выявление взаимосвязей между тенденциями, необходимыми продуктами, технологиями и имеющимися возможностями

Проблемно-ориентированная Рассмотрение этапов, связанных с возникновением или решением какой-либо проблемы

Компетентностно -исследовательская Анализ компетенций и исследований, необходимых для создания какой-либо технологии, продукта, решения технологической проблемы

Поисковая Анализ определяющих факторов и формирование сценариев для выявления критических звеньев разноуровневых проблем, выстраивание цепочек решений

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Научная Стратегии, сценарии или планы проведения научных исследований

Научно- технологическая Интеграция научных и технологических карт, выбор между новыми технологиями на основе разработанных сценариев развития

Тип 4. Дорожные карты проекта (план управления проектом, программой, портфелем проектов)

Проектная (целевая) План управления проектом, программой, портфелем проектов; функциональные области стратегии реализации (плана управления) проекта

Научно- исследовательская Стратегия, сценарий определения проблем и путей их решения в рамках проектного управления

Программная Стратегия реализации программы, выявление взаимосвязей между технологическим, продуктовым или иным развитием и ключевыми этапами программы; визуализация взаимодействий м ежду вехами (промежуточными результатами) проектов, входящих в программу; оценка влияния внешней и внутренней среды на реализацию программы

Рассматривая дорожную карту как сложный документ, необходимо упомянуть о разном уровне функциональности д орожных карт. В зависимости от уровня зрелости дорожной карты, характеризующего ее законченность и функциональную полноту, можно выделить следующие уровни.

Уровень 1. Сетевой или календарный график. Дорожная карта представляет собой план или свод мероприятий с указанием ответственных исполнителей, сроков, ресурсов и контрольных показателей. Дорожная карта служит, как правило, основным документом, оформленным в текстовом или табличном виде. Данный уровень характерен для дорожных карт, разрабатываемых органами влас-

ти, отличается низкой проработанностью стратегической перспективы, отсутствием анализа влияния внешней и внутренней среды, наличием субъективных предпочтений разработчиков. Данные дорожные карты предназначены для декларации намерений в отношении развития объекта планирования, выполняют нормативную функцию.

Уровень 2. Экспертный взгляд. Дорожная карта разрабатывается как прогноз изменения объектов планирования во времени. Определяет узловые временные точки объектов планирования и связи между ними. Дорожная карта служит основным документом. Состоит из диаграммы с несколькими слоями. Данный уровень характерен

для дорожных карт, определяющих вектор развития объекта планирования, выполняет коммуникационную и информационную функции.

Уровень 3. Концепция, стратегия. Дорожная карта представляет собой концепцию, стратегию, сценарий изменения объектов планирования во времени. Определяет узловые временные точки объектов планирования и связи между ними. Дорожная карта с пояснительной запиской может быть как основным документом, так и входить в комплект документов, на основании которых она разработана. Состоит из комплекса диаграмм и слоев, уровень характеризуется разработкой основных этапов достижения цели, выполняет маркетинговую, коммуникационную, информационную, прогнозную и планирующую функции. Может применяться как инструмент форсайта.

Уровень 4. План управления. Дорожная карта составляется на основе плана управления проектом, программой, портфелем проектов. Служит для визуализации промежуточных результатов, связей функциональных областей проектов и др. Дорож-

ная карта не является самостоятельным документом и входит в комплект документов, на основании которых она разработана. Состоит из комплекса диаграмм, слоев, нескольких дорожных карт. Может состоять из самостоятельных частей, которые вместе создают целостную картину, позволяя определять необходимые действия. Сложность разработки дорожных карт характеризуется масштабом реализуемых проектов или программ. Уровень выполняет управляющую функцию.

В табл. 5 представлена авторская классификация дорожных карт, построенная на основе иерархии их признаков (критериев). Классификация включает пять уровней характеристик дорожных карт, декомпозиция проводится сверху вниз (первый — уровень более высокого порядка). Кроме того, дополнительно классифицировать дорожные карты возможно по следующим признакам: субъект картирования, уровень планирования, функции дорожных карт, уровень зрелости дорожных карт и др.

Таблица 4

Основные свойства дорожных карт

Характеристика Содержание

Цель разработки Визуализация плана управления проектом, программой, портфелем проектов; наглядное представление результатов стратегического прогнозирования, планирования или предвидения

Задачи Интеграция требований по развитию объекта планирования; построение траекторий достижения поставленных целей

Функции Прогнозная (прогноз будущего) — представление развития объекта планирования или его потенциальных направлений развития (сценарии). Планирующая (план достижения будущего) — графическое изображение плана управления проектом, программой, портфелем проектов, сценарии развития объекта планирования. Управляющая (конструирование будущего) — управление развитием ситуации в зависимости от поставленных стратегических целей. Информационная — информационная поддержка процесса принятия решений по развитию объекта планирования. Нормативная — дорожная карта как нормативно-правовой документ, обязательный для исполнения. Маркетинговая — продвижение объекта картирования для привлечения инвесторов к развитию объекта планирования. Коммуникационная — создание единых стратегических ориентиров для субъекта картирования, идентификация различными субъектами вектора развития объекта планирования

Формат построения Одноосевой однослойный (ось Х — время; слой — один объект планирования). Двухосевой однослойный (ось X — время; ось У — развитие объекта планирования). Двухосевой многослойный (ось X — время; ось У — развитие нескольких объектов планирования). Многоосевой многослойный — использование мультиграфического изображения развития объектов планирования. Полярный или моноцентрический — единый центр траекторий развития нескольких объектов планирования, изображение круговое. Полицентрический — использование нескольких центров и выходящих из них траекторий развития для одного или нескольких объектов планирования

Горизонт планирования Тактический — 2—3 года; среднесрочный — 3—5 лет; стратегический — 5—8—10 лет или в зависимости от потребностей субъекта картирования

Представленная классификация позволяет объединить различные научные подходы в целостную систему, однако она не окончательная и может быть уточнена после проведения дополнительных исследований.

3. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ДОРОЖНЫХ КАРТ

Методика построения дорожных карт зависит от требуемого уровня зрелости. Так, дорожная карта первого уровня зрелости представляет собой таблицу, содержащую следующие основные поля:

Классификация

мероприятия, сроки, исполнители, ресурсы, контрольные показатели. Методика построения дорожной карты первого уровня соответствует составлению и утверждению стратегического плана мероприятий, утверждаемого субъектом картирования.

В свою очередь, дорожная карта четвертого уровня составляется на основе уже разработанного плана управления проектом, программой, портфелем проектов, и методика в данном случае заключается в построении на шаблоне дорожной карты сетевого графика с использованием слоев, являющихся функциональными областями проекта. До-

Таблица 5

дорожных карт

Уровень Признак классификации Элементы классификации

1. Класс Объект картирования Концепция; стратегия (стратегические документы); сценарий; план; муль-тиобъект

2. Тип Тип дорожной карты Государственные (территориальные); корпоративные; тематические (экспертные); дорожные карты проекта (план управления проектом, программой, портфелем проектов)

3. Вид Вид дорожной карты Тип 1. Государственные дорожные карты: территориальная; военная; федеральная; региональная; муниципальная; отраслевая (рыночная, промышленная, индустриальная, экономическая); политическая; социальная; экологическая (природозащитная). Тип 2. Корпоративные дорожные карты: корпоративная; функционально -корпоративная; продуктовая; продуктово-технологическая; маркетинговая. Тип 3. Тематические дорожные карты: бизнес-карта (бизнесовая); инновационная; технологическая; проблемно-ориентированная; компетентност-но-исследовательская; поисковая; научная; научно-технологическая. Тип 4. Дорожные карты проекта (план управления проектом, программой, портфелем проектов): проектная (целевая); научно-исследовательская; программная

4. Планирование Объект планирования Межгосударственные отношения; государство; отрасли; предприятия и организации; территории; территориально-административные образования; районы; законодательство; рынок; технологии; продукты; процессы; НИОКР; проекты; программы; портфели проектов; проблемы; риски; угрозы и др.

Степень охвата объекта планирования Весь спектр научных и общественных вопросов (изменений) объекта планирования; ряд направлений; одна научная область или прогноз развития конкретного направления объекта планирования

Способ применения Первичный исследовательский инструмент (прогнозирование и планирование); вторичный исследовательский инструмент (визуализация)

Уровень структурной полноты Полный набор слоев (полная дорожная карта); частичное использование слоев (упрощенная или сокращенная дорожная карта)

Горизонт планирования Тактический — 2—3 года; среднесрочный — 3—5 лет; стратегический — 5—8—10 лет или в зависимости от потребностей субъекта картирования

5. Структура Формат построения Одноосевой; многоосевой; полярный; полицентрический

дорожной карты Графический формат Слои; столбцы; таблицы; графы; рисунки; диаграммы; графики; блок-схемы; текст

Виды процессов картирования От результата (справа налево); от ресурсов (слева направо); от общего к частному (сверху вниз); от частного к общему (снизу вверх)

рожная карта программы и портфеля проектов охватывает входящие в нее проекты. Дорожная карта четвертого уровня служит для визуализации плана управления проектом, уровень (глубина) декомпозиции WBS (структурной декомпозиции работ) определяется субъектом картирования.

Методика построения дорожной карты второго и третьего уровней зрелости аналогична разработке плана управления проектом с некоторыми отличиями в процедуре декомпозиции цели. Методика основана на «свертывании» множества элементарных параметров в небольшое число комплексных факторов в ходе экспертных оценок.

Уровни зрелости различаются степенью проработанности декомпозиции цели и итоговым представлением результатов.

В табл. 6 приведены этапы методики построения дорожных карт с использованием экспертных оценок. Степень охвата объекта планирования, качество проработанности деталей дорожной карты определяются уровнем знаний и опытом приглашенных экспертов. Для разработки дорожной карты третьего уровня эксперты должны обладать критическим уровнем знаний по соответствующей тематике; кроме того, для разработки территориальных дорожных карт в качестве экспертов

Таблица 6

Методика построения дорожной карты с использованием экспертных оценок

Этап

Содержание

1. Сбор и анализ экспертной информации

Формирование рабочей группы (субъект картирования, стейкхолдеры, заинтересованные представители государства, науки, бизнеса), составление плана-графика работы над дорожной картой. Формулирование целей дорожной карты, определение объекта картирования, выбор основных характеристик, свойств и слоев (разделов) дорожной карты.

Определение необходимой степени проработанности дорожной карты по различным слоям, ее охвата и границ.

Проведение маркетинговых исследований, сбор информации по слоям объекта планирования. Проведение системного анализа объекта планирования, его внутренней и внешней среды, рынков присутствия, конкурентоспособности, потенциала развития, обнаружение узких мест, рисков, угроз и возможностей роста, потребностей в ресурсах и др.

Определение ключевых качеств, характеристик, которыми должен обладать объект планирования. Формулирование проблем и направлений развития объекта планирования, определение необходимых объемов финансирования и др. Представление итогового заключения по этапу 1

2. Разработка

дорожной

карты

Вариант 1. Проектный подход

На основе цели дорожной карты, проблем и направлений развития объекта планирования, представленных в заключении по этапу 1, осуществляются д екомпозиция ц ели и разработка мероприятий по ее достижению. Для каждого мероприятия определяются ресурсы, сроки, исполнители. Строится сетевой график, определяется критический путь, составляются матрица ответственности и бюджет, выявляются риски и методы управления ими и др. На основе разработанного плана управления объектом планирования строится дорожная карта пятого уровня. Вариант 2. Форсайтный подход

Предполагается разработка прогнозов и сценариев развития объекта планирования на основе экспертного «видения будущего». Группа экспертов отвечает на подготовленные рабочей группой ключевые вопросы, определяет возможности, риски, финансовые затраты, выявляет тренды и альтернативы и др. Работа экспертов может осуществляться как дистанционно, так и в ходе личных встреч (форсайт-сессий). На основе экспертных заключений рабочей группой составляются прогнозы и возможные сценарии развития слоев (разделов) дорожной карты и объекта планирования. Вариант 3. Комбинированный подход

Представляет собой различные комбинации элементов проектного и форсайтного подходов

3. Экспертная оценка

и утверждение

дорожной

карты

Установление коммуникационных связей между участниками дорожной карты, итоговое согласование с исполнителями мероприятий и сроков. В зависимости от вида карты проведение экспертизы и принятие дорожной карты экспертным сообществом, органами власти, бизнесом и населением. С учетом критических замечаний дорожная карта дополняется, выверяется и утверждается (принимается). Разрабатывается план реализации и мониторинга выполнения дорожной карты, готовится комплект сопроводительных документов

4. Реализация и контроль дорожной карты

Этап реализации мероприятий дорожной карты исполнителями. Необходимыми условиями успешной реализации являются организация контроля выполнения мероприятий дорожной карты и мониторинг рисков, оценка и актуализация промежуточных результатов и связей между вехами дорожной карты, пересмотр и обновление стратегии достижения цели при изменении внешних или внутренних условий (управление изменениями), внесение необходимых корректив в дорожную карту

Таблица 7

Основные элементы шаблона дорожных карт

Элемент шаблона Характеристика

Цель дорожной карты Возможны различные формулировки цели дорожной карты: — разработка концепции, стратегии (стратегических документов), сценария, плана, визуализация плана управления проектом, программой, портфелем проектов; — целевые ориентиры, показатели и индикаторы, ожидаемые результаты (контрольные показатели); — долгосрочные цели объекта планирования по каждому из слоев; — выявление критических факторов (этапов), определение ключевых точек приложения усилий, оптимизация решений; — создание видения будущего, разработка прогнозов; — цель как переход объекта планирования из начального в заданное состояние. Возможно представление цели совокупностью подцелей, ограниченное число целей. В зависимости от цели определяются тип дорожной карты, необходимые слои, уровень структурной полноты, горизонт планирования, формат построения. Цель изображается в виде получаемого результата или фиксируется с краю дорожной карты

Стратегия ( с ц енарии) достижения цели Стратегия (сценарий) — метод достижения цели путем определения необходимых промежуточных результатов (вех, мероприятий, работ). Изображается нанесением графических элементов в виде узлов карты и связей между ними. Для достижения результата цель методом декомпозиции разбивается до требуемого уровня на задачи, комплексы работ, работы и т. п., которые служат вехами (узлами), отражаемыми в дорожной карте. По каждому из слоев проводится своя декомпозиция, которая может осуществляться от результата к текущему состоянию (справа налево), от текущего состояния и доступных ресурсов к цели (слева направо). При наличии трех и более стратегий (сценариев) результаты декомпозиции отображаются в виде системы карт, представляя каждую стратегию (сценарий) на отдельной карте или в виде нескольких уровней карты, размещенных вертикально с использованием «окон возможностей» для перехода между стратегиями (сценариями)

Слои Представляют собой разделы дорожной карты, отображают объекты планирования. На карте могут быть расположены горизонтально, вертикально, последовательно-взаимосвязанно, параллельно-взаимосвязанно, невзаимосвязанно

Узлы Размер, тип и расположение узла на дорожной карте зависят от слоя и срока выполнения. Последовательность расположения узлов определяется стратегией и логикой декомпозиции цели. Типы узлов (вех) дорожной карты: — проект, этап развития, задача, работа, мероприятие, контрольная точка, событие, объект, изменение среды или процесса; — промежуточный результат, документ, экспертная оценка; — точки изменения плана в случае реализации рисков или угроз; — пункт (точка) принятия управленческого решения; — сценарная развилка при взаимодействии слоев карты; — окно возможностей — переход с одной стратегии (сценария) на другую; — точки разрыва и др.

Связи Узлы, характеризующие последовательные события или причинно-следственные взаимоотношения, соединяются между собой связями. Связи могут обозначаться стрелками различной толщины, формы и цвета. Узлы со связями представляют собой сетевой или календарный график

Графические обозначения Графическое изображение узлов и связей в зависимости от слоя может различаться формой, размером, цветом, шрифтом оформления, иметь как текстовое, так и цифровое обозначение

Ось времени Ось времени единая для всей карты или используется раздельно для каждого слоя, как правило, располагается по оси Х. Представляет собой временной график реализации и инструмент распределения узлов на дорожной карте

Дополнительная информация По усмотрению субъекта картирования приводится на дорожной карте или в пояснительной записке

должны привлекаться как научные работники, так и руководители предприятий, депутаты и другие представители органов власти. Эффективность разработки дорожных карт определяется единым вектором исследований и синергией идей разработчиков.

Учитывая, что главное достоинство дорожных карт заключается в их структурированности и наглядности, жестко регламентированного шаблона для их составления не существует. Наибольшее распространение получил шаблон дорожной карты в форме сетевого или календарного графика, состоящего из нескольких слоев, с горизонтальным расположением временной оси. Количество графических элементов дорожной карты определяется ее разработчиком и зависит от уровня зрелости и цели дорожной карты, числа исполь-

зуемых слоев (разделов), необходимой глубины декомпозиции. Основные элементы шаблона дорожных карт приведены в табл. 7.

В зависимости от вида дорожная карта должна включать в себя определенные слои (разделы). Слои могут быть разделены на три категории:

— слои, которые должны быть обязательно (преимущественно) включены в полную дорожную карту;

— слои, использование которых возможно для данного вида карты;

— слои, редко используемые для данного вида карты.

Слои ц ели и стратегии входят в шаблон и присутствуют во всех дорожных картах. Структура слоев для рассмотренных видов дорожных карт приведена в табл. 8.

Таблица 8

Примерное содержание слоев дорожных карт

Слой (уровень) Содержание

Проблемы, риски, угрозы Сильные и слабые стороны, угрозы и перспективы развития объекта картирования, ключевые проблемы. Проблемы, их последствия, мероприятия по реагированию, факторы, способные помешать достижению цели. Конфликты интересов. Ограничения и риски, ключевые показатели рисков (события, их вероятность, наносимый ущерб). Стратегии управления рисками, меры реагирования на риски, выявление и мониторинг областей риска. Угрозы, их последствия, стратегии управления и меры реагирования

Межгосударственные отношения Сферы и приоритеты сотрудничества. Членство в международных организациях, ассоциациях, сетях, проектах и др. Зарубежные инвестиции, кооперация, совместные производства, поставка материалов и комплектующих и др. Международная мобильность кадров. Условия для развития международной инфраструктуры и др.

Государство Документы государственного развития (концепции, стратегии, программы, проекты, мероприятия и др.). Тенденции, перспективы, прогноз развития мировых и национальных рынков. Меры государственной поддержки (документы, программы, проекты, мероприятия, технологические платформы, кластеры и др.). Бюджетное и внебюджетное финансирование. Государственное управление, органы и структуры государственной власти. Экономические механизмы, механизмы управления. Политические тенденции развития и др.