Краткое содержание «Мальчик у Христа на Елке»

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 1406.

Обновлено 13 Мая, 2022

О произведении

Рождественский рассказ «Мальчик у Христа на ёлке» Достоевского написан в 1876 году. Произведение проникнуто темой детских страданий в жестоком и беспощадном мире. В книге описана жизнь беззащитных маленьких детей, которые лишены практически всего.

Произведение обладает признаками святочного рассказа, кроме счастливого финала. Действие происходит во время или накануне Рождества.

Для лучшей подготовки к уроку литературы рекомендуем читать онлайн краткое содержание «Мальчик у Христа на ёлке».

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Место и время действия

События рассказа происходят накануне Рождества в большом неназванном городе. Время и место не уточняются.

Главные герои

- Мальчик – шестилетний мальчик-сиротка, еще не осознающий всей несправедливости мира.

Другие персонажи

- Мать мальчика – бедная женщина, умершая в молодом возрасте.

- Рассказчик – мужчина, ставший свидетелем горькой участи мальчика.

Краткое содержание

Глава 1. Мальчик с ручкой

Перед Рождеством рассказчику часто попадался на глаза бедно одетый шестилетний мальчик, который ходил «с ручкой» – «это технический термин, значит — просить милостыню»

. В отличие от более опытных попрошаек, он все еще доверчиво и наивно взирал на прохожих – «стало быть, лишь начинал профессию»

. Жизнь таких мальчиков совсем не похожа на сказку. Участь их весьма печальна, и в будущем они повторяют жизнь своих родителей, в которой есть место лишь беспробудному пьянству, воровству, разврату.

Глава 2. Мальчик у Христа на елке

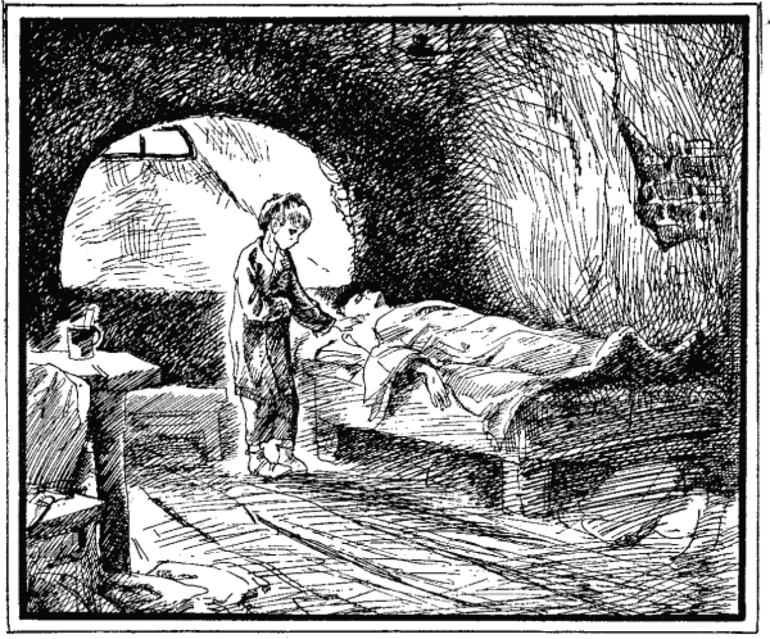

Однажды утром, в канун Рождества, «в сыром и холодном подвале»

проснулся маленький мальчик лет шести. Он мерз в своем халатике и страдал от голода, но не смел разбудить мать, спящую на тонкой постилке. Когда же ближе к вечеру он прикоснулся к ее лицу, то «подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена»

.

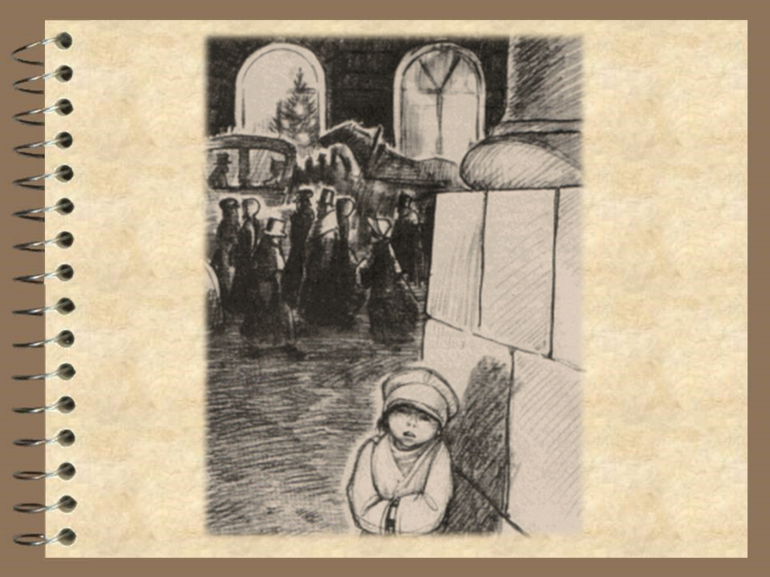

Мальчику стало страшно сидеть в темноте, и он вышел на улицу. Он заметил большое освещенное окно, за которым виднелась богато украшенная елка и нарядные дети, которые весело играли и танцевали. У мальчика так болели пальчики от холода, что он «заплакал и побежал дальше»

.

В другом окне он увидел барынь, которые раздавали всем вошедшим пироги. Мальчик также зашел к ним в дом, но его прогнали, сунув в руки копеечку. Монетка упала на пол и покатилась, а мальчик не мог «согнуть свои красные пальчики и придержать ее»

. Он остановился возле окна, за которым шло кукольное представление. Один из мальчиков в толпе пребольно ударил его по голове, и мальчик принялся бежать.

Он остановился лишь в подворотне, где спрятался за дровами. Впервые за долгое время ему стало тепло и хорошо, и вдруг почудилось, «что над ним запела его мама песенку»

. Мальчик услышал тихий голос, который приглашал его на елку. Неожиданно он увидел яркий свет, чудесную рождественскую елку и множество веселых нарядных детишек. Все они умерли в раннем возрасте и теперь, так же как и мальчик, были приглашены на «Христову елку»

.

Утром дворники нашли тело замерзшего мальчика, а вскоре отыскали и его мать, умершую чуть ранее, но «оба свиделись у Господа Бога в небе»

.

И что в итоге?

Мальчик — замерзает насмерть на улице, перед смертью ему привиделся яркий свет и рождественская ёлка.

Мать мальчика — умирает от холода в подвале.

Заключение

Печальный сюжет рассказа взят Достоевским из жизни, и его произведение учит состраданию, милосердию и душевной чуткости по отношению к ближним.

После ознакомления с кратким пересказом «Мальчика у Христа на Ёлке» рекомендуем прочесть рассказ в полной версии.

Тест по рассказу

Проверьте запоминание краткого содержания тестом:

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Кирилл Чуприн

10/10

-

Поля Полька

9/10

-

Валентина Шикова

9/10

-

Захар Малышев

7/10

-

Сергей Шевела

10/10

-

Лилия Самохина

10/10

-

Варвара Драп

10/10

-

Эмир Субхонбердиев

10/10

-

Богдан Донецкий

10/10

-

Людмила Чеботарева

10/10

Рейтинг пересказа

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 1406.

А какую оценку поставите вы?

Библиографическое описание:

Захаров, А. А. Традиции святочного рассказа в произведении Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» / А. А. Захаров, А. В. Ким. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2016. — № 2 (5). — С. 1-3. — URL: https://moluch.ru/young/archive/5/322/ (дата обращения: 01.02.2023).

Целый мир познания добра и зла не стоит «слезок ребенка», и «если спасение наше зависит лишь от замученного ребенка…»

Ф. Достоевский

Вместе с крещением Руси и принятием христианской веры пришло множество новых традиций и праздников, одним из которых является Рождество Христово. Рождество — это рождение человека — Бога, который послан человечеству, чтобы сделать жизнь чище и нравственнее.

Народная Русь прочно связала в своем сознании с Рождеством Святки. На протяжении многих веков с этим праздником связано много обычаев: помогать бедным и немощным, обмениваться подарками, колядовать и т. д. Во время святочных посиделок дети слушали поучительные рассказы, или былички, которые впоследствии легли в основу нового жанра — жанра святочных рассказов.

Рождественский или святочный рассказ — литературный жанр, относящийся к категории календарной литературы и характеризующийся определенной спецификой в сравнении с традиционным жанром рассказа. Свое название они получили от слова «святки», то есть святые дни от Рождества Христова до Богоявления.

Нам представляется важным сделать акцент на терминологическом и содержательном различии рождественского рассказа как жанра западной литературы и святочного — жанра русской литературы.

Традиция рождественского рассказа берет свое начало в средневековых мистериях. Это были драмы на библейские темы. Основателем жанра принято считать Чарльза Диккенса, который задал основные постулаты «рождественской философии»: ценность человеческой души, тема памяти, детства, любви к «человеку во грехе».

На протяжении большого периода ХХ века традиции христианской веры в целом и рождественских рассказов в частности были незаслуженно забыты. Вместе с тем в начале ХХI века, после переоценки нравственных ценностей общество вернулось к традициям христианства, в результате чего в последние годы в России получили широкое распространение святочные рассказы.

Цель святочного рассказа — усилить в домах читателей праздничную атмосферу, оторвав от житейских забот, хотя бы в день Рождества напомнить обо всех «труждающихся и обремененных», о необходимости милости, любви, заботе о своих ближних.

Черты святочного рассказа:

Действие происходит в рождественские дни;

Наличие рассказчика;

Наличие среди героев ребенка;

Сюжет развивается от безысходной ситуации к счастливому финалу;

Поучительный характер;

Ярко выраженная мораль;

Рождественское чудо.

Традиционный рождественский рассказ имеет светлый и радостный финал, в котором торжествует добро. Герои произведений оказываются в тяжелом материальном и духовном положении, для разрешения которого требуется чудо. Будь это явное вмешательство высших сил или якобы случайное стечение обстоятельств, все беды героев обязательно разрешаться, и читателя ждет светлый финал.

Традиция Диккенса в России была быстро воспринята и частично переосмыслена. Если у английского писателя непременным финалом была победа света над мраком, добра над злом, нравственное перерождение героев, то в отечественной литературе нередки трагические финалы. Среди наиболее значительных произведений русских писателей, написанных в жанре рождественского рассказа «Мальчик у Христа на елке» Федора Михайловича Достоевского.

Незадолго до празднования нового 1876 года писатель побывал с дочерью на елке в клубе художников, а затем посетил детскую колонию. В эти же предновогодние дни ему несколько раз на улицах Петербурга встретился нищий мальчик, просивший милостыню («мальчик с ручкой)». Эти впечатления легли в основу святочного рассказа «Мальчик у Христа на елке», опубликованного в сборнике «Дневник писателя».

Достоевский описывает в своем произведении события, произошедшие в канун Рождества. Главным героем является маленький мальчик: «Еще очень маленький, лет шести или даже менее, мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале». Мальчик — олицетворение младенца Иисуса, а разоренный вертеп — это подвал, в котором жил герой.

В большом городе царит атмосфера праздника.Мальчик приходит в детский восторг от увиденного: «Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка: это елка, а на ёлке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то». Так же как и Иисус пришел в мир, полный людской ненависти и равнодушия, с тем же самым сталкивается и герой рассказа. Маленький герой теряется в этой атмосфере. Автор дает понять, что мальчик не является участником праздника, он находится по другую сторону стекла и является лишь сторонним наблюдателем.

Несмотря на то, что вокруг него множество людей, он чувствует себя одиноким и всеми забытым. Мальчик вспоминает свою деревню: «Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркается — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их воют и лают всю ночь. Но там зато было так тепло и ему давали кушать…».

Время перед Рождеством всегда считалось обязательным для совершения добрых дел. На протяжении всего повествования писатель акцентирует внимание читателя на черствости и равнодушии людей: «Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтобы не заметить мальчика», «Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу», «…сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой».

Герой, в силу своего юного возраста, не осознает бездушия людей по отношению к нему, а общество не замечает мальчика, тем самым обрекает его на смерть: «Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало ему так хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть, и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул». «А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика…». Таким образом, мы видим, что общество не соблюдает христианских заповедей.

Конец произведения выдержан не совсем в стиле святочных рассказов. В нем писатель отступает от традиций. Его безымянный герой не получает рождественского подарка от окружающих людей, он умирает. Для маленького героя смерть становится дверью в страну его заветных желаний, где он обретает все, чего так не хватало в действительности: свет, тепло, елку, любящий взгляд матери. «Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама!» — кричит ей мальчик…».

Несмотря на трагический финал, мальчик находит счастье и успокоение у Христа на ёлке, то есть в Царствие Небесном.

Возникает вопрос: почему Ф. М. Достоевский в этом произведении отходит от общепринятых канонов святочного рассказа. На него можно ответить лишь в том случае, если более широко посмотреть на творчество автора в целом. Все произведения Достоевского пронизаны темой униженного и оскорбленного человека. Среди униженных и оскорбленных героев Достоевского особенно выделяются дети, страдающие без вины, наказанные без преступления.

Смерть ребенка в рождественскую ночь — преступление человечества по отношению к детям. Но тем не менее Достоевский не мог завершить рассказ иначе. В черновых вариантах он сам объясняет причину: «На другой день, если б этот ребенок выздоровел, то во что бы он обратился? С ручкой». Писатель не видел будущего своего героя в светлых тонах, он предвидел тяжелую жизнь мальчика, полную все тех же унижений и оскорблений.

Будучи глубоко верующим человеком, Достоевский хотел, чтобы в каждом человеке проснулась совесть, пробудилась ответственность за происходящее, чтобы люди не были равнодушными. Для Достоевского было важно: если страдает и плачет ребенок, значит, что — то не так в этом мире, значит, несправедливо, неправильно устроена наша жизнь!

А ведь очень важно, чтобы каждый человек вспоминал свое детство с любовью и радостью. Тогда он и сам будет справедливее, добрее и милосерднее. Чтобы люди на своих земных елках увидели и дали место обездоленным и страдающим детям. И тогда чудо, не свершившееся в рождественский сочельник в рассказе, могло бы стать реальностью в нашей жизни.

Рождественские праздники должны стать «днями семейного сбора», днями примирения и всеобщей любви, тем временем, в котором воплощаются и выдвигаются в человеческом сознании на первый план все христианские ценности.

Литература:

- Касаткина, Т. «Мальчик у Христа на елке» // http: // www. religare. ru/monitoring48204. htm

- Кирякова Л. В. «Мальчик у Христа на елке» Ф. М. Достоевского и «Рождественская песнь в прозе» Ч. Диккенса. // Литература в школе. — 2003. — № 5. — С.37.

- Копытцева Н. М. Святочный рассказ Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» // Литература в школе — 2003. — № 5. — С.35–36.

- Святочные рассказы: Рассказы. Проповеди / Предисл., сост., примеч. и слов. М. Кучерской; — М.: Дет. лит., 1996. — С.223

- http: // ru. wikepedia. org/wiki/

- Достоевский Ф. М. Повести и рассказы Ленинград, «Детская литература», 1974 С. 79–83

- Сергушева С. В. Тема детства в творчестве Ф. М. Достоевского // Литература в школе № 5.

Основные термины (генерируются автоматически): святочный рассказ, мальчик, рождественский рассказ, маленький герой, христианская вера, Россия, Рождество, день, елка, рассказ.

- Сочинения

- По литературе

- Другие

- Анализ рассказа Мальчик у Христа на ёлке Достоевского

Рождество – праздник, которому в литературе уделяется особое внимание. Именно рождественское время заставляет предвкушать чудо и волшебство.

Произведение Федора Михайловича Достоевского «Мальчик у Христа на елке» относится к жанру святочных рассказов. Здесь передана волшебная атмосфера города, которая так интересует главного героя.

Главным героем произведения является мальчик на вид «лет шести или даже менее». В рассказе не упоминается его имя. Безликость главного героя заставляет читателя задуматься о масштабах проблем, затронутых в произведении.

Портрет мальчика автор описывает с помощью слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами – «пальчики», «картузик», «халатик». Этот прием заставляет сразу же проникнуться читателя к маленькому герою.

Подвал, в котором находится мальчик, отталкивает сыростью и холодом. Неоднократное упоминание об отсутствии еды в завязке произведения и неподвижное тело матери главного героя показывает всю невозможность пребывания мальчика в этом помещении. Не получив помощи от недвижимой и холодной, как стена, мамы, в поисках пищи или копеечки, мальчик вынужден выбраться в город.

Яркий украшенный рождественский город предстает перед мальчиком. Всевозможные игрушки, куклы, лошади, завлекающие своей красотой, не могут отвлечь мальчика от голода – «Господи, кабы покушать!».

Контрасты, применяющиеся в произведении, показывают проблемы общества. Сочетание красоты, обилия еды, тепла вместе с голодом, холодом и нищетой детей заставляет задуматься о виновниках происходящей ситуации. Чертой бедности, безжалостности и равнодушия выступает стекло, преодолев которое мальчик встречает пренебрежение и отвращение к себе, что показывает непреодолимость безразличия для него в этом мире.

Ненужный в этом чужом городе, подвергающийся безразличию со стороны горожан, он попадает к «Христу на елку». Именно здесь он обретает счастье – слышит голос мамы, летает, радуется и смеется. Обездоленные, никому не нужные дети в реальной жизни находят счастье только здесь.

По правилам жанра святочного рассказа, конец всегда должен быть счастливым. Такое несоответствие счастья и реальной жизни в произведении призывает общество к милосердию и состраданию к окружающим.

Персонажи рассказа

Главным действующим лицом рассказа является безымянный мальчик, которому автор намеренно не дал имя, ибо имя ему – легион. Такая ужасная история может произойти с любым. Этот добрый и беззащитный малыш впоследствии может подрасти и стать «мальчиком с ручкой» из первой части рассказа. Но пока это несчастное голодное и замерзшее дитя, которое никому не нужно. Перед нами пройдут все основные герои «Мальчика у Христа на ёлке».

К нему с плохо скрытой злобой или совершенным безразличием относятся жильцы подвала, снимающие углы: совершенно бесчувственный пьяный фабричный работник, который крепко спит, и озлобленная от ревматических болей старушка.

Его старается не заметить на праздничной улице полицейский, намеренно отворачиваясь.

Малыша выгоняют перед самым Рождеством, вместо того чтобы накормить и обогреть, богатые барыни. Они нарушают тем самым российские рождественские и святочные традиции.

Образ главного героя

Главный герой произведения — мальчик лет шести. Он был одет в какой-то халатик и картуз. Как и многие дети, он привязан к своей маме и любит её. В рассказе упоминается, что его мать вместе с ним приехала сюда из какого-то маленького города и вскоре захворала.

Мальчик искренний, наивный, впечатлительный, непосредственный и весёлый: он тоже хочет веселиться и танцевать вместе с детьми за оконным стеклом, смеётся при виде куколок, но вспоминает о том, как заледенели его пальцы, как он хочет есть.

Невозможность утолить базовые потребности мешает ему наслаждаться духовными красотами. Лишь у Христа на ёлке, когда ему становится тепло и хорошо, он может в полной мере отдаться радости.

В рассказе не упоминается имя героя. Его безликость намекает на масштаб проблем, затронутых в произведении, и говорит, что таких нищих детей, мёрзнущих на улице, на свете может быть очень много.

Автор рисует его потрет с использованием большого количества слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «пальчики», «ручки», «ножки» «картузик», «куколки». Благодаря этому приёму читатель ещё больше проникается симпатией к маленькому герою, видит его светлую натуру и беззащитность, погружается в мир детского восприятия, испытывает к нему сочувствие. Рассказчик тоже сопереживает персонажу на протяжении всей истории.

Краткое содержание

Глава 1. Мальчик с ручкой

Перед Рождеством рассказчику часто попадался на глаза бедно одетый шестилетний мальчик, который ходил «с ручкой» – «это технический термин, значит — просить милостыню». В отличие от более опытных попрошаек, он все еще доверчиво и наивно взирал на прохожих – «стало быть, лишь начинал профессию». Жизнь таких мальчиков совсем не похожа на сказку. Участь их весьма печальна, и в будущем они повторяют жизнь своих родителей, в которой есть место лишь беспробудному пьянству, воровству, разврату.

Глава 2. Мальчик у Христа на елке

Однажды утром, в канун Рождества, «в сыром и холодном подвале» проснулся маленький мальчик лет шести. Он мерз в своем халатике и страдал от голода, но не смел разбудить мать, спящую на тонкой постилке. Когда же ближе к вечеру он прикоснулся к ее лицу, то «подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена».

Мальчику стало страшно сидеть в темноте, и он вышел на улицу. Он заметил большое освещенное окно, за которым виднелась богато украшенная елка и нарядные дети, которые весело играли и танцевали. У мальчика так болели пальчики от холода, что он «заплакал и побежал дальше».

В другом окне он увидел барынь, которые раздавали всем вошедшим пироги. Мальчик также зашел к ним в дом, но его прогнали, сунув в руки копеечку. Монетка упала на пол и покатилась, а мальчик не мог «согнуть свои красные пальчики и придержать ее». Он остановился возле окна, за которым шло кукольное представление. Один из мальчиков в толпе пребольно ударил его по голове, и мальчик принялся бежать.

Он остановился лишь в подворотне, где спрятался за дровами. Впервые за долгое время ему стало тепло и хорошо, и вдруг почудилось, «что над ним запела его мама песенку». Мальчик услышал тихий голос, который приглашал его на елку. Неожиданно он увидел яркий свет, чудесную рождественскую елку и множество веселых нарядных детишек. Все они умерли в раннем возрасте и теперь, так же как и мальчик, были приглашены на «Христову елку».

Утром дворники нашли тело замерзшего мальчика, а вскоре отыскали и его мать, умершую чуть ранее, но «оба свиделись у Господа Бога в небе».

Окончание

Тут он услышал (так продолжает свое повествование Ф. М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке») ласковый голос мамы. Но другой тихий голос позвал его на ёлку.

Часть первая – «Мальчик с ручкой»

Именно ею начинается само произведение и его краткое содержание. «Мальчик у Христа на елке» сначала знакомит нас с одним ребенком. Писатель рассказывает, что перед Рождеством встречался ему мальчик, которому было не более семи лет. В сильный мороз он одет был почти по-летнему. Ребенок побирался, таких детей, как он, называли «с ручкой» за то, что они ходили с протянутой ладошкой и просили милостыню.

На вопросы писателя ребенок ответил, что у него болеет сестра, поэтому он ходит просить. Дальше Достоевский рассказывает, что таких детей было в то время много, он приоткрывает читателю судьбу, которая ожидает этих малышей. Очень многие из них становятся ворами. В неблагополучных семьях – выпивающие родители, они посылают за водкой своих детей. Отцы, дядьки, которые бьют своих жён, «ради смеха» могут влить в рот этой огненной воды даже своему сыну, племяннику. Потом эти нелюди еще и смеются, когда дети падают на пол в беспамятстве…

Естественно, в такой семье ребенку очень трудно стать хорошим человеком, поэтому, уже повзрослев, и даже пойдя работать на завод, подростки становятся настоящими преступниками, и сами, как их родители, начинают выпивать. Вот такую безрадостную картину описал Фёдор Михайлович Достоевский.

В пестром контексте «Дневника писателя» Достоевского резко выделяется несколько законченных художественных произведений. Широко известен рассказ «Мальчик у Христа на ёлке» (см. полный его текст на нашем сайте).

26 декабря 1875 г. Достоевский с дочерью посетил рождественскую ёлку и детский бал в Санкт-Петербургском клубе художников; на следующий день, 27 декабря, он в обществе А. Ф. Кони побывал в колонии для малолетних преступников (на окраине Петербурга, на Охте, за Пороховыми заводами). И в те же дни, «перед ёлкой, и в самую ёлку перед рождеством», он несколько раз встретил на улице привлекшего его внимание нищего мальчика, ходившего «с ручкой», т. е. просившего милостыню. Все эти впечатления, многократно отраженные в записной тетради Достоевского в декабре 1875 – январе 1876 г., получили художественно-публицистическое воплощение на страницах январского выпуска «Дневника писателя». Подготовляя его, автор в начале января писал, что намерен сказать в первом номере возобновленного «Дневника» «кое-что о детях – о детях вообще, о детях с отцами, о детях без отцов в особенности, о детях на ёлках, без елок, о детях преступниках…» (письмо к Вс. С. Соловьеву от 11 января 1876 г. С размышлениями писателя «о русских теперешних детях», составляющими стержень двух первых глав январского выпуска «Дневника» и связан «святочный рассказ» «Мальчик у Христа на ёлке». Он написан в традиционной форме фантастического рождественского рассказа, чей жанр и многие детали восходят к классическим образцам этого жанра: «Девочке с серными спичками» Г. Х. Андерсена и «Рождественским рассказам» Ч. Диккенса.

Достоевский. Мальчик у Христа на ёлке. Аудиокнига

Писатель встречает в морозный вечер перед Рождеством мальчика лет семи, который ходит «с ручкой», т. е. просит милостыню. Описывается несчастная судьба маленьких нищих, ютящихся в подвалах среди пьяных и развратных «халатников» и вырастающих бродягами и воришками. Эта встреча вызывает у автора образ замерзшего до смерти зимой мальчика, которого Христос приводит к себе на ёлку.

Все залито светом; вокруг «Христовой ёлки» кружатся и летают сияющие дети; их матери стоят тут же: «Каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо». Видение Христовой ёлки для маленьких замученных детей – первый набросок видения Алёши Карамазова. Алёша видит в «Кане Галилейской» такой же светлый праздник, такую же победу над смертью и тлением.

В святочном рассказе уже найден тот незабываемый взволнованно – умиленный тон, который пронзает нас в «Кане Галилейской». Замерзший мальчик спрашивает: «Кто вы мальчики? Кто вы девочки? – «Это Христова ёлка, – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у которых там нет своей ёлки…» И Он Сам посреди их и простирает к ним руки и благословляет их и их грешных матерей». Так же спрашивает Алёша старца Зосиму и так же радостно указывает тот ему на «Солнце наше» – Христа.

В рассказе тема замученных детей еще не отделена от темы мистической вечери Агнца. Замена в «Братьях Карамазовых» рождественского сюжета (ёлка) евангельской притчей о браке в Кане переносит нас в более высокий план религиозной символики. Так, воскресение в «детском раю» замерзшего мальчика предваряет воскресение старца Зосимы на брачном пире Христа.

По свидетельству жены Фёдора Михайловича, А. Г. Достоевской, «Мальчик у Христа на ёлке» принадлежал (наряду со «Столетней» и «Мужиком Мареем») к числу тех художественных произведений из «Дневника писателя», которые писатель в конце жизни больше всего ценил.

3 апреля 1879 г. Достоевский публично читал «Мальчика у Христа на ёлке» в пасхальные дни на литературном чтении для детей в пользу Фребелевского общества в Петербурге, в Соляном городке. На чтение писатель взял с собою сына и дочь. Прием был восторженный, группа маленьких слушателей поднесла чтецу букет цветов. 16 декабря 1879 г. Достоевский снова прочел рассказ на литературном утре в пользу общества вспоможествования нуждающимся ученикам Ларинской гимназии.

Традиции святочного рассказа в произведении Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»

Целый мир познания добра и зла не стоит «слезок ребенка», и «если спасение наше зависит лишь от замученного ребенка…»

Ф. Достоевский

Вместе с крещением Руси и принятием христианской веры пришло множество новых традиций и праздников, одним из которых является Рождество Христово. Рождество — это рождение человека — Бога, который послан человечеству, чтобы сделать жизнь чище и нравственнее.

Народная Русь прочно связала в своем сознании с Рождеством Святки. На протяжении многих веков с этим праздником связано много обычаев: помогать бедным и немощным, обмениваться подарками, колядовать и т. д. Во время святочных посиделок дети слушали поучительные рассказы, или былички, которые впоследствии легли в основу нового жанра — жанра святочных рассказов.

Рождественский или святочный рассказ — литературный жанр, относящийся к категории календарной литературы и характеризующийся определенной спецификой в сравнении с традиционным жанром рассказа. Свое название они получили от слова «святки», то есть святые дни от Рождества Христова до Богоявления.

Нам представляется важным сделать акцент на терминологическом и содержательном различии рождественского рассказа как жанра западной литературы и святочного — жанра русской литературы.

Традиция рождественского рассказа берет свое начало в средневековых мистериях. Это были драмы на библейские темы. Основателем жанра принято считать Чарльза Диккенса, который задал основные постулаты «рождественской философии»: ценность человеческой души, тема памяти, детства, любви к «человеку во грехе».

На протяжении большого периода ХХ века традиции христианской веры в целом и рождественских рассказов в частности были незаслуженно забыты. Вместе с тем в начале ХХI века, после переоценки нравственных ценностей общество вернулось к традициям христианства, в результате чего в последние годы в России получили широкое распространение святочные рассказы.

Цель святочного рассказа — усилить в домах читателей праздничную атмосферу, оторвав от житейских забот, хотя бы в день Рождества напомнить обо всех «труждающихся и обремененных», о необходимости милости, любви, заботе о своих ближних.

Черты святочного рассказа:

Действие происходит в рождественские дни;

Наличие рассказчика;

Наличие среди героев ребенка;

Сюжет развивается от безысходной ситуации к счастливому финалу;

Поучительный характер;

Ярко выраженная мораль;

Рождественское чудо.

Традиционный рождественский рассказ имеет светлый и радостный финал, в котором торжествует добро. Герои произведений оказываются в тяжелом материальном и духовном положении, для разрешения которого требуется чудо. Будь это явное вмешательство высших сил или якобы случайное стечение обстоятельств, все беды героев обязательно разрешаться, и читателя ждет светлый финал.

Традиция Диккенса в России была быстро воспринята и частично переосмыслена. Если у английского писателя непременным финалом была победа света над мраком, добра над злом, нравственное перерождение героев, то в отечественной литературе нередки трагические финалы. Среди наиболее значительных произведений русских писателей, написанных в жанре рождественского рассказа «Мальчик у Христа на елке» Федора Михайловича Достоевского.

Незадолго до празднования нового 1876 года писатель побывал с дочерью на елке в клубе художников, а затем посетил детскую колонию. В эти же предновогодние дни ему несколько раз на улицах Петербурга встретился нищий мальчик, просивший милостыню («мальчик с ручкой)». Эти впечатления легли в основу святочного рассказа «Мальчик у Христа на елке», опубликованного в сборнике «Дневник писателя».

Достоевский описывает в своем произведении события, произошедшие в канун Рождества. Главным героем является маленький мальчик: «Еще очень маленький, лет шести или даже менее, мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале». Мальчик — олицетворение младенца Иисуса, а разоренный вертеп — это подвал, в котором жил герой.

В большом городе царит атмосфера праздника.Мальчик приходит в детский восторг от увиденного: «Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка: это елка, а на ёлке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то». Так же как и Иисус пришел в мир, полный людской ненависти и равнодушия, с тем же самым сталкивается и герой рассказа. Маленький герой теряется в этой атмосфере. Автор дает понять, что мальчик не является участником праздника, он находится по другую сторону стекла и является лишь сторонним наблюдателем.

Несмотря на то, что вокруг него множество людей, он чувствует себя одиноким и всеми забытым. Мальчик вспоминает свою деревню: «Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркается — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их воют и лают всю ночь. Но там зато было так тепло и ему давали кушать…».

Время перед Рождеством всегда считалось обязательным для совершения добрых дел. На протяжении всего повествования писатель акцентирует внимание читателя на черствости и равнодушии людей: «Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтобы не заметить мальчика», «Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу», «…сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой».

Герой, в силу своего юного возраста, не осознает бездушия людей по отношению к нему, а общество не замечает мальчика, тем самым обрекает его на смерть: «Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало ему так хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть, и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул». «А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика…». Таким образом, мы видим, что общество не соблюдает христианских заповедей.

Конец произведения выдержан не совсем в стиле святочных рассказов. В нем писатель отступает от традиций. Его безымянный герой не получает рождественского подарка от окружающих людей, он умирает. Для маленького героя смерть становится дверью в страну его заветных желаний, где он обретает все, чего так не хватало в действительности: свет, тепло, елку, любящий взгляд матери. «Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама!» — кричит ей мальчик…».

Несмотря на трагический финал, мальчик находит счастье и успокоение у Христа на ёлке, то есть в Царствие Небесном.

Возникает вопрос: почему Ф. М. Достоевский в этом произведении отходит от общепринятых канонов святочного рассказа. На него можно ответить лишь в том случае, если более широко посмотреть на творчество автора в целом. Все произведения Достоевского пронизаны темой униженного и оскорбленного человека. Среди униженных и оскорбленных героев Достоевского особенно выделяются дети, страдающие без вины, наказанные без преступления.

Смерть ребенка в рождественскую ночь — преступление человечества по отношению к детям. Но тем не менее Достоевский не мог завершить рассказ иначе. В черновых вариантах он сам объясняет причину: «На другой день, если б этот ребенок выздоровел, то во что бы он обратился? С ручкой». Писатель не видел будущего своего героя в светлых тонах, он предвидел тяжелую жизнь мальчика, полную все тех же унижений и оскорблений.

Будучи глубоко верующим человеком, Достоевский хотел, чтобы в каждом человеке проснулась совесть, пробудилась ответственность за происходящее, чтобы люди не были равнодушными. Для Достоевского было важно: если страдает и плачет ребенок, значит, что — то не так в этом мире, значит, несправедливо, неправильно устроена наша жизнь!

А ведь очень важно, чтобы каждый человек вспоминал свое детство с любовью и радостью. Тогда он и сам будет справедливее, добрее и милосерднее. Чтобы люди на своих земных елках увидели и дали место обездоленным и страдающим детям. И тогда чудо, не свершившееся в рождественский сочельник в рассказе, могло бы стать реальностью в нашей жизни.

Рождественские праздники должны стать «днями семейного сбора», днями примирения и всеобщей любви, тем временем, в котором воплощаются и выдвигаются в человеческом сознании на первый план все христианские ценности.

Литература:

- Касаткина, Т. «Мальчик у Христа на елке» // http: // www. religare. ru/monitoring48204. htm

- Кирякова Л. В. «Мальчик у Христа на елке» Ф. М. Достоевского и «Рождественская песнь в прозе» Ч. Диккенса. // Литература в школе. — 2003. — № 5. — С.37.

- Копытцева Н. М. Святочный рассказ Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» // Литература в школе — 2003. — № 5. — С.35–36.

- Святочные рассказы: Рассказы. Проповеди / Предисл., сост., примеч. и слов. М. Кучерской; — М.: Дет. лит., 1996. — С.223

- http: // ru. wikepedia. org/wiki/

- Достоевский Ф. М. Повести и рассказы Ленинград, «Детская литература», 1974 С. 79–83

- Сергушева С. В. Тема детства в творчестве Ф. М. Достоевского // Литература в школе № 5.

Сюжет рассказа

Главными героями произведения являются два незнакомых друг другу мальчика. Первый достаточно приспособленный, он неплохо выживает на улицах города. Второй оказался в трудной ситуации случайно, поэтому ему приходится гораздо тяжелее, у него нет защиты, помощи ему ждать не от кого.

Рассказанная в произведении история произошла накануне Рождества. Сюжет начинается в подвале здания. На холодном полу брошен старый тюк, на котором лежит очень слабая и больная женщина. Над ней склонился шестилетний мальчуган. Также в помещении живет ворчливая старуха, которая вечно недовольна ребенком.

Семья оказалась в этом городе из-за бедственного положения, она приехала сюда, чтобы заработать денег. Голод заставил мать с ребенком и старухой покинуть насиженные места. Но после приезда женщина сильно заболела, поэтому не смогла устроиться на работу. Холод и голод лишь осложнили ситуацию, в которой оказалось семейство.

Совсем один

Дальше события развиваются трагически. Мальчик начинает замерзать, его мучает чувство голода и жажды. Он пытается разбудить маму, но та не приходит в сознание, поэтому он начинает ее тормошить. Когда подросток дотрагивается до нее, то чувствует холод. Его охватывает страх, он не понимает, что произошло, но его пугает темный и холодный подвал, в котором нет даже света.

Ребенок решается выйти наружу, улица поражает его многочисленными огоньками и количеством праздношатающегося народа. В родном городе мальчика такой красоты не было, в вечернее время его район освещал один тусклый фонарь, а после захода солнце местные жители и соседские ребятишки укрывались в своих домах.

В одном из окон Петербурга нищий мальчик увидел сказочную картинку. В центре стояла красиво наряженная рождественская елка, которая была украшена:

- яблоками;

- мандаринами;

- хлопушками;

- конфетами.

Чтобы не замерзнуть, он решается зайти в дом, поскольку видел, что в эту сказочную дверь входило множество людей, который были приглашены на праздник.

Но хозяйка-барыня, увидев попрошайку, начала размахивать руками, дала ему монетку и прогнала. Все это настолько испугало подростка, что он выронил копейку и убежал.

На своих страницах русский писатель хотел показать жестокость людей. Этой мыслью он руководствовался при написании литературного произведения «Мальчик у Христа на елке».

Богатые хозяева и гости видели, что ребенок одет в легкую одежду, когда на улице стоял сильный холод. У него были явные признаки обморожения — покрасневшие пальцы и нос. Взрослые знали, что мальчик голоден, но этот аргумент на них не подействовал, они не дали ему поесть и отогреться.

Безразличие проявил и блюститель порядка, который нарочно отвернулся от нищего ребенка на улице. А ведь он был обязан помочь — сопроводить в участок, детский приют или больницу. Все эти люди и стали виновниками его смерти. Именно эту проблематику хотел показать Федор Михайлович Достоевский своим читателям.

Цели:

- познакомить учащихся с творчеством Ф.М. Достоевского посредством

изучения его рассказа, - раскрыть жанрообразующие признаки святочного рассказа,

- содержанием урока способствовать развитию мышления, памяти, речи

учащихся.

Задачи:

- продолжить работу по изучению литературоведческих терминов и понятий, по

формированию надпредметных умений, по формированию системы личностных

ценностей учащихся, основанных на вечных духовных ценностях человечества; - используя межпредметную координацию, формировать вдумчивого и

внимательного читателя.

Эпиграф к уроку:

Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей.

Ф.М. Достоевский

I. Сообщение темы, целей урока.

II. Анализ содержания текста рассказа

- Подготовка к работе.

– Каждый человек любит праздники. Какие праздники для вас являются самыми

любимыми?

– Не случайно многие из вас, ребята, назвали среди любимых праздников Новый

год и Рождество. Действительно, эти праздники особенно любимы нами. Вспомните, в

ознаменование какого события отмечается Рождество? (Рождение

человека-Бога, который был послан человечеству, чтобы помочь ему избавиться от

грехов, помочь сделать жизнь человека лучше, чище, нравственнее.)

– А как называются праздничные дни в честь Рождества Христова, которые длятся

до самого Крещения? (Cвятки.)

– Встречались ли вы с описанием празднования Рождества на страницах

произведений русских писателей?

– А сегодня мы обратимся к рассказу Ф.М. Достоевского “Мальчик у Христа на

елке”

- Анализ изображенного мира в рассказе Достоевского.

– Сегодня мы впервые обращаемся к творчеству Ф.М. Достоевского – одного из

самых “трудных” писателей, целиком читаем его, пусть и небольшой, рассказ.

(Обращение к портрету писателя.)

– Каково ваше впечатление от прочитанного?

– Каков мир рассказа Достоевского?

- Работа над жанрообразующими признаками.

– Достоевский с 1873 года издавал “Дневник писателя” – так назывался журнал,

в который входили и художественные произведения, к которым относится и

рассматриваемый нами рассказ. С одной стороны это был известный журнал,

предназначенный для широкого круга читателей, с другой – дневник для себя, в

котором писатель выражал свои мысли, взгляды. Писатель любил собирать правдивые

факты из текущей жизни, непосредственно увиденные им самим; именно их он и делал

основой своих художественных произведений.

– Рассказ “Мальчик у Христа на елке” принято относить к жанру святочных

рассказов. Назовите основные признаки святочного рассказа.

(Обращение к таблице 1.) Приложение 1

– В течение урока, в ходе анализа текста мы должны обозначить наличие этих

признаков в данном произведении.

- Работа с текстом произведения.

– Запись каких событий предполагает дневниковая форма? (Достоверных.)

– Прочитайте первый абзац рассказа. Почему автор использует слова “мне

мерещится”, “кажется”? Какую установку для читателя он создает? (Все невероятные

события в рассказе подлинны.)

– В какое время происходят события, описанные в рассказе? (Отмечаем в

таблице.)

– Что мы узнаем в экспозиции рассказа? О каких подробностях жизни ребенка нам

становится известно?

– Почему мальчик уходит из этого подвала? (Он почувствовал холод и

бесприютность.)

– Каким вы представляете мальчика? Опишите его.

(Обращение к иллюстрациям учащихся.)

– Маленький мальчик совершенно один оказался в огромном холодном городе

Петербурге. Назовите отдельные слова, словосочетания, а можно и предложения,

характеризующие город.

– Что можно сказать о людях, которые живут в городе, какое настроение царит в

Петербурге Достоевского? (Взбалмошное кипение жизни, эгоизм, холодность,

разъединение людей.)

– Какими чувствами переполнена душа мальчика? О чем он вспоминает и почему?

(Ощущает суету города и толпы, чувство одиночества, страха, голода и холода;

вспоминает деревню.)

– Главный герой изображается в рассказе дрожащим от ужасного мороза и холода.

Он – “дрожащая тварь”. Каково лексическое значение слова “тварь”?

(Подготовленный ученик дает справку о слове из толкового словаря.)

– Значение слова “тварь” предполагает и другое, бранное значение. Отсюда

возможно и иное отношение к мальчику. Где это показано в тексте и кто так

относится к мальчику? Найдите и зачитайте. (Блюститель порядка = полицейский,

дама выталкивает за дверь, толпа напугала до смерти.)

– Что можно сказать о душах этих людей? Почему они не замечают, отталкивают,

пугают этого маленького человечка?

Обобщение учителя: Никто не оказал сострадания даже в дни Рождества, в дни

милосердия, доброты, всепрощения. В этом несправедливом мире даже невинные дети

страдают – и виной тому равнодушие общества, которое считает такое положение

неизбежным и вполне разумным.

В конце декабря 1875 года Достоевский с дочерью посетил елку и детский бал в

Петербургском клубе художников. Об этой елке одна из газет сообщила: “В собрании

художников назначен большой детский праздник “елка” с бесплатными подарками для

детей, акробатами, фокусниками, двумя оркестрами музыки, горками, электрическим

освещением. Елки петербургского собрания художников много лет славятся своим

прекрасным устройством. По всей вероятности, и нынешняя елка не будет хуже

прежних и доставит своим маленьким посетителям немало удовольствий.

Посещение писателем этого праздника нашло отражение в рассказе. Прочитайте

описание елки, увиденной мальчиком в одном из домов.

– Рождество считается самым светлым и добрым праздником, потому что его уют,

тепло создают особое переживание близости людей, собравшихся вокруг светящейся

елки. Скажите, принес ли этот праздник радость нашему герою? Что здесь входит в

противоречие с праздничным объявлением в газете? (Праздничное радушие

соседствует с жестокостью и бездушием, отчего мальчику стало одиноко и страшно.)

– Что разделяет одинокого ребенка и веселящихся детей и их родителей? В каком

рассказе мы можем вспомнить подобную картину? (Стекло, рассказ “Чудесный доктор”

А. И. Куприна.)

– Как вы думаете, какие художественные средства использует в этом фрагменте

автор, чтобы передать душевное состояние мальчика, заставить читателя ощутить

боль и страдание героя, ведь рассказ ведется от 3 лица?

Обобщение учителя: читая слова автора, мы слышим голос самого мальчика, как

будто находимся рядом с ним, видим и слышим его. Такого эффекта позволяет

добиться и использование восклицательных и вопросительных предложений, которые

передают восхищение, радость, боль и страх.

Для чего автор в речи мальчика использует однородные члены предложения и

повторяет одни и те же слова? Найдите их в тексте. (Эффект присутствия; писатель

хочет достучаться до сердца читателя, он хочет сказать, что холодно мальчику не

столько от мороза, сколько от человеческой бессердечности.)

– Как относится автор к мальчику? Из каких фактов языка рассказа это видно?

(Особая чувствительность повествования, использование уменьшительно-ласкательных

суффиксов.)

– Вспомните, кого еще видит мальчик за стеклом?

– Как вы считаете, зачем после описания детского праздника автор изображает

кукол? (Они противопоставлены мертвым душой людям.)

– Где в рассказе “перелом”? Какой момент можно назвать кульминационным?

– Автор описывает сказочную елку у Христа. Найдите этот эпизод. Зачитайте.

– Закройте глаза и представьте себе эту елку. Какие бы цвета вы использовали

при ее изображении? Почему? (Выполнение задания можно сопроводить негромкой

музыкой.)

(Обращение к иллюстрациям.)

– Мы обращаемся к описанию первой елки. Чем отличаются эти два рождественских

праздника друг от друга? (На елке у Христа мальчик попадает в атмосферу любви,

участия, он обретает то, чего у него не было на земле – семью, дом, где его

любят.)

– Кто встречает мальчика на елке у Христа?

– Что мы узнаем о них? (У каждого ребенка своя страшная, поражающая своей

будничностью история смерти, которую, как считал автор, невозможно и

непростительно забыть не только на земле, но и на небе, где, казалось бы,

обретают счастье и покой.)

(Обращение к таблице 1.)

– Происходит ли чудо в рассказе? (Светлое загробное будущее ребенка.)

– Какова развязка рассказа? Почему мы его, несмотря на это, относим к

святочным? (Ангельская душа ребенка избавляется от земных мук.)

III. Обобщающая беседа

– В заключительном абзаце рассказа писатель задает вопрос. Найдите его.

– Зачем писатель создает этот рассказ?

Достоевский ощущал душевную боль за судьбы детей и ненависть к равнодушным

взрослым. Этот рассказ – упрек им. Если в мире нет сострадания и любви, мучаются

и плачут дети. Это признак неблагополучия в мире.

– А как вы считаете, сейчас нам нужно читать рассказ об “испорченной картине”

детства? Почему? (Со времен Достоевского она исказилась еще более.)

– Что могло стать с мальчиком, если бы он остался жив? (Фрагмент “Мальчик с

ручкой”.)

– Итак, прослеживаются ли все жанрообразующие признаки в рассказе “Мальчик у

Христа на елке”? Что позволяет его отнести к святочным рассказам?

IV. Домашнее задание

– Чтобы каждому из нас жилось лучше, каждый должен заглянуть в свою душу,

посмотреть, из каких “кирпичиков”– качеств она состоит. Какими же качествами

должна обладать душа человека – христианина?

(Дома учащиеся заполняют таблицу 2)

– Каким даром обладал автор, создатель рассказа? (Дар сочувствовать,

сострадать, умение любить людей.)

Обращение к эпиграфу.

V. Итог урока

Список литературы:

- Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений. М.: “Художественная

литература”,1985. - Журнал “Литература в школе” № 5, 2003 г.

История создания

На написание произведения известного писателя толкнуло сразу несколько событий. Первое произошло 26 декабря 1875 года, когда он вместе с дочкой посетил детский бал и рождественскую елку в клубе художников в Петербурге. Уже на следующий день Достоевский отправился в колонию для малолетних преступников. Эта встреча также оставила массу впечатлений.

В предпраздничные дни автор неоднократно видел на улице нищего подростка, который просил милостыню. Он его называл «мальчиком с ручкой». Все эти события и легли в сюжет рождественской или святочной повести «Мальчик у Христа на елке».

При анализе рассказа можно увидеть, как тесно сюжет перекликается с балладой знаменитого немецкого поэта Фридриха Рюккерта «Елка сироты». Есть общие сходства и с другими известными произведениями:

- «Девочка с серными спичками»;

- «Рождественские рассказы».

К написанию своего рассказа писатель приступил 30 декабря 1875 году, а ровно через месяц он был опубликован совместно с другими материалами о русских подростках. Федор Михайлович старался познакомить читателей с разными детьми, растущими с отцами и без них.

Основная идея

Первая часть произведения носит название «Мальчик с ручкой», она поделена на две главы. В них ведется повествование о разных ребятах. Общее между ними — это возраст и то, что они попрошайки.

И хотя оба подростка одинаково бедны, люди относятся к ним по-разному. Один из них пользуется большей симпатией, чем второй. Он отличается добрым нравом, порядочностью и честностью, несмотря на свое низкое положение. Позднее Христос вознаградит его за эти качества.

В самом начале писатель рассказывает о мальчишке, которого он часто встречал на зимней улице. Нищий был одет не по погоде, он стоял с вытянутой ладошкой и просил денег на пропитание. Автор поинтересовался, что он тут делает, а ребенок рассказал, что у него сильно заболела сестренка, поэтому ему приходится просить милостыню. На полученные средства он приобретет для нее лекарства.

Дальше рассказчик описывает еще несколько историй в этом же жанре, а также повествует о том, что в будущем произойдет в судьбе мальчишек. Некоторые из них станут преступниками. Он рассказывает о том, как живут дети из неблагополучных семей. Такое существование приводит к тому, что многие из них, вырастая, повторяют судьбу своих родителей, начинают злоупотреблять алкоголем, вести асоциальный образ жизни. Эта безрадостная картина и была описана Федором Михайловичем Достоевским в литературном сочинении.

Сюжет рассказа

Главными героями произведения являются два незнакомых друг другу мальчика. Первый достаточно приспособленный, он неплохо выживает на улицах города. Второй оказался в трудной ситуации случайно, поэтому ему приходится гораздо тяжелее, у него нет защиты, помощи ему ждать не от кого.

Рассказанная в произведении история произошла накануне Рождества. Сюжет начинается в подвале здания. На холодном полу брошен старый тюк, на котором лежит очень слабая и больная женщина. Над ней склонился шестилетний мальчуган. Также в помещении живет ворчливая старуха, которая вечно недовольна ребенком.

Семья оказалась в этом городе из-за бедственного положения, она приехала сюда, чтобы заработать денег. Голод заставил мать с ребенком и старухой покинуть насиженные места. Но после приезда женщина сильно заболела, поэтому не смогла устроиться на работу. Холод и голод лишь осложнили ситуацию, в которой оказалось семейство.

Совсем один

Дальше события развиваются трагически. Мальчик начинает замерзать, его мучает чувство голода и жажды. Он пытается разбудить маму, но та не приходит в сознание, поэтому он начинает ее тормошить. Когда подросток дотрагивается до нее, то чувствует холод. Его охватывает страх, он не понимает, что произошло, но его пугает темный и холодный подвал, в котором нет даже света.

Ребенок решается выйти наружу, улица поражает его многочисленными огоньками и количеством праздношатающегося народа. В родном городе мальчика такой красоты не было, в вечернее время его район освещал один тусклый фонарь, а после захода солнце местные жители и соседские ребятишки укрывались в своих домах.

В одном из окон Петербурга нищий мальчик увидел сказочную картинку. В центре стояла красиво наряженная рождественская елка, которая была украшена:

- яблоками;

- мандаринами;

- хлопушками;

- конфетами.

Чтобы не замерзнуть, он решается зайти в дом, поскольку видел, что в эту сказочную дверь входило множество людей, который были приглашены на праздник.

Но хозяйка-барыня, увидев попрошайку, начала размахивать руками, дала ему монетку и прогнала. Все это настолько испугало подростка, что он выронил копейку и убежал.

На своих страницах русский писатель хотел показать жестокость людей. Этой мыслью он руководствовался при написании литературного произведения «Мальчик у Христа на елке».

Богатые хозяева и гости видели, что ребенок одет в легкую одежду, когда на улице стоял сильный холод. У него были явные признаки обморожения — покрасневшие пальцы и нос. Взрослые знали, что мальчик голоден, но этот аргумент на них не подействовал, они не дали ему поесть и отогреться.

Безразличие проявил и блюститель порядка, который нарочно отвернулся от нищего ребенка на улице. А ведь он был обязан помочь — сопроводить в участок, детский приют или больницу. Все эти люди и стали виновниками его смерти. Именно эту проблематику хотел показать Федор Михайлович Достоевский своим читателям.

Праздник на небесах

После того как ребенок покинул богатый дом, он остановился возле витрины магазина. На прилавке были расставлены удивительные куклы с механическим устройством внутри. Ребенок засмотрелся на игрушки и в этот момент с него силой содрали его халатик.

Сильный мороз вынудил его опять искать новое прибежище, в итоге он оказался во дворе. Мальчик спрятался за поленницей дров и задремал. Во сне ему мерещится теплый и красиво украшенный зал, в центре которого стоит огромная рождественская елка, а он водит вокруг нее хоровод. Вместе с ним кружатся прелестные ангелы, которые обнимают и целуют его.

На праздник к Христу пришла и мама главного героя, а также другие детки, у которых в земной жизни этой елки никогда не было.

Пересказ сказки на этом не заканчивается. С утра тело нищего мальчика находит в подворотне дворник. Ребенок умер, замерзнув на холодной улице, но этого наверняка бы не случилось, если бы люди вовремя оказали ему необходимую помощь.

Вот такой печальный, но душевный сюжет получился у романа «Мальчик у Христа на елке». Многие читатели по достоинству оценили сочинение Достоевского, в нем есть смысл, каждый отрывок пробуждает в человеке чувство сострадания, текст трогает до глубины души. Что касается критики, то книга получила множество хороших отзывов. Положительную оценку дали следующие издания:

- «Петербургская газета»;

- «Санкт-Петербургские ведомости».

Учителя рекомендуют читать литературное произведение и подросткам, и взрослым людям. Любой человек найдет для себя что-то познавательное. Школьникам можно слушать рассказ онлайн либо изучать его по читательскому дневнику.

Автор пишет свой рассказ, специально не называя имен главных действующих лиц. Его основная задача заключалась в том, чтобы показать, насколько важна тема человеческого равнодушия. Писатель призывает читателя стать добрее, отзывчивей и благороднее, не проходить мимо чужих бед и несчастий. Только тогда мир станет лучше.

26 декабря 1875 года Ф. М. Достоевский вместе с дочерью Любой побывал на детском балу и рождественской ёлке, устроенной в Петербургском клубе художников. 27 декабря Достоевский и А. Ф. Кони прибыли в Колонию для малолетних преступников на окраине города на Охте, возглавляемой известным педагогом и писателем П. А. Ровинским. В эти же предновогодние дни ему несколько раз на улицах Санкт-Петербурга встретился нищий мальчик, просивший милостыню («мальчик с ручкой»). Все эти предновогодние впечатления легли в основу рождественского (или святочного) рассказа «Мальчик у Христа на ёлке».

С другой стороны, рассказ тесно перекликается с сюжетом баллады «Ёлка сироты» («нем. Des fremden Kindes heiliger Christ») 1816 года Фридриха Рюккерта, — немецкого поэта-романтика. В то же время Достоевский, соблюдая традиции классиков святочного рассказа Г. Х. Андерсена («Девочка с серными спичками») и Ч. Диккенса («Рождественские рассказы»), максимально наполнил короткий аллегорический рассказ реалиями жизни большого города. В данном случае, речь идёт о С-Петербурге, чьё холодное в прямом и переносном смысле великолепие противопоставлено провинциальному мраку неназванной родины мальчика, где однако же у него всегда были еда и тепло. Тема голодного и нищего ребёнка была начата писателем в 40-х годах произведениями «Бедные люди», «Ёлка и свадьба», и автор не отступал от неё в течение всей жизни вплоть до «Братьев Карамазовых».

Достоевский приступил к рассказу 30 декабря 1875 года, и к концу января «Мальчик у Христа на ёлке» был опубликован наряду с другими материалами о «русских теперешних детях» в январском выпуске «Дневника писателя». В первом выпуске своего возобновлённого издания Достоевский намеревался сообщить своим читателям «кое-что о детях вообще, о детях с отцами, о детях без отцов в особенности, о детях на ёлках, без ёлок, о детях преступниках…». Рассказу «Мальчик у Христа на ёлке» в «Дневнике писателя» предшествовала маленькая главка «Мальчик с ручкой», и все вместе взятые материалы двух первых глав «Дневника писателя» (в первой главе писатель поместил свои публицистические размышления на ту же тему) были объединены темой сострадания к детям.

Федор Достоевский — Мальчик у Христа на елке. Святочный рассказ:

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как семи лет. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, – значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой», это технический термин, значит – просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, – стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда зальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

…И в рот мне водку скверную

Безжалостно вливал.

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – голод, холод, побои, – только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако ж, все факты.

II Мальчик у Христа на елке

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь – господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, – ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно: как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, и на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик; большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть! «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал, мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, – о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом все куколки, – но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это «Христова елка», – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки… – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были все такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…

А внизу, наутро, дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла еще прежде его; оба свиделись у господа бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

- Сочинения

- По литературе

- Достоевский

- Анализ рассказа Мальчик у Христа на ёлке

Интересуясь жизнью Федора Михайловича Достоевского, можно увидеть взаимосвязь написанного произведения «Мальчик у Христа на ёлке». Именно предновогодние события того времени – детский новогодний утренник, посещение детской колонии и нищий мальчик на улице натолкнули создать этот «святочный рассказ».

Не смотря на то, что все каноны святочного рассказа писателем соблюдены – тут и маленький мальчик – символ новорожденного Иисуса, и предновогоднее чудо, перевернувшее жизнь героев, вот только финал вышел в соответствии с настоящими реалиями несчастливым.

В рассказе всё начинается с описания вертепа, который организуется как символ пещеры, в которой родился Иисус. Именно в этом подвале оказывается мертвая женщина, которая по трагическому стечению обстоятельств не находит себе пристанища в городе. Вместе с ней приезжает малыш.

Не смотря на то, что предновогодняя суета и ожидание рождественского чуда способствует тому, что люди охотнее помогают бедным и обездоленным, замерзающий мальчик не находит сочувствия ни в одном местном жителе. Это холодное равнодушие и жестокость приводят к тому, что малыш попросту замерзает на улице. Автор наталкивает на мысль о том, что такой случай не обычный вымысел, а может встретиться в любом городе, ведь мы так и не узнаем, о каком городе идет речь и как зовут главного героя.

В рассказе «Мальчик у Христа на елке» мы смотрим на мир глазами испуганного мальчика, который был не готов к встрече с настоящими реалиями жизни. Подкрепляя этот взгляд, писатель использует уменьшительно-ласкательные названия вещей.

Достоевский построил этот рассказ на контрастах. Сперва мы видим, что мальчишка разочаровывается во всей этой красочной картинке предновогодних приготовлений. Все эти прекрасные игрушки, вкусные пироги и булки и добродушные улыбки не для него, они как бы отгорожены от него холодным равнодушием.

Потом мы видим другую картинку – малыш во сне соединяется с матерью, видит Христа, и он понимает, что наконец-то пришел в свой мир. Там, где ему рады и спешат согреть своей любовью.

Все эти события пробуждают в читателе сочувствие, сострадание, и понятие того, что в такой ситуации может оказаться каждый. Важно уметь проявлять заботу и доброту, кто в ней нуждается.

Образ главного героя

Главный герой произведения — мальчик лет шести. Он был одет в какой-то халатик и картуз. Как и многие дети, он привязан к своей маме и любит её. В рассказе упоминается, что его мать вместе с ним приехала сюда из какого-то маленького города и вскоре захворала.

Мальчик искренний, наивный, впечатлительный, непосредственный и весёлый: он тоже хочет веселиться и танцевать вместе с детьми за оконным стеклом, смеётся при виде куколок, но вспоминает о том, как заледенели его пальцы, как он хочет есть.

Невозможность утолить базовые потребности мешает ему наслаждаться духовными красотами. Лишь у Христа на ёлке, когда ему становится тепло и хорошо, он может в полной мере отдаться радости.

В рассказе не упоминается имя героя. Его безликость намекает на масштаб проблем, затронутых в произведении, и говорит, что таких нищих детей, мёрзнущих на улице, на свете может быть очень много.

Автор рисует его потрет с использованием большого количества слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «пальчики», «ручки», «ножки» «картузик», «куколки». Благодаря этому приёму читатель ещё больше проникается симпатией к маленькому герою, видит его светлую натуру и беззащитность, погружается в мир детского восприятия, испытывает к нему сочувствие. Рассказчик тоже сопереживает персонажу на протяжении всей истории.

Традиции святочного рассказа в произведении Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»

Целый мир познания добра и зла не стоит «слезок ребенка», и «если спасение наше зависит лишь от замученного ребенка…»

Ф. Достоевский

Вместе с крещением Руси и принятием христианской веры пришло множество новых традиций и праздников, одним из которых является Рождество Христово. Рождество — это рождение человека — Бога, который послан человечеству, чтобы сделать жизнь чище и нравственнее.

Народная Русь прочно связала в своем сознании с Рождеством Святки. На протяжении многих веков с этим праздником связано много обычаев: помогать бедным и немощным, обмениваться подарками, колядовать и т. д. Во время святочных посиделок дети слушали поучительные рассказы, или былички, которые впоследствии легли в основу нового жанра — жанра святочных рассказов.

Рождественский или святочный рассказ — литературный жанр, относящийся к категории календарной литературы и характеризующийся определенной спецификой в сравнении с традиционным жанром рассказа. Свое название они получили от слова «святки», то есть святые дни от Рождества Христова до Богоявления.

Нам представляется важным сделать акцент на терминологическом и содержательном различии рождественского рассказа как жанра западной литературы и святочного — жанра русской литературы.

Традиция рождественского рассказа берет свое начало в средневековых мистериях. Это были драмы на библейские темы. Основателем жанра принято считать Чарльза Диккенса, который задал основные постулаты «рождественской философии»: ценность человеческой души, тема памяти, детства, любви к «человеку во грехе».

На протяжении большого периода ХХ века традиции христианской веры в целом и рождественских рассказов в частности были незаслуженно забыты. Вместе с тем в начале ХХI века, после переоценки нравственных ценностей общество вернулось к традициям христианства, в результате чего в последние годы в России получили широкое распространение святочные рассказы.

Цель святочного рассказа — усилить в домах читателей праздничную атмосферу, оторвав от житейских забот, хотя бы в день Рождества напомнить обо всех «труждающихся и обремененных», о необходимости милости, любви, заботе о своих ближних.

Черты святочного рассказа:

Действие происходит в рождественские дни;

Наличие рассказчика;

Наличие среди героев ребенка;

Сюжет развивается от безысходной ситуации к счастливому финалу;

Поучительный характер;

Ярко выраженная мораль;

Рождественское чудо.

Традиционный рождественский рассказ имеет светлый и радостный финал, в котором торжествует добро. Герои произведений оказываются в тяжелом материальном и духовном положении, для разрешения которого требуется чудо. Будь это явное вмешательство высших сил или якобы случайное стечение обстоятельств, все беды героев обязательно разрешаться, и читателя ждет светлый финал.

Традиция Диккенса в России была быстро воспринята и частично переосмыслена. Если у английского писателя непременным финалом была победа света над мраком, добра над злом, нравственное перерождение героев, то в отечественной литературе нередки трагические финалы. Среди наиболее значительных произведений русских писателей, написанных в жанре рождественского рассказа «Мальчик у Христа на елке» Федора Михайловича Достоевского.

Незадолго до празднования нового 1876 года писатель побывал с дочерью на елке в клубе художников, а затем посетил детскую колонию. В эти же предновогодние дни ему несколько раз на улицах Петербурга встретился нищий мальчик, просивший милостыню («мальчик с ручкой)». Эти впечатления легли в основу святочного рассказа «Мальчик у Христа на елке», опубликованного в сборнике «Дневник писателя».

Достоевский описывает в своем произведении события, произошедшие в канун Рождества. Главным героем является маленький мальчик: «Еще очень маленький, лет шести или даже менее, мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале». Мальчик — олицетворение младенца Иисуса, а разоренный вертеп — это подвал, в котором жил герой.

В большом городе царит атмосфера праздника.Мальчик приходит в детский восторг от увиденного: «Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка: это елка, а на ёлке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то». Так же как и Иисус пришел в мир, полный людской ненависти и равнодушия, с тем же самым сталкивается и герой рассказа. Маленький герой теряется в этой атмосфере. Автор дает понять, что мальчик не является участником праздника, он находится по другую сторону стекла и является лишь сторонним наблюдателем.

Несмотря на то, что вокруг него множество людей, он чувствует себя одиноким и всеми забытым. Мальчик вспоминает свою деревню: «Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркается — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их воют и лают всю ночь. Но там зато было так тепло и ему давали кушать…».

Время перед Рождеством всегда считалось обязательным для совершения добрых дел. На протяжении всего повествования писатель акцентирует внимание читателя на черствости и равнодушии людей: «Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтобы не заметить мальчика», «Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу», «…сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой».

Герой, в силу своего юного возраста, не осознает бездушия людей по отношению к нему, а общество не замечает мальчика, тем самым обрекает его на смерть: «Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало ему так хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть, и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул». «А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика…». Таким образом, мы видим, что общество не соблюдает христианских заповедей.