«ПОДМЕННЫЕ» ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ, УЧРЕЖДЕННЫЕ ЦЕРКОВЬЮ В ЗАМЕНУ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЛИКИХ ЯЗЫЧЕСКИХ СОЛНЕЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ

1) Нынешняя Масленица (сырная седмица) — это праздник Русской православной Церкви, заменивший великое славянское Солнечное празднование и не имеющий никаких языческих корней.

Церковники долго и жестоко, временами кроваво, но безуспешно боролись со славянским праздником Комоедицы. Когда славянское празднование победить так и не удалось, церковники применили известный иезуитский прием — если не можешь победить врага, объединись с ним и разрушь его изнутри.

7-дневная Масленица (сырная седмица, последняя неделя подготовки к Великому посту) введена церковниками в XVI веке взамен древней Комоедицы, 2-недельного празднования Дня весеннего равноденствия и начала славянского Нового года.

Т.к. прежняя языческая Комоедица попадала на Великий пост, когда праздники и веселья Церковью строго запрещены, церковники «сдвинули» свой праздник Масленицы во времени от Дня весеннего равноденствия почти на месяц ближе к началу года, отведя ему неделю перед Великим постом, т.е. совершили фальшивую подмену того, что даровано самим Небом. Кроме временно́го «сдвига», прежнее народное празднование сократили с двух недель до одной.

Это был не «перенос» славянского весеннего праздника Комоедицы (Комоедицу перенести невозможно, т.к. она связана с ежегодным астрономическим событием, над датой которого попы не властны), а учреждение для народа нового церковного праздника взамен прежнего языческого, чтобы уничтожить и стереть былые традиции из памяти народа. И это им вполне удалось — ныне мало кто из нас помнит Комоедицу, веселый весенний праздник своих славянских предков. Иезуитские приемы всегда работают хорошо и эффективно.

2) Второй «подменный» праздник — православный день Ивана Купалы, заменивший запрещенный церковниками славянский День Купайлы (день вступления в права могучего летнего солнца-Купайлы), языческое празднование Дня летнего солнцестояния.

Обрядовая часть христианского праздника Ивана Купалы (Иоанна Крестителя, который крестил Христа купанием в реке Иордан) приурочена ко дню рождения Иоанна Крестителя — 24-го июня.

Так как Русская Православная Церковь живёт по старому стилю, дата рождения Иоанна Крестителя (24 июня по ст. стилю) у нее приходится на 7 июля по новому стилю.

Нынешние поклонники былого язычества заявляют, что христианский день Ивана Купалы — это славянский языческий праздник, при этом не задумываясь, откуда у славянского бога летнего солнца Купайлы могло взяться древнееврейское имя Иван (Иоанн).

3) Третий — однодневное празднование Рождества Пресвятой Богородицы, заменившее прежний 2-недельный славянский Вересень, языческое празднование вступления в права стареющего мудрого осеннего солнца-старика Световита в День осеннего равноденствия, древний праздник собранного урожая.

Рождество Пресвятой Богородицы празднуется 21 сентября по новому стилю (8 сентября по ст. стилю).

4) Четвертый — Рождество Христово, в 273 году н. э. заменившее языческое празднование Рождества солнца-младенца Коляды утром после Ночи зимнего солнцестояния (самой долгой ночи в году).

В мире Рождество Христово празднуется 25 декабря. Живущие по старому юлианскому календарю русские православные празднуют этот праздник тоже 25 декабря по ст. стилю, т.е. 7 января по новому стилю.

Почему это происходило?

В те времена, когда вводилась новая вера – христианство, на всех славянских землях продолжали использовать два календаря.

На Руси параллельно существовали 2 календарные системы — старая и новая.

Но церковные и светские власти не устраивало то, что народ праздники отмечал по обоим календарям. Но больше всего не устраивала путаница, которую создавали летописцы, ведь русские летописцы использовали даты старого, славянского календаря, а приглашенные греки-летописцы использовали даты из нового календаря, где Новолетие отсчитывалось от первого весеннего полнолуния.

Например, дата 1 марта 1005 г. н.э. по Славянскому календарю выпадала на Лето 6513 от С.М.З.Х, а по христианскому на Лето 6512 от С.М. Таким образом, разница между Славянским календарём и календарём от Рождества Христова составляла 5508 лет, а у христианского календаря – 5507 лет.

Чтобы как-то упорядочить несогласованность нового календаря, в Лето 6856 (1348 г. н.э.) по указу царя Ивана III, Новолетие в новом календаре было зафиксировано на 1 марта, а число года взяли от старого Славянского календаря.

Началась подгонка нового календаря под повседневную жизнь, одни праздники запрещали, другие, которые праздновали несмотря на запреты, христианская церковь стала адаптировать под себя. В частности:

– День Бога Велеса был заменён Днём Власия;

– День Масленицы-Марёны был объявлен просто Масленицей;

– День Бога Купалы стал днём Иоанна Крестителя, или как его называли на русский манер – Иваном Купалой, т.е. Иваном, который в реке всех купал;

– День Триглава (Сварога-Перуна-Свентовита), превратился в Троицу;

– Вышний День Бога Перуна заменили Днём Ильи-Пророка… и т.д.

Но больше всего церковные и светские власти не устраивало, что народ пользуется двумя календарями, отмечает два Новолетия — христианское Новолетие 1 марта и Славянское Новолетие в День Осеннего Равноденствия.

Никакие запреты Славянского календаря не помогали. А принятие жестких мер вплоть до казней, дало обратный эффект — во многих городах и сёлах началась смута и поднялись восстания, везде шло поголовное уничтожение христианских священников и их помощников. Дело дошло до того, что были уничтожены многие тысячи “божих людей”, и тогда пришлось царю Ивану III “идти в народ”, ибо только так власти смогли успокоить восставший народ.

Чтобы впредь не возникало смуты и разора, на русской земле было официально узаконено Двоеверие и два календаря. Церковный календарь стал считаться официальным, т.е. государственным, а старый календарь – народным.

Следующее изменение официального календаря произошло через 1 Круг Лет (144 года). При приближении Лета 7000 году от Сотворения Мира (1492 г. н.э.) среди христиан русских земель росли апокалиптические настроения. Все ждали конца света и даже не составляли пасхалию на последующие годы. Но когда все ожидаемые сроки конца света прошли, Московский церковный собор в сентябре Лета 7000 (1492) утвердил новую пасхалию и принял решение о переносе начала года с 1 марта на 1 сентября. Это постановление действует в Христианской Церкви до сих пор.

В Лето 7090 (1582 г.) католической церковью по указанию папы римского Григория XIII был введен новый календарь, который получил его имя. В новом календаре датировка шла уже не от Сотворения Мира, а от Рождества Христова.

В древности в этот день был праздник — день осеменения земли.

Белая глазурь на куличе — это сперма, цветная обсыпка — сперматозоиды. Наши неоязычники трактуют этот кулич как фаллос бога Еб**на. Изначально, до христианства это был праздник первых всходов. Ранней весной перед посевом устанавливался строгий пост, ибо зерно надо было сберечь для посева. Кто нарушал пост — то есть поедал зерна будущего урожая — осуждался. Затем зерно хоронили — собственно посев. Затем оно умирало в земле. Это был самый трагический период — все ждали — возродится ли оно — даст ли всходы? Когда появлялись первые ростки — это и было воскресение зерна, возвращение к кругообороту вечной жизни. Осирис воскрес. Раз новый урожай будет, значит не будет голода, значит можно поедать запасы и веселиться. В том числе и зачинать детей.

В этом изначальный смысл этого праздника.

Источник

Информация подобранная в данном разделе НЕ относится к игре Двар: Легенда — Наследие Драконов и кому-то из вас поначалу может показаться не обычной, странной, противоречивой, сомнительной… Согласен — это не просто взглянуть на мир сбросив оковы, которые навязали нам чуть ли не с младенчества, увидеть окружающий мир с точки зрения отличающейся от общепринятой, задуматься о происходящем вокруг и начать искать, мыслить… На даже если хоть для одного и тех кто заглянул в данный раздел информация станет отправной точкой в поиске САМО-стоятельного пути развития, то все это создавалось не зря… Всем добра ))

Праздники — подмена понятий

Начну без предисловий, а сразу приведу таблицу в которой сравниваются даты и названия славянских и христианских праздников:

| Дата | Православные ведические праздники | Христианские праздники |

| 06.01 | Праздник бога Велеса | Рождественский сочельник |

| 07.01 | Коляда | Рождество Христово |

| 24.02 | День бога Велеса (покровитель дикой природы) | День св. Власия (покровитель животных) |

| 02.03 | День Марены | День св. Марианны |

| 07.04 | Масленица | Благовещение |

| 06.05 | День Даждьбога (первый выгон скота, договор пастухов с чёртом) | День св. Георгия Победоносца (покровитель скота и покровитель воинов) |

| 15.05 | День Бориса-хлебника (праздник первых ростков) | Перенесение мощей благоверных Бориса и Глеба |

| 22.05 | День бога Ярилы (бог весны) | Перенесение мощей св. Николая Весеннего, приносящего теплую погоду |

| 07.06 | Триглав (православная троица: Перун, Сварог, Свентовит) | Св. Троица (христианская троица) |

| 06.07 | Русальная неделя | День Аграфены купальницы (с обязательным купанием) |

| 07.07 | День Ивана Купалы (во время праздника обливали друг друга водой, купались) | Рождество Иоанна Крестителя |

| 02.08 | День бога Перуна (бог грома) | День св. Илии Пророка (громовержца) |

| 19.08 | Праздник первых плодов | Праздник освящения плодов |

| 21.08 | День бога Стрибога (бог ветров) | День Мирона Ветрогона (приносящего ветер) |

| 14.09 | День Волха Змеевича | День преподобного Симона Столпника |

| 21.09 | Праздник рожениц | Рождество Богородицы |

| 10.11 | День богини Макоши (богини-пряхи, прядущей нить судьбы) | День Параскевы Пятницы (покровительницы шитья) |

| 14.11 | В этот день Сварог открыл людям железо | День Козьмы и Дамиана (покровителей кузнецов) |

| 21.11 | День богов Сварога и Симаргла (Сварог — бог неба и огня) | День Михаила Архангела |

Забавно, правда? Даты совпадают день в день, а названия и символика в столбцах каждой строчки на столько схожи, что кажутся порой идентичными…

В чем тут дело?..

Давайте вместе рассуждать — зададимся вопросом: что было изначально — «Ведичество» или «Христианство»? Ответ известен всем без поиска в первоисточниках — Христианство пришло на смену старославянской ведической культуре наших предков. Отсюда вывод — изначально у наших предков существовали праздники из первого столбца «Православные ведические праздники».

Следующий вопрос: откуда взялись праздники из второго столбца с названиями «Христианских праздников» и почему даты совпадают день в день?

Для получения ответа на данный вопрос придется копнуть «историю» и вернуться назад на несколько веков, а именно в 17-й век, в то время когда патриарх Никон проводил реформу церкви: одним из предпринятых им шагов стала подмена праздников — когда стало понятно, что русы останутся верны Прави, своей Вере и никакими силами заставить отказаться от Веры предков невозможно даже поголовным истреблением «инакомыслящих» — была произведена перепись всех значимых старославянских праздников на новый лад и придуманы «святые» как можно ближе по символике подходящих к ведическим, причем даты были оставлены те же.

Таким образом при полном сохранении внешних атрибутов праздника была произведена подмена ведических праздников выдуманными христианскими — было начато постепенное вытеснение из сознания людей внутренней сути ведических традиций, совершенно противоположными.

В результате такой искусной подмены на сегодняшний день солнечный жизнеутверждающий ведический культ жизни заменен на лунный культ…

Что такое культ Луны и какое отношение он имеет к нашей с вами повседневной жизни — следите — будет отдельная статья…

А напоследок видео на тему:

Видео — Пасха Пасхет в славяно арийских ведах

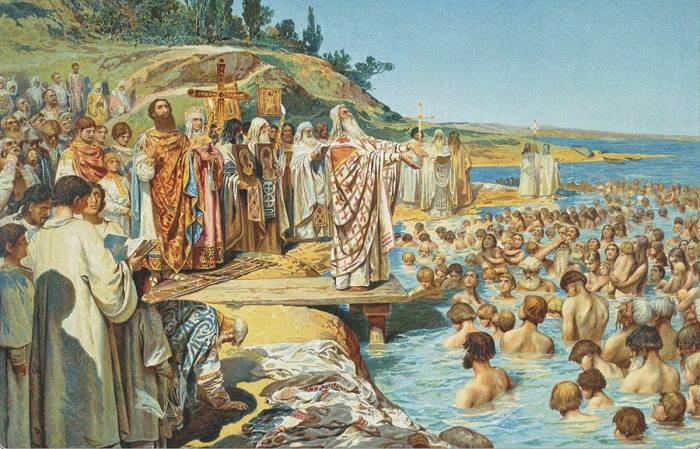

Христианство, введенное на Руси Князем Владимиром в 988 году, фактически положило конец развитию Солнечного культа. Новая религия еще долго не могла вытеснить остатки язычества из сознания народа. Одни славяне оставались верны Даждьбогу, Хорсу и Перуну, другие — смешивали две веры, «сливая» своих богов с христианскими святыми, третьи — поклонялись домовым. Появился такой термин как двоеверие, с которым долгое время боролось духовенство. Чтобы «стереть» древнеславянские традиции, церковные и светские власти запрещали старые праздники на официальном уровне или пытались подгонять их под себя.

Запрет старых праздников и славянского календаря

Крещение Руси./Фото: phototass3.cdnvideo.ru

И по сей день в России христианство мирно уживается с отголосками языческих верований. К примеру, марийцам удалось сохранить исконные народные традиции, несмотря на многовековое православное господствование в России. Формально они считаются христианами, но по сути остались многобожниками. Отдельные этнические группы, например, чимари, можно назвать непререкаемыми язычниками. Они принципиально не крестятся и не принимают религию, навязанную иноверцами.

В период становления христианства двоеверие на Руси было обычным явлением, и далеко не всегда оно носило характер мирного сосуществования.

Развитие христианства в тот период характеризуется высокой терпимостью к устоявшимся народным традициям. Но несмотря на это, княжеская власть применяла силу к защитникам язычества, например, если те запугивали людей и начинали сеять смуту.

После принятия православия на Руси одновременно действовали 2 системы летоисчисления — старая и новая. Ни церкви, ни власти не нравилось, что праздники отмечаются по двум календарям. Особое недовольство вызывала путаница в создании летописей. Одни летописцы работали по славянскому календарю, другие — вели записи по новой системе.

Чтобы согласовать порядок летоисчисления по отношению к юлианскому календарю, приказом Ивана III в 1384 г. (в Лето 6856 с сотворения мира) была утверждена дата празднования Новолетия — 1 марта. С этого момента все летописцы, в том числе и Нестор работали только по юлианской системе летоисчисления. Но даже после запрета старого календаря народ продолжал отмечать Славянский Новый год (1 сентября). В ответ на гонения и запреты на Руси участились смуты, люди не хотели полностью отказываться от традиций и боролись за сохранение древнего культа. Иван III был вынужден принять указ почитать наряду с христианством и старую языческую веру предков. Двоеверие официально существовало на Руси вплоть до XVII века.

Чтобы искоренить языческий культ мирным путем и объединить как можно больше славян в общей религии, церковь начала «подгонять» календарь под повседневную жизнь людей и подменять старые обычаи христианскими праздниками. Такая подмена привела к смешению христианской веры и языческих обрядов, люди стали отмечать церковные праздники, почитая православных святых, но продолжали соблюдать традиции старой веры предков.

День Иоанна Крестителя

Пускание венков по воде в День Ивана Купалы./Фото: i.mycdn.me

Православный праздник Ивана Купалы пришел на замену древнеславянского Дня Купайлы. Празднование летнего солнцестояния и наивысшего расцвета природы — это древнейшая языческая традиция, когда в ночь с 6 по 7 июля люди прославляли Бога летнего солнца (Купайлы), вступившего в свои права после весны.

Христианский праздник Ивана Купалы (7 июля) получил свое название в честь Иоанна Крестителя, купавшего Иисуса Христа в реке Иордан во время его Крещения.

В отличие от славянского праздника в честь Купайлы, день Иоанна Крестителя не имеет никакого отношения к Богу солнца, а отмечать его полагается в храме и с молитвами. Но даже после официальной отмены дня Купайлы и принятия нового праздника так и не удалось искоренить многовековые славянские традиции. Несмотря на осуждения со стороны церкви, в этот день до сих пор совершаются массовые гуляния с прыжками через костры, пусканием свечей и венков по реке и другими символическими действиями.

Рождество Пресвятой Богородицы

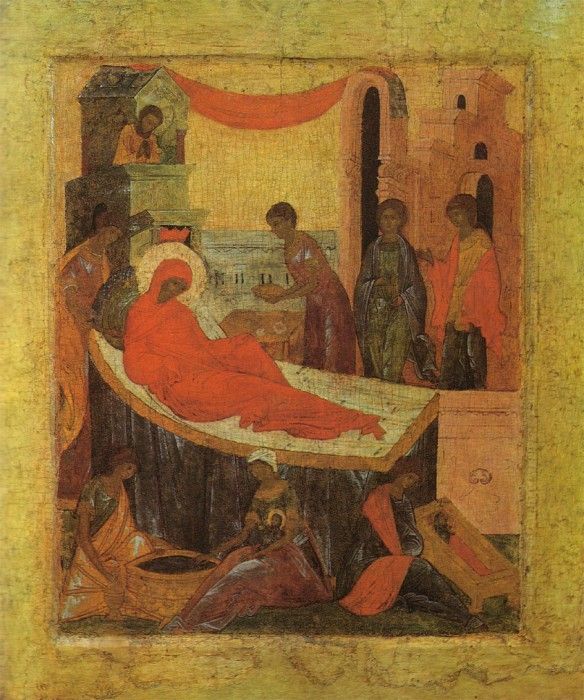

Икона «Рождество Пресвятой Богородицы»./Фото: i.pinimg.com

До принятия христианства на Руси, 22 сентября славяне традиционно встречали День Осеннего Равноденствия (Овсень или Вересень) и благодарили Бога осеннего солнца за щедрый урожай.

В период развития Христианства вместо Овсеня на Руси стали отмечать церковный праздник — день Рождества Пресвятой Богородицы, который приходился на 21 сентября. Считается, что Богородица покровительствует земледельцам, посылает благополучие в семье и помогает матерям. У восточных славян этот день был также посвящен празднованию завершения полевых работ. Только вместо Бога осеннего солнца за собранный урожай чествовали и благодарили Богородицу.

Рождество Христово

Рождественские колядки./Фото: podolfitness.com.ua

Во всем мире Рождество Христово отмечают 25 декабря. Русская церковь празднует этот день по старому стилю (Юлианскому) — 7 января. Традиция рождественских гаданий и колядок, которые неизменно начинаются 7 января и заканчивается на Крещение, пришла к нам из языческого мира.

С давних времен 25 декабря славяне чествовали солнечного бога Коляду и приветствовали новое солнце, которое рождалось после зимнего солнцеворота. В день Рождества солнца-младенца люди (преимущественно деревенские жители) устраивали прыжки через костер, пели песни-колядки и обходили соседние дворы с фигуркой солнца.

С приходом Христианства день Коляды поменялся на Рождество Христово, но обрядовая часть древнеславянского праздника сохранялись вплоть до наших дней.

Сырная седмица

Чучело Марены как главный символ прощания с зимой./Фото: misanec.ru

Православная Масленица (сырная седмица) произошла от старославянской Комоедицы. Праздничные мероприятия начинались за 7 дней до равноденствия и продолжались еще неделю после него. По одному из поверий, название праздника произошло от слова «комы» — круглые хлебцы или блины, которые пекли старшие женщины в семьях. По другой легенде, первый блин приносили медведю. В древности медведей звали комами, отсюда и появилась известная поговорка «первый блин — кому (комам)».

В весенний праздник славяне устраивали массовые гуляния, чтобы задобрить Бога солнца и попросить хороший урожай. У капища накрывались большие столы, а обязательным блюдом были круглые блины и лепешки в форме солнца. Еще один важный атрибут — чучело Марены, сожжение которой символизировало окончательный уход злой и холодной зимы.

С этим праздником церковь боролась особенно активно, но безуспешно, поэтому решила адаптировать его под себя и в XVI веке ввела 7-дневную Масленицу.

Языческая Комоедица выпадала на период поста, когда любые увеселительные мероприятия запрещались церковью. Духовенство «передвинуло» свою сырную седмицу ближе к началу года, тем самым отведя этому празднику неделю перед постом. В результате традиционные двухнедельные мероприятия в честь Комоедицы сократились до 7 дней. Таким образом был введен новый православный праздник взамен старого языческого, но стереть его традиции так и не удалось. Об этом свидетельствуют ежегодные масленичные гуляния по всей России, которые точь-в-точь повторяют обряды Комоедицы.

День Ильи-Пророка

Изображение Пророка Илии на огненной колеснице./Фото: zovut.com

2 августа Православная церковь почитает пророка Илию, жившего в IX веке до н.э. Наравне с Николаем Угодником он принадлежит к числу самых популярных святых, считается покровителем плодородия и урожая.

До принятия христианства славяне отмечали Перунов День, который впоследствии и «трансформировался» в День Пророка Илии, вобрав в себя многие древнеславянские традиции. Илья, признанный повелителем грома, небесного огня и дождя, органично заменил рожденного Сварогом громовержца Перуна. На основе этого сходства образов иконописцы часто изображали Илию на золотой колеснице с огненными конями, летящими вверх.

В этот день не совершалось каких-либо знаковых обрядов, но издавна в праздник Перуна (Илии-Пророка) люди откладывали любую работу, чтобы выразить почтение покровителю плодородия и избежать наказания в виде дождя и грома.

Из политических мотивов даже христианскому византийскому императору пришлось выдать свою дочь за язычника князя Владимира Крестителя.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Наложение христианских праздников в России на языческие давно замечено. Но выводы делаются странные — Церковь-де мимикрировала, чтобы значит язычники легче принимали новую веру.

Хорошо, положим зловредная православная Церковь на Руси подло мимикрировала, накладывала свои праздники на языческие — а нерусские христианские церкви, во всем мире, тоже мимикрировали под русских язычников?

Ведь все эти православные праздники — «международные», общехристианские! И потом, а какому такому чудному совпадению обязаны даты? А названия?!

Давайте посмотрим на некоторые совпадающие праздники.

1. Коляда — Рождество.

Слово «календарь» и «коло» просвечивает сквозь «коляду» явственно, что не мной замечено. Да и сам праздник был приурочен к зимнему солнцестоянию, то есть это именно «новогодний» праздник. Так?

Ну так а христиане не с Рождества ли Христова летосчисление ведут? Совпадение?

2. День бога Велеса (покровителя скота) — день святого Власия (покровителя скота).

Не странновато ли совпадение названий? Но может это Церковь специально подобрала святого с похожим именем, для замещения «языческого культа скотьего бога»? Но каким же образом ей удалось это сделать?

Во-первых, русская Церковь не могла «изобрести» святого Власия, потому что он жил при императоре Диоклетиане и соответственно почитается в нерусских церквях, в тч и у католиков.

Во-вторых, особая связь жития св.Власия с животными весьма характерна, и известна опять-таки во всем христианском мире. То есть почитание его как покровителя животных — не местное русское изобретение отнюдь.

И наконец, дата празднования памяти св. Власия — тоже не местнорусское изобретение, она также общехристианская.

Другими словами, получается, что либо имеет место невероятное совпадение сразу по трем параметрам (имя, связь с животными и дата праздника), либо русские якобы «язычники» удивительным образом отмечали день святого Власия.

3. День Марены — день св. Марианны.

Ох уж эти русские язычники. Как они, в своем диком невежестве, угадали день памяти сестры апостола Филиппа, проповедовавшей далекой Лиаконии?

4. Триглав (Перун, Сварог, Свентовит) и Троица (Отец, Сын и Дух Святой).

Ох уж эти русские язычники. Мало того, что угадали с праздником, так еще и главное божество у них тоже Троица.

5. Иван Купала — Иоанн Креститель.

Как и в случае с Велесом-Власием, тройное совпадение — имя, главная функция (купание), дата. Изюмительно, ящитаю…

6. Волх Змеевич — Симон Столпник.

Совпадение даты праздника и змеиной темы, явно присутствующей в житие Симона Столпника.

7. Праздник рожениц — рождество Богородицы.

Удивительно прозорливые язычники водились на Руси-матушке. Этож надо было так угадать! Истинно волхвы!

8. День богов Сварога и Симаргла — день Михаила Архангела

Сварог — бог неба и огня (огня с неба?), а Симаргл — «по мнению большинства ученых, полубожественный персонаж, возможно — вестник между небесныи и земным мирами» (Википедия).

Напомню, что слова «ангел» означает «вестник», а конкретно архангел Михаил считается главой небесного воинства, победившего дьявола в великой войне и сбросившего его с небес на Землю. Вот такой вот «бог неба и огня».

Языческие праздники, ставшие православными

Крещение Руси не смогло быстро искоренить языческие верования наших предков. Долгое время в народе существовало двоеверие, когда христианские традиции пересекались с языческими.

На Руси многие православные праздники приурочили к языческим, даже сохранив их даты. Да и многие языческие божества со временем трансформировались в христианских святых. Например, бог Перун стал Святым Илией Пророком, а богиня Макошь — Параскевой Пятницей.

С какими проблемами столкнулись христианские священники на Руси

С приходом христианства на Русь у народа появились некоторые трудности. Народный славянский календарь не совпадал с календарём от Рождества Христова. Новый церковный календарь стали подгонять под народный. Стали запрещать одни праздники и переносить другие. Так, день Купалы стали называть днём Иоанна Крестителя, а день Триглава стал Троицей. Но от этого стало только хуже.

В народе поднялись бунты, поэтому Ивану III пришлось узаконить двоеверие. Официальным стали считать церковный календарь, а старым пользовались в народе. Получилось так, что языческие и христианские праздники слились. Многие праздники языческих богов, отмечаемые осенью, стали спасами. А, например, весенние сгруппировались вокруг Пасхи. Даты поклонения мелким богам стали одинаковыми с престольными праздниками.

Обряды, ходившие в народе на дохристианские праздники, полностью искоренить не удалось. Священники понимали, что русские, привыкшие отмечать праздники с размахом, не могут быстро перестроиться. Разумеется, монотонные богослужения и молитвы не шли ни в какое сравнение с языческими гуляниями. Поэтому многие элементы древнерусских обычаев включили в православные праздники.

Какие языческие праздники на Руси стали христианскими

Поскольку точные даты того или иного христианского праздника достоверно не были известны, их легко меняли. Как уже было сказано выше, языческий праздник Купалье или день бога Купалы стал днём Иоанна Крестителя. Впрочем, его быстро стали называть Иван Купала. Несмотря на обращение в христианство, многие славяне так и продолжали искать цветок папоротника и купаться в реке голышом.

Такие языческие праздники, как Святки и Триглав, тоже нашли своё место в православии. Например, святочные весёлые гуляния трансформировались в славления. Дети и ребята постарше стали ходить по домам и прославлять не бога Коляду, а Христа. Но название песен — колядки — сохранилось неизменным. Праздник Триглав же превратился в праздник Святой Троицы. И на него сохранилась языческая традиция украшать дома ветвями деревьев и цветами.

Масленица и Пасха

В народном календаре славян на границе зимы и весны был праздник Масленицы, предваряющий Пасху. На масленичную неделю было принято развлекаться, печь блины и ходить в гости. А ещё сжигать чучело Масленицы, чтобы прогнать зиму. Кажется знакомым, не так ли? Современные православные христиане тоже празднуют Масленицу. Только церковью она называется Сырная седмица. В эту неделю запрещено есть мясо, но разрешено употреблять молоко и яйца. Поэтому верующие не отказывают себе в удовольствии напечь блинов и отправиться с ними в гости. Весёлые гуляния на Масленицу, бывшие языческими обрядами, находят место и в жизни современных людей.

Также славянские народы ещё до принятия христианства праздновали Пасху. У южных славян она называлась весенним Юрьевым днём. По традиции Пасху отмечали три дня. В это время красили варёные яйца и пекли пасхальный хлеб. А до конца XIX века на Пасху жгли костры, что было отражением языческих истоков этого праздника. Современная Пасха приурочена к Воскресению Христову и является переходящим праздником. Однако традиция печь куличи и красить яйца в этот день сохранилась.

Читайте также: Как большевики боролись с Пасхой

Читайте также:

Православные и языческие праздники: была ли подмена?

Уверен, что среднестатистический обыватель, мало знакомый с основами Православной веры, сходу ответит на этот вопрос утвердительно, т.е. в том духе, что в процессе искоренения языческих верований на территории Древней Руси Православная Церковь намеренно ассимилировала большинство языческих праздников, с целью привлечения в свои ряды как можно большего количества людей. Более того, нередко подобные мнения можно встретить и среди верующих, воцерковлённых людей. Уж больно широкое распространение получила историософская версия о якобы имевшей место замене языческих праздников христианскими.

Так, например, данную точку зрения в одной из своих работ озвучил известный религиовед и миссионер диакон А. Кураев. Говоря о праздновании Рождества Христова, он, в частности, утверждал следующее: «В начале V века празднование Рождества было совмещено с днём зимнего солнцестояния… Чтобы обратить уже устоявшиеся праздничные настроения людей в этот день с воспоминания языческих на воспоминание о евангельский событиях, было решено разделить празднование Рождества и Крещения, отнеся Рождество на 12 дней и наложив его на народные торжества».

Более того, сегодня, в интернете без особого труда можно найти сравнительную таблицу языческих и христианских праздников, наличие которой, по мнению современных неоязычников, якобы доказывает факт имевшей место подмены, а также «двуличия» христианской Церкви (1).

В этой статье мне бы хотелось детально проанализировать вышеизложенную историософскую концепцию. Сделать это нужно хотя бы потому, что она даёт нашим языческим оппонентам «хороший» повод для обвинений христианской Церкви в подлоге, которого, на самом деле, и не было.

Несостоятельность данной точки зрения

В реальности обе эти версии, ни первая – языческая, ни вторая – христианская (озвученная о. А. Кураевым) не соответствуют действительности.

Главный их недостаток (особенно это касается языческой версии) состоит в слишком примитивном взгляде на вещи, а конкретно – в нежелании детально и аргументировано изучить всю проблематику рассматриваемого вопроса. Именно поэтому мы и имеем вместо реальной картины огульное обвинение с одной стороны, и наивное оправдание с другой.

Это тем более странно, что, само по себе, обвинение христиан в, якобы, имевшей место подмене не имеет под собой ровно никаких оснований, а именно:

Во-первых, если внимательно посмотреть представленную таблицу, можно легко заметить, что чаще всего в качестве христианских праздников там представлены дни молитвенного поминовения того или иного святого, например, прав. Мариамны (17 февраля по старому стилю), преподобного Симеона Столпника и т.д.

Составители данной таблицы не хотят (или не могут) понять тот факт, что эти (и многие другие) дни памяти святых угодников Божиих никогда не имели в Церкви статуса праздничных дней, т.е. не относились ни к великим, ни тем более к двунадесятым праздникам.

Более того, каждый день календарного года отмечен в Православной Церкви памятью святых. Чаще всего, это означает определенное церковным уставом молитвенное поминовение угодника Божия, т. е. человека, оставившего памятный след в истории Церкви подвигом своей христианской жизни, за богослужением.

При этом, практически во все календарные дни Церковь совершает молитвенное поминовение не одного, а нескольких святых. Так что нам трудно понять логику составителей данной таблицы, которые, например, день 14 сентября (по новому стилю) обозначили исключительно как праздник преподобного Симеона Столпника, а не как праздник его матери Марфы, мученика Аифала, мученицы Каллисты и других святых, память которых Церковь отмечает в этот день молитвенным поминовением.

Собственно, поэтому большую часть предоставленной нами таблицы можно просто убрать за ненадобностью, тем более, что там можно встретить и примеры откровенной лжи, так например, в церковном календаре 6 июля (по новому стилю) нет дня Аграфены купальницы (да ещё и с обязательным обрядом купания), а есть день памяти мученицы Агриппины (которая жила в 3 веке в Риме и претерпела мученическую смерть за Христа). Или, например, Рождественский сочельник не является праздничным днём, и поэтому он приходится на постный день 6 января по новому стилю (причём церковный устав предусматривает в этот день особенно строгий пост).

Точно так же святые бессребреники Косьма и Дамиан (память совершается 14 ноября по новому стилю) никогда не были покровителями кузнецов, а священномученик Власий (память совершается 24 февраля по новому стилю) никогда не был покровителем животных. Он жил во время гонений Диоклетиана, а затем Лициния и был жестоко замучен и обезглавлен в 312-ом году за нежелание отречься от Христа. И лишь в народном сознании жителей Юга России (много веков спустя) его стали почитать как покровителя животных.

Также и святитель Мирон, епископ Критский, никогда в церковной истории не имел прозвище «ветрогона», да и 21 августа наряду с его памятью Церковь также молитвенно поминает святителя Емилиана, прп. Григория, прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких и т.д.

Да и сама идея «покровительства» кому бы то ни было в принципе чужда православному сознанию. Другое дело, что в народном сознании она нашла свое место. Но тут возникает один простейший вопрос, на который у современных неоязычников, видимо, нет ответа – а при чем здесь Православная Церковь и христианская вера?

Во-вторых. Всё это – вещи второстепенные и несущественные, по сравнению с тем фактом, что языческие праздники, как таковые, вообще не имели чётко установленных дат и чаще всего были связаны с различными природными явлениями (например, день весеннего или зимнего равноденствия) и праздновались не один день, а некоторое время (приблизительно от недели до месяца).

На сегодняшний день обнаружено слишком мало аутентичной информации, касающейся жизни и верований древних славян, тем более это касается дат и детального описания обрядовой стороны языческих праздников. Так, например, если у нас и имеется кое-какая информация относительно основных языческих культов древних славян (Велеса, Перуна, Сварога, Дажьбога и т.д.), то выяснить реальную суть таких славянских «праздников», как «день Волха Змеевича», «богини Макоши», «праздника рожениц», фактически, не представляется возможным. И ещё: в строгом смысле слова, у древних славян вообще не было календаря как такового (т. е. календаря в его современном виде). Этот факт, кстати, также ставит под сомнение предоставленную нами сравнительную таблицу!

В-третьих. Несмотря на всё вышеизложенное, у некоторых читателей может возникнуть вопрос, – а как же тогда объяснить немногочисленные совпадения в отношении празднования некоторых основных христианских праздников с празднованием языческих культов Велеса, Перуна и т. д.?

Отвечая на этот вопрос, нужно начать с того, что большинство христианских праздников возникло и получило свое окончательное оформление в IV-VII вв. н.э. в Византийской империи, и к истории Древней Руси они не имеют ни малейшего отношения. Тем более, что миссионерская деятельность христиан восточного обряда распространялась не только на территорию Древней Руси, но и на другие регионы евразийского континента (и не только его). Причем славяне Древней Руси были обращены в христианство далеко не самыми первыми из язычников.

Почему же, в таком случае, речь не идёт о подмене болгарских или грузинских языческих праздников или о подмене языческих праздников коми-пермяков и т. д.? Понятно, что при таком положении дел у Церкви просто не хватило бы праздников, и, скорее всего, каждый день церковного календаря был бы великим церковным праздником (что само по себе было бы абсурдом). Но самое интересное заключается в том, что в реальности имела место обратная тенденция, а именно – не Православная Церковь подгоняла свои праздники под языческий календарь (который, как мы уже говорили, слишком сильно отличался от современного календаря), а современные неоязычники подогнали даты некоторых языческих празднований под календарь Православной Церкви. Именно поэтому в настоящее время народные праздники неточно совпадают с положением солнца (т. е. днями летнего и зимнего солнцестояния). Да и любой, кто мало-мальски знаком с годовым богослужебным кругом Православной Церкви, знает, что схема христианских праздников в Православии, по сути своей, отличается от языческого годового праздничного круга древних славян.

Более того, если мы, что называется, «окунёмся» в историю Древнего мира, то и там мы не найдём фактов подмены языческих праздников христианскими.

Пасха

Это праздник относится исключительно к иудейской и христианской традициям, т. е. у язычников никогда не было подобного «праздника» (2).

Энциклопедический словарь Брокгауза-Эфрона повествует об этом празднике следующее: «Пасха (христ.) – главный христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа. Он существовал уже при апостолах и первоначально был посвящен воспоминанию смерти И. Христа, почему сначала на всём Востоке совершался 14-го дня месяца нисана, в день приготовления евреями пасхального агнца, когда, по сказанию евангелиста Иоанна и по мнению древнейших отцов церкви (Иринея, Тертуллиана, Оригена), последовала крестная смерть И. Христа. По учению церкви, пасхальный агнец евреев – прообраз И. Христа, почему в Св. Писании И. Христос называется агнцем Божьим, агнцем пасхальным, Пасхой (I Кор. V, 7, св. Иоанна XIX, 33, 36, Исход. XII, 46); это название сохраняют за ним и древнейшие отцы церкви, которые даже самое название Пасхи производят не от еврейского Pesakh, Pâsakh (арамейское Paskha), как это делают обыкновенно, а от греч. πάσχειν – страдать (Иустин, Тертуллиан, Ириней)».

Рождество Христово

Празднование Рождества обязано своим возникновением другому православному празднику – Благовещению. В церковном календаре Благовещение приходится на 7 апреля (25 марта по старому стилю). История возникновения этой даты такова: впервые эта дата появляется в сочинениях западных авторов 3 века Тертулиана и Ипполита Римского, как день распятия Спасителя по римскому календарю. В сочинении, приписываемому св. Афанасию Великому, сказано, что Христос воплотился в утробе Девы на 25 день марта, потому что в этот день первоначально Бог создал человека… Поэтому в византийской традиции дата 25 марта имеет огромное значение и считается датой не только Благовещения, но и сотворения мира, и Воскресения Христова; от нее отсчитываются даты других праздников, не только Рождества, но и Зачатия и Рождества св.Иоанна Предтечи, например.

Именно поэтому ни дата Благовещения (7 апреля по новому стилю и 25 марта по старому стилю), ни дата Рождества Христова (7 января по новому стилю и 25 декабря по старому стилю) никак не связаны ни с днём весеннего равноденствия (которое выпадает на 20 марта по н.ст.), ни с днём зимнего солнцестояния (21-22 декабря по н. ст.), как это утверждают некоторые наши оппоненты. Христиане просто прибавили к дате Благовещения 9 месяцев и, таким образом, получили дату Рождества Христова.

Масленица

В христианстве масленица вообще не относится к сугубо церковным праздникам. Она приходится на неделю перед Великим постом и, следовательно, не имеет чёткой даты в календаре (т.е. время, на которое приходится масленичная неделя, может колебаться в пределах месяца и более). Для христиан это время подготовки к посту, подготовки, касающейся не только пищи, но, также, и духовной стороны жизни. Другое дело, что некоторые околоцерковные люди (считающие себя православными христианами) превращают это время в нечто дикое и никоим образом не принадлежащее к Церкви Христовой. Так, например, в некоторых местах масленичная неделя сопровождается обильным излиянием спиртного, языческими игрищами и т.д., а заканчивается обрядом сжигания Масленицы (чучела или снопа соломы). Понимая, что между языческой масленицей и последними днями перед Великим постом невозможно найти совпадения датировок, современные неоязычники пытаются выдать христианский праздник Благовещения (который, по их мнению, приходится на то же время) как празднество Церкви, пришедшее на смену данному языческому действу. Однако они не учитывают того, что сам праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (т. е. радостная, благая весть – событие, когда Дева Мария получила от Архангела Гавриила весть о том, что от неё родится Спаситель Христос (Лук. 1, 26—38)), возник не позднее 4-го века в Римской империи и к славянскому язычеству не имеет ни малейшего отношения. Да и, как это уже было отмечено выше, Благовещение имеет строго фиксированную дату в православном календаре, а масленица не имеет чётко установленной даты празднования.

«Ивана-Купало»

Практически такая же ситуация складывается и с одним из наиболее чтимых в кругу современных неоязычников праздника «Ивана Купалы». Уже само название праздника содержит в себе откровенную ложь, т. к. у восточных славян в древности не существовало такого праздника, в принципе. Древний славянский праздник носит название Купало (наши предки славяне отмечали его в день летнего солнцестояния), а приставка с именем Иван – это недавнее нововведение (связанное с христианским праздником Рождества святого Иоанна Предтечи), имевшее целью обвинить Православную Церковь в подлоге.

Трудно понять логику тех, кто связал этот языческий праздник с Рождеством святого Иоанна Предтечи, т. к., во-первых, как и большинство других христианских праздников, он возник в первые века христианства, задолго до Крещения Руси, а во-вторых, день летнего солнцестояния приходится на 22 июня по н. ст. Праздник же Рождества Иоанна Предтечи отмечается 7 июля по н. ст. (24 июня по ст. ст.). Так что современная интерпретация так называемого «Ивана Купалы», приходящаяся на 7 июля, в принципе не соответствует духу языческого празднования, который, по логике вещей, должен отмечаться 22-го июня по н. ст. (т. е. в день летнего солнцестояния). И в-третьих, Рождество святого Иоанна Предтечи никоим образом не связано с культом воды, дождя, неба, русалок и т. д. (даже несмотря на то, что св. Иоанн крестил людей, а затем и Иисуса Христа, в водах Иордана).

Похожая ситуация, т. е. ситуация, когда древние (или вновь выдуманные) языческие празднества, что называется, “за уши” притягиваются под даты праздников христианских, повторяется и в других случаях, например, с праздниками Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, праздником Преображения, Рождества Пресвятой Богородицы, пророка Илии и т.д.

Что же касается некоторых церковных обрядов, связанных, например, с освящением плодов и т. д., то, опять же, эти действия Церкви никак нельзя отнести за желание подменить некий языческий культ тем или иным христианским обрядом. Дело в том, что Церковь не осуждает тех благочестивых обычаев, которые сложились в истории различных народов и не связаны с магией или оккультизмом. Церковь благословляет все благие порывы в жизни и быте людей, пытаясь дать им нужное спасительно направление. Именно по этой причине и освящаются плоды нового урожая, освящаются жилища людей и т. д., и т. п. Но в самом учении Церкви нет ни сельскохозяйственного культа, ни культа жилища, ни культа рода, ни культа рожениц, да и вообще ничего похожего на язычество и оккультизм.

Христианство и язычество: компромисс невозможен

Итак, никогда христианские праздники неподвижного годового круга не привязывались к астрономическим явлениям. И хотя, безусловно, календарь является явлением астрономическим, христиане принимали его как данность, не придавая тем или иным астрономическим явлениям сакрального смысла, как это было у язычников. Собственно поэтому наши праздники, как правило, не совпадают с известными астрономическими явлениями (в том числе и с датами зимнего, весеннего, летнего равноденствия и т.д.).

Но и это не главная причина того, почему подмены, о которой так много твердят наши неоязычники, не могло быть в принципе. Дело в том, что в Каноническом Своде Церковных Правил, являющимся одним из основополагающих ориентиров для каждого христианина, существует немало запретов на участие в каких-либо ритуальных, языческих священнодействиях и языческих празднествах. Так, например, 61 правило 6 Вселенского Собора (VII век), со ссылкой на Св. Писание, говорит о том, что тех, кто придаётся языческим суевериям и разного рода культам, следует либо отлучать на длительное время от общения церковного, либо, в случае неисправимости человека, извергать его из Церкви. Похожие строгие меры предусмотрены и другими церковными правилами. Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод о том, что религиозный компромисс между христианством и язычеством, в какие бы одежды оно не рядилось, невозможен в принципе, в противном случае, христиане просто перестанут быть самими собой.

Именно поэтому мы и не можем принять широко распространенную версию о замене языческих праздников праздниками христианскими. Такая замена была невозможна и в Римской империи (т. е. в то время, когда в календаре появилось большинство христианских праздничных дат), т. к. с самых первых веков христианство изначально враждебно относилось к любому компромиссу с язычеством. Христиане смело шли на верную смерть, когда им предлагали принести жертвы языческим богам (так они оберегали чистоту своей веры), а не то, чтобы лицемерить перед властями, пытаясь обмануть язычников явной подменой. Какой в этом смысл, если вера определяется внутренним содержанием, а не внешними обрядами?

Ссылки:

1. С данной таблицей можно познакомится по адресу: http://cleao.narod.ru/UKRA/pr1.htm

2. Пасха (иудейск.) – (греч. πάσχα от евр. pesakh; также chag-hamazzoth, «праздник

опресноков») – один из трёх великих праздников иудейских, установленный в

память чудесного избавления евреев от рабства египетского.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку, чтобы сообщить об этом редакции.

Министерство образования Краснодарского края рекомендовало свои подведомственным учреждениям не проводить никаких мероприятий, связанных с праздником Хэллоуин, который отмечается 31 октября. Основанием для такого решения послужило заключение специалистов государственного Института семьи и воспитания, Института педагогических инноваций Российской академии образования, Екатеринодарской и Кубанской епархий о том, что праздник негативно сказывается на психике детей.

«Типичные для этого «праздника» карнавальные костюмы восставших из могил мертвецов, наборы сладостей в виде костей и человеческих эмбрионов — все это приводит к снятию внутренних табу на отвращение к подобным вещам и чревато патологическими изменениями личности», — сказано в документе минобразования.

По словам представителя региональной епархии отца Трифона, языческим праздникам нет места в жизни россиян.

— У нас много прекрасных православных праздников, пропагандирующих вечную жизнь, а не смерть, — рассказал отец Трифон. — К тому же там затрагиваются инфернальные области. К примеру, Церковь сатаны США официально считает его своим праздником.

Как скажется на психике детей обряд целования мощей в РПЦ, ни отец Трифон, ни Институт семьи и воспитания, ни Институт педагогических инноваций к сожалению не упоминают. Но если РПЦ так не любит языческие праздники — почему отмечает языческие праздники сама? Или РПЦ против только «западных» языческих праздников, а «родные» славянские получается — пожалуйста!

Рассмотрим некоторые из таких языческих праздников, которые Русская Православная Церковь приняла на вооружение.

Рождество (25 декабря, 7 января)

Дата Рождества изначально была выбрана в соответствии с языческими традициями. В ранних христианских священных текстах нет никакого указания на дату рождения Христа, а 25 декабря было впервые указано лишь в 221 году в летописи христианского историка Секста Юлия Африкана. В 354 года было решено приурочить празднование Рождества к зимнему солнцестоянию. В этот день во многих языческих культурах проходило празднование рождения богов: в Греции это был бог виноделия Дионис, в Египте — умирающий и возрождающийся бог подземного мира Осирис, в Риме начала нашей эры — бог солнца Митра и т.д. Митраизм был популярен в Римской империи того времени, поэтому для ослабления его позиций, а также получения поддержки населения было решено назначить Рождество Христово на тот же день, что и Рождение Непобедимого Солнца. Окончательное решение о назначении датой Рождества 25 декабря было принято лишь в 431 году на Третьем Вселенском (Эфесском) Соборе. Таким образом Рождество было приурочено по времени к римскими Сатурналиям.

Масленица

Первый общеизвестный факт – Масленица, Масленичная неделя является наиболее праздничным временем широких празднований и гуляний, в православном календаре предшествующим началу Великого поста. Второй общеизвестный факт – в своей исторической и во многом в обрядовой основе Масленица является древним языческим праздником. Так что в данном случае наблюдается один из примеров объединения язычества и Православия. Веселые игры, кулачные бои, а также флирт и поцелуи между парнями и девушками прославляли Ярилу — бога плодородия, жизненной силы и инстинкта продолжения рода. Традиционным угощением были блины, которые одновременно являются поминальной пищей, связанной с культом предков, и символом солнечного диска. В последний день Масленицы сжигали соломенное чучело в женском костюме, символизирующее Морану, богиню зимы и смерти.

В конце XVII в. Патриарх Андриан предпринял попытку запретить этот праздник как «бесовский», но тщетно. Максимум чего добились (благодаря указу царя Алексея Михайловича): запретили кулачные бои, азартные игры, качание на качелях, Масленицу сократили до одной недели и привязали к дате начала Великого поста, чтобы традиции этого праздника не противоречили подготовке верующих к Пасхе. Само название «Масленица» связано с тем, что в последнюю неделю перед Великим постом разрешается употреблять в пищу сливочное масло, молочные продукты и рыбу, но запрещается есть мясо. Церковное название этой недели — Сырная или Мясопустная.

Яблочный спас

19 августа православные празднуют Яблочный спас – пекут пироги, освящают в церкви фрукты и овощи. Яблочный спас пришел из языческой Руси. Это праздник сбора урожая яблок. Все обряды этого праздника и еще двух других Спасов, были посвящены Богам Спасам. В древние времена таких праздников было множество, они посвящались урожаям каждого плода и перед употреблением их обязательно освещали. Были, например, такие Спасы, как хлебный, ягодный, грибной и другие. Кроме освящения плодов в эти дни поминали души погибших воинов. Праздник «Яблочный спас» был переименован РПЦ в день Преображения Господня. На Преображение Господне в Православных церквах в конце литургии совершается освящение яблок и других плодов.

«Веселия по поводу завершения сбора урожая принадлежали к числу важнейших в системе языческих действ восточнославянского календаря. Поэтому «успение» стало одним из главнейших православных праздников.» [Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. — Л.: Лениздат,1988,с.304]

День Ивана Купалы

День Купалы был главным летним языческим праздником. РПЦ приурочила к этому времени свой праздник, посвящённый Иоанну Крестителю. Культ этого святого возник из культов поклонения божествам воды и солнца и двуликому богу солнца Янусу у древних римлян. В итоге симбиоза получился «Иван-Купала».[Руднев В.А. Обряды народные и обряды церковные. — Л.: Лениздат,1982,с. 107]

Вот далеко неполный список Православно-языческих праздников:

|

Дата |

Древний языческий праздник |

Славянский языческий праздник |

Православный праздник |

|

31.дек, — 01.янв. |

День рождения бога Януса (начало года с 1 января было утверждена римским |

Праздник Василия Щедрого («щедрухи»). |

Новый Год |

|

06.янв |

Поклонение богу солнца Митре (египетскому Осирису, вавилонскому |

Праздник бога Велеса |

Рождественский сочельник |

|

07.янв |

Коляда |

Рождество Христово |

|

|

24.фев |

День бога Ваала, Бел-Мардука (покровитель животных) |

День бога Велеса (покровитель скота) |

День св. Власия (покровитель животных) |

|

02.мар |

День Марены |

День св Марианны |

|

|

07.апр |

День богини Исиды (у египтян), Иштар (у вавилонян), Кибелы (у |

Масленица, «Комоедица» |

«Сырная неделя» (Масленица), Благовещение Пресвятой |

|

06.май |

Поклонение Ваалу. Крестьяне верили, что от него зависят урожай и прирост |

День Дажьбога, Егория (первый выгон скота, договор пастухов с |

День св Георгия Победоносца (покровитель скота и покровитель воинов) |

|

12.май |

Красная Горка |

Антипасха, «Фомино воскресенье» |

|

|

14.май |

Радуница |

Поминовение усопших |

|

|

15.май |

День Бориса-хлебника, «Боришь-день» (праздник первых ростков) |

Перенесение мощей благоверных Бориса и Глеба |

|

|

22.май |

День бога Ярилы (бог весны) |

Перенесение мощей св Николая Весеннего, приносящего теплую погоду |

|

|

07.июн |

Триглав (языческая троица — Перун, Сварог, Свентовит) |

Св Троица (Православная троица) |

|

|

06.июл |

Леля – богиня незамужних девушек, богиня весны и первой зелени, |

Русальная неделя |

День Аграфены купальницы (с обязательным купанием) |

|

07.июл |

День Ивана Купалы (во время праздника обливали друг друга водой, |

Рождество Иоанна Крестителя |

|

|

02.авг |

День бога Перуна (бог грома) |

День св Илии Пророка (громовержца) |

|

|

15.авг |

Жатва яровых и празднование сбор урожая |

Успения Богородицы |

|

|

19.авг |

Гададриммон. Имена двух божеств — западносемит. бога растительности |

Праздник первых плодов, «Яблочный спас» |

Праздник освящения плодов, «Преображение Господне» |

|

21.авг |

День бога Стрибога (бог ветров) |

День Мирона Ветрогона (приносящего ветер) |

|

|

14.сен |

День Волха Змеевича |

День преподобного Симона Столпника |

|

|

21.сен |

Праздник рожениц |

Рождество Богородицы |

|

|

09.ноя |

Егорьев день — завершение цикла земледельческих работ. |

Юрьев день |

|

|

10.ноя |

День богини Макоши (богини-пряхи, прядущей нить судьбы) |

День Параскевы Пятницы (покровительницы шитья) |

|

|

14.ноя |

В этот день Сварог открыл людям железо |

День Козьмы и Дамиана (покровителей кузнецов) |

|

|

21.ноя |

День богов Сварога и Симаргла (Сварог — бог неба и огня) |

День Михаила Архангела |

Александр Мень в книге «Православное богослужение» пишет:

«В нашем церковном календаре можно найти отголоски иудейских и языческих праздников, однако духовная основа их строится на Евангелии и церковной истории. Может возникнуть вопрос: если вполне естественно, что церковь использует прообразы Ветхого Завета, то какое отношение имеют к ней языческие праздники и ритуалы? Ответ заключен во вселенском характере самого христианства.

Борясь с многобожием, оно отнюдь не зачеркивало всех ценностей, которые содержатся в дохристианских учениях; иначе пришлось бы допустить, что миллионы людей, созданные по образу и подобию Божию, тысячи лет были во власти лжи и самообмана.

Праздники Древнего Востока и греко-римского мира порой заключали в себе глубокое мистическое содержание; в то же время они породили обычаи, освящавшие трудовую жизнь народа. Поэтому христианство сочло возможным и даже необходимым воцерковить эти традиции, обогатив их новым смыслом.

Наложение церковных праздников на священные времена древних культур святые отцы рассматривали как сознательный акт церкви, желавшей увязать элементы этих культур с новым христианским образом жизни. […]

Хотя обряды иудейской Пасхи отобразились в христианской Литургии, однако сама Пасха Христова по существу уже совсем иной праздник, не имеющий аналогии в библейской традиции».

(Ал. Мень. «Православное богослужение». Изд-во «Слово», Москва, 1991 г., с. 51—53).

Обратим особое внимание на слова Ал. Меня «Борясь с многобожием, оно отнюдь не зачеркивало всех ценностей, которые содержатся в дохристианских учениях; иначе пришлось бы допустить, что миллионы людей, созданные по образу и подобию Божию, тысячи лет были во власти лжи и самообмана.«

Что же на это отвечает апостол Павел в 1 Коринфянам 10:20, 21?

«Нет, но скажу, что жертвы, приносимые другими народами, жертвуются демонам, а не Богу; я же не хочу, чтобы вы имели часть с демонами. Не можете пить чашу Иеговы и чашу демонов, не можете есть со «стола Иеговы» и со стола демонов.«

Более того, Павел говорит в Римлянам 11:16:

«Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви».

Перефразируя апостола Павла, можно сказать:

«Если начаток не свят, то и целое; и если корень не свят, то и ветви».

Много православных праздников совпадает с языческими. Почему так происходит?

ВОПРОС-ОТВЕТ

На вопрос отвечает руководитель молодежного братства священник Андрей Шевчук.

МНОГО ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ СОВПАДАЕТ С ЯЗЫЧЕСКИМИ. ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?

Говорили об этом и ранее. Вот, например, Рождество, дети переодеваются, ходят и колядуют. А Коляда – это прославление солнца. Ранее солнце боготворили, были примитивные религии — фетишизм, например. Поклонение твари вместо Творца. Христианство старалось отвлечь внимание от таких праздников и создавала в эти дни свой праздник, вносила свой смысл. Не зря в тропаре Рождества Христова мы поем: «Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе». Под Солнцем правды – понимается именно то Солнце, которому надо кланяться, вот оно – Христос. А само солнце является творением Бога, его нельзя обожествлять, нельзя ему поклоняться. Написано много книг, как христианство преображало языческую культуру. Главным смысл этого было отвлечь внимание человека от неправильного восприятия того или иного языческого праздника.

Всем предоставляется возможность задать волнующий его вопрос руководителю православного молодежного братства иерею Андрею Шевчуку и получить на него ответ.

Задать свой вопрос отцу Андрею Вы можете, написав сообщение в сообщество группы Вконтакте.

Для участников молодежных встреч с батюшкой православное братство предоставляет возможность написать свой вопрос на листике и опустить его в специальную коробочку. Вопросы могут быть анонимны.

Не секрет, что христианство, вторгшись на Русь, стало искоренять языческие славянские праздники.

Однако сделать это силой не удалось. Тогда христианство пошло другим путем: путем подмены

славянских праздников на свои подходящие.

Если вы вдруг не верите, что так все и было, вспомните, как бывший праздник

7 ноября — День октябрьской революции 1917 года, «Красный день календаря»,

был отменен, а вместо него с 2005 года в России отмечается 4 ноября — День народного единства.

Идея-то простая: народ привык в этот день праздновать. Чтобы изжить прежний праздник

просто отменить его мало — будут праздновать по привычке, особенно старшее поколение.

Поэтому нужно заменить его другим праздником, приходяшимся на тот же день или около него.

Христианские проповедники на Руси это очень хорошо понимали. Но славянские праздники

были привязаны к природным явлениям или сельскохозяйственным работам. В отличие от

праздников христианских. Что мы дальше и увидим.

Итак, вот что из этого вышло.

|

Дата |

Славянский праздник |

Христианский праздник |

|

1 января |

День Ильи Муромца |

День преподобного Илии, чудотворца Муромского |

|

6 января |

Праздник бога Велеса |

Рождественский сочельник |

|

7 января |

Коляда |

Рождество Христово |

|

8 января |

Бабьи каши — день повитух |

Собор Пресвятой Богородицы — покровительницы детей |

|

19 января |

Водосвет |

Крещение |

|

15 февраля |

Громница (Сретение) — встреча зимы с весной |

Сретение Господне |

|

16 февраля |

Починки |

Семен и Анна. Починки |

|

24 февраля |

День бога Велеса — покровителя дикой природы |

День святого Власия — покровителя животных |

|

2 марта |

День Марены |

День святой Марианны |

|

17 марта |

День Герасима-грачевника |

День святого Герасима |

|

7 апреля |

Масленица |

Благовещение |

|

16 апреля |

Водопол — именины Водяного |

День Никиты Водопола (Никиты Исповедника) |

|

6 мая |

День Даждьбога — первый выгон скота |

День святого Георгия Победоносца — покровителя скота и покровителя воинов |

|

15 мая |

День Бориса-хлебника — праздник первых ростков |

Перенесение мощей благоверных Бориса и Глеба Обратите внимание на игру слов: «Борис-хлеб» у славян и «Борис-Глеб» у православных |

|

22 мая |

День бога солнца Ярилы |

Перенесение мощей святого Николая Весеннего, приносящего теплую погоду |

|

7 июня |

Триглав (славянская троица — Перун, Сварог, Свентовит) |

Святая Троица |

|

21 июня |

День рождения Перуна (бога грома) |

День великомученика Феодора Стратилата (Колодезника), пора наступления летних гроз |

|

6 июля |

Русальная неделя |

День Аграфены купальницы |

|

7 июля |

День Ивана Купалы (во время праздника обливали друг друга водой, купались) |

Рождество Иоанна Крестителя (который крестил водой) |

|

2 августа |

День бога грома Перуна |

День святого Илии Пророка (громовержца) |

|

19 августа |

Праздник первых плодов |

Праздник освящения плодов |

|

21 августа |

День бога ветров Стрибога |

День Мирона Ветрогона |

|

14 сентября |

День Волха Змеевича |

День преподобного Симона Столпника |

|

21 сентября |

Праздник рожениц |

Рождество Богородицы |

|

14 октября |

Покров — окончание осени, наступление зимы, когда опавшие листья покрывают всю землю |

Покров Пресвятой Богородицы |

|

10 ноября |

День богини Макоши — богини-пряхи, прядущей нить судьбы |

День Параскевы Пятницы — покровительницы шитья |

|

14 ноября |

В этот день Сварог открыл людям железо |

День Козьмы и Дамиана — покровителей кузнецов |

|

21 лекабря |

День Карачуна (Чернобога) — повелителя зимы и морозов |

День Михаила Архангела |

|

25 лекабря |

Коляда — поворот Солнца на весну |

Рождество Христово (по старому стилю) |

Как говорится, комментарии излишни.